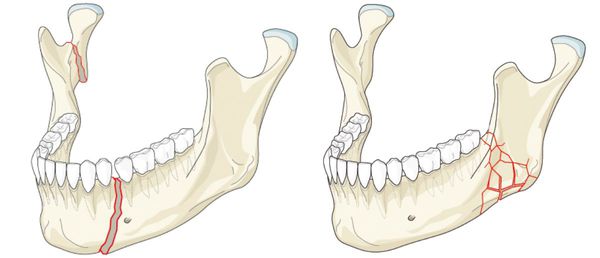

Неправильно сросшиеся переломы нижней челюсти

При переломах челюстей нужно своевременно и квалифицированно оказать специализированную медицинскую помощь, провести своевременную обработку раны и фиксацию отломков. При таких условиях обломки челюстей срастаются без осложнений и в правильном положении. Следствием нарушения одного из этих условий является то, что челюсти часто заживают со смещением обломков, из-за чего образуются переломы, которые неправильно срослись, и рана заживает в виде грубых рубцов, которые ограничивают движения челюсти, губ, языка.

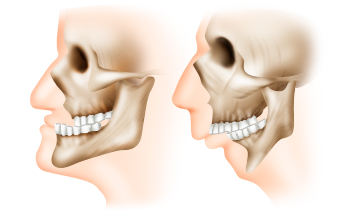

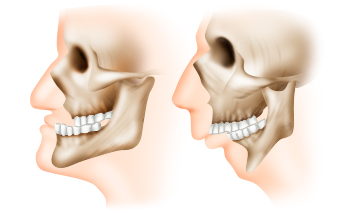

Характер таких деформаций очень разный. Неправильно сросшиеся переломы нижней челюсти характеризуются нарушениями зубочелюстной системы и зависит от места перелома, степени несоответствия обломков, тяжести деформации. Конечно, изменяется внешний вид больного. Наблюдается удлинение лица и напряженность мягких тканей участка около рта. Часто возникает асимметрия лица. Смещение обломков нижней челюсти ведет к смещению суставных головок, что приводит к нарушению функционирования височно-нижнечелюстного сустава, также жевательных мышц. Изменение положения обломков челюстей ведет к нарушению речи преимущественно за счет уменьшения объема ротовой полости. Клиническая картина характеризуется степенью окклюзионных нарушений.

Хирургическое лечение при переломах, которые неправильно срослись с незначительным функциональным нарушением не вызывает особых трудностей.

Больных подразделяют на три группы. У больных первой группы имеется бугорковый вид окклюзионных контактов, во второй зубы контактируют только боковыми поверхностями, у больных третьей группы смыкание зубов полностью отсутствует.

Метод лечения при переломах нижней челюсти, которые неправильно срослись, конечно хирургический, т.е. проводится репозиция отломков и их иммобилизация. В случае отказа больных от лечения применяют протетической, ортопедический, аппаратурно — хирургический методы лечения.

Тактика лечебных мероприятий зависит от наличия зубов на челюсти.

Лечение неправильно сросшихся переломов челюсти при сохраненных зубных рядах имеет особенности. Прежде всего необходимо обращать внимание на возраст больного. Так, если есть признаки открытого прикуса, то в молодом возрасте хорошие результаты дают ортопедические методы, тогда как у больных пожилого возраста с такой же патологией эффективным будет сошлифовывание зубов, на которых фиксируется прикус, или даже их удаление. Такой тактики необходимо соблюдать и при наличии других патологических прикусов, обращая внимание на возраст больных.

Из ортопедических конструкций широко используют пластмассовые каппы — коронки, цельнолитые коронки, металлокерамические и металлопластмассовые каппы или коронки, цельнолитые дуговые протезы, а в очень сложных случаях — разборные протезы.

В сложные условия врач-ортопед попадает при лечении пациентов с переломами, неправильно сросшимися и имеющими дефекты зубных рядов. Главной задачей здесь является восстановление зубных рядов, нормализация окклюзионных соотношений и восстановление внешнего вида больного. Среди важнейших ортопедических конструкций является несъемные мостовидные и съемные виды зубных протезов.

Особое внимание следует уделять состоянию тканей пародонта, с точки зрения возможности их использования как опоры под ортопедические конструкции. В зависимости от локализации дефекта, количества утраченных зубов, выраженных окклюзионных изменений после неправильно сросшихся переломов нижней челюсти используют ортопедические конструкции зубных протезов. Дефекты в переднем участке и боковом участке восстанавливают цельнолитыми мостовидными протезами. При наличии перекрестного прикуса применяют съемные виды протезов с включением в них, если необходимо, литых окклюзионных накладок.

Нередко возникают значительные трудности со снятием отпечатков из челюстей. Тогда необходимо изготавливать индивидуальные или разборные ложки. Пути введения протезов и их выведения изучают с помощью параллелометрии.

По материалам медицинского сайта surgeryzone.net

Устранение травматических деформаций лицевого скелета

Уникальность специалистов NKclinic позволяет в частности выполнить лечение травматических повреждений и посттравматических деформаций челюстно-лицевой области, включая скуло-глазничные переломы. Реконструкция средней и верхней зоны лица обычно производится височно-теменными аутотрансплантатами после предварительного детального моделирования с помощью современных специализированных компьютерных программ.

Челюстно-лицевые хирурги NKclinic берутся за случаи любой сложности и с успехом возвращают гармонию смещенным структурам лица, снимая хронические боли, возвращая былую функциональность, уверенность в себе и ровную улыбку.

Посттравматические деформации скуло-глазничного комплекса

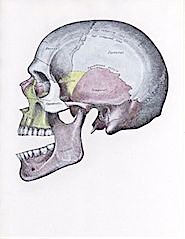

У 2х из 3х пациентов с повреждениями верхней и средней зон лица диагностируется скуло-глазничный перелом. Данная травма часто является результатом несчастных случаев в быту, падений или ударов.

Слабыми местами, по которым чаще проходит линия перелома, являются скуло-верхнечелюстной, скуло-лобный или скуло-височный контрфорсы, а смещение отломков приводит к перелому нижней или внутренней стенки глазницы.

Если непосредственно после травмы пациент не получает адекватную помощь, то уже через две-три недели между отломками начинают появляться костные и фиброзные сращения, разрушенная костная ткань замещается грубой рубцовой, которая, конечно, не может в должной мере выполнить опорную и защитную функции. К концу 12й недели после травмы деформация и связанные с ней эстетические и функциональные дефекты формируются окончательно и проявляют себя в полной мере.

Операция по устранению посттравматической скуло-глазничной деформации

Операция по поводу любого перелома состоит из возвращения костям естественного положения и фиксации друг к другу и к неповрежденным костям при помощи специальных металлоконструкций.

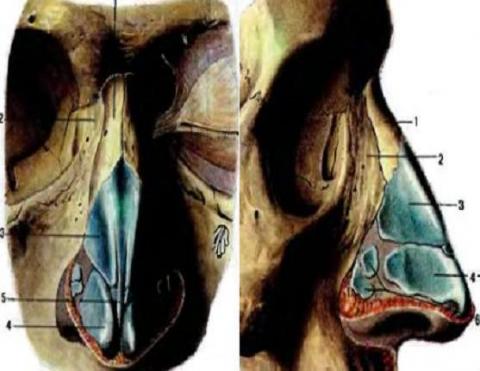

Глазница же представляет собой слишком сложную хрупкую структуру, чтобы применять при лечении ее травм классическую тактику. Мелкие осколки, появляющиеся при переломе нижней и внутренней стенок глазницы, практически не поддаются сопоставлению. Со временем они рассасываются, оставляя ощутимый дефект. Именно поэтому методом выбора при посттравматической патологии глазницы является костная трансплантация.

Утраченный фрагмент глазничной стенки восстанавливается собственным донорским материалом: наружной пластинкой теменной кости или костным блоком с нижней челюсти.

Дефицит мягких тканей восполняется специально подготовленным трансплантатом: костный материал измельчается в костной мельнице, а полученный продукт смешивается с аутоплазмой крови, обогащенной тромбоцитами. Трансплантат вводится в клетчатку позади глазницы в слегка избыточном количестве, так что после операции пациент может отмечать небольшой экзофтальм на поврежденном глазу, который со временем исчезает.

Область глазницы богата проходящими здесь нервно-сосудистыми пучками. Чтобы избежать внутриоперационного риска их повреждения, а также дополнительных косметических дефектов на лице, вмешательство происходит через субцилиарный, внутриротовой или бикоронарный (венечный) разрез. Через тот же разрез можно получить и доступ к забору донорского материала.

В NKclinic пациент получает подробную консультацию и планирование операции, а сами манипуляции проводятся нашими же специалистами, но на базе стационаров ведущих лечебных учреждений при полной комплектации хирургической бригады и необходимого оборудования.

Сложные многочасовые операции на лице проводятся только в условиях стационара под общей анестезией. Через 5 дней под наблюдением врачей, пациент может быть выписан домой и вернуться к обычной жизни.

Травматические деформации челюстной области. 3D планирование

В NKclinic нередко обращаются пациенты с посттравматическими деформациями челюстной области, повлекшими нарушения прикуса и/или потерю зубов. Лечение такой патологии обычно требует междисциплинарного подхода и привлечения к терапевтическому процессу врачей-ортодонтов.

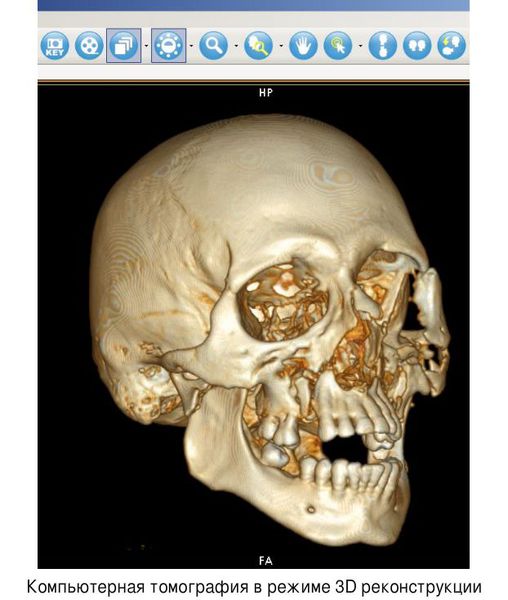

Составление программы ортодонтической подготовки к реконструктивной операции, протезированию и хирургической коррекции посттравматических деформаций в челюстной области, как и самого вмешательства, требуют тщательной комплексной диагностики, включающей компьютерную томографию, изготовление гипсовых и STL-моделей. Компьютерная обработка полученных данных помогает визуализировать все этапы лечения, а также сразу продемонстрировать пациенту его будущее лицо. Опыт и ювелирная работа наших челюстно-лицевых хирургов позволяют добиться 99% совпадения идеального результата с реальным.

Цифровое планирование ортодонтических и хирургических процедур с помощью интерактивных программ Nemotec и Dolphin 3D позволяет всем специалистам, задействованным в лечебном процессе, работать слаженно, по строго определенной модели, и добиться максимального результата.

Специалисты:

Назарян Давид Назаретович

Описание:

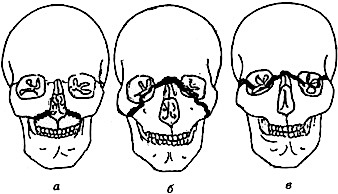

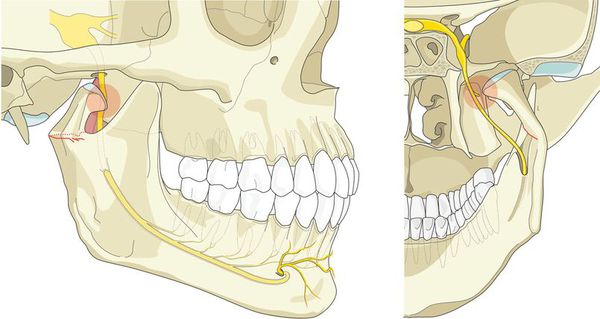

Ле Фор II — характеризуется прохождением линии перелома в поперечном направлении через носовые кости, дно глазницы, нижнеглазничный край вниз по скуло-челюстному шву и крыловидному отростку основной кости.

Симптоматика и лечение перелома

- Возможно слезотечение с примесью крови по причине повреждения носослезного канала

- Онемение кожи в подглазничной области, верхней губы и носа, зубов и десны верхней челюсти из-за сдавливания или повреждения подглазничного сосудисто-нервного пучка

- кровоизлияния в области глазниц и скул, выбухание глазных яблок, выбухание коньюктив при закрытых глазах из-за гематом и отеков, обширный отек лица с скоплением воздуха в тканях

- При пальпации нижней стенки глазницы наличие ступеньки или уступа

- нарушение прикуса.

Лечение: хирургическая репозиция костных отломков на скулоальвелярный контрафорс нижнеглазничный край, лобную кость.

Обновлено: 09.02.2023

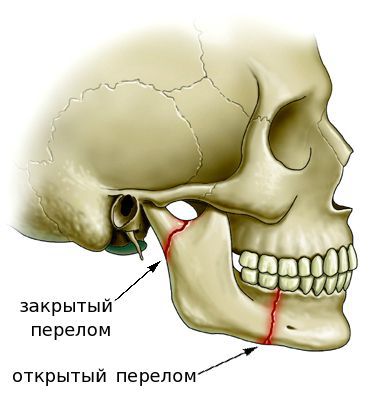

Основной причиной неправильного срастания переломов челюстей является нарушение принципов лечения, в частности неправильное сопоставление отломков или неудовлетворительная их фиксация, в результате которой происходит вторичное смещение отломков и срастание их в неправильном положении.

Морфологическая картина заживления неправильно сопоставленных и плохо фиксированных отломков имеет свои особенности. При таком состоянии перелома клеточная активность значительно выше, соединение достигается благодаря большому наплыву фибробластов, появляющихся в окружающих перелом тканях. Образующаяся фиброзная ткань затем медленно оссифицируется, а фибробласты трансформируются в остеобласты. В связи со смещением отломков нарушается взаимное расположение кортикального слоя. Восстановление его как единого слоя замедляется, так как значительная часть тканей рассасывается и большая часть переформировывается из кости.

При неправильно сросшихся переломах правомерно ожидать более глубокую и длительную перестройку в зубочелюстной системе, так как происходит изменение направления нагрузки на челюстные кости, давление и тяга распределяются по-другому. В первую очередь перестройке подвергается губчатая кость. Происходит атрофия недогруженных и гипертрофия нагруженных вновь костных перекладин. В результате такой перестройки костная ткань приобретает новую архитектонику, приспособленную к новым функциональным условиям. Перестройка происходит и в области пародонтальных тканей. Нередко изменяющаяся по направлению и величине функциональная нагрузка может привести к деструктивным процессам в пародонте.

При неправильно сросшихся переломах челюстей возникает опасность развития патологии ВНЧС за счет функциональной перегрузки его элементов.

Неправильно сросшиеся переломы клинически проявляются деформацией челюстей и нарушением окклюзионных взаимоотношений зубных рядов.

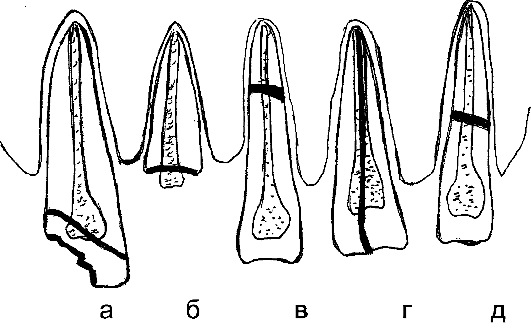

При неправильно сросшихся переломах с вертикальным смещением отломков наблюдаются признаки переднего или бокового открытого прикуса. Отломки, смещенные в горизонтальной плоскости в трансверсальном направлении, обусловливают смыкание зубных рядов по типу перекрестного прикуса или картину небного (язычного) смещения группы зубов.

Сравнительно небольшие окклюзионные нарушения могут быть исправлены путем протезирования. Вертикальные несоответствия можно выровнять как несъемными, так и съемными протезами: металлическими коронками, каппами, съемным протезом с литой окклюзионной накладкой. При трансверсальных нарушениях окклюзии и малом количестве оставшихся зубов при-

меняют съемный протез с дублированным зубным рядом (рис. 263). Смыкание зубов обеспечивают искусственные зубы, а естественные служат лишь опорой для протеза.

Для устранения окклюзионных нарушений могут быть использованы и ортодонтические методы. Аппаратурный, аппаратурнохирургический способы исправления деформаций прикуса могут дать высокий положительный эффект при лечении неправильно сросшихся переломов челюстей.

Ортопедическое лечение при неправильно сросшихся переломах челюстей, ложных суставах, контрактурах, микростомии

1. Ортопедическое лечение при неправильно сросшихся переломах челюстей, ложных суставах, контрактурах, микростомии

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ

НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ

ЧЕЛЮСТЕЙ, ЛОЖНЫХ СУСТАВАХ,

КОНТРАКТУРАХ, МИКРОСТОМИИ

Работу выполнила

студентка 5 курса, 6 группы

Сорокина Динара

Преподаватель : Матвеева Е.А.

2. Неправильно сросшиеся переломы являются следствием травматического повреждения челюстей Причинами их могут быть:

НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИЕСЯ ПЕРЕЛОМЫ

ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОГО

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

ПРИЧИНАМИ ИХ МОГУТ БЫТЬ:

• несвоевременное оказание специализированной помощи

• длительное использование временных лигатурных шин

• неправильная репозиция отломков

• недостаточная фиксация или раннее снятие фиксирующего аппарата

Имеют значение также характер самой травмы и общее состояние больного. В

зависимости от степени смещения отломков и деформации прикуса могут

нарушаться функции жевания, движения нижней челюсти, речь. При резких

смещениях отломков возможно ограничение открывания рта, асимметрия лица,

нарушение функции дыхания

3. Лечение при неправильно сросшихся переломах челюстей

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ

ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ

Лечение подобных больных прежде всего направлено на восстановление

анатомической целостности челюстей, установление отломков в правильном

соотношении, устранение ограничения открывания рта, восстановление функции

жевания и речи.

Применяют хирургические, ортопедические и комплексные методы лечения

неправильно сросшихся переломов. Наиболее радикальный — хирургический,

заключающийся в рефрактуре (т.е. искусственном нарушении целостности кости по

линии бывшего перелома) и установлении отломков в правильном соотношении.

Если больному по тем или иным причинам противопоказаны хирургические

вмешательства (заболевания сердца, престарелый возраст и т.д.), или имеется

сравнительно небольшое нарушение прикуса, или больной отказывается от

хирургической операции, проводят ортопедическое лечение с целью

восстановления жевательной функции.

4. Ортопедическое лечение при неправильно сросшихся переломах челюстей

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ

НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ

ЧЕЛЮСТЕЙ

При небольших смещениях отломков по вертикали и трансверзали отмечается

незначительное нарушение множественного контакта между зубами. В этих случаях

исправления деформации прикуса достигают сошлифовыванием зубов или

применением несъемных протезов: коронок, мостовидных протезов, металлических

и пластмассовых капп

При значительных смещениях отломков нижней челюсти в горизонтальном

направлении (внутрь) челюстная дуга резко сужается и зубы неправильно

смыкаются с зубами верхней челюсти. Такое взаимоотношение между бугорками

боковых зубов затрудняет процесс дробления и пережевывания пищи. В этих

случаях межокклюзионные взаимоотношения между зубами верхней и нижней

челюстей восстанавливают путем изготовления зубонадесневой пластинки с

двойным рядом зубов в боковых участках.

Клинический случай применения протеза

с дублированным зубным рядом

а — на сохранившиеся зубы изготовлена

цельнолитая шина

б — вид зубных протезов

в — зубной протез зафиксирован в

полости рта

6. Лечение пациентов с неправильно сросшимися переломами челюстей при полностью сохранившихся зубных рядах

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИМИСЯ

ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ

СОХРАНИВШИХСЯ ЗУБНЫХ РЯДАХ

При образовании переднего открытого прикуса тактика врача зависит от степени

разобщения зубов, возраста пациента и тяжести нарушения внешнего вида

Если межальвеолярная высота удерживается только третьими или вторыми

коренными зубами, то можно добиться контакта передних зубов путем

сошлифовывания зубов или их удаления

В молодом возрасте проводится ортодонтическое устранение открытого прикуса по

принципам терапии этой аномалии

При незначительной щели между передними зубами можно протезировать

пластмассовыми или фарфоровыми коронками

7. Лечение пациентов с неправильно сросшимися переломами челюстей при полностью сохранившихся зубных рядах

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИМИСЯ

ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ

СОХРАНИВШИХСЯ ЗУБНЫХ РЯДАХ

Боковой открытый прикус устраняется путем протезирования металлокерамическими или металло-пластмассовыми протезами

Перекрестный прикус при неправильно сросшемся переломе челюсти устраняется

при протезировании съемными протезами с двойным рядом зубов

Кроме того, для улучшения внешнего вида больных, съемные протезы имеют

искусственную десну, которая корригирует асимметрию лица

Лучше результаты дает применение цельнолитных дуговых или протезов

с литыми базисами.

8. Протезирование пациентов с неправильно сросшимися переломами и частичной потерей зубов

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕПРАВИЛЬНО

СРОСШИМИСЯ ПЕРЕЛОМАМИ И

ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ

Задачей протезирования пациентов этой группы является замещение утраченных

зубов с одномоментным восстановлением окклюзии оставшихся зубов, восстановление

внешнего вида пациента и его речи

В зависимости от количества утраченных зубов и от состояния их пародонта

применяются несъемные или съемные протезы

При включенных изъянах зубных рядов применяют цельнолитные мостовидные протезы

или мостовидные протезы с литой жевательной поверхностью

Изъяны в передних отделах зубных рядов протезируют цельнолитыми

комбинированными протезами. Мостовидными протезами восстанавливают

окклюзионные контакты в вертикальном

направлении

Перекрестный прикус устраняется протезированием съемными конструкциями протезов.

Цельнолитые дуговые протезы и съемные протезы с литыми базисами включают в свою

конструкцию окклюзионные накладки и искусственные зубы для коррекции окклюзии.

9. Схема Ортопедического Лечения Изготовление складного протеза

СХЕМА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКЛАДНОГО ПРОТЕЗА

Обследование и постановка диагноза

Получение оттисков

Отливка моделей

Определение центрального соотношения

Моделирование складного протеза

Замена воска на пластмассу

Изготовление серединной части

10. Схема ортопедического лечения изготовление разборного протеза

СХЕМА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗБОРНОГО ПРОТЕЗА

Обследование и постановка диагноза

Получение оттисков

Отливка моделей

Определение центрального соотношения

Моделирование разборного протеза

Замена воска на пластмассу

Изготовление срединной части

11. Ортопедическое лечение при ложных суставах

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОЖНЫХ

СУСТАВАХ

Ложный сустав – патологическое состояние, сопровождающееся нарушением

непрерывности трубчатой кости и возникновением подвижности в несвойственных

ей отделах. Ложный сустав может иметь врожденный и приобретенный

(посттравматический) характер. Часто он имеет малосимптомное течение,.

Диагностируется ложный сустав по результатам рентгенологического

исследования

12. Ортопедическое лечение при ложных суставах

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОЖНЫХ

СУСТАВАХ

Причины, приводящие к образованию ложных суставов:

1) Сниженная компенсаторная реакция организма

2) Низкая репаративная регенерация костной ткани

3) Нарушение принципов репозиции и иммобилизации отломков

4) Интерпозиция мягких тканей

5) 5) Дефект костной ткани

6) Хронический остеомиелит.

13. Ортопедическое лечение при ложных суставах

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОЖНЫХ

СУСТАВАХ

Протез по Оксману

Съемный протез, две половины которого соединены шарнирами. Предложено две

конструкции подобных протезов: одношарнирный и двухшарнирный.

Шарнирные головки протезов расположены по линии разреза протеза в полости,

заполненной амальгамой. После наложения протеза больного заставляют открывать и

закрывать рот, при этом шарнир создает амальгаме путь, соответствующий движениям

каждого фрагмента челюсти. При подвижности отломков в горизонтальной плоскости, т. е.

когда они сближаются, протезирование осуществляют обычным протезом. Вначале

изготовляют боковые фиксирующие пластинки с наклонной плоскостью, что позволяет

установить челюсти в правильную окклюзию. Это положение фиксируют с помощью гипсового

блока, а затем протезы сваривают новой порцией пластмассы, которая заполняет дефект. На

пластмассу ставят также отсутствующие зубы. После этого наклонные плоскости удаляют.

Ортопедическое лечение при наличии абсолютных противопоказаний к костно- пластическим

операциям. Малая подвижность отломков

14. Ортопедическое лечение при ложных суставах

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОЖНЫХ

СУСТАВАХ

Шарнирный протез Гаврилова

Это съемный пластиночный протез с петлевидным шарниром. Головки петлевидного

шарнира расположены в линии разреза протеза, что позволяет каждой его части

совершать самостоятельные движения. Крепление протеза кламмерное.

Проводят при наличии противопоказаний к устранению патологии оперативным путем

или отказе больного от оперативного вмешательства. Вид протезирования

определяется характером подвижности отломков челюсти. При вертикальной

подвижности фрагментов возможны два решения. Если на челюстных отломках

сохранилось по 3-4 зуба, а дефект кости не превышает 1-2 см, то можно применять

мостовидный протез с большим числом опорных зубов. Когда же на челюстных

отломках остается по 1-2 зуба, то применяют различные шарнирные протезы —

Гаврилова, Оксмана

16. Ортопедическое лечение при ложных суставах

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОЖНЫХ

СУСТАВАХ

Если же на отломках имеется всего лишь 1-2 зуба, или есть беззубые отломки, или

дефект кости превышает 2 см, то следует применять съемные зубные протезы с

подвижным соединением

17. Ортопедическое лечение при контрактурах

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ

КОНТРАКТУРАХ

Механотерапия контрактур заключается в насильственном раскрывании рта

при помощи механических приспособлений и специальных аппаратов.

Такой способ получил название пассивной в отличие от активной

механотерапии, когда обратное движение нижней челюсти совершается с

преодолением сопротивления пружины механотерапевтического аппарата.

Механотерапия может быть осуществлена при помощи простых

приспособлений (пробки, деревянные и резиновые клинья, конусы),

которые устанавливают между зубами на 2—3 ч или до появления боли.

Более совершенным способом механотерапии является аппаратурный.

Аппараты, несмотря на большое их разнообразие, имеют единые

конструктивные принципы

Они состоят из жестко соединенных между собой внутриротовой части, опирающейся на

зубные ряды, и внеротовой части, снабженной силовым элементом (резиновая тяга,

пружина). Величина силы может быть дозированной. В стандартных аппаратах

внутриротовая часть представляет собой пластинки — металлические ложки, а в

индивидуальных — зубонадесневую шину.

Внеротовые стержни и рычаги изготавливают из нержавеющей стали. Перед наложением

стандартного аппарата на зубные ряды ложки заполняют термопластической массой. В

результате этого аппарат становится индивидуализированным

Длительность механо-терапевтических процедур определяется

индивидуально. Критерием служит появление утомляемости. Иногда

механотерапию обязательно нужно проводить в сочетании с

физиотерапией и лечебной гимнастикой

20. Ортопедическое лечение при микростомии

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ

МИКРОСТОМИИ

Микростомией называется сужение ротовой щели вследствие

рубцовых изменений, возникших после пластических операций,

ожогов и травм нижней трети лица со значительными

дефектами тела нижней челюсти и мягких тканей приротовой

области. При этом изготовление протезных конструкций

осложняется на всех этапах протезирования

Необходимо выяснить в первую очередь возможности

расширения ротовой щели оперативным путем, что не всегда

возможно из-за плохого общего состояния больного

21. Аппараты для механотерапии при микростоме

АППАРАТЫ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ ПРИ

МИКРОСТОМЕ

Для растяжения рубцовых тканей применяют специальные аппараты, состоящие из

пелота (небольшие пластмассовые базисы), между которыми вставляются устройства

для их раздвижения

с винтом

с резиновой тягой

22. Ортопедическое лечение при микростомии

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ

МИКРОСТОМИИ

При значительной микростомии иногда

применяют разборные или складные зубные

протезы с использованием шарнирных

устройств.

Разборные протезы состоят из отдельных

частей. В полости рта их составляют и

скрепляют в единое целое с помощью штифтов

и трубок. Можно делать обычный протез, но

для облегчения введения и выведения его изо

рта через суженную ротовую щель следует

сузить зубную дугу протеза, применяя при этом

телескопическую систему крепления как

наиболее надежную

Занятие 13

Обучить студентов методам протезирования при ложных суставах, при неправильно сросшихся переломах челюстей, при костных дефектах нижней челюсти, микростомии. Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления протезов разборной и складной конструкции.

Вопросы, изученные ранее и необходимые для подготовки к занятиям:

Лечение огнестрельных и неогнестрельных переломов челюстно-лицевой области.

Возможные осложнения при переломах челюстей. Пути их предупреждения и устранения.

Контрольные вопросы:

Этиология, клиника и диагностика ложных суставов нижней челюсти.

Показания и ортопедические методы лечения при ложных суставах нижней челюсти. Аппараты по Гаврилову, Курляндскому, Оксману, Ванштейну.

Этиология, клиника и диагностика неправильно сросшихся переломов нижней челюсти.

Клинические формы неправильно сросшихся переломов нижней челюсти по Курляндскому.

Показания и ортопедические методы лечения неправильно сросшихся переломов нижней челюсти. Протезы складной, разборный и с дублированным зубным рядом.

Классификация дефектов нижней челюсти по Курляндскому.

Методы фиксации костных фрагментов нижней челюсти: внутритканевые импланты, назубные шины, внеротовые аппараты для компрессионного остеосинтеза.

Протезирование пациентов с микростомией. Виды протезов.

Причины, приводящие к образованию ложных суставов:

Сниженная компенсаторная реакция организма

Низкая репаративная регенерация костной ткани

Нарушение принципов репозиции и иммобилизации отломков

Интерпозиция мягких тканей

Дефект костной ткани

Схема ООД по теме «Ортопедические методы лечения при ложных суставах»

Наименование

Описание, методика изготовления

Протез с односуставным соединением

Изготавливается протез с кламмерной фиксацией по общепринятой методике, распиливается на месте ложного сустава. В большую часть вваривается стержень со свободным концом в виде шарика, в меньшую часть — коробочка из стальной гильзы, имеющая крышку, выдвигаемую на пазах. Коробочку заполняют амальгамой и соединяют части протеза. Коробочку закрывают крышкой и протез устанавливают на челюсть на 15-20 минут. Пациент в это время активно артикулирует. В результате в амальгаме создается путь, который проделывает шарик, соответствующий смещениям фрагментов челюсти во время функции.

Ортопедическое ле- ечение при наличии абсолютных противопоказаний к костно-пластическим операциям

Малая подвижность отломков

Протез с двусуставным соединением

Части протеза соединяются стержнем, имеющим на концах шаровидные головки диаметром 4-5 мм.

Изготавливается протез с кламмерной фиксацией по общепринятой методике, распиливается на месте ложного сустава. На оральной стороне протеза, отступя 1-2 мм от распила, в каждой части высверливают углубление диаметром 7 мм. В углубление помещают амальгаму и шарики, отверстия закрывают подготовленными гильзами. Далее аналогично протезу с односуставным соединением.

Ортопедическое лечение при наличии абсолютных противопоказаний к костно-пластическим операциям Значительная подвижность отломков

Протез по Курляндскому

Разгрузка опорных зубов достигается использованием в протезе шароаммортизационного кламмера. Кламмер имеет головки, расположенные на оральной и вестибулярной поверхности коронки зуба, меньшие по размеру, чем соответствующие впадины на коронке. Благодаря этому протез удерживается при всех движениях отломков оставляя неподвижным зуб, освобождая его от перегрузки

Ортопедическое лечение при наличии абсолютных противопоказаний к костно-пластическим операциям

Протез по Ванштейну

Возможность движения отломков во всех направлениях обеспечивает стальная пружина, соединяющая две части протеза. Протез фиксируется на зубах кламмерами и распиливается в области дефекта. В части протеза ввариваются гильзы, в просвет между ними помещается стальная пружина, которая действует как универсальный шарнир

Классификация костных дефектов нижней челюсти по Курляндскому:

Срединные дефекты (одиночные дефекты тела челюсти)

с наличием зубов на обоих отломках

с одним беззубым отломком

с двумя беззубыми отломками

Односторонние дефекты (дефекты ветви и тела челюсти)

костный дефект ветви челюсти

костный дефект угла челюсти

отсутствие одной половины челюсти при сохранении зубов на оставшемся отломке

отсутствие одной половины челюсти при беззубом оставшемся отломке

Двусторонние дефекты (двойные дефекты тела челюсти)

двусторонний дефект при сохранении на всех отломках зубов

двусторонний дефект при одном беззубом отломке

двусторонний дефект при двух беззубых отломках

двусторонний дефект при беззубой челюсти

Клинические формы неправильно сросшихся переломов (в пределах зубного ряда при наличии на отломках зубов):

Вследствие перелома челюсти с образованием костного дефекта тела челюсти

с наличием частичного окклюзионного контакта между антагонирующими зубами

с отсутствием окклюзионного контакта

Вследствие перелома челюсти без образования костного дефекта

При первой форме наступает укорочение тела нижней челюсти, прикус как по форме, так и по величине напоминает микрогению с более или менее выраженной ложной прогнатией.

При второй форме нарушения окклюзии наступают только из-за неправильного сращения отломков. При таких неправильно сросшихся переломах нет микрогении с ложной прогнатией, а наблюдается асимметрия лица.

Схема ООД по теме: «Изготовление складного протеза»

Этапы действия

Средства необходимые для изготовления аппаратов, последовательность работы

Критерии самоконтроля

Обследование и постановка диагноза

Инструментарий для обследования полости рта (зеркала стоматологические, зонд, пинцет)

Возможность введения разборной ложки в полость рта

Гипс, разборная слепочная ложка, оттискной материал. Каждую половину слепочной ложки наполняют гипсом, последовательно вводят в рот и устанавливают на свое место. После затвердения гипса слепок выводят частями, предварительно его расколов. Выведенные куски гипса составляют, соединяют расплавленным воском и отливают модель

Наличие всех фрагментов оттиска

По общепринятой методике

Определение центрального соотношения

Свободное, непринужденное установление челюстей согласно размера окклюзионного валика

Моделирование складного протеза

Из воска создают базис будущего протеза и устанавливают искусственные зубы. Затем срезают часть протеза с 4-мя резцами. Остальную часть восковой конструкции разрезают на 2 половины, что необходимо для установления шарнира и соединения им обеих частей протеза

Замена воска на пластмассу

Шарнир устанавливают так, чтобы его шарнирная часть располагалась у орального края протеза, что дает возможность складываться протезу, уменьшаясь в размерах. Две боковые части с трубочками располагают в середине базиса протеза. Затем на месте соединения половин протеза устанавливают оловянную фольгу в сагиттальной плоскости для изготовления уже разделенных частей протеза. После замены воска на пластмассу протез шлифуют и полируют.

Поверхность протеза гладкая без пор, края закруглены. Протез легко складывается. Части протеза неподвижны

Для изготовления срединной части протеза ранее срезанный бок с 4-мя зубами устанавливает на готовый протез, предварительно введя в него три штифта соответственно размерам и положению трубки шарнира. Воск заменяют пластмассой. Таким образом, протез состоит из 3 частей, левой, правой половины соединенных шарниром и срединной части с 3-мя штифтами дополняющей протез и скрепляющей его в единое целое.

Точное составление частей протеза

Схема ООД по теме: «Изготовление разборного протеза»

Моделирование разборного протеза

Из воска создают базис будущего протеза и устанавливают искусственные зубы. Затем срезают часть протеза с 4-мя резцами. Остальную часть восковой конструкции разрезают на 2 половины так, чтобы образовался уступ

1. Одну половину протеза загипсовывают в кювету, воск заменяют пластмассой. После полимеризации обрабатывают и создают правильной формы уступ. Загипсовывают в окклюдатор.

2. Вторую половину протеза из воска соединяют с первой (из пластмассы), уточняют дополнительной моделировкой место соединения половин протеза.

3. Вторую половину гипсуют в кювету, заменяют воск на пластмассу.

Поверхность протеза гладкая без пор, края закруглены. Протез легко складывается.

Составляют обе половины протеза, при помощи параллелометра просверливают три строго параллельных сквозных отверстия. В отверстия вводят штифт, соединяют со срединной частью протеза, уточняют моделировкой воском. Воск заменяют пластмассой.

Ситуационные задачи:

Пациент 44 лет обратился с жалобами на сужение ротовой щели, нарушение функции жевания, косметический дефект области углов рта. В анамнезе отмечается огнестрельное ранение в челюстно-лицевую область. Объективно: сужение ротовой щели до 3 см, рубцовое стягивание мышц в области углов рта. Поставьте диагноз, выберите оптимальный вариант ортопедического лечения,

Пациентка 29 лет обратилась с жалобами на сужение ротовой щели, нарушение функции жевания. В анамнезе отмечает склеродермию. Объективно: склеродермическое поражение (стягивание) кожи в области левой щеки, сужение ротовой щели до 2 см. Поставьте диагноз, выберите план ортопедического лечения.

Пациент 27 лет обратился с жалобами на затрудненность открывания рта. В анамнезе длительное межчелюстное вытяжение отломков нижней челюсти после переломов. Объективно: открывание рта на 4 см. Поставьте диагноз, объясните план ортопедического лечения.

Протезирование при неправильно сросшихся переломах челюстей

Несвоевременное оказание специализированной помощи пациентам с переломами челюстей приводит к неправильному срастанию отломков, а рана мягких тканей заживает с образованием грубых рубцов, ограничивающих движение нижней челюсти, губ, щек, языка. Происходит удлинение лица и напряжение мягких тканей околоротовой области, чаще всего наблюдается асимметрия лица.

Смещение отломков нижней челюсти приводит к изменению положения головок нижней челюсти в суставных ямках, что обусловливает нарушение движений нижней челюсти, соотношения элементов сустава, дисфункцию жевательных мышц.

Перестройка в суставе выражена тем больше, чем больше времени прошло после ранения или травмы. Значительные сроки после сращения отломков в неправильном положении являются основным противопоказанием к оперативному восстановлению правильного положения отломков челюстей. При выборе метода ортопедического устранения дефектов следует различать три клинические формы неправильно сросшихся переломов нижней челюсти: 1) окклюзионные контакты сохраняются в виде бугоркового смыкания; 2) зубы смыкаются только боковыми поверхностями; 3) отсутствует окклюзионный контакт между зубами.

Задачи ортопедического лечения — нормализация окклюзионных взаимоотношений, восстановление речи, внешнего вида, профилактика артро- и миопатий. Эти задачи решаются путем применения специальных протезов. Ортодонтические и аппаратурно-хирургические методы лечения направлены на изменение положения зубов в зубном ряду и создание тем самым нормальных окклюзионных контактов.

Выделяют две группы пациентов:

- 1) с неправильно сросшимися переломами челюстей и полностью сохранившимися зубными рядами;

- 2) с неправильно сросшимися переломами челюстей и частичной потерей зубов.

В первой группе при неправильно сросшихся переломах верхней челюсти с образованием переднего открытого прикуса тактика лечения зависит от степени разобщения зубов, возраста пациента и тяжести нарушения внешнего вида.

Если межальвеолярная высота удерживается третьими или вторыми коренными зубами, то добиться контакта передних зубов можно путем сошлифовывания моляров или их удаления. У молодых пациентов проводят ортодонтическое устранение открытого прикуса. При незначительной щели между передними зубами можно применять керамические коронки.

Пациентам второй группы необходимо проводить замещение утраченных зубов с одномоментным восстановлением окклюзии оставшихся зубов, восстановление внешнего вида и речи. В зависимости от количества утраченных зубов применяют несъемные и съемные протезы (цельнолитые комбинированные мостовидные протезы, цельнолитые бюгельные протезы). Очень часто требуется изготовление индивидуальной оттискной ложки.

Боковой открытый прикус можно устранить путем ортодонтической перестройки или протезированием цельнолитыми комбинированными мостовидными протезами (12.77, а, б).

Рис. 12.77. Протез, образующий двойной ряд зубов: а — до лечения; б — после лечения мостовидным протезом; в — съемный протез с двойным рядом зубов

Перекрестный прикус при неправильно сросшемся переломе челюсти исправляют ортодонтическим путем или протезированием съемными протезами с двойным рядом зубов (рис. 12.77, в). Протезы изготавливаются для восстановления окклюзионного контакта. Искусственные зубы съемного протеза пришлифовывают к вестибулярной поверхности естественных зубов и таким образом восстанавливают окклюзию. Сохранившиеся зубы используют только как опору для протеза. Кроме того, съемные протезы имеют увеличенную искусственную десну для улучшения внешнего вида пациента.

При резком смещении отломков челюсти к средней линии возникают трудности наложения протеза на челюсть в связи с изменением положения зубов и альвеолярных отростков. Введение и выведение протеза, а также установление на челюсть обеспечивается его разборной конструкцией (так называемый разборный протез, рис. 12.78).

В основе применения складного протеза (рис. 12.79) лежит возможность уменьшить (сложить) протез в момент наложения и развести его после того, как он окажется ниже наклонных коронок зубов.

Рис. 12.78. Разборный протез:

а — детали протеза; б — протез в собранном виде, видна вестибулярная часть; в — протез на модели, видна оральная часть

Рис. 12.79. Складной протез:

а — модель челюсти с неправильно сросшимся переломом, сохранившиеся зубы наклонены орально; б, в- части протеза; г — протез на модели

Применение разборных и складных протезов особо показано при рубцовых микростомах и малой растяжимости тканей околоротовой области и губ.

Сужение ротовой щели (микростомия) образуется в результате ранения околоротовой области, при операциях по поводу опухолей, ожогов лица, а также при системной склеродермии и туберкулезной волчанке.

Рубцы мягких тканей, окружающих ротовую щель, снижают их эластичность, препятствуют открыванию рта и уменьшают ротовую щель. Происходит нарушение психики, речи, приема пищи.

Протезирование пациентов с сужением ротовой щели затруднено в связи с ограничением открывания рта. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить возможности расширения ротовой щели оперативным путем. Однако хирургическое вмешательство не всегда показано. Изготовление несъемных протезов связано прежде всего с трудностями обезболивания и препарирования зубов. В таких случаях применяют общее обезболивание.

Снятие оттиска у пациентов с микростомией затруднено вследствие потери эластичности мягких тканей, окружающих ротовую щель. При протезировании съемными протезами выбор метода получения оттиска зависит от степени сужения ротовой щели. Оттиск можно получить детской стандартной ложкой или обычной стандартной ложкой, распиленной на две части. Можно сформировать в полости рта индивидуальную ложку из воска, заменить последний на пластмассу и снять оттиск жесткой ложкой.

Трудности получения оттиска при контрактурах нижней челюсти связаны с недостатком места между зубами при открывании рта. Оттискную массу следует наложить на протезное ложе, а затем прижать оттискной ложкой. После оформления оттиска его извлекают в обратной последовательности (сначала ложку, а затем оттиск). При уменьшении ротовой щели возможно определение центральной окклюзии с помощью оттискных материалов, так как использование обычных восковых шаблонов затруднено.

Конструкцию съемного протеза выбирают в зависимости от степени сужения ротовой щели. Иногда уменьшение базиса протеза и сужение искусственной зубной дуги облегчают введение и выведение протеза из полости рта. При наложении съемного протеза врач-стоматолог должен научить пациента самостоятельно вводить протез в полость рта.

Неправильно сросшиеся переломы нижней челюсти

При переломах челюстей нужно своевременно и квалифицированно оказать специализированную медицинскую помощь, провести своевременную обработку раны и фиксацию отломков. При таких условиях обломки челюстей срастаются без осложнений и в правильном положении. Следствием нарушения одного из этих условий является то, что челюсти часто заживают со смещением обломков, из-за чего образуются переломы, которые неправильно срослись, и рана заживает в виде грубых рубцов, которые ограничивают движения челюсти, губ, языка.

Характер таких деформаций очень разный. Неправильно сросшиеся переломы нижней челюсти характеризуются нарушениями зубочелюстной системы и зависит от места перелома, степени несоответствия обломков, тяжести деформации. Конечно, изменяется внешний вид больного. Наблюдается удлинение лица и напряженность мягких тканей участка около рта. Часто возникает асимметрия лица. Смещение обломков нижней челюсти ведет к смещению суставных головок, что приводит к нарушению функционирования височно-нижнечелюстного сустава, также жевательных мышц. Изменение положения обломков челюстей ведет к нарушению речи преимущественно за счет уменьшения объема ротовой полости. Клиническая картина характеризуется степенью окклюзионных нарушений.

Хирургическое лечение при переломах, которые неправильно срослись с незначительным функциональным нарушением не вызывает особых трудностей.

Больных подразделяют на три группы. У больных первой группы имеется бугорковый вид окклюзионных контактов, во второй зубы контактируют только боковыми поверхностями, у больных третьей группы смыкание зубов полностью отсутствует.

Метод лечения при переломах нижней челюсти, которые неправильно срослись, конечно хирургический, т.е. проводится репозиция отломков и их иммобилизация. В случае отказа больных от лечения применяют протетической, ортопедический, аппаратурно — хирургический методы лечения.

Тактика лечебных мероприятий зависит от наличия зубов на челюсти.

Лечение неправильно сросшихся переломов челюсти при сохраненных зубных рядах имеет особенности. Прежде всего необходимо обращать внимание на возраст больного. Так, если есть признаки открытого прикуса, то в молодом возрасте хорошие результаты дают ортопедические методы, тогда как у больных пожилого возраста с такой же патологией эффективным будет сошлифовывание зубов, на которых фиксируется прикус, или даже их удаление. Такой тактики необходимо соблюдать и при наличии других патологических прикусов, обращая внимание на возраст больных.

Из ортопедических конструкций широко используют пластмассовые каппы — коронки, цельнолитые коронки, металлокерамические и металлопластмассовые каппы или коронки, цельнолитые дуговые протезы, а в очень сложных случаях — разборные протезы.

В сложные условия врач-ортопед попадает при лечении пациентов с переломами, неправильно сросшимися и имеющими дефекты зубных рядов. Главной задачей здесь является восстановление зубных рядов, нормализация окклюзионных соотношений и восстановление внешнего вида больного. Среди важнейших ортопедических конструкций является несъемные мостовидные и съемные виды зубных протезов.

Особое внимание следует уделять состоянию тканей пародонта, с точки зрения возможности их использования как опоры под ортопедические конструкции. В зависимости от локализации дефекта, количества утраченных зубов, выраженных окклюзионных изменений после неправильно сросшихся переломов нижней челюсти используют ортопедические конструкции зубных протезов. Дефекты в переднем участке и боковом участке восстанавливают цельнолитыми мостовидными протезами. При наличии перекрестного прикуса применяют съемные виды протезов с включением в них, если необходимо, литых окклюзионных накладок.

Нередко возникают значительные трудности со снятием отпечатков из челюстей. Тогда необходимо изготавливать индивидуальные или разборные ложки. Пути введения протезов и их выведения изучают с помощью параллелометрии.

Читайте также:

- Допплерография плода. Исследование кровотока в венозном протоке плода

- Костный панариций — диагностика, лечение

- На страже красоты. Какие витамины нужны вашей коже и как их принимать

- Систематика бактерий. Окраска по Граму. Грамположительные бактерии. Грамотрицательные бактерии. Кислотоустойчивые бактерии.

- Комплексная терапия бесплодного брака

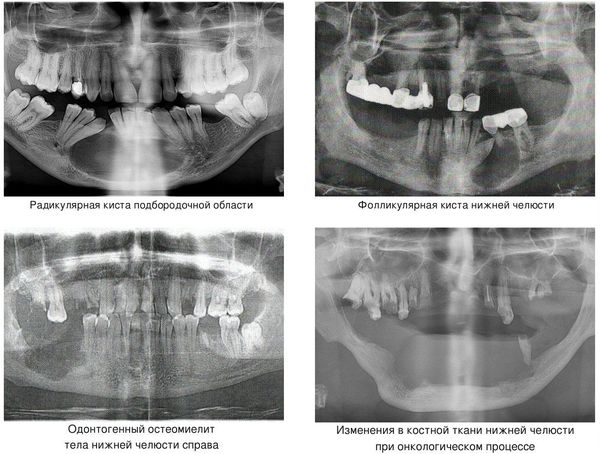

Диагностика возникшей патологии

После травмы человек может ощущать не только смещение челюсти, но и невозможность смыкания зубных рядов или появившийся дискомфорт при жевании, особенно в области височно-нижнечелюстного сустава. Все это говорит о нарушении окклюзии и прочих патологиях. Точно установить характер и выраженность возникшей проблемы можно только после диагностического обследования, в которое, как правило, входят:

- сбор стоматологом анамнеза заболевания, то есть получение связанных с этим сведений;

- физикальный осмотр поврежденного участка (пальпация, проведение измерений);

- рентгенологическое исследование и компьютерная томография.

После получения данных о состоянии зубочелюстной системы врач определяет план лечебных мероприятий, в том числе и для коррекции нарушенной окклюзии.

Каким образом может проводиться лечение?

Для получения прогнозируемого результата при травматических нарушениях прикуса прежде всего применяется цифровое планирование. В соответствии с ним выстраивается схема лечения. В нее могут входить установка брекет-системы, а также применение специальных шин, кап или других конструкций. При невозможности обойтись ортодонтическими методами для исправления нарушенного прикуса назначается хирургическая операция.

Определяет и выбирает способы исправления прикуса после перелома стоматолог-ортодонт, как правило, вместе с челюстно-лицевым хирургом. Если не было смещения, то нормализовать смыкание челюстей можно и с помощью брекетов. В более сложных ситуациях для правильного сопоставления верхней и нижней челюстей применяются другие методы, например ортопедическая и хирургическая коррекция. Иногда проводится сошлифовывание зубов, на которых фиксируются прикус, или даже удаление некоторых единиц. Выбор метода зависит от клинической ситуации, возраста пациента, качества срастания перелома.

Посттравматические деформации лица относятся к приобретенным деформациям и составляют около 15% от их числа. Развитие деформации лица связано чаще всего с первично тяжелым состоянием больного, что не всегда дает возможность полноценного проведения специализированной помощи челюстно-лицевого хирурга.

Переломы нижней челюсти у взрослых, как правило, не приводят к развитию деформаций затрудняющих прием пищи, речь. В то же время нарушение прикуса или конфигурации лица в значительной степени нарушает качество жизни пациента.

Посттравматические деформации средней зоны лица возникают обычно вследствие поздней диагностики, несвоевременного или неправильного лечения переломов.

Нарушению формы лица, изменению конфигурации лицевого черепа, затруднению открывания рта и пережевыванию пищи, «двоению» в глазах и нарушению положения глазных яблок, изменению формы носа и нарушению дыхания способствует быстрая консолидация фрашментов при повреждении костных образований лица, причем характер развившихся деформаций обусловлен объемом и локализацией трамы.

Лечение посттравматических деформаций лица должно проводиться после полноценного обследования, изготовления индивидуальных моделей черепа,точной постановки диагноза наиболее квалифицированными челюстно-лицевыми хирургами.

При лечении данного вида патологии применяются различные способы: остеотомия и репозиция костей с последующей их фиксацией в правильном положении, применение имплантатов и фиксаторов, авторские методики оперативного лечения.

В результате лечения удается устранить ведущие функциональные нарушения и восстановить форму лица, что приводит к улучшению качества жизни пациентов.

Недоразвитие верхней челюсти (верхняя микрогнатия)

Признаки: деформация зубного ряда верхней челюсти. Скученное положение зубов, наличие непрорезавшихся зубов или расположение части зубов вне зубного ряда при отсутствии для них места в зубном ряду. Зубной ряд нижней челюсти развит нормально. Отставание роста челюсти может быть незначительным и резко выраженным. При резко выраженном отставании роста лицо принимает “птичий” вид — верхняя губа западает, резко подчеркивается форма и размер носа, резко выступает вперед нижняя челюсть. Окклюзионный контакт между фронтальными зубами отсутствует. Диагноз подтверждается исследованиями по Симону, Пону, Хаулею-Гербсту и телерентгенографии. Нарушен акт откусывания пищи. При сужении носовых ходов и искривлении носовой перегородки дыхание ротовое. Создается впечатление гипертрофии нижней губы и подбородка («обиженный профиль»).

Откусывать пищу невозможно, так как нижние зубы, не находя себе антагонистов, смещаются кпереди и кверху вместе с альвеолярным отростком, обусловливая иногда картину глубокого обратного прикуса.

Носо-губные борозды при этом подчеркнуто выражены.

Речь больных несколько нарушена, произношение зубных звуков нечеткое.

Чрезмерное развитие нижней челюсти (нижняя макрогнатия)

Верхняя макрогнатия

Недоразвитие нижней челюсти (нижняя микрогнатия)

Врожденная или приобретенная патология, при которой происходит недоразвитие зубочелюстной системы в результате действия различных факторов.

При подобной аномалии развития наблюдается поражение нижней челюсти.

При микрогнатии происходит искажение формы лица, в большинстве случаев аномалия провоцирует неправильный прикус. При недоразвитии нижней челюсти язык практически не имеет опоры, происходит его западание, что вызывает трудности при дыхании.

Нижняя микрогнатия

Чрезмерное развитие верхней челюсти (верхняя макрогнатия) или дистальный прикус

Признаки: выступание вперед верхней челюсти по отношению к нормально развитой нижней челюсти. Дистальный прикус характеризуется определенными внешними признаками: выпуклость лица, иногда очень резкая, часто укорочение его нижней трети, верхняя губа маленькая, а нижняя располагаются сзади верхних резцов, нарушено смыкание губ в силу выступания вперед верхней челюсти , рот полуоткрыт, подбородочная складка резко выражена. Напряженное выражение лица и сглаженность его контуров наблюдается при сочетании дистального прикуса с открытым. Возможно нарушение образования губных звуков “П”, <Б”, “М”. Выпадает акт откусывания пищи, затруднено разжевывание пищи.

Односторонние деформации челюстей

Чаще всего связаны с перенесенным остеомиелитом, анкилозом височно-челюстного сустава, травмой с повреждением зон роста костей

Изменение вертикальной высоты лица

Включает нарушения пропорций лица. В первую очередь это касается соотношения верхней, средней и нижней высот лица. В норме они должны быть равны. Увеличение или уменьшение одного из параметров свидетельствует о существенных нарушениях лицевых структур. Вторым важным параметром, отражающим нарушения прикуса, являются пропорции нижней зоны лица. В норме треть передненижней высоты лица составляет верхняя губа, а две трети — нижняя губа и подбородок.

Диагностика и лечение проводятся совместно челюстно-лицевым хирургом и врачами-ортодонтами. При незначительных деформациях, связанных с изменением положения зубов лечение проводит врач-ортодонт, но при нарушении костных структур грамотный ортодонт проводит лечение совместно с хирургом, а профессиональный хирург не будет оперировать без ортодонтической подготовки пациента.

В большинстве случаев проводится трехэтапное лечение:

1 этап: ортодонтическая подготовка, включающая в себя постановку брекет-систем и проведение первичной коррекции зубных рядов длительностью 3-12 месяцев;

2 этап: хирургическое вмешательство, заключающееся в коррекции положения костных структур лицевого черепа, проводится в условиях общего обезболивания на клинической базе старейшей кафедры челюстно-лицевой хирургии в России. После операции пациент находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением высокопрофессиональных врачей-реаниматологов. После нормализации состояния продолжение лечения проводится в комфортабельных палатах.

3 этап: завершающая послеоперационная ортодонтическая коррекция положения зубных рядов, приводящая к высокому функциональному и эстетическому результату.

Переломы костей лица:

Переломы костей лица занимают значительное место среди переломов всех других отделов скелета и достигают 4%. Переломы нижней челюсти встречаются в 70,3%, верхней челюсти – 3,3%, скуловой кости 3,2%

Перелом нижней челюсти

Переломы альвеолярных отростков

Наиболее типичным повреждением нижней челюсти является перелом альвеолярного отростка, или сегмента челюсти. Альвеолярные переломы чаще всего наблюдаются в передней части челюсти (или в области резцов), наиболее подверженной травматическим повреждениям. Жизнеспособные зубы следует сохранять, даже если они оказались вырванными; не следует удалять сегменты альвеол, если они прочно связаны с надкостницей. После хирургической обработки ран полости рта не стоит оставлять пострадавшего с серьезными дефектами альвеол, которые не могут быть исправлены при протезировании. Необходимо прижать зубные сегменты марлевыми тампонами, применяя прямое давление, а затем покрыть их салфеткой, смоченной солевым раствором. Большинство альвеолярных переломов можно затем стабилизировать с помощью проволоки или фиксации дугообразным стержнем.

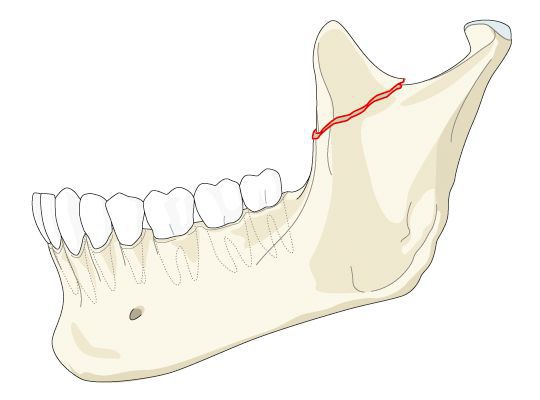

Переломы мыщелковых отростков

Односторонний перелом мыщелкового отростка вызывает девиацию челюсти в сторону перелома при максимальном открывании рта. При двусторонних переломах в области мыщелковых отростков пациент обычно имеет открытый прикус с контактом лишь между большими коренными зубами при отсутствии соприкосновения резцов.

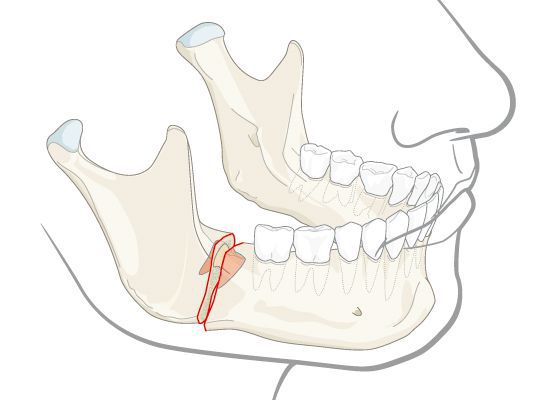

Срединные переломы

Срединные переломы нижней челюсти легко распознаются по смещению нижних передних зубов и нарушению непрерывности зубной дуги. При бимануальной пальпации отломки могут легко смещаться.

Переломы в области угла и тела нижней челюсти

Неблагоприятные переломы угла нижней челюсти обычно происходят вследствие разрыва собственно жевательной и внутренней крыловидной мышц со смещением проксимального сегмента кверху. Это лучше всего определяется при рентгенографии.

Лечение больных с переломами ставит целью восстановление анатомической целостности и функции поврежденных костей. Челюстно-лицевой хирург должен учитывать косметические требования при лечении травм.

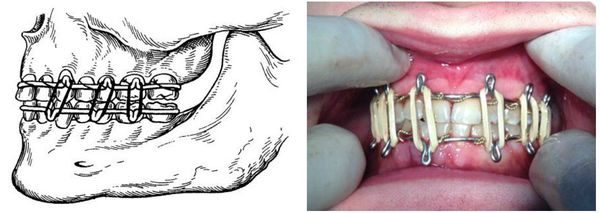

Грамотное оказание медицинской помощи больным с травматическими повреждениями лица возможно только при отличных знаниях анатомических и функциональных особенностей челюстно-лицевой области для чего необходимо наличие большого врачебного опыта. Лечебные мероприятия при переломе нижней челюсти в зависимости от характера травмы могут включать в себя следующие врачебные действия:

- Совмещение отломков челюстной кости (одномоментно или постепенно) под местной анестезией

- Жесткую фиксацию отломков челюстной кости на период восстановления ее целостности с помощью специальных шин

- Создание комфортных условий в области перелома для восстановления кости

- Профилактическую противомикробную и общеукрепляющую терапию (антибиотики, витамины, физиотерапия) с целью предотвращения инфекционно-воспалительных осложнений в области перелома.

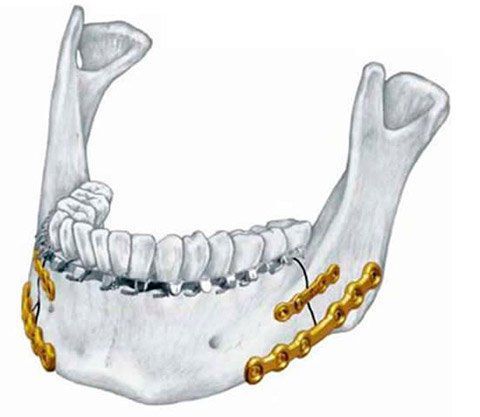

В случае необходимости могут быть проведены хирургические мероприятия:

Хирургические методы скрепления переломов проводятся в условиях местного или общего обезболивания различными титановыми конструкциями (титановые пластины, скобы из никелида титана и т.д.). Разрезы по мере возможности стараются производить в полости рта или в эстетически незаметных областях.

Закрепление кости особыми внеротовыми конструкциями

Если разрушения кости нижней челюсти достаточно обширны и повлекли при этом серьезные обширные повреждения лица, то в данном случае проводится ряд сложных восстановительных пластических операций с применением сложных лицевых и челюстных протезов.??Главная цель лечения перелома нижней челюсти – максимально быстро и эффективно добиться сращения отломков челюсти и восстановления нормального прикуса зубов.

Сроки лечения зависят от вида и характера травмы.

Перелом верхней челюсти

Анатомическая структура верхней челюсти обуславливает возникновение типичных переломов в наименее прочных участках. Согласно общепринятой классификации Ле Фор переломы верхней челюсти делятся на первый, второй и третий.

Диагностика переломов верхней челюсти по сравнению с повреждениями нижней челюсти представляет более сложную задачу, так как им часто сопутствуют быстро нарастающий отек мягких тканей (век, щек) и внутритканевые кровоизлияния. Для диагностики необходимо проведение компьютерной томографии, консультация офтальмолога и невролога.

Наиболее типичные симптомы перелома верхней челюсти:

- удлинение или уплощение средней части лица за счет смещения оторванной челюсти вниз или внутрь (назад);

- болезненность при попытке сомкнуть зубы;

- нарушение прикуса;

- кровотечение из носа и рта.

Последнее особенно выражено при переломах по линии Ле Фор III. Кроме того, нередко переломы верхней челюсти бывают вколоченными, вследствие чего трудно обнаружить основной симптом перелома любой кости — смещение отломков и их патологическую подвижность.

Лечение пациентов проводится в специализированном отделении челюстно-лицевой хирургии и направлено на восстановление целостности и функции костей лицевого черепа. Для лечения используются новейшие материалы и методики, обеспечивающие достижение наилучших результатов.

Перелом скуловой кости

Переломы скуловой кости и дуги характеризуются деформацией, чаще западением, скуловой области, наличием “ступеньки” в области нижнеглазничного края и скуловой дуги, ограничением открывания рта, затруднением боковых движений нижней челюсти, парестезией в зоне иннервации подглазничного нерва, кровоизлиянием в клетчатку глазницы. При значительном смещении возможны диплопия, кровотечение из соответствующей половины носа. Для уточнения диагноза проводится рентгенологическое исследование.

Основным принципом лечения повреждений скуловой кости и дуги является восстановление анатомической целостности. Это достигается вправлением отломков в правильное положение и фиксацией различными способами. Поэтому, в хирургическом лечении нуждаются лишь пострадавшие с переломами скуловой кости и дуги со смещением отломков. Переломы без смещения подлежат консервативному: медикаментозному и физиотерапевтическому лечению.

Все хирургические методы лечения переломов скуловой кости и дуги можно разделить на внеротовые и внутриротовые. Наиболее распространенным и известным из внеротовых методов является вправление отломков производят с помощью крючка Лимберга. Производится разрез кожи скальпелем в точке пересечения двух взаимоперпендикулярных линий (горизонтальная – по нижнему краю скуловой кости и вертикальная – от наружного края угла глаза книзу). Затем подводится крючок под скуловую кость или дугу и движением в направлении обратном смещению репонируют кость. Сопоставление в правильное положение сопровождается характерным щелчком.

Для более жесткого закрепления отломков скуловой кости аналогично с использованием костных швов применяются минипластины с винтами изготовленными из титана

Вывихи и переломы зубов.

Наиболее часто повреждаются передние зубы верхней и нижней челюсти. Различают полный, неполный и вколоченный вывих зуба.

При полном вывихе корень зуба полностью выводится из лунки зуба, иногда сохраняется его связь с окружающими мягкими тканями. При неполном вывихе зуба наблюдается его смещение относительно других зубов. Пациенты жалуются на боль, подвижность зуба, боль при откусывании и пережевывании пищи, иногда на чувство «выросшего зуба» и невозможность правильно сомкнуть челюсти.

Лечение пациентов с данной патологией проводится хирургом-стоматологом совместно с терапевтом-стоматологом, а иногда и ортопедом.

В случае невозможности сохранить зуб, проводят его удаление с последующей дентальной имплантацией.

Вывих нижней челюсти (височно-нижнечелюстного сустава).

Различают передний и задний вывихи нижней челюсти. Чаще происходит передний вывих, который может быть результатом чрезмерного открывания рта, травмы.

Лечение вывиха нижней челюсти заключается в его вправлении вручную под местной анестезией, а иногда и под общим обезболиванием. После вправления нижняя челюсть обездвиживается на 7-14 дней, назначаются физиопроцедуры и т.д.

Переломы костей носа, лечение.

Изолированные переломы костей носа возникают при нанесении удара спереди назад в область его основания. Пациенты жалуются на западение или искривление спинки носа, носовое кровотечение, ухудшение носового дыхания, гематомы в области век. В анфас определяется уплощение спинки носа, а в профиль- западение.

Кости носа плоские и тонки, поэтому их переломы часто бывают многооскольчатыми. В связи с этим желательно проводить лечение переломов костей носа в ближайшее время после травмы или после уменьшения отеков и гематом в области носа, что дает наиболее точное восстановление формы носа.

Неправильно считать возможным проведение операции ринопластики через 2-4 месяца после травмы и ожидать хороший косметический результат. При правильно и вовремя проведенной операции репозиции костей носаудается избежать дорогостоящих операций и возможных осложнений в виде искривления спинки носа, нарушения дыхания и изменение формы носа.

Для диагностики требуется проведение компьютерно-томографического исследования. После операции пациенту назначается комплекс противовоспалительных препаратов, тампоны из носовых ходов удаляются на следующие сутки, гипсовая повязка – через 8-10 дней.

ортопедическая реабилитация при неправильно сросшемся переломе нижней челюсти

(на ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

При качественном оказании специализированной хирургической помощи пациентам с повреждениями челюстей (медикаментозная обработка раны, репозиция и иммобилизация отломков) процесс заживления протекает с восстановлением анатомической целостности челюсти, правильной окклюзии и нормализацией всех функций зубочелюстной системы. Если помощь больным с переломами челюсти была оказана несвоевременно или неквалифицированно, то происходит срастание отломков в неправильном положении, поскольку смещению этих отломков во многом способствуют мышцы, прикрепленные к ним [1].

При неправильно сросшихся переломах челюстей морфологические и функциональные нарушения зубочелюстной системы определяются локализацией перелома, степенью смещения отломков, тяжестью деформации. Изменяется внешний вид пациентов: асимметрия лица и напряжение мягких тканей лица и приротовой области из-за образовавшихся грубых рубцов, порой ограничивающих движения нижней челюсти и значительно затрудняющих пережевывание пищи. Переломы нижней челюсти встречаются значительно чаще других костей лицевого скелета, что объясняется ее выдвинутым положением, большими размерами и подвижностью.

Неогнестрельные переломы нижней челюсти, чаще линейные, проходят в «местах слабости». Когда точкой приложения силы является латеральная область подбородка, силовое воздействие приходится на наиболее уязвимый участок мыщелкового отростка — его основание [2].

Для лечения больных с неправильно сросшимися отломками челюстей используют несколько способов. Наиболее целесообразным является хирургическое лечение путем кровавой репозиции отломков, установлении их в правильное положение и последующей иммобилизации. В случае отказа больных от операции или наличии противопоказаний к ней применяются ортопедические (протетические) методы. Ортопедическое лечение зависит от характера смещения отломков, количе-

Карасева В .В.

к. м. н., доцент,

кафедра ортопедической

стоматологии

ГБОУ ВПО УГМА,

г. Екатеринбург,

merger@k66.ru

Резюме

Для лечения больных с неправильно сросшимися отломками челюстей используют несколько способов (хирургический, ортодонтический, ортопедический, комбинированный).

На примере клинического случая разобраны особенности ортопедической реабилитации пациентки с неправильно сросшимся переломом нижней челюсти, осложненным открытым прикусом.

Ключевые слова: неправильно сросшиеся переломы нижней челюсти, сложно-челюстное протезирование.

ORTHOPEDIC REHABILITATION IN THE WRONG FUSED

MANDIBULAR FRACTURES

(on the example of a clinical case)

Karaseva V.V.

The summary

For the treatment of patients with correctly fused jaw bone fragments using several methods (surgical, orthodontic, orthopedic, combined). On the example of the clinical features of cases analyzed orthopedic rehabilitation patients with improperly fused mandibular fracture complicated by open bite.

Keywords: incorrectly fused mandibular fractures, maxillo-hard denture.

Прошміі стомітошніі / Actual моыш o( rnwmo«

20і2. № 4

ства и состояния оставшихся зубов [3].

Описываемый нами случай представляет клиническую ситуацию, потребовавшую действий стоматолога-орто-педа при застарелом неправильно сросшемся переломе нижней челюсти, осложненном открытым прикусом.

На кафедру ортопедической стоматологии УГМА для консультации обратилась пациентка Л. 63 лет, получившая более восьми лет назад бытовую травму нижней челюсти (упала на скользких ступеньках крыльца, ударилась подбородком). Своевременное оказание специализированной хирургической стоматологической помощи ей оказано не было. Со слов больной, к хирургу-стоматологу она не обращалась, перетерпев боль и дискомфорт в домашних условиях.

На момент обращения у пациентки диагностировали: неправильно сросшийся перелом мыщелкового отростка справа, смещение нижней челюсти в сторону перелома и открытый прикус (рис. 1).

Основные функциональные нарушения возникли из-за изменения окклюзионных взаимоотношений: наблюдается нарушение смыкания зубных рядов (разобщение во фронтальном отделе составляет 17 мм), смыкание челюстей — лишь в области 3.8 зуба, что сильно затрудняет процесс пережевывания пищи (рис. 2). На правой стороне смыкания зубов нет из-за смещения челюсти в сторону перелома и наличия медиального прикуса пациентки. При этом за время, прошедшее с момента травмы, сформировался порочный тип жевания на левой стороне, используя в качестве опоры «при-кусной валик», образовавшийся из-за уплотнения слизистой оболочки щеки при хронической травме (рис. 3 а, б).

Хирургическое лечение на нижней челюсти (открытая репозиция отломков) или ортодонти-ческое устранение открытого прикуса в данном случае не показано. Было решено удалить зубы 2.6, 2.7, 3.8 и снять паяный мостовидный протез с опорой на 3.4 и 3.7 зубы. После проведения только этих манипуляций открытый прикус был устранен и появились множественные зубные контакты (рис. 4). Затем для создания оптимальных окклюзионных контактов были устранены преждевременные контакты (избирательное пришлифовывание зубов) и проведено рациональное протезирование — восстановление имеющихся включенных дефектов на нижней челюсти металлокерамическими мостовидными протезами (с проведением

Рис. 1. Рентгенограммы больной Л . с открытым прикусом (на момент обращения)

Рис. 2.

Клиническая картина больной Л .с открытым прикусом (на момент обращения)

Рис. 3. Клиническая картина больной Л . а) прикусывание щеки; б) «прикусной валик» на щеке, сформированный хронической травмой

Рис. 4

Клиническая картина больной Л после удаления 2.6, 2.7,

3 . 8 зубов и снятия мостовидного протеза с опорой на 3 .4 и 3.7 зубы

Рис.5

Клиническая картина больной Л после ортопедического лечения

WWW.DENTAL-PRESS.COM Проблемы стоматологии / Actual mojhm of stoiatouki 55

2012. № 4

необходимой предварительной терапевтической подготовки опорных зубов). В результате смыкание челюстей имеет полный контакт со всеми имеющимися зубами, смещение центральной резцовой линии значительно уменьшилось (рис. 5). Полного смещения челюсти влево добиться в данном случае не представляется возможным из-за значительного укорочения ветви нижней челюсти справа, поскольку это может повлечь нежелательные последствия со стороны ВНЧС.

В задачи ортопедического лечения при неправильно сросшихся переломах челюстей, помимо нормализации окклюзионных взаимоотношений, восстановления функций жевания и глотания, входят также: восстановление речи, внешнего вида, профилактика артро — и миопатий. На наш взгляд, нам это в определенной мере удалось. Пациентка осталась весьма довольна проведенным лечением, отмечает улучшение внешнего вида, общего состояния и настроения. Для достижения лучшего эстетического эффекта была дана рекомендация о необходимости реставрации анатомической формы зубов 1.1 и 2.1 терапевтическим методом.

Особое мнение

Поводом для написания данной статьи явился вопиющий, на наш взгляд, случай неоказания помощи пациентке, остро нуждающейся в ней. Тем более досадно, что произошло это в таком крупном мегаполисе, как г. Екатеринбург, с развитой стоматологической сетью.

Дело в том, что на протяжении восьми (!) лет пациентка неоднократно обращалась к стоматологам для лечения и протезирования зубов (см. рис. 1).

Кстати, последнее посещение стоматолога по поводу изготовления паяного мостовидного протеза на нижней челюсти слева было за месяц до обращения к нам. Каждый специалист узконаправленно выполнял свои манипуляции (лечил отдельный зуб, изготавливал отдельный протез), не замечая более сложную проблему — неправильно сросшийся перелом мыщелкового отростка справа, смещение нижней челюсти в сторону перелома, осложненный открытым прикусом. Делались лишь робкие попытки направить пациентку к хирургу на радикальное лечение, от которого она категорически отказывалась.

Проведенное ортопедическое лечение данной пациентки не представляет сложности (изготовление мостовидных протезов). Сложным оказался выбор тактики ведения, составление плана ее реабилитации. Полагаем, что в подобных случаях практические врачи должны быть более внимательными и чуткими к проблемам пациентов, видя и решая их в комплексе, а в случае своей неуверенности не оставлять пациентов наедине с возникшей проблемой и иметь мужество направить их на консультации к более опытным специалистам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров Н.М., Аржанцев П.З., Вихриев Б. С. и др. Травмы челюстно-лицевой области. — М.: Медицина, 2006. — 448 с.

2. Кислых Ф. И. , Рогожников Г. И. , Кацнельсон М. Д. и др.

Лечение больных с дефектами челюстных костей — М.: Медицинская книга, 2006. — С.115-116.

3. Трезубов В. Н. , Щербаков А. С. , Мишнев Л. М. Ортопедическая стоматология. Учебник. — СПб: Фолиант, 2002. — С. 519-522.

г&л ио с^ент

современная стоматология

Приглашаем те», кто ищет большего

Ещё одного врача стоматолога-ортопеда Ещё двух опытных ассистентов врача-стоматолога (з/п от 30 000 руб.)

Приходите: г. Екатеринбург, ул.Победы, 7. Звоните: (343) 330-40-17. Знакомьтесь: www.geliosdent.ru

Прошми стоматологии / Алии молш 0( тшАшо«

2012. № 4

Во время лечения подобных деформаций могут быть опробованы различные способы, такие как остеотомия и репозиция лицевых костей, после чего проводится их фиксация в нужном положении. Используются также имплантаты и специальные фиксаторы, иногда авторские методики устранения деформаций. После окончания лечения можно наблюдать устранение основных и сопутствующих нарушений жизнедеятельности и восстановление лицевых конфигураций.

Неполное развитие верхней части челюсти

Признаками заболевания, которое имеет научное название «верхняя микрогнатия», является патология строения зубного ряда в расположенной сверху части челюсти. Зубы больного расположены скученно, присутствуют не прорезавшиеся или неправильно расположенные зубы. На нижнем ряду зубы располагаются в соответствии с нормой. Патология может быть как незначительной, так и явно выраженной. Во втором случае форма лица изменяется — происходит западение верхней губы, а размер носа заметно увеличивается. Фронтальные зубы не имеют окклюзионного контакта. Пища откусывается и пережевывается с трудом. Возможно ротовое дыхание вследствие уменьшения носовых пазух и деформации носовой перегородки. Лицо пациента приобретает «обиженный профиль».

Нижние зубы за неимением антагонистов, смещаются вперед и вверх совместно с альвеолярным отростком. Делать «кусающие» движения становится очень трудно. Носогубные борозды становятся ярко выраженными. Нарушается речь, звуки пациенты произносят нечетко. Слишком сильно развивается нижняя челюсть.

Неполное развитие нижней части челюсти

Верхняя макрогнатия может быть врожденной или приобретается со временем. В результате воздействия посторонних факторов не происходит нормальное развитие зубочелюстной системы.

Эта патология предполагает деформацию нижней челюсти.На лицо искажение профиля, формируется неправильный прикус, у языка нет опоры, он западает, возникают трудности с дыханием.

Нижняя микрогнатия

Характерные признаки заболевания: выдвижение верхней челюсти, асимметрия касательно положения нижней челюсти. Патология имеет некоторые внешне заметные черты: визуально заметная выпуклость (похожая на вздутие) лица, его короткая нижняя часть, уменьшенная верхняя губа, при том что нижняя находится позади резцов и другие деформации. При этой аномалии невозможно нормальное откусывание пищи и разжевывание.

Лечение проходит в три этапа:

- ортодонтическая — фиксация брекетов для корректирования рядов зубов продолжительностью несколько месяцев;

- хирургическая операция, а именно корректирование черепных костных структур;

- финальная ортодонтическая коррекция челюсти.

Переломы и травмы лицевых костей

Травмы альвеолярных отростков. Самые часто встречающиеся среди других видов переломов. Наблюдаются в области расположения резцов, так как эта зона больше остальных подвержена травмам. Этот тип переломов стабилизируется с применением проволоки.

Травмы мыщелковых отростков. Предполагается искривление челюсти в сторону, если пробовать широко открыть рот. При двусторонней травме у пострадавшего имеется деформированный прикус.

Срединные переломы

Предполагается отклонение в сторону нижнего ряда зубов и искривление зубной дуги. При диагностике отломки довольно просто сместить.

Травмы в зоне угла и тела нижней части челюсти.Возникают после потери соединения между жевательной и расположенной внутри крыловидной мышцы. Очень хорошо виден на рентгеновских снимках. Цель лечения — возвращение анатомически правильной конструкции челюсти и функций травмированных костей.

При необходимости хирургического вмешательства пациенту вводят наркоз и местное обезболивающее. Скрепления делаются с применением титановых конструкций. Разрезы проводят скальпелем в полости при возможности. При сильных повреждениях проводятся пластика с целью уменьшить эстетический урон. Главная цель при устранении травмы — как можно скорее вернуть нормальный прикус пациенту.

Перелом и травма верхней части челюсти

Существует градация степени повреждений верхней челюсти. Диагностика часто бывает затруднена из-за возникающих отеков лица и кровоизлияний. Симптомы заболевания:

- визуальное удлинение лица;

- боль при смыкании;

- деформация прикуса;

- носовое кровотечение.

Последнее часто встречается в самых тяжелых случаях. Вколоченный тип травмы, при котором специалисту сложно увидеть главный симптом — перемещение отломков и ненормальную подвижность.

Сегодня существует множество эффективных методик для устранения подобных травм.

Диагностируются при осмотре и предполагают деформации, например, западения в данной области, осложнением при попытке боковых манипуляций челюсти, кровоизлиянием в глаз и рядом других симптомов. При значительной деформации возможны диплопия и кровоизлияние из пазухи носа. Необходимо рентгенологическое исследование.

Скуловая кость: перелом

Для устранения последствий травмы проводится вправление и фиксация в определенном состоянии. Хирургическое вмешательство маловероятно, только в сложных случаях.

Наиболее подвержены травмам находящиеся спереди зубы обеих челюстей. Вывих бывает полный или неполный, в каких-то случаях вколоченный.