Особенности нарушения словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Одной из актуальных проблем современной логопедии является проблема нарушений морфологической системы языка, в том числе и словообразования, у детей с общим недоразвитием речи (ОНР). От степени овладения словообразовательными умениями и навыками детьми в дошкольном возрасте во многом зависит успешность развития их «языковой компетенции» и возможность усвоения знаний в этой области.

Учитывая большую степень распространенности такого нарушения, как общее недоразвитие речи, и тот факт, что впоследствии перед детьми встаёт задача изучения языка, как учебного предмета, весьма актуальным является выявление характера сформированности указанных речевых операций у данной категории дошкольников, с целью разработки теоретических обоснований для включения в логопедическую работу новых приемов, направленных на формирование осознанных навыков и умений производства новых слов.

Всякая задержка в ходе развития речи (плохое понимание того, что говорят окружающие люди, бедный запас слов-названий и слов-понятий, суженные и неправомерно расширенные понятия и т.п.) затрудняет общение ребенка с другими детьми и взрослыми, в какой-то мере исключает его из игр, занятий. Особенно тяжело сказываются нарушения в развитии речи. Довольно часто они являются следствием невнимательного отношения родных ребёнка или персонала детского учреждения к его речи. Иногда взрослые просто недостаточно знакомы с тем, что, собственно, представляет собой речь, на что нужно обращать внимание.

Проблемами нарушения речи занимались специалисты разных областей знаний – логопеды, психологи, лингвисты, физиологи, дефектологи и другие. Ими получено большое количество важных фактов, предложены интересные гипотезы для объяснения механизмов речи.

Ведущим механизмом формирования грамматического строя речи является овладение ребёнком закономерности языка, языковыми обобщениями, что позволяет трансформировать смысл в речевые действия.

Грамматические операции процесса порождения речи являются чрезвычайно сложными и предполагают достаточно высокий уровень развития аналитико-синтетической деятельности.

При многих формах ОНР, особенно при алалии, расстраивается усвоение знаковой формы языка, нарушается комбинирование знаков на основе правил языка, оперирование знаками в процессе порождения речи.

При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а грамматическая система языка организована на основе большого количества языковых правил.

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений появляются у детей с ОНР, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и синтаксической системы языка, семантических и формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.

Левина Р.Е. характеризуя детей с общим недоразвитие речи, отмечает следующее. У детей наблюдается неумение пользоваться способами словообразования, приводит к весьма ограниченной возможности варьировать слова. Сама задача преобразования слова нередко оказывается для детей малодоступной. Об этом свидетельствуют примеры подбора однокоренных слов. Так, по заданию подобрать однокоренные слова к слову «озеро» — дети подбирают «реки», «моря». По заданию преобразовать прилагательное «вишневый» в родственное существительное (название предмета) – дети отвечают «из фруктов». К слову «золотой» в качестве однокоренного — подбирают слово «железо». Эти и подобные примеры показывают, что средства фонетического выражения значения и морфологический состав слов ещё недостаточно подмечаются.

Дети с этим уровнем речевого развития с трудом выполняют школьные упражнения на подбор однокоренных слов. Способы их образования крайне бедны, они часто сводятся к стереотипным изменениям в роде или числе: «снег» – «снеги», «лес» – «лесы», «лед» – «леды», «час» – «часы» и т.п. во многих случаях подбор слов оказывается совсем неправильным. Так, к слову «гриб» подбирается слово «гребцы», к слову «садовник» – «садник», к слову «роса» – «рос» и т.п.

Процесс преобразования слов затруднен и звуковыми смешениями. Так, к слову «город» подбирается в качестве родственного слово «голодный», к слову «свисток» — «цветы» и т.п. В первом случае, очевидно, что сказалось смешение Р-Л, а во втором случае смешение С и Ц.

Дети с ОНР каждое однокоренное слово воспринимают как самостоятельное, не связанное по смыслу и не сходное по звучанию с родственным словом, образованным от того же корня.

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. в работе «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» указывают на то, что процесс словообразования у детей с ОНР задерживается и растягивается во времени. В то время, как ребёнок с нормальным речевым развитием к школьному возрасту усваивает большую часть словообразовательных форм существительных, у ребёнка с ОНР зачастую могут отсутствовать даже те формы, которые первыми появляются в онтогенезе – уменьшительные и ласкательные суффиксы.

Туманова Т.В. (1997г., 2005г.) провела исследования состояния словообразовательных операций у детей с общим недоразвитием речи, направленных на определение характера ориентировки детей в звуковой структуре слова через вычисление морфемы и на выявление сохранности механизма производства новых слов. Результаты исследования позволили автору сделать выводы о том, что у детей с ОНР наблюдается значительная неравномерность в осуществлении ориентировочных действий по вычислению морфемных аффиксов: от практически полной невозможности вычислить морфему на слух до относительно сформированного навыка выделения ее как дискретного знака в составе слов. Внутри группы детских неологизмов, выделяются два разных типа в осуществлении операций интегративного синтеза: в одних случаях слова – универбы образованы путем присоединения несуществующего в качестве морфемы элемента (например, «как назвать человека, который носит вещи?» — «вещнат»), а в других случаях – присоединением существующей в качестве морфемы единицы («строим дом из камня, какой получается дом?» — «камниковый»). То есть ребёнок, создавая универбы второго типа, уже обращается к хранилищу морфем, но из-за отсутствия парадигматических противопоставлений, у него не формируется правильный выбор той «аналитической добавки» которая необходима для данного словаря.

В отличии от своих сверстников с речевой нормой, дошкольники с ОНР образовывают слова-неологизмы, опираясь на неадекватно выбранное мотивирующее слово.

Таким образом, анализ литературных данных по вопросу изучения особенностей словообразования у детей с ОНР показал, что формирование этой функции у данной категории детей задерживается и затягивается во времени. Грамматический строй русского языка усваивается медленно и неравномерно.

Иногда отдельные проявления с ОНР внешне сходны с теми или иными элементами нормального речевого развития ребенка на более раннем этапе. Однако полного соответствия не существует и с возрастом расхождение увеличивается, т.к. в норме один этап сменяется другими более плавно и быстро, чем в случаях с ОНР.

Анализ литературы по проблеме «Особенности словообразования у детей с общим недоразвитием речи» позволяют сделать следующие выводы:

- Для дошкольников с ОНР характерны значительные трудности в усвоении словообразования;

- Наиболее нарушенными являются следующие процессы:

- возможность образования существительных, обозначающих названия детёнышей животных;

- возможность образования существительных с помощью суффикса -инк-;

- возможность образования существительных с помощью суффикса -ищ-;

- образование притяжательных прилагательных;

- образование сравнительной степени прилагательных.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что нарушения процессов словообразования у дошкольников с ОНР является одной из актуальных проблем современной логопедии. Литературные данные свидетельствуют о том, что общее недоразвитие речи – системное нарушение, охватывающее все компоненты языковой системы. В связи с этим у детей наблюдаются значительные трудности в процессе грамматического оформления речи.

Это свидетельствует о том, что нарушения словообразования у детей с ОНР в большей мере проявляется в генерализации продуктивных словообразовательных аффиксов, в замене близких по семантике аффиксов. Степень выраженности и интенсивность проявления в речи этих нарушений взаимосвязаны с этиопатогенезом у детей с ОНР.

Список литературы:

- Лалаева Р.И. Методика психолингвистического изучения нарушений речи. — Л.: Издательство Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена, 1990г. – 34с.

- Цейтлин С.Н. Детские словообразовательные инновации. – Л.: Издательство Ленинградского государственного института им. А.И. Герцена, 1986г. – 65с.

- Туманова Т.В. Особенности формирования словообразовательных операций у дошкольников с общим недоразвитием речи. Москва, 1997г.

- Кольцова М. Ребёнок учится говорить. – М.: Советская Россия, 1979г.

- Гараева Л.И., Шахнорович А.М. Словообразовательная деятельность в аспекте детской речевой деятельности. //Детская речь как предмет лингвистического изучения. //. – Л.: Издательство Ленинградского педагогического института, 1987 г. – 15-22с.

На чтение 13 мин Просмотров 1.1к.

Обновлено 02.09.2018

Цель исследовательской работы – проанализировать словообразование у детей и особенности речевого развития детей дошкольного возраста, страдающих общими речевыми нарушениями.

Задачи исследовательской работы:

- проанализировать психолингвистическую, логопедическую и лингвистическую литературу на заданную тему;

- продумать методику исследовательского процесса;

- выявить конкретные речевые дефекты у детей с общими нарушениями речи;

- разработать корректирующую методику для работы с детьми средствами логоритмики.

Для выполнения поставленных задач, связанных с изучением особенностей словообразования и словоизменения у дошкольников мы применили методику, созданную на основании методических рекомендаций, описанных в книгах Р.И. Лалаевой и Г.А. Волковой.

Это помогло сформировать описанные ниже направления работы, проводимой на констатирующем этапе эксперимента:

Содержание

- Изучение словоизменительных функций

- Словообразование у детей — изучение словообразовательных функций

- Словообразование у детей с ОНР

- Результаты исследования словообразования у детей

Изучение словоизменительных функций

- применение предложного падежа в единственном числе;

- приведение существительного в единственное или множественное число в им. падеже;

- совместное использование прилагательных с существительными при изменении числа и рода;

- работа с формами род. падежа для существительных в разных числах;

- разделение глаголов 3-го лица на составные части;

- словоизменения для существительных в дат. падеже в ед. числе;

- словоизменение существительных для их согласования с «два» и «пять»;

- словоизменение для существительного в твор. падеже в ед. числе.

Словообразование у детей — изучение словообразовательных функций

- словообразование у детей совершенных глаголов;

- словообразование существительных путем присоединения уменьшительно-ласкательных суффиксов;

- словообразование наименований детенышей зверей и домашних животных;

- словообразование глаголов, имеющих противоположное значение путем присоединения приставок;

- использование суффикса –ниц- в словообразовании существительных;

- словообразование наименований профессий;

- словообразование у детей относительно прилагательных из существительных.

Изучая особенности способности к словообразованию у дошкольников, мы определили 4 группы по уровню развития в этом направлении.

Первая группа характеризуется достаточно высоким уровнем развития словообразования. В эту группу вошёл один человек.

Количество заработанных баллов – от 2,7 до 2,9.

При словообразовании существительных с помощью суффикса –ниц- были допущены ошибки.

- также были допущены ошибки при образовании наименований профессий (тракторист, продавец);

- ошибки были допущены при образовании прилагательных от имен существительных (овечиная, капустаная, волчиная, дипломат деды, кроличиный);

Вторая группа характеризуется средним уровнем развития способности к словообразованию. В этой группе оказались два ребенка.

Они набрали от 2,4 до 2,6 баллов. Они допустили следующие виды ошибок:

- наблюдались проблемы при образовании наименования имен детенышей зверей и домашних животных;

- при образовании наименований профессий дети из этой группы часто не могли составить даже неправильный вариант, а просто отказывались от выполнения задания;

- при словообразовании прилагательных от имен существительных (заячиные, овечиные);

- при образовании противоположных по значению.

Третья группа характеризуется тем, что дети демонстрируют низкий уровень развития словообразовательной функции.

Сюда вошли два ребенка. Они набрали от 2,1 до 2,3 баллов. Эти дети допустили множество типов ошибок практически в каждом задании.

- наблюдались словообразование у детей и проблемы со способностью работать с уменьшительно-ласкательными суффиксами (стулик, стольчик, дверик, дивановик, черепашик);

- также сложно детям дается образование имен детенышей зверей и домашних животных (коровик, мышик, уткин сын, волчик, кошачник, белочкина доча);

с большим трудом дети справлялись с заданием образования существительных, присоединяя к ним суффикс –ниц-. (супник, рыбник, хлебнушка);

- также были многочисленные ошибки для обозначения профессий (дворовник, ремонитровщик, тракторщик, музыкалчик, гитарик, пианинщик, краншик);

- проблемы в образовании прилагательных от существительных. Причем трудности возникают и в случаях, когда нужно образовать относительные прилагательные, так и в тех случаях, когда нужно образовать притяжательные прилагательные (меховная, сумка мамы, шерстовый, зайчих, железовое, козовые, железняный, заячиный);

- ошибки в образовании глаголов, имеющих противоположное значение методом присоединения приставок (вместо того, чтобы к глаголу «наливает» придумать пару «выливает», дети придумали пару «выналивает»; вместо пары «прибегает-убегает» дети придумали пару «бегает-бежит»);

- трудности в словообразовании совершенных глаголов.

Четвертая группа характеризуется самой низкой степенью сформированности навыков словообразования. Дети из этой группы набрали от 1,4 по 2,0 баллов. Сюда вошло больше всего детей – 5 человек.

Было допущено самое большое количество ошибок во всех типах заданий.

- также и при работе с уменьшительно-ласкательными суффиксами дети были склонны совершать подобные ошибки: хвосток, крольчик, деревечко, стулик и другие;

- словообразование у детей в образовании наименований для детенышей зверей и домашних животных также далось непросто. Дети образовывали такие слова, как лягушчик, заячка, коровок и др. ;

- плохо получалось использовать суффикс –ниц- при образовании новых существительных (супник, рыбник, хлебнушка);

- дети не справлялись с заданием по образованию наименований профессий даже в самых простых случаях (дворничий, чинильщик, дрессировник, гитарник, дрессировик, музыкальный человек, поевик, ремонтировщик и др.);

- проблемы в образовании прилагательных от существительных. Причем трудности возникают и в случаях, когда нужно образовать относительные прилагательные, так и в тех случаях, когда нужно образовать притяжательные прилагательные (меховная, сумка мамы, шерстовый, зайчих, железовое, козовые, железняный, заячиный);

- ошибки в образовании глаголов, имеющих противоположное значение методом присоединения приставок (вместо того, чтобы к глаголу «наливает» придумать пару «выливает», дети придумали пару «выналивает»; вместо пары «прибегает-убегает» дети придумали пару «бегает-бежит»);

- трудности в словообразовании совершенных глаголов.

Словообразование у детей с ОНР

Дети, страдающие ОНР по разному умеют работать со словообразованием. Условно можно выделить два уровня, свойственных этим детям.

- уровень средний. Это уровень, при котором ребенок набирает от 2,4 до 2,6 баллов. Работа с противоположными глаголами набирает 2,4 балла. А создание совершенных глаголов набирает 2,6 баллов.

- уровень меньше среднего. Это уровень, при котором набирается от 2,1 до 2,3 баллов. Работа с уменьшительно-ласкательными суффиксами набирает 2,2 балла. Работа со словообраозванием прилагательных набирает 2,1 баллов.

- низкий уровень. Этот уровень набирает от 1,4 балла до 2,0. Испытываются проблемы с наименованием детенышей зверей и домашних животных (всего 1,9 баллов). Также есть трудности при работе с суффиксом –ниц- при образовании существительных (всего 1,7 балла). Ошибки при образовании наименований профессий (всего 1,5 баллов). Работа с прилагательными, образованными от существительных (всего 1,6 баллов).

Проведенный эксперимент продемонстрировал, что дошкольники чаще всего допускали ошибки при работе существительными, обозначающих детенышей зверей и домашних животных. Например, дети не умеют использовать супплетивизм, плохо справляются с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов, не понимают, как применить окказиональное словообразование.

Также наблюдаются проблемы с применением суффикса –ниц-, когда нужно образовать существительное, обозначающее вместилище чего-либо. Непросто дается словообразование у детей в части наименований профессий или людей, которые совершают то или иное действие. Эти трудности возникают из за сложной семантики. Дети часто даже не пытались придумать свой вариант, а просто отказывались от выполнения задания.

Также непросто дается детям задание по изменению суффикса –щик- на суффикс –ник-. Неправильно образуют слова при замене суффикса –ец- на суффикс –тель-. Это свидетельствует о несформированном лексическом запасе.

Работая с глаголами, дети допускают множество ошибок.

Например, дети склонны неправильно использовать приставки, не способны выделять те глаголы, которые имеют более продуктивные приставки. Часто заменяют глаголы, имеющие приставки бесприставочными вариантами тех же глаголов.

Анализ результатов работы с прилагательными выявил, что дети гораздо лучше справляются со словообразованием относительных прилагательных от существительных. Но хуже им дается работа с притяжательными прилагательными.

При работе с прилагательными чаще всего дети совершают следующие ошибки: они заменяют имеющиеся суффиксы более продуктивными вариантами, вместо образования прилагательного от существительного просто повторяют заданное существительное.

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что существует 4 отличительные группы детей.

Группа 1. В нее входит один ребенок, который продемонстрировал высокий уровень развитости. Он получил от 2,7 до 2,9 баллов. Даже он допустил определенное количество ошибок:

- ошибки в изменении существительных для приведение их во множественное или единственное числа;

- трудности в словоизменении существительных для их совместного использования с числительными «2» или «5»;

- ошибки при совместном употреблении прилагательных с существительными, в которых трудно определить их род (пальто, кофе);

- проблемы при словоизменениях для приведения конструкции к предложному падежу.

Группа 2. В эту группу вошло 2 человека. Они продемонстрировали средний уровень развитости словоизменения и набрали от 2,4 баллов до 2,6.

Эти дети допускали следующие типы ошибок:

словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с родительским падежом во множественном или единственном числе;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности с согласованием прилагательных, употребляемых вместе с существительными по роду;

- ошибки в использовании в словесных конструкциях предложного падежа в единственном числе.

Группа 3. В эту группу вошло 4 ребенка. Они продемонстрировали степень развитости словоизменения на уровне ниже среднего и получили от 2,1 до 2,3 баллов.

Эти дети часто допускали множество ошибок следующих типов:

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности в том, чтобы отличить глаголы во множественном или единственном числе в третьем лице;

- детям трудно дается совместное использование прилагательных и существительных. Часто для прилагательного подбирается неправильны род;

- также дети с трудом справляются или совсем не справляются с тем, чтобы составить речевую конструкцию в предложном падеже в единственном числе.

Группа 4. В эту группу вошло три дошкольника. Они продемонстрировали низкий уровень развитости способности к словоизменению и набрали от 1,4 до 2,0 баллов.

Эти дети были склонны к следующим ошибкам:

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности в том, чтобы отличить глаголы во множественном или единственном числе в третьем лице;

- детям трудно дается совместное использование прилагательных и существительных. Часто для прилагательного подбирается неправильны род;

- также дети с трудом справляются или совсем не справляются с тем, чтобы составить речевую конструкцию в предложном падеже в единственном числе.

Также каждый ребенок принимал участие в исследования степени сформированности способностей к словоизменению.

Ни один ребенок, к сожалению, не смог набрать 3,0 баллов и показать высокий уровень сформированности этого навыка.

Те дети, которые обладали уровнем сформированности функции выше среднего и набрали от 2,7 баллов до 2,9 баллов, способны приводить к дательному падежу имена существительные в ед. числе, что дает им 2,8 баллов. Также они способны определять глаголы в третьем лице в единственном числе, а также во множественном числе, что дает им 2,9 баллов.

Те дети, которые обладали средним уровнем сформированности функции, набрали от 2,4 баллов до 2,6 баллов. Они хорошо справлялись с задачей изменения существительных в им. падеже в единственное или множественное число, что соответствует 2,4 баллам.

Также они справились с приведением существительного к творительному падежу единственного числа, что дало им 2,4 баллов. Также эти дети справлялись с задачей изменения прилагательных для их согласования с существительными в том или ином роде, что соответствует 2,5 баллам.

Те дети, которые обладали низким уровнем сформированности функции, набрали от 1,4 до 2,0 баллов. Они справились с изменениями существительных для их выражения в родительском падеже как для единственного, так и для множественного числа, что соответствует уровню 1,9 баллов.

Словообразование у детей характеризовалось тем, что они хорошо строили речевые конструкции в предложном падеже, что соответствует двум баллам. Также они справились с заданием правильно выразить существительные для их согласования с числительными «2» или «5», что соответствует 1,4 баллам.

Дети, которые участвовали в эксперименте показали, что их уровень способности работы со словоизменениями недостаточно сформирован. Они допустили множество ошибок, при этом не смотря на то, что взрослые помогали им выполнять задания.

Сложнее всего детям далась задача приводить существительные во множественное или единственное число в родительном падеже (что соответствует 1,9 баллам). Дети неправильно при этом использовали окончания и заменяли окончания –ов-, -ев- другими. У большинства детей отсутствует беглый гласный. Также они вместо необходимого окончания часто используют нулевое.

В заданиях, когда необходимо использовать речевые конструкции в предложном падеже в единственном числе, дети допускают ошибки, заменяя предлоги «перед» и «около» словом «рядом». Это свидетельствует о том, что дети просто не умеют использовать эти предлоги.

Также часто дети заменяют предлоги гласными звуками, при этом само слово употребляется верно. Например, вместо слова «в ведре», говорят «у ведре», или вместо «на ведре» говорят «а ведре».

Также в подобных случаях некоторые дети предпочитают полностью отказаться от использования предлога. При этом флексия сохраняется на должном уровне. Вместо того, чтобы сказать «слева от ведра», ребенок может сказать «слева ведра».

Также дети часто ошибались, когда нужно было употребить существительное в паре с числительным «2» или «5». Трудности возникали и в том, чтобы подбирать грамотно окончания для работы со множественным числом существительных, выраженных в именительном падеже. Также дети испытывали трудности в выборе окончания для выражения существительного в том или ином падеже.

Ошибки допускались и в том, чтобы согласовать прилагательное с существительным, употребляемым в том или ином роде во множественном или единственном числе. Часто дети путают окончания среднего и женского родов.

Вместо того, чтобы сказать «яблоко вкусное», дети говорят «яблоко вкусная», либо вместо того чтобы сказать «красивое пальто», говорят «красивая пальто». Это демонстрирует, насколько трудно усваивается средний род детьми в данной группе.

Изменяя имена существительные, приводя их к единственному или множественному число нужные окончания «а» или «я» часто заменяются на «ы» или «и». например, вместо того, чтобы сказать «дома» ребенок произносит «домы». Либо вместо слова «деревья» ребенок говорит «деревы».

Также наблюдаются трудности со смещением ударения в таких словах, как «шар или шары», а также «стол или столы». Заметны ошибки с употреблением суффиксов. Их либо вставляют там где не нужно, либо заменяют правильные на неправильные.

Результаты исследования словообразования у детей

Дети, страдающие общими нарушениями речи, во время исследования продемонстрировали следующие наиболее часто встречающиеся ошибки при работе с падежными конструкциями. Заметно, что сложно дается образование существительных в родительном падеже во множественном или единственном числе.

Также непросто дается задача использования уменьшительно-ласкательных суффиксов при работе с существительными. Дети неправильно используются приставки для образования глаголов движения.

Дошкольники в возрасти примерно шести лет испытывают наибольшие трудности в образовании предложных падежных конструкций для существительных. Также в этот ряд следует поместить работу с окончаниями в приведение существительных к тому или иному падежу.

К разряду наиболее сложных задач относится и работа с прошедшим временем у глаголов, совместном использовании прилагательных с существительными и правильном их согласовании по числу, роду и падежу.

Дети достаточно сложно усваивают закономерности существующей в нашем языке морфологической системы.

Вот типы ошибок, которые допускаются при изменении слов:

- неправильное место простановки ударения. Ребенок склонен к тому, чтобы закреплять ударение на одном месте и не смещает его при словоизменении;

- неправильный выбор окончаний при падежных и родовых изменениях слова;

Дети, страдающие ОНР, демонстрируют имеющуюся у них языковую ассиметрию. Это означает, что словообразование у детей отсутствует, слабая регулярность в построении речевых конструкций. Дети часто смешивают морфемы, которые близки семантически, но не обладают одним и тем же значением.

Если говорить о словообразовании, то дети допускают чаще всего такие ошибки:

- заменяют суффиксы или удаляют наращивания;

- подменяют лексические значения основ слов.

Дошкольники в группе, в которой проводился эксперимент, продемонстрировали нарушения в грамматическом строе речи.

Это показывает, насколько словообразование у детей не развито, и насколько необходима коррекционная работа в этом направлении.

Актуальность и степень разработанности

данной проблемы. В настоящее время проблема

актуализации слова и его значения, в частности, в

таком виде речевой деятельности, как называние

предметов (объектов), решена еще не полностью.

Однако основные моменты этой проблемы подробно

изучались многими авторами в составе других

более частных вопросов, например таких, как

восприятие речи, развитие мышления и т.д.

(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев и др.

[3,13]). Эти исследования в значительной степени

показывают психологическую природу и состав

рече-мыслительных операций, реализующих процесс

словесного обозначения.

Речь становится важным средством связи между

ребенком и окружающим миром, наиболее

совершенной формой общения, присущей только

человеку. Но поскольку речь — особая высшая

психическая функция, обеспечиваемая головным

мозгом, любые отклонения в ее развитии должны

быть вовремя замечены. Для нормального

формирования речи необходимо, чтобы кора

головного мозга достигла определенной зрелости,

был сформирован артикуляционный аппарат,

сохранен слух. Еще одно непременное условие —

полноценное речевое окружение с первых дней

жизни ребенка.

Речь представляет собой одну из сложных высших

психических функций и имеет две важнейшие

составляющие:

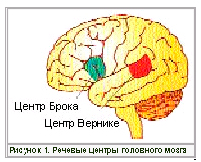

- восприятие звуков речи, за которое отвечает

центр Вернике (находится в слуховой коре

височной доли); - воспроизведение звуков, слов, фраз —

речедвигательная функция, которая

обеспечивается центром Брока (располагается в

нижних отделах лобной доли, в непосредственной

близости от проекции в коре мускулатуры,

участвующей в речи).

Оба речевых центра у правшей располагаются в

левом полушарии головного мозга (рис. 1), а у

левшей — наоборот, в правом. В соответствии с

этим разграничиваются импрессивная речь

(процесс восприятия речи на слух, понимание

смысла, содержания речевого высказывания) и экспрессивная

речь (процесс высказывания с помощью языка).

В логопедической практике, в рамках изучения

собственно речевых проблем, в первую очередь

исследуются вопросы коммуникативной функции

речи, формирования лексических и грамматических

значений, что имеет самое непосредственное

отношение к проблеме изучения и формирования

языковой основы познавательных способностей

детей.

Как известно, дети с нормальной речью на

протяжении старшего дошкольного возраста

усваивают необходимый для учения в школе

словарный запас и языковые грамматические формы,

подготавливаются к овладению звуковым и

морфологическим анализом слов. Однако у детей с

различными формами речевой патологии эти

процессы замедляются. Поэтому дети с различными

нарушениями речи в условиях общеобразовательной

школы обычно оказываются не в состоянии овладеть

навыками письма и чтения в полном объеме. Многие

дефекты речи препятствуют также успешному

обучению детей и по ряду других учебных

дисциплин.

В связи с этим в МОУ Калининская СОШ мною было

проведено исследование развития речевой

деятельности детей предшкольного и младшего

школьного возраста с целью выявления речевых

недостатков, влияющих на качество обучения в

дальнейшем. Учащиеся 2-го, 3-х, 4-х классов,

недостаточно усваивающие учебную программу,

имеют нарушения устной речи:

ФФН–фонетико-фонематические нарушения, НВОНР —

нерезко выраженное общее недоразвитие речи, ОНР

III уровня – общее недоразвитие речи , и

определяющие тем самым вторичные нарушения речи

– нарушения письменной речи.

При обследовании детей предшкольной группы и

детей 1-го класса отмечается недоразвитие

фонематического восприятия, которое является

одним из ведущих факторов риска возникновения

дислексии и дисграфии. Поступающие в первый

класс дети имеют ограниченный словарный запас,

недоразвитую моторику руки, неадекватные эмоции,

орфоэпические дефекты.

Контингент детей начальной школы (табл. 1),

страдающих речевыми нарушениями, представлен

главным образом детьми с остаточными

проявлениями органического поражения

центральной нервной системы:

- Это обусловливает частое сочетание у них

стойкого речевого дефекта с различными

нарушениями психической деятельности:

незрелостью эмоционально-волевой сферы, низкой

умственной работоспособностью, иногда

двигательной расторможенностью, повышенной

аффективной возбудимостью. Для некоторых детей

характерен цереброастенический синдром,

проявляющийся в виде нарушений активного

внимания и памяти, ограниченной возможности

распределения. - У некоторых детей при обследовании была

обнаружена в сочетании с дефектами речи

неврологическая симптоматика, причиной которой

могли быть либо патологии беременности матери,

родовые травмы, либо перенесшие инфекционные

заболевания в раннем детском возрасте.

Неврологическая симптоматика проявляется в

недоразвитии органов артикуляционного аппарата.

Это и недостаточная работа лицевой мускулатуры

(дети не могут закрыть один глаз), проявление

тремора языка при удержании определенной

артикуляционной позы, имеют место гиперкинезы

языка и остаточные явления пареза (девиация

кончика языка в сторону). - Речевые нарушения нередко сочетаются с

недостаточностью мелкой моторики,

несформированностью пространственных

отношений, недостаточностью временных понятий,

восприятия цветов и оттенков, геометрических

форм, счетных операций, что в конечном итоге (без

оказания своевременной помощи) приводит к

стойким специфическим ошибкам в письме, при

чтении, т.е. дисграфии и дислекии.

Таблица 1

Контингент детей начальной школы,

нуждающихся в логопедической помощи, в %

| Диагностика | Количество детей начальной школы |

Дефекты устной и письменной речи |

| Октябрь 2010 | 32 ребенка из 120 детей |

27% |

Таким образом, по результатам обследования

детей выявилась не только недостаточная

звуковая сторона речи, но и ее лексическая и

грамматическая стороны.

Готовность детей к обучению в школе

представляет драматическую картину (табл. 2)

Низкий уровень подготовки детей к начальному

обучению достигает 24-25%.

Таблица 2

Контингент первоклассников,

нуждающихся в логопедической помощи, в %

| Диагностика | Нарушения звукопроизношения | Снижение фонетического слуха | Бедность словаря |

| Октябрь 2010 | 26 | 7 | 38 |

| Октябрь 2011 | 37 | 16 | 66 |

Более полная картина речевых недостатков у

детей была выявлена в предшкольной группе, в

связи с заменой мною педагога и работой именно с

данным классом в течение нескольких месяцев.

База исследования: МОУ Калининская СОШ

с.Аскиз. Предшкольная группа, дети старшего

дошкольного возраста.

Цель данного доклада: изучение нарушений

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи.

Объект исследования: нарушения

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи.

Предмет исследования: сравнительный анализ

результатов исследования словообразования у

детей контрольной и экспериментальной групп.

Задачи исследования

- Изучить научно-методическую, лингвистическую,

коррекционно-педагогическую литературу. - Подобрать методическую литературу для

исследования у детей нарушений

словообразования. - Разработать план экспериментального

исследования. - Организовать и провести исследования уровня

словообразования у детей предшкольной групы. - Сделать анализ полученных результатов

исследования.

Методы исследования. В коррекционной работе,

как и в иной другой, при работе с детьми, важными

методологическими принципами являются:

системность, комплексность, творческий,

индивидуальный подход. При диагностике, а также

контроле основным методом является

педагогический эксперимент с последующей

обработкой полученных результатов.

Итак, отметим главное — развитие устной и

письменной речи как средство получения и

выражения знаний – главный фактор, влияющий на

успеваемость, на качество обучения в целом.

При обследовании у дошкольников и у детей

младшего школьного возраста выявились речевые

нарушения (устной и письменной речи),

недоразвитие фонематического восприятия,

которое является риском для возникновения

дислексии и дисграфии.

Таким образом, возникает проблема – увеличения

роста речевой патологии у детей дошкольного и

младшего школьного возраста. В связи с этим в

настоящее время остается актуальным оказание

квалифицированной логопедической помощи детям,

нуждающимся в коррекции речевых нарушений.

У дошкольников грубых нарушений в развитии и

состоянии опорно-двигательного аппарата и общей

моторики нет. Дети подвижны, координация

движений удовлетворительная, но есть дети с

недостаточным владением основными движениями по

программе возрастной группы, у многих мелкая

моторика рук развита слабо: затрудняются в

штриховке, недостаточно владеют ножницами или

быстро утомляются в работе с ножницами, движения

неточные, неуверенные. Не у всех запас знаний и

представлений об окружающей действительности,

природе, семье и о себе в пределах возрастной

нормы.

При исследовании более полная картина

выявленных речевых нарушений представлена у

детей предшкольной группы (табл. 3). в связи с

заменой мною педагога и работой именно с данным

классом в течение нескольких месяцев.

Таблица 3

Контингент детей предшкольной группы,

нуждающихся в логопедической помощи, в %

| Диагностика | Нарушения звукопроизношения | Снижение фонетического слуха | Бедность словаря | Нарушенияобщей и мелкой моторики |

| Октябрь 2010 | 75 | 36 | 75 | 48 |

Нарушения речи многообразны. Они имеют

различную выраженность и зависят от причины и

структуры дефекта. Существует несколько

подходов к анализу речевых нарушений и,

соответственно, несколько классификаций их

проявления. В соответствии с выявленной мною

речевой патологией у детей предшкольной группы

речевые нарушения можно условно разделить на 3

группы:

Первая группа – фонетические нарушения речи.

Они выражаются как в дефектах произношения

отдельных звуков, так и их групп без других

сопутствующих проявлений.

Вторая группа – фонематические нарушения.

Они выражаются в том, что ребенок не только

дефектно произносит те или иные звуки, но и

недостаточно их различает, не улавливает

акустической и артикуляционной разницы между

оппозиционными звуками. Это приводит к тому, что

дети недостаточно четко овладевают звуковым

составом слова и делают специфические ошибки при

чтении и письме.

Третья группа – общее недоразвитие речи. Оно

выражается в том, что нарушение распространяется

как на звуковую, так и на смысловую сторону речи.

Если такому ребенку не будет своевременно

оказана логопедическая помощь, он в дальнейшем

не сможет полноценно овладеть грамотой.

Характеристика дошкольников с речевыми

нарушениями показывает (табл.4)выявленные

нарушения, обусловленные как правило,

биологическими факторами (ФНР, ОНР III уровня) и

социально-экологическими (НВОНР).

Таблица 4

Характер речевых патологий детей

предшкольной группы, в %

|

Характер патологий |

Показатель на |

| ФНР (несложные фонематические нарушения) |

34 |

| НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи) |

45 |

| ОНР III уровня (общее недоразвитие речи) |

20 |

Особое внимание привлекает контингент

дошкольников с общим недоразвитием речи (нерезко

выраженное, III уровня) так как таких детей в

количественном отношении больше.

Общее недоразвитие речи (Р.Е. Левина

[12]) у детей данной группы с нормальным слухом и

сохранным интеллектом представляет собой

специфическое проявление речевой аномалии, при

которой нарушено или отстает от нормы

формирование основных компонентов речевой

системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом

типичными являются отклонения в смысловой и

произносительной сторонах речи.

Остановимся на одном из важных в этом возрасте

речевой системе: лексике, а именно на словообразовании.

К поступлению в школу у детей с нормальным

речевым развитием словообразовательная система

сравнительно сформирована. У детей с общим

недоразвитием речи наблюдается

несформированность словообразовательных

моделей, нарушения семантического и формально

языкового компонентов словообразования.

Проблемой недостаточной сформированности

словообразования у детей с общим недоразвитием

речи занимались такие ученые, как Р.Е.Левина [12],

Г.А.Каше [7], Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева [19],

Г.В.Чиркина [19], С.Н.Шаховская, Н.С.Жукова [5],

Е.М.Мастюкова [5].

Как показывают данные научных исследований

(Т.Б.Филичева [19] и др.) и опыт практической работы

(Т.А.Ткаченко [18] и др.), дети с общим недоразвитием

речи при обучении в школе испытывают

значительные трудности в усвоении программного

материала по русскому языку. Поэтому понятно

безусловная значимость изучения нарушения

словообразования у детей дошкольного возраста с

общим недоразвитием речи. Подразумевается не

только развитие устной речи в дошкольном

возрасте для детей с общим недоразвитием речи, но

и подготовка к усвоению письменной речи.

Теоретической основой исследования являются

следующие теории и положения:

- Теория языка как знаковой системы Н.И.Жинкина [4].

(Связывание знаковых образований, как

элементарных (морфема, слово), так и более крупных

по структуре (предложение), является главным

объектом управления в системе механизмов

производства речи). - Изучение вопросов словообразования и выяснение

внутренних законов развития языка Е.С.Кубряковой

[8]. (Центральная единица системы

словообразования – “производное”). - Положения Р.И.Лалаевой [11], Н.В.Серебряковой [11] о

том, что логопедическую работу над

словообразованием необходимо проводить в

направлении от усвоения и закрепления от более

продуктивных словообразовательных моделей к

менее продуктивным моделям.

Практическая значимость исследования

заключается в том, что на основе систематизации

материала по изучаемой проблеме сделана попытка

дифференциальной диагностики нарушений

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи.

Структура доклада. Доклад состоит из

введения, двух глав, заключения, библиографии.

Глава I. Состояние вопроса о нарушениях

словообразования

у детей предшкольной группы с общим

недоразвитием речи

1.1. Учение о словообразовании в лингвистике.

1.2. Закономерности формирования

словообразования в онтогенезе.

1.3. Понятие общего недоразвития речи в

отечественной логопедии.

1.4. Проявление нарушения словообразования у

детей предшкольной группы.

Проанализировав работу ученых-исследователей

(В.В.Виноградова [2], А.Н.Тихонова [17], Е.А.Земской [6],

Е.С.Кубряковой [8], Н.И.Жинкина [4]), можно сделать

выводы:

1. Термин “Словообразование” в лингвистике

употребляется в двух значениях: как название

процесса образования новых слов в языке и как

название раздела языкознания, изучающего

словообразовательную систему языка.

2. Словообразование как особый раздел науки о

языке включает две составные части – морфемику и

собственно словообразование. Морфемика – учение

о значимых частях слова (морфемика), т.е. учение о

строении, структуре слова. Словообразование

изучает словообразовательную роль

морфем, способы образования слов,

закономерности современного словообразования.

3. Предметом изучения в словообразовании

является слово. Исследуется состав, способ

образования слова как единицы

словообразовательной системы.

4. Центральной единицей системы

словообразования является производное. Понятие

производного слова часто определяют через

понятие простого слова. Под последним понимают

самые различные единицы – собственно корневые

слова, или просто корни, лишенные каких бы то ни

было аффиксов, либо несложные слова.

5. Связывание знаковых образований, как

элементарных (морфема, слово), так и более крупных

по структуре(предложение), является главным

объектом управления в системе механизмов

производства речи.

6. Развитием словообразования у детей в

психолингвистике занимались К.И.Чуковский,

Т.Н.Ушакова, А.М.Шахнарович [20]. Согласно гипотезе

А.М.Шахнаровича механизм словообразовательного

уровня складывается из взаимодействия двух

уровней: собственно словообразовательного и

лексического.

На ранних этапах овладения языком ведущая роль

принадлежит лексическому уровню (толкование или

лексическое значение слов), а в дальнейшем на

первый план выступает словообразовательный

уровень.

7. У детей в период словотворчества появляются

свои неологизмы. Одни появляются по аналогии

(заячий — “лисячий”, “свинячий”), другие

появляются по типу народной этимологии (лопатка —

“копатка”).

8. Р.Е.Левина [12] дает определение общему

недоразвитию речи “такая форма отклонений в

речевом развитии, при которой у детей с

нормальным сохранным слухом и первично

сохранным интеллектом нарушается формирование

всех компонентов речевой системы, включая

звуковую, лексическую, грамматическую и

смысловую стороны речи”.

Остается актуальным условное деление на уровни

развития, при которых общим является

значительное отставание в появлении активной

речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм,

недостаточность звукопроизношения и

фонематического восприятия.

Степень выраженности названных отклонений

весьма различна. Р.Е.Левиной [12] и сотрудниками

(1969) разработана периодизация проявлений общего

недоразвития речи: от полного отсутствия речевых

средств общения до развернутых форм связной речи

с элементами фонетико-фонематического и

лексико-грамматического недоразвития. Она

выделяет три уровня общего недоразвития речи.

ОНР 1 уровня характеризуется полным или почти

полным отсутствием словесных средств общения

(“Безречевые дети”). Переход ко II уровню общего

недоразвития речи характеризуется возросшей

речевой активностью ребенка (“Зачатки

общеупотребительной фразы”). Общее недоразвитие

речи III характеризуется наличием развернутой

фразовой речи с элементами

фонетико-фонематического,

лексико-грамматического недоразвития.

Основные проявления нарушений

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи:

а) с помощью суффиксов в речи дошкольников

образуются существительные от глаголов: копать

– “копатель”; кричать – “кричание”, (“когда

папа приходит домой, в доме стоит сплошное

кричание”);

б) с помощью приставки образуются глаголы от

глаголов: стрелять – исстрелять (“офицер

исстрелял все пули”), грести – “погрести”

(“Саша и дедушка погребли к берегу”);

в) одновременным присоединением суффикса и

приставки образуются существительные от

существительных: спина – “наспинник” (“видела

наспинник у собаки”);

г) одновременным присоединением суффикса и

постфикса образуются глаголы от

существительных: фен – “фениться” (“мама

фенится, скоро мы пойдем на праздник”);

д) одновременным присоединением приставки и

постфикса образуются глаголы от глаголов: писать

– “расписаться” (“Я так расписалась, что даже

не слышала звонка”); дружить – “раздружиться”

(“мы с Анютой дружим и никогда не раздружимся”);

е) одновременное присоединение приставки,

суффикс и постфикса встречается в детской речи

редко: трухлявый – “струхлявиться” (“Этот пень

струхлявился”).

Наиболее распространенные случаи отбрасывания

суффиксов, приставок, постфиксов.

а) Примеры отбрасывания суффиксов: кудряшка –

“кудряха” (“все волосы пригладились, только

одна кудряха торчит”).

б) Примеры отбрасывания приставок:

расхрабриться – “храбриться”.

“Я не заплачу и храбриться для этого (при

очередной прививке) не нужно”.

в) Отбрасывание постфикса – самый

распространенный случай обратного

словообразования в детской речи. Например: “лед

на реке уже трескает”.

Глава II. Практическое исследование

нарушений словообразования

у детей старшего дошкольного возраста с общим

недоразвитием речи

2.1. Организация исследования и описание

методики выявления нарушений словообразования у

старших дошкольников.

2.2. Состояние словообразования у детей старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

2.3. Анализ практического исследования.

Цель практического исследования –

выявление уровня развития словообразования у

детей предшкольной группы.

Экспериментальная работа проводилась на базе

МОУ Калининская СОШ с.Аскиз Республика Хакасия, в

предшкольной группе.

Были созданы две группы детей старшего

дошкольного возраста:

Контрольная (дети с нормальным речевым

развитием)

Экспериментальная (дети с общим

недоразвитием речи)

Дети двух групп имеют одинаковые возрастные

показатели.

При обследовании уровня развития

словообразования у старших дошкольников были

использованы методические задания Л.В.Лопатиной

[14], Е.В.Кузнецовой [10], З.Е.Агранович [1].

Выбор методик определяется наиболее частым

ошибочном употреблении словообразовательных

моделей у старших дошкольников:

- “Волшебник”.

- “Кто у кого”.

- “Назови профессию”.

- “Прятки”.

- “Цирк”.

- “Создай новое слово”.

Разработана система оценки баллов по каждой

методике. Соответственно по оценке баллов

определяется уровень развития словообразования.

По результатам обследования детей с общим

недоразвитием речи уровня были выявлены

следующие особенности:

При словообразовании существительных

наблюдались ошибки нескольких типов:

I. Словообразовательные ошибки.

1) Замена нормативного суффикса ненормативным

того же значения с сохранением корня. Например, “шапонька”,

“кроватонька”, “кукленька”.

2) Словообразование с использованием аффиксов

другого значения.

При образовании названий детенышей животных

дети часто называли уменьшительно-ласкательную

форму названий взрослого животного:

а) нормативную, например, вместо “щенок” — “собачка”,

“цыпленок” — “курочка”;б) ненормативную, например, “свиненок”,

“собачик”, “коровенька”, “лошаденок”.

3) Наложение суффиксов (“телененок”,

“кроваточка”).

II. Замена словообразования словоизменением

(вместо “лисенок” — “лиски”, “кроватка” — “кровати”).

III. Замена производного слова

словосочетанием. Например: Например, вместо

“бельчонок” — “маленькая белка”, “ежонок”

— “мамин еж”.

IV. Лексические замены при словообразовании.

Например, вопрос: “Как называется детеныш

волка?” — ответ: “лиса”, “Детеныш медведя?” —

“тигр”.

При образовании прилагательных при

существительных дети также допускали

словообразовательные и лексико-семантические

ошибки.

I. Словообразовательные ошибки.

Данный тип ошибок проявлялся в

словообразовательных инновациях –

воспроизведении ненормативных форм слов:

а) неправильного выбора суффикса: “дом из

кирпича” — “кирпичовый”, ваза из “стекла” —

“стекловая”;

б) неправильного выбора основы слова: “сапоги

из резины” — “сапоговный”, “ком из снега” –

“комовый”;

в) наложении суффиксов: “стеклянный” — “стекловянная”,

“шерстяная” — “шерстенянная”;

II. Лексические замены.

а) Воспроизведение прилагательного,

семантически близкого предполагаемому: “шуба из

меха” — “пушистая”, “шапка из шерсти” — “теплая”.

б) Воспроизведение прилагательного,

семантически далекого предполагаемому: “стул из

дерева” — “большой”, “сумка из кожи” — “красивая”,

“черная”.

в) Замена прилагательного существительным:

“сумка из кожи” — “рюкзак”, “банка из

стекла” — “бутылка”.

Заключение

Сравнительный анализ выявления нарушений

уровня словообразования у детей предшкольной

группы с общим недоразвитием речи позволил

сделать следующие выводы:

1. Овладение словообразованием детьми с общим

недоразвитием речи проявляется в более

медленном темпе усвоения, в дисгармонии

морфологической системы языка, следовательно, в

искажении общей картины речевого развития.

2. Дошкольники с общим недоразвитием речи

понимают значения многих слов; объем их

пассивного словаря близок к норме. Однако

употребление слов в экспрессивной речи,

актуализация словаря вызывают большие

затруднения. Система словообразования оказалась

несформированной, на что указывает число

ненормативных случаев словообразования.

Затруднения касаются подбора синонимов и

антонимов, родственных слов, относительных

прилагательных, слов, имеющих абстрактное

значение, некоторых обобщений. Употребление

приставочных глаголов, существительных,

обозначающих профессии (дирижер, балерина,

директор, комбайнер и т.д.) или названия

спортсменов по видам спорта (гимнаст, бегун,

пловчиха и др.), обнаруживает значительное

количество ошибок. В словаре детей отсутствуют

сложные существительные (ледоход,

соковыжималка), сложные прилагательные (лисий,

слоновий).

3. Результаты проведенного исследования

позволили выявить различный уровень

формирования навыка словообразования у старших

дошкольников.

Дети с нормальным речевым развитием успешно

справились со всеми видами заданий. Большее

число правильных ответов у данной группы детей

отмечалось в заданиях на: образование

существительных с уменьшительно-ласкательными

суффиксами, префиксальное словообразование

глаголов и образования прилагательных от

существительных (99%, 98% и 97% правильных ответов).

Некоторые затруднения вызвало задание на

образование названий детенышей животных (в

среднем 96% правильных ответов).

Самым трудным оказалось задание на образование

существительных, обозначающих профессию и

образование сложных прилагательных.

Дети с общим недоразвитием речи хуже

справились со всеми заданиями. Лучше всего дети

данной группы выполнили задание на:

существительных с уменьшительно-ласкательными

суффиксами, образование прилагательных от

существительных (78%, 79% правильных ответов).

Затруднения вызвало задание на образование

названий детенышей животных, образование

существительных, обозначающих профессию людей,

образование приставочных глаголов (по 75%

правильных ответов). Наиболее трудным для

дошкольников с ОНР оказалось задание на

образование сложных слов, сложных

прилагательных (62% правильных ответов),

4. Результаты исследования убеждают в том, что

начало формирования процессов словообразования

у детей с общим недоразвитием речи приходится на

старший дошкольный возраст, т.е. возраст 5-6 лет.

Проведенные исследования выявили низкую степень

готовности этих детей к овладению

словообразованием.

В связи с этим становится понятным, какую

важную роль призваны выполнять детские сады с

логопедическими группами и общеобразовательные

школы имеющие логопедические пункты.

Литература

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь

логопедам и родителям для преодоления

лексико-грамматического недоразвития речи у

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб.:

Детство-Пресс, 2004. -128 с. - Виноградов В.В. Исследования по русской

грамматике. – М.: Наука, 1975. - Выготский Л.С. Воображение и творчество в

детском возрасте. — СПб.: Союз, 1997. - Жинкин Н.И. Интеллект, язык и речь. // Нарушение

речи у дошкольников. / Сост. Р.А. Белова-Давид. – М.,

1972. – С. 9-31. - Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.

Преодоление общего недоразвития речи у

дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. – 239 с. - Земская Е. А. Современный русский язык.

Словообразование. – М.: Наука, 1973. – С. 169-172. - Каше Г.А. Подготовка к школе детей с

недостатками речи. — М., 1985. - Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. – М.:

Наука, 1965. – 78 с. - Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика

производного слова. – М.: Наука, 1981. – 102 с. - Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и

коррекция речи детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96

с. - Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего

недоразвития речи у дошкольников. – СПб.: Союз,

1991. - Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии.

– М., 1968. - Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. –

М.: 1969. – 214 с. - Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми

дошкольного возраста с минимальными

дизартрическими расстройствами. – СПб.: Союз, 2004.

– С. 96-188. - Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление

речевых нарушений у дошкольников. — СПб., 2003. - Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики.

– М., 1975. - Тихонов А.Н. Основные понятия русского

словообразования / А.Н. Тихонов.

Словообразовательный словарь русского языка в 2

томах. Т.1. – С. 18-51. - Ткаченко Т.А. Закономерности формирования

языковых средств у детей с общим недоразвитием

речи // Логопед в детском саду , №4, 2003. – С. 12-17. - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего

недоразвития речи у детей дошкольного возраста.

– М.: Айрис-Пресс, 2005. – 224 с. - Шахнорович А.М. Детская речь в зеркале

психолингвистики. – М.: Просвещение, 1990.

Словообразование в детской речи

Оглавление

Введение

Глава I. Словообразование и детская речь

§1. Из истории изучения детской речи

§2. Причины номинативной деятельности ребёнка

Глава II. Типология детского словообразования

§1. Образование деривата — синонима для непроизводного слова

§2. Актуализация значения производного слова путём замены или

добавления аффикса

§3. Переосмысление акта номинации

§4. Создание новой номинации (собственно неологизмы)

§5. Синонимия словообразовательных морфем

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Данная работа посвящена проблеме установления причин

словотворчества в речи детей дошкольного возраста.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Указанная проблема представляется

актуальной, поскольку познание ребёнком окружающего мира связано с номинацией

предметов и явлений действительности и часто сопровождается словотворчеством

из-за ограниченности словарного запаса дошкольника.

Наиболее активно процесс именования происходит в детстве,

когда ребёнок овладевает речью. В дошкольные годы словопроизводство

осуществляется бессознательно, поэтому в речи детей широко распространены

отсутствующие в языковой системе слова, которые, как правило, попадают в разряд

инноваций: «Под детской

речевой инновацией понимают любой языковой факт, зафиксированный в речи ребёнка

и отсутствующий в общем употреблении»

[21: 164]. Наличие в лексиконе дошкольников самостоятельно созданных ими

языковых единиц или видоизменение единиц взрослого языка — совершенно

неоспоримый факт, привлекающий внимание родителей, педагогов и лингвистов.

В школе дети овладевают нормативным языком, поэтому

неоправданное и стихийное словосочинительство может привести к

словообразовательным ошибкам, для предупреждения и преодоления которых большое

значение имеют три аспекта:

работа учителя по изучению детской речи, т.е. установлению

причин словотворчества;

сознательное усвоение школьником материала по

словообразованию;

целенаправленная работа учителя по развитию речи,

заключающаяся в усвоении значений аффиксов и основных словообразовательных

моделей.

Таким образом, изучение новообразований в речи дошкольников

необходимо для предупреждения и устранения словообразовательных, а также, как

следствие, морфологических и орфографических ошибок в школьном возрасте.

Данное исследование опирается на научную литературу,

посвящённую актуальным проблемам современного словообразования и феномену

детской речи.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предметом анализа являются речевые

новообразования детей дошкольного возраста, извлечённые из записей живой

разговорной речи. Картотека насчитывает 66 единиц.

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе предпринята попытка выделить

типы новообразований в речи детей дошкольного возраста в зависимости от причин,

обусловивших появление того или иного деривата.

Практическая значимость работы видится в том, что изучение

детской речи позволяет проследить словообразовательные тенденции на

определённом этапе развития языка и оценить продуктивность как отдельных

словообразовательных типов (полосастый, бородастый; лампочница, бинокльница

и т.д.), так и целых словообразовательных категорий (волшебка, плакуница,

продавательница и т.п.).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Цель работы заключается в том, чтобы выяснить

причины детского словотворчества и описать семантические особенности

зафиксированных неологизмов.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для достижения цели работы необходимо

решить ряд частных задач.

Ознакомиться с научной литературой, посвящённой феномену

детской речи.

Составить картотеку новообразований в речи детей дошкольного

возраста.

Сформулировать основные теоретические и методологические

принципы работы.

Выявить типы неологизмов с учётом коммуникативных установок

номинатора.

Осознать детские новообразования как потенциальные или

окказиональные.

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для достижения цели

исследования в качестве основного метода работы использовался сравнительно-сопоставительный

метод, а также метод синхронного научного описания лингвистических единиц.

Также использовались приёмы наблюдения, контекстного анализа, обобщения,

элементы статистического и компонентного анализа.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении обосновывается актуальность проблемы,

определяются цель и задачи исследования, его новизна.

Первая глава посвящена осмыслению феномена детской речи в

научной литературе.

Вторая глава посвящена выявлению факторов, стимулирующих

детей к словотворчеству, и представляет основные типы исследуемых неологизмов.

В заключении кратко изложены основные результаты

исследования.

В приложении представлена картотека, включающая формулировку

лексических значений и контексты употребления новообразований.

Глава I.

Словообразование и детская речь

§1. Из

истории изучения детской речи

Детская речь изучается в настоящее время разными науками.

Наиболее часто детскую речь выделяют в качестве объекта исследования

психология, психолингвистика и лингвистика, используя при этом свои,

специфические методы, концентрируя внимание на каком-либо одном аспекте этого

сложного явления.

Речь активно формируется в первые три года жизни . К трем годам ребенок овладевает определенными

формами общения с окружающими:

ситуативно-личностными (первое полугодие жизни ребенка) и

ситуативно-деловыми (шесть месяцев — три года). С трехлетнего возраста

начинается переход к более высокой форме общения — вне- ситуативно-познавательной форме общения (три года — пять лет).

Эта форма характеризуется познавательными мотивами и речевыми

средствами общения. А к шести — семи годам общение приобретает

внеситуативно-личностную форму, которая формулируется на основе личностных мотивов

и осуществляется с помощью речевых средств общения.

Лингвистические исследования детской речи внимательны к речи

как к лингвистическому феномену, хотя в рамках этих исследований сложно решить

многие вопросы, связанные, например, с психикой ребёнка, с его речевым

развитием. Но такая задача перед лингвистическими исследователями и не должна

ставиться. Основные проблемы исследователей детской речи, использующих

лингвистические методы описания, связаны с непониманием специфики детской речи

как системы особого рода, которая развивается иным путём, нежели «имитация

тех элементов языка, которые ребёнок слышит в речи взрослых» [11: 313].

Создание ребёнком новых слов — это творческий процесс,

сущность которого составляет поиск образной мотивированности в новообразованиях.

Ранее считалось, что в основе овладения языком лежит имитативный принцип:

ребёнок слышит слова, выделяет по аналогии грамматические конструкции и

подмечает, к каким ситуациям они относятся, причём слышит и повторяет не

просто, а «к месту», и таким образом учится говорить.

Основоположник современной лингвистики Фердинанд де Соссюр

также не прошёл мимо детских инноваций, которые интересовали его в связи с

анализом явлений аналогии. Распространённость образований по аналогии он

объяснял тем, что дети «ещё недостаточно освоились с обычаем и не

порабощены им окончательно» (цитируется по [21: 159]).

Большое внимание творческим аспектам речевой деятельности

ребёнка уделяли представители казанской лингвистической школы (Н.В. Крушевский,

В.А. Богородицкий и И.А. Бодуэн де Куртэне).

И.А. Бодуэн де Куртэне, идеи которого во многом определили

состояние современной лингвистической науки, не только настаивал на

необходимости изучать разнообразные факты детской речи, но и сам в течение

многих лет записывал речь своих детей, снабжая эти записи подробным

лингвистическим комментарием. Учёный предполагал, что по детским

новообразованиям можно предсказать будущее состояние языка.

Академик Л.В. Щерба подошёл к детским новообразованиям как к

специфической разновидности так называемого отрицательного языкового материала.

Интерес к детской речи в целом и к речевым инновациям в частности был

обусловлен всей направленностью лингвистической концепции Л.В. Щербы — её

принципиальной ориентацией на анализ живых, а не «мёртвых» языковых

явлений, на рассмотрение творческого аспекта речевой деятельности, на внимание

к тем процессам, которые при производстве речи и её восприятии происходят в

мозгу детей. Он утверждал, что деятельность человека, усваивающего язык на

основании определённого языкового материала, сродни деятельности

учёного-лингвиста, выводящего из такого же материала представление о языке как

таковом. Отстаивая существенное для его концепции понимание грамматики как

«сборника правил речевого поведения», он основывался на фактах

детской речи, точнее, именно на детских новообразованиях. Л.В. Щерба, как И.А.

Бодуэн де Куртенэ, считал возможным привлекать факты детской речи для

констатации тех или иных тенденций изменения языковой системы. Например, он

сделал заключение о наблюдающемся в современном языке разрушении категории

притяжательных прилагательных на основании наблюдения: что ребёнок чаще скажет папиная

дочка, чем папина дочка.

В книге К.И. Чуковского «От двух до пяти» по-новому

решены интересные языковедческие проблемы, связанные преимущественно с детскими

новообразованиями. Обсуждая вопрос о соотношении подражания и творчества при

усвоении языка, он продемонстрировал, как нерасторжимо слиты одно и другое,

показал, как велика речевая одарённость ребёнка, способного на основании

анализа речи взрослых усваивать языковые модели и правила. В книге К.И.

Чуковского проводится мысль о том, что «детские речения порою правильнее

наших».

Называя правильными детские слово — и формообразовательные

«окказионализмы», К.И. Чуковский, как представляется, имел в виду их

соответствие глубинному уровню языка — языковой системе, при том, что они

противоречат норме, т.е. общепринятому употреблению, традиции. Основываясь на

материале детских новообразований, К.И. Чуковский пришёл к заключению, что

«в грамматике не соблюдается строгая логика», что «детские

речения вернее её и поправляют её» [22: 198]. Не используя специальной

лингвистической терминологии, он сумел обосновать закономерность детских

новообразований и убедить читателя в их правомерности и изначальной

правильности.

К.И. Чуковским отмечено важнейшее обстоятельство, что одни и

те же случаи отступления от нормы встречаются в речи разных детей совершенно

независимо друг от друга. Обширность материала в его распоряжении позволила ему

выявить повторяющиеся и частотные случаи, а это, в свою очередь, подтверждало

мысль о наличии объективных и строгих закономерностей, ведущих к появлению

детских новообразований.

Особую роль в своих исследованиях отводил детским речевым

новообразованиям А.Н. Гвоздев. Он называл их образованиями «по

аналогии», подчёркивая психолингвистический механизм их возникновения. Сам

факт появления таких слов в речи ребёнка свидетельствует, по мнению ученого, об

усвоении того или иного грамматического явления. Сопоставляя значимость для

лингвистики изучения детских новообразований и писательских окказионализмов,

А.Н. Гвоздев подчёркивает, что первые представляют гораздо большую ценность,

так как «ребёнок обнаруживает стихию языка без какого-то ни было

искажения» [4: 16]. «Мне кажется, — пишет исследователь, — что,

привлекая только образования по аналогии детей дошкольного возраста, можно

установить основной морфологический запас русского языка» [там же].А.Н.

Гвоздев предлагает в развитии речи от года до семи лет различать три периода.

Первый период — период предложений, состоящих из аморфных

слов-корней: один год три месяца — один год восемь мес. — произносятся

однословные предложения — слоги; один год восемь месяцев — один год десять

месяцев — произносятся предложения из нескольких слов— слогов.

Второй период — период усвоения грамматической структуры

предложения: один год десять месяцев — два года один месяц — в предложениях

употребляются полные слова, но без окончаний или с неправильными окончаниями;

два года один месяц — два года три месяца — в предложениях употребляются

оформленные слова, усваиваются падежные окончания существительных,

прилагательных, личные окончания глаголов; два года три месяца — три года — в

предложениях употребляются служебные слова для выражения синтаксических

отношений.

Третий период — период усвоения грамматической системы

русского языка (три года — семь лет), в течение которого совершенствуются

грамматическая структура и звуковая сторона речи, создаются предпосылки для

обогащения словаря и употребления «своих» слов.

А.М. Шахнарович в качестве одного из аргументов в споре со

сторонниками теории имитации выдвигается положение о широкой распространённости

в детской речи неологизмов. Анализируя механизм создания неологизмов, учёный не

считает возможным, подобно лингвистам предшествующих поколений, расценивать их

как образования по аналогии. Он отмечает, что сходство с образованиями по

аналогии чисто внешнее, так как это «аналогия особого рода: это подражание

себе» [23: 203].

Новый взгляд на механизм аналогии в речевой деятельности

представлен в работах Е.С. Кубряковой. Применительно к анализу

словообразовательных инноваций Е.С. Кубряковой были выделены три типа

деривационных процессов, основанных на трёх моделях механизмов в аналогии:

ориентации на единичный, уникальный лексический образец, ориентация на модель и

ориентации на свёртываемую синтаксическую структуру. Детские новообразования

могут служить иллюстрацией указанных деривационных процессов.

§2. Причины

номинативной деятельности ребёнка

Познавая окружающий мир, ребёнок овладевает языком,

знакомится с традиционным наименованием вещей, соотносит мир вещей и слов. Мир

предметов для ребёнка гораздо шире мира слов. Пытаясь выразить свои мысли,

чувства, ребёнок вынужден прибегать к словотворчеству, т.к. его словарный запас

ограничен.

Со временем словотворчество детей угасает. Это происходит к

семи — восьми годам. «В это время, — пишет профессор А.Н. Гвоздев, —

ребёнок уже в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая

самые тонкие, действующие в русском языке закономерности синтаксического и

морфологического порядка, а также твёрдое и безошибочное использование

множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык

становится для него действительно родным. И ребёнок получает в нём совершенное

орудие общения и мышления» [4: 466]. Следовательно, период

словотворчества остаётся позади. Об этом же говорит и К.И. Чуковский: «К

восьмилетнему возрасту у ребёнка такое изощрённое чутьё языка притупляется. Но

отсюда не следует, что его речевое развитие в какой бы то ни было мере терпит

при этом ущерб. Напротив: лишившись недавней способности создавать те

своеобразные словесные формы, он сторицей возмещает утрату новыми ценными

качествами своего языкового развития» [16: 352].

Таким образом, период яркого словотворчества у детей — это

возраст от двух до пяти лет, когда ребёнок, овладевая речью, проявляет себя в

построении разных словообразовательных конструкций.

Заметим, что у двухлетних и трёхлетних детей такое сильное

чутьё языка, что создаваемые ими слова не кажутся «калеками или уродами

речи» [22: 344], а, напротив, очень метки, изящны, естественны: шиферёнок,

задумыватель, мéрилка.

В своей книге «От двух до пяти» К. Чуковский

пытается объяснить закономерности детской речи, упоминает о том, что «в

уме ребёнка произведена чёткая классификация суффиксов по разрядам и рубрикам,

которая и для созревшего ума представляла бы немалые трудности» [22: 347].

Но если писатель пытается объяснить феномен детской речи посредством

этимологии, то мы попытаемся рассмотреть данное языковое явление с точки зрения

словообразования.

К. Чуковский говорит о том, что «в грамматике не

соблюдается строгая логика» [22: 348], наш язык настолько богат в области

образования новых слов, что ребёнок «теряется».

Ещё Л.Н. Толстой говорил: «Ребёнок сознаёт законы

образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых

слов, как дети» [16: 70].

Вспомним, что побуждает человека к созданию новообразований в

речи. Е.А. Земская отмечает, что можно выделить пять функций словообразования:

собственно-номинативная функция: производная единица

создаётся для наименования какой-то реалии, часто новой, или для переименования

старой — предмета, действия, признака (космодром, лунник, луноход);

конструктивная функция: происходит свёртка пропозиции,

упрощается синтаксическое построение речи (например, образование отглагольных

существительных со значением отвлечённого действия: моржевание, куролешение);

экспрессивная функция словообразования: производное слово

создаётся для выражения субъективного отношения говорящего, его оценки по

отношению к тому, что именуется, или к адресату речи, его микромиру. Например,

при помощи дериватов старушенция, здоровьишко человек выражает

своё отношение к предмету и его оценку;

стилистическая функция словообразования позволяет

использовать средства выражения, соответствующие той или иной сфере речи [7: 8

— 9].

Предлагая функциональный подход к словообразованию, следует

подчеркнуть два момента:

производные всех разновидностей выполняют номинативную

функцию, так как являются словами, а любое слово именует;

в акте коммуникации некоторые производные могут выполнять

одновременно не одну функцию. «Например, персональное дело — персоналка

— говорящий порождает однословную номинацию взамен словосочетания, то есть

создаёт более удобный и краткий способ выражения, присущий разговорной

речи» [7: 12].

Нетрудно заметить, что многие слова в языке ребёнка являются

производными: лампочница от слова лампочка, мышак от слова

мышь, скакада от слова скакать, есть даже слова,

произведенные от несуществующих слов. Например, заблохлый от слова заблохеть,

а заблохеть от известного русскому языку слова блоха. Мы можем