Актуальность и степень разработанности

данной проблемы. В настоящее время проблема

актуализации слова и его значения, в частности, в

таком виде речевой деятельности, как называние

предметов (объектов), решена еще не полностью.

Однако основные моменты этой проблемы подробно

изучались многими авторами в составе других

более частных вопросов, например таких, как

восприятие речи, развитие мышления и т.д.

(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев и др.

[3,13]). Эти исследования в значительной степени

показывают психологическую природу и состав

рече-мыслительных операций, реализующих процесс

словесного обозначения.

Речь становится важным средством связи между

ребенком и окружающим миром, наиболее

совершенной формой общения, присущей только

человеку. Но поскольку речь — особая высшая

психическая функция, обеспечиваемая головным

мозгом, любые отклонения в ее развитии должны

быть вовремя замечены. Для нормального

формирования речи необходимо, чтобы кора

головного мозга достигла определенной зрелости,

был сформирован артикуляционный аппарат,

сохранен слух. Еще одно непременное условие —

полноценное речевое окружение с первых дней

жизни ребенка.

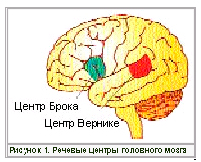

Речь представляет собой одну из сложных высших

психических функций и имеет две важнейшие

составляющие:

- восприятие звуков речи, за которое отвечает

центр Вернике (находится в слуховой коре

височной доли); - воспроизведение звуков, слов, фраз —

речедвигательная функция, которая

обеспечивается центром Брока (располагается в

нижних отделах лобной доли, в непосредственной

близости от проекции в коре мускулатуры,

участвующей в речи).

Оба речевых центра у правшей располагаются в

левом полушарии головного мозга (рис. 1), а у

левшей — наоборот, в правом. В соответствии с

этим разграничиваются импрессивная речь

(процесс восприятия речи на слух, понимание

смысла, содержания речевого высказывания) и экспрессивная

речь (процесс высказывания с помощью языка).

В логопедической практике, в рамках изучения

собственно речевых проблем, в первую очередь

исследуются вопросы коммуникативной функции

речи, формирования лексических и грамматических

значений, что имеет самое непосредственное

отношение к проблеме изучения и формирования

языковой основы познавательных способностей

детей.

Как известно, дети с нормальной речью на

протяжении старшего дошкольного возраста

усваивают необходимый для учения в школе

словарный запас и языковые грамматические формы,

подготавливаются к овладению звуковым и

морфологическим анализом слов. Однако у детей с

различными формами речевой патологии эти

процессы замедляются. Поэтому дети с различными

нарушениями речи в условиях общеобразовательной

школы обычно оказываются не в состоянии овладеть

навыками письма и чтения в полном объеме. Многие

дефекты речи препятствуют также успешному

обучению детей и по ряду других учебных

дисциплин.

В связи с этим в МОУ Калининская СОШ мною было

проведено исследование развития речевой

деятельности детей предшкольного и младшего

школьного возраста с целью выявления речевых

недостатков, влияющих на качество обучения в

дальнейшем. Учащиеся 2-го, 3-х, 4-х классов,

недостаточно усваивающие учебную программу,

имеют нарушения устной речи:

ФФН–фонетико-фонематические нарушения, НВОНР —

нерезко выраженное общее недоразвитие речи, ОНР

III уровня – общее недоразвитие речи , и

определяющие тем самым вторичные нарушения речи

– нарушения письменной речи.

При обследовании детей предшкольной группы и

детей 1-го класса отмечается недоразвитие

фонематического восприятия, которое является

одним из ведущих факторов риска возникновения

дислексии и дисграфии. Поступающие в первый

класс дети имеют ограниченный словарный запас,

недоразвитую моторику руки, неадекватные эмоции,

орфоэпические дефекты.

Контингент детей начальной школы (табл. 1),

страдающих речевыми нарушениями, представлен

главным образом детьми с остаточными

проявлениями органического поражения

центральной нервной системы:

- Это обусловливает частое сочетание у них

стойкого речевого дефекта с различными

нарушениями психической деятельности:

незрелостью эмоционально-волевой сферы, низкой

умственной работоспособностью, иногда

двигательной расторможенностью, повышенной

аффективной возбудимостью. Для некоторых детей

характерен цереброастенический синдром,

проявляющийся в виде нарушений активного

внимания и памяти, ограниченной возможности

распределения. - У некоторых детей при обследовании была

обнаружена в сочетании с дефектами речи

неврологическая симптоматика, причиной которой

могли быть либо патологии беременности матери,

родовые травмы, либо перенесшие инфекционные

заболевания в раннем детском возрасте.

Неврологическая симптоматика проявляется в

недоразвитии органов артикуляционного аппарата.

Это и недостаточная работа лицевой мускулатуры

(дети не могут закрыть один глаз), проявление

тремора языка при удержании определенной

артикуляционной позы, имеют место гиперкинезы

языка и остаточные явления пареза (девиация

кончика языка в сторону). - Речевые нарушения нередко сочетаются с

недостаточностью мелкой моторики,

несформированностью пространственных

отношений, недостаточностью временных понятий,

восприятия цветов и оттенков, геометрических

форм, счетных операций, что в конечном итоге (без

оказания своевременной помощи) приводит к

стойким специфическим ошибкам в письме, при

чтении, т.е. дисграфии и дислекии.

Таблица 1

Контингент детей начальной школы,

нуждающихся в логопедической помощи, в %

| Диагностика | Количество детей начальной школы |

Дефекты устной и письменной речи |

| Октябрь 2010 | 32 ребенка из 120 детей |

27% |

Таким образом, по результатам обследования

детей выявилась не только недостаточная

звуковая сторона речи, но и ее лексическая и

грамматическая стороны.

Готовность детей к обучению в школе

представляет драматическую картину (табл. 2)

Низкий уровень подготовки детей к начальному

обучению достигает 24-25%.

Таблица 2

Контингент первоклассников,

нуждающихся в логопедической помощи, в %

| Диагностика | Нарушения звукопроизношения | Снижение фонетического слуха | Бедность словаря |

| Октябрь 2010 | 26 | 7 | 38 |

| Октябрь 2011 | 37 | 16 | 66 |

Более полная картина речевых недостатков у

детей была выявлена в предшкольной группе, в

связи с заменой мною педагога и работой именно с

данным классом в течение нескольких месяцев.

База исследования: МОУ Калининская СОШ

с.Аскиз. Предшкольная группа, дети старшего

дошкольного возраста.

Цель данного доклада: изучение нарушений

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи.

Объект исследования: нарушения

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи.

Предмет исследования: сравнительный анализ

результатов исследования словообразования у

детей контрольной и экспериментальной групп.

Задачи исследования

- Изучить научно-методическую, лингвистическую,

коррекционно-педагогическую литературу. - Подобрать методическую литературу для

исследования у детей нарушений

словообразования. - Разработать план экспериментального

исследования. - Организовать и провести исследования уровня

словообразования у детей предшкольной групы. - Сделать анализ полученных результатов

исследования.

Методы исследования. В коррекционной работе,

как и в иной другой, при работе с детьми, важными

методологическими принципами являются:

системность, комплексность, творческий,

индивидуальный подход. При диагностике, а также

контроле основным методом является

педагогический эксперимент с последующей

обработкой полученных результатов.

Итак, отметим главное — развитие устной и

письменной речи как средство получения и

выражения знаний – главный фактор, влияющий на

успеваемость, на качество обучения в целом.

При обследовании у дошкольников и у детей

младшего школьного возраста выявились речевые

нарушения (устной и письменной речи),

недоразвитие фонематического восприятия,

которое является риском для возникновения

дислексии и дисграфии.

Таким образом, возникает проблема – увеличения

роста речевой патологии у детей дошкольного и

младшего школьного возраста. В связи с этим в

настоящее время остается актуальным оказание

квалифицированной логопедической помощи детям,

нуждающимся в коррекции речевых нарушений.

У дошкольников грубых нарушений в развитии и

состоянии опорно-двигательного аппарата и общей

моторики нет. Дети подвижны, координация

движений удовлетворительная, но есть дети с

недостаточным владением основными движениями по

программе возрастной группы, у многих мелкая

моторика рук развита слабо: затрудняются в

штриховке, недостаточно владеют ножницами или

быстро утомляются в работе с ножницами, движения

неточные, неуверенные. Не у всех запас знаний и

представлений об окружающей действительности,

природе, семье и о себе в пределах возрастной

нормы.

При исследовании более полная картина

выявленных речевых нарушений представлена у

детей предшкольной группы (табл. 3). в связи с

заменой мною педагога и работой именно с данным

классом в течение нескольких месяцев.

Таблица 3

Контингент детей предшкольной группы,

нуждающихся в логопедической помощи, в %

| Диагностика | Нарушения звукопроизношения | Снижение фонетического слуха | Бедность словаря | Нарушенияобщей и мелкой моторики |

| Октябрь 2010 | 75 | 36 | 75 | 48 |

Нарушения речи многообразны. Они имеют

различную выраженность и зависят от причины и

структуры дефекта. Существует несколько

подходов к анализу речевых нарушений и,

соответственно, несколько классификаций их

проявления. В соответствии с выявленной мною

речевой патологией у детей предшкольной группы

речевые нарушения можно условно разделить на 3

группы:

Первая группа – фонетические нарушения речи.

Они выражаются как в дефектах произношения

отдельных звуков, так и их групп без других

сопутствующих проявлений.

Вторая группа – фонематические нарушения.

Они выражаются в том, что ребенок не только

дефектно произносит те или иные звуки, но и

недостаточно их различает, не улавливает

акустической и артикуляционной разницы между

оппозиционными звуками. Это приводит к тому, что

дети недостаточно четко овладевают звуковым

составом слова и делают специфические ошибки при

чтении и письме.

Третья группа – общее недоразвитие речи. Оно

выражается в том, что нарушение распространяется

как на звуковую, так и на смысловую сторону речи.

Если такому ребенку не будет своевременно

оказана логопедическая помощь, он в дальнейшем

не сможет полноценно овладеть грамотой.

Характеристика дошкольников с речевыми

нарушениями показывает (табл.4)выявленные

нарушения, обусловленные как правило,

биологическими факторами (ФНР, ОНР III уровня) и

социально-экологическими (НВОНР).

Таблица 4

Характер речевых патологий детей

предшкольной группы, в %

|

Характер патологий |

Показатель на |

| ФНР (несложные фонематические нарушения) |

34 |

| НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи) |

45 |

| ОНР III уровня (общее недоразвитие речи) |

20 |

Особое внимание привлекает контингент

дошкольников с общим недоразвитием речи (нерезко

выраженное, III уровня) так как таких детей в

количественном отношении больше.

Общее недоразвитие речи (Р.Е. Левина

[12]) у детей данной группы с нормальным слухом и

сохранным интеллектом представляет собой

специфическое проявление речевой аномалии, при

которой нарушено или отстает от нормы

формирование основных компонентов речевой

системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом

типичными являются отклонения в смысловой и

произносительной сторонах речи.

Остановимся на одном из важных в этом возрасте

речевой системе: лексике, а именно на словообразовании.

К поступлению в школу у детей с нормальным

речевым развитием словообразовательная система

сравнительно сформирована. У детей с общим

недоразвитием речи наблюдается

несформированность словообразовательных

моделей, нарушения семантического и формально

языкового компонентов словообразования.

Проблемой недостаточной сформированности

словообразования у детей с общим недоразвитием

речи занимались такие ученые, как Р.Е.Левина [12],

Г.А.Каше [7], Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева [19],

Г.В.Чиркина [19], С.Н.Шаховская, Н.С.Жукова [5],

Е.М.Мастюкова [5].

Как показывают данные научных исследований

(Т.Б.Филичева [19] и др.) и опыт практической работы

(Т.А.Ткаченко [18] и др.), дети с общим недоразвитием

речи при обучении в школе испытывают

значительные трудности в усвоении программного

материала по русскому языку. Поэтому понятно

безусловная значимость изучения нарушения

словообразования у детей дошкольного возраста с

общим недоразвитием речи. Подразумевается не

только развитие устной речи в дошкольном

возрасте для детей с общим недоразвитием речи, но

и подготовка к усвоению письменной речи.

Теоретической основой исследования являются

следующие теории и положения:

- Теория языка как знаковой системы Н.И.Жинкина [4].

(Связывание знаковых образований, как

элементарных (морфема, слово), так и более крупных

по структуре (предложение), является главным

объектом управления в системе механизмов

производства речи). - Изучение вопросов словообразования и выяснение

внутренних законов развития языка Е.С.Кубряковой

[8]. (Центральная единица системы

словообразования – “производное”). - Положения Р.И.Лалаевой [11], Н.В.Серебряковой [11] о

том, что логопедическую работу над

словообразованием необходимо проводить в

направлении от усвоения и закрепления от более

продуктивных словообразовательных моделей к

менее продуктивным моделям.

Практическая значимость исследования

заключается в том, что на основе систематизации

материала по изучаемой проблеме сделана попытка

дифференциальной диагностики нарушений

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи.

Структура доклада. Доклад состоит из

введения, двух глав, заключения, библиографии.

Глава I. Состояние вопроса о нарушениях

словообразования

у детей предшкольной группы с общим

недоразвитием речи

1.1. Учение о словообразовании в лингвистике.

1.2. Закономерности формирования

словообразования в онтогенезе.

1.3. Понятие общего недоразвития речи в

отечественной логопедии.

1.4. Проявление нарушения словообразования у

детей предшкольной группы.

Проанализировав работу ученых-исследователей

(В.В.Виноградова [2], А.Н.Тихонова [17], Е.А.Земской [6],

Е.С.Кубряковой [8], Н.И.Жинкина [4]), можно сделать

выводы:

1. Термин “Словообразование” в лингвистике

употребляется в двух значениях: как название

процесса образования новых слов в языке и как

название раздела языкознания, изучающего

словообразовательную систему языка.

2. Словообразование как особый раздел науки о

языке включает две составные части – морфемику и

собственно словообразование. Морфемика – учение

о значимых частях слова (морфемика), т.е. учение о

строении, структуре слова. Словообразование

изучает словообразовательную роль

морфем, способы образования слов,

закономерности современного словообразования.

3. Предметом изучения в словообразовании

является слово. Исследуется состав, способ

образования слова как единицы

словообразовательной системы.

4. Центральной единицей системы

словообразования является производное. Понятие

производного слова часто определяют через

понятие простого слова. Под последним понимают

самые различные единицы – собственно корневые

слова, или просто корни, лишенные каких бы то ни

было аффиксов, либо несложные слова.

5. Связывание знаковых образований, как

элементарных (морфема, слово), так и более крупных

по структуре(предложение), является главным

объектом управления в системе механизмов

производства речи.

6. Развитием словообразования у детей в

психолингвистике занимались К.И.Чуковский,

Т.Н.Ушакова, А.М.Шахнарович [20]. Согласно гипотезе

А.М.Шахнаровича механизм словообразовательного

уровня складывается из взаимодействия двух

уровней: собственно словообразовательного и

лексического.

На ранних этапах овладения языком ведущая роль

принадлежит лексическому уровню (толкование или

лексическое значение слов), а в дальнейшем на

первый план выступает словообразовательный

уровень.

7. У детей в период словотворчества появляются

свои неологизмы. Одни появляются по аналогии

(заячий — “лисячий”, “свинячий”), другие

появляются по типу народной этимологии (лопатка —

“копатка”).

8. Р.Е.Левина [12] дает определение общему

недоразвитию речи “такая форма отклонений в

речевом развитии, при которой у детей с

нормальным сохранным слухом и первично

сохранным интеллектом нарушается формирование

всех компонентов речевой системы, включая

звуковую, лексическую, грамматическую и

смысловую стороны речи”.

Остается актуальным условное деление на уровни

развития, при которых общим является

значительное отставание в появлении активной

речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм,

недостаточность звукопроизношения и

фонематического восприятия.

Степень выраженности названных отклонений

весьма различна. Р.Е.Левиной [12] и сотрудниками

(1969) разработана периодизация проявлений общего

недоразвития речи: от полного отсутствия речевых

средств общения до развернутых форм связной речи

с элементами фонетико-фонематического и

лексико-грамматического недоразвития. Она

выделяет три уровня общего недоразвития речи.

ОНР 1 уровня характеризуется полным или почти

полным отсутствием словесных средств общения

(“Безречевые дети”). Переход ко II уровню общего

недоразвития речи характеризуется возросшей

речевой активностью ребенка (“Зачатки

общеупотребительной фразы”). Общее недоразвитие

речи III характеризуется наличием развернутой

фразовой речи с элементами

фонетико-фонематического,

лексико-грамматического недоразвития.

Основные проявления нарушений

словообразования у детей предшкольной группы с

общим недоразвитием речи:

а) с помощью суффиксов в речи дошкольников

образуются существительные от глаголов: копать

– “копатель”; кричать – “кричание”, (“когда

папа приходит домой, в доме стоит сплошное

кричание”);

б) с помощью приставки образуются глаголы от

глаголов: стрелять – исстрелять (“офицер

исстрелял все пули”), грести – “погрести”

(“Саша и дедушка погребли к берегу”);

в) одновременным присоединением суффикса и

приставки образуются существительные от

существительных: спина – “наспинник” (“видела

наспинник у собаки”);

г) одновременным присоединением суффикса и

постфикса образуются глаголы от

существительных: фен – “фениться” (“мама

фенится, скоро мы пойдем на праздник”);

д) одновременным присоединением приставки и

постфикса образуются глаголы от глаголов: писать

– “расписаться” (“Я так расписалась, что даже

не слышала звонка”); дружить – “раздружиться”

(“мы с Анютой дружим и никогда не раздружимся”);

е) одновременное присоединение приставки,

суффикс и постфикса встречается в детской речи

редко: трухлявый – “струхлявиться” (“Этот пень

струхлявился”).

Наиболее распространенные случаи отбрасывания

суффиксов, приставок, постфиксов.

а) Примеры отбрасывания суффиксов: кудряшка –

“кудряха” (“все волосы пригладились, только

одна кудряха торчит”).

б) Примеры отбрасывания приставок:

расхрабриться – “храбриться”.

“Я не заплачу и храбриться для этого (при

очередной прививке) не нужно”.

в) Отбрасывание постфикса – самый

распространенный случай обратного

словообразования в детской речи. Например: “лед

на реке уже трескает”.

Глава II. Практическое исследование

нарушений словообразования

у детей старшего дошкольного возраста с общим

недоразвитием речи

2.1. Организация исследования и описание

методики выявления нарушений словообразования у

старших дошкольников.

2.2. Состояние словообразования у детей старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

2.3. Анализ практического исследования.

Цель практического исследования –

выявление уровня развития словообразования у

детей предшкольной группы.

Экспериментальная работа проводилась на базе

МОУ Калининская СОШ с.Аскиз Республика Хакасия, в

предшкольной группе.

Были созданы две группы детей старшего

дошкольного возраста:

Контрольная (дети с нормальным речевым

развитием)

Экспериментальная (дети с общим

недоразвитием речи)

Дети двух групп имеют одинаковые возрастные

показатели.

При обследовании уровня развития

словообразования у старших дошкольников были

использованы методические задания Л.В.Лопатиной

[14], Е.В.Кузнецовой [10], З.Е.Агранович [1].

Выбор методик определяется наиболее частым

ошибочном употреблении словообразовательных

моделей у старших дошкольников:

- “Волшебник”.

- “Кто у кого”.

- “Назови профессию”.

- “Прятки”.

- “Цирк”.

- “Создай новое слово”.

Разработана система оценки баллов по каждой

методике. Соответственно по оценке баллов

определяется уровень развития словообразования.

По результатам обследования детей с общим

недоразвитием речи уровня были выявлены

следующие особенности:

При словообразовании существительных

наблюдались ошибки нескольких типов:

I. Словообразовательные ошибки.

1) Замена нормативного суффикса ненормативным

того же значения с сохранением корня. Например, “шапонька”,

“кроватонька”, “кукленька”.

2) Словообразование с использованием аффиксов

другого значения.

При образовании названий детенышей животных

дети часто называли уменьшительно-ласкательную

форму названий взрослого животного:

а) нормативную, например, вместо “щенок” — “собачка”,

“цыпленок” — “курочка”;б) ненормативную, например, “свиненок”,

“собачик”, “коровенька”, “лошаденок”.

3) Наложение суффиксов (“телененок”,

“кроваточка”).

II. Замена словообразования словоизменением

(вместо “лисенок” — “лиски”, “кроватка” — “кровати”).

III. Замена производного слова

словосочетанием. Например: Например, вместо

“бельчонок” — “маленькая белка”, “ежонок”

— “мамин еж”.

IV. Лексические замены при словообразовании.

Например, вопрос: “Как называется детеныш

волка?” — ответ: “лиса”, “Детеныш медведя?” —

“тигр”.

При образовании прилагательных при

существительных дети также допускали

словообразовательные и лексико-семантические

ошибки.

I. Словообразовательные ошибки.

Данный тип ошибок проявлялся в

словообразовательных инновациях –

воспроизведении ненормативных форм слов:

а) неправильного выбора суффикса: “дом из

кирпича” — “кирпичовый”, ваза из “стекла” —

“стекловая”;

б) неправильного выбора основы слова: “сапоги

из резины” — “сапоговный”, “ком из снега” –

“комовый”;

в) наложении суффиксов: “стеклянный” — “стекловянная”,

“шерстяная” — “шерстенянная”;

II. Лексические замены.

а) Воспроизведение прилагательного,

семантически близкого предполагаемому: “шуба из

меха” — “пушистая”, “шапка из шерсти” — “теплая”.

б) Воспроизведение прилагательного,

семантически далекого предполагаемому: “стул из

дерева” — “большой”, “сумка из кожи” — “красивая”,

“черная”.

в) Замена прилагательного существительным:

“сумка из кожи” — “рюкзак”, “банка из

стекла” — “бутылка”.

Заключение

Сравнительный анализ выявления нарушений

уровня словообразования у детей предшкольной

группы с общим недоразвитием речи позволил

сделать следующие выводы:

1. Овладение словообразованием детьми с общим

недоразвитием речи проявляется в более

медленном темпе усвоения, в дисгармонии

морфологической системы языка, следовательно, в

искажении общей картины речевого развития.

2. Дошкольники с общим недоразвитием речи

понимают значения многих слов; объем их

пассивного словаря близок к норме. Однако

употребление слов в экспрессивной речи,

актуализация словаря вызывают большие

затруднения. Система словообразования оказалась

несформированной, на что указывает число

ненормативных случаев словообразования.

Затруднения касаются подбора синонимов и

антонимов, родственных слов, относительных

прилагательных, слов, имеющих абстрактное

значение, некоторых обобщений. Употребление

приставочных глаголов, существительных,

обозначающих профессии (дирижер, балерина,

директор, комбайнер и т.д.) или названия

спортсменов по видам спорта (гимнаст, бегун,

пловчиха и др.), обнаруживает значительное

количество ошибок. В словаре детей отсутствуют

сложные существительные (ледоход,

соковыжималка), сложные прилагательные (лисий,

слоновий).

3. Результаты проведенного исследования

позволили выявить различный уровень

формирования навыка словообразования у старших

дошкольников.

Дети с нормальным речевым развитием успешно

справились со всеми видами заданий. Большее

число правильных ответов у данной группы детей

отмечалось в заданиях на: образование

существительных с уменьшительно-ласкательными

суффиксами, префиксальное словообразование

глаголов и образования прилагательных от

существительных (99%, 98% и 97% правильных ответов).

Некоторые затруднения вызвало задание на

образование названий детенышей животных (в

среднем 96% правильных ответов).

Самым трудным оказалось задание на образование

существительных, обозначающих профессию и

образование сложных прилагательных.

Дети с общим недоразвитием речи хуже

справились со всеми заданиями. Лучше всего дети

данной группы выполнили задание на:

существительных с уменьшительно-ласкательными

суффиксами, образование прилагательных от

существительных (78%, 79% правильных ответов).

Затруднения вызвало задание на образование

названий детенышей животных, образование

существительных, обозначающих профессию людей,

образование приставочных глаголов (по 75%

правильных ответов). Наиболее трудным для

дошкольников с ОНР оказалось задание на

образование сложных слов, сложных

прилагательных (62% правильных ответов),

4. Результаты исследования убеждают в том, что

начало формирования процессов словообразования

у детей с общим недоразвитием речи приходится на

старший дошкольный возраст, т.е. возраст 5-6 лет.

Проведенные исследования выявили низкую степень

готовности этих детей к овладению

словообразованием.

В связи с этим становится понятным, какую

важную роль призваны выполнять детские сады с

логопедическими группами и общеобразовательные

школы имеющие логопедические пункты.

Литература

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь

логопедам и родителям для преодоления

лексико-грамматического недоразвития речи у

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб.:

Детство-Пресс, 2004. -128 с. - Виноградов В.В. Исследования по русской

грамматике. – М.: Наука, 1975. - Выготский Л.С. Воображение и творчество в

детском возрасте. — СПб.: Союз, 1997. - Жинкин Н.И. Интеллект, язык и речь. // Нарушение

речи у дошкольников. / Сост. Р.А. Белова-Давид. – М.,

1972. – С. 9-31. - Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.

Преодоление общего недоразвития речи у

дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. – 239 с. - Земская Е. А. Современный русский язык.

Словообразование. – М.: Наука, 1973. – С. 169-172. - Каше Г.А. Подготовка к школе детей с

недостатками речи. — М., 1985. - Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. – М.:

Наука, 1965. – 78 с. - Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика

производного слова. – М.: Наука, 1981. – 102 с. - Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и

коррекция речи детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96

с. - Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего

недоразвития речи у дошкольников. – СПб.: Союз,

1991. - Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии.

– М., 1968. - Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. –

М.: 1969. – 214 с. - Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми

дошкольного возраста с минимальными

дизартрическими расстройствами. – СПб.: Союз, 2004.

– С. 96-188. - Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление

речевых нарушений у дошкольников. — СПб., 2003. - Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики.

– М., 1975. - Тихонов А.Н. Основные понятия русского

словообразования / А.Н. Тихонов.

Словообразовательный словарь русского языка в 2

томах. Т.1. – С. 18-51. - Ткаченко Т.А. Закономерности формирования

языковых средств у детей с общим недоразвитием

речи // Логопед в детском саду , №4, 2003. – С. 12-17. - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего

недоразвития речи у детей дошкольного возраста.

– М.: Айрис-Пресс, 2005. – 224 с. - Шахнорович А.М. Детская речь в зеркале

психолингвистики. – М.: Просвещение, 1990.

Статья на тему : «Причины ошибок учащихся при словообразовательном разборе»

В статье анализируются причины плохого усвоения в школе раздела «Словообразование», особое внимание уделяется несоответствию позиций, отраженных в учебных пособиях, выявляются ресурсы школьных учебников в области образования слов с помощью нулевого суффикса. Ключевые слова: словообразование; способы образования прилагательных; нулевая суффиксация; словообразовательный словарь.

Словообразование –один из тех разделов в школьном курсе русского языка, который вызывает наибольшие трудности учащихся как средних, так и старших классов. В чем причины сложившейся ситуации? В неправильной методике преподавания? В несоответствии степени сложности материала возрасту учащихся? В недостаточном количестве часов, отводимых на освоение одного из самых трудных разделов? Приведем некоторые наблюдения , сделанные при чтении книги «Словообразование –занимательно о серьезном: практические задания для учащихся 8-11 классов» [Львова 2007]. Из формулировки задания №16 [ там же: 137] следует, что слова бескорыстный, бесценный, бесснежный и им подобные образуются приставочным способом от прилагательных. Это утверждение можно вывести и из других заданий, например № 124 [ там же: 158] , где в словообразовательной цепочке от слова ходить видим следующее: выходить –выходной –безвыходный. Причем учащимся предлагается доказать , игнорируя значения слов( !), что данные слова образовались в указанной последовательности. Однако в «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова показан другой способ рассуждения: выходить- выход- выходной и выходить- выход- безвыходный [ Тихонов 2003:2, 335] . Обратимся к толковому словарю и увидим, что слово безвыходный трактуется следующим образом: «Такой, при котором нет выхода, исхода». Через отглагольное существительное трактуется и значение слова безвыездный : «О пребывании где-то: безотлучный, без выезда в другое место». [ Толковый словарь…2008: 35 ]. Мы не случайно приводим здесь этот пример : в указанном выше пособии представлены группы слов с корнями –езд- и –лаз-. Учащимся предлагается выстроить следующие словообразовательные цепочки : ездить- выездить- выездной- безвыездный и лазить- вылазной- безвылазный. Первая из них противоречит данным словообразовательного словаря ( ехать- выехать- выезжать- выезд- безвыездный) [Тихонов 2003:1, 339] и включает глагол выездить , который в толковых словарях имеет значение «приучить к езде»[Толковый словарь…2008: 128;Ожегов 1988: 93].В «Словаре современного русского литературного языка» первичное значение слова выездить (выезжать) еще более категорично указывает на действие по отношению к животному: «приучать молодую лошадь ходить в упряжи или под седлом», а вот в значении «побывать всюду, изъездить», слово имеет помету «просторечное» [Словарь….1991: 2, 712-714]. Вторая из цепочек вызывает недоумение: в толковых и орфографических словарях современного русского языка отсутствует прилагательное вылазной , но зато в них есть слово вылаз. Заметим, что данное прилагательное все-таки можно найти в статье к слову к слову вылаживать в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля[Даль 1994: 297]. Приведем примеры из школьных учебников. В учебном комплексе под редакцией В.В. Бабайцевой, в части «Теория», в разделе «Словообразование прилагательных», находим, что слова невкусный, предвечерний, бесшумный образованы приставочным способом [Бабайцева, Чеснокова 2010: 139]. Это утверждение опять-таки противоречит данным Словообразовательного словаря, в котором указано , что прилагательные предвечерний и бесшумный образованы приставочно-суффиксальным способом [Тихонов 2003: 170 (1), 409 (2)]. Анализ учебных программ тоже помогает в определенной мере понять причину неудачи при усвоении школьниками раздела «Словообразование». «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования» в качестве обязательного минимума основного общего образования по русскому языку в области морфемики и словообразования называет следующие дидактические единицы: «Морфема- минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. Основные способы образования слов» [Сборник нормативных документов…2008: 29]. Прилагаемые к нормативному документу примерные программы дают такую «расшифровку» словосочетания « основные способы словообразования»: «Образование слов с помощью морфем ( приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. Сращение сочетания в слово» [там же: 105-106]. Предполагается, что представление учащихся о способах словообразования будет достаточно емким. В то же время контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена включают такой недостаточно устойчивый термин, как «бессуфиксный способ образования». Естественно , что это вызывает недоумение у школьных учителей. Во-первых, из-за неустойчивости терминологии ( например, в учебном комплексе под редакцией В.В. Бабайцевой [Бабайцева, Чеснокова2010: 61] и в учебнике А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой для 10-11 классов [ Дейкина, Пахнова 2009: 165] данный способ называется «бессуффиксальным»); во-вторых , из-за неустойчивости , незакрепленности самого понятия в науке; в-третьих, из-за недостаточного представления этого способа словообразования в действующих учебниках, крайне слабого закрепления через систему упражнений. В учебнике для 10 класса под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта задания на определение способа образования слов не содержат ни одного слова, образованного с помощью нулевого суффикса. Упр. 27 в разделе «Повторение « включает слова, образованные всеми другими способами ( в том числе сращением и переходом из одной части речи в другую), но только не нулевой суффиксацией [Русский язык…2010: 19]. Таким образом, проблемы, возникающие у выпускников средней общеобразовательной школы при выполнении заданий ЕГЭ по словообразованию, в значительной мере объясняются несоответствием учебной программы и обеспечивающих усвоение этой программы учебников тем требованиям, которые предъявляет к школьникам итоговая аттестация.

Литература. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5-9 кл.: Теория. -19-е изд. М., 2010. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. –Т. 1. –М., 1994. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник для 10-11 кл. -8-е изд., исп. и доп. –М.,2009. Ожегов С.И. Словарь русского языка.-20-е изд., стер.-М., 1988. Львова С.И. Словообразование- занимательно о серьезном: Практические задания для учащихся 8-11 классов.- М., 2007. Сборник нормативных документов: Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения. – М., 2008. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. – 3-е изд., испр. И доп. –М., 2003.

Термин и определение

Ошибки словообразовательные

Опубликовано:

karina_soboleva_98

Предмет:

Языкознание и филология

👍 Проверено Автор24

одна из разновидностей речевых ошибок, нарушение словообразовательных норм русского языка.

Научные статьи на тему «Ошибки словообразовательные»

1.

Русский язык: словообразование и орфография

Единицей изучения орфографии является орфограмма – место возможной ошибки в слове….

Применение навыков словообразовательного анализа в практике правописания

Нередко для решения вопроса…

о правописании того или иного слова необходимо обращаться к словообразовательному анализу….

Постоим словообразовательную цепочку: виноградинка – виноградина – виноград….

Учёт словообразовательного принципа важен для правильного написания служебных слов.

Статья от экспертов

2.

Типичные ошибки в проведении словообразовательного анализа

Проанализированы явления в сфере состава слова и словообразования, неправильная трактовка которых может привести к непониманию самой сути словообразовательного процесса и, как следствие, к механическому заучиванию учащимися учебного материала. Указано, что учет описанных фактов поможет учителю формировать у учащихся представление о целостном характере языковой системы, успешно работать над повышением орфографической грамотности и расширением лингвистического кругозора учащихся. Сделан вывод, …

3.

Вопросы словообразования и словоизменения в школьной практике

Предотвращают ошибки в выделении морфемного состава слова….

Ученикам важно дать представление о словообразовательных и словоизменительных средствах, учитывая и формообразующие…

Напротив, словообразовательные средства являются частью основы вновь возникших слов….

Подберите слова, соответствующие словообразовательным (или структурным) схемам….

Найдите ошибки в морфемном членении.

Статья от экспертов

4.

Детские словообразовательные ошибки как средство обучения младших школьников морфемике

В данной статье рассматриваются детские словообразовательные ошибки, проявляющиеся в дошкольном возрасте, в период «словотворчества». Выявлены основные причины их появления. В работе определено понятие «отрицательный» языковой материал, его роль в изучении грамматики младшими школьниками. В статье описано использование детских речевых ошибок с точки зрения разграничения их по фактору преодоленности или непреодоленности к началу школьного обучения. Определено, что словообразовательные ошибк…

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

- 📝 Напиши термин

- ✍️ Выбери определение из предложенных или загрузи свое

-

🤝 Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины, с помощью удобных и приятных

карточек

Важность изучения

словообразовательных процессов

подтверждается тем, что они являются

одним из главных показателей нормального

развития речи ребенка. Словообразование

вместе со словоизменением, по мнению

ряда исследователей, признаётся «…

мощнейшим стимулом, основной «пружиной»

развития речи» (Богоявленский Д.Н. 1986,

Эльконин Д.Б. 1980 и др.).

14,

с. 5-91

Словообразование

в русском языке происходит несколькими

способами.

1. Лексико-семантическим,

когда разные значения слова превращаются

в отдельные слова, осознающиеся как

этимологически самостоятельные и

независимые, или же за ним закрепляется

значение, никак не связанное с ранее

ему свойственным. Иначе говоря, слово,

уже существующее в языке, приобретает

новое смысловое значение, как бы

расщепляется на два и более омонима.

Например, слово

«завод» (машиностроительный) возникло

на основе часового «завода». В первом

случае слово имеет непроизводную основу,

а исходное делится на приставку — «за»

и корень — «вод». Слова «мир» (вселенная)

и «мир» (понятие, противоположное войне)

появились на базе существительного

«мир» в значении «общество, люди», и все

три слова осознаются как разные и

отличаются грамматически. Например, у

синонима «вселенной» есть множественное

число, а у «противоположности войне» —

нет.

2. Морфолого-синтаксическим,

который представляет собой образование

новых лексических единиц в результате

перехода слов одного грамматического

класса в другой.

Например, наречие

«прямиком» появилось на базе формы

творительного падежа единственного

числа ныне утраченного существительного

«прямик». Прилагательные «запятая»,

«булочная», «лесничий», а также причастие

«заведующий» перешли в категорию

существительных и т.д.

3. Лексико-синтаксическим,

при котором две или более сопоставимые

лексические единицы в процессе

употребления их в языке сращиваются в

одну. Таким образом, при этом способе

новые слова представляют собой слияние

в словесное целое.

Например, слово

«тяжелораненый» появилось на базе двух

слов — «тяжело» и «раненый»; слово

«сумасшедший» возникло отелов — «с»

«ума» «сшедший»; «наконец» — образовалось

из «на» и «конец» и т.д.

4. Морфологическим,

заключающимся в образовании новых слов,

существующих в языке основ и

словообразовательных элементов по

правилам их соединения в самостоятельные

единицы. Иначе говоря, здесь возникают

только новые комбинации и формы на базе

имеющегося строительного материала.

Основные виды морфологического

словообразования, действующие в

современном русском языке, — это

сложение, безаффиксный способ

словообразования и аффиксация.

5,

с. 54

Достаточно низкий

уровень словообразования является

одной из причин как количественной

обедненности словарного запаса, так

и неправильного употребления многих

слов. Дети затрудняются распознавать

семантику слова по его словообразовательной

структуре. Встречающиеся замены в той

или иной степени близки по смыслу тем

словам, взамен которых они употребляются,

поэтому они не создают серьезного

препятствия для общения, а значит с

трудом преодолеваются в процессе

совершенствования речевой практики

детей.

Дети с ОНР не знают

значений многих слов и, следовательно

затрудняются в образовании новых форм

от исходных слов с помощью суффиксов,

префиксов 33,

с. 14

Процесс

словообразования у детей с общим

недоразвитием формируются в той

последовательности, что и у детей с

нормой речевого развития, но задерживаются

в развитии и медленно усваиваются.

У детей с ОНР

встречается большое количество ошибок

при образовании всех частей речи. Дети

хорошо понимают и образуют лишь те

слова, которые встречаются в речевой

практике. Среди ошибок можно выделить

следующие: неправильный выбор основы

мотивирующего слова; замена, перебор

суффиксов, приставок; замена частей

речи; лексические замены; упрощение

звуко — слоговой структуры слов; нарушение

акцентуации; нарушение согласования

слов. В речи таких ребят встречается

большое количество аграмматизмов,

фонетико — фонематических ошибок.

Наиболее легким

и доступным для дошкольников с ОНР

является образование глаголов

(приставочных) и существительных (с

уменьшительно-ласкательным значением

и обозначающих детёнышей животных).

Образование имен

прилагательных, (особенно притяжательных),

сопровождается большим количеством

разнообразных ошибок.

Детское словотворчество

характеризуется употреблением регулярных

(продуктивных) словообразовательных

моделей. Усвоив продуктивную

словообразовательную модель, ребенок

«генерализует» эту модель (по Т. Н.

Ушаковой), переносит ее по аналогии на

другие случаи словообразования, которые

подчиняются менее продуктивным

закономерностям, что проявляется в

разнообразных ненормативных

словообразованиях. Суть «генерализации»,

таким образом, состоит в том, что

аналогичные явления могут быть названы

аналогичным образом (заячий — лисячий,

свинячий, ежачий, белячий, слонячий;

снежинки — пуржинки). Это явление

оказывается возможным в связи с тем,

что ребенок, анализируя речь окружающих,

вычленяет из слов определенные морфемы

и соотносит их с определенным значением.

Так, выделив морфему -ниц- из слов

мыльница, конфетница, сахарница, ребенок

соотносит эту морфему со значением

посуды, вместилища чего-либо. И в

соответствии с этим значением ребенок

образует слова типа сольница.

17,

с. 74

Таким образом, на

основе вычленения словообразовательной

морфемы из слова в сознании ребенка

закрепляются модели-типы, в которых

определенные значения связываются с

определенной звуковой формой.

В процессе речевого

общения ребенок не просто заимствует

слова из речи окружающих, не просто

пассивно закрепляет слова и словосочетания

в своем сознании. Овладевая речью,

ребенок активен: он анализирует речь

окружающих, выделяет морфемы и создает

новые слова, комбинируя морфемы. В

процессе овладения словообразованием,

таким образом, ребенок осуществляет

следующие операции: вычленение морфемы

из слов — обобщение значения и связи

этого значения с определенной формой

— синтез морфем при образовании новых

слов.

Чаще всего неологизмы

в детской речи являются следствием

того, что ребенок употребляет

словообразовательные морфемы в

соответствии с их точным значением,

однако при словообразовании правильный

корневой элемент комбинируется с чуждыми

этому корню аффиксами (не принятыми в

языке). Чаще всего ребенок при этом

заменяет синонимичные аффиксы, использует

продуктивные суффиксы вместо непродуктивных

(сольница, матросятя, лисинчик, почтаник,

зонтарь, хворанье, коровний, свинячий,

обколючилась, отпомнил, отсонилась).

Другой механизм

словообразования лежит в основе

неологизмов по типу «народной этимологии»

(копать — лопать, лопатка — копатка,

забодаю — зарогаю, сухари — косари,

вазелин — мазелин, компресс — мокресс,

слюнка — плюнка, милиционер — улиционер).

Неологизмы этого

типа образуются по-иному. Здесь нет

неправильности в комбинации выделенных

морфем. Основной особенностью этих

неологизмов является замена одного

звучания слова другим. При этом происходит

изменение этимологии слова, переосмысление

его значения. В этом проявляется

стремление ребенка установить связь

непонятного слова со значением знакомых

и понятных.

Этот тип неологизмов

свидетельствует о функционировании в

сознании ребенка системы межсловесных

связей, «вербальной сети» о начале

установления словообразовательной

парадигмы.

29,

с. 57

Характер детских

словообразовательных неологизмов

выявляет определенные закономерности

начального этапа словообразования. В

процессе овладения словообразованием

выделяются следующие основные тенденции:

1) тенденция

«выравнивания» основы, сохранение

тождества корня (основы) в производном

слове. Эта тенденция носит многоплановый

характер, что проявляется в том, что в

производных словах часто не используется

чередование, изменение ударения,

консонантизация гласного основы,

супплетивизм;

2) замена продуктивных

словообразовательных аффиксов

непродуктивными;

3) переход от

простого к сложному как в плане семантики,

так и в плане формально-знакового

выражения.

Последовательность

появления словообразовательных форм

в детской речи определяется их семантикой,

функцией в структуре языка. Поэтому

вначале появляются семантически простые,

зрительно воспринимаемые, хорошо

дифференцируемые словообразовательные

формы. Так, например, прежде всего ребенок

овладевает уменьшительно-, ласкательными

формами существительных. Значительно

позже в речи появляются названия

профессий людей, дифференциация глаголов

с приставками и другие более сложные

по семантике формы.

Таким образом,

овладение словообразованием осуществляется

на основе мыслительных операций анализа,

сравнения, синтеза, обобщения и

предполагает достаточно высокий уровень

интеллектуального и речевого развития.

На чтение 13 мин Просмотров 1.1к.

Обновлено 02.09.2018

Цель исследовательской работы – проанализировать словообразование у детей и особенности речевого развития детей дошкольного возраста, страдающих общими речевыми нарушениями.

Задачи исследовательской работы:

- проанализировать психолингвистическую, логопедическую и лингвистическую литературу на заданную тему;

- продумать методику исследовательского процесса;

- выявить конкретные речевые дефекты у детей с общими нарушениями речи;

- разработать корректирующую методику для работы с детьми средствами логоритмики.

Для выполнения поставленных задач, связанных с изучением особенностей словообразования и словоизменения у дошкольников мы применили методику, созданную на основании методических рекомендаций, описанных в книгах Р.И. Лалаевой и Г.А. Волковой.

Это помогло сформировать описанные ниже направления работы, проводимой на констатирующем этапе эксперимента:

Содержание

- Изучение словоизменительных функций

- Словообразование у детей — изучение словообразовательных функций

- Словообразование у детей с ОНР

- Результаты исследования словообразования у детей

Изучение словоизменительных функций

- применение предложного падежа в единственном числе;

- приведение существительного в единственное или множественное число в им. падеже;

- совместное использование прилагательных с существительными при изменении числа и рода;

- работа с формами род. падежа для существительных в разных числах;

- разделение глаголов 3-го лица на составные части;

- словоизменения для существительных в дат. падеже в ед. числе;

- словоизменение существительных для их согласования с «два» и «пять»;

- словоизменение для существительного в твор. падеже в ед. числе.

Словообразование у детей — изучение словообразовательных функций

- словообразование у детей совершенных глаголов;

- словообразование существительных путем присоединения уменьшительно-ласкательных суффиксов;

- словообразование наименований детенышей зверей и домашних животных;

- словообразование глаголов, имеющих противоположное значение путем присоединения приставок;

- использование суффикса –ниц- в словообразовании существительных;

- словообразование наименований профессий;

- словообразование у детей относительно прилагательных из существительных.

Изучая особенности способности к словообразованию у дошкольников, мы определили 4 группы по уровню развития в этом направлении.

Первая группа характеризуется достаточно высоким уровнем развития словообразования. В эту группу вошёл один человек.

Количество заработанных баллов – от 2,7 до 2,9.

При словообразовании существительных с помощью суффикса –ниц- были допущены ошибки.

- также были допущены ошибки при образовании наименований профессий (тракторист, продавец);

- ошибки были допущены при образовании прилагательных от имен существительных (овечиная, капустаная, волчиная, дипломат деды, кроличиный);

Вторая группа характеризуется средним уровнем развития способности к словообразованию. В этой группе оказались два ребенка.

Они набрали от 2,4 до 2,6 баллов. Они допустили следующие виды ошибок:

- наблюдались проблемы при образовании наименования имен детенышей зверей и домашних животных;

- при образовании наименований профессий дети из этой группы часто не могли составить даже неправильный вариант, а просто отказывались от выполнения задания;

- при словообразовании прилагательных от имен существительных (заячиные, овечиные);

- при образовании противоположных по значению.

Третья группа характеризуется тем, что дети демонстрируют низкий уровень развития словообразовательной функции.

Сюда вошли два ребенка. Они набрали от 2,1 до 2,3 баллов. Эти дети допустили множество типов ошибок практически в каждом задании.

- наблюдались словообразование у детей и проблемы со способностью работать с уменьшительно-ласкательными суффиксами (стулик, стольчик, дверик, дивановик, черепашик);

- также сложно детям дается образование имен детенышей зверей и домашних животных (коровик, мышик, уткин сын, волчик, кошачник, белочкина доча);

с большим трудом дети справлялись с заданием образования существительных, присоединяя к ним суффикс –ниц-. (супник, рыбник, хлебнушка);

- также были многочисленные ошибки для обозначения профессий (дворовник, ремонитровщик, тракторщик, музыкалчик, гитарик, пианинщик, краншик);

- проблемы в образовании прилагательных от существительных. Причем трудности возникают и в случаях, когда нужно образовать относительные прилагательные, так и в тех случаях, когда нужно образовать притяжательные прилагательные (меховная, сумка мамы, шерстовый, зайчих, железовое, козовые, железняный, заячиный);

- ошибки в образовании глаголов, имеющих противоположное значение методом присоединения приставок (вместо того, чтобы к глаголу «наливает» придумать пару «выливает», дети придумали пару «выналивает»; вместо пары «прибегает-убегает» дети придумали пару «бегает-бежит»);

- трудности в словообразовании совершенных глаголов.

Четвертая группа характеризуется самой низкой степенью сформированности навыков словообразования. Дети из этой группы набрали от 1,4 по 2,0 баллов. Сюда вошло больше всего детей – 5 человек.

Было допущено самое большое количество ошибок во всех типах заданий.

- также и при работе с уменьшительно-ласкательными суффиксами дети были склонны совершать подобные ошибки: хвосток, крольчик, деревечко, стулик и другие;

- словообразование у детей в образовании наименований для детенышей зверей и домашних животных также далось непросто. Дети образовывали такие слова, как лягушчик, заячка, коровок и др. ;

- плохо получалось использовать суффикс –ниц- при образовании новых существительных (супник, рыбник, хлебнушка);

- дети не справлялись с заданием по образованию наименований профессий даже в самых простых случаях (дворничий, чинильщик, дрессировник, гитарник, дрессировик, музыкальный человек, поевик, ремонтировщик и др.);

- проблемы в образовании прилагательных от существительных. Причем трудности возникают и в случаях, когда нужно образовать относительные прилагательные, так и в тех случаях, когда нужно образовать притяжательные прилагательные (меховная, сумка мамы, шерстовый, зайчих, железовое, козовые, железняный, заячиный);

- ошибки в образовании глаголов, имеющих противоположное значение методом присоединения приставок (вместо того, чтобы к глаголу «наливает» придумать пару «выливает», дети придумали пару «выналивает»; вместо пары «прибегает-убегает» дети придумали пару «бегает-бежит»);

- трудности в словообразовании совершенных глаголов.

Словообразование у детей с ОНР

Дети, страдающие ОНР по разному умеют работать со словообразованием. Условно можно выделить два уровня, свойственных этим детям.

- уровень средний. Это уровень, при котором ребенок набирает от 2,4 до 2,6 баллов. Работа с противоположными глаголами набирает 2,4 балла. А создание совершенных глаголов набирает 2,6 баллов.

- уровень меньше среднего. Это уровень, при котором набирается от 2,1 до 2,3 баллов. Работа с уменьшительно-ласкательными суффиксами набирает 2,2 балла. Работа со словообраозванием прилагательных набирает 2,1 баллов.

- низкий уровень. Этот уровень набирает от 1,4 балла до 2,0. Испытываются проблемы с наименованием детенышей зверей и домашних животных (всего 1,9 баллов). Также есть трудности при работе с суффиксом –ниц- при образовании существительных (всего 1,7 балла). Ошибки при образовании наименований профессий (всего 1,5 баллов). Работа с прилагательными, образованными от существительных (всего 1,6 баллов).

Проведенный эксперимент продемонстрировал, что дошкольники чаще всего допускали ошибки при работе существительными, обозначающих детенышей зверей и домашних животных. Например, дети не умеют использовать супплетивизм, плохо справляются с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов, не понимают, как применить окказиональное словообразование.

Также наблюдаются проблемы с применением суффикса –ниц-, когда нужно образовать существительное, обозначающее вместилище чего-либо. Непросто дается словообразование у детей в части наименований профессий или людей, которые совершают то или иное действие. Эти трудности возникают из за сложной семантики. Дети часто даже не пытались придумать свой вариант, а просто отказывались от выполнения задания.

Также непросто дается детям задание по изменению суффикса –щик- на суффикс –ник-. Неправильно образуют слова при замене суффикса –ец- на суффикс –тель-. Это свидетельствует о несформированном лексическом запасе.

Работая с глаголами, дети допускают множество ошибок.

Например, дети склонны неправильно использовать приставки, не способны выделять те глаголы, которые имеют более продуктивные приставки. Часто заменяют глаголы, имеющие приставки бесприставочными вариантами тех же глаголов.

Анализ результатов работы с прилагательными выявил, что дети гораздо лучше справляются со словообразованием относительных прилагательных от существительных. Но хуже им дается работа с притяжательными прилагательными.

При работе с прилагательными чаще всего дети совершают следующие ошибки: они заменяют имеющиеся суффиксы более продуктивными вариантами, вместо образования прилагательного от существительного просто повторяют заданное существительное.

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что существует 4 отличительные группы детей.

Группа 1. В нее входит один ребенок, который продемонстрировал высокий уровень развитости. Он получил от 2,7 до 2,9 баллов. Даже он допустил определенное количество ошибок:

- ошибки в изменении существительных для приведение их во множественное или единственное числа;

- трудности в словоизменении существительных для их совместного использования с числительными «2» или «5»;

- ошибки при совместном употреблении прилагательных с существительными, в которых трудно определить их род (пальто, кофе);

- проблемы при словоизменениях для приведения конструкции к предложному падежу.

Группа 2. В эту группу вошло 2 человека. Они продемонстрировали средний уровень развитости словоизменения и набрали от 2,4 баллов до 2,6.

Эти дети допускали следующие типы ошибок:

словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с родительским падежом во множественном или единственном числе;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности с согласованием прилагательных, употребляемых вместе с существительными по роду;

- ошибки в использовании в словесных конструкциях предложного падежа в единственном числе.

Группа 3. В эту группу вошло 4 ребенка. Они продемонстрировали степень развитости словоизменения на уровне ниже среднего и получили от 2,1 до 2,3 баллов.

Эти дети часто допускали множество ошибок следующих типов:

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности в том, чтобы отличить глаголы во множественном или единственном числе в третьем лице;

- детям трудно дается совместное использование прилагательных и существительных. Часто для прилагательного подбирается неправильны род;

- также дети с трудом справляются или совсем не справляются с тем, чтобы составить речевую конструкцию в предложном падеже в единственном числе.

Группа 4. В эту группу вошло три дошкольника. Они продемонстрировали низкий уровень развитости способности к словоизменению и набрали от 1,4 до 2,0 баллов.

Эти дети были склонны к следующим ошибкам:

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности в том, чтобы отличить глаголы во множественном или единственном числе в третьем лице;

- детям трудно дается совместное использование прилагательных и существительных. Часто для прилагательного подбирается неправильны род;

- также дети с трудом справляются или совсем не справляются с тем, чтобы составить речевую конструкцию в предложном падеже в единственном числе.

Также каждый ребенок принимал участие в исследования степени сформированности способностей к словоизменению.

Ни один ребенок, к сожалению, не смог набрать 3,0 баллов и показать высокий уровень сформированности этого навыка.

Те дети, которые обладали уровнем сформированности функции выше среднего и набрали от 2,7 баллов до 2,9 баллов, способны приводить к дательному падежу имена существительные в ед. числе, что дает им 2,8 баллов. Также они способны определять глаголы в третьем лице в единственном числе, а также во множественном числе, что дает им 2,9 баллов.

Те дети, которые обладали средним уровнем сформированности функции, набрали от 2,4 баллов до 2,6 баллов. Они хорошо справлялись с задачей изменения существительных в им. падеже в единственное или множественное число, что соответствует 2,4 баллам.

Также они справились с приведением существительного к творительному падежу единственного числа, что дало им 2,4 баллов. Также эти дети справлялись с задачей изменения прилагательных для их согласования с существительными в том или ином роде, что соответствует 2,5 баллам.

Те дети, которые обладали низким уровнем сформированности функции, набрали от 1,4 до 2,0 баллов. Они справились с изменениями существительных для их выражения в родительском падеже как для единственного, так и для множественного числа, что соответствует уровню 1,9 баллов.

Словообразование у детей характеризовалось тем, что они хорошо строили речевые конструкции в предложном падеже, что соответствует двум баллам. Также они справились с заданием правильно выразить существительные для их согласования с числительными «2» или «5», что соответствует 1,4 баллам.

Дети, которые участвовали в эксперименте показали, что их уровень способности работы со словоизменениями недостаточно сформирован. Они допустили множество ошибок, при этом не смотря на то, что взрослые помогали им выполнять задания.

Сложнее всего детям далась задача приводить существительные во множественное или единственное число в родительном падеже (что соответствует 1,9 баллам). Дети неправильно при этом использовали окончания и заменяли окончания –ов-, -ев- другими. У большинства детей отсутствует беглый гласный. Также они вместо необходимого окончания часто используют нулевое.

В заданиях, когда необходимо использовать речевые конструкции в предложном падеже в единственном числе, дети допускают ошибки, заменяя предлоги «перед» и «около» словом «рядом». Это свидетельствует о том, что дети просто не умеют использовать эти предлоги.

Также часто дети заменяют предлоги гласными звуками, при этом само слово употребляется верно. Например, вместо слова «в ведре», говорят «у ведре», или вместо «на ведре» говорят «а ведре».

Также в подобных случаях некоторые дети предпочитают полностью отказаться от использования предлога. При этом флексия сохраняется на должном уровне. Вместо того, чтобы сказать «слева от ведра», ребенок может сказать «слева ведра».

Также дети часто ошибались, когда нужно было употребить существительное в паре с числительным «2» или «5». Трудности возникали и в том, чтобы подбирать грамотно окончания для работы со множественным числом существительных, выраженных в именительном падеже. Также дети испытывали трудности в выборе окончания для выражения существительного в том или ином падеже.

Ошибки допускались и в том, чтобы согласовать прилагательное с существительным, употребляемым в том или ином роде во множественном или единственном числе. Часто дети путают окончания среднего и женского родов.

Вместо того, чтобы сказать «яблоко вкусное», дети говорят «яблоко вкусная», либо вместо того чтобы сказать «красивое пальто», говорят «красивая пальто». Это демонстрирует, насколько трудно усваивается средний род детьми в данной группе.

Изменяя имена существительные, приводя их к единственному или множественному число нужные окончания «а» или «я» часто заменяются на «ы» или «и». например, вместо того, чтобы сказать «дома» ребенок произносит «домы». Либо вместо слова «деревья» ребенок говорит «деревы».

Также наблюдаются трудности со смещением ударения в таких словах, как «шар или шары», а также «стол или столы». Заметны ошибки с употреблением суффиксов. Их либо вставляют там где не нужно, либо заменяют правильные на неправильные.

Результаты исследования словообразования у детей

Дети, страдающие общими нарушениями речи, во время исследования продемонстрировали следующие наиболее часто встречающиеся ошибки при работе с падежными конструкциями. Заметно, что сложно дается образование существительных в родительном падеже во множественном или единственном числе.

Также непросто дается задача использования уменьшительно-ласкательных суффиксов при работе с существительными. Дети неправильно используются приставки для образования глаголов движения.

Дошкольники в возрасти примерно шести лет испытывают наибольшие трудности в образовании предложных падежных конструкций для существительных. Также в этот ряд следует поместить работу с окончаниями в приведение существительных к тому или иному падежу.

К разряду наиболее сложных задач относится и работа с прошедшим временем у глаголов, совместном использовании прилагательных с существительными и правильном их согласовании по числу, роду и падежу.

Дети достаточно сложно усваивают закономерности существующей в нашем языке морфологической системы.

Вот типы ошибок, которые допускаются при изменении слов:

- неправильное место простановки ударения. Ребенок склонен к тому, чтобы закреплять ударение на одном месте и не смещает его при словоизменении;

- неправильный выбор окончаний при падежных и родовых изменениях слова;

Дети, страдающие ОНР, демонстрируют имеющуюся у них языковую ассиметрию. Это означает, что словообразование у детей отсутствует, слабая регулярность в построении речевых конструкций. Дети часто смешивают морфемы, которые близки семантически, но не обладают одним и тем же значением.

Если говорить о словообразовании, то дети допускают чаще всего такие ошибки:

- заменяют суффиксы или удаляют наращивания;

- подменяют лексические значения основ слов.

Дошкольники в группе, в которой проводился эксперимент, продемонстрировали нарушения в грамматическом строе речи.

Это показывает, насколько словообразование у детей не развито, и насколько необходима коррекционная работа в этом направлении.

Причины трудностей и ошибок младших школьников

в разборе слов по составу.

Школьники, анализируя слово, учитывают только его лексическое, вещественное значение, либо только внешние признаки (его буквенный или звуковой состав).

Примером ответа ученика на вопрос «являются ли родственными слова сторож и сторожка» может служить такой: «Сторож и сторожка – не родственные слова, так как сторож – это человек, а сторожка – домик». На вопрос, входит ли слово часовщик в число родственных к слову час, ребёнок ответит: «Часовщик подойдет, потому что во всех словах буква ч». – А чашка? – тоже, потому что в часах буква ч и в чашке».

Сначала было высказано предположение, что описанные ошибки связаны с возрастными особенностями младших школьников. Однако в дальнейшем ученые пришли к однозначному мнению о том, что истоки ошибок следует искать в дефектах методики обучения. Прежде всего эти ошибки возникают тогда, когда форма и значение языковой единицы, формальный и семантический признаки морфемы рассматриваются в отрыве друг от друга: объясняют значение корня (суффикса, приставки, окончания) и не упоминают о его фонемном (звуковом) составе или обращают внимание на буквенный состав суффикса (корня, окончания, приставки), а значение его не раскрывается и т.п.

Следствием неумелой организации работы является и такая распространенная ошибка, как смешение родственных слов и словоформ. Особенно, естественно, это заметно на начальном этапе, когда младшие школьники еще не знают всех изменений основных частей речи.

Большие затруднения испытывают учащиеся при разборе слов по составу, если у них плохая фонематическая подготовка, а также если они не понимают особенностей русской графики. Так, если школьник не осознает, что в словах рука и земля одно и то же окончание [а], которое после твердого и мягкого согласного передается разными буквами, у него так и не возникает представления о существительных одного склонения как ос словах, имеющих один и тот же набор окончаний. И значит, он будет затрудняться при проверке безударных падежных окончаний по ударным. Источником ошибок довольно часто служит «замаскированная» морфема. Мы имеем в виду в первую очередь своеобразие передачи при письме звука [й]. если младший школьник не понимает, что буква ю в глаголе читаю обозначает не только окончание [у], но и звук [й], который не входит в окончание, то позже, в средних классах, ему уже не понять, как образуются глаголы повелительного наклонения и т.д. и т.п.

Разбор слов по составу представляет определенные трудности не только для детей, но и для учителей. На морфемном уровне активнее, чем на других языковых ярусах (например, в морфологии), происходят различные изменения: состав слова упрощается, усложняется и т.п. То, что считалось бесспорным вчера, сегодня подвергается коррекции. Так, например, учителя старшего поколения с трудом склоняются признать, что в слове прекрасный всего две морфемы: корень и окончание (прекрасн-ый), а слова плот и плотник относятся к разнокоренным и т.п.

Без систематического обращения к справочной литературе в работе по составу слова учителю не обойтись.

Чтобы правильно вести работу по морфемике, учителю необходимо постоянно иметь в виду некоторые важные языковые закономерности.

Морфема – это минимальная значимая часть слова, которая, как и всякая языковая единица, имеет две неразрывно связанные между собой стороны: внешнюю (звуковой состав) и внутреннюю (значение). Морфема выделяется в ряду слов, имеющих сходство по указанным двум признакам: общность в значении и фонемном составе. Например, слова волчонок, медвежонок, козленок имеют одинаковую часть – онок (-енок) и обозначают детенышей животных. Если же мы включим в тот же ряд слова кружок, сахарок, басок и т.п. на том основании, что в них исчезнет второй необходимый признак – общее в значении: о последних трех словах никак нельзя сказать, что они обозначают детенышей. Следовательно, часть –онок не делится на более мелкие отрезки и представляет собой один суффикс[1].

Умение устанавливать тождество морфем необходимо для определения сильной позиции фонемы в конкретной морфеме, то есть является обязательным условием правильного решения орфографических задач. Однако установить, действительно ли данные слова (два или больше) имеют в своем составе одну и ту же морфему, далеко не всегда просто. Дело в том, что между морфемами существуют такие же многообразные связи, как и между целыми словами: синонимия, амонимия и т.д. Причем это относится не только к корню, но в равной степени и к аффиксам. Например, корни слов погас и потух – синонимы, то же можно сказать о суффиксах в словах, обозначающих, например, самок животных: -иц- (тигрица), -их- (слониха), -к- (голубка) и т.п. Омонимичными являются корни слов нос и носит, суффиксы в словах чайник и печник, окончания существительных первого склонения в именительном падеже и второго склонения в родительном: рука – стола, окончания –и в трех падежах существительных третьего склонения: тени, приставки в словах закричал – завернул и т.п.

Необходимо четко разграничивать один и тот же корень (приставку, суффикс, окончание) и разные корни (приставки, суффиксы, окончания), которые совпали по звуковому (фонемному) составу. Или, напротив, при разном звучании имеют одно только значение. Таким образом, говорить о такой же морфеме можно при совпадении обоих ее признаков.

Постоянное внимание учителя к тому, что в нашем языке возможны морфемы – синонимы, амонимичные значимые части и т.п., создает у учащихся представление о неисчерпаемом багаже языка, его безграничных возможностях для выражения всех оттенков мысли. Однако нельзя забывать, что почти каждая морфема имеет свои разновидности, связанные с небольшими различиями в ее фонетическом составе.

Конкретные варианты, которыми представлена морфема в речи, называют морфами. Морфы каждой морфемы чередуются в зависимости от грамматической позиции: ходить, но хожу; бродить, но брожу и т.п., то есть перед –ить корень кончается на д, а перед окончанием первого лица д заменяется на ж и т.д. «Чередуются морфы по приказанию следующей морфемы, грамматической единицы. Позиционно чередующиеся морфы, грамматической единицы. Позиционно чередующиеся морфы объединяются в одну морфему. Так, например, морфы ход- и хож- представляют одну и ту же морфему, один и тот же корень» [4].

Программа младших классов не предусматривает знакомства учащихся с рассмотренными закономерностями. Однако важно постоянно иметь их в виду. И если ученики составили группу однокоренных слов снег, снежок, снеговик, снежный, то учитель, уточняя ответы детей, должен сказать: «Эти слова имеют корень снег- (снеж-)».

Обойти явление чередования фонем в морфемах даже на начальном этапе изучения состава слова невозможно, так как ему подвержено подавляющее число слов в русском языке. А от более сложных процессов, происходящих в морфемной структуре слов, желательно оградить младших школьников. Имеется в виду явление опрощения и связанные корни.

Напомним, что в отличие от свободных корней, которые имеют ясно выраженное лексическое значение, в связанных корнях вещественное значение не поддается объяснению с точки зрения современного языка. Например, что обозначает корень –ня- в словах занять, перенять, отнять и т.п? А корень –ул- в словах улица, переулок, закоулок? Для младших школьников, которые стремятся мыслить конкретно, работа с такими словами затруднительна [2].

Опрощение приводит к тому, что слово, ранее членимое на отдельные значимые части, выступает как исходное, целостное образование. Мы уже упоминали слово прекрасный. В современном языке оно утратило связь со словом красный. Его нельзя трактовать как обозначающее что-то очень красное (сравнить: превкусный – очень вкусный, предобрый – очень добрый и т.п.). поэтому приставку пре- в слове прекрасный нет оснований вычленять как отдельную морфему.

Другое дело – этимологический анализ этого и иных подобных слов. В свое время красивый и красный в сознании людей были связаны. Об этом младшие школьники с удовольствием послушают и поймут. Таким образом, мы хотели обратить внимание учителей, на то, что необходимо четко различать при работе со словами два типа разбора: современный и исторический.

Современный анализ структуры слова (синхрония) направлен на выяснение связи между словами, существующих на данном этапе развития языка. Так, например, слово медведь в современном языке связано со словами медвежий, медвежонок, медвежатина, по-медвежьи и некоторыми другими. Если же подойти к тому же слову с позиции истории языка (диахронии), то окажется, что слово медведь имеет связь не только со словом мед, но и со словом еда.

Этимологический анализ часто оказывается существенным подспорьем в работе по орфографии. Например, рассказ о том, что слово карандаш произошло от тюркских слов кара (черный) и даш (камень), то есть черный камень, помогает учащимся запомнить, что в этом слове пишутся три буквы а.