План

-

Задачи

учителя русского языка, работающего

в диалектных условиях. -

Типы диалектных

ошибок в устной и исьменной речи

учащихся -

Особенности

использования учебника русского языка

в сельской школе

Задачи

учителя русского языка, работающего в

диалектных условиях.

В

работе по устранению и предупреждению

диалектных орфографических ошибок

наиболее правильно, прежде всего,

обратить внимание на устранение самой

причины этих ошибок, на обучение

школьников орфоэпически правильному

литературному произношению. Академик

Щерба говорил: «Чтобы решить вопрос

орфографический, надо сперва решить

вопрос орфоэпический».

Успех

обучения родному языку в значительной

мере зависит от того, как говорят сами

учителя данной школы и особенно от того,

как говорит учитель русского языка.

Речь преподавателя в школьных условиях

имеет особую силу воздействия. Ученики

невольно подражают своему учителю и в

хорошем и в плохом.

Например,

как должен поступить окающий ученик,

если ему надо написать слово весна? Ему

хочется написать вёсна, и если его

учитель тоже ёкает, то это укрепляет

уверенность ученика в правильности его

выбора. Учитель, не освободившийся от

диалектизмов, не в состоянии что-либо

противопоставить тому, что он наблюдает

в речи учащихся. Очень сложное положение

получается в том случае, когда в село

приезжает учитель, являющийся носителем

иного диалекта, чем тот, который

представлен в данном селе. Тогда учащиеся,

невольно подражая своему учителю,

усваивают черты нового для них говора,

от которых должны будут освобождаться

в последствии. К сожалению, далеко не

все учителя владеют нормами литературного

произношения и далеко не все учителя

понимают, что они являются носителями

диалектного произношения. Известны

случаи, когда учителя, проработавшие в

одной и той же сельской школе десятки

лет, все-таки затрудняются ответить на

вопрос о том, какими диалектными

особенностями характеризуется речь их

учащихся. Так мы подошли ко второму

очень важному условию успешного

искоренения диалектных ошибок: учитель

не только должен безукоризненно владеть

нормами литературного произношения,

но он обязан знать диалектологию, чтобы

уметь определить и классифицировать

ошибки, допускаемые его учениками.

Нормы

современного русского литературного

произношения изложены в книге Р.И.Аванесова

«Русская литературная и диалектная

фонетика». Однако очень важным является

не только вопрос, чему учить, но и как

учить. Далеко не везде найден правильный

путь в борьбе с диалектизмами в речи

учащихся и с диалектными орфографическими

ошибками в их письме. Например, А.В.Текучев

рассказывает, что при посещении уроков

чтения и рассказывания в п-ш-1-х классах

Чернавского района Орловской области

ему бросилась в глаза какая-то

неестественность, искусственность

произношения детей. Это была речь не

свойственная ни диалекту, ни литературному

языку. Оказывается, в этих школах

существовала особая метода борьбы с

диалектными ошибками: детей учили читать

и говорить на уроке, выговаривая слова

побуквенно, выделяя голосом сомнительные

гласные. Получалось нечто ни с чем

несообразное. Орловский говор акающий

и якающий, а дети на уроках окали и ёкали.

Больше того, сами учителя на уроках

пользуются этим побуквенным произношением,

совершенно не свойственным их языку в

обычной жизни. А делается все это с

расчетом на то, что ученики, следуя

такому произношению, будут делать меньше

ошибок при письме. В классах создается

особый мир, в котором и ученики и учитель

говорят на искусственном, нигде в России

не существующем языке, а, выходя из

школы, ученики переходят на диалект, а

учитель – на нормы литературного

произношения. Этот печальный факт от

отчаяния учителя и незнания методики.

А.В.

Текучев рекомендует систему мероприятий,

которые имеют целью обеспечить все

необходимое для планомерного и успешного

овладения нормами литературного

произношения.

1. Кроме личного

примера учителя и его образцового

произношения.

2. Ознакомление

учащихся с нормами литературного

произношения.

3.

Ознакомление (на конкретных примерах

живой речи учащихся) с особенностями

местного диалекта в сравнении с тем,

что принято в литературном языке.

4.

Элементарные занятия по фонетике

(фонетический разбор, сопровождающийся,

когда это потребуется, анализом звуков

с физиологической стороны, сравнением

артикуляции, работы органов речи при

диалектном и литературном произношении).

5. Специальное

разучивание текстов с точки зрения их

произношения и правописания (соотношение

звуков и букв), декламация, чтение вслух.

6. Проведение

уроков, посвященных обучению произношения.

7. Возможное частное

выразительное чтение художественных

текстов самим учителем с целью вызвать

у учеников стремление к подражанию.

8.

Коллективное слушание радио, постановок

в театре, слушание записей выступлений

крупных мастеров художественного слова:

Качалова, Аксенова, Журавлева с последующим

обсуждением в классе особенностей

произведения выступавших.

9.

Постоянное наблюдение за речью учащихся

на уроках и во внеурочное время и попутное

систематическое исправление диалектизмов

в устной речи учащихся (гласные образуются

при ответе ученика), разъяснение наиболее

ярко выраженных диалектизмов (калясъчка,

тудою-судою). Не надо за один раз делать

много таких замечаний, потому что

учащийся будет не в силах их все запомнить,

а у него и у класса создается впечатление,

что борьба с диалектами в речи им

непосильна.

10.

Организация взаимонаблюдения и

взаимоконтроля над речью между самими

учащимися (как в школе, так и вне школы).

11.

Стимулирование устных выступлений

учащихся с докладами, выступлений на

собраниях, кружках и других внеклассных

занятиях; поощрение их участия в

обсуждении прочитанных книг, просмотр

кинофильмов, выставок, результатов

экскурсий.

12.

Заучивание наизусть и выразительное

чтение учащимися не только стихотворных

отрывков, но и прозаических, запоминание

отдельных выражений, оборотов литературной

речи.

13.

Сочинения и изложения, устные и письменные

на специально подобранные темы с прямой

речью, с речью диалогической, с

использованием специального словаря

в противовес местному, диалектному.

14. Активизация

чтения учащихся художественных и

научно-популярной литературы с целью

максимального использования начитанности

учащихся для развития и укрепления их

навыков правильного произношения и

письма.

15.

Специальные упражнения по лексике:

выделение в текстах и сопоставление

слов литературных и диалектных по

определенным признакам (по назначению:

предметы, качества и так далее, по

грамматическому признаку: глаголы,

наречия и так далее).

16.

Использовать специальные выпуски

стенгазет, помещать в них статьи с

изложением основных норм литературного

языка в сопоставлении с местным диалектом,

лингвистические загадки, шутки, игры.

Типы диалектных

ошибок в устной и исьменной речи учащихся

Среди диалектных

ошибок надо различать:

-

фонетические;

-

морфологические;

-

синтаксические;

-

лексические;

-

семантические.

Фонетические

диалектные ошибки наблюдаются:

а) в написании

ударных гласных: грезь, воришь,

б)

в написании безударных гласных : стокан,

боран, торокан, вялю, вяду;

в)

в написании согласных: цяшка, Витькя,

голуб, кров, дроб (при отсутствии оглушении

губных и утрате ими мягкости).

Примеры

морфологических ошибок: в пыле, на

лошаде, к земли, с волками ночь провел,

просу скосили.

Ошибками

фонетическо-морфологического характера

надо считать те ошибки, которые обусловлены

морфологическими явлениями, возникшими

на фонетической почве (поля в условиях

яканья) или фонетическими изменениями,

реализуемыми в определенных морфемах:

краснай флаг, красной флаг, белою березу,

белаю березу.

Надеюсь,

что вы легко определите диалектные

синтаксические и лексические ошибки:

семья Ульяновых жили дружно.

Отношение учителя

к диалектным орфографическим ошибкам.

В

школьной практике существует условное

и не очень-то определенное деление

ошибок на грубые

и негрубые.

Так вот, одной из важных причин устойчивости

диалектологических ошибок является

тот факт, что в районах, где эти ошибки

– обычное явление, учителя склонны

относится к ним весьма снисходительно.

А.В.

Текучев, который в течение нескольких

лет наблюдал работу учителей русского

языка в нескольких областях, в частности,

в Кировской, Вологодской, Ярославской,

Тамбовской, Орловской, Костромской,

Ивановской и других; проанализировал

11 тысяч учащихся, обнаружил, что во

многих школах существует неписаное

правило: ошибки диалектического характера

только подчеркивать или исправлять, но

за ошибку не считать, мотивируя это тем,

что эти ошибки находятся за пределами

того, чему учится ученик в школе и что

подходит под усвоенные орфографические

правила. Факты удивительные, им трудно

поверить, но это так. За работу ставится

4 или даже 5, если в ней нет ошибок на

орфографические правила, но есть 3-4 и

больше диалектных ошибок. Одинаковую

оценку получает ученик, не допустивший

ни одной орфографической ошибки, и

ученик, допустивший 3 диалектных.

Искажается

картина грамотности учащихся, искажается

фактически состояние грамотности по

классам и даже школе в целом. В одной из

школ Московской области(Трутеевской),

была принята порочная практика считать

2 диалектных ошибки типа побег, у её за

1. Особенно за это ратуют учителя, которые

сами являются носителями местного

говора. Например, одна из них в разговоре

с А. В. Текучевым на эту тему сказала: «

А мы сами, когда слушаем ответ ученика,

в большинстве случаев не слышим

диалектизмов в речи учащихся, не замечаем

их, эти отклонения учащихся от норм

литературного языка не контролируются,

не фиксируются нашим вниманием и слухом

быстро и безотказно».

Отнесение

диалектных ошибок к разряду менее

опасных приводит к тому, что учитель

уделяет основное внимание в занятиях

по орфографии работе над недиалектными

ошибками и получается парадокс: даже

самые трудные орфографические правила

ученики, в конце концов, осваивают, а

ошибки диалектного характера сохраняются

в тетрадях учащихся вплоть до 10 класса,

причем в тетрадях у хороших учеников.

В

работе Текучева « Основы методики

орфографии в условиях местного диалекта»,

М., 1953 г. вы найдете подробнейшее описание

ошибок трех различных диалектных зон:

на территории говоров северорусского

наречия с полным оканьем, на территории

северорусского наречия с неполным

оканьем и на южнорусской территории.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В сёлах и районах Воронежской области

встречаются говоры с украинской диалектной

основой. Особенность положения большинства

учащихся сельских школ характеризуется тем, что

с самого раннего детства они слышат и усваивают

речь не литературную, а диалектную, которая очень

отличается от литературной. В школе такой

ребёнок оказывается в значительно более трудном

положении, чем учащиеся, уже имеющие навыки

литературной речи. Для ученика, носителя

диалекта, при обучении орфографии реально

существует такое чрезвычайно осложняющее

обстоятельство: орфография, её правила, как и

методика обучения, строятся на учёте соотношений

письма и литературного произношения. Поэтому в

процессе обучения данный учащийся должен

преодолеть затруднения: а) возникающие перед ним

при усвоении литературного произношения, б)

связанные с соотношением орфографии и

литературного произношения, в) связанные с

соотношением орфографии и диалектного

произношения.

Работа по устранению диалектных

ошибок будет успешной и даст положительный

результат лишь в том случае, если сам учитель

будет знатоком диалекта, на котором говорят его

ученики, будет хорошо разбираться в его

особенностях и, конечно, любить его.

В составе русского языка выделяются

две основные группы диалектов, которые носят

название северовеликорусских и

южновеликорусских наречий. Говоры,

распространённые на территории Воронежской

области, являются в основной своей части

южновеликорусскими. Но наряду с этим в некоторых

сёлах и даже полностью районах встречаются

говоры с украинской диалектной основой.

Подтверждением этому является Кантемировский

район.

Школьники, обучающиеся в условиях

подобной диалектной среды, допускают в своей

устной и письменной речи ошибки диалектного

характера, которые отчасти являются чистыми

украинизмами, а с другой стороны – могут быть

южнорусскими (в широком смысле слова).

Явления, которые не являются

общенациональной принадлежностью, а только

элементами живого разговорного языка (говора),

какой-либо его части, хотя бы количественно

сравнительно и небольшой, называются

диалектными.

В работах, посвящённых проблеме

диалектизмов в речи учащихся, на первое место

выдвигается вопрос о диалектных орфографических

ошибках и методике борьбы с ними. Так как

причиной ошибок является наличие диалектизмов в

речи учащихся, то способы предупреждения их и

борьбы с ними следует искать на путях

усовершенствования методики развития устной

речи учащихся. Работу по устранению и

предупреждению диалектных орфографических

ошибок следует начинать с обучения школьников

правильному литературному произношению.

Академик Л. В. Щерба говорил: “Чтобы решать

орфографический вопрос, надо сперва решить

вопрос орфоэпический”.

И действительно, перед учителем

возникает вопрос: как относиться к речи ученика?

Не обращать внимания на особенности его речи,

считая, что они вполне естественны для ребёнка,

выросшего на селе, и поэтому простительны, или

объявить им самую непримиримую борьбу?

Воздействие местного говора

сказывается, естественно, и на орфографической

грамотности. Орфография и орфоэпия не

противостоят друг другу, а являются двумя

взаимно связанными сторонами одного и того же

явления – литературного языка.

Диалектные ошибки в речи в

значительной мере объясняются тем, что у

учащихся нет достаточного материала и навыков

для сравнения того, чем они располагают (их

собственного говора), с тем, чем они должны

овладеть (нормами литературного языка). При

возможности сравнения ученик, пользуясь устной и

письменной речью, чаще сможет вполне сознательно

отдать предпочтение литературной норме.

Так как причиной диалектных

орфографических ошибок является диалектная речь

учащихся, наиболее правильным для учителя было

бы, прежде всего, обратить внимание на устранение

самой причины ошибок, т. е. на устранение

диалектизмов в речи учащихся, на обучение

школьников орфоэпическому правильному

литературному произношению. Ученик, носитель

диалекта, и после поступления его в школу, в

которой он постепенно овладевает литературным

языком, ещё в течение долгого времени, наряду с

литературным языком, пользуется и диалектом как

разговорным языком. Известный педагог и учёный В.

И. Чернышев в защиту живого слова ребёнка в своей

книге, которая так и называется “В защиту живого

слова”, говорил: “Крестьянский ребёнок 7-8 лет в

действительности весьма развитое для своего

возраста существо… в нём все задатки богатого и

прекрасного развития живого русского языка.

Конечно, этот клад можно зарыть в землю и можно

признать не кладом, а хламом. Это делает та школа,

которая не признаёт принесённых учеником знаний

в родном языке, сразу учит его читать, писать и

говорить книжным языком. Пренебрежение к

народному языку является следствием устарелых

предрассудков и разных недоразумений,

отражающихся на учебном деле весьма плачевно.

Переход от крестьянских наречий к литературному

языку должен происходить очень постепенно,

незаметно. Ни в коем случае нельзя отрывать детей

от естественного источника речи – языка родной

семьи и деревни. Усвоение литературного языка

должно происходить также постепенно, причём он

будет не уничтожать, а главным образом дополнять

и исправлять народный”.

Действительно, речь учащихся, только

что поступивших в школу, на первых порах

отличается смешанностью разных элементов. В

диалектную речь проникают элементы

литературного произношения, в литературную речь

– элементы диалектной речи. И только на

следующем, более позднем этапе, уже отмечается

умение учащихся управлять своей речью настолько,

что та и другая сосуществуют и как будто бы не

мешают одна другой. Такая устойчивость

диалектной речи вполне понятна. Диалект является

для ученика языком, на котором он впервые

заговорил в своей жизни и который потом, в

последующие годы его жизни, всё время

поддерживался практикой его общения с

окружающими.

Диалект не только мешает учащимся

овладеть навыками литературного произношения,

но он распространяется и на письменную речь

учащихся и сказывается на орфографической

грамотности. Ведь, как известно, наше письмо,

наряду с написаниями, подчиняющимися

морфологическому принципу, в очень большом

количестве случаев следует за произношением и

подчиняется нормам произносительным, то,

совпадая в полной мере, то в известной мере

расходясь с ними. Диалектное произношение уже не

может быть в этих случаях опорой для

правописания. Наоборот, оно может стать причиной

орфографических ошибок.

Преодоление диалектного влияния

образует начальный, но важный этап овладения

культурой речи. Усвоение норм литературного

языка идёт, как правило, попутно с уяснением того,

какие явления речи не входят в круг литературных,

относятся к диалектным. Речь отдельного человека

– один из важнейших и нагляднейших показателей

уровня его общей культуры, общей его грамотности

в самом широком смысле этого слова. В слове, в

речи человек проявляет себя, речью в известном

смысле характеризуется внутренний мир человека.

Современная школа ставит перед собой

задачу научить учащихся языку своего народа в

том его виде, в каком он является языком

культурных слоёв общества, печати, радио… Таким

языком является литературный язык. Литературный

язык – язык нормированный. Его нормы

распространяются на произношение, грамматику,

лексику и фразеологию, стилистику. Нарушение

этих норм может выражаться в широко

распространённых в речи учащихся просторечных и

диалектных явлениях.

А. В. Текучёв отмечает, что обучение

устной речи и обучение орфографии надо начинать

и вести одновременно, несмотря на то, что

усвоение навыков произношения будет идти

медленнее, чем усвоение навыков правописания.

При изучении орфографических правил учителю

придётся в одних случаях отталкиваться от

орфоэпических норм, противопоставляя их тому,

что принято в говоре, в других – указывать на

совпадение или несовпадение правописания и

произношения – диалектного и литературного.

Усвоение литературного произношения и

вытеснение из речи учащихся диалектизмов может

идти: 1) путем непосредственного подражания

учащихся речи окружающих; 2) путём сознательного

и постепенного усвоения норм литературного

языка.

Орфографическим ошибкам в речи детей,

спровоцированным украинским говором, в

методической литературе уделяется не так много

внимания, как хотелось бы. А ведь эта проблема не

может не волновать. Не может она оставить

равнодушными, конечно, и учителей. Мой самый

приблизительный подсчёт позволяет сделать

вывод, что 6 из 10 ошибок являются диалектными.

Много ошибок диалектного характера допускают

дети и в устной речи: при пересказе, ответе на

вопрос, описании картины, устном сочинении и т. д.

Особенно остро эта проблема стоит перед

начальной школой. Меня, учителя начальных

классов, очень волнует грамотность младших

школьников, истоки диалектных ошибок и пути их

устранения. Привитие учащимся навыков культуры

речи – одна из важнейших задач в работе учителя

начальной школы. Методическая литература даёт

ряд указаний, называя приёмы по устранению

диалектных ошибок в речи учащихся. Особенно

ценным является труд А. В. Текучёва, где

рассматриваются методические вопросы, связанные

с особенностями преподавания русского языка в

условиях диалектов.

И всё же учителя начальных классов и

учителя-словесники часто оказываются перед

трудностью устранения диалектных ошибок в

устной и письменной речи учащихся. В учебниках по

русскому языку нет специальных упражнений для

работы по преодолению диалектных ошибок. Учителю

приходится самому подбирать языковой материал,

составлять задания. Преподаватель должен

вырабатывать собственные приёмы обучения

русскому языку в условиях говора данного

населённого пункта.

Местные говоры продолжают

существовать и своеобразно взаимодействовать с

литературными формами в речи старшего и среднего

поколения и, конечно, влияют на речь учащихся,

насыщая её диалектизмами. Некоторые диалектные

особенности очень стойки в языке и сами собой не

исчезают. Наблюдения за датской речью, беседы с

учителями школы, воспитателями ДОУ показывают,

что необходимо сознательное отношение к

диалектизмам в речи учащихся, особое

педагогическое искусство для их устранения.

Рассматривая состав лексики

украинского говора Воронежской области с точки

зрения её принадлежности русскому или

украинскому языку, А. М. Бескровный делает

следующие выводы: 1) большая часть слов совпадает

в русском и украинском языках в семантическом и

звуковом отношении (брат, корова, капуста, каша,

солома и т. д.); 2) слова, которые при одинаковой

семантике имеют в русском и украинском языках

регулярные фонетические различия (мой – мiй, соль

– сiль, печь – пiчь, песок – пiсок и т. п.); 3) слова,

различающиеся в русском и украинском языках

служебными морфемами;

4) слова, которые при одинаковом

значении различаются в двух языках материально

(тыква – гарбуз, много – рясно, компот – озвар)

Анализ словарного материала

показывает, что большая часть слов в говоре

употребляется в соответствии с нормами

украинского языка: лiто, нiс, насiння, видно,

жонатый, рiвний. В основном это исконная

древнерусская лексика, получившая фонетические

различия в период самостоятельного развития

русского и украинского языков.

Углублённое исследование и анализ

фонетических и морфологических явлений в

системе гласных и согласных фонем позволяет

сделать следующий вывод: исследуемый говор

сохраняет в основной своей части вполне

отчётливый украинский языковой тип. Естественно,

в речи детей, обучающихся в условиях подобных

говоров, наблюдаются различные диалектные

ошибки, которые учителя часто расценивают как

описки, не умея объяснить причины их

возникновения. Всё это вызывает необходимость

создания дифференцированных методик, что должно

помочь учителю-словеснику, работающему в

условиях переходных говоров.

Обязательным условием успешной работы

по орфографии в диалектной среде является знание

учителем основ орфоэпии русского литературного

языка и строгое соблюдение орфоэпических норм в

повседневном общении с учащимися. Учителю

необходимо знать наиболее распространённые

речевые ошибки своих учеников. Без знания основ

диалектологии и орфоэпии невозможно определить

и диалектные отклонения в устной речи, и

диалектные орфографические ошибки. Только на

этой основе учитель сможет методически

правильно организовать преподавание русского

языка. Успех дела в значительной мере будет

зависеть от того, насколько хорошо сумеет

учитель использовать в школьных условиях своё

знание местного говора.

Методические приёмы, способствующие

устранению диалектных ошибок украинского

происхождения

Предлагаю несколько методических

советов, которые, на мой взгляд, помогут учителю

спланировать работу по ликвидации диалектных

ошибок и их предупреждению.

1. Начинать эту работу необходимо, по

мнению В. И. Чернышева, с развития устной речи.

Ребёнок, учась говорить, на протяжении

длительного времени (до 1–1,5 года) сначала

воспринимает фонетическую систему языка, а затем

он начинает воспроизводить усвоенную систему

языка взрослых: слышит он диалектную речь –

будет воспроизводить фонетическую систему

данного диалекта, а не литературного языка.

Появившиеся к этому времени артикуляционные

навыки “вступают в собственную речь ребёнка”, а

“тонкость слуховых впечатлений” обеспечивает

точное воспроизведение и передачу данной

фонетической системы”. Следовательно, работу по

усвоению норм литературного языка необходимо

начинать не тогда, когда ребёнок окажется за

партой, а когда он ещё находится в семье или ДОУ.

Как известно, сложившиеся навыки диалектной речи

поддаются исправлению с большим трудом. И здесь

может быть только одна рекомендация: создать

речевую среду, обеспечивающую высокую культуру

устной речи. Учителям необходимо вести

разъяснительную работу с родителями по

воспитанию культуры речи у детей. Однако одной

убеждённости недостаточно для овладения нормами

литературного языка. Нужна определённая сумма

знаний. Но и само по себе знание правил орфоэпии

ещё не обеспечивает усвоение норм литературного

языка диалектоносителем – нужна

систематическая и целенаправленная

тренировочная работа по произношению отдельного

звука, сочетаний его с другими звуками и в потоке

речи. Для сельской местности очень важно, чтобы

правильная речь звучала не только на уроке, но и

за пределами школы, в постоянном общении с

жителями села. Нельзя не учитывать, что “один и

тот же человек в разных обстоятельствах

старается говорить по-разному, подстраиваясь к

своему представлению о том, что от него в данном

случае ожидают”. И вот это “подстраивание”

остро ощущается, когда ребёнок оказывается вне

урока, вне контроля за своей речью, её

правильностью. Вывод: необходимо убедить

учащихся в необходимости овладеть нормами

литературного языка, показать, что соблюдение

языковых норм является свидетельством речевой и

общей культуры, что правильная речь важна для

каждого человека: она облегчает общение, даёт

возможность говорить ярко, точно, убедительно.

2. Бесспорна роль аутотренинга в

отработке произносительных норм литературного

языка: без определённого количества повторений в

произношении отрабатываемого звука носителю

диалекта не усвоить норму литературного

произношения. Но сколько раз необходимо

повторить, например, взрывной г, ответить

трудно. Это зависит от ряда условий: — над каким

звуком работает учитель; — в каком классе

проводится работа. Требуется тренировка, чтобы у

речевого аппарата возникла память на

произношение нужного звука.

Приёмы практической работы

1. Очень часто в письменных работах

встречается такая ошибка, как замена

орфографического а буквой о. Когда

появляются такие ошибки, учитель, конечно, их

исправляет, но полезнее было бы их предупредить.

Учителю известно, что вместо “вода” дети могут

написать “вада”. И он заранее изучает с ними

правописание безударной гласной в корне вод.

Правописание а в слове “старик” обычно у

него не вызывает сомнений: произношение отвечает

письму. Предварительно над корнем стар он не

работает. А ученик, не полагаясь на “роковую”

букву а, пишет “сторик”, хотя никогда не

говорит так. Происходит так называемая

гиперкоррекция. Только раскрытие смысла слова,

его связей с однокоренными словами, только

понимание значения корня гарантирует в этом и

аналогичных случаях действительную, а не мнимую

грамотность.

2. Приём использования рисунков в

обучении произношению. Суть: отбираются слова с

трудным произношением или ударением и делаются к

ним рисунки.

3. Приём установочного чтения:

— знакомство с произношением

изучаемого звука;

— демонстрация работы органов речи;

— образцовое чтение текста учителем;

— подготовка учащихся к чтению текста;

— чтение текста в классе с учащимися.

4. Во избежание такой ошибки, как

смешение русского и украинского звука (е)

(написание э вместо е после согласных), учитель

должен указать, что буква э после согласных

употребляется в русском языке очень редко:

сэкономить, мэр.

5. Устранение такой ошибки, как замена

л на в тоже не представляет особой

трудности. Формы глаголов прошедшего времени м.

р. надо сопоставить с формами ж. р. и ср. р. ед. ч. и

формами мн. ч., указывая, что л сохраняется в

русском языке во всех формах: ходил – ходила,

ходило, ходили.

6. В раннем возрасте нужно научить

правильно произносить ц твёрдый, для этого

необходимо давать упражнения на произношение ц с

а, о, у, ы: ца цо цу цы. Затем давать для заучивания

пословицы, скороговорки, чистоговорки, стихи с

этим звуком.

Успешная работа учителя-словесника

возможна лишь при творческом подходе к школьному

учебнику. Педагог должен вырабатывать

собственные приёмы обучения русскому языку в

условиях диалектной среды. Большую роль играет

вся система работы школы по развитию речи

учащихся, речевое окружение, речь учителей.

В основе всей работы должна стоять

задача: научить ребёнка видеть два языка. Не

забыть свой родной язык, но и уметь его

отграничивать от русского, пользоваться тем и

другим языком (говором), учитывая языковую

ситуацию, т. е. воспитывать сознательное

двуязычие.

Список использованной литературы

- Бескровный А.М. Из истории образования

переходного возраста украинско-русского

диалекта в Воронежской области.// М-лы и ис-ся по

рус. диал. М. : Л., 1949. - Комиссарова Л. П., Соколова Н. К. Ошибки

украинского происхождения в устной и письменной

речи уч-ся некоторых школ Воронежской области.//

М-лы и ис-ся по рус. диал. Воронеж.., 1964. - Лозинская Т. П. Воспитание произносительной

культуры уч-ся сельской школы.//Рус. яз. в шк. 1985,

№5. - Львов М. Р. Тенденции развития речи уч-ся. М., 1979.

- Текучёв А. В. Обучение орфографии с учётом

особенностей местного диалекта. М. Л., 1948. - Чернышев В.И. В защиту живого слова. М. 1970.

Содержание

- Введение…………………………………………………………………..2

- Основная часть…………………………………………………………….3

Теоретическая часть

- Национальный состав и его влияние на речь школьников……….. 4

- Диалектные черты…………………………………………………..5

- Фонетика……………………………………………………………..5

- Морфология……………………………………………………………6

- Синтаксис……………………………………………………………6

- Лексика………………………………………………………………..6

- Орфоэпия…………………………………………………………… …7

- Из ученических тетрадей………………………………………………

- Заключение………………………………………………………………..7

- Выводы…………………………………………………………………….7

- Список использованной литературы………………………………………………………………..8

1. Введение

С первого класса мы изучаем русский язык. Это один из самых трудных школьных предметов. Но ни у кого не возникает сомнений в том, что изучать русский язык надо. Ведь это наш родной язык. Как говорил И.С.Тургенев «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Это язык Пушкина, Лермонтова, Толстого и других классиков русской литературы. Но русский язык – это не только язык классиков. Это язык всего русского народа. И его нужно беречь, сохранять.

В 6 классе на уроке русского языка мы изучали диалектные слова, и учитель дал нам задание – понаблюдать и выяснить, встречаются ли в речи жителей села Дружба диалектизмы. Мне стало интересно. Наблюдая за речью жителей села, я поняла, что не случайно мы изучали в школе материал по диалектологии. Оказалось, речь жителей наполнена диалектными словами. Местные особенности до сих пор существуют в языке и накладывают свой отпечаток на речь школьников. Без изучения местных диалектов не может быть решена основная задача на уроках русского языка. Ведь эти уроки призваны формировать у учащихся навыки грамотной речи. В разных краях России существуют заметные различия в том, как говорят люди на одном и том же русском языке

Чтобы успешно изучать русский язык, бороться с диалектными ошибками, нужно знать и особенности местного говора.

Это и способствовало возникновению интереса к исследованию лексики учащихся, определило проблему моего исследования.

Я наблюдала за речью односельчан, учащихся школы. Стала внимательнее прислушиваться к речи жителей нашего села и записывать все особенности местного говора. Работать было интересно, мне помогали одноклассники, родственники, соседи. Собранный материал я показала учителю, вместе с ним мы привели всё в определённую систему. Получилась малая научно-исследовательская работа. А выявленные результаты представляют для меня особую ценность, так как это связь с прошлым, это память о моих предках.

Предмет исследования: обучающиеся 1 — 9 классов

Объект исследования: устная и письменная речь учащихся Дружбинской школы

Цель моей работы – изучение и выявление диалектных ошибок в речи школьников.

Для достижения цели я поставила следующие задачи:

- Определить, какие диалектные ошибки допускают в своей устной и письменной речи учащихся.

- Определить понятие «диалектизм»

- Провести социологическое исследование (анкетирование) среди учеников младшего и среднего звена школы с целью определения:

- Круга наиболее употребительных диалектных слов,

- Частотности употребления диалектных ошибок,

- Причин употребления диалектных ошибок.

- Проанализировать результаты опроса и выводы разместить в диаграммах.

- Систематизировать материал.

- Сделать выводы по теме исследования.

- Выполнить компьютерную презентацию.

При этом использовались методы:

1) беседа со старожилами;

2) интервьюирование;

3) анализ письменных творческих работ учащихся;

4) работа со словарями;

5) систематизация собранного материала

Гипотеза: в речи учащихся допускаются диалектные ошибки, так как диалектная речь широко распространена среди взрослого населения

2. Основная часть

- Теоретическая часть

1. Национальный состав и его влияние на речь школьников

Прежде чем начать исследование мы изучили национальный состав жителей нашего села.

Дружба — самое молодое поселение в районе. В 1957 году здесь началось строительство нового посёлка. Первыми жителями стали переселенцы с Волги и Казахстана. Основная часть – немцы. Затем стали приезжать армяне, азербайджанцы, чеченцы и русские.

Село достаточно молодое, поэтому старожилов в нём почти нет. В селе проживает сейчас 660 человек. Большинство — люди приезжие. Многие приехали в Дружбу из соседних сёл: Марушки, Ложкино, Верх-Марушки, Сверчково, Верх-Шибенки. В 90-е годы жителями села стали армяне, азербайджанцы. Есть в селе украинцы, белорусы, татары, мордвины. Таким образом, в селе проживают люди разных национальностей. Это отложило отпечаток и на речь местного населения.

До сих пор около 30 процентов населения составляют немцы. Воздействие литературного языка на говор стало сильнее в связи с массовым отъездом старожилов из немецких семей в период с 1990 по 2000 годы в Германию и заселением этих мест приезжими из соседних сёл, Киргизии, Азербайджана, Армении. С каждым годом редеют ряды старожилов. Прежде всего, мы прошли по семьям, где еще помнят немецкий язык, записали речь жителей старшего поколения, в основном женщин, которые реже покидали родные места, и потому в их речи лучше сохранились особенности традиционного архаического слоя говора. Всё реже, но всё-таки встречаются в речи школьников слова – производные из немецкого языка. «Бабушка» — «мутька», «мудер» – можно услышать в речи школьников начальных классов.

2. Диалектные слова — это слова, употребляемые только жителями той или иной местности. Например, в русских народных говорах существуют слова «барка» (льдина), «бранный»

Отступления от орфоэпических норм русского литературного языка в устной речи учащихся, обусловленные фонетической системой местного говора, мы называем диалектными фонетическими ошибками.

Но наблюдения показали, что не только фонетические ошибки характерны для речи учащихся, это ошибки лексические, орфоэпические, морфологические и синтаксические.

- Диалектные черты

Для говоров с. Дружба наиболее существенными являются диалектные черты:

- ФОНЕТИКА

1) Под ударением на месте древнего Е (ять) можно встретить И. Особенно устойчиво такое произношение в слове йись (есть)

2) Мы «акаем», то есть произносим «ВАДА», «АБЛАКА», СТАЛЫ», «ХАРАШО».

3) Своеобразно произносятся слова, указывающие направление « КУДЫ». «ТУДЫ», «СЮДЫ», «ТАМА».

5) Замена одного звука на другой: слы[х]ала, пи[н]жак, куд[ы], ко[л]идор, па[л]икмахер, [к]уфайка, на втор[ы]м (автобусе), склизко вместо скользко, сёдне вместо сегодня, стоко вместо столько.

6) Много фонетических ошибок в результате замены твердых согласных мягкими:

[т’э]сты вместо [тэ]сты, [т’э]мпы вместо [тэ]мпы.

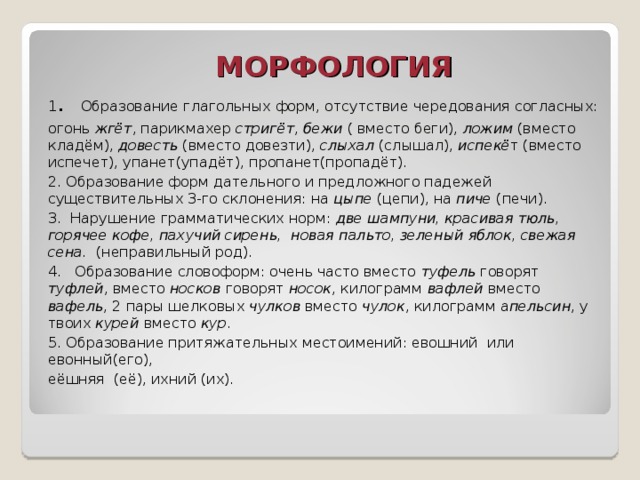

2. МОРФОЛОГИЯ

1. Образование глагольных форм, отсутствие чередования согласных: секот,

огонь жгёт, парихмахер стригёт. бежи( вместо беги), ложим (вместо кладём)

2. Употребление форм личного местоимения 3-лица с предлогом без Н: к йим, за йей, у йего. (Возле его сидел медведь, на его напал фашист)

3. Образование форм дательного и предложного падежей существительных 3-го склонения: на цыпе, на пиче и т. д.

4. Нарушение грамматических норм.

Например: две шампуни, красивая тюль – неправильный род,

Очень часто вместо туфель говорят туфлей, вместо одна тапка говорят один тапок и т.д.

5. Образование словоформ: Очень часто вместо туфель говорят туфлей, вместо носков говорят носок, килограмм вафлей вместо вафель и т. д.

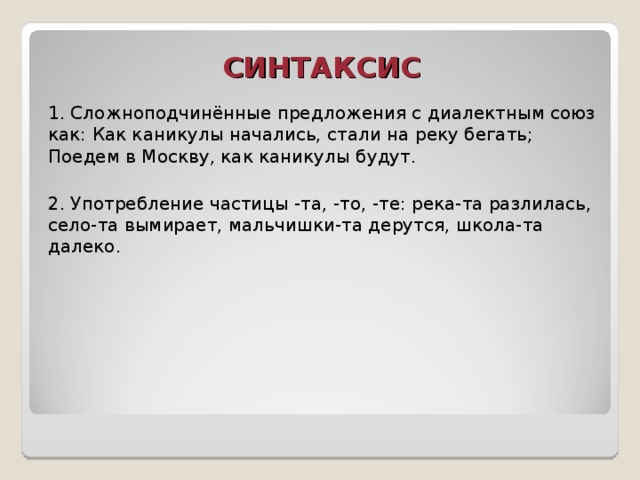

- СИНТАКСИС

1.. Сложноподчинённые предложения с диалектным временным союз как: Как каникулы началось, стали на реку бегать; Поедем в город, как каникулы будут.

2. Употребление частицы — та, -то, -те: река-та, село-та, мальчишки-та, школа-та наша,

3. Употребление Кто в тех случаях, когда речь идёт о неодушевлённом предмете: никово не умею, никово не выучил.

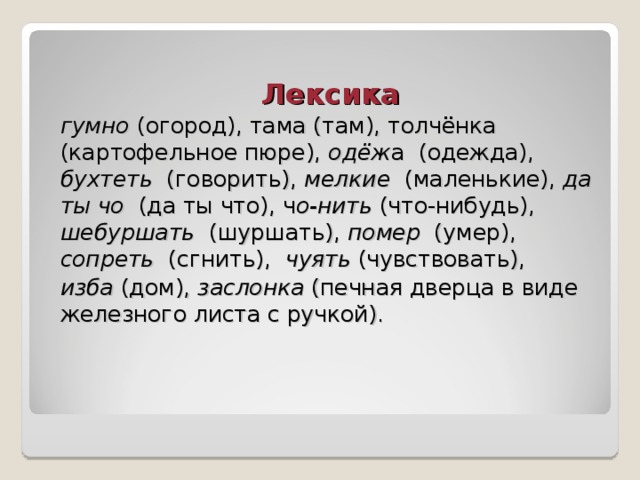

- ЛЕКСИКА

В речи жителей села и школьников неоднократно отмечалось употребление таких слов, как обутки – обувь, евошний (его) отец, бутылёк – пузырёк, степлеет – потеплеет, управляца – работать в сарае, тама – там, стайка – сарай, ёхного, ёного – его, ейная мутер(нем.) — её мать, качули – качели, толчёнка – картофельное пюре, одёжа – одежда, бухтеть – говорить, мелкие – маленькие. да ты чо — да ты что. чо-нидь напиши, иди отсэдова – иди отсюда, вехотка – мочалка, палешки – дрова, шебуршать – шуршать

Пличка — жестяная коробка для золы

Пригон — загон для скота

Подойник — ведро для дойки

Тиниска – футболка

Торкаться – стучаться

Торкаться – стучаться

Помер – умер

Сени, сенцы – веранда

Сопреть – сгнить

Цаца — зазнавшийся человек

Чучмек — нерусский человек

Азер — азербайджанец

Чуять – чувствовать

Шариться — где-то бродить

Шипко — сильно, быстро, очень

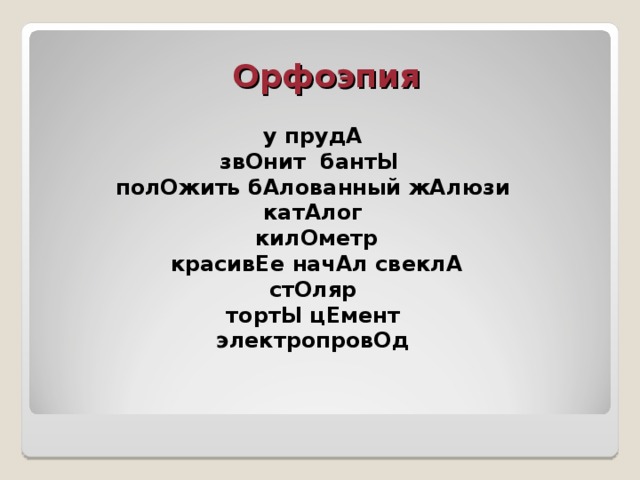

5. ОРФОЭПИЯ

Наиболее распространенные орфоэпические ошибки

у прудА ( у прУда)

- платинА (платИна)

- звОнит (звонИт)

- зАвеса (завЕса)

- значИмая (знАчимая)

- чАстям(частЯм)

- на скАлу (на скалУ)

- флагИ (флАги)

- БантЫ (бАнты)

- полОжить (положИть)

- надовАлась( надорвАлась)

у прудА ( у прУда)

- платинА (платИна)

у прудА ( у прУда)

- платинА (платИна)

- звОнит (звонИт)

- звОнит (звонИт)

- зАвеса (завЕса)

значИмая (знАчимая)

- звОнит (звонИт)

- полОжить (положИть)

- надовАлась( надорвАлась)

у прудА ( у прУда)

- флагИ (флАги)

- платинА (платИна)

- флагИ (флАги)

- БантЫ (бАнты)

- платинА (платИна)

- БантЫ (бАнты)

- платинА (платИна)

- чАстям(частЯм)

- бантЫ (бАнты)

Мы провели исследование и познакомились не только с речью школьников, но и с письменными работами учащихся. Сделанные наблюдения показали, что в сочинениях и изложениях процент диалектных ошибок выше, чем в диктантах и упражнениях, списанных с учебника. Большая часть ошибок на правописание безударных гласных, меньшая на правописание окончаний. Приблизительно 4 — 6 % составляют ошибки диалектного характера:

1. Очень часто в письменных работах встречается такая ошибка, как замена орфографического а буквой о.

2.. Написано с вместо ц: Света выставляет светы на улису. Поют птисы.

3. написание Щ или Ш вместо ч : ржавщина, отлишники, щащи

4. Написание ш на месте щ: рошы были вдалеке

5. Ошибки в родовых окончаниях: пахучая сирень – пахучий сирень (арм.), свежая сено.

6. Отсутствие буквы й: раннии — ранний. ( дети из армянских семей)

Таковы в основном виды диалектных ошибок, встречающихся в устной и письменной речи школьников села Дружбы.

- Заключение

Наши наблюдения показали, что носителями диалектов чаще являются школьники начальных классов. Это и понятно. Дети приходят в школу с той речью, которой овладели дома, часто под влиянием бабушек и дедушек. Но изучать диалектные слова учащиеся будут только в 6 классе. В начальных классах такой темы

Изучение языковой ситуации жителей села Дружба позволяет сделать вывод о том, что существенным компонентом в её структуре являются местные говоры, исторически распространённые здесь и сохранившиеся в своих основных традиционных чертах, несмотря на известные демографические процессы и культурные влияния.

В наших условиях диалект уместен как средство бытовой, семейной коммуникации, необходим для называния предметов быта, явлений природы. В некоторых художественных произведениях невозможно обойтись без элементов диалекта, так как он помогает образно представить определённую эпоху и жизнь людей. Но мы, учащиеся, должны дифференцировать явления литературного языка и диалекта, не должны смешивать два этих понятия. Если у нас не будет чёткого представления о местном говоре и современном литературном языке, то мы не сможем быть по-настоящему грамотными людьми.

- Выводы:

1. в речи учащихся допускаются диалектные ошибки, так как диалектная речь распространена среди взрослого населения;

2. в сочинениях и изложениях процент диалектных ошибок выше, чем в диктантах или упражнениях, списанных с учебника;

3. большая часть ошибок на правописание безударных гласных, меньшая на правописание окончаний. Примерно 5- 7 процентов составляют диалектные ошибки;

4. практически каждый третий употребляет распространённый в местности диалект русского языка (12% и 23%). Начальные классы, учащиеся среднего звена;

5. носителями диалектов чаще являются школьники начальных классов.

Список использованной литературы:

1. И.А. Букринская, О.Е. Кармакова. Литературный русский язык и говоры // Русский язык. — 2006. — № 21.- с.15-20

2. А. И. Акимова. Русская диалектология: методические рекомендации.- Бийск, 2005.- 33 с.

3. Белякова С.М. Моделирование времени в русских диалектах. // Русский язык в школе, №1, 2005.

4. Русецкий В.Ф. Речевые ошибки как языковое явление. // Русский язык в школе, №2, 2005.

5. Словари

6. Интернет — ресурсы

МОУ Большекарайская СОШ им.Н.Ф.Сосина Исследовательская работа « Диалектные ошибки в речи обучающихся Большекарайской средней школы»

- Работу выполнила ученица 8 класса Самойлова Наталья

- Руководитель: учитель русского языка и литературы Тарасова Е.А.

Предмет исследования: обучающиеся 1 – 11 классов

Объект исследования : устная и письменная речь обучающихся 1-11 классов Большекарайской средней школы

Цель моей работы – изучение и выявление диалектных ошибок в речи школьников.

задачи:

1. определить понятие «диалектизм»;

2. определить, какие диалектные ошибки допускают в своей устной и письменной речи обучающиеся;

3. провести социологическое исследование (анкетирование) среди учеников младшего, среднего и старшего звена школы;

4. систематизировать собранный материал;

5. сделать выводы по теме исследования;

Диалекты (от греч. c лова dialektos ) – местное наречие, областной язык.

- Диалектные слова — это слова, употребляемые только жителями той или иной местности.

ФОНЕТИКА

1) Под ударением на месте древнего Е (ять) можно встретить И. Особенно устойчиво такое произношение в слове йисть (есть)

- 1) Под ударением на месте древнего Е (ять) можно встретить И. Особенно устойчиво такое произношение в слове йисть (есть)

2) Мы «акаем», то есть произносим «МАЛАКО», «ВАДА», «АБЛАКА», «СТАЛЫ», «ХАРАШО».

3) Неразличение в 1-м предударном слоге звуков, соответствующих ударным [и], [е], [о], [а], после мягких согласных и совпадение их в звуке [и]: [л’иса] – леса (мн. ч.), [н’ису] – несу , [п’итак] – пятак , «сийчас» — сейчас.

« Иканье » встречается в нашем говоре вместе с « аканьем ».

4)Своеобразно произносятся слова, указывающие направление — «ТАМА».

5) Замена одного звука на другой: слы[х]ала, те[к]ёт, ко[л]идор, па[л]икмахер, [к]уфайка, склизко вместо скользко, сёдня вместо сегодня, стоко вместо столько.

6) Много фонетических ошибок в результате замены твердых согласных мягкими: [т’э]сты вместо [тэ]сты, [т’э]мпы вместо [тэ]мпы .

Орфоэпия

у прудА звОнит бантЫ полОжить бАлованный жАлюзи катАлог килОметр красивЕе начАл свеклА стОляр тортЫ цЕмент электропровОд

Лексика

гумно (огород), тама (там), толчёнка (картофельное пюре), одёж а (одежда), бухтеть (говорить), мелкие (маленькие), да ты чо (да ты что), ч о-нить (что-нибудь), шебуршать (шуршать), помер (умер), сопреть (сгнить), чуять (чувствовать),

изба (дом), заслонка (печная дверца в виде железного листа с ручкой).

МОРФОЛОГИЯ

1 . Образование глагольных форм, отсутствие чередования согласных:

огонь жгёт , парикмахер стригёт , бежи ( вместо беги), ложим (вместо кладём), довесть (вместо довезти), слыхал (слышал), испекё т (вместо испечет), упанет(упадёт), пропанет(пропадёт).

2. Образование форм дательного и предложного падежей существительных 3-го склонения: на цыпе (цепи), на пиче (печи).

3. Нарушение грамматических норм: две шампуни, красивая тюль, горячее кофе, пахучий сирень, новая пальто, зеленый яблок, свежая сена. (неправильный род).

4. Образование словоформ: очень часто вместо туфель говорят туфлей , вместо носков говорят носок , килограмм вафлей вместо вафель , 2 пары шелковых чулков вместо чулок , килограмм а пельсин , у твоих курей вместо кур .

5. Образование притяжательных местоимений: евошний или евонный(его),

еёшняя (её), ихний (их).

СИНТАКСИС

1. Сложноподчинённые предложения с диалектным союз как: Как каникулы начались, стали на реку бегать; Поедем в Москву, как каникулы будут.

2. Употребление частицы -та, -то, -те: река-та разлилась, село-та вымирает, мальчишки-та дерутся, школа-та далеко.

Из ученических тетрадей

Сделанные наблюдения показали, что в сочинениях и изложениях процент диалектных ошибок выше, чем в диктантах и упражнениях, списанных с учебника. Ошибки в творческих работах обучающихся те же самые, что и в устной речи

Выводы

1. В речи учащихся допускаются диалектные ошибки, так как диалектная речь распространена среди взрослого населения;

2. В сочинениях и изложениях обучающихся процент диалектных ошибок выше, чем в диктантах или упражнениях, списанных с учебника;

3. Носителями диалектов чаще являются школьники начальных классов

Список литературы :

1. И.А. Букринская, О.Е. Кармакова. Литературный русский язык и говоры // Русский язык. — 2006. — № 21.- с.15-20

2. А. И. Акимова. Русская диалектология: методические рекомендации.- Бийск, 2005.- 33 с.

3.. Белякова С.М. Моделирование времени в русских диалектах. // Русский язык в школе, №1, 2005.

4. Русецкий В.Ф. Речевые ошибки как языковое явление. // Русский язык в школе, №2, 2005.

5. Словари

6. Интернет — ресурсы

![ФОНЕТИКА 1) Под ударением на месте древнего Е (ять) можно встретить И. Особенно устойчиво такое произношение в слове йисть (есть) 1) Под ударением на месте древнего Е (ять) можно встретить И. Особенно устойчиво такое произношение в слове йисть (есть) 2) Мы «акаем», то есть произносим «МАЛАКО», «ВАДА», «АБЛАКА», «СТАЛЫ», «ХАРАШО». 3) Неразличение в 1-м предударном слоге звуков, соответствующих ударным [и], [е], [о], [а], после мягких согласных и совпадение их в звуке [и]: [л'иса] – леса (мн. ч.), [н'ису] – несу , [п'итак] – пятак , «сийчас» - сейчас. « Иканье » встречается в нашем говоре вместе с « аканьем ». 4)Своеобразно произносятся слова, указывающие направление - «ТАМА». 5) Замена одного звука на другой: слы[х]ала, те[к]ёт, ко[л]идор, па[л]икмахер, [к]уфайка, склизко вместо скользко, сёдня вместо сегодня, стоко вместо столько. 6) Много фонетических ошибок в результате замены твердых согласных мягкими: [т’э]сты вместо [тэ]сты, [т’э]мпы вместо [тэ]мпы .](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/01/29/s_5a6f8af4bd11f/img5.jpg)