- 11 декабря 2019 11:43:00

- Просмотров: 6617

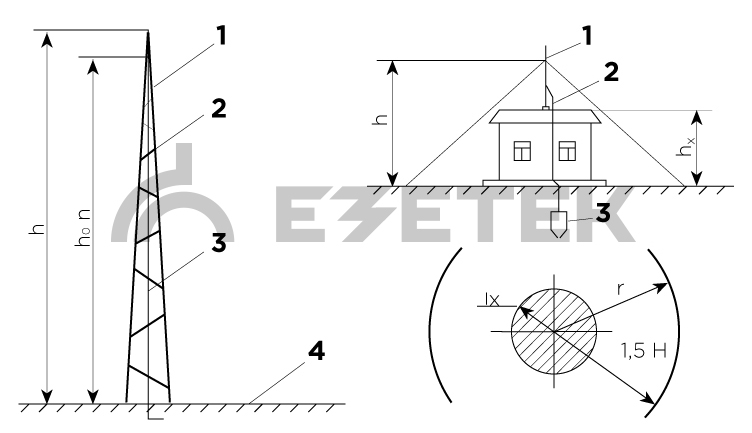

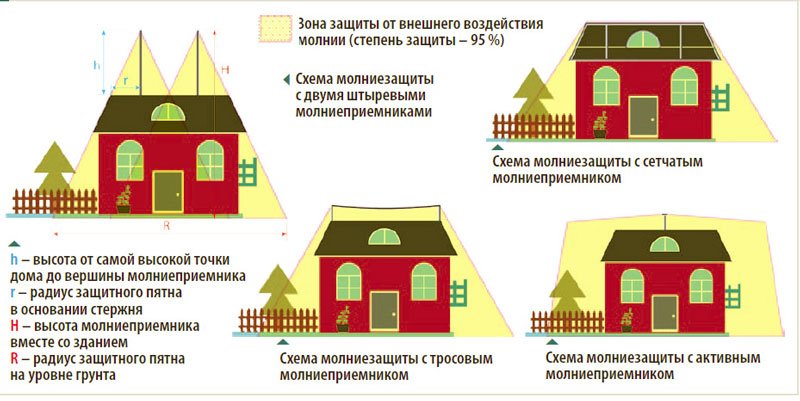

1. При проектировании молниеотвода на здании.

Задача: Необходимо защитить здание способом установки высоких молниеотводов на кровле или на фасаде здания.

Ошибка: При расчете молниеотвода на кровле или на фасаде, значение h задается высота молниеотвода (от верха кровли), а hx – высота защищаемого объект. В таком случае, при подборе высоты молниеотвода, высота самого здания не принимается во внимание.

Как правильно: При подборе молниеотвода на кровле (или на фасаде) необходимо учитывать высоту здания + высота молниеотвода.

Пример: Высота дома 10 м. Высота выбранного молниеотвода 5 м. Значит значение h=15. Ошибка тогда, когда h=5.

Расчет стержневых молниеотводов прописаны в РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003.

2. При проектировании заземления

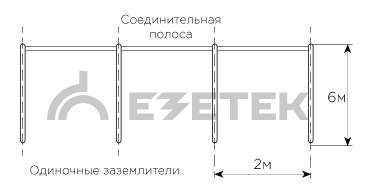

2.1. Расположение вертикальных заземлителей.

Задача: Выполнить контур заземления линейно (в ряд).

Ошибка: Заглублять вертикальные заземлители длиной по 6 метров с шагом 2 метра. Это сработает, но будет менее эффективно

: Шаг заземлителя должен быть равен длине заземлителя.

Пример: Длина вертикального заземлителя 6 м, значит и расстояние между ними также 6 м.

2.2. Объединение рабочего заземления с заземлением молниезащиты на примере МРТ

: Выполнить заземление молниезащиты, заземление рабочее (ВРУ) и функциональное.

: Делать контур молниезащиты и защитное заземление щитка отдельно, дабы избежать наводок.

ПУЭ-7 п.1.7.49-1.7.66 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. Общие требования.

«1.7.55..Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство…», «..Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.»

СО 153-34.21.122-2003 «..3.2.3. Заземлители. 3.2.3.1. Общие соображения. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов..»

Но функциональное заземления чувствительного оборудования должно быть отдельным.

ПУЭ 7.2.60. Защитные меры безопасности Защитные меры безопасности

«..7.2.60. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.

Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом…»

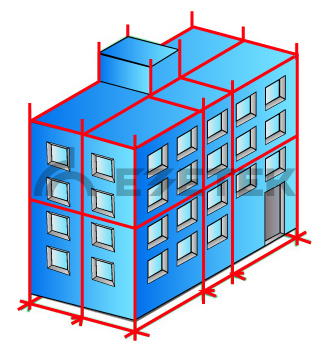

3. Пренебрежение в размещении токоотводов относительно дверей и окон.

: Выполнить спуски с кровли по фасаду, открыто по стене.

: Зачастую токоотвод прокладывают «где получится», не обращая внимание на окна и входы/выходы.

СО 153-34.21.122-2003

3.2.2.4.Указания по размещению токоотводов. «..Реко¬мендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон…»

РД 34.21.122-87

«..2.12…Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей..»

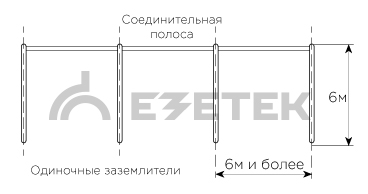

4. Нарушение размера ячейки сетки.

: Выполнить молниеприемную сетку на кровле.

: неправильное определение категории молниезащиты, что влечет за собой нарушение размера ячейки сетки.

: во-первых, необходимо определиться с категорией (уровнем) молниезащиты. Их как минимум 3 согласно

РД 34.21.122-87

(или 4 по

СО 153-34.21.122-2003

).

В зависимости от выбранной категории (она выбирается исходя из пожаро- и взрывоопасности объекта) проектируется сетка (клетка) Фарадея.

СО 153-34.21.122-2003

Уровень защиты I — шаг ячеек сетки должен быть не более 5х5 м.

Уровень защиты II — шаг ячеек сетки должен быть не более 10х10 м.

Уровень защиты III — шаг ячеек сетки должен быть не более 10х10 м.

Уровень защиты IV — шаг ячеек сетки должен быть не более 20х20 м.

РД 34.21.122-87

Молниезащита I категории – сетка не применяется

Молниезащита II категории — шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 м.

Молниезащита III категории — шаг ячеек сетки должен быть не более 12х12 м.

Гроза несет огромный разрушительный потенциал, обезопасить воздействия которого можно путем точных инженерных решений.С другой стороны, молниезащита зданий и сооружений, которая строится без учета расчетных параметров, не обеспечит своих функций и может стать непосредственной причиной аварийных ситуаций.

О разрушительных действиях молний

Видимой частью проявления молнии является прямой удар, который расщепляет вековые стволы деревьев, оплавляет металлические конструкции и является причиной возгорания.

Невидимые, но не менее опасные вторичные проявления молнии, такие как наведенные токи и появление высокого потенциала, визуально не проявляется, но не становятся менее опасными, поскольку разрушения, вызванные этими факторами, носят массовый характер.

Токи, вызванные грозовыми электромагнитными полями, являются причиной выхода со строя различных электроприборов. Наведенные токи и занос высокого потенциала, вызывают искрение, особо опасное в помещениях с взрывоопасной концентрацией взрывчатых веществ. При наличии дорогостоящего электрооборудования, ущерб от молнии будет значительным.

Некоторые критерии расчета защиты

1) Годовой показатель ожидаемого количества поражений молнией. Рассчитывается по эмпирической формуле, в которой задаются геометрические параметры защищаемого объекта и статистические данные среднегодового числа ударов молнии на площади в 1 кв. км.

2) Уровень молниезащиты зданий и сооружений определяется нормативными документами. Защитой от прямых попаданий и появления высоких потенциалов оборудуются строения I, II и III категорий.

Здания I и II категорий, имеющие помещения с взрывоопасной атмосферой, дополнительно защищаются от наведенных токов, вызываемых грозовыми разрядами.

3) Надежность защиты. Регламентируется нормами инструкций не менее 99,5% для зоны А и 95% для зоны Б.

Вывод

Расчет молниезащиты зданий и сооружений различного назначения, независимо от сложности объекта и характера производства, выполняется в соответствие с нормативными документами.

Применение расчетных методов позволит с большой степенью вероятности обезопасить строения от природных катаклизмов.

Разрабатывается как на стадии проектной так и рабочей документации.

Нормативные документы по проектированию молниезащиты:

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

Ответы на вопросы по молниезащите зданий и сооружений

В многоквартирном здании из монолитного железобетона высотой 92 метра в качестве контура заземления использован естественный заземлитель – проваренная арматура фундамента. Как спуски использована арматура монолитного железобетона, проваренная на всем протяжении, соединенная горизонтальными эквипотенциальными поясами через 20 метров. Обязательны ли внешние молниеприемные пояса на фасаде здания (облицован гранитом)? Возможна ли установка активного молниеприемника, который будет использовать выполненную систему молниеотводов (спусков)?

В случае использования арматуры железобетонных конструкций здания в качестве токоотводов при соединении горизонтальных и вертикальных элементов арматуры сваркой, как указано в приведенном примере, дополнительное выполнение наружных токоотводов, в т.ч. горизонтальных соединительных поясов, не требуется (см. «Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003), п. 3.2.2.5, последний абзац. – М.: Издательство МЭИ, 2004 г.).

Если внешний молниеприемник является готовым заводским изделием, его установка и присоединение к системе токоотводов выполняются в соответствии с инструкцией изготовителя молниеприемника. При этом проектом каркаса здания, используемого в качестве системы токоотводов, должны быть предусмотрены необходимые присоединительные выпуски и устройства.

Если внешний молниеприемник должен быть изготовлен и установлен в соответствии с проектной документацией на молниезащиту объекта, его конструкция, крепление и соединения должны соответствовать п. 3.2.4 Инструкции СО-153-34.21.122-2003 и п. 3 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).

В здании высотой 7 м стоят дизель-генераторы; крыша двухскатная из шифера, по коньку крыши проложен неизолированный провод. Выхлопная труба от дизелей имеет высоту 1 м над крышей. Требуется ли для такого сооружения выполнять молниезащиту (однотросовую или стержневую)?

Защита вращающихся машин от грозовых перенапряжений является обязательной. Она выполняется на основе положений либо «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), либо «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87). Использование провода, проложенного по коньку крыши, в качестве молниеприемника не является достаточным, так как высшая точка молниеприемника (и тросового, и стержневого) должна находиться выше выхлопной трубы дизелей, чтобы защитить выхлопную трубу от прямого поражения молнией.

Вблизи выводов обмотки генератора или на сборных шинах следует устанавливать аппараты защиты от перенапряжений: нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН), вентильные разрядники, защитные емкости.

В настоящее время на нашем предприятии питание прожекторов, установленных на металлических мачтах, предназначенных для наружного освещения территории, выполнено кабельными линиями на тросовой подвеске от вводов осветительных сетей в здание. Прожекторные мачты оснащены молниеотводами. Законно ли требование инспектора Ростехнадзора выполнить питание прожекторов кабелем с заземленной металлической оболочкой или в металлической трубе, проложенным в земле на протяжении не менее 10 м, в целях защиты питающей линии от грозовых перенапряжений (он ссылается на п. 6.3.19 ПУЭ 6-го изд.)?

Если прожекторная мачта и линии электроснабжения прожекторов входят в зону защиты отдельно стоящего(щих) молниеотвода(дов), то дополнительные меры по их молниезащите не требуются. Если молниеприемник установлен на прожекторной мачте, то электропроводку к ней рекомендуется выполнять в соответствии с указаниями п. 4.2.141 ПУЭ 7-го изд. (ПУЭ 6-го изд. на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки не распространяется).

При проектировании молниезащиты зданий обязательно ли следовать указаниям Инструкции СО 153-34.21.122-2003 (указания по расчету молниезащиты очень запутанные)? По какому документу классифицируется надежность защиты объекта и имеются ли разъяснения к инструкции?

К сожалению, в новой редакции «Инструкции по защите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» отсутствуют дополнительные пояснения и рекомендации, что в существенной степени затрудняет её использование при конкретном проектировании устройств молниезащиты. Не выделены финансовые средства для разработки справочного пособия (рекомендаций) для облегчения пользования новой редакцией Инструкции. Нет и документа, устанавливающего необходимый уровень надежности защиты от прямых ударов молнии для указанных в Инструкции проектируемых объектов.

Поэтому задачей проектной организации при кон- кретном проектировании объекта является определение необходимой надежности молниезащиты, исходя из технико-экономических соображений с учетом возможного ущерба при поражении объекта молнией.

Еще раз обращаем внимание организаций на то, что в соответствии с Федеральным законом № 184 «О техническом регулировании» ведомства вправе утверждать только документы рекомендательного характера, за исключением перечисленных в статье 5 упомянутого закона. Инструкция по молниезащите под действие этой статьи не подпадает. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 об утверждении «Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» не содержит указания об отмене предыдущей редакции. Поэтому проектные организации вправе выполнять молниезащиту на основании положений предыдущей редакции Инструкции до подготовки и утверждения соответствующего технического регламента.

В связи с распространением различных видов радиосвязи, к нам, энергоснабжающей организации, часто обращаются за разрешением на установку различной аппаратуры на наших молниеотводах. В ПУЭ 6-го изд. по этому поводу есть лишь п. 4.2.143. Распространяется ли этот пункт на кабели, питающие аппаратуру связи и отходящие от них? Какие еще требования предъявляются к оборудованию, устанавливаемому на молниеотводах?

Правила устройства электроустановок не предусматривают возможность установки какой-либо аппаратуры на молниеотводах. Пункт 4.2.141 ПУЭ 7-го изд. рассматривает случай использования в качестве молниеотвода прожекторной мачты, который изначально предполагает необходимость подвода линии электропередачи для электроснабжения устройств освещения.

Установка каких-либо устройств на молниеотводах нормативно-техническими документами не запрещена. Однако следует учитывать высокую вероятность появления импульсного потенциала на молниеотводах при протекании по ним токов молнии и соответственно высокую вероятность повреждения аппаратуры, установленной на молниеотводе.

Госэнергонадзор Министерства энергетики России не рекомендует установку аппаратуры (в том числе радиосвязи) сторонних организаций на молниеотводах энергоснабжающих организаций. В случае такой установки защита от воздействий грозовых перенапряжений должна выполняться с учетом положений «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003) или «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34 21.122-87).

В каких документах указаны нормы на сопротивление заземлителей для грозозащиты зданий и сооружений?

В настоящее время руководящими документами по грозозащите являются «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87). Этими документами не предусматривается непосредственное нормирование значений сопротивлений заземлителей.

Основное назначение заземлителей – ограничение грозовых (импульсных) напряжений на металлических конструкциях и на оборудовании. На стадии проектирования нет возможности предсказать значения токов молнии и, следовательно, значения импульсных перенапряжений.

Поэтому упомянутые Инструкции не устанавливают значения сопротивлений заземлителей. Инструкцией РД 34.21.122-87 рекомендовался выбор конкретных конструкций заземлителей, исходя из возможных значений токов молнии в диапазоне от 5 до 100 кА.

В то же время в главах 2.4 (пп. 2.4.36, 2.4.41), 2.5 (п. 2.5.129), 4.2 (пп. 4.2.136, 4.2.138, 4.2.143, 4.2.156, 4.2.162, 4.2.165) ПУЭ 7-го изд. приведены конкретные значения сопротивлений заземлителей опор воздушных линий электропередачи и распределительных устройств.

Можно ли использовать профилированный стальной лист кровли 3-этажного административного здания в качестве молниеприемника при условии непрерывной электрической связи между листами и не устраивать молниеприемную сетку?

Можно. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003, п.3.2.1.2) предусматривает использование металлических кровель защищаемых объектов в качестве естественных молниеприемников при одновременном соблюдении следующих условий:

- электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;

- толщина металла кровли составляет не менее 4 мм для железа, 5 мм для меди и 7 мм для алюминия, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога, и не менее 0,5 мм, если кровлю не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;

- кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом слой антикоррозионной краски, или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;

- неметаллические покрытия на/под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта.

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87, пп. 2.11, 2.25), действие которой не отменено, также предусматривает на зданиях и сооружениях с металлической кровлей использование кровли в качестве молниеприемника. Все выступающие над кровлей неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли. Должны быть соблюдены также требования пп. 2.6, 2.12, 2.13.

Возможно ли для вновь проектируемых (реконструируемых) жилых зданий не делать внешнюю молниезащитную систему? «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденная приказом Минэнерго, точного ответа не дает. Вопрос касается не высоких зданий и не зданий «в чистом поле». Хотя и для высотных зданий непонятен принцип устройства молниеприемника (если кровля не металлическая и не выступает за пределы дома). Может быть, существуют какие-то разъяснения?

Молниезащита от прямых ударов молнии и от ее вторичных воздействий для жилых зданий в современных условиях, когда эти здания насыщены достаточно дорогой электронной техникой, должна выполняться, как правило, во всех случаях. Уровень (надежность) защиты определяется экономическими соображениями. Для небольших зданий может быть принят IV уровень защиты, для высотных зданий может оказаться целесообразным (выгодным) и I уровень. Способ защиты – специально установленные молниеприемники, конструктивные элементы здания или их сочетание – определяется проектной организацией. Отсутствие молниезащиты даже небольших зданий желательно обосновывать, например, низкой грозовой деятельностью в отдельных регионах.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют публикации, подробно разъясняющие положения данной Инструкции, на их подготовку необходимы определенное время и средства. За консультациями по содержанию Инструкции рекомендуется обращаться к ее составителям: ОАО «ЭНИН им. Кржижановского», ООО «ЭЛНАП».

Согласно пункту 4.2.172 ПУЭ, необходимо выполнить защиту от самопроизвольного смещения нейтрали путем установки в цепь открытого треугольника трансформатора напряжения резистора величиной 25 Ом, рассчитанного на ток 4 А. Есть ли необходимость в такой защите при использовании комплектного токопровода от генератора до повышающего трансформатора, а также при использовании комплектного генераторного элегазового распределительного устройства с разрядниками с нелинейной характеристикой и дополнительными конденсаторами между фазами и землей? Проблема существует из-за невозможности вывести нейтральные точки высоковольтных обмоток трансформатора напряжения за пределы кожуха распределительного устройства для установки трансформатора тока в нейтраль трансформатора напряжения для сигнализации и автоматического включения резистора в цепи открытого треугольника трансформатора напряжения (см. «Инструкцию по проверке транс-форматоров напряжения и их вторичных цепей». М.: СоюзТехЭнерго, 1979).

Сопротивление 25 Ом должно подключаться к выводам обмоток, соединенных в открытый треугольник, и может быть установлено вне оболочки экранированного токопровода. Установка трансформатора тока в нейтрали высоковольтных обмоток трансформатора напряжения не требуется.

Выполнение защиты от самопроизвольных смещений нейтрали в сетях с изолированной нейтралью требуется при соотношении 1,0–3,0 А емкостного тока замыкания на землю на один комплект трансформа- торов напряжения.

При установке трансформаторов напряжения типа НАМИ (антирезонансных) выполнение защиты от самопроизвольных смещений нейтрали не требуется.

В последнее время контролирующие органы стали требовать выполнения молниезащиты при проектировании жилых домов до 6 этажей. В РД 34.21.122-87 нет четких указаний на принадлежность данных объектов даже к третьей категории. Правомочны ли подобные требования и какой нормативной литературой пользоваться для проектирования молниезащиты?

Действующие в России нормы в области молниезащиты не содержат жестких указаний об обязательности защиты от поражений зданий молниями. Поэтому уровень надежности защиты здания от поражений, при отсутствии соответствующих указаний, определяется проектной организацией. В отношении жилых домов Инструкция СО 153-34.21.122-2003 предусматривает выполнение защиты с одним из четырех предлагаемых уровней надежности защиты от прямых ударов молнии. Учитывая насыщенность современных жилых зданий, даже небольших, сложной бытовой техникой, необходимость выполнения молниезащиты и уровень надежности защиты определяются прежде всего возможным ущербом при поражении здания молнией.

С учетом опасности последствий поражения молнией зданий: поражение людей; разрушение строительных конструкций; возникновение пожаров; повреждения, сбои в работе электронных приборов и потеря данных в системах информационных технологий – требование надзорных органов в отношении обязательности выполнения молниезащиты, как правило, представляется обоснованным.

При проектировании молниезащитных устройств допускается использование любой из двух редакций: «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87) или «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003).

В качестве заземляющего контура котельной используется электрод (сталь круглая с медным покрытием), забитый в грунт на глубину 12 м. Рядом с котельной на расстоянии 3 м установлена дымоходная труба (h = 22 м), на которой смонтирован молниеприемник. Возможно ли использование данного электрода в качестве общего контура для заземления котельной и молниеприемника или для молниеприемника следует смонтировать свой контур?

Ответ имеется в п. 3.2.3.1 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Заземляющие электроды заземлителя электроустановки котельной должны являться и составной частью заземлителя системы молниезащиты.

Возможно ли прохождение токоотводов по шахте лифта (молниезащита) жилого дома?

В лифтовых шахтах не должны прокладываться какие-либо коммуникации, не относящиеся к обеспечению работы лифтов. Рекомендации по выполнению токоотводов молниеприемников приведены в п. 3.2.2 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003).

Источник: http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_07.pdf

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Молниезащита I категории

2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами.

Рис. 1. Отдельно стоящий стержневой молниеотвод: 1 — защищаемый объект; 2 — металлические коммуникации

Рис. 2. Отдельно стоящий тросовый молниеотвод. Обозначения те же, что и на рис. 1

Указанные молниеотводы должны обеспечивать зону защиты типа А в соответствии с требованиями приложения 3. При этом обеспечивается удаление элементов молниеотводов от защищаемого объекта и подземных металлических коммуникаций в соответствии с пп. 2.3, 2.4, 2.5.

2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями п. 1.8.

При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции заземлителей (табл. 2) :

а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м;

б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не менее 0,25 м;

в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее 10 м2;

г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл. 3.

Таблица 2.

| Заземлитель | Эскиз | Размеры, м |

| Железобетонный подножник | a≥1,8 b≥0,4 l≥2,2 | |

| Железобетонная свая | d = 0,25-0,4 l≥5 | |

| Стальной двухстержневой: – полоса размером 40х4 мм – стержни диаметром d=10-20 мм | t≥0,5 l = 3-5 c = 3-5 | |

| Стальной трехстержисвой: – полоса размером 40х4 мм – стержни диаметром d= 10- 20 мм | t≥0,5 l = 3-5 c = 5-6 |

Таблица 3.

| Форма токоотвода и заземлителя | Сечение (диаметр) токоотвода и заземлителя, проложенных | |

| снаружи здания на воздухе | в земле | |

| Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм | 6 | – |

| Круглые вертикальные электроды диаметром, мм | – | 10 |

| Круглые горизонтальные* электроды диаметром, мм | – | 10 |

| Прямоугольные электроды: | ||

| – сечением, мм | 48 | 160 |

| – толщиной, мм | 4 | 4 |

| * Только для выравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров на дне котлована по периметру здания. |

2.3. Наименьшее допустимое расстояние Sв по воздуху от защищаемого объекта до опоры (токоотвода) стержневого или тросового молниеотвода (см. рис. 1 и 2) определяется в зависимости от высоты здания, конструкции заземлителя и эквивалентного удельного электрического сопротивления грунта r, Ом•м.

Для зданий и сооружений высотой не более 30 м наименьшее допустимое расстояние Sв, м, равно:

- при ρ < 100 Ом•м для заземлителя любой конструкции, приведенной в п. 2.2, Sв= 3 м;

- при 100 < ρ ≤1000 Ом•м: для заземлителей, состоящих из одной железобетонной сваи, одного железобетонного подножника или заглубленной стойки железобетонной опоры, длина которых указана в п. 2.2а, б, Sв= 3+ l0-2 (ρ-100);

- для заземлителей, состоящих из четырех железобетонных свай либо, подножников, расположенных в углах прямоугольника на расстоянии 3-8 м один от другого, или железобетонного фундамента произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее 70 м2 или искусственных заземлителей, указанных в п. 2.2г, Sв= 4 м.

Для зданий и сооружений большей высоты определенное выше значение Sв должно быть увеличено на 1 м в расчете на каждые 10 м высоты объекта сверх 30 м.

2.4. Наименьшее допустимое расстояние Sв от защищаемого объекта до троса в середине пролета (рис. 2) определяется в зависимости от конструкции заземлителя, эквивалентного удельного сопротивления грунта ρ, Ом•м, и суммарной длины l молниеприемников и токоотводов.

При длине l < 200 м наименьшее допустимое расстояние Sв1, м, равно:

- при ρ < 100 Ом•м для заземлителя любой конструкции, приведенной в п. 2.2, Sв1=3,5 м;

- при 100 < ρ ≤ 1000 Ом•м: для заземлителей, состоящих из одной железобетонной сваи, одного железобетонного подножника или заглубленной стойки железобетонной опоры, длина которых указана в п. 2.2a, б, Sв= 3,5+3×10-3 (ρ-100);

- для заземлителей, состоящих из четырех железобетонных свай или подножников, расположенных на расстоянии 3-8 м один от другого, или искусственных заземлителей, указанных в п. 2.2г, Sв1= 4м.

При суммарной длине молниеприемников и токоотводов l = 200- 300 м наименьшее допустимое расстояние Sв1 должно быть увеличено на 2 м по сравнению с определенными выше значениями.

2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение но подземным металлическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от прямых ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния, допустимые по технологическим требованиям. Наименьшие допустимые расстояния Sз, (см. рис. 1 и 2) в земле между заземлителями защиты от прямых ударов молнии и коммуникациями, вводимыми в здания и сооружения 1 категории, должны составлять Sз = Sв + 2 (м), при Sв по п. 2.3.

2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.

Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или «гусаками», в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:

- для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R= 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05-0,25 ат) H = 2,5 м, R= 5 м,

- для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки: до 25,25 кПа H= 2,5 м, R = 5 м;

- свыше 25,25 кПа H= 5 м, R = 5 м.

Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.

2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1.8). Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим заземлителем и заземлителями защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответствии с п. 2.5;

б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85;

в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте «б».

2.8. Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическим коммуникациям (трубопроводам, кабелям в наружных металлических оболочках или трубах) должна осуществляться путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к арматуре его железобетонного фундамента, а при невозможности использования последнего в качестве заземлителя — к искусственному заземлителю, указанному в п. 2.2 г.

2.9. Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям должна осуществляться путем их заземления на вводе в здание или сооружение и на двух ближайших к этому вводу опорах коммуникации. В качестве заземлителей следует использовать железобетонные фундаменты здания или сооружения и каждой из опор, а при невозможности такого использования (см. п. 1.8) — искусственные заземлители, согласно п. 2.2г.

2.10. Ввода здания воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ, сетей телефона, радио, сигнализации должен осуществляться только кабелями длиной не менее 50 м с металлической броней или оболочкой или кабелями, проложенными в металлических трубах.

На вводе в здание металлические трубы, броня и оболочки кабелей, в том числе с изоляционным покрытием металлической оболочки (например, ААШв, ААШп) , должны быть присоединены к железобетонному фундаменту здания или (см. п. 1.8) к искусственному заземлителю, указанному в п. 2.2г.

В месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель металлические броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов воздушной линии должны быть присоединены к заземлителю, указанному в п. 2.2г. К такому же заземлителю должны быть присоединены штыри или крючья изоляторов на опоре воздушной линии электропередачи, ближайшей к месту перехода в кабель.

Кроме того, в месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель между каждой жилой кабеля и заземленными элементами должны быть обеспечены закрытые воздушные искровые промежутки длиной 2-3 мм или установлен вентильный разрядник низкого напряжения, например РВН-0,5.

Защита от заноса высоких потенциалов по воздушным линиям электропередачи напряжением выше 1 кВ, вводимым в подстанции, размещенные в защищаемом здании (внутрицеховые или пристроенные), должна выполняться в соответствии с ПУЭ.

Токоотвод.

(Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CO-153-34.21.122—2003)

Токоотвод (спуск) — часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю.3.2.2.1. Общие соображения. В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы располагаются таким образом, чтобы между точкой поражения и землей: а) ток растекался по нескольким параллельным путям; б) длина этих путей была ограничена до минимума.

3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта. Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждой опоре предусматривается не менее одного токоотвода. Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждом конце провода (троса) выполняется не менее одного токоотвода. Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждой ее опоре выполняется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов принимается не менее двух.

3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты. Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

Таблица 3.3 Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности

Уровень защиты Среднее расстояние, м I 10 II 15 III 20 IV 25 3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов. Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом: — если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене; если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены; — если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы располагаются таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной. Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов. Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами: а) металлические конструкции при условии, что: электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2; они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов; Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие. б) металлический каркас здания или сооружения; в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения; г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что: их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм; металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: • примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой); • электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

Крепление: Молниеприемники и токоотводы жестко закрепляются, так чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от порыва ветра или падения снежного пласта).

Соединения: Количество соединений проводника сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой, допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление.

Токоотвод — минимальные сечения:

Уровень защиты Материал Сечение, мм² I—IV Медь 16 I—IV Алюминий 25 I—IV Сталь 50 Молниезащита(Грозозащита) — Защита от прямых ударов молнии. Молниезащита(Грозозащита) -Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода. Молниезащита(Грозозащита) — Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода. Заземление, контур заземления монтаж.

Молниезащита II категории

2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями табл. 1, п. 2.6 и приложения 3. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6.

Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.

Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.

На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.

Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.

2.12. При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкции) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.

Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.

2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8) следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.

При невозможности использования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители:

- при наличии стержневых и тросовых молниеотводов каждый токоотвод присоединяется к заземлителю, отвечающему требованиям п. 2.2г;

- при наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции: в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением ρ ≤ 500 Ом•м при площади здания более 250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м, а при площади здания менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2-3 м;

- в грунтах с удельным сопротивлением 500 < ρ ≤ 1000 Ом•м при площади здания более 900 м2 достаточно выполнить контур только из горизонтальных электродов, а при площади здания менее 900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается не менее двух вертикальных или горизонтальных лучевых электродов длиной 2-3 м на расстоянии 3-5 м один от другого.

Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей определяются по табл. 3.

В зданиях большой площади наружный контур заземления может также использоваться для выравнивания потенциала внутри здания в соответствии с требованиями п. 1.9.

Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.

2.14. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.

2.15. Наружные установки, содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следует защищать от прямых ударов молнии следующим образом:

а) корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими;

б) металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее200 м3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю.

2.16. Для резервуарных парков, содержащих сжиженные газы, общей вместимостью более 8000 м3, а также для резервуарных парков с корпусами из металла и железобетона, содержащих горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости, при общей вместимости группы резервуаров более 100 тыс. м3 защиту от прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно стоящими молниеотводами.

2.17. Очистные сооружения подлежат защите от прямых ударов молнии, если температура вспышки содержащегося в сточных водах продукта превышает его рабочую температуру менее чем на 10 °С. В зону защиты молниеотводов должно входить пространство, основание которого выходит за пределы очистного сооружения на 5 м в каждую сторону от его стенок, а высота равна высоте сооружения плюс 3 м.

2.18. Если на наружных установках или в резервуарах (наземных или подземных), содержащих горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости, имеются газоотводные или дыхательные трубы, то они и пространство над ними (см. п. 2.6) должны быть защищены от прямых ударов молнии. Такое же пространство защищается над срезом горловины цистерн, в которые происходит открытый налив продукта на сливоналивной эстакаде. Защите от прямых ударов молнии подлежат также дыхательные клапаны и пространство над ними, ограниченное цилиндром высотой 2,5 м с радиусом 5 м.

Для резервуаров с плавающими крышами или понтонами и зону защиты молниеотводов должно входить пространство, ограниченное поверхностью, любая точка которой отстоит на 5 м от легковоспламеняющейся жидкости в кольцевом зазоре.

2.19. Для наружных установок, перечисленных в пп. 2.15-2.18, в ткачестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии следует по возможности использовать железобетонные фундаменты этих установок или (опор отдельно стоящих молниеотводов либо выполнять искусственные заземлители, состоящие из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м.

К этим заземлителям, размещенным не реже чем через 50 м по периметру основания установки, должны быть присоединены корпуса наружных установок или токоотводы установленных на них молниеотводов, число присоединений — не менее двух.

2.20. Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

а) металлические корпуса всего оборудования и аппаратов, установленных в защищаемом здании (сооружении), должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, соответствующему указаниям п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1.8) ;

б) внутри здания между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их сближения на расстояние менее 10 см через каждые 30 м должны быть выполнены перемычки в соответствии с указаниями п. 2.76;

в) во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания следует обеспечить нормальную затяжку не менее четырех болтов на каждый фланец.

2.21. Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии металлические корпуса установленных на них аппаратов должны быть присоединены к заземляющему устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

На резервуарах с плавающими крышами или понтонами необходимо устанавливать не менее двух гибких стальных перемычек между плавающими крышами или понтонами и металлическим корпусом резервуара или токоотводами установленных на резервуаре молниеотводов.

2.22. Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в здание или сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии.

2.23. Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии, а на ближайшей к вводу опоре коммуникации — к ее железобетонному фундаменту. При невозможности использования фундамента (см. п. 1.8) должен быть установлен искусственный заземлитель, состоящий из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м.

2.24. Защита от заноса высокого потенциала по воздушным линиям электропередачи, сетям телефона, радио и сигнализации должна быть выполнена в соответствии с п. 2.10.

Как устроить внешнюю молниезащиту частного дома?

Во время грозы все здания, особенно если они выше окружающих построек, могут быть поражены разрядом молнии. Попадание молнии в крышу дома приведет к страшным последствиям — пожару, разрушению конструкций и даже гибели людей. Предотвратить катастрофу поможет система молниезащиты.

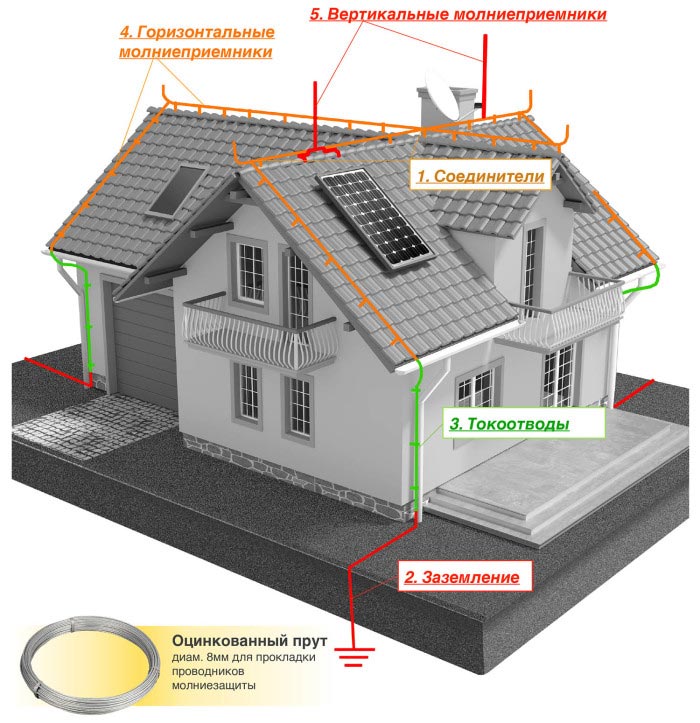

Современная система пассивной молниезащиты включает в себя три составляющие: громоотвод (он же молниеотвод или молниеприемник), токоотводы и заземлитель.

Принцип работы следующий: громоотвод принимает грозовой разряд, передает его токоотводам, а те направляют заряд к заземляющему устройству, которое сбрасывает его в почву для безопасного рассеивания. Проектирование системы молниеотвода регулируют два основных документа — СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений«.

Молниеотвод

Делают из стали, алюминия или меди. Конструктивно они подразделяются на два вида — стержни и сетки.

Первый тип молниеотводов — стержневой — представляет собой один или несколько металлических стержней, возвышающихся над крышей и создающих защитную зону вокруг себя.

Диаметр стержневого молниеотвода напрямую зависит от материала изготовления. У медного и алюминиевого этот показатель должен составлять не менее 10 мм, у стального — от 6 мм.

Зона защиты стержневого устройства представляет собой конус, высоту и радиус основания которого рассчитывают в соответствии с нормативными документами, которые мы упомянули выше. Как правило, высота стержней для коттеджа не превышает 4 м. На скатной крыше такие молниеотводы ставят на всех элементах, выступающих над кровлей более чем на 1 м, и прежде всего — на дымовых трубах. Параметры стержня и место его крепления выбирают так, чтобы в зону его защиты обязательно попала вся конструкция трубы, но при этом он не был слишком высоким и не портил внешний вид крыши.

Если кровля выполнена из керамической или цементно-песчаной черепицы, молниеотводы высотой до 1 м можно закреплять на коньке при помощи специальных кляммеров. Также стержни фиксируют к фасаду здания.

Очевидно, что один или несколько стержней (в разумном количестве) могут защитить только трубу и часть крыши. Поэтому обычно их комбинируют с устройствами второго вида — молниеприемными сетками. Это стальные, алюминиевые или медные проводники диаметром 6–10 мм, уложенные по поверхности кровли в виде ячеек таким образом, чтобы обеспечить равномерное покрытие крыши. Размер ячеек для коттеджей — не более 12×12 м.

Громоотводную сетку нежелательно укладывать поперек ската, так как она может повредиться при лавинообразном сходе снега.

Производители предлагают молниеотводные сетки с разнообразным крепежом — для любых типов кровельного покрытия. Стержни подсоединяют к сетке, чтобы вся конструкция обладала устойчивой электропроводностью. На карнизной части крыши сетка соединяется с токоотводами.

Токоотвод

Представляет собой медный или стальной проводник диаметром, как правило, 6-8 мм или же алюминиевый (10 мм). Количество проводников и места их прокладки определяют в зависимости от площади фундамента (первого этажа) здания. Важно располагать их всему периметру, так, чтобы расстояние между ними не превышало 20 м. Токоотводы желательно прокладывать вблизи углов здания и как можно дальше от окон и дверей — мест, где люди могут быть поражены током.

Независимо от способа крепления токоотводов на фасаде необходимо предусмотреть на уровне цоколя легкодоступные разъемные клеммы. Это позволит производить электроизмерения системы в процессе эксплуатации.

В соответствии с пожеланиями заказчика проводники крепят к стенам дома, фиксируют хомутами к водосточным трубам или же утапливают в слое штукатурки.

Заземление

Варианты устройства внешней молниезащиты на домах с разными типами крыш

Последний компонент системы — заземлитель. Это токопроводящий элемент, находящийся в электрическом контакте с землей (в ее толще). Для загородных домов обычно используют заземлители двух видов — кольцевые и очаговые. Кольцевой представляет собой проложенную вокруг здания полосу из горячеоцинкованной стали сечением 40×4 мм. Ее укладывают в грунт на глубину 50–70 см от поверхности земли и на расстоянии не менее 50 см от стены дома.

Если площадь первого этажа коттеджа маленькая и у грунта на участке высокое сопротивление растеканию тока — более 800 Ом·м (это свойственно, например, песчаным почвам), то в дополнение к полосе в землю забивают стальные стержни на глубину до 3 м. Обычно их устанавливают в местах подсоединения токоотводов к полосе. При использовании очагового заземлителя каждый токоотвод подсоединяют к отдельному заземляющему «очагу» в виде отрезка полосы сечением 40×4 мм и глубинных стержней. Длину отрезка полосы и количество стержней определяют расчетом в соответствии с указанными выше нормами. В некоторых случаях применяют комбинацию этих двух видов заземлителей.

Важно!

- Заземление молниеотвода должно быть отдельным от общего контура заземления дома.

- Молниеотвод нельзя красить и изолировать.

- Для соединения громоотвода, токоотвода и заземлителя применяют сварку или болтовое соединение.

- При монтаже токоотвода следует избегать поворотов проводника под острым углом, а также петель. Это чревато возникновением искрового заряда.

- Заземлитель должен находиться не менее чем в 1 м от стен здания и не ближе чем в 5 м от пешеходных проходов.

- Система молниезащиты требует ежегодного осмотра и обслуживания: необходимо проверить целостность соединений, креплений, провести зачистку и подтяжку болтов.

Нужно ли учитывать соседние строения при расчете молниезащиты?

При проектировании внешней молниезащиты здания обязательно нужно учитывать окружающие его сооружения. Все объекты, если они выше защищаемого, будут являться естественными молниеприемниками по отношению к нему. В некоторых случаях установка искусственных стержневых молниеприемников вовсе не потребуется.

Можно выделить несколько подходов при расчете молниезащиты от естественных молниеприемников, они будут отличаться соотношением высот защищаемого здания и объектов вокруг него. Узнать об этих подходах можно ниже, но после ознакомления с ними обязательно прочитайте раздел “А как же внутренняя молниезащита?”, для кого-то он окажется самым важным в статье.

Низкое здание, высокий естественный молниеприемник

Возьмем распространенный объект — комплектную трансформаторную подстанцию, расположенную рядом с многоэтажным жилым домом. Можно точно сказать, что придомовая КТП будет защищена от прямого удара молнии благодаря высотному дому, даже не самым опытным инженерам это очевидно. Для проекта конечно же нужно построить зону защиты, например, по формулам приложения 3 РД 34.21.122-87. Как правило, зона защиты в таких случаях значительно превышает достаточную для молниезащиты КТП и подобных невысоких объектов. Это означает, что вероятность удара молнии в защищаемое здание будет минимальной.

При расчете надежности молниезащиты для КТП в программном обеспечении на сайте ZANDZ.com мы получим надежность защиты близкую к единице, вполне возможна величина, равная 0,999999. Вероятность поражения молнией будет составлять один раз в несколько тысяч лет. Любой желающий может провести расчет у нас на сайте, и убедиться в цифрах.

Здание и естественные молниеприемники примерно одной высоты

Если естественные молниеприемники не слишком превышают высоту защищаемого здания, то точно потребуется расчет. При этом обойтись графическим построением зон защиты будет тяжело, расчет получится слишком громоздким. Желательно задействовать уже упомянутое программное обеспечение на сайте ZANDZ.com, при таком подходе оно будет незаменимо. Программный расчет значительно упростит работу, не надо будет делать сложные построения зон защиты для разновысоких объектов, а естественные молниеприемники и их высоты будет проще учитывать.

Вполне вероятно, что требуемая надежность защиты может получиться сразу, но даже если это не произойдет, систему молниезащиты можно будет дополнить искусственными стержневыми молниеприемниками. В любом случае естественные молниеприемники будут полезными в целях удешевления и упрощения проекта.

А как же внутренняя молниезащита?

Мы не случайно упомянули во вступлении “внешнюю молниезащиту”, потому что любой, даже самый высокий молниеприемник, спасет от протекания тока молнии, но не от его вторичных проявлений. И тут проявляется единственный недостаток молниезащиты естественными молниеприемниками. Если объект защищается от молнии комплексно, то, наряду со стержневыми молниеприемниками, внимание уделяется и защите от перенапряжений. В случае использования только естественных молниеприемников обязательно стоит уделить внимание внутренней молниезащите защищаемого объекта!

Чем ближе защищаемый объект находится к естественному молниеприемнику, тем большей величины перенапряжения наведутся на электрические цепи и металлоконструкции защищаемого здания, больший уровень занесенного импульса придет по входящим коммуникациям. Для их ограничения потребуются устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), а также меры по уравниванию потенциалов, желательно в виде контура вокруг здания, соединенного с металлическим каркасом, фундаментом и входящими коммуникациями.

Без этих решений естественный молниеприемник не будет нести никакую пользу, а послужит только во вред. Наводок от протекающего рядом тока молнии будет достаточно, чтобы в здании, не защищенном от перенапряжений, выгорело все оборудование. Стоит заметить, что сам естественный молниеприемник может быть оснащен и внешней, и внутренней молниезащитой, защищаемому зданию это мало поможет.

Вывод

Естественные молниеприемники могут значительно упростить проектирование молниезащиты, удешевить проект и сократить время его разработки, но за простотой скрывается не совсем очевидная опасность. Забывать о защите от вторичных проявлений молнии слишком опрометчиво, все преимущества естественного молниеприемника могут быть сведены на нет.

Обращайтесь в Технический центр ZANDZ для расчета внешней и внутренней молниезащиты!

Смотрите также:

3.1. Появлениеn-го

источника зажигания (инициирования

взрыва) в анализируемом элементе объекта

(событиеИЗn)

обусловлено появлением в немn-го

энергетического (теплового) источника

(событиеТИn)

с параметрами, достаточными для

воспламененияk-й горючей среды

(событиеВnk).

Вероятность (Qi(ИЗn/ГСk))

появленияn-го источника

зажигания вi-м элементе

объекта вычисляют по формуле

(46)

где Qi(ТИп)

— вероятность появления вi-м

элементе объекта в течение годаn-го

энергетического (теплового) источника;

Qi(Bnk) — условная

вероятность того, что воспламеняющая

способность появившегося вi-м

элементе объектаn-го

энергетического (теплового) источника

достаточна для зажиганияk-й горючей

среды, находящейся в этом элементе.

3.1.1. Разряд атмосферного электричества

в анализируемом элементе объекта

возможен или при поражении объекта

молнией (событие C1),

или при вторичном ее воздействии (событиеC2), или при заносе

в него высокого потенциала (событиеС3).

Вероятность (Qi(ТИп)) разряда атмосферного

электричества вi-м элементе объекта

вычисляют по формуле

(47)

где Qi(Cn)

— вероятность реализации любой изСnпричин, приведенных ниже;

Qi(C1) — вероятность

пораженияi-го элемента

объекта молнией в течение года;

Qi(C2) — вероятность вторичного

воздействия молнии наi-й элемент

объекта в течение года;

Qi(С3) — вероятность заноса вi-й

элемент объекта высокого потенциала в

течение года;

n— порядковый номер причины.

3.1.2. Поражениеi-го элемента объекта

молнией возможно при совместной

реализации двух событий — прямого удара

молнии (событиеt2)

и отсутствия неисправности, неправильного

конструктивного исполнения или отказа

молниеотвода (событиеt1).

Вероятность (Qi(C1)) вычисляют по формуле

(48)

где Qi(t1) — вероятность

отсутствия, неисправности, неправильного

конструктивного исполнения или отказа

молниеотвода, защищающегоi-й

элемент объекта;

Qi(t2) — вероятность прямого удара

молнии вi-й элемент

объекта в течение года.

3.1.3. Вероятность (Qi(t2)) прямого удара молнии

в объект вычисляют по формуле

(49)

где Nу.м— число прямых ударов

молнии в объект, за год;

tр— продолжительность

периода наблюдения, год.

Для объектов прямоугольной формы

(50)

Для круглых объектов

(51)

где S— длина

объекта, м;

L— ширина объекта, м;

H— наибольшая высота

объекта, м;

R— радиус объекта, м;

ny— среднее число ударов молнии на 1 км2земной поверхности выбирают из табл.

3.

Таблица 3

|

Продолжительность |

20-40 |

40-60 |

60-80 |

80-100 и более |

|

Среднее число |

3 |

6 |

9 |

12 |

3.1.4. Вероятность (Qi

(ti))

принимают равной единице в случае

отсутствия молниезащиты на объекте или

наличия ошибок при ее проектировании

и изготовлении.

Вывод о соответствии основных параметров

молниеотвода требованиям, предъявляемым

к молниезащите объектов 1, 2 и 3-й категорий

делают на основании результатов

проверочного расчета и детального

обследования молниеотвода. Основные

требования к молниеотводам объектов

1, 2 и 3-й категорий приведены в СН-305-77.

При наличии молниезащиты вероятность

(Qi(t1)) вычисляют по формуле

(52)

где Кs—

коэффициент безопасности, определение

которого изложено вразд.

4;

tр— анализируемый

период времени, мин;

tj— время существования неисправности

молниеотвода приj-й

ее реализации в течение года, мин;

m— количество неисправных

состояний молниезащиты;

b- вероятность

безотказной работы молниезащиты (b=0,995

при наличии молниезащиты типа А иb=0,95

при наличии молниезащиты типа Б).

Для проектируемых объектов вероятность

ошибки при проектировании молниезащиты

не рассчитывают.

При расчете Qi(t1) существующей

молниезащиты нарушение периодичности

проверки сопротивления заземлителей

(один раз в два года) расценивают как

нахождение молниезащиты в неисправном

состоянии. Время существования этой

неисправности определяют как

продолжительность периода между

запланированным и фактическим сроками

проверки.

3.1.5. Вероятность (Qi(C2)) вторичного

воздействия молнии на объект вычисляют

по формуле

(53)

где Qi(t3) — вероятность

отказа защитного заземления в течение

года.

3.1.6. Вероятность (Qi(t3)) при отсутствии защитного

заземления или перемычек в местах

сближения металлических коммуникаций

принимают равной единице. Вероятность

(Qi(t3)) неисправности

существующей системы защиты от вторичных

воздействий молнии определяют на

основании результатов ее обследования

аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(42).

Для проектируемых объектов вероятность

отказа неисправности защитного заземления

не рассчитывается, а принимается равной

единице или нулю в зависимости от ее

наличия в проекте.

3.1.7. Вероятность (Qi(С3)) заноса высокого потенциала

в защищаемый объект вычисляют аналогично

вероятности (Qi(С2)) по(53).

3.1.8. ВероятностьQi(t2) при

расчете (Qi(C2)) и (Qi(C3)) вычисляютno формуле

(49), причем значения параметровSиLв формулах (50и51)

необходимо увеличить на 100 м.

3.1.9. Электрическая искра (дуга) может

появиться в анализируемом элементе

объекта (событие ТИn)

при коротком замыкании электропроводки

(событиее1,), при проведении

электросварочных работ (событиеe2),

при искрении электрооборудования, не

соответствующего по исполнению категории

и группе горючей среды, находящейся в

этом элементе (событиеe3), при

разрядах статического электричества

(событиее4).

Вероятность (Qi(ТИn)) вычисляют

по формуле

(54)

где Qi(en)

— вероятность реализации любой изenпричин, приведенных ниже;

Qi(ei)

— вероятность появления искр короткого

замыкания электропроводки вi-м

элементе в течение года;

Qi(e2) — вероятность проведения

электросварочных работ вi-м

элементе объекта в течение года;

Qi(e3) — вероятность

несоответствия электрооборудованияi-го элемента объекта категории и

группе горючей среды в течение года;

Qi(е4) — вероятность возникновения

вi-м элементе объекта разрядов

статического электричества в течение

года;

Z— количествоenпричин;

п— порядковый номер причины.

3.1.10 Вероятность (Qi(е1)) появления в (i-м

элементе объекта искр короткого замыкания

вычисляют только для действующих и

строящихся элементов объектов по формуле

(55)

где Qi(V1) — вероятность

возникновения короткого замыкания

электропроводки вi-м элементе

объекта в течение года;

Qi(V2) — вероятность

того, что значение электрического тока

вi-м элементе объекта лежит в

диапазоне пожароопасных значений;

Qi(Z) — вероятность отсутствия или

отказа аппаратов защиты от короткого

замыкания в течение года, определяющаяся

поп.

3.1.30.

3.1.11. Вероятность (Qi(V1)) короткого

замыкания электропроводки на действующих

и строящихся объектах вычисляют на

основании статистических данных поформуле

(42).

3.1.12. Вероятность (Qi(V2)) нахождения

электрического тока в диапазоне

пожароопасных значений вычисляют по

формуле

(56)

где Iк.з— максимальное

установившееся значение тока короткого

замыкания в кабеле или проводе;

I0— длительно

допустимый ток для кабеля или провода;

I1— минимальное пожароопасное

значение тока, протекающего по кабелю

или проводу;

I2— максимальное

пожароопасное значение тока, протекающего

по кабелю, еслиI2большеIк.з, то

принимаютI2=Iк.з.

Значения токовI1иI2определяют

экспериментально. Для кабелей и проводов

с поливинилхлоридной изоляциейI1=2,5,I0, а значениеI2=21I0и 18I0для кабеля и провода соответственно. В

отсутствии данных поI1иI2вероятность

(Qi(V2)) принимают

равной 1.

3.1.13. Вероятность (Qi(е2)) проведения вi-м

элементе объекта электросварочных

работ вычисляют только для действующих

и строящихся элементов объекта на основе

статистических данных поформуле

(42).

3.1.14. Вероятность (Qi(e3)) при непрерывной работе

электрооборудования принимают на всех

объектах равной единице, еcли

электрооборудование не соответствует

категории и группе горючей смеси, или

10-8— если соответствует. При

периодической работе электрооборудования

и его несоответствия категории и группе

горючей среды вероятность (Qi(e3)) вычисляют аналогично

вероятности (Qi(an))

поформуле

(42). Если электрическая искра

появляется лишь при включении и выключении

электрооборудования, несоответствующего

категории и группе горючей среды (припвключениях и выключениях, то

вероятность (Qi(e3))

вычисляют аналогично вероятности (Qi(t2)) поформуле

(49). В случае соответствия

электрооборудования горючей среде,

вычисленноеформуле

(49)значение вероятности (Qi(е3)) умножают на 10-8.

3.1.15. Вероятность (Qi

(е4)) появления вi-м

элементе объекта искр статического

электричества вычисляют по формуле

(57)

гдеQi(X1) — вероятность появления вi-м элементе условий

для статической электризации в течение

года;

Qi(X2) — вероятность

наличия неисправности, отсутствия или

неэффективности средств защиты от

статического электричества в течение

года.

3.1.16. Вероятность (Qi(X1)) принимают равной единице,

если вi-м элементе

объекта применяют и выбирают вещества

с удельным объемным электрическим

сопротивлением, превышающим 105Ом×м. В остальных

случаях (Qi(Х2))

принимают равной нулю.

3.1.17. Вероятность (Qi(X2)) принимают равной единице

при отсутствии или неэффективности

средств защиты от статического

электричества. Вероятность (Qi(an))

неисправности средств защиты в действующих

элементах вычисляют на основании

статистических данных аналогично

вероятности (Qi(an))

поформуле

(42).

Вероятность (Qi(X2))

в проектируемых элементах объекта

вычисляют аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43)на основании данных о

надежности проектируемых средств защиты

от статического электричества (например

средств ионизации или увлажнения воздуха

и т. п.).

3.1.18. Фрикционные искры (искры удара и

трения) появляются в анализируемом

элементе объекта (событиеТИn)

при применении искроопасного инструмента

(событиеf1), при разрушении

движущихся узлов и деталей (событиеf2), при применении

рабочими обуви, подбитой металлическими

набойками и гвоздями (событиеf3),

при попадании в движущиеся механизмы

посторонних предметов (событиеf4)

и т. д., при ударе крышки металлического

люка (событиеf5).

Вероятность (Qi(ТИn)) вычисляют по формуле

(58)

гдеQi(fn)

— вероятность реализации любой изfnпричин, приведенных ниже;

Qi(f1) — вероятность

применения вi-м

элементе объекта металлического,

шлифовального и другого искроопасного

инструмента в течение года;

Qi(f2) — вероятность

разрушения движущихся узлов и деталейi-го элемента объекта

в течение года;

Qi(f3) — вероятность

использования рабочими обуви, подбитой

металлическими набойками и гвоздями вi-м элементе объекта

в течение года;

Qi(f4)

— вероятность попадания в движущиеся

механизмыi-го элемента

объекта посторонних предметов в течение

года;

Qi(f5) — вероятность

удара крышки металлического люка вi-м

элементе объекта в течение года;

n— порядковый номер причины;

Z— количествоfnпричин.

3.1.19. Вероятность (Qi(f1)) вычисляют

только для действующих и строящихся

элементов объекта на основании

статистических данных аналогичного

вероятностям (Qi(an))

и (Qi(t2)) по формулам (42или49).

3.1.20. Вероятность (Qi(f2)) для действующих

и строящихся элементов объекта вычисляют

на основании статистических данных

аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43).

Для проектируемых элементов объекта

вероятность (Qi(f2)) вычисляют

аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43)на основании параметров

надежности составных частей.

3.1.21. Вероятность (Qi(f3)) и (Qi(f5)) вычисляют

только для действующих и строящихся

элементов объекта аналогично вероятности

(Qi(an))

поформуле

(42).

3.1.22. Вероятность (Qi(f4)) вычисляют

для действующих и строящихся элементов

объекта на основании статистических

данных аналогично вероятности (Qi

(an))

поформуле

(42), а для проектируемых элементов

поформуле

(43), как вероятность отказа

защитных средств.

3.1.23. Открытое пламя и искры появляются

вi-м элементе объекта

(событиеТИn)

при реализации любой из причинhn.

Вероятность (Qi(ТИп)) вычисляют по формуле

гдеQi(hn)

— вероятность реализации любой изhnпричин, приведенных ниже;

Qi(h1) — вероятность сжигания

топлива в печахi-roэлемента объекта в течение года;

Qi(h2) — вероятность

проведения газосварочных и других

огневых работ вi-м

элементе объекта в течение года;

Qi(h3) — вероятность

несоблюдения режима курения вi-м

элементе

объекта в течение года;

Qi(h4) — вероятность

отсутствия или неисправности искрогасителей

на двигателях внутреннего сгорания,

расположенных вi-м элементе объекта

в течение года;

Qi(h5) — вероятность

использования рабочими спичек, зажигалок

или

горелок в i-м элементе

объекта в течение года;

Qi(h6) — вероятность выбросов

нагретого газа из технического

оборудования вi-м

элементе объекта в течение года;

Z— количество причин;

п— порядковый номер причины.

3.1.24. Вероятность (Qi(h1)) вычисляют

для всех элементов объекта по формуле

(60)

где Ks— коэффициент безопасности, определение

которого изложено вразд.

4;

tp— анализируемый период времени, мин;

m— количество включений

печи в течение анализируемого периода

времени;

tj— время работы печиi-го элемента

объекта приj-м ее

включении в течение анализируемого

периода времени, мин.

3.1.25. Вероятности (Qi(h2)), (Qi(h3)), (Qi(h4)), (Qi(h5)) и (Qi(h6)) вычисляют

только для действующих и строящихся

объектов на основе статистических

данных аналогично вероятности поформуле

(60).

3.1.26. Нагрев вещества, отдельных узлов

и поверхностей технологического

оборудованияi-го

элемента объекта, контактирующих с

горючей средой, выше допустимой

температуры (событиеТИn)

возможен при реализации любой изКnпричин. Вероятность вычисляют по формуле

(61)

rдe Qi(Kn)

— вероятность реализации любой изКnпричин, приведенных

ниже;

Qi(K1) — вероятность

нагрева горючего вещества или поверхности

оборудованияi-го

элемента объекта при возникновении

перегрузки электросети, машины и

аппаратов в течение года:

Qi(K2) — вероятность

отказа системы охлаждения аппаратаi-го элемента объекта в течение года;

Qi(K3)

— вероятность нагрева поверхностей и

горючих веществ при возникновении

повышенных переходных сопротивлений

электрических соединенийi-roэлемента объекта в течение года;

Qi(K4) — вероятность

использования электронагревательных

приборов вi-м элементе

объекта в течение года;

Qi(K5) — вероятность

нагрева поверхностей при трении в

подшипниках вi-м

элементе объекта в течение года;

Qi(К6) — вероятность разогрева

от трения транспортных лент и приводных

ремней вi-м элементе

в течение года;

Qi(К7) — вероятность нагрева поверхностей

инструмента и материалов

при обработке в i-м элементе объема

в течение года;

Qi(K8)

— вероятность нагрева горючих веществ

вi-м элементе объекта

до опасных температур по условиям

технологического процесса в течение

года.

3.1.27. Перегрузка электрических коммуникаций,

машин и аппаратов (событиеK1)

возможна при неисправности или

несоответствии аппаратов защиты

электрических сетей, а также при

реализации любой из причинYm.

Вероятность (Qi(K1)) вычисляют

по формуле

(62)

где Qi{ym)

— вероятность реализации любой изуmпричин, приведенных ниже;

Qi(y1) — вероятность несоответствия

сечения электропроводников нагрузке

электроприемников вi-м элементе в

течение года;

Qi(y2) — вероятность подключения

дополнительных электроприемников вi-м элементе объекта

в электропроводке, не рассчитанной на

эту нагрузку;

Qi(у3)

— вероятность увеличения момента на

валу электродвигателя вi-м

элементе объекта в течение года;

Qi(y4) — вероятность

повышения напряжения в сетиi-го

элемента объекта в течение года;

Qi(y5) — вероятность

отключения фазы (двухфазный режим работы

в установках трехфазного тока) в сетиi-го элемента объекта

в течение года;

Qi(y6)

— вероятность уменьшения сопротивления

электроприемников вi-м

элементе объекта в течение года;

Qi(z) — вероятность отсутствия

неисправности или несоответствия

аппаратов защиты электрических системi-го элемента объекта

от перегрузки в течение года.

3.1.28. Вероятности (Qi(y1)),

(Qi

(у2)), (Qi(y4)), (Qi(y5)), (Qi(y6)) вычисляют

только для действующих и строящихся

объектов аналогично вероятности (Qi(h1)) поформуле

(60).

3.1.29. Вероятность (Qi(y3)) вычисляют

для действующих и строящихся объектов

аналогично вероятности (Qi(h1)) поформуле

(60)), а для проектируемых объектов

аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43), как вероятность заклинивания

механизмов, приводимых в действие

электродвигателем.

3.1.30. Вероятность (Qi(z)) вычисляют для действующих

элементов объекта аналогично вероятности

(Qi(h1))

поформуле

(60), для проектируемых элементов

при отсутствии аппаратов защиты принимают

равной единице, а при их наличии вычисляют

аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43).

3.1.31. Вероятности (Qi(K2))

вычисляют для проектируемых элементов

объекта аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43), как вероятность отказа

устройств, обеспечивающих охлаждение

аппарата, а для строящихся и действующих

элементов аналогично вероятности (Qi(h1)) поформуле

(60).

3.1.32. Вероятность (Qi(К3)), (Qi(K4)) и (Qi(К6)) вычисляют только для

действующих и строящихся объектов

аналогично вероятности (Qi(h1)) поформуле

(60).

3.1.33. Вероятность (Qi(K5)) и (Qi(K7)) вычисляют

для проектируемых элементов объекта

аналогично вероятности (Qi(an))

поформуле

(43), как вероятность отказа

системы смазки механизмовi-roэлемента, а для строящихся и действующих

элементов аналогично вероятности (Qi(h1)) поформуле

(60).

3.1.34. Вероятность (Qi(K8))

принимают равной единице, если в

соответствии с технологической

необходимостью происходит нагрев

горючих веществ до опасных температур,

или нулю, если такой процесс не происходит.

Вероятность (Qi(ТИn))

появления в горючем веществе или

материале очагов экзотермического

окисления или разложения, приводящих

к самовозгоранию, вычисляют по формуле

(63)

где Qi(mn)

— вероятность реализации любой изmnпричин, приведенных

ниже;

Qi(m1) — вероятность

появления иi-м элементе

объекта очага теплового самовозгорания

в течение года;

Qi(m2) — вероятность

появления вi-м элементе

объема очага химического возгорания в

течение года;

Qi(m3)

— вероятность появления вi-м

элементе объекта очага микробиологического

самовозгорания в течение года.

3.1.35. Вероятность (Qi(m1)) вычисляют