Благодаря способности хрусталика изменять кривизну своей поверхности, изображение рассматриваемого предмета попадает точно на сетчатку глаза, если глаз здоровый.

Очевидно, что чем дальше находится предмет от глаза, тем меньше его изображение, попадающее на сетчатку. Когда необходимо рассмотреть предмет лучше, мы подносим его ближе к глазам. Но если поднести предмет слишком близко, то точного изображения предмета не получится. Обычно это происходит, если предмет помещён на расстояние меньше (20) см от глаза.

Наименьшее расстояние, на котором глаз человека может ясно видеть предметы без напряжения, называется расстоянием наилучшего зрения.

Для людей с хорошим зрением это расстояние равно (25) см. Это расстояние от книги до глаза при чтении.

Самое близкое и самое дальнее расстояние, на котором глаз может рассмотреть предмет, называется дальнейшей и ближайшей точкой ясного зрения.

Дальнейшая точка ясного видения — это максимальное расстояние, на котором глаз чётко видит предмет.

Для нормального глаза это расстояние составляет (5) метров.

Ближайшая точка ясного видения — это минимальное расстояние для глаза, на котором предмет рассматривается отчётливо.

Здоровый глаз способен рассматривать предмет на расстоянии (10) см.

Рассмотрим с вами самые распространённые дефекты зрения.

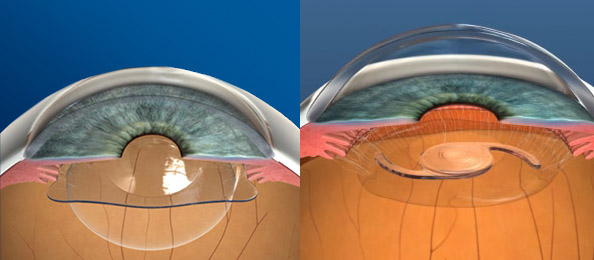

Близорукость, или миопия, возникает, если изображение предмета, находящегося на расстоянии (5) метров от глаза, формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Это возникает, если преломляющая способность глаза слишком велика для длины глаза, или наоборот, длина глаза слишком мала для преломляющей способности оптического аппарата глаза. Аккомодация в этом случае не помогает, так как она может только увеличить оптическую силу глаза, а не уменьшить. При близорукости дальнейшая точка ясного видения предмета находится ближе (5) метров, а ближайшая точка ясного виденья меньше (10) см.

Близорукость может возникать из-за увеличенной преломляющей способности хрусталика.

Пациенты с близорукостью жалуются на ослабление зрения вдаль, которое постепенно увеличивается. Часто такие пациенты прищуриваются, так как при этом площадь зрачка уменьшается, уменьшая рассеивание лучей света, и зрение несколько улучшается.

При дальнозоркости, или гиперметропии, изображение предмета формируется позади сетчатки.

При гиперметропии уменьшена длина глазного яблока, обычно более узкий зрачок. Пациент с дальнозоркостью видит нечётко предметы на любых расстояниях, причем при приближении предмета к глазу, зрение ухудшается. Термин «дальнозоркость» объясняется тем, что вдали такой пациент видит всё-таки лучше, чем вблизи.

Часто дальнозоркость связана с возрастными изменениями. Со временем хрусталик становится менее эластичным и выпуклым, становится тоньше, уменьшается его аккомодация.

Обычно поверхность роговой оболочки и поверхность хрусталика являются частями почти идеальной сферы. Если кривизна одной или обеих этих поверхностей оказывается искажённой, то для различных сечений глаза фокусные расстояния оказываются неодинаковыми. При этом изображение получается нечётким. Этот дефект называется астигматизмом.

Коррекция зрения возможна с помощью очков и линз. Линзы имеют ряд преимуществ перед очками. Они не ограничивают поле зрения, обеспечивая хороший обзор при повороте глаза, незаметны для окружающих. Однако при их ношении может развиваться индивидуальная непереносимость. При нарушении правил использования контактных линз могут возникнуть воспалительные заболеваний слизистой оболочки глаз.

Подбор линз производится отдельно для каждого глаза, так как дефекты зрения могут быть выражены в разной степени для левого и правого глаза. При этом для коррекции близорукости используются рассеивающие линзы, а для компенсации дальнозоркости — собирающие.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

«КАЛМЫЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Т. ХАХЛЫНОВОЙ»

Выполнили:Манжиева Э.А.

Камышова Э.В.

18 м/с, 1 подгруппа.

Проверила: Кюльменова Н.В.

Проектная работа

По теме: «Оптическая система глаза. Дефекты зрения»

Введение

Зрительный анализатор человека, с каких бы позиций и с какими бы мерками мы не подходили к его оценке, представляется по истине уникальным творением природы. В первую очередь он может служить классическим примером целесообразности всех хитросплетений строения с диапазоном функциональных возможностей, по восприятию света, цвета, пространства, форменных элементов.

Зрение — это физиологический процесс восприятия величины, формы и цвета предметов, а также их взаимного расположения и расстояния между ними. Безусловно, при недостаточном или полностью отсутствующем зрении организм приспосабливается, частично компенсируя утерю с помощью других органов чувств: слуха, обоняния и осязания. Тем не менее, ни одно из них не способно восполнить тот пробел, который возникает при недостатке зрительного анализа. Увы, в настоящее время, по разным оценкам, от 30 до 90 % людей в той или иной степени страдают нарушениями зрения. Когда возникают проблемы с глазами? Чаще всего — еще в детстве.

По данным врачей, среди дошкольников нарушениями зрения страдают 8% детей; в 9-ом классе их уже 23%. А к моменту окончания школы более трети выпускников — 35% — имеют те или иные проблемы со зрением. Дело в том, что путь световой информации очень длителен, и каждый из элементов системы глаза может «барахлить». Это могут быть мышцы, управляющие направлением нашего взгляда; оптический канал из роговицы, собирающей солнечный свет, хрусталика, стекловидного тела; это может быть и сетчатка, получающая изображение, и зрительный нерв, передающий информацию, и зрительный центр, «собирающий» из двух плоских картинок одну стереоскопическую. Повреждение или длительная перегрузка любой части глаза грозит ухудшением зрения.

Цель:

- Расширить знания по темам: Оптической системой глаза. Дефекты глаза.

- Выяснить причины возникновения некоторых дефектов зрения и нахождение путей их устранения.

Задачи:

- расширить знания о строении глаза

- рассмотреть дефекты зрения

- составить рекомендации на основе полученных данных по сохранению зрения.

Актуальность:

С развитием инновационных технологий население страны пользуется благами цивилизации — телефонами, компьютерами, электронными книгами, телевизорами, игровыми приставками практически неограниченное время. При этом органы зрение получают огромную нагрузку. С каждым годом число людей молодого возраста, страдающих, потерей зрения увеличивается. Растёт и количество гаджетов и вместе с ним число людей, пользующихся ими. Прививая детям и взрослым культуру активного использования простых упражнений гимнастики для глаз ежедневно можно предупредить падения зрения.

Строение глаза

Прежде всего, глаз — это оптический прибор, который формирует изображение предметов внешнего мира на сетчатке глаза.

Глазное яблоко имеет почти сферическую форму диаметром около 2,5 см и окружено тремя оболочками. Наружная оболочка — склера имеет защитное значение и придает глазу форму. Затем склера переходит в сферическую чашечку — роговицу, через которую в глаз входят лучи света. По оптическим свойствам роговица— наиболее сильно преломляющая часть глаза. Изнутри к склере прилегает сосудистая оболочка, которая состоит из сети кровеносных сосудов, питающих глазное яблоко.

В передней части глаза сосудистая оболочка переходит в радужную, в центре которой имеется круглое отверстие — зрачок. Зрачок играет роль диафрагмы, он расширяется или суживается в зависимости от количества света, падающего на глаз. Непосредственно за зрачком располагается прозрачный хрусталик, имеющий форму двояковыпуклой линзы. Хрусталик эластичен, он может менять свою кривизну с помощью специальной мышцы, благодаря чему обеспечивается фокусировка глаза на предметы, удаленные от него на разные расстояния.

Между роговицей и хрусталиком расположена передняя камера глаза, заполненная водянистой влагой — жидкостью. Задняя камера заполненная прозрачной желеобразной массой — стекловидным телом. Самая внутренняя оболочка — сетчатка. Ее функция — преобразование светового импульса. Оптическая система глаза состоит из роговицы, хрусталика и стекловидного тела, но аккомодационная функция глаза зависит, главным образом, от роговицы и хрусталика

Основные функции глаза

- оптическая система, проецирующая изображение;

- система, воспринимающая и «кодирующая» полученную информацию для головного мозга;

- «обслуживающая» система жизнеобеспечения

Основные свойства зрения и глаза

Наши глаза обладают весьма интересными и жизненно важными свойствами:

- Острота зрения — способность различных людей видеть большие или меньшие детали предмета с одного и того же расстояния при одинаковой форме глазного яблока и одинаковой преломляющей силе диоптрической глазной системы обусловливается различием в расстоянии между чувствительными элементами сетчатки;

- Световая чувствительность человеческого глаза — максимальная световая чувствительность достигается после достаточно длительной темновой адаптации. Её определяют под действием светового потока в телесном угле 50° при длине волны 500 нм. В этих условиях пороговая энергия света около 10 эрг/с, что эквивалентно нескольким квантам;

- Бинокулярность— способность одновременно чётко видеть изображение предмета обоими глазами; в этом случае человек видит одно изображение предмета, на который смотрит;

- Контрастная чувствительность — способность человека видеть объекты, слабо отличающиеся по яркости от фона;

- Адаптация зрения – происходит к изменениям освещенности, цветовой характеристики освещения, т.е. способность воспринимать белые предметы белыми даже при значительном изменении спектра падающего света;

Дефекты глаз

Близорукость

Близорукость (миопия) — наиболее частые дефект зрения по статистике близорукостью страдает каждый третий человек на Земле. Эта патология рефракции глаза проявляется снижением остроты зрения вдаль. Прогрессирование миопии может привести к серьезным необратимым изменениям глаз и значительной потере зрения. Осложненная близорукость — один и главных причин инвалидности вследствие заболеваний глаз.

Степени близорукости:

- слабая (до 3,0 D (диоптрий) включительно);

- средняя (от 3,25 до 6,0 D);

- высокая (более 6 D). Высокая миопия может достигать весьма значительных величин: 15, 20, 30 D.

Причины развития близорукости:

Внутриглазное давление.ВГД является важным показателем здоровья человека и обеспечивает нормальную форму глазному органу, питание и четкость зрения (нормой считается показатель от 9 до 25 мм рт. ст.). Отклонение значения в меньшую или большую сторону от нормы, может сигнализировать о наличии глазных патологий. По одной из гипотез, увеличение размеров глаза при миопии может быть связано с повышенным ВГД. Предполагается, что избыточная аккомодация или конвергенция также могут повышать ВГД, воздействие, которого на склеру приводит к удлинению переднезадней оси глаза.

Наследственность.По мнению специалистов, наследуется не плохое зрение, а физиологическая предрасположенность к нему. В группу риска, прежде всего, попадают те, у кого оба родителя страдают, этим заболеванием вероятность наследования миопии в данном случае составляет 50-92%.

Аккомодация.Офтальмологи считают, что ее снижение может способствовать большая задержка аккомодационного ответа. Она определяется при проведении скиаскопии. Задержка аккомодационного ответа — это разность в диоптриях между расстоянием от глаза до объекта и расстоянием, на котором нейтрализуется световой рефлекс (Приемлемой считается задержка аккомодационного ответа до 0,75 D).

Слишком сильное преломление световых лучей.В оптической системой глаза (хрусталик, роговица). При том, что размеры глаза соответствуют норме, но из-за сильного преломления оптическим аппаратом световые лучи сходятся в фокус перед сетчаткой, а не на ней.

Окружающая среда и неблагоприятные условия зрительной работы.Большинство учёных соглашается, что факторы окружающей среды способствуют развитию миопии. По данным исследований, у детей, проводивших больше времени на открытом воздухе, реже наблюдалась миопическая рефракция, а проживающие в городах были более подвержены риску развития близорукости. Так же на развитие миопии существенную роль может играть неблагоприятные условия зрительной работы:

- чрезмерная нагрузка на глаза;

- чтение в движущемся транспорте при плохом освещении;

- неправильная посадка во время чтения, письма;

- многочасовое сидение за компьютером, телевизором, телефоном.

Симптомы:

Продолжительное время миопия протекает без симптомов, обычно ее выявляют на медосмотрах. Но со временем, если миопия прогрессирует, то появляются следующие симптомы:

- наблюдаются сильные головные боли;

- постоянная усталость глаз, даже во время занятия спортом.

Лечение зрения

Все известные средства направлены лишь на замедление прогрессирования близорукости так, как ни одно из них не способно вернуть эмметропическую рефракцию глазу или хотя бы остановить прогрессирование. Так как близорукость формируется, как правило, в детском возрасте, самое пристальное внимание уделяется, прежде всего, ее профилактике и предупреждению прогрессирования у детей и подростков.

Для решения проблемы используются различные методы, которые можно разделить на следующие категории:

- Использование лекарственных средств (воздействующие на аккомодацию и гипотензивные препараты);

- Хирургическое вмешательство (склеропластика);

- Оптическая коррекция (контактные линзы, очки);

- Нетрадиционные методы (метод Бейтса).

Дальнозоркость

Дальнозоркость (гиперметропия) — один из видов клинической рефракции органа зрения, при котором световые лучи, попадающие в глаз, находящийся в состоянии покоя аккомодации, фокусируются за сетчаткой.

Степени дальнозоркости

- слабую – до + 2,0 D;

- среднюю – до + 5,0 D;

- высокую – свыше + 5,0 D.

Причины

К основным причинам, вызывающих дальнозоркость относятся следующие факторы:

- Уменьшение размера глазного яблока по продольной оси, то есть у дальнозоркого человека оно короче нормы;

- Снижение оптической силы роговицы, которая недостаточно хорошо преломляет световые лучи, и они собираются не на глазном дне, а фокусируются на плоскости за ним;

- Ослабление аккомодации глаза, вследствие возрастных изменений, связанных с потерей эластичности хрусталика.

Симптомы

- Повышенная утомляемость глаз при чтении;

- плохое зрение вблизи;

- головные боли, жжение в глазах;

- плохое зрение вблизи;

Лечение

- Оптическая коррекция (контактные линзы, очки);

- Медикаментозное лечение;

- Нетрадиционные методы (метод Бейтса).

- Оптическая коррекция (контактные линзы, очки);

Астигматизм

Астигматизм — это патология зрения, возникающая в результате нарушения строения хрусталика, деформация его формы, заключающаяся в расфокусировании оптических лучей, проходящих через среды глаза. В результате изображение не точно падает на сетчатку, и дает искажения. По заявлениям офтальмологов, астигматизм в той или иной степени обнаружен у 30 % населения планеты и относится к наиболее распространённым аномалиям глаз. Отхождение от нормы(норма 0,5 D) на 0,75 D считается патологией и подлежит врачебной коррекции.

Виды

- Дальнозоркий астигматизм;

- Близорукий астигматизм;

- Смешанный астигматизм

Причины

Существует врожденный и приобретенный астигматизм

Врожденный. Наследственный фактор ученые считают ведущим. Форма роговицы наследуется от родителей, если сила сечения роговицы и сетчатки не совпадают вследствие неровности роговицы, неравномерного давления век, несогласованной работы глазных мышц, то возникает расфокусированное изображение.

Приобретенный. Формируется в результате нарушения целостности роговицы внешними воздействиями. К таким факторам относятся ожоги, ушибы, травмы и т.д.

Симптомы

Основные симптомы астигматизма:

- Расплывчатое, нечёткое изображение;

- Головная боль, боль в глазных яблоках;

- Повышенная светочувствительность;

- Постоянное напряжение и быстрая утомляемость глаз;

- Расстройство сумеречного зрения («Куриная слепота»).

Лечение

После определения разновидности и степени астигматизма, а так же природы его возникновения, приступают к подбору лечебных процедур. Лечение астигматизма глаз в не зависимости от способов заключается в нормализации фокуса сетчатки:

- Оптическая коррекция (контактные линзы, очки);

- Лазерная коррекция астигматизма

Практическая часть

Было проведено анкетирование среди молодежи

Анализируя анкеты можно сделать следующие выводы: Многие знают состояние своего зрения причины его ухудшения.

Среди основных причин ухудшения зрения названы:

- Наследственность;

- Телевизор;

- Компьютер

- Телефон;

- Чтение в темноте.

Всем известны меры профилактики по сохранению зрения: гимнастика для глаз, употребление витамина А, лекарства. Также большинство применяют или стараются применять меры профилактики.

Рекомендации по сохранению зрения

- Необходимо, чтобы рабочее место было хорошо освещено, но не слишком ярким светом, который должен падать слева. Источники искусственного света должны быть прикрыты абажурами.

- При чтении, письме, работе с мелкими предметами расстояние от объектов до глаз должно составлять 30–35 см. Вредно читать лежа или в движущемся транспорте. Чтобы избежать инфекционных заболеваний глаз, нужно беречь их от пыли, от разных механических воздействий, не тереть руками, вытирать только чистым платком или полотенцем.

- Правильное питание. Употребление витамин А.

- Зрительная гимнастика.

Вывод: Хорошее зрение, отсутствие глазных заболеваний – это, прежде всего, вопрос профилактики и уровень гигиенической культуры человека. Необходимо прививать навыки профилактики в виде простых и доступных упражнений для глаз в первую очередь среди молодёжи и это уже будет залогом здорового образа жизни.

Упражнения, снимающие усталость глаз

Закатывание глаз. Смотрите прямо перед собой. Переведите взгляд направо, а затем направьте его к потолку. Медленно посмотрите налево и вниз. Повторите то же самое в противоположном направлении.

Ладошки. Закройте глаза, положите сверху ладони. Сидите в такой позиции около 30 секунд, вглядываясь в темноту (веки при этом не размыкать). Если вы видите цветные или белые разводы, то заметите, как они постепенно исчезнут.

Зуминг. Сядьте ровно, вытяните перед собой руку с поднятым большим пальцем и сфокусируйте взгляд на нем. Начните медленно сгибать руку в локте и приближать кисть к своему лицу, плавно увеличивая поле зрения.

Восьмерки. Сядьте ровно и прямо, положив руки на ноги. Вытяните правую руку перед собой, поднимите большой палец. Внимательно сфокусируйтесь на нем. Начните медленно рисовать пальцем в воздухе цифру 8, не меняя при этом положения самой руки. Взглядом следите за этим движением. Повторите его 5 раз по часовой стрелке и 5 – против. Поменяйте руку, повторите.

Сообщение на стене. Найдите стену без картин и прочей декорации. Встаньте (или сядьте) от нее как минимум на 8 шагов. Взглядом «пишите» разные слова на стене, как будто следите за движением следа лазерной указки.

Медленное моргание. Смотрите на чистую стену, чтобы ни один предмет вас не отвлекал. Медленно закройте глаза. Спустя секунду так же плавно откройте их.

Литература

- Недзьведь О.В., Лещенко В.Г. — Оптика глаза. Основы биофизики зрения 2008 год.

- Швецов А.Г. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: Учебное пособие. 2006 год.

- «Википедия» — универсальная энциклопедия.

- https://medportal.ru/

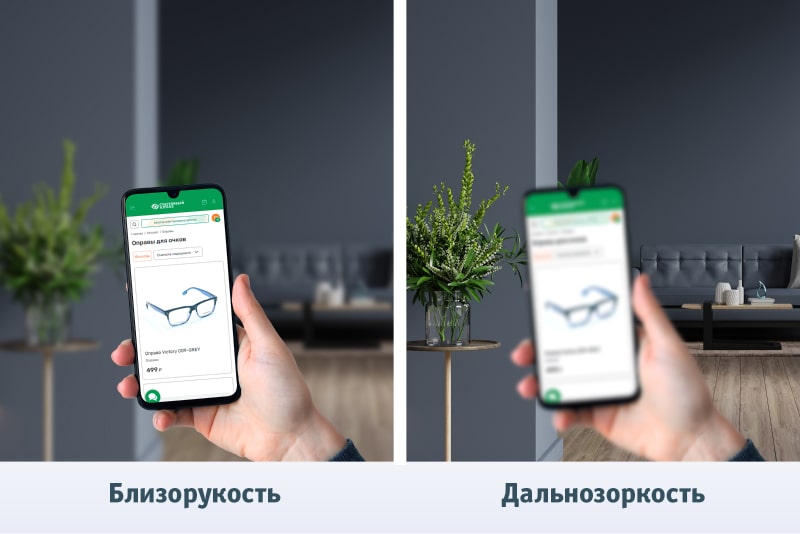

Путаете близорукость и дальнозоркость? Если коротко, то при близорукости вы плохо видите вдаль. А при дальнозоркости — вблизи. Даже самое небольшое ухудшение зрения может привести к дискомфорту — боли, сухости и жжению в глазах, общей усталости, особенно к концу рабочего дня. Посетите специалиста, чтобы определить, есть ли у вас дальнозоркость или близорукость, и получить рекомендации по профилактике зрения.

Узнайте подробнее об отличиях близорукости и дальнозоркости. И какие существуют способы, чтобы сохранить четкое зрение.

Содержание

- О близорукости, причины и симптомы

- О дальнозоркости, причины и признаки

- Разница между близорукостью и дальнозоркостью

- Диагностика

- Методы лечения

- Профилактика здорового зрения

- Частые вопросы

Что такое близорукость?

Близорукость (миопия) — нарушение зрения, при котором теряется четкость предметов, расположенных на удаленном расстоянии. Говоря простыми словами, оптическая система глаза, состоящая из роговицы, хрусталика и стекловидного тела, не точно направляет (преломляет) свет на сетчатку. Лучи света до нее не доходят и собираются перед ней. Поэтому в мозг передается искаженное и размытое изображение.

Неправильное преломление света происходит из-за структурных нарушений глаза:

- глазное яблоко длиннее нормы, поэтому лучи света не доходят до сетчатки;

- глазное яблоко нормальных размеров, но преломляющая сила хрусталика и роговицы выше, поэтому лучи собираются перед сетчаткой.

Причину развития близорукости определяет врач.

Основные признаки близорукости

Симптомы:

- Ухудшение зрение вдаль — удаленные объекты расплываются и теряют четкость контуров;

- Быстрая утомляемость глаз;

- Сухость и жжение в глазах;

- Частые головные боли.

Степени близорукости

Близорукость имеет 3 степени:

- слабая — до -3 дптр;

- средняя — от -3 до -6 дптр;

- высокая — от -6 дптр и выше.

При близорукости обязательно нужна коррекция очками или контактными линзами. Без нее заболевание будет прогрессировать. Это приводит к еще большему снижению зрения и грозит осложнениями для глаз — нарушением питания, отслойке сетчатки и другим патологиям.

Что такое дальнозоркость?

Дальнозоркость (гиперметропия) — нарушение зрения, при котором в первую очередь теряется четкость предметов вблизи: размывается текст перед глазами, не видны буквы на клавиатуре и т.д. Возможно одновременное ухудшение зрения вдаль — размываются предметы, находящиеся на удаленном расстоянии. При дальнозоркости лучи света тоже преломляются неточно, но за сетчаткой.

Неправильное преломление происходит, потому что:

- глазное яблоко меньше нормы, поэтому лучи света уходят за сетчатку;

- преломляющая сила роговицы и хрусталика слишком мала, поэтому лучи собираются за сетчаткой.

Причину дальнозоркости также определяет врач, проводя комплексную диагностику зрения.

Симптомы

Основные признаки:

- снижение зрения вблизи, возможно одновременное ухудшение четкости изображений вдаль;

- ощущение распирания и «песка» в глазах;

- сухость или слезотечение;

- быстрое утомление глаз;

- частые головные боли.

Степени дальнозоркости

Дальнозоркость также имеет 3 степени:

- слабая — до +2 дптр;

- средняя — от +2 до +5 дптр;

- высокая — от +5 дптр и выше.

Дальнозоркость обязательно нужно корректировать. Если ее оставить без внимания, особенно в детском возрасте, возможно развитие амблиопии (слабовидения). Глаза теряют свою максимальную остроту зрения и могут практически или вовсе перестать участвовать в зрительном процессе. Без коррекции очками или контактными линзами дальнозоркость приводит к косоглазию, особенно у детей. При первых же симптомах дальнозоркости обратитесь к специалисту.

Отличие близорукости от дальнозоркости

Итак, в чем же разница между этим видами нарушения зрения? Общие сведения в таблице:

Близорукость

- Нечетко видно вдаль

- Глазное яблоко увеличено

- Лучи света собираются перед сетчаткой

- «Минусовые» диоптрии

Дальнозоркость

- Нечетко видно вблизи

- Глазное яблоко уменьшено

- Лучи света собираются за сетчаткой

- «Плюсовые» диоптрии

Диагностика близорукости и дальнозоркости

Чтобы выявить вид нарушения зрения, специалист проводит ряд тестов:

- Измеряет рефракцию глаз (оптическую силу);

- Проверяет зрение вдаль и вблизи;

- Проводит тесты на бинокулярное зрение — способность глаз работать синхронно и соединять картинку воедино;

- Выявляет астигматизм, когда нет единой фокусной точки зрения.

Если специалист диагностирует близорукость или дальнозоркость, он надевает в пробную оправу стекла, чтобы подобрать диоптрии (оптическую силу) для очков или контактных линз.

Чтобы определить причину близорукости или дальнозоркости, врачу понадобятся другие методы:

- Оптическая когерентная томография, чтобы рассмотреть структурные изменения глазного яблока;

- Измерение передне-задней оси глаза (ПЗО);

- Кератометрия, чтобы оценить радиус кривизны роговицы (выпуклость формы) и ее преломляющую силу.

Методы лечения

Для коррекции близорукости или дальнозоркости специалисты рекомендуют приобрести корригирующие очки или контактные линзы. Они быстро решают проблему данных нарушений зрения, к ним легко адаптироваться. Для полного устранения близорукости и дальнозоркости рекомендуют лазерную коррекцию.

Корригирующие очки

Для коррекции зрения понадобятся разные очковые линзы:

- Для близорукости — рассеивающие линзы с «минусовыми» диоптриями. По краям они толще, чем в центре: такая форма линзы ослабляет преломление лучей и способствует точной фокусировке света на сетчатке.

- Для дальнозоркости — собирающие линзы с «плюсовыми» диоптриями. Они толще в центре, а по краю — тоньше. Собирающие линзы увеличивают преломление лучей и фокусируют свет на сетчатку.

Помимо «минуса» и «плюса» нужно учитывать другие характеристики очковой линзы, которые повысят комфорт зрения — дизайн, индекс преломления и покрытие.

Под дизайном подразумевается особенность формы линзы. Она бывает:

- Сферической, когда обе стороны линзы в виде сферы. Они подходят при слабой степени близорукости и дальнозоркости — до ‒3 дптр и +2 дптр. Если носить очки с такими линзами при высоких диоптриях, заметны искажения изображений в периферийной зоне (по краю). Менее эстетичны, потому что сильно искажаются глаза.

- Асферической, когда одна сторона линзы плоская, поэтому она имеет эллипсоидную форму. Они подходят при слабых и средних диоптриях, поскольку боковые искажения минимальны. Более эстетичны, потому что искажения глаз меньше, чем в сферическом дизайне.

- Оптимизированной и индивидуальной, когда линзы имеют более плоскую форму. Они подходят при средних и высоких диоптриях, поскольку искажения в периферийной зоне практически не заметны. Наиболее эстетичны, потому что глаза наименее искажены.

Индекс преломления влияет на качество изображений и толщину линзы. Чем он выше, тем она тоньше, а значит легче. Если нужны линзы с небольшими диоптриями, то вполне подойдут стандартные линзы с индексом 1.49, 1.5, 1.53 и 1.56. При высоких диоптриях стоит присмотреться к моделям с наименьшей толщиной в индексах 1.6, 1.67, 1.7, 1.74. Они намного легче, выглядят более эстетично и подойдут для разных форм оправ, включая крупные или необычные, как aviator.

Покрытия линз обеспечивают долгий срок службы, облегчают уход и защищают от внешних вредных воздействий. Обращайте внимание на мультипокрытия, чтобы ваши очки служили много лет:

- с упрочняющим слоем против повреждений;

- с грязе-жиро-водоотталкивающими свойствами, уменьшающие появление пятен и разводов;

- с антистатическим эффектом, защищающим от прилипания пыли;

- с защитой от синего света экранов ПК и гаджетов.

Обо всех свойствах линз вам расскажет консультант салона:

Контактные линзы

Контактные линзы — удобный способ коррекции зрения для активных людей, предпочитающих свободу движений. Они не меняют внешний вид и позволяют заниматься спортом.

Контактные линзы также имеют определенный дизайн формы:

- сферический, подходящий для слабой и средней степени близорукости и дальнозоркости;

- асферический, подходящий для высоких диоптрий.

Линзы изготавливают из гидрогеля и силикон-гидрогеля.

Гидрогелевые модели обладают высоким влагосодержанием, поэтому хорошо подходят людям с чувствительными глазами. Но они склонны к быстрому высыханию, поэтому их носят не более 8-10 часов.

Силикон-гидрогелевые линзы более плотные, ощущаются на глазах, но больше снабжают роговицу кислородом, поэтому их можно носить дольше — 10-12 часов.

Контактные линзы подбирает врач или оптометрист.

Существуют жесткие контактные линзы: склеральные и ортокератологические.

Склеральные — большие линзы, которые нужны в случаях сильных нарушений формы роговицы. Обычно ее поверхность сильно искривляется из-за повреждений или болезней (например, кератит). Склеральные линзы опираются на белую оболочку глаз (склеру) и стабилизируются веками. Они обеспечивают четкое зрение даже при сложных нарушениях зрения и неравномерной поверхности роговицы.

Ортокератологические линзы работают иначе, чем другие. Их надевают только на ночь: пока вы спите, они придают новую правильную форму роговице, что обеспечивает четкое дневное зрение. А ночью вы их снова надеваете.

Лазерная коррекция зрения

Лазерная методика позволяет восстановить четкое зрение. Операцию проводят взрослым от 18 лет. С помощью лазерной коррекции исправляют зрение до -10 дптр и +6 дптр. Проверенными безопасными методами лазерной коррекции считают Lasik и FemtoLasik.

Lasik — классическая коррекция зрения. Хирург с помощью микрокератома (ультратонкого лезвия) формирует микродоступ к средним слоям роговицы, а затем воздействует на них эксимерным лазером. Таким образом он исправляет форму роговицы, делая ее более правильной. Зрение восстанавливается в короткие сроки.

FemtoLasik — уникальная методика, позволяющая исправить зрение без механических инструментов. Хирург создает микродоступ с помощью фемтосекундного лазера к средним слоям роговицы. Он бережно ее расслаивает, а затем придает правильную форму. Зрение возвращается через несколько часов. Операция подходит для тонкой роговицы и при синдроме сухого глаза.

Сделать лазерную коррекцию Lasik и Femtolasik вы можете в Клинике микрохирургии глаза «Счастливый взгляд». Операцию выполняют опытные хирурги на новейшем безопасном оборудовании. Запишитесь на консультацию или узнайте подробную информацию по тел. 8 812 317 00 09.

Профилактика близорукости и дальнозоркости

Соблюдайте простые правила, чтобы сохранить хорошее зрение:

- Выполняйте гимнастику для глаз.

- Следите за нагрузкой на глаза: делайте перерывы при длительном чтении, особенно с мобильных устройств, и работе за компьютером.

- Работайте при хорошем освещении.

- Откажитесь от вредных привычек.

- Включите в рацион продукты с витаминами А, С, Е, бета-каротином и группы В.

- Занимайтесь спортом и больше гуляйте на свежем воздухе.

- Ежегодно проверяйте зрение и используйте средства коррекции, которые подобрал вам специалист.

Частые вопросы

Как называется зрение на «плюс» и «минус»?

Дальнозоркость — плохое зрение вблизи, тогда нужны очки на «плюс». А близорукость — нечеткое зрение вдаль, поэтому нужны очки на «минус».

Как называется зрение, когда одновременно есть дальнозоркость и близорукость?

Если человек страдает одновременно дальнозоркостью и близорукостью, значит у него развилась пресбиопия. Это возрастная дальнозоркость, при которой ухудшается четкость объектов, расположенных на удалении и вблизи. Обычно пресбиопия наступает после 40 лет.

Другой вариант одновременной близорукости и дальнозоркости — смешанный астигматизм. При этом нарушении зрения поверхность роговицы настолько неравномерна, что в ее разных точках присутствует и «минусовое» и «плюсовое» преломление лучей света. Для выявления астигматизма нужны специальные методики. Они включены в проверку зрения в салонах оптики «Счастливый взгляд».

Что лучше, «плюс» или «минус»?

Зрение на «плюс» называют дальнозоркостью, а на «минус» — близорукостью. С любым дефектом зрения ощутим дискомфорт в глазах. Более того, без коррекции очками или контактными линзами и близорукость, и дальнозоркость будут прогрессировать. А также они могут спровоцировать развитие заболеваний глаз, таких как компьютерный зрительный синдром, болезни век, патологии на сетчатке и нарушение питания органа зрения.

Близорукость и дальнозоркость — самые распространенные нарушения зрения на Земле. В наше время только в США от миопии страдает примерно 40% населения. Статистика неутешительна: число близоруких людей растет каждый год. Какие способы наиболее эффективны для исправления этих патологий? Возможно ли избавиться от плохого зрения навсегда?

В этой статье

- Что такое близорукость?

- Способы коррекции близорукости

- Что такое дальнозоркость?

- Способы коррекции при дальнозоркости

- Почему дальнозоркость перешла в близорукость и бывает ли наоборот?

Для начала рассмотрим, что такое оптическая система глаза, чтобы понять, почему возникает близорукость и дальнозоркость. Наши органы зрения состоят из нескольких сред, через которые проходят световые лучи. Сначала они попадают на роговицу, затем проходят через переднюю и заднюю камеру глаза, достигают хрусталика и стекловидного тела и в итоге фокусируются на сетчатке. При нормальной рефракции (эмметропии) объекты фокусируются четко на сетчатой оболочке.

Если же они рассеиваются и попадают за сетчатку или перед ней, то возникают вышеназванные патологии. Расскажем об их особенностях, ответим на вопрос, можно ли при близорукости стать дальнозорким и наоборот, а также о способах лечения близорукости и дальнозоркости.

Что такое близорукость?

Патология зрения, при которой человек с трудом различает предметы на далеких расстояниях и хорошо вблизи, называется близорукость. При ней глаз фокусирует световые лучи с отдаленных объектов перед сетчаткой. Миопия бывает осевая, когда глазное яблоко вытянуто в длину, или же рефракционная — при слишком высокой преломляющей силе глаз. Нередко эти два вида сочетаются.

Близорукость обычно развивается в детском возрасте вследствие генетической предрасположенности или из-за слишком сильной зрительной нагрузки. Чаще всего это заболевание появляется у младших школьников с шести-семи лет, когда у ребенок начинает испытывать повышенные нагрузки на глаза в процессе обучения. Оно имеет прогрессирующий характер. В это время активно растет весь детский организм, в том числе и органы зрения. Иногда как раз рост становится причиной того, что развитие переднезадней оси глазного яблока сопровождается нарушениями, например, растяжением сетчатки, это приводит к ее разрыву или отслоению. Очень важно в детском возрасте при наличии у ребенка близорукости правильно ее корректировать и выбрать подходящий для этого способ.

Способы коррекции близорукости

Для приостановки развития этой патологии используют различные методы коррекции, а для кардинального избавления прибегают к микрохирургической лазерной операции. Рассмотрим подробней каждый метод.

- Коррекция с помощью очков.

Этот способ подойдет детям до 9-10 лет, так как им еще не рекомендуется ношение контактных линз, а также людям с невысокими степенями миопии. При сильно выраженной близорукости очки нужны с толстыми линзами. Глаза в них быстрее утомляются, кроме того, массивные стекла искажают предметы, уменьшая их. В этих случаях лучше прибегнуть к другим способам. - Коррекция контактными линзами.

Современный и удобный способ исправления зрения для близоруких людей. Линзы можно носить начиная с 10 лет. Они не искажают предметы даже при сильных степенях миопии, не увеличивают глаза, как стекла очков, и, кроме того, обеспечивают хороший периферийный обзор. Производители оптики выпускают контактные линзы для лечения близорукости в большом ассортименте. Диоптрийная линейка достигает -30D. Перед покупкой необходимо получить рецепт от офтальмолога. - Лазерные микрохирургические операции

Самый революционный лечения близорукости, избавляющий от нее навсегда. Однако для лазерной коррекции тоже существуют противопоказания. Среди них возраст человека меньше 18 и больше 55 лет, наличие некоторых глазных аномалий (катаракты, глаукомы) или общих недугов (туберкулез, диабет, инфекции), психических расстройств, а также период беременности и кормления. После проведения полной диагностики органов зрения врач примет решение, можно ли делать лазерную коррекцию.

В чем суть такой операции? Луч лазера воздействует на роговицу, испаряя тончайшие слои, и формирует поверхность таким образом, чтобы световые лучи, преломляясь через нее, должным образом фиксировались на сетчатке, обеспечивая четкость зрения. Существует несколько видов таких операций: ЛАСИК, Супер-ЛАСИК, ЛАСЕК, фоторефракционная кератэктомия и некоторые другие. При сильных степенях близорукости практикуется операция, называемая ленсэктомия (замена хрусталика). Собственный поврежденный хрусталик пациента удаляется и вместо него ставится ИОЛ — интраокулярная линза, обеспечивающая хорошее зрение.

Склеропластика — еще один вид лечения близорукости, причем ее можно проводить даже в детском возрасте при прогрессирующей форме патологии. Суть операции заключается в том, что на заднюю стенку глазного яблока устанавливается небольшая пластинка, которая затем спаивается со склерой (внешней оболочкой глаза) и служит своеобразным каркасом, предотвращающим дальнейший рост глазного яблока и не допускающим прогрессирования патологических изменений.

Что такое дальнозоркость?

При этом нарушении зрения световые лучи фокусируются не на сетчатке, а на области за ней. Отличие дальнозоркости от близорукости в том, что в этом случае человек, наоборот, вблизи видит все размыто, зато четко и ясно различает дальние объекты. Причина дальнозоркости в слишком короткой оси глаза или в его слабой преломляющей силе. Патология проявляется чаще всего в возрасте после 40-45 лет, а потому второе ее название — возрастная дальнозоркость.

Она возникает потому, что нарушаются аккомодационные свойства глаза: хрусталик утрачивает эластичность, а мышцы — способность сокращаться в полной мере. Но иногда гиперметропия встречается и в детском возрасте. Родителям нужно быть особо внимательными. Ребенок плохо видит текст перед собой, и быстро устает от попыток разглядеть буквы, отодвигая учебник дальше от себя. При жалобах ребенка на быструю утомляемость глаз нужно обязательно посетить окулиста.

Дальнозоркость, если ее не корректировать, может привести к негативным последствиям:

- частым воспалениям органов зрения (конъюнктивит, ячмень, блефарит и другие);

- быстрой утомляемости глаз при чтении или письме;

- головным болям;

- появлению амблиопии у детей;

- развитию глаукомы.

При сильных степенях дальнозоркости существует риск развития глаукомы. Слишком короткая ось и смещение радужки хрусталика вперед может привести к тому, что радужка частично или полностью блокирует дренажные пути, через которые отводится внутриглазная жидкость, а это провоцирует рост давления внутри глазного яблока и, соответственно, риск возникновения глаукомы.

Способы коррекции при дальнозоркости

При лечении близорукости и дальнозоркости применяются в целом одни и те же способы — очки, контактные линзы, микрохирургические операции на глазах, но с некоторыми нюансами.

При дальнозоркости у детей возможно ее лечение с помощью аппаратных методов, которые включают целый комплекс процедур:

- лазерная терапия;

- УЗИ и магнитотерапия;

- электростимуляция;

- вакуумный массаж;

- компьютерный аудиотренинг и другие.

Такой комплекс благоприятно воздействует на глазное яблоко, помогает улучшить обменные процессы в структурах глаз и приостановить прогрессирование дальнозоркости.

Еще одна операция при гиперметропии — имплантация факичных линз. Она проводится в случаях, когда не утрачена аккомодационная способность хрусталика и его удаление не требуется. По сути, это контактные линзы, только установленные внутри глаза. Они помогают фокусировать световые лучи прямо на сетчатку, обеспечивая способность хорошо видеть как вдали, так и вблизи.

Что касается коррекции с помощью очков и контактных линз, то принцип их действия и показания к применению идентичны, только при дальнозоркости требуется оптика со знаком «плюс».

Почему дальнозоркость перешла в близорукость и бывает ли наоборот?

Нередко пользователи интересуется, может ли быть такое, чтобы дальнозоркий человек стал близоруким? Да, такое явление возможно. На ранних стадиях гиперметропии нарушается лишь острота зрения вблизи, а четкая видимость на дальние расстояния сохраняется. Однако бывают и более тяжелые формы дальнозоркости, при которых трудно разглядеть как близкие предметы, так и слишком далекие. В таких ситуациях приходится часто перестраиваться при взгляде на разные расстояния и избыточно напрягаться. Такая постоянная перестройка фокусировки глаз может привести к тому, что дальнозоркость невысокой степени перейдет в близорукость.

А бывает ли так, чтобы близорукость сменилась дальнозоркостью? Нет, такого случиться не может. Но наступления пресбиопии (возрастной дальнозоркости) не избежать никому, даже близоруким людям. При этом тем, кто имел невысокие степени миопии, это особо не повредит, может даже произойти некоторая компенсация минусовых диоптрий. А вот пациентам со средними и сильными степенями иногда приходится пользоваться двумя парами очков — для рассматривания предметов вблизи и вдали. Также врач может назначить бифокальные очки, имеющие одновременно две зоны для дальних и ближних расстояний. Однако в этом случае многие люди испытывают неудобства. Но, поскольку изменения аккомодации необратимы, то способов лечения пресбиопии остается только два: с помощью очковой или контактной оптики, или же, при отсутствии противопоказаний, с помощью микрохирургической операции — ленсэктомии, при которой собственный хрусталик заменяется на интраокулярную линзу.

Таким образом, близорукость и дальнозоркость — нарушения зрения, которые успешно корректируются с помощью очков или контактных линз, а также посредством современной микрохирургии. Важно относиться внимательно к здоровью глаз и при любых неприятных ощущениях посещать офтальмолога для выяснения причины. Успешное лечение дальнозоркости и близорукости зависит от своевременной диагностики.

Дефекты зрения. Виды и лечение

Лазерная коррекция зрения.

Лазерная коррекция зрения — один из самых распространенных методов устранения дефектов зрения. Он используется как у пациентов с плохим зрением вблизи, на расстоянии, так и у пациентов с астигматизмом. Однако эти недостатки обычно невелики. Однако существуют и другие методы обработки дефектов рисунка, которые можно использовать для более крупных дефектов или там, где лазерная коррекция невозможна.

Другими словами, дефекты зрения — это аномалии рефракции, источником которых является нарушение структуры глаза. Они проявляются среди других помутнение зрения. Причина этого в том, что световые лучи, попадающие в глаз через зрачки, не фокусируются точно на сетчатке.

Близорукость и дальнозоркость.

Если лучи света фокусируются перед сетчаткой, речь идет о миопии. Человек с таким дефектом близорук, он яснее видит то, что ему близко (текст в руке, мобильный телефон), хуже то, что находится далеко (например, лица людей, идущих издалека). Этот дефект обозначается знаком «-».

Астигматизм, то есть нечеткость зрения.

Дефект третьего глаза — астигматизм, который может возникать одновременно с вышеуказанными дефектами зрения, но может возникать и сам по себе. Астигматизм — это нарушение вращательной симметрии глазного яблока. Неправильная и, следовательно, несферическая форма роговицы или, реже, линзы приводит к тому, что луч световых лучей, попадающий в глаз, фокусируется в двух точках вместо одной, что делает изображение растянутым по вертикали или горизонтали, и пациент видит нечеткое изображение в одном направлении.

Образно говоря, оптические элементы глаза должны быть симметричными относительно его оси. Однако, если глаз, например, больше по ширине или высоте, пациент не видит горизонтальные и вертикальные линии так резко, а видимые объекты расплывчаты — как далекие, так и близкие.

Операции при нарушении зрения.

Коррекция дефектов зрения может заключаться в использовании очков или линз, которые изменяют угол преломления света, таким образом передавая луч на сетчатку, где изображение становится правильно сфокусированным.

Лечение также может быть оперативным. Снятие дальнозоркости и миопии возможно в диапазоне от -30 до +15 диоптрий. Пациенты с астигматизмом могут пройти лазерную коррекцию зрения, если дефект не превышает 6 диоптрий.

Хирургические методы лечения нарушений зрения.

Есть несколько хирургических методов лечения нарушений зрения:

Лазерная коррекция зрения.

Лазерное лечение дефекта зрения, то есть лазерная коррекция рефракции, — один из самых распространенных методов лечения глаз. Этот метод рекомендуется пациентам с незначительными и средними дефектами. Считается безопасным, потому что процедура проводится только на поверхности глаза. Таким образом, лазерное лечение проводится амбулаторно, в режиме однодневного хирургического вмешательства, и пациент может отправиться домой через час после процедуры.

Выделяются следующие методы лазерной коррекции рисунка:

- ПРК и его модификация — ЛАСЕК,

- фемтоЛАСИК,

- EBK,

- NonTouch 7D SmartSurf.

Однако все эти методы основаны на моделировании слоев роговицы с помощью лазера. Однако они различаются по значимости дефектов, которые они могут исправить, некоторые позволяют корректировать оба глазных яблока одновременно, другие требуют ожидания не менее двух недель, прежде чем может быть проведена операция на другом глазу.

С точки зрения пациента также важно, чтобы они различались по времени восстановления после операции, риску появления сухости глаз, безопасности, остроте зрения сразу после процедуры и показаниям. Это связано с тем, что некоторые из этих методов являются поверхностными, что означает, что эпителий, то есть самый внешний слой роговицы, удаленный хирургом после процедуры, восстанавливается естественным образом.

При глубоких методах лоскут создается на стороне роговицы. Эти методы, такие как фемтоЛАСИК, позволяют исправить серьезные дефекты зрения и в то же время сократить время реабилитации. Однако есть риск повредить лоскут, поэтому эти методы не рекомендуются, например, людям, занимающимся контактными видами спорта. Эти методы более склонны к развитию симптомов сухого глаза и могут быть более серьезными, а нормальная острота зрения восстанавливается медленнее.

Поверхностные методы, такие как EBK, PRK и LASEK, исправляют менее глубокие дефекты, но также являются более безопасными и характеризуются быстрым заживлением.

Независимо от используемого метода важно, чтобы у пациентов был стойкий дефект зрения, т.е. чтобы величина дефекта не менялась в течение как минимум 6 месяцев.

Возраст — дополнительное ограничение. Процедура проводится людям старше 21 года, потому что раньше глаз находится в фазе непрерывного развития. Верхнего возрастного предела, при котором можно сделать коррекцию, не существует, но следует помнить, что этот метод не устраняет пресбиопию.

В каждом случае врач принимает решение о методе и квалификации процедуры на основе результатов анализов и собеседования с пациентом.

Имплантация факичных линз.

Это второй и более специализированный метод хирургической коррекции дефектов зрения. Он применяется гораздо реже, чем лазерная коррекция зрения, так как большинство пациентов подходят для лазерной коррекции зрения.

Этот метод хорошо работает у пациентов с тяжелыми нарушениями зрения, которым нельзя оперировать лазером. Дефект зрения должен сохраняться не менее одного года, возраст пациента должен быть от 20 до 50 лет. Имплантация факичных линз также рекомендуется пациентам с умеренными дефектами, которые не подходят для лазерной коррекции, например, из-за слишком тонкой роговицы.

Эта процедура также проводится в амбулаторных условиях, и пациент может покинуть клинику примерно через 2 часа после процедуры.

Противопоказаний к имплантации намного меньше, чем в случае лазерной коррекции зрения. В первую очередь это плохое общее состояние здоровья и плохое состояние глаз (глаукома, катаракта, отслоение сетчатки). Процедура не проводится беременным и кормящим женщинам.

Замена рефракционной линзы.

Хрусталик и роговица, как и все другие части тела, стареют. После 40 лет это часто приводит к потере остроты зрения на близком расстоянии, даже если до сих пор не были проблемы с зрением вдаль.

Решением может быть замена естественного хрусталика глаза искусственным. Благодаря использованию искусственного хрусталика пациент с годами не теряет остроты зрения. Замена рефракционной линзы рекомендуется пациентам любого возраста, которые не подходят для лазерной коррекции зрения, часто пациентам с пресбиопией. Преимущество обмена в том, что он имеет длительный эффект и является одним из самых безопасных методов коррекции зрения, а также предотвращает катаракту.

Возможные противопоказания к этой процедуре такие же, как и при имплантации факичных линз, т.е. плохое общее состояние здоровья и плохое состояние глаз (глаукома, катаракта, отслоение сетчатки). Процедура не проводится беременным и кормящим женщинам.

Кератоконусная терапия.

Относительно редкое, но неизлечимое заболевание глаз — кератоконус. Это искажение роговицы, которое обычно имеет сферическую форму. Из-за деформации пациент теряет остроту зрения. Чем больше выпячивается роговица, тем хуже зрение пациента.

Полностью излечить болезнь нельзя, но это не значит, что с ней ничего не надо делать. Если его не лечить, это может привести к такой деформации, что потребуется пересадка роговицы. Терапия может остановить ухудшение зрения за счет укрепления структуры роговицы.

В такой терапии чаще всего используются жесткие газопроницаемые контактные линзы, которые выавнивают искривление и восстанавливают хорошее зрение. Однако новым методом исправления конуса является имплантация так называемого intacs, или специальные интракорнеальные кольца, сглаживающие верхнюю часть конуса.

Такая процедура проводится под местной анестезией и дает немедленный эффект. Однако это не останавливает развитие болезни. Конус все еще может расти, и со временем может потребоваться замена колец на более крупные.

Другой метод — облучение УФ-лучами, т.е. х-линковка. Этот метод ориентирован на пациентов на начальной стадии развития колбочек. 30-минутное облучение глаза стимулирует выработку коллагена, что делает роговицу более жесткой, прочной, долговечной и менее подверженной деформации. В результате конус перестает развиваться дальше.

Все эти методы лечения глаз способствуют быстрому восстановлению хорошего зрения. Однако необходимо помнить, что процесс заживления занимает от 4 до 12 недель. В это время нужно особенно заботиться о глазах. Принимайте лекарства, прописанные врачом, и избегайте физических нагрузок и движений, которые могут внезапно повысить кровяное давление. Не трите и не давите на прооперированный глаз, избегайте сильного сдавливания век, например, при чихании или кашле. Также не рекомендуется принимать горячие ванны и пользоваться бассейном и сауной.

| ГЛАВНАЯ | БЛОГ | БЛИЗОРУКОСТЬ И ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ ОДНОВРЕМЕННО

Близорукость и дальнозоркость одновременно

Как правило, человек, имеющий нарушения зрения, обладает одним из следующих заболеваний: гиперметропия или миопия. Но иногда случается так, что человек страдает близорукостью и дальнозоркостью одновременно. В таком случае речь идет о пресбиопии. Пресбиопия — это возрастное нарушение зрения, при котором человек плохо видит на близком расстоянии. При миопии, наоборот, ухудшается зрение вдаль. Что делать при наличии двух этих заболеваний, и как их лечить, мы расскажем в статье.

Бывает ли близорукость и дальнозоркость одновременно? В редких случаях возможно развитие на одном глазу миопии, а на другом – гиперметропии. Данное состояние, при котором разница в зрении двух глаз составляет более двух диоптрий, называется анизометропией. Она доставляет человеку серьезный дискомфорт:

- Появляется быстрая утомляемость глаз;

- Возникает дискомфорт во время чтения, работы за компьютером и т.п.;

- Возможны частые боли в области глаз и головы, особенно после длительных зрительных нагрузок.

Однако чаще всего данные заболевания сочетаются при возрастных изменениях зрения.

Что такое миопия и гиперметропия?

Нормальное устройство глаза подразумевает обеспечение четкого качества зрения на любых расстояниях – как на близком, так и на дальнем. Название данного состояния – эмметропия. Близко расположенные предметы хорошо воспринимаются благодаря аккомодации – способности хрусталика менять форму и фокусировку в зависимости от дальности расположения объекта. Также при нормальной аккомодации незаметна и дальнозоркость незначительной степени.

Дальнозоркость (гиперметропия) возникает при укороченных размерах глазного яблока, неправильной форме хрусталика или роговицы. Однако гиперметропией малой степени (до 4 диоптрий) страдают около 89% детей, что является нормой. В таком случае заболевание деградирует в несущественную форму примерно к 16-ти годам. Возрастная же дальнозоркость развивается у всех людей примерно после 55 лет – к этому возрасту хрусталик утрачивает свою эластичность, из-за чего снижается аккомодация. В итоге человек начинает плохо видеть близко расположенные объекты.

Если говорить о миопии, то существует множество причин ее развития. В основном она возникает из-за наследственной предрасположенности или внешних негативных факторов. Часто близорукость появляется у детей в период школьного обучения, по причине высокой зрительной нагрузки и отсутствия гигиены зрения. Сильное напряжение глаз (чтение, работа за компьютером) в совокупности с плохим освещением и отсутствием перерывов ведет к его ухудшению.

То есть при гиперметропии изображение фокусируется за сетчаткой глаза – плохо видно вблизи, а при миопии – перед ней, из-за чего ухудшается зрение вдаль. И с возрастом близорукий человек будет плохо видеть на любом расстоянии: по мере старения хрусталика у него будет наблюдаться миопия и пресбиопия одновременно. Такой пациент остро нуждается в лечении и оптической коррекции.

Признаки и особенности развития

У многих пациентов с миопией возникает вопрос: может ли быть дальнозоркость и близорукость одновременно? Да, может. Возрастные изменения хрусталика ведут к развитию пресбиопии – возрастной дальнозоркости. И если ранее у человека была диагностирована близорукость, то она никуда не исчезает: зрение будет плохим и вдали, и вблизи.

При миопии пациент отлично видит на небольшом расстоянии, фокусировка страдает только при удалении объектов. Пациенты отмечают следующие симптомы близорукости:

- Предметы начинают двоиться, становятся нечеткими;

- Становится труднее рассмотреть удаленный объект при плохом освещении;

- Может появиться раздражение, сухость глаз;

- После зрительных нагрузок глаза быстро устают, возникает головная боль.

Пресбиопия возникает после 50-55 лет в результате ухудшения работы хрусталика, снижения его эластичности. Этот процесс неизбежен, ему подвержены пациенты как с эмметропией, так с миопией или астигматизмом. Иногда близорукость и дальнозоркость вместе могут даже улучшить качество зрения: в случае небольшой степени близорукости (до -2,5 диоптрий) при развитии пресбиопии минус компенсируется плюсом, за счет чего человек начинает лучше видеть вблизи. В ином случае появляются следующие признаки:

- Быстрая утомляемость глаз;

- Сложно рассмотреть мелкие детали или текст;

- Ощущается нехватка освещения даже при нормальном свете.

Диагностика

Диагностика зрительных нарушений начинается со сбора анамнеза и жалоб пациента. После этого врач проводит полную диагностику. При подозрениях на пресбиопию она включает в себя следующие исследования:

- Проверка остроты зрения по таблицам с тестом на преломление – визометрия;

- Проверка остроты зрения с помощью прибора – авторефрактометрия;

- Исследование рефракции – скиаскопия (ретиноскопия, теневая проба);

- Обзор внутренних структур глаза – биомикроскопия и офтальмоскопия;

- Исследования для исключения наличия глаукомы — гониоскопия и тонометрия.

Лечение дальнозоркости в сочетании с близорукостью

Пресбиопия — это естественный, необратимый процесс, который не поддается консервативному лечению. Прием медикаментов, использование глазных капель и мазей позволит лишь устранить сухость и раздражение глаз. Для улучшения зрения необходима очковая или хирургическая коррекция.

Наличие близорукости сильно усложняет лечение, так как большинство современных методик не способны исправить сразу два заболевания. Поэтому пациентам с сильными нарушениями рефракции (больше -3 диоптрий) рекомендуется провести лазерную коррекцию зрения до развития возрастных изменений, в возрасте от 18 до 55 лет. Процедура позволит избежать необходимости носить несколько пар очков в старости, а также обеспечит человека отличным зрением на долгие годы.

Ношение очков при одновременной пресбиопии и близорукости – простой и доступный метод коррекции. Однако для обеспечения четкого зрения на любых расстояниях чаще всего требуются две, а иногда и три пары очков. Они необходимы для ближнего, среднего и дальнего расстояния. Заменить несколько пар можно мультифокальными очками или контактными линзами – такие модели имеют несколько оптических зон для разных дистанций.

Хирургическое лечение обладает наибольшей эффективностью. При возрастной дальнозоркости применяют специальные методы:

- PresbyLASIK – процедура лазерной коррекции зрения, при которой из роговой оболочки создается подобие мультифокальной линзы. После операции более 70% пациентов не нуждаются в очках и линзах. Однако она подойдет только пациентам без других нарушений (без миопии или астигматизма).

- Моновидение — применяется в случаях одновременной близорукости и дальнозоркости. В ходе сложной операции зрение одного глаза корректируется на ближнее расстояние, а второго – на дальнее.

- Имплантация ФИОЛ — факичной интраокулярной линзы. Подходит для коррекции даже самых сильных нарушений рефракции — внутрь глаза помещается линза, корректирующая любое зрение.

хотите избавиться от ПЛОХОГО ЗРЕНИЯ навсегда?

Заполните форму и операторы горячей линии перезвонят Вам в ближайшее время! Бесплатно проконсультируют по поводу лазерной коррекции и ответят на все вопросы.

Верните отличное зрение по цене годового запаса линз!

В наших клиниках-партнерах цены на коррекцию зрения при близорукости начинаются всего от 11 500 рублей за оба глаза, в зависимости от клиники и города. Цена фиксирована и не зависит от степени миопии. Восстановление даже самого плохого зрения стало по-настоящему доступным!

Отзывы после коррекции зрения Вы можете посмотреть в специальном разделе. Или же подпишитесь на нас Вконтакте — часто пациенты пишут свои отзывы прямо на стене!

Города — партнеры программы:

Москва

клиника «Зрение 2100»

от 16500 р.

За оба глаза (по акции)

- Методы Lasik, ФРК и Femto Lasik

Санкт-Петербург

клиника «Зрение Нева»

от 16500 р.

За оба глаза (по акции)

- Методы Lasik, ФРК и Femto Lasik

Новосибирск

клиника «Зрение Новосибирск»

от 16500 р.

За оба глаза (по акции)

- Методы Lasik, ФРК и Femto Lasik

Воронеж

«Зрение Воронеж»

- Методы Lasik и ФРК

Омск

«Зрение Омск»

- Методы Lasik и ФРК

Волгоград

открытие в 2023 г.

15500 р.

За оба глаза

(лист ожидания)

- Методы Lasik и ФРК

Ростов-на-дону

открытие в 2023 г.

15500 р.

За оба глаза

(лист ожидания)

- Методы Lasik и ФРК

Казань

4 клиники на выбор

- Lasik, Femto Lasik,

ФРК,Contoura Vision

Самара

«Смотри Самара»

- Lasik, ФРК и FemtoLasik

Оренбург

2 клиники на выбор

- Lasik, ФРК и FemtoLasik

Тольятти

«Смотри Тольятти»

- Lasik, ФРК

А вам можно провести операцию?

Узнайте, ответив всего на 4 вопроса!

Уже готовы записаться на коррекцию зрения? Сделайте это в пару кликов — онлайн!

Записаться

Вам будет интересно узнать

Подбор и ношение контактных линз при близорукости. Особенности коррекции близорукости, сопряженной с астигматизмом или пресбиопией.

На начальных стадиях заболевание практически не заметно, поэтому люди принимают его за усталость глаз, так как зрение становится слегка размытым и нечетким. Если болезнь запустить, она может принести неприятные последствия. Рассказываем о том, как распознать и вылечить астигматизм.

Это самый распространенный метод лазерной коррекции в мире. Ежегодно проводится более миллиона операций.

LASIK — это аббревиатура полного названия операции «Laser Assisted In Situ Keratomileusis», или лазерный кератомилез. Все, что нужно знать: отзывы, противопоказания, ощущения после операции, цена и ответы на частые вопросы.

Почти все люди в той или иной мере страдают сухостью глаз, так как и работа, и отдых современного человека тесно связаны с нагрузкой на глаза — большинство людей очень много времени проводят за монитором: это и работа за компьютером, и просмотр телевизора, и серфинг в соцсетях через смартфоны.

Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) — один из ранних методов лазерной коррекции зрения, который пришел на смену радиальной кератотомии (насечки на роговице). Метод хорошо изучен и в настоящее время используется в случаях, когда более современные методы лазерной коррекции противопоказаны пациенту.

Страница здесь похожа на окно.

Открывшему увидеть мир дано.

Р. Гамзатов

5.1. Оптическая система глаза

Глаз человека представляет собой сложную оптическую систему, которая состоит из роговицы, влаги передней камеры, хрусталика и стекловидного тела. Преломляющая сила глаза зависит от величины радиусов кривизны передней и задней поверхности роговицы, передней и задней поверхностей хрусталика, расстояний между ними и показателей преломления роговицы, хрусталика, водянистой влаги и стекловидного тела. Оптическую силу задней поверхности роговицы можно не учитывать, поскольку показатели преломления ткани роговицы и влаги передней камеры одинаковы (как известно, преломление лучей возможно лишь на границе сред с различными коэффициентами преломления).

Условно можно считать, что преломляющие поверхности глаза сферичны и их оптические оси совпадают, т.е. глаз является центрированной системой.

Для оценки преломляющей способности любой оптической системы используют условную единицу – диоптрию (сокращенно – дптр). За 1 дптр принята сила линзы с главным фокусным расстоянием в 1 м. Диоптрия – величина, обратная фокусному расстоянию: где: D – диоптрия; F – фокусное расстояние.

Таким образом, линза с фокусным расстоянием 0,5 м обладает преломляющей силой 2,0 дптр, а 2 м – 0,5 дптр и т.д. Преломляющую силу выпуклых (собирающих) линз обозначают знаком «плюс», вогнутых (рассеивающих) – знаком «минус», а сами линзы называют соответственно положительными и отрицательными.

Существует простой прием, с помощью которого можно отличить положительную линзу от отрицательной. Для этого линзу нужно расположить на расстоянии нескольких сантиметров от глаза и передвигать ее, например, в горизонтальном направлении. При рассматривании какого-либо предмета через положительную линзу его изображение будет смещаться в сторону, противоположную движению линзы, а через отрицательную, наоборот, – в ту же сторону.

Как и другим оптическим системам, глазу свойственны различные аберрации (от лат. aberratio – отклонение) – дефекты оптической системы глаза, приводящие к снижению качества изображения объекта на сетчатке. Вследствие сферической аберрации лучи, исходящие из точечного источника света, собираются не в точке, а в некоторой зоне на оптической оси глаза. В результате этого на сетчатке образуется круг светорассеяния. Глубина этой зоны для «нормального» человеческого глаза колеблется от 0,5 до 1,0 дптр.

В результате хроматической аберрации лучи коротковолновой части спектра (сине-зеленые) пересекаются в глазу на меньшем расстоянии от роговицы, чем лучи длинноволновой части спектра (красные). Интервал между фокусами этих лучей в глазу может достигать 1,0 дптр.

5.2. Физическая и клиническая рефракция глаза

Физическая рефракция глаза человека, по данным разных исследователей, варьирует от 51,8 до 71,3 дптр.

Однако для получения четкого изображения важна не только преломляющая сила оптической системы глаза сама по себе, но и ее способность фокусировать лучи на сетчатке. В связи с этим используют понятие «клиническая рефракция»,под которой понимают соотношение между преломляющей силой и длиной переднезадней оси глаза. Различают клиническую рефракцию двух видов – статическую и динамическую.

Статическая рефракция обеспечивает получение изображений на сетчатке в состоянии покоя аккомодации. При включении аккомодации рефракция становится динамической и изменяется в зависимости от удаленности рассматриваемого объекта.

5.3. Статическая рефракция глаза. Эмметропия и аметропии

Статическая рефракция определяется положением заднего главного фокуса оптической системы глаза относительно сетчатки. При соразмерной клинической рефракции, или эмметропии (от греч. emmetros – соразмерный, opsis – зрение), этот фокус совпадает с сетчаткой, при несоразмерных видах клинической рефракции, или аметропиях (от греч. ametros – несоразмерный), – не совпадает. При близорукости(миопия) лучи фокусируются впереди сетчатки, а при дальнозоркости(гиперметропия) – позади нее (рис. 5.1).

Теоретически несоразмерность клинической рефракции может быть обусловлена двумя основными причинами: несоответствием физической рефракции длине глаза и, наоборот, несоответствием длины глаза рефракции. В первом случае аметропию обозначают как рефракционную, во втором – как осевую. Аметропии высокой степени, как правило, обусловлены значительными отклонениями величины переднезадней оси от «нормальных» размеров в сторону увеличения (при миопии) или уменьшения (при гиперметропии).

О степени аметропии судят по силе линзы, которая превращает глаз в эмметропический. Вследствие этого миопическую рефракцию, которую следует исправлять с помощью рассеивающей линзы, обозначают знаком «минус», а гиперметропическую – знаком «плюс». В физическом смысле при миопии имеется относительный избыток, а при гиперметропии – недостаток преломляющей силы глаза.

При аметропиях в условиях максимального расслабления аккомодации изображение на сетчатке объекта, находящегося в бесконечности, бывает нечетким: каждая деталь изображения образует на сетчатке не точку, а круг, называемый кругом светорассеяния.

В том случае, если оптическая система глаза не сферичная, то такую рефракцию называют астигматизмом (от греч. astigmatism: a – отрицательная приставка, stigma – точка). При астигматизме в глазу имеется сочетание различных рефракций или разных степеней одной рефракции. В этом случае различают два главных взаимно перпендикулярных меридиана: в одном из них преломляющая сила больше, в другом – меньше. Общий астигматизм складывается из роговичного и хрусталикового, хотя, как правило, основной причиной астигматизма является нарушение сферичности роговицы.

Астигматизм называют правильным, если четко выявляются два взаимно перпендикулярных меридиана с максимальной и минимальной преломляющей способностью, при этом при переходе от одного главного меридиана к другому происходит плавное изменение рефракции. При отсутствии указанных закономерностей говорят о неправильном астигматизме. Правильный астигматизм обычно бывает врожденным, а неправильный чаще всего является следствием каких-либо заболеваний роговицы и, реже, хрусталика. Правильный астигматизм впределах 0,5-0,75 дптр практически не влияет на остроту зрения, поэтому его называют физиологическим.

В тех случаях, когда клиническая рефракция обоих главных меридианов однотипна, говорят о сложном (миопическом или гиперметропическом) астигматизме. При смешанномастигматизме один из меридианов имеет гиперметропическую рефракцию, другой – миопическую. При простом астигматизме рефракция одного из меридианов эмметропическая, а другого – миопическая или гиперметропическая.

Главные меридианы астигматического глаза принято обозначать в соответствии с так называемой шкалой ТАБО – градусной полукруговой шкалой, отсчет по которой производят против часовой стрелки (аналогичную шкалу используют в специальных пробных оправах, предназначенных для проверки зрения и подбора очков).

В зависимости от положения главных меридианов различают три типа астигматизма глаза – прямой, обратный и с косыми осями. При прямом астигматизме направление меридиана, обладающего наибольшей преломляющей силой, ближе к вертикальному, а при обратном– к горизонтальному. При астигматизме с косыми осями оба главных меридиана лежат в секторах, удаленных от указанных направлений.

О степени астигматизма судят по разности рефракции в двух главных меридианах. Принцип расчета степени астигматизма можно проиллюстрировать следующими примерами. Если главные меридианы имеют миопическую рефракцию, равную соответственно -4,0 и -1,0 дптр, то степень астигматизма составит: -4,0 – -1,0 = 3,0 дптр. В том случае, когда главные меридианы имеют гиперметропическую рефракцию +3,0 и +0,5 дптр, степень астигматизма будет равна: +3,0 – +0,5 = 2,5 дптр. Наконец, при смешанном астигматизме и рефракции главных меридианов -3,5 и +1,0 дптр степень астигматизма будет равна: -3,5 – +1,0 = 4,5 дптр.

Для сопоставления астигматизма со сферическими видами рефракции используют понятие «сферический эквивалент». Это средняя арифметическая рефракция двух главных меридианов астигматической системы. Так, в приведенных выше примерах данный показатель составит соответственно -2,5; +1,75 и -1,25 дптр.

Формирование глаза как оптической системы обеспечивает каждому виду животных оптимальную зрительную ориентировку в соответствии с особенностями его жизнедеятельности и среды обитания. У человека отмечается преимущественно рефракция, близкая к эмметропии, наилучшим образом обеспечивающая отчетливое видение и далеко, и близко расположенных предметов.

Под ростом глаза следует понимать не простое увеличение его размеров, а направленное формирование глазного яблока как сложной оптической системы. У новорожденных глаза, как правило, имеют гиперметропическую рефракцию. В первые 3 года жизни ребенка происходят интенсивный рост глаза, а также увеличение рефракции роговицы и длины переднезадней оси, которая к 5-7 годам достигает 22 мм, т.е. составляет примерно 95% от размера глаза взрослого человека. Рост глазного яблока продолжается до 14-15 лет. К этому возрасту длина оси глаза приближается к 23 мм, а преломляющая сила роговицы – к 43,0 дптр (табл. 5.1).

В первые годы жизни ребенка преобладающим видом рефракции является гиперметропия. По мере увеличения возраста распространенность дальнозоркости уменьшается, а эмметропической рефракции и близорукости увеличивается. Частота близорукости особенно заметно повышается начиная с 11-14 лет, достигая в возрасте 19-25 лет примерно 30%. На долю дальнозоркости и эмметропии в этом возрасте приходится примерно 30 и 40% соответственно.

5.4. Аккомодация. Динамическая рефракция глаза

Аккомодация (от лат. accomodatio – приспособление) – приспособительная функция глаза, обеспечивающая возможность четкого видения предметов, расположенных на разных расстояниях от него.

Для объяснения механизма аккомодации предложены различные (порой взаимоисключающие) теории, каждая из которых предусматривает взаимодействие таких анатомических структур, как цилиарное тело, циннова связка и хрусталик. Наиболее признанной является теория Гельмгольца, суть которой сводится к следующему (рис. 5.2). При зрении вдаль цилиарная мышца расслаблена, а циннова связка, соединяющая внутреннюю поверхность цилиарного тела и экваториальную зону хрусталика, находится в натянутом состоянии и таким образом не дает возможности хрусталику принять более выпуклую форму. В процессе аккомодации происходит сокращение циркулярных волокон цилиарной мышцы, в результате чего циннова связка расслабляется, а хрусталик благодаря своей эластичности принимает более выпуклую форму.

При этом увеличивается преломляющая способность хрусталика, что в свою очередь обеспечивает возможность четкой фокусировки на сетчатке изображений предметов, расположенных на достаточно близком расстоянии от глаза. Таким образом, аккомодация является основой динамической, т.е. меняющейся, рефракции глаза. Целесообразно различать положительную и отрицательную аккомодацию, или соответственно аккомодацию для близи и для дали. Динамическую рефракцию следует рассматривать как функциональную систему, работа которой основана на принципе саморегуляции и назначение которой – обеспечивать четкое фокусирование изображений на сетчатке, несмотря на изменение расстояния от глаза до фиксируемого объекта.

При максимальном расслаблении аккомодации динамическая рефракция совпадает со статической и глаз устанавливается к дальнейшей точке ясного зрения. По мере усиления динамической рефракции вследствие увеличения напряжения аккомодации точка ясного видения все больше приближается к глазу. При максимальном усилении динамической рефракции глаз оказывается установленным к ближайшей точке ясного зрения. Расстояние между дальнейшей и ближайшей точками ясного зрения определяет ширину, или область, аккомодации (это линейная величина). При эмметропии и гиперметропии указанная область очень широка: она простирается от ближайшей точки ясного зрения до бесконечности. Эмметроп смотрит вдаль без напряжения аккомодации. Для того чтобы ясно видеть в этом диапазоне расстояний, аккомодация гиперметропического глаза должна увеличиться на величину, равную степени аметропии. При миопии область аккомодации занимает небольшой участок вблизи глаза. Чем выше степень миопии, тем ближе к глазу дальнейшая точка ясного зрения и тем уже область аккомодации.

При отсутствии стимула к аккомодации (в темноте или безориентированном пространстве) сохраняется некоторый тонус ресничной мышцы, за счет которого глаз устанавливается к точке, занимающей промежуточное положение между дальнейшей и ближайшей точками ясного зрения.

Для количественной характеристики состояния аккомодации используют следующие показатели. Объем абсолютной (монокулярной) аккомодации – это разность между максимальной динамической и статической рефракцией, выраженная в диоптриях. Объем относительнойаккомодации характеризует возможный диапазон изменений напряжения ресничной мышцы при бинокулярной фиксации объекта, расположенного на конечном от глаз расстоянии (обычно 33 см). Различают отрицательную и положительную части объема относительной аккомодации. О них судят соответственно по максимальной плюсовой или максимальной минусовой линзе, при использовании которой еще сохраняется ясность видения текста на этом расстоянии. Отрицательная часть объема относительной аккомодации – ее израсходованная часть, положительная – неизрасходованная, это резерв, или запас, аккомодации.

Особое значение механизм аккомодации имеет у пациентов с гиперметропической рефракцией. Несоразмерность этого вида аметропии обусловлена слабостью преломляющего аппарата из-за короткой оси глаза, вследствие чего задний главный фокус оптической системы такого глаза находится за сетчаткой (см. рис. 5.2). У лиц с гиперметропией аккомодация включена постоянно, т.е. при рассматривании как близко, так и далеко расположенных объектов. При этом общая величина гиперметропии складывается из скрытой (компенсированной напряжением) и явной (требующей коррекции) аккомодации.

К аномалиям аккомодации относят параличи и парезы аккомодации, спазм аккомодации, аккомодационную астенопию.

Паралич аккомодации характеризуется потерей способности ресничной мышцы к напряжению. Полный паралич аккомодации у лиц с эмметропической и гиперметропической рефракцией выражается абсолютной потерей способности читать текст, напечатанный мелким шрифтом на близком расстоянии. Миопический глаз будет различать мелкие предметы только на расстоянии своей дальнейшей точки ясного видения.

Парез аккомодациихарактеризуется частичной потерей способности ресничной мышцы к напряжению. Объем аккомодации по сравнению с возрастной нормой уменьшается. Эти состояния развиваются за короткий период, нередко внезапно. Важным сопутствующим симптомом паралича и пареза аккомодации является расширение зрачка, которое тем значительнее, чем выраженнее парез аккомодации. Причиной возникновения паралича или пареза аккомодации могут быть травмы глаза, токсические воздействия, прием атропиноподобных препаратов, являющихся сильными холинолитиками, патологические состояния глаза и глазницы, поражения мозговых оболочек (опухоли, туберкулез, базальный менингит, перелом основания черепа и др.), влияние токсинов при инфекционных заболеваниях и пищевых отравлениях.

Спазм аккомодации характеризуется стойким избыточным напряжением ресничной мышцы. Рефракция кажется более сильной, чем она есть на самом деле. Объем аккомодации уменьшается. Спазм аккомодации диагностируют с применением циклоплегических (т.е. расслабляющих ресничную мышцу) средств по результатам объективных исследований.

Аккомодационная астенопияхарактеризуется субъективными неприятными ощущениями, которые возникают при усиленной и продолжительной зрительной работе на близком расстоянии, появляются давящие боли в области переносья и висках, расплывчатость фиксируемых предметов, затрудненное распознавание их формы. При исследовании обнаруживают значительное уменьшение резервов относительной аккомодации. Лечение спазма аккомодации и аккомодационной астенопии направлено на улучшение общего состояния здоровья, установление правильного режима зрительной нагрузки и отдыха. Необходима коррекция аметропий.

5.5. Методы исследования рефракции и аккомодации

Методы исследования рефракции и аккомодации разделяют на субъективные и объективные. Субъективные методы базируются на оценке различных тестов пациентом, а результаты объективных исследований оценивает непосредственно исследователь (врач).

Следует отметить, что истинная оценка статической рефракции требует выключения аккомодации, которое обозначают термином «циклоплегия». Добиться циклоплегии можно инстилляциями в конъюнктивальный мешок препаратов длительного (1% раствор атропина сульфата) или кратковременного (0,5% раствор мидриацила) действия. Такие препараты называют мидриатиками, так как одновременно с расслаблением ресничной мышцы они вызывают расширение зрачка, т. е. мидриаз. Как правило, циклоплегия необходима при исследовании рефракции у детей и подростков.

5.5.1. Методы исследования рефракции