Дисграфией называется особое нарушение психических функций человека, которые отвечают за контроль и реализацию письменной речи. В результате развития таких нарушений и происходит формирование нарушений письма различного характера. Дисграфики не могут самостоятельно составлять и выражать письменную речь.

Чаще всего дисграфия возникает у младших школьников. Однако, патология вполне может формироваться и у взрослых. Примерно 10% всех случаев расстройств письменных функций возникают во взрослом возрасте в результате различных факторов, нарушающих функционирование психики.

Почему у взрослых возникает дисграфия?

Толчком к возникновению нарушений письменной речи у взрослых могут послужить множество внешних и внутренних факторов. Оказывая отрицательное влияние на функционирование мозговых структур, такие факторы вызывают дисграфию и прочие психические дисфункции.

Среди основных причин, вызывающих проблемы с корректным письмом у взрослых, специалисты выделяют:

- травмы головы;

- нейрохирургические операции;

- разрастание опухолей мозга;

- инфекционное поражение головного мозга (менингококковые инфекции);

- воспалительные процессы, поражающие головной мозг (менингит);

- инсульты;

- травмы при родах;

- соответствующие социальные условия;

- недостаточная насыщенность крови кислородом (асфиксия).

Читайте также: Семантическая дислексия: сущность и причины

Как проявляется дисграфия у взрослых?

Нарушения письменной речи имеют достаточно характерные проявления. Человек с дисграфией совершает достаточно характерные ошибки при написании слов и предложений. Ошибки имеют устойчивый типичный характер и повторяются каждый раз при письменной передаче информации. Достаточно важным является тот факт, что взрослый человек хорошо знает правила грамматики и орфографии.

Дисграфия у взрослых проявляется в виде классических ошибок, таких как:

- замена или смешение схожих по написанию букв (например, ш и щ, л и п, ъ и ь);

- подмена при написании похожих по звучанию букв (п и б, к и х);

- нарушение слитности или раздельности при написании отдельных слов;

- неправильное согласование слов в предложении;

- слишком медленное написание букв;

- искажение расположения букв, слогов, их неправильная расстановка или пропуск;

- неясный почерк (неодинаковая высота букв, различный наклон символов, неуместное написание больших и маленьких знаков и др.).

Помимо обозначенных проявлений, специалисты выделяют характерную симптоматику, не связанную с письмом, которая включает:

- неврологические отклонения;

- расстройства когнитивной сферы;

- сложности с восприятием информации;

- нарушения памяти;

- легкую отвлекаемость;

- отклонения в моторике;

- сниженную работоспособность;

- временную или пространственную дезориентацию.

Данные проявления являются свидетельством нарушений связей между мозговыми отделами. При этом следует учитывать, что дисграфия совершенно никак не воздействует на уровень интеллекта либо качество образования человека.

Обозначенные симптомы не исчезнут сами по себе. Необходимо целенаправленное обучение и систематическая работа над коррекцией дисграфии.

Читайте также: Упражнения для взрослых при дисграфии

Выявление дисграфии у взрослых

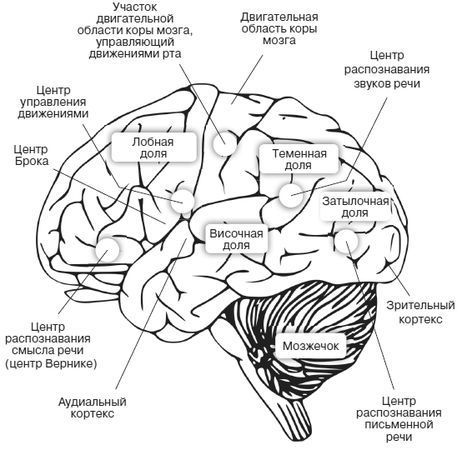

Лечение нарушений письма у взрослых, так же, как и в детском возрасте, начинается с изучения специалистом письменных работ, выполненных по специальным методикам. Прежде всего, логопеду необходимо выявить, являются ли дефекты написания проявлением дисграфии, или же представляют собой результат безграмотности человека. Испытуемый выполняет ряд письменных заданий, среди которых:

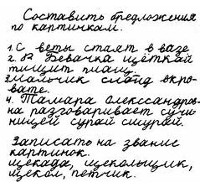

- списывание текстового материала (печатного и написанного от руки);

- написание диктанта;

- составление описаний к картинкам;

- чтение целостного текста, а также отдельных слов и раздельных слогов.

В ходе диагностики также проводится изучение состояния устной речи, которое включает:

- оценку правильности произношения звуков;

- изучение словарного запаса;

- анализ умений определять звуки на слух.

После проведения необходимых тестов логопед анализирует ошибки, определяя среди них типичные для определенных типов дисграфии. Далее составляется логопедическое заключение. Если диагноз подтверждается, обязательно проводится дальнейшая коррекция дефекта.

Лечение дисграфии у взрослых

Все работы логопеда по устранению дисграфии во взрослом возрасте разрабатываются исходя из формы нарушения и особенностей ее возникновения. Важно помнить, что простое механическое исправление ошибок не будет иметь результата, ведь проблема кроется гораздо глубже – в искаженном анализе и синтезе мозговыми структурами письменных символов, слогов, слов и предложений.

Сегодня существует значительное количество прогрессивных коррекционных программ лечения дисграфии, которые состоят из комплексных реабилитационных циклов. Такие программы помогают корректировать письменные нарушения и формировать правильные навыки.

Ключевые направления логопедического исправления дисграфии предусматривают:

- восполнение дефектов в произношении звуков;

- расширение запаса используемых в речи слов;

- правильное формирование грамматических знаний и навыков;

- развитие связной устной речи;

- повышение аналитических способностей;

- формирование умений восприятия информации на слух;

- улучшение мыслительных способностей и развитие памяти.

Коррекционная работа предусматривает выполнение письменных упражнений различного характера, призванных восполнить и развить различные письменные навыки.

Помимо этого, взрослым людям с диагностированной дисграфией дополнительно могут быть назначены:

- успокоительная терапия с помощью медикаментозных препаратов;

- физиотерапия;

- курсы массажа;

- водное лечение;

- лечебная физкультура.

Систематическая и правильная работа с логопедом, а в некоторых случаях – и с неврологом, помогает дисграфику улучшить письменные навыки, исправить недочеты в устной речи и развить память. При этом существенно повышается самооценка человека, улучшаются его коммуникативные навыки и решается значительное количество личностных проблем. В зависимости от причин развития дисграфии, коррекция может быть направлена на эффективное восстановление психического здоровья человека.

Дата публикации: 13.03.2019. Последнее изменение: 14.07.2022.

Дата публикации 26 июля 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Дисграфия — расстройство навыков письма, которое проявляется невозможностью или трудностью в соотнесении звуков устной речи и букв, их звучания и начертания. Например, ребёнок заменяет графически сходные буквы при написании (ш-щ, т-ш, в-д, м-л), пропускает и переставляет буквы и слога в словах.

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических ошибок, не связанных с применением орфографических правил.

Выделяется три группы специфических ошибок:

- ошибки на уровне буквы и слога;

- ошибки на уровне слова;

- ошибки на уровне предложения.

Возникновение таких ошибок у школьников не связано со снижением интеллектуального развития, выраженными нарушениями слуха и зрения или нерегулярностью школьного обучения.

Нарушение письма может быть обусловлено задержкой в формировании определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи. Такая задержка возникает в результате воздействия неблагоприятных факторов в разные периоды развития ребёнка [7].

К неблагоприятным факторам раннего периода можно отнести:

- отягощённая беременность — хронические заболевания матери, гестоз, анемия, многоплодная беременность;

- рождение ребёнка на сроке беременности до 35 недель;

- перинатальная патология центральной нервной системы (ЦНС);

- церебральная гипоксия (ишемия) — острое повреждение головного мозга в результате его недостаточного кровоснабжения во время беременности, родов или в течение первого месяца жизни;

- родовая травма ЦНС;

- инфекции ЦНС (токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус, краснуха);

- системные метаболические нарушения (билирубиновая энцефалопатия, гипогликемия, гипокальциемия, гипо- и гипермагниемия, гипо- и гипернатриемия).

Причины, которые могут привести к дисграфии в более старшем возрасте (после 2 лет):

- черепно-мозговые травмы;

- нейроинфекции;

- патологии внутренних органов (пиелонефрит, гастрит, пневмония, ревматизм);

- нарушения сердечно-сосудистой системы;

- онкология;

- выраженная психологическая травма, обусловленная сложной семейной обстановкой, низким социальным статусом, конфликтами со сверстниками, одиночеством.

Эти патологические состояния приводят к астении нервной системы и могут осложнять освоение письменной речи.

Часто встречается наследственная предрасположенность к дисграфии. Кроме того сложности с письмом могут возникнуть у ребёнка, пишущего левой рукой или переученного с левой руки на правую. Нередко дисграфией страдают дети, для которых язык, на котором они учатся писать, не является родным.

Вероятность дисграфии велика при общем недоразвитии речи. Расстройство может провоцировать логоневроз (заикание и запинания в речи) и сниженный темп созревания психических функций (например, на фоне хронических болезней или социальной дезадаптации).

При обследовании письма и чтения у 186 учащихся первых классов дисграфия была обнаружена у 21 % детей [3].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дисграфии

Дисграфия проявляется ошибками в письме, которые регулярно повторяются у детей без сопутствующих патологий (умственной отсталости или снижения слуха).

Ошибки на уровне букв и слогов обусловлены несформированностью звукового анализа слова (пропуски, перестановки, вставки, повторы как букв, так и слогов). Например: «снки-санки» или «кичат-кричат».

Ошибки на уровне слова связаны с затруднением вычленения из речевого потока речевых единиц и их элементов (слитное написание слов, предлогов со словами, либо раздельное написание приставки со словом). Например: «и дут», «по дкроватью», «светилалуна».

Ошибки на уровне предложений связаны с недостаточностью языкового обобщения, это не позволяет школьникам уловить различия частей речи. Это приводит к нарушению структуры предложения. Например: «гуси вышли изадвора пощли на прут» [7].

У школьников с дисграфией часто формируется неразборчивый почерк, написание букв неаккуратное — так проявляется неуверенность ребёнка и боязнь ошибки. Буквы разной высоты и наклонены в разные стороны, выходят за строчку. При письме ребёнок напрягается, сильно надавливает на ручку и от этого быстро устаёт и не может ускорить темп письма. При написании диктантов школьник старается писать неразборчиво, чтобы учитель не заметил ошибки, при этом регулярно получает неудовлетворительные оценки. Это приводит невротизации ребёнка и ещё больше усугубляет его проблемы. Возникает внутренний страх ошибки, формируется неуверенность в себе, появляется замкнутость, пропадает мотивация к учёбе.

Проявления дисграфии также может сочетаться с неврологическими нарушениями — снижением памяти и внимания, гиперактивностью, нарушением поведения.

Важно помнить, что в первом классе многие дети с трудом осваивают письмо, делая большое количество ошибок, но это нормальный путь становления письменной речи.

Патогенез дисграфии

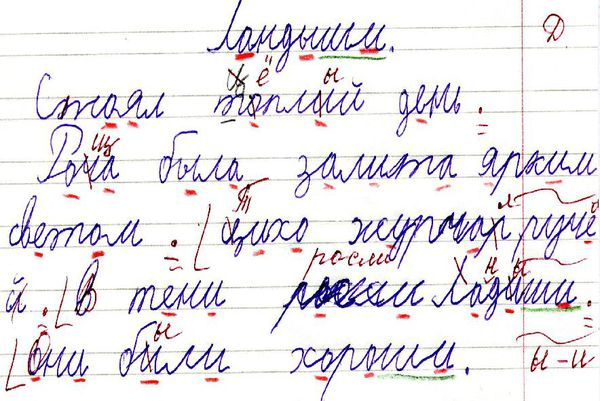

Для правильной работы сложной системы, отвечающей за речевое развитие ребёнка, необходим неповреждённый мозг и равномерное созревание речевых центров и анализаторов.

При воздействии неблагоприятных факторов могут возникать отклонения в созревании и работе отделов мозга, отвечающих за речевое развитие и за письменную речь в частности. Патологическое влияние на развивающийся мозг может быть оказано в разные временные периоды: от внутриутробного развития до школьного возраста. К таким факторам относятся внутриутробные инфекции, родовая травма, порок сердца, хирургические вмешательства, соматические заболевания, черепно-мозговая травма. Негативный фактор может повлиять не только на отдельные центры, входящие в речевые зоны, но и на весь речевой комплекс, что приведёт к общему недоразвитию речи (ОНР).

От степени, силы и длительности патологического воздействия на речевые зоны зависят клинические проявления дисграфии у детей — от лёгких форм, корректирующихся занятиями с логопедом, до тяжёлых нарушений, требующих комплексного подхода к терапии.

В настоящее время существует несколько основных подходов к патогенезу дисграфии. Корнев А. Н. выделяет в патогенезе нарушений письменной речи три аспекта [3]:

- нарушение в развитии психических функций;

- неоднородность развития индивидуальных сенсомоторных и интеллектуальных функций;

- частное недоразвитие ряда умственных функций.

Лалаева Р. И. считает, что у детей с дисграфией не сформированы отдельные психические функции [4]:

- зрительный анализ и синтез;

- пространственные представления;

- слухопроизносительная дифференциация звуков;

- фонематический, слоговый анализ и синтез;

- деление предложений на слова;

- лексико-грамматический строй речи;

- расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.

Классификация и стадии развития дисграфии

Учитывая сложность патогенеза дисграфии и разные подходы к его пониманию, вопрос с классификацией также неоднозначный.

Токарева О. А. разработала классификацию, которая учитывает степень вовлечения анализаторов [8]:

- оптическая дисграфия — обусловлена недоразвитием у детей зрительных систем коры головного мозга, что приводит к неустойчивости зрительных впечатлений и представлений, некоторые буквы не узнаются и не соотносятся со звуками;

- акустическая дисграфия — вызвана недостаточностью фонематического слуха, при которой страдает дифференциация звуков и нарушаются звукобуквенные соотношения;

- моторная дисграфия — возникает при задержке в созревании мелкой моторики рук, происходит нарушение в соотношении моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами.

Сотрудники кафедры логопедии РГПУ им. Герцена под руководством Лалаевой Р. И. разработали классификацию, основанную на степени несформированности языковых операций [4]:

- Артикуляторно-акустическая дисграфия. Ведущий симптом — дефектное произношение звуков (замены, смешения, пропуски).

- Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания.

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза:

- нарушение звукобуквенного анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза на уровне предложений.

- Аграмматическая дисграфия. Обусловлена недоразвитием лексико-грамматического строя речи, несформированностью морфологических и синтаксических обобщений.

- Оптическая дисграфия. Связана с недоразвитием зрительного анализа и синтеза пространственных представлений

Классификация Ахутиной Т. В. составлена на основании учения Лурия А. Р. о трёх функциональных блоках мозга:

- I блок — регуляция тонуса и бодрствования (уровень непроизвольной саморегуляции и самоорганизации);

- II блок — приём, переработка и хранение информации (операциональный уровень);

- III блок — программирование, регуляция и контроль сложных форм деятельности (уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации) [5].

Ахутина Т. В. выделяет три вида дисграфии:

- Регуляторная — дисфункция III блока, связанная со слабостью функций программирования и контроля.

- Акустико-кинестетическая — дисфункция II блока мозга, слабость переработки слуховой и кинестетической (двигательной) информации. Поражение кинестетического анализатора приводит к нарушению точных артикуляционных и глазодвигательных движений и движений мышц кисти.

- Зрительно-пространственная — связана с несформированностью зрительно-пространственных функций и дефицитом речевого слуха.

У детей с патологией речевого слуха нет раздельного восприятия элементов ряда (звуков, интонаций, темпа и т. д.)

Отдельные логопеды выделяют степени выраженности дисграфии по количеству и характеру ошибок:

- Лёгкая степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (ч-щ, б-п);

- нарушения в обозначении мягкости согласных («маленкие»);

- искажения звукобуквенной структуры слова («поплькли — поблёкли»).

- Средняя степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (о-а, ю-у);

- искажения звукобуквенной структуры слова («птичк, помогайт, пичкам»);

- нарушение структуры предложения, слитное написание слов, аграмматизмы («в оконнов стекла»).

- Тяжёлая степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (н-т);

- искажения звукобуквенной структуры слова («подут-пойдут, оненповесяет – они повесят, даптиц – для птиц»);

- нарушения структуры предложения — слитное написание слов (сюга – с юга, даптиц – для птиц), перестановки слов (деревях на – на деревьях);

- аграмматизмы (моного доменько – много домиков, оненповесяет – они повесят).

Осложнения дисграфии

Дисграфия, не выявленная в младшем школьном возрасте, может отразиться на дальнейшем развитии личности ребёнка. При лёгкой форме расстройства, не осложнённой другими неврологическими патологиями, проблема может быть решена с помощью занятий с логопедом и психологом.

Если же у ребёнка выявлены сопутствующие неврологические отклонения, такие как синдром дефицита внимания, снижение памяти, выраженная гиперактивность, нарушение поведения в виде выраженной расторможённости и агрессивности, низкий уровень усвоения школьного материала, то победить нарушение письменной речи будет сложнее. Целенаправленные коррекционно-логопедические занятия и медикаментозное лечение помогут уменьшить проявление дисграфии, но у части детей проблемы с письменной речью могут остаться на всю жизнь. В таком случае дисграфия значительно повлияет на становление личности ребёнка. Такие дети могут иметь психологические проблемы:

- неуверенность в себе;

- низкую самооценку;

- сниженную социализацию и попытки скрыть свою проблему от окружающих.

Также возникает ограничение при выборе будущей профессии. Однако важно помнить, что и во взрослом возрасте человек может бороться с дисграфией и достигнуть положительных результатов.

Ряд детей младшего школьного возраста с дисграфией имеют пограничное состояние по умственному развитию. Такие дети плохо усваивают школьную программу, отстают от сверстников, часто нуждаются в дополнительных занятиях. Если ребёнок после второго класса школы не освоил письмо и не научился читать, необходима консультация психиатра [4].

Диагностика дисграфии

Первичная диагностика дисграфии проводится школьным логопедом в конце первого класса или в начале учебного года во втором классе. Для этого логопед использует речевые карты — стандартизированный опросник, выявляющий уровень физического, познавательного, нервно-психического, речевого и психомоторного развития. На основании анализа результатов тестирования делается вывод о наличии или отсутствии дисграфии. При выявлении дисграфии логопед определяет её вид.

Для уточнения общего уровня развития ребёнка необходима консультация клинического психолога. Психологическое тестирование поможет выявить конкретные проблемы ученика:

- снижение памяти и внимания;

- нарушение мышления, снижение уровня интеллектуального развития.

Ребёнок с дисграфией должен быть осмотрен неврологом. При осмотре детский невролог оценит общий неврологический статус и выявит сопутствующие неврологические патологии. Основываясь на результатах осмотра и данных, полученных от логопеда и клинического психолога, врач-невролог выработает тактику обследования и при необходимости план лечения пациента.

Для комплексного обследования ребёнка с дисграфией необходима консультация педиатра для исключения хронических соматических заболеваний, офтальмолога и сурдолога для выявления снижения слуха и психиатра [2][9].

Обязательным инструментальным методом исследования является электроэнцефалография (ЭЭГ) — исследование электрической активности головного мозга. ЭЭГ проводится для исключения скрытой судорожной активности головного мозга.

К другим инструментальным методам относятся дуплексное исследование сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника (неинвазивное исследование сосудов, отражающее функциональные показатели кровотока) и магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ головного мозга показана детям с выраженными сопутствующими неврологическими нарушениями для выявления возможных органических поражений головного мозга [2].

Лечение дисграфии

При выявлении у ребёнка дисграфии логопеду нужно уточнить её форму, это необходимо для составления методического плана реабилитации и организации коррекционных занятий. К работе логопеда для нормализации психологического состояния ребёнка целесообразно подключить занятия с психологом.

Детям с дисграфией рекомендованы регулярные осмотры невролога. Врач на основании клинического осмотра и данных инструментальных исследований составляет план лечения пациента. Подход к терапии детей с дисграфией должен основываться на рекомендациях федерального руководства по детской неврологии.

Из медикаментозной терапии показаны препараты:

- энцефабол;

- фенибут;

- кортексин;

- пантогам;

- семакс;

- когитум;

- Магне В6[2].

Также в лечении используются малоинвазивные инструментальные методы. Для коррекции речевых нарушений у детей применяют транскраниальную микрополяризацию[10]. Метод основан на лечебном воздействии на головной мозг постоянного (гальванического) электрического тока небольшой силы. Во время процедуры происходит направленное воздействие на системы головного мозга. Это активирует неэффективно функционирующий синаптический аппарат нейронов и стимулирует развитие незрелых элементов коры головного мозга [6].

Также для лечения детей с дисграфией применяют метод биоакустической коррекции [11]. Основой терапии является компьютерное преобразование электроэнцефалограммы больного в акустический сигнал и предъявление этого сигнала пациенту в реальном времени. Тем самым осуществляется сенсорная ЭЭГ-зависимая стимуляция. ЭЭГ-зависимая физиотерапия на основе метода биоакустической коррекции способствует улучшению показателей состояния центральной нервной системы.

Прогноз. Профилактика

В большинстве случаев дисграфия у детей младшего школьного возраста поддаётся логопедической коррекции. Тяжёлые случаи нарушения письменной речи встречаются нечасто. Таких детей отправляют в центры психолого-медико-социального сопровождения для решения вопроса о дальнейшем обучении ребёнка. Обычно пациентам с тяжёлой формой дисграфии рекомендуют продложить обучение в школе для детей с патологией речи. В дальнейшем при устранении проблем с письменной речью ребёнка переводят в общеобразовательную школу.

Профилактика дисграфии основывается в раннем выявлении логопедом (на уровне детского сада) детей с нарушением речевого развития. Если к 4-5 годам у ребёнка остаются речевые проблемы, его необходимо перевести в логопедический детский сад иди логопедическую группу для проведения коррекционных занятий.

В комплекс логопедических занятий, помимо работы по постановке и автоматизации звуков, обязательно должны входить задания по развитию внимания, памяти, узнавания зрительных образов, мелкой моторики, слухового сосредоточения [4].

В настоящее время многие родители настроены на раннее развитие своего ребёнка, но этот подход часто себя не оправдывает и может спровоцировать проблему. Так, обучение ребёнка чтению и письму должно коррелировать со степенью созревания его сознания и готовности к обучению.

Раньше навыки письма формировались в начальной школе, сейчас – с пяти-шести лет. Если к третьему классу ребенок до сих пор не овладел письменной речью, диагностируется дисграфия. Мы выясним, что это такое, почему возникает и как помочь малышу справиться с этим нарушением.

Что такое дисграфия

Этим термином обозначают расстройство навыков письма, обусловленное недостаточной сформированностью высших психических функций. Ребенку трудно соотнести звуки устной речи с начертанием букв.

Нередко одновременно с дисграфией диагностируется дислексия – нарушение способностей к приобретению навыков чтения.

Проблемы с письмом – это не вина малыша, хотя взрослые из-за недостатка информации списывают это на лень или баловство. Причина всегда кроется в неврологических отклонениях, следовательно, не зависит от воли пациента.

Дисграфия может проявиться в любом возрасте. Разница – в том, врожденная она или приобретенная. В первом случае у человека от рождения нарушены навыки чтения, и их нужно формировать буквально с нуля. Во втором такие навыки в детстве достаточно развились, но после поражения головного мозга были утрачены.

Классификация

Логопеды-дефектологи и неврологи предлагают различные классификации. Чаще всего формы дисграфии выделяют на основе характера и природы ошибок, которые делает ребенок или взрослый:

- Артикулярно-акустическая. За неправильным написанием стоит неправильное произношение.

- Оптическая. Вызвана расстройством зрительного восприятия начертания букв.

- Базирующаяся на нарушениях фонемного распознавания. Больной не может распознать буквы на слух.

- Связанная с нарушением функция языкового анализа. Пациент не различает, где заканчивается одно слово и начинается другое.

- Аграмматическая. Связана с недостаточным владением лексическими конструкциями (согласованием падежей, спряжений).

Нередко при обследовании выявляются признаки сразу нескольких форм. Такую дисграфию определяют как смешанную.

Стадии развития

Расстройство навыков письменной речи не всегда проявляется в полной мере. Сначала близкие замечают незначительные ошибки, потом они становятся все более существенными. На первой стадии человек заменяет буквы, сходными по звучанию (глухие – звонкими и наоборот), пропускает мягкие знаки. Нарушение легко спутать с недостатком орфографических знаний.

На средней стадии отклонения становятся более очевидными:

- подменяемые буквы более ощутимо отличаются друг от друга по звучанию;

- больной пропускает отдельные буквы, которые невозможно не услышать;

- некоторые слова сливаются воедино.

На последней стадии замена букв логически не объяснима. Нарушается их порядок, появляются лишние гласные, опускаются служебные части речи.

Причины дисграфии

Такие отклонения, как дисграфия и дислексия, не являются результатом низкого интеллекта. Известны случаи, когда взрослые, имеющие подобные нарушения, добивались успеха в разных областях.

Основными причинами неовладения письменной речью в младшем школьном возрасте являются:

- внутриутробные инфекции;

- родовые травмы;

- кислородное голодание;

- соматические заболевания, повлекшие неоднородность развития мозговых центров;

- неравномерное развитие психических функций.

Дисграфия и дислексия у взрослых обычно провоцируются очаговым поражением речевых зон. Оно, в свою очередь, вызывается черепно-мозговыми травмами, хирургическими вмешательствами, перенесенными инсультами, опухолевыми процессами.

Единственная причина, напрямую не связанная не неврологическими отклонениями – это билингвизм. Ребенок путается в двух различных языковых системах и подменяет элементы. Такая дисграфия чаще всего бывает смешанной.

Причины, связанные с вовлечением анализаторов в процесс письма

Другой подход к обоснованию природы нарушения навыков письма основан на выявлении дисфункций задействованных анализаторов. Повлиять могут следующие группы:

- Зрительно-пространственные. Человек не способен правильно воспринимать образы букв. Это заметно по плохому почерку, не связанному с нарушением моторики, и отсутствию минимальных навыков рисования.

- Акустические. Нарушен процесс переработки слухоречевой речи. Дополнительный признак – неразличение интонаций.

- Моторные. Функционирование нервной системы не синхронизировано с двигательной активностью. Человек пишет медленно, неразборчиво, не способен быстро постукивать пальцами.

Встречается также регуляторная дисграфия. В этом случае действия человека становятся инертными, не соответствующими заданной программе. Ему сложно провести серию движений по написанию фрагмента текста.

Симптомы

Симптомы различаются в зависимости от формы нарушения. Каждой из них присущи особые виды ошибок.

|

Форма дисграфии |

Ошибки-симптомы |

|

Артикулярно-акустическая |

невыговаривание отдельных звуков; замена их более простыми на письме; пропуск букв, обозначающих труднопроизносимые звуки. |

|

Оптическая |

пропуск целых букв или их отдельных элементов; зеркальное начертание; невозможность визуально определить количество букв. |

|

Базирующаяся на нарушениях фонемного распознавания |

письмо по услышанному; неразличение звонких и глухих, твердых и мягких согласных; отсутствие мягких знаков. |

|

Связанная с нарушением функция языкового анализа |

раздельное написание частей слова; слитное написание нескольких слов; добавление лишних букв; многократное повторение слогов. |

|

Аграмматическая |

трудности со словообразованием; неправильное употребление падежей и спряжений; трудности с подбором окончаний слов. |

Диагностика

Первичная диагностика у детей проводится школьным логопедом, который, в свою очередь, получает сигнал от учителей или родителей. Его задача – оценить, как протекают фонематические процессы:

- различаются ли звуки на слух;

- восприимчив ли ребенок к близким по звучанию словам;

- воспринимаются ли им последовательности звуков;

- способен ли он подсчитать количество звуков в слове;

- имеются ли у него звуковые образы слов.

Обязательно нужно посетить окулиста и отоларинголога. Они помогут разграничить расстройства восприятия от нарушений зрения и слуха.

Окончательный диагноз ставит невролог. Он выясняет, какого рода отклонения послужили причинами дисграфии, и предлагает подходящую схему их коррекции.

Лечение

Дисграфия у детей школьного возраста непосредственному лечению не поддается. Исходные причины устранить невозможно. Однако коррекция симптомов вполне реальна. Программы занятий составляет логопед или нейропсихолог. Они могут дополняться:

- Медикаментозной поддержкой. Ноотропные препараты стимулируют мозговую активность, в частности улучшают память и активизируют пораженные речевые зоны.

- Физиотерапией. Транскраниальная микрополяризация помогает наладить взаимодействие между участками мозга, участвующими в речевой деятельности.

- Остеопатическим лечением. Эффективно при оптической дисграфии, вызванной родовой травмой.

У взрослых причины расстройства навыков письма отличаются. Поэтому коррекция проводится в рамках общей программы реабилитации. Конкретные методы зависят от особенностей поражения мозга.

Упражнения для коррекции

Известно много инструментов для отработки нарушенных навыков письма в условиях поражения мозга. Для каждой формы дисграфии есть свои программы. Отдельно разрабатываются схемы для случаев, когда она сочетается с дислексией.

Упражнения могут быть направлены на:

- фонемное распознавание звуков, слогов, слов;

- узнавание сходных элементов букв;

- поиск различий в начертании букв;

- постановку правильного произношения звуков;

- отработку навыков языкового анализа и синтеза;

- развитие связности речи.

Если проблемы оптического характера, занятия в большей степени ориентированы на формирование зрительного восприятия слов, букв и их элементов, если акустического – на восприятие и распознавание звуков. В случае, когда затруднения в начертании букв вызвано нарушением мелкомоторной координации, полезны упражнения на ее развитие.

Как помочь ребенку с дисграфией адаптироваться в школе

В младшем школьном возрасте трудности с письмом вызывают у ребенка значительное психическое напряжение. Учителей необходимо предупредить об этой особенности во избежание усиления давления.

Для облегчения процесса обучения стоит разработать индивидуальный образовательный маршрут, который может предполагать:

- увеличение времени на выполнение письменных заданий;

- разбивку больших текстов на несколько маленьких;

- отсутствие строгих требований к почерку;

- возможность давать ответы устно.

Если школьник занимается по общей программе, ему понадобятся некоторые послабления. Таковым может стать разрешение не записывать материал урока полностью. Родителям на этот случай придется купить диктофон, чтобы ребенок не отставал.

Профилактика

Никто не застрахован от родовой травмы или кислородного голодания. Однако степень развитости высших психических функций ребенка во многом зависит от стараний родителей. Первые меры принимаются задолго до того, как малыш начнет писать:

- развитие мелкой моторики;

- тренировки памяти и внимания;

- отработка навыков пространственного мышления;

- расширение словарного запаса.

Крайне важно общение. Гаджеты не заменят малышу живого разговора. Совместное времяпрепровождение за словесными играми, чтением или интересными историями лучше всего способствует формированию речевых навыков.

Внимательные родители замечают отклонения на начальной стадии. Не стоит откладывать посещение логопеда. Чем раньше начнется коррекция, тем больше у малыша шансов приспособиться к своим особенностям и научиться писать. В этом помогут книги О.В. Чистяковой, О.И. Азовой, Е.В. Мазановой и других специалистов.

Дисграфия

Дисграфия – это частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения. Диагностика дисграфии включает анализ письменных работ, обследование устной и письменной речи по специальной методике. Коррекционная работа по преодолению дисграфии требует устранения нарушений звукопроизношения, развития фонематических процессов, лексики, грамматики, связной речи, неречевых функций.

Общие сведения

Дисграфия – специфические недостатки письма, вызванные нарушением ВПФ, принимающих участие в процессе письменной речи. Согласно исследованиям, дисграфия выявляется у 53 % учащихся вторых классов и 37-39% учащихся среднего звена, что говорит об устойчивости данной формы речевого нарушения. Высокая распространенность дисграфии среди школьников связана с тем фактом, что около половины выпускников детских садов поступают в первый класс с ФФН или ОНР, при наличии которых невозможен процесс полноценного овладения грамотой.

По степени выраженности расстройств процесса письма в отечественной логопедии различают дисграфию и аграфию. При дисграфии письмо искажается, но продолжает функционировать как средство общения. Аграфию характеризует первичная неспособность овладеть навыками письма, их полная утрата. Поскольку письмо и чтение неразрывно связаны, нарушение письма (дисграфия, аграфия) обычно сопровождается нарушением чтения (дислексией, алексией).

Дисграфия

Причины дисграфии

Овладение процессом письма находится в тесной взаимосвязи со степенью сформированности всех сторон устной речи: звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, связной речи. Поэтому в основе развития дисграфии могут лежать те же органические и функциональные причины, которые вызывают дислалию, алалию, дизартрию, афазию, задержку речевого развития (ЗРР).

- Органические причины. К последующему появлению дисграфии может приводить недоразвитие или поражение головного мозга в пренатальном, натальном, постнатальном периодах: патология беременности, родовые травмы, асфиксия, менингиты и энцефалиты, инфекции и тяжелые соматические заболевания, вызывающие истощение нервной системы ребенка.

- Социально-психологические факторы. Включают двуязычие (билингвизм) в семье, нечеткую или неправильную речь окружающих, дефицит речевых контактов, невнимание к речи ребенка со стороны взрослых, неоправданно раннее обучение ребенка грамоте при отсутствии у него психологической готовности.

Группу риска по возникновению дисграфии составляют дети с конституциональной предрасположенностью, различными речевыми нарушениями, ЗПР. К дисграфии или аграфии у взрослых чаще всего приводят черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли головного мозга, нейрохирургические вмешательства.

Патогенез

Письмо является сложным многоуровневым процессом, в реализации которого участвуют различные анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, двигательный, осуществляющие последовательный перевод артикулемы в фонему, фонемы в графему, графемы в кинему. Залогом успешного овладения письмом является достаточно высокий уровень развития устной речи. Однако, в отличие от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии целенаправленного обучения.

В соответствии с современными представлениями, патогенез дисграфии у детей связан с несвоевременным становлением процесса латерализации функций головного мозга, в т. ч. установления доминантного по управлению речевыми функциями большого полушария. В норме эти процессы должны быть завершены к началу школьного обучения. В случае задержки латерализации и наличия у ребенка скрытого левшества корковый контроль над процессом письма нарушается. При дисграфии имеет место несформированность ВПФ (восприятия, памяти, мышления), эмоционально-волевой сферы, зрительного анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений, фонематических процессов, слогового анализа и синтеза, лексико-грамматической стороны речи.

С точки зрения психолингвистики, механизмы дисгрфии рассматриваются как нарушение операций порождения письменного высказывания: замысла и внутреннего программирования, лексико-грамматического структурирования, деления предложения на слова, фонематического анализа, соотнесения фонемы с графемой, моторной реализации письма под зрительным и кинестетическим контролем.

Классификация

В зависимости от несформированности или нарушения той или иной операции письма выделяют 5 форм дисграфии:

- артикуляторно-акустическую дисграфию, связанную с нарушением артикуляции, звукопроизношения и фонематического восприятия;

- акустическую дисграфию, связанную с нарушением фонемного распознавания;

- дисграфию на почве несформированности языкового анализа и синтеза;

- аграмматическую дисграфию, связанную с недоразвитием лексико-грамматической стороны речи;

- оптическую дисграфию, связанную с несформированностью зрительно-пространственных представлений.

Наряду с «чистыми» формами дисграфии, в логопедической практике встречаются смешанные формы. Современная классификация выделяет:

I. Специфические нарушения письма:

1. Дисграфии:

- Дисфонологические дисграфии (паралалические, фонематические).

- Метаязыковые дисграфии (диспраксические или моторные, дисграфии вследствие нарушения языковых операций).

2. Дизорфографии:

- Морфологические дизорфографии.

- Синтаксические дизорфографии.

II. Неспецифические нарушения письма, связанные с педагогической запущенностью, ЗПР, УО и т. д.

Симптомы дисграфии

Признаки, характеризующие дисграфию, включают типичные и повторяющиеся на письме ошибки стойкого характера, не связанные с незнанием правил и норм языка. Типичные ошибки, встречающиеся при различных видах дисграфий, могут проявляться:

- смешением и заменами графически сходных рукописных букв (ш-щ, т-ш, в-д, м-л) или фонетически сходных звуков на письме (б–п, д–т, г–к, ш-ж);

- искажением буквенно-слоговой структуры слова (пропусками, перестановками, добавлением букв и слогов);

- нарушением слитности и раздельности написания слов;

- аграмматизмами на письме (нарушением словоизменения и согласования слов в предложении).

Кроме этого, при дисграфии дети пишут медленно, их почерк обычно трудно различим. Могут иметь место колебания высоты и наклона букв, соскальзывания со строки, замены прописных букв строчными и наоборот. О наличии дисграфии можно говорить только после того, как ребенок овладевает техникой письма, т. е. не раньше 8–8,5 лет.

Довольно часто при дисграфии выявляется неречевая симптоматика: неврологические нарушения, снижение работоспособности, отвлекаемость, гиперактивность, снижение объема памяти и др.

Артикуляторно-акустическая дисграфия

В случае артикуляторно-акустической дисграфии специфические ошибки на письме связаны с неправильным звукопроизношением (как произносит, так и пишет). В этом случае замены и пропуски букв на письме повторяют соответствующие звуковые ошибки в устной речи. Артикуляторно-акустическая дисграфия встречается при полиморфной дислалии, ринолалии, дизартрии (т. е. у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи).

Акустическая дисграфия

При акустической дисграфии звукопроизношение не нарушено, однако фонематическое восприятие сформировано недостаточно. Ошибки на письме носят характер замен букв, соответствующих фонетически сходным звукам (свистящих — шипящими, звонких – глухими и наоборот, аффрикат — их компонентами).

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза

Характеризуется нарушением деления слов на слоги, а предложений на слова. При данной форме дисграфии ученик пропускает, повторяет или переставляет местами буквы и слоги; пишет лишние буквы в слове или не дописывает окончания слов; пишет слова с предлогами слитно, а с приставками раздельно. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза встречается среди школьников наиболее часто.

Аграмматическая дисграфия

Отличается множественными аграмматизмами на письме: неправильным изменением слов по падежам, родам и числам; нарушением согласования слов в предложении; нарушением предложных конструкций (неправильной последовательностью слов, пропусками членов предложения и т. п.). Аграмматическая дисграфия обычно сопутствует общему недоразвитию речи, обусловленному алалией, дизартрией.

Оптическая дисграфия

При оптической дисграфии на письме заменяются или смешиваются графически сходные буквы. Если нарушается узнавание и воспроизведение изолированных букв, говорят о литеральной оптической дисграфии; если нарушается начертание букв в слове, — о вербальной оптической дисграфии. К типичным ошибкам, встречающимся при оптической дисграфии, относится недописывание или добавление элементов букв («л» вместо «м»; «х» вместо «ж» и наоборот), зеркальное написание букв.

Диагностика

Для выявления органических причин дисграфии, а также исключения дефектов зрения и слуха, которые могут привести к нарушениям письма, необходимы консультации невролога (детского невролога), офтальмолога (детского окулиста), отоларинголога (детского ЛОРа). Обследование уровня сформированности речевой функции проводится логопедом.

Задачами диагностики письменной речи служат разграничение дисграфии с элементарным незнанием правил правописания, а также определение ее формы. Обследование при дисграфии осуществляется в несколько этапов:

- проводится изучение и анализ письменных работ;

- внимательно изучается общее и речевое развитие ребенка для выяснения возможных причин дисграфии;

- обращается внимание на состояние ЦНС, зрения, слуха;

- исследуется строение артикуляционного аппарата, речевая и ручная моторика, определяется ведущая рука;

- производится оценка состояния звукопроизношения, фонематического анализа и синтеза; слуховой дифференциации звуков; слоговой структуры слова; особенностей словарного запаса и грамматического строя речи.

Только после всестороннего изучения сформированности устной речи переходят к обследованию письменной речи: ребенку или взрослому с дисграфией даются задания на списывание печатного и рукописного текста, письмо под диктовку, составление описания по картинке, чтение слогов, слов, текстов и т. п. На основании анализа типичных ошибок, отраженных в протоколе обследования речи, выносится логопедическое заключение.

Коррекция дисграфии

Логопедическая работа по коррекции дисграфии выстраивается с учетом механизмов и формы нарушения письменной речи. Общие подходы к преодолению дисграфии предполагают восполнение пробелов в звукопроизношении и фонематических процессах; обогащение словаря и формирование грамматической стороны речи; развитие связной речи.

Важное значение в структуре логопедических занятий по коррекции дисграфии занимает развитие аналитико-синтетической деятельности, слухового и пространственного восприятия, памяти, мышления, двигательной сферы. Полученные навыки устной речи закрепляются с помощью письменных упражнений.

По основному заболеванию лицам с дисграфией и аграфией могут назначаться курсы медикаментозной терапии и реабилитационного лечения (физиотерапия, массаж, ЛФК, гидротерапия).

Прогноз и профилактика

Для преодоления дисграфии требуется слаженная работа логопеда, педагога, невролога, ребенка и его родителей (или взрослого пациента). Поскольку нарушения письма самостоятельно не исчезают в процессе школьного обучения, дети с дисграфией должны получать логопедическую помощь на школьном логопункте.

Предупреждение дисграфии должно начинаться еще до начала обучения ребенка грамоте. В профилактическую работу необходимо включать целенаправленное развитие ВПФ, способствующих нормальному овладению процессами письма и чтения, сенсорных функций, пространственных представлений, слуховых и зрительных дифференцировок, конструктивного праксиса, графомоторных навыков. Важное значение имеет своевременная коррекция нарушений устной речи, преодоление фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи.

Сложную проблему представляет вопрос оценки успеваемости по русскому языку детей с дисграфией. В период проведения коррекционной работы целесообразно осуществлять совместную проверку контрольных работ по русскому языку учителем и логопедом, выделение специфических дисграфических ошибок, которые не должны учитываться при выставлении оценки.

Дисграфия — лечение в Москве

В начальной школе многие дети имеют затруднения при грамотном письме. Следует отметить, что некоторые из них не могут грамотно писать не потому, что испытывают затруднения с грамматикой и пунктуацией, проблема носит более сложный характер, обусловленный несформированной высшей психической деятельностью. Конечно, ошибки в тексте встречаются практически у всех учеников начальной школы, но лишь у 12-20% учащихся причина кроется в дисграфии. Дисграфия — это серьезное нарушение в психике детей, которое необходимо устранять на раннем этапе.

Дети, страдающие этим расстройством, во время письма совершают серьезные ошибки: путают слова, повторяют одно и то же слово и путают буквы. Данное заболевание не является признаком задержки интеллектуального развития и поддается коррекции.

Признаки дисграфии

На что стоит обратить внимание:

- Частые фонетические ошибки (слово — сово», медведь — мевет и т.д.);

- Ошибки в очень простых словах (напр. в слове «как»);

- Пропуск слогов, неверные окончания и т.д.

Для того чтобы писать грамотно и нормально читать, достаточно обладать средним интеллектом. Однако не стоит раньше времени бить тревогу, если кто-то из учащихся испытывает затруднение во время обучения. Важно понимать, что дисграфия никаким образом не влияет на умственное развитие. Такой человек адекватно воспринимает устную информацию и способен обучаться. Затруднения возникают именно с визуальной информацией. Часто можно встретить «отзеркаленные» буквы в тексте, который написал человек, страдающий данным недугом.

Дисграфия и дислексия являются схожими по своей природе недугами, поэтому часто люди страдают от обоих расстройств сразу.

Какие дети попадают в фактор риска:

- левши;

- бывшие левши (родители или учителя переучили ребенка на правую руку);

- дети, начавшие раннее обучение в школе;

- дети, растущие в мультиязычной семье;

- дети, страдающие рассеянным вниманием;

- дети, которые рано начали заниматься с логопедом.

Коррекция дисграфии является прерогативой логопедов. Специалист порекомендует необходимые упражнения и научит правильному подходу к обучению. Однако нелишним будет обратиться к психологам, так как причиной недуга могли стать: дефицит общения, некорректная или нечеткая речь окружающих, очень раннее начало обучения грамоте и т.д. В результате появившаяся психологическая травма.

Виды дисграфии

Специалисты разделяют дисграфию на следующие виды:

- Артикуляторно — акустическая.

- Акустическая.

- Проблемы звукового анализа.

- Аграмматическая.

- Оптическая.

Коррекция дисграфии – это совместная работа учителей, родителей и логопеда. Для того чтобы в полной мере понять природу данного расстройства, следует разобраться в предмете более углубленно.

- Человек, невнятно произносящий отдельные звуки и путающий в речи букву «р» и «л» подвержен артикуляторно — акустической дисграфии. Неспособность правильно произнести какую-либо букву часто приводит к ее умышленному пропуску. К примеру, обследуемый испытывает затруднение при выговоре чередующихся согласных, что приводит к некорректному произношению слов: «приток – питок», «трансформация – тансфомация», «тридцать – тицать», «творог — толог» и т.д.

- Если человек путает буквы, то причина этому может заключаться в акустической дисграфии. Звонкие и шипящие звуки в одном слове провоцируют человека некорректно произносить и писать некоторые слова.

- Суммирование нескольких слов в одно, является причиной патологии, характерного для неправильного звукового анализа. Например, человек вместо «красивый интерьер» произносит «кратирьер». Часто люди, страдающие от данного расстройства склоны к написанию предлогов отдельно от слов, так как слышат между ними ярко выраженную границу: «извечный – из вечный», «перевал — пере вал» и т.д.

- Неспособность согласовывать слова является явным признаком аграмматического расстройства. В качестве примера можно привести следующие словосочетания: непростой решения, сложная задачи и т.д.

- Очень часто встречается расстройство, при котором дети пишут некоторые буквы, форма которых ярко выражена наоборот. Буквы словно отзеркаленны (Я, Р, В, Ь и т.д.). Такое расстройство обусловлено оптической дисграфией.

Это основные формы недуга, на практике часто встречаются более сложные варианты, которые суммируют в себе несколько форм. Несмотря на наличие такого количества форм, лечение дисграфии во многом проходит по одной методологии.

Дисграфия у взрослых

Дисграфия у взрослых встречается не менее часто, чем у детей. Причиной возникновения данного расстройства может стать опухоль, черепно-мозговая травма, менингит, асфиксия, родовые травмы и т.д.

Дисграфия у взрослых проявляется, так же как и у детей: ошибки во время письма, которые человек повторяет из раза в раз, при этом хорошо зная грамматику и орфографию. Часто люди, страдающие данным недугом, путают буквы, которые внешне схожи по написанию (ъ-ь, в-ь, ш-щ, г-р и т.д.)

Советы родителям, чьи дети нуждаются в коррекции речи и письма

Ни в коем случае не ругать детей с недугом и не кричать на них. Такое поведение приведет лишь к усугублению ситуации. Обследуемый должен чувствовать заботу и внимание со стороны родителей. Вся работа должна проходить в комфортной обстановке. Следует понимать, что на детей оказывается некий прессинг, который может повлиять на их психику и сформировать психологические барьеры, способные ограничить их дальнейшую жизнь.

Если преподаватель обращается с учениками грубо и постоянно упрекает в ошибках, то дети могут вырасти в аморфных людей, которые будут бросать любое начинание при первой же неудаче или ошибке.

Страдающие дисграфией вовсе не неизлечимы. В 70-80% случаев, если заняться исправлением недуга в дошкольном возрасте, то проблема решится. Следует внимательно относиться к ребенку, в таком случае его проблемы будут видны на раннем этапе, что в разы увеличит вероятность их устранения.

Обращаться за помощью следует только к опытному логопеду. Также необходимо показать ребенка психоневрологу, который сможет выявить вспомогательные отклонения. Не стоит пренебрегать услугами репетитора. Репетитор будет заниматься только одним учеником в удобной для него обстановке, зная особенности своего подопечного и учитывая их во время обучения.

В каждом деле необходима система, для достижения наилучших результатов, лечение дисграфии не исключение. Следует проводить занятия систематически, не нарушая график.

Также обязательно следует определить причины патологии.

Диагностика дисграфии у детей

Диагностика дисграфии подразумевает прохождение обследований у невролога, офтальмолога, отоларинголога и логопеда. Как уже говорилось ранее дисграфия и дислексия имеют схожие характеристики, поэтому помощь квалифицированных специалистов поможет выявить оба расстройства и устранить их.

В первую очередь необходимо точно определить, не является ли неграмотная речь обследуемого следствием патологии, а не банального незнания правил правописания.

Обследование будет проходить в несколько этапов:

- Вначале будут исследованы письменные работы и проведен их анализ.

- Далее необходимо послушать устную речь и определить наличие отклонений. Во время исследования ведется наблюдение за жестикуляцией манерой изъясняться, также определяется ведущая рука.

- Во время всего обследования специалисты исследуют словарный запас, произношение различных звуков, восприятие звуков и слоговую структуру, которую составляет обследуемый во время разговора.

- После того как исследования речи завершатся, начинается исследование письменной речи. Обследуемый переписывает сначала печатный, рукописный текст, затем выполняет диктант, составляет описания по изображениям, читает слога, слова и тексты.

Когда все процедуры закончены, логопед анализирует результаты и выносит заключение. Дислексия и дисграфия у детей, как правило, ярко выражены и их определение зачастую не составляет особых затруднений у специалиста.

Многим может показаться, что вышеуказанные процедуры можно провести дома, без помощи специалиста, но это абсолютно неверно. Для того чтобы выполнить максимально точное обследование, необходимо обладать опытом и необходимыми знаниями. В противном случае можно совершить ряд ошибок, что приведет к неправильному заключению и неверному пониманию как лечить патологию.

Коррекция дисграфии у детей школьного возраста

Лечить дисграфию необходимо совместными усилиями. Работая вместе с преподавателями, родителями и логопедом, ребенок может избавиться от данного отклонения.

Если ребенок испытывает трудности в разговорной речи, то необходимо обеспечить его систематической практикой. Такой специальный диктант должен отличаться от обычного. Следует четко проговаривать слова, указывать знаки препинания. Перед началом диктанта следует четко прочитать весь текст.

Следует избегать возникновения отрицательных эмоций. В негативной обстановке дети воспринимают любое лечение как что-то навязываемое и подсознательно будут стремиться абстрагироваться.

Не стоит проявлять чрезмерное внимание и крайнюю озабоченность данным отклонением. От повышенного внимания к проблеме, ребенок решит, что с ним что-то не так и начнет воспринимать себя неполноценным, что в корне не соответствует действительности.

Необходимо привить ребенку настроение достижение грандиозной цели. Следует хвалить (в меру) ребенка и поощрять его приятными сюрпризами, чтобы он относился к лечению с особым рвением и был нацелен на достижение отличного результата.

Лечение у логопеда будет происходить по другой системе. Логопеды основывают лечение на специальной азбуке и наборе специфических речевых игр. Упражнение с азбукой сводится к тому, что детям предлагается сложить слово и обозначить его грамматические элементы. Данное упражнение помогает запомнить структуру слов, внешний вид букв и учит правильному произношению.

Далее логопед дает ребенку понимание различий твердых и мягких и глухих звуков. Ребенок повторяет слова и подбирает свои, которые соответствуют требуемым звукам. Вовремя работы идет анализ звуков, букв и слогов из которых состоят слова.

Существует отличное упражнение, которое необязательно проходить вместе с логопедом. Ребенок пишет какой-либо текст (необязательно под диктовку) и проговаривает каждое слово. Очень важно, чтобы ребенок четко произносил слабые доли.

Пример: «сколькО стоИт мОлОко». Ведь в устной речи данная фраза произносится совсем по-другому – «сколька стоет малако».

Слабые доли в данном примере – это звуки, которые при быстрой речи могут изменяться, не влияя на смысл слова. С виду простое упражнение, но при систематическом занятии, оно очень действенно.

Профилактика дисграфии у ребенка

Узнав про дисграфию и поняв, что такое отклонение может отрицательно сказаться на ребенке в будущем, автоматически приводит к выводу, что чем раньше оно будет обнаружено, тем лучше. Желательно определить, есть ли у ребенка данный недуг еще до того, как он приступит к изучению грамоты.

Существует множество упражнений, которые отлично подходят для профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста:

- Определение предмета по контурному изображению.

- Поиск одинаковых предметов на картинке.

- Игра в лабиринт. На листке бумаги чертится лабиринт, ребенку необходимо провести ручкой линию через весь лабиринт не касаясь стен.

- Определить предмет по отдельным деталям.

- Поиск лишнего предмета на картинки, который не соответствует остальным (например, среди овалов и кружков, лишним будет треугольник или квадрат и наоборот).

- Соотношение предметов с их силуэтом. Существуют специальные развивающие игрушки, например куб с отверстиями разной формы, в которые необходимо вставить фигурки той же формы, что и отверстия.

Коррекция дисграфии – не самый простой процесс, как для ребенка, так и для родителей. Придется проделать большую работу и проявить все свои сильные стороны, чтобы поддержать ребенка и помочь ему избавиться от недуга. Самые главные специалисты для ребенка – это его родители. Работайте с ребенком, заручитесь поддержкой логопеда и все получится.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Лечение дисграфии у взрослых

Дисграфия – это расстройство письма, характеризующееся повторяющимися ошибками. Причина кроется не в незнании орфографии, а в несформированности психических функций. Дисграфия наблюдается в основном у учеников начальных классов, но может встречаться и у взрослых. Так как чтение и письмо связаны, отклонение часто сопровождается дислексией.

Проявления дисграфии у взрослых

При дисграфии люди, не имеющие умственной отсталости или проблем со слухом, могут переставлять местами слоги, пропускать буквы, ошибаться при соотнесении звука с графическим символом. Дети в основном путают визуально похожие буквы, например прописные «т» и «ш», но ошибки взрослых связаны преимущественно с неверным применением грамматических, синтаксических правил, а также затрудненным изложением мыслей на бумаге. Другие возможные признаки дисграфии:

• неразборчивый почерк;

• сильный нажим на ручку;

• слишком медленное письмо;

• снижение памяти и внимания;

• повторяющиеся ошибки на письме;

• нарушение структуры предложений;

• буквы разной высоты, выходящие за строчку;

• слитное написание слов или их перестановка;

• сложности с определением мягких согласных;

• подмена похожих по звучанию или написанию букв;

• замена, смешение или пропуски слогов при произношении;

• аграмматизмы (например, «Саша сидели на деревянными стулья»).

Если дисграфия не была выявлена в начальной школе, он может негативно сказаться на развитии личности. Взрослые часто страдают от низкой самооценки, неуверенности в себе, с трудом налаживают отношения с коллективом.

Сама по себе дисграфия не влияет на интеллект человека, однако часто сопровождается дефектом связей между отделами мозга. В этом случае у взрослого могут наблюдаться неврологические отклонения, когнитивные расстройства, нарушения моторики, дезориентация во времени или пространстве. Некоторые отмечают сниженную работоспособность, ухудшение памяти, отвлекаемость, трудности с восприятием информации.

Причины дисграфии у взрослых

Проявления и способы коррекции отклонения будут отличаться в зависимости от причины его возникновения. Выделяют следующие виды дисграфии:

1. Оптическая. Вызвана несформированностью зрительно-пространственных связей. Характеризуется лишними или недостающими элементами букв (палочками, штрихами), их неверным написанием, подменой схожих символов.

2. Акустическая. Взрослый неверно распознает звуки, из-за чего путает похожие по звучанию буквы.

3. Артикуляторно-акустическая. Нарушена слуховая дифференциация. Человек ошибается не только при написании слов, но и при произношении.

4. Аграмматическая. Возникает из-за неполноценных процессов синтеза и анализа. Для нее свойственна подмена окончаний, предлогов, появление лишних слогов и слитное написание.

В основном нарушение возникает еще в детском возрасте, но есть некоторые внешние и внутренние факторы, из-за которых дисграфия внезапно развивается у взрослого. К наиболее частым причинам относят поражения мозга: операции, удары головой, асфиксию, инсульты, опухоли. У женщины дисграфия может появиться после родов. Также опасность представляют менингит и менингококковые инфекции.

Методы коррекции и лечения

В первую очередь нужно провести диагностику. Используются такие задания как списывание текста, сочинение по картинке, диктант. Логопед изучает материалы и определяет, чем вызваны ошибки: неграмотностью или дисграфией. Дополнительно оценивается речь клиента и навыки чтения текста, слов, слогов. Специалисту важно убедиться в умении правильно определять на слух и произносить различные звуки. Для постановки точного диагноза и определения вида дисграфии потребуется консультация отоларинголога, офтальмолога, невролога и психолога.

Если подозрения подтвердились, начинается процесс коррекции дисграфии. Лечение направлено на:

• тренировку памяти;

• исправление почерка;

• повышение самооценки;

• обогащение словарного запаса;

• снятие психологических барьеров;

• стимуляцию мыслительных процессов;

• формирование связной речи, грамматики;

• развитие слухо-произносительных навыков.

Коррекционная программа составляется индивидуально с учетом типа дисграфии. Специалист восполняет пробелы в механизмах, необходимых для грамотного письма.

Наиболее эффективным способом лечения дислексии и дисграфии считается методика Дейвиса. Она подходит как для детей, так и для взрослых, так как Рональд Дейвис самостоятельно справился с проблемой в возрасте 38 лет. Лечение непродолжительное, в 99% случаев у клиентов наблюдается улучшение навыков чтения и правописания.

Дополнительно специалист может порекомендовать курсы йоги, массажа, физиотерапии.

Центр Дислексии в Москве

Центр коррекции дислексии и дисграфии в Москве работает с 2012 года на основании лицензии Британской ассоциации Р. Дейвиса. Логопеды-дефектологи проводят занятия для детей и взрослых. Коррекционная программа длится 5 дней (30 часов). По окончанию курса клиенты приобретают уверенность в себе и овладевают способами управления дисграфии. Записаться на консультацию стоит каждому взрослому, имеющему хотя бы несколько признаков расстройства письма. Специалисты проводят диагностику и составляют индивидуальную программу лечения по методике Дейвиса.

Логопед-дефектолог в Москве

Содержание статьи

- Общие сведения

- Причины развития патологии

- Симптомы дисграфии

- Виды расстройства

- Диагностика патологии

- Лечение дисграфии

- Прогноз

- Вопросы и ответы

- Источники и литература

Дисграфия — частичное расстройство процесса письма, не связанное с интеллектуальными возможностями человека. Симптомы патологии специфичны: пациент совершает однотипные повторяющиеся ошибки в письменной речи. Диагностика дисграфии осуществляется логопедами и неврологами. При отсутствии коррекции расстройство может стать причиной низкой успеваемости ребёнка и проблем в общении со сверстниками.

Общие сведения

Специфические недостатки письма становятся следствием дефектов психических функций, участвующих в формирование письменной речи. Признаки дисграфии выявляются у половины российских первоклассников и 35–40% учащихся пятых классов. Распространённость нарушения среди детей младшего школьного возраста объясняется общим недоразвитием речи, которое характерно для выпускников детских садов.

Логопеды выделяют два расстройства письменной речи — дисграфию и аграфию. В первом случае основным симптомом нарушения становятся заметные искажения написанных слов, во втором — полная утрата навыков письма.

Причины развития патологии

Патология может развиваться как осложнение расстройств, затрагивающих центральную нервную систему :

- вирусных, бактериальных и грибковых инфекций;

- интоксикаций организма;

- родовых травм;

- черепно-мозговых травм;

- менингитов;

- энцефалитов и т. д.

В некоторых случаях дисграфия становится следствием социально-психологических условий воспитания ребёнка. Нарушения письменной речи характерны для школьников, проживающих в условиях билингвизма (родители пользуются разными языками для общения внутри семьи). Нередко неспособность к письменной речи формируется у пациентов с ограниченным числом собеседников, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

В группу риска входят дети с задержкой психического развития, речевыми нарушениями и врождёнными поражениями центральной нервной системы. Взрослые сталкиваются с симптомами дисграфии после травм головы, инсультов, опухолей головного мозга и нейрохирургических вмешательств.

Симптомы дисграфии

Проявления расстройства типичны. В письменной речи ребенка или взрослого систематически повторяются следующие ошибки:

- замена схожих по начертанию букв аналогами;

- употребление звонких букв вместо глухих и наоборот;

- раздельное написание приставок;

- объединение предлогов и слов в одну конструкцию;

- отсутствие согласования между членами предложения.

Лица, страдающие от нарушения, обладают неустойчивым почерком с переменным размером букв.

Виды расстройства

Современная логопедия классифицирует расстройства письменной речи с учётом типа нарушений, приводящих к появлению повторяющихся ошибок. В медицинских справочниках упоминаются следующие формы дисграфии:

- артикулярно-акустическая;

- акустическая;

- лингвистическая;

- аграмматическая;

- оптическая.

Артикулярно-акустический тип расстройства связан с неправильным произношением звуков. Ребёнок пишет слова с ошибками из-за того, что не способен произнести их правильно. Эта форма нарушения проявляется в виде одинаковых ошибок в устной и письменной речи.

Акустическая дисграфия развивается из-за несформированного фонематического восприятия. Ребёнок произносит слова без ошибок, но при письме заменяет свистящие звуки шипящими, звонкие — глухими и наоборот.

Лингвистический тип расстройства становится следствием нарушения языкового анализа и синтеза. В процессе письма школьник переставляет местами отдельные буквы или целые слоги, добавляет к словам лишние части, отделяет приставки от корней. Эта форма нарушения наиболее часто диагностируется у учащихся 1–3 классов.

Агграматическиая дисграфия проявляется при изменении слов по родам, числам или падежам. Ребёнок не способен подобрать правильное окончание для любой части речи. В предложениях встречается инверсия слов, пропуски подлежащих или сказуемых.

При оптическом типе расстройства ребёнок заменяет или смешивает буквы со схожим начертанием: вместо «л» употребляет «м», вместо «ж» — «х». Нередко встречается зеркальное написание символов.

Диагностика патологии

При расстройстве письменной речи показаны консультации невролога, офтальмолога и отоларинголога. Эти специалисты выявят органические причины нарушения и исключат из анамнеза ребёнка или взрослого патологии зрения и слуха. Анализ уровня сформированности речевой функции осуществляется логопедами.

Диагностика письменной речи призвана разграничить проявления дисграфии и незнание правил грамматики, характерное для детей младшего школьного возраста. Во время логопедического обследования врачу предстоит:

- провести анализ письменных работ;

- оценить уровень речевого развития школьника;

- выявить возможные патологии центральной нервной системы, органов зрения и слуха;

- исследовать строение артикуляционного аппарата, оценить объёмы речевой и ручной моторики, определить ведущую руку;

- оценить целостность звукопроизношения, способности ребёнка к фонематическому анализу и синтезу, уровень слуховой дифференциации звуков;

- исследовать особенности словарного запаса.

Перечисленные меры рассматриваются логопедами как подготовительные. Полученная во время предварительного обследования информация используется при изучении письменной речи пациентов. Взрослым или детям с симптомами дисграфии предлагается списать текст, выполнить запись под диктовку, сопоставить описание с иллюстрацией, прочесть слова по слогам и т. д. Эти тесты позволяют логопедам выделить типичные повторяющиеся ошибки, характерные для конкретного пациента.

Лечение дисграфии

Коррекция нарушений письменной речи выполняется логопедом. Врачу необходимо устранить дефекты в звукопроизношении, понимании ребёнком фонематических процессов. Во время логопедических сессий пациент работает над расширением словарного запаса, улучшением грамматических знаний, развитием всех форм речи.

Значимой частью терапевтического курса становится развитие аналитико-синтетических навыков школьника, его слухового и пространственного восприятия, памяти и мышления. Навыки устной речи закрепляются посредством письменных упражнений.

В качестве вспомогательных терапевтических мер назначаются:

- стимуляторы ЦНС;

- антидепрессанты;

- витаминные комплексы;

- физиотерапевтические процедуры;

- лечебная физкультура;

- сеансы массажа.

Продолжительность коррекционного курса зависит от формы дисграфии.

Прогноз

Устранение симптомов расстройства письменной речи требует совместных усилий от логопеда, невролога и школьника. Родителям не следует рассчитывать на то, что дисграфия исчезнет самостоятельно. Своевременно начало коррекционного курса позволит ребёнку повысить успеваемость и избежать академических проблем при переходе из начальной школы в среднюю. Логопедические сессии отличаются высокой эффективностью: свыше 70% пациентов добиваются нормализации письменной речи в первый год занятий.

Предотвратить развитие нарушения можно до начала обучения ребёнка в школе. Родителям следует уделять внимание развивающим играм с сыном или дочерью. Взрослые могут помочь детям овладеть базовыми навыками письма и чтения, расширить словарный запас, уяснить простейшие грамматические конструкции. Мамам и папам следует корректировать детские ошибки в произношении слов. Благодаря этому в памяти дошкольника не закрепятся несуществующие фонетические нормы, провоцирующие развитие дисграфии.

Вопросы и ответы

— Какой врач занимается лечением дисграфии?

— Постановка диагноза и разработка тактики лечения осуществляется логопедом. Детям и взрослым пациентам могут потребоваться консультации неврологов, психиатров, кардиологов или терапевтов.

— Какова продолжительность коррекционного курса при дисграфии?

— Продолжительность лечения зависит от формы патологии и наличия у ребёнка или взрослого сопутствующих расстройств. До 70% пациентов добиваются исчезновения симптомов дисграфии после года работы с логопедом.

— Какие осложнения могут развиться у человека на фоне дисграфии?

— Расстройство письменной речи не приводит к развитию поражений отдельных органов или систем. Пациент может страдать от низкой успеваемости в школе, что станет причиной стресса, депрессивного расстройства и конфликтов с преподавателями.

Источники и литература

При подготовке статьи использованы следующие материалы:

- Логинова Е. А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие / Под ред. Л. С. Волковой. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. — 208 с.

- Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под редакцией В. И. Селиверстова. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, — 400 с. — 25 000 экз.

- Губа Г. П. Справочник по неврологической семиологии. — 2-е изд. — Киев. 1983 г. — 520 с.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Дисграфия: определение

2. Причины дисграфии

3. Виды дисграфии

3.1 Акустическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.2 Оптическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.3 Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.4 Артикуляторно-акустическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.5 Аграмматическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

4. Коррекция дисграфии у детей с ЗПР

4.1 Методы и приемы коррекции

5. Профилактика дисграфии у дошкольников и школьников 1 класса

5.1Игры и упражнения по профилактике дисграфии у дошкольников

5.2 Рекомендации для родителей по профилактике дисграфии

6. Профилактика и коррекция дисграфии у младших школьников

7. Полезные файлы

Дисграфия – нарушение процесса письма, проявляющиеся в повторяющихся, стойких ошибках, которые обусловлены несформированной высшей психической деятельностью, участвующей в процессе письма.

Данное нарушение является препятствием для овладения учениками грамоты и грамматики языка. Письменной речью ребенок овладевает к моменту поступления в школу или непосредственно в первом классе. Для того, чтобы этот вид речи сформировался без особых трудностей, необходимо овладеть основой письменной речи.

К ней можно отнести:

1. Правильно сформированную устную речь. Способность к аналитико-синтетической речевой деятельности: деление на слова, слоги, звуки и синтез.

2. Развитое восприятия: пространственное, зрительно-пространственный гнозис, сомато-пространственные ощущения, знание схемы тела.

3. Сформированность двигательной сферы.

4. Способность к саморегуляции.

5. Сформированность абстрактного мышления.

Если данная основа является нарушенной, то могут возникнуть нарушения письменной речи.

Существуют 4 группы нарушений письма, которые обусловлены возрастной спецификой:

1. Трудности в овладении письмом. Встречается в подготовительной группе в 6–7 лет и в первом классе, проявляется в нечетком знании алфавита. Дети испытывают сложности при переводе звука в букву, и при переходе от печатной буквы к письменной, кроме того испытывают трудности звукобуквенного анализа и синтеза.

2. Нарушение формирования процесса письма. Встречается в 1–2 классе в 7–8 лет, когда дети смешивают печатные и письменные буквы, пропускают слоги, слова.

3. Дисграфия. Многочисленные стойкие, повторяющиеся ошибки на письме. Эти ошибки возникают из-за несформированности или нарушения психических функций (двигательных, сенсорных, речевых, нарушением механизмов организации деятельности), обеспечивающих процесс письма. Диагноз ставится логопедом тогда, когда ребенок овладел техникой письма, в 8–8,5 лет.

Стоит отметить, что не всегда письменные ошибки являются признаком нарушения письменной речи. Они могут появляться из-за особого психофизиологического состояния (болезни, усталости, эмоционального напряжения, вида письменной работы (например, только на контрольной работе из-за сильного волнения).

Несмотря на углубленное изучение, причины дисграфии со стопроцентной точностью не выяснены даже сегодня. Но определенные данные все же имеются.

- Биологические причины: наследственность, поражение или недоразвитие головного мозга на разных периодах развития ребенка, патологии беременности, травмы плода, асфиксия, серьезные соматические заболевания, инфекции, поражающие нервную систему.

- Социально-психологические причины: синдром госпитализма (нарушения, обусловленные длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от дома и семьи), педагогическая запущенность, недостаточность речевых контактов, воспитание в двуязычных семьях.

- Социальные и средовые причины: завышенные требования к грамотности в отношении ребенка, неправильно определенный (слишком ранний) возраст обучения грамоте, неверно подобранные темпы и методы обучения.

Как известно, человек начинает овладевать навыками письма, когда адекватно сформированы все составляющие его устной речи: звукопроизношение, лексико-грамматическая составляющая, фонетическое восприятие, связность речи. Если же при формировании головного мозга происходили нарушения, указанные выше, риск развития дисграфии очень высок.

Не менее важно отметить, что дисграфии подвержены дети с разными функциональными нарушениями органов слуха и зрения, которые вызывают отклонения анализа и синтеза информации. А у взрослых толчком к развитию патологии могут послужить инсульты, черепно-мозговые травмы, нейрохирургические вмешательства и опухолевидные процессы в мозге. Оказывая определенное воздействие на развитие человека, те или иные вышеизложенные факторы приводят к дисграфии, которая может проявляться в разных формах.

Сегодня специалисты разделяют дисграфию на пять основных форм, каждая из которых зависит от того, какая конкретно письменная операция нарушена или не сформирована. Однако на практике какой-либо вид дисграфии в чистом виде встречается достаточно редко, т.к. в большинстве случаев дисграфия принимает смешанную форму, но с преобладанием какого-либо вида. Установить же его можно по характерным признакам.

Акустическая дисграфия – характеризуется нарушением фонематического распознавания звуков.

- СИМПТОМЫ: проявляется в заменах букв, соответствующих близким звукам: свистящие, шипящие, звонкие, глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав. Кроме того, проявляется в неправильных обозначениях мягкости на письме (ПИСМО ЛУБИТ, в смешениях лабиализованных гласных даже в ударном положении (ТУЧА — ТОЧА, ЛЕС — ЛИС).

Процесс распознавания фонем включает в себя разные операции:

- слуховой анализ речи;