Один из характерных элементов южнорусского диалекта (или наречия) — фрикативное образование фонемы «Г». Что «режет слух» обладателей среднерусского (или литературного) наречия, проще говоря – в Москве и севернее. У них то «Г» — взрывной.

Личная предыстория

Как и многие, кто родился в Воронеже, до определенного времени «гэ»-кал, что вызывало улыбку сверстников из столицы. Что происходило с уровнем самооценки в ответ на эти улыбки – промочу. И так понятно.

Пыталась отучить от сего произношения еще в мои школьные годы сестра мамы, которая с мужем перебралась в Москву практически сразу после вуза, но как-то безуспешно.

Оказалось, что слышать и делать – не одно и тоже, особенно, когда не знаешь, как именно надо делать. Сестра мамы – не филолог, строитель. И у нее с мужем после «погружения» в языковую среду – получилось и без теоретических обоснований, а у меня – не шло.

Заметны различия в произношении и когда этот звук в начале или в середине слова, но наиболее ощутимо – в конце слова или перед глухой согласной.

У москвичей в этом случае «Г» превращается в «К», а у меня превращался в «Х».

У общего правила есть исключения. Например, в слове «Бог» последний звук должен произноситься именно как «х». Но это исключение известно многим, правда, оно не единственное. Кому интересно – интернет в помощь. Можете начать с того, что есть три вида «Г»: взрывной, фрикативный, фарингальный.

И мне повезло

Первым моим высшим учебным заведением стал Воронежский государственный педагогический институт. Факультет – русского языка и литературы.

Студенты, преподаватели, декан, ректор – низкий поклон всем, а некоторым низкий поклон многократный. За многое.

А в части этого самого «ГЭ» — за предмет на 1-м курсе «Введение в языкознание».

Потому что именно в одноименном учебнике было проиллюстрировано отличия «Г» взрывного, фрикативного и фарингального. И все оказалось очень просто.

2-3 недели самоконтроля – и стало получаться. Наверное, и сейчас, спустя многие годы, может и у меня «проскочить» южнороссийское, но скорее как исключение, а не правило.

Итак, вернемся к иллюстрации и простоте.

Взрывной «Г» — при его образовании задняя часть языка касается мягкого нёба (как и при образовании звука «К»). Именно поэтому взрывной «г» оглушается (превращается) в конце слова в «к».

Фрикативный «Г» — при его образовании задняя часть языка не касается мягкого нёба, остается небольшой промежуток, щель (поэтому такой «г» и называет еще «щелевым»), как и при образовании звука «Х». В этом случае «г» оглушается (превращается) в конце слова в «х».

Фарингальный «Г» — при его образовании щель ну очень большая, звук практически гортанный, например, как у Михаила Сергеевича Горбачева.

Итог

Если хотите произносить «Г» именно взрывной, а не какой-то иной, касайтесь задней частью языка неба. Как именно это должно происходить – потренируйтесь на многократном произнесении звука «К». А далее, на мой взгляд, наиболее удобное для тренировки чередование – многократное произнесение сокращенного наименования единицы веса «КГ». Следите, чтобы задняя часть языка касалась нёба при образовании и первого звука, и второго.

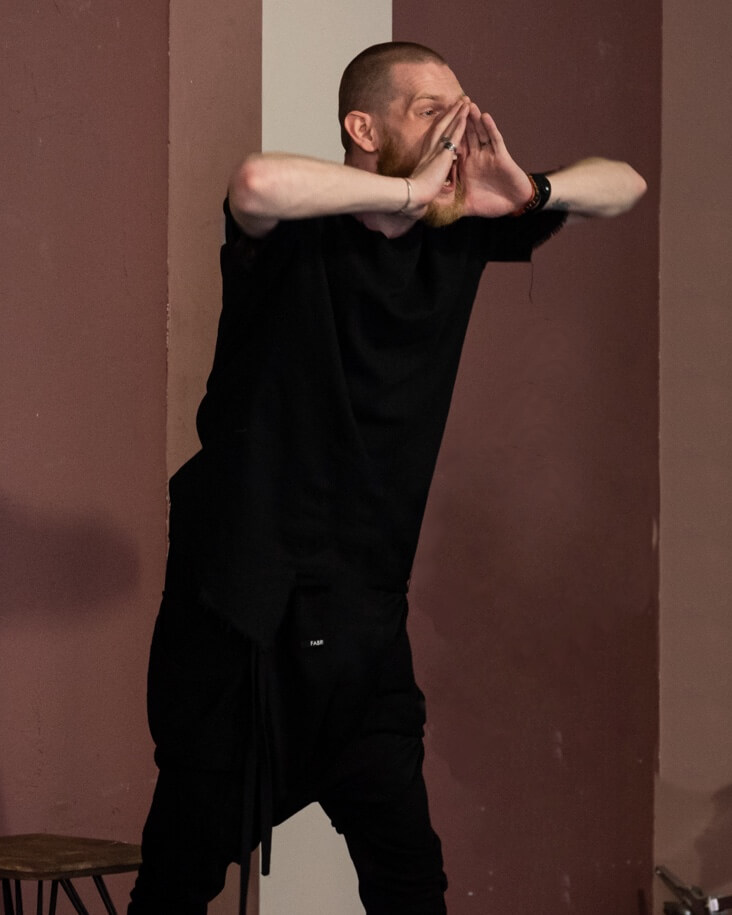

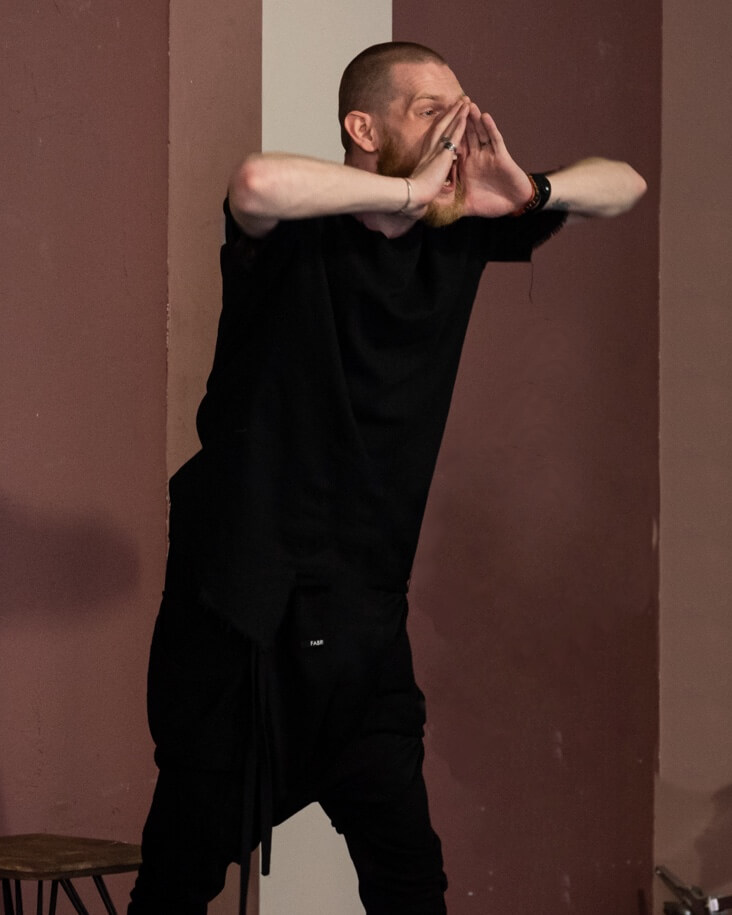

Кстати, хотелось бы представить былую коллегу, вернее, видео с ее Дзен-канала:

На ее канале можно найти и другие упражнения на отработку «Г», но не только — есть и иные примеры для развития речевого аппарата:

А тем, кому интересно, можно посмотреть и «Шпаргалка» по логике речи. Говорить понятно для слушателей, кто бы они ни были, полезно не только журналистам телевидения и радио.

Нередко в телевизионных юмористических передачах типа «КВН» региональный говор высмеивается как нечто неприличное, отжившее, требующее незамедлительного исправления. Так ли это? Или, наоборот, надо гордиться своими корнями и своей специфической, непохожей ни на чью другую, речью?

Действительно, диалектная речь — привычная для «своих», местных, земляков — может покоробить слух человека, прибывшего издалека. Ну и что? В таких случаях хорошо работает присказка «не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

Другое дело, когда человек выбрал политическую карьеру, где умение в совершенстве владеть ораторским искусством является большим подспорьем. Или же кто-то посчитал, что судьба его непременно должна быть связана, например, с театральными подмостками. В таких случаях действительно стоит обратиться к логопеду, поскольку профессиональная работа на большую аудиторию требует определенных речевых стандартов, а искусство — жертв. Кстати, не исключено, что некоторым придется не избавляться от того или иного диалекта, а наоборот, приложить максимум усилий, чтобы его приобрести. Тут уж все зависит от поставленной режиссером задачи.

Вторая сильная мотивация — наличие устойчивого комплекса, который в итоге может привести даже к психологической травме. Тут уж стоит сделать выбор в пользу стандартизации речи, нежели заработать невроз.

Длительные и регулярные упражнения по индивидуально подобранной для каждого программе помогут изменить артикуляционный аппарат. Начать тренировки можно с фраз, в которых есть обилие повторяющихся «г», например, «магнат Егор на горе загорал, на магната Егора магнит упал».

Не скрою: изменение артикуляционного аппарата — это действительно колоссальный труд, поскольку необходимо будет задействовать группы мышц, которые ранее, возможно, долгие годы, пребывали в полном покое. В некоторых случаях бывает показано и хирургическое вмешательство. Но, если цель поставлена, надо уверенно к ней идти.

Не стоит забывать, что особое очарование человеку придает своеобразная, глубоко индивидуальная речь. Не надо лениться обогащать свой словарный запас, следить за интонацией голоса в разговоре, и тогда вас будут с удовольствием слушать в любом уголке России.

Вообще-то, я спокойно к этому отношусь. Ну, говорят у нас так, что тут поделаешь. По-крайней мере, к снобам, кривящим мордочки и закрывающим нежные ушки от вульгарного донбасского говора – не отношусь. Тем более, что и сам я «гэкал» на самом деле очень долго. Ну, вот не мог я понять, чем моё «Г» отличается от того, которое надо говорить. Твёрдое «Р» понимал («трыста»), «шо» вместо «что» тоже, «на районе» и «на офисе» и сейчас реально коробит своей неуклюжестью, а вот «Г» – в упор не слышал…

Незабвенная Галина Александровна, преподаватель русского языка и литературы в начальных классах, меня чуть ли не материла за это моё «гэканье». С мамой они были подружками, и частенько по вечерам мама затаскивала меня к ней в гости. Это было ужасно! В гостях поили несладким чаем с молоком и маслом, традиционным татарским напитком (если эту бурду можно так назвать) – и мне приходилось пить, давясь и подташнивая. А уж когда дело доходило до очередного обсуждения моего произношения, я и вовсе не знал, куда себя девать…

Вообще, татары меня отчего-то любят. Видать, согрешила таки прапрабабушка. Вот и Галина Александровна, с умилением глядя на мои «симпатяшки» (это она так ямочки на щеках называла), говорила маме: «Нина! Ну когда ты научишь ребёнка нормально говорить? Пока молчит – ну ангелочек просто, всего б затискала. Но как рот откроет, как «гэкнет» – убила бы на хрен!»

Однако же – всё было без толку. «Гэкал» я до самого филфака, пока в один прекрасный день преподаватель языкознания, Царенко Николай Иванович, не объяснил на одной из лекций на пальцах практически, чем отличается фрикативное «Г» от взрывного и как при этом расположен язык. Я попробовал поставить язык так и эдак, и почему-то сразу услышал различие в звучании одного и второго. О чудо! – я практически моментально, безо всяких тренировок и логопедов смог понять и исправить то, с чем не мог справиться всю свою предыдущую жизнь…

По иронии судьбы это была первая лекция по языкознанию, на которой я не заснул. Думаете, я один спал до этого? Нет, спала вся группа. Николай Иванович полиглот – и в этом-то наверное и загвоздка. Попробовали бы вы гхыкать по-арабски, мявкать по-вьетнамски, лаолякать по-китайски, и при этом умудряться владеть практически всеми нормальными, человеческими, европейскими языками (всего 39 языков!) – у вас тоже с голосом было бы что-то не то. У Николая Ивановича голос скрипучий. Настолько скрипучий и монотонный, что веки начинали слипаться у самых гиперактивных и даже ответственных студентов уже через пару минут после его «включения». К середине пары аудитория была мертвенно тиха, и лишь лёгкие посапывания, почмокивания и похрапывания изредка нарушали вязкую тишину, на фоне которой несмазанной телегой скрипело неспешное повествование нашего полиглота…

В этот исторический день перед языкознанием мы решили дербалызнуть пивка. Типа, один чёрт проспим всю пару, так хоть удовольствие получим! На углу, возле жд-касс, стояла пивная бочка – только не та, что вы подумали, не советская, а вертикальная такая бочка. По сути ларёк, только круглый – одно время весь Донецк был уставлен такими гадюшничками. Получив по бокалу пенящегося счастья на морду лица, мы присели на скамеечки – наслаждаться жизнью… И вдруг видим – идёт Николай Иванович. По пути, естественно, на нашу же пару. Подходит к бочке, покупает бокал, неспешно, но практически не останавливаясь его высасывает, и идёт дальше – к филфаку. Мы хихикнули, допили своё, и пошли туда же.

И в этот день случилось нечто невероятное! – мы не заснули. Вся группа спала, как обычно, а мы втроём, я, жена и её подружка Витка – ни в одном глазу! Мы усердно конспектировали и слушали раскрывши рты – оказывается, чрезвычайно интересные и познавательные вещи. О которых ещё и рассказывалось, как ни странно, очень увлекательно, красочно и даже с мягким юмором… Мы поймали волну! Мы были с преподавателем настроены на одну пивную «частоту» – и поэтому нам стало безумно интересно, и совсем не хотелось спать…

С тех пор каждое занятие по языкознанию стало праздником. Ещё бы! – мало того, что наука оказалась по-настоящему интересной, так ещё и сопровождалась непременным распитием пива, причём с полным осознанием того, что это не расслаблятство какое-то, а вполне законный, легальный процесс, практически часть обучения! Со временем к нам начали подключаться и другие одногруппники, которые раз попробовав, вынуждены были умерить свой скепсис, и проникнуться эффективностью методики…

Это надо было видеть! Посреди белого дня от филфака отделяется группка студентов, человек так 10-15, причём в основном девчонки, – и бодро маршируют по направлению к пивняку, где совершенно бессовестно предаются распитию слабоалкогольных напитков – в массовом порядке и на глазах у изумлённой публики. Проходящие мимо бабульки с трудом переживали столь безнравственное зрелище…

Вот так я и перестал «гэкать». А заодно и пиво стало у меня любимым спиртным напитком…

Если у кого такие же проблемы с непониманием, чем одно «Г» отличается от другого – всё очень просто. «Русский», он же взрывной: язык кончиком направлен вниз, слегка касаясь задней стенки нижних зубов. «Украинский», он же фрикативный: кончик языка направлен к нижнему нёбу, слегка касаясь десны нижних зубов. «Слегка касаясь» – это не всё время, это в момент «взрыва», когда звук на пике произношения. Где-то так…

В русском языке нет диалектов в полном значении этого слова, когда жители одной деревни не понимают жителей другой, даже близлежащей. Зато в нем существуют говоры, отличающие уроженца одной местности от другой. Многие провинциалы стремятся избавиться от говора в русском языке и овладеть чистой, красивой речью.

Каждый региональный говор содержит слова, непонятные соседям или дико для них звучащие, как например, знаменитая петербургская «парадная» или сибирские «сотик» и «мультифора». Но основные отличия не в словарном составе, а в произношении – в особенностях постановки ударения, произнесения тех или иных звуков, мелодике речи.

С помощью регулярных и упорных тренировок можно избавиться от:

- уральского говора;

- говора на «г»;

- ростовского говора;

- южного говора;

- украинского говора;

- вятского говора;

- кубанского говора;

- сибирского говора и др.

Типы и особенности русских диалектов

Основные группы говоров русского языка – это южная и северная, а также среднерусская, объединяющая черты первых двух. Они образовались еще в XVI–XVII веках. Позже, по мере заселения нынешней территории страны, образовывались новые диалекты: уральский, сибирский, дальневосточный. Как и диалекты среднерусской группы, последние являются смешанными типами, где разнообразно сочетаются черты других говоров.

В южном говоре, известном как говор на «г», этот «г» – фрикативный, он растянут и похож на озвонченный «х». Здесь мягко произносятся шипящие звуки, что придает речи некоторую манерность. А еще здесь «акают», то есть не сокращают безударные “а”, а ударные зачастую растягивают.

Жители северных регионов страны «окают», то есть выговаривают все буквы «о» без редуцирования. Также они произносят взрывной звук «г», что стало литературной нормой.

Носителям уральского диалекта свойственно растягивать звук [о], пренебрегать знаками препинания и как бы петь текст. Это наследие северных наречий. Остальные гласные проглатываются, потому что жители Урала разговаривают в полтора-два раза быстрее москвичей и петербуржцев. Ученые заметили, что носители этого говора практически не шевелят нижней челюстью.

Сибирский говор отличается многоударностью, когда редуцируются не все безударные гласные. Сибиряки выделяют неожиданные с точки зрения жителя других регионов слоги – это называется интонационный зигзаг.

Дальневосточный диалект соединяет в себе скорость уральцев, сибирскую многоударность и южную мягкость шипящих.

Методы избавления от говора

Существование говоров делает язык живым, показывает, что он развивается. Но не всем носителям диалекта понравится, если по их речи собеседник поймет, где они родились и прожили большую часть жизни. Они справедливо хотят, чтобы о них судили не по месту рождения, а по делам, и стремятся избавиться от провинциального говора в речи.

К тому же отличаться от окружающих психологически тяжело. Человек, недавно переехавший в другой город, может сильно стесняться при общении. У него разовьются комплексы, и это помешает ему налаживать необходимые связи.

Особые методы:

- дыхательные упражнения;

- массаж мышц: мимических, шейных;

- упражнения для развития дикции;

- изучение правил орфоэпии, постоянное использование их в речи;

- скороговорки;

- прослушивание аудиозаписей.

Чтобы упражнения были максимально полезны, определите, в чем особенности артикуляции и именно вашего произношения. Запишите свою речь – лучше всего живую, например, телефонный разговор на диктофон. Прослушайте, как вы произносите слова и сравните с лучшими образцами литературного произношения. Это могут быть передачи советского радио, постановки классических театров или аудиокниги, начитанные хорошими актерами. Так вы поймете, что именно в вашей речи нужно изменить и к какому результату прийти.

Посмотрите видео “Как красиво говорить”:

Эффективные упражнения

Чтобы избавиться от деревенского акцента, в частности кубанского, ростовского, украинского говора, где есть проблемы с отдельными согласными звуками, полезно говорить фразы с максимальным количеством таких звуков, концентрируясь на правильном их произнесении. Начать отработку согласных лучше всего с повторения рядов слогов. Бе, би, бу, бэ, ба. Пе, пи, пу, пэ, па. И так далее.

В певучих украинском, южном, северном, сибирском, вятском говорах не хватает редуцирования безударных гласных. Для избавления от них важно научиться верно акцентировать ударный слог в слове, отличать ритмику слоговой ударности и безударности. Для этого можно произносить слова с однотипным ритмическим рисунком, как вариант: гроза, трава, луна.

Жителям Урала, привыкшим говорить, как бы сквозь зубы, очень важно научиться дышать с помощью диафрагмы – животом, а не грудной клеткой. А в тренировке мимики им поможет утрированно шевелить нижней челюстью.

В театре на занятиях по культуре речи используют гекзаметр. Упражнения, в которых за основу взяты тексты гомеровских «Илиады» и «Одиссеи», включают в себя большинство разделов сценречи: здесь и тренировка дыхательного аппарата, выработка четкой и точной дикции, постановка голоса, понимание и применение основных правил логического прочтения текста, но более всего положительный эффект проявляется при исправлении говора. Специфический строчный ритм дает возможность побороть многоударность и диалектное произношение безударных гласных.

Сложности для пользы

Для улучшения дикции полезно создать сложности для произнесения слов. Заполните рот неочищенным фундуком или зажмите в зубах винную пробку. Если вы добьетесь понятной речи в таких трудных условиях, то без этих препятствий тем более будете говорить красиво.

Занятия следует начинать с полного мышечного расслабления, массажа. Занимайтесь не менее двадцати минут каждый день. Десять минут делайте упражнения на дыхание и голосовые упражнения, десять минут – «дикционную зарядку», каждое упражнение повторяйте 4–5 раз. Скороговорки, которые правильнее назвать чистоговорками, нужно сначала повторять медленно и правильно, постепенно ускоряя темп.

Избавление от говора – процесс небыстрый. Чтобы сельский говор трансформировался в красивый русский язык, главное – регулярно тренироваться и постоянно следить за своей речью.

И еще один важный момент: ораторы, преподаватели сценической речи, имиджмейкеры – все дают совет читать больше классической литературы в хорошем издании. Это увеличит словарный запас, разовьет культуру речи, поможет улучшить грамотность и расширит кругозор. К вашим словам начнут прислушиваться потому, что они красиво звучат и продолжат слушать потому, что они интересны.

Приходите на курсы обучения ораторского мастерства в театральную студию Бенефис.

На курсах мы научим вас:

- Как снять зажимы и раскрепоститься

- Как улучшить дикцию

- Как сделать свой голос сильным и уверенным

- Как поставить красивую и четкую речь

- Как четко и грамотно доносить свои мысли и идеи

И многое другое

Выберете для себя наиболее подходящий курс. Мы проводим занятия для взрослых и детей в центре Москвы.

Курс:

Актерское мастерство для взрослых

На курсе для взрослых вы узнаете как развить свои коммуникативные навыки, улучшить речь, побороть застенчивость

Сложность:

Для начинающих

Навыки, которыми вы овладеете:

- Актерское мастерство

- Коммуникативные навыки

- Четкость речи

- Раскрепощение

13 000 человек прошло курс

Посетить пробное занятие

Курс:

Обучение риторике

Для тех кто хочет развить свои коммуникативные навыки

Сложность:

Для начинающих

Навыки, которыми вы овладеете:

- Риторика

- Ораторское мастерство

- Публичные выступления

- Коммуникативные навыки

Посетить пробное занятие

Курс:

Художественное чтение

Вы научитесь выразительно читать и разговаривать так, чтобы вас слушали

Сложность:

Для начинающих

Навыки, которыми вы овладеете:

- Громко и уверенно говорить

- Публичные выступления

- Ораторское мастерство

- Риторика

Посетить пробное занятие

Курс:

Сценическая речь

Курс для тех, кто хочет прокачать и улучшить свою речь

Сложность:

Для начинающих

Навыки, которыми вы овладеете:

- Уверенный голос

- Ораторское мастерство

- Искусство публичных выступлений

- Риторика

Посетить пробное занятие

«Развал государства начался с «гэканья»

Моя знакомая, молодая женщина с редким чутьем культуры, природным эстетическим вкусом и той образованностью, которую не всегда ныне встретишь, повела своего ребенка, первоклассника, на школьную линейку. По обыкновению, на линейке речи, речи, речи. Вот о них она и повела разговор со мною. Говорит, выступала чиновничья элита. То есть те люди, которые должны быть образцом речевой культуры, ума, логики и тех необходимых, существенных вещей в речи, которые могут потом взять на вооружение дети. «Я поразилась убогости их речи», — с горечью жаловалась мне молодая мама. – И все почему-то «гэкают». Мне кажется, «прогэкают» они всю нашу Россию…». Мне на память сразу пришли слова одного академика, который сказал во время «воцарения» М.Горбачева: «Развал государства начнется с «гэканья»…». Как в воду глядел…

Что ж, «гэканье» продолжается. Но разве только оно? Нарушаются почти все языковые нормы. И находятся, тем не менее, люди, которые, в ответ на предупредительные речи защитников норм русского литературного языка, с не подтвержденной ничем верой утверждают, что всё нормально, всё естественно, язык, дескать, сам очистится от мусора и будет таким же «великим и могучим», как и прежде. И это страшное заблуждение живет и процветает даже в среде пишущей интеллигенции. Но разве можно сохранить русскую речь в стране, где все признаки оккупации, несмотря на то, что на территории Отечества нет сапога иноземного поработителя? Великий русский писатель, Валентин Распутин, предупреждал, пока был жив: «Сегодня мы живём в оккупированной стране, в этом не может быть никакого сомнения… Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка на занятой противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России этому условию? Ещё как! Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз национальных богатств, коренное население на положении людей третьего сорта, чужая культура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса в средствах массовой информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и посёлков — всё почти чужое..!».

Для того чтобы сохранить русскую речь, её нормы и правила, мы — не на словах, а на деле — должны быть суверенными во всем, национально независимыми. Наш язык обессилен чужестью нравов и обычаев, носитель языка (уже теперь под известным воздействием ненавистного заимствования в виде ЕГЭ) перелицован, переиначен под чуждые стандарты так, что в нем с трудом уже видишь что-то русское. Вот поэтому из русского языка вымывается воля и сила. А СМИ, журналисты и некоторый слой творческой интеллигенции, депутаты, чиновники всех мастей способствуют этому в таких масштабах, что оторопь берет. «Отовсюду – с телеэкранов, “от микрофонов”, с газетных полос – на нас хлынул поток мутной, безграмотной речи» — говорит нам известный литератор И. Волгин.

Что уж тут говорить о «вякании» и «гэканьи» чиновников местного уровня, над чем смеются в открытую даже дети на школьных линейках, когда «высшая» элита бессовестно попирает все нормы русского литературного языка! Заботящиеся только о прибыли и неуемном потреблении как об основе жизни, алчные собственники освоили в совершенстве только язык криминальной коммерции, хамства, вседозволенности во нравах, язык насилия, разнообразной пошлости. «Над Россией сегодня висит смог сквернословия, — пишет ученый В.Троицкий — В таких условиях нелепо ожидать того, что называют культурной жизнью… В таких условиях каждое непечатное слово, произнесённое человеком, имеющим сознание, — плевок в лицо русского языка…»