Сколько будут жить христиане, столько будут толковать на разные голоса грех гордости. Чувство собственного достоинства? Завышенная самооценка? Презрительное отношение к другим? И как бороться с гордостью? Задаем этот вопрос духовно авторитетным людям разных эпох.

Святитель Игнатий Брянчанинов к этому пороку относит целый комплекс поступков, мыслей и переживаний, от презрения к ближнему до ереси.

Пожалуй, кратко охарактеризовать гордость можно, перефразируя слова древнего философа: «Я – мера всех вещей». Опасность гордости даже не в том, что я считаю себя самым лучшим. Дело в том, что я вижу события, других людей, даже Самого Бога только своими собственными глазами – и считаю, что мое зрение стопроцентно.

А мое зрение как минимум ничуть не лучше, чем у всех остальных. И, между прочим, хуже всего мне видно самого себя. Своя голова кажется центром вселенной – а ведь это только моя вселенная, ограниченная и маленькая…

1. За советом – к Библии

Преподобный Ефрем Сирин

Лучшие советы по борьбе с грехом может дать Сам Бог. Преподобный Ефрем Сирин в качестве «врачевства против гордости» предлагает чаще перечитывать «места Писания, направленные против неё»:

«Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17:10).

«Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал.6:3).

«Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк.16:15).

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.11:29).

«Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его; и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его» (Пс.135:23-24).

«Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш» (Пс.114:5).

«Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (Притч.16:5).

К рекомендованным преподобным Ефремом Сириным стихам можно добавить общеизвестное: «Бог гордым противится а смиренным дает благодать» (Иак.4:6), «в устах глупого – бич гордости; уста же мудрых охраняют их» (Притч.14:3), «всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16) и другие цитаты.

2. «Это не я»

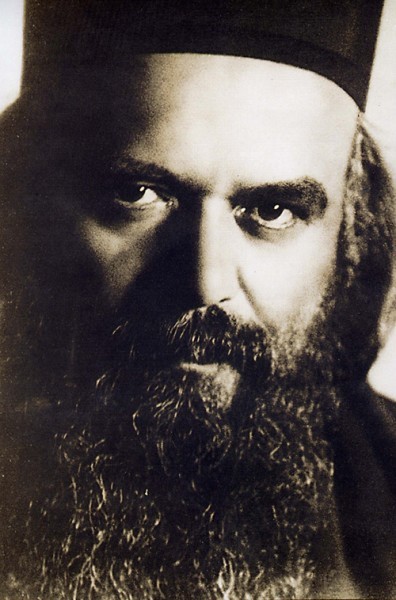

Святитель Николай Сербский

Строго говоря, нам нечем гордиться. Святитель Николай Сербский еще раз напоминает притчу о рабе, выполняющем свои обязанности:

«Как можно скорее предавай забвению свои заслуги и труды. Стыдно тебе, если пчела и муравей превзойдут тебя в этом. Плод гордости за свои заслуги – злоба, ссоры и вражда между людьми, а за ними – неизбежное чувство ненужности и отчаяние. Видел ли ты когда-нибудь пчелу и муравья в отчаянии? В самом деле, стыдно, если они лучше людей исполняют заповедь Христову: Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10)».

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин тоже рекомендует приписывать успех своих трудов Богу и поясняет:

«Я говорю это не с тем, чтоб, уничижая человеческие усилия, хотел отклонить кого либо от заботливого и напряженного труда. Напротив я решительно утверждаю, что совершенство без них ни как не может быть получено, и ими одними без благодати Божией оно никем не может быть доведено до надлежащей степени. … Благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица».

3. Математический метод борьбы с гордостью

«Но я же делаю много хорошего, правильного и доброго!» – станет защищаться гордец. И будет неправ. «Много» – это сколько? А если сравнить с количеством грехов?

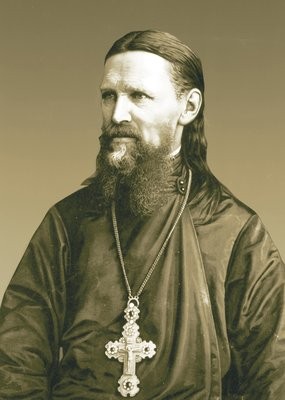

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так и советует поступить:

«Когда придет тебе в голову безрассудная мысль – сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорей считай свои грехи, свои непрерывные, бесчисленные оскорбления всеблагого и праведного Владыки и найдешь, что их у тебя как песку морского, а добродетелей сравнительно с ними, все равно что нет».

4. Унижение или смирение?

Еще более распространенный спор, чем дискуссия о природе гордости – где граница между смирением и унижением? Правда ли, что христианину должно быть присуще исключительно «чувство собственного недостоинства»?

Нет, неправда. И граница очень проста: унижают человека против его воли, а смиряется он сам. Смирение – активное состояние. Митрополит Антоний Сурожский говорит о нем:

«Когда мы ищем смирения, мы можем ставить перед собой вопрос: как мы относимся к тому, что Господь нас посылает в ту или иную обстановку? С внутренним миром или с протестом, с разборчивостью? «Я не этого хочу, я хочу другого – почему Ты меня сюда послал? Я хочу добра, Ты должен был послать меня в ту обстановку, где все вокруг добрые и будут меня вдохновлять, помогать, нести на руках; почему Ты меня посылаешь в обстановку, где все – мрак, где все — плохо, где все – дисгармония?»

Эта наша обычная реакция, и это один из показателей того, что наша реакция не смиренна. И когда я говорю «смиренна», речь не о том, чтобы чувствовать себя или сознавать себя как бы побежденными: «Что же я сделаю против воли Божией – смирюсь». Нет, не побежденность, а активное смирение, активная примиренность, активный внутренний мир делают нас посланниками, апостолами, людьми, которые посланы в темный, горький, трудный мир, и которые знают, что там их природное место или благодатное место».

Преподобный Иоанн Лествичник

Преподобный Иоанн Лествичник рекомендует смирение как средство борьбы с гордостью:

«Людям гордого нрава полезнее всего быть в повиновении, проводить житие грубейшее и презреннейшее… Ничто так не смиряет душу, как пребывание в нищете и пропитание подаянием».

Понятное дело, что самостоятельно лечить гордость нищетой или послушанием — и жить в нищей семье или в унизительном рабстве – вещи разные. Во втором случае смирение тоже может быть полезно (или вредно – с какой стороны посмотреть), но к искоренению гордости это никакого отношения не имеет.

5. Наказание за грех

Святитель Феофан Затворник, которого сложно обвинить в экзальтированности и нетрезвости, дает совсем радикальный совет – наказывать себя за гордость, в том числе и физически. Собственно, изначально это совет против гнева:

«Найдите веревку – толстенькую – и идите к сестре. Положив ей поклон земной, скажите: добрая сестрица, сослужи мне службу, вот этою веревкою отдуй меня хорошенько. Можете меру назначить – пять, десять ударов, только бы чувствительно было. Делайте так после каждой вспышки гнева. Этот прием и против гордости хорош».

Святитель Феофан Затворник

Мы все-таки живем не в монастыре в XIX веке, а в миру полтора столетия спустя. Если мы предложим ближнему пороть нас за проявления гордости, в лучшем случае это вызовет у него недоумение. А вот наказывать себя самостоятельно и без членовредительства не помешает.

Выполнил задание начальника и задрал нос – откажись от футбольного матча. Поглядела свысока на неряшливо одетую коллегу: «То ли дело мой безупречный вкус!» – никакого десерта…

6. Не стесняйся плакать

Отцы Церкви часто говорят о пользе слез, и у современного человека это вызывает непонимание. В чем польза сентиментальных рыданий – даже покаянных?

Святые не сентиментальны. Они умеют жестко обличать грех, проповеди их зачастую грозны. Слезы нужны совсем не для умильных переживаний и не для сокрушения о своей тяжелой жизни и несправедливости. Слезы – это признание своего несовершенства.

Святитель Николай Сербский уподобил гордость растению, выросшему на иссохшей земле. Сокрушенное сердце поднимает влажные (слезами увлажненные) пласты земли ради того, чтобы душа принесла новый плод. Плач сочувствия и покаяния – вот ключ к исцелению сухой и черствой гордости.

«Для созидания райской пирамиды не нужны слезы яростного гнева и слезы сожаления о потерянном или не полученном богатстве земном, – поясняет святитель. – Евангельские слезы – это те, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. Евангельские слезы – это те слезы, что горюют о потерянном Рае. Евангельские слезы – это те слезы, что смешиваются со слезами детей и страдальцев. Евангельские слезы – это те слезы, что смывают вред, который нанесли мы небесной Любви».

7. Единственный Целитель

Вернемся к началу. Наше зрение слабо, мы неверно оцениваем себя и других, посему полностью доверять себе – гордость, тягчайший грех.

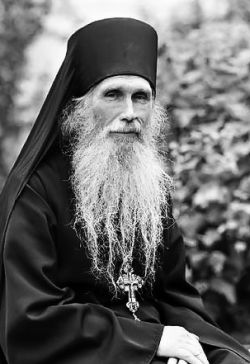

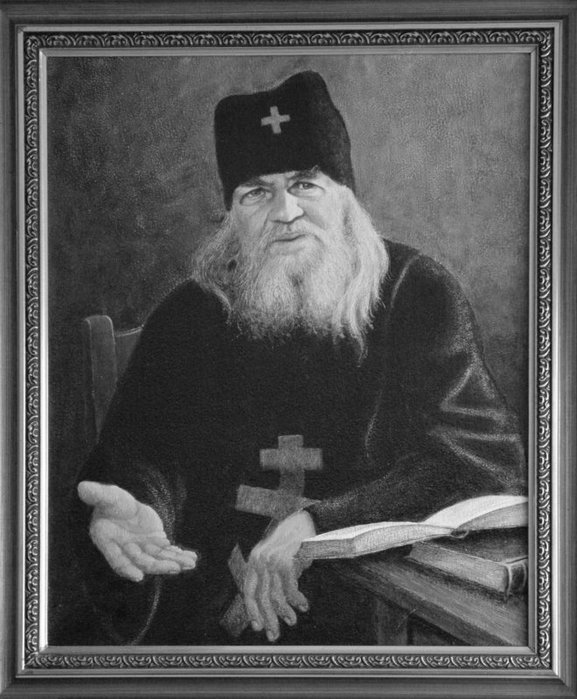

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Наш современник архимандрит Кирилл (Павлов) уподобляет гордого человека слепорожденному из Евангелия – получив исцеление от Спасителя, он исцелился и духовно и уверовал в Него. Напротив, люди, не желавшие принять благодать Христа, фарисеи, обвиняли Его в совершении чудес бесовской силой. Это проявление уже не простой, а сатанинской гордости.

«Слепотствующий душой по гордости и упорству есть самый несчастный человек, добыча ада, исчадие сатанинское, напитанное гордостью и злобой отца своего диавола. Это-то и есть хула на Духа Святаго, когда человек по гордости и упрямству не хочет верить явной истине, доказываемой явными же чудесами. Нет таковому прощения ни в сем, ни в будущем веке», — подчеркивает отец Кирилл.

Действительно, сознательное отвержение Христа – Бога – итог гордости, фактическая цель ее. Так что самое надежное средство в борьбе с этим недугом – взирать на Того, Кто может его исцелить. «Во всем нам нужно стремиться подражать тому, как поступал Господь, как учит нас тому Евангелие».

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Гордыня заставляет человека думать, что он лучше, чем другие. Речь не идет о героических поступках или серьезных достижениях. Горделивые люди зачастую их не имеют. Они просто возвышают себя до небес, считая других просто пылью. Из-за этого общение с ними приносит дискомфорт. И это не все сложности. Такие люди сталкиваются с одиночеством, теряют внутреннюю гармонию. Можно ли исправить ситуацию? Как избавиться от гордыни, чрезмерного самолюбия и высокомерия?

Содержание

- Что такое гордыня

- Гордыня и гордость – в чем разница

- Признаки гордыни и высокомерия

- Причины развития гордыни

- Проблемы высокомерия

- Как избавиться от гордыни

- Осознайте проблему

- Рассмотрите горизонты

- Общайтесь с более успешными людьми

- Постоянно меняйте хобби

- Работайте с собственными недостатками

- Критикуйте сами себя

- Попросите критику у близкого человека

- Полезные советы

- Заключение

Что такое гордыня

Гордыня — это качество, противоположное смирению и скромности. Психология, философия и этика определяют его как неспособность пойти на компромисс, пожертвовать собой, своими интересами ради другого человека. Это нездоровое самолюбие, тщеславие.

Горделивый человек всегда и везде выставляет напоказ свое «Я». Он незаслуженно приписывает себе успехи и достижения, унижая при этом окружающих. Требует похвалы, признания, поклонения. Других людей считает недостойными своего внимания.

Если сказать простыми словами, гордыня – это слепая, фанатичная любовь к самому себе, эгоизм, чувство высокомерия.

Гордыня и гордость – в чем разница

Не стоит путать гордость и гордыню. Гордость – следствие упорного труда над преодолением себя, достижением целей. Это подтверждение ценности своих успехов. Это качество можно и нужно показывать окружающим. Не зря в средствах массовой информации часто рассказывают о героических поступках, которыми стоит гордиться.

Примечательно, что есть гордость за других людей. Например, вы можете гордиться тем, что супруг поднялся по карьерной лестнице, занял ответственную должность. Или ребенок сам поступил в престижный ВУЗ. Поводов для гордости множество. И не только за близких, но даже незнакомых людей.

Чем еще отличается гордость от гордыни?

| Гордость | Гордыня |

|---|---|

| Включает в себя чувство собственного достоинства, самодостаточность, независимость. | Включает в себя зависть, лживость, лицемерие. |

| Можно гордиться собой и другими людьми. | Человек сосредоточен исключительно на себе. Считает ниже своего достоинства общаться с окружающими. |

| Побуждает действовать, идти к новым вершинам, верить в себя. | Не мотивирует к действию. Побуждает незаслуженно приписывать себе успехи других. |

Интересно, что в православии гордыня считается большим грехом, от которого нужно как можно скорее избавиться.

Признаки гордыни и высокомерия

Горделивый человек выделяется на фоне других. Для него характерны такие черты и поступки:

- В его речи часто встречаются «Я» и «Мое». Даже мир он разделил на 2 части. Одна – он сам. Другая – окружающие люди. Причем последние не представляют для него никакого интереса.

- Презирает окружающих, превозносит себя. Горделивый человек вспоминает о других людях только в целях сравнения. Он определяет, насколько выгодно смотрится на их фоне. В вымышленном мире он в сотни раз лучше тех, кто живет вокруг него. Но даже это не дает ощущения настоящего счастья.

- Уверен в своей правоте. С горделивым человеком спорить бесполезно. Есть только его мнение. И не важно, что вы приведете массу опровергающих фактов.

- Постоянно осуждает других. Обычно это происходит так: «А вот я никогда бы так не сделал». Эти слова применяются абсолютно ко всем сферам жизни.

- Раздает советы, когда в них не нуждаются. А перед тем, как что-то сказать, еще и осудит, унизит собеседника. Горделивым людям наплевать на то, что их мнением в данной ситуации никто не интересуется.

- Не признает ошибки. Обвиняет в них не себя любимого, а окружающих, обстоятельства.

- Не умеет достойно проигрывать. Горделивый человек никогда не признается в том, что кто-то лучше его. Поэтому при любом раскладе будет унижать, оскорблять соперника.

- Говорит в приказном тоне. Редкое явление – горделивые люди, говорящие в спокойном тоне. Они не умеют сдерживать гнев и другие плохие эмоции. Они грубят, хамят, повышают голос.

- Постоянно хвастаются. Уверены, что их достижения лучше, чем у других. Пытаются доказать это окружающим.

Хотели бы вы общаться с таким человеком? Скорее всего, нет. И вас поддержат многие. Именно поэтому горделивые люди часто остаются одинокими. С ними никто не хочет дружить. И это не удивительно. Кому приятно слышать постоянные претензии, унижения, хвастовство?

Причины развития гордыни

Как многие другие черты характера, гордыня берет начало из детства. Главная причина ее появления – неправильное воспитание. Представьте ситуацию, когда родители учат ребенка тому, что он самый лучший, умный, сообразительный. И при этом не наказывают его за провинности. В результате ребенок не умеет слушать и принимать критику. Он считает себя идеальным, совсем не видит недостатков.

Конечно, это не значит, что детей нельзя хвалить. Но не стоит прививать им превосходство над сверстниками. Оно приведет к развитию гордыни, завышенной самооценке, чрезмерному самолюбию. Взрослея, такой ребенок столкнется с массой трудностей. Первая из них – недопонимание в общении с окружающими людьми. Вряд ли кто-то захочет мириться с приказным тоном, постоянным хвастовством, презрением.

Есть еще 3 причины развития гордыни:

- Наличие талантов. У кого-то уже в детстве проявляются незаурядные способности, позволяющие в кратчайшие сроки добиться успеха в какой-либо сфере. После получения признания в обществе такие люди зачастую считают себя лучше других.

- Аристократичность или особый статус. Допустим, человек родился в семье известных политических деятелей или, к примеру, актеров. Скорее всего, уже с детских лет он будет пользоваться славой и популярностью. Но достигнет их не сам. Это будет слава и высокое положение родителей.

- Низкая самооценка. Удивительно, но неадекватная оценка себя также считается причиной развития гордыни. Человек осознает, что он не смог ничего добиться. Боясь насмешек со стороны, он начинает хвастаться, приписывать себе чужие заслуги. И даже не задумывается, насколько глупым, смешным кажется такое поведение.

Гордыня развивается у богатых, наделенных властью людей, и у бедных, ущемленных, униженных. Поэтому чаще всего она безосновательна.

Проблемы высокомерия

Гордыня – общесоциальная и внутриличностная проблема. Горделивый человек создает дискомфорт тем, кто находится рядом с ним. Сначала его избегают друзья, а после даже новые знакомые. Он не получает поддержки и понимания.

Вокруг гордеца будут только те люди, которые имеют низкую самооценку, готовы всегда жертвовать собой ради других, ищут унижения. В союзе с теми, кто считает себя идеальными, они найдут гармонию. Но стоит отметить, что такое общение не приведет ни к чему хорошему. Оно только усилит проявление отрицательных качеств и тех, и других.

Внутриличностная проблема состоит в том, что человек все равно знает свои недостатки. О них ему напоминает внутренний голос. Чем чаще звучат такие напоминания, тем хуже гордец относится к окружающим. Он презирает, оскорбляет, осуждает их. Он не хочет исправлять свои ошибки. Вместо этого ищет изъяны в других, постоянно указывая на них.

Возможен и другой вариант развития событий. Представьте, что горделивый человек столкнулся с жестокой реальностью. Внезапно он осознал, что его достижения и успехи – это всего лишь фантазии. Тут начинается самоуничижение. И снова возможность оценить реальное положение вещей исчезает.

В случаях, когда горделивые люди так и не видят, что происходит на самом деле, гордыня прогрессирует. Это приводит к распаду семьи, одиночеству, моральному и физическому истощению, а также внутриличностному кризису.

Как избавиться от гордыни

Есть 10 эффективных шагов.

Осознайте проблему

Это, пожалуй, самое главное из того, что нужно сделать. Если понимаете, что проявления гордыни причиняют вам и окружающим неудобства, пришла пора действовать. Берите себя в руки, учитесь контролировать мысли, работайте над самооценкой.

Рассмотрите горизонты

Задумайтесь вот над чем. Успешный человек может иметь гордость за себя и свои достижения. В то же время не имеет права унижать окружающих. Посмотрите на тех, кто построил бизнес, продвинулся по карьерной лестнице, достиг высот в спорте или творчестве. Если вы со своими достижениями смотрите свысока на других, успешные люди так же могут относиться и к вам? Получается вы тоже для них не больше, чем грязь под ногами?

Общайтесь с более успешными людьми

Еще один способ, как избавиться от гордыни. Берите пример с тех людей, которые стали успешными. Обращайте внимание на все сферы их жизни. Интересуйтесь тем, как они ведут бизнес, общаются с семьей и друзьями, отдыхают, развлекаются.

Если вы считаете ниже своего достоинства брать с кого-то пример, задайте себе вопрос. Почему этот человек добился славы и признания, а вы еще нет?

Постоянно меняйте хобби

Здесь нужно быть осторожными. Навыки и умения в какой-либо сфере деятельности могут вызвать гордыню. Человек будет постоянно хвастаться своими достижениями. Но стоит ему понять, что еще есть чему учиться, ситуация изменится.

Меняйте хобби сразу, как достигнете вершин. Новые знания, навыки и интересы пригодятся для саморазвития.

Работайте с собственными недостатками

Действенный способ избавления от гордыни. Помните, недостатки есть у всех людей. С ними нужно работать. Не пытаться победить, а именно работать.

Возьмите чистый лист бумаги. Выпишите свои отрицательные качества. Время от времени пересматривайте список. Задумайтесь, могут ли в характере идеального человека быть такие черты? Конечно, нет. Значит, работайте над их устранением.

Критикуйте сами себя

Это можно делать несколькими способами. Делайте себе замечания мысленно, пишите их на бумаге, говорите на диктофон. Вариант не имеет значения. Главное – быть честным с самим собой, не давать себе поблажек.

Попросите критику у близкого человека

Гордыня не позволяет оценивать себя объективно. Поэтому попросите помощи у тех людей, которым вы доверяете. Пусть они назовут 3 ваших недостатка. Не пытайтесь оправдываться, как бы вам этого не хотелось.

Обдумайте услышанное. На это может уйти не день и не два. Как только вы осознаете правоту собеседника, приступайте к работе над собой.

Полезные советы

Есть и другие способы, как можно избавиться от гордыни и высокомерия:

- Всегда думайте о чувствах окружающих. Помните: иметь собственное мнение может каждый человек. Также все имеют право на личную жизнь. Поэтому не будьте бестактными. Не пытайтесь дать совет, если вас об этом не просят. Будьте тактичными, терпеливыми.

- Ведите дневник. Сначала записывайте туда все проявления гордыни. А после то, как успешно вы с ними боретесь. Через неделю или месяц оцените действия. Это придаст вам сил идти дальше.

- Станьте альтруистом. Это люди, которые искренне, бескорыстно заботятся о других. Так вы сможете побороть гордыню, расширить круг общения, научиться заводить новые знакомства.

- Откажитесь от общения с теми, кто постоянно перед вами лебезит. Лесть вызывает гордыню даже у скромных, стеснительных людей. Поэтому ограничьте такое общение. Неискренность вам не нужна.

И еще один совет, как избавиться от гордыни и высокомерия. Каждый день делайте то, на что никогда не решились бы раньше. Считаете ниже вашего достоинства сделать в доме уборку? Придется перебороть себя. Или, может быть, для вас низко подметать улицы? Попробуйте убрать участок возле своего дома или подъезда.

Но не стоит впадать в крайности, унижать себя. Вам нужно понять, как бороться с гордыней, а не понизить самооценку.

Заключение

Как избавиться от гордыни и тщеславия? Психологи рекомендуют выявить причину развития этих качеств. После подумайте, как далеко вы зашли в их проявлении. Возможно, у вас испортились отношения с коллегами, родными и друзьями. А может, вы уже одиноки. Если так и есть, начинайте действовать. Научитесь общаться с людьми в дружелюбном тоне, учитывайте их мнение, принимайте критику. Уже скоро вы увидите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. И у вас появится гордость за вашу пусть маленькую, но победу.

- Слово священника пред чтением этой книги

- Гордость — тысячеглавый змий

- Святитель Тихон Задонский. Яд, сокровенный в человеке

- Схиигумен Савва. Семя сатаны (О гордости)

- Сущность гордости

- Симптомы и развитие Болезни

- Как распознать в себе гордость?

- Дьявольские искушения

- Примеры искушений из жизни чад

- Преподобный авва Дорофей

- Не оправдывайте самих себя

- Семь нечистых духов

- Серафим Роуз. Тщедушие

- Протоиерей Иоанн Восторгов. Самомнение

- Священник Александр Ельчанинов. Демонская твердыня (О гордости)

- Преподобный Иоанн Лествичник. О многообразном тщеславии

- О безумной гордости

- О неизъяснимых хульных помыслах

- Иеромонах Амвросий (Ермаков). Из поучений Святителя Иоанна Златоуста

- Протоиерей Александр Шмеман. Возвышающий себя, унижен будет…

- Архимандрит Лазарь. Гордыня склоняется к учительству

- Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. О гордости и смирении

- Уроки врачевания гордыни (советы святых Отцов)

- Преподобный Ефрем Сирин. Уроки жизни: восемь злых помыслов

- Схиигумен Иоанн (Алексеев), старец Валаамского монастыря. Письмо с Нового Валаама

- Схиигумен Савва. Уныние и отчаяние

- Митрополит Антоний Сурожский. Бойтесь мнимой праведности

- Священник Вячеслав Резников

- О стыде

- О преодолении плотского самоутверждения

- Преподобный Никодим Святогорец. Благоразумное молчание — пагуба гордости

- Преподобный Никодим Святогорец. Изгони из сердца самоцен высокий…

- Протоиерей Александр Шмеман

- Терпением спасайте души свои…

- Блудных исправляют люди, лукавых — ангелы, а гордых — один Бог…

- Митрополит Трифон Туркестанов. Слово перед общей исповедью

- Архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Скромность — трудно исполнимая форма добра…

- Святитель Игнатий Брянчанинов. Мнимое смирение — порождение Гордости

- Старец Паисий Святогорец

- Будем готовить себя к жизни иной

- Мы должны осознать добро необходимостью

- Поможем миру в покаянии

- Покаяние содействует исчезновению зла

- Святитель Лука. Толкование на молитву святого Ефрема Сирина

- Молитва святого Ефрема Сирина — о праздности

- Молитва святого Ефрема Сирина — об унынии

- Молитва святого Ефрема Сирина — о любоначалии

- Молитва святого Ефрема Сирина — о празднословии

- Молитва святого Ефрема Сирина — о целомудрии

- Молитва святого Ефрема Сирина — о смиренномудрии

- Молитва святого Ефрема Сирина — о терпении

- Молитва святого Ефрема Сирина — о любви

- Заключение молитвы святого Ефрема Сирина

- Молитвы

- Молитва при тщеславных помыслах

- От гордости

- Молитва святому преподобному Алексию, человеку Божию

- Преподобному Арсению Великому

- Молитва в отчаянии сущих

- Молитва об обращении заблудшихся

- Как молиться об оскорбляющих нас

По благословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия

материалы книги подобраны игуменом Митрофаном,

настоятелем храма Державной иконы Божией Матери

Помоги, Господи, изжить гордыню

Слово священника пред чтением этой книги

Я являюсь клириком храма в честь Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

По церковным праздникам и воскресным дням большое количество народу собирается в наш храм помолиться, исповедаться и причаститься Святых Тайн Христовых. В такие дни перед священником, стоящим у исповедального аналоя, проходят сотни душ, открытых Богу в таинстве покаяния. И проплывают перед его мысленным взглядом удивительные и страшные картины жизни человеческой души: взыграния всё сметающей мощи страстей, напряженнейшей борьбы с ними, падений и подъемов, отчаяния и надежды, и — всепобеждающей помощи Божией.

А во главе всех страстей стоит их прародительница — гордость.

Каждый, кто пытался хоть сколько-нибудь серьезно бороться со страстями, знает насколько трудно победить главную из них — свою гордость. Ведь мало человеку осознать грех и понять, какая страсть действует в нем, прикрываясь многоликой маской самооправдания, мало понять путь, ведущий к победе над страстью, — нужно ещё и пройти этим путем. А это очень трудно сделать. Потому что борьба со страстью требует постоянных усилий, постоянного труда. Потому что на пути духовного нашего возрастания возникает множество вопросов, которые необходимо суметь правильно разрешить. Для этого нужна опытность, нужен совет, который мы ищем у духовника.

Но что же делать, когда нет его рядом? Или когда у него нет возможности беседовать с нами так подробно и обстоятельно, как нам хотелось бы? А такое, к сожалению, бывает в наших московских храмах. Когда, например, на праздник — как бывает в нашем приходе — мы причащаем тысячу человек, сил и времени у трех-четырех священников просто физически не хватает, чтобы совершить обстоятельную, неспешную исповедь. Что же делать тогда человеку, который серьезно хочет бороться со своими страстями и достигнуть в этой борьбе успеха?

С одной стороны, всё же искать возможность общения с духовником, а, с другой стороны, — обращаться к опыту святых отцов. Потому что святые отцы передают нам практический опыт жизни по заповедям. Они деятельно — своей жизнью — изучили многообразные проявления страстей, и нашли пути борьбы с ними. И мы имеем неоценимое сокровище в виде трудов святых отцов. Сокровище, которое, как путеводитель, ведет нас в Царство Божие. Оно научает нас борьбе со страстями и стяжанию добродетелей. Такой борьбе, которая способна привести к очищению наших сердец. А, по слову Божию, «чистые сердцем Бога узрят».

Не к этому ли стремится каждый из нас?

Лежащая перед вами книга содержит в себе поучения святых отцов и современных проповедников, посвященные борьбе со страстями и, прежде всего, — гордостью.

Поскольку гордость, как уже было сказано, изначально лежит в основе греховной пораженности человеческой природы, поскольку издревле ею поражен окружающий нас мир и поскольку мы действительно жаждем победить этот грех — святые отцы укажут нам неложный, истинный и реальный для каждого из нас путь.

И мы надеемся, что эта книга, появление которой стало возможно благодаря отклику православного издательства «Сибирская Благозвонница», поможет всем, действительно ищущим своего спасения, с помощью Божией изжить в себе страсть гордыни и обрести спасительную добродетель смирения.

Виктор Гусев,

священник храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново

***

Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, и не терпят обличения и позора.

cвятитель Игнатий (Брянчанинов)

Гордость — тысячеглавый змий

Святитель Тихон Задонский. Яд, сокровенный в человеке 1

Бывает, что человеку от злых людей подается яд самопревозношения, — тако от древнего змия, врага нашего, диавола, влиялся яд греховный и смертоносный в естество наше. Человек хотя и здоров бывает, однакож, когда в себя приемлет каким-либо случаем этот яд, от того сильно немоществует — тако естество наше было чистое, непорочное, святое, доброе, но, когда ядом хитрого и лукавого оного змия заразился, тогда в неисцельную немощь и беду впало. Яд, имеющийся в человеке, все тело его заражает — тако смертоносный оный яд змиин все силы душевные и телесные наши заразил.

Отсюда бывает не только гордость, но и высокоумие, презрение ближнего, осуждение, оклеветание, злословие, ругание, делом и словом отмщение, желание и искание собственной своей чести, славы и похвалы.

Отсюда лесть, лукавство, хитрость, ложь и лицемерие.

Отсюда студное дело, срамословие.

Отсюда излишнее о пище и питии и о трапезах попечение.

Отсюда столько вымышляют люди перемен в одежде и платье, в строении и украшении домов, в приуготовлении карет и коней и прочей суеты.

Все сие и прочее подобное сему от плотского мудрования и смертоносного яда змиина, в сердце человеческое всеянного, происходит.

Яд, имеющийся внутри человека, мучит человека и временем нестерпимую ему соделовает болезнь — тако яд оный змиин, сокровенный в душе, весьма мучит душу и различную ей соделовает болезнь.

Смотри, что делает гордость в человеке! Како его мучит! Сколько он вымышляет способов, како бы достать честь, славу и похвалу в мире сем! Доставши, с каким трудом и попечением бережет сокровище свое сие! Како негодует, когда от кого презирается! Како болезнует, смущается, ропщет и злобствует. Когда чести лишится, тако что многие себя умерщвляют!

Схиигумен Савва. Семя сатаны (О гордости)2

Сущность гордости

Гордость — это страшная душевная болезнь, которая очень трудно излечивается. Нет более мерзкого греха пред Богом, чем гордость. Святые отцы называют ее «семенем сатаны».

Гордость — это крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое; источник гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ от Божией помощи. Но именно гордый имеет особую нужду в Боге, потому что люди спасти его не могут, когда болезнь достигает последней стадии.

Изобретатель греха, падший ангел тьмы, сам согрешил сопротивлением Богу, то есть гордостью, и весь род человеческий вводит в эту пагубную страсть.

Всякий грешник, который угождает страсти своей, ведет войну против Бога, как некогда сатана воздвиг бунт и войну на небе против Бога ради того, чтобы выйти из повиновения Ему и жить по своей воле.

Когда гордый, тщеславный, самолюбивый, славолюбивый, властолюбивый, жестокий, гневливый, завистливый, высокомерный, надменный, непослушный и другие удовлетворяют своей страсти и ради своего «Я» унижают других, то этим они как бы меч поднимают на Бога и как бы говорят Христу: «Не хотим мы следовать Твоему примеру, не хотим быть кроткими и незлобивыми! Не нравится нам Твой закон! Пускай они нам покоряются и служат, а не мы им!»

Избави, Господи, от такого помрачения! С гордыми обычно так и бывает. Если вовремя они не остановятся, не покаются, то становятся богопротивниками.

Чрез всякий грех, даже малый, в душе ослабевает благодать Божия, а чрез смертный грех люди теряют ее совершенно и делаются достойными вечного наказания.

Гордые выходят из-под власти закона Божия, поэтому сами себя лишают защиты и покровительства Божия. Они терпят поражение на всех путях своих. Живя в теле, они уже мертвы душой и еще при жизни испытывают гееннские муки: одиночество, мрачное уныние, тоску, злобу, ненависть, бесплодие, мрак и отчаяние.

Симптомы и развитие Болезни

Грех гордости по своему развитию имеет несколько стадий и начинается он стщеславия.

Симптомы тщеславия: жажда похвал; нетерпение обличений, вразумлений и упреков; мнительность, подозрительность, злопамятство; осуждение других, трудности просить прощения, искание легких путей; постоянная игра, как на сцене, в присутствии посторонних, с целью показать себя с благочестивой стороны, тщательно скрывая свои страсти и пороки.

Человек перестает видеть свои грехи, не замечает своих недостатков, начинает умалять (уменьшать) свою вину или вовсе отрицать ее, а иногда даже слагает ее на других. Знания же свои, опыт, способности и добродетели начинает преувеличивать и переоценивать. По мере развития болезни в своем мнении о себе он возрастает до великого, достойного славы. Поэтому болезнь эта так и называется: манией величия. В таком состоянии человек не только осуждает других, но начинает даже презирать и гнушаться ими и даже делает им зло. Избави нас, Господи, от этого!

А когда больному кажется, что его никто не понимает, никто не любит, но все преследуют его и хотят сделать ему зло, тогда болезнь эта именуется манией преследования.

Мания величия и мания преследования — самые распространенные формы истинной патологической душевной болезни. Эти болезни связаны с повышенным самоощущением, самоценом, когда преувеличенное чувство собственного достоинства вызывает презрение и враждебное отношение к людям.

Гордец всегда недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни, поэтому он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести3, а иногда и самоубийства.

В начальной стадии гордость трудно бывает распознать. Только опытный духовник или психолог могут безошибочно определить зарождение этой страсти.

Человек ведет себя как будто нормально, но опытный глаз усматривает в нем начало болезни. Человек доволен собой. У него хорошее настроение: он напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины громко хохочет; оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание присутствующих; любит много говорить, и в его разговоре слышится бесконечное «Я», но от одного неодобрительного слова настроение его быстро меняется, и он делается вялым, а от похвалы снова расцветает как «майская роза» и начинает порхать как мотылек. Но, в общем, в этой стадии настроение у него остается светлым.

Далее, если человек не приходит в сознание своей греховности, не кается и не исправляется, то болезнь развивается и обостряется.

У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над другими. Эта уверенность быстро переходит в страсть командования, и он начинает распоряжаться чужим вниманием, чужим временем и чужими силами по своему усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже если портит дело, во все вмешивается, даже в чужие семьи.

В этой стадии настроение гордого человека портится, потому что он часто встречает отпор окружающих. Постепенно он становится все более и более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным для всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден в своей правоте и считает, что его просто никто не хочет понять, поэтому порывает со всеми. Злоба и ненависть, презрение и надменность поселяются и утверждаются в его сердце. Душа становится темной и холодной, ум помрачается, и человек выходит из всякого повиновения. Его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других и доказать свою «правоту». Вот такие-то гордецы и создают расколы и ереси4.

В следующей стадии развития болезни человек разрывает и с Богом… Все, что он имеет, в том числе способности и некоторые добродетели, все это он приписывает себе. Он уверен, что жизнь свою может устроить без посторонней помощи и может сам приобрести все нужное для жизни. Он чувствует себя богатырем даже при слабом здоровье. Превозносится своею «мудростию», своими познаниями и гордится всем, что имеет. Молитва же его становится неискренняя, холодная, без сокрушения сердечного, а потом он и вовсе перестает молиться. Состояние души его становится невыразимо мрачное и беспросветное, но вместе с тем он искренне убежден в правоте своего пути и с поспешностью продолжает идти к своей погибели.

Как распознать в себе гордость?

На вопрос: «Как распознать в себе гордость?» — Иаков, архиепископ Нижегородский, пишет следующее:

«Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как ты будешь себя чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко исправить ошибку, другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты горд, и горд глубоко.

Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, так что и мысль о Промысле Божием, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд, и горд глубоко.

Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих, тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд, и горд глубоко.

Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд, и горд глубоко».

Что еще можно добавить к этим признакам для распознания в себе гордости? Разве только то, что если на человека нападает страх, то это тоже признак гордости. Святой Иоанн Лествичник пишет об этом так: «Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она боится слабого звука тварей и самих теней. Страшливые часто лишаются ума, и по справедливости. Ибо праведно Господь оставляет гордых, чтобы и прочих научить не возноситься».

И еще он же пишет: «Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы лицемерно показывает те добродетели, которых в нем нет».

Дьявольские искушения

Человеческая природа склонна как к хорошему, так и к худому. Она удобоприемлема и для добра, и для зла; и для Божией благодати, и для злой силы.

Господь не насилует свободу человека, не приневоливает ее к добру, а только кротко возвещает душе о Себе и призывает ее на путь спасения. Душа же по своему произволению и по своей наклонности делает выбор: или — или… Жить с Богом по Его святой воле или жить по своей воле, не задумываясь о последствиях.

О тех людях, которые живут только по своей воле и удовлетворяют своим страстям, говорить много не приходится, потому что своя воля — адское семя, она низводит душу во ад. А вот о тех людях, которые стараются познать волю Божию и следовать ей, о них можно и нужно говорить много, чтобы помочь им в этом благом деле.

Не думай, друг мой, что гордость — это такая страсть, такая душевная болезнь, которая приводит к физиологическим и патологическим изменениям в организме человека и потому присуща только некоторым. Этим недугом заражено, можно сказать, все человечество, за исключением немногих истинно смиренных. Но болезнь эта бывает в разных стадиях, к тому же часто скрывается под покровом напускного, лицемерного смирения, поэтому проявляется она не в полной мере и часто недооценивается.

Враг рода человеческого всегда побуждает нас к разным грехам и преступлениям. Он хитер, коварен и жесток. Хорошо знает он склонности каждого из нас и искусно нападает на слабую сторону особенно того, в ком нет твердой воли.

Нет ничего удивительного в том, что дьявол с легкостью повергает человека в гордость. Ведь душа наша создана по образу и по подобию Божию чистой, светлой, благоухающей добродетелями. И по природе своей душа стремится ко всему хорошему, благородному, возвышенному. Ей хочется всегда быть в ряду первых. Хочется как можно скорее достичь совершенства, блаженства!

Ну, скажи, друг мой, разве не похвальны эти порывы души? Разумеется, похвальны!

Но… Бедная неопытная душа не успеет опомниться, как с первых же шагов попадает в коварные сети лукавого. И чем более она будет стремиться к первенству, к совершенству (по ее понятиям мирским), чем более будет преуспевать… увы! — даже в добродетели, тем более и более будет запутываться в сетях вражиих по своей неопытности, без духовного руководителя, без духовного отца.

Дело в том, что злая сила обманывает человека, внушая ему извращенное понятие о блаженстве. Она предлагает ему «блаженство» временное, земное, помогает ему преуспевать в достижении такого блаженства и коварно скрывает от человека, что спасение его и настоящее, истинное блаженство, вечное — обратно пропорционально «блаженству» земному, быстро преходящему. Если бы все это знали и со всей серьезностью хорошо уяснили бы себе это, то злая сила оказалась бы безсильной в своем коварстве и не смогла бы внушить людям горделивый помысл даже за их безчисленные добрые дела. Каждый искренно сказал бы сам себе: «Чем могу хвалиться? Разве только немощами да пороками. А что хорошее имею, так это все от Бога!» И своим смирением отогнал бы злую силу.

Но беда в том, что человек охотнее и с большим вниманием прислушивается к голосу врага своего, нежели к голосу своего Спасителя.

Тесный, тернистый и тяжелый путь смиренного христианина, он требует жертвы… требует самоотречения во имя любви к Богу и к ближнему, и на этом пути его встречают постоянные искушения от дьявола. Нужна большая сила воли, чтобы не поддаться соблазну, не устрашиться искушений, борьбы со злою силой.

Широкий, гладкий и легкий путь человека (я не называю его христианином), который живет по воле дьявола, идет на зов своих страстей и исполняет их прихоти. Внешне этот путь усеян розами, но… надолго ли?

Вот перед нами характерный пример — гордец. Злой дух был невидимым спутником его и помогал ему брать от жизни все, что смертный человек может взять, чем может насытиться и пресытиться, гоняясь за призрачным счастьем. Молодость, здоровье, красота, богатство, честь и слава, головокружительные успехи, дарования, таланты — все предоставил ему лукавый невидимый спутник, лишь бы укоренить в нем самую пагубную страсть — гордость. Беспечный человек с легкостью катился по наклонной широкой дороге, наслаждался мишурой счастья и незаметно для себя оказался на краю пропасти… Он стал невыносим для окружающих, и его стали избегать. Перестали проявлять интерес к его личности, перестали восхищаться его способностями, талантом, и он возненавидел всех. Тьма кромешная охватывает все его существо, ум помрачается, и он доходит до сумасшествия. Цель жизни потеряна, остается единственная отрада — прекращение мук, забвение всего… Дьявол радуется! Еще одна жертва — несчастный самоубийца, который становится вечным его достоянием.

Вот к какому печальному концу приводит гордость. Для примера я взял крайнюю степень, но в любой степени развития этой страшной болезни может ли быть по-настоящему истинно счастливым человек, которого не любит ни Бог, ни люди?

Ответ напрашивается сам собой.

А смиренный человек приходит к блаженному концу: к вечной радости, к вечному блаженству. Да, откровенно говоря, так ли уж тяжел и труден путь простого смертного христианина, не связанного обетами общественного служения народу? Только самое начало пути бывает болезненным для смиренного, а потом от упражнений добродетель входит в привычку, и смиренный человек уже перестает ощущать тяжесть от искушений дьявольских, наоборот, он более ощущает радости от каждой победы над собой. А когда он окончательно утвердится в этой добродетели, тогда злая сила уже не смеет приблизиться к нему, потому что смирение опаляет бесов и изгоняет их.

Тогда дьявол старается искушать его во сне, через людей, но и в этом он мало преуспевает, потому что истинно смиренный человек приятен каждому, и все его любят. Козни дьявола распознаются людьми, и благочестивые христиане не идут на грех, не восстают на праведника.

А какая неземная радость преисполняет душу смиренного человека! Сколько духовных утешений! Какая реальная близость и общение с Господом! Думаю, и ты согласишься, друг мой, ради такого реального неземного счастья всем поклониться, всех утешить, всем послужить, быть последним рабом у всех без разбора.

Искушения нам бывают на пользу. Они испытывают, очищают и просвещают душу и показывают, насколько сильна наша вера, поэтому не надо отчаиваться, когда приходят искушения, а надо мужественно бороться с ними и, самое главное, не допускать помысла: «Я лучше других». Наоборот, надо до кровавого пота нудить себя к мысли: «Я хуже всех» — и стараться находить в себе то, что подтверждало бы эти мысли.

Только никогда не забывай, мой друг, что, сколько бы ни встретилось на пути твоем неприятностей и искушений, их надо всегда принимать за знак испытания, а не за знак отвержения. На этом претыкаются многие христиане, оттого и впадают в отчаяние, почитая себя отверженными.

Искушение есть путь, ведущий к познанию Бога. Всякие бедствия, скорби и искушения сокрушают нашу душу. Но в утешение скорбящим Христос говорит: С ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его… и явлю ему спасение Мое (Пс.90:15-16).

В искушениях мы лучше и яснее познаем, что не кто-либо другой, а именно Господь (и Его Пречистая Матерь) печали наши утоляет, болезни врачует, в бедности помогает и обогащает, от смерти избавляет; познаем также, что Он — единственный источник нашей жизни, нашего спасения, нашего счастья, поэтому мы должны радоваться всяким скорбям, всяким искушениям, а не унывать и не отчаиваться.

Когда душу твою будет обуревать уныние или отчаяние, читай такие молитвы:

Всуе ты трудишься о мне, падший архистратиг. Я раб Господа Иисуса Христа. Ты, превознесенная гордыня, унижаешь себя, так усиленно борясь со мною слабым.

Что тебе, отчужденный от Бога, беглец с неба и раб лукавый? Ты не смеешь сделать нам ничего. Христос, Сын Божий, власть имеет над нами и над всем. Ему согрешили мы, Ему и оправдаемся. А ты, пагубный, удались от нас. Укрепляемые честным Его Крестом, мы попираем твою змеиную главу. Аминь.

Примеры искушений из жизни чад

Иногда приходится удивляться хитрости и тонкости вражиих искушений.

Помнишь ли, друг мой, как ты вызвал однажды на соревнование по послушанию своего друга А.? Ух, с каким восторгом ты тогда приехал! Ведь ты же опередил его!.. Но я сразу почувствовал, что это не к добру ведет. Наводящий вопрос подтвердил мои опасения: ты радовался тогда не как сеятель добрых дел, а как победитель своего соперника.

Помнишь, как ты обиделся на меня, когда я совсем отстранил тебя от послушания? Гром и молния! Давно это было… Теперь ты совсем другой, а тогда этот метод духовного воспитания для тебя был крайне необходим.

Очень важно не упустить момента зарождения гордости. Вот я тогда подумал: если сейчас не схватить гордишку за голову, то потом уж не удастся — руку отгрызет! Теперь-то ты благодарен, разумеется, а тогда у‑ух, как воевал…

Ни на одну страсть так болезненно не реагируют чада, как на гордость и тщеславие. Обличение в этом грехе принимают за личное оскорбление и обижаются, поэтому приходится умудряться и опытом жизни проводить свою линию, то есть без объяснения причин приводить к смирению. Приходится отстранять от человека то, что питает страсть гордости. Со временем человек понимает, что к чему и отчего.

Один из моих духовных чад рассказал о себе печальную повесть, как злая сила повергла его в гордость и как Ангел-Хранитель первоначально помогал ему распознавать козни вражии.

На работе он занимал ответственную должность и по долгу службы общался с большими учеными. Однажды профессор говорит:

— Вот если бы наука открыла, какие процессы происходят в том-то и том-то, то можно было бы сделать то-то и то-то… Была бы колоссальная экономия электроэнергии!

Чадо мое отвечает ему:

— Происходит там вот что… — и безсознательно, как во сне, говорит, говорит ему, а сам с ужасом думает:

«Так я, оказывается, одержимый! Кто во мне говорит? И что говорит? Теперь все узнают, что я душевнобольной… Как отнесется к этому начальство? Уволят!»

Стыдно ему стало за себя и страшно, хочет остановиться и не может. Даже такое сказал:

— Все это вы можете проверить такими опытами… Сами убедитесь!

А через месяц, когда слова его подтвердились, тогда-то прославили и вознесли его так, что пять лет он жил в постоянном страхе за себя.

С самыми сложными вопросами обращались к моему чаду. Он имел такую ясность ума, что вначале сам удивлялся и страшился, а потом привык и через пять лет незаметно для себя согласился с горделивым помыслом, приписал себе славу, и с этого времени началось его падение.

Он стал возноситься над другими, удивлялся «тупости» ученых мужей и администраторов, а иногда проскальзывало и чувство презрения, отвращения, брезгливости. В человеке он перестал видеть образ Божий, появилось обостренное чувство несправедливости, стал остро подмечать недостатки окружающих и возмущаться их «недостойным» поведением. На фоне «порочных» людей ясно видел свое превосходство и «исправность» жизни и, как фарисей, постоянно возносился над ними.

В его представлении люди разделялись на две категории: хорошие и плохие. «Плохих» людей он избегал и отворачивался от них. С хорошими же он был ласков, вежлив, обходителен, внимателен и, как родной отец или брат, заботился о них. Он их любил, они его любили, и среди них, как говорится, была тишь и гладь, и Божия благодать. Настроение у него было всегда приподнятое, ему было весело и хорошо.

Притаившийся враг хитро вел его все дальше и дальше, предвкушая победу. Гордость развивалась в нем с головокружительной быстротой. Он почувствовал в себе способность наставлять других, вести ко спасению. И вот тут-то случилось с ним нечто такое, отчего он впал в страшное, мрачное, безысходное отчаяние.

Внезапно дьявол обрушился на него с двух сторон: открыл ему глубину его гордости и разжег его плотскою страстью. Другие пять лет враг томил его хульными и блудными помыслами.

— Как знать, — закончил свой исповедальный рассказ мой прихожанин, — чем бы все это кончилось, если бы на своем пути я не встретил духовного отца. Думаю, не избежать бы мне адских мучений. Но милосердный Господь, не хотя смерти грешника, сжалился надо мной, указав мне духовный путь, как якорь спасения. Помогите же мне избавиться от гордости! О, как я боюсь этой страсти! Ведь можно возгордиться, подумав: «Я смиренный».

Видишь, друг мой, какой Господь любвеобильный! Он попустил ему впасть в тяжкие грехи, но это послужит ему средством к приобретению смирения. Говорят: «Не познавший горькое — не оценит сладкое». И еще так говорят: «Не было бы счастья — несчастье помогло». К нему очень подходят эти поговорки. Теперь-то уж, конечно, он будет осторожнее в оценке себя.

Искренно тебе скажу, друг мой, радостно бывает на душе, когда видишь, что Господь ведет таким путем, то есть когда грешник приходит к покаянию через скорби. Пережитые искушения, как крепкая стена, ограждают христианина от новых вражьих искушений, особенно самоцена. А это главное.

Некоторые, наверное, думают: у‑у, какой батюшка жестокий! Вот, например, приехали однажды чада-молодожены. Муж жалуется в присутствии жены, говорит:

— Отец, никак ей не угодить! Гордая, капризная, сварливая, все ей не так, все не хорошо. Заставляет все делать по-своему, со мной не считается, ни в чем не соглашается, наводит на грех… Что делать?

— Жену люби, как душу, — говорю ему, — но тряси ее, как грушу, когда она отводит от благочестия. Делай вот так и так…

Обиделась на меня молодая и, наверное, подумала: «Ну и батюшка!.. Какой!»

А вот и приходится быть таким, чтобы потом была всем радость и земная, и небесная.

Для назидания расскажу тебе еще случай из жизни чад, как враг разжег двух девиц ненавистью друг к другу и как они победили врага тем, что стали целовать свой крестик.

Вначале эти девицы, Е. и М., были большими друзьями и жили, как говорится, душа в душу. Но хитрый и лукавый враг позавидовал такой дружбе и стал в душах их производить смуту. Одна говорит другой:

— Ты гордая!

А другая в ответ говорит:

— А ты вовсе превознесенная гордыня!

Ну и, разумеется, вражда. Все пошло колесом. Краски поблекли, все стало представляться в ином свете. Слова друг друга стали пониматься в превратном смысле. Каждая из них думала: «Вот как можно ошибиться в человеке! Считала, что лучше ее нет никого на свете». Стали усиленно избегать друг друга, насколько это было возможно при совместном послушании. И вот, пишут, одна и другая: «Батюшка, что делать? Погибаем! Разъедините нас». Спрашиваю у М.:

— Ты крестик целуешь за Е.? — Нет.

— А почему? Разве ты не знаешь, что надо целовать крестик свой за того, кто нам в тягость?

— Простите, батюшка, забываю.

— Вот, — говорю, — злая сила и воспользовалась вашим нерадением, и крутит вами. Целуй крестик за Е. по пять раз утром и вечером, молись и искренно желай ей спасения. Е. тоже так будет делать. Тогда врага победите, и у вас опять будет мир и любовь.

Стали они приневоливать себя крестик целовать и молиться друг за друга, а потом М. рассказывает:

— Вижу, как Е. плачет, и мне делается ее так жалко! Думаю: «Ведь это я ее мучаю. Я хуже зверя», — и сама заливаюсь слезами. Смотрю только на нее и плачу, а сказать не смею — стыжусь. Думаю, что не поверит, скажет: «Лицемерка!» Молчу. Проходит неделя, другая… Молчим, иногда плачем, особенно в храме, и украдкой посматриваем друг на друга. Однажды я уловила ее взгляд. В нем было столько сострадания, такая любовь, что я не удержалась и бросилась ей на шею с рыданием:

— Сестричка, милая, прости меня ради Христа! Я люблю тебя искренно, глубоко… Что было со мной, я и сама не знаю. Верь мне, я говорю искренно!

А она душит меня в своих объятиях, целует-целует без конца и потом с сияющим взглядом говорит:

— Верю, верю, сестричка! Я потому и плакала, что видела, как ты мучаешься из-за меня… Какие же мы, взрослые, глупые — хуже детей!

После этого случая они стали любить друг друга еще сильней. Приятно смотреть на них. Всегда спокойные, энергичные, заботливые. И труд у них стал спориться.

Вот видишь, что делает животворящий Крест Господень! Гордость, как говорится, только на свет народилась, а они тут же ее приглушили. Понудили себя, помучились, зато теперь обеим хорошо. А если бы разошлись, то грех в них так бы и продолжал скрытно жить и развиваться и время от времени мучил бы их. Они остались бы с плохим мнением друг о друге и новый грех приложили бы к своим прежним грехам. А теперь они на факте убедились, что если человек не борется со злой силой, то он сам становится злым. Избави, Господи!

Вот как полезны искушения, как полезна борьба с ними! Через искушения человек себя познает, а когда крестик целует — тогда козни врага видит, поэтому от каждого искушения становится все опытнее и опытнее.

Только не надо забывать крестик целовать и молиться за тех, кто нам в тягость, и тогда все будет хорошо, враг ничего не сможет сделать.

Преподобный авва Дорофей

Не оправдывайте самих себя5

Потом Он научает нас, как посредством святых заповедей очищаться и от самых страстей, чтобы чрез них не впасть опять в те же грехи. Наконец, показывает нам и причину, от которой приходит человек в небрежение и преслушание самих заповедей Божиих, и таким образом подает нам врачевство и (противу) сей (причины), дабы мы возмогли сделаться послушными и спастись. Какое же это врачевство и какая причина небрежения? Послушайте, что говорит Сам Господь наш: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф.11:29). Вот здесь Он показал нам вкратце, одним словом, корень и причину всех зол и врачевство от оных — причину всего благого; показал, что возношение низложило нас, что невозможно иначе получить помилование как чрез противоположное ему, то есть смиренномудрие. Ибо возношение рождает пренебрежение, преслушание и погибель, как и смиренномудрие рождает послушание и спасение души. Разумею же истинное смиренномудрие, не в словах только или во внешнем образе смирение, но собственно смиренное чувство, утвердившееся в самом сердце. Итак, желающий найти истинное смирение и покой душе своей, да научится смиренномудрию и увидит, что в нем всякая радость и всякая слава, и весь покой, как и в гордости все противное. Ибо от чего подверглись мы всем скорбям сим? Не от гордости ли нашей? Не от безумия ли нашего? Не от того ли, что мы не обуздаем злого произволения нашего? Не от того ли, что мы держимся горького своеволия нашего? Да и от чего же более? Не был ли человек по сотворении своем во всяком наслаждении, во всякой радости, во всяком покое, во всякой славе?

Не был ли он в раю? Ему было повелено не делать сего, а он сделал. Видишь ли гордость? Видишь ли упрямство? Видишь ли непокорность?

После сего Бог, видя такое безстыдство, говорит: он безумен, он не умеет наслаждаться радостию. Если он не испытает злоключений, то пойдет (еще) далее и совершенно погибнет. Ибо если не узнает, что такое скорбь, то не узнает, и что такое покой. Тогда (Бог) воздал ему то, чего он был достоин, и изгнал его из рая. И (человек) был предан собственному своему самолюбию и собственной воле, чтобы они сокрушили кости его, чтобы он научился следовать не самому себе, но заповедям Божиим, чтобы самое зло-страдание преслушания научило его покою послушания, как сказано у пророка: накажет тя отступление твое (Иер.2:19). Однако благость Божия, как я часто говорил, не презрела Своего создания, но опять увещевает, опять призывает: приидите ко Мне вси труждающиися и обременнии, и Аз упокою вы (Мф.11:28). Как бы говорит: вот вы трудились, вот вы пострадали, вот вы испытали злые (следствия) вашей непокорности; придите же теперь, обратитесь; придите, познайте немощь свою, дабы войти в покой и славу вашу. Придите, оживотворите себя смиренномудрием, вместо высокоумия, которым вы себя умертвили. Научится от Мене, яко кроток есмь, и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф.11:29). О, удивление, братия мои, что делает гордость! О, чудо, сколь сильно смиренномудрие! Ибо какая была нужда во всех сих превратностях? Если бы (человек) сначала смирился, послушал Бога и сохранил заповедь, то не пал бы.

Опять, по падении, (Бог) дал ему возможность покаяться и быть помилованным, но выя его осталась непреклонною. Ибо (Бог) пришел, говоря ему: Адаме, где еси? То есть из какой славы в какой стыд перешел ты? И потом, вопрошая его: зачем ты согрешил, зачем преступил (заповедь), приготовлял его собственно к тому, чтобы он сказал: прости. Но нет смирения! Где слово прости? Нет покаяния, но совсем противное. Ибо он прекословит и возражает: жена, юже ми еси дал (прельсти мя), и не сказал: «Жена моя прельсти мя», но: жена, юже ми еси дал, как бы говоря: «Эта беда, которую Ты навел на главу мою». Ибо так всегда бывает, братия мои: когда человек не хочет порицать себя, то он не усомнится обвинять и Самого Бога. Потом (Бог) приходит к жене и говорит ей: почему и ты не сохранила заповеди? Как бы, собственно, внушал ей: скажи, по крайней мере, ты: прости, чтобы смирилась душа твоя и ты была помилована. Но опять (не слышит) слова прости. Ибо и она отвечает: змий прельсти мя; как бы сказала: змий согрешил, а мне какое дело? Что вы делаете, окаянные? Покайтесь, познайте согрешение ваше, пожалейте о наготе своей. Но никто из них не захотел обвинить себя, ни в одном не нашлось и малого смирения. Итак, вы видите теперь ясно, до чего дошло устроение наше, вот в какие и коликие бедствия ввело нас то, что мы оправдываем самих себя, что держимся своей воли и следуем самим себе. Все это исчадия гордости, враждебной Богу. А чада смиренномудрия суть: самоукорение, недоверие своему разуму, ненавидение своей воли; ибо чрез них человек сподобляется прийти в себя и возвратиться в естественное состояние чрез очищение себя святыми заповедями Христовыми. Без смирения нельзя повиноваться заповедям и достигнуть чего-либо благого, как сказал и авва Марк: «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель».

Семь нечистых духов6

Слово Божие бесконечно велико. И человеческое вглядывание в него, даже не выходящее за пределы разумения Святой Православной Церкви, постоянно обретает и новые оттенки постижения и нераскрытые прежде значения и смысла вечного.

Хорошо известна и обширно применяется притча Спасителя о нечистом духе, вышедшем из человека. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого (Мф.12:43-45).

Когда душа, по изгнании страсти, не умеет наполнить себя святым положительным содержанием, — нечистые духи помогают внедрить в нее гораздо более обильную, насыщенную и интенсивно работающую страстность — семь злейших нечистых духов.

Но почему семь? Случайно ли? А если нет? А если нет, — то есть если число «семь» имеет не просто символический смысл, означающий полноту, но и вполне реалистическое содержание, из сего следует, что семь страстей, которые нечистые духи вызывают к действию в душе человека, — всегда постоянны, одни и те же (конечно, речь идет только о тех случаях, когда греховные страстные движения, — вполне конкретные, как, например, пьянство и блуд, — из души изгоняются, а начать доброе делание она не озабочивается).

Наблюдение за подобными ситуациями, а у человека внимательного они всегда найдутся под рукой, а также логика духовно-нравственной жизни человека, доказывают одинаковость действия греха в подобных случаях.

Что бы нужно было сделать человеку, сумевшему победить греховную привычку? Для начала поставить ум свой на страже сердца, чтобы он рассматривал, по крайней мере, самые грубые греховные помыслы и, как сторож, даже не очень хороший, старался бы не пропускать самые несомненно враждебные оные.

Первым в дело идет нечистый дух гордости, который в зависимости от характера и настроения чистенького «пациента», раскрывается одним из трех лиц: самодовольство («какой я все же молодец, что сумел сам победить свой грех»), самонадеянность («оказывается, это не так уж трудно; и у меня вполне достаточно сил, чтобы справиться с этим»), самоуверенность («да и вообще эта мерзость не посмеет больше ко мне приблизиться, зная, что я опытный борец с нею и победитель»). И при моей неопытности в духовно-нравственной жизни он, соблазняя человека тремя своими лицами в любом сочетании и последовательности, — проникает и прочно обосновывается в бедной душе его.

Чувство удовлетворенности, так присущее внешнему деланию, гонит прочь остатки покаяния (если только они еще сохранились в душе), но зато пропускает торжественно и пышно появляющегося четвертого нечистого духа — нераскаянности, нежелания каяться. Он бесстрашно проходит в сопровождении хороших помощников: самооправдания и невнимательности к себе. Многочисленные повседневные погрешности, видя свободу проникновения, безпрепятственно проникали в душу и, оставаясь нераскаянными, производили свое разъедающее действие. Для более крупных погрешностей тут же находились извинительные причины. Шло обширное самооправдание в грехах. Даже бывая в церкви на исповеди (в основном на «общей»), человек по существу оставался нераскаянным. Так он лишился и другого главного оружия.

Нераскаянность гордыни уже и сама по себе может привлечь из безводных мест любых нечистых духов; но они — многоопытные — знают как действовать, где удобнее всего нанести самый болезненный удар.

Его наносит следующий нечистый дух — дух неблагодарности; ему к тому же естественно занять свое срединное место там, где уже обжились самодовольство, лень, безмолитвенность, нераскаянность. Дух сей — очень коварный, лживый и злобный. Тот, кем он овладеет, становится в большой степени чужд действию Святого Духа и не слышит Его внушений. Дух нечистый вселяется в человека и он катится в пропасть. Человек, неблагодарный, ничего доброго не способен видеть ни в действиях Божиих, ни в действиях людей, жалостливо спешащих ему на помощь, а все приписывает себе.

Тогда-то, вслед за неблагодарностью, скачет шестой нечистый дух. Он приносит с собой равнодушие ко всем людям. Он приносит с собой замкнутость на себе. И равнодушному все люди небезразличны уже лишь по тому, какие они со всех сторон несут ему обиды (обиды, конечно, мнимые, но для него-то они действительны). Растет озлобленность и недовольство. Между тем, сам в своей ослепленности и равнодушии, раздает обиды направо и налево, но, не видя людей, не видит и наносимые обиды. В его окрестности, по естественному порядку вещей, смыкается круг одиночества. Наиболее разрушительно отношение к тем, кто стремится его спасти…

Сей нечистый дух хорошо поработал. Вокруг одни обломки: обломки его души; обломки прежних добрых отношений. Еще по укоренившейся привычке во всех бедах человек видит вину тех, кто суть и были окрест меня, в себе же наблюдаю одно добросердечие, но уже все более и более неладно становится на душе, и от этой неладности возрастает смутность, и самое главное — невесть как освободиться.

И тогда-то вползает и распространяется, как кисель, по всему пространству души седьмой страшнейший дух нечистый — дух уныния.

О его действии можно написать диссертацию, но — печальную. Посему лучше здесь поставить точку.

Серафим Роуз. Тщедушие 7

…Некоторые приходят в монастырь в поисках духовности, но на своих условиях. Они взвешивают, сравнивают, рассчитывают, подходит ли им эта духовность, и берутся решить сами, не доверяясь Богу. Они непременно хотят сохранить свою «личность», не понимая, что таким образом теряют ее. Что говорил Христос? Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее (Мф.10:39).

Тщедушные боятся потерять душу свою ради Христа, боятся брать на себя обязательства, боятся выказывать любовь или делить ее с кем-либо.

Если человек не реагирует в простоте сердца, руководствуясь любовью ко Христу и ближнему, он черствеет сердцем и замыкается в узкой «личной» духовной жизни, что по сути еще одна разновидность самодовольства и самодостаточности. Такой человек дорожит своими «духовными взглядами»: он сам знает, какие подвиги ему исполнять, как проводить церковную службу, как следовать церковным канонам, как устроить приходскую жизнь, на что употребить деньги, к какой «политической» группировке в церкви примкнуть, как следует работать и вести себя «истинно верующему» и пр. И это ужасно, ибо такой человек более не слышит Бога. И если такое продлится, то получается нечто совсем уж чудовищное: человек начинает принимать собственные суждения за глас Божий. И уж тогда никто ему не указ.

Даже если такой человек начнет творить Иисусову молитву, она станет еще одной стеной, за которой он будет лелеять свою «праведность». И так, затворившись в каморке собственных страхов — «как бы чего не вышло», — он отчуждается не только от действительности, но и от Бога. Господь стучится к нему в каморку, но самоупоенная душа не хочет «лишних хлопот и забот».

Отец Герман8 привел также примеры тщедушия, некоторые он намеренно преувеличил до карикатурности, дабы не бить слишком больно некоторых из братии. Отец Серафим слушал и понимал, что его сотаинник касается самых простых, самых жизненных вопросов не только ради монашествующих в скиту, но ради всех современных искателей духовности. Он улыбался забавным гротескным примерам, угадывая прототипов. Иной раз посмеивался и над собой, ибо отец Герман указывал черты, присущие самому отцу Серафиму. Он понимал, как легко сокрыться под личиной «духовности», используя ее как предлог, чтобы избежать боли, уязвимости, необходимости жертвовать из любви. Да, частичку «тщедушия» отец Серафим углядел и в себе, ее нужно уничтожить. А изничтожая тщедушие в себе, он готов был помогать в этом и другим. Он хотел гореть, а не тлеть в вере. И хотел видеть в своем маленьком монастыре пламенную христианскую любовь, а не мертвый костяк организационной формы. Конечно, важна и нужна форма, это также ступеньки наверх, к Раю, но они — не в помощь, если сердце восходящего по ним не пронизано любовью и покаянием.

Глубоко в сердце отца Серафима запали слова отца Германа. Сколько раз еще вспомнит он их в своих работах и в беседах с братией в скиту. В 1977 году на день святого Патрика, к примеру, он поведал собравшимся в трапезной паломникам и братии, как распознавать в себе «поддельную духовность». Начал он с рассказа из жизни Братства на заре его существования: «Жил в Сан-Франциско человек, возгоревшийся Иисусовой молитвой. По утрам он повторял ее раз за разом, все больше и больше, и дошел до пяти тысяч раз. Чувствовал себя распрекрасно и вдохновлялся своим подвигом: среди мирской суеты, прямо со сна, не поев и не попив, он пять тысяч раз твердил Иисусову молитву, стоя на балконе. Однажды во время моления кто-то начал возиться прямо под балконом, тем самым отвлекая молящегося! И кончилось тем, что тот, не завершив последней тысячи, стал швырять вниз на голову суетливца тарелки! Что можно сказать о человеке, якобы поглощенном духовностью, Иисусовой молитвой, если — не прерывая ее! — он начинает бросаться тарелками? Только то, что он не укротил страсти в душе, пребывая в заблуждении, дескать, я лучше всех знаю, что и как подходит моей «духовности». Он полагался на свое суждение, а не на трезвение души или духовные знания. И при первой же возможности страсти возобладали! В этом случае куда полезнее сделать что-нибудь простое, нежели пять тысяч раз повторять Иисусову молитву».

В 1982 году, незадолго до смерти, отец Серафим вновь обратился к этой теме: сколь опасно для нашей жизни подменять волю Божию своим мнением. Была Великая среда, в этот день Православная Церковь напоминает верующим о предательстве Иуды. Отец Серафим говорил в проповеди о тщедушии Иуды, сокрытом под маской благочестия — именно это и повлекло предание Бога Живого на распятие. Прочитав отрывок из 26‑й главы Евангелия от Матфея, отец Серафим продолжал: «Когда Господь ожидал уготованные Ему страдания, — как мы только что прочитали в Евангелии — приступила к Нему женщина с сосудом мира драгоценного и возливала Ему на голову. Показательно и удивительно трогательно, как Иисус принимает любовь простых людей. А Иуда — один из 12-ти бывших с Ним учеников, — глядя на такое «расточительство», уже замышлял свой план. Ведь он отвечал за казну 12-ти и «напрасная трата» дорогого мира переполнила чашу его терпения. Логика его мысли проста: «Я думал, Христос воистину велик. А он попускает пустые траты, делает многое неправильно, сам мнит себя «великим» …и тому подобные мыслишки, нашептываемые дьяволом. Дьявол хитро использовал страсть Иуды (к деньгам) и заставил того предать Христа. Иуда не хотел предавать — он всего лишь хотел денег. Он дал волю своей страсти, не распял ее.

Всякий из нас может оказаться в таком положении. Нужно всматриваться в потайные уголки сердца нашего и выявлять страсти, которые попытается использовать дьявол, дабы мы тоже предали Христа. И если мы с высокомерием взираем на Иуду: дескать, вот какой мерзавец, мы бы так ни за что не поступили — то мы глубоко не правы. Как и у Иуды, сердца наши полнятся страстями. Рассмотрим же их: нас легко уловить за любовь к «порядку», «правильности», «красоте». Оказавшись у дьявола на крючке, мы начинаем искать логических оправданий — опять же под диктовку наших страстей! А найдя самые «разумные» оправдания, мы тем самым уже предали Христа. Лишь присмотревшись к себе, осознав, что мы полнимся страстями, поймем, что каждый из нас — вероятный Иуда! Чтобы такого не произошло, когда мы боремся и боримые страстями начинаем искать оправданий, тем самым вставая на путь предательства, нужно найти в себе силы остановиться и взмолиться: Господи, помилуй мя грешного!

Нельзя всю жизнь рассматривать сквозь призму собственных страстей, переиначивать ее по собственным меркам — это гибель. В жизни все нужно принимать как ниспосланное Богом, как лекарство, способное пробудить от дурманящего сна — страстей. Испросим же у Господа, что угодное Ему можем мы сделать. Услышим Его зов и уподобимся той простой женщине: не мудрствуя, она возлила драгоценное миро на голову Иисуса и за это — где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее (Мк.14:9). Уподобимся же ей — будем четко внимать знамениям Господним. А они повсюду: в природе, в наших ближних, в каких-то «случайных совпадениях». Везде постоянно нас окружают знамения воли Божией. Нам только нужно внимать им.

Обнаружив в себе страсти и научившись обуздывать их, мы предотвратим и иудино предательство в своих душах. Ведь начинал он с малого: с заботы о «правильном» расходовании денег. И из такого малого вырастает предательство Господа нашего. Вооружимся трезвением, не станем потворствовать страстям, кишащим внутри и вокруг нас, а попытаемся узреть волю Божию, как нам сейчас, сию минуту очнуться от дурмана и последовать путем страстей Христовых и тем самым спасти свои души. Аминь».

Протоиерей Иоанн Восторгов. Самомнение 9

Несмь, якоже прочии человеци!

(Лк.18:11)

…Сегодня в лице фарисея дано нам предостережение об одном страшном враге нравственного развития и всей духовной жизни человека; этот враг — самомнение. Чем оно, так сказать, искреннее, то есть чем больше человек сам верит в свои достоинства и заслуги, тем оно опаснее и гибельнее. Молодым людям нашего времени, страдающим именно самомнением и самовозвеличением, почитающим себя солью земли, цветом интеллигентности, обновителями и руководителями жизни, по самомнению нетерпимым ко всем с ними несогласным, особенно полезно вдуматься в эту страшную болезнь духа. Ведь и в теле самая опасная болезнь та, которую человек не сознает и не замечает, и поэтому не предпринимает против нее никаких мер…

Притча о мытаре и фарисее рисует пред нами самомнение в живом и наглядном образе. Послушайте, как выхваляет себя фарисей пред Богом. Несмъ, якоже прочии человеци! Он лжет? Притворяется? Едва ли. Ибо нельзя же, в самом деле, думать, что можно обмануть Бога. Нет, он, по-видимому, искренно уверен и убежден в своей безгрешности и безупречности.

С самоуслаждением он перечисляет свои добродетели. Пощуся…, десятину даю… И в этом, думается, он опять не лжет; вполне возможно и вполне вероятно, что он и постился дважды в неделю, и десятую часть из приобретаемого отдавал.

И однако он пошел домой после молитв осужденным. За что же такой приговор? За что осуждение? Что худого сделал фарисей?

Он не сделал, конечно, нарушения закона, но ведь нравственное есть область, прежде всего — духовная, не перечень и список дел, а прежде всего и более всего духовная область настроений, чувств и мыслей, от которых исходят желания и проистекают дела. Одно и то же дело при этом получает различную окраску, имеет различную цену. Хлеб и вино в литургии, во святой чаше, на святом престоле — величайшее таинство; хлеб и вино дома за столом — простая пища и обычное угощение. Кровавая и мучительная операция врача над больным вызывает похвалу и благодарность; кровавое дело разбойника, хотя бы он был вооружен тем же ножом и наносил раны в те же места тела, остается преступлением, вызывает проклятие. И дела благочестия имеют значение, признаются или не признаются таковыми в зависимости от того духовного состояния, от того духовного настроения, из которого они проистекают. Фарисей же пришел к тому нравственному состоянию, страшному и ужасному, которое положило конец его духовной жизни и обозначило его духовную смерть. Он и впредь будет творить те же дела видимого благочестия, но и впредь они, опираясь на гордыню и самомнение, будут лишены нравственной цены.

Представьте себе человека не только сытого, но пресыщенного: захочет ли он есть? Представьте себе человека, вдоволь напившегося воды: захочет ли он пить? Самая мысль о пище противна пресыщенному, противен лишний глоток воды тому, кто не чувствует никакой жажды. Примените сказанное к духовной области. Вот человек, который любуется собой, который убежден, что он безупречен, что в нем нет никакого недостатка, что он все на него возложенное, как долг, выполнил, и еще сверх того много прибавил: нужно было фарисею поститься раз в год, а он делал это два раза в неделю; нужно было давать десятину только с поля, а он давал ее со всего приобретенного, даже с ничтожных злаков — с мяты, тмина и аниса… Может ли у такого человека быть желание дальнейшего усовершенствования, стремления к высшему званию? Разумеется, быть не может такого желания. Больше нужно сказать: одна мысль о том, что ему нужно сделаться лучшим, уже является для него оскорблением.

Пред нами знакомый образ лукавого и ленивого раба, который, получив от господина своего талант серебра, тщательно его скрыл, зарыл в землю, сохранил, не растратил, сберег до прихода господина, и в тупом самодовольстве был уверен, что исполнил долг и заслужил награду. Однако, сурово он был осужден: возьмите у него талант, — сказано о нем, — и отдайте имущему десять талантов… А негодного раба бросьте в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный… Таков приговор подобному бездушному, злобному и горделивому исполнению долга.

Ибо христианство есть религия духа, а не плоть, область внутреннего, а не внешнего делания, — внешнее само непременно придет при наличии внутреннего надлежащего настроения; ибо христианство есть безконечное нравственное совершенствование, а не застой, так что кто остановился на пути нравственного восхождения, тот неизбежно пошел назад, ибо христианство есть религия жизни, а не смерти. Христианство истинное и живое есть непрестающая жажда все большего и большего совершенства… Ибо блаженны алчущие и жаждущие правды: они насытятся; ибо нет такого хорошего дела, которое не могло бы быть лучше; ибо нет такого высокого нравственного состояния, которое не могло бы быть еще выше… Ибо образ (идеал) совершенства, указанный христианину, — образ вечный, безграничный, всегда недостижимый: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный.