Что такое кифоз поясничного отдела позвоночника?

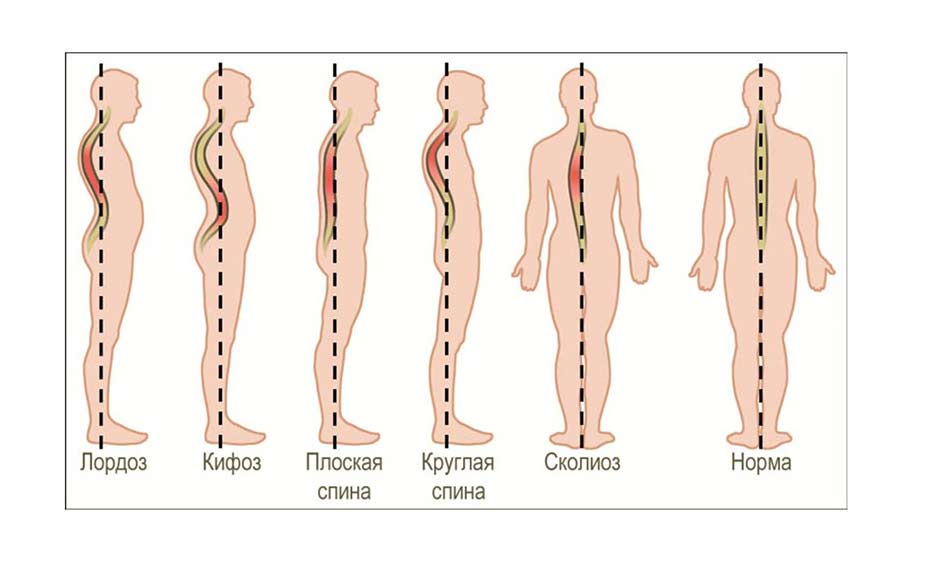

Анатомически позвоночник имеет 4 изгиба – 2 лордоза и 2 кифоза. Лордозом называется изгиб позвоночника, направленный выпуклостью вперед. Кифозом – прогиб выпуклостью назад. Как выглядит кифоз поясничного отдела позвоночника? В здоровом позвоночнике поясничная выпуклость направлена вперед. Обозначение нормального изгиба позвоночника в этом месте на языке медицины будет звучать как «поясничный лордоз». Если этот изгиб сглажен, имеет смысл говорить о патологическом искривлении – кифозе поясничного отдела. Итак, чем опасен кифоз, как его обнаружить и как лечить?

Причины поясничного кифоза

Каким же образом правильный лордоз поясничного отдела превращается в патологию кифоз? Рассмотрим все причины, наиболее часто встречающиеся.

Аномалии скелетного развития

Врожденный кифоз наблюдается из-за нарушений внутриутробного роста плода. У плода может наблюдаться:

- недоразвитие позвонков (нескольких или одного);

- появление добавочных позвонков;

- несоответствие длин позвонков.

При нормальном развитии ребенка кифоз в крестцовом отделе проявляется уже к 9-12 месяцам. Прогиб в пояснице, скомпенсированный кифозами, дает ребенку стоять и ходить прямо. При кифозе поясничного отдела прямохождение затрудняется.

Перенесенный полиомиелит или рахит

Полиомелит или рахит – заболевания, сильно влияющие на развитие позвоночника. При этих недугах организм страдает от нехватки витамина «Д», напрямую влияющего на развитие скелета и мышц. Мышечный корсет при этих заболеваниях ослабевает настолько, что скелет не поддерживается и деформируется. В результате младенческого рахита развивается кифоз. Поэтому младенческий кифоз еще называют и рахитическим кифозом – он имеет вид дуги на уровне 1-3 поясничных позвонков.

Наличие ДЦП

Наличие ДЦП – особенная причина, требующая проверки на наличие кифоза поясничного отдела и его лечения. Паралич мышц спины способствует постепенному усилению деформации и требует непрекращающегося лечения.

Старческий паралич

Крестцовый кифоз, лечение которого нужно при старческом параличе, – состояние, вызванное ослаблением мышц пожилого пациента.

Различные новообразования позвоночника

Грыжи, особенно крупные, мешают правильному распределению нагрузки на крестцовый кифоз. Лечение в такой ситуации чаще всего медикаментозное – купирующее боль нерва и физиотерапевтическое. При этом состоянии давление грыжи перераспределяет нагрузку, искажая нормальное положение позвоночника.

Травматизация

Травмы поясницы могут стать причиной поясничного кифоза. Лечение травм должно быть своевременным, и впоследствии травмированное место должно подвергаться наблюдению. Неправильное положение в течение рабочего или учебного дня и также слишком сильное «закачивание» поясничного отдела в спортивном зале тоже становится причиной крестцового кифоза, лечение в случаях даже таких небольших приобретенных форм необходимо.

Виды кифоза поясничного отдела

По степени выраженности и причине возникновения кифозы поясничного отдела разделяются на различные типы.

Постуральный

Кифоз поясничного отдела, сформированный из-за неправильной осанки ребенка. Относится к числу наиболее частых недугов этой группы. Заметен уже в подростковых годах. Чаще поражает девочек, нежели мальчиков. Достаточно редко физические упражнения приводят к излечению.

Дегенеративный

Кифоз характеризуется как тяжелое осложнение протекающего остеохондроза или других дистрофических либо дегенеративных заболеваний.

Врожденный или приобретенный

Этот термин объясняет, на какой стадии развития организма позвоночник был искривлен. Искривления позвоночника возможны во время утробного развития, а также травм, неправильно режима труда и отдыха и др.

Симптомы

Предположить наличие кифоза можно по конкретным признакам.

Искривление физиологического изгиба позвоночника

Значительное искривление позвоночника у ребенка или взрослого человека. Прямота поясницы компенсируется развитием сутулости. Лопатки пациента отведены, ягодицы выглядят плоскими.

Ежедневное ощущение скованности в спине

Присутствует ежедневное и часто утреннее ощущение скованности в спине. Ощущение скованности в спине, особенно в районе поясницы, – один из ярких симптомов заболевания.

Периодические болевые импульсы в разных областях позвоночника

Боль. Периодические болевые импульсы в разных областях позвоночника. Неправильное положение позвоночника и давление на позвонки создают болевое ощущение даже вне района поясницы. Пациент при этом чувствует острую и кратковременную стреляющую боль.

Спазмы

Спазмы и непроизвольные судороги. Мышцы спины при этом сокращаются с ноющей болью. Одним из лучших способов снятия спазмов является точечных массаж, разработанный на Тибете.

Диагностика заболевания

Диагноз назначается врачом-ортопедом. При постановке диагноза используются функциональные тесты: наклоны, смена положений корпуса, – и аппаратная диагностика. Из исследований проводятся:

- рентген;

- МРТ;

- УЗИ межпозвонковых дисков.

Дополнительные анализы могут быть назначены лечащим ортопедом.

Лечение кифоза поясничного отдела

Лечение кифоза поясничного отдела зависит от степени тяжести заболевания. Оперативное вмешательство требуется в сложных случаях, хирургическое вмешательство при этом назначает ортопед. Консервативные методы назначаются, если у пациента не наблюдается выраженных дегенеративных поражений костных тканей. В качестве лечения используются разные методики. Эффективность лечения возрастает при комплексном подходе. Расскажем о некоторых методиках.

ЛФК (лечебная физкультура)

Список упражнений подбирается ортопедом и специалистами по ЛФК индивидуально. Активность в первую очередь направлена на выработку правильной осанки.

Различные методы физиотерапии

Воздействие лекарственных средств при консервативном лечении можно улучшить. Медикаментозное лечение поддерживает физиотерапия, а именно:

- терапия магнитами;

- лазерное воздействие;

- ультразвук.

Эти манипуляции усиливают фармакологическое воздействие, устраняют застойные и воспалительные элементы крестцового кифоза, лечение проходит эффективнее.

Массаж

Массаж – один из эффективных способов лечения и профилактики кифоза поясничного отдела. Даже точечный самомассаж дает результаты, а действия специалиста помогают разгрузить позвоночник.

Плавание

Лечебное плавание при кифозе поясничного отдела в корне отличается от обычного или спортивного плавания. Техника исполнения упражнений контролируется тренером. Занятия проводятся системно, в комплексе с базовым набором упражнения по лечебной физической культуре. Нагрузку определяет лечащий врач и тренер.

Профилактика

Профилактика кифоза поясничного отдела включает в себя особые требования к образу жизни. Для исключения кифоза требуется соблюдать ряд правил:

- Привычка сидеть и стоять правильно должна прививаться с самого детства.

- Мебель для ребенка должна соответствовать его росту, а не возрастной категории.

- Обязательна консультация офтальмолога для исключения сутулости при учебе или работе.

- Мебель для работы должна регулироваться. При сидячей работе необходимо делать перерывы и двигаться.

- Обязательны физические нагрузки, соответствующие возрасту и уровню физической активности. Плавание, спортивная ходьба и зарядка существенно снизят риск развития проблем со спиной.

- Для спортсменов обязательны консультации ортопеда и фитнес-тренера. Самостоятельное формирование мышечного отдела, слишком сильные нагрузки или несоблюдение техники выполнения упражнений могут увеличить давление на позвоночник.

Она считалась болезнью стран «третьего мира», население которых много работает в плохих условиях, плохо питается и не часто видит квалифицированного врача.

Исключение – врожденные деформации позвоночника и травмы. Но детям стали доступны компьютер и гаджеты.

При попустительстве родителей длительное сидение за ними порождает сгорбленных карликов с нарушенной нервной системой.

А перевод младенцев на искусственное питание, рост социально значимых инфекций, увеличение социально незащищенных слоёв населения порождает новую волну заболеваний, вызывающих кифотические изменения позвоночника.

Содержание[Скрыть]

- 1. Что это такое

- 2. Факторы риска, причины и последствия

- 3. Симптомы и методы диагностики

- 4. Лечение

- 5. Профилактика и диета

- 6. Прогноз

- 7. Заключение

- 8. Тест!

Что это такое

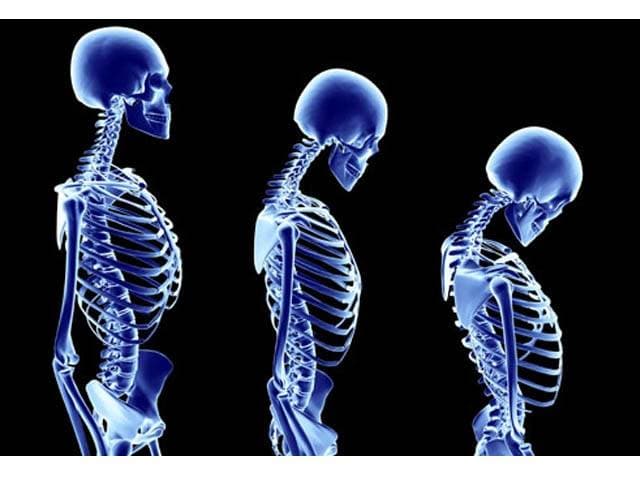

У здоровых людей имеются физиологически обусловленные искривления позвоночника — лордоз в шейном и поясничном отделах и кифоз в грудном и крестцовом. Физиологическое искривление в грудном отделе может увеличиться в силу ряда патологических причин. Прогрессирование деформации ведёт к выдавливанию назад поясничных позвонков – инверсии.

Краткая история протекания болезни

Самые известные горбуны – Ричард III и литературный Квазимодо. Горбатые люди в старину сразу обращали на себя внимание окружающих. До взрослого состояния доживало мало индивидуумов, потому что патологические процессы, вызывающие кифоз, были несовместимы с жизнью в те времена.

В горбунах видели что-то зловещее, приписывая им дурной характер и дружбу с мистическими силами.

Кифотическая осанка стала характерной для определённых слоёв населения. Она еще называлась «кифозом подмастерья». Дети, вынужденные «горбатиться» на хозяина с малых лет – сапожники, портные, приобретали характерное искривление позвоночника, затрагивающее грудной и поясничные отделы.

У крестьянских детей, занимающихся выпасом скота, принцев и дворян были прямые спины и относительно крепкое здоровье. А подмастерья не имели ни времени, ни средств позаботиться о себе.

И только в начале XX века стали проводиться серьезные исследования по предупреждению и терапии кифоза.

Классификация, степени или какими бывает

Термин кифоз применяется для обозначения вида искривления позвоночника в продольной (сагиттальной) плоскости при дорсальном направлении вершины дуги.

Поясничная инверсия позвоночника оценивается определением суммы величины кифоза и физиологического лордоза.

Величина патологической дуги положена в основу классификации кифозов по C. J. Kaplan (1952):

| Степень | Осложненность кифоза | Угол искривления |

| I степень | лёгкий | до 30° |

| II степень | умеренный | 31 — 60° |

| III степень | тяжёлый | более 60° |

Классификация кифозов, основанная на этиологии деформаций, дана R. B. Winter в 1995 году:

- Постуральные или позиционные;

- Кифозы при болезни Шейермана;

- Врождённые при пороках формирования позвонков, сегментации;

- Смешанной этиологии;

- Нейромышечные;

- При спинномозговых грыжах – поздние паралитические, выявляемые при рождении;

- Травматические при поражении костно-связочных структур без и с повреждением спинного мозга;

- Постхирургические;

- Постлучевые;

- При метаболических нарушениях (остеопороз, остеомаляция, несовершенный остеогенез и др.);

- При дисплазии скелета (ахондроплазия, мукополисахаридоз, нейрофиброматоз);

- При заболевании соединительной ткани (болезнь Мари-Штрюмпеля);

- Опухолевые;

- Воспалительные.

Распространённость, значимость

Истинная частота патологического кифоза неизвестна. В зависимости от критериев диагностики она составляет около 3 – 8% среди населения. Большинство случаев – это кифозы грудного отдела, не имеющие большого клинического значения.

Выраженная деформация наблюдается довольно редко. В наше время – это признак врождённой патологии или запущенного заболевания, вследствие недоступности медицинской помощи по различным причинам.

Наиболее распространённым проявлением деформаций позвоночника являются нарушения осанки.

Поясничная кифозная инверсия наиболее выражена при следующих типах нарушения осанки:

- Круглая спина с тотальным пологим кифозом, со смещённой каудально вершиной на фоне отсутствия поясничного лордоза;

- Плосковыгнутая спина с отсутствием физиологического грудного кифоза на фоне патологического кифозирования поясничного отдела.

Нарушение осанки – это самое раннее проявление заболеваний позвоночника, протекающих с дегенеративными и дистрофическими изменениями. Нарушение по типу плосковыгнутой спины плохо поддаётся коррекции. При длительном существовании подобных деформаций возможно развитие необратимых изменений позвоночника.

Выраженные кифозы оказывают отрицательное влияние на работу внутренних систем организма, уродуют внешний вид человека.

Видео: «Что такое кифоз и как от него избавиться?»

Факторы риска, причины и последствия

Тотальный кифоз физиологичен для новорожденных и детей до 3-х месяцев.

Физиологические кривизны позвоночника появляются по мере развития ребёнка: в процессе удержания головы формируется шейный лордоз; с началом стояния и ходьбы – поясничное и грудное искривление.

Полностью осанка формируется лишь с наступлением половой зрелости.

Патологические изменения в костно — мышечной причине в течение этого периода могут внести изменения в строение позвоночника.

На фоне изменений, вызванных внутренними причинами – генетическими, метаболическими, инфекционными становятся значимыми факторы риска:

- Недоразвитая мышечная система;

- Травмы;

- Недостаток физической натренированности;

- Неудобная мебель;

- Дефекты зрения.

| Причинами приобретенных кифозов с локализацией в поясничном отделе: | Врожденные причины поясничного кифоза: |

|

|

Усиленный грудной кифоз является результатом увеличения поясничного лордоза. Чаще всего кифоз захватывает грудной отдел позвоночника. Но при наличии лишь нижнепоясничного отдела лордоза наблюдается компенсаторный кифоз верхней части поясничного отдела.

Последствия кифотических деформаций:

- Психологические проблемы из-за внешней непривлекательности;

- Развитие устойчивого болевого синдрома;

- Спастический паралич.

Симптомы и методы диагностики

Диагностика включает в себя сбор анамнеза, физикальное, инструментальное обследование. Вертебрологи для определения состояния позвоночника используют спондилометрию.

Подвижность поясничного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости измеряется в положении стоя по измерению расстояния между остистыми отростками TXII – LV позвонков. Это расстояние увеличивается на 6 – 8 см (проба Шобера) при наклоне. По рентгенологическим данным подвижность поясничного отдела позвоночника в переднезаднем направлении — 40°.

На вершине деформации оценивают торсию позвоночника. Пациент стоит на выпрямленных ногах с наклоном туловища вперёд (тест Адамса). Высоту горба и угол торсии определяют на уровне наибольшей ассиметрии паравертебральных мышц или рёбер (метод Шультеса).

Рентгенологическое исследование позвоночника проводится в двух проекциях: лежа на спине и на боку.

Для оценки кифотической деформации на рентгенограмме используют три показателя:

- Угол Кобба. Линии, образующие угол, проводят по дискам, прилежащим к нейтральным позвонкам (у детей) или вдоль замыкательных пластинок ближайших к вершине кифоза нейтральных позвонков.

- Вентральный угол формируется в месте пересечения линий, касательных к передней поверхности тел позвонков, проведённых вдоль краниального и каудального колен кифоза;

- Дорсальный угол образуется при пересечении касательных, проведённых вдоль вершин остистых отростков верхнего и нижнего колен кифоза.

При исследованиях учитывают возрастные особенности строения позвоночника.

Самые распространенные патологии, проявлением которых может быть кифоз поясничного отдела, в популяции встречаются нечасто.

Болезнь Потта

Туберкулёзный спондилит (болезнь Потта) характеризуется локальной болезненностью, тупой болью в спине. Кифоз позвоночника проявляется в виде остроугольного горба на фоне деформации рёбер на его уровне. Это способствует нарушению дыхания и сердечной деятельности.

При появлении кифоза обычно выявляется первичный очаг туберкулёза в острой или латентной форме. В анамнезе туберкулёз отсутствует. Интересна, упоминаемая в медицинской литературе, связь между патологией и злоупотреблением внутривенным введением лекарств.

Для болезни Потта характерен симптом «вожжей», или симптом Корнева. Это контурирование мышечных тяжей, напряжение продольных мышц в ответ на сгибание позвоночника, на поколачивание по остистым отросткам. Симптом – ранний признак поражения позвонков.

Другой характерный для этой патологии симптом Ангелеску – фиксация позвоночника в области очага поражения. Пациент опирается о постель затылком и пятками. Из-за болей в позвоночнике он не может согнуться и прогнуться.

Показательна спондилограмма тела – позвонки сплющены кпереди, деструктурированы, значительно снижена их плотность. Связочный аппарат позвоночника может подвергаться окостенению.

Бруцеллёзный спондилит

Очень похож на болезнь Потта спондилит вызванный бруцеллезом. Рентгенологическое исследование позволяет выявить краевой очаг деструкции. Он чаще располагается спереди и сбоку позвонка. Вокруг деструктивного очага формируется диффузный остеосклероз. Поражённые позвонки с соседними позвонками соединяют клювовидные костные выросты.

Спондилолистез

Кифоз вызывает соскальзывание вперёд поясничного позвонка Lv и смещение с крестца. Кифотическое выстояние позвонка Lј сопровождается постоянной умеренной болью – симптом Чиркина.

Причины спондилолистеза:

- Порок развития позвоночника;

- «усталость» и перелом дуги межсуставной части;

- Синдром нестабильности позвоночника;

- Перелом суставных отростков;

- Болезни опорно-двигательного аппарата -артрогрипоз, Болезнь Педжета.

Видео: «Что такое спондилолистез?»

Синдром Дрейфуса

Генерализованная платиспондилия – энхондральный дизостоз, проявляющийся у ребёнка когда он начинает ходить. Кифоз развивается из-за слабости связочного аппарата. Он не в состоянии фиксировать позвоночник. Сопровождается болью в спине.

Признаки синдрома Дрейфуса:

- Укороченные шея и туловище при длинных конечностях;

- Гипотрофия мышц;

- Разболтанность суставов;

- Растяжимость мышц;

Спондилограмма показывает: увеличение поперечных размеров тел позвонков; снижение высоты тел позвонков; рост пространства между телами позвонков; уменьшение размера костей таза и крестца; вывих бедра.

Болезнь Кальве

Остеопатия тела позвонка, называемая синдромом плоского позвонка (болезнь Кальве), проявляется у детей. Чаще у мальчиков 7 – 14 лет. Поясничный отдел позвоночника поражается в 27,7% случаев.

На спондилограмме определяется:

- остеопороз центральной части позвонка,

- уплотнение замыкательных пластинок с прогрессированием уплощения.

Деформированный позвонок отделён от соседних позвонков расширенными межпозвоночными дисками. К уплощению приводит — асептический некроз губчатого вещества тела позвонка, болезнь Гоше, лимфогранулематоз, эозинофильная гранулёма.

Симптомы заболевания:

- боль в позвоночнике, возникающая резко во время кувыркания, прыгания;

- утомляемость в спине;

- перелом тела позвоночника (сопровождается кратковременной слабостью в ногах);

- болезненность, выступление остистого отростка;

- трудность при наклоне корпуса и разгибании;

- увеличенное СОЭ;

- эозинофилия.

Ахондроплазия

Кифоз грудопоясничного отдела – характерный признак наиболее изученной формы наследственной карликовости – ахондроплазии. Дети с этой патологией могут рождаться с нормальной длиной тела.

Типичная клиническая картина:

- большая голова с гипертрофированной мозговой частью и родничками,

- выпуклый лоб,

- уплощённая переносица,

- укороченные конечности,

- глубокие кожные складки,

- изодактилия,

- разболтанность коленных суставов,

- короткие, широкие стопы,

Кифоз фиксирован и не поддаётся коррекции. Усиливается при высаживании ребёнка.

Рахит

Кифозные изменения позвоночника обнаруживаются в конце первого года жизни. Поясничная инвазия характерна для тяжёлой стадии болезни. Становится особенно заметна при сидении и стоянии ребёнка. Позвоночник выравнивается в положении лёжа. «Размягчённое» тело позвонка сужает суставные щели – образуется рахитический горб (при отсутствии лечения).

Рахитический кифоз очень быстро развивается при раннем вставании ребёнка и длительном сидении.

Диагностический процесс должен быть направлен, прежде всего, на установление изначального агента, приводящего к патологии для назначения правильной тактики лечения.

Лечение

Поясничная инвазия не является самостоятельным заболеванием. Это симптоматическое проявление основной болезни.

Оптимальный подход в терапии требует взаимодействия врачей нескольких специальностей – ортопедов, неврологов, генетиков, инфекционистов, пульмонологов, окулистов, кардиологов, педиатров.

Для физарных дисплазий не существует этиопатогенетического лечения. Симптоматическая терапия, направленная на улучшение качества жизни пациента – единственно возможный вариант.

Ортопедическое лечение детей, больных рахитом, должно проводиться комплексно. Медикаментозная антирахитическая терапия должна начинаться как можно раньше.

При спондилолистезе с выраженной инверсией пояснично-крестцовой области пациенты требуют тщательного динамического наблюдения. Консервативное комплексная терапия проводится с применением вытяжения позвоночника, корсетов, лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, придания фиксированного положения.

Болевой синдром блокируется анальгетиками. На смену гипсовым повязкам пришли функциональные корсеты: матерчатые с продольными металлическими шипами, полиэтиленовые или из поливика, кожаные пояса. Фиксирующими корсетами пользуются длительно – в течение нескольких лет. Оперативное лечение назначается, ориентируясь на клиническое состояние больного и прогноз дальнейшего лечения заболевания.

У пациентов с болезнью Потта даже одна антибактериальная терапия даёт хорошие результаты. Она проводится амбулаторно и не требует постельного режима. При значительной деформации позвоночника и признаках сдавления спинного мозга показано оперативное вмешательство. Дополнительно применяют длительное восстановительное лечение с применением гипсового корсета.

Препараты

При рахите назначают витамин D3 в больших дозах – от 1000 до 5000 МЕ в сутки в течение 3 месяцев.

Искусственные аналоги витамина D:

- Оксидевит,

- Кальцитриол,

- 1 – альфахолекальциферол,

- Рокартрол.

Суточные дозы метаболитов определяются индивидуально, в зависимости от тяжести и остроты процесса. В комплексное лечение рахита включают препараты, насыщенные витаминами и микроэлементами в возрастных дозировках.

При спондилолистезе острая боль снимается блокадой 0,25 – 0,5% раствора новокаина. Ликвидируют и уменьшают явления вторичного корешкового синдрома растворы витаминов группы В. Убирает боль и воспаление Реопирин или Пирабутамол.

Лекарственные средства, используемые для терапии туберкулёзного спондилита:

- Изониазид,

- Рифампицин,

- Этамбутамол,

- Стрептомицин.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство по поводу кифоза поясничного отдела опасна пересечением спинномозговых нервов. Это может привести к нарушению иннервации нижних конечностей. Резекцию тел позвонков производят изогнутыми кусачками типа Люэра с удлинённым клювом. Выделение клиновидных позвонков и удаление их сопровождается интенсивным кровотечением.

Хирургическое вмешательство для детей стараются отодвинуть до достижения ими 11 – 12 лет. Абсолютным показанием к операции являются: смешение поясничных позвонков с выраженной нестабильностью позвоночника, парез мышц, сильные болевые проявления, травмирование позвоночника, стеноз позвоночного канала.

Патологическую позицию поясничного отдела позвоночника перестраивают. Производят резекцию поражённых тел позвонков вместе с межпозвоночным диском. Сращение оставшихся позвонков делают костным аутотрансплантантом. Его подготавливают из большеберцовой кости.

Коррекцию патологического положения туловища производят интраоперационно или после операции путём резкого сгибания конечностей вместе с тазом и приподниманием верхней половины туловища.

После операции больного укладывают в заранее подготовленную гипсовую кроватку или на кровать со щитом на живот. Обычно на 15 день после операции пациента укладывают на спину на петлю – пояс. Он фиксирован к балканским рамам. В течение 4 месяцев проводят реклинацию кифоза и функциональное лечение.

Упражнения, массаж

Основные цели применения методов лечебной физкультуры при всех клинических формах кифоза:

- Исправить или уменьшить уже имеющуюся деформацию (реклинация кифоза);

- Предупредить прогрессирование кифоза;

- Укрепить мышцы спины и брюшной стенки.

К методам лечебной физкультуры относятся:

- Лечебная гимнастика;

- Массаж;

- Пассивная коррекция;

- Плавание на спине.

Для исключения нагрузки на позвоночник лечебную гимнастику при кифозе любой этиологии следует проводить лёжа или на четвереньках. Упражнения в положении стоя возможны при стихании болевого синдрома.

При плосковыгнутой спине нужно укреплять все группы мышц, кроме поясничных. Их надо растягивать. Особое внимание нужно обратить на укрепление мышц задней поверхности бедёр и живота.

Наиболее полный комплекс лечебной гимнастики можно найти в литературном издании Т. В. Лукьяненко «Здоровый позвоночник, рецепты и рекомендации»

Массаж улучшает питание тканей, способствует восстановлению функциональных возможностей мышц. Если мышца спины находятся в резко выраженном контрактурном состоянии, то сначала показан расслабляющий массаж. Укрепляющий массаж выполняют по показаниям.

Для мышц живота – массаж всегда укрепляющий. Одновременно необходимо восстановить функциональные возможности ягодичных мышц, мышц-сгибателей голени – они важны для удержания туловища в вертикальном положении. Назначают 3 курса по 20 сеансов массажа с перерывом в один месяц.

Эффективен подводный массаж.

Видео: «Упражнения для поясничного отдела позвоночника»

Лечение в домашних условиях или народными средствами

Кифоз позвоночника – это колокол о тяжёлых патологических процессах. Бороться с ним можно только под наблюдением квалифицированных специалистов. Народные средства, предлагаемые в современной беллетристике иногда просто опасны. Принятие травяных ванн может в какой – то мере успокоить боль, вызванную сдавлением нервных окончаний. А советы в некоторых энциклопедиях народной медицине лечить кифоз у ребёнка, вследствие травмы, закапыванием его в песок – просто преступны!

Терапия дома должна быть одобрена врачом. Это массаж, ванны, упражнения.

При применении средств лечения в домашних условиях нужно учитывать противопоказания некоторых методов. Так при рахите ванны с солью и хвоей, массаж нельзя применять до затухания острой фазы болезни. Курс УФО не показан одновременно с приёмом витамина D.

При спондилолистезе в домашних условиях эффективно снимают боль ванны с морской солью (1 – 2 кг на ванну) или хвоей (1 – 2 таблетки по 30 г или 100 мл жидкого экстракта). Температура воды 36 -38°С. Курс 15 – 20 ванн с продолжительностью – 15 мин.

Профилактика и диета

Возникновение врождённых патологий, приводящих к кифозам поясничного отдела трудно предотвратить. Точная их этиология до сих пор неизвестна. Но при выявлении их у новорожденных главное – оттягивать высаживание, ползание, вставание ребёнка. Параллельно проводят симптоматическое лечение, направленное на замещение нарушенных функций костно-мышечной системы.

Питание ребёнка должно оптимально обеспечить его потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементов.

Для ребёнка в возрасте до 6 месяцев лучшей пищей является грудное молоко, а при искусственном вскармливании – кислые молочные смеси.

К позвоночнику нужно обратиться крайне бережно, чтобы предотвратить травматические повреждения. Не поднимать тяжести, не падать, не совершать опасных для целостной структуры позвоночника прыжков.

Патологической кифотической осанке способствуют неполноценный мышечный скелет. Это может обусловлено врождёнными причинами, неправильным образом жизни.

Но усугубление кифоза можно предотвратить простейшие гигиенические мероприятия:

- Физические упражнения;

- Питание, обеспечивающее потребности костно-мышечной системы;

- Организация рабочего места (нужной высоты стол и стул, адекватное освещение);

- Правильное место для сна с соблюдением физиологических изгибов позвоночника.

Диета при заболеваниях позвоночника должна помогать восстанавливаться костно-мышечной ткани. Для этого необходимы продукты, богатые витамином D, кальцием, аминокислотами. Это печень (птицы, рыбы, свиная, говяжья), рыба, яйцо, сливочное масло.

Прогноз

Кифозы поясничного отдела трудно поддаются консервативной коррекции. В этом плане благоприятный исход имеют только патологии, выявленные на ранней стадии у детей, позвоночные ткани которых более пластичны.

Сильно выраженные деформации исправляю хирургическим путём. Послеоперационное восстановление зависит от педантичного следования пациента рекомендациям врача. Путь выздоровления трудный и длительный.

Заключение

Кифоз поясничного отдела – проявление серьёзного патологического процесса в организме. Он может быть врождённый и приобретённый. Этиология кифотической инверсии позвоночника включена в большой классификационный список R. B. Winter более 20 лет назад.

Искривление позвоночника сопровождаются болевыми синдромами, нарушением внутренних систем организма, ведущих к параличам, дыхательной, сердечной недостаточности.

Диагностика может вызвать затруднение только при установлении этиологических агентов. Симптомы некоторых первичных заболеваний схожи между собой.

Комплексное лечение должно воздействовать на причину, вызвавшую кифоз.

Лечение крупных деформаций включает в себя:

- анальгетики,

- постельный режим,

- упражнения,

- фиксация позвоночника.

Оперативное лечение необходимо в небольшом количестве случаев. По специфическим показаниям.

Исход патологии определяется этиологией, эффективностью терапии под контролем врачей нескольких врачебных специальностей.

Тест!

Знаете ли Вы что такое кифоз поясничного отдела и как его лечить? Пройдите тест и оцените свои знания: насколько хорошо Вы усвоили материал статьи.

Вертебролог, Ортопед

Проводит лечение и диагностику дегенеративно-дистрофических и инфекционных заболеваний позвоночника таких как: остеохондроз, грыжи, протрузии, остеомиелит.Другие авторы

Комментарии для сайта Cackle

Кифотическая деформация позвоночника со временем может привести к болям и другим мучительным симптомам. Врачи в Клинике Бобыря быстро и безболезненно исправляют это состояние с помощью мануальных техник, в том числе авторского метода – дефанотерапии.

Кифотическая деформация позвоночника со временем может привести к болям и другим мучительным симптомам. Врачи в Клинике Бобыря быстро и безболезненно исправляют это состояние с помощью мануальных техник, в том числе авторского метода – дефанотерапии.

- 30 лет работы Клиники Бобыря — доказательство эффективности наших методов

- Болезнь, как правило, поддается консервативному лечению

- Врачи Клиники Бобыря имеют опыт работы более 15 лет

Кифоз – состояние, при котором позвоночник выгибается в виде буквы «С», и на спине возникает горб. Это портит внешность человека, приводит к возникновению болей. Чаще всего им страдают дети и подростки с врожденными дефектами позвоночника, пожилые женщины (заболевание развивается на фоне остеопороза). Лечение зависит от причин, степени деформации позвоночника, выраженности симптомов.

Патологическим кифозом называют искривление грудного отдела позвоночного столба с сильным его выгибанием назад. В тяжёлых случаях это может привести к формированию горба.

Немного статистики

Впервые заболевание было описано в конце 19 – начале 20 века датским хирургом Хольгером В. Шейерманом, поэтому долгое время в официальных медицинских источниках носила имя автора. Среди людей прошлого столетия данный недуг называли «болезнью подмастерья», поскольку в эту должность брали мальчиков с ранних лет, которые выполняли тяжёлую физическую работу. В период интенсивного роста костей у большинства помощников мастеров часто возникали травмы позвоночника, приводившие к его искривлениям, в частности – к кифозу.

По статистическим данным каждый десятый человек в мире страдает от искривления позвоночника разной степени выраженности. У одних оно только начало формироваться и протекает бессимптомно, у других значительно прогрессировало и перешло в дорсопатию, приводит к болям в спине и другим симптомам.

При выраженной деформации позвоночного столба кифоз нарушает привычный образ жизни человека, формируя горб и нарушая работу внутренних органов. Распространённость заболевания в России неоднозначна. Согласно данным медицинских осмотров из всех обследованных призывников у 20% юношей выявляются искривления позвоночного столба, на долю кифоза приходится 11,2%. По данным участковых педиатров у каждого 8–9 мальчика старше 12 лет выявляется начальная форма кифоза. К этой категории относятся дети, у которых ближе к возрасту полового созревания произошёл заметный скачок роста. У девочек патология встречается реже.

Если вы подозреваете у своего ребёнка искривление позвоночного столба – рекомендуем обратиться в Клинику Бобыря. Специалисты подберут оптимальную программу лечения, при которой большинство пациентов избавляются от недуга.

Строение позвоночного столба

Позвоночник состоит из 32–34 позвонков, подразделяющихся на шейные, грудные и поясничные. В области крестца, а иногда и копчика позвонки срастаются, поэтому в этих отделах формируется единая кость.

В строении каждого позвонка различают массивную часть – тело, несущее на себе осевую нагрузку. Его размер меняется в зависимости от расположения позвонка – в верхних отделах оно небольшое, а в области поясницы, где нагрузка значительная – крупное. Позади тела позвонка находится дуга, огибающая и защищающая спинной мозг. На стыке дуги и тела, по бокам выходят спинномозговые нервы, которые при искривлениях зажимаются между соседними позвонками, словно в щипцах, вызывая болезненность. От дуги отходят несколько отростков, часть образует специальные суставы, благодаря которым между позвонками образуются суставы, обеспечивающие вращение, а также наклоны в стороны, вперёд и назад.

Между телами позвонков располагаются межпозвонковые диски, состоящие из студенистого ядра и фиброзного кольца. Последнее окружает ядро, не давая ему вытекать за пределы тела позвонка.

Студенистое ядро по строению похоже на желе. Его функция – пружинить во время вертикальных колебаний. Если при кифозе межпозвонковый диск деформируется, то вместо вертикальных колебаний возникают небольшие смещения в стороны, приводящие к ещё более серьёзным искривлениям. При разрыве фиброзного кольца и выпячивании ядра ситуация усугубляется сдавлением спинного мозга и/или нервных корешков, что приводит к сильным болям и онемению частей тела, к которым идут нервные волокна.

Помимо дисков, позвонки соединяются мощными связками. Вокруг позвоночника располагаются мышцы, приводящие его в движение. При хроническом спазме или недостаточном тонусе могут формироваться искривления, которые впоследствии может привести к кифозу.

В разных отделах позвоночного столба есть физиологические изгибы:

- шейный и поясничный лордоз – небольшие изгибы вперёд;

- грудной и крестцовый кифоз – изгибы назад.

В грудном отделе естественный изгиб формируется к 7 годам, в крестцовом – к периоду полового созревания, причём, параллельно происходит срастание позвонков и образование единой кости – крестца. Чаще всего патологический кифоз развивается в грудном отделе, при котором происходит чрезмерное его выгибание, формируя дугу или угол на уровне одного из позвонков.

Причины возникновения кифоза

Кифоз развивается вследствие длительного нарушения осанки, а также при патологических изменениях формы межпозвонковых дисков или тел позвонков. Больных можно легко распознать по сгорбленному внешнему виду, наклонённой голове и нарушению походки. При наличии кифоза в шейном отделе сутулость усиливается, пациенты не могут полностью разогнуть шею.

Если посмотреть на позвоночный столб сбоку, видно, что форма тел позвонков и дисков напоминает цилиндры, идущих друг за другом. Искривление возникает, когда отдельные структуры вместо правильной цилиндрической формы образуют клиновидную. Эта асимметрия может возникнуть по одной из следующих причин:

- Нарушение физиологического состояния позвоночника. Если у ребёнка с раннего детства неправильная осанка, то со временем происходит перераспределение нагрузок, изменение мышечного тонуса и состояния связок, что в конечном итоге приводит к кифозу.

- Гипотония мышц. При некоторых заболеваниях или в связи с возрастом тонус мускулатуры снижается, и она не поддерживает осанку должным образом.

- Остеопороз – разрушение костной ткани позвонков, приводящее к компрессионным переломам. Последние возникают при вертикальном «раздавливании» тела позвонка, которое затем срастается, но не всегда правильно. Даже повреждение одного позвонка может привести к искривлению позвоночного столба. Данная причина кифоза чаще всего развивается у пожилых людей вследствие естественного старения костей, остеопороза, либо при длительном применении кортикостероидов.

- Остеохондроз проявляется нарушением структуры межпозвонковых дисков, это приводит к искривлению позвоночного столба.

- Выбухание межпозвонкового диска в передних отделах – данная аномалия называется протрузией – образуется в той области, где фиброзное кольцо наименее плотное. В результате возникает уменьшение расстояния между телами позвонков со стороны выпячивания. Может развиться с возрастом.

- Болезнь Шейермана характерна для мальчиков, когда в периоды интенсивного роста мышцы и связки не успевают должным образом укрепляться, и формируется искривление. После курса лечебной гимнастики или дефанотерапии болезнь обычно отступает, но при отсутствии лечения может привести к кифозу.

- Аномалии развития. Врождённые нарушения формы тел позвонков и неправильная геометрия межпозвоночных дисков могут привести к кифозу. По статистике у 10% детей наблюдаются врождённые искривления позвоночного столба, нуждающиеся в коррекции.

- Наследственные факторы. Некоторые генетические заболевания (синдром Марфана, синдром Прадера-Вилли) могут сочетаться с кифозом позвоночного столба.

- Курс химиотерапии. Побочным эффектом лечения онкологических заболеваний является остеопороз и разрушение костной ткани, в том числе и позвоночного столба. Также к искривлению может привести разрастание опухоли в области спины.

- Некоторые заболевания, поражающие соединительную ткань. При полиомиелите, рахите, туберкулёзе возникают системные осложнения, одним из которых является кифоз.

- Спондилит разрушает костную ткань, формируя искривление позвоночника.

Не все причины, описанные выше, сразу приводят к искривлению позвоночника. Некоторые из них относятся к факторам риска: их длительное воздействие усугубляет патологические изменения в позвоночном столбе и способствует развитию кифоза.

Выделяют некоторые триггерные (пусковые) факторы, приводящие к развитию кифоза:

- постоянное нарушение осанки;

- сидячий и малоподвижный образ жизни;

- резкий подъём тяжестей;

- курение и алкоголь.

Классификация

Кифоз – самостоятельное заболевание, лечение которого невозможно без понимания его классификации, которая основана на причине развития болезни, клинических проявлениях и наличии осложнений.

По международной классификации болезней 10-го пересмотра данная патология классифицируется под шифрами М40.0–40.2, в зависимости от характера поражения и причины возникновения кифоза.

Виды заболевания в зависимости от причины

По этиологии различают следующие виды кифоза:

- Врождённый – возникает вследствие нарушения течения беременности, особенно на 8-й неделе. Иногда сочетается с патологией мочевыводящих путей. К врождённому кифозу приводят:

- аномалии формы позвонков – встречаются в 70% случаев;

- окостенение межпозвонковых дисков – отмечается у 20% детей;

- нарушение положения позвонков – на долю этих патологий приходятся оставшиеся 10%.

- Генотипический (наследственный) – наблюдается у наследственно предрасположенных лиц, передаётся по доминантному типу.

- Паралитический (мобильный) – развивается от длительного паралича мышц, который формирует искривления позвоночника. Патология усугубляется при снижении тонуса и ослаблении всего мышечного корсета, когда снижается фиксация позвоночного столба.

- Посттравматический – может возникнуть после любых травм позвоночника, сопровождающихся переломами. Повреждаться могут как тела позвонков, так и дуги и отростки. В последнем случае нарушается целостность межпозвоночных суставов, появляется нестабильность осанки. При оскольчатых травмах могут повреждаться нервные корешки, вызывая спазм мышц с последующей гипотрофией. Разновидность данного варианта – компрессионный кифоз, развивающийся при переломах от сдавления позвонком, расположенным выше.

- Послеоперационный – возникает при травмах в прооперированной области. В большинстве случаев является следствием пренебрежения рекомендациями врача со стороны пациента, иногда – как осложнение хирургического вмешательства.

- Дегенеративный – развивается при наличии хронических заболеваний, приводящих к разрушению костной или соединительной ткани.

- Старческий – чаще развивается у женщин. С возрастом костная ткань становится более хрупкая, а соединительная – менее эластичная. В результате тела позвонков и их диски деформируются, что приводит к искривлению позвоночного столба.

- Рахитический – развивается при рахите, когда позвоночный столб, пораженный болезнью, деформируется под действием естественных нагрузок.

- Туберкулёзный – кифоз, обусловленный разрушением тел позвонков возбудителем туберкулёза с их последующим сдавлением нервных корешков.

Другие классификации кифоза

В зависимости от степени искривления:

- I степень – угол наклона 31–40°;

- II степень – угол составляет 41–50°;

- III степень – угол варьирует 51–70°;

- IV степень – более 71°.

По скорости прогрессирования болезни:

- медленно прогрессирующий – в течение года позвоночный столб искривляется не более, чем на 7°;

- быстро прогрессирующий – отклонение от нормы за год более 7°.

По зоне поражения:

- верхнегрудной;

- среднегрудной;

- нижнегрудной;

- грудопоясничный;

- поясничный.

По выраженности искривления:

- тотальный – когда кифоз равномерно выражен на всём протяжении позвоночного столба;

- угловой – формируется резкое искривление на уровне остистого отростка одного из позвонков.

Внимание! Если у вас обнаружили кифоз – не стоит паниковать! Обратитесь в Клинику Бобыря – мы проведём точную диагностику и подберём оптимальное лечение.

Симптомы кифоза

Большинство людей считает, что кифоз протекает бессимптомно, проявляясь только искривлением позвоночника и образованием горба, но это мнение ошибочно.

Расположение большинства внутренних органов напрямую зависит от осанки – работа лёгких и сердца, пищеварительной и мочевыделительной систем. Рядом с позвоночником проходят крупные сосуды, обеспечивающие кровью область спины, а также верхние и нижние конечности. В позвоночном канале находится спинной мозг, а между позвонками выходят нервные корешки, защемление которых может привести к серьёзным последствиям. При ряде деформаций образуются спинномозговые грыжи, ухудшающие течение заболевания.

При кифозе могут беспокоить следующие симптомы:

- Уменьшается объём грудной клетки, что приводит к снижению вентиляции лёгких. Человеку периодически не хватает воздуха, что особенно заметно в душных или плохо проветриваемых помещениях.

- Диафрагма – дыхательная мышца, располагающаяся в нижней части грудной клетки – смещается вниз и давит на внутренние органы. Начинает формироваться брюшной тип дыхания – «дыхание животом», что ещё больше усугубляет давление на органы брюшной полости. Вследствие этих причин органы начинают хуже функционировать, у пациента появляются системные расстройства – тошнота, расстройства пищеварения, чувство слабости, упадок сил и т. д.

- По мере прогрессирования заболевания и увеличения искривления в грудном отделе развивается гиперлордоз шейного отдела позвоночного столба – выгибание шеи вперёд. В данном случае возникают спазмы подзатылочных мышц, боли в нижней части шеи. При сдавлении позвоночной артерии появляется головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания.

- В процессе искривления могут защемиться нервные корешки, что приводит к онемению и покалыванию в конечностях и нарушению их работы. При сильном сдавлении возникает резкий приступ колющей боли, при которой человек не в состоянии пошевелиться, а любое движение только усиливает боль.

- При давлении на крупные артерии и вены возникают расстройства кровообращения, они проявляются в виде слабого тонуса мускулатуры и нарушения работы рук или ног.

- Сдавленные позвонки начинают быстрее разрушаться и деформироваться, что усугубляет картину заболевания.

Далеко не у всех больных наблюдаются все признаки, описанные выше. Негативные последствия формируются по мере прогрессирования патологии, когда ярко выраженное искривление запускает механизмы невралгии и расстройства кровообращения. У большинства пациентов симптомы болезни нарастают постепенно, вызывая серьёзные осложнения через несколько десятков лет. Однако если не задуматься над лечением кифоза на ранних стадиях, он может прогрессировать и приводить к необратимым изменениям в позвоночнике.

Признаки болезни, которые есть у большинства пациентов:

- Сгорбленный внешний вид, который лучше заметен при наклоне туловища вперёд.

- Повышенная утомляемость, особенно во время сидячей работы – мышцы спины быстро «затекают», иногда появляются ноющие боли. Данный симптом свидетельствует в пользу нарушения кровообращения и невралгии.

- В области искривления возникает болезненность, усиливающаяся при движении рук или ног, повороте корпуса.

- Человек не способен длительно выполнять физическую работу с высокими нагрузками, если при этом приходится напрягать мышцы спины. Движения обычно скованы.

- Пациенты не могут держать правильную осанку длительное время.

- В области спины и в конечностях отмечается потеря чувствительности – данный симптом говорит о сдавливании нервных корешков.

- При кифозе шейного отдела позвоночного столба возникают ограничения при запрокидывании головы назад.

Помимо основных проявлений, при кифозе могут наблюдаться системные нарушения:

- головные боли;

- шум в ушах;

- вздутие живота, запоры;

- болезненность в области печени, селезёнки, поджелудочной железы;

- перебои в работе сердца;

- периодические бронхиты, пневмонии.

Описанные жалобы возникают вследствие трофических расстройств, приводящих к снижению сопротивляемости организма.

Возможные осложнения и последствия

Кифоз на начальных стадиях не всегда причиняет пациенту неудобства, которые заставляют его обратиться к врачу. Но при отсутствии лечения возможно серьёзное прогрессирование заболевания и формирование необратимых деструктивных изменений в позвоночнике. Если начальную симптоматику ещё можно купировать медикаментозной и мануальной терапией, то развившиеся осложнения требуют более серьёзного лечения.

Важно: любой грамотный врач вам скажет, что профилактика осложнений начинается с укрепления организма лечебной физкультурой. В Клинике Бобыря программа подбирается индивидуально, с учётом состояния пациента.

Кифоз в запущенной стадии – это опасное заболевание, оказывающее негативное влияние не только на опорно-двигательный аппарат, но и на внутренние органы.

Наиболее распространенные осложнения кифоза:

- Парезы и параличи мышц конечностей. При кифозе грудного отдела параличи возникают в верхней конечности, при сдавливании нервных корешков, отдающих ветки к мышцам руки. Если заболевание протекает длительно, происходит выпадение чувствительности, потеря мышечного тонуса и снижение силы мышц, а также нарушение координации движений.

- Недержание мочи характерно для поясничного кифоза, когда защемляются волокна нервных сплетений, контролирующих мочеиспускание.

- Развитие остеохондроза. При выраженной деформации появляются очаги разрушения межпозвоночных дисков, нарушается их форма.

- Межпозвоночные грыжи появляются при выпячивании или разрыве межпозвоночного диска вследствие его деформации.

- Развитие ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда в молодом возрасте. Кифоз пагубно влияет на работу кровеносной системы, нередко сочетается с пороками клапанного аппарата сердца.

- Человек с явными признаками кифоза ощущает сильный дискомфорт и закомплексованность, что оставляет отпечаток на психике. Возникают психологические комплексы, больной становится раздражительным, нарушается сон. Может развиваться депрессивное расстройство.

Диагностика кифоза

Основа диагностики кифоза – осмотр лечащего врача и рентгенография. В качестве дополнительных методов возможно назначение компьютерной томографии и проведение функциональных проб, дающих более детальное представление о патологических изменениях позвоночника. Осложнения выявляются при помощи магнитно-резонансной томографии, а также при ультразвуковом исследовании внутренних органов и с помощью некоторых лабораторных методов.

Осмотр врача

Одним из самых важных этапов диагностики кифоза является осмотр пациента врачом. Постановка предварительного диагноза не составит затруднений, а вот для уточнения вида, формы и наличия осложнений понадобятся лабораторные и инструментальные методы диагностики.

Во время первичного приема необходимо подробно рассказать доктору обо всех жалобах:

- беспокоят ли вас нарушения осанки, как это проявляется;

- присутствует ли утомляемость при физической или умственной нагрузке, как быстро проходит после отдыха;

- если возникают симптомы стороны внутренних органов (одышка, сердцебиение, нарушения пищеварения и т. д.) – не забудьте рассказать лечащему врачу;

- если возникают периодические боли в спине – важно не забыть упомянуть и об этом.

Доктор внимательно выслушает все ваши жалобы и занесёт их в историю болезни. Затем проведёт осмотр спины и позвоночного столба.

Внимание! На начальных стадиях кифоз распознать трудно, обнаружить патологию может только опытный врач. Специалисты Клиники Бобыря на протяжении многих лет проводят диагностику и лечение заболеваний опорно-двигательной системы, они смогут установить точный диагноз и назначить оптимальное лечение.

Внешние проявления и симптомы варьируют в зависимости от тяжести течения болезни, которую доктор сможет заподозрить ещё до обследования:

- При кифозе 1-й степени сутулость не всегда бросается в глаза. Возникают небольшие изменения осанки, которые можно распознать только при клиническом осмотре. Боли в спине беспокоят редко, только при физических нагрузках или в длительной обездвиженной позе.

- Вторую степень кифоза доктор распознает по следующим признакам:

- сутулость, заметная даже невооружённым глазом;

- плечи опущены, голова наклонена вперёд вследствие шейного лордоза;

- из-за кифоза и давления на внутренние органы выпирает вперед живот;

- когда больной садится, спина принимает С-образные очертания;

- боли в спине беспокоят в покое, появляется утомляемость при небольших физических нагрузках;

- из-за расстройств кровообращения пациента беспокоит одышка, нарушение пищеварения, боли в области сердца, периодические бронхиты и пневмонии.

- Две последние стадии кифоза доктор распознает по явным нарушениям осанки и наличию серьёзных осложнений:

- осанка имеет С-образную форму, даже когда пациент стоит;

- внешне заметно укорочение роста, свисающие руки, выбухающий живот;

- боли в спине выражены в покое, присутствуют симптомы межрёберной невралгии;

- повышена утомляемость, имеется нарушение функций конечностей, онемение, выпадение чувствительности;

- появляются стойкие системные нарушения со стороны внутренних органов: боли в области сердца, тошнота, рвота, запоры, одышка в покое и т. д.

- беспокоят головные боли и шум в ушах.

Рентгенологическое обследование

После внешнего осмотра доктор отправит вас на рентген. Данное исследование очень информативно, поскольку позволяет выявить непосредственные изменения в позвоночнике. Рентгеновские лучи прекрасно отображают твёрдые ткани, которыми являются позвонки. Для оценки степени повреждения нужно выполнить снимки в боковой и переднезадней проекции.

По результатам рентгенологического исследования можно обнаружить:

- изменения формы позвоночного столба: С-образную конфигурацию позвоночника или угол кривизны, в зависимости от вида поражения;

- нарушение формы и геометрии межпозвоночных дисков;

- аномалии строения и положения позвонков;

- компрессионные переломы и признаки остеопороза;

- поражение костной ткани при туберкулёзе, рахите и других заболеваниях.

Также в ходе исследования можно обнаружить косвенные признаки ревматоидного артрита, ревматизма и ряда других заболеваний соединительной ткани, которые могут спровоцировать кифоз.

Важно знать противопоказания к назначению рентгенологического исследования:

- беременность – излучение оказывает вредное влияние на плод (может вызвать аномалии развития или спровоцировать выкидыш);

- сильное ожирение – на снимках костные структуры будут отображаться размыто, что делает рентгенографию неинформативной;

- сочетание кифоза с другими серьёзными искривлениями, приводящими к нагромождению костных элементов.

После рентгенографии доктор установит степень кифоза – проведёт измерение угла искривления позвоночного столба. В ходе исследования можно обнаружить некоторые осложнения. При сильно выраженном кифозе для выявления системных поражений назначают дополнительные методы диагностики.

Компьютерная томография

Позволяет более детально определить поражение позвоночного столба при кифозе. По основным параметрам КТ превосходит обычный рентген: удаётся получить снимки в трёх стандартных плоскостях. В результате врач получает полную картину кифоза, а также информацию о возможных осложнениях со стороны костной системы, поскольку кифоз редко протекает изолированно. Большинство современных томографов оснащены компьютеризированными программами, позволяющими производить измерения непосредственно на снимках. Это позволяет получить более точные данные:

- о расстоянии между телами позвонков;

- величине отклонения изгибов позвоночного столба, отличить физиологический кифоз от патологического;

- более полноценно оценить изменения костных структур, степень их поражения;

- все замеры осуществляются в режиме реального времени.

В качестве дополнения показана компьютерная томография с применением функциональных проб. В данном случае делают снимки при выполнении пациентом различных движений, отображая смещения позвонков и степень ограничения их движений из-за прогрессирования кифоза.

Магнитно-резонансная томография

Назначается дополнительно для выявления осложнений, как в околопозвоночных тканях, так и со стороны внутренних органов. МРТ позволяет выявить:

грыжи, возникшие при разрыве или выбухании межпозвоночного диска в результате искривления;

- деформацию межпозвоночных дисков;

- признаки остеохондроза и воспаления мягких тканей;

- смещение органов брюшной полости под давлением диафрагмы;

- нарушения работы внутренних органов.

Противопоказаний для проведения МРТ мало, магнитное поле абсолютно безвредно и не оказывает негативного влияния на организм.

Другие методы диагностики

Если к кифозу приводят такие заболевания, как ревматоидный артрит, туберкулёз, рахит – назначаются анализы крови и мочи для выявления признаков данных патологий.

Лечение кифоза

Терапия при кифозе направлена на устранение искривления позвоночного столба, укрепление мышечного корсета и связочного аппарата. Вследствие такого подхода восстанавливается структура межпозвоночных дисков, уменьшается их деформация и выход за пределы тела позвонка. На начальных этапах заболевания показана консервативная терапия.

Основные задачи при лечении кифоза:

- устранение сильного искривления позвоночника;

- восстановление кровообращения;

- снятие защемления спинномозговых корешков;

- нормализация работы внутренних органов;

- восстановление силы и тонуса мышц.

Чтобы не пришлось прибегать к операции, нужно подобрать лечение, которое поможет предотвратить прогрессирование заболевания, исправить деформацию позвоночника.

При сдавлении нерва возникает болевая реакция по его ходу, что способствует рефлекторному сокращению окружающих его мышц. Мышечные волокна, сокращаясь, ещё больше сдавливают нерв, усиливая болевую реакцию. На фоне боли спазмированные мышцы могут усилить искривление позвоночника.

Для того чтобы устранить это серьезное нарушение, требуется вправление костных структур и расслабление мышц. Внимание! Даже при запущенных формах искривления позвоночного столба можно обойтись без операции – лечение в Клинике Бобыря дефанотерапией и рядом эффективных методов заставит кифоз отступить надолго.

Безоперационное лечение тяжёлых форм кифоза включает:

- приём обезболивающих – нестероидных противовоспалительных препаратов, в тяжёлых случаях – кортикостероидов;

- для укрепления соединительной ткани показаны хондропротекторы – эти препараты обеспечивают восстановление суставного хряща и связочного аппарата, а также выработку естественной физиологической смазки сустава – синовиальной жидкости;

- физиотерапию;

- лечебную гимнастику;

- массаж;

- по назначению лечащего врача возможен подбор корригирующих корсетов для исправления осанки.

Консервативное лечение кифоза

Консервативная терапия направлена на устранение искривления позвоночника без оперативного вмешательства, а также для предупреждения рецидивов. Результат терапии во многом зависит от степени выраженности кифоза, поэтому с лечением не стоит затягивать.

Дефанотерапия

Дефанотерапия предполагает прямое воздействие на твёрдые и мягкие ткани – позвонки «встают» в своё естественное положение, предотвращается сдавление нервных корешков, снимается болевой синдром.

После нескольких сеансов дефанотерапии формируются стойкие физиологические перестройки, благотворно влияющие на кровоснабжение тканей спины, происходит равномерное распределение физической нагрузки на позвонки, снижается травматизм межпозвоночных дисков собственным весом тела. Восстановление кровотока создаёт оптимальные условия для заживления тканей позвоночника.

Дефанотерапия была разработана доктором Бобырём. Этот уникальный метод отличается высокой эффективности, при этом процедуры совершенно безопасны, проходят безболезненно. Многие пациенты отмечают, что им стало лучше, уже после первого сеанса. За счет высокой эффективности дефанотерапия помогает быстрее добиться нужного результата и сократить продолжительность курса лечения.

Эффект от дефанотерапии сохраняется надолго, потому что врач не только исправляет патологические изменения в позвоночнике, но и дает пациенту установку на правильную осанку.

Авторский метод доктора Бобыря по достоинству оценили пациенты и наши коллеги из России и других стран. Многие врачи приезжают в нашу клинику, чтобы обучиться дефанотерапии. Мы предлагаем вам пройти лечение у опытных специалистов – они обучались непосредственно у создателя методики.

Как проходят сеансы дефанотерапии при кифозе?

При кифозе позвоночного столба дефанотерапия включает стандартные три этапа, но внимание доктора сосредоточено на обнаружении конкретного искривления – необходимо определить, на уровне каких позвонков сформировался кифоз, присутствуют ли спазмы мышц, или искривление предположительно вызвано деформациями позвонков или дисков.

- На подготовительном этапе во время сеанса дефанотерапии доктор производит осмотр позвоночника на предмет видимых искривлений, при помощи рук определяет состояние мышц спины. После определения границ кифоза специалист переходит ко второму этапу лечения.

- Тракционное импульсное воздействие – в области искривления доктор осуществляет прицельную разминку умеренно жёстким специальным валиком амплитудой высокой частоты. Во время процедуры обеспечивается выгибание позвонков в противоположную сторону от искривления, что снимает боль сдавленных нервов и кровеносных сосудов, снимает спазм мышц. Во время воздействия пациент может ощутить небольшой дискомфорт в зоне разминки – это абсолютно безопасно, является естественной защитной реакцией организма на изменение положения позвонков. Период тракционного импульсного воздействия может длиться несколько минут, иногда в конце процедуры пациент может почувствовать в спине небольшой хруст или щелчок, это говорит о том, что позвонки «встали» в свою естественную позицию.

- Завершающий этап называется информационным – после выправления позвоночника важно не допустить его обратного искривления. Пациент получает детальную информацию о мероприятиях по поддержанию правильной осанки.

Противопоказания к проведению дефанотерапии при кифозе:

- беременность;

- воспаление в зоне искривления;

- заболевания системы кровообращения – инсульты, инфаркты и т. д.;

- состояние алкогольного или наркотического опьянения;

- расстройства психики.

Мануальная терапия

Во время сеанса мануальной терапии специально обученный врач – мануальный терапевт – руками воздействует на опорно-двигательную систему пациента и придает позвонкам правильное положение. Это помогает нормализовать осанку, уменьшить степень кифоза или устранить его совсем. Огромное значение имеет опыт специалиста. В Клинике Бобыря с пациентами работают мануальные терапевты, имеющие высокий уровень квалификации.

Лечебная физкультура

Необходима при кифозе для укрепления мышечного корсета спины, что обеспечивает нормальную осанку. Гимнастика включает комплекс упражнений, при которых околопозвоночные мышцы получают умеренные физические нагрузки, в результате чего искривление позвоночника уменьшается. Специальные упражнения способствуют укреплению связочного аппарата позвонков, что помогает зафиксировать их в правильном положении, предотвратить смещение. От умеренных нагрузок укрепляются межпозвонковые диски, улучшается их питание, повышается эластичность, снижается риск протрузии.

Комплекс упражнений должен подбирать врач. Оптимально будет сочетание гимнастики с дефанотерапией. Врачи Клиники Бобыря составляют программу лечебной физкультуры отдельно для каждого пациента.

Массаж при кифозе

Массаж способствует снятию мышечных спазмов, приводит в тонус ослабленные и растянутые мышцы. Разминание мягких тканей устраняет мышечную составляющую искривления, лечение которой – уже половина успеха в борьбе с кифозом. Во время процедуры улучшается кровоток и восстанавливаются поражённые ткани. Как и лечебная гимнастика, массаж должен проводиться регулярно – вряд ли можно ожидать видимого эффекта от 1–2 процедур. В Клинике Бобыря массаж дополняется курсами мануальной терапии и дефанотерапии, комплексное сочетание которых даёт максимальную эффективность.

Физиотерапия

Физиотерапевтическое лечение необходимо для закрепления полученных результатов в борьбе с кифозом. Оно помогает купировать остаточные болевые ощущения, снимает спазмы мышц, улучшает кровоток и способствует восстановлению хрящевой ткани позвонков. С помощью некоторых физиопроцедур, например, электрофореза, в организм вводят лекарственные вещества.

Наиболее распространённые физиотерапевтические процедуры для лечения кифоза:

- лекарственный электрофорез;

- ультразвуковая терапия;

- прогревание;

- тракционное вытяжение.

Когда показана операция?

Решение о проведении операции принимает лечащий врач. Хирургическое вмешательство – крайний вариант, к которому прибегают при неэффективности консервативных методов лечения. Но существуют ситуации, когда без операции не обойтись:

- сильная и постоянная боль, не поддающаяся консервативному лечению;

- сильное искривление позвоночника – более 80 в грудном отделе и 60° в грудопоясничном;

- кривизна со временем увеличивается;

- присутствуют серьёзные осложнения со стороны внутренних органов;

- появление серьезных неврологических осложнений.

Народная медицина при кифозе

Народных средств для лечения кифоза не существует. В домашних условиях используется лечебная гимнастика, ношение бандажей или корсетов, а также применение массажа. Данные способы актуальны при незначительном искривлении позвоночника. Если вас беспокоят боли в спине, желательно обратиться за консультацией к специалисту. Обратившись в Клинику Бобыря, вы получите простые и понятные рекомендации по лечению кифоза в домашних условиях.

Рекомендации врачей Клиники Бобыря для пациентов, страдающих кифозом

Соблюдая некоторые советы врачей, можно предотвратить прогрессирование кифоза, улучшить состояние позвоночника и осанку:

- Старайтесь больше двигаться. Малоподвижный образ жизни расслабляет мышечный корсет, усугубляя искривление позвоночника.

- Не переусердствуйте с физическими нагрузками. Спорт безусловно полезен, но в умеренных дозах. Для кифоза особо опасны осевые нагрузки – приседания со штангой, длительный бег, подъём тяжестей.

- Условия труда – избегайте тяжёлых нагрузок, особенно при поднимании тяжёлых грузов. Не выполняйте работу, во время которой ваша спина должна длительно находиться в согнутом положении.

- Носите удобную обувь – нагрузка на позвоночник во многом зависит от равномерного её распределения. Если обувь способствует даже минимальным изменениям центра тяжести тела, это ускоряет процесс искривления.

- Не стойте длительное время – когда вы долго стоите, ноги начинают «затекать». Со временем вы начинаете переносить вес тела поочерёдно на каждую ногу – это способствует перераспределению нагрузок на позвоночник.

Откажитесь от вредных привычек. Употребление алкоголя, курение и другие пагубные пристрастия вызывают системные поражения организма, в том числе и опорно-двигательного аппарата.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Заболевания опорно-двигательного аппарата – достаточно распространены в наше время. Практика показывает, что одним из наиболее часто встречающихся нарушений является кифоз.

Кифоз (сутулость) – это искривление позвоночника, локализованное в переднезадней плоскости. Патологическая трансформация сопровождается болевыми ощущениями, что может быть вызвано сдавливанием нервных корешков спинного мозга. В особо тяжелых случаях может быть нарушена работа внутренних органов, расположенных в грудном отделе (сердца и легких).

Диагностика реализуется путем визуального осмотра, а также проведения рентгенографии, что позволяет выявить причины кифоза и наметить более точные пути искоренения столь неприятной проблемы.

Лечение кифоза реализуется преимущественно консервативными методами, радикальные же применяются исключительно в запущенных случаях, что является скорее исключением в медицинской практике.

Главный редактор, заведующий хирургическим отделением

Задать вопрос

Врач-хирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии АГМУ.

Содержание

- Кифоз позвоночника – что это?

- Причины кифоза

- Классификация

- Виды кифоза позвоночника

- Функциональный

- Дорзальный юношеский кифоз

- Врожденный кифоз

- Паралитический кифоз

- Посттравматический кифоз

- Дегенеративный кифоз

- Симптомы кифоза

- Грудной кифоз

- Шейный кифоз

- Поясничный кифоз

- Диагностика кифоза

- Лечение кифоза

- Физиотерапевтическое лечение

- Медикаменты в лечении кифоза

- Хирургическое вмешательство, как метод радикального лечения кифоза

- Лечение кифоза с применением лечебной физической культуры (ЛФК)

- Мануальная терапия и массаж

- Использование корсета в лечении грудного и поясничного кифоза

- Профилактика кифоза

- ЛФК при кифозе грудного отдела позвоночника

- Что такое кифоз?

- Традиционное лечение кифоза

- Применение лечебной физкультуры при грудном кифозе

- На какой стадии можно применять ЛФК

- Противопоказания к применению

- Упражнения ЛФК для коррекции грудного кифоза

- Основной блок упражнений

- Заключение

- Кифоз 1 и 2 степени: как развивается и в чем опасность болезни?

- Что это такое кифоз 1 и 2 степени

- Клиническая картина 1 и 2 степени болезни

- Классификация

- Распространённость и значимость

- Факторы риска, причины

- Последствия кифоза 1 и 2 степени

- Симптомы

- Признаки кифоза 1 степени

- Признаки кифоза 2 степени

- Диагностика

- Лечение кифоза 1 и 2 степени

- Препараты

- Хирургическое лечение

- Упражнения ЛФК, массаж

- Лечение в домашних условиях или народными средствами

- Профилактика

- Заключение

Кифоз позвоночника – что это?

Кифоз – это искривление позвоночника, чрезмерное дугообразное смещение грудного отдела, характерной чертой которого является выпуклость кзади. Простыми словами, пациенты с этим диагнозом отличаются визуально заметным искривлением, проявляющимся в виде горба на спине.

Патогенез предполагает неблагоприятное влияние искривления грудного отдела не только на структуру тканей, но также и на работу внутренних органов, расположенных в этой области. Сужение грудной клетки вызывает недостаток поступления кислорода в организм, что становится причиной нарушения обменных процессов со стороны системы кровообращения.

О патологической сутулости принято говорить в ситуации, когда угол изгиба позвоночника достигает 45°С и более градусов.

Причины кифоза

Рассматривая клиническую картину, можно выделить ряд ключевых причин кифоза, к которым относят:

- системное нарушение осанки;

- различного рода травмы позвоночного столба;

- развитие остеохондроза и его осложнения;

- аномальное развитие позвоночника;

- наследственная предрасположенность;

- хирургическое вмешательство;

- наличие недугов по типу рахита, коксартроза, лордоза и пр.;

- естественное старение организма;

- избыточная масса тела;

- недостаточно подвижный образ жизни.

Классификация

Наиболее часто встречающимися видами принято считать грудной и поясничный кифоз, однако ими разновидности недуга не ограничиваются. В ортопедии и травматологии принято выделять несколько подвидов:

- сутулость (функциональный);

- юношеский дорзальный;

- врожденный;

- паралитический;

- посттравматический;

- дегенеративный.

При этом, учитывая угол имеющегося искривления, определяют кифоз:

- нормальный;

- усиленный;

- выпрямленный.

При этом, усиленный кифоз подразделяется на несколько степеней, в зависимости от имеющегося угла искривления:

- 1 степень кифоза – 35° и менее;

- 2 степень кифоза – 31-60°;

- 3 степень кифоза – 60° и более.

Виды кифоза позвоночника

Каждая разновидность имеет определенные причины возникновения и отличается симптоматической картиной. Рассмотрим каждый выявленный вид кифоза детально.

Функциональный

Функциональный вид патологии – это ничто иное, как проявление нарушенной осанки. В отличие от прочих разновидностей, искривление исчезает, при попытки намеренного выпрямления спины или укладывания больного на ровную, твердую поверхность.

Представленный вид возникает в результате недостаточного развития мышечного каркаса позвоночника, а также длительного нарушения правильного положения спины в процессе учебы или работы.

В редких случаях, этот вид обуславливается психологическими факторами. Рентгенологическое исследование не выявляет аномалий.

Дорзальный юношеский кифоз

Причины развития данной формы все еще остаются не до конца изученными, однако, ученым удалось выяснить, что важную роль в ее развитии занимается наследственный фактор.

Существует предположение, что дорзальный тип возникает в связи с множественными переломами позвонков, вызванными остеопорозом.

Врожденный кифоз

Врожденная форма является результатом нарушения развития на эмбриональном уровне, на этапе формирования позвонковых тел.

Более чем в 10% диагностируемых случаев, патология сопровождается аномалиями развития позвоночного столба и неврологическими нарушениями различного типа.

Паралитический кифоз

Вызван наличием недугов, течение которых непременно сопровождается парезами и параличами мышц спины. Встречаются случаи сочетания со сколиозом.

Характерная черта этого вида патологии – постепенное прогрессирование деформации.

Посттравматический кифоз

В 40% случаев вызван переломами грудных и поясничных позвонков. Вероятность развития определяется степенью тяжести травмы, а также особенностями нарушения.

Дегенеративный кифоз

Вызван нарушениями дегенеративного характера. Подавляющее большинство пациентов с таким диагнозом – женщины пожилого и старческого возраста.

Большое количество случаев сочетается с предшествующими травмами.

Симптомы кифоза

Существует предположение, что искривление представляет собой деформацию позвоночного столба, главными проявлениями которой является лишь сутулость и горбатость, что не является верным. В процессе развития патологии, в человеческом теле происходят существенные, визуально не заметные изменения, среди которых:

- уменьшение объема грудной клетки;

- опущение диафрагмы;

- сбой в работе обменных систем;

- чрезмерное искривление отделов позвоночника;

- сокращение высоты межпозвоночных дисков;

- риск защемления нервных корешков;

- нарушение кровообращения.

Симптоматика определяется не только углом наклона, но также и пораженным отделом позвоночника.

Грудной кифоз

Грудной кифоз является наиболее распространенным поражением и предполагает вовлечение позвонков от 4 до 10.

Пациенты жалуются на такие симптомы, как:

- повышенная утомляемость мышечного каркаса спины;

- болезненные спазмы;

- анемия;

- слабость и покалывание в конечностях.

Прогрессирование и отсутствие лечения приводит к нарушениям работы органов (ЖКТ, дыхательной/сердечно-сосудистой/мочевыводящей системы).

Шейный кифоз

Естественное развитие позвоночного столба предполагает наличие физиологического лордоза, поэтому при изменении изгиба важно учитывать, что говорить о шейном кифозе не совсем верно, необходимо исследовать уплощение/выпрямление лордоза.

Среди симптомов шейного кифоза выделяют:

- сутулость;

- онемение верхних конечностей;

- боль, локализованная в затылке, плечевом суставе;

- периодичное головокружение;

- формирование «горба».

Поясничный кифоз

Сглаживание физиологичного лордоза поясничного отдела позвоночника приводит к поражению 11 и 12 грудного позвонка, что провоцирует прогрессирование заболевания.

Ключевыми симптомами при этом являются:

- болевые ощущения различного типа в пояснице;

- снижение чувствительности, онемение нижних конечностей;

- скачки артериального давления;

- недержание;

- невралгия межреберного типа.

Диагностика кифоза

Постановка диагноза – важнейший момент в лечении. Прежде всего, пациент проходит подробный опрос и осмотр узкопрофильного специалиста – травматолога-ортопеда. Врач тщательно изучает историю болезни и определяет имеющиеся особенности, отмечая интенсивность болевого синдрома, наличие или отсутствие неврологических нарушений.

Для постановки диагноза и точного определения разновидности и степени имеющегося искривления, проводится пальпация спины, а также определение уровня сформированности имеющейся мышечной ткани и кожной чувствительности. Кроме того, особому вниманию подвергаются сухожильные рефлексы.

Ключевым диагностическим методом выступает рентгенография, включающая в себя снимки с различных ракурсов, а также прицельные рентгенограммы в нестандартных проекциях. Дополнительным методом, позволяющим выявить патологические процессы, происходящие в мягких тканях, является МРТ.

При необходимости оценивания патологических трансформаций костных структур может использоваться КТ.

Лечение кифоза

Как лечить кифоз позвоночника? Первый этап приближения каждого пациента к полноценной, здоровой жизни – посещение специалиста и определение индивидуального плана комплексной терапии.

Определять перечень мероприятий, входящих в комплекс лечения может исключительно узкопрофильный врач, знающий особенности клинической картины конкретного пациента и знакомый с уровнем его общего состояния здоровья.

ВАЖНО! Самолечение и нарушение рекомендаций лечащего врача могут навредить больному и усугубить имеющееся положение дел, приводя к необратимым последствиям.

В качестве лечения могут быть применены такие терапевтические приемы, как:

- мануальная терапия;

- назначение препаратов;

- лечебная физическая культура;

- использование корректирующих осанку корсетов и прочих приспособлений;

- физиотерапевтическое лечение;

- хирургическое вмешательство.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Физиотерапевтическое лечение

Физиотерапевтические методы направлены на снижение болевых ощущений с области искривления позвоночного столба. Кроме того, систематическое применение физиотерапии способствует укреплению мускулатуры и улучшению двигательной функции позвоночника.

Наиболее эффективными и часто назначаемыми методами лечения такого типа принято считать:

- воздействие магнитами/ультразвуком/электрическим током;

- электрофорез;

- лечение теплом, парафином;

- водные процедуры (гидромассаж, ванны).

Каждая процедура имеет определенные показания и назначается исключительно лечащим врачом, с учетом имеющейся клинической картины, результатов обследования и симптомами заболевания.

Медикаменты в лечении кифоза

Медикаментозная терапия применяется в целях устранения симптоматики, а именно:

- купирования болевых ощущений;

- нормализацию обменных процессов;

- укрепление мышц;

- повышение прочности костной ткани.