Кифоз у детей и подростков

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

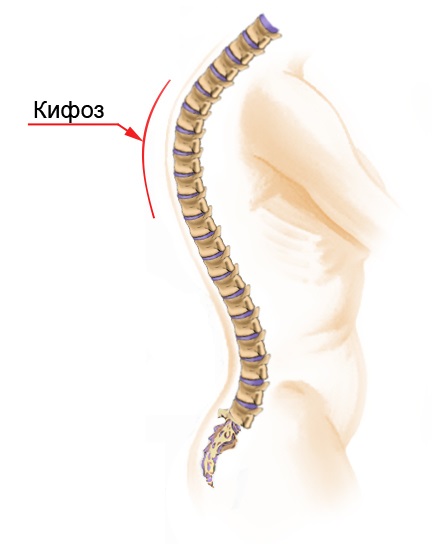

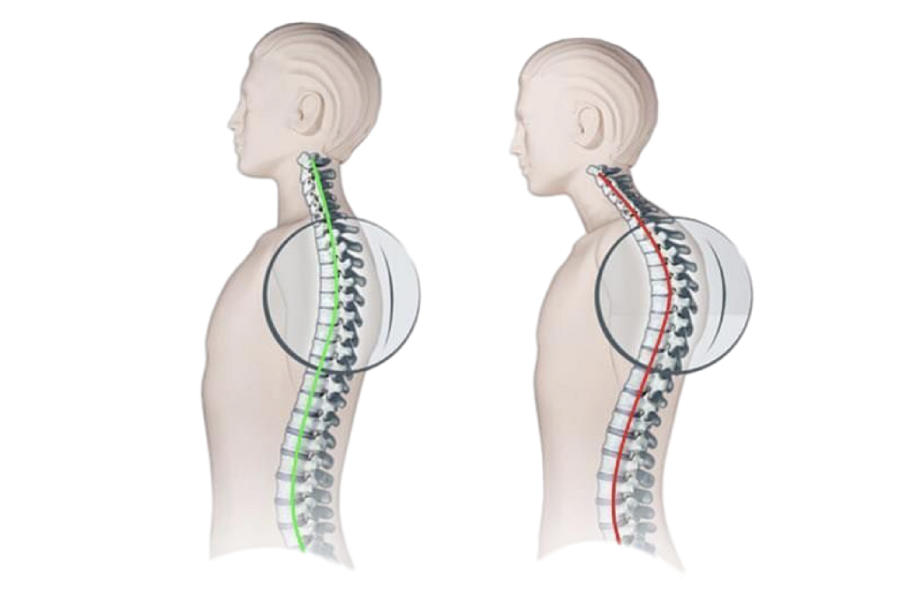

Кифоз у детей и подростков — это заболевание, подразумевающее искривление позвоночника более 40 градусов. Болезнь может развиться самостоятельно или прогрессировать в качестве осложнения сколиоза. У детей недуг чаще диагностируется в возрасте от 6 до 12 лет. При своевременной помощи больному ребёнку удастся быстро избавиться от заболевания. После 12 лет эффективность курса лечения уменьшается. Объясняется это постепенным формированием позвоночного столба.

Искривление способно спровоцировать дисфункцию опорно-двигательной системы, вызвать проблемы эстетического характера. По этой причине требуется своевременно обратиться к ортопеду.

Симптомы кифоза у детей

Сутулость и нарушенная осанка — первые признаки развивающегося кифоза. Симптоматика у больного ребёнка зависит от причины возникновения болезни, индивидуальных особенностей развития, стадии недуга. Врачи выделяют несколько основных симптомов у детей:

- ребёнок постоянно сутулится;

- выпирают плечи;

- торчат лопатки;

- грудная клетка западает внутрь.

При искривлении грудного отдела у ребёнка отмечают учащенный пульс, нарушение работы системы мочеиспускания, онемение верхних и нижних конечностей, дрожь по всему телу, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

При искривлении позвонков в области поясницы дети жалуются на болезненные ощущения в поражённой зоне, онемение нижних конечностей, недержание урины и каловых масс.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 06 Февраля 2023 года

Дата обновления: 10 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Причины

Врачи выделяют несколько причин возникновения кифоза у ребёнка. Постуральная разновидность, характеризующаяся поражением позвоночника, развивается из-за не до конца сформированного корсета мышц. Мышечные ткани ещё слабы и не способны выдерживать нагрузки на позвоночный столб. Чаще данная разновидность кифоза диагностируется в возрасте от 6 до 9 лет.

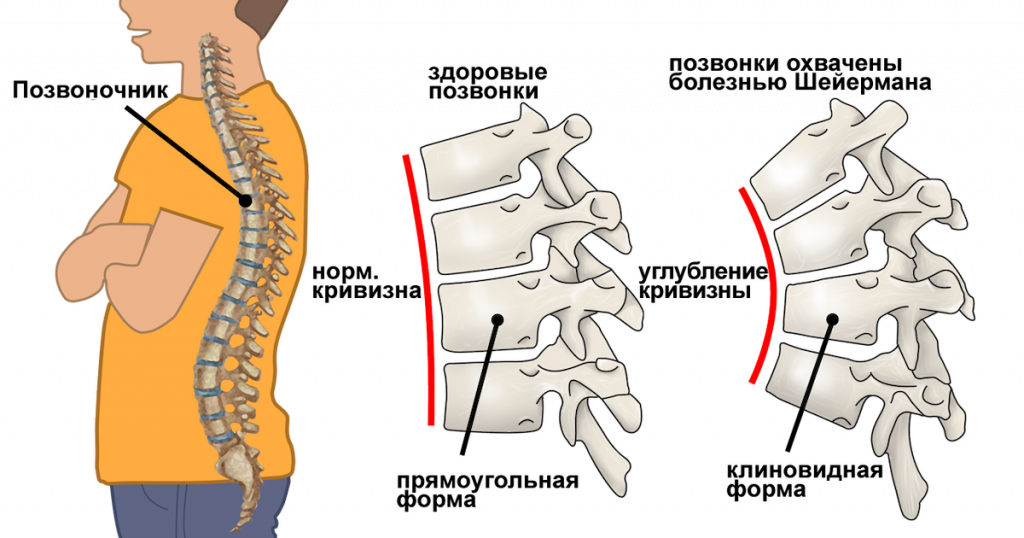

У детей мужского пола возможно образование клиновидных позвонков — это юношеский кифоз. Крайне редко диагностируется у представительниц женского пола.

Рахитическая и туберкулезная разновидность искривления позвоночника происходит после одноименных болезней, которые были перенесены ребёнком.

Также существует врождённая форма болезни, у ребёнка развивается кифоз из-за аномалий при формировании организма.

Редко у ребёнка диагностируется компрессионная форма кифоза, которая происходит после переломов позвоночного столба.

Разновидности кифоза у детей

Врачи выделяют 2 основных вида детского искривления позвоночника.

- Физиологический, подразумевает искривление столба на 25%, что не выходит за пределы нормы.

- Патологический кифоз, подразделяется на 4 стадии. Последняя наиболее тяжелая, подразумевает искривление позвоночника на 71%.

В зависимости от области поражения выделяют следующие виды детского кифоза:

- кифоз грудного отдела, подразумевает искривление с 4 по 10 грудной позвонок;

- кифоз поясничного отдела, подразумевает искривление 11, 12 грудного и 1,2 поясничных позвонка.

В зависимости от возраста больного ребёнка выделяют следующие разновидности:

- младенческий кифоз;

- детский кифоз;

- подростковый кифоз;

- юношеский кифоз.

Лечение кифоза у детей

Существует 2 метода лечения искривления позвоночника у детей — консервативный и оперативное вмешательство. На первоначальных стадиях при своевременном обнаружении болезни высокой эффективностью обладают консервативные методы. При низкой эффективности лекарств и физиотерапевтических процедур врач назначает оперативное вмешательство при врожденной или посттравматической форме. Операция подразумевает установку титановых стержней для снижения нагрузки на позвоночный столб.

Эффективная методика для устранения кифоза на первоначальных стадиях — лечебная гимнастика. Для составления комплекса упражнений требуется обратиться к детскому ортопеду. Физическая культура должна включать в себя следующие блоки:

- укрепление мышечных тканей спины и груди

- укрепление ягодичных мышц

- при поражении позвонков грудного отдела требуется тренировка мышечных тканей шеи и поясницы

- в случае нарушения осанки противопоказаны тренировки грудных мышечных тканей

- требуется уделять время упражнениям для дыхания, таким образом ребёнок сможет увеличить объём грудной клетки, лёгких

Длительность курсов лечебной физической культуры также определяет врач. Ребёнку противопоказано заниматься со штангой или гантелями с весом более 3 килограмм. Любые упражнения, подразумевающие утяжеления, выполняются в положении лёжа.

В случае структурных изменениях позвоночника доктор назначает ношение корсета. У ребёнка позвоночный столб сформирован не до конца, по большей части он состоит из хрящевых тканей. На первоначальных стадиях использования корсета для нормализации положения позвоночника будет достаточно. Ортопедическое средство подбирается индивидуально.

Профилактика кифоза у детей

Чтобы снизить риск искривления позвоночника требуется следить за здоровьем ребёнка, периодически проходить профилактические осмотры. В обязательном порядке детям требуется зарядка по утра и сбалансированный рацион. Следует ограничить время, которое ребёнок проводит за компьютером. Кресло или стул, в котором занимается человек, должны иметь подлокотники и спинку для поддержки позвоночника.

Источники

Кифоз Шейерманна с неврологической симптоматико Михайловский Михаил Витальевич Удалова И.Г.Лебедева М.Н.Сарнадский В.Н.«Вестник новых медицинских технологий».

Вертебральная поясничная боль: полифакторное происхождение, симптоматология, принципы лечения Ю. В. Грачев, доктор медицинских наук В. И. Шмырев, доктор медицинских наук, профессор НИИ ОПП РАМН, МЦ Управления делами Президента РФ, Москва

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

- 1 Общая информация о кифозе

- 2 Как развивается кифоз

- 3 Причины развития патологического кифоза

- 4 Стадии развития кифоза

- 4.1 Первая стадия

- 4.2 Вторая стадия

- 4.3 Третья стадия

- 5 Симптомы заболевания

- 6 Виды кифоза

- 7 Функциональный

- 8 Врожденный

- 9 Паралитический

- 10 Дорзальный юношеский

- 11 Посттравматический

- 12 Дегенеративный

- 13 Рахитический

- 14 Тотальный

- 15 Компрессионный

- 16 Туберкулезный

- 17 Сенильный

- 18 Постоперационный

- 19 Неуточненный

- 20 Диагностика заболевания

- 21 Лечение патологического кифоза

- 22 Медикаментозная терапия

- 23 Лечебная гимнастика

- 24 Массаж и мануальная терапия

- 25 Ношение корсета

- 26 Физиотерапевтические процедуры

- 27 Оперативное лечение

- 28 Профилактика кифоза

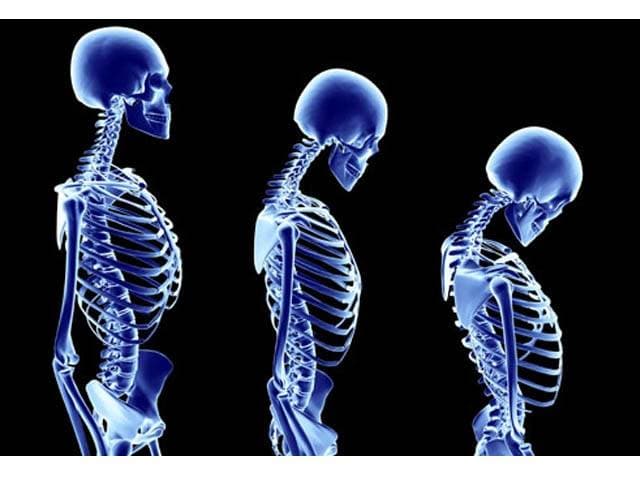

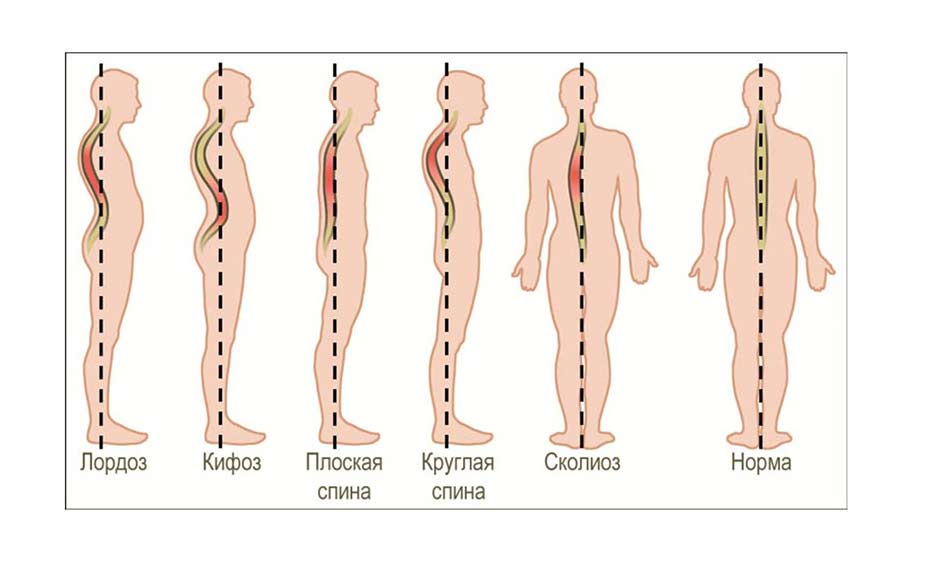

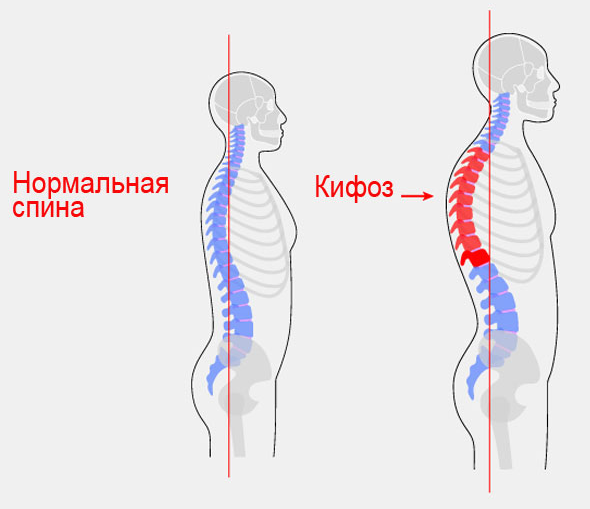

Различные патологии опорно-двигательного аппарата – распространенная проблема, которая встречается в любом возрасте. Одно из часто встречаемых заболеваний – кифоз. Он заключается в искривлении позвоночника в переднезаднем направлении. При легкой степени кифоз вызывает сутулость, его прогрессирование при отсутствии лечения может стать причиной горбатости.

Общая информация о кифозе

Слово «кифоз» (kyphos) в переводе с древнегреческого языка означает «сгорбленный», «согнутый». Физиологический либо естественный кифоз наблюдается у грудничков во всех отделах позвоночника в течение первых 2-3 месяцев. По мере роста младенца физиологический кифоз остается только в грудном, крестцовом отделе. В здоровом позвоночнике есть еще 2 естественных изгиба – лордоз («наружу» от спины), который формируется в противовес кифозу, он находится в шейном и поясничном отделе.

Указанные изгибы необходимы для обеспечения баланса, правильной осанки, смягчения толчков. Они выступают в качестве амортизаторов, чтобы защищать головной мозг от сотрясений, а также смещения, травм, растяжения мышц, позвонков. Если бы человеческий позвоночник был прямой, то ходьбы была бы невозможна, а риск получения травмы в разы увеличился.

Кифоз, как и лордоз, должен соответствовать определенного градусу, если же показатель отклоняется от допустимых значений, говорят от патологическом изгибе. Кифоз очень часто сочетается со сколиозом – деформацией позвоночного столба в боковой плоскости.

Согласно статистическим данным в мире от заболевания в той или иной степени страдает примерно 8-10% населения. Оно может поражать человека в любом возрасте, но чаще ему подвержены дети, подростки. Склонность к кифозу больше у мальчиков, чем у девочек.

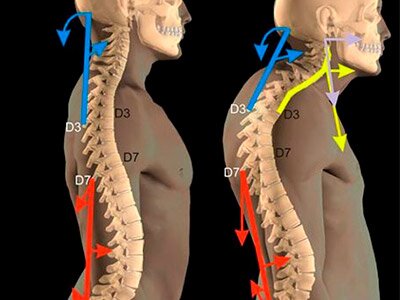

Как развивается кифоз

В сформированном позвоночнике физиологический грудной, крестцовый кифоз противостоит шейному, поясничному лордозу, что обеспечивает функциональность телу человека. Такая форма позвоночного столба создает оптимальные амортизационные и двигательные условия для правильного распределения физической нагрузки, которая приходится на спину и другие части костно-мышечного аппарата.

Благодаря естественным изгибам человек может прыгать, бегать, ходить, делать наклоны, скручивания и т.п. Подобная конфигурация позвоночника придает фигуре эстетические очертания, что очень важно для многих людей, ведь ровная красивая осанка отражаются на внешности.

На фоне негативных факторов как внешних, так и внутренних нормальная конфигурация позвоночника поддается патологическим изменениям, которые могут затрагивать любой его отдел. Если наблюдается выгибание части позвоночника назад по типу горба, то речь идет об аномальном кифозе.

При чрезмерной деформации грудного отдела позвоночника оказывается негативное влияние на его анатомические структуры, а также на расположенные рядом органы. В первую очередь страдает грудная клетка, ее объем и емкость легких уменьшаются, снижается количество кислорода, поступающего в кровь, что влечет нарушение кровообращения и других систем.

Из-за деформации грудной клетки диафрагма начинает оказывать давление на брюшную полость, что негативно отражается на функционировании органов, которые в ней находятся. Наблюдается расстройство пищеварения, в частности – запоры. Из-за неправильного распределения нагрузки на позвоночный столб страдают межпозвоночные диски, что провоцирует остеохондроз. При выраженной деформации сдавливается спинной мозг, нервные волокна, что нарушает работу тазовых органов, снижает чувствительность и вызывает слабость мышц.

Причины развития патологического кифоза

Заболевание может быть врожденным и приобретенным. В первом случае кифоз связан с изначальным наличием в позвоночнике одного либо нескольких клиновидных позвонков, а также других аномалий развития. Во втором случае заболевание развивается в течение жизни под влиянием внешних, внутренних факторов:

- травмы позвоночника;

- нарушение осанки;

- оперативное вмешательство на позвоночнике;

- дегенеративно-дистрофические процессы в элементах позвоночного столба;

- снижение плотности костной ткани;

- ожирение;

- пассивный образ жизни и недостаток физической нагрузки;

- наличие ряда заболеваний, таких как рахит, болезнь Бехтерева, Шейермана-Мау, спондилит, паралич мышц спины и другие;

- проведение лучевой терапии;

- доброкачественные, злокачественные опухоли.

Отдельно нужно выделить старческий кифоз, который преимущественно связан с возрастными процессами, которые являются физиологическими при старении. Такая форма деформации обусловлена сморщиванием, дегенерацией хрящевой ткани в дисках, снижением мышечного тонуса. На фоне данных изменений истончаются, теряют свою эластичность межпозвоночные диски. Тела позвонков приближаются друг к другу, что в дальнейшем приводит к нарушению естественных изгибов.

В медицинской практике известны случаи возникновения истерических кифозов, которые связаны с воспалением в заглоточном, забрюшинном пространстве, а также при наличии корешковых синдромов. Есть достоверная информация о генотипическом происхождении деформации, то есть когда у членов одной семьи наблюдаются схожие искривления позвоночника. Известен случай, когда у однояйцевых близнецов была обнаружена одинаковая форма врожденного кифоза. В медицинской литературе описан пример, где в одной семье заболевание передавалось в 5-ти поколениях.

У детей подросткового возраста деформация развивается гораздо быстрее, что связано со стремительным ростом позвоночника. Дети больше подвержены заболеванию при отсутствии физической активности, нерациональном питании с дефицитом важных элементов, неправильной позицией за рабочим местом, поэтому очень важно следить, как видит ребенок, когда, например, делает уроки.

Стадии развития кифоза

Заболевание не возникает спонтанно, оно развивается, проходя несколько последовательных стадий. Каждая из них имеет свои признаки, что имеет большое значение при подборе тактике лечения и решения вопроса о необходимости хирургического вмешательства.

Первая стадия

Соответствует начального этапу развития деформации, при которой угол изгиба еще умеренный и составляет 35 либо менее градусов. Внешне это выглядит как появление сутулости. На данной стадии человека не беспокоят выраженные симптомы. Может появляться быстрая усталость, неприятные ощущения в шейно-грудном отделе, незначительная болезненность в верхней части спины, которая становится сильнее при физической нагрузке. В положении лежа деформация исчезает сама собой.

На первой стадии патология хорошо поддается коррекции, но многие люди не обращаются к врачу и воспринимают у себя либо у ребенка небольшую сутулость как преходящий недостаток, который не требует лечения. Это большая ошибка молодых родителей, которые считают, что по мере роста ребенок сам преодолеет проблему и позвоночник примет правильную форму. Но в дальнем этого не происходит, проблема лишь усугубляется – деформация прогрессирует и переходит в следующую стадию.

Вторая стадия

На второй стадии угол искривления составляет от 31 до 60 градусов, что делает спину более округлой, происходит опускание плеч. Боль и другие неприятные ощущения начинают быстро нарастать и могут возникать не только со стороны позвоночника. Патологический изгиб особо заметен при длительном нахождении в положении сидя из-за быстрой утомляемости мышц. В данной ситуации спина приобретает С-образный изгиб, что заставляет больного подбирать наиболее комфортную позу либо искать какую-то дополнительную опору.

По сравнению с первой стадией при второй в горизонтальном положении спина сохраняет неестественный изгиб, даже есть оказывать давление сверху на тело, в вертикальном наблюдается выступание живота вперед и расслабленное состояние мышц пресса. Это связано с тем, что организм пытается компенсировать дефект грудного отдела и усиливает поясничный лордоз, а в дальнейшем и шейный. Это приводит к заметному выпиранию подбородка вперед.

Происходящие изменения затрагивают не только позвоночник, но и внутренние органы. Начинает менять свою форму грудная клетка, что влечет снижение функциональности диафрагмы, уменьшение объема легких. Это приводит к расстройству работы сердца, органов дыхания. Страдающие от патологического кифоза больше подвержены различным легочным, сердечным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, ишемия сердца и другие.

Третья стадия

Для данной стадии характерны тяжелые признаки заболевания, которые заключаются не только в структурных, внешних изменениях позвоночного столба, но и серьезных нарушениях работы многих органов. Угол изгиба на третьей стадии составляет 60 и более градусов. В большинстве случаев позвоночник выглядит как латинская буква S, возможны и другие формы.

Из-за выраженного искривления кажется, что человек стал меньше ростом, а его ноги непропорционально длинные. Отмечается выраженное ослабление тонуса мышц рук, ног, спины. Физические нагрузки, даже незначительные, становятся непосильными, поэтому человек все время ищет опору, чтобы облегчить состояние.

Болевой синдром на третьей стадии становится выраженным и сохраняется длительное время. Наблюдается межреберная невралгия из-за раздражения нервов на фоне их сдавливания. Даже малейшая физическая нагрузка приводит к неприятным ощущениям со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой системы. У больного может появляться одышка, изменения пульса, давления и т.д.

В некоторых случаях наблюдаются расстройства и со стороны других внутренних органов, что проявляется недержанием мочи, нарушением стула, отрыжкой, изжогой. Отмечается отставание в физическом развитии по сравнению со сверстниками. Прогрессирование болезни может стать причиной инвалидности.

Симптомы заболевания

Внешне заболевание проявляется нарушением осанки различной степени выраженности. На начальном этапе развития есть лишь небольшая сутулость во время движения, сидения. В дальнейшем она сохраняется и не зависит от положения тела, развивается горбатость. В целом все признаки патологического кифоза может разделить на 2 группы: внешние и внутренние. К первым относят:

- опущение, выдвижение плеч вперед;

- наклон головы вниз;

- сужение грудной клетки;

- разведение лопаток;

- визуальное уменьшение роста, удлинение рук, ног;

- снижение мышечного тонуса;

- округление спины, выпирание вперед одного из ее отделов;

- выпирание живота.

К возможным внутренним признакам относят:

- боль в области искривления с дальнейшим распространением на соседние участки;

- быстрая утомляемость, упадок сил, снижение работоспособности;

- проблемы с дыханием;

- межреберная невралгия;

- головокружение, головная боль, нарушение слуха, зрения;

- межпозвоночные грыжи;

- ослабление половой функции.

При тяжелом течении и выраженной деформации значительно ухудшается функциональность многих органов: почек, печени, желудка, сердца, возникают психические расстройства.

Виды кифоза

По месту локализации деформация может наблюдаться в грудном, поясничном, шейном отделе. Кифоз классифицируют на различные виды с учетом причины его возникновения, каждый из них имеет свои особенности, симптомы, тактику лечения.

Функциональный

Данный вид кифоза – проявление неправильной осанки, по сути, является обычной сутулостью. Он связан со слабостью мышц спины и/или длительным нефизиологичным положением во время учебы, работы – с наклоном верхней части спины вниз. Чаще всего функциональный (осаночный) кифоз формируется в подростковом возрасте, преимущественно поражая девочек.

Сутулость могут вызывать психологические причины, когда подросток стесняется своего роста и старается его «уменьшить» путем пригибания плеч и наклона головы вперед, чем и способствует развитию функционального кифоза. В данном случае организм начинает компенсировать избыточный изгиб грудного отдела, поэтому на фоне кифоза появляется поясничный гиперлордоз – отклонение данного отдела кзади.

В отличие от других видов деформации при функциональном кифозе искривление исчезает, если выпрямить спину либо лечь на твердую поверхность. Структурных изменений позвонков, по данным рентгенографии, нет, при своевременной коррекции добиваются выздоровления, даже простыми лечебными упражнениями, обучением сохранять правильное положение спины во время ходьбы, стояния, работе за столом. Если деформацию запустить и не предпринимать никаких мер, то со временем неправильная осанка приведет к клиновидному изменению позвонков, что поспособствует прогрессированию деформации.

Врожденный

Является следствием внутриутробных аномалий, которые происходят преимущественно на этапе формирования тел позвонков. Дефекты развития могут затрагивать любой отдел позвоночника, а также другие части опорно-двигательного аппарата, например, тазовые кости.

При врожденном кифозе может наблюдаться формирование клиновидных, бабочковидных позвонков, микро-, полупозвонков и т.д. Тела некоторых могут срастаться между собой, быть недоразвитыми либо полностью отсутствовать. При наличии аномалии позвоночный столб изгибается в ее сторону и в большинстве случаев врожденный кифоз приводит к тяжелой деформации и нарушению функции спинного мозга.

Может наблюдать не только патологический кифоз, но и кифосколиоз, при котором происходит искривление не только в переднезаднем, но и боковом направлении. Иногда кифоз сочетается с другими аномалиями позвоночника – фиброзными перетяжками, дермоидными кистами, синусами и т.д., а также патологиями развития органов и систем.

Паралитический

Возникает на фоне частичного либо полного паралича мышц спины в результате травм позвоночника, головного мозга, полиомиелита, ДЦП, мышечной дистрофии и других заболеваний тяжелого течения. Паралитический кифоз, как правило, развивается медленно, так как атрофия мышц и нарушение их функции наблюдается постепенно.

При спастическом параличе мышечный тонус повышается, при вялом, наоборот, снижается, но в любом случае их сила ослабевает либо вообще отсутствует. Со временем они перестают выполнять свои функции и не могут обеспечить позвоночнику необходимой устойчивости, наклоны, повороты и другие движения. Даже небольшая физическая нагрузка приводит к изменению формы позвонков и их смещению. Несмотря на медленное развитие паралитического кифоза, в итоге он приводит к выраженному искривлению.

Дорзальный юношеский

Болезнь Шейера-Мау (дорсальный юношеский кифоз) до конца не изучена и причины ее точно неизвестны, хотя установлено, что в ее развитии участвует наследственная предрасположенность. Предполагается, что деформация возникает из-за:

- некроза слоев гиалинового хряща между позвонками и их дисками;

- чрезмерного роста костной ткани;

- множественных микропереломов позвонков на фоне остеопороза.

Заболевание называется юношеским, потому что его первые признаки появляются в пубертатном периоде. Оно может возникать с равной вероятностью, как у мальчиков, так и у девочек, примерно в 12-16 лет, когда идет активный рост костной ткани. Иногда болезнь Шейера-Мау сочетается со сколиозом. На раннем стадии заболевания больные не замечают каких-либо симптомов, по мере прогрессирования возникает болезненность в пораженном отделе позвоночника. При деформации грудной клетки затрудняется дыхание, могут наблюдаться проблемы со стороны сердца.

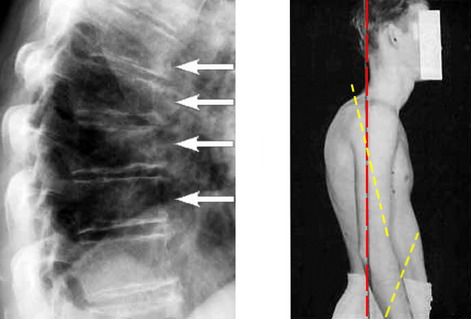

Посттравматический

Связан с различными травмами позвоночника – падение с высоты, ДТП и т.д. Посттравматический кифоз составляет примерно 40% от всех кифотических деформаций, вероятность его развития зависит от тяжести травмы, наличия нарушений со стороны костно-мышечной системы, возраста и других моментов. Травматическое поражение позвонков и их элементов может наблюдаться в любом отделе позвоночника, чаще всего это поясничный и грудной. В тяжелых случаях могут наблюдаться и другие патологии опорно-двигательного аппарата, неврологические нарушения, которые могут даже привести к полному обездвиживанию.

Дегенеративный

Связан с заболеваниями позвоночника, которые ведут к дегенерации анатомических структур позвоночного столба – остеохондроз, остеопороз и другие. Чаще данный кифоз наблюдается у пожилых людей, так как в этом возрасте высок риск появления дегенеративно-дистрофических патологий скелетной системы.

Из-за патологических процессов происходят изменения в костно-хрящевой ткани, деформация позвонков, ослабление мышц, связок, формирование грыж. Это приводит к тому, что даже обычная нагрузка на позвоночный столб оказывается для него чрезмерно тяжелой, он начинает деформироваться.

Рахитический

Данный кифоз преимущественно возникает у младенцев либо тех, кто переболел рахитом в возрасте до 1 года. Это заболевание связано с дефицитом витамина Д и изменением обмена веществ, что вызывает нарушение развития костной ткани – они становятся мягкими.

Кифоз может встречаться и у подростков, если в прошлом отмечался недостаток витамина Д. В данном случае дугообразная деформация позвоночного столба отмечается в области 1-3 позвонка поясничного отдела. Рахитический кифоз развивается быстро и начинается процесс, как только ребенок пытается учиться сидеть.

Тотальный

Относится к тяжелому заболеванию опорно-двигательной системы, так как при тотальном кифозе происходит дугообразное искривление всего позвоночного столба, что отражается на работе всех органов. Такую форму позвоночника можно считать нормой только у детей до 1-го года, в любых других случаях она считается патологической. Тотальный кифоз является результатом прогрессирования других патологий, чаще всего он связан с болезнью Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) – хроническая системная патология, при которой поражаются суставы.

Компрессионный

Наблюдается при травматическом поражении одного либо нескольких позвонков (компрессионный перелом). На фоне патологического процесса общая высота переднего отдела пораженных позвонков начинает уменьшаться, что влечет изменение угла наклона спины и развитие сутулости.

Туберкулезный

В развитии данной форме кифоза главную роль играют микобактерии (палочка Коха), которые находятся в организме при костно-суставной форме туберкулеза. В большинстве случаев поражается грудной отдел, реже поясничный и далее шейный, крестцовый. Чаще в патологический процесс вовлекаются 2 позвонка, но встречаются и обширные поражения.

Микобактерии туберкулеза разрушительно воздействуют на межпозвоночные диски, тела позвонков и приводят к их дегенерации, а в дальнейшем к патологическим изгибам. Туберкулезный кифоз не является распространенным, чаще он возникает у людей с выраженным ослаблением иммунитета.

Сенильный

Другое название сенильного кифоза – старческая спина, в связи с возрастом, в котором он возникает. В большинстве случаев заболеванием страдают женщины после климакса – примерно в 50-55 лет, когда в организме происходят значительные гормональные изменения. У лиц мужского пола сенильный кифоз возникает в более позднем возрасте, чаще после 60 лет на фоне возрастных изменений в костно-мышечной системе.

Деформация позвоночника чаще наблюдается в верхнем сегменте грудного отдела и далее по мере прогрессирования она идет вниз по позвоночному столбу. Межпозвоночные диски истончаются, их ширина уменьшается, что ведет к проседанию позвонков. К сенильному кифозу относится и пресенильный, который отличается лишь выраженностью болевого синдрома и возрастом больным – более молодые.

Постоперационный

Причина кифоза понятна из названия – он развивается у людей, которые в прошлом перенесли неудачное хирургическое вмешательство на тканях позвоночника для их стабилизации. Он может возникать и у тех, кто после операции не соблюдал рекомендации врача в реабилитационный период – не носил бандажа, не соблюдал режим покоя, не проходил важные процедуры для восстановления и т.д.

Постоперационный кифоз встречается редко. Его развитие вызывает смещение конструкций, которые были установлены во время операции и перестали выполнять все назначение. Это могут быть пластины, протезы, фиксаторы и другие элементы. Из-за их смещения позвоночник теряет искусственно созданную анатомическую форму, он не в состоянии выдержать оказываемые на него нагрузки и в результате происходит его изгиб. Очень часто для решения данной проблемы нет другого решения, как снова провести операцию по восстановлению формы позвоночника.

Неуточненный

В большинстве случаев врачи в ходе диагностики обнаруживают причины патологического кифоза, но иногда возникают ситуации, когда установить первостепенный фактор не удается, тогда врачи говорят о неуточненном кифозе. К данному виду деформации можно отнести и вторичные искривления, которые связаны с различными системными заболеваниями, например, инфекционное поражение позвоночника. Здесь в первую очередь необходимо устранить первостепенное заболевание, и только после начать лечение кифоза.

Диагностика заболевания

В диагностике важно не обнаружение самой кифотической деформации – главное, установить причину, то есть то заболевание, которое спровоцировало искривление, так как от него зависит выбор методов лечения, подбор лекарственных средств. Диагностика начинается с опроса и осмотра врача. Большую роль играет подробный сбор анамнеза, так как некоторые виды кифоза могут быть наследственными.

Во время беседы подробно выясняют, когда появились первые признаки искривления, особенности его течения, имеются ли неврологические нарушения и другие любые неприятные симптомы. После опроса приступают к осмотру, где оценивают форму спины, тонус мышц, чувствительность кожи, объем движений. Дополнительно выслушивают легкие и сердце, так как они тоже могут страдать из-за деформации.

После опроса и осмотра обязательно назначают рентгенографию позвоночника, которая включает обзорные прямые, боковые, прицельные снимки. Чтобы определить форму, степень деформации, как правило, снимки делают в 2 проекциях в положении лежа, для оценки двигательного объема – в вертикальной, горизонтальной позиции, наклонах.

При рентгендиагностике врожденной деформации у детей до 2 лет возникают затруднения, что связано с неполным окостенением скелетных тканей в данном возрасте. У детей старше на снимках уже можно обнаружить аномальные позвонки, углообразное искривление. Если результатов рентгенографии недостаточно, назначают дополнительные методы диагностики.

Чтобы выявить патологические процессы в мягких тканях, проводят магнитно-резонансную томографию, для оценки состояния внутренних органов – УЗИ, изменений в костных структурах – КТ. Кроме инструментальной диагностики, могут быть назначены и ряд лабораторных исследований, чтобы определить причину заболевания, например, при подозрении на туберкулезный кифоз.

Лечение патологического кифоза

Лечебная тактика подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом причины заболевания, локализации, степени выраженности, симптоматики кифоза и других моментов. На первой стадии для исправления деформации достаточно простых упражнений для укрепления мышечного каркаса, развития привычки держать спину ровно. Начиная со второй стадии, уже требуется комплексное лечение.

Медикаментозная терапия

Прием лекарственных препаратов не может существенно повлиять на деформацию позвоночника, поэтому медикаменты играют вспомогательную роль. Их назначение необходимо для общего облегчения состояния больного, купирования болевого синдрома, снятия воспаления, улучшения тока крови, снятия спазма мышц и т.д.

Медикаментозная терапия может включать:

- местные, общие нестероидные противовоспалительные средства – необходимы для купирования воспаления, боли;

- миорелаксанты – снимают спазм мышц в пораженном отделе;

- витаминно-минеральные комплексы – устраняют дефицит необходимых организму веществ;

- глюкокортикоиды – имеют сильное противовоспалительное действие;

- хондропротекторы – улучшают, восстанавливают хрящевую ткань.

При необходимости список препаратов может быть дополнен средствами, направленными на первичную причину кифоза, например, при обнаружении туберкулезной формы.

Лечебная гимнастика

ЛФК в зависимости от вида кифоза может быть назначена как отдельно, так и в комплексном лечении. Все упражнения подбирают строго индивидуально с учетом степени деформации, наличия сопутствующих заболеваний, возраста пациента и т.д. Занятия проходят совместно с инструктором. После того как больной изучит правильную технику выполнения, он может заниматься самостоятельно. Чтобы получить результат лечебную гимнастику нужно делать регулярно и длительное время – от 2-х месяцев и более.

Правильно подобранные упражнения, регулярные занятия позволяют:

- снизить риск развития протрузии, межпозвонковой грыжи в пораженном отделе позвоночника;

- активировать лимфоток, кровообращение в позвоночном столбе, окружающих тканях, что повышает их питание;

- укрепить мышцы спины за счет развития мышечного корсета, замедления развития деформации;

- повысить гибкость суставов;

- улучшить состояние связочно-мышечного аппарата.

ЛФК можно дополнить плаванием, аквааэробикой, которые положительно сказываются не только на опорно-двигательном аппарате, но и на всем организме. Водные занятия необходимы практически при всех видах кифоза, так как их целебное действие на позвоночник не вызывает сомнений. Несколько занятий в неделю значительно помогают снимать нагрузку, усиливать мышечный каркас, а в некоторых случаях даже уменьшать угол деформации. Даже без наличия каких-либо заболеваний, плавание одно из лучших способов поддерживать здоровье опорно-двигательной системы.

Массаж и мануальная терапия

В сочетании с ЛФК назначают курс тонизирующего, расслабляющего массажа, который дает хорошие результаты в комплексном лечении. Он снимает спазм мышц, выраженность боли, нормализует иннервацию, улучшает кровообращение и состояние организма в целом.

Мануальную терапию назначают практически при всех видах кифоза, за исключением тяжелых форм. С ее помощью можно придать позвонкам максимально естественное положение, устранить болевой синдром, напряженность мышц с помощью специальных техник.

Ношение корсета

При лечении некоторых видов кифозов хорошие результаты дает ношение выпрямляющих корсетов, бандажей, которые поддерживают позвоночник и способствуют выравниванию осанки. В какой-то степени они могут доставлять дискомфорт человеку, так как носить их нужно длительно время, но есть очень много различных моделей, что облегчает выбор. С учетом вида деформации могут быть назначены монолитные корсеты, которые снимают нагрузку с позвоночного столба и поддерживают его текущую форму.

Физиотерапевтические процедуры

Различные физиопроцедуры помогают устранить боль, купировать воспаление, остановить прогрессирование заболевания и в некоторых случаях его полностью устранить. Есть множество физиотерапевтических процедур, чаще всего используют:

- электрофорез;

- магнитотерапию;

- акупунктуру;

- теплотерапию и другие.

По показаниям больному может быть назначена тракционная терапия (вытяжение позвоночника). Суть процедуры в повышении расстояния между позвонками, чтобы выпрямить патологический изгиб. Тракция проводится с помощью специальных приспособлений, методик. После процедур в обязательном порядке необходимо ношение корсета.

Оперативное лечение

Правильно подобранное комплексное консервативное лечение в той или иной степени исправляет деформацию либо приостанавливает прогрессирование. Но в некоторых случаях единственным способом решить проблему является операция. Она может быть показана при:

- высоком риске сдавливания спинного мозга;

- тяжелой атрофии мышц спины;

- неэффективности всех консервативных методов лечения;

- стремительном прогрессировании деформации;

- косметический дефект, который значительно снижает качество жизни, не дают возможности заниматься профессиональной деятельностью;

- постоянная, сильная боль, которая не устраняется лекарственными средствами;

- наличие тяжелых осложнений.

С учетом характера повреждения есть несколько методик хирургического вмешательства. Операция может заключаться в выравнивании поврежденных позвонков с последующей фиксацией специальными пластинами (спондилодез). Данный участок теряет подвижность, но осанка выпрямляется, а человек сохраняет способность двигаться и выполнять физические манипуляции. Больному может быть выполнена остеотомия, при которой рассекают пораженные позвонки, заполняют биологическими веществами и фиксируют в анатомически правильном положении.

Профилактика кифоза

Чтобы свести к минимуму вероятность развития кифоза, который связан с воздействием внешних факторов (тяжелые нагрузки, лишний вес, неправильная поза за столом и т.д.) необходимо соблюдать несложные рекомендации:

- вести активный образ жизни, заниматься плаванием, йогой, ездой на велосипеде и т.д.;

- следить за весом, при необходимости его корректировать и не допускать ожирения;

- правильно, сбалансированно питаться, чтобы организм получал все необходимые ему элементы, в том числе и для сохранения здоровой костно-хрящевой ткани;

- при проблемах со зрением проводить коррекцию очками, контактными линзами;

- следить за осанкой, особенно в детском, подростковом возрасте;

- спать на относительно жесткой, ровной поверхности, лучше приобрести ортопедические матрац и подушку;

- по возможности беречь позвоночник от чрезмерного напряжения и нагрузок, которые связаны с поднятием, ношением тяжестей;

- делать зарядку по утрам;

- при сидячей работе обязательно делать перерывы и выполнять простые упражнения либо просто походить.

Все рекомендации особенно важны для детей, ведь именно в этом возрасте зачастую закладываются первые проблемы с позвоночником. Если наблюдается кифоз на фоне быстрого роста скелета, длительного нахождении в согнутой позе необходимо восстанавливать осанку, сделать это можно с помощью простых методов коррекции – упражнений, корсетов.

Если время начального периода формирования искривления упущено, оно перешло во вторую стадию, то для лечения потребуется приложить больше усилий, как ребенку, так и родителям. Необходимо пройти полный курс с ЛФК, медикаментозной терапией, физиопроцедурами и т.д. Дополнительно может потребоваться ношение корсета, так как многие дети зачастую избегают тренировок для восстановления осанки.

При умеренном кифозе, который не прогрессирует и не сопровождается осложнениями, консервативное лечение дает относительно быстрые положительные результаты. Прогрессирующие формы без лечения сопровождаются ухудшением состояния больного и могут стать причиной инвалидности.

Автор статьи

Гриценко Константин Анатольевич

Вертеброневролог, мануальный терапевт

Стаж: Более 30 лет

Моя авторская методика коррекции сегментарной иннервации помогает восстановить нормальную работу внутренних органов с центральной нервной системой. Более 23 лет я успешно применяю ее в лечении своих пациентов.

Записаться к врачу

В случае, когда глубина вогнутости позвонков в верхнем отделе увеличивается и превышает допустимые пределы, у пациента диагностируется кифоз.

Причинами такого состояния могут стать патологии внутриутробного развития, генетическая предрасположенность, слабость спинных мышц, нарушения осанки и иные факторы.

Кифоз в детском возрасте — частое и распространенное явление. В большинстве случаев заболевание развивается у подростков в период активного развития костной ткани.

До завершения роста организма недуг можно полностью устранить. Своевременно выявленное смещение корректируется при помощи правильно подобранной комплексной терапии.

Содержание[Скрыть]

- 1. Кифоз — что это?

- 2. Причины и факторы риска

- 3. Последствия

- 4. Симптомы и диагностика

- 5. Лечение

- 6. Прогноз

- 7. Заключение

Кифоз — что это?

Кифоз — это вогнутость позвоночника в верхнем отделе. Чаще всего деформация отмечается у детей 6-12 лет, однако иногда развивается и в более позднем возрасте. Патология может протекать самостоятельно или осложняться сколиотической болезнью.

При отсутствии должной терапии искривление позвонков приводит к нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и другим неприятным последствиям.

Клиническая картина

Кифоз у детей может иметь разные темпы развития. Сначала болезнь губит позвонки, округляя спину, затем проявляются внешние изменения, образуется сутулость и неправильная осанка. В первую очередь от кифоза страдают межпозвоночные хрящи, которые не справляются с чрезмерной нагрузкой и начинают деформироваться.

Дальнейшее прогрессирование патологии сопровождается сужением грудной клетки и ее сдвигом внутрь, расслаблением брюшных и спинных мышц, наклоном вперед верхней части тела. Вогнутость позвоночника становится причиной нарушений работы диафрагмы и дыхательной системы.

С развитием искривления все сильнее истончаются хрящи, наклоняется туловище, растягиваются мышцы спины, уменьшается вместимость легких. Постепенно ребра теряют подвижность, брюшная стенка выдаётся вперед.

При отсутствии подходящего лечения происходит обострение кифоза, которое может грозить параличом нижних конечностей, межпозвоночной грыжей, ишемической болезнью сердечной мышцы, инфарктом миокарда.

Виды

Кифоз классифицируется по следующим основаниям:

| По происхождению: | По локализации: | По возрасту: | По степени искривления: |

| врожденный — в связи с нарушениями внутриутробного развития | грудного отдела | младенческий | 1 стадия — угол смещения до 40 градусов |

| генетически обусловленный – результат своеобразного строения позвоночного столба у предков одной семьи | поясничного отдела | детский | 2 стадия — искривление не более 50 градусов |

| мобильный – вследствие неправильной осанки, слабости спинных мышц | шейного отдела | подростковый | 3 стадия — искривление не более 50 градусов |

| сенильный – итог изменений в силу возраста костей и мышц | — | юношеский | 4 стадия — изгиб позвоночника превышает 70 градусов |

| дорзальный юношеский — болезнь Шейермана-Мау | — | — | — |

| паралитический — из-за расстройств нервной системы | — | — | — |

| дегенеративный – результат дегенеративных патологий костной системы | — | — | — |

| компрессионный – итог травм позвоночника в области груди | — | — | — |

| рахитический — перенесенный рахит | — | — | — |

| туберкулезный – ВИЧ, туберкулез | — | — | — |

| тотальный – следствие спондилита | — | — | — |

Распространённость

Кифоз имеет широкое распространение по всему миру. В той или иной степени заболевание отмечается примерно у 10% населения. Недугу подвергаются люди самого разного возраста, однако чаще всего он выявляется у детей и подростков в период быстрого роста костей. Наибольшую склонность к развитию выпуклости верхнего отдела позвоночника имеют мальчики.

Причины и факторы риска

Факторами, провоцирующими детский кифоз, являются:

- нарушения внутриутробного развития плода;

- генетическая предрасположенность;

- слабость мышц в области груди, спины и поясницы;

- дегенеративно-дистрофические деформации межпозвоночных дисков;

- патологии суставов между отростками;

- недоразвитость костей и хрящей;

- некоторые заболевания;

- тяжелые компрессионные переломы позвонков и иные травмы;

- последствия хирургического вмешательства на позвоночник или грудную клетку;

- неверное выполнение упражнений с утяжелителями;

- нарушения осанки;

- гиподинамия;

- неправильное питание;

- частые стрессы и эмоциональные нагрузки.

В группе риска по развитию деформации позвонков находятся дети и подростки:

- в возрасте до 15 лет;

- имеющие злокачественные образования на позвоночнике;

- перенесшие или страдающие такими расстройствами, как: ДЦП, рахит, полиомиелит, туберкулез, остеохондроз, остеопороз, нейрофиброматоз.

Последствия

Кифоз — опасная патология, которая при отсутствии своевременного лечения может повлечь за собой множество отрицательных последствий.

Смещение позвонков чревато такими осложнениями, как:

Гиперкифоз влечет за собой образование горбапоявление горба;

- нарушение функций позвоночника;

- дисфункция органов мочевыделительной системы;

- межпозвоночные грыжи;

- паралич ног;

- сбои в работе органов таза;

- неправильное функционирование межреберных мышц;

- уменьшение объема грудной клетки;

- гипоксия;

- нарушения дыхательной системы;

- инфаркт миокарда;

- ишемическая болезнь сердца.

Симптомы и диагностика

Внешние признаки кифоза обусловлены степенью заболевания. 1 стадия искривления обычно протекает с отсутствием выраженной симптоматики.

2-3 этап развития недуга сопровождается следующими проявлениями:

- головные боли;

- кружение головы;

- быстрая утомляемость;

- пониженное давление в артериях;

- быстрый пульс;

- боли в ногах и ягодицах;

- болезненные ощущения в зоне груди;

- спазмы мышц в области спины;

- образование горба;

- нарушение двигательной функции больной зоны;

- онемение пораженного участка и конечностей;

- недержание мочи и проблемы со стулом;

- дыхательная недостаточность;

- невралогические расстройства;

- нарушения кровообращения и обменных процессов.

Специалист-ортопед без труда выявит кифоз у ребенка уже на начальном этапе развития.

Диагноз ставится на основе:

- внешнего осмотра;

- специальных тестов;

- рентгенологического исследования;

- компьютерной томографии;

- магнитно-резонансной томографии.

Лечение

Для коррекции вогнутости позвоночного столба используются два метода: консервативный и хирургический.

Консервативный способ применяется при лечении заболевания первой степени, когда межпозвоночные диски и позвонки не имеют разрушений.

Консервативная терапия включает в себя:

- лечебную физкультуру;

- массаж;

- физиопроцедуры;

- мануальную терапию;

- плавание;

- ношение поддерживающих корсетов;

- приём медикаментов.

При особо тяжёлом и запущенном кифозе врачи могут принять решение о проведении хирургической операции.

Препараты

В случаях, когда смещение позвонков сопровождается сильными болевыми ощущениями, пациенту назначается одновременный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Хирургическая операция

Поводами к хирургическому вмешательству служат:

- быстрое развитие недуга;

- сильные боли, не устраняемые медикаментами;

- последняя стадия искривления;

- отсутствие результатов лечения;

- выраженный дефект позвоночника.

Оперативный метод применяется только при посттравматическом и врожденном смещении. Операция представляет собой вставление титановых стержней и винтов для выравнивания позвонков и уменьшения нагрузки на позвоночный столб.

Видео: «Операция при кифозе»

Упражнения и массаж

Гимнастика и массаж — эффективные методы коррекции кифоза, которые приносят хорошие результаты. Занятия физкультурой и лечебный массаж помогают:

- укрепить мышечный корсет;

- улучшить кровообращение;

- повысить тонус организма;

- поддержать нормальное функционирование внутренних органов;

- уменьшить болевые ощущения;

- придать позвоночнику правильную форму;

- остановить развитие недуга.

Виды упражнений и их длительность подбираются исключительно специалистом. Нельзя заниматься ЛФК без предварительной консультации с врачом, поскольку некоторая гимнастика строго противопоказана при кифозе и может навредить здоровью.

При искривлении позвоночника имеются следующие ограничения:

- нельзя поднимать гири, гантели, штангу более 3 кг;

- не рекомендуется выполнять прыжки;

- упражнения с утяжелителями до 3 кг выполняются только в положении лежа.

Основные задачи физкультуры при кифозе:

- укрепление мышц груди и спины;

- укрепление ягодичных мышц;

- расслабление поясничных и шейных мышц;

- растяжение мышц;

- увеличение легких и расширение грудной клетки.

Примерный комплекс упражнений:

- Руки отвести назад, удерживать палку для гимнастики между локтями. Выполнять 10 минут, шагая не спеша по комнате.

- Выпрямить спину и плечи. Совершать наклоны под углом 90 градусов с ровной спиной, следить, чтобы дыхание оставалось спокойным. Повторить 25-30 раз.

- Повиснуть на турнике, держаться сначала одной рукой, потом другой, не допуская раскачивания. Сделать столько раз, сколько получится.

- В положении стоя выполнять наклоны в стороны, напрягая мышцы пресса и избегая резких движений. Всего 30-40 наклонов.

Видео: «Гимнастика для детей для исправления осанки»

Народные средства

Народная медицина применяется в качестве дополнительного метода лечения кифоза. Домашняя терапия не способна скорректировать искривление, однако она успешно решает такие задачи, как: устранение болей в спине; улучшение циркуляции крови; регенерация мышечной ткани.

В борьбе с кифозом используются следующие рецепты:

| Ингредиенты: | Способ приготовления | Применение |

|

Лопух соединить с девясилом, в течение 8-12 минут варить на водяной бане, затем оставить настояться. | Принимать по 1 ложке перед каждым приемом пищи. |

|

Спирт и масло смешать. | Втирать в пораженный участок 2 раза в день. |

|

Растение залить водой, оставить на 2 часа. | Полученное количество употребить за день, принимая после еды по 1/4 настоя. |

|

Компоненты соединить, поместить в тёмное место на трое суток. | При боли мазать на пораженный участок позвоночника. |

|

Насыпать в ванну и перемешать в воде. | Опуститься в воду на 10-15 минут. |

Профилактика

Для снижения вероятности врождённого кифоза будущей маме необходимо:

- до беременности вылечить все инфекционные болезни;

- в период беременности следовать здоровому образу жизни;

- по возможности отдать предпочтение естественным родам.

Для предотвращения искривления у детей рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

- приобретать мебель в соответствии с ростом ребёнка;

- использовать ортопедические матрас и подушку для сна;

- контролировать осанку и не допускать её нарушения;

- укреплять иммунную систему;

- делать зарядку;

- организовать правильное питание;

- избегать и предупреждать травмирование;

- не запускать лечение инфекционных заболеваний;

- регулярно посещать врачей для проведения осмотров.

Прогноз

В сочетании с комплексной терапией благоприятные прогнозы имеет кифоз диагностированный в детстве, обнаруженный на ранней стадии, медленно прогрессирующий. Сложнее поддается лечению недуг: 3-4 стадии, имеющий быстрое развитие, выявленный после завершения роста организма.

Заключение

- Кифоз — патология, представляющая собой изгиб позвоночного столба в верхнем отделе.

- Вогнутость позвонков — опасное расстройство, которое при отсутствии должного лечения может повлечь за собой губительные последствия.

- В большинстве случаев недуг диагностируется у детей в период с 6 до 12 лет, чаще всего болезни подвергаются мальчики.

- Распространенными причинами патологии являются травмы позвоночника, врождённые нарушения, слабость мышц, некоторые перенесенные и хронические заболевания.

- К основным симптомам кифоза относятся: сутулость, появление горба, боли в области спины и сердца.

- Искривление без труда диагностируется специалистом на начальной стадии при визуальном осмотре, по результатам тестов и рентгенологического исследования.

- Для лечения недуга на первых стадиях при медленном прогрессировании часто используются такие методы, как: ЛФК, массаж, препараты, народные способы.

- Коррекция позвоночника в особо сложных и запущенных случаях обычно производится посредством хирургической операции.

- Своевременно выявленное заболевание в период роста ребёнка легко корректируется, после прекращения роста костей вылечить недуг уже сложнее.

- Развитие патологии можно предотвратить, зная и выполняя несложные меры профилактики.

Вертебролог, Ортопед

Проводит лечение и диагностику дегенеративно-дистрофических и инфекционных заболеваний позвоночника таких как: остеохондроз, грыжи, протрузии, остеомиелит.Другие авторы

Комментарии для сайта Cackle

Кифозом называется нарушенное положение позвоночника с изгибом к задней части. Два основных природных изгиба находятся в грудном и крестцовом отделе. В противовес этим изгибам есть два других – в районе шеи и поясницы. Благодаря этому обеспечивается амортизация, необходимая для полноценного движения человека. Длительные нагрузки, травмы, вынужденные позы, заболевания – все это может служить причиной деформации позвоночника с изменением природной формы изгибов. Усиление изгиба к задней части называется кифозом. Чаще всего встречается грудной кифоз.

Причины развития

У детей и подростков кифоз позвоночника может развиться из-за неправильной осанки, врожденных аномалий, болезни Шейермана-Мау. У взрослых причинами искривления выступают:

- Инфекции позвоночника, негативно влияющие на суставы (например, туберкулез).

- Болезнь Бехтерева.

- Остеопороз.

- Дегенеративный артрит.

- Синдром Марфана.

- Врожденные дефекты.

- Полиомиелит, паралитические изменения.

- Опухоли.

- Травмы спины.

- Перенесенные операции.

Причиной функционального кифоза становится неправильная осанка (может быть обусловлена неправильной организацией рабочего места, проблемами психологического характера, слабостью мышц). Этот вид лечится быстро и просто путем устранение причины и проведения занятий по ЛФК.

Симптомы

Основополагающим фактором является степень искривления.

- Кифоз 1 степени проявляется усталостью и легкой болью в мышцах, в основном под конец дня. Также можно наблюдать нарушение осанки, сутулость.

- Кифоз 2 степени, когда кифоз усугубляется и дополняется компенсаторным лордозом, боли и сутулость усиливаются, голова и плечи опускаются вниз.

- Кифоз 3 степени сопровождается ограничением подвижности позвоночника, появляются нарушения в работе внутренних органов в результате сдавливания их деформированной грудной клеткой.

Виды кифоза

Все случаи заболевания кифозом разделяют на следующие виды:

- Врожденный, когда аномалия развития позвонков была заложена изначально.

- Физиологический – правильный изгиб позвоночника.

- Мобильный – искривление в зоне грудного отдела, вызванное мышечной слабостью.

- Туберкулезный.

- Кифоз Шейермана – деформирующая остеопатия, встречающаяся у подростков.

- Рахитический – возникает у малышей из-за слабости всех элементов системы.

- Компрессионный – следствие компрессионного перелома, снижающего высоту позвонков.

- Тотальный – дугообразное искривление по всему позвоночнику.

- Шейный кифоз – довольно редкое, но все же встречающееся состояние.

- Усиленный- возникновение угла наклона позвоночника более 30 градусов.

- Сглаженный – эффект ровной спины, когда отсутствует естественный изгиб позвоночника.

В чем опасность заболевания

Любое искривление позвоночника, если его не лечить, приведет к нарушению работы внутренних органов и как следствие вех систем организма. Также это эстетическая проблема. Со временем без лечения искривление становится необратимым и с годами может только усугубляться. В результате пациент рискует получить проблемы в работе ЖКТ, сердца, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и т.д. Распространенные осложнения кифоза – остеохондроз, межпозвоночные грыжи.

Диагностика

Все начинается с опроса пациента, формирования анамнеза, выявление факторов, давших толчок развитию болезни. Также специалист осматривает пациента, предварительно определяя степень нарушения. Такое обследование дополняется рентгенологическим исследованием для определения степени искривления и обнаружения других сопутствующих факторов. Также для этих целей назначается МРТ позвоночника и УЗИ межпозвоночных дисков, а также ангиография, если для этого есть показания.

Лечение

Используется консервативное и хирургическое лечение. Операция применяется достаточно редко, только в особо сложных случаях и когда терапия не дает необходимого результата. К консервативным методам лечения кифоза относят:

- Прием препаратов – противовоспалительные, снимающие боль лекарства при необходимости.

- Выполнение специальных упражнений, направленных на укрепление мышечного корсета, расслабление, исправление формы и постановку позвоночника в нужное положение.

- Физиологический кифоз не требует лечения.

- Патологический кифоз эффективно устраняется методом ЛФК.

- Для детей и подростков эффективно ношение корсета.

- У взрослых результата можно достичь гимнастикой, массажем, физиопроцедурами.

К какому врачу обратиться

При обнаружении указанных выше симптомов, необходимо обратиться к врачу-вертебрологу. Специалист определит, как исправить нарушение, проведет диагностику и назначит эффективное лечение. Записаться на прием к специалистам ЦКБ РАН можно по номерам, указанным на сайте.

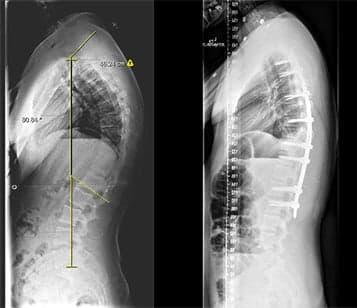

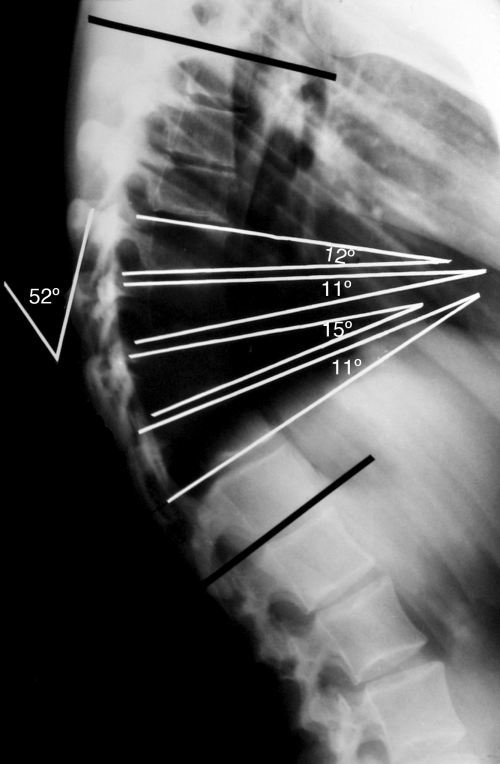

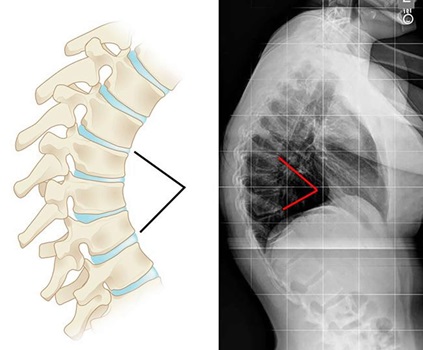

Кифоз Шейермана, также известный как болезнь Шейермана, ювенильный кифоз, или юношеская дискогенная болезнь – это гиперкифоз, при котором происходит клиновидная деформация трех и более соседних позвонков на ≥ 5 градусов.

Чаще всего поражается грудной отдел позвоночника, однако грудопоясничный и поясничный отделы – не исключение. На фото изображен 22-летний мужчина с тяжелой стадией болезни Шейермана (перед операцией).

- Чаще всего болезнь диагностируется в возрасте 12-17 лет. Поводом для обращения к врачу обычно является беспокойство родителей, переживающих из-за плохой осанки или горбатой спины своего ребенка.

- Также поводом для обследования может стать боль в области гиперкифоза.

- Болезнь Шейермана – наиболее распространенная причина кифотической деформации позвоночника у подростков.

Существуют две формы кифоза Шейермана:

- Грудная, когда вершина деформации располагается на уровне Th7-Th9 позвонков.

- Грудопоясничная форма, при которой вершина располагается между Th10–Th12 позвонками. C большой долей вероятности, такая форма будет прогрессировать во время полового созревания.

Клинически значимая анатомия

Позвоночник взрослого человека имеет естественную S-образную форму. Шейный и поясничный отделы выгнуты вперед, эти изгибы называются лордозами. Грудной и крестцовый отделы выгнуты назад, эти изгибы называются кифозами. По данным Общества исследования сколиоза (Scoliosis Research Society), в норме кифотический угол в грудном отделе позвоночника составляет 20-40 градусов. Если величина кифотической дуги оказывается больше или меньше указанного значения, то в этом случае говорят о деформации позвоночника.

Друзья, совсем скоро состоится семинар «Сколиоз: виды, причины, лечение». Узнать подробнее…

При болезни Шейермана происходит структурная деформация тел позвонков и позвоночника в целом. При этом заболевании кифотический угол в грудном отделе составляет около 45-75 градусов. Кроме того, происходит клиновидная деформация трех и более соседних позвонков на 5 и более градусов. Клиновидные тела позвонков определяют природу гиперкифоза, который наблюдается при болезни Шейермана. Гиперкифоз может быть скомпенсирован поясничным или шейным гиперлордозом.

Этиология

Однозначное и общепринятое мнение об этиологии кифоза Шейермана пока что отсутствует.

- Предполагается, что определенную роль играет наследственность, однако механизм передачи болезни пока что не известен.

- Определенную популярность получила теория, связывающая болезнь с нарушением минерализации и оссификации позвоночной пластинки во время роста подростка. В результате этих нарушений тела позвонков начинают расти непропорционально и превращаются в клиновидные, что в свою очередь ведет к появлению кифоза. Данная теория подтверждается результатами гистологических исследований.

- В основе других теорий лежат механические, метаболические и эндокринологические причины, однако настоящая причина все еще не выяснена.

Эпидемиология

- Распространенность: 1-8% в США.

- Пол: соотношение между мужчинами и женщинами как минимум 2:1.

- Возраст: чаще всего диагностируется у подростков 12-17 лет.

- Редко обнаруживается у детей младше 10 лет.

- Классификация:

- Тип I (Классический) – Вовлекается только грудной отдел позвоночника, вершина деформации находится на уровне T7-T9.

- Тип II – Вовлечены грудной и поясничный отделы, вершина деформации находится на уровне T10-T12.

Особенности/Клинические проявления

Согласно Sorenson, кифоз Шейермана характеризуется следующими критериями:

- Три или более соседних позвонков имеют клиновидную деформацию ≥ 5 градусов.

- Отсутствуют врожденные патологии позвоночника, а также его инфекционные заболевания и травмы.

У подростка с кифозом Шейермана будут наблюдаться:

- Косметический дефект/постуральная деформация.

- Вероятна подострая боль в груди, обычно без определенного провоцирующего действия. Боль усиливается во время активности и снижается во время отдыха.

- Чаще всего деформация обнаруживается в раннем и среднем подростковом возрасте. Обычно ее замечают или сам ребенок, или его родители, либо она выявляется во время школьных медосмотров.

- Физикальное обследование выявляет грубую гиперкифотическую дугу с выраженным изгибом.

- Гиперкифоз не исчезает ни во время экстензии, ни в положении лежа на спине или животе, что только подтверждает высокую степень ригидности данной деформации.

- Также могут быть выявлены шейный или поясничный гиперлордоз, сколиоз и напряжение в хамстрингах. Несмотря на то, что неврологические расстройства при болезни Шейермана встречаются редко, рекомендуется провести тщательный неврологический осмотр пациента.

- Может обнаружиться жесткость и утомление мышц, особенно в конце дня.

- Сниженная гибкость туловища.

- В тяжелых случаях может быть нарушена работа сердца и легких или могут возникнуть тяжелые неврологические симптомы. Эти симптомы встречаются крайне редко.

Пациенты также могут жаловаться

на боль, из-за которой они не могут тренироваться, работать и заниматься

повседневными делами. Болезнь также может причинять дискомфорт из-за

эстетической составляющей.

Во время осмотра возможно обнаружить пигментацию кожи в области наибольшего искривления из-за трения о спинки стульев. Вопрос о естественном течении болезни пока что остается открытым: существует множество противоречивых сообщений относительно тяжести боли и физической недееспособности.

Дифференциальный диагноз

- Постуральный кифоз (постуральная гибкая деформация).

- Гиперкифоз, обусловленный другим известным заболеванием.

- Послеоперационный кифоз.

- Анкилозирующий спондилит (Болезнь Бехтерева).

- Сколиоз.

Диагностика

Для оценки кифоза Шейермана необходимы тщательно собранный анамнез, физикальное обследование и рентгенограммы в боковой и передне-задней проекциях. Боковые рентгенограммы требуются при диагностике. Диагностическими критериями являются:

- Грубый гиперкифоз более чем 40 градусов.

- Передняя клиновидная деформация тела позвонка на 5 градусов или более (в трех или более соседних позвонках).

Также на рентгенограммах обнаруживаются:

- Неправильная форма у опорных площадок тел позвонков.

- Грыжи Шморля.

- Снижение высоты межпозвонкового пространства.

- Сколиоз.

- Спондилолиз / Спондилолистез.

- Грыжи дисков.

В обычных обстоятельствах МРТ не требуется, однако оно может понадобиться при оценке анатомических изменений и для подготовки к операции. Делать КТ нет необходимости. Также не нужно проводить лабораторные анализы или гистологические исследования.

Критерии оценки эффективности

Расстояние между стеной и затылком (Occiput to Wall Distance).

Следующие опросники и анкеты пациенты могут заполнить сами. Собранные данные могут быть использованы как до начала лечения, так и после оперативного вмешательства

- Опросник Общества исследования сколиоза (Scoliosis Research Society Instrument (SRSI): с помощью данной анкеты можно получить информацию об уровне активности, боли и т.д.

- Шкалы боли в спине и оценка нетрудоспособности: Visual Analogue Scale (VAS), Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS), Roland-Morris Disability Questionnaire, Oswestry Disability Index (ODI) и SF-36

Обследование

- Главная отличительная особенность пациентов с болезнью Шейермана –грудной кифоз.

- Часто вместе с кифозом у пациента обнаруживается шейный или поясничный гиперлордоз.

- Шейный лордоз может быть увеличен при протракции головы. Плечи в основном направлены вперед.

- Указанные нарушения могут сопровождаться сколиозом легкой или средней степени.

Пациенты с болезнью Шейермана обычно имеют хорошо развитую мускулатуру, в отличие от пациентов с постуральным кифозом.

Обследование состоит из:

- Оценка осанки: положение тела оценивается спереди, сзади и сбоку.

- Неврологический скрининг: в редких случаях в месте наибольшего искривления может происходить сдавление спинного мозга по задней поверхности тел позвонков. Это может повлечь за собой симптомы надвигающейся параплегии с клонусом и гиперрефлексией.

- Тест Адамса (Adam’s forward-bend test): кифоз Шейермана может сопровождаться сколиозом.

- Тест на укорочение мышц: при болезни Шейермана может наблюдаться скованность следующих мышц: большой грудной мышцы, хамстрингов, подзатылочных мышц, а также сгибателей бедра. Возможны контрактуры в плечевом и тазобедренном суставах.

- Объем движений в суставах нижних конечностей и позвоночнике.

- Тест на мышечную силу: должна быть протестирована сила мышц брюшного пресса, кора, разгибателей туловища и ягодичных мышц.

Лечение

Консервативное лечение

Растяжка, модификация образа жизни, НПВС, +- физическая терапия.

Показания:

- Бессимптомно0е течение болезни, кифотический угол менее 60 градусов.

Применение:

- В данную категорию попадает большинство пациентов.

- Пациенты, как правило, хорошо справляются с задачами реабилитации. Отдаленные или значимые осложнения обычно не возникают.

Корсетотерапия

Показания

- Кифоз 60-80 градусов, +/- наличие симптомов.

Применение:

- Ношение корсета рекомендуется на период 12-24 месяцев.

- Рекомендуются следующие виды корсетов: корсет Милуоки, корсет «Kyphologic», Бостонский корсет на грудо-пояснично-крестцовую область.

- Наиболее эффективны для детей, чей скелет еще полностью не сформировался.

- Обычно корсеты не уменьшают дугу, а скорее препятствуют ее прогрессии.

Оперативное лечение

Спондилодез,

при котором обычно производится передний разрез и проводится артродез.

Показания:

- Кифотическая дуга более 75 градусов, вызывающая серьезные деформации.

- Кифотическая дуга более 75 градусов, боль.

- Неврологические расстройства/сдавление спинного мозга.

- Сильная боль, не поддающаяся лечению.

Применение:

- Большинство пациентов отмечают улучшение симптоматики, а также коррекцию кифотической деформации.

- Должны приниматься во внимание операционные и постоперационные осложнения.

Физическая терапия

Нехирургическое

лечение

Ребенку или подростку с начальной стадией болезни достаточно пройти обследование у физического терапевта, который оценит состояние кифотической дуги. Пациента также следует проконсультировать насчет положения тела и видов активностей, которые ему полезны. Этим можно и ограничиться – до тех пор, пока у пациента не начнет усугубляться кифоз или усилится боль.

- У некоторых детей заболевание со временем регрессирует, не оставляя патологического кифоза и не создавая отдаленных проблем.

- У других может навсегда остаться небольшой грудной кифоз, который, впрочем, не помешает им нормально функционировать и не будет являться причиной боли или других проблем.

Врач может посоветовать корсетотерапию вместе с выполнением упражнений.

- Корсет наиболее эффективен в период, когда скелет ребенка полностью не сформировался, что происходит обычно к 14 годам.

- В идеале, корсет следует начать использовать с наступлением полового созревания и носить в течение двух лет. После окончательного созревания скелета корсет можно не носить.

- В основном врачи назначают корсет Милуоки, изготавливаемый из литого пластика. Он соответствует размеру талии и служит для того, чтобы удерживать плечи и постепенно выпрямлять грудную дугу. У корсета имеются две мягких прямых пластины, выровненных по ходу позвоночника. Давление от этих пластин выпрямляет позвоночник. Корсет не устранит кифотическую дугу при полностью сформированном позвоночнике. Кроме этого, корсет бесполезен при грубых искривлениях с углом более 75 градусов.

Корсетотерапия

- Пациенты младше 15 лет обычно носят корсеты целый день, снимая их лишь на время принятия душа.

- Корсет необходимо регулярно поправлять с учетом улучшения кифотической деформации.

- Когда ситуация улучшилась достаточно, корсет можно начинать надевать на неполный день (8-12 часов в день). Так его следует носить до тех пор, пока скелет сформируется окончательно, что обычно происходит к 14-15 годам.

- Иногда ношение корсета помогает и взрослым, несмотря на то, что их скелет уже давно сформировался. Речь идет о частичном исправлении кифоза и снятии боли. Корсетотерапия также рекомендуется для снижения боли в тех случаях, когда операция невозможна.

Физическая терапия рекомендуется в комбинации с корсетотерапией

- Представляется, что упражнения усиливают положительный эффект от ношения корсета за счет укрепления мышц, что позволяет выровнять позвоночник.

- Большое значение играют рекомендации физических терапевтов относительно поддержания позы и полезных видов активностей.

- Физическая терапия рекомендуется, даже если пациент больше не носит корсет, поскольку она помогает справиться с любой болью и учит поддерживать правильное положение тела. Кроме того, физическая терапия помогает выявить и вылечить любой мышечный дисбаланс, который может оказывать механическое воздействие на позвоночник.

Врачи

могут назначить противовоспалительные препараты для купирования боли. Пациенты помладше

обычно принимают эти препараты в течение короткого периода времени и

комбинируют их с другими видами лечения. Взрослые, испытывающие постоянные

боли, иногда нуждаются в длительном применении противовоспалительных препаратов.

Согласно данным Lowe, корсетотерапия практически всегда успешна, если угол кифоза составляет от 55 до 80 градусов и если диагноз был поставлен до окончательного созревания скелета.

- У корсетотерапии есть несколько недостатков. Один из них заключается в том, что чем дольше используется корсет, тем выше вероятность наступления поясничной боли.

- Комплаенс у подростков обычно низкий.

Были также испробованы другие корсеты, в частности – мягкие корсеты. Однако они не показали эффективности: мягкий корсет не способен скорректировать грубую деформацию.

Другие аспекты физической терапии

Обучение пациента включает следующее

- Стречинг на основе экстензии/программа укрепления мышц.

- Растяжка хамстрингов.

- Улучшение постуральных и механических компонентов в активностях повседневной жизни.

- Оптимальное использование пластин корсета.

Работа с осанкой

- Акцент на растяжке хамстрингов и большой грудной мышцы; укрепление и улучшение функций разгибателей туловища.

- Упражнения будут эффективны при условии, что в грудном отделе позвоночника еще не развита соответствующая жесткость и когда сагиттальная дуга еще не слишком высока (угол Кобба – от 44 до 55 градусов).

- Поддержание осанки в положении стоя и сидя.

Упражнения

- Упражнения на гибкость – для ослабления контрактур в области нижних конечностей (например, хамстрингов).

- Укрепление кора, разгибателей спины.

Спорт

- Показаны виды спорта, где встречается экстензия: гимнастика, аэробика, плавание, баскетбол, езда на велосипеде и упражнения на гиперэкстензию.

- Не рекомендуются виды спорта, связанные с прыжками и избыточным функциональным использованием спины.

Послеоперационная физическая терапия

Должна обязательно включать дыхательные упражнения, мобилизацию и упражнения на укрепление мышц.

Болезнь Шейермана у взрослых

- Подход к лечению болезни у взрослых отличается, поскольку на первый план выходит проблема боли, а не эстетики.

- Предпочтительный метод лечения – функциональная реабилитация в амбулаторных условиях. Гораздо реже пациента направляют на операцию или назначают ношение корсета.

Существует

и другая схема лечения. Ниже описаны ее основные принципы:

- 1) Элонгация и развитие туловища.

- 2) Симметричное сагиттальное вытягивание; упражнения следует выполнять на обе стороны тела (правую и левую):

- Двустороннее расширение грудной клетки в заднепереднем направлении для снижения грудного гиперкифоза.

- Двустороннее поясничное расширение переднезаднем направлении для снижения гиперлордоза в поясничной области.

- Тракция плечевых суставов: тракция усиливает раскрытие грудной клетки и корректирует позвоночник.

- Коррекция дыхания: позволяет пациенту почувствовать расширение в проблемных зонах. Цель дыхательных упражнений – раскрыть грудную клетку в направлении «сзади наперед» и боковых направлениях.

- Мышечная активация с помощью усиленного напряжения: для достижения лучшего из возможных результатов коррекции; мышечного баланса, стабилизации и для усиления проприоцептивной афферентации. Это также помогает выстроить в сознании правильную схему тела.

- Данная интенсивная физическая терапия совместно с ношением корсета (типа«SpinoMed») – успешная схема лечения болезни Шейермана у взрослых.

Нужно отметить, что для оценки эффективности консервативного лечения (особенно мануальной терапии) и различных физических упражнений, необходимо провести больше клинических исследований. Результаты необходимо сравнить с результатами ношения корсета, а также нужно изучить эффективность указанных консервативных инструментов при одновременном использовании корсетов.

Клиническое резюме

- Для большинства пациентов подходит консервативное лечение.

- В основном боль в пораженной области проходит после того, как полностью созревает скелет, хотя риск хронических болей в пояснице у пациентов с болезнью Шейермана выше, чем у населения в целом.

- У пациентов с кифотической деформацией менее 60 градусов при достижении зрелости скелета, как правило, отсутствуют отдаленные осложнения.

Источник: Physiopedia — Scheuermann’s Kyphosis.

Кифотическая деформация позвоночника со временем может привести к болям и другим мучительным симптомам. Врачи в Клинике Бобыря быстро и безболезненно исправляют это состояние с помощью мануальных техник, в том числе авторского метода – дефанотерапии.

Кифотическая деформация позвоночника со временем может привести к болям и другим мучительным симптомам. Врачи в Клинике Бобыря быстро и безболезненно исправляют это состояние с помощью мануальных техник, в том числе авторского метода – дефанотерапии.

- 30 лет работы Клиники Бобыря — доказательство эффективности наших методов

- Болезнь, как правило, поддается консервативному лечению

- Врачи Клиники Бобыря имеют опыт работы более 15 лет

Кифоз – состояние, при котором позвоночник выгибается в виде буквы «С», и на спине возникает горб. Это портит внешность человека, приводит к возникновению болей. Чаще всего им страдают дети и подростки с врожденными дефектами позвоночника, пожилые женщины (заболевание развивается на фоне остеопороза). Лечение зависит от причин, степени деформации позвоночника, выраженности симптомов.

Патологическим кифозом называют искривление грудного отдела позвоночного столба с сильным его выгибанием назад. В тяжёлых случаях это может привести к формированию горба.

Немного статистики

Впервые заболевание было описано в конце 19 – начале 20 века датским хирургом Хольгером В. Шейерманом, поэтому долгое время в официальных медицинских источниках носила имя автора. Среди людей прошлого столетия данный недуг называли «болезнью подмастерья», поскольку в эту должность брали мальчиков с ранних лет, которые выполняли тяжёлую физическую работу. В период интенсивного роста костей у большинства помощников мастеров часто возникали травмы позвоночника, приводившие к его искривлениям, в частности – к кифозу.

По статистическим данным каждый десятый человек в мире страдает от искривления позвоночника разной степени выраженности. У одних оно только начало формироваться и протекает бессимптомно, у других значительно прогрессировало и перешло в дорсопатию, приводит к болям в спине и другим симптомам.

При выраженной деформации позвоночного столба кифоз нарушает привычный образ жизни человека, формируя горб и нарушая работу внутренних органов. Распространённость заболевания в России неоднозначна. Согласно данным медицинских осмотров из всех обследованных призывников у 20% юношей выявляются искривления позвоночного столба, на долю кифоза приходится 11,2%. По данным участковых педиатров у каждого 8–9 мальчика старше 12 лет выявляется начальная форма кифоза. К этой категории относятся дети, у которых ближе к возрасту полового созревания произошёл заметный скачок роста. У девочек патология встречается реже.

Если вы подозреваете у своего ребёнка искривление позвоночного столба – рекомендуем обратиться в Клинику Бобыря. Специалисты подберут оптимальную программу лечения, при которой большинство пациентов избавляются от недуга.

Строение позвоночного столба

Позвоночник состоит из 32–34 позвонков, подразделяющихся на шейные, грудные и поясничные. В области крестца, а иногда и копчика позвонки срастаются, поэтому в этих отделах формируется единая кость.

В строении каждого позвонка различают массивную часть – тело, несущее на себе осевую нагрузку. Его размер меняется в зависимости от расположения позвонка – в верхних отделах оно небольшое, а в области поясницы, где нагрузка значительная – крупное. Позади тела позвонка находится дуга, огибающая и защищающая спинной мозг. На стыке дуги и тела, по бокам выходят спинномозговые нервы, которые при искривлениях зажимаются между соседними позвонками, словно в щипцах, вызывая болезненность. От дуги отходят несколько отростков, часть образует специальные суставы, благодаря которым между позвонками образуются суставы, обеспечивающие вращение, а также наклоны в стороны, вперёд и назад.

Между телами позвонков располагаются межпозвонковые диски, состоящие из студенистого ядра и фиброзного кольца. Последнее окружает ядро, не давая ему вытекать за пределы тела позвонка.

Студенистое ядро по строению похоже на желе. Его функция – пружинить во время вертикальных колебаний. Если при кифозе межпозвонковый диск деформируется, то вместо вертикальных колебаний возникают небольшие смещения в стороны, приводящие к ещё более серьёзным искривлениям. При разрыве фиброзного кольца и выпячивании ядра ситуация усугубляется сдавлением спинного мозга и/или нервных корешков, что приводит к сильным болям и онемению частей тела, к которым идут нервные волокна.