- 1 Что такое гипоксия головного мозга

- 2 Виды и причины

- 2.1 Экзогенные

- 2.2 Дыхательная

- 2.3 Циркуляторная

- 2.4 Гемическая

- 2.5 Тканевая

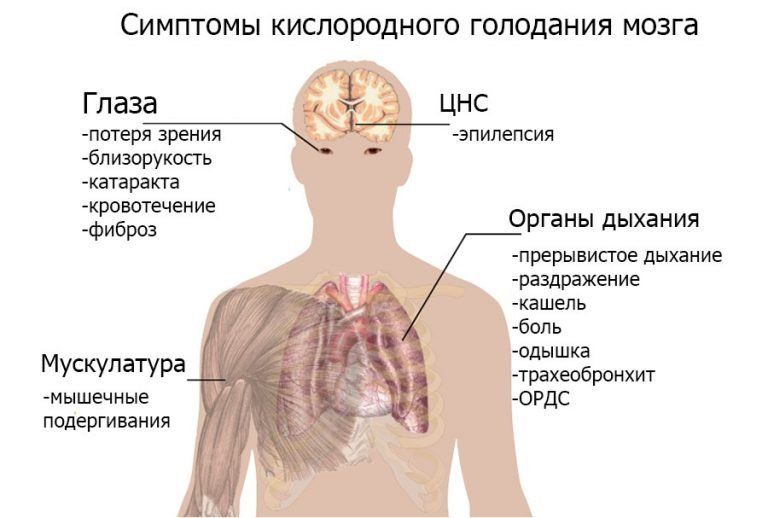

- 3 Симптомы гипоксии

- 3.1 Проявления хронического кислородного голодания

- 4 Диагностика

- 5 Лечение гипоксии головного мозга

Гипоксия или кислородное голодание является одним из важнейших элементов в развитии огромного комплекса самых разных заболеваний и патологических состояний. Именно ей принадлежит одна из важнейших ролей в возникновении повреждения клеток, тканей и органов при многих болезнях и она же сопровождает гибель организма вне зависимости от характера провоцирующих ее причин. При этом наиболее чувствительная к кислородному голоданию нервная ткань. Поэтому гипоксии, а точнее предотвращению ее наступления и борьбе с ней отводится большая роль в современной медицине.

Что такое гипоксия головного мозга

Под понятием гипоксия подразумевают кислородную недостаточность, что чаще называют кислородным голоданием. То есть это состояние организма, которое возникает на фоне недостаточного его снабжения кислородом или нарушения его поступления к клеткам и тканям в результате действия тех или иных факторов. В ее основе лежит недостаточное энергетическое обеспечение постоянно протекающих в организме превращений. Ведь не зря человеческое тело сравнивают с большой, сложной химической лабораторией.

В организме энергия образуется из фосфорных соединений, для синтеза которых требуется кислород. В норме процессы биологического окисления удовлетворяют потребности организма и обеспечивают тот объем энергии, который необходим для поддержания функциональной активности органов и тканей, обновления клеток и т. д. Поэтому при нарушении этого баланса из-за недостаточного поступления кислорода, нарушения его транспортировки и использования тканями возникает энергетический дефицит. Это приводит к разным по характеру функциональным и морфологическим нарушениям, в том числе к гибели ткани.

Наиболее чувствительны к недостатку кислорода нервные клетки, а также сердца, почек и печени.

В зависимости от того, что стало причиной наступления гипоксии, темпа ее прогрессирования, продолжительности сохранения и ряда других факторов, выделяют несколько степеней:

- легкую – проявляется при физических нагрузках;

- умеренную – симптомы присутствуют в состоянии покоя;

- тяжелую – признаки недостатка кислорода выражены и наблюдается тенденция к наступлению комы;

- критическую – пациент впадает в кому или находится в состоянии шока, что может привести к смертельному исходу.

Это определяет выраженность происходящих в организме изменений, характер возникающих вторичных нарушений, компенсаторных и приспособительных реакций. Но при истощении возможностей организма недополучающие кислород клетки погибают. А поскольку первым от него страдает головной мозг, это чревато необратимыми изменениями в его структуре и функционировании, а в тяжелых случаях и летальным исходом.

Виды и причины

Все гипоксии делят на острые и хронические. Первые развиваются менее чем за 2 часа, вторые же сохраняются неделями или даже годами. Иногда выделяют молниеносные формы, когда организм испытывает кислородную недостаточность в течение нескольких минут или менее. Они являются наиболее опасными и становятся следствием вдыхания лишенных кислорода газов, например, метана, гелия, азота и пр. Также иногда выделяют подострую форму кислородной недостаточности. Она сохраняется несколько часов.

Также гипоксии головного мозга классифицируют по этиологическому фактору, т. е. причине развития на:

- экзогенную;

- дыхательную;

- циркулярную;

- гемическую;

- тканевую.

Также выделяют смешанный тип, при котором наблюдается сочетание 2 или более видов гипоксии.

Определение того, что спровоцировало кислородное голодание и соответственно снижение интенсивности процессов биологического окисления, развитие дефицита энергии для обеспечения полноценного протекания жизненных процессов, имеет большое значение для подбора наиболее эффективной тактики лечения.

Экзогенные

Экзогенные гипоксии обусловлены действием внешних факторов, сопровождающихся снижением парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Подобное характерно в основном для:

- подъема на значительную высоту, что при отказе от проведения адаптационного периода может привести к развитию так называемой горной болезни;

- опускания на большую глубину в шахты, колодцы;

- проблем с функционированием кислородообеспечивающих систем подводных лодок, водолазных костюмов, летательных аппаратов и т. д.;

- проведения хирургических вмешательств, при которых возникает неисправность наркозно-дыхательной аппаратуры и пр.

В таких случаях наблюдается так называемая гипоксемия. Под этим термином подразумевают снижение концентрации кислорода в крови и степень насыщения им гемоглобина. На этом фоне может развиваться компенсаторная гипервентиляция легких, обусловленная непроизвольным увеличением частоты дыхательных движений, и снижение концентрации углекислого газа в крови (гипокапния). Это приводит к снижению качества кровоснабжения головного мозга и сердца.

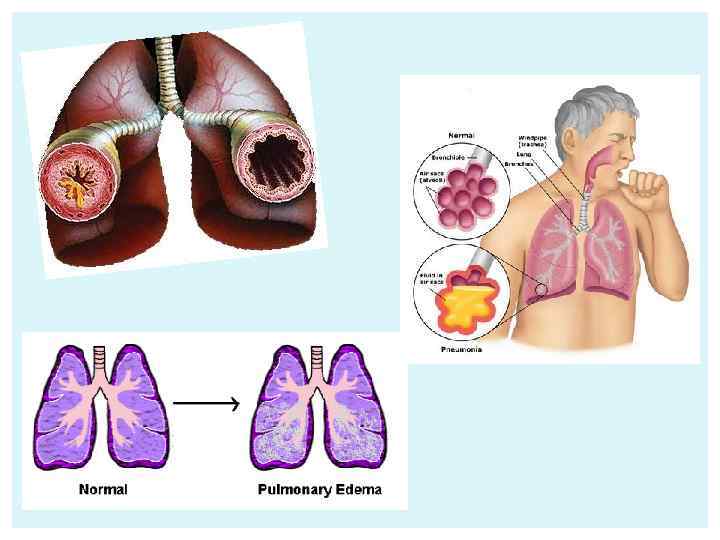

Дыхательная

Легочная, респираторная или дыхательная гипоксия развивается на фоне нарушения протекания газообмена в легких, что может возникать при:

- нарушении проводимости дыхательных путей вследствие попадания в них инородных тел, развития воспалительного процесса или спазма, например, при приступе бронхиальной астмы, бронхите;

- уменьшении дыхательной поверхности легких, что характерно для пневмонии, в том числе коронавирусной, отека, пневмосклероза легких;

- образовании препятствия для полноценного расправления легких, что наблюдается при пневмотораксе, скоплении экссудата в плевральной полости;

- параличе дыхательной мускулатуры (при столбняке, миастении, отравлениях рядом токсических веществ);

- эмфиземе, саркоидозе, асбестозе легких;

- расстройстве работы дыхательного центра головного мозга в результате протекания патологических изменений, действия наркотических веществ, получения травмы и т. д.

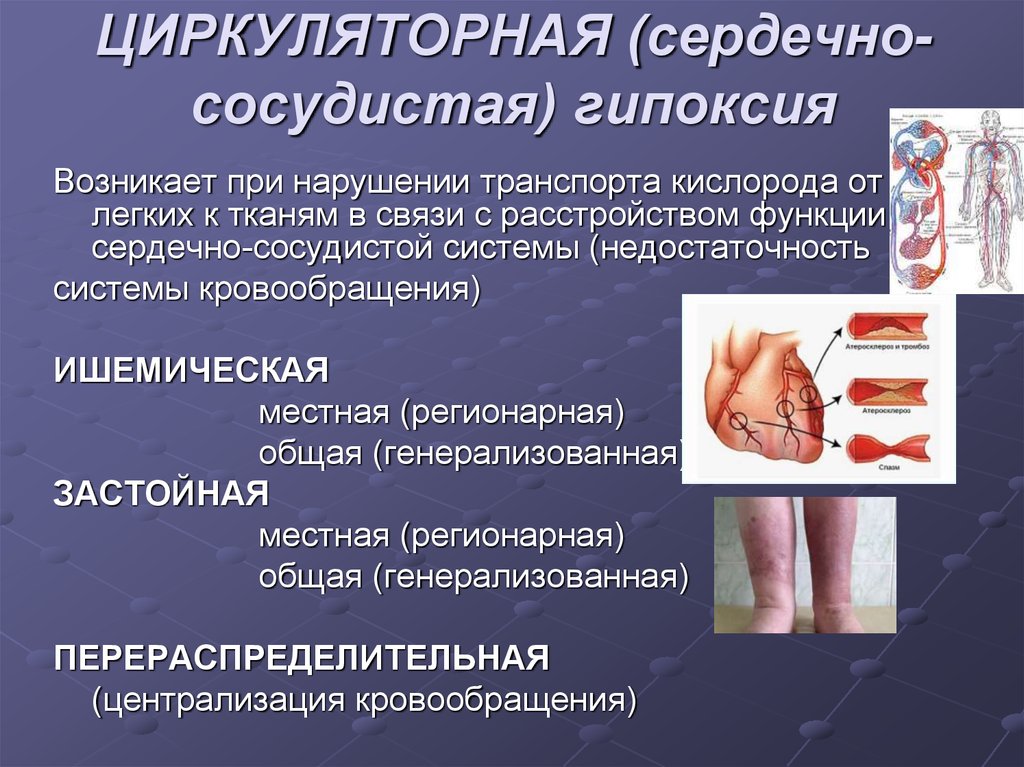

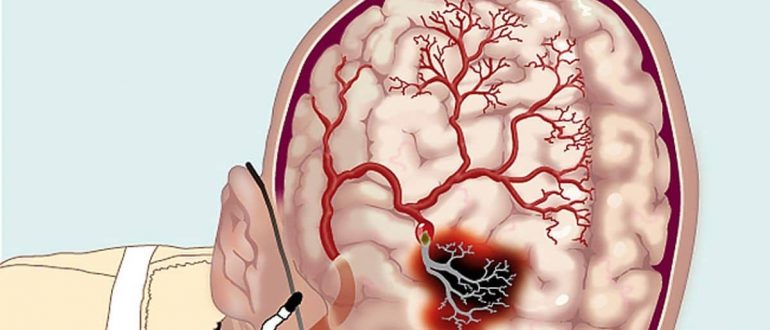

Циркуляторная

Сердечно-сосудистая или циркуляторная гипоксия может развиваться при возникновении нарушений кровообращения. Это может быть результатом большой кровопотери, выраженного обезвоживания или же следствием развития патологий сердца или сосудов, в частности:

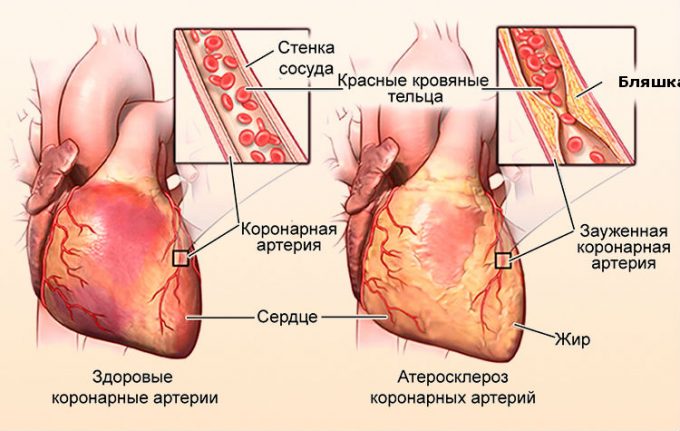

- инфаркта миокарда;

- кардиосклероза;

- сердечной недостаточности;

- пареза кровеносных сосудов из-за развития тяжелых инфекционных заболеваний, аллергических реакций;

- нарушений электролитного баланса;

- нарушений микроциркуляции;

- атеросклероза, тромбоза сосудов;

- образования доброкачественных или злокачественных опухолей вблизи кровеносных сосудов;

- сужения сосудов в результате развития эндокринных заболеваний и пр.

При циркуляторном типе наблюдается уменьшение минутного объема крови.

Гипоксия в таких случаях может быть как генерализованной, так и локальной. В последнем случае изменения будут наблюдаться только в том участке, который будет испытывать недостаток в притоке артериальной крови или затруднения с отведением венозной крови.

Одной из часто диагностируемых причин гипоксии головного мозга сосудистого происхождения является развитие вертебрального синдрома. В основе его возникновения лежат травмы и патологии позвоночника. Чаще всего это остеохондроз шейного отдела и его осложнения в виде протрузий и межпозвоночных грыж, сколиоз, кифоз, болезнь Бехтерева, миозит, спондилез. При их развитии происходят изменения в положении позвонков, толщине расположенных между ними дисков и в целом строении позвоночника. В результате страдают проходящие через боковые поверхности 6-ти шейных позвонков позвоночные артерии. Это приводит к развитию синдрома позвоночной артерии, который также может иметь и сосудистое происхождение. В обоих случаях это сопровождаться сужением просвета одной или обеих артерий, деформацией стенок, но в любом случае приводит к нарушению кровоснабжения и гипоксии отдельных частей головного мозга.

Это может проявляться самым разным образом, в том числе вегетативными расстройствами от головокружений до сложностей с поддержанием равновесия, поскольку позвоночные артерии в области затылочного проема объединяются в базиллярную артерию, которая обеспечивает 15—30% кровоснабжения головного мозга и спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника.

Кроме развития гипоксии, возникновение вертебрального синдрома может сопровождаться компрессией спинномозговых корешков, выходящих сквозь естественные отверстия в позвонках. В результате будут наблюдаться сильные боли, иногда носящие характер прострелов, как непосредственно в месте поражения, так и отдающие в руки, голову, область за грудиной и другие части тела, а также нарушения их чувствительности и подвижности.

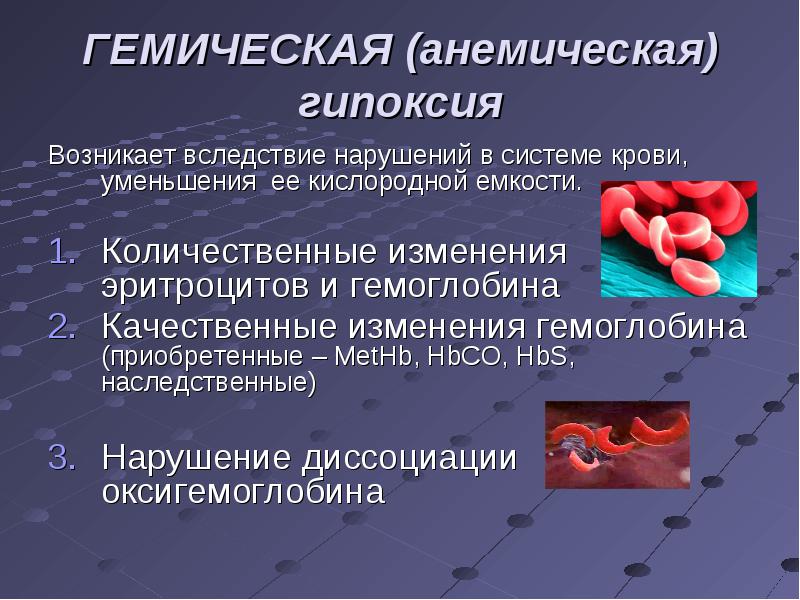

Гемическая

Для этого типа гипоксии характерно уменьшение кислородной емкости крови, что наблюдается при:

- тяжелых анемиях различного происхождения (снижении количества эритроцитов), в частности развивающихся на фоне хронических кровотечений, гемолиза, отравлений гемолитическими ядами;

- гидремии (разрежении крови);

- образовании патологических форм гемоглобина, неспособных переносить кислород и углекислый газ, что характерно для отравлений угарным газом и других ситуаций.

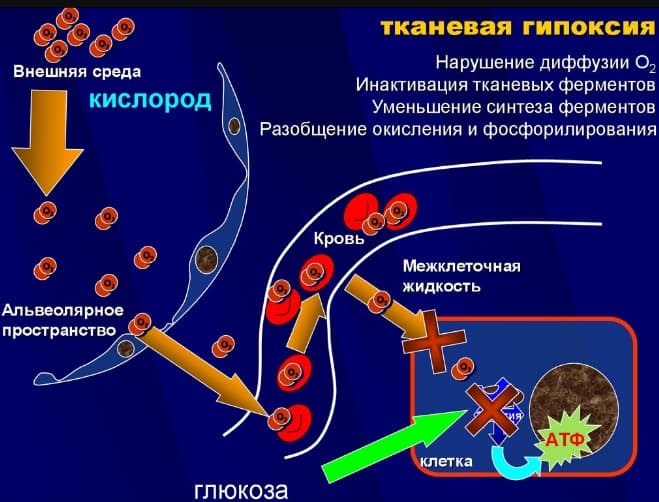

Тканевая

Тканевая гипоксия возникает при нарушении способности тканей поглощать доставленный кровью кислород в результате снижения скорости протекания биологического окисления. Это может быть следствием:

- снижения количества ферментов, принимающих участие в этих процессах, например при отравлении цианидами, выраженном дефиците витаминов группы В и некоторых других;

- повышения числа ингибиторов окислительных реакций, что типично для передозировки барбитуратов, определенных антибиотиков, воздействия отравляющих соединений;

- возникновения повреждений мембранных структур клетки на фоне лучевого поражения, интоксикации, тяжелых инфекционных заболеваний, тиреотоксикоза.

Тканевая гипоксия может развиваться на фоне экзогенной, респираторной, циркуляторной или гемической гипоксии.

Симптомы гипоксии

Характер и выраженность возникающих симптомов напрямую зависят от:

- причины развития гипоксии;

- индивидуальных особенностей организма;

- степени тяжести кислородной недостаточности;

- скорости развития;

- длительности сохранения гипоксии.

Поэтому в каждом случае кислородное голодание может проявляться по-разному. При этом наличие определенных симптомов помогает определить его вид и сузить перечень заболеваний и состояний, которые могли спровоцировать его развитие. А потому благодаря проведению ряда диагностических процедур удается максимально быстро установить причину возникновения гипоксии и подобрать оптимальную тактику для ее устранения и предотвращения развития в будущем.

При любых признаках развития кислородной недостаточности нужно как можно скорее обратиться к врачу, а при симптомах острой гипоксии – вызвать бригаду скорой помощи.

При острой гипоксии головного мозга симптомы нарастают прогрессивно. Изначально человек впадает в возбужденное состояние и чувствует прилив энергии. Но это сопровождается нарушениями координации движений, шаткостью походки, покраснением или наоборот побледнением кожи, холодным потом. Если на этой стадии не принять меры и не восстановить нормальное поступление кислорода к клеткам головного мозга, наступает 2-я стадия – торможение. Из-за истощения запасов энергии, накопленной в виде гликогена, работа нервной системы замедляется, что приводит к возникновению головокружения, тошноты или даже рвоты. Также наблюдается снижение остроты зрения, причем нередко пациенты жалуются на внезапное потемнение в глазах, что может закончиться обмороком. При отсутствии медицинской помощи развиваются необратимые изменения ЦНС, что приводит к коме и отказу жизненно важных органов.

Также кислородное голодание может проявляться:

- нарушениями дыхания разной степени тяжести от учащения дыхательных движений, нарушения их ритма и глубины, одышки, кашля до остановки;

- изменениями в работе сердца, в частности тахикардией, нитевидным пульсом, брадикардией;

- сосудистыми нарушениями: бледностью кожи, похолоданием конечностей, ознобом, потерей сознания;

- повышением артериального давления со склонностью к последующему снижению;

- нарушениями работы органов ЖКТ с возникновением тяжести в животе, запора;

- изменениями в работе почек, которые в тяжелых случаях могут приводить к полной остановке образования мочи.

При молниеносной гипоксии может немедленно наступать остановка сердца и прекращение жизненно важных функций.

Проявления хронического кислородного голодания

Хроническая гипоксия часто становится следствием длительно сохраняющейся недостаточности кровообращения, в частности в позвоночных артериях, нарушения дыхания. Она диагностируется намного чаще других форм кислородной недостаточности и не требует срочных реанимационных мероприятий. В таком случае значительно важнее установить причину ее развития и воздействовать на нее. Для этой формы характерны:

- повышенная утомляемость;

- одышка;

- тахикардия и ощущение сердцебиения при физических нагрузках;

- снижение иммунитета;

- эмоциональная неустойчивость;

- снижение способности к концентрации внимания, ухудшение памяти;

- изменение формы пальцев рук по типу барабанных палочек.

При кислородном голодании, возникшем в результате вертебрального синдрома с вовлечением в патологический процесс одной или обеих позвоночных артерий, наблюдаются:

- приступы головокружения, потемнение в глазах вплоть до потери сознания;

- головные боли;

- шум в ушах;

- нарушения зрения, речи, координации движений, равновесия, сложности при глотании;

- повышенная потливость;

- тошнота, рвота;

- ощущение дискомфорта в области сердца;

- панические атаки;

- скачки артериального давления.

Эти симптомы могут возникать периодически и носить острый характер или присутствовать практически постоянно.

Одной из главных опасностей гипоксии любого типа является возникновение в коре головного мозга функциональных и структурных изменений, так как именно нервная ткань наиболее чувствительна к кислородному голоданию. При тяжелой гипоксии развиваются судороги и кома.

Диагностика

Для определения наличия и степени выраженности кислородного голодания врач оценивает состояние пациента и характер имеющихся симптомов. В первую очередь он обращает внимание на наличие одышки, учащение сердцебиения, наличие признаков поражения головного мозга и характер возникших неврологических расстройств, измеряет артериальное давление и оценивает работу сердца. Уже на основании этих факторов можно диагностировать наличие гипоксии и немедленно принять меры для ее ликвидации во избежание развития нежелательных, а нередко и необратимых последствий.

Точно установить наличие гипоксии головного мозга за считаные секунды можно с помощью пульсоксиметра. Этот компактный прибор надевается на палец больного и показывает уровень сатурации, т. е. насыщения крови кислородом, а также частоту сердцебиения. В норме сатурация выше 95%.

Параллельно с проведением лечения гипоксии проводится диагностика причин ее развития, если их не удалось установить в ходе первичного опроса и осмотра пациента. С этой целью назначаются:

- ОАК;

- анализ крови на газовый состав;

- биохимический анализ крови;

- ЭКГ;

- ЭЭГ.

При наличии подозрений на развитие заболеваний позвоночника проводится рентген и МРТ шейного отдела, УЗИ сосудов шеи с допплерографией.

Важно точно определить причины гипоксии головного мозга и воздействовать непосредственно на них. В противном случае первоначальное заболевание будет прогрессировать, а состояние пациента ухудшаться. В результате резко увеличивается вероятность развития осложнений и необратимых изменений в тканях.

Лечение гипоксии головного мозга

Характер терапии зависит от выраженности гипоксии и причины ее развития. В наиболее легких случаях, когда она является следствием дефицита кислорода во вдыхаемом воздухе, достаточно вывести человека из душного помещения, спуститься с высоты, подняться с глубины и т. д. При развитии эндогенной гипоксии головного мозга лечение подирается индивидуально. Если наблюдается средняя степень кислородной недостаточности, для предотвращения ухудшений состояния могут вводиться нейролептики, кортикостероиды и другие средства экстренной помощи. Также проводится оксигенотерапия для быстрого восстановления нормального количества кислорода в организме.

Дальнейшее лечение разрабатывается в зависимости от формы гипоксии. Так:

- При дыхательной форме показано использование бронходилататоров, концентраторов кислорода.

- При циркуляторной гипоксии применяют препараты для нормализации артериального давления и работы сердца, а в более сложных случаях требуется проведение хирургического вмешательства.

- При тканевой форме назначаются специфические антидоты, а также средства, улучшающие использование тканями кислорода.

- При гемической гипоксии показано переливание крови и стимуляция процессов кроветворения.

- При гипоксии головного мозга, обусловленной вертебральным синдромом, показано проведение комплексного лечения с применением медикаментов, мануальной терапии, физиотерапии и ЛФК.

В тяжелых случаях лечение осуществляется в стационаре с проведением оксигенотерапии или подключением пациента к аппарату ИВЛ.

Таким образом, гипоксия головного мозга представляет собой опасное состояние, которое может привести к тяжелым последствиям или даже смертельному исходу. Чаще встречается хроническая гипоксия, которая может сохраняться годами. Но прогноз всегда лучше при начале лечения на самых ранних стадиях развития заболевания. Поэтому не стоит игнорировать его проявления. Лучше сразу записаться на консультацию к неврологу и либо полностью развеять свои сомнения, либо начать соответствующее ситуации лечение и избежать нежелательных последствий для здоровья.

Автор статьи

Гриценко Константин Анатольевич

Вертеброневролог, мануальный терапевт

Стаж: Более 30 лет

Моя авторская методика коррекции сегментарной иннервации помогает восстановить нормальную работу внутренних органов с центральной нервной системой. Более 23 лет я успешно применяю ее в лечении своих пациентов.

Записаться к врачу

Гипоксия

Гипоксия — это состояние, при котором организм испытывает нехватку кислорода. Его могут вызывать внешние факторы: недостаток движения или закрытые окна в квартире. Но в некоторых случаях гипоксия говорит о серьёзных патологиях и требует тщательного обследования и лечения.

СОДЕРЖАНИЕ

Гипоксия — кислородное голодание

Гипоксия при беременности

Первая помощь при гипоксии

Гипоксия — кислородное голодание

Гипоксия — это состояние, при котором к тканям и органам не поступает количество кислорода, достаточное для того, чтобы они могли поддерживать нормальную жизнедеятельность.

Если насыщение кислородом сильно нарушено, в тканях начинаются необратимые разрушительные процессы, а органы постепенно утрачивают свои функции.

Виды гипоксии

Классификация гипоксии осуществляется по нескольким критериям: патология может быть разной степени тяжести, различаться по форме течения, поражать отдельные органы или весь организм, а главное — иметь разные причины. Определить вид гипоксии — важная задача, которая позволяет врачу наметить план обследований и стратегию лечения.

Виды гипоксии по степени тяжести:

- Лёгкая. Развивается бессимптомно, компенсаторные механизмы позволяют доставить необходимое количество кислорода к тканям и органам.

- Средняя. Наблюдаются обратимые изменения в клетках: нарушение обменных процессов, кислотно-щелочного баланса. Эта стадия сопровождается ощутимым дискомфортом: появляются сонливость, вялость и шум в ушах, снижается способность концентрироваться на привычных задачах.

- Тяжёлая. Наступают необратимые изменения, часто несовместимые с жизнью. Самочувствие резко ухудшается, появляются нарушения речи и сознания, возможны непроизвольные мочеиспускание и дефекация.

Виды гипоксии по форме течения:

- Молниеносная гипоксия. Развивается за десятки секунд в результате травмы, удушья или отказа жизненно важных органов. Такое состояние угрожает жизни и требует немедленной медицинской помощи.

- Острая гипоксия. Развивается непосредственно при влиянии провоцирующего фактора, например, если дыхательные пути в значительной степени сужены из-за воспаления или спазма. Длительная острая гипоксия может приводить к необратимым процессам в системах и органах.

- Хроническая гипоксия. Имеет не такую выраженную форму и может развиваться годами. Несмотря на менее очевидные симптомы, заболевание также может приводить к опасным изменениям в организме.

Виды гипоксии по причине возникновения:

- Гипобарическая. Возникает на большой высоте, например в горах, из-за разреженного, не насыщенного кислородом воздуха.

- Дыхательная. Связана с невозможностью лёгких обеспечивать достаточное насыщение кислородом.

- Циркуляторная. Связана с невозможностью сердечно-сосудистой системы обеспечивать достаточный кровоток.

- Гемическая. Связана с ухудшением способности крови доставлять кислород к тканям и органам из-за сниженного гемоглобина.

- Гистотоксическая (тканевая). Связана с неспособностью клеток эффективно использовать кислород.

- Смешанная.

От гипоксии может страдать весь организм или некоторые органы:

- местная гипоксия затрагивает отдельный участок тела или орган: гипоксия головного мозга, гипоксия миокарда;

- общая гипоксия охватывает организм целиком.

Причины гипоксии

Три основных механизма, за счёт которых органы и ткани насыщаются кислородом:

- приток воздуха к лёгким (вентиляция);

- приток крови к лёгким (перфузия);

- газообмен (диффузия), то есть взаимодействие клеток крови с лёгочными капиллярами: клетки получают из лёгких свежую порцию воздуха, насыщенную кислородом, и отдают отработавшую, насыщенную углекислым газом.

Недостаток кислорода в тканях может быть вызван, как недостаточным притоком крови, так и недостаточным содержанием кислорода в крови (гипоксемия).

Распространённые причины недостатка кислорода в тканях

Сниженная концентрация кислорода в воздухе:

- в душном помещении,

- на большой высоте.

Гиповентиляция лёгких:

- перекрытие дыхательных путей при вдыхании инородного тела;

- перекрытие дыхательных путей при заболеваниях (астма, обструктивная болезнь лёгких);

- нарушение дыхательной функции при наркозе или в состоянии комы;

- ограничение движения грудной клетки при ожирении, травмах или нервно-мышечных заболеваниях.

Нарушение баланса вентиляции и перфузии:

- лёгочная эмболия (закупорка одного из сосудов лёгких);

- эмфизема (деструктивный процесс в лёгких, который сокращает площадь лёгких, доступную для газообмена).

Нарушение газообмена (диффузии):

- отёк лёгких,

- воспаление лёгких,

- фиброз лёгких.

При нарушенном газообмене физические упражнения усугубляют гипоксию: при ускорении сердцебиения кровь протекает через альвеолы лёгких быстрее, а время для её насыщения кислородом сокращается.

Перекачивание крови без её обогащения кислородом:

- нарушение кровотока из-за анатомических особенностей;

- прохождение крови через невентилируемые участки лёгких (например, при пневмонии).

Стадии гипоксии

Гипоксия может протекать незаметно, а может быть тяжёлой и даже смертельно опасной. Различают пять стадий гипоксии, каждая из которых имеет свои симптомы.

Первая (скрытая) стадия. Влияние недостатка кислорода на системы и органы незаметно. На этой стадии организм может задействовать компенсаторные механизмы, чтобы избежать нежелательных последствий. Жизнедеятельность клеток сохраняется, изменений в самочувствии нет. Скрытая форма гипоксии может сопровождаться ускорением темпа речи, усиленной жестикуляцией, небольшим нарушением координации движений.

Скрытую гипоксию иногда называют счастливой: настроение на этой стадии часто приподнятое, человек оживлён, много двигается, чувствует прилив сил. Но организм не радуется: это включается компенсаторный механизм, цель которого — увеличить приток кислорода к тканям и органам, в том числе через повышение активности.

При скрытой гипоксии насыщение крови кислородом снижено, а пульс незначительно повышен

Вторая стадия. Включаются дополнительные механизмы компенсации. Возрастает частота сердечных сокращений, усиливается вентиляция лёгких и растёт объём крови, которую сердце прокачивает за минуту. Кислотно-щелочной баланс меняется, среда становится кислой. На этой стадии органы и ткани всё ещё получают достаточное количество кислорода благодаря компенсаторным механизмам, но самочувствие человека ухудшается — снижается работоспособность, появляется тяжесть в голове и во всём теле, любые действия требуют усилий.

Третья стадия. На этом этапе гипоксия становится выраженной, компенсаторные механизмы перестают перекрывать недостаточное поступление кислорода к тканям и органам. Обмен веществ в клетках нарушается, в кровь поступают недоокисленные продукты обмена. Начинается гипоксия тканей. Человек теряет работоспособность, гипоксия сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой. Кожа становится бледной или синюшной (цианоз).

Четвёртая стадия — тяжёлая гипоксия (уровень кислорода в крови менее 90%). Эта стадия характеризуется содержанием высокой концентрации недоокисленных продуктов распада в крови, повреждением мембранных структур клеток, процессами разрушения в клетках. Дыхание становится реже, частота сердечных сокращений снижается, сокращается потребление кислорода клетками. На этой стадии возможны потеря сознания, судороги, непроизвольные мочеиспускание и дефекация.

Пятая стадия — терминальная гипоксия. Сопровождается резким повреждением клеточных мембран, необратимым повреждением компонентов клеток, нарушением обменных процессов в клетках, несовместимым с жизнью. Эта стадия характеризуется резким замедлением дыхания.

Проявление гипоксии

Симптомы острой гипоксии

Признаки острой формы гипоксии зависят от её тяжести.

Лёгкая гипоксия протекает бессимптомно.

Симптомы гипоксии средней тяжести:

- учащение сердцебиения;

- стридорозное (шумное, сопровождающееся свистом или хрипом) дыхание — возникает при обструкции верхних дыхательных путей;

- беспокойство;

- головная боль;

- спутанность сознания.

Симптомы тяжёлой гипоксии:

- синюшность кожи,

- изменённое состояние сознания,

- кома.

Если срочно не предпринять реанимирующих действий, тяжёлая гипоксия приводит к смерти.

Симптомы хронической гипоксии

В отличие от острой, хроническая гипоксия не имеет ярко выраженных симптомов: нет когнитивных нарушений или потери сознания. Этот вид гипоксии может развиваться годами. На начальной стадии организм подключает компенсаторные механизмы, чтобы сократить негативные последствия для тканей и органов. Однако постепенно ресурсы организма истощаются, и патология приобретает всё более выраженную форму.

Один из наиболее характерных симптомов хронической гипоксии — это одышка (затруднённое дыхание на вдохе или выдохе). Если такое состояние возникает регулярно, это повод пройти обследование на предмет гипоксии.

Также может появляться синюшность пальцев и ногтевых пластин, а со временем — их деформация. Такой синдром называют «барабанные палочки».

Деформация пальцев и ногтевых пластин может возникать при длительной гипоксии, сопровождающей заболевания сердца или лёгких

Диагностика гипоксии

Установить наличие гипоксии врачу позволяет физический осмотр и инструментальные исследования.

Физический осмотр

При физическом осмотре на гипоксию могут указывать такие симптомы, как:

- учащённое дыхание,

- учащённое сердцебиение,

- расширенные кровеносные сосуды на руках и ногах.

При недостатке кислорода мозг запускает компенсаторные механизмы в теле, чтобы поддерживать нормальную работу систем и органов. Врач может заметить их признаки на приёме.

Инструментальная диагностика

При острой гипоксии врач оценивает её степень и характер течения.

Пульсоксиметрия позволяет оценить насыщение артериальной крови кислородом и выявить артериальную гипоксемию. Сатурация менее 95% в покое считается ненормальной.

Инструментальные исследования, такие как КТ и рентгенография, позволяют выявить причину гипоксии, если она связана с заболеваниями дыхательной системы.

При подозрении на хроническую гипоксию показаны функциональные исследования.

Функциональный лёгочный тест позволяет определить объём лёгких и качество газообмена. Вместе с анализом истории болезни и физическим осмотром лёгочный тест используют для дифференциальной диагностики обструктивных и рестриктивных патологий лёгких. (Обструктивные патологии связаны с ограничением воздушного потока, рестриктивные — с фиброзными изменениями тканей.)

Ночная оксиметрия позволяет оценить насыщение кислородом во время сна.

Тест с шестиминутной ходьбой помогает отследить динамику насыщения кислородом с учётом физической нагрузки.

Определение природы гипоксии

Если по результатам тестов гипоксия подтвердилась, врач назначит дополнительные исследования, чтобы определить её причину.

В некоторых случаях понять природу кислородного голодания помогают сопутствующие ему симптомы. Например, кашель и повышение температуры указывают на лёгочные инфекции, отёк ног и затруднённое дыхание в положении лёжа — на сердечную недостаточность, а отёк одной ноги и боль в груди — на закупорку одного из сосудов лёгких (лёгочную эмболию).

Чтобы уточнить происхождение гипоксии, врач может назначить анализы крови: исследования помогут оценить работу обмена веществ и кроветворной системы, состояние систем и органов.

3.9.1. Вен. кровь (+220 ₽)

Вен. кровь (+220 ₽) 1 день

28.218. Вен. кровь (+220 ₽)

Вен. кровь (+220 ₽) 1 день

27.103. Вен. кровь (+220 ₽)

Вен. кровь (+220 ₽) 1 день

28.227. Вен. кровь (+220 ₽)

Вен. кровь (+220 ₽) 1 день

При неясной причине гипоксии (например, если нет острой респираторной инфекции или обструкции дыхательных путей) необходимо полное обследование дыхательной, сердечно-сосудистой, кроветворной и нервно-мышечной систем.

На этом этапе могут подключиться профильные врачи: пульмонолог (отвечает за здоровье бронхов и лёгких), кардиолог (в зоне его ответственности сердце и вся сердечно-сосудистая система), гематолог (занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний крови и органов кроветворения), невролог (отвечает за работу нервно-мышечной системы) и другие узкие специалисты.

Гипоксия при беременности

Организм беременной женщины проходит через множество изменений: происходит гормональная перестройка, меняются анатомия тела и физиологические процессы. Все это может приводить к усугублению имевшихся ранее проблем со здоровьем.

Например, резкий набор веса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Если до беременности были предпосылки к тем или иным заболеваниям сердца и сосудов, они могут появиться на фоне растущей нагрузки — и спровоцировать развитие гипоксии.

Без своевременного лечения гипоксия у беременной женщины может привести к нарушениям в работе внутренних органов, в том числе негативно повлиять на развитие плаценты и плода.

Гипоксия плода

Гипоксия плода — это состояние, при котором во время внутриутробного развития ребёнок получает недостаточно кислорода.

На ранних сроках гипоксия у матери не опасна для эмбриона: первые 10 недель он и так развивается в условиях сниженной концентрации кислорода (это защищает его от повреждения вследствие окислительных процессов).

Но если недостаток кислорода возникает во втором и третьем триместрах, это может привести к задержке развития плода, порокам сердечно-сосудистой и других систем.

Гипоксия плода может быть хронической (развивается на протяжении беременности) или острой (наиболее часто возникает в процессе родов). Она может протекать в лёгкой, средней или тяжёлой форме.

Почему возникает гипоксия плода:

- при недостатке кислорода в крови матери,

- при нарушении притока крови к плаценте,

- из-за патологий развития плода.

Гипоксия у детей

У детей гипоксия чаще всего связана с нарушением дыхательной функции. Она может сопровождаться такими симптомами, как частые головные боли, изменения в поведении, повышенная раздражительность или сонливость, замедление темпов роста.

Внешними признаками гипоксии у детей могут быть синюшность кожи, учащённое и шумное дыхание, раздувание носа, втягивание грудной клетки, отказ от еды.

Острые респираторные заболевания у детей раннего возраста часто сопровождаются гипоксией.

Осложнения при гипоксии

Осложнения зависят от типа гипоксии, степени её тяжести и причины возникновения. В большинстве случаев длительное кислородное голодание приводит к необратимым разрушительным процессам в клетках, тканях и органах.

Возможные осложнения гипоксии:

- резкое ухудшение симптомов протекающих в организме хронических заболеваний;

- лёгочная гипертензия (повышение давления в лёгких и малом круге кровообращения);

- нарушение функции правого желудочка сердца (такое состояние называют «лёгочное сердце»);

- снижение иммунитета;

- повышение риска развития бактериальных инфекций.

Одно из наиболее опасных состояний при недостатке кислорода — гипоксия мозга. Оно может вызывать такие осложнения, как:

- полная или частичная потеря памяти,

- галлюцинации,

- бессонница,

- изменения в настроении,

- спазмы в мышцах,

- изменения личности,

- ухудшение зрения.

Если при остром кислородном голодании в результате травмы или несчастного случая медицинская помощь оказана не сразу, может развиться смерть мозга. При этом органы и системы ещё способны функционировать, но ткани головного мозга повреждены настолько, что уже не смогут восстановиться.

Первая помощь при гипоксии

Острая гипоксия может быть опасна для жизни, это состояние требует срочной медицинской помощи. При резком учащении сердцебиения, которое не проходит в покое, шумном и хриплом дыхании, спутанности сознания или синюшности кожи важно как можно скорее вызвать врача.

В ожидании врача рекомендуется:

- обеспечить приток свежего воздуха (открыть окно или выйти на улицу);

- в случае удушья — освободить дыхательные пути от посторонних предметов;

- при спазме дыхательных путей — снять острое состояние ингаляцией.

Важно немедленно обратиться к врачу при резком изменении в поведении или состоянии сознания.

Если человек страдает заболеваниями сердца или лёгких, при которых может развиваться гипоксия, важно заранее обсудить с врачом характерные симптомы и меры первой помощи, которые позволят дождаться его прихода с наименьшими последствиями.

Лечение гипоксии

Лечение гипоксии направлено на устранение причин, которые её вызвали. Пока причина не устранена, необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, увеличить содержание кислорода во вдыхаемом воздухе и поддерживать нормальный газообмен — в первую очередь это нужно, чтобы исключить кислородное голодание мозга и необратимые разрушения в нём.

Контроль проходимости дыхательных путей

Необходимо исключить:

- запрокидывание головы (возможно вследствие судорог);

- перекрытие голосовой щели (возможно при попадании инородного предмета или в результате воспаления; при необходимости применяют эндотрахеальную трубку или делают надрез в трахее);

- перекрытие нижних дыхательных путей (может возникать при воспалительных процессах в лёгких).

Обеспечение притока кислорода к лёгким

Для обеспечения притока большего количества кислорода к лёгким используют кислородные баллоны и концентраторы. Они могут доставлять кислород к лёгким неинвазивным (через маску или кислородную трубку) и инвазивным способом (через интубационную трубку, которая проходит через рот к трахее).

Назальная канюля — один из неинвазивных методов повышения вентиляции лёгких

Нормализация газообмена

При отёке лёгких назначают мочегонные препараты — они помогают вывести лишнюю жидкость из организма. При заболеваниях, связанных с изменением тканей лёгких (интерстициальные заболевания) врачи назначают стероидные (гормональные) препараты.

Какой врач лечит гипоксию

Так как кислородное голодание может выступать симптомом другого заболевания, для первичной консультации нужно обратиться к терапевту. Он проанализирует сопутствующие симптомы и при необходимости направит к узким специалистам:

- невролог проверит работу головного мозга и нервной системы;

- пульмонолог оценит состояние лёгких;

- кардиолог исключит патологии сердца;

- гематолог проверит, не нарушены ли функции крови;

- сомнолог поможет исключить нарушения сна и такие состояния, как ночная задержка дыхания (апноэ).

Обследование у команды профильных специалистов необходимо, чтобы оценить работу жизненно важных органов и систем и исключить заболевания, которые могут протекать бессимптомно.

Если нарушений в работе внутренних органов не выявлено, терапевт поможет пациенту скорректировать образ жизни таким образом, чтобы организм получал больше кислорода.

Профилактика гипоксии

Здоровым людям для профилактики гипоксии рекомендуется поддерживать физическую активность, чаще бывать на улице и проветривать помещение, избегать курения (в том числе пассивного). Чтобы исключить хронические процессы в дыхательной и сердечно-сосудистой системах, важно своевременно лечить острые респираторные заболевания и устранять другие источники инфекций (например, кариес).

Частые вопросы

Гипоксия (кислородное голодание) — это состояние, при котором к тканям и органам не поступает достаточное количество кислорода, чтобы они могли поддерживать нормальную жизнедеятельность. Гипоксия в тяжёлой форме опасна для жизни.

На начальных этапах гипоксия практически никак себя не проявляет. Затем появляется повышенная возбудимость, возможны бесконтрольные сокращения мышц, проблемы с координацией движений. Концентрация внимания, умственная и физическая деятельность требуют больших, чем обычно, усилий. Отмечается бледность кожи, которая может смениться синюшностью.

По мере развития гипоксии повышенная возбудимость сменяется заторможенностью, отмечается спутанность сознания, возможны судороги.

Первая помощь при симптомах нехватки кислорода направлена на то, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, увеличить содержание кислорода во вдыхаемом воздухе и поддержать нормальный газообмен.

Но, так как гипоксия — это лишь симптом другой патологии, требуется диагностика и устранение причин, которые её спровоцировали.

Так, для обеспечения притока кислорода к лёгким используют кислородные баллоны и концентраторы; при отёке лёгких назначают мочегонные препараты, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма; при заболеваниях, связанных с изменением тканей лёгких, — стероидные (гормональные) препараты.

Информацию проверил

врач-эксперт

Информацию проверил врач-эксперт

Екатерина Кашух

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Оцените статью:

Полезная статья? Поделитесь в социальных сетях:

ВАЖНО

Информация из данного раздела не может служить достаточным основанием для постановки диагноза или назначения лечения. Решение об этом должен принимать врач на основании всех имеющихся у него данных.

На фоне дефицита кислорода возникает нарушение кровообращения. Это провоцирует развитие одиночных и комплексных нарушений в организме от нарушения памяти до паралича. Распознать острую нехватку кислорода можно по следующим симптомам:

- нарушение речи;

- снижение чувствительности;

- покалывание в конечностях;

- нарушение работы ЖКТ;

В редких случаях возможно онемение одной из частей лица, тошнота и обильная рвота. Проявления редко выступают одиночно, чаще человек при кислородном голодании сталкивается с рядом симптомов. При слабовыраженной симптоматике появляется потемнение в глазах, головокружение, непреодолимая сонливость, тошнота.

Симптоматика может возникнуть как во время стрессовой ситуации, перегруженности, так и в спокойном состоянии. Провоцируется заболеваниями центральной нервной системы, нарушениями кровообращения, инфекционными поражениями, переутомлением. Повлиять может и неправильный образ жизни, вредные привычки.

Врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог

Задать вопрос

Специализируется на диагностике и лечении заболеваний органов дыхания и аллергии, владеет методиками проведения исследования функции внешнего дыхания, аллергологического тестирования с аллергенами, аутогемотерапии, специфической и неспецифической иммунотерапии.

Содержание

- Факторы риска

- Общие проявления

- Гипоксические симптомы

- Коматозные реакции

- Профилактические меры

- Первая помощь и лечение

- Сосудистые заболевания головного мозга

- Этиология и патогенез ДЭ

- Клинические проявления ДЭ

- Диагностические критерии ДЭ

- Лечение сосудистой мозговой недостаточности

Факторы риска

Неврологи предупреждают, что каждый пик кислородного голодания может вызвать необратимые последствия. Поэтому стоит придерживаться профилактических мер. В группу риска попадают следующие категории людей:

Чем выше фактор риска, тем больше вероятность, что человек столкнется с симптомами кислородного голодания. Если не обращаться к неврологу, то возможно перетекание в хроническую форму. Со временем появляются скрытые осложнения, формируются нарушения работы систем организма.

Острые проявления могут характеризоваться потерей чувствительности в конечностях, нарушениями слуха, речи и зрения. Возможен паралич конечностей, части лица. Слабые проявления похожи на симптоматику сильной усталости, переутомления.

Общие проявления

Симптоматика различных проявлений гипоксии разнится. Варьируется от усталости и сонливости до нарушения координации. В зависимости от степени поражения, врачи выделяют несколько видов гипоксии:

- хронический;

- гипоксический;

- коматозный.

Каждый из типов характеризуется собственной симптоматикой, которая отличается тяжестью, длительностью. От нехватки кислорода страдают жители мегаполисов, промышленных зон. Если человек регулярно сталкивается с симптомами, но не обращается к специалисту, то недуг может спровоцировать инсульт, инфаркт, остановку сердца, закупорку сосудов, паралич.

При гипоксии возможна резкая смена настроения, побледнение кожных покровов и трудность фокусировки внимания.

При наблюдении за собственным состоянием, человек с гипоксией может обратить внимание на судороги, мельтешение перед глазами и учащенное сердцебиение. В редких случаях возникает беспорядочная мышечная активность, холодный пот и зевание. При кратковременной нехватке кислорода случается дрожи в конечностях, ощущение как при лихорадке.

Гипоксические симптомы

Понять, что мозгу не хватает кислорода можно по симптомам. Гипоксический тип формируется в течение длительного временного промежутка. Недуг образуется у людей, кто часто меняет высоты (поднимается на горные склоны, летает на самолете), находится в помещении с минимальным доступом кислорода. В первую очередь возникают проблемы с водно-солевым балансом, тонусом сосудов. К характерным симптомам относят:

Нарушения дыхания

- . Учащенное дыхание, чрезмерно резкие вдохи или невозможность сделать полноценный выдох.

Нехватка кислорода в головном мозге при гипоксическом типе может проявляться парезом, одышкой, нарушениями памяти. У человека появляется желание спать постоянно, возникает слабость в конечностях. Возможны приступы непроизвольного мочеиспускания при отсутствии лечения. При ухудшении ситуации пациенты теряют сознание или впадают в кому.

Гипоксический тип условно называют приобретенным, так как он возникает на фоне неправильного образа жизни, провоцируется внешними факторами. Лечится медикаментозно с применением физиотерапии.

Коматозные реакции

У взрослых симптомы кислородного голодания мозга при коматозном типе проявляются через минуту после прекращения поступления кислорода. Сам недуг развивается постепенно, но чаще имеет скрытый тип. Пациент ощущает симптомы переутомления, стресса, усталости. Испытывает сонливость, утрату прежней работоспособности, появляется одышка при обычной деятельности, возникает ощущение нехватки сил.

При ухудшении ситуации возникают следующие симптомы:

- нарушение функционирования коры головного мозга;

- пациент не ориентируется в пространстве, сердцебиение учащается;

- нарушается контроль над работой кишечника и мочевого пузыря;

- появляются судороги, нарушается речь.

Если вовремя не оказать медицинскую помощь, то возможно ухудшение ситуации. Постепенно развивается вялая кома. Резко понижается тонус мускулатуры и давление, судороги учащаются. Температура и артериальное давление продолжают падать, возникает атония. Нередко требуется искусственная вентиляция легких.

В тяжелом состоянии начинается переход в состояние комы, мозг постепенно погибает. На последней стадии возникает высокий риск летального исхода. Врачи рекомендуют своевременно обращаться к специалисту. Он подберет медикаментозный препарат, поможет сменить образ жизни. Важно употреблять продукты питания, способствующие насыщению мозга кислородом, чаще находиться на свежем воздухе и проветривать помещение.

Профилактические меры

Профилактика гипоксии важна как тем, кто страдает от симптоматики, так и тем, кто не испытывает на себе проявлений хронической нехватки кислорода. Медицинские специалисты рекомендуют:

- чаще бывать на свежем воздухе;

- регулярно проветривать помещение;

- делать подвижные перерывы между сидячей работой;

- уделять время физической нагрузке;

Важно давать организму полноценный отдых, чтобы исключить развитие скрытых недугов. Профилактика важна, потому что практически каждый второй человек хотя бы раз в жизни сталкивался с гипоксией.

При появлении головокружения, судорог, частой усталости и сонливости, стоит проверить состояние крови. Делают также электроэнцефалограмму и МРТ. Нередко хроническая гипоксия проходит скрыто, вплоть до появления симптоматики последней стадии.

Первая помощь и лечение

Медицинские специалисты проводят обследование, устанавливают стадию и степень поражения головного мозга. Учитывают сопутствующие заболевания, патологии, осложнения. Для лечения назначают комплекс препаратов.

| Тип препарата | Эффективность | Названия |

| Анальгетики | Сильнодействующие вещества для устранения болевого синдрома. Снижают чувствительность острых проявлений. | Бупранал Пенталгин Акамол |

| Антидоты | Снижают проявления гипоксии, возникающие в результате отравления или интоксикации. | Купренил Унитиол Атропин |

| Спазмолитики | Снимают спазмы как в бронхах, так и в мышцах. Снижают риск возникновения инсультного состояния. | Бендазол Спазмалгин Триган-Д |

| Расширяющие бронхи | Усиливают поступление кислорода. Исключают осложнения, при которых требуется искусственная вентиляция легких. | Сальбуматол Атровент Беродуал |

Нередко назначают витаминные комплексы, обогащенные В6, С, К1. Корректируют рацион, добавляют полезные продукты. При начальной стадии возможно только корректировка образа жизни.

Первая помощь при нехватке кислорода сводится к тому, что пациента успокаивают и дают доступ к чистому воздуху, усиливают вентиляцию помещения. Самостоятельно потреблять препараты не рекомендуется, так как есть риск ухудшить ситуацию, усилить вероятность появления осложнений.

Сосудистые заболевания головного мозга

- Острые нарушения мозгового кровообращения

– Ишемический инсульт (тромботический, эмболический, гемодинамический, лакунарный)

– Геморрагический инсульт (паренхиматозное кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние)

*Преходящие нарушения мозгового кровообращения

– Транзиторные ишемические атаки

– Гипертонические церебральные кризы

*Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга

Однако, как показывают современные исследования, разнообразные сердечно-сосудистые заболевания, как правило, приводят одновременно и к хронической ишемии головного мозга, и к повторным острым нарушениям мозгового кровообращения. Поэтому правильнее было бы определить дисциркуляторную энцефалопатию как синдром хронического прогрессирующего поражения головного мозга, в основе которого лежат повторные инсульты и/или хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга (Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин, 2001).

Этиология и патогенез ДЭ

Наиболее частыми причинами нарушения кровоснабжения головного мозга являются атеросклероз магистральных артерий головы, заболевания сердца с высоким риском тромбоэмболии в головном мозге и гипертоническая болезнь. Реже нарушения мозгового кровообращения развиваются в результате воспалительных изменений сосудов (васкулитов), нарушений свертывающей системы крови, аномалий развития сосудов и т. д. В подавляющем большинстве случаев сосудистая мозговая недостаточность развивается у лиц пожилого возраста, страдающих указанными выше сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как следует из определения ДЭ, в формировании данного синдрома играют роль 2 основных патогенетических механизма: инсульт и хроническая ишемия головного мозга. Ишемические инсульты головного мозга развиваются в результате тромбоза церебральных артерий, тромбоэмболии в головной части мозга, артериолосклероза, реологических и гемодинамических нарушений.

В основе хронической ишемии головного мозга лежат структурные изменения сосудистой стенки, которые возникают как следствие длительной артериальной гипертензии или атеросклеротического процесса. Установлено, что липогиалиноз сосудов небольшого калибра, пенетрирующих вещество головного мозга, может приводить к хронической ишемии глубинных отделов белого вещества. Отражением этого процесса являются изменения белого вещества (лейкоареоз), которые определяются как очаговые или диффузные изменения интенсивности сигнала от глубинных церебральных структур на Т2-взвешенных изображениях при магнитно-резонансной томографии головного мозга. Данные нарушения рассматриваются как типичные нейровизуализационные симптомы, развивающиеся у пациентов с длительной неконтролируемой артериальной гипертензией.

Клинические проявления ДЭ

Клиническая картина ДЭ весьма вариабельна. Как уже указывалось выше, большинство пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга в анамнезе имеют инсульты, нередко неоднократные. Локализация перенесенных инсультов, несомненно, во многом определяет особенности клиники. Однако в подавляющем числе случаев при цереброваскулярной патологии, наряду с последствиями перенесенных инсультов, присутствуют также неврологические, эмоциональные и когнитивные симптомы дисфункции лобных долей головного мозга. Данная симптоматика развивается в результате нарушения связей между лобной корой и подкорковыми базальными ганглиями (феномен «разобщения»). Причина «разобщения» заключается в диффузных изменениях белого вещества головного мозга, которые, как говорилось выше, являются следствием патологии церебральных сосудов небольшого калибра.

В зависимости от выраженности нарушений, принято выделять 3 стадии дисциркуляторной энцефалопатии. Первая стадия характеризуется преимущественно субъективной неврологической симптоматикой. Пациенты жалуются на головную боль, головокружение, тяжесть или шум в голове, расстройства сна, повышенную утомляемость при физических и умственных нагрузках. В основе указанных симптомов лежит легкое или умеренное снижение фона настроения, связанное с дисфункцией лобных долей головного мозга. Объективно выявляются легкие нарушения памяти и внимания, а также, возможно, других когнитивных функций. Могут отмечаться асимметричное повышение сухожильных рефлексов, неуверенность при выполнении координаторных проб, легкие изменения походки. Важное значение в диагностике сосудистой мозговой недостаточности на данном этапе патологического процесса имеют инструментальные методы исследования, которые позволяют обнаружить патологию церебральных сосудов.

О второй стадии дисциркуляторной энцефалопатии говорят в тех случаях, когда неврологические или психические нарушения формируют клинически очерченный синдром. Например, речь может идти о синдроме умеренных когнитивных расстройств. Данный диагноз правомерен в тех случаях, когда нарушения памяти и других когнитивных функций явно выходят за рамки возрастной нормы, но не достигают выраженности деменции. На второй стадии ДЭ могут развиваться также такие неврологические нарушения, как псевдобульбарный синдром, центральный тетрапарез, как правило, асимметричный, экстрапирамидные расстройства в виде гипокинезии, легкого или умеренного повышения мышечного тонуса по пластическому типу, атактический синдром, неврологические расстройства мочеиспускания и др.

На третьей стадии дисциркуляторной энцефалопатии отмечается сочетание нескольких из указанных выше неврологических синдромов и, как правило, присутствует сосудистая деменция. Сосудистая деменция является одним из наиболее тяжелых осложнений, развивающихся при неблагоприятном течении сосудистой мозговой недостаточности. По статистике сосудистая этиология лежит в основе не менее 10–15% деменций в пожилом возрасте.

Сосудистая деменция, как и ДЭ в целом, является патогенетически разнородным состоянием. Сосудистая деменция возможна после единичного инсульта в стратегической для когнитивной деятельности зоне головного мозга. Так, например, деменция может развиваться остро в результате инфаркта или кровоизлияния в таламус. Однако значительно чаще сосудистая деменция вызвана повторными инсультами (так называемая мультиинфарктная деменция). Другой патогенетический механизм сосудистой деменции — хроническая ишемия головного мозга, отражением которой являются изменения белого вещества головного мозга. Наконец, помимо ишемии и гипоксии головного мозга в патогенезе деменции при сосудистой мозговой недостаточности, по крайней мере у части пациентов с ДЭ, важную роль играют вторичные нейродегенеративные изменения. Современные исследования убедительно доказали, что недостаточность кровоснабжения головного мозга — значимый фактор риска развития дегенеративных заболеваний центральной нервной системы, в частности болезни Альцгеймера. Присоединение вторичных нейродегенеративных изменений, несомненно, усугубляет и модифицирует когнитивные расстройства при сосудистой мозговой недостаточности. В таких случаях правомерен диагноз смешанной (сосудисто-дегенеративной) деменции.

Клинические проявления сосудистой деменции в каждом конкретном случае зависят от определяющих заболевание патогенетических механизмов. При постинсультной и мультиинфарктной деменции особенности клиники зависят от локализации инсультов. Изменения белого вещества глубинных долей головного мозга в результате хронической ишемии приводят к когнитивным нарушениям по «лобному» типу. Для данных нарушений типичны эмоциональные расстройства в виде снижения фона настроения, подавленности или апатии, утраты интереса к окружающему. Весьма характерна также эмоциональная лабильность, которая представляет собой быструю, иногда беспричинную смену настроения, плаксивость или повышенную раздражительность. В когнитивной сфере определяются нарушения памяти и внимания, замедленность мышления, снижение интеллектуальной гибкости, трудности, связанные с переключением от одного вида деятельности к другому. Изменяется поведение больных: снижаются способность к самокритике и чувство дистанции, отмечаются повышенная импульсивность и отвлекаемость, могут присутствовать такие симптомы, как пренебрежение принятыми в обществе правилами поведения, асоциальность, дурашливость, плоский и неуместный юмор и т. д.

Наличие вторичных нейродегенеративных изменений при сосудистой деменции проявляется прежде всего прогрессирующими нарушениями памяти. При этом в большей степени пациент забывает то, что случилось недавно, в то время как воспоминания об отдаленных событиях сохраняются достаточно долго. Для нейродегенеративного процесса весьма характерны также нарушения пространственной ориентировки и речи.

Диагностические критерии ДЭ

- Наличие признаков (клинических, анамнестических, инструментальных) поражения головного мозга.

- Наличие признаков острой или хронической церебральной дисциркуляции (клинических, анамнестических, инструментальных).

- Наличие причинно-следственной связи между нарушениями гемодинамики и развитием клинической, нейропсихологической, психиатрической симптоматики.

- Клинические и параклинические признаки прогрессирования сосудистой мозговой недостаточности.

Подтверждениями сосудистой этиологии симптомов будут наличие очаговой неврологической симптоматики, инсульт в анамнезе, характерные изменения при нейровизуализации, такие, как постишемические кисты или выраженные изменения белого вещества.

Лечение сосудистой мозговой недостаточности

Недостаточность мозгового кровообращения представляет собой осложнение различных сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому этиотропная терапия ДЭ должна быть, в первую очередь, направлена на лежащие в основе сосудистой мозговой недостаточности патологические процессы, такие, как артериальная гипертензия, атеросклероз магистральных артерий головы, заболевания сердца и др.

Проведение антигипертензивной терапии является существенным фактором вторичной профилактики нарастания психических и двигательных симптомов сосудистой мозговой недостаточности. До настоящего времени, однако, не решен вопрос о том, каких показателей артериального давления следует добиваться при лечении гипертензии. Большинство неврологов полагают, что полная нормализация артериального давления у пожилых пациентов с длительным анамнезом гипертензии, уменьшая риск острых сосудистых эпизодов, может одновременно способствовать усугублению хронической ишемии мозга и нарастанию выраженности нарушений когнитивных функций по «лобному» типу.

Наличие гемодинамически значимого атеросклероза магистральных артерий головы требует назначения антиагрегантов. К препаратам с доказанной антиагрегатной активностью относятся ацетилсалициловая кислота вдозах 75-300 мг в сутки и клопидогрель (плавикс) в дозе 75 мг в сутки. Исследование показали, что назначение данных препаратов снижает риск развития ишемических событий (инфаркт миокарда, ишемический инсульт, периферические тромбозы) на 20-25%. В настоящее время доказанавозможность одновременного применения указанных препаратов. К лекарственным средствам, обладающим антиагрегантными свойствами, относится также дипиридамол (курантил), который применяется в дозах 25 мг три раза в день. Монотерапия данным препаратом не обеспечивает профилактики церебральной или иной ишемии, однако при сочетанном применении дипиридамол достоверно увеличивает профилактический эффект ацетилсалициловой кислоты. Помимо назначения антиагрегантов наличие атеросклеротического стеноза магистральных артерий головы требует направления больного на консультацию к сосудистому хирургу для решения вопроса о целесообразности хирургического вмешательства.

При наличии высокого риска тромбоэмболии в головной части мозга, например в случаях мерцательной аритмии предсердий и клапанных пороков, антиагреганты могут быть малоэффективны. Перечисленные состояния служат показанием к назначению непрямых антикоагулянтов. Препаратом выбора является варфарин. Терапию непрямыми антикоагулянтами следует проводить под строгим контролем показателей коагулограммы.

Наличие гиперлипидемии, не корригируемой соблюдением диеты, требует назначения гиполипидемических препаратов. Наиболее перспективны препараты из группы статинов (зокор, симвор, симгал, ровакор, медостатин, мевакор и др.). По некоторым данным, терапия этими средствами не только нормализует липидный обмен, но и, возможно, обладает профилактическим эффектом в отношении развития вторичного нейродегенеративного процесса на фоне сосудистой мозговой недостаточности.

Важным патогенетическим мероприятием является также воздействие на другие известные факторы риска ишемии головного мозга. К ним относятся курение, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия и др.

При наличии сосудистой мозговой недостаточности патогенетически обосновано назначение препаратов, воздействующих преимущественно на микроциркуляторное русло. К их числу относятся:

- ингибиторы фосфодиэстеразы: эуфиллин, пентоксифиллин, винпоцетин, танакан и др. Сосудорасширяющий эффект данных препаратов связан с увеличением в гладкомышечных клетках сосудистой стенки содержания цАМФ, что приводит к их расслаблению и увеличению просвета сосудов;

- блокаторы кальциевых каналов: циннаризин, флюнаризин, нимодипин. Оказывают вазодилатирующий эффект благодаря уменьшению внутриклеточного содержания кальция в гладкомышечных клетках сосудистой стенки. Клинический опыт свидетельствует о том, что блокаторы кальциевых каналов, например циннаризин и флюнаризин, возможно, более эффективны при недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярной системе; это проявляется такими симптомами, как головокружение и неустойчивость при ходьбе;

- блокаторы α2-адренорецепторов: ницерголин. Данный препарат устраняет сосудосуживающее действие медиаторов симпатической нервной системы: адреналина и норадреналина.

Вазоактивные препараты являются одними из наиболее часто назначаемых препаратов в неврологической практике. Помимо сосудорасширяющего действия многие из них обладают также положительными метаболическими эффектами, что позволяет использовать данные препараты в качестве симптоматической ноотропной терапии. Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии у вазоактивного препарата танакан способности дезактивировать свободные радикалы, уменьшая тем самым процессы перекисного окисления липидов. Антиоксидантные свойства данного препарата позволяют использовать его также для вторичной профилактики нарастания нарушений памяти и других когнитивных функций в случаях присоединения вторичных нейродегенеративных изменений.

В отечественной практике вазоактивные препараты принято назначать курсами по 2-3 мес 1-2 раза в год.

Широко применяется при сосудистой мозговой недостаточности метаболическая терапия, целью которой является стимуляция репаративных процессов головного мозга, связанных с нейрональной пластичностью. Кроме того, метаболические препараты оказывают симптоматический ноотропный эффект.

Пирацетам был первым препаратом, специально синтезированным для воздействия на память и другие высшие мозговые функции. В последние годы, однако, удалось доказать, что в принятых ранее дозах данный препарат оказывает относительно небольшой клинический эффект. Поэтому в настоящее время рекомендуется использование пирацетама в дозировках не менее 4–12 г/сут. Более целесообразны внутривенные введения данного препарата на физиологическом растворе: 20–60 мл пирацетама на 200 мл физиологического раствора внутривенно капельно, 10–20 вливаний на курс.

Пептидергический препарат церебролизин не менее успешно применяется при сосудистой мозговой недостаточности, а также сосудистой и дегенеративной деменции. Как и в случае с пирацетамом, в последние годы существенно изменились взгляды на режим дозирования данного препарата. Согласно современным представлениям, клинический эффект наступает в случае внутривенных введений церебролизина в дозах 30–60 мл внутривенно капельно на 200 мл физиологического раствора, 10–20 вливаний на курс.

К пептидергическим препаратам, благоприятно влияющим на церебральный метаболизм, относится также актовегин. Актовегин применяется в виде внутривенных инфузий (250–500 мл на инфузию, 10–20 инфузий на курс), либо в виде внутривенных или внутримышечных инъекций по 2–5 мл 10 — 20 инъекций, либо внутрь по 200 — 400 мг 3 раза в сутки в течение 2-3 мес.

Как и вазоактивные препараты, метаболическая терапия проводится курсами 1-2 раза в год. Патогенетически оправданным и целесообразным является сочетанное проведение вазоактивной и метаболической терапии. В настоящее время в распоряжении врача имеется несколько комбинированных лекарственных форм, в состав которых входят действующие вещества с вазоактивным и метаболическим эффектами. К числу таких препаратов относятся инстенон, винпотропил, фезам и некоторые другие.

Развитие синдрома сосудистой деменции требует проведения более интенсивной ноотропной терапии. Из современных ноотропных препаратов наиболее мощным клиническим эффектом в отношении когнитивных функций обладают ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Первоначально препараты данной группы использовались в лечении легкой и умеренной деменции при болезни Альцгеймера. Сегодня доказано, что ацетилхолинергическая недостаточность играет важную патогенетическую роль не только при этом заболевании, но также при сосудистой и смешанной деменции. Поэтому когнитивные расстройства сосудистой и смешанной этиологии все чаще фигурируют среди показаний к назначению ингибиторов ацетилхолинэстеразы.

В России на сегодняшний день доступны 2 препарата из группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы последнего поколения: экселон и реминил. Экселон назначается в начальной дозе 1,5 мг 2 раза в день, далее разовая доза увеличивается на 1,5 мг каждые 2 нед. до 6,0 мг 2 раза в день или до возникновения побочных эффектов. Частыми побочными эффектами при использовании экселона являются тошнота и рвота. Данные явления не представляют угрозы для жизни или здоровья пациента, но могут препятствовать достижению терапевтического эффекта. Реминил назначается по 4 мг 2 раза в день в течение первых 4 нед, а затем по 8 мг 2 раза в день. Данный препарат реже вызывает нежелательные явления.

К ингибиторам ацетилхолинэстеразы первого поколения относится нейромидин. По некоторым данным, этот препарат оказывает положительный ноотропный эффект как при сосудистой, так и при первично-дегенеративной и смешанной деменции. Он назначается в дозе 20–40 мг 2 раза в день.

Терапия ингибиторами ацетилхолинэстеразы должна проводиться постоянно. При этом необходимо 1 раз в 3–6 мес контролировать уровень печеночных ферментов в крови.

Патогенетически обосновано при сосудистой деменции также назначение акатинола мемантина. Данный препарат является ингибитором NMDA-рецепторов к глютамату. Постоянный прием акатинола мемантина оказывает симптоматический ноотропный эффект, а также, возможно, замедляет темпы нарастания когнитивных расстройств. Действие препарата проявлялось как при легкой и умеренной, так и при тяжелой деменции. Следует отметить, что акатинол мемантин — это единственный препарат, эффективный на стадии тяжелой деменции. Он назначается в течение первой недели по 5 мг 1 раз в день, в течение второй недели — по 5 мг 2 раза в день, начиная с третьей недели и далее постоянно — по 10 мг 2 раза в день.

В заключение следует подчеркнуть, что всесторонняя оценка состояния сердечно-сосудистой системы пациентов с сосудистой мозговой недостаточностью, а также воздействие как на причину нарушений, так и на основные симптомы ДЭ, несомненно, способствуют повышению качества жизни пациентов и предотвращению тяжелых осложнений сосудистой мозговой недостаточности, таких, как сосудистая деменция и двигательные расстройства.

Кислород ― это активный элемент, с отсутствием которого жизнедеятельность человеческого организма прекращается в течение нескольких минут. Речь пойдет о том, что такое кислородное голодание, именуемое гипоксией. Гипоксия это недостаточное поступление кислорода в организм или нарушение порядка утилизации углекислого газа по причине окисления. Непрерывный процесс обеспечения тела человека кислородом происходит благодаря дыхательной системе и транспортным элементам кровотока. Первым органом, страдающим от нехватки кислорода, является мозг. Поэтому гипоксии мозга и будет посвящена тема статьи.

Подробнее о кислородном голодании

Так что такое гипоксия? Сложно переоценить важность для людей вещества О2. Результат гипоксии это прекращение функционирования всех органов и систем в считанные секунды с момента начала кислородного голодания организма.

Последствия гипоксии для любого живого организма критические. В первые 15 секунд возникает остановка мозговой деятельности, и человек впадает в коматозное состояние. С каждой новой секундой гипоксии мозга развиваются необратимые процессы. И по истечении 3–4 минут наступает прекращение функционирования головного мозга у взрослых, иными словами, его смерть.

Виды гипоксии в зависимости от скорости развития, таблица:

| Стадии | Продолжительность и характерные особенности фаз |

|---|---|

| Мгновенная стадия | Исчисляется секундами. |

| Острая и подострая | Наступает в течение нескольких минут в результате потери способности крови транспортировать кислород, например, из-за инфаркта, обширной кровопотери, интоксикации. |

| Хронический период | Длится определенный промежуток времени в связи с некоторыми патологиями, такими как сердечная недостаточность, склеротические отклонения кардио системы, церебральная гипоксия, порок сердца. |

Как проявляется кислородное голодание головного мозга:

- Фаза повышенной возбудимости выражается в отсутствии возможности в полной мере контролировать свои поступки, движения, мимику.

- Появление холодного пота, испарины указывает на попытки организма справиться с последствиями гипоксий.

- Неестественный оттенок покровов кожи сразу обращает на себя внимание. Как правило, наблюдается гиперемия лица, то есть выраженное покраснение. Либо кожа приобретает бледный цвет с синюшным оттенком.

- Торможение со стороны центральной нервной системы выражается в повреждении структур головного мозга, отвечающих за слух, зрение, членораздельную речь. Гипоксия головного мозга вызывает нарушения этих функций всех одновременно или какой-либо одной. При этом пациент может жаловаться на признаки кислородного голодания, такие как потемнение в глазах, притупление слуха, шум в ушах и другие.

- Потеря рефлексов безусловных и условных, таких последствий кислородного голодания причины тому в отеке головного мозга из-за перинатальной гипоксии.

При высокой чувствительности мозга к гипоксическим поражениям человек может впасть в кому. Отключение главного управляющего центра в результате гипоксии мозга влечет за собой остановку сердца, кровообращения и полное прекращение жизнедеятельности организма. Понятно теперь почему нельзя допускать даже кратковременного или ограниченного недостатка доступа кислорода в легкие.

Последствия гипоксемии головного мозга

Чем опасна гипоксия мозга? Последствия гипоксии зависят от скорости развития кислородного голодания. Мгновенная, подострая и острая стадии в преобладающем большинстве случаев заканчиваются летально. Исключением являются ситуации, когда пациенту в первые секунды оказывается реанимационная помощь. Чем опасно кислородное голодание при хронической форме обусловливается областью поражения мозговой материи.

Наиболее частые хронической гипоксии последствия:

- Рвотные позывы, тошнота.

- Головокружения, помутнение сознания вплоть до его потери.

- Нарушения речевых, слуховых, зрительных функций.

- Систематические боли в области головы.

Если пациенту в момент гипоксии мозга оказана высокопрофессиональная помощь, проведено лечение и курс реабилитации и профилактических мер. Тогда возможно полное восстановление мозговой деятельности. Но когда хроническая гипоксия головного мозга сопровождает человека продолжительный отрезок времени и не принимаются меры по излечению патологического состояния. То такое развитие событий обычно грозит серьезными последствиями. И даже в случае начала запоздалой терапии гипоксии мозга, полноценно восстановить прежнее состояние вряд ли получится, все равно будут прослеживаться последствия кислородного голодания.

Причины асфиксии головного мозга

Кислородное голодание мозга ― это не болезнь, а патологическое состояние гипоксии причины которого могут быть как внешними, так и внутренними. Гипоксия мозга может возникать не только из-за прекращения либо ограничения доступа кислорода, но и ввиду нарушения процесса выведения из организма углекислого газа.

Но также причины гипоксии могут быть связаны с патологиями крови и в первую очередь недостатком гемоглобина.

Причины кислородного голодания, связанные с какими-либо патологиями и обстоятельствами ограничения поступления воздуха:

- Различные виды анемии.

- Атеросклеротические изменения сосудов.

- Патологии гортани, такие как отек или спазм горла.

- Продолжительное пребывание в помещении, которое не проветривается.

- Интоксикация газом.

- Аллергическая реакция на принятие алкоголя.

- Осложнения после проведения операции.

- Стрессы, сопровождающиеся снижением артериального давления.

- Сердечная недостаточность либо внезапная остановка сердца.

- Инсульт, влекущий острую нехватку кислорода в одном или обоих полушариях головного мозга.

- Асфиксия, паралич либо патологии дыхательных органов.

Этиологические типы гипоксии:

- Экзогенный (гипоксического происхождения) ― возникает в плохо проветриваемом, закрытом помещении, а также при сниженном атмосферном давлении во время подъема на большую высоту.

- Респираторный (дыхательной системы) ― происходит вследствие разноплановых нарушений проходимости кислородного потока по путям дыхательных органов.

- Циркуляторный (сердечной системы) обнаруживается как следствие патологий кровообращения. Подразделяется на общий циркуляторный тип гипоксии, при котором нарушается поставка кислородных масс к органам и системам организма. И местный вариант кислородного голодания при локальном нарушении снабжения кислородом.

- Тканевый (гистотоксическая) образуется при сбое тканевых процессов, в результате которых ими поглощается кислород.

- Кровяной (гемическая) случается при полном либо частичном уничтожении гемоглобина угарным газом или окислителями.

- Смешанный наблюдается объединение нескольких разновидностей гипоксии.

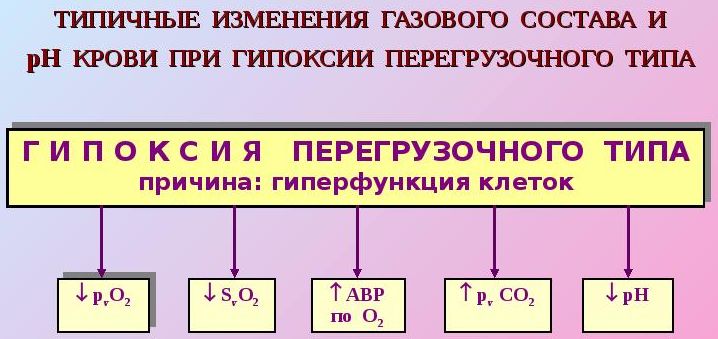

- Перегрузочный появляется при нехватке кислорода из-за чрезмерных физических нагрузок.

Симптомы асфиксии мозговой ткани

Симптомы кислородного голодания мозга отличаются в зависимости от причин, ее повлекших. Но, несмотря на схожесть, все-таки существуют незначительные отличия симптомов гипоксии мозга, проходящих в острой или хронической форме.

Острая гипоксия симптомы характеризуется двумя этапами:

- Перевозбуждение центральной нервной системы, выражается в учащенном дыхании и сердцебиении, налицо все признаки гипоксии ― это эйфория, испарина и липкий пот, резкая головная боль. Состояние перевозбуждения длится секунды, после чего сменяется угнетением ЦНС вплоть до потери сознания.

- Угнетение нервной системы сопровождают симптомы гипоксии, такие как слабость, мелькание черных точек в глазах, сонливое состояние, головокружение, общее апатичное самочувствие. Прежде чем наступит кома, у пациента может наблюдаться частичное нарушение сознания, сопровождающееся ступором, сомноленцией или сопором. Без оказания реанимационной поддержки у пациента в считанные минуты отказывают поверхностные рефлексы, а после них и глубокие ― останавливается сердце и дыхание.

Клиническая картина кислородного голодания мозга симптомы:

- Необоснованные смены настроения.

- Снижение умственной продуктивности.

- Ухудшение запоминания с нарастанием прогрессии.

- Отклонения координации движений и речи.

- Потеря концентрации и быстрая утомляемость.

- Ослабление ментальной деятельности, слабоумие.

- Неспособность адекватно реагировать на вновь поступившую информацию.

- Депрессивное состояние и другие психозы (раздражительность, обидчивость, плаксивость).

- Трудности с засыпанием ночью, сопровождающиеся сонливостью в дневное время.

Кислородного голодания головного мозга симптомы не являются специфическими для гипоксемии. Вышеперечисленные признаки хронической гипоксии могут сопровождать и иные патологии. Но в любом случае лечащий врач должен проверить в каждом конкретном случае имеет ли место быть гипоксия головного мозга.

Лечение гипоксемии головного мозга

Как лечить гипоксию мозга? Лечение гипоксии головного мозга непосредственно подчинено причинам возникновения. Помимо реанимационных мероприятий, в случае острой недостаточности кислорода, существует еще и стандартная схема терапии гипоксии лечение.

Оно заключается в приеме целого ряда препаратов, направленных на лечение патологии, устранение причин и последствий кислородного голодания мозга.

Чтобы вылечить гипоксемию мозга назначают препараты:

- Ноотропные.

- Устраняющие головную боль.

- Нормализующие кровообращение.

- Регулирующие тонус сосудов.

- Разжижающие кровь.

- Бронхорасширяющие.

- Антиатерогенные.

- Железособержащие.

- Антидепрессанты и седативные, а также снотворные.

- Общеукрепляющие и витаминные комплексы.

Лекарства, несомненно, оказывают терапевтический эффект, но без соблюдения здорового образа жизни выздоровление будет неполноценным с вероятностью рецидива патологии. Диагноз хроническая гипоксия мозга требует пересмотра рациона и ежедневного графика. В качестве профилактики кислородного голодания рекомендована дыхательная гимнастика, подойдет также бег, прыжки или просто ходьба, желательно быстрая насколько это возможно. Главное правило успешной терапии и профилактики ― это систематичность.

- Общая характеристика

- Определение гипоксии

- Развитие гипоксии

- Виды

- Экзогенная гипоксия

- Дыхательная (респираторная, легочная) гипоксия

- Циркуляторная (сердечно-сосудистая) гипоксия

- Гемическая (кровяная) гипоксия

- Тканевая (гистотоксическая) гипоксия

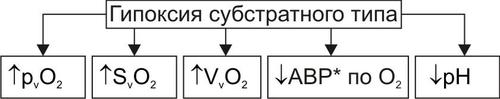

- Субстратная гипоксия

- Перегрузочная гипоксия

- Смешанная гипоксия

- Острая гипоксия

- Хроническая гипоксия

- Гипоксия миокарда

- Гипоксия плода

- Последствия гипоксии

- Причины гипоксии

- Симптомы (признаки)

- Степени гипоксии

- Лечение

- Профилактика

Гипоксия — это патологическое состояние, при котором в организме образуется дефицит кислорода из-за его пониженного поступления снаружи и/или из-за дисфункции утилизации в клетках.

«Гипоксия» – hypo и oxigenium (недостаток

кислорода), перевод с древнегреческого языка. Большинство людей под гипоксией

понимают кислородное голодание

(недостаток кислорода), т.к. в этом случае у тканей и органов

наблюдается дисфункция от дефицита кислорода.

Общая характеристика гипоксии

Определение гипоксии