Контрактура локтевого сустава

Контрактура локтевого сустава – это стойкое ограничение движений в суставе. Возможно затруднения сгибания, разгибания, разворота предплечья кнутри или кнаружи. Обычно контрактуры бывают комбинированными, то есть, движения ограничиваются сразу в нескольких направлениях. В большинстве случаев контрактуры сопровождаются болями и деформацией сустава. Диагноз подтверждается на основании осмотра, результатов измерения объема движений и данных рентгенографии. При необходимости назначаются МРТ, КТ и другие исследования. Лечение чаще консервативное, в тяжелых случаях проводятся хирургические операции.

Общие сведения

Контрактура локтевого сустава (от лат. contractio связываю) – ограничение движений в суставе, обусловленное врожденным недоразвитием костной, хрящевой или мышечной ткани либо укорочением мышц, сморщиванием фасций, нарушением формы суставных поверхностей или стягиванием сустава рубцами вследствие травмы (внутрисуставного перелома, повторных вывихов), воспаления (бурсит локтевого сустава, эпикондилит, артрит), дистрофического процесса, продолжительной иммобилизации и т. д. Инвалидность при ограничении движений в локтевом суставе возникает реже, чем при контрактурах суставов нижних конечностей (коленного, тазобедренного). Лечением данной патологии занимаются травматологи-ортопеды.

Контрактура локтевого сустава

Причины

Наиболее распространенной причиной развития контрактуры локтевого сустава является отсутствие репозиции или недостаточно точное сопоставление отломков при околосуставных переломах и переломовывихах. Ограничение движений в таких случаях обусловлено наличием механического препятствия. Кроме того, после травмы движения могут ограничиваться вследствие кровоизлияния в сустав (гемартроза), разрывов суставной сумки с последующим образованием рубцовых спаек и воспаления околосуставных мягких тканей. При переломах плеча и предплечья (в том числе и возникших достаточно далеко от локтевого сустава) могут развиваться иммобилизационные контрактуры.

Реже встречаются контрактуры после гнойных артритов, обширных ожогов, рваных и рвано-ушибленных ран. В ряде случаев ограничение движений возникает вследствие травм и заболеваний головного мозга или периферических нервов. Кроме того, контрактуры локтевого сустава наблюдаются при таких врожденных аномалиях развития, как косорукость, радиоульнарный синостоз и врожденный вывих головки луча. Ограничения движений при артрозе локтевого сустава, как правило, бывают нерезко выраженными, сами по себе не влияют на трудоспособность и поэтому не имеют большого клинического значения.

Патанатомия

Локтевой сустав является сложным суставом. В его образовании участвуют суставные поверхности трех костей: плечевой, локтевой и лучевой. Плечевая кость соединяется с блоковидной вырезкой локтевой кости и головкой лучевой кости, а головка лучевой кости – с лучевой вырезкой локтевой кости. Таким образом, объем движений обеспечивается за счет трех суставов: луче-локтевого, плече-лучевого и плече-локтевого, объединенных общей капсулой и суставной полостью.

В локтевом суставе возможны разгибание, сгибание, супинация (разворот предплечья ладонной стороной кпереди) и пронация (разворот предплечья тыльной стороной кпереди). В норме разгибание осуществляется до угла 180 градусов, сгибание – до угла 40 градусов. У людей с большой мышечной массой иногда отмечается незначительное ограничение разгибания. Амплитуда движений при супинации и пронации может колебаться от 140 градусов у нетренированных людей до 180 и более градусов у спортсменов.

Классификация

С учетом происхождения все контрактуры суставов в травматологии и ортопедии подразделяют на артрогенные, миогенные, дерматогенные, десмогенные (при соединительнотканных рубцах), иммобилизационные и неврогенные (при патологии центральной и периферической нервной системы). С учетом типа ограничения движений выделяют сгибательные (ограничено разгибание), разгибательные (ограничено сгибание), пронационные и супинационные контрактуры.

Наиболее распространенными являются сгибательные контрактуры в области локтевого сустава. С учетом выраженности ограничения движений выделяют 4 степени таких контрактур:

- 1 степень – возможно разгибание не менее чем на 170 градусов.

- 2 степень – возможно разгибание до 130-170 градусов.

- 3 степень – возможно разгибание до 90-130 градусов.

- 4 степень – разгибание составляет менее 90 градусов.

С учетом особенностей патологических процессов различают три стадии посттравматических контрактур:

- 1 стадия – до 1 месяца после травмы. Ограничение движений обусловлено болью, длительной фиксацией и/или психологическими факторами. При своевременной терапии патология в большинстве случаев легко излечима.

- 2 стадия – свыше месяца после травмы. Ограничение движений вызвано спаечным процессом и образованием рубцовой ткани.

- 3 стадия – через несколько месяцев после травмы. Рубцовая ткань перерождается в волокнистую, происходит стягивание рубца.

Симптомы контрактуры

Клинические проявления определяются выраженностью контрактуры локтевого сустава, характером и тяжестью основной патологии. Пациенты предъявляют жалобы на неудобство или невозможность выполнения действий, требующих сгибания, разгибания, наружной или внутренней ротации конечности. При осмотре часто выявляются деформации области сустава. Объем пассивных и активных движений ограничен. Тяжесть контрактуры определяется степенью уменьшения объема движений.

Диагностика

Для уточнения диагноза во всех случаях осуществляют осмотр, производят измерения объема движений и выполняют рентгенографию локтевого сустава. План дальнейшего обследования зависит от причины развития и особенностей патологии. При необходимости оценить состояние мягких тканей назначают МРТ локтевого сустава. При подозрении на нарушения со стороны нервной системы пациента направляют на консультацию к неврологу или нейрохирургу.

Лечение контрактуры локтевого сустава

Лечение данной патологии чаще консервативное, особенно при свежих контрактурах. Применяют этапные гипсовые повязки, позволяющие без операции исправить положение сустава. Используют механотерапию, ЛФК, тепловые процедуры, массаж и различные способы вытяжения. При вялых параличах на начальном этапе назначают гальванизацию, а затем переходят к остальным процедурам. Активная разработка нередко сопровождается болями, припухлостью и появлением признаков воспаления в суставе, поэтому пациентам назначают НПВП. При выраженном болевом синдроме выполняют блокады сустава.

Показанием к оперативному лечению является наличие неправильно сросшихся костных отломков, которые препятствуют движениям в суставе, грубые массивные кожные и соединительнотканные рубцы в области сустава, а также неэффективность консервативной терапии при выраженных сочетанных контрактурах (ограничение сгибания и/или разгибания в сочетании с ограничением пронации и супинации). Хирургическую методику выбирают с учетом характера патологии. Мешающие движениям костные отломки удаляют. Рубцы иссекают, дефект тканей замещают ауто- или аллотрансплантатом. При значительном разрушении или рубцовом перерождении выполняют эндопротезирование локтевого сустава.

|

Литература 1. Травматология и ортопедия/ под ред. Корнилова Н.В. — 2011 2. Травматология и ортопедия/ Шапошников Ю.Г.- 1997 3. Профилактика посттравматических контрактур локтевого сустава при лечении около- и внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости: автореферат диссертации/ Бен Эль Хафи Хассан — 2010 |

Код МКБ-10 M24.5 |

Контрактура локтевого сустава — лечение в Москве

Контрактура локтевого сустава: причины, лечение и ЛФК после перелома

Содержание

- 1 Характерные особенности патологии

- 2 Классификация

- 3 Причины

- 4 Клиническая картина и диагностика

- 5 Основные виды терапии

- 5.1 Фармакологические препараты

- 5.2 Физиотерапевтические процедуры

- 5.3 Хирургическое вмешательство

- 5.4 Лечебная гимнастика и физкультура

- 5.5 Похожие статьи

При контрактуре локтевого сустава движения в сочленении значительно ограничиваются. Для патологического состояния характерны нарушения сгибания, разгибания, болезненные ощущения, деформирование сустава. Часто возникают трудности при развороте предплечья. При развитии комбинированной контрактуры движения ограничены во всех направлениях. Патология возникает в результате травмирования сустава, деструктивно-дегенеративных изменений в хрящевых и костных тканях, формирования рубцов после оперативного вмешательства, нарушения иннервации, длительной иммобилизации.

Разница в амплитуде движения.

Для диагностирования патологического состояния измеряется объем движений, проводится рентгенография, КТ, МРТ. В терапии контрактуры используются консервативные методики, в том числе физиопроцедуры и ЛФК. При развитии серьезных осложнений пациентам показана хирургическая операция.

Характерные особенности патологии

Локтевой сустав отличается сложным анатомическим строением. Он образован суставными поверхностями сразу 3 костей. Подвижность сочленения обеспечивает соединение плечевой и локтевой костей, а также костной лучевой головкой. В свою очередь, последняя структура надежно крепится к вырезке локтевой кости. Для нормального функционирования локтя необходима слаженная работа лучелоктевого, плечелоктевого и плечевого суставов. Они представляют собой единое образование с общей синовиальной сумкой и полостью.

Второй пациент с аналогичной проблемой.

У человека с нормальным состоянием здоровья локтевой сустав полноценно сгибается (40°), разгибается (180°), поворачивается вверх (супинация) и вниз (пронация) при развороте предплечья. Амплитуда движений может незначительно варьироваться.

При контрактуре локтевого сустава эти параметры снижаются из-за произошедших негативных изменений в анатомических структурах сочленения. Ограничение движение провоцируют:

- врожденные недоразвитые кости, мышечные волокна, гиалиновые хрящи, укороченные мышцы;

- образование рубцов, как бы стягивающих суставную полость;

- нарушение целостности поверхностей костей, формирующих сустав;

- сморщивание фасций, разрастание межмышечных соединительных тканей, частично замещающих собой мышечные ткани.

Чем труднее сгибается и разгибается локоть, тем выше степень тяжести контрактуры. На последней стадии движения в сочленении почти отсутствуют. Такое патологическое состояние становится причиной потери работоспособности и инвалидизации.

Классификация

В ортопедической и травматологической практике контрактуры локтевого сустава подразделяются на группы в зависимости от их происхождения. Причиной артрогенных, миогенных, дерматогенных и десмогенных патологий становятся перерождение тканей, стягивание сочленения соединительнотканными рубцами. В основе классификации контрактур, развившихся в результате травмирования, лежат особенности патологии:

- первая стадия диагностируется у пациентов примерно через 2-4 недели после получения травмы. Пострадавший сам ограничивает движения в локте, стараясь избежать болезненных ощущений. Нередко к этому приводит и неврологическое нарушение — человек боится навредить себе, нагружая сочленение. Контрактура на первой стадии легко поддается консервативной терапии, практически не вызывает осложнений;

- вторая стадия выявляется спустя 1-2 месяца после травмирования. В полости сустава уже начали изменяться соединительные ткани, запущен спаечный процесс и образование рубцов;

- третья стадия обнаруживается у пациента по прошествии нескольких месяцев. Движения ограничены из-за формирования грубоволокнистого соединительнотканного тяжа и его стягивания.

Видео-доклад о посттравматических осложнениях локтевого сустава:

Контрактуры также бывают сгибательными, при развитии которых у человека возникают сложности при попытке разогнуть сустав, и разгибательными, характеризующимися нарушением сгибания. Иммобилизационные контрактуры — тяжелые последствия долгого нахождения локтя в неподвижном состоянии, нередко сопровождаются посттравматическим артрозом локтевого сустава. Появление неврогенных контрактур провоцируют патологии, поражающие вегетативную или (и) центральную нервную систему.

Причины

Самая распространенная причина развития посттравматической контрактуры — это отсутствие или неправильное сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения лучшего сращения. В таких случаях сустав просто не способен полноценно сгибаться и разгибаться из-за наличия механического препятствия. Результатом тяжелого травмирования становятся обширное кровоизлияние в суставную полость, а также нарушение целостности суставной капсулы. Патологические процессы провоцируют формирование фиброзных спаек, осложненных развитием воспалительного процесса в мягких тканях.

Трещина кости.

Причиной иммобилизационных контрактур чаще всего становятся переломы. Причем необязательно травмируется локтевое сочленение. Важной частью терапии переломов плеча, предплечья, руки становится обездвиживание. Во время иммобилизации локоть надолго фиксируется в одном положении, что негативно влияет на состояние хрящевых тканей и связочно-сухожильного аппарата. Нарушение функционирования локтя провоцируют и такие патологии:

- артриты, протекающие на фоне скапливания в суставной полости гнойного экссудата;

- обширные ожоги;

- глубокие раны.

Неврогенные контрактуры — последствия травмирования или прогрессирования патологий головного мозга. Человек не может сгибать или разгибать руку в локте при поражении периферических нервов. Причиной нарушения функционирования сустава становятся врожденные аномалии: искривление кисти, вывих лучевой головки, сращение локтевой и лучевой костей. При остеоартрозе изменения хрящевых и костных тканей редко приводят к возникновению выраженной контрактуры.

Клиническая картина и диагностика

Симптоматика патологии настолько ярко выражена, особенно контрактуры локтевого сустава после перелома, что врач может выставить диагноз только на основании внешнего осмотра и жалоб пациента. В области локтя иногда возникает слабая отечность, ощущается мышечное напряжение. Боль в локте не носит постоянный характер, нередко появляется только утром и исчезает в течение дня. Но она часто усиливается после серьезных физических нагрузок. Пациент жалуется на скованность движений, тугоподвижность, невозможность развернуть руку при изменении положения предплечья. При контрактуре средней и высокой степени тяжести больной принимает вынужденное положение тела, как бы стараясь оградить руку от внешнего негативного воздействия.

Для уточнения диагноза врач изучает анамнез пациента. Подтверждением становится наличие в нем предшествующих травм, воспалительных или дегенеративных суставных заболеваний локтя. Проводится и ряд инструментальных исследований:

- рентгенография для оценки состояния хрящевых и костных тканей;

- МРТ или КТ для обнаружения изменений в соединительнотканных структурах (связках, мышцах, сухожилиях).

Может потребоваться дальнейшее обследование при установлении неврогенного происхождения контрактуры. В этом случае пациенту выписывается направление к неврологу не только для диагностики, но и для последующего лечения.

Основные виды терапии

Практикуется комплексный подход к терапии суставной тугоподвижности. Проводится одновременное устранение контрактуры и патологии, послужившей причиной ее развития. В отдельных случаях сначала приступают к лечению основного заболевания, а только затем занимаются терапией тугоподвижности.

Фармакологические препараты

Лекарственные средства назначаются пациентам только в качестве симптоматической терапии. Для устранения болей используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в таблетках. Это Найз, Ибупрофен, Ортофен, Кеторол, Диклофенак, Нимесулид. Для предупреждения изъязвления их активными ингредиентами слизистой желудка они комбинируются с ингибиторами протонной помпы: Омезом, Ультопом, Нольпазой. Если болевой синдром выражен слабо, то системные НПВП заменяют их наружными формами:

- Фастумом;

- Вольтареном;

- Артрозиленом.

При острых болях, нередко сопровождающихся отеком и воспалением, проводятся блокады с глюкокортикостероидами. С помощью пункции в полость сустава вводятся растворы Дексаметазона, Дипроспана, Триамцинолона, Гидрокортизона. Их могут сочетать с анестетиками Лидокаином или Новокаином. Глюкокортикостероиды при длительном применении разряжают костные ткани, поэтому использование гормональных препаратов продолжается 1-3 дня.

Физиотерапевтические процедуры

Воздействие на сустав физических факторов позволяет ускорить выздоровление пациента, особенно в сочетании с другими методами лечения. Положительные эффекты суммируются, что приводит к улучшению кровообращения в локте, ослаблению болей, рассасыванию отеков, купированию воспалительного процесса. Врач может назначить комбинацию следующих физиотерапевтических мероприятий:

- электрофорез с НПВП, глюкокортикостероидами, анальгетиками;

- магнитотерапию;

- лазеротерапию;

- ударно-волновую терапию;

- аппликации с озокеритом и парафином;

- бальнеолечение.

Контрактуры, спровоцированные вялыми параличами, на начальной стадии хорошо поддаются терапии гальванизацией. При проведении процедуры на локтевой сустав воздействуют постоянным электрическим током с небольшим напряжением. Несколько сеансов гальванизации нормализуют мышечный тонус, восстанавливают иннервацию, стабилизируют объем движений в суставе.

Хирургическое вмешательство

Если консервативная терапия, проводимая в течение нескольких месяцев, не привела к устранению тугоподвижности, пациента готовят к операции. Хирургическое вмешательство показано и при обнаружении неправильно сросшихся после перелома костных осколков, сформировавшегося крупного соединительнотканного тяжа. Метод проведения операции зависит от причины контрактуры и развившихся осложнений. Костные отломки, служащие механическим препятствием, удаляют, а рубцы иссекают. Для восстановления оптимального функционирования суставных структур удаленные ткани замещают трансплантатами, взятыми у самого больного или донора. Если локтевой сустав сильно разрушен, или рубцовое перерождение нельзя устранить пересадкой тканей, то проводится эндопротезирование.

Лечебная гимнастика и физкультура

ЛФК при контрактуре локтевого сустава — один из самых эффективных методов лечения, особенно при незначительной тугоподвижности. Терапия с помощью регулярного выполнения движений с малой амплитудой имеет широкую доказательную базу. Тренироваться можно сразу после ослабления болезненных ощущений и купирования воспалительного процесса. Позитивно воздействуют на состояние локтя такие упражнения:

- лечь, сначала поочередно, а затем одновременно сгибать руки в локтях, дотрагиваясь пальцами до плеч;

- в положении лежа плавно поднимать и опускать прямые руки;

- сесть на табурет, согнуть руки в локтях, отводить их в стороны на максимально возможное расстояние;

- в положении сидя заводить руки поочередно за спину, пытаясь дотронуться до противоположной лопатки;

- стать ровно, положить ладони на плечи, подтягивать колено к противоположному локтю.

В ЛФК контрактуры практикуется механотерапия, или выполнение упражнений с помощью специальных аппаратов или механизмов. Такой метод лечения способствует разработке локтевого сустава, удлинению мышц и связок.

Избавиться от контрактуры народными средствами нельзя. Они не содержат ингредиентов, способных растворять грубые соединительные ткани, рассасывать рубцы. Лечение патологии настоями и травяными компрессами усугубит проблему, станет напрасной потерей времени. Незначительное ослабление симптоматики народными средствами часто становится причиной затягивания визита к врачу и развития необратимых изменений в тканях.

Похожие статьи

Контрактура локтевого сустава

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Контрактура локтевого сустава — патологическое состояние с ограничением подвижности сустава. Как правило, пациенты с контрактурами страдают от малоподвижности руки, испытывают сложности со сгибанием-разгибанием, не могут полноценно развернуть предплечье кнаружи или кнутри. Такое состояние развивается после перенесённых травм, воспалительных процессов, вследствие врожденных аномалий развития. Чтобы подтвердить диагноз и пройти лечение контрактуры, обратитесь к травматологу или ортопеду.

Причины контрактуры локтевого сустава

Самая распространённая причина контрактур — осложнения переломов, в том числе переломов в сочетании с вывихами. Если после травмы околосуставные отломки не точно сопоставлены или отсутствует репозиция, подвижность сустава ограничивается. Также к контрактуре после травмы приводят:

- кровоизлияния в суставную полость;

- разрывы суставной сумки с образованием рубцовых спаек;

- воспаления мягких тканей вокруг сустава.

Иногда контрактура становится следствием гнойного артрита, ожога II-III степени, рваной раны.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 27 Января 2023 года

Дата обновления: 10 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Симптомы контрактуры локтевого сустава

Основное проявление контрактуры — затруднение в сгибании-разгибании руки в локте, которое зависит от степени патологии:

- I — пациент может разогнуть руку более чем на 170 градусов;

- II — рука разгибается на 130-170 градусов;

- III — руку можно разогнуть в локте на 90-130 градусов;

- IV — максимальный угол разгибания локтевого сустава составляет 90 градусов.

На фоне этого человека часто беспокоит боль в локте, дискомфорт во время движений. Область сустава может опухать, кожа вокруг — незначительно краснеть.

Методы диагностики

Чтобы поставить точный диагноз, доктор ЦМРТ записывает жалобы, проводит осмотр и тесты на уровень подвижности. Чтобы исключить другие повреждения, пациенту рекомендуют пройти рентгенографию:

К какому врачу обратиться

Контрактуры на начальных стадиях поддаются консервативному лечению, поэтому обращаться стоит к ортопеду или травматологу. При контрактуре III-IV степени понадобится помощь хирурга.

Как лечить контрактуру локтевого сустава

Лечение контрактуры в ЦМРТ проводит комплексно: врач индивидуально подбирает медикаменты, курс массажа, лечебную гимнастику и физиотерапевтические процедуры. В тяжёлых случаях ортопед привлекает хирурга и рекомендует пройти операцию:

Последствия

Без лечения патология прогрессирует и может обернуться полной неподвижностью локтевого сустава. Также часто к патологическому процессу присоединяется анкилоз.

Профилактика

Чтобы не допустить развития контрактуры, важно залечивать все травмы локтя, не пренебрегать реабилитацией после операций и ношения гипса и не запускать артриты.

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

- /

- /

Контрактура локтевого сустава

Контрактура локтевого сустава — это стойкое ограничение движений в сочленении различной этиологии. При этой патологии возникают проблемы с разгибанием, сгибанием, разворотом руки ладонью вниз или вверх. Часто выявляется контрактура локтевого сустава после перелома, как результат длительной иммобилизации руки, но она может возникать и по многим другим причинам. Патология встречается как у взрослых, так и у детей. Ее прогрессирование без своевременного лечения значительно снижает качество жизни. В Клинике Temed проводят современное и эффективное лечение локтевых контрактур, позволяющее устранить проблему и не допустить развития осложнений.

Данная статья носит рекомендательный характер. Лечение назначает специалист после консультации.

Причины

Локтевой сустав — это сложное сочленение между плечевой костью и костями предплечья, образованное тремя простыми суставами. Он обеспечивает подвижность верхних конечностей, благодаря чему человек может выполнять привычные действия: поднимать, опускать и перемещать предметы, надевать одежду и многое другое. Сустав укреплен крепким связочным аппаратом, суставной капсулой, внутри которой содержится синовиальная жидкость. Повреждение одной из анатомических структур негативно сказывается на многих аспектах повседневной жизни. В норме в локтевом суставе совершаются сгибание, разгибание, а также вращение предплечья кнутри и кнаружи. При контрактуре амплитуда этих движений снижается.

Строение локтевого сустава

Тугоподвижность сустава — это следствие какой-либо первичной патологии:

-

врожденных аномалий развития костей, связок, самого сустава

-

дегенеративно-дистрофических изменений, возникающих по мере «изнашивания» сустава

-

травма, в результате которой возникает посттравматическая контрактура локтевого сустава

-

формирования соединительнотканных рубцов после операции на суставе, которые «стягивают» кожу, мышцы, связки

-

кровоизлияния в суставную полость в результате травмы или чрезмерной нагрузки

-

воспалительный процесс, в том числе гнойный, в суставе или в окружающих его тканях

-

ожог II-III степени в области локтевого сустава

-

длительная иммобилизация конечности, в том числе после перелома

Симптоматика

Анатомически локтевой сустав сгибается до 40 градусов и разгибается до 180 градусов. В зависимости от выраженности ограничения двигательной функции выделяют 4 степени контрактуры локтя:

-

первая — градус разгибания составляет не менее 170

-

четвертая — разгибание возможно не более, чем на 90°

Клиническая картина патологии развивается в соответствии с ее первопричиной, как правило, еще до формирования контрактуры. Особенно ярко выражена симптоматика контрактуры после перелома. В большинстве случаев врач может установить диагноз уже на первичной консультации. Самые распространенные симптомы, на которые жалуются больные:

-

ограничение амплитуды движений в локтевом суставе — главный признак и повод обращения за медицинской помощью

-

-

напряжение мышц плеча и предплечья

-

болезненные ощущения, усиливающиеся при попытке выполнить движение рукой

-

усиление боли после физической активности и угасание после отдыха

-

невозможность выполнить привычное движение рукой, изменить положение предплечья

При прогрессировании патологии, сильной боли в суставе рука пациента принимает вынужденное положение, в котором дискомфорт выражен меньше. Это компенсаторная реакция организма, которая защищает поврежденную конечность от неблагоприятного внешнего воздействия.

Диагностика

Чтобы установить диагноз, оценить текущее состояние локтевого сустава, а также определить тактику лечения, пациенту назначают комплексное диагностическое обследование.

На начальном этапе врач проводит:

- Опрос. Уточняет жалобы, их особенности и время появления. Обязательно выясняет наличие фактора, предшествующего появлению патологии: травм, переломов, перенесенных операций

- Осмотр. Специалист осматривает локтевой сустав на наличие видимых повреждений, ран и деформаций. Оценивает амплитуду его движений и подвижность других суставов верхних конечностей

- Пальпацию. При пальпации выявляется болезненность и припухлость. Возможно определение костных деформаций, нетипичных звуков — хруста, щелчка

Чаще всего данных осмотра, опроса и пальпации достаточно, чтобы диагностировать контрактуру. Но этого мало для выбора оптимальной тактики лечения и понимания причины тугоподвижности сустава. С этой целью пациенту назначают инструментальные методы диагностики:

- Рентгенографию. Это самый простой и доступный метод обследования, который позволяет визуализировать кости и хрящи

- КТ сустава. Проводят, если на рентгенограмме не удалось визуализировать патологию костей и суставов

- МРТ. Проводят, когда нужно получить больший объем диагностических данных, особенно о состоянии мягких тканей сустава

- УЗИ сустава. Может быть необходимо для выявления гноя, крови, иной жидкости в полости сустава, для оценки состояния связок, сухожилий

К какому врачу обратиться

Диагностикой и лечением локтевых контрактур занимается травматолог-ортопед. Врач проводит комплексное обследование, устанавливает диагноз и выбирает индивидуальную тактику лечения для каждого пациента. В Клинике Temed работают опытные травматологи-ортопеды, способные справиться с проблемой любой сложности. Врачи клиники избавляют пациентов от боли и возвращают их к активной жизни без ограничений.

Запишитесь на консультацию травматолога-ортопеда

Прием длится 60 минут, включает в себя диагностику, анализ вашего МРТ и составление плана лечения, проходит как в очном формате, так и онлайн.

Лечение

Лечение контрактуры локтевого сустава проводят строго индивидуально. Врач учитывает разные факторы: возраст пациента, причину патологии, степень тугоподвижности, сопутствующие заболевания и прочие особенности организма. В первую очередь начинают лечить основную болезнь, и только после этого приступают к коррекции самой контрактуры.

Для устранения тугоподвижности используются следующие методики:

-

Медикаментозную терапию. Прием лекарственных препаратов направлен на купирование боли, отека и воспаления и улучшение самочувствия пациента. Для этого используют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в таблетированной форме, в инъекциях, а также в виде мазей для местного применения. Если они неэффективны и болезненность сохраняется, возможно проведение блокады — введение лекарства с обезболивающим эффектом в полость сустава

-

Физиотерапию. Физиотерапевтические процедуры усиливают действие медикаментов, улучшают кровообращение в тканях, расслабляют мышцы, купируют боль и воспаление. Пациентам рекомендуется магнитотерапия, лазеротерапия и ударно-волновая терапия

-

ЛФК. Лечебная физкультура — обязательный элемент лечения контрактуры. Приступать к тренировкам можно только после купирования острой боли. Специалист по ЛФК составляет индивидуальную программу тренировок для пациента, рассчитанную на уровень его физической подготовки и конечную цель. В некоторых случаях рекомендуют механотерапию и работу со специальными тренажерами. Регулярные занятия ЛФК укрепляют мышцы и связки, постепенно увеличивают амплитуду движений в суставе

-

Массаж. Лечебный массаж улучшает эластичность тканей, устраняет мышечный спазм, нормализует локальное кровообращение и обмен веществ. Служит профилактикой повторного развития тугоподвижности. Он также положительно влияет на сон и психоэмоциональное состояние — уже после первого сеанса пациенты отмечают повышение настроения и подъем энергии

Хирургическое вмешательство показано, только если консервативная терапия неэффективна в течение длительного времени, а также при наличии сложного перелома. Вид операции хирург выбирает после изучения медицинской документации, повторного осмотра и диагностики.

Последствия

Без своевременного лечения разгибательная и сгибательная контрактура локтевого сустава приводит к выраженному ограничению подвижности сустава, вплоть до полной его фиксации в одном положении. Из-за этого левая или правая конечность перестает полноценно функционировать, что негативно сказывается на всех аспектах жизни человека. Больной становится частично или полностью нетрудоспособным.

Профилактика

Предотвратить развитие контрактуры локтевого сустава помогает:

-

минимизация рисков травмирования

-

регулярная утренняя гимнастика

-

сбалансированное и разнообразное питание

-

занятие не травмоопасным спортом: плавание, йога, бег

-

отказ от чрезмерных физических нагрузок

-

своевременное обращение к врачу, отказ от самолечения

-

ежегодное проведение профилактических медицинских осмотров

Список источников:

- Повреждения локтевого сустава : [руководство] / В.И. Зоря, А.В. Бабовников. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 464 с.

- Федеральные клинические рекомендации «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ», 2015 год

- Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Остеология. Учебное пособие. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. 60 с.

Воспользуйтесь чатом на сайте, чтобы получить ответ в течение 5 минут. Выберите удобный для вас канал связи для общения с оператором.

Контрактура локтевого сустава – очень неприятное состояние, при котором ограничивается нормальное движение верхней конечности. Нормальная активная жизнь при этом становится невозможной. По каким причинам начинается это заболевание, и как с ним бороться?

Причины

У локтевого сустава сложное анатомическое строение, и нарушение функционирования хотя бы одной из составных частей приводит к разным патологиям, в числе которых и контрактура локтя. В целом причины также разделяют на врожденные и приобретенные. К первым относят различные хромосомные изменения у ребенка, например, врожденная мышечная кривошея или косолапость.

Как правило, их диагностируют у ребенка прямо в роддоме. Такие врожденные состояния хорошо поддаются исправлению, и прогноз анатомии локтевого сустава у грудничков благоприятный. И наоборот, если врожденную патологию вовремя не заметить и не приступить к лечению, то в дальнейшем лечение будет длительным, и его эффективность ниже.

Какие причины провоцируют развитие этого состояния:

- Ишемия. Даже при единичном нарушении кровоснабжения определенного участка тела может нарушиться функция локтевого сочленения.

- Огнестрельные ранения. Это очень серьезные повреждения практически всех видов тканей и структур в локте.

- Перелом кости в области правого или левого локтя. Посттравматическая контрактура – самый частый случай. Рубцевание тканей способствует ухудшению кровоснабжения и нарушению функционирования сочленения.

- Воспалительные поражения жирового слоя в области локтя. В этом случае воспаление может перейти на смежные структуры, в том числе и на костный скелет.

- Аутоиммунные состояния и заболевания. Реактивный, ревматоидный, псориатический артрит характеризуются общим снижением иммунитета.

- Ожоги. Это очень серьезное нарушение функции кожных слоев, при которых происходит замена нормальной текстуры рубцами.

- Длительное наложение гипса. Чаще всего эта ситуация случается после травмы. Контрактура локтевого сустава после перелома появляется не столько из-за повреждения или гипса, сколько из-за длительной фиксации локтя в одном положении.

- Состояния, при которых имеется хроническое нарушение кровообращения. Так, сахарный диабет вкупе с полиневропатией может привести к подобным осложнениям, как контрактура локтя.

- Патологические состояния скелета, при котором происходит адаптация организма к этим изменениям: искривление позвоночника, укорочение одной конечности и т.д.

Виды контрактуры

Есть несколько классификаций данного состояния. Наиболее распространенная из них:

- отводящая – страдает процесс приведения руки;

- приводящая – нарушается процесс отведения верхней конечности;

- сгибательная – ухудшается процесс сгибания локтя;

- разгибательная – человек не может полностью согнуть локоть;

- ротационная – сложности возникают с вращением локтевого сочленения.

Также эту патологию различают в зависимости от того, какая ткань задействована в нарушении функции локтевого сустава:

- миогенные – имеются повреждения мышечной ткани;

- дерматогенные – имеются изменения кожных слоев значительной площади (вследствие ожогов, воспалений, хирургических вмешательств);

- неврогенные — повреждения проходящих нервных окончаний;

- десмогенные – плохое состояние фасциальных оболочек, связок;

- артрогенные – повреждения вследствие воспаления затронули костную ткань;

- тендогенные – повреждаются (укорачиваются) сухожилия.

Существует классификация контрактуры локтевого сочленения в зависимости от стадии заболевания. Контрактура — имеющиеся нарушения двигательных возможностей легко увидеть невооруженным глазом, а также замерить, например, при помощи гониометрии. Ригидность — сочленение почти неподвижно. Пространство, амплитуда движений настолько мала, что их можно замерить только специализированными методами. Анкилоз — у пациента отсутствуют и активные, и пассивные движения локтем.

Лечение

Это состояние лечится консервативно или оперативно. Специалист должен выработать тактику, которая позволит устранить препятствие, мешающее проведению движения, расслабить отдельные группы мышц и сухожилий, улучшить кровоснабжение сочленения, выпрямить больную конечность, укрепить больной сустав. Традиционное консервативное лечение контрактуры локтевого сустава включает в себя:

- прием хондропротекторов, противовоспалительных и, по необходимости, кроворазжижающих препаратов, способствующих улучшению кровообращения;

- физиопроцедуры;

- массаж;

- ЛФК (лечебную физкультуру).

При сильных болях можно воспользоваться местными обезболивающими средствами (Вольтарен, Диклофенак). При непроходящих болях врач может прописать инъекции глюкокортикостероидов, которые можно сочетать с простейшими анестезирующими препаратами – Лидокаином, Новокаином. Такое лечение не следует применять более 3 дней, поскольку гормоны негативно влияют на структуру костной ткани.

Физиопроцедуры при контрактурах локтевого сочленения считаются очень эффективными. Особенно показан электрофорез на область больного локтя. Местным лечебным компонентом могут быть противовоспалительные, рассасывающие, укрепляющие средства, а также ферменты, которые улучшают структуру кожных слоев и соединительной ткани.

Если контрактура вызвана большим количеством рубцовой ткани, то разрушить и смягчить ее поможет ударно-волновая терапия. Она также показана в качестве меры профилактики после травмы. Отдельное внимание следует уделить лечебной физической культуре. В первое время следует заниматься только со специалистом-тренером. Нагрузка должна быть небольшой, и увеличивать ее следует постепенно. В противном случае можно получить новую травму, например растяжение связок или сухожилий.

Кстати, ЛФК помогает восстановить и нервную проводимость, а также положительно влияет на регенеративные процессы. Одним из вариантов реабилитации при помощи ЛФК является схема, когда врач предварительно, за два часа до тренировок, вводит в сустав пациента анестезирующее вещество (адреналин и лидокаин). Это поможет максимально расслабить мышцы и зажатые сухожилия, а значит, гимнастика будет более эффективной.

Длительность такой схемы – около 6 дней.

Иногда лечение предполагает только проведение операции. Так может случиться при слишком сильных деформациях локтевого сочленения, а также при неправильном срастании ранней травмы – перелома или разрыва связок. Наконец, при полной потере пациентом работоспособности консервативную терапию не применяют.

Чтобы облегчить реабилитационный период, а также ускорить последующую разработку сустава, пациент должен подготовиться к операции. Подготовка заключается в лечебной гимнастике, физиотерапии, а также инъекциях в больное сочленение гормонов и кислорода. Упражнения помогут избежать атрофии мышц.

При сложных повреждениях сухожилий может потребоваться их пластика или замена. Сегодня используются современные безопасные материалы, включая медицинский пластик. Он не отторгается организмом и очень хорошо приживается практически у всех пациентов. При сложных повреждениях, когда предстоящая операция обещает быть трудной, хирург может принять решение не в пользу малоинвазивной артроскопии, а проводить процедуру открытым методом.

Контрактура локтевого сочленения – состояние, которое невозможно не заметить. Оно мешает нормальным бытовым движениям, а потому меняет жизнь человека. Взамен активности и скорости приходит осторожность, медлительность, пассивность. Современные методы терапии позволяют достичь отличных результатов и избавиться от этого недуга без последствий и осложнений.

Приходько Алексей Владимирович

Pевматолог-ортопед, д.м.н., доцент, заведующий кафедры ревматологии РМАНПО

Умоляю, одумайтесь! Если вовремя не принять меры, болезнь суставов может привести к инвалидному креслу. Чтобы избавиться от болей и дискомфорта навсегда и не навредить организму достаточно просто…

Читать далее >>

Приходько Алексей Владимирович

Заведующий Берлинским центром ревматологии Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl при Клинике Шарите.

В России суставы до сих пор лечат устаревшими и малоэффективными препаратами, которые требуют постоянного применения на протяжении всей жизни.

В то время как в Европе остеохондроз и прочие заболевания суставов лечится так же просто, как насморк — раз и на 10 лет. Нужно всего лишь 2 раза в день…

Читать далее >>

- Research article

- Open Access

- Published: 10 September 2008

Journal of Orthopaedic Surgery and Research

volume 3, Article number: 39 (2008)

Cite this article

-

21k Accesses

-

16 Citations

-

9 Altmetric

-

Metrics details

Abstract

Varying surgical techniques, patient groups and results have been described regards the surgical treatment of post traumatic flexion contracture of the elbow. We present our experience using the limited lateral approach on patients with carefully defined contracture types.

Surgical release of post-traumatic flexion contracture of the elbow was performed in 23 patients via a limited lateral approach. All patients had an established flexion contracture with significant functional deficit. Contracture types were classified as either extrinsic if the contracture was not associated with damage to the joint surface or as intrinsic if it was.

Overall, the mean pre-operative deformity was 55 degrees (95%CI 48 – 61) which was corrected at the time of surgery to 17 degrees (95%CI 12 – 22). At short-term follow-up (7.5 months) the mean residual deformity was 25 degrees (95%CI 19 – 30) and at medium-term follow-up (43 months) it was 32 degrees (95%CI 25 – 39). This deformity correction was significant (p < 0.01). One patient suffered a post-operative complication with transient dysaesthesia in the distribution of the ulnar nerve, which had resolved at six weeks. Sixteen patients had an extrinsic contracture and seven an intrinsic. Although all patients were satisfied with the results of their surgery, patients with an extrinsic contracture had significantly (p = 0.02) better results than those with an intrinsic contracture. (28 degrees compared to 48 degrees at medium term follow up).

Surgical release of post-traumatic flexion contracture of the elbow via a limited lateral approach is a safe technique, which reliably improves extension especially for extrinsic contractures. In this series all patients with an extrinsic contracture regained a functional range of movement and were satisfied with their surgery.

Introduction

Elbow Stiffness with loss of function is a common disabling problem that usually arises as a complication of trauma [1–5], but may also occur following burns[6, 7]. or head injury [8, 9] or in association with degenerative, inflammatory or haemophiliac [10] arthropathy and congenital malformations [11]. The degree of stiffness is related to the severity of the injury and the duration of immobilisation at initial treatment [12, 13]. Loss of elbow extension commonly produces a significant functional deficit [14]. Elbow contractures can be classified as extrinsic or intrinsic according to the underlying aetiology [15]. Extrinsic contractures involve the peri-articular soft-tissues with a normal or near normal articular surface. Intrinsic factors include disruption of the normal articular surface, osteophytes, intra-articular loose bodies and secondary osteoarthritis.

When non-operative treatments such as static or dynamic splinting [16–22] fail then surgery is often considered. Many surgical techniques have been described for established contractures with significant functional impairment. These include: manipulation-under-anaesthesia [23]; arthroscopic release [24–26]; open capsulectomy via anterior [27–31], posterior [13], medial [32, 33], lateral [30, 34–37], or combined approaches [38].

We present our experience of the ‘mini-open’ lateral approach to the elbow to correct an extension deficit in a series of patients with an established post-traumatic flexion contracture of both intrinsic and extrinsic types [35]. This approach facilitates access to the anterior capsule, the lateral ligament complex and radio-capitellum joint. It is also possible to access the posterior part of the elbow joint and olecranon of required.

Methods

Between 1998 and 2004, 23 patients referred to our unit were treated surgically for a post traumatic flexion contracture of the elbow. The indication for surgery in all was an established functionally significant extension deficit that had failed non-operative treatment with at least 9 months having elapsed since injury. In each case the contracture was classified as extrinsic or intrinsic after assessment with clinical examination and plain radiographs and the pre-operative flexion contracture recorded. All patients consented to have their surgery under general anaesthesia and regional block with a tourniquet. The lateral column approach was used with a small 8 cm (10 cm if larger patient) incision centred over the lateral epicondyle (Figure 1). The same operative sequence was followed for all patients. All patients had a section of anterior capsule, extending across the entire anterior aspect of the joint, excised under direct vision (Figure 2). If the radial head was significantly damaged and determined at this point to be a block to extension then it was excised. Next if extension was still limited and the lateral collateral ligament complex appeared tight it was z-lengthened rather than sacrificed. Cases of intrinsic contracture also had any intra-articular lesion addressed. Any implanted metalwork that was easily accessible and may influence movement or cause pain was also removed as were any olecranonosteophytes identified on pre-operative imaging. If ulnar nerve symptoms and signs were present then an ulnar nerve release with subcutaneous transposition was performed via a separate medial incision. No distracting devices were used. The tourniquet was released, haemostasis secured with electro-cautery and a drain placed in the peri-articular soft-tissues. The residual «on-table» passive deformity was assessed after wound closure and before the application of dressings.

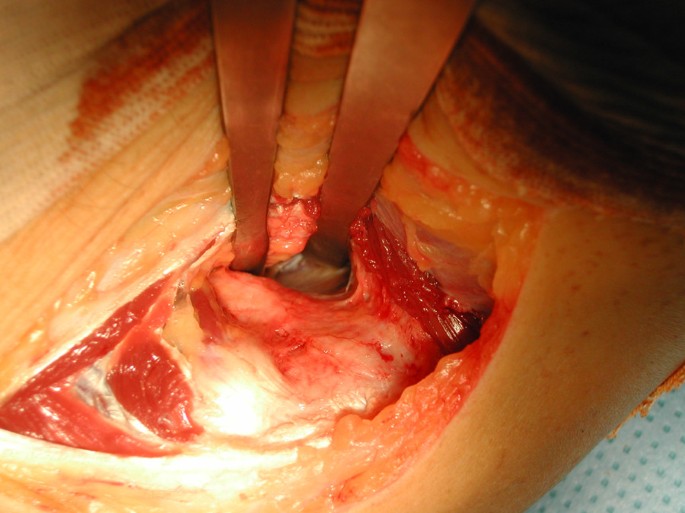

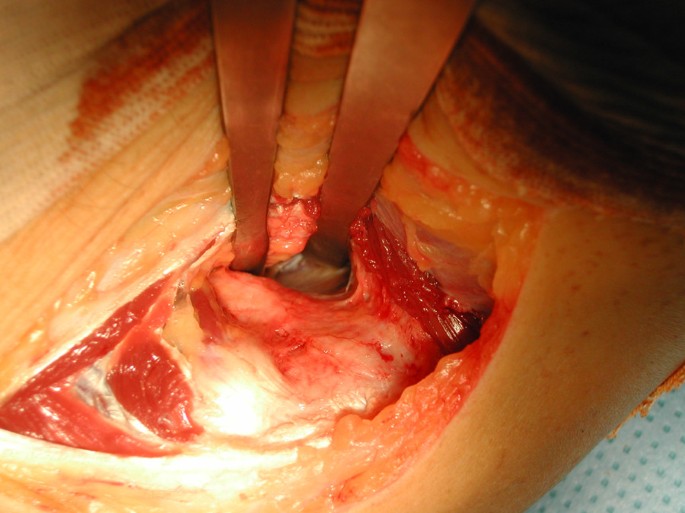

A clinical photograph showing the anterior capsule of the elbow through the lateral approach.

Full size image

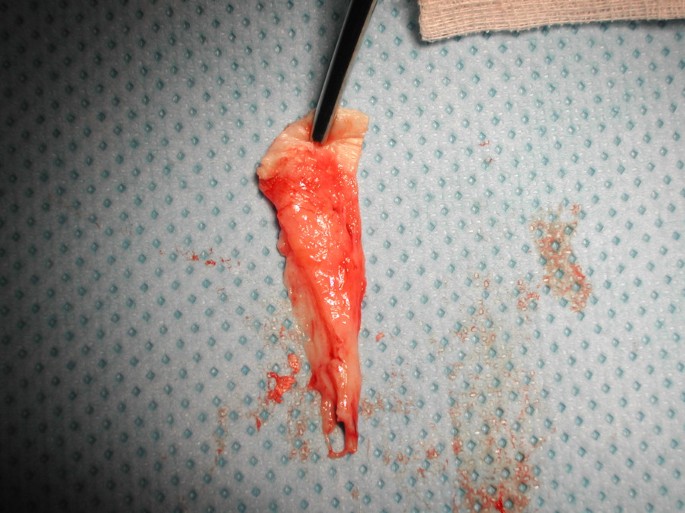

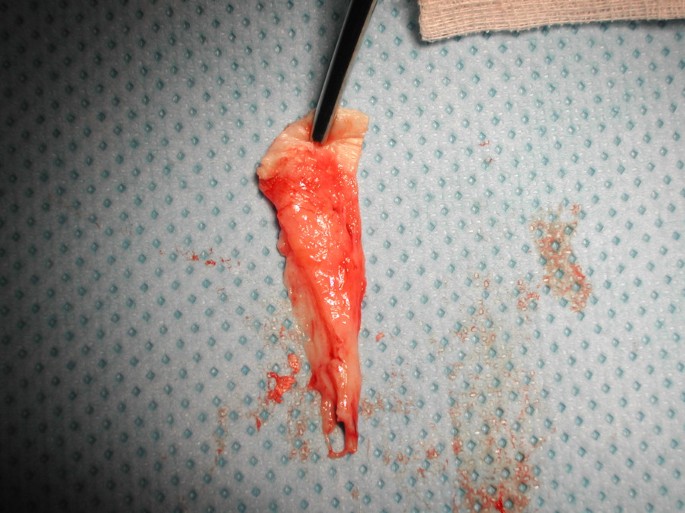

A clinical photograph showing the excised anterior capsule.

Full size image

Post-operatively the limb was immobilised overnight in maximum extension using a plaster slab. The drain was removed and the cast replaced by a static, extension thermoplastic splint the next day. All patients were discharged on the first post-operative day. No prophylaxis was given to prevent heterotopic bone formation. The splint was worn continuously for two weeks and then at night for six weeks. Physiotherapy with active extension exercises commenced after two weeks in the presence of satisfactory wound healing. Short-term results were assessed by clinical review while medium-term follow-up was conducted using a telephone questionnaire and patient based deformity outlines as previously used by Morrey [39]. The telephone questionnaire consisted of two questions; ‘Are you happy with the results of your surgery?’ and ‘In retrospect would you have the surgery again?’. These assessment methods were used as most patients were tertiary referrals to our unit, living many miles away and were reluctant to return for a further appointment as they were satisfied and doing well.

Results

In the study group there were 15 males and 8 females. The median age was 35 yrs (range 16 – 52 yrs). The contracture was post-traumatic in all cases (fracture with dislocation n = 9; fracture n = 9; dislocation n = 3; and soft-tissue injury n = 2). Sixteen patients had an extrinsic contracture and 7 patients had an intrinsic aetiology.

All patients underwent anterior capsulectomy and additional procedures included: Z-lengthening of lateral collateral ligament n = 8; excision of radial head n = 3; removal of metalwork n = 3; excision of olecranon osteophyte n = 2; and ulna nerve transposition (via a separate medial incision) n = 2. Patient demographics, operative procedures and serial elbow deformities are listed in Table 1.

Full size table

Short term follow-up was available at 7.5 months (95%CI 4 – 11) in all patients and medium term follow-up at 43 months (95%CI 30 – 56) in 20 patients (87%). Overall, the mean pre-operative flexion deformity was 55 degrees (95%CI 48 – 61). Surgery reduced the mean «on-table» deformity to 17 degrees (95%CI 12 – 22). The short term mean residual deformity was 25 degrees (95%CI 19 – 30) and 32 degrees (95%CI 25 – 39) at medium term follow-up. The improvement in the fixed-flexion deformity was significant at both short-term and medium-term follow-up (paired t-test – p < 0.01).

Sub group analysis of extrinsic and intrinsic groups revealed:

Group One (extrinsic) patients had a mean pre-operative flexion deformity of 53 degrees (95%CI 47 – 59); a mean «on-table» correction to 13 degrees (95%CI 7 – 19); short term deformity of 20 degrees (95%CI 16 – 25); and medium term deformity of 28 degrees (95%CI 22 – 34).

Group Two (intrinsic) patients had a mean pre-operative flexion deformity of 57 degrees (95%CI 40 – 74); a mean «on-table» correction to 25 degrees (95%CI 15 – 35); short term deformity of 33 degrees (95%CI 21 – 46); and medium term deformity of 48 degrees (95%CI 32 – 64). The difference between the groups was significant at short term (two sample independent t-test – p = 0.02) and medium term (p = 0.05) follow-up.

All patients were satisfied with their surgery and would undergo it again. No patients reported a loss or change in their maximum flexion. One patient had a post-operative complication with transient dysaesthesia in the distribution of the ulnar nerve that lasted for six weeks. There were no cases of haematoma, infection or post-operative instability.

Discussion

Historically, open release was performed via extensive surgical approaches such as the anterior approach that also included a biceps tenotomy [28, 31]. Urbaniak used the anterior approach to perform a capsulectomy [40], but this does not allow access to the posterior structures of the elbow and is therefore not as useful. The medial approach does permit access to the anterior and posterior parts of the joint and exposes the ulnar nerve [32] but the radial head and lateral ligament complex are beyond its reach. Contracture release via the lateral approach exposes all the relevant pathology [30] and in patients with an isolated extension deficit can be performed through a «mini» lateral incision [35].

Whatever the approach, the goal of surgical treatment is to restore a functional range of movement. Morrey showed that a flexion contracture of greater than 30° has a significant effect on elbow function [14] and Kraushaar proposed that patients participating in gymnastics, racquet or throwing sports were even less tolerant of an extension deficit [41]. In our series, all but one of the patients had a pre-operative flexion contracture greater than 30° and complained of functional restriction with daily activities. The patient with a deformity of 20° felt that her functional requirements were such that this represented a significant limitation.

We used deformity outlines for medium term follow up as most patients were tertiary referrals to our unit, living many miles away and were reluctant to return for a further appointment to report a favourable outcome. Patients were asked to get a family member draw around the affected upper limb with the elbow in maximum extension and the forearm in neutral rotation, Morrey has successfully reported on this previously [39].

While the ability of surgery to restore a functional range of movement is documented in a number of studies results have been variable. Morrey [36] and Wada [32] managed to restore a functional arc in 50%, while Schindler [42] only achieved this in 30% of cases. The patients in our study did not have significant restriction of flexion and were therefore only treated for lack of extension. In 18 of the 23 cases (79%) the flexion contracture was corrected to less than 30° providing a functional range. In the sub-group of patients with extrinsic contracture all patients had a correction to less than 30°.

There remains some controversy regarding the optimal post-operative regimen following surgery. Continuous passive motion (CPM) has been advocated as an adjunct to surgery [27, 30]. Morrey initially used a regimen of CPM followed by dynamic splinting [15]. This programme required a protracted in-patient stay and has been subsequently revised to three days of CPM as an in-patient followed by dynamic splinting upon discharge [12]. Wada, in a non-randomised trial, found no difference in the outcome of patients receiving CPM after surgery [32], a finding corroborated by Chantelot who reviewed the factors influencing surgery for elbow contracture [43]. In our series, the patients were splinted in maximum extension at the end of surgery. A thermoplastic moulded splint was custom-made and the patients were discharged on the first post-operative day. The splint remained in place for two weeks, after which they progressed to physiotherapy and night splinting for six weeks. Despite having a comprehensive post-operative regimen in place, the final correction at last clinical review was, on average, 5–10° less than that achieved at the time of surgery with further deterioration in the medium-term. Similar deterioration has been observed in other series [43–45], and patients need to be warned that final deformity correction is likely to fall short of that achieved at the time of surgery and discharge. Despite this all patients in our series were satisfied with their outcome.

The ulnar nerve is at risk during retraction and with one patient having a transientulnar nerve palsy, we recommend careful positioning of retractors during this procedure.

We agree with others that all pathology pertinent to this type of flexion contracture can be addressed via the limited lateral approach. We also found that patients recovered quickly with an attendant short in-patient stay (<24 hours). While careful consideration of the potential outcome should be given when using this technique for intrinsic contractures, our results show that for extrinsic contractures with an extension deficit, the limited lateral approach provides a safe reliable way of restoring a functional range in a high percentage of patients.

References

-

Weiss AP, Sachar K: Soft tissue contractures about the elbow. Hand Clin. 1994, 10: 439-51.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Josefsson PO, Johnell O, Gentz CF: Long-term sequelae of simple dislocation of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 1984, 66: 927-30.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Mehlhoff TL, Noble PC, Bennett JB, Tullos HS: Simple dislocation of the elbow in the adult. Results after closed treatment. J Bone Joint Surg Am. 1988, 70: 244-9.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Wheeler DK, Linscheid RL: Fracture-dislocations of the elbow. Clin Orthop. 1967, 50: 95-

Article

Google Scholar

-

Tucker K: Some aspects of post-traumatic elbow stiffness. Injury. 1978, 9: 216-20. 10.1016/0020-1383(78)90011-6.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Hoffer MM, Brody G, Ferlic F: Excision of heterotopic ossification about elbows in patients with thermal injury. J Trauma. 1978, 18: 667-70.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Seth MK, Khurana JK: Bony ankylosis of the elbow after burns. J Bone Joint Surg Br. 1985, 67: 747-9.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Garland DE, O’Hollaren RM: Fractures and dislocations about the elbow in the head-injured adult. Clin Orthop. 1982, 38-41.

Google Scholar

-

Mendelson L, Grosswasser Z, Najenson T, Sandbank U, Solzi P: Periarticular new bone formation in patients suffering from severe head injuries. Scand J Rehabil Med. 1975, 7: 141-5.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Dietrich SL: Rehabilitation and nonsurgical management of musculoskeletal problems in the hemophilic patient. Ann N Y Acad Sci. 1975, 240: 328-37. 10.1111/j.1749-6632.1975.tb53367.x.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Amadio PC, Dobyns JH: Congenital Abnormalities of the Elbow. The elbow and its disorders. Edited by: Morrey BF. 2000, Philadelphia, Pennsylvania, W.B. Saunders Company

Google Scholar

-

Mansat P, Morrey BF, Hotchkiss RN: Extrinsic Contracture: «The Column Procedure,» Lateral and Medial Capsular Releases. The elbow and its disorders. Edited by: Morrey BF. 2000, Philadelphia, Pennsylvania, W.B. Saunders Company

Google Scholar

-

King GJ, Faber KJ: Posttraumatic elbow stiffness. Orthop Clin North Am. 2000, 31: 129-43. 10.1016/S0030-5898(05)70133-4.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Morrey BF, Askew LJ, Chao EY: A biomechanical study of normal functional elbow motion. J Bone Joint Surg Am. 1981, 63: 872-7.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Morrey BF: Post-traumatic contracture of the elbow. Operative treatment, including distraction arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1990, 72: 601-18.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Morrey BF: The use of splints for the stiff elbows. Perspect Orthop Surg. 1990, 1: 141-144.

Google Scholar

-

Pittenger DE: Heterotopic ossification. Orthop Rev. 1991, 20: 33-9.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Bonutti PM, Windau JE, Ables BA, Miller BG: Static progressive stretch to reestablish elbow range of motion. Clin Orthop. 1994, 128-34.

Google Scholar

-

Green DP, McCoy H: Turnbuckle orthotic correction of elbow-flexion contractures after acute injuries. J Bone Joint Surg Am. 1979, 61: 1092-5.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

MacKay-Lyons M: Low-load, prolonged stretch in treatment of elbow flexion contractures secondary to head trauma: a case report. Phys Ther. 1989, 69: 292-6.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Hepburn GR, Crivelli KJ: Use of elbow dynasplint for reduction of elbow flexion contractures: a case report. J Orthop Sports Phys Ther. 1984, 5: 269-274.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Dickson RA: Reversed dynamic slings. A new concept in the treatment of post-traumatic elbow flexion contractures. Injury. 1976, 8: 35-8. 10.1016/0020-1383(76)90007-3.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Duke JB, Tessler RH, Dell PC: Manipulation of the stiff elbow with patient under anesthesia. J Hand Surg [Am]. 1991, 16: 19-24.

Article

CASGoogle Scholar

-

Timmerman LA, Andrews JR: Arthroscopic treatment of posttraumatic elbow pain and stiffness. Am J Sports Med. 1994, 22: 230-5. 10.1177/036354659402200213.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Jones GS, Savoie FH: Arthroscopic capsular release of flexion contractures (arthrofibrosis) of the elbow. Arthroscopy. 1993, 9: 277-83.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Kim SJ, Kim HK, Lee JW: Arthroscopy for limitation of motion of the elbow. Arthroscopy. 1995, 11: 680-3.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Breen TF, Gelberman RH, Ackerman GN: Elbow flexion contractures: treatment by anterior release and continuous passive motion. J Hand Surg [Br]. 1988, 13: 286-7.

Article

CASGoogle Scholar

-

Glynn JJ, Niebauer JJ: Flexion and Extension Contracture of the Elbow. Clin Orthop. 1976, 117: 289-291.

PubMed

Google Scholar

-

Gates HS, Sullivan FL, Urbaniak JR: Anterior capsulotomy and continuous passive motion in the treatment of post-traumatic flexion contracture of the elbow. A prospective study. J Bone Joint Surg Am. 1992, 74: 1229-34.

PubMed

Google Scholar

-

Husband JB, Hastings H: The lateral approach for operative release of post-traumatic contracture of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 1990, 72: 1353-8.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Wilson PD: Capsulectomy for Relief of Flexion Contractures of the Elbow following Fracture. J Bone Joint Surg. 1944, 26: 71-86.

Google Scholar

-

Wada T, Ishii S, Usui M, Miyano S: The medial approach for operative release of post-traumatic contracture of the elbow. J Bone Joint Surg Br. 2000, 82: 68-73. 10.1302/0301-620X.82B1.9782.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Willner P: Anterior Capsulectomy for Contractures of the Elbow. J InternatColl Surg. 1948, 11: 359-361.

CAS

Google Scholar

-

Weizenbluth M, Eichenblat M, Lipskeir E, Kessler I: Arthrolysis of the elbow. 13 cases of posttraumatic stiffness. Acta Orthop Scand. 1989, 60: 642-5.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Mansat P, Morrey BF: The column procedure: a limited lateral approach for extrinsic contracture of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 1998, 80: 1603-15.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Morrey BF: Surgical treatment of extraarticular elbow contracture. Clin Orthop. 2000, 57-64.

Google Scholar

-

Cohen MS, Hastings H: Post-traumatic contracture of the elbow. Operative release using a lateral collateral ligament sparing approach. J Bone Joint Surg Br. 1998, 80: 805-12. 10.1302/0301-620X.80B5.8528.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Itoh Y, Saegusa K, Ishiguro T, Horiuchi Y, Sasaki T, Uchinishi K: Operation for the stiff elbow. Int Orthop. 1989, 13: 263-8. 10.1007/BF00268509.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Schneeberger AG, Adams R, Morrey BF: Semiconstrained total elbow replacement for the treatment of post-traumatic osteoarthrosis. J Bone Joint Surg Am. 1997, 79: 1211-22.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Urbaniak JR, Hansen PE, Beissinger SF, Aitken MS: Correction of post-traumatic flexion contracture of the elbow by anterior capsulotomy. J Bone Joint Surg Am. 1985, 67: 1160-4.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Kraushaar BS, Nirschl RP, Cox W: A modified lateral approach for release of posttraumatic elbow flexion contracture. J Shoulder Elbow Surg. 1999, 8: 476-80. 10.1016/S1058-2746(99)90080-0.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Schindler A, Yaffe B, Chetrit A, Modan M, Engel J: Factors influencing elbow arthrolysis. Ann Chir Main Memb Super. 1991, 10: 237-42. 10.1016/S0753-9053(05)80288-1.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Heirweg S, De Smet L: Operative treatment of elbow stiffness: evaluation and outcome. Acta Orthop Belg. 2003, 69: 18-22.

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Chantelot C, Fontaine C, Migaud H, Remy F, Chapnikoff D, Duquennoy A: [Retrospective study of 23 arthrolyses of the elbow for post-traumatic stiffness: result predicting factors]. Rev Chir Orthop ReparatriceAppar Mot. 1999, 85: 823-7.

CAS

Google Scholar

-

Park MJ, Kim HG, Lee JY: Surgical treatment of post-traumatic stiffness of the elbow. J Bone Joint Surg Br. 2004, 86: 1158-62. 10.1302/0301-620X.86B8.14962.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

Download references

Author information

Authors and Affiliations

-

The Nuffield Department of Orthopaedic Surgery, University of Oxford, Oxford, UK

Mark D Brinsden, Andrew J Carr & Jonathan L Rees

Authors

- Mark D Brinsden

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Andrew J Carr

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Jonathan L Rees

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar

Corresponding author

Correspondence to

Mark D Brinsden.

Additional information

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Authors’ contributions

MDB collected data, analysed results and aided manuscript writing. AJC collected data and aided manuscript writing. JLR wrote the paper. All authors read and approved the final manuscript.

Authors’ original submitted files for images

Rights and permissions

This article is published under license to BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Brinsden, M.D., Carr, A.J. & Rees, J.L. Post-traumatic flexion contractures of the elbow: Operative treatment via the limited lateral approach.

J Orthop Surg Res 3, 39 (2008). https://doi.org/10.1186/1749-799X-3-39

Download citation

-

Received: 29 February 2008

-

Accepted: 10 September 2008

-

Published: 10 September 2008

-

DOI: https://doi.org/10.1186/1749-799X-3-39

Keywords

- Ulnar Nerve

- Radial Head

- Flexion Contracture

- Lateral Collateral Ligament

- Continuous Passive Motion

- Research article

- Open Access

- Published: 10 September 2008

Journal of Orthopaedic Surgery and Research

volume 3, Article number: 39 (2008)

Cite this article

-

21k Accesses

-

16 Citations

-

9 Altmetric

-

Metrics details

Abstract

Varying surgical techniques, patient groups and results have been described regards the surgical treatment of post traumatic flexion contracture of the elbow. We present our experience using the limited lateral approach on patients with carefully defined contracture types.

Surgical release of post-traumatic flexion contracture of the elbow was performed in 23 patients via a limited lateral approach. All patients had an established flexion contracture with significant functional deficit. Contracture types were classified as either extrinsic if the contracture was not associated with damage to the joint surface or as intrinsic if it was.

Overall, the mean pre-operative deformity was 55 degrees (95%CI 48 – 61) which was corrected at the time of surgery to 17 degrees (95%CI 12 – 22). At short-term follow-up (7.5 months) the mean residual deformity was 25 degrees (95%CI 19 – 30) and at medium-term follow-up (43 months) it was 32 degrees (95%CI 25 – 39). This deformity correction was significant (p < 0.01). One patient suffered a post-operative complication with transient dysaesthesia in the distribution of the ulnar nerve, which had resolved at six weeks. Sixteen patients had an extrinsic contracture and seven an intrinsic. Although all patients were satisfied with the results of their surgery, patients with an extrinsic contracture had significantly (p = 0.02) better results than those with an intrinsic contracture. (28 degrees compared to 48 degrees at medium term follow up).

Surgical release of post-traumatic flexion contracture of the elbow via a limited lateral approach is a safe technique, which reliably improves extension especially for extrinsic contractures. In this series all patients with an extrinsic contracture regained a functional range of movement and were satisfied with their surgery.

Introduction

Elbow Stiffness with loss of function is a common disabling problem that usually arises as a complication of trauma [1–5], but may also occur following burns[6, 7]. or head injury [8, 9] or in association with degenerative, inflammatory or haemophiliac [10] arthropathy and congenital malformations [11]. The degree of stiffness is related to the severity of the injury and the duration of immobilisation at initial treatment [12, 13]. Loss of elbow extension commonly produces a significant functional deficit [14]. Elbow contractures can be classified as extrinsic or intrinsic according to the underlying aetiology [15]. Extrinsic contractures involve the peri-articular soft-tissues with a normal or near normal articular surface. Intrinsic factors include disruption of the normal articular surface, osteophytes, intra-articular loose bodies and secondary osteoarthritis.

When non-operative treatments such as static or dynamic splinting [16–22] fail then surgery is often considered. Many surgical techniques have been described for established contractures with significant functional impairment. These include: manipulation-under-anaesthesia [23]; arthroscopic release [24–26]; open capsulectomy via anterior [27–31], posterior [13], medial [32, 33], lateral [30, 34–37], or combined approaches [38].

We present our experience of the ‘mini-open’ lateral approach to the elbow to correct an extension deficit in a series of patients with an established post-traumatic flexion contracture of both intrinsic and extrinsic types [35]. This approach facilitates access to the anterior capsule, the lateral ligament complex and radio-capitellum joint. It is also possible to access the posterior part of the elbow joint and olecranon of required.

Methods

Between 1998 and 2004, 23 patients referred to our unit were treated surgically for a post traumatic flexion contracture of the elbow. The indication for surgery in all was an established functionally significant extension deficit that had failed non-operative treatment with at least 9 months having elapsed since injury. In each case the contracture was classified as extrinsic or intrinsic after assessment with clinical examination and plain radiographs and the pre-operative flexion contracture recorded. All patients consented to have their surgery under general anaesthesia and regional block with a tourniquet. The lateral column approach was used with a small 8 cm (10 cm if larger patient) incision centred over the lateral epicondyle (Figure 1). The same operative sequence was followed for all patients. All patients had a section of anterior capsule, extending across the entire anterior aspect of the joint, excised under direct vision (Figure 2). If the radial head was significantly damaged and determined at this point to be a block to extension then it was excised. Next if extension was still limited and the lateral collateral ligament complex appeared tight it was z-lengthened rather than sacrificed. Cases of intrinsic contracture also had any intra-articular lesion addressed. Any implanted metalwork that was easily accessible and may influence movement or cause pain was also removed as were any olecranonosteophytes identified on pre-operative imaging. If ulnar nerve symptoms and signs were present then an ulnar nerve release with subcutaneous transposition was performed via a separate medial incision. No distracting devices were used. The tourniquet was released, haemostasis secured with electro-cautery and a drain placed in the peri-articular soft-tissues. The residual «on-table» passive deformity was assessed after wound closure and before the application of dressings.

A clinical photograph showing the anterior capsule of the elbow through the lateral approach.

Full size image

A clinical photograph showing the excised anterior capsule.

Full size image

Post-operatively the limb was immobilised overnight in maximum extension using a plaster slab. The drain was removed and the cast replaced by a static, extension thermoplastic splint the next day. All patients were discharged on the first post-operative day. No prophylaxis was given to prevent heterotopic bone formation. The splint was worn continuously for two weeks and then at night for six weeks. Physiotherapy with active extension exercises commenced after two weeks in the presence of satisfactory wound healing. Short-term results were assessed by clinical review while medium-term follow-up was conducted using a telephone questionnaire and patient based deformity outlines as previously used by Morrey [39]. The telephone questionnaire consisted of two questions; ‘Are you happy with the results of your surgery?’ and ‘In retrospect would you have the surgery again?’. These assessment methods were used as most patients were tertiary referrals to our unit, living many miles away and were reluctant to return for a further appointment as they were satisfied and doing well.

Results

In the study group there were 15 males and 8 females. The median age was 35 yrs (range 16 – 52 yrs). The contracture was post-traumatic in all cases (fracture with dislocation n = 9; fracture n = 9; dislocation n = 3; and soft-tissue injury n = 2). Sixteen patients had an extrinsic contracture and 7 patients had an intrinsic aetiology.

All patients underwent anterior capsulectomy and additional procedures included: Z-lengthening of lateral collateral ligament n = 8; excision of radial head n = 3; removal of metalwork n = 3; excision of olecranon osteophyte n = 2; and ulna nerve transposition (via a separate medial incision) n = 2. Patient demographics, operative procedures and serial elbow deformities are listed in Table 1.

Full size table

Short term follow-up was available at 7.5 months (95%CI 4 – 11) in all patients and medium term follow-up at 43 months (95%CI 30 – 56) in 20 patients (87%). Overall, the mean pre-operative flexion deformity was 55 degrees (95%CI 48 – 61). Surgery reduced the mean «on-table» deformity to 17 degrees (95%CI 12 – 22). The short term mean residual deformity was 25 degrees (95%CI 19 – 30) and 32 degrees (95%CI 25 – 39) at medium term follow-up. The improvement in the fixed-flexion deformity was significant at both short-term and medium-term follow-up (paired t-test – p < 0.01).

Sub group analysis of extrinsic and intrinsic groups revealed:

Group One (extrinsic) patients had a mean pre-operative flexion deformity of 53 degrees (95%CI 47 – 59); a mean «on-table» correction to 13 degrees (95%CI 7 – 19); short term deformity of 20 degrees (95%CI 16 – 25); and medium term deformity of 28 degrees (95%CI 22 – 34).

Group Two (intrinsic) patients had a mean pre-operative flexion deformity of 57 degrees (95%CI 40 – 74); a mean «on-table» correction to 25 degrees (95%CI 15 – 35); short term deformity of 33 degrees (95%CI 21 – 46); and medium term deformity of 48 degrees (95%CI 32 – 64). The difference between the groups was significant at short term (two sample independent t-test – p = 0.02) and medium term (p = 0.05) follow-up.

All patients were satisfied with their surgery and would undergo it again. No patients reported a loss or change in their maximum flexion. One patient had a post-operative complication with transient dysaesthesia in the distribution of the ulnar nerve that lasted for six weeks. There were no cases of haematoma, infection or post-operative instability.

Discussion

Historically, open release was performed via extensive surgical approaches such as the anterior approach that also included a biceps tenotomy [28, 31]. Urbaniak used the anterior approach to perform a capsulectomy [40], but this does not allow access to the posterior structures of the elbow and is therefore not as useful. The medial approach does permit access to the anterior and posterior parts of the joint and exposes the ulnar nerve [32] but the radial head and lateral ligament complex are beyond its reach. Contracture release via the lateral approach exposes all the relevant pathology [30] and in patients with an isolated extension deficit can be performed through a «mini» lateral incision [35].

Whatever the approach, the goal of surgical treatment is to restore a functional range of movement. Morrey showed that a flexion contracture of greater than 30° has a significant effect on elbow function [14] and Kraushaar proposed that patients participating in gymnastics, racquet or throwing sports were even less tolerant of an extension deficit [41]. In our series, all but one of the patients had a pre-operative flexion contracture greater than 30° and complained of functional restriction with daily activities. The patient with a deformity of 20° felt that her functional requirements were such that this represented a significant limitation.

We used deformity outlines for medium term follow up as most patients were tertiary referrals to our unit, living many miles away and were reluctant to return for a further appointment to report a favourable outcome. Patients were asked to get a family member draw around the affected upper limb with the elbow in maximum extension and the forearm in neutral rotation, Morrey has successfully reported on this previously [39].

While the ability of surgery to restore a functional range of movement is documented in a number of studies results have been variable. Morrey [36] and Wada [32] managed to restore a functional arc in 50%, while Schindler [42] only achieved this in 30% of cases. The patients in our study did not have significant restriction of flexion and were therefore only treated for lack of extension. In 18 of the 23 cases (79%) the flexion contracture was corrected to less than 30° providing a functional range. In the sub-group of patients with extrinsic contracture all patients had a correction to less than 30°.