Кривошея: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

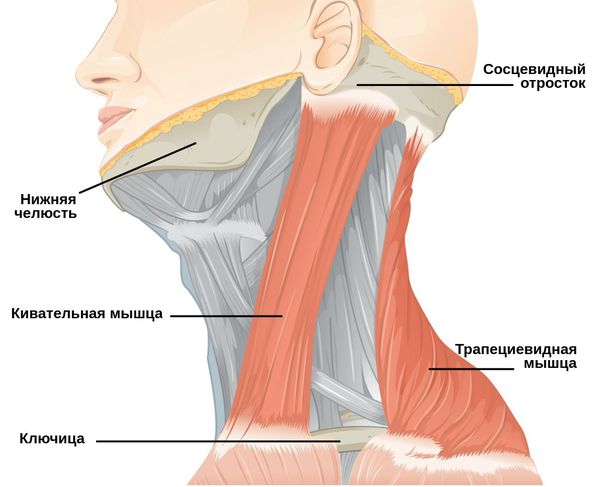

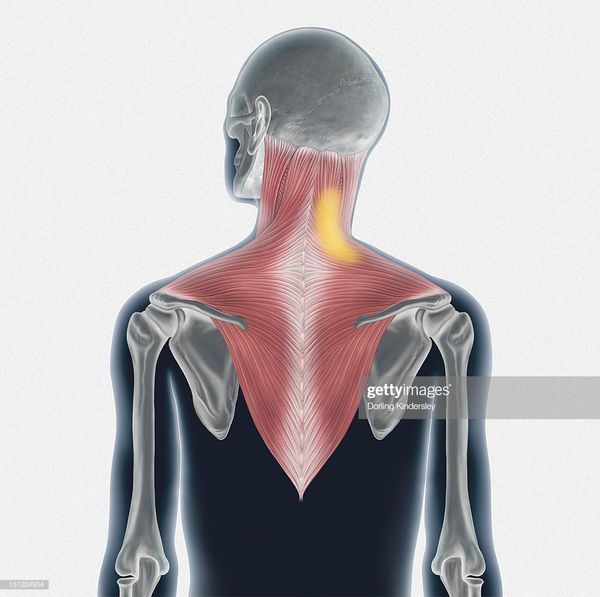

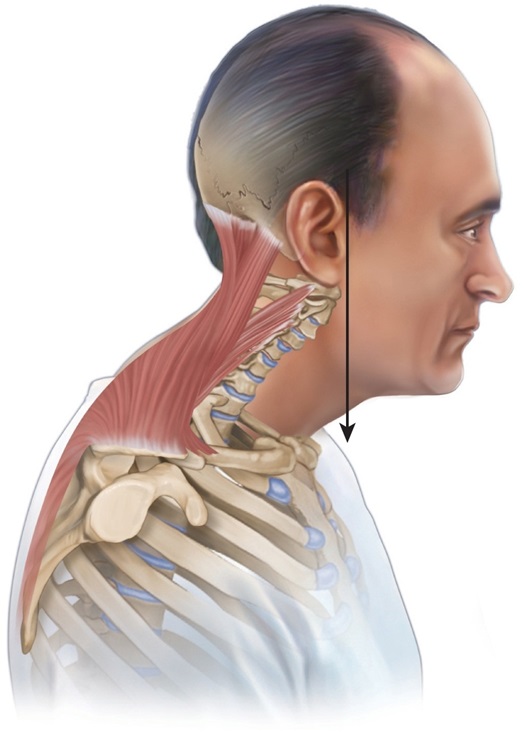

Кривошея – это врожденная или приобретенная деформация шеи, для которой характерно неправильное положение головы (наклон вбок и поворот). По частоте занимает третье место среди врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата после врожденной косолапости и врожденного вывиха бедра. Причем в большинстве случаев повреждение наступает во время родов, особенно при ягодичном предлежании плода (50-80%). Нередко кривошея сочетается с переломом ключицы, парезом плечевого сплетения на той же стороне, травмой шейного отдела позвоночника. Заболевание чаще всего возникает из-за патологических изменений в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Функция этой мышцы – наклонять и вращать голову. При сокращение одной из этих мышц лицо поворачивается в одну сторону, а голова отклоняется в противоположную. Если сокращены обе мышцы, голова немного выдвигается вперед и запрокидывается назад.

В зависимости от этиологии (причины возникновения) выделяют следующие виды кривошеи:

- кривошея, вызванная изменениями в грудино-ключично-сосцевидной мышце, реже – в трапециевидной мышце или мышце, поднимающей лопатку;

- костные формы кривошеи, к которым относятся врожденные аномалии (пороки развития) позвоночника — добавочный позвонок, клиновидный позвонок, аномалии развития первого шейного позвонка (атланта);

- приобретенные формы кривошеи, которые могут быть как следствием родовой травмы, так и обширных повреждений мягких тканей шеи, а также хронических воспалительных процессов, в которые вовлечена грудино-ключично-сосцевидная мышца.

Еще одна классификация подразделяет заболевание по механизму развития:

- миогенная, или мышечная форма;

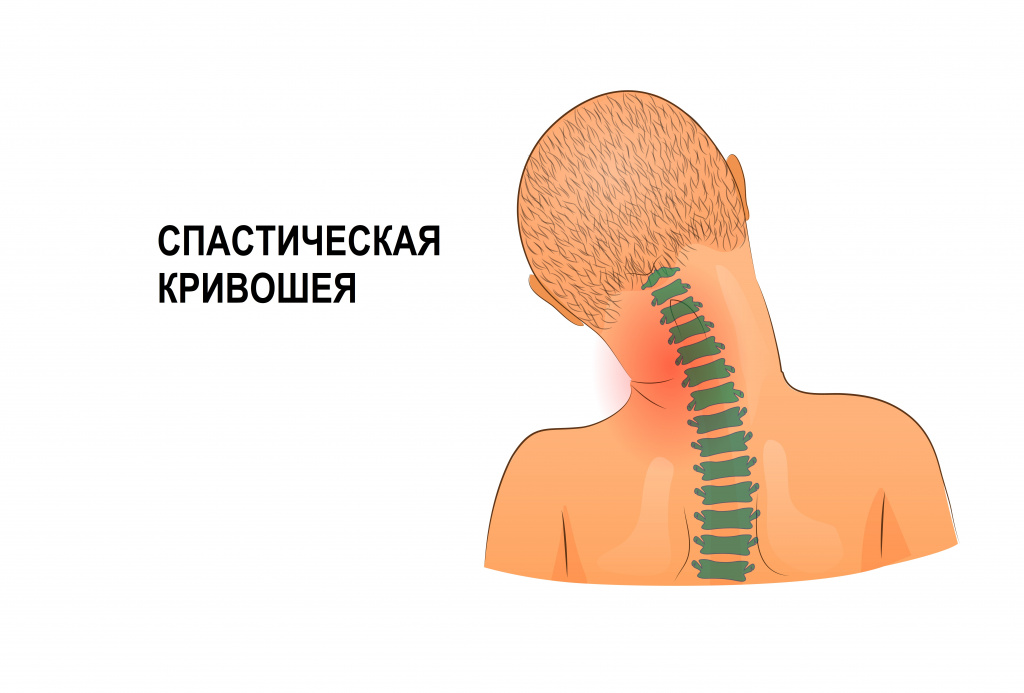

- спастическая кривошея (цервикальная дистония) – развивается из-за нарушения передачи нервных импульсов, приводящего к гипертонусу одной или нескольких мышц шейного отдела позвоночника, может манифестировать в любом возрасте, но чаще встречается у взрослых в возрасте 20-40 лет;

- остеогенная, или костная форма;

- неврогенная форма — развивается в результате врожденных (внутриутробная гипоксия или инфекция) или приобретенных заболеваний нервной системы (ДЦП, полиомиелит, энцефалит и т.д.);

- дермодесмогенная форма — возникает после повреждений кожи шеи, в результате лимфаденитов (воспаления лимфатических узлов) или флегмон (гнойных воспалений) в области шеи;

- компенсаторная, или вторичная, установочная, позиционная форма — этот вид патологии может развиваться из-за нарушений со стороны слуха или зрения.

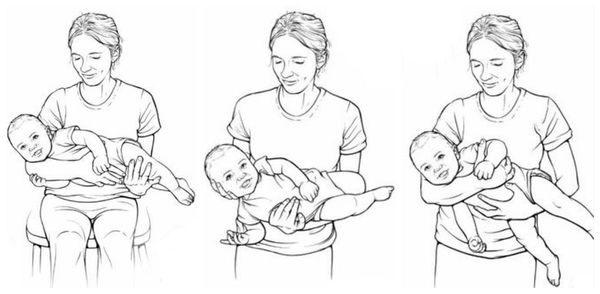

Развитие данного вида кривошеи у клинически здоровых детей свидетельствует о некорректном уходе за ребенком, включающем постоянное укладывание младенца на одну сторону, расположение игрушек с одной сторону кроватки ребенка и т.д.

Причины появления кривошеи

На сегодняшний день этиология мышечной кривошеи окончательно не установлена. Существует несколько теорий возникновения этого заболевания.

Травматическая теория. Мышечная кривошея возникает в результате повреждения грудино-ключично-сосцевидной мышцы в момент родов, а образовавшаяся гематома (скопление крови в тканях) и последующее рубцевание (замещение соединительной тканью) приводят к укорочению и нарушению трофики (питания) травмированной мышцы.

Теория ишемического некроза мышцы утверждает, что гибель мышечных клеток происходит из-за их недостаточного кровоснабжения. Давление плечика плода на верхнюю часть шеи может привести к сдавлению грудино-ключично-сосцевидной мышцы и нарушению ее полноценного кровоснабжения.

Воспалительная теория мышечной кривошеи, или теория инфекционного миозита. Хронический миозит (воспаление мышцы) развивается в результате проникновения в грудино-ключично-сосцевидную мышцу плода микробов, что в дальнейшем приводит к развитию указанной деформации.

Причина костной формы кривошеи гораздо очевиднее — аномалии развития шейного отдела позвоночника.

Заболевания центральной нервной системы, повреждения кожи, гнойное воспаление мягких тканей и лимфатических узлов, расположенных в области шеи, нарушения слуха и зрения могут быть причиной возникновения других форм кривошеи.

Симптомы кривошеи

Независимо от причины заболевания клиническая картина при кривошее всегда однотипная.

В большинстве случаев изменения появляются с рождения или в первый месяц жизни ребенка.

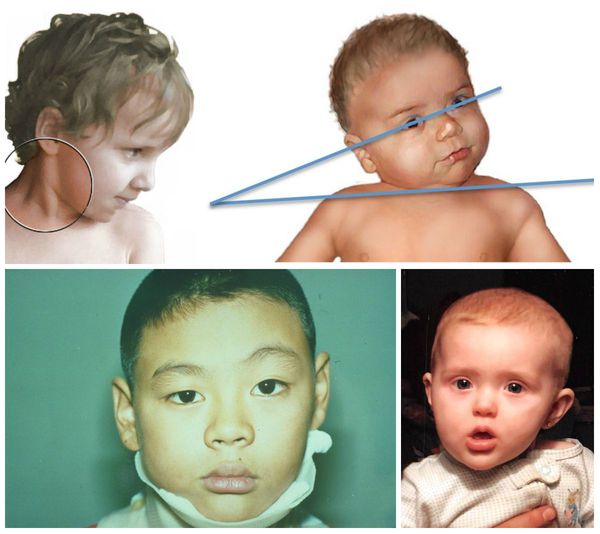

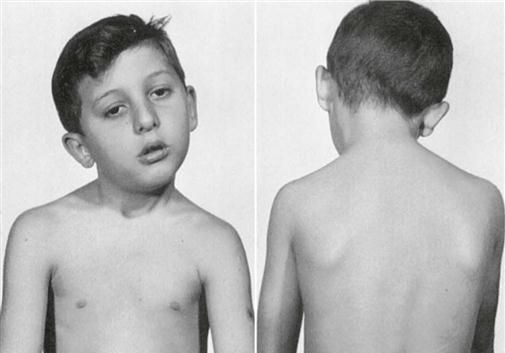

Обращает на себя внимание наклонное положение головы, возможно ограничение объема движений в шейном отделе позвоночника. При прогрессировании заболевания, становясь старше, пациент может жаловаться на головную боль и головокружение. Наблюдается асимметрия шеи, наклон и поворот головы, более высокое стояние лопатки. Отсутствие лечения со временем может привести к асимметрии лица и черепа.

Нужно отметить, что у многих детей с мышечной и костной кривошеей выявляются и другие патологии развития — врожденный вывих бедра, аномалии развития стоп, кистей, глаз.

Спастическая кривошея у взрослых может иметь острое и подострое течение. В большинстве случаев заболевание начинается с боли в шее и затрудненных движений в шейном отделе, вызванных гипертонусом мышц. Затем развивается неестественное положение головы, и ее повороты за счет мышц шеи становятся невозможными. На следующем этапе присоединяется еще один симптомом болезни — непроизвольные движения головой (со стороны кажется, что человек все время кивает).

Постоянное мышечное перенапряжение приводит к утолщению мышц и усилению боли.

Диагностика кривошеи

В большинстве случаев диагноз «кривошея» устанавливается на основании жалоб и по результатам физикального обследования.

При врожденной мышечной кривошее поражение почти всегда одностороннее; справа или слева в нижней части шеи по передней ее поверхности врач обнаруживает утолщение плотной консистенции размером 1-3 см. Кожа над пораженной мышцей не изменена.

Одновременно становится заметным наклон головы в сторону измененной мышцы и поворот лица в противоположную сторону, ограничение объема движений в шейном отделе позвоночника. При отсутствии лечения развиваются и постепенно прогрессируют вторичные деформации черепа, позвоночника, надплечий. В тяжелых случаях может развиваться сколиоз — боковое искривление в шейном и в верхне-грудном отделе позвоночника.

При костной форме кривошеи грудино-ключично-сосцевидные мышцы не изменены.

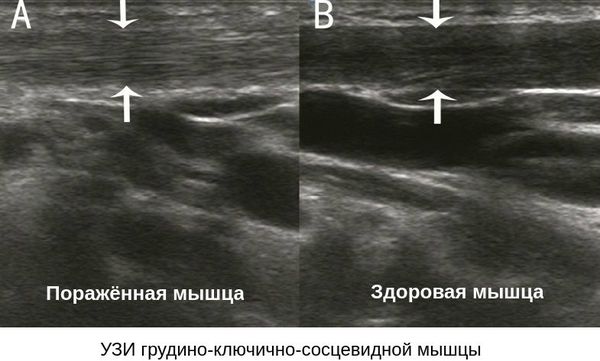

Важную роль в диагностике занимает ультразвуковое исследование (УЗИ).

Помимо оценки шейного отдела позвоночника, структуры, эластических свойств пораженной мышцы УЗИ позволяет оценить состояние сосудов и исследовать кровоток на пораженном участке.

УЗИ мягких тканей

Исследование мягких тканей для выявления патологических изменений и диагностики новообразований.

Рентгенография шейного отдела позвоночника используется для исключения костной формы заболевания.

К каким врачам обращаться

Обследованием и лечением ребенка с кривошеей занимаются детские травматологи-ортопеды и неврологи. По показаниям пациента консультируют врачи лечебной физкультуры, физиотерапевты.

Терапией спастической кривошеи у взрослых занимаются неврологи, при необходимости требуется консультация хирурга.

Лечение кривошеи

При лечении врожденной мышечной кривошеи могут применяться консервативные и хирургические методы. Консервативное лечение включает лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, физиотерапевтические процедуры, использование ортеза.

Использование воротника Шанца — ортопедического приспособления для фиксации шейного отдела позвоночника — позволяет удерживать голову в вертикальном положении.

Выполнение массажа и физиотерапии приводит к улучшению кровоснабжения пораженной мышцы, рассасыванию рубцовой ткани. В ряде случаев применяют инъекции ботулотоксина для расслабления напряженных мышц.

Чтобы добиться максимального восстановления функции мышцы терапию необходимо начинать с рождения. При эффективном лечении уплотнение уменьшается в размерах и через 2-12 месяцев может полностью пройти. Мышца приобретает нормальную эластичность и толщину, явления кривошеи исчезают. Но даже после полноценного комплекса консервативного лечения кривошея нередко не излечивается в полной мере — мышца может становиться менее растяжимой и эластичной, отстает в росте от мышцы противоположной стороны. Проявления могут возобновляться в старшем возрасте, что в дальнейшем требует хирургической коррекции. Как правило, консервативные методы лечения исчерпывают свои возможности в возрасте 1-2 лет. Операции, в том числе эндоскопические проводят детям старше 2 лет.

Показаниями для операции являются поздняя диагностика кривошеи, ограничение подвижности шеи и, как следствие, асимметрия лица и черепа, функциональный сколиоз (боковое искривление) шейного и грудного отделов позвоночника с асимметрией лопаток и надплечий.

Следует отметить, что решающим фактором для решения вопроса об оперативном лечении является прогрессирование деформации, а не возраст пациента.

При аномалиях развития позвоночника проводится консервативное лечение, которое заключается в иммобилизации на период сна воротником Шанца с наклоном головы в противоположную сторону, проведении массажа и физиотерапии — электростимуляции мышц шеи противоположной стороны. При некоторых формах этого заболевания возможности лечения исчерпываются консервативными методиками. При других формах, например, при аномалиях развития первого шейного позвонка возможно проведение операции.

Для терапии спастической кривошеи у взрослых сначала применяют медикаментозное лечение, которое включает прием миорелаксантов, холинолитиков, препаратов, препятствующих тремору, инъекции ботулотоксина в спазмированную мышцу.

В случаях, когда консервативное лечение не дает результатов, применяют хирургические методы – селективную денервацию или глубокую стимуляцию мозга.

Профилактика кривошеи

Профилактика патологии определяется его формой и зависит от причин возникновения.

Ежедневный массаж в сочетании с лечебной гимнастикой обеспечивают удлинение волокон грудино-ключично-сосцевидной мышцы, что позволяет снизить риск ее повреждения во время активного роста ребенка.

Своевременная эффективная терапия гнойных воспалительных заболеваний мягких тканей, лимфоузлов шеи позволят избежать развития дермодесмогенной формы кривошеи.

Рациональный уход за ребенком предотвращает возникновение позиционной кривошеи.

Взрослым со спастической кривошее рекомендуется пользоваться ортопедической подушкой, избегать действий, провоцирующих развитие спазма с одной стороны тела, научиться расслаблять мышцы, находящиеся в состоянии гипертонуса.

Источники:

- Семенов С.В., Шарпарь В.Д., Неганов О.А., Каменских М.С., Егоров В.А., Ислентьев А.В. Современное состояние вопроса диагностики и лечения врожденной мышечной кривошеи. Гений ортопедии, журнал. № 3. 2013. С. 98-102.

- Врождённая мышечная кривошея. Клинические рекомендации. Общероссийская общественная организация Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР). Составители: Поздеев А.П., Чигвария Н.Г. Санкт-Петербург. 2013.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы — 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Рекомендации

-

3731

09 Февраля

-

3735

09 Февраля

-

3753

08 Февраля

Похожие статьи

Амнезия

Амнезия: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Менингит

Менингит: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Дата публикации 14 марта 2019Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Кривошея — это стойкий наклон головы кпереди или вбок. Такое отклонение является одним из наиболее часто встречающихся врождённых заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей наряду с косолапостью и врождённым вывихом бедра.[5]

Шея — один из жизненно важных органов. По ней проходят трахея, пищевод, гортань, спиной мозг, щитовидная железа, а также магистральные кровеносные сосуды, снабжающие мозг. Так как у новорождённого ребёнка шея имеет большое значение в процессе сосания, глотания и создания звуков, проблемы этой области очень часто приводят к нарушению вскармливания.

Наклон головы вбок может быть обусловлен:

- нарушениями костного скелета;

- изменениями мягких тканей (мышц, фасций, кожи);

- защитным напряжением мышц (рефлекторное или болевое напряжение шеи).

Причина кривошеи, как практически всех врождённых заболеваний, точно не установлена. Но в связи с тем, что эта патология чаще встречается при ягодичном предлежании плода, наиболее распространена точка зрения профессора хирургии С.Д. Терновского: на фоне врождённого изменения мышцы шеи при тяжёлых родах в неё происходит кровоизлияние, приводящее в рубцовому изменению кивательной мышцы (возникновению в ней инфильтрата).[11] Но всё же представляется, что основное значение имеет врождённый фактор, ибо практически у всех новорождённых с кривошеей выявляется одна из клинических «триад» — асимметрия лица, а она не может так быстро развиться после родов. К тому же образованный в результате кровоизлияния инфильтрат обычно рассасывается за три-четыре недели.[5][6]

Помимо врождённых причин стойких изменений мягких тканей при кривошеи выделяют также приобретённые. В этом случае вынужденное положение головы может являться одним из симптомов какого-либо заболевания или повреждения, например, инфекции носоглотки, одностороннего миозита или болезни Гризеля. Такая кривошея называется симптоматической.

Приобретённая кривошея может проявляться как у детей, так и у взрослых.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы мышечной кривошеи

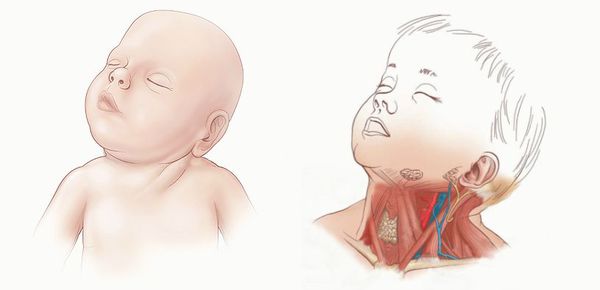

Признаки врождённой мышечной кривошеи у новорождённых:

- при осмотре ребёнка виден наклон головы вперёд или вбок;

- может быть увеличена грудино-ключично-сосцевидная мышца;

- при попытках повернуть голову ребёнка в противоположную наклону сторону, малыш плачет и сопротивляется;

- чаще всего присутствует асимметрия лица — глаз, бровь и ухо на стороне наклона расположены ниже обычного.

Припухлость грудино-ключично-сосцевидной мышцы можно обнаружить уже спустя 2-3 недели жизни ребёнка. Примерно к 5-6 неделям жизни она сходит на нет, при этом изменённая мышца превращается в тонкий рубцовый тяж. Со временем положение головы изменяется, оно становится вынужденным: голова наклоняется в сторону изменённой мышцы, подбородок поворачивается в здоровую сторону. Такое длительное положение приводит к асимметрии черепа (плагицефалии) и лицевого скелета (гемигипоплазии).

Симптоматические (компенсаторной) кривошеи являются острым состоянием и развиваются у взрослых и детей, старше трёх лет. Если такая форма заболевания развилась вследствие воспалительных заболеваний носоглотки, то в клинической картине присутствуют:

- характерный анамнез — наличие ЛОР-заболевания;

- стойкий наклон головы, но без асимметрии лица и изменения черепа.

При кривошеи на фоне шейной невралгии отмечается боль в области шеи с иррадиацией в надплечье, плечо, а также в большой и указательный палец по радиальной стороне предплечья. Боли и чрезмерная напряжённость мышц шеи могут протекать при цервикальном (шейном) синдроме атаками с интервалами, свободными от болей. Следует учитывать возможность возникновения множества болезненных ощущений данной области, например, плече-лопаточного периартрита и туннельного синдрома запястья, которые заставляют думать о шейно-корешковом источнике болевого синдрома.

Голова при шейной невралгии может находиться как и в среднем положении, так и положении наклона к болезненной стороне.

При повреждении шеи (например, от быстрой ходьбы, удара головой при резком торможении машины или удара кулаком в подбородок) возникает острая травма — разрыв затылочной связки (как правило, с одной стороны). Крайне редко одновременно с затылочной связкой может оторваться остистый отросток седьмого шейного позвонка. В таком случае болевой синдром появляется не сразу после травмирования, а через несколько дней. Судорожно удерживаемая голова наклонена в болезненную сторону, подбородок также повёрнут к болезненной стороне.

Патогенез мышечной кривошеи

В общем форма шеи зависит от пола, телосложения и состояния подкожной клетчатки.[9]

Патологические изменения при кривошее, как правило, происходят в грудино-ключично-сосцевидной области. Её верхняя наружная граница проходит по краю нижней челюсти, нижнему краю костного слухового прохода, вершине сосцевидного отростка и верхней линии затылка. Снизу шея ограничена ярёмной вырезкой грудины, верхнем краем ключицы и линией, которую можно провести между лопатками.

При патологическом наклоне кивательная мышца грудино-ключично-сосцевидной области на стороне наклона головы укорочена и напряжена, лестничные мышцы при этом расслаблены. С противоположной стороны наблюдается компенсаторное напряжение всего комплекса мышц, что приводит к подтянутости всего плечевого пояса. Помимо этого наблюдается отклонение структур черепа — клиновидной и решетчатой кости, а также серпа мозга от срединной оси.

При истинной врождённой мышечной кривошее ещё на этапе развития эмбриона в грудино-ключично-сосцевидной мышце с одной стороны вместе с мышечными волокнами закладываются фиброзные волокна, которые не настолько эластичны, как мышечные. При тяжёлой кривошее фиброзные волокна формируются в узлы. В результате этого меняется растяжимость грудино-ключично-сосцевидной мышцы с одной стороны. Особенно это заметно на первом году жизни ребёнка, когда происходит интенсивный рост тела.[12]

При приобретённой кривошее механизм напряжения кивательной мышцы иной:

- при нейрогенной кривошее в основе гипертонуса мышцы лежит компрессия (сдавление) нервных корешков на разных уровнях;

- при травматической кривошее причиной напряжённости является кровоизлияние в грудино-ключично-сосцевидную мышцу;

- при наклоне головы вследствие воспаления или болезни Гризеля первопричиной становится межсуставное воспаление.

Классификация и стадии развития мышечной кривошеи

Существует несколько видов кривошеи:

- Врождённая кривошея:

- врождённая мышечная кривошея — связана с патологией мышц грудины и ключицы, при этом возникает наклон головы с одновременным поворотом лица;[3]

- врождённая костная кривошея — появляется из-за нарушений формирования скелета ребёнка (прежде всего, аномалии развития шейного и верхнегрудного отделов позвоночника).[8]

- Приобретённая кривошея — часто возникает как неврологическое или посттравматическое осложнение заболеваний шейного отдела позвоночника, связанных с нарушением глаз и тугоухостью;

- Нейрогенная или ложная кривошея — не имеет отношения к патологическим изменениям в мышцах шеи, может быть следствием воспалительного заболевания, при этом голова постоянно оказывается наклонённой в связи с патологическим гипертонусом мышц.

- Атипичная (немышечная) кривошея — встречается довольно редко и составляет более 3% от общего числа кривошеи.

- Симптоматическая кривошея — возникает на фоне рубцовых изменений шеи после ожога или нарушения зрения при косоглазии. В старческом возрасте стойкий наклон головы встречается при болезни Бехтерева и старческом кифозе.

- Рефлекторная (болевая) ригидность мышц шеи — возникает под влиянием болезненных ощущений в области шеи, при этом поза больного настолько характерна (старается не совершать даже малейших движений головой), что позволяет поставить диагноз при входе пациента в кабинет врача;[10]

- Болезнь Гризеля — наклонное положение головы, вызванное односторонней контрактурой (стягиванием) мышц вследствие воспаления в атланто-эпистрофейном суставе;

- Шейно-плечевая невралгия — проявляется местными локальными болями в зоне шеи и иногда вынужденным положением головы. Боли иррадиируют в надплечье и плечо. Начальные проявления обычно не связаны с какими-либо происшествием, они возникают в моменты безобидных движений (например, при потягивании после пробуждения от сна).

Осложнения мышечной кривошеи

Нелеченый стойкий наклон головы при мышечной кривошее приводит к асимметричному формированию черепа и лицевого скелета, компенсаторным искривлением позвоночника (сколиозам), нарушением со стороны слуха и глаз (косоглазию).

Асимметрия свода черепа часто наблюдается у новорождённых и детей до одного года. При врождённой кривошее в большинстве случаев она возникает на стороне поражённой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Это приводит к нарушению отношений между швами и костями черепа.

Симптоматика при асимметрии черепа может быть весьма различной: начиная от нарушений питания и сосания у грудных детей, заканчивая психосоматическими нарушениями у взрослых (нарушение внимания, утомляемость, носовые кровотечения, расстройства сна и поведенческие нарушения).

Асимметрия лицевого скелета часто является пусковым механизмом развития офтальмологических нарушений, так как при лицевой асимметрии уплощён не только контур щеки, но и нижнеорбитального гребня.[7] Это может привести к нарушению зрения и развитию косоглазия. А при стойкой анатомической асимметрии могут появиться структурные патологии:

- недоразвитие ушной раковины;

- гипоплазия щеки;

- нарушение формирования и роста зубов, а также их позднее прорезывание.

В старшем возрасте наклонное положение головы выравнивается благодаря компенсаторными изменениям нижележащих отделов шеи, позвоночника и надплечий. Такая спонтанная компенсация наклонного положения головы может быть двух видов:

- боковое смещение головы;

- поднятие плечевого пояса на стороне поражённой мышцы.

Эти компенсаторные изменения позвоночника у детей старшего возраста могут стать источником диагностических ошибок, так как иногда такие состояния принимаются за сколиоз.[14][15]

Стойкий наклон головы и возникшее искривление позвоночника могут быть первопричиной психологических проблем у маленьких детей — задержка сидения, вставания и ползанья. В старшем возрасте эти стойкие нарушения способствуют развитию замкнутости и возникновению сложностей общения со сверстниками.

Диагностика мышечной кривошеи

Заподозрить кривошею можно при рождении, если у малыша есть наклон головы.

Первичный осмотр осуществляет педиатр и при подозрении на патологию шейного отдела позвоночника направляет юного пациента к ортопеду и неврологу.

Ортопед собирает историю болезни: выясняет, как протекала беременность, была ли угроза её прерывания, проводилось ли стационарное лечение. Осматривая ребёнка, врач определяет напряженность одной из кивательных мышц, ограничение поворотов головы, асимметрию лица и контуров шеи.

Дополнительно по назначению ортопеда проводится комплексное исследование позвоночника — УЗИ мышц шеи и рентгенограмма шейного отдела позвоночника.[4] Проведение МРТ и электромиографии не показано для детей младшего возраста, так как эти исследования требуют определённой подготовки ребёнка.

В случаях кривошеи без выраженного напряжения кивательной мышцы проводится дифференциальная диагностика с привлечением к консультации врачей других специальностей, а также выполняется рентгенография позвоночника. В первую очередь исключается нейрогенная форма кривошеи, при этом обращается внимание на общий статус ребёнка и наличие неврологических проявлений. При опросе уточняется, не является ли кривошея следствием неосторожного обращения с ребёнком, которое могло привести к проявлениям травматического характера.

Если на консультации подростки и люди старшего возраста дополнительно жалуются неврологу на головные боли и онемение в мышцах, то врач может порекомендовать проведение реоэнцефалографии и электромиографии с целью оценки общего состояния сосудов и мышц шеи.

Лечение мышечной кривошеи

Лечение кривошеи необходимо начинать с момента, как только родители заметили наклон головы малыша. Для начала стоит периодически менять положение ребёнка в кроватке. Пользуясь ортопедическими подушками-конструкторами или держа ребёнка на руках важно стимулировать повороты головы в разные стороны. Для этих целей можно воспользоваться игрушками, вслед за которыми ребёнок будет поворачиваться. При этом нужно стараться придавать головке ребёнка среднее положение.

Как только диагноз «кривошея» подтвердился, начинается консервативное лечение. Его цель — укрепить мышцы шеи, стимулируя восстановление за счёт усиления притока крови, и зафиксировать правильное положение головы. Для этого специалист может порекомендовать ношение воротника Шанца и шейного ортеза, который подбирается строго индивидуально.

При мышечной кривошее малышу следует пройти курсы массажа и такие физиопроцедуры, как парафинотерапия (лечение аппликациями парафина), электрофорез с использованием лидазы или йодида калия. Данные процедуры проводятся с регулярностью (одни раз в 2-3 месяца) на протяжении первых лет жизни.[2]

Перед проведением массажа можно прогревать спину парафино-озокеритовыми аппликациями. Эффект такой терапии хорошо заметен уже после первых курсов проведённых процедур: ребёнок более свободно поворачивает голову в разные стороны, наклон головы может уменьшиться.

Конечно, так успешно поддаётся лечению только кривошея лёгкой и средней степени тяжести, т. е. когда имеется лишь напряжение кивательной мышцы без наличия фиброзного узла. При тяжёлой степени кривошеи — с фиброзным узлом — лечение будет более длительным, со ступенчатой положительной динамикой.

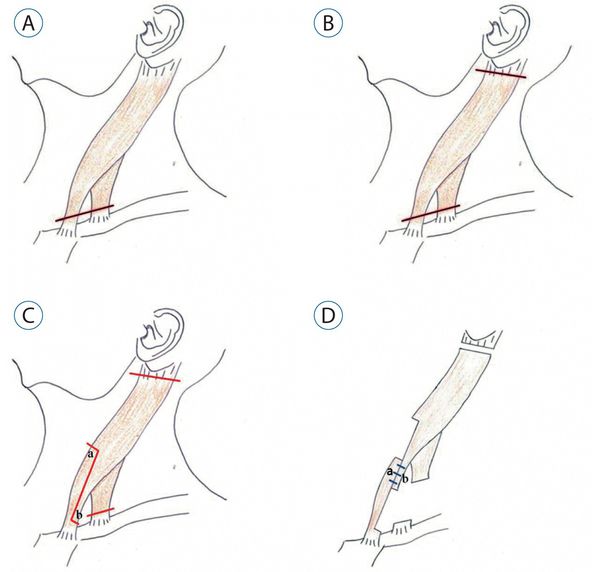

Если консервативная терапия не оказала должного эффекта, то с 1,5-2-летнего возраста стоит прибегнуть к хирургической коррекции мышечной кривошеи. С этой целью проводится миотомия (рассечение) или пластическое удлинение проблемной грудино-ключично-сосцевидной мышцы.[17] После оперативного лечения показано ношение шейного воротника из пластика-поливика.

Медикаментозная терапия проводится при нейрогенной кривошее у ребёнка. Она позволяет снизить тонус мышц и возбудимость нервной системы. Также обязательно наблюдение невролога, локальный и общий массаж.[13]

Врождённая костная кривошея у маленьких детей диагностируется крайне редко. Чаще всего она является сочетанием аномалий развития позвоночника. При такой форме заболевания проводится оперативное лечение, но в более старшем возрасте. Оно заключается в фиксации групп позвонков, их спондилодеза («связывания») для создания правильных условий дальнейшего роста.

Симптоматическая и рефлекторная кривошеи лечатся и наблюдаются у специалистов в соответствии с основной патологией, которая вызвала наклон головы. Также возможно назначение физиотерапевтических процедур и ношение шейного воротника.

Прогноз. Профилактика

При грамотном лечении прогноз заболевания благоприятный: в 80-90% случаев эффект от проводимой терапии достигается к двум годам. Но в периоды активного роста — 3-5 и 10-12 лет — наклон головы может появиться вновь. Это связанно с особенностями растяжимости леченной грудино-ключично-сосцевидной мышцы.[19] В таких случаях показано проведение повторных курсов консервативной терапии — массажа и физиопроцедур.

Нелеченая кривошея может стать причиной развития различных патологических состояний у ребёнка. Так, асимметрия лицевого скелета может привести к нарушению питания, сосания, компенсаторным искривлениям позвоночника и нарушениям со стороны органов зрения и слуха.

К профилактическим методам лечения кривошеи относятся:

- лечебное плаванье;[18][22]

- активное занятие спортом;

- плановое ежегодное посещение специалиста.[2]

Прекрасными упражнениями, направленными на укрепление мышц шеи и спины, являются занятия на мяче, фитболе, а также упражнения на пресс для людей старшего возраста.

Профилактика ортопедических заболеваний, в том числе кривошеи, — это не только гармоничное занятие спортом, но и правильная осанка, ношение обуви с супинатором, а также посещение специалистов при наличии жалоб.

Родителям новорождённого ребёнка в качестве профилактики рекомендуется следить за положением головки малыша, менять раз в неделю головной конец кровати, подносить игрушки с разных сторон, подкладывать ортопедические подушечки под голову.

Взрослые, в анамнезе у которых была мышечная кривошея, безусловно, должны соблюдать ортопедический режим — заниматься плаванием и гимнастикой, планово посещать ортопеда.

Шейный сколиоз

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Шейный сколиоз — искривление, которое локализуется с первого по седьмой позвонки шеи. Патология считается наиболее опасной разновидностью сколиоза, так как приводит не только к сильной боли, но и провоцирует ухудшение мозгового кровообращения. Врачи выделяют врождённые предпосылки развития сколиоза и приобретённые причины, например, дисфункцию эндокринных желез, неврогенные нарушения, недостаточность мышечной и связочной системы. Лечением заболевания занимается врач-ортопед.

Причины шейного сколиоза

Достоверно причины шейного или высокого сколиоза не установлены. Врачи предполагают, что проблема может быть врождённой или обусловленной приобретёнными факторами. В числе последних выделяют:

- дисфункцию эндокринных желез, при которой гормональные сбои оказывают влияние на состояние скелета и делают кости более мягкими;

- недостаточность мышечной и связочной системы, когда ребенок растет быстро и мышцы с костями не успевают друг за другом;

- неврогенные нарушения, деформация спины, сирингомиелия.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 28 Января 2023 года

Дата обновления: 10 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Симптомы шейного сколиоза

Симптомы шейного сколиоза развиваются постепенно. Сначала пациента беспокоит незначительный дискомфорт, головные боли, головокружения и бессонница. По мере развития патологии к перечисленным признакам присоединяются следующие:

- контур плечей становится неровным;

- уши располагаются на разной высоте, одно находится заметно выше другого;

- происходят нарушения кровоснабжения и нервной системы из-за сдавления нервов;

- на поздних стадиях заболевания деформируются кости черепа.

Методы диагностики

Чтобы выявить сколиоз и его стадию, в клинике ЦМРТ проводят осмотр пациента, тест с наклоном и аппаратную диагностику — рентгенографию или магнитно-резонансную томографию:

К какому врачу обратиться

Если вы заметили искривление линии плечей, неровное расположение ушей и страдаете от головных болей, запишитесь на приём к ортопеду.

Как лечить шейный сколиоз

В ЦМРТ индивидуально подбирают лечение, которое позволяет остановить прогрессирование патологии, улучшить статику, устранить сформировавшиеся нарушения и вернуть спине правильную осанку. Для этого врач подбирает курс консервативной терапии или рекомендует пройти операцию:

Последствия

Шейный сколиоз хорошо поддается лечению лишь на начальных стадиях. По мере прогрессирования заболевания, оно сложнее поддается терапии. Без помощи врача сколиоз может спровоцировать сдавление сосудов и нервов, что чревато хронической головной болью и проблемами с функционированием головного мозга.

Профилактика

- Подберите удобную подушку и матрас для сна;

- следите за осанкой;

- регулярно проходите обследования у врача.

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

Заболевания опорно-двигательного аппарата – сложная категория, трудно поддающаяся лечению и требующая своевременного и грамотного подхода к диагностике и лечению. Одним из наиболее часто встречающихся среди таковых принято считать лордоз шейного отдела позвоночника, проявляющийся в виде аномального искривления позвоночного столба в области шейного отдела.

Как и прочие заболевания, лордоз имеет классификацию. Каждый подвид характеризуется определенными симптоматическими проявлениями от обычного искривления осанки до невыносимых болей, мешающих полноценной жизни.

Предлагаем рассмотреть особенности лордоза шейного отдела позвоночника, выявить его основные симптомы, предпосылки к образованию и, конечно, методы лечения.

Общая информация

На самом деле, лордоз – это не столько диагноз, сколько обозначение положения. Лордоз шейного отдела – является нормой, но при определенных условиях. В медицинской практике под лордозом подразумевается искривление позвоночного столба в переднезаднем направлении с наличием выпуклости.

При нормальном развитии физиологический лордоз проявляется в первый год жизни человека. Отклонения от нормы могут появиться вне зависимости от возраста и являться следствием различных нарушений.

Почему образуется лордоз?

Рассматривая лордоз, как естественное явление, следует отметить, что выгиб позвоночника необходим человеческому телу для поддержания равновесия, а также равномерного распределения нагрузок.

При рождении человека его позвоночник практически ровный. Однако, искривления начинают формироваться уже к первому году жизни, когда по мере взросления косточки укрепляются, мышечная масса нарастает и ребенок приобретает умение уверенно сидеть, а затем ползать и ходить.

В тот момент, когда позвоночник достаточно окреп, чтобы ребенок смог уверенно стоять – все заложенные природой изгибы тела сформированы, включая шейный лордоз.

О патологии следует говорить, когда глубина прогиба заметно изменяется. Человек при этом может не испытывать дискомфорта, но со временем начинается проявление тревожных симптомов.

Классификация лордоза

Классификация рассматриваемого состояния реализуется по различным критериям, при этом типология выделяется отдельным блоком.

В зависимости с особенностями развития выделяют 2 формы:

-

физиологическую – обусловлена естественным развитием и ростом человеческого организма;

-

патологическую – гипертрофированный вид спровоцирован внутриутробными аномалиями развития, родовыми травмами или наличием врожденных болезней.

Исходя из причин развития определяют:

-

первичный лордоз – является следствием болезни позвоночника;

-

вторичный лордоз – образуется, как следствие другого заболевания.

Также выделяют 3 дополнительных вида, в соответствии с возможностью возвращения в заложенное природой положение:

-

нефиксированный – пациент способен сознательно, прилагая усилия, полноценно выпрямиться;

-

частично фиксированный – имеются определенные ограничения, влияющие на интенсивность изгиба;

-

фиксированный – характеризуется невозможностью возвращения в естественно предусмотренное положение.

Каждый вид болезни имеет определенные предпосылки и особенности проявления, а также причины, которые стали началом развития патологического процесса.

Типы лордоза шейного отдела позвоночника

В современной медицине принято выделять 2 основных типа лордоза шейного отдела позвоночника:

-

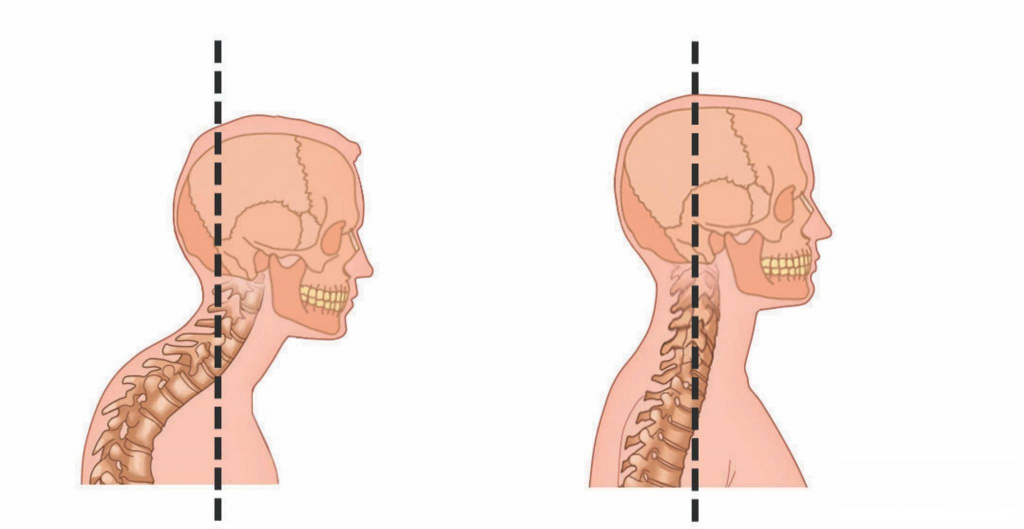

гиперлордоз – сильный изгиб вперед. Внешне создается впечатление, что человек выдвинул голову вперед. При таком типе заболевания следует говорить о патологической экстензии шеи;

-

гиполордоз, он же шейный кифоз, известный в народе, как «шея военного» – аномальное проявление чрезмерным выпрямлением. Разглядывая профиль человека с такой шеей можно обратить внимание на ее прямоту, отсутствие физиологической кривизны.

Согласно анатомии, шейный отдел состоит из 7 позвонков, каждый из которых необходим для полноценного функционирования (поддержки головы, выполнения поворотов и наклонов). Небольшая кривизна необходима для поддержки головы, однако, ее усиление может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Наиболее вероятные причины шейного лордоза

Практика показывает, что определенные факторы способны привести к лордозу различного типа. Однако, прежде чем перечислить их, следует рассмотреть перечень общих причин нарушения нормального развития. В их числе:

-

дисплазия тазобедренного сустава;

-

церебральный паралич (ДЦП);

-

рахит;

-

ряд особенностей организма;

-

системные болезни тканей позвоночника.

Перечисленные причины являются врожденными и требуют максимально оперативного устранения. В ситуации, когда этого не происходит – риски усугубления ситуации и приведения к необратимым последствиям становятся крайне велики.

Причины гиперлордоза

Увеличение естественного изгиба шейного отдела позвоночника может возникать по таким причинам, как:

-

развитие болезни Бехтерева – сложное системное заболевание, приводящее к сращению суставов позвоночника, что приводит к сильным трансформациям, ограничивая человека в движении. По мере естественного старения болезнь прогрессирует;

-

нестабильность шейного отдела позвоночника – перенесенные травмы, недостаточный тонус мышц, особенности труда и прочие факторы могут спровоцировать необходимость постоянного наклонения или поднятия головы, что может привести к патологическим изменениям;

-

псориатический артрит – аутоиммунная болезнь, способная провоцировать поражения различных участков позвоночника.

В результате действия этих причин человек начинает испытывать боли различной интенсивности и дискомфорт, что неизбежно приводит к патологическим изменениям в шейном отделе позвоночника.

Причины гиполордоза

Сглаженность позвоночного отдела провоцируется в связи с такими причинами, как:

-

различные степени остеохондроза – разрушение межпозвоночных дисков провоцирует создание ситуации, когда человек не может полноценно совершать повороты головы, испытывает ощущение «мурашек» и онемения в верхних конечностях;

-

травмы – ушибы, переломы и пр. повреждения могут провоцировать смещение позвонков, что создает ситуацию сглаживания шеи. Проблема сопровождается острой болью, ощущением дискомфорта и отложенной симптоматикой;

-

спондилез нетравматичного характера – непосредственное смещение позвонка, вызванное наследственной предрасположенностью, недостатком тонуса мышечного каркаса или врожденными аномалиями строения позвоночника.

Несмотря на выведенный перечень наиболее вероятных причин, с точностью указать что именно повлияло на выпрямление физиологично изогнутого шейного отдела позвоночника не всегда представляется возможным. Однако, комплексный подход к диагностике позволяет грамотно подобрать подходящий метод лечения для конкретного пациента.

Предрасполагающие факторы

Кроме очевидных причин, специалисты также выделяют ряд факторов, которые могут быть предпосылками развития патологического состояния рассматриваемого вида. В их числе:

-

избыточная масса тела;

-

нарушение работы эндокринной системы;

-

дисбаланс метаболических процессов;

-

злоупотребление курением, употреблением алкоголя или запрещенных веществ;

-

высокие темпы роста тканей позвоночного столба.

Отдельно стоит сказать про серьезность вопроса избыточной массы тела, ведь повышенная нагрузка на позвоночник и суставы неизбежно приводит не только изменению положения различных отделов, но и активизации дегенеративно-дистрофических процессов.

Симптомы шейного лордоза

Как известно, каждая болезнь имеет не только предпосылки, но и определенные проявления, которые сводятся в единую группу клинических симптомов.

Рассматривая шейный лордоз, как заболевание, следует выделить такие симптомы, как:

-

потеря контроля над осанкой, визуально заметное изменение положение тела (голова выставлена вперед, плечи опущены, грудь уплощенная, живот выступает вперед);

-

появление болезненности в области лопаток, шеи и плеч, которые могут иметь различную интенсивность в зависимости от количества физических нагрузок;

-

дискомфорт и ноющие боли в голове;

-

снижение уровня работоспособности, появление хронической усталости;

-

потеря способности хорошо запоминать, рассеянность внимания;

-

бессонница, нарушение аппетита;

-

частичная потеря чувствительности рук (различных участков);

-

приступы повышенного давления, учащенное сердцебиение и неспособность к выполнению даже небольших физических нагрузок.

В запущенных случаях также отмечают ограниченность движений, скованность и боль при выполнении поворотов головы, наклонов (может отдавать в другие части тела, например, в кончики пальцев).

Вероятные осложнения

Нарушение нормального положения отделов позвоночника провоцирует патологическое перераспределение нагрузки на костно-мышечный скелет и связочный аппарат, что при отсутствии коррекции может стать причиной появления осложнений.

К числу простейших осложнений, поддающихся исправлению, выделяют перерастяжение мышечных волокон, появление быстрой утомляемости и слабости в теле.

Стойкое, длительное напряжение провоцирует развитие более серьезных осложнений, в числе которых:

-

развитие патологической подвижности позвонков;

-

потеря стабильности тканей межпозвоночных дисков;

-

выпадение дисков;

-

образование межпозвоночных грыж;

-

появление стойкого воспалительного процесса;

-

деформирующий артроз.

Важно! Отсутствие своевременной диагностики и лечения шейного лордоза провоцирует не только нарушение осанки, но еще и развитие болезней практически всех внутренних органов, что обусловлено нарушением кровообращения.

Диагностика

Вопросами диагностики и разработки плана лечения шейного лордоза, как заболевания, занимаются такие специалисты, как хирург или травматолог. Однако, первичной диагностикой может также заниматься и терапевт общей практики.

Используемые методы

В процессе выявления клинической картины для постановки максимально точного диагноза, врач использует различные методы, позволяющие выявить основные проявляющиеся симптомы и наметить вероятные причины появления такого рода состояния.

В рамках диагностической процедуры используется:

-

опрос в целях формирования четкого анамнеза пациента;

-

тактильный и визуальный осмотр, позволяющий выявить состояние осанки;

-

изменение глубины изгиба позвоночного отдела;

-

назначение инструментальных исследований для уточнения этиологии изгиба.

Дополнительно могут быть назначены общие клинические анализы, целью которых является выявление актуального состояния здоровья и стабильность работы всех систем организма.

Что относится к инструментальным методам исследования?

Все существующие методы исследования, применяемые в диагностике и лечении пациентов с различными диагнозами, условно делятся на 2 типа:

-

лабораторные – анализ биоматериалов в условиях лаборатории;

-

инструментальные – обследования с использованием специальной аппаратуры.

В числе инструментальных методов исследования, применяемых для диагностики шейного лордоза, используют:

-

рентгенологическое исследование, с целью уточнения изгиба;

-

компьютерная томография (КТ) для выявления причины патологического состояния;

-

магнитно-резонансная томография (МРТ), дающая возможность детально изучить ткани, лежащие в области поражения.

Перечень необходимых исследований определяется индивидуально, в зависимости от имеющейся ситуации и случая конкретного пациента.

Выставление диагноза

Итогом качественной диагностики является верно установленный диагноз, полученный на основании результатов внешнего осмотра и данных, полученных в ходе лабораторных и инструментальных методов исследования.

Кроме того, на основании полученных данных выстраивается курс лечения пациента, с учетом состояния его здоровья и особенностей клинической картины болезни.

Основы лечения шейного лордоза

Как и при любой другой патологии опорно-двигательного аппарата, лечение лордоза предполагает исключительно комплексный подход, подразумевающий учет различных факторов, влияющих на состояние здоровья.

Двигательный режим

Вне зависимости от степени сложности имеющейся проблемы, первым шагом в лечении пациента является определение оптимально подходящего для него двигательного режима. Так, например, после травмы может быть показано ограничение подвижности, а в прочих ситуациях – наоборот, посещение занятий лечебной физической культурой, с целью активизации кровотока в тканях.

Медикаментозное лечение

Второй этап – это медикаментозная терапия. К большому сожалению, только с помощью медикаментов можно избавиться от мучающих болей, снять воспаление и укрепить ткани позвоночника. В лечении используются препараты следующих групп:

-

обезболивающие – избавляют от болей различной интенсивности;

-

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – устраняют очаг воспаления и стабилизируют обменные процессы;

-

миорелаксанты – способствуют снятию чрезмерного напряжения мышечного каркаса;

-

хондропротекторы – обеспечивают питание хрящевой ткани межпозвоночных дисков, предотвращая развитие грыжи и создавая условия для восстановления хряща.

Одним из лучших препаратов современного типа следует считать «Артракам», отличающийся эффективностью применения, благодаря чистому составу и форме производства.

Массаж

Различные виды массажа благоприятно влияют на состояние опорно-двигательного аппарата. При лордозе различных отделов позвоночника особенно эффективно посещение мануального терапевта.

Профессиональный массаж в мануальной технике обеспечивает возможность расстановки позвонков на свои места, а также эффективную поддержку тонуса мышечного каркаса.

Операции

Хирургическое лечение всегда сопровождается рисками, поэтому этот метод лечения применяется исключительно в крайних, запущенных случаях.

Операции по устранению шейного лордоза назначаются тем пациентам, которые перенесли серьезные травмы и испытывают боли, мешающие нормальной жизни.

Рекомендации по профилактике

В целях снижения рисков развития болезни рассматриваемого типа, а также ее рецидива после прохождения комплексного лечения, специалисты рекомендуют придерживаться общих рекомендаций, среди которых выделяют:

-

соблюдение основ сбалансированного питания, что помогает поддерживать количество полезных компонентов, витаминов и минералов в организме;

-

поддержание оптимального уровня двигательной активности с задействованием различных отделов опорно-двигательного аппарата;

-

лечебная физическая культура, направленная на укрепление мышц наиболее уязвимых участков позвоночника;

-

своевременное обращение ко врачу при появлении тревожных симптоматических проявлений;

-

контроль осанки;

-

выбор в пользу ортопедических подушек и матрасов, для обеспечения здорового, безопасного сна;

-

тщательная организация рабочего пространства;

-

ограничение физических нагрузок и отказ от подъема чрезмерных тяжестей;

-

отказ от злоупотребления вредными привычками (курение, алкоголь, запрещенные вещества и переедание).

В дополнение к профилактическим мерам следует отнести прием хондропротекторов, что обеспечивает эффективное предупреждение дегенеративно-дистрофических процессов в тканях хряща. Отличным решением станет препарат «Артракам».

Все еще думаете, что боль пройдет сама по себе? Не стоит надеяться на чудо. Обратитесь за помощью ко врачу, пройдите качественное лечение и наслаждайтесь полноценной жизнью.

Искривление шеи- кривошея

Кривошея– это заболевание, при котором голова наклоняется и одновременно поворачивается в противоположную сторону. Оно возникает вследствие патологии шеи — костей, нервов и мягких ее тканей. Заболевание может быть, как врожденным, так и приобретенным, с зафиксированным или с незафиксированным положением головы. Вследствие патологических изменений могут деформироваться череп и позвоночник, происходить неврологические нарушения, нарушения интеллектуального развития, снижение функции памяти и концентрации внимания, а также ухудшения дыхания. На основании осмотра врача, результатов аппаратных исследований, например, рентгенографии выставляется диагноз. Лечебная терапия возможна, как консервативная, так и оперативная и зависит от причин заболевания.

Записаться

Содержание

Общие сведения

Причины кривошеи

Симптомы кривошеи

Диагностика

Лечение кривошеи

Профилактика

Общие сведения

Кривошея – патология в состоянии человека, которое сопровождается наклоном головы с одновременным ее поворотом в другую сторону. широко распространена у новорожденных, однако встречается у детей старшего возраста. Причина заболевания чаще всего поражение анатомии шеи, данное состояние возникает при патологии в области ГКСМ — грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Лечением этой болезни в зависимости от ее причины заниматься могут, как ортопеды и хирурги, так и детские инфекционисты, и детские неврологи.

Причины кривошеи

Еще внутриутробно у плода может сформироваться врожденная кривошея. Причины неправильное строение костей таза у матери или расположение плода, некоторые инфекционные болезни и наследственные заболевания, а также мутации хромосом. Среди костно-мышечных аномалий после врожденной косолапости и вывиха суставов бедра — это заболевание является третьим по распространенности, причем у девочек чаще, чем у мальчиков.

Причины приобретенной патологии искривления шеи – обвитие плода пуповиной во время родов, ишемия сердца, травмы шеи. Кривошея в более старшем возрасте возникает из-за травм мышц, инфекционных болезней и заболеваний нервной системы. Самая распространенная и легко излечиваемая кривошея — это приобретенная форма искривления шеи в результате ротационного подвывиха.

Симптомы кривошеи

Врожденные кривошеи включают следующие формы патологии — идиопатическую, миогенную, остеогенную, нейрогенную и артрогенную.

Идиопатическая кривошея – выявляется в результате нефиксированного незначительного наклона головы. Причины ее формирования пока неизвестны, однако, было установлено, что идиопатическая кривошея возникает чаще при сложных родах или из-за патологий при беременности. В результате пальпации доктор определяет, что грудино-ключично-сосцевидная мышца находится в чрезмерном состоянии напряжения. У детей с данной патологий также часто выявляется в шейном отделе позвоночника перинатальная энцефалопатия и сегментарная недостаточность.

Миогенная кривошея. Эта форма кривошеи — наиболее распространенная, развивается она на фоне укорочения и уплотнения грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Врожденная кривошея бывает ранней и поздней. Ранняя кривошея выявляется еще при рождении, а поздняя – в 4-х недельном возрасте. Причинами врожденной кривошеи являются фиброз мышц и снижение их эластичности в результате поперечного положения плода или при его тазовом предлежании (вперед ногами), при котором голова долго наклонена была в сторону пораженной мышцы и развернута в противоположную сторону.

При пальпации на осмотре выявляется равномерное мышечное уплотнение ткани, либо округлой формы уплотнение в средней и нижней части мышцы. Попытки движений очень болезненны. Если не лечить миогенную кривошею, то особенно искривляется позвоночник, происходят нарушения в области черепа и плечевого пояса. Кости уплощаются, лицо становится несимметричным, ухо, бровь и глаз опускаются со стороны поражения. Наблюдается иногда миогенная кривошея двухсторонняя, которая сопровождается резким наклоном головы к грудине и ограничением ее движений.

Остеогенная кривошея (болезнь Клиппеля-Фейля) возникает на фоне врожденной патологии позвонков шеи, при которой возможно уменьшение размера позвонков или сращение их в единый блок. Прием врача в клинике позволяет правильно выявить деформацию шеи и ее укорочение. Нередко голова, втянутая в плечи, повернута в сторону, при этом у шеи происходит ограничение подвижности, а на затылке -снижение линии роста волос. Остеогенная кривошея сочетается нередко с другими аномалиями скелета. Само по себе искривление шеи не вызывает, как правило, чувства боли, однако оно может стать причиной радикулита в шейном отделе позвоночника.

Нейрогенная кривошея развивается в результате дистонического синдрома, повышения мышечного тонуса в одной стороны тела при его снижении в другой. Она сопровождается такими же нарушениями в конечностях, например, согнутых на сторону ногах малыша, согнутых и сжатых руках в кулаки, туловище ребенка во время сна искривлено. В шее движения, как активные, так и пассивные сохранены, но, когда ребенок в состоянии покоя, его голова «уходит» в порочное положение.

Артрогенная кривошея развивается на фоне ротационного врожденного подвывиха шейного позвонка. Приобретенная артрогенная кривошея бывает установочной, компенсаторной, рефлекторной, травматической и инфекционной.

Кроме того, выделяют формы заболевания:

- искривление шеи при возникновении опухолей в позвоночнике;

- истерическую кривошею, которая выявляется при истерическом психозе;

- дерматогенную кривошею, которая возникает на фоне рубцового перерождения кожных тканей;

- десмогенную кривошею, которая формируется из-за воспаления и рубцах на мышцах, связках, в области клетчатки и лимфоузлов;

- миогенную кривошею, которая формируется после миозита — воспаления мышц шеи;

- нейрогенную кривошею, которая развивается у детей при церебральном параличе или после перенесенной нейроинфекции.

Установочная кривошея развивается, когда младенец долгое время находился в кроватке в неправильном положении, при этом отсутствуют патологические изменения в тканях органов.

Компенсаторная и рефлекторная кривошея. Рефлекторная кривошея возникает в результате мастоидита — воспаления сосцевидного отростка, воспалении среднего уха, гнойных процессах шеи, при перихондрите. Чтобы боль уменьшить, голову пациент наклоняет в сторону. Компенсаторное искривление шеи развивает на фоне косоглазия и лабиринтита — болезни внутреннего уха. Наклон головы, в первом случае, позволяет пациенту поле своего зрения использовать лучше, а во втором – уменьшить пациенту головокружение. При этих формах в полном объеме движения шеи сохранены.

Травматическая костно-суставная кривошея – возникает заболевание остро, причиной которой является перелом шейного позвонка. Искривление шеи сопровождается резкими болями в шеи, ограничением ее движений. Развитием боли при пальпации, бульбарного синдрома и пирамидной недостаточности. Приобретенной разновидностью костно-суставной формы является подвывих C1, Он может выявляться в любом возрасте, но чаще у детей. В быту или во время спортивных занятий причиной подвывиха может стать резкий поворот головы.

Нетравматическая (инфекционная) костно-суставная кривошея выявляется при остеомиелите, костном туберкулезе и третичном сифилисе. Причиной ее развития является расплавление шейных позвонков или их патологические переломы.

Спастическая (цервикальная дистония) – хроническое поражение центральной нервной системы, сопровождаемое спонтанными спазмами мышц шеи. У пациента при этом формируется отклонение в сторону головы. Цервикальная дистония — форма приобретенной спастической кривошеи, которая чаще встречается у взрослых, начиная с 30-ти лет. Точные причины возникновения спастической кривошеи до сих пор не установлены. Провоцирующими факторами, в основном, считаются стресс, травмы головы и шеи. При спастической кривошее поворот головы вокруг оси сочетается с тремором и с болью в области шее и затылке, плеч. Дистония усугубляется при вертикальном положении тела, а также при психоэмоциональном и физическом переутомлении.

Диагностика

Диагноз врожденной формы кривошеи устанавливается на основании собранного анамнеза, данных первичного осмотра и результатов проведенной рентгенографии в области шейного отдела позвоночника специалистом травматологии и ортопедии, педиатрии и детской хирургии. При обследовании врач-педиатр может задать индивидуальные вопросы. Были ли роды с патологиями, о проблемах в течение беременности, когда заметили родители признаки искривления шеи – с первых дней жизни младенца или через какой-то период времени и т. д. Назначают также осмотр ребенка у невропатолога, чтобы исключить нарушения нервной системы. При необходимости, чтобы правильно оценить состояние мягких тканей шеи и не допустить осложнений проводят УЗИ или МРТ.

Диагностика при приобретенной форме кривошеи зависит от анамнеза и характера патологии. Рентгенография входит в план обязательного обследования. Рентгенологическое исследование назначают как всего шейного отдела, так и первых двух шейных позвонков. При косоглазии нужно проконсультироваться у офтальмолога, при подозрении на сифилис –необходимо записаться к венерологу, проявления истерической кривошеи помочь определить сможет психиатр, последствия туберкулеза — фтизиатр.

Лечение кривошеи

Лечение врожденной формы миогенной кривошеи может быть консервативным и оперативным. На ранних стадиях заболевания применяют следующие физиотерапевтические процедуры и комплексные методы лечения: ультразвуковая терапия, электрофорез с лидазой и йодидом калия, УВЧ, программа корректирующих ортопедических упражнений и мануальная терапия. Для полного устранения патологии кривошеи в большинстве случаев потребуется полгода. При отсутствии эффекта от консервативных методов терапии выполняют хирургическую операцию, в результате которой пересекаются головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Если по сравнению со здоровой стороной пораженная мышца укорочена на 40% и более, то проводится пластика. В период после операции накладывают на месяц гипс, после его заменяют на ношение воротника Шанца. При приобретенной форме мышечной кривошеи используется аналогичное лечение.

При врожденной форме нейрогенной кривошеи применяют медикаментозное лечение, физиотерапия, лечебная физкультура и массажа. При искривлении шеи, которое возникло на фоне нейроинфекции, врачом назначаются антибиотики, миорелаксанты и противосудорожные препараты. Когда воспаление стихнет больному рекомендуется ношение воротника Шанца, и направления на ЛФК. Хирургическую коррекцию осуществляют в тяжелых случаях.

При врожденной форме остеогенной кривошеи (болезнь Клиппеля-Фейля) назначают массаж и лечебная гимнастика. Расположенные высоко верхние ребра иногда удаляют. При травматической форме искривлении шеи в результате перелома, применяют гипсовые повязки и вытяжение петлей Глиссона. Хирургические операции проводят в случае необходимости. Врачи-травматологи при кривошее, возникшей вследствие подвывиха накладывают воротник Шанца, после закрытого вправления с использованием петли Глиссона. При наличии в шейно-плечевом отделе позвоночника органических изменений, возникших после травмы, назначают электроимпульсную терапию, электрофорез, массаж и ЛФК.

Десмогенные и дерматогенные формы кривошеи устраняются только хирургическим путем, иссекая рубцовые ткани. Затем проводится пластика аутотрансплантатами, аллотрансплантатами или ксенотрансплантатами. При возникновении опухолей на фоне инфекционного поражения костей лечат основную патологию с помощью выполнения операции. В последующем выполняется восстановительная реабилитация.

Профилактика

Профилактика заболевания определяется его этиологией. От причин развития патологии и длительности ее существования зависит прогноз. При адекватном раннем лечении большинство форм искривления шеи, как врожденных, так и приобретенных поддаются хорошо коррекции, за исключением болезни Клиппеля-Фейля, выраженное ограничение движений при которой сохраняется. Нелеченная кривошея является причиной у ребенка нарушения его развития, возможно, с последующей инвалидностью. Порок шеи приводит к дистрофии мышц, которые вызывают прогрессирующую асимметрию лица, препятствуя развитию черепа.

Излишнее давление шеи на кровеносные сосуды, которые доставляют кровь к мозгу, становится вначале причиной мигрени, а затем нарушения функций головного мозга. У детей развитие интеллекта страдает. У взрослых память и внимание ухудшаются. Функции дыхания при кривошее снижаются из-за изменения положения трахеи, при врожденной патологии в раннем возрасте, возможно на стороне поражения отставание роста грудной клетки. Нарушается слух, развиваются часто синуситы, формируется косоглазие.

Записаться к остеопату

Оставить заявку

- Tweet

- Share 0

- +1

- VKontakte

Сколиоз — это искривление осанки. Чаще всего мы слышим о сколиозе, когда речь идет об искривлении позвоночника, однако искривлен может быть и шейный отдел. Этот синдром может представлять собой опасность для здоровья пациента. Интересно, что женщины страдают от заболевания в 3 раза чаще, чем мужчины.

Причины сколиоза шеи

Как и другие виды искривления позвоночника, сколиоз шейного отдела развивается в раннем детстве, когда мышечный корсет недостаточно сформирован, ребенок слаб, и происходит деформация, вызванная неправильной позой во время учебы, занятий, чтения. Именно в детском и подростковом возрасте сколиоз поддается коррекции, причем от искривления начальной стадии можно полностью избавиться до 14 лет. С возрастом лечение становится труднее.

Если же синдром развивается уже во взрослом возрасте, то причины могут быть в нарушениях в мышечных тканях, либо дегенеративных изменениях межпозвонковых дисков и позвонков. Сколиоз может быть следствием проблем с нервной системой, травм шеи, повышенных нагрузок в положении сидя, малоподвижного образа жизни и лишнего веса, наследственной предрасположенности или гормональной перестройки.

К факторам риска относится женский пол, излишний вес, малоподвижный образ жизни, сколиоз в анамнезе у родителей и других ближайших родственников, родовые травмы.

Симптомы заболевания

Есть несколько явных симптомов, указывающих на наличие данного синдрома у пациента:

- Асимметричное положение головы, заметное визуально: уши находятся на разной высоте, голова наклонена в одну сторону.

- Появление «холки» в области шеи, голова выдвинута вперед по оси, заметен выступающий участок позвоночника в области 6-7 шейного позвонка,

- Наблюдаются болезненные ощущения в районе шеи, более сильные по утрам.

- Мышцы затылка напряжены, не могут расслабиться, движения шеей затруднены.

- При вдохе, кашле, чихании, резких движениях боль становится сильнее.

- Рука немеет в области плеча с той стороны, где шея деформирована.

- Могут быть головные боли, головокружения.

Разумеется, ни один симптом не укажет со 100% вероятностью на наличие заболевания. За постановкой диагноза стоит обращаться исключительно к врачу.

Стадии развития и формы

Существует несколько видов шейного сколиоза:

- врожденный — чаще всего, связан с наследственностью, неправильным развитием;

- статический — не фиксирован, исчезает в горизонтальном положении, может быть связан с разной длиной ног;

- идиопатический — причина не выяснена;

- неврогенный — возникает на фоне неврологических заболеваний, например, нейрофиброматоза или полиомиелита;

- дегенеративно-дистрофический — вызванный остеопорозом (потеря массы кости) или остеомаляцией (размягчение кости).

Патология имеет 4 степени в зависимости от угла искривления: 1°-10°, 11°-25°, 26°-40° и больше 41°.

Сколиоз первой степени не заметен со стороны, не вызывает существенных неудобств. Боль возникает при занятиях спортом или долгом нахождении в одном и том же положении. Одно из плеч может быть ниже другого, есть небольшая сутулость.

Для второй степени характерны спазмированные мышцы, шея быстро устает, боль сильнее, чем при первой степени.

Третья, а особенно четвертая — наиболее серьезные степени шейно-грудного сколиоза. Они труднее поддаются лечению и иметь осложнения: нарушается кровообращение головного мозга, возможно появление головных болей, головокружения. Артериальное давление становится нестабильным, возможны нарушения зрения, слуха, памяти, умственных способностей.

Искривление позвоночника бывает трех видов: кпереди — патологический лордоз, кзади — патологический кифоз и боковое искривление (сколиоз), которое в норме не встречается.

Лечение и диагностика сколиоза шейного отдела

Сколиоз поддается коррекции с помощью ЛФК в возрасте до 14 лет, причем чем раньше начать лечение, тем успешнее будет результат. Если же начинать коррекцию позднее, или пациент обратился с жалобами уже во взрослом возрасте, назначается лечение в зависимости от степени деформации позвоночника и направлено на устранение гипертонуса мышц позвоночника, улучшения гемодинамики к позвоночнику и головному мозгу и снятию осложнений, связанных с этими проблемами (головная боль, головокружение, скачки давления, прогрессирование патологии зрения и пр.). Самостоятельное лечение сколиоза неэффективно и опасно.

В центрах доктора Бубновского успешно применяются декомпрессионные упражнения на МТБ с целью коррекции сколиоза у пациентов от 6 лет и старше. Благодаря авторским упражнениям — сочетанию силовых и стретчинговых упражнений в декомпрессионном режиме у детей уменьшается угол искривления позвоночника, а у взрослых улучшается осанки и устраняются болевые синдромы.

В дополнение к кинезитерапии, применяются и другие процедуры: лечебный массаж, саунатерапия, партерная гимнастика и пр.

Первичную диагностику, осмотр позвоночника, анализ снимков проводит врач-кинезитерапевт, функциональную мышечную экспертизу двигательных особенностей проводит методист. На основании этих данных врач-кинезитерапевт составляет индивидуальную коррекционную программу и дает все необходимые рекомендации.

Упражнения при сколиозе шеи

Первую и вторую степени искривления можно исправить консервативным методом при помощи ЛФК. Врач составляет индивидуальный план занятий, однако мы можем поделиться несколькими универсальными упражнениями при сколиозе:

- Верхняя тяга руками сидя на полу: закрепить резиновый эспандер к верхнему уровню, сесть на пол и тянут резинку руками к груди на выдохе с прямой спиной.

- Из положения лежа на спине, держась за неподвижную опору руками, поднимать ноги к шведской стенке. Если это сложно, сначала можно стараться подтянуть ноги к груди, и только по прошествии некоторого времени, начать выполнять упражнение полностью.

- Отжимания. В начале можно заменить отжиманиями из положения стоя на коленях.

Эти упражнения особенно полезны для школьников и станут важной частью лечения и профилактики сколиоза.

Профилактика

Если с раннего возраста приучать ребенка к профилактике сколиоза, заниматься с ним физической культурой, риск развития заболевания снижается практически до нуля. При возникновении подозрений на искривление, обратитесь к врачу и по согласованию с ним способствуйте созданию здорового образа жизни ребенка. Питание должно быть насыщено белком, витаминами и минералами, водно-питьевой режим достаточный, спать рекомендуется не на диване, а на кровати, так как на диване матрас более мягкий и может продавиться с годами. Матрас должен быть не очень мягкий и не очень твердый, такой, чтоб мышцы расслаблялись во время сна и утром не было ощущения разбитости в теле. Следите за тем, чтобы ребенок достаточно спал, гулял на свежем воздухе и бывал на солнце, а самое главное регулярно укреплял и растягивал мышцы позвоночника. Делайте всей семьей утреннюю гимнастику — это не только полезно для организма, но и весело, и улучшает отношения в семье!

Когда ученик находится в школе, родители не имеют возможности следить за положением его тела во время учебы, но вы можете обратить внимание классного руководителя на сколиоз, а самим контролировать правильное положение дома во время занятий. Рабочее место должно быть хорошо освещено, ребенок занимается с ровной спиной, не вытягивая шею вперед и не нагибаясь.

Хорошо поддерживают развитие мышц спины такие упражнения, как плавание, упражнения на МТБ, а также массаж.

Информация проверена экспертом

Бубновская Людмила Сергеевна

Врач ЛФК, специалист по современной кинезитерапии

Похожие статьи

Кривошея

Кривошея – это заболевание, при котором наблюдается наклон головы с ее одновременным поворотом в противоположную сторону. Возникает вследствие патологических изменений костей, нервов и мягких тканей шеи. Может быть врожденной или приобретенной. Проявляется фиксированным или нефиксированным изменением положения головы. Следствием патологии могут стать деформации черепа и позвоночника, неврологические нарушения, нарушения интеллектуального развития, снижение памяти и внимания и ухудшение функции дыхания. Диагноз выставляется на основании данных осмотра, результатов рентгенографии и других исследований. Лечебная тактика зависит от причины кривошеи, возможно как консервативное, так и оперативное лечение.

Общие сведения

Кривошея – патологическое состояние, сопровождающееся наклоном головы с ее одновременным поворотом в другую сторону. Является широко распространенной патологией новорожденных, однако может встречаться и в старшем возрасте. Включает в себя группу заболеваний со сходной симптоматикой. Причиной кривошеи становится поражение одной или нескольких анатомических структур шеи, чаще всего данное состояние возникает при патологических изменениях в области грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В зависимости от причины развития болезни лечением кривошеи могут заниматься детские ортопеды, детские хирурги, инфекционисты, неврологи и другие специалисты.

Кривошея

Причины кривошеи

Врожденная кривошея формируется во внутриутробном периоде. Причиной развития может быть неправильное положение плода, неправильное строение таза матери, инфекционные заболевания, некоторые наследственные болезни и хромосомные мутации. Является третьей по распространенности врожденной аномалией костно-мышечной системы после косолапости и врожденного вывиха бедра. Девочки страдают чаще мальчиков.

Причиной развития приобретенной кривошеи могут стать патологические роды, сопровождающиеся обвитием пуповиной, ишемией или травмой мышц шеи. В старшем возрасте искривление шеи может возникать в результате травм, инфекционных заболеваний и болезней нервной системы. Самой распространенной и самой легко излечиваемой формой приобретенной кривошеи является искривление шеи в результате ротационного подвывиха С1.

Симптомы кривошеи

Врожденные варианты болезни включают идиопатическую, миогенную, остеогенную, нейрогенную и артрогенную формы патологии.

Идиопатическая кривошея – выявляется незначительный нефиксированный наклон головы. Причины формирования неизвестны, однако установлено, что патология чаще возникает при осложненных родах и патологической беременности. При пальпации определяется грудино-ключично-сосцевидная мышца нормальной длины и формы, находящаяся в состоянии чрезмерного напряжения. У детей с идиопатической кривошеей часто также выявляется сегментарная недостаточность шейного отдела позвоночника и перинатальная энцефалопатия.

Миогенная кривошея – самая распространенная форма кривошеи. Развивается в результате уплотнения и укорочения грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Врожденная мышечная кривошея может быть ранней и поздней. Ранняя выявляется при рождении, поздняя – в возрасте 3-4 недели. Причиной развития может стать поперечное положение или тазовое прилежание плода, при котором головка ребенка длительное время остается склоненной к плечу – такое положение вызывает снижение эластичности и фиброз мышцы. При осмотре головка ребенка наклонена в сторону пораженной мышцы и развернута в противоположную сторону.

При пальпации выявляется равномерное уплотнение мышечной ткани либо локальное уплотнение округлой формы на границе средней и нижней трети мышцы. Попытки пассивных движений болезненны. Нелеченная миогенная кривошея является причиной искривления позвоночника, нарушения развития черепа и области плечевого пояса. Лицо ребенка становится асимметричным, кости со стороны поражения уплощаются, ухо, бровь и глаз опускаются по сравнению со здоровой половиной. Иногда наблюдается двухсторонняя миогенная кривошея, сопровождающаяся наклоном головы к грудине и резким ограничением движений.

Остеогенная кривошея (болезнь Клиппеля-Фейля) развивается при врожденной патологии шейных позвонков. Возможно уменьшение размера и/или формы позвонков либо их сращение в единый блок. При осмотре выявляется укорочение и деформация шеи; втянутая в плечи голова, нередко повернутая в сторону; ограничение подвижности шеи; снижение линии роста волос на затылке. Искривление шеи нередко сочетается с другими аномалиями развития скелета. Сама по себе остеогенная кривошея, как правило, не вызывает болей, однако может становиться причиной развития радикулитов шейного отдела позвоночника.

Нейрогенная кривошея возникает вследствие дистонического синдрома, при котором наблюдается повышение тонуса мышц в одной половине тела при снижении в другой. Патология сопровождается аналогичными нарушениями в области туловища и конечностей: ножка на стороне поражения согнута, ручка согнута и сжата в кулак, туловище искривлено. Активные и пассивные движения в шее сохранены, однако в состоянии покоя головка ребенка «уходит» в порочное положение.

Артрогенная кривошея развивается вследствие врожденного ротационного подвывиха I шейного позвонка.

Приобретенная кривошея может быть установочной, компенсаторной, рефлекторной, травматической и инфекционной. Кроме того, выделяют кривошею при опухолях позвоночника; истерическую форму болезни, которая в отдельных случаях может выявляться при истерическом психозе; дерматогенную кривошею, возникающую при грубых рубцах на коже; десмогенное искривление шеи, образующееся в результате воспаления и рубцового перерождения тканей (мышц, связок, клетчатки, лимфоузлов); миогенную кривошею, формирующуюся после воспаления мышц шеи (миозита), и нейрогенную форму заболевания, которая может развиться при детском церебральном параличе или стать исходом перенесенной нейроинфекции.

Установочная кривошея – развивается, если младенец длительное время находится в неправильном положении в кроватке. Патологические изменения органов и тканей отсутствуют.

Компенсаторная и рефлекторная кривошея. Рефлекторное искривление шеи может возникать при гнойных процессах в области шеи, перихондрите ребер, воспалении сосцевидного отростка (мастоидите) и среднего уха (отите) – в таких случаях, чтобы уменьшить боль, пациент наклоняет голову в сторону. Компенсаторная кривошея может развиваться при косоглазии и болезнях внутреннего уха (лабиринтите). В первом случае наклон головы позволяет лучше использовать имеющееся поле зрения, во втором – уменьшить головокружение. Движения в шейном отделе позвоночника при компенсаторной и рефлекторной формах кривошеи сохранены в полном объеме.

Травматическая костно-суставная кривошея – возникает остро, причиной является перелом I шейного позвонка. Сопровождается резкой болезненностью, ограничением движений в шейном отделе, болями при пальпации, развитием пирамидной недостаточности и бульбарного синдрома. Еще одной разновидностью приобретенной костно-суставной кривошеи является подвывих C1, который может образоваться в любом возрасте, но чаще выявляется у детей. Причиной подвывиха становится резкий поворот головы в быту или во время занятий спортом.

Нетравматическая (инфекционная) костно-суставная кривошея – может выявляться при остеомиелите, костном туберкулезе и третичном сифилисе. Причиной развития является расплавление или патологические переломы шейных позвонков.

Диагностика

Диагноз врожденной кривошеи устанавливается специалистом в области травматологии и ортопедии, педиатрии, детской хирургии на основании анамнеза, данных осмотра и результатов рентгенографии шейного отдела позвоночника. При обследовании младенца врач выясняет, какими были роды – нормальными или патологическими, были ли проблемы во время беременности, когда родители заметили искривление шеи – с первых дней жизни или через определенный период времени и т. д. Для исключения нарушений со стороны нервной системы назначают осмотр невропатолога. При необходимости оценить состояние мягкотканных структур шеи ребенка направляют на МРТ.

Перечень диагностических методик при подозрении на приобретенную кривошею зависит от анамнеза и характера патологии. Рентгенологическое исследование входит в обязательный план обследования, при этом может быть назначена как рентгенография шейного отдела, так и рентгенография первого-второго шейных позвонков. При косоглазии показана консультация офтальмолога, при подозрении на туберкулез – консультация фтизиатра, при подозрении на сифилис – консультация венеролога, при истерической форме – консультация психиатра.

Лечение кривошеи

Лечение врожденной миогенной патологии может быть как консервативным, так и оперативным. На ранних стадиях применяется электрофорез с лидазой и йодидом калия, УВЧ, специальные корректирующие упражнения и массаж. В большинстве случаев для полного устранения патологии требуется 5-6 месяцев. При неэффективности консервативной терапии выполняют хирургическую операцию, пересекая головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Если укорочение пораженной мышцы составляет 40 и более процентов по сравнению со здоровой стороной, проводят пластику. В послеоперационном периоде накладывают гипс, который через месяц заменяют воротником Шанца. При приобретенной мышечной кривошее используются аналогичные лечебные методики.

При врожденной нейрогенной кривошее применяют медикаментозную терапию, физиолечение, ЛФК и массаж. При искривлении шеи, возникшем в результате нейроинфекции, назначают антибиотики, миорелаксанты и противосудорожные препарата. После стихания воспаления больному рекомендуют носить воротник Шанца и направляют на ЛФК. В тяжелых случаях осуществляют хирургическую коррекцию.