Гемипаретическая походка формируется в результате органических поражений ЦНС, выявляется после инсульта, ЧМТ, энцефалитов, гнойных поражений головного мозга. Развивается при опухолях, паразитозах, токсических, демиелинизирующих и дегенеративно-атрофических процессах. Причина возникновения устанавливается по данным анамнеза, общего и неврологического обследования, эхоэнцефалографии, КТ, МРТ, лабораторных анализов, других исследований. На начальном этапе развития гемипареза производятся патогенетические и симптоматические мероприятия, в последующем осуществляется реабилитация.

Особенности гемипаретической походки

Походка имеет «косящий» характер. Рука согнута локтевом суставе, прижата к туловищу. Нога двигается не по прямой линии, а отклоняется в сторону и описывает полукруг. В момент отрыва от поверхности коленный сустав разогнут, стопа находится в положении легкого подошвенного сгибания. Пациент отклоняет туловище в здоровую сторону и приподнимает таз, нога совершает круговое движение, с трудом переносится вперед. Вместо опоры на пятку стопа ударяется о поверхность.

Незначительная спастичность и частичное сохранение функций мышц бедра и голени позволяют некоторым больным вместо подъема таза компенсировать разогнутое колено и отвисающую стопу путем увеличения сгибания бедра. При использовании трости человек держит ее здоровой рукой, во время шага больной ногой переносит на нее свой вес. Реже наблюдается разгибание в трех суставах (тазобедренном, коленном, голеностопном) с типичными вертикальными движениями таза при каждом шаге.

Почему возникает гемипаретическая походка

Инсульт

Наиболее распространенной причиной формирования гемипаретической походки является инсульт. Нарушения ходьбы возникают как при геморрагической, так и при ишемической форме заболевания, развиваются вследствие устойчивого гемипареза. Могут сочетаться с перекосом лица, афазией, дизартрией, зрительно-пространственной агнозией, другими неврологическими расстройствами. Степень выраженности симптомов варьируется в зависимости от объема пораженной зоны в головном мозге, времени начала лечебных мероприятий.

ЧМТ

Гемипаретическая походка выявляется у некоторых больных, перенесших черепно-мозговые травмы. Причиной гемипареза может стать непосредственное разрушение мозгового вещества костными отломками при переломах свода и основания черепа, ушиб и размозжение вещества мозга, сдавление мозговых структур эпидуральными, субдуральными и внутримозговыми гематомами. Клиническая картина и выраженность остаточных явлений существенно различаются, коррелируют с тяжестью травмы.

Гнойные процессы

Абсцессы мозга развиваются вследствие открытых ЧМТ, отогенных осложнений, инфицирования ран после нейрохирургических операций, распространения нагноения при остеомиелите костей черепа. Наиболее тяжелые неврологические последствия, в том числе – гемипарезы с возникновением гемипаретической походки выявляются у пациентов с субдуральной эмпиемой. После эпидуральных гнойных очагов изменения походки отмечаются реже.

Энцефалит

Гемипаретическая походка является не обязательным, но возможным следствием перенесенного энцефалита. Вероятность остаточных двигательных нарушений зависит от вида и формы болезни. Симптом может наблюдаться у людей, перенесших следующие варианты патологии:

- энцефалитическая форма клещевого энцефалита;

- гемипаретическая форма японского комариного энцефалита;

- геморрагический гриппозный энцефалит;

- коревой энцефалит.

Особым типом болезни с частой гемипаретической походкой считается энцефалит Расмуссена – состояние с невыясненной этиологией (предположительно вирусной или аутоиммунной). Наблюдается хроническое течение с поражением одной полусферы головного мозга.

Паразитозы

Гемипаретическая походка характерна для аспергиллеза головного мозга, поскольку при этой патологии нередко наблюдаются нарушения мозгового кровообращения и гемипарезы, напоминающие таковые при инсультах. Для других паразитозов более типичны эпилептические приступы, слабость половины тела встречается редко, иногда отмечается при эхинококкозе.

Гемипаретическая походка у ребенка

Внутричерепные родовые травмы

Механические повреждения в процессе родов, особенно – на фоне предыдущей гипоксии плода могут привести к развитию внутричерепных кровоизлияний. При повреждении соответствующих отделов мозга и проводящих путей в исходе формируется гемипаретическая походка. Симптом выявляется с началом ходьбы, двигательные стереотипы первично формируются по порочному принципу, обусловленному гемипарезом.

Онкологические заболевания

Двигательные расстройства, включая гемипарезы, наблюдаются более чем у половины пациентов с церебральными опухолями. Симптоматика развивается постепенно, возникает на фоне головных болей, системных головокружений, рвоты, не связанной с приемом пищи, очаговых нарушений. Возможны судороги и психические расстройства. Гемипаретическая походка может формироваться при неоплазиях коры и подкорковых структур, опухолях ствола мозга и краниоспинальных новообразованиях.

Симптом определяется при астроцитомах, менингиомах, медуллобластомах и других первичных онкологических процессах. Выявляется при церебральном глиоматозе с преимущественным поражением одного полушария. У некоторых пациентов гемипарезы обнаруживаются при опухолях других локализаций, являются следствием метастазирования в мозг. Иногда гемипаретическая походка провоцируется нейролейкозом, возникшим на фоне острого лейкоза, реже – хронической лейкемии.

Другие патологии

Симптом наблюдается при демиелинизирующих заболеваниях головного мозга, например, прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии. В число врожденных болезней, сопровождающихся гемипаретической походкой, входит синдром Стерджа-Вебера. Аналогичное нарушение походки может наблюдаться при тяжелых токсических поражениях мозга. Иногда причиной ишемии головного мозга с последующим гемипарезом становятся расслаивающая аневризма аорты и тетрада Фалло.

Диагностика

Определением причины гемипаретической походки занимается врач-невролог. В ходе беседы с больным специалист определяет время появления симптома, выясняет, на фоне каких болезней и острых состояний возникли неврологические нарушения. Важной частью обследования является исследование динамики заболевания для подтверждения стабильного или прогрессирующего характера расстройств. Обследование предполагает проведение следующих процедур:

- Клиническое исследование походки. Проводится путем наблюдений. Оцениваются движения рук, ног и корпуса, определяются длина, ширина, ритм, симметричность шага, особенности движений в разных фазах шага, скорость ходьбы, необходимость использования специальных приспособлений.

- Неврологический осмотр. Предполагает выявление общемозговой и очаговой неврологической симптоматики, оценку тяжести гемипареза, исследование рефлексов, силы мышц и чувствительности на различных участках тела.

- Эхоэнцефалография. Доступный метод, позволяющий обнаруживать опухоли, гематомы, паразитарные очаги, отек мозга, смещение мозговых структур. Назначается на предварительном этапе обследования, при необходимости дополняется уточняющими методиками.

- Рентгенография черепа. Наряду с эхоэнцефалографией является базовым методом исследования. Показана при травматических повреждениях. Может применяться для диагностики воспалительных процессов.

- КТ головного мозга. Дает возможность определить размеры и расположение различных патологических очагов: участков ишемии, кровоизлияний, опухолей, воспалительных очагов, гематом, посттравматических изменений. Для повышения информативности при необходимости производится с контрастным усилением.

- МРТ головного мозга. Нативная и контрастная магнитно-резонансная томография используется в процессе окончательной диагностики инсультов, демиелинизирующих патологий, новообразований, черепно-мозговых травм, абсцессов, паразитарных кист.

- Лабораторные анализы. При воспалительных процессах любого генеза назначаются для определения выраженности воспаления. Помогают провести дифференциальную диагностику энцефалитов путем определения возбудителя.

ЛФК при гемипарезе

Лечение

Консервативная терапия

В остром периоде пациентам показана патогенетическая и симптоматическая терапия. Поскольку гемипаретическая походка развивается вследствие гемипареза и рассматривается в рамках отдаленных последствий поражения головного мозга, ведущую роль в устранении или минимизации симптома играют восстановительные методики.

На ранней стадии проводят мероприятия по предупреждению контрактур, обеспечивают функционально выгодное положение паретичных конечностей. Наибольшая эффективность реабилитации отмечается в течение первого года после возникновения неврологических нарушений. Применяются следующие методы:

- Лекарственная терапия: противосудорожные препараты, миорелаксанты, медикаменты для улучшения кровоснабжения головного мозга и обменных процессов в нервной ткани, витамины группы В.

- Физиотерапия: электрофорез, электромиостимуляция, диадинамотерапия, ультразвуковая терапия, грязелечение, водные процедуры, рефлексотерапия.

- Активное восстановление: наряду с классическими методами ЛФК используются механотерапия, занятия на специальных тренажерах, плавание, иппотерапия.

- Мануальное воздействие: общий и сегментарный массаж, мануальная терапия.

- Психотерапия: для восстановления эмоционального состояния, обеспечения социальной адаптации проводятся индивидуальные занятия, тренинги общения и социальных навыков.

- Восстановление речи: гемипарезы часто сочетаются с нарушениями речи, многим больным требуется помощь логопеда для коррекции афазии.

Хирургическое лечение

Оперативные вмешательства на нервных структурах проводятся в острой фазе заболевания, в отдаленном периоде чаще применяются методики, направленные на коррекцию ортопедических нарушений. Возможны дренирование или удаление абсцессов и гематом, иссечение опухолей и паразитарных кист. В раннем периоде ишемического инсульта эффективен тромболизис.

При цереброваскулярной недостаточности могут быть показаны реконструкция позвоночной артерии или каротидная эндартерэктомия. Пациентам с вторичными нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата выполняются операции для устранения контрактур, перемещение мышц и сухожилий, артродез и другие вмешательства.

Костенко Е.В.

1. Поликлиника восстановительного лечения №7;

2. Кафедра неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета;

3. Кафедра неврологии Московского государственного медико-стоматологического университета

Акулов М.А.

ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» РАМН, Москва

Дягилева В.П.

ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр», Москва, Россия;

ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА, Москва, Россия

Николаев Е.А.

ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр», Москва, Россия;

ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА, Москва, Россия

Орлова А.С.

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.И. Сеченова», Москва

Современные аспекты патофизиологии нарушений ходьбы у пациентов после инсульта и особенности их реабилитации

Авторы:

Хатькова С.Е., Костенко Е.В., Акулов М.А., Дягилева В.П., Николаев Е.А., Орлова А.С.

Журнал:

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2019;119(12‑2): 43‑50

Как цитировать:

Хатькова С.Е., Костенко Е.В., Акулов М.А., Дягилева В.П., Николаев Е.А., Орлова А.С.

Современные аспекты патофизиологии нарушений ходьбы у пациентов после инсульта и особенности их реабилитации. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски.

2019;119(12‑2):43‑50.

Khat’kova SE, Kostenko EV, Akulov MA, Diagileva VP, Nikolaev EA, Orlova AS. Modern aspects of the pathophysiology of walking disorders and their rehabilitation in post-stroke patients. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2019;119(12‑2):43‑50. (In Russ.).

https://doi.org/10.17116/jnevro201911912243

?>

Несмотря на имеющийся в последние годы существенный прогресс в лечении инсульта, активное использование разнообразных методов реабилитации, как инновационных, так и рутинных [1], число пациентов, у которых сохраняется различной степени выраженности неврологический дефицит, в том числе двигательный, остается значительным [2, 3]. Инсульт по-прежнему является лидирующей причиной стойкой инвалидизации населения [4]. Нарушение походки — наиболее распространенное последствие, которое формируется примерно у 80% пациентов уже в первые 3 мес после инсульта [5].

Невозможность самостоятельной ходьбы дезадаптирует пациентов, так как лишает их свободы передвижения, «приковывает» к дому, делает зависимыми от помощи посторонних лиц, повышает риск падений во все периоды после инсульта и вызывает ряд других проблем [6].

Спастический парез нижней конечности — наиболее частая причина изменения походки [7]. Мышечная слабость (парез) и наличие гиперактивности (спастичность) в мышцах ног являются основными моторными проблемами после инсульта [8], образующими разнообразные патологические паттерны, часто деформирующие конечность и делающие ходьбу небезопасной. Спастичность развивается в разные сроки после инсульта у 20—40% пациентов [9]. Клинически постинсультная спастичность проявляется в виде повышения тонических рефлексов растяжения («мышечного тонуса»), появляющихся в момент пассивного растяжения мышцы, и сопровождается повышенными сухожильными рефлексами, патологическими рефлексами и другими симптомами [10].

Отсутствие нормальной опоры на паретичную ногу в связи с изменениями в мышцах существенно изменяет походку, снижает ее скорость, вызывает укорочение длины шага [10], создает неустойчивость во время ходьбы и в вертикальном положении, обусловливает высокий риск падений [11, 12] из-за сокращения фазы опоры и удлинения фазы переноса паретичной ноги [13]. Кроме того, возникает избыточное перераспределение нагрузки на здоровую конечность, что также приводит к возникновению асимметричной походки и нарушает баланс. В связи с этим повышение безопасности и скорости ходьбы, а также профилактика падений и улучшение качества жизни являются основными целями реабилитации у пациентов со спастическим парезом после инсульта [11].

Восстановление ходьбы является непростой задачей в связи со сложностью ее организации в норме [14], а комплекс изменений, происходящих в мышцах нижней конечности после инсульта, их модульная реорганизация и образование разнообразных патологических паттернов, нарушение регуляции движений со стороны центральной нервной системы (ЦНС), быстро возникающие вторичные изменения в суставах и других частях тела, ограничивают этот процесс, а иногда делают его невозможным.

В последние годы опубликовано много нейрофизиологических и клинических исследований, посвященных ходьбе; появились новые данные о невральном и биомеханическом контроле движений, что помогает лучше понять факторы, влияющие на механизмы ее восстановления после инсульта; увеличилось количество обзоров, изучающих различные реабилитационные стратегии восстановления ходьбы у пациентов после инсульта [15—17].

Организация двигательного акта в норме и при патологии

Ходьба является сложным, характерным только для людей, двигательным актом, в процессе которого происходит перенос тела из нестабильного, вертикального положения в еще более нестабильное положение переноса массы тела [18]. В процессе ходьбы участвуют не только мышцы нижних конечностей, но и мышцы туловища и верхних конечностей для поддержания и продвижения тела в разные фазы ходьбы. С биомеханической и кинезиологической точек зрения человеческая походка — это перенос массы тела скелетом, в процессе которого происходит временное смещение центра тяжести тела. Изменения акта ходьбы, которые возникают в результате очагового повреждения мозга, до сих пор являются предметом постоянного изучения.

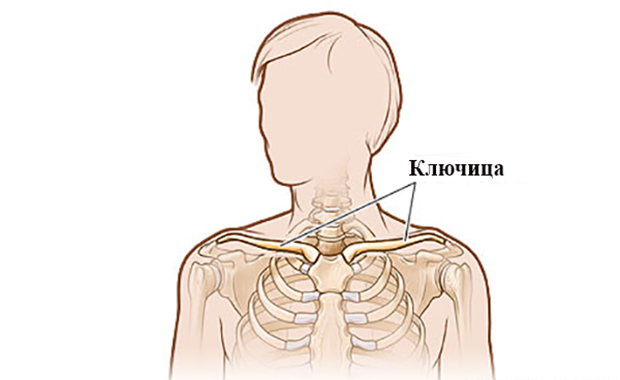

Еще в 1953 г. J. Saunders и соавт. [19] создали гипотетическую биподную модель ходьбы и заложили основы клинического анализа функции ходьбы, изучая походку больных с ортопедическими нарушениями. Были выделены шесть основных детерминант походки у человека, а также объяснен вклад каждого сустава нижней конечности (тазобедренного, коленного и голеностопного) в минимизацию смещения центра тяжести. Ими явились: вращение таза в горизонтальной плоскости, наклон таза в сторону переносимой конечности, сгибание в коленном суставе, разгибание в голеностопном суставе в фазе опоры на пятку и удлинение ипсилатеральной конечности, физиологический вальгус коленного сустава, аддукция бедра.

Показано, что смещение центра тяжести во время ходьбы из-за движений на уровне таза (наклон таза, сгибание бедра и его отведение) вносит наиболее значимый вклад в создание нестабильного положения тела [19], так как в этот процесс вовлекаются три из шести кинематических детерминант. Современные исследования с количественными кинематическими данными анализа походки в целом поддерживают теорию J. Saunders и соавт.

Мышцы нижних конечностей в соответствии с их биомеханическими функциями для всей конечности или тела в целом для выполнения основных задач были объединены в 5 функциональных групп или модулей/мышечных синергий [20—24]: контроля баланса или ходьбы, осуществления произвольных ритмичных движений [25, 26]. Каждый модуль образуется путем коактивации нескольких мышц в определенную фазу ходьбы, формируя свой паттерн. Набор из нескольких модулей осуществляет общий репертуар двигательных действий человека — одновременное поддержание тела, контроль баланса и продвижение вперед во время походки.

Модуль 1 — средняя ягодичная мышца и четырехглавая мышца бедра (m. gluteus medius и m. quadriceps femoris) поддерживают тело в начале движения.

Модуль 2 — икроножная мышца и камбаловидная мышца (m. gastrocnemius и m. soleus) поддерживают тело и активируются во время продвижения тела вперед в фазе опоры.

Модуль 3 — прямая мышца и передняя большеберцовая мышца бедра (m. rectus femoris и m. tibialis anterior) замедляют продвижение ноги вперед в раннюю и позднюю фазы переноса тела и генерируют энергию на протяжении всего движения.

Модуль 4 — комплекс мышц задней поверхности бедра: полусухожильная, полуперепончатая, двуглавая мышца бедра (mm. hamstrings: m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris) активируются в раннюю фазу переноса тела и замедляют ипсилатеральную ногу перед моментом постановки пятки на горизонтальную плоскость в фазу переноса.

Модуль 5 — мышцы-сгибатели тазобедренного сустава и мышцы, приводящие бедро (m. iliopsoas и mm. adductor brevis et longus, кроме m. adductor magnus), ускоряют продвижение ипсилатеральной ноги вперед в фазу пред-переноса и раннюю фазу переноса.

Модули, формирующие определенные биомеханические задачи, необходимые для обеспечения хорошо скоординированной ходьбы, могут рассматриваться как базовые элементы неврального контроля.

Физиология ходьбы в норме

Процесс синхронной работы двигательных модулей контролируется спинальными механизмами [27, 28], а также супраспинальными проводящими путями головного мозга и другими структурами, включая ствол мозга, мозжечок, базальные ганглии, лимбическую систему и кору головного мозга, которые вовлечены в процесс контроля за походкой и взаимодействием с окружающей средой [20, 28]. Они дают возможность выполнения различных по сложности задач [27, 28].

Так, ретикулярная формация и вестибулярные ядра обеспечивают опору тела и контроль баланса, вертикальное положение тела, активируют мышцы пресса и мышцы-разгибатели нижних конечностей. Дополнительные нейроны в среднем мозге (мезэнцефальная двигательная зона), таламусе и мозжечке воздействуют на спинальные двигательные сети для осуществления ритмичной двигательной активности, обеспечивая автоматические процессы. Кора головного мозга и лимбическая система начинают процесс движения «волевым» или «эмоциональным усилием». Мозжечок координирует двигательную адаптацию процессов обучения, регулирует волевые и автоматические процессы, воздействуя на ствол и кору головного мозга, получая как прямую информацию от коры головного мозга через оливоцеребеллярный тракт, так и сенсорную обратную связь от спиноцеребеллярных и вестибулоцеребеллярных путей. Интактность ствола головного мозга, спинного мозга и мозжечка более чем в 90% всех мозговых инсультов крайне важны для формирования, структурирования и автоматического контроля ходьбы. Активность этих структур особенно важна после полного повреждения бокового кортикоспинального тракта пораженного полушария. Базальные ганглии опосредуют волевые, эмоциональные и автоматические процессы, получая информацию от коры головного мозга. Кроме того, через зрительные, вестибулярные, проприоцептивные рецепторы, необходимые для двигательной адаптации, осуществляется сенсорная обратная связь.

Таким образом, ходьба есть результат автоматического процесса, вовлекающего спинной мозг, ствол головного мозга и мозжечок.

Патофизиология ходьбы после инсульта

У пациентов, перенесших инсульт, невральные механизмы управления изменяются, так как часто происходит слияние модулей во время ходьбы [29, 30], возникают патологические синергичные паттерны, нарушающие нормальную активацию мышц в покое и при ходьбе [31, 32]. Так, мышцы модулей 3 и 5 действуют вместе для ускорения ранней фазы переноса, а мышцы модуля 1 часто объединяются с модулями 2 и 4 или с каждым по отдельности. Активация мышц модулей 1 и 4 охватывает фазы от окончания переноса до конца опоры, а активация мышц модуля 2 — всю фазу опоры. Поэтому совместная активация мышц (средней ягодичной, разгибателей коленного сустава, подошвенных сгибателей стопы и задней группы мышц бедра во время опоры) способствует поддержанию массы тела и созданию устойчивости в проксимальных суставах конечности. За счет объединения мышц модулей 2 и 4 (модулей начала и конца фазы опоры) происходит более слабая генерация толчка, что указывает на рассогласование между фазами принятия массы тела и ее продвижением вперед. Отмечено также, что на паретичной конечности не наблюдается активации передней большеберцовой мышцы во время окончания фазы переноса и ответа на нагрузку — она не участвует в замедлении тыльного сгибания стопы. Мышцы-подошвенные сгибатели всегда активны в течение всей фазы опоры и часто неактивны во время фазы переноса — они рано вносят свой вклад в контакт стопы с землей, замедляют тыльное сгибание стопы и туловище при движении вперед, частично поддерживая тело. Эти мышечные синергии по окончании фазы переноса позволяют происходить более частому контакту с землей всей поверхности стопы или передней ее части. Количество упрощенных модулей коррелирует со скоростью ходьбы — она становится более медленной и асимметричной [33].

Повреждение моторной зоны коры головного мозга и нисходящих кортикоспинальных трактов без прямого нарушения опорно-двигательного аппарата или рефлекторных дуг спинного мозга после инсульта ведет к возникновению пареза. Расторможенные ретикуло- и вестибулоспинальные нисходящие проводящие пути ствола мозга активируют мышцы, которые обеспечивают опору тела, стабильность позы и передвижение, но организованы в меньшее количество модулей/моторных синергий [20, 28] и формируют спастические синергичные паттерны. Наиболее распространенным патологическим паттерном является синергия мышц-сгибателей верхней конечности и мышц-разгибателей нижней конечности, формирующая типичную гемиплегическую позу Вернике—Манна: разгибание и приведение бедра, выпрямление в коленном суставе, сгибание стопы и ее супинацию. Мышцы синергично активируются в разгибании бедра и колена во время исходной позиции, что не дает возможности согнуть нижнюю конечность в тазобедренном и коленном суставах. Для компенсации этих нарушений пациенты совершают циркумдукцию — круговое движение паретичной нижней конечностью во время фазы движения для клиренса ноги. Недавние исследования показали, что модули, выполняющие одну задачу, могут задействоваться и другими путями, поддерживающими другие типы двигательного поведения. Таким образом, локомоторные модули также могут использоваться в нетипичных фазах ходьбы (например, в ходьбе с препятствиями).

После инсульта ЦНС адаптирует существующие модули на паретичной стороне для постурального и двигательного контроля, а не вводит новые, как у здоровых людей. Слияние сохранившихся модулей необходимо для обеспечения автоматической упрощенной поддержки паретичной стороны в ответ на начальную мышечную слабость и отсутствие произвольного мышечного контроля вследствие развившегося пареза. Этот процесс является отражением адаптации ЦНС, выражающейся в уменьшении вклада пораженной стороны и увеличении роли здоровой стороны в поддержание массы тела и контроля баланса в положении стоя и во время ходьбы. В случае объединения большего количества модулей возникают большие проблемы в решении двигательных задач, что приводит к ухудшению эффективности ходьбы и ограниченной мобильности [33]. Двигательные тренировки, включающие поддержание массы тела, приводят к повышению количества и качества модулей, улучшая ходьбу. Эта централизованно контролируемая кинематическая координация может быть связана с модульной организацией мышечной координации [33].

Характеристики постинсультной походки

Спастический парез нижней конечности, возникающий после инсульта, нарушает опорную функцию паретичной конечности, снижает скорость ходьбы и уменьшает длину шага, вызывает постуральные нарушения, асимметрию походки и ведет к перераспределению избыточной нагрузки на здоровую сторону.

Снижение скорости ходьбы является характерным признаком у пациентов со спастическим парезом нижней конечности [34]. Она может изменяться в течение 18 мес после инсульта. Средняя скорость ходьбы у пациентов после инсульта варьирует от 0,23 до 0,73 м/с. Ее снижение коррелирует с уменьшением длины шага и частоты шагов. Соотношение между частотой шагов и скоростью ходьбы является линейным до скорости около 0,33 м/с и частоты около 90 шагов в 1 мин. Дальнейшее увеличение объясняется увеличением шага [35]. Именно скорость ходьбы больше 0,33 м/с является показателем двигательного восстановления для постинсультных больных.

В зависимости от скорости ходьбы и степени выраженности пареза существует градация нарушений походки [36]:

1. Пациенты с «быстрой походкой» — 44% от нормальной скорости ходьбы (передвигаются без посторонней помощи).

2. Пациенты со «средней походкой» — 21% от нормальной скорости ходьбы (возможно передвижение без посторонней помощи). Происходит чрезмерное сгибание коленного и тазобедренного суставов в середине фазы опоры из-за пареза и спастичности мышц-подошвенных сгибателей стопы и мышц-разгибателей бедра (m. gluteus maximum) и коленного сустава (m. quadriceps femoris). Нейтральное положение ноги для клиренса в середине фазы движения возможно.

3. Пациенты с «замедленной походкой на широком основании» — в вертикальном положении во время фазы переноса тела нет достаточной опоры из-за слабости четырехглавой мышцы бедра, в то время как развивается постоянная гиперактивность в большой ягодичной мышце и она достаточно сильна для поддержки тела, а также в мышцах-сгибателях стопы (для обеспечения стабильности лодыжки).

4. Пациенты с «замедленно-согнутой походкой» — 11% от нормальной скорости ходьбы (нужны постоянно дополнительные средства опоры для ходьбы или посторонняя помощь). Из-за слабости большой ягодичной мышцы отсутствуют отведение бедра и стабилизация коленного сустава. В положении стоя чрезмерно сгибаются бедро, коленный и голеностопный суставы, возникает наклон туловища вперед.

Асимметрия ходьбы является еще одним из ключевых признаков, встречающихся у 40—80% пациентов со спастическим парезом нижней конечности. Паттерны временной асимметрии характеризуются более коротким временем фазы опоры и большим временем фазы переноса паретичной конечности, а паттерны пространственной асимметрии — более короткой длиной шага здоровой конечности. Уменьшенное время переноса здоровой ноги приводит к укорочению длины шага этой ноги. Показано, что соотношения асимметрии (паретичная/здоровая конечность) времени фаз опоры, переноса и длины шага имеют отрицательную связь со скоростью походки. Время переноса, опоры и шаговая симметрия имеют прямую корреляцию с большей асимметрией ходьбы у больных в хронической фазе инсульта, в то время как скорость, неврологический дефицит и двигательные нарушения нижних конечностей таковой не продемонстрировали [37].

Нарушение контроля баланса у пациентов после инсульта напрямую связано с пространственно-временной асимметрией во время ходьбы. Повышенная нагрузка на здоровую конечность в положении стоя и снижение способности удерживать массу тела на пораженной конечности усиливают асимметрию ходьбы, нарушают баланс [38]. В то же время улучшение распределения массы тела в положении стоя не приводит к улучшению походки [39], выполнению баланс-тестов и уменьшению частоты падений [40].

Восстановление походки после инсульта

Восстановление ходьбы в разные сроки после инсульта может развиваться по различным сценариям. В течение первых месяцев возможен полный или частичный регресс неврологического дефицита на фоне стимуляции истинной нейропластичности — спонтанного восстановления акта ходьбы. Одномоментно может развиваться адаптивная нейропластичность, являющаяся причиной развития компенсаторных «вредных» двигательных паттернов [41], что затрудняет или делает невозможным восстановление [42].

Для создания оптимальной модели восстановления при построении реабилитационной программы очень важно понять, будет ли восстановление ходьбы развиваться с помощью автоматических процессов, т. е. за счет типичного двигательного поведения, или с помощью компенсаторных процессов, потребующих особого внимания и контроля. До сих пор остается неясным, будут ли мешать истинному восстановлению появляющиеся в ранние сроки после инсульта компенсаторные движения [43—46].

Новые стратегии реабилитации направлены на достижение адаптивных нейропластических изменений за счет стимуляции автоматических процессов. Так, в ряде исследований показано, что представление движения за счет активации моторных областей мозга с помощью воображения действия способствует пластичности мозга [47, 48] и увеличивает скорость походки, длину шага и фазу одиночной опоры, а виртуальная реальность с интерактивными видеоиграми и занятия в обогащенной среде оказывают влияние на скорость походки и общий алгоритм движений [49, 50].

Оптимальные модели обучения ходьбе после инсульта до сих пор неизвестны. Большинство реабилитационных стратегий для восстановления ходьбы направлено на улучшение вертикальной позы, контроля баланса и передвижения.

Для обеспечения устойчивости и поддержания баланса вырабатывается компенсаторное поведение с использованием здоровой стороны в связи со слабостью паретичной. С целью ее укрепления показано включение программ фитнес-тренировок: кардио-респираторных, с отягощениями и/или смешанных, так как общая физическая подготовка после инсульта снижается [51].

Для восстановления скорости ходьбы и баланса, уменьшения асимметрии походки и увеличения проходимой дистанции на любой стадии после инсульта используют различные способы тренировки ходьбы: с повторяющимися задачами; с помощью простых средств и выполнением двигательных задач, отличных от ходьбы; обучение вставанию из положения сидя на стабильную или неустойчивую поверхность (с использованием баланс-площадки); а также тренировки с помощью электромеханических и роботизированных средств [52] и тренировок на беговой дорожке с разгрузкой массы тела (тредмилл-тренинг) [53].

Для улучшения баланса, контроля спастичности, уменьшения чрезмерного подошвенного сгибания для улучшения кинематики голеностопного сустава используют различные модели ортезов для голеностопного сустава [54].

В реабилитации пациентов со спастическим парезом необходимо укрепление паретичных мышц, для чего применяют методы нервно-мышечного облегчения (Bobath, Brunnström, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation — PNF), функциональной электростимуляции и др. Все большую значимость приобретают силовые тренировки [55, 56] и растяжение гиперактивных (спастичных) мышц. С целью снижения избыточного мышечного тонуса применяют инъекции ботулотоксина для улучшения пассивной и активной функций нижней конечности, создания условий для безопасной ходьбы и лучшего моторного восстановления [14, 40, 46]. Эти методы можно использовать уже на первом этапе реабилитации. Такая стратегия должна исправить асимметрию, возникающую при ходьбе за счет использования постуральных автоматических процессов в различных двигательных задачах, необходимых для нормальной походки [57, 58].

Многолетнее использование препаратов ботулотоксина в клинической практике показало их безопасность, хорошую переносимость и эффективность при разных нозологиях, в том числе в лечении фокальной спастичности нижней конечности, с высоким уровнем убедительности рекомендаций [59]. В России с этой целью используются препараты ботулотоксина, А (БТА) Диспорт (абоботулотоксин — Або-БТА) и Ботокс (онаботулотоксин — Она-БТА) [60].

Однако эти препараты неодинаково эффективны, кроме того, каждый препарат БТА производится по собственным уникальным стандартам с применением различных технологий и методов лабораторной оценки. Таким образом, единицы активности препаратов уникальны и не могут сравниваться с таковой любых других препаратов БТА. Або-БТА отличается от других препаратов и тем, что имеет иную активность, связанную с бо́льшим по сравнению с другими препаратами содержанием активного нейротоксина (АН) во флаконе 500 ЕД — 2,69 нг, что обусловливает более продолжительный эффект. В пересчете на максимально одобренную дозу Або-БТА для лечения спастичности нижних конечностей (1500 ЕД) содержание АН составляет 8,07 нг. Поэтому использование Або-БТА в рекомендованных дозах за счет большего содержания АН сопровождается более длительным сохранением эффекта после каждой инъекции, что было показано в недавно опубликованных исследованиях [61, 62]. Соотношение эффекта доза/продолжительность было четко продемонстрировано на животных моделях и в реальной клинической практике. Так, сравнение длительности действия существующих препаратов БТА показало, что средний интервал между инъекциями у Або-БТА на 25% дольше, чем у других препаратов [61, 63]. Такая особенность препарата нашла свое подтверждение и в крупных мультицентровых исследованиях последних лет у взрослых со спастичностью верхних и нижних конечностей (Dysport Adult Upper Limb Spasticity Extension Study [NCT01313312] и Dysport Adult Lower Limb Spasticity Study [NCT01249404]) [61, 64] и детей со спастичностью нижних конечностей при детском церебральном параличе (ДЦП) (Dysport Pediatric Lower Limb Spasticity Follow-on Study [NCT01251380] и Dysport Pediatric Lower Limb Spasticity Study [NCT01249417]) [65, 66]. Результаты показали, что повторные инъекции Або-БТА не только снижают мышечный тонус, но и улучшают активную функцию верхних и нижних конечностей, увеличивают скорость ходьбы и удлиняют интервал между повторными инъекциями (интервал 16 нед и более отмечен у 74,0% детей со спастичностью нижних конечностей при ДЦП и у 32% пациентов после инсульта) [61—66].

Открытые преимущества Або-БТА позволяют говорить: — о фармако-экономической эффективности использования инъекций Або-БТА. Уменьшение количества инъекционных сессий в год за счет увеличения продолжительности действия препарата и увеличения промежутка между инъекциями на фоне сохраняющегося действия препарата позволит снизить прямые затраты системы здравоохранения. А снижение нагрузки на ухаживающих лиц за счет уменьшения частоты визитов пациентов для инъекций, возможность восстановления социальной и экономической самостоятельности пациентов (возвращение пациентов к труду или освоение новой профессии), снижение степени инвалидизации и обращаемости за медицинской помощью повлияют также на непрямые затраты [61, 67];

— о повышении эффективности реабилитации и улучшении реабилитационного прогноза за счет создания благоприятных условий для ее проведения при увеличении интервалов между повторными инъекциями и расширении «терапевтического окна», необходимого для формирования, усвоения и закрепления новой моторной программы, повышения функциональной независимости пациентов [61];

— о возможности обеспечения препаратами БТА большего числа новых пациентов за счет снижения количества инъекционных сессий на фоне увеличивающейся длительности действия препарата [61, 68].

Уже очевидно, что эффективность реабилитации пациентов с нарушением ходьбы требует сочетания нескольких методов и непременного вовлечения самих пациентов. Поэтому важным аспектом является не только наличие возможностей для проведения реабилитации, но и сохранение длительной мотивации пациента на всех этапах реабилитации после инсульта (стационарном и амбулаторном), особенно в хронической фазе инсульта. Анализ существующей в России системы медицинской реабилитации для больных после инсульта свидетельствует, что оказание реабилитационной помощи не соответствует потребностям, связанным с показателями заболеваемости и распространенности пациентов с двигательным дефицитом вследствие спастического пареза нижней конечности, что создает предпосылки для тщательного анализа имеющихся лечебных тактик и методов, в том числе с упором на активное вовлечение пациентов в процесс обучения программам самореабилитации в домашних условиях [69].

Существует несколько исследований, показавших эффективность реабилитационных мероприятий в сочетании с программой домашней самореабилитации (Guided Self-Rehabilitation Contracts, GSC), включающей упражнения двух типов: ежедневных длительных упражнений на растяжение укороченных (гиперактивных) мышц и интенсивных широкоамплитудных быстрых движений для слабых (паретичных) мышц [70]. Данный пациент-ориентированный подход в рамках программы домашней самореабилитации, в основе которой лежит тесное сотрудничество между мультидисциплинарной командой специалистов и пациентом, позволяет повысить мотивацию и вовлеченность пациентов, а следовательно, и эффективность восстановления двигательных навыков [71, 72].

Крайне важной является удобная и максимально простая в обращении техническая составляющая GSC. Одна из первых программ, которая появилась в России, была разработана при поддержке компании Ipsen. Она представляет собой компьютерную программу I-GSC, содержащую видеоуроки, подробную информацию об анатомии и функции мышц и мышечных групп, позволяет программировать план занятий и контролировать их исполнение [71].

В свете изучения эффективности восстановления походки с использованием продолженной реабилитации в домашних условиях особый интерес представляют первые позитивные результаты закончившегося в 2019 г. международного многоцентрового проспективного исследования ENGAGE по оценке влияния на произвольные движения препарата Або-БТА 1500 ЕД при введении в верхние и нижние конечности параллельно с выполнением программы направленной самореабилитации у взрослых пациентов со спастическим гемипарезом, которые опубликованы в ряде ключевых конгрессов по реабилитации [73].

Заключение

Нарушение походки является весьма распространенным последствием инсульта. Формирование нарушения походки из-за развития спастического пареза в нижней конечности является следствием широкого спектра нарушений в организации моторного контроля, а также отражением механических последствий — мышечной слабости, спастичности, аномальной синергетической активации и их совокупного взаимодействия. Все эти факторы негативно влияют на функциональные возможности пациента и ограничивают его бытовую, социальную активность, увеличивают зависимость от окружающих.

В случае развития после инсульта спастического пареза нижней конечности для коррекции спастичности показано введение БТА в мышцы-мишени, формирующие индивидуальный спастический паттерн. В результате анализа имеющейся литературы очевидно, что один из препаратов БТА — Або-БТА — является наиболее эффективным не только в снижении избыточного мышечного тонуса, но и в увеличении скорости ходьбы. Кроме того, очевидна необходимость сочетания реабилитационных методов, а также пролонгированности реабилитации и вовлеченности пациента в этот процесс. Использование программ домашней самореабилитации может значимо улучшить восстановление ходьбы у пациентов со спастичностью нижней конечности. Для более детального анализа восстановления ходьбы на фоне долговременной эффективности применения ботулинотерапии в сочетании с программами самореабилитации и другими методами необходимы дальнейшие исследования.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

Сведения об авторах

Хатькова С.Е. — https://orcid.org/0000-0002-3071-4712

Костенко Е.В. — https://orcid.org/0000-0003-0629-9659

Акулов М.А. — https://orcid.org/0000-0002-6191-424X

Дягилева В.П. — https://orcid.org/0000-0002-7424-7167

Николаев Е.А. — https://orcid.org/0000-000304433201

Орлова А.С. — https://orcid.org/0000-0001-9725-7491

Автор, ответственный за переписку: Хатькова Светлана Евгеньевна — e-mail: hse15@mail.ru

Как научиться ходить после инсульта

Как научиться ходить после инсульта: основные рекомендации

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может случиться из-за серьёзных патологий сосудистой системы. Во время приступа человек будет испытывать интенсивную головную боль, страдать от головокружения и от онемения конечностей.

Нередко может утратиться двигательная функция, из-за чего пациент не сможет полноценно ходить. Со всеми последствиями важно своевременно начать бороться, чтобы быстро восстановиться. В первую очередь стоит задаться вопросом, как научиться ходить после инсульта. Чем раньше человек начнёт тренировки, тем больше шансов вернуться к нормальной жизни.

Виды патологии

Врачи выделяют два основных вида инсульта, каждый из которых имеет свои особенности. Патологию разделяют следующие типы: ишемический и геморрагический. Первый вариант встречается значительно чаще, он диагностируется примерно в 80% случаев.

При ишемическом приступе происходит закупорка сосуда, что может быть спровоцировано тромбом или атеросклеротической бляшшкой. Из-за этого происходит нарушение кровотока и последующее отмирание мозговых тканей. Если своевременно не принять меры, тогда может наступить летальный исход.

Ишемический вид легче поддаётся лечению, а также после него проще восстановиться. Если своевременно вызвать скорую помощь, тогда будет шанс вернуть человека к нормальной жизни. При этом негативные последствия в любом случае будут, и с ними после улучшения состояния пациента придётся бороться.

Геморрагический инсульт встречается примерно в 20% случаев. В этой ситуации разрывается сосуд, что может произойти из-за истончения его стенок. Нередко к проблеме приводит гипертония, потому как мозг плохо выдерживает регулярные скачки давления. Чтобы предотвратить появление приступа, крайне важно предварительно побеспокоиться о своём здоровье и провести профилактические мероприятия.

Геморрагический удар значительно тяжелее переносится, во время него случается кровоизлияние в головной мозг. У человека возникает больше негативных последствий, которые возникают из-за нарушения в работе органа.

Существует немало факторов, которые приводят к появлению патологии. В большинстве случаев к ней ведут другие заболевания, которые нередко находятся в хронической форме. Если человек не хочет испытывать боли в ногах после инсульта и страдать от нарушения речи, тогда обязательно потребуется исключить негативные факторы из своей жизни и по возможности проводить профилактику болезней.

В головном мозге появляются атеросклеротические бляшшки. Из-за них происходит закупорка просвета в сосудах, как итог, человек может столкнуться с острым нарушением кровообращение. Собственно, к такому же результату приводит сахарный диабет.

Если человек курит и употрeбляет алкогольные напитки, тогда он может с большой вероятностью столкнуться с инсультом. Именно по этой причине важно избавиться от пагубных пристрастий, чтобы потом не пришлось страдать от различных заболеваний. Лишний вес в целом значительно увеличивает нагрузку на организм. Именно по этой причине важно контролировать состояние своего тела, чтобы потом не пришлось страдать от проблем с сосудами.

Некоторые люди предпочитают больше сидеть и меньше двигаться. Подобное поведение нельзя назвать правильным, потому как оно плохо сказывается на самочувствии. Если человеку приходится вести сидячий образ жизни из-за работы, тогда обязательно нужно находить время на пешие прогулки, а также на занятия спортом.

Некоторые люди наоборот слишком устают, например, из-за регулярного поднятия тяжестей. Также есть те, кто вынужден целый день проводить на ногах и не садиться даже на несколько минут. Как итог, от переутомления будет страдать тело, именно поэтому нужно обязательно пересмотреть свой образ жизни. В иной ситуации можно столкнуться с проблемами со здоровьем.

Если человек вынужден постоянно нервничать, тогда у него могут начаться проблемы со здоровьем. Можно порекомендовать стремиться к спокойному образу жизни и проще реагировать на неприятности. В иной ситуации можно столкнуться с тем, что значительно пострадает состояние здоровья.

Также важно отметить, что нередко к приступу приводит повышенное давление, потому как оно пагубно влияет на сосуды. Его важно держать под контролем, иначе потом придётся столкнуться с негативными последствиями. Важную роль играет возраст, ведь именно люди преклонных лет наиболее часто сталкиваются с инсультом. Объясняется это тем, что с годами артерии истончаются и теряют эластичность.

Как итог, они становятся склонны к разрыву или к закупорке. Если человек будет стараться избегать негативных факторов, тогда состояние его здоровья значительно улучшится. Также будет шанс избежать приступа, что крайне важно для поддержания тела в нормальной форме.

Некоторые люди могут сразу не понять, что у них произошёл инсульт. Объясняется это тем, что во время удара часто нарушается сознание. Как итог, человек может страдать от негативных проявлений патологии. Чтобы улучшить ситуацию, крайне важно своевременно принять меры для успешного лечения.

Нередко за некоторое время до приступа возникают предвестники, которые являются прямым поводом для посещения врача. Допустим, могут появиться ишемические атаки, которые по своим проявлениям похожи на инсульт. Разница лишь в том, что все симптомы исчезают в течение нескольких часов, реже они могут длиться до одних суток. При этом человек может испытывать головную боль, проблемы с речью и координацией.

Обязательно нужно знать основные симптомы инсульта, чтобы вовремя распознать приступ. Головная боль не имеет конкретной локализации, при этом возникает резко. Нередко может произойти даже во время сна, из-за чего человек сразу проснётся. При этом головная боль не устраняется при помощи обычных препаратов, по этой причине крайне важно сразу обращаться к врачу.

Головокружение появляется даже в спокойном состоянии и при этом усиливается при движении. Человеку не рекомендуется вставать, чтобы не упасть. Пациент может не помнить недавние события и даже имена близких родственников, а также данные о себе. Многое будет зависеть от того, насколько обширное случилось поражение мозга.

Пациенту тяжело разговаривать, а также понимать речь других людей. Могут возникнуть трудности с произношением звуков, а также с подбором слов. Могут быть спyтaны мысли, из-за чего человек будет нести бессвязный бред. Шум в ушах может быть как временным, так и постоянным. Помимо этого, может потемнеть в глазах, что говорит о нарушении мозгового кровообращения.

Повышенная беспокойность, агрессивность и в целом нетипичное для человека поведение. В момент удара пациент может вести себя неадекватно, что связано с закупоркой или разрывом сосудов. Тошнота и рвота наблюдаются на фоне других признаков, при этом не служат основными симптомами.

Ходьба после инсульта часто затруднена, потому как человек во время приступа страдает из-за онемения конечностей. Именно по этой причине крайне важно вовремя начать лечение и позаботиться о правильном прохождении реабилитации. Учитывая тот факт, что человек нередко пребывает в неадекватном состоянии, подобная задача ложится на близких людей и на врачей.

Какие появляются проблемы с походкой

После инсульта ходьба вызывает немало проблем, потому как нарушается двигательная функция. Это не единственное осложнение, но при этом оно часто встречается.

Тяжесть проявления зависит от возраста пациента, от степени поражения мозга и от общего состояния организма. Перед тем как восстановить походку, полезно узнать, какие именно проблемы испытывает человек после перенесённого приступа.

Сложности в ходьбе:

- Повышенная шаткость, которая не наблюдается у здорового человека. Становится сложно держать равновесие и не падать.

- Сложно разогнуть и согнуть ногу. Нередко нижняя конечность находится в выпрямленном положении, и ею сложно управлять.

- Человек начинает медленно ходить, потому как ему не удаётся быстро передвигаться. Он чувствует себя неуверенно, при этом шаги становятся неправильными.

- Не удаётся полностью становиться на ступню. Из-за этого человек начинает ходить с носка, а не с пятки, как это положено у здоровых граждан.

- Значительно снижается чувствительность, поэтому каждый шаг может привести к внезапному падению.

Реабилитация после приступа

Каждый пациент после инсульта может ощущать боли в ногах. Связано это с тем, что был значительно поражён головной мозга, а от этого пострадали и другие участки тела. Если человек успешно перенёс приступ, тогда обязательно придётся побеспокоиться о том, чтобы пройти реабилитацию. Восстановление ходьбы после инсульта, как правило, начинается в среднем через 2-3 месяца после приступа.

Для начала потребуется научиться сидеть, только после этого можно пробовать встать с кровати. Поначалу будет сложно это сделать, поэтому близкие люди должны следить, чтобы пострадавший не упал. Постепенно удастся лучше держать равновесие, потому как получится держать туловище в правильном положении. Обязательно нужно работать над тем, чтобы научиться полноценно сгибать и разгибать ногу.

Для восстановления ходьбы после инсульта нужно будет использовать специальную трость, у которой имеются четыре опopные точки. Также нужно приобрести ортопедическую обувь, предназначенную специально для больных людей.

Для начала можно имитировать ходьбу, перебирая ногами в положении сидя. Если это будет удаваться человеку, тогда можно пробовать вставать. Важно держать при себе вспомогательные вещи, которые поддерживают при хождении. Передвигаться нужно в домашних условиях, первое время не покидая пределы комнаты. Если будет наблюдаться боль в конечностях, тогда на этот счет стоит проконсультироваться с врачом.

Учимся ходить после перенесённого инсульта при помощи специальных тренажёров, предназначенных для больных людей. Это могут быть особые беговые дорожки либо велотренажёры. Важно выполнять умеренные нагрузки, чтобы не возникло проблем со здоровьем.

Реабилитация после инсульта: как научиться ходить

Инсульт уносит миллионы жизней по всему миру, оставляет людей инвалидами, и полностью восстановиться после приступа удаётся не каждому. Последствиями удара могут быть полная или частичная парализация, потеря привычных навыков, человек становится недееспособным и требует регулярного ухода за собой со стороны. Зависимость больного от ухаживающих людей наряду с состоянием здоровья провоцирует психологические проблемы. В этом случае требуется помощь психолога, пациенту необходимо быть готовым к трудностям на пути к выздоровлению.

Читать еще: На голове под кожей возникла шишка? Различные варианты причин ее появления и какие действия должны быть при этом

Кроме поддержки близких людей, больной сам должен прилагать немалые усилия, чтобы восстановить утраченные функции. Реабилитационный период может длиться как несколько месяцев, так и лет. Курс заключается в использовании комплексных мер, направленных на восстановление речевых, двигательных, когнитивных функций. Когда кризисный период миновал, больному требуется долгая реабилитация, потому как научиться ходить после инсульта заново бывает очень нелегко. С реабилитационными мероприятиями не следует затягивать, начинать их нужно сразу же после медикаментозной терапии по восстановлению мозгового кровообращения. Больной не должен привыкать к постельному режиму, чем раньше его удастся поднять с кровати, тем быстрее запустится процесс восстановления.

Влияние инсульта на двигательные функции

Острое нарушение кровообращения вызывает сбои всех систем организма. Кроме бессвязной речи, дисфагии, у больного наблюдаются онемение конечностей, паралич. Если вовремя не принять меры, эти симптомы могут перетечь в постоянное явление. Наличие мышечных судорог может быть крайне опасным и предвещать повторение приступа.

Для нарушения двигательных функций характерны такие признаки:

- наблюдается неуверенность, шаткость походки;

- неспособность развивать скорость передвижения;

- больной не может согнуть, разогнуть или максимально выпрямить руку или ногу;

- болезненный спазм мышц ног препятствует сгибанию тазового и коленного суставов, часто возникает в стопе;

- движения парализованной ноги могут усиливать спазмы руки;

- координация движений нарушена;

- частичное или полное отсутствие чувствительности конечностей;

- у больного не получается поставить ногу на подошву, как следствие, при ходьбе движения начинаются с носка, а не с пятки;

- ходьба после инсульта может сопровождаться внезапными падениями.

Реабилитационные мероприятия начинают проводить в индивидуальном порядке, чётко установленных сроков для восстановительного процесса нет, всё зависит от состояния больного. Одни больные начинают ходить по истечении 2 – 3 месяцев, другим требуется намного больше времени на возвращение утраченных функций. В любом случае, больному и близким людям необходимо запастись терпением и работать для получения позитивного результата.

Несмотря на существенное влияние масштабов поражения головного мозга на динамику выздоровления, большое содействие в успешности мероприятий оказывает поддержка родных. Не менее важен и психологический настрой самого больного. Депрессивное состояние, вызванное ощущением беспомощности, обречённости и нежелание действовать, способны погубить на корню все развернувшиеся работы по реабилитации.

Медикаментозная терапия не заканчивается по истечении острой фазы патологии. Больному могут назначать лекарства на протяжении длительного периода, в зависимости от состояния и симптомов:

- препараты, стабилизирующие нормальный кровоток по сосудам, нормализующие работу сердца;

- средства для снижения артериального давления в случае его высоких показателей;

- лекарства, разжижающие кровь, предотвращающие образование тромбов в конечностях (при геморрагическом инсульте не применяются);

- миорелаксанты, снимающие мышечные спазмы;

- нейротрофические препараты, способствующие двигательной активности;

- антиоксиданты для восстановления клеток мозга.

Как начать ходить после инсульта

Чтобы как можно скорее поднять человека с постели, необходимо начинать с простых упражнений, постепенно переходя к более серьёзным тренировкам. Больной после инсульта крайне немотивирован и часто не хочет ничего делать для улучшения своего состояния. Задача психолога и близких людей – позитивно настроить пациента на выздоровление. Несмотря на длительность реабилитационного периода, у больного есть шанс вернуть полностью или частично утраченные в результате приступа функции.

Восстановительные процедуры заключаются в следующих мероприятиях:

- На первом этапе необходима пассивная зарядка, которая не требует вставать с постели. Её проводят медработники или близкие пациента. Гимнастика тренирует функцию сгибания суставов, для этого поочерёдно поднимают, сгибают в локте то одну, то другую руку, затем проводят аналогичные упражнения на каждую ногу.

- Тренажёр-кровать предусмотрен для начала процесса обучения правильного передвижения ногами на начальном этапе, он имитирует ходьбу.

- Приблизительно на 4 – 5 сутки после приступа больного пытаются усадить. Достичь вертикального положения помогает специальное приспособление. Сначала больной сидит на постели, затем свешивает ноги на пол.

- Далее, можно имитировать ходьбу, перебирая ногами в сидячем положении. Необходимость вертикального положения не установлена точными сроками и зависит от индивидуального состояния пациента.

- На этом этапе ведутся подготовительные работы к практике ходьбы, эффективно использовать движение «велосипед», поскольку оно задействует все группы мышц.

- Гидротерапия, предполагающая использование гидромассажа, способствует улучшению кровообращения.

- Озокеритовые аппликации, лечение парафиновыми компрессами.

- Массажи, являющиеся эффективной и неотъемлемой частью лечения.

- Гидротерапия, озокеритовые аппликации, массажи помогают избавиться от мышечных судорог.

- Успешно проводится реабилитация в домашних условиях, где больной пробует выполнять обычные бытовые действия, развивающие моторику.

- Использование тренажёров значительно ускоряет процесс восстановления. Существует несколько видов приспособлений для развития навыков ходьбы, вставания со стула, велотренажёры, беговые дорожки.

- По истечении некоторого времени (период реабилитации индивидуален) больному удаётся встать на ноги. Стояние и ходьба непросто даются больному в постинсультном состоянии. Начинать делать первые шаги следует с поддержкой другого человека, затем самостоятельно с помощью опор.

- Можно размечать следы больного с целью дальнейшей коррекции походки. Для закрепления навыка правильной постановки ноги нужно ходить по размеченной дорожке со специально нанесёнными на неё шагами.

С началом этапа обучения навыку ходьбы необходимо будет обзавестись:

- ортопедической обувью на широкой подошве с небольшим подъёмом;

- для фиксации стопы используются специальные держатели;

- также целесообразно надевать подколенники, чтобы во время ходьбы нога в колене не сгибалась.

Часто после инсульта плохо ходят ноги, что делать в таком случае, знают в реабилитационном центре, но возможность позволить себе дорогостоящие процедуры есть не у всех. Не менее эффективным может быть и домашнее обучение ходьбе по принципу «научу ходить так, как хожу сам», выполнение упражнений возможно с помощью близких людей.

Упражнения для восстановления навыка ходьбы

Число повторов будет зависеть от состояния пациента, если некоторые упражнения ему сделать не под силу, больному можно помогать. Слишком активные упражнения лучше проводить, когда больной чувствует себя лучше.

- в положении лёжа при согнутых ногах в коленях больной выпрямляет то одну, то другую ногу, начиная движения со здоровой конечности;

- перекидывание одной ноги на другую поочерёдно;

- больной поворачивает стопы то вовнутрь, то в стороны;

- разгибание и сгибание суставов рук и ног;

- выполнение упражнения «велосипед»;

- отведение ноги в сторону: упражнение выполняется лёжа на спине с выпрямленными или согнутыми в коленях ногами;

- подъём таза: ноги согнуты в коленях, в положении лёжа больной поднимает и опускает таз;

- перенос выпрямленной ноги над другой;

- сгибание голеней;

- лёжа на боку больному следует поднять и опустить ногу, затем, перевернувшись на второй бок, то же самое проделать со второй ногой.

Восстановить контроль над мышцами не так просто, но приложенные усилия со стороны пациента и его родных иногда достигают невероятных результатов. В медицинской практике много случаев, когда, казалось бы, совсем безнадёжные больные возвращались к прежней жизни.

Как научиться ходить после инсульта

Восстановление ходьбы после инсульта происходит поэтапно. Мышцы ног и туловища укрепляются постепенно, возвращается способность координировать свои движения, сохранять равновесие. Чтобы устранить двигательные нарушения, необходимо много времени, но если приложить усилия, то можно добиться хороших результатов.

Последствия для двигательной функции

При инсульте происходит острое нарушение кровообращения в головном мозге. В результате этого орган страдает от недостатка кислорода и питательных веществ, что приводит к отмиранию клеток. После приступа возникают такие нарушения:

- Нарушается способность ходить. Больной не может самостоятельно встать с постели.

- Возникают резкие перепады настроения, положительные эмоции сменяются отрицательными.

- Когнитивные функции становятся нестабильными.

- Отсутствует связная речь.

- Происходит нарушение глотательных рефлексов.

При наличии этих нарушений лечение следует начинать как можно быстрее, в противном случае возникнет полный паралич.

Сказать точно, когда человек полностью восстановится после приступа, не сможет ни один специалист. Реабилитационную программу подбирают отдельно для каждого случая. Это касается и разработки упражнений для возвращения способности двигаться.

После острого нарушения кровообращения в мозге обнаружить нарушения двигательной функции можно по таким признакам:

- Появляется шаткость походки, что у здоровых людей не наблюдается.

- Не получается согнуть и разогнуть ногу и руку или полностью выпрямить. Нога может постоянно оставаться в выпрямленном положении.

- Походка становится неуверенной, а шаги неправильными. Не получается быстро передвигаться.

- Не получается полностью стать на подошву пострадавшей ноги. Поэтому шагать больной начинает с носка, а не с пятки, как это делают обычные люди.

- Каждый следующий шаг может привести к неожиданному падению, так как снижается чувствительность.

- Движение больного человека имеет сходство с циркулем.

Основные рекомендации для восстановления движения

Одни больные восстанавливаются очень быстро и учатся ходить уже через 2-3 месяца после приступа, а другим на это нужно гораздо больше времени. Все зависит не только от степени поражений, но и от правильности и регулярности домашнего лечения. Ускоряет процесс выздоровления применение специальных тренажеров, но не все могут себе это позволить. Поэтому многие используют самодельные приспособления для тренировок движений ног и рук.

Если после инсульта плохо ходят ноги, что делать, нужно узнать у специалистов. Начинать реабилитационный период следует как можно раньше, но только после завершения медикаментозного лечения.

Сначала больной обязательно должен научиться сидеть и только потом может пытаться встать с кровати. Первое время даже сидеть будет сложно, поэтому близкие должны следить, чтобы больной не падал.

Читать еще: Транзиторная глобальная амнезия — опасный недуг или небольшая неприятность

Постепенно пострадавший начнет сохранять равновесие, сможет держать туловище в правильном положении, что необходимо для ходьбы.

Также следует вернуть способность сгибать и разгибать ногу и руку.

Восстановлению способствует применение:

- специальной трости с четырьмя опорами;

- ортопедической обуви с небольшим каблуком и широкой подошвой. Желательно, чтобы застежки хорошо фиксировали голеностопный сустав пораженной конечности.

Необходимо добиться, чтобы человек после перенесенного инсульта выработал в себе самостоятельность и смог себя обслуживать и ходить без посторонней помощи.

Как выработать походку

Чтобы больной смог научиться ходить после инсульта, ему нужно помогать. В реабилитационных центрах применяют методику прорисовывания перед кроватью дорожки со следами. По ним больные и начинают делать первые шаги. Этот способ можно применять и в домашних условиях. Он помогает быстрее восстановить двигательные функции.

Начать ходить после инсульта пострадавшему будет легче, если:

- использовать держатели для фиксирования стопы;

- надевать наколенники, чтобы колено не сгибалось, и нога удерживалась в вертикальном положении.

После того как вернулась способность подниматься на ноги без посторонней помощи, можно подключить беговую дорожку, созданную специально для инсультных больных.

Важно, чтобы занятия проводились не в быстром темпе, так как может некорректно сработать голеностопный сустав.

Скорость восстановления может быть разной:

- Если инсульт проявился в виде небольшого ишемического нарушения кровообращения, то способность управлять конечностями к человеку вернется в течение месяца.

- Средняя степень инсульта, которая всегда сопровождается потерей сознания, позволяет лишь наполовину сохранить двигательную активность. Поэтому больного нужно постепенно обучать движениям. Сначала достаточно будет разминки в положении лежа. Постепенно следует перейти к более сложным упражнениям.

- Инсульт, сопровождающийся сильным кровоизлиянием, не оставляет шансов на восстановление. Это состояние считается несовместимым с жизнью.

Порядок проведения тренировок

Восстановление работы конечностей после инсульта состоит из:

- пассивных гимнастических упражнений в кровати;

- сидения в постели;

- вставания и стояния на месте без поддержки;

- хождения ногами с использованием технических средств реабилитации, а позже и без них.

Восстановление вестибулярного аппарата после инсульта очень важно, так как с его помощью человек держит равновесие. Все тренировки нужно проводить, постепенно повышая нагрузку. Нельзя начинать учить больного ходить, если он еще не может самостоятельно сидеть в кровати или совершать даже самые простые движения.

Упражнения для ног после инсульта разpaбатывают индивидуально. Они должны быть максимально физиологичными.

Осваивать упражнения нужно в таком порядке:

- Первая группа состоит из переворачиваний с боку на бок в постели, отталкивания тела ногами от спинки кровати, попытки принять сидячее положение и лежачее без падения.

- Вторая группа закрепляет способность самостоятельно сидеть. В этот период можно делать сидя активную гимнастику, опускать ноги с кровати и привставать на здоровую ногу.

- К третьей группе можно приступить, когда больной будет устойчиво держаться на здоровой ноге. В этом случае уже можно использовать ходунки.

- Четвертая группа – с помощью ходунков можно стоять и осторожно переступать с ноги на ногу.

- Перешедшие к пятой группе могут самостоятельно выpaбатывать устойчивую походку с использованием ходунков. Ноги уже могут выдерживать большие нагрузки, больной может проходить расстояния больше чем прежде, интенсивность упражнений можно усилить.

В теории этот вариант считается идеальным. Но на практике все проходить гораздо дольше и сложнее. Часто постигают неудачи, наступают перерывы в прогрессе, возникают приступы упадка настроения и потери веры в свои силы. Но постепенно вера в победу возвращается, и лечение продолжается.

Как научиться пользоваться ходунками

Как только больной научится уверенно стоять на ногах без поддержки, ему можно начинать делать первые шаги. Без помощника в этом деле не обойтись, так как он должен страховать с парализованной стороны, чтобы предотвратить падение.

Пациент должен положить руку помощнику на шею и упереться коленом в его колено. Зафиксировав сустав можно делать первый шаг.

Задачей помощника является не только поддержка больного, но и контроль правильности его походки. Когда пациент будет передвигаться с помощью ходунков, необходимо следить за тем, чтобы постановка стопы, разворот колена и тазобедренного сустава были правильными.

Весь процесс имеет несколько особенностей:

- Больной не может полноценно схватиться за помощника рукой, так как она ослаблена.

- Чтобы сделать шаг, ему нужно выбрасывать ногу вперед, что приводит к цеплянию ноги помощника.

- Гораздо удобнее поддерживать больного со здоровой части тела, но коленный сустав при этом не будет фиксироваться и пациент не сможет держаться за стену здоровой рукой.

Главной целью использования ходунков является обретение способности сгибать ногу во всех суставах, в противном случае пациент будет постоянно цепляться стопой за пол. Помощник должен напоминать человеку, что ногу следует поднимать выше и сгибать ее во всех суставах.

Облегчить движение помогут высокие сапоги, фиксирующие голеностопный сустав. Больную руку следует фиксировать косынкой, чтобы во время движения она не отвисала, и головка плеча не вышла из суставной впадины. Во время занятий следует контролировать работу сердца больного и давать ему отдых.

Когда пациент научится передвигаться с помощью ходунков без посторонней помощи, можно начать ходить самостоятельно. Это делают с помощью трости, держась за стены, передвигая перед собой стул. Но важно следить, чтобы нагрузка была равномерно распределена. Нельзя щадить больную ногу, больше опираясь на здоровую.

Лечение массажем

Для ускорения процесса выздоровления и улучшения кровообращения в головном мозге можно использовать массаж. Массаж ног после инсульта (и всего тела) выполняют с помощью:

- Поглаживания. Расслабленной ладонью скользят по поверхности кожи, собирая ее в крупные складки. Сначала поглаживания должны быть поверхностными, но постепенно их глубину нужно увеличивать. Они должны захватывать жировую ткань и мышцы. Рука специалиста должна двигаться зигзагами, спиралью. С помощью этого массажа можно привести организм в тонус и, сняв верхний слой клеток, улучшить кровообращение и питание тканей.

- Растирания. Благодаря этому повышается эластичность тканей, уменьшаются отеки за счет перемещения жидкости. Растирать кожу нужно с помощью подушечек пальцев, основания ладони или сжатой в кулак рукой.

- Разминания. Это такой вид пассивной гимнастики. Во время процедуры мышцу захватывают, оттягивают и сдавливают. На сосуды также оказывается некоторое воздействие. Разминание способствует повышению упругости и тонуса мышечных волокон. Поэтому при наличии спастических изменений процедypa запрещена.

- Вибрации. Специалист выполняет колебательные движения расслабленной рукой на пораженной части тела пациента. Проводится массаж с разной скоростью и амплитудой. Поэтому и результат может быть разным. Если вибрация сильная, то тонус мышц снижается, а если высокая – повышается. Движения обычно выполняются справа налево.

Подобное лечение можно проводить и в домашних условиях. Его проводят самостоятельно близкие люди, нанимают специалиста или используют массажеры.

Родственники пострадавшего должны выполнять массаж со стороны поражения, постепенно передвигаясь к другим участкам. После инсульта у людей в тонусе остаются только:

- ладонная поверхность, передняя часть плеча и предплечья;

- грудная мышца;

- передняя поверхность бедра и задняя часть голени;

- мышцы подошвы.

Эти области можно массажировать только поверхностно, поглаживая или легонько растирая. Для остальных участков подойдут интенсивные движения.

Массажируя больного в лежачем положении, нужно подкладывать под голову подушку, а под колено валик. Чтобы здоровая конечность не двигалась, ее можно закрепить утяжелителями.

Процесс восстановления после инсульта тяжелый и длительный, но если сам пострадавший и его родственники будут прилагать все возможные усилия, результат будет положительным.

Тренировка ходьбы после инсульта

Цель тренировки ходьбы

• целью данных упражнений является восстановление утраченных автоматических навыков ходьбы. Для обретения истинной независимости при движении ходьба должна стать эффективной, безопасной и адаптируемой. Вы должны научить пациента ходить по разным типам местности, в окружении других людей, видеть и обходить препятствия. При ходьбе он должен держать голову поднятой и смотреть вперед, а не вниз на землю;

• очень важно научить пациента удерживать равновесие в исходном положении, прежде чем начинать движение. Если он будет бояться, что потеряет равновесие, он не сможет двигаться, поскольку его будет сковывать страх. Чувство равновесия выpaбатывается, когда пациент старается удерживать свое положение в условиях легкого противодействия, которое оказывает ассистент (см. раздел «Давление руками»);

• помните, что вы должны всегда быть рядом с пациентом (со стороны поражения) и оказывать ему необходимую помощь.

Приведенный ниже рис. 60 иллюстрирует фазы движения ноги при ходьбе в норме.

У людей, перенесших инсульт, походка меняется. В случае тяжелого паралича или у тех, кто начал ходить без предварительной тренировки, обычно формируются следующие варианты походки:

• человек не может сгибать парализованную ногу в колене во время ходьбы. В результате этого его парализованная стопа цепляется за неровности и нога остается сзади, вместо того чтобы выдвинуться вперед.

Без предварительной тренировки у пациента непроизвольно выpaбатывается особый тип походки:

• парализованная нога выносится пассивно вперед, используя ротацию туловища вокруг оси здоровой ноги. Нога остается прямой в колене и отводится наружу, чтобы помочь стопе оторваться от земли (рис. 60.1).

Походка такого человека становится неуклюжей. Каждый раз ему приходится прилагать значительные усилия, чтобы, описывая полуокружность, переносить парализованную ногу вперед. Эти значительные усилия будут только увеличивать мышечный тонус в парализованной ноге.

Читать еще: Тренировка памяти и внимания у взрослых

Другой вариант походки заключается в ходьбе боком.

Данный способ походки обычно используется людьми, которые своей здоровой рукой опираются на палочку (рис. 61).

Первой вперед выдвигается палочка. Затем к ней переносится здоровая нога. Парализованная нога подтягивается к здоровой ноге, но при этом располагается немного позади нее.

При своевременном вмешательстве и правильных тренировках этих проблем можно избежать.

Особое внимание в позиции стоя следует обратить на положение бедра, колена, голеностопного сустава и стопы:

• пациент должен научиться правильно стоять. Это означает, что вес его тела должен переноситься на пятку, причем вся стопа должна стоять на полу, а обе стопы располагаться параллельно. Если это необходимо, ассистент устанавливает стопу в нужном положении. Пятка не должна отрываться от пола. Вы можете помочь пациенту удерживать правильное положение, применяя давление руками по направлению от бедра к пятке (для этого нужно положить свои руки пациенту на бедра, а затем резко и сильно оказывать ими давление вниз).

Нога должна быть немного согнута в колене (чтобы избежать переразгибания).

Бедро должно быть выдвинуто вперед.

Обратите внимание на положение парализованной руки

• движения парализованной ноги при ходьбе могут усилить «сгибательный спазм» в мышцах парализованной руки. Этого следует избегать. Следующая иллюстрация (рис.62) показывает неправильный способ поддержки пациента при ходьбе.

Неправильный способ:

• руку пациента тянут вверх, поворачивая ее внутрь, при этом она согнута в локте.

Правильный способ:

• вы должны контролировать положение рук поддерживая ее на дистальном (кисть) и проксимальном (плечо) уровнях.

Само положение руки должно быть «восстанавливающим» (рука повернута наружу, выпрямлена в локте, кисть разогнута назад).

• Встаньте поближе к пациенту, чтобы вы также могли следить за положением колена парализованной ноги.

Научиться ходить после инсульта: важные правила

Начать ходить после инсульта для пациента достаточно сложно, потому необходимо подобрать правильную индивидуальную методику, которая поможет добиться результата быстро, но при этом точно не навредит здоровью.

Реабилитирующие средства

В разных медицинских профессиональных центрах для всех пациентов, которые пострадали от инсульта, обучение всем основам и навыкам ходьбы происходит с правильным использованием разных уникальных технических приспособлений для реабилитации:

- беговые дорожки;

- шагоходы;

- локоматы;

- костюм «рентген»;

- параподиумы.

Именно широкие возможности таких узкопрофильных центров значительно лучше для больных. Но все же воспользоваться ими есть возможность далеко не у всех, потому многим пациентам приходится учиться снова сидеть, вставать и ходить дома. В этом случае достаточно трудно переоценить истинное значение ходунков.

Основное и прямое предназначение ходунков состоит в том, чтобы по максимуму обеспечивать человеку надежную опору во время движения. Подбирать средство для передвижения надо правильно и обдумано. Существует несколько разных модификаций таких конструкций:

- легкие для шагания, которые легко регулируются по высоте и обладают противоскользящими специальными поручнями;

- ходунки достаточно высокие с достаточно массивными и фиксированными подлокотниками, которые подходят тем, у кого ослаблены запястья;

- переставные, которые жестко фиксируются и подходят для очень крепких больных;

- с двумя небольшими колесиками спереди или же с четырьмя на обеих стойках.

Осваивание ходунков

Начать ходить после инсульта достаточно трудно, потому надо делать это постепенно. Только когда пациент твердо стоит на ногах, можно начинать делать первые шаги. Достаточно трудной задачей является их совершение, когда человек старается не упасть.

Зачастую надо надежно страховать больного, у которого парализовано определенные части тела. Надо сделать так, чтобы пострадавший от инсульта положил руку помощнику на шею и непосредственно коленом уперся в колено, зафиксировав сустав. Только после этого положено и разрешено делать первый шаг.

Помощнику потребуется не только по максимуму страховать больного, но и контролировать саму походку и ее постепенное формирование. Когда же человек с легкостью использует приобретенные ходунки, со стороны очень важно наблюдать за естественной постановкой стопы, разворотом коленей и всех суставов. Научить ходить пациента можно только совместными усилиями.

Формирование шага

Учимся ходить быстро и только правильно. В разных центрах узкопрофильного восстановления или в стационаре на отведенном месте просто на полу рисуют специализированную дорожку из следов, по которым пациенту потребуется ходить и попадать в каждый след, чтобы отработать шаг.

Дома рекомендуют сделать аналогичный тренажер, который поможет обучиться ходьбе:

- расстелите обычные белые обои;

- попросите родственника или друга обмазать подошву обуви чернилами или краской, а потом пройтись по рулону правильной походкой;

- останутся явные следы, по которым надо учиться ходить.

Если от инсульта человек пострадал сильно, то ему необходимы специальные фиксаторы для суставов, чтобы держаться в нужных позах. Когда последствия от недуга не были критичными, можно обойтись без шагохода и локомата, потому что можно практически сразу приступать к ходункам.

Уже в конце реабилитации можно начинать использовать специальную дорожку для бега, когда пациент держится за поручни в процессе тренировок на маленьких и умеренных скоростях.