Для чего мы наказываем?

Все мы хотим привить нашим детям полезные привычки, научить их заботиться о себе, вести себя в обществе, и многим другим необходимым вещам.

И для большинства родителей актуален вопрос: как воздействовать на ребенка, когда он упорно ведет себя неправильно? Если он не желает подчиняться нашим справедливым требованиям?

Для большинства родителей ответ очевиден: если не помогают объяснения и просьбы, то нет другого выхода, кроме наказаний. Ведь иначе ребенок не научится вести себя правильно, делать то что нужно и не делать то, чего делать нельзя.

Все мы привыкли к идее наказания, она запечатлена в классике: «Преступление и наказание». Раз человек совершил нечто плохое, он должен быть наказан.

Какого эффекта мы ждем от наказания? Тут может быть несколько ответов:

- чтобы человек понял, что так делать плохо и опасно — ждет наказание, и больше не делал;

- чтобы восстановить справедливость;

- чтобы тот, кто считает данное поведение неправильным, безобразным и возмутительным, смог бы отреагировать свои негативные чувства.

Наказание или месть?

Как видите, в 2 случаях из 3 наказание – это способ не воспитания, а, скорее, мести, хотя вряд ли в этом кто-то сознается даже себе.

Разумеется, мы, как любящие родители в первую очередь руководствуемся первой идеей — чтобы наш ребенок понял свою ошибку и больше так не делал.

И мы редко задумываемся, действительно ли наказание является эффективным способом научить человека вести себя иначе?

Вспомните все случаи, когда вы наказывали или ругали ребенка за неправильное, с вашей точки зрения, поведение, а оно повторялось вновь. Было такое?

Думаю, было.

И так происходит вовсе не только в воспитании детей. Это же мы видим и со взрослыми людьми. Например, человека могут регулярно наказывать и ругать за опоздания, а он продолжает опаздывать. Наверняка вы знаете множество случаев, когда автомобилисты платят штрафы за превышение скорости и все же продолжают иногда превышать, каждый раз надеясь, что сейчас не поймают.

Если бы наказания были эффективны, то тюрьмы не были бы полны преступников — рецидивистов.

Я уже сравнивала наказание с местью, и они имеют еще одно сходство: и наказание и месть порождают усиление вражды. Помните истории про кровную месть? Они по замкнутому кругу переходят из поколения в поколение, только усиливаясь и причиняя все больше страданий.

В результате наказания ребенок может чувствовать несправедливость и обиду. А эти чувства, как вы понимаете, не будут способствовать улучшению поведения. Вот вам и замкнутый круг вендетты. Кстати, сходство продолжается еще и тем, что вашим внукам тоже достанется. Ведь дети копируют воспитательные приемы своих родителей, а затем применяют на собственных детях.

Главной причиной, почему наказания не эффективны, является то, что они не совпадают по времени с поведением, на которое вы хотите повлиять.

Представьте себе, что ребенок получил замечание или плохую оценку в школе. И когда мы наказываем его за это, он уже никак не может изменить произошедшее. Он никак не может предотвратить наказание. Он и так расстроен, а тут еще мы добавим.

В результате ребенок чувствует себя беспомощным и несчастным. А эти чувства в свою очередь вызывают в нем гнев или депрессию, а вовсе не желание исправиться.

Кстати, психологические исследования совершенно точно показывают, что когда человек охвачен сильными эмоциями, такими как гнев и обида, его способность к восприятию резко снижается. Т.е. ребенок даже плохо понимает вас, когда вы его отчитываете.

Разумеется, можно применить сверхсильное наказание, например, как предлагают некоторые древние законы, например, за воровство — отрубать руку. Когда человек знает, что в случае неудачи ему действительно придется заплатить такую ужасную и несоразмерную преступлению цену, это может изменить его мотивацию, и он побоится украсть.

Но ведь такие способы неприменимы к нашим детям.

Результаты наказания

- Страх. Наказания учат бояться того, кто наказывает. В данном случае, нас – родителей.

- Хитрость. Наказания учат ловчее скрывать свои проступки. Ведь «не пойман – не вор».

- Безответственность. Получил наказание, и совесть чиста. Человеку кажется, что если его наказали, то он уже этим искупил свой плохой поступок. «Грешу и каюсь, каюсь и грешу».

Таким образом, мы не учим ребенка, как исправить последствия плохого поступка. Зачем? Наказали, покаялся, и ты свободен. То есть ребенок не привыкает нести ответственность за свои поступки.

Итак, наказания неэффективны с точки зрения изменения поведения. Однако при этом имеют весьма неприятные побочные эффекты.

Все это значит, что если мы хотим научить нашего ребенка быть достойным человеком, нам не надо его наказывать.

Почему же мы ругаем и наказываем своих детей и близких раз за разом? По простой причине – это дает возможность эмоциональной разрядки нашему праведному гневу. Нас просто захлестывают эмоции и несут совсем не туда, куда нам нужно.

Поэтому, если вам кажется, что необходимо наказать ребенка, прежде всего, честно ответьте на вопрос: зачем вам это? Что это вам даст, кроме возможности выпустить гнев?

Итак, наказывать смысла нет. Но что же делать, чтобы изменить поведение ребенка?

Как изменить поведение ребенка без наказаний

На наших тренингах Курсов «Управление Будущим» мы не используем наказания. Мы используем другие методы, которые вдохновляют ребят. Поэтому им интересно и весело учиться у нас.

Вообще, все способы повлиять на поведение другого человека можно условно разделить на 7, из которых можно выделить «злые» и «добрые» способы.

Разумеется, какие-то методы полезнее в одних ситуациях, другие — других.

Мы с вами разберем все методы, чтобы понять, что и как работает. Вот они:

- Избавиться;

- Угашение нежелательного поведения;

- Подкрепление (положительное и отрицательное);

- Поведение, несовместимое с нежелательным;

- Добиться, чтобы нежелательное поведение совершалось по сигналу;

- Подкрепление смены поведения;

- Изменение мотивации.

Метод 1. Избавиться

Устраните человека или ситуацию, которая мешает вам жить. Это сработает наверняка. И вы будете избавлены от нежелательного поведения этого человека.

Представьте себе:

1. Ваш ребенок связался с плохой компанией во дворе. Вы можете переехать в другой район или даже город. А может быть, вам удастся отправить хулиганов в колонию.

Вы ничему не научите ребенка, возможно он найдет новую компанию еще хуже, но от этих конкретных хулиганов вы точно избавитесь.

2. Подросток хамит, ворует у вас деньги и, в целом, ведет себя непереносимо. Отправьте его учиться в интернат, или как временное решение — в детский лагерь на каникулы. Отдохните друг от друга.

3. Супруг или начальник изводят вас бесконечными придирками и скандалами. Разведитесь, увольтесь. Это не гарантирует, что следующий будет лучше, но этот вас точно уже не будет мучить.

4. Преступник совершает свои черные дела. Посадите преступника в тюрьму. Вы можете быть уверены, что пока преступник в тюрьме, он вам не опасен.

Этот метод ничему не учит, но избавляет вас навсегда или на время от нежелательного поведения.

Метод 2. Угашение:

Нежелательное поведение прекратится само, поскольку оно не приносит результата.

Например, вы не разрешили ребенку играть в компьютер, пока он не сделал уроки. А он пытается нытьем выклянчить у вас разрешение. Как сделать, чтобы ребенок прекратил ныть?

В этой ситуации вам не нужно никак реагировать на его нытье. Займитесь своими делами. Не добившись результата, ребенок со временем переключится на что-то другое.

Но надо учитывать важный момент: возможно, вам потребуется большая выдержка. Потому что ребенок, не получая вашей реакции, будет усиливать напор, может начать плакать или кричать и требовать. Вам же надо никак на это не реагировать — ни удовлетворять просьбу, ни раздражаться. Можно сказать ребенку, что на вас его нытье не действует. И очень спокойно повторять эту фразу, если ребенок продолжает попытки вас достать.

Кстати, дети сами тоже с удовольствием обнаруживают, что они могут прекратить издевательства и насмешки над собой со стороны сверстников, просто не реагируя на них.

Т.е. не подкрепляя их издевки. Ведь мучителям нужна именно реакция жертвы.

Это очень существенный момент. Подкрепление — отрицательное и положительное — важно не путать с наказанием и поощрением.

Но подробнее мы обсудим, как действует подкрепление, во второй части этой статьи. А также вы узнаете о том, как повлиять на поведение ребенка «добрыми» методами.

На тренингах для детей и подростков мы применяем преимущественно «добрые» методы. Поэтому дети ходят к нам с большим удовольствием и достигают заметных успехов. Выбирайте программу по возрасту Вашего ребенка!

А на тренингах для родителей вы сможете существенно развить свое родительское мастерство с помощью опытных тренеров. Присоединяйтесь!

Ребёнок не слушается: что делать? Советы детского психолога

Большинство родителей сталкивается с проблемой детского непослушания и не понимают, как лучше поступать в таких ситуациях: наказывать детей за проступки или демонстративно игнорировать детский «бунт», ругать их или, как равным, пытаться все объяснять?

Общепринято, что любое наказание должно выполнять следующие задачи:

- Профилактика плохого поведения в будущем;

- Исправление поведения ребёнка;

- Поддержание авторитета родителей.

Но, как правило, у родителей не всегда есть возможность концентрироваться на этих задачах во время разговора с детьми. Чаще всего родители просто поднимают голос на ребенка или что-то запрещают ему, а не объясняют, как правильно стоило поступить в данной ситуации, приводя в пример разумные и понятные ему доводы. У взрослых не всегда есть силы и время на то, чтобы в корректной форме донести до своего чада суть его наказания.

К каким методам чаще всего прибегают родители, наказывая ребенка?

Например:

- запрет на телефоны, конфеты и игры;

- полное игнорирование ребенка;

- телесные наказания;

- крики и скандалы.

Важно понимать, что такие методы обижают малыша и никак не мотивируют его изменить модель поведения после наказания.

Квалифицированные детские психологи утверждают, что личность ребенка начинает формироваться в возрасте 2 лет. К 3 годам у малыша уже присутствует собственное «Я», и он развивает его, учась у своего окружения. В этот промежуток времени малыш начинает проявлять свои эмоции как позитивные (в виде радости, смеха и нежности), так и негативные (в виде агрессии, слез и протестов). Родителям же важно не пропустить этот этап, сфокусировав на ребенке всё свое внимание, иначе исправить это упущение впоследствии будет непросто. Необходимо старательно наблюдать за детьми, грамотно наставлять их и подсказывать, быть рядом и ни в коем случае не поднимать голос.

Большинство мам и пап задаются вопросом, почему дети могут устраивать истерики и не слушаться. Чтобы в этом разобраться, нужно понять, с кого берет пример Ваш малыш. Возможно, он неосознанно копирует поведение родителей или родственников. Для этого необходимо выяснить, в каких ситуациях ребенок вел себя не лучшим образом, а после — проанализировать их.

Если малыш продолжает вести себя точно также, и изменений в его поведении ничего не предвещает, то можно сделать вывод, что семья не придерживается педагогических принципов. В чем это выражается? Например, родители могут нарушать последовательность запретительных и разрешительных действий.

Методы воспитания у папы и мамы в корне отличаются. Например, один родитель разрешает играть в игрушки на протяжении всего вечера, а второй отправляет ребенка в кровать. Получается, что у ребенка возникает внутренний диссонанс, ведь он попадает в ситуацию, в которой нет четких правил и понимания, кого нужно слушать.

Причины, почему ребенок не слушается в 1 год

Ребенок в год не слушается, и на то есть причина. У малыша возникает конфликт возможностей и потребностей. Появляется частичное желание делать все самостоятельно, без помощи родителей, но получается так далеко не всегда. Он пробует разговаривать или дотянуться до определенных предметов, начинает ходить или самостоятельно есть. Когда это не получается, ребенок проецирует логичную реакцию – гнев, а следом – непослушание.

Причины этого могут быть разные, например:

- Активные физические нагрузки. Младенцем он мог целыми днями лежать в кроватке, изредка переворачиваясь или путешествуя у мамы на руках. Сейчас ему приходится напрягать собственные мышцы, чтобы ползать, пытаться ходить и проявлять иную активность.

- Выстраивание социальных связей. Если до года ребенок всегда находился рядом с мамой, то теперь ему приходится делать первые шаги по направлению к социализации и коммуникации.

- Изменение рациона. В меню у малыша появились новые продукты или же было прекращено грудное вскармливание.

- Большое количество новой информации. Ребенок в этом возрасте постоянно чему-то учится, и для него это далеко непросто, ведь объем незнакомых сведений слишком велик.

Характерные признаки упрямства в 1 год:

- Обиды;

- Агрессия;

- Противоречивое поведение;

- Упрямство;

- Непослушание;

- Чувствительность к замечаниям;

- Капризность.

Психологи советуют родителям:

- Давать малышу выполнять простые задачи, чтобы он мог осознать и ощутить свою самостоятельность;

- Придерживаться привычного режима дня;

- Обсудить методы воспитания с семьей, чтобы не было противоречивого поведения со стороны близких людей по отношению к ребенку, когда кто-то запрещает, а кто-то разрешает;

- Оказывать поддержку;

- Много заниматься со своими чадом, показывать, как пользоваться разными предметами и всё объяснять.

- Создать для него отдельное личное пространство;

- Определить четкую систему правил и запретов;

- Уделять время ребенку, когда он этого требует.

Почему ребенок не слушается в 2 года?

В 2 года дети активно показывают свой характер и редко соглашаются идти на уступки. Они настроены делать только то, что пожелают сами. Но в данном случае малыш делает это, исходя не из вредности и злых умыслов, а из желания осознать грани дозволенного.

Обычно ребенок в 2 года не слушается в двух случаях:

1. Если его насильно принуждают к тому, что он не хочет.

2. Если ему запрещают делать то, что он хочет.

В такой период становления личности ребенка от взрослых потребуется, прежде всего, умеренная требовательность и к поведению малыша, и к его поступкам. Ему ни в коем случае нельзя излишне уступать, но и устанавливать необоснованно строгие рамки крайне нежелательно. В обоих случаях можно спровоцировать еще большее непослушание со стороны маленького проказника двух лет.

Причины, почему ребенок не слушается в 3-4 года

В 3-4 года у детей начинается новый этап становления, но они еще не осознают важности социальных и семейных установок. Ребенок в 3 года не слушается, вероятнее всего, из-за своей чрезмерной эмоциональности.

Основными причинами психологи называют:

· Тяга к тому, чтобы брать с кого-то из родных не очень удачный пример. Подражая поведению взрослых людей, ребенок в 4 года не слушается, и чаще всего копирует негативные черты их характера.

· Неумение видеть отличие между реальным и воображаемым миром. Всё то, что он не понимает, старается объяснить своими вымыслами.

· Отсутствие способности правильно формулировать свои желания.

· Недостаток социального навыка. Малыши делят людей исключительно на «плохих» и «хороших».

В такой период важно быть рядом с ребенком и стараться транслировать ему исключительно положительный пример. Рекомендуется вместе изучать мир вокруг, внимательно слушать свое чадо и социализировать его, прививая принятые обществом нормы.

Причины, почему ребенок не слушается 5-6 лет

Дети в 5 лет практически никогда не устраивают истерик без повода. Главное, что нужно сделать родителю в такой ситуации, — понять, по какой причине ваше чадо повело себя подобным образом, и постараться разобраться. Ведь ребенок не слушается в 5 лет не из злого умысла, и причину необходимо выяснять, и чем раньше, тем лучше.

Психологи акцентируют внимание на 4 распространенных причинах такого поведения:

- Вы уделяете недостаточно внимания ребенку. Именно в 5-6 лет дети готовы на все, лишь бы взрослые поиграли с ними или поговорили. Поэтому малыши стараются заявить о себе при помощи провокаций, ведь, если он не будет слушаться, его точно заметят.

- Желание самоутвердиться. Если вы проводите много времени со своим ребенком, но он все равно продолжает игнорировать ваши просьбы и запреты, то причиной может являться подсознательное стремление противиться контролю взрослых.

- У ребенка отсутствует вера в себя. Наблюдая за родителями или родственниками, у малыша формируется собственная личность. Поэтому не стоит говорить детям, что они как-то не так выглядят или недостаточно стараются.

- Желание выместить обиду на ком-то. Если дети вас не слушают, причиной может являться обида, которую ребенок на кого-то затаил. Чаще всего это может происходить из-за того, что родитель что-то пообещал, но потом не выполнил.

Причины, почему ребенок не слушается в 7-8 лет

Если ваши дети большую часть времени были послушными, а потом перестали обращать внимание на ваши просьбы и огрызаться, стоит обратить внимание на ряд причин:

- Непростой характер. Важно помнить, что личность ребенка начинает формироваться в раннем возрасте, поэтому, если ребенок 7 лет не слушается, это лишь говорит о том, что он проявляет свой характер. Непослушание в таком случае означает лишь то, что у него такой темперамент, и нужно постараться находить компромиссы.

- Желания доминировать и показать себя. Дети в этом возрасте идут в школу, привычный распорядок дня меняется, следовательно, меняется и поведение школьника. Возможно он испытывает вас, показывает, что он тоже может быть лидером. В такой ситуации придется показать, что главой семьи являетесь вы, но без скандалов, а доходчиво это объясняя, не теряя теплоты во взаимоотношениях.

Что делать родителям, если ребенок не слушается. Совет от детского психолога

Психологи советуют придерживаться 5 основных правил при воспитании и выстраивании коммуникации с ребенком:

1. Любой ваш запрет вы должны объяснять. Например, если вы запрещаете ребенку смотреть определенный мультик, то должны до него в дружественной и понятной ему манере донести причину запрета и предложить альтернативу.

2. Нужно принимать меры и разговаривать сразу же после проступка. Если пройдет продолжительное время, ребенок, скорее всего, этого не поймет или даже не вспомнит подробности ситуации.

3. Ругать и хвалить свое чадо вы должны в одинаковой мере. Необходимо воспитывать ребенка, придерживаясь «золотой середины», когда практически на каждое замечание будет находиться похвала.

4. Взрослым необходимо придерживаться тех правил, которые они установили для своих детей. Например, не кричать в общественном месте — это основное правило не только для детей, но и их родителей.

5. Постарайтесь всегда быть другом своему ребенку, при этом не теряя авторитета в его глазах.

Хорошим выходом из ситуации будет консультация детского психолога, так как именно специалист сможет грамотно объяснить все детали и подсказать направление, в котором стоит двигаться дальше.

В жизни многих родителей складывалась такая ситуация: мирный, тихий, спокойный ребёнок вдруг стал настоящим бунтарём и перестал слушаться. Одно дело, когда его неправильно воспитали и имеются проблемы с социализацией. Однако тут совсем другое — назрел личностный кризис, с которым самостоятельно справиться уже невозможно, и он выплёскивается наружу. Взрослым нужно понять, в чём он заключается, и помочь разрешить его.

Почему ребёнок не слушается

Если ребёнок не слушается и ведёт себя не так, как раньше, не спешите наказывать его или тащить на консультацию к психологу. Необходимо выяснить причину такого неожиданного поведения. И поверьте: дело, скорее всего, вовсе не в вашей системе воспитания, потому что тогда подобные вспышки неповиновения и упрямства носили бы постоянный характер. Если это единичный случай, он свидетельствует о каком-то переломном моменте в становлении детской личности, который нужно разрешить с минимальными потерями.

Наиболее типичные причины, по которым дети не слушаются родителей, сводятся к следующему:

- Возрастной кризис (3, 7, 10, 13-14 лет).

- Обида (несправедливо наказали, не заметили, сказали лишнего).

- Плохое настроение, неважное самочувствие, болезнь.

- Межличностный конфликт с любым человеком из окружения.

- Несоответствие желаемого и действительности.

- Неприятие поведения и убеждений кого-то из взрослых.

- Если при рождении второго ребёнка первый перестал слушаться, причина банальна — элементарная ревность и ощущение ненужности.

- Случайности: поставили незаслуженную оценку, друг предал, домашнее задание не получается, что-то потерял, не пустили на прогулку и т. д.

- Нехватка любви, внимания, заботы со стороны взрослых.

- Желание самоутвердиться, доказать всем и самому себе силу своего характера.

Нужно понимать, что это только самые распространённые причины. Не забывайте, что каждый ребёнок индивидуален, поэтому у него могут быть свои мотивы, выходящие за рамки типичного.

Вывод. Первый шаг на пути исправления неправильного поведения ребёнка — понять почему это происходит, и постараться устранить причину неожиданного и «внепланового» непослушания.

Случай из практики. Подчас понять, что движет ребёнком, сложно, потому что причиной может стать случайность, в которой никто не виноват, но, тем не менее, она способна перевернуть его внутренний мир. К психологу обратились родители семилетнего мальчика. До определённого момента он рос счастливым и адекватным — спокойным, вежливым, хорошо учился, ходил в музыкальную школу. Семья благополучная. В какой-то момент он неожиданно закрылся ото всех, стал мрачным и угрюмым, начал огрызаться, не слушаться, мог просто игнорировать взрослых, стал плохо учиться. Разобрали все возможные причины, начиная от булинга в школе и заканчивая возрастным кризисом.

Настоящая причина оказалась совершенно в другом — нелепая случайность, которая чуть не сломала психику мальчика. Однажды к его маме в гости пришла соседка, они сидели на кухне, дверь была приоткрыта. Ребёнок пошёл что-то спросить, но неожиданно услышал, как его мама говорила о том, что он приёмный! Она рассказывала, как его взяли маленьким из детдома, как им с папой трудно и всё в таком духе. Суть в том, что это он так понял разговор. На самом же деле его мама читала гостье заметку в соцсетях о другой семье. Это и стало причиной неожиданного бунтарского взрыва.

Чтобы убедить ребёнка, что он всё не так понял, пришлось искать ту заметку, привлекать соседку, но самое главное — проблема была решена.

Проявления непослушания

Иногда понять причины непослушания помогает анализ того, как происходит сам акт неподчинения. Психологи выделяют 5 наиболее типичных образцов.

Вариант 1. Опасное поведение

В этом случае ребёнок игнорирует родителей, когда они просят его быть осторожными и запрещают делать то, что может повлечь за собой опасные последствия. Малыши словно нарочно выбегают на проезжую часть, суют пальцы в розетку, хватают нож, тянутся к баночке с уксусом. Подростки начинают курить, пробуют алкоголь, допоздна гуляют, ищут себе в компанию друзей-неформалов.

Возраст:

- двухлетний;

- 14-15 лет.

Причины:

- малыши провоцируют опасную ситуацию, чтобы увидеть, что за них переживают;

- у подростков обнаруживается нехватка адреналина на фоне полового созревания.

Что делать:

- в два года нельзя показывать малышу свой страх, достаточно просто обучить его сигнальным стоп-словам;

- подростка записать в секцию экстремального спорта.

Вариант 2. Протест

Проявляется в том, что ребёнок не слушается вообще: отказывается есть, ложиться спать, идти в садик / школу, помогать по дому. Трёхлетний малыш на требования и просьбы взрослых кричит, что не будет этого делать, швыряет вещи, отворачивается, закрывает уши руками. Подростки выражают протест молча через игнорирование и уединение в своей комнате.

Возраст:

- в три года;

- в 13-16 лет.

Причины:

- кризис 3 лет, когда малышу надо самоутвердиться и увидеть, что его мнение уважают;

- в подростковом возрасте в 70% случаев отказ от еды и доверительных бесед продиктован неразделёнными чувствами, в 30% — неприятием поведения взрослых.

Что делать:

- показать малышу, что вы считаетесь с ним (спросите, какую кашу ему сегодня сварить, какую футболку он наденет в садик);

- окружить подростка заботой, не конфликтовать с ним, попытаться вывести на доверительную беседу, проанализировать внутрисемейные отношения.

Вариант 3. Помеха

В какой-то момент ребёнок начинает не слушаться при посторонних. Дома он ведёт себя спокойно, выполняет просьбы и требования, соблюдает запреты. Но стоит кому-то прийти в гости или вам выйти на улицу, ситуация в корне меняется. Причём неподчинение выражается в том, что он постоянно мешает взрослым: вклинивается в разговор, лезет к маме на руки, шумит, требует поиграть с ним. Родителям часто бывает стыдно за такое поведение малыша, тем более, что они не понимают, почему он такой разный наедине с ними и на людях.

Возраст: три-пять лет.

Причины: недостаток внимания.

Что делать: проявлять по отношению к нему больше любви и заботы.

Вариант 4. Игнорирование

Такой тип непослушания убивает родителей больше остальных. В ответ на все просьбы и требования они слышат одно — молчание. Подростки начинают в таких ситуациях вести себя так, словно взрослых вообще не существует. Они могут надеть наушники или кому-то звонить в самый разгар разговора.

Возраст: подростковый.

Причина:

- подростковый бунт;

- внутрисемейные конфликты (реакция на появление в доме нового человека — отчима или мачехи);

- неприятие убеждений и принципов.

Что делать: в данной ситуации уместно проявить строгость и заставить подростка выслушать все ваши претензии. Но при этом приготовьтесь понять и его.

Вариант 5. Истерики

Одно из самых ярких проявлений неподчинения — когда ребёнок не слушается и психует, в категорическом тоне требует своё, закатывает истерики (валяется по полу, топочет ногами, кричит изо всех сил). Такое обычно случается, когда он не получает желаемого. Причём одно дело — когда причина в избалованности (в таких ситуациях он истерит постоянно) и нужно в корне менять систему воспитания. И совершенно по-другому нужно отнестись к единичному бунту, если до этого такого не случалось.

Возраст: 2-3 года.

Причина чаще всего случайная, основанная на проблемной для несформировавшейся нервной системы ситуации:

- не выспался;

- заставили есть утром нелюбимую кашу;

- незаслуженно поругали;

- заболел;

- потерялась игрушка.

Что делать: успокоить, отвлечь, сконцентрировать внимание ребёнка на чём-то другом.

Вывод. Обязательно обращайте внимание на то, как именно ребёнок вас не слушается. Типичные образцы поведения в таких ситуациях помогут понять, что с ним не так, и вместе разрешить проблему.

Случай из практики. 15-летний девятиклассник, успешный в обучении, имеющий много друзей, общительный, вежливый со взрослыми, на уроках биологии замыкался в себе, не работал, не слушался учителя, когда его просили ответить или выйти к доске, полностью его игнорировал, даже контрольные работы не писал. Но при этом посещал все занятия. Причина была банальна. С 5 по 8 класс он обучался у другого учителя биологии, просто боготворил его и увлекался предметом на углублённом уровне. Нового преподавателя не принял, так как тот проигрывал первому в профессиональных качествах, допускал фактические ошибки при объяснении материла, которые парень замечал в силу своей увлечённости предметом.

Чем закончилось: с юношей была проведена беседа о том, что все люди разные, но все одинаково заслуживают уважения. Родители наняли ему репетитора по биологии, чтобы он смог дополнительно заниматься. Новому учителю было тактично указано на то, чтобы он тщательнее перепроверял материал на наличие ошибок и прошёл педагогическую переквалификацию.

Возрастные особенности

Поведение взрослых во многом будет зависеть от возраста бунтаря. Одно дело, если маму не слушается маленький ребёнок, и совсем другое, если это делает подросток со сформировавшимися личностными акцентуациями и дающий себе отчёт в том, что он совершает. В каждом случае методы воспитания будут разными.

Малыши (2-3 года)

Главная причина, почему ребёнок не слушается в 2-3 года, — противоречие между «я хочу» и «я могу». Причём негатив направляется на близких людей, и больше всего достаётся маме. Как проявляется неподчинение в этом возрасте:

- негативное отношение к любым просьбам взрослым;

- строптивость (неприятие существующего режима дня, который малыш хочет подстроить под себя);

- упрямство;

- деспотизм (так маленький человечек пытается установить власть над родителями);

- обесценивание (плохо себя ведёт);

- своеволие (пытается всё сделать сам).

Два примера помогут отличить неподчинение, обусловленное возрастным кризисом и избалованностью.

Если виновато воспитание: мама зовёт его с прогулки домой, но он не идёт, потому что просто хочет ещё гулять.

Если виноват возрастной кризис 3 лет: он не пойдёт домой только потому, что так захотела и потребовала мама, а не он сам решил. В таком случае лучше не давить, дать остыть (это происходит в течение 5-10 минут). Вот увидите, скоро он сам это сделает, без напоминаний.

Как сделать так, чтобы ребёнок слушался:

- предоставлять ему больше свободы (в рамках нормы);

- сохранять спокойствие;

- уменьшить количество требований и запретов;

- уважать его выбор.

Если родитель в проблемной ситуации теряет контроль над собственными эмоциями и начинает кричать, с каждым разом пропасть между ними будет только увеличиваться.

Дошкольники (4-6 лет)

В 4 года, когда кризис 3 лет миновал, ребёнок обычно затихает и при правильном воспитании слушается родителей. Исключениями могут стать случайности, которые способны вывести из состояния равновесия кого угодно. Это может быть болезнь, плохая погода или ссора.

В 5 лет случаи неповиновения наблюдаются чаще и связаны преимущественно с детскими фантазиями. Ребёнок может выдумать себе несуществующего друга, представлять себя космическим рейнджером, жить в сказочном мире. Иногда это выходит за рамки нормального, и он перестаёт воспринимать окружающую действительность как главную реальность, подменяя её своими мечтами. Акты неповиновения бывают редкими, обычно это случается в момент игры. Проявляется в виде полного игнорирования.

Что делать:

- приобщать к домашним делам, объяснить обязанности (убраться в клетке хомячка, складывать игрушки);

- чаще гулять с ним;

- ограничить время за гаджетами;

- увлечь спортом;

- записать в кружок, секцию, любую студию-развивайку.

К 6 годам при соответствующих усилиях родителей ситуация выправляется и проблем с непослушанием не возникает.

Младший школьный возраст (7-9 лет)

Причины, по которым ребёнок не слушается в этом возрасте, досконально изучены психологами:

- переход из дошкольного статуса в школьный;

- изменения в режиме дня;

- активное социальное взаимодействие;

- первое осознание своего психического «Я» (раньше ощущалось преимущественно физическое).

Пик кризиса приходится на 7 лет, когда ребёнок не слушается и…

- грубит;

- отказывается делать домашние задания;

- не хочет ходить в школу;

- паясничает;

- быстро утомляется;

- замыкается.

Главная ошибка родителей первоклассников — они требуют от них слишком многого, заменяют учебники игрушками, записывают в различные кружки и секции, заставляют насильно делать уроки. Накладываясь на возрастной кризис, всё это приводит к тому, что ребёнок перестаёт слушаться.

Что делать: терпеливо переждать трудный период (в 8 лет он будет обозначен уже не так ярко), помочь школьнику адаптироваться к новым условиям, отдавать предпочтение игровой деятельности.

Средний школьный возраст (10-12 лет)

В 10-12 лет перестают слушаться, как правило, девочки. У многих из них к этому возрасту начинается половое созревание, гормональный фон претерпевает существенные изменения и в буквальном смысле слова управляет поведением взрослеющей дочери. У неё появляются секреты от родителей, сформировывается круг друзей, которым она доверяет, она начинает интересоваться модой.

Всплески неподчинения обычно продиктованы по-детски наивными, но для самого подростка крайне важными факторами:

- мальчик не посмотрел в её сторону;

- подруга ушла гулять без неё;

- одноклассница добилась больших успехов в каком-нибудь конкурсе;

- весы показали не то, что она хотела увидеть.

В такие моменты девочки могут и дверью хлопнуть, и истерикой разразиться, и открыто объявить о своём неповиновении родителям. Если взрослые не накручивают обстановку, не срываются на крик, а пытаются понять, что происходит, эти всплески быстро проходят и случаются редко.

С мальчиками 10-12 лет таких проблем обычно не возникает, потому что половое созревание у них начинается позже.

Подростковый период

Один из самых сложных периодов в воспитании ребёнка. Однако, если у него на протяжении предыдущих лет были сформированы правильные ценностные ориентиры и приоритеты, акты неповиновения будут:

- не столь частыми;

- продиктованы физиологией (гормональными всплесками);

- вполне объяснимы (с точки зрения подростка, если его выслушать);

- не выходят за рамки (побег из дома, экстремистская деятельность и прочее исключаются).

Чаще всего неподчинение проявляется игнорированием. Если ситуация накаляется, возможен конфликт (крик, хлопанье дверями, плач). Главная задача родителя — понять, почему взрослый ребёнок так себя повёл в этой ситуации, выслушать его и вместе, успокоившись, найти выход.

Многие родители интересуются, во сколько лет ребёнок начинает слушаться, и психологи однозначно отвечают на него. При правильном воспитании — уже в 2 года. К этому возрасту он должен усвоить основные запреты и осознавать смысл слов «нет» и «нельзя».

Вывод. Чтобы правильно себя вести, когда ребёнок не слушается, необходимо учитывать возрастные кризисы.

Что делать, если ребёнок не слушается

Главное — правильно сформулировать задачу: не заставить ребёнка слушаться родителей, а научить, иначе такое целеполагание обречено на провал. И вот почему.

Фриц Перлз — выдающийся немецкий психотерапевт — постоянно приводил в пример отношения родителей и детей, когда первые брали на себя роль «собаки сверху», а вторые — «собаки снизу». Первые хотят быть для вторых властью, авторитетом, их способы воздействия — приказы, наказание, угрозы, давление. У ребёнка другое оружие — лесть, шантаж, ложь, слёзы, манипуляции, саботаж. И в конфликтной ситуации в 90% случаев побеждает «собака снизу».

В связи с этим Фриц Перлз давал родителям дельный совет: если они хотят, чтобы ребёнок их слушался, нужно перестать заставлять его это делать, командовать, поучать, стыдить.

Основные техники и методы

Соблюдать режим дня

Если с маленького возраста приучить его вставать и ложиться спать, есть, гулять в одно и то же время, в дальнейшем можно избежать ситуаций, когда он будет отказываться это делать. Просто это будет обусловлено привычкой его организма.

Домашние обязанности

С этим сложнее. Часто акты неповиновения связаны именно с отказом убирать свои вещи, содержать свою комнату в порядке, помогать по дому. Здесь придёт на помощь техника Л. С. Выготского:

- Конкретная работа по дому, к которой вы хотите приучить ребёнка, сначала выполняется им совместно с родителями.

- Дать ему подробную инструкцию, как это сделать одному (для маленьких можно проиллюстрировать).

- Несколько раз он должен выполнить это в одиночку, но под присмотром взрослых.

- Самостоятельное выполнение нужного действия (причём регулярно!).

Игровая / соревновательная деятельность

Хотите научить ребёнка слушаться с первого раза? Нет ничего проще! Любую свою просьбу облекайте в форму игры или соревнования. В младшем возрасте это увлекает и срабатывает на 100%. Приказной тон («Садись и ешь немедленно суп!») лучше заменить на шутливо-игривый («Спорим, папа съест быстрее тебя?»). Однако здесь главное не перегнуть палку. К такой технике нужно обращаться только в крайних ситуациях, когда вы чувствуете, что поведение малыша выходит из-под контроля. В остальных случаях ведите себя нейтрально («Пойдём / пора есть»).

Пример. Родители решили приобщить сына к спорту. Купили домой шведскую стенку, поставили турник во дворе. Никакие уговоры не заставляли мальчика начать заниматься. Ровно до тех пор, как папа предложил ему устраивать еженедельно домашнюю олимпиаду. Завели таблицу, кто сколько отжиманий/подтягиваний/приседаний сделает, договорились о призах. Понятное дело, что к итоговым соревнованиям нужно было готовиться в течение всей недели. Так ребёнка и приучили заниматься спортом.

Зона запретов

Чтобы научить ребёнка, как вести себя со взрослыми и слушаться, Ю. Б. Гиппенрейтер (известный психолог) предлагает родителям нарисовать 4 цветовых сектора и прописать в них запреты:

- Зелёный сектор — что разрешено на все 100% без всяких ограничений (например, помогать по дому).

- Жёлтый — что разрешается с ограничениями (гулять только в определённое время).

- Оранжевый — разрешается в исключительных случаях (ложиться спать чуть позднее в праздники).

- Красный — нельзя ни при каких условиях (кричать, требовать, не слушаться).

Беседы

Это универсальный способ, который подходит для любого возраста, в том числе и для подростков, ведь с ними выбрать тактику поведения сложнее всего. Чем раньше объяснить ребёнку, что нужно слушаться родителей, тем быстрее он усвоит это правило. С двухлетнего возраста проговаривайте с малышом эту простую истину, чтобы она осталась в его голове.

В более старшем возрасте беседы нужны для того, чтобы выяснить причину неуправляемого поведения. Можно открыто спросить об этом — если он доверяет родителям, расскажет о своих переживаниях. Можно попытаться это выяснить посредством наводящих вопросов. В любом случае ситуацию нельзя оставлять без внимания, её нужно проговорить, чтобы не упустить контроль полностью.

Способы наказания

Случается, что акт неповиновения отличается недопустимой агрессией и не продиктован никакими логическими причинами (ему просто захотелось так поступить, ослушаться, сделать по-своему из вредности). В таких случаях возникает вопрос, как наказать ребёнка, чтобы указать ему, что он поступил неправильно. В этом случае помогут советы психолога.

- Лишение привилегий: например, ограничение или полный запрет гаджетов.

- Исправление сделанного: разбросал игрушки — пусть сам собирает.

- Осознание содеянного: оставить одного в комнате на некоторое время, чтобы он подумал над своим поведением. При этом нужно, чтобы у него не было доступа к любимым развлечениям (компьютеру, игрушкам, телевизору, телефону).

- Извинение: учите ребёнка просить прощения. Причём не только за то, что он кого-то обидел, а даже за то, что он вас не послушался.

- Игнорирование: покажите ему своё недовольство и в течение определённого времени не общайтесь с ним.

- Обретение негативного опыта: разрешите ему сделать то, что он хочет, если точно знаете, что будет отрицательный результат. Так он поймёт, что слушаться взрослых всё-таки полезно.

- Ограничение общения: если акт неповиновения был как-то связан с друзьями (они уговорили пойти его куда-то без вашего разрешения), на время пресеките их взаимодействие.

- Общественно полезная работа: не слушается — пусть моет посуду или пылесосит, даже если это в его обязанности не входит.

Родители должны понять одну прописную истину: если хороший, неконфликтный, спокойный ребёнок вдруг перестал слушаться, этому всегда есть причины. Это не характер и не воспитание, которые проявляются в актах неповиновения постоянно. Это какой-то единичный фактор, личностный кризис, возрастная особенность. Их надо выявить и проработать, чтобы подобные инциденты возникали как можно реже и не портили взаимоотношения в семье.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Мы привыкли, что с плохим поведением надо бороться, иначе дети отобьются от рук. Откуда появилась такая установка и почему наказание не приводит ни к чему хорошему, рассказала Светлана Гончарова, психолог, коуч и тренер, специалист по семейному тайм-менеджменту.

Светлана провела открытый онлайн-урок об эмоциональном интеллекте в рамках курса «Воспитание сердцем», который стартует 31 мая. На нем обсудим 13 важных родительских тем вместе со звездными экспертами. Приходите→

А пока — делимся частью открытого урока.

Большинство родителей понимают, что наказывать детей, кричать на них — не очень хорошо. Но с другой стороны, очень часто мы не понимаем, ребенок мной манипулирует, хочет сесть мне на голову? Или ему нужна помощь?

Плохое поведение

Давайте посмотрим, какие бывают сложные ситуации.

- Проблемы с экранным временем

Когда нет графика пользования гаджетами, и дети постоянно просят телефон, планшет.

- Драки

Между братьями и сестрами. Дети постоянно воюют, а взрослые их разнимают.

- Агрессивные дети

Они нападают на родителей, бьют, обзывают их.

- Непонимание слова «нельзя»

Когда вы ребенку говорите: «Нельзя лезть в розетку, нельзя брать телефон, нельзя трогать это». А ребенок моментально делает то, что вы просили не делать.

- Подростки, которые отворачиваются от нас

Она не хотят с нами общаться, «проваливаются» в экраны и до них невозможно достучаться.

- Лень

Дети ленятся, не помогают по дому, ничего не хотят делать.

- Истерики

- Сильные эмоции детей

Ребенок просто неконтролируемо может взорваться, напасть на кого-то в садике или в школе, ударить, и вы не можете контролировать, когда это происходит или когда не происходит.

Что вам говорят в таких ситуациях? Как правило, идет посыл, что мы, родители, что-то должны сделать с детьми. Общество призывает нас к тому, чтобы мы были родителями-плотниками. Вспомните папу Карло из «Приключения Буратино». У него было полено, из полена надо было выстругать Буратино. Если это полено не обтесать, Буратино не получится.

Нам кажется, что мы должны как-то лепить ребенка: что-то у него забрать, что-то к нему прикрепить, и тогда получится человек, а иначе человек не получится.

Почему дети не слушаются?

Мы считаем, что непослушание — это испорченность, лень и бунт. То есть думаем, что дети осознанно выбирают быть плохим или хорошим. Мы говорим: «Ешь кашу, ложись спать вовремя, играй с братом». И ребенок как будто должен все это делать.

Еще мы думаем, что нужно либо наказывать детей, либо их поощрять. Если поведение нам нравится — награждаем ребенка, хвалим, поддерживаем. При этом считаем, что ребенок захочет повторить свое поведение.

Если же поведение нам не нравится — мы кричим, забираем телефон, не даем сладкого. И считаем, что таким образом произойдет отказ от подобного поведения. Такой подход кнута и пряника очень распространен.

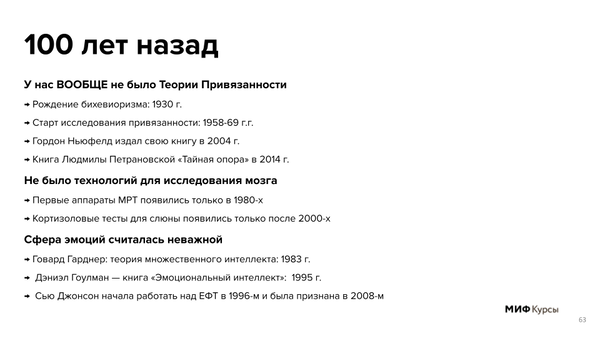

Очень важно понимать, откуда этот подход взялся. Метода кнута и пряника — ничто иное, как психологическое течение, которое называется бихевиоризмом. Оно начало развиваться больше ста лет тому назад, когда ученые проводили опыты на животных (думаю, вы все знаете собаку Павлова). Они смотрели, как внешние стимулы могут формировать поведение животных. Так сложилось, что бихевиоризм стал самым прогрессивным течением психологии. Именно из бихевиоризма мы получили наш традиционный подход к воспитанию.

Мы получаем с вами родителя-плотника, который что-то должен делать с ребенком, иначе он испортится.

Почему мы продолжаем использовать кнут и пряник? Во-первых, нас так воспитывали. Во-вторых, мы выросли — и вроде все с нами нормально.

Если традиционный подход к воспитанию верен, почему так много непослушных, бунтующих, агрессивных детей? Если кнут и пряник так эффективны, почему вам нужно применять их снова и снова?

Сейчас во всем мире эпидемия проблем с детьми. В основном У ВСЕХ ВСЕ ПЛОХО. И только единицы наслаждаются родительством, без проблем воспитывают детей, не мучаются со школой и зависимостями.

Мы чувствуем себя плохими родителями из-за чувства вины, долга, ощущения, что мы должны быть «папами Карло». Предлагаю подумать: может быть, мы просто зациклились на неверных моделях воспитания? Может быть, просто привыкли поступать неправильно?

Бихевиоризм развивался более ста лет назад, сейчас мы имеем абсолютно другие данные. К тому же это течение учит, как внешние факторы влияют на человека, но ничего не говорит, о том, что происходит внутри человека.

Как пример. До середины XX века детей просто привозили в больницы и оставляли там. Никто не думал, что это как-то плохо влияет на ребенка.

Сегодня мы в ужасе от того, что это раньше было нормой.

Благодаря теории привязанности, психологии развития, знаниям об эмоциональном интеллекте, пониманию нейробиологии полностью изменился наш взгляд на поведение детей.

Посмотрите на картинку и ответьте на вопрос.

Вряд ли вы думаете о том, что цветок бракованный, или что он назло завял, или что вазон плохо себя ведет. Скорее всего, вы думаете, что цветок забыли полить и надо срочно это сделать. Другими словами, мы думаем, что недостаточно позаботились о цветке, не создали условия для его развития.

То же самое про наших детей. Не цветок плохой, а я не позаботился о цветке.

Из последних исследований мы знаем: нет плохих или испорченных детей, есть незрелые дети, которые нуждаются в нашем руководстве, обучении, помощи.

Также из теории привязанности следует: ребенок не получает удовольствие от своего непослушания и агрессии, ребенок страдает, когда демонстрирует трудное поведение.

Развитие мозга

У ребенка до 11 лет нет инструмента, который позволял бы ему совершать обдуманный и рациональный выбор, потому что мозг развивается очень медленно, постепенно.

Человеческий мозг как луковка. У нас есть базовый, древний мозг, сверху его охватывает эмоциональный мозг, есть еще неокортекс — кора головного мозга. Когда мы смотрим на то, как развивается детский мозг, то видим, что формирование идет снизу вверх. То есть сначала развиваются более примитивные структуры, отвечающие за эмоции, координацию, за тело, выживание, самозащиту. И только потом начинает формироваться кора головного мозга.

Также мозг развивается от задних отделов к передним. Лобные доли неокортекса отвечают за самоконтроль, он приходит очень поздно к нашим детям. Поэтому важно смотреть на причины сложного поведения. Когда мы видим непослушание, проступки, яркие негативные эмоции, когда мы видим, что ребенок ведет себя некрасиво, истерит, агрессирует — это только верхушка айсберга. Причинами непослушания являются страх, усталость, ранящее окружение, сильные эмоции, тревожные взрослые, одиночество, незрелость, хаос.

Ребенок — это цветок, о котором нужно заботиться

Самое главное — осознать, что дети — это незрелость и нужда. Все они находятся в поиске, все они еще с незрелым мозгом, плохо себя контролируют и очень сильно зависят от нас. Запомните: непослушание — это просьба о помощи, ребенок не плохой, он страдающий. И причина непослушания, в основном, это боль и несостоятельность ребенка.

Ребенок — это не полено, которое нужно выстругать. Это саженец, который нужно выращивать, о корнях которого нужно заботиться, удобрять.

В следующий раз, когда ваш ребенок не будет слушаться, представьте себе птенчика, который царапается, клюется, неприятно кричит. Вы понимаете, что без вас он пропадет и если вы о нем не позаботитесь, все пропало. То же самое с нашими детками. Очень важно видеть, что они нуждаются в нашей поддержке, когда не слушаются, это очень-очень важно.

Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы быть садовником?

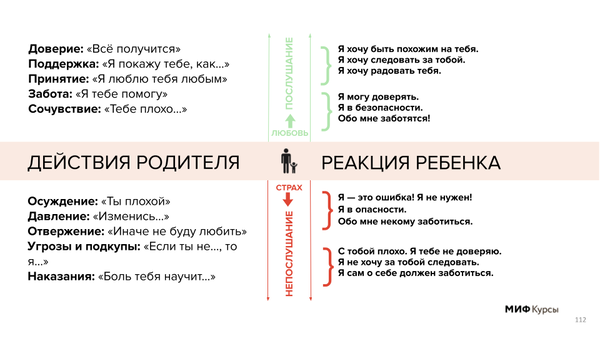

Мы должны заменить страх на любовь в ежедневном общении с детьми, мы должны дисциплинировать наших детей, а не наказывать, мы должны в первую очередь менять себя , а не ребенка.

Заменить страх на любовь

Наверняка вы знаете пирамиду потребностей Маслоу.

Маслоу говорил, что человеческие потребности имеют определенную приоритетность. Пока не удовлетворишь базовые потребности, ничем другим не можешь заняться. Он говорил, что самое главное для человека — физические потребности (еда, вода, кров, сон). Последние научные исследования доказывают другое. Оказывается, самая главная потребность — надежная привязанность. То есть связь с другими людьми.

Ребенок полностью зависит от родителя. Если связь с родителем крепкая и надежная, значит, все его нужды будут удовлетворены, а именно:

- Физиологические потребности.

- Защита и безопасность.

- Здоровье и лечение.

- Социальное взаимодействие.

- Оценка и создание образа «какой я есть».

- Помощь в развитии и обучении.

Во всех этих ситуациях ребенок нуждается в принятии и заботе

→ Двухлетка истерит на площадке.

→ 5-летний ребенок не может выключить мультик.

→ 10-летний не справляется с уроками.

→ Старший 4-летний брат бьет младшую сестру.

→ Подросток обманывает и грубит.

→ Трехлетка кричит маме: «Я тебя ненавижу».

→ Шестилетний старший требует, чтобы мама его одела.

Дети нуждаются в принятии, заботе, крепких отношениях с вами. Решение ЛЮБОЙ проблемы в поведении начинается с укрепления отношений.

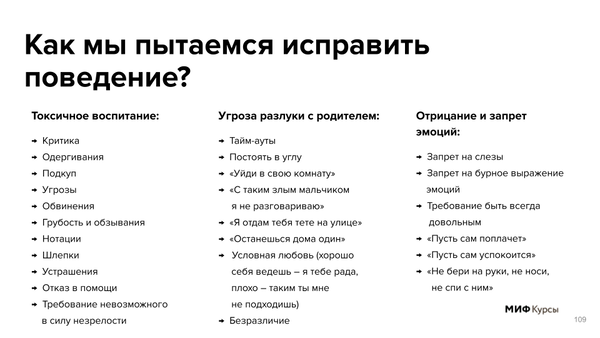

Как мы пытаемся исправить поведение

Если ребенок плохой, нам нужно стараться изменить не ребенка, а отношение с ребенком. Но очень часто традиционное воспитание, когда мы стыдим, наказываем, запрещаем эмоции, угрожаем, что оставим ребенка — все это разрушает связь с нашими детьми.

Если мы используем любовь, то приходит понимание: ребенок ведет себя плохо, потому что ему плохо внутри. Мы ему сочувствуем, заботимся, пытаемся помочь. Когда ребенок внутри себя ощущает заботу и безопасность, он может доверять родителю. Он хочет следовать за нами, хочет нас радовать, хочет быть похожим на нас.

Мы должны понять еще одну вещь. Ребенок больше всего нуждается в любви тогда, когда меньше всего ее заслуживает. Это касается и взрослых тоже.

Что происходит, когда от незрелого ребенка мы требуем зрелости:

→ Это делает вашу любовь условной.

→ Это травмирует его.

→ Это заставляет ребенка защищаться от вас: «Мне все равно, что ты думаешь или хочешь от меня»

→ Это усиливает бунт: «У меня все равно ничего не получится. Зачем пытаться?»

→ Лучше быть успешным хулиганом, чем неуспешным обычным ребенком.

Очень важно опуститься до уровня детей, а не требовать: «Ты — ребенок. Должен стать таким, как я хочу!» Мы должны приблизиться к нашим детям, а не требовать, чтобы они поднялись до наших высот. Мы должны понять, как им донести нашу дисциплину, как у них все устроено, чтобы мы могли им помочь.

Нам нужно снизить ожидания от детей и повысить от себя.

Как можно проявить любовь

Если вы замените страх на любовь, ребенок расслабится в вашей любви и заботе. Вам станет проще влиять на него, вы будете видеть, что ребенок хочет вас слушаться.

Вот как можно проявлять любовь и заботу в сложных ситуациях.

- Ребенок долго не засыпает и выходит из своей комнаты → снизить общую тревожность, быть рядом, вечерний ритуал, полежать с ребенком.

- Ребенок не может оторваться от гаджетов → наполнить жизнь ребенка своим присутствием, заботой и принятием. Уделять ребенку время. Создать для него жизнь офлайн.

- Ребенок обманывает или крадет → сделать дом и себя для ребенка тылом, а не фронтом. Укреплять доверие с помощью принятия. Отказаться от запугивания и наказаний.

- Ребенок бьёт маму и обзывается → сострадать ребенку, останавливать агрессию, признавать чувства, переключать, быть рядом, учить правильному поведению.

- Ребенок не хочет учить уроки → найти причину такого нежелания и позаботиться о ребенке. Помочь ребенку.

- Ребенок отказывается поступать так, как вы говорите → укрепить отношения, чтобы ребенок ХОТЕЛ слушаться вас. Растить привязанность.

Еще пример: ребенок бьется в истерике, потому что ему не купили игрушку. Как в этой ситуации проявить любовь? Смотрите, очень просто. Я понимаю, что ребенок незрелый, с собой не справляется. Это не назло, и мне нужно позаботиться о ребенке. Первое — я извиняюсь перед окружающими: «Вы простите, пожалуйста, что тут такой крик и шум, ну вот у нас пока по-другому не получается». Сесть рядом с ребенком, либо унести его, посочувствовать, помочь ему выплакаться: «Такая хорошая игрушка, ты так ее хотел, но мы ее не купили, поплачь, я с тобой». При этом не надо менять «нет» на «да», иначе это только ухудшит поведение ребенка и не сделает вас сильным родителем.

Курс «Воспитание сердцем» за пять недель поможет пройти извилистый путь — от родительского выгорания и непонимания к принятию и безусловной любви.

Обложка поста: unsplash.com

Данная статья рассказывает о том, как можно исправить поведение ребенка без наказаний, какое поведение считается неправильным и какие есть способы исправления поведения.

У разных семей разное отношение к правилам и нормам поведения. И во многом они связаны с воспитанием родителей в их собственной семье. И, конечно, отпечаток накладывает окружение. Дети же обычно повторяют за своими родителями, копируют их поведение. Поэтому им необходимо следить за поступками, вместо того, чтобы иногда бездумно наказывать ребенка, или срывать свое плохое настроение на нем. Нужно подавать примеры правильных поступков и действий.

Какое поведение неправильно?

Специалисты в этой области доказывают, что поведение признается неправильным, и его нужно корректировать, если есть хотя бы один из признаков:

1. Истерики у ребенка. Это такое поведение ребенка, когда он бросается на пол, причиняет себе боль, бросаясь на стены.

2. Ребенок не слушается старшего поколения, отказывается подчиняться. Например, не убирает за собой в комнате, не смотря на просьбу прибраться.

3. Пренебрежение и игнорирование того, о чем просят взрослые. Ребенок делает вид, что не слышит просьб и поступает так, как хочется ему.

4. Агрессия. Ребенок начинает драться, бить других, ругаться.

Такое поведение нежелательно, так как мешает социальной адаптации, а нежелание слушаться, может привести к ситуациям, когда ребенок окажется в опасности. И поэтому такое поведение необходимо корректировать.

Почему возникает неправильное поведение?

Очень часто причинами такого поведения могут быть:

• завышенные требования к ребенку, например, занятия музыкой, когда ребенок ее не любит;

• желание добиться внимания к себе. Детям важно получить внимание от родителей, почувствовать себя нужными;

• понимание, что истериками можно добиться всего, что хочется. Например, мороженого, шоколада или игрушки.

Если ребенок стал проявлять какие-либо из этих особенностей, то необходимо показать ему примеры правильного поведения, и поощрить. Например, ситуация когда дети никак не поделят игрушки, и уже иногда доходит до рыданий и драки. В этой ситуации не стоит требовать поделиться, не стоит ругать ребенка и высказывать ему. Ведь такие высказывания могут посеять неуверенность в себе. Лучше будет поступить следующим образом: поговорить с ребенком и пояснить, что игрушку нельзя отбирать, а нужно просить. И если это не срабатывает, то рассказать, как интересно можно играть вместе, но для этого нужно поделиться игрушкой. В первый раз, когда возникла такая ситуация, все уговоры и объяснения могут и не подействовать. Но если повторять это каждый раз, при возникновении подобных ситуаций, то через некоторое время дети станут играть вместе и будут делиться. И ничего магического в этом нет, просто дети слушаются и повторяют все, что родители говорят и как поступают.

Награда за правильное поведение, нужна ли?

На этот вопрос ответить нужно, что «да», за хорошее поведение необходимо награждать. Дети хотят, чтобы их достижения были признаны, им очень важно, когда их хвалят. И тут сразу встает вопрос, как необходимо правильно наградить и чем. Если говорит о том, чем награждать, то подойдет все что угодно, и немного конфет, и новая игрушка, и дополнительный мультфильм, и даже просто похвала на словах. А если о том, как награждать, то есть два способа:

1. Похвала.

Нужно хватить ребенка всегда, когда у него хорошее поведение. При этом нельзя отложить похвалу, нужно делать это сразу. И нужно всегда проговаривать, за что ребенок получает похвалу. Нужно говорить детям, что ими гордятся, им необходимо это знать. Дети не могут получать удовольствия от работы, они все делают только ради похвалы.

2. Система накопления баллов.

Можно вырезать из бумаги небольшие значки или кружки, которые и смогут быть баллами. Дальше нужно обсудить с ребенком то, за что он сможет получить баллы, за сколько штук можно будет обменять на награду, и какая это может быть награда. Но используя этот способ, нужно применять и способ похвалы.

Оба этих способа для коррекции поведения ребенка без наказаний, дают превосходный результат, если действовать комплексно. Хотя и при использовании только одного способа, можно сделать ребенка более дисциплинированным. Если же эти способы не помогают, то можно воспользоваться помощью специалистов.

Когда ребенок перестает слушаться, грубит и спорит, близкие люди начинают удивляться: «Что же произошло с милым чадом, как все исправить и вернуть нашего ангела?» На самом деле желание быть независимым, обостренное чувство собственности, ревность, обесценивание мнения взрослых, перепады настроения — абсолютно нормальное и закономерное развитие событий. Даже можно сказать, что слишком послушный, привязанный к родителям, пытающийся впасть в детство подросток и есть отклонение.

Но как пережить этот период? Как корректировать поведение ребенка или вовсе стоит оставить все, как есть? Ответ на этот вопрос кроется в грамотно выстроенной коммуникации. Другими словами, правильно общаясь с подростком, вы избежите многих проблем пубертатного периода.

5 правил успешной коммуникации с ребенком

Можно выделить ряд принципов, которыми необходимо руководствоваться при общении с подростком. Вместе они составляют свод правил, соблюдение которых укрепит отношения в семье, поможет ребенку почувствовать себя любимым, понятым. Эти рекомендации позволят ему выстроить доверительное общение с близкими взрослыми, а значит, защитят от совершения глупостей. Самые страшные негативные последствия отрицательного прохождения кризиса в виде депрессий, алкоголизма, наркомании и связей с «плохой компанией» его минуют.

Правило № 1. Правильные привычки

Необходимо обеспечить атмосферу, которая позволит ему вырасти не только психологически, но и физически здоровым. Дети в этот период особенно болезненно относятся к внешности, и дело не только в желании общаться с противоположным полом. Взрослые должны понимать, что сейчас их ребенок меняется, он растет с невероятной скоростью, гормоны бушуют, а мозг не успевает все это анализировать.

Задача родителей — объяснить, что происходит с организмом на всех уровнях. Параллельно создать условия, чтобы дочь или сын в новом теле чувствовали себя максимально комфортно. На помощь придут правильное питание, своевременные походы к врачам, занятия спортом. Конечно, не надо забывать, что подросток хочет быть красивым, и, например, подумать о гардеробе.

Правило № 2. Абсолютная, безусловная любовь

Это один из самых сложных принципов, ведь принимать другого (даже своего ребенка) таким, какой он есть, без оговорок, критики и претензий очень сложно. Такое чувство к родителям питают дети до 4−5-го класса. Потом приходит время поменяться местами. Личность, которая сложилась к подростковому периоду, и есть результат воспитания с рождения до этого момента. Другое дело, что результат может не устраивать родителей. Вот тут и наступает работа: необходимо забыть свои детские травмы и комплексы, стать примером успешного, счастливого человека и просто любить.

Тогда ребенок увидит пример, которому захочется подражать, увидит в вас человека, к которому хочется прислушиваться, с кем можно советоваться и быть друзьями.

Правило № 3. «Я-сообщение»

Чаще всего ребенок слышит обвинения в свой адрес: «Ты все делаешь не так», «У тебя ужасный характер», «Ты плохо учишься, не слушаешься». Такое общение несет в себе лишь конфликт. По-другому выглядит коммуникация, построенная на «Я-сообщении». С ее помощью можно поделиться переживаниями, рассказать о результатах действий так, что ребенок сам захочет поступать правильно без упреков и наказаний. В «Я-сообщении» важно поблагодарить за что-то хорошее, описать собственные переживания на тему конфликта, пояснить причину переживаний и завершить сообщение просьбой к нему. Такой подход меняет окраску общения между детьми и родителями в лучшую сторону.

Правило № 4. Поддержка и объятья

Вспомните последний случай, когда вас благодарили, делали вам комплимент. Приятно, не правда ли? Ведь это важно для самооценки и настроения. Взрослым стоит проанализировать свое общение и посчитать, сколько раз в день они обнимают детей (надо хотя бы 5), говорят такие фразы, как «понимаю» или «чем я могу помочь?» «какой/какая ты у меня молодец!». Очень важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку взрослых, а отношения оттаивали и теплели. При этом повод для подбадривания может быть любым — от выбора одежды до успехов в какой-либо области.

Правило № 5. Вспомните себя

Один психолог сказал: «Если ты хочешь понять клиента, то должен побывать в его башмаке». Это действительно так. Родителям необходимо знать интересы своих детей, проводить вместе время, обсуждать друзей и учебу. Для налаживания отношений можно вспомнить свой подростковый период, рассказать смешные истории или переживания. Стоит подумать, что может захватить вас обоих, и использовать эти «точки соприкосновения».

Однажды меня спросили, что бы я назвала главным результатом в жизни. Подумав, я сказала, что это моменты и события, о которых мы вспоминаем с улыбкой на лице. Желаю всем родителям, и особенно родителям детей-подростков, как можно больше воспоминаний, когда они вместе улыбаются. Помните: воспитание ребенка — это прежде всего воспитание себя! Благополучие ребенка стоит всех трудов, приложенных для создания теплых и дружеских отношений и взаимопонимания навсегда.

Родителей, которые решили отойти от традиционной системы поощрений и наказаний, часто волнует вопрос о том, как правильно пресекать «плохое» поведение ребенка. Иными словами, что делать, если ваш несносный тоддлер разрисовал фломастерами новые обои, а ему теперь ни ремня не дать, ни в угол не поставить? Оказывается, есть и другие способы.

Детский психолог Лора Маркхэм напоминает усталым родителям, что не существует «избалованных паршивцев», а есть только дети, которым плохо. Это не значит, что вы никогда не должны испытывать недовольство своим ребенком, особенно если он делает то, чего не должен делать (и он об этом вроде бы, черт возьми, знает!). Особенно бесит демонстративное плохое поведение, когда ребенок целенаправленно нарушает правила.

Давайте признаем, многие родители время от времени задаются вопросом: а не пришло ли время накричать на ребенка или применить силу, чтобы научить его «вести себя хорошо»?

Однако истина здесь заключается в том, что дети больше всего на свете хотят крепких и надежных отношений с нами — своими родителями. И если они вдруг начинают вести себя как «паршивцы» — это не для того, чтобы вас разозлить (хотя иногда в это очень сложно поверить), а потому, что они хотят более прочной связи с вами (и не понимают, как ее добиться), или пытаются справиться с сильными эмоциями и переживаниями (и не могут), или нуждаются в вашей поддержке.

В конце концов, наша поддержка (вкупе с личным примером) — это и есть лучший способ научить ребенка вести себя определенным образом, потому что именно это помогает им учиться и мотивирует их следовать за нами.

Так как же превратить «плохое» поведение в готовность кооперироваться и следовать за вами? Маркхэм предлагает разобрать существующие стратегии на конкретном примере: после прогулки ребенок, вместо того, чтобы разуться, сразу же бежит в комнату и в обуви прыгает на диване. Просьбы так не делать не оказывают влияния, тайм-ауты работают лишь временно, а на следующий день все повторяется. Давайте остановимся на каждой из возможных родительских тактик отдельно.

Да, это эффективная стратегия. Если вы сдадитесь и просто позволите ребенку прыгать в ботинках на кровати, он так и будет это делать. Однако если вы установите реалистичные и соответствующие возрасту ребенка (это важно!) ожидания, и будете настойчиво, позитивно и эмпатично о них напоминать, то стратегия сработает.

В том случае, если ребенок знает, чего от него ждут, но все равно продолжает вести себя «не так», то это значит, что либо ему надо помочь разобраться в его сложных чувствах, либо установить с ним более прочную связь, чтобы ему хотелось с вами сотрудничать.

Эта тактика применима к временным явлениям. Например, если ребенок плохо себя ведет, потому что он голоден, то вам достаточно удовлетворить его потребность, и он вернется в норму. Вы можете отметить его поведение, но при этом не осуждать: «Ты очень голодна, я вижу, что тебе уже не терпится…. Давай успокоимся и поедим!», но не стоит превращать это в скандал.

Если же ваш ребенок систематически нарушает правила, прыгая на диване, то безразличием тут не обойтись. Своим поведением он просит вас вмешаться и помочь ему.

Еще такая тактика известна как «родительская истерика». Это никогда не является эффективным методом заставить ребенка соответствовать вашим ожиданиям — максимум вы можете напугать ребенка до такой степени, что он немедленно вам подчинится.

На примере взрослых отношений мы знаем, что если кто-то «закатывает истерику», это искажает отношения между людьми. Когда мы делаем это в отношениях с детьми, происходит то же самое. К сожалению, таким образом мы только заставляем ребенка вести себя еще и еще хуже.

Крики — это признак того, что вы свернули на «кривую дорожку» родительства и начали воспринимать своего ребенка как врага. Наши дети никогда не являются нашими врагами, как бы отвратительно они себя ни вели. Они — очень юные люди с очень незрелым мозгом, которые подают сигналы о том, что им нужна наша помощь.

Иногда этот метод помогает одним махом прекратить «плохое» поведение. Однако это работает потому, что по сути является символическим отказом от ребенка. Вы необходимы вашему ребенку для того, чтобы выжить. Тайм-аут для него — это угроза того, что ваша любовь может в любой момент исчезнуть, как и вы сами, оставляя его беззащитным.

Таким образом вы показываете ребенку, что не готовы помогать ему со всеми неприятными чувствами, которые его переполняют и заставляют вести себя определенным образом. Поскольку редкие дети готовы добровольно устроить себе тайм-аут, попытки их туда отправить провоцируют борьбу за власть, которая может отравить все ваши отношения. В будущем это и вовсе перестает работать, а вы остаетесь с бунтующим ребенком, которому проще протестовать, чем добровольно кооперироваться.

Может быть, его надо заранее предупредить о том, что будет происходить. Может быть, вам надо поиграть с ребенком в веселую игру о власти и послушании, чтобы снизить уровень напряжения и ощущение того, что им постоянно командуют. Может быть, ему надо поручить дело, которое он будет выполнять дома, чтобы он чувствовал, что у него тоже есть над чем-то власть. Может быть, ему надо наладить с вами связь, чтобы ему хотелось следовать вашим указаниям. Может быть, вам просто надо положить старую простыню на диван, чтобы он оставался чистым.

Но если вы уже бесконечное количество раз повторили, что ботинки необходимо снимать сразу после того, как вы вошли в дом, и это не работает, то можно переходить к следующим тактикам.

Дети не разделяют наших приоритетов. Да и почему они должны это делать? У них есть свои приоритеты (прыгать на диване — это весело!) и нет нашего понимания мира (диваны стоят денег). Так что наша ежедневная и круглосуточная работа заключается в том, чтобы их направлять: «Ботинки пачкают диван — так что никаких ботинок на диване». Чем более вы настойчивы и последовательны, тем быстрее ребенок примет ваше ограничение, расстроится по этому поводу, и двинется дальше. Чем больше эмпатии вы проявляете в процессе, тем проще ребенку будет принять ваши границы, не восставая против них.

Перенаправление — это лучший способ остановить нежелательное поведение, потому что он помогает переадресовать энергию ребенка в более безопасное русло. «Я вижу, как тебе весело! Но знаешь, диван не для прыганья. Давай, слезай с дивана. Пойдем лучше попрыгаем на старом матрасе!».

Естественно, что все дети будут проверять границы на прочность. Это значит, что вам надо быть рядом с ребенком, когда вы входите в дом, следить за тем, чтобы он снял ботинки, прежде чем направится к дивану — каждый раз. Рано или поздно это превратится в привычку, и вы перестанете об этом задумываться.

Но что если он врывается в дом, проносится мимо вас и мчится прямиком на диван еще до того, как вы поможете ему разуться? Таким образом он подает сигнал, что что-то мешает ей с вами сотрудничать. Что? Эмоции. Дети накапливают свои чувства, ожидая безопасной возможности выпустить их в присутствии надежного и поддерживающего свидетеля. Это вы. И если вы распутаете узел из этих сложных эмоций, вы сможете остановить «плохое» поведение еще до того, как оно начнется.

Конечно, вы можете заставить его подавить эти чувства, накричав на или наказав. И он послушается — до тех пор, пока не вырастет и не сможет вам сопротивляться. Подростковые годы будут очень непростыми. И вы никогда не сможете быть так близки, как могли бы, с человеком которого привели в этот мир.

Другой вариант: вы можете помочь разобраться с этими чувствами. Это поможет ребенку проникнуться тем, что для вас значимо. Это поможет ему развить эмоциональный интеллект. Это поможет ей лучше соответствовать вашим ожиданиям, когда она станет старше. И это поможет вам стать ближе друг к другу. Как? Играйте, когда можете. Плачьте, когда надо.

Сделайте глубокий вдох и повторяйте за мной: «Ничего страшного не происходит. Мы можем с этим поиграть».

Говорите дружелюбным и игривым тоном, чтобы рассмешить ребенка: «Прощу прощения… Ты что, на диване в ботинках? Ну это мы еще посмотрим! Я защитник дивана, и я сейчас тебя поймаю!». Схватите его со смехом и перекиньте через плечо. Если вы бегаете с ним по дому, снимите с него ботинки и бросьте их туда, где они должны быть. Спойте шутливую песенку о том, как вы любите его и никогда не отпустите. Роняйте его на диван и подхватывайте снова. Наконец упадите вместе на диван, чтобы хорошенько пообниматься.

В следующий раз, прежде чем зайти домой, скажите, что вы можете снова поиграть в эту игру, но для этого надо сначала снять ботинки, как только вы перешагнете через порог.

Придумайте такую игру, которая поможет превратить неповиновение в воссоединение и радость. Используйте ее каждый раз, когда вам надо остановить «плохое» поведение. Смех помогает избавиться от сложных чувств не менее эффективно, чем слезы. Также он способствует выработке окситоцина, гормона «единения», так что когда вы с ребенком смеетесь вместе, вы укрепляете связь между вами.

Что делать, если ребенок не смеется? Не дает вам снять с себя ботинки? Что, если он злится и протестует? Он не хочет играть. Его провокационное поведение говорит вам о том, что ему просто надо хорошенько поплакать и выпустить те эмоции, которые накопились внутри. Конечно, было бы намного лучше, если бы он сказал: «Мама, у меня такое чувство, что все постоянно говорят мне, что делать… И мне так это надоело!».

Но он не может вам сказать, что чувствует, вместо этого он сопротивляется, чтобы показать вам, что он чувствует.

Призовите все свои способности к состраданию. Посмотрите ребенку в глаза. Проведите границу четко и мягко: «Солнышко, ты знаешь, что ботинки пачкают диван. Я не разрешаю тебе вставать на диван в ботинках».

Если у вас получится сделать это с сочувствием, то он расплачется. Если вы примете неповиновение на свой счет и разозлитесь, то слез вы не получите, а получите драку. Обнимайте ребенка, пока он плачет, если он вам позволит. Не говорите слишком много, просто дайте ему понять, что он в безопасности. Если он взорвется, не забывайте о том, что слезы кроются сразу за злостью. Ему просто надо почувствовать себя чуть более безопасно, чтобы выпустить их наружу.

При помощи спокойного соболезнования вы создаете безопасное пространство. А еще — при помощи вашего ежедневного взаимодействия, при помощи связи между вами и эмпатии, во время игр и физического контакта. О последнем поговорим в следующем разделе.

Я согласна с тем, что объятья — не единственный способ объединиться с ребенком и подтолкнуть его к кооперации. Но, скорее всего, самый эффективный. Объятия помогают восстановить связь между вами, нарушения которой приводят к непослушанию, и таким образом помогают вашему ребенку искренне хотеть с вами сотрудничать.

Объятия помогают избавиться от капризов и злости, и почувствовать себя в безопасности для того, чтобы ребенок мог выпустить наружу свои переживания, которые заставляют его вести себя «плохо». Объятия не могут заменить ребенку поддержку 24/7 и время, которое вы проводите вместе, но минимум девять объятий в день необходимы ему для развития и желания следовать за вами.

Так что почему бы просто не попробовать почаще обниматься?

-

Что такое агрессия и каких видов она бывает?

- В чем причина возникновения агрессии у ребенка?

- Признаки агрессивного поведения ребенка

-

Чем опасна детская агрессия?

-

Как диагностируется агрессия в детском возрасте?

-

Как лечат агрессию у детей?

-

Советы родителям: как помочь агрессивному малышу исправить поведение

Проблема детской агрессии актуальна в современном мире, так как ребенок, который ведет себя агрессивно – это большая проблема в семье и детском коллективе. Родители часто опускают руки и не знают, как действовать, чтобы решить эту ситуацию.

Как распознать агрессивное поведение, какую опасность таят в себе детские агрессия и жестокость и можно ли помочь такому ребенку – попробуем разобраться.

Что такое агрессия и каких видов она бывает?

Поведение ребенка можно считать агрессивным, если его действия и мысли направлены на причинение вреда себе и окружающим. Агрессия выражается отрицательными эмоциями, желаниями и делами. То есть, агрессивный малыш может не слушаться, раздражаться, оскорблять других, отказываться общаться и даже проявлять насилие (кусать и драться).

Такое расстройство может возникнуть в любом детском и подростковом возрасте. Мальчики раздражаются и гневаются в более открытой форме, чем девочки. Взрослые обычно легко определяют агрессивное поведение у детей, поскольку жестокий ребенок ломает игрушки, дерется со сверстниками и родителями, употребляет грубые и неприличные слова, часто закатывает истерики.

Агрессивное поведение имеет классификацию и различается по следующим видам:

-

Вербальный вид агрессии, который выражается в словах. Агрессор (чаще девочка) разговаривает на повышенных тонах, угрожает, оскорбляет, унижает собеседника.

-

Физический вид, при котором агрессия принимает форму физической силы (чаще подвержены мальчики). При такой форме агрессивного поведения наносится вред человеку или вещам (драки, удары, укусы).

-

Прямой вид проявляется в отношении конкретного объекта.

-

При косвенном виде ребенок демонстрирует агрессию при помощи сплетен, злобных шуток, клеветы и провокаций.

-

Экспрессивный вид часто не осознается или отрицается малышом, в этом случае агрессия может проявляться скрыто – с помощью мимики, жестов и поз.

-

Аутоагрессия – вид агрессивного поведения, направленный против себя самого. Ребенок или подросток может вырывать себе волосы, кусать, грызть ногти.

Важно отличать агрессию от агрессивности. Агрессия – это «разовая акция», при которой ребенок нарушает моральные и поведенческие правила и может причинить вред себе и окружающим, а вот агрессивностью считается жестокое поведение, перешедшее в хроническую форму.

В чем причина возникновения агрессии у ребенка?

Психологи не выявляют однозначную причину, по которой ребенок может начать проявлять жестокость, раздражение и агрессию. Самой логичной версией является тот факт, что малыши причиняют вред себе и другим из-за чувства беспомощности и неумения разобраться в себе и найти решение.

Основными причинами возникновения агрессии считаются:

-

Отношения в семье. Если родители проявляют к ребенку безразличие, родственники часто ругаются, жестоки друг к другу, то такая обстановка сильно влияет и на ребенка, который может гневаться и не слушаться старших, пытаясь привлечь к себе внимание или копировать поведение взрослых. Излишняя опека тоже может привести к агрессии со стороны малыша в знак протеста, из-за невозможности повлиять на ситуацию и иметь свое мнение.

-

Индивидуальные особенности личности. Эмоционально неустойчивый ребенок с низкой самооценкой может «защищаться от опасностей» через раздражение и агрессию, выплескивая таким образом свои тревоги, страхи, неуверенность, чувство вины.

-

Тип нервной системы ребенка. Неуравновешенные дети с особенностями здоровья и заболеваниями ЦНС тоже склонны к агрессии, поскольку с трудом переносят любой психологический дискомфорт.

-

Условия существования. Социальный статус или негативная экология могут влиять на уровень агрессии в поведении ребенка.

-

Негативная ситуация. В детском возрасте (как и во взрослом) агрессивные эмоции могут сопутствовать произошедшему событию. Например, неудовлетворительная оценка на уроке, необходимость выполнять нелюбимые задания или утомительная поездка зачастую вызывают у малыша вспышки раздражения и злобы.

Признаки агрессивного поведения ребенка

На агрессивность в поведении ребенка указывает наличие следующих факторов:

-

Невозможность контролировать свое поведение, слова, чувства. Даже если малыш иногда старается управлять собой, эта попытка терпит неудачу.

-

Частые скандалы и выяснение отношений со сверстниками, родителями, педагогами.

-