Пролапс митрального клапана: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

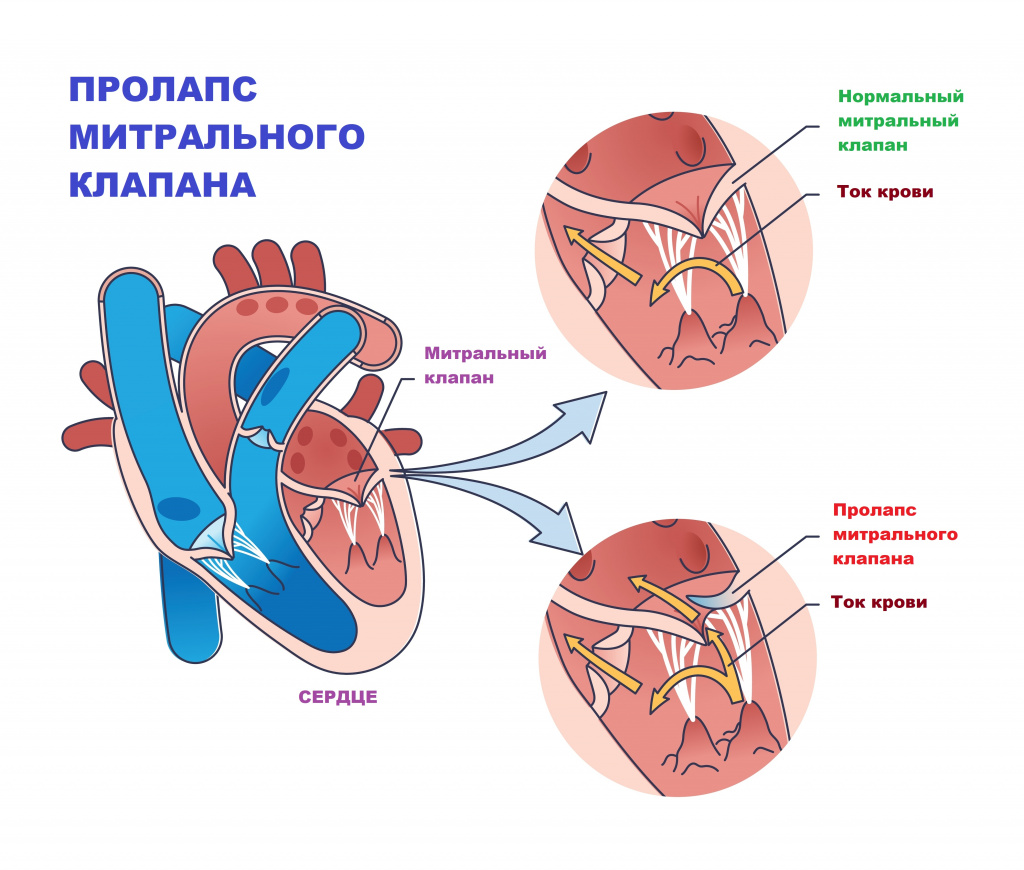

Пролапсом митрального клапана называют его патологическое изменение, при котором одна или обе створки во время сокращения желудочка выпячиваются или провисают в полость левого предсердия. Патология относится к порокам сердца.

Митральный клапан располагается между левым предсердием и левым желудочком. В норме во время сокращения предсердия клапан открыт и кровь поступает в желудочек. Затем клапан закрывается и происходит сокращение желудочка, за счет которого кровь выбрасывается в аорту. Митральный клапан состоит из двух створок, которые выполняют функцию «запирания» и поддерживаются сухожильными нитями (хордами). При патологии пролабирование (прогибание) не дает створкам клапана нормально сомкнуться во время сокращения левого желудочка, в результате чего часть крови поступает обратно в предсердие.

При разрыве поврежденной хорды часть створки клапана западает в предсердие, что обычно вызывает тяжелую регургитацию.

Причины появления пролапса митрального клапана

Пролапс митрального клапана чаще всего возникает из-за миксоматозной дегенерации (избыточного растяжения) тканей клапана и сухожильных хорд. При этом слой коллагеновых волокон истончается, сухожильные хорды удлиняются и ослабевают, а створки клапана расширяются и становятся растяжимыми. Эти изменения приводят к провисанию створок.

Миксоматозная дегенерация также может быть вызвана патологией соединительной ткани (например, при синдроме Марфана, синдроме Элерса–Данло, поликистозе почек у взрослых, при несовершенном остеогенезе, эластической псевдоксантоме, системной красной волчанке, узелковом полиартериите) и мышечной дистрофией. Пролапс митрального клапана часто встречается у людей с болезнью Грейвса, гипомастией, болезнью Виллебранда, серповидно-клеточной анемией и ревматической болезнью сердца.

Первичный пролапс (идиопатический) является следствием врожденной дисплазии соединительной ткани, сформировавшейся у новорожденного в период внутриутробного развития. Диспластический процесс является следствием влияния на плод различных патологий, перенесенных беременной женщиной:

- бактериальных, вирусных или грибковых инфекций;

- токсических поражений организма;

- системных заболеваний.

Часто пролапс митрального клапана становится осложнением наследственных патологий.

Вторичный пролапс митрального клапана проявляется на фоне острых и хронических заболеваний, перенесенных пациентом:

- ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда;

- инфекционного эндокардита;

- ревматической болезни сердца;

- кардиомиопатии;

- миокардита;

- гипертиреоза;

- вегетативной дисфункцим сердечно-сосудистой системы;

- гипертрофии левого желудочка.

Дефекты клапанных створок могут сформироваться в результате тяжелых травм грудной клетки.

Пролапс митрального клапана встречается у людей любого возраста и пола, но в то же время женщины страдают от него намного чаще, чем представители сильного пола. В ряде случаев патология манифестирует в подростковом возрасте в период активного роста.

Классификация заболевания

Классификация пролапса митрального клапана основывается на выраженности провисания створки митрального клапана в левое предсердие по данным трансторакальной эхокардиографии:

1-я степень (легкая) – клапан провисает в полость предсердия менее чем на 5 мм;

2-я степень (умеренная) – отмечается пролабирование створок от 5 до 10 мм;

3-я степень (значительная) – створки провисают более чем на 10 мм.

По степени митральной регургитации (обратного движения крови из левого желудочка в левое предсердие):

I степень – обратное движение крови остается на уровне створок;

II степень – волна регургитации возвращается до середины левого предсердия;

III степень – волна регургитации проходит более половины предсердия;

IV степень – обратный заброс крови заполняет все предсердие.

В зависимости от факторов развития пролапс классифицируют как первичный (врожденный) или вторичный (вызванный другим заболеванием).

В зависимости от клинического течения пролапс бывает:

- стабильный;

- нестабильный;

- прогрессирующий;

- регрессирующий.

На основании локализации дефекта врачи выделяют пролапсы передней, задней и обеих клапанных створок.

Симптомы пролапса митрального клапана

У одних пациентов с пролапсом митрального клапана не наблюдается никаких симптомов, у других появляются жалобы на неспецифические симптомы (например, боль в груди, одышку, отеки, головокружение, предобморочное состояние, мигрень, тревожность, повышенную утомляемость, непереносимость физических нагрузок), которые появляются внезапно и также внезапно исчезают.

У некоторых пациентов наблюдается падение артериального давления при переходе в вертикальное положение (ортостатическая гипотензия). Пациенты могут страдать от депрессивных расстройств и астении.

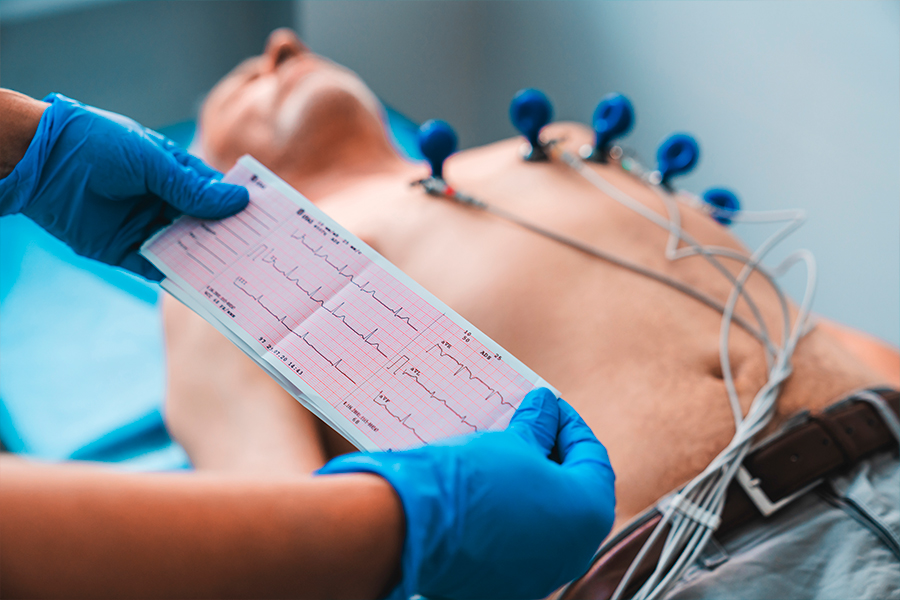

Аритмии при пролапсе митрального клапана встречаются в 16-79% случаев на фоне стрессовых ситуаций, волнения, физической нагрузки, при употреблении чая или кофе. Учащенное сердцебиение может быть признаком доброкачественных аритмий (предсердной экстрасистолии, пароксизмальной предсердной тахикардии, желудочковой экстрасистолии, сложной желудочковой эктопии).

Симптомы вторичного пролапса сочетаются с признаками основной патологии: ревмокардитом, пороками сердца, синдромом Марфана и др.

Дети с врожденным пролапсом митрального клапана нередко имеют сопутствующую патологию, спровоцированную дефектом соединительной ткани:

- пупочные и паховые грыжи;

- плоскостопие, гипермобильность суставов;

- сколиоз, деформации грудной клетки;

- близорукость, косоглазие;

- нефроптоз, варикоцеле.

Диагностика пролапса митрального клапана

Пролапс митрального клапана в подавляющем большинстве случаев выявляется с помощью неинвазивных обследований:

- опроса больного, сбора анамнеза и жалоб;

- аускультативного обследования, когда врач выслушивает сердце с помощью стетоскопа и может уловить определенный, характерный для болезни щелчок и/или систолический шум над верхушкой сердца в положении пациента стоя. В положении сидя или лежа эти звуки уменьшаются;

- эхокардиографии с допплер-анализом – ключевых исследований в диагностике пролапса митрального клапана, которые позволяют определить степень пролабирования клапанных створок и объем крови, поступающей в левый желудочек при регургитации;

Кроме того, показаны следующие лабораторные исследования:

- общий анализ крови;

Синдром дифференцируют с врожденными и приобретенными пороками сердца, аневризмой межпредсердной перегородки, бактериальным эндокардитом и кардиомиопатией.

К каким врачам обращаться

При появлении симптомов пролапса митрального клапана стоит обратиться к

терапевту

или

врачу общей практики

,

кардиологу

.

Лечение пролапса митрального клапана

Терапевтические меры зависят от выраженности заболевания и наличия осложнений на его фоне. Необходимость терапии определяется индивидуально.

Лицам, имеющим пролапс митрального клапана, рекомендуется:

- нормализовать распорядок дня;

- увеличить продолжительность сна;

- снизить интенсивность физических нагрузок;

- пройти курс физиотерапевтических процедур.

Медикаментозная терапия направлена на устранение клинической симптоматики и предупреждение дистрофии миокарда.

Пациентам показаны седативные и метаболические препараты, кардиотрофики, антикоагулянты. Бета-блокаторы могут быть назначены для уменьшения симпатикотонии (например, сердцебиений, мигреней, головокружения) и снижения риска опасных тахиаритмий.

Помимо специальных препаратов обычно используются транквилизаторы. Больного нередко учат аутотренингу и миорелаксации.

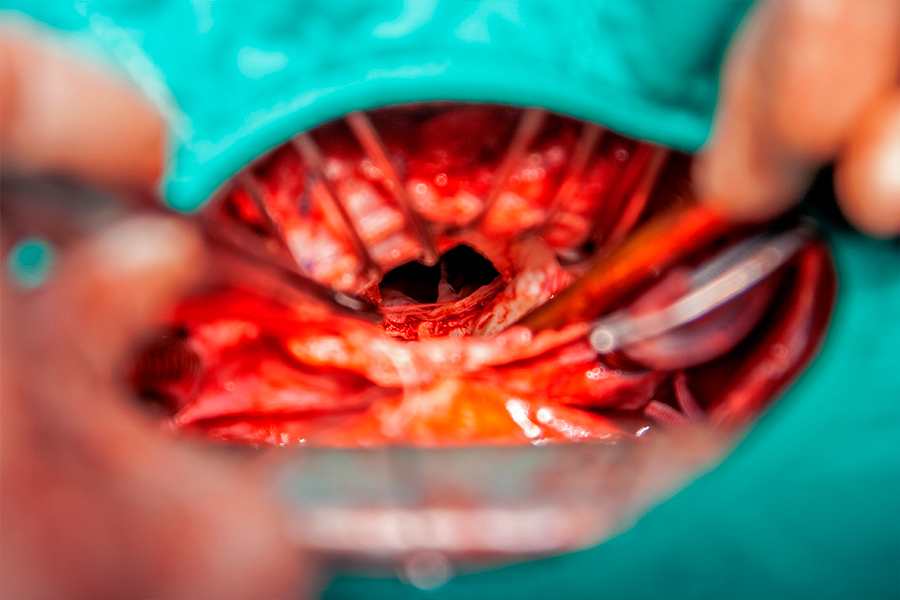

При тяжелых формах может потребоваться хирургическое лечение: пластика или протезирование митрального клапана. Плановое оперативное вмешательство выполняется при развитии у пациента выраженной митральной регургитации и прогрессировании сердечной недостаточности. Хирурги выполняют замену створок клапана имплантатами. Протезы делятся на два типа — механические и биологические. Первые производятся из медицинских сплавов и силикона. Биологические протезы создаются из тканей самого пациента или волокон животного происхождения.

Осложнения

Пролапс митрального клапана может привести к ряду печальных последствий, среди них наиболее частыми являются:

- острая или хроническая митральная недостаточность;

- инфекционный миокардит;

- инфекционный эндокардит;

- сердечная недостаточность;

- цереброваскулярные болезни;

- ишемический инсульт;

- разрыв сухожильной хорды или отрыв сухожильных нитей от створок митрального клапана;

- тромбоэмболия;

- жизнеугрожающие аритмии;

- внезапная коронарная смерть.

Профилактика пролапса митрального клапана

Основные принципы профилактики осложнений заболевания заключаются в здоровом образе жизни. Показаны общеукрепляющие мероприятия:

- умеренные рациональные физические нагрузки, ходьба во время прогулок на свежем воздухе;

- водные процедуры, плавание;

- соблюдение режима дня;

- рациональное питание;

- витаминотерапия;

- массаж позвоночника.

Рекомендуют прекратить курить, пить крепкий чай и кофе, исключить алкоголь.

Беременным женщинам необходимо исключить влияние неблагоприятных факторов на плод. Врачи рекомендуют будущим мамам внимательно следить за своим состоянием и максимально быстро обращаться за медицинской помощью при осложненном течении беременности.

Пациентам, входящим в группу риска на фоне вторичного пролапса митрального клапана, следует своевременно лечить заболевания, провоцирующие развитие дефектов клапанных створок.

Источники:

- Клинические рекомендации «Пролапс митрального клапана». Разраб.: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийское научное общество кардиологов, Российское научное общество рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов. – 2016.

- Широбоких О.Е., Былова Н.А. Пролапс митрального клапана и внезапная сердечная смерть: кто в группе риска? // Архив внутренней медицины. 2016;6(3):25-29.

- Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 800 с.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Что такое ПМК (пролапс митрального клапана)?

Пролапс митрального клапана (ПМК) – это сердечная аномалия, одна из самых распространённых патологий сердца. При наличии данной патологии створки митрального клапана провисают/выпячиваются в полость предсердия, это происходит в момент сокращения левого желудочка сердца. В результате такой сердечной аномалии может происходить регургитация, когда часть крови возвращается в левое предсердие. Данная патология относиться к доброкачественным (в отличие от пороков сердца, например), но также может иметь серьезные неприятные последствия, к сожалению. Регургитация тяжелой степени может стать причиной инвалидности. В одних случаях пролапс митрального клапана требует серьезного лечение (медикаментозного или даже хирургического), в других – врачи ограничиваются лишь наблюдением за пациентом, человек должен регулярно проходить обследования и следить за своим образом жизни.

Очень часто человек не знает о том, что у него есть ПМК и обнаруживается данная аномалия в процессе медицинского обследования по какому-то другому вопросу, так как симптомы данного заболевания часто носят не специфический характер: головная боль, утомляемость, головокружения, кардиальные боли. Поэтому очень важно при наличии проблем со здоровьем, даже если это легкая утомляемость или недомогание, которые при этом носит длительный характер, не откладывать визит к врачу.

Пролапс митрального клапана: причины

Существуют 2 вида пролапса митрального клапана – первичный и вторичный, согласно происхождению патологии.

Причинами первичного пролапса митрального клапана являются генетические дефекты. Данный вопрос еще не до конца изучен, но есть свидетельства того, что ПМК – заболевание, которое передается по наследству. Кроме того, повлиять на возможность развития у человека ПМК могут отрицательные факторы, оказывающие негативное действие на плод еще в утробе матери. К таким факторам относятся перенесенные вирусные заболевания матери в процессе беременности, гестоз, плохое экологическое окружение.

Первичный ПМК подразделяется на:

- Пролапс митрального клапана как самостоятельная болезнь.

- Пролапс митрального клапана как проявление нарушения развития соединительной ткани (дисплазия соединительной ткани, синдром Марфана, синдром Элерса-Данло). В данном случае патология, помимо ПМК, может проявляться гипермобильностью суставов, искривлениями позвоночника, деформацией грудной клетки, у человека часто происходят вывихи и подвывихи суставов, и другими симптомами.

Причинами вторичного ПМК являются другие заболевания, именно на их фоне и возникает вторичный пролапс сердца:

- врожденные пороки сердца;

- приобретенные пороки сердца;

- ИШБ (ишемическая болезнь сердца);

- миокардиты;

- ревматическая болезнь сердца;

- кардиомиопатия.

Патогенез ПМК.

Митральный клапан разделяет полости желудочка сердца и его левого предсердия. Когда митральный клапан находится в норме, то его створки «отклонены» вниз в момент расслабление миокарда и наполнения полостей сердца кровью и наоборот – створки «подняты» вверх в момент сокращения предсердий, левое предсердно-желудочковое отверстие закрыты. При ПМК клапан работает неверно: в фазу сокращения предсердий створки клапана «прогибаются» в полость левого предсердия, а так быть не должно. Ведь по этой причине атриовентрикулярное отверстие полностью либо частично перекрывается и возникает обратное движение крови из левого желудочка в левое предсердие (митральная регургитация).

В случае наличия у человека пролапса митрального клапана может уменьшаться способность сердечной мышцы к сокращению, что в свою очередь может привести к возникновению недостаточность кровообращения; также может отмечаться наличие артериальной гипотензии, пограничной легочной гипертензии, нарушение обмена веществ и дисфункция вегетативной нервной системы.

Пролапс митрального клапана: симптомы.

Пролапс митрального клапана может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и абсолютно «тихо», не давая о себе знать. Необходимо обращать внимание на сигналы организма, в том числе на «простые» головную боль, усталость, не списывать их, например, на стресс, не пропускать их мимо и находить причину.

У детей и подростков довольно часто болезнь протекает именно бессимптомно или сопровождается лишь незначительным дискомфортном в области грудной клетки. Также при наличии первичного ПМК у детей обнаруживаются болезни, которые свидетельствуют о нарушении развития соединительной ткани:

- сколиоз;

- деформация грудной клетки;

- гипермобильность суставов;

- дисплазия тазобедренных суставов;

- плоскостопие;

- грыжи (пупочные, паховые);

- нефроптоз и др.

Вместе с тем можно выделить характерные для пролапса митрального клапана симптомы:

- пониженное артериальное давление, как следствие – головокружения;

- частое сердцебиение;

- чувство, что сердце работает «с перебоями»;

- предобморочное состояние, которое проявляется, в том числе, чувством тошноты, мушками перед глазами;

- давящая или сжимающая (иногда колющая) боль за грудиной или в грудной клетке (ее левой части) – может появляться как от физической нагрузки, стресса, так и без определенной причины;

- ощущение постоянной усталости, проблемы с дыханием (затруднено), отеки ног, боль в правом боку (причина боли – увеличение печени).

Вторичный ПМК дополняется также симптомами и основной болезни пациента – синдромом Марфана, пороками сердца (врожденными), ревмокардитом.

Степени пролапса митрального клапана (классификация).

Пролапс митрального клапана классифицируется на первичный и вторичный (согласного происхождению болезни), на пролапс передней, задней и обеих створок клапана (согласно локализации.

Согласно выраженности определяются 3 степени ПМК

- I степень — створки клапана «выпадают» на 3–6 мм., смыкание створок митрального клапана — полное (по этой причине ПМК I степени может проходить бессимптомно).

- II степень — створки клапана «выпадают» на 7–9 мм., створки митрального клапана смыкаются неплотно, присутствует обратный заброс крови из желудочка в предсердие (ретургитация).

- III степень — створки клапана «выпадают» свыше 9 мм.

Кроме того, врачи отдельно классифицируют степень выраженности митральной регургитации (обратное движение крови из левого желудочка в левое предсердие):

- I степень — обратное движение крови случается на уровне створок;

- II степень — волна регургитации доходит до середины левого предсердия;

- III степень — волна регургитации проходит более половины предсердия;

- IV степень — волна регургитации доходит до противоположного конца предсердия.

Диагностика ПМК.

Пролапс митрального клапана в подавляющем большинстве случаев выявляется с помощью неинвазивных обследований, окончательный диагноз устанавливается с помощью эхокардиография, также используется ряд других исследований:

- Опрос больного на жалобы, сбор анамнеза.

- Общий анализ крови.

- Биохимический анализ крови.

- Аускультативное обследование. Врач выслушивает сердце с помощью стетоскопа и может уловить определенный, характерный для болезни щелчок и/или систолический шум над верхушкой сердца – в положении пациента стоя, в положении сидя или лежа эти звуки уменьшаются.

- Электрокардиография (ЭКГ). На ней врач может увидеть неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т в отведениях III и aVF, а также «синдром укороченного PQ») наджелудочковые тахикардии.

- Эхокардиография (УЗИ сердца). Здесь врач может обнаружить такие признаки болезни, как провисание створок митрального клапана (задней или сразу обеих) в полость левого предсердия в середине систолы, в позднюю систолу или во всю систолу. Эхокардиография – это одно из самых важных обследований в диагностике ПМК у пациента.

- Рентгенограмма грудной клетки. На ней могут быть признаки сглаженного лордоза (но также может быть и в норме).

- МРТ (грудной клетки).

После всех исследований кардиолог назначает необходимое лечение.

Пролапс митрального клапана: лечение.

Лечение ПМК может назначить только кардиолог, требуется оно в том случае, если человек имеет боли в сердце и присутствует нарушение сердечного ритма.

Факторы, влияющие на необходимость лечения:

- степень «выпадения» створки клапана;

- наличие ретургитации;

- наличие осложнений.

При ПМК I степени и отсутствии у человека каких-либо осложнений, боли, неприятных ощущений – лечение не требуется. Однако необходим отказ от курения, потребления кофе в больших количествах; важно постоянно посещать врача и обследоваться.

При ПМК I степени с регургитацией I степени и ПМК II и III степени (особенно если выявлены нарушения сердечного ритма и/или недостаточность кровообращения) – назначается медикаментозная терапия. Кроме того, в сложных случаях назначается хирургическое лечение.

Также для пациентов с диагнозом ПМК рекомендуется:

- отказаться от излишних физических нагрузок, избегать переутомления; физические нагрузки должны быть умеренные;

- отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и крепкий чай;

- соблюдать режим сна;

- сбалансированно питаться.

Может ли исчезнуть пролапс митрального клапана?

Да, существует физиологический пролапс митрального клапана: он появляется из-за «незрелости» самого клапана и подклапанного аппарата. Физиологический пролапс является безопасный, к возрасту 18-20 лет сердце «созревает» и клапан работает так же, как у здорового человека.

Пролапс митрального клапана: осложнения:

- нарушения сердечного ритма (одно из самых распространенных осложнений);

- ишемический инсульт;

- воспаление миокарда;

- изменения сосудов с нарушением кровообращения в мозгу.

ПМК: прогноз и профилактика.

В целом прогноз по ПМК достаточно благоприятный, главное – постоянное клиническое наблюдение за больным для определения степени недостаточности митрального клапана. Часто пролапс митрального клапана не влияет на физическую активность (среди людей с ПМК есть профессиональные спортсмены, танцоры и т.д.), однако есть признаки, выявление которых является «тревожным звоночком» и приводят к запрету на активные анаэробные нагрузки:

- синдром удлинённого QT;

- синдром Марфана;

- потеря сознания в анамнезе (без причины);

- дисфункция левого желудочка;

- приступы предсердной тахикардии;

- серьёзная митральная недостаточность.

Всем пациентам с ПМК необходимо следить за состоянием своего здоровья, избегать частых инфекции и обязательно заниматься их лечением при возникновении.

Профилактикой ПМК является отсутствие неблагоприятного воздействия на здоровье беременной женщины и развивающийся в утробе плод, своевременная диагностика и лечение заболеваний, которые повреждают клапанный аппарат сердца.

Ни в коем случае не пренебрегайте диагнозом ПМК и всегда строго следуйте рекомендациям врача!

Содержание статьи

- Общие сведения

- Причины развития патологии

- Степени пролапсов митрального клапана

- Симптомы пролапса митрального клапана

- Осложнения патологии

- Диагностика расстройства

- Лечение пролапса митрального клапана

- Реабилитация после хирургического лечения

- Профилактика патологии

- Вопросы и ответы

- Источники и литература

Пролапс митрального клапана (ПМК) — патологическое состояние, развивающееся у человека на фоне нарушения функции клапана, расположенного между левым предсердием и желудочком сердца. Симптомы расстройства неспецифичны: пациенты страдают от повышенной утомляемости, головных болей, приступов головокружения и одышки, кардиальных болей, обмороков. Запущенное течение патологии может привести к сердечной недостаточности и перфорации створок клапана.

Общие сведения

ПМК не рассматривается кардиологами как самостоятельное заболевание. Современная медицина относит клапанный дефект к анатомическим синдромам, обусловленным различными факторами. Клиническое проявление расстройства — выбухание одной или обеих створок клапана в полость предсердия в фазе систолы (сокращение желудочков).

ПМК выявляется у 10–15% детей в возрасте 7–15 лет. Взрослые страдают от рассматриваемого синдрома реже — признаки поражения клапанных створок диагностируются у 5–7% пациентов старше 18 лет. В группу риска входят преимущественно женщины 35–40 лет.

Причины развития патологии

Выделяют врождённую и приобретённую формы ПМК. Эти типы расстройства проявляются у пациентов разных возрастных групп. Первичный синдром характерен для новорождённых, вторичный — для лиц старше 35 лет.

Врождённый ПМК

Первичный пролапс часто именуется в медицинских справочниках идиопатическим. Это расстройство — следствие врождённой дисплазии соединительной ткани, развившееся у новорождённого в период внутриутробного развития. Диспластический процесс является следствием влияния на плод различных патологий, перенесённых беременной женщиной:

- бактериальных, вирусных или грибковых инфекций;

- токсических поражений организма;

- системных заболеваний.

Часто ПМК проявляется как осложнение синдрома Марфана, синдрома Элерса-Дагдлса, несовершенного остеогенеза и других наследственных патологий.

Приобретённый ПМК

Вторичный пролапс митрального клапана проявляется на фоне острых и хронических заболеваний, перенесённых пациентом:

- ишемической болезни сердца;

- инфаркта миокарда;

- ревматизма;

- системной красной волчанки;

- миокардита;

- гипертиреоза и т. д.

Дефекты клапанных створок могут сформироваться в результате тяжёлых травм грудной клетки, полученных человеком в ДТП.

Степени пролапсов митрального клапана

В настоящее время используется несколько классификаций синдрома. Ранее в статье была рассмотрена самая распространённая типология, предполагающая выделение первичного и вторичного ПМК. На основании локализации дефекта врачи выделяют пролапсы передней, задней и обеих клапанных створок.

Инструментальные исследования сердечной мышцы позволяют врачам выделять три уровня выраженности ПМК:

- первую степень (створки выпадают в желудочек на 3–5 мм в фазе систолы);

- вторую степень (ткани клапана пролабируют на 6–9 мм);

- третью степень (амплитуда выпадения превышает 10 мм).

Пролабирование делится на ранее, позднее и голосистолическое с учётом времени возникновения пролапса по отношению к фазе систолы.

Симптомы пролапса митрального клапана

Симптоматика ПМК варьируется от слабовыраженной до значительной и зависит от степени дисплазии соединительной ткани, вегетативных нарушений и наличия регургитации (заброса крови в левый желудочек в фазе систолы).

Дети, страдающие от врождённого пролапса митрального клапана, часто становятся носителями следующих патологий:

- пупочных и паховых грыж;

- плоскостопия, гипермобильности суставов;

- сколиоза, деформаций грудной клетки;

- близорукости, косоглазия;

- нефроптоза, варикоцеле.

Перечисленные заболевания развиваются на фоне нарушений в развитии соединительнотканных структур.

В 60–70% случаев ПМК сопровождается тахикардией, перебоями в работе сердца, головокружениями, обмороками, повышенным потоотделением, головными болями. При выраженных гемодинамических нарушениях проявляется одышка, повышенная утомляемость. Пациенты могут страдать от депрессивных расстройств и астении.

Симптомы вторичного ПМК сочетаются с признаками основной патологии: ревмокардитом, пороками сердца, синдромом Марфана и т. д.

Осложнения патологии

При отсутствии лечения расстройство может спровоцировать развитие тяжёлых осложнений:

- жизнеугрожающей аритмии;

- инфекционного эндокардита;

- тромбоэмболического синдрома;

- внезапной смерти.

Пациентам с признаками ПМК показано прохождение обследования в клинических условиях. Врачи оценят выраженность дефекта клапанных створок и разработают тактику лечения синдрома.

Диагностика расстройства

Постановка диагноза осуществляется кардиологом. Врач осматривает пациентов и назначает серию тестов:

- ультразвуковое исследование сердца;

- рентгенографию грудной клетки;

- суточное мониторирование;

- электрокардиограмму;

- ЭхоКГ.

УЗИ позволяет врачам определить степень пролабирования клапанных створок и объём крови, поступающей в левый желудочек при регургитации. Рентгеновские снимки дают возможность оценить размеры сердечной мышцы и состояние дуги лёгочной артерии. Во время ЭКГ и суточного мониторирования проявятся нарушения реполяризации миокарда желудочков и сердечного ритма.

Синдром дифференцируется от врождённых и приобретённых пороков сердца, аневризмы межпредсердной перегородки, бактериального эндокардита и кардиомиопатии.

Лечение пролапса митрального клапана

Терапевтические меры зависят от выраженности ПМК и наличия осложнений на фоне синдрома.

Консервативное лечение

Лицам, страдающим от рассматриваемого синдрома, рекомендуется:

- нормализовать распорядок дня;

- увеличить продолжительность сна;

- снизить интенсивность физических нагрузок;

- пройти курс физиотерапевтических процедур.

Медикаментозная терапия на фоне пролапса митрального клапана направлена на устранение клинической симптоматики и предупреждение дистрофии миокарда. Пациентам показаны седативные препараты, кардиотрофики, антикоагулянты.

Хирургическое лечение

Плановое оперативное вмешательство выполняется при развитии у ребёнка или взрослого выраженной митральной регургитации и прогрессировании сердечной недостаточности. Хирурги выполняют замену створок клапана имплантатами. Протезы делятся на два типа — механические и биологические. Первые производятся из медицинских сплавов и силикона. Биологические протезы создаются из тканей самого пациента или волокон животного происхождения.

Реабилитация после хирургического лечения

По завершении операции пациент помещается в палату интенсивной терапии, где пребывает в течение двух суток. Затем ребёнку или взрослому предстоит реабилитация в условиях стационара. Её продолжительность колеблется от 3 до 4 недель.

В период реабилитации пациентам показаны:

- ограниченные физические нагрузки;

- медикаменты, предупреждающие развитие тромбоза;

- специальная диета.

Из рациона человека исключаются солёные, перченые, жареные и копчёные блюда.

Профилактика патологии

Беременным женщинам необходимо исключить влияние неблагоприятных факторов на плод. Врачи рекомендуют будущим мамам внимательно следить за своим состоянием и максимально быстро обращаться за медицинской помощью при осложнённом течении беременности.

Пациентам, входящим в группу риска на фоне вторичного ПМК, следует своевременно лечить заболевания, провоцирующие развитие дефектов клапанных створок.

Вопросы и ответы

— Какой врач занимается лечением пролапса митрального клапана?

— Постановка диагноза и разработка тактики лечения осуществляется кардиологом. Пациентам могут потребоваться консультации других врачей: хирургов, урологов, офтальмологов, ревматологов.

— Чем опасен пролапс митрального клапана?

— Осложнённое течение расстройства может привести к развитию угрожающих жизни пациента состояний: аритмии или инфекционного эндокардита. В редких случаях ПМК становится причиной внезапной смерти человека.

— Насколько безопасна замена створок митрального клапана биологическими или механическими протезами?

— Протезы не оказывают значимого влияния на качество жизни человека. Пациенты, перенёсшие операцию, могут выполнять привычные домашние и рабочие дела без каких-либо ограничений.

Источники и литература

При подготовке статьи использованы следующие материалы:

- Справочник по клинической хирургии / Проф. В.И. Стручкова. — Москва: Медицина, 1967. — 520 с. — 100 000 экз.

- Чазов Е. И.(ред.) Руководство по кардиологии. — М.: Медицина, 1982. — Т. 1.

- Бендет Я. А., Морозов С. М., Скумин В. А. Психологические аспекты реабилитации больных после хирургического лечения пороков сердца // Кардиология. — 1980. — № 6.

Пролапс митрального клапана 1,2,3 и 4 степени: причины и симптомы, лечение и прогнозы жизни

Пролапс митрального клапана — это разновидность врожденного или приобретенного порока сердца. Суть процесса заключается в прогибании створок анатомического образования внутрь левого предсердия. Как итог — обратный заброс крови, снижение гемодинамики и невозможность обеспечения геморрагической жидкостью всех систем.

Насколько он опасен зависит от стадии процесса и выраженности трансформации.

На ранних этапах еще возможно хирургическое восстановление. Поздние этапы летальны, наблюдаются массовые отклонения со стороны самого мышечного органа. Лечение бесперспективно.

Содержание

- Механизм формирования патологии

- Классификация

- 1 стадия (легкая)

- 2 стадия (умеренная)

- 3 стадия (выраженная)

- 4 стадия (терминальная)

- Особенности гемодинамики

- Причины нарушения

- Симптомы и жалобы пациентов

- Чем опасно заболевание?

- Диагностика

- Признаки на ЭКГ

- Лечение

- Прогноз

- В заключение

Механизм формирования патологии

Болезнетворное явление развивается в результате анатомических изменений в особой структуре, которая закрывает просвет между левым предсердием и желудочком: так называемым митральном клапана.

По сути своей это перегородка, которая препятствует обратному току крови. В нормальном состоянии жидкая соединительная ткань выбрасывается в сосуды и по большому кругу двигается по всему организму.

В ходе рассматриваемого нарушения наблюдается пролабирование створок, то есть их выпячивание в предсердие. Возникает явление регургитации — обратный ток крови. Отсюда снижение объема поступающей в большой круг жидкости, нарушение гемодинамики и гипоксия органов и тканей.

На ранних стадиях процесс не заметен, что осложняет диагностику. По мере развития отклонения, возникает недостаточность функциональности структур тела, без возможности их радикального восстановления. Под ударом печень, почки, легкие, головной мозг. Зная механизм развития проблемы, можно определить пути преодоления процесса.

Классификация

Согласно стандартному медицинскому способу типизации, выделяют 3 либо 4 стадии болезни, используются обе. Они примерно равноценны, вторая несколько тщательнее проработана.

1 стадия (легкая)

Характеризуется минимальными отклонениями со стороны сердца и сосудов. Количество возвращающейся крови составляет примерно 10-15% от общего объема.

На 1 стадии симптоматика отсутствует полностью, либо клиническая картина настолько скудна, что определить у себя наличие каких-нибудь проблем почти невозможно. Признаки выявляются только на фоне тяжелой работы и физической активности.

Восстановление при незначительном пролапсе пока еще возможно и даже вероятно, в основном врачи избирают выжидательную тактику, бывают исключения, если есть сопутствующие патологии кардиальных структур промедление губительно.

2 стадия (умеренная)

Регургитация достигает 25% и более, симптомы уже присутствуют, но в малом количестве, кроме того, они неспецифичны.

Нельзя однозначно сказать, что вызывает их к жизни: неврогенные проблемы, гормональные отклонения или сердечные факторы. Одышка, боли в груди и слабость. Вот классическая триада.

Перспективы полного излечения хуже, однако можно держать болезнь под тотальным контролем и не давать ей прогрессировать долгие годы, но исход один: рано или поздно потребуется операция. Вопрос о целесообразности сиюминутной терапии решается на усмотрение кардиохирурга по согласовании с пациентом.

3 стадия (выраженная)

Сопровождается генерализованными нарушениями гемодинамики. Помимо полной клинической картины основного состояния, возникают признаки со стороны отдаленных органов и систем: печени, почек, церебральных структур в особенности.

Регургитация достигает 40% и более, это уже опасно, возможна остановка работы сердца и смерть. Лечение хирургическое. Срочное либо плановое, после стабилизации состояния.

4 стадия (терминальная)

Выделяют ее не всегда. Терминальная стадия. До этого момента болезнь доходит редко, поскольку обнаруживается гораздо раньше. Смертность близится к 100%, восстановительные мероприятия бесперспективны и не могут справиться с анатомическими нарушениями.

Пролапс митрального клапана 1 степени с регургитацией — наиболее доброкачественный вариант патологического процесса и лучший момент для начала терапии. 2 стадия несколько сложнее, но все еще присутствуют шансы на восстановление.

Особенности гемодинамики

Частично вопрос уже был рассмотрен. В результате невозможности полного смыкания створок анатомической перегородки, возникает обратный ток крови из левого желудочка в соответствующее предсердие, откуда жидкая соединительная ткань и пришла.

В результате объем циркуляции по большому кругу нарушается, в зависимости от стадии существенно или в минимальном количестве. В любом случае, гемодинамика снижается на уровне всего организма.

Гипоксия (кислородное голодание) нарастает постепенно, сначала проявляется легочными симптомами, затем церебральными. Возможны летальные осложнения. Все заканчивается полиорганной недостаточностью.

Приведение гемодинамики в норму — основная задача терапии. На поздних этапах развития болезни восстановление и кардинальное улучшение уже невозможно. Воздействие поддерживающее, но большой на данном этапе инвалид: не получается не только заниматься спортом, но и выполнять повседневные бытовые обязанности, даже ходить.

К сведению:

На фоне многочисленных органических нарушений велик риск смерти в перспективе нескольких месяцев или лет. Доходит до того, что пролапс митрального клапана (сокращенно ПМК) корректировать становится опасно, пациент может не пережить операции.

Причины нарушения

Несмотря на то, что механизм развития патологии известен хорошо, точные факторы становления процесса назвать невозможно.

Предположительно, роль играют такие моменты:

- Врожденные и приобретенные пороки сердца. Могут стать итогом внутриутробных проблем или стечения обстоятельств. Пик выявления приходится на первые годы жизни и подростковый период. Симптомов как таковых обычно нет, что делает указанные болезни смертельно опасными. Деструкция кардиальных структур идет, а признаков нет, пациент уверен в собственном здоровье. Итог — постановка диагноза в ходе аутопсии. Метод превенции один — регулярно посещать кардиолога и осуществлять профилактические осмотры (ЭКГ, ЭХО) хотя бы раз в год.

- Нарушение метаболического плана. В первую очередь, изменение движения калия, магния и натрия отчасти. Возникают отклонения реполяризации желудочков, сердце работает неправильно отмечаются перебои. Сами кардиальные структуры недополучают крови, начинаются дистрофические явления со стороны всех образований, в том числе и клапанов. В долгосрочной перспективе это чревато пролапсом или иными явлениями. Лечение эффективно на ранних стадиях.

- Инфаркт. Острый некроз мышечных тканей. Возникает на фоне коронарной недостаточности приобретенного рода. Изменение носит потенциально смертельный характер. Умирает до 60-70% всех больных, многие позже, в итоге сердечной недостаточности. Предотвратить подобное состояние проще, чем справиться с его последствиями.

- Эндокардит и схожие патологические процессы инфекционного, токсического или аутоиммунного плана. Гарантия (если можно так сказать) предотвращения катастрофических осложнений, вроде разрушения предсердий — срочное лечение в стационарных условиях. Применяются антибиотики, противовирусные, средства от гипертензии.

- Инфекционно-воспалительные проблемы со стороны горла и верхних дыхательных путей. От классических ангин до хронических тонзиллитов и иных процессов в придаточных пазухах носа. Также сказываются кариозные явления, гингивиты, изменения десен. Лечение откладывать не рекомендуется, есть риск развития сердечных отклонений.

- Ишемическая болезнь. Оформляется в случае, если патологический процесс не достигает некоей критической массы для становления инфаркта. Требует постоянной, пожизненной поддержки, поскольку велика вероятность остановки или отмирания мышечных слоев.

Факторы развития требуют пристального внимания. Зная особенности и предположительные моменты формирования болезнетворного явления, можно определить ориентировочные превентивные меры.

Симптомы и жалобы пациентов

Проявления возникают только на поздних стадиях. Острой формы пролапса митрального клапана не существует, поскольку развитие изменений постепенно.

На начальных этапах признаки минимальны, пациент не обращает на них внимания. По ходу усугубления возникают катастрофические трансформации.

Примерный перечень симптомов:

- Средней интенсивности боли в грудной клетке. Давят, колят, жгут. Дискомфортные ощущения отдают в живот, эпигастральную область, лопатку, руки. Крайне редко боли сильные, чаще это указание на неотложное состояние.

- Тахикардия. Постоянные нарушения сна по типу невозможности ночного отдыха. Возможны кошмары. Быстрые сокращения не пропадают вообще. Постепенно пациент адаптируется к собственному состоянию.

- Головокружение. Тошнота. Указание на поражение мозга, снимают патологические изменения в срочном порядке, бета-блокаторами (Анаприлин, Метопролол).

Возможна рвота. Но она имеет рефлекторное происхождение, потому облегчения после эпизода не наступает. - Одышка. Как правило, на фоне длительного течения основного процесса. Пролапс передней створки митрального клапана 1 степени сопровождается настолько ничтожными проявлениями, что не создает ощущения опасности или дискомфорта, побуждая пациента посетить врача-кардиолога. По ходу развития одышка становится невыносимой, больной не может выполнять повседневные обязанности, не способен двигаться, порой даже встать с постели.

- Аритмии. Частично этот симптом был описан. Помимо ускорения сокращений (пароксизмального типа), возможны фибрилляции, групповые экстрасистолы, которые способны привести к остановке сердца без перспектив реанимации. Предотвратить это невозможно, только в рамках комплексного лечения пролапса митрального клапана.

- Ощущение постоянной усталости, снижение работоспособности.

- Обмороки и синкопальные состояния. Сопровождают поздние стадии. Это дурной знак, поскольку указывает на гомодинамические нарушения, когда кровообращение в головном мозге ослабевает.

Клиническая картина на 2-3 стадиях, тем более на 4 яркая, но не специфическая. Патогномоничных проявлений нет. Точку в вопросе ставят объективные методики.

Чем опасно заболевание?

Характерные осложнения включают в себя кардиальные проблемы. В основном это смертельные отклонения, которые не лечатся в отрыве.

- Инфаркт. Самый вероятный исход. Характеризуется острым нарушением кровообращения в мышечных образованиях. Отсюда интенсивная клиническая картина.

- Каридиогенный шок. Падение артериального давления в комплексе с существенным снижением выброса из левого желудочка. Смертельно опасный вариант осложнения. Летальность почти 100%. Даже везучим больным не удается прожить слишком долго, в перспективе нескольких лет неминуема смерть.

- Инсульт. Острое нарушение питания головного мозга. Опасно не только летальностью, но и вероятностью дефицитарных явлений очагового типа (речь, зрение, слух страдают в первую очередь).

- Остановка сердца.

- Сосудистая деменция. Встречается относительно редко на фоне рассматриваемой патологии.

Пролапс митрального клапана опасен гемодинамическими нарушениями и грозит генерализованной гипоксией всех тканей и органов. Длительное течение ассоцирировано с множественной недостаточностью.

Диагностика

Обследование больных с подозрениями на отклонения в работе сердечных структур — задача кардиолога или профильного хирурга.

Длительность диагностики составляет от нескольких дней до недели, возможно больше, в зависимости от основного фактора развития процесса.

Примерная схема такова:

- Опрос пациента на предмет жалоб, также сбор анамнестических данных. Ответственный момент, составляющий основу диагностики, несмотря на кажущуюся малозначительность.

- Аускультация (выслушивание тонов сердца). Они громкие, наблюдается их расщепление. В некоторых случаях хаотичные. Обнаруживается систолические щелчки, вызванные резким натяжением хорд, которые до этого были расслаблены — прямое указание на регургитацию.

- Измерение артериального и пульсового давления (последнее рассчитывается как разница между верхним и нижним уровнями). Также частоты сердечных сокращений. В первоочередном порядке.

- Суточное мониторирование холтеровским способом. С применением автоматического программируемого тонометра. Позволяет оценить функциональную активность мышечного органа в динамике, в привычных для человека условиях. Стационарное обследование подобного рода менее действено.

- Электрокардиография. Основной способ. Направлен не выявление нарушений со стороны сократительной возможности миокарда и прочих структур. Нагрузочные тесты проводятся, но с большой опаской. Поскольку вероятны осложнения.

- Эхокардиография. Или УЗИ. Визуализация показана в короткие сроки, что делает методику распространенной и доступной широкому кругу пациентов. Используется для диагностики органических отклонений. Как правило, таким способом выявляются либо следствия пролапса митрального клапана, либо происхождение процесса.

- Ангиография коронарных артерий. Кровоток в норме не должен отставать.

- МРТ или КТ. В крайних случаях.

По показаниям может быть назначена консультация отоларинголога или специалиста по нервной системе. В рамках расширенной диагностики проводится анализ крови общий, гормональный, биохимический.

Признаки на ЭКГ

Малочисленны. Специфических нет. Определяется смесь аритмического процесса с групповой экстрасистолией, ускорением ЧСС или фибрилляцией.

Отмечается уширение комплекса QRS, предварительное появление зубца P. На этом изменения заканчиваются. Определить пролапс таким способом невозможно, метод необходим для оценки органических последствий патологии.

Лечение

Терапия смешанная. Зависит от этапа.

1 стадия. При ПМК легкой степени оказано динамическое наблюдение. Врачи не возьмутся назначать операцию до усугубления состояния. Возможен спонтанный регресс или стагнация, стабилизация отклонений на определенном уровне. В такой ситуации курация вовсе не нужна.

Эффективно изменение образа жизни:

- Отказ от курения, алкоголя, вредных привычек вообще.

- Нормализация рациона. Конкретных рекомендаций универсального плана нет, можно все, но в меру. Основу меню составляют овощи, фрукты, крупы, кисломолочные продукты и белок в разных видах.

- Сон 8 часов за ночь.

- Минимум стрессов.

2 стадия. Требует медикаментозной помощи и опять же динамического наблюдения. Минимальные признаки прогрессирования — основание для терапии оперативными способами.

Среди препаратов:

- Антигипертензивные средства. Многообразны по характеру. Назначаются врачом.

- Сердечные гликозиды, но с осторожностью. Возможен инфаркт или остановка работы мышечного органа.

- Антиаритмические. Амиодарон, Хиндин и прочие.

- Минеральные комплексы, препараты для восполнения калия, магния.

3 стадия. Требует планового хирургического лечения. Применяется протезирование митрального клапана. Это основная методика в запущенной фазе патологического процесса.

До начала вмешательства рекомендуется нормализовать состояние пациента, сделать это можно все теми же медикаментами. Контроль за положением вещей постоянный, каждые 1-2 месяца ЭКГ, ЭХО и объективная рутинная оценка.

4 стадия. Не имеет перспектив для излечения. Помощь паллиативная, единственный шанс восстановления — трансплантация сердца, но доноров мало, поэтому вероятность почти нулевая.

Каждая фаза требует собственного подхода. Чем позднее и запущеннее, тем труднее, врачи вынуждены проявлять большую изобретательность.

Прогноз

Определить вероятный результат можно после длительного наблюдения. Многое зависит от скорости прогрессирования, стадии патологического процесса. Если говорить в цифрах, то очень грубо можно представить такую выкладку:

- 1 стадия. Выживаемость 95%, даже без лечения. Но вероятность прогрессирования 98%, на фоне терапии или изменения поведения можно замедлить явление.

- 2 стадия. 70%, летальность минимальна, но уже не нулевая.

- 3 стадия. Шансы остаться на этом свете определяются в 30%, на фоне терапии несколько выше. Кардинально цифры меняются при успешном оперативном вмешательстве.

- 4 стадия. Терминальная стадия не лечится вообще. Смертность 98%, остальные 2% приходятся на ближайшие 6-8 месяцев. Трансплантация решает проблему лишь частично, наблюдается полиорганная недостаточность. Потому надежды почти не существует.

Раннее лечение, молодой возраст, хороший отклик на применение препаратов, минимум соматических патологий, отсутствие вредных привычек, генетических предрасположенностей, нефизический характер работы. Это благоприятные прогностические факторы.

В заключение

Пролапс митрального клапана это относительно частый вариант анатомического дефекта. Считается вариантом недостаточности кардиальной структуры.

Рано или поздно требуется операция, кроме редких ситуаций. Перспективы полного восстановления спорны, крайне вариативны и зависят от давности процесса. Ранние этапы наиболее благоприятны для лечения.

Вагинальный пролапс позиционируется как патологическое состояние женских половых органов. Основной причиной такого заболевания является слабость мышц тазового дна.

В последнее время эта болезнь омолодилась. Так, десятерым из ста пациенток с такими проблемами не исполнилось и тридцати лет. Около двадцати процентов от всех заболевших – женщины возрастом от 30 до 45 лет. При этом далеко не в каждом случае причина кроется в том, что женщина недавно рожала ребенка. Так, существуют единичные случаи, когда болезнь затрагивала молодых девушек и даже девственниц.

Главный редактор, заведующий хирургическим отделением

Задать вопрос

Врач-хирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии АГМУ.

Содержание

- Почему возникает опущение?

- Причин развития патологии существует немало:

- Как происходит развитие болезни?

- Как узнать об опущении и выпадении стенок влагалища?

- Диагностика заболевания

- Можно ли забеременеть при опущении стенок влагалища?

- Лечение вагинального пролапса

- Упражнения для укрепления мышц тазового дна

- Причины и симптомы патологии

- Почему патология прогрессирует перед наступлением климакса?

- Упражнения Кегеля

- Опущение матки в пожилом возрасте

- Чем вызвано заболевание

- Как распознать опущение матки в пожилом возрасте — основные симптомы

- Что делать при опущении матки в пожилом возрасте

- Насколько эффективна консервативная терапия?

- Хирургическое лечение

- Мой подход к лечению опущения матки в пожилом возрасте

- Преимущества авторской методики

- Больше информации по теме генитальный пролапс:

- Опущение влагалища

- О заболевании

- Виды патологии

- Симптомы опущения влагалища

- Причины

- Диагностика

- Мнение эксперта

- Лечение

- Профилактика

- Реабилитация

- Вопрос-ответ

- Что делать, чтобы предупредить опущение влагалища после родов?

- Может ли на фоне пролапса возникнуть цистит?

- Источники

- Лечение пролапса матки

- Общие рекомендации при пролапсе матки

- Упражнения при опущении матки или влагалища

- Применение эстрогенов при выпадении матки

- Пессарии при опущении матки

- Опущение матки: оперативные методы

- Гистерэктомия — удаление матки

- Сакрокольпопексия — протезирование сетчатыми имплантами

- Полипропиленовая лента для замещения связок — сакроспинальные вагинопексия, гистеропексия

- Кольпорафия — использование собственных тканей

Почему возникает опущение?

Опущение стенок влагалища выглядит как визуальное и физиологическое изменение нормального размещения внутренних интимных органов. Параллельно с этим ослабляются и мышцы брюшной области и тазового дна. Это происходит потому, что внутри брюшной области было зафиксировано слишком сильное повышение давление, что привело к ухудшению эластичности связок. Получается, что они больше не могут сохранять внутренние органы в нормальном для них размещении. Это означает, что у женщины теряется мышечный тонус, а ткани влагалища начинают опускаться вниз.

Причин развития патологии существует немало:

- Аномалии развития соединительных тканей вполне могут быть врожденными,

- Внутрибрюшное давление было чрезмерно повышено (респираторно-вирусные заболевания, запоры),

- Родовые осложнения (слишком затяжные роды, травмы во влагалище, ребенок был достаточно крупным, акушеры были вынуждены использовать щипцы),

- Резкий сброс массы тела,

- Слишком активная физическая нагрузка,

- Хирургическое вмешательство по удалению матки без последующего фиксирования купола влагалища,

- Возрастные изменения. После шестидесяти лет опущение стенок влагалища затрагивает достаточно много женщин, ведь в таком возрасте постепенно ухудшается эластичность тканей.

- Несколько родов. Если женщина рожает два и более раза, то риски опущения стенок влагалища у нее становятся намного выше.

Как происходит развитие болезни?

Заболевание отличается достаточно медленными темпами развития в самом начале и активным прогрессированием при условии, что его вовремя не начнут лечить. К тому же, это может привести к воспалительным процессам.

Болезнь затрагивает или переднюю, или заднюю стенку влагалища. Впрочем, случается и такое, что опускаются сразу обе стенки. Практика показывает, что именно опущение передней стенки является наиболее частым. При этом в дополнение ко всему у женщины начинает опускаться и мочевой пузырь с уретрой. Если же опускается задняя стенка влагалища, начинается параллельное опущение или даже выпадение прямой кишки. По этой причине пациентка должна быть готова к полноценному обследованию сразу у нескольких специалистов разного профиля, ведь только так можно достичь полного выздоровления.

Как узнать об опущении и выпадении стенок влагалища?

На ранних стадиях это заболевание не проявляет себя совершенно никак. Единственное, на что может обратить внимание женщина – болезненные ощущения при половом сношении. Кроме того, может начаться некоторая тяжесть и ощущение повышенного давления в вульве, после чего уже и начинается воспаление, опухание входа во влагалище, неприятные мочеиспускания. Также может быть зафиксировано недержание мочи, газа и кала. В животе начинаются тянущие боли, поясничная область испытывает повышенную нагрузку.

Опущение передней стенки влагалища часто дополняется хроническим циститом из-за застоя мочи. Задняя стенка приносит чувство постороннего предмета (наполненности) вульвы.

Диагностика заболевания

Обнаружить заболевание на ранних стадиях может только гинеколог во время осмотра на гинекологическом кресле. Доктор без труда сможет заметить выпирающие из влагалища стенки. Сначала гинеколог аккуратно их вправляет, а после оценивает состояние мышц тазового дна. После этого пациентку направляют на дополнительные обследования, чтобы определить есть ли дополнительные проблемы.

Можно ли забеременеть при опущении стенок влагалища?

Опущение влагалища – это не приговор для женщин, которые желают почувствовать радость материнства. Существует немало примеров, когда как молодые, так и более взрослые женщины после таких случаев все равно могли родить ребенка. Однако при этом нужно ориентироваться на стадию развития болезни. Так, если заболевание находится на первой стадии, можно беременеть и рожать детей даже без предварительной операции. Если же болезнь находится на второй и более стадии, нужно проводить соответствующую операцию. Только при этом условии женщина сможет стать матерью. В противном случае риска опущения матки не избежать.

Важно и то, что после операции по восстановлению мышц влагалища женщина не сможет самостоятельно родить: ребенок появится на свет исключительно путем кесарева сечения.

Лечение вагинального пролапса

Подобное заболевание в зависимости от стадии может лечиться как консервативно, так и оперативно. Риск осложнений при любом из этих подходов будет минимальным.

Консервативная терапия состоит из определенных упражнений, которые направлены на развитие мышц тазового дна и их укрепление. Кроме того, доктор предписывает определенную диету, которую надо будет строго соблюдать.

Операция назначается при сложных стадиях, с которыми не сможет справиться консервативная терапия. Проводится она в основном под общим наркозом, однако на второй стадии возможен и местный. Восстановление после операции занимает несколько дней.

Гинекологи настоятельно рекомендуют уделять достойное внимание состоянию своего здоровья и обращаться за квалифицированной медицинской помощью при малейших симптомах заболевания.

Упражнения для укрепления мышц тазового дна

В различных женских журналах большое внимание уделяется диетам, состоянию волос, уходу за кожей лица и тела, проблемам коррекции фигуры, инвазивным и малоинвазивным методикам пластической хирургии для изменения формы ушей, глаз, молочных желез, лифтингу и правильному образу жизни. И в то же время очень мало публикаций ,посвященных проблеме несостоятельности мышц тазового дна, опущению стенок влагалища, выпадению половых органов и недержанию мочи при физической нагрузке.

А проблема эта глобальная, потому что не менее 40% всех женщин страдают от этого недуга.

Причины и симптомы патологии

Самыми первыми симптомами заболевания является зияние половой щели при разведении бедер в покое или при напряжении (натуживании). При продолжающимся прогрессировании процесса происходит медленное (в течение нескольких лет) опущение стенок влагалища и шейки матки в образовавшийся дефект промежности (т. е. через зияющее влагалище). При этом может возникнуть ощущение какого-то инородного тела в области промежности, тянущие боли внизу живота и в пояснице.

Кроме того возникает сексуальный дискомфорт, т. е. женщина и мужчина перестают чувствовать друг друга так, как было во время их молодости. Отсюда может возникать ощущение сексуальной неудовлетворенности, которую любящие супруги скрывают друг от друга. Последствиями скрытой неудовлетворенности при половых контактах могут стать измены супругов и даже разводы, для которых, естественно выдвигаются другие причины.

При дальнейшем прогрессировании пролапса гениталий (так называют ученые это заболевание) происходит сначала частичное, а затем и полное выпадение матки и стенок влагалища за пределы половой щели. В этом случае половая жизнь становится совсем невозможной, присоединяются нарушения функций смежных тазовых органов — мочевого пузыря и прямой кишки, проявляющееся в затруднении мочеиспускания или в неудержании мочи, нарушении акта дефекации, недержании газов кишечника.

Наиболее частой причиной пролапса гениталий являются роды. Это могут быть одни роды, но стремительные, это могут быть роды крупным плодом, повторные роды, или роды, в которых были разрывы или производилось рассечение промежности с последующим ее восстановлением (т. е. зашиванием). Даже тогда, когда вам говорит врач, что в родах разрывов не было, или они были минимальными и потребовалось наложить 1, 2 шва на слизистую влагалища, могут иметь место внутренние разрывы мышц и фасций тазового дна, приводящие в последствии к опущению и выпадению половых органов.

К чему же еще приводит зияние половой щели, кроме опущения половых органов, сексуальным проблемам и нарушениям функций смежных органов? Многими авторами доказано, что при этой патологии часто возникают воспалительные заболевания влагалища (колльпиты, вагиниты), заболевания шейки матки (цервициты, эктопии), плохо поддающиеся лечению, в связи с нарушением нормального биоценоза влагалища.

Почему патология прогрессирует перед наступлением климакса?

С подобными проблемами к врачам обращаются женщины преимущественно перименопаузального возраста. А почему это происходит? Мы уже говорили о том, что пролапс прогрессирует медленно на протяжении 10-15 лет. На начальных этапах его развитие сдерживается за счет эстрогенных влияний на мышцы и слизистые оболочки тазового дна. Женщины в молодом возрасте сексуально активны, занимаются спортом, фитнесом и это является до определенной степени профилактикой прогрессирования болезни.

В перименопаузальном и постменопаузальном возрасте снижается общий тонус всех мышц, в том числе и мышц промежности, прекращается стимулирующее влияние эстрогенов, а это быстро приводит к прогрессированию заболевания. Именно в это время, многие женщины отмечают подтекание мочи при кашле, смехе, физической нагрузке. Нарушение функции мочевого пузыря часто сопровождают опущение и выпадение половых органов. Что делать в такой ситуации? Как уберечь себя от этого недуга? Не рожать что ли? Рожать конечно можно и нужно, но необходимо знать о возможных последствиях родов через естественные родовые пути, о том как проводить профилактику разрывов в родах, как укреплять и тренировать мышцы промежности.

Упражнения Кегеля

В результате тренировки мышц промежности улучшается кровоснабжение и тонус мышечно-связочного аппарата. Тренировки мышц тазового дна в послеродовом периоде эффективно снижают риск раннего развития пролапса гениталий и недержания мочи при напряжении. Ошибка большинства женщин заключается в том, что они в первую очередь стремятся восстановить фигуру в послеродовом периоде- «убрать» живот, нагружая мышцы брюшного пресса. При этом они забывают или не знают, что укреплению пресса должны предшествовать упражнения, укрепляющие мышцы промежности. Повышение внутрибрюшного давления при снижении тонуса мышц тазового дна в конечном итоге усугубляет несостоятельность мышц промежности.

Упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна впервые обнародовал Kegel еще в 1948 г. Cуть упражнений сводится к тому, что в определенном ритме надо сокращать мышцы промежности,одновременно втягивая внутрь анальный сфинктер и напрягая ягодицы.

Упражнения необходимо выполнять в антиортостатическом положении на спине, в коленно-локтевом, стопо-кистевом, стопо-локтевом положении. На вдохе должно происходить сокращение мышц, на выдохе — расслабление. Длительность напряжения мышц от 2 до 7 секунд, количество повторений от 3 до 8. Вредными можно считать в послеродовом периоде — прыжки, бег, рывковые движения, натуживание.

Эффективными для укрепления мышц таза являются влагалищные тренажеры. Они бывают разных форм (шарики, оливки), которые вводятся во влагалище и мышцами промежности удерживаются в нем в положении стоя с разведенными ногами от 5 сек до 1-2 минут, постепенно увеличивается вес тренажеров.

Однако, если все-таки развивается пролапс, который необходимо рассматривать как грыжу тазового дна, надо обращаться к врачу-гинекологу для выполнения корригирующей операции. Даже, если это были первые роды, а повторные планируются через 4-7 лет, не стоит ходить с несостоятельностью промежности, испытывать сексуальный дискомфорт и постоянно лечиться от воспалительных заболеваний.

В «СМ-Клиника» опытные хирурги-гинекологи восстановят вашу промежность, дадут ей вторую молодость. Вы избавитесь от хронических кольптов, цервицитов, эктопий шейки матки, вновь ощутите все прелести секса с любимым человеком, у Вас исчезнет перспектива выпадения матки и влагалища, недержания мочи при напряжении.

Узнать подробности и записаться на прием с специалисту вы можете по телефону +7 (495) 292-39-72

Опущение матки в пожилом возрасте

Среди пациенток с опущением матки и тазовых органов чаще всего встречаются женщины пожилого возраста. Они чаще всего обращаются к врачу по поводу осложнений, вызванных генитальным пролапсом. Отсутствие своевременного и качественного лечения приводит к тому, что развиваются нарушения, существенно ухудшающие качество жизни. В запущенных случаях возможна инвалидизация. А можно ли избежать подобного развития событий, особенно в тех случаях, когда опущение матки диагностировано в пожилом возрасте?

Пролапс тазовых органов — заболевание прогрессирующего характера, причем ухудшение происходит стремительно. Если у женщин более молодого возраста между началом болезни и полным выпадением тазовых органов при отсутствии адекватного лечения проходит в среднем 7 лет, то у пациенток в пожилом возрасте для достижения опущения матки последней степени достаточно одного года.

Чем вызвано заболевание

В нормальном состоянии тазовые органы, в том числе матка, удерживаются в своей позиции мышцами и связками. Однако функциональность связочного аппарата с возрастом ухудшается, удерживать органы в анатомической позиции связки уже не способны, развивается опущение матки. Это происходит под действием разных причин, среди провоцирующих факторов чаще всего встречается:

- изменение гормонального фона в пожилом возрасте, что приводит к увеличению растяжимости мышц и связок;

- нарушение обменных процессов и микроциркуляции в тканях;

- повышение внутрибрюшного давления: при длительных запорах, натужном кашле;

- лишний вес также создает дополнительную нагрузку на тазовые структуры;

- перенесенные операции или травмы в зоне малого таза, вследствие чего взаимная поддержка расположенных здесь органов ухудшилась;

- роды крупным плодом, разрывы в родах, перинео- или эпизиотомия;

- особенности соединительнотканных структур наследственного характера, о чем свидетельствует наличие таких патологий среди ближайших родственниц, как варикоз, грыжи, генитальный пролапс и др.

Под действием тех или иных факторов, как единичных, так и их сочетаний, связочный аппарат становится несостоятельным, и при повышении внутрибрюшного давления матка и рядом расположенные органы смещаются со своей анатомической позиции.

Как распознать опущение матки в пожилом возрасте — основные симптомы

- На начальном этапе появляется ощущение присутствия инородного тела в половых путях, напоминающее сидение на небольшом мячике.

- Болезненные ощущения в нижней части живота, отдающие в промежность, поясницу, вызванные натяжением тканей при смещении органов;

- При опущении матки также смещаются стенки влагалища, но ввиду тесной анатомической связи с рядом расположенными органами происходит сочетанное смещение передней стенки влагалища и мочевого пузыря, задней стенки влагалища и прямой кишки, что приводит к дисфункции этих органов: нарушению мочеиспускания и проктологическим проблемам.

- Зияние половой щели увеличивает риск инфицирования при опущении матки, в пожилом возрасте, при излишне сухой слизистой, кольпиты становятся частой проблемой. При выпадении матки инфицирование и мацерация приводят к появлению на слизистой изъязвлений, абсцессов, пролежней.

Задать вопросы и записаться на консультацию можно

по телефону: 222-10-87

или заполните форму ниже

Спасибо, ваш вопрос успешно отправлен, скоро мы с вами свяжемся!

Что делать при опущении матки в пожилом возрасте

Можно ли самостоятельно предотвратить дальнейшее ухудшение? К сожалению, своими силами, без врачебной помощи справиться с заболеванием невозможно. Появившиеся симптомы опущения матки в пожилом возрасте, ухудшающие качество жизни, свидетельствуют о том, что заболевание уже перешло в запущенную форму.

При цистоцеле, когда вслед за маткой и стенкой влагалища смещается мочевой пузырь, происходит нарушение мочеиспускания. Если на начальном этапе появляется стрессовое недержание мочи, то на более поздней стадии возникает ее застой. Под влиянием собственного давления в мочевом пузыре цистоцеле только увеличивается, ситуация усугубляется, образуется порочный круг, выбраться из которого своими силами невозможно. Аналогичная проблема возникает при ректоцеле — сочетанном опущении прямой кишки и задней стенки влагалища. Единственной возможностью устранить возникшие нарушения является операция.

Насколько эффективна консервативная терапия?

Консервативное лечение при опущении матки в пожилом возрасте может назначаться только в самом начале развития болезни, а также в ситуации, когда операция противопоказана. В таком случае рекомендован прием гормональных препаратов, противовоспалительных и антибактериальных средств. Также показано назначение средств, с помощью которых можно устранить факторы, повышающие внутрибрюшное давление: противокашлевые, препараты, нормализующие пищеварение и т. д.

Что касается специальных упражнений или гинекологического массажа, направленных на укрепление мышц таза, то эффект возможен на первой стадии заболевания. Если же слабость связочного аппарата, удерживающего тазовые органы в естественном положении, наследственного характера, то ни лечебная гимнастика, ни медикаменты не дадут необходимого эффекта.

Пессарий, используемый при опущении матки, не может служить альтернативой лечения. Кольцо, помещаемое во влагалище, может выполнять роль опоры для матки, однако устранить патологию с его помощью невозможно. К тому же использование пессария сопряжено с появлением пролежней, инфицирования, что может привести к развитию серьезных осложнений.

Хирургическое лечение

При пролапсе 2 и выше стадии устранить возникшие нарушения можно только с помощью операции, в ходе которой матка возвращается в свою естественную позицию. После устранения дефектов тазового дна полностью воссоздается его структура, ликвидируются функциональные нарушения мочевого пузыря и прямой кишки, появившиеся вследствие опущения матки. В пожилом возрасте также важно исключить риск развития рецидива в дальнейшем.

Существуют десятки методик, используемые при лечении пролапса. Однако для устранения всех нарушений, возникающих при генитальном пролапсе, конкретной методики, используемой некоторыми специалистами, оказывается недостаточно.

Например, при классической промонтофиксации можно устранить пролапс, однако невозможна коррекция влагалища, а способ установки импланта приводит в дальнейшем к развитию mesh-ассоциированных осложнений (абсцессов, язв, пролежней). Нередко некоторые хирурги предпочитают удалить матку, что ни в коей мере нельзя назвать оптимальным методом лечения пролапса. При вагинальном доступе можно создать влагалище с оптимальным соотношением стенок и мышц-леваторов, однако надежной фиксации матки в анатомическом положении добиться невозможно. Подобная методика используется только у очень пожилых и ослабленных пациентов, имеющих противопоказания к общей анестезии.

Мой подход к лечению опущения матки в пожилом возрасте

Стремясь найти оптимальный метод лечения, с помощью которого можно устранить все нарушения, я разработал уникальную методику, используемую мною при лечении пациенток на протяжении более чем двух десятков лет; на данную технологию оформлен патент № 2015126579 РФ. Облегченная промонтофиксация с вагинальной пластикой собственными тканями — симультанная операция, при опущении матки в пожилом возрасте она позволяет устранить в ходе одного хирургического вмешательства все возникшие нарушения. При этом, если нет показаний к удалению матки, я всегда отдаю предпочтение органосохраняющей методике.

Суть операции заключается в фиксации шейки матки или культи влагалища (если ранее была проведена гистерэктомия) к мысу крестца с помощью сетчатого импланта. Размещая его нижнюю часть на шейке матки и крестцово-маточных связках, я обеспечиваю дополнительные точки тяги, что способствует возвращению влагалища в физиологичное положение даже при повышении внутрибрюшного давления. Такой подход препятствует развитию рецидива в дальнейшем. Физиологичность вектора натяжения влагалищной трубки благоприятно сказывается на функции прямой кишки и устраняет половой дискомфорт.

В ходе операции вторым этапом выполняется вагинопластика с использованием собственных тканей. При этом удаляются излишки растянутых стенок влагалища, укрепляется ректовагинальная перегородка, восстанавливается сухожильный центр промежности, сужается вход во влагалище.

При нарушении функции мочеиспускания операция может быть дополнена позадилонной уретропексией, при которой ослабевшие связки, не способные поддерживать мочевой пузырь и уретру в естественном положении, укрепляются специальным имплантатом, что приводит к восстановлению функции мочеиспускания.

Преимущества авторской методики

- Имплант, размещенный вне тканей влагалища, не соприкасающийся с кишкой или маткой, не может стать причиной mesh-осложнений (этот показатель в нашей клинике не превышает 0,1%);

- При использовании модифицированной методики вероятность рецидива в дальнейшем практически исключена, сегодня этот показатель не превышает 1-2% от общего количества прооперированных пациенток;

- Методика может быть использована при опущении матки любой степени, а также у пожилых женщин;

- При использовании малоинвазивных методик: лапароскопии и вагинального доступа отсутствует обширное повреждение тканей, что имеет свои преимущества:

- отсутствие болевого синдрома в послеоперационном периоде;

- быстрое восстановление;

- короткий период госпитализации.

Лапароскопический доступ обладает еще одним важным преимуществом: возможностью проведения симультанных операций: пациентки, обратившиеся в нашу клинику, могут также избавиться от 2-5 патологий органов брюшной полости и малого таза в ходе одной анестезии. При наличии грыж, кист, опухолей, желчнокаменной болезни и других заболеваний, требующих оперативного лечения — возможность устранения всех в ходе одной операции!

Безусловно, существуют ситуации, когда проведение органосохраняющей операции нецелесообразно. Множественная миома матки, наличие опухолей яичника или матки, в том числе злокачественного происхождения, эндометриоз тяжелой степени, полное выпадение матки — сочетание этих патологий может быть показанием к проведению гистерэктомии. Поэтому для меня не существует единого подхода при выборе тактики лечения, для каждой пациентки я подбираю методику, которая будет оптимальной именно в ее случае. Чтобы взвесить все «за» и «против», необходимо качественное обследование, которое можно пройти в нашей клинике — в любое удобное время.

Ко мне также можно обратиться, если в другой клинике женщине уже предложено лечение, а важно второе мнение специалиста. Многолетний опыт лечения гинекологических больных, владение пятью специализациями позволяют мне обоснованно рекомендовать ту или иную возможность лечения.

Я занимаюсь хирургическим лечением пациенток с разной степенью пролапса на протяжении более чем трех десятков лет, модифицированная технология была разработана в 1997 году, и за прошедшие годы постоянно усовершенствовалась. В 2003 году методика была отмечена дипломом Ассоциации колопроктологов, как лучшая среди лапароскопических методов в лечении тазового пролапса. На сегодняшний день она считается наиболее эффективной, операции по ней проводятся в ведущих клиниках.

Больше информации по теме генитальный пролапс:

Посмотреть видео операций в исполнении профессора Пучкова К.В. Вы можете на сайте «Видео операций лучших хирургов мира».

Опущение влагалища

Опущение стенок влагалища – это смещение тканей относительно нормального положения. В тяжелых случаях происходит выпадение слизистой оболочки за пределы тела. Состояние сопровождается субъективным дискомфортом (на ранних стадиях), значительной болезненностью и расстройствами тазовых функций в запущенной форме. В зависимости от стадии, опущение влагалища может быть скорректировано консервативным или хирургическим путем.

О заболевании

Опущение и выпадение влагалища – это одна из самых частых гинекологических патологий, требующих помощи хирурга. В большинстве случаев страдает передняя стенка, но при более тяжелых формах может развиваться тотальное смещение органа, которое, как правило, сопровождается изменением положения матки. В большинстве случаев патология развивается у пожилых женщин, но с ней могут столкнуться и пациентки репродуктивного возраста. В этом случае своевременная коррекция нарушения помогает сохранить фертильность.

Виды патологии

Существует несколько вариантов классификации опущения влагалища. С анатомической точки зрения выделяют следующие формы патологии:

- пролапс передней стенки и/или части мочевого пузыря (цистоцеле);

- опущение задней стенки и/или части прямой кишки (ректоцеле);

- пролапс заднего влагалищного свода (энтероцеле).

Также в эту классификацию вносят полное и неполное выпадение матки.

Наибольшей популярностью пользуется деление опущения стенок влагалища на стадии. Выделяют:

- 1 стадия: низшая точка выпадающего участка находится на 1 см или более выше уровня девственной плевы (ее остатков);

- 2 стадия: низшая точка находится в пределах 1 см выше или ниже уровня девственной плевы;

- 3 стадия: низшая точка находится ниже уровня девственной плевы на 1 см и более, однако общая длина вагины сокращена не более, чем на 2 см;

- 4 стадия: полное выпадение влагалища с укорочением более чем на 2 см.

Симптомы опущения влагалища

В зависимости от стадии, патология может протекать практически бессимптомно или значительно менять жизнь пациентки к худшему. Как правило, первым признаком опущения является субъективное ощущение инородного тела во влагалище. Оно может сопровождаться чувством распирания, дискомфортом при ходьбе, иногда тянущими болями в области гениталий.

По мере прогрессирования заболевания присоединяются симптомы сопутствующих расстройств:

- учащение позывов на мочеиспускание и самих мочеиспусканий;

- частые ночные посещения туалета;

- стрессовое недержание мочи (подтекание небольшого количества жидкости при кашле, натуживании, чихании и т.п.);

- запоры;

- трудности с удержанием кишечных газов;

- ощущение неполного опорожнения кишечника.

У большинства пациенток также развиваются интимные расстройства: снижение либидо, избыточная сухость влагалища, сопровождающаяся болезненными ощущениями при половых контактах.

Причины

Основной причиной опущения стенок влагалища является слабость мышц и связок тазового дна. Это состояние может возникать на фоне различных проблем:

- тяжелые роды, сопровождающиеся разрывами тканей;

- частое повышение внутрибрюшного давления (при запорах, частом метеоризме, необходимости натуживания для опорожнения кишечника);

- операции на органах малого таза (мочевом пузыре, прямой кишке, репродуктивных органах);

- недостаточное количество эстрогенов, которое способствует снижению тонуса крестцово-маточных связок; подобное состояние возникает в менопаузе или после удаления яичников;

- врожденные аномалии строения соединительной ткани.

Диагностика

Опущение влагалища диагностируется в ходе гинекологического осмотра. Во время проведения обследования врач видит смещение стенок относительно нормального положения и может сразу оценить стадию заболевания. Для уточнения диагноза и выявления сопутствующих патологий (воспаления, дисплазии и т.п.) назначаются мазки на флору и онкоцитологию. Параллельно назначаются УЗИ и МРТ органов малого таза, а также уродинамические исследования (урофлуометрия, цистометрия и т.п.). Последние необходимы для оценки нарушения работы мочевого пузыря.

Мнение эксперта