Нарушение походки

причины, способы диагностики и лечения

Нарушения походки — повреждения естественных функций опорно-двигательного аппарата и ограниченные возможности ходьбы из-за поражений разных систем организма. При ходьбе активизируются мозг, центральная нервная система, костно-мышечный аппарат, зрение, слух и другие органы чувств. Симптом является признаком серьезных патологий и требует медицинского вмешательства. Выражается в потере равновесия, затруднении поворотов и ходьбы, тугоподвижности суставов и слабости мышц ног, а также в онемении, судорогах или болезненности конечностей.

Причины нарушения походки

Нарушение координации движений может быть вызвано множеством причин, которые делятся на анатомические и неврологические. К первым относятся особенности строения скелета, ко вторым — болезни и расстройства внутренних органов, мягких тканей, естественных функций.

Анатомические причины симптома:

- повреждения позвоночника или конечностей;

- асимметрия костей бедра;

- врожденные дефекты ног;

- асимметричная длина ног;

- снижение остроты зрения и слуха;

- потеря равновесия из-за опьянения.

Неврологические причины:

- сбои кровообращения головного мозга;

- патологии мозжечка и лобной доли мозга;

- функциональные расстройства ЦНС;

- поражения мозговых нейронов;

- амиотрофический склероз;

- паралич малоберцового нерва ног;

- ДЦП, болезнь Паркинсона;

- мышечная дистрофия;

- сахарный диабет;

- ослабление мышц на одной стороне;

- инсульт, энцефалит;

- синдром мальабсорбции;

- стрио-нигральная дегенерация;

- гидроцефалия;

- торсионная дистония;

- дистония стопы;

- поражение ягодичного нерва;

- невральная амиотрофия;

- заболевания спинного мозга;

- генетические заболевания;

- недостаток витаминов группы B.

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 22 Января 2023 года

Дата обновления: 10 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Типы нарушения походки

Медицинское название нарушения походки — дисбазия. Известно более 20 разновидностей симптома, которые классифицируются по причине появления. Дисбазия часто сопровождается такими дефектами, как атаксия и астазия — это ограничение двигательной функции в положении стоя из-за поражений спинного мозга.

Распространенные виды нарушения походки

- Атактическая — ходьба с расшатыванием тела в стороны вследствие поражений мозжечка, таламуса, нервных волокон или от сильных болей;

- гемипаретическая — косящие шаги круговыми движениями как последствия инсульта, родовой травмы, мозгового абсцесса, опухолей головного мозга, гемипареза;

- перонеальная — или степпаж, характеризуется резкими движениями стопы вперед и возникает из-за рассеянного склероза, полиомиелита, и повреждений перонеального нерва;

- параспастическая — обычно наблюдается у пожилых людей с хроническим высоким давлением, а также у пациентов с миелопатией, ДЦП, дефицитом витамина B12;

- гипокинетическая — скованность двигательных функций, вызванная болезнью Паркинсона, гипокинезией, гидроцефалией, дистоническим гипертонусом;

- гиперкинетическая — беспорядочные резкие движения при ходьбе, вызваны гиперкинезией, хореями, дистонией стопы;

- идиопатическая сенильная — отличается короткими медленными шагами и неустойчивостью туловища, появляется чаще после 50-60 лет из-за возрастных деформаций опорно-двигательного аппарата;

- пароксизмальная — дефекты при ходьбе, провоцирующие падения, эпилептические припадки;

- ятрогенная — появляется после чрезмерного приема алкоголя или анальгизирующих препаратов;

- фризинг-дисбазия — считается неврологической патологией в пожилом возрасте, сопровождается болезнью Паркинсона и атрофией коры мозга;

- в позе «конькобежца» — широкая координация движений с низко опущенным телом, возникает вследствие ортостатической гипотензии;

- хромота Дюшенна — «утиная» ходьба при недостаточности тазобедренной кости, травмах бедра, мышечной недоразвитости.

Методы диагностики

Исследованием причин, признаков и симптомов дисбазии занимаются терапевт, травматолог, невролог, ангиохирург, ревматолог и другие. Врачи проводят консультацию и осмотр, после чего направляют на лабораторные и аппаратные анализы. Если возникает острое течение нарушения походки, может понадобиться диагностика внутренних органов — УЗИ, ЭКГ, эхоКГ, МРТ, рентген.

Некоторые виды дисбазии требуют дополнительных диагностических обследований:

- измерение и нормализация артериального давления;

- нейровизуализация для определения биохимической структуры мозга;

- МРТ и КТ для выявления опухолей, патологий микрососудов и дегенерации нейронов.

В клиниках ЦМРТ для определения причин нарушений походки применяют такие методы:

К какому врачу обратиться

Обратитесь к ортопеду. Если причина в заболевании опорно-двигательной системы, он назначит лечение и будет контролировать его. Если причина в других болезнях, направит к соответствующему узкому специалисту — например, неврологу, психиатру, онкологу.

Лечение нарушения походки

Симптом не является заболеванием, но говорит о начале или развитии определенной патологии в организме. Лечение назначают, исходя из результатов диагностики. Только определив причину дефекта, возможно проводить лечение. В случае, когда невозможно полностью вылечить нарушенную координацию движения, применяются лечебные методики для ослабления симптоматики:

- хирургическая операция;

- мануальная терапия;

- лечебный массаж;

- физиотерапия;

- бальнеотерапия;

- рефлексотерапия;

- иглоукалывание;

- лечебная гимнастика.

В сети медицинских центров ЦМРТ для лечения нарушений походки используют такие методы:

Последствия

Терапия позволяет больному избавиться от дефекта или ослабить проявление симптомов. Необходимо корректировать нарушения походки, чтобы избежать развития осложнений:

- болезненные ощущения;

- повышение температуры тела;

- перепады артериального давления;

- прогрессирование эпилепсии;

- получение травм и ушибов;

- потеря двигательной способности;

- полная дисфункция позвоночника;

- деформация костно-мышечного аппарата.

Профилактика нарушений походки

При ятрогенной патологии воздержитесь от употребления алкогольных напитков, наркотиков, сильнодействующих лекарственных препаратов. Некоторые формы дисбазии не поддаются лечению, поэтому следует выполнять профилактические меры, чтобы не было ухудшения состояния:

- избегайте физической перенагрузки, спортивных турниров, интенсивных упражнений;

- во время физкультуры или гимнастики используйте защитное снаряжение;

- носите прописанную доктором ортопедическую обувь, специальные фиксаторы и бандажи для тела;

- регулярно посещайте врача-ортопеда или травматолога для профилактического осмотра.

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

Информация на сайте является ознакомительной, проконсультируйтесь с лечащим врачом

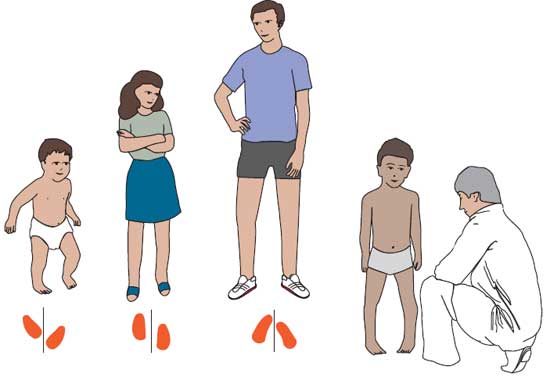

Ходьба — процесс, привычный каждому, но при этом — достаточно сложный. В то время, когда человек делает шаг за шагом, все мышцы его тела начинают взаимодействовать друг с другом, а координатором движения является центральная нервная система и головной мозг. За плавную походку отвечает сразу несколько факторов:

- Правильное анатомическое строение обеих ног.

- Отсутствие нарушений в работе мышц.

- Нормальная подвижность суставов.

- Налаженная нервно-мышечная координация между мозгом и опорно-двигательным аппаратом.

- Отсутствие нарушений в работе среднего уха, отвечающего за координацию.

Если хотя бы один из факторов не соответствует норме, походка будет в той или иной степени нарушенной.

Симптомы неправильной походки

Как распознать нарушения походки? Симптомами того, что надо сходить к врачу, являются:

- Шаркающая походка.

- Толчкообразные движения.

- «Утиная поступь».

- Нескоординированные движения (ребенок передвигается как пьяный).

- Сложности в сгибании суставов.

- Возникновение мышечных спазмов

Причины нарушения походки

Если ребенок испытывает трудности при ходьбе, это может сигнализировать о том, что в работе одного из отделов ЦНС или головного мозга возникли некоторые проблемы. Однако причины нарушения походки не всегда связаны с патологиями внутренних органов. Существует ряд факторов, которые не имеют никакого отношения к мозговой активности и работе нервной системы (здесь нарушение походки возникает потому, что малыш элементарно испытывает боль при ходьбе):

- Перенесенная травма. Если ребенок перенес перелом, вывих или растяжение, это может некоторое время напоминать о себе болью при ходьбе.

- Существующее повреждение.

- Вросший ноготь.

- Мозоли, шпоры или бородавки на стопе.

- Долгое хождение.

- Неудобная обувь.

Ну и, наконец, ортопедические проблемы, такие как косолапость или плоскостопие, также являются причинами неправильной походки.

К какому врачу обращаться

Если вы заметили, что ребенок испытывает неприятные ощущения при ходьбе или что его походка имеет тревожные особенности, нужно срочно обратиться к специалисту. Как уже говорилось, такого рода нарушения могут быть симптомами заболеваний мозга или центральной нервной системы. Какой врач занимается лечением нарушенной походки, зависит от того, какая из вышеперечисленных причин тому послужила. Это может быть:

- Невролог — при расстройстве ЦНС.

- Ортопед — при косолапости или плоскостопии.

- Отоларинголог — при нарушении работы среднего уха.

- Хирург — при необходимости удалить образования на стопе.

- Травматолог — при переломах, вывихах, растяжениях и пр.

О пользе ортопедической обуви

Важна ли правильно подобранная обувь при нарушениях походки? Безусловно! Ортопедические ботинки, туфли или сандалии надежно зафиксируют ногу, крепкий задник не даст заваливаться пятке, а специальный каблук предотвратит инверсию стопы при ходьбе.

Ортопедическая обувь поможет при косолапости, плоскостопии, неврологических заболеваниях, связанных с увеличением мышечного тонуса. А если правильно обувать малыша непосредственно с того момента, когда он впервые встал на ножки, можно вообще избежать проблем с походкой.

Приобрести качественную ортопедическую обувь можно в нашем интернет-магазине. Мы напрямую сотрудничаем с производителем и готовы предложить минимальные цены и быструю доставку заказа в любую точку страны.

Видео по теме:

Нарушение координации движения медицинским термином называется «атаксия». Это состояние является признаком процесса, который был спровоцирован проблемами функционирования и распределения нервных импульсов, направляемых из головного мозга.

Чтобы проводить результативное лечение, необходимо провести комплексную диагностику и устранить факторы, первоначально повлиявшие на процесс деятельности мозга человека. Самолечение в такой ситуации невозможно и недопустимо. Это обусловлено тем, что возможны серьезные последствия, такие как инвалидность или летальный исход.

Опорно-двигательный аппарат подвержен контролю нервной системы. Нейроны, располагающиеся в спинном и головному мозге, взаимосвязаны. Благодаря их слаженной работе, передается сигнал в главный орган человека. Оттуда исходит ответный импульс, провоцирующий действие.

При правильной работе нейронов из разных областей, сигнал получается четким и молниеносным. Если в какой-то части существуют проблемы, то импульс подается замедленно или отсутствует вовсе. Нарушения называются потерей координации движения.

Чаще всего заболевание возникает у пожилых людей, переступивших 60-летний порог, независимо от того, мужчина это или женщина. Причиной возникновения, в первую очередь, выступает старение организма и невозможность четко и в полной мере выполнять поставленные задачи. Болезнь может развиваться не только у взрослых, но и у детей.

Виды и типы

Выделяют статическое и динамическое нарушение. В первом случае проблемы с координацией возникают только при вертикальном расположении человека, когда больной стоит. Во второй ситуации дискоординация появляется при любом движении.

Диагностируются следующие типы атаксии:

- Заднестолбовой (сенситивный) – развивается при поражении спинальных и периферических нервов, а также таламуса и задних столбиков спинного мозга. Передвижение затруднено, пациент при ходьбе не ощущает под собой твердой поверхности и собственных действий. Причиной возникновения являются изменения в чувствительности мышечно-суставной системы.

- Мозжечковый – проявляется из-за повреждений в мозжечковой системе. Он делится на 2 вида: динамический или статико-локомоторный. При первом виде происходит нарушение работы полушарий мозжечка. Человек делает частые хаотические движения, присутствует раскоординация, дрожь рук и ног, выявляется расстройство речи. Второй тип характеризуется поражением червя мозжечка. У пациента прослеживается нетвердая походка, он пошатывается и расставляет ноги при ходьбе. При тяжелом протекании нарушается поддержка головы, ее удержание в одном положении становится невозможным.

- Вестибулярный – происходят расстройства в вестибулярном аппарате. Голова постоянно кружится, состояние сопровождается тошнотой и рвотой. При смене положения или резком движении симптоматика ухудшается.

- Корковый – проблема возникает в коре на участке лобной доли в передних отделах. Импульсы из этой части направлены на мозжечок. Наблюдается изменение походки, шаткость и неуверенность при ходьбе. Корпус человека отклоняется в разные стороны, ступни выставляются по одной прямой, возникает заплетание ног.

Чтобы правильно диагностировать тип заболевания, сначала выявляются факторы его возникновения. На основании этих данных пациенту назначается терапия. Чтобы устранить проблему, нужно точно знать причины нарушения координации движения при ходьбе.

Причины возникновения заболевания

Проблема движения является опасной и серьезной для пациента с отклонениями. Находясь в таком состоянии, человек не имеет возможности скоординировать собственные действия.

На развитие заболевания влияет много факторов. Выделяют следующие причины:

- Черепно-мозговая травма

- Новообразований головного мозга

- Болезнь Паркинсона

- Дисциркуляторная энцефалопатия

- Дорсопатии

- Инсульт

- Детский церебральный паралич

- Интоксикация при неправильном приеме лекарственных средств

- Отравление газами

- Аутоиммунные заболевания

- Склеротические изменения в старческом возрасте

- Инфекционные болезни: менингит, энцефалит

- Прием наркотических препаратов

- Каталепсия – расслабление мускулатуры из-за всплеска эмоций.

Выявить болезнь не составляет труда, симптомы заметны невооруженным глазом. Но чтобы точно знать, какие они бывают, необходимо ознакомиться с клинической картиной.

Симптомы проявления

Люди с развивающейся болезнью плохо передвигаются, с неуверенностью, у них отсутствует равновесие, просматривается рассеянность, артикуляция нарушена. При попытке начертить в воздухе фигуру, например, круг, у больного получается зигзаг или ломаная линия.

Один из методов проверки на координацию является тест, где больного просят дотронуться до носа. В случае развития заболевания человек не может нормально выполнить поставленную задачу. Пациент попадает то в рот, то в глаз. По почерку также видны негативные изменения: буквы написаны неравномерно, наползают друг на друга, прыгают по строке. Эти признаки свидетельствуют о неврологических проблемах.

При нарушении координации проявляются следующие симптомы:

- Зрачок воспринимает настоящее как иллюзию, предметы постоянно находятся в движении или вращении;

- Походка изменяется, присутствуют частые падения;

- Фиксируется повышенное артериальное давление, выявляется гипертония;

- Больной становится вялым, проявляется сонливость или нарушается сон;

- Возникает сбой в работе органов слуха: то слышатся шумы, то внезапная тишина;

- Наблюдается тремор конечностей;

- Отмечается потеря четкости и слаженности движений;

- Присутствуют головные боли без видимых причин и сильное головокружение;

- Нарушение ритма дыхания, одышка, выявляется усиленная потливость;

- Возникают нарушения психоневрологического состояния – бред, галлюцинации.

Независимо от того, какой присутствует симптом, следует срочно обратиться к врачу. Доктор оценивает состояние пациента и точно устанавливает диагноз, на основании которого назначается терапевтическое воздействие. Раннее выявление нарушений в координации движений приводит к уменьшению симптоматики и непродолжительной терапии.

Лечение атаксии

Чтобы точно выявить заболевание, которым страдает пациент, доктор записывает жалобы, проводит внешний осмотр и тестирование. Для точности постановки диагноза необходимо пройти определенное обследование:

- Биохимический анализ крови в развернутом виде;

- Магнитно-резонансную и компьютерную томографию;

- Анализ мочи и крови общего типа;

- Ультразвуковое исследование внутренних органов.

В зависимости от жалоб пациента диагностика подвергается корректировке, расширяется спектр необходимых анализов. Доктор на основе полученных результатов рассказывает, как и почему нужно лечиться.

Чтобы лечить нарушение координации движения, применяется комплексный подход, в который входит медикаментозная терапия, а так же при исключении противопоказаний- реабилитация.. Для терапии используют следующие медикаменты:

- Ноотропы и ангиопротекторы;

- Витамины B, A, C, B12;

- Антибиотики, справляющиеся с присутствующей инфекцией в головном мозге или среднем ухе;

- Медикаменты, активирующие клеточный метаболизм.

Все лекарственные средства назначаются доктором для больного в индивидуальном порядке.

Разработан ряд упражнений, призванных восстановить равновесие, а так же с целью профилактики их возникновений:

- При проезде в общественном транспорте лучше не садиться, а оставаться стоять. Ноги раздвигаются на ширину плеч, нужно удержаться от поддержки. Стараться координировать свои движения, балансируя на весу;

- Поставить ноги вместе, руки развести в разные стороны, глаза закрыть. Выстоять в положении нужно 20 секунд. После опустить руки и повторить процедуру еще раз;

- Требуется ежедневно долго гулять, совершая пешие прогулки. Необходимо пройтись по узкому бордюру без помощи посторонних. Это упражнение можно осуществлять в домашних условиях. Для этого нужно нарисовать линию или выложить доску и стараться ровно пройти по отмеченной поверхности;

- Занятие с лестницей. По ней нужно в течение дня несколько раз подниматься по перекладинам и спускаться.

- Обе ноги устанавливаются на одной линии, так чтобы носок упирался в пятку другой. Руки разводятся в разные стороны. Простоять так нужно 15-20 секунд, после поменять положение.

Благодаря ежедневным занятиям все системы постепенно приводятся в норму. Терапия лекарствами дополнительно воздействует на внутренние органы и приводит в норму кровообращение. Это позволяет быстро лечить приобретенную болезнь.

Таким образом, нарушение координации движения – патологический процесс, происходящий из-за сбоев в работе нервной системы. Симптоматика заболевания очевидна, поэтому не стоит затягивать с лечением. Правильно и ежедневно выполняемые упражнения, а также прием рекомендуемых препаратов позволяют быстро восстановить состояние пациента.

Детская частная клиника и стоматология в Калининграде

- Главная

- Услуги

- Детский ортопед-травматолог

Ходьба — это естественный для каждого человека процесс. Но при кажущейся легкости, он достаточно сложный. Продвигаясь шаг за шагом, мы заставляем организм работать на высочайшем уровне взаимодействия разных систем, а все это координирует ЦНС. Неслучайно одним из важнейших критериев оценки физического развития ребенка является именно способность самостоятельно ходить. Обычно первые шаги малыша робкие и неуверенные. Но очень быстро он осваивает этот полезный навык, что способствует формированию походки.

Родители с радостью наблюдают, как малыш осваивает этот мир, и вдруг замечают, что карапуз с трудом держится на ножках, или старается схватиться за опору. В такой ситуации самое правильное решение — это немедленно обратиться к детскому ортопеду- травматологу. В клинике «Эдкарик», которую в Калининграде хорошо знают малыши и их родители, всем пациентам гарантирована квалифицированная медицинская помощь.

Общее понятие

Под термином «нарушение походки» следует понимать разные виды расстройств ходьбы. Подобные нарушения у детей часто бывают врожденными, но могут появиться в связи с некоторыми негативными факторами. У большинства малышей походка формируется примерно к 1,5 годам. Способность правильного хождения определяют следующие признаки:

- правильная анатомия обеих ножек;

- хороший мышечный тонус;

- нормальное функционирование суставов;

- хорошо отлаженная координация опорно-двигательного аппарата и головного мозга.

Что касается нарушений походки, то даже при сильном отставании физического развития большинство детей способны ходить, если нет нарушений со стороны ЦНС. Хотя у некоторых малышей возникают трудности по причине конституционной неуклюжести. Например, малыши с задержкой интеллектуального развития не могут научиться скакать или прыгать. Даже в относительно «зрелом» возрасте им не удается освоить езду на велосипеде. Приобретенные нарушения связаны с травмами, дефектами строения опорно-двигательного аппарата.

Основные причины нарушенной походки

Проблемы передвижения не всегда обусловлены расстройством одного из отделов головного мозга. Нарушение походки может развиться на фоне некоторых заболеваний внутренних органов. Среди распространенных факторов, не имеющих отношения к работе ЦНС, можно выделить следующие причины:

- Перенесенные ранее травмы, в том числе не замеченные родителями ушибы. В таких случаях отмечается временное нарушение походки из-за болезненных ощущений.

- Неправильно подобранная обувь. Малышам очень сложно подбирать ботиночки и сапожки, потому что они в силу возраста не способны рассказать о своих ощущениях. В то же время малыши очень быстро растут. Поэтому в какой-то момент новая пара начинает доставлять существенный дискомфорт.

- Ортопедические проблемы. Таких патологий много, это косолапость, плоскостопие, дисплазия т/б суставов.

Причиной неуверенной походки могут быть функциональные нарушения:

- Абазия-астазия. Для этого типа нарушения характерна раскачивающаяся походка, когда ножки широко расставлены в стороны из-за невозможности малыша сохранить равновесие.

- Камптокормия — это хождение в согнутой позе. Данный вид нарушения встречается крайне редко.

Полезно знать: маленькие дети при болях стараются щадить пораженную сторону. Поэтому их походка может быть с прихрамыванием. Обычно от родителей подобное изменение походки не ускользает.

Симптомы

В ситуации, когда речь идет о нарушениях походки у детей следует привести в качестве примера самые распространенные варианты:

- Манера ходить на носочках. Этот симптом оценивается при ходьбе вдоль опоры по твердой поверхности. Проводить данный тест в кроватке бессмысленно. Родители должны понаблюдать за малышом, чтобы понять, когда он полностью опирается на стопу.

- Асимметричная походка — это всегда тревожный симптом. Единственным исключением является ходьба вдоль опоры приставным шагом, чем часто грешат совсем маленькие дети.

- Шаткая походка с широко расставленными ножками и бесконечными падениями — это норма для начала самостоятельной ходьбы. Но для детей старшего возраста такой способ передвижения нехарактерен.

- Косолапая походка для малышей, начинающих ходить, является вариантом физиологической нормы. Но при этом консультация ортопеда-травматолога необходима.

- Утиная походка чаще связана с ортопедическими проблемами.

- Ступенчатая походка при согнутых в коленках ножках тоже выходит за границы нормы.

- Шаркающая, как у старичка, походка с коротким шагом также должна вызвать у родителей беспокойство.

Любой из описанных здесь вариантов — это серьезный повод для обращения к ортопеду, особенно при внезапном изменении походки.

Диагностика и лечение

При первичном визите к детскому ортопеду родители должны подробно рассказать о том, когда изменилась походка у малыша, и, с чем они это связывают. Не исключено, что причина кроется в таких банальных вещах, как неправильно подобранная обувь. Особенности походки могут передаваться по наследству. Причем у ребенка при этом нет никаких отклонений. Поэтому огромное значение имеет семейный анамнез. Если врач заподозрит наличие патологии, он направит малыша на обследование. Ультразвуковая диагностика и рентгенологическое исследование позволят выявить причину неправильной походки. Такие нарушения, как косолапость и плоскостопие заметны визуально.

Коррекция походки заключается в устранении негативного фактора. С этой целью ортопед-травматолог назначит ребенку комплексное лечение:

- ЛФК.

- Лечебный массаж.

- Водные процедуры.

- Использование специальных ортопедических приспособлений, в том числе ношение обуви.

Остается добавить, что на всех этапах терапии ортопед будет контролировать состояние малыша.

Почему стоит обращаться в центр «Эдкарик»?

Специалисты нашей клиники много лет стоят на страже здоровья маленьких жителей нашей страны. Ежедневно к нам за помощью обращаются не только мамы с малышами, проживающими в Калининграде, но также пациенты из других уголков РФ. В нашем центре созданы комфортные условия для ребятишек разного возраста, а в перерывах между процедурами ни могут интересно провести время за играми и развлечениями. Но наши главные плюсы — это высокий профессионализм персонала и современное медицинское оборудование.

Запись на прием осуществляется по телефону, но можно оставить заявку на сайте.

Надеемся наша статья Вам помогла. Мы искренне желаем Вашему ребёночку здоровья! Если Вам не сложно, пожалуйста, оставьте нам отзыв.

«ЭДКАРИК» В ФОТОГРАФИЯХ

Несколько случайных отзывов

Семья Лебедевых выражает благодарность клинике «Эдкарик», а в частности Рубанову Сергею Сергеевичу, Шарову Александру Викторовичу, Антюхиной Светлане, Галине Петровне за блестяще проведенное лечение нашего сынишки (1 год 8 месяцев) под общим наркозом. Слово «наркоз» вызвало неописуемый страх, но эти доктора объяснили, убедили и помогли подойти к этому сложности шагу без сомнений. За 1,5 часа все зубки малыша стали здоровыми, а он сам веселым и радостным. Спасибо Сергею Сергеевичу и Александру Викторовичу за профессионализм и «хладнокровие» (в хорошем смысле слова). А медсестричкам спасибо за теплые руки и добрые слова, за большие горячие сердца! Советуем доверять Сергею Сергеевичу и его рекомендациям, связанным с лечением деток.

У младшей дочери была острая зубная боль, обратились в эдкарик на Челнокова, ожидали приём несколько дней, приехали на прием, и разочаровались , нам не помогли от слова совсем, хорошо денег не взяли, пытались перезапись в другое окно, но все занято, на пол месяца вперёд… Но нам очень повезло, и мы попали в наш любимый эдкарик на Московском к Рубанову Сергею! Врач от Бога! Подход к ребёнку с первых минут, слушалась , разговаривала, выполняла все, о чем просил, мы с папой были шокированы, ведь наше чадо та ещё штучка! Огромная благодарность Сергею и его помошнице!!!

Выражаю благодарность и признательность врачу-педиатру Элердовой Милане Алексеевне за профессионализм, чуткость, внимательность и доброту. Спасибо, доктор!

Хочу выразить огромную благодарность Рубанову С.С. У ребенка в два года появился кариес,зубки разрушались с большой скоростью. Пока ждали своей очереди на лечение зубов ещё три зубика поразились кариесом. Малышка стала очень капризной,почти ничего не кушала. Больше всего я боялась наркоза. Но зря переживала,зубки вылечили,теперь у нас голливудская улыбка. Наркоз малышка перенесла хорошо,даже не плакала. Теперь она веселая как и прежде,так как зубки больше не болят. Очень рекомендую Рубанова С. С., стоматолог от Бога!

Смотреть все

Одно из основных направлений работы нашей клиники – детская неврология, иммунология и психиатрия. Мы работаем в постоянном контакте с родителями наших маленьких пациентов.

Мы работаем для Вас 7 дней в неделю. Специалисты клиники работают в тесном контакте с родителями пациентов.

Вы можете получить повторную онлайн-консультацию у любого врача, даже если вы живете в другом городе.

- Навязчивые неврозы

- Гиперактивный ребенок и неусидчивый ребенок. Повышенная возбудимость у ребенка

- Ребенок закатывает глаза: психологическая или медицинская проблема?

- Повышенная тревожность у ребенка

- Повышенная утомляемость. Ребенок быстро устает

- Тремор подбородка у новорожденного: у ребенка дрожит подбородок

- Ребенок плохо спит ночью, ребенок скрипит зубами (бруксизм): поведенческая особенность или болезнь?

- С чего начать и к кому обращаться?

Навязчивые неврозы

В большинстве случаев проблема невроза навязчивых состояний и тиков решается путем игровой психотерапии или курсом медицинского лечения, а чаще всего – сочетанием медикаментозного лечения и психологической работы с подавляемым нервным напряжением у ребенка.

Обессивные неврозы у детей проявляется в виде навязчивых различных движений и мыслей. Навязчивые состояния (обсессии) проявляются как непреодолимые и непроизвольно возникающие мысли, страхи, и, как следствие – навязчивые движения.

Навязчивые мысли

- когда ребенок боится за здоровье и безопасность себя самого и своих родных

- постоянно думает или представляет себе, что с ними может случиться что-то плохое

- все время вспоминает негативные события, которые произошли с ним или с его родными в прошлом

Типичные навязчивые мысленные действия

- прочитывание номеров автомобилей, вывесок, операции с числами и буквами из номеров и вывесок

- подсчет фонарных столбов, домов, газонных ограждений и т.п.

- постоянный поиск «любимых» и «нелюбимых» букв и цифр

Навязчивые движения и действия. Сфера их проявлений весьма обширна. Это может быть и нервный тик у ребенка, и навязчивые движения. Наиболее типичные навязчивые движения и действия у детей:

- обкусывание ногтей и губ

- выдергивание волос

- сосание пальца, сосание или обкусывание карандаша, ручки, пуговицы, края одежды

- покашливания, похрюкивание или проговаривание звуков

- подергивания конечностей

- моргание и/или стереотипные движения глаз

- кружение

- постукивание, похлопывание в ладоши

- раскачивание

- приседание, прихрамывание при ходьбе

- потирание тела или предметов

- потряхивание и встряхивание рук и предметов

- прыжки и скачки без причины

- мышечные сокращения рук и ног, а также лицевой части.

Типичные сложные ритуальные действия

- дети могут ходить по определенным плиткам на полу

- обходить, крутить, гладить предмет какое-то строгое количество раз

- подпрыгивать и хлопать в ладоши, проговаривать фразы и т.д.

Также, неврозы могут иметь различный характер течения:

- эпизодический

- хронический

- прогрессирующий

Невроз у ребенка может иметь разные причины. Наиболее часто встречающейся является наличие какой-либо психической травмы у ребенка, а также наличие эмоциональных факторов. Таких как: напряженная и конфликтная обстановка в семье, неправильное и слишком жесткое и авторитарное воспитание детей.

Нередко в этот список входят и физиологические причины: наследственность и генетика, перенесенные заболевания, физические перегрузки ребенка, недостаток сна.

Так или иначе, все это связано с тем, что ребенок имеет повышенное возбуждение в определенных областях мозга. В основном речь идет о дисфункции подкорковых ядер головного мозга, которые отвечают за позу и мимику, мышечный тонус и за глобальные двигательные акты. Ребенок вынужден это возбуждение каким-то образом сбрасывать. Таким образом, данная разрядка происходит именно с помощью действий.

Это могут быть: тики (ребенок дергается, либо дергает какой-либо частью тела), быстрые стереотипные движения, могут быть навязчивые позы, навязчивые движения; ребенок может присаживаться, подпрыгивать, издавать какие-то звуки, проговаривать слова или даже ругательства (при синдроме Туретта). Очень часто такие проявления не воспринимаются в серьез на начальных этапах.

Синдром Туретта является генетически предопределенным состоянием, связанным с неврозами навязчивых состояний и тиками, или стереотипными тикообразными движениями.

Также неврозоподобные навязчивые состояния во многом провоцируются хронической стрептококковой инфекцией с повышением антистрептолизина О (АСЛО) при хроническом тонзиллите, так называемый PANDAS -синдром, текущим нейровоспалением с повышением таких маркеров, как: NSE и белка S100. Так же часто мы видим такие проявления у детей с носительством нейроинфекций, то есть инфекций оказывающих токсическое действие на нервную систему.

Советуем Вам обратиться к детскому неврологу, детскому психиатру и аллергологу-иммунологу. Для удобства и координации помощи ребенку мы практикуем консилиум из всех трех специалистов. Благодаря этому приемы получаются более информативными, а эффект от назначенной терапии наступает быстрее.

Обсессивный невроз хорошо поддается лечению на ранних стадиях, особенно в дошкольном возрасте.

Что же касается синдрома Туретта, то даже при наличии генетической предрасположенности этот синдром может и «замолчать». Ведь до момента дебюта синдрома Туретта ребенок живет с тем же генетическим набором, но никаких тиков и вокализмов нет. Здесь дело не только в генетической предрасположенности к синдрому Туретта, но и в сопутствующих проблемах и текущем состоянии здоровья ребенка. Работа с провоцирующими факторами (невроз навязчивых состояний, инфекции, сопутствующие воспалительные заболевания, нарушение сна, высокий уровень тревоги и т.д.) обычно приводит к постепенному улучшению, часто до полного прекращения тиков и вокализмов.

Гиперактивный ребенок и неусидчивый ребенок. Повышенная возбудимость у ребенка

Симптомы и причины. Гиперактивный ребенок не может долго сидеть и выполнять работу, связанную со статичным положением тела, часто громко кричит и бурно выражает эмоции, имеет дефицит внимания, не дающий ему сосредоточиться на чем-то одном, вынужден разряжать накопившееся напряжение через двигательную активность. Т.е., в нервной системе ребенка возбуждение существенно доминирует над торможением. Опасность повышенной возбудимости – в снижении обучаемости и, как следствие, отставании ребенка от сверстников в развитии.

Здесь важно понять источник повышенной возбудимости и неусидчивости. Поэтому первое, что мы Вам предложим – выяснить причину происходящего. Основных варианта три:

- Это нормальный природный темперамент Вашего ребенка и вмешательства психиатра или врача не требуется. Ребенок при этом психически здоров и психологически благополучен. В этом случае мы дадим Вам несколько рекомендаций, и Вам с ребенком станет заметно комфортнее.

- Имеется какая-либо психологическая проблема, повышающая у ребенка уровень эмоций, тревоги или агрессии, например. Эмоция требует выхода (разрядки, реализации), отсюда повышенная возбудимость и неусидчивость. Ребенок при этом психически здоров и в каком-либо медицинском лечении не нуждается. Такого рода психологические проблемы довольно легко диагностируются в ходе беседы с ребенком и родителями, а затем мягко корректируются.

- Повышенная возбудимость и неусидчивость является следствием медицинской проблемы. Речь может идти, например, о повышении внутричерепного давления, хроническом воспалении где-либо (аденоиды, миндалины), нейровоспаление, последствиях родовой гипоксии или травмы, детском неврозе, скрытой форме эпилепсии. Так же встречаются в нашей практике и более серьезные проблемы, как аутистическое расстройство и детская шизофрения. В этом случае очень важно найти истинную причину происходящего, и только тогда лечение будет работать эффективно и безопасно.

Гипервозбудимость, неусидчивость и гиперактивность как особенности характера. Если говорить про повышенную возбудимость и неусидчивость, как характерологические особенности, такое возможно, если ребенок экстравертивен и темпераментен от природы. Либо ребенок может копировать такой стиль поведения у кого-то из членов семьи. Но мы можем говорить о норме только в том случае, если это вид гиперактивности не приводит к нарушению здоровья и если ребенок не возбуждается настолько, что перестает нормально спать, начинает часто болеть или отстает в общем развитии. Имея сильную расторможенность и возбудимость, ребенок не может сосредоточиться и освоить навыки, которые ему полагается освоить по возрасту.

Тест на гиперактивность

Дефицит активного внимания:

1.Не может сосредоточиться на чем-то одном, трудно удерживать внимание;

2.Может забыть то, что ему поручили или о чем попросили;

3.Любит начинать новое занятие, но не может доделать его до конца;

4.Не может четко организовать свою деятельность и соблюдать распорядок;

5.Трудно соблюдать порядок, может растерять все свои вещи;

6.Не любит монотонных заданий, требующих умственных усилий и внимания;

7.Может забыть то, что ему поручили или о чем попросили;

6. Не сразу реагирует, когда к нему обращаются.

Двигательная расторможенность:

1.Часто беспокойно двигается (бегает, прыгает, залезает куда-то, ерзает на стуле и за столом);

2.Долго засыпает и плохо спит, может часто просыпаться

4. Любит много и безудержно говорить.

Импульсивность:

1.Слабый контроль своего поведения;

2.Не может регулировать свои действия и чаще всего не следует правилам;

3.Плохо сосредоточивает внимание;

4.Не может дожидаться окончания чего-либо или вознаграждения;

5.Нет точной линии поведения, сильная вариативность в результатах и состояниях;

6.Может начать отвечать, не дослушав вопроса;

7.Часто вмешивается в чужой разговор и прерывает его;

8. Не умеет ждать, может побежать, не дождавшись старта.

Если Вы нашли хотя бы шесть из перечисленных признаков у ребенка в возрасте до 7 лет, можно предположить, что существует склонность к гиперактивности. Но точный диагноз может поставить только специалист.

С чего начать и к кому обращаться с излишне возбудимым ребенком?

Если мы говорим о гиперактивном, возбудимом и неусидчивом ребенке, то все начинается с детального выяснения причины того, что заставило нервную систему ребенка пребывать в состоянии возбуждения столь продолжительное время. Чаще всего в таких случаях, мы рекомендуем начать с приема детского врача невролога и/или детского психиатра, так же предлагаем получить совместный прием этих двух экспертов. Так удается легче и быстрее определить причину повышенной возбудимости, избежать ненужного во многих случаях лечения или подобрать именно то лечение, которое нужно Вашему ребенку. По результатам первичного осмотра, мы можем рекомендовать дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. Так же мы можем сэкономить Вам время и выслать бланк лабораторных обследований к первичному приему на адрес электронной почты, для этого можно заполнить форму «задать вопрос врачу»

.

Ребенок закатывает глаза: психологическая или медицинская проблема?

В большинстве случаев проблема с закатыванием глаз у ребенка имеет вполне определенные причины (чаще всего они связаны с нарушением работы головного мозга, но могут быть и психологические причины).

Симптомы и причины. Закатывание глаз вверх – нормальное явление для новорожденного ребенка до месячного возраста. Особенно перед сном, во время пограничного состояния между сном и бодрствованием. Но если ребенок закатывает глаза вниз, стоит обратить на это внимание и обратится к детскому неврологу. Это явление может происходить по многим причинам. Самая распространенная причина закатывания глаз у новорожденных – повышенное внутричерепное давление. Причиной также могут быть нервные тики и синдром Туретта, невроз навязчивых состояний, т.е. разрядка повышенного нервного напряжения ребенка посредством каких-либо повторяющихся действий.

Один из распространенных тиков как раз связан с закатыванием глаз, подергиванием глазами или в кратковременном взгляде в одном и том же определенном направлении. Так же закатыванием глаз может проявляться эпилепсия. Малые эпилептические приступы – абсансы – часто сопровождаются закатыванием глаз и кратковременным «зависанием», остановкой всех высших психических функций ребенка. Т.е. ребенок останавливается, замолкает, замирает, закатывает глаза, а через некоторое время «включается» и продолжает действовать как ни в чем не бывало. Это и есть проявление эпилептических абсансов. Малый эпилептическим приступ, может перейти в большой. В этом случае ребенок сначала закатывает глаза, затем подергивает одной или несколькими мышцами, а вслед за этим происходит развернутый судорожный приступ – это уже более тяжелое проявление эпилепсии.

Возможны и другие варианты.

Например, у ребенка может быть боль в области глаз, глазных яблок при различных заболеваниях, связанных с носоглоткой и ушами (аденоиды, воспаление пазух носа, миндалин, или воспаления ушей), когда возникает боль в области лицевого черепа и мягких тканей лица, глотки.

К кому обращаться с закатыванием глаз ребенком?

В случае подобных симптомов необходимо показать ребенка детскому неврологу и окулисту, а так же оториноларингологу, если есть какие-то специфические проблемы. Но для начала все же советуем консультации детского невролога.

Повышенная тревожность у ребенка

Основная причина тревоги у ребенка – это постоянное нахождение нервной системы в защитной адаптационной реакции на внешние ситуации и обстоятельства, которые ребенок почему-то оценивает как опасные (стрессорная реакция). Ребенок может их не осознавать, так как растет в них с самого рождения, и он к ним привык, но подсознательно чувствует себя при этом неспокойно и небезопасно.

Обычные симптомы повышенной тревожности у ребенка:

- Тревожность у ребенка часто проявляется чрезмерной привязанностью к маме, так как для ребенка именно она является природным источником спокойствия.

- Повышенная тревожность может сопровождаться возбудимостью и гиперактивностью, либо, наоборот, истощением нервной системы, подавленностью и апатией ребенка. Бесконечно поддерживать тревогу и возбуждение головной мозг не может и быстро истощается.

- Очень часто чрезмерная тревожность сопровождается депрессией иммунитета (вторичной иммунной недостаточностью на фоне стресса) и частыми заболеваниями. Например, ребенок сильно подвержен простудным заболеваниям, приносит из детского сада все инфекции, которые там появляются, долго находится дома на лечении.

- Практически обязательным и, наиболее частым проявлением повышенной тревожности, является нарушение сна, ребенок плохо засыпает, часто просыпается. Либо спит на первый взгляд достаточно и много, но не высыпается и встает с утра с плохим настроением.

- Страхи (придумывает и наделяет безопасные вещи опасными свойствами).

В первую очередь, необходимо понять в какой из областей лежат причины проблемы. В психологической, либо в медицинской.

- Повышенная тревожность как психологическая проблема.

- Тревога у ребенка на фоне медицинских проблем. Это могут быть давно перенесенные повреждения мозга при родах, гипоксия, асфиксия или родовая травма, после чего мозг начинает сам генерировать тревогу в ответ на внешние обстоятельства. Это может быть повышенное внутричерепное давление, в более сложных ситуациях причинами могут быть аутистические расстройства, детские психозы или даже шизофрения. И чтобы помочь ребенку максимально эффективно, нужно точно определить природу возникновения тревожности.

Повышенная утомляемость. Ребенок быстро устает

В большинстве случаев повышенная утомляемость и истощаемость нервной системы ребенка имеет вполне определенные причины и довольно просто поддается коррекции или лечению.

Очень важно понять и найти причины, почему формируется усталость. Лечение должно точно попасть в причину проблемы. К сожалению, мы часто видим обратные примеры. Например, ребенок устает из-за хронической инфекции, а его водят к психологу и «исправляют поведение», или, например, причина утомляемости связана с гормональным фоном, а его отправляют к психиатру и назначают ненужные в этом случае лекарственные препараты. Возможна обратная ситуация, у ребенка нет никаких особенных проблем со здоровьем, а есть лишь психологические проблемы, которые приводят к утомляемости. Необходимо четко понять причину того, что происходит, и только тогда лечение принесет желаемый результат.

Резкое переключение ребенка от активных и динамичных игр до полного упадка сил, при котором ребенок может заснуть за одну минуту, является нормой для детей от двух до пяти лет. В этом возрасте это будет абсолютно нормальной усталостью с последующим переходом в активность.

Повышенная утомляемость должна Вас насторожить, если:

- Ребенок настолько устает, что не может сосредоточиться, отстает от сверстников в обучаемости и освоении новых навыков;

- Ребенок не может уснуть или просыпается по ночам, днем ощущает сонливость;

- Утром ребенок просыпается уставшим, трудно включается, отказывается от завтрака;

- Ребенок часто болеет простудными заболеваниями;

- Вы отмечаете продолжительную (более 2х недель) общую вялость у ребенка, темные круги под глазами и бледность, спад настроения;

- Ребенок большую часть времени пребывает в негативном настроении, обижается и плачет без объективных на то причин;

- Появляется сонливость, апатия и безразличие к прежде любимым занятиям;

- Ребенок жалуется на головную боль или головокружение;

- Ребенок теряет моторную ловкость, проявляет агрессию, часто меняет позы при чтении или выполнении домашних заданий;

- Ребенок жалуется на усталость и/или боль в ног.

Повышенная утомляемость, в основном, связана с тем, что нервная система ребенка не может достаточно долго поддерживать возбуждение для обеспечения повседневных задач, включая обучение, освоение навыков, речи и так далее.

Утомляемому ребенку трудно удерживать внимание на чем-то одном, оно начинает рассеиваться, в результате чего ребенок сопротивляется обучению, которое оказывается для него слишком трудным. Ситуация перерастает в конфликты, а причина тому – повышенная утомляемость.

- Истощение нервной системы ребенка из-за длительного стресса, т.е. «застревании» организма в состоянии подготовки к ответу на опасность. Реакция стресса создана природой как кратковременная; она приходит к быстрой реализации и выходу из стресса. Но если вдруг стрессорная готовность в организме ребенка становится долговременной, нервная система постепенно истощается. Таким образом, происходит истощение мозга и, как следствие, быстрая утомляемость.

- Нарушение сна. Нормальный здоровый сон состоит из четырех стадий, из них самые глубокие и важные – это 3я и 4я. При дефиците глубоких стадий сна нервное истощение наступает довольно быстро. Частые варианты недосыпания у детей: ребенок имеет нормальную продолжительность сна, но при этом спит поверхностно, ребенок спит с пробуждениями, ребенок имеет укороченный сон (долго засыпает или слишком рано просыпается). Некоторые проблемы сна выясняются, если сделать ночной ЭЭГ мониторинг.

- Наличие повышенного внутричерепного давления, когда мозг испытывает давление излишним количеством цереброспинальной жидкости и не может долго находиться в состоянии возбуждения.

- Хронические заболевания, и очень часто это нарушение обмена веществ, инфекции (аденоиды, хронический тонзиллит), снижение функции щитовидной железы или другой эндокринный дисбаланс. Хронические инфекции могут быть связаны с вирусом герпеса, стрептококками, которые очень часто вызывают такую хроническую усталость. В этом случае мы предложим Вам привести в порядок иммунитет ребенка, заниматься лечением инфекций и тогда здоровье нервной системы ребенка восстановится.

Тремор подбородка у новорожденного: у ребенка дрожит подбородок

В большинстве случаев эти симптомы полностью проходят при своевременном установлении диагноза и проведенном лечении, особенно, если лечение будет начато в первые полгода жизни ребенка.

Когда у новорожденного ребенка дрожит подбородок – это практически всегда говорит о повышенном возбуждении нервной системы. Если подбородок дрожит часто или постоянно – значит, возбуждение в центральной нервной системе ребенка существенно доминирует над торможением. А это, в свою очередь, может говорить о перенесенном повреждении мозга: внутриутробной инфекции, внутриутробной и/или родовой гипоксии, родовой травме, повышении внутричерепного давления и др. При этом подбородок у ребенка трясется во время плача или спонтанно. Также могут проявляться и другие неврологические симптомы. Часто наблюдается повышение мышечного тонуса, у малыша не формируются правильные рефлексы, присущие новорожденным: хоботковый рефлекс, ладонно-подбородочный, ладонно-ротовой, опорный рефлексы. А также возможны другие неврологические знаки, говорящие о том, что нервная система была чем-то повреждена. В более серьезных случаях возможно нарушение раннего развития.

С чего начать и к кому обращаться? Если у ребенка часто возникает дрожание подбородка, в первую очередь, ему стоит получить очную консультацию детского невролога. Врач осмотрит малыша и, при необходимости, назначит УЗИ головного мозга, УЗИ мозговых сосудов, чтобы посмотреть на ситуацию с внутричерепным давлением и мозговым кровообращением. В случае подозрений на предмет эпилепсии целесообразно проведение энцефалографии (ЭЭГ). Как правило, наиболее актуальный возраст для исследований и определений причин этой проблемы – до полугода, так как большинство последствий внутриутробных и родовых повреждений нервной системы хорошо восстанавливаются в течение первых 6-12 месяцев жизни (так называемое «терапевтическое окно»). Именно в этот момент следует приложить максимум усилий, чтобы поврежденные функции полностью восстановились и продолжали свое развитие в нормальном режиме.

Ребенок плохо спит ночью, ребенок скрипит зубами (бруксизм): поведенческая особенность или болезнь?

Ежедневное получение полноценного ночного и дневного сна – очень важное условие для развития психических функций ребенка дошкольного возраста. Если Ваш ребенок стал плохо засыпать и часто просыпаться, стоит отнестись к этому максимально внимательно. Мы занимаемся восстановлением нормального сна у детей. Коррекция или лечение зависит от причин возникновения затруднений со сном, и определяются на консультации, либо после назначенного обследования, если оно понадобится.

Сколько должен спать ребенок

| Возраст ребенка | Продолжительность дневного сна | Продолжительность ночного сна |

| От 1 до 2 месяцев | около 9 часов | около 18 часов |

| От 3 до 4 месяцев | около 8-6 часов | около 16 часов |

| От 7 до 9 месяцев | около 4 часов | около 13 часов |

| От 10 до 12 месяцев | около 3 часов | около 13 часов |

| От 1-го до 1,5 лет | около 3 часов | около 12 часов |

| От 1,5 до 2 лет | около 2,5 часов | около 10-11 часов |

| От 2 до 3 лет | около 2,5 – 2 часов | около 10-11 часов |

| От 3 до 7 лет | около 1,5 часов, по желанию | около 10 часов |

| После 7 лет | Дневной сон не обязателен | не менее 8-9 часов |

Режим сна. Нормальный сон ребенка должен протекать без перерывов, без эпизодов возбуждения, связанного с криком или плачем во сне. Нормальная продолжительность засыпания порядка получаса, если оно длится более 30 минут, стоит обратить на это внимание и узнать причину. Для ребенка является нормой ранний подъем в выходные по режиму, принятому в будни. Желательно, чтобы биоритм жизни ребенка совпадал с биоритмом географического временного пояса, в котором он живет. В природе предусмотрено так, что когда на улице темно, человек спит, а с рассветом он просыпается, этот же ритм соответствует и детскому режиму. Для ребенка дошкольника отбой должен быть не позже, чем в 22.00. У школьников не всегда бывает возможным соблюдать такой режим, ибо нагрузка, получаемая в школе, возрастает непропорционально физиологическим возможностям детей. Но все же для гармоничного роста и развития ребенка необходимо стремиться к соблюдению режима и наличие сна не менее 8-9 часов. Для ребенка до 10 лет продолжительность сна 9-10 часов – абсолютно нормальна и полезна.

Многие дети в приближении школьного возраста отказываются спать днем, это не всегда является нарушением режима сна, у некоторых детей при полноценном ночном сне потребность в дневном сне отпадает. При условии, что отсутствие дневного сна не влечет за собой изменение самочувствия ребенка в худшую сторону. Нужно учитывать еще один аспект, что детям до 4х лет дневной сон жизненно необходим, так как в этот период жизни активно идет построение нейронной структуры головного мозга и хороший сон способствует наиболее эффективной работе мозга в будущем.

Сон состоит из нескольких стадий (делится на фазы). Полноценный отдых, восстановление нервной системы, активная работа обмена веществ, иммунитета происходят, в основном, в третьей-четвертой фазах сна. Эти фазы достигаются только в ночном сне, при условии своевременного засыпания, достаточной продолжительности и глубины сна, отсутствии ночных пробуждений.

Ситуация, когда ребенок не спит ночью или трудно и подолгу засыпает, часто встает, просит попить или поесть, придумывает себе разные занятия, лишь бы не спать, может возникать по множеству причин. Основные причины:

- повышенное внутричерепное давление (ВНД);

- повышенный уровень тревожности;

- стрессовая ситуация или чрезмерное нервное напряжение в ответ на что-либо;

- невроз;

- чрезмерная загруженность ребенка в школе;

- повышенная судорожная готовность коры головного мозга (регистрируется на ЭЭГ);

- боль в животе или другой области, тела, кожный зуд, глисты.

Поведенческий фактор. Возникает из-за дефицита внимания взрослых, которые весь день работают и поздно приходят домой, не уделяя достаточного время своему ребенку. В результате ребенок долго засыпает, потому что ему хочется восполнить недостаток общения с родителями и ощутить их физическое и эмоциональное присутствия рядом с ним.

Высокий уровень тревожности у ребенка. Когда ребенок не может заснуть, но с трудом уснув, часто просыпается или спит поверхностно, так как стрессорные механизмы нервной системы продолжают работать, включая защитные реакции и не позволяя ребенку заснуть глубоко.

Ребенок кричит во сне, ходит, разговаривает во сне. Лунатизм (сомнамбулизм) – состояние неполного пробуждения. В то время, когда ребенок должен перейти в глубокую стадию сна, идет процесс торможения мозга, но при этом процесс затрагивает не все участки мозга, т.е. часть мозга остается бодрствующей или просыпается среди ночи. В результате ребенок может сесть на кровати, встать, ходить, кричать, выражать эмоции и даже разговаривать, не просыпаясь. Лунатизм у детей обычно довольно хорошо поддается лечению.

Ребенок скрипит зубами во сне. Основной возраст, когда возникает бруксизм – период с 3 до 6 лет. Самый пик проявления приходится на пять лет, когда начинаются прорезываться коренные зубы. Причиной скрипа зубов может стать затрудненное дыхание из-за аденоидов, ушной или зубной боли и заложенности носа, боли в животе и вообще, любого физического дискомфорта.

Отсутствие полноценного сна может повлечь за собой серьезные проблемы для организма ребенка. Таки как расстройство нервной системы, ослабление иммунной системы, нарушение привычного для организма режима работы всех внутренних органов. Необходимо относиться ко сну ребенка максимально внимательно. Восстановить нормальный ночной сон у ребенка – задача, как правило, вполне выполнимая.

В первую очередь мы рекомендуем обращаться с ребенком, который плохо спит:

- Консультацию врача детского невролога. Обычно в ходе консультации выясняется причина нарушения сна и может быть подобрано лечение.

- Если имеются подозрения по поводу хронической ночной боли где-либо, кожного зуда, нарушений носового дыхания – мы предложим помощь врача соответствующего профиля.

С чего начать и к кому обращаться: к врачу или к психологу?

Мы рекомендуем, в первую очередь, получить консультацию у детского невролога или психиатра. Чтобы быстро разобраться в происходящем лучше всего пройти консилиум со всеми специалистами. На консилиуме Вы сразу получаете ответы и рекомендации от нескольких специалистов, которые точно определяют, насколько актуальны психологические расстройства или проблемы, либо это нарушения нервной системы.

Диспраксия – это расстройство двигательной функции и координации движений у ребёнка с нормальным мышечным тонусом. Отклонение связано с нарушением тактильных ощущений и планирования движений. Нередко патология проявляется с самого рождения, хотя родители не сразу это замечают. О том, что у малыша имеются проблемы с артикуляционной моторикой, чаще всего сообщает логопед после обследования ребёнка.

Специалистам впервые стало известно о диспраксии в начале прошлого века. Первоначально её называли «синдром неуклюжего ребёнка», «сенсорная интеграция», «нарушение развития координации», «диспраксия развития». Важно не путать её с термином апраксия.

Основные проявления

Различные степени диспраксии диагностируются у 3–6% детей, чаще у мальчиков. Многие малыши в раннем детстве неуклюжи, но ребёнок с диспраксией сохраняет неловкость движений, даже становясь взрослым. Малыши, у которых диагностировали это заболевание, затрудняются выполнять обыденные действия: у них возникают затруднения при разговоре, частые падения и спотыкания при ходьбе, им сложно поймать мяч в игре, держать равновесие при езде на велосипеде, написать или прочитать что-либо и т. д.

Виды деятельности, в которых ребёнок с диспраксией испытывает проблемы:

- речь – работа мышц артикуляционного аппарата не координируется, нарушено речевое дыхание;

- письмо, рисование – сложность при удерживании ручки, кисточки, карандаша, медленное письмо, длительное осваивание простых движений;

- чтение – сложно контролировать движения глаз, удерживать взгляд, что мешает следовать взглядом по строке;

- выполнение основных движений при беге, ходьбе, прыжках, удерживание равновесия;

- сложно запомнить и воспроизвести последовательность движений;

- игры высокой и средней подвижности – дети не могут поймать и бросить мяч, удержать атрибуты для игры, воспользоваться ими.

Хотя современная медицина, и в частности невропатология, постоянно осваивает инновационные методики предупреждения, лечения и профилактики нарушения, диспраксия у детей до сих пор являются недостаточно изученной проблемой.

Причины и симптомы детской диспраксии

Это заболевание может быть как первичным, так и вторичным. В первом случае причины диспраксии не связаны с невропатологическими нарушениями, однако, их непросто определить без применения специальных методик. Во втором случае диспраксия является следствием черепно-мозговой травмы, ДЦП, других патологий нервной системы или входит в симптоматику синдрома Дауна, аутизма, синдрома Вильямса.

Предположительные причины патологии:

- Генетическая предрасположенность — мутации гена FOXP2.

- Семейное наследование по прямой линии, от родителей.

- Патологическое течение беременности – стрессовые ситуации, токсическое влияние лекарств, продуктов жизнедеятельности бактерий при вирусных инфекциях, окружающей среды, кислородное голодание плода.

- Переношенная или недоношенная беременность.

В основе патологии, по данным медицинских исследований, лежит не повреждение, а недоразвитие связей между нейронами. Вследствие этого нервный импульс, возникающий в коре головного мозга, не находит пути к двигательному аппарату.

Симптомы патологии могут отличаться в зависимости от возраста ребёнка. В первый год жизни диспраксия проявляется в виде нарушений врождённых рефлексов:

- нарушения сосательного рефлекса;

- проблемы с фиксацией взгляда;

- трудности с захватыванием ладонью предметов;

- нарушения координации движений.

В дошкольном возрасте наблюдается повышенная двигательная активность, плохое внимание, трудности с приёмом пищи и с удерживанием равновесия.

Симптомы нарушения следующие:

- замедленное формирование умения есть и одеваться;

- неловкость в движениях;

- затруднения с определением ведущей руки;

- частые падения и спотыкания во время ходьбы;

- неумение ловить и бросать мячик, подпрыгивать, стоять на одной ноге, ездить на велосипеде;

- трудности с освоением чтения и письма;

- затруднения с ходьбой по прямой линии;

- сложности с поиском ответа на простой вопрос, хотя ребёнок его знает;

- проблемы с долговременной памятью, когда ребёнок забывает изученный накануне учебный материал;

- неспособность удержать в памяти и выполнить сложную инструкцию;

- затруднения с определением правой и левой стороны;

- нарушения сна;

- чувствительность к прикосновениям.

Иногда патология проявляется лишь в старшем школьном возрасте. Обычно для этого необходим сильный эмоциональный раздражитель – чрезмерная учебная нагрузка, негативное отношение сверстников или учителей.

У детей школьного возраста патология чаще всего проявляется в неспособности к овладению материалом. Особенно тяжело даются диктанты и списывания. Дети страдают от дисграфии, дискалькулии.

Все эти симптомы накладывают отпечаток на психоэмоциональное состояние ребёнка. Он не в состоянии реализовать свой потенциал из-за того, что постоянно является мишенью для насмешек сверстников. Дети становятся тревожными, раздражительными, пассивными. Они отдаляются от сверстников, часто остаются в одиночестве.

Способы самостоятельной диагностики

Очень важно своевременно обратить внимание специалистов на эту проблему, потому что в дошкольном возрасте развитие движений и развитие психики тесно связаны друг с другом. Отставание в какой-то области влечёт за собой искажённое развитие других качеств личности. Важно прийти к порогу школьного обучения с максимальной компенсацией диспраксии.

Существует простой способ первоначальной диагностики диспраксии, который можно провести в домашних условиях — прыжковый тест. Прыгать нужно на двух ногах в сопровождении счёта «один-два-три-четыре», меняя движения ног в определённой последовательности:

- один – ноги в стороны;

- два – ноги перекрещены (левая нога впереди правой);

- три – ноги в стороны;

- четыре — ноги перекрещены (правая нога впереди левой).

Признаки неблагополучия:

- ребёнок не может прыгать по предложенному взрослым образцу;

- он не в состоянии соблюдать ритм, заданный счётом;

- перекрещивая ноги, он разворачивает таз.

Этот метод диагностики достаточно точен, может применяться начиная с 4–5 лет.

Методы лечения

Для коррекции диспраксии применяются современные инновационные методики с использованием кинезиотерапии:

- метод стабилометрии с биоактивной связью;

- динамическая коррекция с рефлекторонагрузочными устройствами «Гравистат», «Адели», «Гравитон»;

- пассивная вестибулярная тренировка с использованием компьютерного стенда;

- электростимуляция мышц;

- компьютерный видеоанализ движений;

- транскраниальная поляризация головного мозга.

Одновременно с подобными методиками применяется фармакологическая терапия церебропротекторами ноотропного действия: Цитофлавин, Актовегин, Кортексин, Лецитин, Глицин, Семакс, Глиатилин.

Высокоэффективны общетерапевтические мероприятия – лечебная физкультура, психолого-логопедическая коррекция. Большое внимание уделяется восстановлению функции равновесия и основных движений, для чего применяются подвижные и пальчиковые игры и элементы спортивных игр.

При лечении вербальной диспраксии логопед выбирает для малыша специальную систему упражнений, одна часть которых направлена на развитие произношения звуков, а вторая — на восстановление артикуляции.

- Первый вариант предполагает обучение ребёнка точной артикуляции фонем. Большое внимание уделяется звуковым схемам.

- Суть второго варианта состоит в активной тренировке лицевых мышц, отвечающих за артикуляцию. В начале проведения терапии малыш подражает элементарным движениям губ, языка, описание которых облечено в сказочный сюжет («Сказка о весёлом язычке»). По окончании коррекции он должен самостоятельно воспроизводить последовательность нескольких движений.

Детям с диспраксией рекомендуется участвовать в групповых занятиях гимнастикой. Они прекрасно развивают вестибулярный аппарат, и ребёнок приобретает контроль над своими движениями. Очень полезны игры с музыкальным сопровождением. Играя в них, дети будут чувствовать ритм, что позволяет улучшить контроль над движениями тела и координацию.

Несколько упражнений от логопеда

Игра – ведущая деятельность дошкольников, для детей с диспраксией она особенно важна. Игровая мотивация поможет достичь целей, которые в обычной жизни сложно осуществить. Именно в процессе игры со сверстниками могут проявиться и совершенствоваться многие способности малыша.

Игры для развития координации движений:

- «Чудесный мешочек» — сначала малыш знакомится с 5–7 предметами, потом достаёт их из небольшого мешочка, предварительно определив на ощупь предмет. Можно устроить соревнование на время между несколькими участниками.

- «Верёвочка» — нарисовать при помощи скакалки или верёвочки предмет несложной формы (змею, ёлочку, домик, человечка).

- «Гонки многоножек» — устроить соревнование по бегу между 2–3 участниками, где по столу бегают «двуногие или пятиногие многоножки» (кисти рук).

- «Прижми палец» — играют 2 человека, сцепившиеся сомкнутыми пальцами правой или левой руки. Большой палец при этом поднят вверх. Задача – прижать палец соперника к кисти, за что присуждается 1 очко. Победителем становится тот, кто получит 10 очков.

- «Самолётики» — бумажные самолётики соревнуются в дальности полёта.

- «Ходим в шляпах» — дети соревнуются в продолжительности ходьбы с грузом, положенным на голову (мешочек с песком до 0,5 кг весом, книга, диск от пирамидки). После водружения «шляпы» на голову взрослый проверяет правильность осанки у ребёнка.

- «Быстрые лошадки» — нужно намотать шнурок, к которому привязана игрушечная лошадка, на палочку. Чья лошадка быстрее «прискачет», тот и победитель гонки.

- «Горячий мяч» — играют несколько человек, сидящих в кругу. Они передают друг другу мяч, при команде «стоп» тот, кто на этот момент окажется с мячом в руках, выходит из игры.

Очень полезны занятия лепкой, аппликацией, рисованием, моделированием, шитьём, черчением, трудотерапией, включающей в себя работу по дому. Выполнение бытовых дел совместно с родителями вызывает у ребёнка положительные эмоции и позволяет ему улучшать свои двигательные способности.

Если родители заняли правильную позицию по отношению к малышу с диспраксией, тесно взаимодействуют со специалистами и всячески способствуют его развитию, то спустя некоторое время наступит заметное улучшение. К сожалению, в большинстве случаев признаки заболевания окончательно устранить не удастся.

Правильная стратегия родительского поведения:

- поощрять любые занятия детей, помогающие им освоить нужные навыки;

- усложнять выполняемые задания;

- ставить достижимые цели и предлагать пути их достижения;

- на ранних этапах коррекции не навязывать задания, предложить выполнить то, что хочется ребёнку;

- поддерживать тесный контакт с педагогами и другими специалистами, работающими с малышом;

- отмечать любые попытки достижения целей, независимо от результата;

- соблюдать режим дня и размеренный темп жизни;

- не торопить малыша при выполнении заданий, запастись терпением.

Теперь, когда вы знаете, что такое диспраксия, запомните — для детей с этим нарушением очень важно организовать комфортный психологический климат. Ни в коем случае нельзя их ругать, особенно по пустякам. Даже если что-то не выходит, их все равно надо поощрять и хвалить за небольшие достижения и делать на этом акцент.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Наиболее распространённые типы нарушений походки у детей?

К наиболее частым нарушения походки у детей относятся:

- косолапие (intoeing), внутренняя ротация ног

- наружная ротация ног (outtoeing), “утиная походка”

Косолапие (intoeing), внутренняя ротация ног

Косолапие, приведение стоп, обычно не вызывает серьезных проблем. Эта проблема носит временный характер и в большинстве случаев не требует ортопедической коррекции и лечения. Самой большой проблемой при косолапии может быть трудности при подборе обуви или косметическое отлонение в подростковом возрасте.

Важно отличать косолапие от косолапости. Косолапость (в отличие от косолапия) – серьезная ортопедическая патология (деформация стопы в результате диспластического процесса соединительной ткани). Таким детям требуется ортопедическое и/или хирургическое лечение

К косолапию может приводить:

- приведение плюсны

- внутренняя ротация большеберцовой кости

- антеверсия бедренной кости

“Утиная походка” (outtoeing), наружная ротация ног

Наиболее распостраненными нарушениями походки у детей являются косолапие (intoeing) и «утиная походка» (outtoeing)

Приведение стопы (metatarsus adductus, приведение плюсны)

Приведение стопы – это распространенная позиционная деформация, в результате которой стопы ребенка сгибаются внутрь от середины стопы до пальцев. В тяжелых случаях может напоминать косолапость. В большинстве случаев состояние улучшается самостоятельно.

В случае выраженных нарушений может потребоваться лечение, которое включает упражнения, гипсовые повязки или специальную корректирующую обувь.

Торсия большеберцовой кости

Торсия большеберцовой кости – это поворот голени внутрь или наружу. Состояние обычно улучшается без лечения, обычно до 4-х летнего возраста ребенка.

При внутренней торсии большеберцовой кости стопы ребенка смотрят внутрь. При наружной торсии большеберцовой кости стопы ребенка разведены наружу.

Антеверсия (внутренняя ротация) бедренной кости

Антеверсия (внутренняя ротация) бедренной кости обычно становится заметной в возрасте от 2 до 4 лет, когда вращение бедра внутрь имеет тенденцию к увеличению.

Состояние обычно исправляется без лечения

Ретроверсия (наружная ротация) бедренной кости встречается реже чем антеверсия. Состояние также чаще всего исправляется самостоятельно

В некоторых случаях может потребовться хирургическое лечение в случае антеверсии или ретроверсии бедренной кости, если ребенок старше 9 лет и имеет очень тяжелое состояние, когда ребенок часто спотыкается и имеет выраженные нарушения походки.

Варусная и вальгусная деформация в коленных суставах

Варус (bow legs) и вальгус (knock knees) являются стадиями развития и, как правило самокорректируются по мере роста ребенка

Вальгусная деформация коленных суставов – это состояние, при котором колени отклоняются внутрь (так называемые «Х-ноги»). У большинства детей в течение определенного периода времени в той или иной степени может возникать вальгус в коленных суставах, хотя у некоторых детей это более заметно.

В редких случаях вальгус коленных суставов может быть признаком заболевания костей, особенно когда это заболевание появляется впервые, когда ребенку более 6 лет.

Как вальгус в коленных суставах связан с развитием?

У младенцев: вальгус в коленных суставах не типичен для младенцев до 2-х лет жизни.

У детей 2-5 лет: в возрасте от 2-3 лет у детей обычно появляется небольшой вальгус в коленных суставах. До возраста 4-5 лет вальгус может иметь тенденцию к усилению.

Дети старше 7 лет: к 7 годам ноги детей обычно выравниваются. Однако у некоторых детей вальгус коленных суставов может проявляться и в подростковом возрасте.

Какие причины Х-образной деформации ног у детей?

Обычно вальгусная деформация коленных суставов в возрасте от 2 до 7 лет является возрастной нормой. Это положение помогает детям сохранять равновесие.

В более редких случаях «х-образная» деформация ног может быть связана с:

- Генетическими заболеваниями, такими как дисплазия скелета или метаболические заболевания костей (например Рахит)

- Нарушение мышечного тонуса, компрессия суставов таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника

- Травма в области зоны роста большеберцовой кости или бедренной кости (в этом случае отмечается вальгус только одного коленного сустава)

Когда родителям необходимо беспокоится по поводу вальгуса коленных суставов?

- Если у вашего ребенка варус коленных суставов сочетается с одним из следующих симптомов, то следует обратиться к врачу:

- Варусная деформация коленных суставов в возрасте до 2-х лет и более 7 лет

- Усиление варусной деформации коленных суставов в возрасте старше 7 лет

- Разная длина ног, разная выраженность вальгуса коленных суставах на ногах

- Если ребенок хромает при ходьбе

- Боль в колене или бедре

- Невысокий рост ребенка

Подробнее про варус и вальгус коленных суставов у детей

Плоскостопие у детей

Плоскостопие является нормой для младенцев и маленьких детей. Своды стоп у детей развиваются примерно к 5-8 годам.

Ходьба “на носочках”

Хождение на носочках – распространенное нарушение походки, особенно у маленьких детей, которые только начинают ходить. В большинстве случаев хождение на носочках проходит самостоятельно с течением времени. Однако дети, которое какое-то время ходят нормально, а затем начинают ходить на цыпочках, или дети с напряжением, укорочением ахиллова сухожилия нуждаются в дополнительном лечении.

Заключение

Часто родителей беспокоит нарушение постановки ног ребенка. Зачастую нарушения являются физиологической нормой и проходят самостоятельно с ростом ребенка. Однако в некоторых случаях такие нарушения могут быть проявлением нейроортопедической патологии. Поэтому я рекомендую при нарушении постановки стоп или коленных суставов обратиться к врачу для оценки состояния ребенка.

Также вы можете скачать методичку Доктора Линн Стэйли в переводе НИДОИ им. Г. И. Турнера (скачать)

Что такое детская неуклюжесть, или диспраксия, как она мешает малышам разговаривать и налаживать общение со сверстниками и к чему может привести уже во взрослой жизни, рассказывает заведующий семейного центра «Доверие» Владимир Виноградов-Савченко.

История одной семьи

«Какой ты неуклюжий, чушка-неуклюжка — вот так говорят про моего сына Матвея, ученика начальной школы. Когда смеются над моим ребенком — неприятно, а иногда очень обидно. А каково ему самому? Он даже и не знает: то ли плакать, то ли злиться, а может и броситься на обидчиков с кулаками…», — поделилась москвичка на приеме в центре «Доверие».

Семье предложили помощь психологов. Через несколько месяцев они достигли небольшого, но желаемого результата. Благодаря развитию мелкой моторики (складывание пазла, создание узоров из мозаики, пальчиковая гимнастика) ребенок без посторонней помощи может завязать шнурки, застегнуть одежду, не путая пуговицы. При играх у Матвея перестала непроизвольно двигаться вторая рука, а игры в магнитный дартс и шашки развили у него глазомер и усидчивость.

Ребенок полюбил раскраски, и теперь картинки, которые раньше выглядели как «разноцветная мазня», приобретают формы детского рисунка. Участие в домашнем кукольном театре и работа с марионетками научила Матвея безошибочно различать право-лево, верх-низ. Работа с семьей продолжается: психологи центра проводят семейные консультации для поддержки родителей, Матвей учится аккуратному письму и рисованию.

Почему все валится из рук

Детская неуклюжесть, или диспраксия — это нарушение произвольных движений у детей. При этом у ребенка отсутствуют какие-либо патологии или расстройства мышечного тонуса. Диспраксия также не имеет ничего общего с интеллектуальными нарушениями.

Детской неуклюжестью чаще всего страдают мальчики. Они с трудом читают и пишут, у них появляются проблемы с произношением слов.

Признаки детской неуклюжести:

- Ребенку трудно определить «право-лево» (сложно выполнить задание: «положи левую руку на правое плечо, а голову поверни вправо»).

- Они часто что-то нечаянно ломают или разбивают, имеют плохой глазомер.

- Неопрятность (ребенок плохо чувствует свое тело и не усваивает алгоритмы общепринятых действий: пуговицы не застегиваются, шнурки не завязываются, а молния или тесемки — непреодолимое препятствие).

- При играх, в которых задействована одна рука (например, камень-ножницы-бумага), непроизвольно двигается вторая рука. Также при выполнении какого-либо задания ребенок может одновременно качать ногой и стучать пальцами по столу.

- Зачастую такие дети начинают поздно ходить (от 18 мес. и старше), имеют неуверенную походку и спотыкаются на ровном месте, садятся мимо стула.

- Не хотят осваивать новые двигательные навыки (нет интереса к играм, которые требуют четкой координации движений: дартс, теннис, бадминтон).

- Испытывают трудности в синхронизации зрительной информации и движения (точно писать по клеточкам, переписывать или перерисовывать что-либо).

Если у ребенка встречаются более половины перечисленных черт, вам стоит обратиться к специалистам, которые смогут решить возникшие трудности. Не пускайте ситуацию на самотек. Ведь если неуклюжесть вызывает разочарование у родителей, еще большее разочарование испытывает ребенок. Следствиями неуклюжести могут стать проблемы общения и низкая самооценка. Все это может усугубляться тем, что ребенка за это ругают и упрекают. Из-за насмешек других детей, подрастая, маленькие «неуклюжи» могут стать неуправляемыми и агрессивными взрослыми.

«Для укоров и упреков есть сверстники и „злые дяди и тети“, родители в данном случае должны любить, ценить и уважать, а также, каким бы ни был неуклюжим ваш ребенок, воспитывать в нем уважение к себе», — говорит Виноградов-Савченко.

Родителям: рекомендации от специалиста