-

Главная

-

О компании

- Блог

Верхний перекрестный синдром: сутулые плечи и выдвинутая вперед шея

Выявить дисбаланс мускулов несложно, достаточно сделать своё фото в полный рост, а ещё лучше — сидя в вашей обычной позе (вид сбоку). Визуальные признаки покажут округление верхней плечевой зоны и части спины наряду со смещением головы вперед. Довольно неприглядная картина?

Что такое верхний перекрестный синдром (ВПС) и кому он грозит

Что может спровоцировать данное состояние? Сидячий образ жизни, когда мы долгими часами пребываем в этом положении, сгорбившись и в придачу вытянув голову вперед перед компьютером, или прикованы к мониторам смартфонов с физиологически неестественным наклоном головы вперед. Это, мало того, что не эстетично, такое положение тела вредно для здоровья.

Подробнее про ВПС.

Данное состояние впервые описал В. Янда, чешский врач, специализирующийся на психиатрии. Янда серьезно занимался темой мышечной компенсации тела — постурального дисбаланса. Результаты его работы оказались полезными и актуальны сегодня как никогда.

Доктор смог доказать следующее: нарушенная осанка грозит тем, что движения искажаются, производятся неверно, и в конечном итоге ряд суставов испытывает перегрузку, а другие, напротив, ограничены в своих движениях.

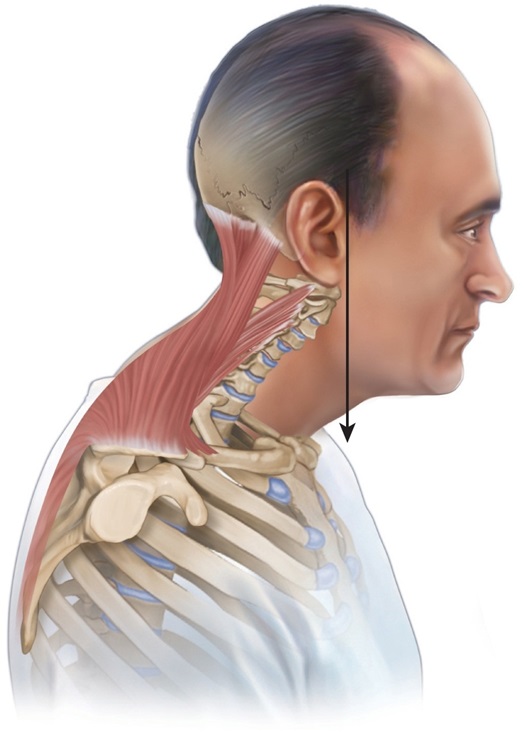

Этот патологический процесс (если не принять соответствующие меры) лишь усугубляется с течением времени. Сдвинулась вперед голова — плечевая и шейная области вынуждены испытывать усиленную нагрузку.

Это бывает хорошо заметно со стороны: у человека сгорбленные плечи и голова, сдвинутая вперед. Подобным изменениям в положении частей тела нередко сопутствуют боль, слабая подвижность в области шеи, плеч и верхней зоны спины.

Кроме того, вполне вероятны следующие состояния:

• Напряжение в шейной области

• Болевые проявления в челюсти

• Боль в плечевой области

• Патологии дыхания

• Чувство постоянной усталости

• Ухудшение стабильности/диапазона движений в плечевом суставе

• Чувство покалывания/онемения в верхних конечностях и пальцах

Типичные причины ВПС

• Продолжительное сидение за рабочим столом и «общение» со смартфоном провоцируют постепенный сдвиг головы вперед.

• Нарушение инструкции при выполнении упражнений на спортивных тренировках (к ним относятся перетренировка груди и игнорирование средней области спины).

• Внушительных размеров бюст у женщин (провоцирует округление плеч).

• Травматизм.

Подробнее о причинах, по которым может развиваться ВПС

Тело человека на самом деле поразительно адаптивно. Что это значит? Мы в состоянии приспособиться к самым различным условиям и можем функционировать в них.

А мускулатура в данном контексте наиболее быстро приспосабливается. И (что не всегда хорошо) закрепляется в фиксированном положении.

В англоязычном мире не зря возник оригинальный термин “Text Neck” (пишущая шея). Понимаете, о чем идет речь? Это наши бесконечные просиживания за просмотром ленты в сетях, почты, рассылок и прочей информации (зачастую бесполезной). Отсутствие достаточной физической активности наряду с многочасовым общением с гаджетами неуклонно ведут к развитию ВПС.

Если не работать над осанкой, не уделять этому вопросу должного внимания, она неуклонно становится хуже, так как образ жизни мы не меняем: бесконечные девайсы, дефицит прогулок на свежем воздухе, сидячая работа.

Какие изменения наблюдаются в теле при ВПС?

ВПС — ярко выраженная проблема шеи и плеч (а конкретнее — лопаток). Шея и плечи являются необычайно подвижными структурами нашего тела. Подвижность обеспечивает мускулатура, которая имеет свойство легко растягиваться и укорачиваться.

Плечо в теле человека крайне нестабильно, это же дает ему возможность обеспечивать широкий диапазон движений. Плечо укреплено мускулами, сустав его имеет высокий риск вывихов, нестабильности, травм, но, с другой стороны, он невероятно функционален.

В раскрытии данной темы нам понадобится такое понятие как двойственность, баланс, противодействие. В теле человека это наглядно работает. Каким образом? Один мускул сгибает, значит, имеется и тот, который разгибает. Какие-то мышцы поворачивают внутрь, а какие-то, наоборот, разворачивают. Так действует своеобразный антагонизм.

Если определенный мускул ослабевает по причине травмы, интенсивных нагрузок, неправильной осанки, мускулы — антагонисты укорачиваются и усиливаются. Чем слабее становится первый, тем сильнее окажется противоположный.

При состоянии ВПС имеет место схожий дисбаланс двух пар мышц.

Вот наглядный пример.

Слабая линия мышц:

глубокие сгибатели шеи — мускулы, которые несут функцию удержания лопатки (ромбовидные, передняя зубчатая и нижняя трапеция).

Линия усилия мышц:

передние грудные — укороченные и плотные (большая грудная, малая грудная), задне-верхней поверхности спины (поднимающая лопатку, верхняя трапеция), подзатылочные.

Как исправить ситуацию при ВПС?

Непременное условие — пересмотр рабочего места.

Можно установить что-то под ноутбук с целью минимизировать наклон головы (элементарное решение – подложить книги).

Надевать очки при работе за монитором: если вы страдаете близорукостью, и текст на экране достаточно мелкий, вы невольно подаетесь вперед. Держать голову нужно в естественном положении (постарайтесь контролировать ее положение). Полезно почаще откидываться назад.

Гимнастика при ВПС

Назначение предложенных упражнений в укреплении слабых мускулов и растяжке укороченных.

Чтобы выровнять положение головы, полезно практиковать упражнение с подбородком (предпочтительно начинать в положении у стены/лежа на полу).

№ 1. Кивки подбородком (укрепление глубоких сгибателей шеи).

• Становимся прямо спиной к стене.

• Прижимаем затылок к стене, опускаем плечи.

• Делаем лёгкий кивок подбородком, слабо прижимаем подбородок к груди и фиксируемся в данной позе на 5-10 сек. Важно ощутить натяжение в задней шейной поверхности.

№2. Растяжение грудных мускулов. Вот как это выглядит.

№ 3. Растяжение мышцы, поднимающей лопатку, верхнюю трапецию. Вот как это выглядит.

№ 4. Укрепление ромбовидной мышцы и нижней трапеции. Вот как это выглядит.

Верхний перекрестный синдром и сопутствующие ему округленные плечи предусматривают, такое положение лопаток, когда они очень далеко одна от другой. Это происходит потому, что мускулы стали чрезмерно длинными и ослабленными. Если постараться и сжать лопатки вместе, плечи сразу же сдвигаются назад.

Положительный эффект в данном случае окажет поза кобры.

Предотвращаем ВПС

Какие меры имеет смысл предпринять в целях профилактики данного болезненного и неприятного состояния?

• Устанавливаем эргономичное офисное кресло.

• Организовываем паузы в сидении (работе) через каждые 15-20 мин.

• Практикуем перемену позы (стоя, лежа, на корточках). Не «застываем» надолго.

• Проводим растяжки для шейных, грудных мускулов, а также верхней области спины и плеч.

• Устанавливаем монитор компьютера на линии глаз.

• Включаем в свой режим кардио тренировки (плавание, ходьба полчаса в день).

• Вводим корректирующий комплекс.

• Стараемся производить минимум движений, провоцирующих дискомфорт.

Исправление осанки при данной проблеме – это ключевой момент. Не расстраивайтесь, если ваша осанка оставляет желать лучшего. При грамотной терапии, включающей соответствующую гимнастику и/или физиотерапию вполне реально избавиться от верхнего перекрестного синдрома и вернуть красивую и здоровую осанку. А вместе с ней — и хороший тонус мышц.

Еще один не менее важный момент — поддерживать нужную форму и осанку ходе выполнения упражнений и растяжек. Обращайте внимание на то, чтоб голова оказывалась вытянутой назад, а шея — длинной, а плечи были отведены назад и вниз от ушей. Для удобства рекомендуется проделывать упражнения перед зеркалом. Можно проводить видеосъёмку тренировок, чтобы наглядно видеть свои погрешности и недочеты и исправить их.

econet.ru.

- /

- /

Как лечить протрузию шейного отдела

Шейный отдел — это самая подвижная и важная часть позвоночника, в которой находятся кровеносные сосуды, трахея и пищевод. Поэтому любое его повреждение может быть опасным не только для здоровья, но и жизни. Мы расскажем про симптомы и лечение протрузии шейного отдела позвоночника, а также к чему приводит игнорирование этой проблемы.

Данная статья носит рекомендательный характер. Лечение назначает специалист после консультации.

Причины и симптомы

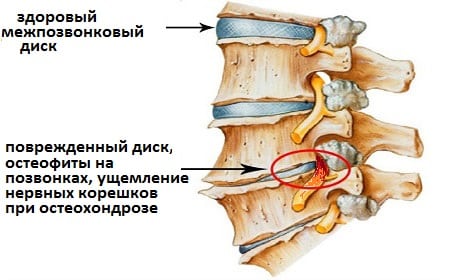

В основе патогенеза болезни лежат дегенеративно-дистрофические изменения в тканях позвоночного канала. Костная ткань разрастается, на позвонках образуются заострения (остеофиты), питание межпозвонковых дисков ухудшается.

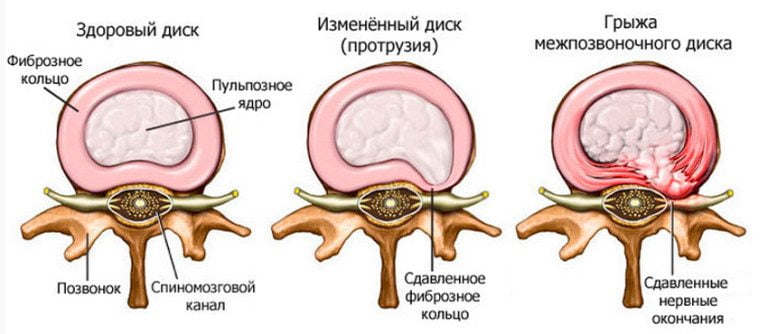

Межпозвонковый диск состоит из пульпозного ядра и обрамляющего его фиброзного кольца. Ядро имеет желеобразную консистенцию и обеспечивает амортизацию позвоночника. Фиброзное кольцо более плотное, благодаря чему удерживает ядро внутри.

При протрузии волокна фиброзного кольца повреждаются и растягиваются, а ядро становится более плотным, теряет амортизирующие свойства и выпячивается. Раньше ошибочно считали, что протрузия и грыжа являются разными стадиями одного патологического процесса. Сейчас известно, что это не так. Протрузия имеет форму конуса из-за более широкого основания. У грыжи, наоборот, верхушка больше основания, что придает ей вид мешочка.

Наиболее распространенными причинами таких патологических изменений являются:

-

шейно-грудной остеохондроз;

-

искривление позвоночного столба;

-

-

чрезмерная нагрузка на шею;

-

-

заболевания, связанные с метаболическими нарушениями;

-

наследственная предрасположенность.

К факторам риска, повышающим вероятность формирования протрузии шейного отдела, можно отнести:

-

-

малоподвижный образ жизни;

-

занятия спортом или вид деятельности, сопровождающийся риском травматизации;

-

-

-

Клиническая картина протрузии в шее напрямую зависит от локализации патологии и анатомических структур, которые оказались сдавлены. У человека может вообще ничего не болеть или периодически возникать лишь небольшой дискомфорт, если спинномозговые корешки и спинной мозг не задеты, а образование небольшого размера. Наиболее распространенными симптомами являются:

-

боль в шее, которая часто отдаёт в плечи, затылок и руки, усиливается при физической нагрузке и кашле;

-

хруст во время поворотов и наклонов головы;

-

головная боль, чаще односторонняя;

-

потеря сознания при резком повороте головы;

-

онемение кожи плеч, предплечий, пальцев кистей рук в определённых зонах;

-

парез или паралич верхних, а иногда и нижних конечностей (в случае сдавления спинного мозга);

-

ограничение подвижности шеи.

Многие из описанных симптомов не являются специфичными и присущи для большого количества заболеваний. Поэтому при появлении хотя бы одного из них необходимо немедленно обратиться к квалифицированному врачу для проведения дифференциальной диагностики и получения рекомендаций по лечению.

Виды

Протрузия классифицируется на несколько видов в зависимости от направления выпячивания:

-

Медианная

Локализуется в центре позвоночного канала, чаще всего провоцирует появление неврологических нарушений.

-

Парамедианная

Патология располагается справа или слева по отношению к позвоночному каналу. Часто ущемляет нервные корешки и сопровождается интенсивным болевым синдромом.

-

Фораминальная

Выпячивание находится в естественных отверстиях между позвонками и приводит к возникновению неврологических расстройств и болезненности.

-

Диффузная

Протрузия широкая и распределяется по всей задней поверхности диска.

Протрузия межпозвонковых дисков шейного отдела развивается постепенно, в три стадии:

-

Пульпа диска смещается и давит на фиброзное кольцо, ухудшая его эластичность. Данное состояние чаще всего протекает бессимптомно, поэтому обнаруживается случайно или продолжает прогрессировать.

-

Выпячивание увеличивается в размерах и давит на богатую болевыми рецепторами связку, расположенную вдоль задней поверхности позвонков. Это провоцирует появление болезненных ощущений и дискомфорта в шее.

-

Выпячивание увеличивается в размерах, фиброзное кольцо разрывается. Формируется протрузия больших размеров или межпозвонковая грыжа.

Диагностика

На первичном приеме врач проводит:

- Опрос, в ходе которого уточняются жалобы, их характер и особенности возникновения. Также собирается детальный анамнез жизни — наследственные болезни, физическая активность, перенесенные заболевания, травмы и операции.

- Неврологический осмотр. Врач оценивает поверхностную и глубокую чувствительность, мышечную силу и рефлексы с конечностей.

Для получения большего объема диагностических данных могут быть назначены следующие исследования:

- Общий и биохимический анализ крови при подозрении на воспалительный, ревматологический характер патологии, нарушении обмена веществ.

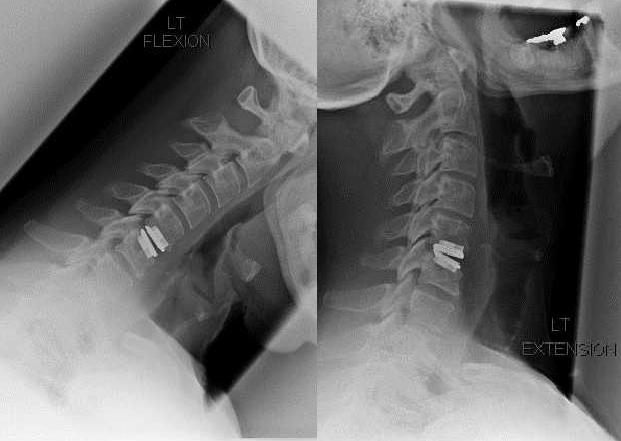

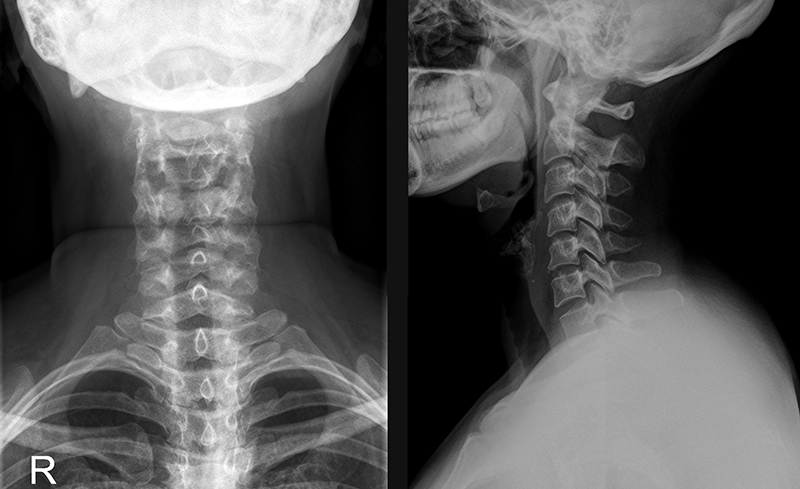

- Рентгенография — самый доступный и простой способ визуализации шейного отдела позвоночника. Рентгеновский снимок дает возможность получить сведения о дегенеративных изменениях, наличии новообразований и деформации позвонков.

- КТ — более информативный метод, позволяющий подробнее оценить костные структуры позвоночного столба.

- МРТ — предпочтительный метод обследования, позволяющий получить детальную картину не только костных структур, но и мягких тканей изучаемой области, визуализировать межпозвонковые грыжи и протрузии.

- Электронейромиография конечностей. Проводится для оценки проводимости по двигательным и чувствительным волокнам периферических нервов, а также спинномозговых корешков, что необходимо для проведения дифференциальной диагностики и определения тактики лечения.

К какому врачу обратиться

Многие люди не знают, какой врач лечит протрузии шейного отдела. Из-за этого они откладывают визит к специалисту, пока болезнь прогрессирует. Это существенно ухудшает прогноз на быстрое выздоровление без осложнений.

Диагностикой и лечением протрузии занимается невролог. Он проводит обследование, устанавливает диагноз и составляет индивидуальный план лечения. При необходимости невролог направляет на консультацию к смежному специалисту: нейрохирургу, травматологу, реабилитологу, физиотерапевту и т.д.

Запишитесь на консультацию невролога

Прием длится 60 минут, включает в себя диагностику, анализ вашего МРТ и составление плана лечения, проходит как в очном формате, так и онлайн.

Лечение

Объяснить, как лечить протрузию дисков позвоночника шейного отдела, может только квалифицированный врач. Самолечение будет не только неэффективным, но и усугубит течение заболевания. Поэтому мы настоятельно рекомендуем обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Для лечения протрузии в шее применяется комплексный подход. Он направлен на:

- устранение болевого синдрома и мышечного спазма;

- улучшение подвижности шейного отдела позвоночника;

- восстановление поврежденной структуры межпозвонкового диска;

- уменьшение размеров протрузии или грыжи;

- улучшение питания хрящевой ткани;

- профилактику осложнений.

Консервативная терапия — это эффективный и предпочтительный метод лечения, позволяющий убрать симптомы протрузии и остановить прогрессирование болезни. В неё входит:

-

Медикаментозное лечение

В зависимости от особенностей клинического случая лечащий врач подбирает пациенту оптимальный препарат с необходимой дозировкой и длительностью приема. Чаще всего используются следующие группы лекарственных препаратов:

- нестероидные противовоспалительные средства снимают воспаление и болевой синдром;

- глюкокортикостероиды помогают снять отек, воспаление и сильный болевой синдром; применяются при проведении паравертебральной блокады и неэффективности менее сильных медикаментов;

- миорелаксанты устраняют мышечный спазм;

- противосудорожные средства назначают при выраженных признаках поражения спинномозгового корешка и неэффективности нестероидных противовоспалительных средств, а также для лечения хронической боли.

-

Физиотерапия

Физиотерапевтическое лечение избавляет от симптомов заболевания, улучшает прогноз на выздоровление и предотвращает развитие осложнений. Наибольшей эффективностью в лечении протрузии шейного отдела позвоночника обладают:

- Магнитотерапия — локальное использование низкочастотных магнитных полей переменного или постоянного действия. Метод способствует снятию болевого синдрома, уменьшению отёка.

- Лазеротерапия — воздействие на организм низкоэнергетическим лазерным излучением. Лазер уменьшает проявления воспаления, а также улучшает восстановление тканей.

-

Лечебный массаж и мануальная терапия

Обращение к квалифицированному массажисту позволит добиться следующих результатов:

- расслабление спазмированных мышц;

- уменьшение или полное устранение боли;

- улучшение подвижности шейного отдела позвоночника.

-

Иглорефлексотерапия

Введение стерильных игл в биологически активные точки тела для уменьшения боли и напряжения мышц.

-

Кинезиотейпирование

Тейпы — гипоаллергенные клейкие ленты, которые наносят на кожу по специальной методике. Они снимают мышечный спазм и предотвращают чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника.

-

ЛФК

Правильно подобранный комплекс упражнений улучшает подвижность шейного отдела позвоночника и укрепляет мышечный корсет.

При неэффективности консервативной терапии обсуждается вопрос хирургического вмешательства. В таком случае пациент отправляется на дообследование и консультацию к нейрохирургу.

Последствия

Шея — это место расположения крупных нервно-сосудистых пучков, органов дыхания и пищеварения. Мышцы в этой области отвечают за движение и подвижность головы, поэтому игнорировать протрузию в шейном отделе нельзя. Это чревато тяжелыми и опасными осложнениями:

- сдавливанием спинномозговых нервов, которое может привести к парезу или параличу конечностей, нарушению чувствительности;

- выраженным ограничением подвижности шейного отдела позвоночника.

При своевременном обращении к неврологу протрузия в шее имеет благоприятный прогноз. Начало лечения на ранней стадии болезни позволяет уменьшить размеры выпячивания, устранить патологические симптомы, улучшить самочувствие пациента и предотвратить развитие осложнений.

Профилактика

Чтобы не пришлось думать о том, как убрать протрузию в шейном отделе, можно предпринять меры для профилактики ее формирования. Для этого достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

-

отказаться от чрезмерной физической нагрузки и деятельности, сопровождающейся высоким риском травмирования;

-

регулярно заниматься спортом — ходить, бегать, плавать, ездить на велосипеде, выполнять несложные упражнения;

-

нормализовать вес при повышенной массе тела и ожирении;

-

правильно питаться — суточный рацион должен включать достаточное количество овощей, фруктов и воды;

-

спать на качественном матрасе и подушке;

-

своевременно посещать врача при появлении симптомов недуга и не заниматься самолечением.

Воспользуйтесь чатом на сайте, чтобы получить ответ в течение 5 минут. Выберите удобный для вас канал связи для общения с оператором.

Шейный лордоз является медицинским термином, обозначающим изменение физиологической кривизны в шейном отделе позвоночника. Физиологическая кривизна в шейном отделе необходима для правильного функционирования позвоночника и изменение этой кривизны может приводить к нарушению биомеханики и различным патологическим состояниям . Кривизна в шейном отделе позвоночника может иметь большие вариации отклонений от нормы и привести к появлению различных симптомов . Иногда нормальная кривая выпрямляется, что затрудняет перемещение шеи или она становится более изогнутой, чем обычно, иногда она может отклоняться вправо или влево и одновременно быть чрезмерно изогнутой. Лечение лордоза шейного отдела позвоночника зависит от тяжести деформации и генеза и может быть как консервативным, так и оперативным.

Типы лордоза шейного отдела позвоночника

Гиперлордоз: более сильное выгибание шеи вперед, по сравнению с нормой. Визуально создается ощущение, что голова сильно ушла фронтально вперед и возможно опущена ниже уровня плеч. По сути, у таких пациентов имеется патологическая экстензия шеи.

Гиполордоз: также называется шейным кифозом или « шеей военного ». Эта аномалия проявляется выпрямлением шейного отдела позвоночника. При взгляде сбоку , шея человека выглядит выпрямленной, без нормальной физиологической кривизны шеи.

Семь костей образуют шейный отдел позвоночника. Хотя в норме необходима небольшая кривизна в шее для поддержки головы, тем не менее, изменение этой кривизны приводит к различным проблемам.

Причины

Хотя изменения кривизны шейного отдела развиваются чаще взрослых, тем не менее, патологический лордоз может встречаться и у детей. И мужчины и женщины болеют одинаково часто, также не обнаружено какой- либо зависимости этого состояния от этноса или расы. Состояние, как известно, является результатом плохой осанки в течение многих лет и мышечных спазмов в шее. Основные причины цервикального лордоза:

Плохая осанка: Как правило, формируется у людей, которые длительно сидят за компьютером, и это может способствовать развитию патологического лордоза. Длительно напряжение мышц для удержания головы индуцирует их непроизвольно вытягивать шею вперед. Такие длительные статические нагрузки и нарушения осанки могут привести к несоосности шейного отдела позвоночника.

Травма: Прямая травма шейного отдела позвоночника может привести к потере шейного лордоза, что означает, что шея не может находиться в ее естественном положении. Такие изменения, как правило, возникают после хлыстовых травм шеи.

Остеопороз: заболевание, встречающееся у лиц пожилого возраста, при котором происходит увеличение пористости костей и за счет этого снижается прочность костей. В связи с тем, что голова весит пару килограмм , этот вес оказывает воздействие на уже хрупкие кости , что ведет к развитию деформаций шейного отдела позвоночника.

Заболевания скелетно-мышечной системы: Существуют заболевания мышц и скелета, которые часто имеют врожденный характер, и по мере роста организма развиваются различные патологии как, например, ахондроплазия, кифоз и сколиоз. Также к лордозу могут приводить патологические состояния, влияющие на межпозвонковые диски, такие как дисцит, грыжа диска или пролапс или же изменения в положении позвонков, как спондилолистез. Кроме того, лордоз может быть обусловлен различными системными заболеваниями соединительной ткани.

Важность здоровой кривизны шейного отдела позвоночника

Позвоночник Homo Sapiens состоит из 24 костных образований (позвонков). Позвоночник — это своего рода стержень для поддержки веса, он удерживает тело вертикально и помогает в выполнении различных по сложности моторных функций. Кроме того , позвоночник также служит своего рода защитным футляром для спинного мозга, который начинается в конце мозга и простирается к дистальному отделу позвоночника. Спинной мозг — это пучок нервов, которые передают нервные импульсы в мозг и от мозга на периферию.

Шейный отдел позвоночника – это часть важной структуры и изменения геометрии могут оказать влияние на различные аспекты здоровья.

Симптомы шейного лордоза

Нарушения структуры шейных позвонков и формы этого отдела позвоночника могут приводить к появлению вариабельности симптомов. Учитывая, что в области шеи располагаются важные нервы пучки (афферентные и эфферентные волокна), которые участвуют в обмене информацией между мозгом и периферией , проблемы с шеей могут привести к некоторым нежелательным симптомам например:

Боль / дискомфорт в области шеи: эти проявления, с которыми чаще всего сталкиваются лица с аномальной кривизной шейного отдела позвоночника и, как правило, это результат положения головы направленной вперед. Боль может ощущаться как колющая или резкая и часто сопровождается затруднением в поворотах шеи. В некоторых случаях боль может не ощущаться, но избыточная кривизна может продолжать ограничивать повседневные действия. Мышцы вокруг шеи, плеч и верхней части спины обычно напряжены и могут быть болезненными при прикосновении. Обычно также отмечаются мышечные спазмы, которые также могут снижать амплитуду движений в шее, сложности при поднятии рук или поднятии тяжестей.

Компрессия корешков. Если нервный корешок подвергается компрессии из-за аномальной кривизны позвоночника или нестабильности двигательных сегментов, это может привести к симптомам, связанным воздействием на нервные структуры . Пациенты могут отмечать нарушения чувствительности (онемение и покалывание).

Как правило, адекватное лечение позволяет избавиться от симптомов. Но если лечение лордоза не проводится надлежащим образом, симптоматика со временем будет только прогрессировать.

Если у пациента появляется слабость в руках и пальцах рук или трудности в поддержании контроля движений ,то в таком случае может потребоваться немедленная медицинская помощь. Кроме того, изменения в кривизне позвоночника могут привести к дальнейшим изменениям в соседних суставах, структурах и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем.

Наиболее частые симптомы при патологическом лордозе:

- Мышечный спазм / слабость

- Ограничение физических возможностей

- Усталость

- Головные боли

- Головокружение

- Боль в спине

- Плохая осанка

Диагностика

Диагностика лордоза шейного отдела позвоночника выставляется на основании истории болезни и данных клинического обследования.

Для верификации диагноза могут быть использованы такие методы обследования как:

- Рентгенография

- МРТ

- КТ (МСКТ)

- ПЭТ

- Лабораторная диагностика

Лечение

В зависимости от основной причины конкретного случая аномалии кривизны, лечение лордоза шейного отдела позвоночника может отличаться.

Основные методы лечение

Физиотерапия. Различные методы физиотерапии могут применяться для лечения лордоза шейного отдела позвоночника. Физиотерапия позволяет уменьшить боль снять воспаление.

Тракционная терапия. Тракции бывают полезны при наличии компрессии. Тракционная терапия позволяет уменьшить компрессию корешка и таким образом уменьшить симптоматику.

Массаж. Этот вид лечения позволяет расслабить спазмированные мышцы шеи, снять боль и восстановить гибкость шеи .

• Корсетирование. При тяжелых формах шейного лордоза может потребоваться использование корсета в дневное время и специальной ортопедической подушки во время сна. Такая фиксация помогает бороться с аномальной кривизной шейного отдела позвоночника.

Иглорефлексотерапия. Это метод лечения используется при наличии болевых проявлений ,нарушений чувствительности ,особенно когда есть признаки компрессии нервных структур.

• ЛФК. Физические упражнения являются чрезвычайно важной частью и наиболее эффективным методом лечения лордоза шейного отдела позвоночника .ЛФК помогает исправить неправильную осанку, усилить мышцы и увеличить диапазон движений и гибкость шейного отдела позвоночника. Регулярные упражнения на шею, рекомендованные врачом ЛФК, помогают укрепить мышцы шеи, и постепенно пациент может шевелить шеей без боли. Во время лечения человек должен избегать подъема тяжелых предметов.

Упражнения для лечения шейного лордоза могут стать отличным способом уменьшения боли и повышения мобильности, однако их следует делать с осторожностью. В идеале, упражнения для лечения лордоза шейного отдела позвоночника необходимо подбирать с квалифицированным врачом ЛФК.

Хирургическое лечение, как правило, рассматривается как крайний метод, поскольку оперативное вмешательство в шейном отделе достаточно рискованно, и после этого у пациента может измениться привычный образ жизни.

Например, спондилодез затрудняет поворот головы и может увеличить уязвимость этих пациентов к травмам, так как позвоночник теряет часть своей гибкости и эластичности.

Профилактика шейного лордоза

Наличие хронической боли в шее может быть очень неудобным и препятствовать выполнению самых простых ежедневных действий.

Большинство аномалий, связанных с шеей, развиваются в течение длительного времени, и пациент, как правило, понимает, что со временем могут развиваться осложнения.

Основные рекомендации по профилактике:

- Помнить всегда об осанке: плохая осанка — основной источник боли, связанной с позвоночником, поскольку большинство из нас проводят большую часть дней, сидя или стоя с плохой осанкой. Со временем, это может привести к изменениям кривизны позвоночника, особенно шейного отдела позвоночника.

- Сон на спине: Сон на животе может со временем вызвать изменение кривизны шейного отдела позвоночника. Если вы считаете это слишком сложным, существуют различные типы ортопедических подушек, которые могут помочь с правильной позой во время сна . Кроме того, можно проконсультироваться с врачом –ортопедом который сможет дать дополнительные советы.

- Оптимизация рабочего места: сегодня многие рабочие места требуют использования компьютера, что может привести к проблемам, связанным с положением головы. Рекомендуется поднять монитор примерно на три дюйма выше уровня глаз, так как взгляд вниз на экран может с течением времени негативно повлиять на шею . Кроме того, удерживая ноги на полу, пока вы работаете на компьютере, вы сможете удерживать плечи.

- Не держите свой кошелек в заднем кармане: большие громоздкие кошельки в заднем кармане могут создать дисбаланс в вашей позе, когда вы сидите.

Шейный лордоз сглажен (выпрямлен, кифотизирован). Такой диагноз часто ставится на основе рентгеновских снимков, МРТ. И вызывает удивление. Что это такое и чем грозит? Вопрос далеко не праздный, поскольку патология становится причиной многих неприятных симптомов: боль в шее, особенно сзади и в затылке, головная боль и головокружения, хруст при повороте головы, слабость мышц шеи.

Что означает шейный лордоз выпрямлен?

Наш позвоночник вовсе не прямой, как палка. В норме существует два физиологических изгиба: шейный и поясничный лордозы. Задача изгибов равномерно распределять нагрузку на позвонки в статике и при движении, амортизировать (смягчать) все прыжки и удары при ходьбе, как автомобильная рессора.

Благодаря изгибам многократно повышается устойчивость позвоночника к нагрузкам, увеличивается его прочность.

Чем опасно выпрямление шейного лордоза?

Во-первых, значительно возрастает ударная нагрузка на диски позвоночника и суставы ног. Во-вторых, постепенно происходит смещение и нестабильность позвонков относительно друг друга. Что, в свою очередь, вызывает микротравмы диска, синдром позвоночной артерии, способствует формированию грыж, протрузий, остеофитов в шейно-грудном отделе, а они уже приводят к спазмам, компрессии нервов и характерным неприятным симптомам: боль в шее, в затылке, головокружения, тугоподвижность в шее, онемение рук.

К более серьезным последствиям можно отнести хроническую недостаточность мозгового кровообращения, что приводит головным болям и сосудистым нарушениям, симптомам всд (вегето-сосудистая дистония), повышается риск инсульта.

Причина выпрямления шеи

Вопрос номер один: почему происходит выпрямление физиологического изгиба в шейном отделе? Почему шея становится прямая, как палка?

Наши диски и позвонки в анатомически правильном положении поддерживают глубокие скелетные мышцы шеи. Только от их состояния зависит форма позвоночного столба. Самые крупные мышцы шеи – это длинные разгибатели шеи. Мощная группа мышц, которая тянется от затылочной кости до 5 и 6 грудного позвонка. И основной их антагонист группа лестничных мышц шеи. Главная функция длинных разгибателей шеи – удерживать голову, ее вес, при наклоне вперед.

Так вот, у современного человека длинные разгибатели шеи хронически перенапряжены и ослаблены. Они не в состоянии фиксировать шейные позвонки в анатомически верном положении, отчего собственно и возникает выпрямление шейного лордоза.

Еще один неприятный момент. Когда слабеют длинные разгибатели шеи, повышенную нагрузку берут другие мышцы, главный образом лестничные (как главный антагонист) и происходит их укорочение. Это также вызывает изменения положения позвонков относительно друг друга, формируется, так называемый, лестничный синдром.

В лестничных мышцах шеи проходит сосудисто-нервный пучок, который формирует нервы и сосуды руки. Поэтому основные симптомы укорочения этих мышц часто связаны с руками: боль не только в шее, но и плече, особенно при наклонах в сторону и поворотах, онемение в пальцах рук, кисти, всей руки, слабость в руке. Часто с укорочения лестничных мышц начинается плечелопаточный периартроз. А первопричина всех этих неприятностей – длинные разгибатели шеи.

Почему главные мышцы шеи перестают работать?

Следующий важный вопрос: почему ослабевают, спазмируются наши шейные мышцы, и почему эта проблема стала актуальной для большинства людей особенно в последние несколько лет?

Причина номер один – постоянно наклоненная вперед шея.

Мышцы задней поверхности шеи напрягаются каждый раз, когда мы наклоняем голову вперед – чтобы заглянуть в смартфон, почитать журнал, когда готовим на кухне или подолгу сидим за компьютером с вытянутой вперед головой. У современного человека длинные разгибатели, которые держат голову, испытывают хронические перегрузки.

Причина номер два – слабость мышц поясницы, сидячий образ жизни.

Большую часть времени в течение жизни современный человек проводит сидя. Не стоя, не лежа, а именно сидя. А как мы сидим? Облокотившись на спинку стула или в позе банана, ссутулившись. Спина округлена, поясница расслаблена, прогибается назад, голова вытянута вперед. В таком положении физиологические изгибы просто отсутствуют, поясничный и шейный отдел находятся в постоянном кифотизированном состоянии. И в таком положении мы проводим по несколько часов в день.

В итоге мышцы спины (разгибатели спины, квадратная, поясничная мышцы) ослабевают, человек не может в положении сидя держать поясницу. В таких условиях длинные разгибатели шеи тоже не включаются в работу, вместо них работают короткие разгибатели шеи, голова держится уже на коротких мышцах, а не на длинных, нагрузка распределяется неравномерно по всем дискам, а смещается больше на 5, 6, 7 межпозвонковый диски.

Если такая ситуация повторяется изо дня в день, мышцы шеи слабеют, укорачиваются, перенапрягаться диски шейного отдела позвоночника, короткие подзатылочные мышцы, постепенно происходит растяжение связок в шейном отделе, что вызывает нестабильность позвонков.

Как восстановить шейный лордоз. Лечение боли в шее

Как правило, если болит шея, то лечат именно шею, например, вправляют смещенные шейные позвонки, втирают обезболивающие суставные гели. Так можно лечиться долго, но безуспешно. Если при этом не восстанавливать мышцы поясницы, не устранить, какие факторы, как слабость разгибателей шеи, спины, то боли и симптомы обязательно вернуть и будут с годами только усиливаться, а разрушение позвонков прогрессировать. Не говоря уже о том, что лекарства, обезболивающие и НПВС, физиопроцедуры и мануальная терапия не способны вернуть шеи нормальный изгиб.

Поэтому прежде чем начать лечить шею, головные боли, боли в плече и руках, важно определить источник проблемы, слабое звено костно-мышечной системы. Это неработающие, спазмированные и укороченные мышцы, которые невозможно выявить с помощью снимков! Многие наши пациенты переживают, как можно прийти на прием к врачу с болями в позвоночнике и суставах без снимка. Что может без снимка сказать врач? Может, и очень многое. Снимки показывают лишь наличие грыж, протрузий и прочие дегенеративно-дистрофические изменения в костях и хрящах, но определить, почему эти патологии развиваются, аппарат не в силах.

Поэтому для того, чтобы оценить функциональное состояние мышц была разработана специальная система мануально-мышечной диагностики методом прикладной кинезиологии.

В первую очередь, для успешного лечения болей и деформации позвоночника в шее, нужно проверить, не связан ли дисбаланс с нарушением функций мышц поясницы, которая, в свою очередь, часто вызвана нарушением положения таза, слабостью больших ягодичных мышц.

У каждого человека могут быть свои причины развития патологий позвоночника и болей. Задача прикладной кинезиологии выявить их, а затем, на основе данных обследования, составить индивидуальную программу упражнений, которые направлены на то, чтобы восстановить полноценную функциональность ослабленных, неработающих мышц, устранить мышечные дисбалансы.

Делать это с помощью обычных силовых упражнений опасно и мало эффективно. Для работы с ослабленными мышцами и больным позвоночником необходимо специальное реабилитационное оборудование – биомеханические силовые декомпрессионные кинезитренажеры. Они широко используются в реабилитации после травм и операций на позвоночник и суставы, поскольку позволяют восстанавливать ослабленные мышцы с минимальной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Это свойство бесценно и при остеохондрозе позвоночника, нарушения осанки и формы позвоночного столба.

Упражнения на кинезиотренажерах направлены на решение нескольких задач: снятие спазма, компрессии, укреплении ослабленных неработающих укороченных мышц, восстановление нормального питания и кровоснабжения мышц, суставов, дисков, правильной биомеханики движения.

Упражнения для шейного лордоза

С помощью упражнений достигается укрепление ослабленных мышц шеи, верхней части спины, шейных и верхнегрудных позвонков, от которых начинаются длинные разгибатели шеи, плечевого пояса, восстановление правильной биомеханики движения, от которой зависит здоровье позвоночника. Одновременно снимаются спазмы, улучшается кровоток и питание позвоночника, проходят боли, головокружения и другие неприятные симптомы, стабилизируется давление. И всё это без применения лекарств, дорогостоящих аппаратных технологий.

Необходима консультация специалиста.

Консультация врача + диагностика методом прикладной кинезиологии – 1000 руб.

Звоните, пишите! Тел.: (843) 570-55-25, WhatsApp: 79655968085 или группа вконтакте.

Еще больше полезных статей в «Яндекс Дзен»:

Следите за нами в «Инстаграм» (фото и видео с занятий):

Не пропустите самое интересное! Подписывайтесь на наши новости:

Похожие статьи:

Лордоз шейного отдела позвоночника

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Шейный лордоз – естественный или патологический изгиб позвоночника, возникающий на фоне наличия опухолей, воспалительных процессов позвоночного столба, при врожденных пороках и контрактурах. Для патологии характерно нарушение осанки и боль в области шеи. Лордоз шейного отдела позвоночника может негативно воздействовать не только на осанку, но и на работу внутренних органов.

Чем дольше отсутствует лечение, тем сильнее изменяются кости и органы, деформируются другие части тела. Патология одинаково распространена среди женщин и мужчин. У детей возникает только врожденный лордоз. Приобретенный лордоз развивается у людей в возрасте от 15 до 35 лет.

Симптомы лордоза шейного отдела позвоночника

При прямом лордозе шейного отдела позвоночника пациент ощущает головную боль, головокружение, шум в ушах, онемение затылка и усталость. Мышцы шеи постоянно напряжены, а спина уплощена. Подвижность шеи снижена, что приводит к нарушению кровоснабжения головного мозга. У пациента становится сутулой спина, голова заметно выдвигается вперед, а шея визуально кажется короткой. В области плеч, воротниковой зоны и шеи возникает чувство ползания мурашек. При незначительных физических нагрузках может повышаться артериальное давление. Во время поворота головы пациента беспокоит резкая боль.

Шейный лордоз нередко сопровождается ухудшением аппетита, снижением работоспособности, памяти и внимания. Поскольку все искривления позвоночника взаимосвязаны между собой, уменьшение или увеличение шейного изгиба могут привести к деформации грудной клетки. Такой патологический процесс характеризуется поверхностным дыханием, кислородным голоданием на фоне анемии, нарушением сна, затрудненной работой сердца и застоем крови в области черепа и других органов.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 06 Февраля 2023 года

Дата обновления: 10 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Причины

Патологический шейный лордоз развивается вследствие таких причин:

- родовые травмы;

- болезнь Бехтерева;

- ревматоидный артрит;

- воспаление позвонков;

- опухоли позвоночника или близлежащих органов;

- искривление позвоночника.

Наличие патологического кифоза и поясничного лордоза повышают риск появления шейного лордоза. В детском возрасте на развитие патологии оказывает влияние рахит.

Также на возникновение шейного лордоза оказывают влияние следующие факторы:

- лишний вес;

- неудобная одежда;

- вынужденное длительное пребывание в неправильном положении;

- гиподинамия;

- заболевания внутренних органов;

- нарушения зрения и слуха;

- заболевания эндокринной системы;

- интоксикация организма.

- радикулит;

- атрофия шейных мышц;

- травмы и переломы шейного отдела;

- неправильно организованное рабочее место.

Разновидности

Врачи выделяют 2 вида шейного лордоза:

- Физиологический – наблюдается у всех людей, развивается в процессе нормального роста и развития организма;

- Патологический – возникает вследствие родовой травмы, болезней позвоночника или организма в целом.

В зависимости от причин возникновения лордоз бывает первичным и вторичным. Первичный развивается на фоне патологии позвоночного столба, а вторичный – вследствие заболеваний организма, сопровождающиеся нарушением метаболизма, появлением злокачественных опухолей и увеличением веса.

По срокам появления лордоз шейного отдела позвоночника бывает врожденным и приобретенным.

По степени искривления позвоночника различают гиперлордоз и гиполордоз. В первом случае у пациента отмечается сильный изгиб позвоночника вперед в шейном отделе. Во втором случае уплотняется уже имеющийся физиологический шейный лордоз. В норме физиологический изгиб шеи составляет 19-25 градусов. Гиперлордоз выявляют при увеличении угла до 26-35 градусов. Гиполордоз диагностируют при сглаженности шейного отдела позвоночника, угол при этом уменьшается до 12-18 градусов.

Диагностика

В первую очередь, ортопед проводит внешний осмотр пациента, оценивает его осанку, выполняет ощупывание позвоночника, измеряет глубину изгиба и определяет болевые точки. При подозрении на патологический шейный лордоз врач отправляет больного на рентгенографию. Ее выполняют в двух проекциях, чтобы ортопед мог определить степень заболевания. Для выявления причин лордоза дополнительно проводят компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. На снимках врач обнаружит межпозвоночные грыжи и небольшие новообразования.

К какому врачу обратиться

При появлении боли в шее и спине следует обратиться к неврологу или ортопеду. Дополнительно может потребоваться консультация онколога и нейрохирурга. В лечении пациентов с шейным лордозом принимают участие массажист и физиотерапевт.

Лечение лордоза шейного отдела позвоночника

При шейном лордозе врач назначает комплексное лечение, включающее следующие методики:

- ортопедический режим

- медикаменты

- ЛФК

- плавание

- мануальная терапия

- массаж

- физиотерапевтические процедуры

- вытяжение позвоночника

- иглорефлексотерапия

- санаторно-курортное лечение

- соблюдение диеты

- хирургическое вмешательство

Во время лечения больному следует исключить прыжки и бег, перенос тяжелых предметов, длительного сидячего положения. Ему показано ношение специального воротника или бандажа, сон на ортопедическом матрасе.

Лечебная гимнастика при шейном лордозе направлена на вытяжение позвоночника. Если подобранные врачом упражнения вызывают болевые ощущения, их необходимо отменить.

Массаж помогает вернуть тонус мышцам, увеличивает подвижность пояснично-крестцового отдела, а мануальная терапия помогает разгрузить межпозвоночные диски, снять спазмы мышц и нормализовать кровообращение.

Физиопроцедуры направлены на улучшение трофики тканей, повышение сократительной способности мышц в поврежденном участке. Широко применяют ультрафиолетовое облучение, магнитотерапию на область шеи, электрофорез кальция и фосфора.

Из медикаментов эффективно при шейном лордозе использовать нестероидные противовоспалительные препараты. При умеренных болях можно принимать лекарства в таблетированной форме. Интенсивный болевой синдром снимают внутримышечным введением препаратов. Дополнительно можно применять противовоспалительные гели и мази. Для устранения мышечного спазма нужно принимать миорелаксанты. Если пациент жалуется на онемение и ощущение ползания мурашек, то в курс лечения включают витамины группы B. Улучшить репаративные процессы в позвоночнике помогут хондропротекторы. При выраженных болевых ощущениях эффективны околопозвоночные блокады с анестетиками.

Через полгода после комплексного лечения лордоза шейного отдела позвоночника пациенту показано санаторно-курортное лечение. Санатории лучше выбирать в местах с теплым климатом, наличием хвойного леса и минеральных вод.

Во время лечения шейного лордоза важно придерживаться правильного питания, исключив из рациона острые блюда, майонез, соусы, копченые изделия, бобовые, алкогольные напитки, кофе и сладости. В рацион рекомендуется внести овощные супы, мясо и рыбу нежирных сортов, кисломолочные продукты, крупы и свежие фрукты.

Если у пациента диагностирован врожденный шейный лордоз, то потребуется оперативное вмешательство с длительной реабилитацией. Дугу изгиба позвоночника уменьшают или увеличивают с помощью металлических пластин, штырей или скоб. Давление металлоконструкций постепенно восстанавливает физиологическое положение. Чтобы организм больного быстрее привык к изменениям, во время реабилитационного периода шею иммобилизуют. Период реабилитации может длиться до 1 года.

Осложнения

К осложнениям шейного лордоза относятся:

- сосудистые нарушения;

- межпозвоночные грыжи;

- дистрофические изменения в позвонках;

- повышение внутричерепного давления;

- парез рук;

- остеохондроз.

Профилактика лордоза шейного отдела позвоночника

Для предотвращения развития шейного лордоза врачи рекомендуют соблюдать такие правила:

- сбалансированно питаться;

- регулярно заниматься физкультурой;

- укреплять шейные мышцы йогой, аэробикой или фитнесом;

- обращаться к врачу при появлении боли и дискомфорта в спине и шее;

- следить за осанкой;

- спать преимущественно на спине;

- использовать ортопедические подушки и матрас;

- правильно организовать рабочее место;

- делать перерывы при длительном сидении за компьютером и выполнять упражнения для позвоночника;

- не поднимать тяжести одной рукой.

Источники

Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение» на тему: «Этиология и классификация нарушений осанки», А. Д. Викулов, А. В. Левин

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

Протрузия шейного отдела позвоночника

На вопрос отвечает:

Гриценко Константин Анатольевич

Вертеброневролог, мануальный терапевт

Стаж: Более 30 лет

Записаться к врачу

- 1 Что такое протрузия диска шейного отдела позвоночника

- 2 Причины

- 3 Виды

- 4 Симптомы

- 5 Диагностика заболевания

- 6 Лечение протрузии шейного отдела без операции

- 6.1 Медикаментозная терапия

- 6.2 Мануальная терапия

- 6.3 ЛФК

- 6.4 Физиотерапия

С течением жизни под действием разных факторов и возрастных изменений межпозвоночные диски, расположенные между телами позвонков, постепенно изнашиваются и истираются. Результатом этого становится развитие остеохондроза, а впоследствии и протрузии диска. Она может наблюдаться только в одном из дисков шейного отдела позвоночника, так и в нескольких. Подобный патологический процесс зачастую сопровождается возникновением болей разной выраженности, а иногда и неврологических нарушений. Но даже не это является основной проблемой. Протрузии межпозвонковых дисков шейного отдела могут быть довольно опасными и приводить даже к инсульту, поэтому при их диагностировании необходимо немедленно начинать лечение, пока заболевание не стало причиной образования межпозвонковой грыжи и тяжелых осложнений.

Что такое протрузия диска шейного отдела позвоночника

Шейный отдел образован 7-ю позвонками, но в отличие от других отделов позвоночника не все они имеют межпозвонковые диски. Первый шейный позвонок называется атлантом, а второй аксисом. Они имеют особую форму, и между ними отсутствует хрящевая прослойка, т. е. межпозвоночный диск. Между всеми остальными позвонками хребта они есть, но отличаются размерами.

Шейные межпозвонковые диски имеют наименьшую высоту и диаметр, но, как и все другие, они состоят из пульпозного ядра и фиброзного кольца. Пульпозное ядро – самая важная часть диска, отвечающая за амортизацию движений, удержание смежных тел позвонков и обеспечение подвижности позвоночника. Оно имеет студенистую консистенцию и постоянно сжимается и расправляется при движениях, что позволяет смягчать удары и одновременно обеспечивает питание межпозвонкового диска, так как собственных кровеносных сосудов он не имеет.

Фиброзное кольцо окружает пульпозное ядро. Оно образовано прочными, но эластичными волокнами, переплетающимися в 3-х плоскостях. Но под действием дегенеративных изменений, обусловленных повышенными нагрузками или естественными процессами старения организма, образующие фиброзное кольцо волокна теряют природную эластичность, а сам диск обезвоживается и истончается. Давление тел позвонков на него увеличивается, что приводит к повышению давления внутри диска.

Студенистое внутреннее содержимое сильнее давит на уже ослабленные волокна фиброзного кольца, провоцируя образование микроскопических разрывов в них. Со временем часть волокон разрывается и пульпозное ядро, стремясь нормализовать давление внутри диска, устремляется в образовавшуюся полость. Таким образом, фиброзное кольцо еще сохраняет свою целостность снаружи, но толщина его на разных участках диска неодинакова, т. е. формируется протрузия. Подобные процессы провоцируют развитие воспаления в шее и возникновение болей разной интенсивности, а поскольку форма диска также деформируется, это может приводить к возникновению неврологических нарушений.

Каждая протрузия проходит 3 стадии развития:

- Размеры выпячивания не превышают 1 мм. Диагностировать такую протрузию может только очень опытный специалист, поскольку ее сложно заметить даже на высокоточных снимках МРТ. Но заподозрить наличие патологии можно по присутствию признаков сильного разрушения межпозвоночного диска.

- Размеры протрузии составляют до 3 мм. Такие образования уже легко обнаруживаются с помощью инструментальных методов диагностики и являются частой причиной первичного обращения больного к врачу в виду появления болей в шее, а иногда и неврологических расстройств.

- Размеры выпячивания достигают 5 мм. На этой стадии развития протрузия часто уже трансформируется в грыжу межпозвонкового диска, т. е. происходит окончательный прорыв фиброзного кольца, что позволяет пульпозному ядру выпячиваться наружу.

Наиболее часто в шейном отделе позвоночника поражаются межпозвонковые диски С5—С6 и С6—С7.

Причины

Шейный отдел позвоночника отличается особенно выраженной подвижностью, что обеспечивает возможность совершать огромное количество разнообразных движений головой. Но это же становится причиной частого поражения расположенных в нем межпозвонковых дисков. Изначально возникает остеохондроз, т. е. изменяется толщина и плотность межпозвонковых дисков, но при сохранении отрицательно действующих факторов он рано или поздно приводит к образованию протрузии.

Основными предпосылками для формирования протрузии дисков шейного отдела позвоночника являются:

- длительное пребывание в положение со склоненной головой;

- неправильная осанка, сутулость;

- «сидячая» работа и малоподвижный образ жизни;

- чрезмерные нагрузки на шею;

- искривление позвоночника (кифоз, сколиоз);

- травмы шеи;

- эндокринные заболевания.

Протрузию дисков шейного отдела позвоночника можно считать профессиональным заболеванием работников офисов, водителей, лаборантов, ученых.

Виды

Сам межпозвоночный диск имеет эллипсоидную форму, т. е. близкую к кругу. Образование протрузии может происходить в любой его части, что и является основным критерием классификации. Определение вида, т. е. положения протрузии очень важно для разработки правильной тактики лечения. Поэтому этому вопросу уделяется повышенное внимание.

Межпозвоночный диск условно делят на 2 части: заднюю и переднюю. Задняя образовывает позвоночный канал, в котором проходит спинной мозг, а передняя примыкает к мягким тканям в направлении живота. Поэтому наибольшую опасность представляют именно задние протрузии, которые еще называют дорзальными. Передние же практически безобидны и крайне редко требуют лечения.

В зависимости от того, в какой части задней поверхности диска формируется протрузия, выделяют 4 основных вида:

- медианная – расположена четко по центру позвоночного канала и может провоцировать возникновение нарушений как с левой, так и с правой стороны тела;

- парамедианная – смещена относительно центральной оси влево или вправо и соответственно вызывает возникновение симптомов в левой или правой части тела;

- фораминальная – формируется в области естественных отверстий позвоночника, образованных ножками позвонков и суставными отростками соседних позвонков, в которых проходят спинномозговые корешки;

- диффузная – выпячивание занимает большую часть задней поверхности диска и может вызывать тяжелые неврологические расстройства.

Симптомы

Характер проявления протрузии зависит от ее размера, локализации в позвоночном канале и того, какой именно межпозвонковый диск шейного отдела позвоночника поражен. Зачастую первым симптомом возникновения выпячивания является появление хруста и щелчков в шее при движениях головой. Также заболевание может манифестировать с появления болей.

Изначально возникает легкий дискомфорт, чаще после длительно пребывания в вынужденном положении тела со склоненной головой. По мере прогрессирования заболевания боли усиливаются и из ноющих переходят в острые и продолжительные. Если протрузия уже затрагивает спинномозговые корешки, боль может отдавать в затылок, плечи, руки и грудь. Также это часто сопровождается возникновением сбоев в работе соответствующих внутренних органов и нарушениями чувствительности в определенных участках тела.

В связи с тем, что при беременности нагрузка на организм женщины увеличивается вдвое, очень важно привести в порядок позвоночник. В нашей клинике разработана и подготовлена специальная программа комплексного обследования и лечения для беременных и планирующих беременность.

Это обусловлено тем, что у человека присутствует сегментарная иннервация тела, т. е. каждый участок спинного мозга и пара отходящих на уровне каждого позвоночно-двигательного сегмента спинномозговых корешков ответственна за работу конкретной части тела и внутреннего органа. Так, например, при протрузии диска С5—С6 нередко наблюдаются расстройства в работе миндалин, а при поражении диска С4—С5 могут возникать нарушения слуха и увеличение аденоидов.

Таким образом, признаками образования протрузии в шейном отделе позвоночника могут выступать:

- боли в шее, отдающие в руки, верхнюю часть грудной клетки, плечи, затылок;

- нарушения чувствительности в руках, шее, плечах;

- ощущение ползания мурашек, покалывание в кистях;

- уменьшение амплитуды движений;

- повышенная раздражительность;

- нарушения сна;

- снижение слуха и зрения;

- проблемы с кожей;

- увеличение частоты развития аллергических реакций;

- частые тонзиллиты, ларингиты, сложно поддающиеся лечению;

- нарушения в работе щитовидной железы, включая развитие гипотиреоза и пр.

Иногда протрузия, особенно фораминальная, вызывает так называемые прострелы, т. е. внезапные резкие боли при повороте головы. При этом жгучая боль может ощущаться по всей руке вплоть до пальцев.

У каждого больного может быть свой набор симптомов. Ситуации, когда наблюдаются все вышеперечисленные признаки, крайне редки и свидетельствуют о тотальном поражении межпозвонковых дисков шеи.

Кроме того, с каждой стороны шейных позвонков проходят позвоночные артерии, обеспечивающие поступление крови к головному мозгу. Патологические выпячивания дисков могут вызывать их сдавление, что будет провоцировать возникновение:

- головных болей, вплоть до мигреней;

- головокружения и потери сознания;

- нарушения памяти, внимания и способности к концентрации;

- нарушения зрения;

- скачки артериального давления.

При сильном стенозе одной или обеих позвоночных артерий, т. е. сужении их просвета мозговое кровообращение существенно ухудшается, что может стать причиной развития инсульта.

Диагностика заболевания

Поскольку протрузии на начальной стадии развития протекают скрыто, диагностируют их в основном на 2-й стадии или когда выпячивание диска уже успело трансформироваться в полноценную межпозвонковую грыжу. Поэтому обращаться к врачу следует при появлении малейших изменений в шее.

Диагностика и лечения протрузий шейного отдела позвоночника являются задачей мануальных терапевтов, неврологов и вертебрологов. На первой консультации врач тщательно опрашивает и осматривает пациента. Проведение определенных неврологических тестов позволяет узнать, ущемлены ли спинномозговые корешки. Для более точной оценки ситуации, определения расположения и размера протрузии пациентам назначаются:

- рентген;

- КТ;

- МРТ.

Наиболее полную и достоверную информацию о состоянии межпозвонковых дисков предоставляет МРТ. Остальные позволяют судить о наличие протрузии в основном по косвенным признакам. МРТ же дает точные данные о ее величине, размерах, наличие компрессии нервных корешков и состоянии спинного мозга. Поэтому именно магнитно-резонансная томография является лучшим методом для диагностики протрузии шейного отдела позвоночника.

Дополнительно может проводиться электронейромиография, которая позволяет определить, насколько сильно выражены расстройства иннервации мышц.

В нашей клинике вы также можете узнать более подробно о составе своего тела и состоянии сосудистой системы, которая участвует в кровоснабжении внутренних органов, скелетно- мышечной мускулатуры, головного мозга.. Наши опытные доктора подробно разъяснят Вам полученные данные. Биоимпендансометрия высчитывает соотношение жира, мышечной , костной и скелетной массы, общей жидкости в организме, скорости основного обмена. От состояния мышечной массы зависит интенсивность рекомендуемой физической нагрузки. Обменные процессы в свою очередь влияют на способность организма восстанавливаться. По показателям активной клеточной массы можно судить об уровне физической активности и сбалансированности питания. Это простое и быстрое в проведении исследование помогает нам увидеть нарушения в эндокринной системе и принять необходимые меры. Помимо этого нам также очень важно знать состояние сосудов для профилактики таких заболеваний как инфаркты, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, сахарный диабет и многое другое. Ангиоскан позволяет определить такие важные показатели как биологический возраст сосудов, их жесткость, индекс стресса (что говорит о сердечном ритме), насыщение крови кислородом. Такой скрининг будет полезен мужчинам и женщинам после 30, спортсменам, тем, кто проходит длительное и тяжелое лечение, а также всем, кто следит за своим здоровьем.

В данном случае анализ состава тела дает нам информацию о том, что в организме преобладает жировая ткань, а костной – мышечный компонент находится в относительном дефиците. Эти данные помогут врачу-реабилитологу грамотно составить план физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Лечение протрузии шейного отдела без операции

В подавляющем большинстве случаев протрузии дисков шеи лечатся консервативным путем. Только в отдельных случаях они вызывают настолько тяжелые симптомы и представляют серьезную опасность для жизни человека, что требуют удаления хирургическим путем. Но лечение заболевания всегда носит комплексный характер, поскольку протрузия достаточно легко и быстро может перерасти в грыжу межпозвонкового диска.

Для каждого пациента лечение подбирается индивидуально на основании размеров, положения выпячивания, тяжести клинической картины, а также особенностей сопутствующих заболеваний. Зачастую в состав терапии протрузии входят:

- медикаментозная терапия;

- остеопатия;

- мануальная терапия;

- массаж;

- физиотерапия (фонофорез, карбокситерапия, озонотерапия);

- индивидуальные занятие с врачом-реабилитологом.

Медикаментозная терапия

Пациентам с протрузиями межпозвоночных дисков шеи назначается ряд лекарственных средств, призванных уменьшить боли и воспаление:

- НПВС – обладают обезболивающими и противовоспалительными свойствами (могут использоваться в форме таблеток, капсул, растворов для инъекций, а также мазей и гелей);

- кортикостероиды – отличаются мощным противовоспалительным действием, что позволяет быстро устранить воспалительный процесс;

- миорелаксанты – помогают уменьшить спазм мышц, вызванный болевым синдромом;

- витамины группы В – улучшают проводимость импульсов по нервным волокнам;

- витамин D – средство, отвечающее за состояние костных тканей, а также за высшие мозговые функции, такие как память, память внимание, речь;

- хондропротекторы – содержат естественные структурные элементы хрящевой ткани, но эффективность их использования при уже сформировавшихся протрузиях пока не доказана. Но для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата своим пациентам мы рекомендуем Морской коллаген Mermaids.

Также пациентам могут назначаться другие лекарственные средства, например, улучшающие мозговое кровообращение, антиоксиданты и т. д.

Мануальная терапия

Мануальная терапия считается весьма эффективным методом лечения протрузий шейного отдела позвоночника. Она одновременно способна решить целый комплекс задач, включая:

- нормализацию положение позвонков и увеличение расстояния между ними;

- высвобождение нервных корешков;

- устранение функциональных блоков;

- нормализацию мышечного тонуса шеи;

- улучшение кровообращения;

- увеличение объема движений.

Поэтому правильные движения мануального терапевта позволяют устранить основные проблемы, с которыми сталкиваются больные: боли и неврологические нарушения. Благодаря целенаправленному, но осторожному воздействию на позвоночник удается устранить компрессию спинномозговых корешков, что моментально приводит к ликвидации острых болей и нормализации передачи нервных импульсов от спинного мозга к соответствующим органам. Если начать проходить курс сеансов мануальной терапии, например, по методу Гриценко, на ранних этапах развития протрузии, то можно полностью остановить ее рост и устранить риск возникновения органических нарушений в работе внутренних органов.

ЛФК

Лечебная гимнастика – важный компонент лечения протрузий шеи, являющийся эффективной профилактикой их перехода в истинные грыжи. Комплекс упражнений разрабатывается отдельно для каждого пациента на основании характера имеющегося выпячивания. Его ежедневное выполнение позволяет укрепить мышцы шеи и создать надежную опору для позвоночника, что уменьшит нагрузку на пораженный позвоночно-двигательный сегмент.

Комплекс упражнений подбирается для каждого пациента врачом-реабилитологом строго индивидуально, поскольку только он может правильно определить оптимальный уровень нагрузки на поясничный отдел позвоночника, который будет приносить пользу и не причинит вреда.

При самостоятельных занятиях необходимо избегать резких движений и существенного перенапряжения. Но если в ходе выполнения любого упражнения возникли болевые ощущения, нужно немедленно прекратить его выполнение и обратиться к лечащему врачу.

Физиотерапия

Для повышения эффективности проводимого лечения пациентам назначаются курсы:

- электрофорез;

- лазеротерапия;

- ультразвуковая терапия;

- УВЧ.

Эти процедуры помогают уменьшить выраженность воспаления, нормализовать обменные процессы, а также снизить интенсивность болей.

Таким образом, протрузии шейного отдела позвоночника являются довольно распространенным заболеванием, особенно у людей среднего и пожилого возраста. Но чем раньше будет диагностирована патология, тем легче и эффективнее будет проводимое лечение. Поэтому важно обращаться за помощью к неврологу или вертебрологу при появлении первых симптомов развития заболевания.

Автор статьи

Гриценко Константин Анатольевич

Вертеброневролог, мануальный терапевт

Стаж: Более 30 лет

Моя авторская методика коррекции сегментарной иннервации помогает восстановить нормальную работу внутренних органов с центральной нервной системой. Более 23 лет я успешно применяю ее в лечении своих пациентов.

Записаться к врачу

Протрузия шейного отдела позвоночника

Оглавление

- 1 Причины развития

- 2 Виды

- 3 Симптомы

- 3.1 Шейный болевой синдром

- 3.2 Радикулярный или корешковый синдром

- 3.3 Синдром позвоночной артерии

- 4 Диагностика

- 4.1 Рентген

- 4.2 КТ

- 4.3 МРТ

- 5 Консервативное лечения

- 5.1 Коррекция образа жизни

- 5.2 Фармакотерапия

- 5.3 Физиотерапия

- 5.4 Вытяжение позвоночника

- 5.5 Мануальная терапия и лечебный массаж

- 5.6 ЛФК

- 6 Операция при протрузии шейного отдела

- 6.1 Нуклеопластика и гидропластика

- 6.2 Передняя шейная микродискэктомия

- 6.3 Задняя эндоскопическая фораминотомия

- 6.4 Задняя микрохирургическая фораминотомия

Протрузии шейного отдела позвоночника – дегенеративно-дистрофическое заболевание межпозвоночного диска, при котором происходит его выпячивание но все еще сохраняется целостность его наружной оболочки (фиброзного кольца). Это одна из самых распространенных причин появления болей в шее, ограничения подвижности, головных болей и ощущения онемения в руках. Они обязательно требуют грамотно организованного лечения, поскольку при отсутствии такового способны перерасти в грыжу межпозвонкового диска и привести к развитию тяжелых неврологических осложнений, вплоть до паралича верхних конечностей. Чаще всего обнаруживаются протрузии дисков С5–С6 и С6–С7.

Причины развития

Шейный отдел позвоночника отличается высокой подвижностью, что и создает предпосылки для развития дегенеративно-дистрофических изменений в его межпозвонковых дисках. Но наиболее значимыми причинами образования протрузий выступают:

- частое, продолжительное пребывание в позе со склоненной вперед головой (особенно характерно для швей, лаборантов, офисных работников);

- малоподвижный образ жизни и “сидячая” работа;

- склонность сутулиться, нарушения осанки и деформации позвоночного столба (сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз);

- травмы шеи;

- заболевания, сопровождающиеся нарушением обмена веществ и гормонального фона (сахарный диабет, патологии щитовидной железы и пр.);

- системные заболевания соединительной ткани;

- повышенные нагрузки на шею.

В результате действия этих факторов первоначально развивается остеохондроз, т. е. происходит уменьшение высоты и эластичности дисков в результате их обезвоживания. Подобные патологические изменения могут наблюдаться как только в одном диске, так и в нескольких одновременно. При отсутствии коррекции образа жизни и соответствующего ситуации лечения они медленно прогрессируют и в конечном итоге наружная оболочка диска, называемая фиброзным кольцом, все больше ослабляется и под давлением пульпозного ядра (внутреннего студенистого содержимого диска) деформируется, хотя все еще сохраняет целостность. В итоге формируется протрузия. Этот процесс может занимать несколько лет.

Виды

В зависимости от расположения различают передние и задние или дорзальные протрузии шейного отдела позвоночника. Второй вариант значительно более распространен и при этом опаснее, поскольку выпячивание межпозвоночного диска происходит в сторону спинномозгового канала. В нем проходит окруженный оболочками спинной мозг и отходящие от него нервные корешки. Причем естественная узость этого канала в области шейных позвонков обуславливает более высокий риск защемления расположенных в нем нервных структур даже протрузиями небольшой величины, не говоря о грыжах.

Передние или вентральные протрузии встречаются крайне редко и зачастую становятся или случайными находками, или не обнаруживаются вовсе. Они формируются с противоположной стороны диска, обращенной к передней части шеи. Каких-либо крупных нервов, кровеносных сосудов в этой части не проходит, а потому выпячивание не приводит к появлению ярко выраженных симптомов и в большинстве случаев не влияет на самочувствие человека.

Также задние протрузии делят на несколько видов в зависимости от их расположения и взаимоотношения с костными структурами позвоночника:

- срединные или медианные – расположены по центру диска относительно сагиттальной оси позвоночника;

- парамедианные – смещены в сторону относительно сагиттальной оси;

- фораминальные – образуются в области фораминальных отверстий позвонков, сформированных двумя телами и дужками соседних позвонков и являющихся естественными выходами для спинномозговых корешков.

Наиболее рано проявляются симптомы фораминальных и боковых протрузий шейного отдела. Это обусловлено особенностями анатомии, поскольку именно в этих зонах наиболее велика вероятность защемления выпирающей частью диска спинномозгового корешка.

Симптомы

Клинические проявления заболевания, как правило, изначально слабо выражены, но склонны постепенно нарастать. Одни из первых признаков развития дегенеративно-дистрофических изменений является хруст в шеи при движении. Позднее возникают боли, особенно в конце рабочего дня. С течением времени при отсутствии лечения их интенсивность прогрессивно увеличивается.

Также может присоединяться радикулярный синдром, обусловленный компрессией и нарушением питания спинномозговых корешков самой протрузией или же образовавшимися на телах позвонков на фоне протекающих дегенеративно-дистрофических процессов остеофитов. Это сопровождается нарушением иннервации соответствующих дерматомов и выраженными, протреливающими болями, а также различными нарушениями чувствительности.

Особенно часто радикулярный синдром встречается при боковых и фораминальных протрузиях, в том числе небольшого размера. При центральном расположении или парамедианном он развивается обычно значительно позднее, когда выпячивание уже достигает крупных размеров или даже трансформируется в грыжу.

Поскольку в шее сконцентрировано много различных нервов, связанных с корешками шейных сегментов спинного мозга, возможно присоединение на первый взгляд не связанных с позвоночником симптомов протрузии шейного отдела:

- ухудшение слуха, зрения;

- усугубление аллергии, появление повышенной чувствительности к новым аллергенам;

- угревая сыпь;

- нарушения функций щитовидной железы;

- ощущение инородного тела в горле;

- частые тонзиллиты, ларингиты и пр.

Кроме того, по обеим сторонам через шейные позвонки проходят позвоночные артерии. Они могут страдать от механического давления сместившихся костных структур или же образовавшихся остеофитов, а также в результате негативного воздействия на симпатические нервные волокна, расположенные в их стенках. Это сопровождается развитием синдрома позвоночной артерии с появлением характерных симптомов.

Крайне редко, но не исключено присоединение синдрома шейной миелопатии. Он является следствием тяжелой компрессии самого спинного мозга и его корешков не только выпятившимся диском, но и костными структурами позвоночника, подвергшихся дегенеративно-дистрофическим изменениям. В результате развивается спастический нижний парапарез, вялый парез в руках, расстройства чувствительности.

Шейный болевой синдром

Это самый распространенный вариант проявления протрузии. В большинстве случаев изначально наблюдаются локальные боли в шее, которые впоследствии способны распространяться на надплечья. При этом они могут наблюдаться только слева или только справа, что типично для латеральных протрузий.

Изначально они слабые и в основном появляются после длительной работы, сопровождающейся напряжением шеи, например, при работе за компьютером или станком. После отдыха их выраженность уменьшается. Многие воспринимают их в качестве симптома переутомления и не придают значения. Но при отсутствии лечения болевой синдром постепенно усиливается, возникает все чаще и становится продолжительнее. В результате, пытаясь избежать нарастания болей, человек вынужден ограничить подвижность и избегать ряда движений. Причем в одних секторах объем движений может сохраняться в полной мере, а в других быть резко ограниченным.

В отдельных случаях наблюдается острая болевая кривошея, что сопровождается фиксацией шеи кзади и в направлении стороны поражения. Больной в таких ситуациях не может наклонить или повернуть голову в сторону.

При длительном сохранении болей и их высокой интенсивности возникает рефлекторный спазм мышц и развивается миофасциальный синдром. Это приводит к усилению болей, что формирует замкнутый круг, который крайне сложно разорвать. Также наблюдается выраженное напряжение мышц шеи, верхней части спины, что еще более ограничивает подвижность.

Радикулярный или корешковый синдром

Ущемление нервного корешка сопровождается одно- или многоуровневым распространением симптомов его страдания. При этом их характер часто позволяет без применения инструментальных методов диагностики определить уровень поражения, поскольку каждый спинномозговой корешок отвечает за иннервацию соответствующих дерматомов. В результате нарушается передача биоэлектрических импульсов по чувствительным и/или двигательным нервным волокнам в определенные участки тела, что и приводит к развитию характерных неврологических расстройств:

- Простреливающие боли. Становятся следствием компрессии чувствительного ганглия и всегда распространяются от центра к периферии по ходу сжатого спинномозгового корешка, т. е. из шеи по ее задней поверхности в плечо и кисть. Они усиливаются при движениях и во многом зависят от положения головы. Чаще боль носит характер прострела, но так же может быть жгучей. В обоих случаях она очень сильная и сопровождается ограничением подвижности руки и напряжением мышц.

- Нарушения чувствительности. В областях, иннервируемых защемленным корешком, могут наблюдаться ощущение бегания мурашек, онемения, жжения, реже встречается подергивания, расстройства болевой и температурной чувствительности.

- Двигательные расстройства. Они обусловлены мышечной слабостью, а при длительном сохранении компрессии спинномозгового корешка и атрофией мышц. Первоначально наблюдается уменьшение амплитуды возможного сокращения мышц, а при попытке добиться полного объема движения появляются боли. В дальнейшем возможна деформация руки из-за уменьшения величины мышц.

- Изменение или потеря сухожильных рефлексов. В результате нарушения процесса прохождения нервных импульсов может наблюдаться ослабление или выпадение рефлексов сухожилия двуглавой, трехглавой мышцы плеча, запястно-лучевого.

Соответственно, при ущемлении корешка, выходящего на уровне С4–С5 подобные нарушения будут наблюдаться по переднебоковой поверхности руки. При компрессии нерва, выходящего на уровне диска С5–С6, они будут присутствовать на боковой части с захватом большого пальца кисти, а при поражении диска С6–С7 подобные нарушения локализованы по наружной части руки вплоть до указательного и среднего пальцев. Протрузии других межпозвонковых дисков шеи обнаруживаются редко.

Корешковый синдром способен проявляться остро при резком и выраженном защемлении протрузией шейного корешка, что может произойти, например, при быстром, неудачном движении. Но также он способен сохраняться в течение длительного времени и носить более мягкий характер. Такой вариант более типичен для протрузий и наблюдается при длительном и умеренно тяжелом хроническом раздражении нерва. Чаще всего в подобных ситуациях наблюдаются расстройства чувствительности в виде онемения, ощущения бегания мурашек, искажения температурного восприятия. Подобное может дополняться слабостью мышц рук, соответствующих уровню поражения зон.

Синдром позвоночной артерии

При раздражении нервов стенок позвоночных артерий возникает их рефлекторный спазм, т. е. сужение и уменьшение просвета. Это приводит к снижению объема крови, поступающего в вертебро-базилярный бассейн. В результате появляются характерные признаки нарушения кровоснабжения головного мозга:

- головные боли в области затылка, распространяющиеся до лба;

- “приливы”;

- скачки артериального давления;

- снижение остроты зрения, ощущение усталости в глазах;

- ухудшение когнитивных функций;

- уменьшение работоспособности.

Диагностика

При появлении признаков протрузии шейного отдела требуется обратиться к ортопеду или неврологу. Врач уточнит характер жалоб и условия появления симптомов, проведет осмотр больного и специальные неврологические тесты, что уже в большинстве случаев позволяет заподозрить наличие дегенеративно-дистрофических изменений. Тем не менее всем пациентам с подобными проявлениями показано комплексное нейродиагностическое обследование. Оно включает ряд инструментальных исследований шейного отдела позвоночника, в частности:

- рентген;

- КТ;

- МРТ.