Изучение

нового материала – § 13, стр. 57-60 (учебник)

1.

Работа с текстом (чтение).

За короткий период времени монголы подчинили

себе огромные территории и ресурсы. Завоевание Китая еще более укрепило

монгольскую армию, монголы с успехом стали использовать военные изобретения

китайцев. Кроме того, монголы приобрели в ходе завоеваний бесценный опыт. В

отношении покорённых народов монголы проводили жестокую политику. Нужных им

ремесленников и ученых забирали в рабство – всех прочих уничтожали и

обкладывали данью.

Монгольская империя была крупнейшим

государством своего времени. В период расцвета на её территории проживало

около ста десяти миллионов человек.

Люди, жившие в Монгольской империи, говорили на разных языках,

исповедовали разные религии. Для управления таким огромным и

многонациональным государством была необходима чёткая система.

Великий хан Мунке провёл перепись населения завоёванных земель.

Появились специальные чиновники, которые отвечали за сбор дани и следили за

порядком на подчинённых им территориях.

Также для поддержания порядка в армии появились новые

формирования.

Образование империи требовало изучения языков. Стали готовить

переводчиков, издавать словари и справочники. Большое значение в Монгольском

государстве придавалось почтовой службе. Ведь с её помощью можно было

доставлять послания в самые отдалённые уголки империи. Почта была нужна не

только чиновникам, но и миссионерам и купцам.

Происходило взаимовлияние европейской и монгольской культур.

Европейцы познакомились с китайскими изобретениями – стали использовать

компас и порох, переняли идеи книгопечатания. После начала ввоза шёлка в

Италию, здесь открыли собственное производство этой ткани.

Монголы терпимо относились ко всем религиям. Покорённые ими

народы продолжали верить в своих богов. Местное духовенство освобождалось от

выплаты дани.

После

принятия монголами ислама началось распространение этой религии по всей

территории империи.

Рассмотрим

отрицательные последствия монгольских завоеваний. Происходило хозяйственное

разорение захваченных земель, массово гибли люди.

Из-за огромной дани, захвата в рабство людей тормозилось

экономическое развитие покорённых государств.

Монгольская империя стала самым большим в

истории государством, которое объединило множество народов.

2. Прием «Работа с историческим источником»: чтение и анализ источника. Отвечают на вопросы (в парах):

1) Каким образом армия Чингисхана укрепилась в

ходе завоевания Китая и Средней Азии?

2) Какова была политика Чингисхана по отношению

к покоренным народам?

3) Почему монголам удалось захватить Русь?

4) Каким государством была Золотая Орда?

5) Определите причины быстрых побед

монголов.

6) Определите изменения у завоеванных монголами

народов.

7) Охарактеризуйте изменения на политической

карте Евразии.

9)

Назовите отрицательные последствия монгольских завоеваний.

10) Назовите

положительные последствия монгольских завоеваний.

3. Приём

«Фишбоун», при помощи которого можно выявить проблемы и

пути их решения, выявить причинно-следственную связь.

Определите

причины

и последствия монгольских

завоеваний в Евразии.

4. Приём «Исторический портрет»: характеристика Бату.

5. Заполнить

таблицу «Изменения в жизни завоеванных монголами

народов»

Вопросы

исследования:

1) Политические изменения.

2) Экономические изменения.

3) Изменения в общественной

жизни.

4) Изменения в культуре

6. Написать

историческое заключение: «Как монгольские завоевания изменили

политическую карту Евразии?».

История,

вопрос задал ismailva43,

5 месяцев назад

Ответы на вопрос

Ответил aksanamaksun88

44

Ответ:

Вот ответ

…

Объяснение:

Приложения:

bigaevaalina607:

спс

aksanamaksun88:

Не за что

aksanamaksun88:

Сама поставь

NikitaIvanov555:

Спасибо большое

ismilehus:

спасибо

Предыдущий вопрос

Следующий вопрос

Новые вопросы

Математика,

5 месяцев назад

4+7+8+472+84949+99293903+849596959493020+9499493…

Русский язык,

5 месяцев назад

составить рассказ со словами баскетбол кросс теннис фигура спортсмен вокзал рюкзак ТРИ Четыре пять ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!!!!!!!!!

Алгебра,

5 месяцев назад

АЛГЕБРА БИЛИМ ЛЭНД 8 КЛАСС 30 БАЛЛОВ КТО ОТВЕТИТ ДАМ СПАСИБО ОЦЕНКУ 5 И ЛУЧШИЙ.

Музыка,

5 месяцев назад

написать сочинение по музыки на тему: » Волшебная сила музыки » быстро пожайлуста за 6класс…

Математика,

5 лет назад

За 3 одинаковые зубные щетки и 2 пасты зубных заплатили 94 рубля. Зубная щётка стоила 18 руб. Сколько стоила зубная паста?

Биология,

5 лет назад

Как по-другому назвать отдел красные водоросли…

Империя Чингиз-хана: Завоевание Центральной Азии привело к смене характера экономики – земледельцы уступили место кочевникам

Читать предыдущую часть

Образование Монгольской империи было единственным в своем роде событием в мировой истории. «В первый и последний раз в истории произошло совершенно исключительное явление: под властью одного народа и одной династии образовалась империя, объединившая не только все кочевые народы от Китая до Восточной Европы, но и все культурные государства Дальнего Востока и Передней Азии» (Бартольд В.В., 1968в, с. 435).

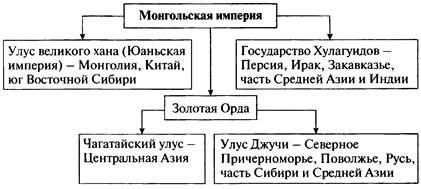

Итак, к 60-м гг. XIII в. огромные, поражающие воображение размеры Монгольской империи сложились окончательно. Однако те же 60-е гг. XIII в. были вместе с тем и годами распада Монгольской империи как единого государственного целого. Жизнь универсальной Монгольской империи как целого сменилась самостоятельным политическим бытием четырех отдельных монгольских государств. Небезынтересно отметить, что до нас дошла сокращенная редакция исторического труда – «Та’рих-и арба‘ улус» («История четырех улусов»), т.е. история четырех государств, образовавшихся после распадения Монгольской империи: «Великого йурта» (Китая и Монголии), государства Джучидов (Золотой Орды), государства Хулагуидов в Персии и Чагатайского государства в Средней Азии. Мусульманская книжная традиция приписывает авторство этого труда знаменитому внуку эмира Тимура Улугбеку (ум. в 1449 г.) (Бартольд В.В., 1963а, с. 141–142; Ахмедов Б.А., 1994; Султанов Т.И., 2005, с. 64–65). Историческая судьба этих четырех монгольских государств сложилась по-разному.

Потомство Тулуя, правившее в Китае (династия Юань), китаизировалось. Потомки Тулуя сохраняли власть в собственно Монголии до XVIII в., а в Китае они правили только до 1368 г., когда на смену им пришла династия Мин (1368–1644).

Последний ильхан Абу Саид умер в 1335 г., и государство Хулагуидов в Иране распалось между 1336 и 1353 гг.

Династия Чагатаидов прекратила свое существование в конце XVII в.

Зато Джучиды, потомки старшего сына Чингиз-хана, сохраняли верховную власть в Дешт-и Кипчаке и смежных регионах очень долго – до середины XIX в.

Говоря о последствиях монгольского завоевания, можно сослаться на мнение В.В. Бартольда (1968а, с. 132–133): «Монгольские завоевания, по всем известиям, были связаны со страшным избиением населения. Европейскими учеными обыкновенно принимается в расчет только избиение кочевниками жителей культурных стран; на самом деле политическое объединение кочевников и в этом случае, как и во всех других, было достигнуто только после долгой и кровавой борьбы, иногда связанной с систематическим истреблением целой народности, так что трудно было бы сказать, было ли истреблено войском Чингиз-хана больше народа в степи или в культурных странах».

Жесткость Чингиз-хана, переходящая в жестокость, из свойств его личности была возведена в разряд средств государственной политики. Чингиз-хан сознательно применял жестокие методы ведения войны, предусматривавшие широкое применение репрессий. В его биликах (высказываниях) есть такая фраза: «Мы отправляемся на охоту и убиваем много изюбрей, мы выступаем в поход и убиваем много врагов» (Рашид ад-Дин, 1952, с. 261).

В мусульманских источниках зафиксировано около трех десятков случаев «всеобщей резни» при взятии городов монголами. Вот отзыв о тех кровавых событиях и их последствиях мусульманского историка ан-Несеви, участника войны с монголами: «Кровопролитие, грабежи и разрушения были таковы, что поселения пали, как скошенная трава, а земледельцы уходили голые. Было извлечено открытое и закрытое, выжато явное и спрятанное, и стало так, что не было слышно ни блеяния, ни рева; лишь кричали совы и отзывалось эхо…» Джувайни, который дает в своей книге «История завоевания мира» полный обзор монгольских походов, пишет так: «Поскольку от дерзостного богатства, славы и величия, большинство городов и множество областей встретили [Чингиз-хана] восстанием и ненавистью и от принятия повиновения отвратили главы свои, – особенно исламские земли от границ Туркестана до пределов Сирии, – то повсюду, где был падишах, либо владетель страны, либо управитель города, что встретили (его) враждебно, всех их уничтожили с семьями, приспешниками, сродниками и чужаками, Так что, где было народу сто тысяч, без преувеличения, и сотни не осталось» (The Tarikh…, 1912, р. 17).

Согласно исследованию профессора И.П. Петрушевского, первым последствием монгольского завоевания было резкое сокращение населения в покоренных монголами странах. Другое последствие – огромный экономический упадок земледельческих областей и городской жизни Средней Азии и Ирана. «Экономика обеих этих стран и позднее, до начала XIX в., никогда не достигала того уровня, на каком она находилась в начале XIII в.». Еще одним последствием монгольского завоевания была инфильтрация в Среднюю Азию больших масс кочевников – не столько самих монголов, сколько пришедших с ними тюркских племен из Восточного Туркестана и Дешт-и Кипчака. Это вызвало сокращение площади земледелия и усиление кочевого скотоводческого сектора экономики за счет земледелия. Уже миссионер В. Рубрук, напоминает И.П. Петрушевский (1977, с. 124–126), проезжавший через Семиречье в 1253 г., говорил об упадке земледельческой культуры, о превращении обработанных земель в пастбища кочевников и об исчезновении ряда городов (см. также: История, 1979, с. 137–146).

Есть исследователи, которые пытались оправдать жестокость Чингиз-хана воззрениями той среды, в которой он жил. Однако, как справедливо заметил В.В. Бартольд (1968г, с. 451–452), основатель русской школы туркестановедения, «…в подобных попытках оправдания не нуждается ни исторический народ, ни исторический деятель. Историку приходится брать ход истории таким, каким он был и каким он не мог бы быть, если бы не было людей, готовых проливать кровь ради достижения своих личных честолюбивых целей. Находящаяся уже в «Сокровенном сказании» легенда о том, что Чингиз-хан родился с комком запекшейся крови в руке, наглядно показывает, что количество крови, пролитой Чингиз-ханом, поражало и его монголов, несмотря на то, что представление о нравственной ответственности перед «Вечным Небом» не только было «смутным», но едва ли вообще существовало. Монгольское язычество еще было на той стадии развития, когда в религиозные воззрения еще не вносятся этические начала. С представлением о пролитой крови не только не связывалось представление о загробной ответственности, но, напротив, существовало представление, что убитые люди будут служить на том свете тому, кто их убил или ради кого они были убиты».

В XIII в. монголы основали самую обширную из когда-либо существовавших империй и оказали большое влияние на многие сферы жизни покоренных им народов и стран. При этом такие ошеломляюще исключительные результаты были достигнуты народом немногочисленным. На рубеже XII–XIII вв., по всем известиям, на территории собственно Монголии обитало около 1 млн кочевого населения (см.: Крадин, Скрынникова, 2006, с. 425–426).

Касаясь вопроса образования Монгольской империи, В.В. Бартольд неоднократно отмечал, что:

– в отличие от вторжения германцев в римские области или, например, сельджукского нашествия на Переднюю Азию, сопровождавшихся переселением целого народа в другие страны, монгольское завоевание не было переселением народов;

– подавляющее большинство монгольского народа и после образования империи осталось в Монголии, куда вернулся сам Чингиз-хан и где его преемники построили себе столицу на Орхоне;

– этнографическая граница Монгольского государства осталась такой же, какой была до завоевания Чингиз-хана;

– последствием монгольских походов не могло не быть некоторое передвижение кочевых народов с востока на запад, вообще усиление в Средней Азии кочевого элемента;

– вне пределов собственно Монголии, где большинство населения, по всем признакам, говорило на монгольском языке еще до Чингиз-хана, монголы довольно быстро подчинились лингвистическому и этнографическому влиянию более культурных народов;

– из потомков монголов, завоевавших в XIII в. Переднюю Азию и в конце того же столетия принявших ислам, в настоящее время (в 1910 г. – Т.С.) говорит по-монгольски только небольшое племя в Афганистане – хезарейцы, а в Восточной Азии, именно в Кукунорской области, сохранился тоже небольшой народ толмукгун – от 300 до 400 семейств, – исповедующий ислам и говорящий по-монгольски;

– калмакское, или ойратское, движение произошло гораздо позже и не имело к Монгольской империи никакого отношения (Бартольд В.В., 1963а, с. 258; 1963б, с. 150; 1963в, 704–705; 1968а, с. 133; 1968б, с. 211). В 1960 г. И.П. Петрушевским (1960, с. 42–43) были пересмотрены взгляды академика В.В. Бартольда на масштабы передвижений монголов в XIII в. Однако сделанные им некоторые дополнения и уточнения, по мнению пишущего эти строки, никак не поколебали изложенные выше в семи пунктах основные выводы В.В. Бартольда о передвижении монголов.

Несомненно, монгольское завоевание XIII в. оказало значительное влияние на судьбы покоренных монголами народов и стран. Оно изменило политическую карту Центральной Евразии, этническую карту расселения азиатских кочевых племен, повлияло на образование новых кочевых народностей, которые говорили по-тюркски. Оно в какой-то мере изменило ценностные ориентации и черты быта, например, тюрков: если прежде в одежде тюрков Евразии запáх был справа налево, то с монгольской эпохи (и по сей день) –слева направо; если прежде двери юрт тюрков были ориентированы на Восток, то с эпохи Чингиз-хана культ Юга сделался официальным для всей степи, подчинившейся монголам, «и в настоящее время едва ли не во всех местностях Средней Азии, входивших некогда в состав Монгольской империи, юрты кочевников, как монголов, так и тюрков, обращены к югу» (Бартольд В.В., 1966а, с. 392–393).

Победа кочевников и образование универсальной империи оказало сильное влияние на «национальные» кочевые предания. В Персии в 1300–1307 гг. для монгольского правителя Газан-хана была составлена всеобщая история, в которой кочевым преданиям отводится исключительно большое место. Перед Рашид ад-Дином, автором этого уникального во многих отношениях сочинения, стояли особые задачи. Образование Монгольской империи и четырех ее улусов было уже свершившимся фактом, которое не нуждалось в идеологическом обосновании. Задача Рашид ад-Дина заключалась главным образом в том, чтобы дать возможно более полное описание уже минувших событий, дать оценку уже свершившимся историческим фактам и включить их во всемирную историю. И он объявляет в предисловии к своему труду, что монгольская эпоха – новая эра в мировой истории, и ее надобно подобающим образом зафиксировать письменно. Начинает он книгу свою с описания истории тюрко-монгольских племен, кстати, представляющую собой богатую сокровищницу материала о религии и верованиях, нравах, обычаях и быте центральноазиатских кочевников, а затем прослеживает хронологию создания Монгольской империи и ее распада на четыре улуса-государства. В этом труде впервые в значительном объеме использована официальная история ханского рода Чингизидов – «алтан дэптэр», хранившаяся в сокровищнице ильхана; кроме того, Рашид ад-Дин черпал сведения о монголах из уст лучшего знатока монгольских преданий и истории Пулад-чэнсяна и из уст монгольского правителя Ирана Газан-хана (1295–1304), уступавшего в знании истории центральноазиатских кочевников только одному Пуладу.

Таким образом, концептуальная основа прежних мусульманских исторических трудов была впервые видоизменена в труде Рашид ад-Дина, который вынужден был воссоздать совершенно иную, не похожую на прежнюю, историческую реальность, связанную с нарушением религиозно-идеологической целостности привычной ойкумены мусульманского историографа. Однако труд Рашид ад-Дина, не утратив ни своей многовековой популярности, ни своего значения в качестве источника неоценимой информации, не стал концептуальным или методологическим образцом для позднесредневековых историков в силу двух главных исторических событий: универсальная империя Чингиз-хана слишком скоро стала историческим прошлым, а ислам столь же быстро утвердился в качестве официальной религии в созданных Чингизидами государственных образованиях.

Напомню, что во время Чингиз-хана (ум. в 1227 г.) в Монголии был принят и широко распространен уйгурский алфавит. Во времена завоевательных походов вместе с монголами уйгурская письменность пришла на запад – в страну кипчаков, где до того она не была известна, в Мавераннахр и Иран. Сохранилось довольно значительное число документов (грамоты, письма и пр.) уйгурского письма на монгольском и тюркском языках, составленных в Золотой Орде, Чагатайском улусе и в государстве Хулагуидов (см.: Григорьев А.П., 1978, с. 8–2). Известна также версия «Мухаббат-наме», тюркоязычной поэмы золотоордынского поэта середины XIV в. Хорезми, записанная уйгурским письмом и ныне хранящаяся в Британском музее.

К писцам и чиновникам, писавшим документы уйгурским шрифтом, в Туркестане и Иране прилагался особый термин – бахши. Как полагает В.В. Бартольд (1963г, с. 99–100), «по-видимому, эти писцы при чагатайских ханах стояли ближе к престолу, чем представители мусульманской культуры, и ведение хроники исторических событий всецело находилось в их руках». В частности, «уйгурскими бахшиями по-уйгурски и уйгурским письмом» была составлена не дошедшая до нашего времени стихотворная хроника походов эмира Тимура под названием «Тарих-и хани», которой в качестве источника воспользовался Йазди, автор «Зафар-наме» (XV в.) и сочинитель «Зубдат ал-асар» Абдаллах б. Мухаммад, среднеазиатский автор первой трети XVI в. Исторические сочинения уйгурских писцов или не дошли до нас, или не введены еще в научный оборот. Зато сохранились рукописи ряда произведений на тюрки (поэтические сочинения, тексты религиозного содержания, а также образцы канцелярских документов и писем среднеазиатских владетелей к иностранным государям), написанных уйгурским алфавитом (Султанов Т.И., 2005, с. 76–77). К подобного рода документам можно отнести и так называемый Камень Тимура с надписью, высеченной по распоряжению знаменитого среднеазиатского завоевателя Амира Тимура во время его карательного похода против золотоордынского хана Токтамыша (1391 г.) (см.: Григорьев А.П., Телицын Н.Н., Фролова О.Б., 2004).

Читать продолжение

Статья из журнала «Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе» / под ред. П.К. Дашковского. – Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета, 2016.

Стилистика и грамматика авторов сохранена.

8

Глава IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV В.

Дата:

Класс: 6

Предмет: история

Урок № 23

Тема: Монгольская империя и изменение политической карты мира

Цели и задачи: познакомить с особенностями образования державы Чингисхана; исследовать завоевательные походы Чингисхана; оценить историческое наследие Монгольской империи.

Планируемые результаты: предметные: овладевать целостным представлением об историческом пути Руси в середине XIII — XIV в.; объяснять причины возникновения Монгольской империи; оценивать последствия монгольских завоеваний и историческое наследие Монгольской империи; применять понятийный аппарат исторического знания; соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; доказывать, что история России является частью мировой истории; соотносить и систематизировать информацию из различных исторических источников; метапредметные УУД — 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 2) регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности; составлять план действий; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности; оценивать правильность решения учебной задачи; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 3) познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения; использовать таблицы, схемы, модели для получения информации; анализировать материал учебника и дополнительный материал; личностные УУД: формировать и развивать познавательный интерес к изучению истории России, уважительное отношение к историческому наследию; оценивать исторические события и роль личности в истории; развивать навыки анализа, индивидуального и коллективного проектирования.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для работы в группах, исторические карты, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Мотивационно-целевой этап

Старик-отец, умирая, призвал сыновей. Попросил каждого из них сломать веник. Никому не удалось переломить туго связанньй пучок веток. Тогда старик попросил детей развязать веник и переломать его ветки по одной. Это сыновья выполнили легко. И тогда отец произнес: «Только вместе вы сильны, только в единстве ваша сила. Поодиночке каждого из вас легко сломать». Вопрос к классу

— О чем эта притча?

(Ответы учеников.)

Тема нашего урока «Монгольская империя и изменение политической карты мира».

— Как вы думаете, о чем мы будем говорить?

— На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)

План урока

1. Образование державы Чингисхана.

2. Начало завоевательных походов Чингисхана.

3. Битва на Калке.

4. Историческое наследие Монгольской империи.

Проблемный вопрос

— Какие последствия для различных стран и народов Европы имели монгольские завоевания и образование Монгольской империи?

III. Введение в новый материал

Сегодня мы узнаем, как Монгольская империя стала самой большой в мировой истории державой. Как начиналось образование державы Чингисхана? Какую цель преследовали монголы? Каково историческое наследие Монгольской империи? Эти и другие вопросы мы обсудим с вами на нашем уроке.

IV. Работа по теме урока

1. Образование державы Чингисхана

— Работая с п. 1 § 15 учебника и дополнительным материалом, ответьте на вопросы.

Дополнительный материал

Главным занятием монголов было скотоводство (разводили в основном лошадей и овец), дополнявшееся охотой. Земледелия монголы не знали. В XII в. у монголов шел процесс разложения родоплеменного строя и становления раннефеодальных отношений. Выделялась родоплеменная знать — нойоны и багатуры. Их окружали дружинники — нукеры. Знать постепенно захватывала в свои руки скот и пастбища — главное богатство кочевников. Таким образом складывается особый тип кочевого феодализма, для которого характерна феодальная собственность не на землю, а на стада и пастбища.

Рядовые монголы работали на знатных: пасли скот, стригли овец, делали кумыс из кобыльего молока. Стремясь завести как можно больше скота, нойоны вынуждены были осваивать все новые и новые пастбища — старые истощались. Традиционные территории кочевий оказались тесны для разросшихся стад и табунов. Начались межплеменные столкновения, сопровождавшиеся истреблением целых родов и обращением пленников в рабство.

В начале XIII в. создаются предпосылки для объединения Монголии. Кочевое скотоводство, основное занятие народов, населявших Монгольское государство, было малопродуктивным. Путь к быстрому и легкому обогащению монгольская знать видела в ограблении других стран, накопивших за свою многовековую историю большие богатства.

Вопросы к классу

— Каково было главное занятие монголов?

— Когда монголам удалось покорить и объединить соседние кочевые племена?

— Когда полководец Темучин был провозглашен великим ханом?

— Какова была главная задача нового правителя?

— Какая система управления была принята в Монголии в начале XIII в.?

— Какие законы регламентировали правила поведения и жизнь монголов?

— Как называлась столица нового государства? Где она располагалась?

(Ответы учеников.)

2. Начало завоевательных походов Чингисхана

— Разделившись на три группы, изучите п. 2 § 15 учебника и дополнительный материал, выполните задание и ответьте на вопросы.

Первая группа составляет психологический портрет Чингисхана (характеризует как человека и политического деятеля).

Вторая группа составляет таблицу «Первые победы монголов».

Третья группа анализирует причины военных успехов монголов.

(Первая группа представляет свою работу в форме сообщения, используя предложенный учителем дополнительный и иллюстративный материал.)

Дополнительный материал для первой группы

Чингисхан происходил из знатного нойонского рода. Он родился в 1155 г. В девять лет потерял отца, несколько лет провел в рабстве. Вырвавшись на свободу, стал собирать вокруг себя старых соратников своего отца. Чингисхан сумел объединить большие силы и беспощадно расправиться со своими врагами. Татары были вырезаны едва ли не поголовно.

Чингисхан отличался беспощадностью и коварством в борьбе с врагами, умением стравливать их между собой, лавировать, отступать, когда этого требовали обстоятельства. Он показал себя исключительно отважным воином, смелым до безрассудства. В ходе сражения Чингисхан старался сохранить как можно больше человек из улуса (удела) противника, чтобы в дальнейшем привлечь их к себе на службу.

«Среди воинственных татарских ханов один, по имени Темучин, отличался особой удачей в битвах, жестокостью к врагам и стремительностью в нападениях. Ему было уже пятьдесят лет, когда ханы провозгласили его великим каганом и подняли его на “белом войлоке” почета в надежде, что Темучин будет исполнять желания знатнейших ханов. Но Темучин подчинил всех своей воле, разгромил и обратил в рабство непокорные племена, а их вождей сварил живыми в котлах… Тяжелыми шагами и неуклюжими ухватками он похож на медведя, хитростью — на лисицу, злобой — на змею, стремительностью — на барса, неутомимостью — на верблюда. Все ханы и простые воины боятся его больше пожара или грома, а если он прикажет десяти воинам напасть на тысячу врагов, то воины бросятся, не задумываясь, так как они верят, что победят…» (В.Г. Ян).

Подчинив себе большую часть монголов, Чингисхан провел ряд реформ:

1) ввел десятичную систему организации общества и армии — все взрослое население делилось на тумены (по 10 тыс. человек), каждый из которых состоял из тысяч, сотен и десятков. Во главе этих отрядов, которые действовали и в мирное время и в военное время, стояли соответствующие предводители;

2) создал личную гвардию, окружил себя надежной охраной;

3) ввел управление своим личным имуществом;

4) дал большие преимущества своим нойонам и нукерам, освободив их от всяких налогов;

5) создал единый для всех монголов свод законов («Великая Яса»), который регламентировал правила поведения и жизни населения.

Статьи Ясы, относящиеся к уголовному законодательству и наказанию, привлекали большее внимание историков, нежели любая другая часть кодекса. В нем главное место занимали статьи о взаимопомощи в походе и запрещении обмана доверившегося. Нарушившего эти установления казнили, а врага монголов, оставшегося верным своему хану, щадили и принимали в свое войско. Добром считались верность и храбрость, а злом — трусость и предательство.

Все военачальники были обязаны производить смотр войск и вооружения до вступления в поход, а также следить, чтобы у воинов было все необходимое. Если у воина не было в наличии какой-либо нужной веши (которой он был ранее обеспечен, но потерял ее), начальник строго должен был наказать его. Если из десяти человек один бежал с поля боя, то все они умерщвлялись, а если бежали десять из ста, то все сто умерщвлялись, а если бежали сто, то умерщвлялась тысяча.

При встрече с сильным противником монголы обычно инсценировали отступление малыми силами, которое могло продолжаться несколько дней. Создавалось впечатление, что происходит беспорядочное бегство. Противник начинал преследование, но монголы неожиданно поворачивали назад и окружали врага.

Вопросы и задания для первой группы

— В каком году Чингисхан пришел к власти?

— Какими личными качествами он обладал?

— Насколько была успешна политика Чингисхана?

— Какой путь он избрал для удовлетворения потребности монголов в новых пастбищах? Почему?

— Опишите структуру монгольского общества и войска. (Вторая группа представляет свою работу в табличной форме.)

Первые победы монголов

|

Дата |

Направление |

Итоги |

|

1206—1211 гг. |

Восточная Азия |

1.Покорили киргизов, живших в верховьях Енисея, бурят, якутов, уйгуров. 2. Разгромили Тангутское царство. 3. Получили железоделательные промыслы, что имело огромное значение для вооружения армии |

|

1211—1215 гг. |

Китай |

1. Захват Северного Китая. 2. По приказу Чингисхана из Китая были вывезены мастера, наладившие производство камнеметных и стенобитных орудий, что позволило монгольским отрядам в будущем успешно штурмовать крепости. 3. В монгольскую армию были включены китайские военные специалисты |

|

1218—1221 гг. |

Средняя Азия |

1.Разгром государства Хорезмшахов. Монголы захватили крупнейшие укрепленные города региона — Ходжент, Бухару, Ургенч, Самарканд и Хорезм. 2.Монголы вторглись в индийские султанаты, однако в связи с недостатком корма для лошадей смогли добиться только локальных успехов. 3. В Монголию были вывезены искусные мастера |

Задания для второй группы

— Охарактеризуйте первые победы монголов.

— Оцените их важность для развития монгольского государства.

Дополнительный материал для третьей группы

Итальянский путешественник Джиованни Плано дель Карпини о военном искусстве монголов

Оружие же все по меньшей мере должны иметь такое: два или три лука, или по меньшей мере один хороший, и три больших колчана, полных стрелами, один топор и веревки, чтобы тянуть орудия. Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые; у них есть также вооруженная лошадь, прикрытая до голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют латы, а также прикрытия для лошадей из кожи… У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк, которым, если могут, стаскивают человека с седла… Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча; и они всегда носят при колчане напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые железные наконечники имеют острый хвост длиною в один палец, который вставляется в дерево. Щит сделан у них из ивовых или других прутьев…

Когда они желают пойти на войну, они отправляют вперед передовых застрельщиков, у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, лошадей и оружия. Они ничего не грабят, не жгут домов, не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют людей, а если не могут иного, обращают их в бегство… За ними следует войско, которое, наоборот, забирает все, что находит; также и людей, если их могут найти, забирают в плен или убивают… стоящие во главе войска посылают после этого глашатаев, которые должны находить людей и укрепления, и они очень искусны в розысках…

Вопросы и задания для третьей группы

— В чем секрет военных успехов монголов?

— Как итальянский путешественник описывает вооружение монголов?

— В чем была сила монгольского войска?

— Оцените тактику монголов.

(Третья группа представляет свою работу в виде перечня.)

Причины военных успехов монголов

1. Слабость тех стран, на которые нападали монголы. И Китай, и Средняя Азия находились в условиях феодальной раздробленности.

2. Монгольское войско было многочисленным, организованным и хорошо вооруженным.

3. Тактика монгольской конницы имела ярко выраженный наступательный характер: нанести внезапный удар, внести панику в ряды противника. Монголы избегали больших сражений и разбивали противника по частям.

4. Вторжению обычно предшествовала разведка и дипломатическая подготовка, направленная на изоляцию противника от возможных союзников и на раздувание внутренних усобиц.

5. Непрерывное руководство боем: монгольские ханы, темники и тысячники следили за всеми передвижениями войска, с помощью различных сигналов передавали приказы. Чтобы легче было управлять боем, отряды были в одежде определенного цвета, а лошади в отряд подбирали одной масти.

6. Перед своими войсками монголы ставили живой щит из пленных, чтобы деморализовать противника.

7. Жестокая дисциплина.

8. Использование передового технического опыта и военных специалистов захваченных стран.

(Проверка выполнения задания. Подведение итогов работы по данному вопросу.)

3. Битва на Калке

В 1223 г. монголы вторглись в Половецкую степь. Половецкий хан Котян обратился за помощью к русским князьям. Он писал своему зятю князю Мстиславу Удалому, который княжил в Галиче: «Нашу землю сегодня отняли, а вашу завтра, пришедше, возьмут».

Мстислав Удалой созвал в Киеве совет князей Южной Руси. На призыв галицкого князя откликнулись: киевский князь Мстислав Романович, Мстислав Святославович Черниговский, Даниил Романович, княживший во Владимире-Волынском. Владимиро-суздальский князь послал полк на помощь, но тот не успел явиться к началу сражения.

Монголы послали к русским посольство из 10 человек, которое заявило: «Мы слышим, что вы идете против нас, послушав половцев, а мы ни вашей земли не заняли, ни городов ваших, не на вас мы пришли, но на холопов и на конюхов своих, на поганых половцев. А вы возьмите с нами мир». Но русские перебили послов и двинулись на половцев.

Русские войска перешли Днепр. Монголы осыпали русских стрелами и отступили. Не зная их обычной тактики заманивания, князья приняли их отступление за бегство. Русские не заметили, что оказались охвачены полукольцом главных сил монголов, о существовании которых и не подозревали.

В конце мая 1223 г. состоялось кровопролитное сражение на берегу реки Калки. Монголы осадили лагерь Мстислава Романовича. Три дня киевляне отбивали все атаки. Но положение было безвыходным. Поэтому, когда монголы предложили князьям сдаться, обещая сохранить им жизнь и впоследствии отпустить на волю за выкуп, те согласились. Обещание было нарушено. Победители связали сдавшихся князей, положили на них доски, а сами, сев сверху, принялись пировать, радуясь предсмертным стонам умирающих. Оставшиеся без предводителей русские воины были почти все перебиты.

Одержав победу на Калке, монголы разорили несколько городов и сел в Черниговском княжестве, но вглубь русских земель не пошли. Поход 1223 г. был предпринят с целью разведки.

Вопросы к классу

— Когда состоялась битва на Калке? Опишите ее.

— Почему русские проиграли битву, несмотря на численное превосходство?

— Возможен ли был иной исход битвы?

(Ответы учеников.)

— Предположите, какие уроки должны были извлечь русские князья после битвы на Калке.

(Учитель записывает на доске версии учеников.)

1. Следует соблюдать обычаи врага. Нельзя убивать послов. За убийство посла на Востоке жестоко мстят.

2. Необходимо заранее изучить тактику врага, чтобы не попадать в смертельную ловушку.

3. Нельзя действовать разрозненно, идя в бой с таким серьезным противником.

4. Необходимо готовиться к встрече с врагом, объединять силы, готовить общее военное руководство, прекратить междоусобицы и объединиться.

4. Историческое наследие Монгольской империи

В результате завоевательной политики правителей Монгольской империи была создана огромная Монгольская держава.

— Работая с п. 4 § 15 и картой на с. 8 учебника, дайте характеристику вновь созданному государству.

(Проверка выполнения задания, составление схемы.)

— Представьте, что вы присутствуете на заседании дискуссионного клуба, на котором рассматривается вопрос о том, какой след оставила Монгольская держава в истории.

— Разделитесь на две группы и выполните задание.

Первая группа отстаивает позицию: «Монгольская империя оставила положительный след в истории».

Вторая группа отстаивает позицию: «Монгольская империя оставила отрицательный след в истории».

(Ученики могут пользоваться учебником, справочными пособиями, наглядными средствами.)

V. Подведение итогов урока

Проверим, насколько хорошо вы усвоили новый материал.

— Заполните сравнительную таблицу «Историческое наследие Монгольской империи».

|

Положительные последствия |

Отрицательные последствия |

(Проверка выполнения задания.)

Рефлексия

Домашнее задание

1. Прочитать § 15, с. 4-10 учебника (ч. 2).

2. Задание на выбор.

• Составить словарь из изученных терминов § 15.

• Выполнить задание 3 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» на с. 11 учебника (ч. 2).

Монгольская империя и изменение политической карты мира

Бирагова Евелина Бароновна ,

учитель истории и обществознания,

МКОУ ООШ с.Синдзикау

Дигорского района РСО-Алания

ЦЕЛЬ УРОКА:

- — создать условия для достижения образовательных результатов:

- -Личностный результат – формирование чувства гордости и уважения к истории предков.

- -Метапредметный результат – продолжить формирование умений анализировать исторические документы, исследовать причины событий.

- — Предметный результат – формирование представлений о появлении государства Чингисхана, его особенностях, роли в мировой истории.

ПЛАН УРОКА:

- Образование державы Чингисхана.

- Начало завоевательных походов Чингисхана

- Битва на Калке

- Историческое наследие Монгольской империи

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС УРОКА

- почему монголо-татары смогли покорить Русь, находящуюся на более высокой ступени общественного развития?

монголы

Племена монголов кочевали в

степях Центральной Азии и в

Забайкалье.

Монголы в XII в. находились на

стадии разложения первобытно-

общинных отношений и зарождения

государственности. В племенах уже

выделилась знать (главным богат-

ством считался скот). Во главе каж-

дого племени стоял ХАН.

Рядом с ними встали племенные

старейшины — нойоны.

Ханы и нойоны могли содержать

боевые дружины, подчинять себе

простых соплеменников.

У крупных ханов появилась своя

отборная гвардия- нукеры

Племена постоянно враждовали

между собой.

татары

Исходя из стихотворения,

скажите, о ком пойдет речь?

- Был страшный год, когда все страны

Боялись больше , чем огня,

Батыя – внука Чингисхана,

Свое соседство с ним кляня …

Был страшный век, когда монголы

На Русь лавиною пошли,

В осенний день, по степи голой,

Топча сухие ковыли.

Так шла чудовищным потоком

На Русь монгольская орда

В одном стремлении жестоком

Сжигать и грабить города.

В конце 50-начале 60-х гг. XII в. одному из монгольских вождей Езугею удалось объединить под своей властью большинство монгольских племен. В его семье родился старший сын Темучин (Темуджин) (около 1155-1227), будущий Чингисхан, монгольский полководец, основатель громадной Монгольской империи. Однако вскоре Езугей был отравлен враждовавшими с ним татарами, и объединение Езугея распалось.

Долгое время вдова хана Езугея с детьми бедствовала, скиталась по степям, но потом подросшему Темучину удалось собрать свою дружину. К 1190 г., когда ему было чуть больше тридцати лет, ему в отчаянной борьбе c другими ханами удалось подчинить своему влиянию основную часть монгольских племен и занять трон «Хамаг монгол улуса», т. е. всех монголов. В эти годы он показал себя исключительно отважным воином, смелым до безрассудства.

Хан Темучин отличался беспощадностью и коварством в борьбе с врагами, умением стравливать их между собой, вести политическое лавирование, отступать, когда этого требовали обстоятельства. Он участвовал в убийстве одного из своих братьев, заподозрив его в интриге против себя. Подобными качествами обладали и другие вожди — создатели единых государств на необозримых просторах Евразии.

Чингисхан убил брата за еду

Чингисхан обезглавил людей ростом выше 90 сантиметров

- Когда Чингисхану было 20 лет, он возглавил поход против племени, которое убило его отца и отомстил. Татарское войско было разгромлено, и Чингисхан приступил к истреблению людей невероятно необычным способом. Каждого татарина ставили рядом с повозкой и мерили его рост по сравнению с осью колеса (которая находилась на уровне 90 сантиметров). Всем, кто был выше, отрубили голову. По сути, пощадили только детей.

Начало завоевательных походов

В 1211 году Чингисхан обратил взор на современный Китай и напал на

- империю Цзинь. Это казалось опрометчивым решением: в империи Цзинь жило 53 миллиона человек, а монголов было всего один миллион. Тем не менее, Чингисхан победил. В течение трех лет монголы дошли до стен Чжунду (ныне Пекин). Городские стены были 12 метров в высоту и тянулись на 29 км вокруг всего города. Поскольку взять их приступом не представлялось возможным, монголы решили осадить город и взять его измором.

К лету 1215 года в городе начал свирепствовать каннибализм и в конце-концов Чжунду сдался. Монголы разграбили и сожгли город, вырезав всех жителей. Несколько месяцев спустя очевидец писал, что «из костей убитых образовались настоящие белые горы, а земля была сальной от человеческого жира».

СИЛА АРМИИ ЧИНГИСХАНА

1.Стотысячное конное войско

2.Железная дисциплина

3.Отличная боевая выучка 4.Деспотические методы ведения войны 5.Пополнение войска за счет покоренных народов

6.Использование таранов и стенобитных орудий

- После создания мощной армии Чингисхан приступил к выполнению своей задачи – завоеванию всего мира, в короткое время ему удалось покорить себе народы Северного Китая, Средней Азии, Ирана и Кавказа

БИТВА НА КАЛКЕ 1223 год

31 мая 1223 года на Калке произошло первое сражение русских и половцев с монголо-татарскими войсками.

31 мая 1223 года на Калке произошло первое сражение русских и половцев с монголо-татарскими войсками.

После разорения аланских земель в 1223 году Субэдей и Джебе обрушились на половцев, которые спешно бежали к границам Руси. Половецкий хан Котян обратился к киевскому князю Мстиславу Романовичу и своему зятю галицкому князю Мстиславу Мстиславичу Удалому с просьбой оказать помощь в борьбе со страшным врагом: «А ежели не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы наутро иссечены будете».

Получив сведения о движении монголов, южнорусские князья собрались в Киеве на совет. В начале мая 1223 года князья выступили из Киева. На семнадцатый день похода русские войско сосредоточилось на правом берегу нижнего течения Днепра, у Олешья. Здесь к русским присоединились половецкие отряды. Русская рать состояла из киевской, черниговской, смоленской, курской, трубчевской, путивльской, владимирской и галицкой дружин. Общая численность русских войск вероятно не превышала 20-30 тысяч человек

Карта схема «Битва на Калке»

Начался упорный бой. Русские сражались храбро, но половцы не выдержали монгольских атак и побежали, сея панику среди еще не вступивших в бой русских отрядов. Своим бегством половцы смяли дружины Мстислава Удалого. На плечах половцев монголы ворвались в стан главных сил русских. Большая часть русского войска была перебита или захвачена в плен.

После сражения в живых осталось не более десятой части русского войска.

Из 18 князей, участвовавших в сражении, домой вернулись только девять.

Картина Павла Рыженко «Калка», 1996. Пленение великого князя Мстислава Романовича на фоне кургана сложенного из тел русских воинов.

Отпраздновать победу монголы решили весьма своеобразным способом. Командующих армии Киевской Руси и знать заставили лечь на землю, после чего на них положили тяжелые деревянные ворота, на которых установили стулья и столы.

Отпраздновав победу в буквальном смысле на телах своих врагов, монголы раздавили их насмерть во время пира.

/

Причины

поражения русских войск

- разобщённость русских войск и сил;

- умелое тактическое руководство и стратегический талант Чингисхана и его военачальников.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

|

Даты |

Завоеванные народы и государства |

Последствия завоеваний |

1.Параграф № 155, вопросы и задание (стр.10) – устно.

2.Таблица «Завоевания монголов в XIII веке»

Ссылки

- http://www.kulturologia.ru/blogs/310816/31145/

- http://www.ghank.com/wp-content/uploads/2013/05/textures-156.jpg

- http://tamchy.info/index.php?kg=java&id=423

http://arttower.ru/forum/uploads/monthly_09_2007/post-14-1190404520.gif