Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин

Глава 3

ФОНТАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

3.1.

Основы подъема газожидкостной

смеси

Процесс эксплуатации скважин —

подъем заданного количества жидкости с

забоя скважины на поверхность. При этом

основной задачей является проведение этого

процесса непрерывным способом и с

наибольшей эффективностью.

Рассмотрим в

общих чертах энергетическую сторону

процесса эксплуатации скважин.

Значение

полезной работы, отнесенной к единице веса

поднимаемой жидкости, зависит только от

глубины скважины; для данной скважины при

всех условиях подъема оно остается

неизменным.

Затраченная на подъем этого

количества жидкости энергия в общем случае

складывается из энергии, поступающей с

жидкостью на забой скважины из пласта, и

энергии, вводимой в скважину с поверхности

любым способом, за вычетом энергии,

уносимой ее за пределы устья скважины. В

свою очередь, энергия, поступающая на забой

скважины из пласта, складывается из

энергии, которую несет с собой жидкость, и

энергии, которую содержит поступивший

вместе с жидкостью газ (при забойном

давлении ниже давления

насыщения).

Пренебрегая эффектом

растворимости газа в нефти и считая процесс

расширения газа в скважине изотермическим,

приведем выражение для пластовой энергии,

поступившей вместе с 1 т жидкости на забой

скважины:

= 1000

pзаб — pо +

G0p0 ln ^,

р

Ро

где рзаб —

забойное давление, кг/см2; р0 —

атмосферное давление, кг/см2; р —

плотность жидкости, кг/м3; G0 —

газовый фактор, приведенный к атмосферному

давлению, м3/т.

В указанном случае

энергия затрачивается только на подъем

жидкости до устья.

Для подачи этой

жидкости от устья до сборного пункта нефти

необходимо еще некоторое количество

энергии. Тогда общее необходимое

количество энергии

№за6 =

1000 Рзаб — Р0 +

G0p0 ln ,

р

p2

где p2 —

давление на устье скважины,

кг/см2.

Такой способ эксплуатации

скважины носит название фонтанного

способа.

При забойном давлении выше

давления насыщения газ, поступивший вместе

с нефтью из пласта, полностью в ней

растворен. Выделение из нефти свободного

газа начнется в точке ствола скважины, в

которой давление станет равным давлению

насыщения нефти газом. Это давление обычно

находится на некоторой высоте от забоя

скважины, но в частном случае может быть и

на устье скважины. При этом подъем нефти

будет происходить только за счет

гидростатического напора пласта, и

предыдущее выражение преобразуется таким

образом

№за6 = 1000

pзаб — p2. р

В

общем случае условием подъема жидкости

будет неравенство

Нр

p заб

> —,

10

где Н —

глубина скважины, м.

При установившемся

движении, когда пласт подает столько же

жидкости, сколько ее поступит из скважины

на поверхность, забойное давление

уравновешивается давлением столба

жидкости в скважине, противодавлением,

создаваемым на устье скважины, и давлением

plp, необходимым для преодоления

трения жидкости о стенки труб при ее

движении от забоя до устья

скважины:

pзаб = Н

+ p2 + p^, ¦

Давление,

затрачиваемое на преодоление трения, в

зависимости от условий подъема

жидкости

p,p = X Н2 р,

(3.1)

r р

2dg 10

где X — коэффициент

трения, численно зависящий от режима

движения жидкости в скважине; v —

скорость движения жидкости в скважине, м/с;

d — диаметр трубы при движении жидкости,

м; g — ускорение свободного падения,

м/с2.

Скорость движения

жидкости

v

Q

21600nd^

где Q — дебит

жидкости, т/сут.

В преобразованном виде

уравнение (3.1) имеет вид

ptp = X

HQ 2

9,32 •

109п 2рd5g

При

закрытой скважине, очевидно,

Нр

p

заб = p пл = — + p 2.

10

Таким

образом можно определить давление в

пласте.

При различных режимах отбора

жидкости из пласта, определяя

соответствующие значения забойных

давлений, можно исследовать характер

притока жидкости по

уравнению

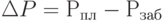

Q = K(pпл

— pзаб )

где K — коэффициент

продуктивности; n — показатель

степени.

Теперь рассмотрим подъем

жидкости под действием движущей силы

расширяющего газа. Газ, введенный в

жидкость, обладает подъемной силой, равной

весу вытесненной им жидкости (без учета

веса самого газа). Точками приложения

подъемной силы газа являются поверхности

жидкости, соприкасающиеся с газом.

Подъемная сила газа действует на жидкость

путем непосредственного давления на нее и

посредством трения газа о жидкость.

Для

подъема смеси жидкости и газа по

вертикальной трубе необходим некоторый

перепад давлений между нижним p1 и

верхним p2 концами подъемной колонны.

Значение этого перепада равно сумме:

1)

давления веса столба смеси p^;

2)

давления, затрачиваемого на преодоление

трения смеси о трубы, p,p;

3)

давления, затрачиваемого на

ускорение жидкости (скорость жидкости в

трубах за счет расширенного газа

постепенно увеличивается), py^;

4)

давления, затрачиваемого на ускорение

движения газа,

pYi:

p1 — p2 =

Pсм + p,p + py^ + py.T.

Давление,

затрачиваемое на ускорение жидкости,

pyx_ по сравнению с давлениями веса

столба смеси и трением ее о трубы очень

мало. Еще меньшее значение будет иметь p .

Таким образом, можно принять

p1 — p2 = p^ +

p,p.

При движении смеси давление в колонне

труб меняется, что ведет к изменению

объемного расхода газа. Таким образом, даже

при установившемся движении вдоль

подъемника условия движения смеси

непрерывно изменяются.

3.2.

Оборудование устья фонтанной

скважины

В скважину с фонтанной

эксплуатацией спускают НКТ. Их следует

подвесить на устье скважины и направить

через них продукцию скважины, для чего

необходимо герметизировать пространство

между НКТ и эксплуатационной колонной. Для

поддержания оптимального режима

фонтанирования необходимо регулировать

степень использования пластовой энергии,

для чего создают противодавление, как

правило, на устье. Кроме того, оборудование

устья должно предусматривать возможность

замера давлений в затрубном пространстве и

на вы-киде, ввода в скважину газа или

жидкости.

Эти задачи решает фонтанное

устьевое оборудование, называемое

фонтанной арматурой.

Условия работы

фонтанной арматуры

определяются:

давлением газов и

газонефтяной среды со стороны

скважины;

наличием мехпримесей и

скоростью его движения в

арматуре;

характером

фонтанирования;

химическим составом

газа и нефти и их температурой.

Основным

фактором, влияющим на тип применяемого

оборудования, является давление газа и

газонефтяной смеси.

При спущенных до

забоя НКТ и наличии на забое свободного

газа затрубное пространство будет

заполнено сжатым газом, и давление будет

равно забойному давлению (без учета веса

столба газа). При закрытии скважины это

давление будет близко к пластовому.

Следовательно, при эксплуатации пласта,

содержащего свободный газ, рабочее

давление фонтанной арматуры следует

принимать близким к пластовому.

В первом

приближении пластовое давление принимают

равным гидростатическому.

Глубина

вскрываемых пластов, а следовательно, и

пластовое давление колеблется в широких

пределах.

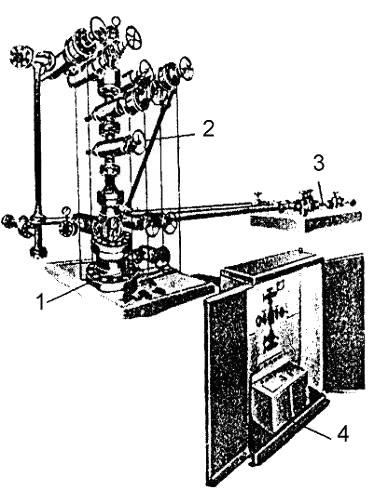

Для удовлетворения различным

условиям фонтанирования по ГОСТ 13846-84

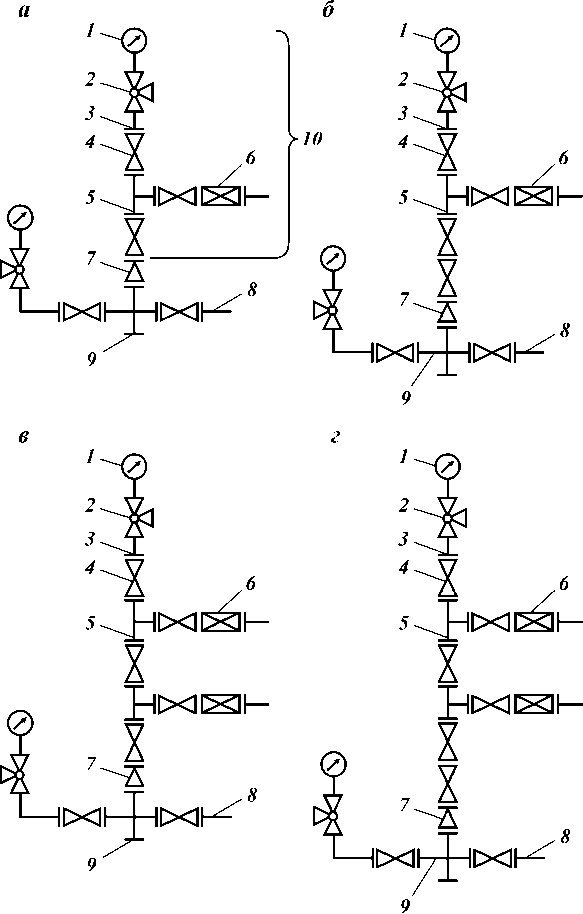

арматуру изготовляют по разным схемам (рис.

3.1). Основные параметры фонтанной арматуры

приведены в табл. 3.1. Зарубежные фирмы

изготовляют фонтанную арматуру по

стандарту АНИ6Т, что в основном

соответствует нашему ГОСТу. По заказу

потребителя арматура может быть

изготовлена, например, на давление 210 МПа.

Наиболее известны фирмы-изготовители:

“Cameron Equipment Inc; “ERC

Industries Inc;

“Lanzagorta Int’l; “Manoir Industries Stream-Flo Industries, Lind”

(США). Один из видов арматуры приведен на

рис. 3.2.

Устье скважины заканчивается

колонной головкой, которая обвязывает,

т.е. соединяет между собой техническую и

обсадную (эксплуатационную) колонны, и

герметизирует пространство между ними. На

верхний фланец колонной головки

устанавливают фонтанную арматуру с

манифольдом. В свою очередь, фонтанная

арматура состоит из трубной головки и

елки.

Т а б л и ц а 3.1 Основные параметры

фонтанной арматуры

|

Стволовая |

часть елки |

Условный проход боковых отводов, мм |

Рабочее давление |

МПа |

||||

|

Условный проход, мм |

Номи нальный диаметр, мм |

|||||||

|

50 |

52 |

50 |

14 |

21 |

35 |

70 |

105 |

140 |

|

65 |

65 |

50,65 |

14 |

21 |

35 |

70 |

105 |

140 |

|

80 |

80 |

50, 65, 80 |

14 |

21 |

35 |

70 |

105 |

|

|

100 |

104 |

65, 80, 100 |

21 |

35 |

70 |

|||

|

150 |

152 |

100 |

21 |

Рис.

3.1. Тройниковые (t—„ ) и крестовые (%,

А ) схемы:

1 — манометр; 2 —

запорное устройство к манометру; 3 —

фланец под манометр; 4 — запорное

устройство; 5 — тройник; 6 — дроссель;

7 — переводник трубной головки; 8 —

ответный фланец; 9 — трубная головка;

10 — фонтанная

елка

9

Трубная

головка предназначена для подвески

одного или двух рядов подъемных труб, их

герметизации, а также позволяет выполнять

технологические операции при освоении,

эксплуатации и ремонте скважин. Колонны

подъемных труб подвешивают к трубной

головке на резьбе или муфте. В первом случае

при однорядной конструкции лифта трубы

подвешивают на стволовой катушке; при

двухрядной внутренний ряд труб — на

стволовой катушке, а наружный — на тройнике

трубной головки. Во втором случае при

однорядной конструкции лифта трубы

подвешивают на муфтовой подвеске,

устанавливаемой в крестовике трубной

головки; при двухрядной для внутреннего

ряда труб муфтовую подвеску устанавливают

в тройнике трубной головки, а для наружного

— в крестовике.

Фонтанная елка

предназначена для направления потока

продукции через манифольд и выкидную линию

на замерную установку, для регулирования

режима эксплуатации и контроля за работой

скважины путем спуска глубинных

приборов.

Елка араматуры выполняется

тройниковой (одно- или двухструнной) либо

крестовой (двухструнной). Тройниковую

арматуру с двухструнной елкой рекомендуют

для скважин, в продукции которых содержатся

механические примеси.

В тройниковой

двухструнной арматуре рабочая струна

-верхняя, а в крестовой может быть любая.

Запасные струны используют при смене

штуцера или запорного устройства.

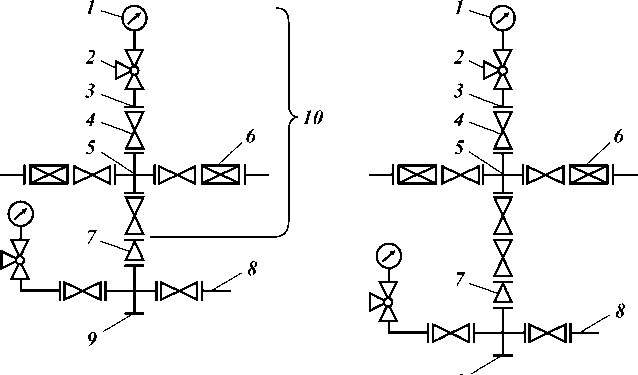

Рис.

3.2. Арматура фонтанная крестовая для

однорядного подъемника:

1 —

манометры; 2 — трехходовой кран; 3 —

буфер; 4, 9 — задвижки; 5 — крестовик

елки; 6 — переводная катушка; 7 —

переводная втулка; 8 — крестовик трубной

головки; 10 — штуцеры; 11 — фланец

колонны; 12 — буфер

Арматуру выбирают

по необходимому рабочему давлению и схеме

(тройниковая или крестовая) с учетом

подвески одного или двух рядов

насосно-компрессорных труб.

На

заводе-изготовителе фонтанную арматуру

подвергают пробному гидравлическому

испытанию, при котором для арматуры,

рассчитанной на рабочее давление до 70 МПа,

давление испытания рисп = 2рр, а

от 70 МПа и выше рисп = 1,5

рр.

Фонтанная арматура с

выкидной линией соединяется ма-нифольдом,

который включает запорные и

предохранительные устройства, тройники и

другие элементы. Запорные устройства в

фонтанной арматуре применяют двух типов:

прямоточные задвижки с уплотнительной

смазкой и пробковые краны.

В зависимости

от условий эксплуатации арматуру

изготовляют для некоррозионных и

коррозионных сред, а также для холодной

климатической зоны.

Шифр фонтанной

арматуры определяет ее схему, конструкцию,

способ управления задвижками, условный

проход по стволу и боковым отводам,

давление, климатическое исполнение и

коррозиестойкость.

Полный шифр

фонтанной арматуры (ГОСТ 13846-84) условно

представляется в

виде

афх1х2х3 —

Х4Х5Х6Х7,

где А —

арматура; Ф — фонтанная; Х1 —

конструктивное исполнение: с

фланцевыми соединениями — без

обозначения

(наиболее

распространенное); подвеска подъемной

колонны на резьбе переводника трубной

головки — К; подвеска подъемной колонны на

муфте в трубной головке — без обозначения;

для эксплуатации скважин УЭЦН — Э; Х2 —

номер схемы арматуры; при двухрядной

концентричной подвеске к номеру схемы

добавляется буква “а”; Х3 — способ

управления задвижками: вручную — без

обозначения; дистанционно и автоматически

-В; автоматически — А; Х4 — условный

проход (в мм) по ГОСТ 13846-84; когда условные

проходы ствола елки и ее боковых отводов

отличаются, цифровое обозначение указывают

дробной величиной; Х5 — рабочее

давление, МПа; Х6 — климатическое

исполнение по ГОСТ 15150-69: для умеренной

климатической зоны — без обозначения; для

умеренной и холодных климатических зон — ХЛ;

Х7 — исполнение по коррозиестойкости:

для обычных сред — без обозначения; для сред,

содержащих: до 6 % СО2 — K1; до 6 % H2S и

СО2 — K2; до 25 % H2S и CO2

-K3.

На фонтанную арматуру введены

изменения в ГОСТ 1384689. Стандарт разработан

на устьевую фонтанную и нагнетательную

арматуру, состоящую из устьевой елки и

трубной обвязки, независимо от области

применения по климатическому району и

рабочей среде. Настоящий стандарт не

распространяется на устьевую арматуру с

параллельным подвешиванием НКТ, для добычи

и нагнетания теплоносителя, а также на

скважины с подводным расположением

устья.

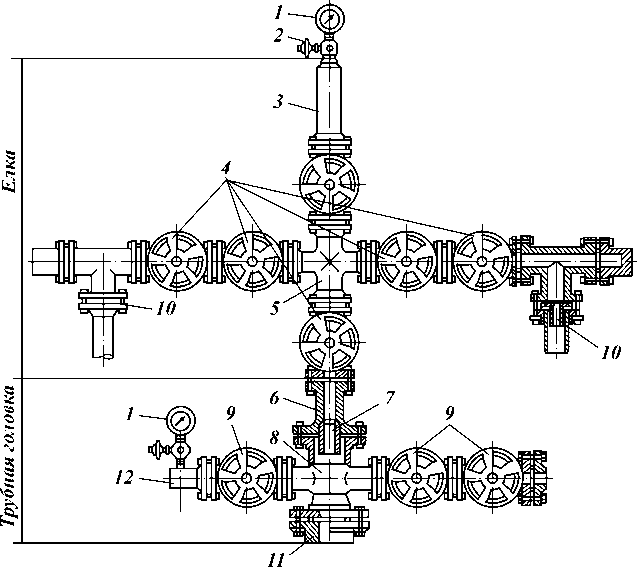

Типовые схемы фонтанных елок по

ГОСТ 13846-89 аналогичны ГОСТ 13846-84. Основное

отличие нового стандарта в том, что в нем

предусмотрена не одна, а две схемы трубных

обвязок. Первая схема трубной обвязки по

ГОСТ 13846-89 аналогична ГОСТ 13846-84, а вторая

схема трубной обвязки позволяет

подвешивать две колонны НКТ по схеме

“труба в трубе” (рис. 3.3).

Рис.

3.3. Типовые схемы трубных обвязок, по ГОСТ

13846-89:

а — для одной колонны НКТ;

• — для двух колонн НКТ

Необходимая

схема фонтанной арматуры подбирается путем

сочетания необходимой схемы фонтанной елки

с требуемой схемой трубной

обвязки.

Фонтанную арматуру на 14 МПа

изготовляют тройникового и крестового

типов с крановыми запорными устройствами

для скважин, эксплуатируемых фонтанным

способом и погружными центробежными

электронасосами. Арматура предназначена

для работы с некоррозионной средой, с

объемным содержанием механических

примесей до 0,5 %. Температура рабочей среды

120 °С.

Трубная головка фонтанной

арматуры с пробковыми кранами позволяет

проводить различные технологические

операции при давлении до 20 МПа. Фонтанную

арматуру с пробковыми кранами выпускают по

схемам 1, 3 и 5 ГОСТ 13846-84.

На боковых

струнах фонтанной елки установлены

регулируемые дроссели.

Запорными

устройствами фонтанной арматуры на 14 МПа

являются пробковые краны типа

КППС.

Уменьшение усилий при повороте

пробки, предохранение уплотняющих

поверхностей от коррозии и износа, а также

обеспечение герметичности затвора крана

достигаются за счет специальной

конструкции и уплотнительной смазки.

Смазку ЛЗ-162 закладывают в кран через канал

шпинделя при вывернутом нажимном болте. Под

действием нажимного болта п р и его

ввертывании смазка продавливается по

четырем вертикальным канавкам пробки и

поступает в нижний кольцевой канал. В

результате каналы со смазкой находятся под

давлением и окружают замкнутым кольцом

проходные отверстия крана, создавая тем

самым необходимую

герметичность.

Фонтанную арматуру,

рассчитанную на рабочее давление 21 и 35 МПа,

изготовляют по тройниковой схеме для

подвески одного или двух рядов подъемных

насосно-компрессорных труб на резьбовой

подвеске патрубка.

Запорным устройством

в такой фонтанной арматуре является

прямоточная задвижка ЗМС1 с затвором,

герметичность которого обеспечивается

плотным контактом шибера с седлами.

Для

регулирования дебита скважины фонтанную

арматуру оснащают дросселем регулируемого

или нерегулируемого типа.

На боковых

отводах елки и трубной головки могут быть

предусмотрены отверстия для подачи

ингибиторов в затрубное пространство и

ствол елки, карманы для замера температуры

среды, а также вентили для замера

давления.

В прямоточных задвижках ЗМС1

герметичность создается плотным контактом

шибера с седлами как на входе, так и на

выходе.

Фонтанную арматуру на рабочее

давление 70 МПа изготовляют по схеме 6 ГОСТ

13846-84. В качестве запорного устройства

применяются прямоточные задвижки ЗМАД и

ЗМАДП с двухпластинчатым шибером, с

уплотнением “металл по металлу”, с

автоматической подачей смазки в

затвор.

Арматура в зависимости от типа

комплектуется различными задвижками: АФ6аВ

— с ручным, дистанционным и автоматическим

управлением; АФ6А — с ручным и

автоматическим управлением; АФ6 — с ручным

управлением.

Задвижки ЗМАДП с

дистанционным и автоматическим

управлением пневмоприводные имеют

дублирующее ручное управление.

3.3. Регулирование работы

фонтанной скважины

Режим работы

фонтанных скважин можно изменять: а)

созданием противодавления на выкиде

фонтанной елки установкой штуцера

(называемого обычно устьевым штуцером) или

в трапе; б) созданием местного

сопротивления у башмака фонтанных труб

путем применения глубинного штуцера; в)

подбором диаметра и длины колонны

подъемных труб.

Устьевые штуцеры

применяют нескольких конструкций

соответственно характеристике скважины.

Отверстие в штуцере делают в зависимости от

заданного режима работы скважины. Штуцеры

устанавливают на выкидных линиях за

боковыми задвижками (кранами) фонтанной

елки. Обычно за задвижкой (краном) на выкиде

помещают катушку, а рядом с ней штуцер. За

штуцером находится штуцерный патрубок

длиной 1-1,2 м, изготовленный из

толстостенной 102- или 146-мм бурильной трубы и

имеющий на обоих концах фланцы.

На обеих

выкидных линиях устанавливают штуцеры с

отверстиями одинаковых диаметров с целью

сохранения режима работы скважины при

смене штуцера.

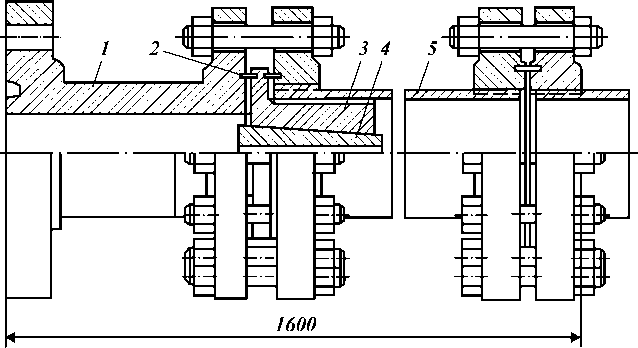

На рис. 3.4 изображен

штуцер, используемый на скважинах, где в

продукции скважины содержится песок. В

стальной корпус 3 штуцера плотно

вставлена стальная термообработанная или

выполненная из твердых сплавов втулка 4. Для

герметичности уплотнения между буртом

штуцера и фланцами устанавливают

металлические прокладки 2. При смене

штуцера переводят фонтанную струю с

рабочей линии на запасную, открыв и закрыв

соответствующие задвижки. Для смены

штуцера нужно разболтить два соединения

штуцерного патрубка, причем нижние болты не

следует вынимать из отверстий. Далее, для

того чтобы вынуть буртик штуцера из паза,

необходимо отвести в сторону на 5-7 мм

штуцерный патрубок, после чего его можно

будет повернуть на 180°, вынуть из него

сработанный штуцер и вставить новый. Новый

штуцер устанавливают в обратном

порядке.

Для облегчения и ускорения

смены штуцеров применяют быстросменяемые и

регулируемые штуцеры.

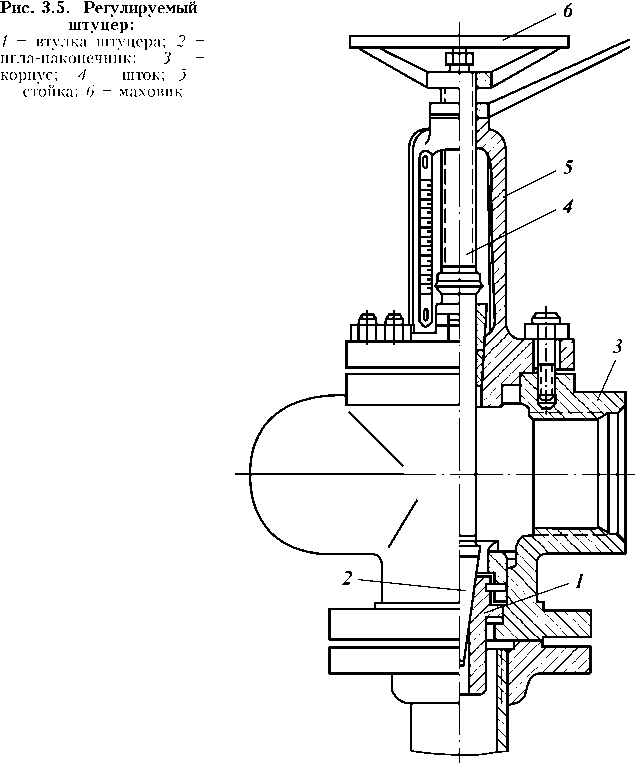

На рис. 3.5 показан

регулируемый штуцер (дроссель). В этом

штуцере фонтанная струя меняет свое

направление на 90°. Чтобы изменить проходное

сечение в штуцере, иглу-наконечник 2

приближают к втулке 1 или отдаляют от

нее

Рис.

3.4. Устьевой штуцер со сменной

втулкой:

1 — катушка; 2 —

металлическая прокладка; 3 — стальной

корпус; 4 — втулка;

5 —

патрубок

путем

вращения маховика 6. Значение открытия

штуцера показывает стрелка на указателе.

Регулируемые штуцеры можно применять

только для скважин с малым содержанием

песка в фонтанной продукции.

В условном

обозначении регулируемого дросселя

указывается: ДР — дроссель регулируемый;

первое число — диаметр условного прохода,

мм; второе число — рабочее давление, МПа;

следующее буквенное обозначение —

исполнение по коррозионной стойкости по

аналогии с фонтанной арматурой и задвижкой,

например типа ДР-65*35К1.

При необходимости

иметь насадку постоянного сечения

предусматривается нерегулируемый

дроссель. Для этого сборка, состоящая из

шпинделя, насадки, гайки и других деталей,

заменяется заглушкой.

Большое

распространение в зарубежной практике

получили быстросменяемые и

быстрорегулируемые забойные штуцеры,

которые устанавливаются в фонтанных трубах

на любой глубине и удерживаются при помощи

специальных пакеров. Сменяют такие штуцеры

без извлечения труб из скважин. Для спуска и

подъема забойных штуцеров применяют

специальный спускоподъемный инструмент,

спускаемый на стальном канате.

3.4. Исследование фонтанных

скважин

Основой исследования скважин

на приток, независимо от способа

эксплуатации, является определенное для

данной скважины в данный период ее работы

уравнение притока жидкости:

Q =

К(рпл — рзав)л.

(3.2)

Исследования скважин на

приток проводят двумя методами: 1) метод

прослеживания уровней или давлений; 2) метод

пробных откачек или установившихся

отборов.

Первый метод заключается в том,

что в скважине отбором или подливом

жидкости понижают или повышают уровень

жидкости относительно статического уровня,

т.е. выводят скважину из состояния

равновесия. Затем, прекратив отбор или

подлив жидкости, прослеживают во времени

изменение положения уровня жидкости в

скважине или забойного

давления.

Механизм этого процесса

заключается в следующем. Уровень жидкости в

скважине понижается, т.е. давление на забой

становится меньше пластового, и начинается

движение жидкости из пласта в скважину.

После прекращения отбора жидкость из

пласта продолжает поступать в скважину,

повышая в ней уровень. Рост уровня вызывает:

повышение давления на забой, уменьшение

депрессии (разница между пластовым и

забойным давлением) и в конечном счете

снижение притока жидкости из пласта. Темп

подъема уровня замедляется и приближается

к статическому. Скорость подъема уровня,

очевидно, будет зависеть от значения

коэффициента продуктивности исследуемой

скважины.

По значениям отбора и

забойного давления при этом отборе и

изменения их во времени в результате

расчетов можно получить уравнение притока

жидкости.

Метод пробных откачек при

установившихся отборах заключается в

следующем.

Производят одновременный

замер дебита и забойного давления скважины

при установившемся режиме, затем изменяют

режим работы скважины, т.е. изменяют

значение отбора жидкости, и после

установления нового режима эксплуатации

скважины вновь одновременно замеряют дебит

и забойное давление. Ряд подобных операций

(не менее трех) позволяет установить

зависимость дебита скважины от забойного

давления, т.е. установить уравнение

притока.

Для фонтанных скважин второй

метод исследования преобладает.

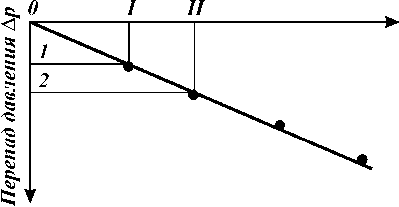

На

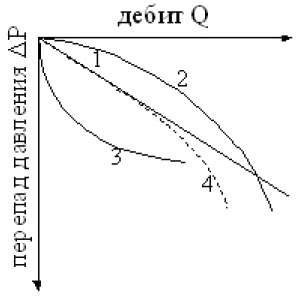

основе полученных данных строят график

зависимости притока жидкости или газа от

значения депрессии (разности между

пластовым и забойным давлением). Этот

график называется индикаторной диаграммой.

По этой диаграмме расчетным путем

определяют параметры пласта,

продуктивность скважины. Индикаторную

диаграмму строят в прямоугольной системе

координат. На вертикальной оси откладывают

значения депрессии давления или же

забойные давления, а на горизонтальной оси —

суточные дебиты скважин в тоннах или

кубометрах. На график наносят фактические

данные измерений.

В точке пересечения

осей дебита и депрессии давление на забое

равно пластовому, т.е. рпл —

рза6 = Ар = 0; рпл = рза(5;

поэтому приток отсутствует и дебит

скважины равен нулю.

На рис. 3.6 показано

построение индикаторной диаграммы.

Пересечение линии дебита с линией,

соответствующей депрессии, дает точку

индикаторной кривой. Как видно из графика,

расположенные таким образом в системе

координат фактические точки находятся на

прямой, называемой индикаторной линией. Это

означает, что во всем интервале

исследования скважины сохраняется

линейный закон фильтрации жидкости в

пласте и зависимость между дебитом и

депрессией давления прямолинейная. В этом

случае зависимость производительности

скважины от депрессии выражается

формулой:

для жидкости

Дебит

Q

Рис.

3.6. Индикаторная диаграмма

зависимости

дебит —

перепад давления

(депрессия)

Q = К

(рпл— Рза6) =

КАР,

где Q — дебит жидкости,

т/сут; К — коэффициент продуктивности,

т/сут/(МН/м2); А р — депрессия, или

разница между пластовым и забойным

давлением, МН/м2.

Коэффициент

продуктивности K показывает, сколько

тонн жидкости может дать скважина в единицу

времени при снижении давления на забой на 1

МН/м2 (или 0,1

МН/м2).

Коэффициент продуктивности

определяется по индикаторной кривой как

разность от деления размера отрезка 0-I

по оси абсцисс на размер отрезка 0-1 по

оси ординат или аналогично отрезкам I-II

и 1-2.

Формулу притока жидкости и газа

к забою скважин можно записать и так:

Ар =

aQ,

если положить, что a = 1

/К.

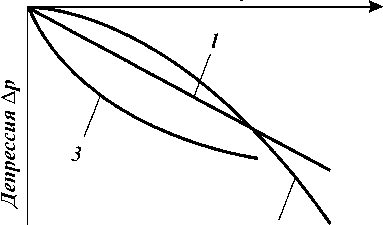

Линейная зависимость дебита от

депрессии нарушается при повышенных

дебитах скважин вследствие изменения

характера фильтрации жидкости вблизи забоя

скажины.

Индикаторная линия получается

вогнутой или выпуклой к оси дебитов. Для

индикаторных линий, изображенных на рис. 3.7,

могут быть найдены общие уравнения в

виде

Q = К(рпл — рм6)й.

(3.3)

При n = 1 зависимость

между дебитом и депрессией (рпл —

р заб) прямолинейная (кривая 1); это

означает, что во всем интервале изменений

забойного давления сохраняется линейный

закон фильтрации жидкости.

При n

< 1 зависимость между дебитом и

депрессией представляется выпуклой кривой

(кривая 2); это означает, что фильтрация в

призабойной зоне происходит по

нелинейному

2

Ў

закону,

что обычно имеет место при газонапорном

режиме или больших дебитах. В этом случае

коэффициент продуктивности будет

величиной переменной, уменьшающейся по

мере увеличения депрессии.

При n

> 1 зависимость между дебитом и

депрессией представляется вогнутой линией

(кривая 3); такие кривые являются

результатом неустановившихся капиллярных

эффектов в пласте, которые могут возникнуть

при некоторых условиях движения жидкости в

мелкопористой среде. Так как вогнутые

кривые характеризуют неустановившийся

режим, то определять по ним коэффициент

продуктивности нельзя.

По индикаторной

кривой можно определить дебит скважины при

всех промежуточных значениях забойного

давления, предсказать значение дебита при

изменении пластового давления, а также

судить о характере движения жидкости в

призабойной зоне пласта.

Из уравнений

притока жидкости в скважину следует, что

при р заб = р пл дебит

скважины Q = 0; при р заб = 0 дебит

скважины достигает максимального значения.

Этот дебит называется потенциальным; он

характеризует максимальную

производительность скважины при полном

снятии противодавления на пласт.

В

большинстве случаев индикаторные линии

бывают представлены выпуклыми кривыми, или

же прямолинейная вначале линия переходит

затем в выпуклую. При таких индикаторных

линиях коэффициент продуктивности

является величиной переменной, разной для

каждого участка линии.

В условиях, когда

рзаб > рнас (где рнас —

давление насыщения нефти газом) и НКТ

спущены до верхних отверстий фильтра,

коэффициент продуктивности

K =

Q2 — Q1

рзатр —

р затр

где Q1 и Q2 — дебиты скважины при

режимах работы I и II, м3/сут;

рзатр и рз’атр — затрубные

давления на устье скважины

при режимах I

и II соответственно:

В условиях, когда

рза6 < рнас

(независимо от глубины спуска НКТ),

коэффициент продуктивности

K =

_qL-Qi_ ,

рзав —

рз’ав

где рзав и рз’ав —

забойное давление при режимах I и II

соответственно.

Часто при больших

депрессиях линейный закон фильтрации

нарушается, и прямая индикаторная линия

искривляется. В таких случаях коэффициент

продуктивности определяют по

прямолинейному участку индикаторной линии.

При этом исследуемая скважина должна

давать однородную жидкость.

При добыче

обводненной нефти строят индикаторные

линии — одну для всей жидкости, другую для

нефти и третью для воды. При помощи этих

линий определяют составляющие общего

дебита при каждом режиме.

Если скважину

исследовали при недостаточных пределах

изменения депрессии, для установления

технологического режима работы скважины

индикаторные кривые экстраполируют. Прямые

индикаторные линии можно экстраполировать

до 1,75 Дртах, а кривые — до 2,25

Дртах, где Дртах — максимальная

депрессия, полученная при

исследовании.

Для экстраполяции кривых

индикаторных линий, а также для

непосредственного установления режима

работы скважины по уравнению притока

необходимо определить пластовое давление

рпл, коэффициент продуктивности

скважины K и показатель степени n.

По

данным исследования скважины при трех

разных режимах получим

Q1 =

К(пл — ра6)

;

Q2 = К(рпл — рз’аб)

;

Путем совместного решения этих

уравнений относительно n находят:

‘

рзаб

р п

lg

р пл

рзаб

n

2

рпл

рзаб

lg

рпл

рзаб

Среднее значение

2.

Пластовое давление

рпл находят предварительно

непосредственным замером его глубинным

манометром (после остановки скважины) или

графическим путем нахождения точки

пересечения индикаторной линии с осью

давлений (при Q = 0).

Из уравнения

притока (3.3) коэффициент

продуктивности

Q

K

¦¦

рзав)n

Для большей

точности аналогично определению n

находят среднее значение коэффициента

продуктивности K.

По коэффициенту

продуктивности скважины можно найти

коэффициент проницаемости и

пьезопроводность пласта

K (i R C K|ij ln——

+ C j

k = [— , Д,

rc

2nh

где K — коэффициент

продуктивности

скважины,

см3/с/(кг/см2),

который определяется по коэффициенту

продуктивности с размерностью

т/сут/(кг/см2) путем умножения на 11,57 —

(здесь Ьн — объемный коэффициент

нефти;

Рн

рн — плотность

дегазированной нефти, т/м3); ^ —

вязкость нефти в пластовых условиях, сП;

RK — половина среднего расстояния

между скважинами, м; гс — радиус забоя

скважины (считая по долоту), м; C — общий

коэффициент гидродинамического

совершенства скважин; h — эффективная

мощность пласта, см.

Определение

коэффициента проницаемости по

коэффициенту продуктивности возможно лишь

в условиях безводной нефти И при рзав

> рнас.

На основании построенной

индикаторной линии или найденного

коэффициента продуктивности скважины с

учетом заданного дебита устанавливается

соответствующий режим работы

скважины.

Одночленная формула притока

жидкости Q = KAp, выраженная прямой

индикаторной линией, справедлива лишь при

линейном законе фильтрации. При отклонении

от линейного закона фильтрации получается

индикаторная линия, выпуклая к оси дебитов.

В этих условиях справедлива двучленная

формула

Ap = AQ + BQ2.

Первый

член этой формулы выражает потери напора,

вызываемые трением жидкости в порах пласта,

которые зависят от дебита и вязкости

жидкости. Второй член выражает потери

напора, обусловленные инерционными

свойствами жидкости, которые зависят от

дебита во второй степени и плотности

жидкости.

При неустановившемся режиме

проводят исследование фонтанных скважин

методом восстановления забойного давления.

При этом после остановки скважины

наблюдают за скоростью восстановления

забойного давления во времени. Результаты

наблюдений и вычисленные данные заносят в

таблицу по следующей форме: точки

наблюдений, время t, с, Ар, кг/см2. По

полученным данным строят кривую

восстановления давления в

полулогарифмических координатах Ар и lg

t и определяют наклон к оси абсцисс

(угловой коэффициент) прямолинейного

участка этой кривой по двум крайним

точкам:

i = tga = Apn .

-Ар1

lg tn —

lg t1

Если масштабы на осях

координат взяты произвольно, то

геометрическое значение угла a может и не

соответствовать найденному наклону i. В

этом случае продолжение прямолинейного

участка кривой до пересечения с осью

ординат находят длину отрезка

A = i

lgii^,

(3.4)

r02

где X —

коэффициент пьезопроводности, см2/с;

r0 — приведенный радиус скважины,

см.

Коэффициент проницаемости пласта в

радиусе контура питания

k = 0,183, Д,

ih

где Q — дебит скважины,

см3/с; b — объемный коэффициент

нефти; h — эффективная мощность пласта,

см.

Из этой формулы может быть найдена

гидропроводность пласта:

** = 0,183 Я!, Д.

i

Из формулы (3.4) можно найти

приведенный радиус скважины:

2, 25х

r=

пр

10-

k

где х =

—j-т — пьезопроводность пласта, см / с; ^ —

вяз-

^(mP ж + Р п )

кость нефти, сП;

m — коэффициент пористости; вж —

коэффициент сжимаемости нефти, кг/см2;

вп — коэффициент сжимаемости породы,

кг/см2.

Приведенный радиус

скважины может получиться и больше

действительного радиуса в тех случаях,

когда в призабойной зоне имеются

трещиноватость (естественная или

полученная при перфорации) или каверны,

образованные путем частичного выноса песка

в процессе эксплуатации

скважины.

Коэффициент

гидродинамического совершенства

скважины

1 Rk lg —

Гс

1 Rk

lg—

r

пр

В некоторых

случаях при исследовании скважины методом

восстановления давления не удается

получить на графике в координатах р и lg

t прямолинейный участок. Это

объясняется влиянием на характер кривой

восстановления давления продолжающегося

во время остановки скважины притока

жидкости под действием упругих пластовых

сил. Тогда данные исследования скважины

надо обрабатывать дифференциальным или

интегральным методом.

3.5.

Обслуживание фонтанных скважин

Режим

эксплуатации скважины устанавливают на

основе обеспечения рационального расхода

энергии пласта. Нормальная эксплуатация

скважины заключается в получении

максимального дебита при небольшом газовом

факторе, наименьших количествах воды и

песка, бесперебойном

фонтанировании.

При наблюдении за

работой фонтанной скважины и ее

обслуживании замеряют буферное и затрубное

давления, рабочие давления на замерных

установках, определяют дебит нефти, газа,

содержание воды и песка в продукции

скважины и т.п. Кроме того, проверяют

исправность устьевого оборудования;

выкидных линий; скребков, применяемых для

борьбы с образованием отложений парафина.

Желательно все ремонтные работы с

образованием отложений парафина проводить

без остановки скважины.

Результаты

наблюдений записывают в специальный

журнал. Эти данные служат исходным

материалом для установления оптимального

режима эксплуатации других скважин,

работающих в аналогичных условиях.

При

эксплуатации фонтанных скважин могут

возникать всякого рода неполадки:

запарафинивание НКТ, образование песчаных

пробок, разъедание штуцера, обводнение

скважины, засорение штуцера и выкидной

линии и др. Признаком таких неполадок могут

быть изменения буферного и затрубного

давлений, дебита нефти, количества воды и

песка.

Если засорились НКТ, то буферное

давление понижается, а затрубное

повышается (если в скважину спущен один ряд

насосно-компрессорных труб). В случае

образования песчаной пробки в работающей

скважине увеличивают диаметр штуцера или в

затрубное пространство подкачивают нефть.

Это повысит скорость движения продукции по

НКТ, что может привести к выносу

песка.

Если песчаная пробка

образовалась на забое, то затрубное

давление падает. Для удаления этой пробки

также увеличивают диаметр штуцера или в

затрубное пространство подкачивают

нефть.

При появлении воды в скважине

необходимо уменьшить дебит. При увеличении

дебита и уменьшении буферного давления

следует увеличить проходное отверстие

штуцера. В этом случае переключают линию

выкида на другую и заменяют штуцер.

Если

засорились штуцер или выходная линия, то

дебит снижается, а буферное и затрубное

давления увеличиваются. В этом случае также

переключают линию выкида нефти на другую и

проверяют штуцер и выкидную линию.

Для

борьбы с отложениями парафина проводят

следующие мероприятия:

уменьшение

пульсации фонтанирования при максимальном

снижении газового фактора;

применение

механической очистки НКТ различными

скребками;

покрытие внутренней

поверхности НКТ стеклом, эпоксидными

смолами, эмалями, бакелитовым лаком и др.

(футерование) ;

расплавление

парафина;

растворение парафина

различными растворителями.

При

использовании скребков на устьевой

арматуре монтируют лубрикатор с сальником.

Для спуска скребков на проволоке и их

подъема применяют депарафинизационные

установки типа АДУ, которые состоят из

лебедки с электродвигателем и станции

управления.

Для расплавления парафина

применяют прогрев НКТ закачкой пара,

горячей нефти или

нефтепродуктов.

Подачу теплоносителей в

виде пара от паровой передвижной установки

(ППУ) в затрубное пространство и выход его

через насосно-компрессорные трубы

обеспечивают расплавление и вынос его

струей нефти.

Для обработки скважин

паром применяют передвижные

парогенераторные установки пПу-3М,

ППУА-1200/100 и ППУ-1600/100.

Техническая

характеристика установки

ППУ-3М

Топливо…………………………………………………………….

Дизельное

Расход топлива,

кг/ч…………………………………………….. До

85

Передвижная парогенераторная

установка ППУА-1200/100, ППУ-1600/100 выпускается

серийно взамен снятых с производства

паровых передвижных установок ППУ-3М (рис.

3.8).

Установка ППУА-1200/100 отличается от

установки ППУ-3М большей

производительностью, имеет более

совершенную конструкцию котла и оснащена

системой автоматической защиты котла.

Работой основных узлов и систем установки

уп-

еЁО.

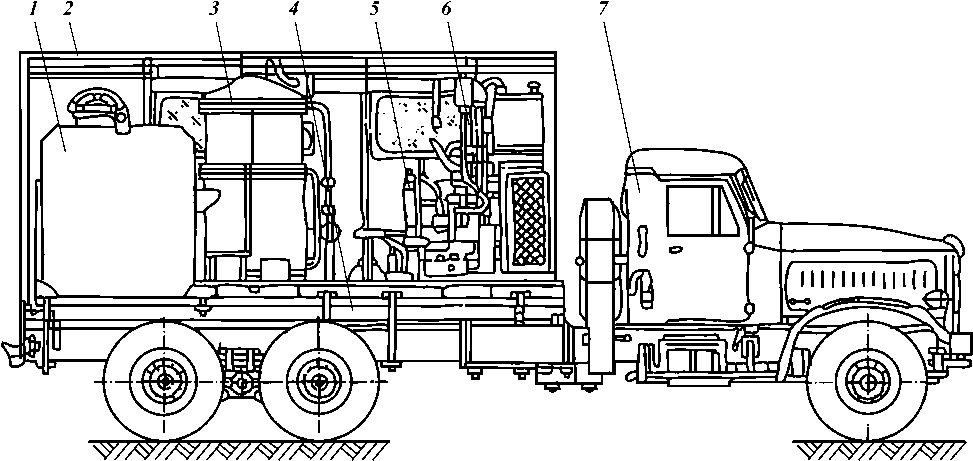

3.8. iOU$IO,I$ eei-3a:

1 — цистерна

для воды; 2

— кузов; 3 — котел паровой; 4 —

рама с креплением; 5 —

привод и трансмиссия

привода; 6 —

пи

тательный насос; 7 — автомобиль

КрАЗ-255Б;

равляют дистанционно с

одного рабочего места — из кабины водителя.

Установку монтируют на шасси автомобиля

КрАЗ-255Б или КрАЗ-257.

Техническая

характеристика ППУА-1200/100

Привод

механизмов установки………………………….. От

тягового двигате

ля

автомобиля

Мощность, отбираемая от

двигателя автомобиля, кВт… 13-15 Размеры, мм,

на шасси

автомобиля:

КрАЗ-255Б…………………………………………………………………………………………..8588x2700x3740

КрАЗ-257

………………………………………………………………………………………………9050x2700x3560

Масса

установки, кг:

на шасси КрАЗ-255Б

с полной

заправкой……………………..19 200

на

шасси КрАЗ-257 с полной

заправкой…………………………18

380

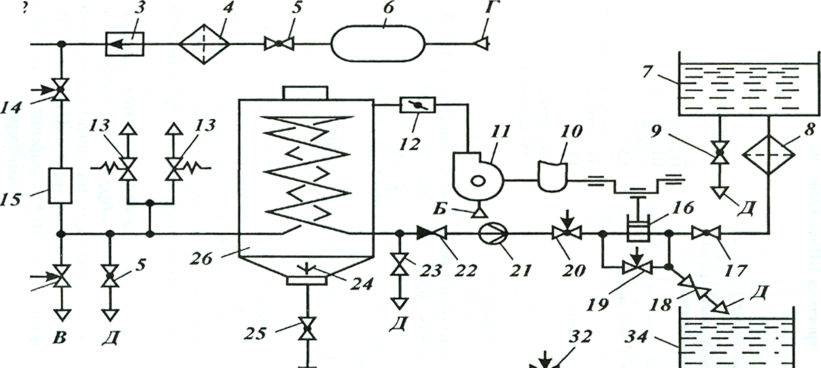

В передвижной парогенераторной

установке ППУА-1200/100 (рис. 3.9) питательная

вода из емкости 7 под гидростатическим

напором через водяной фильтр 8 поступает на

прием питательного насоса высокого

давления 16 и далее нагнетается в

парогенератор 26.

На напорном

трубопроводе между питательным насосом и

парогенератором последовательно

смонтированы регулирующий вентиль 20,

диафрагма ДВ-100 21 и обратный клапан КП-160

22. С помощью регулирующего вентиля 19 часть

потока направляют во всасывающую линию,

регулируя расход воды, который измеряют

датчиком предельных значений расхода. Для

исключения попадания пара в напорную линию

при внезапном повышении давления в

парогенераторе предусмотрен обратный

клапан 22.

Полученный в парогенераторе

пар поступает через расширитель 15,

регулирующий вентиль 14 и обратный

клапан 2 к потребителю. На паропроводе

на выходе из парогенератора установлены

два предохранительных клапана СППКМ-25-100,

отрегулированные соответственно на 10,8

(рабочий) и 10,5 (контрольный) МПа. На

расширителе 15 смонтированы приборы

контроля температуры и давления. Для

предотвращения попадания продукции

скважины в трубопроводы установки

предусмотрен обратный клапан КП-160

2.

Дизельное топливо из емкости 34

поступает в шестеренный

—><(

27

Рис.

3.9. Принципиальная схема новки

ППУА-1200/100:

А — пар к

потребителю; Б — воздух к вентилятору;

В — пар в емкость для подогрева воды;

Г — сжатый воздух от компрессора; Д —

слив (дренаж); /, 19, 20, 27 — вентиль

регулирующий В-622-2; 2, 22 — обратный клапан;

3, 18, 23 ~ вентиль запорный В-201; 4 —

фильтр воздушный; 5, 9, 17, 25, 35 —

пробковый

28 29 30 —

36

Г

Д

проходной

сальниковый муфтовый кран; 6 — ресивер; 7 —

емкость для воды; 5 — фильтр водяной; 10, 31 ~

коробка отбора мощностей; II — вентилятор

Ц-10-28-4; 12 — заслонка шиберная; 13 ~

клапан предохранительный СППКМ-25-100; 14

—вентиль регулирующий; 15 ~

расширитель; 16 — насос питательный

ПТ-2/160; 21 — диафрагма высокого давления

ДВ-100; 24 — горелочное устройство; 26 —

парогенератор; 28- клапан отсечной 14с821 р;

29 — фильтр топливный; 30, 32 — вентиль

регулирующий 15с90бк; 33 — насос топливный

ШФ-0,4/255; 34 — бак топливный; 36 — кран

запорный

Т а б л и ц а 3.2 Техническая

характеристика агрегатов

|

Показатель |

1АДП-4-150 |

АДПМ-12/150-У1 |

2АДПМ-12/150-У1 |

|

Нагреваемая среда |

Нефть сырая |

||

|

Подача по нефти, |

8,2; 14,5 |

12 |

12 |

|

м3/ч |

|||

|

Температура подогре |

|||

|

ва нефти, °С: |

|||

|

безводной |

110-150 |

150 |

150 |

|

обводненной до |

110 |

122 |

122 |

|

30 % |

|||

|

Давление, развивае |

16; 20 |

13; 16 |

13; 16 |

|

мое в рабочем режи |

|||

|

ме, МПа |

|||

|

Топливо, |

Дизельное |

||

|

мое при работе агре- |

|||

|

гата |

насос ШФ-0,4/25Б 33. Расход

топлива во всасывающую линию регулируют

вентилем 32. Топливо, пройдя через топливный

фильтр 29, отсечной клапан 28, поступает в

горелочное устройство, предварительно

подогреваясь.

Воздух в горелочное

устройство поступает от вентилятора Ц-10-28-4

11 через шиберную заслонку 12,

подогреваясь.

Системы трубопроводов

дренируются как естественным сливом через

запорную арматуру 9, 36, 23, 18, так и подачей

сжатого воздуха из ресивера 6.

Агрегат

АДП для депарафинизации скважин горячей

нефтью предназначен для нагрева и

нагнетания нефти в скважину с целью

удаления со стенок труб отложений парафина

(табл. 3.2). Агрегат может быть использован

также для депарафини-зации трапов,

мерников, манифольдов и др.

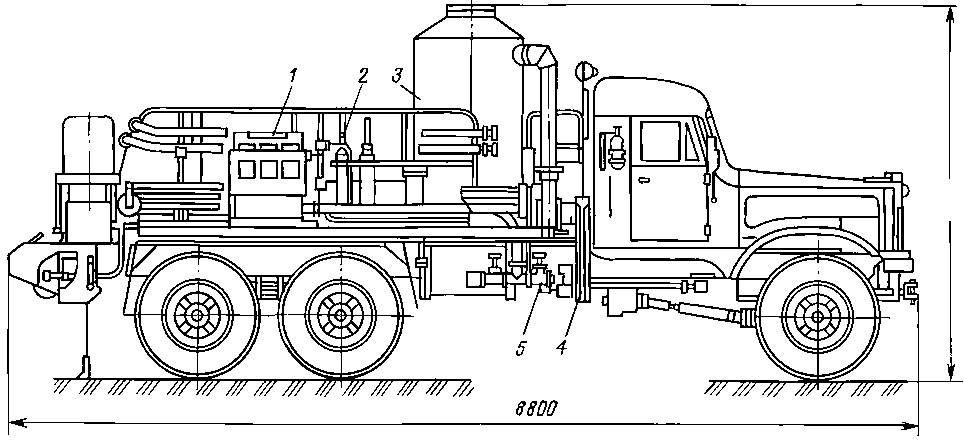

Агрегат

смонтирован на шасси автомобиля высокой

проходимости КрАЗ-255Б1А (рис. 3.10). Привод всех

механизмов агрегата осуществляется от

тягового двигателя автомобиля. Агрегатом

управляют из кабины водителя. В качестве

нагреваемой среды используют сырую нефть.

Ресурс работы агрегата по запасу нефти

равен 4 годам. Его обслуживают два

человека.

Весь агрегат состоит из

нескольких узлов и систем: нагревателя

змеевикового типа, нагнетательного насоса,

трансмиссии, вспомогательного

оборудования, трубопроводов,

контрольно-измерительных приборов и

системы автоматики. Нагреватель

представляет собой змеевик высокого

давления, заключенный в двухстенный кожух.

В нижней части нагревателя выложена топка,

в которую введена форсунка. Здесь же

смонтировано запальное устройство.

3600

Рис.

3.10. Агрегат для депарафинизации скважин

горячей нефтью 2АДП-12/150-У1:

1 —

насос; 2 — маннфольд; 3 — нагреватель;

4 — трансмиссия привода оборудования; 5

— топливная система

Принцип работы

агрегата заключается в следующем. Нефть из

емкости всасывается насосом и

прокачивается через змеевики нагревателя.

При своем движении по змеевикам нефть

нагревается до определенной температуры и

далее через напорный трубопровод

нагнетается в скважину.

Для усиления

эффекта воздействия используют подогретые

растворители, например конденсат.

Эффективным способом борьбы с отложениями

парафина в НКТ является их футеровка, т.е.

покрытие их внутренних поверхностей

специальными лаками, эмалями или

стеклом.

В систему обслуживания

фонтанных скважин входит оборудование их

устья (фонтанной арматуры). Основными

элементами ее являются запорные

устройства.

Пробковый кран и

прямоточная задвижка, уплотняемые смазкой

ЛЗ-162, не требуют больших усилий при

управлении ими. В прямоточных задвижках для

увеличения герметичности категорически

воспрещается применять рычаг, так как

герметичность от увеличения усилия не

возрастает, поскольку плашки плоские. В

процессе эксплуатации арматуры с

прямоточными задвижками требуется через

два-три месяца смазывать подшипники

шпинделя солидолами УС. Необходимо также

через штуцер в днище корпуса задвижки в

соответствии с инструкцией набивать смазку

ЛЗ-162. Герметичность затвора прямоточной

задвижки повышается за счет уплотнительной

смазки, которая автоматически подается к

поверхности затвора давлением среды в

корпусе задвижки.

После установки

фонтанной арматуры с крановыми запорными

устройствами на скважине необходимо

дополнительно набить уплотнительную

смазку во все краны и проверить их на

плавность работы затвора. Смазка подается

масленкой, которая ввинчивается в

резьбовое отверстие шпинделя в месте

нажимного болта. Кран в момент набивки

смазки должен быть или полностью открыт,

или полностью закрыт.

После заполнения

крана смазкой нажимной болт необходимо

поставить в исходное положение.

Рекомендуется ввинтить его на половину

длины, чтобы в процессе эксплуатации

продавливать смазку на уплотнительные

поверхности вращением нажимного болта на

пять-шесть оборотов. Регулярная подача

смазки на уплотнительные поверхности крана

обеспечит постоянную герметичность

затвора. Обязательна поднабивка смазки

после депарафинизации скважин паром и

других технологических операций,

проводимых при давлениях, близких к

рабочему.

Для надежной работы затвора

следует регулярно проверять наличие смазки

в системе крана и по мере необходимости, но

не реже 1 раза в 3 мес проводить набивку

смазки масленкой. Смазку подают масленкой в

кран до тех пор, пока ее подача не станет

затруднительной.

Фонтанную арматуру,

эксплуатирующуюся перед установкой на

другой скважине, как правило, проверяют и,

если требуется, ремонтируют с обязательным

последующим гидравлическим

испытанием.

Ремонт задвижки или

пробкового крана включает: разборку и

промывку деталей в керосиновой ванне, их

промер и отбраковку, ремонт изношенных

деталей и изготовление новых, сборку

задвижки и гидравлическое

испытание.

Простые по конструкции и не

требующие специальной термической

обработки детали изготовляют в

ремонтномеханической мастерской.

В

арматуре с прямоточными задвижками во

фланцевых соединениях, за исключением

соединений крестовика с тройником,

тройника с переводной катушкой, применены

стальные уплотнительные кольца

одностороннего касания. В связи с этим на

затяжку шпилек требуются значительно

меньшие усилия, чем при использовании

уплотнительных колец с двухсторонним

касанием. После ремонта задвижки

подвергают гидравлическому испытанию.

3.6. Техника безопасности при

эксплуатации фонтанных скважин

При

эксплуатации фонтанных скважин

производятся работы: по оборудованию

скважин, по ремонту арматуры и чистке

песчаных пробок; во время открытых фонтанов

по установке задвижек и арматуры. Все эти

работы имеют свою специфику.

При

производстве работ при спуске НКТ

необходимо принять все меры для

предупреждения и открытого выброса

(фонтанирования).

Основными

мероприятиями являются:

заполнение

скважины жидкостью заданной плотности до

ее устья;

наличие работоспособного

превентора;

тщательный технический и

технологический надзор за состоянием

скважины.

Так как спуск НКТ может

проходить в газовой атмосфере (до

определенных пределов), то необходимо

принять противопожарные меры. Основные

мероприятия сводятся к

следующему:

недопущение открытого огня

вблизи производства работ; выключение

электроэнергии вблизи скважины; освещение

зоны работ (в темное время суток)

прожекторами, установленными не менее чем

за 30 м от скважины; применение инструмента,

не дающего искры; установка медной воронки

(для предупреждения ударов муфт);

осмотр

смазки трущихся частей подземных

механизмов. Кроме опасности в пожарном

отношении, работа в газовой атмосфере

вредна, поэтому обеспечение работников

противогазами, уменьшение времени

пребывания в газовой атмосфере и

организация медицинской помощи на месте

работы являются обязательными мерами

безопасности.

Газовые и газоконденсатные скважины

»

Библиотека »

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

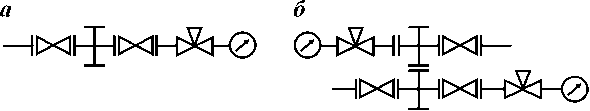

Манифольд. Фонтанная арматура соединяется с промысловыми коммуникациями сбора продукции скважин с помощью манифольда, который представляет собой сочетание трубопроводов и запорных устройств (а иногда и клапанов), обвязывающих фонтанную арматуру. Манифольд служит для подключения к трубному и затрубному пространствам агрегатов для проведения различных операций при пуске в эксплуатацию и эксплуатации скважины.

Регулирование режима работы при фонтанном способе эксплуатации можно осуществить тремя способами:

созданием противодавления на выходе фонтанной ёлки установкой устьевого дросселя;

созданием местного сопротивления у башмака НКТ путём применения глубинного дросселя;

подбором диаметра и длины колонны НКТ.

Восновном для регулирования режима эксплуатации фонтанной скважины на выкидных отводах устанавливают дроссели за боковыми задвижками (кранами) фонтанной ёлки. Конструктивно дроссель часто представляет собой шайбу или втулку с проходным отверстием меньшего диаметра, чем внутренний диаметр выкидной линии. Смысл применения дросселя заключается в том, что при прохождении через его сечение потока продукции скважины в результате создания местного гидравлического сопротивления на устье создаётся противодавление, значение которого зависит от параметров проходного сечения. Противодавление на устье скважины вызывает изменение забойного давления, что непосредственно влияет на приток в скважину. Строгой математической зависимости диаметра рабочего сечения дросселя и получаемого дебита фонтанной скважины не существует, поскольку течение газожидкостного потока обладает большой сложностью. Поэтому размеры проходного сечения дросселей подбирают опытным путём.

Для обоснованного установления режима эксплуатации фонтанных скважин кроме гидродинамических исследований следует провести специальные исследования и построить, так называемые, регулировочные кривые. Регулировочные кривые – это зависимость всех параметров, характеризующих работу скважины (забойное давление, депрессия, дебит, газовый фактор, содержание воды, содержание песка), от диаметра проходного канала дросселирующего устройства (штуцера). Регулировочные кривые отражают особенность процессов, происходящих между забоем и устьем при подъёме продукции, и позволяют более точно установить технологический режим эксплуатации скважины.

75

Режим — работа — фонтанная скважина

Cтраница 2

Наличие песка в фонтанной струе способствует быстрому износу штуцерных втулок, что отражается на режиме работы фонтанной скважины. Штуцерные втулки изготовляют с использованием износостойких твердых сплавов ( победит и др.), иногда втулки гуммируют. Таким образом, общий перепад давлений в штуцере распределяется на несколько втулок; в каждой из них перепад уменьшается, в связи с чем уменьшаются скорости движения смеси, а это способствует уменьшению износа втулок.

[16]

Для подвешивания фонтанных труб, герметизации пространства между фонтанными трубами и обсадной колонной, контроля и регулирования режима работы фонтанной скважины над устьем устанавливают специальную фонтанную арматуру.

[17]

Исследование взаимосвязи устьевого и затрубного давле ний, дебитов нефти, воды и газа и относительного количества механических примесей показывает, что определяющим пара метром режима работы фонтанной скважины является ее дебит. Другие параметры ( устьевое давление, газовый фактор, содержание воды) должны использоваться лишь для контроля и корректировки режима скважины. Эти параметры совместно обрабатываются, в результате чего корректируется модель системы пласт — скважина и определяется режим скважин.

[18]

Колонна фонтанных труб, спускаемых в скважину, служит для подъема жидкости и газа на поверхность, предохранения колонны обсадных труб от коррозионного и эрозионного износа при добыче нефти, содержащей воду и песок, регулирования: режима работы фонтанной скважины, предупреждения образования на забое столба воды или песчанок пробки, глушения скважины закачкой жидкостей глушения, промывки скважины и обработки лркзабойной зоны пласта с применением различных методов воздействия; предохранения обсадной колонны от высокого давления, возникающего при обработке скважин.

[19]

Фонтанный способ эксплуатации скважин осуществляют в начальный период разработки месторождения. Режим работы фонтанной скважины регулируют в основном с помощью устьевого штуцера, исследуют — с помощью глубинных приборов, спускаемых через фонтанный лифт до забоя скважины. Перед подземным ремонтом требуется глушить ( задавить) фонтан глинистым раствором или пластовбй ( соленой) водой.

[20]

Приведенный метод исследования скважин применяется независимо от их способа эксплуатации. Режим работы фонтанной скважины изменяют установкой на выкидной линии ограничительного штуцера нового сечения, на компрессорной — изменением давления и расхода рабочего агента ( газа или воздуха), на скважине со штанговым насосом — путем изменения числа качаний балансира, длины хода штока или глубины подвески насоса, а в скважине с ЭЦН — либо установкой штуцера, либо созданием искусственного сопротивления потоку жидкости, либо заменой насоса.

[21]

При работе скважины газожидкостная смесь из подъемных труб через открытую центральную задвижку направляется в один из выкидов и далее по выкидному трубопроводу в групповые сепарационные замерные установки. Для регулирования1 режимов работы фонтанных скважин созданием противодавления на забое на выкидах фонтанной елки устанавливают различной конструкции штуцеры 8t которые представляют собой втулки с калиброванными отверстиями от 1 5 до 20 мм.

[22]

Постоянное давление в трапе поддерживается регулятором давления, устанавливаемым на газоотводящей линии. Очевидно, такое же давление плюс давление на преодоление гидравлического сопротивления при движении смеси по выкидной линии от скважины до трапа будет и на буфере фонтанной арматуры. Следовательно, изменяя давление в трапе, можно изменять давление на буфере и таким образом регулировать режим работы фонтанной скважины.

[24]

Как правило, на начальных этапах разработки фонтанные скважины и особенно высокодебитные определяют возможности нефтедобывающего предприятия. Поэтому их исследованию, регулированию и наблюдению за их работой уделяется повышенное внимание. Кроме того, фонтанное оборудование позволяет сравнительно просто проводить глубинные исследования, отбор глубинных проб, снятие профилей притока и прочие. Для установления обоснованного режима эксплуатации фонтанной скважины важно знать результаты ее работы на различных опытных режимах. Режимы работы фонтанной скважины изменяют сменой штуцера, а точнее диаметра его проходного отверстия. При этом необходимо выдержать скважину на новом режиме некоторое время прежде чем проводить какое-либо измерение. Это время необходимо, чтобы пласт и скважина перешли на установившийся режим после возмущения, вносимого в их работу сменой штуцера и изменением в связи с этим ее дебита и забойного давления. Продолжительность перехода скважины на установившийся режим различна и зависит от гидропроводности и пьезопроводности пласта, а также от относительного изменения дебита.

[25]

Страницы:

1

2

Лекция 32

Тема: Способы эксплуатации нефтегазовых скважин.

План 1. Фонтанный способ эксплуатации.

2. Условия фонтанирования и возможные методы его продления.

1. Фонтанный способ эксплуатации

Фонтанная эксплуатация, способ эксплуатации нефтяных, артезианских и газоконденсатных скважин, при котором полезное ископаемое под действием пластовой энергии изливается на поверхность. При подъёме нефти и конденсата пластовая энергия складывается из энергии, зависящей от величины гидростатического напора, определяемого забойным давлением, и энергии газа, выделяемого из нефти и конденсата по мере падения давления при движении вверх по скважине потока продукции. Скважины, в которых ожидается фонтанирование, перед освоением оборудуют колонной фонтанных труб (для рационального использования энергии расширяющегося газа). Диаметр труб выбирается в зависимости от ожидаемого дебита, давления, глубины скважины, условий эксплуатации и диаметра обсадных колонн. После спуска в скважину колонны фонтанных труб на устье устанавливается фонтанная арматура и производится обвязка устьевого оборудования. Длительное и бесперебойное фонтанирование скважин в процессе освоения и эксплуатации обеспечивается правильно выбранным режимом её работы. Режим Фонтанная эксплуатация изменяют созданием противодавления в фонтанной ёлке.

После того как скважина пробурена и освоена, необходимо начать добывать из нее нефть. Хотя нужно отметить, что не из всех даже эксплуатационных скважин добывается нефть. Существуют так называемые нагнетательные скважины. В них наоборот закачивается, только не нефть, а вода. Это необходимо для эксплуатации месторождения в целом. Об этом мы поговорим попозже.

Нефть находится под землей под таким давлением, что при прокладке к ней пути в виде скважины она устремляется на поверхность. Как правило, фонтанируют скважины только в начале своего жизненного цикла, т.е. сразу после бурения. Через некоторое время давление в пласте снижается и фонтан иссякает. Конечно, если бы на этом прекращалась эксплуатация скважины, то под землей оставалось бы более 80% нефти.

В процессе освоения скважины в нее опускается колонна насосно-компрессорных труб (НКТ). Если скважина эксплуатируется фонтанным способом, то на поверхности устанавливают специальное оборудование – фонтанную арматуру.

Рекомендуемые материалы

Рис. 3.2. Арматура фонтанная крестовая для однорядного подъемника: 1 манометры; 2 трехходовой кран; 3 буфер, 4. 9 задвижки; 5 крестовик елки; 6 переводная катушка; 7 переводная втулка; 8 крестовик трубной головки: 10 штуцеры; 11 фланец колонны; 12 — буфер

Это оборудование необходимо для управления скважиной. С помощью фонтанной арматуры можно регулировать добычу нефти – уменьшать или совсем остановить.

После того, когда давление в скважине уменьшится, и скважина начнет давать совсем мало нефти, как посчитают специалисты, ее переведут на другой способ эксплуатации.

При добыче газа фонтанный способ является основным.

2. Условия фонтанирования и возможные методы его продления.

Условия фонтанирования скважин.

Фонтанирование скважин происходит в том случае, если перепад давления между пластовым и забойным будет достаточным для преодоления противодавления столба жидкости и потерь давления на трение, тоесть фонтанирование происходит под действием гидростатического давления жидкости или энергии расширяющегося газа. Большинство скважин фонтанирует за счет энергии газа и гидростатического напора одновременно. Газ, находящийся в нефти, обладает подъемной силой, которая проявляется в форме давления на нефть. Чем больше газа расстворено в нефти, тем меньше будет плотность смеси и тем выше поднимается уровень жидкости. Достигнув устья, жидкость переливается, и скважина начинает фонтанировать. Общим обязательным условием для работы любой фонтанирующей скважины будет следующее основное равенство:

Рс = Рг+Ртр+ Ру; где Рс — давление на забое, РГ, Ртр, Ру — гидростатическое давление столба жидкости в скважине, расчитанное по вертикали, потери давления на трение в НКТ и противодавление на устье, соответственно. Различают два вида фонтанирования скважин: · Фонтанирование жидкости, не содержащей пузырьки газа — артезианское фонтанирование. · Фонтанирование жидкости, содержащей пузырьки газа облегчающего фонтанирование — наиболее распространенный способ фонтанирования.

При фонтанной эксплуатации подъем газонефтяной смеси от забоя до устья скважины осуществляется по колонне насоснокомпрессорных труб, которые спускают в скважину перед освоением. Необходимость их спуска вызвана рациональным использование энергии газа, улучшением выноса песка, уменьшением потрь на скольжение газа и возможностью сохранить фонтанирование при меньших пластовых давлениях. На устье скважины монтируют фонтанную арматуру, которая представляет собой соединение различных тройников, крестовиков и запорных устройств. Эта раматура предназначена для подвешивания насосно-компрессорных труб, герметизации затрубного пространства между трубами и обсадной колонной, контроля и регулирования работы фонтанной скважины. Фонтанные арматуры изготовляют крестового и тройникового типов. Состоит она из трубной головки и фонтанной елки. Трубная головка предназначена для подвески насосно-компрессорных труб и герметизации затрубного пространства между ними и эксплуатационной колонной. Фонтанная елка служит для направления продукции скважины в выкидные линии, а также для регулирования и контроля работы скважины. Фонтанная елка имеет две или три выкидные линии.Одна из них запасная. В тройниковой арматуре нижняявыкидная линии — запасная. На рабочей линии (верхней) запорное устройство всегда должно быть открыто, а на запасной — закрыто. Стволовые запорные устройства должны быть открытыми. Запорное устройство, расположенное внизу ствола фонтанной арматуры, называется главным. В тройниковой арматуре выкидные линии направлены в одну сторону. При выборе типа фонтанной аппаратуры следует учитывать, что крестовины быстрее разъедаются песком, чем тройники. В соответствии с ГОСТ 13846-74 фонтанные арматуры должны выпускаться на рабочее давление 70, 140, 210, 350, 700 и 1000 кгс/см2. Запорные устройства на фонтанных арматурах могут быть двух типов: в виде задвижки или крана. Тип арматуры вибирают по максимальному давлени, ожидаемому на устье скважины. На выкидных линиях после запорных устройств в некоторых случаях устанавливают приспособления (штуцеры) для регулирования режима фонтанной скважины. Штуцер представляет собой болванку со сквозным отверстием. Для контроля за работой фонтанной скважины на арматуре устанавливают два манометра: один на буфере (вверх ее), второй — на отводе крестовика трубной головки ( для измерения затрубного давления). Фонтанная арматура соединяется с групповыми установками выкидными линиями. Схемы обвязок фонтанных скважин в зависимости от дебита, давлния, содержания песка, парафина применяются различные.

Контрольные вопросы:

1.Объясите конструкцию фонтанной арматуры.

2. Что такое фонтанная эксплуатация?

3.Назовите условие фонтанирования скважин

Литература

1. Аскеров М.М., Сулейманов А.Б. Ремонт скважин: Справ, пособие. — : Недра, 1993.

2. Ангелопуло O.K., Подгорнов В.М., Аваков Б.Э. Буровые растворы для осложненных условий. — М.: Недра, 1988.

3. Броун СИ. Нефть, газ и эргономика. — М: Недра, 1988.

4. Броун СИ. Охрана труда в бурении. — М: Недра, 1981.

Люди также интересуются этой лекцией: Определение бесконечно больших функций. Теорема об их связи с бесконечно малыми функциями.

5. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению: В 3 т.: 2-е изд., перераб. и доп. — М: Недра, 1993-1995. — Т. 1-3.

6.Булатов А.И. Формирование и работа цементного камня в скважина, Недра, 1990.

7.Варламов П.С Испытатели пластов многоциклового действия. — М: Недра, 1982.

8.Городнов В.Д. Физико-химические методы предупреждения осложнений в бурении. 2-е изд., перераб. и доп. — М: Недра, 1984.

9. Геолого-технологические исследования скважин / Л.М. Чекалин, А.С. Моисеенко, А.Ф. Шакиров и др. — М: Недра, 1993.

10.Геолого-технологические исследования в процессе бурения. РД 39-0147716-102-87. ВНИИпромгеофизика, 1987.

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Институт дополнительного профессионального образования

Исламов М.К.

Скважинная добыча нефти

Электронный учебно-методический мультимедиа-комплекс

2-ое издание, переработаннное

3.2

Расчеты по подбору оборудования и

установлению режима работы фонтанных скважин. Методы регулирования работы

фонтанных скважин

При рассмотрении кривых мы видели, что сумма потерь при постоянном расходе

жидкости и газа зависит от диаметра подъемных труб. Чем меньше диаметр, тем

больше потери на трение и, наоборот, чем больше диаметр, тем больше потери на

скольжение.

Из

частного примера (рис. 3.3) мы видели, что при постоянном расходе жидкости в

1.6 л/сек и газа в 15 л/сек минимальные потери имели место при движении смеси

по 21/2» трубе.

Отсюда можно сделать вывод, что для любого расхода жидкости и газа можно

подобрать такой диаметр труб, при котором потери будут минимальными.

Установлено,

что по мере подъема газированной смеси от забоя к устью потери напора меняются.

В верхней части колонны подъемных труб при одинаковом диаметре потери всегда

больше, чем в нижней части. Существуют определенные наивыгоднейшие скорости,

при которых потери будут минимальными.

Для

поддержания оптимальных скоростей по всей длине фонтанных труб необходимо,

чтобы диаметр фонтанных труб был переменного сечения. Практически колонну с

непрерывно увеличивающимся кверху диаметром сделать невозможно. Поэтому принято

в случае надобности спускать ступенчатую колонну труб, т. е. вверху помещать

трубы большего диаметра, а ниже трубы меньших диаметров. Такая конструкция

имеет то неудобство, что исключает возможность поршневания для возбуждения

фонтана с глубины ниже большего (верхнего) диаметра труб.

Преимущества

применения фонтанных труб заключаются в следующем:

1) возможность регулирования скорости движения струи вверх;

2) уменьшение потерь от скольжения;

3) фонтанирование происходит длительное время и спокойно, без обычных

перебоев, наблюдаемых при фонтанах через обсадные трубы;

4) уменьшение веса столба смеси нефти и газа, вследствие чего фонтанирование может

происходить при меньшем пластовом давлении.

Выбор

диаметра фонтанных труб

Фонтанный способ эксплуатации является наиболее экономичным. Поэтому необходимо

стремиться к продлению этого периода.

Обычно

в первоначальный период работы фонтанной скважины количество энергии,

поступающей из пласта, значительно больше потребной для подъема жидкости даже

при минимальном газовом факторе. С течением времени этот избыток энергии

уменьшается, и наступает момент, когда вся поступающая из пласта энергия

расходуется на подъем жидкости. Это — момент окончания фонтанирования скважин.

Для увеличения периода фонтанирования необходимо подобрать фонтанные трубы

такого размера, который обеспечивал бы работу по подъему в конце фонтанирования

при максимальном к. п. д. Другими словами, фонтанный подъемник должен быть

рассчитан на условия, соответствующие концу фонтанного периода (дебит, давление

у башмака, газовый фактор). Эти величины могут быть получены на основе данных по

скважинам, ранее вступившим в эксплуатацию.

Путем

соответствующих вычислений можно составить графики изменения во времени

удельного расхода газа, необходимого для подъема жидкости, газового фактора и

дебита скважины. Пересечение кривых удельного расхода и газового фактора

соответствует тому времени, когда скважина должка прекратить фонтанирование.

Зная время, по графику можно определить ожидаемый дебит в конце фонтанирования.

Фонтанные трубы в целях создания оптимальных условий движения смеси от забоя до

устья необходимо спускать до самого забоя. На практике же трубы спускают до

верхних отверстий фильтра из опасения, что они могут быть разъедены песком,

поступающим из отверстий фильтра. При отсутствии такой опасности фонтанные

трубы спускают до середины фильтра.

Диаметр

подъемника определяется из условий работы его при режиме к.п.д.=макс по

формуле, выведенной А. П. Крыловым на основании исследований:

|

(3.14) |

где

Q — дебит скважины в т/сутки в конце фонтанирования;

Р1— давление у башмака в ата в конце фонтанирования:

у — относительный удельный вес жидкости; P2 — давление на устье в ата

в конце фонтанирования;

L — длина фонтанных труб в м.

Если

полученный размер не совпадает со стандартным, то берут трубы ступенчатые,

состоящие из двух размеров, внизу меньший размер, вверху больший. Количество

труб того и другого размера определяют пропорционально разности диаметров:

|

где

Н — место перехода от одного диаметра к другому от устья в м.

L — длина колонны в м.

d — диаметр, полученный по расчету, в дюймах; dl и d2 — ближайшие стандартные размеры

труб в дюймах, причем d2>d>d1.

Прежде

чем остановиться на каком-нибудь размере, необходимо проверить возможность

спуска таких труб в скважину.

В

условиях эксплуатации скважин, когда не исключена возможность образования

песчаной пробки и прихвата фонтанных труб, максимальный диаметр спускаемых в

скважину труб в той части колонны, где возможен прихват, не должен превышать:

в

5″ скважине ………….. 21/2″

в 6″

скважине ………….. 3″

в

7″ и 8″ скважина ………. 4″

Рассмотрим графический способ выбора оборудования и режима эксплуатации фонтанных скважин. Этот способ имеет большое

значение при вводе в разработку

новых месторождений, так как на действующих, где в скважинах уже имеются подъемники определенного

диаметра, режим их эксплуатации устанавливают

опытным путем, изменяя диаметр штуцера. Но и в последнем случае графическим

способом можно определить необходимый диаметр НКТ, при котором увеличится дебит

скважин или продлятся сроки фонтанирования.

При расчетах используют номограммы типа представленной на

рис. 3.6 построенные

для труб неодинакового диаметра при разных обводненностях продукции (в условиях

эксплуатации месторождений с поддержанием пластового давления при р3>рн

газовый фактор не зависит от дебита скважин). С помощью градиентных кривых строят характеристические

кривые подъемника (зависимость

давления на башмаке подъемника от его дебита при фиксированных давлениях на устье) для диаметров

труб, которые предполагают использовать при разработке месторождения. Для упрощения длину подъемника L принимают постоянной (например, равной

минимальному расстоянию от устья до верхних отверстий фильтра). В глубоких скважинах для установления

дебита системы скважина — подъемник пластовое и

забойное давления приводят к уровню L.

Характеристические кривые подъемника приведены на рис. 3.7 для давлений на устье ру, рУ2 и ру3.

На рис. 3.6 показано построение такой кривой для давления ру1. Зная ру1 по кривой при дебите Q1 определяют давление p61 на башмаке подъемника, находящемся от устья на расстоянии L

(см. рис. 3.6). По координатам Q1 и рб1

на рис. 3.7 наносят точку1. Затем на графике

(см. рис. 3.6) находят давление на башмаке

рб2 для дебита Q2 и наносят точку 2 (см.

рис. 3.7). Таким образом определяют точки для дебитов Q3, Q4, Q5. Соединяя их, получают характеристическую кривую

подъемника при давлении на устье ру1. Такие кривые строят для подъемников разного диаметра при различных

устьевых давлениях.

Рис. 3.6 — Расчетные кривые распределения давления вдоль лифта

Рис. 3.7 — Характеристические кривые подъемника (d=const, L=const)

Выбор диаметра фонтанных труб

На одном и том же месторождении дебиты скважин могут

сильно различаться вследствие:

1) большой неоднородности

продуктивного пласта;

2) несколько продуктивных объектов,

неравномерно распространенных по

площади, эксплуатируются скважинами

совместно

Для обеспечения заданных

отборов спускают НКТ разного диаметра. Диаметр фонтанных труб определяют с помощью графика характеристических кривых газожидкостного подъемника (рис. 3.7), построенных

для диаметров труб, предполагаемых