Фазовые переходы

-

Темы кодификатора ЕГЭ: изменение агрегатных состояний вещества, плавление и кристаллизация, испарение и конденсация, кипение жидкости, изменение энергии в фазовых переходах.

-

Плавление и кристаллизация

-

График плавления

-

Удельная теплота плавления

-

График кристаллизации

-

Парообразование и конденсация

-

Кипение

-

График кипения

-

График конденсации

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: изменение агрегатных состояний вещества, плавление и кристаллизация, испарение и конденсация, кипение жидкости, изменение энергии в фазовых переходах.

Лёд, вода и водяной пар — примеры трёх агрегатных состояний вещества: твёрдого, жидкого и газообразного. В каком именно агрегатном состоянии находится данное вещество — зависит от его температуры и других внешних условий, в которых оно находится.

При изменении внешних условий (например, если внутренняя энергия тела увеличивается или уменьшается в результате нагревания или охлаждения) могут происходить фазовые переходы — изменения агрегатных состояний вещества тела. Нас будут интересовать следующие фазовые переходы.

• Плавление (твёрдое тело жидкость) и кристаллизация (жидкость

твёрдое тело).

• Парообразование (жидкость пар) и конденсация (пар

жидкость).

к оглавлению ▴

Плавление и кристаллизация

Большинство твёрдых тел являются кристаллическими, т.е. имеют кристаллическую решётку — строго определённое, периодически повторяющееся в пространстве расположение своих частиц.

Частицы (атомы или молекулы) кристаллического твёрдого тела совершают тепловые колебания вблизи фиксированных положений равновесия — узлов кристаллической решётки.

Например, узлы кристаллической решётки поваренной соли — это вершины кубических клеток «трёхмерной клетчатой бумаги» (см. рис. 1, на котором шарики большего размера обозначают атомы хлора (изображение с сайта en.wikipedia.org.)); если дать испариться воде из раствора соли, то оставшаяся соль будет нагромождением маленьких кубиков.

Рис. 1. Кристаллическая решётка

Плавлением называется превращение кристаллического твёрдого тела в жидкость. Расплавить можно любое тело — для этого нужно нагреть его до температуры плавления, которая зависит лишь от вещества тела, но не от его формы или размеров. Температуру плавления данного вещества можно определить из таблиц.

Наоборот, если охлаждать жидкость, то рано или поздно она перейдёт в твёрдое состояние. Превращение жидкости в кристаллическое твёрдое тело называется кристаллизацией или отвердеванием. Таким образом, плавление и кристаллизация являются взаимно обратными процессами.

Температура, при которой жикость кристаллизуется, называется температурой кристаллизации. Оказывается, что температура кристаллизации равна температуре плавления: при данной температуре могут протекать оба процесса. Так, при лёд плавится, а вода кристаллизуется; что именно происходит в каждом конкретном случае — зависит от внешних условий (например, подводится ли тепло к веществу или отводится от него).

Как происходят плавление и кристаллизация? Каков их механизм? Для уяснения сути этих процессов рассмотрим графики зависимости температуры тела от времени при его нагревании и охлаждении — так называемые графики плавления и кристаллизации.

к оглавлению ▴

График плавления

Начнём с графика плавления (рис. 2). Пусть в начальный момент времени (точка на графике) тело является кристаллическим и имеет некоторую температуру

.

Рис. 2. График плавления

Затем к телу начинает подводиться тепло (скажем, тело поместили в плавильную печь), и температура тела повышается до величины — температуры плавления данного вещества. Это участок

графика.

На участке тело получает количество теплоты

где — удельная теплоёмкость вещества твёрдого тела,

— масса тела.

При достижении температуры плавления (в точке ) ситуация качественно меняется. Несмотря на то, что тепло продолжает подводиться, температура тела остаётся неизменной. На участке

происходит плавление тела — его постепенный переход из твёрдого состояния в жидкое. Внутри участка

мы имеем смесь твёрдого вещества и жидкости, и чем ближе к точке

, тем меньше остаётся твёрдого вещества и тем больше появляется жидкости. Наконец, в точке

от исходного твёрдого тела не осталось ничего: оно полностью превратилось в жидкость.

Участок соответствует дальнейшему нагреванию жидкости (или, как говорят, расплава). На этом участке жидкость поглощает количество теплоты

где — удельная теплоёмкость жидкости.

Но нас сейчас больше всего интересует — участок фазового перехода. Почему не меняется температура смеси на этом участке? Тепло-то подводится!

Вернёмся назад, к началу процесса нагревания. Повышение температуры твёрдого тела на участке есть результат возрастания интенсивности колебаний его частиц в узлах кристаллической решётки: подводимое тепло идёт на увеличение кинетической энергии частиц тела (на самом деле некоторая часть подводимого тепла расходуется на совершение работы по увеличению средних расстояний между частицами — как мы знаем, тела при нагревании расширяются. Однако эта часть столь мала, что её можно не принимать во внимание.).

Кристаллическая решётка расшатывается всё сильнее и сильнее, и при температуре плавления размах колебаний достигает той предельной величины, при которой силы притяжения между частицами ещё способны обеспечивать их упорядоченное расположение друг относительно друга. Твёрдое тело начинает «трещать по швам», и дальнейшее нагревание разрушает кристаллическую решётку — так начинается плавление на участке .

С этого момента всё подводимое тепло идёт на совершение работы по разрыву связей, удерживающих частицы в узлах кристаллической решётки, т.е. на увеличение потенциальной энергии частиц. Кинетическая энергия частиц при этом остаётся прежней, так что температура тела не меняется. В точке кристаллическая структура исчезает полностью, разрушать больше нечего, и подводимое тепло снова идёт на увеличение кинетической энергии частиц — на нагревание расплава.

к оглавлению ▴

Удельная теплота плавления

Итак, для превращения твёрдого тела в жидкость мало довести его до температуры плавления. Необходимо дополнительно (уже при температуре плавления) сообщить телу некоторое количество теплоты для полного разрушения кристаллической решётки (т.е. для прохождения участка

).

Это количество теплоты идёт на увеличение потенциальной энергии взаимодействия частиц. Следовательно, внутренняя энергия расплава в точке больше внутренней энергии твёрдого тела в точке

на величину

.

Опыт показывает, что величина прямо пропорциональна массе тела:

Коэффициент пропорциональности не зависит от формы и размеров тела и является характеристикой вещества. Он называется удельной теплотой плавления вещества. Удельную теплоту плавления данного вещества можно найти в таблицах.

Удельная теплота плавления численно равна количеству теплоты, необходимому для превращения в жидкость одного килограмма данного кристаллического вещества, доведённого до температуры плавления.

Так, удельная теплота плавления льда равна кДж/кг, свинца —

кДж/кг. Мы видим, что для разрушения кристаллической решётки льда требуется почти в

раз больше энергии! Лёд относится к веществам с большой удельной теплотой плавления и поэтому весной тает не сразу (природа приняла свои меры: обладай лёд такой же удельной теплотой плавления, как и свинец, вся масса льда и снега таяла бы с первыми оттепелями, затопляя всё вокруг).

к оглавлению ▴

График кристаллизации

Теперь перейдём к рассмотрению кристаллизации — процесса, обратного плавлению. Начинаем с точки предыдущего рисунка. Предположим, что в точке

нагревание расплава прекратилось (печку выключили и расплав выставили на воздух). Дальнейшее изменение температуры расплава представлено на рис. (3).

Рис. 3. График кристаллизации

Жидкость остывает (участок ), пока её температура не достигнет температуры кристаллизации, которая совпадает с температурой плавления

.

С этого момента температура расплава меняться перестаёт, хотя тепло по-прежнему уходит от него в окружающую среду. На участке происходит кристаллизация расплава — его постепенный переход в твёрдое состояние. Внутри участка

мы снова имеем смесь твёрдой и жидкой фаз, и чем ближе к точке

, тем больше становится твёрдого вещества и тем меньше — жидкости.Наконец,вточке

жидкостинеостаётсявовсе—онаполностьюкристаллизовалась.

Следующий участок соответствует дальнейшему остыванию твёрдого тела, возникшего в результате кристаллизации.

Нас опять-таки интересует участок фазового перехода : почему температура остаётся неизменной, несмотря на уход тепла?

Снова вернёмся в точку . После прекращения подачи тепла температура расплава понижается, так как его частицы постепенно теряют кинетическую энергию в результате соударений с молекулами окружающей среды и излучения электромагнитных волн.

Когда температура расплава понизится до температуры кристаллизации (точка ), его частицы замедлятся настолько, что силы притяжения окажутся в состоянии «развернуть» их должным образом и придать им строго определённую взаимную ориентацию в пространстве. Так возникнут условия для зарождения кристаллической решётки, и она действительно начнёт формироваться благодаря дальнейшему уходу энергии из расплава в окружающее пространство.

Одновременно начнётся встречный процесс выделения энергии: когда частицы занимают свои места в узлах кристаллической решётки, их потенциальная энергия резко уменьшается, за счёт чего увеличивается их кинетическая энергия — кристаллизующаяся жидкость является источником тепла (часто у проруби можно увидеть сидящих птиц. Они там греются!). Выделяющееся в ходе кристаллизации тепло в точности компенсирует потерю тепла в окружающую среду, и потому температура на участке не меняется.

В точке расплав исчезает, а вместе с завершением кристаллизации исчезает и этот внутренний «генератор» тепла. Вследствие продолжающегося рассеяния энергии во внешнюю среду понижение температуры возобновится, но только остывать уже будет образовавшееся твёрдое тело (участок

).

Как показывает опыт, при кристаллизации на участке выделяется ровно то же самое количество теплоты

, которое было поглощено при плавлении на участке

.

к оглавлению ▴

Парообразование и конденсация

Парообразование — это переход жидкости в газообразное состояние (в пар). Существует два способа парообразования: испарение и кипение.

Испарением называется парообразование, которое происходит при любой температуре со свободной поверхности жидкости. Как вы помните из листка «Насыщенный пар», причиной испарения является вылет из жидкости наиболее быстрых молекул, которые способны преодолеть силы межмолекулярного притяжения. Эти молекулы и образуют пар над поверхностью жидкости.

Разные жидкости испаряются с разными скоростями: чем больше силы притяжения молекул друг к другу — тем меньшее число молекул в единицу времени окажутся в состоянии их преодолеть и вылететь наружу, и тем меньше скорость испарения. Быстро испаряются эфир, ацетон, спирт (их иногда называют летучими жидкостями), медленнее — вода, намного медленнее воды испаряются масло и ртуть.

Скорость испарения растёт с повышением температуры (в жару бельё высохнет скорее), поскольку увеличивается средняя кинетическая энергия молекул жидкости, и тем самым возрастает число быстрых молекул, способных покинуть её пределы.

Скорость испарения зависит от площади поверхности жидкости: чем больше площадь, тем большее число молекул получают доступ к поверхности, и испарение идёт быстрее (вот почему при развешивании белья его тщательно расправляют).

Одновременно с испарением наблюдается и обратный процесс: молекулы пара, совершая беспорядочное движение над поверхностью жидкости, частично возвращаются обратно в жидкость. Превращение пара в жидкость называется конденсацией.

Конденсация замедляет испарение жидкости. Так, в сухом воздухе бельё высохнет быстрее, чем во влажном. Быстрее оно высохнет и на ветру: пар сносится ветром, и испарение идёт более интенсивно

В некоторых ситуациях скорость конденсации может оказаться равной скорости испарения. Тогда оба процесса компенсируют друг друга и наступает динамическое равновесие: из плотно закупоренной бутылки жидкость не улетучивается годами, а над поверхностью жидкости в этом случае находится насыщенный пар.

Конденсацию водяного пара в атмосфере мы постоянно наблюдаем в виде облаков, дождей и выпадающей по утрам росы; именно испарение и конденсация обеспечивают круговорот воды в природе, поддерживая жизнь на Земле.

Поскольку испарение — это уход из жидкости самых быстрых молекул, в процессе испарения средняя кинетическая энергия молекул жидкости уменьшается, т.е. жидкость остывает. Вам хорошо знакомо ощущение прохлады и порой даже зябкости (особенно при ветре), когда выходишь из воды: вода, испаряясь по всей поверхности тела, уносит тепло, ветер же ускоряет процесс испарения (nеперь понятно, зачем мы дуем на горячий чай. Кстати сказать, ещё лучше при этом втягивать воздух в себя, поскольку на поверхность чая тогда приходит сухой окружающий воздух, а не влажный воздух из наших лёгких ;-)).

Ту же прохладу можно почувствовать, если провести по руке кусочком ваты, смоченным в летучем растворителе (скажем, в ацетоне или жидкости для снятия лака). В сорокаградусную жару благодаря усиленному испарению влаги через поры нашего тела мы сохраняем свою температуру на уровне нормальной; не будь этого терморегулирующего механизма, в такую жару мы бы попросту погибли.

Наоборот, в процессе конденсации жидкость нагревается: молекулы пара при возвращении в жидкость разгоняются силами притяжения со стороны находящихся поблизости молекул жидкости, в результате чего средняя кинетическая энергия молекул жидкости увеличивается (сравните это явление с выделением энергии при кристаллизации расплава!).

к оглавлению ▴

Кипение

Кипение — это парообразование, происходящее по всему объёму жидкости.

Кипение оказывается возможным потому, что в жидкости всегда растворено какое-то количество воздуха, попавшего туда в результате диффузии. При нагревании жидкости этот воздух расширяется, пузырьки воздуха постепенно увеличиваются в размерах и становятся видимы невооружённым глазом (в кастрюле с водой они осаждают дно и стенки). Внутри воздушных пузырьков находится насыщенный пар, давление которого, как вы помните, быстро растёт с повышением температуры.

Чем крупнее становятся пузырьки, тем большая действует на них архимедова сила, и определённого момента начинается отрыв и всплытие пузырьков. Поднимаясь вверх, пузырьки попадают в менее нагретые слои жидкости; пар в них конденсируется, и пузырьки сжимаются опять. Схлопывание пузырьков вызывает знакомый нам шум, предшествующий закипанию чайника. Наконец, с течением времени вся жидкость равномерно прогревается, пузырьки достигают поверхности и лопаются, выбрасывая наружу воздух и пар — шум сменяется бульканьем, жидкость кипит.

Пузырьки, таким образом, служат «проводниками» пара изнутри жидкости на её поверхность. При кипении наряду с обычным испарением идёт превращение жидкости в пар по всему объёму — испарение внутрь воздушных пузырьков с последующим выводом пара наружу. Вот почему кипящая жидкость улетучивается очень быстро: чайник, из которого вода испарялась бы много дней, выкипит за полчаса.

В отличие от испарения, происходящего при любой температуре, жидкость начинает кипеть только при достижении температуры кипения — именно той температуры, при которой пузырьки воздуха оказываются в состоянии всплыть и добраться до поверхности. При температуре кипения давление насыщенного пара становится равно внешнему давлению на жидкость (в частности, атмосферному давлению). Соответственно, чем больше внешнее давление, тем при более высокой температуре начнётся кипение.

При нормальном атмосферном давлении ( атм или

Па) температура кипения воды равна

. Поэтому давление насыщенного водяного пара при температуре

равно

Па. Этот факт необходимо знать для решения задач — часто он считается известным по умолчанию.

На вершине Эльбруса атмосферное давление равно атм, и вода там закипит при температуре

. А под давлением

атм вода начнёт кипеть только при

.

Температура кипения (при нормальном атмосферном давлении) является строго определённой для данной жидкости величиной (температуры кипения, приводимые в таблицах учебников и справочников — это температуры кипения химически чистых жидкостей. Наличие в жидкости примесей может изменять температуру кипения. Скажем, водопроводная вода содержит растворённый хлор и некоторые соли, поэтому её температура кипения при нормальном атмосферном давлении может несколько отличаться от ). Так, спирт кипит при

, эфир — при

, ртуть — при

. Обратите внимание: чем более летучей является жидкость, тем ниже её температура кипения. В таблице температур кипения мы видим также, что кислород кипит при

. Значит, при обычных температурах кислород — это газ!

Мы знаем, что если чайник снять с огня, то кипение тут же прекратится — процесс кипения требует непрерывного подвода тепла. Вместе с тем, температура воды в чайнике после закипания перестаёт меняться, всё время оставаясь равной . Куда же при этом девается подводимое тепло?

Ситуация аналогична процессу плавления: тепло идёт на увеличение потенциальной энергии молекул. В данном случае — на совершение работы по удалению молекул на такие расстояния, что силы притяжения окажутся неспособными удерживать молекулы неподалёку друг от друга, и жидкость будет переходить в газообразное состояние.

к оглавлению ▴

График кипения

Рассмотрим графическое представление процесса нагревания жидкости — так называемый график кипения (рис. 4).

Рис. 4. График кипения

Участок предшествует началу кипения. На участке

жидкость кипит, её масса уменьшается. В точке

жидкость выкипает полностью.

Чтобы пройти участок , т.е. чтобы жидкость, доведённую до температуры кипения, полностью превратить в пар, к ней нужно подвести некоторое количество теплоты

. Опыт показывает, что данное количество теплоты прямо пропорционально массе жидкости:

Коэффициент пропорциональности называется удельной теплотой парообразования жидкости (при температуре кипения). Удельная теплота парообразования численно равна количеству теплоты, которое нужно подвести к 1 кг жидкости, взятой при температуре кипения, чтобы полностью превратить её в пар.

Так, при удельная теплота парообразования воды равна

кДж/кг. Интересно сравнить её с удельной теплотой плавления льда (

кДж/кг) — удельная теплота парообразования почти в семь раз больше! Это и не удивительно: ведь для плавления льда нужно лишь разрушить упорядоченное расположение молекул воды в узлах кристаллической решётки; при этом расстояния между молекулами остаются примерно теми же. А вот для превращения воды в пар нужно совершить куда большую работу по разрыву всех связей между молекулами и удалению молекул на значительные расстояния друг от друга.

к оглавлению ▴

График конденсации

Процесс конденсации пара и последующего остывания жидкости выглядит на графике симметрично процессу нагревания и кипения. Вот соответствующий график конденсации для случая стоградусного водяного пара, наиболее часто встречающегося в задачах (рис. 5).

Рис. 5. График конденсации

В точке имеем водяной пар при

. На участке

идёт конденсация; внутри этого участка — смесь пара и воды при

. В точке

пара больше нет, имеется лишь вода при

. Участок

— остывание этой воды.

Опыт показывает, что при конденсации пара массы (т. е. при прохождении участка

) выделяется ровно то же самое количество теплоты

, которое было потрачено на превращение в пар жидкости массы

при данной температуре.

Давайте ради интереса сравним следующие количества теплоты:

• , которое выделяется при конденсации

г водяного пара;

• , которое выделяется при остывании получившейся стоградусной воды до температуры, скажем,

.

Имеем:

Дж;

Дж.

Эти числа наглядно показывают, что ожог паром гораздо страшнее ожога кипятком. При попадании на кожу кипятка выделяется «всего лишь» (кипяток остывает). А вот при ожоге паром сначала выделится на порядок большее количество теплоты

(пар конденсируется), образуется стоградусная вода, после чего добавится та же величина

при остывании этой воды.

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Фазовые переходы» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

07.02.2023

ВикиЧтение

Движение. Теплота

Китайгородский Александр Исаакович

Влияние давления на температуру плавления

Влияние давления на температуру плавления

Если изменить давление, то изменится и температура плавления. С такой же закономерностью мы встречались, когда говорили о кипении. Чем больше давление, тем выше температура кипения. Как правило, это верно и для плавления. Однако имеется небольшое число веществ, которые ведут себя аномально: их температура плавления уменьшается с увеличением давления.

Дело в том, что подавляющее большинство твердых тел плотнее своих жидкостей. Исключение из этого правила составляют как раз те вещества, температура плавления которых изменяется при изменении давления не совсем обычно – например, вода. Лед легче воды, и температура плавления льда понижается при возрастании давления.

Сжатие способствует образованию более плотного состояния. Если твердое тело плотнее жидкого, то сжатие помогает затвердеванию и мешает плавлению. Но если плавление затрудняется сжатием, то это значит, что вещество остается твердым, тогда как раньше при этой температуре оно уже плавилось бы, т.е. при увеличении давления температура плавления растет. В аномальном случае жидкость плотнее твердого тела, и давление помогает образованию жидкости, т.е. понижает температуру плавления.

Влияние давления на температуру плавления много меньше аналогичного эффекта для кипения. Увеличение давления более чем на 100 кГ/см2 понижает температуру плавления льда на 1 °C.

Отсюда, кстати, видно, как наивно часто встречающееся объяснение скольжения коньков по льду понижением температуры плавления от давления. Давление на лезвие конька во всяком случае не превосходит 100 кГ/см2, и снижение температуры плавления по этой причине не может играть роли для конькобежцев.

Читайте также

4. Влияние природы растворителя на скорость электрохимических реакций

4. Влияние природы растворителя на скорость электрохимических реакций

Замена одного растворителя на другой скажется на каждой из стадий электрохимического процесса. В первую очередь это отразится на процессах сольватации, ассоциации и комплексообразования в

7. Получение электричества через влияние

7. Получение электричества через влияние

Теперь, когда мы знаем, что атомы каждого тела состоят из частиц, содержащих как положительное, так и отрицательное электричество, мы можем объяснить важное явление — получение электричества через влияние. Это поможет нам понять,

6. Влияние молнии на работу электрических систем и радио

6. Влияние молнии на работу электрических систем и радио

Очень часто молния ударяет в провода линий передач электрической энергии. При этом либо грозовой разряд поражает один из проводов линии и соединяет его с землёю, либо молния соединяет между собой два или даже три

Глава X Влияние прогресса в области атомной энергии на экономическую и общественную жизнь

Глава X

Влияние прогресса в области атомной энергии на экономическую и общественную жизнь

Прежде чем дать краткий анализ социальной проблемы, возникшей в связи с открытием атомной энергии, мы в общих чертах рассмотрим экономическую сторону вопроса, связанную со

135. Как же астрономы измеряют температуру Вселенной?

135. Как же астрономы измеряют температуру Вселенной?

Инфракрасное (ИК) излучение с длиной волны от 700 нм до 1 мм было открыто в 1800 Уильямом Гершелем (1738–1822).Гершель использовал призму, чтобы получить спектр солнечного света, от красного до синего. Он использовал

Изменение давления с высотой

Изменение давления с высотой

С изменением высоты давление падает. Впервые это было выяснено французом Перье по поручению Паскаля в 1648 г. Гора Пью де Дом, около которой жил Перье, была высотой 975 м. Измерения показали, что ртуть в торричеллиевой трубке падает при подъеме на

Зависимость температуры кипения от давления

Зависимость температуры кипения от давления

Температура кипения воды равна 100 °C; можно подумать, что это неотъемлемое свойство воды, что вода, где бы и в каких условиях она ни находилась, всегда будет кипеть при 100 °C.Но это не так, и об этом прекрасно осведомлены жители

Влияние магнитного поля на спектральные линии

Влияние магнитного поля на спектральные линии

В то время, когда были объяснены главные черты спектральных линий. В 1896 г. Питер Зееман (1865—1943) живший в Лейдене (Голландия) открыл, что магнитное поле способно воздействовать на частоты спектральных линий, испускаемых газом,

1. Почему «обидели» температуру? Ошибка Фаренгейта. Порядок и беспорядок. Когда путь вниз труднее подъема. Ледяной кипяток. Существуют ли на Земле «холодные жидкости»?

1. Почему «обидели» температуру? Ошибка Фаренгейта. Порядок и беспорядок. Когда путь вниз труднее подъема. Ледяной кипяток. Существуют ли на Земле «холодные жидкости»?

Длину мы измеряем в метрах, массу — в граммах, время в секундах, а температуру в градусах.Расстояние

Плавление и кристаллизация:

При теплопередаче внутренняя энергия тела изменяется. Чаще всего это выражается в изменении его температуры. При этом агрегатное состояние вещества остается прежним. Однако существуют процессы, при которых внутренняя энергия вещества при получении теплоты увеличивается, а температура остается постоянной.

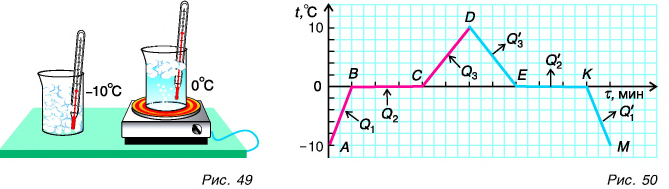

К таким процессам относятся плавление и кристаллизация (отвердевание). Изучим эти процессы с помощью опыта. В стакан поместим кусочки льда из морозильной камеры, охлажденные до температуры, например, -10 °C. Вставим в стакан термометр и начнем нагревать (рис. 49). Температура льда повышается. Он нагревается. Внутренняя энергия льда увеличивается за счет кинетической энергии его молекул. Изменение температуры вещества в стакане с течением времени будем изображать на графике (рис. 50). Участок АВ соответствует нагреванию льда от -10 °C до 0 °C. При дальнейшей передаче льду теплоты его температура остается постоянной, равной 0 °C (участок ВС). На что же уходит получаемая льдом теплота? Наблюдения показывают, что кристаллический лед превращается в воду.

Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое называется плавлением.

Получаемая от плитки теплота по-прежнему превращается во внутреннюю энергию вещества, увеличивая ее. Это увеличение связано с изменением потенциальной энергии взаимодействия частиц при разрушении кристалла. Кинетическая же энергия не изменяется, так как температура постоянна. Аналогично идет процесс плавления других кристаллических веществ: железа, меди, стали и т. д.

Температура, при которой вещество переходит из твердого состояния в жидкое, т. е. плавится, называется температурой плавления.

Температура плавления у разных кристаллических веществ неодинакова (табл. 3). Она очень высокая у вольфрама и очень низкая у водорода.

Таблица 3. Температура плавления и удельная теплота плавления некоторых веществ (при нормальном атмосферном давлении)

Продолжим опыт. Как только весь лед расплавится, температура воды в стакане начнет возрастать (участок CD, см. рис. 50). На всех рассмотренных участках теплота веществом (льдом, водой) поглощалась.

А теперь снимем стакан с плитки, поставим в морозильную камеру и будем периодически наблюдать за показаниями термометра и состоянием вещества. Вода сначала охлаждается до 0 °C (участок DE). Ее внутренняя энергия уменьшается, теплота

Процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое называется кристаллизацией.

Обратите внимание, что температура плавления и температура кристаллизации одинаковы. Например, если олово плавится при температуре 232 °C (см. табл. 3), то и отвердевать оно будет при температуре 232 °C.

Для любознательных:

В таблице 3 даны температуры плавления веществ при нормальном атмосферном давлении. И это не случайно. Для большинства веществ с увеличением давления температура плавления увеличивается. Но для льда — наоборот: при повышении давления лед может плавиться, например, при температуре -5 °C.

Понятия «температура плавления» и «температура кристаллизации» применимы не ко всем веществам. Согрев рукой кусок холодного твердого пластилина, мы ощутим постепенное уменьшение его твердости. Нагревая пластилин далее, можно перевести его в состояние вязкой жидкости. Но мы не обнаружим определенной температуры плавления. То же самое происходит при нагревании стекла: наблюдается непрерывное уменьшение его твердости (рис. 51) и увеличение текучести. Причина такого поведения указанных веществ (их называют аморфными) в отсутствии в их строении упорядоченного расположения частиц.

Понятия «температура плавления» и «температура кристаллизации» применимы лишь к веществам, имеющим кристаллическое строение.

Температуру плавления приходится учитывать при создании бытовой и промышленной техники. Спирали лампочек, нагревательных элементов (рис. 52) делают из тугоплавких материалов. В самолетостроении, в ракетной и космической промышленности используют материалы с высокой температурой плавления. Объясните причину этого.

Температуру плавления одних веществ можно изменить, смешивая их с другими. Так, добавляя поваренную соль ко льду, можно получить смесь с температурой плавления -21 °C. Это свойство активно используют дорожные службы, посыпая зимой улицы смесью песка и соли.

- Заказать решение задач по физике

Главные выводы:

- Для перехода кристаллического вещества из твердого состояния в жидкое его необходимо нагреть до температуры плавления.

- В процессах плавления и кристаллизации температура вещества не изменяется.

- Температуры плавления и кристаллизации для данного вещества одинаковы.

- При плавлении вещество поглощает энергию, при кристаллизации столько же энергии выделяется.

Удельная теплота плавления и кристаллизации

Как определить количество теплоты, которое должно поглотить твердое кристаллическое тело массой т, чтобы перейти в жидкое состояние, т. е. расплавиться? Еще раз обращаем ваше внимание на то, что температура во время плавления не изменяется (см. рис. 50, участок ВС), но теплота телу сообщается. Значит, она идет на разрушение кристаллической упорядоченной структуры вещества тела.

Физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать твердому телу массой 1 кг при температуре плавления для перехода в жидкое состояние, называется удельной теплотой плавления.

Удельная теплота плавления обозначается греческой буквой

Чтобы расплавить твердое тело массой 2 кг, ему надо передать энергии (теплоты) Q в 2 раза больше. А если масса тела равна m? Очевидно, для перехода в жидкое состояние тело должно получить теплоты Q в m раз больше, т. е.

Из этой формулы следует, что удельная теплота плавления определяется как

В СИ единицей удельной теплоты плавления является 1 джоуль на килограмм

У различных веществ удельная теплота плавления

Большая удельная теплота плавления объясняет затяжное таяние льда озер, рек и других водоемов. А так как теплоту лед поглощает из окружающей среды, то погода в это время, как правило, прохладная. И наоборот, при замерзании озер, рек и других водоемов (рис. 55) выделяется большое количество энергии, что делает более теплой позднюю осеннюю погоду, а климат вблизи морей и океанов более умеренным.

Главные выводы:

- При переходе 1 кг вещества из твердого состояния в жидкое поглощается количество теплоты, численно равное удельной теплоте плавления, и ровно столько же теплоты выделяется при его переходе из жидкого состояния в твердое.

- Температуры плавления и кристаллизации для данного вещества одинаковы.

- Удельная теплота плавления у разных веществ различная.

Пример решения задачи

В горячую воду температурой

Дано:

Решение:

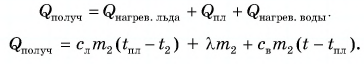

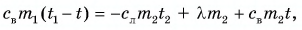

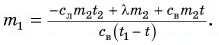

Составим уравнение теплового баланса:

Тогда

откуда

Ответ:

- Испарение жидкостей в физике

- Поверхностное натяжение жидкости

- Свойства паров в физике

- Кипение жидкостей в физике

- Инфракрасные излучения

- Количество теплоты в физике

- Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении

- Удельная теплота сгорания топлива

На

прошлых занятиях мы с вами говорили о том, что при теплопередаче изменяется

внутренняя энергия тела. И чаще всего это связано с изменением его температуры.

Но при этом агрегатное состояние вещества остаётся прежним. Однако существуют

процессы, при которых внутренняя энергия вещества при получении теплоты

увеличивается, а температура остаётся постоянной. К таким процессам относятся

плавление и кристаллизация (отвердевание).

Вспомним,

что это за процессы. Для этого возьмём какой-нибудь стакан, внутрь которого

положим немного измельчённого льда, температура которого составляет –12 С. Вставим

в стакан термометр и начнём нагревать на плитке. При этом будем следить за

изменением температуры льда и процессами, которые с ним происходят.

Как

видим, некоторое время лёд остаётся в твёрдом состоянии, хотя его температура

постепенно повышается. Как только температура достигает 0 °С, лёд начинает

превращаться в воду, то есть плавится. Но, обратите внимание, температура смеси

воды и льда остаётся неизменной — ноль градусов.

На

что же уходит получаемая льдом теплота? Правильно, на увеличение внутренней

энергии вещества. Это увеличение связано с изменением потенциальной энергии

взаимодействия частиц при разрушении кристалла. Кинетическая же энергия не

изменяется, так как температура остаётся постоянной. И она не меняется, пока

весь лёд не перейдёт в жидкое состояние. И только после этого температура

образовавшейся изо льда воды начинает повышаться.

Таким

образом, мы с вами наблюдали переход льда из твёрдого состояния в жидкое. Такой

переход вещества называют плавлением.

Процесс

плавления любых кристаллических тел протекает аналогично рассмотренному

процессу плавления льда. То есть, чтобы расплавить твёрдое кристаллическое

тело, необходимо нагреть его до температуры плавления и в дальнейшем сообщать

ему энергию до тех пор, пока всё оно не превратится в жидкость. Исключение

составляют те вещества, которые меняют свой химический состав или сразу

превращаются в газ.

Температура,

при которой вещество переходит из твёрдого состояния в жидкое, то есть

плавится, называется температурой плавления.

Конечно

же температура плавления у разных кристаллических веществ неодинакова.

Из

таблицы видно, что самую низкую температуру плавления (при нормальном

атмосферном давлении) имеет химический элемент водород. Его температура

плавления равна –259,2 °С. А самую высокую (рекордную) температуру плавления

имеет такое химическое соединение, как карбонитрид гафния — около 4200 °С.

Температуру

плавления приходится учитывать при создании бытовой и промышленной техники.

Так, например, спирали обычных лампочек и нагревательных элементов делают из

тугоплавких материалов. А в самолётостроении, в ракетной и космической

промышленности используют материалы с очень высокой температурой плавления.

Температуру

плавления некоторых веществ можно изменить, смешивая их с другими веществами.

Например, если добавить поваренную соль в лёд, то можно получить смесь с

температурой плавления −21 °C. Это свойство активно используют дорожные

службы, посыпая зимой улицы песчано-соляной смесью.

Но

вернёмся к нашему опыту. Давайте поместим стакан вместе с находящейся в нём

водой в морозильную камеру и проследим за изменением температуры.

Легко

заметить, что сначала вода охлаждается до нуля градусов, отдавая при этом

некоторое количество теплоты окружающему воздуху. Причём это количество теплоты

равно тому количеству теплоты, которое вода поглощала, нагреваясь до конечной

температуры. А вот когда температура воды станет равной нулю, она начнёт

превращаться обратно в лёд. И, как и в прошлом случае, температура смеси не

будет изменяться до тех пор, пока вся вода не перейдёт в кристаллическое состояние.

Процесс

перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое называют кристаллизацией или

отвердеванием.

А

температура, при которой тело кристаллизуется, называется температурой

кристаллизации. И эта температура остаётся неизменной во время всего процесса

кристаллизации.

Как

вы могли заметить из опыта, для кристаллических тел температура кристаллизации

равна температуре плавления. Например, если свинец плавится при температуре 327

°C, то и отвердевать оно будет при этой же температуре.

Процессы

плавления и кристаллизации довольно-таки сложны. Поэтому полезно уметь

изображать данные процессы на графике. На нём отображают все этапы перехода

вещества из одного агрегатного состояния в другое. Итак, на экране вы видите такой

график для нашего опыта. На нём по оси абсцисс отложено время, а по оси ось ординат

— температура вещества, в качестве которого у нас выступает лёд, находящийся в

момент начала наблюдения при отрицательной температуре. Обратите внимание на

то, что начало оси времени совпадает с температурой плавления вещества. Это сделано

для удобства построения подобных графиков.

Итак,

какую же информацию мы можем извлечь? Во-первых, из графика видно, что в момент

начала наблюдения за процессом температура льда равнялась –12 °C.

Затем

в течение 4 минут лёд получает энергию, и его температура увеличивается до тех

пор, пока не станет равной температуре плавления. При этом обратите внимание на

то, что вещество в точке В— это ещё лёд — лёд, при температуре 0 °С. То

есть молекулы ещё полностью сохраняют порядок, характерный для твёрдого тела.

Дальше

мы с вами видим, что в течение следующих 4 минут температура остаётся

постоянной, о чём свидетельствует горизонтальный участок графика ВС. Это

участок плавления. На нём происходит агрегатное превращение льда в воду. И вся

энергия, которую получает вещество при плавлении, расходуется на разрушение

порядка в расположении молекул льда.

В

точке С лёд полностью превратится в воду, которая также имеет

температуру 0 °С. После этого температура снова начала увеличиваться, что

соответствует участку графика CD.

При этом жидкость всё ещё продолжает получать энергию. Достигнув отметки 15 °С

(точка D на

графике), воду перестали нагревать.

Следующий

участок графика — участок DE.

На нём мы видим, что вода начала остывать до нуля градусов. Следовательно, её

внутренняя энергия уменьшается и выделяется теплота. При этом выделится столько

же теплоты, сколько жидкость получила на участке CD.

Вспомните — тело, при нагревании или охлаждении на одно и тоже число градусов,

получает или отдаёт одно и то же количество теплоты.

Итак,

в точке Е у нас вода, находящаяся при 0 °C.

Далее, достигнув температуры кристаллизации, вода начала превращаться в лёд — участок

графика EF. Это заняло около 6

минут, в течение которых температура вновь не менялась. При этом происходило

выделение такого же количества энергии, какое вещество поглотило на участке ВС.

Выделение энергии связано с восстановлением порядка в расположении молекул

тела. Причём обратите внимание на то, что только в точке F

вода полностью превратилась в лёд.

И

последний участок графика соответствует охлаждению уже твёрдого тела до

первоначальной температуры.

Конечно

же вы знаете, что различные кристаллические вещества имеют разное строение —

разные кристаллические решётки. Соответственно, для того чтобы её разрушить при

температуре плавления, необходимо затратить разную энергию, то есть сообщить

веществу разное количество теплоты.

Физическая

величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать

твёрдому телу массой один килограмм при температуре плавления для перехода в

жидкость, называется удельной теплотой плавления.

Обозначается

удельная теплота плавления греческой буквой лямбда. А единица её измерения —

это джоуль на килограмм:

Конечно

же разные вещества имеют разную удельную теплоту плавления, значение которой

определяют экспериментально. Также различные эксперименты показали, что удельная

теплота плавления равна удельной теплоте кристаллизации.

В

таблице приведены значения удельной теплоты плавления для разных веществ и их

температуры плавления.

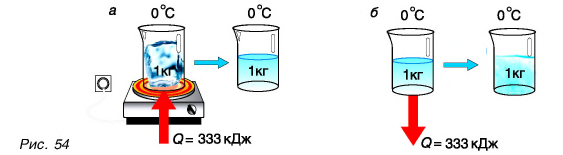

Например,

из таблицы видно, что удельная теплота плавления льда равна 333 000 Дж/кг.

Это значит, что для перехода 1 кг льда, имеющей температуру 0 °С, из твёрдого

состояния в жидкое он должен поглотить 333 000 Дж теплоты. При обратном

переходе столько же теплоты выделяет каждый килограмм льда.

Содержание:

- Плавление и кристаллизация

- Плавление, кристаллизация и температура плавления

- Удельная теплота плавления

- Изменение объема и плотности вещества при плавлении и отвердевании

- Зависимость температуры и теплоты плавления от давления. Точка плавления

- Уравнение теплового баланса при плавлении и кристаллизации

- Растворы и сплавы. Охлаждающие смеси

- Испарение твердых тел (сублимация)

- Диаграмма состоянии вещества. Тройная точка

Плавление — это процесс перехода тела из кристаллического твёрдого состояния в жидкое, то есть переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Плавление происходит с поглощением теплоты плавления и является фазовым переходом первого рода, которое сопровождается скачкообразным изменением теплоёмкости в конкретной для каждого вещества температурной точке превращения — температурной точке превращения — температура плавления.

Кристаллизация — образование кристаллов из паров, р ров, расплавов, из в ва в тв. состоянии (аморфном или другом кристаллическом), из электролитов в процессе электролиза (электрокристаллизация), а также при хим. реакциях.

На странице -> решение задач по физике собраны решения задач и заданий с решёнными примерами по всем темам физики.

Плавление и кристаллизация

Переход вещества из твёрдого состояние в жидкое называют плавлением.

Температуру, при которой вещество плавится, называют температурой плавления.

Кристаллизация — это процесс выстраивания атомов и молекул в жесткую кристаллическую решетку с хорошо определенной энергетически устойчивой структурой.

Плавление, кристаллизация и температура плавления

Переход вещества из твердого состояния в жидкое называется плавлением, а переход из жидкого состояния в твердое — отвердеванием или кристаллизацией.

При плавлении твердого вещества увеличиваются расстояния между частицами, образующими кристаллическую решетку, и происходит разрушение самой решетки. Это означает, что в процессе плавления увеличивается молекулярно-потенциальная энергия вещества. Таким образом, плавление вещества самопроизвольно происходить не может, так как на этот процесс необходимо затрачивать энергию.

При кристаллизации происходит сближение частиц, которые образуют решетку, а их потенциальная энергия уменьшается. Следовательно, кристаллизация может происходить только тогда, когда жидкость отдает свою энергию каким-либо внешним телам.

Итак, единица массы жидкого вещества обладает большей внутренней энергией, чем единица массы того же вещества в твердом состоянии, даже если их температура одинакова.

Область, в которой вещество однородно по всем физическим и химическим свойствам, называется фазой состояния этого вещества. Отметим, что твердая и жидкая фазы вещества при одинаковой температуре могут оставаться в равновесии сколь угодно долго, если твердая фаза не сможет получить энергию, а жидкая — ее отдать. Например, лед может долго плавать в воде, если температура всех окружающих тел будет одинакова и равна 0°С.

Пусть имеется только твердая фаза вещества, которая получает энергию от других тел. Тогда сначала будет возрастать и молекулярно-потенциальная и молекулярно-кинетическая энергии этого вещества, так как и расстояния между частицами в кристаллической решетке и скорости их движения будут увеличиваться. Затем, при определенной температуре, начнется разрушение кристаллической решетки. Пока все вещество не расплавится, его температура остается неизменной, а вся получаемая веществом энергия идет только на работу по преодолению сил молекулярного сцепления. Когда останется только жидкая фаза, то, продолжая получать энергию, она будет уже нагреваться, т. е. начнет возрастать ее молекулярно-кинетическая энергия.

Если жидкая фаза будет отдавать свою энергию окружающим телам, то все описанные процессы повторятся в обратном порядке.

На рис. 12.1 показаны графики изменения температуры вещества при плавлении и отвердевании.

Отрезок

Как показывает опыт, у аморфных веществ процессов плавления и отвердевания не наблюдается. При нагревании они постепенно размягчаются, а при охлаждении постепенно густеют. Температура аморфных веществ в указанных случаях непрерывно изменяется, а границы между твердой -и жидкой фазами не существует, так как вся их масса имеет однородный вид.

Итак, плавление и кристаллизацию можно наблюдать только у кристаллических тел.

Удельная теплота плавления

Изучение процессов плавления и отвердевания показало, что изменение внутренней энергии вещества при этих процессах прямо пропорционально его массе т. Поскольку изменение энергии в таких случаях выражают количеством теплоты плавления

Теплота плавления

Определим единицу удельной теплоты плавления

В СИ за единицу

Удельную теплоту плавления определяют опытным путем и при расчетах берут из таблиц.

Изменение объема и плотности вещества при плавлении и отвердевании

При плавлении происходит переход от упорядоченного расположения частиц в решетке твердого тела к их беспорядочному расположению в жидкости; поэтому можно ожидать, что при плавлении и отвердевании вещества будет происходить заметное изменение его объема. Опыт подтверждает это предположение. Например, при затвердевании расплавленного в пробирке нафталина в нем образуется углубление.

Оказывается, что у огромного большинства веществ объем при плавлении увеличивается, а при отвердевании уменьшается. Очевидно, при этом изменяется и плотность этих веществ: при плавлении плотность уменьшается, а при отвердевании увеличивается. Это легко подтвердить опытами. Например, кристаллики твердого нафталина тонут в расплавленном нафталине.

Проделав такого рода опыт с висмутом, мы Рис. 12.2. убедимся в том, что твердый висмут плавает в жидком висмуте.

Лед также плавает в воде. Некоторые вещества, например висмут, лед, галлий, германий, кремний, чугун, при плавлении сжимаются, а при отвердевании расширяются. Эти отклонения от общего правила объясняются особенностями строения кристаллических решеток этих веществ. Так, кристаллическая решетка германия и кремния (решетка типа алмаза, см. рис. 11.8) отличается невысокой плотностью упаковки атомов, и при плавлении эти вещества уменьшаются в объеме.

На рис. 12.2 показано расположение молекул льда в пространственной решетке, где видно, что молекулы Н20 расположены вплотную друг к другу, но при этом образуют ажурную конструкцию, в которой имеются значительные внутренние пустоты. При плавлении расстояния между ближайшими молекулами Н20 увеличиваются, как и у других веществ, но ажурное строение кристалла ломается и за счет заполнения молекулам внутренних пустот общий объем вещества уменьшается. Поэтому вода оказывается плотнее льда.

Исследования показали, что после плавления в воде остаются отдельные части кристаллической решетки, в которых сохраняются пустоты. Они постепенно разрушаются лишь в процессе дальнейшего нагревания воды. Поэтому вода сжимается при нагревании до температуры 4°С. При 4°С процессы исчезновения пустот и увеличения расстояний между молекулами при нагревании компенсируются, и при дальнейшем нагревании вода начинает расширяться. При охлаждении воды все описанные процессы происходят в обратном порядке. Таким образом, вода имеет наибольшую плотность лишь при 4°С.

Это свойство воды имеет огромное значение в природе. Расширение воды при замерзании ведет к разрушению горных пород, предохраняет водоемы от промерзания и т. п. (Подумайте, почему на дне рек и озер зимой сохраняется температура 4°С.)

Изменение объема металлов при плавлении и отвердевании имеет существенное значение в литейном деле.

Зависимость температуры и теплоты плавления от давления. Точка плавления

Опыт показывает, что изменение внешнего давления на твердое вещество отражается на температуре плавления этого вещества. В тех случаях, когда объем вещества при плавлении возрастает, увеличение внешнего давления, которое затрудняет процесс плавления, приводит к повышению температуры плавления. Если же объем вещества при плавлении уменьшается, то увеличение внешнего давления ведет к понижению температуры плавления этого вещества, так как повышенное давление в этом случае помогает процессу плавления. Отметим, что только очень большое увеличение давления заметно изменяет температуру плавления вещества. Например, чтобы понизить температуру плавления льда на 1 кельвин, давление нужно повысить на 130 атмосфер.

Температуру плавления вещества при нормальном атмосферном давлении называют точкой плавания вещества.

Оказывается, что удельная теплота плавления

Уравнение теплового баланса при плавлении и кристаллизации

Многие расчеты процессов теплообмена, в которых происходят плавление и отвердевание, проводят с помощью уравнения теплового баланса. В качестве примера рассмотрим, как составляется такое уравнение при определении удельной теплоты плавления льда с помощью калориметра.

Возьмем калориметр массой

Отдавали же теплоту калориметр и находившаяся в нем вода. Поэтому

Так как

Из последнего уравнения по результатам, полученным из опыта, вычисляют удельную теплоту плавления льда. Она равна

Растворы и сплавы. Охлаждающие смеси

Из практики известно, что в воде хорошо растворяются различные соли и многие другие вещества, например сахар. При этом оказывается, что такие вещества распадаются на отдельные молекулы, которые равномерно перемешиваются с молекулами воды. Таким образом, раствор представляет собой равномерную смесь молекул растворенного вещества и растворителя.

Поваренная соль хорошо растворяется в воде, но можно насыпать в воду столько соли, что она перестанет растворяться. Это относится и к большинству других растворов. Такой раствор, в котором какое-либо вещество больше растворяться уже не может, называется насыщенным. Но бывают растворы, в которых молекулы двух веществ при растворении могут перемешиваться в любой пропорции, например раствор этилового спирта в воде (или воды в спирте).

При растворении твердых веществ в жидкости необходимо затратить энергию, которая называется теплотой растворения. Поэтому при таком растворении часто наблюдается охлаждение раствора. Так, при растворении нашатыря в воде температура заметно понижается. Отметим, что, когда между растворяемым веществом и растворителем происходит химическая реакция, может произойти нагревание раствора.

На растворение многих веществ влияет температура. (Например, при повышении температуры растворимость сахара резко возрастает, а растворимость воздуха в воде уменьшается.) Растворимость многих газов при увеличении давления может резко возрастать. (Напомним, что в вине или в воде при повышенном давлении растворяется много углекислого газа. При быстром подъеме из глубоких слоев воды водолаз может погибнуть от «кессонной болезни», так как при резком падении давления из крови выделяются растворенные в ней газы и кровь как бы закипает.) Растворяться в жидком растворителе могут и твердые вещества, и жидкости, и газы. Но далеко не всякие вещества образуют растворы. Так, ртуть и керосин не дают растворов в воде.

При охлаждении или выпаривании насыщенного раствора твердого вещества можно наблюдать его кристаллизацию. Таким путем удобно выращивать большие монокристаллы. Для этого в насыщенном растворе подвешивают маленький кристаллик из растворенного вещества и очень медленно выпаривают раствор.

Растворенное вещество понижает температуру затвердевания растворителя и повышает температуру его кипения, Так, например, концентрированный раствор поваренной соли в воде замерзает при температуре —21°С, а раствор хлористого кальция — при —55°С. Поэтому смесь снега с солью иногда используют как охлаждающую смесь. Сначала в такой смеси образуется небольшое количество раствора соли в воде, затем происходит дальнейшее растворение в нем кристаллов смеси, что вызывает значительное понижение ее температуры.

Расплавив различные вещества и смешав их в определенной пропорции, можно получить разнообразные сплавы. Иногда при этом образуются твердые растворы. К ним относится сталь — она представляет собой раствор углерода в железе. Атомы углерода в стали располагаются в междоузлиях решетки железа, т. е. внедрены между атомами железа. В твердых растворах атомы одного металла в узлах решетки могут замещать атомы другого. Примером такого раствора могут служить сплавы меди и золота.

В технике часто бывают нужны материалы с такими свойствами, которые не встречаются у природных веществ. Тогда подбирают подходящий материал, создавая новые сплавы с нужными свойствами. Одни сплавы обладают большой, пластичностью, другие — большой механической прочностью и легкостью, третьи имеют очень низкую температуру плавления, четвертые обладают большой жаропрочностью и т. д. Поэтому создание новых сплавов и изучение их свойств является одной из важнейших задач современной науки и техники.

Испарение твердых тел (сублимация)

Многие твердые вещества обладают запахом. Примером таких веществ являются камфара и нафталин. Это доказывает, что при определенных условиях твердые вещества могут переходить из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Действительно, запах создается молекулами твердых веществ, которые попадают к нам в нос. Следовательно, в воздухе имеются пары этих веществ.

Процесс испарения твердых тел аналогичен испарению жидкостей (§ 7.2). Все твердые вещества испаряются, но чаще всего паров этих веществ бывает так мало, что их невозможно обнаружить.

Испарение твердых тел называется возгонкой или сублимацией (от латинского «сублимаре» — возносить). На опыте легко обнаружить возгонку льда и снега. Например, зимой можно заметить уменьшение инея на ветвях деревьев с течением времени.

В пищевой промышленности для понижения температуры часто пользуются «сухим льдом» (твердая двуокись углерода, С02), который переходит непосредственно в газообразное состояние. Сушка продуктов и других материалов с помощью сублимации широко используется в различных отраслях производства.

Часто можно наблюдать и обратный переход из газообразного состояния непосредственно в твердое, минуя жидкое состояние (десублимация). На окнах зимой иногда можно видеть быстрый рост кристалликов льда в виде красивых и разнообразных узоров на стеклах, которые образуются непосредственно из водяных паров, находящихся в воздухе.

Очевидно, что испарение твердого тела, как и испарение жидкости, происходит с поглощением теплоты. Количество теплоты, необходимое для превращения твердого тела в пар при неизменной температуре, называется теплотой сублимации.

Для одного и того же вещества теплота сублимации больше, чем теплота парообразования из жидкости, поскольку при испарении твердого тела происходит еще и разрушение его кристаллической решетки, что также требует затраты энергии (как и при плавлении). Ясно, что при десублимации выделяется такая же теплота, какая поглощается при сублимации (если внешние условия одинаковы).

Диаграмма состоянии вещества. Тройная точка

Выше говорилось, что состояние вещества зависит от внешних условий, и в первую очередь от давления и температуры. Поэтому для каждого вещества на основе экспериментальных данных можно составить диаграмму состояний в координатах р и Т, по которой легко определить, в каком состоянии будет находиться это вещество и что с ним будет происходить при изменении внешних условий.

На рис. 12.3 схематически изображена такая диаграмма для вещества, когда в рассматриваемом пространстве, кроме этого вещества, ничего нет.

Кривая КС есть уже известная нам зависимость давления насыщающего пара взятого вещества от температуры, где К — критическая точка (рис. 8.9), а точка С соответствует температуре затвердевания жидкости под давлением ее насыщающих паров (при потере энергии этим веществом). Кривая АС выражает зависимость от температуры давления насыщающих паров, находящихся над поверхностью твердого тела. Температура плавления вещества зависит от давления, на диаграмме линией ВС показана и эта зависимость.

Каждая точка на диаграмме соответствует равновесному состоянию вещества, т. е. такому, в котором оно может находиться неопределенно долгое время. Часть диаграммы слева от линии АСВ соответствует твердому состоянию вещества; область, ограниченная линией ВСК,— жидкому, а область справа от линии АСК — газообразному состоянию. Линия КС соответствует равновесию жидкой и газообразной фаз, линия ВС — равновесию жидкой и твердой фаз и АС—равновесию твердой и газообразной фаз.

При неизменных внешних условиях (р и Т), соответствующих какой-либо точке на линиях равновесия фаз АС, ВС или КС, две фазы вещества могут находиться в подвижном равновесии, при котором из одной фазы в другую переходит одинаковое число молекул. Это равновесие может сохраняться как угодно долго, если энергия не подводится к веществу и не отводится от него.

Точке С соответствуют единственные для данного вещества значения р и Т, при которых все три фазы этого вещества могут находиться в равновесии. Точку С на диаграмме состояний вещества, которая изображает равновесие между всеми тремя фазами этого вещества, называют тройной точкой. У воды, например, в тройной точке давление равно 610 Па, а температура равна 273,16 К (эта температура использована для определения кельвина; см. § 4.5).

Если внешние условия изменяются (р или Т, или р и Т одновременно), то точка, соответствующая этим условиям, перемещается на диаграмме (например, нагревание или охлаждение при постоянном давлении соответствует перемещению точки по горизонтальной прямой). Когда точка на диаграмме переходит из одной области в другую, происходит переход вещества из одного состояния в другое. Так, при переходе через линию ВС происходит плавление или кристаллизация, через КС — испарение или конденсация, через АС — сублимация или десублимация. Поэтому линии равновесия фаз ВС, КС и АС называют еще линиями фазовых переходов, а диаграмму состояний — диаграммой фазовых переходов.

Напомним, что фазовые превращения связаны с изменением внутренней энергии вещества и происходят с поглощением (или выделением) теплоты фазового превращения — теплоты плавления (кристаллизации), парообразования (конденсации), сублимации (десублимации).

На диаграмме состояний (рис. 12.3) видно, что сублимация и десублимация возможны при температурах и давлениях меньших, чем в тройной точке. Так, лед может возгоняться только при температуре ниже 273,16 К, когда давление водяных паров над поверхностью льда меньше давления насыщающего водяного пара.

Углекислота в тройной точке имеет температуру, равную —56,6°С, и давление 5,11 атм. Поэтому при атмосферном давлении углекислота может существовать только в твердом или газообразном состоянии и «сухой лед» превращается непосредственно в газ; при нормальном давлении температура его сублимации равна —78°С.

Температура и давление в тройной точке для различных веществ различны. Поэтому в большинстве случаев при обычных условиях сублимации не наблюдают.

Оказывается, что давление и температура в тройной точке для раствора всегда меньше, чем для чистого растворителя.

Линия СВ в большинстве случаев немного отклонена от вертикали вправо от точки С, а для льда, висмута, галлия, германия, кремния —влево (§ 12.4). У воды в точке С р=610 Па (4,58мм рт. ст.) и Т=273,16 К (т. е. 0,01°С), а при нормальном давлении (р= 1,013 . 105 Па, или 760 мм рт. ст.) температура плавления льда равна 273,15 К (0°С).

Заметим, что в неустойчивом состоянии жидкость может находиться в области пара (перегретая жидкость) или в области твердой фазы (переохлажденная жидкость). Пересыщенный пар тоже может оказаться в области жидкости или в области твердого состояния. Однако твердая фаза всегда переходит в жидкую или газообразную на кривой АСВ. Таким образом, перегретых кристаллов в природе не бывает.

Важные особенности имеет диаграмма состояний гелия (рис. 12.4).

На этой диаграмме видно, что линии равновесия твердой фазы о жидкой и жидкой фазы с газообразной нигде не пересекаются, т. е. у гелия нет тройной точки. Другие вещества с такой особенностью неизвестны.

Критическая температура гелия равна 5,25 К. Следовательно, гелий можно перевести в жидкое состояние, только охладив его ниже этой температуры. Опыты, выполненные П. Л. Капицей, показали, что при небольших давлениях гелий остается в жидком состоянии даже при температуре, как угодно близкой к абсолютному нулю. Все другие вещества переходят в твердое состояние при значительно более высоких температурах. Гелий же переходит в твердое состояние лишь под давлением в несколько десятков атмосфер (рис. 12.4). Линия сублимации у гелия отсутствует, т. е. твердый гелий’ни при каких условиях не может быть в равновесии со своим паром.

Жидкий гелий обладает важной особенностью. При температурах выше 2,19 К он обладает обычными для сжиженных газов свойствами и называется гелий-I. Когда гелий, находящийся под давлением его насыщающих паров, охлаждают ниже температуры 2,19 К, происходит резкое изменение его свойств, и он (оставаясь жидким) переходит в новое состояние, в котором его называют гелий-II. В этом состоянии гелий является как бы смесью двух жидкостей, одна из которых — обычный гелий-I, а другая представляет собой сверхтекучую компоненту, абсолютно лишенную вязкости. Эти две компоненты могут свободно двигаться одна внутри другой без взаимодействия между собой. Сверхтекучая компонента без всякого трения протекает через самые узкие капилляры и щели.

На диаграмме (рис. 12.4) области существования гелия-I и гелия-II разделены штриховой линией. Сверхтекучая компонента, образующаяся при переходе гелий-I — гелий-II, увеличивается при дальнейшем понижении температуры, и при абсолютном нуле весь жидкий гелий должен перейти в сверхтекучее состояние.

Явление сверхтекучести гелия, открытое П. Л. Капицей, было объяснено на основе квантовой механики выдающимся советским ученым Л. Д. Ландау. Согласно квантовой теории энергия молекул при абсолютном нуле не равна нулю, как это следует из классической кинетической теории вещества (§ 4.5). Молекулы даже при абсолютном нуле обладают так называемой нулевой энергией — наименьшей возможной для них энергией. У гелия силы взаимодействия между атомами очень малы, и нулевая энергия гелия оказывается достаточной, чтобы воспрепятствовать атомам гелия образовать кристаллическую решетку. Только с помощью большого внешнего давления можно сблизить атомы гелия настолько, чтобы они образовали кристалл. Сверхтекучая компонента в гелий-II, появляющаяся при температурах, близких к абсолютному нулю, и состоит из атомов гелия с нулевой энергией.

Услуги по физике:

- Заказать физику

- Заказать контрольную работу по физике

- Помощь по физике

Лекции по физике:

- Физические величины и их измерение

- Основные законы механики

- Прямолинейное равномерное движение

- Прямолинейное равнопеременное движение

- Сила

- Масса

- Взаимодействия тел

- Механическая энергия

- Импульс

- Вращение твердого тела

- Криволинейное движение тел

- Колебания

- Колебания и волны

- Механические колебания и волны

- Бегущая волна

- Стоячие волны

- Акустика

- Звук

- Звук и ультразвук

- Движение жидкости и газа

- Молекулярно-кинетическая теория

- Молекулярно-кинетическая теория строения вещества

- Молекулярно — кинетическая теория газообразного состояния вещества

- Теплота и работа

- Температура и теплота

- Термодинамические процессы

- Идеальный газ

- Уравнение состояния идеального газа

- Изменение внутренней энергии

- Переход вещества из жидкого состояния в газообразное и обратно

- Кипение, свойства паров, критическое состояние вещества

- Водяной пар в атмосфере

- Тепловое расширение тел

- Энтропия

- Процессы перехода из одного агрегатного состояния в другое

- Тепловое расширение твердых и жидких тел

- Свойства газов

- Свойства жидкостей

- Свойства твёрдых тел

- Изменение агрегатного состояния вещества

- Тепловые двигатели

- Электрическое поле

- Постоянный ток

- Переменный ток

- Магнитное поле

- Электромагнитное поле

- Электромагнитное излучение

- Электрический заряд (Закон Кулона)

- Электрический ток в металлах

- Электрический ток в электролитах

- Электрический ток в газах и в вакууме

- Электрический ток в полупроводниках

- Электромагнитная индукция

- Работа, мощность и тепловое действие электрического тока

- Термоэлектрические явления

- Распространение электромагнитных волн

- Интерференционные явления

- Рассеяние

- Дифракция рентгеновских лучей на кристалле

- Двойное лучепреломление

- Магнитное поле и электромагнитная индукция

- Электромагнитные колебания и волны

- Природа света

- Распространение света

- Отражение и преломление света

- Оптические приборы и зрение

- Волновые свойства света

- Действия света

- Линзы и получение изображений с помощью линз

- Оптические приборы и глаз

- Фотометрия

- Излучение и спектры

- Квантовые свойства излучения

- Специальная теория относительности в физике

- Теория относительности

- Квантовая теория и природа поля

- Строение и свойства вещества

- Физика атомного ядра

- Строение атома

Лабораторная работа № 6

Тема: Наблюдение процесса кристаллизации (Определение температуры кристаллизации вещества)

Цель работы: опытным путём определить температуру кристаллизации парафина, построить график её зависимости от времени.

Оборудование: пробирка с парафином, пробиркодержатель, лабораторный термометр 0-100°С, стакан с горячей водой 150 — 200 мл, часы.

Выполнение работы

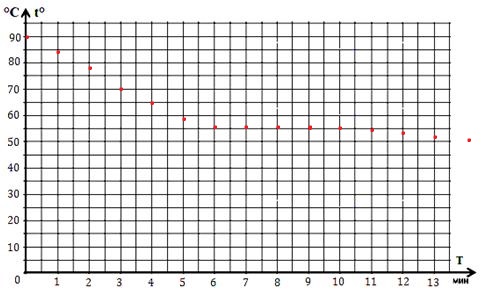

1. Подготовили таблицу для записи результатов измерений:

|

Время, Т, мин. |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Температура, t°, °C |

90 |

84 |

78 |

70 |

65 |

59 |

56 |

56 |

56 |

56 |

56 |

55 |

54 |

53 |

52 |

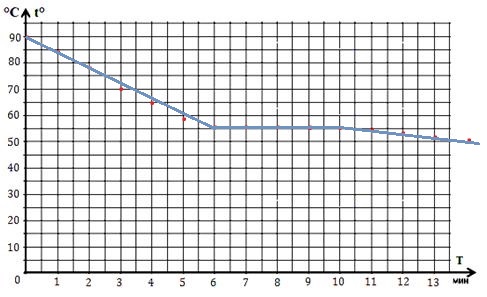

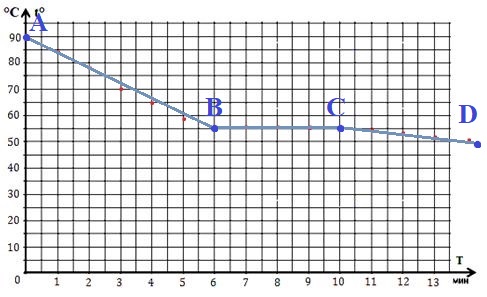

По экспериментальным данным построили график зависимости температуры t° от времени T.

По графику определили температуру кристаллизации парафина t0С=560С.

Вывод: опытным путём определили температуру кристаллизации парафина, построили график её зависимости от времени. Температура кристаллизации парафина равна 56°С

Ответы на контрольные вопросы.

1. Какие вещества называются кристаллическими? Аморфными? Приведите примеры.

Кристаллы — это твердые тела, молекулы (атомы) которых занимают упорядоченные положения в пространстве.

Примеры: графит, железо, свинец, медь, алмаз, рубин, сапфир.

Аморфные тела — это тела, обладающие как свойствами твердых тел, так и свойствами жидкостей.

Примерами аморфных тел могут служить стекло, различные затвердевшие смолы (янтарь), воск, смола, пластики и т.д.

2. Как по графику изменения температуры вещества при нагревании от времени определить температуру плавления кристаллического тела?

Кристаллическое вещество плавится при определенной температуре. Когда вещество начинает плавиться, его температура перестает расти. В течение всего времени плавления (т.е. пока все вещество не расплавится) температура его не меняется. Процессу плавления соответствует горизонтальный участок графика, температура плавления соответствует горизонтальному участку графика.

3. Отметьте на графике участки, соответствующие:

а) жидкому состоянию парафина (обозначьте этот участок буквами АВ);

б) смеси парафина в жидком и твёрдом состояниях (обозначьте этот участок буквами ВС);

в) твёрдому состоянию парафина (обозначьте этот участок буквами СD).

4. Объясните характер поведения молекул вещества на каждом участке состояния парафина.

Участок АВ: жидкое состояние парафина. Молеулы находятся близко друг к другу, но их относительные положения не фиксированы и они медленно меняют положение относительно друг друга.

Участок ВС:

Участок СD: твердое состояние парафина. Молекулы и атомы сильно сцеплены друг с другом, подвижность частиц очень мала.

5. Чем отличаются графики зависимости температуры от времени кристаллических и аморфных тел?

У аморфных тел отсутствует определенная точка плавления, поэтому на грфике зависимости температуры от времени аморфных тел не будет горизонтального участка, соответствующего температуре плавления.