Привет, старшеклассники и все, кто готовится к ЕГЭ по русскому языку!

В курсе ли вы, что нужно знать не только, как писать сочинение, но и как его писать не нужно? Сейчас поговорим именно об этом.

К сожалению, допустив всего одну ошибку, можно потерять от шести до девяти первичных баллов из двадцати пяти за сочинение!

Я подробно прокомментировала каждую из них в этом видео:

ФАТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ В СОЧИНЕНИИ ЕГЭ по русскому языку [IrishU]

Перечислим эти ошибки и кратко их поясним.

1. Если проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована неверно, то по критериям К1-К4 ставятся 0 баллов, т.е. учащийся теряет 9 первичных баллов.

Я сейчас не говорю о том, что вы должны стараться сформулировать проблему именно так, как это написано в ключах у экспертов. У меня есть об этом отдельное видео – я рассказывала, что можно формулировать проблему не так как в ключах у эксперта. Главное, чтобы сформулированная вами проблема действительно была в исходном тексте.

А что, если я сформулирую проблему не как в ключах у эксперта? [IrishU]

Но если вдруг кто-то формулирует проблему, которой совсем нет в исходном тексте или вообще не формулирует проблему – то по критерию К1 ставится 0 баллов и по критериям К2, К3 и К4 сочинения не оцениваются, то есть тоже выставляется по 0 и баллов. Таким образом, теряется сразу же 9 первичных баллов.

Следующие ошибки, которые будут отнимать по 6 первичных баллов, связаны с комментарием.

2. Если в комментарии допущена хотя бы одна фактическая ошибка, связанная с пониманием смысла исходного текста, то по критерию К2 ставится 0 баллов, т.е. экзаменуемый теряет 6 первичных баллов.

Мне довольно часто встречаются такие сочинения. Если кто-то в прошлом учебном году, будучи десятиклассником, смотрел мои трансляции с проверкой сочинений ЕГЭ по русскому языку, то вы могли видеть, как в комментарии ребята допускали даже одну фактическую ошибку. Она была связана с пониманием смысла исходного текста, и за комментарий приходилось ставить 0 баллов.

Что значит “фактическая ошибка связанная с пониманием смысла исходного текста”? Какие могут быть еще ошибки?

Могут быть фактические ошибки фоновом материале. Например, если вы их допускаете в обоснование своей позиции. Если же ошибка связана с тем, что вы неверно поняли исходный текст (например, в тексте было написано что у героя было трое детей, а вы написали что было пятеро детей) – то это будет фактическая ошибка связанная с пониманием смысла исходного текста.

3. Если проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, то по критерию К2 ставится 0 баллов, т.е. экзаменуемый теряет 6 первичных баллов.

Такая ошибка встречается, наоборот, редко. Но если вы вдруг собрались только при помощи своих мыслей комментировать сформулированную проблему – то, к сожалению, 6 баллов вы потеряете.

4. Если в комментарии не приведены примеры-иллюстрации из исходного текста, важные для понимания сформулированной проблемы, то по критерию К2 ставится 0 баллов, т.е. экзаменуемый теряет 6 первичных баллов.

5. Если прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, то по критерию К2 ставится 0 баллов, т.е. экзаменуемый теряет 6 первичных баллов.

Это периодически тоже встречается. Обычно такое происходит, когда ребята не составляют план сочинения. Формулируют одну проблему, но примеры приводят какой-то другой проблеме. Да, может быть смежной, схожей, но все равно к другой проблеме. В таком случае тоже по критерию К2 будет ноль баллов.

6. Если вместо комментария дан простой пересказ текста, то по критерию К2 ставится 0 баллов, т.е. экзаменуемый теряет 6 первичных баллов.

7. Если вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста, то по критерию К2 ставится 0 баллов, т.е. экзаменуемый теряет 6 первичных баллов.

Цитировать исходный текст конечно же в сочинении можно, но не увлекайтесь этим. Процитировали одно-два предложения – и достаточно. Если вы хотите процитировать вдруг большой фрагмент текста – вы можете просто указать номера предложений, и к тому же таким образом вы сократите время написания сочинения. А время на ЕГЭ по русскому языку ценно.

Как избежать этих ошибок?

1. Внимательно читайте исходный текст. Я рекомендую читать как минимум 3 раза, чтобы полностью его понять.

2. Научитесь искать и формулировать проблему. У меня уже есть видеопрактикумы по поиску и формулировке проблем исходного текста:

Ищем ПРОБЛЕМЫ в текстах ЕГЭ. Практикум №3 IrishU]

3. Запомните структуру комментария и всего сочинения ЕГЭ. Напомню, что с этого года в комментарии должно быть шесть элементов. Это как минимум два примера-иллюстрации к сформулированной вами проблеме. Каждый пример нужно пояснить – это уже 4 элементаа. Нужно указать, как связаны примеры-иллюстрации и проанализировать эту связь. Таким образом, получается 6 элементов. Если все они есть в сочинении – то за комментарий ставится 6 баллов.

Если вы ещё не пишете сочинение ЕГЭ по русскому языку на заветные 25 баллов, то участвуйте в моём марафоне: https://kursagent.ru/product/марафон-сочинений-егэ/

За месяц вы напишете 15 сочинений, получите от меня подробный разбор и комментарий каждой работы, в беседе в вк сможете задать любые вопросы и улучшите свой результат минимум на 3 первичных балла.

17.10.2022

37636

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году в очередной раз изменился. Объясняем, как писать комментарий на ЕГЭ по новым правилам: какие слова нельзя использовать, какая у комментария структура и сколько баллов можно за него получить. В конце статьи бонус — комментарий ученицы, получившей 100 баллов.

Сочинение — только часть ЕГЭ по русскому языку. Начать комплексную подготовку к экзамену вы сможете на бесплатной консультации с экспертом Maximum Education. Вы пройдете тест, чтобы узнать свой уровень знаний по предмету, и на его основе вместе с преподавателем составите пошаговый план подготовки к экзамену. Еще вас ждет бонус — сборник всех изменений ЕГЭ-2023! Приходите на консультацию, чтобы затащить экзамен на сотку 💯

Мифы, как писать комментарий на ЕГЭ

Вокруг комментария ходит много легенд и мифов. В интернете можно найти множество клише для «идеального» комментария, за который на самом деле поставят не выше 2 баллов. Развеем основные мифы вокруг нового комментария.

Миф 1. Нужно писать про актуальность

Многие выпускники, оформляя комментарий, используют клише про актуальность и злободневность проблемы. Вот пара примеров из интернета:

Актуальность этого вопроса не подлежит сомнению. Автор затрагивает злободневную проблему, которая никого не может оставить равнодушной. Она в большей или меньшей степени касается каждого из нас.

Данная проблема затрагивает глубинные струны души читателя. Действительно, проблема очень серьезная. Этот вопрос довольно часто поднимается в сферах общественной жизни.

На самом деле это не комментарий: эксперт увидит здесь только воду и общие фразы. Никогда не пишите в сочинении по русскому языку про актуальность проблемы — этого слова вообще не должно быть в вашем тексте. Все проблемы, поставленные в текстах ЕГЭ, и так актуальны. Значит, проблему любого текста можно назвать злободневной. Поэтому подобные фразы не несут в себе никакой ценности, а будут только раздражать эксперта.

Миф 2. Можно списать комментарий из задания про средства выразительности

Пример комментария из Сети:

Автор использует метафоры и эпитеты во втором абзаце, чтобы передать всю глубину чувств, которые главный герой испытывает к своей малой родине.

Если в комментарии вы начнете анализировать эпитеты, метафоры и другие средства выразительности, будьте уверены, что потеряете баллы. А если решите переписать текст рецензии — это гарантированный ноль, ведь рецензии лежат перед глазами у проверяющих.

Миф 3. В комментарии нельзя писать номера предложений

В комментарии можно и даже нужно писать номера предложений, чтобы проверяющий увидел четкие отсылки к тексту. Вот как можно оформлять примеры:

- Цитаты из предложений. Автор говорит: «…».

- Косвенная речь. Автор говорит, что…

- Номера предложений. Автор говорит о… (предложение 31).

Как нужно писать комментарий на ЕГЭ-2023

За комментарий в этом году ставят 5 баллов. Основные его компоненты:

- Пример из текста, важный для понимания проблемы: конкретное предложение, цитата.

- Анализ примера: что автор хотел этим сказать, на какие мысли наталкивает, к чему призывает.

- Второй пример из текста.

- Анализ второго примера.

- Смысловая связь между примерами и ее анализ. Например, они противопоставлены? первый дополняет второй? второй — вывод из первого?

Если все 5 пунктов присутствуют в работе, сдающий получает 5 баллов, а не 6, как в предыдущем году.

В 2022 году за смысловую связь и ее анализ давали по 1 баллу, поэтому в целом за комментарий можно было получить 6. Но в этом году эксперты изменили оценку, и теперь эти два пункта в совокупности оцениваются в 1 балл. Поэтому важно четко проанализировать связь между примерами. Нельзя провести анализ связи, забыв ее указать, а вот написать связь без анализа можно — тогда вы потеряете балл.

Комментарий должен быть объемным и подробным. Допустим небольшой пересказ, особенно если вы пишете сочинение по художественному тексту, но не увлекайтесь. Каждый пример должен быть раскрыт и проанализирован.

Какие клише использовать

Фразы для обозначения проблемы и отношения к ней автора:

- Автор заставляет нас задуматься…

- Автор сравнивает/сопоставляет/анализирует…

- В тексте противопоставлены…

- Автор приводит пример / делает акцент на…

По факту вы анализируете, что делает автор, чтобы донести до читателя суть проблемы, заставить прочувствовать ее важность.

Чтобы проанализировать примеры, можно использовать такие клише:

- Тем самым автор хочет донести до читателей…

- Таким образом, писатель призывает нас…

- Это показывает, как важно…

- Этот пример дает нам понять…

Анализ смысловой связи можно оформить так:

- Анализируя смысловую связь между двумя примерами, мы видим, что автор противопоставляет их, чтобы показать…

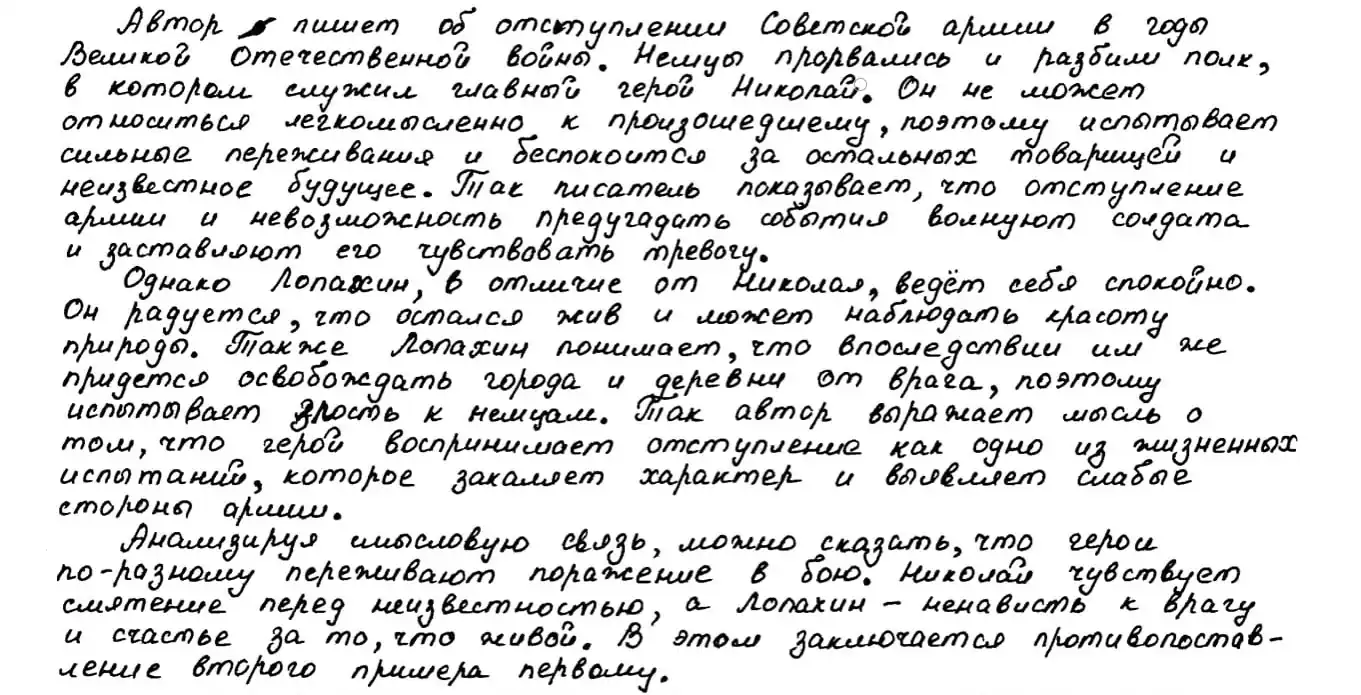

Комментарий на ЕГЭ: пример от стобалльницы

Выкладываем для вас скриншот из реальной работы ЕГЭ-2022 от нашей ученицы, которая сдала экзамен на 100 баллов. Смело берите его структуру за основу!

Других секретов в написании нового комментария нет. Остальное — дело практики. Используйте перечисленные принципы и клише и много практикуйтесь, чтобы написать образцовый комментарий и получить за него 5 баллов. Удачи!

Лайфхаки экзамена

К рубрике

1

Комментарий к тексту и аргументация. Типичные ошибки Урок 2. АВТОР – СОСТАВИТЕЛЬ – СОЛНЦЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ШКОЛА 34, Г. КАЗАНЬ

2

Задание С. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования)

3

Сформулируйте позицию автора. Объясните, почему вы согласны с автором прочитанного текста. Свой ответ аргументируйте, опираясь на жизненный и читательский опыт (учитываются первые три аргумента)

4

Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, описанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

5

6

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста, в комментариях нет.

7

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована, но допущено не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с пониманием исходного текста.

8

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована,

9

допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с пониманием исходного текста;

10

прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема;

11

в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента;

12

В качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста.

13

Комментарий к проблеме – это рассуждения, пояснительные замечания по поводу проблемы текста, её толкование.

14

Комментарий выделенной проблемы показывает, насколько глубоко и полно ученик понял эту проблему, сумел увидеть ее аспекты, намеченные автором, сумел проследить за ходом авторской мысли.

15

Можно выделить два типа комментария. 1. Текстуальный комментарий представляет собой объяснение текста, следование за автором в раскрытии проблемы.

16

Конкретизировать содержание комментария можно с помощью следующих вопросов: Как, на каком материале автор раскрывает проблему? На чем заостряет внимание? Почему? Какие имена (факты, события) упоминает автор? Для чего ?

17

Какие эмоции автора выражены в тексте? Как выражено отношение автора к изображаемому? В чем это проявляется? Какие средства выразительности помогают выявить авторское отношение к проблеме?

18

При концепционном комментарии в центре внимания интерпретация проблемы текста, ее актуальность, столкновение различных мнений по данному вопросу и т.п. Отвечаем на следующие вопросы: К какому типу принадлежит эта проблема? (Социальная, философская, экологическая, нравственная и т.п.) Актуальна ли эта проблема в наши дни? В чем ее значимость для общества?

19

Как часто мы сталкиваемся с этой проблемой? Касается ли она каждого из нас или только людей определенного возраста, рода занятий и т.п.? Почему эта проблема привлекла внимание автора? Какой аспект (какую сторону) этой проблемы рассматривает автор? К каким выводам автор подводит читателя?

20

Следует помнить, что в любом случае комментарий должен опираться на прочитанный текст.

21

Поскольку комментарий обычно располагается после формулировки проблемы логично строить его так, чтобы он подводил читателя к позиции автора. В этом случае можно использовать логический переход: Таким образом, позиция автора заключается в том, что…

22

Типичные ошибки при комментировании проблемы: комментарий подменяется пересказом; излишне подробно цитируется исходный текст; формулируется одна проблема, а комментируется другая; при анализе художественного текста не разграничиваются понятия «автор» и «рассказчик».

23

Позиция автора и героя- рассказчика могут не совпадать, поэтому, если поступок героя, описанный в тексте, объективно заслуживает отрицательной оценки, автор, скорее всего, оценивает его так же.

24

В комментарии уместны небольшие цитаты, показывающие, что учащийся легко ориентируется в тексте и подтверждает свои выводы словами автора. Однако подменять комментарий пересказом или сплошным цитированием нельзя.

25

Комментарий к проблеме – это рассуждения, пояснительные замечания по поводу проблемы текста, её толкование.

26

Комментарий свидетельствует о степени понимания проблемы, умении видеть её аспекты, которые наметил автор, следить за ходом авторской мысли.

27

Сконцентрируйте своё внимание на следующих вопросах: Является ли эта проблема актуальной для всех, или она интересует узкий круг специалистов, людей с определёнными интересами, относящихся к некой социальной или возрастной группе?

28

Сконцентрируйте своё внимание на следующих вопросах: К какому типу более широких проблем относится данная проблема? Какие стороны можно в ней выделить?

29

Сконцентрируйте своё внимание на следующих вопросах: Актуальна ли эта проблема в наши дни? Почему она стала более актуальной в последнее время?

30

Сконцентрируйте своё внимание на следующих вопросах: Почему автора привлекла данная проблема? Какие стороны проблемы автор рассматривает более детально и почему? Какие оценки даёт автор этой проблеме?

31

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме

32

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или нет с позицией автора), аргументировал его, привел не менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы.

33

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста, привёл не менее 2 аргументов.

34

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной проблеме, поставленной автором текста, опираясь на 1 аргумент

35

Экзаменуемый выразил своё мнение сформулированной им проблеме, но не привёл ни одного аргумента

36

Мнение экзаменуемого лишь формально заявлено; например: «Я согласен не согласен с автором», или вообще не отражено в работе.

37

Аргументация – это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой- либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседниками.

38

Аргументы – это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения – словом, все, что может подтвердить тезис.

39

Как аргументировать свою позицию? В этой части работы вы должны строго следовать правилам построения текста-рассуждения.

40

СХЕМА: 1) тезис (положение, которое надо доказать); 2) аргументация (доказательства, доводы); 3) Вывод (общий итог).

41

Тезис – это главная мысль автора текста, которую вы стараетесь обосновать, доказать или опровергнуть.

42

От тезиса к аргументам можно поставить вопрос «Почему?». Аргументы отвечают: «Потому что…».

43

Структура аргументации

44

45

Логические влияют на разум: — Факты, не вызывающие сомнения, — Выводы науки — Статистические данные

46

— Законы природы — Положения юридических законов, официальных документов -Данные, полученные экспериментальным путём…

47

Психологические влияют на чувства: — Личная уверенность или неуверенность пишущего или говорящего — Данные, внушающие определённые эмоции

48

— ссылки на авторитетные источники, цитаты, афоризмы… Прямая апелляция к совести, чувствам, долгу …

49

Чаще всего используются следующие аргументы:

50

— ссылки на авторитетных людей, цитаты из их трудов, из художественных произведений;

51

— пословицы и поговорки, отражающие народную мудрость, опыт народа;

52

— факты, события; — примеры из личной жизни и жизни окружающих; — примеры из художественной литературы.

53

54

1. Соблюдайте фактологическую точность приводимых примеров, 2. Указывайте точные даты, правильные названия произведений и их авторов, имена героев произведения, 3. Приводите верные факты биографии, не искажайте литературные и культурные реалии,

55

4. Не допускайте этических ошибок, высокомерного и циничного отношения к автору текста. 5. Не проявляйте речевую агрессию, не высказывайте свою недоброжелательность.

56

6. Если вы не согласны с мнением автора, можно, например использовать следующие обороты: « Позволю себе не согласиться с автором в той части, где он рассказывает о…» « На этот счёт у меня сложилось иное мнение» « Пожалуй, наиболее спорной выглядит мысль о том…»

57

Типы аргументации в изложении собственной позиции. 1. Жизненный опыт: — реальные факты из жизни окружающих — собственные наблюдения и выводы — традиционно-исторический опыт

58

2. Читательский опыт — художественная литература — историческая литература — научно-популярная литература

59

При изложении собственной точки зрения и её аргументации востребованными могут быть следующие фразы:

60

Автор обратился к данной проблеме неслучайно… Я часто задумываюсь над… По моему мнению, вопросы, которые подняты в тексте, были всегда актуальны, т.к. … В целом, я согласен с автором текста, однако…

61

Я полностью разделяю точку зрения автора, но не могу согласиться с тем, что… Не во всем могу согласиться с автором текста, Трактовка проблемы автором кажется мне необычной…

62

Статья произвела на меня неоднозначное впечатление: с одной стороны… (с другой стороны…), Для доказательства своей позиции я хочу привести следующие аргументы: во-первых, во-вторых… Доказательством этой мысли может служить тот факт…

63

Определите тему и проблему текста. Выразите свое отношение, приведите аргументы.

64

Сколько людей на свете, столько и понятий о счастье, потому что счастье состоит в удовлетворении запросов, а запросы бывают разные. Тем не менее у любого счастья существует фон или, вернее, основа, и есть подробности крупных планов.

65

Волнующая всех нас проблема счастья поднимается известным автором… Обращение к тексту В. Солоухина заставила меня задуматься о проблеме счастья, которую и рассматривает автор. Что такое счастье? В чём оно заключается? Эту важную для каждого проблему поднимает В. Солоухин.

66

Ночь была холодная. Город спал, потихоньку скрежещущий даже ночью, и Бим долго слушал. Он все- таки пошел. По пути он зашел в подъезд, чтобы прилечь не надолго, он был слаб. Ложиться на улице нельзя – погибнешь (он видел не раз собак, раздавленных автомобилем). В чужом подъезде глубокой ночью спит чужая собака. Не обижайте её.

67

1) проблема взаимоотношений человека и животных в городе (нуждаются ли животные в помощи людей? Должны ли люди заботиться о животных, помогать им выживать в городе?);

68

2) проблема жестокости и гуманизма по отношению к животным в городе (осознает ли человек, что животные так же, как люди, испытывают горе, страдания, переносят лишения? Какова должна быть позиция человека по отношению к незнакомому животному?).

69

Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное нравственное чувство? Как может устареть понятие чести, которая дается человеку однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, которую можно только беречь?

70

1) проблема сохранения в современном мире понятия «честь» (что означает слово «честь» для современного человека?);

71

2) проблема верности своему слову (важно ли в любом случае сохранять верность своему слову выполнять обещания?).

72

Анализ сочинения.

73

Приведу аргументы в защиту своего мнения. Что касается влияния генотипа, то всем известна народная мудрость: яблоко от яблоньки недалеко падает… За аргументами в пользу жизненного опыта также далеко ходить не надо. Обратимся к истории: насколько разные судьбы, характеры правителей одной династии… Обращусь к философскому тезису о свободе человека и его выбора. Об этом пишет, в частности, Ф.Нитше.

74

Я согласен с авторской позицией. Если задача цензора в том, чтобы не допустить распространение инакомыслия, то это задача не решится с уничтожением книг. Можно вспомнить ставшую крылатой фразу М.Булгакова: «Рукописи не горят». К примеру, в СССР была очень строгая цензура, однако такие авторы, как А.И.Солженицын, печатались в самиздате.

75

Я прочитал текст В.Белова. Автор восхищен картинами природы. Его очаровывают сменяющие друг друга пейзажные настроения. Все вокруг меняет цвета. Я согласен с автором. Только глухой и слепой не замечает меняющиеся картины мира.

76

Не могу не согласиться с автором. Нельзя назвать красивым праздного и недружелюбного человека, пустослова и лицемера, даже если природа наградила его гармоничными чертами. Вспомним героинь Льва толстого: никакая блестящая, но холодная красота Элен не идет в сравнение с природной грацией и непосредственностью Наташи Ростовой, которой восхищаются читатели.

77

Сколько авторских стихотворений положено на музыку! Они исполняются и со сцены, и в домашнем кругу, и возле костра. Вспомним стихотворения «Отговорила роща золотая» С.Есенина, «Рябина» И.Сурикова, «Бьется в тесной печурке огонь» М.Исаковского. Особенно интересна судьба стихотворения К.Симонова «Жди меня»… Так стихотворение стало по истине народным.

78

79

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. Все они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин:

80

Общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д. Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть и большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело- ценности культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники культуры, сгоревшие книги, рукописи…

81

Историк – археолог В.Л. Янин так образно раскрыл содержание понятия «экология культуры»: «Если выкорчевать дерево, тона его месте можно вырастить новое. Но если мы разрушаем старину, памятники культуры, стираем с карты исторические названия, тем самым, по мнению учёного, мы уничтожаем генетический код нашей исторической памяти.

82

Поэтому наша любовь к духовному наследию должна быть действенной. Многое зависит от отношения к языку. Любовь к языку, как и любовь к природе, составная часть патриотизма, любви к Родине. Экология языка имеет поэтому и нравственную сторону. Небрежное отношение к языку, отход от национальной культуры, которая в нём выражена, не проходят бесследно для человека как личности.

83

Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. (По Л.И. Скворцову)

84

Сочинение — рассуждение В тексте Л.И. Скворцова говорится об экологии – науке, которая в наше время занимается вопросами охраны не только природы, но и культуры. Сохранение достижений культуры является актуальной задачей, поскольку утрата культурных ценностей ведёт к духовной деградации общества.

85

Автор поднимает в тексте важные проблемы. Особо хочу выделить одну из них. Скворцов пишет: «Многое зависит от отношения к языку». Необходимо оберегать родной язык, ведь он является частью национальной культуры. Эта проблема имеет и нравственную сторону.

86

Как отмечает автор, «небрежное отношение к языку, отход от национальной культуры, которая в нём выражена, не проходят бесследно для человека как личности».

87

Скворцов солидарен с мнением современных писателей и публицистов, которые видят серьезные основания для тревоги: в наше время наблюдаются явные признаки «духовного обнищания» людей, связанные с «языковыми потерями».

88

Я разделяю позицию автора, потому что действительно мы видим многочисленные примеры небрежного обращения с языком, и это сказывается на уровне культуры общества. В подтверждение приведу свои аргументы

89

Многие люди не следят за своей речью. Употребляют «сорняки» (например, «как бы», «короче»). Произносят слова с неправильным ударением, даже если знают, что надо говорить иначе. Таким людям безразлично, в каком виде предстает русский язык, а, как говорил Паустовский, человек, равнодушный к своему языку, — дикарь.

90

Часто стали употребляться грубые, бранные слова, растет число жаргонизмов. Недавно я слышал по телевизору выступление профессора, который с болью говорил о жаргонизации и вульгаризации русского языка. Если ученые бьют тревогу, это значит, что проблема, о которой пишет Скворцов, действительно остро стоит в наше время.

91

В заключении хочется сказать, что для решения проблем экологии языка необходимы усилия не только ученых, но и каждого из нас.

92

Проанализируем данное сочинение.

93

В тексте Л.И. Скворцова говорится об экологии – науке, которая в наше время занимается вопросами охраны не только природы, но и культуры. Сохранение достижений культуры является актуальной задачей, поскольку утрата культурных ценностей ведёт к духовной деградации общества. В первом абзаце обозначена тема, поднятая автором исходного текста, и раскрыта ее общественная значимость.

94

Автор поднимает в тексте важные проблемы. Особо хочу выделить одну из них. Скворцов пишет: «Многое зависит от отношения к языку». Необходимо оберегать родной язык, ведь он является частью национальной культуры. Эта проблема имеет и нравственную сторону. Как отмечает автор, «небрежное отношение к языку, отход от национальной культуры, которая в нём выражена, не проходят бесследно для человека как личности». Скворцов солидарен с мнением современных писателей и публицистов, которые видят серьезные основания для тревоги: в наше время наблюдаются явные признаки «духовного обнищания» людей, связанные с «языковыми потерями».

95

Во втором абзаце сформулирована и прокомментирована одна из проблем, поставленных Л.И.Скворцовым, — проблема отношения к родному языку. Это сделано с необходимой опорой на исходный текст. В конце абзаца излагается позиция Скворцова, совпадающая с позицией других общественных деятелей.

96

Я разделяю позицию автора, потому что действительно мы видим многочисленные примеры небрежного обращения с языком, и это сказывается на уровне культуры общества. В подтверждение приведу свои аргументы

97

В третьем абзаце автор сочинения выражает собственную позицию – согласие с автором исходного текста – и кратко объясняет, почему он разделят мнение Скворцова. В этом абзаце используется фраза, вводящая аргументацию (эта фраза не обязательна, но вполне уместна).

98

Многие люди не следят за своей речью. Употребляют «сорняки» (например, «как бы», «короче»). Произносят слова с неправильным ударением, даже если знают, что надо говорить иначе. Таким людям безразлично, в каком виде предстает русский язык, а, как говорил Паустовский, человек, равнодушный к своему языку, — дикарь. Часто стали употребляться грубые, бранные слова, растет число жаргонизмов. Недавно я слышал по телевизору выступление профессора, который с болью говорил о жаргонизации и вульгаризации русского языка. Если ученые бьют тревогу, это значит, что проблема, о которой пишет Скворцов, действительно остро стоит в наше время.

99

Четвертый и пятый абзацы содержат каждый по своему аргументу в подтверждение справедливости авторской позиции. Еще раз напомним, что минимальное число аргументов, предусмотренное критерием К4 – два. Поскольку критериями и инструкцией к заданию С1 специально оговаривается данное количество аргументов, не смысла приводить большее их число.

100

В заключении хочется сказать, что для решения проблем экологии языка необходимы усилия не только ученых, но и каждого из нас. Последний абзац – шестой – представляет собой заключение. его небольшой объем вполне соответствует жанру мини-сочинения.

101

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

102

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста, в комментариях нет.

103

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме

104

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или нет с позицией автора), аргументировал его, привел не менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы.

105

Структура аргументации

106

Комментарий к тексту и аргументация. Типичные ошибки. Урок 2

Сочинение по тексту на ЕГЭ строится по специальному алгоритму: формулировка одной проблемы, её разъяснение (т.е. комментирование с введением двух текстовых примеров), обозначение позиции автора текста, выделение своего мнения (согласия или несогласия с автором), подбор доказательств (не менее двух аргументов) из читательского опыта или жизненных наблюдений.

Когда проблема исходного (первичного) текста уже сформулирована, нужно прокомментировать её, дать пояснительные замечания, оценить выделенную проблему. Это самая сложная часть в сочинении. Она показывает, насколько глубоко и точно понята проблема, насколько ясен пишущему ход авторской мысли.

Должны быть вытянуты в одну линию следующие компоненты: одна проблема из нескольких − объяснение её − позиция автора по этой же проблеме − выражение своего мнения по той проблеме − наличие своих аргументов по этой сформулированной проблеме. Такая общая связь всех компонентов необходима, чтобы вторичный текст обладал логичностью, последовательностью, точностью выражения своего собственного понимания первичного текста.

В качестве действующего алгоритма можно воспользоваться схемой:

первая проблема → выделение примеров из текста по первой проблеме → мнение автора по первой проблеме → доводы согласия или несогласия по первой проблеме → подбор книг с примерами для подтверждения доводов.

По такой схеме можно обозначить все проблемы, поднятые в тексте, и развести по блокам разные проблемы. Тем самым намечается несколько линий-графов для того, чтобы определиться с выбором проблемы для написания сочинения. Если все блоки на месте и нет каких-либо пропусков, можно приступать к созданию сочинения.

Лучше всего проблему формулировать в виде вопросительного предложения, а позицию автора выражать как ответ на этот вопрос.

Пример первый:

Проблема: Почему человек мучает животное, обрекает его на мучительную смерть?

Позиция автора: Человек, мучающий животного, относится к нему как к неодушевлённому предмету, так поступать могут только безнравственные люди.

Пример второй:

Проблема: Помогает ли человеку изучение особенностей творчества знаменитых людей?

Позиция автора: Изучение особенностей творческой деятельности гениев помогает обычному человеку разобраться в разных типах человеческих способностей и лучше познать себя.

Пример третий:

Проблема: Чем отличаются гении от природы и гении от себя?

Позиция автора: Существует два типа творческой деятельности: через вдохновение или через неустанный труд. Через вдохновение автор, как кажется со стороны, творит с лёгкостью необыкновенной. Гений от себя пробивается сквозь внешние и внутренние препятствия, неустанно трудясь, постоянно превозмогая неудачи и провалы.

Пример четвёртый:

Проблема: В чём заключается истинная дружба? В чём её ценность?

Позиция автора: Дружба дарит уверенность человеку в том, что ему есть с кем поделиться и есть к кому обратиться за помощью.

Пример пятый:

Проблема: Как сохранить дружбу?

Позиция автора: Для сохранения дружбы необходима вера в друга и взаимная терпимость.

Анализируя приведённые примеры, видим, что на поставленный вопрос можно и нужно искать в тексте ответ автора, если не прямой, как в публицистике, то косвенный (как бы ответил автор, что бы он сказал об этом).

Теперь о том, какое место между проблемой и позицией автора занимает комментарий. Задача комментария − показать, как автор приходит к ответу на поставленный проблемный вопрос, назвать, какие факты или эпизоды повлияли на его выводы.

По сути комментарий − это расширение проблемы с целью её разъяснения и оценки. Если проблема − это вопрос, то комментарий − это осмысление причин и последствий того, что вызвало данный вопрос. Автор не может оставаться беспристрастным в изложении каких-либо фактов, он негодует, возмущается, спорит, доказывает, анализирует, критикует, протестует, восхищается, недоумевает и т.д.

Работая с художественным или публицистическим текстом, отыщите примеры, иллюстрирующие причины (Почему так происходит или произошло?), цели (Зачем кто-то что-то сделал или поступил?), подробности (Как в деталях что-то происходило?), взаимосвязи (Как это связано с другими сферами жизни?). Такой комментарий, как правило, называют текстуальным. Вы идёте вслед за автором в раскрытии проблемы, ищете в тексте ответы на следующие вопросы:

- На чём особенно и почему автор заостряет своё внимание?

- Какие имена, факты или события и для чего упоминает автор?

- Какие эмоции автора выражены в тексте?

- Как выражается отношение автора к изображаемому?

Но есть ещё и концепционный комментарий.

Для справки: КОНЦЕПТ (от лат. conceptus − схватка, замысел, зачатие) − единица речевого высказывания, логически смысловой компонент его семантической структуры; характеризует акт понимания и его результат, полученный в коммуникации, тем самым предполагая направленность на другого; акт схватывания смыслов.

Разбираясь в тонкостях публицистического текста, определите, почему эта проблема привлекла внимание автора, к каким выводам он подводит читателя. Можно найти и выписать какое-либо парадоксальное утверждение или афоризм автора, разъясняющего суть события, или стремящегося изменить какое-то устойчивое мнение, или предлагающего своё решение проблемы.

Для введения комментария, уместно использовать речевые фразы:

1. Автор отмечает, описывает, подчёркивает, останавливается на …, отмечает важность, цитирует, опирается на мнение, анализирует, сопоставляет, противопоставляет, предупреждает …

2. Пишет с восхищением, с гордостью, с недоумением. Автор по-настоящему встревожен тем, что … Стоит прислушаться к словам автора … Ему страшно и больно видеть …

В сочинениях учеников часто комментарий отсутствует вообще, о нём, к сожалению, иногда забывают. Бывает и так, что комментируется другая проблема, а не та, которая была сформулирована.

Комментируя проблему, нельзя пересказывать текст или увлекаться чрезмерным цитированием, а также переписывать фрагмент рецензии из задания 24. Конечно, опираться на исходный текст необходимо, но не бездумно. Здесь предпочтителен анализ. Нужно показать, какие примеры приводит автор, как доказывает свои мысли. В общем, важно не то, что сделали герои, а что думает по этому поводу писатель.

Нельзя забывать и о двух примерах в комментарии. Как их ввести? Можно кратко процитировать фразы из текста или указать в скобках номера важных предложений.

Часто автор текста и то лицо, от имени которого идёт рассуждение, смешиваются, не различаются учениками. Ни в коем случае нельзя подменять два понятия: «автор» и «герой «. Автор может сделать рассказчиком кто угодно: и литературного персонажа, и собственно себя, то есть писателя. Герой же − это непосредственно действующее лицо произведения, это с ним всё происходит в тексте, хотя он может быть даже очень близок самому писателю или похож на него фактами своей биографии, но никогда не тождествен ему.

Словом, если в повествовании обнаруживается местоимение «я», это не значит, что рассказчик есть сам автор. У рассказчика и автора могут быть на самом деле очень разные позиции, мнения, оценки.

Пора переходить к практическим примерам. Обратимся к фрагментам сочинений учащихся. Для работы им был предложен текст современного прозаика Сергея Качалкова о Максиме Любавине.

Приведём текст полностью.

(1)Как время меняет людей! (2)Неузнаваемо! (3)Порою это даже не изменения, а настоящие метаморфозы! (4)В детстве была принцесса, повзрослела – превратилась в пиранью. (5)А бывает наоборот: в школе – серая мышка, незаметная, невидная, а потом на тебе – Елена Прекрасная. (6)Почему так бывает? (7)Кажется, Левитанский писал, что каждый выбирает себе женщину, религию, дорогу… (8)Только не ясно: действительно ли человек сам выбирает для себя дорогу или какая-то сила толкает его на тот или иной путь? (9)На самом ли деле наша жизнь изначально предначертана свыше: рождённый ползать летать не может?.. (10)Или всё дело в нас: ползаем мы потому, что не захотели напрягать свои крылья? (11)Не знаю! (12)В жизни полным-полно примеров как в пользу одного мнения, так и в защиту другого.

(13)Выбирай, что хочешь?..

(14)Максима Любавина мы в школе называли Эйнштейном. (15)Правда, внешне он нисколько не походил на великого учёного, но зато имел все замашки гениев: был рассеян, задумчив, в его голове всегда бурлил сложный мыслительный процесс, совершались какие-то открытия, и это часто приводило к тому, что он, как шутили одноклассники, был не в адеквате. (16)Спросят, бывало, его на биологии, а он, оказывается, в это время каким-то мудрёным способом рассчитывал излучение каких-то там нуклидов. (17)Выйдет к доске, начнёт писать непонятные формулы.

(18)Учительница биологии плечами пожмёт:

(19) – Макс, ты про что?

(20)Тот спохватится, стукнет себя по голове, не обращая внимания на смех в классе, тогда уж начнёт рассказывать то, что нужно, например, про дискретные законы наследственности.

(21)На дискотеки, классные вечера он носу не показывал. (22)Ни с кем не дружил, так – приятельствовал. (23)Книги, компьютер – вот его верные товарищи-братья. (24)Мы между собой шутили: запомните хорошенько, как одевался Максим Любавин, где он сидел. (25)А лет через десять, когда ему вручат Нобелевскую премию, сюда понаедут журналисты, хоть будет что про своего великого одноклассника рассказать.

(26)После школы Макс поступил в университет. (27)Блестяще окончил его… (28)А потом наши дороги разошлись. (29)Я стал военным, надолго уехал из родного города, обзавёлся семьей. (30)Жизнь у военного бурная: только соберёшься в отпуск – какое-нибудь ЧП… (31)Но вот всё же удалось с женой и двумя дочками вырваться на родину. (32)На вокзале сговорились с частником, и он повёз нас на своей машине до родительского дома.

(33) – Тольк, ты меня не узнал что ли? – вдруг спросил водитель. (34)Я изумлённо посмотрел на него. (35)Высокий, костистый мужчина, жидкие усики, очки, шрам на щеке… (36)Не знаю такого! (37)Но голос, действительно, знакомый. (38)Макс Любавин?! (39)Да не может быть! (40)Великий физик занимается частным извозом?

(41) – Нет! (42)Бери выше! – усмехнулся Макс. – (43)Я грузчиком на оптовом рынке работаю…

(44)По моему лицу он понял, что я счёл эти слова шуткой.

(45) – Да нет! (46)Просто я умею считать! (47)У нас сахар мешками продают! (48)Я вечером из каждого мешка грамм по триста-четыреста отсыплю…(49)Знаешь, сколько в месяц выходит, если не жадничать? (50)Сорок тысяч! (51)Вот и прикинь, если бы я стал учёным, получал бы я такие деньги? (52)На выходных можно извозом подкалымить, подвёз пару клиентов – ещё тысяча. (53)На булочку с маслом хватает…

(54)Он довольно засмеялся. (55)Я покачал головой.

(56) – Макс, а вот с сахаром – это не воровство?

(57) – Нет! (58)Бизнес! – ответил Макс.

(59)Он довёз меня до дома. (60)Я дал ему двести рублей, он вернул десятку сдачи и поехал искать новых клиентов.

(61) – Вместе учились? – спросила жена.

(62) – Это наш Эйнштейн! – сказал я ей. – (63)Помнишь, я про него рассказывал!

(64) – Эйнштейн?

(65) – Только бывший! – с печальным вздохом произнёс я.

(По С. Качалкову*)

* Сергей Семёнович Качалков (род. в 1943 г.) – современный писатель-прозаик.

Поскольку тест можно отнести к художественному стилю, важно выделить героев: повествование движется от лица первого – рассказчика Анатолия (33-34 предложения «– Тольк, ты меня не узнал что ли? – вдруг спросил водитель. Я изумлённо посмотрел на него».), который делится наболевшим и ищет ответы на философские вопросы. В диалог с ним вступает Максим Любавин, его бывший школьный товарищ (14 предложение «Максима Любавина мы в школе называли Эйнштейном».). Здесь образ военного по имени Анатолий сразу отделён от образа автора – писателя Сергея Качалкова.

Давайте теперь определим одну из проблем, поставленных автором в этом тексте. Сразу очевидна проблема нравственного выбора, сформулированная в 8 предложении текста («Только не ясно: действительно ли человек сам выбирает для себя дорогу или какая-то сила толкает его на тот или иной путь?»). На этот проблемный вопрос ответим, прояснив авторскую позицию: будущее человека находится в его собственных руках, он сам строит и разрушает его.

Приведём несколько вариантов комментария к данной проблеме, которые дали разные ученики в своих сочинениях по тексту.

Пример первого комментария:

Автор в своём тексте повествует о молодом человеке Максиме Любавине и о его жизни. В школе Макса называли Эйнштейном, правда, внешне и внутренне он не был похож на учёного. Писатель отмечает, что юноша ни с кем особо не дружил, предпочитая компьютер и книги. Но скоро всё изменилось… Максим не выбрал путь учёного, не стал великим физиком, а занялся частным извозом, работая на оптовым рынке грузчиком.

Пример второго комментария:

Автора серьёзно беспокоит судьба своего одноклассника, линия его жизни дала странный крен и ведёт вовсе не туда, куда, очевидно, следовало бы двигаться. Обилие восклицательных предложений и антитез свидетельствуют, что прийти к однозначному выводу писатель не может. Качалков цитирует строки стихотворения Ю. Левитанского и тут же противопоставляет им слова из «Песни о Соколе» М. Горького. Впрочем, рассказ об однокласснике так же противоречив. Автор отмечает вначале, что Любавина все дразнили Эйнштейном из-за явных замашек гения, выбравшего себе в товарищи книги и компьютер. Сейчас писатель с улыбкой вспоминает, как они с ребятами шутили о будущей Нобелевской премии Максима. Причём это были не насмешки, а пророчества в забавной форме. Автор обращает наше внимание на то, что Любавин блестяще закончил университет, а дальше их дороги разошлись. Встреча спустя много лет выявила не только внешние изменения в Максиме (жидкие усики, очки, шрам на щеке), но и внутренние (физика заброшена, теперь Любавин считает деньги и называет воровство «бизнесом»). Такая метаморфоза страшит писателя, и он с печальным вздохом называет Максима «бывшим» Эйнштейном.

Пример третьего комментария:

Рассуждая над проблемой, Качалов обращается к воспоминаниям одного военного, который вернулся в свой город и случайно встретил своего одноклассника. Он никак не мог представить, что время может изменить человека до неузнаваемости и даже поменять его образ жизни, цели и стремления.

Пример четвёртого комментария:

Автор обращает внимание на судьбу своего школьного одноклассника Максима Любавина, «юного Эйнштейна», не дружившего ни с кем, не ходившего на дискотеки, лишь занимавшегося учёбой. Качалков с горечью повествует о том, что Максим впоследствии стал обычным грузчиком на оптовом рынке, бросив занятия наукой после окончания университета, ссылаясь на низкие зарплаты учёных.

В каждом примере есть какие-то недочёты, разберёмся в них. В первом заметно смешение понятий «автор» и «писатель». Автор в данном случае имеет профессию военного, его зовут Анатолий. Это рассказчик, который размышляет о времени и влиянии его на человека, о выборе, который делает человек, выстраивая свои жизненные ценности и свой путь. Согласимся, что здесь писатель Качалков уступает своё место герою-повествователю, видимо, разделяя с ним свою позицию.

Такая же подмена наблюдается и во втором комментарии, довольно развёрнутом, с примерами из текста. В нём с опорой на текст свободно излагаются основные стороны выделенной проблемы, даётся понимание главного – беспокойство автора в связи с тем, что «человек со временем может отказаться от своего предназначения и изменить прежним идеалам, подменив их корыстным интересом».

В третьем примере можно найти фактическую ошибку: фамилия автора текста искажена (вместо Качалков написано Качалов!), хотя подмены между понятиями «автор» и «герой» нет.

В четвёртом примере выявляется уже отмеченная нами в предыдущих комментариях подмена понятий. Ученик забыл привести какие-либо примеры из текста.

Как видим, среди основных ошибок в комментировании были названы подмена понятий «автор» и «герой», фактические ошибки и отсутствие примеров. Мы убедились в том, что для написания комментария очень важно разобраться в самом тексте, выявить его подводные течения, если хотите, сделать его аналитическую схему: кто есть кто и кем кому доводится, кто автор и кто герой, от чьего лица ведётся рассуждение (повествование/описание) и делаются выводы.

В наших примерах присутствуют элементы изложения, но не хватает цитат, ссылок на конкретные предложения, только во втором комментарии прослеживается движение автора от формулировки проблемы к основным выводам, видна авторская логика и его система аргументов, в этой работе выделены все ключевые моменты проблемы.

Рекомендуем на черновике до написания связного текста своего сочинения сделать подобную схему и выписать самые важные ключевые слова и словосочетания, разграничить, какая фраза содержит наименование проблемы, какой абзац предполагает комментарий с двумя примерами, как выглядит предложение, обозначающее позицию автора, выделить тезис своего мнения и, наконец, прописать списком два составленных аргумента.

Поскольку текст всегда перед глазами, надо не лениться раз за разом проверять названия, цитаты, указывать номера предложений, на которые впоследствии можно будет сослаться в скобках. Когда же связный текст написан, нужно устанавливать повторы и редактировать их в позиции отстранения: будто текст написал не сам, а кто-то другой, и критически оценивать речевое воплощение. Тогда и только тогда сочинение получится хорошим.