Этот способ передвижения на лыжах не является классическим. Однако коньковый ход на лыжах играет важную роль в определённых ситуациях. С его помощью делают повороты, поднимаются по склону и тренируются, осваивая различные техники ходьбы на лыжах.

История изобретения

Первое из известных упоминаний об использовании техники конькового хода относится к 1930 г. Её применил финский лыжник Марти Лаппалайнен. Этот способ передвижения применялся также некоторыми другими лыжниками, однако распространения в это время не получил.

В 60-е гг. известны случаи использования в соревнованиях по спортивному ориентированию, а также в лыжных гонках в Скандинавии на марафонские дистанции. Широкая популярность этого способа передвижения на лыжах берёт начало в 80-е гг.

Американский спортсмен Билл Кох с помощью использования конькового хода занял первое место в чемпионате в 1981-1982 гг. Уже в Зефельде, где проходил чемпионат мира в 1985 г., этот способ использовался многими спортсменами.

Международная федерация лыжного спорта произвела официальное разделение соревнований на две категории:

-

Такие, в которых разрешалось применять только классический лыжный ход;

-

Соревнования, проходящие в свободном стиле. На практике там большинство участников активно использовало коньковый ход.

Такое нововведение начало действовать с зимнего сезона в 1986-1987 гг.

Как научиться правильно кататься на лыжах

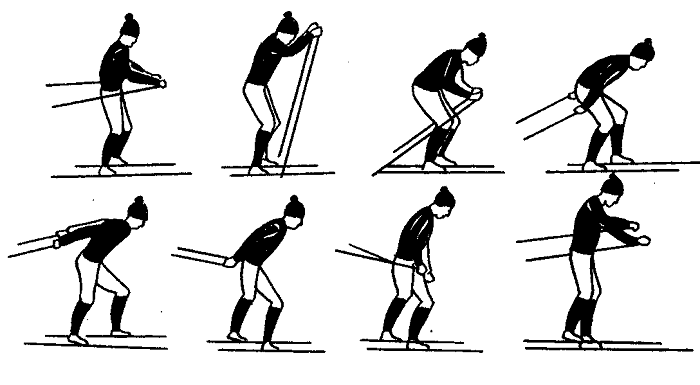

Использование конькового хода для начинающих требует подготовки. Для того, чтобы отточить технику, нужно начать тренировку с выполнения специальных подготовительных упражнений.

Вот несколько уроков:

-

Упражнение «самокат». Его выполняют, используя одну лыжу. В исходном положении корпус надо подать вперёд, руки отвести за спину. Делают отталкивание ногой без лыжи и стараются скользить как можно дольше на одной лыже, стараясь сохранить при этом равновесие. Тренироваться для ходьбы таким образом нужно попеременно на обеих ногах;

-

Попробовать с небольшой горки скатиться, стоя на одной лыже;

-

Стоя на двух лыжах, туловище подают вперёд, руки при этом держат сзади. Необходимо двигаться вперёд, делая коньковые движения. Цель упражнения в том, чтобы переносить центр тяжести на одну ногу и скользить некоторое время на ней. После этого сделать такое же движение для скольжения на другой ноге. Центр тяжести при этом должен полностью переноситься с одной ноги на другую;

-

Для того, чтобы научиться правильно отталкиваться палками, не наклоняясь в стороны, делается такое упражнение. Выполняется коньковый ход, а руками без палок делаются движения, как при плавании брассом.

Техника конькового хода на лыжах

Существует несколько стилей, применяемых лыжниками при использовании скоростного конькового хода. Далее описаны некоторые их виды.

Одновременный полуконьковый ход

При этом по лыжне спортсмен движется одной лыжей, в то время как другую использует для отталкивания. Движение второй лыжей выполняется под острым углом к лыжне. Угол обычно составляет от 10 до 30 градусов. Значение угла становится меньше при повышении скорости передвижения. При отталкивании ногой выполняется одновременный толчок обеими лыжными палками.

Описанное здесь движение повторяется несколько раз. Этот способ удобно использовать в тех случаях, когда имеется накатанная лыжня. Если лыжник устаёт всё время отталкиваться одной ногой, он может поменять её и продолжать скольжение на другой.

При передвижении необходимо, чтобы центр тяжести находился над опорной лыжей.

Одновременный одношажный коньковый ход

В этом случае лыжник попеременно отталкивается то одной, то другой ногой. При каждом одношажном движении происходит толчок с помощью обеих лыжных палок.

Использование этого способа требует значительных усилий и развитой координации движений, но при этом позволяет двигаться с максимальной скоростью по сравнению с другими стилями конькового хода.

Техника классического хода на лыжах

При попеременном двухшажном классическом ходе движения выполняются следующим образом:

-

Беговые лыжи расположены параллельно друг другу.

-

Сначала надо сильно оттолкнуться одной лыжей и перенести центр тяжести на другую.

-

Далее нужно продолжать скольжение, следя за тем, чтобы не нарушилось равновесие при катании.

-

Одновременно с этим движением нужно другую ногу перенести вперёд. При этом она должна встать на снег впереди опорной ноги.

-

В момент, когда нога перемещается вперёд, нужно слегка присесть на опорную ногу, а затем распрямить её. Таким образом будет сделан толчок другой ногой.

-

Отталкивание лыжными палками происходит во время толчка.

При выполнении движения тело не должно отклоняться вбок. При переносе ноги вперёд нужно следить за своим равновесием. Если оно нарушено, то нога опустится на лыжню раньше, чем это необходимо.

Одновременный двухшажный ход

Среди стилей лыжного хода коньком этот является наиболее распространённым. Его особенность по сравнению с другими способами заключается в том, что одно отталкивание палками приходится на два коньковых шага.

Выполняется движение таким образом:

-

На первом шаге лыжные палки переносятся вперёд. При этом они должны быть направлены под углом назад.

-

На втором шаге происходит одновременное отталкивание обеими палками.

-

Далее движение повторяется.

При перемещении таким способом важно следить за тем, чтобы масса тела была распределена правильно. Нельзя при движении чрезмерно заваливаться в одну сторону.

Важно следить за тем, чтобы лыжи при каждом шаге ставились под правильным углом.

Основные ошибки в технике конькового хода

В процессе выполнения конькового хода при обучении может быть сделано несколько ошибок.

Посмотрим, что делать не рекомендуется, а на что особенно нужно обратить внимание:

-

Недопустимо, чтобы лыжи были направлены в стороны под слишком большим углом;

-

Не должно быть так, чтобы при движении масса тела не переносилась на опорную лыжу;

-

Если происходит скольжение на одной ноге, то нельзя потерять равновесие во время движения;

-

Выполнение слишком слабого толчка ногой не позволит передвигаться с нужной скоростью;

-

Нельзя палки расставлять слишком широко или далеко впереди себя. Это не позволит вложить в толчок ими максимум силы;

-

Не рекомендуется при перемещении палок вперёд делать это резкими движениями;

-

Слабое участие туловища при выполнении отталкивания палками;

-

Туловище не должно слишком быстро выпрямляться после того, как завершено отталкивание руками.

Заключение

Изучение конькового стиля передвижения позволит спортсмену использовать эту технику для достижения спортивных целей, а обычному лыжнику получить больше удовольствия от лыжной прогулки.

>

>

Не то чтобы я не любил двушажный равнинный, это- замечательный ход, он быстр и динамичен. Проблема, связанная с ним заключается в том, что он маскирует проблемы с балансом. Часто лыжники, которые используют двушажный равнинный везде, даже не знают, что у них есть проблемы с равновесием и прокатом.

У начинающих или испытывающих трудности лыжников обычно есть 1 или 2 возражения против одновременного одношажного хода:

- Слишком быстро — они думают, что едут слишком быстро для одношажного и им нужно перейти на двушажный одновременный

- Слишком сложно — они думают, что техника неэффективна, потому что они считают ее утомительной.

Этот вопрос от М.К. Улавливает общее настроение:

«Если вы не гонщик или кто-то другой, кто может пройти всю гонку в режиме «все за победу», почему техника одновременного одношажного считается настолько популярной или даже используемой? Я нахожу, что в целом, это не очень экономичный метод — если я иду в гору, я могу бежать быстрее ззатрачивая меньшее колличество сил, используя подъемный вариант, и если я нахожусь на равнине, я могу получить больше скорости используя одновременный двушажный коньковый ход. Я рассматриваю одновременный одношажный как хорошую технику, которую можно использовать время от времени, а также полезную для тестирования равновесия, но я вижу ее как технику, которая слишком неэкономична, учитывая более высокую скорость отталкивания. Опять же, я говорю это с точки зрения того, кто любит кататься на лыжах, но не гонщик — если я в жаркий летний день катаюсь на лыжероллерах на 12 миль, моя цель — просто продолжать движение без остановки, что означает, что нужно набирать хорошую скорость по равнине и просто заезжать в подъемы, не делая частых остановок. Если бы мне приходилось часто использовать одновременный одношажный, я был бы полностью истощен.»

Я не сомневаюсь, что М.К. находится в хорошей форме, которой более чем достаточно для использования одновременного одношажного хода, если бы только его техника была более эффективной.

Бег на лыжероллерах коньковым стилем с неоптимальной техникой более утомителен, чем классикой.

Легко наслаждаться катанием классикой, даже если ваши технические навыки не развиты, потому что вы можете просто переставлять лыжи взад-вперед и двигаться.

Катание на лыжах с неоптимальной коньковой техникой ужасно утомляет. Это требует больше энергии, чем может может себе позволить выдать большинство простых смертных.

Время от времени, без советов со стороны, человеческий мозг находит способ продвинуться в коньковой технике достаточно далеко. Я не понимаю основополагающую биомеханику или существующие модели адаптации, по которым работает мозг, но я знаю, что каждый лыжник-самоучка в конечном итоге использует ту же технику движений.

Некоторые люди называют это двушажный равнинный (V1-Offset), другие говорят, что это одновременный двушажный . Лично я не думаю, что это достаточно эффективный способ передвижениря, чтобы быть включенным в пантеон коньковой техники.

Это просто техника, которую используют все лыжники-самоучки. Хотелось бы, чтобы у нас было более подходящее название, например, то, как мы называем самопальный диагональный ход «техникой шаффла».

Техника самообучения эффективна в том, что касается мозга — это способ двигаться вперед, минимизируя усилия — но это далеко не оптимально. Лыжники, которые используют эту технику повсюду, могут стать опытными и преодолевать большие расстояния, но они не смогут полностью раскрыть свой потенциал в лыжах как в виде спорта.

Кроме того, я уверен, что непрерывное использование асимметричной техники, а именно так происходит при самообучении, усугубляет мышечный дисбаланс и увеличивает риск травм в долгосрочной перспективе.

Некоторые виды спорта по своей природе асимметричны, например, гольф и бейсбол, но катание на лыжах должно быть спортом, который поддерживает развитие сбалансированного тела и симметричной развивает силу мышц.

Итак, вернемся к вопросу, почему лыжники считают одновременный одношажный коньковый ход слишком тяжелым и / или слишком быстрым? В обоих случаях все сводится к проблеме стабильности. Большая часть проблемы заключается в том, что у лыжников возникают проблемы с восприятием их нестабильности и пониманием того, что корень их проблемы не в отсутствии физической формы или высокой скорости, а в простой неспособности удерживать равновесие.

Прокат в коньковой технике

Фото, как и оригинал статьи, взята с сайта http://crosscountryskitechnique.com

Если у вас высокая скоростьпри передвижении коньком, скажем, из-за того, что трасса равнинная и условия скольжения хорошие, у вас будет более длинная фаза проката.

В этой ситуации вам нужен хорошее отталкивание от скользящей лыжи. Лыжа не должна быть закантована сразу после постановки на снег, она должна лежать плашмя, и только после кантоваться на внутренний кант для отталкивания. Бедро, колено и ступня должны быть выровнены вертикально, когда лыжа скользит. Это отличительные признаки хорошей стабильности при передвижении коньковым ходом.

Для начинающих и испытывающих затруднения в технике лыжников характерен прокат на внутреннем канте лыжи, а колено при этом смещено внутрь.

Оптимальный VS не оптимальный прокат

- Оптимальный (средний уровень- эксперт): лыжи приземляются плашмя и скользят незакантованными, а затем перекатываются на внутренний край. Бедро, колено и ступня опорной ноги находятся на одной вертикальной линии.

- Неоптимальный (начинающий — средний уровень): ступня опорной ноги приземляется на снег не под бедром, а в стороне (внешней) и колено клонится внутрь. Лыжа закантовывается на внутренний кант, когда ставится на снег.

Даже если мы говорим о небольших размерах — лыжа имеет ширину в несколько сантиметров и наклоняется всего на несколько градусов — разница в эффективности будет колоссальной. Как будто вы полностью отключаете фазу скольжения и получаете половину фазы отталкивания. Конечно, это утомительно!

(Примечание: это обсуждение относится только к ситуациям, когда у вас большие скорости и, следовательно, длинный прокат.)

В чем проблема?

Вот ситуация, характерная для большинства начинающих лыжников и лыжников среднего уровня:

Скорость достаточно высокая, чтобы отталкиваться не затрачивая все силы, но по мере постановки лыжи на снег она приземляется на внутреннюю кромку сильно в стороне, не под бедром ноги.

Что это значит?

Эти лыжники, по сути, преждевременно переносят вес во время фазы проката. Они ставят лыжу на внутренний кант, ступню ставят не под бедер, что означает, что они не смогут удержать равновесие стоя на одной ноге во время проката.

Вместо этого они сразу начинают «падать» внутрь. Это вынуждает их повышать темп. Темп — это частота ваших шагов, как часто вы делаете шаги, или сколько шагов в минуту вы совершаете.

Поскольку им не хватает стабильной фазы скольжения и они постоянно «падают» со своей лыжи, им приходится быстро возвращать свои палки, чтобы подготовиться к следующему отталкиванию.

Вот почему эти лыжники думают, что они «катаются на лыжах слишком быстро» для одновременного двушажного хода. Они путают их стремительный, высокий темп, который является результатом нестабильности, с высокой скоростью. Скорость и темп — это две разные вещи.

И именно поэтому так много лыжников предпочитают двушажный — вынос рук под толчек другой ногой. В этой технике вы делаете один толчек руками каждые два шага и, следовательно, не испытываете ощущения нехватки скорости выноса рук.

Следите за этим в следующий раз, когда вы катаетесь на лыжах. Лучшие лыжники могут поддерживать более медленный, более спокойный темп при перемещении одновременным одношажным коньковым ходом по равнине. Более слабые лыжники будут чаще делать свои шаги или идти через шаг- тоесть двушажным.

Поэтому я следую своему совету: используйте одновременный одношажный ход как можно чаще и оставьте двушажный равнинный на потом, когда вы будете увереннее скользить на одной ноге. Это будет хорошо служить вам в долгосрочной перспективе. Одношажный коньковый ход может и должен быть одним из ваших основных способов передвижения на лыжах.

Одновременный одношажный коньковый ход

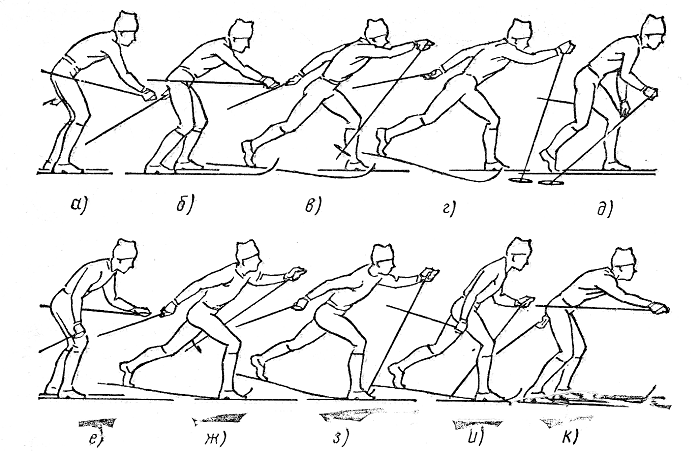

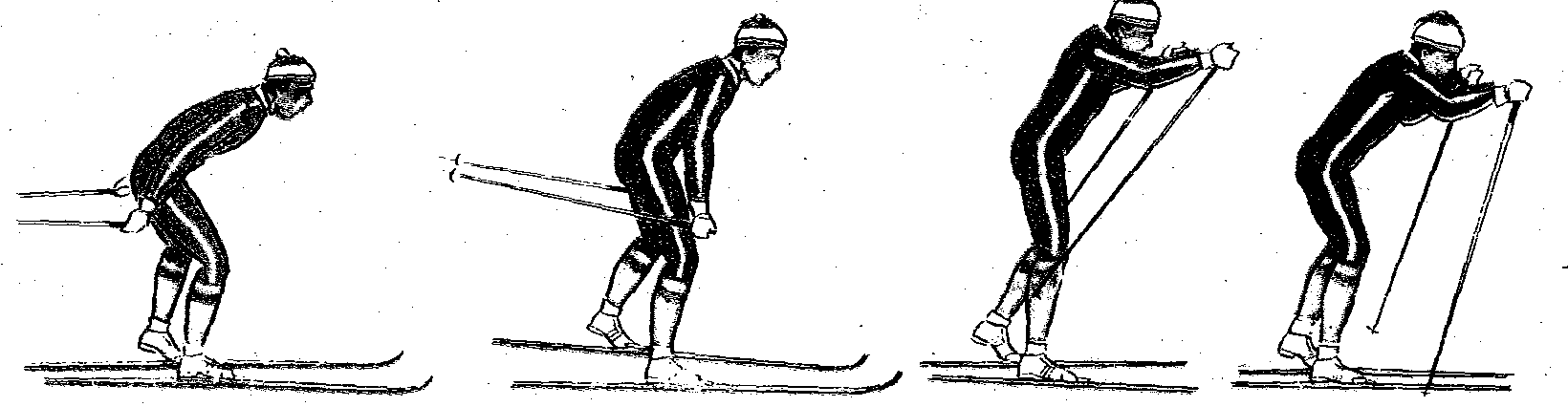

Цикл

этого хода составляют два шага с

одновременным отталкиванием палками

на каждый из них.

Лыжник

закончил отталкивание палками и скользит

на правой ноге, подтягивая маховую —

левую (кадр 1). Стопа маховой ноги

подносится к опорной, лыжник энергично

выносит палки вперед, выпрямляет опорную

ногу и разгибает туловище (кадры 2, 3).

Палки активно ставятся на снег под

острым углом, опорная нога сгибается в

коленном суставе, и сразу начинается

отталкивание палками, похожее на

отталкивание палками в классических

одновременных ходах (кадры 4, 5). Толчок

палками сопровождается активным наклоном

туловища. Завершая отталкивание палками,

лыжник начинает толчок правой ногой и

продолжает его до полного ее выпрямления

(кадры 6, 7). Лыжник скользит на левой

(опорной) ноге.

После отрыва толчковой

лыжи от снега шаг повторяется в

противоположную сторону (в направлении

правой ноги) с отталкиванием левой. Руки

быстрым движением выносят палки вперед

в исходное положение для нового

одновременного отталкивания.

Одновременный

коньковый одношажный ход требует от

лыжника хорошей координации движений

и развитого равновесия. Самое сложное

при освоении этого хода — сохранение

равновесия на скользящей лыже при

быстром выносе палок вперед. Сложен

этот ход не только по согласованию

движений. Вместе с увеличением частоты

отталкиваний повышается скорость хода,

его интенсивность, а поддерживать

высокую интенсивность может лишь хорошо

тренированный лыжник.

Применяется

одновременный одношажный коньковый

ход чаще всего на равнинных участках

трассы (рис.6.).

Рис.6.

Специальные упражнения на лыжах

1.

Передвижение одновременным бесшажным

ходом половина круга с максимальной

скоростью, остальная часть круга в

средней интенсивности попеременная

работа руками. Выполняли по 2-3 подхода.

2.

Передвижение одновременно одношажным

ходом первую часть круга, а вторую часть

одновременным бесшажным ходом в среднем

темпе.

3.

Передвижение в выше средней интенсивности

на отрезках 500 метров, 1000 метров командами

в составе по 5, 3, и 2 человека.

4.Передвижение

на лыжах в средней интенсивности для

развития выносливости от 3-5 км по большому

кругу.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на уроках лыжной подготовки

-

Уроки

лыжной подготовки проводятся согласно

расписанию.

2.

Одежда учащихся подбирается в зависимости

от температуры воздуха. Лыжные ботинки

должны быть свободными, мягкими, сухими.

3.

Длина лыж должна соответствовать росту

лыжника (пластиковые лыжи короче). Лыжные

палки должны быть в исправности и

соответствовать росту и весу лыжника

(при коньковом ходе длиннее).

4.

Занятия должны проводиться организованно

под руководством учителя. Передвижение

к месту занятий осуществляется на лыжах

или с лыжами в руках.

5.

При выборе трассы для тренировок,

проведения соревнований, приема

контрольных нормативов необходимо

предусмотреть, чтобы она проходила в

защищенном от ветра месте, особенно на

спуске, не пересекала замершие водоемы,

густой кустарник, шоссейные и грунтовые

дороги.

6.

Лыжникам не следует обгонять друг друга

на узких дорогах и не удобных для

обозрения спусках. Не следует

останавливаться и стоять на трассах

спуска, пересекать трассы спуска, так

как это может привести к столкновению.

7.

При вынужденном падении безопаснее

падать на бок в сторону.

8.

Меры предупреждения обморожений во

время занятий на лыжах:

-

одежда

лыжника должна соответствовать погоде; -

при

появлении первых признаков обморожения

открытых частей тела следует немедленно

накрыть пораженное место сухой мягкой

шерстяной тканью и легкими движениями

растирать до возобновления кровообращения; -

при

появлении признаков обморожения ног

(пальцев) следует немедленно отправить

лыжника на базу и в помещении сухой

мягкой тканью растирать ноги до

возобновления кровообращения; -

нельзя

допускать растирание обмороженных

участков снегом на улице.

«Коньковый ход — это просто!» Мастер-класс от Андрея Меликова

Являясь постоянным читателем журнала «Лыжный спорт» и сайта skisport, я часто встречаю на форуме просьбы помочь в освоении конькового хода. Многие, тренируясь без тренера, не имеют другой возможности. Да и куда же ещё обращаться, как не к единственному специализированному интернет-журналу. И читатели помогают советами, как могут. Вот и я хочу поделиться своей техникой конькового хода. Я попробую доказать её преимущества перед другими вариантами свободного лыжного хода. Тем более, занимаясь много именно техникой, я испробовал различные варианты.

Стиль конькового хода, который я хочу предложить, был разработан моим отцом и тренером в одном лице более десяти лет назад. Может, кто то и встречал описание и исполнение его другими людьми в более ранние сроки, но нам это было тогда неизвестно. Изначально он был задуман для исключения у меня, девятилетнего ребёнка, травм колена при боковом отталкивании ногой. И уже во вторую очередь его экономичность и рациональность движений. Впоследствии именно рациональность движений и стала основным отличием её от других техник конькового хода. Также были разработаны специальные упражнения для скорейшего её освоении.

Первое подробное описание и видео своей техники конькового хода я предоставил в блоге в 2010 г. Тогда форумчане сайта к ней отнеслись с недоверием. В течение последних лет я всё чаще замечаю похожую технику. Некоторых обучил я или мой тренер, кто-то изучал её по моим видео, выставленным на моём канале на ютубе и уже учит других. Есть, наверное, и те, кто пришёл к ней своим путём. В любом случае понемногу она становится популярной. Иногда я встречаю нормальное техническое исполнение этой техники, но бывает и плохое. Здесь тонкости имеют значение. В этой статье я попробую коротко затронуть основные моменты для её изучения, так сказать, от первого лица. А у вас будет возможность сравнить копии и оригинал. Если будет интерес у читателей, можно провести практическую часть на лыжероллерах или лыжах.

На мой взгляд, коньковый ход очень прост в понимании. Несмотря на то, что я так ездил всегда, сколько себя помню, научиться с нуля этой технике очень просто. Поверьте, это много раз проверено. Но и потерять её, тоже легко. Выполнение рисунка техники не терпит небрежности. В детстве меня заставляли снимать лыжи и идти пешком, но не позволяли шагу ступить «раскорякой». В дальнейшем из этих частей, как из пазла, будет собрана общая картина.

Теперь к самой технике.

Существует всего два основных принципа выполнения техники:

1. Центр масс (ц.м.) в поперечной проекции всегда над стопой опорной ноги при прокате, и смещается в позицию над маховой нагой, при отталкивании.

2. Вектора приложения сил всегда направлены строго в направлении движения лыжи маховой ноги.

И два основных упражнения, которые необходимо освоить (именно от них зависит скорость обучения):

1. Специальная имитация.

2. Уверенный прокат на одной ноге.

Суть конькового хода определяется возможностью одноопорного скольжения. В хорошей технике лыжник вовлекает в участие не только мышечную силу, но и собственный вес и инерцию. Процент участия в движении не мышечных сил, а инерции и веса спортсмена, определяет качество техники. В прокате, в одноопорном скольжении, ц.м. находится строго над стопой опорной ноги. Далее ц.м. подаётся вперёд относительно пятки ботинка опорной ноги, и в момент отталкивания или немного раньше, выпрямленный корпус поворачивается в сторону предполагаемого движения лыжи. Особенно надо обратить внимание, на то, что таз, плечи, кисти рук всегда находятся в одной плоскости и своею осью симметрии — перпендикулярны скольжению лыжи. Направление лыжи определяется перпендикуляром к тазу. По отношению к корпусу, спортсмен направляет всё своё усилие вперёд в сторону скольжения лыжи. Вектора приложения сил, как мышц ног, рук и корпуса, а также инерция падающего тела, направлены строго в сторону движения лыжи и их силы складывается. Нет паразитного отталкивания вбок, нет потери равновесия, мешающего спортсмену подавать корпус вперёд в направлении движения лыжи. В этой технике нет необходимости компенсировать боковой толчок постановкой лыжи на внешний кант. Толчка в бок просто нет вообще. Лыжа ставится на всю плоскость. Закантовка лыжи производится, в большей степени, за счёт поворота в тазобедренном суставе, а не в коленном, ноги не «иксуют», колено не «ломается», мощность и эффективность выше. При одном и том же угле разворота лыж, эффективный угол отталкивания, при развороте таза, в два раза больше, чем таз в сторону трассы. Это позволяет более эффективно произвести отталкивание ногой, или уменьшить угол разворота лыж без потери мощности. Спортсмен имеет возможность максимально использовать инерцию тела без потери равновесия. Мощность отталкивания увеличивается, также за счёт поздней постановки маховой ноги. Маховая нога максимально долго задерживается возле опорной. Весь цикл отталкивания происходит в одноопорном положении, сгруппированный корпус заваливается в нижней точке — голеностопе. Это позволит максимально большую часть веса падающего спортсмена передать на подставленные палки. Встреча палок с опорой принимается самыми мощными мышцами сгруппированного корпуса. Отталкивания палками начинается прессом при закреплённых руках. Грудные мышцы, мышцы спины и рук, должны обеспечивать жесткость системы и не позволять амортизировать передачу усилия проваливанием между палками и прогибом в пояснице. Палки в этот момент заряжаются давлением веса спортсмена и работой пресса. Конечная фаза отталкивания палками сопровождает высвобождением энергии (подобно шесту прыгуна), и доталкиванием за счёт выпрямления рук. В самой лёгкой стадии цикла, в работу вступает самая слабая мышца из участников отталкивания — трицепс. Практически спортсмен постоянно падает, помогая весом загружать палки и толкаться ногой. Здесь особое внимание надо уделить длине палок. Её длинна для взрослого спортсмена — это рост минус 20 см, от заявленного производителем. Более длинные палки не позволят эффективно положить вес спортсмена на них.

Выше перечисленные правила применяются на всех видах конькового хода: равнинный двушажный, одновременный одношажный и даже в подъёмном двушажным с прокатом и прыжком. Единственное, это при очень крутом подъёме, не рационально сажать ц.м. на опорную ногу, но всё остальное выполняется.

За счёт простоты в понимании, лёгкости удержания равновесия, обучится этой технике достаточно просто и не занимает много времени.

Все это и многое другое вы узнаете на моем мастер классе который состоится 12.10.2014 в 11 часов

м. Воробьевы горы, внизу подъёма с Андреевской набережной около метромоста.

цена: БЕСПЛАТНО

телефон для записи 8(926)887-46-66

одновременный одношажный коньковый ход в крутой подъём:

http://www.youtube.com/watch?v=lh8FawF0xy4

Этот способ передвижения на лыжах не является классическим. Однако коньковый ход на лыжах играет важную роль в определённых ситуациях. С его помощью делают повороты, поднимаются по склону и тренируются, осваивая различные техники ходьбы на лыжах.

Содержание

- История изобретения

- Как научиться правильно кататься на лыжах

- Техника конькового хода на лыжах

- Одновременный полуконьковый ход

- Одновременный одношажный коньковый ход

- Техника классического хода на лыжах

- Одновременный двухшажный ход

- Основные ошибки в технике конькового хода

- Заключение

История изобретения

Первое из известных упоминаний об использовании техники конькового хода относится к 1930 г. Её применил финский лыжник Марти Лаппалайнен. Этот способ передвижения применялся также некоторыми другими лыжниками, однако распространения в это время не получил.

В 60-е гг. известны случаи использования в соревнованиях по спортивному ориентированию, а также в лыжных гонках в Скандинавии на марафонские дистанции. Широкая популярность этого способа передвижения на лыжах берёт начало в 80-е гг.

Американский спортсмен Билл Кох с помощью использования конькового хода занял первое место в чемпионате в 1981-1982 гг. Уже в Зефельде, где проходил чемпионат мира в 1985 г., этот способ использовался многими спортсменами.

Международная федерация лыжного спорта произвела официальное разделение соревнований на две категории:

Такие, в которых разрешалось применять только классический лыжный ход;

Соревнования, проходящие в свободном стиле. На практике там большинство участников активно использовало коньковый ход.

Такое нововведение начало действовать с зимнего сезона в 1986-1987 гг.

Как научиться правильно кататься на лыжах

Использование конькового хода для начинающих требует подготовки. Для того, чтобы отточить технику, нужно начать тренировку с выполнения специальных подготовительных упражнений.

Вот несколько уроков:

Упражнение «самокат». Его выполняют, используя одну лыжу. В исходном положении корпус надо подать вперёд, руки отвести за спину. Делают отталкивание ногой без лыжи и стараются скользить как можно дольше на одной лыже, стараясь сохранить при этом равновесие. Тренироваться для ходьбы таким образом нужно попеременно на обеих ногах;

Попробовать с небольшой горки скатиться, стоя на одной лыже;

Стоя на двух лыжах, туловище подают вперёд, руки при этом держат сзади. Необходимо двигаться вперёд, делая коньковые движения. Цель упражнения в том, чтобы переносить центр тяжести на одну ногу и скользить некоторое время на ней. После этого сделать такое же движение для скольжения на другой ноге. Центр тяжести при этом должен полностью переноситься с одной ноги на другую;

Для того, чтобы научиться правильно отталкиваться палками, не наклоняясь в стороны, делается такое упражнение. Выполняется коньковый ход, а руками без палок делаются движения, как при плавании брассом.

Техника конькового хода на лыжах

Существует несколько стилей, применяемых лыжниками при использовании скоростного конькового хода. Далее описаны некоторые их виды.

Одновременный полуконьковый ход

При этом по лыжне спортсмен движется одной лыжей, в то время как другую использует для отталкивания. Движение второй лыжей выполняется под острым углом к лыжне. Угол обычно составляет от 10 до 30 градусов. Значение угла становится меньше при повышении скорости передвижения. При отталкивании ногой выполняется одновременный толчок обеими лыжными палками.

Описанное здесь движение повторяется несколько раз. Этот способ удобно использовать в тех случаях, когда имеется накатанная лыжня. Если лыжник устаёт всё время отталкиваться одной ногой, он может поменять её и продолжать скольжение на другой.

При передвижении необходимо, чтобы центр тяжести находился над опорной лыжей.

Одновременный одношажный коньковый ход

В этом случае лыжник попеременно отталкивается то одной, то другой ногой. При каждом одношажном движении происходит толчок с помощью обеих лыжных палок.

Использование этого способа требует значительных усилий и развитой координации движений, но при этом позволяет двигаться с максимальной скоростью по сравнению с другими стилями конькового хода.

Техника классического хода на лыжах

При попеременном двухшажном классическом ходе движения выполняются следующим образом:

Беговые лыжи расположены параллельно друг другу.

Сначала надо сильно оттолкнуться одной лыжей и перенести центр тяжести на другую.

Далее нужно продолжать скольжение, следя за тем, чтобы не нарушилось равновесие при катании.

Одновременно с этим движением нужно другую ногу перенести вперёд. При этом она должна встать на снег впереди опорной ноги.

В момент, когда нога перемещается вперёд, нужно слегка присесть на опорную ногу, а затем распрямить её. Таким образом будет сделан толчок другой ногой.

Отталкивание лыжными палками происходит во время толчка.

При выполнении движения тело не должно отклоняться вбок. При переносе ноги вперёд нужно следить за своим равновесием. Если оно нарушено, то нога опустится на лыжню раньше, чем это необходимо.

Одновременный двухшажный ход

Среди стилей лыжного хода коньком этот является наиболее распространённым. Его особенность по сравнению с другими способами заключается в том, что одно отталкивание палками приходится на два коньковых шага.

Выполняется движение таким образом:

На первом шаге лыжные палки переносятся вперёд. При этом они должны быть направлены под углом назад.

На втором шаге происходит одновременное отталкивание обеими палками.

Далее движение повторяется.

При перемещении таким способом важно следить за тем, чтобы масса тела была распределена правильно. Нельзя при движении чрезмерно заваливаться в одну сторону.

Важно следить за тем, чтобы лыжи при каждом шаге ставились под правильным углом.

Основные ошибки в технике конькового хода

В процессе выполнения конькового хода при обучении может быть сделано несколько ошибок.

Посмотрим, что делать не рекомендуется, а на что особенно нужно обратить внимание:

Недопустимо, чтобы лыжи были направлены в стороны под слишком большим углом;

Не должно быть так, чтобы при движении масса тела не переносилась на опорную лыжу;

Если происходит скольжение на одной ноге, то нельзя потерять равновесие во время движения;

Выполнение слишком слабого толчка ногой не позволит передвигаться с нужной скоростью;

Нельзя палки расставлять слишком широко или далеко впереди себя. Это не позволит вложить в толчок ими максимум силы;

Не рекомендуется при перемещении палок вперёд делать это резкими движениями;

Слабое участие туловища при выполнении отталкивания палками;

Туловище не должно слишком быстро выпрямляться после того, как завершено отталкивание руками.

Заключение

Изучение конькового стиля передвижения позволит спортсмену использовать эту технику для достижения спортивных целей, а обычному лыжнику получить больше удовольствия от лыжной прогулки.

Предыдущая

ФизкультураОлимпийские игры — история возникновения, развитие современных игр, виды спорта

Следующая

ФизкультураОбщая характеристика и особенности лыжных видов спорта

Правильная техника конькового хода на лыжах – это простая смесь опыта и отличного знания индивидуальных особенностей своего тела, хотя для начинающих это может прозвучать замысловато. Каждый тренер будет преподносить ученикам свое собственное представление о верном способе движения. Все советы, которые будут давать мастера, стоит примерять к себе с поправками на свою форму и возможности. Поэтому главное – уловить основы, закупить удобное качественное обмундирование и не лениться. А для того, чтобы все получилось, в статье собрана самая современная информация и видео.

Общие характеристики

Лыжи здесь короче, чем при классическом способе передвижения, слегка закруглены. Поклонников у этой разновидности лыжного спорта с каждым годом становится все больше.

Для новичка этот стиль может показаться энергозатратным и тяжелым в исполнении. С ней отлично справится тот, кто уже владеет навыками классического типа катания. Чтобы заниматься без травм, нужно подобрать правильный склон и снаряжение. Важно помнить, что при движении создается серьезное напряжение в ногах, поэтому потребуется обзавестись завышенными ботинками с крепкой фиксацией стопы.

История появления хода

Изначально это был метод, который помогал взбираться в гору, разгоняться и проходить повороты. Со временем он вошел в перечень дисциплин в Олимпийских играх. С тех пор число желающих научиться кататься растет, несмотря на сравнительную сложность в обучении.

Стиль был продемонстрирован еще в 1930х годах на состязаниях по лыжным гонкам. Тогда он не получил популярности – снаряжение было не самым подходящим, ноги спортсменов очень страдали. Постепенно ботинки модифицировались, заниматься стало легче. Манеру езды стали все чаще выбирать для спортивного ориентирования, а затем и на длинных дистанциях. В 80-х американец Билл Кох занял первое место на Кубке мира, в основном благодаря тому, что использовал для бега на лыжах технику конькового хода.

Где актуально пользоваться

Изначально этот вид применялся только во время обучения для того, чтобы спортсмены освоили повороты и сложные движения, но позже он постепенно превратился в отдельный стиль.

Использовать его можно на любых, особенно сложных, склонах, если спортсмен чувствует себя уверенно и ему удобно двигаться. На соревнованиях допускается пройти так всю трассу или какой-то её отрезок, если это логично и дает атлету скоростное преимущество. В качестве отдельного профессионального вида спорта техника катания коньком на лыжах пока не создана.

Чаще применяется в сложных маневрах и ситуациях, когда хочется быстро набрать скорость. Важно помнить о том, что для этого требуется опыт и правильно подобранный инвентарь, двигаться будет не только нелегко, но и небезопасно.

Описание и виды коньковых ходов

Чтобы его освоить, рекомендуется следить за равновесием и точно повторять одноопорное скольжение. Необходимо наклонять корпус, пока не появится ощущение потерянного равновесия. В этот момент одна нога автоматически отодвигается назад, чтобы зафиксировать тело. Следует запомнить это положение.

Внешне такой способ катания похож на коньки, поэтому так и называется. Ботинок отрывается от снега под нужным углом, затем делается шаг в сторону, и так по кругу. Обучение технике конькового хода на лыжах может быть разным – кратко расскажем о каждом подвиде.

Одношажный коньковый метод

Полный цикл стиля выглядит так:

-

отталкивание одной ногой;

-

синхронное толчковое движение обеими палками;

-

скольжение второй стопы.

Три этих последовательно выполненных шага и составляют законченный ход. В минуту возможно сделать до 50 повторений, но для высокой скорости потребуется уверенный опыт и хорошая физическая подготовка.

Одновременный двухшажный стиль

Похож на предыдущий, но несколько сложнее. Здесь рекомендуется обе ноги расположить под углом, одновременно толкаясь и ими, и руками. Выполнение цикла займет не больше двух секунд.

Первая часть называется одноопорным скольжением, в этот момент лыжник будет толкаться правой стопой и дополнять движение палками. Фаза длится до тех пор, пока он не выдвинет вперед, а затем в сторону, другую конечность.

Подъемный вариант действия

Чаще используется при беге вверх, чтобы уменьшить затраты энергии и снизить напряжение, особенно если склон крутой. Основных принципов всего два:

-

плечи не должны качаться или поворачиваться;

-

движение одной лыжи сопровождается отталкиванием, а вторая нога начинает работать при переносе веса на руки..

Как взобраться на крутой холм

Стиль, аналогичный переменному классическому. Обычно используется любителями для подъема на холмы, мастера его, как правило, не применяют.

Полуконьковый бег

У этого вида есть ряд характерных черт – его применяют на ровной местности, максимум — при спуске с малого холма. Считается одним из простейших способов.

Попеременный ход

Отлично помогает на крутых и горных частях трассы. Выполняются одновременно 2 шага, палки помогают справляться с неровностями дороги. Отличается он и тем, что сначала работают стопы, лишь затем – верхние конечности.

Техника без использования снаряжения

Комфортно обкатывать стиль можно только на равнинных участках или там, где трасса имеет специальные условия для скольжения.

Вся задача лыжника сводится к последовательным скользящим шагам и зафиксированному под углом 45 градусов телу. Так удается достигнуть минимального сопротивления ветра. Можно делать махи руками и сочетать их с работой ног.

Предпочтительный способ конькового хода

Наиболее популярной является двухшажная техника. Для такого стиля желательно приобрести правильную амуницию – здесь подойдут только специальные ботинки и полозья, даже длина палок тоже играет роль.

Не менее серьезный фактор — подбор подходящей одежды. Подойдет такой костюм, в котором будет одновременно тепло и удобно двигаться. Он не должен стеснять движений, а материал требуется наиболее высокого качества, чтобы экипировки хватило на несколько лет. Важно, чтобы цена не была неоправданно завышенной, поскольку покупка одного только оборудования для лыжного спорта – уже ощутимый удар по карману. Одним из оптимальных вариантов по всем параметрам являются вещи бренда Stayer. Яркий необычный дизайн, лучшие технологические характеристики и оптимальная стоимость – что еще нужно?

Подготовка к катанию на лыжах коньковым ходом

Научиться двигаться можно в спортивной секции, под руководством тренера или самостоятельно. Для начала учебы предстоит найти хорошо утрамбованную трассу. Конечно, этим способом реально передвигаться по любой местности, но новеньким лучше начинать с укатанного ровного места.

Занимаете изначальное положение – спина прямая, задние части полозьев скрещены, передние разведены в разные стороны. Отталкиваться нужно всей стопой, а не пяткой или носком. Тело переносится немного вперед. Скорость движения будет зависеть от силы каждого толчка.

Чтобы не допускать серьезных ошибок и травм, первое время не стоит осваивать склоны и разгоняться. Требуется прочувствовать, какие мышцы и в какой мере будут задействованы, научиться координировать собственные действия и распределять нагрузку на организм.

Как выбрать инвентарь для катания

Всю экипировку лучше приобретать в специализированных магазинах. Важно не перепутать лыжи – подходящие по длине только на 10-15 см выше самого лыжника, носы у них закругленные, а материал – повышенной жесткости. Поэтому деревянные образцы категорически не подходят. Можно провести простое испытание – встать на них и представить себе толчок, сымитировав движение.

Есть две технологии изготовления – «сэндвич» из более дешевых материалов для редких или любительских катаний и «кап» для профессиональной езды. Техника ходьбы на лыжах коньковым ходом для новичков и любителей делает возможным сэкономить на покупке, почти не потеряв в качестве. Если полозья будут использоваться нечасто и не интенсивно, то первый вариант вполне подойдет.

Ботинки необходимо выбирать высокие, которые будут надежно фиксировать ногу манжетой. Система может быть на липучках или на шнуровке – главное, чтобы лыжнику нравился его выбор, и ему было комфортно. Следует обращать внимание на собственные ощущения, обувь обязана подходить идеально, чтобы исключить вероятность травмы.

Лыжные палки тоже имеют значение. У них разная длина, поэтому подбирать их придется в зависимости от роста и размаха рук.

Одежда должна быть удобной и достаточно яркой, чтобы в случае необходимости человека было реально найти на снегу, и он привлекал внимание. Такие крупные компании, как Сбербанк и Татнефть заказывают для своих сотрудников экипировку Stayer, чтобы люди персонал выглядел настоящей командой. Российская сборная, кстати, тоже носит вещи этого бренда.

Вещи марки отличаются функциональностью и качеством. Это костюмы, в которых комфортно и приятно осваивать технику ходьбы на лыжах коньковым ходом. Полученная в 2016 году награда «Лучший спортивный товар года» только подтверждает этот факт. Это зимняя одежда, которая не промокает и надежно защищает от ветра и холода как детей, так и взрослых.

Важность выбора правильного оснащения

От того, что будет выбрано в качестве инвентаря для катания, зависит не только получение удовольствия от процесса, но и здоровье. Если выбранные модели окажутся некачественными, терморегуляция будет происходить неправильно. Ботинки будут жать, сползать или плохо фиксироваться.

При неверном выборе можно получить травму из-за плохой маневренности или слишком большой нагрузки на ноги. Кроме того, плохо подобранные детали оснащения могут вызывать растяжения и перегрузку группы мышц – слишком длинные полозья будут требовать чрезмерно много усилий даже для простых движений.

Если аккуратно и регулярно ухаживать за зимней одеждой Stayer, она прослужит несколько лет. Некоторые спортсмены используют ее в качестве повседневной благодаря ее практичности и износостойкости.

Площадка для обучения коньковому стилю катания на лыжах

Подойдет хорошо подготовленная и укатанная трасса. Только та, на которой нет ям, бугров и резких спусков, наносов снега и ледяных выступов. Если состояние пути будет плохим, то учиться будет физически тяжело, а на обучение придется отвести много времени.

Советы и предостережения

Кто бы ни показывал движения, нужно помнить, что все напутствия необходимо подстраивать под себя и свои возможности. Потому что даже сказанные профессиональным тренером слова не всегда оказываются верными.

Стоит прислушаться к основным принципам техники езды коньковым ходом на лыжах:

-

Чтобы не опасаться получения травм, предстоит приобретать лишь узконаправленный инвентарь. Ботинки — достаточно высокие с повышенной жесткостью, одежду – подходящую, удобную и функциональную.

-

Начинать следует с пологих спусков или ровной площадки, а не с крутых уклонов.

-

Тренировка равновесия очень важна, можно начать с ласточки.

-

Первое время будет сложно надевать полозья из-за того, что они скользкие, поэтому стоит опираться на лыжную палку.

Упражнения: осваиваем азы

Здесь собраны уроки для того, чтобы кататься было проще. В основном это для новичков, но и профессионалам будет полезно вспомнить базу.

Учимся отталкиваться с правильным вектором

То, что придется запомнить – следует толкаться в ту сторону, куда направлено движение, а не вбок. Как проверить правильность выполнения? Если делать неверно, то результата не будет.

Тренируемся переносить центр тяжести и верно работать

Лыжные палки поднимаются и удерживаются параллельно земле. Они контролируют качественную работу корпуса – чтобы он не поворачивался и не качался. Если ноги будут стоять при этом параллельно, то баланс будет лучше чувствоваться.

Упражнения для новичков в подъем

Сразу 3 задачи помогут в изучении:

-

Стараться выталкиваться без переноса веса. При этом оставить центр тяжести не сдвигать.

-

Когда первая часть начинает получаться – учимся переносить себя на вторую конечность.

-

Задание, которое помогает подниматься. Стоит найти верное положение и угол подъема.

Работа рук в технике движения коньковым ходом на лыжах

Серьезная задача, которую обязаны исполнять верхние конечности. Добавляем палки. Нагрузка должна идти на одну кисть, а вторая предназначена, чтобы обеспечить дополнительную опору.

Упражнения для новичков и любителей

Исправляем ошибки и начинаем действовать верно.

Как разворачивать корпус

Стоит смотреть, когда основы уже изучены. Когда еще не понятно, как работать телом, то лучше пока отложить его.

Коньковый ход на жесткой трассе

Подробно разбираем, как правильно двигаться в условиях такой площадки.

Потренируйтесь дома!

Большинствоучебных маневров и поз можно оттачивать в домашних условиях. Допустимо даже надеть ботинки и лыжи, взять в руки палки и заучивать, как нужно себя вести на снежном склоне.

Учимся маневрировать коньковым ходом за неделю

Если заниматься каждый день и приложить достаточно усилий, то уже к концу 7-го дня можно заметить результат. Проще будет тем, кто знаком с классическими шагами, но и полные новички могут освоить конек, если приложат достаточно усилий.

Суть, если говорить о механике

Главное – запомнить, что ноги выполняют разные функции, причем в один и тот же момент времени. Это основная часть, которую необходимо осознать. Когда одна нижняя конечность отталкивается от поверхности земли, в этот миг вторая – скользит по снегу. Лыжник переносит весь вес на нее. И еще один момент – движения выполняют по диагонали.

Техника катания коньковым ходом на лыжах: основные ошибки

Важно исключить самые распространенные недочеты:

-

не допускать центр тяжести в пустоте – он должен находиться на одной из ног;

-

не раскачиваться корпусом – тело смотрит прямо, не изгибается;

-

не поднимать высоко колени и не подсаживаться;

-

не кататься на прямых конечностях – уметь работать коленями, как пружинами.

Если выполнять все точно, то очень быстро придет понимание сути. Это более сложный метод передвижения, чем классический шаг или бег, но и более скоростной. С его помощью можно подняться на холм значительно быстрее.

Заключение

Техника конькового лыжного хода – специфичное направление спорта. Чтобы суметь так двигаться, нужно иметь хорошую физическую форму и навыки, а также специальный инвентарь. Нельзя одновременно кататься во всех стилях на одинаковом обмундировании – полозья и ботинки придется заменить. Только одежда подходит для любого вида спорта. Важно рассчитать и вовремя приобрести то, что подходит для ходьбы и бега коньком, чтобы не допустить излишней нагрузки на ноги и спину.

Муниципальное казеное учреждение

дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа г. Алдан»

Методическое пособие

«Методика обучения

технике конькового хода»

Егоров Алексей Петрович,

тренер – преподаватель по лыжным гонкам

г. Алдан

2019

Содержание

О коньковом ходе………………….…………………………………………..….3

Виды коньковых ходов………….………………………………………………..5

Методическая последовательность обучения………………………….………10

Подводящие упражнения и игры……………………………………………….11

Задачи, средства и методы обучения…………………………………….….…13 Площадка для обучения коньковому ходу……………………………………..18

Список литературы………………………………………………………………19

О коньковом ходе.

Коньковый ход — один из способов перемещения на лыжах. Изначально применялся в беговых лыжах для прохождения поворотов, для подъёма в гору (подъём «ёлочкой») и как специальное подготовительное упражнение при изучении и совершенствовании техники классического попеременного двушажного хода. В горных лыжах коньковый ход используется для разгона. Действия лыжника при передвижении коньковым ходом напоминают движения конькобежца — отсюда и пошло название хода.

Сам коньковый ход вошел в Олимпийскую программу еще в 1988 году, и с тех пор, обретает все большее количество поклонников. Поскольку подобное движение на лыжах подразумевает большее напряжение на голеностопный сустав, ботинки для конькового хода делаются более высокими, с надежной фиксацией всей ноги, и в особенности пятки.

Также лыжи для конькового хода короче, чем для классического передвижения, она не имеют закругленности на конце, и практически полностью прямые. Вся суть передвижения заключается в том, что лыжник отталкивается внутренней частью одной из лыж, полностью перенося свой вес на другую. В результате, создается видимость того, что человек на лыжах передвигается как конькобежец, отсюда, собственно, и пошло название стиля.

Стремительная технологизация спорта — отличительная черта первого олимпийского столетия. В результате внедрения технических разработок в лыжных гонках произошли поистине революционные преобразования. В70-е годы XX столетия деревянные лыжи заменили на пластиковые — более легкие, прочные, эластичные и самое главное скоростные. Причем состав пластикового покрытия постоянно совершенствуется прежде всего с целью снижения сопротивления скольжению и, следовательно, дальнейшего искусственного повышения скорости, что в принципе оправдано до разумного предела.

Примерно в то же время перешли на механический способ подготовки лыжных трасс специальными машинами-снегоходами разной конструкции. Трассы стали значительно более жесткими, хорошо укатанными по всей ширине лыжного полотна, с четко прорезанной лыжнёй, что привело к заметному повышению их скоростных качеств.

Технический прогресс в лыжных гонках, включая также дальнейшее совершенствование конструкции лыж, палок, лыжных ботинок, креплений, обеспечил благоприятную базу для применения коньковых ходов, что, в свою очередь, позволило лыжникам значительно расширить условия для реализации своих биологических резервов и двигательных возможностей.

Название «коньковый ход» определилось сходством движений ног лыжника и конькобежца при наличии существенных различий во многих важнейших элементах. У конькобежца, в частности, маховая нога совершает в воздухе дугообразное движение, а лыжник выносит ногу вперед по кратчайшей траектории и идёт с более широко расставленными ногами. Наряду с этим перед началом отталкивания лыжник чаще всего сгибает опорную ногу в коленном суставе, выполняя подседание, которое полностью отсутствует у конькобежца. Имеется немало и других особенностей, связанных в первую очередь с мощным отталкиванием руками в большинстве коньковых лыжных ходов.

В сравнении с классическими ходами в двигательной структуре коньковых способов имеется ряд принципиальных отличий в работе ног, туловища и рук. Наиболее выражены они в механизме движений ног:

- отталкивание выполняется скользящей лыжей в сторону под

углом к направлению движения; - отталкивание происходит не от одной точки опоры, а от целого ряда точек, расположенных по ходу скользящей лыжи;

- отсутствует необходимость в сцеплении лыж со снегом, требуется только лучшее скольжение;

- продолжительность толчка ногой значительно увеличена, чем меньше угол постановки лыжи, тем длиннее путь, на котором выполняется отталкивание;

- обязательным условием эффективного отталкивания является приложение составляющей силы под прямым углом к направлению движения лыжи за счет некоторого смещения массы тела к пяточной части ботинка;

отталкивание выполняется закантованной внутрь лыжей, а вторая лыжа ставится на снег всей скользящей поверхностью такое положение надо стремиться сохранить до окончания толчка,

— в целом движения ног характеризуются меньшей естественностью, что затрудняет процесс формирования двигательного навыка.

В работе туловища для коньковых ходов характерны:

- поперечные перемещения тела, размах которых пропорционален углу разведения лыж;

- совпадение направления движения центра тяжести масс (направлением движения лыжи после ее постановки на снег, что является одним из основных требований к совершенной технике;

- перемещение туловища в момент переката вперед от стопы опорной ноги, т. к. если проекция ЦТМ будет сзади опорной ноги возникнет грубейшая ошибка — противоупор;

- исключение вертикальных колебаний центра тяжести масс за счет сохранения высоты положения тела.

Наибольшие различия в механизме отталкивания руками обнаружены в одновременных ходах. Принципиальная разница связана со временем выполнения толчковых движений руками и ногами. В классических ходах эти действия выполняются последовательно, т.е. одновременный толчок руками идет после полного завершения отталкивания ногой. В одновременных коньковых ходах отталкивание руками и ногой почти совпадает по времени, временная асинхронность при определенных внешних условиях имеет место только в моменты постановки на опору и отрыве от нее лыж и палок. Наряду с этим во многих коньковых ходах присутствует выраженная разнохарактерность в работе рук, постановке отрыве от опоры правой и левой палки (угол, время, прилагаемое усилие). В целом эффективность коньковых ходов в большей степени, чем в классических, зависит от уровня скоростно-силовых показателей мышц плечевого пояса.

Виды коньковых ходов

В соответствии с принятой терминологией известные в настоящее время коньковые лыжные ходы в зависимости от работы рук в момент отталкивания и количества шагов в цикле хода имеют следующую частную классификацию:

— одновременный полуконьковый ход;

— одновременный двухшажный коньковый ход (на равнине, в подъём);

— одновременный одношажный коньковый ход;

— попеременный двухшажный коньковый ход;

— коньковый ход без отталкивания рукам (с махами руками, без махов рук).

Применение того или иного конькового хода, как и в традиционных классических ходах, определяется рельефом местности, условиями скольжения, продолжительностью работы, уровнем подготовленности лыжника.

Приступать к изучению коньковых способов передвижения на лыжах следует после овладения основами классических ходов (Евстратов, Чукардин). Освоив технику этих ходов, можно при изучении коньковых ходов использовать умение отталкиваться руками (рукой) и отчасти умение согласовывать работу рук и ног.

Основное отличие коньковых ходов — это отталкивание скользящим упором. Отсюда и главная задача преподавателя при обучении занимающихся коньковым ходам — научить их отталкиваться этим способом. Для этого можно использовать подводящие упражнения, включаемые в «школу лыжника». Их следует выполнять и непосредственно перед изучением коньковых ходов.

При освоении отталкивания скользящим упором в качестве подводящих можно использовать такие упражнения:

поочередные отталкивания ногами с внутреннего ребра скользящей лыжи и перенос массы тела на другую лыжу при спуске с пологого склона с широко расставленными лыжами (при расстоянии между ними 50—60 см);

то же с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса массы тела;

то же, но при спуске под уклон 2—3° и с постепенным переходом к отведению носка толчковой и скользящей лыж от направления движения на угол до 24°;

преодоление пологого подъема «елочкой» с активным отталкиванием лыжей с ребра;

активное отталкивание лыжей вниз отведением при спуске наискось (вправо и влево);

то же с выполнением поворота переступанием к склону;

выполнение поворота переступанием на площадке после небольшого спуска с горы;

выполнение поворота переступанием на укатанной ровной площадке при движении по кругу вначале в одну сторону, затем в другую;

то же при движении по восьмерке (равнина, пологийспуск);

передвижение коньковым ходом (без отталкивания руками) под уклон 2—3°, на равнине, в пологий (2—3°) подъем со значительным (акцентированным) сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах и различным углом отведения (10—24°) носка толчковой и скользящей лыж в сторону от направления движения.

Методические указания. Упражнения выполнять на хорошо укатанной равнинной площадке и пологом склоне. Чтобы отталкивание скользящим упором было эффективным, при скольжении необходимо подготовиться к толчку (согнуть опорную ногу, т.е. сгруппироваться) и активно начать его (усилить давление на весь внутренний свод стопы ботинка, включая и пяточную часть). Массу тела с лыжи на лыжу переносить постепенно. Все упражнения выполнять вначале без отталкивания руками. По мере овладения толчками ног скользящим упором при каждом переступании одновременно

отталкиваться руками.

При передвижении коньковым ходом увеличивать сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, наклонять туловище под углом около 50°, пробуя различные варианты отведения носка толчковой и скользящей лыж в сторону. Отталкиваться ногами, активно разгибая их в голеностопном, тазобедренном и коленном суставах, начинать выпрямлять туловище. Маховую (бывшую толчковую) ногу подтягивать к опорной плавно, удерживая лыжу под тем же углом к направлению движения, какой был при отталкивании ею. При подведении стопы к опорной ноге пятку лыжи удерживать скрестно надскользящей.

Техника коньковых ходов изучается в такой последовательности: полуконьковый, коньковый без отталкивания руками (с махами и без махов ими), одновременные двухшажный, одношажный и попеременный коньковые ходы.

Одновременный полуконьковый ход применяют на равнинных участках, пологих подъемах и спусках при наличии лыжни для безотрывочного скольжения лыжи опорной ноги.

В цикле хода один толчок правой или левой ногой (в зависимости от места расположения лыжни на полотне трассы) сопровождается одновременным отталкиванием руками. На опорную и толчковую ноги приходится неравная нагрузка, поэтому рациональное применение полуконькового хода предусматривает равноценное использование правостороннего и левостороннего вариантов с отталкиванием соответственно то правой, то левой ногой. Для этого лыжню, особенно на протяженных равнинных участках марафонских дистанций, необходимо прокладывать на трассе и справа, и слева.

При анализе фазовой структуры коньковых ходов целесообразно, с позиций практического применения, придерживаться максимально возможной и обоснованной аналогии с классическими ходами. Если в классических ходах при толчке ногой лыжа останавливается, то во всех коньковых ходах отталкивание выполняется скользящей лыжей, и период стояния, следовательно, отсутствует. Все элементы хода выполняют только в периоде скольжения.

Полуконьковый лыжный ход по структуре двигательных действий наиболее простой и доступный в освоении главного элемента любого конькового хода — отталкивание ногой в сторону скользящим упором.

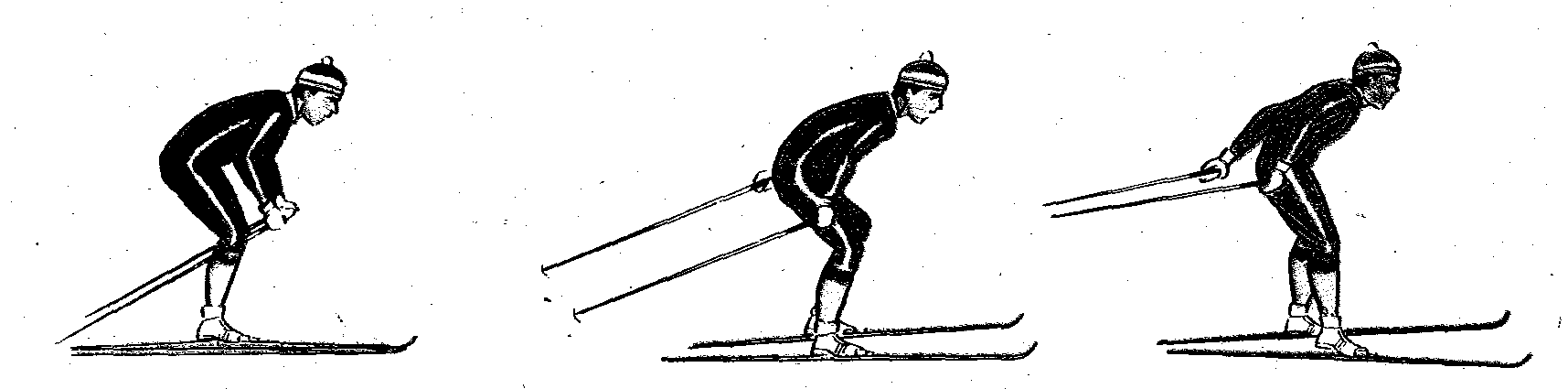

Коньковый ход без отталкивания руками применяется для дальнейшего увеличения уже достигнутой высокой скорости на равнинных участках, пологих спусках, при разгоне в отличных условиях скольжения, когда любые толчковые движения руками дают тормозящий эффект. Активные действия ногами при поочередном отталкивании обеспечивают рост скорости. Для классического стиля в этих внешних условиях характерна относительная пассивность лыжника. Движения в данном коньковом лыжном ходе имеют наибольшие внешние сходства с действиями конькобежца. Туловище лыжника постоянно наклонено под углом 35-45°, что позволяет на высокой скорости сохранить большую устойчивость и уменьшить сопротивление встречного потока воздуха. Низкая посадка на протяжении всего цикла увеличивает продолжительность активного отталкивания ногой. Руки лыжника, как и конькобежца, совершают либо размашистые движения вперед и назад, увеличивая скорость и не допуская скручивания туловища, либо прижимаются к нему. Поэтому признаку различают два варианта хода: с махами и без махов руками.

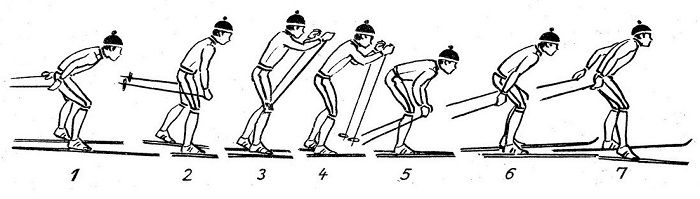

В коньковом ходе с махами руками палки удерживаются на вису в максимально возможном горизонтальном положении, обязательно кольцами за туловищем. Активные махи руками вперед и назад сочетаются с работой ног в каждом шаге, как в обычной ходьбе или беге (рис. 2).

При коньковом ходе без махов руками согнутые перед грудью руки прижимают к туловищу палки, которые удерживаются в горизонтальном положении кольцами за туловищем (рис. 3). Нередко их зажимают подмышками. Такое положение обеспечивает уменьшение силы сопротивления воздуха. Значительно снижаются энергозатраты за счет отсутствия активных махов руками, уменьшения частоты движений, увеличения длины и времени скольжения. Поэтому этот вариант является более экономичным, но менее скоростным по отношению к другой разновидности данного конькового хода. В обоих вариантах цикл хода содержит два равноценных по всем параметрам скользящих коньковых шага.

Одновременный двухшажный коньковый ход достаточно универсален, и в настоящее время лыжники с разным уровнем подготовленности среди ходов свободного стиля наиболее широко применяют его на различных по профилю участках лыжной трассы. Особенно эффективен он на подъемах. В цикле этого хода, располагая обе лыжи под углом к направлению движения, выполняют два скользящих коньковых шага и одно отталкивание руками. Визуально на первом шаге палки маховым движением выносят вперед, на втором — выполняют ими отталкивание.

Одновременному двухшажному коньковому ходу свойственна выраженная асимметрия: неравнозначность по длине, продолжительности и скорости первого и второго шагов, разница в сгибании и силе отталкивания правой и левой рукой, неодномоментность постановки палок на снег с различным углом наклона. Все это сопровождается неравномерным распределением физической нагрузки на одни и те же группы мышц туловища, верхних и нижних конечностей, Разница в степени напряжения мышц, расположенных справа и слева, связана с тем, что при постановке палок на опору в начале отталкивания руками в опорном положении впереди может быть или правая, или левая нога. По этому признаку различают правосторонний и левосторонний варианты одновременного двухшажного конькового хода. При визуальном восприятии лыжник как будто припадает то на одну, то на другую сторону. На рис. 2 показан правосторонний вариант, т.к. при постановке палок на опору впереди у лыжника в опорном положении находится правая нога, и он слегка припадает на правую ногу.

В правостороннем варианте после окончания толчка правой ногой начинается свободное скольжение на левой лыже. При этом лыжник разгибает туловище, подтягивает правую ногу к опорной, руки из положения сзади выносит вперед.

На равнинных участках трассы при хорошем скольжении лыжники нередко используют так называемый равнинный вариант одновременного двухшажного конькового хода, который отличается от основного иным сочетанием отталкиваний руками и ногами. Отталкивание руками выполняется в течение второго шага, т.к. начинается толчок позже, только после отрыва от опоры ноги в первом коньковом шаге (в основном варианте, как известно, отталкивание руками начинается в конце первого шага). В этом и заключается главное отличие в фазовом составе.

Для равнинного варианта еще характерны следующие особенности:

- некоторое перераспределение мощности отталкивания с верхнего плечевого пояса на ноги;

- большая синхронность и симметричность в работе рук;

- более равномерное и равноценное распределение физической

нагрузки на правую и левую половины тела; - более острый (в пределах 15-35°) угол разведения лыж и связанное с этим более узкое расположение палок;

- повышенная экономичность движений.

Одновременный одношажный коньковый ход, цикл которого состоит из двух скользящих коньковых шагов и двух одновременных отталкиваний руками, по принятой в лыжных гонках классификации является по существу еще одной разновидностью одновременного двухшажного конькового хода. Главное его отличие состоит в том, что одновременный мах и толчок руками выполняют на каждый шаг. Этот признак и лег в основу закрепившегося на практике названия «одновременный одношажный коньковый ход».

Являясь среди известных коньковых ходов наиболее сложным по координации движений, одновременный одношажный ход предъявляет повышенные требования к скоростно-силовой подготовке, развитию равновесия, владению своевременной, сбалансированной и поочередной загрузкой то правой, то левой толчковой ноги. Он относится к числу скоростных лыжных ходов. При техничном исполнении позволяет развивать высокую скорость на равнинных участках, пологих подъемах и спусках, а также при стартовом разгоне, обгоне соперников, на финишном ускорении.

Попеременный двухшажный коньковый ход включает в полный цикл два скользящих коньковых шага и два попеременных отталкивания руками. По сравнению с другими коньковыми ходами движения рук и ног в попеременном коньковом максимально приближены к естественным двигательным действиям при ходьбе и беге, а также к передвижению попеременным двухшажным классическим ходом и к подъему классическим способом «елочка». За сходство с последним его нередко называют «скользящей елочкой», в которой характерный для классической «елочки» период стояния или безопорная фаза полета заменяются скольжением. Предпочтение попеременному коньковому ходу на равнинных участках и пологих подъемах отдают лыжники с низкой физической подготовленностью т.к. структура движений позволяет развивать наибольшую среди коньковых ходов частоту движений, а менее мощные отталкивания руками и ногами повышают экономичность хода. Такие плавные и не очень мощные движения особенно подходят для лыжников-любителей. Квалифицированные спортсмены в этих внешних условиях отдают предпочтение другим, более скоростным коньковым ходам. Попеременный коньковый ход они применяют в основном на крутых подъемах, а также в условиях плохого скольжения и при сильном утомлении, особенно на длинных дистанциях, когда происходит вынужденный переход на менее мощные, без значительного проявления силы отталкивания ногами и руками, как правило, с двойной опорой на палки. В этих условиях попеременный коньковый ход, уступая по скорости, значительно превосходит другие коньковые ходы по экономичности.

Изучение литературных источников показало, что в основном они касаются взрослых квалифицированных спортсменов. Наиболее полно методика обучения отражена в учебнике Осинцева Владимир Васильевича «Конспекты уроков для учителя физической культуры». Мы считаем, что основным принципом обучения является:

1.Использование положительного переноса двигательного навыка (т. е. нужно использовать обучение ученика воспринимающего на основе того, что он знает (умеет).

Пример поворот переступанием в движении.

2.Правильность планирования учебного материала (обучение отталкиванию скользящей опорой, если освоен поворот переступанием в движении вперёд) 3-4класс = дети научились выполнять единичный коньковый шаг.

При планировании должен соблюдаться принцип от простого к сложному и обязательно включаться одновременные ходы. Одновременные хода – это умения отталкиваться руками.

Попеременные хода помогают согласовывать движения рук и ног.

ОМУ – держать ногу, скользить на одной ноге, правильное МУ – держать равновесие в положении одноопорного скольжения.

Учить нужно нескольким видам передвижений, для того, чтобы не сложился стереотип. Дети должны овладеть пластичной системой движений.

3.На начальном этапе обучения не надо говорить все методические указания, нужно добиваться согласованности движений. Усилие прилагаемое для выполнения двигательного действия нужно увеличивать постепенно

4.Использование рельефа местности (коньковый ход без отталкивания палками под уклон по хорошо укатанной лыжне; ОДХ (не под уклон) в подъём, если обучение идёт со спуска то всё внимание учащихся сосредоточено на том, чтобы удержать равновесие).

Важное значение имеет научить отталкиванию ногой (каблук ботинка прижимается к лыже и выдавливает её из-под себя, не забываем выполнять подседание, для этого предварительно сгибаем ноги).

Для овладения коньковыми ходами можно применять подводящие (позволяют понять часть элементов) и имитационные (понять структуру хода, построение движений в ходе) упражнения.

1 упр. Коньковый шаг в сторону (на правую, левую ногу, с выносом рук, без выноса рук; без отталкивания, с отталкиванием).

Упражнение можно выполнять под счёт. Педагог Ушинский говорил: «Чем больше анализаторов включено в процесс познания тем лучше узнавание». Мы считаем, что нужно использовать слово, которое будет ассоциироваться с данным двигательным действием (прокат — толчок).

Методическая последовательность обучения

Приступать к изучению коньковых способов передвижения на лыжах следует после овладения основами классических ходов: попеременно двухшажного, одновременно бесшажного, одновременно одношажного (стартового варианта) и двухшажного (школьного варианта). Освоив технику этих ходов, можно при изучении коньковых ходов использовать умение отталкиваться руками и отчасти умение согласовывать работу рук и ног.

Техника коньковых ходов изучается в такой последовательности: полуконьковый, коньковый без отталкивания руками (с махами и без махов рук), одновременно двухшажный, одношажный, и попеременный коньковые ходы. При анализе фазовой структуры коньковых ходов целесообразно, с позиции практического применения, придерживаться максимально возможной и обоснованной аналогии с классическими ходами. Если в классических ходах при толчке ногой лыжа останавливается, то во всех коньковых ходах отталкивание выполняется скользящей лыжей (скользящим упором), и период стояния, следовательно, отсутствует. Все элементы хода выполняются только в периоде скольжения Отсюда и главная задача преподавателя при обучении занимающихся коньковым ходам – научить их отталкиваться этим способом.

Подводящие упражнения и игры

Для этого можно использовать подводящие упражнения, включаемые в «школу лыжника». Их следует выполнять и непосредственно перед изучением коньковых ходов. При освоении отталкивания скользящим упором в качестве подводящих можно использовать такие упражнения: поочередное отталкивание ногами с внутреннего ребра скользящей лыжи и перенос массы тела на другую лыжу при спуске с пологого склона с широко расставленными лыжами (при расстоянии между ними 50-60 см);

то же с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса массы тела;

то же, но при спуске под уклон 2-3° и с постепенным переходом к отведению носка толчковой и скользящей лыжи от направления движения на угол до 24°;

преодоление пологого подъема «елочкой» с активным отталкиванием лыжей с ребра;

активное отталкивание лыжей вниз отведением при спуске наискось (вправо и влево);

то же с выполнением поворота переступанием к склону;

выполнение поворота переступанием на площадке после небольшого спуска с горы;

выполнение поворота переступанием на укатанной ровной площадке при движении по кругу в начале в одну сторону, затем в другую;

то же при движении по восьмерке (равнина, пологий спуск); передвижение коньковым ходом (без отталкивания руками) под уклон 2-3°, на равнине, в пологий (2-3°) подъем со значительным (акцентированным) сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах и различным углом отведения (10-24°) носка толчковой и скользящей лыж в сторону от направления движения.

Нельзя недооценивать и потенциал подвижных игр в обучении коньковым лыжным ходам. Они являются одними из лучших средств не только нравственного, умственного, духовного, физического воспитания детей, но и средством организации интересного досуга и активного отдыха. Однако использованию подвижных игр в учебно-воспитательной работе должны предшествовать тщательный отбор и даже их переработка. Приведем пример нескольких игр.

«Гонка-гандикап»

Английским словом «гандикап» называют игру, в которой более слабому дается преимущество в условиях (по времени или расстоянию) для уравновешивания шансов на победу.

Подготовка. Прокладывают две концентрические лыжни (для коньковых ходов готовят два концентрических снежных полотна). Игроков делят на две команды с таким расчетом, чтобы в одной были лыжники посильнее, а в другой – послабее (например, команды мальчиков и девочек). Количество игроков в командах одинаковое. Более слабая команда выстраивается в колонну по внутреннему (малому) кругу, а сильная занимает большой круг. Игроки встают параллельно друг другу. Руководитель располагается в середине круга. Проведение. По сигналу руководителя обе команды медленно передвигаются по кругу, сохраняя равнение в парах и не обгоняя друг друга. По команде «Марш!» первые номера в колоннах проходят один круг в полную силу и пристраиваются в конец колонны. Победитель первого забега получает одно очко. Затем по сигналу руководителя в игру вступает вторая (идущая теперь впереди) пара, в которой также выявляют победителя. После этого соревнуется третья пара и т.д. Игра заканчивается, когда участники, начинавшие игру, снова окажутся первыми в колоннах. Победитель в каждой паре игроков так же получает одно очко. В итоге побеждает команда, набравшая больше очков. В игре целесообразно задавать способ передвижения. Он может быть общим для всех игроков, а также заданным для каждой команды или для каждой пары. В зависимости от различий в уровне подготовки лыжников изменяют расстояние между внутренним и внешним кругом, а также протяженность кругов, давая, таким образом, большее или меньшее преимущество. Игру можно проводить в форме эстафеты. Тогда старт игрокам впередистоящей пары дается в момент, когда бегущий по кругу игрок займет место в конце своей колонны. При этом надо заранее согласовать стартовые сигналы для каждой команды (они должны быть разными). Правила. При спокойном передвижении по кругу сохранять равнение в парах. Использовать только заданный способ передвижения и вступать в игру по сигналу руководителя. Каждый игрок бежит один круг (если нет возможности сформировать равные по количеству участников команды, руководитель назначает игрока, который проходит два круга, и делает по ходу игры соответствующие перестановки в колонне).

«У какой елки меньше ветвей»

Подготовка. На площадке с плотным снежным покровом обозначают линию старта и на расстоянии более 100 м проводят параллельно ей линию финиша. Играющие делятся на команды по 5-10 человек (количество игроков в команде регулируют с учетом прежде всего погодных условий, чтобы не допустить переохлаждения лыжников в ожидании своего старта) и становятся на стартовой линии в колонну по одному без лыжных палок. Интервал между командами – не менее 4 м. Для каждой команды назначают судью по подсчету количества коньковых скользящих шагов. Проведение. По сигналу первые номера в колоннах передвигаются к финишу коньковым ходом без отталкивания руками, стараясь выполнять как можно меньше шагов на контрольном отрезке. Затем подается стартовая команда для вторых, третьих и последующих номеров. Побеждает команда, которая в сумме сделала меньше коньковых скользящих шагов, образно названных елочными ветвями. Нагрузку можно увеличивать или уменьшать как за счет изменения длины контрольного отрезка, так и путем прокладки его на склонах разной крутизны. По мере овладения сутью игрового задания целесообразно задавать и другие коньковые ходы (с лыжными палками). Правила. При подсчете учитывать только завершенные скользящие шаги. Старт очередному игроку давать после финиша предыдущего. Возвращаться на линию старта можно по окончании всей игры.

Задачи, средства и методы обучения

Полуконьковый ход

Задача 1. Научить отталкиваться ногой ее отведением и сгибанием.

Средства:

1. Имитация и. п. для начала выведения

маховой ноги вперед в сторону. Стоя на месте, обозначить скольжение на почти выпрямленной левой ноге, туловище слегка наклонить вперед, кисти рук поднять на уровень головы, ботинок слегка согнутой в коленном суставе правой ноги подвести к левому, а пяточную часть правой лыжи завести скрестно над скользящей левой.

2. Из и.п. к упр. 1 одновременно с наклоном туловища вперед и

обозначением отталкивания руками выведение маховой (правой) ноги вперед

-в сторону на выпад (угол отведения носка лыжи от направления

движения —16 — 24°) и возвращение ее в и. п.

3. То же, но со сгибанием маховой (правой) ноги в тазобедренном,

коленном и голеностопном суставах при выведении ее вперед

— сторону на выпад и постепенное перенесение части массы тела лыжника с опорной ноги симитацией отталкивания руками (наклон туловища 30

— 35°).

4. Из и. п. к упр. 1 активное отталкивание нижней лыжей при спуске

наискось.

5. Отталкивание ногой отведением ее при спуске прямо под уклон 2

-3° на равнине.

Методические указания

При выполнении упражнений добиваться точности принятия и. п.

Отталкивание ногой отведением имитировать без лыжных палок, стоя на

правой и левой лыже. Массу тела переносить на толчковую ногу не

полностью. При выполнении упр. 4 и 5 опорную ногу сгибать и отталкивание

другой ногой, скользящей на внутреннем канте, заканчивать полным

отведением и активным разгибанием ее в тазобедренном, коленном и

голеностопном суставах. Упр. 4 и 5 выполнять на хорошей лыжне.

Задача 2. Научить занимающихся сочетать отталкивание ногой с

работой рук.

Средства:

1. Повторение приведенного ранее упр.

2.Полуконьковый ход под уклон 2 — 3°, на равнине в медленном темпе без активного отталкивания руками.То же с активным отталкиванием руками.

Методические указания

Упр. 2 и 3 сначала выполнять на лыжне, проложенной на косогоре