Электромагнитные волны

-

Темы кодификатора ЕГЭ: свойства электромагнитных волн, различные виды электромагнитных излучений и их применение.

-

Опыт Герца: открытый колебательный контур

-

Свойства электромагнитных волн

-

Плотность потока излучения

-

Виды электромагнитных излучений

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: свойства электромагнитных волн, различные виды электромагнитных излучений и их применение.

Важнейший результат электродинамики, вытекающий из уравнений Максвелла (мы уже не первый раз говорим об уравнениях Максвелла, а самих уравнений при этом не выписываем. Ничего не поделаешь — эти уравнения пока слишком сложны для вас. Вы познакомитесь с ними курсе на втором, когда будут освоены необходимые темы из высшей математики), состоит в том, что электромагнитные взаимодействия передаются из одной точки пространства в другую не мгновенно, а с конечной скоростью. В вакууме скорость распространения электромагнитных взаимодействий совпадает со скоростью света м/с.

Рассмотрим, например, два покоящихся заряда, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Сила их взаимодействия определяется законом Кулона. Шевельнём один из зарядов; согласно закону Кулона сила взаимодействия изменится мгновенно — второй заряд сразу «почувствует» изменение положения первого заряда. Так утверждала теория дальнодействия (теории дальнодействия и близкодействия обсуждались в листке «Напряжённость электрического поля»).

Однако в действительности дело обстоит иначе. При шевелении заряда электрическое поле вблизи него меняется и порождает магнитное поле. Это магнитное поле также является переменными, в свою очередь, порождает переменное электрическое поле, которое опять порождает переменное магнитное поле и т.д. В пространстве начинает распространяться процесс колебаний напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля — электромагнитная волна. Спустя некоторое время эта электромагнитная волна достигнет второго заряда; лишь тогда — а не мгновенно! — он и «почувствует», что положение первого заряда изменилось.

Существование электромагнитных волн было предсказано Максвеллом и получило блестящее подтверждение в опыте Герца.

к оглавлению ▴

Опыт Герца: открытый колебательный контур

Электромагнитные волны должны быть достаточно интенсивными для того, чтобы можно было их наблюдать в эксперименте.

Нетрудно понять, что электромагнитные волны будут тем интенсивнее, чем быстрее меняется положение зарядов, излучающих эти волны. Действительно, в таком случае электрическое поле вблизи зарядов меняется с большей скоростью и порождает большее магнитное поле; оно, в свою очередь, меняется столь же быстро и порождает большее электрическое поле, и т.д.

В частности, интенсивные электромагнитные волны порождаются высокочастотными электромагнитными колебаниями.

Электромагнитные колебания создаются в хорошо знакомом нам колебательном контуре.

Частота колебаний заряда и тока в контуре равна:

(1)

С этой же частотой колеблются векторы и

в заданной точке пространства. Таким образом, величина

, вычисляемая по формуле (1), будет также частотой электромагнитной волны.

Чтобы увеличить частоту колебаний в контуре, нужно уменьшать ёмкость конденсатора и индуктивность катушки.

Но эксперименты показали, что дело не ограничивается одной лишь высокой частотой колебаний. Для образования интенсивных электромагнитных волн существенным оказывается ещё один фактор: переменное электромагнитное поле, являющееся источником электромагнитных волн, должно занимать достаточно большую область пространства.

Между тем, в обычном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, переменное электрическое поле почти целиком сосредоточено в малой области внутри конденсатора, а переменное магнитное поле — в малой области внутри катушки. Поэтому даже при достаточно высокой частоте колебаний такой колебательный контур оказался непригоден для излучения электромагнитных волн.

Как добиться увеличения области, занимаемой высокочастотным электромагнитным полем? Герц нашёл красивое и гениально простое решение — открытый колебательный контур.

Возьмём обычный колебательный контур (рис. 1, слева). Начнём уменьшать число витков катушки — от этого её индуктивность будет уменьшаться. Одновременно уменьшаем площадь пластин конденсатора и раздвигаем их — это приводит к уменьшению ёмкости конденсатора и к увеличению пространственной области, занимаемой электрическим полем. Эта промежуточная ситуация изображена на рис. 1 в середине.

Рис. 1. Превращение обычного колебательного контура в открытый

К чему мы придём, продолжая этот процесс? Катушка ликвидируется вовсе, превращаясь в кусок проводника. Пластины конденсатора раздвигаются максимально далеко и оказываются на концах этого проводника (рис. 1, справа). Остаётся уменьшить до предела размеры пластин — и получится самый обычный прямолинейный стержень! Это и есть открытый колебательный контур (рис. 2).

Рис. 2. Открытый колебательный контур

Как видим, идея Герца об открытом колебательном контуре позволила «убить двух зайцев»:

1) ёмкость и индуктивность стержня очень малы, поэтому в нём возбуждаются колебания весьма высокой частоты; 2) переменное электромагнитное поле занимает довольно большую область пространства вокруг стержня.

Поэтому такой стержень может служить источником достаточно интенсивных электромагнитных волн.

Но как возбудить в стержне электромагнитные колебания? Герц разрезал стержень посередине, раздвинул половинки на небольшое расстояние (создав так называемый разрядный промежуток) и подключил их к источнику высокого напряжения. Получился излучающий вибратор Герца (рис. 3; концы провода в разрядном промежутке снабжались небольшими шариками).

Рис. 3. Излучающий вибратор Герца

Когда напряжение между шариками превышало напряжение пробоя, в разрядном промежутке проскакивала искра. Во время существования искры цепь замыкалась, и в стержне возникали электромагнитные колебания — вибратор излучал электромагнитные волны.

Герц регистрировал эти волны с помощью приёмного вибратора — проводника с шариками на концах разрядного промежутка (рис. 4). Приёмный вибратор находился поодаль, на некотором расстоянии от излучающего вибратора.

Рис. 4. Приёмный вибратор Герца

Переменное электрическое поле электромагнитной волны возбуждало в приёмном вибраторе переменный ток. Если частота этого тока совпадала с собственной частотой приёмного вибратора, то возникал резонанс, и в разрядном промежутке проскакивала искра!

Наличие этой искры, появляющейся на концах совершенно изолированного проводника, явилось ярким свидетельством существования электромагнитных волн.

к оглавлению ▴

Свойства электромагнитных волн

Для излучения электромагнитных волн заряд не обязательно должен совершать колебательное движение; главное — чтобы у заряда было ускорение. Любой заряд, движущийся с ускорением, является источником электромагнитных волн. При этом излучение будет тем интенсивнее, чем больше модуль ускорения заряда.

Так, при равномерном движении по окружности (скажем, в магнитном поле) заряд имеет центростремительное ускорение и, стало быть, излучает электромагнитные волны. Быстрые электроны в газоразрядных трубках, налетая на стенки, тормозятся с очень большим по модулю ускорением; поэтому вблизи стенок регистрируется рентгеновское излучение высокой энергии (так называемое тормозное излучение).

Электромагнитные волны оказались поперечными — колебания векторов напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Рассмотрим, например, излучение заряда, совершающего гармонические колебания с частотой вдоль оси

вокруг начала координат. Во все стороны от него бегут электромагнитные волны — в частности, вдоль оси

. На рис. 5 показана структура излучаемой электромагнитной волны на большом расстоянии от заряда в фиксированный момент времени.

Рис. 5. Синусоидальная электромагнитная волна

Скорость волны направлена вдоль оси

. Векторы

и

в каждой точке оси

совершают синусоидальные колебания вдоль осей

и

соответственно, меняясь при этом синфазно.

Кратчайший поворот вектора к вектору

всегда совершается против часовой стрелки, если глядеть с конца вектора

.

В любой фиксированный момент времени распределение вдоль оси значений модуля векторов

и

имеет вид двух синфазных синусоид, расположенных перпендикулярно друг другу в плоскостях

и

соответственно. Длина волны

— это расстояние между двумя ближайшими точками оси

, в которых колебания значений поля происходят в одинаковой фазе (в частности — между двумя ближайшими максимумами поля, как на рис. 5).

Частота, с которой меняются значения и

в данной точке пространства, называется частотой электромагнитной волны; она совпадает с частотой

колебаний излучающего заряда. Длина электромагнитной волны

, её частота

и скорость распространения c связаны стандартным для всех волн соотношением:

(2)

Эксперименты показали, что электромагнитным волнам присущи те же основные свойства, что и другим видам волновых процессов.

1. Отражение волн. Электромагнитные волны отражаются от металлического листа — это было обнаружено ещё Герцем. Угол отражения при этом равен углу падения.

2. Поглощение волн. Электромагнитные волны частично поглощаются при прохождении сквозь диэлектрик.

3. Преломление волн. Электромагнитные волны меняют направление распространения при переходе из воздуха в диэлектрик (и вообще на границе двух различных диэлектриков).

4. Интерференция волн. Герц наблюдал интерференцию двух волн: первая приходила к приёмному вибратору непосредственно от излучающего вибратора, вторая — после предварительного отражения от металлического листа.

Меняя положение приёмного вибратора и фиксируя положения интерференционных максимумов, Герц измерил длину волны . Частота

собственных колебаний в приёмном вибраторе была Герцу известна. По формуле (2) Герц вычислил скорость распространения электромагнитных волн и получил приближённо

м/с. Именно такой результат предсказывала теория, построенная Максвеллом!

5. Дифракция волн. Электромагнитные волны огибают препятствия, размеры которых соизмеримы с длиной волны. Например, радиоволны, длина волны которых составляет несколько десятков или сотен метров, огибают дома или горы, находящиеся на пути их распространения.

к оглавлению ▴

Плотность потока излучения

Электромагнитные волны переносят энергию из одних участков пространства в другие. Перенос энергии осуществляется вдоль лучей — воображаемых линий, указывающих направление распространения волны (мы не даём строгого определения понятия луча и надеемся на ваше интуитивное понимание, которого пока будет вполне достаточно).

Важнейшей энергетической характеристикой электромагнитных волн служит плотность потока излучения.

Представим себе площадку площадью , расположенную перпендикулярно лучам. Допустим, что за время

волна переносит через эту площадку энергию

. Тогда плотность потока излучения

определяетcя формулой:

(3)

Иначе говоря, плотность потока излучения — это энергия, переносимая через единичную площадку (перпендикулярную лучам) в единицу времени; или, что то же самое — это мощность излучения, переносимая через единичную площадку. Единицей измерения плотности потока излучения служит Вт/м2.

Плотность потока излучения связана простым соотношением с плотностью энергии электромагнитного поля.

Фиксируем площадку , перпендикулярную лучам, и небольшой промежуток времени

. Сквозь площадку пройдёт энергия:

(4)

Эта энергия будет сосредоточена в цилиндре с площадью основания и высотой

(рис. 6), где

— скорость электромагнитной волны.

Рис. 6. К выводу формулы (6)

Объём данного цилиндра равен: . Поэтому если

— плотность энергии электромагнитного поля, то для энергии

получим также:

(5)

Приравнивая правые части формул (4) и (5) и сокращая на , получим соотношение:

(6)

Плотность потока излучения характеризует, в частности, степень воздействия электромагнитного излучения на его приёмники; когда говорят об интенсивности электромагнитных волн, имеют в виду именно плотность потока излучения.

Интересным является вопрос о том, как интенсивность излучения зависит от его частоты.

Пусть электромагнитная волна излучается зарядом, совершающим гармонические колебания вдоль оси по закону

. Циклическая частота

колебаний заряда будет в то же время циклической частотой излучаемой электромагнитной волны.

Для скорости и ускорения заряда имеем : и

. Как видим,

. Напряжённость электрического поля и индукция магнитного поля в электромагнитной волне пропорциональны ускорению заряда:

и

. Стало быть,

и

.

Плотность энергии электромагнитного поля есть сумма плотности энергии электрического поля и плотности энергии магнитного поля: . Плотность энергии электрического поля, как мы знаем, пропорциональна квадрату напряжённости поля:

. Аналогично можно показать, что

. Следовательно,

и

, так что

.

Согласно формуле (6) плотность потока излучения пропорциональна плотности энергии: . Поэтому

. Мы получили важный результат: интенсивность электромагнитного излучения пропорциональна четвёртой степени его частоты.

Другой важный результат заключается в том, что интенсивность излучения убывает с увеличением расстояния до источника. Это понятно: ведь источник излучает в разных направлениях, и по мере удаления от источника излучённая энергия распределяется по всё большей и большей площади.

Количественную зависимость плотности потока излучения от расстояния до источника легко получить для так называемого точечного источника излучения.

Точечный источник излучения — это источник, размерами которого в условиях данной ситуации можно пренебречь. Кроме того, считается, что точечный источник одинаково излучает во всех направлениях.

Конечно, точечный источник является идеализацией, но в некоторых задачах эта идеализация отлично работает. Например, при исследовании излучения звёзд их вполне можно считать точечными источниками — ведь расстояния до звёзд настолько громадны, что их собственные размеры можно не принимать во внимание.

На расстоянии от источника излучённая энергия равномерно распределяется по поверхности сферы радиуса

. Площадь сферы, напомним,

. Если мощность излучения нашего источника равна

, то за время

через поверхность сферы проходит энергия

. С помощью формулы (3) получаем тогда:

Таким образом, интенсивность излучения точечного источника обратно пропорциональна расстоянию до него.

к оглавлению ▴

Виды электромагнитных излучений

Спектр электромагнитных волн необычайно широк: длина волны может измеряться тысячами километров, а может быть меньше пикометра. Тем не менее, весь этот спектр можно разделить на несколько характерных диапазонов длин волн; внутри каждого диапазона электромагнитные волны обладают более-менее схожими свойствами и способами излучения.

Мы рассмотрим эти диапазоны в порядке убывания длины волны. Диапазоны плавно переходят друг в друга, чёткой границы между ними нет. Поэтому граничные значения длин волн порой весьма условны.

1. Радиоволны ( > 1 мм).

Источниками радиоволн служат колебания зарядов в проводах, антеннах, колебательных контурах. Радиоволны излучаются также во время гроз.

• Сверхдлинные волны ( > 10 км). Хорошо распространяются в воде, поэтому используются для связи с подводными лодками.

• Длинные волны (1 км < < 10 км). Используются в радиосвязи, радиовещании, радионавигации.

• Средние волны (100м < < 1км).Радиовещание. Радиосвязь на расстоянии не более 1500 км.

• Короткие волны (10 м < < 100 м). Радиовещание. Хорошо отражаются от ионосферы; в результате многократных отражений от ионосферы и от поверхности Земли могут распространяться вокруг земного шара.

Поэтому на коротких волнах можно ловить радиостанции других стран.

• Метровые волны (1 м < < 10 м). Местное радиовещание в УКВ-диапазоне. Например, длина волны радиостанции «Эхо Москвы» составляет 4 м. Используются также в телевидении (федеральные каналы); так, длина волны телеканала «Россия1» равна примерно 5 м.

• Дециметровые волны (10 см < < 1 м). Телевидение (дециметровые каналы). Например, длина волны телеканала «Animal Planet» приблизительно равна 42 см.

Это также диапазон мобильной связи; так, стандарт GSM 1800 использует радиоволны с частотой примерно 1800 МГц, т. е. с длиной волны около 17 см.

Есть ещё одно хорошо известное вам применение дециметровых волн — это микроволновые печи. Стандартная частота микроволновой печи равна 2450 МГц (это частота, на которой происходит резонансное поглощение электромагнитного излучения молекулами воды). Она отвечает длине волны примерно 12 см.

Наконец, в технологиях беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth используется такая же длина волны — 12 см (частота 2400 МГц).

• Сантиметровые волны (1 см < < 10 см). Это — область радиолокации и спутниковых телеканалов. Например, канал НТВ+ ведёт своё телевещание на длинах волн около 2 см.

• Миллиметровые волны (1 мм < < 1 см). Радиолокация, космические линии связи. Здесь мы подходим к длинноволновой границе инфракрасного излучения.

2. Инфракрасное излучение (780 нм < < 1 мм).

Испускается молекулами и атомами нагретых тел. Инфракрасное излучение называется ещё тепловым — когда оно попадает на наше тело, мы чувствуем тепло. Человеческим глазом инфракрасное излучение не воспринимается (некоторые змеи видят в инфракрасном диапазоне).

Мощнейшим источником инфракрасного излучения служит Солнце. Лампы накаливания излучают наибольшее количество энергии (до 80%) в как раз в инфракрасной области спектра.

Инфракрасное излучение имеет широкую область применения: инфракрасные обогреватели, пульты дистанционного управления, приборы ночного видения, сушка лакокрасочных покрытий и многое другое.

При повышении температуры тела длина волны инфракрасного излучения уменьшается, смещаясь в сторону видимого света. Засунув гвоздь в пламя горелки, мы можем наблюдать это воочию: в какой-то момент гвоздь «раскаляется докрасна», начиная излучать в видимом диапазоне.

3. Видимый свет (380 нм < < 780 нм).

Излучение в этом промежутке длин волн воспринимается человеческим глазом.

Диапазон видимого света можно разделить на семь интервалов — так называемые спектральные цвета.

• Красный: 625 нм — 780 нм.

• Оранжевый: 590 нм — 625 нм.

• Жёлтый: 565 нм — 590 нм.

• Зелёный: 500 нм — 565 нм.

• Голубой: 485 нм — 500 нм.

• Синий: 440 нм — 485 нм.

• Фиолетовый: 380 нм — 440 нм.

Глаз имеет максимальную чувствительность к свету в зелёной части спектра. Вот почему школьные доски согласно ГОСТу должны быть зелёными: глядя на них, глаз испытывает меньшее напряжение.

4. Ультрафиолетовое излучение (10 нм < < 380 нм).

Главным источником ультрафиолетового излучения является Солнце. Именно ультрафиолетовое излучение приводит к появлению загара. Человеческим глазом оно уже не воспринимается (некоторые насекомые и птицы способны видеть в ультрафиолете; например, пчёлы с помощью своего ультрафиолетового зрения находят нектар на цветах).

В небольших дозах ультрафиолетовое излучение полезно для человека: оно повышает иммунитет, улучшает обмен веществ, имеет целый ряд других целебных воздействий и потому применяется в физиотерапии.

Ультрафиолетовое излучение обладает бактерицидными свойствами. Например, в больницах для дезинфекции операционных в них включаются специальные ультрафиолетовые лампы.

Очень опасным является воздействие УФ излучения на сетчатку глаза — при больших дозах ультрафиолета можно получить ожог сетчатки. Поэтому для защиты глаз (высоко в горах, например) нужно надевать очки, стёкла которых поглощают ультрафиолет.

5. Рентгеновское излучение (5 пм < < 10 нм).

Возникает в результате торможения быстрых электронов у анода и стенок газоразрядных трубок (тормозное излучение), а также при некоторых переходах электронов внутри атомов с одного уровня на другой (характеристическое излучение).

Рентгеновское излучение легко проникает сквозь мягкие ткани человеческого тела, но поглощается кальцием, входящим в состав костей. Это даёт возможность хорошо известные вам рентгеновские снимки.

В аэропортах вы наверняка видели действие рентгенотелевизионных интроскопов — эти приборы просвечивают рентгеновскими лучами ручную кладь и багаж.

Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами атомов и межатомных расстояний в кристаллах; поэтому кристаллы являются естественными дифракционными решётками для рентгеновских лучей. Наблюдая дифракционные картины, получаемые при прохождении рентгеновских лучей сквозь различные кристаллы, можно изучать порядок расположения атомов в кристаллических решётках и сложных молекулах.

Так, именно с помощью рентгеноструктурного анализа было определено устройство ряда сложных органических молекул — например, ДНК и гемоглобина.

В больших дозах рентгеновское излучение опасно для человека — оно может вызывать раковые заболевания и лучевую болезнь.

6. Гамма-излучение ( < 5 пм).

Это излучение наиболее высокой энергии. Его проникающая способность намного выше, чем у рентгеновских лучей.

Гамма-излучение возникает при переходах атомных ядер из одного состояния в другое, а также при некоторых ядерных реакциях.

Источниками гамма-лучей могут быть заряженные частицы, движущиеся со скоростями, близкими к скорости света — в случае, если траектории таких частиц искривлены магнитным полем (так называемое синхротронное излучение).

В больших дозах гамма-излучение очень опасно для человека: оно вызывает лучевую болезнь и онкологические заболевания. Но в малых дозах оно может подавлять рост раковых опухолей и потому применяется в лучевой терапии.

Бактерицидное действие гамма-излучения используется в сельском хозяйстве (гамма-стерилизация сельхозпродукции перед длительным хранением), в пищевой промышленности (консервирование продуктов), а также в медицине (стерилизация материалов).

Перейдем к решению задач ЕГЭ по теме «Электромагнитные волны».

Задача 1.

В действующей модели радиопередатчика изменили электроёмкость конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, уменьшив расстояние между его пластинами. Как при этом изменятся частота колебаний тока в контуре и длина волны излучения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;

2) уменьшится;

3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Частота колебаний тока в контуре | Длина волны излучения |

Решение:

Электроёмкость конденсатора обратно пропорциональна расстоянию между его пластинами:

Поэтому если уменьшить расстояние между пластинами, то электроёмкость во столько же раз увеличится.

Период колебаний связан с электроёмкостью следующим образом:

Поэтому при увеличении электроёмкости период тоже увеличится.

Частота обратно пропорциональна периоду, а длина волны прямо пропорциональна периоду:

Поэтому при увеличении периода частота уменьшится (ответ 2), а дина волны увеличится (ответ 1).

Ответ:

- 2

- 1

Задача 2.

В действующей модели радиопередатчика изменили электроёмкость конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, увеличив расстояние между его пластинами. Как при этом изменятся частота колебаний тока в контуре и скорость распространения электромагнитного излучения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;

2) уменьшится;

3) не изменится;

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Частота колебаний тока в контуре | Скорость распространения электромагнитного излучения |

Решение:

Электроёмкость конденсатора обратно пропорциональна расстоянию между его пластинами:

Поэтому, если увеличить расстояние между пластинами, то электроёмкость во столько же раз уменьшится.

Период колебаний связан с электроёмкостью следующим образом:

Частота обратно пропорциональна периоду, поэтому при уменьшении периода она увеличится (ответ 1):

Скорость электромагнитных волн равна скорости света и не зависит от параметров колебательного контура. Поэтому не изменится (ответ 3).

Ответ:

- 1

- 3

Задача 3.

Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Во сколько раз нужно изменить электроемкость конденсатора в контуре приемника, чтобы он при неизменной индуктивности катушки колебательного контура был настроен на волну длиной 15 м?

Решение:

Так как необходимо настроить контур на в 2 раза меньшую длину волны, то и период колебаний колебательного контура нужно в 2 раза уменьшить, так как длина волны прямо пропорциональна периоду колебаний:

Период колебаний в колебательном контуре связан с электроёмкостью конденсатора следующим образом:

Поэтому для уменьшения периода колебаний в 2 раза необходимо уменьшить электроёмкость конденсатора в 4 раза.

Ответ: 4

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Электромагнитные волны» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:

07.02.2023

Решение сложных задач по теме «Электромагнитные колебания и

волны»

Предмет: Физика, 11класс

(Семинар для учащихся 11 классов)

Тип занятия: Комбинированный: повторительно

— обобщающий с элементами проверки знаний.

Цель : Повторить теорию по физике по теме «Электромагнитные колебания и

волны» (11класс.), знание которой необходимо для успешного решения заданий ЕГЭ

по физике; применение теории на практике – при решении задач в группах;

проверить усвоение теории учащихся и умение использовать её при решении задач.

Задачи:

¨

Создание спокойной, деловой обстановки, поддержание

положительных эмоций и состояния уверенности учащихся в своих действиях;

¨

Повторение теории в группах. Взаимопроверка и

проверка знаний по теории;

¨

Повысить уровень решения задач по физике;

¨

Формирование чувства ответственности, сопереживания

и взаимопомощи при работе в группах, повышение интереса к предмету.

Ход семинара:

I. Организация начала семинара (3

мин.)

(Создание спокойной, деловой

обстановки). Постановка цели и задач.. Вступительное слово учителя.

II. Проверка теоретических

знаний: Ребятам раздаётся оценочная таблица.

Оценочная таблица

|

№ п/п |

Список учащихся |

I |

II |

III |

|

|

Знание теории.(определения, формулировки законов, формулы) |

За задачи |

Работа в группах (решение задач) макс. балл -6 |

ИТОГ: |

||

|

1 |

|||||

|

2 |

|||||

|

3 |

|||||

|

4 |

|||||

|

Итог |

Учитель объявляет

тему семинара: «Решение сложных задач». Слайд 1.

I.

Актуализация опорных знаний участников семинара.

На

подготовку группам даётся 3 минуты.

Тест «Электромагнитные волны.»

Вариант 1.

1.Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и

напряжения называется:

А) электромагнитной индукцией в) электромагнитной

волной

Б) электромагнитными колебаниями г) электрическим током

2. Основное свойство всех волн независимо от их природы состоит в:

А) наличие скорости в)

переносе энергии без переноса вещества

Б) наличие колебательного процесса г) наличие длины волны

3. Частота колебаний электромагнитной волны определяется выражением:

а) λ ⁄Т б) λ ⁄С в) С ⁄

λ г) λ×Т

4. Открытый колебательный контур для получения электромагнитных волн

был впервые использован:

А) А. Поповым в) Г. Герцем

Б) Г. Маркони г) М. Фарадеем

5. Радиотелефонная связь –это передачи речи или музыки с помощью …

6. Детектор выполняет функцию …..

Вариант

2.

1. распространение в пространстве с течением времени электромагнитных

колебаний, называются:

А) свободными в) волной

Б) вынужденными г) электромагнитной волной

2.Главным условием излучения электромагнитных волн является наличие

заряда:

А) скорости в) частоты колебаний

Б) ускорения г) период колебаний

3. Длина электромагнитной волны определяется выражением:

А) С/ Т б) 1/Т в) С/ ν г) ν/С

4.Первый в мире радиоприемник, применив в его схеме чувствительный

элемент-когерер, построил:

А) А. Попов в) Г. Маркони

Б) М. Фарадей г) Г. Герц

5. Колебания векторов Е и В происходят во взаимно-перпендикулярных

плоскостях, поэтому электромагнитная волна является …….. волной.

6. Модулирующее устройство выполняет функцию …..

Оценка своей

работы.

Ответы на слайде. Слайд №2.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

1вариант |

б |

в |

в |

в |

электромагнитных волн |

выделение колебаний низкой частоты |

|

2вариант |

г |

б |

а |

а |

поперечной |

Изменение колебании |

2. Работа со

справочным материалом. Справочный материал (14 штук). Повторение теории. 5

минут

Основные понятия и формулы по теме « Электромагнитные

колебания и волны»

|

Электромагнитные колебания —периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и |

Период электромагнитных колебаний: Т=2п√LC Циклическая частота: ω =1/√ LC Частота свободных колебаний: ν = 1/2п√LC Амплитуда напряжения: Um=qm/C |

Энергия электрического поля: Еэ= q2 m/2C Энергия магнитного поля: Ем= LI2 m/2 |

|

Колебательный контур – простейшая система, в которой происходят электромагнитные колебания, |

Закон сохранения энергии: q2 m/2C=LI2 m/2 √LC= qm/Im T=2п qm/Im |

Длина электромагнитной волны: λ=сТ; с скорость электромагнитной волны λ=с/ν |

|

Электромагнитная волна-это распространение в пространстве электромагнитных колебаний Электромагнитная волна- поперечна, т.к. |

В вакууме электромагнитная волна распространяется Источником электромагнитных волн являются |

Радиоволны – электромагнитные волны, используемые Принципы радиосвязи – модуляция (изменение высокочастотных колебании либо по частоте, либо по |

.

3. Самостоятельное решение задач в

группах по вариантам (2 варианта).

Тема: Электромагнитные

колебания и волны.

Вариант 1

1. Контур радиоприемника настроен на

длину волны 30 м. Как нужно изменить индуктивность катушки колебательного

контура приемника, чтобы он при неизменной электроемкости конденсатора

в контуре был настроен на волну длиной 15 м?

1) увеличить в 2 раза

2) увеличить в 4 раза

3) уменьшить в 2 раза 4)

уменьшить в 4 раза

2. При настройке колебательного контура

радиопередатчика его ёмкость увеличили. Как при этом изменятся следующие

три величины: период колебаний тока в контуре, частота излучаемых

волн, длина волны излучения? Для каждой величины определите соответствующий

характер изменения:

1) увеличится 2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для

каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|

Период колебаний тока в контуре |

Частота излучаемых волн |

Длина волны излучения |

3. Электрический колебательный контур

радиоприемника настроен на длину волны . Как изменятся период колебаний

в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если площадь

пластин конденсатора уменьшить? Для каждой величины определите соответствующий

характер изменения:

1. увеличилась; 2. уменьшилась;

3. не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для

каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|

Период колебаний |

Частота колебаний |

Длина волны |

Тема: Электромагнитные

колебания и волны.

Вариант 2

1. Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Как

нужно изменить электроемкость конденсатора в контуре приемника,

чтобы он при неизменной индуктивности катушки колебательного контура

был настроен на волну длиной 15 м?

1) увеличить в 2 раза 2) увеличить

в 4 раза

3) уменьшить в 2 раза 4) уменьшить

в 4 раза

2. При настройке колебательного контура радиопередатчика его

индуктивность уменьшили. Как при этом изменятся следующие три величины:

период колебаний тока в контуре, частота излучаемых волн, длина

волны излучения? Для каждой величины определите соответствующий

характер изменения: Для каждой величины определите соответствующий

характер изменения:

1) увеличится 2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для

каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|

Период колебаний тока в контуре |

Частота излучаемых волн |

Длина волны излучения |

3. Колебательный контур радиоприемника настроен на некоторую

длину волны . Как

изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая

им длина волны, если увеличить расстояние между пластинами конденсатора?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1 не изменится; 2 уменьшится;

3 увеличится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для

каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|

Период колебаний |

Частота колебаний |

Длина волны |

Учитель обращается ко всем участникам.

Зачет по теории. Зачет проходит в устной

форме. Вся группа работает вместе. Один ученик команды защищает работу. Обязательное условие для

каждого отвечающего – обоснование ответа.

После

выступления каждой команды

ИТОГ третьего этапа.

Ответы:

|

Вариант |

Задания |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

I |

4 |

121 |

212 |

|

II |

4 |

212 |

232 |

4. Решение сложных задач.(по группам)

1. Колебательный контур настроен на частоту 97,6 МГц. В конденсатор

контура поместили диэлектрик, а в катушку вставили сердечник. В результате

этого ёмкость конденсатора изменилась в 2 раза, а индуктивность катушки —

в 8 раз. На какую частоту стал в результате настроен колебательный

контур? Ответ приведите в МГц.

2. Один радиолюбитель постоянно слушал свою любимую радиостанцию,

вещающую на длине волны в диапазоне

FM. Однажды передатчик этой радиостанции испортился, и она перешла

на резервный передатчик, работающий в диапазоне УКВ на частоте 73,82

МГц. Радиолюбитель решил перестроить входной контур своего радиоприёмника

на эту частоту, для чего он в два раза увеличил индуктивность катушки

контура, вставив в неё ферромагнитный сердечник большего размера.

Настройка на нужную частоту у него при этом сразу не получилась, и пришлось

вдобавок немного уменьшить ёмкость конденсатора в контуре. На сколько

процентов была уменьшена ёмкость этого конденсатора для точной настройки

приемника на новую частоту?

3.Определите

длину электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный

контур, если максимальный заряд контура

равен 2∙10-8Кл, а

максимальная сила тока 1А.

4.Колебательный

контур состоит из катушки индуктивностью и сопротивлением

и конденсатора ёмкостью

. В контуре поддерживаются незатухающие

колебания, при которых амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе

равна . Какую среднюю

мощность при этом потребляет контур от внешнего источника?

5.Период колебаний

в идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и

катушки индуктивности, равен T = 6,3 мкс. Амплитуда

колебаний силы тока Im = 5 мА. В момент времени

t заряд конденсатора q = 4 · 10−9 Кл.

Найдите силу тока в катушке в этот момент.

6.К колебательному контуру подсоединили

источник тока, на клеммах которого напряжение гармонически меняется

с частотой . Индуктивность

L катушки колебательного контура можно плавно менять от минимального

значения до максимального

, а емкость его конденсатора

постоянна. Ученик постепенно увеличивал индуктивность катушки от

минимального значения до максимального и обнаружил, что амплитуда

силы тока в контуре всё время возрастала. Опираясь на свои знания по

электродинамике, объясните наблюдения ученика.

7.В двух идеальных

колебательных контурах происходят незатухающие электромагнитные

колебания. Во втором контуре амплитуда колебаний силы тока в 2 раза

меньше, а максимальное значение заряда в 6 раз меньше, чем в первом

контуре. Определите отношение частоты колебаний в первом контуре

к частоте колебаний во втором.

8.«Радио Маяк» вещает на

частоте 198 кГц, а «Радио России» — на частоте 261 кГц. Как нужно изменить

ёмкость конденсатора переменной ёмкости в детекторном радиоприёмнике (C1 на схеме), чтобы перенастроиться с «Маяка» на «Россию»?

Колебательный контур

Читайте также:

|

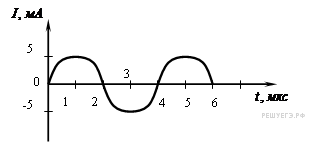

1. B 16 № 1601. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 4 раза больше, то период колебаний будет равен

1) 10 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 60 мкс

2. B 16 № 1602. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 9 раз больше, то период колебаний будет равен

1) 10 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 60 мкс

3. B 16 № 1603. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Ксли конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 4 раза больше, то период колебаний будет равен

1) 10 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 60 мкс

4. B 16 № 1604. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 4 раза меньше, то период колебаний будет равен

1) 10 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 60 мкс

5. B 16 № 1605. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 9 раз больше, то период колебаний будет равен

1) 10 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 60 мкс

6. B 16 № 1606. Как изменится период собственных колебаний контура (см. рисунок), если ключК перевести из положения 1 в положение 2?

1) увеличится в 3 раза

2) уменьшится в 3 раза

3) увеличится в 9 раз

4) уменьшится в 9 раз

7. B 16 № 1607. Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивностью L. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если и электроемкость конденсатора, и индуктивность катушки увеличить в 2 раза?

1) не изменится

2) увеличится в 4 раза

3) уменьшится в 2 раза

4) увеличится в 2 раза

8. B 16 № 1608. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями

1)

2)

3)

4)

9. B 16 № 1609. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями

1)

2)

3)

4)

10. B 16 № 1611.

1)

2)

3) 3 C

4) 9 C

11. B 16 № 1616. Чтобы увеличить период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре в 2 раза, достаточно емкость конденсатора в контуре

1) увеличить в 2 раза

2) уменьшить в 2 раза

3) увеличить в 4 раза

4) уменьшить в 4 раза

12. B 16 № 1617. Чтобы увеличить частоту электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре в 2 раза, достаточно индуктивность катушки в контуре

1) увеличить в 2 раза

2) уменьшить в 2 раза

3) увеличить в 4 раза

4) уменьшить в 4 раза

13. B 16 № 1618. В момент

1)

2)

3)

4) 0

14. B 16 № 1620. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 4 раза меньше, то период колебаний будет равен

1) 1 мкс

2) 2 мкс

3) 4 мкс

4) 8 мкс

15. B 16 № 1621. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 16 раз больше, то период колебаний будет равен

1) 5 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 80 мкс

16. B 16 № 1622. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 16 раз меньше, то период колебаний будет равен

1) 5 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 80 мкс

17. B 16 № 1623. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 16 раз больше, то период колебаний будет равен

1) 5 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 80 мкс

18. B 16 № 1624. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 16 раз меньше, то период колебаний будет равен

1) 5 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 80 мкс

19. B 16 № 1625. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если индуктивность катушки в этом контуре увеличить в 4 раза, а емкость конденсатора уменьшить в 4 раза, то период колебаний будет равен

1) 5 мкс

2) 20 мкс

3) 40 мкс

4) 80 мкс

20. B 16 № 1626. В колебательном контуре из конденсатора электроемкостью 50 мкФ и катушки индуктивностью 2 Гн циклическая частота свободных электромагнитных колебаний равна

1)

2)

3)

4)

21. B 16 № 1633. Как изменится индуктивное сопротивление катушки при уменьшении частоты переменного тока в 4 раза?

1) не изменится

2) увеличится в 4 раза

3) уменьшится в 2 раза

4) уменьшится в 4 раза

22. B 16 № 1636.

1) уменьшится в 2 раза

2) увеличится в 2 раза

3) уменьшится в 3 раз

4) увеличится в 3 раз

23. B 16 № 1741. Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Как нужно изменить индуктивность катушки колебательного контура приемника, чтобы он при неизменной электроемкости конденсатора в контуре был настроен на волну длиной 15 м?

1) увеличить в 2 раза

2) увеличить в 4 раза

3) уменьшить в 2 раза

4) уменьшить в 4 раза

24. B 16 № 1742. Контур радиоприемника настроен на длину волны 15 м. Как нужно изменить индуктивность катушки колебательного контура приемника, чтобы он при неизменной электроемкости конденсатора был настроен на волну длиной 30 м?

1) увеличить в 2 раза

2) увеличить в 4 раза

3) уменьшить в 2 раза

4) уменьшить в 4 раза

25. B 16 № 1836. Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Как нужно изменить электроемкость конденсатора в контуре приемника, чтобы он при неизменной индуктивности катушки колебательного контура был настроен на волну длиной 15 м?

1) увеличить в 2 раза

2) увеличить в 4 раза

3) уменьшить в 2 раза

4) уменьшить в 4 раза

26. B 16 № 1918. В некоторой области пространства, ограниченной плоскостями АВ и CD, создано однородное магнитное поле.

Металлическая квадратная рамка движется с постоянной скоростью, направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции поля. На каком из графиков правильно показана зависимость от времени ЭДС индукции в рамке, если в начальный момент времени рамка начинает пересекать плоскость MN (см. рисунок), а в момент времени

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

27. B 16 № 1919. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре с последовательно включенными конденсатором и катушкой, индуктивность которой равна 0,2 Гн.

Максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно

1)

2)

3)

4)

28. B 16 № 2435. Если при гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 5 Дж, максимальное значение энергии магнитного поля катушки 5 Дж, то полная энергия электромагнитного поля контура

1) изменяется от 0 Дж до 5 Дж

2) изменяется от 0 Дж до 10 Дж

3) не изменяется, равна 10 Дж

4) не изменяется, равна 5 Дж

29. B 16 № 3340.

1) энергия магнитного поля катушки уменьшается от максимального значения до 0

2) энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора

3) энергия электрического поля конденсатора увеличивается от 0 до максимального значения

4) энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки

30. B 16 № 3341. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. В нём наблюдаются гармонические электромагнитные колебания с периодом Т = 5 мс. В начальный момент времени заряд конденсатора максимален и равен

1) 0

2)

3)

4)

31. B 16 № 3350.

1)

2)

3)

4)

32. B 16 № 3383.

Напряжение между обкладками конденсатора в колебательном контуре меняется с течением времени согласно графику на рисунке. Какое преобразование энергии происходит в контуре в промежутке от

1) энергия магнитного поля катушки увеличивается до максимального значения

2) энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора

3) энергия электрического поля конденсатора уменьшается от максимального значения до 0

4) энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки

33. B 16 № 3460. На рисунке a приведен график зависимости изменения заряда конденсатора в колебательном контуре от времени. На каком из графиков — 1, 2, 3, или 4 (рис. б) — изменение силы тока показано правильно? Колебательный контур считать идеальным.

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

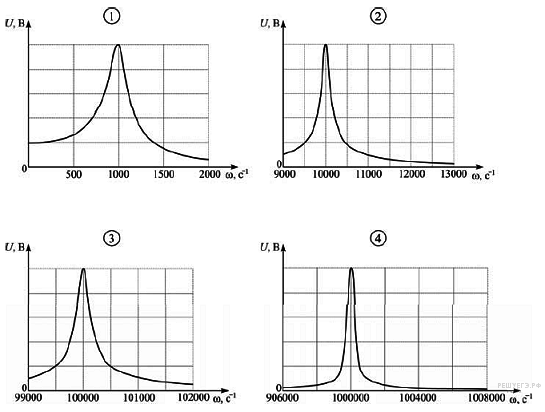

34. B 16 № 3637. Колебательный контур состоит из последовательно соединенных резистора с малым активным сопротивлением, конденсатора емкостью 0,1 мкФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какая из приведенных на рисунке резонансных кривых может принадлежать этому контуру?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

35. B 16 № 3638. Колебательный контур состоит из последовательно соединенных резистора, конденсатора емкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какая из приведенных на рисунке резонансных кривых может принадлежать этому контуру?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

36. B 16 № 4090. В колебательном контуре, ёмкость конденсатора которого равна 20 мкФ, происходят собственные электромагнитные колебания. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени для этого колебательного контура имеет вид

1) 12,5 мГн

2) 0,2 Гн

3) 25 Гн

4) 100 Гн

37. B 16 № 4125. Колебательный контур состоит из воздушного плоского конденсатора и катушки индуктивности. Пластины конденсатора начинают медленно раздвигать. Зависимость частоты

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

38. B 16 № 4492.

1) уменьшится в 2 раза

2) увеличится в 4 раза

3) увеличится в 2 раза

4) уменьшится в 4 раза

39. B 16 № 4632.

1) уменьшится в 4 раза

2) увеличится в 4 раз

3) уменьшится в 2 раз

4) увеличится в 2 раза

40. B 16 № 4667.

1) уменьшится в 16 раз

2) увеличится в 4 раза

3) увеличится в 16 раз

4) уменьшится в 4 раза

41. B 16 № 4947.

1) уменьшится в 2 раза

2) увеличится в 4 раза

3) увеличится в 2 раза

4) уменьшится в 4 раза

42. B 16 № 5157.

1) уменьшится в 2 раза

2) уменьшится в 4 раза

3) увеличится в 2 раза

4) увеличится в 4 раза

43. B 16 № 5192.

1)

2)

3)

4)

44. B 16 № 5227.

1)

2)

3)

4)

45. B 16 № 5437. Как изменится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный промежуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью

1) уменьшится в

2) увеличится в 2 раза

3) увеличится в

4) уменьшится в 2 раза

46. B 16 № 5507. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный промежуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью

1) увеличится в

2) уменьшится в 3 раза

3) уменьшится в

4) увеличится в 3 раза

47. B 16 № 5612. Как изменится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный промежуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью

1) уменьшится в

2) увеличится в

3) увеличится в 3 раза

4) уменьшится в 3 раза

48. B 16 № 6200. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 м2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

1) 0,16 Тл

2) 0,8 Тл

3) 0,2 Тл

4) 0,4 Тл

49. B 16 № 6235. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 1 м2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

1) 1,6 Тл

2) 0,8 Тл

3) 0,2 Тл

4) 0,4 Тл

50. B 16 № 6272. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,6 м2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,3 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

1) 4 Тл

2) 0,5 Тл

3) 1 Тл

4) 2 Тл

51. B 16 № 6308. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,25 м2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,1 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

1) 0,4 Тл

2) 0,1 Тл

3) 0,5 Тл

4) 0,8 Тл

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 447 | Нарушение авторских прав

mybiblioteka.su — 2015-2023 год. (0.056 сек.)