Актуальные вопросы диагностики муковисцидоза

Статьи

ЖУРНАЛ «ПРАКТИКА ПЕДИАТРА»

Опубликовано в журнале:

«ПРАКТИКА ПЕДИАТРА»; март-аперль; 2015; стр. 20-27.

Е.И. Кондратьева, д. м. н., профессор, В.Д. Шерман, к. м. н., Н.И. Капранов, д. м. н., профессор, Н.Ю. Каширская, д. м. н., профессор, НКО муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», г. Москва

Муковисцидоз (МВ), или кистозный фиброз (cysticfibrosis), — одно из наиболее частых моногенных наследственных заболеваний с полиорганной патологией, резко сокращающее продолжительность и качество жизни пациентов без адекватного комплексного лечения в течение всей жизни. МВ распространен среди населения всей Земли, но наиболее часто поражает европеоидов: в среднем с частотой 1 на 2500-4500 новорожденных. Еще совсем недавно больные муковисцидозом умирали в раннем детском возрасте или даже на первом году жизни от пневмонии и истощения, обусловленными мальабсорбцией.

Ключевые слова: диагностика, генетика, мутации, неонатальный скрининг, потовая проба, эластаза кала.

Key words: cystic fibrosis, diagnosis, genetics, mutation, newborn screening, sweat test, fecal elastase.

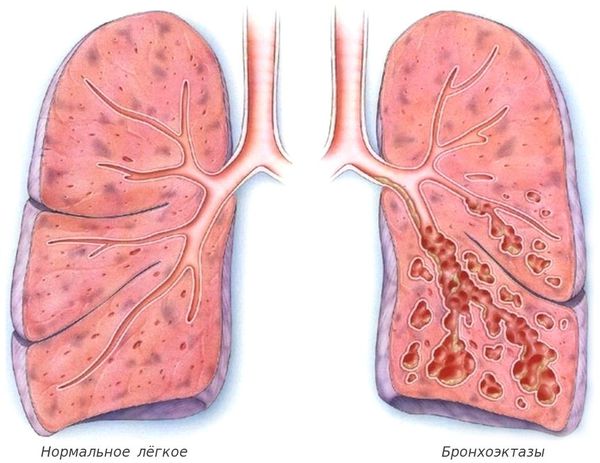

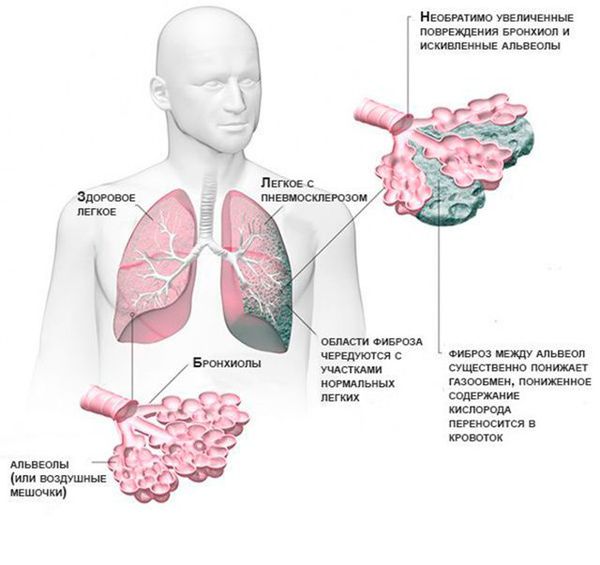

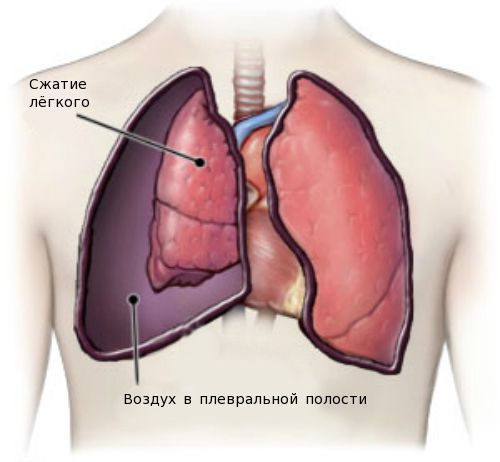

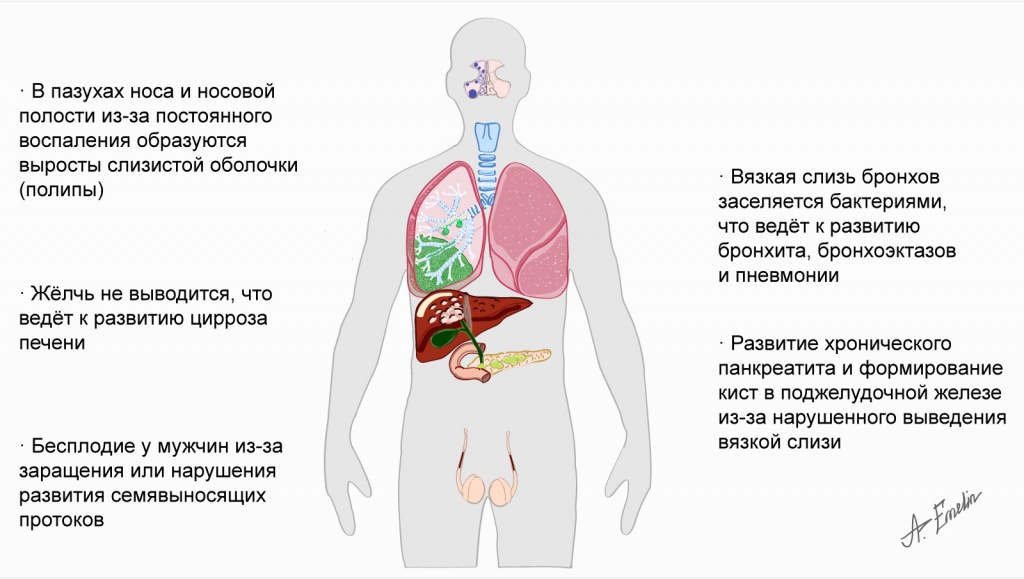

Болезнь прежде всего характеризуется повышенной продукцией вязкого бронхиального секрета, частыми легочными инфекциями и обструкцией дыхательных путей. По мере прогрессирования легочной болезни образуются участки ателектазов, развивается эмфизема, постепенно разрушается паренхима легких с развитием бронхоэктазов и участков пневмосклероза, а больной имеет высокий риск погибнуть от легочно-сердечной недостаточности. В финальной стадии заболевания пересадка комплекса «сердце-легкие» остается для больного единственной надеждой. Помимо бронхолегочной системы у большинства больных муковисцидозом поражается поджелудочная железа, при этом это происходит внутриутробно. Недостаточность панкреатических ферментов обусловливает нарушение всасывания жиров и белков, развитие нутритивной недостаточности. В результате больные отстают в росте и страдают гипотрофией. Продукция инсулина также может быть нарушена, что ведет к развитию диабета. К частым осложнениям течения муковисцидоза относят остеопороз, а также жировой гепатоз с переходом в цирроз. При наличии «мягкой» мутации клинические проявления развиваются постепенно, преобладают моносимптомы, диагноз «муковисцидоз» устанавливается поздно или случайно.

Своевременная диагностика муковисцидоза, обеспечивающая в большинстве случаев раннее начало терапии, в том числе на доклиническом этапе, улучшает прогноз заболевания, повышает эффективность лечения, позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений, значительного отставания в физическом развитии, а в ряде случаев и необратимых изменений в легких. Ранняя диагностика позволяет семье вовремя решить необходимые вопросы, связанные с рождением здорового ребенка (генетическое консультирование, пренатальная диагностика МВ в последующие беременности).

Диагностика делится на:

1) пренатальную диагностику;

2) диагностику по неонатальному скринингу (до клинических проявлений или при их дебюте);

3) диагностику при клинических проявлениях:

4) диагностику среди родственников больных.

В настоящее время налаживается дородовая диагностика муковисцидоза в перспективных и информативных семьях (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Томск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Владивосток и некоторые другие города), что, безусловно, важно для профилактики этой тяжелой патологии. Пренатальная диагностика возможна в виде ДНК-диагностики при проведении амниоцентеза (получение околоплодных вод в ранний срок -13-14 недель и поздний — обычно 16-20 недель беременности) в семье носителей одной мутации гена CFTR и имеющей больного ребенка. Диагноз может быть заподозрен при УЗИ плода внутриутробно при наличии характерной УЗ-характеристики в виде гиперэхогенного кишечника. УЗИ во время беременности рекомендуют в скрининговые сроки: 11-14, 18-21 и 30-34 недели беременности. Обязательно проводят повторное исследование. В 50-78% случаев это состояние будет связано с МВ и проявится мекониальным илеусом. Диагноз в этом случае может быть установлен еще до рождения ребенка. В то же время этот признак не является высокоспецифичным для МВ, может быть транзиторным явлением, а также связанным с другими патологическими состояниями. При этом ДНК-диагностика родителей дает необходимую информацию о наличии мутаций у каждого из родителей и позволяет предполагать заболевание у ребенка при рождении.

Клинические признаки

1. Диагностика классической формы МВ обычно не представляет сложностей. Классический фенотип больного является результатом наличия двух мутантных копий гена муковисцидозного трансмембранного регулятора (CFTR) и характеризуется хронической бактериальной инфекцией дыхательных путей и придаточных пазух носа, стеатореей из-за внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, мужским бесплодием из-за обструктивной азооспермии, а также повышенной концентрацией хлоридов потовой жидкости.

2. Проблемы диагностики МВ, как правило, связаны с фенотипическим разнообразием его форм, обусловленным генетическим полимор-

В ряде случаев атипичного течения МВ возможна его диагностика во взрослом возрасте. Как правило, в этой группе больных отмечается более мягкое течение болезни в связи с сохранностью функции поджелудочной железы и нетяжелым поражением органов дыхания.

В абсолютном большинстве случаев МВ может быть диагностирован в раннем детском возрасте (в 90% случаев — на первом году жизни). К сожалению, нередки случаи диагностики МВ у взрослых с классическим фенотипом.

Диагностика МВ у носителей «мягких» генотипов (актуально для детей, рожденных до 2006-2007 гг., и взрослых):

В настоящее время выделяют несколько групп риска по МВ.

Основной группой риска по заболеванию в РФ в настоящее время являются новорожденные с неонатальной гипертрипсиногенемией. Учитывая возможность получения ложноотрицательных результатов неонатального скрининга, а также то обстоятельство, что в РФ неонатальный скрининг на МВ проводится с 2006-2007 гг., не теряет своей актуальности анализ групп риска, включающих пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта, бронхолегочными нарушениями, патологией других органов и родственников больных МВ (табл. 1).

Таблица 1.

Группы риска для дифференциальной диагностики муковисцидоза

| I. Бронхолегочные нарушения |

| 1. Повторные и рецидивирующие пневмонии с затяжным течением, особенно двусторонние 2. Бронхиальная астма, рефрактерная к традиционной терапии 3. Рецидивирующие бронхиты, бронхиолиты, особенно с высевом Ps. aeruginosa 4. Двусторонние бронхоэктазы |

| II. Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта |

| 1. Синдром нарушенного кишечного всасывания неясного генеза 2. Мекониальный илеус и его эквиваленты 3. Гиперэхогенность кишечника плода 4. Желтуха обструктивного типа у новорожденных с затяжным течением 5. Цирроз печени 6. Сахарный диабет 7. Гастроэзофагеальный рефлюкс 8. Выпадение прямой кишки |

| III. Патология со стороны других органов |

| 1. Нарушение роста и развития 2. Задержка полового развития 3. Мужское бесплодие 4. Хронический синусит 5. Полипы носа 6. Электролитные нарушения |

| IV. Члены семей больных муковисцидозом |

Среди клинических проявлений, характерных для МВ, можно выделить высоко-и менее специфичные (табл. 2). Состояния, представленные в левой колонке таблицы, в абсолютном большинстве случаев встречаются у больных МВ. Причиной состояний из правой колонки могут быть другие заболевания, например первичная цилиарная дискинезия, гуморальный иммунодефицит и т. д.

Таблица 2.

Клинические проявления, характерные для МВ

| Высокоспецифичные для МВ | Менее специфичные для МВ |

| Желудочно-кишечные:

|

Желудочно-кишечные:

|

| Со стороны дыхательных путей:

|

Со стороны дыхательных путей:

|

| Другое:

|

Другое:

|

В таблице 3 представлены особенности проявлений МВ в разные возрастные периоды. Знание этих особенностей помогает специалистам, наблюдающим пациента с теми или иными симптомами, включить МВ в перечень заболеваний для дифференциальной диагностики. Особенно это касается детей раннего возраста, когда клиническая картина еще может быть неполной, но на себя будут обращать внимание некоторые проявления, например мекониальный илеус при рождении или синдром потери солей, не имеющий связи с патологией почек. Диагноз в этом случае может быть установлен еще до рождения ребенка. В то же время этот признак не является высоко специфичным для МВ, может быть транзиторным явлением, а также связанным с другими патологическими состояниями.

Таблица 3.

Клинические особенности проявлений МВ в различные возрастные периоды

| 0-2 года | |

|

|

|

| 3-16 лет | |

|

|

|

Диагностические критерии МВ

Для решения проблем диагностики МВ, в том числе и его атипичных форм, были разработаны критерии, согласно которым обязательным для МВ является наличие характерного клинического синдрома плюс доказательство какого-либо нарушения функции хлорного канала.

Учитывая все научные достижения в понимании природы муковисцидоза и МВ-зависимых заболеваний за последние 10 лет, в 2013 году группа экспертов Европейского общества муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Society) под руководством Carlo Castellani подготовила новые стандарты диагностики в редакции Alan R. Smyth и Scott Bell (схема).

Схема.

Диагностические критерии муковисцидоза ECFS 2013

| Положительная потовая проба и/или две мутации МВТР, вызывающие МВ (согласно базе CFTR-2) |

И | Неонатальная гипертрипсиногенемия или характерные клинические проявления, такие как диффузные бронхоэктазы, высев из мокроты значимой для МВ патогенной микрофлоры (особенно синегнойной палочки), экзокринная панкреатическая недостаточность, синдром потери солей, обструктивная азооспермия |

Неонатальный скрининг

Проводится на основании Методических рекомендаций по проведению неонатального скрининга в РФ с использованием Европейских рекомендаций по неонатальному скринингу. 90% новорожденных без клинических проявлений муковисцидоза диагноз может быть установлен на основании скрининга в возрасте до 6 недель. В 5-10% случаев возникают трудности с диагностикой муковисцидоза (Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry, 2005 Annual Data Report to the Center Directors. Bethesda, MD: CFF).

Проблемы неонатального скрининга:

Потовая проба

Показания:

1. При положительном результате неонатального скрининга (двукратном повышении уровня иммунореактивного трипсиногена в крови в течение первого месяца жизни ребенка).

2. При наличии у пациента каких-либо характерных клинических проявлений МВ.

3. Случаи МВ в семье.

Потовая проба является надежным методом диагностики МВ у 98% больных. Исследование можно проводить всем детям через 48 часов после рождения, хотя у новорожденных могут быть проблемы с набором пота. Несмотря на то, что «золотым стандартом» диагностики МВ считается количественное определение хлоридов в потовой жидкости (классический метод Гибсона — Кука), метод определения проводимости на аппаратах «Макродакт» и «Нанодакт» («Вескор», США) показал хорошую с ним корреляцию в многочисленных исследованиях.

Оценка результата

При положительном результате потовой пробы (хлориды > 60 ммоль/л при классическом методе Гибсона — Кука и/или проводимость > 80 ммоль/л NaCl) диагноз подтверждается.

Генетическое исследование

Генетическое исследование проводится после потовой пробы. Однако в связи с ограниченными возможностями ДНК-диагностики в России данный метод не является обязательным, однако применяется с исследовательской целью и для окончательного подтверждения диагноза.

На первом этапе ДНК-обследования наиболее часто используется панель, включающая 28 мутаций, как наиболее частых в мире, так и специфичных для России: F508del, CFTRdele2,3(21kb), 3849+10kbC>T, W1282X, 2143delT, 2184insA, 1677delTA, N1303K, G542X, R334W, E92K, L138ins, 394delTT, 3821delT, S1196X, 2789+5G>A, G85E, 2183AA>G, 604insA, 621+1G>T, R117H, R347P, R553X, 3667insTCAA, G551D, I507del, 1717-1G>A, 2184delA. По данным лаборатории генетической эпидемиологии ФГБУ «Медико-генетический научный центр» (МГНЦ) РАМН, при использовании данной панели удается обнаружить лишь около 82,5% мутантных аллелей у больных МВ. В случае когда при положительной потовой пробе не будет найдено ни одной мутации гена (что само по себе маловероятно), может потребоваться секвенирование гена МВ, позволяющее идентифицировать примерно 98% мутаций в гене CFTR.

Рекомендации:

1. На основании данных национального регистра больных МВ по ДНК-диагностике гена CFTR установлены особенности характера и частоты мутаций в регионах страны. На основе данных регистра рекомендуется создание региональных рекомендаций по определению мутаций со ссылкой на регистр (последнюю версию).

2. Отсутствие мутациий без проведения секвенирования — недостаточно для исключения МВ.

3. Некоторые мутации МВТР (3849+10 kb C>T) ассоциированы с нормальным или пограничным результатом потового теста.

4. «Мягкие» мутации характеризуются поздним дебютом заболевания, пограничным значением потовых проб, выявляются чаще при секвенировании.

5. Пациенты с пограничными результатами потовых проб (хлориды 30-60 ммоль/л и/или проводимость 50-80 ммоль/л), единственной мутацией гена представляют реальные трудности для диагностики.

Для диагностики МВ или его исключения при пограничных результатах пробы необходимо:

В европейских странах для подтверждения дефекта ионного транспорта применяется метод определения разности назальных потенциалов или измерение электрического тока в биоптате кишки, отражающие нарушение функции хлорного канала. Оба метода основаны на электрическом характере транспорта ионов и являются высокоинформативными для диагностики МВ.

Диагностика панкреатической недостаточности включает:

У больных МВ показатель эластазы может снижаться в течение первых лет жизни, поэтому определяется в динамике. Низкий уровень панкреатической эластазы расценивается как один из признаков МВ. Приблизительно 1% пациентов с МВ имеет пограничный результат потового теста в комплексе с сохранной функцией поджелудочной железы и хроническим бронхитом.

Диагностика хронического бронхолегочного процесса:

В качестве дополнительных диагностических маркеров могут быть использованы азооспермия в постпубертатном возрасте, идентификация МВ-ассоциированных патогенов из респираторного тракта, рентгенологические признаки синусита.

Знание основных симптомов МВ и особенностей его течения в разные возрастные периоды позволяет своевременно заподозрить наличие заболевания и направить пациента для дальнейшего обследования. Нередкие случаи поздней диагностики МВ связаны как с отсутствием у врачей достаточных знаний о заболевании, так и с фенотипическим разнообразием его форм. Ограниченные возможности ДНК-диагностики МВ в России и ее низкая доступность затрудняют и затягивают окончательную верификацию заболевания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Муковисцидоз. Под ред. Н.И. Капранова, Н.Ю. Каширской. М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2014, 672 с. ISBN 978-5-98803-314-1

2. Welsh M.J., Ramsey B.W., Accurso F.J., Cutting G.R. Cystic fibrosis. In: Scriver C.R., Beaudet A.L., Sly W.S., Valle D., eds. The metabolic and molecular bases of inherited disease. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2001: 5121-88.

3. European cystic fibrosis society standards of care working group. Best practice guidelines. В редакции Alan R. Smith и Scott Bell, 2014.

4. Farell P.M., Rosenstein B.J., White T.B. et al. Cystic fibrosis foundation. Guidelines for diagnosis of cystic fibrosis in newborns through older adults: Cystic Fibrosis Foundation consensus report // J. Pediatr., 2008; 153 (2): S4-S14.

5. Красовский С.А., Каширская Н.Ю., Усачева М.В., Амелина Е.Л., Черняк А.В., Науменко Ж.К. Влияние возраста постановки диагноза и начала специфической терапии на основные клинико-лабораторные проявления заболевания у больных муковисцидозом // Вопросы современной педиатрии, 2014, т. 13, № 2, с. 36-43.

6. de Boeck K., Wilschanski M., Castellani C. et al. Cystic fibrosis: terminology and diagnostic algorithms. Thorax, 2006; 61: 627-635.

7. de Oronzo M.A. Hyperechogenic fetal bowel: an ultrasonographic marker for adverse fetal and neonatal outcome? // J. Prenat. Med., 2011 Jan-Mar; 5 (1): 9-13.

8. Bombieri C. et al. Recommendations for the classification of diseases as CFTR-related disorders // Journal of Cystic Fibrosis, 2011, vol. 10, suppl. 2; S86-S102.

9. Hall E., Lapworth R. Use of sweat conductivity measurements. Annals of Clinical Biochemistry, 2010; 47: 390-392.

10. Sands D., Oltarzewski M., Nowakowska A., Zybert K. Bilateral sweat tests with two different methods as a part of cystic fibrosis newborn screening (CF NBS) protocol and additional quality control. Folia Histochem Cystobiol., 2010 Sep 30; 48 (3): 358-65.

11. Sezer R.G., Aydemir G., Akcan A.B. et al. Nanoduct sweat conductivity measurements in 2664 patients: relationship to age, arterial blood gas, serum electrolyte profiles and clinical diagnosis // J. Clin. Med. Res., 2013 Feb; 5 (1): 34-41.

12. Петрова Н.В. Молекулярно-генетические и клинико-генотипические особенности муковисцидоза в российских популяциях. Автореф. дисс. докт. биол. наук. М., 2009, 42 с.

13. Derichs N., Sanz J., Von Kanel T. et al. Intestinal current measurement for diagnostic classification of patients with questionable cystic fibrosis: validation and reference data. Thorax, 2010 Jul; 65 (7): 594-9.

14. Servidoni M.F., Sousa M., Vinagre A.M. et al. Rectal forceps biopsy procedure in cystic fibrosis: technical aspects and patients perspective for clinical trials feasibility. BMC Gastroenterol., 2013 May 20; 13 (1): 91.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Что нужно знать о муковисцидозе: 5 вопросов о поломке гена, диагностике и лечении

19.04.2022

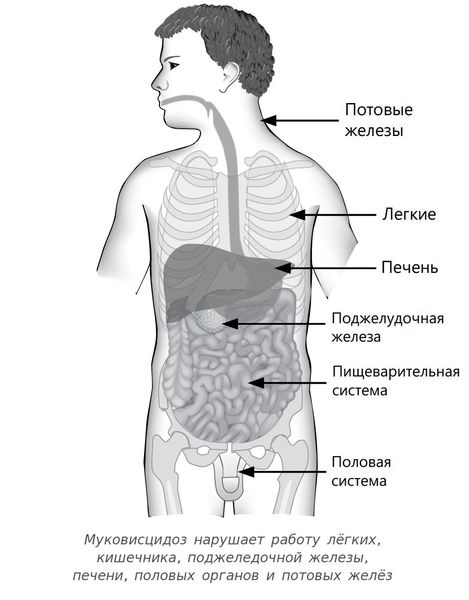

Муковисцидоз — генетическое заболевание, которое нарушает работу многих органов — легких, кишечника, поджелудочной железы. Из-за этого пациенты часто не могут свободно дышать, используют кислородные маски, ингаляторы, высококалорийные питательные смеси, антибиотики и другие дорогостоящие препараты. Некоторым пациентам требуется пересадка легких.

Какие нарушения происходят в организме при муковисцидозе и какие органы повреждаются чаще всего? Что такое генная терапия и как она может помочь в лечении наследственных заболеваний?

Вместе с информационно-просветительским гуманитарным проектом «12 месяцев», который ведут студенты и ординаторы кафедры патологической анатомии Северо-Западного медицинского университета имени И. И. Мечникова, мы продолжаем серию материалов о редких (орфанных) генетических заболеваниях и жизни людей с ними.

Читайте в апреле рассказ о муковисцидозе, с которым в России рождается один из 10 тысяч детей.

«Уже три года я нахожусь в листе ожидания на пересадку легких»

Лилия, 34 года, подопечная благотворительного фонда «Кислород»:

С раннего детства мне приходилось большую часть своего времени ходить по больницам — в каких только больницах Казани я не была. В 8 лет мне сделали операцию, удалили часть легкого — верхнюю правую долю. Потом оказалось, что это ошибка и операцию не следовало делать. И только в 14 лет мне смогли поставить диагноз «муковисцидоз».

Три года назад я вместе с мамой переехала в Москву и сейчас нахожусь в листе ожидания на пересадку легких. Когда она будет — неизвестно, но мои легкие работают уже всего на 30%.

Возможно, из-за пандемии COVID-19 некоторые люди смогут представить, какого это: ты не можешь пройти даже двух шагов, не начав задыхаться, и потом уже не способен ни о чем думать. Нормальный уровень насыщения крови кислородом 95% и выше, у нас же он всего 60%. Возникает ощущение, будто тебе перекрыли горло и невозможно вдохнуть.

Благодаря фонду «Кислород» мне удается снимать квартиру в Восточном Измайлово, рядом с больницей, в которой мы, пациенты с муковисцидозом, лечимся. Живем около своего доктора.

Что такое муковисцидоз?

Муковисцидоз или кистозный фиброз — тяжелое наследственное заболевание, при котором повышенная вязкость слизи, выделяемая органами пищеварения и дыхания, критически нарушает их работу и приводит к развитию опасных для жизни состояний — истощению, кишечной непроходимости, пневмонии, сепсису, почечной и дыхательной недостаточности. При этом заболевании также часто поражаются печень и сердце, а у мужчин встречается еще и бесплодие.

Считается, что один из 10 тысяч детей в России рождается с муковисцидозом. Сегодня с этим заболеванием в нашей стране живут 3142 человека (по состоянию на 2018 год), а во всем мире около 100 000 человек. Самая высокая средняя продолжительность жизни людей с таким диагнозом — в США и Канаде, она достигает 40 лет.

Муковисцидоз развивается из-за мутаций в гене CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). То есть меняется молекула ДНК, на основе которой строится белок — главная рабочая сила клетки. Поломка гена способна полностью прекратить выработку белка или снизить эффективность его работы, в результате чего происходит частичная или полная утрата функции, которую выполняет белок.

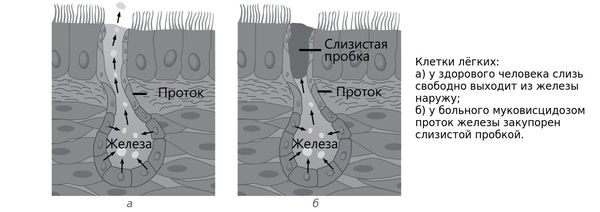

Белок, кодируемый геном CFTR, выступает как канал (или отверстие) в мембране (то есть оболочке) клетки, через который из клетки выводятся заряженные частицы — ионы хлора (Cl-). Этот канал получил название «хлоридный» и главное его предназначение — поддерживать в текучем состоянии слизь, которую выделяют наши органы.

Что это за слизь и для чего она нужна? Клетки вырабатывают слизь, покрывающую органы изнутри — например, кишечник, бронхи или протоки поджелудочной железы, — и защищающую их от воздействия ферментов или микроорганизмов. Слизь должна постоянно обновляться за счет удаления из организма, а для этого ей необходимо оставаться текучей — это достигается благодаря тому, что в ней удерживается большое количество воды.

Выделение ионов хлора играет в этом процессе ключевую роль: в сочетании с ионами натрия они формируют и поддерживают в слизи высокую концентрацию соли, а она в свою очередь притягивает в слизь большое количество воды.

У людей с муковисцидозом снижено количество ионов хлора, выводимых в слизь. Это нарушает баланс ионов натрия и хлора и снижает концентрацию соли в слизи. Из-за этого она не снабжается водой, становится вязкой, густой и не может самостоятельно удалиться из организма. Слизь переполняет органы и закрывает просвет выводящих протоков желез, таким образом препятствуя их работе и разрушая структуру. Именно в этом и кроется причина муковисцидоза.

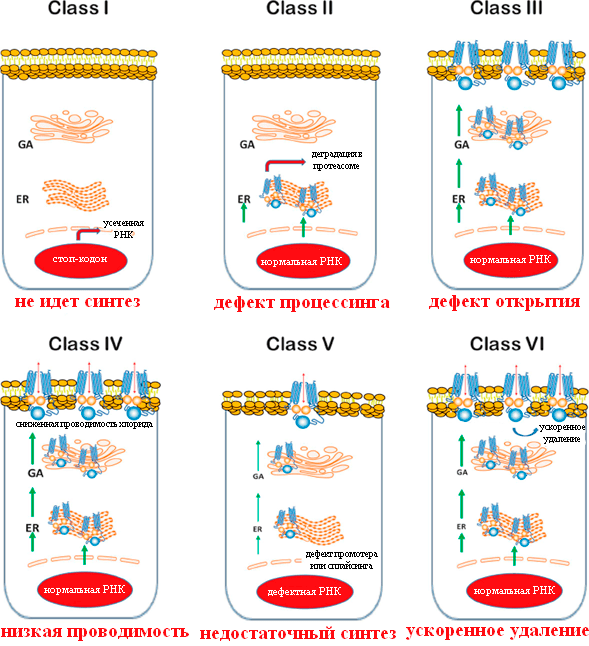

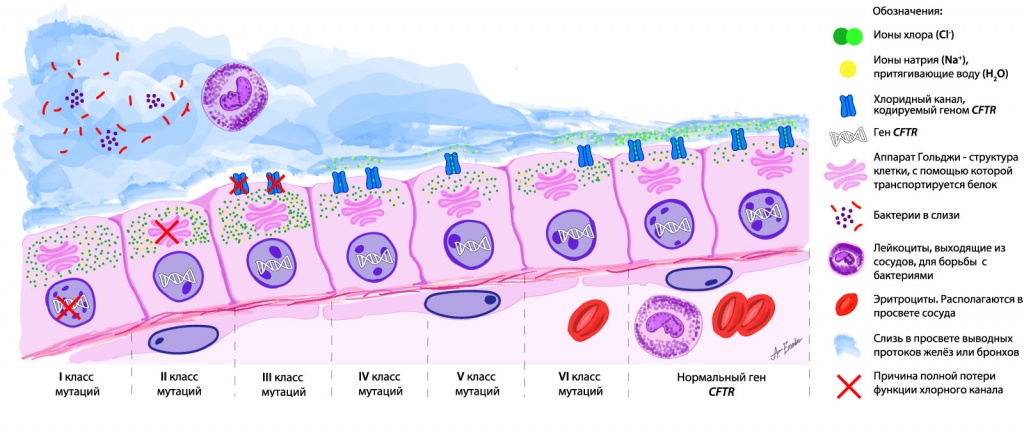

Выявлено уже 352 мутации гена CFTR, которые способны привести к развитию муковисцидоза. Их разделили на 6 функциональных классов:

- I класс — белок не синтезируется;

- II класс — белок не претерпевает нужной обработки в аппарате Гольджи и не может транспортироваться в место функционирования;

- III класс — белок встраивается в место функционирования, но не выполняет свои функции;

- IV класс — белок работает, но проводит недостаточное количество ионов хлора;

- V класс — белок синтезируется в недостаточных количествах;

- VI класс — белок не стабилен и не всегда выполняет свою функцию.

Схема проявлений разных классов мутаций гена CFTR

I, II и III классы относят к «тяжелым» мутациям, при которых функция белка по выведению ионов хлора полностью отсутствует, что ведет к очень низкому содержанию воды в слизи. IV, V и VI классы, при которых функция частично сохранена, — к «легким» мутациям.

Такое подразделение условно, так как на тяжесть течения заболевания значительно влияют два фактора — его раннее выявление и готовность пациента к постоянному лечению. Поздняя диагностика, что часто бывает с легкими мутациями, или прекращение лечения могут привести к необратимым изменениям в организме человека.

Здесь можно узнать, к какому функциональному классу относят болезнетворную мутацию.

«У меня много планов до 27 лет»

Андрей, 24 года, студент Ярославского медицинского университета:

Диагноз «муковисцидоз» мне поставили в 8 месяцев. Позже выяснилось, что у меня 2 тяжелые мутации в гене CFTR. Но до 11 лет болезнь я особенно не замечал, пока не вылетел из школьного обучения на полгода из-за операции по разрешению непроходимости кишечника. Это была моя первая операция, и в этот момент я начал понимать, что болею серьезным неизлечимым заболеванием.

Болезнь начала активно проявлять себя после 17 лет, когда состояние стало резко ухудшаться: появился утренний кашель, часто до тошноты. Муковисцидоз для меня — это постоянное ухудшение состояния легких, кашель, проблемы с пищеварением, сахарный диабет, нарушение работы всех моих органов…

Википедия пишет, что средняя продолжительность жизни с муковисцидозом в России — 27 лет. Классно. Легкие будут все хуже работать, а значит, я не смогу дышать. В один момент могу уснуть и просто не проснуться. Я это понимаю. Поэтому у меня очень много планов до 27!

Как проявляется и на что влияет муковисцидоз?

Мутации гена CFTR способствуют повреждению многих органов — поджелудочной железы, легких, печени, мужских половых желез, слизистых оболочек.

Поражение органов при муковисцидозе

- Поджелудочная железа

Есть однозначная прямая связь между мутациями гена CFTR и поражением поджелудочной железы. Этот орган выполняет две основных функции — вырабатывает пищеварительные ферменты и обеспечивает их выделение в кишечник для переваривания пищи (внешнесекреторная функция), а также производит гормоны и выделяет их в кровь для поддержания уровня глюкозы (внутрисекреторная функция).

При муковисцидозе в первую очередь нарушается внешнесекреторная функция. Как это происходит?

Поджелудочная железа располагается вне кишечника, и для того, чтобы доставить туда пищеварительные ферменты, от разных участков поджелудочной железы к кишечнику отходят маленькие трубочки, которые собираются в крупные выводящие протоки и впадают в кишечник.

Внутренняя поверхность этих выводящих протоков («труб») покрыта специальными клетками, вырабатывающими слизь. Как и в случаях с другими органами, слизь защищает клетки протоков от вредного действия ферментов. Она должна постоянно обновляться, удаляясь из кишечника, но при муковисцидозе становится вязкой, плохо выводится, постепенно закрывая просвет.

Из-за этого ферменты не попадают в кишечник и вместо своей основной задачи по перевариванию пищи начинают «переваривать» клетки поджелудочной железы. Это ведет к ее воспалению — хроническому панкреатиту, который разрушает структуру органа.

Участки с погибшими клетками поджелудочной железы зарастают «рубцами» (фиброз), а продолжающийся процесс выделения слизи расширяет выводящие протоки. В результате в органе появляются полости (кисты), за что заболеванию и было дано первое название — кистозный фиброз.

Нарушенное поступление пищеварительных ферментов в кишечник способствует развитию диареи, плохому перевариванию, истощению, системным нарушениям обмена веществ. Из-за этого пациентам с муковисцидозом приходится постоянно принимать искусственные ферменты.

Потеря внутрисекреторной функции у пациентов с легкими классами мутаций протекает постепенно, на протяжении нескольких лет, а у носителей тяжелого класса нарушения поджелудочной железы выявляются уже внутриутробно. В более позднем возрасте у 20% пациентов развивается инсулин-зависимый сахарный диабет.

Собственные железы кишечника, производящие слизь, также могут поражаться. В совокупности с нарушенным перевариванием пищи это повышает риск развития кишечной непроходимости.

- Легкие

Поражения легких зависят от мутаций гена CFTR, но не столь однозначно, как в случае с поджелудочной железой.

Основной причиной нарушения дыхания считаются микроорганизмы, которые заселяют вязкую слизь дыхательных путей. На инфекцию организм реагирует воспалением: в ткани легкого приходят лейкоциты (а именно нейтрофилы), призванные бороться с микроорганизмами.

Однако при бронхите и пневмонии лейкоциты выделяют ферменты, которые деформируют ткани легкого и способствуют расширению бронхов (бронхоэктазы). Заканчиваются такие разрушительные процессы печально — формируется дыхательная недостаточность, несоответствие количества поглощаемого кислорода потребностям организма.

Из-за этого люди с муковисцидозом не могут свободно дышать, используют кислородные маски, антибиотики и препараты, разжижающие слизь. Они не могут позволить себе легкие физические нагрузки повседневной жизни и встречаться с пациентами с таким же диагнозом, потому что рискуют передать друг другу злостные инфекции.

На течение заболевания легких у пациентов с муковисцидозом влияют гены-модификаторы. Они способны либо ухудшать течение болезни (при особых вариантах генов MBL, HLA II, TGFβ1 функция их белков снижается, что ведет к ослаблению иммунитета и большим повреждениям легких от микроорганизмов), либо наоборот улучшать его (если функциональная активность белка, кодируемого вариантом гена NOS1, повышается, то усиливается антибактериальная защита и ослабляется воспалительная реакция).

- Околоносовые пазухи

Постоянное воспаление характерно и для слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух, что часто приводит к образованию доброкачественных опухолей — полипов.

- Сердце

Из-за постоянных пневмоний при муковисцидозе структура легких повреждается, появляются рубцы (фиброз), что ведет к затрудненному кровообращению в них. Это требует напряженной работы сердца — ему приходится с большим усилием проталкивать кровь в сосуды легких. Однако из-за этого развивается гипертрофия правого желудочка, нарушается его снабжение кислородом, что в итоге приводит к сердечной недостаточности.

- Почки

Длительное воспаление в легких стимулирует образование защитных белков, выделяемых в кровь. А так как вся кровь фильтруется через почки, эти белки могут забивать почечные фильтры (амилоидоз почек). Это способствует прогрессированию почечной недостаточности — состоянию, при котором нарушается фильтрация мочи и часть продуктов обмена остается в крови, что имеет критичные и порой смертельные последствия для организма.

- Печень

Поражение печени связано преимущественно с наличием мутаций в генах-модификаторах. Вязкая слизь и густая желчь, образующиеся из-за дефекта гена CFTR, с трудом выводятся в кишечник, способствуя воспалению желчных протоков, гибели печеночных клеток и постепенному формированию цирроза печени.

- Половые органы мужчин

У мужчин с муковисцидозом наблюдается полное закрытие просвета семявыносящих протоков, канальцев придатков яичка (за счет разрастания в них соединительной ткани) или нарушение развития этих органов, что в обоих случаях ведет к бесплодию.

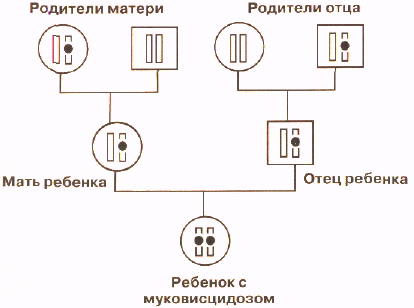

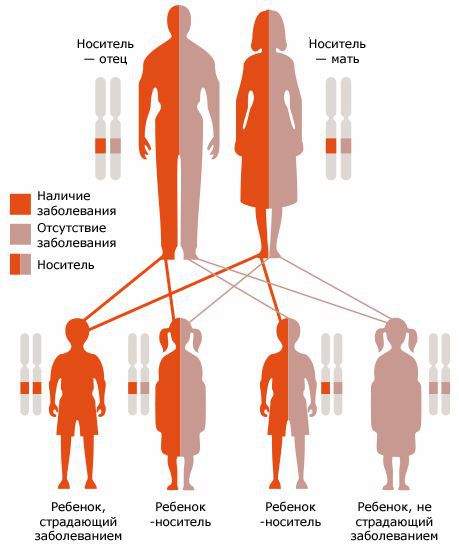

Как наследуется и диагностируется муковисцидоз?

Муковисцидоз наследуется аутосомно-рецессивно: то есть если оба родителя имеют болезнетворную мутацию гена CFTR (считается, что каждый 20-й человек — носитель такой мутации), в 25% случаев может родиться ребенок с муковисцидозом. Причем пол ребенка не влияет на вероятность развития заболевания.

С 2006 года в нашей стране проводится массовое обследование новорожденных на наиболее распространенные наследственные заболевания, среди которых есть и муковисцидоз. К 2018 году почти половину случаев муковисцидоза помог выявить именно неонатальный скрининг. Однако заболевание можно обнаружить и позже из-за его легкого течения. Так, максимальный возраст, в котором был установлен диагноз, в России составляет 59 лет.

Муковисцидоз диагностируется в случае, когда у человека есть как минимум одно клиническое проявление (поражение легких, поджелудочной железы, придаточных пазух носа, кишечника) и подтверждено нарушение функции хлоридного канала.

Нарушение функции канала определяется несколькими подходами:

- Для начала необходимо найти мутацию в гене CFTR и установить ее молекулярно-генетическими методами. Однако наличие мутации еще не говорит о нарушении функции белка.

- Чтобы это подтвердить, используют потовую пробу: с помощью слабого электрического тока (ионофореза) в кожу вводят лекарство, которое стимулирует потоотделение, после чего выделяемый пот собирают и определяют в нем количество хлоридов. Концентрация хлоридов выше 60 ммоль/литр в совокупности с выявленной мутацией гена CFTR свидетельствует о наличии кистозного фиброза у пациента.

История изучения муковисцидоза

Есть ли лечение от муковисцидоза?

Муковисцидоз — неизлечимое заболевание, однако есть способы корректировать его течение, улучшая и продлевая жизнь пациентам.

Основные направления терапии у людей с муковисцидозом:

- Корректировка питания — прием пищеварительных ферментов и использование инсулина при развитии сахарного диабета.

- Корректировка дыхания — использование препаратов, расслабляющих мышцы бронхов и расширяющие их просвет, а также лекарств, разжижающих слизь.

- Антибактериальная терапия при инфекции легких, основная цель которой — сохранить максимально возможный объем функционирующей легочной ткани.

Если функции некоторых органов при муковисцидозе можно скорректировать или заместить приемом лекарств (например, ферментов для пищеварения при повреждении поджелудочной железы), то повреждение легких — это безвозвратный процесс, и компенсировать утрату какой-то их части пока технически невозможно.

Именно критическое поражение легких представляет наибольшую опасность для жизни человека с муковисцидозом.

В таком случае единственно возможным решением остается трансплантация легких. Однако это опасная и рискованная операция, которую делают при снижении функции легких менее 30% от должного уровня.

«Из-за обострений я часто худела до 40 килограммов»

Лилия, 34 года, подопечная благотворительного фонда «Кислород»:

Первый год в Москве я думала: «Ну, мне быстренько сделают пересадку легких, и я уеду домой в Казань». И думала так два года. На третий до меня дошло, что нет, так быстро это не происходит. И у меня была такая истерика, что все вокруг бесило: чужая квартира, чужой город. Готова была выйти на улицу и выть, чуть ли не на стены лезла.

Но я же понимаю, что деваться мне некуда. Когда начинается обострение, начинаешь и реветь, и злиться. От этого же еще хуже, у тебя и так одышка, а когда нервничаешь, одышка усиливается. Это очень тяжело. Успокаиваешь себя: «Все, хватит, перестань, сделаешь себе только хуже». Так сама с собой и разговариваешь.

Хирурги в Москве установили мне трубочку в желудок — гастростому. В нее нужно капать жидкое калорийное питание, чтобы я могла набрать вес и успешнее перенести операцию.

Таким способом я набрала около 10-12 килограммов, а до этого была очень худой, больше 50 килограммов никогда не весила, из-за обострений часто худела и до 40. У нас некоторые и по 35 килограммов весят. Слизь в дыхательных путях очень густая, и ее трудно вывести, нужны большие усилия — мы только от одного кашля огромное число калорий сжигаем.

Месяц назад я начала принимать таргетный препарат «Калидеко» и сейчас чувствую улучшение. Проблема в том, что их не дают бесплатно, если их покупать — курс терапии будет стоить десятки миллионов. Приходится стараться приобретать их самостоятельно, иногда получается достать из-за рубежа.

- Справка: только один из препаратов для пациентов с муковисцидозом входит в программу 14 высокозатратных нозологий и закупается за счет государства. Фонд «Круг добра» закупает такие препараты, но только для детей до 18 лет.

С таргетными препаратами появилась хоть какая-то надежда подольше пожить. Я же осознаю, что далеко не все операции по пересадке легких удачно проходят, 100%-ой гарантии нет. И еще не понимаю полностью, что меня ждет.

Если пересадка легких будет успешной, то я, наверное, на велосипеде покатаюсь, пробегусь. Мы же даже пробежаться не можем, идем тихим-тихим шагом, как черепахи, чтобы не задохнуться. Еще очень хочется попутешествовать. По России я бы поездила, куда угодно — в Сочи, в Петербург….»

Наиболее эффективной медицинской помощью людям с муковисцидозом сегодня остается таргетная терапия, направленная на коррекцию работы хлоридного канала.

В 2012 году был зарегистрирован первый препарат с таким действием — ивакафтор (торговое название «Калидеко»). Он всасывается в желудочно-кишечном тракте и распределяется по организму через кровь.

Достигнув легких, препарат проникает в клетки и присоединяется к хлоридному каналу, встроенному в оболочку (мембрану) клетки. Препарат изменяет форму канала — он возвращает ему способность пропускать ионы хлора, которые способствуют притоку воды в слизь.

По итогам постоянного приема препарата содержание соли в поте пациентов снизилось ниже диагностически значимого уровня, а эффективность работы легких улучшилась на 17,2%. Важный момент: ивакафтор эффективен только при мутациях CFTR, при которых встраивание (транспортировка) белка в оболочку (мембрану) клетки не нарушена, то есть при III-VI классах мутаций.

Позже были разработаны лумакафтор, тезакафтор и элексакафтор — так называемые препараты-корректоры, способные присоединяться к белкам хлоридного канала, что помогает им транспортироваться до оболочки клетки и встраиваться в нее. Они помогают уже и при II классе мутаций.

Препараты-корректоры наиболее эффективны при совместном использовании с ивакафтором, сейчас выпускается несколько таких комбинаций — «Оркамби», «Симдеко» и «Трикафта».

Однако у таргетной терапии есть и недостатки: необходимость принимать препараты каждые 12 часов и их огромная стоимость — цена «Оркамби» или «Трикафта» достигает 20 миллионов рублей в год.

Есть и еще один «минус» — таргетная терапия не способна помочь людям с I классом мутаций, при которых белок (хлоридный канал) вообще не образуется, а следовательно, и воздействовать терапевтической молекуле не на что. Но и для пациентов с этими мутациями ищутся подходы.

«После 17 лет мое здоровье резко пошло под откос, но сейчас животворящий препарат делает свое дело»

Андрей, 24 года, студент Ярославского медицинского университета:

70% лечения муковисцидоза — это подходящая терапия и препараты, еще 30 — массаж, спорт, настрой и правильный уход.

После 17 лет мое здоровье резко пошло под откос, учиться становилось намного труднее. Мне не хватало кислорода, все чаще случались обострения, а в медицинском ВУЗе пропуск учебы равен «смерти».

В итоге из-за болезни я пропустил много занятий, а на их отработку не было ни времени, ни сил. Когда мозг получает мало кислорода, я думаю медленнее, и все тут. Пришлось уйти в академический отпуск и наверстывать упущенное. Но сейчас ситуация улучшается, животворящий препарат от муковисцидоза — «Трикафта» — делает свое дело.

Я принимаю «Трикафту» с сентября 2021 года. И если 2 сентября я только начал ее принимать, то 3 сентября у меня уже прошел кашель. Покашливаю, конечно, но не так, как раньше: у меня были приступы ночного кашля, вплоть до рвоты, и я не мог уснуть до самого утра.

Возможно, если бы я с детства получал таргетный препарат, то не болел бы диабетом, у меня не было бы двух операций и такого резкого ухудшения состояния. Но в то время их еще не было. «Трикафта» была изобретена и зарегистрирована в США только в 2019 году.

За спасительное лекарство пришлось судиться с местным департаментом здравоохранения. «Трикафта» — не зарегистрированный в России препарат. В 2020-м году мама писала запрос о том, что он мне необходим, что требуется провести врачебный консилиум, на что нам ответили только через год: «Нет». Причем это было уже после того, как я попал на консилиум московского центра и получил заключение о необходимости этого препарата для меня…

Мне удалось получить «Трикафту», и это, скорее, исключение из правил, но я не хочу называть это исключением. Я хочу, чтобы все, кто борется за таргетные препараты, получали их. Умирать в 20 лет — это не нормально.

- Справка: Решение о необходимости назначения таргетной терапии принимает консилиум врачей в отношении конкретного пациента. Партии незарегистрированных в России лекарств также завозят на основании заключения, которое Министерство здравоохранения выдает в каждом новом случае. «Сейчас этот алгоритм занимает у пациентов много времени и нередко заканчивается ситуациями, в которых лекарства приходится получать через судебные инстанции», — поясняет фонд «Острова». В январе 2022 года врачи, пациенты и НКО опубликовали письмо с просьбой зарегистрировать препарат «Трикафта» и покупать его взрослым пациентам с муковисцидозом за счет федерального бюджета.

Чем может помочь генная терапия?

Описанные подходы могут лишь скорректировать течение заболевания, но не устранить его причину. Более технологичный подход основан на доставке в клетку здорового гена взамен поврежденному, он получил название «генная терапия».

Подобный принцип уже используется по всему миру, например, при вакцинации от коронавируса. Спутник V представляет собой безвредный вирус — он доставляет в клетку человека ген, с помощью которого производится белок коронавируса. Именно этот белок — чужеродный для организма, не известный ему — стимулирует формирование иммунитета к коронавирусной инфекции, при этом развития COVID-19 не происходит, так как вирус не размножается.

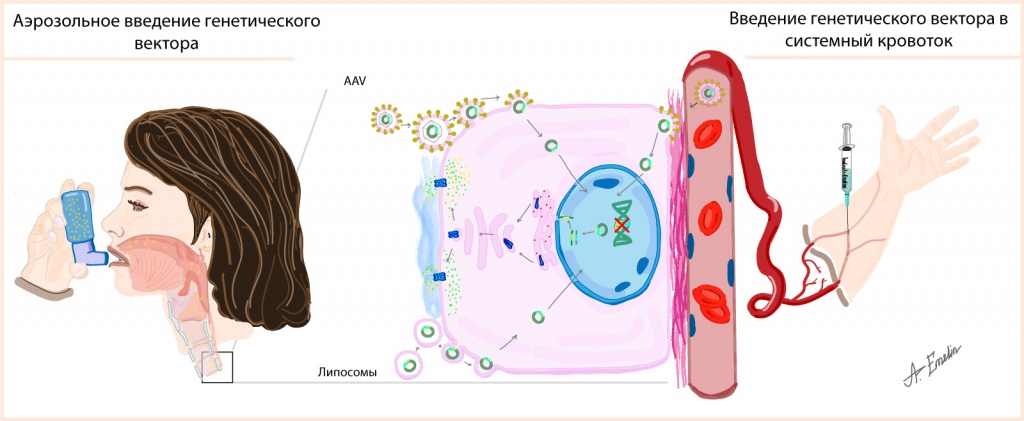

Легкие — основная цель генной терапии, а следовательно, и основное место, куда нужно доставить ген CFTR. Такой подход способен помочь людям с мутациями любых классов, в том числе и в случаях, когда белок не производится клетками.

Для перемещения терапевтического гена в клетку можно использовать различные способы доставки (векторы), например, аденоассоциированный вирус (AAV) и липосомы («пузырьки» из клеточных мембран). После проникновения в клетку терапевтический ген достигает ее ядра, с помощью которого сначала образуется мРНК — информационный посредник между геном и собирающимся белком. Затем белок модифицируется и встраивается в клетку для выполнения функции хлоридного канала.

Основные подходы в генной терапии муковисцидоза. Использование разных способов доставки гена (векторов), например: аденоассоциированный вирус (AAV) и липосомы («пузырьки» из клеточных мембран). Разные механизмы введения вектора: аэрозоли (слева) и внутривенное введение (справа).

Первые попытки разработки и применения генной терапии были осуществлены в 1993 году, но результаты не оправдали ожиданий. Исследователи столкнулись с разными сложностями: как вирусные, так и невирусные векторы могли вызвать воспаление легкого, проникновение вектора в клетки через вдыхание аэрозоля было затруднено из-за наличия вязкой слизи, а при введении через вены вирусы случайным образом распределялись по организму и лишь в редких случаях достигали легких.

Попытки разработать препараты генной терапии не прекращаются:

- Препарат на основе аденоассоциированного вируса. В стадии доклинических исследований (то есть идут испытания на животных) находится терапевтический агент SP-101 (Spirovant, США), в котором здоровый ген доставляет аденоассоциированный вирус. Этот препарат опробован на хорьках с искусственно вызванной мутацией гена CFTR. Исследования показывают эффективность доставки и сохраненную функциональную активность здорового гена.

- Препарат на основе матричной РНК (мРНК) гена CFTR. Альтернативный подход основан на доставке в клетки дыхательных путей матричной РНК (мРНК) гена CFTR. мРНК — информационный посредник между геном и образующимся белком.

Терапевтический агент LUNAR®-CF (Arcturus Therapeutics, США) — мРНК CFTR, помещенная в липосому (пузырек из клеточной мембраны), также проходит этап доклинических исследований. Эффективность доставки и работы препарата также показаны в испытаниях на животных с мутацией CFTR и нечеловекообразных обезьянах.

Основным применением разрабатываемой генной терапии рассматриваются варианты мутации I и II класса, при которых не эффективна таргетная терапия ивакафтором и корректорами хлоридного канала.

Еще одно направление терапии, цель которой — исправить работу гена, основывается на редактировании его структуры. При этом подходе в клетку доставляются молекулярные инструменты, исправляющие поврежденный участок гена. Один из таких препаратов разрабатывается компанией SalioGen (США) и сейчас находится в фазе доклинических исследований.

«В обществе нужно говорить о том, что мы есть и у нас есть право на лекарства»

Андрей, 24 года, студент Ярославского медицинского университета:

Что я хочу сказать миру? Да, мы кашляем, обычно мы очень худые. Но мы абсолютно такие же люди, которые хотят жить и достойны нормальной спокойной жизни. И мы в большинстве своем — дети.

Людям с муковисцидозом хочется сказать, что нельзя опускать руки. Резкое ухудшение состояния у меня началось именно в тот момент, когда я опустил руки. Да, лекарственное обеспечение — это очень важно. Но еще важно не отчаиваться, как бы сложно ни было, постоянно держать себя в узде: принимать препараты с утра и до вечера, делать уколы и ингаляции. Нельзя доводить себя до очень тяжелого состояния, хотя не всегда это от тебя зависит.

Если мне становится совсем сложно, то я вытаскиваю себя спортом, музыкой. Мне повезло: у меня есть девушка, которая меня поддерживает.

Общество может помочь нам распространением информации о муковисцидозе. Нужно говорить о том, что такие люди, как мы, есть, и у нас есть право на лекарства, как бы дорого они не стоили.

Было бы хорошо, если бы людям с таким диагнозом и их близким полагалась обязательная помощь психотерапевта, потому что очень сложно выносить все эти проблемы без поддержки. Очень нужны психологи, чтобы помогать родителям общаться с детьми, принимать их диагноз.

Изначально я поступал в медицинский университет, чтобы пойти в хирургию — общение с хирургами в больнице сильно повлияло на меня (и сериал «Доктор Хаус»). А потом принял решение, что лучше заниматься легкими — в этой отрасли в России нужны свои люди. Те, кто точно знают, что такое муковисцидоз.

Где людям с муковисцидозом искать помощь?

Люди с муковисцидозом не могут полноценно работать из-за тяжести заболевания, а современное лечение — дорогостоящая процедура. В России есть несколько фондов, которые оказывают таким пациентам финансовую, социальную, юридическую помощь и психологическую поддержку, среди них:

- «Кислород»

- «Острова»

- «Во имя жизни»

На сайте фонда «Кислород» можно посмотреть списки и других пациентских организаций и благотворительных фондов, которые помогают людям с муковисцидозом и их семьям.

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Муковисцидоз — самое распространенное из моногенетических заболеваний (обусловленных поломкой одного гена). При нем нарушено функционирование белка-переносчика ионов хлора через мембрану клетки — хлорного канала CFTR. Так как этот канал отвечает за нормальную работу эпителия в легких, кишечнике, поджелудочной железе и других органах, его дисфункция приводит к накоплению в этих органах слизи, повышению вероятности инфекций и в конце концов к преждевременной смерти. До последнего времени врачи могли лечить только симптомы муковисцидоза: разжижать слизь, расширять бронхи, снижать воспаление, а также уничтожать бактерий антибиотиками, причем все эти меры почти не продлевали жизнь. Но за последние годы был достигнут невиданный прогресс: средняя продолжительность жизни больных возросла более чем в два раза. В этой статье будет рассказано о препаратах, благодаря которым стал возможен такой успех, об истории их создания и перспективах. На данных примерах читатель также узнает, как происходит современная разработка лекарств.

Описание заболевания

Вначале рассмотрим подробнее, что за болезнь муковисцидоз и почему разработка лекарств против него оказалась таким непростым делом.

Большинство случаев этого страшного заболевания диагностируют в первые годы жизни, потому что муковисцидоз поражает все органы, но особенно — легкие и кишечник. Больные страдают от многочисленных нарушений работы почти всех систем организма: дыхательной, пищеварительной, опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой и других. Средняя продолжительность жизни больных составляет 30–40 лет (и сильно зависит от качества ухода), 90% пациентов умирает от легочных осложнений.

Муковисцидоз (или кистозный фиброз, как он называется по-английски) возникает у тех людей, у которых плохо работает или отсутствует белок CFTR. Его название расшифровывается как cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, то есть регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе. Сейчас разберемся, какова роль CFTR в норме и почему его недостаток приводит к таким тяжелым последствиям.

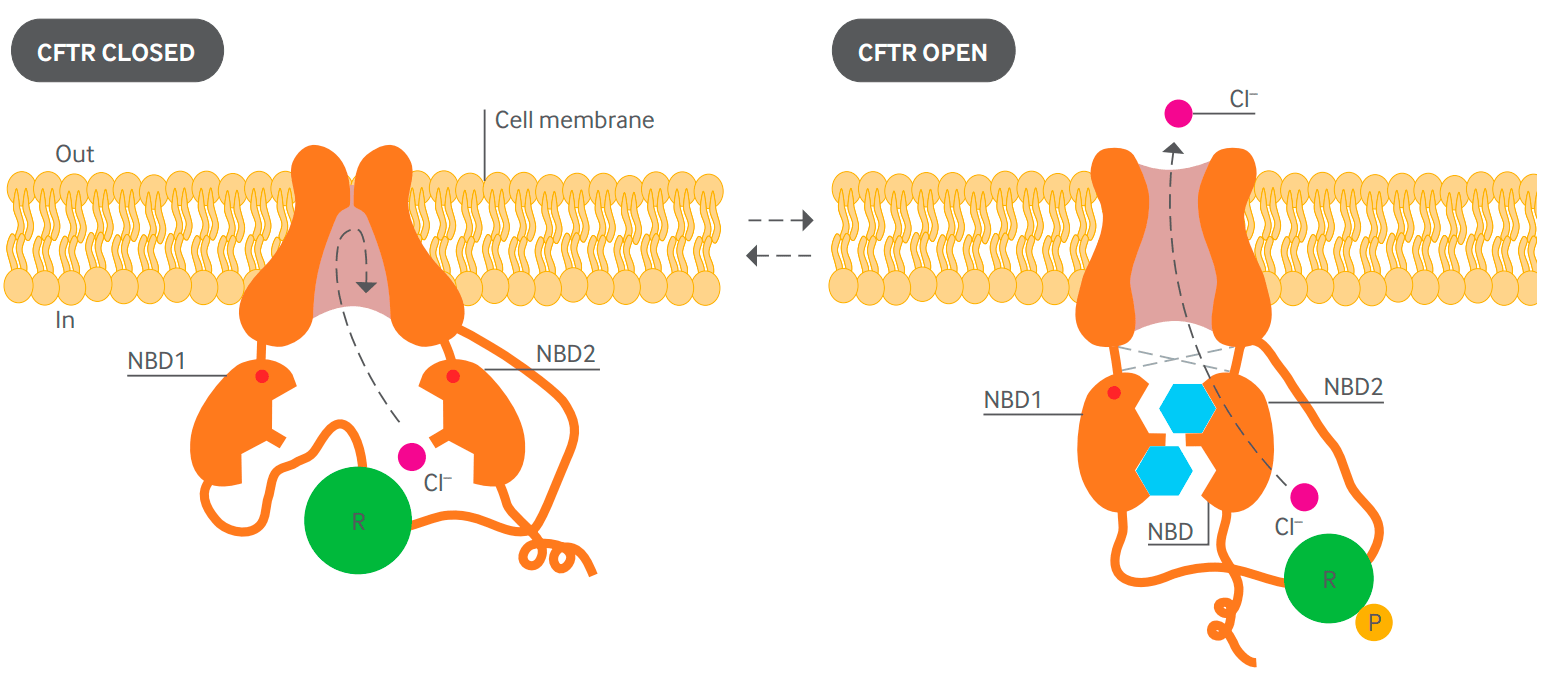

CFTR относится к трансмембранным белкам , которые связывают АТФ и меняют за счет этого свою конформацию. Внутри белка открывается канал, который позволяет ионам хлора выходить из клетки наружу. После гидролиза АТФ канал закрывается (рис. 1).

То есть он пронизывает мембрану клетки насквозь.

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота, основная молекула, которая запасает и передает химическую энергию в клетках.

Рисунок 1. Диаграмма предполагаемой структуры белка CFTR в закрытом (слева) и открытом (справа) положениях. Два трансмембранных домена образуют канал. Открытие канала контролируется двумя внутриклеточными доменами (NBD1 и NBD2), которые способны связывать и гидролизовать АТФ (голубой). Регуляторный домен (зеленый) содержит сайты фосфорилирования (Р). Активация канала требует наличия остатка фосфорной кислоты на регуляторном домене. NBD1 и NBD2 связывают и гидролизуют АТФ, вызывая открытие канала путем взаимодействия с трансмембранными доменами. Одна из молекул АТФ остается связанной с NBD1 в течение нескольких минут. За это время происходит несколько циклов открывания-закрывания канала, обусловленных связыванием и гидролизом второй молекулы АТФ [4], [5].

Наличие ионов вблизи поверхности клеток необходимо для поддержания нормального осмотического давления, а это важно для циркуляции жидкости в околоклеточном пространстве. Поэтому постоянный контролируемый поток ионов хлора через мембрану необходим для нормального функционирования эпителия легких, кишечника, протоков поджелудочной железы, яичников, потовых желез.

При муковисцидозе в первую очередь поражаются именно эти органы: в железах образуется густая слизь, которая забивает протоки и мешает нормальной работе органов. А вот почему в легких и кишечнике нарушается работа врожденной иммунной системы, возникает хроническое воспаление и инфекции — стало более-менее понятно совсем недавно. На нынешний момент картина примерно такая: снижение концентрации ионов хлора в околоклеточном пространстве вызывает активацию эпителиального натриевого канала ENaC, который начинает закачивать натрий в клетку. Уменьшение концентрации NaCl возле поверхности клетки вызывает снижение осмотической силы, а, следовательно, количества воды, поступающей к клетке. В случае легких это приводит к осушению воздушных путей и снижению очищающей активности ресничек и слизистой оболочки (рис. 2 во врезке).

Постоянный ток слизи вдоль поверхности воздушных путей очень важен для функционирования защитной системы легких. При этом слизь должна быть достаточно жидкой, чтобы растекаться по поверхности эпителия после секреции, но и достаточно вязкой, чтобы движение ресничек эпителия вызывало ее направленный ток. У больных муковисцидозом слизь содержит слишком мало воды, поэтому она густая и неподвижная, от нее трудно избавиться даже при кашле. Собственно, русское название болезни и происходит от двух латинских слов: mucus («слизь») и viscosus («вязкий»).

Поскольку слизь — это полимерная сетка, образованная белками, она содержит поры. Характерная черта слизи при патологии — слишком мелкий размер пор. В нормальной слизи они имеют диаметр 0,2–1 мкм, а при болезни — менее 0,1 мкм. В результате нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые в первую очередь отвечают за защиту от бактерий, — не могут проникнуть изнутри сквозь слой слизи. Бактерии на поверхности воздушных путей размножаются беспрепятственно и вызывают хронические инфекции, которые являются главной причиной смертности при муковисцидозе (80% пациентов) [7]. Более того, на уплотненной слизи, в отличие от обычной, бактерии образуют макроколонии, так называемые биопленки, которые особенно устойчивы к действию иммунной системы и антибиотиков [8].

Из сказанного понятно, что одним из средств улучшить состояние больных муковисцидозом должна быть регидратация легких, которую можно обеспечить с помощью ингаляции гипертонического раствора соли. Это паллиативная мера, не воздействующая на причину болезни, но, тем не менее, она позволяет снизить количество осложнений [6].

До открытия молекулярных причин болезни пациентов лечили только симптоматически — разжижая слизь, применяя антибактериальные, противовоспалительные препараты и физиотерапию. У пациентов с нарушениями ЖКТ и поджелудочной железы эффективна терапия диетами и пищеварительными ферментами. Все эти меры облегчают состояние пациентов, однако настоящий скачок в продлении жизни и улучшении ее качества стал возможным только благодаря открытиям молекулярной биологии и рациональной разработке лекарств [9], [10].

Фокус на CFTR

В 1989 году был найден ген CFTR , кодирующий хлорный канал длиной 1480 аминокислот, и начат поиск мутаций, отвечающих за развитие муковисцидоза. Всего описано более 2000 мутаций в гене CFTR, однако только 250–300 из них приводят к муковисцидозу, а достаточно часто встречается (более чем у 0,1% больных) примерно 20 [11].

Курсивом обозначается ген, а прямым шрифтом — соответствующий ему белок.

Мутации удобно разделить на несколько классов в соответствии с тем, какие последствия они вызывают (рис. 3) [12].

Рисунок 3. Классы мутаций CFTR при муковисцидозе. GA — аппарат Гольджи; ER — эндоплазматический ретикулум. Красный овал — ядро клетки.

[13], рисунок адаптирован

Мутации I класса

Мутации I класса встречаются примерно у 10% пациентов. При них белок CFTR вообще не синтезируется или синтезируется в усеченном виде и сразу деградирует, потому что в гене произошла замена кодирующего аминокислоту кодона на стоп-кодон, или сдвиг рамки считывания, или появился сигнал неправильного сплайсинга. Самая частая мутация — замена глицина-542 на стоп-кодон.

Мутации II класса

Наиболее распространены мутации II класса, вызывающие неправильные сворачивание белка и последующий процессинг клеточными механизмами. Самая частая мутация — F508del (делеция фенилаланина в положении 508 ). 70% пациентов гомозиготны по этой мутации (то есть она присутствует в обеих копиях гена CFTR), а у 90% есть хотя бы один мутантный аллель [14]. У гомозиготных пациентов наблюдается тяжелое течение муковисцидоза, а гетерозиготы по CFTR-F508del, у которых одна из копий гена нормальна, не имеют симптомов болезни. Существует гипотеза, объясняющая стабильность такого тяжелого заболевания в человеческой популяции: у гетерозигот в меньшей степени происходит потеря воды при болезнях, сопровождающихся диареей, например, при холере и брюшном тифе. Соответственно, раньше, когда эти болезни были одной из основных причин смертности, особенно детской, шел отбор на дефектные копии гена [15].

F — обозначение фенилаланина, а del обозначает делецию, то есть отсутствие аминокислоты.

Мутация F508del приводит к тому, что белок неправильно сворачивается и еще в эндоплазматическом ретикулуме не проходит «контроль качества» со стороны клеточных систем и направляется на деградацию, не доходя до плазматической мембраны.

Впрочем, 1% неправильно свернутого CFTR-F508del все же может достигнуть клеточной поверхности, но там он работает с очень низкой эффективностью из-за того, что мутация нарушает правильную подвижность доменов, необходимую для открывания и закрывания канала [19] (см. врезку). Кроме того, в течение 2,5 минут белок удаляется с поверхности в эндосомы, и там снова решается его судьба: он либо возвращается обратно в плазматическую мембрану клетки, либо уничтожается. Понятно, что большинство мутантных молекул будет при этом уничтожено.

Мутации III класса

Мутации III класса встречаются у 4–5% пациентов и приводят к неправильной регуляции открытия ионного канала. Из них наиболее обычная — G551D, то есть замена глицина в 551 положении домена NBD1 на аспарагиновую кислоту. Она приводит к тому, что канал остается преимущественно закрытым. Появление в этом положении остатка аспарагиновой кислоты с отрицательно заряженной боковой цепью —CH2–COO− препятствует связыванию АТФ и сближению доменов NBD1 и NBD2 из-за отталкивания отрицательных зарядов между аспартатом и фосфатными группами АТФ, а также кислотными остатками домена NBD2 [19].

Мутации IV и других классов

Довольно редкие мутации класса IV (в сумме 1,7% пациентов) приводят к недостаточно сильному току ионов хлора через открытый канал CFTR [12]. Как правило, это замены положительно заряженных остатков аргинина в канале на незаряженные остатки. По-видимому, наличие положительных зарядов в канале необходимо для прохождения через него ионов Cl−. Для больных с этими мутациями характерно довольно легкое течение болезни, зачастую без легочных и панкреатических проявлений.

Некоторые исследователи различают также мутации классов V–VI, при которых производится работающий белок, но в недостаточных количествах, или происходит быстрое удаление CFTR с поверхности клеток. У таких пациентов течение болезни также сравнительно легкое [11].

Почему для муковисцидоза — самого распространенного наследственного заболевания — первые препараты, направленные на молекулярную причину болезни, появились только недавно, в 2012 году? Причин несколько: во-первых, сломать проще, чем починить, поэтому среди лекарств гораздо больше ингибиторов, блокаторов, антагонистов, чем активаторов и агонистов. В случае CFTR требуется восстановить неработающую функцию, что гораздо сложнее. Во-вторых, при других наследственных заболеваниях, обусловленных дефектом одного гена (например, гемофилии или болезни Гоше), пациентам, как правило, помогает введение дефектного белка в виде инъекций. В случае муковисцидоза проблема так просто не решается. CFTR — мембранный белок, и если его просто ввести пациенту, он не попадет в мембрану эпителиальных клеток и не будет выполнять там нужные функции. Делаются попытки разработать генную терапию муковисцидоза, например, доставить ген CFTR в клетки с помощью вирусных частиц, но они пока не увенчались успехом.

А вот малые молекулы, которые были разработаны с учетом сведений о структуре и функции CFTR, уже произвели революцию в лечении муковисцидоза, и, надеемся, это только начало. О них мы и поговорим дальше.

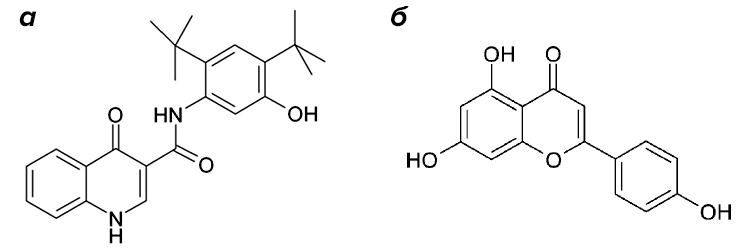

«Калидеко»: первая ласточка

Сразу после открытия факта, что муковисцидоз вызван мутациями в гене CFTR, у исследователей возникло желание синтезировать вещества, которые могли бы хоть отчасти скомпенсировать эффект данных мутаций. Довольно быстро стало понятно, что эти вещества будут грубо делиться по своей функции на два типа — корректоры, которые будут повышать количество дефектного белка (например, с мутацией F508del) на поверхности клетки, и потенциаторы, которые будут усиливать активность белка, уже находящегося на поверхности. Наиболее простой мишенью при этом выглядят мутации класса III: при них белок правильно свернут, находится на мембране, но преимущественно в закрытом состоянии. Поэтому с 2000-х годов начали поиск таких соединений, которые бы повышали вероятность его пребывания в открытом состоянии [22].

Первые несколько классов соединений были либо недостаточно активны, либо малоселективны (то есть связывались и с другими белками), либо обладали неподходящими фармакологическими свойствами (плохая растворимость, стабильность, проникновение в ткани). Наконец в 2009 году, после многочисленных раундов поиска оптимальной структуры, была опубликована структура вещества VX-770 (рис. 5), позже получившего название ивакафтор (торговое наименование — «Калидеко», Kalydeco) [23]. Расскажем немного подробнее обо всём пути разработки этого соединения.

Рисунок 5. Химическая структура ивакафтора («Калидеко», VX-770) (а) и генистеина (б)

История разработки началась в 2000 году. В ту пору компания Aurora Biosciences, которая занималась разработкой систем скрининга для Большой фармы, решила инициировать свою собственную разработку и получила грант от Фонда муковисцидоза (Cystic Fibrosis Foundation). В 2001 году Aurora была куплена компанией Vertex Pharmaceuticals, и та продолжила исследования.

Скрининг — в данном случае процесс выбора нужной молекулы из большого множества.

Для начала потребовалось создать систему скрининга, которая бы подходила для отбора веществ, активных в отношении мутантов CFTR. Для первичного отбора использовали клеточную культуру мышиных фибробластов, синтезирующих мутантный CFTR-F508del. Для определения влияния исследуемой молекулы на хлорный канал ее добавляли к клеточной культуре, затем добавляли флуоресцентный маркер, чувствительный к изменениям мембранного потенциала из-за потока ионов хлора и «включали» CFTR, добавляя форсколин, активирующий канал.

Так было протестировано 228 000 соединений [24], многие из которых отдаленно напоминали генистеин — известный потенциатор CFTR, который, однако, не подходит для лекарственного применения из-за низкой активности и быстрой деградации в организме.

В итоге в 2005 году был синтезирован и отобран VX-770 — он оказался в 2000 раз мощнее генистеина и показал самый долгий период полувыведения у крыс среди всех аналогов (9,5 ч.). Дальнейшее изучение VX-770 показало, что он не связывается с основными цитохромами P450 , не проявляет активности в отношении 160 важных рецепторов, в том числе нервной системы, не ингибирует сердечный калиевый канал hERG. Все это косвенно свидетельствует о приемлемой безопасности лекарственного кандидата, по крайней мере, на данной стадии.

Время, за которое концентрация вещества, введенного в организм, падает в два раза.

Цитохромы P450 — белки печени, которые отвечают за метаболизм многих лекарств, причем у разных людей по-разному. Чем меньше лекарство на них влияет, тем меньше вероятность взаимодействия с другими лекарствами, потенциальная токсичность и вариабельность действия.

Затем VX-770 тщательно изучали in vitro (на изолированных клетках) и in vivo (на животных) [22]. Определили фармакокинетические параметры молекулы у мышей, крыс, собак и обезьян, показали пероральную биодоступность у крыс и собак на уровне 40–50% (то есть что почти половина проглоченного препарата попадает в кровь).

Исследования эффективности на животных моделях для ивакафтора не проводили, хотя, как правило, это необходимо для получения разрешения на клинические исследования. Но в данном случае подходящей модели не было, потому что ивакафтор не связывается с мышиным CFTR, а трансгенных мышей с человеческим белком не было на момент выхода препарата в клинические исследования.

Разработка препарата шла невероятно быстро: уже в 2008 году были опубликованы первые клинические данные для ивакафтора, а к моменту регистрации в 2012 году были доступны данные трех клинических исследований. На 2018 год в пяти двойных слепых клинических исследованиях [25], [26] уже приняли участие 342 пациента. Основным показателем, который изучается у больных муковисцидозом, является FEV1 — объем форсированного выдоха (forced expiratory volume) за одну секунду. Причем измеряется не абсолютный объем, а процент от нормы для данного пола, возраста, расы и роста. Другие важные показатели — безопасность препарата, частота легочных обострений (выражается в необходимости приема антибиотиков и госпитализации) и качество жизни (определяется по анкете, которую заполняет пациент).

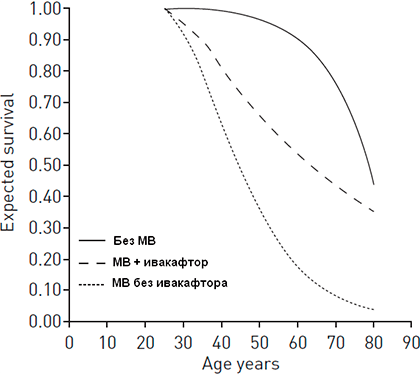

Рисунок 6. Ожидаемая продолжительность жизни без муковисцидоза, с муковисцидозом при применении ивакафтора и с муковисцидозом без ивакафтора

[29], рисунок адаптирован

Ивакафтор у детей и взрослых с мутацией G551D через 24 недели приема по сравнению с плацебо улучшал FEV1 на 5–10% и снижал риск обострений на 55%. У взрослых (но не у детей) он также повышал качество жизни по сравнению с плацебо. Воздействие препарата на ионный канал подтверждалось снижением концентрации хлорида в потовой жидкости [27], [28]. Затем ивакафтор показал эффективность и при наличии других мутаций класса III [11]. Немаловажно, что препарат оказался очень безопасным — частота побочных эффектов не превосходила плацебо. К сожалению, в России он так до сих пор и не зарегистрирован.

Хотя пока недостаточно данных для того, чтобы говорить о снижении смертности от муковисцидоза под воздействием ивакафтора, но проведенное моделирование показывает, что его влияние на FEV1 способно вылиться в увеличение продолжительности жизни в среднем на 15 лет (рис. 6), а также снизить потребность в трансплантации легких [29].

Такая эффективность дала основание компании Vertex установить на свой препарат очень высокую цену: годовой курс стоит в США $310 000. Недавние исследования, проведенные в США и Великобритании, показали, что такая цена неоправданно высока [30], [31].

Несмотря на то, что ивакафтор оказался настоящим прорывом в терапии муковисцидоза, его недостаток в том, что он помогает всего 4–5% больных — у пациентов с гомозиготной мутацией F508del он оказался неэффективен [34]. Такой факт мог бы показаться странным, если учесть, что ивакафтор был отобран по активности на клетках с CFTR-F508del. Однако не нужно забывать: эти клетки предварительно выдерживались при комнатной температуре, что помогает правильно свернуться даже мутантному белку, поэтому на их поверхности было достаточно CFTR-F508del.

Комбинации

Понятно, что для охвата большинства пациентов надо создавать молекулы, эффективные у пациентов с мутацией F508del (напомним, они называются корректорами). Компания Vertex взялась за разработку таких препаратов одновременно с потенциаторами. После скрининга 164 000 молекул и нескольких раундов оптимизации было синтезировано вещество VX-809, которое в клеточных тестах в семь раз улучшало созревание CFTR-F508del и в пять — его способность переносить ионы хлора [35]. Позже оно получило название люмакафтор (lumacaftor).

Люмакафтор пробовали применять в режиме монотерапии (без сочетания с другими препаратами), но он оказался малоэффективен. Поэтому Vertex провела клинические исследования комбинации люмакафтор/ивакафтор, которая получила название «Оркамби» (Orkambi), и зарегистрировала ее в 2015 году.

Оказалось, что добавление люмакафтора к ивакафтору несколько улучшало течение болезни у пациентов с гомозиготной мутацией F508del, хотя эффект был не таким сильным, как в случае применения ивакафтора у пациентов с CFTR-G551D. FEV1 улучшался примерно на 5% по сравнению с плацебо, примерно в полтора раза снижалось количество обострений, улучшалось качество жизни [31]. Комбинация оказалась не столь безопасной, как ивакафтор в одиночку: небольшая часть пациентов прекратила прием препарата из-за удушья. Тем не менее эта комбинация позволила охватить около 45% пациентов с муковисцидозом.

Однако параллельно обнаружили, что у пациентов с мутацией F508del ивакафтор вообще несколько снижает эффективность корректоров [36], и, следовательно, требуются новые препараты и комбинации, чтобы повысить эффективность терапии и охватить тех пациентов, кому не подходят существующие лекарства. Кроме того, оказалось, что люмакафтор активирует цитохром CYP3A — белок печени, который отвечает за метаболизм ивакафтора, что снижает эффективность последнего [37].

Компания Vertex не собирается останавливаться: в 2018 году она вывела на рынок новую комбинацию — тезакафтор + ивакафтор («Симдеко», Symdeco). Тезакафтор тоже был обнаружен в ходе высокопроизводительного скрининга 150 000 соединений в 2005 году [38]. В сочетании с ивакафтором на клетках эпителия бронхов, взятых у пациентов с гомозиготной мутацией CFTR-F508del, он продемонстрировал повышение транспорта хлорида до 15,7% от нормального. Также было показано, что комбинация увеличивает частоту биения ресничек эпителия [39].

В клинических исследованиях Symdeco оказался более эффективным, чем один ивакафтор, а главное — комбинация оказалась совсем безопасной: в группе препарата наблюдалось даже меньше нежелательных явлений, чем в плацебо-группе [31].

По структуре тезакафтор похож на люмакафтор, и в обоих случаях точно не известно, где именно они связываются с CFTR и каков механизм компенсации мутации F508del. Бесценные данные по трехмерной структуре CFTR были получены относительно молодым методом криоэлектронной микроскопии, за который в 2017 году присудили Нобелевскую премию по химии [40].

Три зарегистрированных препарата компании Vertex охватывают потребности примерно 60–70% пациентов и уже продаются больше, чем на $2 млрд (данные 2017 года). Однако и это еще не все — с помощью препаратов следующих поколений Vertex намеревается охватить более 90% пациентов. В том же 2017 году компания потратила на исследования $1,32 млрд.

Перспективы

Vertex ведет исследования новых, тройных комбинаций, где к комплексу тезакафтора и ивакафтора будет добавляться еще один корректор — VX-659, или VX-445, или VX-152. Эти три молекулы были идентифицированы в ходе скрининга в присутствии тезакафтора. На клетках комбинация каждого из этих веществ увеличивала поток ионов хлора до 68–75% от нормы [42].

Результаты исследования фазы 3 для первой такой комбинации станут известны в конце 2018 года, для второй — в середине 2019. В фазе 2 увеличение FEV1 по сравнению с плацебо для тройной комбинации тезакафтор + ивакафтор + VX-659 составило 13%, что свидетельствует о довольно высокой эффективности комбинации [41].

На более ранней стадии есть у Vertex и совсем новые разработки — в фазе 2 исследуется комбинация потенциатора, корректора и ингибитора ENaC. Разработчики надеются, что, снижая отток ионов натрия с поверхности эпителиальных клеток внутрь, они добьются еще лучшего восстановления слизистого слоя.

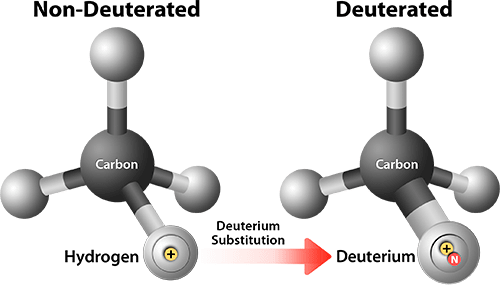

Еще одна интересная разработка — дейтерированный ивакафтор, то есть такой, у которого некоторые атомы водорода заменены на более тяжелый изотоп дейтерий (рис. 9). Это не влияет на активность ивакафтора по отношению к CFTR, но делает его более устойчивым к превращениям в организме. В итоге его период полувыведения примерно в полтора раза длиннее, чем у ивакафтора, что позволяет дозировать его один раз в день вместо двух. Сейчас для дейтерированного ивакафтора идут исследования фазы 2 [43].

Рисунок 9. Дейтерирование молекулы увеличивает размер атома водорода и меняет характер ее взаимодействия с некоторыми веществами

На совсем ранней стадии у Vertex есть и генная терапия, использующая систему CRISPR-Cas9 [45], и мРНК, компенсирующая дефекты CFTR. Однако множество провалов в этой области пока не дают основания утверждать, что именно эти подходы сработают.

Заключение

К сожалению, пока в России не зарегистрировано ни одно из новых средств, описанных в данной статье, но, надеемся, ситуация в ближайшие годы изменится.

На примере муковисцидоза интересно проследить взаимовлияние между разными уровнями организации материи: изменение всего нескольких атомов в молекуле белка CFTR отражается на работе клетки, затем ткани, органа и всего организма. А последствием этого является организация социальных структур из сотен людей, которые предпринимают усилия для компенсации дефекта на уровне молекул.

Вылечить муковисцидоз пока невозможно — для этого требуются более совершенные средства генной терапии, чем у нас есть сейчас. Но описанные в этой статье препараты позволяют значительно улучшить жизнь большинства больных. Главная задача — разработка таких средств, которые бы помогали всем пациентам независимо от мутаций CFTR.

- CFTR structure and regulation. CFTR.info;

- Кистозный фиброз (муковисцидоз): микробиологическая диагностика хронической респираторной инфекции. (2018). Минздрав РФ;

- Steven V. Molinski, Vijay M. Shahani, Adithya S. Subramanian, Stephen S. MacKinnon, Geoffrey Woollard, et. al.. (2018). Comprehensive mapping of cystic fibrosis mutations to CFTR protein identifies mutation clusters and molecular docking predicts corrector binding site. Proteins. 86, 833-843;

- David C. Gadsby, Paola Vergani, László Csanády. (2006). The ABC protein turned chloride channel whose failure causes cystic fibrosis. Nature. 440, 477-483;

- Bradley S Quon, Steven M Rowe. (2016). New and emerging targeted therapies for cystic fibrosis. BMJ. i859;

- Mark T. Clunes, Richard C. Boucher. (2007). Cystic fibrosis: the mechanisms of pathogenesis of an inherited lung disorder. Drug Discovery Today: Disease Mechanisms. 4, 63-72;

- H. Matsui, M. W. Verghese, M. Kesimer, U. E. Schwab, S. H. Randell, et. al.. (2005). Reduced Three-Dimensional Motility in Dehydrated Airway Mucus Prevents Neutrophil Capture and Killing Bacteria on Airway Epithelial Surfaces. The Journal of Immunology. 175, 1090-1099;

- Richard C. Boucher. (2007). Cystic fibrosis: a disease of vulnerability to airway surface dehydration. Trends in Molecular Medicine. 13, 231-240;

- Драг-дизайн: как в современном мире создаются новые лекарства;

- Виртуальные тропы реальных лекарств;

- Isabelle Fajac, Claire E. Wainwright. (2017). New treatments targeting the basic defects in cystic fibrosis. La Presse Médicale. 46, e165-e175;

- Michael J. Welsh, Alan E. Smith. (1993). Molecular mechanisms of CFTR chloride channel dysfunction in cystic fibrosis. Cell. 73, 1251-1254;

- Luigi Maiuri, Valeria Raia, Guido Kroemer. (2017). Strategies for the etiological therapy of cystic fibrosis. Cell Death Differ. 24, 1825-1844;

- Nadia Ameen, Mark Silvis, Neil A. Bradbury. (2007). Endocytic trafficking of CFTR in health and disease. Journal of Cystic Fibrosis. 6, 1-14;

- Xin Meng, Jack Clews, Vasileios Kargas, Xiaomeng Wang, Robert C. Ford. (2017). The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and its stability. Cell. Mol. Life Sci.. 74, 23-38;

- Xin Meng, Jack Clews, Eleanor R. Martin, Anca D. Ciuta, Robert C. Ford. (2018). The structural basis of cystic fibrosis. Biochm. Soc. Trans.. 46, 1093-1098;

- Tzyh-Chang Hwang, Jiunn-Tyng Yeh, Jingyao Zhang, Ying-Chun Yu, Han-I Yeh, Samantha Destefano. (2018). Structural mechanisms of CFTR function and dysfunction. J. Gen. Physiol.. jgp.201711946;

- Diane E. Grove, Meredith F.N. Rosser, Richard L. Watkins, Douglas M. Cyr. (2011). Analysis of CFTR Folding and Degradation in Transiently Transfected Cells. Methods in Molecular Biology. 219-232;

- Xin Meng, Jack Clews, Eleanor R. Martin, Anca D. Ciuta, Robert C. Ford. (2018). The structural basis of cystic fibrosis. Biochm. Soc. Trans.. 46, 1093-1098;

- GWAS и психогенетика: консорциумы в поисках ассоциаций;

- Sang Hyun Lim, Elizabeth-Ann Legere, Jamie Snider, Igor Stagljar. (2018). Recent Progress in CFTR Interactome Mapping and Its Importance for Cystic Fibrosis. Front. Pharmacol.. 8;

- Sabine Hadida, Fredrick Van Goor, Jinglan Zhou, Vijayalaksmi Arumugam, Jason McCartney, et. al.. (2014). Discovery of N-(2,4-Di-tert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide (VX-770, Ivacaftor), a Potent and Orally Bioavailable CFTR Potentiator. J. Med. Chem.. 57, 9776-9795;

- F. Van Goor, S. Hadida, P. D. J. Grootenhuis, B. Burton, D. Cao, et. al.. (2009). Rescue of CF airway epithelial cell function in vitro by a CFTR potentiator, VX-770. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106, 18825-18830;

- Fredrick Van Goor, Kimberly S. Straley, Dong Cao, Jesús González, Sabine Hadida, et. al.. (2006). Rescue of ΔF508-CFTR trafficking and gating in human cystic fibrosis airway primary cultures by small molecules. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology. 290, L1117-L1130;

- С миру по нитке: как соединились компоненты клинического исследования;

- Путь к тысячам аптек начинается с одной молекулы;

- Peter J Barry, Anna L Donaldson, Andrew M Jones. (2018). Ivacaftor for cystic fibrosis. BMJ. k1783;

- Sanjay Patel, Ian P Sinha, Kerry Dwan, Carlos Echevarria, Michael Schechter, Kevin W Southern. (2015). Potentiators (specific therapies for class III and IV mutations) for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews;

- Piyameth Dilokthornsakul, Ryan N. Hansen, Jonathan D. Campbell. (2016). Forecasting US ivacaftor outcomes and cost in cystic fibrosis patients with the G551D mutation. Eur Respir J. 47, 1697-1705;

- Penny Whiting, Maiwenn Al, Laura Burgers, Marie Westwood, Steve Ryder, et. al.. (2014). Ivacaftor for the treatment of patients with cystic fibrosis and the G551D mutation: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technology Assessment. 18;

- Modulator treatments for cystic fibrosis: effectiveness and value. (2018). ICER;

- Laura J. Byrnes, Yingrong Xu, Xiayang Qiu, Justin D. Hall, Graham M. West. (2018). Sites associated with Kalydeco binding on human Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator revealed by Hydrogen/Deuterium Exchange. Sci Rep. 8;

- J. P. Clancy. (2014). CFTR Potentiators: Not an Open and Shut Case. Science Translational Medicine. 6, 246fs27-246fs27;

- Patrick A. Flume, Theodore G. Liou, Drucy S. Borowitz, Haihong Li, Karl Yen, et. al.. (2012). Ivacaftor in Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Homozygous for the F508del-CFTR Mutation. Chest. 142, 718-724;

- F. Van Goor, S. Hadida, P. D. J. Grootenhuis, B. Burton, J. H. Stack, et. al.. (2011). Correction of the F508del-CFTR protein processing defect in vitro by the investigational drug VX-809. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108, 18843-18848;

- D. M. Cholon, N. L. Quinney, M. L. Fulcher, C. R. Esther, J. Das, et. al.. (2014). Potentiator ivacaftor abrogates pharmacological correction of F508 CFTR in cystic fibrosis. Science Translational Medicine. 6, 246ra96-246ra96;

- Susanna A. McColley. (2016). A safety evaluation of ivacaftor for the treatment of cystic fibrosis. Expert Opinion on Drug Safety. 1-7;

- N. Pedemonte. (2005). Small-molecule correctors of defective F508-CFTR cellular processing identified by high-throughput screening. Journal of Clinical Investigation. 115, 2564-2571;

- Marc A. Sala, Manu Jain. (2018). Tezacaftor for the treatment of cystic fibrosis. Expert Review of Respiratory Medicine. 12, 725-732;

- Крупные подробности микроскопического мира: Нобелевская премия по химии 2017;

- Marjolein Mijnders, Bertrand Kleizen, Ineke Braakman. (2017). Correcting CFTR folding defects by small-molecule correctors to cure cystic fibrosis. Current Opinion in Pharmacology. 34, 83-90;

- . (2016). Poster Session Abstracts. Pediatr Pulmonol.. 51, S194-S485;

- Scott L. Harbeson, Adam J. Morgan, Julie F. Liu, Ara M. Aslanian, Sophia Nguyen, et. al.. (2017). Altering Metabolic Profiles of Drugs by Precision Deuteration 2: Discovery of a Deuterated Analog of Ivacaftor with Differentiated Pharmacokinetics for Clinical Development. J Pharmacol Exp Ther. 362, 359-367;

- Стрельцова Ю. (2017). Vertex обзавелась улучшенным «Калидеко» против муковисцидоза. «Мосмедпрепараты».

431 просмотр

5 ноября 2022