МУКОВИСЦИДОЗ: Проблемы и пути их решения.

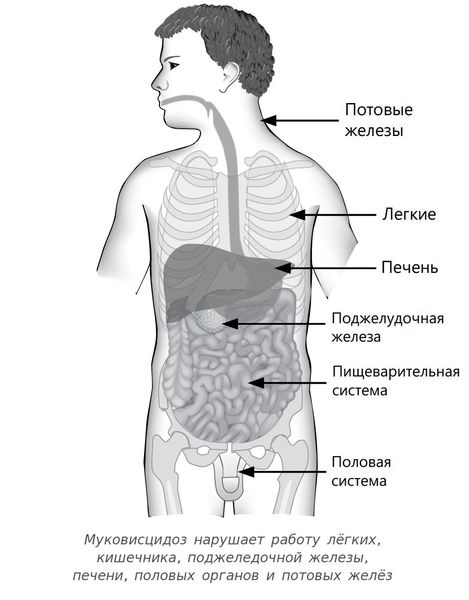

Муковисцидоз (МВ) — моногенное, аутосомно-рецессивное генетическое заболевание, характеризующееся поражением экзокринных желез жизненно важных органов и имеющее обычно тяжелое течение и прогноз. Муковисцидоз является важной медико-социальной проблемой. Раньше это была проблема педиатров, в настоящее время все большее число специалистов разного профиля вовлекается в ее решение. Если в 50-годах более 60% больных МВ умирало в возрасте до 1 года, то в настоящее время более 50% наблюдаемых в США больных МВ старше 18 лет[1]. По данным J.Dodge [2] прогностичекая выживаемость больных, рожденных по неонатальному скринингу 50 лет и старше.

С 2011 года специалистами Российского детского (научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ Медико-генетического научного центра) и взрослого (лаборатория муковисцидоза ФГБНУ НИИ пульмонологии ФМБА России) центров муковисцидоза был создан и интегрирован в Европейский, регистр пациентов с муковисцидозом РФ. По данным анализа регистра за 2014 год, медина выживаемости московских пациентов составила 39,7 лет, что соответствует ведущим европейским и американским центрам. К сожалению, общие данные по выживаемости российских пациентов в стране низкие, что обусловлено рядом имеющихся проблем.

Распространенность МВ варьирует в зависимости от популяции. В большинстве стран Европы и Северной Америки МВ она колеблется от 1:2000 до 1:5000 новорожденных. Расчетные данные, полученные в Медико-генетическом научном центре и в Минздравсоцразвития РФ (неонатальный скрининг), свидетельствуют о более низкой частоте МВ в России — 1:8000-12000 новорожденных. Большую роль в улучшении помощи больным МВ внесли как организация в нашей стране специализированных Российского детского (дата организации — 1990г) , взрослого (организован в 1992г) и региональных центров по диагностике (в том числе пренатальной), лечению и реабилитации больных муковисцидозом, включение муковисцидоза с 2006-2007 г в программу неонатального скрининга (приказ Минздравсоцразвития России от 22 марта 2006 г. N 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания»), так же действующие Приказы Минздравсоцразвития по ряду льгот для инвалидов детства, больных МВ. Разработаны стандарты лечения и наблюдения пациентов с МВ. Обеспечение больных МВ лекарственными препаратами осуществляется по программе «7 нозологий» по Распоряжению Правительства РФ (от 2 октября 2007г. № 1328-р), которая, в настоящее время предусматривает только один препарат – дорназа альфа и из средств региональных бюджетов (ферменты, ингаляционные препараты, антибактериальные лекарственные средства и др)[3].

На активном диспансерном наблюдении в Российском детском и взрослом центрах, выполняющих роль межрегиональных, находится около 900 больных МВ, из них 44% старше 18 лет.

В центре апробируются и успешно применяются новейшие медицинские препараты, современные лечебно-реабилитационные режимы и технологии, которые позволяют подавляющему большинству больных вести полноценный образ жизни. Однако существующие проблемы зачастую препятствуют эффективной диагностике, наблюдению и лечению таких пациентов. Все проблемы делятся на три большие группы – проблемы диагностики, лекарственного обеспечения и организации команды врачей и условий для оказания профессиональной медицинской помощи.

Проблемы в диагностике муковисцидоза

Неонатальный скрининг.

С 2006 г. в ряде регионов, а с первого января 2007 г. во всех субъектах Российской Федерации (РФ) МВ был включен в перечень наследственных заболеваний, подлежащих обязательному неонатальному скринингу в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье». В настоящее время в нашей стране скрининг проводится в 4 этапа (табл.1).

Таблица 1. Этапы неонатального скрининга в РФ

| I ЭТАП | На 3-4 день у доношенного (7-8 – у недоношенного) определение ИРТ 1 в высушенной капле крови |

| II ЭТАП | При положительном результате (более 70 нг/мл) на 21-28 день — повторный тест — ИРТ 2 |

| III ЭТАП | При положительном результате ИРТ 2 (более 40 нг/мл) — потовая проба |

| IV ЭТАП | При пограничном результате потовой пробы — ДНК-диагностика |

I. Проблемы при диагностике МВ по неонатальному скринигну :

1. Отказ родителей от проведения дообследования ребенка, при положительных данных неонатального скрининга

В Москве за период с 2006 г. по октябрь 2010 г. по программе неонатального скрининга было обследовано 552 342 новорожденных. Из них гипертрипсиногенемия после 2 этапа скрининга (повышение ИРТ 2) сохранялась у 905 (16,9%). Все семьи, согласно протоколу скрининга, были приглашены в московский центр МВ для дальнейшего обследования. Однако, на проведение потовой пробы явилось только 645 (71%) семей. В 29% случаев родители по тем или иным причинам отказались от дальнейшего обследования.

2. Не соблюдение сроков проведения неонатального скринига и техники.

За период с 2006 г по 2010г в Москве было выявлено по программе скрининга 54 пациента и 4 пациента с «ложноотрицательными» данными ИРТ. Вывод: имеют место нарушение техники проведения скрининга и его сроков. Вероятно, недостаточная информированность медицинского персонала поликлиник могут влиять на качество проводимой диагностики муковисцидоза.

3. Отсутствие расходных материалов для скрининга и потового теста

Специалисты из региональных центров неонатального скрининга, на мероприятиях организуемых Российским центром МВ, отмечают нерегулярное обеспечение дорогостоящими расходными материалами для проведения скрининга и потовых проб.

4 . Не верная интерпретация данных скрининга, в связи с результатами ДНК диагностики.

Одна из наиболее частых причин гиподиагностики. Например, скрининг у пациента положительный, потовая проба положительная или пограничные значения, мутаций при ДНК диагностике гена CFTR не обнаружено или обнаружена только одна, диагноз не подтверждают, что в корне не верно. Пациенты с гипертрипсиногенемией не должны быть сняты с наблюдения в профильном центре до 1 года. Положительные данные скрининга (даже при отрицательном потовом тесте и отсутствии наиболее частых мутаций при ДНК-диагностике) являются показанием для диспансерного наблюдения в течение года жизни, повторной консультации и потовой пробы в возрасте 1 года. В настоящее время, благодаря совершенствованию генетической диагностики и расширению знаний о муковисцидозе, выявлены мутации, частично сохраняющие работу хлорного канала и соответственно приводящие к отрицательным результатам потового теста, как например 3849+10kbC>T

Не обнаружение мутаций при стандартной ДНК-диагностике не дает право исключить у пациента муковисцидоз. В настоящий момент известно более 2000 мутаций в гене CFTR. Стандартная панель ДНК диагностики для поиска мутаций гена CFTR в различных региональных центрах охватывает от 8 до 35 наиболее частых мутаций, составляющих около 75% встречающихся в данной популяции, что не позволяет ориентироваться на данный метод, как на основной в постановке диагноза. В то же время, обнаружение 2 мутантных аллелей достоверно подтверждает муковисицидоз, даже при отсутствии или отрицательных данных скрининга и потового теста. В сомнительных случаях в диагностике муковисицидоза используют полногеномное секвенирование гена CFTR.

Проведение ДНК-диагностики за счет средств семьи пациента

ДНК-диагностика является очень важной в анализе возможных рисков и осложнений у пациента, применении у больных с определенными кассами мутаций разработанной в настоящее время патогенетической терапии заболевания. Вместе с тем, ДНК-диагностика является дорогостоящим обследованием и не каждая семья или пациент может оплатить его стоимость. Проведение дорогостоящего секвенирования гена при отсутствии мутаций у пациента с сомнительной клинической картиной заболевания, позволит правильно поставить диагноз или снять его при отрицательных данных полногеномного генетического секвенирования. Важность ДНК диагностики также определяется необходимостью проведения пренатальной диагностики в семье, где есть уже ребенок с муковисицидозом у родителей-носителей дефектного гена для определения наличия мутаций у плода и принятия решения о вынашивании беременности родителями.

II. Нарушение техники проведения потовой пробы

Ложные результаты потового теста выполненного как классическим методом по Гиббсону-Куку, так и анализе проводимости на аппаратах Нанодакт, Макродакт возможны при нарушении техники проведения обследования и недостаточном опыте лаборатории. Перед исследованием необходимо тщательно очистить и обезжирить кожу пациента в месте забора потовой жидкости. Помнить, что при ряде состояний потовый тест может давать ложноположительные или ложноотрицательные значения, поэтому приоритетно проводить данные исследования в профильных центрах, а при сомнительных данных отправлять на консультацию к специалистам Российского центра муковисицидоза, имеющих многолетний опыт в диагностике заболевания.

III. Диагностика групп риска

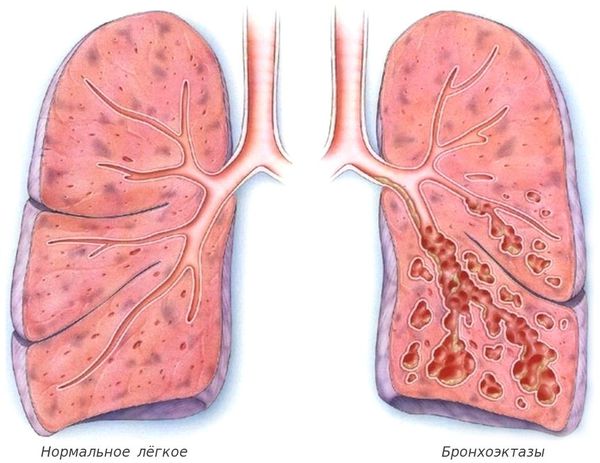

В связи с расширением знаний о муковисицидозе, специалисты центров муковисцидоза стали выявлять пациентов с мягким или моносимптомным течением заболевания, а также диагносцировать заболевание у взрослых больных. Поскольку проявления муковисицидоза многогранны, такие пациенты могут длительное время наблюдаться врачами различных специальностей с другими диагнозами. Крайне важна информированность специалистов «на местах» о группах риска для диагностики на муковисицидоз (синдром мальабсорбции, полипоз, мекониальный илеус, бронхоэктазы, сахарный диабет у пациентов с бронхолегочными заболеваниями, цирроз печени, и тд).

Пути решения проблем с диагностикой муковисцидоза.

1. Информирование о заболевании врачей и специалистов среднего звена поликлиник, пульмонологов, гастроэнтерологов, репродуктологов, гепатологов, трансплантологов, оториноларингологов о возможных группах риска и алгоритме диагностики заболевания.

2. Обучение врачей центров МВ или оказывающих помощь больным МВ на специализированных циклах (например, цикл ТУ, проводимый сотрудниками ФГБНУ «МГНЦ» и ФГБОУ «Сиб ГМУ»).

3. Введение в обязательную программу аккредитации врачей специализированных центров неонатальной диагностики сертификации по неонатальному скринингу и диагностике муковисицидоза на базе ФГБНУ «МГНЦ».

4. Необходимость раннего выявления МВ возможно при соблюдении протоколов неонатального скрининга, техники проведения потовых тестов, своевременной диагностики пациентов из групп риска.

5. Необходимо финансирование из федерального бюджета закупки оборудования и расходных материалов для проведения потовых тестов детям с гипертрипсиногенемией, выявленным по программе неонатального скрининга, а так же организация своевременной закупки расходных материалов для неонатального скрининга.

6. Информирование населения о необходимости проведения неонатального скрининга новорожденным детям и при положительных результатах, важности своевременного дообследования в условиях специализированных центров.

7. Специалисты, занимающиеся диагностикой МВ должны учитывать, что не выявление мутаций при стандартной ДНК-диагностике не может являться основанием для исключения заболевания у пациента.

8. Проведение ДНК-диагностики у выявленных по скринингу или клинической картине пациентов за счет средств регионального бюджета, та как своевременная ДНК диагностика позволит более эффективно проводить патогенетическое лечение пациентов, информирование родителей и родственников пациента о риске повторного рождения ребенка с МВ позволяет профилактировать заболевание.

Проблемы перекрестного инфицирования пациентов

За последние 20 лет теория перекрестного инфицирования среди больных МВ была доказана [4] Наиболее распространенными возбудителями заболеваний дыхательного тракта при МВ являются: Staphilococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa. Все большее значение, в последнее время, приобретают Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Aspergillus spp., нетуберкулезные микобактерии, грибы, MRSA. Ряд патогенов, не представляющих опасности для здоровых людей, для пациентов с МВ могут быть фатальными и способствовать быстрому регрессу функции легких. Так, например, мерам строгой контактной изоляции подлежат пациенты, имеющие в мокроте Burkholderia cepacia, MRSA, полирезистентные штаммы Pseudomonas aeruginosa, нетуберкулезные микобактерии. Из-за экономической составляющей и существующих тарифов ОМС, распространенные в мировой практике стандарты амбулаторного наблюдения и домашнего стационара для пациентов с МВ в России не выполняются, хотя являются более экономически целесообразными. Пациенты, выявленные по неонатальному скринингу зачастую госпитализируются в стационар для дообследования и назначения лечения. Такая практика подвергает высокому риску перекрестного инфицирования новорожденного серьезной патогенной микрофлорой, к которой пациенты предрасположены. Пациенты госпитализируются для планового обследования, проведения ингаляционной антибактериальной терапии. Причем, только единичные стационары имеют одноместные палаты с необходимым санузлом и раковиной для больных с МВ. Существует распространенная ошибка, что пациенты с однородной инфекцией, например синегнойной, могут госпитализироваться в одну палату. В то время, как фенотипы Pseudomonas aeruginosa могут быть разными, и пациенты заражают друг друга.

Более 20-ти лет существования Российского центра МВ (московского отделения) происходило переориентирование его работы на амбулаторное наблюдение, обследование и лечение пациентов [5]. Все это привело к значительному изменению состояния больных, минимализации рисков инфицирования пациентов фатальной микрофлорой и соответственно к значительному увеличению медианы и качества жизни таких больных [6]. Тем не менее, правила жесткого контроля за эпидемиологической обстановкой в центрах муковисицидоза, отказа от необоснованных госпитализаций и переориентирования на амбулаторное наблюдение не исключают строгого соблюдения правил по профилактике перекресного инфицирования в условиях поликлиники, а также информирования родителей о возможных рисках вне медицинских учреждений. Работа зарубежных центров МВ ориентирована на амбулаторную помощь и организацию профилактики перекрестного инфицирования, в том числе по времени посещения пациентов с различной инфекцией и четкой организации обработки помещения, оборудования, рук персонала и пациентов, использования масок.

Адекватный контроль за микробной флорой и профилактика перекрестного инфицирования не возможны без регулярного микробиологического мониторинга пациентов, который проводится 1 раз в 1 —3 месяца . К сожалению, возникает ряд проблем в идентификации микроорганизмов и организации работы лабораторий:

- Микроорганизмы (S.aureus, P.aeruginosa и др.) при хронической персистенции могут менять свой фенотип. Их становится сложно распознать в лабораториях, не специализирующихся на микробиологических анализах при МВ.

- Местные условия среды могут приводить к образованию гипермутабельных штаммов с высокой вариабельностью генотипических и фенотипических черт, включая резистентность к а/б препаратам. У одного пациента могут высеваться до 4-5 микроорганизмов.

- Отсутствие необходимых для идентификации специфических микроорганизмов дорогостоящих питательных сред и реактивов для широкого спектра антибиотиков при определении чувствительности, а так же короткое время посева (например, 3 дня) в региональных лабораториях, делает данную диагностику бесполезной.

- Ранняя диагностика инфекции бронхиального дерева затрудняется трудностью забора мокроты у новорожденных и детей раннего возраста.

Пути решения проблем, связанных с перекрестным инфицированием пациентов.

1. Госпитализации в стационар пациентов с муковисцидозом должна осуществляться только по жизненным показаниям.

2. Внедрение в практику региональных центров активного амбулаторного наблюдения и практики домашнего стационара.

3. Внесение поправки в Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ статью 34 п.2 «Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара» специализированной помощи в амбулаторных условиях.

4. Перераспределение объемов медицинской помощи с ресурсоемкой и дорогостоящей стационарной на догоспитальные стационарозамещающие технологии, оптимизация медицинской помощи в домашних условиях, которые являются более экономически целесообразными и позволяют значительно снизить возможности перекрестного инфицирования данной категории больных.

5. Строгий микробиологический мониторинг, с учетом особенностей диагностики инфекций у больных муковисцидозом

6. Обучение специалистов и оснащение профильных микробиологических лабораторий, поскольку не идентифицированные патогены могут представлять опасность не только для пацеинтов с муковисицидозом, но и для иммуносупрессивных больных, а также для пациентов с тяжелой патологией.

7. Строгое соблюдение во всех специализированных центрах и стационарах правил по профилактике перекресного инфицирования пациентов

8. Разделение амбулаторного приема пациентов по высеваемой флоре (начало недели — S.aureus, H.influenzae, с условно-патогенной микрофлорой, конец недели — P.aeruginosa, пациентов с B.cepacia, MRSA, НТМБ принимать в отдельных помещениях и принимать меры по контактной изоляции при госпитализации в стационар).

9. Использовать в специализированных центрах одноразовые маски для пациентов, бесконтактные диспенсеры с антибактериальным средством перед кабинетами для приема, одноразовые халаты и пеленки для осмотра.

10. Обрабатывать руки, пульсоксиметр, фонендоскоп, другое оборудование антибактериальным раствором после осмотра пациента, проводить влажную дезинфекцию поверхностей и проветривать кабинет после каждого пациента.

11. Использовать современные системы обеззараживания воздуха в помещении

12. При исследовании функции внешнего дыхания обязательным является использование одноразовых антибактриальных фильтров для спирометра.

13. Госпитализировать пациентов в индивидуальные боксы, больным с МВ не разрешается посещать игровые комнаты, туалеты, ванную и столовую в отделении.

14. Ингаляционное оборудование и дыхательные тренажеры могут быть только индивидуального пользования.

Проблемы лекарственного обеспечения

1. Необходимо изменить тактику обеспечения лекарственными средствами только после госпитализации в стационар или оформления инвалидности на практику раннего назначения стандартной терапии заболевания

В ряде регионов лекарственное обеспечение новорожденных пациентов, выявленных по программе скрининга, начинают только после госпитализации в стационар или оформления инвалидности. Если состояние ребенка не является жизнеугрожающим (мекониальный илеус, дыхательная недостаточность, синдром псевдо-Барттера или др), необходимое обследование рекомендуется проводить в амбулаторных условиях. Лекарственное обеспечение, особенно ферментную терапию, необходимо назначать как можно скорее, с учетом данных копрологии и клинической картины, степени выраженности панкреатической недостаточности, поскольку нутритивный статус пациентов напрямую коррелирует с проводимой заместительной терапией панкреатическими ферментами и определяет состояние бронхолегочной системы. А не своевременное назначение ингаляционной муколитической терапии при респираторных проявлениях, может приводить к ранней манифестации поражения дыхательной системы.

2. Отсутствие своевременного и адекватного лечения жизнеугрожающих инфекций

При первичном инфицировании пациента такими фатальными микробами, как P.aeruginosa, B.cepacia, MRSA, НТМБ и проведении своевременной высокоэффективной терапии возможно добиться эффективной эрадикации патогена. В то же время, при длительном отсутствии жизненно важного лекарственного препарата( более 2 недель) риск хронической колонизации и необходимости постоянного применения дорогостоящих лекарственных средств возрастает в разы. Например, лечение пациента с хронической колонизацией золотистого стафилококка ограничивается, как правило, пероральным применением антибактериальных препаратов во время обострения заболевания и по приблизительным рассчетам затраты на антибиотики составляют около 5 тыс рублей в год. Больному с хронической колонизацией синегнойной палочки требуется постоянная ингаляционная противосинегнойная терапия и ежеквартальные профилактические курсы внутривенной антибактериальной терапии 2-3 противосинегнойными препаратами, что при рассчете в год составляет около 1,5 млн рублей на пациента. Препараты для эрадикации первичного инфицирования синегнойной палочкой (ингалиционные антибиотики – тобрамицин и колиместат натрия) применяются в течение 1 – 3 месяцев. Так, затраты на терапи. Брамитобом (Chiesi, Италия) составляют не более 100 тыс рублей. Таким образом, своевременная терапия первого высева синегнойной палочки экономически более выгодна. Для лечения B.cepacia может применяться неприрывная антибактериальная терапия 3-4 дорогостоящими антибиотиками, что увеличивает стоимость лечения в разы, даже по сравнению с пациентами с хронической синегнойной инфекцией. Замена антибактериальных препаратов дженериками, которые по стоимости от оригинальных отличаются незначительно, но,к сожалению, часто не эффективны и дают большое количество побочных эффектов.

Замена жизненно важных препаратов на дженерики, не проходившие клинические исследования и на препараты, доказавшие свою неэффективность у пациентов с муковисцидозом

Пациенты с МВ получают лекарственную политерапию в течение всей жизни, что обуславливает необходимость назначения препаратов только с доказанной клинической эффективностью и безопасностью. К сожалению, часто биодоступность и эффективность закупаемых дженериков не соответствует должной. Например, препарат для пожизненой заместительной терапии панкреатичесой недостаточности Микразим, представляющий собой микрогранулированный панкреатин, был исследован еще в 2007-2008гг в Российском центре муковисицидоза (Москва) совместно с 6 региональными центрами (Саранск, Оренбург, Казань, Саратов, Волгоград, Астрахань)[7]. Полученные результаты показали, что препарат Микразим обладает высокой частотой (26%) серьезных побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, потребовавших его отмены, и отсутствием эффективности еще у 14% пациентов. Учитывая выше изложенные данные препарат не может быть рекомендован пациентам с муковисицидозом. Тем не менее, в рамках программы бесплатного лекарственного обеспечения, препарат централизовано закупается в регинах РФ, в том числе и для московских больных. Ежемесячно врачи центра регистрируют нежелательные побочные явления (НПЯ) при использовании Микрозима.

Пример эффективного и безопасного дженерика представляет ингаляционный раствор тобрамицина — Брамитоб (Италия), являющийся копией препарата Тоби (Швейцария). Раствор Брамитоба участвовал в многочисленных международных мультицентровых плацебо-контролируемых клинических исследованиях у данного контингента больных, подтвердивших его эффективность и безопасность [8]. Эти исследования позволяют рекомендовать данный дженерик пациентам с муковисицидозом, в отличие от часто закупаемого раствора тобрамицина для ингаляций «Тобрамицин-Гобби». В настоящий момент говорить о клинической эффективности и безопасности препарата не представляется возможным. Упоминания о его безопасности и эффективности у больных муковисцидозом нет ни в одном научном зарубежном источнике. Препарат «Тобрамицин – Гобби» не получал одобрение регуляторных органов США и Европейского Союза и не прошел необходимых клинических исследований по оценке его безопасности и эффективности при МВ. Имеются данные об отсутствии эффекта данного препарата и НПЯ у пациентов с муковисцидозом в ряде регионов России.

Пути решения проблем, связанных с лекарственным обеспечением

1. Информирование профильных специалистов о необходимости назначения лекарственной терапии в максимально короткие после постановки диагноза сроки.

2. Назначение терапии согласно протоколам и стандартам ведения больных муковисцидозом

3. Исключить госпитализацию пациентов для проведения курсов ингаляционной антибактериальной терапии.

4. Своевременное обеспечение эффективными антибактериальными препаратами , доказавшими свою терапевтическую активность и безопасность у пациентов с муковисцидозом с первичным инфицированием P.aeruginosa, B.cepacia, MRSA, НТМБ

5. Возможность назначения препаратов по торговому наименованию пациентам с муковисицидозом, с учетом отсутствия у большинства дженериков данных о доказанной терапевтической эквивалентности и биодоступности (ФЗ от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обращении лекарственных средств»12.3)

6. При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных препаратов по торговым наименованиям (пункт 3 приложения N1 к приказу Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н). Упростить процедуру принятия решений, которая составляет от 3-6 месяцев.

7. Соблюдение права пациента на получение качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов согласно статье 18 п.2 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Проблемы со подготовкой специалистов для оказания помощи больным МВ

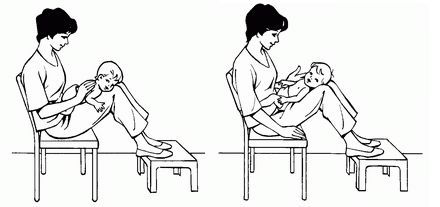

Согласно международным согласительным документам [9] при организации специализированных центров муковисицидоза и протоколам ведения больных, в каждом центре штат сотрудников, должен включать кинезитерапевта, диетолога, психолога. Кинезитерапия является основополагающим методом лечения заболевания, не возможно обеспечить пациенту эффективную эрадикацию патогенов и сохранить легочную функцию без адекватного выведения мокроты. На практике, во многих центрах муковисцидоза специалисты, обладающие достаточными знаниями по данной патологии отсутствуют. Такая же проблема возникает и с врачами диетологами. Энергетическая потребность у пациентов с муковисцидозом составляет 150% от возрастной нормы, имеются особенности по введению прикорма, количеству потребляемой белковой нагрузки, пищевому поведению при развитии сахарного диабета (в отличие от остальных пациентов, у пациентов с МВ-зависимым сахарным диабетом углеводы не ограничиваются). Психологическая поддержка крайне важна для семей при постановке и принятии диагноза, в подростковом возрасте, в сложные для пациентов и их родителей периоды.

Пути решения организации помощи больным муковисицидозом в специализированных центрах

1. Организовывая специализированные центры муковисцидоза как самостоятельную единицу или на базе отделения стационара или КДЦ, необходимо исходить из рекомендаций Европейского общества [9]. Для 50 больных и более необходимо создание специализированного центра. Акцент делать на организации амбулаторной помощи. Подразделения стационара выполняют консультативно – диагностическую и лечебную помощь.

2. Штат сотрудников центра включает: пульмонолога, врача функциональной диагностики, кинезитерапевта, диетолога, психолога, должны быть организованы консультации гастроэнтеролога, лор – врача, эндокринолога, вакцинолога, аллерголога, трансплантолога и др.

3. Должна быть организована школа для пациентов и их семей.

Пути решения проблем, связанных с отсутствием центра МВ

1.При отсутствии центра МВ должны быть назначены пульмонолог, гастроэнтеролог и диетолог, осуществляющие помощь больным МВ, которые направляются на специализированное обучение.

2. Каждый пациент должен быть информирован о необходимости ежедневного дренажа мокроты после ингаляции муколитиков методами кинезитерапии (включая применение дыхательных тренажеров и аппаратных методик), особенностях диеты и ферментной терапии, питьевого режима, приема соли для профилактики синдрома Псевдо – Баттера.

3. Семьи больных должны быть проинформированы о сайтах с достоверной информацией, должны быть организованы горячие линии для получения ответа на многочисленные вопросы.

Остановимся на двух общих актуальных проблемах оказания помощи больным МВ. Общей проблемой для пациентов РФ является обеспечение жизненно важными медицинскими изделиями (ингалятор, дыхательные тренажеры, аппараты для бронхолегочного дренажа) и лечебным питанием, не входящих в стандарт медицинской помощи. Решение данной проблемы возможно при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии (статья 37 п.5 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Не организована психологическая поддержка пациентов с МВ, их семей. Решить эту проблему частично может создание возможности контакта между пациентами и их семьями за счет создания и развития интернет-площадки для общения с привлечением профильных специалистов медиков и психологов, а так же посредством «горячей линии».

Спектр существующих в настоящее время проблем у пациентов с муковисицидозом многогранен, но при своевременном их решении, возможно значительно увеличить продолжительность и качество жизни пациентов, осуществлять методы профилактики заболеваемости в стране и значительно сократить затраты на лечение и реабилитацию данной категории больных.

Список литературы:

1. Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry 2014 Annual Data Report

2. Dodge, J.A., Lewis, P.A., Stanton, M., and Wilsher, J. «Cystic fibrosis mortality and survival in the UK: 1947–2003». Eur Respir. 2007; 29: 522–526

3. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. Монография «Муковисцидоз» Медпрактика 2014г

4. Infection Control Guidance for Patients with Cystic Fibrosis Ratified by Infection Control & Decontamination Assurance Group: 8th April 2014

5. Блистинова З.А. «Клиническое значение стационарозамещающих технологий при лечении реабилитации и медико-социальной адаптации больных муковисцидозом» диссертация кандидата медицинских наук,Москва, 2002г

6. «Регистр больных муковисицидозом в Российской Федерации.2013г» ИД «Медпрактика-М»,2015,64с

7.Данные о результатах исследования http://mukoviscidoz.org/docs.html

8. Chuchalin A, Kapranov N et al, Pediatr Drugs 2007; 9 Suppl. 1: 21

9. Smyth AR1, Bell SC2, Bojcin S3, Bryon M4, Duff A5, Flume P6, Kashirskaya N7, Munck A8, Ratjen F9, Schwarzenberg SJ10, Sermet-Gaudelus I11, Southern KW12, Taccetti G13, Ullrich G14, Wolfe S15; «European Cystic Fibrosis Society. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines», J Cyst Fibros. 2014 May;13 Suppl 1:S23-42. doi: 10.1016/j.jcf.2014.03.010.

Муковисцидоз – наследственное врожденное заболевание, поражающее экзокринные железы и проявляющееся выработкой избытка слизистого секрета в организме. Из-за повышенного количества слизи страдают функции многих органов, и ребёнок с муковисцидозом нуждается в пожизненной терапии. Как выявляют муковисцидоз у детей? Рассказываем про симптомы, особенности диагностики и современные методы лечения.

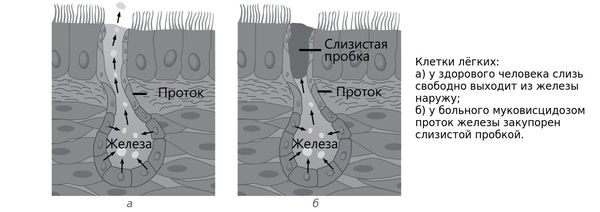

Причины муковисцидоза

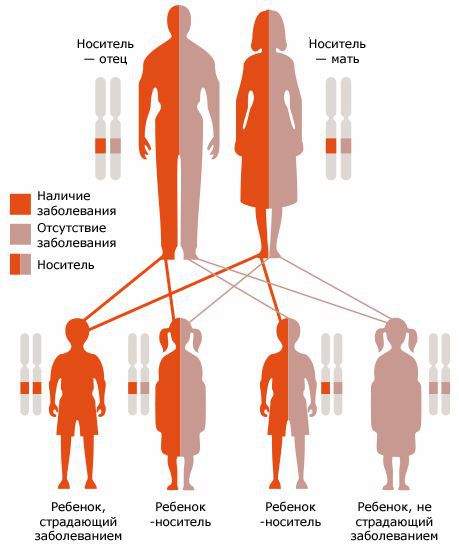

Патология развивается при наличии специфических мутаций в гене белка, ответственном за транспорт электролитов в протоках желез внешней секреции. Искажение генетической последовательности провоцирует возникновение структурных и функциональных нарушений синтеза белка, из-за чего слизь становится густой и плохо способной проходить через протоки. Возникает застой слизи, оптимальная среда для развития воспалительных процессов.

Муковисцидоз – заболевание наследственное, но родители могут не знать о носительстве мутации. Предупредить рецессивное наследование может консультация генетика, обследование до зачатия, а также репродуктивные технологии с тестированием эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении.

Формы муковисцидоза: какие органы страдают?

Выделяют несколько форм муковисцидоза в зависимости от выраженности поражения определенного органа: легочная форма, кишечная и смешанная. Кроме того, современная классификация учитывает также печеночную форму муковисцидоза, мекониальную непроходимость кишечника новорожденных, атипичный муковисцидоз – когда страдает только один орган, и стертую форму, симптомы которой могут долго оставаться нераспознанными.

Факт!

В четырех из пяти случаев развивается смешанная легочно-кишечная форма.

Симптомы у детей: на что обращать внимание

Муковисцидоз у детей разного возраста проявляется различными симптомокомплексами.

Период новорожденности и младенчества

Чаще всего болезнь проявляет себя наличием сильного кашля (нередко до рвоты), одышкой, удушьем. Муковисцидоз в менее выраженной форме может проявляться длительным восстановлением массы тела, недостатком набора веса.

Еще один симптом, характерный для муковисцидоза у новорожденных, – закупорка кишечника меконием. Мекониальный илеус, непроходимость первородного кала, встречается в одном случае из пяти при раннем начале заболевания.

Важно!

Без срочного оказания помощи мекониальный илеус приводит к жизнеугрожающим состояниям: завороту кишок или прободению кишечника.

В возрасте старше 10 суток от рождения частыми признаками муковисцидоза у детей становятся атония (вялость), отказ от сосания, избыток газов, длительная желтуха новорожденных, рвота желчью. Кожа сухая, бледная, недостаточно упругая, на вкус соленая (этот признак лег в основу старейшего лабораторного теста на муковисцидоз).

Муковисцидоз у грудных детей

По информации экспертов Союза педиатров России, муковисцидоз чаще всего выявляют у детей в возрасте до двух лет. В последние годы благодаря введению скрининга на это заболевание в обязательный список анализов в родильном доме (скрининг «пяточка») возраст постановки диагноза снизился.

Факт!

Чаще всего первые симптомы у грудных детей проявляются в возрасте полугода после введения прикорма или перевода ребёнка с грудного молока на смесь.

Симптомы муковисцидоза могут быть похожи на длительные и частые респираторные или кишечные инфекции, регулярные нарушения пищеварения. У грудных детей болезнь проявляется следующими признаками:

- Появление густого кала с жирным блеском и неприятным запахом;

- Задержки физического, а затем психоэмоционального развития;

- Одышка, кашель, приступы рвоты;

- Сухая кожа с сероватым оттенком.

В раннем детстве муковисцидоз у детей может провоцировать частые бронхиты или пневмонии с переходом в хронический бронхолегочный воспалительный процесс, из-за чего грудная клетка деформируется, становится килевидной, воронкообразной, бочкообразной формы.

Кишечная форма проявляется менее ярко в первые месяцы, а порой и годы жизни: болезнь вызывает ферментную недостаточность из-за закупорки протоков поджелудочной железы, что приводит к смазанной симптоматике, под которую подпадают многие диагнозы.

Факт!

В России муковисцидоз диагностируется у одного из 9 000 новорожденных детей.

Дошкольный и старший школьный возраст: проявления муковисцидоза

В данных возрастных группах чаще всего наблюдаются следующие симптомы муковисцидоза:

- Частые приступы кашля с выводом гнойной мокроты;

- Одышка;

- Разжижение каловых масс;

- Случаи обезвоживания;

- Выпадение прямой кишки, непроходимость кишечника;

- Изменение формы фаланг пальцев на руках («барабанные палочки»);

- Хронические синуситы и т. д.

Насторожить должны также панкреатит и признаки страдания печени у ребёнка, развитие сахарного диабета.

Муковисцидоз в подростковом периоде

В период пубертата к перечисленным выше проявлениям заболевания добавляется задержка полового развития, патологическое снижение выносливости при физических нагрузках. Поражение печени может привести к циррозу, асциту, расширению вен пищевода, часты гастриты, язвы желудка, воспалительные процессы в пищеводе и учащенная дефекация.

Диагностика муковисцидоза в России

- Первый этап диагностики в последние годы проводится в родильном отделении в рамках скрининга новорожденных, обязательной медицинской процедуры. Болезнь может подтвердиться на разных этапах скрининга.

- Первый этап – забор капли крови из пяточки ребёнка на 4-7 сутки после рождения.

- Второй этап (21-28 сутки после рождения) проводят при повышенном количестве иммунореактивного трипсина в высушенном пятне крови.

- Если на втором этапе результаты скрининга опять положительные, требуется потовая проба и генетический анализ, так как скрининг на муковисцидоз может при определенных условиях давать ложноположительный результат.

Третий этап позволяет полностью подтвердить или опровергнуть диагноз. В диагностический план также могут включаться рентгенография грудной клетки, бронхоскопия, бронхография, копрограмма, анализ мокроты и т. д.

Лечение муковисцидоза: современные методы терапии

Муковисцидоз на данный момент – пожизненное неизлечимое заболевание, требующее постоянной и комплексной терапии для облегчения состояния и профилактики осложнений.

Базовая терапия включает медикаментозные препараты – антибиотики, муколитики, ферментные препараты, витамины; регулярные упражнения дыхательной гимнастики, диету, специальные аппаратные методы, облегчающие вывод слизи из легких и бронхов и так далее. Тяжелое поражение легкого или печени требует трансплантации.

Комплекс мер, направленных на вывод мокроты, назначается пожизненно и проводится ежедневно. В него входят аэрозольные ингаляции, лечебная гимнастика, вибрационный массаж, постуральный дренаж. Упражнения и постуральный дренаж показаны не менее одного раза в день, вибрационный массаж проводят от трех раз в сутки.

Из спектра муколитических препаратов отдают предпочтение дорназе альфа, гипертоническому раствору натрия хлорида, ингаляционному маннитолу и некоторым другим препаратам.

Дорназа альфа – базовый муколитический препарат в терапии муковисцидоза. Ингаляции с препаратом назначают сразу же после положительного результата диагностики.

Дорназа альфа – фермент, аналог дезоксирибонуклеазы I (ДНКазы I), в норме присутствующей в организме каждого человека в достаточном количестве. Генно-инженерный вариант ДНКазы I, дорназа альфа, применяется в симптоматической терапии заболевания почти 30 лет, и по оценке специалистов считается наиболее эффективным и безопасным средством для облегчения состояния и профилактики инфекционно-воспалительных процессов, возникающих при застое секрета.

Применение дорназы альфа вызывает разрушение внеклеточной ДНК, а значит, эффективно разжижает скопившуюся мокроту, облегчая ее вывод. Препарат достоверно снижает смертность пациентов на 15% и является незаменимой частью терапии муковисцидоза. До его разработки у врачей и пациентов не было достаточно надежного средства для эффективной муколитической терапии.

Важно!

Все больные муковисцидозом в РФ имеют право на обеспечение дорназой альфа за счет государства.

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с кистозным фиброзом (муковисцидозом) / Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Симонова О.И. и др. – 2020

Муковисцидоз у детей / Ивкина С.С., Кривицкая Л.В., Латохо Т.А. // Проблемы здоровья и экологии. – 2015 – №4 (46).

Эффективность и безопасность биоаналогичного лекарственного препарата Тигераза® (дорназа альфа) при длительной симптоматической терапии пациентов с муковисцидозом: результаты клинического исследования III фазы / Е. Л. Амелина, С. А. Красовский, Д. И. Абдулганиева, и др. // Пульмонология – 2019 – Том 29, № 6

Неонатальный скрининг новорожденных (НС) применяется для ранней диагностики муковисцидоза (МВ), позволяя начать лечение до появления очевидных симптомов. Как правило, этот скрининг включает в себя измерение уровня иммунореактивного трипсиногена (ИРТ) в первую неделю жизни.

После положительных результатов этого теста (ИРТ обычно повышается у пациентов с МВ) новорожденные направляются на подтверждающее тестирование, которое включает измерение количества хлоридов в потовой жидкости и генетическое тестирование на мутации в гене трансмембранного гена муковисцидоза (CFTR).

В некоторых случаях результаты НС недостаточны для подтверждения или опровержения диагноза, особенно в случаях нетипичной клинической картины в сочетании с наличием редких мутаций CFTR.

В новом докладе описывается случай 1-летнего ребенка в Польше, диагноз которого был поставлен с большим трудом.

В двухмесячном возрасте ребенок был госпитализирован с проявлениями инфекции верхних дыхательных путей. Через две недели мальчика снова госпитализировали из-за плохого набора веса и рвоты.

При рождении у ребенка отмечен положительный скрининг, выявлено повышение уровня ИРТ, свидетельствующие о возможном наличии МВ. Однако результаты потового теста у пациента не показало положительных результатов, так из четырех измерений только одно было положительным и указывало на наличие болезни. Первоначальный генетический тест на наличие более 700 мутаций, диагностируемых при МВ, не дал положительного результата.

Ребенок получал антибактериальные и противогрибковые препараты с целью купирования возможной легочной инфекции, хотя видимого клинического эффекта не отмечалось. Пациенту был установлен назогастральный зонд для обеспечения адекватного питания.

Дальнейшие исследования, включая анализ мочи пациента, свидетельствовали о нарушении обмена веществ, но окончательных результатов получено не было. У пациента также была обнаружена анемия и отеки.

Тесты на определение хлоридов в потовой жидкости были вновь повторены с использованием нескольких методик и результаты были положительными, что подтвердило наличие МВ. Дальнейшее метаболическое исследование также исключило ряд болезней со схожей клинической картиной.

Дополнительно к выполненным исследованиям был полностью секвенирован ген CFTR, обнаружены идентичные мутации (получившие название c.4035_4038dupCCTA) в обеих копиях гена (по одной унаследованной от каждого биологического родителя, ни у одного из которых не было симптомов болезни).

После нескольких месяцев комплексного лечения, включая высокобелковую диету и заместительную терапию панкреатическими ферментами, удалось добиться нормализации нутритивного статуса.

В целом, своевременная постановка диагноза была затруднена вследствие совокупности ряда факторов, пишут исследователи. Во-первых, неклассическое течение болезни, которое еще больше осложнилось неоднозначными результатами лабораторных исследований, включая и анализ хлорида в потовой жидкости.

Отрицательные генетические тесты также затрудняли постановку диагноза. Команда исследователей отметила, что первоначальное генетическое тестирование исключило 86% мутантных аллелей гена CFTR в польской популяции.

Более того, обнаруженная мутация является довольно редкой, поскольку ранее сообщалось, что она встречается только у поляков и только в сочетании с другими патогенными мутациями.

Группа пришла к выводу, что “описанный случай демонстрирует необычное течение заболевания”, и предположила, что “клинические симптомы пациента и лабораторные данные в сочетании с результатами молекулярных тестов дают полезную информацию для дальнейшего изучения генотип-фенотипических корреляций при муковисцидозе.”

4605 просмотров

5 ноября 2021

Срок гестации 39 недель.

Показатель ИРТ=173.64нг/мл (норма до 64,9). Нуждается в потовой пробе.

Второй забор крови уже пропустили, результат пришёл почти в 2 месяца. Все глаза выплакала, ребёнку 2 месяца, поправились с 3140г до 6кг за два месяца, бодр и весел. В две недели ребёнку по причине колик ввелась ферментная терапия (БИОГайя, Лактазар), симетиконы симптоматично, после отменена (примерно недели через 3) и оставлен Лактозар. Спим тихо, дышим носом, вес в порядке, до бабушек-дедушек ничего подобного в родне не встречалось. Только, пожалуйста, не вставляйте в ответ вырезки из статей про МВ и этапы исследований, перечитала их море, только себя взвинтила.

Помогите, на обывательский глаз серьёзное превышение! Не должны ли уже быть «звоночки», что болезнь начала себя проявлять? И когда она должна проявиться из всех статей я так и не поняла..

На сервисе СпросиВрача доступна бесплатная консультация педиатра онлайн по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

Педиатр

Здравствуйте

У генетика консультировались?

Муковисцидоз может иметь тоже разные степени тяжести и формы болезни

Стул у ребенка регулярный?

Екатерина, 5 ноября 2021

Клиент

Дарья, три-четыре раза в сутки, иногда чаще, ночью редко. У генетика не консультировались, первый ребёнок здоров.

Педиатр

Панкреатическую эластазу не определяли в кале?

Екатерина, 5 ноября 2021

Клиент

Дарья, пока нет, возьмём на вооружение.

Педиатр

Это один из диагностических критерией муковисцидоза

Ирт, панкреатическая эластаза, исследование разности назальных потенциалов и самое точное это потовая проба

По другому к сожалению подтвердить или опровергнуть диагноз никак нельзя.

Хорошо, что у вас нет никаких проявлений, может все и обойдётся либо если нет, то болезнь не будет существенно отражаться на качестве жизни ребёнка.

Акушер, Гинеколог

Екатерина, добрый день! Вам надо ребенку сделать ДНК — диагностику муковисцидоза и проведите потовую пробу троекратно. У данной болезни есть разные степени тяжести и не всегда есть проявления

Педиатр

Добрый день. Согласна с коллегами, нужна потовая проба и консультация генетика. Проявления болезни могут быть разной степени.

Педиатр, Гастроэнтеролог

Здравствуйте. 2 раза проверяют иммунореактивный трипсин. Затем потовая проба. Затем проводят ДНК исследование на мутацию гена муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости. Только тогда ставят диагноз в Центре Муковисцидоза

Не читайте информацию в интернете. Повышение ИРТ возможно не только при муковисцидозе. Возможно при нарушении техники выполнения анализа, при долгом хранении крови, при внутриутробной инфекции.

Педиатр

Екатерина ,здравствуйте. У Вас анализ получается брали один раз?

Екатерина, 5 ноября 2021

Клиент

Анастасия, да. Сообщил участковый врач буквально на днях. Как раз по этой причине срок повторного забор крови , увы, упущен.

Педиатр

Да, ничего приятного нет когда слышить, что у ребеночка что то не то.

Но и паниковать по одному показателю нельзя!

Бывает такое, что приходит положительный ребёнку но при дальнейшем диагноз не подтверждается.

Ведущими методами диагностики это потовач проба и сдать анализ ДНК.

Сейчас вам нужно попасть на приём к генетику

Педиатр

Добрый день!

Желтуха была у новорожденного? Как длительно продлилась? Кожа на вкус не соленая? Стул в большом объеме, не жирный?

Екатерина, 5 ноября 2021

Клиент

Елена, желтуха была, но никто не заострял внимание. Полагаю в пределах нормы. Кожа не соленая, стул в хорошем объёме, на вид вроде не жирный, хотя такие вопросы меня немного ставят в тупик. Он, полагаю, должен сильно отличаться от кашицеобразного блеском?

Педиатр

Стул в прямом смысле маслянистый, блестящий. Когда вытираете попу, то как будто смазана маслом была.

В любом случае, самый точный анализ для опровержения или подтверждения диагноза — потовая проба. Если результат свыше 60, то диагноз без сомнения. Если результат сомнительный 30-59, то только тога направляют на молекулярно-генетический анализ, сейчас его делать не нужно.

Но симптомы могут проявится не сразу, но у 90% в течение первых двух лет жизни. Но учитывая отсутствие каких-либо жалоб, клинических проявлений, хорошее увеличение массы тела — прогноз благоприятный.

Екатерина, 5 ноября 2021

Клиент

Елена, простите, а что значит благоприятный?

Педиатр

Это значит, что если и подтвердится заболевание муковисцидоз, то он может иметь минимальное количество клинических симптомов и проявлений. Есть даже клинические случаи, когда диагноз был случайной находкой только в старшем возрасте, когда были частые пневмонии, только путём проведения молекулярно-генетического теста диагноз подтверждался. Сейчас самое главное — сделать потовые тест, а после него решать уже дальнейшую тактику по обследованию и наблюдению, без него, даже при превышении ИРТ говорить однозначно нельзя

Педиатр

Не нужно плакать, надо идти к генетику и делать потовую пробу.

Сказать «на обывательский взгляд» это не к врачам. В данном случае есть точная диагностика.

Екатерина, 5 ноября 2021

Клиент

Евгений, бесспорно,пройдём все этапы! Просто получается у нас почти при трёхкратном превышении допустимого порога упущено время, и не знаю на сколько ещё растянется запись на потовый тест. Поэтому паникую, ищу, чтоб кто-то на данном этапе подсказал какие-то действия, наблюдения.

Педиатр

Не паникуйте, время не упущено.

У ребёнка нет никаких симптомов заболевания.

Растет и развивается по возрасту.

Оцените, насколько были полезны ответы врачей

Проголосовало 3 человека,

средняя оценка 5

Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?

Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ — получите свою онлайн консультацию врача.

Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально — задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!

Муковисцидоз …

Подругу выписали из род дома, все в порядке. Потом позвонили из генетической консультации и сказали что анализ на муковисцидоз положительный. Нужно пересдать. Могут ли ошибаться.. Мы в панике все

Anonymous

Ошибиться могут, поэтому и просят пересдать. ТАкие случаи (ложноположительные результаты) не редкость. По крайней мере, ложноположительные результаты бывают чаще, чем выявляются сами заболевания. Дай Бог, чтобы ребеночек подруги оказался здоров!

могут, у нас так было. весь месяц ревела — начиталась в интернете всего. потом, когда звонила в генетическую лабораторию узнать о результатах повторного скрининга, ревела от счастья, что все обошлось.

и вот еще, рассказываю со слов подруги. у дочки ее дальней знакомой был выявлен этот диагноз, подтвердился. так мамочка рассказывает, что она еще в роддоме заподозрила, что что-то не так — ребенок постоянно кашлял. кроме того, там усилены выделения потовых желез, у девочки (правда, когда она подросла), когда она потела, на теле были солевые разводы. я свою дочку всю облизала за тот месяц — и подмышку пробовала на вкус, и голову. короче — понятно, чуть с ума не сошла. а еще я в интернете прочла, что даже если и второй анализ будет положительный, отправят сдавать потовую пробу, это и есть основной анализ на муковисцидоз. и кто-то писал, что у них как раз этот анализ снял все подозрения на болезнь. так что и вот так может быть! все будет хорошо!

Ошибаться могут. Это очень редкое заболевание, надеюсь, что ошиблись и в случае Вашей подруги. Пусть лизнет лобик под волосами малыша. Если привкуса соли нет, то скорей всего ошибка. Есть сайт http://www.mucoviscidos.ru/patients/faq/ , где на вопросы отвечают врачи, специализирующиеся именно на муковисцидозе.

А если есть? Разве у здоровых детей пот не соленый? Задумалась….

Anonymous

Если у здоровых детей нет других симптомов муковисцидоза (постоянные бронхиты/пневмонии, кашель, одышка И/ИЛИ плохое переваривание пищи, жирный стул, который очень плохо отмывается), поэтому их лизать не обязательно. Пот ребенка, больного муковисцидозом, ГОРАЗДО БОЛЕЕ СОЛЕНЫЙ, чем у здорового. Можно, для сравнения, лизнуть мужа, например.

У нас нету всех признаков, но есть периодически кашель. Но такой, не приступообразный. Делали рентген, на рентгене ничего. Я такая мнимая мамашка, почитала эту темку и озадачилась. Проверила, вроде соленое под волосами. Уже не сплю , все думаю, авось и у нас из за этого кашель.Второй ребенок такой же соленый показался… Нда меньше знаешь, лучше спишь как говорится.

Anonymous

При этом заболевании целый «букет» всего, только периодический кашель не считается, не переживайте. Дети обычно не вылезают от врачей, пока не попадется один — побывавший только что на лекции по муковисцидозу. Лизните взрослого, чтобы сравнить соленость и успокойтесь! Это очень редкое заболевание, правда.

Спасибо, тоже думаю, что были бы посерьезней проблемы, нам ведь 7ой год уже… Наверно их было бы больше и заметней…

Anonymous

Это уж точно! Не волнуйтесь, здоровые у Вас детки.

Там партиями делают. Если положительный-всех из партии:-) просят пересдать и уже каждый смотрят. А могут и вообще ошибиться.

Спасибо… успокоили немного. В генетической консультации тоже немного успокоили, взяли повторный анализ. Будем ждать.

Anonymous

Вы не волнуйтесь совершенно!!! У вашей подруги у малыша повышен уровень имунно реактивного трипсина.Это совсем не значит,что у нее есть муковисцидоз. Повышение ИРТ может быть из-за патологии родов. Даже если второй скрининг будет тоже положительным ,после этого потребуется проведение потовой пробы в Филатовской больнице. Только после проведения хотя бы трех потовых проб ставится диагноз!!! Мою дочь сразу после родов перевели в хирургическое отделение русаковки с подозрением на кишечную непроходимость. Там поставили диагноз — мекониевый илеус. Скрининг новорожденных был отрицательный. Я думала стану седая,когда в инете прочитала, что илеус бывает ТОЛЬКО при муковисцидозе. Мы взяли кровь у дочки и отвезли на Каширскую в генетический центр,пришел ответ, что мутации генов не обнаружено,НО это только 75% изученных мутаций. Т.е.не факт , что болезни нет. В итоге после выписки (а нам даже смесь лечебную выписали) я перевела ее на ГВ и только в 3 месяца мы поехали на потовую пробу. На аппарате Нанодакт проба-57. Отрицательная. Но еще в год я повторю дабы успокоиться совсем! Еще нужно смотреть по клиническим проявлением: трудноизлечиваемый кашель, жирный стул зловонный. Успокойте подругу!!! Будем надеяться , что все хорошо!

Все хорошо у нас , пересдали анализы ))))

Это очень здорово! Рада за Вашу подругу.

В педиатрии группа наследственных заболеваний обширна по разнообразию диагнозов. Некоторые патологии развиваются сразу после рождения. Муковисцидоз у детей (кистозный фиброз) – наследственное заболевание желез внутренней секреции. Основные места проявления – дыхательная система и желудочно-кишечный тракт. Это заболевание входит в программу массового скрининга новорожденных. Повышенный секрет желез внутренней секреции провоцирует развитие хронического воспалительного процесса в легких и экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Муковисцидоз у грудных детей в России диагностируется реже, чем в странах Западной Европы и Австралии. Частота возникновения не зависит от пола ребенка. При своевременной постановке диагноза и получении достаточной терапии дети и взрослые с этой патологией могут вести нормальный образ жизни и быть социально адаптированными.

Причины появления патологии

Муковисцидоз у детей причины имеет наследственного характера по аутосомно-рецессивному типу. Причина появления в наследственной передаче гена мутации CFTR. При заболевании поражаются все органы, принимающие участие в продуцировании вязких и густых секретов (пот, желчь, слюна, бронхиальный секрет, пищеварительный сок). Мутации гена CFTR поделены на 5 классов. В зависимости от унаследованного класса мутаций степень проявлений будет отличаться по тяжести. I, II и III классы у пациентов относятся к тяжелому генотипу, а вот IV и V – к более мягкому. Мутированный ген влияет на структуру и функцию синтезируемого белка, что приводит к образованию вязкого секрета и нарушениям водно-электролитного баланса.

Муковисцидоз у детей причины имеет именно генетические, поэтому предотвратить его при активном гене у родителей невозможно. Статистика гласит, что каждый 25 человек европеоидной расы является носителем гена мутации. Если родители являются носителями мутированного гена, вероятность его наследования ребенком составляет 25%. В этот показатель входит постановка диагноза. Но есть и 50% вероятности, что мальчик или девочка будут просто носителями. В будущих поколениях поврежденный ген может проявиться в активной форме муковисцидоза.

Когда следует обратиться к врачу

Диагностика муковисцидоза у детей имеет большое значение в вопросе выживаемости. Патологии с органами дыхания появляются в младенчестве или в раннем детстве. Слизь провоцирует хронические воспалительные процессы, что со временем приводит к повреждению дыхательных путей и их недостаточности. При появлении у ребенка проблем такого характера срочно требуется медицинская помощь и постоянный контроль за состоянием здоровья. В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) в Центральном округе можно обратиться к педиатру, гастроэнтерологу, пульмонологу, которые занимаются диагностикой и лечением этого редкого наследственного заболевания. Срочно обратиться к доктору нужно в случае мекониальной непроходимости кишечника. Это своего рода запор, который позже может наблюдаться и в более взрослом возрасте.

Клинические формы заболевания

Муковисцидоз формы у детей может развиваться по-разному. Существует международная классификация видов заболевания, но именно в клинической практике применяют следующие:

- легочная;

- кишечная;

- атипичная;

- смешанная.

Муковисцидоз у детей проявляется в разных клинических формах в зависимости от органов, в которых локализовалось заболевание. Помимо общепринятых позиций классификации бывают еще такие: синдром псевдо-Барттера, неонатальная гипертрипсиногенемия. Учитывая большое количество форм, клиническая картина может варьироваться. Некоторые из них могут объединятся, создавая атипичные разновидности. При легочной форме болезни поражаются органы дыхания, снижается функция легких. При кишечной наблюдается нарушение работы пищеварительной системы и недостаточная выработка ферментов поджелудочной железы. Смешанная форма представляет собой объединение первых двух видов, что удваивает проявление общей клинической картины. Атипичный муковисцидоз может быть цирротического и отечно-анемического типа.

Классификация по международным стандартам

Всемирная организация здравоохранения и Международная ассоциация муковисцидоза разработали классификацию, которая отображает типичные виды диагнозов. В их числе находятся:

- хронический панкреатит;

- диссеминированные бронхоэктазы;

- диффузный панбронхиолит;

- неонатальная гипертрипсиногенемия;

- атипичная разновидность муковисцидоза;

- аллергический бронхолегочный аспергиллез;

- склерозирующий холангит;

- классический муковисцидоз с панкреатической недостаточностью;

- классический муковисцидоз с ненарушенной функцией поджелудочной железы.

Проявление характерных симптомов

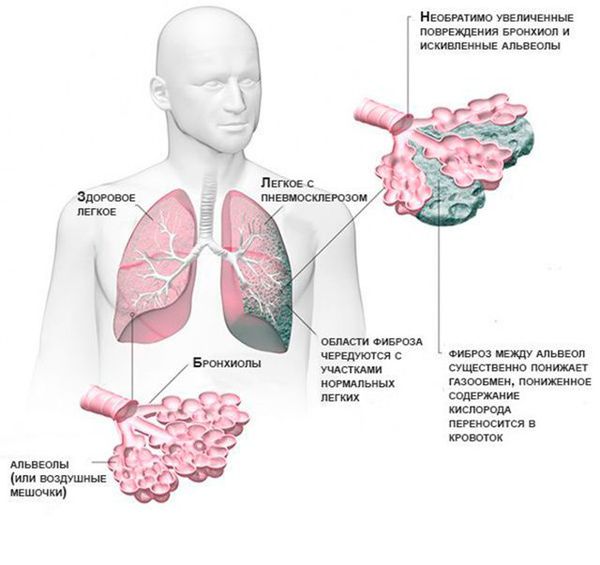

Симптомы муковисцидоза у грудных детей и более старшего возраста зависят от типа пораженных органов. Густой секрет является основным виновником происходящих процессов в организме. Когда он находится в зоне легких, фиксируется закупорка бронхиол. Это приводит к дыхательной недостаточности с нарушением нормального газообмена. Дальше происходит ряд закономерных негативных изменений. Избыточная густая слизь провоцирует воспаление, инфекция продолжает развиваться, снижая защитные силы организма. Постепенно меняется и структура бронхиального дерева с появлением в нем бронхоэктазов. При поражении поджелудочной железы происходит закупорка протоков. Получается, что необходимые для функционирования органов ферменты выделяются, но они заблокированы на пути поступления в кишечник. Такая патология встречается чаще всего с самого рождения ребенка.

Типичные симптомы при муковисцидозе

Признаки муковисцидоза у детей трансформируются в зависимости от возраста: грудного, дошкольного, школьного и подросткового. Клинические проявления и скорость их развития зависят от унаследованного генотипа болезни. Муковисцидоз у грудных детей и его типичные симптомы в этом возрасте выглядят следующим образом:

- хронические или рецидивирующие кашель и одышка;

- отставание в физическом развитии;

- выпадение прямой кишки и диарея;

- неонатальная желтуха с длительным течением;

- маслянистый и зловонный стул;

- соленый вкус кожи и др.

С возрастом часть симптомов сохраняется и присоединяются новые. В дошкольном периоде наблюдаются такие симптомы:

- постоянный кашель с мокротой или без нее;

- выпадение прямой кишки;

- отставание в физическом развитии (вес и рост);

- хроническая диарея;

- на коже могут виднеться кристаллы соли;

- хроническая одышка;

- деформация пальцев в виде «барабанных палочек»;

- низкое содержание воды в организме (гипотоническая дегидратация);

- нарушение минерального обмена и др.

В школьном возрасте муковисцидоз у детей симптомы продолжает усугублять. Нужна постоянная поддерживающая терапия, способная улучшить качество жизни и снизить негативные проявления болезни. Симптомы проявляются у детей с этим диагнозом следующего характера:

- хронический синусит;

- хроническая диарея;

- сахарный диабет;

- респираторные проявления;

- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);

- полипы в носу;

- бронхоэктазы;

- патологии печени и др.

Диагностика муковисцидоза у детей

Без должной терапии пациенты с таким диагнозом обречены. Организм не в силах справляться с нагрузкой, которую создает густой секрет желез внутренней секреции. Диагностика муковисцидоза у детей должна быть ранней. По этой причине она входит в программу массового скрининга новорожденных детей. Постановка диагноза проводится на основе клинической картины и анализов. В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) в центре Москвы используют передовое оборудование, имеется собственная лаборатория и штат опытных врачей.

У новорожденных детей из пятки берут кровь (проба Гатри) для анализа генов. Результаты дополняют рядом других тестов. Анализ крови берут также на печеночные пробы, на определение уровня глюкозы, уровень углекислого газа и кислорода, чтобы определить наличие осложнений при заболевании. Во время диагностики большое значение имеет сбор анамнеза. Если есть факторы риска, то дополнительно проводят анализ на наличие пищеварительных ферментов. Для окончательного подтверждения диагноза требуется потовая проба и генетический тест.

Зачем проводят пробу пота

Муковисцидоз у детей симптомы может проявлять разные, а проба пота позволяет рассмотреть детальнее клиническую картину. Для получения материала поводят стимуляцию в области предплечья с помощью электрофореза с пилокарпином. Проба пота исследуется на предмет количества хлоридов (концентрация). Этот тест можно проводить с 2-дневного периода, поскольку через 48 часов после рождения он показывает объективные данные. Сложность в ранней диагностике в этом периоде состоит в невозможности получить достаточное количество пота для пробы. Необходимо > 75 мг на фильтровальной бумаге. До 2-недельного возраста собрать такой объем материала не всегда получается. Если анализ показал положительные результаты, для его подтверждения понадобится 2 повторные пробы пота. В возрасте до 6 месяцев нормальный показатель хлоридов составляет 29 ммоль/л, промежуточный – 30-59 ммоль/л. Превышение цифры в 60 ммоль/л свидетельствует об аномальном количестве хлоридов.

Оценка работы поджелудочной железы

Муковисцидоз у детей симптомы и признаки может проявлять сразу после рождения. Младенцы изначально не имеют проблем с работой поджелудочной железы. Опасность состоит в наличии двух «тяжелых» мутаций. И оценка всех факторов позволяет определить уровень прогрессии недостаточности поджелудочной железы. Анализ проводится на основе измерений экскреции жира с фекалиями, которым не более 72 часов. Контролю также подлежит концентрация человеческой панкреатической эластазы в стуле.

Дополнительные методы исследований

Дополнительные методы используются для уточнения состояния здоровья в зависимости от локации заболевания и оценки работы внутренних органов. Муковисцидоз у детей симптомы проявляет сложные, которые требуют коррекции. Дополнительные методы исследований дают возможность выбрать правильный путь относительно будущей терапии. В их состав входят:

- анализ кала;

- анализ выделяемый мокроты из бронхов;

- бронхография и бронхоскопия;

- МРТ и рентгенография;

- спирография.

Лечение муковисцидоза у детей

Для лечения требуется комплексная интенсивная терапия. Это командная работа докторов разных специальностей. Участие принимают не только педиатры и эндокринологи, но и диетологи, физиотерапевты, пульмонологи и др. Основная цель состоит в обеспечении поддерживающей терапии, устранении острых проявлений осложнений. Муковисцидоз у детей клинические рекомендации может иметь разные, они зависят от стадии протекания заболевания и его формы. Для каждого пациента терапия подбирается в индивидуальном порядке. В списке лечения находятся следующие позиции:

- использование ингаляторных бронхорасширяющих препаратов;

- прием антибиотиков;

- прием муколитиков;

- дыхательная гимнастика;

- физиотерапия;

- регулярная физическая активность;

- своевременная иммунизация и др.

В чем особенность лечения

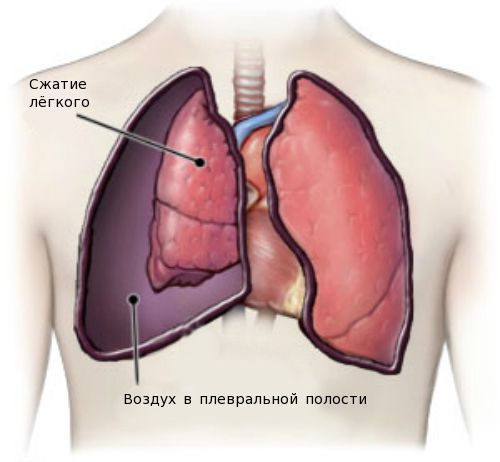

Особенность лечения состоит в возможностях для нормальной жизни, адаптации. Во многом тут помогает психологическая поддержка, в которой нуждается каждый пациент. По мере взросления дети будут понимать важность терапии. При облегченной и контролируемой стадии заболевания многие процедуры можно выполнять в домашних условиях. Если есть факт пневмоторекса, то здесь без квалифицированной хирургической помощи не обойтись. В сложных случая показана пересадка легких. При кишечной форме заболевания требуется постоянный прием ферментных препаратов для быстрого переваривания и усвоения пищи. Для нормального функционирования выделительной системы показаны слабительные средства. Лечение муковисцидоза у детей связано с соблюдением диеты. Она должна быть высококалорийной, превышая потребности на 10-15%.

Прогнозы по выздоровлению

Ученые и фармацевты ведут постоянную работу над созданием новых лекарств, способных нормализовать концентрацию хлоридов в организме, улучшить функцию легких. Основная цель состоит в восстановлении функции CFTR с помощью коррекционных препаратов. На данный момент наследственная болезнь не излечивается полностью, но при достаточном медицинском сопровождении ее можно контролировать. Чем позже появились признаки болезни, тем лучше прогноз для пациента. Дать точный прогноз по длительности жизни с таким диагнозом сложно. Многое зависит от тяжести генотипа и вида его мутации, скорости появления осложнений. Лечение муковисцидоза у детей остается актуальным вопросом. В России с этим диагнозом около 3500 людей. В среднем срок жизни при неосложненных стадиях составляет 30 лет.

Как записаться к врачу

Муковисцидоз у детей сопровождается медицинским контролем. При подозрении на факторы наследственности, наличии характерных симптомов и проявлении признаков нужно обращаться за врачебной помощью. АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) предоставляет консультационные услуги специалистов, проводит комплексную диагностику здоровья и может предложить квалифицированное сопровождение детей с тяжелыми наследственными диагнозами. Клиника находится в ЦАО и близко к станции метро «Маяковская», а также «Новослободская», «Чеховская», «Белорусская», «Тверская». Приходите на плановые и профилактические осмотры по адресу: 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10. Для записи к педиатру нужно позвонить по номеру: +7 (495) 775-73-60.

В клинике работает штат докторов разных специальностей, которые помогают на всех этапах лечения болезни. Особая доверительная атмосфера создает для маленьких пациентов комфортный психологический микроклимат. Муковисцидоз у детей клинические рекомендации имеет разные для коррекции общего состояния. Наследственное заболевание вносит изменения в распорядок жизни, требуется постоянная терапия и процедуры – это основные положения. В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) работают с пациентами как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Дата публикации 9 октября 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Муковисцидоз — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желёз внешней секреции. Болезнь поражает весь организм, но сильнее всего страдает дыхательная система и поджелудочная железа.

Заболевание также называется кистозным фиброзом, синдромом Фанкони. Характеризуется системным поражением экзокринных желез: слизеообразующих (респираторных, кишечника, поджелудочной) и серозных (слюнных, потовых, слезных).

Частота болезни в России составляет 1:10000 новорождённых [1]. В 10-15 % случаев симптомы муковисцидоза проявляются у ребёнка с первых дней жизни. У таких детей возникает мекониальный илеус, или непроходимость кишечника, при котором его просвет закупорен слишком густым и вязким первородным калом — меконием.

В некоторых случаях симптомы болезни проявляются не сразу. Это связано с тем, что тяжесть и форма заболевания у разных больных отличаются. Кроме того, признаки муковисцидоза могут напоминать симптомы других болезней, что затрудняет диагностику. Без лечения подавляющее большинство больных умирает в детском возрасте, но благодаря современным лекарственным препаратам и другим методам лечения продолжительность жизни пациентов постоянно растёт.

Муковисцидоз — это аутосомно-рецессивное заболевание, то есть болезнь проявляется в том случае, если «дефектный» ген унаследован от обоих родителей. Для этого и отец, и мать должны быть носителями мутации, вероятность рождения больного ребёнка у них составляет 25 % [7].

Дефектный ген муковисцидоза широко распространен — каждый 25-й житель Северной Европы является гетерозиготным носителем мутантного гена. Высокая смертность в сочетании с повышенной фертильностью должны были бы привести к быстром устранению дефектного гена из популяции. Существует теория, по которой ген муковисцдоза сохранился потому, что его носители имели преимущество во время эпидемии холеры — холерная диарея сопровождается потерей натрия и хлора, а при муковисцидозе эти ионы удерживаются в организме [15].

Чаще всего без адекватного лечения болезнь протекает тяжело и имеет плохой прогноз, на который во многом влияет развитие хронической инфекции в нижних дыхательных путях. Бактериальные агенты при муковисцидозе специфичны, например, для раннего возраста характерно развитие инфекции, вызванной золотистым стафилококком, в дальнейшем к нему присоединяются синегнойная и гемофильная палочки. Данные возбудители устойчивы к лекарственным препаратам, что осложняет лечение, поэтому важно своевременно идентифицировать возбудителя и подобрать подходящие антибактериальные средства.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы муковисцидоза

При муковисцидозе симптомы болезни зачастую видны сразу после рождения ребёнка и проявляются признаками непроходимости кишечника (мекониальным илеусом):

- выраженное беспокойство и постоянный плач;

- сильное вздутие живота;

- рвота;

- повышенное слюноотделение;

- длительная задержка стула;

- повышенная температура тела;

- частые поносы;

- непереносимость жирной пищи;

- характерный стул — вязкий, липкий, жирный.

Непроходимость кишечника может привести к его перфорации. По статистике, до 70-80 % детей с мекониальным илеусом больны муковисцидозом [3]. Для его исключения каждому новорождённому с кишечной непроходимостью необходимо провести диагностическое обследование.

В возрасте одного года у ребёнка с муковисцидозом может наблюдаться обильный, зловонный стул непереваренной пищей, частый сухой кашель, отставание в физическом развитии и длительная желтуха.

Одним из главных признаков муковисцидоза является повышенная солёность пота. Её замечают родители, когда при усиленном потоотделении на коже ребёнка выделяются крошечные кристаллы соли. Они образуются вследствие повышенной концентрации в потовой жидкости ионов натрия и хлора. Их концентрация увеличивается в результате нарушения транспорта и секреции в клетках, выстилающих потовые железы. При этом потери соли из организма при потоотделении могут превышать её поступление с пищей. При болезни, протекающей с высокой температурой и значительной потерей с потом хлора и натрия, может возникнуть токсикоз и шок [7].

Иногда признаки заболевания проявляются только в школьном возрасте. Дети с муковисцидозом из-за нехватки питательных веществ страдают дефицитом массы тела и отстают в росте.

Для заболевания также характерны:

- изменение стула;

- хроническая диарея;

- вздутие кишечника;

- частые гнойные заболевания лёгких неясной этиологии;

- одышка;

- гаймориты и синуситы.

У заболевших в раннем детстве и доживших до взрослого возраста отмечаются постоянный сухой кашель, вне обострения чаще наблюдается постоянное отделение мокроты от 5-10 мл до 200 мл и более. Характер мокроты — от слизистой до гнойной. Одышка, которая в начале болезни может возникать только при небольшой нагрузке, но со временем усиливается, частые респираторные заболевания и гаймориты. У пациентов выражена задержка роста, фаланги пальцев и ногти изменяются по типу «барабанных палочек» и «часовых стёкол».

Грудная клетка чаще бочкообразной формы. Появляется бледность, одутловатость лица и цианоз видимых слизистых.

У больных может наблюдаться задержка в половом развитии или отсутствие вторичных половых признаков:

- отсутствие волос в подмышечных впадинах и на лобке;

- замедленный рост половых органов;

- недоразвитие молочных желёз у девочек;

- отсутствие менструального цикла.

У женщин с муковисцидозом снижена фертильность, у мужчин наблюдается азооспермия — отсутствие сперматозоидов в эякуляте [3][4].

Патогенез муковисцидоза

Патогенез муковисцидоза обусловлен мутацией гена CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) — муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости. Этот ген кодирует белок, который обеспечивает транспорт солей и воды в эпителиальном слое бронхолёгочной системы и в клетках, выстилающих железы, вырабатывающие секрет и выводящие его во внешнюю среду организма. Из-за дефекта структуры белка нарушается перемещение ионов натрия и хлора в клетках, что в итоге приводит к повышенной вязкости секрета экзокринных желез. Происходит увеличение всасывания ионов натрия и дефект секреции хлора, что ведёт к снижению или прекращению выделения жидкости в просвет бронхов. Из-за этого мокрота теряет свою жидкую часть, становится вязкой и густой. Впоследствии это ведёт к тому, что бронхи забиваются вязким секретом.

Таким образом, при муковисцидозе нарушаются функции желёз, которые вырабатывают пот, слизь, слёзы, слюну и пищеварительные соки. Через протоки этих желёз выделения выходят на поверхность тела или в полые органы, такие как кишечник или дыхательные пути. У пациентов с муковисцидозом в этих органах возникают серьёзные изменения, особенно они затрагивают бронхолёгочную систему — вязкий секрет закупоривает мелкие дыхательные пути.

Слизь, выделяемая в дыхательных путях, необходима для удаления из них пыли и бактерий, но при муковисцидозе выработка и структура бронхиального секрета нарушаются. В результате на стенках дыхательных путей развивается хроническое воспаление, которое впоследствии приводит к формированию бронхоэктазов (расширения и деструкции бронхов) и рубцов в лёгочной ткани.

При муковисцидозе страдает не только дренажная функция дыхательных путей, но и клеточный и гуморальный иммунитет. Это происходит из-за нарушений в работе клеток и затруднённого движения ресничек мерцательного эпителия бронхов.

Помимо этого, при муковисцидозе ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой, не поступают в кишечник. Они начинают разрушать ткань поджелудочной железы, в результате чего в ней формируются рубцы и кисты. Также необратимо нарушается весь процесс пищеварения. Это приводит к недостаточности массы тела, отставанию в росте и весе, хронической диарее и выпадению прямой кишки.

При муковисцидозе у мужчин отмечается обструкция (непроходимость) семявыносящих протоков, отсюда и высокий процент мужского бесплодия при заболевании.

Классификация и стадии развития муковисцидоза

В зависимости от преобладающих симптомов выделяют три основные клинические формы заболевания: кишечную, бронхолёгочную и смешанную.

Кишечная форма муковисцидоза. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями Е84.1 (код по МКБ-10)

Из-за неправильной секреции ферментов нарушается работа органов желудочно-кишечного тракта. Ухудшается расщепление жиров, белков и углеводов, а также их усвоение. Не вся пища переваривается, стул становится обильным, частым и зловонным.

Отмечается вздутие, повышенное газообразование и боли в различных областях живота. Даже при хорошем аппетите дети теряют вес, отстают в росте и развитии. Кишечная форма выявляется у 5—10 % больных муковисцидозом [7].

Бронхолёгочная форма муковисцидоза. Кистозный фиброз с лёгочными проявлениями Е84.0

Нарушения затрагивают всю бронхолёгочную систему. Вязкая мокрота скапливается в дыхательных путях и её тяжело откашлять. При инфицировании золотистым стафилококком, синегнойной и гемофильной палочками возникают тяжёлые бронхиты и пневмонии, для которых характерно осложнённое течение с развитием одышки, интоксикации и выраженной слабостью. Со временем развиваются следующие необратимые изменения:

- деформация грудной клетки;

- расширение дистальных отделов бронхов (бронхоэктазы);

- замещение лёгочной ткани соединительной рубцовой (пневмосклероз);

- «лёгочное сердце» — из-за повышенного давления в малом круге кровообращения происходит увеличение правых отделов сердца.

Бронхолёгочная форма характерна для 15—20 % случаев муковисцидоза [7].

Смешанная форма (лёгочно-кишечная)

Включает проявления лёгочной и кишечной форм. Это самый распространённый тип (65—75 % от всех случаев) и, как правило, самый тяжёлый [7].

Различают четыре стадии развития муковисцидоза:

1. Непостоянство симптомов, пациент жалуется на частый сухой кашель и небольшую одышку при физических нагрузках. Стадия может длиться до 10 лет.

2. Кашель с отделением мокроты, одышка появляется в покое и усиливается при физической нагрузке, фаланги пальцев и ногтевые пластины деформируются по типу «барабанных палочек» и «часовых стёкол». Стадия продолжается от 2 до 15 лет.

3. Бронхолёгочные симптомы прогрессируют, развиваются тяжёлые осложнения. У пациентов усиливается одышка и появляются признаки сердечной недостаточности: отёки на ногах, одышка при небольшой активности или в покое, быстрая утомляемость, непереносимость физических нагрузок. На УЗИ сердца видны признаки гипертрофии левых и правых отделов, а также снижение сердечной фракции выброса левого желудочка. На рентгенологических снимках можно обнаружить зоны пневмофиброза, бронхоэктазы и кисты. Формируется сердечная недостаточность по правожелудочковому типу, так называемое «лёгочное сердце». Длительность стадии от 3 до 5 лет.