- Research

- Open Access

- Published: 09 April 2021

Italian Journal of Pediatrics

volume 47, Article number: 87 (2021)

Cite this article

-

2016 Accesses

-

1 Citations

-

1 Altmetric

-

Metrics details

Abstract

Background

Cystic Fibrosis newborn screening (CFNBS) is the optimal method to diagnose the disease during the asymptomatic period. The aim of the study was to determine how CFNBS affects long term clinical outcomes.

Methods

Data from infants who were born in Lodz Voivodship, referred to CF center as a part of CFNBS according to IRT/DNA protocol were compared to the data of children with established CF diagnosis before the start of NBS in Poland (Group CF, n = 52).

Results

In 37 children (during 151 referred infants) the diagnosis of CF was established due to CF NBS (CF NBS Group, n = 37). The average time of diagnosis was 1.59 month in Group CF NBS and 45.25 months in 52 children from Group CF.

Pulmonary exacerbations occurred on average 4.2 times in Group CFNBS and they were hospitalized on average 0.5 times compared to Group CF – respectively 6.77 and 2.14 (p < 0.001).

The number of PA infected patients increased between the fifth and eighth year of age (OR = 1.16 (95% CI: 1.04–19) (P = 0.007)) regardless of the study group (P = 0.984). Patients with MRSA infection have a higher risk of PA infections in subsequent years of their life (OR = 1.45 (95% CI: 1.03–2.03) (P = 0.032)).

Conclusions

CF NBS has beneficial effects primarily on decrease of pulmonary withhope for a longer life expectancy and better and centralised treatment in multidisciplinary CF focused centres.

Introduction

Cystic fibrosis (CF) is the most common fatal autosomal recessive disease in Caucasians [1]. It is widely recognized that CF is a variable condition, that may affect the respiratory tract, pancreas, intestine, male genital tract, hepatobiliary system and exocrine sweat glands, resulting in complex multisystem disease. The severity of clinical symptoms results due to pathogenic mutations in both alleles of the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene. More than 1950 mutations have been described so far in the CFTR gene, grouped in 5 classes based on the impact on protein synthesis or activity [2, 3].

Over the last 50 years, European countries have introduced newborn bloodspot screening (NBS) for a range of inherited diseases as an important public health program. In 2004, the European CF Society established the Neonatal Screening Working Group (NSWG) to support the implementation of CF NBS program across Europe [4, 5]. CF NBS is the optimal method to diagnose the disease during the asymptomatic period. The primary goal of newborn screening is to decrease morbidity, mortality and associated disabilities. The early diagnosis is associated with improved physical development and slower lung deterioration due to the lower frequency of infections.

All CF NBS programs begin with detection of an elevated immunoreactive trypsinogen (IRT) level in a dried blood specimen from the newborn [3, 5, 6]. A positive IRTscreen is triaged to second-tier testing, which is DNA mutation testing in many national screening programs, including Poland (IRT/DNA protocol) [3,4,5,6,7]. Despite the advent of NBS and improved knowledge about CFTR genetics, CF diagnosis remains incomplete for many reasons, such as inconclusive sweat chloride values, CFTR mutations of uncertain pathogenicity, and differential expression of CFTR or modifier effects [8]. Also CF NBS introduced a new complexity and diagnostic dilemma, namely infants with abnormal screening tests, because of elevated immunoreactive IRT levels but inconclusive sweat tests and/or DNA results. The term for infants with an inconclusive diagnosis have been proposed: CF screen positive, inconclusive diagnosis (CFSPID) in Europe [9].

The first pilot NBS CF study was performed in Poland from 1999 to 2002 and included about 25% of the Polish population. The current program was implemented in 2006 and was expanded to the whole country in the summer of 2009. In Lodz Voivodeship, CF NBS was introduced on 1st June 2009 [3, 6, 7].

The research presents 10 years of experience of our CF center with the national newborn CF screening program in Lodz Voivodship and including the analyzis of diagnostic dilemma occurred during the program. The aim of the study was to determine how early diagnosis of CF, using neonatal screening with IRT/DNA protocol, affects long term clinical outcomes in comparison to CF patients with disease diagnosed before CF NBS?

Material and methods

Patients

Patients participated in the screening program

The study population comprised of infants who were born between 01.07.2009 and 31.12.2019 in Lodz Voivodship and were referred to our CF center as a part of NBS for CF and performed CFTR gene analysis according to IRT/DNA protocol described below. The infants had been evaluated at least once per 3 months. They were divided to three groups according to laboratory tests and further clinical evaluation as CF NBS Group, CF SPID and false positive NBS. Cystic fibrosis (CF NBS Group) was diagnosed in infants based on the level of sweat chloride in addition to evidence of CFTR dysfunction. The designation CF SPID was established to asymptomatic infants if they presented a positive CF NBS test plus: sweat chloride < 59 mmol/L and 2 CFTR mutations with 0–1 CF-causing CFTR mutations. The asymptomatic CF NBS positive infant with presence of no CFTR mutation or mutation in one allele plus a negative sweat test, referred as false positive NBS (including carriers).

Patients diagnosed with CF before introduction of screening program

We also analyzed data of 52 patients (24 females and 28 males) with established CF diagnosis born between 1996 and 2009 (before the newborn screening in Poland) attending our Cystic Fibrosis Outpatient Center in Copernicus Hospital in Lodz, Poland. Patients in this group had been referred to the Center due to occurrence of symptoms suggesting CF (CF Group).

Next, we compared both groups CF NBS and CF. We have chosen the interval — between 5 and 8 years of age to compare both groups, because at that time the most data were available.

Data assessment

In both groups the data were obtained retrospectively after a review of patient charts. The socio-economic data were analysed. These included a place of living defined as a large city above 100,000 inhabitants, a small city 10,000–100,000 inhabitants, and a village below 10,000 inhabitants. The perinatal period contained data: delivery data and weight, Apgar score and presence of meconium ileus (MI), time of CF diagnosis. We also analysed body weight and percentile of body weight at 5 and 8 years of age.

Clinical evaluation

Respiratory status was assessed by the forced expiratory volume in 1 s (FEV1) in spirometry, expressed as percentages of predicted values for height, weight, age, and gender. All analyzed measurements were done in fifth and 8 year of life, only in stable periods (using a Jaeger MasterScreen Body spirometer; E Jaeger GmbH; Wurzburg, Germany). The tests were performed according to American Thoracic Society standards [10].

The number of bronchopulmonary exacerbations and number of hospitalizations (due to pulmonary disease, longer than 3 days) between five and 8 years of life were evaluated. Pulmonary exacerbation was defined as excessive sputum expectoration, general malaise, and need for antibiotics. Chronic bacteria colonization Pseudomonas aeruginosa (PA) or methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) were also collected, and defined as three positive consecutive sputum cultures over a period of 6 months in fifth and 8 year of life.

CF NBS protocol

IRT was measured in dried blood samples from 3 to 5 days old neonates. The IRT concentration cut-off was established as > 99.4 percentile (according to the pilot CF NBS program [6]). The elevated IRT caused further genetic testing from the same dried blood samples. In neonates with meconium ileus (MI), the DNA analysis was performed regardless of IRT level. The measurements of IRT (by using IRT Neonatal Screening ELISA colorimetric assay — IBL International) and DNA analysis from sampling paper (processing with the Extract Blood PCR Kit) were performed in the Genetic Department, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland. Since September 2011, the extended DNA analysis panel has been used and comprised 95% of mutated alleles in the Polish population.

Neonates with one or two mutations in CFTR detected due to NBS examinations were directed to CF Centres for clinical assessment and sweat tests (measured by the quantitative pilocarpine iontophoresis method and Nanoduct method parallel) [6]. CF NBS was conducted as a pilot programme in four Polish districts in the period 1999–2003. In 2006 CF NBS started again in the same regions and was gradually extended across the country. In June 2009 covered all of newborn population in Poland. In the 1980s, the prevalence of CF for Caucasians was estimated at 1: 2500 live births. The disease incidence was more accurately calculated to 1: 4000–5000 thanks to the extensive implementation of CF NBS in the world. In Poland due to data from CF NBS in the years 2006–2010 it is believed that one child every 4394 live births is born with CF.

The study was approved by the Ethical Committee of the Medical University of Lodz, Poland (nr RNN/145/20/KE).

Statistical analysis

Numerical traits were described by way of the arithmetic mean, standard deviation (SD), standard error (SE), when applicable, and their minimum-to-maximum values. Categorical variables were depicted by using counts (n) and percentages (%).

Multiple logistic (for binary dependent variables), multiple linear (for numerical traits), and multiple Poisson (for count data) regression models were fitted in order to test statistical co-dependencies. When dealing with non-normally distributed variables, robust standard errors (i.e. sandwich estimators) were used in the regression equations. All the regression models were controlled for the studied patients’ characteristics such as sex, gender, place of residence, birth weight, APGAR and also for crucial infections (PA, MRSA) before their 5th year of age. Missing data were case-wise deleted.

A level of P < 0.05 was deemed statistically significant. All the computations were performed by using of Stata/Special Edition, release 14.2 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA).

Results

Evaluation of patients participated in the screening program (CF NBS positive infants)

One hundred fifty one infants were referred to our CF center as a part of NBS for CF due to CF suspicion: 84 females and 67 males. The CFTR gene analysis for each positive IRT, and neonates with MI regardless of IRT levels, allowed to identify mutations in one allele in 145 patients and in both alleles in 44 patients (96.03% of screened CF patients). Among 44 cases, after biochemical, genetic and clinical evaluations, in 37 children the diagnosis of CF was established (24.5%) during the first verifying visit (CF NBS Group) — in 76% the diagnosis was establish up to 35 days after birth, in 9 patients the first verifying visit took place later in life due to hospitalization connected with their MI. The mean birth weight in CF NBS patients was 3226.34 g, In this group, 9 patients had MI (24.32%). In the remaining 7 (out of 44) cases (15.9%), despite detection of two CFTR mutations, a clinical evaluation did not confirm the CF diagnosis (CF SPID). These infants had the CFTR genotype as follows: 3 patients with [F508del]; [IVS8-5 T+(TG)11], [3849 + 10kbC > T];[R117H], [Y301C];[3271 + 18C > T], [V754M];[V562L], [F508del];[R117H]. The above mutations found at least in one allele causing unproven or uncertain clinical consequences. These patients remain under the observation of our clinic. The most common mutation was F508 del, detected in 104 patients in one or both alleles (68.88%).

Six patients (3.97%) who were directed to the Cystic Fibrosis Outpatient based on the IRT elevations, had DNA analysis for CF mutations negative and they sweat chloride test was correct (false positive NBS). After further observations and examinations, the CF was excluded. So far (until December 2019) we also have information about two cases of false-negative results in CF NBS in our region (false negative NBS).

Comparison of group CF NBS and group CF

At the time of data collection 27 of CF NBS patients were at least 8 years old, remain under the medical care in our CF Outpatient Center and were included into compared analysis. The Group CF NBS with positive result of newborn CF screening included: 59% females, mean birth weight 3168.52 g and mean Apgar 8.78. Mutation F508 del was detected in both alleles in 29.63% patients.

Fifty two patients belonging to the Group CF, were born between 1996 and 2009 (before the start of newborn screening in Poland) – 24 females and 28 males. They were included into compared analysis with Group CF NBS. Their mean birth weight was 3195.6 g, Apgar 8.54, F508 del mutation in both alleles was detected in 50% cases.

Group CF NBS and Group CF demographic and clinical characteristics are shown in Table 1.

Full size table

The average time of the CF diagnosis was 45.25 months from birth in Group CF.

and 1.59 months in Group CF NBS.

The most significant difference between this two Groups was the number of exacerbations and hospitalizations between 5 and 8 years of life (p < 0.001). Pulmonary exacerbation in analysed period occurred on average 4.2 times in children in Group CF NBS and they were hospitalized on average 0.5 times. While in Group CF children mean of pulmonary exacerbations was 6.77 and mean number of hospitalization was 2.14.

Even though the average body weight and its percentile value was higher in the Group CF NBS, this difference was not significant. What is more weight gain between 5 and 8 years old was greater in the Group CF. No statistically significant predictors affecting weight gain in both groups were defined.

In spirometry measurements patients in both groups presented stable values of FEV1 during at least 3 years of observation, and the difference was not significant.

The number of PA infected patients increased significantly between the fifth and eighth year of age of the examined children (OR = 1.16 (95% CI: 1.04–19) (P = 0.007)) regardless of the study group (P = 0.984). It seems that patients with MRSA infection in the fifth year of life have a higher risk of PA infections in subsequent years of their life (OR = 1.45 (95% CI: 1.03–2.03) (P = 0.032)). The number of patients with PA or MRSA infection in the fifth year of life and PA infection in the age of 8 was greater in the CF Group, but these differences were not statistically significant.

Descriptive characteristics of all CF patients by screening status are shown in Table 2.

Full size table

Discussion

According to the Neonatal Screening Working Group new-born screening for CF provides an immediate diagnosis, before the onset of clinical symptoms [11,12,13]. In the beginning CF NBS raised doubts about ethical aspects with regard to possible benefits and risks. After many years of experience CF NBS has been widely implemented and accepted. Ten years of CF NBS programme in Lodz Voivodship leads to diagnosis of CF in 37 neonates among 151 children directed after their birth with CF suspicion to our Outpatient Center. The incidence of CF in Poland based on neonatal screening is currently 1:4394–1:5000 [3, 6].

CF NBS has been based on the assumption that pre-symptomatic detection permits early access to specialised medical care, and thus results in less morbidity and longer life expectancy. In our region CF NBS screened patients were diagnosed and treated in multidisciplinary CF centre between first and second month of their life. For comparison the median age of the diagnosis of patients, who were born before the start of CF NBS in Poland due to typical CF symptoms – 45.25 months from their birth. According to the literature, the most benefits associated with early identification of CF including include better growth and lung function, less intensive therapeutic burden and reduced cost of care [11,12,13,14]. Our observations show that early diagnosis and the introduction of appropriate treatment for asymptomatic CF patients resulted in a lower frequency of the pulmonary exacerbation and lower number of hospitalizations. It is very beneficial observation due to reports which emphasise that the repeated mild-to-moderate pulmonary exacerbations, especially in the first years of life result in airway remodelling. While more severe hospitalised episodes could increase structural airway injury risk [13,14,15,16]. Data from Australia showed improved survival in future in patients with lower number of hospitalisations in the first 3 years of life [17]. The occurrence of respiratory exacerbations are associated with an accelerated decline in lung function and reduced quality of life and survival [15,16,17]. On the other hand mean values of FEV1 in the analysed patients, presented stable results during at least 3 years of observation; there was no difference between Groups. This may be due to the age — below 8 — too early to identify significant differences in FEV1 secondary to clinical outcome (such as pulmonary exacerbations, bacterial colonisations), which likely takes longer to cause impairment of lung function that is identifiable with spirometry [16].

Children with CF are highly susceptible to chronic respiratory tract colonization and subsequent recurrent infection. It is know that once chronic PA infection is established, the risk of mortality and morbidity increases [18, 19]. In our study the mean number of patients with PA or MRSA colonization in the 5 years old and PA chronic infection in the age of 8 was lower among children screened in NBS, but there were no significant differences between both groups. The number of PA infected persons increased significantly between the fifth and eighth year of age regardless of belonging to the study group. Although the increasing number of SA and PA colonized patients were observed with age in both CF NBS and CF group, the CF NBS children had fewer exacerbations and hospitalisations due to intensively treatment from the very first PA sputum detection. The important observation was that patients in both groups with SA infection in the fifth year of life have a higher risk of PA infections in subsequent years of their life. Persistent presence of MRSA in the respiratory tract is associated with increased rates of PA through mediation of PA biofilm formation [18, 19]. In practice, we suggest to employ intermittent, symptom-based treatment of SA especially MRSA to delay initial PA colonization. The colonization with PA remains the most ordinary airway pathogen contributing to shortened survival in CF patients. For over a two decades antibiotic effective for PA (for example tobramycin inhalation solution (TIS)) is recommended for the treatment and early introduction with TIS has resulted in improved lung function and reduced risk of airway exacerbations [20, 21]. In our study in CF group the diagnosis was established mean in 42.25 month of life, but even maximally in 180 months of life. In such situation at the time of CF recognition patients’ sputum were often positive for PA and we treated PA colonization not an initial infection. Patients from CF NBS group were treated intensively from the very first PA sputum detection. We believe this may have contributed to a reduction in the number of pulmonary exacerbations and associated hospitalizations. Moss et al. [21] proved that delay in initiation of TIS therapy is associated with reduced long-term improvement over baseline, suggesting an irreversible component to lung function decline. To be maximally effective, TIS treatment should begin early after first detection of PA. In agreement to this study, although the incidence of PA found in the airways became similar over the years in both study groups (CF and CF NBS) the number of exacerbations and hospitalizations in CF NBS group was significant lower.

CF NBS allows the affected infants to receive immediate treatments including not only physiotherapy and preventing of pulmonary manifestations of the disease, but also great emphasis is pleased on assessment of nutritional status, and pancreatic enzyme replacement therapy. The Wisconsin randomised trial on newborn screening for CF showed that screened neonates exhibit better nutritional status in the first years of life [22], but no output is available from this cohort on long-term survival. We observed trend that body weight were higher in the CF NBS Group and they presented systematic and stable weight gain but this results were not statistically significant.

According to data published by Bobadilla et al., the complete CFTR gene analysis by sequencing of selected regions should identify mutations in one or both alleles in nearly 95% of screened children [23] and IRT/DNA strategy to achieve sensitivity close to 100% (despite children with MI, whose IRT level is not elevated). Due to Fritz formula the predicted false-negative rate for the Polish population is 6–7 cases per year, which gives 1–2 omitted CF cases per 100,000 live births [24]. It shows that despite the high sensitivity and specificity of IRT/DNA protocol it is important to follow patients with CF suggestive symptoms even when CF NBS was negative. We had two cases of false-negative results in CF NBS in our region to this day. According to normal values of the IRT in new-borns with MI they are in risk group of a false-negative first step of CF NBS protocol. Each case of MI should be reported to the NBS center by appropriate note on sampling paper and neonates must to be verify in CF centers. In our study, the new-borns with MI represent 24% of CF diagnosis, while the literature data shows MI frequency about 10–20% [25].

The IRT/DNA strategy allows to detect not only CF disease but also carries of the CFTR gene mutations, as well as cases of unclear clinical consequences. This fact constitutes a definite psychological problem for patients and their parents and raised doubts about ethical aspects of the CF NBS. It may have negative influences on further procreation of such persons. We detected 101 patients with mutations only in one allele of CFTR gene (what was 66.89% of all neonates from CF NBS). They were defined as carriers and in all cases, a genetic consultations for their parents and siblings was recommended.

Some limitations of our current study include a single centre analysis, which limits its generalizability. What is more we made the comparison to historical data (a blinded controlled study with CF- newborns left untreated was unacceptable due to ethical reasons).

Over the years new therapies were approved, standards of care established therefore, the outcomes of same patients in subsequent years is expected to be improved, even without the advent of newborn screening. We have to choose the appropriate time interval to compere a historical cohort (CF Group) and CF NBS positive patients.

Conclusion

In conclusion, newborn screening contributes to early diagnosis of cystic fibrosis. The presented study showed that CF NBS has beneficial effects primarily on decrease of pulmonary exacerbations with hope for a longer life expectancy in these group.

Availability of data and materials

The datasets used and/or analysed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Abbreviations

- CF:

-

Cystic fibrosis

- CFNBS:

-

Cystic Fibrosis newborn screening

- CFTR:

-

CF transmembrane conductance regulator

- FEV1:

-

The forced expiratory volume in 1 s

- IRT:

-

Immunoreactive trypsinogen

- MI:

-

Meconium ileus

- NSWG:

-

Neonatal Screening Working Group

- PA:

-

Pseudomonas aeruginosa

- MRSA:

-

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

- TIS:

-

Tobramycin inhalation solution

References

-

Farrell PM. The prevalence of cystic fibrosis in the European Union. J Cyst Fibros. 2008;7(5):450–3. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2008.03.007.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Paranjapye A, Ruffin M, Harris A, Corvol H. Genetic variation in CFTR and modifier loci may modulate cystic fibrosis disease severity. J Cyst Fibros. 2019;13(19):30963–4.

Google Scholar

-

Sobczyńska-Tomaszewska A, Ołtarzewski M, Czerska K, Wertheim-Tysarowska K, Sands D, Walkowiak J, et al. Newborn screening for cystic fibrosis: polish 4 years experience with CFTR sequencing strategy. European J Human Genet. 2013;21(4):391–6. https://doi.org/10.1038/ejhg.2012.180.

Article

CASGoogle Scholar

-

Barben J, Castellani C, Dankert-Roelse J, Gartner S, Kashirskaya N, Linnane B, et al. The expansion and performance of national newborn screening programmes for cystic fibrosis in Europe. J Cyst Fibros. 2017;16(2):207–13. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.12.012.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Loeber JG, Burgard P, Cornel MC, Rigter T, Weinreich SS, Rupp K, et al. Newborn screening programmes in Europe; arguments and efforts regarding harmonization. Part 1. From blood spot to screening result. J Inherit Metab Dis. 2012;35(4):603–11. https://doi.org/10.1007/s10545-012-9483-0.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Sands D, Zybert K, Mierzejewska E, Ołtarzewski M. Diagnosing cystic fibrosis in newborn screening in Poland — 15 years of experience. Dev Period Med. 2015;19(1):16–24.

PubMed

Google Scholar

-

Zietkiewicz E, Rutkiewicz E, Pogorzelski A, Klimek B, Voelkel K, Witt M. CFTR mutations spectrum and the efficiency of molecular diagnostics in polish cystic fibrosis patients. PLoS One. 2014;26(2):8909.

Google Scholar

-

Levy H, Nugent M, Schneck K, Stachiw-Hietpas D, Laxova A, Lakser O, et al. Refining the continuum of CFTR-associated disorders in the era of newborn screening. Clin Genet. 2016;89(5):539–49. https://doi.org/10.1111/cge.12711.

Article

CAS

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Ren C, Borowitz D, Gonska T, Howenstine M, Levy H, Massie J, et al. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator-related metabolic syndrome and cystic fibrosis screen positive, inconclusive diagnosis. J Pediatr. 2017;181:45–51.

Article

Google Scholar

-

Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi A, Coates A, et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005;26(2):319–38. https://doi.org/10.1183/09031936.05.00034805.

Article

CASGoogle Scholar

-

Castellani C, Massie J, Sontag M, Southern KW. Newborn screening for cystic fibrosis. Lancet Respir Med. 2016;4(8):653–61. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(16)00053-9.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Tridello G, Castellani C, Meneghelli I, Tamanini A, Assael BM. Early diagnosis from newborn screening maximises survival in severe cystic fibrosis. ERJ Open Res. 2018;4:2.

Article

Google Scholar

-

Castellani C, Linnane B, Pranke I, Cresta F, Sermet-Gaudelus I, Peckham D. Cystic fibrosis diagnosis in newborns, children, and adults. Semin Respir Crit Care Med. 2019;40(6):701–14. https://doi.org/10.1055/s-0039-1697961.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Barben J, Castellani C, Dankert-Roelse J, Gartner S, Kashirskaya N, Sands D. Et all. The expansion and performance of national newborn screening programmes for cystic fibrosis in Europe. J Cyst Fibros. 2017;16(2):207–13. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.12.012.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Byrnes C, Vidmar S, Cheney J, Carlin J, Armstrong D, Cooper P, et al. Prospective evaluation of respiratory exacerbations in children with cystic fibrosis from newborn screening to 5 years of age. Thorax. 2013;68(7):643–51. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-202342.

Article

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Goss C. Acute pulmonary exacerbations in cystic fibrosis. Semin Respir Crit Care Med. 2019;40(6):792–803. https://doi.org/10.1055/s-0039-1697975.

Article

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Reid DW, Blizzard CL, Shugg DM, Flowers C, Cash C, Greville HM. Changes in cystic fibrosis mortality in Australia, 1979-2005. Med J Aust. 2011;195(7):392–5. https://doi.org/10.5694/mja10.11229.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Mostofian F, Alkadri J, Tang K, Thampi N, Radhakrishnan D. A real world evaluation of the long-term efficacy of strategies to prevent chronic Pseudomonas aeruginosa pulmonary infection in children with cystic fibrosis. Int J Infect Dis. 2019;85:92–7. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.05.026.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Armbruster CR, Wolter DJ, Mishra M, Hayden HS, Radey MC, Merrihew G, et al. Staphylococcus aureus protein A mediates interspecies interactions at the cell surface of Pseudomonas aeruginosa. MBio. 2016;7:3.

Article

Google Scholar

-

Sawicki GS, Signorovitch JE, Zhang J, Latremouille-Viau D, vonWartburg M, Wu EQ, et al. Reduced mortality in cystic fibrosis patients treated with tobramycin inhalation solution. Pediatr Pulmonol. 2012;47(1):44–52. https://doi.org/10.1002/ppul.21521.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Moss RB. Long-term benefits of inhaled tobramycin in adolescent patients with cystic fibrosis. Chest. 2002;121(1):55–63. https://doi.org/10.1378/chest.121.1.55.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Farrell PM, Kosorok MR, Rock MJ, Laxova A, Zeng L, Lai HC, et al. Early diagnosis of cystic fibrosis through neonatal screening prevents severe malnutrition and improves long-term growth. Wisconsin cystic fibrosis neonatal screening study group. Pediatrics. 2001;107(1):1–13. https://doi.org/10.1542/peds.107.1.1.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Bobadilla JL, Macek M, Fine JP, Farrell PM. Cystic fibrosis: a worldwide analysis of CFTR mutations – correlation with incidence data and application to screening. Hum Mutat. 2002;19(6):575–606. https://doi.org/10.1002/humu.10041.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Fritz A, Farrell P. Estimating the annual number of false negative cystic fibrosis newborn screening tests. Pediatr Pulmonol. 2011;47(2):207–8. https://doi.org/10.1002/ppul.21561.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Tan SMJ, Coffey MJ, Ooi CY. Differences in clinical outcomes of paediatric cystic fibrosis patients with and without meconium ileus. J Cyst Fibros. 2019;18(6):857–62. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2019.09.008.

Article

PubMedGoogle Scholar

Download references

Acknowledgements

Not applicable.

Author information

Authors and Affiliations

-

Department of Pediatrics and Allergy, Medical University of Lodz, Copernicus Memorial Hospital, Korczak Paediatric Center, Piłsudskiego 71 Str, 90-329, Lodz, Poland

M. Olszowiec-Chlebna, E. Mospinek & J. Jerzynska

Authors

- M. Olszowiec-Chlebna

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - E. Mospinek

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - J. Jerzynska

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar

Contributions

M. Olszowiec-Chlebna MD PhD (literature search, study design, analysis of data, manuscript preparation), E. Mospinek MD (literature search, analysis of data). J. Jerzynska MD, PhD, Prof (study design, manuscript preparation, review of manuscript). The author(s) read and approved the final manuscript.

Corresponding author

Correspondence to

J. Jerzynska.

Ethics declarations

Ethics approval and consent to participate

The study was approved by the Ethical Committee of the Medical University of Lodz, Poland (nr RNN/145/20/KE).

Consent for publication

Not applicable.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Additional information

Publisher’s Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Olszowiec-Chlebna, M., Mospinek, E. & Jerzynska, J. Impact of newborn screening for cystic fibrosis on clinical outcomes of pediatric patients: 10 years’ experience in Lodz Voivodship.

Ital J Pediatr 47, 87 (2021). https://doi.org/10.1186/s13052-021-01040-5

Download citation

-

Received: 03 November 2020

-

Accepted: 26 March 2021

-

Published: 09 April 2021

-

DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-021-01040-5

Keywords

- Cystic fibrosis

- New born screening

- Diagnosis

- IRT/DNA protocol

- Children

- Research

- Open Access

- Published: 09 April 2021

Italian Journal of Pediatrics

volume 47, Article number: 87 (2021)

Cite this article

-

2016 Accesses

-

1 Citations

-

1 Altmetric

-

Metrics details

Abstract

Background

Cystic Fibrosis newborn screening (CFNBS) is the optimal method to diagnose the disease during the asymptomatic period. The aim of the study was to determine how CFNBS affects long term clinical outcomes.

Methods

Data from infants who were born in Lodz Voivodship, referred to CF center as a part of CFNBS according to IRT/DNA protocol were compared to the data of children with established CF diagnosis before the start of NBS in Poland (Group CF, n = 52).

Results

In 37 children (during 151 referred infants) the diagnosis of CF was established due to CF NBS (CF NBS Group, n = 37). The average time of diagnosis was 1.59 month in Group CF NBS and 45.25 months in 52 children from Group CF.

Pulmonary exacerbations occurred on average 4.2 times in Group CFNBS and they were hospitalized on average 0.5 times compared to Group CF – respectively 6.77 and 2.14 (p < 0.001).

The number of PA infected patients increased between the fifth and eighth year of age (OR = 1.16 (95% CI: 1.04–19) (P = 0.007)) regardless of the study group (P = 0.984). Patients with MRSA infection have a higher risk of PA infections in subsequent years of their life (OR = 1.45 (95% CI: 1.03–2.03) (P = 0.032)).

Conclusions

CF NBS has beneficial effects primarily on decrease of pulmonary withhope for a longer life expectancy and better and centralised treatment in multidisciplinary CF focused centres.

Introduction

Cystic fibrosis (CF) is the most common fatal autosomal recessive disease in Caucasians [1]. It is widely recognized that CF is a variable condition, that may affect the respiratory tract, pancreas, intestine, male genital tract, hepatobiliary system and exocrine sweat glands, resulting in complex multisystem disease. The severity of clinical symptoms results due to pathogenic mutations in both alleles of the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene. More than 1950 mutations have been described so far in the CFTR gene, grouped in 5 classes based on the impact on protein synthesis or activity [2, 3].

Over the last 50 years, European countries have introduced newborn bloodspot screening (NBS) for a range of inherited diseases as an important public health program. In 2004, the European CF Society established the Neonatal Screening Working Group (NSWG) to support the implementation of CF NBS program across Europe [4, 5]. CF NBS is the optimal method to diagnose the disease during the asymptomatic period. The primary goal of newborn screening is to decrease morbidity, mortality and associated disabilities. The early diagnosis is associated with improved physical development and slower lung deterioration due to the lower frequency of infections.

All CF NBS programs begin with detection of an elevated immunoreactive trypsinogen (IRT) level in a dried blood specimen from the newborn [3, 5, 6]. A positive IRTscreen is triaged to second-tier testing, which is DNA mutation testing in many national screening programs, including Poland (IRT/DNA protocol) [3,4,5,6,7]. Despite the advent of NBS and improved knowledge about CFTR genetics, CF diagnosis remains incomplete for many reasons, such as inconclusive sweat chloride values, CFTR mutations of uncertain pathogenicity, and differential expression of CFTR or modifier effects [8]. Also CF NBS introduced a new complexity and diagnostic dilemma, namely infants with abnormal screening tests, because of elevated immunoreactive IRT levels but inconclusive sweat tests and/or DNA results. The term for infants with an inconclusive diagnosis have been proposed: CF screen positive, inconclusive diagnosis (CFSPID) in Europe [9].

The first pilot NBS CF study was performed in Poland from 1999 to 2002 and included about 25% of the Polish population. The current program was implemented in 2006 and was expanded to the whole country in the summer of 2009. In Lodz Voivodeship, CF NBS was introduced on 1st June 2009 [3, 6, 7].

The research presents 10 years of experience of our CF center with the national newborn CF screening program in Lodz Voivodship and including the analyzis of diagnostic dilemma occurred during the program. The aim of the study was to determine how early diagnosis of CF, using neonatal screening with IRT/DNA protocol, affects long term clinical outcomes in comparison to CF patients with disease diagnosed before CF NBS?

Material and methods

Patients

Patients participated in the screening program

The study population comprised of infants who were born between 01.07.2009 and 31.12.2019 in Lodz Voivodship and were referred to our CF center as a part of NBS for CF and performed CFTR gene analysis according to IRT/DNA protocol described below. The infants had been evaluated at least once per 3 months. They were divided to three groups according to laboratory tests and further clinical evaluation as CF NBS Group, CF SPID and false positive NBS. Cystic fibrosis (CF NBS Group) was diagnosed in infants based on the level of sweat chloride in addition to evidence of CFTR dysfunction. The designation CF SPID was established to asymptomatic infants if they presented a positive CF NBS test plus: sweat chloride < 59 mmol/L and 2 CFTR mutations with 0–1 CF-causing CFTR mutations. The asymptomatic CF NBS positive infant with presence of no CFTR mutation or mutation in one allele plus a negative sweat test, referred as false positive NBS (including carriers).

Patients diagnosed with CF before introduction of screening program

We also analyzed data of 52 patients (24 females and 28 males) with established CF diagnosis born between 1996 and 2009 (before the newborn screening in Poland) attending our Cystic Fibrosis Outpatient Center in Copernicus Hospital in Lodz, Poland. Patients in this group had been referred to the Center due to occurrence of symptoms suggesting CF (CF Group).

Next, we compared both groups CF NBS and CF. We have chosen the interval — between 5 and 8 years of age to compare both groups, because at that time the most data were available.

Data assessment

In both groups the data were obtained retrospectively after a review of patient charts. The socio-economic data were analysed. These included a place of living defined as a large city above 100,000 inhabitants, a small city 10,000–100,000 inhabitants, and a village below 10,000 inhabitants. The perinatal period contained data: delivery data and weight, Apgar score and presence of meconium ileus (MI), time of CF diagnosis. We also analysed body weight and percentile of body weight at 5 and 8 years of age.

Clinical evaluation

Respiratory status was assessed by the forced expiratory volume in 1 s (FEV1) in spirometry, expressed as percentages of predicted values for height, weight, age, and gender. All analyzed measurements were done in fifth and 8 year of life, only in stable periods (using a Jaeger MasterScreen Body spirometer; E Jaeger GmbH; Wurzburg, Germany). The tests were performed according to American Thoracic Society standards [10].

The number of bronchopulmonary exacerbations and number of hospitalizations (due to pulmonary disease, longer than 3 days) between five and 8 years of life were evaluated. Pulmonary exacerbation was defined as excessive sputum expectoration, general malaise, and need for antibiotics. Chronic bacteria colonization Pseudomonas aeruginosa (PA) or methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) were also collected, and defined as three positive consecutive sputum cultures over a period of 6 months in fifth and 8 year of life.

CF NBS protocol

IRT was measured in dried blood samples from 3 to 5 days old neonates. The IRT concentration cut-off was established as > 99.4 percentile (according to the pilot CF NBS program [6]). The elevated IRT caused further genetic testing from the same dried blood samples. In neonates with meconium ileus (MI), the DNA analysis was performed regardless of IRT level. The measurements of IRT (by using IRT Neonatal Screening ELISA colorimetric assay — IBL International) and DNA analysis from sampling paper (processing with the Extract Blood PCR Kit) were performed in the Genetic Department, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland. Since September 2011, the extended DNA analysis panel has been used and comprised 95% of mutated alleles in the Polish population.

Neonates with one or two mutations in CFTR detected due to NBS examinations were directed to CF Centres for clinical assessment and sweat tests (measured by the quantitative pilocarpine iontophoresis method and Nanoduct method parallel) [6]. CF NBS was conducted as a pilot programme in four Polish districts in the period 1999–2003. In 2006 CF NBS started again in the same regions and was gradually extended across the country. In June 2009 covered all of newborn population in Poland. In the 1980s, the prevalence of CF for Caucasians was estimated at 1: 2500 live births. The disease incidence was more accurately calculated to 1: 4000–5000 thanks to the extensive implementation of CF NBS in the world. In Poland due to data from CF NBS in the years 2006–2010 it is believed that one child every 4394 live births is born with CF.

The study was approved by the Ethical Committee of the Medical University of Lodz, Poland (nr RNN/145/20/KE).

Statistical analysis

Numerical traits were described by way of the arithmetic mean, standard deviation (SD), standard error (SE), when applicable, and their minimum-to-maximum values. Categorical variables were depicted by using counts (n) and percentages (%).

Multiple logistic (for binary dependent variables), multiple linear (for numerical traits), and multiple Poisson (for count data) regression models were fitted in order to test statistical co-dependencies. When dealing with non-normally distributed variables, robust standard errors (i.e. sandwich estimators) were used in the regression equations. All the regression models were controlled for the studied patients’ characteristics such as sex, gender, place of residence, birth weight, APGAR and also for crucial infections (PA, MRSA) before their 5th year of age. Missing data were case-wise deleted.

A level of P < 0.05 was deemed statistically significant. All the computations were performed by using of Stata/Special Edition, release 14.2 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA).

Results

Evaluation of patients participated in the screening program (CF NBS positive infants)

One hundred fifty one infants were referred to our CF center as a part of NBS for CF due to CF suspicion: 84 females and 67 males. The CFTR gene analysis for each positive IRT, and neonates with MI regardless of IRT levels, allowed to identify mutations in one allele in 145 patients and in both alleles in 44 patients (96.03% of screened CF patients). Among 44 cases, after biochemical, genetic and clinical evaluations, in 37 children the diagnosis of CF was established (24.5%) during the first verifying visit (CF NBS Group) — in 76% the diagnosis was establish up to 35 days after birth, in 9 patients the first verifying visit took place later in life due to hospitalization connected with their MI. The mean birth weight in CF NBS patients was 3226.34 g, In this group, 9 patients had MI (24.32%). In the remaining 7 (out of 44) cases (15.9%), despite detection of two CFTR mutations, a clinical evaluation did not confirm the CF diagnosis (CF SPID). These infants had the CFTR genotype as follows: 3 patients with [F508del]; [IVS8-5 T+(TG)11], [3849 + 10kbC > T];[R117H], [Y301C];[3271 + 18C > T], [V754M];[V562L], [F508del];[R117H]. The above mutations found at least in one allele causing unproven or uncertain clinical consequences. These patients remain under the observation of our clinic. The most common mutation was F508 del, detected in 104 patients in one or both alleles (68.88%).

Six patients (3.97%) who were directed to the Cystic Fibrosis Outpatient based on the IRT elevations, had DNA analysis for CF mutations negative and they sweat chloride test was correct (false positive NBS). After further observations and examinations, the CF was excluded. So far (until December 2019) we also have information about two cases of false-negative results in CF NBS in our region (false negative NBS).

Comparison of group CF NBS and group CF

At the time of data collection 27 of CF NBS patients were at least 8 years old, remain under the medical care in our CF Outpatient Center and were included into compared analysis. The Group CF NBS with positive result of newborn CF screening included: 59% females, mean birth weight 3168.52 g and mean Apgar 8.78. Mutation F508 del was detected in both alleles in 29.63% patients.

Fifty two patients belonging to the Group CF, were born between 1996 and 2009 (before the start of newborn screening in Poland) – 24 females and 28 males. They were included into compared analysis with Group CF NBS. Their mean birth weight was 3195.6 g, Apgar 8.54, F508 del mutation in both alleles was detected in 50% cases.

Group CF NBS and Group CF demographic and clinical characteristics are shown in Table 1.

Full size table

The average time of the CF diagnosis was 45.25 months from birth in Group CF.

and 1.59 months in Group CF NBS.

The most significant difference between this two Groups was the number of exacerbations and hospitalizations between 5 and 8 years of life (p < 0.001). Pulmonary exacerbation in analysed period occurred on average 4.2 times in children in Group CF NBS and they were hospitalized on average 0.5 times. While in Group CF children mean of pulmonary exacerbations was 6.77 and mean number of hospitalization was 2.14.

Even though the average body weight and its percentile value was higher in the Group CF NBS, this difference was not significant. What is more weight gain between 5 and 8 years old was greater in the Group CF. No statistically significant predictors affecting weight gain in both groups were defined.

In spirometry measurements patients in both groups presented stable values of FEV1 during at least 3 years of observation, and the difference was not significant.

The number of PA infected patients increased significantly between the fifth and eighth year of age of the examined children (OR = 1.16 (95% CI: 1.04–19) (P = 0.007)) regardless of the study group (P = 0.984). It seems that patients with MRSA infection in the fifth year of life have a higher risk of PA infections in subsequent years of their life (OR = 1.45 (95% CI: 1.03–2.03) (P = 0.032)). The number of patients with PA or MRSA infection in the fifth year of life and PA infection in the age of 8 was greater in the CF Group, but these differences were not statistically significant.

Descriptive characteristics of all CF patients by screening status are shown in Table 2.

Full size table

Discussion

According to the Neonatal Screening Working Group new-born screening for CF provides an immediate diagnosis, before the onset of clinical symptoms [11,12,13]. In the beginning CF NBS raised doubts about ethical aspects with regard to possible benefits and risks. After many years of experience CF NBS has been widely implemented and accepted. Ten years of CF NBS programme in Lodz Voivodship leads to diagnosis of CF in 37 neonates among 151 children directed after their birth with CF suspicion to our Outpatient Center. The incidence of CF in Poland based on neonatal screening is currently 1:4394–1:5000 [3, 6].

CF NBS has been based on the assumption that pre-symptomatic detection permits early access to specialised medical care, and thus results in less morbidity and longer life expectancy. In our region CF NBS screened patients were diagnosed and treated in multidisciplinary CF centre between first and second month of their life. For comparison the median age of the diagnosis of patients, who were born before the start of CF NBS in Poland due to typical CF symptoms – 45.25 months from their birth. According to the literature, the most benefits associated with early identification of CF including include better growth and lung function, less intensive therapeutic burden and reduced cost of care [11,12,13,14]. Our observations show that early diagnosis and the introduction of appropriate treatment for asymptomatic CF patients resulted in a lower frequency of the pulmonary exacerbation and lower number of hospitalizations. It is very beneficial observation due to reports which emphasise that the repeated mild-to-moderate pulmonary exacerbations, especially in the first years of life result in airway remodelling. While more severe hospitalised episodes could increase structural airway injury risk [13,14,15,16]. Data from Australia showed improved survival in future in patients with lower number of hospitalisations in the first 3 years of life [17]. The occurrence of respiratory exacerbations are associated with an accelerated decline in lung function and reduced quality of life and survival [15,16,17]. On the other hand mean values of FEV1 in the analysed patients, presented stable results during at least 3 years of observation; there was no difference between Groups. This may be due to the age — below 8 — too early to identify significant differences in FEV1 secondary to clinical outcome (such as pulmonary exacerbations, bacterial colonisations), which likely takes longer to cause impairment of lung function that is identifiable with spirometry [16].

Children with CF are highly susceptible to chronic respiratory tract colonization and subsequent recurrent infection. It is know that once chronic PA infection is established, the risk of mortality and morbidity increases [18, 19]. In our study the mean number of patients with PA or MRSA colonization in the 5 years old and PA chronic infection in the age of 8 was lower among children screened in NBS, but there were no significant differences between both groups. The number of PA infected persons increased significantly between the fifth and eighth year of age regardless of belonging to the study group. Although the increasing number of SA and PA colonized patients were observed with age in both CF NBS and CF group, the CF NBS children had fewer exacerbations and hospitalisations due to intensively treatment from the very first PA sputum detection. The important observation was that patients in both groups with SA infection in the fifth year of life have a higher risk of PA infections in subsequent years of their life. Persistent presence of MRSA in the respiratory tract is associated with increased rates of PA through mediation of PA biofilm formation [18, 19]. In practice, we suggest to employ intermittent, symptom-based treatment of SA especially MRSA to delay initial PA colonization. The colonization with PA remains the most ordinary airway pathogen contributing to shortened survival in CF patients. For over a two decades antibiotic effective for PA (for example tobramycin inhalation solution (TIS)) is recommended for the treatment and early introduction with TIS has resulted in improved lung function and reduced risk of airway exacerbations [20, 21]. In our study in CF group the diagnosis was established mean in 42.25 month of life, but even maximally in 180 months of life. In such situation at the time of CF recognition patients’ sputum were often positive for PA and we treated PA colonization not an initial infection. Patients from CF NBS group were treated intensively from the very first PA sputum detection. We believe this may have contributed to a reduction in the number of pulmonary exacerbations and associated hospitalizations. Moss et al. [21] proved that delay in initiation of TIS therapy is associated with reduced long-term improvement over baseline, suggesting an irreversible component to lung function decline. To be maximally effective, TIS treatment should begin early after first detection of PA. In agreement to this study, although the incidence of PA found in the airways became similar over the years in both study groups (CF and CF NBS) the number of exacerbations and hospitalizations in CF NBS group was significant lower.

CF NBS allows the affected infants to receive immediate treatments including not only physiotherapy and preventing of pulmonary manifestations of the disease, but also great emphasis is pleased on assessment of nutritional status, and pancreatic enzyme replacement therapy. The Wisconsin randomised trial on newborn screening for CF showed that screened neonates exhibit better nutritional status in the first years of life [22], but no output is available from this cohort on long-term survival. We observed trend that body weight were higher in the CF NBS Group and they presented systematic and stable weight gain but this results were not statistically significant.

According to data published by Bobadilla et al., the complete CFTR gene analysis by sequencing of selected regions should identify mutations in one or both alleles in nearly 95% of screened children [23] and IRT/DNA strategy to achieve sensitivity close to 100% (despite children with MI, whose IRT level is not elevated). Due to Fritz formula the predicted false-negative rate for the Polish population is 6–7 cases per year, which gives 1–2 omitted CF cases per 100,000 live births [24]. It shows that despite the high sensitivity and specificity of IRT/DNA protocol it is important to follow patients with CF suggestive symptoms even when CF NBS was negative. We had two cases of false-negative results in CF NBS in our region to this day. According to normal values of the IRT in new-borns with MI they are in risk group of a false-negative first step of CF NBS protocol. Each case of MI should be reported to the NBS center by appropriate note on sampling paper and neonates must to be verify in CF centers. In our study, the new-borns with MI represent 24% of CF diagnosis, while the literature data shows MI frequency about 10–20% [25].

The IRT/DNA strategy allows to detect not only CF disease but also carries of the CFTR gene mutations, as well as cases of unclear clinical consequences. This fact constitutes a definite psychological problem for patients and their parents and raised doubts about ethical aspects of the CF NBS. It may have negative influences on further procreation of such persons. We detected 101 patients with mutations only in one allele of CFTR gene (what was 66.89% of all neonates from CF NBS). They were defined as carriers and in all cases, a genetic consultations for their parents and siblings was recommended.

Some limitations of our current study include a single centre analysis, which limits its generalizability. What is more we made the comparison to historical data (a blinded controlled study with CF- newborns left untreated was unacceptable due to ethical reasons).

Over the years new therapies were approved, standards of care established therefore, the outcomes of same patients in subsequent years is expected to be improved, even without the advent of newborn screening. We have to choose the appropriate time interval to compere a historical cohort (CF Group) and CF NBS positive patients.

Conclusion

In conclusion, newborn screening contributes to early diagnosis of cystic fibrosis. The presented study showed that CF NBS has beneficial effects primarily on decrease of pulmonary exacerbations with hope for a longer life expectancy in these group.

Availability of data and materials

The datasets used and/or analysed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Abbreviations

- CF:

-

Cystic fibrosis

- CFNBS:

-

Cystic Fibrosis newborn screening

- CFTR:

-

CF transmembrane conductance regulator

- FEV1:

-

The forced expiratory volume in 1 s

- IRT:

-

Immunoreactive trypsinogen

- MI:

-

Meconium ileus

- NSWG:

-

Neonatal Screening Working Group

- PA:

-

Pseudomonas aeruginosa

- MRSA:

-

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

- TIS:

-

Tobramycin inhalation solution

References

-

Farrell PM. The prevalence of cystic fibrosis in the European Union. J Cyst Fibros. 2008;7(5):450–3. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2008.03.007.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Paranjapye A, Ruffin M, Harris A, Corvol H. Genetic variation in CFTR and modifier loci may modulate cystic fibrosis disease severity. J Cyst Fibros. 2019;13(19):30963–4.

Google Scholar

-

Sobczyńska-Tomaszewska A, Ołtarzewski M, Czerska K, Wertheim-Tysarowska K, Sands D, Walkowiak J, et al. Newborn screening for cystic fibrosis: polish 4 years experience with CFTR sequencing strategy. European J Human Genet. 2013;21(4):391–6. https://doi.org/10.1038/ejhg.2012.180.

Article

CASGoogle Scholar

-

Barben J, Castellani C, Dankert-Roelse J, Gartner S, Kashirskaya N, Linnane B, et al. The expansion and performance of national newborn screening programmes for cystic fibrosis in Europe. J Cyst Fibros. 2017;16(2):207–13. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.12.012.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Loeber JG, Burgard P, Cornel MC, Rigter T, Weinreich SS, Rupp K, et al. Newborn screening programmes in Europe; arguments and efforts regarding harmonization. Part 1. From blood spot to screening result. J Inherit Metab Dis. 2012;35(4):603–11. https://doi.org/10.1007/s10545-012-9483-0.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Sands D, Zybert K, Mierzejewska E, Ołtarzewski M. Diagnosing cystic fibrosis in newborn screening in Poland — 15 years of experience. Dev Period Med. 2015;19(1):16–24.

PubMed

Google Scholar

-

Zietkiewicz E, Rutkiewicz E, Pogorzelski A, Klimek B, Voelkel K, Witt M. CFTR mutations spectrum and the efficiency of molecular diagnostics in polish cystic fibrosis patients. PLoS One. 2014;26(2):8909.

Google Scholar

-

Levy H, Nugent M, Schneck K, Stachiw-Hietpas D, Laxova A, Lakser O, et al. Refining the continuum of CFTR-associated disorders in the era of newborn screening. Clin Genet. 2016;89(5):539–49. https://doi.org/10.1111/cge.12711.

Article

CAS

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Ren C, Borowitz D, Gonska T, Howenstine M, Levy H, Massie J, et al. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator-related metabolic syndrome and cystic fibrosis screen positive, inconclusive diagnosis. J Pediatr. 2017;181:45–51.

Article

Google Scholar

-

Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi A, Coates A, et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005;26(2):319–38. https://doi.org/10.1183/09031936.05.00034805.

Article

CASGoogle Scholar

-

Castellani C, Massie J, Sontag M, Southern KW. Newborn screening for cystic fibrosis. Lancet Respir Med. 2016;4(8):653–61. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(16)00053-9.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Tridello G, Castellani C, Meneghelli I, Tamanini A, Assael BM. Early diagnosis from newborn screening maximises survival in severe cystic fibrosis. ERJ Open Res. 2018;4:2.

Article

Google Scholar

-

Castellani C, Linnane B, Pranke I, Cresta F, Sermet-Gaudelus I, Peckham D. Cystic fibrosis diagnosis in newborns, children, and adults. Semin Respir Crit Care Med. 2019;40(6):701–14. https://doi.org/10.1055/s-0039-1697961.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Barben J, Castellani C, Dankert-Roelse J, Gartner S, Kashirskaya N, Sands D. Et all. The expansion and performance of national newborn screening programmes for cystic fibrosis in Europe. J Cyst Fibros. 2017;16(2):207–13. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.12.012.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Byrnes C, Vidmar S, Cheney J, Carlin J, Armstrong D, Cooper P, et al. Prospective evaluation of respiratory exacerbations in children with cystic fibrosis from newborn screening to 5 years of age. Thorax. 2013;68(7):643–51. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-202342.

Article

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Goss C. Acute pulmonary exacerbations in cystic fibrosis. Semin Respir Crit Care Med. 2019;40(6):792–803. https://doi.org/10.1055/s-0039-1697975.

Article

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Reid DW, Blizzard CL, Shugg DM, Flowers C, Cash C, Greville HM. Changes in cystic fibrosis mortality in Australia, 1979-2005. Med J Aust. 2011;195(7):392–5. https://doi.org/10.5694/mja10.11229.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Mostofian F, Alkadri J, Tang K, Thampi N, Radhakrishnan D. A real world evaluation of the long-term efficacy of strategies to prevent chronic Pseudomonas aeruginosa pulmonary infection in children with cystic fibrosis. Int J Infect Dis. 2019;85:92–7. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.05.026.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Armbruster CR, Wolter DJ, Mishra M, Hayden HS, Radey MC, Merrihew G, et al. Staphylococcus aureus protein A mediates interspecies interactions at the cell surface of Pseudomonas aeruginosa. MBio. 2016;7:3.

Article

Google Scholar

-

Sawicki GS, Signorovitch JE, Zhang J, Latremouille-Viau D, vonWartburg M, Wu EQ, et al. Reduced mortality in cystic fibrosis patients treated with tobramycin inhalation solution. Pediatr Pulmonol. 2012;47(1):44–52. https://doi.org/10.1002/ppul.21521.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Moss RB. Long-term benefits of inhaled tobramycin in adolescent patients with cystic fibrosis. Chest. 2002;121(1):55–63. https://doi.org/10.1378/chest.121.1.55.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Farrell PM, Kosorok MR, Rock MJ, Laxova A, Zeng L, Lai HC, et al. Early diagnosis of cystic fibrosis through neonatal screening prevents severe malnutrition and improves long-term growth. Wisconsin cystic fibrosis neonatal screening study group. Pediatrics. 2001;107(1):1–13. https://doi.org/10.1542/peds.107.1.1.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Bobadilla JL, Macek M, Fine JP, Farrell PM. Cystic fibrosis: a worldwide analysis of CFTR mutations – correlation with incidence data and application to screening. Hum Mutat. 2002;19(6):575–606. https://doi.org/10.1002/humu.10041.

Article

CAS

PubMedGoogle Scholar

-

Fritz A, Farrell P. Estimating the annual number of false negative cystic fibrosis newborn screening tests. Pediatr Pulmonol. 2011;47(2):207–8. https://doi.org/10.1002/ppul.21561.

Article

PubMedGoogle Scholar

-

Tan SMJ, Coffey MJ, Ooi CY. Differences in clinical outcomes of paediatric cystic fibrosis patients with and without meconium ileus. J Cyst Fibros. 2019;18(6):857–62. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2019.09.008.

Article

PubMedGoogle Scholar

Download references

Acknowledgements

Not applicable.

Author information

Authors and Affiliations

-

Department of Pediatrics and Allergy, Medical University of Lodz, Copernicus Memorial Hospital, Korczak Paediatric Center, Piłsudskiego 71 Str, 90-329, Lodz, Poland

M. Olszowiec-Chlebna, E. Mospinek & J. Jerzynska

Authors

- M. Olszowiec-Chlebna

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - E. Mospinek

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - J. Jerzynska

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar

Contributions

M. Olszowiec-Chlebna MD PhD (literature search, study design, analysis of data, manuscript preparation), E. Mospinek MD (literature search, analysis of data). J. Jerzynska MD, PhD, Prof (study design, manuscript preparation, review of manuscript). The author(s) read and approved the final manuscript.

Corresponding author

Correspondence to

J. Jerzynska.

Ethics declarations

Ethics approval and consent to participate

The study was approved by the Ethical Committee of the Medical University of Lodz, Poland (nr RNN/145/20/KE).

Consent for publication

Not applicable.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Additional information

Publisher’s Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Olszowiec-Chlebna, M., Mospinek, E. & Jerzynska, J. Impact of newborn screening for cystic fibrosis on clinical outcomes of pediatric patients: 10 years’ experience in Lodz Voivodship.

Ital J Pediatr 47, 87 (2021). https://doi.org/10.1186/s13052-021-01040-5

Download citation

-

Received: 03 November 2020

-

Accepted: 26 March 2021

-

Published: 09 April 2021

-

DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-021-01040-5

Keywords

- Cystic fibrosis

- New born screening

- Diagnosis

- IRT/DNA protocol

- Children

Актуальные вопросы диагностики муковисцидоза

Статьи

ЖУРНАЛ «ПРАКТИКА ПЕДИАТРА»

Опубликовано в журнале:

«ПРАКТИКА ПЕДИАТРА»; март-аперль; 2015; стр. 20-27.

Е.И. Кондратьева, д. м. н., профессор, В.Д. Шерман, к. м. н., Н.И. Капранов, д. м. н., профессор, Н.Ю. Каширская, д. м. н., профессор, НКО муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», г. Москва

Муковисцидоз (МВ), или кистозный фиброз (cysticfibrosis), — одно из наиболее частых моногенных наследственных заболеваний с полиорганной патологией, резко сокращающее продолжительность и качество жизни пациентов без адекватного комплексного лечения в течение всей жизни. МВ распространен среди населения всей Земли, но наиболее часто поражает европеоидов: в среднем с частотой 1 на 2500-4500 новорожденных. Еще совсем недавно больные муковисцидозом умирали в раннем детском возрасте или даже на первом году жизни от пневмонии и истощения, обусловленными мальабсорбцией.

Ключевые слова: диагностика, генетика, мутации, неонатальный скрининг, потовая проба, эластаза кала.

Key words: cystic fibrosis, diagnosis, genetics, mutation, newborn screening, sweat test, fecal elastase.

Болезнь прежде всего характеризуется повышенной продукцией вязкого бронхиального секрета, частыми легочными инфекциями и обструкцией дыхательных путей. По мере прогрессирования легочной болезни образуются участки ателектазов, развивается эмфизема, постепенно разрушается паренхима легких с развитием бронхоэктазов и участков пневмосклероза, а больной имеет высокий риск погибнуть от легочно-сердечной недостаточности. В финальной стадии заболевания пересадка комплекса «сердце-легкие» остается для больного единственной надеждой. Помимо бронхолегочной системы у большинства больных муковисцидозом поражается поджелудочная железа, при этом это происходит внутриутробно. Недостаточность панкреатических ферментов обусловливает нарушение всасывания жиров и белков, развитие нутритивной недостаточности. В результате больные отстают в росте и страдают гипотрофией. Продукция инсулина также может быть нарушена, что ведет к развитию диабета. К частым осложнениям течения муковисцидоза относят остеопороз, а также жировой гепатоз с переходом в цирроз. При наличии «мягкой» мутации клинические проявления развиваются постепенно, преобладают моносимптомы, диагноз «муковисцидоз» устанавливается поздно или случайно.

Своевременная диагностика муковисцидоза, обеспечивающая в большинстве случаев раннее начало терапии, в том числе на доклиническом этапе, улучшает прогноз заболевания, повышает эффективность лечения, позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений, значительного отставания в физическом развитии, а в ряде случаев и необратимых изменений в легких. Ранняя диагностика позволяет семье вовремя решить необходимые вопросы, связанные с рождением здорового ребенка (генетическое консультирование, пренатальная диагностика МВ в последующие беременности).

Диагностика делится на:

1) пренатальную диагностику;

2) диагностику по неонатальному скринингу (до клинических проявлений или при их дебюте);

3) диагностику при клинических проявлениях:

4) диагностику среди родственников больных.

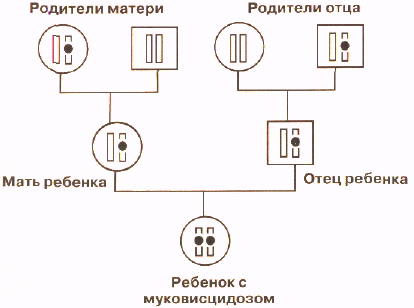

В настоящее время налаживается дородовая диагностика муковисцидоза в перспективных и информативных семьях (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Томск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Владивосток и некоторые другие города), что, безусловно, важно для профилактики этой тяжелой патологии. Пренатальная диагностика возможна в виде ДНК-диагностики при проведении амниоцентеза (получение околоплодных вод в ранний срок -13-14 недель и поздний — обычно 16-20 недель беременности) в семье носителей одной мутации гена CFTR и имеющей больного ребенка. Диагноз может быть заподозрен при УЗИ плода внутриутробно при наличии характерной УЗ-характеристики в виде гиперэхогенного кишечника. УЗИ во время беременности рекомендуют в скрининговые сроки: 11-14, 18-21 и 30-34 недели беременности. Обязательно проводят повторное исследование. В 50-78% случаев это состояние будет связано с МВ и проявится мекониальным илеусом. Диагноз в этом случае может быть установлен еще до рождения ребенка. В то же время этот признак не является высокоспецифичным для МВ, может быть транзиторным явлением, а также связанным с другими патологическими состояниями. При этом ДНК-диагностика родителей дает необходимую информацию о наличии мутаций у каждого из родителей и позволяет предполагать заболевание у ребенка при рождении.

Клинические признаки

1. Диагностика классической формы МВ обычно не представляет сложностей. Классический фенотип больного является результатом наличия двух мутантных копий гена муковисцидозного трансмембранного регулятора (CFTR) и характеризуется хронической бактериальной инфекцией дыхательных путей и придаточных пазух носа, стеатореей из-за внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, мужским бесплодием из-за обструктивной азооспермии, а также повышенной концентрацией хлоридов потовой жидкости.

2. Проблемы диагностики МВ, как правило, связаны с фенотипическим разнообразием его форм, обусловленным генетическим полимор-

В ряде случаев атипичного течения МВ возможна его диагностика во взрослом возрасте. Как правило, в этой группе больных отмечается более мягкое течение болезни в связи с сохранностью функции поджелудочной железы и нетяжелым поражением органов дыхания.

В абсолютном большинстве случаев МВ может быть диагностирован в раннем детском возрасте (в 90% случаев — на первом году жизни). К сожалению, нередки случаи диагностики МВ у взрослых с классическим фенотипом.

Диагностика МВ у носителей «мягких» генотипов (актуально для детей, рожденных до 2006-2007 гг., и взрослых):

В настоящее время выделяют несколько групп риска по МВ.

Основной группой риска по заболеванию в РФ в настоящее время являются новорожденные с неонатальной гипертрипсиногенемией. Учитывая возможность получения ложноотрицательных результатов неонатального скрининга, а также то обстоятельство, что в РФ неонатальный скрининг на МВ проводится с 2006-2007 гг., не теряет своей актуальности анализ групп риска, включающих пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта, бронхолегочными нарушениями, патологией других органов и родственников больных МВ (табл. 1).

Таблица 1.

Группы риска для дифференциальной диагностики муковисцидоза

| I. Бронхолегочные нарушения |

| 1. Повторные и рецидивирующие пневмонии с затяжным течением, особенно двусторонние 2. Бронхиальная астма, рефрактерная к традиционной терапии 3. Рецидивирующие бронхиты, бронхиолиты, особенно с высевом Ps. aeruginosa 4. Двусторонние бронхоэктазы |

| II. Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта |

| 1. Синдром нарушенного кишечного всасывания неясного генеза 2. Мекониальный илеус и его эквиваленты 3. Гиперэхогенность кишечника плода 4. Желтуха обструктивного типа у новорожденных с затяжным течением 5. Цирроз печени 6. Сахарный диабет 7. Гастроэзофагеальный рефлюкс 8. Выпадение прямой кишки |

| III. Патология со стороны других органов |

| 1. Нарушение роста и развития 2. Задержка полового развития 3. Мужское бесплодие 4. Хронический синусит 5. Полипы носа 6. Электролитные нарушения |

| IV. Члены семей больных муковисцидозом |

Среди клинических проявлений, характерных для МВ, можно выделить высоко-и менее специфичные (табл. 2). Состояния, представленные в левой колонке таблицы, в абсолютном большинстве случаев встречаются у больных МВ. Причиной состояний из правой колонки могут быть другие заболевания, например первичная цилиарная дискинезия, гуморальный иммунодефицит и т. д.

Таблица 2.

Клинические проявления, характерные для МВ

| Высокоспецифичные для МВ | Менее специфичные для МВ |

| Желудочно-кишечные:

|

Желудочно-кишечные:

|

| Со стороны дыхательных путей:

|

Со стороны дыхательных путей:

|

| Другое:

|

Другое:

|

В таблице 3 представлены особенности проявлений МВ в разные возрастные периоды. Знание этих особенностей помогает специалистам, наблюдающим пациента с теми или иными симптомами, включить МВ в перечень заболеваний для дифференциальной диагностики. Особенно это касается детей раннего возраста, когда клиническая картина еще может быть неполной, но на себя будут обращать внимание некоторые проявления, например мекониальный илеус при рождении или синдром потери солей, не имеющий связи с патологией почек. Диагноз в этом случае может быть установлен еще до рождения ребенка. В то же время этот признак не является высоко специфичным для МВ, может быть транзиторным явлением, а также связанным с другими патологическими состояниями.

Таблица 3.

Клинические особенности проявлений МВ в различные возрастные периоды

| 0-2 года | |

|

|

|

| 3-16 лет | |

|

|

|

Диагностические критерии МВ

Для решения проблем диагностики МВ, в том числе и его атипичных форм, были разработаны критерии, согласно которым обязательным для МВ является наличие характерного клинического синдрома плюс доказательство какого-либо нарушения функции хлорного канала.

Учитывая все научные достижения в понимании природы муковисцидоза и МВ-зависимых заболеваний за последние 10 лет, в 2013 году группа экспертов Европейского общества муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Society) под руководством Carlo Castellani подготовила новые стандарты диагностики в редакции Alan R. Smyth и Scott Bell (схема).

Схема.

Диагностические критерии муковисцидоза ECFS 2013

| Положительная потовая проба и/или две мутации МВТР, вызывающие МВ (согласно базе CFTR-2) |

И | Неонатальная гипертрипсиногенемия или характерные клинические проявления, такие как диффузные бронхоэктазы, высев из мокроты значимой для МВ патогенной микрофлоры (особенно синегнойной палочки), экзокринная панкреатическая недостаточность, синдром потери солей, обструктивная азооспермия |

Неонатальный скрининг