Атрибутивные процессы. Теории атрибуции, виды атрибуции, ошибки атрибуции (фундаментальные и мотивационные).

АТРИБУЦИЯ (англ. attribution) — в

социальной психологии — «реальный»

когнитивный процесс понимания и

объяснения поведения др. людей и своего

собственного. Суть А. заключается в

наделении людей качествами, которые не

м. 6. результатом социальной перцепции,

поскольку не присутствуют в явном виде

во внешнем, доступном наблюдателю

поведении, а атрибутируются (приписываются)

им. Т. о., А. — попытка интерпретировать

социальный объект, понять его поведение

в условиях дефицита информации путем

домысливания.

Можно сказать, что

процесс атрибуции служит человеку для

того, чтобы придать смысл окружающему.

Теории атрибуции

исследуют, какого рода информацию люди

берут в расчет, приписывая кому-либо

что-либо, а также включают анализ

мотивации

индивида понять причины и следствия

отношений, потребности людей понять

характер окружающего для ориентации в

нем и для возможности построить

предсказание событий и поступков.

Разработка этой

проблематики не означает исследования

того как следует

приписывать причины поведения другому

человеку а, напротив, как это на

самом деле делается

обычным человеком которого Ф. Хайдер

— основатель

исследований атрибуции — назвал «наивным

психологом».

Хайдер отмечал,

что люди в своих обыденных поступках,

в обыденной жизни всегда не просто

наблюдают явления, но анализируют их с

целью осмысления сути происходящего.

Отсюда их стремление прежде всего понять

причины поведения другого человека, и

если не хватает информации относительно

этих причин, то люди приписывают их.

Обычно они стремятся приписать стабильные,

достаточно широко распространенные и

типичные причины, хотя по-разному

оценивают намеренное и ненамеренное

поведение. Чтобы определить в каждом

конкретном случае, какую причину следует

приписать, необходимо знать возможные

типы причин. Для Хайдера — это причины

личностные (т.е. когда причина приписывается

действию субъекта) и причины, коренящиеся

в «среде» (т.е. такие, которые приписываются

обстоятельствам).

-

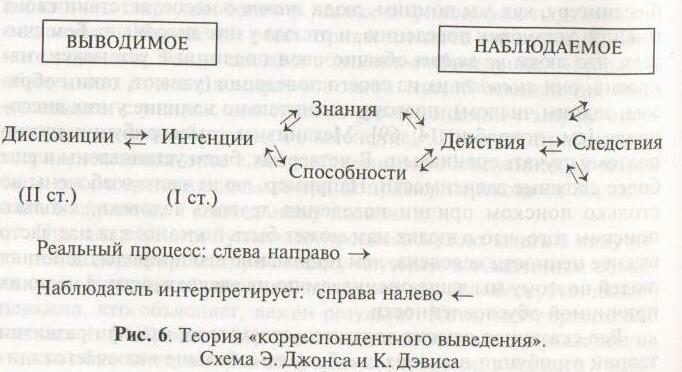

Теория

«корреспондентного выведения» Э.

Джонса и К. Дэвиса.

Авторы предлагают

следующую схему, помогающую понять

логический путь, которым следует человек,

приписывая причины поведения другому

человеку.

Рассмотрим случай

ДТП, когда автомобилист сбивает пешехода.

При размышлении о причинах инцидента

можно предложить следующую логику.

Реальный процесс осуществляется по

направлению слева направо: субъект

поступка (водитель) прежде всего обладает

некоторыми личностными чертами —

диспозициями (например, долей

безответственности), затем намерениями

— интенциями (например успеть «проскочить»

на красный свет), потом актуализует

другое при помощи знаний

(в нашем случае плохой подготовкой на

экзамене по получению водительских

прав), а также способностей

(например, недостаточной быстротой

реакций при виде препятствия). Результат

— автомобилист сшибает пешехода.

Иной порядок

следования событий раскрыт наблюдающему:

индивид прежде всего наблюдает следствия

каких-то действий другого

человека

(например, как автомобилист сшиб

пешехода), он может также наблюдать и

само действие

(видел, как автомобилист проехал на

красный свет). Но далее он уже ничего

наблюдать не может: он может только

умозаключать что-то относительно знаний

совершившего

поступок или его способностей.

Продолжая это рассуждение, наблюдающий

может также нечто предположить

относительно намерений (интенций)

субъекта поступка или даже относительно

характеристик его личности (диспозиций).

Но все это будет уже определенной

мыслительной операцией, которую Джонс

и Дэвис назвали

«корреспондентным

выведением», т.е. осуществлением вывода,

соответствующего ряду наблюдаемых

фактов. Наблюдатель, таким образом,

движется в своих заключениях справа

налево, на этом пути он и осуществляет

процесс приписывания.

Процесс выведения

(«вывода») расшифровывается более

подробно: выделяются две его стадии: а)

атрибуция интенций, б) атрибуция

диспозиций. На первом этапе наблюдатель

умозаключает, намеренно ли действие

или нет. (В нашем примере действие

намеренно, так как водитель, каким бы

плохим учеником на курсах он ни был,

знал возможные последствия и мог

совершить действие.) Второй шаг наблюдателя

— анализ того, какие диспозиции стоят

за этим (в нашем случае наблюдатель

может заключить о безответственности

водителя).

Это поэтапное

рассуждение, естественно, может включать

в себя ряд ошибок. Оказалось, что многие

ошибки зависят от двух показателей: а)

уникально или типично действие; б)

социально желательно оно или нет.

На значение

уникальности или типичности наблюдаемого

поступка в свое время обращал внимание

С. Л. Рубинштейн: «В обычных условиях

процесс познания другого человека

«свернут», лишь в случае наблюдения

отклоняющихся образцов он «развертывается»».

Понятно, что при типичном поступке

атрибуция его причин осуществляется

более или менее автоматически, а вот

при необычном — резонов для его объяснения

мало и тогда открывается простор для

атрибуции. Точно так же «социально

нежелательное поведение» (т.е. не

соответствующее принятым нормам,

требованиям определенных социальных

ролей: например, воспитательница детского

сада ударила малыша) допускает гораздо

больше возможных толкований.

-

Теория каузальной

атрибуции Келли.

Келли с помощью

этой теории делает попытку ответить на

вопрос: откуда берутся приписываемые

причины?

В этой теории

разбираются два случая:

1. Когда воспринимающий

черпает информацию из многих источников

и имеет возможность различным образом

комбинировать поведение объекта и его

причины, выбрав одну из них (рассматривается

при помощи принципа ковариации). Случай

1.

2. Когда воспринимающий

имеет одно-единственное наблюдение и

тем не менее должен как-то объяснить

причину события, которых может быть

несколько (рассматривается при помощи

принципа конфигурации). Случай

2.

-

Принцип ковариации

– для

случая 1.

Модель анализа

вариаций содержит перечень структурных

элементов атрибутивного процесса:

Личность, Стимул (объект), Обстоятельства.

Соответственно называются три вида

причин (а не два, как у Хайдера): личностные,

стимульные (или объектные) и

обстоятельственные. Три вида элементов

и три вида причин составляют «каузальное

пространство», которое изображается

при помощи куба, где стороны обозначают

виды атрибуции.

В том случае, когда

воспринимающий имеет возможность

пользоваться данными многих, а не одного

наблюдения, он «подбирает» причину к

тем факторам, с которыми, как ему кажется,

будет ковариировать результат.

Пример:

Событие: «Петров

сбежал с лекции по социальной психологии»

Возможные причины:

-

Личность Петрова

(личностные причины) -

Качество лекции

(стимульная или объектная причина) -

Обстоятельства

(обстоятельственная причина)

Выбор причины

основывается на сопоставлении наблюдений,

которые можно свести к трем группам:

1. а) почти все

сбежали с этой лекции;

б) никто другой

не сбежал с нее.

2. а) Петров не сбежал

с других лекций;

б) Петров сбежал

и с других лекций.

3. а) в прошлом Петров

также сбегал с этой лекции;

б) в прошлом

Петров никогда не сбегал с нее.

Чтобы правильно

подобрать причину, нужно ввести три

«критерия валидности»:

-

подобия

(консенсус): подобно ли поведение

субъекта (Петрова) поведению других

людей? -

различия:

отлично ли поведение субъекта (Петрова)

к данному объекту от поведения его к

другим объектам (лекциям)? -

соответствия:

является ли поведение субъекта (Петрова)

одинаковым в разных ситуациях?

В приведенных выше

суждениях можно выделить пары пунктов,

которые будут являться проверкой на

каждый из критериев.

-

Пункты 1а и 16 —

проверка на подобие. -

Пункты 2а и 26 —

проверка на различие. -

Пункты За и 36 —

проверка на соответствие.

Далее Келли

предлагает «ключ», т.е. те комбинации,

которые позволяют приписывать причину

адекватно. «Ключ» – ряд правил, по

которым следует строить заключение.

Термины: «низкое» – суждение, обозначаемое

буквой «б»; «высокое» – суждения в

таблице, обозначаемое буквой «а». Тогда

возможные комбинации суждений выглядят

следующим образом:

-

Если: низкое подобие

(16), низкое различие (26), высокое

соответствие (За), то атрибуция личностная

(16-26-За). -

Если: высокое

подобие (1а), высокое различие (2а), высокое

соответствие (За), то атрибуция стимулъная

(объектная)

(1а-2а-3а). -

Если: низкое подобие

(16), высокое различие (2а), низкое

соответствие (36), то атрибуция

обстоятельственная

(1б-2а-3б).

С этим «ключом»

сопоставляются ответы испытуемого

(т.е. того, кто оценивает ситуацию). Ответы

эти предлагается дать, глядя в «таблицу»

и сопоставляя их тем самым с имевшими

место ранее наблюдениями. Например,

наблюдатель знает, что никто другой не

сбежал с упомянутой лекции (16); он также

знает, что Петров сбежал и с других

лекций (26); ему известно, что и в прошлом

Петров сбегал с этой лекции (3а). Если в

таком случае испытуемый предлагает

вариант 16-26-За, т.е. приписывает причину

Петрову, то можно считать, что он приписал

ее правильно.

В третьем случае

неопределенность ситуации очевидна.

Схему, предложенную

Келли, нельзя рассматривать как

абсолютную. В ряде случаев, как отмечает

и сам автор, индивид может демонстрировать

выбор и сложных причин, например

«личностно-объектную» (когда налицо

la-26-За).

В целом же вывод,

который следует из описания принципа

ковариации (сочетания вариантов), звучит

так:

«Эффект приписывается

одной из возможных причин, с которой он

ковариантен по времени».

Иными словами,

принцип ковариации заключается в

следующем: эффект приписывается условию,

которое представлено, когда эффект

представлен, и отсутствует, когда эффект

отсутствует; в нем исследуются изменения

в зависимой переменной при варьировании

независимой переменной.

-

Принцип конфигурации

(теория каузальных схем) –

для случая 2

Суть: если в реальных

ситуациях человек не располагает никакой

информацией о реакциях субъекта на

аналогичные стимулы или о реакциях

других людей на тот же самый стимул

(т.е. не может использовать критерии

подобия, различия и соответствия), то

он должен обрисовать для себя всю

конфигурацию возможных причин и выбрать

одну из них.

Для того чтобы

облегчить задачу отбора единственной,

адекватной в данном случае причины,

предлагается учитывать следующие

возможные характеристики причин: а)

обесценивания, б) усиления, в)

систематического искажения информации.

В совокупности эти три разновидности

причин образуют «принципы конфигурации».

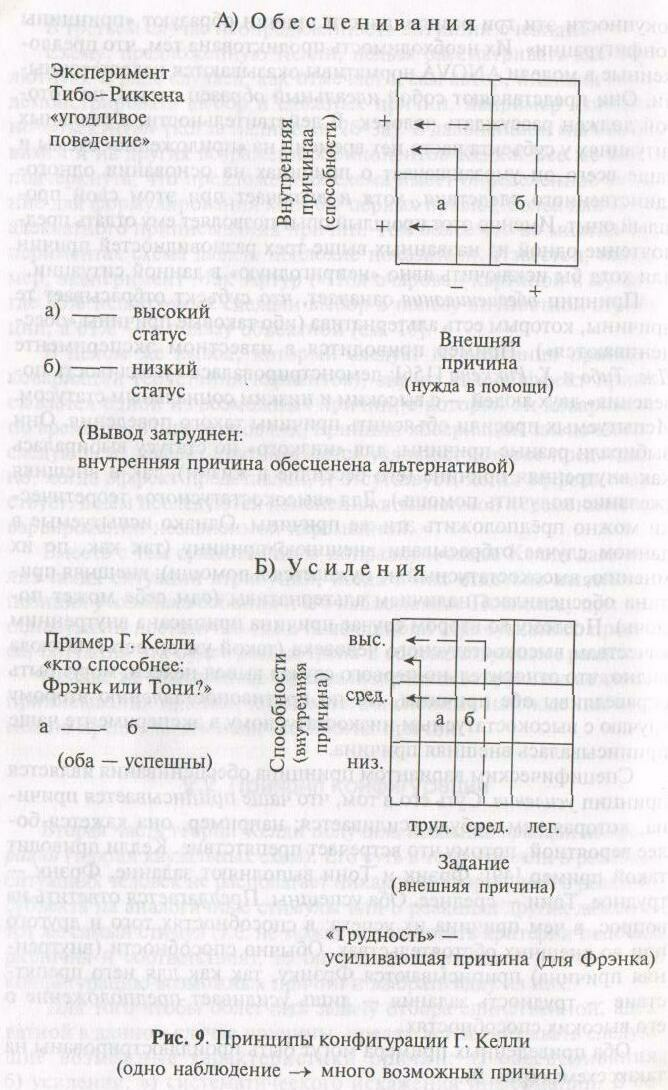

Рассмотрим подробно

принципы обесценивания, усиления и

систематического искажения информации:

-

Принцип обесценивания

означает, что субъект отбрасывает те

причины, которым есть альтернатива

(ибо таковые причины «обесцениваются»).

Пример приводится в известном эксперименте

Дж. Тибо и X. Риккена: демонстрировалась

«угодливость поведения» двух людей —

с высоким и низким социальным статусом.

Испытуемых просили объяснить причины

такого поведения. Для «низкого» по

статусу выбиралась внутренняя причина

(его бессилие в жизни) и внешняя (желание

получить помощь). Для «высокостатусного»

теоретически можно предположить эти

же причины. Однако испытуемые в данном

случае отбрасывали внешнюю причину

(так как, по их мнению, высокостатусный

не нуждается в помощи): внешняя причина

обесценилась наличием альтернативы

(сам себе может помочь). Поэтому во

втором случае причина приписана

внутренним качествам высокостатусного

человека (такой уж он есть). Отсюда

видно, что относительно первого случая

вывод неясен: могут быть справедливы

обе причины. Но по противопоставлению

второму случаю с высокостатусным

низкостатусному в эксперименте чаще

приписывалась внешняя причина. -

Специфическим

вариантом принципа обесценивания

является принцип усиления.

Суть его в том, что чаще приписывается

причина, которая чем-нибудь усиливается:

например, она кажется более вероятной,

потому что встречает препятствие. Келли

приводит такой пример: Фрэнк и Тони

выполняют задание. Фрэнк — трудное,

Тони — среднее. Оба успешны. Предлагается

ответить на вопрос, в чем причина их

успеха: в способностях того и другого

или во внешних обстоятельствах. Обычно

способности (внутренняя причина)

приписываются Фрэнку, так как для него

препятствие — трудность задания —

лишь усиливает предположение о его

высоких способностях.

Оба приведенных

примера могут быть проиллюстрированы

на таких схемах:

когда действие

совершается трудно, причина его чаще

приписывается субъекту, следовательно,

имеет место личностная атрибуция.

-

Но здесь уже

вступает в силу третий из предложенных

Келли принципов конфигурации —

систематическое

искажение суждений о людях.

Этот принцип рассматривается вместе

с ошибками атрибуции.

-

Ошибки

атрибуции:

В результате

многочисленных экспериментов были

выведены два класса ошибок атрибуции:

-

Фундаментальные.

В самом общем виде

фундаментальную ошибку можно определить

как «склонность людей игнорировать

ситуационные причины действий и их

результатов в пользу диспозиционных».

Фундаментальная ошибка заключается в

переоценке личностных и недооценке

обстоятельственных причин.

Л. Росс назвал

это явление «сверхатрибуция». Андреева

указывает на то, что фундаментальная

ошибка только одна, но у нее есть вариации

в проявлении:

-

«Ложное согласие»

— «есть мое мнение и неправильное» —

выражается в том, что воспринимающий

принимает свою точку зрения как

«нормальную» и потому полагает, что

другим должна быть свойственна такая

же точка зрения. Если она иная, значит,

дело в «личности» воспринимаемого.

Феномен «ложного согласия» проявляется

не только в переоценке типичности

своего поведения, но и в переоценке

своих чувств, верований и убеждений.

Некоторые исследователи полагают, что

«ложное согласие» вообще является

главной причиной, по которой люди

считают собственные убеждения единственно

верными. -

«Неравные

возможности»

— «начальник

умнее».

Отмечаются в ролевом поведении: в

определенных ролях легче проявляются

собственные позитивные качества, и

апелляция совершается именно к ним

(т.е. опять-таки к личности человека, в

данном случае обладающего такой ролью,

которая позволяет ему в большей мере

выразить себя). Здесь воспринимающий

легко может переоценить личностные

причины поведения, просто не приняв в

расчет ролевую позицию действующего

лица.

Л. Росс продемонстрировал

это положение при помощи такого

эксперимента. Он разделил группу

испытуемых на «экзаменаторов» и

«экзаменующихся». Первые задавали

различные вопросы, и «экзаменующиеся»,

как могли, отвечали на них. Затем Росс

попросил тех и других испытуемых оценить

свое поведение. «Экзаменаторы» оценили

и себя и «экзаменующихся» достаточно

высоко, а вот последние приписали большую

степень осведомленности «экзаменаторам»,

их личности. В данном случае не было

учтено то обстоятельство, что по условиям

эксперимента «экзаменаторы» выглядели

«умнее» просто потому, что это было

обусловлено их ролевой позицией. В

обыденной жизни именно этот механизм

включается при приписывании причин в

ситуации начальник—подчиненный.

-

«Большее доверие

вообще к фактам, чем к суждениям»,

проявляется в том, что первый взгляд

всегда обращен к личности. В наблюдаемом

сюжете личность непосредственно дана:

она — безусловный «факт», а обстоятельство

еще надо «вывести». Возможно, здесь

срабатывает тот механизм, который

зафиксирован в гештальтпсихологии:

первоначально воспринимается «фигура»,

а лишь затем — «фон». По мнению Л. Росса

и Р. Нисбета, «люди активны, динамичны

и интересны. Именно эти их свойства

обращают на себя внимание в первую

очередь. Напротив, ситуация обычно

сравнительно статична и зачастую

представляется туманной». -

«Легкость

построения ложных корреляций» — «все

толстые люди добрые». Сам

феномен ложных корреляций хорошо

известен и описан. Он состоит в том, что

наивный наблюдатель произвольно

соединяет какие-либо две личностные

черты как обязательно сопутствующие

друг другу. Особенно это относится к

неразрывному объединению внешней черты

человека и какого-либо его психологического

свойства (например: «все полные люди —

добрые», «все мужчины невысокого роста

— властолюбивы» и пр.). «Ложные корреляции»

облегчают процесс атрибуции, позволяя

почти автоматически приписывать причину

поведения наблюдаемой личности, совершая

произвольную «связку» черт и причин. -

«Игнорирование

информационной ценности неслучившегося».

Основанием для оценки поступков людей

может явиться не только то, что

«случилось», но и то, что «не случилось»,

т.е. и то, что человек «не сделал». Однако

при наивном наблюдении такая информация

о «неслучившемся» нередко опускается.

Поверхностно воспринимается именно

«случившееся», а субъект «случившегося»

— личность. К ней прежде всего и

апеллирует наивный наблюдатель.

Существует целый

ряд объяснений того, почему так

распространена фундаментальная ошибка

атрибуции.

Д. Гилберт утверждал,

что «первая атрибуция» — всегда

личностная, она делается автоматически,

а лишь потом начинается сложная работа

по перепроверке своего суждения о

причине. По мнению Гилберта, эта «работа»

может осуществляться либо «по Келли»,

либо «по Джонсу и Дэвису», но все это

совершается «потом»: непосредственное

суждение всегда адресовано личности.

Более глубокие

объяснения феномена фундаментальной

ошибки даются теми авторами, которые

апеллируют к некоторым социальным

нормам, представленным в культуре.

С. Московиси

полагает, что это в значительной мере

соотносится с общими нормами индивидуализма,

а Р. Браун отмечает, что такая норма

предписана даже в языке. По свидетельству

У. Мишела, эпитеты, применяемые к поведению

того или иного человека, могут быть

применены и к самому этому человеку

(«враждебные» действия совершаются

«враждебно настроенными людьми»;

«зависимое» поведение свойственно

«зависимым людям» и т.д.). В то же время

язык не позволяет таким же образом

связывать действия и ситуации.

К факторам культуры

следует добавить и некоторые

индивидуально-психологические

характеристики субъектов атрибутивного

процесса: в частности, было отмечено,

что существует связь предпочитаемого

типа атрибуции с «локусом контроля». В

свое время Дж. Роттер доказал, что люди

различаются в ожиданиях позитивной или

негативной оценки их поведения: интерналы

в большей степени доверяют своей

собственной возможности оценивать свое

поведение, в то время как экстерналы

воспринимают оценку своего поведения

как воздействие какой-то внешней причины

(удача, шанс и пр.).

Исследования

фундаментальной ошибки атрибуции были

дополнены изучением того, как приписываются

причины поведению другого человека в

двух различных ситуациях: когда тот

свободен

в выборе модели своего поведения и когда

тому данное поведение предписано

(т.е. он несвободен в выборе). Казалось

бы, естественным было ожидать, что

личностная атрибуция будет осуществлена

значительно более определенно в первом

случае, где наблюдаемый индивид —

подлинный субъект действия. Однако в

ряде экспериментов эта идея не

подтвердилась.

-

Мотивационные.

Такого рода ошибки

представлены различными «защитами»,

пристрастиями, которые субъект

атрибутивного процесса включает в свои

действия.

Первоначально эти

ошибки были выявлены в ситуациях, когда

испытуемые стремились сохранить свою

самооценку в ходе приписывания причин

поведения другого человека. Величина

самооценки зависела в большой степени

от того, приписываются ли себе или

другому успехи

или неудачи.

Значительная

разработка этой проблемы принадлежит

Б. Вайнеру.

В центре его внимания — способы

приписывания причин в ситуациях успеха

и неудачи. Он предложил рассматривать

три измерения в каждой причине:

внутреннее —

внешнее;

стабильное —

нестабильное;

контролируемое —

неконтролируемое.

Различные сочетания

этих измерений дают восемь моделей

(возможных наборов причин):

1) внутренняя —

стабильная — неконтролируемая;

2) внутренняя —

стабильная — контролируемая;

3) внутренняя —

нестабильная — неконтролируемая;

4) внутренняя —

нестабильная — контролируемая;

5) внешняя —

стабильная — неконтролируемая;

6) внешняя —

стабильная — контролируемая;

7) внешняя —

нестабильная — неконтролируемая;

нестабильная — контролируемая.

Вайнер предположил,

что выбор каждого сочетания обусловлен

различной мотивацией. Это можно пояснить

следующим примером. Ученик плохо ответил

урок. В разных случаях он по-разному

объясняет свое поведение: если он

сослался на низкие способности к данному

предмету, то он избирает ситуацию 1; если

он признает, что ленился, то, возможно,

выбирает ситуацию 2; если сослался на

внезапную болезнь перед ответом, то

выбирает ситуацию 3; если отвлекся на

просмотр телепередачи — ситуацию 4;

если обвинил школу в слишком высокой

требовательности, то выбирает ситуацию

5; если учитель оценивается как плохой

— то ситуацию 6; если просто «не везет»,

то ситуацию 7; наконец, если сосед

ремонтирует дом и постоянно стучит,

мешая заниматься, то это будет уместно

объяснить ситуацией 8.

Как видно, процесс

объяснения причин здесь включает в себя

представление о достигаемой цели, иными

словами, связан с мотивацией

достижения.

(Так, теперь пошли

мои личные рассуждения и личные

рассуждения других не ученых, поэтому

не ручаюсь за то, что они верны. Я не

ученый, я только учусь. =) )

-

Пример применения

защит по Фрейду: когда человек «использует»

механизм отрицания для сохранения

самооценки. -

Об ожиданиях: если

человек поступает не

так как мы ожидали, то мы всегда находим

оправдание,

то

есть сохраняем

образ человека таким, какой он был до

случившегося. (мотив – сохранение

образа, избегание рекатегоризации). -

О потребностях:

Мы пытаемся объяснить поведение других

исходя из собственных потребностей,

приписывая эти потребности другим

(например, потребностью в самоутверждении

объясняем критику человека в свой

адрес)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

I. Что такое фундаментальная ошибка атрибуции

Фундаментальная ошибка атрибуции — это когнитивная ошибка, из-за которой люди недооценивают влияние ситуативных факторов окружающей среды на поведение людей и переоценивают влияние личностных диспозиционных факторов.

По сути, это означает, что фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что заставляет людей предполагать, что действия других людей менее подвержены влиянию окружающей среды, чем они есть на самом деле, и предполагать, что на эти действия их личность влияет больше, чем на самом деле.

Например, фундаментальная ошибка атрибуции может заставить кого-то предположить, что если какой-то незнакомец выглядит рассерженным, значит, он должен быть злым человеком в целом, даже если этот человек мог быть доведен до временного гнева чем-то, например, грубостью со стороны кого-то другого.

Фундаментальная ошибка атрибуции может существенно повлиять на то, как люди, включая вас, будут судить о других, поэтому важно ее понять. Таким образом, в этой статье вы узнаете больше о фундаментальной ошибке атрибуции и увидите, что вы можете сделать, чтобы правильно брать ее в расчет.

II. Примеры фундаментальной ошибки атрибуции

Один примечательный пример фундаментальной ошибки атрибуции появляется в первом исследовании, посвященном этому явлению, опубликованном в 1967 году Эдвардом Джонсом и Виктором Харрисом, двумя исследователями из Университета Дьюка.

В первом и наиболее известном эксперименте в исследовании участникам давали то, что, по их мнению, было сочинением, написанным студентом для сдачи экзамена по политологии на спорную тему — Куба Фиделя Кастро. Некоторые участники получили эссе с позицией “за” Кастро, а другие — эссе с позицией “против” Кастро, и всех попросили оценить истинное отношение автора эссе к теме.

Эксперимент предоставил свидетельство фундаментальной ошибки атрибуции, поскольку участники, читавшие эссе про-Кастро, значительно чаще полагали, что студент, который его написал, был сам про-Кастро, по сравнению с теми, кто читал эссе анти-Кастро, даже если им говорили, что у студента, написавшего эссе, не было выбора в его отношении к теме. Эти результаты были воспроизведены в последующем эксперименте, в котором участники читали то, что, по их мнению, было наброском вступительного слова к дебатам по этой теме в колледже.

С тех пор и другие исследования обнаружили доказательства фундаментальной ошибки атрибуции в различных областях. Например, дополнительные примеры фундаментальной ошибки атрибуции включают следующее:

- Люди, смотрящие телешоу, часто обнаруживают фундаментальную ошибку атрибуции, когда приписывают поведение актеров в сериале их личности, а не сценарию. По сути, это означает, что люди иногда предполагают, что поведение актера в его роли отражает его истинную личность, а не то, что им продиктовано сценарием. Более того, было обнаружено, что этот эффект остается постоянным, даже когда человек, демонстрирующий фундаментальную ошибку атрибуции, наблюдает, как один и тот же актер играет две разные роли; в таких случаях последняя сцена, которую люди просматривают, обычно определяет их оценку актера.

- Студенты часто демонстрируют фундаментальную ошибку атрибуции, когда переоценивают внутренние причины выражения гнева учителями. По сути, это означает, что учащиеся предполагают, что основная причина гнева их учителей заключается в том, что они злые люди, а не в том, что их разозлило окружение. Это остается так, даже когда учащиеся осознают, что их собственные действия, такие как плохое поведение, умышленное провоцирование или отсутствие усилий, в первую очередь вызывают гнев учителя.

Примечание: термин «фундаментальная ошибка атрибуции» был введен профессором Стэнфорда Ли Россом в 1977 году в статье под названием «Интуитивный психолог и его недостатки: искажения в процессе атрибуции», где Росс обсуждает этот феномен на основе результатов более ранних исследований. Этот термин часто сокращается до «ФОА».

III. Почему люди совершают фундаментальную ошибку атрибуции

Основная причина, по которой люди демонстрируют фундаментальную ошибку атрибуции, заключается в том, что она служит своего рода эвристикой, которая представляет собой мысленный ярлык, который люди интуитивно используют для быстрого принятия решений и формирования суждений.

В частности, фундаментальная ошибка каузальной атрибуции может рассматриваться как эвристическая, поскольку проще и быстрее предположить, что поведение людей основано только на их относительно стабильных внутренних чертах, чем учитывать различные ситуационные факторы, которые могут на него повлиять, и пытаться отделить действия людей от их намерений. Соответственно, эта предвзятость чаще возникает, когда людям не хватает когнитивных ресурсов или мотивации, необходимых для того, чтобы в полной мере учитывать влияние ситуационных факторов на поведение людей.

Кроме того, помимо ускорения процесса оценки людей и снижения когнитивной нагрузки во время этого процесса, есть и другие потенциальные преимущества использования этого вида эвристики.

Например, потенциальная выгода от фундаментальной ошибки атрибуции состоит в том, что цена ошибочного предположения о том, что чьи-то действия определяются в первую очередь их предрасположенностью, а не ситуативными факторами, иногда ниже, чем допущение обратного. По сути, это означает, что, оценивая чьи-то действия, часто предпочтительнее предположить, что на их поведение больше влияет их личность, чем на самом деле, нежели предполагать обратное.

Кроме того, другие причины также могут побудить людей к демонстрации фундаментальной ошибки атрибуции. Например, нейробиологическое исследование показало, что одна из возможных причин, по которой люди проявляют эту предвзятость, заключается в том, что когда они пытаются понять намерения других людей, то участвуют в ментализации, спонтанно обрабатывая психическое состояние другого человека.

Наконец, обратите внимание, что было выявлено, что различные факторы влияют на вероятность того, что люди будут демонстрировать фундаментальную ошибку атрибуции, а также на степень, в которой они ее демонстрируют. Это включает в себя как факторы, которые имеют отношение к человеку, составляющему суждение, например, от его национальности или настроения, так и факторы, имеющие отношение к человеку, которого судят, например, мысли о том, как воспринимаются его действия — в положительном или отрицательном свете. Это согласуется с исследованиями общего процесса атрибуции, которые показывают, что он может быть предвзятым по разным причинам, а также может зависеть от различных ситуационных и личных факторов.

Подводя итог, можно сказать, что люди демонстрируют фундаментальную ошибку атрибуции в первую очередь потому, что эта форма мышления служит когнитивным ярлыком, который позволяет им выносить суждения быстрее и легче. Также к причиной появления фундаментальной ошибки атрибуции может стать приверженность золотому правилу морали и нравственности. Более того, другие факторы также могут побуждать людей к проявлению фундаментальных ошибок атрибуции; это включает, например, тот факт, что часто предпочтительнее переоценивать, чем недооценивать влияние личностных факторов на поведение людей.

IV. Как избежать фундаментальной ошибки атрибуции

Есть несколько способов избежать фундаментальной ошибки атрибуции. Во-первых, просто узнав об этом явлении и помня о нем, можно в какой-то степени уменьшить вероятность его проявления.

Во-вторых, в ситуациях, когда вы замечаете, что демонстрируете это явление во время оценки кого-то, вы можете еще больше уменьшить его выраженность, активно размышляя о подобных ситуациях, когда было ясно, что на людей сильно влияли ситуативные факторы. Делая это, вы также можете спросить себя, действовали ли вы когда-либо подобным образом в подобных обстоятельствах, а затем изучить причины, по которым вы действовали таким же образом.

В-третьих, вы также можете попытаться придумать ряд возможных объяснений, в том числе ситуативных, поведения человека, которого вы оцениваете.

Кроме того, активное объяснение причин вашего суждения о ком-либо может еще больше помочь вам снизить вероятность того, что вы продемонстрируете фундаментальную ошибку атрибуции. Это работает как за счет того, что вы чувствуете себя более ответственным за свои рассуждения, так и за счет помощи в выявлении и избежании когнитивных ярлыков, которые в первую очередь приводят вас к проявлению этой предвзятости.

Наконец, вы также можете извлечь выгоду из использования общих техник устранения искажений, таких как замедление процесса рассуждений. В частности, вам часто будет полезно использовать методы исключения систематической ошибки, которые эффективны против аналогичных типов когнитивных предубеждений, таких как эгоцентрическое предубеждение и расхождение эмпатии.

Это включает, например, попытку рассмотреть ситуацию с точки зрения другого человека.

Подводя итог, можно сказать, что для того, чтобы избежать проявления фундаментальной ошибки атрибуции, вам следует помнить об этой когнитивной предвзятости при оценке других и использовать такие методы, как рассмотрение соответствующих прошлых ситуаций, придумывание нескольких объяснений поведения людей и объяснение причин, лежащих в основе вашего суждения; вы также можете использовать общие методы устранения искажений, такие как замедление процесса рассуждений. «Вынося вердикт» опирайтесь на категорический императив Канта, который поможет вам избежать возможного разочарования от реакции на ваше мнение.

Примечание: чтобы избежать фундаментальной ошибки атрибуции, полезно иметь в виду принцип бритвы Хэнлона, который предполагает, что, когда кто-то делает что-то, что приводит к отрицательному результату, вам следует избегать предположений, что человек действовал из намеренного желания причинить вред, если существует правдоподобное альтернативное объяснение их поведения.

V. Как реагировать на фундаментальную ошибку атрибуции

Если вы заметили, что кто-то другой демонстрирует фундаментальную ошибку атрибуции, вы можете попытаться опровергнуть его мышление, используя аналогичные методы, которые вы бы использовали, чтобы избежать проявления этого предубеждения у себя.

Например, вы можете побудить человека, демонстрирующего эту предвзятость, подумать о похожих ситуациях, когда он действовал как человек, которого он судит, из-за ситуативных факторов. Точно так же вы можете попросить человека, демонстрирующего это предубеждение, подумать о связанных со внешними факторами причинах, по которым этот человек может показывать осуждаемое поведением.

Важно отметить, что такие методы предназначены в первую очередь для людей, которые непреднамеренно демонстрируют фундаментальную ошибку атрибуции как когнитивную ошибку. Однако некоторые люди намеренно используют ошибочные модели рассуждений, похожие на это предубеждение, по разным причинам.

Например, кто-то может возразить, что определенный человек, который сделал что-то негативное, должен был сделать это просто потому, что он плохой человек, а не потому, что его к этому подтолкнуло окружение, чтобы способствовать фундаментальной ошибке атрибуции в других.

Чтобы справиться со случаями, когда это происходит, часто лучше всего продемонстрировать логические проблемы рассматриваемого аргумента. Вы можете добиться этого, используя различные подходы, например, объяснив, что действия людей не обязательно определяются только их личностью, и предоставив примеры, подтверждающие это утверждение.

Потенциальным исключением из этого правила являются случаи, когда в дискуссии есть аудитория, в которой используется этот ошибочный аргумент, и вас волнует в первую очередь мнение аудитории, а не мнение человека, который намеренно использует этот аргумент. В таких случаях вы можете сосредоточиться на устранении искажений среди членов аудитории, используя ранее упомянутые методы устранения искажений вместо демонстрации логических проблем таких аргументов или в дополнение к ним.

VI. Предостережения относительно фундаментальной ошибки атрибуции

Как и в случае с подобными психологическими явлениями, следует принять во внимание несколько важных предостережений в отношении фундаментальной ошибки атрибуции.

Во-первых, важно отметить, что некоторые исследования по этой теме поставили под сомнение степень, в которой люди демонстрируют фундаментальную ошибку атрибуции и связанные с ней явления, такие как асимметрия атрибуции между действующим лицом и наблюдателем. Кроме того, такое исследование также поставило под сомнение причины, по которым люди вообще демонстрируют эти явления.

Во-вторых, важно помнить, что это сложное явление, на которое могут влиять различные факторы. Таким образом, вам следует ожидать значительных различий в том, как именно люди демонстрируют это явление, с точки зрения таких факторов, как то, насколько сильно они недооценивают влияние ситуационных факторов.

VII. Связанные понятия

Есть несколько психологических феноменов, которые часто упоминаются в связи с фундаментальной ошибкой атрибуции. К ним, в первую очередь, относятся:

- Искажение переноса. Искажение переноса — это когнитивная предвзятость, которая заставляет людей делать выводы о характере человека на основе поведения, которое можно объяснить ситуативными факторами. Некоторые люди используют термины «фундаментальная ошибка атрибуции» и «искажение переноса» как синонимы, но эти два термина относятся к двум отдельным, хотя и тесно связанным, явлениям.

- Асимметрия наблюдателя в атрибуции. Асимметрия атрибуции между субъектом и наблюдателем — это когнитивная предвзятость, которая заставляет людей приписывать собственное поведение ситуативным причинам, а поведение других людей — диспозиционным факторам.

- Эгоистическая погрешность. Эгоистическая погрешность — это когнитивная предвзятость, которая заставляет людей хорошо относиться к своим успехам и положительному поведению, приписывая их диспозиционным факторам, и отрицать ответственность за неудачи и отрицательное поведение, приписывая их ситуативным факторам. Кроме того, термин «эгоистическая погрешность» иногда используется для обозначения любого типа когнитивной предвзятости, вызванной желанием человека повысить свою самооценку. Такую ошибку часто демонстрируют девушки, склонные к детскости.

- Первичная ошибка атрибуции. Первичная ошибка атрибуции — это когнитивная предвзятость, которая заставляет людей с большей вероятностью приписывать положительные действия ситуативным факторам, когда они выполняются кем-то из внешнего окружения, чем кем-то из их внутреннего окружения, а также заставляет людей с большей вероятностью приписывать отрицательные действия диспозиционным факторам, когда они выполняются кем-то из внешнего окружения, чем кем-то из их внутреннего окружения.

- Феномен “справедливого мира”. Феномен “справедливого мира” — это когнитивное предубеждение, которое заставляет людей предполагать, что действия людей всегда приводят к справедливым последствиям, а это означает, что те, кто делает добро, в конечном итоге награждаются, а те, кто делает зло, в конечном итоге наказываются. Например, феномен “справедливого мира” может заставить кого-то предположить, что если кто-то другой пережил трагическое несчастье, значит, он, должно быть, сделал что-то, чтобы заслужить это.

Кроме того, есть три концепции, которые часто упоминаются в связи с фундаментальной ошибкой атрибуции:

- Ситуационизм, который включает в себя ярко выраженное предпочтение ситуационных факторов, когда дело доходит до объяснения человеческого поведения.

- Диспозиционализм, который включает в себя в ярко выраженное предпочтение диспозиционных факторов, когда дело доходит до объяснения человеческого поведения.

- Интеракционизм, который предполагает, что когда дело доходит до объяснения человеческого поведения, большое значение имеют как ситуационные, так и диспозиционные факторы.

Большинство исследователей демонстрируют поддержку интеракционизма, а не других концепций, полагая, что как ситуационные, так и диспозиционные факторы играют важную роль в управлении человеческим поведением.

Резюме и выводы

- Фундаментальная ошибка атрибуции — это когнитивная предвзятость, которая заставляет людей недооценивать влияние ситуативных факторов окружающей среды на поведение людей и переоценивать влияние личностных диспозиционных факторов.

- Например, фундаментальная ошибка атрибуции может заставить кого-то предположить, что если какой-то незнакомец выглядит рассерженным, значит, он злой человек в целом, даже если этот человек мог быть доведен до временного гнева чем-то, например, грубостью со стороны кого-то другого.

- Основная причина, по которой люди демонстрируют фундаментальную ошибку атрибуции, заключается в том, что легче и быстрее предположить, что поведение людей определяется только их личностью, чем пытаться учесть различные ситуационные факторы, которые могут на него повлиять.

- Чтобы избежать фундаментальной ошибки атрибуции, вы должны помнить об этом предубеждении при оценке других и использовать такие методы, как рассмотрение соответствующих прошлых ситуаций, придумывание нескольких объяснений поведения людей и объяснение причин, лежащих в основе вашего суждения; вы также можете использовать общие методы устранения искажений, такие как замедление процесса рассуждений.

- Чтобы помочь другим избежать возникновения фундаментальной ошибки атрибуции, вы можете опровергнуть их мышление, используя аналогичные методы, которые вы использовали бы для опровержения собственных мыслей; однако, если они по какой-то причине намеренно используют похожие модели рассуждений, может быть предпочтительнее вместо этого сосредоточиться на объяснении логических проблем с помощью своих аргументов.

Подборка по базе: Определите вид ошибки и квалифицируйте действия.docx, Доклад НИР Врачебные ошибки как следствие логической деконструкц, Памятка Порядок продажи алкоголя на кассе, возможные ошибки и сп, 9.6 Содержание и основные направления коррекционно педагогическ, + речевые ошибки по Платонову.docx, граматические ошибки тесты.doc, Фактические ошибки в уголовном праве.docx, Исправьте ошибки.doc, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, РЯ, 10 кл..docx, Выдержки из ГОСТа. Описание ресурсов. Ошибки..pptx

Ошибки атрибуции: фундаментальные и мотивационные.

Фундаментальные ошибки атрибуции — склонность человека объяснять поступки и поведение других людей их личностными особенностями (так называемой «внутренней диспозицией»), а собственное поведение — внешними обстоятельствами (так называемой «внешней диспозицией»).

Пример: мы приписываем действиям других людей внутренние причины, в то время как собственные поведения объясняется условиями ситуации (внешними причинами)

-Другие люди опаздывают из-за своей безответственности

-Я опоздал, потому что у меня была веская причина

Л. Росс обрисовал условия возникновения таких ошибок:

1. «Ложное согласие» ;

Пример: наблюдатель считает свою точку зрения по какой-либо проблеме единственно верной, и думает, что все остальные также думают, а оказывается , что он не прав.

2. «Неравные возможности» ;

Пример: Л. Росс продемонстрировал это положение при помощи такого эксперимента. Он разделил группу испытуемых на «экзаменаторов» и «экзаменующихся». Первые задавали различные вопросы, и «экзаменующиеся», как могли, отвечали на них. Затем Росс попросил испытуемых оценить свое поведение. «Экзаменаторы» оценили и себя и «экзаменующихся» достаточно высоко, а вот последние приписали большую степень осведомленности «экзаменаторам», их личности. В данном случае не было учтено, то обстоятельство, что по условиям эксперимента «экзаменаторы» выглядели «умнее» просто потому, что это было обусловлено их ролевой позицией. В обыденной жизни именно этот механизм включается при приписывании причин в ситуации начальник — подчиненный.

3. «Большее доверие вообще к фактам, чем к суждениям» ;

Пример: Я не знаю, что подарить подруге на день рождения, обращаясь к маме подруги ,она сказала ,что она любит конфеты (и это факт), а друзья говорят ,что она не любит конфеты (и это не доказано, можно долго судить об это).

4. «Легкость построения ложных корреляций» ;

Пример: «все полные люди — добрые», «все мужчины невысокого роста — власто-любивы» и пр.

5. «Игнорирование информационной ценности неслучившегося».

Пример: всегда проще отвечать на вопрос , почему человек поступил именно так, чем искать ответ на вопрос , почему он не поступил иначе.

Мотивационные ошибки атрибуции — различные виды «защиты», пристрастия, которые субъект атрибутивного процесса включает в свои действия.

Пример: значительная разработка этой проблемы принадлежит Б. Вайнеру. Он предложил рассматривать три измерения в каждой причине:

внутреннее — внешнее;

стабильное — нестабильное;

контролируемое — неконтролируемое.

Различные сочетания этих измерений дают восемь моделей (возможных наборов атрибуций):

1) внутренняя — стабильная — неконтролируемая;

2) внутренняя — стабильная — контролируемая;

3) внутренняя — нестабильная — неконтролируемая;

4) внутренняя — нестабильная — контролируемая;

5) внешняя — стабильная — неконтролируемая;

6) внешняя — стабильная — контролируемая;

7) внешняя — нестабильная — неконтролируемая;

Вайнер предположил, что каждое сочетание включает в себя различную мотивацию. Это можно пояснить следующим примером.

Ученик плохо ответил урок.

В разных случаях он по-разному объясняет свое поведение:

если он сослался на низкие способности к данному предмету, то он избирает ситуацию 1;

если он признает, что ленился, то, возможно, выбирает ситуацию 2;

если сослался на внезапную болезнь перед ответом, то выбирает ситуацию 3;

если отвлекся на просмотр телепередачи — ситуацию 4;

если обвинил школу в слишком высокой требовательности, то выбирает ситуацию 5;

если учитель оценивается как плохой — то ситуацию 6;

если просто «не везет», то ситуацию 7; наконец,

если сосед ремонтирует дом и постоянно стучит, мешая заниматься, то это будет уместно объяснить, ситуацией 8.

Как видно, процесс объяснения причин здесь включает в себя представление о достигаемой цели, иными словами, связан с мотивацией достижения. Более конкретная связь установлена Вайнером между выбором причины и успешностью или не успешностью действия.