В статье рассматривается вопрос о содержании термина «Дисграфия», «Оптическая дисграфия». Приводятся примеры оптической дисграфии, кинетических ошибок при оптической дисграфии. Сравниваются классификации дисграфий разных авторов.

В последние годы многие исследователи отмечают значительное увеличение количества детей с проблемами в развитии. Это относится и к детям с задержкой психического развития. Дети при поступлении в школу испытывают затруднения в процессе обучения, в частности, трудности письменной речи. В современной литературе стойкие нарушения письма обозначаются термином дисграфия.

Симптомами дисграфии принято считать стойкие ошибки в письменных работах детей школьного возраста, которые не связаны с незнанием или неумением применять орфографические правила.

Многие авторы считают, что причиной возникновения оптической дисграфии выступает нарушение или недоразвитие оптических речевых систем в головном мозге, в результате чего у ребенка возникает неустойчивость зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В разные моменты буквы воспринимаются по-разному. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Содержание термина «дисграфия» в современной литературе определяется по-разному. Р.И. Лалаева дает следующее определение: дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма.

И.Н. Садовникова определяет дисграфию, (у младших школьников) как трудность овладения письменной речью, основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок. У учеников общеобразовательной школы возникновение таких ошибок со снижением интеллектуального развития, нарушениями слуха и зрения, с нерегулярностью школьного обучения не связано.

А. Н. Корнев стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам графики называет дисграфией (т. е. руководствуясь фонетическим принципом письма) несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха.

Классификации дисграфий

Существует несколько классификаций дисграфий, предложенных разными авторами, проанализируем некоторые из них.

О. А. Токарева выделяет 3 вида дисграфии:

1. Акустическую;

2. Оптическую;

3. Моторную;

Рассмотрим каждый вид:

1. При акустической дисграфии выделяется недостаточное развитие звукового анализа и синтеза (частыми являются смешения и пропуски, замены букв).

2. Оптическая дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В различные моменты буквы воспринимаются по-разному. Вследствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме.

3. При моторной дисграфии есть трудности движения руки во время письма, нарушение связи моторных образов звуков и слов со зрительными образами.

Следующие виды дисграфии выделял М. Е. Хватцев:

1. Дисграфия на почве акустической агнозии и дефектов фонематического слуха;

2. Дисграфия на почве расстройств устной речи;

3. Дисграфия на почве нарушения произносительного ритма;

4. Оптическая дисграфия;

5. Дисграфия при моторной и сенсорной афазии;

Опишем их подробнее:

1. Дисграфия на почве акустической агнозии и дефектов фонематического слуха. Физиологическим механизмом дефекта является нарушение ассоциативных связей между зрением и слухом. При этом виде списывание сохранно, наблюдается пропуски, перестановки, замены букв, слияние двух слов в одно, пропуски слов и т.д.

2. Дисграфия на почве расстройств устной речи.Возникает на почве неправильного звукопроизношения. Замены одних звуков другими, отсутствие звуков в произношении вызывают соответствующие замены и пропуски звуков на письме.

3. Дисграфия на почве нарушения произносительного ритма.В результате расстройства произносительного ритма на письме появляются пропуски гласных, слогов, окончаний.

4. Оптическая дисграфия вызывается нарушением или недоразвитием оптических речевых систем в головном мозге. (Нарушается формирование зрительного образа буквы, слова, искажение, замена, нет различия сходных графически рукописные буквы).

5. Дисграфия при моторной и сенсорной афазии проявляется в заменах, искажениях структуры слова, предложения и обусловливается распадом устной речи вследствие органического поражения головного мозга.

В настоящее время наиболее правильной классификацией, в основе которой лежит несформированность определенных операций процесса письма была разработана сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им.

А.И. Герцена.

Выделяются следующие виды дисграфий:

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия.

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем).

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

4. Аграмматическая дисграфия.

5. Оптическая дисграфия.

Рассмотрим каждый вид подробнее:

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия во многом сходна с выделенной М.Е. Хватцевым дисграфией на почве расстройств устной речи. Ребенок пишет так, как произносит.

По мнению Л.С. Волковой данный вид дисграфии проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи.

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (акустическая дисграфия). Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч — т, ч — щ, ц — т, ц — с).

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмом этого вида дисграфии является нарушение следующих форм языкового анализа и синтеза: анализа предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.

Наиболее распространенными ошибками при этом виде дисграфии являются искажения звукобуквенной структуры слова, обусловленные недоразвитием фонематического анализа, который является наиболее сложной формой языкового анализа.

4. Аграмматическая дисграфия. Этот вид дисграфии проявляется в аграмматизмах на письме и обусловлен несформированностью лексико-грамматического строя речи.

5.Оптическая дисграфия. Этот вид дисграфии обусловлен несформированностью зрительно-пространственных функций и связан со смешением букв, сходных по написанию.

При оптической дисграфии наблюдаются следующие виды нарушений письма:

• искаженное воспроизведение букв на письме (неправильное воспроизведение пространственного соотношения буквенных элементов, зеркальное написание букв, недописывание элементов, лишние элементы);

• замены и смешения графически сходных букв. всего смешиваются либо буквы отличающиеся одним элементом ( п — т, ш — и, л — м ), либо буквы, состоящие из одинаковых или сходных элементов, но различно расположенных в пространстве ( п — н, м — ш).

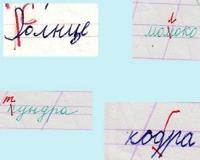

Одно из ярких проявлений оптической дисграфии – зеркальное письмо: зеркальное написание букв, письмо слева направо, которое может наблюдаться у левшей, при органических повреждениях мозга.

Ученые выделяют разные виды дисграфии, но во всех классификациях (О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева и др.) представлен такой вид, как оптическая дисграфия.

Оптическая дисграфия – дисграфия, которая связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа, синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо.

Оптическая дисграфия в настоящее время стала все чаще встречаться у детей школьного возраста. С речевым недоразвитием ребенка она не связана, никакой взаимосвязи с устной речью она не имеет, поэтому такой вид дисграфии может проявиться даже у школьника с высоким уровнем интеллектуального развития.

Оптическая дисграфия возникает вследствие несформированности зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений.В результате чего ребенок не узнает букву, не может соотнести ее с необходимым звуком, в разный период времени одна и та же буква может восприниматься по-разному. Во время письма наблюдается смешение рукописных букв, например, п-н, у-и, м-л, б-д и т.д.

Со стороны нейропсихологии оптическую дисграфию рассматривает

Т.В. Ахутина. Возможность объединять в единое целое, запоминать взаиморасположение элементов, уметь координировать слова зависит от работы правого полушария.

При изучении Ахутина выделила следующие особенности этого нарушения письма:

• зеркальное написание букв;

• затруднения в ориентировки на тетради;

• несоответствие элементов букв по размеру;

• колебания в высоте и наклоне букв;

• замена между собой оптически сходных букв;

• нарушения порядка букв в слове.

И.Н. Садовникова установила новый тип конкретных ошибок — смешивание букв кинетическим подобием. Она утверждает, что смешение букв исследователи традиционно объясняют оптическим сходством букв в письменной форме. Включение в акт написания другого анализатора – двигателя — рассматривается только как необходимое средство для обеспечения технической стороны письма. Но нужно учитывать качественную реструктуризацию, которая возникает в ассоциативной цепочке слухово-речевых моторных и визуально-моторных представлений, обеспечивающих процесс написания.

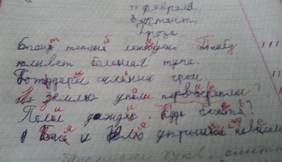

Рассмотрим примеры смешения в письме букв по кинетическому сходству:

- о-а (в ударной позиции) – бант -бонт, уроки — ураки;

- б-д – медведь — мебведь, яблоки — ядлок; и-у – природа — прурода, круглый — криглый;

- т-п – спасли — стасли, станция — спанция;

- х-ж – мохнатые-можнатые, вежливый — вехливый;

- л-я – февраль — февраяь, ключ — кяюч;

- г-р – речка — гечка, голова — ролова.

Кроме того, смешиваются следующие буквы: л-м, ч-ъ, н-ю, и-ш, а-д, у-ч, п-т, л-м, н-к.

В выше перечисленных заменах обращает на себя внимание совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв. Написав первый элемент, ребенок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки в соответствии с замыслом: он либо неправильно передал количество однородных элементов (л-м, п-т, и-ш…), либо неверно выбрал последующий элемент (у-и, г-р, б-д…).

Дети с дисграфией, нуждаются в специальной коррекционной помощи, так как обычными педагогическими методами они не могут быть преодолены. Должна проходить грамотная поэтапная работа с учителем-логопедом.

Своевременное выявление, профилактика и коррекция оптической дисграфии, у младших школьников, не позволит допустить перехода ошибок в среднее звено школы.

Список литературы:

1. Корнев, А.Н. Нарушение чтения и письма у детей: Учебно-дидактическое пособие. СПб.: ИД «МиМ», 1997 – 286 с.

2. Лалаева, Р.И., Бенедиктова, Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция — Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2014. – 224 с. (Серия «Коррекционная педагогика»).

3. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. высш. учеб.заведений/ под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 703 с.

4. Садовникова, И.Н. Нарушение письменной речи и их преодаление у младших школьников: Учебное пособие – М.: Владос, 1995. – 256 с.

5. Токарева, О.А. Расстройства чтения и письма (дислексии и дисграфии) // Расстройства речи у детей и подростков. / Под ред. С.С. Ляпидевского. — М., 1969. — С.39-45.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

В данной статье рассматривается проблема моторных трудностей у младших школьников общеобразовательной школы с дисграфией. Трудности, которые связаны с овладением письменной речью, часто являются причиной стойкой неуспеваемости, школьной дезадаптации, отклонений в формировании личности ребёнка. Письмо является сложным системным и произвольным психическим процессом, включающим совместную работу различных анализаторов. В качестве важнейших предпосылок успешного овладения письмом выделяют высокий уровень развития устной речи, формирование различных видов восприятия, пальцевого праксиса, высокий уровень развития внимания и памяти, способности к аналитико-синтетической деятельности, абстрактным способам деятельности, сформированность саморегуляции и контроля. В целом ряде работ отмечается, что нарушение письма, обуславливается не только особенностями речевого развития и зрительно-пространственного восприятия, но и своеобразием развития невербальных высших психических функций.

Ключевые слова:

дисграфия, младшие школьники, моторные ошибки, устная речь, высшие психические функции, прогредиентная динамика

This article examines motor difficulties of disgraphic primary school students. The difficulties in mastering written language often lead to persistent academic underperformance, school disadaptation, and deviations in children’s personality formation. Writing is a complex systemic and voluntary mental process, that includes collaboration of different sensory systems. Well-developed oral skills, the process of forming various types of perception and finger praxis, high level of attention and memory development, ability to perform analytical, synthetic and abstract activities, self-regulation and self-control are highlighted as the most important factors for successful acquisition of writing. Numerous studies suggest that problems in mastering writing skills can be caused not only by individual features of oral language development and visual-spatial perception, but also by peculiarities of nonverbal higher mental functions’ development.

Keywords:

dysgraphia, primary school students, motor difficulties, oral speech, higher mental functions (HMF), progredient dynamic

В разных источниках можно встретить похожие термины «нарушение письма» и «дисграфия», при этом происходит уравнение значений данных терминов. Однако понятие «нарушение письма» обладает более широким смыслом и включает в себя не только дисграфию, но и дизорфографию и «аграмматическую дисграфию», связанную с неправильным написанием окончаний в словах и словосочетаниях. Дисграфия рассматривается как специфическое нарушение, характеризующееся наличием на письме устойчивых ошибок дисграфического характера при использовании фонетического принципа письма [6].

При этом О. Б. Иншакова уточняет, что дисграфические ошибки определяются сильной позицией в слове (ударной и предударной), в то время как окончание слова обычно находится в слабой позиции, поэтому точнее будет использовать к этим ошибкам термин «аграмматические ошибки» [6].

Моторная (диспрактическая) дисграфия характеризуется преобладанием моторных ошибок письма в работах учащихся и связана с несформированностью моторного компонента функциональной системы письма [9].

Для осуществления сложных письменных движений постепенно должны быть выработаны двигательные программы, набор основных команд и план движений, программ коррекции, которые формируются в ассоциативных зонах коры головного мозга, в первую очередь в премоторной коре, которая получает афферентации от других ассоциативных областей, что позволяет ей создавать адекватные программы движений с помощью разнообразной сенсорной информации [3,7].

Моторные трудности возрастают на письме у детей от 1 класса к 4. Это связывается со слабостью процессуальных и динамических характеристик двигательной функции, обеспечивающей усложняющийся процесс письма (1 класс- 21,9 %, 2 класс- 33,6 %, 3 класс — 37,9 %, 4 класс- 43,2 %) [7]. В конце второго класса количество моторных ошибок совпадает с числом ошибок звукового анализа и синтеза.

Ошибки моторного характера начинают преобладать к концу третьего класса и к концу 4 класса становятся доминирующими.

Результаты, проведенного лонгитюдного исследования позволяют нам создать представления о степени проявления моторных трудностей письма у младших школьников и определить оптимальные направления коррекции.

Цель

исследования — коррекция проявлений моторной дисграфии у школьников младших классов общеобразовательной школы и определение содержания эффективных средств логопедической работы по устранению данного нарушения.

Объект исследования

: нарушения письма у учащихся 2–4 классов общеобразовательной школы.

Предмет исследования

: моторная дисграфия у школьников младших классов общеобразовательной школы.

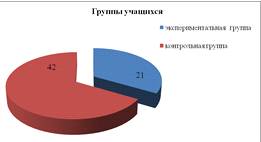

Материал и методы исследования. В результате проведенного обследования письменных работ 76 учащихся третьих классов в конце учебного года с использованием стандартизированной методики были получены данные, позволившие нам выявить школьников с дисграфией.

Необходимо отметить, что процесс формирования письма в данном исследовании рассматривался как процесс овладения учащимися фонематическим принципом письма.

На основании проверки письменных работ были сформированы экспериментальная группа (ЭГ) — 23 ученика, в работах которых присутствовало более 4 дисграфических ошибок, включая моторные ошибки и контрольная группа (КГ) — 21 ученик без нарушений в овладении фонематическим принципом письма группы.

В ходе оценки результатов исследования применялись общелогические, эмпирические и математико-статистические методы: дисперсионный анализ, методы описательной статистики, статистические непараметрические методы (Т-критерий Стьюдента). Различие между двумя показателями считались значимыми, если при сравнении p≤0,05.

Для изучения состояния устной речи учащихся младших классов использовалась комплексная стандартизированная методика, предложенная Т. А. Фотековой и Р. И. Лалаевой [12].

В рамках проводимого исследования для составления более полного анализа механизма дисграфических ошибок было также проведено обследование вербальных и невербальных высших психических функций учащихся экспериментальной и контрольной группы [2]. Данное обследование психических функций включало:

1) оценку степени функциональной асимметрии;

2) оценку состояния зрительного, слухового праксиса, зрительный и слуховой памяти, слухомоторной координации.

Результаты.

Изучение письма, как сложной функциональной системы, обнаруживает зависимость от уровня развития устной речи, фонематического восприятия, зрительной гностической и зрительно-пространственной, моторной и графо-моторной функций, а также процессов их интеграции, входящих в афферентный синтез функциональной системы письма [4,8].

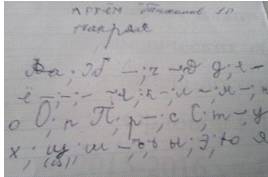

Рассматривая моторную дисграфию, в первую очередь указывается на то, что медленно вырабатывается устойчивая двигательная кинема. В рамках обследования навыков письма было выявлено, что моторные ошибки составляют самую многочисленную группу среди дисграфических ошибок в работах учащихся 3 классов ЭГ. В середине 3 класса в среднем на одну письменную работу (диктант) приходится 2,35 моторных ошибки (таблица 1).

Таблица 1

Результаты изучения ошибок дисграфического характера у учащихся ЭГ и

КГ (

m)

|

№ |

Виды ошибок |

Виды работ (ЭГ) |

Всего (m) |

Виды работ (КГ) |

Всего |

||

|

Диктант |

Списывание с печатного текста |

Диктант |

Списывание с печатного текста |

||||

|

1 |

Акустико-артикуляционные |

1,96 |

0,26 |

|

0,09 |

0,05 |

|

|

2 |

Звукового анализа и синтеза |

1,17 |

0,23 |

|

0,33 |

0,19 |

|

|

3 |

Моторные ошибки |

2,35 |

1,25 |

|

0,28 |

0,19 |

|

|

4 |

Зрительно-моторные |

0,87 |

0,13 |

|

0,14 |

0,05 |

|

|

5 |

Зрительно-простр-ые |

0,23 |

0,04 |

|

0 |

0 |

|

|

6 |

Оптические |

0,17 |

0,04 |

|

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечание: В таблице представлено среднее число ошибок

Моторные ошибки также присутствуют в письменных работах школьников КГ, но сопоставив среднее количество моторных ошибок, получаем, что школьники КГ допускают их в 6 раз реже (таблица 2).

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа моторных ошибок письма у

школьников ЭГ и

КГ (

m

)

|

№ |

Виды моторных ошибок |

Виды работ (ЭГ) |

Всего |

Виды работ (КГ) |

Всего |

||

|

Диктант |

Списывание с печатного текста |

Диктант |

Списывание с печатного текста |

||||

|

1 |

Добавление лишнего элемента и недописывания |

1,61 |

0,72 |

|

0,14 |

0,08 |

|

|

2 |

Ошибки кинетического запуска |

0,35 |

0,22 |

|

0,07 |

0 |

|

|

3. |

Графический поиск при написании буквы |

0,18 |

0,09 |

|

0 |

0,07 |

|

|

4. |

Персеверации |

0,17 |

0,13 |

|

0 |

0,04 |

|

|

5. |

Неоднократные обводки |

0,04 |

0,09 |

|

0,07 |

0 |

|

|

Всего |

|

|

|

|

|

|

|

Примечание: в таблице представлено среднее число ошибок

Больше всего моторных ошибок наблюдается на добавление лишних элементов и недописывания — 70 % от общего количества моторных ошибок (таблица 2).

В виду несформированности устойчивой программы написания букв, ребёнок инертно укорачивает или наоборот удлиняет воспроизводимые элементы букв.

Отмечено, что на качество написания букв влияет скорость и объем воспроизводимого текста. При их увеличении качество букв резко ухудшается, теряются или «размываются» их дифференциальные признаки, наклон букв и их размер также становится переменным.

Ошибки кинетического запуска составляют вторую по частотности группу (13 %) моторных ошибок, причинный характер возникновения данных ошибок заключается в инертности двигательного стереотипа [8]. Дети правильного передавали первый элемент буквы, а затем допускали смешения букв, что также может свидетельствовать о недостатке кинетического праксиса и недостаточном уровне серийной организации движений [5,8].

По результатам обследования устной речи было выявлено, что детям ЭГ свойственен низкий уровень развития произносительной стороны — 69 % обследованных детей имели нарушенное звукопроизношение. У учащихся ЭГ было выявлено нарушение артикуляционной моторики (76 % детей ЭГ), искажение звуко-слоговой структуры слова (57 %). Полученные данные говорят о нарушенной стороне моторной реализации высказывания у учащихся ЭГ. При этом в целом 83 % детей по количеству набранных баллов относились к IV (наивысшему) уровню успешности выполнения методики. Это говорит о том, что к концу 3 класса большинство детей преодолевали имевшиеся речевые трудности.

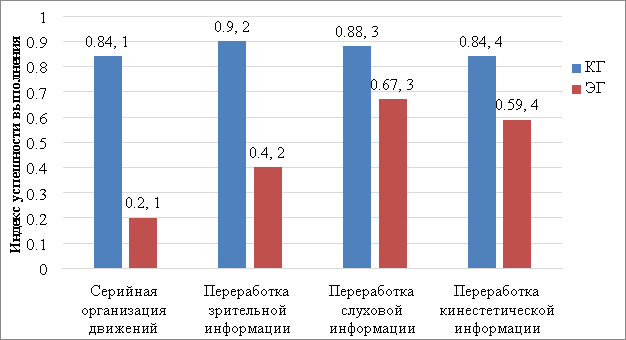

При выполнении нейропсихологических проб учащимися ЭГ выявляется инертность в переключении с одной двигательной формулы на другую (динамический праксис, реципрокная организация движений), сложности в удерживании графической программы (графическая проба). Данные пробы объединяются в блок серийной организации движений и по данному блоку наблюдается наименьший индекс успешности выполнения (рис.1).

Рис. 1.Суммарные индексы, отражающие успешность выполнения по блокам исследования вербальных и невербальных ВПФ учащихся ЭГ и КГ (m)

Выполнение проб на пальцевой праксис также показывает определенные затруднения в отраженном воспроизводстве и воспроизводстве по тактильному образцу положений пальцев. Воспроизведение изображения дома и невербализируемых фигур обнаруживает зрительно-пространственные лево и правополушарные сложности. В то время как сложности в узнавании недорисованных изображений говорят о недостатке зрительного гнозиса. Индекс успешности обработки зрительной информации составил 0,4.

Обсуждение.

Исследования, проводимые российскими и зарубежными учёными, показывают, что нарушения письма являются следствием не только нарушений устной речи, но и взаимосвязаны с неполноценным формированием невербальных высших психических функций. В данном направлении написано уже несколько научных работ Ахутиной Т. В., Пылаевой Н. М., Иншаковой О. Б., Величенковой О. А., Кузеевой О. В., Lorch M. P.

Моторная (диспрактическая) дисграфия характеризуется преобладанием моторных ошибок письма в работах учащихся и связана с несформированностью моторного компонента функциональной системы письма. Данные опубликованного научного исследования показывают, что количество моторных ошибок письма в работах младших школьников общеобразовательных школ показывает прогредиентную динамику [4] в связи с введением более сложных учебных задач и программных требований. Сопоставление данных обследования письменных навыков, устной речи, невербальных ВПФ позволяют сделать выводы о том, что преобладание в работах моторных ошибок может быть связано с нарушением артикуляционной моторики, звуко-слоговой структуры слова со стороны устной речи и в нарушении серийной организации движений, зрительных и кинестетических сложностях со стороны сформированности невербальных высших психических функций.

Основные термины (генерируются автоматически): ошибка, устная речь, вид работ, класс, моторная ошибка письма, общеобразовательная школа, печатный текст, нарушение письма, серийная организация движений, функциональная система письма.

Коррекционная работа по преодолению кинетических ошибок у младших школьников предполагает 4 этапа:

I этап — подготовительный;

II этап -отработки кинетического навыка отображения элементов букв;

III этап — дифференциации графем (полный образ);

IV этап — непосредственное введение смешиваемых букв в различные структурные единицы письма (слог, слова, словосочетания, предложения, текст).

При работе на подготовительном этапе необходимо решать следующие задачи:

1. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов.

— Развитие зрительного гнозиса:

а) развитие восприятия цвета;

б) развитие восприятия формы;

в) развитие восприятия размера и величины.

— Развитие буквенного гнозиса:

а) развитие восприятия цвета букв;

б) развитие восприятия формы, величины букв;

в) дифференциация расположения элементов букв.

— Развитие зрительного анализа и синтеза.

2. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти:

а) развитие запоминания формы предметов;

б) развитие запоминания цвета;

в) развитие запоминания последовательности и количества букв и предметов (вначале проводим работу по развитию зрительной памяти, рассматривая предметы, потом – геометрические фигуры, затем – буквы).

3. Формирование пространственного восприятия и представлений:

а) ориентировка в схеме собственного тела;

б)дифференциация правых и левых частей предмета;

в) ориентировка в окружающем пространстве.

4. Формирование речевых средств, отражающих зрительно- пространственные отношения.

5. Развитие зрительно – моторных координаций.

Основные виды работ на подготовительном этапе:

— прописывание фигур в воздухе

— усвоение различных способов работы рукой – от крупных движений всей руки, до мелких движений пальцами

(пальчиковая гимнастика – комплексы статических и динамических упражнений);

-штриховки, рисования прямых, наклонных, горизонтальных, кривых линий с различной степенью нажима на карандаш;

— рисование по клеточкам геометрических фигур, бордюров;

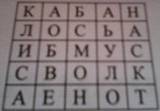

-узнавание и нахождение фигур, букв в условиях зашумлённого контура;

— конструирование, восстановление букв;

-упражнения на тактильное узнавание фигур, букв;

— игры- лабиринты;

— задания на развитие зрительного восприятия

( опираясь на ряд рисунков с предметами, ребёнок по заданию логопеда находит самый тонкий – толстый ствол, высокий – низкий дом и т.д.);

— работа с геометрическими фигурами , буквами по типу корректурных проб (раскрась все заданные фигуры);

— упражнения направленные на формирование пространственных представлений ( лева –права, верх – низ);

работа с цветовыми линейками;

(логопед предлагает назвать цвет первой, последней ячейки, справа от жёлтой, слева от оранжевой, между белой и жёлтой и т.д.

— тренировка зрительного анализатора.

Работа по таблицам с буквами печатного и письменного шрифтов.

( логопед предлагает ученикам “найти” другую букву)

Используются карточки с предметами, после с буквами.

( логопед предлагает назвать все предметы, буквы первой строки, второй и т.д. ,все изображения первого, второго и т.д. столбиков, сказать каких букв больше, каких меньше)

— упражнения на развитие и уточнение пространственно-временных представлений

Усвоение собственного тела. Учить ориентироваться в схеме собственного тела.

Несколько шагов:

• учить выделять правые, левые части тела;

• учить ориентироваться в малом пространстве. Что от меня находится справа, слева, спереди, сзади, сверху, снизу;

• учить ориентироваться в большом пространстве по отношению к другому;

• учить ориентироваться на листе бумаги, лепка, аппликация по заданию. На основе этого проходит формирование графо-моторных функций.

Упражнения:

• поднять правую руку, левую руку;

• показать где у педагога правая, левая рука;

• назвать предметы, которые расположены справа, слева;

Ребёнку предлагается воспроизвести движения, выполняемые педагогом, сидящим напротив: коснуться левой рукой правого уха, правой рукой левого глаза, правой рукой правого глаза и т.д.

Упражнения:

• положить ручку справа от тетради; положить карандаш слева от книги; сказать, где находится ручка по отношению к книге и карандаш по отношению к тетради — слева или справа. Так же проводится определение пространственного расположения трёх предметов: положить книгу перед собой, слева от неё поместить карандаш, справа – ручку;

• стоя друг за другом, назвать стоящего впереди, сзади; стоя в шеренге, назвать стоящего справа, слева;

• на демонстрационном полотне расположить соответствующие картинки с лева и справа от заданного предмета;

• сидя за столом, определить его правый и левый края;

• определить место соседа по отношению к себе, соотнося это соответствующей своей рукой; определить своё место по отношению к соседу, ориентируясь на его руку;

• стоя попарно, лицом друг к другу, по команде педагога один из партнеров определяет сначала у себя, затем у товарища правую руку, левую ногу и т. д., затем они меняются ролями;

• назвать последовательность расположения цветов радуги;

• назвать первое число справа, слева. Какое из них больше?

Определить, в каком направлении возрастают числа в ряду;

• прочитайте ряд в обратном порядке (справа — налево). Определить, как изменяется величина чисел в этом направлении (уменьшается);

• показать число 4. Есть ли у него соседи в ряду? Какое число стоит слева 4? Больше оно или меньше, чем 4? Назвать соседей числа 4 справа, сравнить их по величине.

• работы с изографами как с предметными изображениями, так и с сюжетными картинами (на основе печатных и письменных букв).

Уменьшить объективные трудности при обучении письму можно в том случае, если правильно подготовить ребенка и, кроме того, учитывать его возрастные возможности в процессе обучения. Необходимо знать и этапы формирования навыка письма. Кстати, вспомним, что “навык ~ это действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствия поэлементной сознательной регуляции и контроля”.

В формировании навыка выделяются три основных этапа:

Первый этап — аналитический, основным компонентом которого является вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение содержания.

Второй этап условно синтетический. Это этап соединения отдельных элементов в целостное действие.

Третий этап — автоматизация — и есть этап образования навыка как действия, которое характеризуется высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. Характерной чертой автоматизации навыка являются быстрота, плавность, легкость. Очень важно знать, что быстрота не должна быть навязанной, она должна стать естественным результатом совершенствования движений, а плавность (связность) также должна возникать как естественный результат формирования навыка.

Учитывая особенности формирования движений при письме, целесообразно обучение начинать не с целых букв, а с объяснения того, что каждая буква состоит из элементов, и мы фактически можем “сконструировать”, собрать любую букву из этих элементов.

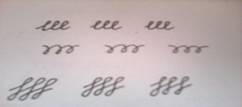

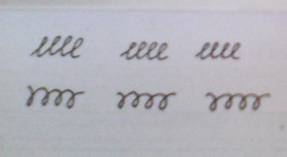

II этап — отработки кинетического навыка отображения элементов букв.

На II этапе предлагались задания по типу корректурных проб. Задания данного типа следует предлагать поэтапно, постепенно вырабатывая кинетические навыки.

Работа начиналась с отдельно взятого элемента смешиваемой буквы. Возьмём пару и — , у —

— выбери элементы буквы у и обведи их по точкам.

— найди элементы буквы и , обведи их по точкам.

Потом предлагались задания по дифференцировке элементов , смешиваемых графем.- найди и обведи элементы букв и — у —

Завершающим видом работ, в рамках заданий по типу корректурных проб , является дифференциация целых кинетических

образов ( графем). Задания необходимо предлагать детям на разлинованных тетрадных листах.

— найди и обведи по точкам букву у .

— найди и обведи по точкам все буквы и

найди и обведи по точкам все буквы и , у, используя разные цвета.

— допиши буквы по инструкции ( перед ребёнком бордюр, состоящий из одинаковых элементов букв, логопед называет звуки – ребёнок дописывает например к овалу линию вверх с закруглением вправо –б, линию с петелькой внизу – д и т. д. ).

Вырабатывая правильные, точные кинетические движения необходимо проговаривать звуки, тем самым мы закрепляем межанализаторную цепь, лежащую в основе процесса письма

Процесс письма — сложно организованный и первоначально очень трудный для ребенка вид деятельности, и его успешность во многом зависит от полноценной концентрации внимания, умения контролировать себя в процессе записи, способности сохранять продуктивность в работе благодаря выносливости и устойчивости внимания. Проверив особенности внимания с помощью специальных тестов и наблюдений за процессом письма учащегося, логопед во многих случаях сочтет необходимым включить в логопедическую работу упражнения на формирование у детей внимания и самоконтроля при письме. Подобные задания способствуют решению этой задачи.

На этом этапе также проводилась работа по “расшифровке’’ (перекодированию элементов смешиваемых графем в полные образы ) .

Учащимся предлагались задания по расшифровке бордюров из элементов букв ,слогов, слов, словосочетаний, предложений. Данный вид упражнений очень нравится ребятам, задания выполняются в хорошем эмоциональном настрое.

“Расшифровки”.

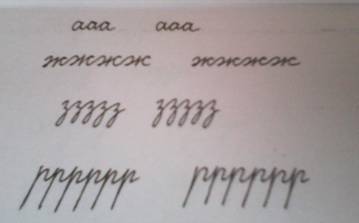

III этап — этап дифференциации графем (полный образ).

Учитель –логопед предлагает ребёнку:

— продолжи строку у у у …… и т. д.

— напиши, соблюдая ритм

— напиши бордюр из букв ииу ииу и т.д.

Прочитай слова, с буквой у — подчеркни синим цветом, с буквой и- зелёным.

Прочитай слова, с букой у- подчеркни синим цветом, с буквой и- зелёным, с буквами и, у – красным

— Прочитай предложения. Подчеркни слова со смешиваемыми по кинетическому признаку буквами ( с буквой п – синим, с буквой т – красным).

— Прочитай предложения. Подчеркни слова с буквой п – синим, с буквой т – красным, с буквами п и т — зелёным.

Аналогичная работа проводится и на уровне текста.

Основная задача учителя-логопеда на данном этапе сводится к тому, чтобы научить детей выделять опорные признаки, отличающие смешиваемые буквы.

Последовательность операций:

— выделение звука из слога, слова (работа с фонемой);

— определение сигнального признака артикулемы;

— соотнесение артикулемы с графемой (выбор из пары смешиваемых);

— контроль правильности выбора;

— запись буквы.

Упражнения.

• Графические диктанты (обозначение целыми буквами)

• Работа со слоговыми схемами:

— ребёнок должен проанализировать слова и разобрать по соответствующим группам (опора на готовые схемы);

— ученик самостоятельно составляет схему слова.

Слова подбираются со схожими графемами и –у, о –а

Например: фикус, минус внизу, спутник, кубик, туфли

___и__/_у___ __у__/__и___

• Логопед предлагает ученику разделить слова на слоги и записать слоги в соответствующий столбик.

п

т

пал

точ

спи

втор

— точка, палка, плёнка, труды

— кости, распилил, растение, солдаты

— спина, вторник, спасибо, стеночка, плащи

— нитка, калитка

— посты, тропа, лапти и т.д.

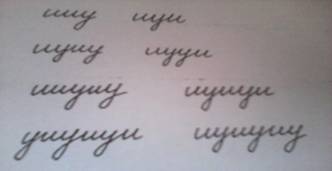

IV этап — этап непосредственного введение смешиваемых букв в различные структурные единицы письма (слог, слова, словосочетания, предложения , текст).

Вставь в слова пропущенные буквы П или Т.

— Образуй слова начинающиеся на смешиваемые по кинетическому признаку пары п-т, и –у, б –д и т.д. Запиши их в два столбика.

— Вставь в словосочетания пропущенные буквы п или т.

— Вставь в предложения пропущенные буквы п или т.

— Найди место слову в предложении (слова со смешиваемыми буквами предлагаются в рукописном варианте).

Маляры _ потолки.

Пираты _ добытые сокровища.

делили

белили

Пёс Дик _ хозяину лапу.

Золушка спешит на _.

бал

дал

Щенок спокойно _ под столом.

Гадкий Утёнок _ красивой белой птицей.

стал

спал

— Выпиши слова в два столбика п т.

— Выпиши слова в три столбика п т п т.

— Выпиши из текста слова в два столбика п т

— Выпиши из текста слова в три столбика п т пт

— Запиши под диктовку слова в два, три столбика;

— Запиши словосочетания;

— Запиши предложения под диктовку.

Зелененко Марина Олеговна,

учитель-логопед I категории,

ГБОУ СОШ — № 633 г.Москва

Loading …

1.5. О чем могут рассказать ошибки чтения и письма?

Прежде всего, давайте рассмотрим какие ошибки письменной речи у ребенка с нормальным слухом, зрением и интеллектом, являются для родителей сигналом к тому, что ребенку необходима логопедическая помощь в их преодолении. В логопедии такие ошибки принято называть специфическими ошибками. Для данных ошибок характерно следующее:

специфические ошибки являются стойкими, т.е. сохраняются у ребенка продолжительное время (месяцы и даже годы). Данные ошибки часто повторяются, не являясь случайными.

как правило, специфические ошибки письма не связаны с применением орфографических и синтаксических правил. Исключение составляют ошибки, связанные с обозначением границ предложений. Если ребенок систематически забывает писать новое предложение с заглавной буквы и ставить точку в конце предложения, часто такая ошибка считается специфической и считается проявлением дисграфии;

специфические ошибки обусловлены несформированностью “функционального базиса чтения и письма”, о котором мы говорили выше.

Не стоит путать специфические ошибки с теми ошибками, которые неизбежно возникают у детей на начальных этапах освоения грамоты (так называемыми “ошибками возраста” или “физиологическими ошибками”). Мы помним, что говорить о наличии или отсутствии дислексии или дисграфии у ребенка можно не ранее окончания систематической работы по изучению “Букваря”.

Все специфические ошибки могут быть тем или иным образом систематизированы. На современном этапе существует множество таких систематизаций с позиций психолого-педагогического, клинико-педагогического и нейропсихологического подходов к рассмотрению нарушений чтения и письма.

На основе обобщения различных подходов к изучению нарушений чтения и письма можно выделить следующие специфические ошибки:

1) ошибки чтения и/или письма, обусловленные недоразвитием устной речи (“речевые” ошибки):

— при фонетико-фонематическом недоразвитии (у детей нарушено произношение, фонематический слух (различение звуков) и/или слоговая структура слов);

— при общем недоразвитии речи (нарушения речи проявляются на всех уровнях языковой системы: связная речь, лексико-грамматический строй речи, слоговая структура, фонематический слух и/или звукопроизношение).

2) ошибки чтения и/или письма, обусловленные несформированностью оптико-пространственных представлений;

3) ошибки чтения и/или письма, обусловленные несформированностью произвольной деятельности (слабостью программирования, регуляции и контроля деятельности и поведения);

4) ошибки письма, обусловленные моторными проблемами ребенка.

Прежде чем остановиться на рассмотрении каждого вида ошибок подробнее, отметим, что:

— довольно часто у ребенка с дислексией/дисграфией обнаруживается сочетание нескольких видов ошибок, т.е. ошибки ребенка могут быть обусловлены целым рядом причин (например, недоразвитием речи и оптико-пространственных представлений или несформированностью произвольной деятельности, оптико-пространственных представлений и моторными проблемами и т.д.). В самых сложных случаях у одного и того же ребенка могут наблюдаться все 4 вида ошибок;

— ошибки, встречающиеся при чтении и в письменных работах ребенка довольно трудно анализировать. Часто одну и ту же ошибку можно трактовать по-разному, так как одна и та же ошибка у разных детей может быть обусловлена разными причинами.

Для того, чтобы грамотно отнести ошибку к тому или иному виду, т.е. определить истинную причину ее возникновения (а иногда это может быть сразу несколько причин), должно быть проведено логопедическое и психологическое обследование ребенка (т.е. всестороннее обследование развития речи и других психический функций ребенка). Кроме того, при интерпретации ошибок, логопед учитывает:

условия выполнения задания (утро, день, вечер; до/после каникул; задание, выполненное с помощью родителей, учителя или самостоятельно и др. факторы);

особенности самого текста, в котором появилась каждая конкретная ошибка (учитывается сложность звуко-слоговой структуры слова, в котором была допущена ошибка, частотность его употребления в языке; обращается внимание на слова, окружающие ошибочно написанное слово и другие факторы);

доминирующий вид ошибок, который оказывает влияние на выстраивание специалистом гипотезы (которая затем проверяется) о причине возникновения той или иной ошибки.

Таким образом, диагностика нарушений чтения и письма является процедурой, требующей высокого уровня компетенции в данном вопросе.

Отдельно отметим, что при интерпретации ошибок письма логопед анализирует не менее 5-6 (а лучше даже больше) письменных работ ребенка, среди которых задания разного вида: списывания, диктанты, изложения, сочинения (соответствующие программным требованиям того класса, в котором обучается ребенок). Логопед сравнивает работы ребенка, выполненные дома и в классе. Много информации для специалиста содержится в тетрадях ребенка по математике и другим учебным предметам, в дневнике ребенка (если таковой ведется не в электронном, а в рукописном виде).

На протяжении школьного обучения выраженность нарушений чтения и письма может как уменьшаться, так и увеличиваться (без проведения специальной коррекционной работы, как правило, увеличивается).

У многих детей с нарушениями чтения и письма ошибки 3 и 4 вида проявляются ближе к концу обучения в начальной школе (в 3-4 классе), что обусловлено возрастанием общей учебной нагрузки, увеличением объема предлагаемых ребенку текстов, а также требований к скорости и плавности чтения и письма.

Перейдем к рассмотрению перечисленных выше видов ошибок, не претендуя на полноту описания всех существующих специфических ошибок, но выделив лишь основные, наиболее типичные варианты. Кроме того, попытаемся показать, каким образом те или иные факторы риска, о которых мы говорили в предыдущем подразделе (см. стр. 18 — 20) впоследствии могут стать причиной тех или иных ошибок чтения и письма?

1. Ошибки, обусловленные недоразвитием устной речи (при фонетико-фонематическом и общем недоразвитии речи).

Обратимся к чек-листу №1, представленному на странице 18-19. Посмотрите внимательно на первые два пункта в этом чек-листе.

Если Вы отметили галочкой 1-й пункт, значит у ребенка имеются нарушения звукопроизношения, 2-й пункт — возможно, у ребенка имеется недоразвитие фонематического восприятия.

К каким ошибкам чтения и письма могут привести данные трудности?

Начнем с того, что, если ребенок не произносит тот или иной звук, на письме он может пропускать соответствующую данному звуку букву.

Однако наиболее часто при данном виде нарушений фиксируются так называемые “фонологические замены”, т.е. замены букв при чтении или на письме по принципу сходства соответствующих им звуков, как правило:

— глухих и звонких (п-б, т-д, к-г, ф-в, ш-ж, с-з), например: вместо “бабушка” ребенок напишет “папушка”, вместо “порошок” — “борошок” и т.п.;

— мягких и твердых, например: “пень” — “пен”, “мячик” — “мачик” и т.п.;

— свистящих (с, з, ц) и шипящих (ш, ж, ч, щ): “шуба” — “суба”, “жить” — “шить” и т.п.;

— аффрикат и их составляющих (ч- ц, ч -щ, ч-т, ц-т, ц-с): “чайка” — “цайка”, “щека” — “чека” и т.п.;

— сонорных и й (м-н, мь- нь, р-л, рь-ль, ль-й): “мел — нел”, “корка” — “колка” и др.;

— гласных (чаще: о-у).

Нужно отметить что специфическими среди таких замен являются те ошибки, которые связаны с нарушением фонетического принципа письма, т.е. замены в письме одних букв другими в сильной позиции. Для гласных — это ударная позиция в слове, когда на гласный звук падает ударение, для согласных — это позиция, когда звук в слове слышится четко. Так, если ребенок пишет «мАлАко» — это не будет являться специфической ошибкой, так как безударные О в слове “молоко” находятся в слабой позиции. Также не будут специфическими ошибки в словах: «дуП» — при произнесении слова «дуБ» последний звук оглушается; «сонце» — в слове «солнце» звук Л является непроизносимым.

Следует отметить, что к школьному возрасту звукопроизношение детей может быть нормализовано, однако проблемы фонематического восприятия могут сохраняться. Как правило, в 1-м классе это может быть выявлено только при логопедическом обследовании ребенка. При целенаправленной, систематической работе с логопедом, выполнении домашних заданий, у школьников с нормальным физическим слухом и интеллектом перечисленные выше ошибки, как правило, достаточно быстро “изживаются”.

Наряду с “фонологическими заменами”, как при чтении, так и на письме могут быть ошибки, указывающие на недостаточную сформированность (несформированность) навыков языкового анализа и синтеза (на уровне слога, слова, предложения, текста). Такие ошибки могут наблюдаться как при фонетико-фонематическом, так и при общем недоразвитии речи.

Если мы обратимся к 3-му пункту 1 чек-листа, то увидим те трудности, с которыми может столкнуться ребенок на самом начальном этапе освоения грамоты.

Если вовремя не выявить трудности формирования навыков языкового анализа и синтеза и не начать соответствующую коррекционную работу, в дальнейшем это может привести к тому, что письменные работы ученика будут “пестрить” пропусками, перестановками или добавлениями букв и слогов. Ребенок может раздельно писать части слова, либо, наоборот, написать без пробела несколько слов (например, вместо: “Саша пошла в лес за грибами”. — “Саш по лша влеза гибам”). Некоторые дети не соблюдают границы предложений: не ставят точку, не пишут предложение с заглавной буквы. При чтении такие дети также могут пропускать или переставлять местами буквы и слоги, добавлять лишние буквы и др.

Вернемся к чек-листу № 1. Если наряду с первыми тремя пунктами, Вы отметили галочкой еще какие-либо пункты в чек-листе, это свидетельствует о том, что ребенку требуется углубленное логопедическое обследование на предмет выявления или исключения “общего недоразвития речи”. В случае констатации логопедом ОНР, ребенку требуется незамедлительная коррекционная помощь. Коррекция ОНР требует достаточно длительной и систематической логопедической работы.

Как мы уже говорили, состояние устной речи накладывает отпечаток на состояние письменной речи ребенка. “Общее недоразвитие речи” характеризуется не только нарушениями звукопроизношения (которых при нерезко выраженном общем недоразвитии речи в школьном возрасте может уже и не быть), недоразвитием фонематического восприятия, но и трудностями освоения языка как системы.

Как следствие, у детей, чьи нарушения чтения и/или письма обусловлены ОНР, помимо перечисленных выше ошибок (общих для детей с ФФН и с ОНР), возникают трудности и ошибки, обусловленные недостаточной сформированностью грамматического строя речи, бедностью словарного запаса, трудностями формирования связной речи:

— искажения прочтения/написания окончаний в словах разных частей речи, например: “течет быстрый реки”, «чинил самолёта», “о динозавров”, “на прутьев” и др. Как правило, при чтении данные ошибки наиболее ярко выражены на синтетической ступени формирования навыка;

— ошибки словообразования: “козленки” вместо “козлята”, “кожевый” вместо “кожаный”, “кладить” вместо “класть” (при чтении это может отмечаться при угадывании слов);

— трудности усвоения правописания предлогов и приставок;

— в диктантах, изложениях и сочинениях — замены одного слова другим ввиду отсутствия нужного слова в словаре ребенка или трудностях его припоминания. Например, замены типа: “майка — рубашка”, “колено — нога”, “вяжет — шьет”, “Мальчик льет цветы” вместо “поливает”, “Девочка сидит задуманная” вместо “задумчивая” (при чтении отмечается при угадывании ребенком слов);

— искажения слов: “Одежда на ней высшедшая” вместо “выцветшая”, “а кресности” — “окрестности”, “ а тсырела” — “отсырела”;

— в изложениях и сочинениях — частые повторы, использование стереотипных слов и выражений;

— трудности самостоятельного составления сложных, или даже простых распространенных предложений;

— невозможность написания изложений и сочинений даже к концу начальной школы;

— часто технические проблемы в освоении навыка чтения тормозят понимание прочитанного, хотя возможен и другой вариант, когда при достаточно развитой технике чтения понимание смысла прочитанного текста затруднено.

Вот почему, чтобы эффективно преодолевать нарушения чтения и письма, специалистам необходимо разобраться, каковы механизмы этих нарушений у каждого конкретного ребенка.

2. Ошибки, обусловленные несформированностью оптико-пространственных представлений.

Обратимся к чек-листу № 2.

Обратите внимание на первые два пункта в этом чек-листе. Данные пункты включают описание тех проблем, с которыми сталкиваются дети с несформированностью оптико-пространственных представлений.

При анализе тетрадей школьника видно, как трудно ему ориентироваться на листе бумаги: в тетрадях в клетку на уроках математики ребенку трудно отсчитать нужное количество клеточек влево или вниз; в тетрадях в линейку на уроках русского языка ребенок испытывает затруднения в соблюдении красной строки, затрудняется в пропуске строк между заданиями. Иногда ребенок создает дополнительные поля слева (наблюдается так называемое “левостороннее игнорирование” листа бумаги). При чтении ребенок часто теряет нужную строчку и т.д. Перечисленные трудности, без сомнения, замедляют общий темп работы ребенка.

Трудности оптико-пространственного восприятия также выражаются в:

смешениях букв, сходных оптически, например: «к-ж-х», «ш-щ», «ч-н», «т-г», “т-п”, “л-м”, “и-у” и др.;

трудностях ориентации в порядке следования букв и цифр, перестановках букв и слогов, зеркальном чтении и/или написании слогов или слов;

зеркальном написании букв и цифр на письме.

3. Ошибки, обусловленные несформированностью учебной (произвольной) деятельности.

Если в чек-листе № 2 Вы отметили галочкой 3, 4, 5 или 6 пункт, это свидетельствует о недостаточной сформированности определенных предпосылок к полноценной учебной деятельности ребенка: воли, внимания, регуляции и контроля поведения и деятельности и др.

В дальнейшем эти проблемы могут привести к ошибкам чтения и письма, названными О.Е. Грибовой “мерцающими ошибками”. Такие ошибки отличаются тем, что несмотря на то, что их можно объединить в одну группу, сами по себе ошибки всё время разные. Их наличие или отсутствие очень сильно зависит от различных факторов, воздействующих на ребенка в данный момент времени и определяющих его эмоциональное состояние: отдохнувший он или уставший, хорошее у него настроение или нет, волнуется он или спокоен, как он оценивает тот объем работы, который предстоит выполнить (например, дети критически настроены к большим объемам текстов, допускают в них больше ошибок или вовсе отказываются читать или писать).

Следует отметить, что замедленный темп и нарушение правильности чтения, связанные с несформированностью произвольной деятельности, могут быть обусловлены недостаточной сформированностью механизмов регуляции движений взора в процессе чтения, трудностями распределения и “узостью” зрительного внимания и пр. Так, недостаточность “широты угла зрительного внимания” (термин А.Н. Корнева), т.е. ограниченность (по сравнению с нормой) числа букв, которое читающий одновременно удерживает в поле зрения, может значительно затруднять как технику чтения ребенка, так и осмысление прочитанного.

В нейропсихологии ошибки на письме, обусловленные несформированностью произвольной деятельности, называются “регуляторными ошибками”, так как в значительной мере такие ошибки обусловлены слабостью регуляции поведения и деятельности ребенка, высокой спонтанностью его деятельности. Профессор Т.В. Ахутина, доктор психологических наук, профессор, специалист в области нейропсихологии и психолингвистики отмечает, что в основе такого вида нарушений лежит “упрощение или инертность элементов программы” поведения и деятельности ребенка.

При письме и чтении у детей фиксируются:

— пропуски букв (или их элементов при письме), слогов, слов;

— “застревание” на буквах (или их элементах при письме), слогах, словах/частях слов, когда уже прочитанные или написанные буквы (элементы букв)/слоги/слова повторяются снова, заменяя собой какие-либо другие буквы/слоги/слова (“весенНЕГО равнодисНЕГО” вместо “весеннего равноденствия” — данная ошибка отнесена к “регуляторной”, так как у данного ребенка такой вид ошибок является доминирующим, хотя здесь, вероятно, сыграло роль и отсутствие данного слова в словаре ребенка);

— “предвосхищения букв” (“ВеЩело треЩит”, “сБасиБо”, “ЗраЗу”, “на гипРких пРутьев” вместо “на гибких прутьях”, “РуРчат” вместо “журчат”, “сМетлыМ” вместо “светлым” и др.);

— при письме — написание слов без пробела/слияние двух и более слов в одно, трудности обозначения границ предложений и др.;

— симптомы “полевого поведения”: при чтении или письме дети руководствуются случайными внешними стимулами, а не правилами или поставленными целями (например, ребенок читает/пишет ту же букву, тот же слог или даже то же слово, на которое случайно упал его взгляд в ранее прочитанном/написанном тексте. Так как угол зрения ребенка весьма сужен, как правило, такая провокация содержится строчкой выше, непосредственно над тем словом, которое ребенок читает/пишет в данный момент).

Для письменных работ детей характерна нестабильность почерка: сегодня пишет более-менее, завтра — каракули. При утомлении почерк становится неровным, может быть много зачеркиваний, ребенок не дописывает слова и целые предложения. Часто дети залезают за поля, либо, наоборот, необоснованно оставляют дополнительные поля справа.

Высокая спонтанность деятельности обуславливает непоследовательность изложения фактов при написании изложений и сочинений данными детьми.

4. Ошибки письма, обусловленные моторными проблемами ребенка.

Проблемы в развитии не только крупной, но и мелкой моторики ребенка можно заметить уже в дошкольном возрасте (см. пункт 7 чек-листа №2).

На современном этапе развития логопедии изучению моторных ошибок на письме младших школьников большое внимание уделила Ольга Борисовна Иншакова. Ученым было выявлено, что в основе таких ошибок лежат трудности усвоения двигательной программы, нарушения координации движений при выполнении сложных моторных действий. Так как в 1-м классе письменных работ не так много, такие нарушения у детей практически незаметны. С увеличением общей учебной нагрузки, требований к скорости, слитности и плавности письма, при необходимости распределения внимания между недостаточно сформированной техникой письма и применением орфографических правил, у детей с нарушением координации движений количество моторных ошибок резко возрастает.

В письменных работах таких детей наряду со стойкими каллиграфическими проблемами, отмечаются написания лишних элементов букв, либо, наоборот, недописывание элементов букв; укрупнение отдельных элементов букв.

Отдельно следует отметить так называемые “ошибки кинетического запуска” (термин И.Н. Садовниковой), т.е. смешения букв по сходству движения руки при их написании (кинетическому сходству): о-а в ударной позиции (“Кастя” вместо Костя), д-б (“рабость” — радость), п-т (“стасибо” — спасибо), и-у (“луцо” — лицо), х-ж (“прижодили” — приходили), г-р (“варон” — вагон) и др.

Такие ошибки легко перепутать с “оптическими” ошибками и только более углубленное обследование позволит специалисту определить, что в основе таких ошибок: нарушение динамической организации движений, регуляторные трудности или трудности оптико-пространственные (хотя, как мы говорили выше, ошибка может быть спровоцирована целым комплексом причин).

Снова обратимся к чек-листу №2. Если Вами замечены трудности при выполнении 8 пункта данного чек-листа, это может свидетельствовать как о слабости памяти ребенка, так и о недостатках формирования его произвольной деятельности.

Отдельно хочется отметить, что, как правило, в основе каждого вида описываемых нами ошибок, лежат проблемы запоминания (так называемые “мнестические” проблемы — слабость слуховой, зрительной, двигательной памяти и др.).

При этом имеет значение уровень развития как долговременной, так и кратковременной памяти ребенка. Так, например, при чтении текста или написании диктанта возникает необходимость быстро вспоминать значения прочитанных или услышанных слов, — для этого хорошо должна быть развита долговременная память. В то же время при прочитывании или записи слова ребенку необходимо на какой-то короткий отрезок времени удержать в памяти ряд букв(звуков)/слогов, составляющих слово, а при чтении предложения — ряд слов, составляющих предложение, — в этом случае большое значение имеет уровень сформированности кратковременной памяти.

Таким образом, мы рассмотрели далеко не полный перечень трудностей и ошибок чтения и письма при дислексии и дисграфии.

Так, например, темой отдельной главы или даже отдельного пособия могли бы стать проблемы запоминания букв (зрительного образа буквы, связи между буквой и звуком (звуками), запоминания двигательного стереотипа написания буквы). Частой проблемой при нарушениях чтения и письма является несоответствие способа чтения читательскому стажу ребенка: позвуковое («бухштабирование») или побуквенное (ребенок читает «рэ-о-зэ-а» вместо «роза») чтение при стаже чтения более года, отрывистое слоговое чтение при стаже чтения более двух лет и многие другие проблемы.

Отметим, что, как правило, для всех детей с нарушениями чтения и письма характерен замедленный темп работы, часто несформированность техники чтения тормозит понимание прочитанного.

Об этих и других проблемах детей можно почитать в той литературе, ссылки на которую имеются в конце пособия. Сейчас же перейдем к общим рекомендациям по преодолению нарушений чтения и письма, а также представим Вашему вниманию своеобразный “конструктор” — гид, на который Вы можете опираться при выборе специальной литературы практического характера, зная, какие именно проблемы нарушения чтения и письма являются ведущими, а какие сопутствующими у Вашего ребенка.

Остроухова Ксения Владимировна

Учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 5 «Медвежонок»

Россия, город Балашиха

ksu201@yandex.ru

Смешение букв по кинетическому сходству или диспраксическая дисграфия у учащихся начальной школы.

В статье рассматриваются особенности формирования письма у младших школьников. Раскрываются причины несформированности графо-моторной функции у младших школьников. Разработаны и представлены основные приемы и направления работы по формированию графо-моторных навыков у младших школьников.

Ключевые слова: Письмо, графо-моторный навык, диспраксическая дисграфия, кинетическая дисграфия, кинетические ошибки.

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная взаимосвязь и взаимообусловленность. Структура этого процесса зависит от этапа овладения навыком, задач и характера письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития.

Процесс письма взрослого человека является автоматизированным и отличается от характера письма ребенка, овладевающего этим навыком.

Существует много исследователей (А. Р. Лурия , А. А. Леонтьев, О. А. Токарева, М. Е. Хватцев, Л.К. Назарова, Р.Е. Левина, Л. Ф. Спирова, Н. А. Никашина, Д. И. Орлова, Г. В. Чиркина, И.К. Колповская, Р.И. Лалаева, С.Б. Яковлева и др.), которые изучали и изучают проблему нарушения письма у детей.

Нарушение навыка письма в логопедии принято называть дисграфией.

Дисграфия — это частичное специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в наличии стойких специфических ошибок, возникновение которых у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения. [2,с.12]

Многими исследователями (О. А. Токаревой, М. Е. Хватцевым, Р.И. Лалаевой и др.) разработаны классификации дисграфий, описаны причины нарушения письма, предложены направления и методы работы по коррекции дисграфий.

Но, с каждым годом увеличивается количество детей, страдающих разными видами дисграфий, а порою, у одного ребёнка обнаруживаются сразу несколько видов дисграфий.

Кроме этого, в письме школьников в последние годы обнаруживаются новые виды ошибок, которые не подходят под описание ранее выделенных видов дисграфий, а следовательно и эффективной коррекционно-логопедической методики по коррекции этих новых ошибок ещё не разработано. Эти нарушения письма заключается в неспособности овладеть графическим образом букв, сходных по начертанию или имеющих одинаковые элементы (л-м, и-у, п-т, б-д, х-ж, и-ш). В других случаях не дописываются элементы букв. Чаще это происходит, если соседние буквы имеют одинаковый элемент. В ряде случаев смешивается сходство печатных и письменных букв. И.Н. Садовникова называет эти ошибки кинетические. По её мнению, в таких ошибках смешиваются кинестетические образы и двигательные «формулы» (кинемы), а не оптические образы (графемы) [2,с.18]. Она связывает причины возникновения подобных ошибок с недостаточно сформированным графо-моторным навыком письма. Приводит примеры коррекционной работы по преодолению кинетических ошибок, которые всё чаще встречаются у учащихся младших классов. А.Н. Корнев называет это нарушение письма диспраксической дисграфией. У детей с подобным видом дисграфии крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема) [1,с.34].

Можно сделать вывод, что кинетическая дисграфия — это новый вид нарушения письма. Его необходимо исследовать и разработать методы профилактики и приёмы коррекции.

У младших школьников с несформированным графо-моторным навыком обнаруживается ряд особенностей формирования графо-моторной функции, которые выражаются в задержке ее развития. У детей с несформированным графо-моторным навыком крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема). Изображение каждой буквы происходит неавтоматизированно, требует отдельного сознательного контроля. При безотрывном письме качество букв резко ухудшается, теряются или «размываются» их дифференцированные признаки. Поэтому дети, чтобы писать по возможности разборчиво, каждую букву изображают отдельно. Во всех случаях отмечается крайне неровный, «корявый», нестабильный почерк. Буквы разного размера и разного наклона. В ряде случаев усваивается неверный ход движения руки при изображении букв, что делает невозможным безотрывное письмо [2,с.30]. В такой ситуации учащиеся не могут самостоятельно сформировать графо-моторный навык письма.

Особенности формирования графо-моторного навыка дают основания утверждать о необходимости коррекционного воздействия для устранения этих нарушений и развития графо-моторной координации у младших школьников с кинетическими ошибками (диспраксической дисграфией). Данный вид коррекционной работы очень важен, так как задержка формирования графо-моторной координации резко повышает вероятность возникновения у этих детей трудностей формирования навыка письма, что ведёт к неуспеваемости по русскому языку.

Графо-моторные движения при письме совершаются с большим напряжением, скованно. В результате рука у ребенка быстро устает. Письмо становится медленным по темпу. Характерно, что в первом классе почерк у таких детей сравнительно лучше и буквы разборчивее, чем в более старших классах. Это связано с тем, что в 1-м классе ребенок имеет достаточно времени, чтобы вырисовывать каждую букву отдельно. Уже в 3-м классе требуемая скорость письма такова, что делает это невозможным. Так как автоматизированный навык не вырабатывается, то ускорение письма резко ухудшает его качество.

При клиническом исследовании у таких детей обнаруживается нарушение пальцевого праксиса. При выполнении графо-моторных тестов выявляется инертность в переключении с одной двигательной формулы на другую. Конструктивные навыки обычно неплохо развиты, но невербальные интеллектуальные способности ниже вербальных. По мнению Корнева А.Н., замены букв в письме у таких детей возникают вследствие инертности двигательного стереотипа. Наличие у двух или нескольких букв одинаковых начальных элементов провоцирует ошибку в виде смешения этих букв. Аналогичен механизм недописывания элемента буквы при наличии такого же у соседней.

Нередко, так же как при других формах дисграфии, акт письма осложняется слабостью блока программирования и контроля, трудностью распределения когнетивных ресурсов и внимания между моторными, фонематическими и орфографическими операциями.

Включение в акт письма еще одного анализатора — двигательного — расценивается лишь как необходимое средство обеспечения технической стороны письма. Между тем было бы неправильно не учитывать качественную перестройку, которая происходит в ассоциативной цепи слухо-речедвигательных и зрительно-двигательных представлений, обеспечивающих процесс письма.

Буквы рукописного шрифта — это различные комбинации определенных элементов, принятых в графической системе данного языка. И.Н. Садовникова выделила группу оптически сходных букв славянской графики (кириллицы). Они представлены в левой части таблицы № 1 (их сходство особенно усиливается в условиях скорописи). Затем она сопоставила пары оптически сходных букв с наиболее часто смешиваемыми (попарно же) буквами в письме школьников. Эти последние пары смешиваемых букв не связаны с особенностями произношения и не подпадают ни под одну из известных категорий ошибок, о чём говорилось выше. При этом выявлена большая распространенность смешения этих букв (по кинетическому сходству), представленных в правой части таблицы № 1 [2,с.36].

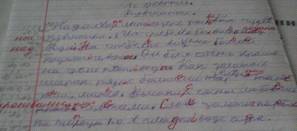

Примеры смешения букв в письме по кинетическому сходству:

о-а: (в ударной позиции) — «бонт», «куполся,», «ураки,»;

«глозки», «страйка», «лондыш», «сенокас», «тетродь», «журовль», «на гарку»;

б-д: «людит», «рыдоловы», «убача», «дольшой»;

и-у: «прурода», «села миха»,»на береги, «кукишка»;

т-п: «стасли(спасли)», спанция(станция)», «стисывать(списывать)»;

х-ж: «поймал еха», «можнатые», «дорохки», «нажотка;

л-я: «февраяь», «кяюч «, «весеяо;

Г-Р: «Гечка», «Габота, «Ролова,», «Ролод», «Гаки», «Гастаял», «Гыбаки».

В указанных смешениях обращает на себя внимание совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв.

(Таблица №1)

Написав первый элемент, ребенок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки в соответствии с замыслом: он либо неправильно передал количество однородных элементов (л-м, п-т, и-ш …), либо ошибочно выбрал последующий элемент (у-и, Г-Р, б-д …).

По-видимому, решающую роль играет тождество графо-моторных движений «на старте» каждой из смешиваемых букв. А буквы оптически сходные имеют разные отправные точки при их начертании и в письме школьников не смешиваются (эти точки выделены особо в левой части таблицы № 1).

Контроль за ходом двигательных актов во время письма осуществляется благодаря зрительному восприятию и костно-мышечным ощущениям (кинестезии). Умение оценивать правильность начертания букв на основе кинестезии позволяет пишущему вносить поправки в движения еще до совершения ошибок. При несформированности кинетической и динамической стороны двигательного акта у младших школьников кинестезии не могут иметь направляющего значения, и тогда происходит смешение букв, начертание первого элемента которых требует тождественных движений. С переходом на стадию связного письма отмечается значительный рост числа таких ошибок, что в определенной мере связано с повышением темпа письма и увеличением объема письменных работ.

В широкой распространенности подобных смешений отрицательную роль играет также неправомерное методическое требование «безотрывного» написания слов с первых недель обучения детей в 1-м классе. Стадия поэлементного написания букв практически отсутствует. Умение вносить предварительные поправки по ходу письма (до совершения ошибки) может быть выработано лишь при грамотной разработке системы графических упражнений в букварном периоде.

С увеличением темпа письма и объема письменных работ отмечается рост числа подобных ошибок в 3-м классе по сравнению с 1-м — почти в два раза. Такая своеобразная динамика частотности ошибок в значительной мере может быть объяснена направленностью педагогического воздействия на развитие фонематического слуха, звукового анализа, коррекцию нарушений звукопроизношения, с одной стороны, и отсутствием методически корректной системы формирования графо-моторных навыков и дифференцировок — с другой.

Исследователи [2,с.40] наблюдали стойкие смешения по кинетическому сходству и у учеников старших классов общеобразовательной школы, и у студентов педагогического вуза (б-д, и-у, п-т …).

Смешения букв по кинетическому сходству не следует воспринимать как безобидные «описки» на том основании, что они не связаны ни с произносительной стороной речи, ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения, хотя конфигурация букв рукописного и печатного шрифта различна. Этот феномен объясняется тем, что у школьников при указанных смешениях «размываются» неокрепшие еще связи между звуком и буквой: между фонемой и артикулемой, с одной стороны, и графемой и кинемой — с другой. Вот примеры ошибок чтения учеников 2-3 кл.: «жолодная зима», «поле хотгеет», «…идавпй Машуобнумать», «тяжелаярадота», «дни столи короче» и т.д. (на материале печатных текстов).

Таким образом, можно сказать, что кинетические ошибки по И.Н. Садовниковой и диспраксическая дисграфия по А.Н. Корневу – это одно и то же. Смешения букв по кинетическому сходству носят закономерный и стойкий характер, снижают в целом качество письма и чтения, имеют выраженную тенденцию к росту и при отсутствии профилактических и коррекционных мер тормозят развитие речемыслительной деятельности школьников.

В процессе логопедической практики, мне стало очевидно, что необходимо разрабатывать профилактические приёмы и коррекционно-логопедические направления и методы по преодолению нового вида нарушения письма.

С целью изучения письма детей, которые допускают кинетические ошибки, что свидетельствует о наличии у этих учащихся кинетической дисграфии, мною было проведено экспериментальное исследование.

Исследование проводилось на базе СОШ № 190, г. Москва. Сначало было проведено обследование, направленное на выявление уровня сформированности зрительного восприятия и графо-моторных ошибок у младших школьников с НВОНР.

Для выявления сформированности зрительного анализа и синтеза были использовали 5 проб с оптически сходными буквами: в наложенном, заштрихованном, недописанном, пунктирном, зеркальном изображении.

Для выявления сформированности графо-моторного навыка был проведён диктант, в который были включены слова с кинетически сходными буквами.

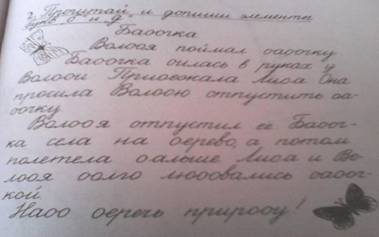

Мама разбудила Диму ранo. Дима быстро оделся, взял удочку, ведро и банку с червяками. Пушок лает на Таню. Папа получил отпуск и уехал в санаторий. Мама купила лук. Коля сидит на скамейке. На липе было гнездо синички. Там котик усатый по садику бродил, а козлик рогатый за котиком ходил. Живая избушка у бабы Яги, у этой избушки две курьих ноги.

По результатам обследования была составлена экспериментальная группа из 5-ти младших школьников 8-ми лет (2 девочки, 3 мальчика) с НВОНР и контрольная группа из 5-ти младших школьников того же возраста (3 девочки и 2 мальчика) без речевых и графо-моторных нарушений. Сравнительный анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод, что уровень сформированности зрительного восприятия у детей составляющих экспериментальную группу (э.г.) качественно отличается от сформированности зрительного восприятия младших школьников контрольной группы (к.г.), что говорит о необходимости организации специально-коррекционной логопедической работы по формированию зрительного восприятия у младших школьников (э.г.).

При написании диктанта на выявление кинетических ошибок э.г., большинством детей было допущено не менее 2-х ошибок на буквы по кинетическому виду, что свидетельствует о недостаточной сформированности кинетической стороны двигательного акта.

По результатам исследования зрительного восприятия был сделан вывод, что у всех детей э.г. зрительное восприятие снижено по сравнению с зрительным восприятием детей из к.г. Дети с низким уровнем сформированности зрительного гнозиса выполняли задания значительно медленнее, чем дети с высоким уровнем сформированности зрительного восприятия, что особенно негативно сказывается на процессе обучения этих детей.

Результаты констатирующего эксперимента поставили задачу найти и применить наиболее эффективную систему логопедических упражнений. Опираясь на направления и приемы работы, разработанные И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, мною были подобраны упражнения для работы с детьми с кинетической дисграфией, с целью коррекции зрительного гнозиса и графо-моторной координации.

Направления работы:

1. Формирование зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза.

2. Развитие навыка соотнесения воспринятой фонемы на слух с графемой, т.е. слухового образа буквы с начертанием её на письме.

3. Формирование графо-моторного навыка.

Приемы работы:

1. Формирование зрительного гнозиса:

- Показ изображения буквы.

- Уточнение артикуляции. ((б) – звонкий согласный, взрывной; преграда – сомкнутые губы (губы). (д) – согласный звонкий, взрывной, преграда — кончик языка упирается в десны верхних резцов (д-десны)).

- Сопоставление звуков по артикуляции. (Общее: зв., взрывн., и т.д. Разное: место преграды: б-губы, д-десны).

- Соотнесение звука с буквой. (Например, сравнение буквы б с очертанием белки (картинки), либо просто начертание буквы с анализом ее особенностей изображения на письме).

- Письмо букв по воздуху.

2. Логопедические задания, направленные на развитие зрительного восприятия и формирование графо-моторного навыка:

- Прочитай и составь слоги из данных схем.

- Запиши полученные слоги, проговаривая их вслух.

- Допиши букву.

- Вставь соответствующую букву в слова и прочитай их вслух.

- Запиши слова под диктовку в три столбика по наличию буквы (Например, по наличию гласной о или а, либо по наличию обеих букв в слове).

- Прочитай стихотворение, вставляя пропущенные буквы.

- Подчеркни одну букву, а другую обведи (Например: подчеркни о и обведи а).

Логопедические занятия проводились с детьми экспериментальной группы ежедневно в течение учебного года. В конце учебного года было проведено повторное обследование этих детей. Учащиеся не допустили ни одной ошибки, что свидетельствует о правильном выборе направлении коррекционной-логопедической работы и о высокой эффективности подобраннных упражнений в работе с детьми э.г.

Результаты экспериментального исследования дают основания утверждать, о необходимости, целесообразности и продуктивности коррекционно-логопедического воздействия для устранения кинетической дисграфии.

Список литературы

1. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма. – СПБ.: Речь, 2003. — 330с.

2. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма: Пособия логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. – М.: АРКТИ, 2005.-400с.: ил. (Библиотека практического логопеда).

Преодоление кинетических ошибок

Базаева Ирина Геннадьевна

Основными симптомами диспраксических расстройств является неспособность детей автоматизировать графо-моторные навыки, вырабатывать стабильные, константные кинемы и навык беглого письма. Преодолеть перечисленные выше симптомы диспраксических расстройств традиционной логопедической системой работы по коррекции дисграфии невозможно, необходимо создание специальной логопедической коррекции.

Предложенная нами логопедическая коррекция с младшими школьниками 8-9 лет для адекватного и своевременного формирования навыка письма. Она состоит из тематических упражнений-заданий по следующим направлениям:

1. Работа по уточнению оптико-пространственных дифференцировок.

2. Формирование графо-моторных навыков.

3. Упражнения по коррекции ошибок письма на уровне буквы.

4. Упражнения по коррекции ошибок письма на уровне слова и предложения.