Постсоветский интерес к белым породил не только новые знания, но и новые мифы. Заполнившие рынок книги и такие «скрепоносные» фильмы, как «Адмирал» с Хабенским в роли Колчака, изображают белых лидеров как благородных рыцарей свободной и великой России, но почти не объясняют причины их поражения. А между тем причины были и в том, что белые совсем не соответствовали тому романтизированному образу, который предлагается их апологетами.

Верховный правитель Колчак

Но для начала вкратце напомним о том, как шли военные действия на Восточном фронте Гражданской войны. Адмирал А. В. Колчак пришёл к власти в Омске 18 ноября 1918 г., свергнув местное слабое правительство и установив диктатуру. Объявив себя Верховным правителем России и лидером белых, он приступил к строительству армии и планированию наступления. Оно, не вполне подготовленное, началось в марте 1919 г., сперва успешно. К середине апреля белые взяли Уфу, Стерлитамак, Белебей, Бугульму, Бугуруслан и другие города. 2-я и 5-я армии красных откатились на запад. Настроение в белом лагере царило самое оптимистичное — Колчак уже видел себя победителем в Москве.

Колчак. (paris1814.com)

Однако противостоящий ему М. В. Фрунзе сумел перегруппировать свои части, подготовиться и перейти в контрнаступление. Уже в мае Бугуруслан, Бугульма, Белебей и Елабуга были отбиты. Вскоре белым пришлось уйти за Урал. Были потеряны важнейшие крупные города: Екатеринбург, Челябинск, Пермь… В ноябре правительство Колчака эвакуировалось и из Омска. Затем — 2,5 месяца безостановочного отступления, развал и разгром армии, предательство союзников (французов и чехов), которые и выдали адмирала военно-революционному комитету восставшего Иркутска. Участь белых в Сибири была решена. По постановлению ВРК в ночь на 7 февраля 1920 г. Колчака и его председателя Совета министров В. Пепеляева без суда расстреляли на берегу реки Ушаковка. Тела их бросили в прорубь.

Схема движения красных и белых войск. (historic.ru)

Почему же, несмотря на оказавшиеся под властью Колчака богатейшие пространства Сибири и Урала и на помощь Антанты, он потерпел поражение? Ответ дают многолетние исследования историков (напр., А. В. Смолина, А. Ганина и др., ссылки на их работы в конце статьи), изучивших колоссальные архивные материалы России и зарубежья.

Неудачливый политик и администратор — именно так можно оценить А. В. Колчака по результатам его деятельности. Местные политики, выдвигая адмирала в лидеры в ноябре 1918 г., рассчитывали, что будут его контролировать, а взамен получат известного в стране высшего офицера, которого достаточно хорошо знает и Антанта, помощь которой была совершенно необходима. Правда, адмирал очень быстро показал свою волю и стремление лично всё контролировать. Но вполне реализовать это стремление он не мог, что делало его заложником своего окружения более, чем других белых вождей.

Колчак и лидеры союзников, 1919 г. (pinterest.com)

Во-первых, Колчак в Сибири был человеком чуждым, не учитывающим местную специфику и не умевшим ею воспользоваться, не разбиравшимся в положении населения. Многие его указы, выпущенные без оглядки на возможную реакцию, вызывали сильнейшее недовольство. Например, 23 ноября 1918 г. Колчак приказал населению сдать всё оружие, патроны и военное обмундирование, грозя военно-полевыми судами, штрафами и заключением в тюрьму. Подобный приказ не мог вызвать ничего, кроме злобы: после мировой войны каждый второй носил военную форму из-за дефицита гражданской одежды.

Кроме того, плохо была поставлена пропаганда, что особенно сильно проявилось, когда начались первые поражения. Оказалось, что боевой порыв сложно восстановить из-за того, что солдаты не демонстрировали особой ненависти к большевикам, не горели желанием воевать, так как часто просто не понимали, за что и за кого. Большевистская агитация, напротив, была эффективной и лучше воздействовала на умы народа. Агитация способствовала развалу, бунтам в тылу и измене — возвращению воинов домой, переходу к красным отдельных солдат и даже целых подразделений. В мае 1919 г. начал разваливаться и тыл белых, в котором действовали красные партизаны: разбирали пути, перерезали провода телеграфа, захватывали поезда.

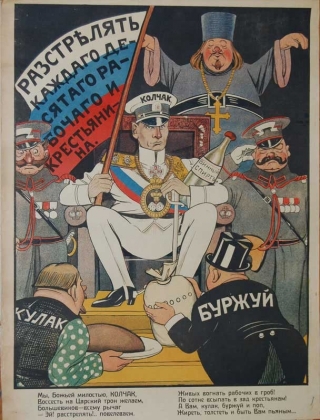

Карикатура на Колчака. (aftershock.news)

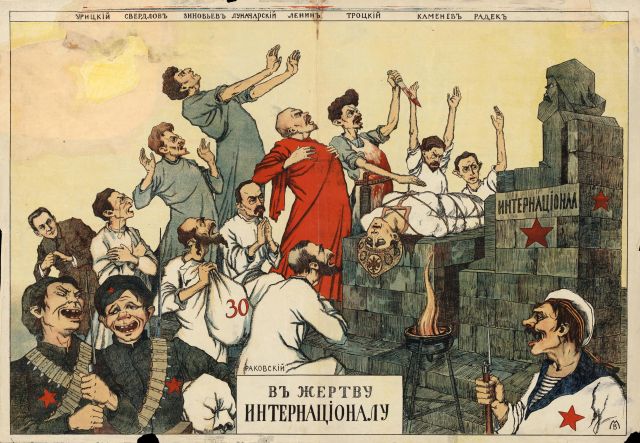

Большевистская карикатура. (kprf.ru)

Не удалось Колчаку и преодолеть разложение в среде своих офицеров и солдат, моральный облик которых оставлял желать лучшего. Самого Колчака не в чем упрекнуть, он был человеком кристальной честности. Но поведение других «рыцарей» белой идеи безупречным не назовёшь. Конечно, тут были тысячи людей искренних, горячих патриотов и подлинных героев. Но что толку, если такие люди были в большом дефиците. В армиях Колчака (а также и у Деникина и Юденича) нежелание идти на передовую породило искусственно создаваемый офицерами рост тыловых учреждений и штабов. Такие «уклонисты», в отличие от тех, кто открыто избегал службы, не только не приносили пользы, но ещё и проедали и без того очень ограниченные ресурсы.

Падение дисциплины способствовало и росту пьянства и дебошей. Один из военных министров Колчака, генерал-лейтенант барон А. П. Будберг, писал: «В угаре надежд, поднятых свержением большевиков в Сибири, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормёжки, благ, преимуществ и наслаждений; все чавкают оголодавшими челюстями, испускают похотливую слюну и неспособны видеть будущего […] тылы переполнены автомобилями, а на фронте […] их не имеют; здесь вся адъютантщина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казённых автомобилях…».

Колчаковский плакат. (statehistory.ru)

Другой офицер, И. С. Ильин, писал в дневнике в январе 1919 г.: «Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. Нет никакого одухотворения и подъёма. Всё по-прежнему серо, пошло и буднично. Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем». Шли месяцы, а эта ситуация никак не менялась. Тот же А. П. Будберг писал в августе 1919 г.: «В армии развал; в Ставке безграмотность и безголовье; в правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; в стране восстания и анархия; в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные тёмные проходимцы, авантюристы».

Будберг. (wikipedia.org)

Закономерным результатом стало плохое снабжение войск. Военное министерство отправляло обмундирования и другого снаряжения зачастую больше, чем требовали полевые командиры, а до солдат доходило уже гораздо меньше. В армии не хватало буквально всего: техники, продовольствия, боеприпасов, бензина, оружия, обмундирования и медикаментов. Как это влияло на боевой дух солдата, объяснять не надо.

Нельзя сказать, что Колчак сам не замечал этих проблем, хотя бы частично. Он однажды сказал: «…мы бедны людьми, почему нам и приходится терпеть даже на высоких постах […] людей, далеко не соответствующих занимаемым ими местам, но […] их заменить некем». Но оправдания делу не помогали. Вероятно, по мысли Колчака, победа должна была всё списать — все проступки и преступления, его попустительство им. Но именно победы без дисциплины и не могло получиться в условиях Гражданской войны, когда всё зависело от того, чью сторону займёт народ, за кого больше людей будет биться на совесть. До появления Колчака, когда советская власть была ещё некрепкой, народ на занятой им территории ещё почти не успел познать прелести жизни при большевиках. Но зато теперь он познал все прелести жизни при белых — порки, расстрелы подозреваемых в сотрудничестве с большевиками, разрушенные селения, взяточничество и мародёрство…

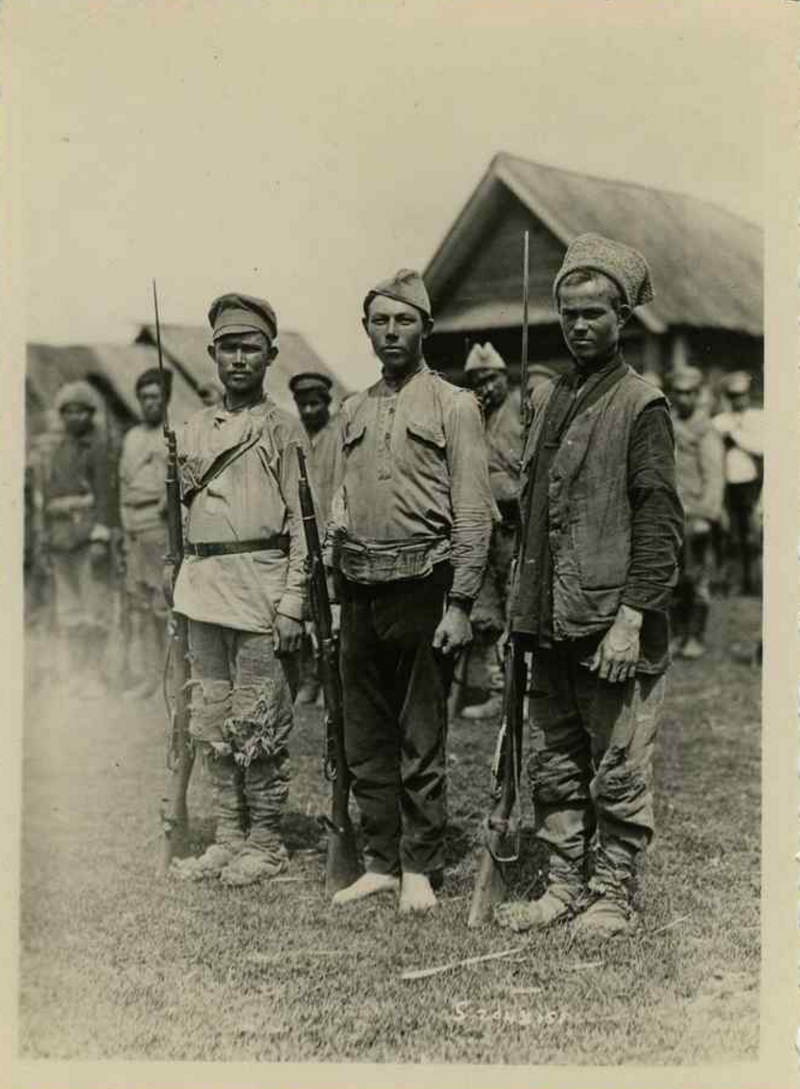

Кое-как одетые колчаковцы, 1919 г. (zabaka.ru)

При этом другая сторона обещала землю, фабрики, долгожданный мир и конец правления осточертевших «господ», считающих мужиков скотами. Злоупотребления и жестокость белых военных командиров к гражданскому населению наказывалась редко. При этом террор белых, в отличие от террора красных, не достиг того масштаба тотальности, чтобы с его помощью можно было создать массовую армию, но оказался достаточным, чтобы восстановить народ против борцов с большевиками. Понятно, почему сотни тысяч людей, разочаровавшись в тех, кто нёс белую идею, сделали «красный» выбор.

Очередь колчаковцев за обедом. (wikipedia.org)

Поражение белого движения

Несмотря на всё это, Колчаку всё же удалось организовать то весеннее наступление. Но и с чисто военным планированием дела обстояли не идеально. Крайне важным фактором оказалось то, что адмирал был моряком, не разбиравшимся в сухопутном военном деле. Один наблюдатель заметил, что Колчак «чувствовал себя беспомощным в этих сухопутных операциях Гражданской войны» и «когда он видел генерала, он сейчас хватался за него, как за якорь спасения». Другой офицер писал, что из-за этого адмирал, вообще человек жёсткий и решительный, здесь «легко поддаётся советам и уговорам».

Так, Колчак отказался от плана концентрированного наступления на район Самары Царицына, где он мог бы соединиться с войсками Деникина. Вместо этого наступали и на Вятку-Казань, чтобы затем идти на Москву. Амбициозные генералы продавили это решение, полагая, что смогут и без Деникина разбить большевиков. Колчак легко дал себя убедить, что это возможно, ведь это сулило ему первую роль в России. Он говорил: «Кто первый попадёт в Москву, тот и будет господином положения». Попытки Деникина убедить Колчака направить войска на соединение с его силами не удались, хотя соединение могло дать шанс белым — такой крупный успех привлёк бы к ним новых людей и мог бы деморализовать противника, позволил бы нанести совместный сильный удар и компенсировать политические ошибки.

Деникин. (wikipedia.org)

Не сумел Колчак и определить, кто из его подчиненных лучше всего подходит для командования войсками. В решающие моменты кампании наиболее профессиональные и пригодные командиры, такие как В. О. Каппель, В. Г. Болдырев или М. К. Дитерихс, оказывались на второстепенных позициях, уступив главенство тем, кто был неспособен вести успешные боевые действия. При этом соперничество отдельных командиров доходило до того, что один военачальник мог злорадно наблюдать неудачу соседа и не помогать ему.

В условиях, когда успех мог быть обеспечен только быстрым и сильным ударом, просчёты оказались фатальными. В весеннем наступлении Колчака принимало участие не менее 135 тыс. солдат и офицеров. Красных здесь было сначала меньше, но к маю они сравнялись в числе. Колчак недооценил противника, распылил силы, и, полагая, что всё решит война, не занимался в достаточной степени политикой и гражданским управлением. А именно политический и организаторский успех предшествовал в 1919 г. военному.

Антибольшевистский плакат. (trinixy.ru)

Как бы ни тяжело было признавать это апологетам белого движения, вожди большевиков оказались куда более гибкими, ловкими и решительными политиками и лучшими организаторами. В августе 1919 г., по словам Будберга, против белых стояли уже не «прошлогодние совдепы и винегрет из красноармейской рвани», а «регулярная красная армия, не желающая, — вопреки всем донесениям нашей разведки, — разваливаться; напротив того, она гонит нас на восток, а мы потеряли способности сопротивляться и почти без боя катимся и катимся».

Колчаковцы. (wikipedia.org)

Большевики умело использовали свои преимущества (богатую Центральную Россию с развитой промышленностью и инфраструктурой, большой плотностью населения и богатыми военными складами), а белые свои — не смогли. 1 апреля 1919 г. РККА насчитывала уже 1,5 млн человек. Их распылённость создавала предпосылки для успеха Колчака, но это была очень кратковременная возможность. Средний прирост РККА в 1919 г. составил 183 тыс. человек в месяц за счёт обязательной мобилизации и добровольцев. Так что силы противников стали вскоре совершенно несопоставимы. Удивительно, что белым удалось ещё довольно долго продержаться. Резервов Колчак не имел, ставка была сделана на одно мощное наступление весной 1919 г. Когда оно застопорилось и из-за всех описанных выше проблем не возобновилось, поражение Колчака стало вопросом времени. Единственный шанс был упущен.

х/ф Адмирал

Великий сибирский ледяной поход: роковая ошибка Колчака

В конце 1919 года многочисленная белая армия отправилась в небывалый по протяженности переход-отступление от Барнаула до Читы. Последние ошибки Колчака и сибирская зима определили судьбу белого движения.

Эвакуация штаба Верховного Правителя из Омска и сдача последнего врагу, фактически лишили белую армию общего командного руководства. Моральное состояние воинских частей резко понизилось. Как вспоминал потом один из участников похода, поручик Варженский: «армия перестала быть тем, что называется армией, распавшись на отдельные части, с трудом, а порой и очень неохотно кооперирующие друг с другом». Вместе с солдатами эвакуировали административные учреждения, больницы, семьи военнослужащих, которым нельзя было оставаться. Весь этот «балласт» с домашним скрабом полностью лишал боеспособную часть армии способности маневрировать. Как описывают очевидцы, картина с каждым днем становилась все мрачнее: «Отступление Великой французской армии в 1812 году от Москвы, вряд ли хоть на сколько-нибудь приблизиться к испытаниям, постигшим всю ту почти миллионную массу людей, которые начали этот страшный Сибирский Ледяной поход в полудикой необъятной стране, при холоде в зимнее время до 50 градусов по Реомюру, и закончили его ничтожной цифрой живых свидетелей в 10—15 тысяч человек».

В этих условиях полного деморализованного состояния войск, отсутствия централизованного снабжения, когда даже сами генералы характеризовали свои отряды не более чем «вооруженное скопище людей», назначение командующим фронтом генерала Каппеля, пользовавшимся безграничным доверием солдат, стало первым шагом на пути спасения армии. Под его командование перешли части второй армии, связь с первой и третьей армиями была утрачена.

Первое, что он сделал – позволил всем колеблющимся и сомневающимся в успехе грядущего похода, остаться, сдаться большевикам или отправиться восвояси. Это на время решило проблему дезертирства. Численность армии резко сократилась, но также уменьшилась и вероятность перебежничества в более тяжелых условиях, когда один предатель мог стоить жизни многим солдатам. Боеспособность войск повысилось. В генерале Каппеле, который всегда делил со своими солдатами все невзгоды, видели благородного рыцаря, источник боевого духа. По воспоминаниям Варженского: «каждый участник Сибирского похода с гордостью называл себя каппелевцем, как и вся армия присвоила себе, впоследствии, наименование Каппелевской».

В отличие от Владимира Каппеля, которому удалось сохранить армию, благодаря своей решимости, адмирал Колчак в последние месяцы перед арестом и расстрелом поражал своих подчиненных смятением и замешательством, которые и привели его, в конце концов, «на Голгофу».

Вначале он долго медлил с эвакуацией из Омска. Как писал потом генерал-лейтенант Дмитрий Филатьев, «еще полсуток промедления и необъяснимый страх Колчака покинуть Омск, мог привести к тому, что золото попало бы в руки к красным».

Но решение покинуть Омск, вовсе не привело Колчака вместе с царским золотом в Иркутск, где он мог возглавить управление. Вместо этого, он принял решение производить командование прямо с железной дороги: «Считаясь с необходимостью моего пребывания при армии, доколе обстоятельства того требуют, повелеваю образовать при мне и под моим председательством Верховное совещание, на которое возложить разработку общих указаний по управлению страной».

Таким образом, Колчак намеревался управлять страной и армией при помощи совещаний по телеграфу, что в сложившихся условиях естественно было невыполнимым. Как пишет, Филатьев: «В действительности, он не был ни при армии, ни при своем правительстве». Первая шла на санях по дикой Сибири, второе уже давно заседало в Иркутске.

Впоследствии выяснилось, откуда у Колчака были такие опасения перед отъездом в Иркутск, куда он отказывался ехать под любым предлогом. Очевидно, во время его телефонных переговоров с советом министром зашла речь об отречении и передачи власти. По мнению его ближайших сподвижников, это бы лишь юридически оформило то положение, в котором на тот момент оказался адмирал, находясь в своем поезде как бы «между небом и землей».

Свою роль сыграло и опасение Колчака за золото, которое везли в том же поезде. Перевезти его на санях было невозможно, а двигаться дальше по железной дороге при враждебно настроенных чехах, которые на тот момент практически поставили пути под свой контроль, было небезопасно. По мнению Филатьева, поехав бы в свое время Колчак сразу же в Иркутск, вместе с министрами, золото удалось бы сохранить, а адмирал бы уцелел. Кто знает, может и весь исход событий был бы другим.

Но история не знает сослагательного наклонения. Своевременному отречению и присоединению к своей армии, Колчак предпочел промедление, которое в итоге вылилось в падение совета министров в Иркутске, предательство чехов и, в конце концов, выдачу адмирала революционному правительству.

Трагедия под Красноярском

Тем временем, сибирская армия встретила свое первое и самое тяжелое испытание. В декабре 1919 – начале января 1920 года войска вместе с беженцами подошли к Красноярску. К тому времени последний оказался занят сильным отрядом партизан Щетинкина, бывшего штабс-капитана из фельдфебелей. Как рассказывали участники похода: «он состоял из отличных стрелков-охотников, о которых говорили, что они чуть ли не за версту бьют без промаха в глаз». Положение ухудшало и то, что на сторону красных перешел белый генерал Зиневич, командующий Средне-Сибирским корпусом 1-й Сибирской армии, со всем своим гарнизоном. Таким образом, в Красноярске сконцентрировались сильные боевые части против изнуренных, морально подавленных и плохо вооруженных частей Сибирской и Волжской армий.

Попытка взять штурмом Красноярск закончилась лишь потерями со стороны каппелевцев. Единого плана прорыва через войска красных не было, в итоге, начальники отдельных частей действовали обособленно, без связи с другими. Общей идеей было лишь то, чтобы обойти Красноярск с Севера и проскользнуть за Енисей. Потери были колоссальными. Как пишет Варженский, у Красноярска, если брать в расчет всех эвакуирующихся, потери составили не меньше 90 процентов всей движущейся массы. Из почти миллионной толпы осталось 12-20 тысяч человек. Так под Красноярском, де-факто, рухнула последняя надежда возобновить дальнейшую борьбу. Этим и закончился первый этап Ледяного Сибирского похода.

За Красноярском отступающих ждал не менее тяжелый участок пути по незамерзшей реке Кан, тянувшийся до Иркутска. Решение идти этим коротким путем принял сам Каппель, несмотря на то, что дорога до Иркутска по Енисею и Ангаре представлялась более безопасной. Как писали очевидцы: «Получился небывалый в военной истории 110-вёрстный переход по льду реки, куда зимою ни ворон не залетает, ни волк не забегает, кругом сплошная непроходимая тайга». Решение стоило генералу жизни. Под глубокими сугробами скрывались полыньи, образовавшиеся из-за горячих источников в тридцатипятиградусный мороз. Люди двигались в темноте, то и дело, проваливаясь под лед. Это случилось и с Каппеля, который во время перехода провалился в полынью и отморозил ноги. После ампутации пошло заражение, которое усугублялось воспалением легких.

Каппель завершил переход, продолжая командовать армией, будучи уже не в состоянии самостоятельно держаться на лошади – его привязывали к седлу. Его последним решением был штурм Иркутска, освобождение адмирала Колчака и создание в Забайкалье нового фронта по борьбе с революцией. Он умер 26 января 1920 года, так и не узнав, что ни одному из его планов было не суждено сбыться.

После его смерти командование перешло к его заместителю, генералу Войцеховскому. Его главной рекомендацией перед солдатами служило уже то, что сам Каппель назначил его приемником. Узнав о расстреле Колчака, он отказался от идеи штурмовать Иркутск, что привело бы к бесполезным потерям, и взял путь в Забайкалье.

Помимо холода и настигающих красных отрядов, у колчаковской армии оказался еще один враг – местное население. Как пишет участник похода Варженский: «Простые люди, распропагандированное большевиками, относи¬лось к нам враждебно. Питание и фураж достать было почти невозмож¬но. Деревни, которые попадались нам на пути, порою бывали совершенно пусты». Жители бежали от белой армии в лесистые горы так же, как когда-то целые деревни опустевали на пути отступающего Наполеона. По Сибири ходили слухи о зверствах белой армии, которые распространяли скачущие впереди каппелевцев большевистские пропагандисты. В поселках оставались лишь больные старики, не имеющие сил уйти в горы, да забытые собаки, которые «поджимая хвосты, боязливо и виновато жались к пустым хатам, даже не тявкая». Лишь некоторые ушедшие иногда оставляли «дань» — небольшой запас еды в домах, очевидно в целях хоть как-то задобрить «алчных солдат» и избежать разграбления жилища.

В конце февраля 12 тысяч человек – все, что осталось от изначальных семи ста тысяч людей, добрались до Забайкалья. Выжившие могли вздохнуть свободно – теперь между ними и красными стояли японцы. Хотя, армии все же пришлось столкнуться с несколькими отрядами партизан, в том числе и с крупными, под командованием Старикова, известного так же как «Ворон», и «какой-то свирепой женщины-коммунистки, отличавшейся неимоверной жестокостью».

Благодаря партизанам, которые, по мнению участников похода, были из местных каторжников, последний рывок пути от Черемховских копей до Читы (приблизительно 280 км), оказался «чуть ли не физически и морально труднее всего остального пути». Партизаны выбивались из сил, чтобы отступающие понесли как можно больше потерь. «Скрытой войне» благоприятствовала местность, в особенности, горные ущелья и скалы.

Чита, которую каппелевцы достигли после трех недель пути от копей, показалась отступающим землей обетованной. Варженский писал об этом долгожданном окончании пути: «В эту ночь спалось как-то неспокойно… Мешало приподнятое настроение — Чита, конец длинного, почти годового похода… страшного, изнурительного, с неописуемыми лишениями… Поход в тысячи верст… и вот она, эта сказочная «Атлантида», и из нее настоящие живые люди<…>из груди вырывается крик радости: «Земля!»”.

Под конец похода, каппеловская армия под командованием Войцеховского, составлявшая около 12 тысячи человек, смутно напоминала тот огромный отряд, который двинулся с берегов Камы и Волги. Как писал генерал Филатьев «Так сумел адмирал Колчак растратить доставшееся ему богатое имущество, без славы, без почестей, без ратных подвигов». Попытки возродить некогда сильнейшую армию окончились ничем. Вскоре, после ухода японцев с Забайкалья, белые войска отступили в Манчжурию, где были разоружены китайцами и без оружия перевезены в Приморскую область. Так закончился последний этап Сибирской борьбы. Возглавленное 18 ноября 1918 года адмиралом Колчаком дело потерпело полное крушение.

11. ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Остановимся на основных направлениях политики, проводившейся А. В. Колчаком и его правительством.

Следовало бы сразу же отметить, что постановления, издававшиеся в Омске, в том числе и самим Верховным правителем, далеко не всегда соответствовали его личным политическим взглядам и устремлениям. Они, как правило, были плодом коллективного творчества, носили на себе отпечаток и личного мнения правителя, и влияния окружения, советников. Очень не простое дело — охарактеризовать личные позиции Колчака, его политическое кредо. Здесь кое-что было стабильным, а что-то претерпевало изменения.

Общей тенденцией в эволюции взглядов и действий Колчака было его поведение. Но он всегда был насторожен в отношениях к социалистическим партиям.

Чтоб лучше понять причины этой настороженности, следует иметь в виду, что у социалис-тов, особенно у левых, было много утопического, проявились тенденции к покушениям на частнособственнические отношения, на устои цивилизованного общества, нарушение баланса в нем. Колчака отпугивало и стремление части социалистических партий, групп и течений к соглашению с большевиками, ослаблению, а то и прекращению борьбы с ними.

Позиции А. В. Колчака, на наш взгляд, были очень близки к кадетским, либерально-буржуазным. Не случайно с ним во многих случаях солидаризировались лидеры сибирских и уральских кадетов: А. С. Белевский, В. Н. Пепеляев, Л. А. Кроль и другие. Лидер уральских кадетов Кроль, отражавший позиции левого крыла партии, после встреч с Колчаком, изучения его программных выступлений, актов руководимого им правительства давал им высокую положительную оценку: «…Целью правительства, — говорил он, — является освободить страну от большевистского гнета, спасти остатки народного достояния, приступить к переустройству народной жизни на свободных началах местного самоуправления с участием самого народа, и только тогда будет обеспечена земля русскому земледельцу и будут обеспечены за русским рабочим лучшие условия труда. Наконец, правительство ставит себе целью созыв Националь-ного собрания. Эта программа нас вполне удовлетворяет, но может быть задан вопрос, какие мы видим гарантии в том, что это будет исполнено? Мы видим их, во-первых, в том пути, который принят Верховным правителем. Мы видим изданный городской избирательный закон, чисто демократический. Это имеет огромное значение. В то время, как старый режим давил городские и земские самоуправления, в то время, как большевики разгоняли их, тут издается демократи-ческий закон… Мы видим эту гарантию также в том, что Верховный правитель стремится вступить в связь с представителями населения…

Вторую гарантию мы усматриваем в высоких личных качествах Верховного правителя…»

Есть основание для утверждения, что Колчак по многим вопросам придерживался более радикальных, демократических позиций, чем его «звездная палата» и костяк правительства. Под углом зрения поставленного вопроса важно обратиться к программным заявлениям А. В. Колчака. Вот его знаменитый тезис из обращения «К населению России»: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру». Документ составлялся в ночь на 19 ноября 1918 г. с участием В. Н. Пепеляева, Л. И. Андогского и Д. А. Лебедева. Конечно, провозглашая этот тезис, Колчак ориентировался на позитивную реакцию союзников, желавших демократизации России. Но в общем и сам он в это время держал курс на европейский путь развития, хотя и проявлял определенную осторожность, учитывая особые условия России.

А. В. Колчак неизменно подчеркивал, что он за обновление страны. В интервью журнали-стам, данном 28 ноября 1918 г., он говорил: «Я сам был свидетелем того, как гибельно сказался старый режим на России, не сумев в тяжелые дни испытаний дать ей возможность устоять от разгрома. И конечно, я не буду стремиться к тому, чтобы снова вернуть эти тяжелые дни прошлого, чтобы реставрировать все то, что признано самим народом ненужным». И далее подчеркнул: «Государства наших дней могут жить и развиваться только на прочном демокра-тическом основании». Это были не только широковещательные заявления, хотя политические цели момента преследовались. С самого начала Колчак из-за своих радикально-демократических заявлений испытывал давление, ощущал недовольство некоторых министров. И тем не менее, в целом он продолжал придерживаться той же линии. В составленном 3 июня и подписанном Колчаком ответе союзным державам на их ноту от 26 мая 1919 г., он также декларировал демократические цели. Преамбула документа гласила: «Правительство, мною возглавляемое, было счастливо осведомиться, что цели держав в отношении России находятся в полном соответствии с теми задачами, которые для себя поставило Российское правительство, стремя-щееся прежде всего восстановить в стране мир и обеспечить русскому народу право свободно определить свое существование через посредство Учредительного собрания». Конечно же, и в данном случае надо учитывать стремление Колчака и других лиц, причастных к составлению документа, ориентироваться на требования правительств западных стран. Но и на деле Колчак всерьез думал о реализации декларируемых им принципов. И надо с должным пониманием подойти к высказываниям отдельных мемуаристов, что в узком кругу, неофициально, Колчак как-то отмежевывался от сделанных заявлений. Авторы воспоминаний могли и неточно передать сказанное Колчаком, и абсолютизировать какую-либо грань его рассуждений. Так, бывший генерал для поручений при Колчаке М. А. Иностранцев приводит случай, когда тот высказывал мысль, что не допустит созыва того Учредительного собрания, которое избиралось в 1917 г., «при выборе в настоящее Учредительное собрание пропущу в него лишь государственно-здоровые элементы». Как не понять, что Колчак имел в виду социалистический состав того Учредительного собрания, в котором чуть ли не 40 процентов составляли большевики и левые эсеры, а либералы (кадеты) — менее 5 процентов. При таком составе Учредительное собрание вряд ли в состоянии было стабилизировать обстановку в стране, определить основы правового государства.

Бесспорно, демократизм Колчака был ограниченным, тем более, в условиях гражданской войны.

Следует обратить внимание на то, что декларированные Колчаком цели и задачи историчес-ки обуславливались. Кардинальной задачей Колчак считал непримиримую борьбу с большевиз-мом, его безусловное сокрушение. Колчак в переписке употреблял выражения о полном уничтожении, истреблении большевизма.

В письме к жене 15 октября 1919 г. Колчак писал: «Моя цель первая и основная — стереть большевизм и всё с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить его. В сущности говоря, всё остальное, что я делаю, подчиняется этому положению». Разумеется, эти крепкие выражения непримиримого врага Октябрьского переворота и большевизма не следует понимать, как курс на физическое уничтожение большевиков и всех, связанных с ними. Речь шла об уничтожении большевистской советской системы, того, что она успела наделать во вред обществу, о непременном разгроме РКП(б). Никаким маньяком Колчак не был. По идее и программе Колчака государственное устройство России должен был определить всенародно избранный представительный орган. Он называл его и Национальным собранием, и Земским собором, и Национальным Учредительным собранием. Попытка отойти от привычного названия «Учредительное собрание» связана с тем, что Колчак был против признания того состава собрания, которое созывалось в январе 1918 г. и было разогнано большевиками. Колчак вообще считал выборы в него незаконными, так как они происходили уже при власти большевиков, при их «режиме насилия». Думается, основания для такого мнения у него были. В итоге Колчак пришел все же к признанию необходимости выборов Учредительного собрания, но он считал, что оно должно быть «законно избранным», в условиях действительно свободного волеизъявления народа. Созыв этого органа он связывал с окончанием войны.

Колчак предусматривал широкое развитие самоуправления, о необходимости которого говорил еще до приезда в Омск и сторонником которого проявил себя потом на практике. Относительно целей и практических шагов Колчака в государственном строительстве надо заметить, что его правительство, центральный и местный аппарат руководствовались постано-влениями и результатами практики Временного правительства, законно сформированного после Февральской революции и свергнутого большевиками. Вместе с тем правительство Колчака использовало определенный опыт страны и в дофевральский, то есть царский, период. Это не следует считать реставрацией «царских устоев». Просто он стремился взять из прошлого то, что выдержало проверку временем.

Примерно то же самое наблюдалось в хозяйственно-экономической области. Колчак в общем и целом продолжал политику предшествующих региональных правительств. Несмотря на то, что прежние правительства в Сибири, на Урале, в Поволжье имели в составе социалистов, они, тем не менее, по многим вопросам круто взялись за восстановление дооктябрьских норм в хозяйственно-экономической области, в том числе такой важной, как аграрные отношения. Временное Сибирское правительство издало закон о возвращении владельцам их имений вместе с инвентарем. Правительство же Колчака, учитывая умонастроения крестьянства, заглядывая в мыслимое будущее России, просто-напросто отменило реставрационный закон, принятый в июле 1918 г., и стало осуществлять более гибкую политику, преимущественно в интересах широких масс крестьянства*.

* С 10 декабря 1918 г. было отменено постановление Временного Сибирского правительства о государственном регулировании хлебной, мясной и масляной торговли и разрешена свободная торговля ими «по вольным ценам».

Проводился курс на развертывание предпринимательства, в том числе банковской системы. Восстанавливались в своих правах владельцы предприятий, акционерные общества. Все это делалось до Колчака и продолжалось при нем в освобождаемых районах. Большую роль в определении стратегии в этой сфере играло «Государственное экономическое совещание», образованное 22 ноября 1918 г., в работе которого деятельное участие принимал Колчак. Поощрялась инициатива, как тогда принято было говорить, «торгово-промышленного класса», мелкого бизнеса. Это относилось и к крестьянству. Была восстановлена свобода торговли. В Сибири, славившейся до революции развитой и высокоэффективной, имевшей прочные позиции на мировом рынке кооперацией, восстанавливались ее силы. Однако в системе торговли сильно проявлялись чисто спекулятивные тенденции, другие негативные явления, всвязи с чем правительство Колчака прибегало к различным санкциям и к регулирующим мерам в целях защиты интересов широких слоев населения.

Постепенно совершенствовалась налоговая система, что положительно влияло на финансо-вое состояние региона. В июле 1919 г. ежемесячное поступление доходов, по сравнению со второй половиной 1918 г., увеличилось с 50 до 140 млн. руб. Если в целом за вторую половину 1918 г. доходы по всем источникам составили 300 млн., то в первую 1919 г. — 843 млн. руб. Большие суммы выдавались в виде кредитов не только промышленности на военные цели, но также и местному самоуправлению, кооперации. Шла подготовительная работа по унификации денежных знаков, стабилизации рубля. Большую роль играли частные банки, вклады в которые в 1919 г. увеличились. Население приобретало облигации займов. Надежда на успех борьбы с красными у многих сохранялась. И хотя производилось частное кредитование промышленности, главенствующую роль здесь играли государственные органы.

Проводившиеся меры позволили оживить промышленность, всю экономику, которую вольно или невольно развалили до того большевики. Жизненный уровень населения Сибири и Урала был низким и в промышленных районах имел тенденцию к снижению, особенно у рабочих. Но в целом он был гораздо выше, чем в Советской России, где царил настоящий голод. Сибирские крестьяне, отличавшиеся в царской России высоким достатком, имели значительные запасы хлеба, которые в силу неотлаженных каналов сбыта в военных условиях, дефицита товаров промышленного производства не всегда имели возможность выгодно продать. Недостаток продуктов питания испытывала армия из-за плохой постановки снабженческого дела. С проявле-ниями неразберихи и злоупотреблений постоянно боролся Верховный правитель, но, увы, — не всегда успешно. Военное командование, особенно в прифронтовой полосе, все чаще прибегало к контрибуциям, несанкционированному изъятию у крестьян сельскохозяйственных продуктов, скота, что вызывало гневные протесты, стихийное, а то и организованное сопротивление.

В целом же в отношении крестьян проводилась политика, учитывающая их интересы, открывающая перспективу частного фермерского пути развития. Историки часто пишут, что крестьянство Сибири к лету 1918 г. не успело получить тех выгод, которые давала советская власть, поэтому и не поддержало ее. Здесь, пожалуй, дело обстояло как раз наоборот. Сибир-ский, отчасти уральский крестьянин не познали еще, что такое аграрная политика большевиков с ее государственным произволом в распоряжении землей, уже начавшимся раскулачиванием, насильственным насаждением коммун и совхозов, продразверсткой и другими формами организованного грабежа и репрессий в деревне. Не испытав всего этого, сибирский крестьянин благодушно верил в обещания большевиков о передаче земли именно ему. Он полагал, что хуже при советах, чем при Колчаке, не будет и защищать его режим вовсе не обязательно. И только позднее, уже на себе ощутив политику большевиков в отношении деревни, сибирские, да и уральские крестьяне, включая бывших участников антиколчаковского движения, включились в активную повстанческую борьбу с советским режимом.

В чем же заключалась суть аграрной политики А. В. Колчака, которой он постоянно и всерьез занимался? Он определенно ориентировался на использование опыта аграрных преобразований П. А. Столыпина, создания фермерского хозяйства и ликвидации помещичьего землевладения путем отчуждения. В тех случаях, когда земли обрабатывались «исключительно или преимущественно силами семей владельцев земли, хуторян, отрубенцев и укрепленцев», они подлежали возвращению этим семьям. В центре многочисленных законоположений и разрабо-ток по аграрному вопросу стоял старательный, культурно работающий крестьянин.

Но, сожалению, Колчак и его правительство, в котором были и противники радикальных аграрных преобразований, не решились на осуществление намечаемого, откладывали реформы до Национального (Учредительного) собрания, а его созыв, в свою очередь, — до достижения в стране «порядка», то есть до разгрома большевиков и окончания гражданской войны. Примерно такой же практики придерживались и другие правительства белых. Правда, генерал П. Н. Врангель и его правительство в Крыму приняли земельный закон, но эта локальная мера была уже запоздалой. Тем не менее о политике Колчака надо сказать, что он успел провести некото-рые меры в интересах крестьян. Земли, «утраченные» крупными владельцами, помещиками, то есть изъятые, захваченные у них большевиками, переходили в распоряжение государства и в дальнейшем подлежали продаже через земельный банк «трудовому собственнику». На всех землях урожай собирал и использовал тот, кто засевал и обрабатывал поле. В отличие от захватно-грабительской системы большевиков, колчаковская, пусть еще не совершенная, неотлаженная, была более цивилизованной. Она заинтересовала крестьян в производстве сельскохозяйственной продукции.

Не менее трудной была область рабочей политики. Она осложнялась тем, что часть рабочих, особенно малоквалифицированная, «чернорабочие» и, скажем так, — плохо работающие вообще, люмпены получили выгоду от советской власти, выиграли от проведения уравнитель-ного принципа, свертывания системы оплаты по выработке и замены ее поденной. Попытки администрации заводов и фабрик при белых наладить производительный труд, изменить сложившееся положение вещей вызывали бурные протесты и проводились в жизнь с большим трудом. Действовала к тому же большевистская пропаганда о власти рабочего класса, о его диктатуре, всем еще памятно было массовое выдвижение из рабочей среды активистов в партийный, профсоюзный, государственный и хозяйственный аппарат. В результате основная масса рабочих не поддерживала белых, тяготела к советской власти и втягивалась в борьбу за ее восстановление. Но Колчак и его правительство стремились поладить с рабочими, по возмож-ности удовлетворять их требования. Причем рабочая политика была достаточно продуманной.

В составе Совета министров существовало министерство труда, которое возглавлял меньшевик Л. И. Шумиловский (с занятием этого поста он объявил о выходе из партии). Он оставлен был на этом посту и Колчаком, хотя в конце 1918 г. подавал в отставку, но она не была принята. Этот министр явно радел за людей труда и, опираясь на институт инспекторов (инспекторы труда губернские, уездные с их штатами, фабричные инспекторы), добивался значительных результатов.

Министерство в основном руководствовалось законодательством Временного правительства Львова — Керенского, весьма радикальным и продуманным. С приходом к власти Колчака, а в некоторых отношениях и ранее, проводился курс на упорядочение рабочего вопроса, взаимоот-ношений между трудом и капиталом. Восстановлены были биржи труда, прилагавшие усилия к регулированию потока рабочей силы, помогавшие безработным в трудоустройстве. Был утвер-жден закон о больничных кассах (органах страхования рабочих), и началось их возрождение. В них вносили деньги и рабочие, и предприниматели. Правда, в этом деле местами наблюдались большие трения. Нередко и та, и другая сторона жаловались на злоупотребления, на плохой контроль за расходованием денег. Здесь, естественно, сказывался социально-классовый эгоизм тех и других. В целях разрешения возникающих конфликтов создавались примирительные камеры, третейские суды. Функционировали рабочие клубы, народные дома и другие культурные и общественные учреждения.

Сохранились профессиональные союзы. По официальным данным, к концу 1918 г. их было 184, в большинстве из них насчитывалось по нескольку тысяч членов. Однако количество профсоюзов и их численность сокращались из-за преследования властями, которые обвиняли рабочие союзы в антиправительственной деятельности, причастности к забастовкам, восстани-ям. Взаимоотношения профсоюзов с властью находились в прямой зависимости от того, кто те или иные из них возглавлял: социалисты или коммунисты. С первыми удавалось найти общий язык, а вторые были в постоянном конфликте с правительством и значительную часть профсо-юзных средств направляли на нужды большевистского подполья и партизанского движения.

Лично А. В. Колчак сочувствовал рабочим. Он неоднократно затрагивал рабочий вопрос, твердо зная, что достаток рабочих зависит от успешной и согласованной деятельности и предпринимателей. В марте 1919 г. он запретил забастовки, мотивируя это военными условиями. На встрече с рабочей делегацией 16 июля 1919 г. он говорил, что в принципе не против стачек, рабочие имеют на них право. Как я уже отмечал, Колчак по дореволюционному периоду знал характер труда рабочего, многократно бывал на заводах, в юности даже освоил профессию слесаря. Бывал он на заводах и будучи Верховным правителем. Г. К. Гинс, сопровождавший Колчака в поездке по Уралу, писал: «В Перми он идет на пушечный завод. Беседует с рабочими, обнаруживает не поверхностное, а основательное знакомство с жизнью завода, с его техникой. Рабочие видят в Верховном правителе не барина, а человека труда, и они проникаются глубокою верой, что Верховный правитель желает им добра, ведет их к честной жизни. Пермские рабочие не изменили правительству до конца». Действительно, рабочие Мотовилихинского пушечного завода не очень-то доброжелательно относились к большевикам, восставали. Многие добром помнили Колчака.

Если говорить об отношении А. В. Колчака, его правительства к интеллигенции, о политике в области науки и культуры, то следует отметить, что они, если учитывать военные условия, заслуживают высокой оценки. Здесь надо особо подчеркнуть роль самого Колчака. Он был крупным ученым, высокообразованным интеллигентным человеком. Конечно, на него наклады-вали отпечаток и профессия военного, и роль вождя в кровавой гражданской войне. Но качеств, обретенных в семейной среде, во время обучения и научной деятельности, он не растратил. Не случайно для ученых Сибири и Урала он был «своим» человеком.

Находясь в Сибири, А. В. Колчак не оставлял планов освоения Арктики. В его кабинете в Омске висела карта полярных экспедиций. Наладив связь с северным (архангельским) правите-льством Е. К. Миллера, Колчак приступил к подготовке новой арктической экспедиции. Для ее гидрографического обслуживания в конце 1918 г. создается Дирекция маяков и лоций. 23 апреля 1919 г. при правительстве Колчака организуется Комитет Северного морского пути, во главе которого был поставлен золотопромышленник, участник двух полярных экспедиций и общест-венный деятель С. В. Востротин. В 1919 г. была создана Карская экспедиция во главе с Б. А. Вилькицким, имевшая целью доставку в устье северных сибирских рек оружия и вывоз оттуда хлеба. При Колчаке продолжалось строительство Усть-Енисейского порта, начатое еще в 1917 г. В 1919 г. были организованы гидрографическая экспедиция Д. Ф. Котельникова и ботаническая В. В. Сапожникова, готовилась Обь-Тазовская экспедиция. Этим занимался Институт исследо-ваний Сибири, созданный в Томске в январе 1919 г. Колчак всемерно поддержал идею создания большой геологической службы для выявления богатства сибирского края. И все это — тоже грани деятельности Верховного правителя России, которые несправедливо замалчивались советскими историками.

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке жила и активно функционировала система высшего и народного образования. На него выделялись значительные ассигнования. Находилось поле деятельности десяткам оказавшимся на востоке профессорам из Петрограда, Москвы, Казани и других городов. В обстановке войны шли поиски новых рациональных методик обучения в школе. На Урале и в Сибири функционировали театры, самостоятельно решавшие репертуарные вопросы.

А. В. Колчака волновала проблема межнациональных взаимоотношений. В основе его политики лежала идея сохранения «единой и неделимой» России. И здесь Колчак явно проявлял консерватизм, который мешал консолидации антибольшевистских сил в стране. Так, он не признал независимости Финляндии, признанной правительством Ленина. Колчак же предусмат-ривал независимость этой страны лишь «во внутренних вопросах». А между тем под деклариро-ванное Колчаком признание независимости правящие круги Финляндии, генерал А. Маннергейм — регент республики, обещали не только более широкую помощь генералу Н. Н. Юденичу, но и прямое участие 100-тысячной армии в походе против правительства большевиков. Колчаку хватило духа признать лишь независимость Польши. В целом же практическое решение нацио-нального вопроса, «внутренней автономии» для малых народов Урала и Сибири — казахов, башкир и других, откладывалось правительством Колчака до созыва Учредительного собрания. Колчак долго и упорно боролся с местными национальными центрами («правительствами»), преследовал их представителей. Потом, правда, вынужден был пойти на некоторые уступки — признание права их на определенную автономию. В результате военно-национальные формиро-вания скорей не помогали, а противодействовали Колчаку, даже частью сил переходили на сторону красных, как это случилось с башкирскими частями в феврале 1919 г. Национальная политика, проводимая Колчаком, к сожалению, не отличалась гибкостью, не учитывала состоя-ние бывшей Российской империи на период гражданской войны. В то же время большевистское правительство много и охотно декларировало по национальному вопросу, формально предостав-ляло народам автономии, даже независимость. Но на деле оно вовсе не считалось с этим и уже вскоре силою оружия отнимало (или пыталось это сделать) только что «предоставленное», насаждая повсюду свой режим. Колчак в принципе так действовать не хотел и отвергал рекомендации советников.

Во внешней политике А. В. Колчак проводил курс, во многом возрождавший тот, который осуществлялся до октября 1917 г. Он всемерно добивался взаимопонимания с другими, особенно союзными странами, расширения с ними связей и в конечном счете — достижения официаль-ного признания своего правительства. Как Верховный правитель России, Колчак уже 27 ноября 1918 г. признал внешние долги России, различные договорные обязательства. Такой внешнепо-литический шаг создавал здоровую основу для межгосударственных отношений, в частности и на увеличение помощи его правительству. Но в то же время хочу подчеркнуть, что Верховный правитель при этом был щепетилен, постоянно озабочен мыслью о сохранении независимости своего правительства. Недаром он при попытке союзных правительств взять руководство войсками в свои руки, поставить главнокомандующим М. Жанена заявил, что скорее откажется от иностранной помощи, нежели согласится с тем, чего хотят правительства Англии и Франции. В проведении внешней политики Колчак опирался на собственное министерство иностранных дел (возглавлявшееся Ю. В. Ключниковым, а затем И. И. Сукиным) и российских дипломатов, поддерживавших тесные связи с правительствами зарубежных стран. Через них также поддерживалась связь с другими центрами белого движения.

Если не просто решались вопросы с обеспечением военной помощи правительству Колчака, то еще трудней продвигалось, как уже отмечалось выше, дело с официальным его признанием, как общероссийского. И это затянувшееся признание его верховенства со стороны других правительств белых сыграло роковую роль. Кроме того, правительство Колчака, как и другие правительства белых, не было признано западными странами вообще, поэтому помощь со стороны последних была ограниченной. К тому же следует отметить, что помощь, оказываемая Колчаку западными государствами, не была безвозмездной. В основном она выдавалась через займы или непосредственно под залог части золотого запаса. Золотой запас России в виде слитков, монет из золота, платины, серебра, ювелирных изделий, ценных бумаг с весны 1918 г. хранился в Казани. 7 августа он был захвачен войсками Комуча и чехословацкого корпуса и доставлен в Самару. В дальнейшем, будучи в некотором, сравнительно небольшом, количестве истраченным Комучем, был доставлен в Омск и с 18 ноября 1918 г. оказался в распоряжении А. В. Колчака. Общая номинальная стоимость золотого запаса исчислялась в 651352117 руб. 86 коп. Правительством Колчака было израсходовано в основном как раз на оплату поставок из-за рубежа и доставку (во Владивосток) под залог около 242 млн. золотых рублей (часть из них была похищена атаманом Семеновым и чехословаками). Израсходовано и утрачено было свыше одной трети запаса. Как видим, помощь была действительно небезвозмездной. Но без нее обойтись было невозможно, ибо промышленность вообще в Сибири была слабо развитой. Урал не сразу и не полностью входил в регион Омского правительства. Если не говорить о занятых на короткое время военных заводах Западного Урала — Мотовилихинского, Ижевского, Боткин-ского, — военной промышленности в распоряжении Колчака почти и не было. То же можно сказать и о текстильной промышленности — производстве обмундирования.

Расходы на ведение войны, вооружение и содержание армии крайне ограничивали возмож-ности в социальной сфере. Система социальной помощи остро нуждающимся в ней в основном совпадала с той, которая существовала до Октября. Восстанавливалось пенсионное обеспечение тех, кто его имел прежде, но был лишен большевиками. Существовали и функционировали различные приюты для престарелых и детей-сирот, инвалидов. Эти вопросы часто становились предметом обсуждения в правительственных учреждениях. Колчак лично участвовал в решении социальных вопросов, особенно связанных с положением солдат-ветеранов, в том числе георгиевских кавалеров, инвалидов прошлых войн, семей военнослужащих и погибших на фронте. Как и до Октября, при Колчаке эти категории людей не забывались. Летом 1919 г. большим тиражом выпускались и бесплатно раздавались брошюры, в которых указывался порядок получения солдатского пайка, пенсий, лечебных мест на курортах для больных воинов, назывались мастерские, где было организовано обучение инвалидов, протезные предприятия…

В Омске, Томске, Иркутске на инвалидов отводились сотни тысяч рублей.

Тем не менее, бедствующих на Урале и в Сибири при Колчаке становилось не меньше, а больше. Сказывались тяготы продолжающейся войны, недостаточное внимание к нуждам населения и паразитирование всякого рода спекулянтов, взяточников, расхитителей. До крайности уставших на протяжении многолетних войн людей угнетали все новые и новые мобилизации, налоги, поборы. Не меньше, если не больше, раздражал произвол представителей военных властей. Они ущемляли не только «простых смертных», но и высокопоставленных лиц. Главный начальник Уральского края С. С. Постников по официальному положению был генерал-губернатором. Но он оказался в подчинении командующего Сибирской армией Р. Гайды. Последний с Постниковым практически перестал считаться. В начале апреля 1919 г. Постников подал в отставку и изложил ее мотивы в письме Совету министров. В нем, в частности, указывалось на «„незакономерность действий, расправы без суда, порку даже женщин, смерть арестованных людей, происходившую якобы „при побеге““. И далее Постников констатировал, что ему „неизвестно еще ни одного случая привлечения к ответственности военного, виновного в перечисленном“. Епископ Уфимский Андрей (в миру князь А. А. Ухтомский) возмущался грабительскими действиями военных против сельских жителей при отступлении из Златоустовского уезда и констатировал: „Кто теперь эти крестьяне? Они — большевики“.

По этим и иным причинам нарастало недовольство широких слоев городского и сельского населения своим положением, политикой власти, руководимой А. В. Колчаком. Жесткие и даже жестокие действия властей на местах связывались с его именем. Был случай, когда генерал-лейтенант С. Н. Розанов, подавлявший партизанское движение в Енисейской и Иркутской губерниях, вообще «подставил» Верховного правителя. Сославшись на приказ Колчака, Розанов распорядился сжечь два крупных села, жители которых помогали партизанам. На самом деле такого приказа не существовало. Колчак был сторонником жестких мер в подавлении руководимых коммунистами восстаний. В то же время он лично и его Совет министров требовали соблюдения на местах законности.

В разгоравшейся гражданской войне обе стороны действовали жестоко. Партизаны истребляли милиционеров, офицеров и солдат, часто убивали представителей земских управ. Белые карательные отряды поступали так же. Сводки, донесения с мест пестрят сообщениями об ограблениях, убийствах мирных жителей. Так, в Татарском уезде партизаны за 1 — 8 сентября 1919 г. убили 41 мирного жителя и служащего госучреждений.

Отряд П. К. Лубкова в Томской губернии грабил почтовые отделения и сжигал волостные помещения. Взрывались десятки мостов и железнодорожные пути. Терпели крушения не только воинские эшелоны, но и пассажирские поезда. В сводке Особого отдела департамента милиции за время с 1 января по 15 июля 1919 г. зафиксированы убийства: должностных лиц — 71, чинов милиции — 101, военных — 244, частных лиц — 2535, истязаний и пыток — 46. А также: ограблений казенных учреждений — 67, частных учреждений — 119, частных лиц — 341, поджогов — 38, крушений поездов — 24 и т. д. В целых районах действия властей да и жизнедеятельность населения оказывались парализованными.

В Сибири и на Урале, в других районах еще до прихода к власти Колчака сформировались и начали свою деятельность различные органы, призванные бороться с большевистским подпольем. Чаще всего они создавались при военных округах, войсковых соединениях, частях и именовались «военным контролем», «контрразведкой», даже «разведкой». Назначались «уполномоченные по охране государственного порядка и спокойствия» в тех или иных районах (губерниях, группах уездов, отдельных уездах и т. д.). Нередко в одних и тех же населенных пунктах таких органов было по два и более. При Колчаке идет процесс некоторого упорядочения этих охранных и секретных служб. Органы военного контроля в тылу постепенно переводились из военного ведомства в систему министерства внутренних дел. 7 марта 1919 г. Верховный правитель утвердил постановление Совета министров об учреждении при Департаменте милиции МВД «Особого отдела государственной охраны» и соответствующих управлений на местах (губернских, уездных и т. д.), работающих в контакте с местными органами власти, параллельно с милицией, а порой и совместно с ней. В губерниях (областях), уездах создавались отряды особого назначения, правда, эта работа затянулась и на местах практически так нигде и не была завершена. Эта система госохраны была открытой. Что же касается контрразведывате-льной службы, то она во многом была законспирирована. Управление ею было сосредоточено в Ставке, при Главном штабе. Существовали специально разработанные положения и инструкции. В них учитывался опыт дореволюционной России. В первые месяцы в этих органах работали преимущественно армейские офицеры. В дальнейшем, особенно при Колчаке, в эти органы стали привлекаться опытные контрразведчики, жандармские, полицейские генералы и офицеры. Как отмечали участники антиколчаковского подполья, им действовать, конспирироваться становилось все труднее.

И все— таки размах антиправительственного движения становился настолько мощным, что ни контрразведка, ни госохрана с ее отрядами особого назначения, ни милиция с ним справиться были уже не в состоянии. В массовом порядке стали применяться регулярные войска, особенно казачьи, а также японские, чехословацкие, польские и другие части. Нельзя не отметить, что черную роль сыграли многие казачьи карательные отряды. Как-то можно понять, что у многих казаков, их офицеров были основания вдвойне ненавидеть большевистскую власть с ее политикой «расказачивания», но оправдать их действия все равно невозможно. Существует множество документов, включая и колчаковские, свидетельствующих о жестокости казачьих отрядов по отношению к мирным жителям. Приведем один из примеров. Земцы Амурской области писали 12 мая 1919 г. в министерство внутренних дел о беззакониях ставленника атамана Семенова полковника Шемелина: «Его отряды рассыпались по области, наводя всюду панику и ужас. Беззаконие, произвол, мародерство, расстрелы без суда, массовые порки и, как во времена советской власти, притеснение и борьба с земским делом…».

При Колчаке произошли городские восстания рабочих, кое-где совместно с солдатами, политзаключенными, — в Омске (дважды), Челябинске, Кустанае, Тюмени, Кольчугино, Семипалатинске, Барнауле, Томске, Канске, Енисейске, Красноярске, Черемхово, Иркутске, Якутске и других городах и селах. Наиболее крупные очаги партизанского движения возникли в Тургайской области, Алтайской, Томской, Енисейской, Иркутской губерниях, Амурской, Приморской областях. В партизанских отрядах насчитывалось свыше 100 тысяч человек, а с учетом участников восстаний — чуть ли не в два раза больше. В числе партизанских командиров были М. И. Ворожцов, Е. М. Мамонтов, И. В. Громов, А. Д. Кравченко, П. Е. Шетинкин, В. Г. Яковенко, Д. Е. Зверев, П. Н. Журавлев, С. Г. Лазо и другие.

Уже на первых порах (зимой и весной 1919 г.) выступления в основном готовились и организовывались подпольщиками-коммунистами, им сочувствующими, но немало было и стихийных. В дальнейшем во главе восстаний партизан, в подавляющем большинстве случаев стояли коммунисты. Проявление такой активности коммунистами и в целом их ведущая, руководящая роль были совершенно не случайны. Процесс формирования и деятельность большевистского подполья на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке направлялись Централь-ным комитетом РКП(б), В. И. Лениным, Я. М. Свердловым. Во второй половине декабря 1918 г. был создан для выполнения этой задачи специальный орган — Сибирское бюро ЦК РКП(б), именовавшийся также Урало-Сибирским. Он находился в прифронтовой полосе. Его членами, непосредственно руководившими работой, были видные большевики И. Н. Смирнов и Ш. И. Голощекин (затем и другие). За линию фронта посылались сотни коммунистов, связных, разведчиков, партизан. По моим подсчетам, всего было послано более 560 человек (сумело перейти фронт около 230 чел.)*. В самом тылу войск Колчака имелся руководящий центр подпольных организаций — Сибирский областной комитет РКП(б), размещавшийся в Омске, а с лета 1919 г. — в Иркутске. Его последовательно возглавляли К. М. Молотов, А. Я. Нейбут,

* См: Плотников И. Ф. «Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск», «Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) в 1918 — 1920 гг.» Свердловск. 1989 г.

А. А. Масленников, X. Я. Суудер, А. А. Ширямов. Многие из коммунистов были фанатически верны коммунистическим установкам В. И. Ленина. Были, как и всюду в стране, отщепенцы, рассчитывавшие сделать карьеру, отхватить от большого «капиталистического пирога». В целом же большевистское подполье представляло мощную силу, смогло и здесь «оседлать» стихию, а разжигая ее, вовлечь в борьбу с правительством Колчака тысячи и тысячи людей, надеявшихся на некое чудо — светлое коммунистическое будущее.

А. В. Колчак, являясь Верховным главнокомандующим вооруженными силами, из круга всех вопросов выделял военный. С приходом к власти он дал сильный импульс всему ходу военного производства и строительства, развертывания и укрепления армии, перегруппировки сил на фронте и подготовки наступления. Военными вопросами он не переставал заниматься даже во время длительной и тяжелой болезни — воспаления легких. А получил он эту болезнь опять же из-за стремления разделять тяготы солдат. Ходил в шинели, без утепленного подклада. 9 декабря 1918 г. во время георгиевского парада, длившегося долго, он простудился, несколько дней держался, работал, как обычно, но затем свалился, а начал выздоравливать только с конца января 1919 г., впервые вышел на улицу только 29 числа этого месяца. Поднявшись с постели, ознакомившись глубже с делами, приняв необходимые решения по тылу, 8 февраля 1919 г. Колчак отправился на фронт. Теплотой и беззаветной любовью поддерживала А. В. Колчака его подруга А. В. Тимирева. Ему, только что поправившемуся от болезни, выехавшему на Урал, на фронт 14 февраля она пишет о домашних делах, положении в его резиденции, болезни хозяина дома, трудностях в положении народа, которому она сочувствовала. «За Вашим путешествием, — писала Анна Васильевна, — я слежу по газетам уже потому, что приходится сообщения эти переводить спешным порядком для телеграмм, но, Александр Васильевич, они очень мало говорят мне о Вас, единственном моем близком и милом…

Дорогой мой, милый, возвращайтесь только скорее, я так хочу Вас видеть, быть с Вами.

Ну, Господь Вас сохранит и пошлет Вам счастья и удачи во всем. Анна».

Поездка на фронт состоялась вскоре после крупной победы его войск под Пермью в конце декабря 1918 г. Были освобождены не только Пермь, но и ряд других городов и обширные районы. Эта победа не была омрачена даже последующими неудачами на западном и южном участках фронта, оставлением Уфы, Бирска, Оренбурга, ибо в районе Перми нанесено было тяжелое поражение красным войскам, взяты в плен многие тысячи красноармейцев, захвачены огромные военные трофеи. Поездка на фронт, на Урал, была длительной. Колчак посетил Челябинск, Златоуст, Троицк, Екатеринбург, Пермь, другие населенные пункты, фронтовую полосу восточнее Уфы и западнее Перми, находился и действовал там в боевой обстановке (за это был награжден к Пасхе орденом Св. Георгия III степени)*.

* Правительство А. И. Деникина и другие ввели и особые наградные знаки. Это же предпринято было и правительствами Сибири и Колчака. А. В. Колчаком был задуман орден «За Великий Сибирский поход» (две степени), учреждённый позднее С. Н. Войцеховским. В июне 1919 г. был введен новый статус ордена «Освобождение Сибири» (четырех степеней), учрежденный еще Директорией.

Конец зимы и начало весны 1919 г. явились пиком успехов Русской армии А. В. Колчака, пополненной и реорганизованной им, действовавшей практически без участия в боях союзников, чехословаков. Ее успехи напрямую связывались с личностью и деяниями самого Колчака. Авторитет его в антибольшевистских кругах был высоким. Встречи его с общественностью сопровождались большими торжествами. Это прослеживается по страницам печати как раз во время названной и длительной его поездки по Уралу и прифронтовым районам. И особенно во время пребывания в Екатеринбурге, который он в дальнейшем вознамерился было превратить в место размещения своей Ставки.

Прибыл Колчак в Екатеринбург днем 16 февраля в сопровождении походного штаба высших чиновников ряда министерств, дипломатов союзных стран, представителей прессы. «В ожидании поезда Верховного правителя, — писали „Отечественные ведомости, — на вокзале собрались представители высшей военной власти, городского и земского самоуправлений, общественных организаций и политических партий. Встреченного почетным караулом Верховного правителя приветствовали городской голова Н. А. Лебединский и председатель земской управы П. Е. Патрушев, которые поднесли хлеб-соль. Пропустив церемониальным маршем прибывшие на вокзал войска, Верховный правитель отправился в сопровождении встретивших его депутаций в Кафедральный собор, где епископом Григорием было совершено молебствие“. И далее: «В 4 часа дня в помещении Уральского горного училища состоялся устроенный городским самоуправлением торжественный обед в честь прибытия Верховного правителя. На обеде был произнесен ряд речей. Председатель Городской думы П. А. Кронеберг приветствует Верховного правителя не только как храброго воина, но и как опытного и мудрого администратора. В частности Екатеринбургская городская дума, по словам оратора, приветствует подписанный Верховным правителем новый закон о выборах в городское самоуправление, который, давая населению возможность свободного изъявления своей воли, вносит необходимые коррективы в прежний закон.

Главный начальник Уральского края С. С. Постников отмечает в своей речи, что хотя помыслы и деятельность правительства направлены по преимуществу на удовлетворение нужд фронта, но оно не оставляет своими заботами и государственное хозяйство, которое постепенно входит в норму. — «Я верю, — заканчивает оратор, — что наше правительство, возглавляемое Верховным правителем, освободит Россию и дойдет до Москвы. Я пью за возрождение и процветание Родины!»

Генерал— лейтенант Гайда приветствует адмирала Колчака от лица Сибирской армии, как Верховного Главнокомандующего. Представитель биржевого комитета П. В. Иванов указывает, что торгово-промышленный класс давно пришел к выводу о необходимости для спасения Рос-сии установления в ней единой и твердой власти. Но голос Уфимского торгово-промышленного съезда не был услышан. Взявший на себя тяжесть верховной власти, адмирал Колчак придержи-вается в своих государственных делах лозунга, провозглашенного им в его прекрасной декларации: он доказал свою решимость не идти «ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности».

Епископ Григорий останавливается вначале на характеристике большевизма и, рассматривая его не с точки зрения практической, а с точки зрения слова Божия, находит, что большевизм представляет из себя проявление прежде всего грубой алчности. Далее, оратор обращается к теперешней власти и сравнивает ее носителя, адмирала Колчака, с библейским Моисеем, который с божьим благословением выведет русский народ в страну обетованную.

Английский консул м-р Престон указывает, что, если Западная Европа может ошибаться в своих суждениях о происходящем в России, то представители союзных держав, бывшие очевидцами русской революции, хорошо знают, что такое большевики, и потому искренно желают русскому народу успеха в борьбе с ними. Краткие речи были произнесены также Л. А. Кролем, американским и французским консулами и представителем чехословацкого Национального совета д-ром Павлу».

А статус его равноценен статусу террористов Дудаева и Масхадова. Как ни крути. Но других героев у них «нэма».

*

Еще одна телеграмма с «того света» для устроителей грядущего 24 сентября позорища Санкт-Петербурга и России. Во след за ведром крови из Кольчугино.

**

Романтический спаситель Отечества. Были ли таким Хабенский Колчак на самом деле?

Ныненшние поклонники Колчака привозносят его как выдающегося полярника и флотоводца.

Все, кто говорит о Колчаке как о великом полярном исследователе, вспоминают про ледовую эпопею — когда он с бароном Толлем ходили на мыс Челюскина.

Толль и астроном Зейберг разбили лагерь на острове Беннете, отуда через 2 месяца их должен был забрать китобой «Заря» . На Заре оставался Колчак и другие члены исследовательской группы. Из найденных позже дневников стало ясно – барон Толль до последнего верил в людей и ждал возвращения «Зари». Но из-за ошибок Колчака эта экспедиция стала для полярного исследователя последней (и нет ни одного памятника большому исследователю Толлю, а уж тем более памятной доски руководителю и основателю экспедиции*)

После этой экспедиции взаимоотношения между адмиралом Макаровым и Колчаком испортились. Увидев истинные черты будущего правителя Белой России,

адмирал не дал ему назначения на крупные суда во время войны в Порт-Артуре.

И только после трагической гибели адмирала Макарова Колчак получил командование миноносцем «Сердитый».

В битвах Русско-японской войны Колчаку так же не удалось прославиться.

Когда события приняли опасный для русского флота оборот — флотоводец сразу же заболел. И вернулся на миноносец только после перевода основных боевых действий на сушу. А когда 18 октября 1904 года русская эскадра попыталась прорваться во Владивосток — Колчак и вовсе сдал командование миноносцем, которого так долго добивался.

Некоторое время спустя он добровольно сдался в плен японцам (— а ведь как Власов? — arctus).

В июне 1917 года Колчак, по приглашению американского адмирала Глена и при поддержке военных властей Великобритании, выехал в США (причём Колчак именно добивался от Керенского этой поездки, а не был направлен Керенским – как любят говорить поклонники Колчака**) для передачи руководству морской Академии своего опыта по минному делу и борьбе с подводными лодками.

После пребывания в Америке Колчак намеревался выехать в Японию, чтобы оттуда отправиться на Месопотамский фронт в помощь созническим войскам. При чём не по своей воле, а прямому приказанию английских военных властей.

Однако в это время (двумя месяцами раньше — прим. arctus) в Петрограде произошло вооружённое восстание. Была провозглашена Советская Власть. Союзники посоветовали Колчаку вернуться в Россию. Командующий английскими войсками генерал Редаут передал ему телеграмму от директора осведомительного отдела военного генерального штаба Великобритании. В ней говорилось, что будет полезнее для общего союзнического дела вернуться Колчаку на российский Дальний Восток. Колчак последовал совету посла и выехал в Харбин ***.

В октябре 1918 года он прибыл в Омск в вагоне английского генерала Нокса. Устроив при поддержке иностранных штыков государственный переворот, физически уничтожив членов всероссийского временного правительства (членов КОМУЧа – Комитета Членов Учредительного собрания — правительства, созданного в Самаре 8 июня 1918 г., после захвата города чехами — прим. arctus), Колчак объявил себя Верховным правителем.

Уже через месяц после прихода к власти Колчака в Омске вспыхнуло восстание рабочих.

22 декабря 1918 года в левобережном посёлке Куломзино разыгрались кровавые события. Работникам железной дороги удалось обезвредить отряд белочехов. Однако из-за предательства болшевики не смогли начать одновременно выступление во всех частях города. И восстание было жестоко подавлено.

«большевистскому подполью противостоял довольно мощный противник с лице контрразведки. Спецслужбы Колчака , по признанию исследователей, являлись, наверное, самыми мощными среди аналогичных структур других антибольшевистских правительств. Стоит помнить о том, что в составе контрразведки работали, в том числе, и бывшие жандармы: это люди, которые имели большой навык оперативной и агентурной работы»

Тысячи повешенных, расстрелянных, замученных в тюрьмах красноармейцев, забитых крестьян и сожжёных деревень —вот визитная карточка бълого адмирала. Якобы всего себя отдавшего России.

В 1919 году власть опереточного Сибирского правительства, названного так Верховным правителем России, опиралась исключительно на войска западных союзников в лице пёстрой англо-французско-американско-японской коалиции. От них получал Колчак гуманитарную помощь, за которую щедро расплачивался российским золотом

украденном у рабоче-крестьянского государства. (О настоящих русском офицере, привёзшем деньги в Россию, и об адмирале, из России деньги укравшем см. «Колчак и граф Игнатьев. Один увёл золото из России. Другой наоборот. Разница»).

О том, что Колчак является марионеткой денежных мешков Запада — в народе было известно с самого начала. Не случайно в народе сложили куплет:

Мундир английский

погон французский

табак японский —

правитель Омский.

За короткое время правления Колчака в Сибири в ходе карательных операций белогвардейских войск и их союзников было повешено, расстреляно и заживо сожжено свыше 75 тысяч человек. Противостояли зверствам колчаковцев партизанские отряды.

Евгений Зензин, директор Большеуковского краеведческого музея, член Союза краеведов России:

— в сентябре 1919 года наше отдалённое село «Форпост» стало центром восстания крестьян форпостской волости. Несколько человек погибает в самом Форпосте, погибает в речке Халтурке, Расстреливаются на крыльце волостного управления, по дороге на Верхоёвку.

Это было довольно таки страшное время, судя по воспоминаниям. Народ прятался: кто на чердаках, кто убегал в лес, чтобы не попасть под пули, под удары колчаковцев.

В течение дня они орудовали в Форпосте, а затем было решено выехать в деревню Верхоёвку, потому что деревня тоже была неспокойной, и там тоже были активисты партизанского движения — решено было расправиться заодно и с ними. В Форпосте — на улице этой деревни — убивают еще двоих партизан: Панфилова и Липина. А второго брата Панфилова привозят в Форпост и после допроса тоже расстреливают в ограде волости.

И на ночь карательный отряд уезжает в Становку. Побоялись оставалься в расстрелянном селе. Затем утром вновь возвращаются в Форпост, происходят убийства, убивают крестьянина Агейко, который прибыл в Форпост из деревни Чернецовка – узнать, что же творится в волости. Он стал, активистом, участником этого восстания. Добивают его. Он был ранен накануне, но

на второй день они его добивают — ужасная, мучительная смерть была у этого человека: ему вспарывают живот, и конями втаптывают его в грязь на центральной улице села. И карателям всё-таки удаётся собрать группу молодых мужиков, парней, и на подводах их отправить в сторону Знаменки, на знаменскую пристань – чтобы на пароходах их доставить в Тару, а затем в Омск. Но по дороге, под покровом ночи, наши мужики все разбежались. То есть в армию Колчака из наших сёл никто не попал.

Цель у них была одна – связаться с другими действующими партизанскими отрядами из соседней Крайчиковской волости (это Колосовский район), а затем соединиться с партизанским отрядом Артёма Избышева, который действовал тоже на севере омской области – это современная территория сидельниковского, тарского районов.

Народ помнит об этих событиях. Сохраняется братская могила — все помнят, там выбиты имена погибших. Родственники живут. Они помнят рассказы своих стариков. =

Последней кровавой расправой колчаковцев на омской земле стал расстрел 120 политзаключённых в Старо-Загородной роще. В начале ХХ-го века роща была любимым местом отдых горожан. С приходом белых всё изменилось. Роща стала «Лобным местом» для тех, кто был предан Советской власти.

Титры:

«Колчаковское правительство, – писал американский посол в Японии Моррис государственному секретарю Лансингу 16 августа 1919 года, – не может продержаться без открытой поддержки нашего правительства. Благодаря нашей своевременной и активной поддержке Колчак удержится, мы окажемся в преимущественном положении для того, чтобы содействовать и руководить делом реконструкции России…».

(Антисоветская интервенция и ее крах. М., 1967. С. 67)

Ни одна из судебных инстанций Российской Федерации не нашла причин для реабилитации Колчака. (подробно о мытарствах активистов по его обелению см. ниже по ссылке). Это значит, что его статус равноценен статусу террористов из Беслана и Норд-Оста. Но никому и в голову не придёт назвать их героями. Неужели и мы поддадимся на яркий фантик пропаганды, и вместе с Колчаком начнём восхвалять Деникина, Банедэру, Власова?

Борцы революции ценой своих жизней подарили возможность Омску вырасти из степной крепости в красивый промышленный город на Иртыше. И пока на их братской могиле горит «вечный огонь», у нашей страны есть надежды на будущее, достойное этого подвига.

________________________

Подробности:

* О полярных «заслугах» Колчака: — часть I, часть II

** Как Колчак уезжал в США — «Колчак бросил черноморский флот во время войны. И поехал в США»

*** Как попал в Россию А.В.Колчак — британский офицер с декабря 1917-го

О мытарствах активистов по его обелению: «В правовой плоскости России Колчак — преступник. И никаких досок»

По этой же теме см. «О зверствах Колчака свидетельствуют его же союзники»

=Arctus=