1.

Попытки разрешить конфликт без выяснения

его истинных причин, т.е. без проведения

диагностики. Часто

попытки администрации погасить

конфликт на личном уровне, добиться

замирения оппонентов не приводят к

положительным результатам вследствие

того, что не решается базовая проблема,

приведшая к конфликту. Вынужденные

взаимодействовать оппоненты каждый

раз вновь «спотыкаются» о базовую

проблему и воспроизводят конфликт

(А.Я.Анцупов).

2.

Преждевременное «замораживание»

конфликта. Простое

«разведение» сторон и разграничение

областей их деятельности могут дать

определенный положительный эффект. Но

даже замена действующих субъектов

при сохранении объективных причин

конфликта приведет к его возобновлению

уже в другом действующем составе.

Преждевременное «замораживание»

конфликта — это остановка, не меняющая

сути объективной ситуации, поэтому его

ни в коей мере нельзя принимать за

разрешение конфликта. Преждевременное

«замораживание» чревато возобновлением

конфликта в еще более острой форме.

Имеет смысл лишь «замораживание»,

проводимое после содержательного

разрешения конфликта и подписания

соответствующего договора между

сторонами.

3.

Неверно определены предмет конфликта

и оппоненты. Даже

если проведена диагностика компонентов

конфликта, нельзя исключить вероятность

ошибки в определении предмета конфликта

и его реальных оппонентов. Иногда активно

выступающие оппоненты на самом деле не

являются самостоятельными игроками и

действуют по наводке реальных оппонентов,

предпочитающих по тем или иным причинам

находиться в «тени». Для того чтобы

избежать такой ошибки, диагностику

следует проводить по максимально

развернутой схеме, в которой главным

вопросом, требующим ответа, является

вопрос: кому это выгодно?

4.

Запаздывание с принятием мер. Даже

если конфликт был задан объективными

причинами, он имеет тенденцию к

распространению на межличностные

отношения. Если по этому показателю

конфликт перешел в хроническую форму,

то и эффективных организационных решений

бывает недостаточно для его разрешения.

Оппоненты еще долгое время в той или

иной степени продолжают испытывать

личную неприязнь друг к другу.

5.

Некомплексность,

односторонность мер —

силовых или дипломатических. Опыт

показывает, что наиболее эффективно

сочетание разнообразных мер разрешения

конфликта, которое позволяет актуализировать

разноуровневые мотивы оппонирующих

сторон,

6.

Неудачный

выбор посредника. Выбор

посредника, ведущего переговоры с обеими

сторонами, не может быть случайным.

Посредник должен быть равноудален от

оппонентов и одновременно равноприближено

к ним. Лучше всего, если какой-либо частью

своей биографии он соприкасается с

обеими сторонами и может считаться

своим каждой из сторон. Если положение

посредника асимметрично относительно

оппонентов, это снижает доверие к нему

у одной из сторон.

7.

Попытки посредника разыграть свою

собственную «карту». Оппоненты

должны быть уверены в том, что помыслы

посредника направлены исключительно

на разрешение конфликта. Если он даст

повод даже отчасти усомниться в своей

мотивации, переговоры по урегулированию

конфликта могут немедленно зайти в

тупик.

8.

Пассивность

оппонентов. Оппоненты

не достигнут желаемого компромисса,

если в его поисках будут ограничивать

свою активность. Некоторые конфликтологи

считают, что более активную позицию

должна занимать сторона, находящаяся

в менее выгодной ситуации. Наверное,

правильнее будет сказать, что активными

должны быть обе стороны. При этом потери

от бескомпромиссной позиции в

стратегическом плане не могут быть

выгодны ни одной из сторон. Очевидно в

конфликтной ситуации нельзя отсидеться,

переждать. Раньше или позже инцидент

может привести к еще более драматическим

потерям для обеих сторон.

9.

Отсутствие

работы

с эмоциями и напряженностью. Конфликту

всегда сопутствуют большая напряженность

и эмоциональные переживания. Эти явления,

как правило, существенно меняют и

восприятие, и деятельность сторон. Очень

опасно, если эмоции возьмут верх над

разумом. Так может произойти, если

переговоры по содержанию конфликта не

сопровождаются психологической работой

по снижению уровня напряженности и

эмоционального фона. При этом в отличие

от переговоров, в которых участвуют три

стороны — те и другие оппоненты и посредник

— в психологической стадии переговоров

посредник работает раздельно с каждой

из сторон.

10.

Отсутствие работы со стереотипами.

Эмоциональные

перегрузки могут приводить к активизации

стереотипного восприятия, упрощающего

картину мира и социальных отношений.

Иногда проявляется так называемый

эффект «туннельного» видения, при

котором из поля зрения оппонентов

выпадают целые области реальности,

видимое лишается оттенков, становится

черно-белым. Необходимо использование

техники расширения поля сознания, смены

точек зрения, рефлексивного понимания

ситуации, например с позиции противоположной

стороны.

11.

Генерализация

конфликта (не было мер по его ограничению,

локализации). Естественное

стремление конфликтующих сторон состоит

в усилении своих позиций. Одно из

направлений такого усиления —

привлечение на свою сторону сильных

сторонников. Если этого не остановить,

может произойти качественное расширение

зоны конфликта, в него будут вовлекаться

все новые оппоненты. Поэтому одной из

первых должна стать договоренность об

ограничении зоны конфликта и числа

оппонентов.

12.

Ошибки

в договоре. Содержание

договоренности должно быть зафиксировано

в письменном виде независимо от масштаба

конфликта. Работа над письменным

текстом договора существенно преобразует

процесс переговоров, делает его более

рациональным и значимым. В то же время,

ошибки в таком тексте могут обесценить

весь трудный процесс достижения

договоренностей. Речь идет об ошибках

содержательных, из-за которых стороны

и посредники не предусмотрели каких-либо

аспектов ситуации. Такие ошибки обычно

приводят к тому, что одна из сторон

успешно нарушает непредусмотренные

пункты договоренности и делает это

на вполне законном основании. О таких

пунктах она не договаривалась и

посему свободна от каких-либо обязательств.

По

мнению А.А.Бодалева, А.Н.Сухова

в

условиях конфликта выделяют такие

типичные

ошибки:

1)

запаздывание в принятии мер по собственно

урегулированию и дальнейшему

преодолению конфликтов (прежде всего,

принимаются меры по уходу от конфликта

или его силовому «разрешению»);

2) попытка «разрешить»

конфликт без выяснения его истинных

причин;

3) применение только

силы, карательных мер по «урегулированию»

или, наоборот, только дипломатических

переговоров;

4) шаблонное

применение схем урегулирования конфликта

без учета его типа и особенностей в

нелинейной, многомерной классификации;

5)

попытка при помощи политической интриги

разыгрывать свою собственную карту с

сиюминутной выгодой и необратимыми

негативными социальными последствиями

(не только для общества в целом, но рано

или поздно — для самого инициатора

интриги).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Конфликты так часто происходят, что являются нормой общественной жизни.

Обычно они ассоциируются с агрессией, спорами, недоброжелательностью, борьбой. Самое страшное в конфликте — чувства, которые люди испытывают в этот момент друг к другу: страх, злоба, обида, ненависть.

Коварную суть конфликта можно объяснить тем, что мы гораздо более чувствительны к словам других, нежели к тому, что говорим сами. Эта особая чувствительность происходит от желания защитить себя, своё достоинство от возможного посягательства. Но мы не так бдительны, когда дело касается других, и нередко, сами того не замечая, агрессивны к окружающим.

Можно ли взглянуть иначе на эти стереотипные представления? Конфликт — это не то, чего нужно бояться, чего избегать.

Польза конфликта весьма отчётлива. Как в личностном плане, так и в социальной среде он помогает выявлять скрытые интересы и особенности конкретной ситуации, позволяет усовершенствовать межличностное общение и обмен информацией, призван находить неожиданные решения каждодневных недоразумений, выявлять «узкие» места.

Конфликт может явиться поводом для создания новых должностных инструкций, появления иных форм поведения. Он стимулирует нововведения, изменения, развитие.Помогает определить правила: что можно и чего нельзя делать по отношению друг к другу. Такие правила объединяют, вносят ясность, отношения выходят на новый уровень.

Девять типичных ошибок конфликтующего человека:

1. Отстаивает свою точку зрения и не думает, как решить проблему.

2. Ведёт себя негибко, не способен изменить тактику.

3. Нетерпим к инакомыслию.

4. Мыслит стереотипно, стремится втиснуть решение в рамки существующих норм, традиций, правил.

5. Уходит в сторону от главной проблемы.

6. Видит только один путь решения

7. Создаёт препятствия для свободной творческой полемики.

8. Боится риска.

9. Считает, что может точно сказать, о чём думают другие.

Поговорим о последнем пункте подробнее.

Эта ошибка состоит из двух частей. Во-первых, мы часто уверены, что точно знаем, чего хотят другие люди, как они оценивают ту или иную ситуацию, как они поступят в том или ином случае.

Во-вторых, мы уверены в способностях окружающих читать наши мысли, в то время как человек даже не подозревает, что от него ждут каких-то действий.

Вывод: делайте поменьше предположений о мыслях, желаниях, потребностях и намерениях других людей. Опирайтесь на факты.

Помните, что нельзя:

• Критически оценивать партнёра.

• Приписывать ему отрицательные намерения.

• Демонстрировать знаки превосходства.

• Обвинять и приписывать ответственность только партнёру.

• Игнорировать интересы партнёра.

• Уменьшать заслуги партнёра и его вклад.

• Преувеличивать свои заслуги.

• Раздражаться, кричать, нападать.

• Задевать «болевые точки» и уязвимые места партнёра.

• Обрушивать на партнёра множество претензий.

Независимо от масштабов конфликта, личностных особенностей участников конфликта, особенностей возникших противоречий оппоненты все чаще и чаще допускают типичные ошибки в конфликте.

От конфликтов не уйдешь, поэтому мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми ошибками в конфликтах, чтобы не допускать их и тем самым научиться эффективно разрешать конфликты.

Ошибкой в любом конфликте является избегание данного конфликта

Попытка разрешить конфликт без выяснения его истинных причин, то есть без понимания сути конфликта. Очень часто всевозможные попытки разрешить конфликт не приводят к положительным результатам вследствие того, что не решается базовая проблема, приведшая к конфликту.

Как избежать конфликта? и нужно ли?

Вынужденные взаимодействовать, оппоненты каждый раз вновь «спотыкаются» о базовую проблему и воспроизводят конфликт. Формула конфликта. Предупреждаем конфликты

Еще одна ошибка в конфликте — это преждевременное «замораживание» конфликта. В конфликтологии этот способ разрешения конфликта называется избеганием конфликта.

Пути разрешения конфликта

Преждевременное «замораживание» конфликта — это остановка, не меняющая сути объективной ситуации, поэтому его ни в коей мере нельзя принимать за разрешение конфликта.

В коллективных или групповых конфликтах простое «разведение» сторон и разграничение областей их деятельности могут дать определенный положительный эффект. Но даже замена действующих субъектов при сохранении объективных причин конфликта приведет к его возобновлению уже в другом действующем составе. Самооценка мудрого поведения в конфликте

Неверно определены предмет конфликта и оппоненты

Это распространенная ошибка в конфликте. Иногда активно выступающие оппоненты на самом деле не являются самостоятельными участниками конфликта и действуют по наводке реальных оппонентов, предпочитающих по тем или иным причинам находиться в тени. Для того чтобы избежать такой ошибки, анализ сути конфликта следует проводить по максимально развернутой схеме, в которой главным вопросом, требующим ответа, является: кому это выгодно?

Ещё одной ошибкой в конфликте является запаздывание с принятием мер по разрешению конфликта

Даже если конфликт был задан объективными причинами, он имеет тенденцию распространяться на межличностные отношения. Если по этому показателю конфликт перешел в хроническую форму, то и эффективных организационных решений бывает недостаточно для его разрешения. Оппоненты еще долгое время в той или иной степени продолжают испытывать личную неприязнь друг к другу.

Ошибкой в конфликте также может выступить односторонность мер по разрешению конфликта

Опыт показывает, что наиболее эффективно сочетание разнообразных мер разрешения конфликта, которое позволяет актуализировать разно уровненные мотивы оппонентов.

Неудачный выбор посредника как одна из ошибок в любом конфликте

Выбор посредника, ведущего переговоры с обеими сторонами, не может быть случайным. Посредник должен быть равноудален от оппонентов и одновременно равно приближен к ним. Лучше всего, если какой-либо частью своей биографии он соприкасается с обеими сторонами и может считаться своим каждой из сторон. Если положение посредника асимметрично относительно оппонентов, это снижает доверие к нему у одной из сторон. Если в семье ссоры Что делать?

Оппоненты должны быть уверены в том, что помыслы посредника направлены исключительно на разрешение конфликта. Если он даст повод даже отчасти усомниться в своей мотивации, переговоры по урегулированию конфликта могут немедленно зайти в тупик.

Пассивность оппонентов может быть ошибкой в конфликте

Оппоненты не достигнут желаемого компромисса, если в его поисках будут ограничивать свою активность. Некоторые конфликтологи считают, что более активную позицию должна занимать сторона, находящаяся в менее выгодной ситуации.

Наверное, правильнее будет сказать, что активными должны быть обе стороны. При этом потери от бескомпромиссной позиции в стратегическом плане не могут быть выгодны ни одной из сторон. В очевидно конфликтной ситуации нельзя отсидеться, переждать. Раньше или позже инцидент может привести к еще более драматическим потерям для обеих сторон.

Другие ошибки в конфликте

Конфликту всегда сопутствуют эмоциональное напряжение и переживания. Эти явления, как правило, существенно меняют и восприятие, и деятельность сторон. Вы совершите ошибку в конфликте, если эмоции возьмут верх над разумом.Так может произойти, если переговоры по содержанию конфликта не сопровождаются психологической работой по снижению уровня напряженности и эмоционального фона. Вопросы, которые сближают людей

При этом в отличие от переговоров, в которых участвуют три стороны — те и другие оппоненты и посредник, — в психологической стадии переговоров посредник работает раздельно с каждой из сторон. Психология конфликта кратко

Эмоциональные перегрузки могут приводить к активизации стереотипного восприятия, упрощающего картину мира и социальных отношений.

Иногда проявляется так называемый эффект «туннельного» видения, при котором из поля зрения оппонентов выпадают целые области реальности, видимое лишается оттенков, становится черно-белым. Чтобы не допустить такую ошибку в конфликте необходимо использование техники расширения поля сознания, смены точек зрения, рефлексивного понимания ситуации, например с позиции противоположной стороны.

Естественное стремление конфликтующих сторон состоит в усилении своих позиций. Одно из направлений такого усиления — привлечение на свою сторону сильных сторонников. Если этого не остановить, может произойти качественное расширение зоны конфликта, в него будут вовлекаться все новые оппоненты. Эту ошибку в конфликте можно не допустить, если вы договоритесь об ограничении зоны конфликта и числа оппонентов. Причины конфликтов в молодых семьях

Содержание договоренности можете зафиксировать в письменном виде независимо от масштаба конфликта. Работа над письменным текстом договора существенно преобразует процесс переговоров, делает его более рациональным и значимым.

В то же время ошибки в таком тексте могут обесценить весь трудный процесс достижения договоренностей. Речь идет об ошибках содержательных, из-за которых стороны и посредники не предусмотрели каких-либо аспектов ситуации.

Такие ошибки обычно приводят к тому, что одна из сторон успешно нарушает непредусмотренные пункты договоренности и делает это на вполне законном основании. О таких пунктах она не договаривалась и посему свободна от каких-либо обязательств.

А вообще, лучше не ссорьтесь и живите счастливо!!!!!

Содержание:

Введение.

В каждой сфере деятельности человека осуществляется решение разного рода задач. В случае разрешения их на работе, отдыхе или в быту зачастую возникают разнообразные по своей силе, проявлению и сложности конфликты.

Конфликты являют собой важную значимость в жизнедеятельности человека, потому как последствия их зачастую очень ощутимы еще долгие годы. Они поедают жизненную энергию человека, или же группы людей, на протяжении многих дней, недель, месяцев, даже лет.

Человеческие мысли о конфликте, как правило, связывают его с враждебностью, агрессией, спорами, войной, угрозами. В итоге, существует мнение, что конфликт — это бессменно нежелательное явление, потому, по возможности, нужно его обходить и безотлагательно разрешать, при малейшем его проявлении.

Сколько существует человек, столько существуют конфликты. Однако, объясняющей их природу, воздействие на развитие общества, коллективов, общепризнанной парадигмы конфликтов не существует, хотя есть множество исследований по вопросам из образования, функционирования и управления ими.

Вне всякого сомнения, в жизни любого человека было мгновение, когда он желал обойти противостояние и задавался вопросом, как решить конфликтную ситуацию. Однако бывают обстоятельства, когда существует желание благородно выйти из затруднительного конфликта, вместе с тем сохранив отношения. Некоторые люди наталкиваются на необходимость обострения конфликтной ситуации, чтобы окончательно разрешить ее. Так или иначе, перед любым человеком вставал вопрос, как избежать конфликтной ситуации или каким образом разрешить ее.

Понятие конфликта. Типы конфликтов.

Существующие разнообразные объяснения конфликта акцентируют факт противоречия, принимающего форму несогласий, когда ведется речь о человеческом взаимодействии, конфликт может быть явным или скрытым, однако его основой является отсутствие взаимопонимания. Таким образом, конфликт можно определить, как отсутствие взаимопонимания меж двумя и более сторонами — группами или лицами. Любая из сторон делает все для принятия ее цели или точки зрения, и выстраивает всяческие помехи противоположной стороне для осуществления того же самого.

Конфликт — это конфронтация сторон, сил, мнений, переход конфликтной ситуации в открытую конфронтацию.

Конфликт — это противоборство за ценности, претензии на конкретные ресурсы, власть, статус, целенаправленное нанесение ущерба сопернику, нейтрализацию или его уничтожение.

Типы конфликтов по причинам:

- Конфликт целей — различное видение сторонами желаемого состояния объекта в перспективе.

- Конфликт во взглядах — расхождение сторон в мыслях и идеях по решаемому вопросу — для разрешения данного конфликта необходимо больше времени, нежели достижение взаимопонимания в конфликте целей.

- Конфликт чувств — различие эмоций и чувств, лежащих в основании взаимоотношений меж участниками — люди являются раздражителями друг друга собственным стилем поведения.

Типы конфликтов по участникам:

- Интрапсихический конфликт — это внутреннее противоречие психического мира личности, зачастую по природе являет собой конфликт взглядов или целей.

- В интерпсихический конфликт вовлечены две или больше стороны, в случае их восприятия себя оказывающихся в противостоянии друг к другу относительно ценностей, расположений, поведения, целей каждой из сторон. Данный тип конфликта является более распространенным.

- Конфликт внутригрупповой — большей частью это конфронтация меж членами или частями группы, воздействующая на групповой процесс изменения и итоги работы данной группы.

- Конфликт межгрупповой являет собой оппозицию или конфронтацию двух, и более групп в организации. Возможна эмоциональная или профессионально-производственная основа. Характерна интенсивность.

- Конфликт внутриорганизационный образуется большей частью вследствие планирования конкретных работ, в налаживании организации и в итоге формального назначения власти — существует линейно-функциональный, вертикальный, ролевой и горизонтальный.

Типы конфликтов по степени открытости:

- Конфликты открытые большей частью возникают на деловой основе. Несогласие сторон относится к сфере производственной, и выражает разнообразные способы разрешения проблемы. Данные конфликты в некоторой степени безвредны.

- Источником «тлеющих» конфликтов, скрытых, являются человеческие взаимоотношения. Значительное количество конфликтов, представляющихся деловыми, в действительности основаны на чувствах и человеческих взаимоотношениях. Данные конфликты затруднительно разрешаются — в случае урегулирования деловой части конфликта, напряженность переносится на иные проблемы с теми же сторонами.

Типы конфликтов по последствиям:

1.Конфликты функциональные имеют некоторые положительные последствия:

- решение рассматриваемых вопросов методами, для всех сторон более подходящими, а участники ощущают свое сопричастность к их решению;

- сложности в реализации решений сводятся к наименьшему количеству — необходимость поступать против воли, несправедливость, враждебность;

- в перспективе расположение сторон скорее всего будет направлено на сотрудничество, чем на оппозицию;

- уменьшение возможности выражения синдрома покорности и группового мышления;

- улучшение качества принятия решений, выявление различных точек зрения, посредством конфликта у членов группы существует возможность проработать вероятные сложности до возникновения.

2. В случае отсутствия управления конфликтом, он становится дисфункциональным — существование негативных последствий:

- увеличение текучести кадров, снижение производительности, плохой моральный климат, неудовлетворенность;

- образование сильной преданности участников своей группе, представление как о «враге» о другой стороне, в перспективе уменьшение сотрудничества, сворачивание общения и взаимодействия конфликтующих сторон;

- придание наибольшего значения победе над оппонентом, нежели решению существующей проблемы.

Причины возникновения конфликтных ситуаций.

Первоначально необходимо уяснить — конфликт являет собой абсолютно естественное состояние личности. Безустанно, на протяжении реализации человеком сознательной жизнедеятельности, он пребывает в конфликте с самим собой, группами личностей, иными людьми. Вместе с тем, в случае освоения человеком навыков, способствующих понять, как разрешить конфликтную ситуацию, он может заметно развить, укрепить профессиональные и личные отношения. Решение конфликтов социальных – достаточно значимый, очень полезный навык.

Основой каждого конфликта является ситуация, охватывающая или несовпадение желаний, интересов, влечений сторон, или противоположные средства, цели их достижения в существующих обстоятельствах, или противоречивые позиции сторон по какому-то поводу. Вместе с тем, для развития конфликта, нужен инцидент, в результате которого одна сторона приступает к действиям, ограничивая интересы противоположной стороны.

Существует довольно-таки много причин образования конфликтов. Вне сомнения, хотелось бы их разрешать формами организационными. Имея одно представление о них можно выявить их, управлять ими.

Информационные — ненадежность свидетелей, экспертов, искажения, недостаточное доверие к информации, невольные факты, дезинформация.

Структурные — столкновение традиционных ценностей, взглядов, привычек; столкновение в результате статусных притязаний или различий; столкновения по поводу техники, эффективности ее использования; столкновения по поводу цены или качеств покупки; столкновения по поводу соглашений, контрактов, договоров о покупке.

Ценностные — ущемление чьих-либо прав, нужд, нарушение этических норм, нарушение принятых норм организационных или профессиональных.

Факторы отношений — нарушение в отношениях совместимости, нарушение в отношениях баланса сил.

Социального и экономического неравенства — несправедливое распределение власти, признания, вознаграждений, престижа меж отдельными группами, подразделениями, членами организации.

Конфликт возникает с того времени, когда одна из взаимодействующих сторон сознает отличие собственных принципов и интересов от принципов и интересов другой стороны и приступает к односторонним действиям по выравниванию данных отличий в свою пользу.

Напряженность можно считать первым признаком конфликта. Она проявляет себя в результате нехватки знаний для преодоления затруднения, противоречивости или недостатка информации. Действительный конфликт зачастую проявляет себя при поползновении убедить противоположную сторону или индифферентного посредника в своей правоте.

Фазы конфликта.

Конфронтационная или военная фаза — стремление сторон достигнуть собственного интереса путем ликвидации чужого интереса.

Компромиссная или политическая фаза — стремление сторон обеспечить свой интерес с помощью переговоров, во время которых производится замена различающихся интересов каждой стороны на взаимный согласный.

Коммуникативная или управленческая фаза — создавая линию общения, стороны приходят к соглашению, которое основано на том, что суверенностью наделены как сами стороны конфликта, так и их интересы, а также стремятся к взаимному дополнению интересов, ликвидируя только незаконные различия.

В конфликте движущая сила — это стремление или любопытство человека, победить, сохранить, улучшить собственную безопасность, устойчивость, положение в коллективе или же надежда на достижение поставленной цели. Зачастую бывает не ясно, как действовать в данных ситуациях.

Причины конфликтов кроются в анормальности жизни общества и недостатках самого человека. Прежде всего, среди причин, вызывающих конфликты, выделяют нравственные, политические и социально-экономические. Данные причины являют собой питательную среду для образования разного вида конфликтов. На образование конфликтов воздействуют биологические и психофизические особенности человека.

У каждого конфликта существует множество причин. Значимые причины конфликта — это различия в ценностях и представлениях, взаимозависимость заданий, ограниченное количество ресурсов, которые необходимо делить, отличия в целях, в уровне образования, в поведенческой манере, плохие коммуникации.

Способы профилактики и решения конфликтов.

Можно пребывать значительное количество времени в создавшейся конфликтной ситуации, свыкнуться с ней, как с нечто неизбежным. Однако не стоит забывать о том, что непременно возникнет инцидент, какое-либо стечение обстоятельств, которые неотвратимо приведут к открытой конфронтации сторон, к проявлению несовместимых позиций.

Конфликтная ситуация является неотъемлемым условием образования конфликта. Чтобы данная ситуация переросла в динамику, в конфликт, требуется внешний инцидент, воздействие или толчок.

В одном случае решение конфликта проходит довольно таки профессионально грамотно и корректно, а в другом бывает — безграмотно, непрофессионально, с плохим исходом часто для всех сторон конфликта, где есть лишь побежденные, и нет победителей.

Для ликвидации причин, приведших к конфликту нужно провести работу в нескольких этапов.

На первом этапе осуществляется описание проблемы обобщенно. В случае возникновения конфликта в результате недоверия меж группой и личностью, проблема выражается как общение. Важно определить, на данном этапе, характер конфликта, и в данное время не имеет значения, что это не полное отражение сути проблемы.

На втором этапе выявляют ведущие стороны конфликта. Можно внести в список единичные лица или целые группы, команды, организации, отделы. Существует возможность объединить вместе стороны, участвующие в конфликте, имеющие общие потребности сообразно данному конфликту. Также допускается ликвидация личных и групповых контингентов.

На третьем этапе перечисляются основные опасения и потребности ведущих сторон конфликта. Нужно определить мотивы поведения, которые стоят за позициями сторон в данной ситуации. Человеческие установки и поступки детерминированы мотивами, потребностями, желаниями, которые нужно установить.

Пять стилей решения конфликта:

- сглаживание — поведение, будто нет надобности раздражаться;

- уклонение — желание избежать конфликтной ситуации;

- принуждение — давление или использование законной власти, дабы навязать собственный взгляд на ситуацию;

- компромисс — послабление в некоторой мере иному взгляду на ситуацию;

- разрешение проблемы — применяемый в ситуации, требующей различных данных и мнений, отличается гласным признанием различия во взглядах, конфронтация данных взглядов для выявления решения, приемлемого для обеих сторон конфликта.

В свою очередь, выбор способа преодоления сложностей детерминирован эмоциональной устойчивостью личности, имеющимися средствами защиты собственных интересов, объемом имеющейся власти и множеством иных обстоятельств.

Психологическая защита личности осуществляется бессознательно, как порядок регулирования личности для защиты сферы сознания человека от негативных психологических влияний. В результате конфликта данный порядок срабатывает непроизвольно, минуя человеческие желания и волю. Существенность такой защиты образуется при проявлении чувств и мыслей, олицетворяющих угрозу системе ценностных ориентаций, самоуважению, сформировавшемуся я — образу человека, самоуважению, снижающих самооценку индивида.

Восприятие ситуации человеком, иной раз далеко от существующего положения дел, однако его реакция на ситуацию формируется исходя из того, что ему кажется, из его восприятия, и данное обстоятельство значительно осложняет разрешение конфликтной ситуации. Возникающие из-за конфликта негативные эмоции довольно скоро переносятся с проблемы на личность оппонента — это дополняет конфликт личностной оппозицией. При усилении конфликта, становится более неприглядным образ оппонента — это, в дополнение, затрудняет его разрешение. Образуется замкнутое кольцо, которое очень трудно разорвать. Разумнее всего осуществить это на начальном этапе образования ситуации, пока не утрачен над ней контроль.

Конфликт, как способ управления людьми.

В практике управления конфликтами выделяются три направления: управление конфликтом, подавление конфликта и уход от конфликта. Данные направления реализуются благодаря специальным методам.

Управление конфликтами — это целевое направленное влияние по ликвидации причин, способствующих возникновению конфликта, на поддержание контролируемого уровня конфликтности, на корректирование поведения сторон конфликта.

Существующую многочисленность методов управления конфликтами разделяют на несколько групп, имеющие свою отдельную сферу применения:

- Методы интрапсихические. Воздействуют на конкретную личность, воплощаются в корректной координации собственного поведения, в умении выразить собственную позицию, не способствуя образованию защитной реакции у противоположной стороны.

- Методы структурные. В основном воздействуют на стороны организационных конфликтов, образующихся из-за неверного распределения ответственности, прав и функций, несправедливость системы стимулирования работников и мотивации, плохое координирование трудовой деятельности. К данным методам относят:

- пояснение требований к работе;

- применение управленческих механизмов;

- уточнение или разработку общих организационных целей;

- выстраивание аргументированных систем вознаграждения.

- Интерпсихические методы модифицирование поведенческого стиля в конфликте. Предполагают необходимость выбора соответствующей формы воздействия на этапах образования конфликтной ситуации или же развития конфликта для корректировки стиля обособленного поведения его сторон дабы предотвратить ущерб индивидуальным интересам.

- Персональные методы. Принуждение — это поползновение человека вынудить принять его позицию какими угодными способами. Сторона, пытающаяся это осуществить, не интересуется мнением иной стороны. Сторона, использующая данный подход, в большинстве случаев ведет себя враждебно и для воздействия пользуется властью. В затруднительных ситуациях, при которых разновидность подходов являет собой значимый признак для принятия рационального решения, образование конфликтных мнений необходимо стимулировать и управлять создавшейся ситуацией, применяя стиль решения проблемы. Управление конфликтом посредством решения проблемы выполняется в следующем порядке:

- выявление проблемы в категориях не решений, а целей;

- определение решения, подходящего для обеих сторон конфликта;

- заострение внимания не на индивидуальных чертах сторон конфликта, а на проблеме;

- повышение взаимного воздействия, распространения обмена информацией и обеспечение обстановки доверия.

- Переговоры. Осуществляют выработанные функции, включая большинство моментов деятельности сторон. В качестве метода разрешения конфликтов переговоры являют собой комплект тактических приемов, адресованных на поиск приемлемых решений для сторон конфликта. Чтобы организовать переговорный процесс нужно гарантировать выполнение данных условий:

- наличие взаимной зависимости сторон конфликта;

- отсутствие существенного отличия в возможностях конфликтующих сторон;

- аналогичность уровня развития конфликта потенциалу переговоров;

- участие сторон в переговорах, принимающих решение в конкретной ситуации возникшего конфликта.

- Методы влияния на личное поведение и приведения в норму согласованных ролей сторон, учитывая их функциональные обязанности.

- Методы активации надлежащих враждебных действий, используемых в крайних случаях — использована потенциальность всех прежних методов. Надлежащие враждебные действия чрезвычайно нежелательны. Использование данных методов способствует разрешению конфликта силой с применением насилия. Как бы то ни было, существуют ситуации, когда разрешить конфликт можно лишь данными методами.

Достоинство направления отхода от конфликта являет собой, как правило, оперативное принятие решения.

Отход используется в случаях:

- больших потерь от выстраивания конфликта;

- заурядности проблемы, являющейся основой конфликта;

- значимости иных проблем, нуждающихся в решении;

- существенности охлаждения страстей;

- потребности выиграть время для ухода от принятия сиюминутного решения и сбора нужной информации;

- присоединения иных сил для решения конфликта;

- присутствие страха перед надвигающемся конфликтом или несходной стороной.

Уход от конфликта не стоит использовать в случае важности проблемы, являющейся его основой, или при реальности перспективы достаточно долгого протекания этого конфликта.

Разнообразность данного метода — метод бездеятельности. В случае применения метода бездеятельности, развитие событий протекает стихийно, по течению.

Заключение.

Причины конфликтов кроются в анормальности жизни общества и недостатках самого человека.

Прежде всего, среди причин, вызывающих конфликты, выделяют нравственные, политические и социально-экономические. Данные причины являют собой питательную среду для образования разного вида конфликтов. На образование конфликтов воздействуют биологические и психофизические особенности человека.

У каждого конфликта существует множество причин. Значимые причины конфликта — это различия в ценностях и представлениях, взаимозависимость заданий, ограниченность ресурсов, которые необходимо делить, различия в целях, в уровне образования, в манере поведения и плохие коммуникации.

Таким образом, лучше предупредить конфликты, меняя собственное отношение к проблемной ситуации, поведение в ней, и соответственно воздействуя на поведение и психику оппонента.

При предотвращении интерпсихических конфликтов, прежде всего нужно оценить, что удалось сделать, потом — что не удалось — оценивающему необходимо самому достаточно знать деятельность; давать оценку по сути дела, а не по форме; оценивающему нужно отвечать за непредвзятость оценки; выявлять и информировать оцениваемых работников о причинах изъянов; воодушевлять сотрудников на новую работу; конкретно формулировать новые задачи и цели.

Соблюдая данные рекомендации конфликтующие стороны могут предупредить конфликты, в случае же возникновения — разумно их разрешить и найти наиболее благоприятный исход конфликтной ситуации.

Список литературы.

1. Б.С. Волков, Н.В. Волкова, Конфликтология: учеб.пособие для студентов вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. — М.: Академический Проект; Триста, 2005. – 384 с.

2. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Конфликтология. Учебник. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2008. – 496 с.

3. Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, Психология личности в конфликте: Учебное пособие. 2-е изд. — Спб.: Питер, 2004. – 224 с.

4. Н.В. Гришина, Психология конфликта. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с.

5. А.П. Егидес, Лабиринты общения, или Как ладить с людьми. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2002. – 368 с.

6. А.К. Зайцев, Социальный конфликт. 2-е изд. — М.: Академия, 2001. – 464 с.

- Организация работ по стандартизации в Российской Федерации

- Возникновение компьютерных сетей

- Эффект длинной выдержки

- Сферы применения OLAP-технологий (Продажи)

- Основные понятия и сущность корпоративного управления. (Основные понятия корпоративного управления.)

- Конкуренция в торговле и антимонопольное регулирование (Виды монополистической деятельности)

- Оргтехника, её назначение

- Информационно – справочная работа по документам.

- Макроэкономика

- Стратегии поведения руководителей в условиях конфликтной деятельности (Понятие конфликта.)

- Управление ресурсами проекта: управление поставками. (Процессы управление ресурсами проекта)

- Алгоритм управления эмоциями (ПОНЯТИЕ ЭМОЦИЙ, ИХ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ)

Большой скандал для маленькой компании: а что если в команде конфликт?

Время прочтения

12 мин

Просмотры 11K

Мяу, блин!

— Всем добрый день!

— Добрый был день, пока ты не пришёл.

Ощущение конфликта в компании улавливается всеми: в один рабочий день становится понятно, что рабочая атмосфера уже не та, воздух стал гуще, запахло корпоративной грозой. Любой конфликт неизменно влияет на рабочее состояние коллектива и чем он крупнее, тем сильнее бьёт по продуктивности и деловому настрою. А ещё мы все теряемся: вмешаться или нет, гасить или не стоит, принимать ли чью-то сторону? Между тем конфликт не только портит настроение, но и высвобождает огромное количество ценной информации, по которой можно судить о положении вещей в компании и которая может неожиданно дать хороший результат. Разберём конфликты?

Что такое конфликт и как его отличить от обиды?

Конфликт — это противостояние сторон по какому-либо поводу, обусловленное взглядами субъектов на объект конфликта. В то время как обида, каприз, истерика — это односторонняя, персональная реакция человека на проблему или на положение дел, которое резко не соответствует его взглядам.

Конфликт имеет характерные свойства.

- У конфликта всегда несколько сторон, чьи интересы столкнулись — они противоборствуют в рамках своих воззрений и пытаются отстоять свои выгоды, свою позицию. (За исключением внутриличностного конфликта).

- У конфликта всегда есть объект — то, из-за чего возникает противоречие.

- У конфликта всегда есть стадии: начало, развитие, пик, затухание.

Таким образом, конфликт в компании это межличностное противостояние, а значит, скорее всего, оно будет заметным и скажется на бизнес-процессах.

Причины конфликтов на работе

Причины можно разделить на несколько групп, которые могут пересекаться или вызывать конфликтные ситуации независимо. Главное, что у конфликта всегда есть причина и пока вы её не определите, успешное разрешение столкновения невозможно.

▍ Главные причины

- Рост рабочей нагрузки и её неравномерное распределение внутри команды всегда приводит к выгоранию нагруженных сотрудников и изменению их стиля коммуникации. Бывает две крайности: либо сотрудник чувствует себя несправедливо нагруженным и обделённым дополнительной мотивацией, либо начинает считать себя незаменимым, особо ценным и недооценённым кадром. В обоих случаях сотрудник может вступать в острую конфронтацию, сравнивая себя с коллегами и пытаясь найти справедливость в нагрузке и оценке своего труда.

- Нарушение деловых ценностей (откаты, кидки клиентов и т.д.) — также причина конфликта. Неприживаемость происходит в обоих случаях: и когда в коллективе появляется «паршивая, но очень деловая овца», и когда в команде с особыми деловыми правилами появляется честный и ответственный человек с принципами. Такая ситуация чаще встречается в торговых организациях, но и ИТ-бизнес не исключение: бывают случаи, когда жажда наживы вмешивается в построение ИТ-инфраструктуры, выбор поставщика автоматизации, корпоративного ПО и т.д. Сейчас, ввиду ужесточения законодательства и распространения новой этики, подобные процессы стали менее открытыми, теневыми, а значит, вызывающими глубокий корпоративный конфликт в форме подозрительности, слухов и сплетен, поиска подельников и круговой поруки.

- Разочарование, стресс, профессиональное выгорание — частая причина конфликтов с практически детской основой: «почему меня не любят», «меня никто не понимает», «мне тяжело», «я не хочу»… Каждый из нас чего-то ожидает от компании, отрасли, конкретного работодателя, своей профессии — и, как правило, это довольно дистиллированные ожидания вне человеческого фактора, корпоративного контекста и отношений в конкретной команде. Когда ожидания сталкиваются с реальностью, внутри нас начинает бунтовать тот самый «внутренний ребёнок», которому не дали конфетку. Но поскольку лечь на пол и закатить истерику в офисе не получается, мы приходим к стрессу и выгоранию, нам кажется, что у коллег задачи лучше, зарплата выше, а в соседней компании работа непременно круче. Это в том числе приводит к мелким стычкам, острым конфликтам и даже к спонтанным увольнениям.

- Завышенные ожидания от компании и нереальные потребности — боль крупных компаний и корпораций. Соискатели видят тщательно проработанную внешнюю сторону ИТ-бренда, ведутся на HR-пиар и думают, что будут творить великое в великой компании (особенно это характерно для начинающих сотрудников, которые не сталкивались с корпоративной реальностью), а по факту становятся исполнителем в небольшой части огромной команды. Сотрудники иногда даже не могут в полной мере продемонстрировать свою квалификацию, потому что существующие задачи особо многого и не требуют. Возникают внутренние и внешние конфликты недооценёности, невостребованности, либо недовольства реальным положением дел (например, компания в постах на Хабре пишет о крутых хайлоад-проектах, ярком офисе, дружной команде, а по факту новый сотрудник получает своё место в опенспейсе и три рутинные задачи, потому что, во-первых, до хайлоада и восприятия себя в команде нужно наработать опыт, а во-вторых, несоответствие пиара и реальности почти всегда имеет место быть).

- Личность, которая не вписывается в корпоративную среду — интересная, но неприятная проблема, которая способна разбалансировать часть коллектива или даже всю команду. Это может быть вечный критик, токсичный и желчный коллега или сотрудник-одиночка, не принимающий правила командной работы. Если такому человеку предоставить право быть таким, какой он есть, хорошо будет только ему — и производительность, и команда будут страдать. Если попробовать менять его и воздействовать со стороны, неизбежны жёсткие, сложные конфликты.

- Затягивание решения проблем сотрудников сохраняет высокую вероятность конфликтов: это касается повышения оплаты труда, изменения нагрузки, горизонтального или вертикального перемещения и даже каких-то сугубо личных вопросов. Если команда и руководитель безразличны или малоактивны по отношению к каждому из сотрудников, это повод для непонимания, стычек, токсичного поведения.

- Структурные изменения в компании могут вызвать общее беспокойство в компании и инициировать конфликты: борьбу за новую должность, новые задачи и роли в коллективе, наконец, даже за конкретный стол в углу и у окна. Даже банальный переезд в новый офис может привести к напряжённой корпоративной обстановке.

Компания — коллектив из индивидов с разными чертами характера и взглядами на жизнь и работу. Конфликты обойти не получится ни-ког-да. Даже если вам кажется, что вы обошли конфликты, вероятнее всего, они подавлены под влиянием каких-то факторов и рванут в самый неподходящий момент.

▍ Вторичные причины

- Рабочие завалы и плохое планирование напрочь выжигают даже самый крепкий и основательный энтузиазм. Раздражённый, перегруженный и живущий от асапа до факапа сотрудник, скорее всего, будет злым, желчным, токсичным и конфликтным. Если таких в коллективе окажется несколько, постоянные локальные споры и скандалы неизбежны.

- Перекидывание рабочих задач и ответственности триггерит неприятные конфликты, в ходе которых сотрудники не делегируют и распределяют задания, а саботируют работу, выясняют отношения и критикуют ту часть или долю, которую коллега успел сделать до того, как «сбагрить» задачу.

- Ложь на работе (я не делал и т.д.), как правило, не вызывает открытые конфликты, но всегда формирует атмосферу подозрительности и недоверия. Если кто-то в команде врёт, остальные оказываются в условиях неопределённости и не всегда знают, как поступить, потому что рабочая информация — может легко оказаться недостоверной.

▍ Частные причины конфликтов на работе

- Сотрудник не удовлетворён работой — он понимает, что не выполняет свои задачи на должном уровне и ищет (или не ищет) пути быстро исправить ситуацию. В этот период он становится неуверенным в себе и уязвимым (особенно если это опытный и хороший сотрудник, к которому предъявляются завышенные требования), может остро и болезненно реагировать на любые мелочи, не воспринимать критику и избегать любой коммуникации из-за страха оказаться уволенным.

- Сотрудник игнорируется — если по какой-то причине команда отвергает сотрудника, отстраняет его и избегает, создаётся конфронтация, которая сказывается на рабочих отношениях и процессах.

- Плохое управление в компании может приводить как к конфликтам между подчинёнными, так и к конфликтам сотрудников и руководителя. Любое неверное управленческое решение может вызвать резкую реакцию команды, осуждение и неповиновение (в небольшой компании) или же саботаж и молчаливую итальянскую забастовку (обычно в крупных компаниях).

- Несправедливое обращение к сотрудникам, разделение сотрудников не по профессиональному признаку, приближение избранных и фаворитизм приводят к конфликтам, обращённым против «элиты» (даже если сами сотрудники не виноваты во внезапном расположении руководства).

- Неясные должностные обязанности приводят к неразберихе, размыванию ответственности и конфликтам на почве невыполнения или неверного распределения задач.

- Распределённая или частично распределённая команда может оказаться причиной конфликтов, если сотрудники не удовлетворены выбранным режимом или право на удалёнку или частичный хоум-офис выдаётся только за какие-то заслуги (даже если это максимально справедливо). Это связано с тем, что для каждого человека важно разграничение работы и личной жизни, поэтому он, стремится защитить, например, право на два часа, свободных от дороги или пробок.

- Физическое и эмоциональное здоровье сотрудника могут быть причиной его внезапной агрессии, раздражительности, снижения трудоспособности и обычного темпа работы. Окружающие коллеги могут долго не догадываться о корнях проблемы — это один из самых сложных источников конфликтных ситуаций.

- Вопросы из личной плоскости: ревность, дружба, романтические отношения, домогательства и т.д. Пожалуй, самая неприятная часть конфликтов: внерабочие процессы оказывают критическое влияние на рабочие, создают атмосферу напряжённости, инициируют скандалы, обвинения и разделение команды на два лагеря сторонников участников конфликта.

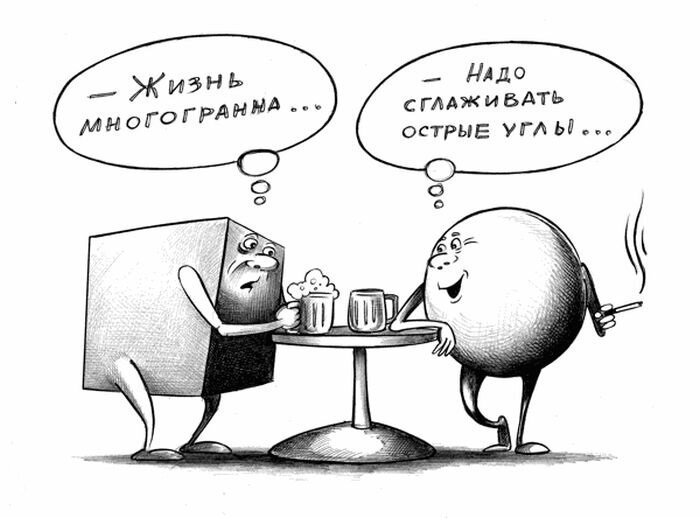

Классика непонимания и конфликта точек зрения

Типы сотрудников, которые чаще всего вступают в конфликт

- Новенькие. Сотрудники, которые ещё не вошли в курс дела, нередко приходят в чужой монастырь со своим уставом и полагают, что целая команда примет их правила, причём это может касаться как человеческих отношений, так и самой работы («на этом стеке работают только лохи», «ваш сайт застрял в прошлом», «это не сode style, вот у меня на прошлой работе…»). В зависимости от опыта и склада характера они могут выступать против правил и навыков компании в открытую, а могут начать подковёрную войну, тихо сманивая себе сторонников. Впрочем, по-настоящему умный новый сотрудник никогда не выберет такую модель поведения, — он сперва осмотрится, поймёт причины существования того или иного правила и только затем решит, стоит ли ему делать бесценные рациональные предложения или всё и без того профессионально, логично или просто нормально внутри сложившихся условий.

- Опытные сотрудники, буквально старожилы — среди таких сотрудников встречаются те, кто считает себя незаменимым и истиной в последней инстанции. Они твёрдо уверены, что есть их мнение и неправильное, их опыт самые релевантный, и вообще, кроме них, никто никогда не работал. Соответственно, они не готовы принимать ничьё мнение, отвергают инновации и эксперименты и, пользуясь своим авторитетом, нередко на уровне руководителя блокируют решения и инициативы. Иногда они берут на себя функцию «казнить и миловать» и могут буквально в открытую манипулировать сотрудниками, угрожая им потерей работы или мотивируя обещаниями о продвижении. Кстати, именно в этой когорте чаще всего встречаются «откатчики», о которых вы читали выше.

- Недооценённые сотрудники выбирают две стратегии поведения. Первая: потерять уверенность в себе, не высовываться и периодически жаловаться на жизнь лояльному и приветливому коллеге. Вторая: терять уже нечего, можно явно демонстрировать недовольство, грубить, конфликтовать, отказываться от работы.

- Руководители среднего звена, особенно в крупных компаниях, люди с непростой судьбой: с одной стороны, они отвечают за своих подчинённых и обязаны реагировать на любые мелочи, с другой стороны, им нужно выстраивать отношения с руководителями и не подставиться под неприятности, с третьей — выполнять свои должностные обязанности. Без конфликта интересов, проваленных дедлайнов или дискоммуникации обойтись практически не получится, поэтому руководитель или менеджер среднего звена должен либо защищаться, либо нападать в любой кризисной ситуации. На самом деле, будучи начальником отдела, ты будешь плохим, даже если просто спросишь, выполнена ли работа в срок и почему нет.

А кто руководитель внутри конфликта — модератор, манипулятор или разжигатель?

Если руководитель любого уровня вовлечён в управление компанией и действительно выступает как лидер в команде, любой конфликт — непростая для него ситуация. Редко бывает, когда конфликт возникает спонтанно, внезапно, чаще всего он разгорается медленно, стороны и участники втягиваются не сразу. Важно обнаружить зарождающийся конфликт до того, как он повлияет на рабочие процессы. Для этого у руководителя не так много эффективных инструментов и помощников (особенно сложно ждать помощи от HR, которые разводят формальные разговоры о поддержке сотрудников, постоянно говорят о лояльности, а по факту неспособны профессионально выявить и предотвратить конфликт исходя из его причин).

Руководитель не должен быть участником конфликта и его катализатором, его задача — действовать максимально корректно и независимо, чтобы загасить конфликт. Ситуации бывают разные, но в целом можно выбрать определённый алгоритм действий.

- Понять причину конфликта — не номинальную, а реальную.

- Установить все стороны конфликта, включая теневые (они довольно часто присутствуют).

- Восстановить в памяти, как раньше складывались отношения конфликтующих сторон или вокруг предмета конфликта, это поможет приблизиться к пути разрешения проблемы.

- Определить возможные пути решения конфликта.

- Решать конфликт, не запускать: круглый стол, деловое обсуждение, чай, пицца с пивом, или… увольнение одной из сторон, если иного пути решения конфликта нет. Сразу скажу: если сотрудник работает без нареканий и не причиняет вреда компании, его увольнение — признак слабости руководителя.

- Нелишний совет. Лучше всего во время конфликта не использовать мессенджеры, а говорить голосом, поскольку буквы не передают правильную интонацию.

Как вести себя, если вы оказались стороной конфликта в компании?

- Если конфликт направлен против вас, не грубите, не оскорбляйте и не кричите — это заведомо слабая позиция. Постарайтесь оперировать взвешенными аргументами и действовать против вашего оппонента с помощью фактов, логики и рационализма. Эмоциями на работе вы ничего не добьётесь.

- Не плачьте — это выглядит как признание своей вины. Если задеты честь и достоинство, обозначьте это максимально весомо, чтобы все поняли, что таким прецедентам не место на работе (например, задайте несколько уточняющих вопросов о сказанном, попробуйте вывести оппонента на несвязные обвинения).

- Выдерживайте паузу — это выглядит достойно и характеризует вас как спокойного, уравновешенного человека, который готов обсуждать, а не нападать.

- Не применяйте физическую силу — без комментариев. Во-первых, это выглядит ужасно, во-вторых, сейчас всё и везде фиксируется, одним ударом можно заработать уголовное дело. Это то, что в жизни и карьере нужно меньше всего. Возможно, эта фраза вам покажется дикостью, но мне не раз приходилось видеть и пощёчины, и драки, и толчки в абсолютно приличных компаниях.

- Не несите конфликт дальше и не обсуждайте его с коллегами, пусть он останется проблемой участвующих сторон. Так вы продемонстрируете незаинтересованность в дальнейшем разжигании спора. Не делайте это, даже если вы просто сторонний наблюдатель, а ваш слушатель — не просто коллега, но и ваш большой друг (кстати, ещё одна ловушка внутри корпоративных отношений).

- Пожалейте участников конфликта! Если вы сторонний наблюдатель или вас пытаются втянуть в лагерь конфликтующих, это лучшая позиция: «мне жаль, что так получилось. Иди обниму», «жалко, что так вышло, давайте разруливайте, вы мне оба дороги» и т.д.

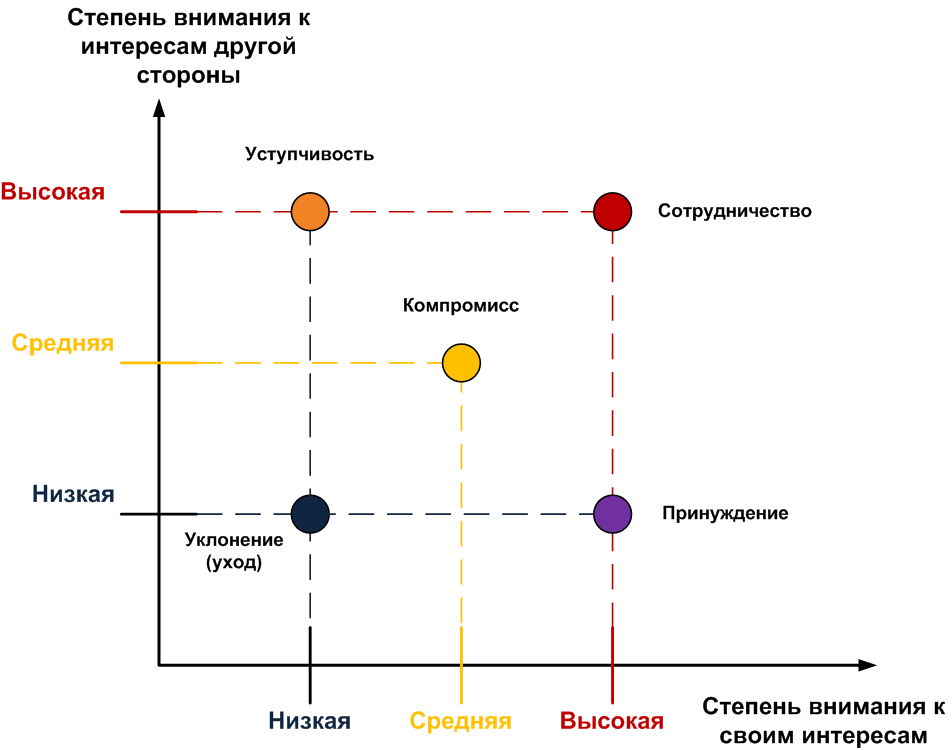

Есть стандартные пути разрешения конфликтов?

Да, есть несколько схем решения конфликта, и они неплохо работают. Некоторые из них неприглядны и не особо хороши, но таков путь.

- Полное разрушение — стороны расходятся без договорённости, никак не пересекаются по работе, одна из сторон может покинуть подразделение или компанию. Худший из вариантов, который надолго вносит дисбаланс в корпоративную жизнь.

- Компромисс — стороны договариваются, находят совместное решение и продолжают общение и сотрудничество. Важно, чтобы компромисс устраивал все стороны и не оставлял вопросов и разночтений. Оптимальный путь решения конфликта.

- Избегание — стороны уходят от конфликта, проживают его каждая по-своему. Этот путь плох тем, что не разрушает причину конфликта, возможны рецидивы.

- Приспособление и имитация (или же принуждение) — одна из сторон в силу разницы в статусе или позиции признаёт поражение, соглашается с оппонентом. Способ плох тем, что согласие может быть формальным и решать конфликт лишь косметически.

- Сотрудничество — стороны не просто находят компромисс, а выходят на новый уровень совместной работы и составляют эффективную команду для реализации проекта и решения задачи. Нет, это не фантастика, а как раз случай, когда руководитель принял правильное участие в конфликте и обернул его в свою пользу.

Хорошая, пожалуй, лучшая иллюстрация к стратегиям разрешения конфликта (из Википедии)

Вместо P.S. Будьте осторожны!

Во время конфликта люди чувствуют себя по-разному, самочувствие определяется тренированностью, состоянием нервной системы, работой надпочечников, работой и развитием лимбической системы и префронтальной коры. Только не нужно сейчас эти слова прочитать как «ваши коллеги — психи». Особенности организма определяют, как гормоны во время стресса будут влиять на самочувствие: у кого-то возникает головная боль, у кого-то сердцебиение (как правило, у всех), повышается температура тела, порой возникают совершенно неожиданные реакции, такие как носовое кровотечение, слёзы, психогенная тошнота и рвота, озноб, лихорадка, потеря сознания. Это обязательно нужно брать в расчёт и помнить, что, как правило, нервозный, переживательный, болезненный сотрудник может совершенно парадоксально среагировать. А самыми устойчивыми бывают те, кто много и напряжённо работает, потому что их организм привык к «низким дозировкам» стресса, и не так меняется при гормональных изменениях, свойственных стрессу.

История из жизни. Две сотрудницы поругались из-за отпуска — у обеих были путёвки, обе скрывали до последнего момента. Когда дошло до толкания руками, их руководитель с размаха ударила кулаком по клавиатуре и прикрикнула, призвав решить вопрос мирным путём. Одна из участниц спора имела неприятности с щитовидной железой и ЖКТ. От резкого звука она задрожала, началась тошнота, покатился пот, посинели носогубные складки, она стала жаловаться на мушки. Начальница распознала гипертонический криз, вызвала скорую, всё обошлось с двух уколов. Ни до, ни после подъёмов давления не было. Так рабочий конфликт перерос в проблемную для всех ситуацию и в прямом смысле «ударил» по человеку. Отпуск дали обеим, а начальница во время их отдыха работала за троих и «тренировала» свои катехоламины

С конфликтами в компаниях (и в жизни) всё не так однозначно: если их нет, возможно, команда преисполнена полного безразличия к работе. Поэтому важно отличать деструктивный конфликт — от полезного, конструктивного, который порождает здоровую конкуренцию и как итог — пользу. Но в конце концов, лучше решать всё в переговорке, на мозговом штурме оффлайн или онлайн, в столовой за вкусной пиццей и приятным соком (или сбродившим соком). Но это отчасти утопия.

Принято различать два основных подхода к конфликту. В рамках первого подхода конфликт определяется как столкновение интересов, противоречие, борьба и противодействие. Истоки этого подхода предложены социологической школой Т. Парсонса, одним из лейтмотивов которой является гармонизация организационных структур. С позиции второго подхода (Г. Зиммель, Л. Козер) конфликт рассматривается как процесс развития взаимодействия. Представители первого подхода рекомендуют гасить конфликты; представители же второго считают, что блокада конфликт хуже конфликта, а сам конфликт обладает рядом неоценимых преимуществ с точки зрения развития организации.

К типичным ошибкам при разрешении конфликтов относятся:

1. Попытки разрешить конфликт без выяснения его истинных причин, т.е. без проведения диагностики

Часто попытки администрации погасить конфликт на личном уровне, добиться замирения оппонентов не приводят к положительным результатам вследствие того, что не решается базовая проблема, приведшая к конфликту. Вынужденные взаимодействовать оппоненты каждый раз вновь «спотыкаются» о базовую проблему и воспроизводят конфликт.

2. Преждевременное «замораживание» конфликта

Простое «разведение» сторон и разграничение областей их деятельности могут дать определенный положительный эффект. Но даже замена действующих субъектов при сохранении объективных причин конфликта приведет к его возобновлению уже в другом действующем составе. Преждевременное «замораживание» конфликта — это остановка, не меняющая сути объективной ситуации, поэтому его ни в коей мере нельзя принимать за разрешение конфликта. Преждевременное «замораживание» чревато возобновлением конфликта в еще более острой форме. Имеет смысл лишь «замораживание», проводимое после содержательного разрешения конфликта или, к примеру, подписания соответствующего договора между сторонами.

3. Неверно определены предмет конфликта и оппоненты

Даже если проведена диагностика компонентов конфликта, нельзя исключить вероятность ошибки в определении предмета конфликта и его реальных оппонентов. Иногда активно выступающие оппоненты на самом деле не являются самостоятельными игроками и действуют по наводке реальных оппонентов, предпочитающих по тем или иным причинам находиться в тени. Для того чтобы избежать такой ошибки, диагностику следует проводить по максимально развернутой схеме, в которой главным вопросом, требующим ответа, является: кому это выгодно?

4. Запаздывание с принятием мер

Даже если конфликт был задан объективными причинами, он имеет тенденцию распространяться на межличностные отношения. Если по этому показателю конфликт перешел в хроническую форму, то и эффективных организационных решений бывает недостаточно для его разрешения. Оппоненты еще долгое время в той или иной степени продолжают испытывать личную неприязнь друг к другу.

5. Некомплексность, односторонность мер — силовых или дипломатических

Опыт показывает, что наиболее эффективно сочетание разнообразных мер разрешения конфликта, которое позволяет актуализировать разноуровневые мотивы оппонирующих сторон.

6. Неудачный выбор посредника

Выбор посредника, ведущего переговоры с обеими сторонами, не может быть случайным. Посредник должен быть равноудален от оппонентов и одновременно равноприближен к ним. Лучше всего, если какой-либо частью своей биографии он соприкасается с обеими сторонами и может считаться своим каждой из сторон. Если положение посредника асимметрично относительно оппонентов, это снижает доверие к нему у одной из сторон.

7. Попытки посредника разыграть свою собственную карту

Оппоненты должны быть уверены в том, что помыслы посредника направлены исключительно на разрешение конфликта. Если он даст повод даже отчасти усомниться в своей мотивации, переговоры по урегулированию конфликта могут немедленно зайти в тупик.

8. Пассивность оппонентов

Оппоненты не достигнут желаемого компромисса, если в его поисках будут ограничивать свою активность. Некоторые конфликтологи считают, что более активную позицию должна занимать сторона, находящаяся в менее выгодной ситуации. Наверное, правильнее будет сказать, что активными должны быть обе стороны. При этом потери от бескомпромиссной позиции в стратегическом плане не могут быть выгодны ни одной из сторон. В очевидно конфликтной ситуации нельзя отсидеться, переждать. Раньше или позже инцидент может привести к еще более драматическим потерям для обеих сторон.

9. Отсутствие работы с эмоциями и напряженностью

Конфликту всегда сопутствуют большая напряженность и эмоциональные переживания. Эти явления, как правило, существенно меняют и восприятие, и деятельность сторон. Очень опасно, если эмоции возьмут верх над разумом. Так может произойти, если переговоры по содержанию конфликта не сопровождаются психологической работой по снижению уровня напряженности и эмоционального фона. При этом в отличие от переговоров, в которых участвуют три стороны — те и другие оппоненты и посредник, — в психологической стадии переговоров посредник работает раздельно с каждой из сторон.

10. Отсутствие работы со стереотипами

Эмоциональные перегрузки могут приводить к активизации стереотипного восприятия, упрощающего картину мира и социальных отношений. Иногда проявляется так называемый эффект «туннельного» видения, при котором из поля зрения оппонентов выпадают целые области реальности, видимое лишается оттенков, становится черно-белым. Необходимо использование техники расширения поля сознания, смены точек зрения, рефлексивного понимания ситуации, например с позиции противоположной стороны.

11. Генерализация конфликта (отсутствие мер по его ограничению, локализации)

Естественное стремление конфликтующих сторон состоит в усилении своих позиций. Одно из направлений такого усиления — привлечение на свою сторону сильных сторонников. Если этого не остановить, может произойти качественное расширение зоны конфликта, в него будут вовлекаться все новые оппоненты. Поэтому одной из первых должна стать договоренность об ограничении зоны конфликта и числа оппонентов.

12. Ошибки в договоре

Содержание договоренности должно быть зафиксировано в письменном виде независимо от масштаба конфликта. Работа над письменным текстом договора существенно преобразует процесс переговоров, делает его более рациональным и значимым. В то же время ошибки в таком тексте могут обесценить весь трудный процесс достижения договоренностей. Речь идет об ошибках содержательных, из-за которых стороны и посредники не предусмотрели каких-либо аспектов ситуации. Такие ошибки обычно приводят к тому, что одна из сторон успешно нарушает непредусмотренные пункты договоренности и делает это на вполне законном основании. О таких пунктах она не договаривалась и посему свободна от каких-либо обязательств.

Позитивные функции конфликтов

Их можно систематизировать следующим образом:

1. Группообразование, установление и поддержание нормативных и физических границ групп. Внешний враг может помочь усилению консолидации между членами группы.

2. Установление и поддержание относительно стабильной структуры внутригрупповых и межгрупповых отношений; интеграция, социализация и адаптация как индивидов, так и групп. Позитивным следствием конфликта может стать более ясный свод правил межгруппового взаимодействия, демаркация границ между группами или подразделениями, сферами их компетенции и ответственности.

3. Получение информации об окружающей социальной среде. Конфликт может использоваться как инструмент для более глубокого понимания ситуации.

4. Создание и поддержание баланса сил и социальный контроль. Конфликт может привести к перераспределению власти, законодательной констатации новых реалий, нового баланса сил, более адекватно отвечающего сложившейся ситуации.

5. Нормотворчество. При позитивном разрешении конфликта фиксируются новые правила взаимоотношений между субъектами конфликта и между третьими силами, чьи интересы также фигурировали в его ходе.

6. Создание новых социальных институтов. Конфликт является одним из «родоначальников» новых организаций и направлений деятельности. Именно конфликт позволяет новым группам и организациям сплотиться и осознать отличия своих интересов от интересов их прежних сослуживцев и руководителей.

7. Качественные преобразования. В результате разрешения конфликта могут возникать новые структуры, не имевшие аналогов в доконфликтной ситуации. Это касается как социальных и организационных систем, так и технических решений.

8. Интенсификация рефлексии. В процессе конфликта активизируются личностные и интеллектуальные силы оппонентов. Они могут привести к новым неординарным решениями. Некоторые решения, для кристаллизации которых в обычных условиях потребовались бы годы, достигают своей зрелости за гораздо более короткие интервалы времени.

Автор: Владимир Дмитриевич Дopoфeeв, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и экономических информационных систем Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства.