Мемуарные мистификации А.М. Василевского

После 1956 года в отечественной литературе посвященной истории СССР и военному делу наступил период, когда все победы приписывали талантливым военным, а все поражения «глупому и жестокому» вождю. Тут разумеется речь об Иосифе Сталине.

Если РККА одерживала громкие победы, так это заслуга военных, а не Сталина. Если же РККА терпела неудачи — их обязательно списывали на Сталина, который принимал решения (вопреки умным и мудрым военным разумеется) приводившие к катастрофам.

Один из таких примеров, это финская война. Якобы Сталин забраковал хороший военный план нач. генштаба Б.М. Шапошникова и предпочел плохой план и командарма К. Мерецкова.

Сразу стоит подчернкуть две вещи:

- о «плане Шапошникова» известно от А. Василевского

- в военных архивах нет никакого «плана Шапошникова», как нет и документов подтвержающих его существование

Так откуда же страна узнала о «плане Шапошникова»?

Автором этого мифа как я уже написал, является маршал СССР Александр Михайлович Василевский. На страницах своих мемуаров и в интервью писателю Симонову он решил возложить ответственность на Сталина за провал войны с Финляндией.

Маршал Василевский (или цензор) конечно же не упустил возможности пнуть мертвого Сталина

В своих мемуарах, книге под названием «Дело всей жизни» он пишет следующее:

«По долгу службы я тоже имел прямое отношение к разработке плана контрудара. Его основные идеи и главное содержание были определены Б. М. Шапошниковым.

Докладывая план Главному военному совету, Б. М. Шапошников подчеркнул, что сложившаяся международная обстановка требует, чтобы ответные военные действия были проведены и закончены в предельно сжатые сроки, ибо в противном случае Финляндия получит извне серьезную помощь, конфликт затянется.

Однако Главный военный совет не принял этого плана и дал командующему войсками Ленинградского военного округа (ЛВО) командарму 2-го ранга К. А. Мерецкову указание разработать новый вариант плана прикрытия границы при возникновении конфликта.

Разработанный командованием и штабом Ленинградского военного округа вариант контрудара был представлен в указанный И. В. Сталиным срок и утвержден.

По этому варианту основные войска округа объединялись в 7-ю армию двухкорпусного состава (19-й и 50-й корпуса), на которую и возлагалась задача прорвать в случае агрессии на Карельском перешейке «линию Маннергейма» и разгромить здесь главные силы финляндской армии.

Непосредственное командование войсками 7-й армии было возложено на К. А. Мерецкова. А севернее, на огромном фронте протяженностью около 1500 км, предусматривались действия крайне слабых по своему составу 8-й армии комдива И. Н. Хабарова, 9-й армии комкора В. И. Чуйкова и 14-й армии комдива В. А. Фролова, которые не были полностью укомплектованы.»

Но этого маршалу показалось недостаточным. Василевский дал интервью К. Симонову, где все изложил чуть более подробно.

К. Симонов брал интервью у многих военных. часто их тексты выглядят очень странно

В своем интервью К.Симонову Василевский в качестве главной претензии к плану Шапошникова со стороны Сталина называет слишком большие силы, запланированные для участия в операции против Финляндии:

«Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой… Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.

После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам все это нужно?»

Мерецков ответил:

– Товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.

После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами». Таким образом, он заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией».

Василевский писал, что Сталин очень уважавший Шапошникова вдруг высмеял его за требование больших сил для проведения операции

Но так ли все было на самом то деле? Во первых, нет никаких свидетельств и документов подтверждающих слова Василеского.

Во вторых — ест документы прямо опровергающие слова Василевского. Это сборник документов «Главный Военный Совет РККА«

В сборник включены протоколы заседаний Главного военного совета за весь период его существования как высшего коллегиального органа руководства Красной армии, а также другие документы и материалы, имеющие отношение к этому органу. Главный военный совет сыграл важную роль в решении вопросов строительства армии и укрепления обороноспособности страны накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., однако его деятельность остается до сих пор, по существу, не раскрытой. Почти все документы и материалы сборника публикуются впервые и дают возможность объективно оценить масштаб и эффективность работы Главного военного совета.

И в этом сборнике «Главный Военный Совет РККА» об этом действительно ничего нет.

Меня детально ввели в курс общей политической обстановки и рассказали об опасениях, которые возникли у нашего руководства в связи с антисоветской линией финляндского правительства».

В другой часьти воспоминаний датировка посещения кабинета Сталина меняется и все выглядит уже так:

«Во второй половине июля я был снова вызван в Москву. Мой доклад слушали И В Сталин и К Е. Ворошилов. Предложенный план прикрытия границы и контрудара по Финляндии в случае ее нападения на СССР одобрили, посоветовав контрудар осуществить в максимально сжатые сроки.

Когда я стал говорить, что несколько недель на операцию такого масштаба не хватит, мне заметили, что я исхожу из возможностей ЛВО , а надо учитывать силы Советского Союза в целом.

Я попытался сделать еще одно возражение, связав его с возможностью участия в антисоветской провокации вместе с Финляндией и других стран. Мне ответили, что об этом думаю не я один, и предупредили, что в начале осени я опять буду докладывать о том, как осуществляется план оборонительных мероприятий».

По Мерецкову Сталин с Ворошиловым ему говорят ровно то, за что по версии (!) Василевского, высмеяли Шапошникова!

По Василевскому Мерецков при этом присутствовал, следовательно, действительно был в курсе. Однако сам Мерецков о встрече с Шапошниковым в июне-июле не говорит.

Василевский в своих мемуарах пишет о плохом знании тактики, организации и вооружения противника, а Симонову рассказывает историю в духе «все хорошо, прекрасная маркиза» («Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укрепрайонов»).

И только глупый самоуверенный Сталин завалил перспективный план, который был вынужден вновь принять при столкновении с реальностью.

А что же дальше? Знал ли Мерецков о «плане Шапошникова?» Когда Василевский пусьтил публично версию о «плане Шапошникова», Мерецков счел нужным ее прокомментировать так:

«Имелись как будто бы и другие варианты контрудара. Каждый из них Сталин не выносил на общее обсуждение в Главном военном совете, а рассматривал отдельно, с определенной группой лиц, почти всякий раз иных.

Я могу судить достаточно ясно только об одной из этих разработок, позднее упоминавшейся в нашей литературе под названием «план Шапошникова».

Борис Михайлович считал контрудар по Финляндии далеко не простым делом и полагал, что он потребует не менее нескольких месяцев напряженной и трудной войны даже в случае, если крупные империалистические державы не ввяжутся прямо в столкновение. Эта точка зрения еще раз свидетельствует о трезвом уме и военной дальновидности Б. М. Шапошникова.»

Вот такие свидетельства дает Мерецков. он прямо противоречит Василевскому. Которому противоречат и документы ГВС РККА.

Итак , сделаем такие выводы:

- Мерецков путается с датировкой посещения Сталина летом 1939 г.

- Мерецков пишет, что Сталин обещал ему поддержку больших сил РККА

- Мерецков прямо не подтвержает наличие «плана Шапошникова», а лишь утверждает о скептическом отношении к контрудару в Финляндии

Кирилл Мерецков пишет, что в июле 1939 г. был у Сталина и там доложил ему план войны с Финляндией

Но это не правда, Сталин летом 1939 г. не слушал и не давал давал прикза Мерецкову строить какие либо планы

Сталин вообще не встречался с Мерецколвым летом 1939 года

Имено фальсификацией исторических событий объясняется несостыковка в датах посещения сталинского кабинета. Об этом прямо свидетельствует Журнал посещений кабинета Иосифа Сталина.

Вот все дни в конце июня и начале июля, когда Сталин принимал людей.

|

21 июня 1939 года |

|

|

1. тов. Ворошилов |

вход в 18—15 м. |

|

выход 22—05 м. |

|

|

2. тов. Каганович М.М. |

вход в 19—00 м. |

|

выход 22—05 м. |

|

|

3. тов. Алексеев |

вход в 19—00 м |

|

выход 22—05 м. |

|

|

4. тов. Агальцов |

вход в 19—00 м. |

|

выход 22—05 м. |

|

|

5. тов. Илюшин |

вход в 19—00 м. |

|

выход 19—35 м. |

|

|

6. тов. Филин |

вход в 19—00 м. |

|

выход |

|

|

7. тов. Архангельский |

в 19—35 м. |

|

выход в 20—05 м. |

|

|

8. тов. Тарасевич |

вход в 19—35 м. |

|

выход в 20—05 м. |

|

|

9. тов. Поликарпов |

в 20—05 м. |

|

выход в 20—05 м. |

|

|

10. тов. Сухой |

вход в 20—25 м. |

|

выход в 20—40 м. |

|

|

11. тов. Яковлев |

вход в 20—40 м. |

|

выход в 20—55 м. |

|

|

12. тов. Балховитинов |

20—55 м. |

|

выход 21—05 м. |

|

|

13. тов. Кочерыгин |

в 21—05 м. |

|

выход в 21—35 м. |

|

|

14. тов. Грушин |

вход в 21—35 м. |

|

выход 21—55 м. |

|

|

Последние вышли в 22—05 м. |

|

|

22 июня 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

18 ч.25 |

|

выход 20 ч.30 |

|

|

2. т. Кузнецов |

18 ч.35 |

|

выход 19 ч.15 |

|

|

3. т. Берия |

вх. 18 ч.30 |

|

выход 19 ч.50 |

|

|

4. т. Маленков |

21 час |

|

вых. 21 ч.40 м. |

|

|

Последн. вышли 23 ч.10 м. |

|

|

25 июня 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 16—20 |

|

выход 19—50 м. |

|

|

2. тов. Ворошилов |

вход в 16 — 50 м. |

|

выход в 19—50 м. |

|

|

3. тов. Смородинов |

в 17—45 |

|

выход в 18—10 м. |

|

|

4. тов. Микоян |

вход в 19—20 |

|

выход в 19—50 м. |

|

|

5. тов. Жданов |

вход в 19—30 м. |

|

выход 19—50 |

|

|

6. тов. Жданов |

вход в 22—55 м. |

|

выход в 1—15 м. |

|

|

7. тов. Андреев |

вход в 23—00 м. |

|

выход 1—15 м |

|

|

8. тов. Маленков |

вход в 23—00 м. |

|

выход 1—15 м. |

|

|

9. тов. Поспелов |

вход в 23—00 м. |

|

выход 1—15 м. |

|

|

Последние вышли в 1—15 м. 26/VI—39 |

|

|

27 июня 1939 года |

|

|

1. тов. Микоян |

вход в 18—15 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

2. тов. Молотов |

вход в 18—25 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

3. тов. Ворошилов |

вход в 18—30 м. |

|

выход в 21—45 м. |

|

|

4. тов. Каганович |

вход в 18—45 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

5. тов. Жданов |

вход в 20—15 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

6. тов. Андреев |

вход в 22—15 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

Последние вышли в 22—50 м. |

|

|

28-го июня 1939 года |

|

|

1. т. Савченко |

13 ч.10 — 14 ч.40 |

|

2. т. Молотов |

15 ч.05 — 17 ч. 50 м. |

|

3.. т. Ворошилов |

15 ч.45 — 18 ч.10 |

|

4. т. Микоян |

15 ч.45 — 18 ч.10 |

|

5. т. Каганович Л. |

15 ч.45 — 18 ч.10 |

|

6. т. Жданов |

15 ч.45 — 18 час. |

|

7. т. Берия |

15 ч.50— 18 ч. 10 |

|

8. т. Ровинский |

17—15 — 17 ч.20 |

|

Последн. вышли 18 ч.10 |

|

|

29 июня 1939 г. |

|

|

1. тов. Шапошников |

21—35 |

|

выход в 22—00 |

|

|

2. тов. Молотов |

вход в 22—15 м. |

|

выход в 23—55 |

|

|

3. тов. Жданов |

вход в 22 — 25 м. |

|

выход в 23—55 |

|

|

4. тов. Щербаков |

вход в 22—40 м. |

|

выход в 23—55 |

|

|

5. тов. Пронин |

вход в 22—40 м. |

|

выход в 23—55 |

|

|

6. тов. Микоян |

вход в 23—00 м. |

|

выход в 23—55 м. |

|

|

Последние вышли в 23—55 м. |

|

|

30 июня 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

20 ч.10 —1 час |

|

2. т. Ворошилов |

20 ч. — 1 час |

|

3. т. Каганович Л. |

20 ч. — 1 час |

|

4. т. Микоян |

20——10 — 21 ч. 20 м. |

|

5. т. Берия |

20 ч.10 — 22 ч. |

|

6. т. Жданов |

20—05 — 1 час |

|

7. т. Каганович М. |

22—10 — 0 ч.50 м. |

|

8. т. Алексеев |

22 ч.45 — 0 ч.50 м. |

|

9. т. Огальцов |

23 ч.40 — 0 ч.50 |

|

10. т. Стефановский |

23—40 — 0 ч.50 м. |

|

11. т. Филин |

23—40 — 0 ч.50 м. |

|

12. т. Петров |

23—40 — 0 ч.50 м. |

|

13. т. Яценко |

23—40 — 0 ч.50 мин. |

|

14. т. Саклнер |

23 ч.55 — 0 ч.50 м. |

|

Последн. вышли 1 час 1/VII 39 года |

Отто Куусинен, которого Мерецков якобы «видел» у Сталина

Куусинен как и Мерецков не посещал Сталина ни в июне, в июле

А вот о начале июля

|

1 июля 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 17—05 м. |

|

выход 22—05 м. |

|

|

2. тов. Ворошилов |

вход в 17—05 м. |

|

выход 22—05 м. |

|

|

3. тов. Каганович М.М. |

вход в 17—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

4. тов. Алексеев П.А. |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

5. тов. Агальцов |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

6. тов. Левин |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

7. тов. Филин |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

8. тов. Петров |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

9. тов. Холопцев |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

10. тов. Кузнецов |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

11. тов. Печенко |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

12. тов. Бахчиванжи |

в 17—35 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

13. тов. Стефановский |

17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

14. тов. Алексеев |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

15. тов. Королев |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

16. тов. Алебросов |

вход в 17—35 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

17. тов. Каширин |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 22—00 м |

|

|

18. тов. Оленкович |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

19. тов. Дмитриевский |

вход в 17—35 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

20. тов. Трескин |

вход в 17—35 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

21. тов. Егоров |

вход в 17—35 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

22. тов. Жданов А.А. |

в 17—50 м. |

|

выход в 22—05 м. |

|

|

23. тов. Куинджи |

вход в 19—15 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

24. тов. Исаков |

вход в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

25. тов. Вершинин |

вход в 19—20 |

|

выход в 22—00 |

|

|

26. тов. Голяев |

вход в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 |

|

|

27. тов. Домов |

вход в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

28. тов. Жданов К.И. |

в 19—20 |

|

выход в 22—00 |

|

|

29. тов. Поленов |

вход в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 |

|

|

30. тов. Бас-Дубов |

в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 |

|

|

31. тов. Шульженко |

в 19—20 |

|

выход в 22—00 |

|

|

32. тов. Еремеев |

вход в 19—20 |

|

выход в 22—00 |

|

|

33. тов. Визирян |

вход в 19—20 м. |

|

выход 22—00 |

|

|

34. тов. Гришин |

вход в 19—20 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

35. тов. Кузьмин |

вход в 19—20 |

|

выход 22—00 |

|

|

36. тов. Юрьев |

вход в 19—20 |

|

выход 22—00 м. |

|

|

37. тов. Заславский |

в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

38. тов. Никифоров |

в 19—20 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

Последние вышли в 22—05 м. |

|

|

2-го июля 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

16—35 — 21 ч.35 мин. |

|

2. т. Микоян |

18 ч.50 — 21 ч.30 м. |

|

3. т. Жданов |

18 4.55 — 21 ч.35м. |

|

4. т. Ворошилов |

19—15 — 21 ч.35 м. |

|

5. т. Берия |

18 ч.55 — 20 час. |

|

6. т. Каганович Л. |

19—15 —21ч.35 |

|

7. т. Шверник |

20 час. — 20 ч.30 |

|

8. т. Михайлов |

20 час. — 20 ч.30 |

|

9. т. Снегов |

20 час. — 20 ч.30 |

|

10. т. Пегов |

20 час. — 20 ч.30 |

|

11. т. Макаров |

20 час. — 20 ч.30 |

|

12. т. Власик |

0—45 — 20 ч.50 м. |

|

11. т. Берия |

20—50 — 21 ч.25 м. |

|

14. т. Панюшкин |

20—50 — 21 ч.05 м. |

|

Последи, вышли 21 ч.35 |

|

|

3 июля 1939 года |

|

|

1. тов. Яковлев |

вход в 18—55 м. |

|

выход в 20—05 м. |

|

|

2. тов. Молотов |

вход в 19—00 м. |

|

выход в 20—50 м. |

|

|

3. тов. Хрущев |

вход в 20—50 м. |

|

выход в 20—50 м. |

|

|

4. тов. Ворошилов |

вход в 21—15 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

5. тов. Шапошников |

в 21—25 м. |

|

выход в 22—50 м. |

|

|

6. тов. Жданов |

вход в 22—35 м. |

|

выход 20—50 |

|

|

7. тов. Берия |

вход в 22—45 м. |

|

выход 20—50 |

|

|

Последние вышли в 22—50 |

|

|

4-го июля 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

15—40 — 19 ч.45 |

|

2. т. Микоян |

16 час. — 19 ч.45 |

|

3. т. Хрущев |

16 час. — 19 ч.45 |

|

4. т. Андреев |

16—05 — 19 ч.45 м. |

|

5. т. Жданов |

16—10—19 ч.45 |

|

6. т. Маленков |

16—10 — 19 ч.45 |

|

7. т. Степанов |

16—40 — 17—45 |

|

8. т. Бенедиктов |

17 час. — 17 ч.45 |

|

9. т. Ворошилов |

18 ч.15 — 19 ч.40 |

|

10. т. Шапошников |

18 ч.45 — 19 ч.40 |

|

Последн. вышли 19 ч.45 |

|

|

7 июля 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 17—45 м. |

|

выход 21 — 15 м. |

|

|

2. тов. Андреев |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—15 м. |

|

|

3. тов. Микоян |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—15 м. |

|

|

4. тов. Жданов |

вход в 17—45 м. |

|

выход 21—15 м. |

|

|

5. тов. Хрущев |

вход в 17—45 м. |

|

выход 21—15 м. |

|

|

6. тов. Маленков |

вход в 17—45 м. |

|

выход в 21—15 м. |

|

|

7. тов. Ворошилов |

вход в 20—00 м. |

|

выход 21 — 15 м. |

|

|

Последние вышли в 21—15 м. |

Как видно никакого Мерецкова нет. Зато есть Шапошников, он есть тогда когда в июле 1939 года начал разрабатываться план войны с Финляндией.

План разрабатывается, а Мерецкова …..нет. Зато часто есть Шапошников.

Далее, согласно опубликованным записям из журнала посещений кабинета Сталина, Мерецков был на приеме только …..7 и 11 сентября, данных о посещении им кабинета вождя летом нет. В эти два дня кабинет Сталина посещал и Шапошников.

Журнал посещений Сталина твердо говорит, что Мерецков летом ни разу не встречался с Сталиным

Это еще одно доказательство против лжи маршала А. Василевского

Журнал посещений указывает, что Мерецков летом 1939 г. вообще не посещал Сталина, не зачитывал никаких планов войны

Следовательно утверждение Василевского о том, что Сталин доверил Мерецкову план войны с Финляндией очередная выдумка

Но кто же тогда был настоящим автором плана войны, ошибочно названного позже «планом Мерецкова»?

Кирилл Мерецков в своих мемуарах много выдумывает, скрывая правду о том, кто был автором плана войны с Финляндией

Тем самым он берет на себя основную ответственность за провал военной операции

Но если посмотреть с другого угла — Мерецкова вовсе не считали виновным в провале. Ведь его по итогам войны поставили на место (!) самого Шапошникова. Как же это все понимать то?

А ведь все на самом деле в том — что Мерецков вовсе не был автором плана войны, поэтому он летом и не встречался с Сталиным, поэтому вся история с планом так туманна. Есть люди, которым есть что скрывать.

Назначение Мерецкова нач. Генштаба указывает, на то, что не он был автором провального плана войны

Но может есть документы с разработкой самого плана, записки, директивы с визами Мерецкова? Оказывается что документов свидетельствующих о том, что Мерецков был основным автором плана нет.

Есть лишь документ от 29 октября штабом ЛВО был представлен наркому обороны СССР К. Ворошилову «План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии». Но командование округа обязано было согласовав все с Генштабом представить итоговый план наркому.

Генштаб ложил свои соображения на стол наркому и в Политбюро, все согласовывалось заранее.

Проблема в том, что нет никаких сопроводительных материалов и итоговых соображений. По сути «план Мерецкова» плохо изучен, хотя основные детали плана известны. Неизвестно точно, кто был ключевым автором сих соображений?

Но давайте зададим простой вопрос — кто в СССР разрабатывал конкретные планы военных операций?

Ответ на этот вопрос лишь один — Генштаб РККА и его руководитель командарм 1-го ранга Б.М.Шапошникова. Именно Генштаб отвечал за военное планирование, через него (а не через командование округов) проходила основная оперативная и разведывательная информация. Генштаб был сосредоточением военного планирования.

Автором «плана Мерецкова» был Генштаб и Б.М. Шапошников

Б.М. Шапошников был талантливым военным, но в этот раз он стал автором весьма неудачного плана

……………………………………………………

Документы указывают на то, что именно Шапошников был автором плана. И он ни разу не был в «опале» у Сталина.

Снова обратимся к журналу посещений. Вот дни 7 и 10 сентября когда Мерецков бывал у Сталина

|

7-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Ворошилов |

14 ч.45 м. |

|

выход 16 ч.45 м. |

|

|

2. т. Молотов |

15 час. |

|

выход 20 ч.25 м. |

|

|

3. т. Микоян |

18—30 |

|

20 ч.15м. |

|

|

4. т. Жданов |

18 ч.35 м. |

|

выход 20 ч.25 м. |

|

|

5. т. Кузнецов |

18 ч.40 |

|

выход 20 ч. 15 м. |

|

|

6. т. Кулик |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

7. т. Тимошенко |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

8. т. Ковалев |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

9. т. Мерецков |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

10. т. Буденный |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

11. т. Валухин |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

12. т. Сусайнов |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

13. т. Щаденко |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

14. т. Мехлис |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

15. т. Болтин |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

16. т. Николаев |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

17. т. Смородинов |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

18. т. Шапошников |

14 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

19. т. Агальцев |

15—55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

20. т. Локтионов |

15 ч.55 |

|

выход 16 ч.20 |

|

|

21 т. Мерецков |

19 ч.05 |

|

вых. 20 ч.15 м. |

|

|

22. т. Молотов |

22 ч.45 м. |

|

выход 1 ч.50 м. |

|

|

23. т. Жданов |

22 ч.45 |

|

выход 1 ч.50 м. |

|

|

24. т. Димитров |

22 ч.50 |

|

вых. 0 ч.10 мин. |

|

|

25. т. Мануильский |

22 ч.50 |

|

выход 00 ч.10 м. |

|

|

Последн. вышли 1 ч.50 мин. |

|

|

8-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

15.40 — 20.40 |

|

2. т. Ворошилов |

15.45 — 17.45 |

|

3. т. Шапошников |

15.55—17.33 |

|

4. т. Буденный |

15.55 — 17.33 |

|

5. т. Кулик |

15.55—17.33 |

|

6. т. Микоян |

16.25—17.55 |

|

7. т. Лихачев |

16.50—17.40 |

|

8. т. Каганович Л.М. |

17.15—17.55 |

|

9. т. Каганович М.М. |

19.05 — 20.15 |

|

10.т. Берия |

19.15—19.45 |

|

11. т. Окулов |

20.00 — 20.15 |

|

12. т. Воронин |

20.00 — 20.15 |

|

13. т. Жданов |

20.01 — 20.40 |

|

Последние вышли 20 ч.40 м. |

|

|

9-го сентября 1939 года |

|

|

1. т. Ворошилов |

17 ч.50 мин. |

|

выход 19 ч.45 мин. |

|

|

2. т. Кулик |

18 ч.05 мин. |

|

выход 19 ч.45 м. |

|

|

3. т. Шапошников |

18 ч.05 |

|

выход 19 ч.45 |

|

|

4. т. Пуркаев |

18 ч.05 |

|

выход 19 ч.45 мин. |

|

|

5. т. Каганович Л. |

18 ч.40 мин. |

|

выход 20 час. |

|

|

6. т. Молотов |

18 ч.50 мин. |

|

выход 20 ч.25 мин. |

|

|

7. т. Микоян |

19 ч.15 мин. |

|

выход 20 ч.25 м. |

|

|

Последн. вышли 20 ч. 25 |

|

|

10-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

14—20 — 20—45 |

|

2. т. Микоян |

14—45 — 17—20 |

|

3. т. Кулик |

16—00—17.10 |

|

4. т. Щаденко |

16—00 — 17—10 |

|

5. т. Мехлис |

16—00 — 17—10 |

|

6. т. Проскуров |

16—00 — 17—10 |

|

7. т. Шапошников |

16—00 — 17—10 |

|

8. т. Буденный |

16—00 — 17—10 |

|

9. т. Власов |

16—00 — 17—10 |

|

10. т. Ворошилов |

15—15—17—25 |

|

11. т. Жданов |

16—00 — 17—25 |

|

Последние вышли 20.45. |

|

|

11- го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Ворошилов |

вх. 15 ч. |

|

выход 18 ч.15 |

|

|

2. т. Молотов |

вх. 15—20 |

|

выход 18 ч.15 |

|

|

3. т. Кулик |

16—40 |

|

выход 17 ч.55 |

|

|

4. т. Мерецков |

16 ч.40 |

|

выход 17 ч.55 |

|

|

5. т. Лашугин |

16 ч.40 |

|

вых. 17 ч.55 |

|

|

6. т. Шапошников |

16 ч.40 |

|

вых. 17 ч.55 |

|

|

Последн. вышли 18 ч.15 |

Шапошников и Мерецков лишь 2 раза были вместе у Сталина, в остальные дни Сталина навещал лишь Шапошников

Шапошников в эти дни даже пошел на повышение. 10 сентября 1939 года «опальный» Шапошников входил в состав Комитета обороны при Совете народных комиссаров (СНК) СССР.

А вот далее:

|

12-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Жданов |

18.35 — 22.20 |

|

2. т. Берия |

18.35 — 22.20 |

|

3. т. Хрущев |

18.35 — 22.20 |

|

4. т. Корниец |

18.40 — 22.20 |

|

5. т. Пономаренко |

18.40 — 22.20 |

|

6. т. Киселев |

18.40 — 22.20 |

|

7. т. Мехлис |

18.50 — 22.10 |

|

8. т. Молотов |

19.00 — 22.20 |

|

9. т. Булганин |

22.05 — 22.20 |

|

Последние вышли 22.20 |

|

|

13-го сентября 1939 г. |

|

|

1 т. Молотов |

17 ч.40 |

|

выход 18 ч.25 |

|

|

2. т. Ворошилов |

17—45 |

|

выход 18 ч.25 |

|

|

3. т. Жданов |

17—45 |

|

выход 18 час. |

|

|

Последн. вышли 18 ч.25 |

|

|

14-ое сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Ворошилов |

16.20 — 20.45 |

|

2. т. Ковалев |

16.25 — 17.10 |

|

3. т. Пуркаев |

16.25—17.10 |

|

4. т. Шапошников |

16.25 — 18.50 |

|

5. т. Кулик |

16.25 — 20.40 |

|

6. т. Молотов |

16.45 — 17.50 |

|

7. т. Микоян |

17.00 — 17.50 |

|

8. т. Булганин |

17.10—17.50 |

|

9. т. Локтионов |

19.35 — 20.35 |

|

10. т. Смушкевич |

19.35 — 20.35 |

|

11. т. Агальцев |

19.35 — 20.35 |

|

12. т. Гусев |

19.35 — 20.35 |

|

13. т. Лакеев |

19.35 — 20.35 |

|

14. т. Грицевец |

19.35 — 20.35 |

|

15. т. Кравченко |

19.35 — 20.35 |

|

16. т. Шевченко |

19.35 — 20.35 |

|

17. т. Смирнов |

19.35 — 20.35 |

|

18. т. Калачев |

19.35 — 20.35 |

|

19. т. Коротков |

19.35 — 20.35 |

|

Последние вышли 20 ч.45 м. |

|

|

15 сентября 39 г. |

|

|

1. т. Жданов |

17 час. |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

2. т. Молотов |

вход 17 час. |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

3. т. Воротников |

17 час. |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

4. т. Каганович Л. |

17 час. |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

5. т. Берия |

17—05 |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

6. т. Микоян |

17—10 |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

7. т. Власик |

19 ч.25 |

|

выход 19 ч.30 |

|

|

8. т. Жданов |

0 ч.30 мин. |

|

выход 1 час |

|

|

9. т. Ворошилов |

0 ч.30 |

|

выход 1 час |

|

|

10. т. Кузнецов |

0 ч.40 м. |

|

выход 0 ч.55 м. |

|

|

11. т. Исаков |

0 ч.40 |

|

выход 0 ч.55 мин. |

|

|

Последи, вышли 1 час 16/IX 39 г. |

|

|

16-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

16.30 — 21.50 |

|

2. т. Ворошилов |

18.27 — 21.50 |

|

3. т. Микоян |

18.45 — 21.50 |

|

4. т. Каганович Л.М. |

19.00—21.50 |

|

5. т. Берия |

19.10—21.50 |

|

6. т. Жданов |

19.25—21.50 |

|

7. т. Кузнецов |

19.50 — 21.30 |

|

8. т. Ванников |

20.15 — 20.35 |

|

9. т. Савченко |

20.30 — 20.35 |

|

Последние вышли 21.50 |

|

|

17-го сентября 39 г. |

|

|

1. т. Молотов |

22 ч.10 м. |

|

выход 23 ч. 15 |

|

|

2. т. Микоян |

22 ч.10 |

|

выход 23 ч.30 |

|

|

3. т. Каганович Л. |

22 ч.10 |

|

выход 23 ч.30 |

|

|

4. т. Ворошилов |

22 ч.20 |

|

выход 23 ч.15 |

|

|

5. т. Берия |

22 ч. 15 м. |

|

выход 23 ч.30 |

|

|

6. т. Жданов |

22—20 |

|

выход 23 ч.30 |

|

|

Последн. вышли 23 ч.30 |

|

|

18 сентября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 18—30 м. |

|

выход 20—50 м. |

|

|

2. тов. Ворошилов |

в 18—45 м. |

|

выход 20—50 м. |

|

|

3. тов. Берия вход |

в 19—30 м. |

|

выход 20—50 м. |

|

|

4. тов. Проскуров |

вход в 20—05 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

5. тов. Каганович |

вход в 20—10 м. |

|

выход 20—50 м. |

|

|

6. тов. Микоян |

вход в 19—40 м. |

|

выход 20—50 м. |

|

|

Последние вышли в 20—50 |

|

|

19 сентября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 00—30 м. |

|

выход 2—45 м. |

|

|

2. тов. Жданов |

вход в 00—30 м. |

|

выход 2—45 м. |

|

|

3. тов. Кузнецов |

в 00—30 м. |

|

выход 00—45 м. |

|

|

4. тов. Исаков |

вход в 00—30 м. |

|

выход 00—45 м. |

|

|

5. тов. Ворошилов |

в 1—15 м. |

|

выход в 2—45 м. |

|

|

6. тов. Шапошников |

в 2—00 м. |

|

выход в 2—20 м. |

|

|

Последние вышли в 2—45 м. |

|

|

19-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

16.00 — 20.00 |

|

2. т. Ворошилов |

16.20—18.35 |

|

3. т. Берия |

17.20—18.35 |

|

4. т. Шапошников |

17.27 — 18.25 |

|

5. т. Маленков |

19.20 — 19.50 |

|

Последние вышли 20.00 |

|

|

1. Ворошилов |

23.55 — 1 ч.50 |

|

2.т. Молотов |

00.17—14.50 |

|

20-го сентября 39 г. |

|

|

1. т. Молотов |

17 час. |

|

выход 19 .30 |

|

|

2. т. Горкин |

17 ч.15 |

|

выход 17 ч. 30 |

|

|

3. т. Жданов |

18—05 |

|

выход 19 ч.45 |

|

|

4. т. Ворошилов |

18 ч. 15 м. |

|

выход 19 ч.45 |

|

|

Последн. вышли 19 ч. 45 мин. |

|

|

21 сентября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 16—20 |

|

выход 18—10 м. |

|

|

2. тов. Маленков |

вход в 16—50 м. |

|

выход 17—20 |

|

|

3. тов. Берия |

вход в 16—50 м. |

|

выход 17—20 м. |

|

|

4. тов. Ворошилов |

вход в 16—55 м. |

|

выход 18—10 м. |

|

|

Последние вышли в 18—10 м. |

|

|

22-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

17.25 — 20.10 |

|

2. т. Берия |

17.25 — 20.10 |

|

3. т. Ворошилов |

18.10—20.10 |

|

4. т. Жданов |

18.10 — 20.10 |

|

5. т. Микоян |

18.10—20.10 |

|

6. т. Каганович Л. М. |

18.35 — 20.10 |

|

7. т. Шапошников |

19.40 — 20.10 |

|

Последние вышли 20.10 |

|

|

23-го сентября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

17—35 |

|

выход 19 ч.50 |

|

|

2. т. Берия |

18 ч.20 |

|

выход 19 ч.20 |

|

|

Последн. вышли 19 ч.50 |

|

|

25-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

16.35 — 19.45 |

|

2. т. Жданов |

16.55 — 19.45 |

|

3. т. Ворошилов |

17.20 — 19.45 |

|

4. т. Микоян |

17.45 — 19.35 |

|

5. т. Каганович Л.М. |

17.45 — 19.35 |

|

6. т. Кузнецов |

17.10—18.30 |

|

7. т. Шапошников |

18.35 — 18.45 |

|

7. т. Смородин |

18.35—18.45 |

|

9.т. Берия |

18.10—19.45 |

|

Последние вышли 19.45 |

|

|

26-го сентября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

17—15 мин. |

|

выход 21 ч. 25 м. |

|

|

2. т. Потемкин |

18 ч.15 |

|

выход 21 ч.25 |

|

|

3. т. Ворошилов |

18 ч.25 м. |

|

выход 21 ч.25 м. |

|

|

Последн. вышли 21 ч.50 м. |

|

|

27 сентября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 18—15м. |

|

выход 19—40 м. |

|

|

2. тов. Шкварцев |

в 18—50 м. |

|

выход 19—30 |

|

|

3. тов. Павлов |

вход в 18—50 м. |

|

выход 19—30 |

|

|

Последние вышли в 19—40 м. |

|

|

30 сентября 1939 года |

|

|

1. тов.Молотов |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 |

|

|

2. тов. Ворошилов |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

3. тов. Каганович |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

4. тов. Калинин |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

5. тов. Микоян |

вход в 17—45 м. |

|

выход в 20—00 м. |

|

|

6. тов. Андреев |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

7. тов. Жданов |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

8. тов. Хрущев |

вход в 17—45 м. |

|

выход в 20—00 м. |

|

|

9. тов. Берия |

вход в 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

10. тов. Шверник |

вход 17—45 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

11. тов. Потемкин |

вход в 19—00 м. |

|

выход в 19—10 м. |

|

|

Последние вышли в 20—00 м. |

|

|

30 сентября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 23—50 м. |

|

выход 00—20 м. |

|

|

2. тов. Микоян |

вход в 23—50 м. |

|

выход 00—20 м. |

|

|

3. тов. Жданов |

вход в 23—50 м. |

|

выход 00—20 м. |

|

|

Последние вышли в 00—20 1/Х—39 г. |

|

|

1-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

15.40—18.00 |

|

2. т. Потемкин |

15.45 — 17.00 |

|

3. т. Деканозов |

15.45 — 17.00 |

|

4. т. Терентьев |

15.45 — 17.00 |

|

Последние вышли 18—00 |

|

|

2-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

17 час. |

|

выход 20 час. |

|

|

2. т. Микоян |

17 ч.50 |

|

выход 20 час. |

|

|

3. т. Ворошилов |

18—30 |

|

выход 20 час. |

|

|

4. т. Берия |

18 ч.25 |

|

выход 20 час. |

|

|

5. т. Шкварцев |

19 час. |

|

выход 19 ч,45 |

|

|

6. т. Шапошников |

19 час. |

|

выход 19 ч.50 м. |

|

|

Последн. вышли 20 час. |

|

|

3 октября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 17—10 м. |

|

выход в 17—50 м. |

|

|

2. тов. Ворошилов |

вход в 17—25 м. |

|

выход в 17—50 |

|

|

5-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

22 ч.30 |

|

выход 0 ч.10 мин. |

|

|

2. т. Жданов |

22—30 — 0 ч. 10 м. |

|

3. т. Микоян |

22—30 — 0 ч. 10 м. |

|

4. т. Кузнецов |

22 ч.45 — 23 ч. 50 |

|

5. т. Галлер |

22 ч.45 — 23 ч.50 |

|

Последн. вышли 0 ч.10 мин. |

|

|

8-го октября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

16 ч.25 мин. |

|

выход 17 ч.25 м. |

|

|

2. т. Жданов |

16 ч.50 мин. |

|

выход 17 ч.25 |

|

|

3. т. Щеглов |

17 ч.10 мин. |

|

выход 17 ч.20 мин. |

|

|

Последн. вышли 17 ч.25 |

|

|

9 октября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

вход в 19—25 м. |

|

выход 20—15 м. |

|

|

2. т. Каганович Л.М. |

в 19—25 м. |

|

выход в 20—15 м. |

|

|

3. т. Жданов |

вход в 17—35 м. |

|

выход 20—15 м |

|

|

10-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

17.15—19.25 |

|

2. т. Микоян |

17.40 — 20.50 |

|

3. т. Потемкин |

18.30—19.25 |

|

4. т. Ворошилов |

19.00 — 20.50 |

|

5. т. Жданов |

20.00 — 20.50 |

|

6. т. Кузнецов |

20.00 — 20.20 |

|

Последние вышли 20 ч.50 м. |

|

|

12 октября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

вход в 15—15 м. |

|

выход 16—45 м. |

|

|

2. т. Деревенский |

в 15—40 м. |

|

выход 16—20 м. |

|

|

Последние вышли в 16—45 м. |

|

|

13-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

21.20 — 24.00 |

|

2. т. Ворошилов |

22.00 — 24.00 |

|

3. т. Кузнецов |

22.10 — 22.40 |

|

4. т. Галлер |

22.10— 22.40 |

|

5. т. Шапошников |

22.10 — 22.45 |

|

6. т. Маленков |

23.10 — 23.40 |

|

Последние вышли 24.00 |

С 12 сентября и по 13 октября «автор плана контрудара» Мерецков ни разу не посетил Сталина, а Шапошников был одним из главных гостей Сталина

13 октября Шапошников уезжает в отпуск на Черное Море, а за него в кабинете Сталина был его зам.

комкор Смородинов. Отпуск Шапошникова очередной предмет спекуляций, некоторые публицисты пишут, что его «принудительно» отправили на юг, дабы не мешать «всяким Мерецковым».

Вот например Максим Коломилец в книге «Зимняя война: «Ломят танки широкие просеки» пишет:

» 29 октября штабом ЛВО был представлен наркому обороны СССР К. Ворошилову «План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии». 15 ноября штаб ЛВО получил задачу – завершить сосредоточение войск к 20 ноября.

Менее чем за неделю требовалось проделать огромную работу по подготовке частей к наступлению, а между тем даже в Генеральном Штабе РККА не было карт местности, на которой предстояло вести боевые действия.

Согласно этому плану предполагалось массированным ударом крупными силами разгромить финские части в течение двух-трех недель. Сталин это одобрил, а начальник Генерального штаба Шапошников, напротив, считал, что боевые действия против Финляндии «являются не простым делом, которое потребует не менее нескольких месяцев напряженной и трудной войны».

Видимо, поэтому Шапошникова и отправили в продолжительный отпуск на Черное море.»

Автор игнорирует два факта — Шапошников ушел в отпуск фактически еще 13 октября (его последний октябрьский визит к Сталину), а во вторых план от 29 октября должен был составляться непосредственно при руководством Генштаба, который имел всю разведывательную и топографическую информацию

А был ли Мерецков у Сталина, когда Шапошникова не было в столице

Посмотрим дальше

|

14 октября 1939 г. |

|

|

1.т.Молотов |

вход 16 ч.10 |

|

выход 16 ч.25 мин. |

|

|

15 октября 1939 года |

|

|

1. тов. Тевосян |

вход в 16—30 |

|

выход в 19—55 м. |

|

|

2. тов. Молотов |

вход в 16—50 м. |

|

выход в 21—00 |

|

|

3. тов. Микоян |

вход в 17—10 м. |

|

выход 21—00 |

|

|

4. тов. Ворошилов |

в 18—30 м. |

|

выход 21—00 |

|

|

5. тов. Вознесенский |

в 19—00 |

|

выход в 19—55 м. |

|

|

6. тов. Кулик |

вход в 19—00 м. |

|

выход 19—55 м. |

|

|

7. тов. Хренников |

вход в 19—00 м. |

|

выход 19—55 м. |

|

|

8. тов. Маленков |

вход в 20—10 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

9 тов. Калинин |

вход в 20—25 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

10. тов. Ковалев |

вход в 20—30 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

11. тов. Горкин |

вход в 20—45 м. |

|

выход 20—55 м. |

|

|

12. тов. Молотов |

вход в 23—05 м. |

|

выход 2—00 м. |

|

|

13. тов. Уманский |

в 23—05 м. |

|

выход в 00—45 м. |

|

|

14. тов. Грамыка |

вход в 23—35 м. |

|

выход в 00—45 м. |

|

|

15. тов. Шкварцев |

вход в 00—45 м. |

|

выход в 1—45 м. |

|

|

16. тов. Павлов |

вход в 00—45 м. |

|

выход 1—45 м. |

|

|

Последние вышли в 2—00 м. 16/Х—39 г. |

|

|

16-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

18.30 — 20.45 |

|

2. т. Лаврентьев |

19.45 — 20.30 |

|

3. т. Жданов |

19.30 — 20.45 |

|

Последние вышли 20.45 |

|

|

17- го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

19 ч.35 м. |

|

выход 19 ч.55 м. |

|

|

2. т. Микоян |

19 ч.30 м. |

|

выход 22 ч.30 |

|

|

3. т. Жданов |

19 ч.45 |

|

выход 22 ч.30 |

|

|

4. т. Андреев |

19 ч.50 |

|

выход 22 ч.30 м. |

|

|

5. т. Ворошилов |

19 ч.55 м. |

|

выход 22 ч.20 |

|

|

6. т. Молотов |

21 ч.30 |

|

выход 22 ч.30 м. |

|

|

7. т. Кузнецов |

20 ч. 15 мин. |

|

выход 22 ч.20 |

|

|

8. т. Кулик |

20 ч. 15 мин |

|

выход 22 час. |

|

|

9. т. Савченко |

20 ч. 15 м. |

|

выход 22 ч. |

|

|

10. т. Тевосян |

20 ч.50 |

|

выход 22 ч.20 |

|

|

Последн. вышли 22 ч.30 |

|

|

19-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

20.25 — 0.30 |

|

2. т. Каганович М.М. |

21.55 — 22.45 |

|

3. т. Яковлев |

22.15 — 22.45 |

|

4. т. Сметанин |

22.55 — 24.00 |

|

5. т. Жуков |

22.55 — 24.00 |

|

6. т. Малик |

22.55 — 24.00 |

|

Последние вышли 0.30 м |

|

|

20-го октября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

19 час. |

|

выход 19 ч.45 м. |

|

|

2. т. Микоян |

19 ч. 15 |

|

выход 19 ч.45 мин. |

|

|

3. т. Ворошилов |

19 ч.20 м. |

|

выход 19 ч.45 м. |

|

|

Последн. вышли 19 ч.45 мин. |

|

|

21 октября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход 17—50 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

2. тов. Микоян |

вход в 18—20 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

3. тов. Ворошилов |

в 18—30 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

4. тов. Кузнецов |

вход в 18—50 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

5. тов. Кулик |

вход в 18—50 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

6. тов. Локтионов |

вход в 18—50 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

7. тов. Тевосян |

вход в 18—50 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

8. тов. Савченко |

вход в 18—50 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

9. тов. Денисов |

вход в 19—00 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

10. тов. Сергеев |

вход в 19—20 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

11. тов. Смородинов |

вход 20—05 м. |

|

выход 20—15 м. |

|

|

12. тов. Каганович Л.М. |

в 20—10 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

Последние вышли в 20—40 м. |

|

|

22-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

14.10—17.00 |

|

2. т. Ворошилов |

14.13—17.15 |

|

3. т. Каганович М.М. |

14.17 — 14.45 |

|

4. т. Громов |

14.17—14.45 |

|

5. т. Деканозов |

16.45 — 17.00 |

|

6. т. Молоков |

16.45 — 17.00 |

|

7. т. Картушев |

16.45 — 17.00 |

|

Последние вышли 17.15 |

|

|

26-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

17 ч.40 |

|

выход 19 ч.55 м. |

|

|

2. т. Маленков |

17 ч.50 мин. |

|

выход 17 ч.55 м. |

|

|

3. т. Кузнецов |

18 ч.20 |

|

выход 18 ч.55 м. |

|

|

Последн. вышли 20 час. |

|

|

27 октября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

вход в 17—10 м. |

|

выход в 17—55 м. |

|

|

2. т. Смородинов |

вход в 17—45 м. |

|

выход в 17—50 м. |

|

|

3. тов. Ворошилов |

вход в 18—55 м. |

|

выход 19—10 м. |

|

|

4. тов. Поликарпов |

вход в 18—50 м. |

|

выход 19—05 м. |

|

|

Последние вышли в 19—10 м. |

|

|

28-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

12.15—13.55 |

|

2. т. Пуркаев |

12.35 — 13.45 |

|

3. т. Ворошилов |

12.40—15.10 |

|

4. т. Смородиноь |

12.55—13.25 |

|

5. т. Ворошилов |

20.10 — 22.00 |

|

6. т. Смородинов |

20.15 — 21.35 |

|

7. т. Молотов |

21.20—21.40 |

|

Последние вышли 22 ч.00 м. |

|

|

29-го октября 1939 г. |

|

|

1. т. Микоян |

19 ч.10 мин. |

|

выход 19 ч.35 |

|

|

2. т. Молотов |

19 ч.20 |

|

выход 19 ч.35 |

|

|

Последн. вышли 19 ч.35 |

|

|

1-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Ворошилов |

23 ч.50 м. |

|

выход 1 ч.30 мин. |

|

|

2. т. Жданов |

23 ч.50 |

|

выход 1 ч.30 м. |

|

|

3. т. Трибуц |

24 ч. |

|

выход 0 ч.50 м. |

|

|

4. т. Вашугин |

24 ч. |

|

выход 0 ч.50 м. |

|

|

5. т. Мерецков |

24 ч. |

|

выход 0 ч.50 м. |

|

|

6. т. Смородинов |

24 ч. |

|

выход 0 ч.50 м. |

|

|

7. т. Кузнецов |

0 ч.20 м. |

|

выход 0 ч.50 м. |

|

|

8. т. Молотов |

0 ч.40 м. |

|

выход 1 ч.30 мин. |

|

|

Последн. вышли 1 ч.30 мин. 2/XI 39 г. |

|

|

3 ноября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

вход в 15—00 м. |

|

выход 16—10 м |

|

|

2. тов. Ворошилов |

вход в 15—00 м. |

|

выход 16—10 м. |

|

|

3. тов. Микоян |

вход в 15—00 м. |

|

выход 16—10 м. |

|

|

4. тов. Жданов |

вход в 15—00 м. |

|

выход 16—10 м. |

|

|

5. тов. Берия |

вход в 15—00 м. |

|

выход 16—10 м. |

|

|

6. тов. Кузнецов |

вход в 15—40 м. |

|

выход 16—05 м. |

|

|

7. тов. Дрозд |

вход в 15—40 м. |

|

выход 16—05 м. |

|

|

8. тов. Молотов |

вход в 16—45 м. |

|

выход 17—45 м. |

|

|

9. тов. Ворошилов |

вход 16—45 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

10. тов. Жданов |

вход в 16—45 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

11. тов. Арутюнов |

вход 16—50 м. |

|

выход 17—35 м. |

|

|

12. тов. Храпченко |

вход 16—50 м. |

|

выход в 17—35 м. |

|

|

13. тов. Хрущев |

вход в 16—55 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

14. тов. Микоян |

вход 17—00 м. |

|

выход 18—00 м. |

|

|

15. тов. Власик |

вход в 17—15 м. |

|

выход 17—25 м. |

|

|

16. тов. Арутюнов |

в 17—45 м. |

|

выход 18—00 м. |

|

|

17. тов. Храпченко |

вход 17—45 м. |

|

выход 18—00 м. |

|

|

18. тов. Власик |

вход 17—45 м. |

|

выход 18—00 м. |

|

|

19. тов. Пономаренко |

в 17—50 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

20. тов. Кулик |

вход в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

21. тов. Тимошенко |

в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

22. тов. Мехлис |

вход в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

23. тов. Щаденко |

вход в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

24. тов. Ковалев |

вход 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

25. тов. Смородинов |

в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

26. тов. Тюленев |

в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

27. тов. Борисов |

вход в 18—00 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

28. тов. Молотов |

вход в 19—10 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

Последние вышли в 21—00 |

|

|

5 ноября 1939 года |

|

|

1. тов. Микоян |

вход в 18—20 м. |

|

выход 21—10 м. |

|

|

2. тов. Жданов |

вход в 18—45 м. |

|

выход 21 — 10 м. |

|

|

3. тов. Меркулов |

вход в 19—25 м. |

|

выход 19—55 м. |

|

|

4. тов. Каганович М.М. |

вход в 20—05 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

5. тов. Локтионов |

в 20—05 м. |

|

выход 21—00 м. |

|

|

6. тов. Ворошилов |

вход в 20—30 м. |

|

выход 21 — 10 м. |

|

|

Последние вышли в 21 —10 м. |

|

|

9-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

16.35—18.00 |

|

2. т. Микоян |

16.35—18.00 |

|

3. т. Каганович Л.М. |

16.40 — 18.00 |

|

4. т. Кузнецов |

16.55 — 17.40 |

|

1. т. Микоян [12] |

19.40 — 23.05 |

|

2. т. Каганович Л.М. |

19.40 — 23.05 |

|

3. т. Молотов |

21.55 — 23.05 |

|

Последние вышли 23 ч. 05 |

|

|

10-го ноября 1939 года |

|

|

1. т. Куусинен |

18—10 — 18 ч.45 м. |

|

2. т. Молотов |

18 ч.15 — 20 ч.55 м. |

|

3. т. Ворошилов |

19 ч.05 — 20 ч.50 м. |

|

4. т. Смородинов |

19 ч.15 м. — 20 ч.05 м. |

|

5. т. Кузнецов |

19—30 — 20 ч.30 |

|

Последн. вышли 21 ч.30 мин. |

|

|

11 ноября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 14—40 |

|

выход 16—50 м. |

|

|

2. тов. Андреев |

вход в 15—30 м. |

|

выход 16—00 м. |

|

|

3. тов. Маленков |

в 15—30 м. |

|

выход 16—00 м. |

|

|

12-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Каганович Л.М. |

19.25 — 21.25 |

|

2. т. Микоян |

19.45 — 20.25 |

|

3. т. Молотов |

20.15 — 20.25 |

|

13-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

15—25 |

|

выход 16 час. |

|

|

2. т. Воронин |

18 ч. 15 мин. |

|

выход 18 ч.45 м. |

|

|

3. т. Ворошилов |

18 ч.40 м. |

|

выход 21 ч.15 м. |

|

|

4. т. Молотов |

19—20 |

|

выход 21 ч.15 м. |

|

|

5. т. Баландин |

19 ч.50 |

|

выход 21 ч.15 м. |

|

|

Последн. вышли 21 ч.15 мин. |

|

|

14 ноября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

2. тов. Ворошилов |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

3. тов. Каганович Л. М. |

в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

4. тов. Андреев |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

5. тов. Микоян |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

6. тов. Берия |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

7. тов. Шверник |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

8. тов. Маленков |

вход в 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

9. тов. Булганин |

вход в 18—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

10. тов. Вознесенский |

в 18—35 м. |

|

выход в 22—00 м. |

|

|

11. тов. Вышинский |

вход 18—35 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

Последние вышли в 22—00 м. |

|

|

15-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Жданов |

13.00 — 20.00 |

|

2. т. Ворошилов |

13.10 — 20.00 |

|

3. т. Куусинен |

13.15 — 15.45 |

|

4. т. Молотов |

13.20 — 20.10 |

|

5. т. Берия |

13.30 — 15.50 |

|

6. т. Булганин |

14.10 — 14.15 |

|

7. т. Микоян |

15.30 — 17.40 |

|

8. т. Кузнецов |

15.45 — 17.30 |

|

9. т. Мерецков |

15.45 — 17.30 |

|

10. т. Вашугин |

15.45 — 17.30 |

|

11. т. Каганович М. М. |

17.25 — 20.00 |

|

12. т. Завитаев |

18.40—19.15 |

|

13. т. Ткаченко |

18.40—19.15 |

|

14. т. Ермолаев |

19.16 — 20.00 |

|

15. т. Дубов |

19.16 — 20.00 |

|

Последние вышли 20.00 |

«Автор плана войны» Мерецков с 11 сентября первый раз заглянл к Сталину лишь 15 ноября

Более он кабинет Сталина до начала войны не посещал

|

16-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

19—05 — 23 4.35 |

|

2. т. Микоян |

19 ч. 10 — 23 ч.35 |

|

3. т. Маленков |

19—10 —23 ч.35 |

|

4. т. Ванников |

19—20 — 23 ч. 15 |

|

5. т. Ворошилов |

19 ч. — 23 ч.35 |

|

6. т. Шверник |

19 ч. 10 — 23 ч.35 |

|

7. т. Сергеев |

19—20 — 23 ч. 15 м. |

|

8. т. Булганин |

19—20 — 23 ч.35 м. |

|

9. т. Андреев |

19—10 — 23 ч.35 м. |

|

10. т. Вознесенский |

19—20 — 23 ч.35 м. |

|

11. т. Каганович Л. |

19 ч. 20 |

|

вых. 23 ч.35 м. |

|

|

12. т. Кулик |

19—20 — 23 ч. 15 мин. |

|

13. т. Малышев |

19—30 — 23 ч. 15 м. |

|

14. т. Лихачев |

19—40 — 23 ч. 15 м. |

|

15. т. Паршин |

20 ч. — 23 ч.15 м. |

|

16. т. Каганович М. |

19—20 — 23 ч. 15 м. |

|

Последн. вышли 23 ч.35 [14] |

|

|

17 ноября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 19—20 м. |

|

выход 23—00 м. |

|

|

2. тов. Микоян |

вход в 19—20 м. |

|

выход 23—20 м. |

|

|

3. тов. Каганович Л.М. |

вход в 19—25 м. |

|

выход 23—20 м. |

|

|

4. тов. Ворошилов |

вход в 19—30 м. |

|

выход 23—00 м. |

|

|

5. тов. Смородинов |

в 20—10 м. |

|

выход 20—25 м. |

|

|

6. тов. Куусинен |

вход в 20—30 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

7. тов. Мехлис |

вход в 21—20 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

8. тов. Антилла |

вход 21—30 м. |

|

выход 22—00 м. |

|

|

Последние вышли в 23—20 м. |

|

|

19-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

19—45 — 20ч.50 |

|

2. т. Каганович Л. |

19—45 — 23 ч.30 |

|

3. т. Микоян |

19 ч.45 — 0 ч.35 м. |

|

4. т. Куусинен |

19 ч.45 — 0 ч.50 м. |

|

5. т. Берия |

20 ч. — 21 ч.40 м. |

|

6. т. Мехлис |

21 ч.45 — 22 ч.40 м. |

|

7. т. Булганин |

22—30 — 22 ч. 50 м. |

|

8. т. Масленников |

21—05 — 21 ч. 15 |

|

9. т. Шляхтин |

21—05 — 21 ч. 15 |

|

10. т. Дедух |

21 ч.05 — 21 ч.15 м. |

|

11. т. Дреев |

21 ч.05 – 21 ч.15 |

|

12. т. Фоменко |

21 4.05 —21 ч.15 м. |

|

13. т. Молотов |

24 час. — 0 ч.50 м. |

|

Последн. вышли 0 ч.50 мин. |

|

|

20 ноября 1939 года |

|

|

1. тов. Ворошилов |

вход в 15—00 |

|

выход 20—00 м. |

|

|

2. тов. Молотов |

вход в 15—10 м |

|

выход 20—00 |

|

|

3. тов. Микоян |

вход в 15—15 м. |

|

выход 20—00 м. |

|

|

4. тов. Кулик |

вход в 15—15 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

5. тов. Кузнецов |

вход в 15—15 м. |

|

выход 19—50 м. |

|

|

6. тов. Тевосян |

вход в 15—15 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

7. тов. Савченко |

вход в 15—15 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

8. тов. Ванников |

вход в 15—35 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

9. тов. Фролов |

вход в 16—25 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

10. тов. Мельников |

вход в 16—35 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

11. тов. Толстов |

вход в 18— 15 м. |

|

выход 19—45 м. |

|

|

Последние вышли в 20—00 м. |

|

|

20 ноября 1939 года |

|

|

1. тов. Молотов |

вход в 23—40 м. |

|

выход 1—40 м. |

|

|

2. тов. Горелкин |

вход в 23—50 м. |

|

выход 00—20 м. |

|

|

3. тов. Ворошилов |

вход в 24—00 м. |

|

выход 1—40 м |

|

|

4. тов. Кулик |

вход в 24—00 м. |

|

выход 1—40 м. |

|

|

Последние вышли в 1—40 м. 21/XI — 39 г. |

|

|

21-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

18.20—19.00 |

|

2. т. Микоян |

18.40—19.00 |

|

3. т. Харитонов Т. В. |

18.45 — 19.00 |

|

4. т. Савенков |

18.45—19.00 |

|

5. т. Берия |

18.47—19.00 |

|

6. т. Ворошилов |

18.50 — 19.00 |

|

Последние вышли 19.00 |

|

|

22-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

2.35 — 3.00 |

|

2. т. Ворошилов |

2.35 — 3.00 |

|

3. т. Берия |

2.35 — 3.00 |

|

4. т. Куусинен |

2.35 — 3.00 |

|

Последние вышли 3.00 |

|

|

22-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Хрущев |

14 ч. 55 — 16 ч. 15 |

|

2. т. Молотов |

14 ч. 55 — 16 ч. 15 |

|

3. т. Пономаренко |

15 ч. — 16—15 |

|

4. т. Микоян |

19—30 — 0 ч.45 м. |

|

5. т. Андреев |

19—30 — 23 час. |

|

6. т. Берия |

19—30—0 ч.45 м. |

|

7. т. Ворошилов |

19—30 — 0 ч.45 м. |

|

8. т. Кулик |

19—40 — 23 час. |

|

9. т. Маленков |

19—30 — 23 час. |

|

10. т. Хрущев |

19—30 — 23 час. |

|

11. т. Молотов |

19—30 — 0 ч.45 м. |

|

11. т. Вознесенский |

19—30 — 23 час. |

|

12. т. Булганин |

19—30 — 23 час. |

|

13. т. Каганович Л. |

19—40 — 0 ч.45 м. |

|

14. т. Лихачев |

19—40 — 23 час. |

|

15. т. Павлов |

19—40 — 21 ч.30 м. |

|

16. т. Малышев |

19—40 — 23 час. |

|

17. т. Смородинов |

21 ч. — 21 ч.30 м. |

|

18. т. Ванников |

21—30 — 23 час. |

|

19. т. Тевосян |

21—30 — 23 час. |

|

20. т. Кузнецов |

21—30 — 23 час. |

|

21. т. Савченко |

21—30 — 23 час. |

|

22. т. Каюков |

21—30 — 23 ч.45 м. |

|

23. т. Носенко |

22—40 — 23 час. |

|

24. т. Жуков |

22—40 — 23 час |

|

25. т. Рябиков |

21 —30 — 23 час. |

|

26. т. Куусинен |

23—10 — 0 ч.25 м. |

|

Последн. вышли 0 ч.45 мин. |

|

|

23 ноября 1939 года |

|

|

1. т. Молотов |

вход в 18—40 м. |

|

выход 21—50 м. |

|

|

2. т. Куусинен |

вход в 18—40 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

3. т. Булганин |

вход в 20—15 м. |

|

выход 20—20 м. |

|

|

4. т. Хрущев |

вход в 20—55 м. |

|

выход 21—50 м. |

|

|

5. т. Пономаренко |

в 20—55 м. |

|

выход 21—50 м. |

|

|

6. т. Горкин |

вход в 20—55 м. |

|

выход 21—10 м. |

|

|

7. т. Каганович Л.М. |

в 21—20 м. |

|

выход 21—40 м. |

|

|

8. т. Куусинен |

вход в 21—35 м. |

|

выход в 21—50 м. |

|

|

Последние вышли в 21—50 м. |

|

|

24-го ноября 1939 г. |

|

|

1. т. Молотов |

20.40 — 24.00 |

|

2. т. Берия |

20.50 — 24.00 |

|

3. т. Маленков |

20.50 — 24.00 |

|

4. т. Куусинен |

21.35 — 24.00 |

|

5. т. Хрущев |

23.50 — 24.00 |

|

Последние вышли 24.00 |

|

|

25ноября 1939 года |

|

|

1. т. Хрущев |

16—25 — 19 ч.25 |

|

2. т. Ворошилов |

16—35 — 20 час. |

|

3. т. Кулик |

16—35 — 17 ч.50 м. |

|

4. т. Молотов |

16 ч.50 — 20 час. |

|

5. т. Каганович Л. |

17—10 —20 час. |

|

6. т. Андреев |

17—25 — 20 час. |

|

7. т. Микоян |

17—30 — 20 час. |

|

8. т. Берия |

17—35 — 20 час. |

|

9. т. Ворошилов |

22—05 — 1 ч.30 |

|

10. т. Берия |

22—05 — 1 ч.30 м. |

|

11. т. Микоян |

22—05 — 1 ч.30 м. |

|

12. т. Куусинен |

22—10 — 0 ч. 15 м. |

|

13. т. Молотов |

22—10 — 1 ч.30 м. |

|

14. т. Каганович Л. |

22—15 — 1 ч.30 м. |

|

15. т. Смородинов |

23 ч. — 23 ч. 10 |

|

16. т. Андреев |

23—30 — 1 ч.30 м. |

|

Последн. вышли 1 ч.30 |

|

|

26 ноября 1939 года |

|

|

1. т. Яковлев |

вход в 15—20 м. |

|

выход 17—00 м. |

|

|

2. т. Ворошилов |

вход в 16—40 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

3. т. Молотов |

вход в 17—15 м. |

|

выход 20—40 м. |

|

|

4. т. Тимошенко |

в 17—20 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

5. т. Штерн |

вход в 17—20 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

6. т. Шапошников |

в 17—20 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

7. т. Ковалев |

вход в 17—20 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

8. т. Смородинов |

в 17—20 м. |

|

выход в 19—20 м. |

|

|

9. т. Сусайков |

вход в 17—20 м. |

|

выход 19—20 м. |

|

|

Последние вышли в 20—40 м. |

|

|

10. т. Молотов |

вход в 23—05 м. |

|

выход 1—25 м. |

|

|

11.т. Куусинен |

вход в 23—15 м. |

|

выход в 1—25 м. |

|

|

12. т. Булганин |

вход в 23—35 м. |

|

выход 23—50 м. |

|

|

Последние вышли в 1—25 м. 27/XI — 39 г. |

26 ноября, узнав о том, что началась война, Шапошников тут же вернулся в столицу и прошел в кабинет Сталина

Шапошникова никто принудительно от командования не отлучал, его сразу же вызвали к Сталину с началом войны

Сейчас необходимо воссоздать хронологию событий, которая выглядела следующим образом.

|

Июль 1939 г. |

Плитбюро приказывает Генштабу подготовить план на случай войны с Финляндией |

|

7 и 11 сентября 1939 г. |

Генштаб разработал план, к Сталину вызывают командарма К. Мерецкова и поручает ему практическую реализацию плана Генштаба |

|

12 сентября -13 октября |

Шапошников ведет активную работу в Генштабе и с Сталиным 13 октября он (закончив работу с планом) уходит в отпуск |

|

13 октября-25 ноября |

Практическая подготовка, Мерецков 1 раз наносит визит Сталину |

|

26 ноября |

Начинается война, Шапошников возвращается в столицу |

|

Август 1940 г. |

Сталин отстраняет Шапошникова с поста нач. Генштаба за провал плана войны с Финляндией |

………………………..

Итак можно сделать следующие выводы:

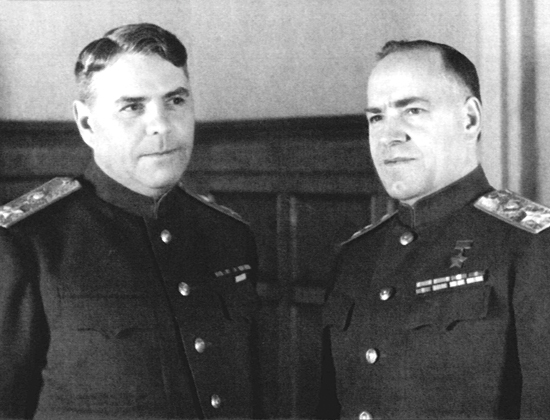

- А. Василевский выдумал историю об отвергнутом Сталиным «плане Шапошникова»

- «План Мерецкова» на деле был планом Шапошникова, а Мерецков был лишь техническим исполнителем

- Сталин убрал Шапошникова с Генштаба именно за его неудачные планы

Вот такая правда. Мемуары военных деятелей надо читать очень осторожно, они грешат многими неточностями, искажениями, а порой и банальной ложью. Военные (или их цензоры) стремились переложить ответственность на Сталина.

Если армия терпит поражение, то во всем конечно же виноват «самодур» Сталин. И чтобы убедить в этом читателей, мемуаристы пишут откровенные выдумки и ложь.

Источник: http://istmat.info/node/1954

76

3138

Александр Василевский: главные тайны биографии маршала Победы

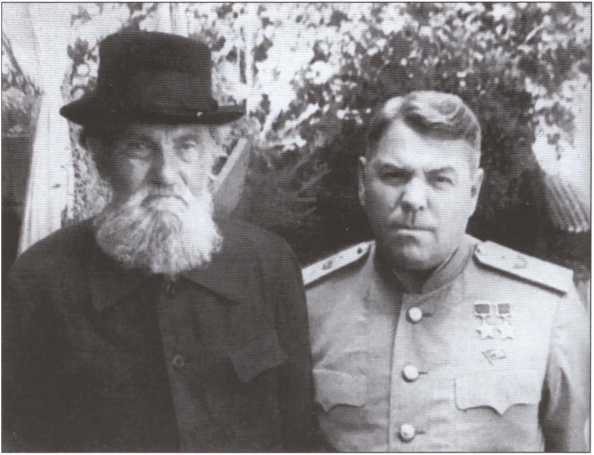

Александр Василевский признавался в том, что разорвал отношения с отцом по собственной инициативе еще в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны об этом узнал и Сталин. Вождь тут же приказал маршалу восстановить связь с Василевским-старшим и оказывать тому материальную поддержку.

Белые пятна в биографии

В советской литературе упоминания о родителях Александра Михайловича Василевского почти не встречаются. Так, в сборнике очерков о дважды Героях Советского Союза «Люди бессмертного подвига» (Политиздат, 1965 год) указано лишь, что Василевский родился в Ивановской области в 1895 году. Далее следует информация о национальности маршала, год вступления в КПСС и прочее. Олег Павловский в своей книге «Достоин бессмертия» (1985 год) пишет также о том, что Александр Михайлович появился в многодетной семье, которая постоянно терпела нужду. «Дети по мере сил и возможностей помогали отцу и матери в поле и на огороде» — рассказывает Павловский. Однако автор ни словом не обмолвился о роде занятий супругов или хотя бы Василевского-старшего.

Примечательно, что сын Александра Василевского, Юрий, если верить Владимиру Дайнесу, автору книги «Василевский», утверждал, что постоянной нужды семья на самом деле не испытывала. По словам Юрия Александровича, его деду удавалось даже скопить денег к праздникам, прикупить угощение и подарки для домочадцев. А тот же Павловский приводит другой любопытный факт из биографии Александра Василевского. Оказывается, родители видели в сыне будущего священника и отдали его в духовное училище, а после в Костромскую духовную семинарию. Сам военачальник заявлял: «Иного пути у меня не было. Отец пошел на это, хотя плата за мое содержание в общежитии, составлявшая 75 рублей в год, была очень тяжела».

По стопам отца?

Василевским и вправду приходилось нелегко, но только после 1909 года, когда их дом и имущество были уничтожены пожаром. Тем не менее почему же отец все равно настоял на учебе Александра в Костромской семинарии? Дело в том, что Михаил Александрович Василевский на момент рождения сына был псаломщиком, позже его перевели в село Новопокровское, где он стал служить священником в только что отстроенном храме. Павел Белов в своей книге «Маршал Василевский» пишет о том, что Михаил Александрович был духовным наставником селян в самом широком смысле: проповедовал Слово Божие в храме, преподавал в местной церковно-приходской школе, положительно влиял на прихожан как примерный семьянин и трудолюбивый человек.

Наверняка отец мечтал о том, чтобы сын пошел по его стопам. Однако у Александра Василевского были свои планы. Как указано в издании «Великие полководцы России. Полководцы Великой Отечественной» под редакцией Н. А. Копылова, Александр Михайлович после окончания семинарии хотел поработать года три в сельской школе, скопить немного денег и поступить либо в агрономическое училище, либо в Московский межевой институт. В этих мечтах, впрочем, нет ничего удивительного. Во-первых, выпускники семинарий действительно нередко становились сельскими учителями, а, во-вторых, Василевский-старший не брезговал крестьянским трудом и мог привить любовь к нему и своему сыну.

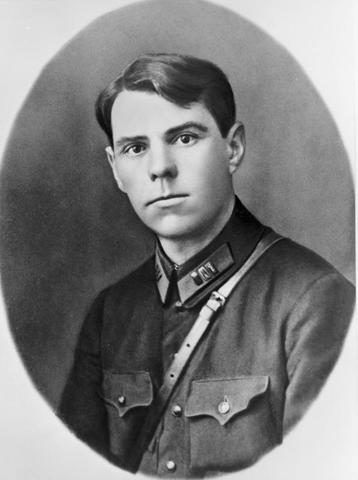

«Если бы я поступил иначе…»

Все планы Александра Василевского перечеркнула Первая мировая война. Тогда его начали обуревать патриотические чувства. Как признавался сам маршал: «Неожиданно для себя и для родных я стал военным». А потом грянула революция. Страну захлестнули антирелигиозные настроения. Владимир Долматов, автор книги «Сталин», намекает на то, что причиной разрыва отношений между Александром Михайловичем и его отцом и стала профессия последнего. Сергей Юзепчук в издании «И.В. Сталин» даже уточняет дату утраты связи Василевского с отцом – 1926 год. По крайней мере, по словам Юзепчука, именно этот год назвал сам Александр Михайлович Сталину уже во время Великой Отечественной войны, когда вождь поинтересовался о том, какую помощь маршал оказывает своим родителям.