Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Немалое количество исследований посвящено проблеме нарушений письменной речи. По мнению А. К. Чичановой: «двуязычный ребенок подвержен огромным информационным перегрузкам вследствие того, что он вынужден обрабатывать большее количество информации, с одной стороны, а с другой стороны, — имеет низкую степень автоматизма некоторых необходимых для этого когнитивных операций». Повышенный интерес дети-билингвисты представляют для логопедов, так как явление билингвизма часто является причиной большого количества специфических ошибок как в устной, так и в письменной речи. Эти ошибки вызваны как особенностями совместной работы языковых систем, так и нарушениями психического и речевого развития [6]. Причина билингвизма для детей с речевой патологией является отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой, познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности. В логопедии изучением детей с билингвизмом занимаются А. Е. Бабаева, Л. И. Белякова, С. С. Бакшиханова, О. Б. Иншакова, Е. О. Голикова, С. Б. Файед, Н. А. Шовгун и другие [7].

Основная задача при изучении русского языка детьми-билингвами состоит в том, чтобы обучить их понимаю русской речи. Затем обучение чтению и письму. Для того, чтобы понимать разговорную речь и уметь высказывать свои мысли, учащимся необходимо практически овладеть грамматическим строем и иметь достаточный словарный запас. Звуковые отношения русского языка очень сложны. Звуки языка не нейтральны по отношению друг к другу и объединены в группы по тем или иным признакам звуковых отношений, выполняющих тонкую смыслоразличительную функцию. Звукоразличительные признаки в разных языках не совпадают.

Так, например, звонкость и глухость в азербайджанском языке не играет такой роли. Различие в звучании звонких и глухих азербайджанцем не улавливается. Признак долготы, являющийся смыслоразличительным в немецком языке, теряет это значение для русского языка. У многих двуязычных детей письменная речь заключает в себе специфические ошибки. Письмо имеет тесную связь с процессом устной речи. У учащихся младших классов проявляются многообразные специфические ошибки письма, такие как преобладание ошибок звукового состава слова, лексико-грамматические ошибки, ошибки на правописание. К ним относятся пропуски гласных, согласных, добавления букв, персеверации букв, слитное написание слов, искажение структуры предложения, неправильное обозначение мягкости согласных на письме, искажении морфологической структуры слова, замена флексий, нарушение предложно-падежных конструкций.

Очень часто дети-билингвы допускают ошибки употребления йотированных гласных. Установлено, что йотированные гласные в русском языке служат для обозначения йотированных звуков и для выражения мягкости предшествующей гласной. В письме у учащихся с билингвизмом обращают на себя внимание те случаи ошибочного использования гласных я, е, ю, и, когда они обозначают собой мягкость предыдущей согласной. Преимущественно на письме проявляются замены букв, обозначающие свистящие и шипящие, звонкие и глухие, буквы, состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве. На фоне относительно развернутой речи можно проследить неточное, недифференцированное употребление большого количества лексических значений слов, незнание некоторых слов, неточное знание их значений [5]. Словоизменение у детей-билингвов имеет случайный характер и допускается множество разнообразных ошибок. Например, в образовании форм числа, падежа, рода, при согласовании разных частей речи, неспособность пользоваться различными способами словообразования. Отмечается большое количество аграмматизмов. Особо прослеживается неправильное употребление самых простых предлогов, которые то опускаются детьми, то заменяются.

Двуязычие (билингвизм), владение двумя языками; обычно — в ситуации, когда оба языка при этом достаточно часто реально используются в коммуникации. Наиболее типичный случай возникновения билингвизма — когда ребенок вырастает в семье, где родители говорят на разных языках (принцип «одно лицо — один язык»). Частный случай — когда няня или гувернантка, проводящая много времени с ребенком, говорит на другом языке и таким образом обучает ему ребенка. Все более распространенный случай — семья живет в иноязычном окружении, ребенок общается вне семьи на другом языке, чем дома (беженцы, иммигранты) [9].

Самый частый случай усвоения второго языка — школьное обучение иностранному языку. Улучшение уровня образования делает все население земного шара в какой-то степени двуязычным, поскольку иностранные языки и языки национальных меньшинств повсеместно входят в школьные программы, а расширение транснационального сотрудничества создает реальную мотивацию для учения. Билингвизм может проявляться в активном и пассивном владении вторым языком, хотя периоды интенсивного употребления языка могут сменяться латентными [11].

Овладение вторым языком — термин, означающий либо овладение иностранным языком, либо вынужденное стихийное овладение иным языком (например, у иностранных рабочих).

Двуязычное образование представлено программами для детей из привилегированных слоев населения, для детей из групп этнических меньшинств, для детей, говорящих на диалектах и креольских языках, для общин, прежде всего иммигрантов.

Билингвизм положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки [1].

Термин билингвизм всегда был нечеток, а в данный момент его значение не только размылось, но еще и облеклось ореолом социальных проблем. Это проблемы этнических русских, не владеющих языками стран Балтии; проблемы русскоговорящих семей, переселившихся в Израиль, поскольку государственным языком этой страны является иврит, и то обстоятельство, что число русскоязычных эмигрантов составило почти 1/6 часть населения страну, ничего не меняет [4].

По данным источника Энциклопедия «Кругосвет» Internet: krugosvet, до сих пор ученым, занимающимся проблемами второго языка, не удалось ни опровергнуть следующие положения, ни собрать достаточно доказательств в их пользу:

— второй язык усваивается в той же последовательности, что и первый язык, повторяя в целом все этапы и ступени этого процесса;

— второй язык усваивается на основе первого, сквозь призму явлений родного языка;

— общее в языках облегчает процесс усвоения, несходное затрудняет, новое либо интерпретируется как знакомое, либо, по возможности, избегается;

— важно, как можно больше говорить, слушать, читать и писать на иностранном языке, неважно, насколько точно ты понимаешь то, что делаешь, главное — общий смысл;

— лучший способ учить иностранный язык — иметь преподавателя, которые все время будет ставить перед учеником следующие по сложности задачи;

— самое полезное — полное погружение в среду носителей языка, в их жизнь;

— смешивать изучаемые языки ни в коем случае нельзя;

— на каждом этапе усвоения иностранный язык образует у учащегося определенную систему компонентов с набором правил, отличающуюся как от исходного языка, так и от искомого языка [8].

По мнению Львова М.Р., процесс овладения вторым языком имеет определенную структуру: языковые характеристики усваиваются в определенной последовательности (вероятно, в зависимости от частоты некоторых форм, от их коммуникативной значимости, от легкости перцептуальной и когнитивной переработки). Этому процессу присущ некоторый (непостоянный) темп. При этом достижения в разных сферах (в адекватности коммуникации, в качестве произношения, в количестве активно используемых слов, по соотношению письменной и устной речи) могут быть очень различными у одного и того же человека. В конечном итоге язык может быть освоен даже в объеме, превышающем знания учителя [4].

Нарушения письма создают существенные препятствия в овладении грамотой и приводят к трудностям обучения.

Традиционно в логопедической практике нарушения письменной речи рассматриваются как следствие патологии устной (Р.Е. Левина, А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева и др.). Исследования последних лет указывают на тесную взаимосвязь трудностей письма у младших школьников с несформированностью невербальных форм психических процессов (Т.В. Ахутина, А.Н. Корнев, и др.). Так, одним из составляющих компонентов в формировании навыка письма является оптико-пространственное восприятие.

По мнению многих специалистов, нет ни одного вида деятельности детей, на которое не влияла бы пространственная ориентировка. Это сложная деятельность, в которой участвует как правое, так и левое полушарие. Базисные, рано формирующиеся функции связаны по преимуществу с работой правого полушария. От него зависят зрительно-моторные координации, возможность соотнести движение с вертикальной и горизонтальной координатами, объединить части и запомнить их расположение. Левое полушарие решает более сложные задачи, связанные с тонким анализом и речевым опосредованием. Оно анализирует детали, части и не так успешно в их объединении [2].

Дисграфия — это частичное специфическое нарушение процесса письма. Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса определяется этапом овладения навыком, задачами и характером письма.

Графический образ слова воспроизводится не по отдельным элементам (буквам), а как единое целое. Слово воспроизводится единым моторным актом. Процесс письма осуществляется автоматизированно и протекает под двойным контролем: кинестетическим и зрительным.

Одной из сложнейших операций процесса письма является анализ звуковой структуры слова. Чтобы правильно написать слово, надо определить его звуковую структуру, последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ слова осуществляется совместной деятельностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. Большую роль при определении характера звуков и их последовательности в слове играет проговаривание: громкое, шепотное или внутреннее. О роли проговаривания в процессе письма свидетельствуют многие исследования [15].

Дисграфия обусловлена недоразвитием (распадом) высших психических функций, осуществляющих процесс письма в норме.

Для обозначения нарушений письма в основном используются термины: дисграфия, аграфия, дизорфография, эволюционная дисграфия.

Причины нарушений чтения и письма являются сходными.

У детей с дисграфией отмечается несформированность многих высших психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухопроизносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, сукцессивных и симультивных процессов, эмоционально-волевой сферы.

Классификация дисграфии осуществляется на основе различных критериев: с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, несформированности операций письма.

О.А. Токарева выделяет 3 вида дисграфии: акустическую, оптическую, моторную.

При акустической дисграфии отмечается недифференцированность слухового восприятия, недостаточное развитие звукового анализа и синтеза. Частыми являются смешения и пропуски, замены букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляции и звучанию, а также отражение неправильного звукопроизношения на письме.

Оптическая дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В различные моменты буквы воспринимаются по-разному. Вследствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме. Наиболее часто наблюдаются смешения следующих рукописных букв:

В тяжелых случаях оптической дисграфии письмо слов невозможно. Ребенок пишет только отдельные буквы. В ряде случаев, особенно у левшей, имеет место зеркальное письмо, когда слова, буквы, элементы букв пишутся справа налево.

Моторная дисграфия. Для нее характерны трудности движения руки во время письма, нарушение связи моторных образов звуков и слов со зрительными образами.

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия во многом сходна с выделенной М.Е. Хватцевым дисграфией на почве расстройств устной речи.

Ребенок пишет так, как произносит. В основе ее лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме.

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера. Иногда замены букв на письме остаются и после того, как они устранены в устной речи. В данном случае можно предположить, что при внутреннем проговаривании нет достаточной опоры на правильную артикуляцию, так как не сформированы еще четкие кинестетические образы звуков. Но замены и пропуски звуков не всегда отражаются на письме. Это обусловлено тем, что в ряде случаев происходит компенсация за счет сохранных функций (например, за счет четкой слуховой дифференциации, за счет сформированности фонематических функций).

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем). По традиционной терминологии — это акустическая дисграфия.

Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч — т, ч — щ, ц — т, ц — с). Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»). Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, например, о — у (тума — «точа»), е — и (лес — «лис»).

В наиболее ярком виде дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания наблюдается при сенсорной алалии и афазии. В тяжелых случаях смешиваются буквы, обозначающие далекие артикуляторно и акустически звуки (л — к, б — в, п — к). При этом произношение звуков, соответствующих смешиваемым буквам, является нормальным.

О механизмах этого вида дисграфии не существует единого мнения. Это обусловлено сложностью процесса фонемного распознавания.

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звуко-буквенной структуры слова.

Наиболее характерны следующие ошибки: пропуски согласных при их стечении (диктант — «дикат», школа— «кола»); пропуски гласных (собака — «сбака», дома — «дма»); перестановки букв (тропа — «прота», окно — «коно»); добавление букв (таскали — «тасакали»); пропуски, добавления, перестановка слогов (комната — «кота», стакан — «ката»).

Для правильного овладения процессом письма необходимо, чтобы фонематический анализ был сформирован у ребенка не только во внешнем, речевом, но и во внутреннем плане, по представлению.

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами (идет дождь — «идедошь», в доме — «вдоме»); раздельное написание слова (белая береза растет у окна — «белабе заратет ока»); раздельное написание приставки и корня слова (наступила — «на ступила»).

Нарушения письма вследствие несформированности фонематического анализа и синтеза широко представлены в работах Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Д.И. Орловой, Г.В. Чиркиной.

4. Аграмматическая дисграфия (охарактеризована в работах Р.Е. Левиной, И.К. Колповской, Р.И. Лалаевой, С.Б. Яковлева). Она связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью более широкого симптомокомплекса — лексико-грамматического недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у умственно отсталых.

В связной письменной речи у детей выявляются большие трудности в установлении логических и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между отдельными предложениями [12].

На уровне предложения аграмматизмы на письме проявляются в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула — «нахлестнула», козлята — «козленки»); изменении падежных окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над столом — «на столом»); изменении падежа местоимений (около него — «около ним»); числа существительных («дети бежит»); нарушении согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных предложений, пропуска членов предложения, нарушении последовательности слов в предложении.

5. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

При литературной дисграфии наблюдается нарушение узнавания и воспроизведения даже изолированных букв. При вербальной дисграфии изолированные буквы воспроизводятся правильно, однако при написании слова наблюдаются искажения, замены букв оптического характера. К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также при органических поражениях мозга [3].

В настоящее время логопедия относится к той области наук, которая в одинаковой мере является наисложнейшей и далеко не разработанной, хотя имеющей уже свою историю. Нарушения речи изучаются различными дисциплинами: физиологией, невропатологией, психолингвистикой, нейропсихологией, нейролингвистикой и т.д. При этом каждая из научных дисциплин рассматривает их в соответствии с целями, задачами и средствами своей науки. Логопедия же рассматривает их с позиций предупреждения и преодоления средствами специального организованного обучения и воспитания.

Впервые на нарушения чтения и письма как на самостоятельную патологию речевой деятельности указал А. Куссмауль в 1877 г. Затем появилось много работ, в которых давались описания детей с различными нарушениями чтения и письма. В этот период патология чтения и письма рассматривалось как единое расстройство письменной речи. В литературе конца XIX и начала XX в. было распространено мнение, что нарушения чтения и письма представляют собой одно из проявлений общего слабоумия и наблюдаются только у умственно отсталых детей Ф. Бахман, Г. Вольф, Б. Энглер [13].

Распространенность нарушений чтения среди детей довольно велика. В европейских странах отмечается, по данным различных авторов, до 10 % детей с дислексиями, имеющих нормальный интеллект. По данным Р. Беккер, Нарушения чтения наблюдаются у 3 % детей начальных классов массовой школы, в школах для детей с тяжелыми нарушениями речи количество детей с дислексией достигает 22 %. По данным Р.И. Лалаевой, в первых классах вспомогательной школы нарушения чтения отмечаются у 62 % учеников. По данным А.Н. Корнеева, дислексия наблюдается у 4,8 % учащихся 7-8 летнего возраста. В школах для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и с задержкой психического развития дислексия выявлена в 20-50 % случаев. У мальчиков дислексия встречается в 4,5 раза чаще, чем у девочек.

Современный анализ проблемы нарушения чтения основывается на понимании сложной психофизиологической структуры процесса чтения в норме и особенностей усвоения этого навыка детьми.

Профилактика нарушений чтения и письма – актуальная проблема в современных условиях. Предупреждение нарушений письменной речи – одна из важнейших задач логопеда.

Ключевым моментом в определении возможных затруднений в письме и чтении и в организации коррекционных мероприятий является изучение фонематического развития детей с речевой патологией.

На основе всестороннего анализа и оценки отдельных компонентов речевой деятельности в структуре различных дефектов речи в 60-х гг. ХХ в. была выделена особая категория детей с недостаточными предпосылками для обучения письму и чтению.

Ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значительно повышают шансы на успех в дальнейшем обучении чтению. Как показали исследования А.Н. Корнева при выявлении дислексии в возрасте 6-7 лет и проведении профилактики, чтение может быть доведено до уровня нормы у 82 % детей. При выявлении в 1-2-м классах – это происходит в 46 % случаев [16].

Вопрос об особенностях нарушений письменной речи у школьников при двуязычии является недостаточно освещенным в современной отечественной логопедии.

В последнее время наблюдается ухудшение социально-экономической ситуации в стране, сопровождающееся массовыми миграциями семей различных национальностей. Увеличивается число детей, находящихся в условиях вынужденного двуязычия, испытывающих серьезные трудности в Совладении русским языком; детей, не владеющих достаточной мере русским языком к моменту поступления в русскоязычную школу. Вследствие этого дети испытывают затруднения в процессе школьного обучения, часто оказываются неуспевающими по всем предметам.

Логопедами школьных логопунктов, ПМС-центров проводится коррекционная работа с младшими школьниками, имеющими нарушения письменной речи при двуязычии. Однако, как показывает практика, имеющиеся у детей нарушения письменной речи в большинстве случаев не уменьшаются даже к концу коррекционного курса [19].

Недостаточная эффективность традиционной логопедической работы может быть связана как с неразработанностью данного вопроса в теоретическом и практическом плане, так и с игнорированием специфических проявлений этих нарушений, обусловленных непосредственно двуязычием.

Таким образом, вышесказанное объясняет значимость подробного изучения трудностей, возникающих в процессе обучения этих школьников.

Изучение данной проблемы позволит расширить представления о характере трудностей овладения письмом у младших школьников при двуязычии, более дифференцированно подходить к проблемам школьной неуспеваемости.

Можно сказать, что билингвизм представляется многим исследователям как увеличение возможностей индивида, повышение интеллектуального уровня личности.

Наиболее характерным типом билингвизма в России является национально-русский язык, который усваивается как путем обучения, так и непосредственным общением с русскоязычным населением.

Для логопедии билингвизм представляет собой особый интерес, так как он нередко становится причиной возникновения специфического рода речевых ошибок на русском языке, обусловленных как особенностями взаимодействия языковых систем, так и нарушением речевого и психического развития.

Литература

Ахутина, Т.В. Диагностика развития зрительно-вербальных функций / Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. – М.: Академия, 2003. – 64 с.

Барсукова, Л.А. Логопедия в школе / Л.А. Барсукова. – М.: ИКЦ МарТ, 2004. – 368 с.

Бугрименко, Е.А. Учимся читать и писать / Е.А. Бугрименко. – М.: Просвещение, 1994. – 371 с.

Багироков X. 3. Билингвизм: теоретические и прикладные аспекты (на материале адыгейского и русского языков): Монография. Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. с. 81

Бертагаев Т. А. Билингвизм и его разновидности в системе употребления / Т. А. Бертагаев // Проблемы двуязычия и многоязычия. — М., 1972

Воронова, А.П. Нарушение письма у детей / А.П. Воронова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 245 с.

Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников / Под ред. Р.И. Лалаевой. – СПб.: СОЮЗ, 2001. – 224 с.

Егоров, Т.Г. Психология овладения навыком чтения / Т.Г. Егоров. – М.: Просвещение, 1958. – 167 с.

Ефименкова, Л.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей / Л.Н. Ефименкова, И.Н. Садовникова. – М.: Просвещение, 1972. – 264 с.

Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов / Л.Н. Ефименкова. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 335 с.

Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия. Тверь, 2002.

Каше, Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения / Г.А. Каше. – М.: Просвещение, 1965. – 234 с.

Корнеев, А.Н. Нарушения чтения и письма у детей / А.Н. Корнеев. – СПб.: Академия, 1997. – 253 с.

Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. М. С. Рузина. Пальчиковый игротренинг Издательство: САГА, 2002 г.

Токарева, О.А. Расстройства чтения и письма / О.А. Токарева. – М.: Просвещение, 1969. – 129 с.

Хрестоматия по логопедии: в 2 тт. Т.I / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивёрстова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 560 с.

Хрестоматия по логопедии: в 2 тт. Т. II / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивёрстова. – М.: ВЛАДОС, 2997. – 560 с.

Хаскельберг М Г. Билингвизм / / М., 2006.

Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. Вью. 6, М.: Прогресс, 1972. — с. 159

Черничкина Е.К. Парадигмальность проблемы билингвизма / / М. 2006.

Нейропсихологическая классификация трудностей письма.

Стойкие трудности овладения письмом, иначе говоря, различные виды

диcграфий – явление нередкое в начальной школе. Эти трудности обнаруживаются уже в первом классе и в значительном числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к письменной речи. Нейропсихологический анализ письма показывает, что в основе письма (как и других высших психических функций) лежит сложная функциональная система, состоящая из многих компонентов, каждый из которых опирается на работу особого участка мозга и вносит свой специфический вклад в функционирование письма.

Функциональная система письма наиболее развернута в первом классе,

когда дети приступают к систематическому овладению письмом. Так, при письме под диктовку в нее входят следующие звенья:

• поддержание энергетического тонуса мозга;

• переработка слуховой информации;

• переработка кинестетической информации;

• переработка зрительной информации;

• переработка зрительно-пространственной информации;

• серийная организация графических движений;

• программирование и контроль акта письма.

Иными словами, все три блока мозга, по А. Р. Лурия, активно участвуют в организации процесса письма.

В нейропсихологии различаются три основных синдрома парциального

отставания в развитии высших психических функций (ВПФ), в которых наблюдаются трудности письма и письменной речи.

1 . Синдром слабости функций III блока мозга

Он связан с отставанием в развитии функций программирования и контроля произвольных действий и функций серийной организации движений и

речи. При этом синдроме наблюдаются: регуляторная дисграфия, трудности

создания замысла письменного текста (и его понимания при чтении).

Для регуляторной дисграфии характерны ошибки, связанные с инертностью, упрощением или искажением программы написания:

• Пропуск или вставка букв и их элементов, слогов, слов.

• Инертное повторение (персеверация) предшествующих элементов

букв, букв, слогов и слов. Например, ледоход – ледоходох.

• Антиципация (предвосхищение) последующих букв или слогов. Напри-

мер, на ветках – ва ветках, ребята – рябята.

• Контаминация («слипание») двух слов. Например, на ели лежит – на

елижит.

• Ошибки языкового анализа (отсутствие прописной буквы в начале пред-

ложения, реже – пропуск точек в его конце, слитное написание слов с

предлогами).

• Орфографические ошибки из-за проблем распределения внимания на

орфограмму и само письмо (даже непосредственное перед письмом повторение простейших правил, например, о прописной букве при написа-

нии имен, может не приводить к их соблюдению) [8: с. 52].

2 . Синдром слабости левополушарных функций II блока мозга.

Он связан с отставанием в развитии таких функций, как переработка слуховой информации и переработка кинестетической информации. При этом синдроме в анамнезе нередко наблюдаются трудности звуковосприятия и звукопроизношения (фонетико-фонематическое недоразвитие речи), в школьном возрасте обычно отмечается акустико-кинестетическая дисграфия,

обедненный словарь, снижение слухоречевой памяти, которое, в том числе,

может обнаружиться на письме (пропуск отдельных слов, особенно однородных членов предложения). Это наиболее изученная форма дисграфии.

Для акустико-кинестетической дисграфии характерны ошибки, связанные с трудностями выбора близких единиц:

• ошибки СЛУХОВОГО выбора, т. е. смешение и замены звуков, близ-

ких по звучанию (глухих – звонких, твердых – мягких б – п, з – с,

рь – р), например, попадались – пободались, на зорьке – на сорке,

тепло – дебпло.

• ошибки КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО выбора. Они могут проявляться в

трудностях дифференциации не только артикулем, но и графических

движений, необходимых для написания буквы:

• Смешение звуков, близких по произношению (ж – з, т – п, т – к, т – н).

Например, написание протязный вместо протяжный, кополь вместо

тополь, толоса вместо полоса.

• Смешение букв, близких по написанию (у —и, щ – ш, ж – х): луса

вместо лиса, харко вместо жарко.

• Смешение звуков, близких и по звучанию, и по произношению (сонорных, аффрикат и их компонентов). Например, ветер – ветел.

3 . Синдром слабости правополушарных функций мозга.

Он связан с отставанием в развитии переработки зрительно-пространственной, зрительной и слуховой информации. В этом синдроме в речи наблюдаются трудности удержания целостности текста и контекста: фрагментарность, уход от основной идеи при построении и понимании текста, в письме – зрительно-пространственная дисграфия.

Характерными особенностями письма при зрительно-пространственной дисграфия являются следующие:

• Трудности ориентировки на листе бумаги, нахождения начала строки

(левостороннее игнорирование/отсутствие отступа).

• Трудности удержания строки.

• Колебания наклона, ширины и высоты букв, раздельное написание

букв внутри слова.

• Устойчивая зеркальность при написании букв и цифр.

• Трудности актуализации графического/двигательного образа буквы

(смешения зрительно похожих или близких по написанию букв).

• Трудности запоминания зрительного образа слова, ошибки в идео-

граммах, словарных словах (Классная работа, Задача, Упражнение).

• Пропуск и смешение гласных, в том числе ударных.

• Фонетическое письмо (ручьи – ручйи, шоссе – шесе).

• Нарушение порядка букв в словах.

• Слитное написание нескольких слов.

Коррекция трудностей письма с учетом нейропсихологической классификации дисграфий оказывается эффективной. Так, для преодоления трудностей обучения, вызванных недостаточным развитием функций программирования и контроля, применяются разные методики, направленные на развитие произвольного внимания, умения переключаться, планировать в уме свои действия. Учитывая, что письмо –сложный энергоемкий процесс, работа включала доступные и постепенно усложняющиеся невербальные или не требующие письма задания. Обеспечение игровой, познавательной и соревновательной мотивации повышает работоспособность детей, нейродинамические характеристики их деятельности. На фоне работы над произвольным вниманием могут вводиться при необходимости задания по развитию серийной организации движений и, в частности, графических движений.

Принципиально другая работа требуется при слабости функций II блока мозга. Если в системе методов, направленных на развитие и коррекцию

функций программирования и контроля, важно вынесение вовне программы

и дозирование заданий, то для коррекции функций II блока мозга необходимо

обеспечение простоты выбора нужного элемента: от выбора среди далеких элементов к выбору среди близких элементов. При выявлении слабости обработки слуховой информации необходима детальная проработка звукового анализа с внешними опорами при использовании сильных сохранных звеньев, работа над словарем, над слухоречевой памятью. При этом важно использовать предыдущий опыт ребенка и давать осмысленные задания (именно поэтому не стоит начинать работу с различения изолированных звуков). Дифференцировка сначала максимально упрощается, автоматизируется и постепенно усложняется. Так, работа начинается с

очень простых заданий на сравнение слов, которые отличаются друг от друга

наличием или отсутствием одного звука (рис – риск, пол – полк). Затем дети

учатся дифференцировать слова, различающиеся далекими по звучанию, не-

похожими друг на друга звуками (сок – бок, сок – соль, кот – рот, жук – лук).

И только затем – слова, звуки в которых различаются только по одному различительному признаку (дом – том, палка – балка, суп – зуб, кора – гора).

Как показала С. В. Дорофеева, очень эффективно упражнение, которое

мы предложили называть «испорченное эхо». Сначала для работы отбирается

одна пара оппозиционных звуков, например, б – п. Ведущий кидает ребенку

мячик и говорит: «бочка», ребенок ловит мячик, говорит: «почка» и возвращает мячик ведущему, тот кидает мячик и говорит: «балка», ребенок отвечает:

«палка», далее «бил» – «пил», «быль – пыль» и т. д. Сначала целевая фонема стоит в начале слова, затем в конце или в середине, позже – встречается

в слове более одного раза. Затем следует пара п/б, затем б/п и п/б в одном

задании. С. В. Дорофеева предупреждает, что важно довести упражнение до

автоматических ответов. На отработку замены первой пары звуков (б/п) по-

требовалось значительно больше времени, чем на последующие пары (д/т, г/к

и т. д.).

Принципиально так же строится работа над развитием функций переработки кинестетической информации. Задействуются разные модальности, особое внимание уделяется взаимодействию слуховой и кинестетической модальностей с опорой на зрительные схемы слов и написанные слова. Поскольку звуковой анализ осуществляется с помощью операций двух модальностей: слуховой и кинестетической, при слабости одной из них необходимо работать над обеими, чтобы развивать и слабое звено, и звено, которое может быть компенсирующим. Работа идет в вербальном и невербальном плане: приемы развития мелкой моторики хорошо известны логопедам.

Преодолению слабости обработки зрительно-пространственной информации способствует обеспечение высокой мотивации (интересная игра,

соревнование). Детям необходимы действия в пространстве во внешнем

плане с проговариванием, нужны задания с опорой на более сохранную аналитическую стратегию с постепенным подключением целостной стратегии переработки зрительно-пространственной информации.

Нейропсихологическая коррекционная работа по преодолению дисграфий показывает свою эффективность, так как строится на анализе механизма нарушения письма, позволяет распознать первичные и вторичные трудности ребенка.

Литература,

1. Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтак-

сиса. – М.: Изд-во МГУ, 1989 – 215 с.

2. Ахутина Т. В. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции

трудностей обучения письму // Современные подходы к диагностике и

коррекции речевых расстройств. – Изд-во С-Пб. Ун-та, 2001 C. 195–212.

Ахутина Т. В., Величенкова О. А., Иншакова О. Б. Дисграфия: нейропси-

хологический и психолого-педагогический анализ // Человек пишущий и

читающий: Материалы международной конференции (14-16 марта 2002 г.

С.-Петербург). – СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2004 C. 82–97.

3. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Преодоление трудностей учения: нейропси-

хологический подход: учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению подготовки «Психология» (ба-

калавриат), (магистратура), «Клиническая психология» (специалитет)

ФГОС ВО – Москва: Академия, 2015 – 282, [1] с.: ил.

4. Кузева О. В. Особенности становления графомоторных навыков и письма

у младших школьников [Электронный ресурс] // Психологическая наука

и образование psyedu.ru. 2017 Том 9 – № 2 – C. 57–69. doi: 10.17759/

psyedu.2017090206

5. Дорофеева С. В. Лингвистические аспекты коррекции дислексии и дис-

графии: Опыт успешного применения комплексного подхода. Вопросы

психолингвистики. 2016, №3, С. 185–201.

Библиографическое описание:

Поваляева, Г. А. Особенности письма у младших школьников с билингвизмом / Г. А. Поваляева, А. А. Зинякова. — Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Самара, сентябрь 2016 г.). — Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2016. — С. 53-55. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/206/10981/ (дата обращения: 12.02.2023).

Немалое количество исследований посвящено проблеме нарушений письменной речи. По мнению А. К. Чичановой: «двуязычный ребенок подвержен огромным информационным перегрузкам вследствие того, что он вынужден обрабатывать большее количество информации, с одной стороны, а с другой стороны, — имеет низкую степень автоматизма некоторых необходимых для этого когнитивных операций». Повышенный интерес дети-билингвисты представляют для логопедов, так как явление билингвизма часто является причиной большого количества специфических ошибок как в устной, так и в письменной речи. Эти ошибки вызваны как особенностями совместной работы языковых систем, так и нарушениями психического и речевого развития [6]. Причина билингвизма для детей с речевой патологией является отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой, познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности. В логопедии изучением детей с билингвизмом занимаются А. Е. Бабаева, Л. И. Белякова, С. С. Бакшиханова, О. Б. Иншакова, Е. О. Голикова, С. Б. Файед, Н. А. Шовгун и другие [7].

Основная задача при изучении русского языка детьми-билингвами состоит в том, чтобы обучить их понимаю русской речи. Затем обучение чтению и письму. Для того, чтобы понимать разговорную речь и уметь высказывать свои мысли, учащимся необходимо практически овладеть грамматическим строем и иметь достаточный словарный запас.

Звуковые отношения русского языка очень сложны. Звуки языка не нейтральны по отношению друг к другу и объединены в группы по тем или иным признакам звуковых отношений, выполняющих тонкую смыслоразличительную функцию. Звукоразличительные признаки в разных языках не совпадают. Так, например, звонкость и глухость в азербайджанском языке не играет такой роли. Различие в звучании звонких и глухих азербайджанцем не улавливается. Признак долготы, являющийся смыслоразличительным в немецком языке, теряет это значение для русского языка.

У многих двуязычных детей письменная речь заключает в себе специфические ошибки. Письмо имеет тесную связь с процессом устной речи. У учащихся младших классов проявляются многообразные специфические ошибки письма, такие как преобладание ошибок звукового состава слова, лексико-грамматические ошибки, ошибки на правописание. К ним относятся пропуски гласных, согласных, добавления букв, персеверации букв, слитное написание слов, искажение структуры предложения, неправильное обозначение мягкости согласных на письме, искажении морфологической структуры слова, замена флексий, нарушение предложно-падежных конструкций. Очень часто дети-билингвы допускают ошибки употребления йотированных гласных. Установлено, что йотированные гласные в русском языке служат для обозначения йотированных звуков и для выражения мягкости предшествующей гласной. В письме у учащихся с билингвизмом обращают на себя внимание те случаи ошибочного использования гласных я, е, ю, и, когда они обозначают собой мягкость предыдущей согласной.

Преимущественно на письме проявляются замены букв, обозначающие свистящие и шипящие, звонкие и глухие, буквы, состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве.

На фоне относительно развернутой речи можно проследить неточное, недифференцированное употребление большого количества лексических значений слов, незнание некоторых слов, неточное знание их значений. [6]

Словоизменение у детей-билингвов имеет случайный характер и допускается множество разнообразных ошибок. Например, в образовании форм числа, падежа, рода, при согласовании разных частей речи, неспособность пользоваться различными способами словообразования. Отмечается большое количество аграмматизмов.

Особо прослеживается неправильное употребление самых простых предлогов, которые то опускаются детьми, то заменяются.

Таким образом можно сделать вывод о том, что русская речь детей-билингвов обеднена.

Можно сделать вывод о том, что главной и основной причиной, вызывающей дисграфию при двуязычии, считается психологический конфликт между склонностью ребенка к родному языку и необходимостью говорить и писать на другом языке.

В условиях двуязычия на возникновение дисграфии оказывают влияние и психологические трудности, трудности формирования речи и обучения.

К дисграфии приводят характерные черты экспрессивной речи, формирующейся в условиях билингвизма и характеризующейся различными нарушениями: нарушениями произношения, несформированностью лексико-грамматического оформления и понимания речи. При двуязычии овладение языковыми обобщениями затруднено. Каждый язык характеризуется своей фонематической системой, определенными закономерностями грамматического строя. В связи с этим в процессе овладения устной и письменной речью языковые закономерности одного языка как бы вступают в противоречие с еще плохо усвоенными закономерностями другого языка. [5]

Литература:

- Аникина А. Е., Павлова Н. В. Обучение детей с двуязычием русскому языку // Школьный логопед. 2004. № 3. — С. 19–24.

- Багироков X. З. Билингвизм: теоретические и прикладные аспекты (на материале адыгейского и русского языков): Монография Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. — 316 с.

- Билингвизм в теории и практике/ Под ред. З. У. Блягоза. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2004.- 295 с.

- Выготский Л. С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте — В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М. — Л., 1935. — С. 53–72

- Косьмина М. А. Развитие языковой компетентности у детей в условиях вынужденного билингвизма. — Хабаровск, 2007.- 154 с.

- Михайлова М. М. Двуязычие: принципы и проблемы.– М.: Просвещение, 1978. -73 с.

- Румега Н. А. Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей с билингвизмом // Логопедия в школе: практический опыт./ Под ред. В. С. Кукушина. — М.: МарТ, 2004. — 97 с.

- Филимошкина Н. М. Разграничение речевой патологии и проявлений билингвизма // Дефектология. 1980. № 2.- С. 36–38.

Основные термины (генерируются автоматически): письменная речь, грамматический строй, ошибка, письмо, русская речь, русский язык, язык.

Похожие статьи

Явления грамматической интерференции в письменной речи…

Синтаксические ошибки в русской речи учащихся-узбеков связаны с явлением интерференции русского и родного языков. Именной или глагольный тип предложения в тюркских языках определяется характером грамматического выражения сказуемого.

Современная естественная письменная речь: неполный стиль…

5. Земская Е. А. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование.

18. Трофимова Г. Н. Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты: дис. … доктора филол. наук: 10.02.01 «Русский язык» / Г. Н.Трофимова.

Устранение дисграфии и дислексии — необходимое условие…

Недостаточная сформированность грамматического строя речи приводит к пропускам, заменам или искажениям предлогов, к ошибкам в

Основные термины (генерируются автоматически): речевое развитие, ребенок, письменная речь, русский язык, письмо…

Формирование функциональной грамотности на уроках русского…

Информационная карта проекта по русскому языку «Развитие…» Цель данного проекта: Развитие устной и письменной речи обучающихся и формирование их лингвистической компетенции на уроках русского языка и литературы.

Обучение письменной речи | Статья в журнале «Молодой ученый»

Ведущими умениями в обучении любому иностранному языку в средней школе является устная речь и чтение, письмо же занимает более скромное место. Его назначение заключается главным образом в том…

О неудачах иранских студентов в русской орфографии

русский язык, реалия, словарь, слово, язык, персидский язык, перевод реалий, переводчик, знание, словарь реалий. Овладение письмом на начальном этапе обучения английскому… английский язык, письменная речь, слово, буква, письмо, учащийся, родной язык…

Принципы словарной работы при обучении русскому языку…

русский язык, слово, отношение, словарный запас, группа слов, лексика, упражнение, письменная речь, словарный запас учащихся, интенсивное усвоение.

Обучение грамоте и устранение предпосылок к дисграфии у детей…

Письменная речь формируется на основе устной. Письмо — это вид речевой деятельности, основой которого является устная речь.

фонематическое восприятие, фонематический слух, звуковой анализ, родной язык, ребенок, слово, звук, грамматический строй, дальнейшее…

Грамматические категории русского языка в обучении нерусских

Между тем студенты медицинских вузов в силу своей профессии обязаны владеть грамотной письменной речью, управлять собственным речевым поведением

Виды грамматических категорий разных частей речи в русском языке. 2) Категория рода существительного.

«Об

ошибках в устной и письменной речи у учащихся – билингвов»

Хайрова Гузаль Тяфиковна

Главный

методист-советник в Сурхандарьинском управлении развития и координации

профессионального образования, преподаватель русского языка в профессиональной

школе.

Билингвизм

(двуязычие) — это свободное владение двумя языками одновременно. Двуязычный

человек способен попеременно использовать два языка, в зависимости от ситуации

и от того, с кем он общается.

Моя

практика работы как преподавателя русского языка и литературы показывает, что

двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать,

анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции и

логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше

других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки.

Поскольку опыт языкового общения у двуязычного ребенка намного шире, он больше

интересуется этимологией слов. Он рано начинает осознавать, что одно и то же

понятие можно выразить по-разному на разных языках. Если родители не уделяют

внимания речевому развитию ребенка, то есть не планируют на каком языке

общаться с ребенком, смешивают языки, то ребенок будет делать очень много ошибок

в обоих языках. Для того, чтобы избежать этого, мне, как учителю русского языка

и литературы необходимо заранее продумывать, как будет проходить общение на

каждом языке.

Занятия

по русскому языку как новому, неродному я организую, с одной стороны, в той

логике и последовательности, которая соответствует возрастным особенностям

детей и поэтапному усвоению материала, с другой – в соответствии с тематикой

обучения. При планировании деятельности учитываю: слова, которые следует ввести

в речь; слова, которые следует повторить и ввести в контекст предложения, игры,

используемые при работе над языковым материалом; наглядные материалы;

определяется система заданий на отработку фонетических, грамматических навыков,

отбираются стихи, песни, загадки и др., выстраивается материал с учетом его

чередования и этапов урока, продумывается реальный и воображаемый план урока.

С раннего

возраста печатное слово должно окружать ребенка: рисунки, плакаты с подписями,

распорядок дня, книги. В таком случае, устанавливая связь знака со значением,

ребенок начинает усваивать традиционные в новом для него социуме вербальные

функции. Несмотря на то, что дети начинают читать сравнительно поздно, причем

осознанно – в школе, они способны с помощью взрослых понять роль печатного

текста в жизни, производя несложный анализ надписей на продуктах, игрушках в

магазине, окружающие их вещи дома или в саду могут быть трансформированы в

игру.

В

обучении чтению на новом языке нельзя обойтись без работы над словом, самое

очевидное отставание, понижающее осмысленность чтения лежит в области словаря:

следует выучивать по несколько слов каждый день, чередуя этот процесс с

написанием, рисованием. Расширение словаря связано с личной мотивацией: поэтому

работа над словом должна специально организовываться. Слово нужно употребить в

устной и письменной форме, подыскать к нему синонимы, антонимы, например, из

словарика, сделать из одного слова несколько слов, найти слова, сходно

начинающиеся или заканчивающиеся, и т.д.

Практика

моей работы показывает, что грамотность в русском языке повышает уровень

овладения вторым языком, поскольку позволяет лучше осмыслить сам процесс

чтения. Если в 7 – 11 лет дети попадают в иную среду, умея читать и писать на

родном языке, то они имеют реальную возможность овладеть и новым языком в

совершенстве. Условия вхождения в язык могут быть разными.

– дети уже знакомы в

какой-то мере с русским языком;

– другие учились русскому

языку специально, например, в детском саду, дома с родителями, в школе;

– третьи уже знают один из иностранных языков и

понимают, что он особым образом устроен;

– четвертые имеют

возможность получать помощь в овладении новым языком, их родной язык

поддерживается дома, на дополнительных занятиях, в школе и др.

По моему

мнению, особое внимание нужно уделить грамотности в письменной речи на родном

языке, которая повышает уровень овладения русским письмом, поскольку позволяет

лучше осмыслить этот процесс. Многие дети-билингвы несимметрично владеют

письменной формой речи: нередко непонимание при чтении не так заметно, как

ошибки в письменной речи. Чтобы научиться читать, нужен определенный период

времени, тренировка, дальше утратить это умение практически невозможно.

Напротив, чтобы уметь писать, необходимо не только выучить правила, удерживать

их в памяти, но и постоянно осваивать новые формы письма, контролировать

правильность этого процесса.

Явления

смешения систем родного и неродного письма встречаются у всех билингвов:

— путаются прописные и

строчные буквы (например: буквы м{m}, у{u}, ц {c}, щ,

ы, ь, ъ и т.д.);

— если по правилам родного

языка на письме пропускаются какие-то буквы, то они пропускаются и в неродном

языке, либо вставляются там, где их не должно быть (например: счет {щет},

счастье {щасте}).

Писать

билингву приходится реже, чем читать и добиться совершенства в области

письма труднее. Возникающие на письме ошибки можно разделить на систематические

и окказиональные, случайные.

К типичным (систематическим)

ошибкам можно отнести:

а) отсутствие мягкого знака

в окончании глаголов 2-го лица и существительных женского рода;

в) отмечается контаминация

(отценка), гиперкоррекция (предидуший);

г) опускаются знаки

препинания, например, вопросительный знак (что может быть допустимо в родном

языке при наличии вопросительного слова);

д) смешиваются приставки

пре и при, н и нн;

е) путается значение слов (она

– местоимение 3 л., на родном языке она — мама);

ж) не учитывается

узус, контекст и сфера употребления слов (взять в библиотеке книгу на прокат);

з) вызывают затруднения

паронимы (одеть – надеть, скучать – соскучиться, удачный – удачливый) и т.д.

Современные

способы обучения детей письму (грамоте) предполагают большое разнообразие

подходов. Ребенок, как известно, начинает писать печатными буквами, к

рукописным буквам билингв переходит в возрасте 8 – 12 лет. На родном узбекском языке

используется латинская графика, а на уроках русского языка кириллица. И при

написании слов учащиеся начинают делать типичные ошибки. Для ребенка – билингва

очень трудно воспринимать это. Чтобы оптимизировать этот процесс, я даю детям

задания писать друг другу письма. Записывать и рисовать свои и чужие рассказы,

обозначать рисунком и словами, что они хотят узнать; использовать электронную

почту; завести альбом с рассказами о семье, семейных и национальных праздниках,

об увлечениях, интересных событиях.

Я

уверена, что эффективное развитие двуязычия нуждается в особо продуманной

методике. В неорганизованной ситуации билингвизм, формирующийся стихийно, будет

зависеть от случайных факторов и преимущества детского возраста в усвоении

русского языка как нового могут быть не использованы полностью.

Использованная

литература:

1. Розенталь Д.Э. Словарь справочник лингвистических

терминов. М., 1976.

2. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1973.

3.

Какие бывают трудности письма у детей и в чем их причина, рассказала Татьяна Васильевна Ахутина, доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории нейропсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова. С докладом «Преодоление трудностей письма» Татьяна Васильевна выступила на научно-практической онлайн-конференции «Школьные трудности: стратегии помощи детям».

В аналитическом отчете «Готовность первоклассников к обучению в школе в 2010/2011 учебном году» в пяти регионах Российской Федерации было исследовано 47 606 первоклассников. В числе методик использовался «Графический диктант»: ребенку дают листочек в клетку, где стоит точка, его просят поставить карандаш на точку и диктуют программу, например, две клеточки вверх, одну вправо, две вниз… Эта методика очень информативна, потому что для выполнения графического диктанта, во-первых, нужно уметь следовать инструкции, т.е. нужно произвольное внимание, во-вторых, необходима ориентировка в пространстве.

Произвольное внимание, программирование деятельности и зрительно-пространственные функции ребенка являются одними из важных базовых функций, на которых строится обучение.

Результаты детей по этой методике (рис. 1) не отличаются от результатов по другим 4 методикам. Мы видим, что 34% учащихся не сделали ошибок в графическом диктанте, 34,2% сделали мало ошибок. Половину заданий выполнили правильно 20% детей, есть группы детей, которые выполнили менее половины заданий (6,7%) и не выполнили ни одного задания (5,1%). Получается, треть детей не готова к обучению в школе.

Рис. 1

Другое исследование — общероссийский социологический опрос по проблеме нарушений письма и чтения у школьников. Он проведен по заказу Ассоциации родителей и детей с дислексией при финансовой помощи Фонда «Наше будущее» и поддержке Министерства просвещения РФ. Опрос провели с января по июль 2019 года, он охватил восемь регионов. Методом телефонного интервью было опрошено 2 516 человек, таким образом выявлялись знания о нарушениях письма и чтения у населения. Выяснилось, что лишь 17% россиян понимают, что такое дислексия или дисграфия. Не знают о них 83% опрошенных, из них 61% не знает о проблеме вообще ничего, 22% слышали термины, но не могут объяснить их смысл. Молодые россияне (от 18 до 34 лет) показали более высокий уровень знаний этих терминов, чем старшее поколение. Интересно, что уровень знаний практически не зависит от наличия детей в семье.

Кроме того, было опрошено 32 406 специалистов, из них: 23 849 учителей начальных классов, 3 497 завучей начальных классов, 1 549 логопедов, 660 учителей-дефектологов, 2 851 психолог. Обращаю внимание, что, в соответствии с этими данными, в школах психологов в 1,8 раза больше, чем логопедов.

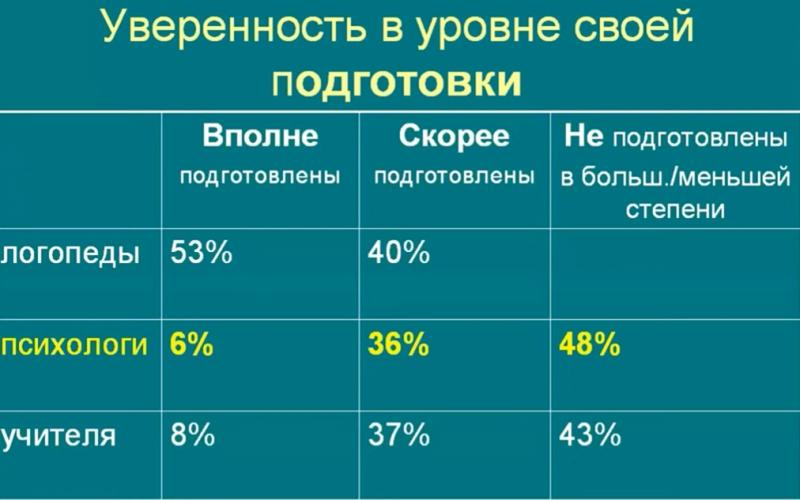

Специалистам задавали вопрос «Насколько Вы готовы к работе с детьми с трудностями чтения и письма?» (рис. 2). Среди логопедов вполне подготовленными себя считают 53%, а 40% отвечают, что они скорее подготовлены. Вполне подготовлены только 6% психологов, это даже меньше, чем процент готовности учителей (8%). Скорее подготовлены — 36% психологов, не подготовлены — 48%.

Рис. 2

Нам нужно еще много работать: роль психолога и готовность психолога должна быть повышена.

Трудности чтения и письма

В России трудности чтения называются дислексией, а трудности письма разделяются: есть дисграфия (дети в сильных позициях не могут соотносить звук и букву) и дизорфография (дети не владеют орфографическими навыками). В англоязычных странах под дислексией понимают нарушения чтения и умения написать или сказать слово по буквам. В дисграфию входят и проблемы почерка, и проблемы неправильного выбора формы написания при достаточно частой верной передаче звуков.

Чтобы понять, почему в России отдельно выделяются дисграфия и дизорфография, нам нужно обратиться к задачам, которые стоят перед детьми при овладении грамотой.

- Освоение регулярных звукобуквенных соответствий — овладение фонетическим принципом письма. Эту задачу ученики и учителя решают в основном в первом классе.

- Освоение регулярного написания морфем — морфологический принцип письма. Например, если они пишут вОды, то и в слове «вода» безударная гласная должна быть «о».

- Освоение традиционного написания слов — исторический принцип письма. Например, нет правил, которые объясняют, почему слово «компот» нужно писать именно так. К традиционному написанию относятся и те слова, которые мы произносим одним способом, а пишем — другим: так, в слове «его» мы произносим звук [в], а пишем «г».

В разных языках эти принципы имеют разное значение. На первом мете по важности и сложности для русских детей стоит морфологический принцип, для англичан – исторический принцип, для немцев – фонетический принцип.

В русской традиции трудности освоения регулярных звукобуквенных соответствий относят к дисграфии, а трудности освоения морфологического и традиционного написания — к дизорфографии. Дисграфией занимаются преимущественно логопеды, а орфографические ошибки обычно оставляют учителям.

Насколько правомерно такое разделение и какие проблемы стоят за освоением регулярных звукобуквенных соответствий и за освоением орфографии? Для ответа мы рассмотрим системное строение письма в первом классе при освоении фонетического принципа.

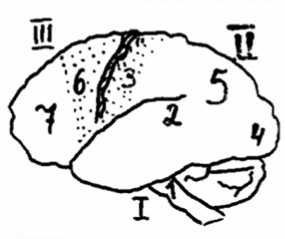

Для освоения самого простого навыка письма (пиши, что слышишь) требуется много компонентов нашего поведения, психологических операций (рис. 3).

Рис. 3

Если учитель диктует первоклассникам фразу «Мама варит кашу», то с этим заданием справится только тот ребенок, который может поддержать оптимальный тонус коры головного мозга (1): гиперактивный или гипоактивный ребенок не справится. За это отвечает I блок мозга.

Поскольку учитель диктует, у ребенка включается переработка слуховой информации — это височные области, прежде всего, левого полушария (2).

Ребенок, услышав слово «варит», не может определить все звуки только с помощью слуховой информации. Дети в первом классе проговаривают то, что они должны написать, — это привлечение импульсов, которые идут от наших артикуляторных органов в мозг и позволяют проанализировать, какие звуки мы произносим. Это переработка кинестетической информации, за которую отвечает теменная доля (3).

От звука надо переходить к букве. Включается переработка зрительной информации, за которую отвечает затылочная доля (4). Существует два возможных пути переработки зрительной информации. Переход от звука, который мы слышим, к букве — это аналитический подход, который осуществляется левым полушарием. Иногда ребенок знает написание целого слова, например, слово «мама», тогда он может представить картинку, целостный зрительный образ слова. В этом случае ребенок активно использует не только левое полушарие, но и правое.

Чтобы определить, где начинать писать, включается переработка зрительно-пространственной информации. Зона, которая отвечает за этот процесс, размещается на стыке височной, теменной и затылочной областей в левом полушарии (5). В правом полушарии более диффузно распространена обработка зрительно-пространственной информации, и оно является ведущим в пространственных функциях.

Пора писать, и включаются передние отделы мозга. Премоторные области лобной доли (6) контролируют серийную организацию графических движений. Если серийная организация графических движений освоена плохо, ребенок может делать лишние движения или писать недостаточное количество элементов буквы (тогда из буквы «ш» получится «и»). Все компоненты должны работать совместно, за это отвечает префронтальная область лобной доли (7), которая обеспечивает программирование, регуляцию и контроль письма.

Некоторые из этих компонентов могут отставать — чаще отстают рядом расположенные зоны, которые отвечают за близкие процессы. Исходя из этого, мы можем выделить основные виды дисграфии.

1. Акустико-артикуляторная (фонематическая) дисграфия — слабость компонентов 2 и 3, которые отвечают за переработку звукового восприятия и кинестетическую организацию. Эту дисграфию логопеды знают лучше всего: дети смешивают звуки, близкие по звучанию (например, глухие и звонкие: «бочка» — «почка»), близкие по произношению: [ж] и [з] (рис. 4).

Рис. 4. Пример акустико-артикуляторной дисграфии

2. Регуляторная дисграфия — проблемы с серийной организацией и программированием акта письма (компоненты 6 и 7). Ребенок не может сосредоточиться на нужной задаче, не может включиться в нее, легко отвлекается. Например, на рис. 5 мы видим, что в слове «чувствуется» ребенок инертно повторяет программу написания, повторяет слово «уже», может пропустить как букву, так и целый слог.

Рис. 5. Пример регуляторной дисграфии

3. Зрительно-пространственная дисграфия. В этом виде дисграфии участвуют оба полушария: слабость компонентов 4 и 5, которые обеспечивают ориентацию на листе бумаги, поддержание строки, наклона букв и т.д. В примере на рис. 6 психолог продиктовал фразу «На корабле с нами было два мальчика», трудно понять, слитно или раздельно ученик написал предлоги, в слове «нами» буква «и» выскочила перед «м» и снова повторилась в конце слова уже как печатная, а не прописная.

Рис. 6. Пример зрительно-пространственной дисграфии

При всех формах дисграфии есть специфические дисграфические ошибки (проблемы с фонетическим принципом письма) и орфографические ошибки (трудности с морфологическим и историческим принципами).

За орфографическими ошибками стоят общие и специфические механизмы. Общим механизмом является высокая энергоемкость неавтоматизированного письма. Частным механизмом недостаточного освоения морфологического принципа для акустико-артикуляторной дисграфии являются проблемы актуализации родственных (проверочных) слов. Они автоматически не всплывают и требуют произвольного поиска.

При регуляторной дисграфии таким механизмом являются проблемы «орфографической зоркости» (как частный случай слабости ориентировки в задании).

Недостаточная рабочая память, тенденция к упрощению программ ведут к появлению ошибок, несмотря на знание правил.

Частным механизмом недостаточного освоения исторического и морфологического принципов письма при зрительно-пространственной дисграфии являются проблемы овладения целостным зрительным образом слова, обусловленные слабостью правополушарной холистической стратегии. Ребенок компенсирует ее, пользуясь фонетическим принципом.

Наши предварительные выводы находят подкрепление в нейропсихологически ориентированном анализе письма и движении глаз при чтении (Корнеев, Ахутина, Матвеева, 2019), в том числе при чтении регулярных и нерегулярных слов (Рыбчинская, Корнеев, Ахутина, 2018). Они согласуются с данными о двух лучших предикторах уровня чтения: фонематических заданий и теста на быстрое называние цифр (Dorofeeva et al., 2020; Moll et al., 2014; Kuperman, Van Dyke, 2011).

Работа по преодолению трудностей письма должна включать специальные упражнения как на освоение записи звуков в сильных позициях, так и на развитие базовых навыков орфографического письма:

- нахождение родственных слов,

- тренировку орфографической зоркости,

- развитие зрительной памяти.

Литература

- Корнеев А.А., Ахутина Т.В., Матвеева Е.Ю. Особенности чтения третьеклассников с разным уровнем развития навыка: анализ движений глаз // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2019. №2. С. 64–87

- Рыбчинская Е.В., Корнеев А.А., Ахутина Т.В. Чтение регулярных и нерегулярных слов у младших школьников // Восьмая Международная конференция по когнитивной науке, 18–21 октября 2018 г., Светлогорск, Россия. Тезисы докладов. 2018. С. 1246–1248.

- Dorofeeva S.V., Laurinavichyute A., Reshetnikova V., Akhutina T.V., Tops W., Dragoy O. Complex phonological tasks predict reading in 7 to 11 years of age typically developing Russian children // Journal of Research in Reading. 2020. Vol. 43, Issue 4. Pp. 516–535

- Kuperman V., Van Dyke J. A. Effects of individual differences in verbal skills on eye-movement patterns during sentence reading // Journal of memory and language. 2011. Vol. 65 (1). Pp. 42–73. doi:10.1016/j.jml.2011.03.002

- Moll K. et al. Cognitive mechanisms underlying reading and spelling development in five European orthographies // Learning and Instruction/ 2014. Vol. 2 (9). Pp. 65–77.doi:10.1016/j.learninstruc.2013.09.003

Содержание

- Дисграфия и дизорфография: типология ошибок

- Классификации дисграфий

- Подходы к анализу ошибок

- Исследование функционального базиса письма

|

Вторая часть методического пособия по работе с детьми с нарушениями чтения и письма от Министерства просвещения Российской Федерации. |

Дисграфия и дизорфография: типология ошибок

Основным критерием разграничения дисграфических и орфографических ошибок является нарушенный принцип письма. Дисграфические ошибки искажают звуковой состав слова, это нарушение фонетического принципа письма (или правил графики). Они наблюдаются в сильных фонетических позициях, т.е. там, где выбор буквы очевиден: например, в ударной позиции для гласных, перед гласной для согласных.

Орфографические ошибки — это ошибки в усвоении орфограмм. Они наблюдаются в слабых фонетических позициях и связаны с нарушением морфологического, грамматического и традиционного принципов письма. В начальной школе изучаются следующие основные виды орфограмм: заглавная буква в словах; буквы после шипящих в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; разделительный мягкий/твердый знак; двойные согласные; корневые орфограммы (безударные гласные, парные глухие звонкие согласные, непроизносимые согласные); правописание предлогов и приставок; правописание не с глаголами; безударные падежные окончания разных частей речи.

Названия двух типов ошибок могут вести к неверной догадке, что только дисграфические ошибки вызываются специфическими механизмами дисграфии. На самом деле, как будет показано ниже, определенные трудности в освоении письма закономерно проявляются и в дисграфических, и в орфографических ошибках.

Как правило, на начальных этапах обучения письму на первый план выходят трудности усвоения графики, т.е. дисграфические ошибки. В последующем с увеличением сложности орфографического материала, с одной стороны, и с накоплением стажа письма, с другой стороны, преобладающими становятся орфографические ошибки. Правила графики усваиваются, но путь в орфографию остается долгим и трудным. По наблюдениям многих авторов (Прищепова, 2006; Корнев, 2003; Величенкова, 2015), у детей с нарушениями письма имеется тесная связь между дисграфическими и орфографическими ошибками. Как правило, наряду с пропусками, смешениями, персеверациями букв и другими специфическими ошибками имеется не меньшее количество «ошибок на правило». Это неудивительно, поскольку фонетическое письмо и письмо по правилу обеспечиваются сходными когнитивными механизмами.

Рассмотрим типы дисграфических ошибок, сопровождая их примерами и необходимыми комментариями. Сопоставим их с орфографическими ошибками.

1. Смешение букв

Смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно-акустическим признакам звуки. В целом эта группа ошибок характерна для начальных этапов овладения письмом и не является частотной, не составляет существенной доли в общей массе дисграфических ошибок. Однако могут встречаться дети, для которых эти ошибки характерны.

К этой группе относят смешения оппозиционных согласных и гласных звуков, т.е. звуков, которые отличаются лишь одним признаком.

Смешения букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные звуки в сильной позиции в слове (б — п, д — т, г — к, з — с, в — ф, ж — ш): собака — «сопака», три — «дри», «прожлый» — прошлый, «тверь» — дверь, «укадал» — угадал.

Сравните с орфографическими ошибками на парные звонкие/глухие согласные в корне. Их важно различать: дорошка, зёрныжко, тетрать, здача, прозьба.

Если в письме ребенка ошибок на парные звонкие — глухие много, следует обратить внимание на физический слух. При тугоухости (а легкие ее степени могут остаться недиагностированными до школьного обучения) они становятся частотными.

Смешения букв, обозначающих свистящие и шипящие согласные звуки [с] — [ш], [з] — [ж], [с’] — [ш’]: шишки — «шиски», привезли — «привежли», щенок -«сенок».

Орфографические ошибки: щастье, щитать.

Смешения букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты. Аффрикаты — сложные звуки, состоящие из смычного и щелевого компонентов: [ч] — это [т’] и [щ], [ц] — это [т] и [с].

Поэтому в письме детей могут встречаться следующие смешения: [ч] — [ц], [ч] — [щ], [ч] — [т’], [ц] — [с], [ц] — [т], [ц] — [т’]: часто — «цасто», щуки — «чуки», цветы — «светы».

Орфографические ошибки: одеваеца, децкий, синитца (синица), кузнитса (кузница).

Некоторые позиционные условия провоцируют ошибки такого типа. Например, присутствие в слове конкурирующих звуков. Так, слова типа «птицы», «учительница» очень часто пишутся с ошибками.

Смешения букв, обозначающих соноры, например [р] — [л], [л’] — [й]: рубашка — «лубашка», лодка — «родка». Эти ошибки довольно редки.

Смешения букв, обозначающих гласные [о] — (у| в сильной позиции. В письме это смешения букв о — у, ё — ю: клюква — «клёква», наблёдали — «набледали», окуни — «окони», на лугу — «на луго».

Заметим, что [у] в безударной позиции в спонтанном произношении все-таки подвергается редукции. И детям нужно некоторое время, чтобы фактически запомнить написание многих слов. В школьной методике не предлагается проверять безударный [у].

2. Нарушения обозначения мягкости согласных на письме

В русском письме мягкость согласных обозначается последующей буквой: мягким знаком или йотированной гласной. Это сложный алгоритм действий, к которому надо привыкнуть. Дети склонны упрощать программу.

Орфографические ошибки: песьня, Насьтя, плащь,читаеш, рож, нет тучь, шол (шёл), девчёнка.

Они не обозначают мягкость: пропускают мягкий знак или вместо йотированной гласной пишут соответствующую нейотированную гласную (я -> а, ю -> у, ё -> о). Например, Люба — «Луба», берёза — «бероза», коньки — «конки», большой — «болшой».

Данная ошибка встречается почти у всех первоклассников, но у некоторых детей трудности обозначения мягкости имеются и в 3 классе, а также в более старшем возрасте. Они не обязательно связаны с неразличением мягкости/твердости (см. ниже регуляторные ошибки).

Заметим, что буква е практически никогда не заменяется на э, поскольку дети с ней встречаются крайне редко, особенно после согласной.

3. Пропуски элементов букв, букв и слогов

Это одна из самых частотных дисграфических ошибок: она доминирует в работах детей независимо от возраста: огороде — «огорде», молодой — «малдой», воробьи — «вороби», груша — «гуша». Пропуски отдельных букв встречаются чаще, чем пропуски слогов. Пропуски согласных несколько чаще наблюдаются в стечениях.

Орфографические ошибки: празник, сонце, здраствуйте, шосе.

4. Перестановки букв и слогов

Обычно их немного. Работами О.Б. Иншаковой (1995) показано, что эти ошибки чаще встречаются у детей с признаками левшества: ковром — «корвом», все — «све».

5. Вставки букв

Также не являются частотными ошибками. Девочка — «девочика», вестники — «верстники». Заметим, что написания типа «тигар», «ноябарь», «театор» следует считать скорее орфографическими ошибками, т.к. они отражают упрощение сложного закрытого слога.

Орфографические ошибки: длинна, будующее.

6. Персеверации элементов букв, букв и слогов

Ребенок повторяет букву, слог или вместо нужной буквы (слога) воспроизводит уже написанную: магазин — «магазим», крынка — «крыннка», Грибы — «Ггрибы».

На природу повторов заглавной и строчной букв (Аа) впервые указала И.Н. Садовникова (2011). По ее мнению, это результат закрепления графомоторного стереотипа. Такие пары букв дети прописывают в некоторых прописях целыми строчками и позже инертно воспроизводят.

7. Антиципации букв и слогов

Такое написание слова, когда буква или слог заменяется последующей буквой или слогом: на деревьях — «на девевьях», под крышей — «дод крышей».

8. Смешения графически сходных букв

Смешения букв, сходных по внешнему виду и написанию: рукописные варианты букв и — у, т — п, б — д, х — ж, л — м и т.д.: муха — «миха», мохнатый — «можнатый».

Эти ошибки некоторые авторы называют оптическими смешениями, некоторые — моторными. Однако, по всей видимости, такие ошибки могут возникать по разным причинам. Встречаются они очень часто, и их доля с возрастом может нарастать. В том числе и потому, что нарастает темп письма и требования к функциональной системе письма.

9. Зеркальное написание букв

Является естественной ошибкой у дошкольников и первоклассников, но иногда можно увидеть зеркальность у учеников 3 и 4 класса. Чаще дети поворачивают буквы вокруг вертикальной оси. В очень редких случаях можно наблюдать смешения строчных букв в и д, т и ш, т.е. поворот вокруг горизонтальной оси.

10. Нарушения обозначения границ слова

Эта ошибка традиционно относится логопедами к категории дисграфических, однако с нарушением фонетического принципа письма она не связана. Чаще всего дети затрудняются в написании предлогов и приставок. Такие ошибки школьная методика считает орфографическими. Однако при нарушениях письма могут быть (хотя и редко) и контаминации знаменательных слов, и их разрывы.

11. Нарушения обозначения границ предложения.

Например, отсутствие заглавной буквы в начале предложения и/или точки в конце предложения. С лингвистической точки зрения, их скорее следует считать пунктуационными ошибками, но так же как и предыдущая группа, они традиционно включаются логопедами в число дисграфических. Они встречается у младших школьников довольно часто.

На практике не всегда удается определить тип ошибки. Позиционные условия провоцируют ошибку, и тогда отличить, например, смешение от персеверации или антиципации бывает невозможно: ходят — «хотят», трудились — «друдились», побежали — «бабажали», курок «курук», спит — «стит», кувшин — «кувшун».

Обсуждая типологию ошибок, мы старались указать на то, как часто они встречаются, чтобы дать возможность специалистам сопоставить свои выводы с данными, полученными на больших выборках (Величенкова, Русецкая, 2015). Одновременно проводили соотнесение с орфографическими ошибками в тех случаях, когда их разграничение представляет сложность.

Мы сознательно избегали трактовки ошибок, описания их механизмов, поскольку сделать это вне рассмотрения классификаций дисграфий невозможно.

Классификации дисграфий

К настоящему времени в российской науке предложено несколько классификаций дисграфии у детей, как логопедических (Хватцев, 1959; Токарева, 1971; Лалаева, 1989; Корнев, 1997), так и психологических (Ахутина, Величенкова, Иншакова, 2004). Создание классификаций всегда имеет целью выделить ведущее нарушение, патогенетический фактор. Письмо является навыком, базис которого кроме речи составляют сложные гностические и регуляторные функции. Поэтому изучение дисграфии в рамках монофакторной модели (только как следствия речевого недоразвития) непродуктивно. Авторы классификаций разрабатывают полифакторные модели патогенеза дисграфии, показывающие, что помимо речевых нарушений выделяются зрительный и зрительно-пространственный дефицит, моторные трудности.

Логопедические классификации дисграфий у детей

| Ведущее нарушение |

Хватцев (1959) |

Токарева (1969) |

Лалаева (1989) |

Корнев (1997) |

| звукопроизношение | графическое косноязычие | — | акустико- артикуляционная | паралалическая |

| фонематическое восприятие | фонематическая | акустическая | дисграфия фонемного распознавания | фонематическая |

| метаязыковые операции анализа звуков и слоговой структуры слова, предложения | дисграфия на почве нарушения произносительного ритма (звукового анализа или слоговой структуры слова) | — | языкового анализа и синтеза | языкового анализа и синтеза |

| лексико-грамматический строй | — | — | аграмматическая | — |

| зрительный гнозис | оптическая | оптическая | оптическая | — |

| моторные функции | — | моторная | — | диспраксическая |

Однако если на речевые проблемы указывают все авторы, то невербальные дефициты определяются не всегда последовательно и полно. Иногда выпадают возможные моторные трудности, реже не учитываются возможные зрительно-пространственные слабости. При этом ни в одной из логопедических классификаций мы не видим нарушения письма, обусловленного трудностями произвольной регуляции.

Очень важно понимать, что слабость любого из компонентов функциональной системы письма может приводить к трудностям формирования этого навыка. Напомним в самом общем виде компоненты письма: поддержание энергетического тонуса функционирования мозга, переработка слуховой, кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации, серийная организация графических движений, программирование и контроль акта письма.

Ребенок может иметь индивидуальную слабость любого из компонентов, приводящую к закономерному комплексу ошибок на письме.