Важной помощью для налогоплательщиков являются выводы, сделанные судами, по нашумевшим судебным делам, связанным с доначислениями налогов. Стоит отметить важный нюанс, что при обзоре этих дел, конкретная суть того, что послужило доказательством необоснованной налоговой выгоды обычно не рассматривается, а касается тех общих доводов, которые приводили ФНС и налогоплательщик.

Мы считаем, что необходимо обращаться к таким делам, не столько со стороны правового толкования сути сделки, сколько со стороны практики. И под практикой мы имеем в виду, какие ошибки допустил налогоплательщик, где он был не готов, и на что обращать внимание.

И вот недавнее громкое дело, на которое обратили внимание многие юристы и налоговые консультанты, это дело Мэри (дело № А76‑46624/2019). Поскольку мы всегда стоим на позиции извлечения практического аспекта из подобных решений, интересным для нас, в этом деле, будет не оценка выводов судов, а ошибки, допущенные налогоплательщиком.

1. Провальные допросы персонала.

Проверяющие достаточно широко опирались на эти показания, полученные в ходе допросов, для доказывания незаконной оптимизации налогов. Люди были совсем не готовы, и как следствие — показания линейного персонала только подтвердили прямую связь технических компаний с проверяемым налогоплательщиком.

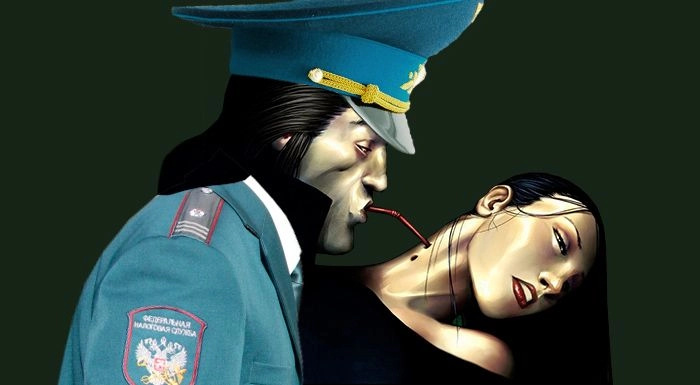

Вывод: всегда нужна подготовка персонала к допросам. Отсутствие юридической или адвокатской поддержки, позволяет ФНС доказывать подконтрольность, да вообще, всё, что угодно. Учитывая, что часто инспекторы, проводящие допросы, ранее были тружениками МВД и т. п., шансы неподготовленных допрашиваемых на положительный протокол стремятся к нулю.

Важно помнить: допрос — самый эффективный инструмент в руках проверяющих и недопустимо пускать этот процесс на самотёк!

Обращайтесь за помощью к налоговым юристам. Профессионалы помогут подготовить персонал, необходимые документы и защитят вас от неправомерных действий представителей ФНС и силовых ведомств. Не стесняйтесь приходить в налоговую с адвокатом — даже ФНС признает, что налогоплательщик имеет право на защиту.

Оставьте заявку на консультацию в WhatsApp

2. Изготовление документов за технические компании.

ФНС через допросы и выемку документов, доказала, что документы исполнителей — технических компаний (счета-фактуры, акты и различные письма) изготавливались самим налогоплательщиком и найдены на рабочих компьютерах персонала в электронном виде. При этом персонал и руководители компаний-исполнителей подтвердили данный факт.

Вывод: контроль за документами, рабочим столом и компьютерами всех работников обязателен, иначе фактическая подконтрольность будет доказана очень легко. Недаром разрабатываются внутренние регламенты, трудовой распорядок и другие документы — они не для галочки.

3. Наличие взаимозависимости между компаниями 2 и 3 звена.

Были представлены доказательства взаимозависимости различных лиц, через доверенности, трудоустройство в одних и тех же предприятиях, совпадение ip-адресов.

Вывод: необходим анализ всей цепочки хозяйственных операций, и выстраивание модели обеспечения безопасности. Нужен постоянный контроль за рискованными критериями, которые будет проверять ФНС. Большинство компаний нуждается во «взгляде со стороны» — непредвзятой оценке имеющихся рисков. Для этого мы разработали такой простой и в то же время эффективный инструмент как «Риск-анализ бизнеса».

4. Представление отчетности одними и теми же лицами.

ФНС доказано, что за различные предприятия на разных звеньях, отчетность сдавали одни и те же лица.

Вывод: Каждый квартал постоянный контроль за сдачей отчетности и исключение такого риска полностью.

Представленные здесь ошибки — наиболее яркие в этом деле. ФНС доказала, множество других факторов, так как для итогов проверки важна совокупность доказательств.

Цель любого налогоплательщика — это максимально сократить рисковые критерии в отношении себя. Чем раньше налогоплательщик начнет их выявлять, тем больше вероятность, что проверку не назначат. Либо, если проверка уже неминуема, то максимально быстро среагировать и исправить эти критерии в свою пользу. Наши специалисты выявляют все возможные риски в выездном контроле и дают исчерпывающий перечень рекомендаций по их устранению, либо устраняем такие «бреши в обороне» совместно с налогоплательщиками.

Наши юридическая служба поможет вам в любой сложной ситуации.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.

Если у вас есть вопросы, пишите на почту: mail@nasb.su или в Telegram @nasb_su.

Посетите наш сайт. Только полезная информация для владельцев бизнеса, руководителей, финдиректоров, главбухов, а также налоговых консультантов, адвокатов и проверяющих. Только практические советы и проверенные методы.

Просчеты технического свойства, допускаемые в ходе внедрения и применения какой-либо схемы оптимизации.

Изменение схемы работы задним числом.

Часто для минимизации налогов за прошлые периоды требуют изменить задним числом схему работы компании. Но даже если поправки кажутся Вам незначительными, можно с 99-процентной вероятностью предсказать, что последствия их принятия вызовут у налоговиков подозрение в использовании схемы оптимизации.

Законно избавим от всех проблем с налоговой. Грамотно и профессионально.

Узнать больше

Enterfin.ru

Поручите бухгалтерии и юристам:

- провести правовой анализ схемы и решить юридические вопросы (регистрация юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы, перевод сотрудников в новые компании и т. д.);

- разработать новую систему документооборота, финансовых и товарных потоков;

- подготовить изменения в договоры и согласовать их с контрагентами;

- составить инструкции для персонала;

- адаптировать используемое программное обеспечение к работе по новой схеме.

Излишняя доступность сведений о применяемых схемах.

В ходе проверок налоговые инспекторы все чаще проводят опросы персонала. Особенно охотно контролеры беседуют с теми, кто меньше всего разбирается в налогообложении. Таким образом от рядовых сотрудников проверяющие получают убедительные доказательства вины предприятия.

Вывод: число работников, которым известна информация об использовании схем оптимизации налогов, должно быть минимальным. Лучше, если в полном объеме этими сведениями будут владеть только собственник, Генеральный Директор, финансовый директор, главбух и налоговый юрист. Остальных сотрудников достаточно познакомить лишь с теми деталями схемы, знание которых нужно им для работы. При этом информацию надо представить так, чтобы у работника не возникало никаких сомнений в законности всех выполняемых им действий.

Памятка : 10 «не» для успешной оптимизации:

- Не изменять схемы работы задним числом.

- Не допускать излишней доступно¬сти информации о схемах.

- Не пренебрегать обучением и инструктажем персонала.

- Не оставлять на потом подготовку первичных документов.

- Не пренебрегать подготовкой к судебным спорам.

- Не забывать оценивать целесообразность оптимизации.

- Не использовать абсолютно типичные схемы.

- Не применять схемы, находящиеся на особом контроле у государства.

- Не работать с ненадежными партнерами и серыми оптимизаторами.

- Не допускать использования схем без убедительно сформулированной деловой цели.

Недостаточное внимание, уделяемое инструктажу персонала.

Если число сотрудников Вашей компании, которым известны те или иные детали схемы оптимизации, превышает 15–20 человек, то обязательно нужно составить письменные инструкции. Оптимально разрабатывать отдельные инструкции для каждой должности (для менеджеров по продажам – свою, для бухгалтеров – свою) и в отношении каждого участка работы (зарплата, приобретение материалов и т. д.). В документах должна быть расписана последовательность действий сотрудника в той или иной ситуации.

Отметили такую закономерность: чем ниже квалификация работника, тем лаконичнее должна быть инструкция и тем более крупным шрифтом ее нужно печатать. Естественно, эти документы не нужно разбрасывать где попало – сотрудников желательно знакомить с ними, во-первых, при внедрении схемы, а во-вторых, перед проверкой. В остальное время инструкции должны храниться в надежном месте, например у юриста.

Компания заключила с дружественной организацией (или индивидуальным предпринимателем), работающей по «упрощенке», договор аренды транспортных средств. Об этом знают всего двое сотрудников: Генеральный Директор и главбух. Однако о подписании договора надо известить также начальника транспортного отдела и начальника отдела снабжения или отдела сбыта. Нужно, чтобы эти сотрудники знали, например, для каких целей использовался автотранспорт, перевозка каких именно грузов и от каких поставщиков (либо для каких клиентов) осуществлялась.

При выполнении этих условий доказать экономическую необоснованность транспортных расходов проверяющим будет достаточно сложно.

Отсутствие документов, подтверждающих хозяйственную операцию.

Если первичную документацию не оформить сразу, то в худшем случае она так и не будет оформлена, а в лучшем – процент ошибок в ней возрастет минимум вдвое. Подготовить первичный документ задним числом, непосредственно перед проверкой, удается не всегда – например, из-за отсутствия лиц, чьи подписи требуются. Эта ошибка, как и ошибка 1, оборачивается неблагоприятными последствиями для быстро растущих компаний, в которых схемы оптимизации налогов придумываются на ходу.

Как демонстрирует практика аудиторских проверок, часто предприятия, стремясь увеличить расходы и минимизировать налог на прибыль, оформляют договоры на оказание различного рода услуг (консультационных, маркетинговых, агентских, транспортных и т. п.). При этом допускается существенная ошибка: компании не уделяют должного внимания оформлению первичных документов, подтверждающих экономическую обоснованность и реальность издержек.

Пренебрежение подготовкой к судебным спорам.

Часто компании, решая оптимизировать налоги, надеются, что с налоговиками при проверке можно будет «договориться». Вот случай, произошедший в 2006 году в одном из регионов России. Несколько торговых предприятий обратились в районную налоговую инспекцию с вопросом, какова периодичность предоставления расчетов по НДС. Был дан устный ответ, что компании их категории должны сдавать расчеты и уплачивать налог ежеквартально.

Через некоторое время, когда эту практику перенял весь район, чиновники изменили свою позицию – они стали заявлять, что представление расчетов и уплата налога должны производиться ежемесячно. В итоге все предприятия были оштрафованы, а возражения компаний руководитель ИФНС отмел, заявив, что сотруднику, давшему ошибочный ответ, объявлен выговор.

Несоразмерность получаемой экономии затратам на реализацию схемы.

Прежде чем внедрять схему оптимизации налогов, должны убедиться, что компании она принесет прибыль. Любая налоговая оптимизация имеет свою цену. Эта цена складывается как из очевидных затрат (издержки на привлечение консультантов, на образование новых юридических лиц и их содержание), так и из скрытых расходов. Вот пример таких расходов. При минимизации налога на прибыль компания может отказаться от компенсаций за использование личного автомобиля в служебных целях, заключив взамен этого с работником договор аренды машины.

Если в первом случае достаточно приказа руководителя о выплате компенсации и копии паспорта технического средства, то во втором потребуется не только заключить договор аренды, но также ежедневно оформлять путевые листы, справки-расчеты об использовании горюче-смазочных материалов, составлять авансовые отчеты и т. д. Соответственно, оплата рабочего времени сотрудника, который будет готовить эти документы, – скрытые расходы, снижающие эффект от оптимизации.

Кроме того, чтобы определить целесообразность применения схемы, нужно учесть все налоги, уплачиваемые Вашей компанией. При уменьшении одного налога возможно увеличение другого. Например, в уменьшение прибыли можно включить расходы на питание сотрудников, если эти издержки будут упомянуты в коллективном трудовом договоре. Таким образом налог на прибыль Вы снизите, однако поскольку оплата питания – это доход сотрудника, с нее надо перечислять страховые взносы. А это как раз невыгодно, потому что ставка страховых взносов – 34%, а налога на прибыль – 20%.

Использование универсальных схем.

Никто и предположить не мог, что налоговики докажут незаконность схемы аутсорсинга персонала. Однако случилось именно так, и по инспекциям всей страны были разосланы документы для служебного пользования, где содержались указания, какие доказательства и каким образом собирать, чтобы суд согласился с обвинением.

Принципы налогового планирования:

- хозяйственные операции должны быть экономически оправданными и соответствовать стандартам предпринимательской деятельности;

- фактическое содержание хозяйственных операций и организационно-управленческих актов налогоплательщика не должно расходиться с их документальным оформлением;

- при построении различных схем налогового планирования следует избегать взаимозависимости участников сделок (см. статью 20 Налогового кодекса РФ);

- при заключении договоров нужно контролировать цены товаров (работ, услуг), указанных в сделке, чтобы исключить возможность пересмотра налоговыми органами цен в порядке статьи 40 НК РФ (см. Как обосновать аутсорсинговую схему).

Как обосновать аутсорсинговую схему:

- Чтобы обосновать экономическую целесообразность аутсорсинговой схемы, поручите юристу или главбуху подготовить расчеты, которые бы демонстрировали экономический эффект, получаемый Вашей компанией после передачи непрофильных функций на аутсорсинг. Экономический эффект можно считать достигнутым, если предприятие таким путем снизит издержки или увеличит выручку.

- В договоре аутсорсинга нужно привести максимально подробный и точный перечень услуг, которые будут оказывать сторонние специалисты. При этом функции штатных сотрудников должны отличаться от функций внешних исполнителей. И еще один нюанс: не заключайте таких договоров с аффилированными организациями.

- Чтобы обосновать цену контракта, поручите Вашим специалистам подготовить различные детализирующие сметы, калькуляции, расчеты. Их нужно приложить к договору.

- Не допускайте, чтобы отношения между сотрудниками аутсорсинговой компании и Вашим предприятием напоминали трудовые отношения. Вы не должны приобретать для сотрудников фирмы-аутсорсера спецодежду, организовывать медосмотры, направлять их в командировки и на повышение квалификации, создавать для них рабочие места. В свою очередь, сотрудники компании – внешнего исполнителя не должны подчиняться правилам внутреннего распорядка Вашего предприятия, выполнять указания руководства Вашей компании, получать зарплату у Вас в кассе.

Применение схем, находящихся на особом контроле у государства.

Успешный опыт выявления схем оптимизации ФНС России доводит до сведения всех инспекций, рассылая различные обзоры с грифом «ДСП» («для служебного пользования»). Одна из схем, прекрасно знакомых налоговикам, – это оформление гражданско-правовых договоров вместо трудовых .

Работа с фирмами-однодневками при отсутствии доказательств должной осмотрительности.

Многие предприятия продолжают применять разнообразные схемы работы с фирмами-однодневками. Однако зачастую это выходит компаниям боком: после налоговой проверки им приходится перечислять сэкономленные суммы, да еще и с пенями (обычно около 20% недоимки). Налоговики активно используют ряд информационных баз, содержащих данные об однодневках. И если платежные документы, книга покупок и пр. свидетельствуют, что среди контрагентов предприятия появились фирмы, попавшие в черный список ФНС, – выездной проверки, скорее всего, не избежать .

Отсутствие обоснования деловой цели.

Обосновать наличие деловой цели – вот важнейшая (и самая сложная) задача грамотной оптимизации. Даже если Вы понимаете, что Ваше главное намерение – сэкономить на налогах, Вам придется придумать убедительную с точки зрения контролеров деловую цель.

Доверьте бухгалтерию профессионалам. Качество и оперативность гарантируем!

Узнать больше

Enterfin.ru

Для этого нужно подготовить документы, которые позволят доказать, что все действия компании были направлены на достижение экономических результатов. Такими документами могут быть бизнес-планы, коммерческие предложения, аналитические записки сотрудников, исследования рынков. Кстати, суды в этом вопросе нередко занимают сторону компаний – конечно, лишь в том случае, если предприятию удается обосновать деловую цель.

Для любой хозяйственной деятельности важна эффективная оптимизация налогообложения: это помогает предпринимателю снизить выплаты в бюджет и сохранить больше денег в бизнесе.

Что такое налоговая оптимизация

Налоговая оптимизация — это комплекс методов и подходов для эффективного планирования (минимизации) налогов, перечисляемых в бюджет. Правильная оптимизация налогов (осуществляемая законными методами), а также прогнозирование различных рисков, помогают избежать больших убытков и сохранить стабильное положение фирмы на рынке.

Эксперты выделяют два способа минимизации налогов физических и юридических лиц:

- Налоговое планирование — это целенаправленные законные действия налогоплательщика, направленные на уменьшение его расходов на уплату налогов. Такой способ включает правило: «Разрешено все, что не запрещено законом». В налоговом планировании следует соблюдать основные принципы: законность, эффективность, надежность, безвредность, минимизация затрат.

- Уклонение от налогов — в этом случае для неплательщика предусмотрены суровые наказания. Поэтому лучше все-таки использовать легальные методы высвобождения от налогового бремени.

Легальные способы оптимизации налогов

Выбор подходящей системы налогообложения. Специальные налоговые режимы позволяют организациям выплачивать в бюджет небольшую часть своих доходов. Проведите расчеты, сравните выгодность разных налоговых режимов для вашего конкретного бизнеса. Воспользуйтесь нашим калькулятором систем налогообложения, чтобы рассчитать нагрузку на каждом режиме по своим параметрам.

Проверка добросовестности контрагентов. Если контрагент окажется недобросовестным, то расходы по сделке с ним не будут приниматься налоговой и вам придется заплатить больше налогов. Используйте системы проверки контрагентов на благонадежность. Например, в бухгалтерском веб-сервисе Контур.Бухгалтерия такая система есть.

Разработка правильной учетной политики. В зависимости от специфики бизнеса учетная политика поможет законными методами уменьшить налоговую базу и платежи в бюджет. Здесь читайте об учетной политике ООО на УСН.

Применение налоговых льгот. Это законные возможности уменьшить налоги или не платить их совсем. Но льготы есть не у всех. Льготы и послабления есть почти по всем налогам, кроме налога на игорный бизнес. Например, здесь мы рассказывали о налоговых льготах для IT-компаний.

Коронавирусная благотворительность. Если вы пожертвуете имущество или деньги на борьбу с коронавирусом, то сможете учесть их стоимость во внереализационных расходах при расчете налога на прибыль. Для УСН и ЕСХН это тоже актуально. Важно, что имущество должно быть предназначено для диагностики и лечения коронавируса, а также для предотвращения его распространения. Например, можно пожертвовать арматуру для строительства инфекционного отделения для коронавирусных больных. Право на учет расходов действует, если помощь получили некоммерческие медицинские организации, органы госвласти и управления или местного самоуправления, ГМУ или ГМУП.

Дефорсирование двигателя. Транспортный налог зависит от мощности двигателя. Если ее уменьшить, ежегодные отчисления государству можно будет сократить. А побочный бонус — экономия на страховке. Чтобы получить эти преимущества, снизить мощность нужно официально и по закону, отметив изменения в ПТС, свидетельстве и полисе. Варианта два: исправить данные в паспорте, если они указаны неверно, или уменьшить мощность двигателя. Для уменьшения заменяют мотор или проводят дефорсирование с разрешения ГИБДД.

Нелегальные способы минимизации налогов: не используйте их

Многие организации для ухода от налогов применяют различные махинации. Налоговые органы, догадываясь об этом, исследуют схемы уклонения от уплаты налогов и довольно быстро приходят с проверками и наказаниями в неудачливую организацию. Вот самые простые противозаконные схемы, о которых хорошо известно налоговым работникам.

Дробление бизнеса. Это бизнес-процесс, в результате которого появляется несколько новых организаций, вместо одной крупной. Так, налогоплательщики пытаются сохранить право на спецрежимы, остаться в реестре МСП, одновременно работать с партнерами с НДС и без него. Однако если компания не имеет собственных источников дохода, не может самостоятельно выбирать направления расходов и свою прибыль передает в другую организацию, то штрафы здесь гарантированы.

Обналичивание средств организации. Иными словами, создание фирм-однодневок. Через такие организации недобросовестные предприниматели выводят деньги по фиктивным сделкам, переводя безналичные деньги в наличные.

Присоединение к организации убыточной компании. В результате такого присоединения снижаются налоги (НДС, налог на прибыль). Однако налоговый сотрудник, конечно, заострит свое внимание на приобретении убыточной компании и проверит, является ли убыток действительным, или же он фиктивный.

Типичные ошибки при проведении процедуры оптимизации

Использование налоговой оптимизации требует от организации серьезного подхода, так как ошибки, допущенные в налоговом учете, могут привести к незапланированным расходам в виде штрафов.

Отсутствие цели оптимизации. Ваши действия по сокращению налогов должны иметь обоснование — убедительную бизнес-цель, ради которой вы так или иначе преобразовали организацию. Это нужно будет при необходимости объяснить налоговой и подтвердить документально.

Изменение схемы работы задним числом. Переход на новую систему налогообложения занимает время, и большой организации потребуется больше времени. Побеспокойтесь заранее о переходе на новый налоговый режим.

Использование схем, которые стоят на особом контроле у государства. Воздержитесь от нелегальных приемов сокращения налогов. Опытные сотрудники налоговой службы занимаются исследованием махинаций налогоплательщиков, которые позже доводятся до всех сотрудников инспекций.

Недостаточный инструктаж работников. Применение схем оптимизации требует проработки. Поясните алгоритм новой схемы сотрудникам и создайте для них письменные инструкции. Тогда они смогут при необходимости дать актуальные пояснения налоговой службе.

Автор статьи: Александра Аверьянова

Оптимизируйте налоги законными способами с бухгалтерским сервисом Контур.Бухгалтерия. Здесь есть удобный налоговый и бухгалтерский учет, варианты учетной политики для малого бизнеса, проверка контрагентов. Наши эксперты помогут выбрать удобный налоговый режим и применять налоговые льготы. Первые 14 дней работы в сервисе — бесплатно.

Применение льготных систем налогообложения — не единственный законный способ налоговой оптимизации. Организации, при грамотном соблюдении нюансов, могут прибегать к таким схемам, как дробление бизнеса, внедрение услуг индивидуальных предпринимателей, использование налоговых льгот.

Рассмотрим наиболее распространенные способы налоговой оптимизации подробнее.

Использование налоговых режимов

Этот способ является самым популярным среди всех возможных. Он эффективен тогда, когда у компании есть покупатели, которым не нужен НДС — физлица либо организации или ИП, использующие УСН.

Как в данном случае можно оптимизировать налоги? Распределить потоки реализации: либо создать компанию, которая будет применять УСН или ЕНВД, либо воспользоваться услугами индивидуального предпринимателя с патентом. Тогда все договоры с покупателями, которым не нужен НДС, будут переводиться на другое юрлицо или ИП, а на основном юрлице останутся контракты с крупными оптовиками или покупателями, которым НДС нужен. В результате можно минимизировать как НДС, выплачиваемый с наценки, так и налог на прибыль.

Стоит учитывать, что субъекты РФ ежегодно принимают законы, в соответствии с которыми предоставляют пониженные ставки для определенных видов деятельности организациям и ИП на УСН.

Подробнее на эту тему читайте статьи:

УСН и патент: как правильно совместить

УСН и ЕНВД: как правильно совместить

Использование давальческой схемы (толлинг)

Этот вариант предполагает использование давальческих материалов. Давальческие материалы — это те материалы, которые принимаются организацией-переработчиком от заказчика-давальца для их дальнейшей переработки или изготовления продукции, но без оплаты стоимости материалов и с обязательством полного возвращения переработанных материалов или готовой продукции.

Региональное законодательство устанавливает для определенных видов деятельности, в частности, для производства, пониженную ставку налога, взимаемого в связи с применением УСН. Например, Тульская область предоставляет организациям, которые занимаются производством, ставку налога 3 % вместо 6 %. При этом право уменьшить налог на 50 % за счет уплаченных страховых взносов сохраняется. Получается, что эффективная ставка налогообложения в этом регионе составляет всего 1,5 %.

Как можно воспользоваться этим методом? Например, следующим образом: все производственные акты перевести на организацию, применяющую УСН. Сделать это можно путем выделения, разделения организации или, если выручка позволяет, просто написать заявление в налоговую инспекцию и начать применять УСН.

Сдавайте отчетность через интернет во все контролирующие органы без проблем. Встроенная проверка обеспечит сдачу отчета с первого раза.

Узнать больше

Как быть с покупателями, которым нужен НДС? В данном случае создается еще одна организация, которая будет находится на ОСН. Эта организация будет закупать сырье с НДС. На нее переводятся транспортные расходы с НДС и другие затраты, которые поставщики представляют с НДС. После того как эта организация приобретает сырье, она отдает его в производственную организацию на переработку. Затем организация, находящаяся на ОСН, получает с производства готовую продукцию, которую в дальнейшем реализует своим покупателям. Получается, что весь НДС, который сопровождается с производственной деятельностью (сырье, транспорт, аренда, маркетинг и т.д.), находится на компании, применяющей ОСН.

Также производство, находящееся на УСН, может часть готовой продукции реализовывать покупателям, которым НДС не нужен. Но для этого придется четко проработать договор на переработку, который нужно заключать с упрощенцем, так как образец договора из справочных систем в этом случае не подойдет.

Стоит обратить внимание на гл. 34 НК РФ «Страховые взносы». Для многих компаний, применяющих УСН, предусмотрена пониженная ставка страховых взносов. В частности, для производства пищевых продуктов, текстильного и швейного производства действует ставка 20 %. В ст. 427 НК РФ перечислены все организации, у которых есть право применять пониженную налоговую ставку.

Дробление бизнеса: риски и нюансы

Рассмотренные выше варианты — это схемы дробления бизнеса, разделения компании, применяющей ОСН, на несколько более мелких хозяйствующих субъектов. Можно отдельно выделять производство, опт, розницу и другие бизнес-направления. Сейчас очень распространен аутсорсинг, на который переводят бухгалтерию, кадровую службу, маркетинг и др.

Дробление бизнеса, как способ налоговой оптимизации, потому и распространен, что позволяет экономить на налогах, использовать все возможности «упрощенки» или ЕНВД, а также подконтрольные организации, ИП для минимизации НДФЛ и страховых взносов. Эту «операцию» можно осуществить следующими способами:

- реорганизоваться путем разделения (когда вместо одного юрлица появляются новые два) или выделения (когда из одного юрлица выделяется одно новое);

- создать новые организации;

- зарегистрировать в качестве предпринимателей доверенных лиц (на практике часто это учредитель или директор компании либо их родственники и друзья).

Есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при дроблении бизнеса, чтобы избежать претензий налоговиков. Ведь по ряду критериев суды могут признать налоговую выгоду необоснованной. Например, если есть единая производственная база, но отсутствуют собственные производственные мощности у подконтрольного лица, работают одни и те же сотрудники, наблюдается согласованность действий и исключительность отношений, при которых созданные юрлица продолжают осуществлять те же операции, что и до преобразования, и не имеют внешних заказчиков (Письмо ФНС от 19.01.2016 № СА-4-7/465@).

Самое главное доказательство обоснованности дробления — это наличие деловой цели, которая четко отвечает на вопросы: что конкретно поменялось после реорганизации и почему бизнес не мог продолжать существовать в прежнем состоянии?

Ответы в данном случае могут быть разными: повышение эффективности работы компании, улучшение бизнес-процессов, сокращение затрат, расширение сети сбыта, предотвращение банкротства, минимизация рисков.

Чтобы обосновать наличие деловой цели, следует оформить письменное заключение об экономическом эффекте в связи с дроблением бизнеса и направить для этого в налоговую службу письмо, пользуясь обязанностями налоговых органов, указанными в ст. 31 и 32 НК РФ. При этом стоит помнить, что ФНС не отвечает на сообщения, которые не содержат конкретики и сведений о том, кто направляет запрос.

Грамотное дробление бизнеса подразумевает, что:

- вновь созданные плательщики не являются взаимозависимыми, а адреса создаваемых в результате дробления организаций различаются;

- счета плательщиков не открыты в одном банке;

- каждый налогоплательщик располагает отдельной материальной базой и своими трудовыми ресурсами;

- вновь созданные организации финансово самостоятельны;

- ценовую политику можно обосновать;

- документооборот ведется правильно.

Оптимизация зарплатных налогов

Чтобы минимизировать финансовую нагрузку на бизнес, некоторые организации используют схемы оптимизации НДФЛ и страховых взносов.

Одна из таких схем подразумевает использование льгот, налоговых послаблений, действующих в конкретном регионе.

В ст. 427 НК РФ приводится перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно применять пониженную ставку страховых взносов. Однако налоговый орган имеет право требовать у организации документы, которые подтверждают ее право на использование пониженной ставки (ст. 88 НК РФ).

Другая схема налоговой оптимизации, которая широко распространена, — заключение вместо трудового договора гражданско-правового договора с ИП. Но эта схема может быть признана законной, если ИП получает деньги за услуги не только от вашей организации, и у вас, помимо ИП, есть штатные сотрудники.

Наконец, третья схема — ИП-управляющий. В данном случае важно, чтобы размер вознаграждения был обоснован, факт реального оказания услуг четко прослеживался (поездки в командировки, участие в совещаниях и др.) и не было признаков трудового договора.

Чтобы при проверке налоговиков отношения не были признаны трудовыми, нельзя включать в тексты гражданско-правовых договоров с ИП ряд условий. В частности, место работы, должность в соответствии со штатным расписанием, режим рабочего времени и времени отдыха, зарплату, дисциплинарную ответственность, отпуск, пособия и др.

При заключении договора оказания услуг с ИП-сотрудниками нужно предусмотреть ряд моментов. А именно не совершать одномоментного увольнения всех сотрудников с последующим заключением договоров на оказание услуг. Налоговики это сразу заметят и будут использовать в качестве довода о применении схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, важно оплату труда производить только за заранее обусловленный и конкретизированный объем работ. Также вознаграждение должно оплачиваться нерегулярно — например, раз в квартал. При этом объем выполняемых ИП работ должен варьироваться во времени и, соответственно, должен меняться доход ИП.

Федеральная налоговая служба выпустила письмо от 10.03.21 № БВ-4-7/3060@, в котором привела анализ практики применения «антиуклонительных» норм статьи 54.1 НК РФ. В этом же письме даны рекомендации по выявлению и доказыванию злоупотреблений со стороны налогоплательщиков. В частности, разъясняется, как инспекторы должны выявлять фиктивных контрагентов и доказывать, что сделки совершены исключительно с целью снижения налогов.

Три критерия противоправных действий

Статья 54.1 НК РФ содержит основные принципы определения границ допустимости налоговой оптимизации. По сути, эта статья называет три критерия, когда действия налогоплательщика считаются противоправными, и должны приводить к налоговым доначислениям.

- Отражение в учете или отчетности искаженных сведений, в результате чего занижается налоговая база или сумма налога (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).

- Совершение операций, основной целью которых является снижение налогов (подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).

- Выполнение обязательств по сделке неуполномоченным лицом (подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).

Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке

Комментируемое письмо посвящено разъяснению данных критериев, а также правилам доначисления налогов при выявлении нарушений. При этом основное внимание уделено последним двум ситуациям. Рассмотрим их подробнее.

Борьба с «техническими» компаниями

Значительная часть рекомендаций касается борьбы с фиктивными, или, как их называют авторы письма, «техническими» компаниями. Такие организации включаются в бизнес-процесс лишь на бумаге — для оформления от их имени тех или иных документов. Тогда как реальные операции по соответствующим договорам совершают другие лица (в т.ч. сам налогоплательщик).

Использование «технических» компаний является ярким примером реализации такого критерия «противоправности», как исполнение обязательства ненадлежащим лицом (подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ). И поэтому дает налоговикам право «снимать» соответствующие расходы и вычеты, и доначислять налоги. Но, как отмечается в комментируемом письме, чтобы такое доначисление «устояло» при обжаловании, ИФНС должна проделать значительную работу по сбору доказательств.

Как будут выявлять фиктивных контрагентов

Старые методы — заключение почерковедческой экспертизы и пояснения номинальных руководителей — ФНС отметает сходу. Подобные доказательства не находят поддержки у судей. Поэтому в ходе проверок надо добывать более весомые доказательства.

Это могут быть прямые улики — обнаруженные у налогоплательщика печати и документация контрагента, выявленные факты обналичивания денег, применение сторонами сделки одних и тех же IP-адресов и др. Также прямым доказательством будут раскрытые схемы «закольцовывания» денежных потоков, когда уплаченные «технической» компании деньги так или иначе возвращаются налогоплательщику.

Помимо этого, ФНС призывает подчиненных выявлять косвенные признаки фиктивности контрагентов.

Проверить контрагента на признаки фирмы‑однодневки

Инспекторам рекомендуется собирать доказательства того, что «техническая» компания фактически не могла осуществлять все операции по договору (с учетом мест нахождения участников сделки и ее предмета, а также реально необходимых временны́х, материальных и трудовых ресурсов). В частности, об этом может свидетельствовать несоответствие объема поставленной по документам партии товара и размера складских помещений контрагента. Но в такой ситуации контролеры должны убедиться, что «техническая» компания не привлекала для выполнения договора других лиц.

Также косвенным доказательством могут быть неточности, допущенные при оформлении договора и других документов. Здесь авторы письма исходят из особенностей психологии: если сделка нереальная, то стороны, скорее всего, постараются минимизировать ресурсы, необходимые для ее документирования. А значит, контролеры вполне могут обнаружить недочеты и пробелы в оформлении.

Так, ФНС рекомендует инспекторам проанализировать календарный порядок составления документов и их соответствие заявленному бизнес-процессу. Ведь не секрет, что деловые бумаги по несуществующим операциям зачастую составляются задним числом или, наоборот, заранее. А это может привести к нарушению нумерации, и (или) включению в текст положений, которые не могли быть известны участникам сделки на день, которым датирован документ.

Кроме того, в силу фиктивности контрагента стороны могут забыть оформить те или иные документы, которые обычно составляются по похожим сделкам. В качестве примера авторы письма приводят отсутствие акта о передаче подрядчику строительной площадки.

Отдельное внимание, по мнению ФНС, нужно обращать на содержание договора. Наличие в нем условий о длительных отсрочках платежа, о поставке крупных партий товаров без предоплаты или иного обеспечения, о слишком высокой неустойке и проч. может говорить о привлечении к сделке «технической» компании. Также подозрительным сочтут условие о слишком высокой или низкой цене самого товара, работы или услуги.

Бесплатно скачать и распечатать договор поставки

Что касается исполнения договора, то здесь особый интерес инспекторов вызовут оплата и последствия нарушения обязательств. Признаки фиктивности — отсутствие оплаты по договору или использование для этого неликвидных активов (небанковских векселей, прав требования физлиц). Отсутствие претензий, заявлений об отказе от договора или обращений в суд в случае нарушения сторонами обязательств по договору будет расценено как еще одно доказательство фиктивности.

Заказать электронную подпись для дистанционной подачи документов в суд

Получить через час

Как докажут соучастие

ФНС предупреждает подчиненных: наличие доказательств того, что контрагент по сделке является «технической» компанией, — только половина успеха. Чтобы суд согласился с доначислениями в случае их обжалования, надо подтвердить, что налогоплательщик не мог не знать о фиктивности своего бизнес-партнера и извлекал из этого налоговую выгоду. Самый простой способ — найти доказательства осведомленности налогоплательщика о лице, которое в реальности выполняло обязанности по сделке. К примеру, переписку о проведении переговоров или согласовании условий договора, о предоставлении дополнительных гарантий и т.п.

Однако такие «подарки» инспекторы получают далеко не каждый день. Поэтому следует использовать косвенные признаки. В частности, оценить, какие меры предпринял налогоплательщик для проверки контрагента перед заключением договора. Здесь авторы письма исходят из того, что по фиктивным сделкам такая проверка, скорее всего, не будет отличаться глубиной. Вероятно, компания ограничится чисто формальными мероприятиями.

Поэтому нужно узнать, проверял ли налогоплательщик деловую репутацию и платежеспособность контрагента. Выяснял, есть ли у будущего партнера по бизнесу производственные мощности, оборудование, квалифицированный персонал и соответствующий опыт. А также имущество, за счет которого в случае неисполнения сделки можно будет компенсировать убытки. Помимо этого, инспекторы должны поинтересоваться, откуда налогоплательщик получил информацию о контрагенте, и почему решил заключить договор именно с ним.

Узнать, сколько налогов заплатил контрагент и проверить его финансовое состояние можно в сервисе «Контур.Фокус»

Подключиться к сервису

При этом ФНС советует взять на вооружение позицию Верховного суда, изложенную в определении от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017 (см. «Вычеты НДС по «проблемным» контрагентам: читаем новые рекомендации Верховного суда»). В нем судьи разъяснили, что нельзя требовать единой глубины проверки партнеров по всем сделкам. Очевидно, что при разовых закупках материалов без внесения предоплаты вполне можно ограничиться формальным изучением контрагента по открытым источникам. Тогда как при заключении договоров, предполагающих длительное сотрудничество, или контрактов на значительную сумму, проверка должна быть куда более основательной.

Как проверить контрагента: шпаргалка от ФНС

- Получить копии документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, квалифицированных кадров, имущества, необходимых лицензий, разрешений, свидетельств о членстве в саморегулируемой организации и т.п;

- Получить информацию о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении производственных, складских, торговых или иных площадей, необходимых для ведения предпринимательской деятельности;

- Проверить наличие у контрагента собственного сайта и рекламы в СМИ;

- Провести анализ открытых данных о контрагенте, в том числе размещенных на сайте ФНС. Подробнее см. «Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН или ОГРН либо на сайте налоговой».

- Зафиксировать обстоятельства выбора контрагента и заключения сделки, в том числе указать, с кем именно осуществлялось взаимодействие при обсуждении условий и подписании договора;

- Получить документы, подтверждающие полномочия участников сделки со стороны контрагента;

- Запросить рекомендации.

Проверить контрагента на достоверность сведений в ЕГРЮЛ и признаки фирмы‑однодневки

Борьба с оптимизацией

Еще один блок рекомендаций ФНС посвящен такому критерию «противоправности», как совершение сделок и операций исключительно с целью снижения налогового бремени (подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ). Самый яркий пример — дробление бизнеса для сохранения права на применение УСН.

Для борьбы с подобными злоупотреблениями ФНС предлагает подчиненным использовать простой метод. А именно: оценить, стал бы налогоплательщик совершать операции, если бы они не приводили к снижению налогов. При этом, как указывается в комментируемом письме, проанализировать надо каждую операцию в отдельности, а не всю цепочку действий налогоплательщика. Ведь достижение конечной деловой цели в результате нескольких операций вовсе не означает, что каждая из них в отдельности имеет деловую цель.

Поэтому нужно выяснить: стал бы налогоплательщик выполнять каждый шаг из соответствующей «многоходовки» в качестве самостоятельного (в отсутствие предыдущего и последующего) или нет. Если ответ будет отрицательным, то проверить, с какой целью была совершена вся совокупность сделок и операций (в т. ч. связанных с созданием или реорганизацией компании) в том виде, как это сделал налогоплательщик. Если окажется, что главным мотивом была налоговая экономия, то инспекторы зададут себе еще один вопрос: можно ли было достичь той же самой конечной хозяйственной цели общепринятым на практике способом, без проведения спорных операций? В случае положительного ответа будут доначисления.

Все вышесказанное применимо, в частности, при выявлении схемы дробления бизнеса. А в качестве дополнительных доказательств такой схемы, по мнению ФНС, могут быть следующие обстоятельства: использование всеми участниками одних и тех же работников и иных ресурсов, а также тесное организационное взаимодействие всех вовлеченных лиц. Еще один подозрительный момент — осуществление неразрывно связанных между собой направлений деятельности, которые составляют единый производственный процесс, направленный на получение общего результата.

Подать документы на регистрацию ООО/ИП или внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет

Заметим, что эти критерии авторы письма также позаимствовали из судебной практики. Речь идет о деле интернет-провайдера, который «раздробил» бизнес по территориальному признаку. Но при этом оставил единый центр управления. Он проводил единые маркетинговые и рекламные акции, заказывал вывески для всех входящих в группу организаций. Также были установлены факты «пересечения» рядового персонала, когда одни и те же сотрудники одновременно выполняли функции на нескольких территориях. В результате Верховный суд признал, что фактически речь идет об одной компании с филиалами, которые оформлены как самостоятельные организации исключительно с целью сохранения права на УСН (определение от 02.11.20 № 302-ЭС20-16355 по делу № А74-6189/2018).

Борьба с «разрывами» по НДС

В заключение остановимся на рекомендациях ФНС, направленных борьбу с «разрывами» по НДС (речь идет о ситуации, когда налог принят к вычету, но на предыдущем этапе не был уплачен в бюджет, т.е. цепочка НДС «разорвалась»).

Провести автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами

Попробовать бесплатно

Здесь авторы документа указывают на правило пункта 3 статьи 54.1 НК РФ. Оно гласит, что нарушение законодательства третьими лицами не дает инспекторам права доначислять налоги. Поэтому снимать вычеты из-за того, что контрагент не перечислил НДС в бюджет, можно только в том случае, если налогоплательщик является участником схемы. Для этого надо доказать, что он не только знал о нарушениях, допущенных другой стороны договора, но и извлекал из этого выгоду.

Если отсутствуют документы, прямо указывающие на согласование подобного поведения контрагента, таким доказательством, по мнению ФНС, является факт взаимозависимости или иной подконтрольности участников сделки. А получение выгоды может выражаться в установлении цены приобретения товаров (работ, услуг) существенно ниже рыночной.