Самым распространённым внеротовым обследованием в настоящее время является панорамная рентгенография. Сегодня данный способ диагностики позволяет получить изображения с уменьшением воздействия излучения и низкой стоимостью, благодаря развитию технологий медицинского рентгеновского оборудования.

Однако этот метод требует точного соблюдения алгоритма позиционирования пациента.

Грамотные действия оператора во время проведения исследований может свести к минимуму облучение пациента. Обратная ситуация с неправильным выполнением алгоритма сканирования специалистом и/или пациентом может привести к получению рентгенографического изображения неудовлетворительного качества, что также может привести к ошибочному диагнозу и разработке неадекватного плана лечения.

Поскольку ошибки позиционирования пациента являются самым частым видом ошибок при панорамной рентгенографии в данной статье мы постарались продемонстрировать наиболее часто встречающиеся из них.

Самые частые ошибки позиционирования, обнаруженные на панорамных рентгенограммах

можно разделить на пять групп:

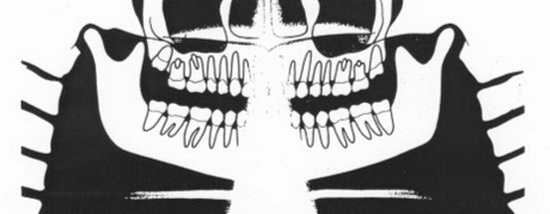

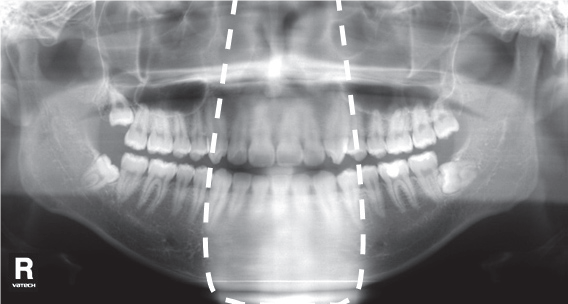

1. Суммация тени позвоночника на резцы и клыки обеих челюстей, в виде наложения белых полупрозрачных теней в середине снимка.

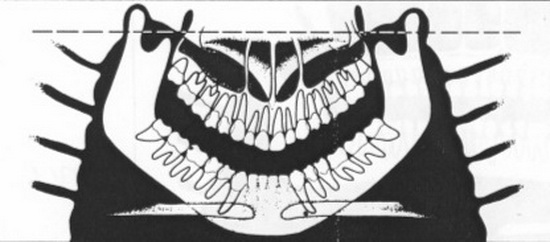

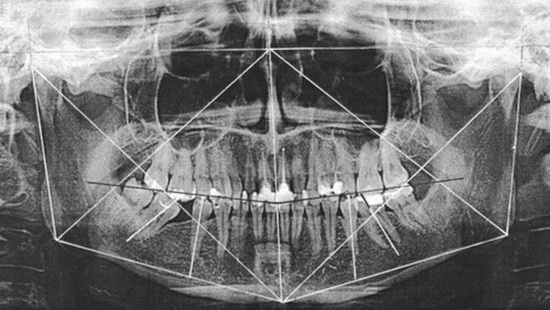

Рис. 1. Наложение темной тени на верхушки зубов верхней челюсти.

Одна из самых частых ошибок на снимках. Связана с положением шейного отдела позвоночника у пациента во время сканирования.

Что делать:

— Попросите пациента выпрямить шейный отдел позвоночника

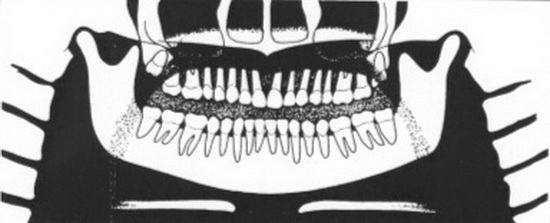

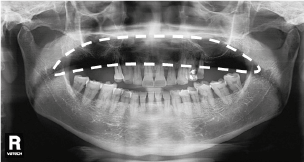

2. Наложение темной тени на верхушки зубов верхней челюсти.

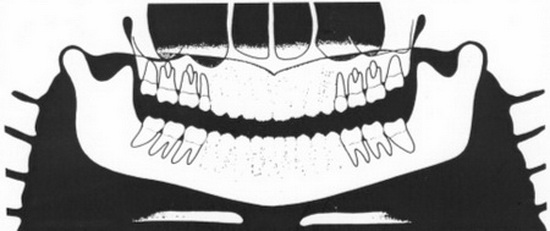

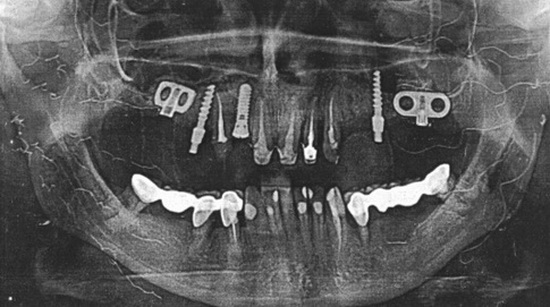

Рис. 2. Наложение темной тени на верхушки зубов верхней челюсти.

Возникает за счет проекции воздуха в ротовой полости.

Что делать:

— Непосредственно перед началом экспозиции попросите пациента поднять кончик языка к нёбу.

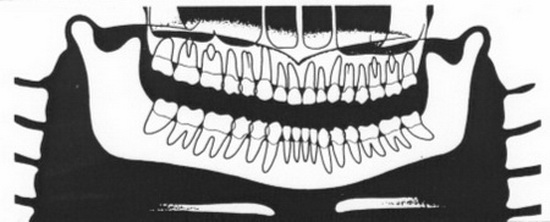

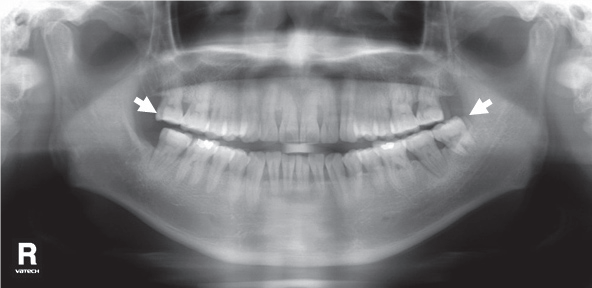

3. Нечеткость контуров структур по всему полю сканирования, за счет движения пациента.

Рис. 3. Нечеткость контуров структур по всему полю сканирования.

Динамическую нерезкость достаточно легко определить на изображении, поскольку практически все анатомические структуры будут иметь двойные нечеткие контуры по всему полю изображения.

Что делать:

— проинструктировать пациента о необходимости оставаться неподвижным во время сканирования.

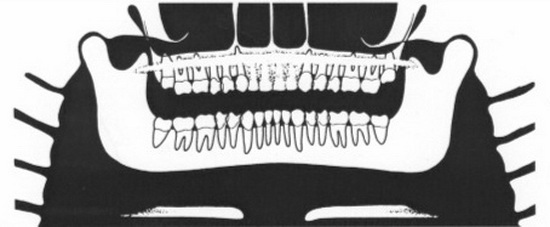

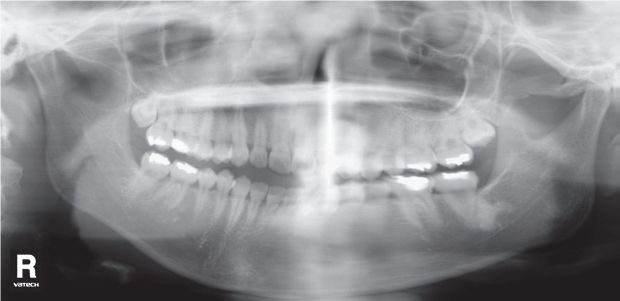

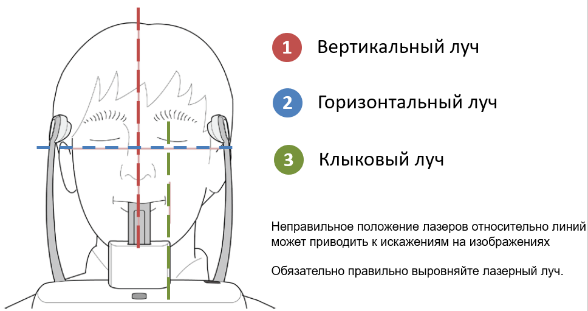

4. Искажения связанные с неправильным положением головы

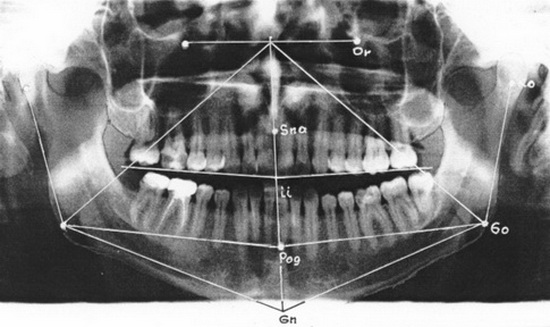

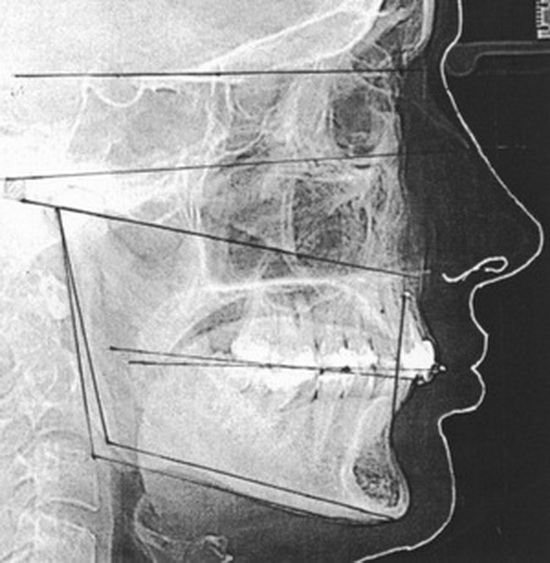

Рис. 4. Искажения связанные с неправильным положением головы.

Данная ошибка имеет множество вариантов искажений. Это происходит, когда оператор выставил навигационные лазеры неточно, либо пациент смещает голову во время экспозиции.

Что делать:

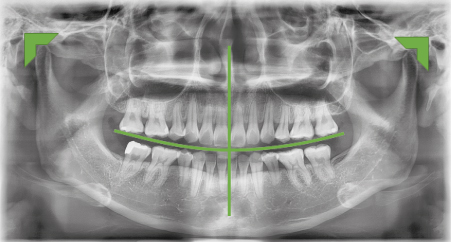

— Ориентирование головы пациента по вертикальному, горизонтальному и клыковому лазерам обеспечивает четкие снимки и нивелирует подобные искажения.

Лучи должны соответствовать следующим линиям:

1 — медиальная линия лица

2 – линия Франкфурта

3 – средняя линия клыка

Рис. 5. Ориентирование головы пациента по вертикальному, горизонтальному и клыковому лазерам.

5. Несоответствие параметров экспозиции Kv, mA.

Рис. 6, Рис.7. Искажения из-за несоответствия параметров экспозиции Kv, mA.

Нужно сказать, что данная ошибка, к счастью, возникает не так часто. Выбор настроек экспозиции осуществляется в автоматическом режиме, благодаря информации о дате рождения пациента из его карточки. Однако, в случае, когда данный параметр остается не заполненным, параметры экспозиции могут быть выбраны неадекватно относительно пациента.

Что делать:

— На подготовительном этапе исследования при создании карточки пациента укажите дату рождения пациента.

— Если настройки экспозиции избыточны (рис А) – уменьшите Kv, mA.

— Если настройки экспозиции недостаточны – увеличьте Kv, mA

Необходимо отметить, что приведенные в статье ошибки могут комбинироваться и встречаться на изображении после одного сканирования, что приводит к повторной экспозиции, поэтому оператору следует провести инструктаж пациента о порядке проведения обследования.

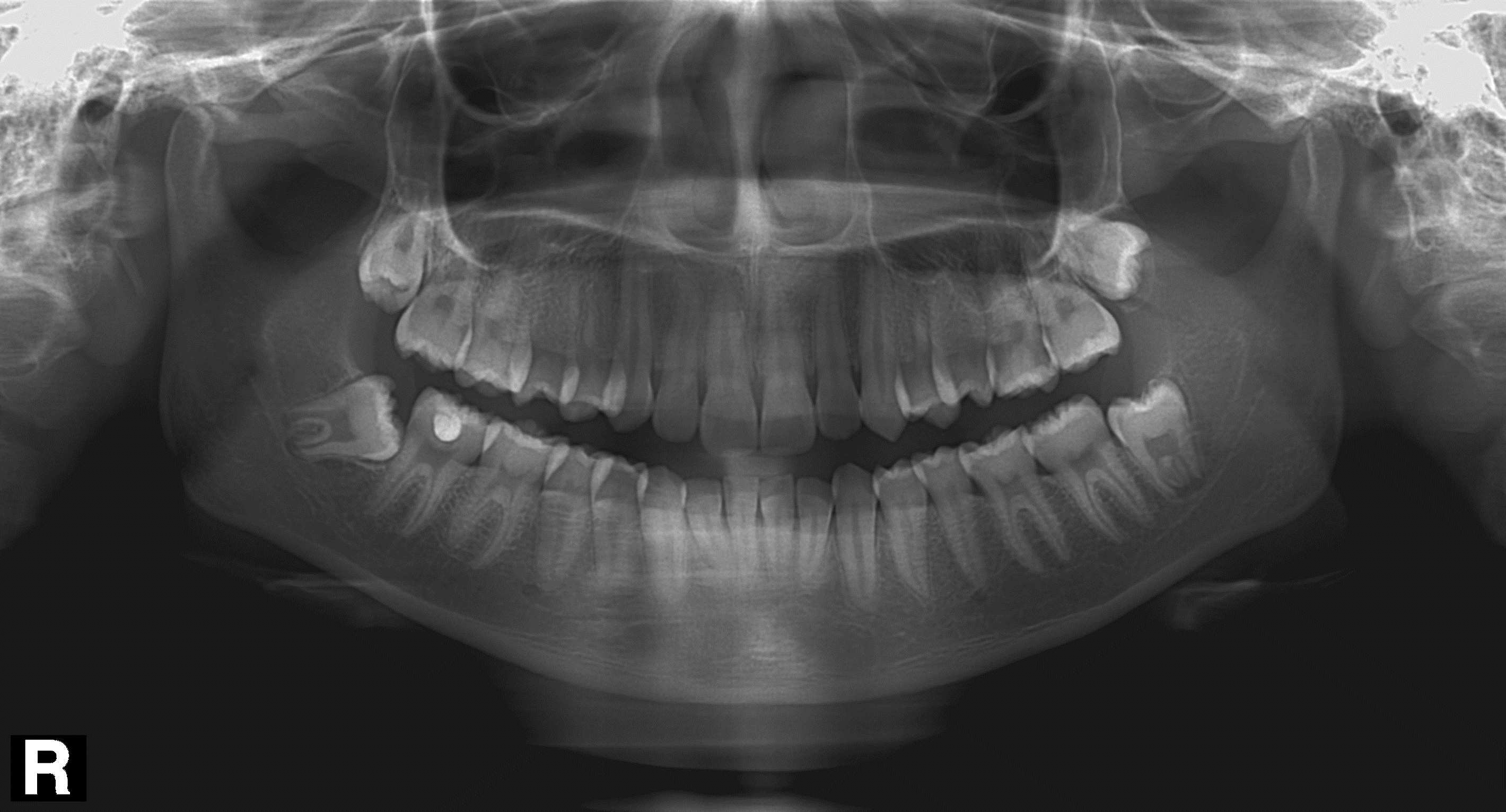

Рис. 8. Пример обзорного снимка ротовой полости

Помните, что панорамная рентгенография – это рутинное обследование в стоматологических клиниках. Следовательно, процедура получения изображения должна выполнятся надлежащим образом для получения приемлемого качества изображения для диагностики.

Среди современных методов рентгенодиагностики заболеваний челюстно-лицевой области широкое применение получил метод компьютерной ортопантомографии (ОПТГ), позволяющий не только диагностировать патологию, но и при объективном анализе избирать рациональный план лечения.

Диагностические возможности этого метода достаточно широки, однако до настоящего времени оценка ОПТГ осуществляется визуально, без количественного анализа, а значит, в определенной степени субъективно. Количественный анализ ОПТГ возможен только при нанесении контрольных (вертикальных и горизонтальных) линий отсчета, позволяющих получать линейные и угловые величины с последующим их использованием для изучения соотношения челюстей, зубных рядов и зубов, анализа положения элементов, степени деформации или смещения нижней челюсти.

Используя описательный метод оценки ОПТГ, Абдазимов А.Д. (1973г.) применял его для диагностики и оценки результатов лечения зубочелюстных аномалий со смещением нижней челюсти, а Оспанова Г.Б. (1973г.) – для определения костного дефекта в зоне расщелины верхней челюсти, исправления носовой перегородки, асимметрии альвеолярных отростков, скученности зубов и оценки плотности костной ткани.

Ортопаномограммы получают на панорамных томографах 1-го поколения с использованием обычной рентгеновской пленки, на рентгенографах ORTHOPHOS с компьютерным обеспечением и аппаратах последнего поколения, осуществляющих съемку в цифровом режиме.

Обычные пантомографы старого поколения имеют ряд существенных недостатков: не имеют автоматического выбора параметров экспозиции, выбора оптимальной дозы облучения, архивирования изображений. Они имеют 1-2 программы обеспечения съемки, постоянную траекторию движения орбиты и не достаточно надежную фиксацию аппарата и позиционирования головы пациента. Ортопантомограммы, полученные на рентгеновской пленке не всегда и не во всех участках имеют четкое изображение; нижние края орбит, суставные головки и наружный слуховой проход иногда не попадают в зону съемки, что не позволяет проводить горизонталь, необходимую для графического анализа ОПТГ.

Панорамные рентгенографы с компьютерным обеспечением представляют разнообразные возможности для проведения функциональной диагностики на четких высокоинформативных изображениях. Такие аппараты имеют оптимальные параметры экспозиции, устанавливающие ее автоматически или после предварительной обработки изображения в стандартной программе панорамной съемки. Наличие в них мультиимпульсного генератора, вырабатывающего жесткое излучение, позволяет индивидуально выбирать минимальное облучение для каждого пациента перед началом рентгеновской съемки за счет автоматического выбора дозы. Архивирование изображения выполняется компьютером и позволяет в различных режимах менять плотность, контрастность и масштаб, сохраняя исходное изображение. Съемка осуществляется только скоординированными медленными круговыми движениями, причем орбита съемки постоянно смещается. Траектория движения рассчитывается индивидуально для каждого пациента микропроцессорами.

Для получения качественных ОПТГ необходимо точное и надежное позиционирование пациентов. Оно достигается 3-х точечной системой фиксации. Специальная накусочная пластинка или контактный сегмент, подбородочная, височные и лобные опоры обеспечивают надежную фиксацию головы пациента. Благодаря световому центратору можно быстро и точно определить Франкфуртскую горизонталь и срединную сагитталь. Это исключает размытость изображения и “техническую” асимметрию элементов.

Цифровые ортопантомографы по окончании съемки высвечивают все установленные параметры, время и дату съемки на цифровом индикаторе. Записывается установка аппарата по высоте, настройка лобовой скобы и ростровый размер височных опор. Это дает возможность при повторной съемке даже через большой промежуток времени моментально восстановить все соответствующие параметры настройки аппарата.

В цифровых панорамных рентген-аппаратах и аппаратах для телерентгенографической съемки вместо пленочной кассеты используется однострочный формирователь сигнала, позволяющий получать двухмерные изображения. Цифровые аппараты более компактны, экономят время и значительно снижают лучевую нагрузку. Такие аппараты для панорамной съемки уменьшают дозу облучения по сравнению с обычными пленочными аппаратами на 30%, а цифровые аппараты для телерентгенографической съемки – на 70%. При внутриротовой R-графии всего прикуса поверхностная экспозиционная доза составляет 4-5 рад., а при ОПТГ – 0,4-0,5 рад.. Изображение на экране появляется моментально, а возможные ошибки при съемке компенсируются компьютером. Используемая в этих аппаратах программа SIDEXIS автоматически архивирует изображение и управляет данными пациентов. По желанию она может работать вместе с программой управления клиники.

Программа SIDEXIS позволяет увеличивать нужные фрагменты изображения и делать их более информативными, используя режимы инверсного, псевдоцветного и рельефного отображения.

Телеренгенограммы, ОПТГ и томограммы височно-нижне-челюстных суставов мы получали на цифровых аппаратах ORTHOPHOS Plus Ceph, позволяющих использовать четыре проекции в режиме телерентгенографии и 16 программ панорамной съемки, включая симультанную (послойную) томографию ВНЧС.

Конструктивным отличием аппаратов нового поколения являются плавающие (не фиксированные) центры вращения моноблока, перемещающиеся по сложным траекториям движения системы, позволяющим выделять различные слои анатомических отделов черепа в зависимости от индивидуальных особенностей лица человека. Источник измерения в современных конструкциях направляет R-лучи почти перпендикулярно к снимаемому участку с минимальным отклонением от горизонтали (до 7 градусов). Эта особенность аппаратов сводит к минимуму искажения, возникающие неточностью установки головы исследуемых пациентов.

Методика съемки (основные требования к установке пациента)

Основной ориентир – положение подбородочного упора, который должен находиться в основной позиции и обеспечивать симметричное расположение головы пациента строго по трем взаимоперпендикулярным плоскостям под контролем зеркал и световых центраторов.

Окклюзионная плоскость должна проходить на 3-5 градусов вниз от горизонтальной плоскости (Оr – Роr).

Шейный отдел позвоночника должен быть выпрямлен, а плечи максимально опущены. Съемные протезы, серьги, кулоны, цепочки перед съемкой снимаются. Голова фиксируется лобным и теменными фиксаторами, а язык во время съемки должен быть прижат к небу для уменьшения воздушной подушки под куполом неба.

Эти правила позволяют избежать наложения теней других анатомических структур, не являющихся предметом изучения и искажающих зону изучения.

Нарушение этих правил приводит к искажению получаемого изображения, а следовательно, и к необъективной диагностике. Так, неправильная установка подбородочного упора приводит к искажению наклона окклюзионной плоскости, центральные отделы челюстей становятся размытыми, зубы удлиняются или укорачиваются. Костная ткань вокруг зубов теряет четкость, исчезает ее трабекулярный рисунок.

Нарушение в установке шеи приводит к появлению тени шейных позвонков в виде широкой интенсивной полосы, перекрывающей изображение передних зубов и центральных отделов челюстей.

Несимметричная установка головы без лобно-теменных фиксаторов может искажать количественную характеристику изменений анатомических деталей, приводить к раздвоению контуров челюстей, симулировать деформацию и даже линию “перелома”.

Для демонстрации наиболее типичных ошибок позиционирования головы пациента приводим несколько схем ОПТГ, иллюстрирующих эти ошибки и причины их возникновения.

Рис.1. В центре панорамного изображения видна непрозрачная область пирамидальной формы.

Причина. Пациент сгорбился, позвоночник был изогнут, в результате чего тень от него наложилась на центральную часть снимка.

Рис.2. Темная тень в зоне верхней челюсти ниже неба; верхушки зубов в/ч затенены.

Причина. Язык пациента неплотно прижат к небу.

Рис.3. Зубы, расположенные с правой стороны от средней линии, кажутся широкими, а с противоположной стороны – суженными. Ветвь челюсти справа кажется шире, чем слева. Отличаются размерами и мыщелковые отростки.

Причина. Голова пациента развернута в одну сторону (вправо или влево), в результате чего нижняя челюсть асимметрично вышла за пределы выделенного слоя изображения.

Рис.4. Верхние резцы не в фокусе и размыты; изображение твердого неба налагается на верхушки зубов верхней челюсти; оба мыщелковых отростка могут оказаться за пределами края съемки.

Причина. Голова пациента и лоб отклонены вверх и назад; подбородок выступает вперед.

Рис.5. Верхушки нижних резцов не в фокусе и размыты; тень от подъязычной кости налагается на передние зубы нижней челюсти; мыщелковые отростки, расположенные в верхней части ОПТГ, могут оказаться срезанными; изображения премоляров сильно перекрываются.

Причина. Голова пациента наклонена вниз; подбородок удален от трубки, а лоб приближен.

Рис.6. Передние зубы в обеих зубных дугах не в фокусе; они кажутся размытыми и расширенными; слишком заметна тень от нижней челюсти.

Причина. Пациент слишком удален кзади от выделенного слоя изображения.

Рис.7. Ветви челюсти перекрыты наложением изображения позвоночника; передние зубы обеих челюстей не в фокусе, размыты; перекрывается изображение премоляров.

Причина. Голова пациента слишком смещена вперед по отношению к выделенному слою изображения.

Относительно использования внутриротового межрезцового фиксатора при получении ОПТГ мы считаем необходимым отметить следующее.

Проведенные нами сравнительные исследования на ОПТГ с сомкнутыми в Ц.О. зубными рядами и с их разобщением межрезцовым фиксатором у одних и тех же исследуемых показали изменения положения суставных головок в сагиттальном направлении. Это объясняется вертикальным разобщением зубных рядов не только толщиной межрезцового фиксатора, но и степенью резцового перекрытия. Так, разобщение зубных рядов, а следовательно и смещение суставных головок, у лиц с глубоким прикусом было более значительным, чем у лиц с прямым прикусом (при стандартной толщине резцового фиксатора).

Это обстоятельство особенно важно при определении межальвеолярного расстояния на беззубых фрагментах челюстей в случаях планирования имплантации, где необходима истинная объективная информация об этом расстоянии, определяющим высоту абатмента и толщину протетической конструкции. В тех случаях, когда расстояние от вершины альвеолярного гребня до антогониста будет превышать внутрикостную часть имплантанта, такое соотношение с точки зрения биомеханики не будет в пользу благоприятного прогноза. Для достижения соотношения 1,5 к 1,0 перед имплантацией потребуется предварительное проведение синуслифтинга или наращивания альвеолярной части кости.

Получение ОПТГ без разобщения зубных рядов межрезцовым фиксатором и получение истинного межальвеолярного расстояния в беззубых фрагментах челюстей позволяет рекомендовать нам эту методику для широкого применения в случаях планирования не только имплантации, но и при лечении различных форм деформации зубных рядов и ориентации протетической или окклюзионной плоскости.

Известный авторитет в области рентгенологии в стоматологии профессор Н.А. Рабухина утверждает, что ОПТГ с разобщенным прикусом необходимо для диагностики кариозных полостей. В остальных случаях челюсти должны смыкаться в привычной окклюзии (1989г.).

При обработке методики получения ОПТГ первоначально мы исспользовали качественный череп, предварительно промаркировав его свинцовыми дробинками диаметром в 3мм, закрепленными с помощью пластилина в основных измерительных точках (Or, Go, Gn, Sna и др. рис.№8).

Рис.8.

Изменяя положение черепа, режим съемки и другие параметры, мы достигли минимального искажения используемых маркеров и расстояния между ними по вертикали и горизонтали под контролем сравнительной оценки на черепе и ОПТГ.

В результате такого предварительного изучения мы добились максимального приближения к рекомендациям фирмы производителя и в последующих исследованиях придерживались избранному режиму получения ОПТГ, сохраняя его и при повторных снимках.

Расшифровка ортопантомограммы

В настоящее время ортопантомография рассматривается как основной объективный вид рентгенологического исследования при любых видах патологии зубочелюстной системы, представляющий максимальный объем информации в условиях минимального облучения пациентов. Однако, даже качественная ОПТГ требует определенных навыков ее расшифровки. Учитывая широкое применение этой диагностической методики в последние годы и отсутствие должного опыта ее чтения и интерпритации, особенно у начинающих исследователей, мы сочли необходимым изложить методику расшифровки ОПТГ более подробно. Это объясняется тем, что рентгенологи не сопровождают ортопантомограммы профессиональным описанием и оценку получаемой информации стоматологи производят самостоятельно, полагаясь на свой опыт.

В основу мы положили известную методику Н.А. Рабухиной, рекомендации других исследователей и свой 30-летний опыт.

ОПТГ представляет собой сложную для расшифровки рентгенограмму (рис.9), на которой ряд анатомических деталей искажается, изменяет свою форму и размеры.

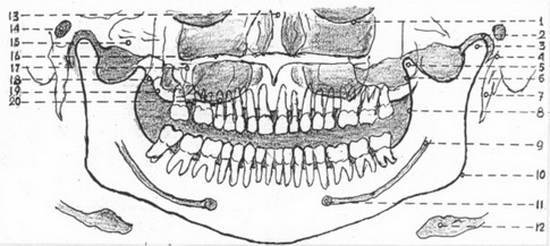

Рис.9. Схема ортопантомограммы

1. Нижний край орбиты. 2. Вершина суставной ямки. 3. Суставная головка нижней челюсти. 4. Глазерова щель. 5. Венечный отросток нижней челюсти. 6. Передне-боковая стенка верхне-челюстной пазухи. 7. Шиловидный отросток височной кости. 8. Внутренний край ветви нижней челюсти. 9. Нижне-челюстной канал. 10. Угол нижней челюсти. 11. Подбородочное отверстие нижне-челюстного канала. 12. Подъязычная кость. 13. Внутриносовая перегородка. 14. Наружный слуховой проход. 15. Скуловая дуга. 16. Твердое небо. 17 Скуловая кость. 18. Крыловидный отросток клиновидной кости. 19. Верхне-челюстной бугор. 20. Дно верхне-челюстной пазухи.

Все анатомические образования на ортопантомограммах увеличены как по горизонтали, так и по вертикали, однако их соотношения соответствуют истинным. Величина горизонтального увеличения преобладает над вертикальным и не совсем одинакова в центральных и боковых отделах челюстей. У большинства моделей аппаратов увеличение анатомических деталей в области центральных зубов, равны 20%, а в области нижнечелюстных углов достигают 30 – 35%.

На изображение верхней челюсти и верхнего зубного ряда наслаиваются две горизонтальные линии – тень корня языка, идущая плавным дугообразным изгибом вниз, которая пересекает нижние трети верхне-челюстных синусов, симулируя их затемнение, и тень твердого неба, располагающаяся выше первой, более интенсивная и менее изогнутая. Она переходит по краям в тень небной занавески, отбрасывающейся с обеих сторон ( рис. 10 ).

“Плотность” теневого изображения обеих челюстей на ОПТГ не однородна по вертикали. На уровне премоляров проходят воздушные полосы, создающие картину пониженной плотности костной ткани, которые не следует трактовать как проявление патологических изменений. Верхнечелюстные пазухи на стандартных ОПТГ отображаются одновременно и в прямой, и в боковой проекциях. На снимках видны как боковые, так и задние их стенки, отстоящие на расстоянии друг от друга. Височно – нижнечелюстные суставы также отображаются в косо – боковой, а не в истинно боковой проекции. Контуры костных элементов сочленений и рентгеновской суставной щели в горизонтальной плоскости вытянуты по сравнению с истинными. Такую же проекцию имеют ветви нижней челюсти и ее отростки, которые разворачиваются на плоскости рентгеновской пленки.

На правильно произведенной ОПТГ отображаются обе челюсти, венечный и мыщелковый отростки нижней челюсти, височно – нижнечелюстные суставы, придаточные пазухи и часть полости носа. Изображение зубов четкое, неискаженное по форме. Хорошо видны их полости, периодонтальные щели, особенно в зоне моляров и премоляров. Можно различить слой эмали покрывающей коронки, кариозные и другие дефекты. В альвеолярных отростках челюстей, в том числе и в межальвеолярных гребнях, виден ход костных балок, каналы интерсентальных артерий, участки резорбции, очаги пятнистого остеопороза. Легко обнаруживаются околокорневые кисты и гранулемы, линии перелома, очаги резорбции воспалительного и опухолевого характера, оссифицированные периостальные наслоения. Видны просвет и стенки нижнечелюстного канала, его отверстия, тени бугристостей на месте прикрепления мышц в области ветви нижней челюсти, скуло – альвеолярный гребень верхнечелюстной кости. Хорошо определяется взаимоотношение корней зубов и имплантантов с дном альвеолярной бухты (рис.11).

Только небные корни проецируются на фоне воздушного пространства пазух (рис.12). Более трудно прослеживается внутренняя стенка верхнечелюстного синуса, на которую наслаиваются передние отделы решетчатого лабиринта.

Межальвеолярные перегородки, как и на других видах рентгенограмм выявляются по медио – дистальным границам. Однако, сквозь тень коронок и шеек зубов, как правило, можно увидеть их щечно – язычные отделы, наслаивающиеся на тень зубов.

На стандартных ОПТГ стенки орбит, даже нижняя захватываются не всегда. Головки мыщелковых отростков на этих снимках меняют свою форму, их передний полуцилиндр кажется вытянутым в горизонтальном направлении и имеет выступ у переднего полюса, отображающий бугристость, к которой прикрепляется сухожилие боковой крыловидной мышцы. Эта бугристость редко видна на боковых томо и зонограммах. Необычная форма головок является следствием того, что они отображаются на ОПТГ одновременно в прямой и боковой проекциях. В отличие от боковых томограмм на ОПТГ выявляются не только нижние края тимпанической площадки, составляющие впадину сустава, но и ее дно. Таким образом, ОПТГ представляет дополнительные сведения о состоянии этого отдела сочленения, которые не дают никакие другие виды рентгенографии. Форма и высота бугорка на снимках передается правильно, а рентгеновская суставная щель вытягивается в медио – дистальном направлении и как бы вся смещается вперед от истинной суставной щели.

С помощью ортопантомографа можно получить и изолированное изображение височно – нижнечелюстных суставов. Для этого пациента устанавливают затылком к подбородочному упору. Если голову пациента установить наружным слуховым проходом в центр подбородочного упора, на снимке удается получить изображение прилегающего к упору височно – нижнечелюстного сустава в боковой проекции и зонограмму средних отделов лицевого черепа, скуловые и верхнечелюстные кости, орбиты, придаточные пазухи носа и его полость.

Грубые изменения костных элементов или “мягких” тканей височно – нижнечелюстного сустава достаточно четко обнаруживаются на ОПТГ, однако, при дисфункциях сочленения данная методика недостаточно надежна. В этом видное преимущество имеет боковая томо- или зонография.

Эффективно использование ортопантомографии в комплексе с другими рентгенологическими методиками при исследовании больных с различными типами деформации лицевого черепа, асимметрией лица и с расщелинами неба и альвеолярного отростка верхней челюсти.

Ортопантомография может быть использована и с целью краниометрии, особенно в сочетании с прямой и боковой телерентгенограммой головы (рис.12).

Возможность получения телерентгенограмм и ортопантомограмм в одном режиме и на одном аппарате так же является преимуществом этой методики.

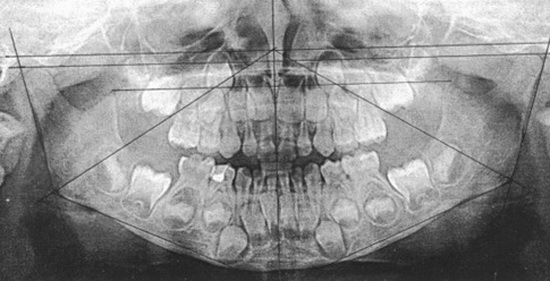

Низкая облучаемость пациентов в процессе панорамной томографии, благоприятное пространственное распространение рентгеновских лучей, при котором очень ограничены области тела, попадающие в сферу воздействия ионизирующего излучения, позволяют рекомендовать ее как наиболее безопасный способ исследования детей. ОПТГ отображает индивидуальные особенности формирования прикуса у детей и подростков – степень созревания и минерализации зачатков зубов, характер их прорезывания, выявляет дистонию и ретенцию зубов и зачатков, аномалии их формы и размеров, позволяет определить степень формирования корней, выявить вовлечение в процесс фолликулов постоянных зубов при периодонтите временных. На таких снимках легко сопоставляются размеры альвеолярного отростка и мезиодистальной ширины коронок непрорезавшихся зубов, что позволяет прогнозировать возможности их прорезывания (рис.13).

На ОПТГ объективно отображаются взаимоотношения корней зубов с верхнечелюстными пазухами и нижнечелюстным каналом. Исключение составляют лишь небные корни, тени которых видны только на фоне воздушных полостей синусов.

Особую диагностическую ценность и широкое применение имеют ортопантомограммы при генерализованных пародонтитах. Они наиболее правильно позволяют оценить состояние костных отделов пародонта в норме и при патологии, являясь объективным способом регистрации истинной высоты межальвеолярных перегородок. Четко определяются зоны резорбции замыкающих пластинок, участки остеопороза и разрушения костной ткани. Их характеристика дает возможность определять не только количественную сторону поражения, но и активность костных изменений. Преимуществом ОПТГ является возможность оценить состояние пародонта и периодонта на фоне особенностей межзубных контактов.

При вторичной адентии на ОПТГ выявляют характер функциональной перестройки костной ткани, полноту восстановления костных структур в лунках удаленных зубов как в зоне костной пластинки, так и появление замыкающих пластинок под базисом правильно сконструированных протезов.

Большое диагностическое значение в сочетании с другими рентгенографическими методами исследования имеют ОПТГ при выявлении различных новообразований и диспластических поражений челюстей. Они позволяют прослеживать распространение новообразований из челюстных костей в мягкие ткани подчелюстной области, в зону челюстно – язычного желобка и боковые отделы глотки. При воспалительных поражениях ОПТГ помогают диагностировать первичный очаг поражения и выявить патологические изменения вокруг зубов, подлежащих хирургическому лечению, констатировать развитие остеомиелита или гайморита. Кроме того, ОПТГ можно и целесообразно использовать для поиска малосимптомных одонтогенных и неодонтогенных заболеваний челюстно – лицевой области.

Авторы: Аржанцев А.П., Свирин В.В.

как: артериальная гипертензия, ИБС: стабильная стенокардия и аторосклеротический кардиосклероз. Кроме того, среди таких пациенток распространены заболевания других органов и систем: щитовидной железы, печени, почек, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Поэтому лечение данных пациенток должно быть строго индивидуальным с учетом сопутствующей патологии. Литература

1. Архипова Л.В., Гуревич М.А. Особенности патогенеза и лечения артериальной гипертензии у женщин // РМЖ. — 2015. — № 15. — С. 870.

2. Бойцов С.А., Баланова Ю.А., Шальнова С.А. и др. Артериальная гипертония среди лиц 25-64 лет: распространенность, осведомленность, лечение и контроль. По материалам исследования ЭССЕ // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2014. — Т. 13. — № 4. — С. 4-14.

3. Конышко Н.А. Факторы артериальной гипертензии у женщин репродуктивного возраста // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. — 2014. — Т.13.- № 1. — С. 47-50.

4. Крикова А.В., Конышко Н.А. Мнение специалистов о гипотензивных препаратах, применяемых у беременных женщин // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. — 2014. — Т. 13. — № 1. — С.55-59.

УДК 616-78

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИСКАЖЕНИЯ НА ОРТОПАНТОМОГРАММАХ Ротова А.А.

Научный руководитель — ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Я.Н. Харах

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Россия, 127473,Москва, ул. Делегатская д.20/1 Angelina. rotova@yandex.ru Ротова Ангелина Алексеевна

Резюме. Данное исследование проводилось на пяти ортопантомографах разных фирм с использованием макета, на котором были закреплены металлические маркеры, для определения возможных погрешностей метода ортопантомографии.

Ключевые слова: ортопантомограмма, погрешности исследования, маркёры, зона выделения. DETERMINATION OF THE DEGREE OF DISTORTION ON ORTHOPANTOMOGRAMS Rotova A. A.

Scientific adviser — assistantKharakhY.N.

Moscow State Medical University and Dentistry, 20/1, Delegatskaya St, Moscow, 127473, Russia

Abstract. This study was conducted on five orthopantomographs of different firms using a mock-up on which metal markers were

fixed to determine possible errors in the orthopantomography method.

Key words: orthopantomogram, inaccuracies in the study, markers, selection area

Введение. На сегодняшний день рентгенография является достаточно распространённым методом исследования, благодаря его доступности. Данный метод позволяет проводить комплексную диагностику зубочелюстной системы, и планировать лечение. Однако планирование лечения в полной мере затрудненно, из-за возникновения искажений истинных размеров объектов. Возникновение искажений, при получении рентгеновских снимков сопряжено с расположением и наклоном объекта относительно излучателя и датчика, и их параллельности относительно друг друга. Для минимизирования искажения необходима параллельность между излучателем, объектом исследования и датчиком (пленкой). Наиболее соответствующим перечисленным параметрам методом рентгенологического исследования, при котором соблюдается строгая параллельность между датчиком и излучателем, а объект исследования позиционируется и находится на определенном фокусном расстоянии является панорамная зонограмма (ортопантомография). При панорамной томографии источник излучения и приемник изображения движутся относительно объекта по определенным траекториям, а фокус движется по траектории, соответствующей линии положения зубных рядов в передней окклюзии образуя «выделенный слой» (слой сфокусированного изображения, зона выделения). Траектория движения фокуса соответствует среднестатистическим размерам зубочелюстных дуг и запрограммирована в ортопантомографах. Зона выделения представляет собой U-образно изогнутую по горизонтали плоскость, расположенную вертикально, и соответствует форме челюстей. Толщина выделенного слоя, в среднем, до 1 см во фронтальном отделе и 1,5-3 см в боковых отделах челюсти. Таким образом, рентгенологическое изображение объектов исследования расположенных в данной зоне выделения имеют минимальное искажение, благодаря чему возникает возможность проведения расчетов на ортопантомограммах, что увеличивает диагностическую ценность и позволяет врачу-стоматологу проводить более точное планирование лечения пациентов. Однако данные литературных источников, относительно степени искажения объектов на ОПТГ, значительно разнятся, поэтому вопрос целесообразности измерений объектов на ортопантомограммах остается открытым.

Целью настоящей работы явилось определение степени искажения метода ортопантомографии при различном позиционировании объекта в зоне выделения.

Методика. Для определения возможных погрешностей метода ортопантомографии использовались металлические шарики, диаметром 5 мм, которые были зафиксированы на макете, соответствующему зоне выделения, в определенных точках, располагающихся в ней. Данные точки соответствуют проекциям центральных резцов, клыков, первых премоляров, первых моляров. Поскольку зона выделенного слоя соответствует усредненному значению

челюстей, маркеры устанавливались с учетом следующих значений: среднее расстояние между первыми молярами по Linder — Hart, равное 46 мм; среднее расстояние между первыми премолярами по Linder — Hart — 36 мм; межклыковое расстояние по Слабковской А.Б., равное 30 мм; среднее значение длины апикального базиса по Снагиной Н.Г. — 40 мм до первых моляров, 20 мм до первых премоляров, 10 мм до клыков.

Рис.1 Макет с металлическими маркерами.

Исследование проводилось на ортопантомографах: Kodak 8000 C/Trophy TROPHYPAN, с программным обеспечением Kodak Dental Software 6, 12, 32, 0; Planmeca ProMax с программным обеспечением Planmeca Dimexia Pro; на двух ортопантомографах Cranex Novus e, с программным обеспечением Digora for Windows 2.8; Полученные панорамные снимки были сохранены в формате .rgv, затем их загружали в программу KODAK Dental Imaging Software. После предварительной калибровки в программе производилось измерение маркеров. Осуществлялась сравнительная характеристика технических данных ортопантомографов для сопоставления полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования выявлено незначительное искажение в зоне, соответствующей боковой группе зубов, и наибольшее искажение в группе, которая соответствует передней группе зубов. Это объясняется тем, что в процессе съёмки области моляров фокус движется практически линейно, и моляры, действительно, отображаются в прямой проекции без заметных проекционных искажений. Однако в области премоляров и фронтальных зубов фокус движется по дуге, форма которой очень редко совпадает с формой зубных рядов одновременно нижней и верхней челюсти, поэтому на большинстве снимков в этой области наблюдается эффект суммации проксимальных поверхностей зубов.

1. При правильном позиционировании объекта исследования погрешность для вертикальных и горизонтальных измерений в проекции боковых групп зубов является незначительной, что не влияет на информативность исследования.

2. Значения переднего отдела не имеют практической пользы, так как данные полученных измерений сильно отличаются от реальных, что связано с технологией получения ортопантомограммы.

3. Для проведения измерений объектов на ортопантомограммах наиболее достоверные данные были получены на (программное обеспечение Kodak Dental Software 6, 12, 32, 0).

С

Рис. 2. Измерения маркеров на ортопантомограмме, полученной на ортопантомографе Kodak 8000 C/Trophy TROPHYPAN.

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что искажения изображения, обусловленные принципом получения ортопантомограмм, разнятся из-за использования различных моделей ортопантомографов и программ, а также они увеличиваются при неточном соблюдении методики съёмки. Ортопантомографию можно

использовать для диагностики и дальнейшего планирования лечения, при этом необходимо следить за правильным позиционированием объекта исследования.

Литература

1. Д.В. Рогацкин «Панорамная томография зубных рядов». Методические рекомендации — издательство «Человек», Санкт Петербург, 2010.

2. Н.Н. Потрахов, А.Ю. Грязнов Технология микрофокусной рентгенографии в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии //Биотехносфера. — 2009.

3. Р.Г.Хафизов, А.К. Житко, Д.А. Азизова, Ф.А. Хафизова, А.Р. Хаирутдинова «Стоматологическая радиология». Учебно-методическое пособие. Казань, 2015.

4. Accuracy of linear and angular measurments on panoramic radiographs taken at various positions in vitro. //European Journal of Ortodontics. — 2002. — P.43-52.

5. An evaluation of dental radiograph accuracy in the measurement of enamel thikness. F.E. Grine, N.J. Stevens, W.L. Jungers. //Archives of Oral Biology. — 2001. — N46. — P.1117-1125.

6. Evaluation of the precision of dimensional measurements of the mandible on panoramic radiographs Journal Title. //Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology.

7. Object position and image magnification in dental panoramic radiography: a theoretical analysis. //Dentomaxillofacial Radiology. — 2013. P.42.

8. Measurments of tooth length in panoramic radiographs. 1: The use of indicators. C. Thanyakarn, K. Hansen, M. Rohlin and Akesson. Dentomaxillofac. Radiol. 1992,

УДК-615.46

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗРАБОТКЕ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Рузин И.А.1,Бозо И.Я.2’3′ Дробышев А.Ю.1′ Деев Р.В.34 Научный руководитель- д.м.н., профессор Дробышев А.Ю.

1ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России Россия,127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1

2Государственный научный центр Российской Федерации «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна» ФМБА России,Москва

3 ООО «Гистографт «, Москва

4 Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова, г.Рязань vankaruz@gmail.ru — Рузин Иван Алексеевич

Резюме: Ген-активированные остеопластические материалы являются новым поколением материалов для восстановления целостности костной ткани. В данном исследовании были рассмотрены и проанализированы мировые данные по применению и исследованию данных материалов. Полученные данные позволяют говорить о том, что данная группа материалов весьма эффективна и должна в дальнейшем исследоваться в экспериментальных и клинических условиях.

Ключевые слова: ген-активированные матрицы, генная терапия, костная тканевая инежнерия. USE OF GEN-ACTIVATED OSTEOPLASTIC MATERIALS FOR BONE REGENERATION

Ruzin I. A., Bozo I. Ya. ,Drobyshev A. Yu., Deev R. V. Scientific adviser: Doctor of Medicine, professor Drobyshev A. Yu.

A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry 20/1, Delegate st., Moscow, 127473, Russia

Abstract. Gen-activated osteoplastic materials are the new generation of materials for bone substitute. The article presents an analysis of world research data on application of the materials. The, obtained data make it possible to conclude that the described materials are highly effective and should be studied under the experimental and clinical conditions in the long term. Keywords: gen-activated matrices, gen-activated bone substitute, bone gene therapy, bone tissue engineering Введение: Остеопластические материалы являются высоко востребованными медицинскими изделиями. По данным литературы, за 2014 год в мире было проведено более 2 млн операций с использованием остеопластических материалов. Главным недостатком большинства разрешенных для клинического применения в России остеопластических материалов является то, что они обладают только остеокондуктивными свойствами, так как не содержат биологически активных веществ, способных оказать стимулирующее влияние на репаративный остеогенез (живых клеток, факторов роста, генных конструкций, их кодирующих). В связи с этим актуальным остается вопрос создания материала, который на ряду с остеокондуктивными свойствами будет обладать еще и остеоиндукцией. На данный момент наименее изученными остаются изделия, содержащие генные конструкции, поэтому определение уровня исследований в области их разработки является важным аспектом формирования прогноза по их применению в клинической практике.

Цель: Подробно описать современный уровень исследований в области разработки ген-активированных остеопластических материалов для формулировки прогноза определения перспектив внедрения первых медицинских изделий данного класса в клиническую практику.

Показания и ограничения к проведению ортопантомограммы. Преимущества и недостатки читайте далее

Содержание:

- Зачем нужен панорамный снимок

- Какое используется оборудование

- Какие показания и существуют ли ограничения к процедуре

- Какие особенности получения панорамного снимка у детей

- Представляет ли процедура ОПТГ опасность для здоровья

- Как происходит цифровая ОПТГ

- Можно ли самостоятельно расшифровать панорамный снимок

- Существует ли альтернатива ортопантомограмме

- Итоги

Панорамный снимок зубов позволяет получить двухмерное изображение верхней и нижней челюстей в разрезе. Рентгеноскопическое обследование дает возможность детального изучения не только их анатомических особенностей, но и исследовать состояние мягкой и костной тканей, зубов, черепно-лицевых костей и суставов, гайморовых пазух и смежных областей. Используемое оборудование не представляет угрозы для здоровья, так как лучевая нагрузка на организм пациента минимальная. Так ли это на самом деле? Прислушаемся к мнению эксперта.

Зачем нужен панорамный снимок

Ортопантомограмма (ОПТГ) — это панорамный снимок зубочелюстной системы, выполненный на аппарате — ортопантомографе.

Панорамный снимок — информативный способ получения информации о состоянии сразу обеих челюстей и других анатомических структур, расположенных рядом с ними. Рентгеновский снимок визуализирует всю зубочелюстную систему пациента, что дает возможность поставить правильный диагноз и выбрать адекватную тактику лечения зубов, каналов и стоматологических заболеваний.

Рентгеновский снимок визуализирует:

- нарушения окклюзии;

- кариес на ранней стадии и скрытые кариозные полости;

- состояние периодонта;

- новообразования в виде кист, гранулем, фибром;

- воспалительные процессы, носящие скрытый характер, и их масштабы;

- десневые карманы;

- височно-нижнечелюстной сустав;

- ретинированные зубы;

- корневые каналы и качество их лечения;

- состояние придаточных носовых пазух;

- врожденные и приобретенные патологии.

Ортодонтическое лечение зубов, протезирование и имплантация не могут быть начаты без внимательного изучения панорамного снимка. Подбор наиболее подходящего места под импланты или наращивание костной ткани затруднительно без ОПТГ. Рентгеновский снимок необходим при лечении или удалении зуба мудрости, так как дает полную картину о месте и положении элементов, а также позволяет обнаружить скрытый кариес.

Какое используется оборудование

Долгое время для получения панорамного снимка зубов использовались пленочные аппараты. Сейчас на их смену пришло более современное цифровое оборудование — ортопантомографы. В них для формирования изображения применяется специальное программное обеспечение, которое позволяет получать высокоточные и детализированные снимки. Высокая информативность ОПТГ дает возможность поставить точный диагноз и сводит вероятность ошибки к минимуму.

Какие показания и существуют ли ограничения к процедуре

ОПТГ назначается в следующих случаях:

|

Показания |

Цель |

|---|---|

|

Ортодонтическое лечение |

Определяется состояние корневой системы для выбора оптимального метода исправления прикуса. |

|

Комплексная диагностика |

Полученная информация используется для подтверждения диагноза, выявления малейших проблем и развития скрытых воспалительных процессов. |

|

Оперативное вмешательство |

Оценка состояния рядом расположенных зубов и расположения корней, масштабов воспалительных процессов, наличие переломов и травм. |

|

Назначение и проведение адекватного лечения |

Определение источников инфекции, особенно скрытых. |

|

Диагностика и лечение пародонтита |

Получение информации о глубине пародонтальных карманов и определение степени тяжести пародонтита, участков разрушения и резорбции костной ткани. |

|

Имплантация |

Предметом изучения служит костная ткань, что позволяет выбрать оптимальную модель импланта и места вживления. Полученная информация в ходе исследования дает возможность определить целесообразность наращивания челюстной кости. |

|

Трудное прорезывание зубов мудрости |

Оценка риска нанесения вреда соседним зубам и присоединения инфекции. |

Следует отметить, что процедура абсолютно безболезненная, не требует много времени и не сопровождается дискомфортом. Она назначается не только взрослым, но и детям.

Существуют ограничения для некоторых категорий пациентов:

- Беременные женщины на первом и последнем триместре. ОПТГ назначается в экстренных случаях с разрешения врача-гинеколога.

- Кормящие мамы. В период лактации рекомендуется проконсультироваться с врачом.

- Пациенты до 3 лет. Требуется предварительная консультация с педиатром.

Мнение эксперта:

«Вопрос безопасности при проведении ОПТГ остро стоит у беременных, поэтому не раз приходится на него отвечать будущим мамам. Безусловно, облучение в период развития плода может оказать негативное влияние и привести к мутации. Однако радиация нас окружает повсюду, поэтому если даже не подвергаться облучению при использовании рентгеновского аппарата, ее не избежать. Следует понимать, что допустимый уровень лучевой нагрузки для организма человека составляет 3 мЗв, а при получении панорамного снимка – 0,02-0,03 мЗв, то есть на два порядка ниже.

Тем не менее при проведении процедуры необходимо соблюдать определенные правила. Во первых, лучше отказаться от прохождения обследования на устаревшем пленочном оборудовании и предпочесть современные компьютерные томографы. Лучевая нагрузка последних в 10 раз ниже, чем у первых. Во-вторых, необходимо обеспечить защиту груди и живота от излучения. Защитный фартук не пропускает рентгеновское излучение и обязательно должен использоваться при обследовании. В третьих, врач должен быть предупрежден не только о положении женщины, но и иметь информацию о точном сроке беременности. Беременным делать панорамный снимок зубов можно, но с использованием современной аппаратуры.»

Эдуардо Сорджи,

хирург-имплантолог, доктор медицины Федерального Университета San Paulo.

Стаж работы более 17 лет.

Какие особенности получения панорамного снимка у детей

ОПТГ в детской стоматологии имеет особое значение, так как позволяет:

- обнаружить зачатки постоянных зубов;

- дает возможность оценить правильность формирования зубов;

- диагностировать адентию;

- выявить аномалии прикуса.

Обследование требует от пациента неподвижности, поэтому его назначают с 5-6 лет. В более раннем возрасте сложно выполнить это условие, поэтому для получения панорамного снимка зубов у самых маленьких пациентов используют режим экспонирования.

Панорамный снимок детям. Источник: YouTube-канал Всяимплантация.рф

Представляет ли процедура ОПТГ опасность для здоровья

Родители маленьких пациентов и взрослые обеспокоены тем, что в ходе исследования происходит облучение. Их опасения напрасны, так как при проведении ОПТГ лучевая нагрузка минимальна и не способна нанести вред здоровью. Более полную картину позволяет получить сравнительный анализ доз излучения, представленный ниже в виде таблице.

Величина лучевой нагрузки в различных случаях:

|

Воздействие облучения |

Доза (микрозиверт) |

|---|---|

|

Доза облучения при прицельном снимке на визиографе (GXS-700) |

5 мкЗв |

|

Доза облучения при ортопантомограмме зубов (ОПТГ, панорамный снимок) на Kodak 90003D |

35 мкЗв |

|

Доза облучения при 3D томографии зубов (КТ) двух челюстей на Kodak 90003D |

60 мкЗв |

|

Доза облучения при флюорографии грудной клетки |

80 мкЗв |

|

Максимально допустимая в РФ годовая доза облучения при проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур |

1000 мкЗв |

|

Доза облучения при трехчасовом перелете на современном авиалайнере |

10 мкЗв |

|

Доза облучения при проживании в бетонном или кирпичном доме в течение года |

80 мкЗв |

|

Доза облучения при естественном годовом фоновом ионизирующем излучении |

2400 мкЗв |

Допустимые дозы облучения при получении панорамного снимка:

- взрослые — 55 мкЗв;

- дети до 15 лет — 24 мкЗв.

Таким образом, современное цифровое рентгеновское оборудование полностью соответствует нормам, пленочное – оказывает несколько большую лучевую нагрузку.

Допустимая частота получения панорамных снимков определяется в соответствии с максимально допустимой дозой облучения взрослого человека в год, которая составляет 1000 мкЗв.

Очевидно, что ОПТГ — абсолютно безопасная и безвредная процедура, однако она может оказать негативное влияние на организм, ослабленный хроническими заболеваниями. Превышение допустимой лучевой нагрузки при проведении рентгеновского обследования у самых маленьких пациентов категорически запрещено.

Как происходит цифровая ОПТГ

Перед началом процедуры врач просит снять с себя изделия из металла. Это объясняется тем, что особенности работы аппаратуры требуют, чтобы на пациенте не было металлических предметов, которые могут исказить результаты исследования.

Затем пациенту указывают место, на котором он должен находиться во время обследования и предлагают надкусить специальную пластину для обеспечения неподвижности челюстей. После этого включается ортопантомограф, подвижная часть которого начинает вращаться, совершая обороты вокруг головы. Длительность процедуры не превышает половины минуты и зависит от типа и модели оборудования.

Формирование изображения происходит на пленочном носителе (для устаревшей техники) или в цифровом виде с помощью специального программного обеспечения. При необходимости снимок можно распечатать.

Можно ли самостоятельно расшифровать панорамный снимок

Некоторые пациенты интересуются содержанием снимка и делают попытки их расшифровки самостоятельно. Следует понимать, что при отсутствии определенных знаний в соответствующей области медицины, сложно понять результаты ОПТГ — такая задача по силам квалифицированному врачу.

Результаты обследования, проведенного в профильном диагностическом учреждении, сопровождаются подробными пояснениями специалиста, поэтому у пациента нет необходимости углубляться в изучение строения челюстно-лицевого аппарата.

Выбери врача-стоматолога, который работает в твоем городе в нашем каталоге.

Существует ли альтернатива ортопантомограмме

Для получения ОПТГ используется компьютерный томограф. Аналогичное оборудование применяется при телерентгенографии и томографии. Выбор того или иного вида обследования зависит от особенностей проблемы, которую необходимо решить.

Основные отличия методов заключаются в следующем:

- Ортопантомограмма. Позволяет получить двухмерное изображение челюстей.

- Телерентгенография. На снимке представлена вся черепная коробка в двух проекциях: фас и профиль. Назначается при необходимости хирургического вмешательства и ортодонтии.

- Томография. Трехмерное изображение позволяет увидеть как костные, так и мягкие ткани. Информация представляет ценность при решении хирургических вопросов и имплантации.

Выбери клинику, где делают панорамный снимок здесь

Итоги

Качественная диагностика стоматологических заболеваний за исключением незначительных проблем практически невозможна без рентгенографии. Ценность методики подтверждена экспертным сообществом, которое выделяет следующие ее преимущества:

- Высокая оперативность получения информации. Для формирования изображения требуется всего пара минут.

- Функциональность современной аппаратуры. Траектория и высота излучателя регулируется в широком диапазоне, что делает возможным проводить диагностику самых маленьких пациентов и инвалидов-колясочников.

- Безопасность. Лучевая нагрузка находится на минимальном уровне и не представляет угрозы для здоровья пациентов.

- Качественные и точные результаты обследования.

- Исследуемый участок может быть тщательно изучен за счет высокой четкости изображение, которое можно приблизить на мониторе компьютера.

Ортопантомограмма позволяет получить плоское двухмерное изображение, что может привести к некоторому искажению размеров исследуемых объектов: зубов, каналов и костной ткани. Отклонения от действительных размеров могут составлять 15-30%, что является недостатком метода. Более точное изображение можно получить при проведении компьютерной томографии.

Материал подготовил Сергей Хорош

Похожие статьи:

- Ультраниры: новое поколение микропротезов для зубов

- Как предотвратить и лечить пародонтит правильно

- Имплантация сразу после удаления зубов за 1 день

Перед удалением зуба, лечением стоматологических операций врач отправляет пациента сделать панорамный снимок зубов или ортопантомограмму (ОПТГ). Это изображение костной и мягкой ткани зубочелюстной системы, по нему врач может определить состояние зубного ряда, надкостницы, выявить истинную причину заболевания. Метод очень полезен, так как внешний осмотр дает всего лишь 50%-ю информацию.

Что показывает ортопанорамное фото

Снимок ОПТГ зубов дает наглядную картину состояния корней зубов и надкостницы, по которой удобно проводить полную диагностику и лечение.

Кариес на панорамном снимке

С помощью панорамного фото можно выявить:

- скрытые от глаз кариозные поражения;

- опухоли, кисты, гранулемы;

- патологии корневой системы;

- поражения околокорневого пространства;

- состояние коронок и пломб;

- трещины, переломы, атрофические процессы;

- горизонтальные и непрорезавшиеся зубы мудрости;

- глубину десневых карманов;

- врожденные патологии.

Панорамный снимок челюсти – это изображение, выданное цифровым аппаратом. Его можно распечатать в виде фотографии, просмотреть на мониторе и даже отправить коллегам посредством интернета.

Когда направляют на ОПТГ

Ортопантомограмма или панорамный снимок зубов делается в следующих случаях:

- перед удалением корня с целью предотвращения осложнений;

- при лечении пародонтоза для определения группы заболевания;

- при диагностике челюстных новообразований;

- при флюсе;

- в ортопедической практике, к примеру, когда нужно установить брекеты;

- при травматическом повреждении челюсти;

- при диагнозах невыясненной этиологии.

Рентгенограмма помогает ортодонту оценить состояние костной и мышечной системы ротовой полости, произвести своевременное лечение при выявлении каких-либо отклонений. А также обследовать гайморовы пазухи при синусите и гайморите.

Рентгенография показана перед удалением зубов, так как на пленке просматриваются корни, состояние десен за зубным рядом. Своевременное выявление патологии поможет избежать осложнений, поэтому нельзя вырывать зубы без предварительного панорамного снимка, особенно зубы мудрости.

Стоматологические материалы содержат состав, который при съемке выделяется контрастом. Делается это для того, чтобы можно было отследить форму пломбировочного материала. Снимок зуба на пленке помогает выбрать правильное лечение, позволяет составить полную картину о состоянии нижнечелюстного канала, верхнечелюстных пазух и носовых ходов. У врача есть возможность определить положение носовой перегородки. Если она искривлена, то велика вероятность хронического или аллергического риносинусита.

ОПГ дает ясное представление о состоянии зубочелюстной системы пациента. Поэтому она необходима для качественной диагностики заболеваний. При продолжительном лечении ОПТГ делают несколько раз для наблюдения за процессом выздоровления.

Выполнение процедуры

Напрасно пациенты пугаются, когда слышат, что их посылают сделать панорамный снимок. Эта абсолютно безболезненная и быстрая процедура намного безопаснее, чем рентген. Цифровая ортопантомограмма выполняется в течение 30 сек, через 5 минут будет готово изображение на пленке.

Проблем с ортопантомограммой в крупных городах не возникает, так как современные стоматологические клиники оснащены необходимым оборудованием. Однако его высокая стоимость делает обследование недоступным в мелких населенных пунктах, поэтому многие пациенты все еще не могут сделать ортопантомограмму для полноценной диагностики заболевания.

Для получения томограммы пациенту нужно:

- освободить голову и шею от всех металлических предметов и украшений;

- расположиться внутри ортопантомографа;

- надеть фартук;

- зажать во рту трубку из пластика, сомкнув губы;

- обхватить ручки ортопантомографа;

- зафиксировать позу на некоторое время.

Аппарат делает круговой оборот вокруг головы пациента и выводит готовое изображение на экран. Уже через несколько минут можно получить распечатанную фотографию.

Основные преимущества процедуры

Ортопантомография зубов имеет много преимуществ:

- Высокий уровень безопасности: облучающая доза намного меньше чем при рентгенографии, что позволяет делать снимок многократно. Процедура безвредна для детей и пожилых людей.

- Быстрота получения конечного результата.

- Возможность передачи изображения через интернет.

- Качество изображения позволяет выявить заболевание на ранних стадиях развития.

- Просмотр на мониторе облегчает врачу процесс диагностики и лечения: ортопанорамный снимок можно увеличивать для детального рассмотрения отдельных участков.

- Регулируемая высота излучателя помогает подстраивать аппарат под любого пациента, будь то ребенок или инвалид в коляске.

Отдельные недостатки

Показания к ортопантомографии имеют некоторые ограничения. Беременным женщинам проходить процедуру не рекомендовано, как и любое другое рентгенологическое обследование. Ограничения накладываются и на кормящих матерей. В раннем младенческом возрасте послать на ОПГ может только ортодонт.

Процедура противопоказана и людям с тяжелой формой сахарного диабета, заболеваниями щитовидной железы, почечной недостаточностью, аллергией на йод, с эпилепсией.

Обычно врач клиники проводит опрос на наличие какого-либо противопоказания. Если этого не произошло, пациент должен рассказать об отклонениях в здоровье самостоятельно.

Насколько безвредно ОПТГ

Допустимая доза рентген облучения для человека по санитарным нормам составляет 1,0 м3в. А мощность облучения при ортопантомограмме не превышает 0,02 м3в, почти такую же дозу получает пассажир самолета во время полета.

Этот вид исследования предпочтительнее, чем рентгеновский метод. Все рентгенологические процедуры должны фиксироваться в медицинской карте, учет ведется, чтобы количество сеансов не превысило допустимый уровень.

Расшифровка ортопантомограммы

ОПТГ в стоматологии – это возможность диагностики скрытых от глаз участков полости рта: корней зубов, тканей десен. Врач, глядя на обзорный снимок зубов, сразу же определит состояние корней, челюсти пациента, обнаружит патологию и исходя из результата назначит правильное лечение. Панорамное фото бесценно для ортодонтии, так как упрощает диагностику многих стоматологических заболеваний.

Для рядового пациента панорамный снимок сплошная тайна, но его можно расшифровать. ОПТГ расшифровка не так уж сложна. Сначала нужно обратить внимание на изображение на пленке: челюсть должна иметь «смеющийся» вид. Если зубной ряд имеет вид печальной улыбки, это говорит о некачественном снимке, глядя на него, вряд ли удастся провести правильную диагностику заболевания.

Ортопантомограмма показывает изображение челюсти, но не в зеркальном отражении. Ее нужно рассматривать как принадлежащую другому человеку. Это значит, что изображение левой стороны будет находиться справа, а правой – слева.

Классификация зубных рядов расшифровывается в виде нумерации, но не обычной. Дело в том, что зубной ряд на снимке поделен на четыре сегмента. Правый верхний – это десятки, левый верхний – двадцатки, тридцатки – нижний левый, сороковки – нижний правый. Нумерация начинается с центральных резцов. Верхний правый центральный резец обозначается номером 11. Зуб мудрости в нижнем правом ряду имеет 48-й номер. Усвоив эту премудрость, можно приятно удивить врача, упомянув о нумерации.

Детская ортопантомограмма

Ортопантомограмма или ОПТГ может быть назначена детям для получения картины роста зубов. Периодическое рентгенологическое исследование поможет выявить отклонения в формировании зубных рядов, вовремя взяться за исправление прикуса. Панорамный снимок разрешено делать детям старше 5-летнего возраста.

Послеоперационная ОПТГ

В современных клиниках стоматологии панорамный снимок челюсти делается как до операции, так и после нее. В первом случае он необходим для получения сведений о состоянии челюстей и выбора оптимального метода лечения, а в послеоперационный период – чтобы проконтролировать процесс выздоровления.

Благодаря обзорному снимку стоматолог отслеживает изменения здоровья пациента, отмечает улучшения, предупреждает осложнения в процессе заживления.

Стоимость рентгенологического обследования невысока, к примеру, в Москве оно обойдется примерно в 1 тыс. рублей.

Это довольно информативное исследование. На ОПТГ хорошо видны очаги глубокого кариеса и пульпита, состояние ранее пролеченных зубов, пародонтальные карманы, скрытые воспаления в кости, различные дефекты, новообразования, кисты, гранулемы и т.д. Для постановки диагноза, первичной диагностики, контроля, а также некоторых видов стоматологического лечения этого более чем достаточно.

Почему ОПТГ мало для комплексной имплантации?

Главный минус панорамного снимка – двумерное изображение. Во время исследования рентген-лучи проходят сквозь объект и делают одну плоскую «фотографию». Раньше такие снимки действительно распечатывали на пленке. Сейчас их можно посмотреть на мониторе компьютера, но принцип остался тот же – изображение видно только в одной проекции. Его можно увеличить и уменьшить, но нельзя «повертеть» и заглянуть внутрь тканей.

Отсюда и значительные потери информации:

- детали могут перекрывать друг друга,

- некоторые дефекты могут располагаться параллельно ходу рентген-лучей, поэтому остаются незаметными на снимке,

- часть изображения смазывается,

- пропорции челюстей искажены, ведь их естественные изгибы «выпрямляют»,

- невозможно оценить толщину, объем и плотность кости – видна только ее высота.

Но при имплантации критично знать все о качестве и размерах костной ткани. Ведь от этого зависит, насколько надежно в ней будет крепиться имплант.

Особенно это важно, когда планируется имплантация сразу всех зубов и применение методов немедленной нагрузки. Это априори сложные случаи – пациенты приходят с разрушенными и полностью утраченными зубами, хроническими воспалениями в полости рта, атрофированной челюстной костью. В таких условиях каждый миллиметр здоровой костной ткани на счету. А ОПТГ может скрыть до 50% важной информации. В основном именно по объему.

Преимущества компьютерной томографии перед ОПТГ

Вместо панорамного снимка перед имплантацией зубов должна проводиться компьютерная томография или, сокращенно, КТ. Это уже объемная (трехмерная, 3D) диагностика.

Вместо панорамного снимка перед имплантацией зубов должна проводиться компьютерная томография или, сокращенно, КТ. Это уже объемная (трехмерная, 3D) диагностика.

Это стандарт качественной диагностики даже для имплантации 1 зуба. А для планирования в сложных случаях, например, при подготовке к скуловой имплантации и стандартного КТ будет недостаточно – нужна максимальная детализация. В таких ситуациях стоматолог направляет пациента на МСКТ – мультиспиральную компьютерную томографию.

Высокоточные объемные снимки после проведения КТ можно рассмотреть со всех сторон только на мониторе в специальных программах. Фото: Smile-at-Once.ru.

КТ дает очень точную виртуальную копию челюстной системы пациента со всеми скрытыми особенностями, которые видны на 100% с любой стороны. Врач может увеличить, уменьшить, повернуть и буквально по срезам рассмотреть любые воспаления, полости, нетипично расположенные сосуды и нервы, участки рыхлой кости и т.д. Это позволяет с высочайшей точностью поставить диагноз и исключить противопоказания к имплантации зубов.

Но кроме диагностики КТ-снимки нужны и для планирования имплантации.

Трехмерные снимки помогают спланировать места установки имплантов, спроектировать будущий протез и т.д. Фото: Smile-at-Once.ru.

Данные КТ загружают в специализированные программы для моделирования лечения. Имплантологу КТ помогает подобрать подходящие модели имплантов и с точностью до миллиметра продумать их положение и наклон в кости, а после – создать реальные хирургические шаблоны-накладки, по которым операция пройдет точно по плану. Ортопеду данные 3D-снимка и расчеты имплантолога пригодятся, когда он будет создавать модель протеза – выбирать подходящую форму и вес с учетом распределения жевательной нагрузки.

Если вы готовы заплатить немалые деньги за восстановление зубов, вы однозначно хотите, чтобы они простояли без осложнений много лет. А для этого важно обращать внимание, насколько ответственно клиника и врачи подходят к подготовке. Подготовка к имплантации на основе ОПТГ-снимков должна вас насторожить – ведь этот способ не сводит риски к минимуму.