К 320-летию Азовских походов Петра Великого

Позволю себе продолжить тему Азовских Походов, не так давно начатую мной в связи с юбилеем событий. Итак, в 1695 году Пётр Первый, умело создав у турок впечатление, что собирается по примеру Голицына «воевать Крым», неожиданно явился с войском под Азовом. С ним, как сообщает А.Г. Брикнер, было 31 000 человек — войск «иноземного строя», в том числе и «потешные» полки — будущая Лейб-Гвардия, краса и гордость Русской Императорской Армии. Пётр был уверен в победе: во-первых, удалось добиться внезапности, во-вторых, с ним была отборная, как он считал, армия, совсем недавно успешно действовавшая в манёврах под Кожуховом, а в-третьих, русские войска уже как-то брали Азов — в царствование Михаила Фёдоровича.

Тем не менее, Первый Азовский поход Петра Великого кончился катастрофой. «Вернулись от невзятия Азова», — горько шутил по этому поводу Пётр. Не вдаваясь в излишние подробности, вкратце назову причины этого поражения.

1) При всём своём новаторстве и западничестве, Пётр пока оставался ещё в плену старомосковских представлений. И руководство армией доверил не специалистам, а лично преданным людям. Эти люди — в основном выходцы из Немецкой слободы — казались ему достаточно подготовленными для столь ответственной роли, между тем, их долгая жизнь в отрыве от Европы не способствовала усвоению ими действительно передовых приёмов в военном деле. Лефорт же вообще был легкомысленнейшим существом на свете.

Франц Лефорт

2) Единство командования в Первом Азовском походе не было должным образом обеспечено. Не полагаясь на собственный опыт, молодой царь совершенно логично создал нечто вроде коллегиального совещательного органа, чтобы в спорах между специалистами рождались действительно оптимальные решения. Увы, в учреждённой Петром «консилии» лишь Патрик Гордон был профессиональным военным. Между членами консилии — кроме Гордона, в её состав входили Лефорт и Головин — не было единодушия, зато в избытке наличествовало соперничество, изрядно вредившее делу. Пётр же был слишком молод и неопытен, чтобы своим ответственным решением останавливать споры и делать выбор из противоречащих друг другу мнений. Армия оказалась в буквальном смысле «без головы».

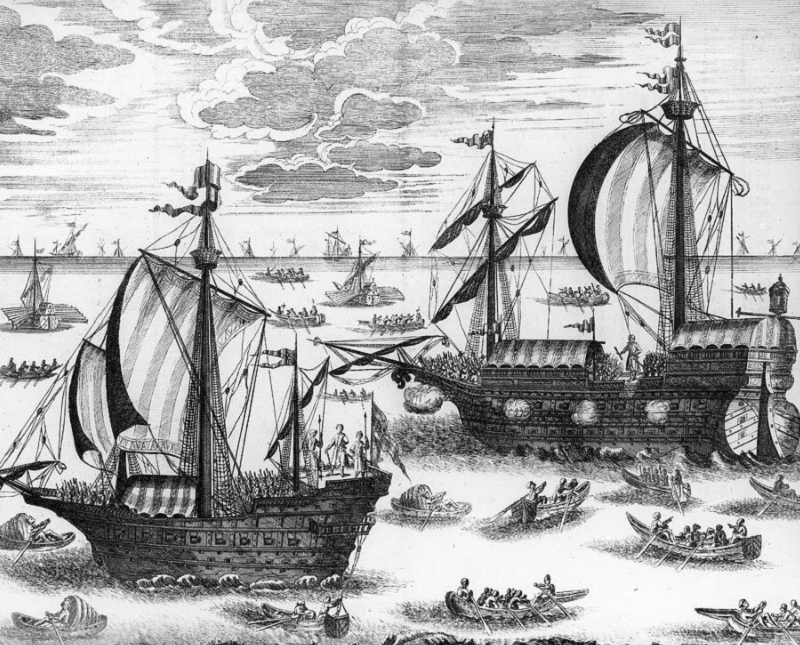

3) Россия во время Первого Азовского похода не имела собственного военно-морского флота и потому не могла воспрепятствовать снабжению крепости по морю. Блокады Азова не получилось — а в её отсутствие длительная осада превращалась в бессмысленную трату сил, времени, людей и денег.

4) Свою роль сыграло и явление, которое я в своё время охарактеризовал как «власовщину XVIII столетия». Точнее, в данном случае — протовласовщина столетия XVII-го. Раскольники-старообрядцы далеко не все подались в поволжские и архангельские леса разбойничать. Некоторые из них бежали за границу — в том числе осели и во владениях турецкого султана. Были раскольники и среди жителей Азова. И они, русские по крови, охотно и по доброй воле предложили свои услуги врагам Отечества. Эти раскольники совершенно свободно подбирались к русским позициям, выдавая себя за вернувшихся их разведки казаков, расспрашивали солдат и офицеров и обо всём, что узнавали, доносили азовскому паше. Про матроса Янсена, пользовавшегося доверием царя и перебежавшего к туркам, и говорить нечего.

Патрик Гордон

5) Непрофессионализм командования вёл к неоправданным потерям среди русских войск. А с учётом того, что во главе «консилии» из трёх генералов двое были иноземцами, армия очень быстро начала бредить изменой. Подобные настроения особенно усилились после того, как Пётр, вопреки настойчивым просьбам Гордона, отдал приказ взорвать подкоп, подведённый под крепостные стены. Гордон оказался прав — преждевременный взрыв не нанёс крепости никакого урона, зато русских солдат при взрыве погибла масса. Думаю, что Пётр в конце концов вынужден был смекнуть, что от Азова надо срочно отступать, пока войско не взбунтовалось и не покидало на багинеты всю оскандалившуюся «консилию».

Пётр Великий в старомосковском одеянии

Исправлять эти ошибки Петру пришлось год спустя во Втором Азовском Походе, который завершился полным успехом. Как знать — прояви Пётр меньше настойчивости, опусти он руки после этой первой, весьма болезненной неудачи — возможно, Россия так и не выбилась бы в число великих держав, а имя царя-западника, столь некстати отдавшего армию в руки необразованного швейцарца, оказалось бы прочно забыто в истории.

Азовские походы Петра I 1695 и 1696 годов — первые значительные политические свершения молодого царя, ставшие продолжением русско-турецкой войны начатой во время правления царевны-регентши Софьи Алексеевны.

Кратко о значении азовских походов — Петр I на практике убедился в чрезвычайной важности артиллерии и флота во время военных операций, особенно — при осаде приморских крепостей.

Для составления таблицы можно воспользоваться информацией ниже:

Причины и цели

- Крымское ханство представляло непосредственную угрозу — постоянные набеги разоряли южные границы России

- Турция отказала русским купцам в праве свободного плавания по Азовскому и Черному морям

- Походы В. В. Голицына на Крым не принесли результатов, поэтому Петр I решил взять Азов

- Азовская крепость — ключевой пункт в устье Дона, захват которого позволил бы закрепиться на побережье Азовского моря для дальнейшей экспансии в черноморскую акваторию

- Русское царство остро нуждалось в дополнительных морских торговых путях для развития экономики

- Петр I стремился проверить свои потешные полки в реальных боевых действиях

Итоги и результаты

- Первый азовский поход 1695 года не принес успеха — удалось лишь захватить башни на берегах Дона, преграждающие цепями выход кораблей в море

- Пётр I учел причины провала первого похода — отсутствие флота, плохую организацию войск и недостаток артиллерии

- Артиллерийские обстрелы и флот, отрезавший крепость от снабжения с моря во время второго азовского похода в 1696 году, вынудили турков сдать крепость Азов 19 июля

- В 1698 году в качестве базы русского флота в Азовском море был основан Таганрог

- Отправляясь в Великое посольство, Пётр I добыл себе славу победителя.

- Выход в Черное море ещё предстояло завоевать.

Первый азовский поход

Дата:

весна-2 октября 1695 года

Силы сторон:

Русское царство —

30 000 чел., ~150 орудий

Турецкий гарнизон Азова —

7 000 чел.

Для доставки войск, провизии, снаряжения и артиллерии на протяжении зимы и весны 1695 года на Дону строились различные транспортные суда — плоты, струги и морские лодки.

Весной 1695 года разделенная на 3 группы русская армия под командованием А. М. Головина, П. Гордона и Ф. Лефорта начала двигаться на юг. Сам царь Пётр I в данной кампании исполнял обязанности первого бомбардира и фактического главнокомандующего. Для эффективного противодействия крымским татарам на Днепре, к армии воеводы Шереметьева были приписаны казаки Мазепы.

Второй азовский поход

Дата:

весна-2 октября 1695 года

Силы сторон:

Русское царство —

70 000 чел. сухопутных войск,

~200 орудий,

2 крупных корабля, 23 галеры

и более 1300 мелких судов

Турецкий гарнизон Азова —

7 000 чел.

Турецкие татары —

60 000 чел.

Осмыслив причину неудачи предыдущей кампании Петр I всю зиму 1696 года потратил на подготовку ко второму походу. В январе верфи Воронежа и в Преображенском были заняты масштабным строительством кораблей. Построенные в Преображенском галеры везли в разобранном виде в Воронеж, где их вновь собирали и спускали на Дон. Более 25 тысяч посадских и крестьян были собраны по всей округе для строительства русской флотилии. Австрийские корабельщики были приглашены для руководства строительством и контроля. Для постройки кораблей были приглашены мастера из Австрии. Были сооружены 2 крупных корабля, 23 галеры и более 1300 стругов, барок и мелких судов.

Командование войсками также претерпело изменения: сухопутные войска разделили на три дивизии ( или «генеральства»): П. Гордона, А. М. Головина и Ригимона. Ф. Лефорт назначен командующим флотом.

Источник — сайт Wikipedia

Loading…

320 лет назад Петр I начал свою первую войну. В истории она запечатлелась под названием «Азовских походов». Строго говоря, Россия находилась в состоянии войны гораздо раньше, с 1686 г. – предшественница Петра у власти, его старшая сестра Софья вступила в «Священную лигу». Союз Австрии, Польши, Венецианской республики и Рима, сражавшихся против Османской империи. Фаворит царевны Голицын организовал два похода на Крым, но пользу они принесли только союзникам, отвлекли на себя неприятельские силы. А для русских походы обернулись катастрофическими потерями без каких-либо результатов.

В 1689 г. Софью свергли, но правительство фактически возглавила мать Петра, Наталья Кирилловна. Молодой царь по-прежнему занимался «марсовыми потехами» с Преображенским и Семеновским полками. Увлекся и «нептуновыми потехами», строительством кораблей в Переславле-Залесском на Плещеевом озере. Поехал к настоящему морю, в Архангельск… Его мать была женщиной осторожной, избегала резких поворотов – как бы не навредить. С союзниками не ссорилась, мир с турками не заключала. Но и на фронте активных действие не предпринимала.

Впрочем, затишье было обманчивым. Османы тоже не предпринимали наступательных операций, перебросили силы на других противников. Зато развернули интенсивное строительство крепостей. Раньше возле устья Днепра были две твердыни, Очаков и Кызы-Кермен. Теперь возводились еще пять: Аслан-Кермен, Таван, Мустрит-Кермен, Ислам-Кермен, Мубарек-Кермен. Крепости все ближе придвигались к царским владениям. Если русские будут наступать, на их пути вставали новые преграды. Но крепости служили и прекрасными базами для будущих турецких ударов.

А уж крымские татары резвились вовсю! Их загоны терроризировали Украину, отлавливая «живой товар», угоняя скот. Хан не оставлял без внимания и русскую оборону. В каком она состоянии? Как сказалась на ней перемена власти? Может быть, уже саму Россию получится грабить, как Украину? В 1692 г. хан вдруг вывел орду, двинулся к системам пограничных укреплений. Но у воеводы Белгородского разряда (округа) Бориса Шереметева служба была налажена образцово. Получив сведения о приближении татар, он мгновенно поднял войска и выступил навстречу с 40-тысячным корпусом. Хан счел за лучшее не принимать сражения. Повернул воинство куда полегче — опустошать Польшу.

В январе 1694 г. Наталья Кирилловна скончалась. Вот теперь-то началось самостоятельное правление Петра I, хотя он к власти никогда не готовился, сложным и многообразным вопросам государственного руководства не учился. Он даже толком не знал собственную страну… Между тем, война с Турцией «висела» на России. Союзникам крепко доставалось. Турки разбили австрийцев под Белградом. Крымцы и ногайцы совершенно разорили Польшу своими набегами. Польский король Ян Собесский принялся скандалить. Писал, что русские не вносят никакого вклада в общую борьбу. Шантажировал, что разорвет «вечный мир» с Россией, вместо этого заключит сепаратный договор с султаном, а у царя потребует вернуть утраченные Смоленск, Киев, Левобережную Украину.

Остаться один на один с турками и татарами было нежелательно. Но ведь они и русским угрожали, украинцев замучили набегами. А Петр с детства мечтал о воинских подвигах. Он решил драться по-настоящему. Осенью 1694 г. провел большие маневры, Кожуховский поход, а на 1695 г. наметил мощный удар. У царя нашлись умные советники, план составили блестящий. При Голицыне враги привыкли, что русские собирают большие армии и идут вдоль Днепра на Крым. А с Дона осуществляются отвлекающие операции. Теперь снова формировалась армия под командованием Шереметева, 100-120 тыс. человек. Она должна была отвлечь неприятеля на себя, двигаться на днепровские крепости.

А вторая армия в это время спустится по Дону и захватит Азов. Она была небольшой, 31 тыс., но Петр отобрал в нее лучшие части: Бутырский, Лефортовский, Преображенский, Семеновский полки, московских стрельцов. Их дополняли части Тамбовского разряда и донские казаки. Азов имел три линии мощных укреплений — земляной вал со рвом и палисадом, каменную стену с 11 башнями, внутренний замок. Крепость защищали более 100 орудий, выше по Дону турки построили две каланчи, перекрывшие реку цепями и артиллерией. Но гарнизон был небольшим, 3 тыс. человек, и расчет строился на внезапности — налететь, штурмовать, и десятикратное превосходство гарантирует победу. Чтобы быстрее двигаться, даже не стали брать тяжелых пушек.

Но расчеты перечеркнули грубейшие ошибки. Вместо одного командующего Петр назначил «консилию» из Лефорта, Головина и Гордона. Она должна была выносить совместные решения, а утверждал их царь. Хотя военный опыт Лефорта ограничивался уровнем младшего офицера, а у Головина такового не было вообще. О планах болтали на всех застольях, а шпионов в России хватало. Турки узнали, как намерен действовать царь. Первые полки выступили в поход в феврале и марте 1695 г. Но ползли медленно. Надолго останавливались в весенней распутице, поджидали отставших. Авангарды подошли к Азову только 27 июня. Враги успели изготовиться, увеличили гарнизон до 10 тыс., а буквально под носом у русских проскочили еще 20 галер с янычарами.

Турки совершали вылазки, мешали ставить лагерь. В степи сосредоточилась татарская конница, нападала, не пропускала обозы с припасами. Осада велась бестолково. Русские батареи открыли обстрел, но легкие орудия не причиняли стенам вреда. Царь повсюду лез, как мальчишка, сам палил из пушек, с лопатой рыл траншеи, война перемежалась шумными пирами. Гордон писал: «Судя по нашим действиям, иногда казалось, будто мы затеяли все это не всерьез». Великолепно проявили себя только донские казаки. Дерзкой ночной атакой они захватили каланчи на реке, взяли 21 орудие. Но их победу тут же омрачило поражение. К туркам перебежал голландец Янсен, подсказал, что на стыке корпусов Лефорта и Гордона не завершены полевые укрепления. Защитники внезапно выплеснулись контратакой на этот участок, перебили 600 солдат.

У Шереметева дело обстояло куда более солидно. Его армия спустилась вдоль Днепра, 26 июля подступила к крепости Кызы-Кермен. Она была послабее Азова, но тоже крепким орешком — каменные стены, 30 орудий, немалый гарнизон под началом Амир-бея. Поблизости держались татары ханского сына Нуреддина. Но русским воеводам и ратникам было не впервой брать твердыни. Шереметев выслал против крымцев заслоны кавалерии, укрепил лагерь, велел обкладывать крепость шанцами, ставить батареи. Янычары устроили вылазку, но их смяли во встречном бою и загнали за стены.

С 27 июля открылась бомбардировка, начали рыть минные подкопы. 30 июля взрыв мины пробил огромную брешь в стене. Амир-паша понял, что сопротивляться бесполезно, и капитулировал. У русских обошлось почти без потерь, «полону взяли множество, также и пожитков. А стояли под ним пять дней, в шестой взяли». В других крепостях поднялась паника. Гарнизоны Аслан-Кермена и Тавана бежали в Очаков, их заняли без боя.

Петру до таких успехов было далеко. Он назначил штурм. Гордон возражал, что без проломов в стенах, без достаточного количества фашин и лестниц атаковать бессмысленно, но его доводы отмели. 5 августа солдат бросили на приступ. Бутырский и Тамбовский полки добились успеха, взяли угловой бастион. Но дивизия Головина задержалась в садах, опоздала с атакой. Турки сняли с ее участка подкрепления, перебросили к месту прорыва и вышибли русских. Штурм обошелся в царю в 1500 убитых. Лишь после этого решили брать Азов осадой, вести мины.

Турки продолжали вылазки. Минные подкопы обнаружили и взорвали. Петр упрямился, велел рыть новые. Завершили их только 20 сентября, штурм назначили на 25-е. Из двух мин сработала одна. В пролом ворвался Лефортовский полк, его выбили контратакой. А ночью ударили… заморозки. 27-го «консилия» постановила отступать. Пока собирали имущество, выступили лишь 2 октября. Побрели по степям, под дождями, с ночевками на холоде. 18 октября «был великий снег». Это была катастрофа. Войска-то были в летнем обмундировании. Тысячи солдат замерзли, другие пообморозились, кое-как брели больными, кутались не пойми во что…

У Шереметева было иначе. Он успел еще взять Мустрит-Кермен и Мубарек-Кермен. Удерживать крепости не имел приказа, да и средств. Разрушил стены и благополучно увел армию на зимние квартиры. Но на Западе расценили кампанию как выдающуюся победу русских, и славили именно достижения на Днепре. В Польше выпустили поздравительную брошюру на взятие Кызы-Кермена. Хотя на заглавной картинке первым в ворота крепости въезжал Петр, вторым почему-то Мазепа, а Шереметев скромно следовал за ними в толпе прочих всадников.

Словом, молодой русский царь показал, что умеет наломать дров. Но Петр показал и другое: что умеет делать выводы из неудач. Первый из них совпадал с морскими увлечениями царя. Сейчас стало ясно – для взятия Азова нужен флот. Он понадобится и для дальнейших действий на Азовском и Черном морях. Петр приказал расширить верфи, существовавшие в Воронеже, строить корабли. Кстати, больших кораблей европейского типа поначалу заложили мало. В основном начали сооружать такие суда, которые на Руси были давно и хорошо известны — струги, челны, плоты для перевозки войск и грузов. Петр озаботился и тем, что нужны специалисты по артиллерийскому, инженерному, минному делу. Но он не представлял возможностей русской армии и ее офицеров, обратился за специалистами в Бранденбург и Голландию.

Задумался он и о необходимости иметь хорошего главнокомандующего. Шереметев Петру почему-то не нравился. Может, государь по-юношески ревновал к его успехам. Торжественно принял в Москве, наградил, но тут же отослал обратно в Белгород. А главнокомандующим выбрал Алексея Шеина. По возрасту он был ближе к Петру, ему исполнилось всего 33 года. Шеин вошел в окружение государя, считался его другом. Но полководцем он был и впрямь талантливым. Хотя из-за его молодости в указе о назначении пришлось схитрить. Царь поставил во главе армии престарелого боярина Черкасского и оговаривал — если он по болезни не сможет, замещать его будет Шеин. Черкасский был опытным придворным, намек понял и, конечно, «не смог». Шеин первым в России официально получил чин генералиссимуса.

Армии переформировали. Сейчас говорить о внезапности уже не приходилось. У Шереметева забрали все пограничные полки, дворянскую конницу, половину украинских казаков. Ему выделили всего 2,5 тыс. солдат и 15-20 тыс. казаков. Предписали сугубо отвлекающие действия — спуститься на лодках по Днепру, произвести демонстрации под Очаковом. А под началом Шеина собиралось 75 тыс. воинов — 30 солдатских полков, 13 стрелецких, поместная конница, донские, украинские, яицкие казаки, калмыки. Войска были распределены по трем дивизиям — Головина, Гордона и Ригемана. Командовать флотом Петр назначил Лефорта.

В апреле 1696 г. спустили на воду флот — два 36-пушечных корабля, 23 галеры, 1300 стругов, 300 челнов, 100 плотов. Началась погрузка и отправка войск, артиллерии, припасов. Доставлять их к Азову по воде было куда легче, чем по разбитым степным дорогам. В мае Петр прибыл в Черкасск. На этот раз разведку вели донские казаки, и наблюдение у них было налажено отлично. Походный атаман Леонтий Поздеев доложил, что они видели в море 2 турецких корабля, атаковали их, но не сумели взять из-за высоких бортов.

Петр загорелся вступить в морской бой. Отправился с 9 галерами к низовьям Дона, с ним отчалили 40 казачьих лодок. Но галеры не смогли выйти в море, северный ветер отогнал воду, устье обмелело. Царю пришлось пересесть на лодку. Тут-то обнаружили, что в море стоят 13 вражеских кораблей и для доставки в Азов перегружают припасы на 13 плоскодонных тунбасов и 11 лодок. Петр велел казакам устроить засаду за островами. Когда флотилия двинулась к Азову, донцы на нее напали, захватили 10 тунбасов. Морские корабли, заметив это, стали удирать. Казаки погнались за ними, один взяли абордажем, другой был брошен экипажем и сожжен.

Галеры удалось вывести в море 27 мая. Они блокировали вход в Дон. Постепенно подвозили и армию. Петр оставил для себя роль «бомбардира Петра Михайлова», а командование целиком отдал на усмотрение Шеина. 27 мая авангардная дивизия Ригемана достигла Азова. Турки попытались сделать вылазку, но ее ожидали. 4 тыс. донских казаков наказного атамана Савинова были наготове и так всыпали осажденным, что они не осмелились больше контратаковать. Неприятели действовали не лучшим образом. Как выяснилось, они не удосужились порушить прошлогодние русские укрепления. Войска смогли занять старые позиции.

Шеин наметил план осторожный, но верный. Отказался от штурмов и велел «приступать шанцами». Объем инженерных работ он наметил колоссальный. Азов обложили полукругом, оба фланга упирались в Дон. За рекой возводился «земляной городок». Выше города был сооружен наплавной мост на судах. А чтобы окончательно закупорить устье Дона, на берегах возвели два форта, через реку протянули цепь. Строились батареи для тяжелых орудий, в город полетели ядра и бомбы. Крымцы и турки не жалели усилий, чтобы выручить Азов. Ханский сын Нуреддин со своими всадниками шесть раз нападал на русский лагерь. Но Шеин выделил против него дворянскую конницу и калмыков. Они жестоко били и прогоняли татар, сам Нуреддин был ранен и едва не попал в плен. А 14 июня анатолийский паша Турночи привел эскадру из 20 кораблей и фрегатов и 3 галер. Привез припасы, 4 тыс. янычар. Но у Дона дежурил русский флот, грозно смотрели жерла береговых батарей. У паши не возникло желания проверять, насколько метко они стреляют. Эскадра постояла в отдалении от берега и ушла восвояси.

Тем временем государева артиллерия разбила внешние валы Азова, а пехота без устали копала землю, придвигая укрепления все ближе к городу. 16 июня солдаты вплотную добрались до рвов. Защитникам предложили сдаться, но в ответ загремели выстрелы по парламентеру. Турки еще надеялись отсидеться за каменными стенами и башнями, они были такой толщины, что ядра их не брали. Однако Шеин по-прежнему не желал штурма. Приказал насыпать вокруг города огромный вал. Придвигать его, таким способом перейти ров и преодолеть стены. Солдаты снова взялись за лопаты. Посменно трудились 15 тыс. человек. Зарубежные специалисты, приглашенные Петром, не понадобились. Они приехали поздно, когда и без них обошлись, им осталось лишь дивиться масштабам работ.

Царь вел себя так же, как в первом походе. Ходил в море, бывал в траншеях под огнем, пировал с любимцами. Но Шеин свое дело знал и исполнял. Вал приближался к стенам, сравнялся с ними по высоте. На его гребне установили батареи, они простреливали весь город и наносили осажденным большие потери. На всякий случай копались и три мины. Гарнизону на стреле вторично перебросили предложение сдать город и свободно уйти. Турки огрызнулись усиленной пальбой. Но русские пушки раздолбили бастионы, а вал подошел так близко к крепости, что «возможно было с неприятелями, кроме оружия, едиными руками терзаться».

17 июля 2 тыс. казаков перебрались с вала на башню и выбили из нее янычар.

Многие командиры доказывали — настал момент штурмовать. Нет, главнокомандующий воздержался от экспромта. Он хотел вообще обойтись без рукопашных, без свирепых уличных драк, лишних потерь. Приказал только придвинуть полки к городу, отвлечь турок от казаков. А ночью послал к ним гренадеров прикрыть отступление и забрать из башни трофейные пушки. Он оказался прав. Легкость, с которой казаки проникли в Азов и выбрались назад, убедила неприятеля — город обречен. 18 июля начальник гарнизона Гассан-бей преклонил знамена, соглашаясь на переговоры. Условия выработали быстро. Туркам разрешили уйти с личными вещами, а всю артиллерию и припасы они оставляли победителям. Шеин даже любезно предложил подвезти их на русских судах до Кагальника, где стояли татары.

Спор возник лишь насчет перебежчика Янсена. Он успел «обасурманиться» — совершить обрезание и перейти в ислам, был принят в янычары, и Гассан отказывался его выдавать. Но тут уж Петр был неумолим, угрожал прекратить переговоры и бросить армию в город. Неприятельский начальник был вынужден смириться. От гарнизона у него осталось всего 3 тыс. человек. 19 июля воины и жители стали выходить из крепости, грузились на ожидавшие их струги и лодки. Царь на церемонии не присутствовал, он уступил честь капитуляции Шеину. Гассан-бей покинул Азов последним, сложил к ногам главнокомандующего 16 знамен, преподнес ключи и поблагодарил за честное выполнение договора.

В городе нашли 96 орудий, большие запасы пороха и продовольствия. Сопротивляться он мог еще долго, если бы не умелая осада. Но отныне Азов переходил в состав России. Инженеру Лавалю поручили восстанавливать укрепления. Над православными храмами, превращенными в мечети, снова поднялись святые кресты. А при ремонте руин были найдены две иконы, Знамения Пресвятой Богородицы и св. Иоанна Крестителя. Видимо, их спрятали казаки во время знаменитого Азовского сидения в 1641 г. Теперь они чудесным образом открылись, и это сочли добрым знаком. Комендантом Азова царь назначил князя Львова, ему оставили 5600 солдат и 2700 стрельцов. Армия выступила в обратный путь.

Отряд Шереметева на Днепре действовал в меру своих небольших сил. Вышел на подступы к Очакову, соваться к крепости не стал, остановился укрепленным лагерем поодаль, абы попугать неприятеля. Зато «чайки» запорожцев вдоволь порезвились по морю, навели ужас, захватили 20 кораблей, шедших в Очаков — на них везли хлеб, боеприпасы, пушки. Одновременно с основной армией Шереметев получил приказ возвращаться. В Москве победу отметили триумфальным шествием, и царь снова честно отметил, кто обеспечил такой блестящий результат. Сам как воевал, так и на параде прошел в общем строю в облике «бомбардира Михайлова», а главную роль отвел Шеину.

Война продолжалась еще три года. Но одержанная победа открыла путь к русскому освоению Приазовья. Она сыграла важную роль и в ходе последующей, Северной войны. Русские крепости и флот на Азовском море предостерегли Турцию и Крым. Они так и не осмелились выступить на стороне шведов, вторгшихся на Украину. В суровые дни Полтавы Карл XII остался без османских полков и крымской конницы – хотя так ждал их…

Мудрец избегает всякой крайности.

Лао Цзы

Азовские походы начались в 1695 году, когда Петр 1 начал военные походы на турецко-татарскую крепость Азов, которая находилась в устье реки Дон и была важным морским азовским портом. Молодой царь ставил своей задачей вывести Россию к морю. После того, как первый поход не удался, Петр не стал медлить и уже через пол года начал второй поход. На этот раз все прошло успешно для России: страна впервые получила выход к незамерзающему Азовскому морю. Однако дальнейшее продвижение к Черному морю требовало полноценной войны с тогда еще мощной Османской империей, поэтому Петр 1 начал готовиться к новой, Северной войне со Швецией. Статья посвящена описанию причин, хода и результатов Азовских походов, а также анализу оценок Азовских походов известными историками.

Азов был захвачен армией Петра 18 июля 1696 года.

Предпосылки азовских походов

В 1689 году началось официальное царствование Петра 1. Молодой царь одной из своих главных задач видел обеспечение выхода России к морю. Во-первых, для создания мощного флота, во-вторых – для развития торговли и обеспечения культурных связей. Вариантов было два: Балтийское и Черное море. Первый вариант требовал войн со Швецией и Речью Посполитой. Второй – с Крымским ханством и Османской империей. После подписания «Вечного мира» с Речью Посполитой в 1686 году Московское царство не только устанавливает дружественные отношения со своим западным соседом, но и начинает включаться в антитурецкую коалицию в Европе. В результате начались Крымские походы (1687,1689), которые, однако, не принесли России успеха. Однако войны турецкой армии в Европе, а также мощный союз Польши, Австрии и Венецианской республики против Турции существенно ослабили Оттоманскую Порту.

Первые попытки

После того как будущий император получил власть, свергнув царевну Софью, на время военные действия против татар и турок были прекращены, а русские заняли оборонительную позицию. Но в 1694 году было принято решение направить удар на Азов, принадлежащий в те времена туркам. В таблице кратко представлена информация по подготовке и основным вехам первого похода.

| Период | Событие |

| Июль-октябрь 1695 года | Осада русским войском крепости (гарнизон ее составлял 7 тысяч человек, против 31 тысячи русских). Одновременно — отвлекающий обманный поход Шереметьева с армией 120 тысяч солдат на Крым. Однако из-за отсутствия флота эта часть кампании завершилась неудачей, крепость взять не получилось. |

| 1695−1696 годы | Строительство флота, место — Воронеж. Удалось построить 23 галеры, 2 корабля и большое число стругов. |

Взятие Азова Петром 1 не было простым и гладким, удаче предшествовали ошибки и поражения, которые монарх и его окружение анализировали и исправляли.

Подготовка к осаде

Датой начала первого похода считается 20.01.1695 года, когда в Москве был объявлен указ о формировании армии Шереметьева, задачей которой стал поход на Днепр, обманное мероприятия, признанное отвлечь внимание от основной операции. Для того чтобы противник не был в курсе подлинных намерений, об осаде Азова в указе не было сказано ни слова. Весной этого же года сформированная армия направилась в низовья Днепра.

Втайне проводилась организация Азовской армии, в состав которой вошли лучшие полки своего времени:

- Семеновский;

- Преображенский;

- Бутырский;

- Лефортовский.

Общий главнокомандующий назначен не был, армия была разделена на 3 отряда, во главе которых стояли генералы Лефорт, Головин и Гордон. Они же входили в состав военного совета, решавшего вопросы действия армии, однако окончательное решение вопросов оставалось за Петром.

Первый Азовский поход начал авангард Гордона, состоявший из 9500 солдат. Он соединился с донскими казаками в Черкасске, а оттуда направился к крепости.

Основное событие

Армия Гордона подошла к Азову во второй половине июня, крепость располагалась на левом берегу Дона, представляла собой четырехугольное укрепленное сооружение с бастионами, окруженное земляным валом и рвом.

Осада началась 3-го июля, 9-го же было проведено бомбардирование, нанесшее сооружению значительные повреждения. Известно, что сам Петр был бомбардиром и принимал личное участие в военных действиях.

Осада не была успешной, поскольку отсутствие флота не давало провести полновесную блокаду, турки получали поддержку с моря в форме боеприпасов и провизии, а сами имели возможность совершать вылазки и нападать на русских. Основные события:

- 20.07 — переход русской армии на правый берег Дона, укрепление, обстрел Азова с севера.

- 05.08 — неудачный штурм крепости. В течение месяца продолжалась осада.

- 25.09 — повторный штурм, крепость была повреждена, но захват не удался.

- 28.09 — прекращение осады, разоружение батарей.

В начале октября русские полки покинули Азов и направились в Москву.

Причины, цели и задачи сторон

После прихода к власти Петра он решил продолжать прежнее направление внешней политики, ссылаясь на возможные ослабления турецко-татарской мощи. Однако новой целью была выбрана турецко-татарская крепость Азов. Петр буквально бредил морем, поэтому Азовские походы были лишь вопросом времени.

Главными задачами России во время Азовских походов были:

- Штурм и захват крепости Азов для обеспечения плацдарма, с помощью которого можно было начать борьбу за выход к Черному морю.

- Превратить морскую крепость Азов в центр создания российского флота.

- Установление контроля за территорией речки Дон, что давало возможность развивать флот и в других городах на Дону, и в случае необходимости спускать их до Азовского моря.

- Ослабление влияния Турции в регионе Азовского моря.

Фактическая подготовка к походу началась с 1694 года. Для организации походов были задействованы донские казаки, а также украинское казачество во главе с гетманом Мазепой.

Причины конфликта

Военные кампании России против Османской империи, вошедшие в историческую науку под названием «Азовские походы», прошли в 1695 и 1696 годах. Они представляли собой продолжение военных действий, начатых царевной Софьей Алексеевной, и имели основной целью получение выхода к Черноморскому побережью. Однако именно Петру Первому удалось реализовать поставленные задачи. Историки выделяют также следующие причины походов:

- Стремление увеличить военную мощь государства. Петр понимал, что любые преобразования возможны только в сильной стране с хорошей армией и флотом, поэтому без выхода к морю какие-либо перемены становились бессмысленными.

- Рост Московского государства. Страна развивалась, поэтому появилась возможность получить необходимые территории.

- Желание упрочить внутреннее единство.

Несмотря на то что Азов относился к достаточно сильным и хорошо укрепленным крепостям, был своеобразным вспомогательным укреплением, Петр Первый не побоялся бросить вызов Османской империи и, как оказалось в дальнейшем, даже победить. Кампания в оценке историков, несмотря на свою непродолжительность, была очень важна для монарха, поскольку помогла в полной мере раскрыть его стратегический талант и умение принимать решения на основе анализа ошибок. А это помогло привести русскую армию к победе.

Ход походов

Всего было два похода. Так как первый был неудачным, Петру 1 пришлось организовывать второй. Давайте рассмотрим их подробнее.

Первый поход: июль — октябрь 1695

Для обеспечения успешного похода Петр 1 создал две армии. Первую возглавил Борис Шереметев, она должна была выполнять отвлекающую роль, нападая в районе Днепра на Крымское ханство. Это должно было вынудить турок переправить флот из Азова. Именно этого должна была ждать вторая армия, задачей которой был непосредственный захват азовской крепости. Эту армию возглавили три генерала: Ф.Лефорт, Ф.Головин и П.Гордон.

В июне 1695 года российские войска подошли к Азову и начали обстрел. Продовольствие было доставлено по рекам, так что российские войска были готовы осуществлять долгую осаду. Однако турки растянули цепи через Дон, чем не давали выйти российским судам в Азовское море и усилить обстрел. Кроме того, наличие трех генералов не пошло на руку российской армии: часто они действовали несогласованно, чем определили безрезультативности похода для России. В сентябре 1695 года российская армия вернулась в Москву. Однако молодой царь не сложил руки. Он дал команду готовиться к новому походу, но при этом пытался вынести максимум уроков из этого поражения.

Первый из Азовских походов не увенчался успехом. Причина — у России не было флота, без которого вести осаду морской крепости невозможно.

Карта первого Азовского похода Петра

Второй поход 1696

Царь нанял несколько инженеров из Запада, которые получили задание начать создание современного российского флота. Местом для эксперимента был выбран Воронеж. В конце 1695 года царь сильно заболел, кроме того 20 января 1696 года умер его брат Иван. Однако даже это не остановило планов Петра 1. Он лично отправился на верфи смотреть за производством российского флота. Кроме того, царь подготовил новое 70-тысячное войско, которое возглавил А.Штеин. Было принято решение нанести стремительный удар с помощью флота (его возглавил Ф.Лефорт), который позволял выйти в Азовское море и окружить крепость Азов. Кстати, Б.Шереметьев должен был во второй раз совершать отвлекающий удар на Крымский полуостров.

С апреля по июль 1696 года длилась осада и обстрел турецко-татарской крепости. 18 июля российские войска добились успеха – Азов был захвачен, а Россия смогла выйти к морю. Кроме того, командующий этим походом А.Штеин получил первое в истории страны звание генералиссимус.

Карта второго Азовского похода Петра

Подготовка

Но, сосредоточив власть в своих руках, Пётр I подчинил себе влиятельных бояр. Более того, уже в 1694 году его “потешные” войска представляли собой значительную силу, что в дальнейшем станет основой армии. В это время молодой царь начинает обсуждать план захвата Азова и выхода к Чёрному морю. Им руководили амбициозные мечты, которые государь планировал реализовать в самом скором времени.

Уже в конце 1694 года по всей Москве разошлись слухи, что царь готовит новый Крымский поход. Как вы понимаете, основной удар Пётр планировал нанести не по полуострову, а по Азову, однако намеренно скрывал свою главную цель. Необходимо было дезориентировать столь сильного противника, как османы.

Почти год активно велась подготовка к военному выступлению. В первую очередь, необходимо было построить лодки и суда для маневренного продвижения по Дону. Весной 1695 года на реке проводятся первые учения, которыми царь остаётся доволен.

Против Азовского гарнизона, состоявшего из 7 тысяч османов, Пётр сосредоточил немалые силы. Он выбрал около 30 тысяч человек из собственных полков. По замыслу царя армия была разделена на три ударных группы. Командование приняли ближайшие соратники Петра — Ф. Лефорт, П. Гордон, А. Головин. В осаде крепости принимал участие и сам царь — в качестве бомбардира Преображенского полка.

Важнейшую роль в операции сыграл отряд Б. Шереметева, который начал военные действия против противника на Днепре. Замысел был прост. Решив, что Россия решит атаковать с Днепра, турки отправят основные силы в поддержку местных отрядов. В это время русские сумеют осадить и взять крепость Азов.

Несмотря на тот факт, что Азовские походы были успешными (как минимум был положительный итог в виде захвата Азова), среди историков нет однозначного мнения относительно походов. Проанализировав основные взгляды на Азовские походы, можно описать главные позитивные и негативные составляющие этого исторического события.

Позитивные оценки походов

Например, историк С.Соловьев утверждает, что после первого Азовского похода началось рождение российского царя-реформатора Петра 1. Ученый считает, что поражение в первом походе заставило царя воспитать в себе упорство, а победа во втором окончательно убедили в правильности и необходимости искать для России путь к морю.

Ученые, которые специализируются на военной истории, отмечаю, что в Азовских походах было окончательно доказано значение артиллерии для ведения осадной войны. Опыт Азовских походов был использован не только Россией, но и многими странами Европы.

Еще одним позитивным моментом азовских походов историки называют то, что 1696 году Боярская дума постановила «судам быть», фактически это означало создание полноценного морского флота. Кроме того, на это выделялись огромные деньги. Также после этих походов Россия начала колонизацию устья Дона, был построен Таганрог, а позже Ростов.

Негативные оценки

Часть историков делает акцент на фактической безрезультативности походов. Ведь, несмотря на захват Азова, выход к Черному морю требовал дальнейшей полноценной войны с Турцией и Крымским ханством, что требовало огромных ресурсов. В 1700 году началась Северная война, Россия полностью переключилась на войну со Швецией за выход к Балтийскому морю, отказавшись от идеи выйти к Черному морю, которое во время Руси называлось «Русским».

Таким образом, несмотря на наличие историков, которые критично рассматривают Азовские походы Петра 1, можно сказать, что они принесли России свои результаты, а главное – дали новый вызов, желание воевать за море и строить свой флот. Кроме того, они убедили Петра 1 в необходимости реформирования страны.

Неудача Петра I

Османская империя и, в частности, крепость Азов, оказались куда сильнее, чем полагал молодой царь, ведомый честолюбивыми идеями. Петру пришлось возвратиться в Москву ни с чем. Первый Азовский поход оказался серьёзной неудачей. Впрочем, это была первая политическая и военная кампания юного государя.

Вряд ли Петра назвали бы Великим, если бы он не умел объективно оценивать ситуацию и правильно делать выводы — даже на основании собственных ошибок. Проблемы, с которыми царь столкнулся во время военного похода, были явными и решаемыми.

Кроме того, здесь присутствовала и положительная сторона — османы уверовали, что являются непобедимыми, а их крепость русским никогда не взять. Но впереди были времена великих свершений и перемен.

Первый Азовский поход Петра I неспроста называют “блином комом”. Это действительно было первое серьёзное дело молодого царя, а Россия в те времена не могла похвалиться могучей армией и качественным вооружением.

По итогам похода были сделаны выводы, принят ряд преобразований, улучшены принципы командования и координации в войсках. Ошибки были учтены, чтобы в дальнейшем выступить во Второй Азовский поход, что стал полной противоположностью первой военной кампании Петра. Но об этом в следующей статье.

Азовские походы Петра I: фрагмент книги Б. Лунина «Азовские походы Петра I»

Ведешина, В. Как Пётр I Азов брал /В. Ведешина //Приазовье.- 2021.- №28.- С. 9.

Как Пётр I Азов брал

Конец XVII века ознаменовался большой войной, которую Турция вела с европейскими державами. В 1683 году поход султана Мехмеда IV на Вену закончился полным разгромом, австрийские и польские армии начали теснить турок с занятых ими земель, в следующем году к антитурецкой коалиции присоединилась Венеция. Россия вступила в войну в 1686 году и поначалу ситуация для неё складывалась не очень удачно. Князь Василий Голицын дважды ходил воевать Крым, но оба раза войско безрезультатно возвращалось обратно, ослабленное болезнями, нехваткой воды и фуража, и не одержав весомых военных побед. Пётр I, после обретения полноты власти в 1689 году, решил сменить фокус внимания и сосредоточился на получении доступа к Азовскому морю. Для этого было решено взять контроль над турецкой крепостью Азов, а путь войска к ней прокладывать по Волге и Дону, что позволило избежать нехватки воды.

Первый поход

Весной 1695 года тридцатитысячная армия под командованием Патрика Гордона, Франца Лефорта и Автонома Головина выступила на Азов. Царь участвовал в походе инкогнито, под именем канонира Петра Алексеева. За полвека до этого русские Азов уже брали в 1638 году донские и запорожские казаки осадили крепость и захватили её, после чего в течение нескольких лет удерживали Азов, но, понимая, что ресурсы на исходе и укрепления сильно пострадали, вынуждены были оставить крепость. За прошедшие десятилетия турки хорошо поработали над модернизацией возвращенной крепости: было возведено два кольца внешних укреплений, каменные стены дополнены рвом и частоколом. Если Пётр и рассчитывал на скорую победу, то в этот раз она явно не собиралась ему даваться. В начале июня 1695 года русская армия пришла к Азову, и установила кольцо осады. Первые артиллерийские обстрелы крепости обнадежили осаждающих — уже после нескольких залпов за стенами вспыхнул пожар, а батарея, которой командовал сам Пётр, лично снаряжавший гранаты и наводивший орудия, смогла разрушить одну из башен. Однако быстро выяснилось, что турки в панику отнюдь не впали — пожары они оперативно тушат, а разрушения восстанавливают. Подвозимые по Азовскому морю подкрепления и припасы позволяли защитникам крепости не беспокоиться по поводу того, что их возьмут измором. Подход к крепости по реке Дон преграждали две каменные башни (в тогдашних документах значатся как «каланчи», расположенные в нескольких километрах от Азова. Они стояли друг| напротив друга на противоположных берегах реки, и натянутые между ними толстые цепи не давали проплыть по реке кораблям, а установленные в башнях пушки надёжно простреливали окружающее пространство, не давая противнику подойти. Любому, кто захотел бы осадить Азов, пришлось бы вести снабжение сушей, причём далеко обходя башни, что, несомненно сильно задерживало бы обозыи приводило к неудобствам. Именно поэтому одной из целей, которую поставили перед собой русские войска, было взятие этих башен. Двести человек добровольцев отправились на штурм при поддержке стрелецкого полка. Попытка подорвать ворота одной из башен пороховым зарядом («петардой» в тогдашней военной терминологии) не увенчалась успехом, но штурмующим удалось проникнуть внутрь, расширив одну из бойниц ломами и молотами. В результате короткого, но яростного боя башня была взята, и её орудия были обращены против второй башни. Турки не выдержали обстрела, и довольно быстро оставили вторую башню — речной путь снабжения был свободен. Трофеями русских солдат стали 32 пушки, было захвачено большое количество пленных. Однако захват башен, увы, стал самым большим успехом русского войска в этом походе – в остальном похвастаться было особенно нечем. Турки отнюдь не ограничивались пассивным сидением за стенами Азова и исправлением наносимого им ущерба — отборные стрелки с длинноствольными ружьями обстреливали всех русских, дерзнувших показаться из траншей при свете дня, а группы осаждённых совершали регулярные вылазки. Одна из них была проведена по инструкции перебежчика Якова Янсена, голландца на русской службе, указавшего туркам на уязвимое место в русской обороне. Результатом налета стала потеря целой артиллерийской батареи — часть пушек турки захватили и увезли, остальные вывели из строя. Янсен был приближен к Петру и пользовался его особым расположением — неудивительно, что после подобного коварного предательства царь рассвирепел и поклялся отомстить, иуде. Спустя месяц осады Пётр решился на штурм. Начать его планировалось с подрыва стены, но то ли подкоп был сделан неправильно, то ли мина в нём заложена не там — стена почти не пострадала, зато осколками было убито и ранено несколько десятков человек из числа из готовившихся к атаке, в том числе несколько высокопоставленных офицеров. Штурм захлебнулся, общие потери русских составили более полутора тысяч человек. Вторая попытка состоялась спустя почти два месяца и пошла заметно лучше — Преображенский и Семёновский полки, а также донские казаки ворвались в крепость. Однако прорыв не был поддержан остальными войсками, и туркам удалось вытеснить нападавших за пределы укреплений. На военном совете 27 сентября было решено свернуть осаду — оставив в захваченных башнях, переименованных в город Новосергиевск, гарнизон из трёх тысяч стрельцов, Пётр вернулся в Москву.

Работа над ошибками

Пётр понял, что взятие Азова требует гораздо лучшей подготовки, и в первую очередь – сильного флота, который мог бы обеспечить блокаду крепости со стороны моря. Было развёрнуто широкомасштабное строительство боевых кораблей, и менее чем за полгода была создана вполне серьезная флотилия: около двух десятков галер (точное число колеблется от 19 до 23 в зависимости от источника), два фрегата и значительное число мелких плавсредств, включая четыре или пять брандеров. Второй недочет, который намеревались исправить — недостаточная численность войск. На этот раз решено были прийти под стены Азова поистине могучим войском. Было объявлено, что холопы, добровольно поступившие в солдаты, по окончании срока службы получают свободу — это способствовало массовому притоку рекрутов. Сухопутная армия достигла семидесяти тысяч штыков — вдвое больше, чем в первом походе. Командовать ей был назначен Алексей Шеин, в первом походе командовавший Преображенским и Семёновским полками. Флотом командовал Франц Лефорт. Царь снова участвовал инкогнито, в качестве капитана галеры «Принципум» Петра Алексеева. 16 мая 1696 года Азов был осаждён, и гарнизону было отправлено письмо с требованием капитуляции, которое гарнизон проигнорировал. Турки не ожидали столь быстрого возвращения противника, поэтому за зиму не предприняли никаких мер по восстановлению укреплений, разрушенных артиллерийским огнём при финальном штурме, и даже не закопали вырытых русскими войсками траншей. Русские быстро, не встретив никакого сопротивления, заняли свои старые позиции и приготовились ко второму раунду. 27 мая флот вышел в Азовское море и установил блокаду крепости. Турецкая эскадра, подошедшая на выручку Азову, не решилась вступить в бой, увидев, как русские корабли разворачиваются в боевой строй. Турки пытались, по примеру прошлогодней кампании, делать вылазки, но на сей раз русские были к этому готовы, да и сил у них было заметно больше, поэтому успеха вылазки не имели. Вести интенсивный огонь по позициям осаждающих возможности также не было — подвоза пороха, свинца и ядер по морю ожидать не приходилось, а их запас в самой крепости был довольно мал. Долго и тщательно осаждающие вели подготовку к штурму — перед стенами возвели насыпь с позициями для артиллерии и проходами для атакующих. Сам штурм назначили на 22 июля, но казаки, уставшие от земляных работ и жаждавшие молодецкой забавы, самовольно начали атаку крепости семнадцатого числа, и им даже удалось, прорвав линию укреплений, засесть в двух бастионах. Попытки пройти дальше натыкались на шквальный огонь турок, которые ради такого дела, понимая, что ситуация критичная, выскребли последние запасы пороха из складов, а вместо пуль заряжали ружья рублеными на куски монетами. Видя, что командовать казакам отступление бессмысленно, а бросать их на произвол судьбы нельзя, Пётр скомандовал общий штурм. Два дня спустя, после жестоких боёв и непрерывных обстрелов, крепость капитулировала. От радости Пётр согласился на самые почетные и мягкие условия — туркам оставили всё оружие, кроме тяжёлого, и даже предложили суда для эвакуации. Единственным условием, на котором непреклонно настаивал царь — выдача предателя Якова Янсена. Это и было сделано. Трофеи составили около сотни пушек и мортир.

Петровская, А. Второй азовский поход Петра I /А. Петровская //Петровский бульвар. – 2007. – 25 июля. (№ 14). – С. 7.

Второй Азовский поход увенчался блестящим успехом — в июле 1696 г. Азов был взят. Созданный Петром флот обеспечил взятие Азова. В Азове Петр Iустроил первый морской порт. Кроме всего, известно, что в граде Азове был заложен первый православный храм, основан мужской монастырь 19(27) июля 1696 г. Указом царя Петра Iв отвоеванной у турок крепости Азов на месте древней церкви св. Иоанна Предтечи, а чуть позже учреждена Азовская митрополия. «Интересно, почему это у нас в городе стоит памятник Петру I, ведь, отвоевав Азов у турок, царь не смог его удержать?» — такой вопрос часто задают скептики. А туристы, напротив, обожают фотографироваться у монумента молодому царю, которому в период взятия хорошо укрепленной турецкой крепости было всего 24 года, и даже не задаются вопросом — а почему, действительно, Петр? Мысль о необходимости для русского государства иметь флот возникла у Петра Iеще в ранней молодости, после удачных опытов постройки судов на Переяславском озере в 1689-1692 гг. (два малых фрегата и три яхты), причем Петр Iсам принимал участие в работах рядовым плотником. В 1693 г. Петр I, будучи в Архангельске, закладывает Соломбальскую верфь и строит на ней два корабля — яхту «Святой Петр» и корабль «Святой Павел» — и одновременно заказывает пришедшим в Архангельск голландцам 44-пушечный фрегат «Святое пророчество». В 1694 г. Петр Iопять был в Архангельске, где впервые вышел в открытое море с эскадрой из трех кораблей, провожая голландское торговое посольство. Покинув Архангельск, Петр Iпредпринимает первый Азовский поход против Турции. Готовясь к этому походу, Петр Iосновал в Воронеже судостроительную и судосборочную верфь. За короткое время здесь было построено 22 галеры, 4 брандера и 2 корабля типа галеасов. Но первый Азовский поход (1695 г.) закончился неудачно: взять Азов не удалось. Созданная Петром флотилия (в основном из галер) оказалась недостаточной и плохо вооруженной для блокады приморской крепости. Единственным трофеем похода был пленный турок, которого водили по улицам Москвы и показывали любопытным. После первого Азовского похода царь начал подготовку новой кампании. Неудача не обескуражила Петра, он с тройной энергией принялся за подготовку ко второму походу на Азов. В Воронеже начал строиться более мощный флот, а весной 1696 г. под Азовом появился русский флот в составе двух фрегатов, 23 галер, 4 брандеров и свыше 1000 мелких судов и барж для транспортировки войск. Флотом командовал Лефорт, а Петр был волонтером на одном из фрегатов. Второй поход русской армии против турецкой крепости Азов состоялся в марте — июле 1696 г. В этом походе русские силы, которыми руководил воевода А.С. Шеин, были доведены до 75 тыс. чел. На этот раз в результате совместных действий армии и флота Азов был полностью блокирован. Атаки крымских войск, пытавшихся помешать осаде, были отбиты. Отражен был и натиск со стороны моря. 14 июня 1696 г. казачьи струги атаковали вошедшую в устье Дона турецкую эскадру с 4-тысячным десантом. Потеряв два корабля, она отошла в море. Следом за ней на морские просторы впервые вышла русская эскадра. После этого турецкие корабли покинули район боевых действий. Тогда азовский гарнизон попытался наладить связь с находившимися в степи кубанскими татарами. Но этому помешали украинские и донские казаки, которые сыграли решающую роль во взятии Азова. Отбив попытки кубанских татар прорваться к крепости, казачьи отряды черниговского полковника Я. Лизогуба и атамана Ф. Минаева (2 тыс. чел.) по собственному почину пошли 17 июля на приступ азовской твердыни. Они сбили оборонявшихся с вала и бросились на каменные стены. Турки из-за недостатка свинца отстреливались чем попало, даже монетами, бросали на головы атакующих горящие мешки, начиненные порохом. Не поддержанные основными силами казаки вернулись на вал, откуда начался прямой обстрел крепости. После этого царь Петр 1 велел всем войскам готовиться к генеральному штурму. Но его не последовало. Лишенный поддержки гарнизон выбросил белый флаг и сдался. Взятие Азова стало первой крупной победой России в войнах с Османской империей XVIIв. Это был серьезный стратегический успех русских, поскольку Азов перестал служить северо-восточным оплотом имперских устремлений Турции. Значение Азовских походов в истории России не ограничивается лишь сферой военного успеха. Более важными стали их последствия. Эти походы дали старт важнейшим начинаниям Петра 1, которые во многом определили дальнейший характер его царствования. Опыт Азова убедил царя в необходимости реорганизации российских вооруженных сил. Азовские походы положили начало созданию петровского флота. В честь взятия этой крепости была выбита медаль с изображением Петра. Надпись на ней гласила — «Молниями и водами победитель». За успешные действия во втором Азовском походе воевода Шеин первым в России получил чин генералиссимуса.

Победа русского оружия

Победа не сломила желания молодого Петра заполучить выход к морю, поэтому он начал серьезную подготовку ко второму походу, роль которого в истории России оказалась очень значительна.

Ошибки битвы показали, что для захвата крепости необходим флот, который и был создан незамедлительно. Азовские походы, участниками которых стали офицеры Семеновского и Преображенского полка, а также их солдаты, продолжились в 1696 году. Одновременно была подготовлена и сухопутная армия (75 тысяч солдат), под командованием генералиссимуса Шеина.

Основные события похода:

- 08.03 — выступление пехоты из Москвы.

- 22.04 — завершение нагрузки судов в Воронеже.

- 23.04 — выдвижение кораблей к Азову.

- 16.05 — высадка авангарда Гордона у Новосергиевска, повторная осада.

- 20.05 — нападение казаков на галерах на турецкие суда, уничтожение и захват части неприятельских кораблей.

- 27.05 — выход флота в Азовское море, крепость оказалась отрезана от подкрепления по воде.

- 10.06, 24.06 — противоборство с турецкими солдатами, охранявшими гарнизон. Даже несмотря на присоединение к осаждавшим 60-тысячной татарской армии, вылазка была отбита русскими.

- 16.07 — завершающая стадия подготовки к осаде.

- 17.07 — осада.

- 19.07 — сдача Азова. Второй поход закончился победой русских.

Поход завершился успехом, однако итоги оказались неутешительными: выход в Черное море по-прежнему был невозможен, необходим был захват Крыма или, по крайней мере, Керчи.

Начало Азовских походов было продиктовано рядом причин. Поход 1695 года потерпел неудачу, но многому научил молодого царя Петра. Взятие крепости было нужно не только из-за стратегических соображений. Было необходимо поднять авторитет России в глазах других стран.

Предпосылки Первого Азовского похода

Петр смог укрепить свою власть и добиться признания со стороны бояр. Организованные им «потешные» полки стали достаточно боеспособной силой. Нужно было проверить их навыки в реальных боях. Самому Петру нужно было попробовать свои силы в командовании на войне.

Нужно было установить контроль над реками не только по экономическим причинам. Водные магистрали были хорошей альтернативой дорогам, которых было не много. Да и качество оставляло желать лучшего.

Например:

- Река Дон связывала центральные районы Русского царства с Азовским морем;

- Днепр же мог соединить южные области напрямую с Черным морем.

Цель и причина похода

Основными целями предпринятого похода являлись:

- Завоевание плацдарма на побережье Азовского моря;

- Выход к Черному морю;

- Беспрепятственный доступ к торговым путям;

- Укрепление границ государства.

Последняя цель была важна, так как Азов в то время был опорным пунктом османов и находился недалеко от границ русского царства. Отсюда турки могли действовать против российских войск при поддержке крымских татар и ногайцев. Кроме этого, именно в Азове был крупнейший рынок невольников.

После набегов пленных доставляли сюда для последующей продажи. Такое положение дел не устраивало Петра I. Торговые пути были необходимы для развития торговли государства. Османы запрещали русским купцам свободно плавать по Азовскому и Черному морям.

Царь прекрасно понимал, что добиться выхода к Черному морю сразу будет невозможно. Захватив Азов, там можно было создать базу для наращивания сил и последующих действий.

События первого похода — июль — октябрь 1695 г

Перед началом похода следовало подготовиться. Для начала Петр специально распустил слух, что в Москве готовится очередной поход именно в Крым. Предыдущие походы не принесли результатов. Царь, зная об этом, решил изменить направление и ударить по Азову. Слух о Крымском походе должен был отвлечь внимание турок и татар от основной цели.

Для того, чтобы поддержать отвлекающую информацию, был сформирован отдельный корпус. Ему предстояло действовать в районе Днепра.

Зимой и весной 1965 года развернулось масштабное строительство судов. Постройка велась на Дону. Эти суда должны были обеспечить большую маневренность и перевозку припасов. Петр провел учения корабельных команд, результат его удовлетворил.

Петр надеялся на быстроту действий и эффект неожиданности. Пока основные силы противника будут заняты на Днепре, Азов останется без серьезной поддержки и быстро падет. Но расчеты не оправдались.

Русская армия

Петр I разделил основные силы армии на несколько частей. Каждой из них был прикреплен командующий:

- Под командованием Гордона П. было 9500 бойцов;

- Головин А.М. командовал 7000 солдат и офицеров;

- Под командованием Лефорта Ф. 13000 человек.

Каждому корпусу была придана артиллерия. Всего в армии было:

- 43 орудия;

- 114 мортир;

- 44 пищали.

Петр осуществлял общее командование армией, а также был в должности первого бомбардира (введенный чин в артиллерии Петра). Интересно, что в войске Петра было всего 14000 солдат-иностранцев. Тогда как в Крымских походах при правлении царевны Софьи их насчитывалось 66000. Современник тех событий, князь Долгорукий Я.Ф., винит в этом некоторых государственных деятелей. Именно они, по его словам, смогли разрушить то, что сделал отец Петра I, нанимая иностранных специалистов и солдат.

Была и еще одна армия под командованием Шереметева Б.П. Для усиления ей были приданы казаки под командованием Мазепы. Этому корпусу надлежало действовать на Днепре. Это позволило бы отвлечь внимание врага от Азова, а также сковать силы крымских татар, чтобы они не пришли на помощь осажденным туркам.

Силы турок

Гарнизон Азова состоял из 7000 турецких воинов. Командовал ими Хасан Арслан-бей. Активно помогала осажденным конница татар. Турецкий флот активно поддерживал гарнизон. На крепостных валах располагалась артиллерия, готовая вести прицельный огонь по пристреленным заранее местам.

Боевые действия

Осада Азова началась в июне 1695 года. В начале июля русские войска приступили к осадным работам. Причем отряды Гордона начали возведение укреплений раньше двух других частей армии.

9 июля началась бомбардировка укреплений Азова. Крепость была серьезно разрушена.

На берегах Дона стояли 2 каланчи. Между ними была натянута цепь, чтобы блокировать свободное движение кораблей. Царские войска сосредоточились на их захвате. 14 и 16 июля 1695 года эти каланчи были захвачены.

За время осады были проведены два массированных штурма Азова:

- 5 августа 1695 г. Штурм укреплений полками Лефорта Ф. С ними на штурм пошли 25000 казаков. Русские войска были отбиты. 1500 человек были убиты или ранены;

- 25 сентября 1695 г. На штурм пошли Семеновский и Преображенский полки, при поддержке 1000 казаков с Дона. Командовал штурмом Апраксин Ф.М. Поначалу русским удалось добиться успеха. Были захвачены укрепления, в город ворвались отряды царской армии. Прорвавшиеся отряды не получили помощи и отступили.

Второму штурму предшествовал подрыв мины под укреплениями Азова. В результате произошел обвал стены.

2 октября 1695 года является датой снятия осады. Итогом осады стал захват двух каланчей, где после ухода армии были оставлены отряды стрельцов. Корпус Шереметева также пришлось отозвать, несмотря на его успешные действия.

Действия Шереметева

Под командованием Шереметева Б.П. находился корпус в 25000 человек. Помимо этого, армию поддерживали 25000 казаков. Действия боярина были успешными.

Удалось завладеть крепостями:

- Аслан-кермен;

- Кази-кермен;

- Муберек-кермен;

- Мустрит-кермен.

Шереметев разделил свою армию на 3 полка. Одним командовал он сам, 2 других были доверены Неплюеву С.П. и Дмитриеву-Мамонову И.

Действия турок

Яков Янсен

После взятия первой каланчи из русского лагеря дезертировал Яков Янсен. Этот голландский матрос сослужил туркам хорошую службу. Он знал о слабых местах русской армии. Этими данными он поделился с осажденными. В полдень царские войска устраивали отдых из-за сильного зноя. Именно это время было выбрано для атаки.

Для того, чтобы запутать караул, османы сначала отправили к русскому лагерю раскольника. Тот знал русский язык и успокоил караульных, выдав себя за казака. Войска снова расслабились и отправились пережидать полуденный зной. Убедившись, что тревога не поднята, раскольник дал сигнал туркам.

Защитники Азова напали на сонных солдат Петра, действуя стремительно. Им удалось увезти из лагеря 9 полевых орудий. Осадные орудия были сломаны. Турок удалось прогнать и нанести им серьезный урон. Но теперь требовалось исправлять причиненный ущерб.

Пользуясь тем, что атаки русских были разобщенными, турецкий командир мог оттягивать силы с одних направлений и перебрасывать на другие. Именно так провалился второй штурм. Сосредоточив свободные силы на одном участке, османы смогли выбить российских солдат из крепости. Турки предпринимали и вылазки из крепости, беспокоя отряды царской армии.

Карта первого Азовского похода

При планировании похода Петр принял во внимание опыт Крымских походов Голицына В. В. Тот действовал против татар в Крыму. Местность была очень неудобной. Пути сообщения растягивались, обозы могли подвергнуться нападениям в любой момент. Отсутствовала питьевая вода.

Маршрут до Азова можно было проложить вдоль рек. Волга и Дон позволяли задействовать флот и перевозить на нем припасы, оружие и оборудование.

Местом сбора отряда Гордона П. стал Тамбов. Оттуда войско отправилось в Черкасск, а затем к Азову. Два других корпуса начали свой путь из Москвы. Из записок Петра становится известно, что корабли шли по Москве-реке, Оке и Волге.

Царь отмечает, что переход был трудным. Сказался недостаток лошадей, солдаты тащили на себе все припасы. От Царицына армия двинулась к Паншину, оттуда опять по воде до Черкасска, а далее уже до Азова. Здесь отдельные части армии соединились.

Интересный факт:

Помимо нехватки лошадей, царская армия столкнулась и с нехваткой продовольствия. В Паншине обнаружилось, что подрядчики не приготовили достаточного количества съестных припасов. Только возможность переправляться на кораблях немного облегчила путь. Если бы подобное произошло в крымских степях, исход был бы таким же, что и в прошлые разы.

Диспозиция при осаде

Подойдя к Азову, русские полки начали разбивать лагерь. Располагались корпуса следующим образом:

- Войска Гордона П. встали напротив южной стены;

- Левее расположился Лефорт Ф.;

- Правее встал лагерем Головин А.М. В этом лагере был и Петр.

Итоги и последствия похода

Первый Азовский поход окончился неудачно для армии Петра I. Несмотря на успешные действия корпуса Шереметева и захват каланчей, основная цель не была достигнута. Азов оставался в руках турок. Но даже в поражении Петр сумел найти свою выгоду.

Петр 1

Во-первых, это было его первое предприятие во внешней политике. Царь набрался опыта, понял слабые стороны своей армии. Сделав выводы, он приступил к преобразованиям. Началось приготовление ко второму Азовскому походу.

Во-вторых, Петр понял важность единого командования. Одной из причин неудачи первого азовского похода стала несогласованность действий отдельных частей армии. Полководцы стремились проявить инициативу и отличится в глазах государя. Но такие порывы не принесли успеха.

Важной причиной неудачи первого Азовского похода было отсутствие поддержки атакующим полкам своими товарищами. Особенно это проявилось при втором штурме. Прорвавшиеся в крепость русские отряды не получили своевременных подкреплений. Это надлежало исправить и не повторять таких ошибок в дальнейшем.

Неудачная осада доказала важность военного флота. Защитники Азова получали помощь извне, в том числе по морю. Чтобы захватить крепость, требовалось отрезать ее как на суше, так и на море. Разворачивается строительство флота в Воронеже, привлекаются иностранные кораблестроители. Позже будет привезена из Голландии галера, чтобы строить корабли по образцу.

Снабжение армии

Поход выявил проблемы и со снабжением действующей армии. Сначала была выявлена нехватка лошадей, а затем и еды. Для успешного ведения боевых действий это нужно было исправить.

Результаты похода выявили еще одну слабую сторону русской армии. Не хватало квалифицированных инженеров и мастеров осадных работ. Необходимо было приглашать их из Европы и перенимать опыт.

Следовало также обучить армию. Речь идет именно о технической составляющей:

- Огневая подготовка;

- Строевая подготовка;

- Знание команд и т.д.

Регулярные полки показали себя с лучшей стороны. Того же царь ожидал и от остальной части армии.

Встреча в Москве

Петру нечем было похвастаться перед подданными. Трофеев захвачено не было. Единственное, что удалось, так это захватить одного турка. Петр распорядился водить его по Москве, чтобы каждый желающий смог посмотреть на османа.

Не забыл Петр и про предательство Якова Янсена. Повторно идя на Азов, царь, помимо захвата крепости, будет мечтать захватить того живьем и покарать за предательство. Но сейчас предстояло много работы, так что Янсен отошел на третий план.

Был у Первого Азовского похода еще один плюс. Турки, отбив все приступы русской армии, уверились в своих силах. Теперь они были уверены, что Азов – это неприступная крепость, которую русским не взять. Беспечность противника была на руку Петру I, так как он планировал удивить его при следующей попытке.

Список литературы

- Соловьев С.М. «История России с древнейших времен», 1962г

- Павленко Н.И. «Петр Великий», 1990г

20 июля 1696 года измученные осадой и сопровождавшим его голодом турки сдали русским войскам Азов. Генерал Патрик Гордон, участвовавший в тех событиях, писал в дневнике: «Вскоре <…> турки в городе, отчаявшись в поддержке извне и будучи так стеснены нашим валом, примыкающим к ним, и частичным захватом нами двух болверков, пожелали капитулировать. Сие было легко дозволено…».

Взятие крепости на юге стало для молодого русского царя первой крупной победой на военном и дипломатическом поприще. «Потешные» полки превратились в серьёзную военную силу, а флот, мечта и любимое детище Петра, из мира грёз перенёсся в настоящую битву, где сыграл ключевую роль.

Крепость Азов: османская твердыня на Дону

Основанная османами в 1471 году неподалёку от города Тана, крепость Азак (Азов) занимала выгодное стратегическое положение на впадении Дона в Азовское море. На протяжении долгого времени этот пункт был одним из центров сосредоточения работорговли в регионе — уведённое на юг после опустошительных набегов крымских татар, русское население приграничных рубежей Московского государства именно в Азове продавалось в качестве невольников.

Крепость Азов в наши дни. (Wikimedia Commons)

Русские цари в силу целого ряда причин не обращали на Азов никакого внимания, поглощённые другими проблемами. Тем не менее в 16−17 веках город дважды брали вольные казаки. В 1559 году это сделал польский магнат Дмитрий Виншевецкий, перешедший на русскую службу, а уже менее чем через сто лет состоялось знаменитое «Азовское сидение». Инициатива донских казаков не была поддержана на официальном уровне Михаилом Фёдоровичем, опасавшимся осложнения отношений с Османской империей.

Ситуация изменилась ближе к концу 17 века. По условиям очередного «Вечного мира» с Речью Посполитой, заключённого в 1686 году, Россия вступала в «Священную лигу» — антитурецкую коалицию европейских держав. В 1687 и 1689 годах Москва организует два Крымских похода — царевна Софья вынашивала планы присоединения полуострова и обеспечения России выхода к Чёрному морю. Однако войска под руководством фаворита регентши, князя Василия Голицына, поставленных задач не выполнили: сказались тяжёлые климатические условия и плохое планирование операции.

Возвращение войск Голицына после неудачного похода. (Wikimedia Commons)

После низложения Софьи Россия перешла к пассивным методам дипломатии: требованиям прекращения набегов, предложениям обмена пленными, однако это не давало желаемых результатов — крымчаки постоянно появлялись на южных рубежах страны и разоряли города. В 1692 году 12 тысяч татар предали огню город Немиров и поработили 2 тысячи жителей для последующей продажи. Москва не могла ответить на эти нападения — сказывалась нестабильная политическая обстановка внутри страны.

Однако ситуация изменилась после того, как Пётр I смог избавиться от царевны Софьи и подчинить своей воле влиятельные боярские круги столицы. Несколько лет будущий император проводит с «потешными» полками, постепенно превращая их в костяк будущей армии. Уже в 1694 году царь обсуждает среди своих приближённых идею нового похода на крымских татар. Помимо желания увидеть свои войска в деле, Петром двигали амбициозные планы: обеспечить России прочный выход к морю. Именно в этом он видел задел для превращения России в сильную державу.

Пётр на военных играх под селом Кожухово в 1694 году. (Wikimedia Commons)

Первый Азовский поход — первый блин комом

Из Москвы активно распространялись слухи о новом Крымском походе — так Пётр хотел дезориентировать противника и скрыть настоящую цель удара русских войск. Всю зиму и весну 1694−1695 годов на Дону проводится подготовка к будущей операции: строятся лодки для передвижения войск и налаживания коммуникаций по Дону.

Всего Пётр сосредоточил против Азова около 30 тысяч человек, разделив свои силы на три отряда под командованием А. Головина, Ф. Лефорта и П. Гордона. Сам царь примкнул к своей армии в качестве бомбардира Преображенского полка. Ударная группировка была оснащена большим количеством артиллерии: около 100 мортир. Отвлечь часть турецких сил должен был отряд Б. Шереметева, открывший боевые действия против противника на Днепре.

А. Головин. (Wikimedia Commons)

Ф. Лефорт. (Wikimedia Commons)

П. Гордон. (Wikimedia Commons)

Летом 1695 года войска Петра подошли к крепости, а в начале июня началась осада Азова. Сразу же вскрылись недостатки организации — отряды не имели общего командования, каждый из лидеров пытался тянуть одеяло на себя. Более того, блокированный в укреплениях семитысячный гарнизон не особо страдал от присутствия русских — необходимые для гарнизона продовольствие и боеприпасы доставлялись в Азов морем прямо на глазах у царя.

Осада Азова продолжалась до октября. Русские дважды пытались штурмовать крепость, которые первоначально были успешными, но из-за отсутствия единого командования и налаженной связи между отрядами туркам удавалось перегруппировываться и с помощью контратак выбивать царские войска. Несмотря на то, что силы Шереметева на Дону действовали против Османской империи успешно, цель кампании достигнута не была, и Пётр вернулся в Москву ни с чем. Довершали неприятную картину Первого Азовского похода значительные потери, понесённые русскими войсками от постоянных вылазок турок из крепости и бесконечных атак крымских татар по пути домой.

Современная Азовская крепость внутри. (Wikimedia Commons)

Однако Пётр не был бы Петром, если бы не сделал выводы из своих неудач. Как метко заметил русский историк С. Соловьёв, «с неудачи азовской начинается царствование Петра Великого».

Второй Азовский поход. Успешное взаимодействие армии и флота

Сразу после возвращения в Москву Пётр начинает подготовку к новому походу, уже более основательно и с осознанием главных проблем, которые помешали взять турецкую крепость с первого раза. Осенью 1695 года царь поручает своим послам в Пруссии и Австрии найти артиллерийских инструкторов, а зимой следующего года лично отправляется в Воронеж — здесь начинается строительство флотилии, призванной блокировать Азов с моря.

Воронеж в 18 веке. (Wikimedia Commons)

Претерпело реорганизацию и управление новой армией: во главе сухопутных сил царь назначил воеводу А. Шеина и приставил к нему в качестве консультанта и руководителя осадными работами Гордона. Командиром флотилии стал соратник Петра Лефорт. Число солдат увеличилось вдвое — до 70 тысяч человек. Так же, как и год назад, Шереметеву было приказано продолжить военные действия против турок на Днепре. Для ускорения пополнения новой армии царь даже обещал даровать свободу крепостным, вступившим в неё.

Весной 1696 года армия и флот в составе 29 кораблей, выступили в новый поход, и уже в мае Азов вновь был блокирован. На этот раз работа над ошибками, проведённая Петром, дала свои плоды — гарнизон крепости не получал помощи из Турции благодаря действиям русской флотилии. Османские корабли в Чёрном море не решились атаковать противника — и фактически обрекли своих солдат на капитуляцию.

Русский Азовский флот. (Wikimedia Commons)

Успешно действовала и русская артиллерия, состоявшая из 134 пушек и обстреливавшая крепость со специально возведённых земляных валов, по высоте превосходивших крепостные стены. Значительно увеличили качество обстрелов прибывшие в стан русского царя иностранные военные специалисты. Турки находились в подавленном состоянии — очевидец событий впоследствии писал: «По роскатам пушечные стрельбу у них отбили, и в Азове из ружья стрельба малая, только за близостию камением бросаютца».

На 18 июля русское командование назначило штурм крепости — ей предшествовал сильнейший обстрел крепостных укреплений и города. Это стало последней каплей для осаждённого гарнизона: на следующий день турки капитулировали. Войска захватили богатую добычу — около 130 пушек, однако Азов не имел удобной гавани для стоянки судов. В поисках базы для своего флота Пётр обратил внимание на мыс «Таганий рог» — именно там был основан город Таганрог.

Русские войска с триумфом вернулись в Москву в конце сентября 1696 года. Взятие Азова стало первой крупной военной победой Петра — и её последствия трудно переоценить. Именно после капитуляции этой крепости Боярская Дума согласилась с доводами царя и дала добро на обширную судостроительную программу. Тем не менее задача выхода к Чёрному морю ещё не была решена — с целью поиска союзников против Османской империи русский царь в 1697 году отправится в «Великое посольство».

Азов же, согласно Константинопольскому мирному договору 1700 года, будет признан Турцией частью России. Это не продлится долго — уже через 11 лет по итогам неудачного Прутского похода Азов вновь вернётся в состав Османской империи, где и пробудет ещё 28 лет, пока в 1739 году согласно очередному мирному договору между странами окончательно не войдёт в состав России.

9 июня исполняется 349 лет со дня рождения первого российского императора Петра Великого. Имя Петра неразрывно связано с историей нашего города.

19 июля 1696 года российская армия и флот штурмом овладели мощной крепостью Азов в устье Дона, которой турки владели более 200 лет! Эта победа начала отсчёт новой эпохи истории Российского государства. На Азов было предпринято два похода. Первому военному походу Петра и роли молодого царя в этом походе посвящена данная публикация.

В XVI-XVII веках турецкий Азов запирал выход в Азовское и Чёрное моря, был главной турецкой базой набегов на русские земли. Поэтому первый поход на Азов был задуман как тайный. Об этом свидетельствует царская грамота, адресованная «крестному отцу» российской гвардии генералу Патрику Гордону, в которой было предписано строго наблюдать, чтобы в Азов не просочились вести из Москвы о подготовке военного похода. А по Москве было объявлено о подготовке и сборе войск в поход на Крымское ханство.

Тайно же были подготовлены к походу солдаты «полков нового строя»: Семёновского, Преображенского, Бутырского и Лефортова, а также Московские стрельцы, городские солдаты в составе 31 тысячи человек. Одной из причин поражения в первом Азовском походе было то, что не было назначено единого главнокомандующего войском. Войсками командовали три генерала: Автоном Михайлович Головин, Франц Яковлевич Лефорт и Пётр Иванович Гордон. Все главные вопросы решались на консилиуме трёх генералов. Но решения исполнялись не иначе, как с согласия «Бомбардира Преображенского полка, Петра Алексеева». Такое имя взял себе молодой царь ещё во время Кожуховских походов.