Дизорфография проявляется как изолированно (с определенными симптомами в виде стойких характерных ошибок), так и в структуре сложного нарушения – общего недоразвития речи (ОНР). Нарушение усвоения правописания у младших школьников с ОНР (IV уровень) часто сочетается с нарушениями устной и письменной речи.

При этом наибольшее количество ошибок отмечается в следующих случаях:

- При правописании проверяемых безударных гласных в корне.

- В ходе воспроизведения слов с непроверяемым написанием в корне.

- В случаях переноса слов.

- При написании прописной буквы в именах, отчествах и т.д.

- Учащиеся не усваивают написания ЧН, ЧК, СТН и т.д. и др.

Распространенность дизорфографии: среди учащихся начальных классов с ОНР, обучающихся в массовой школе дизорфография отмечается у 80% второклассников, у 90 % третьеклассников и у 90% четвероклассников. Причем 33% детей с ОНР (IVуровень) страдают тяжелой формой дизорфографии, 40% – средней и 27% – легкой формой дизорфографии.

Приоритетные направления коррекционного воздействия по устранению дизорфографии определяются структурой данного нарушения у каждого ребенка или у группы школьников.

В работе по устранению дизорфографии особое внимание уделяется предварительному и текущему видам самоконтроля. Это вызвано тем, что дети с дизорфографией не умеют прогнозировать и определять «ошибкоопасные» места слов до их написания и во время письма. Поэтому формирование орфографических навыков направлено прежде всего не на исправление, а на предупреждение ошибок, профилактику появления дизорфографии.

Симптомы дизорфографии:

- Ребенок не может запомнить и часто смешивает такие термины, как «звук», «слог», «слово» и некоторые другие.

- Содержание правил правописания усваивается детьми с данной речевой патологией формально и в более длительные сроки по сравнению с одноклассниками в норме.

- Ребенку практически недоступна система суждений и умозаключений, благодаря которым возможно выделение искомых слов (проверочного и проверяемого), а также цепочка действий и операций по их осуществлению.

- Невозможность самостоятельно, своими словами пересказать содержание орфограммы, сделать обобщение, вывод.

- Неверные примеры слов на пройденные орфограммы.

- Грамматические признаки орфограмм обычно усваиваются формально (например, при проверке безударных гласных в корне вместо родственных слов подбираются слова, сходные по звучанию).

- Трудности усвоения операций и способов проверки слов (например, при определении морфемного состава слова и дальнейшем подборе цепочки родственных слов).

- Дети с дизорфографией не выделяют «ошибкоопасные» места в словах, подчиняющихся морфологическому принципу письма (например, корень, окончание, приставку или суффикс). Написание таких слов требует определенной многооперационной проверки.

- Самопроверка не дает положительных результатов.

Без целенаправленной коррекции дизорфографии у третьеклассников по сравнению с второклассниками количество ошибок морфологического характера не уменьшается, а значительно увеличивается.

Что нужно сделать, чтобы избежать появления дизорфографии

|

Для орфографически правильного письма |

|

|

Чтобы сформировать |

Надо владеть |

| Процессы усвоения таких абстрактных грамматических понятий, как «звук», «буква», «слог», «слово», «имя существительное», «склонение» | Рядом мыслительных действий (анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, классификации и некоторых других). |

| Написание окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наиболее часто употребляемых суффиксов | Элементарными представлениями об основных временных и количественных отрезках, умением сравнивать, находить сходство и различие. |

| Усвоение графических изображений букв, условных обозначений, таблиц и схем | Сформированным зрительным восприятием и ориентировкой в пространстве |

| Усвоение правил правописания | Развитой мелкой моторикой рук, сформированными каллиграфическими навыками |

| Орфографический навык | Высоким уровнем развития процессов абстракции, основанных на приемах звукобуквенного анализа, синтеза, формирования представлений; умении оперировать грамматическими понятиями («звук», «буква», «слово» и т.д.), а также процессов запоминания, сохранения и воспроизведения. |

| Языковые обобщения | Сформированными операциями сравнения, сопоставления, определения сходного и различного. |

| Усвоение орфограмм | Сформированными операцияями систематизации и классификации |

| «Языковое чутье» (система определенных языковых связей, довольно высокая степень практического владения морфологическими и синтаксическими обобщениями, сформировавшимися на «дограмматической» ступени речевого развития детей. | Достаточно развитым фонематическим слухом, формирующимся в дошкольном возрасте в речевой деятельности (в процессе аудирования, говорения) и под воздействием специальных упражнений. |

Примеры ошибок, характерных для дизорфографии.

При установлении грамматической связи слов в словосочетании вылез из ручья дети чаще всего задают семантический вопрос: вылез «Зачем?», «Как?» из ручья.

При назывании букв используются названия звуков, в ряде случаев искажают их: (буквы К, Р, С обозначают как «кэ», «рэ», «сэ»).

Дети забывают названия частей речи, не умеют различать лексическое и грамматическое значение слова («Зима – это прилагательное. Зима – какая?»).

Учащиеся испытывают затруднения при определении рода и числа имен существительных, имен прилагательных и глаголов, не умеют пользоваться памяткой для морфологического разбора слов.

При выполнении упражнений читают все задания сразу, а не по отдельности. Часто переспрашивают (уточняют) содержание инструкции.

При определении ударного звука указывают безударный («в слове школа ударный звук [а]»). Вместо ударного звука называют ударный слог, верный или искаженный по структуре («я нашла ударный звук в слове «букет» – «кет», а в слове «унесённые» – «свё»).

Трудности усвоения и применения правил учащимися данной категории проявляются и в смешении соответствующих алгоритмов действий. ( На вопрос логопеда Как определить количество слогов в слове? Ребенок отвечает после длительной паузы: «Надо…нужно…поставить слово…изменить слово так…» После подсказки педагога: Можно ли определить количество слогов, зная количество гласных? Следует ответ ученика: Сколько слогов, столько гласных.)

Самым трудным для второклассников с дизорфографией является анализ предложений, состоящих из четырех и более слов (у третьеклассников – из пяти и более слов, как правило, без предлогов).

Дети допускают следующие искажения слов: изменение данной словоформы (узнают – «узнавали»); добавление слов, сходных с устойчивыми оборотами устной речи (много – «много разов»); объединение в одно слово предлога и стоящего за ним существительного («науроках»), замена частей речи (много – «многих»).

Учащиеся увеличивают и сокращают количество слов в предложении; заменяют слова по смысловому сходству (собирают – «рвут»); изменяют время глаголов (сажают – «сажали»); падежных форм существительных множественного числа («сажают дерева»).

Лишь небольшая часть детей с дизорфографией овладевает синтезом предложений из слов, данных в беспорядке (в начальной и определенной грамматической форме):

- повторяются слова в начальной форме («На пруду мальчики ловить рыбу»);

- воспроизводится фрагментарное предложение с пропуском подлежащего («На пруду ловить рыбу»);

- сокращается количество слов в предложении («Дети пошли собирать в лес грибы» вместо Дети собирают грибы в лесу);

- добавляются слова в предложении («Дети пошли собирать в лес грибы» вместо Дети собирают грибы в лесу);

- заменяются предлоги (на-в, на-под, на-из, в-из);

- изменяются формы слов (собирали – насобирали).

В большинстве случаев дети неаргументированно называют количество слогов в слове:

- в качестве слога часто выделяется согласный звук, стоящий в начале, в середине или в конце слова («бу-л-ка», «с-тол», «э-кс-ка-ва-то-р»);

- несколько слогов («бе-реза», «зе-мляника»);

- опускаются гласные, стосящие в середине слов («б-л-ка», «э-кск-ва-та-р»), а также согласные при их стечении в четырехсложных словах («э-к-с-а-ва-т-ор»).

Несформированность морфологических обобщений о значимых частях слова, фрагментарность знаний о делении слов, неумение применить знания на практике, отсутствие алгоритма действий и системы знаний обусловливает следующие ошибки:

- отрыв одной или нескольких букв от корня («прог-ре-мел»);

- одной гласной от окончания («на-сту-пи-л-а»);

- одной конечной согласной, являющейся частью суффикса («про-гре-ме-л»);

- перенос частицы («со-би-ра-ть»).

У учеников третьих классов с дизорфографией подобные нарушения приобретают стойкий характер и проявляются в более выраженной степени, чем у второклассников с данной речевой патологией. Это свидетельствует о том, что без целенаправленной работы у школьников данной категории не происходит спонтанного совершенствования навыков слогового анализа.

Недостаточная сформированность операций различения звуков, нечеткость слухового и кинестетического образа слова, недоразвитие звукового анализа как сложного умственного действия приводит к следующим ошибкам:

- при перечислении звуков в слове шуба: «шу», «бэ», «а» или «шу», «ба»;

- пропуск звука [т] при стечении трех согласных, включающем два глухих звука (например, [фтр] и [тсн] в словах завтрак и подснежник);

- смешение понятий «звонкие»-«глухие», «гласные-согласные» звуки («В слове «подушка» «по» – звонкая»);

- искажение названий букв («В слове «браконьер» «рэ» – звонкая»).

Бедный словарный запас, неумение определять разницу между лексическим и грамматическим значениями слова вызывает следующие ошибки:

- при подборе синонимов учащиеся прибегают к словоизменению, к подбору родственных слов (сердечный – сердце, рыбачить – рыбак) или к лексической оценке значения слов (сердечный – хорошо(ий)), вместо подбора синонима к имени прилагательному называют другую часть речи, по аналогии «предмет и его признак» (колючий – ежик);

- при объяснении значения имен прилагательных выделяются лишь отдельные черты лексического значения слов (нарисованная – «значит кисточкой нарисованная»), смешиваются лексическое и грамматическое значение слов («чайная – это какая? быстрый – это какой?»), выделяются незначительные признаки (чайная – «полезная»);

- при объяснении значения глаголов дети соотносят их с конкретными объектами (читать – книгу), опираются на звуковую оболочку слов (шутить – «это значит шить»), заменяют данную словоформу (читать – «читаем»), или подбирают родственное слово (шутить – «шутка»);

- при объяснении переносного значения слов в словосочетаниях и предложениях объясняют значение лишь отдельных, часто встречающихся словосочетаний (тяжелый характер – «нехороший характер»), обобщенный смысл предложений остается для детей недоступным (Девочка не бежала, а летела к дому. – «У девочки были крылья» или «Она упала»), буквально понимают значение крылатых выражений (золотое сердце – «сердце из золота», тяжелый характер – «тяжело поднять из люка, если он упал в люк»);

- при подборе антонимов дети используют приставку не- (длинный – «недлинный»); изменение данных словоформ (добрый – «добрая»); подбор слов, близких по значению (высокий-«длинный»);

- при объяснении значения слова не выделяют существенных признаков предмета, заменяют описание слов описанием их функционального назначения (пила – «ей пилят», коробка – «чтобы в нее класть кубики, разные яблоки…»);

- названные учащимися слова часто не соответствуют заданной лексической теме (к понятию «дни недели» относят слова «сегодня, позавчера»; «инструмент» – «стружки, опилки»; смешивают понятия «месяцы» и «времена года»).

Школьники с дизорфографией на втором, и даже на третьем году обучения испытывают большие затруднения при распознавании грамматической категории слов. Эти дети хуже определяют грамматическую принадлежность имен прилагательных и глаголов, чем имен существительных.

- при распределении слов на группы (в три колонки) к именам существительным дети с дизорфографией относят глаголы и имена прилагательные (вручает, слабое), к глаголам – имена существительные и реже – имена прилагательные (дружба, звонкий);

- при анализе предложений по членам дети ошибаются при определении практически всех членов предложения. (В предложении «Собака сторожит дом» – главный член (сказуемое) «сторожит», «дом» – подлежащее, потому что сторожит кто? (что?) – «дом».)

Уровень усвоения навыков словоизменения у младших школьников со средней успеваемостью (без патологии) и их сверстников с дизорфографией различен. Наиболее трудными для усвоения являются:

- замена одним предлогом нескольких предлогов (на – над, за – перед, из – под);

- использование ненормативных окончаний имен существительных («мяч над стола»);

- в активном словаре школьников с дизорфографией не отмечается отдельных сложносоставных предлогов (например, из-под, из-за);

- часто употребляются неправильные окончания имен существительных множественного числа (дома – «домы»);

- при выполнении заданий на словоизменение учащиеся основываются на словообразовании (стул – «стульчик») или на семантических ассоциациях (яблоко – «груша», дупло – «нора»);

- частое нарушение согласования имен прилагательных с именами существительными единственного числа женского и среднего родов (синее ведро – синяя ведро);

- при дифференциации глаголов совершенного и несовершенного вида дети не могут безошибочно назвать глаголы (по картинкам), ошибаются при образовании глаголов несовершенного вида с помощью приставок (Девочка оделась – «Девочка наделась»);

- нарушение дифференциации и неточное употребление глаголов единственного и множественного числа («Девочки ездит на коньках» – «Эти тоже ездит на коньках»);

- в процессе словообразования выделяются две наиболее характерные ошибки детей с речевым недоразвитием: неправильное использование суффиксов при словообразовании («лисиная», «рыбиный», «птичячее крыло», «утячее яйцо») и использование вместо словообразования приема словоизменения. При назывании детенышей допускаются такие ошибки, как «у свиньи свиненок, у лошади – лошаденок».

2 класс

Определение частей речи и их грамматических категорий детьми с дизорфографией носит случайный характер:

– они неверно ставят грамматические вопросы к словам (прекрасный – «что?», темно-«где?»);

– не могут определить часть речи, число, род имен существительных и имен прилагательных (книга – «прилагательное, какая? средний род», прекрасный – «кто? глагол, мужской род»);

– большое число ошибок вызывает у школьников определение времени глагола (перешел – «настоящее время»);

-при определении «лишнего» слова дети с речевой патологией опираются прежде всего на степень звукового сходства слов (Из серии слов: конь, конница, коневодство и коньки, в большинстве случаев, дети исключали слова конница и коневодство);

У детей с дизорфографией затруднено понимание и воспроизведение текста.

– отмечаются систематические нарушения как структуры предложения, так и навыков словоизменения. Например, «Утром ранним ребята отправились на рыбалка»;

– в письменных работах выявляются нарушения причинно-следственных связей, недифференцированность временных и пространственных соотношений: до – после, за – около – перед, за – между.

Без целенаправленной коррекции дизорфографии количество ошибок у третьеклассников не уменьшается, а значительно увеличивается по сравнению с второклассниками с данной речевой патологией. Потребность в достижении успешности при выполнении учебных заданий у данной категории детей выражена незначительно (среднегрупповой уровень сформированности находится на низком уровне). Заниженная самооценка чаще всего не адекватна способностям, знаниям и учебно-практическим умениям детей с дизорфографией и ведет к снижению их работоспособности.

Симптоматика дизорфографии у младших школьников с легкой степенью интеллектуальной недостаточности

Усвоение орфографических знаний, умений и навыков учащимися начальной школы (VIII вид) характеризуется специфическими особенностями, по сравнению с детьми с общим недоразвитием речи (IV уровень) общеобразовательных учреждений и речевых школ на протяжении всего обучения.

Наиболее характерной особенностью дизорфографии данной категории школьников является нечеткое владение учебной терминологией. Дети смешивают такие понятия, как «звук» – «буква», «гласные» – «согласные», «слог» – «слово», «слово» – «предложение» и т.д.

Успешному усвоению учебного материала препятствует часто возникающее у детей с нарушением интеллекта охранительное торможение и нарушение взаимодействия первой и второй сигнальной систем. Учащиеся не овладевают лексическим и грамматическим значениями морфем и словоформ. Пересказ правил своими словами, построение системы аргументации, обобщений и выводов проходит со значительными трудностями и специфическими особенностями.

При анализе орфограммы дети с трудом воспроизводят исходное слово, приводят в качестве проверочных слов словоформы других частей речи, неверно определяют их грамматическую отнесенность. Перенос же правила на другие словоформы осуществляется довольно медленно, учащиеся, как правило, опираются при этом на ложные ассоциации.

Учащиеся данной категории не «видят» опасных мест в словах, то есть тех отдельных букв или их сочетаний, которые при письме требуют проверки, дети с трудом выделяют сочетания букв, требующие запоминания. У младших школьников с легкой степенью умственного недоразвития достаточно часто возникают так называемые «ложные правила».

У них отмечается недостаточная сформированность навыков самопроверки, в частности, предварительного, текущего и опосредованного видов самоконтроля. Повышенная отвлекаемость и импульсивность детей снижают уровень их мотивации к усвоению языковой системы и к обучению в целом.

*При подготовке статьи использовались материалы И.В. Прищеповой «Дизорфография младших школьников».

Детство — это время интенсивного развития, изучения всего нового и неизведанного. Это период, когда приобретаются основные навыки и умения.

Однако не все дети обучаются размеренно в одном темпе. Некоторые имеют различные трудности. Им требуется усилие и время, чтобы с ними справляться.

Эти сложности могут возникать по причине как наследственных заболеваний, так и в связи с условиями окружающей среды.

Серьезным препятствием в обучении может оказаться дизорфография у детей.

Дизорфография – это проблема, с которой в наше время сталкиваются учащиеся в начальной школе (2-4 классы). Из-за нее у детей появляется неуспеваемость, и безграмотность письма с каждым годом все увеличивается.

Поэтому необходимо знать причины дизорфографии, ее виды, симптомы, уметь правильно диагностировать, знать способы профилактики и корректировки.

Что такое дизорфография?

Дизорфография – это нарушение запоминания орфографических знаний, что обусловлено недостаточным развитием речевых и психических функций. Это заболевание проявляется частыми ошибками в орфографии в письменном виде, даже если ребенок в устной форме проговаривает правило.

Дизорфографию может распознать педагог или логопед, проводя анализ работ в тетради учащегося, устные ответы на вопросы, понимая насколько сформированы его формы речи (письменная и устная).

Дизорфография проявляется чаще всего у учащихся 2 классов (80 %) и 3-4 классов (90 %). Их успеваемость по русскому языку снижается, что оказывает плохое влияние на развитие личности, является следствием неудачной адаптации в школе.

Это возникает их-за того, что предыдущий материал плохо усвоен и в программу обучения добавляются грамматические правила, принципы правописания (морфологический и традиционный).

Дизорфография — это неспособность к обучению письменной речи, возникающая при отсутствии нарушений зрения, слуха или интеллекта.

Это проявляется в трудностях распознавания, понимания и воспроизведения письменных символов. Данный диагноз также определяется медленным написанием и частыми ошибками.

Дизорфография затрагивает все сферы правописания: грамматику, спряжения, построение предложений и слов.

Дизорфография полностью усложняет письменную работу. Очень часто возникает совместно с дислексией, т. е. трудностями в обучении чтению хотя бывает и так, что возникает сама по себе.

Ребенок, несмотря на знания правил правописания делает ошибки в записи. Кроме того, допущенные ошибки не возникают из-за отсутствия желания учиться, хотя бывает, что идут рука об руку, так как дизорфография у детей может сопровождаться другими нарушениями.

Причины дизорфографии

Факторы, влияющие на развитие дизорфографии можно поделить на те, которые выделяются в медицине, психологии и педагогике.

В основном, нарушение орфографических навыков – это комплекс нескольких причин. Самые распространенные из них:

- Стертая дизартрия, дислалия.

- Общее нарушение речи разной степени.

- Поражение ЦНС.

- Педагогическая запущенность.

- Психосоматическая ослабленность.

- Недостаток внимания.

- Задержка в психическом развитии.

- Общая заторможенность.

- Умственная перегруженность.

- Низкий иммунитет, от чего частые болезни в дошкольном и младшем школьном возрасте.

- Перевод из одного учебного заведения в другое.

- Смена педагога.

Также возможно развитие дизорфорграфии у тех детей, которых родители отдали в школу в раннем возрасте (6-6,5 лет). Они неготовы к обучению, наблюдается незрелость психики и физиологии.

В группе риска находятся дети, у которых есть в анамнезе:

- дисфагия и дислексия(диагностируется в начальной школе);

- пренатальная и постродовая патология;

- минимальная мозговая дисфункция, энцефалопатия, которые сопровождаются неврологическими симптомами.

- фонетическое нарушение речи и ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие).

К другим факторам, которые могут вызвать дизорфографию у ребенка относятся:

- болезни матери во время беременности, антисанитария,

- режим жизни женщины в период беременности,

- травмы женщины в период беременности,

- сложные роды, приводящее к ишемии или гипоксии ребенка,

- генетическая предрасположенность (скорее всего, отвечают за изменения генов шестой хромосомы).

Виды дизорфографии

Ученые-логопеды классифицируют по нескольким признакам.

- Морфологический. Учащийся допускает ошибки в орфографии (правила знает, но не находит им применение), не может проверить безударную гласную, не может запомнить правила о верном написании непроизносимых звуков, слова с двойными согласными.

- Синтаксический. Ребенок неправильно ставит пунктуационные знаки, не может определить какой частью предложения является слово, допускает систематические ошибки в синтаксисе. Также учащийся не может самостоятельно высказаться, составить предложение и текст.

- Смешанный. В письменных работах учитель часто фиксирует ошибки синтаксиса и орфографии.

Также дизартрию классифицируют по общему количеству ошибок в одной работе, так:

- если учащийся допустил до 15 ошибок в работе, в целом задания выполняет на средний и высокий уровень, то это легкая степень.

- если школьник выполняет задания на средний уровень и допускает менее 30 ошибок, то это средняя степень;

- если ученик имеет низкий упрвень знаний, и на письме учитель находит в одной работе 50-80 ошибок орфографии и пунктуации, то это тяжелая степень.

Согласно этим классификациям разрабатывается и реализуется коррекционная работа со школьником для эффективного устранения дизорфографии.

Симптомы дизорфографии

Симптомы проявляются в том, что ученик:

- делает ошибки в грамматике, анализе орфограммы, различные пунктуационные ошибки;

- смешивает буквы;

- не различает слова по семантике;

- неправильно пишет слова с безударными гласными, глухими согласными, которые можно проверить;

- имеет скудный словарный запас, поэтому не может подобрать однокоренное слово для проверки верного написания буквы;

- испытывает трудности с морфемным анализом слов, не может выделить в слове главную морфему слова (корень), и дополнительные (словообразующие) – приставку, суффикс, окончание;

- не использует заглавные буквы (начало предложения, в собственных именах);

- делает ошибки в словах с двойными или непроизносимыми согласными;

- путает употребление твердого и мягкого знаков;

- не правильно делит слова на слоги и их переносит, ставит ударение;

- не может запомнить названия частей речи, их морфологические признаки;

- формирует свои правила (если «жи», «ши» нужно писать с «И», то правильное написание слова «жИлезо»);

- не может перейти из одного вида деятельности в другой;

- не в состоянии освоить теоретический материал и не в состоянии самостоятельно найти ошибку, самопроверка не помогает.

Учащиеся, у которых диагностирую дизорфографию, часто действуют вопреки правилам и пишут слова так, как их слышат.

Диагностика

Диагностика учащихся, у которых есть серьезные нарушения в письменной речи делится на 2 этапа:

- определение симптомов;

- выбор индивидуального способа корректировки заболевания.

На первом этапе анализируются все виды работ учащегося (диктант, сочинение, изложение, списывание). Учитель высчитывает средний показатель ошибок в одной работе, что устанавливает степень дизорфографии.

Второй этап диагностики заключается в исследовании еще и устных работ проблемного школьника, проводятся подобранные тесты и письменные упражнения. Логопед выясняет есть ли отклонения в знании орфографии, проверяет его знания, умения и навыки, фонематический слух, неречевые процессы.

Во время того, как учащийся выполняет эти тесты, преподаватель за ним внимательно наблюдает и фиксирует насколько ребенок мотивирован к учебе, понимает ли он ошибку, находит ли он алгоритм действия для ее устранения.

Если есть причина дизорфографии лежит в психологическом отклонении (недостаточно сформированы высшие психические функции), то проводятся индивидуальные консультации практическим психологом. Он работает не только с ребенком, но и с родителями, дает им рекомендации того, что можно делать систематически в домашних условиях.

После проведения ряда тестов совместно школьный психолог, учитель и логопед составляют карту на учащегося, в котором расписывается его индивидуальный маршрут, обозначаются цели, даются советы для родителей, расписываются планируемые занятия.

Способы коррекции нарушения

Условно коррекция делится на овладение морфологическими и традиционными принципами правописания. Первый, его еще называют морфемным, подразумевает одинаковое написание частей слова как в сильной, так и в слабой позиции (ударное или безударное положение), правильное написание объясняется путем подбора проверочного слова.

В основе традиционного принципа в орфографии лежит запоминание словарных (непроверяемых) слов. Также в основе него стоит опора на проговаривание, внимание и память.

Коррекция дизорфографии проходит ряд этапов:

- Развивается звукопроизношение, слоговая структура слова. Учитель-логопед использует повторяющиеся слоги в определенном ритме, необходимо составить слова из слогов, которые предложены. Во время выполнения упражнения формируется также правильное произношение, поэтому нужно использовать те звуки, с которыми у ученика возникли трудности.

- Расширяется лексический запас ученика. Это происходит благодаря самостоятельному составлению текста, описание того, что изображено на картине, о чем говорится в мультфильме,

- Различаются части речи. Дается ребенку ряд слов, в котором есть слова одной части речи, а есть лишнее, нужно найти и объяснить почему оно лишнее. Также даются упражнения на составление предложений по определенной схеме (постепенно усложняется).

- Формируются морфологические признаки. Учащийся учится различать падежные формы, род, число разных частей речи, время глагола и согласование его с подлежащим.

- Создание моделей слов, словообразование. Учащийся находит корень в словах и составляет из них одно: пыль сосет – пылесос, пар ходит – пароход и т.д.

- Выделение и различение родственных слов – однокоренных.

- Развивается орфографический навык. Логопед называет ряд слов, ученик должен определить на слух в каком из них есть возможная проблема написания буквы и почему. Или ребенок записывает несколько слов и вместо проблемного звука ставит многоточие. После количество слов увеличивается до предложений.

- Развивается внимание и память. Учащийся произносит слова так, как они написаны, тренируя зрительную и слуховую память. Также развивать кратковременную память могут и новые скороговорки.

- Доведение до автоматизации правильного письма. Это длительный процесс. При тяжелой форме заболевания может длиться и несколько лет. Проводится работа как учителем-логопедом, так и в домашних условиях родителем в разной форме: диктант, сочинение, списывание.

- Развитие умения самоконтроля и самопроверки. Ребенок учится находить ошибки в своей работе, исправлет их, приводит аргументы.

Проводя коррекционные работы необходимо наблюдать и диагностировать уровень самооценки учащегося. Если ребенок отстает в успеваемости, не имеет авторитет в коллективе, у него нет товарищей в классе, то необходимо избавиться от проблем в устной и письменной речи. После этого учащийся быстро адаптируется и повышается его самооценка.

Лечение

Наличие дизорфографии у ребенка не должно быть расценено как оправдание для допущения ошибок при письме.

Это расстройство обучения можно исправить путем тренировки правильного письма и чтения. Ребенку под силу усвоить нормы правописания слов.

Необходимым для этого является контроль со стороны взрослого, который должен мотивировать ребенка к работе, и исправлять возможные ошибки, чтобы избежать их закрепления. Очень важно частое чтение книг. Таким образом, ребенок визуально усваивает новые слова, запоминает их написание.

Работа на дому с ребенком требует терпения и понимания его ситуации. Часто или иногда его ошибки вызывают смех, что вызывает в нем чувство разочарования и отказа.

Упражнения должны стимулировать как интеллект, так и эмоции. Хорошие упражнения для ребенка с дизорфографией — ребусы, кроссворды и забавные рисунки, которые позволяют отличить правильное написание слов от неправильного.

Применяются дидактические игры, которые были созданы на основе многолетней работы специально для предотвращения дизорфографии. Также стихи и песни, содержание которых сосредоточено вокруг грамматических правил, приносят пользу. Мелодии легко укрепляются в памяти, благодаря чему ребенок вспомнит их фрагмент в случае дилеммы орфографии, что поможет облегчить ему принятие решения.

Для каждого типа дизорфографии значительную пользу приносит чтение книг. Специалисты сходятся во мнении, что постоянное чтение снижает степень всех нарушений письма.

Эффективность лечения дизорфографии зависит, прежде всего, от систематической коррекционной работы, индивидуального подхода и формирования у ребенка способности к концентрации внимания и запоминанию новых правил.

Профилактика

Работа по профилактике развития заболевания делится на несколько этапов:

- сформировать у ребенка морфологические признаки, научить его делать морфологический анализ слов;

- отрабатывания правил орфографии, постепенно усложняя задания (вставить пропущенную букву, выделить орфограмму, написание словарного диктанта, выбрать правильное написание из нескольких);

- для формирования орфографических навыков использовать не только стандартную форму изложения правила, но и альтернативные (стихотворная форма, чтение вслух слова, как оно написано);

- пополнение словарного запаса путем чтения книг, описания того, что изображено на картинке и понимание семантического значения слова;

- вырабатывание навыка словообразования;

- формирование правильной устной речи. Если она не будет должным образом сформирована, то письменная форма будет неполноценной и безграмотной.

- развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, игры с мелкими предметами, штриховка разного вида, работа с ножницами, пластелином);

- формирование правильной артикуляции, четкости дикции;

- развитие внимание (нахождение мест в слове, где есть орфограмма);

- развитие памяти, мышления;

- развитие способности концентрировать внимание, распределять и переключать внимание.

Дизорфография – заболевание, которое диагностируют у школьников начальной школы. Но его развитие можно избежать, если у дошкольника сформирован достаточный словарный запас и он правильно произносит слова без знания правил (в школе он узнает их, усваивает название того, чем он практически уже владеет).

Родителям необходимо обеспечить комфортную атмосферу для развития психики, заниматься воспитанием и физическим здоровьем ребенка, не перекладывать ответственность на работников дошкольного учебного заведения. Если все же возникла дизорфорграфия, то необходимо ее правильно и вовремя диагностировать, найти пути коррекции.

Работа по устранению заболевания проводится комплексно: педагогом, логопедом, психологом и родителями. От своевременно начатой, систематической и хорошо спланированной коррекции зависит результативность работы по преодолению дизорфографии и успешное освоение школьной программы.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Дизорфография (сложности в написании без ошибок)

Дизорфография – отсутствие у ребенка способности к освоению знаний орфографии, навыков и умений, связанных с ней. Это нарушение связано с недостаточным развитием речевых функций, зрительного и слухового внимания и восприятия, памяти и мышления.

Дизорфография – это нарушение, которое очень часто не только родители, но даже учителя привыкли называть пресловутой «врожденной безграмотностью». Давайте разберемся раз и навсегда – «врожденной безграмотности» НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!

Дисграфия – нарушение письменной речи, которое вызвано нарушением работы психических процессов и анализаторов, отвечающих за формирование навыка письма.

Оба расстройства являются отдельными, независимыми друг от друга состояниями. Однако достаточно часто они могут встречаться вместе у одного ребенка и при отсутствии грамотной коррекции «переходить» во взрослую жизнь, присоединив к себе большое количество психологических комплексов.

Одни дети легко усваивают правила орфографии и применяют их на практике. Другие, не смотря на знание правил, допускают множество ошибок. Чтобы писать правильно, знания правил недостаточно. Необходимо уметь выполнить ряд последовательных действий:

1. Найти орфограмму в слове и определить её тип – это умение называется “орфографическая зоркость”.

2. Выделить часть слова, в которой находится орфограмма.

3. Применить необходимое правило. Для этого нужно понять алгоритм жесткий порядок действий.

4. Сверить проверочное и проверяемое слово.

В зависимости от того, на каком этапе ребенок испытывает большие трудности, выстраивается коррекционная работа с этим ребенком.

Таким образом, процесс формирования орфографических навыков представляет собой сложный речемыслительный процесс, требующий достаточного уровня развития мыслительных операций, речевых навыков, языковых обобщений и т.д.

Для детей с дизорфографией основную трудность вызывает решение орфографической задачи: им трудно увидеть “опасное место” в слове, сложно подобрать проверочное слово, хорошо выучив правило, ребёнок не может применить его на письме.

Решение орфографических задач может быть затруднено по различным причинам:

– проблемы речевого развития (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи);

– снижение слухоречевой памяти,

– невозможность следовать цепочке последовательных действий в результате различной патологии беременности и родов.

Безусловно, нарушение усвоения правописания у школьников (дизорфография) часто сочетается с нарушениями письма и чтения (дисграфией и дислексией). На начальных этапах обучения (1 класс) ребенок допускает больше специфических (дисграфических) ошибок, к 3-4 классу резко увеличивается количество орфографических ошибок. Максимальное проявление данной проблемы приходится на 5-6 класс, при переходе в среднюю школу, т.к. увеличивается объём учебного материала по русскому языку. Для ребенка этот период становится сущим кошмаром – «учи-не учи правила – всё равно «2»», у школьника начинают появляться комплексы постоянной «неуспешности».

Развитие дизорфографии и дисграфии происходит по различным причинам, но некоторые факторы могут совпадать. Появление нарушения письменной речи может быть связано с различными травмами и недостаточным развитием участков головного мозга вследствие негативных факторов в период вынашивания ребенка, а также в родовой и постнатальный период.

К таким причинам относят:

- течение беременности с наличием патологий и заболеваний;

- недостаток кислорода у ребенка во время родов;

- родовые травмы новорожденного;

- заболевания, вызванные инфекциями;

- заболевания соматического характера.

Эти расстройства связывают с нарушениями в процессе развития мозга и травмами префронтальной коры, теменной доли, передней поясной коры головного мозга и базальных ядер. Эти участки отвечают за корректное функционирование рабочей памяти.

Корректное развитие навыка письма невозможно без корректно сформированной устной речи, владения лексическими и грамматическими аспектами речи, обладания навыками восприятия и произношения звуков.

Нарушение этих процессов возникает при наличии патологии развития речевого аппарата и причин органического происхождения.

- Логопеды

Почему ребёнок пишет с ошибками? Дизорфография

Орфографически правильное письмо является важнейшим условием не только школьной адаптации, но и в целом приобщения к языковой культуре своей страны, а значит, личной успешности человека в будущем. Одним из проявлений школьной неуспеваемости является стойкое нарушение в усвоении и использовании правил орфографии — дизорфография.

Дизорфография рассматривается как стойкая и специфическая несформированность (нарушение) усвоения орфографических знаний, умений и навыков, обусловленная недоразвитием ряда неречевых и речевых психических функций.

Симптомы дизорфографии:

- Ребенок не может запомнить и часто смешивает такие термины, как «звук», «слог», «слово» и некоторые другие;

- Содержание правил правописания усваивается детьми с данной речевой патологией формально и в более длительные сроки по сравнению с одноклассниками в норме;

- Невозможность самостоятельно, своими словами пересказать содержание орфограммы, сделать обобщение, вывод;

- Неверные примеры слов на пройденные орфограммы;

- Грамматические признаки орфограмм обычно усваиваются формально (например, при проверке безударных гласных в корне вместо родственных слов подбираются слова, сходные по звучанию);

- Дети с дизорфографией не выделяют «ошибкоопасные» места в словах, подчиняющихся морфологическому принципу письма (например, корень, окончание, приставку или суффикс). Написание таких слов требует определенной многооперационной проверки;

- Самопроверка не дает положительных результатов.

Причины дизорфографии:

- проблемы речевого развития (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи);

- несформированость ряда неречевых психических функций: операционные компоненты словесно-логического мышления (анализ, синтез, сравнение, отвлечение, абстрагирование, классификация, систематизация), речеслуховая память. Выявляются также неустойчивость внимания (недостаточность его концентрации), трудности как переключения с одного вида деятельности на другой, так и выработки алгоритма орфографических действий.

Для детей с дизорфографией основную трудность вызывает решение орфографической задачи: им трудно увидеть «опасное место» в слове, сложно подобрать проверочное слово, хорошо выучив правило, ребёнок не может применить его на письме.

Литературные данные свидетельствуют о тесной связи дисграфии и дизорфографии. На начальных этапах обучения ребенок допускает больше специфических (дисграфических) ошибок, к 3-4 классу резко увеличивается количество орфографических ошибок. Максимальное проявление данной проблемы приходится на 5-6 класс, при переходе в среднюю школу, т.к. увеличивается объём учебного материала по русскому языку. При этом наибольшее количество ошибок отмечается в следующих случаях:

- При правописании проверяемых безударных гласных в корне.

- В ходе воспроизведения слов с непроверяемым написанием в корне.

- В случаях переноса слов.

- При написании прописной буквы в именах, отчествах и т.д.

- Учащиеся не усваивают написания ЧН, ЧК, СТН и т.д. и др.

Выделяют основные три вида дизорфографии:

- Морфологическая дизорфография, сопровождающаяся большим количеством орфографических ошибок, проявляющихся в самостоятельном письме (сочинения, изложения и др.).

- Синтаксическая дизорфография — стойкая неспособность овладеть синтаксическими правилами на письме, т.е. пунктуацией.

- Смешанная дизорфография, которая включает в себя сочетание орфографических и пунктуационных ошибок.

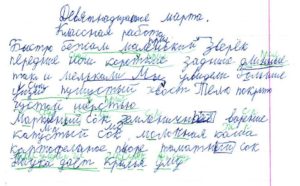

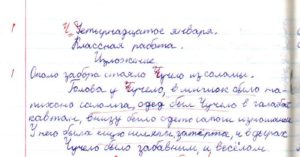

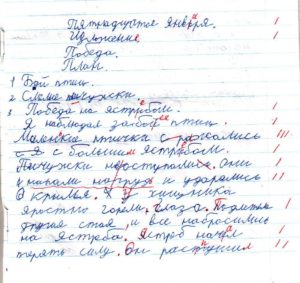

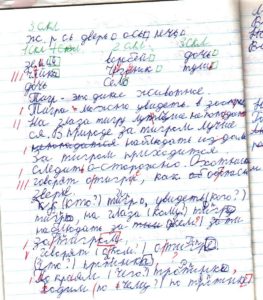

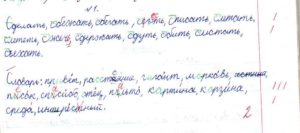

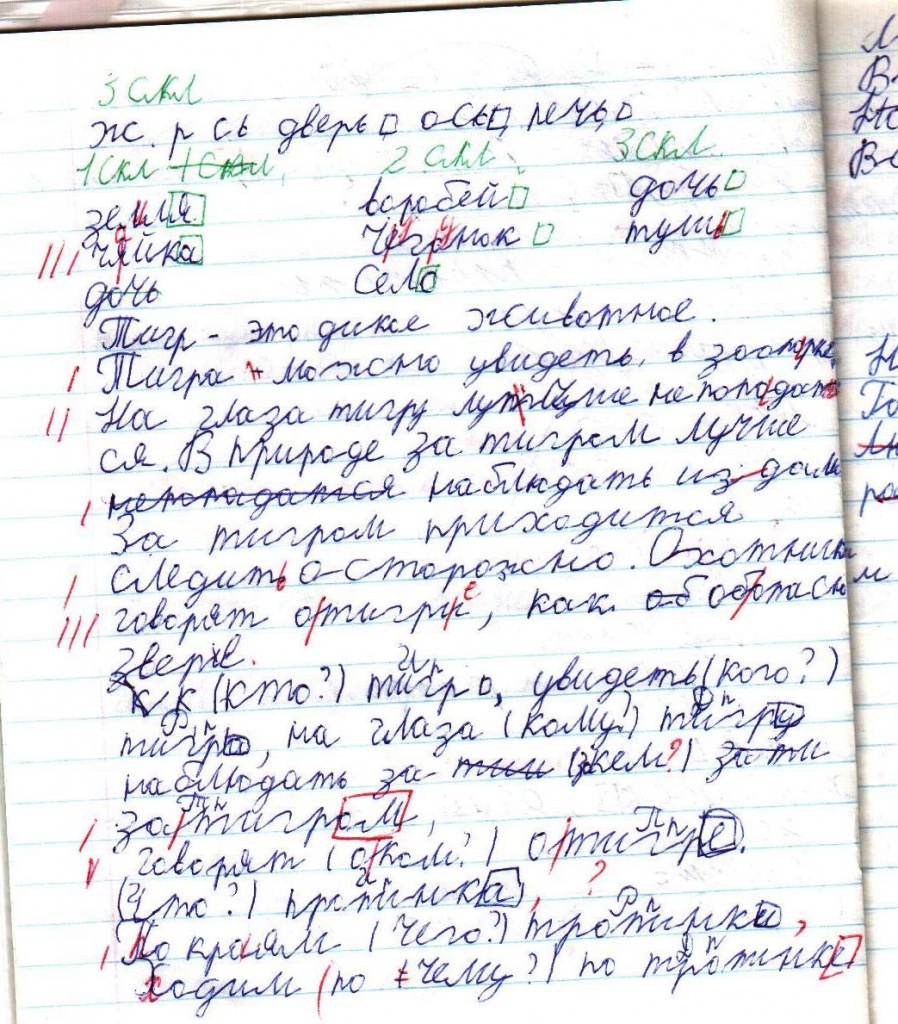

Пример работ ребенка с дизорфографией 3 класс:

Неуспеваемость по русскому языку (в частности, дизорфография) отрицательно влияет на формирование личности ребенка на трех уровнях: эмоциональном, когнитивном, поведенческом. Все это ведет к школьной, а в дальнейшем и к социальной дезадаптации, общей неуспешности человека. Крайне важно своевременно заметить нарушение письменной речи у ребенка, обратиться за помощью логопеда, пока речь и психика ребенка активно развиваются, обладают высокой гибкостью и способностью к компенсации. Чем раньше начата коррекция — тем быстрее и легче для ребенка она пройдет, тем эффективнее будет. Конечно, в крайних случаях можно скорректировать письмо и у взрослого человека, но это займет в разы больше времени и сил как у логопеда, так и у самого клиента.

Как избавить ребенка от неграмотности? Коррекция дизорфографии.

Как уже было сказано, дизорфография может сопровождаться и вызываться различными нарушениями как речи, так и особенностями развития некоторых психических функций (недостаточностью внимания, в том числе СДВГ — синдромом гиперактивности и дефицита внимания; неразвитостью некоторых мыслительных операций и т.п.). Поэтому первичное обследование ребёнка с нарушениями письма и составление плана коррекции должны осуществлять несколько специалистов смежных областей. В нашем Центре для этого используется комплексная диагностика развития ребёнка, которую проводят совместно детский логопед-дефектолог, детский врач-психотерапевт и (или) клинический психолог. Специалисты нашего Центра в процессе диагностики определят индивидуальные причины нарушения письма, составят письменное заключение на бланке Центра с печатью, дадут рекомендации по коррекции, а также составят план для занятий в Центре или дома. Такая система работы сделает коррекционный маршрут наиболее эффективным и успешно гармонизирует процесс развития ребенка.

Логопеды центра

Отзывы о логопедах

| Дмитрий, 19 лет | Что беспокоило? — Не внятная речь Как пытались решить проблему? — Сам пытался, занимался дома. С кем занимались в нашем центре? — Людмила В чем заключались занятия и как долго длились? — Около месяца Какой результат на данный момент? — Все отлично. Пожелания центру или специалисту: — Всего хорошего, удачи. |

| Денис, 25 лет | Что беспокоило? — Афазия Как пытались решить проблему ранее? — Занимался с другим логопедом. С кем занимались? — С логопедом-дефектологом Людмилой Евграфовной. В чем заключались занятия? — Массаж, упражнения. Какой результат? — Более четкая речь, стал более ясно разъясняться. Пожелания центру или специалисту: — Все устраивает, очень хороший специалист! |

| Валерий, 47 лет | Что беспокоило? — Ишемический инсульт. Как пытались решить проблему ранее? — Сразу после больницы обратились в центр. С кем занимались в нашем центре? — Только с Наталией Валентиновной В чем заключались занятия? Сколько продолжались? — Занятия по восстановлению речи 1 раз в неделю в течение 11 месяцев. Какой результат на данный момент? — Выраженная положительная динамика. Пожелания центру/специалисту? — Очень довольны сотрудничеством с Центром и Наталией Валентиновной. Оцениваем нашего логопеда, как профессионала и очень грамотного специалиста. Большое спасибо! |

| Смотреть все |

Проблемы в которых логопедия эффективна

- Дошкольникам с 2 до 6 лет:

- в 2 года не начал разговаривать;

- в 3 года речь неразборчива;

- после 4 лет:

- нечетко произносит звуки;

- неправильно согласовывает слова;

- неверно употребляет род существительных и местоимений;

- к 6 годам коверкает слова;

- заикается, говорит с запинками;

- неверно произносит звуки русского языка при владении несколькими языками.

- Школьникам с 6 до 16 лет:

- неправильно произносит звуки: картавость, шепелявость;

- дисграфия — проблемы с письмом: пропускает или заменяет буквы, не дописывает буквы или слова;

- дизорфография — проблемы с русским языком: отстаёт от программы, делает «глупые» ошибки, хотя знает правила;

- дислексия — плохо читает: медленно, без выражения, сам «додумывает» окончание фразы;

- русский язык не является для школьника родным;

- дискалькулия — проблемы с арифметикой.

- Взрослым и пожилым людям:

- нарушения звукопроизношения различного происхождения:

- картавость;

- «каша во рту»;

- шепелявость;

- гнусавость;

- плохая дикция;

- дислалия;

- дизартрия;

- заикание;

- тахилалия и брадилалия — ускорение и замедление темпа речи;

- акцент в речи на русском языке;

- патология голоса: слишком тихий, громкий голос и т. п.;

- нарушения чтения и письма: дислексия, дисграфия, дизорфография.

- нарушения звукопроизношения различного происхождения:

- Детские диагнозы:

- ОНР — общее недоразвитие речи;

- ЗПРР — задержка психоречевого развития;

- моторная алалия;

- сенсомоторная алалия;

- ЗПР — задержка психического развития;

- ДЦП — детский церебральный паралич;

- ринолалия;

- РДА — ранний детский аутизм;

- УО — умственная отсталость;

- СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности;

- ФФНР — фонетико-фонематическое недоразвитие речи;

- афазия — отсутствие речи;

- нарушение слуха в раннем возрасте, в том числе после кохлеарной имплантации.

- Взрослые диагнозы:

- нарушения звукопроизношения:

- дизартрия;

- дислалия;

- нарушения чтения и письма:

- дислексия;

- дисграфия;

- дизорфография;

- после установки зубных протезов речь стала нечеткой;

- после инсульта или черепно-мозговой травмы появились дефекты устной и письменной речи;

- афазия.

- нарушения звукопроизношения:

Показать все

Стойкая неуспеваемость по русскому языку: «дизорфография»

Многих родителей беспокоит, когда их ребёнок испытывает трудности в обучении. Казалось бы, правила все знает, понимает как нужно писать, но тетради все равно исписаны красной пастой и оценки на уровне тройки. В чем же может быть причина неуспеваемости? Помимо обычной невнимательности и лени зачастую причиной служит дизорфография. Дизорфография — это сложность в усвоении орфографических знаний, умений и навыков. Происходит это от того, что несмотря на сохранный интеллект некоторые психические (память, внимание и т.д.) и речевые функции развиты недостаточно для успешного освоения школьной программы.

Чаще всего такое нарушение встречается у детей с общим недоразвитием речи, с нарушением фонематического слуха (различение звуков родного языка) и при нарушении процессов чтения и письма (дисграфия и дислексия).

Как же определить есть дизорфография или нет?

Необходимо обратить внимание, какие ошибки допускает школьник, как правило, они будут носить не системный характер, одно и то же слово ученик может написать и правильно и не правильно.

В тетрадях школьников с дизорфографией можно увидеть следующие ошибки (проявления дизорфографии):

• неверное написание словарных слов (плоток, сапаги, ягада);

• неверное написание безударных гласных в корне слова (марской, кашачий);

• неверное написание гласных после ш,ж,щ и ц (ципленок, цырк);

• ошибки в написании личных окончаний глаголов (гладют, носют);

• ошибки в суффиксах (серебреный,беседывать);

• неверное написание звонких и глухих согласных (сруп, винограт).

Сложности возникают и при переносе слов (крол-ик, ста-ль, ко-шка). И это далеко не полный перечень допускаемых ошибок, любые правила русского языка с трудом усваиваются и применяются на практике.

Наряду с ошибками допускаемыми на письме наблюдается и недостаточное развитие других речевых функций. Детям трудно подобрать нужное слово, им не важно как звучит их речь, они не стремятся исправить возникающие ошибки, а иногда их вовсе не замечают. Не могут определить сколько слогов в слове, составить слова из данных слогов. Школьником сложно понять, в чем разница между лексическим и грамматическим значением слова. Не усваиваются грамматические категории (род, склонение, спряжение и др.), а, следовательно, и возможность ими оперировать. Сложно определить в слове ударный слог и гласный.

Зачастую всего этого можно избежать, если уделить достаточное внимание речевому развитию ребёнка в дошкольном возрасте. Ведь именно тогда закладывается база знаний, «чувство языка», на основе которой и происходит усвоение грамматических правил. Это вовсе не означает, что дошкольника нужно нагружать специальными занятиями. Достаточно просто общаться с малышом, рассказывать ему о предметах окружающего мира, читать книги, играть. Именно общение со родителями помогает ребёнку познать окружающий мир и накопить достаточный словарный запас.

Важен не только больший объем словаря, но и понимание значения слов, что в будущем поможет ребёнку подбирать однокоренные слова.

В школьном же возрасте, если у родителей или учителей есть подозрения, что у ребенка дизорфография, необходима консультация логопеда, который проведет детальную диагностику речи и сможет подобрать индивидуальную программу по преодолению этого сложного нарушения.

Работа по устранению дизорфографии проводится в несколько этапов:

• Диагностический этап. Логопед изучает процессы чтения и письма, выявляют индивидуальные речевые особенности и особенности мышления, внимания, памяти. При необходимости рекомендует консультацию психолога.

• Подготовительный этап: на этом этапе изучаются зрительная память и способность узнавать предметы; развивают мыслительные операций, внимания, память, мелкую. Проводится работа по снятию негативных реакций, неуверенности в себе.

• На третьем, коррекционном этапе, устраняются основные ошибки, которые есть у школьника. Кроме этого, если есть необходимость, устраняются недостатки звукопроизношения, чтения и письма.

• Четвертый этап направлен на оценку эффективности проведённой коррекционной работы. Проводится повторная диагностика.

В заключении приведём пример из логопедической практики:

Азад, 4 класс

Пример диктанта: «Наша школ болшая в сюду тиха идут уроки наш класс светлые у доски дима Дима пишит мы тожпишм в тетрадих».

При обследовании у ребенка была выявлена низкая самооценка, он плохо ориентировался в пространстве. Бедный словарный запас, сложности в подборе слов, наличие аграмматизмов. Недостаточная слухоречевая память. Рекомендована консультация психолога.

Заключение: дисграфия, дизорфография.

В результате коррекционной работы количество допускаемых ошибок уменьшилось, повысилась успеваемость по русскому языку.

Отзывы:

«Я не правильно произносил звуки Ш и Ж на протяжении уже почти 50-ти лет. Стал заниматься с логопедом. Через 8 занятий дефекты ушли напрочь, говорю правильно и красиво. Чрезвычайно доволен». Щедров Виктор

«Хочу выразить благодарность Елене Анатольевне. У меня были проблемы с произношением звуков [р] и [р’], с ее помощью мы поставили их на место. Было нелегко вводить их в повседневную речь, но это того стоило! За месяц (7 посещений) я достиг невероятных результатов и горжусь этим! Спасибо вам большое!» Михаил, 17 лет

Вакансии центра

Что такое дизорфография, и почему не надо ругать детей за ошибки

Неврологи дают определение дизорфографии как устойчивого расстройства в овладении знаниями и навыками правильного написания слов. Она проявляется большим числом орфографических ошибок, неспособностью заметить в тексте те или иные орфограммы, вычленить закономерности в написании, запомнить и применить правила орфографии.

Исследования дизорфографии показывают, что она может быть как единственным речевым нарушением, так и сопровождаться дислексией, дисграфией, общим недоразвитием речи.

Обычно дизорфография у младших школьников начинает проявляться с переходом к глубокому изучению правописания слов родного языка: во втором и третьем классах. Если вовремя не обратиться с этой проблемой к специалистам, то успеваемость по языку с каждым учебным годом будет становиться все хуже, у ребенка разовьется комплекс неполноценности, он приобретет репутацию безнадежного двоечника, неспособного освоить грамотное письмо.

По каким причинам появляются проблемы с освоением грамоты

Механизмы развития дизорфографии могут быть запущены негативными факторами, воздействующими на головной мозг ребенка в период внутриутробного развития, во время родов и в первые годы жизни. Это могут быть:

- заболевания матери в период беременности;

- прием лекарственных препаратов беременной;

- курение и прием алкоголя беременной;

- асфиксия плода в утробе и при родах;

- родовые травмы;

- инфекционно-воспалительные болезни.

Эти причины дизорфографии вызывают нарушения в развитии участков коры головного мозга, отвечающих за память, концентрацию, речевые функции. В результате к началу изучения орфографии ребенок подходит с не до конца сформированными высшими психическими функциями, из-за чего задача освоения навыков правописания для него становится трудновыполнимой.

При диагностике дизорфографии важно отличить случаи, когда трудности с правильным написанием слов обусловлены не нарушениями в функционировании высших отделов центральной нервной системы, а частыми пропусками занятий, отсутствием контроля над выполнением домашних заданий со стороны взрослых и другими внешними причинами. В таких случаях ученики допускают такие же ошибки, как при дизорфографии, однако когда начинают больше внимания уделять изучению правил и выполнению упражнений, то их грамотность быстро улучшается. При дизорфографии же нарушения в освоении грамотного письма являются стойкими, и для их коррекции необходима длительная работа с нейропсихологом и логопедом.

Формы и разновидности патологии

Это речевое расстройство классифицируется по двум критериям: степени проявления и разделу грамматики, в изучении которого возникают трудности. Классификация дизорфографии по уровню выраженности включает три степени:

- Легкую, при которой в письменных работах встречаются орфографические ошибки в 15–20% слов.

- Среднюю, при которой количество ошибок достигает 20–30%.

- Тяжелую — ученик ошибается в 30–50% слов.

По разделу грамматики, вызывающему трудности, различают три вида дизорфографии: морфологическую, касающуюся орфографии, синтаксическую, при которой возникают трудности с расстановкой знаков препинания и смешанную, при которой ученику не даются ни орфография, ни синтаксис. Как показывают статистические данные, смешанный тип встречается чаще всего.

Симптоматика, или как отличить «дизорфографика» от нерадивого ученика

Основным проявлением дизорфографии является хроническая неуспеваемость по родному языку. Чем дольше длится обучение, тем больше ошибок совершает ученик, поскольку объем неусвоенных правил орфографии и синтаксиса с каждым годом накапливается, к тому же появляются более сложные виды заданий, такие как изложения, сочинения. Даже если ребенок заучивает правила наизусть, он не может ими воспользоваться, так как не способен выделить в тексте орфограммы, к которым нужно применять эти правила, испытывает трудности с подбором проверочных слов.

Симптоматика дизорфографии также включает в себя сложности с морфологическим разбором слов и синтаксическим разбором предложений. Ученик не может выделить такие составляющие слов, как корень, приставка, суффикс, не видит главные и второстепенные члены предложений, из-за чего ошибается в согласовании окончаний по числу, роду, падежу.

Яркие проявления дизорфографии — неправильное употребление «-ться» и «-тся» в глаголах, ошибки в написании проверяемых безударных гласных, двойных согласных, слитное написание слов с предлогами и раздельное — с приставками, нелогичная расстановка знаков препинания в предложениях и множество других ошибок, постоянно повторяющихся из года в год.

Отличительным признаком этого расстройства является его устойчивость. В отличие от случаев педагогической запущенности, оно не исчезает, даже если уделять занятиям много времени. Изучение грамматики при дизорфографии с преподавателем не дает положительных результатов. Единственная возможность улучшить ситуацию — это помощь специалистов по речевой неврологии.

Как осуществляется диагностика в нашем Центре

Перед тем как сделать заключение о дизорфографии у ребенка, специалисты нашего Центра проводят комплексное диагностическое обследование, включающее в себя безаппаратные и аппаратные методы. Начинается обследование с просмотра школьных тетрадей и анализа допущенных ошибок. Затем юного пациента подвергают многоэтапному тестированию, позволяющему выяснить симптоматику и механизмы речевого расстройства. С целью определения степени выраженности и характеристик дизорфографии, а также наличия других речевых нарушений специалист исследует устную и письменную речь, знание грамматических правил и умение их применять.

Методика выявления дизорфографии включает в себя различные задания: ответы на вопросы по прослушанным текстам и картинкам, написание изложений и сочинений. Тестовые задания позволяют оценить:

- уровень развития импрессивной речи — способности понимать услышанное и прочитанное;

- развитие экспрессивной речи — способность вербально выражать свои мысли;

- зрительную и речеслуховую память;

- владение грамматическими нормами;

- особенности ручной моторики;

- словарный запас.

Также специалист собирает анамнез у матери, расспрашивает, как протекала беременность и роды, имелись ли травмы ребенка во время родов, выясняет данные о раннем речевом развитии, о речевых нарушениях у родителей и ближайших родственников. Для установления причины речевого расстройства могут быть назначены такие аппаратные методы диагностики, как электроэнцефалограмма головного мозга, ультразвуковое дуплексное сканирование.

При диагностике важно дифференцировать дизорфографию от дисграфии, а также от отставания в учебе по причине недостаточности занятий из-за частых болезней, педагогической запущенности.

Методы коррекции дизорфографии, применяемые в «НейроСпектр»

После установления диагноза каждому пациенту назначается наиболее эффективные в его случае методики коррекции дизорфографии, включающие индивидуальные и групповые занятия с логопедом и нейропсихологом. Занятия проводятся в игровой форме, применяется система поощрений, что стимулирует детей к освоению грамматических норм, делает процесс развития речевых навыков и обучения орфографии и синтаксису интересным и увлекательным.

Помимо занятий по специальным методикам, маленьким пациентам назначаются курсы приема витаминно-минеральных комплексов и биологически активных добавок, благотворно влияющих на функционирование высших отделов центральной нервной системы. С этой же целью может быть назначен массаж, лечебная физкультура, мануальная терапия и рефлексотерапия. Большим преимуществом нашей клиники является использование в лечении речевых расстройств транскраниальной магнитной стимуляции — современного аппаратного метода, показавшего высокую эффективность в мировой практике. Методика заключается в мягком стимулирующем воздействии слабого магнитного поля на целевые зоны коры головного мозга. Наши специалисты прошли обучение транскраниальной магнитной стимуляции за рубежом и имеют официальное разрешение на применение этого метода.

Большое внимание уделяется обучению родителей правилам домашней работы с детьми, ведь упражнения при дизорфографии должны выполняться не только на занятиях с логопедом и нейропсихологом, но и дома. Это значительно ускорит появление положительных результатов коррекционной работы.

В результате прохождения коррекции речевых нарушений в нашем центре дети начинают осознанно относиться к применению правил грамматики, замечать орфограммы, которые раньше проходили мимо их внимания. Количество допущенных ошибок постепенно снижается, обогащается словарный запас, улучшаются речь и успеваемость по родному языку, возрастает уверенность в себе.

Меры профилактики «врожденной безграмотности»

Меры профилактики дизорфографии должны приниматься еще до рождения ребенка. К ним относится здоровый образ жизни во время беременности: полноценное питание, соблюдение режима сна, отказ от курения, приема алкоголя, запрещенных лекарственных препаратов, снижение риска инфекционных заболеваний. Также нужно позаботиться о гармоничном развитии малыша в раннем возрасте, укреплять его иммунитет, дольше сохранять грудное вскармливание. Если избежать этого расстройства у ребенка все же не удалось, необходимо своевременно обратиться к грамотным специалистам по коррекции речевых нарушений, таким, как нейропсихологи и логопеды нашего Центра детской речевой неврологии и реабилитации «НейроСпектр».