Использование технологий, согласованных с применяемыми аппаратами и материалами, помогает избежать производственных ошибок. Существует много различных причин, которые могут поставить под вопрос достижение качественного итога работы. Даже малейшие отклонения от рабочих инструкций производителя часто отрицательно влияют на результат. В этой главе описываются основные ошибки, их возможные причины и последствия, а также даются рекомендации для улучшения результатов работы.

ОШИБКИ ПРИ ДУБЛИРОВАНИИ ГЕЛЕМ Мягкая поверхность огнеупорной модели Достаточно увлажняйте водой и соблюдайте время затвердевания! Если гипсовая модель перед дублированием недостаточно пропитана водой, то слишком сухая модель будет вытягивать влагу из дублировочного геля!

Нельзя раньше времени извлекать модель из дублировочной формы. Выдерживайте время затвердевания — не менее 40 минут. После изъятия модели на поверхности дуб-лировочной формы не должна оставаться пленка от паковочной массы.

Иначе надо проконтролировать соотношение смеси (порошок — жидкость). Своевременно заменяйте гель для дублирования! Замена происходит в зависимости от частоты применения, но не позднее, чем через 6 недель. Использованный гель после чистки и споласкивания формы надо хорошо просушить.

Дубликат-модель с мягкой, шерховатой поверхностью.

Мучнистая поверхность дубликат-модели Закаляйте дубликат-модели! Мягкая поверхность появляется из-за образования кристаллов: не прокаленная модель после изъятия из гелиевой формы быстро пересыхает. Своевременно поставьте модель в сушильный шкаф и прокалите ее.

Во время паковки на вибростолике паковочная масса затекла под моделировку.

НЕТОЧНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ Проконтролируйте хранение паковочной массы!

Паковочную массу и жидкость хранить при температуре 18°C — 20°С в сухом, прохладном месте, лучше — в термическом шкафу. Никогда не хранить в холодильнике! Такое хранение значительно снижает ее расширение в процессе затвердения.

Очень высокие температуры хранения, непосредственная близость к источнику тепла также изменяют свойства паковочной массы: скорость схватывания увеличивается, а время обработки соответственно сокращается! Плотно закрывайте бутылки с жидкостью для замешивания, иначе она будет испаряться и кристаллизироваться.

Регулируйте расширение поковочной массы жидкостью для замешивания! Чем больше концентрация BegoSol®1, тем больше расширение и тем больше модель! Контролируйте плотность концентрации жидкости измерительным прибором (ареометр).

Не применяйте загрязненных измерительных сосудов (мензурок), тщательно прополаскивайте их после каждого использования! Придерживайтесь заданной пропорции смеси паковочной массы!

Придерживайтесь соотношения смеси порошок/жидкость. Разрежьте ножницами порционный пакетик и опорожните его. Количество жидкости определяется мерочным стаканчиком. Перед смешиванием не должно быть никаких остатков воды в стакане для вакуумного смесителя. Сухие стаканы для смешивания слегка увлажняются!

Соблюдайте время замешивания! Расширение паковочной массы в процессе твердения изменяется, если были отклонения от заданного времени замешивания: жидкость и порошок должны примерно 15 секунд замешиваться вручную до образования однородной консистенции, а затем 60 секунд — в вакуумном смесителе.

Слишком короткое время замешивания приводит к неконтролируемому расширению! Контролируйте высоту модели! При недостаточном расширении моделей верхней челюсти с глубоким небом или небольшой высоты: соблюдайте минимальную высоту цоколя модели в 1 см. Тщательно адаптируйте и моделируйте! Восковая композиция не должна отставать от дубликат-модели. Восковые части должны быть хорошо прижаты или прилиты воском.

Избегайте сильной электролитической полировки! Области, не подлежащие полировке, покрываются защитным лаком. Объект фиксируется на достаточном расстоянии к катоду.

Кламмерные части бюгельного протеза следует всегда защищать лаком от электрохимического воздействия. Температура раствора не должна превышать 60°С.

Согласуйте силу тока, время действия и температуру раствора. Например, бюгель-ный протез нижней челюсти с двумя кламмерами: температура раствора 40°С, напряжение 6А, время полирования 4 — 6 мин. В отдельных случаях можно изменить позицию объекта через 3 минуты. Стремитесь соблюдать короткое время полировки. Матовые места лучше доработать фрезой из твердого сплава.

Чрезмерная электролитическая полировка каркасов верхней челюсти с глубоким небом не принесет улучшения результата. Она дает бесконтрольный снос металла со стороны, прилегающей к небу. К областям, недоступным для потока электричества, подведите дополнительный катод!

Плечо распределения смещения перед электрополировкой должно покрываться защитным, лаком!

Избегайте чрезмерного сноса материала! Пескоструйте при низком давлении (макс. 6 бар) или применяйте для критических областей меньшую зернистость (110 ц.м). Соблюдайте осторожность при автоматической пескоструйной обработке: конструкции не должны цепляться друг за друга (деформация кламмеров!).

Если у вас меньше четырех каркасов, вложите в барабан дополнительно литейный конус. Дублирование гелем Своевременно заменяйте использованный дублировочный гель и соблюдайте инструкцию! Не используйте дублировочный гель слишком долго! При правильном обращении его можно расплавлять до 20-ти раз.

После первого использования срок годности — максимально 6 недель. Потом гель становится хрупким и теряет эластичность. Контролируйте дублировочный гель во время измельчения: первоначальные качества материала отсутствуют, если при разрыве форм наблюдаются шершавые поверхности, изменение цвета или загрязнения (паковочная масса, остатки гипса). В этом случае применяйте новый дублиро-вочный гель!

http://www.dentaltechnic.info/index.php/byugelnye-protezy/48-byugel_nye_protezy/67-oshibki_pri_izgotovlenii_byugel_nyh_protezov

1. Тема: Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. . Доцент Северинова СК

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Кафедра ортопедической стоматологии

Тема: Ошибки и осложнения при

ортопедическом лечении

БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.

.

Доцент Северинова СК

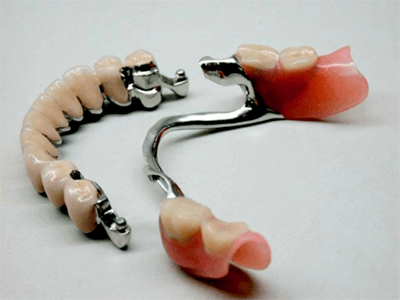

2. Бюгельные протезы

3. Ошибки при изготовлении бюгельного протеза

при Планирование дугового протеза:

Неправильное определении места для

дуги и крепление для пластмассового

базиса

Неправильный выбор опорных зубов

Неудачное определение пути введения и

топографии межевой линии

Просчет при выборе конструкции

кламмера

Количество и расположение

окклюзионных накладок

4. Ошибки при изготовлении бюгельного протеза

ошибки на этапе снятия оттисков:

Использование альгинатной СЛЕПОЧНОЙ МАССЫ ДЛЯ

ОСНОВНОГО ОТТИСКА

НЕТОЧНОСТЬ СЛЕПКА

РАЗРЫВ МЕЖДУ БАЗИСНЫМ И КОРРИГИРУЮЩИМ СЛОЯМИ

СДВИГ СЛЕПКА В НАЛОЖЕНИИ

ОТРЫВ СЛЕПКА от ложки.

5. Ошибки при изготовлении бюгельного протеза

ПОВРЕЖДЕНИЕ МОДЕЛИ

ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ЛИТЬЕ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО протеза

(ЕСЛИ НЕ ДУБЛИРУЮТ МОДЕЛЬ, ИЗГОТАВЛЯЮТ НА ПЕРВИЧКОЙ

МОДЕЛИ,ПРИ СНЯТИИ МОЖЕТ БЫТЬ деформация восковой

репродукции

Протеза.Усадка каркаса при нарушении технологии

литья)

ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА

УДЛИНЕНИЕ ,УКОРОЧЕНИЕ ИЛИ ИСТОНЧЕНИЕ КРАЕВ

ПРОТЕЗА

ПЛОХО ПРОВЕДЕНА БЕСЕДА С ПАЦИЕНТОМ О ПРАВИЛАХ

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕЗОМ

6. осложнения при ортопедическом лечении БЮГЕЛЬНым ПРОТЕзом

Плохая фиксация протеза.

Балансирования протеза

Перегрузка пародонта опорных зубов

Боль, жжение под протезом

Гиперемия слизистой оболочки и эрозии

на протезном ложе

Плохая дикция

Косметические дефекты- несовпадение

цвета размера формы зубов цветом

искусственной десны расположение

кламмеров.

7. Плохая фиксация дугового протеза

Связана с атипичной формой опорных

зубов

Плохо выраженным экватором на зубах

Не достаточной высотой коронок

Неправильным расположением

удерживающей части кламмера

относительно линии обзора

8. Плохая фиксация дугового протеза

связана с неточностью изготовления

кламмеров (смещения плеча кламмера к

окклюзионной поверхности приводит

ослаблению фиксирующих св-в,поэтому

глубина поднутрения оказывается

недостаточной для удержания протеза.)

ЧРЕЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

КЛАММЕРОВ –кламмер

становится

широким,теряет плоскостной контакт с

опорным зубом

Искуственным укорочением плеча -ослабляет

удерживающие св-ва

9. :

Усадка каркаса

:

Неточное установление и фиксация

каркаса на гипсовую модель перед

постановкой искусственных зубов , при

замене воскового базиса на пластмасс.

Не аккуратное извлечение бюгеля из

кюветы после полимеризации пластмассы

может привести к деформации каркаса

Деформация каркаса при обработке и

полировке(особенно когда сложные

конструкции)

10. Поломка протеза и кламмеров

перелом базиса в следствии его утончения

откол искусственных зубов- плохого

обезжиривание искусственных зубов при

паковке

перелом кламмеров-отлом ретенционной

части кламмера из за чрезмерной глубины

ретенции при ошибки в параллелометре

удерживающая часть должна быть вдвое

короче опорной части

11. Съемные пластиночные протезы частичные и полные

12. Ошибка при изготовлении съемных протезов

При снятии оттисков- должны быть

просняты альвеолярный отросток , тяжи,

уздечки.

Не правильный выбор оттискного

материала при анатомическом и

функциональном оттисках в зависимости

от состоянии слизистой

Неправильно определены границы

будущего протеза

Ошибки при определении ЦО

Неправильный выбор формы размера

искусственных зубов

13. Ошибка при изготовлении съемных протезов

Неправильная постановка зубов ( не по

центру альвеолярного гребня)

Ошибки при проверке конструкции

протеза

Ошибка при замене воска на пластмассу

14. Осложнения при пользовании съемных протезов

Плохая фиксация протезов

Балансировка протеза

Декубитальные язвы и эрозии

Аллергическая реакция на материал

Токсический стоматит(из за

некачественной полимеризации

пластмассы)

Дисфункция ВНЧС

Нарушение дикции

Нарушение окклюзионных контактов

15. Токсический стоматит

Возникает , когда содержание остаточного

мономера в протезе высокое , в следствии

грубого нарушения полимеризации.

Больные после наложения протеза

ощущают жжения слизистой оболочки под

протезом.

16. Осложнения при пользовании съемных протезов аллергический стоматит

17. Что бы поставить диагноз аллергический стоматит

Необходимо изучить аллергический

анамнез.

Провести экспозиционнопровокационную пробу

Лейкопеническую пробу (определить

количества лейкоцитов в крови у

больного без протеза и после 2 часов

ношения)количество лейкоцитов

уменьшается не менее чем на 1000 в 1 мл.

18. травматический стоматит

Вызван:

Длинными острыми краями протеза.

Шероховатостью внутренней

поверхности.

Деформированным базисом протеза.

Повышением жевательного давления в

отдельных участках протезного ложа.

Неправильной постановки зубов.

Техническими ошибками.

Нарушение фиксации протеза .

19. Осложнения при пользовании съемных протезов травматический стоматит из за съемного протеза в следствии повышения жевательного

давления

20. Реабилитационно-профилактические мероприятия

Периодический контроль за

ортопедическими конструкциями, за

степенью атрофии костной ткани под

базисом протеза , проведение

перебазировок.

Обучение и периодический контроль

личной гигиены рта

Профессиональная гигиена полости рта

21.

22. Список литературы

1. Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник

/ И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджиян. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 640 с. — ISBN

978-5-9704-2088-1 — Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.htm

Дополнительная литература

1. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстнолицевой хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев — М. : ГЭОТАР-Медиа,

2016. — 320 с. — ISBN 978-5-9704-3773-5 — Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html

2. Афанасьева В.В., Стоматология. Запись и ведение истории болезни

[Электронный ресурс] : руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича.

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9704-37902 — Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html

3. Ибрагимов Т.И., Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]

: учебное пособие / Под ред. Т.И. Ибрагимова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 208 с.

— ISBN 978-5-9704-1654-9 — Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. http://www.studmedlib.ru

2. http://biblioclub.ru

3. http://www.biblio-online.ru/

23. Благодарю за внимание

24. Задание: Что вы видите на фото ? Какая допущена ошибка . Как исправить эту ошибку?

Шинирующий протез нужен в том случае, если у пациента начались следующие проблемы с зубами:

— подвижность одной или нескольких единиц;

— неприятные и болевые ощущения;

— неприятный запах изо рта;

— кровоточивость.

Все эти трудности решаются, например, при помощи бюгельных систем с эффектом фиксации задействованных проблемных участков. Рассмотрим подробнее аспекты изготовления подобных конструкций и специфику их использования.

Изготовление каркаса бюгельного протеза и прочих составляющих

Все шаги, предшествующие установке конструкции в ротовой полости делятся на клинические и лабораторные. В процессе они чередуются и иногда дополняются, например, в случае выявления ошибок или при сложной анатомии, когда необходимо уточнение или исправление ряда параметров.

Вот основные пункты:

— обследование. На данном этапе стоматолог проводит доскональное обследование, выявляет недуги ротовой полости, пролечивает их, оценивает перспективы установки выбранной конструкции. Важно в ходе обследования выявить анатомические особенности, которые влияют на конструкцию и ее использование.

Такие параметры могут быть следствием врожденных или приобретенных характеристик, в том числе, как следствие травмы;

— если прогноз установки шинирующей системы положительный, то снимаются оттиски. Необходимы отпечатки обеих челюстей, которые формируются за счет индивидуальной ложки. В случае с рассматриваемой конструкцией требуется по два оттиска с каждой челюсти;

— после схватывания оттискного материала создаются по отпечаткам модели из гипса. Используются для этого высокопрочные марки, например, мраморный гипс, который не разрушается при манипуляциях;

— на поверхность слепка наносится рисунок каркаса шинирующего протеза в виде контура;

— затем опорная система моделируется и изготавливается заготовка для литья;

— формируется литниковая система, которая позволяет с высокой точностью создать каркас из металла. Обычно для этого используются легкоплавкие сплавы, которые проще в обработке и позволяют за короткий период создать опору с высокой точностью. После высокотемпературного этапа поверхность заготовки шлифуется и полируется, важно передать такую поверхность и фактуру, которая будет точно прилегать и не вызовет неприятных ощущений при ношении.

Основная задача каркаса — это фиксация коронок и крепежных деталей, а так же равномерное распределение нагрузки в процессе эксплуатации;

— на модели каркас припасовывается, что позволяет получить заготовку, идентичную финальной, но без базиса и искусственных единиц;

— далее моделируется базис и устанавливаются зубы;

— конструкция примеряется в ротовой полости пациента, выявленные недостатки корректируются. Для этого задействуется обычный ручной инструмент, которым сошлифовываются недостатки и полируется участок обработки;

— воск заменяется пластиком, проводится финальная обработка: шлифовка/полировка;

— бюгельная конструкция накладывается и припасовывается.

Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели

Если каркас протеза формируется цельнолитым, допускается использовать для отливки огнеупорную модель.

В этом случае последовательность действий и оборудование для работы несколько отличается:

— после формирования моделей из прочного гипса они размечаются параллелометром. Это позволяет выявить параллельность поверхностей единиц по отношению друг к другу;

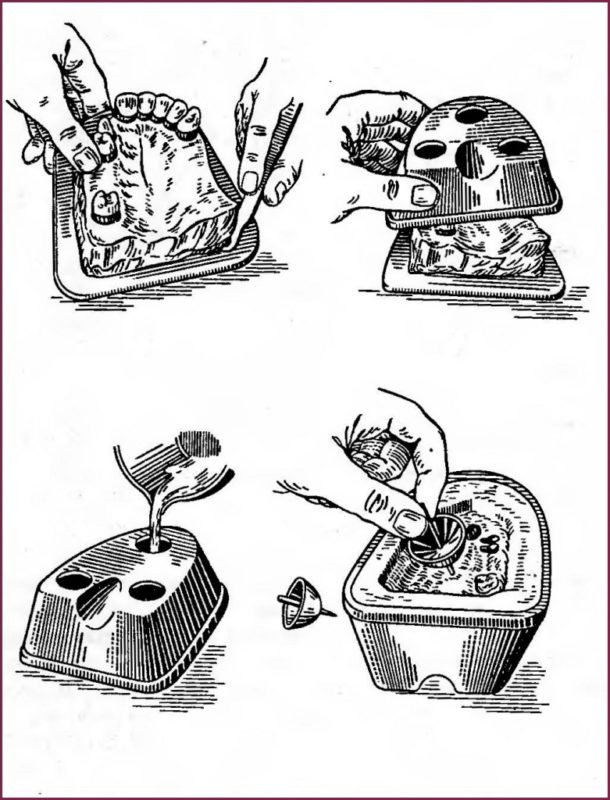

— подготавливается модель для репродукции, которая фиксируется в специальной кювете. В одно из отверстий собранной системы заливается гидроколлоид. После отверждения массы кювета раскрывается и модель извлекается;

— после удаления модели в центре слепка фиксируется полый металлический конус. Далее отливается модель из огнеупорной массы, чтобы избежать появления пор и полостей задействуется вибрационный столик;

— гидроколлоидная масса отделяется от полученного отображения заготовки, а освобожденная от состава модель устанавливается в муфельной печи. На этом этапе проводится ее сушка при определенном температурном режиме;

— следующим шагом является упрочнение в специальном растворе, на охлажденной поверхности моделируется восковой каркас будущей шинирующей системы;

— далее на несущей основе из стандартных восковых заготовок фиксируются литники;

— обработанная модель накрывается кюветой, которая заполняется упаковочной массой, стойкой к воздействию высокой температуры;

— когда упаковочная масса затвердела, воск выплавляется, в муфельной печи заготовка нагревается до отметки в 1200 градусов;

— в горячую кювету заливается предварительно расплавленный металл, этот этап можно реализовывать несколькими методами. Техник выбирает оптимальный способ, исходя из параметров конструкции и используемого сырья;

— остывание полученной заготовки проходит в муфельной печи, которая так же была разогрета. Постепенное охлаждение позволяет исключить появление участков с внутренним напряжением и неравномерно распределенными по объему характеристиками;

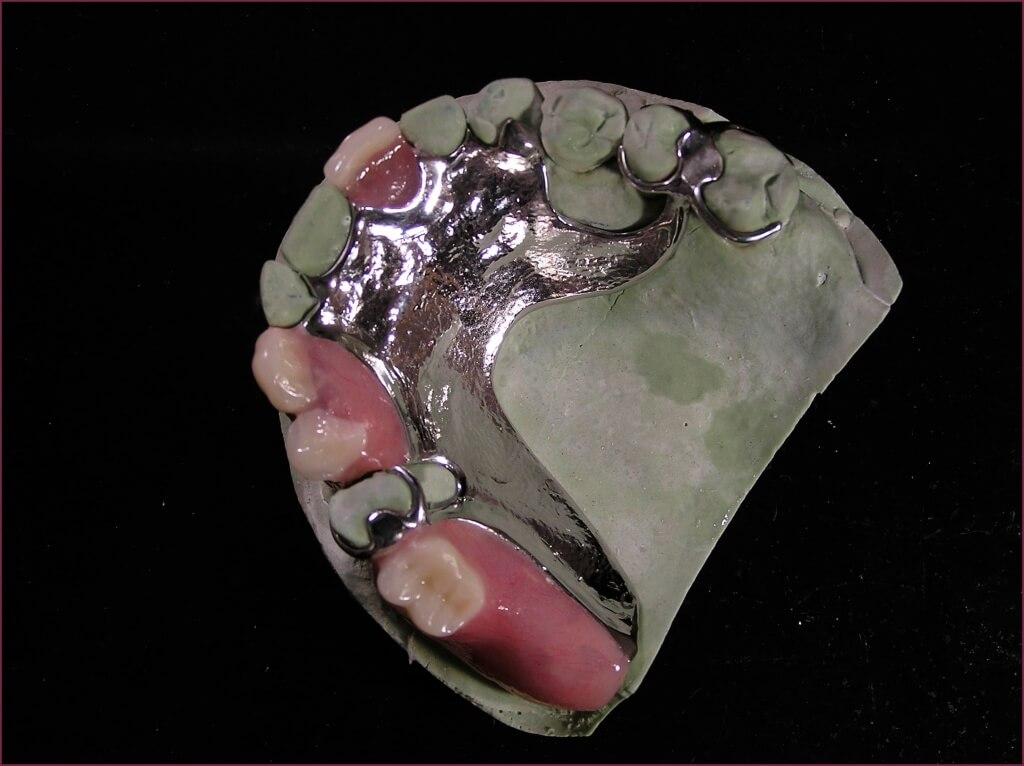

— после охлаждения из кюветы извлекается отливка, каркас обрабатывается, шлифуется и полируется до получения необходимой чистоты и гладкости поверхности. На первой модели шинирующая конструкция проверяется, фиксируются искусственные единицы, восковой базис заменяется на пластиковый.

Изготовление бюгельного протеза на кламмерной фиксации

Помимо конструктивных особенностей протеза важно правильно подобрать методику его фиксации.

Один из вариантов – это кламмеры, то есть специальные крючки с помощью которых происходит зацепление с единицами в установленном положении. Именно эти компоненты выступают в роли шинирующих, их форма зависит от собранных клинических данных, а так же от необходимости объединить сохранившиеся единицы в цельную систему.

Кроме того, правильно просчитанная конструкция снимает травмирующее действие при горизонтальных и вертикальных смещениях, в процессе пережевывания пищи.

Модели, для определения оптимального положения в процессе создания бюгельного протеза, совмещают в положении центральной окклюзии. Это позволяет выявить оптимальное расположение накладок, перемычек, которые соединяют оральные и вестибулярные части конструкции, перекидные элементы.

Необходимо своевременно подготовить конструкцию, оставив места для окклюзионных компонентов, в противном случае эти участки могут оказаться слишком тонкими и в процессе службы протеза быстро сломаются, либо негативно отразятся на окклюзионных взаимоотношениях рядов.

Бюгельный протез — виды и цены

Бюгельный протез представляет собой довольно древнее изобретение, запатентовано оно было немцем, а первые схожие конструкции датированы еще временами египетских фараонов.

Клинико лабораторные этапы изготовления телескопической коронки

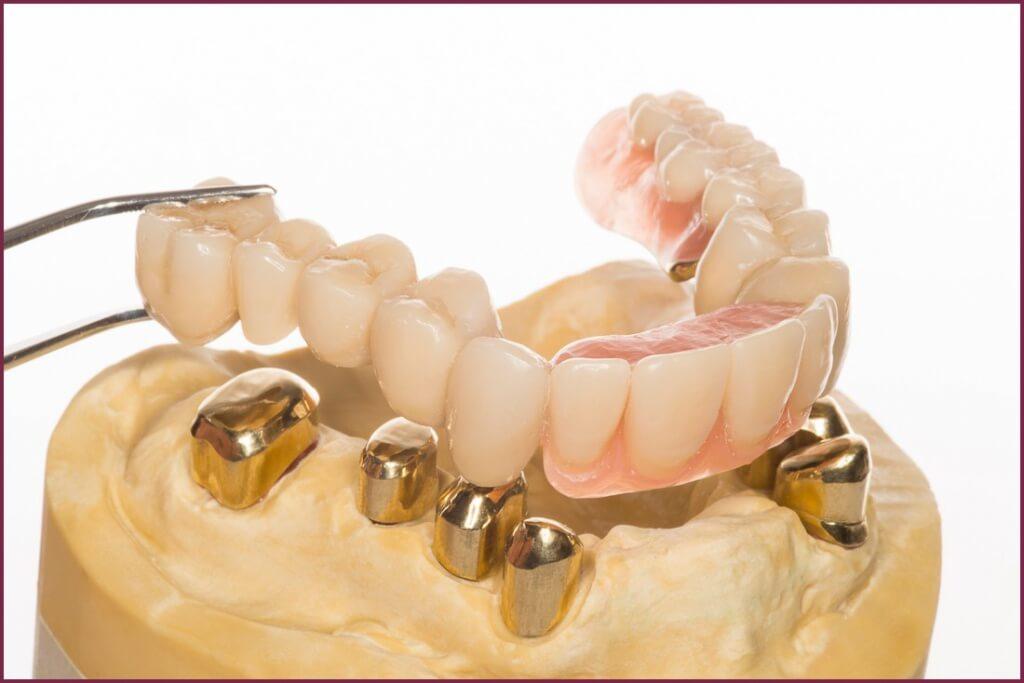

Более сложным и дорогостоящим является установка на телескопические крепления, однако, это наиболее эффективный и надежный метод. В этом случае используются двойные коронки с внутренней и внешней частью. Внешняя передает естественный вид зуба, она надвигается на внутреннюю опорную деталь.

Второй компонент – это металлический колпачок, который фиксируется на препарированной культе зуба, посадка на цемент.

Надежность метода достигается за счет того, что внешний колпачок крепится к бюгельному протезу и при контакте с посадочным местом имеет большую площадь соприкосновения. Таким образом исключаются смещения, система представляет собой практически монолитную жесткую структуру.

Опорные единицы в этом случае препарируются по аналогичной схеме, как в случае создания литой коронки. Культя получается коническая с небольшим уклоном или цилиндрическая, но на жевательной и апроксимальной поверхности объем материала срезается больше. Это необходимо для обеспечения места для двойной коронки без нарушения естественных взаимоотношений.

Наружный колпачок короче внутренней коронки до 0,5 мм, для их качественного совмещения необходима высокая точность подгонки. Добиться таких показателей позволяет принцип cad cam 3d и фрезерование после компьютерного моделирования.

Этапы изготовления бюгельного протеза на замках и балках

Если используются механические замки для крепления шинирующей системы, то речь идет о аттачментах. На опорной единице фиксируется матрица или негативная часть замка, на протезе – патрица или позитивная часть. В настоящее время применяется большое количество различных конструкций этого типа.

При протезировании включенных дефектов часто используют балочные крепления, которые представляют собой несъемную опору из коронок, между которыми расположена штанга или балка. В базисе создается контрштанга, с точностью повторяющая форму штанги.

Министерство здравоохранения Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Московской области

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»

Специальность: 060203 «Стоматология ортопедическая»

Выпускная квалификационная (дипломная) работа

Кальченко Максима Олеговича

Принципы планирования конструкции бюгельных протезов

Руководитель

к.м.н. А.Г.Ервандян

МОСКВА 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3

Теоретическое обоснование проблемы……………………………………..7

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ…………………..13

1.1. Бюгельные протезы………………………………………………………13

1.2 Составные части бюгельных протезов………………………………..16

1.3. Разновидности конструкций бюгельных протезов………………….24

Глава 2. ПОНЯТИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ………………………………..26

2.1. Параллелометрия………………………………………………………..27

2.2. Ошибки при параллелометрии ………………………………………..33

2.3. Методы изготовления каркасов бюгельных протезов………………34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………37

Вывод……………………………………………………………………………41

Список литературы……………………………………………………………44

ВВЕДЕНИЕ

Частичное отсутствие зубов является одним из самых распространенных заболеваний: по данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдают до 75% населения в различных регионах земного шара.

В нашей стране в общей структуре оказания медицинской помощи больным в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля это заболевание составляет от 40 до 75% и встречается во всех возрастных группах пациентов.

Частичная вторичная адентия непосредственным образом влияет на качество жизни пациента. Она обусловливает нарушение, вплоть до полной утраты, жизненно важной функции организма — пережевывания пищи, что сказывается на процессах пищеварения и поступления в организм необходимых питательных веществ, а также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта воспалительного характера.

Не менее серьезными являются последствия частичного отсутствия зубов для социального статуса пациентов: нарушения артикуляции и дикции сказываются на коммуникативных способностях пациента, эти нарушения, одновременно с изменениями внешности вследствие утраты зубов и развивающейся атрофии жевательных мышц, могут обусловить изменения психоэмоционального состояния, вплоть до нарушений психики.

Несвоевременное восстановление целостности зубных рядов при их частичном отсутствии обусловливает развитие таких функциональных нарушений, как перегрузка пародонта оставшихся зубов, развитие патологической стираемости, нарушения биомеханики зубочелюстной системы.

Несвоевременное или некачественное лечение частичной вторичной адентии ведет к развитию таких заболеваний зубочелюстной системы, как болезни пародонта, в отдаленной перспективе — к полной утрате зубов — полной вторичной адентии обеих челюстей. Заболеваемость пародонта в возрастной группе 35-44 лет составляет 86%.

Данные заболевания при несвоевременном и некачественном лечении могут привести к спонтанной утрате зубов вследствие патологических процессов в тканях пародонта воспалительного или дистрофического характера, к удалению не подлежащих лечению зубов или их корней при глубоком кариесе, пульпите и периодонтите.

Главным признаком частичной адентии считается отсутствие в зубном ряду от одного до пятнадцати зубов на одной из челюстей.

Клиническая картина характеризуется отсутствием одного или нескольких зубов при наличии одного или нескольких естественных зубов или их корней. Проявления частичного отсутствия зубов зависят от топографии дефектов и количества отсутствующих зубов и отличаются многообразием.

Особенностью данной патологии является отсутствие у пациентов болевого синдрома. При отсутствии одного или двух, а иногда и нескольких зубов больные нередко не ощущают дискомфорта и не обращаются к врачу.

При значительном отсутствии боковых зубов отмечается «западение» мягких тканей щек, губ.

При отсутствии даже одного фронтального зуба на верхней и/или нижней челюсти может наблюдаться нарушение дикции.

Частичное отсутствие зубов на обеих челюстях без сохранения антагонирующих пар зубов в каждой функционально ориентированной группе зубов приводит к снижению высоты нижнего отдела лица, нередко к развитию ангулярных хейлитов («заеды»), патологии височно-нижне-челюстного сустава, изменениям конфигурации лица, выраженным носогубным и подбородочной складкам, опущению углов рта.

Частичное отсутствие жевательных зубов обусловливает нарушения функции жевания, больные жалуются на плохое пережевывание пищи.

Иногда значительная частичная адентия сопровождается привычным подвывихом или вывихом височно-нижнечелюстного сустава. После утраты или удаления зубов происходит атрофия периодонтальных связок на соответствующих участках челюстей, при утрате более двух зубов постепенно развивается атрофия самих альвеолярных отростков, прогрессирующая с течением времени.

Эта патология является необратимым процессом. Восстановление целостности зубных рядов возможно только ортопедическими методами лечения с помощью несъемных и/или съемных конструкций зубных протезов.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии является протезирование дефектов зубных рядов с помощью бюгельных протезов. Грамотная оценка клинической ситуации лежит в основе правильного выбора рациональной конструкции будущего бюгельного протеза.

Функциональные, технологические и конструкционные особенности бюгельного протеза, обусловливают высокую точность изготовления каркаса с опорно-удерживающими элементами, которые обеспечиваются применением специальных методов подготовки рабочей модели в параллелометре для изучения и разметки рельефов протезного поля на рабочих моделях.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление основных факторов, позволяющих создать оптимальную конструкцию бюгельных протезов.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Конструкция бюгельного протеза.

ПРЕДМЕТ

Принципы планирования конструкции бюгельных протезов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Разработка и внедрения новых конструкций бюгельных протезов.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы дефектов зубного ряда могут быть решены путем очень разных подходов на отдельных этапах исполнения. Для пациентов основной целью протезирования является восстановление жевательной функции и эстетики. Изготовленный по индивидуальному плану лечения съемный зубной протез существенно влияет на улучшение качества жизни пациента. При этом должны учитываться эстетические аспекты и динамика жевательной функции. Зубной протез соответствует этим высоким требованиям тогда, когда наблюдаются:

- Восстановленная жевательная функция

- Прочная фиксация, легкое введение и выведение

- Эстетичный вид

- Безупречная фонетика

- Минимальное давление на ткань в психологически приемлемых границах

- Хорошая гигиена, простой уход

- Безупречное, точное техническое исполнение

- Биологически совместимые материалы

- Гарантия хорошей функциональности

Во время консультации нужно выяснить, отвечает ли кламмерная конструкция бюгельного протеза представлениям, пожеланиям и возможностям пациента. В течении многолетнего применения кламмерный бюгельный протез хорошо зарекомендовал себя в разнообразных модификациях во всем мире. При правильном диагнозе, планировании и конструкции кламмерный бюгельный протез является вполне приемлемым функциональным решением. Превосходные качества современных кобальтохромовых сплавов и правильное изготовление гарантируют высококачественное протезирование. Изящная конструкция бюгельного протеза обычно без проблем встраивается в зубочелюстную систему. Благодаря стабильности формы, каркас бюгельного протеза надежно соединяет седловидные части концевых дефектов, дает хорошую опору и фиксацию за счет кламмеров. Тканевая переносимость кобальтохромовых сплавов – при условии правильных показаний и правильной обработки – оценивается как отличная. Сравнительно низкая теплопроводность и небольшой удельный вес повышают комфортабельность протеза.

Актуальные проблемы, включая неудачи при изготовлении и использовании бюгельных протезов, связаны сегодня меньше всего с технологическими процессами. Они появляются скорее из-за неуверенности при определении показаний и выборе конструкции. Современные приборы и материалы, инструкции по их применению и обслуживанию намного упрощают изготовление, но не решают вопросов планирования и конструирования. И хотя ответственность за решение этих двух задач несет в первую очередь врач-стоматолог, но он и зубной техник должны сообща искать индивидуальное решение для каждого пациента. Только на основании четких и конкретных данных зубной техник может точно выполнить запланированную врачом-ортопедом конструкцию и обеспечить хороший конечный результат.

Создание безупречного каркаса бюгельного протеза является трудной задачей даже для опытных зубных техников, квалифицированно исполняющих другие работы, если классический кламмерный протез отошел для них на второй план. Тот, кто сегодня интенсивно занимается технологией бюгельного протезирования, имеет широкий спектр конструкционных возможностей. Однако, не менее важно и интенсивное освоение навыков мастерства. Планирование и изготовление конструкций, соответствующих желаниям пациента и функциональной необходимости, должны проводиться совместными усилиями стоматолога и зубного техника.

Как правило, большинство пациентов хотят иметь зубной протез, который, в первую очередь, отвечает их эстетическим представлениям. Функциональные аспекты часто имеют лишь второстепенное значение или вообще остаются без внимания. Поэтому изготовление функционально безупречного зубного протеза, но с учетом пожеланий пациента во время планирования, находится на ответственности стоматолога.

Между самым простым бюгельным протезом с кламмерами и технически сложным комбинированным протезом существуют огромные различия с точки зрения функциональности, эстетики и комфорта. Пациента нужно проинформировать о технических и финансовых альтернативах по каждому, подходящему для него, протезу. Во время консультации должны быть рассмотрены преимущества и недостатки отдельных возможностей протезирования, затронуты вопросы выбора материала, а также оговорены все финансовые условия. Тщательное обсуждение различных видов протезирования существенно помогает в выборе решения. Перед пациентом встает вопрос: сэкономить на расходах в данном случае или отказаться от других потребностей. Важно, чтобы он понял, какие преимущества имеет более дорогой протез. Пациенту должно быть ясно также и то, что речь здесь идет не только о восстановлении дефекта зубного ряда или жевательной функции. Дополнительные расходы он должен рассматривать как инвестицию в собственное здоровье и качество жизни. Но простой, недорогой вариант протеза тоже гарантирует восстановление жевательной функции. Реализация пожеланий в отношении эстетики и удобства протеза требует проведения дополнительных работ. Новые высококачественные биосовместимые материалы и современные технологии помогают создать удивительный косметический эффект. Если пациент увидит, что его индивидуальность только выигрывает от естественного внешнего вида, то он будет больше расположен к тому, чтобы инвестировать в зубной протез. По понятным причинам, особенно у молодых пациентов с характерно выраженными дефектами зубного ряда, существует огромная антипатия к съемным конструкциям. Нужно обязательно принимать во внимание связанный с этим страх, вырастающий вплоть до психических проблем. Опыт показывает, что этот круг пациентов лишь с большим трудом привыкает к частичным, съемным протезам. При поиске и выборе индивидуальных решений рекомендуется использовать такие легкодоступные вспомогательные средства, как наглядные модели, брошюры, каталоги, видеофильмы. Эти пособия, кроме всего, наглядно информируют пациента и об очень высоких затратах труда как стоматолога, так и зубного техника. [13, 15]

При всех замечательных возможностях, существующих в современной стоматологии, нельзя забывать и о том, что пациенты не всегда могут или хотят иметь дорогостоящий протез. Иногда их финансовое положение позволяет выбрать только простейшие конструкции. Следовательно, стоматолог должен создать функциональный зубной протез с помощью простых средств, но с использованием современных научных достижений. [21]

Физиологически оправданным и финансово выгодным является кламмерный бюгельный протез из кобальтохромового сплава с литыми опорно-удерживающими кламмерами. Положение конструкции и вид опорно-удерживающих элементов существенно зависит от расположения оставшихся естественных зубов. Коронки на опорные зубы изготавливаются только при крайней необходимости, например, вследствие недостаточной ретенции. При дефектах зубного ряда во фронтальной области практически невозможно избежать видимых элементов кламмеров. В ситуациях с малым количеством опорных зубов или при их неблагоприятном расположении необходим большой металлический базис. Такие, с функциональной точки зрения неизбежные ограничения, должны быть разъяснены пациенту до начала протезирования.

Но и при изготовлении недорогого протеза расположение кламмеров не должно определяться произвольно или просто на глаз. При недостаточной глубине поднутрения подвергается опасности прочная и надежная посадка протеза. В свою очередь чересчур большая глубина поднутрения будет перегружать опорные зубы и осложнять ввод и снятие протеза. Без точного измерения модели безупречная функциональность частичного кламмерного протеза предоставляется случаю и может быть причиной неудачи протезирования. Вывод: профессионально изготовленный кламмерный протез является внешне простым, но вполне адекватным выбором.

В центре всего зубоврачебного лечения и протезирования стоит здоровье пациента. На врача-стоматолога и на зубного техника ложится, таким образом, большая ответственность: врач-стоматолог отвечает за общую работу, включая правильный диагноз и лечение, зубной техник – за безупречное техническое изготовление протеза. В соответствии с разнообразием современных технологий врач-стоматолог обязан использовать весь потенциал и технические возможности лаборатории. Пациент должен быть уверен, что лаборатория обладает всеми необходимыми условиями для выполнения качественной работы.

На качество зуботехнических работ влияют не только испытанные, надежные технологии и качественные материалы. Очень важна рациональная организация труда, а также точное планирование, использование накопленного опыта и, что немаловажно, тесное взаимодействие врача, зубного техника и пациента.

Здоровый пародонт зубов является важным условием для протезирования. Анамнез, исследование общего состояния пациента и диагноз составляют основу каждого ортопедического планирования. Прежде чем приступить к окончательному выбору конструкции протеза, предварительно пациент должен быть подготовлен к протезированию, т.е. удалены зубы, не подлежащие лечению; проведена терапия кариеса и т.д. Поверхностное обследование пациента и спешное начало изготовления протеза часто оставляют не выявленными многие проблемы. Последствием такого неполноценного обследования будут недовольные, жалующиеся на боль пациенты, состояние которых после протезирования ухудшается [15, 16, 17].

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ

1.1. Бюгельные протезы

Бюгельный протез является разновидностью частичных съемных протезов. Название протезов произошло от немецкого слова bugel, что в переводе означает «дуга». Бюгельный протез состоит из металлического каркаса, в который входят опорно-удерживающие приспособления, дуги и искусственные зубы. Каркасом протеза на нижней челюсти является подъязычная дуга, а на верхней – небная пластинка.

Преимущества бюгельных протезов по сравнению с пластиночными:

- Позволяет использовать для своей опоры не только дёсны, но и зубы

- Компактность

- Прочность

- Короткий период привыкания

- Высокая эстетика (при использовании замков)

- Лучшая фиксация и стабилизация

Недостатки бюгельных протезов по сравнению с пластиночными:

- Недостаточная эстетика (при использовании кламмеров во фронтальном отделе)

- Возможная перегрузка опорных зубов (особенно при использовании замков)

- Наличие металла (при изготовлении литых бюгелей)

- Сложность планирования

- Сложность изготовления

- Высокая стоимость

Особенности: Бюгельные протезы максимально приближены к виду естественных зубов по цвету, размеру и форме. В отличие от частичных съёмных пластиночных протезов, бюгельные меньше нарушает тактильную, вкусовую, температурную чувствительность и четкость речи. Помимо этого, они обладают высокой жевательной эффективностью. Данный вид протезирования рекомендуется при отсутствии трех рядом стоящих зубов и дистальных моляров [2].

Бюгельные зубные протезы различаются по типу их крепления к зубам:

Фиксируемые с помощью кламмеров

Фиксация таких протезов осуществляется с помощью специальных крючков, которые имеют различную форму, и изготавливаются индивидуально для каждого опорного зуба. Использование кламмеров позволяет достичь плотного облегания протеза без повреждения эмали. Недостатком данного вида бюгельного протеза является заметность кламмеров при улыбке [11, 14, 20].

Фиксируемые с помощью аттачментов

Аттачмент – это замковое крепление, которое состоит из двух элементов, входящих один в другой. Первая часть замка находится на искусственном зубе протеза, вторая – на зубе пациента. В отличие от кламмеров, замковые крепления более эстетичны, они обеспечивают лучшую фиксацию и комфорт при снятии и надевании протеза. По способу крепления аттачментов к естественному зубу различают: внутрикорневые, внутрикоронковые, внекоронковые, межкоронковые и др.

Фиксируемые с помощью телескопических коронок

Крепление на коронках считается наиболее эстетичным и дорогостоящим видом конструкции. Технология — на обточенный зуб пациента ставится коронка, на которую при помощи полой коронки уже самого протеза крепится вся бюгельная конструкция. Таким образом, одна часть коронки входит в другую, обеспечивая надежную фиксацию [11, 15, 16, 17, 18, 22].

Протезирование бюгельными протезами

Ортопедическое лечение бюгельными протезами требует нескольких визитов к врачу стоматологу-ортопеду. Для начала подготавливаются опорные зубы: их пролечивают, восстанавливают эмаль и, при необходимости, покрывают коронками. Затем снимаются слепки, которые отправляются лабораторию. В следующее посещение проводится примерка. Протез должен подойти по форме и размеру, в случае дискомфорта требуется его коррекция. Завершающим этапом будет уже примерка и получения готовой конструкции [2].

Уход

Срок службы бюгельных протезов – более пяти лет при правильном и бережном уходе. Протезы рекомендуется ополаскивать водой после каждого приема пищи и два раза в день чистить зубной щеткой и другими специальными средствами. Раз в 6 месяцев необходимо приходить к ортопеду-стоматологу на профилактический осмотр с проведением перебазировки протеза.

1.2 Составные части бюгельных протезов

Основные элементы опирающихся зубных протезов:

- Опорно-удерживающие кламмера.

- Дуга.

- Базис с искусственными зубами.

По технологии изготовления каркаса бюгельного протеза дуговые опирающиеся протезы можно разделить на:

- Отдельные элементы, гнутые из проволоки, с применением стандартных дуг, а затем спаянные.

- Отдельные элементы отлитые из металла, а затем спаянные.

- Цельнолитые.

- Литье со снятием с модели или по выплавленным моделям.

- Литье на огнеупорной модели.

- Литье через пластмассовую композицию.

Опорно-удерживающие кламмеры

Кламмеры являются наиболее распространенным способом укрепления бюгельных протезов. Их получают методом литья или изгибания из проволоки (нержавеющая сталь, сплавы металлов на основе золота). Форма кламмера варьирует от выполняемой им функции (опора, удержание и др.) до ретенции его к зубу. Правильное расположение кламмера на коронковой части зуба основывается на рациональном использовании их формы. Линия, проходящая по самой выпуклой части коронки зуба, называется экватором. Горизонтальная экваторная линия разделяет коронку зуба на две части: окклюзионную и ретенционную (гингивальную), которая располагается ниже экваторной линии. На окклюзионной части располагаются опорные элементы кламмеров, а на ретенционной – удерживающие [2].

Различают три вида кламмеров:

- Удерживающие.

- Опорные.

- Комбинированные (опорно-удерживающие)

Протез, фиксированный при помощи удерживающих кламмеров, при вертикальной нагрузке проседает, т.е. движется по направлению к слизистой оболочке и погружается в нее. В результате чего давление передается на слизистую оболочку. При использовании опирающихся кламмеров, давление передается преимущественно на опорные зубы, и частично на слизистую протезного ложа.

Составные элементы опорно-удерживающего кламмера:

- Плечи кламмера — части, прилегающие к коронковой поверхности зуба, касающиеся его. Выделяют ретенционную и стационарную части плеча.

- Тело кламмера – неподвижная часть, располагающаяся над экватором опорного зуба.

- Отросток кламмера – часть тела кламмера переходящая в базис протеза.

- Оклюзионная накладка — располагается на жевательной поверхности зуба. Она предохраняет протез от погружения в слизистую и передает опорному зубу вертикальную нагрузку, восстанавливает окклюзионный контакт с антагонистом, восстанавливает высоту низких коронок зубов.

Фиксация протеза может быть, как за счет тщательного оформления базисной части, так и за счет правильного выбора типа кламмера для каждого опорного зуба.

Впервые кламмер для фиксации протезов применил Монтон. В настоящее время имеется множество разновидностей конструкций опорно-удерживающих кламмеров. Поэтому предложенная в 1969г. систематизация Ney имеет очень важное значение в их изучении и применении. Авторы изучили то обстоятельство, что перелом кламмера всегда происходит в месте его выхода из базиса протеза, и предложили тело кламмера и верхнюю часть его плеча делать толстыми. Эта жесткая часть кламмера, располагаясь выше межевой линии, должна охватывать зуб на 3/4 коронки.

Система кламмеров фирмы Нея представлена 5-ю типами кламмеров. Выбор того или иного типа кламмера зависит от многих условий, главным из которых является расположение межевой линии.

К первой группе относятся две подгруппы кламмеров с плечами, направляющимися в ретенционную зону со стороны окклюзии, т.е. от накладки. Большинство из них является относительно жесткими системами кламмеров. Первую группу составляют двуплечие и одноплечие кламмеры.

Ко второй группе относятся кламмеры с плечами, направляющимися в удерживающую зону со стороны десны. Называются они стержневыми кламмерами. Они относятся к пружинистым (упругим) системам кламмеров.

К третьей группе относятся комбинированные кламмеры, состоящие в основном из плеч первой и второй групп, а также сочетания жестких элементов со стороны окклюзии и проволочного плеча.

В основном в бюгельном протезировании используются кламмера системы Нея, которая включает в себя 5 кламмеров:

- Кламмер I типа — состоит из окклюзионной накладки с двумя плечами. Вся опорная часть изображена накладкой, а также телом и частью плечей. Кончик плеча (напоминает форму рогов) истончен и заходит в поднутрение зуба, но, чем ярче выражено поднутрение зуба, тем тоньше и короче та часть, которая удерживает и пружинит. Такие кламмера применяют при включенных дефектах зубных рядов, в которых опорные зубы не конвергированы (наклонены) в ту или иную сторону и хорошо выраженных на экваторах с двух сторон.

- Кламмер II типа — считается раздвоенным или же расщепленным. Такие кламмера состоят из двух плеч Т-образной формы и окклюзионной накладки. Применяют кламмера в тех случаях, когда межевая линия располагается не в том месте, где типично располагается. Очень хорошо фиксируют протез при концевом дефекте и при наклонах зубов в медиальную сторону. Длиной отростков регулируется пружинящее свойство плеч.

- Кламмер III типа — называется комбинированным. Он состоит из двух плеч, одно из которых взято от кламмера I типа и плечо кламмера II типа. Используется, когда дефект зубного ряда бывает как включенный, так и концевой. При этом межевая линия находится в разных местах, на разных поверхностях. Такое случается в том случае, когда зуб наклонен в вестибулярную (переднюю) сторону.

- Кламмер IV типа — кламмер обратного действия, состоящий из одного плеча. Одноплечий кламмер присоединяется к каркасу бюгельного протеза отростком, который идет вертикально с дистальной стороны зуба, при этом накладка располагается с медиальной стороны зуба. Используется в таких протезах, которые замещают концевой дефект, при коротких, конических формах опорных зубов и оральных наклонах клыков и премоляров (малых коренных зубов).

- Кламмер V типа (кольцевые). Состоят из самого длинного плеча и двух накладок, которые расположены на жевательной поверхности. Чтобы усилить конструкцию плеча делают перемычку, которая идет параллельно плечу. Изготавливается на одностоящие зубы моляры (большие коренные), наклоненные в медиальную сторону [2, 20].

Базис бюгельных протезов.

Базис представляет элемент съемного протеза, несущий искусственные зубы и ответвления от металлических деталей опирающегося протеза. Базис укрепляется на опорные зубы через соединительные элементы и опирается на альвеолярный отросток.

В настоящее время для изготовления базисов применяют сплавы золота и кобальтохромовые, а также различные пластмассы.

Преимущества базиса из кобальтохромового сплава над золотым в том, что первый имеет небольшой удельный вес, а перед пластмассой в высокой прочности. При проведении перебазировок базиса: преимущество сохраняется за пластмассой.

Функции базиса:

- Удержание искусственных зубов.

- Передача нагрузки от приложенного давления.

- Обеспечение сопротивления силам смещения.

Форма и размеры базиса зависят не только от наличия зубов и анатомических условий полости рта, но и от функциональных и профилактических задач. Чем больше естественных зубов воспринимает жевательное давление и чем больше они могут быть нагружены, тем меньше требуется площадь для базиса протеза.

Преимущества бюгельных протезов над съемными пластиночными заключаются в следующем: имеют меньший размер, следовательно пациент быстрее адаптируется к ним; не вызывают ощущение инородного тела; не нарушают вкусовую и температурную чувствительность.

В опирающихся съемных протезах применяются в основном стандартные искусственные зубы из пластмассы и фарфора. Однако возможно применение металлических зубов, отлитых вместе с каркасом протеза.

При постановке искусственных зубов в частично съемных протезах необходимо соблюдать законы статики и динамики, т.е. зубы размещаются посередине альвеолярного гребня. Так же необходимо учитывать межальвеолярные соотношения [11].

Соединение каркаса протеза с базисом может быть:

- Жестким — целесообразно использовать, когда опирающийся съемный протез устанавливается при достаточном количестве опорных зубов и хорошо сохранившихся альвеолярных отростках и слизистой с небольшой равномерной упругостью.

- Пружинящее крепление — достигается путем введения одной или нескольких пружин. Пружинящее соединение показаны тогда, когда необходимо уменьшить нагрузку на опорные зубы за счет повышения функциональной нагрузки на ткани гребня челюсти. Это необходимо при малом количестве опорных зубов или когда опорные зубы недостаточно устойчивые.

- Шарнирные соединения — предназначены для рационального распределения жевательной нагрузки на слизистую и пародонт.

При дистально ограниченных дефектах (3 и 4 классы) вертикальная нагрузка передается преимущественно на опорные зубы, поэтому размеры базиса могут быть уменьшены, чтобы не мешать движениям языка.

При хорошо сохранившимся альвеолярном отростке для замещения дефектов зубного ряда 4 класса делают искусственные зубы на приточке.

Границы базиса протеза со свободно оканчивающимися седлами должны быть расширены, особенно на нижней челюсти при значительной протяженности дефектов. Границы базисов протеза на нижней челюсти устанавливаются для полного съемного протеза, т.е. в пределах нейтральной зоны. Дистальная граница базиса протеза на нижней челюсти проходит на позадиальвеолярных буграх. Это необходимо для предупреждения смещения протеза в дистальном направлении и уменьшения давления на слизистую оболочку.

На верхней челюсти нет необходимости расширять границы базиса при большой и средней высоте альвеолярного отростка, а расположение площади опоры не имеет существенного значения.

Подготовка зубных рядов слагается из следующих основных мероприятий:

- Выравнивание окклюзионной поверхности.

- Восстановление высоты прикуса.

- Замещение небольших дефектов зубных рядов мостовидными протезами.

Подготовка опорных зубов заключается в следующем:

- Подготовка места для окклюзионных накладок.

- Иммобилизация недостаточно устойчивых или чрезмерно нагруженных зубов.

Изменение контуров опорных зубов. Бюгельный протез необходимо рассматривать не как сочетание кламмеров, дуг и базисов, а как единый комплекс, который должен быть сконструирован как функционально целое [2, 20].

1.3. Разновидности конструкций бюгельных протезов

Решение вопроса о выборе конструкции протеза, типе и расположении кламмеров принимается в процессе клинического обследования полости рта больного.

Разнообразие конструкций бюгельных протезов диктуется в первую очередь видом дефекта, затем податливостью слизистой оболочки, количеством опорных зубов, видом протеза и т.д.

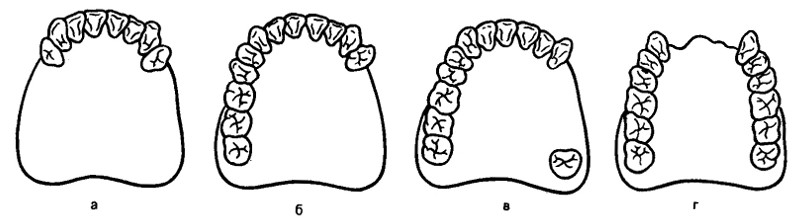

Конструкции бюгельных протезов исходя из классификации Кеннеди:

1 класс.

Отличительной особенностью бюгельных протезов при данном дефекте является наличие двух, свободно оканчивающихся седел, жестко соединенных между собой дугой. Седла протеза с медиальной стороны опираются на зубы посредствам кламмеров или замковых соединений, а своими свободными концами лежат на слизистой оболочке альвеолярного отростка.

Примером такой конструкции может служить протез с двумя кламмерами Аккера, соединенных дугой; в конструкцию может быть введен непрерывный оральный кламмер, дробитель нагрузки при заболевании тканей пародонта.

2 класс.

При дефектах данного класса бюгельные протезы имеют свободно оканчивающееся седло, фиксированное с медиальной стороны на опорном зубе и лежащее свободным концом на слизистой оболочке альвеолярного отростка. Седло соединяют металлической дугой с кламмерами, укрепленными на боковых зубах противоположной стороны зубного ряда. Фиксация протеза может быть осуществлена при помощи двухплечевого кламмера Аккера, кламмера обратного заднего действия, или двойного трехплечного кламмера.

3 класс.

Бюгельные протезы при дефектах 3 класса имеют включенные седла с двухсторонней фиксацией на опорных зубах. Двухсторонние протезы применяются при больших дефектах, когда невозможно изготовление несъемных протезов. Кламмеры, расположенные на здоровой стороне зубного ряда должны быть жесткими, фиксироваться на большом количестве зубов (не менее 2-х зубов). Когда имеется силовое превалирование противоположного зубного ряда, вертикальная нагрузка на опорные зубы должна быть уменьшена при помощи пружинящих соединений, создание опоры на большее количество зубов, расширение площади опоры базиса, уменьшение оклюзионной поверхности зубного ряда. Особенно важно не перегружать одиночно стоящий опорный дистальный зуб.

4 класс.

Бюгельные протезы при дефектах 4 класса имеют одно седло, лежащее впереди опорных зубов. Изготовление протезов при этих дефектах требует жесткого соединения кламеров с седлом. Поскольку кламмерная линия может быть осью вращения протеза, необходимо для предотвращения вращательных движений кламмеры располагать на всех оставшихся зубах. Для уменьшения вращательного момента применяют широкие базисы, кольцевые кламмеры или кламмеры заднего действия [2, 19, 20].

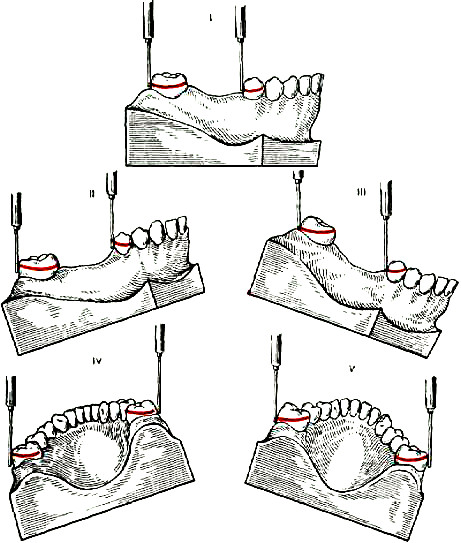

Рис. Классификация зубных рядов по Кеннеди

- а — первый класс

- б — второй класс

- в — третий класс

- г — четвёртый класс

Глава 2. ПОНЯТИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ

В съемном протезе в каждом случае плечи кламмеров должны быть расположены на поверхности зуба соответственно вертикальному и горизонтальному экваторам. Если число кламмеров больше двух, то выбор стабилизирующих и ретенционных особенностей кламмеров определяется на основе единого, общего для всех поверхностей зубов клинического экватора, что в специальной литературе получило название «путь введения протеза». Для объективизации единого, общего клинического экватора был создан прибор — параллелометр.

Плоскость основания прибора и горизонтальная часть подвижной части стойки параллельны между собой, поэтому любой диагностический стержень, фиксированный отвесно на ней, перпендикулярен основанию параллелометра. Столик для закрепления модели имеет подвижную подставку с фиксирующим устройством, что позволяет придать модели любое положение относительно диагностического металлического стержня и других инструментов. Следовательно, параллелометр — это прибор для определения параллельных между собой и находящихся в одной плоскости точек на бесконечном количестве горизонтальных поверхностей зубов, альвеолярных отростков челюстей при определенном заданном положении модели по отношению к диагностическому стержню (вертикали). Практически значимы пять положений модели по отношению к вертикальному диагностическому стержню [12, 19].

Параллелометрия

2.1. Параллелометрия

- горизонтальное — нулевой наклон: ось диагностического стержня перпендикулярна окклюзионной плоскости жевательных зубов;

- заднее, когда опущен задний отдел зубного ряда;

- переднее, когда опущен передний отдел зубного ряда;

- левое, когда модель наклонена влево;

- правое, когда модель наклонена вправо.

Влияние наклона зуба на положение экватора на коронке и изменение линии обзора на каждом зубе при наклоне диагностической модели иллюстрирует схема с яйцевидным телом. Изменяя положение модели относительно диагностического стержня, возможно изменять положение экватора, площадь окклюзионной и гингивальной поверхностей, выбранных под опору зубов с целью обеспечения необходимой глубины ретенции, разумного, с точки зрения фиксации и эстетики, расположения плеч кламмеров в соответствии с выбранной их конструкцией (последнее продиктовано анализом клинического состояния коронок опорных зубов, пародонта и его рентгенологической оценки, типом прикуса). Заменив диагностический металлический стержень на грифель, очерчивают поверхности зубов в найденном и установленном на столике положении модели. В результате получают линию обзора — графическое изображение лежащих в разных плоскостях точек на всех поверхностях зубов при заданной (определенной) оси введения протеза, что получило название параллелографии. Эта линия обзора есть зона наибольшей выпуклости каждого зуба в единой оси введения протеза. На схеме с яйцевидным телом видно, что эта линия наибольшей выпуклости может не совпадать (что чаще всего и бывает) с анатомическим образованием на коронке зуба — анатомическим экватором.

В зависимости от наклона модели линия обзора будет по-разному располагаться на опорных зубах как со стороны дефекта, так и с вестибулярной и оральной сторон [2, 12].

Различают 5 вариантов прохождения линии обзора на поверхности зуба.

Первый вариант — со стороны дефекта линия обзора приближается к гингивальной части, а со стороны рядом стоящего медиально зуба — к окклюзионной части зуба. В результате I и IV квадранты имеют большую площадь, чем II и III.

Второй вариант — со стороны дефекта линия обзора приближается к окклюзионной, а со стороны рядом стоящего медиально зуба — к гингивальной части зуба. В результате площадь I квадранта сведена к минимуму либо его практически нет.

Третий вариант — резко диагональное прохождение линии обзора, в результате чего площади I и IV квадрантов становятся минимальными.

Четвертый вариант — приближение линии обзора к окклюзионной части по всей протяженности вестибулярной или оральной поверхности зуба. Встречается при наклоне зуба в соответствующую сторону. Практически I и II квадранты отсутствуют.

Пятый вариант — приближение линии обзора к гингивальной части по всей протяженности вестибулярной или оральной поверхности зуба. Встречается при наклоне зуба соответственно в противоположную сторону, при конической форме коронки зуба. Практически III и IV квадранты имеют минимальную площадь или отсутствуют. Перечисленные варианты прохождения линии обзора будут меняться в зависимости от положения модели, т. е. избранной оси введения протеза лишь в пятом варианте при условии, что линия обзора и с вестибулярной, и с оральной стороны проходит близко к десневому краю (при конусной форме коронки). Для улучшения условий ретенции необходимо на опорный зуб изготовить искусственную коронку под выбранный тип кламмера. Если добавить, что при параллелометрии определяем зоны поднутрения около зубов и в области альвеолярных отростков, создавая изоляцию во избежание образования «захватов» базисной части протезов с целью беспрепятственного их введения, то становится очевидным, что параллелометрию и параллелографию следует применять практически при лечении всеми конструкциями зубных протезов с множественными разноплановыми элементами фиксации.

Путь введения и выведения протеза, а также общую для всех опорных зубов межевую линию, по отношению к которой будут располагаться элементы опорно-удерживающегося кламмера, определяют с помощью специального прибора – параллелометра [12].

Параллелометр

Параллелометр представляет собой прибор для определения наибольшей выпуклости зубов на моделях челюстей, выявления относительной параллельности поверхностей двух или более зубов или других частей челюсти, например, альвеолярного отростка

Прибор имеет плоское основание, на котором под прямым углом закреплена стойка с кронштейном. Кронштейн подвижен в вертикальном и горизонтальном направлениях. Плечо кронштейна соотносится со стойкой под углом 90°. На плече кронштейна имеется зажимное устройство для сменных инструментов. Это устройство позволяет перемещать инструменты по вертикали [12].

Параллелометр

Существует три метода выявления пути введения протеза:

- Произвольный.

- Метод определения среднего наклона длинных осей опорных зубов.

- Метод выбора.

- Метод произвольной ориентации модели в параллелометре

Модель на столике параллелометра устанавливают так, чтобы окклюзионная плоскость зубов была расположена перпендикулярно к стержню грифеля. После фиксации положения модели на столике параллелометра, к каждому опорному зубу подводят грифель и очерчивают линию обзора. При данном методе параллелометрии межевая может не совпадать с анатомическим экватором зуба, так как ее положение будет зависеть от естественного наклона зубов. Поэтому на отдельных опорных зубах условия для расположения кламмеров будут неблагоприятными.

Данный метод параллелометрии показан только при параллельности вертикальных осей зубов, их незначительном наклоне и минимальном числе кламмеров.

- Метод выявления среднего наклона длинных осей опорных зубов

Грани цоколя модели обрезают, добиваясь их параллельности. Затем находят вертикальную ось одного опорного зуба, анализирующий стержень должен совпадать с длинной осью зуба, направление которой переносят на боковую поверхность цоколя. Затем определяют вертикальную ось 2-го опорного зуба, расположенного на той же стороне и переносят ее на боковую поверхность цоколя. Затем находят среднюю ориентировочную ось опорных зубов. Таким же образом определяют средние оси зубов на другой стороне зубного ряда модели. Полученные “средние” переносят на свободную грань цоколя и между ними определяют “среднюю” всех опорных зубов.

На найденной “средней” устанавливают столик с моделью в параллелометре. Аналитический стержень заменяют на графитовый и на каждом опорном зубе очерчивают межевую линию. Данный метод не учитывает эстетических требований расположения кламмеров.

- Метод выбора

Модель на столике параллелометра устанавливают так, чтобы окклюзионная плоскость зубов была расположена перпендикулярно к стержню грифеля. Последний подводят к каждому зубу по очереди и изучают величину опорной и удерживающей зон. Модель изучают под разными наклонами, выбирая один, который обеспечивает лучшую удерживающую зону на всех опорных зубах.

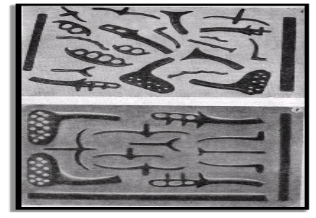

После того, как будут обозначены межевые линии и определен путь введения протеза, изучают расположение дуги, опорно-удерживающих кламмеров, непрерывного кламмера, когтеобразных отростков. Затем на модели рисуют каркас будущего протеза.

При определении пути введения и выведения протеза наиболее целесообразно исходить из топографии дефектов зубного ряда:

- при отсутствии зубов в дистальных отделах (I класс по Кеннеди) или в переднем (IV класс) наклон модели следует осуществлять в направлении дефекта;

- при одновременном наличии двух и более дефектов в переднем и боковых отделах зубного ряда модель наклоняют в сторону дефекта, в области которого возможно отвисание или меньшая устойчивость протеза;

- при одностороннем дефекте и наличии дистальной опоры (III класс) модель целесообразно наклонять в сторону более устойчивого зуба для создания на нем наиболее благоприятных условий для фиксации;

- при дефекте IV класса лучшую фиксацию обеспечивает передний наклон модели, а задний целесообразен лишь из эстетических соображений [19].

2.2. Ошибки при параллелометрии

Незнание параллелометрии приводит к нежелательным результатам:

- сложная примерка каркаса;

- неправильное определение кламмерной зоны;

- отлом вестибулярной части кламмера;

- неправильно оценивается топография опорной и ретенционной зон.

Сложная примерка каркаса

Происходит из-за того, что неправильно была проведена изоляция модели, т.е. места изоляции имеют поднутрения, и значит зубы, подготовленные под кламмеры, заизолированы не параллельно. Это затрудняет нахождение пути введения протеза.

Если не определен путь введения протеза, то кламмеры не могут четко выполнять свои функции. Зона изоляции должна быть равна «0» для всех опорных зубов.

Неправильное определение кламмерной зоны

Неправильное определение кламмерной зоны, как правило, приводит к тому, что кламмер ломается при эксплуатации, либо каркас фиксируется на опорные зубы с большим напряжением.

Параллелометрия дает четкую картину расположения кламмера, так как кламмерная зона измеряется от 0 до 25 мк. Кламмер должен быть равномерно истончен, тогда он работает, как «хлыст» – в работе должна участвовать 1/3 кламмера.

Если параллелометрия проведена правильно, то каркас бюгельного протеза при примерке не вызывает затруднений.

Отлом вестибулярной части опорно-удерживающего кламмера

Эта проблема возникает из-за неправильного расположения кламмера. Многие техники расчерчивают модель на глазок, и поэтому кламмер располагают как гнутый. При таком расположении кламмера рабочий момент находится очень близко к окклюзионной накладке. И, как результат, работает та часть кламмера, где максимальная толщина, т.е. упругость кламмера, равна «0». Рано или поздно наступает усталость материала, и кламмер отломится именно в той точке, где возникает максимальная нагрузка.

Неправильная оценка топографии опорной зоны кламмера.

Наиболее типичная ошибка полное или частичное расположение непрерывного кламмера на зубах боковой группы в ретенционной зоне [12].

2.3. Методы изготовления каркасов бюгельных протезов

Паяные каркасы следует рассматривать только в историческом плане, так как данный метод имеет ряд недостатков:

- Недостаточное прилежание кламмеров к поверхности зубов;

- Электролиз места спайки, что ведет к поломке протеза;

- Невозможность изготовление сложных конструкций

- Изготовление цельнолитого каркаса бюгельного протеза:

А. Изготовление цельнолитого каркаса при отливке его без модели.

После получения слепков, отливают модель из высокопрочного автоклавного гипса. С помощью параллелометра изучают модель для определения расположения кламмеров. Затем на модели наносят чертеж будущего протеза. При помощи стандартных восковых заготовок моделируют каркас протеза. Закончив моделировку, к модели протеза прикрепляют литники с восковыми шарами, снимают восковой базис с модели и осторожно обмазывают его маршалитом со смесью этилсиликата. Маршалитовая смесь наносится 2-3 раза и посыпается кварцевым песком крупного помола. По затвердевании смеси восковую заготовку упаковывают в отливочную кювету с огнеупорной массой.

Кювету устанавливают на электроплиту, выплавляют воск, а затем в муфельную печь, в которой при температуре 800-1200 градусов выжигают воск и подготавливают кювету к заливке металлом. Металл заливают в аппарате с центробежной силой. Кювету охлаждают на воздухе, извлекают протез, шлифуют и полируют. Заканчивают изготовление протеза расстановкой зубов.

Б. Изготовление цельнолитого каркаса при отливке его на огнеупорной модели.

После получение слепков, отливают модель из высокопрочного автоклавного гипса. Модель изучают в параллелометре. Подготавливают модель для дублирования, для сего все ретенционные места у зубов заполняют мольдином. Модель в специальной разборной кювете заливают разогретой гидроколлоидной массой. После охлаждения массы из кюветы извлекают модель. В середине слепка устанавливается металлический полый конус, затем отливают модель из огнеупорной массы. От слепка отделяют гидроколлоидную массу.

Отлитую модель высушивают в муфельной печи при температуре 200 градусов. Закрепив модель в специальном растворе, производят моделировку из воска каркаса протеза. Устанавливают литники так, чтобы они образовывали конус.

Стенки кюветы обкладывают листовым асбестом. Кювету нагревают до 1200 градусов и заполняют расплавленным металлом. Из остывшей кюветы извлекают каркас, который шлифуют и полируют [3, 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ

За время прохождения стажировки нами было проведено обследование и лечение больных с частичной вторичной адентией, которым были изготовлены бюгельные протезы. На лечение было принято 19 больных в возрасте от 38 до 67 лет. Из них 6 мужчин и 13 женщин.

Обследование больных проводилось по следующей схеме:

- Обследование больного.

- Подготовка полости рта.

- Обоснование диагноза.

- Обоснование плана лечения.

- Определение конструкции протез.

В каждом случае выполнялись следующие манипуляции:

- Препарирование опорных зубов.

- Получение оттисков.

- Отливка моделей из гипса или супергипса.

- Нанесение на модель чертежа каркаса и расположение опорно-удерживающих элементов.

- Определение центрального соотношения челюстей.

- Припасовка каркаса бюгельного протеза в полости рта.

- Проверка постановки искусственных зубов.

- Проверка конструкции протеза.

- Сдача протеза.

Решение вопроса о выборе конструкции протеза, типе и расположении кламмеров принималось в процессе клинического обследования полости рта больного и анализа диагностических моделей. Было изготовлено 19 бюгельных протезов, из них 7 на верхнюю челюсть и 12 на нижнюю.

У всех 14 человек фиксация осуществлялась с помощью опорно-удерживающих кламмеров (литые), а у 5 комбинацией удерживающих (гнутые) с опорно-удерживающими кламмерами (литые). Каркасы всех 19 протезов изготовлены методом отливки на огнеупорной модели.

Распределение пациентов по группам с учетом локализации дефекта проводили, исходя из классификации Кенеди.

1 класс. Данный тип дефекта встречался у 6 пациентов. У 4 больных протез опирается на зубы посредствам 2 кламмеров Аккера. А в 2 случаях в конструкцию был включен непрерывный оральный кламмер.

2 класс. При дефектах данного класса имелся односторонний концевой дефект. У 2 пациентов фиксация протеза осуществлялась при помощи кламмера Аккера, а у 2 — кламмера обратного заднего действия, у 1 — двойного трехплечного кламмера.

3 класс. У 4 пациентов были применены опорно-удерживающие кламмера в комбинации с удерживающими. Это было связано с наличием интактных зубов и невозможностью применения опорно-удерживающих кламмеров.

4 класс. С Данным типом дефекта на лечении находился 1 больной. В конструкции протеза был применен непрерывный кламмер. Для предотвращения вращательных движений непрерывный кламмер расположили на всех оставшихся зубах.

После планирования конструкции протеза приступали к подготовке полости рта для бюгельного протезирования. Для оценки состояния тканей периодонта проводилось рентгенологическое исследование.

Опорные зубы, имеющие дефекты, вызванные процессами кариозного и некариозного происхождения, покрывались коронками. В интактных зубах места для окклюзионных накладок получали путем углубления естественных фиссур с последующей реминерализующей терапией. В основном для изготовления бюгельных протезов слепки снимали альгинатными массами, с последующей отливкой их из супергипса.

Во второе посещение определяли центральную окклюзию. Особое внимание обращали на точную подгонку восковых валиков по высоте прикуса, плотности их прилегания друг к другу и альвеолярному отростку. После этого фиксировали в положении центральной окклюзии.

В третье посещение производили припасовку каркаса бюгельного протеза в полости рта. Обращали внимание на расположения дуги, насколько она отстаёт от слизистой оболочки, как располагаются опорно-удерживающие элементы.

В четвертое посещение проверяли расстановку зубов, форму и границы базисов.

В пятое посещение бюгельный протез сдавали пациенту, разъясняли, как правильно им пользоваться. По необходимости проводили коррекцию. Контрольные осмотры проводились в течение первых трех недель. Во время осмотров выяснялось, как себя чувствует пациент, имеются ли жалобы, дискомфорт, как происходит процесс адаптации. По необходимости производилась коррекция протеза.

Таким образом, в результате анализа данных клинического обследования пациентов после протезирования в течение месяца было выявлено, что:

У пациентов 1 группы наблюдался наибольший процент обращаемости (в среднем 38.65%). Жалобы больных были функционального (плохая фиксация при откусывании или пережевывании пищи, боль при разговоре и еде), фонетического и психологического характера. Особое внимание уделяли на болевой синдром, определяя характер боли, ее локализацию и степень. После проведения коррекции объем и частота жалоб уменьшалась. В 3-4 посещение у пациентов жалобы отсутствовали.

Во 2 группе также присутствовали жалобы функционального и фонетического характера. После 2-3 коррекций жалобы у пациентов исчезали.

В 3 группе жалобы функционального характера отсутствовали, но имелись фонетические и психологические на присутствие инородного тела. Но при большой протяженности дефекта присоединялись жалобы, связанные с перегрузкой опорных зубов, так как в большей степени давление передается на них, чем на слизистую оболочку.

В 4 группе пациент выделял жалобы фонетического и эстетического характера (видимость кламмеров). После проведенных коррекций и данных рекомендаций состояние улучшилось.

Сравнительные данные клинических наблюдений с литературными.

В основном наши клинические наблюдения совпадают с литературными данными.

Границы показаний при протезировании бюгельными протезами обуславливаются количеством и расположением зубов, особенностями прикуса, состоянием слизистой оболочки и альвеолярных отростков, локализацией дефектов в зубной дуге.

Вывод

Планирование конструкции бюгельного протеза заключается:

- в определении пути введения и выведения протеза;

- в разметке модели для нахождения наиболее удобного расположения клинического экватора на опорных зубах и соответствующего положения кламмеров;

- в определении положения дуги на небе и альвеолярном отростке нижней челюсти и других элементов протеза (многозвеньевые кламмеры, ответвления, отростки и др.).

Все это в целом позволяет нанести на модель чертеж каркаса будущего протеза.

При планировании фиксирующей системы съемного протеза преследуются две главные цели:

- создать надежное крепление протеза во время жевания и речи;

- обеспечить такое крепление протеза, при котором он оказывал бы наименьшее влияние на опорные зубы и слизистую оболочку, покрывающую беззубые альвеолярные отростки.

Особое значение в решении этих задач приобретает ясное представление о биомеханике съемного протеза, воздействии сил, смещающих протез: силы тяжести, жевательного давления и силы тяги.

Сила тяжести протеза на нижней челюсти нейтрализуется опорными зубами, альвеолярными отростками с покрывающей их слизистой оболочкой. В этом случае она способствует удержанию протеза на челюсти. На верхней же челюсти эта сила затрудняет крепление протеза и при определенных условиях нарушает его устойчивость. Особенно это выражено при двусторонних концевых дефектах, когда базис протеза, лишенный дистальной опоры, может отвисать или опрокидываться под действием силы тяжести.

Жевательное давление также способствует смещению протеза. Под действием клейкой пищи протез может отходить от протезного ложа как верхней, так и нижней челюсти. Это усиливает опрокидывающий момент, обусловленный тяжестью протеза. Его вращение происходит вокруг кламмерной линии. Под действием жевательного давления протез подвергается пространственному перемещению в трех плоскостях — вертикальной, сагиттальной и трансверзальной. В зависимости от выбранного способа фиксации смещение протеза может преобладать в какой-либо одной плоскости. Движение его в других плоскостях, как правило, менее выражено, но практически всегда имеет место. Это делает характер смещения протеза под действием жевательного давления настолько сложным, что требует детального рассмотрения при разных клинических условиях в зависимости от вида съемного протеза, метода его фиксации, величины и топографии дефектов зубного ряда, характера и величины атрофии беззубого альвеолярного отростка и т.д.

Таким образом, сохранение опорных зубов и предупреждение их функциональной перегрузки при кламмерной фиксации является важной проблемой. Один из способов ее решения — правильное расположение кламмерной линии.

Все опорно-удерживающие кламмеры, их элементы должны располагаться строго закономерно по отношению к клиническому экватору — наибольшему периметру зуба с учетом его наклона. Клинический экватор совпадает с анатомическим экватором только при строго вертикальном расположении продольной оси зуба. Обычно вследствие физиологического наклона зубов линия анатомического экватора не совпадает с клиническим. Если зуб наклонен орально, то линия клинического экватора на язычной стороне смещается к окклюзионной поверхности, а на вестибулярной — опускается к десневому краю.

Для правильного конструирования кламмеров важно определить общую клиническую экваторную линию зубного ряда, которая также называется клиническим экватором, протетичским экватором, высотой контура, направляющей линией, общей обзорной линией. Е.И. Гавриловым было дано название, ставшее общеупотребительным, — межевая линия (разграничительная).

Межевая линия разделяет поверхность зуба на опорную (окклюзионную) и удерживающую (ретенционную, гингивальную). Она не может называться экватором, т.к. не совпадает с ним и в отличие от него изменяет положение в связи с наклоном зуба: на стороне наклона она приближается к жевательной поверхности, а на противоположной — удаляется от нее. Межевая линия выявляется посредством параллелометрии и служит ориентиром для расположения частей плеча опорно-удерживающего кламмера.

При планировании конструкции бюгельного протеза большое значение имеет вид прикуса. Так, при глубоком, а также глубоком травмирующем прикусе в конструкцию протеза нельзя включать многозвеневой кламмер с шинирующими элементами, которые будут мешать смыканию зубов и сохранению привычной межальвеолярной высоты. У больных с таким прикусом необходимо выяснить возможности увеличения межальвеолярной высоты, и лишь после этого, при наличии показаний, может быть применена литая небная полоска, восстанавливающая режуще-бугорковый контакт.

Список литературы

- Пясецкий М.И. Протезирование бюгельными протезами. – Москва: Медицина, 1985.

- Соснин Г.П. Бюгельные протезы. – Минск: Наука и техника, 1981.

- Зубопротезная техника : учебник / под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. – М. : Мед. информ. агентство, 2005.