Техника катания на горных лыжах включает в себя множество принципов и правил, которых необходимо придерживаться. На сегодняшний день горнолыжный спорт является одним из наиболее популярных. Именно поэтому многие желают в кратчайшие сроки обучиться первостепенным упражнениям и стойкам. В статье рассмотрены основы управления телом, а также представлены ошибки обучающихся и рекомендации профессионалов по их избеганию.

Как надевать инвентарь

Первым шагом на пути к обучению катанию на горных лыжах выступает их верное закрепление на подошвах. Важно подойти к этому этапу максимально ответственно, так как от него зависит не только качество спуска, но и безопасность. При ненадежном закреплении защитных петель, лыжа может соскользнуть, что приведет к травме. Рассмотрим правила, которые необходимо соблюдать при надевании инвентаря.

На ровной местности

Для того, чтобы надеть полозья на ровной местности, нужно положить их на снег, разместив рядом. Палки при этом находятся на земле по сторонам от лыж. Убедитесь в отсутствии льда на креплениях. Очистив подошву ботинка, поставьте ее в крепление на носок. Опустите ее на пятку, защелкнув при этом крепление.

На склоне

Чтобы надеть инвентарь непосредственно на снижении следует разместить его поперек склона. Не давайте ему скатываться, в случае скольжения можно немного вдавить его в сугроб. Убедившись, что обувь очищена от наледи, поставьте ее в крепление. Застегните закрепляющий ремень, упираясь при этом пяткой и удерживая полозья от скольжения. Повторите эти действия со второй лыжей.

Стойки

Для тех, кто впервые стал на лыжи, процесс обучения следует начать с изучения базовой стойки. Именно стандартное положение корпуса играет первостепенную роль как при подготовке к заезду, так и во время съезда. Правильно занятая позиция позволяет полностью контролировать тело, сохраняя равновесие и устойчивость.

Существуют два вида стоек:

- высокая;

- низкая.

По мнению профессионалов, единственно верная позиция – высокая постановка.

Чтобы занять верную позицию, следует выполнить несколько простых действий:

- расставить стопы на ширину плеч;

- разместить полозья параллельно;

- слегка согнуть коленные суставы;

- туловище удерживать в прямом положении, не отклоняться назад или вперед;

- широко расставить руки, удерживая в них палки.

Такая позиция обеспечивает устойчивость и снижает мышечное напряжение, за счет чего человек дольше не устает.

Направление движения

Умение управлять направлением движения имеет большое значение для каждого спортсмена. От усвоения этого навыка зависит способность горнолыжника к внезапным маневрам, а также незначительным изменеиям траектории съезда. Рассмотрим три основополагающих техники.

Три главных техники

Каждый обучающийся задается вопросом, как правильно кататься на горных лыжах. Для того, чтобы научиться управлять ими, новички должны освоить три техники:

- ведение;

- закантовка;

- управление давлением.

Различают два метода ведения лыж, которые чаще всего используются в комбинации.

- Ведение стопой подразумевает поворачивание доски при помощи ступни и голени. Метод является точным и позволяет контролировать угол поворота, однако, его нельзя назвать достаточно мощным. Он может применяться для перенаправления или корректировки движения.

- Ведение ногой осуществляется путем вращения ею от бедра до стопы. Данный способ выступает более мощным и позволяет резко менять траекторию.

Закантовка заключается в движении коленными суставами. При этом достигается изменение угла между доской и снегом. Выделяют четыре степени закантовки:

- плоская – ступня полностью стоит на земле;

- легкая – стопа слегка наклоняется в сторону, при этом все еще полностью соприкасается с поверхностью спуска;

- средняя – увеличивается угол наклона, ступня вместе с лыжей отрывается от земли;

- сильная — подошва отрывается от земли на угол 30 градусов.

Воздействие давлением заключается в силе, которая прикладывается к доске в ходе выполнения разворота. Кроме того, оно представляет собой контроль над центробежными силами, а также над попеременным изменением давления на поверхность.

Торможение

Преимуществом горнолыжного вида спорта является отсутствие необходимости прикладывания усилий для того, чтобы развить большую скорость. Однако, данный плюс может обратиться недостатком при резком торможении, так как для этого затрачивается немало энергии. Каждый горнолыжник должен уметь быстро тормозить, от указанного навыка зависит его безопасность. Выделяют три техники, каждая из которых может применяться в определенной ситуации.

Методика «плуг»

Этот метод считается наиболее простым при необходимости снижения скорости или остановки. Он заключается в том, что, набрав достаточный темп, ученик начинает сводить вместе передние части досок, а задние при этом разводит на максимально удаленное расстояние. Не забывайте, что, выполняя упражнение, нужно слегка согнуть колени, при этом весь упор приходится на пятки. Отрицательной чертой этой методики выступает слишком длинный тормозной путь. Таким образом, плуг может применяться только для остановки на небольшой скорости или на плоском снижении.

Методика упора

Характерной особенностью этой методики является перенос массы тела на доску, которая находится сверху. При этом ступня, размещенная на нижнем уровне, становится на внутреннее ребро под углом 90 градусов. Преимуществом этого варианта считается короткий тормозной путь, за счет чего он часто используется профессиональными лыжниками.

Остановка с разворотом

Этот метод основывается на синхронном повороте таким образом, чтобы корпус находился перпендикулярно направлению спуска. Вся масса при этом приходится на вышерасположенную лыжу. Такой вариант подходит для опытных лыжников, которые полностью контролируют свои движения.

Управление телом и удержание равновесия

Изучив вышеописанные правила, новичок все еще не может приступить к заездам, так как этих навыков недостаточно для эффективной езды. Каждый лыжник обязан уметь управлять корпусом, чтобы удерживать равновесие даже при резких поворотах и смещении. Только досконально изучив положение своего тела во время совершения маневров, ученик может быть готов к настоящим съездам.

Выполнение разворотов

Выделяют два типа разворотов: звездой и быком. Рассмотрим пошагово их исполнение.

- Звезда.

Этапы осуществления:

- палки размещаются впереди полозьев таким образом, чтобы обезопасить их от соскальзывания вниз;

- задняя часть одной из досок слегка приподнимается над землей, при этом упор делается на носок;

- зеркальный повтор предыдущего шага;

Чередуйте описанные действия, пока не окажетесь лицом в требуемом направлении.

- Бык.

Этапы реализации:

- встаньте перпендикулярно линии спуска, при этом упор приходится на внешние канты;

- разместите палки впереди себя;

- отведите заднюю часть одной из лыж как можно выше;

- поставьте вторую параллельно первой;

- повторно сместите первую и вторую лыжи, повторяя шаги поочередно.

Выбор оптимального пути

Каждый лыжник знает, что успех любого заезда зависит от правильности выбранного пути. Для того, чтобы безопасносно осуществить спуск на горных лыжах, важно подобрать нужную траекторию съезда, а также моментально реагировать на любые возникающие преграды.

Новичкам перед совершением заезда лучше ознакомиться с линией ската. Она представляет собой путь, на котором спортсмен сможет испытывать наименьшее сопротивление, развивая при этом высокий темп. Определить линию ската можно по особенностям и типу рельефа. Профессиональные лыжники сразу видят ее с вершины горы.

Основы падения

Не забывайте, при обучении трудности неизбежны. Для начинающих изучение техники падения в горнолыжном спорте так же важно, как усвоение основных принципов передвижения. Чтобы обеспечить свою безопасность и избежать неприятных последствий, стоит придерживаться следующих правил:

- в случае, когда вы чувствуете, что падение неизбежно, постарайтесь снизить темп;

- прижмите руки к туловищу;

- старайтесь падать на ягодицы или на бок;

- откиньте палки в сторону.

Помните, что даже у опытных и профессиональных спортсменов случаются падения. Именно поэтому важно знать, что в них нет ничего страшного, если они совершены согласно правилам.

Как избежать травм

Главной опасностью при падении выступает получение травмы. Для того, чтобы избежать ушибов и повреждений, необходимо руководствоваться следующими правилами:

- Избегайте удара коленями об наледи. Лучше их развернуть под наиболее безопасным углом.

- Не прикладывайте чрезмерных усилий для того, чтобы остаться на ногах. Падая на большой скорости, постарайтесь проскользить вниз, ни в коем случае не пытайтесь нырять в сугроб.

- Скользя в горизонтальном положении, упирайтесь подошвами так, чтобы как можно скорее снизить скорость и остановиться.

- Не применяйте палки, пытаясь резко остановиться, они могут травмировать вас.

Рекомендации

Чтобы в кратчайшие сроки научиться кататься на горных лыжах нужно придерживаться следующих советов:

- Тренируйтесь и выполняйте упражнения на небольших склонах с минимальным количеством людей. Это позволит вам полностью сконцентрироваться на своих действиях.

- Не забывайте продевать кисти в петлю, которая имеется на лыжных палках.

- Помните, что предназначение палок – удержание равновесия и обеспечение опоры. Никогда не применяйте их, если хотите затормозить, так как существует высокий риск получения травмы.

- При езде вся работа совершается ногами, при этом туловище напряжено, но неподвижно.

- Следить за осанкой, спину держать прямо. При этом всегда смотрите вперед.

- Перед тем, как приступить к выполнению упражнений, привыкните к полозьям, походив по ровной плоскости.

- Старайтесь падать на бок.

Частые ошибки

Наиболее распространенные ошибки:

- Выворачивание туловища параллельно склону. Многие разворачиваются левой или правой стороной при съезде, однако правильная техника передвижения предполагает прямое расположение туловища. При этом обучающемуся всегда необходимо смотреть вперед.

- Выталкивания пяток для поворота. При совершении резкого разворота стоит сосредоточить внимание на работе голеней, при этом пятки не приподнимаются.

- Сгибание коленей под углом 90 градусов. Зачастую начинающие лыжники слишком сильно сгибают колени, усиливая давление на полозья. Верным вариантом считается небольшое сгибание коленей, так как при съезде первостепенную роль играет подвижность ног.

- Езда в задней стойке. Не следует отклоняться назад, корпус должен быть размещен строго вертикально.

- Близкое положение ног. Такая поза может привести к потере устойчивости и равновесия. Правильная позиция предполагает, что ступни разведены на ширину плеч.

Горнолыжный спорт на сегодняшний день быстро набирает популярность. Однако, для того, чтобы быстро научиться езде с полозьями, необходимо придерживаться основных правил и рекомендаций. Кроме того, спортсмены всегда должны соблюдать правила безопасности во время заездов для избегания травм.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На этой страничке я бы хотел поделиться своими соображениями по обучению начинающих, отметить их наиболее характерные ошибки, а также указать методы их исправления. Сразу оговорюсь что речь пойдет именно о начинающих (по шкале Skill — до четвертого уровня включительно). Почему я останавливаюсь именно на этом уровне? Потому что неправильно выполняемые на начальном уровне движения весьма быстро перерастают в привычку и существенно мешают дальнейшему совершенствованию. «Закатанные» ошибки более часто встречаются не у начинающих, а у тех кто стоит на лыжах не один год. К сожалению, большинство опытных лыжников по разным причинам не хотят переучиваться несмотря на то, что корректировка ошибок и приобретение новых навыков пошли бы на пользу и лыжникам со стажем.

На мой взгляд, современная горнолыжная техника намного элегантней и рациональней той, что была десять лет назад. Однако на этот счёт существуют весьма противоречивые мнения. Полагаю в той или иной мере можно согласится на том, что основы горнолыжной техники начального уровня не изменились.

Было бы весьма полезно если бы за новичком, совершающим первые шаги, наблюдал знающий инструктор. Ну, а если такого нет, постарайтесь следовать настоящим советам.

Основой правильного катания является равновесная горнолыжная стойка: Руки слегка согнуты в локтях и вытянуты вперед и в стороны расстояние между ними примерно 50-60 см, ноги расставлены на ширину 20-25 см, колени слегка согнуты. Вес равномерно распределен по ступне, голень слегка упирается в язык ботинка, взгляд устремлен вперед.

На словах это звучит предельно просто, однако все эти элементарные составляющие горнолыжной техники начального уровня представляют ряд трудностей для новичка Какие же ошибки возникают с самого начала?

1. Задняя стойка, слишком выпрямленные ноги, нет контакта голеностопа с языком ботинка (Фото 1)

Фото 1

2. Руки прижаты к туловищу (Фото 2)

Фото 2

3. Взгляд устремлен вниз Фото 3

Фото 3

4. Разворот корпуса вверх по склону (Фото 4)

Фото 4

Почему все вышеперечисленные элементы являются ошибками? Слишком выпрямленные ноги, и отсутствие контакта голеностопа с языком ботинка ведет к потере контроля над передней частью лыжи, соответственно лыжа становится неуправляемой. Прижатые к туловищу руки только усугубляют заднее положение над лыжами и создают проблемы с боковым равновесием. Опущенный взгляд вызывает напряжение и закрепощение плеч и корпуса, что ограничивает динамику движений необходимую даже для поворотов начального уровня.

Какие бы я порекомендовал упражнения для того чтобы эти ошибки исправить? Попробуйте следующее: представьте что перед вами тяжелый предмет, который вы толкаете вперед слегка согнутыми руками. Вы упираетесь в него ладонями, при этом сразу же чувствуете, какголени упираются в язык ботинка. В качестве примера представьте что толкаете закрытую дверь открывающейся наружу. «Толкая дверь», едете вниз 2-3 метра и останавливаетесь в положении упора.

Обычно подготовительные упражнения такие как скольжение на плоском месте толкаясь палками с одной лыжей на правой или левой ноге, переступание на плоском месте в одну и другую сторону с обеими лыжами на ногах не вызывают особых затруднений. Однако, как только носки лыж в положении скользящего плуга направляются вниз по склону, у новичка начинают возникать проблемы. Первая и самая простая — лыжник пытается остановиться втыкая палки в снег (фото 3).

Фото 3

Это проблема решается довольно просто: палки откладываются в сторону и руки ставятся в правильное положение. Неплохо работает и положение палок показанное на фото 5, о котором пойдёт речь чуть ниже.

Фото 5

Наиболее характерная ошибка – перекрещивание носков лыж (фото 3). Как правило это говорит о том, что лыжник сбалансирован сзади, иными словами, слишком сильно отклоняетесь назад при этом естественно теряется контакт между голенью и языком ботинка. Постарайтесь не спешить и внимательно проанализировать свою стойку. Для усвоения правильного положения рук весьма полезно следующее упражнение (фото 5).

Фото 5

Обе палки держатся на вытянутых вперед полусогнутых руках. В процессе спусков контролируйте себя — полусогнутые руки всегда перед собой, не опускайте их вниз, не убирайте их ни вправо ни влево стараясь изменить направление движения или затормозить разворотом корпуса.

Самая неприятная ошибка это разворот корпуса вверх по склону. Данное движение вызывает большую загрузку внутренней лыжи и, как правило, приводит к падениям.

Помните, что все движения по управлению лыжами осуществляются ногами, корпус на данном этапе играет весьма второстепенную роль.

Далее я хотел бы остановиться на таком весьма простом, но очень важном элементе как «хоккейная остановка» или, используя терминологию Жоржа Жубера, бракаж.

При правильном выполнения бракажа лыжи поворачиваются на девяносто градусов по отношению к направлению первоначального движения. При бракаже вращение голеностопов происходят одновременно. Весьма распространенная ошибка заключается в том, что внешняя нога тормозит, а внутренняя к ней приставляется в результате чего остановка смазывается, растягиваясь во времени, теряя контроль и эффективность. Как правило это происходит потому что лыжник недостаточно сильно давит голенью на язык ботинка внешней ноги в результате чего баланс смещается назад и большой вес приходится на внутреннюю ногу. При этом корпус разворачивается вверх по склону, лыжник отклоняется назад, полностью теряя контакт между голенью и языком ботинка. Для исправления этой ошибки я бы порекомендовал попрактиковаться в боковом соскальзывании. Весьма полезны различные вращающие движения лыж с одновременными вращениями голеностопов. Далее я бы рекомендовал на очень пологом склоне в широкой стойке совершать повороты большого радиуса, чтобы движения обеих ног происходили одновременно. На начальных этапах обучения на широком пологом склоне необходимо выполнять повороты большого радиуса в обязательном порядке добиваясь параллельного ведения лыж.

Теперь обратимся к лыжникам со стажем, которые начинали кататься на длинных прямых лыжах. Дело в том что, при повороте на длинных лыжах диапазон перецентровки в процессе поворота был намного больше чем на лыжах современной геометрии поскольку поворот происходил за счет вращательного движения голеностопов. На современных лыжах вращательное движение голеностопов заменилось на наклон голеней и смещение центра тяжести внутрь поворота. Лыжи изменились, но если техника осталась старой, то и новые лыжи мало что привнесут в катание опытного лыжника. Не берусь в данной статье давать рекомендации лыжникам со стажем. Уверен, чтомои рекомендацции вызвали бы ряд негативных отзывов у сторонников годиля и классических лыж. Тем не менее,осмелюсь порекомендовать взять урок у грамотного инструктора. Ничего в этом зазорного нет. Ко мне постоянно приходит масса клиентов катающихся на лыжах десятки лет с одной просьбой «Помоги переучиться, устал я с этими лыжами бороться» Самое лучшее упражнение при переучивании это на очень пологом склоне в широкой стойке совершать повороты большого радиуса, таким образом чтобы движения обеих ног происходили одновременно, обращая внимание на то, как за счёт смещения центра тяжести внутрь поворота происходит наклон голеностопов и как голени упираются в языки ботинок. Если же найти современного инструктора возможности нет, попробуйте воспользоваться материалами этого сайта. Будут вопросы — пишите мы всегда вам с удовольствием ответим.

Всем желаю самого наилучшего в освоении горнолыжной техники.

© Александр Вайнштейн

Мы собрали десять самых распространённых ошибок сноубордистов, которые мешают им получить максимум удовольствия от катания на доске. Причём допустить их могут как начинающие райдеры, так и опытные.

Решение учиться самостоятельно

Конечно, в мире хватает талантливых сноубордистов, которые самостоятельно освоили доску и умело катаются. Но в большинстве случаев решение сэкономить на инструкторе приводит к неверной технике катания. А неправильная техника катания приводит к таким последствиям:

- сложно спускаться по узким или крутым склонам;

- ноги быстро устают и забиваются;

- падения часты и непредсказуемы;

- не получается остановиться вовремя и аккуратно;

- трудно поворачивать;

- во всех мышцах ощущаются тяжесть и боль уже после одного дня катания.

Стоит ли говорить, что удовольствия от такого катания будет не так уж много? Ещё хуже, что отсутствие поставленной техники сильно ограничивает райдера, ведь по многим трассам курорта не получится уверенно спуститься.

Но даже если вы уже хорошо владеете сноубордом, когда вы захотите большего в карвинге, флэт-фристайле, фрирайде или, например, решите освоить катание на буграх, то без правильной техники вы столкнётесь с тем, что какие-то вещи не получаются из раза в раз. Падений за пару дней будет на месяц вперёд, и, скорее всего, вы почувствуете разочарование в сноуборде или в себе. Хорошо, если обойдётся без травм.

Неверная техника — самое главное ограничение, которое не даёт получать максимальное удовольствие от катания на сноуборде © Александр Вайнштейн

Поэтому лучшее, что можно сделать, чтобы получать от сноубординга больше удовольствия, — освоить правильную технику катания.

Хороший инструктор научит вас не только правильно управлять сноубордом. Благодаря ему и своим успехам в обучении вы обретёте уверенность в себе и будете меньше бояться. Ваши движения станут более лёгкими и точными, а значит, и уставать вы будете намного меньше. У вас появится больше возможностей для получения удовольствия от катания, потому что вы будете знать, как выжать максимум из того склона и снега, что сейчас перед вами.

Обучение не с инструктором

Всегда есть большой соблазн отказаться от услуг профессионального инструктора и доверить своё обучение «опытному» сноубордисту из числа знакомых или близких людей. Но это тоже большая ошибка. Во-первых, просто не каждый, даже хорошо катающийся сноубордист может адекватно передать свой опыт и навыки. Во-вторых, что важнее, он может передать вам свои ошибки, исправлять которые позже будет сложно. А вот инструктор, знающий технику катания, не только может показать верные движения, но и владеет разными методиками, как передать это знание своим ученикам. Он может разглядеть незаметные даже опытным сноубордистам ошибки, подобрать оптимальные подводящие упражнения для конкретного ученика, словами и личным примером доходчиво объяснить, как выполнять те или иные движения. Чтобы освоить всё это, инструкторы долго учатся, разбираясь в нюансах техники катания и методик обучения.

Возможно, ваш друг умеет доносить информацию и учить других, даже не будучи инструктором, и вы можете попробовать заниматься под его началом. Здорово, если всё получится. Но, увы, зачастую в процесс обучения вмешиваются личные отношения и ожидания от них. Первые дни на доске даются нелегко, а занимаясь с близким человеком, сложнее не отвлекаться, не раздражаться и контролировать свои эмоции. И порой они выплёскиваются значительно сильнее, чем на уроках с посторонним учителем, и иногда в неприемлемой форме. По этой причине даже профессиональные инструкторы чаще предпочитают передать ребёнка/жену/мужа/друга на обучение другому инструктору, чтобы сохранить хорошие отношения со своими близкими.

Близким людям часто сложно принять вас в качестве ученика, поэтому будет лучше, если обучением займётся профессиональный инструктор © Александр Вайнштейн

Класть доску на скользяк

Класть доску на скользяк — плохая привычка. Рано или поздно она уедет вниз по склону, и в лучшем случае вы будете долго бежать за ней или доска просто потеряется. В худшем — уехавший снаряд разгонится и столкнётся с кем-то на склоне, что может привести к серьёзным травмам. Всегда, когда кладёте доску, переворачивайте её креплениями вниз — так она точно никуда не уедет. Это движение должно стать рефлекторным.

Неумение подниматься на бугеле

Бугельный подъёмник — настоящее испытание для начинающих сноубордистов. Зацепиться сложно, ехать неудобно, упасть сравнительно легко. Быстро и максимально безболезненно освоить бугель поможет занятие с инструктором. Он покажет вам, как нужно ехать вперёд на плоской доске и удерживать на ней нужное направление.

Вы уже умеете пользоваться бугельным подъёмником, но устаёте, пока поднимаетесь? Значит, стоит скорректировать свою технику подъёма. Поднимаясь на бугеле, достаточно следить, чтобы нос сноуборда ехал прямо вверх, а не в сторону. Для этого равномерно распределите вес на обе ноги, колени должны быть слегка согнуты. Только когда склон крутой, смещайте вес на заднюю ногу. Руки и плечи держите расслабленными и лишь слегка придерживайтесь за подъёмник передней рукой. Заднюю руку отведите назад — если вы новичок, это поможет держать корпус развёрнутым в нужную сторону.

Неумение сходить с подъёмника

Уверены, что проблем с гондольным подъёмником никто из сноубордистов не испытывает. Главное — не спешить и уважать других.

Проблемы обычно возникают на кресельном подъёмнике, и больше всего волнений вызывает сход с него. Проще всего подниматься с доской в руках: тогда вы просто отбегаете от кресла подальше, стараясь не помешать соседям по креслу. Однако на большинстве кресельных подъёмников можно подниматься только с пристёгнутой доской. Внизу на посадке отстегните заднюю ногу и старайтесь сесть на крайние сиденья. Так при сходе у вас будет больше пространства для манёвра, потому что соседи по креслу будут только с одной стороны от вас. Не стесняйтесь и согласуйте заранее, кто в какую сторону сходит, чтобы не натолкнуться друг на друга во время высадки.

При сходе не торопитесь. Направьте доску прямо по курсу, поставьте вторую ногу на доску в упор к заднему креплению, чтобы она не соскальзывала. Слегка оттолкнитесь от кресла и поезжайте прямо, стоя на обеих ногах и держа колени слегка согнутыми. При сходе с подъёмника редко есть крутые спуски и в большинстве случаев перед вами будет ровная площадка, поэтому, скорее всего, доска сама остановится или будет достаточно притормозить задней ногой. Если нужно повернуть, то делайте это после того, как вокруг вас станет достаточно места для манёвра, чтобы избежать столкновений с соседями по креслу.

Неверно подобранное снаряжение

Очень много проблем на склоне может создать неверно подобранное и настроенное снаряжение. У сноубордиста это в первую очередь доска, ботинки и крепления. О них поговорим подробно. Хотя некорректно выбранные и надетые шлем и маска тоже могут вызвать проблемы.

Неверно подобранная доска

Часто ощущение недостатка контроля возникает из-за неверно подобранной доски. Новичок может даже не догадываться об этом, пока не попробует более подходящий сноуборд. Тогда может оказаться, что поворачивать гораздо проще, что резаные дуги не такое уж и мудрёное дело, а в олли доска подкидывает тебя сама.

Самая распространённая ошибка при выборе — взять сноуборд, который не соответствует вашему уровню навыков в катании. Доски экспертного уровня требовательны к технике, и новичку будет очень сложно их контролировать и учиться, потому что любая ошибка будет приводить к падению. Также важно, чтобы назначение сноуборда соответствовало вашим предпочтениям в катании. Парковая доска утонет в глубоком снегу, а фрирайдный снаряд вряд ли будет достаточно гибким для флэт-фристайла. В любом случае максимального удовольствия от катания вы не получите.

Вторая частая ошибка — выбор сноуборда по росту, а не по весу. До сих пор можно столкнуться с рекомендацией, что доска выбирается «на 15-20 см ниже роста». На деле же основные критерии — вес и стиль катания райдера. Все производители публикуют на сопроводительном листе к сноуборду таблицу, в которой указано её основное назначение и перечислены все существующие для данной модели ростовки, а также указано их соответствие определённому весовому диапазону. Если совсем не следовать этим рекомендациям, то есть риск взять короткую доску, которая на деле окажется не такой манёвренной, как вы ожидали, и наоборот, длинный снаряд не даст нужной стабильности на скорости.

Важно корректно выбрать доску в соответствии со своими предпочтениями в катании и весом. Источник фото: burton.com

Так что внимательно изучайте назначение сноуборда при выборе и не стесняйтесь задавать вопросы консультантам. А чтобы составить хотя бы общее представление о выборе доски, можете почитать материалы из нашего блога.

Если вы занимаетесь с опытным инструктором, то он определит, подходит вам снаряжение или причина падений и ошибок кроется только в технике катания. Также он порекомендует, на какие модели сноубордов вам стоит примерно ориентироваться при выборе. Когда вы уже достаточно опытный райдер и катаетесь технично, то идеальный вариант — тест доски перед покупкой. Её можно взять напрокат, попросить у друга или приехать на тесты.

Протестировать сноуборды Burton из текущей коллекции вы можете в прокате Riders Test & Rent на курорте «Роза Хутор». А ещё можно бесплатно попробовать новые доски на тестах, которые «Спорт-Марафон» регулярно организует на различных лыжных курортах России.

Неверно подобранные ботинки

Самая частая ошибка при покупке сноубордических ботинок — взять слишком большой размер. В итоге во время катания нога «гуляет» в ботинке, пятка поднимается, а голеностоп недостаточно зафиксирован. Из-за этого контроль над доской падает, мышцы ног и стоп перенапряжены, а в попытке затянуть ботинки сильнее райдеры слишком туго перетягивают шнуровку. Из-за этого кровоснабжение стоп нарушается, они мёрзнут и затекают. Как примерять ботинки так, чтобы подобрать нужный размер, мы описывали в блоге.

Если ботинки не сидят как надо, то и удовольствия от катания вы не получите. Источник фото: extremepedia.com

С проблемой замёрзших и затёкших ног часто сталкивают и горнолыжники. Мы написали для них отдельную статью, как бороться с этим явлением, но большинство советов из неё актуальны и для сноубордистов.

Неверно настроенные крепления

Крепления — это «мостик» между вами и сноубордом. И если они неверно подобраны или настроены, то и передача усилий от вас к доске не будет достаточно точной. А значит, и перекантовки будут удаваться хуже. У новичков чаще всего возникают проблемы именно с настройкой креплений. Проверьте, чтобы стрепы располагались так, как того требует инструкция к креплениям, и были плотно затянуты.

Также важно, чтобы носок и пятка ботинка выступали на примерно одинаковую длину за пределы базы креплений. В противном случае баланс вашей стойки на доске будет нарушен, что непременно ухудшит качество перекантовок, так как на задний и передний кант вы будете давить с разным усилием. Как выполнить все эти регулировки, описано в нашей статье о выборе креплений для сноуборда.

В настройке стойки догм нет, главное, чтобы вам было удобно кататься. Здесь нужно не бояться экспериментировать и менять настройки, если чувствуете дискомфорт или понимаете, что стойка не соответствует стилю вашего катания. Единственное правило: угол разворота между ступнями не должен превышать 30°, в противном случае возникает высокая нагрузка на связки коленей.

Настройкой стойки и подгонкой креплений под ботинки лучше заниматься дома в тепле. На склоне это будет сделать намного сложнее из-за холода, ветра и налипшего снега. К тому же в процессе велик риск потерять крепёжные винты или другие мелкие детали.

Неудачно выбранное место для встёгивания

После того как вы сошли с подъёмника, встёгивание в крепления может занять у вас пару минут. Многие сноубордисты здесь совершают одни и те же ошибки: они либо встёгиваются слишком рано — и до спуска им придётся прыгать с пристёгнутыми ногами, либо садятся посередине трассы на перегибе и перекрывают съезд другим райдерам.

Оптимальное место для встёгивания в крепления — на краю склона в трёх-четырёх метрах от перегиба, с которого начинается спуск по трассе. Так вы никому не загородите проезд, и для начала спуска нужно будет лишь слегка толкнуться доской.

Важно

Никогда не встёгивайтесь в крепления спиной к склону! Очень высок риск, что вы упадёте на спину, да ещё и покатитесь вниз по уклону.

Отдыхать на середине трассы или за перегибом склона

Этим грешат многие райдеры, но в отличие от лыжника сноубордист может не только остановиться на склоне, но и присесть. Это делает его менее заметным, да и объехать его становится сложнее из-за больших габаритов доски. А это чревато столкновениями. Спускающийся сверху райдер может не увидеть вас из-за перегиба склона или крутого поворота. Поэтому место для остановки и отдыха нужно выбирать на краю склона. Нельзя останавливаться на узких участках склона, на его краю под сбросом, за перегибом с видимостью менее 15 метров и других местах, где вас могут не заметить спускающиеся райдеры.

Не допускать подобных ошибок можно, если знать правила поведения на горнолыжном склоне — они же «Белый кодекс». Если вдруг вы их ещё не знаете или подзабыли, то ознакомиться с ними можно в нашем блоге.

Класть термос в рюкзак горизонтально

Сноубордисты намного чаще лыжников падают на спину, поэтому термос в рюкзаке для катания нужно располагать вертикально и сбоку — в стороне от позвоночника. Тогда риск, что при падении он ударит по позвонкам, будет минимален. Некоторые небольшие обтекаемые термосы могут поместиться в карманы для рукояти лавинной лопаты или лавинного щупа. Если поместить его туда не удалось, то кладите термос в основное отделение и, чтобы он не упал внутри во время катания, затолкайте туда же кофту или пуховку, а затем максимально ужмите объём рюкзака боковыми стяжками.

Игнорировать сервис снаряжения

Минимальный сервис необходим доске практически перед каждым выездом на склон. Регулярно осматривайте свой снаряд и проверяйте, исправны ли застёжки-бакли, нет ли трещин на гребёнках, не порвались ли стрепы и не нужно ли подтянуть болты на креплениях? Причём не только те, что крепят их к доске, но и те, что держат стрепы и хайбек. Мы знаем много случаев, когда заевшая бакля, сломанная гребёнка, плохо прикрученный и оттого лопнувший монтажный диск приводили к испорченному дню на склоне или вообще срывали отпуск.

Игнорирование сервиса может сильно осложнить жизнь сноубордисту. Если лыжи плохо катят на пологих участках, то лыжник может отталкиваться палками и ногами. На сноуборде же придётся выстёгиваться и толкаться одной ногой или вообще пройтись пешком. Поэтому, если вы стремительно потеряли скорость на пологом участке, хотя остальные уверенно его проезжают, пора отнести доску в сервис. Там приведут в порядок её скользящую поверхность. Её отшлифуют, уберут царапины и обновят парафин для лучшего скольжения. Заодно можно наточить канты для лучшего сцепления доски со склоном.

Не пренебрегайте сервисом доски и регулярно подтягивайте болты на креплениях © Александр Вайнштейн

Большая ошибка — игнорировать сервис, если вы где-то содрали кусок скользяка так, что видно деревянный сердечник, или доска расслоилась по краю. Потому что, если не устранить пробоину, доска начнёт размокать и разрушаться от попадающей внутрь влаги, а если отремонтировать её сразу, то, скорее всего, она послужит ещё не один сезон.

В этом материале мы собрали прежде всего ошибки, характерные для сноубордистов. Однако есть ещё целый спектр ошибок, которые совершают многие райдеры, независимо от предпочтений в снаряде для катания. Чтобы ваше катание было более безопасным и приносило больше удовольствия, следуйте этим простым правилам:

- Не катайтесь вне трасс в одиночку! О том, как сделать фрирайд безопаснее, вы можете почитать здесь.

- Изучите прогноз погоды перед поездкой. Немало отпусков было испорчено оттого, что райдеры не подготовились к переменчивому климату. Прогнозы для горнолыжных склонов можно смотреть на сайте www.yr.no, обычно они не подводят.

- Изучите горнолыжный курорт. Посмотрите расположение подъёмников, кафе, зон катания и маркировку трасс. Так вы не заблудитесь и не окажетесь на сложных или, наоборот, слишком скучных склонах.

- Готовьтесь к сезону и разминайтесь до и после катания. Тогда организм будет лучше готов к нагрузкам, и вы не свалитесь без сил уже после одного дня катания.

Мария Белых о межсезонной подготовке сноубордистов

© Спорт-Марафон, 2023 Данная публикация является объектом авторского права.

Запрещается копирование текста на другие сайты и ресурсы в Интернете без предварительного

согласия правообладателя — blog@sport-marafon.ru

Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями

в социальных сетях

Мне нравится

Статьи по теме

Один из самых распространенных и захватывающих зимних видов спорта — горные лыжи. Он подарит незабываемые эмоции и ощущения при катании в красивых местах. О том, как начать кататься и сколько это будет стоить — в материале РБК

Горные лыжи — это не просто вид спорта. Это чистый горный воздух и невероятные эмоции, когда просыпаешься с первыми лучами солнца и видишь рассвет над горными пиками. Это удовольствие от скольжения и скорости, когда едешь вниз, и красивые виды, которыми наслаждаешься, пока едешь на вершину на подъемнике. Это новые знакомства, новые ощущения и эмоции, которых нет в других видах спорта. Как спорт — это отличное совмещение кардио и силовых тренировок для всех групп мышц.

О том, как начать заниматься горными лыжами, какая нужна экипировка, где покататься и как делать это безопасно, РБК рассказал Александр Гордеев, PRO-эксперт Спортмастер PRO, член сборной команды инструкторов России и Национальной лиги инструкторов, участник чемпионата мира среди инструкторов по лыжным видам спорта, призер X Открытого чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России, призер любительских всероссийских соревнований «РУС-Мастерс». На горных лыжах — с 1988 года.

Как новичку впервые встать на горные лыжи

Человек, который уже обладает небольшой физической подготовкой, например, бегает или ходит в спортзал, легко сможет встать на горные лыжи. Для этого ему достаточно приехать на любую горнолыжную базу в России или за рубежом, взяв с собой минимальный комплект экипировки — горнолыжный костюм, перчатки, шлем и маску. В прокате вам подберут лыжные ботинки, лыжи и палки.

Дальше рекомендуется обратиться к инструктору, чтобы избежать неприятных последствий — горные лыжи относятся к экстремальному виду спорта повышенной опасности. Не умея управлять лыжами, можно получить серьезную травму и нанести ее другим. С инструктором вы получите базовые навыки и закрепите их на учебной трассе.

Фото: из личного архива Александра Гордеева

На первом занятии вы должны научиться тормозить «плугом» на спуске и делать повороты. Плуг — это такое положение лыж, когда носки направлены друг на друга, а пятки — врозь. Для начала нужно научиться просто комфортно скользить в этом положении и поворачивать, чтобы не ехать в одну сторону и контролировать скорость. Для получения основ будет достаточно двух-трех занятий, но для того, чтобы прогрессировать и спускаться по серьезным склонам, потребуется не менее десяти тренировок с инструктором.

Куда поехать кататься на горных лыжах новичку

Самые популярные горнолыжные курорты в России — Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром (в Сочи), Архыз, Эльбрус и Домбай (на Северном Кавказе), Шерегеш (в Западной Сибири), а также горнолыжные центры в Миассе в Челябинской области. В каждом из них есть склоны как для новичков, так и для профессионалов. Один из самых крупных — Роза Хутор. Здесь оборудовано 40 трасс всех уровней сложности.

Что касается зарубежных курортов, везде есть свои особенности и атмосфера, которую создают уникальные пейзажи, архитектура, язык, музыка, вкус национальных блюд. В Австрии после катания можно расслабиться в альпийских термах и попробовать сосиски с пивом, в Швейцарии — легендарный сырный фондю, в Италии — пасту и пиццу.

Большинство европейских курортов сейчас недоступны россиянам в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и необходимостью иметь green pass — сертификат о вакцинации, признанный в ЕС. Поездки в горнолыжные центры ближнего и дальнего зарубежья осложняются постоянно изменяющимися ограничительными мерами.

Стили катания на горных лыжах

- Allround — любительское или «туристическое» катание по подготовленному горному склону — по сути не является стилем, ведь здесь нет определенной техники катания, но есть скорость и адреналин.

- Фрирайд — катание по свежевыпавшему пушистому снегу по склонам, где отсутствуют подготовленные трассы.

- Фристайл — трюковое катание с безумными акробатическими элементами, которые выполняются на специально подготовленных фигурах и трамплинах. Сюда входит Half Pipe (трюки на снежном желобе), Slopestyle (трюки на трамплинах, пирамидах и перилах), Могул (прохождение бугристой трассы), ski-cross (скоростное прохождение трассы).

- Спорт-рейсинг — спортивные скоростные виды катания, состязания в дисциплинах слалом, слалом гигант и других.

- Карвинг (фанкарвинг) — скоростное катание без лыжных палок, при котором райдер при поворотах почти ложится на склон, не теряя скорости.

- Ски-кросс — скоростные соревнования на трассах, где присутствуют крутые повороты, трамплины и перепады высот.

- Ски-тур — пеший подъем на гору (на необорудованный подъемниками склон) и спуск с нее на горных лыжах.

Правила техники безопасности при катании на горных лыжах

Десять правил поведения на склоне FIS (International Ski Federation) — Международной федерации лыжного спорта — действуют на территориях всех горнолыжных курортов мира. Зная их, вы сохраните жизнь не только себе, но и тем, кто будет кататься рядом с вами.

1. Уважение к окружающим

Лыжник или сноубордист должен вести себя так, чтобы не подвергать опасности и не наносить ущерб окружающим. Он несет ответственность не только за свое поведение, но и за неисправность своего снаряжения.

2. Контроль скорости и траектории

Лыжник или сноубордист должен контролировать свое движение по трассе. Необходимо выбирать скорость и стиль катания по своим способностям, особенностям рельефа, погодным условиям и плотности трафика на горе.

3. Выбор направления

Лыжник или сноубордист, едущий сверху, должен выбирать траекторию своего движения так, чтобы не создавать опасности спортсмена, находящегося впереди. Тот, кто едет впереди, имеет приоритет. Едущий позади другого в том же направлении должен сохранять достаточную дистанцию между ним и другим лыжником или сноубордистом для того, чтобы едущий впереди лыжник мог выполнять все свои движения свободно.

Фото: Getty Images

4. Обгон

Лыжник или сноубордист может совершить обгон другого спортсмена сверху, снизу, справа или слева, при условии, что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому лыжнику или сноубордисту для любых намеренных и непреднамеренных движений.

5. Выход на склон, начало движения, движение вверх

Лыжник или сноубордист, выходящий на размеченную трассу, начинающий движение после остановки или движущийся вверх по склону, должен посмотреть вверх и вниз для того, чтобы убедиться, что он может начать движение, не создавая опасности для себя и окружающих.

6. Остановка на склоне

За исключением чрезвычайной необходимости лыжник или сноубордист должен избегать остановок на склоне в узких местах или там, где видимость ограничена. После падения в таких местах он должен как можно быстрее освободить склон.

7. Подъем и спуск без лыж

Лыжник или сноубордист, поднимающийся вверх, как на лыжах так и без, а также спускающийся вниз без лыж должен придерживаться края трассы.

8. Соблюдение знаков и маркировки

Лыжник или сноубордист должен соблюдать знаки и маркировку трасс.

9. Помощь при несчастных случаях

При несчастном случае долг каждого лыжника или сноубордиста оказать посильную помощь пострадавшему.

10. Идентификация при происшествиях

Все лыжники или сноубордисты, а также свидетели, вне зависимости от участия в происшествии, должны обменяться именами и адресами после происшествия.

Травмы на горных лыжах: какие бывают и что делать

Фото: Getty Images

Есть у лыжников довольно жесткая поговорка: для начинающего услуги инструктора дешевле услуг травматолога. Стоимость одного часа занятий с инструктором составляет 3 тыс. руб. Лечение травм обходится гораздо дороже. Горные лыжи — это экстремальный вид спорта, и самые распространенные травмы здесь — переломы рук, ног и разрыв связок.

Для того чтобы правильно оказать первую помощь, нужно пройти соответствующие курсы. Если вы упали и получили какую-то травму, просигнализируйте тем, кто катается рядом с вами, чтобы они вызвали спасателей, которые приедут со специальным оборудованием и окажут первую помощь, необходимую в данном случае. Если вы увидели, человек упал и не может встать, обозначьте место падения — для это нужно подняться на 3-5 метров и поставить перекрещенные палки, чтобы обезопасить его от других участников движения. Без этого предупреждения в лежащего могут врезаться. Находитесь рядом с ним до прибытия спасателей.

Если отнестись к горнолыжному спорту с умом, использовать защитную экипировку, заниматься с инструктором, который объяснит, как правильно стоять, поворачивать и падать на лыжах и соблюдать правила безопасности FIS, вероятность травмы значительно снижается.

Пора понемногу переходить к практике. Так как мы всегда при работе над ошибками начинаем с поиска видимых проявлений ошибок, то давайте и изучение практических аспектов начинать с этого. Давайте рассмотрим какие есть методы анализа техники и разберем их плюсы и минусы.

Глобально можно разделить методы анализа техники на внешние и внутренние. Внешние это просмотр техники со стороны. Это может быть личный просмотр, видео запись, фото фиксация. Внутренние способы это самоконтроль основанный на собственных ощущениях при катании и после него. Сейчас разберем внешние методы анализа.

Внешние методы анализа по большей части визуальные. То есть, основанные на «посмотреть» в очной или заочной форме. Выявлять ошибки достаточно просто. Вспоминаем рисунок катания который мы можем считать идеальным или близкий к этому с учетом всех условий катания. То есть, если мы анализируем катание в целине, то для сравнения мы должны брать идеальное катание в целине, если оцениваем карвинг по склону, то в качестве идеала берем катание по склону. Далее смотрим на лыжника которого анализируем и совершенно спокойно находим все движения которые не соответствуют идеалу. Для этого находим некоторые одинаковые точки траектории или элементы катания и привязываем их друг к другу. Затем сравниваем остальные элементы катания, но только в соответствии с привязкой к динамике движения. То есть, сравниваем только равные стадии поворотов, одинаковые точки смены траектории или движения в равных реперных точках чем-то характерных. Особенно интересно анализировать катание в котором нет ни одного общего движения с идеалом. В таком случае надо разобраться с выбором идеала. Скорее всего, вы его просто не правильно выбрали и, например, пытаетесь сравнить карвинг с классикой или карвинг с фрирайдом…

Очень важно следить как за мелкими движениями отдельных частей тела, так и за общими крупными движениями и смещениями всего корпуса или глобальных его частей. Нельзя забывать, что правильное движение это не только само выполнение движения, но и выполнение его вовремя. Не забывайте о последовательностях движений. Техника катания на горных лыжах это последовательность действий, а не система разрозненных движений.

Надо точно понимать, что катание на горных лыжах это динамический процесс. В нем есть динамика и положение и состояние лыжника в процессе катания меняется в зависимости от очень многих факторов. Например, от фаз поворота, условий катания, применяемого инвентаря и так далее. И при анализе для точности мы должны учитывать все эти факторы. Например, часто приходится встречать ситуации обсуждения катания по фотографии. Однажды мне встретилась фотография на которой был запечатлен лыжник едущий по достаточно глубокому снегу на карвинговых лыжах в положении выхода из поворота. К фотографии было подписано, что человек ехал по данному склону впервые. Естественно, что обсуждавшие «гуру» ему точно выставили диагноз неумехи и определили ему как страшный грех сидение на задниках и сильное смещение назад. Но, давайте рассмотрим все факторы: выход из поворота, свежий снег и карвинговые лыжи — а какая должна быть стойка? Страх от первого прохода по склону и неизвестность впереди — а какая должна быть стойка дважды…

Итак, всегда анализируя технику надо учитывать динамику. Никогда не анализируйте по фотографии. Или это должна быть серия фотографий на которой видно уклон, его направление и видна динамика движений лыжника. То есть, если мы говорим о фото-анализе, то это должна быть серия кадров или раскадровка.

Удобнее всего анализировать по видео. На видео видна вся динамика движений.

Но, лучше всего это личный просмотр. Только он дает возможность учитывать все факторы в комплексе. Единственный минус в том, что нечего показать самому лыжнику. Но, на самом деле, это есть преимущество этого вида анализа. Лыжнику вовсе не нужно знать что именно у него не так в катании. Это знание будет его заставлять обращать внимание на проблему, а это не способствует исправлению ошибки. Лыжнику важнее знать что надо делать чтобы все стало как надо, а не то, что у него не так. Если бы врачей не выпытывали, то они не говорили бы диагноза больному, а просто прописывали лекарство и все. Но, большинство лыжников одержимы знанием своих ошибок.

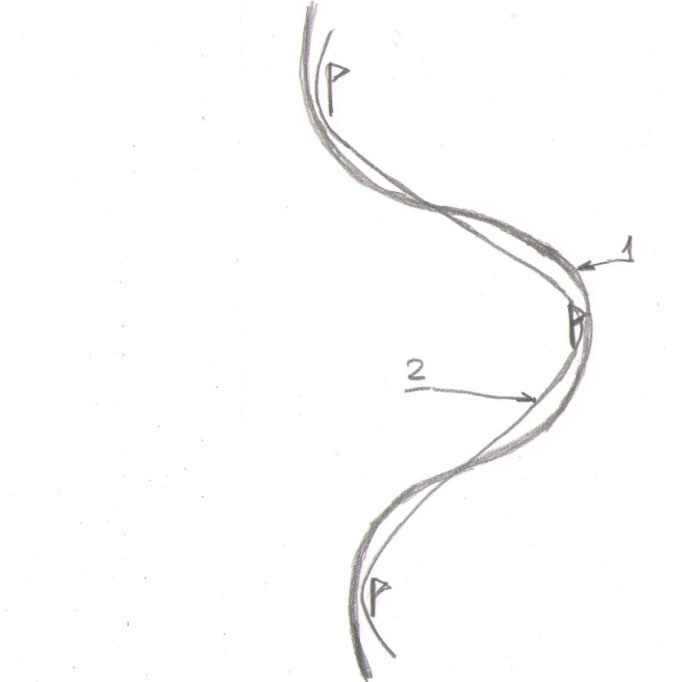

Кроме этого есть еще несколько видов анализа. Например, анализ следов . Их мы специально и персонально разбирать не будем. Ознакомится с ними вы сможете когда мы перейдем к практическому разбору наиболее частых ошибок лыжников. Они достаточно просты и разобраться с ними не составит труда.

Самое важное при анализе техники выявлять не только сами неправильные движения, но и определять их в последовательности. То есть, четко определять какая ошибка появляется первее, на сколько и есть ли связь между неправильными движениями. Это очень важно потому как далее нам нужно будет анализировать выявленные недостатки катания и определять причины которые их формируют.

Григорий Гуршман. О лыжах хороших и очень хороших.

Эта статья вылилась из переписки по и-нету с разными людьми, спрашивающими меня о достоинствах и недостатках тех или иных лыж. Я как правило отвечал “эти лыжи хорошие , а эти очень хорошие…” . В результате, собрав эти ответы вместе и слегка подредактировав я сделал из них статью, которая была опубликована журналом “Лыжный спорт” (весенний номер за 2001 год)

Грег

Прежде всего хочу сказать, что лыжи бывают только хорошие и очень хорошие. Но чтобы следовать этой истине необходимо, чтобы лыжи соответствовали своему целевому предназначению. Иначе говоря, мягкие лыжи для начинающих не подойдут эксперту, более длинные и жесткие спортивные лыжи не подойдут даже среднему лыжнику. Абсолютно универсальных лыж нет и наверное никогда не будет, так как в целом тенденция идет в сторону узкой специализации. Кроме того, если бы существовала возможность производства абсолютно универсальной лыжи, какая-нибудь из фирм ею бы давно воспользовалась и осталась на рынке в гордом одиночестве. Компаниям не удается создать “совершенную лыжу на все случаи” и поэтому они заинтересованы в том, чтобы катающиеся даже средние лыжники были вынуждены покупать две, а то и три пары лыж. У спортсменов — профессионалов их может быть до двадцати пар.

Основные типы лыж бывают новой и классической геометрии (ни в Европе, ни в Штатах в магазинах уже не найдете). А также лыжи можно очень грубо разделить по назначению:

а. любительские

б. спортивные

Внутри каждого класса есть еще очень много самых разнообразных подразделений. Основное различие между типами “а” и “б” это жесткость, внутри классов — форма и “жесткость — мягко⪓ть”.

Многие годы считалось, что французские лыжи — Rossignol, Salomon, Dynastar более мягкие, игривые и приятные в обращении, а австрийские — Atomic, Fischer, Blizzard — более требовательные и жесткие. Сейчас эти различия едва ощутимы. В большинстве своем, лыжи стали намного мягче в продольном плане, при этом лучшие модели сохраняют (если не превосходят) торсионную жесткость своих предшественников. Этого достичь технологически не просто, так как современные лыжи с узкой талией и расширенным носком и пяткой легко скручиваются подобно бантику. Такое “скручивание” не позволяет чисто резать повороты на льду или жестком покрытии. Эта особенность присуща в основном любительским, дешевым лыжам. Для любителей высокого уровня и экспертов нужны лыжи весьма мягкие в продольном плане, но жесткие на скручивание. Думаю, что все без исключения компании работают именно в этом направлении, многие знают как достичь цели и могут это сделать, но ищут пути как это сделать дешево, чтобы держать и так очень высокие цены на доступном уровне. Настоящие спортивные лыжи — те, которые используются спортсменами на соревнованиях, — “race stock”, в данный момент вышеуказанными недостатками не страдают: они достаточно упруги, и на изгиб и на скручивание. Это и понятно, так как данные модели предназначены для резаных поворотов — для перехода из одной резанной дуги в другую, с минимумом проскальзывания. К сожалению, спортивные лыжи, продающиеся в магазинах и имеющие маркировку SL или GS racing id весьма сильно отличаются от “race stock”. Правильнее сказать — у них вообще мало общего: обязательно окраска (верх и рисунок на скользящей поверхности), форма бокового выреза, да и то — не всегда. Начинка же у “магазинных” лыж совершенно другая и сделана она из более дешевых материалов. То же распространяется и на лыжи для могула.

Две фирмы с похожими названиями — Volkl i Stockli утверждают, что все их лыжи идут с одного конвейера и качество любительских лыж от лыж спортивных, в плане используемых технологических процессов и материалов, не отличается. Полагаю, что с Volkl это уже не совсем так — компания разрослась, продукция с этой маркой довольна популярна и обеспечивать такую совместимость уже не представляется возможным, но высокую цену лыж Volkl отчасти базирует на этом. Stoсkli по-прежнему делают каждую пару лыж вручную, их GS и SL модели фактически не отличаются от кубковых, правда и цена у них — более 800$ за пару.

Что работает, а что нет или миф о легком карвинговом пути

.

Многих любителей интересует вопрос: что же работает, а что нет? Что для чего лучше подходит? Из выше сказанного можно сделать вывод, что карвинговые любительские лыжи очень мягкие в продольном и поперечном направлении и так популярные во всем мире, имеют достаточно узкую сферу деятельности: они хороши для средних по крутизне, укатанных, не очень жестких склонов.

Задаваясь вопросом что же такое “карвинговые лыжи”, я бы сказал, что все новые лыжи можно отнести к этой категории, так как они имеют ярко выраженный боковой вырез. Как они работают и действительно ли, встав на них можно сразу резать повороты? На мой взгляд, это миф. Резанные повороты — это искусство, которому нужно учиться. Оно существовало многие годы до появления лыж с карвинговой геометрией. Лыжа сгибалась в дугу, кант находился в режущем соприкосновении со склоном и имел такую же форму, как и боковой вырез современных лыж. Лыжи “новой геометрии” якобы имеют заложенный в них радиус поворота. Это верно только в том случае, если лыжник ставит лыжу на кант с минимальным давлением, стоит на ней и ждет пока она опишет поворот радиуса заданного боковым вырезом лыжи. В моем понимании это еще далеко не резанный поворот, так как в нем отсутствует динамика, энергия и контроль. При настоящем резанном повороте лыжник гнет лыжу, таким образом меняя радиус поворота. Это динамичный процесс, овладеть которым весьма не просто. Во всем мире процент любителей, владеющих этим приемом весьма невелик, думаю — меньше 2%. Почему же тогда так популярны современные карвинговые лыжи, почему они чуть ли не с первой минуты нравятся любителям, особенно с низким уровнем техники? Я полагаю, что секрет этого феномена ведет нас во Францию начала 70 -х годов. Именно там появился и использовался GLM (gradual length method) — метод постепенного наращивания длины лыж в процессе обучения. Суть этого метода заключалась в том, что в курсе обучения начинающего ставили на лыжи длиной 130- 140 см и с каждым днем увеличивали длину лыж на 3 — 5 см. К концу двухнедельного курса лыжник оказывался на лыжах нормальной для его роста и веса длины и с набором хорошо усвоенных навыков. Основное чему тогда учили во всем мире были повороты проскальзыванием, целью обучаемых были “ведельн” и “годиль” — быстрые, связанные, как гирлянда, короткие повороты, в которых закантовка служила лишь для контроля скорости, а не для увеличения ее, как в современном катании высокого уровня. GLM был новаторским, в то время, когда спортсмены катались на лыжах длиной 212 — 215, а любители на 203 — 205 см. Когда 7 — 8 лет назад появились лыжи новой геометрии (в спорте они появились раньше), большинство начинающих и средних по уровню любителей решило попробовать “новую геометрию”. Однако, прошло несколько лет, но подавляющее большинство любителей и в настоящее время выполняют поворот или плугом с проскальзыванием или просто боковым проскальзыванием. Естественно, что делать это на более мягких, “живых”, а главное — значительно более коротких лыжах намного проще: человек может неожиданно перейти от плуга к поворотам на более или менее параллельных лыжах, катающийся на параллельных делает это более уверенно и с меньшим усилием на “карвах”. Проще говоря, короткую, карвинговую лыжу легче “пихать” боком или вращать вокруг своей оси — просто меньше сопротивления. При этом никакие карвинговые свойства этих лыж не используются, просто потому, что лыжник не использует в полной мере кантов лыж. Работают ли карвы? Да, но для большинства далеко не благодаря их форме и свойствам. Отсюда ответ на вопрос: что же нужно начинающему и продолжающему лыжнику? — не слишком жесткие лыжи удобной длины.

Многие современные лыжи имеют виброгасители на передней и задней части лыжи, а также, встроенные платформы в зоне установки креплений, в середине лыж. Лыжи таких особенностей не имеющие не обязательно хуже — большинство спортивных лыж, креплений и ботинок предельно просты по конструкции. Уверен, что то, что не нужно спортсменам — не нужно и любителям. Ведь именно на Кубке мира проверяется качество инвентаря в экстремальных условиях.

По мнению многих специалистов, если фирма не в состоянии сделать “кубковую” модель, то и качество их любительских “серий” не будет таким уж высоким. Аналогию можно провести с соревнованиями “Формула — 1”. Именно те моторы, которые лучше всего себя проявляют в гонках люди с деньгами хотят видеть на своих машинах. В Европе лыж продается значительно меньше, чем в Штатах: у людей меньше денег, они лучше катаются и не верят в чудеса. Там можно увидеть много прилично катающихся людей на старом оборудовании…

Учитывая все вышесказанное, хочу добавить для любителей фразу, которую я уже многие годы говорю спортсменам, когда они обвиняют свои лыжи (или человека, готовившего эти лыжи) в плохих результатах: “Не лыжи красят человека, а человек лыжи”.

Безусловно, я далек от того, чтобы отрицать важность подготовки (смазки, заточки и так далее) даже юниорских лыж, но во всем всегда есть исключения. Об одном из таких исключений я бы и хотел рассказать.

В бытность мою студентом одного из ленинградских институтов я помогал тренеру сборной института в подготовке к первенству ВУЗ-ов города, проводившемуся тогда в Карабицыно. Тренер уже заканчивал собрание, когда в дверь тихо постучали и через пару секунд в аудиторию протиснулся щупленький, сутуловатый парнишка.

— Слышал, у вас тут завтра соревнования, так вот, решил выступить, институту помочь.

Все слегка прибалдели от такого заявления, учитывая то, что институт у нас был серьезный в плане спорта и в команде было несколько кандидатов и пара мастеров спорта — ребят из Кировска, с Камчатки и Алма-Аты. Только я знал, что этот парнишка в свое время поездил по Европе в составе сборной, говорили, что был очень талантлив и даже “привозил” на тренировках самого Андреева. Изрядно поломавшись он пошел в военное училище, из которого его почти сразу выгнали за полное отсутствие дисциплины. Так же случайно он перевелся к нам. Фамилии его умышленно не называю, да это и не важно.

Всего этого никто из сидящих не знал и тренер кривясь спросил:

— А оборудование у тебя есть?

— Думал, вы мне что-нибудь выдадите, — последовал наивный ответ, вызвавший громкий смех среди членов команды.

Тренер посмотрел на меня и видимо что-то интуитивно почувствовав сказал:

— Черт с тобой, приходи. Если кто не явится, поставим тебя на какое-нибудь старье, проедешь для зачета…

Он появился на старте также неожиданно, как и за день до того в аудитории: в потертых джинсах, без перчаток и с сигаретой во рту. Нам как раз не хватало человека и все даже обрадовались, что вроде вот и стартующий есть и посмеяться над чем будет. Тут же выдали ему пару лыж с палками, перчатки и ботинки. Скажу только о лыжах, хотя и кожаные ботинки с поломанными клипсами, в то время были уже полным анахронизмом. Теперь о лыжах, если их еще так можно было бы назвать. Это были “Polsport Metall”. Носок правой лыжи просто расклеился и просил каши, с недовольным звуком шмякая по снегу. Канты этих лыж не точились тоже довольно давно и приняли весьма округлую форму. Не вынимая сигарету парнишка влез в ботинки, потрогал кант одной из лыж на ощупь, что-то хмыкнул и сказал: “Сойдет…”

Надо отметить, что стартовал он в сотых номерах и почти голый, натечный лед на трассе к моменту его старта таковым и оставался. Можно было сказать, что соревнования проходили в честных и равных для всех условиях, но только не с его лыжами…

После первой попытки он был четвертым, подошел к нам и не вынимая изо рта сигарету виновато сказал: “Что-то у меня не очень получилось, во второй попытке прибавлю”.

Заметьте, он ни словом не обмолвился о лыжах… Вторую попытку он выиграл с большим отрывом и стал победителем первенства ВУЗ-ов.

Как он это делал на тупых лыжах я до сих пор не могу понять. Объясняю это лишь совершенно фантастическим чувством снега (в том случае — льда, в общем, того, что было под лыжей) и неимоверной кошачьей цепкостью. Что-то подобное я видел потом у Стенмарка, Жирарделли и Фон Грюнигена.

Вот такая история про лыжи, а паренек этот из института тоже вылетел, постепенно спился и уехал в свой родной Белорецк, а я в Австрию и больше о нем ничего не слышал. Вспоминаю о нем и рассказываю спортсменам когда они неуважительно отзываются о лыжах. Они то ведь бывают только “хорошие и очень хорошие”. Настоящего лыжника они украшают, а не настоящий их перед всеми позорит. Вот так вот…

Слалом в вопросах и ответах. Техника

14 августа 2011 | Виктор Полинковский

Советы и инструкции

Все больше людей вокруг, кого уже не устраивает просто катание на лыжах, кто стремится совершенствоваться именно в горнолыжном спорте, пусть любительском, каждый на своем уровне. У лыжников, не имеющих доступа к настоящим тренерам и спортсменам, возникает масса вопросов, на которые мы и попытаемся ответить.

Начало

Часть II. Техника

Содержание

Надо, конечно оговориться, что такое отпускание лыж. Для меня это — раскантовка (не полная, но значительная) и снятие давления. Очень важно, особенно на крутом, не опоздать с этим, иначе торможения не избежать, даже если лыжи не сорвал. На самом деле не надо сильно заморачиваться с моментом отпускания, сам отпустишь, когда интуитивно почувствуешь,что ПОРА. А вот насчет того, как, за счет чего закантуешь лыжи, поговорить бы стоило. Мнение мое известно: угловое положение, выпуск ног из-под прямого корпуса с добавлением при необходимости коленей. Вот ЭТО важно. Такой путь позволяет закантовать лыжи существенно сильнее и в разы быстрее, чем другой. Да и управляемость такой закантовки существенно выше. Захотел — добавил, много — снял. Ты действительно подтормаживаешь из-за слишком долгого загруженного состояния лыж, но раньше, чем у тебя сейчас получается. Ты их сможешь разгрузить, только если поворот будет более интенсивным, меньшего радиуса, тогда он может стать короче.

(Правда ли, что траектория в реальном повороте представляет собой «запятую» — т.е. до линии падения склона нам надо пустить лыжу в поворот, загрузив ее с мыска, а на выходе спрямить слегка, уйдя на пятки (уменьшив угол закантовки, сняв давление за счет геометрии лыжи и т.п.))?

Нет. Было бы неплохо такую запятую с точки зрения равномерности загрузки получить, но проиграем в пути немерянно, да и исполнить это трудно, чем круче — тем невозможней. Другое дело, пытаясь это сделать, можно хоть от обратной запятой, с малым радиусом после флага, уйти и получить сначала скручивающуюся спираль, потом почти окружность малого (метров 5-6) радиуса, затем — раскручивающуюся спираль. Насчет носков и пяток — не надо на современных лыжах уж очень туда-сюда, амплитуда — от плюсны до равномерного давления всей стопой (не пяткой!). Неплохо с точки зрения ускорения в повороте начать сильно давить до линии падения. Не стал бы преувеличивать сегодня значение сильной загрузки носков и, наоборот, не боялся бы «запирания » кантов — все это «тьфу» по сравнению с проскальзыванием боком, отсутствием резания.

Насчет максимального угла в коленях. На мой взгляд, острее, чем 90 град — не надо. Думаю, что даже 100 град — достаточно, такой угол необходим в момент разгрузки между поворотами. Вообще угол в коленях в этот момент зависит от средней высоты стойки лыжника, — чем выше стоишь, тем менее острым должен быть угол в колене и наоборот. У Матта, например, при его супернизкой стойке бывают углы и острее 90 град. Таким образом, при ограничениях на глубину сгибания колена можно встать повыше, чтобы было куда согнуть ноги при разгрузке, не нарушая докторские табу. Учитывая момент, в который происходит максимальное сгибание, понятно, что угол у обеих ног — примерно одинаковый.

По поводу угла закантовки внутренней и внешней скажу так: если речь идет о крутом и жестком участке трассы, то идти надо «во внешнюю», т.е. почти полностью разгрузив внутреннюю. И поэтому не так важно, будет ли внутренняя иметь такой же угол закантовки, как и внешняя. А вот на более простых, пологих и особенно мягких участках надо ехать четко в две ноги, 50 на 50, поэтому углы закантовки обеих ног должны быть равны. (Более того, теоретически угол закантовки внутренней ноги должен быть сильнее, так как внутренняя лыжа должна идти по более короткому радиусу, как бы «по внутренней дорожке». Но в реале углы равны или даже наоборот, внешняя слегка острее, а разница получаемых из-за этого радиусов приводит к схождению в начале — конце и расхождению лыж в середине поворота).

Насчет толчка ногами, он существует. Все зависит от условий. На простом и пологом надо толкать ноги от себя в СТОРОНУ (не вниз, как раньше) до линии падения, но НЕ после. Это дает ощутимое ускорение, которое, если не удается поначалу получить на лыжах, надо попробовать и прочувствовать на роликах. Было бы неплохо сделать это и на крутом, но вот тут все как раз и определяется уровнем мастерства. Чем выше уровень, тем на более крутом и сложном лыжник будет давить ДО и не будет ПОСЛЕ.

Думаю, преимущества минимальны и компенсируются «платой» за них. Если вкратце, то выигрыш в сопротивлении воздуха и некотором улучшении статической устойчивости. А заплатишь за это ограничением амплитуды сгибания и высокой вероятностью сидения на пятках, особенно при длинных ногах и коротком туловище. Трудно сохранять низкую стойку нейтральной, а тем более, передней на входе.

Высокая стойка плоха из-за ограничения разгибания — уже разогнут-, плохой аэродинамики, но, важнее всего — невозможностью создания глубокого угла закантовки как коленом, так и бедром. Вообще понятное дело, в обоих случаях речь шла о чрезмерно низкой или чрезмерно высокой стойках.

В теории и надо стремиться: начало — плюсна, подхват — ВСЯ ступня, но не пятка. В реальной жизни, да и надежней — стоять ровно. Это точно лучше, чем пятка в конце в любой комбинации, и тем более, не приведи господь, на пятках — от и до.

На современных слаломных лыжах стойка должна быть РАВНОВЕСНОЙ, последствия заметных отклонений от нее не так беспощадны, как на роликах (попробуй на роликах на попу сесть), но не менее вредны. Лыжа рассчитана на приложение в середину усилия от ноги, без моментов и смещений, тогда она правильно гнется и, соответственно, поворачивает.

(Не дает ли низкая стойка:

— большей закантовки (при, естественно, достаточном угловом положении)

— оптимальной траектории движения тела (и ног) по трассе

— лучшего контакта лыж с покрытием (на перегибах, контруклонах и просто буграх))

Существуте некий диапазон оптимальных с учетом физ. данных спортсмена стоек, не низких и не высоких, а оптимальных, для каждого — своя. Вот именно в этом диапазоне могут быть реализованы три перечисленных выше преимущества. Низкая, более низкая, слишком низкая стойка приведет к ухудшению закантовки вследствие ограничения возможности принять угловое положение, уменьшит вынос ног из-под ц.т. (т.е. ухудшит траекторию корпуса) и ухудшит контакт со снегом из-за ограничения «хода подвески «на сжатие. При этом мы понимаем, что стойка, высокая ли, низкая ли, меняется в разных частях поворота, учитывая это, желательно иметь возможность как сесть при разгрузке, так и выпустить ноги у флага, а это можно сделать из какой-то золотой середины, которая, правда, у каждого своя.

Это кажущееся ускорение. Потом ведь придется обратно назад лыжи задвигать. Так можно только один раз на финише сделать, потом — хоть потоп… Ускорение должно возникать по другой причине — за счет выталкивания лыж вбок от себя, до линии падения, смотрите вопрос раньше.

Есть уколы. Если пойти дальше и ответить на незаданный вопрос, а зачем уколы? По- моему, функций у укола две: во-первых, укол — это как бы подключение датчика положения тела относительно полотна, источник информаци о равновесии. Во-вторых, укол — способ тонкой корректировки положения корпуса и источник начального импульса короткого поворота, т.е. не только информация, но и физическое воздействие на динамическое равновесие и инициацию выхода из него.

Непростой вопрос. Теоретический. Это, по хорошему, к теоретику надо… Я отвечу, как мне это видится. С практической стороны.

Я никогда не выделял это движение как самостоятельное, специально инициированное. Помню, как впервые, после появления новых слаломных лыж, на тренировке, стоя на старте слалома, обратил внимание, как брат входил в поворот. Он просто вваливался внутрь — вперед, сохраняя, правда, при этом плечи горизонтальными и корпус — почти вертикальным. То есть сейчас мы бы говорили скорее об уходе внутрь — вперед центра тяжести. Если бы тогда кто-то спросил нас про то, как мы это делаем, мы даже не поняли бы, о чем вопрос. Да и сейчас я считаю, что уход вперед-внутрь, скорее, является видимым следствием закантовки лыж и начала движения по дуге, необходимостью противостоять центробежной силе. В принципе с этим можно спорить, но спор будет «о курице и яйце.»

Другое дело — вопрос о том, наклоняется ли корпус при этом. И за счет чего происходит первоначально закантовка лыж.

По популярной здесь теории — корпус наклоняется, и за счет этого и кантуются лыжи в так называемой первой фазе. При этом, с другой стороны, утверждается, что максимальная кривизна поворота должна достигаться именно в этой фазе («прямая запятая»). Но очевидно, что наклоном всего тела, включая корпус, можно добиться существенно меньших углов закантовки, а значит, и меньшей кривизны поворота, чем при угловом положении (бедренном + коленном). Угловое же положение по этой теории допускается лишь в третьей фазе, правда, оно называется выравниванием корпуса, но это ничего не меняет. При этом, понятное дело, запятая будет, но вовсе не прямая, а самая что ни есть обратная, с наиболее крутой частью дуги после линии падения, с проскальзыванием и прочими вытекающими…

Я считаю (и не только я), что закантовка лыж происходит за счет коленной и бедренной ангуляции, возникающее при этом движение по дуге и центробежная сила позволяют (и вынуждают) подать центр тяжести внутрь поворота. Учитывая, что это происходит задолго до линии падения склона, внутрь поворота — это одновременно и вперед по склону.

Теперь о практических следствиях всего этого и как это все применить в слаломе.

Чем раньше удастся закантовать лыжи в новый поворот, тем раньше можно и «упасть » внутрь-вперед, а значит, в большей степени ехать «внутри» трассы и более длительное время получать ускорение до линии падения склона и избегать торможения после нее. По поводу более крутых склонов — механика та же, просто чем круче склон, тем психологически сложнее рано начать, потому что на крутом «вперед» — это и еще вполне конкретно «вниз», причем, вниз головой. Если все-таки удается преодолеть страх (естественно, при достаточной технической и физ. подготовке), выигрыш превосходит все ожидания, чем круче склон, тем сильнее выигрыш (увы, и проигрыш соответственно, если все делать после линии падения), поэтому на пологом разница между мастерами экстра-класса и просто хорошими лыжниками нивелируется и достигает неприличных размеров (как по времени, так и чисто внешне) на очень крутом.

Глядя на мастеров КМ, иногда, чаще всего, в слаломе-гиганте, можно увидеть ситуацию, когда спортсмена «пульнуло» из поворота так, что он приземляется на внутреннюю лыжу. При этом он не исполняет, как правило, весь поворот на внутренней, а стремится, как можно быстрее, восстановив равновесие, включить внешнюю. Так что, действительно, палочка-выручалочка…

Есть еще такое упражнение на развитие равновесия и координации: в повороте поднимать внешнюю ногу и вести дугу на внутренней.

Если бы тут был конкурс на самый важный вопрос по технике, этот бы выиграл…

Я отвечу на чуть-чуть другой вопрос: как я перестал стоять над лыжами. Потому что универсального рецепта я не знаю и могу поделиться лишь своим опытом…

Итак, этим вопросом я задался впервые в 2000 году, тренируясь у Сергея Петрика. Во-первых,он мне все время об этом говорил, но по-настоящему я понял, о чем речь, и сколь велика проблема, когда Серега одел однажды лыжи и просадил по нашему слалому . И главное впечатление произвел не отрыв в 2 секунды, а то, КАК это выглядело в его исполнении. Я до сих пор помню то впечатление. Казалось, лыжи и ноги вообще ехали отдельно от него… А корпус при этом был абсолютно неподвижен и вертикален.

Меня тогда просто ступор какой-то одолел… Как человек,неплохо знающий физику, я попал в тупик: на вынос ног влияет центробежная сила, чем она больше, тем более не над лыжами можно ехать. Разница в скорости у нас с Сергеем хоть и была, но не настолько, насколько велика разница в выносе ног. Тогда остается разница в радиусе поворота (центробежная сила пропорциональна квадрату скорости и обратно пропорциональна радиусу поворота). Но за счет чего? Ведь трасса у нас вроде одинаковая, повороты, вроде, одни и те же… Откуда у него такая ц.б. сила и такой вынос?! Меня это мучило тогда невероятно, и даже сам Сергей, увы, не мог тогда мне ничего объяснить. «Не стой над лыжами!» и все…

Я ездил по слалому сопряженными круглыми поворотами, из одной окружности постоянного радиуса — в другую. Радиус поворотов в этом случае максимален (как и длина пути), ц.б. сила и возможность вынести ноги в сторону — минимальны. Вроде понятно — укоротить повороты, вставить между ними прямики или, как позже выяснилось, окружности с переменным очень большим радиусом (спирали) и дело в шляпе. Но как? Даже те повороты большого радиуса не всегда получались абсолютно чистыми, без проскальзывания. Для чистого и существенно более короткого поворота надо было гораздо сильнее закантовать лыжи, но для этого надо было сильнее положить ноги, что и являлось целью. Замкнутый круг… Вот если бы можно было закантовать лыжи без дополнительной ц.б. силы… По крайней мере в первых нескольких поворотах. Для этого я применил гиперангуляцию, позволяющую почти без скорости закантовать лыжи для короткого поворота. А дальше каждый следующий поворот за счет динамики предыдущего и наращивания скорости, раз за разом все более разрывает замкнутый круг, позволяя все более коротко поворачивать и все более выносить ноги, что опять, в свою очередь, позволяет ехать еще короче. И так до достижения оптимального радиуса, позволяющего ехать совсем не над лыжами, но чисто. Важный момент здесь — это тот, что для поворота с непостоянным, акцентированным до и возле флага радиусом, необходимы и акценты в движениях, а именно, в закантовке и соответственно, выносе ног. Ноги сильно выносятся лишь в небольшой, но самой активной части поворота. Во время перекантовки мы в любом случае стоим над лыжами. От перекантовки до начала активной части поворота постепенно, а затем и резко докантовываем лыжи, используя для компенсации недостатка ц.б. силы ангуляцию в тем большей степени, чем в большей степени не хватает скорости и ц.б. силы.

Трудно все это сформулировать вот так, в одно сообщение, за один час… Если непонятно что-то, детали какие-то и вообще по сути — спрашивайте, не стесняйтесь, попробую доразъяснить. Я не знаю сложнее вопроса по технике слалома…

(Если лыжа идёт плоско или под углом градусов 10, то её вряд ли снесёт на любом покрытии. При углах близких к критическим (судя по фото с КМ около 70 град.) лыжи тоже держат. А на трассе втречаются обледеневшие участки, где скорость и степень закрытости предполагают среднюю закантовку что приводит к проскальзыванию. Так вот прошу подсказать: надо ли каким-то образом увеличить давление на кант или, быть может, совершить более крутой поворот непосредственно у древка подъехав к нему без захода чтобы в новых условиях увеличилась закантовка и давление? И ещё: когда имеются мягкие брустверы и ледок в ложбинах, стоит цепляться за ледок или пройти как бобслеист?)

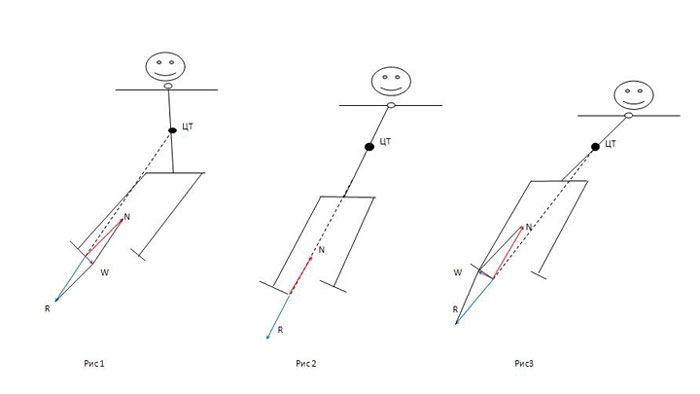

Я отвечу здесь достаточно коротко, поскольку многое перекликается с вопросом-ответом про то, как не ехать над лыжами. Предварительно лишь коснусь одного аспекта касательно » держит — не держит». Если есть врезающая сила — держит. Для возникновения врезающей силы нужна ангуляция — угол между ногами и корпусом. Тогда центр масс находится выше перпендикуляра к поверхности лыжи и врезающая сила «вгоняет» канты в лед (рис. 1).

|

Если валиться, как соляной столб, вопрос «держит-не держит» — дело случая, все-таки инстинктивно человек слегка все равно ангулирует. И вопрос, насколько слегка, а так — до первой неровности — и срыв кантов. Для иллюстрации картины в пределе — рис.3 показывает, что будет, если ангулировать наоборот, так, конечно, никто не делает, но просто для понимания неустойчивости врезания на рис.2 (врезающая сила отрицательна, она становится выталкивающей).

На картинках: R — приложенная к канту внешней лыжи и действующая из центра масс равнодействующая сил тяжести и инерции (центробежной силы), N — реакция покрытия (перпендикулярна к поверхности лыжи), W — врезающая сила.

Тем, кому физика давалась тяжело, можно пропустить скучищу и поверить на слово: важен не сам угол закантовки, а то, что он будет круче, чем минимально необходимый для противостояния ц.б. силе, ну как было бы на велосипеде,например. Если круче, тогда держат. Для этого и нужна ангуляция.