Существует несколько классификаций ошибок и осложнений при лечении больных с переломами костей (М. М. Гириорова, 1956; М. В. Волкова, О. Н. Гудушаури, А. А. Ушаковой, 1967 и др.).

- Диагностические ошибки

- Ошибки, которые допускаются

- Организационные ошибки

- Ошибки и осложнения при применении одномоментной репозиции отломков, фиксации гипсовой повязкой

- Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов скелетным извлечением

- Ошибки и осложнения при оперативном лечении по поводу переломов костей

- Ранние послеоперационные осложнения

- Поздние послеоперационные осложнения

- Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов костей компрессионно-дистракционными аппаратами

- Ишемическая контрактура Фолькмана

- Профилактика контрактуры Фолькмана

- Жировая эмболия

Целесообразно придерживаться такой классификации:

1. Диагностические ошибки и осложнения как их последствия.

2. Организационные ошибки при лечении по поводу переломов костей.

3. Ошибки при применении одиомоментной репозиции отломков и фиксации гипсовой повязкой.

4. Ошибки и осложнения при лечении скелетным извлечением.

5. Ошибки и осложнения при оперативном лечении по поводу переломов костей.

6. Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов костей компрессионно-дистракционными аппаратами.

7. Жировая эмболия.

Диагностические ошибки

Диагностические ошибки при лечении больных с переломами костей бывают редко, однако они встречаются чаще всего при множественных переломах костей и сочетанной травме, особенно при компрессии головного мозга. Повреждение перекрывает и затушевывает признаки переломов костей другой локализации (костей стопы, позвоночного столба).

Реже, но встречаются диагностические ошибки при рассеянном обследовании больного, когда больного не обнажают, а лишь ограничиваются местом травмы, которое показывает больной или наиболее клинически выраженное. Иногда бывают ошибки при переломах без смещения одной из парных костей (предплечья, голени).

Ошибки, которые допускаются

1) не используют рентгенологического обследования и ограничиваются диагнозом забоя или растяжения связок сустава (при переломе лодыжки, мыщелка берцовой кости, убитого перелома хирургической шейки плечевой или бедренной кости);

2) при рентгенографии не вовлекают ближний сустав или целый сегмент конечности;

3) рентгенографию перелома делают только в одной проекции;

4) неправильно выкладывают поврежденный сегмент конечности (для выявления разрыва межберцового синдесмоза, подвывиха акромиального конца ключицы, перелома ладьевидной кости и т.п.);

5) неправильно толкуют рентгенологические данные (при эпифизеолизе, разворачивании на 90 ° треугольного отломка медиальной лодыжки), недооценивают степень и характер смещения отломков;

6) не прибегают к рентгенологическому контролю после репозиции отломков и в процессе лечения (на 7-10 день после замены гипсовой повязки).

При закрытых переломах костей бывают повреждения магистральных сосудов (плечевой, подколенной, лучевой, локтевой артерий) и нервов (лучевого, малоголенного), иногда своевременно не диагностируются по невнимательности врача, особенно у тяжелых больных.

Диагностические ошибки ведут к неправильной лечебной тактике.

Организационные ошибки

1) поручение лечить больных с переломами костей врачу без специальной подготовки;

2) отсутствие рентгенапарата или возможности проведения рентгенологического обследования в регламентированное время работы лечебного учреждения по оказанию помощи травмированным больным и их лечению;

3) отсутствие необходимого оборудования для одномоментной репозиции и фиксации отломков гипсовой повязкой или методом скелетного вытяжения (шина Белера, торакобрахиальна, Чижина, спицы и дуги Киршнера, Брауна, инструменты для их проведения, грузы, стояки Барденгейера т.п.);

4) отсутствие специального инструментария для проведения остеосинтеза и набора различных фиксаторов для возможности выбора оптимального метода и способа фиксации отломков.

Ошибки и осложнения при применении одномоментной репозиции отломков, фиксации гипсовой повязкой

1. Попытки и проведения одномоментной репозиции без надежного обезболивания. Местная анестезия при переломах длинных костей не обеспечивает необходимого обезболивания, а также релаксации мышц, и поэтому может применяться только в исключительных случаях.

2. Применение одномоментной репозиции и фиксации костных отломков гипсовой повязкой в тех случаях, когда ясно, что они будут иметь тенденцию к повторному смещению (косые, спиральные и многообломковые переломы костей голени, предплечья, бедренной кости и т.д.).

3. Попытки вправить отломки, не соблюдая основного принципа — уравновешивания силы тяги мышц-антагонистов и вправление периферического отломка к оси центрального.

4. Неполная репозиция отломков, особенно внутреннесуставных, ведет к деформирующему артрозу, эпифизеолизу у детей, к нарушению роста поврежденного сегмента, вторичным статическим деформациям. Очень важно у детей восстановить ось сегмента учитывая, что с ростом ребенка и кости деформация (вальгус или варус) будет увеличиваться.

5. Неоднократная безуспешная репозиция отломков, когда хирург упорно хочет вправить их одномоментно (при переломах диафиза костей предплечья на одном уровне или лучевой кости). Это травмирует ткани, а в стадии дифференцировки клеток и образования первичной мозоли ведет к замедлению сращения или незаращению костей.

6. Наложение неполноценной гипсовой повязки или несвоевременное ее изменение после спадения отека. Короткая и слабая повязка не обеспечивает нужной для сращивания костей иммобилизации, а тугая — нарушает крово- и лимфообращение и может привести к ишемической контрактуре.

7. Частая без необходимости замена гипсовой повязки ведет к повреждению вновь структур молодой мозоли.

8. Преждевременное снятие гипсовой повязки, когда не соблюдаются сроков сращения по таблицам Ф. Р. Богданова или соблюдается, но не учитываются возможные индивидуальные особенности репаративного процесса. Повязку следует сбрасывать тогда, когда есть клинические и рентгенологические признаки костного сращения перелома.

9. Слишком длительная фиксация отломков гипсовой повязкой, которая ведет к тугоподвижности и контрактуре в суставах, к атрофии мышц.

Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов скелетным извлечением

1. Неправильный выбор места проведения спицы Киршнера. Например, проведение спицы через ростковый хрящ у детей раздражает или подавляет его, что может повлиять на рост сегмента кости. При переломах нижней трети бедра спица, проведенная лишь через дистальный метаэпифиз, не всегда имеет возможность вправить отломки, а при низких переломах способствует еще большему их смещению.

2. Проведение спицы только через мягкие ткани или корковое вещество кости, осложняется прорезыванием ее болью и неполноценностью извлечения.

3. Проведение спицы через полость сустава (локтевого вместо локтевого отростка, завороты коленного) ведет к реактивного синовита и слипшегося артрита.

4. Неперпендикулярное по отношению к оси сегмента направление проведенной спицы затрудняет вправление и способствует ее передвижению и прорезывания.

5. Неправильный расчет груза, необходимого для вправления отломков, и отсутствие динамического контроля за ним не позволяют в первые 2-3 дня их репонировать или ведут к перерастяжению, образованию диастаза и репаративному остеогенезу.

6. Отсутствие системы скелетного вытяжения (основной по оси сегмента и боковых корригирующих тяг) не дает возможности восстановить физиологическую кривизну сегмента при диафизарных переломах (голени, бедра) и ось конечности — при внутрисуставных переломах мыщелков.

7. Несоблюдение основных принципов вправление костных отломков, то есть оси периферического отломка к оси центрального, при уравновешенного натяжения мышц-антагонистов на стандартных шинах, подушках, повязках (неправильная ось, отведение, сгибание, ротация и т.д.).

8. Заблаговременное снятие скелетного вытяжения (до образования первичной костной мозоли) может привести к вторичному смещению отломков, особенно длительное извлечения негативно влияет на формирование структуры мозоля и общее состояние больного.

Ошибки и осложнения при оперативном лечении по поводу переломов костей

1. Неоправданное расширение показаний к оперативному лечению больных с переломами. Как правило, это бывает в тех случаях, когда хирург не обладает консервативными способами или проводит апробацию фиксатора.

2. Ошибочный выбор метода фиксации костных отловков интрамедуллярным штифтом, накладными пластинками, компрессионно-дистракционным аппаратом т.д.

3. Неверный операционный доступ, который способствует разрушению магистральных сосудов и нервных стволов. При малых разрезах и обнажении отломков крючками травмируют мягкие ткани, а при слишком больших — иногда нарушают кровоснабжение и трофику тканей.

4. Поднадкостничное круговое скелетирование концов отломков на значительном протяжении нарушает их кровоснабжение и замедляет регенерацию.

5. Применение несоответствующего размера стержней. Тонкие и короткие стержни ненадежно фиксируют отломки (возможны микродвижения в переломе «на срезку» и замедленная консолидация), требуют дополнительной фиксации гипсовой повязкой или аппаратом. Применение слишком грубого стержня может расколоть кость.

6. Диастаз между отломками, оставленный после остеосинтеза, или перфорация коры кости неправильно убитым фиксатором. Использование нестандартных, неапробированных самодельных фиксаторов часто ведет к нагноению, металозу, переломам, коррозии и миграции фиксатора.

7. Применение для фиксации отломков шовного материала (нитей кетгута, шелка, капрона, лавсана и т.п.), снятых по применению в травматологической практике, поскольку они не способны выдержать репонированные отломки.

8. Чрескожная фиксация открытых и краевых переломов (надмыщелков плечевой кости и т.п.) одной спицей Киршнера, которая не исключает возможности ротационных движений отломков на спицы.

9. Фиксация отломков при открытых переломах различными видами накладных пластинок, осложняется нагноением раны и, если своевременно не выбросить этого инородного тела, остеомиелитом.

Ранние послеоперационные осложнения

1. Нагноение операционной раны (вследствие нарушения правил асептики, несовершенной ПХО открытых переломов, дефектов кожи, травмирования мягких тканей и т.д.).

2. Реактивное воспаление суставов как реакция на близлежащее инородное тело.

3. Эмболия и тромбоэмболические осложнения.

Поздние послеоперационные осложнения

1. Замедленное сращение или несращение перелома (при отсутствии стабильной фиксации отломков, надкостницы в области перелома, нарушении кровообращения, нагноении и т.п.).

2. Остеомиелит — следствие неполноценного или неэффективного лечения воспалительного процесса и нагноение раны после операции или открытого перелома.

3. Миграция или перелом фиксатора (при дефектах его конструкции и некачественном металла, наличия микро-движений в переломе и т.п.). Одномоментная большая действующая сила приводит к перелому биологических фиксаторов и деформации (искривления) металлического фиксатора.

Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов костей компрессионно-дистракционными аппаратами

1. Применение аппаратного остеосинтеза врачом, который не имеет специальной теоретической подготовки и практических навыков.

2. Неправильное проведение парных спиц (в разных плоскостях) после натяжения вызывает прорезывание мягких тканей и кости, что приводит к нестабильной фиксации.

3. Проведение спиц или стержней в проекциях сосудисто-нервных пучков может привести к первичному (или вторичному) повреждению и кровотечения вследствие образования пролежней или эрозии сосудов.

4. Нестабильная фиксация отломков при недостаточном количестве (менее 4-х) уровней проведения спиц или стержней.

5. Отсутствие управления аппаратом в процессе лечения, контроля и коррекции фиксации костных отломков.

6. Недостаточный уход за состоянием стержней (спиц). Нагноения у стержней, неправильное лечение нагноения и несвоевременное перестановки спиц ведет к спицевому остеомиелиту.

7. Отсутствие дозированной и (в стадии перестройки костной мозоли) полной нагрузки конечности в аппарате.

8. Преждевременное снятие аппарата (до появления рентгенологических признаков сращения перелома или ложного сустава).

Ишемическая контрактура Фолькмана

Ишемическая контрактура — одно из наиболее опасных осложнений при лечении больных с переломами костей, особенно в области локтевого сустава. Описанна она Фолькмана в 1881 г. При несвоевременном распознавании и оказании помощи, направленной на профилактику, возникновения контрактуры ведет к необратимым изменениям в тканях и к инвалидности, иногда заканчивается ампутацией конечности.

Причины:

1) первичное повреждение магистральной артерии конечности во время травмы, запоздалые диагностика и оперативное лечение по поводу разрыва сосуда или тромбоза при закрытых переломах;

2) длительное ущемление артерии смещенным отломком, жгутом т.д.;

3) нарушение артериального кровообращения вследствие чрезмерной гематомы и отека тканей;

4) нарушение кровообращения вследствие тесного гипсовой повязки и увеличение отека сегмента конечности в гипсовой повязке.

Патогенез и клиническая симптоматика. Первичное повреждение магистральной артерии во время травмы встречается редко, что бывает вызвано отсутствием у врачей необходимой профессиональной настороженности. Поэтому допускаются запоздалые диагностика и оперативное лечение.

Разрыв магистральной артерии клинически проявляется отсутствием пульса на периферии, бледностью кожи, расстройством всех видов чувствительности, а также отсутствием движений пальцами конечности.

При переломах со смещением отломков (например, надмыщелковый экстензионный (разгибательный) перелом плеча) может возникать пережимание или повреждение центральным отломков артерии (в области локтевой ямки).

Клиническая симптоматика зависит от степени нарушения кровообращения. Если наложить тесную гипсовую повязку, особенно циркулярную, и увеличивается отек конечности, нарушения кровообращения развивается постепенно и с соответствующими клиническими проявлениями. Время, за которое развивается ишемическая контрактура, зависит от скорости увеличения отека и степени сдавления сосудов.

Сначала сдавливаются вены, которые лежат поверхностно, имеют тонкие и эластичные стенки. Клинически это проявляется цианозом и резким увеличением отека на периферии. По мере затруднения оттока крови уменьшается ее артериальное притоков, в связи с чем развивается гипоксия тканей. От гипоксии в первую очередь страдают высокодифференцированные ткани — нервная и мышечная. Появляются ишемические боли и парестезии, снижается чувствительность и ограничиваются активные движения пальцев. Если в это время устранить причину нарушения кровообращения, то есть надежда на восстановление жизнедеятельности тканей, и поэтому этот период целесообразно называть обратной стадией ишемической контрактуры.

Если больному не оказать своевременно помощь, то увеличивается отек, появляются пидепидермальные пузыри, усиливается гипоксия тканей. Чувствительность притупляется, и боль уменьшается, а затем полностью исчезают все виды чувствительности. Активные движения пальцами невозможны. Вследствие ишемии возникают дегенеративные изменения в мышцах, асептический некроз мышечной ткани. Это необратимая стадия ишемической контрактуры. Несмотря на восстановление кровообращения в этой стадии (ослабление или снятие гипсовой повязки, декомпрессии тканей, сшивание сосуды и т.д.), на фоне асептического воспаления некротизированные мышцы заменяются рубцовой тканью, теряют свойство сокращаться. Со временем рубцы уплотняются и приводят к укорочению мышц.

Вследствие рубцевания и атрофии мышц окружность пораженного сегмента конечности резко уменьшается, конечность становится тоньше, активные движения отсутствуют или резко ограничены. Например, при ишемической контрактуре пальцы кисти находятся в положении разгибания в пястно-фаланговых суставах и сгибания во всех межфаланговых суставах. Выпрямить их можно только при максимальном сгибании кисти в лучезапястном суставе, когда сближаются между собой точки прикрепления мышц. При разгибании кисти пальцы снова сгибаются в кулак. Этот признак известен как пальцеруховий феномен при ишемической контрактуре Фолькмана.

Вследствие дегенеративных изменений в нервах страдают иннервация и трофика тканей: кожа тонкая, холодная, с повышенной влажностью, ногти тоже тонкие, потрескавшиеся.

Чрезмерное или длительное нарушение кровоснабжения тканей может привести к некрозу всех тканей дистального конца конечности, который протекает по типу сухой гангрены. Кожа на пальцах становится темно-синюшного цвета, сморщивается, пальцы — нечувствительны, утончаются, постепенно появляются классические признаки некроза с нарастающими явлениями интоксикации организма.

Профилактика контрактуры Фолькмана

Профилактика контрактуры Фолькмана охватывает следующие мероприятия:

1. Своевременная диагностика повреждения или тромбоза магистральной артерии и немедленная операция для восстановления кровотока. Поэтому при всех травмах, особенно при переломах костей, при обследовании больного обязательно обращают внимание на кровоснабжение травмированного сегмента, пальпаторно определяя температуру кожи и пульс на периферической артерии. Уточняют диагноз осциллографии. Если нет четкой пульсации сосудов, хотя кровоснабжение тканей достаточно, делают пункцию дистального отдела артерии обычной инъекционной иглой, с которой при неповрежденной артерии кровь вытекает пульсируя. Окончательно вопрос о повреждении артерии и его степень решает артериография. В сомнительных случаях следует оперировать для ревизии состояния сосудов. Любое наблюдение в динамике недопустимо, поскольку может закончиться трагически.

2. Неотложная репозиция костей при заделке артерии костных отломков, что восстанавливает анатомическое соотношение и кровообращение.

3. При травмах и переломах костей, особенно в области локтевого сустава, не следует применять циркулярные гипсовые повязки. Всех детей с переломами в области локтя, несмотря на хорошую репозицию отломков, следует госпитализировать на 2-3 дня для наблюдения. Если они отказываются от госпитализации, нужно предупредить родителей о необходимости обращения за помощью при первых проявлениях нарушения кровообращения в конечности. При этом необходимо вскрыть на всем протяжении повязку (до кожи) и несколько ослабить ее. После того кровообращение должно восстановиться. Если явление ишемии не проходит, это свидетельствует о внутритканевой гематоме и отеке, который требует декомпрессии тканей — вскрытия фиброзных фасциальных футляров. Пункция гематомы неэффективна и приводит к потере драгоценного времени.

Под наркозом после обработки операционного поля делают небольшие (4-5 см) разрезы кожи в нескольких местах сегмента (по ходу мышц-сгибателей и разгибателей). Затем через эти разрезы ножницами подкожно рассекают фасцию в длину на всем протяжении мышц. Накладывают асептическую повязку. Раны зашивают после спадения отека.

Лечение. После устранения причин, которые вызвали нарушение кровообращения, назначают физиотерапевтическое (теплые ванны, ЛФК, массаж, электростимуляция) и медикаментозное (витамины группы В, прозерин, дибазол и т.д.) лечение, направленное на восстановление трофики и тонуса мышц, иннервации и трофики тканей.

Лечение должно быть длительным, а эффективность его зависит от степени патологических изменений в тканях, возникших вследствие ишемии. В тяжелых случаях кроме указанного лечения применяют различные корректирующие лангеты, которые в период рубцевания мышц удерживают кисть в функционально выгодном положении.

При сложившейся контрактуре Фолькмана верхней конечности применяют оперативные методы лечения с целью уменьшения и устранения контрактуры пальцев кисти. Эти методы заключаются в продлении сухожилий вне их ножен или сближении между собой точек прикрепления мышц за счет укорочения костей предплечья, опущение надмыщелков с местом прикрепления к ним мышц и т.д. Чтобы удержать кисть в среднефизиологическом положении, проводят артродез лучезапястного сустава. Однако эти операции паллиативные и никак не способны улучшить функциональное состояние кисти. Человек остается инвалидом на всю жизнь, поскольку мышцы потеряли свое свойство сокращаться.

При ишемической контрактуре нижней конечности оперативное лечение (удлинение пяточного сухожилия, трисуставный артродез) значительно улучшает статико-динамическую функцию стопы.

Жировая эмболия

Жировая эмболия — одно из ранних осложнений переломов костей, которое встречается особенно часто (до 25%) после множественных травм и достигает 44% среди количества умерших от переломов скелета.

Среди существующих теорий возникновения жировой эмболии доминируют две: механическая и биохимическая. Самая старая механическая теория объясняет возникновение жировой эмболии как результат попадания в кровяное русло капель жира поврежденного костного мозга. В настоящее время большинство хирургов считают причиной жировой эмболии биохимические изменения в крови при травматической болезни. Растворимые липиды крови и эмульгированный жир плазмы крови при нарушении гомеостаза и определенных условиях способны сливаться в капли и вызвать эмболию.

Клинически различают легочную и мозговую формы жировой эмболии. При легочной форме основными признаками эмболии являются расстройства дыхания: одышка, кашель, цианоз, тахикардия и явления легочно-сердечной недостаточности. Если исключается 3/4 легочного кровообращения, человек умирает. Мозговая форма жировой эмболии проявляется общемозговыми расстройствами, потерей сознания, судорогами. Патогномоничным симптомом жировой эмболии считают петехиальные мелкие кровоизлияния в кожу живота, грудную клетку и внутренние поверхности верхних конечностей.

В диагностике жировой эмболии помогает лабораторное исследование мочи и плазмы крови на свободные капли жира.

Лечение больных с жировой эмболией заключается в применении препаратов, которые нормализуют состояние липидов плазмы крови (переливание Липостабил, ингаляции эфира и т.п.), а также комплексном лечении общего состояния больного (противошоковая терапия, инфузия гемодеза, реополиглюкина, антигистаминные препараты, антикоагулянты, ингаляции кислорода и т.д.).

У больных с жировой эмболией важно надежно фиксировать отломки переломанного сегмента кости и не проводить в остром периоде никаких манипуляций (вправления) в области перелома, за исключением пункции гематомы.

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Аллахвердиев А.С.

1

Солдатов Ю.П.

1

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проведен анализ встретившихся ошибок и осложнений у больных с переломами шейки бедренной кости. Больные распределены на группы. Первая группа – пострадавшим выполнен остеосинтез шейки бедренной кости пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова (64 больных), вторая группа — применен остеосинтез монолатеральным спице-стержневым устройством (23 пациента). Выявлено, что применение современных спице-стержневых устройств для лечения больных с переломами шейки бедренной кости, которые позволяют осуществлять достаточную компрессию на стыках костных отломков, точно проводить фиксаторы (спицы, стержни) через фрагменты кости, разгружать тазобедренный сустав и не препятствовать выполнению гимнастики сустава, обуславливает снижение количества осложнений в послеоперационном периоде в 4- 8 раз.

переломы

шейка бедренной кости

спице – стержневое устройство

спицы

ошибки

осложнения

1. Агаронян Р. Г. Комплексный подход к тактике лечения переломов шейки бедренной кости / Р. Г. Агаронян // Мед. вестник Эребуни. — 2010. — № 3 (43). — C. 15-19.

2. Ахтямов И. Ф. Современные хирургические методы лечения пострадавших с переломами проксимального отдела бедренной кости / И. Ф. Ахтямов [и др.] // Казанский мед. журн.. — 2012. — Т. 93. № 2. — C. 245-249.

3. Героева Е. В. Новые подходы к выбору хирургической тактики лечения пожилых больных с переломом шейки бедренной кости / Е. В. Героева // Новые мед. технологии. Новое мед. оборудование. — 2011. — № 8. — C. 28-32.

4. Ефимов Д. Н. Оперативное лечение пациентов с переломом и ложным суставом шейки бедренной кости / Д. Н. Ефимов // Аспирантские чтения. Современные проблемы послевузовского образования : материалы конф. — Курган, 2011. — C. 48-50.

5. Зоря В.И., Паршиков М.В. Оперативное лечение ложных суставов шейки бедренной кости. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 1996. — № 2. – С.25–27.

6. Курьянов С. Н. Комплексная система профилактики несращений и нарушений кровоснабжения при остеосинтезе переломов шейки бедренной кости / С. Н. Курьянов // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. — 2008. -№ 1. — C. 19-23.

7. Лирцман В. М. Проблема лечения переломов шейки бедра на рубеже столетий / В. М. Лирцман, В. И. Зоря, С. Ф. Гнетецкий // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -1997. — № 2. — C. 12-19.

Переломы шейки бедренной кости часто происходят на фоне возрастных изменений костной ткани, сопутствующей патологии внутренних органов, эндокринных и гомеостатических нарушений [4]. Прогнозируется, что частота переломов бедра к 2050 г. возрастет больше чем в 3 раза и может принять эпидемические масштабы. В первые шесть месяцев после перелома умирает каждый четвертый пациент, в течение первого года после перелома смертность составляет от 12 до 40% [2], причем она выше у мужчин и у лиц с сопутствующими заболеваниями. В стационаре смертность составляет 3% у женщин, 8% — у мужчин, в среднем смертность у данного контингента больных соответствует 24% [3].

Несмотря на стремительное развитие в последние десятилетия эндопротезирования, остеосинтез по-прежнему является основным хирургическим методом лечения переломов шейки бедренной кости [1] Однако применение традиционных методов остеосинтеза часто не обеспечивает ни эффективной репозиции, ни биомеханически обоснованной фиксации в процессе лечения [6]. Появление большого количество методик привело к повышению оперативной активности при лечении больных с переломами шейки бедренной кости, что обусловило появление ошибок и осложнений, которые в той или иной степени влияют на результат лечения данной группы пациентов. По данным литературы [5,7] несращения бедренной кости встречается у 11,1% — 51,1% больных с переломами ее шейки, асептический некроз головки бедренной кости у 6,1% — 43%.

В настоящее время часто применяют остеосинтез шейки бедренной кости металлоконструкцией в виде пучка спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова. Альтернативой данного метода является использование спице-стержневых устройств.

Цель исследования: проанализировать встретившие ошибки и осложнения у больных с переломами шейки бедренной кости в группах с применением остеосинтеза, разработанным монолатеральным спице-стержневым устройством, и пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова.

Материал и методы исследования

Под наблюдением находились 87 больных с переломами шейки бедренной кости, пролеченные в клинике РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова в период с 2000 по 2013 годы.

Для анализа ошибок и осложнений больные с переломами шейки бедра в зависимости от примененной методики лечения были разделены на 2 группы: I группа — пострадавшим выполнен остеосинтез шейки бедренной кости пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова (64 пациента), причем в 26 случаях производили фиксацию и разгрузку тазобедренного сустава аппаратом Илизарова; II группа — для остеосинтеза шейки бедренной кости применено разработанное монолатеральное спице-стержневое устройство (23 больных), из них в 6 случаях производили фиксацию и разгрузку тазобедренного сустава аппаратом Илизарова. Показаниями для декомпрессии тазобедренного сустава у больных обеих групп являлись выраженный остеопороз бедренной кости, повышенный вес тела, остеоартроз.

В I группе мужчин было 39 (61%), женщин — 25 (39%). Из 64 больных 51 (79,5%) были в возрасте 30 — 59 лет, 13 больных (20,5%) — 60 -76 лет. У больных II группы мужчин было 17 (74%), женщин — 6 (26%). Из 23 больных 13 (56,5%) были в возрасте от 30 до 60 лет, 10 больных (43,5%) — старше 60 лет.

Операции осуществляли с применением комплекта для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову, выпускаемого ФГУП «Опытный завод РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России (рег. удостоверение № ФСР 2007/00756 от 30 июля 2012 г.), стандартного операционного инструментария. Разработанное устройство для лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной кости и их последствиями апробировано в клинике (имеется разрешение комитета по этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России для апробации в клинике). Оно позволяет в заданном направлении вводить в кость элементы фиксации (спицы и компрессирующий винт) и обеспечивает компрессию на стыке между отломками и их стабильную фиксацию (патент 120354 РФ МПК А61 В17/60 Устройство для лечения больных с переломами и последствиями переломов проксимального отдела бедра / Ю.П. Солдатов. А.С. Аллахвердиев РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова (РФ).- Заявл. 28.12.2011; Опубл. 20.09.12.).

Операции у больных обеих групп производились под спинальной анестезией, на скелетном вытяжении и после закрытой ручной репозиции костных отломков.

В послеоперационном периоде после остеосинтеза переломов шейки бедренной кости назначали обезболивающие препараты (Трамадол, Кеторолак) в течение 3 дней, антибактериальную терапию (Цефозалин) в течение 7 — 10 дней, осуществляли профилактику тромбоэмболических осложнений, проводили ЛФК, массаж.

Для анализа данных применен метод описательной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

В предоперационном периоде у пострадавших с переломами шейки бедренной кости наблюдались осложнения в виде тромбозов вен нижних конечностей, пролежней мягких тканей области ягодиц и крестца и пневмонии (табл. 1.).

Таблица 1

Распределение больных с переломом шейки бедра по видам и количеству предоперационных осложнений

|

Осложнения |

I группа n=64 |

II группа n=23 |

Всего n=87 |

|

Тромбозы вен нижних конечностей; |

2 |

2 |

4 |

|

Пролежни; |

3 |

5 |

8 |

|

Пневмония. |

2 |

1 |

3 |

|

Итого |

7 |

8 |

15 |

Как видно из таблицы 1, в анализируемых группах больных предоперационные осложнения составили 17,2% и были идентичными по виду, и общее их количество существенно не отличалось. Данные осложнения были связаны с необоснованно длительным предоперационным периодом (поздняя госпитализация), дефектами ухода за больным, неудовлетворительной иммобилизацией конечности, недостаточной профилактикой тромбозов, пневмоний и пролежней после травмы.

Интраоперационные осложнения не выявлены, но отмечались ошибки, которые привели к различным осложнениям в послеоперационном периоде (табл. 2).

Таблица 2

Распределение встретившихся ошибок в интраоперационном периоде в зависимости от примененной методики лечения

|

Ошибки |

I группа n=64 |

II группа n=23 |

Всего n=87 |

|

Недостаточная репозиция костных отломков |

18 |

1 |

19 |

|

Применения недостаточного количество фиксирующих элементов (нестабильность системы «фиксатор-кость) |

12 |

— |

12 |

|

Проведения фиксирующих элементов вне зоны перелома |

5 |

1 |

6 |

|

Введения фиксирующих элементов в полость сустава с повреждением суставного хряща головки бедра и вертлужной впадины |

7 |

— |

7 |

|

Недостаточная разгрузка тазобедренного сустава в случаях наличия остеопороза, у больных с повышенным весом тела |

5 |

1 |

6 |

|

Итого |

47 |

3 |

50 |

Из таблицы 2 следует, что наибольшее количество интраоперационных ошибок были в I группе больных, которые обусловлены недостаточной репозицией костных отломков, несоблюдением технологий оперативного вмешательства. Это было связано с отсутствие необходимой рентгеновской техники в операционной (ЭОП). У больных 2 группы, благодаря наличию навигационной системы для проведения спиц в устройстве для чрескостного остеосинтеза, такие ошибки были единичными.

Количественные характеристики ошибок и осложнений в послеоперационном периоде (после операции до 12 месяцев наблюдения) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3.

Распределение встретившихся осложнений в послеоперационном периоде, связанных с интраоперационными ошибками, в зависимости от примененной методики лечения

|

Осложнения |

Ошибки |

I группа n=64 |

II группа n=23 |

Всего n=87 |

|

Варусные деформации проксимального отдела бедра, укорочения |

Недостаточная репозиция костных отломков Применения не достаточного количество фиксирующих элементов (нестабильность системы «фиксатор-кость) Проведения фиксирующих элементов вне зоны перелома Отсутствие фиксации и разгрузки тазобедренного сустава в случаях наличия остеопороза, у больных с повышенным весом тела |

3 |

1 |

4 |

|

Несращения костных фрагментов |

7 |

— |

7 |

|

|

Асептический некроз шейки и головки бедренной кости |

7 |

— |

7 |

|

|

Коксартроз с болевым синдромом |

Введения фиксирующих элементов в полость сустава с повреждением суставного хряща головки бедра и вертлужной впадины |

6 |

— |

6 |

|

Итого |

23 |

1 |

24 |

Из таблицы 3 следует, что количество осложнений в послеоперационном периоде, связанные с интраоперационными ошибками, в первой группе больных соответствовало 35,9%, во второй — 4,3%. Применение остеосинтеза спице-стержневым устройством с навигационной системой для проведения спиц позволило сократить осложнения в 8 раз.

Распределение больных с переломами шейки бедра по количеству послеоперационных осложнений, обусловленными ошибками, которые наблюдали в этом периоде, представлено в таблице 4.

Таблица 4

Распределение встретившихся ошибок и осложнений в послеоперационном периоде, не связанных с интраоперационным периодом, в зависимости от примененной методики лечения

|

Ошибки |

Группа осложнений |

I группа n=64 |

II группа n=23 |

Всего n=87 |

|

Послеоперационные тактические |

||||

|

Неадекватный нагрузочный режим на оперированную конечность |

Ранние: нестабильность системы «Аппарат — кость» как следствие переломов и миграция спиц |

3 |

— |

3 |

|

Поздние: несращения перелома |

5 |

— |

5 |

|

|

Недостаточная разработка движений в тазобедренном и коленных суставах |

Контрактура тазобедренного и коленного суставов |

13 |

1 |

14 |

|

Ранний демонтаж аппарата |

Ранние: укорочение конечности с варусной деформацией проксимального отдела бедра |

1 |

— |

1 |

|

Поздние: асептический некроз шейки бедра |

2 |

1 |

3 |

|

|

Послеоперационные лечебные |

||||

|

Неадекватное восполнение ОЦК, коррекции показателей гемостаза |

Анемия Тромбозы |

7 2 |

2 — |

9 2 |

|

Нарушения перевязочного режима |

Воспаления мягких тканей вокруг фиксирующих элементов |

5 |

1 |

6 |

|

Погрешности в функциональной активизации пациента |

Пневмонии Пролежни |

3 6 |

— 1 |

3 7 |

|

Итого: |

47 |

6 |

53 |

Как следует из таблицы 4, послеоперационные тактические осложнения составили 29, 9% (в первой группе -37,7%, во второй — 8,7% от количества пролеченных больных в каждой группе). Послеоперационные лечебные осложнения соответствовали 31,0%, в первой группе их было 35,9%, во второй -17,4% от количества пациентов в каждой группе (табл. 4). Частыми погрешностями в лечении больных с переломами шейки бедра в обеих группах больных были недостаточная разработка движений в тазобедренном и коленном суставах, неадекватное восполнение ОЦК, погрешности в функциональной активности пациентов.

Анализ ошибок и осложнений у данной категории больных показал, что применение современных спице-стержневых устройств для лечения больных с переломами шейки бедренной кости, которые позволяют осуществлять достаточную компрессию на стыках костных отломков, точно проводить фиксаторы (спицы, стержни) через фрагменты кости, разгружать тазобедренный сустав и не препятствовать выполнению гимнастики сустава, обуславливает снижение количества осложнений в послеоперационном периоде в 8 раз — связанные с интраоперационными ошибками, и в 4 раза — связанные с ошибками послеоперационного периода. Как следует из таблиц 2 и 3, не все интраоперационные ошибки были причинами осложнений в послеоперационном периоде. Это объясняется выполнением профилактических мероприятий в послеоперационном периоде: адекватный режим нагрузок на оперируемую конечность, ЛФК, гимнастика смежных суставов, назначение медикаментозных препаратов (антиоксидантов, хондропротекторов, сосудистых препаратов), назначение физиолечения после демонтажа металлоконструкций, направленного на профилактику остеоартроза.

Выводы

Применение спице-стержневых устройств с навигационной системой для проведения фиксирующих элементов снижает количество ошибок и связанных с ними осложнений. Данный метод, по сравнению с фиксацией перелома шейки бедренной кости пучком спиц, имеет преимущества и позволяет снизить количество интраоперационных ошибок и связанных с ними осложнения в послеоперационном периоде благодаря возможности точного проведения фиксирующих элементов через костные отломки. Наличие в устройстве компрессирующего стержня позволяет осуществлять межотломковую компрессию и обеспечивать дополнительную жесткость фиксации.

Рецензенты:

Тепленький М.П., д.м.н., заведующий научно-клинической лабораторией патологии суставов, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова. г. Курган;

Карасев А.Г., д.м.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории травматологии, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова. г. Курган.

Библиографическая ссылка

Аллахвердиев А.С., Солдатов Ю.П. ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.

;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=16895 (дата обращения: 12.02.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Глава 8. ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА д.м.н. И.О. Панков

Этот раздел настоящего исследования посвящен анализу ошибок и осложнений, наблюдавшихся в клинике травматологии центра при лечении пациентов с переломами области коленного сустава за последние 25 лет. Он требует особого внимания и обсуждения. Говоря об ошибках и осложнениях при применении чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации мы не умаляем достоинств и преимуществ данного метода лечения, который в настоящее время является методом выбора при тяжелых около- и внутрисуставных переломах косте конечностей. Более того, чрескостный остеосинтез оказался наиболее оптимальным при лечении полифрагментарных и импрессионно-компрессионных переломах мыщелков большеберцовой кости, а также тяжелых многооскольчатых переломах дистального суставного конца бедра. И, наконец, мы не противопоставляем чрескостный остеосинтез другим оперативным методам лечения повреждений костей конечностей. Анализ ошибок и осложнений позволяет более осознанно подойти к лечению переломов области коленного сустава на всех этапах медицинской и хирургической реабилитации пациентов.

Исходя из анализа ближайших и отдаленных результатов лечения пациентов с переломами области коленного сустава нами выявлены ошибки и оценены осложнения на различных этапах лечения.

Все ошибки и осложнения мы разделили на три этапа: ошибки и осложнения на догоспитальном этапе, госпитальном этапе и в послеоперационном периоде на этапе воостановительного лечения.

Ошибки на догоспитальном этапе, как правило, связаны с ошибками в диагностике переломов костей конечностей, а также с поздним направлением пациентов из травмпунктов и других лечебных учреждений для оказания специализированной медицинской помощи.

Ошибки госпитального этапа хирургического лечения. Ошибки и осложнения на данном этапе лечения связаны с ошибками в диагностике повреждений, ошибками при выполнении лечебных манипуляций и оперативных пособий, ошибками в послеоперационном ведении пациентов. Здесь же необходимо указать на осложнения, возникшие по вине самих пациентов, связанные с несоблюдением предписанного режима и игнорированием рекомендаций лечащего врача.

Ошибки в диагностике связаны с недооценкой тяжести или неправильным трактованием клинико-рентгенологической картины повреждения. При этом часто не учитывается тяжесть внутрисуставных повреждений мыщелков бедренной и большеберцовой костей, а также не распознается проникающий в сустав характер переломов проксимального эпиметафиза и эпиметадиафиза большеберцовой кости. В ряде случаев имели место не распознавание сопутствующих перелому мыщелков большеберцовой кости повреждения боковых связок коленного сустава.

Диагностические ошибки могут обусловить неправильный выбор метода лечения, что в дальнейшем может привести к тяжелым статико-динамическим нарушениям нижних конечностей. В качестве профилактики данной категории осложнений мы рекомендуем производить полное клинико-рентгенологическое обследование пациентов при подозрении на наличие около- и внутрисуставного перелома области коленного сустава.

Осложнения, связанные с ошибками в выполнении лечебных манипуляций и оперативных пособий.

Ошибки в диагностике, неучитывание особенностей типа и характера перелома могут привести к неправильному выбору тактики оперативного лечения. Здесь могут иметь место погрешности в репозиции перелома, вторичные смещения отломков и фрагментов мыщелков, приводящие к нарушению конгруэнтности суставных поверхностей, а также к нарушению оси конечности с развитием варусной или вальгусной деформации. Всё это является непосредственной причиной развития контрактур и деформирующего артроза коленного сустава.

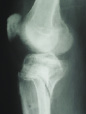

На рис. 8.1 приведены слайды с рентгенограмм пациента С., 1972 г.р. (и.б. № 5294) с переломом мыщелков большеберцовой кости, лечившегося в аппарате внешней фиксации.

На приведенных слайдах с рентгенограмм отчетливо прослеживаются погрешности в достижении репозиции перелома, имевшая место варусная деформация коленного сустава за счет смещения мыщелков большеберцовой кости не устранена, репозиция не достигнута. По всей вероятности, коррекция положения фрагментов в аппарате внешней фиксации успеха не имела. На рентгенограммах после демонтажа и снятия аппарата на фоне несросшегося перелома мыщелков имеют место деформация оси конечности с развитием тяжелого деформирующего артроза коленного сустава.

К осложнениям госпитального этапа лечения следует отнести замедленную консолидацию переломов, срастание переломов при недостигнутой репозиции в порочном положении, а также развитие ложных суставов.

На данном этапе лечения также возможны воспаления мягких тканей с развитием спицевой инфекции, которые купируются при проведении соответствующего лечения. Отеомиелиты бедренной и большеберцовой костей на фоне спицевой инфекции в наших наблюдениях не отмечены.

Технически правильное выполнение лечебных манипуляций и оперативных пособий с учетом биомеханических особенностей сегмента конечности позволяет избежать развития тяжелых осложнений, обеспечить восстановление функции поврежденного сустава и всей нижней конечности.

а б

в

Рис. 8.1. Рентгенограммы пациента С., 1972 г.р.:

а – до лечения; б – в процессе лечения в аппарате внешней фиксации; в – исход лечения, развитие тяжелой варусной деформации и деформирующего артроза коленного сустава на фоне несросшегося перелома мыщелков большеберцовой кости

Осложнения в период восстановления могут быть связаны с ошибками в диагностике повреждений, ошибками, допущенными при выполнении манипуляций и оперативных пособий, а также с ошибками в проведении самого периода реабилитации. Необходимо отметить, что период реабилитации составляет неотъемлемую часть всего комплекса восстановительного лечения повреждений и по своей важности и значению не уступает лечебным, в том числе и оперативным, манипуляциям. Игнорирование или недооценка реабилитационных мероприятий приводит к тяжелым посттравматическим осложнениям, нарушающим функцию всей нижней конечности.

Одним из тяжелых осложнений переломов костей конечностей является развитие комбинированного посттравматического плоскостопия.

В настоящем исследовании мы считаем необходимым указать на ряд факторов, ведущих к развитию этого тяжелого осложнения, нередко являющегося причиной грубых нарушений функции всей нижней конечности.

Под комбинированным посттравматическим плоскостопием следует понимать комплекс сложных системно-динамических нарушений, которые развиваются в ряде случаев после тяжелой травмы нижних конечностей и связанных с потерей или грубыми изменениями формы и структуры стопы. Комбинированное посттравматическое плоскостопие является одним из тяжелых осложнений переломов костей нижних конечностей.

Развитие комбинированного посттравматического плоскостопия всегда связано с нарушением напряженного состояния стопы, ее деторсией. Раскручивание, деторсия стопы приводит к пронации пяточного, супинации и абдукции переднего отдела стопы, что клинически проявляется в снижении ее сводов. Известно, что стопа в норме представляет собой «отрезок скрученной спирали» и находится в состоянии динамического напряжения. Такая форма стопы обусловлена тем, что она несет основную нагрузку тела, выполняя функции опоры и движения. Скручивание и раскручивание стопы – основные элементы ее работы. Торсия стопы, таким образом, должна рассматриваться как элемент нормальной работы, проводимой стопой. Устранение торсии стопы ведет к деторсии, – патологическому состоянию, именующемуся плоскостопием по Strassery (Полиевиктов И.А., 1949).

Нормальная стопа характеризуется супинацией пяточного, пронацией и аддукцией переднего ее отдела, при этом наибольшее расстояние между точками опоры находится в своде, образованном при участии 2-й плюсневой кости. Известно, что в нормальной стопе блок таранной кости, охваченный с боков лодыжечной вилкой, отклонен относительно тела кнаружи. Такое отклонение блока таранной кости осуществляется благодаря рычагообразному действию голени, которая располагается в наклонной кнаружи плоскости. Кроме того, в результате торсии дистальных отделов голени кнаружи, блок таранной кости действием лодыжечной вилки также скручен кнаружи вокруг вертикальной оси. Скручивание спирали стопы в комбинации с наружным отклонением голени должно рассматриваться как мощный фактор, определяющий скручивание спирали стопы в условиях опоры и обеспечения равновесия в статике и динамике.

При опоре на обе ноги в вертикальном положении центр тяжести тела находится между стопами. При опоре на одну ногу в положении стоя или при односторонней опоре при ходьбе центр тяжести отклоняется и переносится непосредственно на площадь опоры. Отклонение таранной кости кнаружи необходимо для обеспечения поперечного равновесия стопы.

При плоской стопе блок таранной кости отклонен несколько кнутри, наружное отклонение голени также уменьшено. Центр тяжести смещается. Развивается неустойчивое положение в статике. Торсия дистальных отделов голени и, соответственно, блока таранной кости также значительно снижена. Стопа теряет устойчивое положение в статике и при движениях.

При плоскостопии существуют особые приспособления для сохранения равновесия в положении стоя: в связи с тем, что нагрузка приходится на внутренний край стопы, последняя отводится и несколько ротируется кнаружи.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, развитие комбинированного посттравматического плоскостопия связано с нарушением напряженного состояния, раскручиванием – деторсией стопы. Мы выделяем ряд патологических состояний, приводящих к нарушению напряженного состояния стопы и развитию комбинированного посттравматического плоскостопия:

• длительное вынужденное ограничение или полное отсутствие нагрузки конечности, ведущее к снижению тонуса мышц голени и стопы;

• фиксация голени и стопы в иммобилизирующей повязке или аппарате внешней фиксации в функционально невыгодном положении, что ведет к ослаблению тонуса мышц за счет взаимного сближения точек их прикрепления;

• неустраненные смещения фрагментов при переломах костей конечностей, приводящих к нарушению мышечного равновесия и раскручиванию спирали стопы.

После снятия иммобилизирующей повязки, демонтажа и снятия аппарата внешней фиксации, основные жалобы пациентов связаны с отсутствием полноценной нагрузки конечности и ограничением движений в суставах. В значительной степени изменяется походка. Развитие контрактур суставов также способствует ограничению нагрузки и снижению мышечного тонуса. Пациенты ходят, хромая на поврежденную конечность, стопа на стороне повреждения в подавляющем большинстве случаев, несколько развернута кнаружи, что, как было сказано выше, имеет компенсаторное значение. Угол разворота стопы колеблется индивидуально; в наших исследованиях он был на стороне повреждения на 5-20° более угла разворота стопы неповрежденной конечности. При этом, на стороне повреждения у большинства пациентов стопа в меньшей степени «падает» на наружный край. Описанные клинические проявления в своей основе имеют снижение мышечного тонуса поврежденной конечности и, как следствие этого, раскручивание и снижение напряженного состояния стопы; при этом, при длительных вынужденных ограничениях нагрузки конечности снижение мышечного тонуса может принять необратимый характер с развитием комбинированного плоскостопия.

На рис. 7.2 представлены ихнограммы (углы разворота стоп и отпечаток следа) при нормальной походке (а) и у пациента после длительной иммобилизации конечности (б).

На представленном рисунке отчетливо прослеживается увеличение площади следа стопы поврежденной конечности с увеличением угла разворота стопы на стороне повреждения.

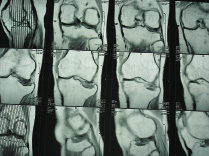

На рис. 7.3 представлены данные МРТ пациента Р., 1960 г.р. с неправильно сросшимся импрессионно-компрессионным переломом наружного мыщелка левой большеберцовой кости и, как следствие этого повреждения, развившегося со временем ограничения функции левой нижней конечности. На плантограммах отчетливо проявляется увеличение площади следа левой стопы, связанной с развитием комбинированного

плоскостопия.

а б

Рис. 7.2. Ихнограммы нормальной походки (а) и у пациента после длительной иммобилизации конечности (б)

а б

Рис. 7.3. Магнитно-резонансная томограмма (а) и плантограмма (б) пациента Р., 1960 г.р. с неправильно сросшимся импрессионно-компрессионным переломом наружного мыщелка левой большеберцовой кости

К подобным нарушениям приводит неоправданно длительная фиксация конечности в функционально невыгодном положении.

При достижении репозиции перелома с восстановлением нормальных анатомических взаимоотношений в области повреждения мы не отмечали сколько-нибудь значительных изменений на плантограмме на стороне повреждения в сторону увеличения площади следа стопы.

Во всех случаях развития комбинированного посттравматического плоскостопия по причине неустраненных смещений отломков при переломах, основной задачей является проведение реконструктивно-восстановительных операций с достижением репозиции, восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей, а также нормальных анатомических взаимоотношений поврежденного сегмента конечности.

Комплексное восстановительное лечение во всех периодах реабилитации своей целью имеет восстановление тонуса мышц, достижение нормальной амплитуды движений в поврежденном и смежных суставах, а также адекватной нагрузки конечности.

Открытым переломом называют травму кости, которая сопровождается повреждением кожных покровов. В некоторых случаях также страдают слизистые оболочки, в такой ситуации травма происходит между областью перелома и внешней средой. Повреждение во всех случаях сопровождается сильным отеком, из раны могут виднеться обломки кости. При травматизации конечностей они визуально сильно деформируются. Такой перелом невозможно спутать с закрытым, он имеет более явные симптомы.

В большинстве случаев врачи назначают комбинированное лечение: совершают ПХО раны, в дальнейшем проводят иммобилизацию. При необходимости назначаются дополнительные процедуры.

- Что представляет собой открытый перелом

- Оказание первой помощи

- Классификация открытых переломов

- Особенности открытого перелома

- Распространенные места открытых переломов

- Лечение

Что представляет собой открытый перелом

Открытый перелом — серьезное повреждение кости, которое сопровождается открытой раной. Примерно 8-10% переломов это открытые, они случаются реже, но требуют особенного внимания. Чаще всего причиной становятся падения, автокатастрофы, природные катастрофы, техногенные и механические повреждения.

В особо опасных ситуациях открытые переломы могут появляться одновременно с закрытыми травмами костей, травмами живота, туловища, повреждениями грудной клетки различной тяжести.

Открытый перелом — это серьезная травма, которая требует незамедлительного вмешательства. Пострадавший рискует получить инфицирование всех элементов костей, а также велик риск развития остеомиелита. При необходимости фиксации обломков нередко возникают трудности связанные с тем, что требуется сохранить доступ к ране для дальнейшего медицинского осмотра и вмешательства.

Лечение открытых переломов могут осуществлять только специалисты травматологи. Самостоятельное лечение невозможно.

Оказание первой помощи

Правильное оказание первой помощи помогает облегчить состояние пострадавшего и обеспечить медикам возможность правильно и быстро произвести лечение. Если присутствует кровотечение, его обязательно необходимо остановить. Наилучшим вариантом будет жгут, при этом потребуется зафиксировать время его наложения. При длительной транспортировке потребуется каждые 30 минут ослаблять жгут на 2-3 минуты, чтобы не нарушить кровоток.

Область вокруг раны можно обработать любым антисептическим средством, это может быть йод, зеленка, другие мази подобного воздействия. Если необходимых медикаментов нет под рукой, достаточно просто прикрыть травму чистой салфеткой до приезда врачей.

Последний обязательный пункт — наложение шины. Ее следует накладывать аккуратно, избегая области открытой раны. Недопустимо перемещение пострадавшего без шины.

Классификация открытых переломов

Специалисты выделяют два возможных варианта открытого перелома:

- первичный, возникший в результате сильного воздействия на кость;

- вторичный, появляется при несоблюдении режима восстановления после первичного перелома, кость снова ломается и смещается, нередко появляются мелкие обломки кости внутри травмы.

Первичный перелом нередко сопровождается внешним загрязнением: рана может быть вымазана грязью, песком, иногда в нее попадают мелкие обрывки одежды. Вторичное повреждение выглядит как небольшая рана в которой видна часть кости. В этом случае работа медиков облегчается отсутствием необходимости промывать область травматизации.

Для более точной классификации используются специальные буквенные и цифровые обозначения:

- l — при размере раны не более 1,5 см

- ll — открытая рана имеет размер от 2 до 9 см.

- lll — при ранении от 10 и более см.

- А — перелом, в котором повреждение тканей незначительное, есть высокие шансы на быстрое восстановление.

- Б — травма с нарушением целостности тканей средней тяжести, нарушается частичное нарушение общей жизнеспособности тканей в ограниченной зоне.

- В — перелом со значительным нарушением тканей, поврежденная область имеет внушительный размер, ситуация сопровождается длительным периодом восстановления.

Отдельно стоит отметить категорию IV, ее ставят в редких случаях, когда повреждение тканей максимально сильное и нарушает целостность магистральных артерий. Ткани могут быть раздавлены, раздроблены или размозжены. Зачастую в таких случаях возникает угроза жизни человека, чем оперативнее будет произведено медицинское вмешательство, тем больше шансов на успешное восстановление.

Особенности открытого перелома

Главная опасность открытого перелома состоит в том, что это бактериально-загрязненная травма. Заражение открытой раны микробами может стать причиной возникновения десятка различных заболеваний, серьезно влияющих на общее самочувствие и здоровье пациента.

Осложнения бывают анаэробными, гнилостными, гнойными. Высок риск возникновения столбняка. При появлении открытого перелома нарушается общее кровообращение, ослабляется иммунитет. Наличие нежизнеспособных тканей ухудшает общую ситуацию.

Определить точный диагноз можно только с помощью рентгенографии поврежденной области. При серьезных повреждениях дополнительно назначают МРТ, чтобы оценить состояние мягких тканей и возможность их восстановления. Открытый перелом также опасен вероятностью повреждения сосудов и нервных окончаний, в таком случае к терапии подключают нейрохирурга или сосудистого хирурга.

Все открытые переломы лечатся хирургическим вмешательством, только хирург в состоянии восстановить положение кости, поставить на место обломки и зафиксировать область в нужном положении. Если область повреждения сильно загрязнена, это осложняет специалистам работу, они не смогут провести экстренные манипуляции по восстановлению правильного расположения обломков.

Распространенные места открытых переломов

Чаще всего травмируется область голени, на это место приходится от 54 до 87% подобных нарушений в работе скелета. Чаще страдают люди преклонного возраста и те, кто работает на технологическом производстве. Открытые переломы часто сопровождаются кровотечениями, загрязнениями, поэтому в 50% случаев возникают нагноения. Гнойные процессы серьезно замедляют заживление кости и мягких тканей.

Переломы большеберцовой кости опасны тем, что эта кость расположена практически вплотную к мягким тканям. От поверхности кожи ее отделяет лишь небольшая прослойка. Травма в этой области долго заживает, часто подвержена различным осложнениям, таким как остеомиелит, остеонекроз. В 70% случаев требуется кожная пластика, первичная или вторичная.

Лечение

Для успешного лечения открытого перелома на конечностях нередко используют компрессионно-дистракционные аппараты. Этот метод хорош тем, что в области перелома не будут присутствовать металлоконструкции, а значит, риск возникновения нагноений и других осложнений снижается. Также сохраняется свободный доступ к ране, в случае чего медики смогут быстро оказать экстренную помощь. Более консервативные методы — скелетное натяжение и наложение гипса. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, способ лечение открытого перелома подбирает врач с учетом особенностей травмы.

При соблюдении всех рекомендаций процесс лечения в большинстве случаев проходит успешно, пациент полностью восстанавливается.

Открытый перелом: признаки, первая помощь, лечение

Классификация

Причины

Симптомы

Первая помощь

Диагностика

Лечение

Открытый перелом – это травма кости. Для нее характерно то, что сама область не прикрыта мягкими тканями, свободно контактирует с внешней средой. Такая травма относится к категории тяжелых из-за высокого риска развития разных осложнений: инфицирования открытых участков мягких и костных тканей с формированием остеомиелита, обильного кровотечения – при открытом переломе оно может быть как наружное, так и внутреннее. К тому же существует риск возникновения проблемы с фиксацией костных отломков и проведением остеосинтеза из-за необходимого доступа к раневой поверхности для смены перевязок до ее заживления.

Классификация открытых переломов

В наиболее распространенном в России способе классификации травмы, предложенном травматологами-ортопедами Марковой и Каплан, используют обозначения в виде букв и цифр для наиболее полного представления масштаба проблемы:

- А – жизнеспособность окружающих мягких тканей нарушена слабо или не нарушена вовсе, их повреждение минимально;

- Б – полное или тяжелое нарушение жизнеспособности мягких тканей на ограниченном участке;

- В – повреждение мягких тканей на значительном участке тела, снижающее их жизнеспособность;

- I – рана до 1,5 см;

- II – рана от 2 до 9 см;

- III – рана более 10 см.

Отдельно иногда выделяют также тип IV для обозначения травм с крайне тяжелыми осложнениями и повреждениями: размозжение, раздробление, раздавливание.

Кроме того, существуют виды открытых переломов:

- первично открытый – разрыв мягких тканей произошел в сам момент травмы, такой вариант обычно сопровождается большим объемом раневой поверхности, загрязнением землей или песком, кусками ткани, инфицированием;

- вторично открытый – перелом всегда со смещением, возникающий через некоторый период времени после травмы (например, из-за ошибок при транспортировке), сама рана обычно небольшая, загрязнение отсутствует.

Травма также кодируется в зависимости от своей локализации, наиболее частыми вариантами являются:

- лодыжный;

- «бамперный» – открытый перелом голени, часто возникающий в автомобильных авариях;

- костей черепа;

- лучевой кости (область предплечья);

- шеек костей – открытые переломы плеча или бедра (плечевой и бедренной костей соответственно).

Причины открытого перелома

Такие травмы возникают из-за внешнего воздействия, чья сила превышает максимально возможную нагрузку, которую может выдержать кость в этой оси. Для открытого варианта требуется намного большая сила воздействия, чем для закрытого. Обычно это случается в следующих ситуациях:

- удар;

- падение;

- столкновение;

- сжатие;

- скручивание.

Риск развития такой травмы повышается при наличии специфического заболевания или состояния, снижающего плотность и биомеханическую прочность костей, ухудшающего функционирование костно-мышечного аппарата:

- остеопороз;

- рахит;

- наследственная предрасположенность;

- генетические дефекты;

- нарушение баланса кальция в организме из-за его алиментарной нехватки, гормональных заболеваний или патологий почек.

Симптомы открытого перелома

Такую травму чаще всего довольно просто определить по следующим проявлениям:

- сильная боль – однако она может притупляться на фоне спутанности сознания или действия адреналина;

- отечность;

- деформация места повреждения (неестественно выгнутая нога, согнутая не в области сустава);

- кровотечение;

- раневая поверхность;

- наличие костных отломков.

Однако из-за обилия крови последний признак открытого перелома можно не увидеть, поэтому при наличии большой поверхностной раны всегда стоит подозревать более серьезные повреждения, которых просто не видно за кровотечением.

Первая помощь при открытом переломе

Перелом редко является жизнеугрожающим, однако такие ситуации вполне возможны, поэтому он требует обязательной врачебной диагностики. Попытки самостоятельного определения вида повреждения без должной медицинской квалификации могут только усугубить положение дел из-за неправильной тактики.

При подозрении на перелом запрещаются:

- попытка усадить, поднять, заставить двигаться, если жизни человека больше ничего не угрожает – особенно при риске повреждения позвоночника или черепа;

- вправление торчащих костных отломков, выпрямление конечности;

- изъятие из раны отломков;

- переноска пациента без иммобилизации;

- попытка дать лекарства, накормить или напоить – за исключением профилактики болевого шока;

- заливание непосредственно в рану спирта, алкоголя, йода или других средств.

Вместо этого порядок действий при открытом переломе должен быть следующим:

- вызов скорой помощи;

- остановка кровотечения при его наличии – давящая повязка, пальцевое прижатие артерии, наложение жгута выше раны конечности (важно помнить о том, что его нельзя оставлять без 10-минутных перерывов дольше 1,5 часов в теплое время года и 1 часа в холодное);

- уменьшение боли с помощью холодных компрессов при их наличии;

- наложение шины;

- доставка в больницу.

Иммобилизация при открытом переломе шиной и повязкой возможна при травме руки или ноги – в остальных случаях наложение такой конструкции не рекомендовано. Для этого необходимо:

- не отдирать одежду, не пытаться ее снять – накладывать поверх, чтобы не тревожить рану;

- захватить шиной два соседних сустава с обеих сторон травмы;

- в области раны под шиной разместить что-то мягкое (вату, марлю, кусок ткани), не накладывать ее поверх отломков;

- наложить плотную повязку любой тканью, избегая самого места повреждения (не нужно бинтовать поверх перелома, чтобы не сместить костные отломки);

- обложить торчащие костные отломки марлей или ватой;

- убедиться в том, что повязка не нарушила кровообращение ниже раны (если нет жгута), при необходимости – ослабить ее.

Диагностика открытого перелома

Выявление такой проблемы должно обязательно проводиться травматологом. Только для специалиста не является трудностью отличить его от вывиха или любого другого повреждения, что при отсутствии видимых костных отломков бывает затруднительно. Для этого врач осмотрит пациента, оценит болезненность и амплитуду сохраненных движений, отечность области поражения и степень ее деформации.

Для подтверждения диагноза, оценки степени повреждения, наличия осложнений и планирования тактики лечения будет проведена дополнительная диагностика:

- рентгенография в нескольких проекциях – золотой стандарт и основной метод;

- КТ, МРТ – обычно применяются при травмах головы или туловища для анализа состояния мягких тканей и органов.

Лечение открытого перелома

Терапия такой травмы – долгий, сложный и комплексный процесс.

Пациенту могут быть назначены:

- обезболивающие и анальгетики;

- антибиотики;

- противовоспалительные средства.

Для адекватного сращения костей необходимо обеспечить их неподвижность относительно друг друга и правильную конфигурацию их соединения. Для этого используют:

- гипсовые повязки и лангеты;

- скелетное вытяжение;

- аппарат Илизарова;

- металлоостеосинтез – установка спиц, штифтов, пластин.

Лечение переломов – довольно долгий, но не самый трудоемкий процесс. Наиболее сложным периодом будет последующая реабилитация с целью возвращения подвижности поврежденной конечности или восстановление хотя бы части нарушенных мозговых функций.

травматолог-ортопед

опыт работы 14 лет

отзывы оставить отзыв

Клиника

м. Сухаревская

Записаться на прием

Отзывы

Валерия Викторовна

28.06.2020 22:25:53

Огромное спасибо травматологу Старочкину Константину Анатольевичу! Чудесный врач, внимательный, вдумчивый, доброжелательный, только таким и может быть настоящий Врач! За 4 года после операции на колене я обошла большое количество его коллег, везде встречая формальное отношение, и почти смирилась с тем, что боль останется со мной навсегда. А после лечения у Константина Анатольевича боль ушла. У этого человека золотые руки и искреннее желание помочь своим пациентам. Ещё раз огромное спасибо!!!

Алексей

25.07.2019 10:03:41

Добрый день! Хотел бы выразить огромную благодарность травматологу Старочкину Константину Анатольевичу. Он расписал про мое воспаление связки подколенника, показывая в приложении в 3d, как выглядят эти связки. Куда они крепятся и как устроены тоже объяснил. Невероятно компетентный и небезразличный врач!

Константин Анатольевич прекрасный доктор! Профессиональный, внимательный, человек с золотыми руками! Я очень рада, что в трудной ситуации попала к такому врачу!

Антонина

15.05.2019 18:04:55

Выражаю огромную благодарность доктору, хирургу- ортопеду Старочкину Константину Анатольевичу. За его внимание к пациентам, сердечность, золотые руки и высокий профессионализм в своей работе. За умение поддержать больного и уважительное отношение.

Еще раз большое спасибо, с пожеланиями Константину Анатольевичу здоровья, терпения и успехов в этой трудной работе. С уважением, член Союза театральных деятелей Стрешинская Антонина Яковлевна.

Батталова Г.А.

24.12.2018 22:24:10

Добрый день. Хочу выразить свою благодарность врачу-ортопеду Старочкину Константину Анатольевичу за его внимательное отношение и профессионализм. Он помог мне избавиться от боли в косточке на ноге, которая долгие годы меня беспокоила. Я теперь рекомендую его своим друзьям и родственникам, которым нужна квалифицированная помощь врача-ортопеда с положительным результатом. Желаю Константину Анатольевичу всего самого доброго, здоровья, счастья и успехов во всем!

Добрый день. В руки Константина Анатольевича поступила в запущенном состоянии (воспаление плечевого сустава очень серьезно ограничило подвижность руки — следствие сквозняков и халатного отношения к собственному здоровью). Константин Анатольевич быстро и четко смог сформулировать диагноз и назначить схему лечения. В процессе осмотра сразу ставил на мне какие-то отметки, как потом оказалось — это были метки для будущих уколов. Выбор был за мной — страдать дальше или соглашаться на блокаду. Пришлось ставить блокаду на плечевой сустав, то, что я больше всего боялась. Операционная., милая сестричка с огромным шприцом, жуткая игла… Дух захватывает до сих пор. Но «легкая» и в тоже время уверенная рука хирурга, умение отвлечь внимание пациента от болевых ощущений в момент укола помогло пережить это событие (благо второй блокады делать не пришлось). Константин Анатольевич работает четко, аккуратно подходит к назначениям, на все вопросы отвечает. Приятно чувствовать себя в надежных руках профессионала, что позволяет испытывать полное доверие к доктору. Совместные действия невролога (Дмитриевой Ольги Николаевны) и ортопеда (Старочкина Константина Анатольевича) привели к великолепному результату — на момент подготовки этого сообщения подвижность сустава восстановлена на все 100%. Константин Анатольевич, огромное спасибо Вам за профессионализм, за индивидуальный поход, за то спокойствие, которое можете подарить своим действием! Спасибо руководству клиники за то, что в свои ряды собирает только лучший медицинский персонал.

Берёзкина Алла

13.03.2021 17:53:27

Хочу выразить большую благодарность хирургу Старочкину Константину Анатольевичу! Спасибо большое ему за квалифицированную помощь, за профессионализм в своём деле и внимательное отношение к пациенту!

Огромное спасибо Константину Анатольевичу за проведенную операцию по поводу «щёлкающего пальца» на кисти. Как и обещал, всё зажило очень быстро. Никогда бы не подумала, что от этой напасти можно избавиться за 15 минут. Раз и навсегда! Спасибо Вам!

Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ врачу-ортопеду Старочкину Константину Анатольевичу! Он решил мою проблему просто за несколько минут!!! Теперь у меня колено не болит совсем! Несколько лет меня «лечили» в других поликлиниках. В итоге к больному колену прибавился ещё и больной желудок. Жалею о потерянном времени, что так долго страдала, мучилась… Вот бы сразу так, как сейчас! Теперь только к нему! Он просто волшебник! Спасибо Вам!

Дмитрий

18.04.2019 13:20:39

Добрый день!

Хотел бы выразить большую благодарность Старочкину Константину Анатольевичу! Помог мне избавиться от боли в косточке на стопе левой ноги (возле мизинца). Порядка трех месяцев мучился с данной проблемой, обошел других ортопедов из других клиник, прописывали мази, ванночки и т.п., но ничего не помогало. Константин Александрович за минуту поставил диагноз, удалил мозоль и уже через 5 дней я бегал и радовался жизни. Профессионал своего дела — рекомендую!

Услуги

- Название

- Консультация врача травматолога-ортопеда по результатам исследований в сторонних медицинских организациях2700

- Прием, консультация врача травматолога-ортопеда по направлению врача-специалиста2300