№п/п

Уровни ошибок

Виды ошибок

Типы ошибок

Ошибки у детей с ОНР

Причины

1

Ошибки на уровне записи буквы

Срисовывание буквы с образца, а не написание по образцу

Буква отсутствует в представлении как определенный графический образ; ребенок не перешел от устной речи к письменной, которая предполагает усвоение системы графических знаков; нет соотнесения звука с графическим образом, т. е с буквой.

Неусвоение пространственного расположения отдельных элементов буквы

При написании вопросы типа: В какую сторону рожки у К писать?

Нарушение пространственной ориентировки

Неправильное расположение буквы на строке

зеркальное написание буквы

2

Ошибки на уровне записи слова

Ошибки фонетико-фонематического плана

Пропуски букв

Пропуски гласных:

Кша(каша)

Человк (человек), гнздо (гнездо)

Брт (брат), овщ (овощи), овц (овцы)

Нарушение дифференциации названий буквы и произнесения звука (буква К (название «ка»), а звук [к]);

Несформированность слоговой структуры слова – произнесение переносится на письмо ([человк] при произнесении происходит звуковая элизия);

Н.П.Карпенко, П.Я.Гальперин – невнимание, отсутствие контроля → формирование внимания в виде контроля

Замены букв

Нушна (нужна), шурчат (журчат), доварищ (товарищ), дожтя (дождя), щелые (целые)

Щелые (целые), истугался (испугался), пишу (пищу), вдриг (вдруг)

Черёмука (черемуха)

Акустическое сходство соответствующих звуков;

Оптическое сходство букв при написании (количество элементов различно, а способы соединения одинаковы; сходство написания 1-го элемента (Садовникова квалифицирует данную ошибку как кинестетическую и считает ее наиболее частотной));

Артикуляционное сходство звуков ([к] и [х] – заднеязычные, но различаются по способу образования: [к] – смычный, а [х] – щелевой – место образования преграды одинаково);

Наиболее частотной является фонематическая дисграфия / акустическая дисграфия; Левина – самые частотные ошибки – это ошибки фонематического характера; причина фонематической / акустической дисграфии – несформированность фонематического слуха; Корнев: ошибок фонематического плана выделяется около 30%, из них 16% обусловлено несформированностью фонемного анализа.

Лурия, Токарева: если у ребенка обнаруживается оптическая дисграфия, когда наиболее частотными ошибками оказываются замены букв на основе оптического сходства → серьезное мозговое заболевание → нарушен не только речеслуховой и рече-двигательный анализатор, но и самый молодой, зрительный анализатор.

Чаще всего замены по артикуляционному сходству будут отмечаться у алаликов. Дизартрики, как правило, не допускают замены артикуляционного характера, т.к. (Н.И.Жинкин) фонетический слух у них сохранен → сохранность контроля за собственным произнесением.

Добавление букв

Девочика (девочка)

Из-за несформированности и трудности произнесения в стечения согласных добавляются гласные; согласные добавляются крайне редко (случайно).

Перестановка букв

Бегер (берег)

Нарушение фонемной программы слова → Несформированность упреждающего синтеза (Н.И.Жинкин) – запомнить то, что написал и предвосхитить в нужной последовательности элементы → упор в работе на пофонемный / побуквенный анализ

Уподобление

В комнуту (в комнату), настутило (наступило), фабкика (фабрика), скздь (сквозь), мисьмо (письмо), пятьня (пятна), тетлые (теплые), родмыми (родными), приграсили (пригласили)

Ошибки записи слоговой структуры слова

Пропуски слогов

Работут (работаю); светр (светлый); деж (дежурный); весе (весело), кряка (крякает), таващи (товарищи), дере (дереве)

Нарушение слоговой структуры слова

Добавление слогов

Напопополам (напополам)

Послоговой повтор не обеспечивает правильного письма.

Раздельное написание частей слов

Насту пил (наступил); чере муха (черемуха), смо три (смотри)

Незнание семантики слова – из нового слова выделяются тот кусочек, который наиболее знаком

На ступил (наступил); за мерзла (замерзла)

Нарушение дифференциации между предлогом и приставкой

Ошибки комбинированного характера

Сасыжана (засыпанный)

3

Ошибки на уровне записи предложений

Слитной написание слов или их частей

Уелушитсий (У елки пушистый зайчик.), Ушклыгроп (У школы сугроб.)

Несформированность лексико-семантического анализа

Слитное написание слов (контаминация)

Красими (красивый мишка)

Слитное написание целых слов

Теплые лучи (теплые лучи)

Несоблюдение графических знаков

В начале предложения не пишется заглавная буква, а в конце предложения не ставится точка

Не вычленение смысловых частей (предложений) – трудности смыслового декодирования в процессе воспроизведения диктанта.

Пропуск значимый для понимания предложения слов

Лена и Вова стирают с парт. (Лена и Вова стирают пяль с парт); Мамай свой труд (любит); Звонко жук (гудел); Кот полез (гнездо)

Повторение слов в предложении

Вот упал снежный снежный ком.

Ошибки грамматического характера

(грамматика соединяет слова в предложении)

Нарушение глагольного управления

У друзев (в друзей); на деревьев растут (на деревьях растут)

Несформированность зависимости предлога от глагола и падежа от предлога: глагол требует определенного падежа от зависимого слова – глагол управляет выбором предлога, а предлог управляет выбором падежа → двойная зависимость → сложность → частые нарушения данной зависимости; на уроках отрабатывается лексическая сочетаемость глагола с последующим предлогом + предлог с окончанием

Нарушение отношений согласования

Много птица (много птиц)

До революции существовало 7 падежей: существующие ныне и изъяснительный (во лбу, на дому), после революции данный падеж объединили с предложным → наиболее труден для усвоения

Ошибки морфологического характера

Апельсячий сок

Несформированность морфемного анализа

4

Ошибки на уровне записи текста

Ошибки смыслового плана

Большие смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск целых смысловых отрезков

Нарушение фактологической программы

Малые смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск отдельных предложений или их отрезков

Смысловая персеверация

Инертное застревание на одном и том же смысловом отрезке

Ошибки речевого плана (дизорфографические)

Стилистические ошибки

Из изложения по «Му-му» Тургенева:

Герасим пригласил Му-му в трактир. Му-му съела полтарелки, а потом отказалась и т.д.

Несформированность лексико-семантического анализа

К вопросу о соотношении видов специфических ошибок в письменных работах младших школьников

Специфические нарушения письма являются наиболее распространённой формой речевой патологии у младших школьников и, по данным разных авторов, выявляются у 10-30 % учащихся начальных классов (А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Л.Г.Парамонова, И.Н.Садовникова и др.).

Согласно существующей логопедической практике, заключение о наличии у школьника нарушения письма ставится на основании нескольких критериев. Первым критерием является наличие в письменных работах учащегося специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа правописания, в основе которого лежит звуковой (фонематический) анализ речи. Вторым важным критерием диагностики нарушений письма следует считать частотность специфических ошибок. Третьим критерием служит стойкость ошибок – наличие их практически во всех письменных работах в течение длительного времени.

В настоящей статье приведены результаты изучения состояния письма младших школьников с дисграфией. Проанализирована типология специфических ошибок и произведено их ранжирование в письменных работах учащихся.

Исследование проводилось в течение учебного года с учащимися вторых классов средних общеобразовательных школ №1971 и №1176 г. Москвы. Мы изучили с разной степенью полноты 142 учащихся, среди которых было выявлено 43 школьника с нарушениями письма. Учащиеся не имели нарушений устной речи, за исключением шести детей, имевших фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Согласно медицинским данным, слух, зрение и интеллект у детей были нормальными.

Изучение специфических нарушений письма проводилось на основе анализа рабочих и контрольных тетрадей учащихся по русскому языку за учебный год, итоговый подсчёт количества ошибок производился в конце учебного года. Изучены дисграфические ошибки в разных видах письменных работ: списывании, диктанте, изложении, сочинении.

Для анализа ошибок письма использовалась адаптированная схема Р.И.Лалаевой:

- Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (смешение согласных по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости, аффрикат и их компонентов, гласных под ударением, лабиализованных гласных, заднеязычных, сонорных согласных, свистящих — шипящих согласных).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (пропуск гласных и согласных букв, перестановка и вставка букв, пропуск слога в слове).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (слитное написание предлога со словом, разрыв слова, слитное написание слов, раздельное написание приставки со словом, контаминации).

- Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста (отсутствие заглавной буквы, отсутствие точки в конце предложения, неуместное употребление заглавной буквы или точки в середине предложения).

- Ошибки в написании графически сходных букв (смешение букв по оптическому и кинетическому сходству, зеркальное написание букв).

Аграмматизмы, наблюдавшиеся в письменных работах учащихся, нами не анализировались в связи с трактовкой этих ошибок как нарушений письменной речи, поскольку они возникают при порождении высказывания самим пишущим. При исследовании ошибок в письме под диктовку и списывании у данной группы учащихся аграмматизмов не обнаружено. Эти ошибки отмечались в таких школьных письменных работах как изложение или сочинение.

Дополнительно фиксировалось несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой:

- неточность графической передачи букв;

- ошибки графического поиска буквы;

- недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней.

Анализ письменных работ учащихся выявил наличие у них специфических и орфографических ошибок. Наше внимание было сосредоточено на изучении специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа письма.

Работы учащихся отличались разнообразными специфическими ошибками, количество которых варьировало у разных детей, однако, несмотря на различную степень тяжести нарушений, в работах большинства учащихся наблюдались все основные типы ошибок.

Количественные результаты исследования письма учащихся представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ошибки в письме учащихся

|

Ошибки письма |

среднее количество ошибок |

|

1. Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия: |

9, 7 |

|

2. Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза: |

17, 8 |

|

3. Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения: |

5, 6 |

|

4. Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста: |

12, 8 |

|

5. Ошибки в написании графически сходных букв: |

14 |

|

Итого |

59, 9 |

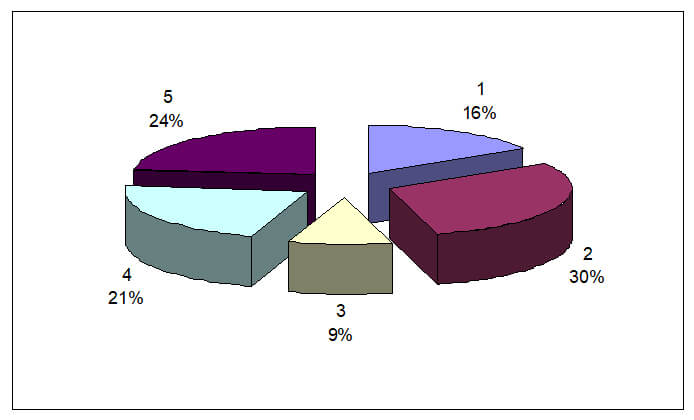

Исследование показало, что среднее количество специфических ошибок в письменных работах одного объёма у учащихся составило 59,9. Выделенные типы ошибок мы ранжировали по их частотности: ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %); ошибки в написании графически сходных букв (24 %); ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста (21%); ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %); ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %).

Количественное распределение ошибок письма учащихся по пяти выделенным типам приведено в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Количество ошибок учащихся с нарушениями письма

1 – ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия; 2 – ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза; 3 – ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения; 4 – ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста; 5 – ошибки в написании графически сходных букв.

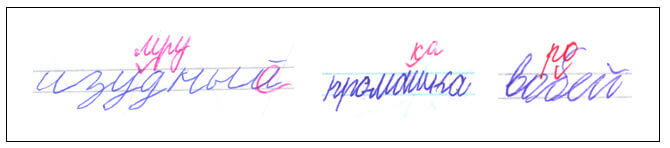

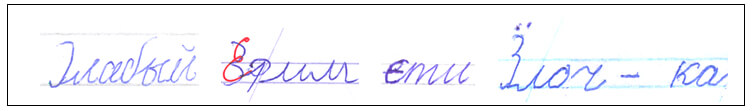

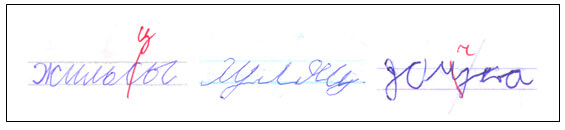

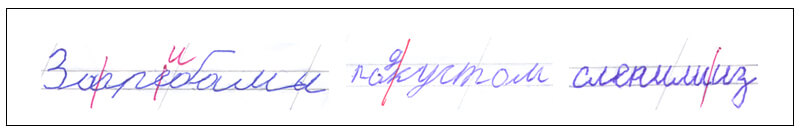

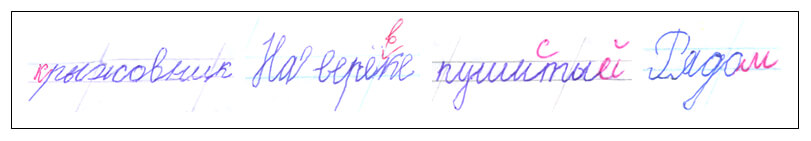

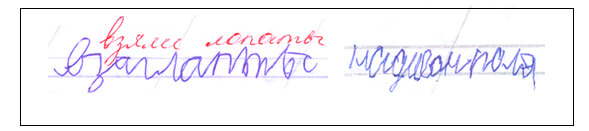

Наиболее многочисленными явились ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %), среди которых преобладали пропуски гласных букв (14,3 %). Дети допускали пропуски как безударных гласных, подвергавшихся сильной редукции («ворбья» — воробья, «гражи» — гаражи, «крандаш» — карандаш, «в комнту» — в комнату), так и ударных гласных («снки» — санки, «хдят» — ходят, «ошбками» — ошибками, «двочки» — девочки, «снжный» — снежный). Гласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («вца» — овца), середине («пля» — поля, «цпь» — цепь, «двра» — двора, «повр» — повар) и конце («посуд» — посуда, «рыжа» — рыжая, «летучи» — летучие). В ряде случаев в слове отсутствовали несколько гласных, что значительно затрудняло понимание написанного («всмндцтое» — восемнадцатое, «нмло» — намело, «агрде» — огороде, «стршнш» — не страшен). Примером может служить диктант Вити К. (рис. 1).

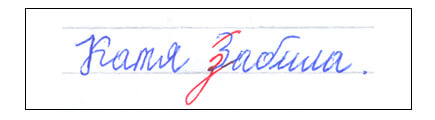

Рис. 1. Диктант Вити К. (8 лет, 2 класс)

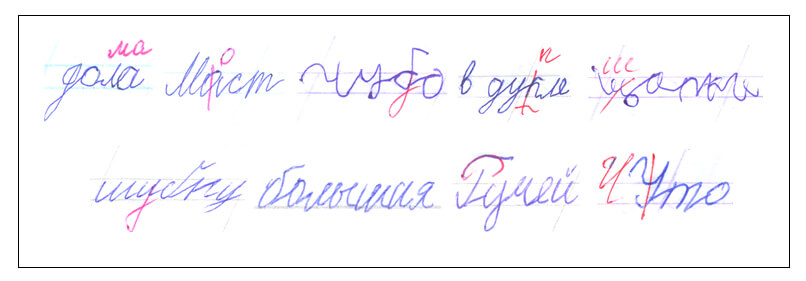

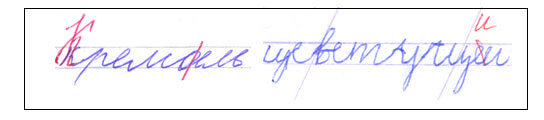

Пропуски согласных букв (9,5 %) преобладали в словах со стечением согласных, так как это положение наиболее сложно для анализа («в заке» — в замке, «Моска» — Москва, «диженьем» — движеньем, «меведь» — медведь, «стоил» — строил), однако встречались и при отсутствии стечений («рыаки» — рыбаки, «вореье» — варенье, «по дорое» — по дороге). Согласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («лутище» — плутище, «ека» — река, «в есу» — в лесу), середине («зели» — земли, «соварь» — словарь, «хвотик» — хвостик, «девоча» — девочка) и конце («дру» — друг, плотни» — плотник, «белы» — белый, «мураве» — муравей, «зимо» — зимой, «хвосто» — хвостом, «к ребята» — к ребятам, «шурши» — шуршит). В некоторых случаях пропуску буквы способствовала встреча двух одноимённых букв на стыке слов: «стои дуб» — стоит дуб, «играю дети» — играют дети (в данных примерах по нормам орфоэпии произносится соответственно «стоид дуб», «играюд дети»).

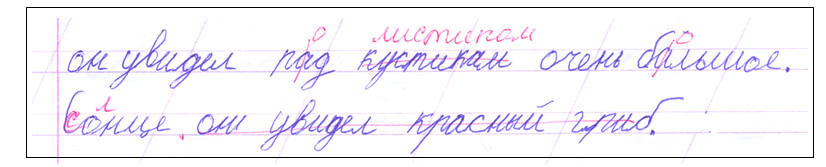

Рис. 2. Пропуски согласных букв

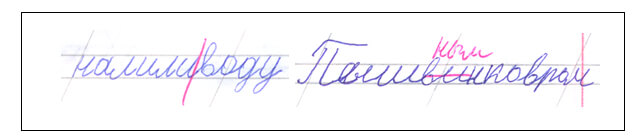

Вставки (3,1 %) гласных букв наблюдались обычно при стечении согласных («Пётар» — Пётр, «октябарь» — октябрь), что объяснялось призвуком, появлявшимся при медленном проговаривании слова в процессе письма и напоминавшим редуцированный гласный. Внешне с этими вставками были сходны следующие примеры, в которых «вставленной» оказывалась гласная, уже имевшаяся в составе слова («цеветок» — цветок, «сипит» — спит, «сотоит» — стоит, «набухунут» — набухнут, «цеветоной» — цветной, «медеведи» — медведи, «с товоей» — с твоей, «всегада» — всегда). В некоторых случаях подобное повторение происходило с согласной буквой («в сдаду» — в саду, «в маме» — в мае, «харатктер» — характер). Подобные вставки расценивались как отражение колебаний детей при передаче последовательности звуков в слове, когда в письме отражались одновременно ошибочное и правильное написания.

Рис. 3. Вставки букв

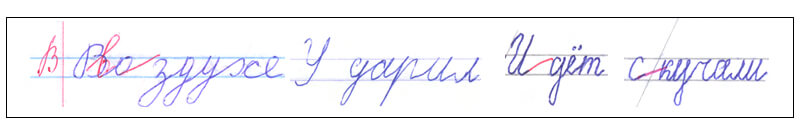

Пропуск слога в слове составил 2,2 % всех ошибок. До некоторой степени пропуску способствовало соседство слогов, включавших одинаковые буквы: гласные («пти» — птичьи, «наста» — настала, «кузнечи» — кузнечики, «ходи» — ходили, «земляки» — земляники, «стожи» — сторожа, «на деве» — на дереве), реже — согласные («чуло» — чучело, «нестный» — ненастный). Причину этих ошибок мы видим в том, что дети, сопровождая письмо проговариванием, не согласующимся с темпом письма, сбивались с замысла (рис.4).

Рис. 4. Пропуск слога в слове

Перестановки букв составили всего 0,9 % от общего количества ошибок («корвом» — ковром, «зверошился» — взъерошился, «соловиь» — соловьи, «нижнйи» — нижний). Перестановки букв, по нашему мнению, являлись следствием нарушения операции последовательного (позиционного) анализа: испытуемый не смог установить порядка следования звуков в слове.

Рис. 5. Перестановка букв

К группе ошибок в написании графически сходных букв были отнесены смешения букв, имеющих сходную форму и написание. Смешения графически сходных букв составили 24 % от общего числа специфических ошибок, сделанных учащимися с нарушениями письма. В данной группе ошибок преобладали смешения букв по кинетическому сходству (16,6 %), представляющие ошибочные написания букв, в которых совпадает начертание первого элемента. Написав его, дети далее неправильно передавали количество однородных элементов («мопата» — лопата, «апремя» — апреля, «идёл» — идём, «долашняя» — домашняя; «Тальма» — Пальма, «Претье» — Третье, «затели» — запели, «спучат» — стучат; «жодит» — ходит, «упрахнение» — упражнение; «или» — шли, «лшцо» — лицо, «ииеснадцатое» — шестнадцатое; «во дворще» — во дворце), либо ошибочно выбирали последующий элемент («Гябята» — Ребята, «Рвоздь» — Гвоздь; «бидит» — будут, «хвостук» — хвостик; «убача» — удача, «продную» — пробную; «щумно» — шумно, «дошечка» — дощечка; «Ч домов» — У домов, «Уайник» — Чайник; «Кадо» — Надо; «поворчая» — поворчал, «Садовал» — Садовая; «урак» — урок, «печко» — печка; «У Апдрюши» — У Андрюши, «на рисупке» — на рисунке; «потята» — котята, «козний» — поздний; «детй» — дети, «большои» — большой; «клен» — клён, «песёнку» — песенку). В обоих случаях имело место проявление трудностей серийной организации движений, инертности в переключении с одной двигательной формулы на другую, что совпадает с толкованием таких ошибок как «кинетических».

Природа кинетических ошибок кроется в зрительно-двигательном звене процесса письма. Они объясняются неумением ребёнка дифференцировать буквенные знаки по графическим признакам: форме, количеству и пространственному положению составляющих элементов.

Мы разделяем мнение А.Н.Корнева и И.Н.Садовниковой о механизмах возникновения таких ошибок: у детей крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема), написание каждой буквы происходит неавтоматизированно и требует сознательного контроля. Наличие подобных ошибок зачастую совпадало с низким в каллиграфическом отношении качеством письма, что свидетельствовало о несформированности праксиса и нарушении зрительно-моторной координации у детей.

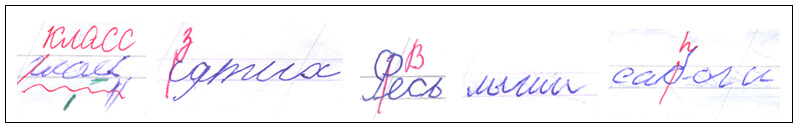

Рис. 6. Смешения букв по кинетическому сходству

Реже наблюдались смешения букв по оптическому сходству (6,7 %), состоящих из одинаковых или сходных элементов, по-разному расположенных в пространстве («дсе» — все, «овни» — одни; «машири» — матери; «гдляли» — гуляли, «ид снега» — из снега; «дпал» — упал; «доврый» — добрый, «янбаря» — января, «тбёрдый» — твёрдый, «набоднение» — наводнение; «на месте» — на шесте, «бушагу» — бумагу, «ушный» — умный; «сиоварь» — словарь, «воробел» — воробей; «ревсла» — ревела; «гвсздь» — гвоздь; «енучата» — внучата, «тавт» — тает; «Оль2а» — Ольга). Наличие в работах учащихся замен букв по оптическому сходству связано с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, зрительно-пространственного восприятия.

Рис. 7. Смешения букв по оптическому сходству

Зеркальное написание букв оказалось в целом не характерным для учащихся вторых классов и составило лишь 0,7 % от общего числа ошибок. Тенденция к зеркальности наблюдалась у незначительного числа детей при написании строчных букв э, с, г и прописных букв З, Е, Ё, С, Э («Зсли» — Если, «Зго» — Его, «Еаречная» — Заречная; «Сльбрус» — Эльбрус; «Эаша» — Саша).

Рис. 8. Зеркальное написание букв

Основной причиной таких ошибок являлась неправильная дифференцировка пространственного расположения буквы, связанная с понятиями «правое – левое».

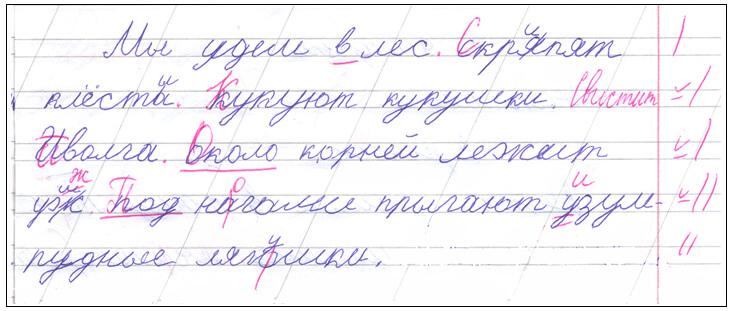

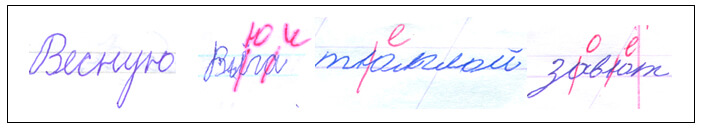

Следующей группой являлись ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста. К данным ошибкам относили отсутствие в предложении точки или заглавной буквы, неуместное написание заглавной буквы или точки в середине предложения. Они составили 21 % от общего числа специфических ошибок. Мы разделяем мнение Р.И.Лалаевой и Р.Д.Тригер о том, что причиной данных ошибок является синкретичность, нерасчленённость мышления учащихся.

Среди этих ошибок отсутствие заглавной буквы составило в среднем 7,5 %, отсутствие точки в конце предложения – 11,8 %.

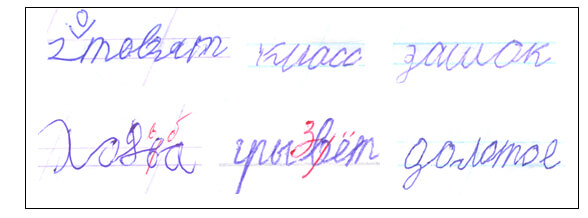

Зачастую границы предложения в письменных работах не обозначались, несколько предложений объединялись в одно. В качестве примера приводим диктант Егора П. (рис. 9).

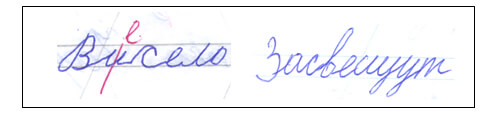

Рис. 9. Диктант Егора П. (9 лет, 2 класс)

В ряде случаев дети использовали одно из средств выделения границ предложения, пропуская заглавную букву в его начале (рис. 10) или точку в конце (рис. 11).

Рис. 10. Диктант Даниила П. (9 лет, 2 класс)

Рис. 11. Диктант Максима К. (8 лет, 2 класс)

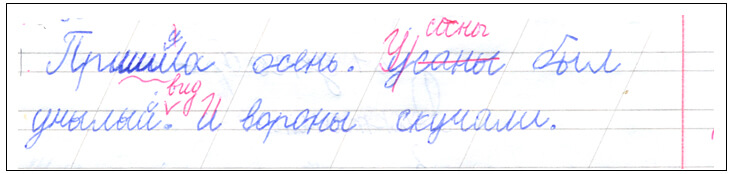

Неуместное написание детьми заглавной буквы (рис. 12) или точки в середине предложения (рис. 13) встречались гораздо реже, чем отсутствие прописной буквы в начале и точки в конце предложения, и составило соответственно 1 % и 0,7% от общего числа специфических ошибок.

Рис. 12. Неуместное употребление заглавной буквы

Рис. 13. Неуместное употребление точки

Следующую по частотности группу составили ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %).

Ошибки обозначения на письме твёрдости или мягкости согласных звуков составили 6,3 % от всех специфических ошибок, допущенных учащимися исследуемой группы. В эту группу включены ошибки, связанные с неправильным употреблением гласных первого и второго ряда («индук» — индюк, «Андруша» — Андрюша, «заблюдились» — заблудились, «шипат» — шипят, «следи» — следы) и мягкого знака («силная» — сильная, «сосулка» — сосулька, «белчата» — бельчата, «осен» — осень, «камен» — камень, «песеньку» — песенку) как показателей мягкости согласных. Значительно чаще учащиеся допускали ошибки при обозначении мягкости согласных, т.е. пропускали мягкий знак или заменяли гласную второго ряда парной ей гласной первого ряда (рис. 14).

Рис. 14. Смешения согласных по твёрдости-мягкости

Что касается замен гласных при обозначении мягкости предшествующих согласных, то чаще других дети писали «у» вместо «ю», «а» вместо «я», «о» вместо «ё». Значительно реже встречались смешения букв «и – ы» и замены «е» на «э».

Частота смешений парных глухих и звонких согласных в сильной позиции в слове оказалась равной 3,5 % от общего числа специфических ошибок («зветят» — светят, «цывры» — цифры, «кабуста» — капуста, «живодное» — животное, «дянястся» — тянется, «тавно» — давно, «петужок» — петушок, «тяшесть» — тяжесть, «грыжовник» — крыжовник, «дорока» — дорога, «у берека» — у берега). Анализ смешений парных согласных не выявил у исследуемых учащихся в целом тенденции к озвончению или оглушению согласных звуков (рис. 15).

Рис. 15. Смешения согласных по глухости-звонкости

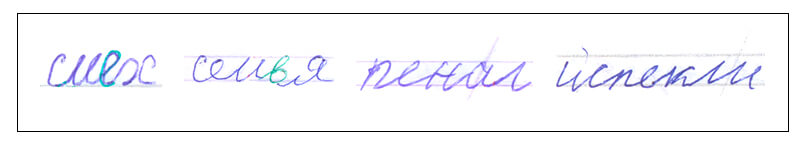

Смешения гласных под ударением составили 2,3 % от общего числа специфических ошибок («норед» — наряд, «жимчуг» — жемчуг).

Рис. 16. Смешения гласных под ударением

Смешения аффрикат и их компонентов не являлись частотной ошибкой: они составили 1,6 % от всех специфических ошибок учащихся («чапля» — цапля, «граци» — грачи, «птицка» — птичка, «щцка» — щучка, «пальсы» — пальцы).

Рис. 17. Смешения аффрикат и их компонентов

Смешения лабиализованных гласных отмечались в 1,3 % случаев («рочей» — ручей, «дедошка» — дедушка, «лягошки» — лягушки, «на берего» — на берегу, «трещино» — трещину, «овущи» — овощи, «к жельё» — к жилью, «ночьё» — ночью).

Рис. 18. Смешения лабиализованных гласных

Смешения сонорных согласных составили 0,7 % от общего количества специфических ошибок («смерый» — смелый, «хородный» — холодный, «прщди» — площади, «лабота» — работа).

Рис. 19. Смешения сонорных согласных

Частота смешений свистящих-шипящих согласных не превышала 0,2 % от общего числа специфических ошибок («скажал» — сказал, «привежли» — привезли, «прузына» — пружина, «восли» — вошли, «гнёздыско» — гнёздышко).

Рис. 20. Смешения свистящих-шипящих согласных

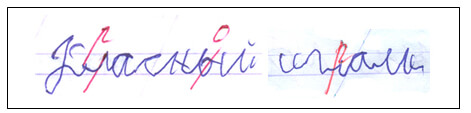

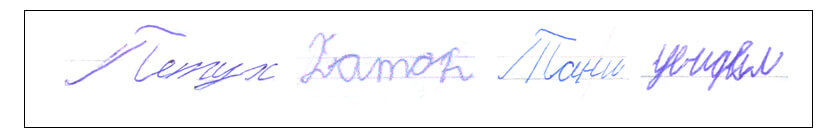

Смешения заднеязычных согласных составили 0,1 % от общего числа специфических ошибок («горок» — горох, «черёмука» — черёмуха, «у ник» — у них, «за голмом» — за холмом).

Рис. 21. Смешения заднеязычных согласных

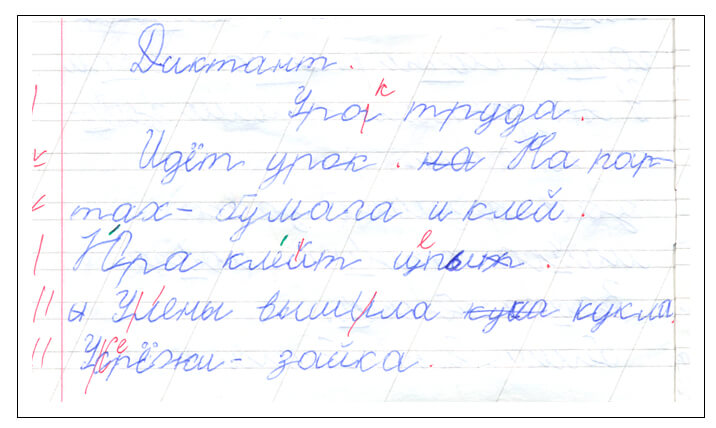

Самую малочисленную группу составили ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %): дети затруднялись в членении слов на морфемы, слоги и фонемы в письме. Трудности языкового анализа и синтеза приводили к неправильному определению границ слова. При этом подавляющее большинство ошибок составили слитное написание предлогов со словами и раздельное написание приставок и слов. Гораздо реже у детей встречались слитное написание двух знаменательных слов или раздельное написание слова.

Слитное написание предлога с последующим или предыдущим словом составило 3,7 % всех ошибок («накраю» — на краю, «крибята» — к ребятам, «влапах» — в лапах, «смячиком» — с мячиком, «садс» — сад с, «подошлик» — подошли к). Подобные ошибки можно увидеть на рисунке 22.

Рис. 22. Слитное написание предлога со словом

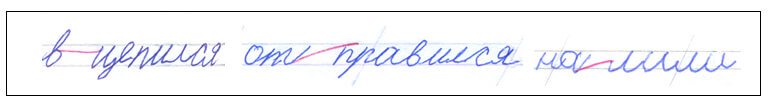

Раздельное написание приставки со словом (2,6 %) происходило в случаях, когда приставка напоминала предлог («по обедать» — пообедать, «на ступила» — наступила, «в бежать» — вбежать, «в цыпилась» — вцепилась, «от крылась» — открылась, «за зеленело» — зазеленело, «под снежник» — подснежник). В приведённых примерах не имел места перенос с одной строки на другую. По нашему мнению, здесь имела место генерализация правила о раздельном написании служебных частей речи.

Рис. 23. Раздельное написание приставки со словом

Слитное написание слов (1,2 %) в некоторых случаях провоцировалось наличием одноимённой буквы в составе смежных слов («вотак» — вот так), однако возникало и при её отсутствии «нашлабелый гриб» — нашла белый гриб, «на прудловить рыбку» — на пруд ловить рыбку, «девочкалепят» — девочка лепит, «вотхвостик» — вот хвостик, «вышлизайка и слон» — вышли зайка и слон).

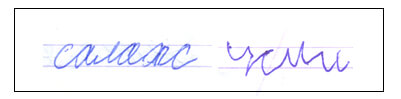

Рис. 24. Слитное написание слов

Разрыв слова (1 %) обычно наблюдался в случаях, когда начальная буква или слог в бесприставочных словах напоминала предлог, союз, местоимение («с тоит» — стоит, «с лиды» — следы, «по дошол» — подошёл, «в зял» — взял, «у добная» — удобная, «на чалось» — началось, «о брадавлся» — обрадовался, «и грают» — играют, «я сный» — ясный), реже – при стечении согласных в слове («б рат» — брат, «поп росил» — попросил).

Рис. 25. Разрыв слова на части

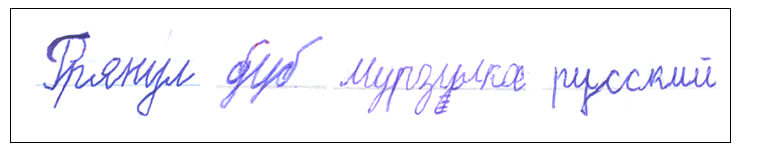

Наиболее грубое нарушение слогового анализа и синтеза проявлялось в контаминациях (0,5 %) – слитном написании искажённых частей слов, стоящих рядом («взаглапты» — взяли лопаты, «надиванполя» — надевают поля).

Рис. 26. Контаминации

Дополнительно мы фиксировали несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой.

Один из таких типов нарушений письма – неточность графической передачи букв – выражался в нарушении высоты букв, несоразмерности и неправильной пространственной ориентации их элементов. Такие ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 3,8. Образцы подобных нарушений письма представлены на рис. 27.

Рис. 27. Неточность графической передачи букв

Следующим типом нарушений письма моторного характера явились ошибки графического поиска буквы, связанные с колебаниями в выборе графического знака и составившие в среднем 3,5. Данный тип ошибок иллюстрирует рис. 28.

Рис. 28. Ошибки графического поиска буквы

Третьим типом нарушений письма моторного характера являлось недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней. Эти ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 2,9. Образцы данных ошибок представлены на рис. 29.

Рис. 29. Недописывание элемента при соединении букв

Итак, при анализе письменных работ учащихся было отмечено наличие многочисленных и разнообразных специфических ошибок, являвшихся следствием несформированности ряда высших психических функций, обеспечивающих становление навыка письма.

Также по теме:

Классификация дисграфических ошибок.

Герасимцева И.В., учитель-логопед

КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, им.Г.К.Жукова»

Дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера и обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе овладения навыками письма.

Классификация дисграфических ошибок.

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия

Пропуски гласных букв: всят – висят, комнта – комната;

Пропуски согласных букв: комата –комната, вей – всей;

Пропуски слогов и частей слова: стрки – стрелки;

Замена гласных: пище – пищу, сесен – сосен, люгкий – легкий;

Замена согласных: тва – два, роча – роща;

Перестановки букв и слогов: онко – окно;

Недописывание букв и слогов: чере – через, на ветка – на ветках,

Наращивание слов лишними буквами и слогами: детити – дети, снег = снег, диктанат – диктант;

Искажение слова: мальни – маленький, чайщик – чащи;

Слитное написание слов и их произвольное деление: два – два, бойчасов – бой часов;

Неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений: Снег покрыл всю землю. Белым ковром. замерзла Речка птицам голодно.- Снег покрыл всю землю белым ковром. Замерзла речка. Птицам голодно.

Нарушение смягчения согласных: болшой – большой, мач – мяч, умчалис – умчались;

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи

Нарушения согласования слов: с еловый ветки – с еловой ветки;

Нарушения управления: умчались к чащу – умчались в чащу, с ветка – с ветки;

Замена слов по звуковому сходству;

Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок: вроще – в роще, на бухли – набухли;

Пропуски слов в предложении.

Ошибки, обусловленные несформированностью зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного восприятия

Замена букв, отличающихся разным положением в пространстве: ш-т, д-в, д-б;

Замена букв, отличающихся различным количеством одинаковых элементов: и-ш, ц-щ;

Замена букв, имеющих дополнительные элементы:и-ц, ш-щ, п-т, х-ж, л-м;

Зеркальное написание букв: с, э, ю;

Пропуски, лишние или неправильно расположенные элементы букв.

Ошибки, обусловленные неспособностью детей усвоить большой объем учебного материала, запомнить и употребить на письме усвоенные правила орфографии

Безударная гласная в корне слова: вада – вода;

Правописание звонких и глухих звуков в середине и в конце слова: зуп – зуб, дорошка – дорожка;

Обозначение смягчения согласных;

Прописная буква в начале предложения, в именах собственных.

Виды нарушений письма

В специальной литературе имеются различные классификации дисграфий, но все они основываются на причинах возникновения нарушений.

Выделяют следующие виды нарушений процесса письма:

Артикуляторно-акустическая дисграфия

Причиной возникновения этого вида нарушений является неправильное произношение звуков речи. Ребенок пишет слова так, как их произносит. То есть отражает свое дефектное произношение на письме.

Акустическая дисграфия (на основе фонемного распознавания, дифференциации фонем)

Причиной возникновения этого вида является нарушение дифференциации, распознавания близких звуков речи. На письме это проявляется в заменах букв, обозначающих свистящие и шипящие, звонкие и глухие, твердые и мягкие (б-п, д-т, з-с, в-ф, г-к, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-щ, о-у, е-и).

Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза

Причина ее возникновения – затруднения при делении предложений на слова, слов на слоги, звуки. Характерные ошибки:

Пропуски согласных;

Пропуски гласных;

Перестановки букв;

Добавления букв;

Пропуски, добавления, перестановки слогов;

Слитное написание слов;

Раздельное написание слов;

Слитное написание предлогов с другими словами;

Раздельное написание приставки и корня.

Аграмматическая дисграфия

Причина возникновения – недоразвитие грамматического строя речи.

На письме проявляется в изменении падежных окончаний, неправильном употреблении предлогов, рода, числа, пропусках членов предложения, нарушениях последовательности слов в предложении, нарушениях смысловых связей в предложении и между предложениями.

Оптическая дисграфия

Причина возникновения – несформированность зрительно-пространственных функций. Проявляется в заменах и искажениях на письме графически сходных рукописных букв (и-ш, п-т, т-ш, в-д, б-д, л-м, э-с и др.)

Впервые

на нарушения чтения и письма как на

самостоятельную патологию речевой

деятельности указал А. Куссмауль (A.

Kussmaul) в 1877

г. Затем появилось много работ, в которых

давались описания детей с различными

нарушениями чтения и письма. В этот

период патология чтения и письма

рассматривалась как единое расстройство

письменной речи. В литературе конца XIX

и начала XX в. было распространено мнение,

что нарушения чтения и письма представляют

собой одно из проявлений общего слабоумия

и наблюдаются только у умственно отсталых

детей Ф. Бахман (F. Bachman), Г. Вольф (G. Wolf),

Б. Энглер (В. Engler).

Однако

еще в конце XIX в., в 1896 г. В. Маорган (V.

Morgan) описал случай нарушения чтения и

письма у четырнадцатилетнего мальчика

с нормальным интеллектом. Морган

определил это расстройство как

«неспособность писать орфографически

правильно и без ошибок связно читать».

Вслед за Морганом и многие другие авторы

(А. Куссмауль, О. Беркан) стали рассматривать

нарушение чтения и письма как

самостоятельную патологию речевой

деятельности, не связанную с умственной

отсталостью, с общей диффузной

недостаточностью интеллекта. Английские

врачи-окулисты Керр и Морган впервые

опубликовали работы, специально

посвященные нарушениям чтения и письма

у детей.

В

1900 и 1907 гг. Д. Гиншельвуд (D. Hinchelwood) описал

еще несколько случаев нарушений чтения

и письма у детей с нормальным интеллектом,

подтвердив, что нарушения чтения и

письма не всегда сопровождают умственную

отсталость. Гиншельвуд впервые назвал

затруднения в овладении чтением и

письмом терминами «алексия» и «аграфия»,

обозначив ими как тяжелые, так и легкие

степени расстройства чтения и письма.

Таким

образом, в конце XIX и начале XX в. существовали

две противоположные точки зрения. Одни

авторы рассматривали нарушение чтения

и письма как один из компонентов

умственной отсталости. Другие подчеркивали,

что патология чтения и письма представляет

собой изолированное нарушение, не

связанное с умственной отсталостью.

Среди

авторов, отстаивающих изолированный,

самостоятельный характер нарушений

чтения и письма, существовали раз личные

толкования природы этого расстройства.

Наибольшее распространение в литературе

и особенно в практической диагностике

получила точка зрения, утверждающая,

что в основе патологии чтения и письма

лежит неполноценность зрительного

восприятия и памяти. Согласно этому

взгляду, механизмом нарушений чтения

и письма является дефектность зрительных

образов слов и отдельных букв. В связи

с этим нарушения чтения и письма стали

называть «врожденная словесная слепота».

Типичными представителями этого

направления были Ф. Варбург (F. Warburg) и П.

Раншбург (P. Ranschburg). Ф. Варбург подробно

описал одаренного мальчика, который

страдал «словесной слепотой». П. Раншбург

в результате длительных тахистоскопических

исследований пришел к выводу о том, что

в основе патологии чтения и письма лежит

ограниченное поле зрительного восприятия.

П.

Раншбург впервые стал различать более

легкие степени нарушений чтения и письма

и тяжелые расстройства, при которых

симптоматика является более выраженной.

Легкие степени нарушений чтения и письма

он обозначил терминами «легастения» и

«графастения» в отличие от тяжелых

случаев нарушений чтения и письма,

которые назывались «алексией» и

«аграфией».

Постепенно

понимание природы нарушений чтения и

письма менялось. Это расстройство уже

не определялось как однородное оптическое

нарушение. Одновременно происходит

дифференциация понятий «алексия» и «дислексия»,

«аграфия» и «дисграфия».

Выделяются

различные формы дислексии и дисграфии,

появляются классификации нарушений

чтения и письма.

Большое

значение в развитии учения о нарушениях

письменной речи имела точка зрения

невропатолога Н. К. Монакова. Он впервые

связал дисграфию с нарушениями устной

речи, с общим характером речевого

расстройства, или афазией.

Е.

Иллинг (Е. Illing) выделяет ряд процессов,

которые нарушаются при патологии чтения

и письма:

1)

овладение оптическим единством буквы

и акустическим единством звука; 2)

соотнесение звука с буквой; 3) синтез

букв в слово; 4) способность расчленять

слова на оптические и акустические

элементы; 5) определение ударения, мелодии

слова, гласных слова; 6) понимание

прочитанного.

Е.

Иллинг считал главным в картине алексии

и аграфии трудность ассоциации и

диссоциации, невозможность схватить

целостность слова и фразы.

О.

Ортон (О. Orton) (1937) посвятил специальное

исследование расстройствам чтения,

письма и речи у детей. Он отмечал большую

распространенность нарушений чтения

и письма у детей, указывал, что затруднения

у детей при обучении грамоте отличаются

от нарушений чтения и письма у взрослых

при повреждениях головного мозга. Ортон

подчеркивал, что основное затруднение

у детей с нарушениями чтения и письма

заключается в неспособности составлять

из букв слова. Ортон вслед за Е. Джексоном

(Е. Jackson) называл эти затруднения «алексией

и аграфией развития» или «эволюционной

дислексией и дисграфией». Термин «алексия

и аграфия развития», или «эволюционная

дислексия и дисграфия», больше

соответствовал описываемым в литературе

случаям нарушений чтения и письма у

детей с задержкой развития некоторых

психических функций. Ортон сделал вывод,

что алексия и аграфия у детей вызываются

не только моторными затруднениями, но

и нарушениями сенсорного характера. Он

отмечал, что эти нарушения чаще всего

встречаются у детей с моторными

недостатками, у левшей, у тех, у которых

поздно осуществляется латерализация,

выделение ведущей руки, а также у детей

с нарушениями слуха и зрения.

Из

ранних работ отечественных авторов

большую значимость имеют работы

невропатологов Р. А. Ткачева и С. С.

Мнухина.

Анализируя

наблюдения над детьми с нарушениями

чтения, Р. А. Ткачев сделал вывод, что в

основе алексии лежат мнестические

нарушения, т. е. нарушения памяти. Ребенок

с алексией плохо запоминает буквы,

слоги, не может соотнести их с определенными

звуками. По Р. А. Ткачеву, алексии

объясняются слабостью ассоциативных

связей между зрительными образами букв

и слуховыми образами соответствующих

звуков. Автор отмечает, что интеллект

у детей является сохранным. Это нарушение,

как считает Р. А. Ткачев, вызывается

влиянием наследственных факторов.

С.

С. Мнухин в работе «О врожденной алексии

и аграфии» говорит о том, что нарушения

чтения и письма встречаются как у

интеллектуально полноценных, так и у

умственно отсталых детей. При различных

степенях умственной отсталости алексия

и аграфия встречаются заметно чаще, чем

у нормальных детей.

Автор

делает вывод о том, что нарушения чтения

и письма сопровождаются рядом других

расстройств. Так, все наблюдаемые дети

не могли перечислять месяцы, дни недели,

алфавит по порядку, хотя все эти элементы

они знали и в беспорядочном виде

воспроизводили этот ряд полностью, но

не всегда в том порядке, в каком это было

предложено. Ошибки наблюдались и после

многократного воспроизведения этих

рядов. Многие дети не могли справиться

со штриховкой в определенном ритме.

Заучивание стихотворения оказалось

для них гораздо более трудным процессом,

чем для нормальных детей. Воспроизведение

же рассказа, не требовавшего точной

передачи по порядку, проходило без

затруднений.

Общей

психопатологической основой этих

расстройств, по мнению С. С. Мнухина,

является нарушение структурообразования.

Алексия и аграфия представляют собой

более сложные проявления нарушений, а

более элементарными расстройствами

«рядодоговорения» являются расстройства

механического воспроизведения рядов

(порядковый счет, называние по порядку

дней недели, месяцев в году и т. д.).

С.

С. Мнухин считает, что в подавляющем

большинстве случаев при алексии и

аграфии наблюдается наследственная

отягощенность различной степени

выраженности (алкоголизм, психопатии,

эпилепсия родителей, родовые травмы).

В

30-х годах XX столетия нарушения чтения

и письма начинают изучать психологи,

педагоги, дефектологи. В этот период

подчеркивается определенная зависимость

между этими нарушениями, с одной стороны,

и дефектами устной речи и слуха — с

другой (Ф. A. Pay, М. Е. Хватцев, Р. М. Боскис,

Р. Е. Левина).

В

своих ранних работах М. Е. Хватцев

связывал нарушения письменной речи

непосредственно с нарушениями

звукопроизношения. Те случаи, когда

дефекты речи исправлялись, а нарушения

чтения и письма оставались, автор

объяснял большей стойкостью старых

связей между образом звука и буквой. В

более поздних работах М. Е. Хватцев

рассматривает эти нарушения более

дифференцированно, с учетом сложной

структуры процесса чтения и письма, и

выделяет различные формы дислексии и

дисграфии, многие из которых представляются

достаточно обоснованными и до настоящего

времени.

ДИСЛЕКСИЯ

В

современной литературе для обозначения

нарушений чтения используются термины:

«алексия» — для обозначения полного

отсутствия чтения и «дислексия»,

«дислексия развития», «эволюционная

дислексия» — для обозначения частичного

расстройства процесса овладения чтением

в отличие от тех случаев, когда акт

чтения распадается, например, при

афазиях.

Распространенность

нарушений чтения среди детей довольно

велика. В европейских странах отмечается,

по данным различных авторов, до 10% детей

с дислексиями, имеющих нормальный

интеллект. По данным Р. Беккер, нарушения

чтения наблюдаются у 3% детей начальных

классов массовой школы, в школах для

детей с тяжелыми нарушениями речи

количество детей с дислексией достигает

22%. По данным Р. И. Лалаевой, в первых

классах вспомогательной школы нарушения

чтения отмечаются у 62% учеников. По

данным А. Н. Корнева, дислексия наблюдается

у 4,8% учащихся 7—8 летнего возраста. В

школах для детей с тяжелыми речевыми

нарушениями и с задержкой психического

развития дислексия выявлена в 20—50%

случаев. У мальчиков дислексия встречается

в 4,5 раза чаще, чем у девочек.

Дислексия

— частичное

специфическое нарушение процесса

чтения, обусловленное несформированностъю

(нарушением) высших психических функций

и проявляющееся в повторяющихся ошибках

стойкого характера.

Современный

анализ проблемы нарушения чтения

основывается на понимании сложной

психофизиологической структуры процесса

чтения в норме и особенностей усвоения

этого навыка детьми.

Чтение

представляет собой сложный

психофизиологический процесс, в котором

участвуют различные анализаторы:

зрительный, речедвигательный, речеслуховой.

В основе его лежат «сложнейшие механизмы

взаимодействия анализаторов и временных

связей двух сигнальных систем».

По

своим психофизиологическим механизмам

чтение является более сложным процессом,

чем устная речь, вместе с тем

оно не может рассматриваться вне единства

письменной и устной речи.

Процесс

чтения начинается со зрительного

восприятия, различения и узнавания

букв. В дальнейшем происходит соотнесение

букв с соответствующими звуками и

осуществляется воспроизведение

звукопроизносительного образа слова,

его прочитывание. И наконец, вследствие

соотнесения звуковой формы слова с его

значением осуществляется понимание

читаемого. Таким образом, в этом процессе

можно условно выделить две

стороны: техническую (соотнесение

зрительного образа написанного слова

с его произношением) исмысловую, которая

является основной целью чтения. Между

ними существует тесная связь. Понимание

читаемого определяется характером

восприятия. С другой стороны, зрительное

восприятие испытывает на себе влияние

смыслового содержания ранее прочитанного.

При

чтении взрослый человек осознает лишь

задачу, смысл читаемого, а те

психофизиологические операции, которые

предшествуют этому, осуществляются как

бы сами собой, неосознанно, автоматизированно.

Однако эти автоматизировавшиеся при

овладении чтением операции являются

разносторонними и сложными.

Как

всякий навык, чтение в процессе своего

формирования проходит ряд этапов,

качественно своеобразных ступеней.

Каждый из них тесно связан с предыдущим

и последующим, постепенно переходит из

одного качества в другое. Формирование

навыка чтения осуществляется в процессе

длительного и целенаправленного

обучения.

Т.

Г. Егоров выделяет следующие ступени

формирования навыка чтения: 1) овладение

звуко-буквенными обозначениями; 2)

послоговое чтение; 3) становление

синтетических приемов чтения; 4)

синтетическое чтение. Каждая из их

характеризуется своеобразием,

качественными особенностями, определенной

психологической структурой, своими

трудностями и задачами, а также приемами

овладения.

Основными

условиями успешного овладения навыком

чтения являются: сформированность

устной речи, фонетико-фонематической

ее стороны (произношения, слуховой

дифференциации фонем, фонематического

анализа и синтеза), лексико-грамматического

анализа и синтеза, лексико-грамматического

строя, достаточное развитие пространственных

представлений, зрительного анализа,

синтеза и мнезиса.

ЭТИОЛОГИЯ

ДИСЛЕКСИИ

Вопрос

об этиологии дислексии до настоящего

времени является дискуссионным.

Некоторые

авторы (М. Лами, К. Лонай, М. Суле, Б.

Хальгрен) отмечают наследственную

предрасположенность при нарушениях

чтения. Изучение дислексии у близнецов

позволило авторам сделать вывод о

наследственном характере некоторых

факторов, обусловливающих возникновение

дислексии (нарушение латерализации,

задержка развития речи).

Рейнхольд

считает, что встречается особая,

врожденная форма дислексии, когда дети

наследуют от родителей качественную

незрелость головного мозга в его

отдельных зонах. Эта незрелость

проявляется в специфических задержках

развития определенной функции.

Большинство

авторов отмечает наличие патологических

факторов, воздействующих в пренатальный,

катальный и постнатальный период.

Этиология дислексии связывается с

воздействием биологических и социальных

факторов. Нарушения чтения могут

вызываться причинами органического и

функционального характера. Дислексии

бывают обусловлены органическими

повреждениями зон головного мозга,

принимающих участие в процессе чтения

(например, при афазии, дизартрии, алалии).

Функциональные

причины могут быть связаны с воздействием

внутренних (например, длительные

соматические заболевания) и внешних

(неправильная речь окружающих, двуязычие,

недостаточное внимание к развитию речи

ребенка со стороны взрослых, дефицит

речевых контактов) факторов, которые

задерживают формирование психических

функций, участвующих в процессе чтения.

Таким

образом в этиологии дислексии участвуют

как генетические, так и экзогенные

факторы (патология беременности, родов,

асфиксии «цепочка» детских инфекций,

травмы головы).

Расстройства

чтения часто наблюдаются у детей с

минимально мозговой дисфункцией, с

задержкой психического развития, с

тяжелыми нарушениями устной речи, с

церебральными параличами, с нарушениями

слуха, у умственно отсталых детей. Таким

образом, дислексия чаще всего появляется

в структуре сложных речевых и

нервно-психических расстройств.

Дислексия

у детей с относительно сохранным

интеллектом представляет собой

парциальную задержку психического

развития, для которой характерным

является ряд особенностей: сочетание

с психическим инфантилизмом, выраженная

неравномерность психического развития,

определенные особенности структуры

интеллекта, отмечается недоразвитие

сукцессивных и симультанных процессов,

нарушение кратковременной речеслуховой

памяти и т. д.

У

детей с задержкой психического развития

разного патогенеза также наблюдаются

дислексии (В. А. Ковшиков, Ю. Г. Демьянов,

А. Н. Корнев). Авторы отмечают у них

комплекс речевых нарушений, в том числе

нарушения чтения, а также трудности

восприятия и воспроизведения букв,

затруднения в формировании функции

фонематического анализа, синтеза,

трудности соотношения звука с буквой.

Дети

ошибочно прочитывают сложные по структуре

слоги и слова, путают сходные по начертанию

буквы. Разнообразные нарушения чтения,

по мнению авторов, обусловлены не столько

расстройствами устной речи, сколько

недостаточностью ряда психических

функций: внимания, памяти, зрительного

гнозиса, сукцессивных и симультанных

процессов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ

Дислексия

вызывается несформированностью

психических функций, осуществляющих

процесс чтения в норме (зрительного

анализа и синтеза, пространственных

представлений, фонематического

восприятия, фонематического анализа и

синтеза, недоразвития лексико-грамматичского

строя речи).

Дислексия и нарушения пространственных представлений

У

детей с нарушениями чтения наблюдаются

трудности ориентировки в пространственных

направлениях, затруднения в определении

правого и левого, верха и низа. Отмечается

неточность в определении формы, величины.

Несформированность оптико-пространственных

представлений проявляется в рисовании,

при составлении целого из частей при

конструировании, в неспособности

воспроизведения заданной формы.

Выявляется

задержка в дифференциации правой и

левой частей тела, поздняя латерализация

или ее нарушение (левшество, смешанная

доминанта).

Соотношения

между левшеством и дислексией не прямые,

а сложные, опосредованные. Во многих

случаях, особенно при переучивании

левшей или смешанной доминанте, у детей

наблюдаются специфические трудности

формирования пространственных

представлений, смешения правой и левой

сторон. В норме различение правого и

левого формируется к 6 годам. Достаточная

сформированность пространственных

представлений является необходимой

предпосылкой различения и усвоения

букв ребенком. У левшей без нарушений

чтения, по-видимому, в процессе эволюции

создаются механизмы, компенсирующие

латеральную дискоординацию, у левшей

с дислексией эти системы компенсации

организуются более медленно, более

поздно. Таким образом, не сам факт

левшества, а несформированность

пространственных представлений, которая

наблюдается у переученных левшей и при

смешанной доминанте, вызывает нарушения

чтения.

Дислексия и нарушения устной речи

У

детей с дислексией наблюдаются нарушения

звукопроизношения, бедность словаря,

неточность употребления слов. Они

неправильно оформляют свою речь, избегают

сложных фраз, ограничиваются короткими

предложениями, у них часто встречаются

нарушения связной речи.

Отмечая

частоту расстройств речи при дислексии,

многие авторы считают, что нарушения

устной речи и чтения — это результат

воздействия единого этиопатогенетического

фактора (Б. Хальгрен, С. Борель-Мезони,

Р. Е. Левина, Л. В. Спирова), являющегося

их причиной и составляющего патологический

механизм.

В

легких случаях эти нарушения обнаруживаются

только на стадии овладения письменной

речью. В трудных случаях прежде всего

оказывается нарушенной устная речь, а

нарушения чтения и письма выявляются

позднее. Р. Е. Левина считает, что в основе

нарушений чтения и устной речи лежит

несформированность фонематической

системы.

На

начальных стадиях овладения чтением

при недоразвитии фонетико-фонематической

стороны речи у детей наблюдается

неточность и нестойкость речевых

представлений и обобщений. Это затрудняет

овладение звуковым анализом слова (Р.

Е. Левина, Г. А. Каше, Н. А. Никашина, Л. Ф.

Спирова). Избирательное неусвоение букв

вызывается не слабостью удержания

графических начертаний, усвоение которых

оказывается нормальным, а несформированностью

обобщения звуков. «Не буква как рисунок,

носящий название соответствующего

звука, а графема — графическое обозначение

фонемы — составляет единицу чтения и

письма». Если буква не соотносится с

обобщенным звуком (фонемой), то ее

усвоение будет носить механический

характер.

Легко

соотносятся с буквой звуки, которые

точно воспринимаются и правильно

произносятся детьми. Если же дети плохо

различаются звуки на слух, искаженно

произносят или заменяют их в произношении,

тогда обобщенное представление о данном

звуке носит нечеткий характер, а

восприятие букв затрудняется. Неусвоение

букв в этом случае обусловлено

недостаточным уровнем развития

фонематического восприятия.

Чрезвычайно

затрудненным у этих детей оказывается

и процесс слияния звуков в слоги. Для

усвоения слитного чтения ребенок должен

соотнести букву только с определенным

звуком, отдифференцировав его от других.

Кроме того, он дол жен иметь представление

об обобщенном его звучании.

Слить

звуки в слоги — это прежде всего

произнести их так, как они звучат в

устной речи. Если у ребенка отсутствуют

четкие представления о звуко-буквенном

составе слова, формирование обобщенных

звуко-слоговых образов происходит с

трудом.

Нарушения

чтения могут быть связаны с недостаточностью

лексико-грамматического развития речи.

Так, замена слов при чтении может

обусловливаться не только фонетическим

их сходством, неправильным произношением

или неразличением отдельных звуков, но

и трудностями установления синтаксических

связей в предложении. В этих случаях у

детей отсутствует направленность на

морфологический анализ слов, а сам

анализ затруднен. Так, при чтении

фразы Мама

моет раму нормальный

ребенок может уже при чтении

словомоет догадаться,

какое будет окончание в слове рама. В

про цессе чтения нормальный ребенок

начинает догадываться о смысле и

грамматической форме последующих слов

уже при восприятии предыдущего слова.

Смысловая догадка в этом случае опирается

на имеющиеся у него представления о

закономерностях языка, на чувство языка.

Если

у ребенка нарушен лексико-грамматический

строй речи, то приведенное выше предложение

он может прочитать так: «Мама моет рама»,

так как не опирается на точные языковые

обобщения, на четкие представления о

закономерностях изменения слов и их

сочетаемости в предложении. Смысловая

догадка в этом случае либо отсутствует,

либо играет отрицательную роль, так как

приводит к большому количеству

специфических ошибок.

Если

морфологическая структура слова

недостаточно осознается детьми, то в

процессе чтения не возникает правильной

смысловой догадки, а возникает аграмматизм,

связанный с трудностями восприятия

тонких грамматических значений,

обусловленных морфологической структурой

слова.

Ограниченный

словарь и недостаточно развитые

грамматические обобщения вызывают

трудности понимания прочитанного.

Таким

образом, в качестве механизмов дислексии

можно рассматривать и нарушение

фонематического восприятия (дифференциации

фонем), фонематического анализа и

синтеза, несформированность

лексико-грамматического строя речи.

Дислексия вызывается в основном

недоразвитием языковых обобщений

(фонематических, морфологических,

синтаксических).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ

В

этом аспекте дислексия рассматривается

как нарушение различных операций

процесса чтения: зрительного восприятия

и различения букв, выбора фонемы, слияния

звуков в слоги, синтеза слогов в слово,

синтеза слов в предложении, соотнесение

со смыслом.

Можно

выделить следующие механизмы дислексии:

1) несформированность сенсомоторных

операций (зрительно-пространственный

анализ букв и их сочетаний в слове); 2)

несформированность языковых операций,

операций со звуками, слогами, словами

и предложениями в тексте (фонематический,

морфологический, синтаксический

уровень); 3) нарушение семантических

операций (соотнесение со смыслом).

КЛАССИФИКАЦИЯ

ДИСЛЕКСИЙ

В

основе ее лежат различные критерии:

проявления, степень выраженности

нарушений чтения (Р. Беккер), нарушения

деятельности анализаторов, участвующих

в акте чтения (О. А. Токарева), нарушение

тех или иных психических функций (М. Е.

Хватцев, Р. Е. Левина и др.), учет операций

процесса чтения (Р. И. Лалаева).

По

проявлению выделяются два

вида: литеральная, проявляющаяся

в неспособности или трудности усвоения

букв, и вербальная, которая

проявляется в трудностях чтения слов.

Б.

Беккер отмечает многообразие видов

нарушений чтения. Она считает возможным

сгруппировать их в следующие

типы: врожденная

словесная слепота, дислексия, брадилексия,

легастения, врожденная слабость чтения. В

основе данной классификации лежит не

патогенез дислексий, а степень их

проявления.

О.

А. Токарева классифицирует нарушения

чтения в зависимости от того, какой из

анализаторов первично нарушен: слуховой,

зрительный или двигательный. И в связи

с этим выделяет акустическую,

оптическую и моторную формы дислексии. Наиболее

распространенной, по мнению автора,

является дислексия, связанная с

акустическими расстройствами, при

которой отмечается недифференцированность

слухового восприятия, недостаточное

развитие звукового анализа. Дети с

трудом сливают буквы в слоги, слова, так

как буква не воспринимается ими как

сигнал фонемы; смешивают сходные по

артикуляции и звучанию звуки (свистящие

и шипящие, звонкие и глухие и т. д.).

Акустические

нарушения отмечаются как при расстройстве

устной речи (дизартрии, дислалии), так

и при задержке речевого развития. Таким

образом, прослеживается связь между

развитием устной и письменной речи,

которые рассматриваются как тесно

связанные стороны единого процесса

речевого развития.

Четкое

акустическое восприятие является одним

из необходимых условий формирования

устной и письменной речи. Однако овладение

письменной речью предполагает в качестве

основных условий наличие языковых

обобщений, прежде всего фонематических,

сформированность высших символических

функций. Одной из необходимых предпосылок

формирования чтения является умение

выделять из всего многообразия звучаний

фонему как специфическое обобщение

смыслоразличительных признаков звука,

соотнести ее с определенным символом,

т. е. буквой осуществить диференциацию

фонем и фонематический анализ. Формирование

же дифференциации фонем и фонематического

анализа — это процесс развития языковых

обобщений. Нарушение их может наблюдаться

и у детей с нормальным слуховым восприятием

звуков речи. Формирование речевых

анализаторов происходит в тесном

взаимодействии с другими анализаторами,

в процессе деятельности которых постоянно

осуществляется влияние одного на другой.

Так, при дифференциации звуков и звуковом

анализе слова одновременно участвуют

и речеслуховой, и речедвигательный

анализатор. В связи с этим определение

рассмотренных расстройств чтения как

акустической дислексии, обусловленных

нарушением деятельности речеслухового

анализатора, является необоснованным.

При

оптической дислексии отмечается

неустойчивость зрительного восприятия

и представлений. Плохо усваиваются

отдельные буквы, не устанавливаются

связи между зрительным ее образом и

звуком, нет четкого зрительного образа

буквы, поэтому одна и та же буква

воспринимается по-разному. Наблюдается

частое смешение букв, сходных по

начертанию, нарушается зрительное

узнавание слов при чтении (вербальная

дислексия).

При

моторной дислексии, по О. А. Токаревой,

отмечаются затруднения в движении глаз

при чтении. Акт чтения осуществляется

лишь при условии координированной,

взаимосвязанной работы зрительного,

слухового и двигательного анализаторов.

Расстройства координации этих анализаторов

вызывают различные нарушения чтения.

Отмечается сужение зрительного поля,

потери строки или отдельных слов в

строке, нарушается речедвигательное

воспроизведение (дети не могут

координированно воспроизводить нужные

артикуляционные движения в процессе

чтения при отсутствии параличей и

парезов). Отмечается невозможность

вспомнить необходимые речевые движения.

Многие

авторы указывают на нарушения движений

глаз в процессе чтения, на прерывистость,

скачкообразность движений, частые

регрессии, движения назад с целью

уточнения ранее воспринятого, колебания

в направлении, изменение направленности

движений и т. д. Однако нарушения движений

глаз в процессе чтения наблюдаются

почти у всех детей с дислексией и

представляют собой не причину, а следствие

трудностей чтения.

Особенно

измененными являются движения глаз при

оптической дислексии. В ряде

психофизиологических исследований

отмечается, что неподвижный глаз

практически почти не способен воспринимать

изображение, имеющее сложную структуру.

Всякое сложное восприятие осуществляется

с помощью активных, поисковых его

движений, и лишь постепенно количество

их сокращается.

Эти

факты убеждают в том, что выделение

моторной дислексии как самостоятельного

вида является нецелесообразным. В одних

случаях расстройства движений глаз

сопровождают нарушения зрительного

восприятия и обусловливают оптические

дислексии, в других случаях они являются

не причиной, а следствием трудностей

чтения.

Учитывая

современное представление о системном

строении высших корковых функций, при

классификации дислексий нужно принимать

во внимание не столько анализаторные

расстройства, сколько характер нарушений

высших психических функций, нарушения

не только сенсомоторного уровня, но и

высшего, символического, языкового

уровня.

М.

Е. Хватцев по нарушенным механизмам

выделяет фонематическую,

оптическую, оптико-пространственную,

семантическую и мнестическую дислексию. Он

считает, что у детей наблюдаются лишь

фонематические и оптические формы

дислексий. Другие формы отмечаются при

афазии вследствие органических поражений

головного мозга.

При

фонематической дислексии дети не могут

научиться правильно читать в течение

2—4 лет. Одни с большим трудом усваивают

отдельные буквы и не могут сливать их

в слоги, слова. Другие усваивают буквы

без особых затруднений, но в процессе

чтения слогов и слов делают большое

количество ошибок, так как буква для

них не является графемой (обобщенным

графическим знаком). Это обусловлено,

как считает автор, плохим фонематическим

слухом. Представления о звуках речи у

этих детей нечеткие, нестойкие, они

плохо различают оппозиционные, сходные

по звучанию фонемы.

В

процессе чтения слов дети затрудняются

сливать звуки в слоги и слова по аналогии

с уже заученными слогами, плохо узнают

слоги.

Оптическая

дислексия проявляется в том, что буквы

не осознаются как обобщенные знаки

определенных фонем. Таким образом,

нарушение формирования представлений

о связях фонемы с графемой отмечается

и при фонематической, и при оптической

дислексии.

У

детей с оптической дислексией наблюдаются

нарушения зрительного восприятия и вне

речи. Некоторые из них с трудом различают

знакомые лица, сходные предметы, плохо

рисуют.

При

поражении правого полушария наблюдаются

трудности при чтении левой части

слова (Маша — каша), зеркальное

чтение, слово прочитывается справа

налево, отмечаются перестановки букв

и слов при чтении.

В

классификации М. Е. Хватцева не учитываются

все операции процесса чтения. Представленные

виды дислексий у детей не охватывают

всех случаев нарушений чтения.

С

учетом нарушенных операций процесса

чтения Р. И. Лалаева выделяет следующие

виды дислексий: фонематическую,

семантическую, аграмматическую,

мнестическую, оптическую, тактильную.

Фонематическая

дислексия связана

с недоразвитие функций фонематической

системы, т. е. системы фонем языка, в

которой каждая единица характеризуется

определенной совокупностью

смыслоразличительных признаков. В

русском языке этими признаками являются

твердость или мягкость, звонкость или

глухость, способ образования, место

образования, участие нёбной занавески.

Каждая фонема отличается от всякой

другой либо одним смыслоразличительным

признаком, либо несколькими. В тех

случаях, когда фонемы отличаются одна

от другой несколькими смыслоразличительными

признаками, говорят о звуках далеких,

не сходных между собой. Например, звуки

к и з отличаются

рядом признаков: способом, местом

образования, участием голосовых складок.

Если фонемы отличаются одним

смыслоразличительным признаком, то

тогда они являются близкими, оппозиционными.

Например, звуки сиз отличаются одним

признаком (с — глухой, з —

звонкий). В языке выделяются целые группы

оппозиционных фонем (твердые и мягкие,

звонкие и глухие и т. д.).

В

словах условно можно выделить сочетание

фонем, следующих друг за другом в

определенной последовательности,

которое связано с семантикой, смыслом.

Изменение одной из фонем в

слове (косы — козы) или

изменение последовательности (липа — пила) приводит

к изменению смысла или разрушению его.

В

связи с этим В. К. Орфинская выделила

следующие функции фонематической

системы:

смыслоразличительная

функция (изменение одной фонемы или

одного смыслоразличительного признака

приводит к изменению смысла);

слухопроизносительная

дифференциация фонем (фонематическое

восприятие: каждая фонема отличается

от всякой другой фонемы акустически и

артикуляционно);

фонематический

анализ, т. е. разложение слова на

составляющие его фонемы.

В

процессе формирования устной речи у

детей опора на семантику является одним

из основных условий развития речевой

функции (т. е. смыслоразличительная

функция у говорящих детей сформирована).

У

детей в ряде случаев могут быть недоразвиты

функции фонематического восприятия,

анализа и синтеза.

С

учетом несформированности основных

функций фонематической системы

фонематическую дислексию можно

подразделить на две формы.

Первая

форма — нарушение чтения, связанное с

недоразвитием фонематического восприятия

(дифференциации фонем), которое проявляется

в трудностях усвоения букв, а также в

заменах звуков, сходных акустически и

артикуляторно (б — п,

д — т,

с — ш, ж —

шит. д.).

Вторая

форма — нарушение чтения, обусловленное

недоразвитием функции фонематического

анализа.

При

этой форме наблюдаются следующие группы

ошибок при чтении: побуквенное чтение,

искажения звуко-слоговой структуры

слова.

Искажения

звуко-слоговой структуры слова проявляются

в пропусках согласных при стечении (марка —

«мара»); во вставках гласных между

согласными при их стечении (пасла —

«пасала»); в перестановках звуков (утка —

«тука»); в пропуске и вставках звуков

при отсутствии стечения согласных в

слове; в пропусках, перестановках

слогов (лопата —

«лата», «лотапа»).

Семантическая

дислексия (механическое

чтение) проявляется в нарушении понимания

прочитанных слов, предложений, текста

при технически правильном чтении, т. е.

слово, предложение, текст не искажаются

в процессе чтения. Эти нарушения могут

отмечаться при послоговом чтении. После

прочтения слова по слогам дети не могут

показать соответствующую картинку,

ответить на вопрос, связанный со значением

хорошо известного слова. Нарушения

понимания читаемых предложений могут

наблюдаться и при синтетическом чтении,

т. е. чтении целыми словами.

Нарушение

понимания прочитанного обусловлено

двумя факторами: трудностями звуко-слогового

синтеза и нечеткостью, недифференцированностью

представлений о синтаксических связях

внутри предложения.

Разделение

слова на слоги в процессе чтения — одна

из причин непонимания читаемого. В

результате нарушения фонематического

и слогового синтеза дети не узнают

слова, если они разделены на части в

процессе послогового чтения, не способны

объединить в единое значимое целое

последовательно произнесенные слоги.

Они читают механически, без понимания

смысла читаемого. У детей оказывается

недостаточно сформированной способность

синтезировать, восстанавливать в

представлении искусственно разделенную

на слоги устную речь.

Дети

с семантической дислексией затрудняются

в выполнении следующих заданий: а) слитно

произнести слова, предъявленные в виде

последовательно произнесенных

изолированных звуков с короткой паузой

между ними (л,

у, ж, а);

б) воспроизвести слова и предложения,

предъявленные по слогам (де-воч-ка

со-би-ра-ет цве-ты).

Нарушение

понимания прочитанных предложений

обусловлено несформированностью

представлений о синтаксических связях

слов в предложении. При этом в процессе

чтения слова воспринимаются изолированно,

вне связи с другими словами предложения.

Аграмматическая

дислексия обусловлена

недоразвитием грамматического строя

речи, морфологических, и синтаксических

обобщений. При этой форме дислексии

наблюдаются: изменение падежных окончаний

и числа существительных («из-под листьях»,

«у товарищах», «кошка» — «кошки»);

неправильное согласование в роде, числе

и падеже существительного и прилагательного

(«сказка интересное», «детей веселую»);

изменение числа местоимения («все» —

«весь»); неправильное употребление

родовых окончаний местоимений («такая

город», «ракета наш»); изменение окончаний

глаголов 3-го лица прошедшего времени

(«это был страна», «ветер промчалась»),

а также формы времени и вида («влетел»

— «влетал», «видит» — «видел»).

Аграмматическая

дислексия чаще всего наблюдается у

детей с системным недоразвитием речи

разного патогенеза на синтетической

ступени формирования навыка чтения.

Мнестическая

дислексия проявляется

в трудности усвоения букв, в их

недифференцированных заменах. Она

обусловлена нарушением процессов

установления связей между звуком и

буквой и нарушением речевой памяти.

Дети не могут воспроизвести в определенной

последовательности ряд из 3—5 звуков

или слов, а если и воспроизводят, то

нарушают порядок их следования, сокращают

количество, пропускают звуки, слова.

Нарушение ассоциации между зрительным

образом буквы и слухо-произносительным

образом звука особенно ярко проявляется

на этапе овладения звуко-буквенными

обозначениями.

Оптическая

дислексия проявляется

в трудностях усвоения и в смешениях

сходных графических букв и их взаимных

заменах. Смешиваются и взаимозаменяются

буквы, как отличающиеся дополнительными

элементами (Л — Д, 3 — В), так и состоящие

из одинаковых элементов, но различно

расположенные в пространстве (Т — Г, Ь

— Р, Н — П — И). Данная дислексия связана

с нерасчлененностью зрительного

восприятия форм, с недифференцированностью

представлений о сходных формах, с

недоразвитием оптико-пространственного

восприятия и оптико-пространственных

представлений, а также с нарушением

зрительного гнозиса, зрительного анализа

и синтеза.

Наблюдается

некоторое нарушение оптико-пространственного

гнозиса и праксиса на неречевом уровне.

Так, рисование по образцу и по памяти

знакомых и простых по форме предметов

выполняется правильно, а при срисовывании

более сложных предметов отмечаются

неточности, еще больше ошибок отмечается

при рисовании по памяти.

В

процессе рисования и конструирования

фигура упрощается, уменьшается количество

элементов, неправильно располагаются

линии по сравнению с образцом.

Выявляются

трудности узнавания букв, написанных

одна над другою, дети не могут отличить

правильную букву от неправильной, плохо

конструируют знакомые буквы, не

справляются с добавлением недостающих

элементов буквы и преобразованием одной

в другую (например, из буквы Р сделать

букву В, из буквы П сделать букву Н). Выполнение

этих заданий требует умения определять

различие сходных оптических изображений,

анализировать, представлять изображение

или букву как целое, состоящее из

определенных элементов, по-разному

расположенных по отношению друг к другу.

Для

некоторых детей с оптической дислексией

буква является сложным оптическим

образованием, анализ которого на

составляющие элементы затруднен.

Вследствие несформированности оптического

анализа представления о сходных

графически буквах являются неточными

и недифференцированными.

Отмечаются

затруднения в определении пространственных

соотношений, в их речевом обозначении.

В тяжелых случаях нарушена схема тела.

При

литеральной оптической дислексии наблюдаются

нарушения при изолированном узнавании

и различении буквы. При вербальной

дислексии нарушения

проявляются при чтении слова.

При

органическом поражении головного мозга

может наблюдаться зеркальное чтение.

Тактильная

дислексия наблюдается

у слепых детей. В основе ее лежат трудности

дифференциации тактильно воспринимаемых

букв азбуки Брайля. В процессе чтения

наблюдаются смешения тактильно сходных

букв, состоящих из одинакового количества

точек, точек, расположенных зеркально (в — и,

ж — х), расположенных

выше или ниже или отличающихся одной

точкой (а — б,

б — л, л —

к).

У

слепых детей с тактильной дислексией

имеются нарушения схемы тела, временной

и пространственной организации,

доминантности, задержки в развитии

речи.

Читая