Ошибки осложнения при пломбировании композиционными пломбировочными материалами.

При

пломбировании композиционными

пломбировочными материалами на этапе

оперативной обработки кариозной полости

возможны следующие ошибки и осложнения:

-

Формирование

полости

При пломбировании

композиционными материалами с применением

адгезивной техники (эмалевые и дентинные

бонды, широкий скос эмали с последующим

протравливанием кислотой) можно

отказаться от традиционных принципов

формирования кариозной полости: стенки

и дно обработанной полости должны

находиться под прямым углом, иметь

гладкую поверхность; углы полости,

образованные переходом одной стенки в

другую, должны быть хорошо выражены.

Обязательным является формирование

дополнительной площадки при II

и IV

классах по Блэку. Вопреки традиционным

принципам полость формируется округлой

формы, углы не выражены, дополнительная

площадка при II

и IV

классах полостей по Блэку не обязательна.

Однако, если применяются композиционные

материалы, имеющие в комплекте только

эмалевые бонды (адгезивы), то есть

удержание пломбы обеспечивается лишь

механическим сцеплением между эмалью

и эмалевым бондом, то следует формировать

полость по классическим принципам, в

противном случае наблюдается такое

осложнение, как выпадение пломбы.

-

Обработка

краев эмали: формирование скоса эмали

под углом 45

и более и финирование края эмали.

Скашивание

края эмали позволяет значительно

увеличить активную поверхность эмали

зуба, после протравливания, которой в

образовавшиеся микропространства

проникает гидрофобный эмалевый бонд,

что значительно увеличивает прочность

сцепления композита с эмалью зуба. При

отсутствии скоса поверхность эмали

незначительна для надежного сцепления

композита с эмалью зуба и наиболее

вероятным осложнением при данной ошибке

может быть выпадение пломбы.

После

формирования скоса необходимо финировать

край эмали, в результате чего поверхность

края эмали становится гладкой, однородной,

так как удаляются сколы эмалевых призм,

возникающие в процессе раскрытия

кариозной полости. Если не проводится

финирование, то сколы эмалевых призм в

процессе функционирования пломбы

отламываются и вокруг пломбы возникают

участки ретенции, что способствует

скоплению микроорганизмов, зубного

налета и развитию вторичного кариеса.

После

оперативной обработки полость должна

быть изолирована с помощью коффердама

и ватных тампонов, матриц и межзубных

клинышков, а затем высушена воздушной

струей. Если полость влажная, то адгезия

гидрофобного композита нарушается и

происходит выпадение пломбы. При плохой

изоляции возможно размывание

пломбировочного материала слюной,

кровью, десне вой жидкостью, в результате

возникает дефект пломбы, гиперестезия,

рецидивный кариес. Возможно также

окрашивание пломбы кровью при повреждении

межзубных сосочков и др. участков

слизистой.

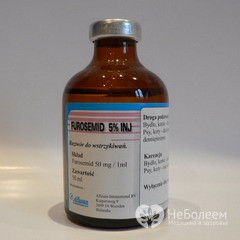

Пломбирование полости.

Вследствие

токсичности композитных пломбировочных

материалов необходима изолирующая, а

при глубоком кариесе и лечебная прокладки,

при отсутствии которых возникает

воспаление и некроз пульпы.

Изолирующая

подкладка накладывается на дно и частично

на стенки полости, если применяются

дентинные адгезивы или на дно и стенки

до эмалево-дентинной границы, если

композит применяется только с эмалевым

бондом. При неправильном наложении

изолирующей подкладки – выше

эмалево-дентинной границы – изолирующий

пломбировочный материал будет растворяться

в ротовой жидкости, вследствие чего

возникает дефект пломбы и вторичный

кариес.

Отсутствие

изолирующей подкладки при пломбировании

светотвердеющими композитами приводит

как к токсическому, так и термическому

повреждению пульпы.

В

качестве изолирующих и лечебных прокладок

не следует использовать материалы,

содержащие эвгенол, так как он ингибирует

процесс полимеризации (пломба не

твердеет). Если каналы были запломбированы

эвгенолсодержащим материалом, то

необходимо тщательно удалить остатки

пасты со дна и стенок и изолировать

цинк-фосфатным цементом (иономерные

цементы тоже не твердеют в присутствии

эвгенола)

Возможные осложнения:

дефект пломбы, вторичный кариес, выпадение

пломбы.

После

наложения изолирующей подкладки проводят

травление эмали 30% ортофосфорной

кислотой, время травления живых зубов

от 15 до 60 секунд, в зависимости от

резистентности эмали; депульпированных

зубов – 2 минуты, в результате эмаль

приобретает матовую окраску. Затем

кислоту смывают, время промывания

соответствует времени травления.

© КНЯЗЕВА М.А., 2012

ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

В СТОМАТОЛОГИИ

КНЯЗЕВА М.А.

У О «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», кафедра терапевтической стоматологии

Резюме. В статье проанализированы возможные ошибки при работе с фотополимеризующими устройствами в стоматологии и осложнения, к которым может привести нарушение принципов их эксплуатации и методики полимеризации пломбировочных материалов. Подробно описаны ошибки, связанные с приборами для полимеризации: не систематическое измерение интенсивности светового потока, не регулярная замена интерференционного светофильтра и очищение отражающего зеркала, использование в работе загрязненного световода с механическими повреждениями. В публикации также представлены ошибки, связанные с методикой полимеризации: не используются функция «мягкий старт», принцип «направленной полимеризации», техника «финишного» засвечивания, светотрансмиссионные клинья, фокусирующие насадки, защитные приспособления; не учитываются «ингибированный кислородом слой», интенсивность источника света и время полимеризации материала, влияние С-фактора на качество реставраций.

Ключевые слова: галогеновые фотополимеризаторы, светодиодные устройства для светоотверждения, фотополимеризация стоматологических материалов, интенсивность светового потока, полимеризационная усадка, мономеры композита, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения.

Abstract. In this article possible errors in the work with photopolymerizing devices used in dentistry are analyzed. Complications that may result from the infringement of the principles of their operation and filling materials polymerization technique are also described. Errors connected with the devices for polymerization: unsystematic measuring of the intensity of the light flux, irregular substitution of the interference light filter, and forgetting to clean the reflecting mirror, using mechanically damaged contaminated light guide in the work are described in detail. This publication also presents the errors connected with the technique of polymerization: the function «soft start», the principle of «directed polymerization», the technique of «finish» light-striking, light gearbox wedges, focusing nozzles, protective devices are not used; «oxygen inhibited layer», the intensity of the light source and material polymerization time, the influence of C-factor on the quality of restorations are not considered.

етодика реставрация дефектов твердых тканей зубов с использованием материалов светового отверждения

Адрес для корреспонденции: 210015, г.Витебск, пр-т Московский, 30-56. Моб. тел.: +375 (29) 515-75-86 -Князева М.А.

остается актуальной в связи со сложностью и неоднозначностью этого процесса [1, 2]. Большой проблемой в настоящее время остается малая информированность врачей-стоматоло-гов и зубных врачей об особенностях применения фотополимеризаторов в зависимости от их рабочих характеристик [3].

Целью настоящей работы является обобщение материалов исследований, отражающих возможные ошибки при работе с фотополимеризующими устройствами в стоматологии и осложнения, к которым могут привести нарушения правил их эксплуатации и методики световой полимеризации пломбировочных материалов.

Качество пломб из светоотверждаемых стоматологических материалов в большой степени связано с оснащением рабочего места врача-стоматолога, знанием структуры и показаний к использованию материалов, технологии применения композиционных материалов и др. (Виноградова Т.Ф., Уголева С., 1995; Уголева С., 1996; Макеева И.М., 1997; Штей-нгарт М.З., 1997). Среди указанных факторов большое значение отводится устройствам для фотополимеризации пломбировочных материалов и технике их использования, информация о которой зачастую носит противоречивый характер (Боровский Е.В. с соавт., 1996; Иоффе Е., 1997; Борисенко А.В., 1999; Иоффе Е., 2008; Boer W.M., 1999; Ruegebberger F. et al., 2005).

Ошибки при работе с фотополимеризующими устройствами можно разделить на следующие группы:

I. Ошибки, связанные с приборами для фотополимеризации

II. Ошибки, связанные с методикой полимеризации.

Ошибки в работе с фотополимеризующими устройствами могут приводить к следующим осложнениям:

— отрыв пломбировочного материала от стенок полости зуба и микроподтекание, возникающие вследствие полимеризационной усадки материала (которая может составлять от 2 до 4 объемных процентов), а как следствие, развитие рецидива кариеса и его осложнений;

— повышенное содержание не прореагировавшего мономера композита (максимальная конверсия композита происходит на 7580%), приводящее к токсическому воздействию на пульпу зуба, ткани периодонта и слизистую оболочку ротовой полости, а также к общей аллергизации организма;

— жалобы пациентов на постпломбиро-вочные боли в зубе, возникающие вследствие дебондинга и морфологических изменений в пульпе зуба, наступающие в результате нарушения методики полимеризации и под воздействием инфракрасной тепловой составляющей светового потока;

— ухудшение механических характеристик пломбировочного материала (пластичность, твердость), в результате чего наблюдается заметное ухудшение клинических и эстетических параметров реставрации;

— сухость в ротовой полости после длительного воздействия активирующей лампы, например при выполнении больших реставрационных работ, при отбеливании зубов, что связывают с повреждающим влиянием света на малые слюнные железы;

— наличие ультрафиолетового и инфракрасного («паразитных») излучений может привести к развитию конъюнктивита, атрофии сетчатки глаза, помутнению хрусталика, ожогам роговицы пациента, врача и его помощника, повреждению кожи рук врача и ассистента, придерживающего и направляющего световод.

Ошибки, связанные с приборами для полимеризации

Ошибки при работе с галогеновыми фотополимеризаторами

1. Не регулярное измерение плотности светового потока фотополимеризационного устройства.

Основное требование, которое предъявляется к фотополимеризационному устройству,

— это излучение стабильного во времени светового потока определенной плотности и диапазона [4, 5]. Достаточная мощность поли-меризационных приборов важна для снижения содержания остаточного мономера в композите. Мощность света можно непосредственно измерять с помощью встроенного или автономного радиометра (рис. 1).

Считается, что мощность галогенового полимеризатора не должна быть меньше 300 мВт/см2, а сам прибор следует проверять ежедневно перед началом работы [5].

Рис. 1. Радиометр для галогеновых полимеризаторов.

Г алогеновая лампочка постепенно теряет свою мощность, поэтому замену ее следует производить, когда контрольным прибором будет зафиксировано уменьшение интенсивности ее свечения ниже предела, необходимого для полноценной полимеризации материала.

2. Не регулярная замена интерференционного светофильтра.

Из всего количества образующегося света для полимеризации достаточно 0,5%-0,7%, а оставшаяся его часть превращается в тепло.

С целью предотвращения теплового излучения устанавливается специальный интерференционный светофильтр, который зеркально отражает весь спектр излучения, кроме синего длиной волны 400-500 нм (рис. 2).

Во время работы лампы фильтр разогревается до 200°С, после чего остывает и этот процесс повторяется многократно. Влага и пары растворителя адгезивной системы во время охлаждения конденсируются на его по-

Рис. 2. Интерференционный светофильтр.

верхности, а при нагревании — испаряются. Такой циклический процесс разрушает окис-ные слои, в результате чего фильтры могут приходить в негодность — снижается энергетическая светимость исходящего потока и повышается удельная мощность ультрафиолетового и инфракрасного («паразитных») излучений [6, 7].

1. Неблагоприятное воздействие ультрафиолетового и инфракрасного излучений гало-геновой лампы на организм врача и ассистента (Gaborian F et al., 1993; Hemmer W. et al., 1996).

1) Световое излучение в видимой синей области спектра свободно проникает сквозь прозрачные оптические среды глаза (роговицу, стекловидное тело, хрусталик) и воздействует на сетчатую оболочку глаза. При больших интенсивностях такое воздействие вызывает фотохимические повреждения сетчатки.

2) Ряд авторов отмечают развитие конъюнктивита (Medina G.E.,1997), атрофии сетчатки глаза (Davis L.G. et al., 1995), помутнение хрусталика (Katsugama S. et al., 1996), ожоги роговицы (Рощупкин Д.И. и соавт., 1993) врача и его помощника.

3) Световой поток с наличием ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих может привести к повреждению кожи рук врача и ассистента, придерживающего и направляющего световод (Hemmer W. et al., 1996).

2. Неблагоприятное воздействие «паразитных» излучений галогеновой лампы на организм пациента.

1) Инфракрасный компонент светового потока при длительном воздействии способен вызвать ожог пульпы с последующим ее некрозом [8, 9].

2) Увеличение «паразитной» тепловой составляющей может привести к заболеваниям периодонта (Андреев С.В., 2002).

3) Длительное воздействие активирующей лампы приводит к ощущению сухости в полости рта больного, что связывают с повреждающим влиянием света на малые слюнные железы (Беёпагека К. й а1., 1999).

4) Под действием теплового излучения происходит изменение процесса фотополимеризации композиционных материалов, содержащих инициатор камфорохинон, приводящее к ухудшению механических характеристик пломбировочного материала (пластичность, твердость), в результате чего наблюдается заметное ухудшение клинических и эстетических параметров реставрации.

5) Неравномерная полимеризация композита вследствие низкой теплопроводности пломбировочного материала приводит к возникновению местных внутренних напряжений и деформации.

Доказана необходимость регулярной замены интерференционного фильтра — приблизительно 1 раз в год [1].

3. Не регулярное очищение отражающего зеркала лампочки.

Во время работы прибора поверхность покрытого серебром зеркала, расположенного за лампой, нагревается, а при выключении

— остывает, на ней часто конденсируются пары растворителей адгезивных систем или влага, что вызывает ее потускнение (рис. 3).

Крайне важно, чтобы поверхность зеркала была абсолютно чистой и для восстановления отражающей способности его нужно периодически протирать ваткой, смоченной спиртом [7, 10].

4. Использование в работе загрязненного световода с механическими повреждениями.

Для передачи излучения от галогеновой лампочки непосредственно к пломбировочно-

Рис. 3. Лампочка галогеновая со светоотражающим зеркалом.

му материалу используют волоконный либо монолитный световод (рис. 4), так как сам источник света имеет высокую температуру и не может в процессе полимеризации располагаться в непосредственной близости от пломбируемого зуба.

Загрязнение торцевой части световода пломбировочным материалом, а также его механические повреждения — сколы, трещины вызывают рассеивание света, уменьшая его мощность (Е.В. Боровский, 1996, Е.Иоффе, 1996). Поэтому кончик световода периодически нужно очищать от прилипших частиц пломбировочного материала и адгезивной

Рис.4. Световод оптоволоконный с защитным колпачком.

системы [4, 5]. А в случае даже незначительного скола торцевой части световода необходимо произвести его замену на новый.

5. Преждевременное отключение гало-геновой лампы от электросети.

Значительное выделение тепла при работе фотополимеризующего устройства требует постоянного отвода тепла от галогеновой лампочки и прилегающих к ней частей лампы с помощью охлаждающего вентилятора. И, несмотря на то, что использование вентилятора вызывает неприятный шум и вибрацию, в целях предотвращения перегрева галогеновой лампочки, светофильтра, фокусирующего зеркала и корпуса нельзя отключать лампу от электросети при работающем вентиляторе.

6. Использование полимеризационных приборов без электронного стабилизатора напряжения.

Для предотвращения перегорания лампы накаливания при повышении сетевого питания или резкого снижения энергетической светимости при понижении сетевого питания необходим малогабаритный электронный стабилизатор напряжения (мощностью до 100 Вт), если он не включен в комплектацию полимеризующего устройства.

Ошибки при работе со светодиодными фотополимеризаторами

1. Не регулярное проведение тестирования фотополимеризационного устройства.

Мощность светодиодного полимеризатора не должна быть меньше 400 мВт/см2, а

сам прибор следует проверять ежедневно перед началом работы [11, 12, 13].

2. Светодиодные приборы не рекомендуются для отверждения материалов с системами инициации, отличными от камфоро-хинона, поскольку светодиод имеет узкий диапазон длины волны.

3. Несвоевременная замена источника питания.

Использование светодиодных полимеризаторов, работающих от аккумуляторных батарей (хотя и доказывается их полная клиническая пригодность (A.C. Shortall, 1997)), не гарантирует стабильную исходящую мощность светового потока в случае несвоевременной замены источника питания.

Ошибки, связанные с методикой полимеризации

1. Расположение кончика световода на значительном расстоянии от поверхности засвечивания.

Интенсивность света, выходящего из торцевой части световода, рассеивается молекулами воздуха на пути к поверхности засвечивания и уменьшается. Для проведения адекватной полимеризации и снижения содержания остаточного мономера в композите кончик световода должен располагаться как можно ближе к поверхности отверждаемого материала (рис. 5).

Однако характерная анатомия зубов и конфигурация отпрепарированных кариозных полостей не всегда позволяет расположить

Рис. 5. Размер светового пятна в зависимости от приближения или удаления лампы.

световод непосредственно у поверхности засвечивания. Полимеризацию часто выполняют на расстоянии 5-7 мм от материала. R.L.Sakaguchi в своих исследованиях установил значительное снижение интенсивности светового потока при удалении световода от полимеризуемой поверхности уже на 2 мм [11]. По данным B. Haller (2006), на расстоянии более 6 мм мощность пучка света может составлять менее одной трети мощности при выходе из световода (табл. 1).

2. Отсутствие функции «мягкий старт».

Высокая мощность излучения в начальный момент полимеризации является фактором, способствующим большему полимериза-ционному стрессу и усадке материалов (Е. Иоффе, 1997, W.M. Boer, 1999). Для компенсации эффекта полимеризационного стресса разработаны полимеризаторы, имеющие функцию «мягкий старт» (рис. 6), которая заключается в плавном постепенном увеличении мощности излучения в течение первых секунд засвечивания материала [14, 15].

Если у стоматолога нет фотополимери-зационной лампы с функцией «мягкий старт», то по рекомендации ряда авторов возможно производить засвечивание материала первые 10 секунд с расстояния 0,5-1 см, а оставшееся

время — с максимально близкого расстояния [16, 17].

3. Не учитывается интенсивность источника света и время полимеризации материала в зависимости от его физических и химических свойств, температура окружающей среды.

Процесс полимеризации зависит от физических и химических свойств композита и определяется модулем эластичности. Чем ниже модуль эластичности, тем выраженнее сила усадки. Степень конверсии материала прямо пропорциональна интенсивности источника света и времени полимеризации [10]. Однако высокоинтенсивный свет вызывает значительно большее нагревание тканей, а соотношение между мощностью светового потока и полиме-ризационным стрессом является прямо пропорциональным. Это в свою очередь может привести к нарушению краевого прилегания, микроподтеканию, вторичному кариесу и патологии пульпы. Для уменьшения эффекта по-лимеризационного стресса применяется функция «мягкий старт» и техника «сотовой полимеризации» [18]. На кончик световода устанавливается цилиндрическая насадка (рис. 7), в которой компонуются 10-50 микросветоводов, чередующихся со световыми заглушками.

Таблица 1

Зависимость мощности излучения от расстояния до поверхности засвечивания

(B. Haller, 2006)

Расстояние в миллиметрах от световода до поверхности засвечивания Мощность излучения, мВТ/см2

0,0 450,0

2,5 380,0

5,0 250,0

7,5 180,0

10,0 125,0

15,0 57,0

20,0 30,0

30,0 12,0

Время

экспозиции

5 10 20 30 40 сек.

Рис. 6. Графики режимов полимеризации.

Рис. 7. Насадки на световод для выполнения «сотовой полимеризации».

Световой поток проходит через микросветоводы, и на поверхность композита проецируются «соты». Диаметр отдельного микросветовода может быть различным, от 0,2 мм до 0,8мм. В композите формируются зоны активной и пассивной полимеризации в первой трети временного цикла облучения (рис. 8). Пассивные зоны, где эластичное состояние (или Pre-gel состояние) материала сохраняется дольше, выполняют роль буфера для поглощения усадки композита в активных зонах, за счёт разности модуля эластичности.

4. Врач неправильно определяет толщину слоя засвечиваемого материала в зависимости от его цвета и опаковости.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Толщина полимеризуемых опакового -дентинного слоя и темных цветов материла

(В3 4, С2 4) должна составлять приблизительно 1,0 мм, эмалевого и светлых цветов материла (А12) — 1,5-2,0 мм. В целом толщина по-лимеризуемого слоя не должна превышать 2,0 мм [19].

5. В работе не используются светотрансмиссионные клинья, фокусирующие насадки и световоды меньшего диаметра.

Мощность света на кончике световода неравномерная: наибольшую интенсивность свет имеет по центру пучка. Поэтому отвердевший композит имеет пулевидную форму. Это может приводить к недостаточному отверждению реставраций в проксимальных придесневых участках II класса [3].

Для уменьшения расстояния от торцевой части световода до поверхности засвечивания

Рис. 8. На поверхности композита сфокусировано с десяток параллельных микролучиков, с зонами светового пробела.

в интерпроксимальных участках реставрации рекомендовано применение светотрансмиси-онных клиньев и различных фокусирующих насадок [2, 16,]. Для приближения кончика световода к полимеризуемой поверхности предложены световоды меньшего диаметра (рис. 9).

6. Пренебрежение принципом «направленной полимеризации».

Ряд исследователей установили, что при полимеризации фотокомпозитов вектор усадки этих материалов направлен к источнику

излучения (Е. Иоффе, Е.В. Боровский, И.М. Макеева, 1996). Поэтому при полимеризации для уменьшения силы отрыва пломбировочного материала от стенок полости зуба следует применять технику «направленной полимеризации».

Она заключается в наложении композиционного материала диагональными слоями не более чем на две поверхности: горизонтальную (дно) и одну из вертикальных (стенку). При этом полимеризация в начальный момент времени должна производится не со стороны свободной поверхности композита, а через покрытую композиционным материалом стенку зуба [17, 20].

7. В работе не учитывается влияние С-фактора на силу отрыва композита от твердых тканей зубов при полимеризации.

Влияние фактора конфигурации отпрепарированной кариозной полости, так называемого С-фактора, на силу отрыва композита от твердых тканей зубов при полимеризации подтверждается научными исследованиями многих авторов [2, 19]. С-фактор — это отношение количества связанных поверхностей зуб-композит к количеству свободных. Чем меньше будет этот показатель (чем больше будет свободных поверхностей), тем меньше вероятность отрыва композита от стенок зуба. Оптимальной методикой считается наложение порции композиционного материа-

Рис. 9. Световоды различного диаметра (а), светотрансмиссионные клинья (б),

фокусирующие насадки (в).

ла на 1-2 поверхности пломбируемой полости [19].

8. Необоснованное уменьшение времени засвечивания пломбировочного материала.

Рекомендуется соблюдать методику и время засвечивания, указанное фирмой-про-изводителем конкретных стоматологических материалов. Для обеспечения полноценной и адекватной полимеризации слоя композиционного материала толщиной 2 мм и минимизации содержания в нем остаточного мономера следует придерживаться следующей рекомендации: доза излучения фотополимеризатора [мВт/см2] = мощность выходящего светового потока Ч время засвечивания слоя композита = 16000, т. е при мощности излучения 400 мВт/см2 время засвечивания слоя композита должно составлять 40 с [10]. Уменьшение времени засвечивания пломбировочного материала приводит к неполной полимеризации мономера композиционного материала. Остаточный мономер оказывает токсическое влияние на слизистую оболочку ротовой полости, пульпу зуба и в целом на организм.

9. Не учитывается «ингибированный кислородом слой».

При полимеризации композитов на их поверхности под воздействием кислорода из окружающего воздуха образуется так называемый «ингибированный кислородом слой». Этот слой представляет собой тонкую пленку мономера, входящего в состав данного материала, и способствует сцеплению между собой слоев композита. Однако, оставаясь на поверхности реставрации, он препятствует образованию свободных радикалов, чем снижает конверсию композиционного материала и ухудшает физико-механические и эстетические характеристики пломб [19].

10. Не используется техника «финишного» засвечивания.

«Финишное» засвечивание рекомендуется проводить после шлифовки реставрации и коррекции окклюзионных контактов для максимально полной полимеризации фотокомпозита с целью улучшения прочностных и эстетических свойств ее поверхности.

При проведении «финишного» засвечивания значительно снижается содержание Ыб-

GMA (на 58%) в пломбировочном материале (Манюк О.Н., Гринцевич И.Б., 2009).

11. Не используются защитные приспособления.

Коротковолновая часть видимого света и ближняя к ней ультрафиолетовая область излучаемая фотополимеризующими лампами, обладают наибольшим повреждающим эффектом на органы зрения человека. Так, по Стандарту США, вероятность фотохимических повреждений сетчатки синим светом с длиной волны 440 нм в 10 раз выше, чем голубым с длиной волны 500 нм, и в 100 раз выше, чем оранжевым светом с длиной волны 600 нм, при одинаковой интенсивности воздействия. В зарубежной литературе это явление получило наименование «синяя опасность» (Blue light hazard).

Для защиты зрения медицинского персонала в настоящее время применяются защитные очки и щитки [10].

Заключение

Проведенный анализ материалов исследований, отражающих возможные ошибки при работе с фотополимеризующими устройствами в стоматологии, позволяет сделать вывод о неблагоприятном воздействии физических и химических факторов световой полимеризации пломбировочных материалов при нарушении методики ее проведения и правил эксплуатации фотопо-лимеризующих устройств. Указанные ошибки неблагоприятно влияют на качество реставраций зубов, на состояние зубочелюстной системы пациента, а также в целом на состояние организма пациента, врача и его ассистента.

Литература

1. Оценка результатов работы с фотополимерами в те-

рапевтической стоматологии / В.И. Азаренко [и др.] // Актуальные проблемы теории, практики медицины, подготовки научных и профессиональных кадров: сб. науч. тр. — Минск, 2002. — Т. 2. — С. 227-230.

2. Салова, А.В. Особенности эстетической реставрации в стоматологии / А.В. Салова. — СПб. : Человек, 2003. — 112 с.

3. Юдина, Н.А. Применение фотополимеризационных устройств в практической работе врачей-стомато-логов Республики Беларусь / Н.А. Юдина, О.Н. Манюк // Вюн. стоматологи. — 2007. — № 3. — С. 53-57.

4. Боровский, Е.В. Требования к фотополимеризато-

рам, исходя из особенностей проведения реставрационных работ с использованием светоотверждаемых композитных материалов / Е.В. Боровский, И.М. Макеева, Е.А. Эстеров // Новое в стоматологии. -1996. — № 5. — С. 12-20.

5. Иоффе, Е. Светополимеризация композитных материалов / Е. Иоффе // Новое в стоматологии. — 1996. — № 3. — С. 13-15.

6. Эстров, Е. Новое поколение фотополимеризаторов пломбировочных материалов / Е. Эстров // Дент Арт. — 2004. — № 2. — С. 29-32.

7. Эстров, Е. Оборудование для полимеризации светоотверждаемых композитных материалов / Е. Эст-ров // Зубной техник. — 1997. — № 2. — С. 4.

8. Алямовский, В.В. Динамика изменений температуры в полости зубов при фотополимеризации / В.В. Алямовский // Ин-т стоматологии. — 2000. — № 3. — С. 18-19.

9. Филипчик, И.С. Ошибки и осложнения при использовании фотополимерных пломбировочных материалов и методы их устранения / И.С. Филипчик, О.В. Данилевич, О.О. Жукова // Вестн. стоматологии. — 2008. — № 2. — С. 43-47.

10. Методика применения фотополимеризационных устройств при реставрации твердых тканей зубов: инструкция по применению №065-0609: утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 17.09.2009 / Н.А. Юдина, Н.Н. Ишин, И.Б. Гринцевич, О.Н. Манюк. -Минск: БелМАПО, 2009. — 11 с.

11. Sakaguchi, R.L. Curing light performance and polymerization of composite restorative materials / R.L. Sakaguchi, W.H. Douglas, M.C. Peters // J. Dent. —

1992. — Vol. 20, № 3. — P. 183-188.

12. Watts, D.C Optimal specimen geometry in bonded-disk

shrinkage-strain measurements on light-cured biomaterials / D.C. Watts, A.S. Marouf // Dent. Mater. 2000. — Vol. 16. — P. 447-451.

13. Wear and marginal breakdown of composites with various degrees of cure / J.L. Ferracane [et al.] // J.Dent. Res. — 1997. — Vol. 76, № 8. — P. 1508-1516.

14. Aw, T.C. Polymerization shrinkage of restorative resins using laser and visible light curing / T.C. Aw, J.I. Nicholls // J. Clin. Laser Med. Surg. — 1997. — Vol. 15, №3. — P. 137-141.

15. Boer, W-M. Композитные реставрации: современный уровень техники / W-M. Boer // Новое в стоматологии. — 1999. — № 8. — С. 3-15.

16. Баум, Л. Руководство по практической стоматологии : учеб.-метод. пособие / Л. Баум. — Б.м., 2005. — 680 с.

17. Николаенко, С.А. Оценка полимеризационного стресса, возникающего при усадке композиционных пломбировочных материалов / С.А. Николаенко // Ин-т стоматологии. — 2004. — № 2. — С. 66-68.

18. Данелян, С. Способ фотоингибирования радикальной полимеризации. «Сотовая» полимеризация / С. Данелян, Р. Абовян // Дент Арт. — 2007. — №2. — С. 37-41.

19. Николаев, А.И. Практическая терапевтическая стоматология / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. — СПб. : Медпресс-информ, 2001. — 390 с.

20. Хидирбегишвили, О. Полимеризационная усадка композитов / О. Хидирбегишвили // Стоматолог. -2006. — № 10. — С. 17-21.

Поступила 10.05.2012 г. Принята в печать 04.06.2012 г.

Световые пломбы

Из данной статьи Вы узнаете:

- Что представляют собой композитные материалы

- Этапы композитной реставрации зубов

- Показания и противопоказания к установке пломб

- Отличия световой и обычной пломбы

- Плюсы световой пломбы

- Часто задаваемые вопросы

- Цена световой пломбы

Световая пломба – это микропротез из фотополимера, то есть материала светового отверждения (полимеризуется под действием света специальной лампы). Композитные пломбировочные материалы бывают нескольких поколений и содержат наполнители различных размеров. В зависимости от места расположения композитной реставрации зубов, выбирается соответствующая пломбировочная паста соответствующего оттенка.

Установка световой пломбы не требует значительной препаровки зубов, то есть сосверливания тканей. Фотополимеры и компомеры (гибридный материал) обладают большой устойчивостью к любым нагрузкам, эстетичны и долговечны.

После внесения в нужное место и формирование пломбы стоматолог активизирует ее застывание лучами специальной УФ-лампы.

Чтобы поставить световую пломбу, врач вносит материал в кариозную полость порционно, послойно. Каждый этап требует засвечивания ультрафиолетом. Затвердевшая реставрация визуально не выделяется на фоне зуба, не чувствуется при накусывании. Световые зубные пломбы плотно прилегают к краям полости, восстанавливают зубы анатомически и эстетически.

Что представляют собой композитные материалы

Светоотверждаемая пломба изготавливается из безопасных качественных композитов – сложных по химическому составу и уже готовых к использованию пластичных паст. В их состав входят неорганические наполнители, как диоксид кремния, а также связующие элементы.

Выделяют фотополимеры:

- Традиционные;

- Конденсируемые;

- Текучие;

- Микрогибридные;

- Наногибридные;

- Ормокеры (модифицированные);

- Материалы, имитирующие десну.

Перед тем, как сделать световую пломбу врач определяет задачу, которую должен выполнять композит. Материал должен соответствовать степени кариозного разрушения, группе зубов (передние, жевательные), стадии кариеса, места размещения и объема дефекта. Также все перечисленные факторы влияют и на стоимость лечения.

Достаточная текучесть и пластичность обеспечивают хорошую герметичность пломбы и удобство в работе, она монолитна, стабильна, долговечна и красива. Каждый слой фотополимерной реставрации выполняется разными оттенками: глубокие восполняются опаковыми, более темными (желтоватыми, сероватыми), а поверхностные – более светлыми, полупрозрачными. Таким способом врачу удается добиться хорошей имитации собственной эмали и дентина пациента.

Световые пломбы на передних зубах выполняются полимерами с наиболее мелкими частичками наполнителя (их размер до 1 нм), которые обладают хорошей прозрачностью и адаптируемостью под цвет тканей зубов пациента. На жевательных – материалами с крупными или смешанными неорганическими компонентами, чтобы обеспечить высокую выносливость и крепкость реставрации.

Этапы композитной реставрации зубов

Успешное восстановление зуба световой пломбой требует соблюдения врачом определенной этапности и правил работы с фотополимером. Чтобы пломба служила долго, была надежна и устойчива, стоматологу необходимо придерживаться клинического протокола:

- Формирование кариозной полости согласно классу поражения и группе пораженных зубов. Края полости должны быть обработаны определенным образом.

- При препарировании живого зуба, то есть такого, который еще не был депульпирован, нужно покрыть зону дентина и дентиноэмалевого соединения специальными изолирующими пастами.

При глубоком кариесе пломба светового отверждения не может накладываться сразу на изолирующую прокладку – сначала накладывается лечебная. Затем идет изоляция, а после нее – уже композитная светоотверждаемая пломба. Эта тактика предотвращает токсический ожег пульпы, компенсирует полимеризационную усадку материала и изолирует нерв зуба от температурных и других раздражителей.

- Открытые дентинные канальцы полости нужно конденсировать, то есть смочить специальными препаратами.

- На стенки полости наносится бонд-система – препарат для обеспечения наилучшей химической адгезии (прилипания) материала к тканям зуба.

- Вносятся послойно композитные пасты по выбранной методике, согласно клинической ситуации. Каждый слой полимеризуется УФ-лампой.

- В конце работы врач формирует анатомически правильную форму световой пломбы, подгоняет ее под прикус, шлифует, полирует и покрывает лаком для глянцевого блеска.

При установке светоотверждаемых пломб очень важно избегать попадания жидкости в полость, поэтому зуб должен быть надежно изолирован. Если требуется установить световую композитную пломбу на контактной поверхности (в зоне бокового прилегания соседних зубов друг к другу), то между зубами заранее вставляются маленькие клинья, а также ретракционная нить. Рекомендуется применение слюноотсоса и коффердама. Все это помогает максимально изолировать зуб от слюны, воды и крови.

Выбирать оттенок эстетической композитной пломбы светового отверждения следует при естественном освещении. Диапазон цвета измеряется по конкретной шкале – шкале Vita. Это линейка с закрепленными на ней искусственными зубами каждого оттенка. Прикладывая их к зубам, врач совместно с пациентом выбирает цветовой код материала.

Ошибка на каждом из этапов лечения зубов световой пломбой сокращает срок ее службы.

Показания и противопоказания к установке пломб из светоотверждаемого композита

- Эстетический дефект зубов

- Дефицит эмали и дентина из-за кариозного процесса

- Травмы (сколы, переломы зубов)

- Установка или ремонт виниров

- Шинирование подвижных зубов при пародонтите, пародонтозе

- Реставрация культи зуба под установку коронки

- Необходимость изготовить накладки, вкладки

Пломбирование светоотверждаемым композитом может быть противопоказано из-за раннего возраста пациента (молочные зубы рекомендуется лечить другими материалами), а также при аллергии у пациентов на входящие в состав пломбы компоненты.

Также поставить световую пломбу на зуб нельзя при условии, что обеспечить хорошую изоляцию от влаги нет возможности.

Главные отличия: световая или обычная пломба

Эти разновидности пломб отличаются составом, особенностями установки, сроками службы и стабильностью.

Световая пломба:

- Состоит из полимеров и наполнителей

- Предназначается для постоянных реставраций зубов

- Затвердевает под синим светом лампы

- Служит до 7 лет

Другие пломбы:

- Состоят из частичек металла, акрила, керамики, эпоксидных смол, специального цемента

- Имеют временное или постоянное назначение

- Устанавливаются различными способами

- Служат от 3 дней до 10 и более лет (как амальгамовые, например).

Плюсы световой пломбы

Световая пломба имеет свои плюсы и минусы. Идеального материала еще не придумано наукой, поэтому и фотополимеры имеют как преимущества, так и недостатки:

«За»

- Эстетические реставрации передних зубов делают именно композитными материалами. Материал очень хорошо имитирует цвет, прозрачность собственных тканей зуба.

- Световая пломба имеет блеск натуральной эмали, хорошо полируется и корректируется.

- Долговечность и надежность: такие пломбы отличаются высокой прочностью. Даже при разгрызании орехов вероятность откола стенки собственного зуба выше, чем отлома части пломбы.

- Простота установки и коррекции: готовая к использованию паста не твердеет на воздухе. Врач может без спешки конденсировать (уплотнять) ее, придавать анатомо-физиологически правильную форму, корректировать ее высоту и фактуру.

- Светополимерный композит подвержен усадке во время полимеризации. При засвечивании пломбы лампой, она несколько сокращается в объеме, и ее края могут отстать от стенок полости зуба. Из-за этого есть вероятность развития вторичного кариеса после пломбирования зуба световой пломбой.

«Против»

Однако коэффициент усадки композитов в 1,7 раз ниже, чем пломб из акрила, например. Также фотополимер качественно защищает зубы от температурных раздражителей из-за низкого коэффициента теплового расширения.

- Неполное застывание пломбы. Полимеризация под действием света происходит в кресле стоматолога не полностью – далее требуется около суток на дозревание материала. По этой причине пациенту стоит поберечь запломбированный зуб от высоких нагрузок, а также вернуться к врачу на финишную обработку и полировку пломбы.

Возможности применения фотополимеров

Композитными светоотверждаемыми материалами выполняется прямая реставрация зубов – их восстановление прямо в кресле врача.

Фотокомпозитами можно создавать прямые композитные виниры и люминиры, вкладки и накладки, шины, фиксировать ими брекеты и даже украшения на зубах.

Отдельная разновидность светоотверждаемых жидкотекучих материалов применяется для герметизации фиссур для профилактики кариеса.

Световые пломбы на передних зубах улучшают эстетику улыбки, выглядят незаметно и не меняют свой цвет со временем.

Реставрации жевательных зубов также выглядят неотличимо, долго служат и выдерживают значительные нагрузки.

Часто задаваемые вопросы

Сколько нельзя есть красящие продукты после установки световой пломбы?

Первые стоматологические материалы твердели долго, первые 2 часа после приема врача нельзя было ни пить, ни есть. Главное отличие световой пломбы от обычной – что она твердеет в считанные секунды, поэтому запрета на прием пищи нет.

Единственное условие: первые 2-3 суток нельзя употреблять в пищу продукты, содержащие красители.

Когда можно есть после реставрации световой пломбой?

Хотя пломба кажется абсолютно твердой, специалисты рекомендуют постараться не употреблять пищу хотя бы час, если вы перенесли пломбирование полости среднего объема. При обширной реставрации этот срок длится до 3 часов.

Пища не повлияет на пломбу, но само жевательное давление сейчас очень нежелательно.

Какие продукты окрашивают световую пломбу понять нетрудно. К ним относятся все ярко окрашенные овощи, фрукты, напитки, продукты с пищевыми красителями. Особенно стоит остерегаться черники, свеклы, моркови, натуральных соков, шоколада и какао.

Какие продукты нельзя есть после световой пломбы?

Стоит избегать твердой и окрашенной пищи. В остальном ограничений по питанию нет.

Также постарайтесь не употреблять горячие или холодные блюда и напитки, а также не совмещать их. Из-за перепада температур световая пломба может сократиться и расшириться в объеме несколько раз, пока еще не затвердела на молекулярном уровне. Это может привести к нарушению ее герметичности. Микротрещины не будет видно невооруженным глазом, но для микроорганизмов этого достаточно для проникновения и размножения.

Можно ли пить после световой пломбы и когда рекомендуется начинать?

В тот же день после проведения реставрирования композитами разрешается пить воду, слабый травяной чай, молочные напитки (без фруктовых или шоколадных добавок), лимонады.

Темнеет ли световая пломба?

Нет, цвет пломбы для зубов из светоотверждаемых композитных материалов стабилен и не меняется со временем, в отличие от стеклоиономерных или композитов химического отверждения.

Свежая световая пломба – когда можно курить?

Первые 2-3 дня было бы лучше отказаться от курения, поскольку смолы из сигаретного дыма также могут въедаться в поверхность пока еще не полностью дозревшего фотополимера, как и яркие пищевые пигменты.

Сколько служит световая пломба?

Ставя пломбы из композита светового отверждения стоит помнить, что срок их службы в среднем составляет 5-7 лет. Качественные реставрации, которые были установлены без нарушения клинического протокола и с соблюдением всех рекомендаций врача со стороны пациента могут простоять и 15, и 20 лет.

Чаще уже окружающие пломбу ткани становятся слишком темными или откалываются, поэтому требуется обновление реставрации. Помните, что депульпированные зубы становятся более хрупкими во временем, а их оттенок с годами всегда темнеет.

Есть ли гарантия на световые пломбы зубов?

Стоматологические клиники обычно дают гарантию лишь на первые 6-12 месяцев. Наибольшая вероятность проявления осложнений по причине врачебной ошибки отмечается и вовсе в первые 3 месяца. Этого срока достаточно, чтобы понять, что реставрация неудобна при накусывании, не подходит по цвету, плохо прилегает, имеет под собой очаг кариеса (это доказывает рентген и классические жалобы).

Если срок гарантии на композитную реставрацию передних или жевательных зубов еще не вышел, но с ней есть какие-либо проблемы, пациент может обратиться в клинику повторно для их устранения.

Сколько стоит сделать световую пломбу?

Прежде, чем идти к врачу, многих интересует, сколько стоит поставить световую пломбу? Стоимость реставрации зависит от региона, места расположения и имиджа стоматологии, класса фотополимера, сложности клинической ситуации, объема вмешательства.

Диапазон цен на реставрации зубов композитным материалом варьируется от 300-800 рублей до 6000-9000 рублей (в Москве, например). Государственные клиники предлагают более доступное лечение, а в частных стоматологических кабинетах цены световых пломб на зубы начинаются от 2000 рублей и более.

Одна и та же световая пломба на передние зубы цену может иметь различную – сами материалы могут быть как отечественными, так и более дорогими японскими, американскими, немецкими.

Цена световой пломбы на передних зубах

Стоимость художественной реставрации фронтальных зубов всегда выше, чем цена пломбы в жевательных. Это объясняется сложностью воссоздания высокоэстетического микропротеза, который будет не только восстанавливать анатомию и функцию поврежденного зуба, но и обладать таким же светопреломлением, оттенком, как и естественные зубы. Световая пломба на передние зубы в столице может стоить от 3000 рублей.

Фотополимерная или «световая» пломба – это наиболее современный способ восстановить зуб эстетически и функционально из ныне существующих. Полное отсутствие негативных эффектов, высокая прочность, долговечность, удобство установки и коррекции – все это делает композитную реставрацию выбором №1 в современной стоматологии.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра терапевтической стоматологии, Москва, Россия

Туркина А.Ю.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

Дорошина В.Ю.

Кафедра терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России

Отдаленные результаты реставрации зубов композитными материалами светового отверждения: обзор литературы

Авторы:

Кодзаева З.С., Туркина А.Ю., Дорошина В.Ю.

Журнал:

Стоматология. 2019;98(3): 117‑122

Как цитировать:

Кодзаева З.С., Туркина А.Ю., Дорошина В.Ю.

Отдаленные результаты реставрации зубов композитными материалами светового отверждения: обзор литературы. Стоматология.

2019;98(3):117‑122.

Kodzaeva ZS, Turkina AIu, Doroshina VIu. The long-term results of teeth restoration with composite resin materials: a systematic literature review. Stomatologiya. 2019;98(3):117‑122. (In Russ.).

https://doi.org/10.17116/stomat201998031117

?>

Введение

Современные композитные материалы отличаются высокой прочностью и отличными эстетическими характеристиками, что позволяет восстанавливать анатомическую форму, цвет и прозрачность зуба [1]. Однако со временем возможно изменение цвета и качества поверхности реставрации, нарушение краевого прилегания, сколы и т. д. Следовательно, часть реставраций нуждаются в полировании, коррекции цвета, а иногда и замене. По данным P. Spencer и соавт. [30], повторная замена композитных реставраций занимает в среднем около 60% рабочего времени врача-стоматолога. Пломбирование зубов серебряной амальгамой позволяет получить желаемый долгосрочный результат. По данным некоторых авторов, срок службы пломбы из амальгамы дольше, чем у композитной реставрации [22]. Однако критический анализ клинических исследований с учетом требований доказательной медицины позволяет утверждать, что мнение о более высоком риске выпадения пломб из композита и развития вторичного кариеса является недоказанным [16, 25]. Но современные высокие эстетические требования и наличие определенных условий, необходимых для работы с амальгамой, ограничивают ее использование, поэтому в настоящее время композиты занимают ведущие позиции на рынке пломбировочных материалов.

Оценка состояния прямых эстетических реставраций в рамках профилактического осмотра позволяет выявить дефекты проведенного лечения, устранение которых повышает качество оказания стоматологической помощи. В современных условиях эта проблема носит еще и экономический характер, в связи с этим в период срока службы реставрации крайне важно проводить своевременную коррекцию, не допуская полной ее замены. Основным методом поддержания эстетических параметров композитной реставрации на высоком уровне является ее регулярное полирование, так как функциональная нагрузка, употребление красящих продуктов, даже ежедневная чистка зубов и использование ополаскивателей приводят к потере блеска и постепенному изменению цвета реставрации [6, 11, 24]. Однако частое полирование способствует поверхностному износу реставрации, в особенности в области границы «ткани зуба—композит» [12]. Тем более это касается использования средств профессиональной гигиены (ультразвуковых скейлеров, воздушно-абразивного метода) [17, 26]. Причиной фрактуры реставрации или даже ее полного разрушения является усталость материала, т. е. постепенное изменение его свойств после многократных нагрузок [19]. Со временем также изменяются и свойства гибридной зоны, нарушается краевое прилегание реставрации, что может привести к выпадению пломбы или развитию вторичного кариеса [29, 39].

На стоматологическом рынке представлен большой выбор композитных материалов, в некоторых случаях значительно отличающихся по своим свойствам и рекомендованных для разных клинических ситуаций. Более того, практически каждый год появляются новые материалы с «улучшенными» характеристиками. Лабораторные исследования демонстрируют значительное различие их свойств в зависимости от матрицы, типа и объема наполнителя. Однако лабораторные данные редко согласуются с результатами клинических исследований [35], что, по-видимому, связано с воздействием на реставрацию слишком большого количества факторов [13].

Тем не менее практикующему врачу важны именно клинические данные, т. е. средний срок функционирования реставрации, рекомендации по ее коррекции, показания к замене, основные факторы, влияющие на ретенцию реставрации в течение длительного периода времени. В связи с этим нам представилось интересным провести анализ имеющихся клинических исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных отдаленным результатам пломбирования полостей различных классов композитными материалами.

Цель проведенного анализа литературы — обобщение имеющихся данных о качестве композитных реставраций в отдаленные сроки, определение уровня ретенции композитных реставраций и факторов, оказывающих влияние на сохранность и качество реставраций.

Материал и методы

Информационный поиск был проведен по запросу «оценка качества композитных реставраций в отдаленные сроки» (long-term composite resin restoration assessment/evaluation) в международных научных базах PubMed и Scopus, а также в отечественной научной базе eLIBRARY. Глубина поиска — 10 лет (2007—2017 гг.). Фильтры поиска: 10 years, clinical trials.

Критерии включения: для подробного анализа были отобраны публикации, посвященные клинической оценке прямых композитных реставраций постоянных зубов в отдаленные сроки (1 год и более).

Исследуемые параметры: уровень ретенции композитных реставраций в отдаленные сроки; наиболее распространенные дефекты композитных реставраций; зависимость качества реставрации в отдаленные сроки от таких факторов, как класс полости, класс композитного материала, используемая адгезивная система и др.

Результаты и обсуждение

Всего в исследуемых базах за период с 2007 по 2017 г. было найдено 328 публикаций, из которых критериям поиска соответствовали 34 публикации, посвященные клинической оценке качества композитных реставраций (5 — в отечественных журналах, 29 — в иностранных). Из них 6 исследований проведено в период до 1 года, 18 — в период от 2 до 5 лет, и, наконец, 10 — в сроки 6 и более лет (табл. 1).

Для подробного изучения были отобраны 18 публикаций, объединенные в группы 3 года, 5 лет, 7 лет и более 10 лет.

Для клинической оценки качества реставраций практически во всех исследованиях был использован модифицированный критерий Ryge (Modified United States Public Health Service (USPHS) Ryge Criteria for Direct Clinical Evaluation of Restoration), который оценивает следующие параметры: соответствие цвета, краевое прокрашивание, вторичный кариес, анатомическая форма, краевое прилегание, качество поверхности, сколы реставрации. Каждый критерий может быть оценен как Alpha (A), Bravo (B) или Charlie ©. Оценка Charlie является показанием к замене реставрации, при оценке Bravo может быть проведена как замена, так и коррекция реставрации.

При оценке качества композитных реставраций через 3 года после лечения большинство реставраций (90,7%) не нуждались в замене (по данным разных авторов, от 71% до 100% признаны удовлетворительными). Результаты клинических исследований представлены в табл. 2.

На сроке наблюдения 5 лет также отмечается высокий уровень ретенции реставраций (88—91%). При этом нередко наблюдаются эстетические дефекты (изменение цвета, потеря блеска, незначительное изменение анатомической формы), оцениваемые исследователями как Bravo по критериям Ryge. Подробно результаты исследований отражены в табл. 3.

На сроке наблюдения 7—8 лет уровень ретенции реставраций составил от 84,3% для реставраций класса II и до 98,6% для реставраций класса IV по Блэку (табл. 4).

Особый интерес представляют исследования, проведенные в сроки 10 лет и более после выполнения реставрации. В табл. 5 приведены

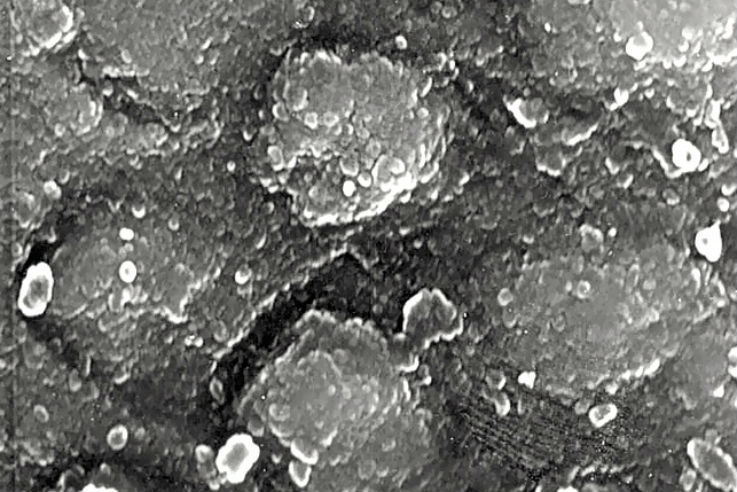

Особого внимания заслуживает исследование W. Dietz и соавт. [12], в рамках которого не только оценивали клинические параметры, но и с помощью сканирующей электронной микроскопии изучили состояние границы «ткани зуба — композит» в различные сроки. В течение 5 лет отмечалось постепенное формирование дефекта в области гибридной зоны глубиной до 34,5 нм (в пределах эмалевого края). Профилометрический анализ подтвердил убыль материала в области границы на 27,2 нм в течение 10 лет.

В целом реставрации из композитных материалов демонстрируют приемлемое качество в отдаленные сроки. Через 3 года сохраняются, в среднем, 90,7%; через 5 лет — 89,5%; через 7—8 лет — 89,3%; через 10 лет — 75,6% реставраций. По данным разных авторов, через 18 лет сохраняется до 82% реставраций [7], через 22 года — 69,6% реставраций [8]. По данным большинства исследований, в области жевательной группы зубов чаще всего неудовлетворительные результаты наблюдаются при пломбировании дефектов класса II на молярах. К сожалению, в электронных базах данных практически отсутствуют исследования по качеству реставраций класса III и IV, которые представляют значительный клинический интерес для практикующих врачей. Также обращает на себя внимание значительный разброс результатов, что, вероятно, связано с наличием у пациентов дополнительных факторов риска потери реставрации. В большинстве случаев авторы приходят к выводу, что тип используемого композитного материала и адгезивной системы не оказывает существенного влияния на срок службы реставраций. Однако Van J. Dijken и соавт. [31] получили достоверное различие клинических результатов в зависимости от фирмы-производителя адгезивной системы: ежегодный уровень потери реставрации варьировался от 2 до 7,3%. Da Roso и соавт. [8] установили, что на уровень ретенции реставрации может оказывать влияние наполненность материала и размер частиц наполнителя [8]. К сожалению, очень немногие авторы указывают факторы, влияющие на качество реставраций в отдаленные сроки. Так, E. Lempel и соавт. [18] отмечают среди факторов риска курение, употребление газированных напитков и бруксизм. V. Alonso и соавт. [7] рекомендуют также учитывать уровень кариесрезистентности пациента. К.В. Комарова [2] на основании электрометрического исследования доказала, что ксеростомия оказывает существенное влияние на краевое прилегание пломбы уже в течение первого года наблюдения.

В большинстве случаев показаниями к замене пломбы были: полное разрушение или фрактура реставрации, возникновение кариеса на границе «зуб—композит» и фрактура стенки зуба. При выявлении нарушений, соответствующих уровню Bravo по критериям Ryge, может быть проведена коррекция реставрации без ее замены. V. Gordan и соавт. [15] оценили отдаленные результаты различных методов коррекции дефектных реставраций. Основными причинами вмешательства были краевое прокрашивание (60,2%), застревание зонда на границе реставрации (20,5%) и несоответствие цвета (19,3%). Коррекцию проводили следующими методами: (1) восстановление утраченного фрагмента, (2) ребондинг, (3) повторная полировка, (4) замена реставрации и (5) отсутствие лечения (динамическое наблюдение). Через 7 лет процент утраченных реставраций составил для 1-й и 2-й групп — 0%, для 3-й группы — 18%, для 4-й группы — 21% и 23% для 5-й группы, что демонстрирует высокую эффективность таких методов коррекции композитной реставрации как починка (восстановление утраченного фрагмента) и ребондинг [15]. Однако подробный анализ публикаций, проведенный M. Sharif и соавт. [27] в 2014 г., показал, что в настоящее время не опубликовано ни одного рандомизированного контролируемого исследования, соответствующего требованиям доказательной медицины, которое бы подтверждало эффективность альтернативных методов коррекции реставраций [27].

Заключение

На основании проведенного анализа доступной литературы можно сделать вывод, что при условии соблюдения протокола лечения срок службы композитной реставрации может превышать 15 лет вне зависимости от типа композитного материала и адгезивной системы. Тем не менее существует необходимость дальнейших клинических исследований, изучающих влияние местных и системных факторов на эффективность лечения кариеса и некариозных поражений в отдаленные сроки. Также целесообразны оценка эстетических параметров реставраций в отдаленные сроки и обоснование методов их коррекции.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для корреспонденции: Кодзаева Зарина Сергеевна — ассистент кафедры терапевтической стоматологии РУДН; e-mail: 5071098@mail.ru

В клинике терапевтической стоматологии особое место занимает эстетическое реставрирование зубов фотоотверждаемыми материалами, поскольку оно в большинстве случаев отвечает запросам пациентов и удовлетворяет требованиям врачей-стоматологов. При этом данные факты обусловливают высокую ответственность медицинского персонала за качественное исполнение работы. В основе успеха лежат уровень компетентности врача и его помощников, материальная база и выбор пломбировочного материала, а также мотивация пациента.

Однако в любом случае одной из объективных причин возникновения осложнений является сокращение объема реставрации вследствие полимеризационной усадки. Так, традиционные композиты имеют наибольшую усадку, 3—5 %, у модифицированных она составляет около 2 %, введение наночастиц снижает полимеризационную усадку до 1,57 %. Как показывают клинические наблюдения, даже минимальное уменьшение в объеме материала способно вызвать осложнения после проведенного лечения. Одни могут проявиться в ближайшие сроки, например гиперестезия. Вторые обнаруживаются в различные периоды времени (пигментация, вторичный кариес, пульпит). Некоторые нарушения связаны с физиологическим состоянием пульпы, другие — с особенностями строения твердых тканей, третьи — с механизмами адгезии на границе пломба — зуб.

Если в результате сокращения объема композита нарушается его связь с дентином на дне полости, то в ближайшие сроки может появиться гиперестезия зуба.

Существенную роль в развитии осложнений играют микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. В зависимости от морфологических последствий полимеризационной усадки можно выделить две основные группы изменений состояния зуба: нарушения связи реставрации с тканями и образование трещин в дентине. Клиническая картина будет различаться в зависимости от локализации и протяженности образовавшегося «дефекта». Если в результате сокращения объема композита нарушается его связь с дентином на дне полости, то в ближайшие сроки может появиться гиперестезия зуба. Повышенную чувствительность на термические раздражители можно объяснить вовлечением гидродинамического механизма (задействования дентинной жидкости). Так, в норме чувствительность твердых тканей зуба обеспечивается центробежным движением ликвора (скорость в дентине 4 мм/час), не вызывающим болевых ощущений при воздействии температуры от +10 до +60 оС. Картина резко меняется при нарушении герметизма дентинных трубочек. Если в интактном зубе наружные отделы канальцев «закрыты» эмалью, препятствующей ускорению тока жидкости, то при качественной адгезии функцию эмали выполняет реставрация. Отсутствие оптимальной связи, например «отрыв» пломбы от дна полости, приводит к появлению свободного пространства, куда может устремляться дентинный ликвор. В соответствии с гидродинамической теорией (M. Brannstrom), скорость его перемещения повышается под действием капиллярных сил. При этом функцию капилляров выполняют дентинные трубочки: теоретические расчеты показывают, что жидкость в них при благоприятных условиях могла бы подняться на высоту до 7 метров. В результате ускорения тока жидкости клетки-одонтобласты, расположенные по периферии пульпы и отдающие отростки в дентинные трубочки, перемещаются в просветы канальцев, стимулируя расположенные в пульпе механорецепторы, нервные окончания, что вызывает возникновение болевой реакции. В определенных клинических ситуациях (близкое расположение пульпы) негативное влияние полимеризационной усадки композита на твердые ткани зуба усиливают сами бондинговые системы, особенно при наличии слабоминерализованных участков. После кислотного воздействия на гипоминерализованный дентин в силу физических свойств компоненты адгезивной системы не могут проникнуть на всю глубину протравленной ткани. Отсутствие на отдельных участках гибридной зоны приводит к ухудшению адгезии, возможно развитие гиперестезии и воспаления пульпы. Болевые ощущения могут появиться в результате развития в пульпе воспалительного процесса, провоцируемого микроорганизмами, которые остались в «смазанном» слое и просветах дентинных трубочек после препарирования. Щель, образовавшаяся между пломбой и дном полости вследствие усадки композита, быстро заполняется ликвором, обеспечивая пространство и питание для бактериального роста.

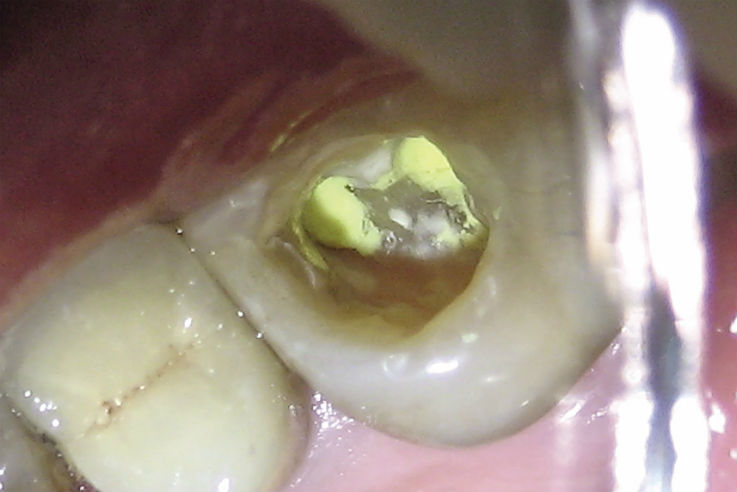

Центростремительное перемещение токсинов и микроорганизмов по канальцам дентина приводит к воспалительному процессу в пульпе. Избежать осложнений позволяет изолирование дентина с помощью прокладок, например фосфатных, стеклоиономерных или поликарбоксилатных цементов. Если в процессе отверждения фотополимер плохо адаптируется к стенке полости, это приводит к повышению проницаемости на границе пломба — зуб и быстрому образованию окрашенного участка вокруг пломбы вследствие «микроподтекания» (рис. 1).

Рис. 1. Пигментация при нарушении краевого прилегания.

При значительной протяженности дефекта вплоть до сообщения его с дном полости появляется гиперестезия. Диагностика облегчается при использовании оптических систем, поскольку невооруженным глазом она не всегда может определяться. Со временем на участке микроподтекания усиливается пигментация, связанная с поступлением красителей из пищевых продуктов, лекарственных веществ. В дальнейшем нередко развивается вторичный кариес, а при отсутствии лечения пульпа вовлекается в воспалительный процесс с развитием симптоматики пульпита: самопроизвольные приступообразные боли. Возможно бессимптомное его течение вплоть до поражения апикального периодонта. Такие случаи выявляются при рентгенологическом обследовании. Одним из диагностических признаков может стать изменение цвета коронки зуба вследствие некроза пульпы (рис. 2).

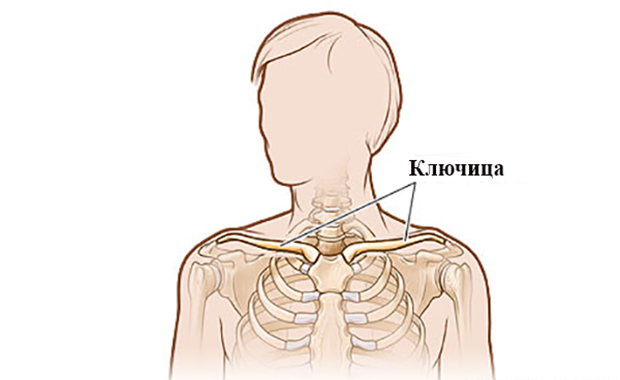

Рис. 2. Пигментация депульпированного зуба.

Электроодонтометрия покажет снижение электровозбудимости тканей до 100—120 мкА. Результатом полимеризационной усадки может стать образование дефектов в дентине вследствие значительной разницы резистетности, эластичности и других показателей зуба и материала. Причем даже качественная адгезия не обеспечивает защиту от «стресса» и развития линейных повреждений в твердых тканях. В результате возрастающего напряжения, особенно при пломбировании полостей больших размеров, в дентине формируются трещины (рис. 3).

Рис. 3. Трещины эмали.

Поверхность зуба становится триггерной зоной, обусловливая болевую реакцию на холод или давление. Трещина может продолжаться в просвет пульпы, провоцируя воспалительный процесс посредством бактериальной инвазии через образовавшийся дефект в дентине. Дальнейшее развитие может протекать опять-таки по типу бессимптомного воспаления или с выраженной клиникой пульпита, а при отсутствии лечения — апикального периодонтита. Одной из задач врача-стоматолога является выполнение манипуляций, направленных на снижение отрицательного воздействия полимеризационной усадки материала на ткани зуба и качество моделируемой реставрации. Результат достигается соблюдением оптимальных требований к выполнению этапов работы с фотоотверждаемыми композитами. Если говорить о механическом очищении зуба, то качественное удаление налета снижает риск микроподтекания и последующее образование пигментной каймы вокруг пломбы. На этапе препарирования необходимы не только тщательная некротомия, но и обеспечение поверхности с интактной структурой эмали и дентина, поскольку механизмы «сцепления» пломбы с тканями зуба заключаются в способности композиционного материала проникать в микропространства между призмами или в дентинные трубочки. Поэтому требуется иссечение измененных участков, не имеющих регулярных структур, например вокруг эрозии или клиновидного дефекта. Устраняются нависающие края эмали, лишенные связи с подлежащим дентином, поскольку в тонком слое эмалевые призмы будут разрушаться под воздействием полимеризационной усадки материалов. Тщательная некротомия дентина, обнажающая просветы канальцев, дополняется сглаживанием углов между стенками и дном полости, что также позволяет снизить напряжение в зубе, возникающее вследствие усадки. Плавные переходы элементов полости уменьшают риск образования зазоров и трещин. Отпрепарированные поверхности до и после кислотного травления промываются струей воды с целью удаления «загрязняющих» элементов (продуктов рекристаллизации), которые ухудшают взаимодействие адгезивной системы с тканями зуба (рис. 4).

Рис. 4. Продукты рекристаллизации после кислотного травления эмали.

В целях уменьшения числа осложнений необходимо не только препарировать и очищать полость, но и использовать базовый слой: лечебную и/или изолирующую прокладку. Распространение полости вглубь с сохранением тонкого слоя дентина над пульпой требует применения лечебной прокладки, как правило, на основе гидроокиси кальция. В дальнейшем (в зависимости от состава) она полностью удаляется либо покрывается изолирующим слоем, поскольку не обладает способностью связываться с фотокомпозитом (рис. 5).

Рис. 5. Глубокая полость требует изолирующей прокладки.

Если дно полости расположено в глубоких отделах дентина, однако чувствительность к раздражителям незначительна или имеется лечебная прокладка, используется «изолирующий слой». При правильном применении последнего не вызывают раздражения пульпы цинкфосфатный, поликарбоксилатный и стеклоиономерный цементы (СИЦ). Наиболее широкие показания имеют СИЦ, существенным преимуществом которых является химическая адгезия к дентину за счет хелатного соединения карбоксилатных групп с ионами кальция твердых тканей зуба. На заключительной стадии твердения небольшое увеличение объема обеспечивает плотное прилегание к дентину, развивается устойчивость границы пломба — дентин к механическому воздействию. Кроме того, из стеклянных частиц ионы фтора диффундируют в окружающие ткани, оказывая реминерализирующее и антибактериальное действие. Благодаря низкому модулю эластичности СИЦ частично компенсирует полимеризационную усадку фотополимера. Исключается возможность «отрыва» пломбы от дна полости и образования «зазора», вызывающего ускорение тока ликвора и гиперестезию. Имея показатель жесткости, средний между фотополимером и дентином зуба, СИЦ снижает напряжение в тканях и риск появления трещин. Наложение изолирующей прокладки показано также при наличии гиперминерализованного дентина, когда кислотное воздействие неспособно обеспечить необходимую рельефность поверхности: использование СИЦ компенсирует этот недостаток. Сокращение объема полимера частично компенсируется некоторой его текучестью при пломбировании полости с учетом ее конфигурации. Чем меньше площадь контакта (композит — зуб) и больше его свободная поверхность, тем ниже отрицательный эффект полимеризационной усадки.

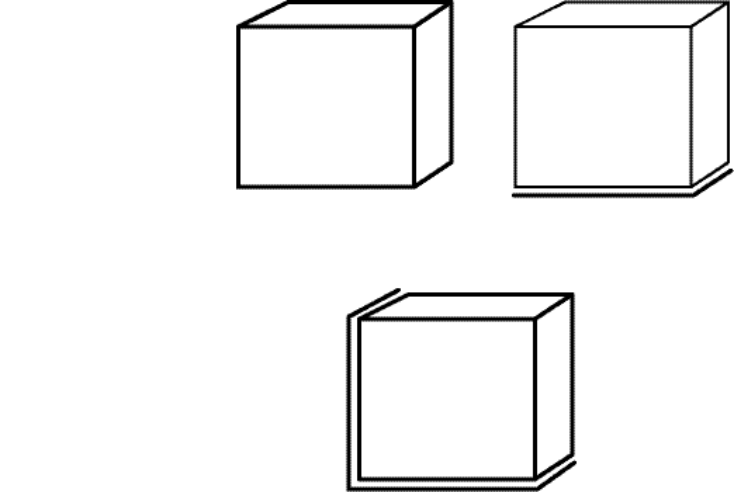

И наоборот, увеличение площади контакта по отношению к свободной поверхности материала способствует нарушению границы материал — объект. Риск «отрыва» композита от эмали/дентина возрастает по мере увеличения сложности дизайна полости. Феномен описан как С-фактор (фактор конфигурации). Если представить объем композита в виде куба, не имеющего контакта ни с одной поверхностью (все стороны свободны), текучесть возможна во всех направлениях, имеется минимальный риск развития напряжения (рис. 6).

Рис. 6. Схема действия С-фактора.

В таком случае С-фактор равен 0. Если одна из шести сторон куба имеет контакт с поверхностью объекта, то пять поверхностей составляют свободную область: фактор С равняется 0,2. Стресс в области контакта невысок. Если куб двумя поверхностями из шести контактирует с объектом, фактор С равен 0,5.

Напряжение на границе повышается, поскольку лишь 67 % поверхности обладает текучестью. Если пять из шести сторон куба вовлечены в контакт с объектом, только одна остается свободной, фактор С равен 5, минимально задействуется текучесть материала и развивается максимальный «стресс» на границе контакта. Следовательно, фактор С является маркером развития напряжения, связанного с сокращением объема композита, в зависимости от конфигурации пломбы. Так, дефект IV класса имеет С-фактор, равный 0,5, а потому риск развития серьезных последствий усадки невелик. Полость I класса характеризует С-фактор, равный 5. В тех случаях, когда композит используется как лютинг-агент (для укрепления вкладки), С-фактор возрастает до 10 (образуется 10 контактирующих поверхностей: 5 — с поверхностью вкладки и 5 — со стенками полости). Уменьшение отрицательных воздействий полимеризационной усадки при изготовлении прямых реставраций достигается увеличением свободной поверхности композита путем наложения слоев в виде «елочки».

Другой способ — латеральное наслоение. Использование нанонаполненных фотополимеров предусматривает приемы снижения полимеризационной усадки. У светокомпозитов имеется возможность послойного наложения. Слои толще 2 мм повышают риск образования микротрещин. Не следует брать композит слишком малыми порциями, поскольку процесс полимеризации тонкого слоя начинается еще до отверждения материала галогеновой лампой, что ухудшает свойства конструкции. Сроки светополимеризации зависят от свойств материала. В соответствии с инструкцией слой до 2 мм отверждается 20—40 секунд. Финишное засвечивание пломбы сложной конфигурации и больших размеров осуществляется 40—60 секунд со всех сторон. Если последняя больше светового пятна, ее полимеризуют по частям. Объем полимеризационной усадки можно снизить, используя методику «мягкого старта» — постепенного нарастания интенсивности света галогеновой лампы. Нарушение границы зуб — пломба вследствие полимеризационной усадки композита можно частично компенсировать применением фотоглазури (фотоотверждаемой смолы с очень малым количеством наполнителя), например Fortify (Bisco) и OptiGuard (Kerr). После завершения фотополимеризации следует промыть отполированную поверхность реставрации водой и высушить зуб струей воздуха. Затем поверхность пломбы и прилегающий к ней эмалевый край протравливают в течение 30 секунд, промывают и просушивают.

С помощью кисточки наносят герметик на обработанную кислотой поверхность, равномерно распределяя его воздушной струей, и светополимеризуют (рис. 7).

Рис. 7а. Качественное реставрирование центрального резца.

Рис. 7б. Качественное реставрирование латерального резца.

Риск повышения проницаемости границы и развития гиперестезии снижается после обработки эмали вокруг пломбы или всего зуба препаратами, содержащими фтор. Наиболее эффективны фторсодержащие лаки. При помощи кисточки состав наносится на высушенную поверхность зуба, распределяется равномерно и просушивается слабой струей воздуха.

Заключение

Использование в клинике терапевтической стоматологии фотоотверждаемых композитов позволяет изготовить высокоэстетичные реставрации. Однако полимеризационная усадка может приводить к снижению качества работ и развитию осложнений. Последние могут обнаруживаться как в ближайшие, так и в отдаленные сроки. Одни вызывают нарушение физиологических процессов в зубе и характеризуются гиперестезией либо воспалительными процессами в пульпе. Другие проявляются ухудшением эстетических свойств реставрации, изменением цвета, нарушением анатомической формы вследствие скола. Третьи зависят от снижения адгезии композита к зубу и вызывают нарушение краевого прилегания, образование матовой или окрашенной каймы, вторичный кариес.

Соблюдение классических и специальных рекомендаций на этапах подготовки зуба и моделирования реставрации снижает риск ошибок и частоту осложнений при работе с материалами, отверждаемыми видимым светом.

Понятие световой пломбы и ее отличия от обычной

Световое, или фотополимерное, пломбирование по праву считается самым современным способом реставрировать и лечить зубы. Принцип проведения такой процедуры основан на том, что используемый композит затвердевает в результате светового воздействия, а не посредством химической реакции, как происходит, если устанавливать обычную пломбу.

Для световой полимеризации применяются УФ-лампы. Материал затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей на протяжении строго определенного временного интервала (оптимальное время — 40 секунд). Если воздействовать светом слишком долго, то состав может треснуть. Материал наносится послойно — это позволяет исключить вероятность растрескивания и придать пломбе более естественный вид.

Имея много общего с традиционным пломбированием, фотополимерный метод обладает и рядом отличий. Разница заключается в том, что светоотвердевающее (полимерное) изделие:

- не является токсичным, т.к. в процессе его установки не выделяются вредные вещества;

- представлено множеством оттенков;

- незаметно в ротовой полости, что особенно важно при пломбировании передних зубов;

- при надлежащем уходе служит дольше, чем стандартная пломба;

- не препятствует дальнейшему отбеливанию или шлифовке зубной единицы;

- не ограничивает пациента в употреблении напитков и продуктов сразу после установки;

- пластичнее;

- более удобное в ношении.

Виды световых пломб

Светоотражающие пломбировочные изделия отличаются друг от друга назначением и другими свойствами. В зависимости от причины пломбирования, будь это лечение кариеса или устранение некариозных дефектов, а также от местоположения зубной единицы (например, на передних или жевательных зубах) подбирается конкретный тип фотопломбы.

2 основные группы полимерных пломб:

- Для жевательных моляров. Они отвечают за механическую обработку пищи, поэтому основной акцент делается на устойчивости к истиранию в результате осуществления их прямой функции – пережевывания. В этом случае подбирается материал, состоящий из крупных частиц.

- Для передних зубов. Такие пломбы устанавливаются не только для восстановления единиц, но и для поддержания их эстетической привлекательности. В этом случае применяются материалы из микрочастиц.

Существует еще один вид фотопломб – нанокомпозитные, объединяющие в себе качества первых двух типов. Они прочные и надежные, при этом не портят эстетичный вид. Главный недостаток таких светополимерных композитов – высокая стоимость.

Противопоказания

Несмотря на то, что подобный вид пломб имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными аналогами (например, за счет высокой пластичности материал преждевременно не затвердевает, и стоматолог может спокойно заполнить всю полость зуба, не нарушая его анатомических особенностей), их установить получается не всегда. Ограничения и противопоказания к световому пломбированию:

- Расположение зубной единицы. В труднодоступных местах невозможно обеспечить достаточную полимеризацию, что негативно сказывается на качестве работы. В таких случаях лучше отдать предпочтение классическим химическим пломбам.

- Длительность ношения. Важно учитывать, какая пломба требуется пациенту — временная или постоянная. Для установки временной пломбы фотополимерные материалы являются неоправданно дорогим «удовольствием». Данный тип пломб лучше устанавливать на долгий период.

- Детский возраст. Стоматологи не рекомендуют проведение подобной процедуры пациентам младше 13 лет. Физиологические особенности детского организма, например, повышенное слюноотделение или неокрепшие зачатки зубов, не способные выдержать нагрузку, а также условия проведения пломбирования (ребенок часто закрывает рот) делают процедуру нежелательной в юном возрасте.

Процесс изготовления световых пломб, виды пломбировочных материалов

В основе полимерного изделия лежит гелиокомпозит, по-гречески обозначающий «солнце», поэтому продукт носит название «световой». Под воздействием ультрафиолета происходит полимеризация материала за счет его распада на радикалы, которые и запускают полимеризационный механизм.

Выделяют несколько типов таких пломбировочных составов:

- микро- или макронаполненный;

- наногибридный;

- мининаполненный.

Степень наполнения определяется размерами структурных частиц. От этого зависит и прочность пломбы. Чем больше частицы по размеру, тем прочнее изделие, но от этого страдает его внешний вид.

Материалы для фотопломбирования состоят из экологически чистых и безвредных для человеческого организма компонентов:

- составов с полимерной матрицей, затвердевающих при воздействии световых волн синего диапазона с длиной волны 450;

- наполнителей, содержащих бариевое стекло, стеклокерамику, диоксид кремния;

- клеящих веществ (силанов — соединений водорода и кремния).

Самыми известными производителями материалов для пломбировки являются:

- японские Fuji и Noritake;

- компании из США: Bisco, Kerr, Dipol, GC America;

- немецкая Degussa.

Установка фотополимерной пломбы