Введение.

В настоящее время наблюдается повышение требований к начальному обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогических проблем, связанных с подготовкой детей к школе. Успехи ребенка в школе во многом определяются его готовностью к ней. В последние годы значительно возросло количество детей, сталкивающихся с различными трудностями начального школьного обучения. Одна из самых актуальных проблем – это нарушение письма — дисграфия. Письмо является «базовым» навыком, т.е. навыком, на котором строится практически все дальнейшее обучение, а значит ребенок, не освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учебе и не только по русскому языку.

Основное назначение письменной речи состоит в том, чтобы как можно точнее передать устную речь. Между этими видами речи существует тесное взаимодействие, т.к. степень сформированности всех сторон устной речи имеет существенное значение для овладения письменной.

В последние годы значительно возросло количество детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития в устной речи находят отображение в письме. Около 70% старших дошкольников, страдающих ОНР, составляют группу риска по дисграфии. Поэтому для этих детей решение проблемы предупреждения нарушений письменной речи имеет особое значение, так как оно связано с проблемой ранней социальной адаптации.

I. Дисграфия. Этиология, механизмы, симптоматика.

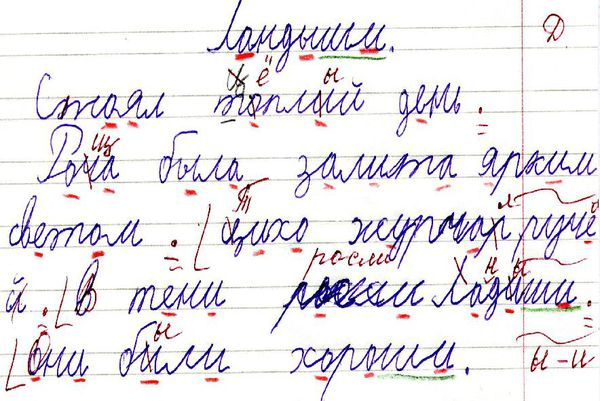

Дисграфия – частичное нарушение процесса письма, при котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, искажения звуко-слоговой структуры слова, нарушения слитности написания отдельных слов в предложении, аграмматизмы на письме. Дисграфия является самой распространённой формой речевой патологии у младших школьников. От обычных, свойственных всем, так называемых «физиологических» ошибок или «ошибок роста», эти ошибки отличаются стойкостью, специфичностью, многочисленностью и имеют определённые, сходные причины и механизмы.

Этиология дисграфии.

До настоящего времени нет единого мнения о причинах возникновения дисграфии у детей. Этот вопрос остается открытым.

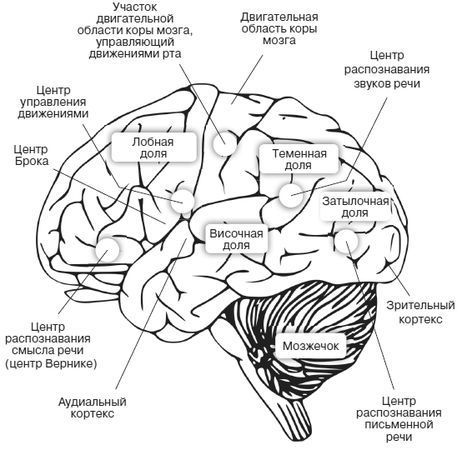

Расстройства письма могут быть обусловлены органическим повреждением корковых зон головного мозга, участвующих в процессе письма, запаздыванием созревания этих систем мозга, нарушением их функционирования. При наличии органического повреждения головного мозга, дисграфии в большинстве случаев предшествует дизартрия, алалия, афазия или она возникает на фоне ДЦП, ЗПР, умственной отсталости, задержки психомоторного развития. Нарушения письма также могут быть связаны с длительными соматическими заболеваниями или инфекциями, истощающими нервную систему ребенка в ранний период его развития.

Дисграфия может быть обусловлена неблагоприятными внешними факторами (неправильная речь окружающих, двуязычие, недостаточное внимание к развитию речи ребёнка в семье, недостаточность речевых контактов, неблагоприятная семейная обстановка), которые задерживают формирование психических функций, участвующих в процессе письма.

Таким образом, причины дисграфии могут быть органические и функциональные, биологические и социальные.

Механизмы дисграфии.

Залогом успешного овладения письмом является достаточно высокий уровень развития устной речи. Однако, в отличие от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии целенаправленного обучения.

В реализации процесса письма участвуют различные анализаторы:

- Речедвигательный — помогает осуществлять артикулирование, то есть наше произношение.

- Речеслуховой — помогает произвести отбор нужной фонемы.

- Зрительный — контролирует отбор нужной графемы (написание буквы).

- Двигательный — с его помощью осуществляется перевод графемы в кинему (совокупность определенных движений, необходимых для записи).

Итак, письмо является сложным многоуровневым процессом, который предполагает:

- Внутреннее проговаривание слова, которое нужно написать.

- Его фонематический анализ.

- Соотнесение каждой фонемы с буквой.

- Написание букв, входящих в слово, в определенной последовательности.

Если каждый из процессов, необходимых для написания слова, либо какая-то часть из них у ребенка несовершенны, то он будет испытывать трудности при овладении письмом.

Так, обучение грамоте ребенка с дефектным речевым слухом — сложная педагогическая проблема. Если у ребёнка нарушен речевой слух, то ему очень трудно научиться читать и писать, т.к. им не различаются схожие созвучия. Искажение одного-двух звуков меняет смысл слов, обращённая речь воспринимается искажённо. Задача обучения такого ребенка письму осложняется еще и тем, что ребенок должен правильно уловить определенный звук и представить его в виде знака (буквы) в быстром потоке воспринимаемой им речи.

Наряду с речевым (фонематическим) слухом люди обладают особым зрением на буквы. Оказывается, что просто видеть окружающий мир (свет, людей, различные предметы) недостаточно для овладения письмом. Необходимо обладать зрением на буквы, позволяющим запомнить и воспроизвести их.

При овладении письмом важное значение имеет уровень развития двигательной сферы ребенка. При моторных нарушениях (таких как недостаточная координация соответствующих движений мышц пальцев, неустойчивость всей кисти руки и т.п.) наблюдаются ошибки в начертании букв, пространственной ориентировки на листе бумаги, строчке.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что процесс письма имеет очень сложную структуру. Только при согласованной работе всех анализаторов и при сохранности определенных структур головного мозга возможно успешное овладение навыками письма.

Симптоматика дисграфии.

Симптомы, по которым можно распознать дисграфию, заключаются в специфических и повторяющихся ошибках на письме, не связанных с незнанием правил и норм языка.

При дисграфии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают письмом: выполненные ими упражнения, диктанты содержат множество грамматических ошибок. При дисграфии дети пишут медленно, неровно, их почерк обычно трудно различим. Могут иметь место колебания высоты и наклона букв, соскальзывания со строки, замены прописных букв строчными и наоборот. О наличии дисграфии можно говорить только после того, как ребенок овладевает техникой письма, т. е. не раньше 8–8,5 лет.

В средних и старших классах ребята стараются использовать при письме короткие фразы с ограниченным набором слов, но в написании этих слов они допускают грубые ошибки. Нередко дети отказываются посещать уроки русского языка или выполнять письменные задания. У них развивается чувство собственной ущербности, депрессия, в коллективе они находятся в изоляции. Взрослые с подобным дефектом с большим трудом сочиняют поздравительную открытку или короткое письмо, они стараются найти работу, где не надо ничего писать.

II. Основные нарушения при различных видах дисграфии.

Основываясь на современных представлениях о сущности дисграфии, наиболее существенным критерием классификации дисграфии является несформированность определенных операций процесса письма. С учетом этого критерия можно выделить следующие виды дисграфии:

- акустическая;

- артикуляторно-акустическая;

- на почве несформированности звукового анализа и синтеза;

- оптическая;

- аграмматическая.

Однако у большинства детей дисграфия является смешанной. Остановимся подробнее на каждом из пяти видов нарушений письменной речи.

Акустическая дисграфия.

Акустическая дисграфия связана с недостаточно чёткой слуховой дифференциацией ребёнком близких речевых звуков при правильном их произношении и выражается в соответствующих буквенных заменах на письме.

Этот вид дисграфии проявляется в заменах букв, обозначающих фонетически близкие звуки, в нарушении обозначения мягкости согласных на письме («писмо», «лубит», «больит» и т.д). Чаще на письме смешиваются буквы, обозначающие свистящие и шипящие (С-Ш; З-Ж и т.д.),, звонкие и глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.),, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; Ц-С и т.д.), а также гласные О-У, Е-И.

Артикуляторно-акустическая дисграфия.

Известно, что на начальных этапах овладение письмом ребенок часто проговаривает слова, которые он записывает. Проговаривание может быть громким, шепотным или внутренним. В процессе проговаривания уточняется звуковая структура слова, характер звуков.

В основе артикуляторно-акустической дисграфии лежит неправильное произношение ребёнком звуков речи, которое отражается на письме: ребенок пишет слова так, как он их произносит.

Этот вид дисграфии проявляется в смешениях, заменах, пропусках букв, которые соответствуют смешениям, заменам, отсутствию звуков в устной речи. Артикуляторно-акустическая дисграфия преимущественно отмечается у детей с полиморфным нарушением звукопроизношения, особенно при дизартрии, ринолалии, сенсорной и сенсомоторной дислалии.

В ряде случаев замены букв на письме сохраняются у детей и после того, как замены звуков в устной речи устранены. Причиной этого является остаточная неполноценность кинестетических образов звуков. При внутреннем проговаривании не происходит опоры на правильную артикуляцию звука, что препятствует его успешному соотнесению с соответствующей буквой.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

Этот вид дисграфии связан с тем, что ребенок затрудняется в сплошном потоке устной речи выделять какие-то отдельные слова и затем разделить эти слова на составляющие их слоги и звуки. У детей наблюдается фонетико-фонематическое недоразвитие. При дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза могут быть неполноценны разные виды этих сложных операций: деление предложения на слова и синтез предложения из слов, слоговой и фонематический анализ и синтез. А без четкой ориентировки в звуковом составе слов для обозначения каждого конкретного звука не может быть выбрана соответствующая буква и тем более определен их порядок.

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляется:

- в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами (идет дождь – «идедошь», в доме – «вдоме»);

- раздельное написание слова (белая береза растет у окна — «белабе заратет ока»);

- раздельное написание приставки и корня слова (наступила – «на ступила»).

Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звуко-буквенной структуры слова.

Наиболее характерны следующие ошибки:

- пропуски согласных при их стечении (диктант – «дикат», школа – «кола»);

- пропуски гласных (собака – «сбака», дома – «дма»);

- перестановки букв (тропа – «прота», окно – «коно»);

- добавление букв (таскали – «тасакали»);

- пропуски, добавления, перестановка слогов (комната – «кота», стакан – «ката»).

- недописывание слов (увидели – «увиде»);

- написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, проговаривая при письме, очень долго «поет звук» (тарелка – «тареелка»;

- контоминация — в одном слове слоги разных слов.

Это наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих нарушениями письменной речи.

Оптическая дисграфия.

В основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений.

Все буквы русского алфавита состоят из набора одних и тех же элементов («палочки», «овалы») и нескольких «специфичных» элементов. Одинаковые элементы по-разному комбинируясь в пространстве, и образуют различные буквенные знаки: и ш ц щ; б в д у…..При этом виде дисграфии ребенок испытывает трудности при усвоении зрительных образов букв, многие из которых кажутся ему похожими.

При оптической дисграфии наблюдаются следующие виды нарушений письма:

- искаженные воспроизведения букв на письме (неправильное воспроизведение пространственного соотношения буквенных элементов, зеркальное написание букв, недописывание элементов, лишние элементы);

- замены и смешения графически сходных букв; чаще всего смешиваются либо буквы, отличающиеся одним элементом (П-Т, Л-М, И-Ш), либо буквы, состоящие из одинаковых или сходных элементов, но различно расположенных в пространстве (В-Д, Э-С).

- одно из проявлений оптической дисграфии зеркальное письмо: зеркальное написание букв, письмо слева направо, которое может наблюдаться у левшей, при органических повреждениях мозга.

Аграмматическая дисграфия.

Этот вид дисграфии связан с недоразвитием у детей лексико-грамматического строя речи, несформированностью морфологических и синтаксических обобщений и обычно сопутствует общему недоразвитию речи, обусловленному алалией и дизартрией.

Аграмматическая дисграфия характеризуется множественными аграмматизмами на письме, которые могут проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. Это проявляется:

- в неправильном изменении слов по падежам, родам и числам;

- в нарушении согласования слов в предложении;

- в трудностях конструирования сложных предложений (неправильной последовательностью слов, пропусками членов предложения и т. п.);

- в трудностях установления логических и языковых связей между предложениями (последовательность предложений не всегда соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между отдельными предложениями).

Аграмматическая дисграфия проявляется, когда ребёнок, уже овладевший грамотой, не может на письме правильно согласовывать слова в соответствии с нормами русского языка. Обычно это происходит к окончанию обучения в начальной школе, т. е. тогда, когда морфологический принцип письма становится более значимым.

III. Коррекционная работа по предупреждению разных видов дисграфии у дошкольников с ОНР.

Как мы уже выяснили, успешное овладение навыками письма возможно только при согласованной работе всех анализаторов и при сохранности определенных структур головного мозга.

Поскольку повреждение головного мозга в большинстве случаев наступает в период внутриутробного развития или в процессе родов, то первые проявления дисграфии наблюдаются ещё задолго до начала школьного обучения и могут быть вполне отчетливо выявлены, а, следовательно, и скоррегированы специалистами. Эффективнее проводить коррекционную работу по предупреждению дисграфии в дошкольном возрасте, поскольку с возрастом возможности гибкого изменения состояния ребенка и компенсации дефекта уменьшаются.

Изучая особенности формирования речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи выявлено, что большинство детей старшей и подготовительной группы детского сада имеют предрасположенность к тому или иному виду дисграфии.

Дети с данным речевым нарушением, как известно:

- имеют ограниченный словарный запас;

- грамматически неверно выражают свои мысли;

- неправильно произносят звуки речи, смешивают их на слух и в произношении.

Следовательно, в их письменной речи будут встречаться ошибки в виде смешения букв, искажения слоговой структуры, ошибок в словообразовании и управлении, в бедности синтаксических построений.

Помимо речевых нарушений, детям с ОНР присуще:

- некоторое отставание и в развитии двигательной сферы, в том числе развитии мелкой моторики;

- недостаточная концентрация и устойчивость внимания;

- ограничение объема памяти;

- трудности в процессе восприятия:

- ослабление мыслительной деятельности;

- недостаточный уровень сформированности пространственных представлений.

В правильно организованной работе по коррекции нарушений речи с детьми дошкольного возраста, страдающими ОНР, должны быть затронуты все направления по предупреждению дисграфии. То есть не только на устранение речевых нарушений, но и на коррекцию нарушений психических функций.

Коррекционные задачи предупреждения дисграфии:

- Коррекция нарушений устной речи.

- Преодоление фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи.

- Развитие конструктивного праксиса и тактильных ощущений.

- Формирование и совершенствование пространственных представлений/

- Целенаправленное развитие у ребенка тех психических функций, которые необходимы для нормального овладения процессами письма: произвольного внимания, логического мышления, зрительного и слухового восприятия, памяти, речи.

- Формирование навыков чтения.

- Формирование навыков учебной деятельности.

Предупреждение дисграфии у дошкольников с ОНР в логопедической группе детского сада.

Акустическая дисграфия. Слуховая дифференциация акустически близких звуков в норме доступна детям, начиная с двухлетнего возраста: покажи картинку (названия картинок отличаются друг от друга только одним звуком, например: крыса – крыша, мышка – мишка, коза – коса).

Программа детского сада предусматривает занятия по звуковой культуре речи, начиная с младшего дошкольного возраста. В старшей и подготовительной группах проводятся специальные занятия по дифференциации звуков, дающие детям необходимые навыки. В логопедических группах развитию фонематического слуха отводится особое внимание: и на фронтальных, и на индивидуальных занятиях. Сначала дети приучаются дифференцировать резко различающиеся звуки, например, гласные. Затем всё более и более сложные в этом отношении пары. Уточняется артикуляция каждого звука. Опора на зрительные, тактильные ощущения позволяет детям компенсировать своё «слабое» слуховое звено, по крайней мере, временно. Карточки – символы звуков не только дают зрительную опору, но превращают занятие в увлекательную игру. Например: Ж – жук, З – комар (жук жужжит со звуком ж, комар звенит со звуком з). Далее играем в комара и жука. Дети определяют, чья звучит песенка. Усложняя задание, я умышленно исключаю зрительное восприятие положения своих губ детьми (закрываю рот листом бумаги, экраном, отворачиваясь от детей и т.п.). Иногда требуется многократное повторение и разнообразие аналогичных игр прежде, чем ухо ребёнка «настроится» на «дифференцировочную работу». Однако ещё сложнее научить ребёнка «чувствовать» эти звуки в составе слова.

Проводятся систематические, постоянно усложняющиеся упражнения:

- Хлопни в ладоши (покажи соответствующую картинку – символ, а позднее – букву), если услышишь нужный звук в слове.

- Разложи картинки на две группы («Подарки для Кролика и Хомяка (к-х)», «Магазин (б-п)», «День рождения Димы и Тимы (д-т)», «Собираем урожай (р-рь)»)

В подготовительной группе: «Вставь пропущенную букву в слово»; «Запиши слова в два столбика»; «Исправь ошибки Незнайки».

Артикуляторно-акустическая дисграфия. Возрастное или физиологическое косноязычие свойственно всем детям. Но оно обязательно должно исчезнуть не позднее пяти лет. Если же оно задерживается, то это уже патология, являющаяся несомненным предшественником возникновения артикуляторно-акустической дисграфии. Все звуковые замены должны быть устранены до начала обучения грамоте.

Дисграфия на почве несформированности звукового анализа и синтеза. Обучение письму на русском языке осуществляется по аналитико-синтетическому методу. Поэтому овладевающий грамотой ребёнок ещё до начала записи предложений должен уметь выделять в нём отдельные слова, уловив границы между ними, и определять звуко-слоговой состав каждого слова. Ребёнок, не владеющий анализом речевого потока, вынужден записывать лишь те его фрагменты, которые ему удалось уловить, не всегда сохраняя при этом их порядок. Слова при этом искажаются до полной неузнаваемости. Работа начинается с того, что дети в ходе практических упражнений, игр знакомятся с понятиями: «слово», «предложение», «звук», «слог» (со временем эти понятия уточняются, расширяются, конкретизируются).

Упражнения в анализе предложения на слова:

1. Понятие «слово». Знакомство со схемами слов (полоска бумаги). Определяем количество слов, названных логопедом. Называем заданное педагогом количество слов.

2. Понятие «предложение» (в предложении слова дружат друг с другом и помогают о чём-то узнать). Дифференцируем «слово» – «предложение».

3. Составляем предложения по сюжетным картинкам, с определёнными словами.

4. Определяем количество слов в предложении и их последовательность (работаем со схемами предложения). Правила: первое слово в предложении пишется с большой буквы, между словами в предложении – «окошечки», в конце предложения – точка.

5. Придумываем предложения, состоящие из определённого количества слов (по схемам, картинкам и схемам). Распространяем предложения, т. е. добавляем слова.

6. Отдельное направление – работа с предлогами («маленькими словами»).

7. Составление предложений из слов, данных вразбивку (дети, мяч, в, играли). Работа с деформированными текстами в устной и письменной работах.

Упражнения в слоговом анализе и синтезе слов.

1. Деление слов на слоги. Отхлопываем слова. Определяем количество слогов в слове и их последовательность.

2. Придумываем слова с определённым количеством слогов.

3. Группируем картинки по количеству слогов в их названиях.

4. Составляем слова из слогов, данных вразбивку, распутываем «запутанные» слова (мо-са-кат, ток-ло-мо и т.п.).

5. Образование новых слов путём добавления («наращивания») слогов. Добавляем слог к данному, например «пол», чтобы получились новые слова (пол-ка, пол-ный, Пол-кан, пол-день, пол-ночь, пол-зёт).

6. Переставляем слоги в слове для получения нового слова (сосна – насос, камыш – мышка, банка – кабан).

7. Выделение ударного слога на занятиях по обучению грамоте. Знакомство с правилом: сколько в слове гласных, столько и слогов. Слоговой анализ слов, составление схем и подбор слов к схемам.

Упражнения в звуковом анализе и синтезе слов.

1. Узнавание звука на фоне слова (есть ли звук Р в слове роза, шуба, луна?)

2. Выделение звука из начала и конца слова.

3. Определение позиции звука в слове.

4. Определение количества звуков в слове и их последовательности.

5. Придумывание слов с определённым количеством звуков.

6. Узнавание слов, предъявленных ребёнку в виде последовательно произносимых звуков.

7. Образование новых слов с помощью «наращивания» звуков (рот – крот, пар – парк).

8. Образование нового слова путём замены в слове первого звука на какой-либо другой (дом – сом, лом, ком, том).

9. Составление слов из первых звуков названий ряда картинок («Разведчики»).

10. Образование из букв данного слова возможно большего количества новых слов.

11. Составление схем слов. Полный звуко-слоговой анализ слов. Подбор слов к схемам.

В процессе работы я постоянно использую схемы, разрезную азбуку. Проводятся и письменные упражнения в виде записи под диктовку отдельных слов с обязательным предварительным разбором их звуко-слогового состава. Вся запись слов, а затем и предложений проводится с обязательным синхронным проговариванием их ребёнком, которое помогает удерживать последовательность звуков и слогов в процессе записи. Довольно длительное время для записи (печатанья) в тетрадях дети пользуются цветными ручками: красной ручкой печатают гласные буквы, синей – твёрдые согласные, зелёной – мягкие, а чёрной – знаки препинания и буквы, не обозначающие звуки. По мере совершенствования навыка звуко-слогового навыка письма, дети переходят к записи одной ручкой, абстрагируются от цветовой подсказки.

Аграмматическия дислексия. Единственный надёжный путь преодоления аграмматизмов в письме – это преодоление их в устной речи. Работа над формированием грамматического строя речи ведётся в логопедических группах целенаправленно, систематически и настойчиво. Осуществляется и на фронтальных, и на индивидуальных занятиях.

Основные направления преодоления аграмматизмов (в рамках изучения лексических тем): развитие функции словоизменения (образование множественного числа существительных), формирование навыков словообразования (уменьшительно ласкательные суффиксы, приставочные глаголы, притяжательные и относительные прилагательные), уточнение и усложнение структуры предложений (предложно-падежные конструкции).

Оптическая дисграфия. Профилактика оптической дисграфии, т.е. устранение её предпосылок, должна быть направлена на преодоление отставания в развитии у ребёнка зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. Формирование пространственных представлений происходит в тесной связи с развитием речи и мышления. Усвоение ребёнком словесных обозначений различных пространственных признаков («большой», «круглый», «верхний» и т. д.) чрезвычайно важно, поскольку знание названий помогают ему обобщить эти признаки и абстрагировать (отделить) их от конкретных предметов. Ребёнок, умеющий абстрагировать от конкретных предметов понятия формы и величины, может на вопросы о том, что бывает круглым (мяч, яблоко, арбуз), толстым, широким и т.д. Способность к «оречевлению» пространственных признаков поднимает восприятие ребёнком пространства на новый, качественно более высокий уровень – у него образуются именно представления о пространстве. Уровень же сформированности пространственных представлений является очень важным показателем степени готовности ребёнка к школьному обучению и, в частности, готовности к усвоению им зрительных образов букв.

Особый раздел составляет работа над пространственными предлогами, при помощи которых выражается расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу. Смысловое значение каждого предлога объясняется детям на реальных предметах, на картинках, отрабатывается с помощью схем. Наиболее интересно эта работа проходит при изучении тем: «Мебель», «Посуда», «Дикие животные», «Птицы», «Транспорт».

Очень важным показателем сформированности у ребёнка пространственных представлений является его умение ориентироваться в расположении предметов по отношению к самому себе, по отношению одного предмета к другому: выше – ниже, слева – справа, дальше – ближе и т.д. Огромное значение имеет практическое овладение ребёнком ориентировкой на листе бумаги. Рисование, аппликация и другие занятия формируют понятия: центр, середина, край (верхний, нижний, правый, левый), угол (верхний – левый, нижний – правый и др.). В ходе занятий по подготовке к обучению грамоте дети усваивают и то, что начинаем писать буквы с верхнего угла и заполняем строчку слева направо. Элементы печатных букв должны писаться в направлении сверху вниз. Чтобы избежать «зеркальности» каждую букву не только совместно рассматриваем, анализируем количество и расположение её элементов, находим сходство с хорошо знакомыми объектами, но и конструируем из счётных палочек, лепим из пластилина, конструируем из цветной бумаги и делаем аппликации.

Дополнительные задания:

— назвать буквы в «зашумлённом» изображении,

— назвать буквы, изображенные пунктиром,

— назвать недописанные буквы, дописать,

— преобразовать («превратить») одну букву в другую,

— назвать наложенные друг на друга буквы,

— назвать буквы, написанные разными шрифтами,

— найти неправильно написанные буквы, среди пар букв, изображённых правильно и зеркально,

— определить различие сходных букв, различающихся лишь одним элементом (Р – В, З – В, Ь – Б), состоящих из одинаковых элементов, различно расположенных в пространстве,

— найти спрятавшиеся буквы на фоне контурных изображений предметов.

Но для развития зрительного анализа и синтеза, позволяющего находить сходство и различия в зрительных образах, а, значит, и отличать сходные предметы и их изображения, целесообразно также использовать игровые упражнения с картинным материалом (различной степени сложности): называние предметов по контурам, по силуэтам, называние недорисованных предметов, зашумлённых, наложенных изображений, нахождение неточностей в рисунках («ошибок художника»), распределение предметов по величине с учётом их реальных размеров (слон, собака, цыплёнок, божья коровка), нахождение двух одинаковых изображений, выявление отличий на двух сходных картинках, дорисовывание незаконченных контуров фигур, дорисовывание симметричных изображений, работа с разрезными картинками, с кубиками Кооса.

Работа по предупреждению разных видов дисграфии у детей с ОНР проводится, преимущественно, на занятиях по обучению грамоте. Изучив литературу, освещающую вопросы подготовки дошкольников с ОНР к обучению грамоте (А. , В., С. и др.), по каждому из изучаемых звуков (букв) я собрала картотеку упражнений, направленных на развитие у детей с ОНР:

— ориентирования на листе бумаги;

— графических навыков и мелкой моторики;

— фонематического анализа, синтеза, представлений;

— позиционного анализа изучамых звуков;

— умения различать на слух твердые и мягкие согласные (при составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, мягкие зеленым цветом, а гласные звуки – красным цветом);

— умения преобразовывать слова путем замены или добавления звука;

— умения подбирать слова к схемам.

Данные упражнения также были направлены на запоминание графического образа изучаемых букв, на умение составлять и печатать слова и предложения из пройденных букв.

Используя данные упражнения в работе с детьми, я ставила своей целью профилактику акустической, оптической дисграфии и дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В результате проведенной мною работы возросла степень готовности дошкольников с ОНР к овладению грамотой.

На начало учебного года высокие показатели готовности были у троих детей, что составляло 19% от общего количества детей в группе (16 человек). Не были сформированы фонематический слух, навыки фонологического анализа у восьмерых детей (50%). У оставшихся пяти дошкольников (31%) навыки звукового анализа и синтеза находились на начальной стадии формирования; им был доступен анализ звукового ряда, состоящего из трёх гласных звуков, анализ обратного слога.

На середину учебного года высокая степень готовности к обучению грамоте была у семерых детей (44%). Навыки звукового анализа и синтеза оставались на начальной стадии формирования у одного ребенка (7%). У 49% детей (8 человек) степень готовности к обучению грамоте была на среднем уровне.

Диагностика готовности детей на конец учебного года показала, что 69% старших дошкольников с общим недоразвитием речи (11 человек) готовы к обучению грамоте. Они:

- овладели навыком деления предложения на слова и синтез предложения из слов;

- научились проводить фонематический анализ и синтез слов различных слоговых структур;

- научились различать на слух твердые и мягкие согласные;

- научились ориентироваться на листе бумаги;

- усвоили зрительные образы букв русского алфавита;

- овладели навыком послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов;

- научились составлять и печатать слова и предложения из пройденных букв.

Четыре дошкольника (24%) имеют средний уровень подготовки к обучению грамоте. У одного ребёнка (7%) в связи с индивидуальными особенностями развития навыки звукового анализа и синтеза продолжают оставаться на начальной стадии формирования.

Таким образом, коррекционная работа с использованием специально подобранных игр и упражнений, направленных на профилактику дисграфии, дала положительную динамику. Кроме того, в результате целенаправленной, систематической и планомерной работы у дошкольников формируются навыки учебной деятельности, повышается уровень произвольного внимания, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление; улучшаются память и речь; совершенствуются пространственные представления; формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и тревожность.

Литература:

1. А., В. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010.

2. С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению нарушений письма у детей подготовительной группы. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.

3. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Москва «Просвещение». 1985.

4. И. Учим буквы. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005.

5. И. Логопедическая работа в коррекционных классах. Москва. «Владос». 2001.

6. И., А., В. Дидактическое пособие для диагностики состояния зрительно-пространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Санкт–Петербург. «Союз». 2001.

7. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями,— М: Издательство ГНОМ и Д, 2008.

8. В. Занимательная фонетика: В мире звуков и букв. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

9. Г. Правописание шаг за шагом. Санкт–Петербург. Издательство «Дельта». 1998.

10. Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. Издательство «Союз». 2001.

11. Г. Упражнения для развития письма. Дельта. Санкт–Петербург. 2001.

12. Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., «Просвещение», 1983 г.

13. А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Альбом для индивидуальных и групповых занятий с детьми 4-5 лет. М.: Издательство Гном и Д, 2005.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Специфическое нарушение процесса письма (дисграфия) – самая распространённая форма речевой патологии у младших школьников. От обычных, свойственных всем, так называемым «физиологических» ошибок или ошибок роста, эти ошибки отличаются специфичностью, стойкостью, многочисленностью и имеют определённые сходные причины и механизмы.

Причины дисграфии весьма разнообразны, они носят органический и функциональный, биологический и социальный характер. Расстройства процесса письма могут быть обусловлены органическим повреждением корковых зон головного мозга, участвующих в процессе чтения и письма, запаздыванием созревания этих систем мозга, нарушением их функционирования. Нарушения процесса письма могут быть связаны с длительными соматическими заболеваниями детей в ранний период их развития, а также с неблагоприятными внешними факторами (неправильная речь окружающих, неблагоприятная семейная обстановка, двуязычие, недостаточность речевых контактов недостаточное внимание к развитию речи ребёнка в семье).

Клиническая характеристика детей, страдающих дисграфией весьма разнообразна. У детей с дисграфиейотмечается несформированность многих высших психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового анализа и синтеза, деление предложений на слова, лексико-грамматического строя речи, расстройства внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы.

В тяжелых случаях дисграфияможет проявляться у различных категорий детей с особыми образовательными потребностями в структуре нервных и нервно-психических заболеваний: у умственно отсталых, у детей с задержкой психического развития, с минимальной мозговой дисфункцией, у детей с нарушением зрения, слуха, при детских церебральных параличах. По мнению специалистов, в большинстве случаев у детей с дисграфией отмечается энцефалопатическая форма пограничной интеллектуальной недостаточности, в результате неглубокого повреждения мозга в перинатальный или ранний постнатальный период.

Дисграфия «начинается» не в школе,а значительно раньше: у детей дошкольного возраста. Именно в этом возрасте возможно выявление предпосылок дисграфии, которая неизбежно проявится у детей с началом школьного обучения в случае непринятия соответствующих профилактических мер. Давно известно – проблему легче предупредить, чем исправлять потом красной пастой в тетрадях первоклассников.

При дисграфии дети с трудом овладевают письмом: их диктанты, выполненные ими упражнения содержат множество грамматических ошибок. Они не используют заглавные буквы, знаки препинания, у них ужасный почерк. В средних и старших классах ребята стараются использовать при письме короткие фразы с ограниченным набором слов, но в написании этих слов они допускают грубые ошибки. Нередко дети отказываются посещать уроки русского языка или выполнять письменные задания. У них развивается чувство собственной ущербности, депрессия, в коллективе они находятся в изоляции. Взрослые с подобным дефектом не в состоянии сочинить поздравительную открытку или короткое письмо, они стараются найти работу, где не надо ничего писать.

У детей с дисграфией отдельные буквы неверно ориентированы в пространстве. Они путают похожие по начертанию буквы: “З” и “Э”, “Р” и “Ь” (мягкий знак). Они могут не обратить внимания на лишнюю палочку в букве “Ш” или “крючок” в букве “Щ”. Пишут такие дети медленно, неровно; если они не в ударе, не в настроении, то почерк расстраивается окончательно. Определить наличие нарушений письма и чтения, в целом, несложно. Есть типичные ошибки, повторение которых из раза в раз при чтении или письме, должно вас насторожить.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ДИСГРАФИИ:

1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому сходству: б – д; п – т; Е – З; а – о; д – у и т.д.

2. Ошибки, связанные с нарушением произношения. Отсутствие каких-то звуков или замена одних звуков на другие в устной речи соответственно отражается и на письме. Ребенок пишет то же, что и говорит: сапка (шапка).

3. Смешение фонем по акустико-артикуляционному сходству, что происходит при нарушениях фонематического восприятия. При этой форме дисграфии особенно тяжело детям дается письмо под диктовку. Смешиваются гласные о – у, ё – ю; согласные р – л, й – ль; парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки ц, ч, щ смешиваются как между собой, так и с другими фонемами. Например: тубло (дупло), лёбит (любит).

4. Мы часто радуемся, когда ребенок бегло читает в дошкольном возрасте, а это при недостаточно сформированной фонетико-фонематической стороне может привести к ошибкам на письме: пропуск букв и слогов, недописание слов.

5. Часты при дисграфии ошибки персеверации (застревание): “За зомом росла мамина” (За домом росла малина), антиципации (предвосхищение, упреждение): “Дод небом лолубым” (Под небом голубым).

6. Большой процент ошибок из-за неумения ребенка передавать на письме мягкость согласных: сольить (солить), въезет (везет).

7. Слитное написание предлогов, раздельное – приставок также является одним из проявлений дисграфии.

Все ошибки, которые можно отнести к дисграфии и дислексии, специфичны, типичны и носят стойкий характер. Если ваш ребенок допускает подобные ошибки, но они единичны, то причины надо искать в другом. Не являются дисграфическими ошибки, допущенные из-за незнания грамматических правил

Научить детей читать и писать – задача не из

легких. И не всем детям легко и просто даются эти,

по мнению взрослых, элементарные вещи. Ребенок

может быть во многом умнее и талантливее

сверстников – и делать самые невероятные, с

точки зрения родителей или учителя, ошибки при

чтение и письме. Например, пропускать буквы: чсы-часы;

писать все слова или предлоги со словами

слитно; из одного слова сделать два: ок и но

– окно и т.п.

К сожалению, многие родители, а иногда и учителя

относят эти ошибки к невнимательности. В лучшем

случае учитель рекомендует родителям писать с

ребенком больше диктантов. И тогда наступает

трудный период и для родителей, и для детей. У

ребенка возникает негативное отношение к письму,

к предмету, к школе. Чтобы избежать это,

проанализируйте ошибки ребенка. Если такие

«нелепые» ошибки не случайны, а повторяются

регулярно, то ребенку необходимо обратиться за

консультацией к логопеду.

Ошибки в чтении и письме могут быть единственной

проблемой ребенка, а могут сопровождаться

плохо развитой устной речью-бедным словарем,

нарушением грамматического строя,

несформированностью логико-грамматических

отношений. В этом случае невозможность дать

развернутый грамотный устный ответ ведет

к неуспеваемости ребенка по так называемым

устным предметам. Плохая техника чтения не дает

вникнуть в содержание прочитанного, что влечет

за собой неправильное решение математических

задач. Словом, к середине II класса ребенок уже

может стойко отставать по всем предметам.

Многоразовые переписывание плохо выполненных

заданий, ежедневные тренировочные диктанты на

дополнительных занятиях лишь умножают неудачи

ребенка, вызывая в нем неуверенность в себе и

неприязнь к обучению в целом. Ребенок – логопат

нуждается в квалифицированной помощи логопеда, в

специальных коррекционных заданиях,

подобранных с учетом конкретных нарушений

работы речевых и неречевых центров,

обеспечивающих речевую деятельность.

Поговорим о том, на что необходимо обратить

внимание учителю для своевременного выявления

детей с дисграфией. Чаще всего нарушения

письменной речи выявляются у детей с теми или

иными недостатками устной речи. Иногда к началу

обучения в школе эти недостатки уже

скорректированы, но при письме проявляются в

различных специфических ошибках. Рассмотрим

наиболее часто встречающиеся из них:

Дисграфия на основе нарушений

фонемного распознания (дифференциации

фонем). По традиционной терминологии – это акустическая

дисграфия

Проявляются в заменах букв, соответствующих

фонетически близким звукам. При этом в устной

речи звуки произносятся правильно. Чаще всего

заменяются буквы, обозначающие следующие звуки:

свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты

и компоненты, входящие в их состав (ч-т, ч-щ,

ц-т, ц-с). Этот вид дисграфии проявляется и в

неправильном обозначении мягкости согласных на

письме вследствие нарушения дифференциации

твердых и мягких согласных ( «писмо»,

»лубит», «лижа») Частыми ошибками являются

замены гласных даже в ударном положении,

например о-у (туча-«точа»), е-и (лес-«лис»)

Смешение букв, когда пишущий выделил в составе

слова определенный звук, но для его

обозначения выбрал несоответствующую букву,

может быть вызвано также нестойкостью

соотнесения звука и буквы, когда еще не

упрочилась связь между значением и зрительным

образом буквы.

Перед тем как перейти к следующему типу ошибок,

хочется заметить, что даже в таком неполном

анализе представлено множество ошибок из тех,

которыми пестрят тетради неуспевающих

школьников. У всех этих ошибок один источник –

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, т.е.

нарушение восприятия, анализа и синтеза звуков

речи и несоотнесение звука и соответствующей

буквы.

В программе II класса предусмотрен раздел

«Звуко-буквенный анализ», изучение которого

помогло бы многим школьникам. К сожалению, этот

раздел, трудный для многих детей, учителями

воспринимается как второстепенный, и они

стараются быстрее «Проскочить» трудную для

детей тему. В результате к III классу дети уже не в

состоянии объяснить, чем отличается звук от

буквы, глухой согласный от звонкого, а гласный

от согласного звука. Стойкое неумение слышать

и выделять звуки в потоке речи, соотносить их

с буквами и как следствие многочисленные

«глупые» ошибки в тетрадях – вот плата за

игнорирование важности навыков звуко-буквенного

анализа слова. Следующий тип ошибок обычно

называют аграмматизмами.

Аграмматическая дисграфия

Она связана с недоразвитием грамматического

строя речи: морфогических, синтаксических

обобщений. На уровне предложения аграмматизмы на

письме проявляются в искажении морфологической

структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула

– «нахлестнула», козлята – «козленки»);

изменении падежных окончаний («много

деревов»); нарушении предложных конструкций (над

столом – «на столом»); изменении падежа

местоимений (около него – «около ним»);

числа существительных («дети бежит»); нарушении

согласования («бела дом»); отмечается также

нарушение синтаксического оформления речи, что

проявляется в трудностях конструирования

сложных предложений, пропускать членов

предложения, нарушении последовательности слов

в предложении.

Все рассмотренные выше ошибки связаны с

недостаточным развитием устной речи ребенка. Но

нарушения письменной речи – это одно из

проявлений системного нарушения,

затрагивающего, кроме речевого развития, и ряд

важных не речевых функций, особенно двигательные

функции руки и слухомоторную координацию.

Задержка или искаженное развитие этих

функций так же приводят к возникновению

специфических ошибок в письменной речи младших

школьников.

Оптическая дисграфия связана с

недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и

синтеза, пространственных представлений и

проявляться в заменах и скажениях букв на письме.

Чаще всего заменяются графически сходные

рукописные буквы: состоящие из одинаковых

элементов, но различно расположенных в

пронстранстве (в-д, т-ш); включающие

одинаковые элементы, но отличающиеся

дополнительными элементами (и-ш, п-т, х-ж, л-м).

К оптической дисграфии относится и

зеркальное письмо, которое иногда отмечается у

левшей, а так же при органических поражениях

мозга.

Смешение букв по кинетическому сходству

Кинетическое сходство имеют следующие буквы

русского языка:

о-а

б-д

в-д

и-у

л-м

и-ш

н-ю

а-д

р-н

н-п

р-п

р-г

в-б

П-Т У-Ч

в-с

Г-Р

Н-К В-Д

ч-ъ

Важную и, к сожалению, отрицательную роль

играет в этом неправомерное методическое

требование безотрывного письма с самых первых

недель обучения. Графических упражнений для

отработки поэлементного написания букв

предлагается мало, и времени, отведенного для

этих упражнений, явно недостаточно. Таким

образом, не вырабатывается умение остановиться

до совершения ошибки, поправиться в процессе

письма. С переходом на стадию связного письма

убыстряется темп и увеличивается объем

письменных работ, что соответственно вызывает и

рост количества смешений букв. И хотя

подобные ошибки не вызваны нарушением

произношения или незнанием правил орфографии, их

нельзя рассматривать как безобидные «описки».

В заключение хочется еще раз отметить что

перечисленные выше ошибки при чтении и письме

возникают у учеников не от лени,

невнимательности или недоучивания

орфографических правил. Такие ошибки появляются

вследствие неправильного или недостаточного

развития зон головного мозга, контролирующих

речевые и неречевые процессы в ходе чтения и

письма. Внимательны доброжелательный педагог

вовремя сумеет разглядеть эти специфические

проблемы, оказать своему ученику

психологическую поддержку и дать совет

родителям, как вести себя с ребенком и где искать

помощи в трудной ситуации. Это поможет школьнику

избежать психологического дискомфорта от

неудач, с которыми сам он справиться не в

состоянии, и получить так необходимую ему

квалифицированную помощь учителя-логопеда.

Григорьева Т.В., Александрова Г.А., учителя-логопеды ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района

Трудности овладения письмом, различные виды дисграфий – явление нередкое в начальной школе. Они обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к письменной речи.

При анализе дисграфий педагоги, логопеды и психологи выделяют их разные варианты, в основе которых лежат такие механизмы, как:

- трудности фонематического анализа,

- смешение близких по артикуляции звуков,

- трудности овладения зрительным образом буквы и смешение букв, близких по написанию и др.

- в письме могут отражаться дефекты развития речи ребенка, трудности языкового анализа, речевого внимания.

Исследования Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Р.И. Лалаевой и др. показали, что около 25% учащихся массовой школы страдают нарушениями письма и чтения при обучении в начальных классах.

1. Понятие о дисграфии

Дисграфия – это частичное, специфическое нарушение процесса письма. Письмо представляет собой свободную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс.

В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный.

У детей-дисграфиков отмечается несформированность многих высших психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы. Нарушения письма также могут быть обусловлены и несформированностью произвольной моторики, недостаточностью слухомоторных координации и чувства ритма.

Возможно сочетание дисграфии со снижением слуха или зрения, двуязычием в семье, нерегулярностью школьного обучения.

Основными симптомам дисграфии являются специфические (т.е. не связанные с применением орфографических правил) ошибки, которые носят стойкий характер.

2. Как устранить дисграфию и возможно ли это?

При определенных усилиях, как со стороны родителей, специалистов так и самого ребенка дисграфию можно скорректировать и вылечить.

На исправление дисграфии могут потребоваться месяцы и годы систематических занятий. Но эти труды будут вознаграждены, ребенок сможет полноценно обучаться в обычной школе и стать полноценным членом общества, обычным ребенком.

Дисграфия –это не приговор. С этим можно жить, но задачей родителей и педагогов должно стать — преодоление этого недуга. В настоящее время разработано множество методик и упражнений для устранения дисграфии.

В подтверждение этим словам можно назвать несколько имен известных людей, страдающих от дислексии и дисграфии.

Вот небольшой список имен: Ганс Христиан Андерсен, Альберт Эйнштейн, Том Круз, Уолт Дисней, Федор Бондарчук, Владимир Маяковский, Мерлин Монро.

3. Что делать родителям и учителю?

Устранение такой проблемы в одиночку невозможно: родители, учителя и врачи должны объединяться и договориться о своих действиях. Назначить лечение, выполнять определенные упражнения.

Возможно ребенка стоит перевести в другую школу, специализированную или нанять репетитора, который сможет профессионально выполнять упражнения с ребенком дома.

Важно помнить, что дисграфик очень часто остро чувствует свою проблему и боится вновь проявить ее: пропускает уроки, теряет тетради по русскому языку, мало общается.

Задача взрослых – оказать психологическую поддержку.

4. Как распознать дисграфию?

На что обратить особое внимание:

- Если ваш ребенок левша

- Если ваш ребенок переученный левша

- Если ваш ребенок посещал логопедическую группу

- Если в семье говорят на двух или более языках

- Если ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфиии. дислексии). Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому обучению.

- Если у вашего ребенка есть проблемы с памятью вниманием.

- Смешение букв по оптическому сходству б-п т-п а-о

- Ошибки, вызванные нарушением произношения. (суба –шуба)

- При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о-у е-парные звонкие и глухие согласные свистящие и шипящие (тыня-дыня)

- Пропуски букв слогов, недописывание слов (прта-парта)

Наиболее обоснованной является психолингвистическая классификация дисграфий, которая разработана сотрудниками кафедры логопедии РГПИ им. Герцена.

5. Выделяются следующие виды дисграфий:

- Акустическая

- Артикуляторно-акустическая

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза

- Аграмматическая

- Оптическая дисграфия.

Артикуляционно-акустическая дисграфия

В основе ее лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме.

Артикуляционно-акустическая дисграфия проявляется в смешениях, заменах, пропусках букв, соответствующих заменах и пропусках звуков в устной речи.

Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера.

Иногда замены букв на письме остаются ипосле того, как они устранены в устной речи

Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (дифференциации фонем), по традиционной терминологии – это акустическая дисграфия.

Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав(ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-с). Этот вид дисгафии проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»). Частыми ошибками являются заменыгласных даже в ударном положении, например, а-у (туча – «точа»), е-и (лес – «лис»).

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

В основе ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деление предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.

Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звукобуквенной структуры слова.

Наиболее характерны следующие ошибки; пропуски согласных при их стечении (диктант – «дикат», школа – «кола»); пропуски гласных (собака – «сбака», дома – «дма»); перестановка букв (тропа – «прота», окно – «коно»); добавление букв (таскали – «тасакали»); пропуски, добавления, перестановки слогов (комната – «кота», стакан – «ката»).

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами (идет дождь – «идедошь», в доме – «вдоме»); раздельное написание слова (белая береза растет у окна –«белабезаратет ока») раздельное написание приставки и корня слова (наступила – «наступила»).

Аграмматическая дисграфия

Она связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью лексико-грамматического недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, аллалией и у умственно отсталых.

На уровне предложения, аграмматизмы на письме проявляются в искажениях морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула – «нахлестнула», козлята – «козленки»); изменении падежных окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над столом – «на столом»); изменении падежа местоимений (около него – «около ним»); числа существительных («дети бежит»); нарушении согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных предложений, пропусках членов предложения, нарушении последовательности слов и предложений.

Оптическая дисграфия

Этот вид дисграфии связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы, состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве(в-д, т-ш) включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами(и-ш, п-т, х-ж, л-м); зеркальное написание букв, пропуски элементов, особенно при соединении букв.

6. Преодоление ошибок на письме у детей младшего школьного возраста

При коррекции дисграфии проводится работа по развитию и уточнению пространственно-временных представлений.

Необходимо осознание ребенком схемы собственного тела, определение направлений в пространстве.

Примеры таких упражнений:

Дифференциация правых и левых частей тела начинается с выделения ведущей правой руки.

- Показать какой рукой надо кушать, писать, рисовать, здороваться, и сказать, как называется эта рука. Затем дети должны поднять правую руку и назвать ее. Показать левую руку. Поднять то правую, то левую руку. Показать карандаш то правой, то левой рукой и т.д.

- Определение направлений в пространстве.

- Уточнение пространственных взаимоотношений:

–стоя в колонне назвать стоящего впереди, стоящего сзади;

- Знакомство со схемой тела, стоящего, напротив.

- Последовательность числового ряда на примере чисел первого десятка: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- «Вернуть число на место».

- Графическое воспроизведение направлений.

- Исправить замеченную ошибку в перечне дней недели, летних месяцев и тп.

Коррекционная работа на фонетическом уровне

Проводится коррекционная работа на фонетическом уровне. Работа на фонетическом уровне включает два основных направления:

1) Развитие звукового анализа слов (от простых форм к сложным);

2) Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики.

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдений за различными вариантами фонем, их сопоставления и обобщения. Так складываются константные фонематические представления – способность воспринимать каждый речевой звук в различных вариантах его звучания как тождественный себе.

Неоценимую роль в становлении константных фонематических представлений играют артикуляционные кинестезии.

По этой же причине с первых же занятий привлекается внимание детей к работе артикуляционного аппарата, чтобы сделать его в достаточной мере управляемым, приучать детей оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими раздражениями.

С этой целью в начальном периоде занятий отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых обычно не страдает (П, М, Н, Ф, Т, К…). Перечень этих согласных может быть расширен логопедом с учетом состояния произношения учеников в каждой учебной группе, На этой стадии работы не следует давать подробную характеристику артикулемы, достаточно фиксировать внимание детей на наиболее выразительных характерных ее признаках. Упражнения в узнавании и вычленении этих звуков в словах проводятся с опорой на громкое проговаривание, а при необходимости – и акцентированное произнесение искомого звука.

7. Виды письма

На протяжении первых трех лет обучения школьники упражняются в различных видах письма, каждый из которых имеет определенное значение для формирования навыков полноценной письменной речи, отвечая задачам обучения, закрепления и проверки соответствующих знаний и умений. Рассмотрим отдельные виды письма, преломленные к применительно к задачам логопедической работы.

Списывание:

а) с рукописного текста,

б) с печатного текста,

в) осложненное заданиями логического и грамматического характера.

Списывание, как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим дисграфией. Ценность его – в возможности согласовывать темп чтения записываемого материала, его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Необходимо как можно раньше научить детей при списывании запоминать слог, а не букву, что вытекает из положения о слоге как основной единице произношения и чтения. Следовательно, специфической задачей письма становиться правильное послоговое проговаривание, согласованное с темпом письма.

Слуховой диктант со зрительным самоконтролем отвечает принципу взаимодействия анализаторов, участвующих в акте письма. После написания слухового диктанта, обходя учеников, логопед отмечает у себя и объявляет количество ошибок каждого из учеников. На несколько минут открывается текст диктанта, записанный на доске для исправления ошибок.

Это обстоятельство побудило к разработке новой, нетрадиционной формы письма под слуховую диктовку – графического диктанта.

Графический диктант выполняет контрольную функцию, но является щадящей формой контроля, так как исключает из поля зрения учащихся другие орфограммы. Графический диктант позволяет тренировать учащихся в различении смешиваемых звуков на таких сложных по звуковому составу словах, какие не могут быть включены в диктанты.

Перед детьми ставиться задача определять по слуху только изучаемые звуки, например, звонкийзи глухойс(случаи оглушения звонкого согласного на данном этапе не включаются в текст). Слова, не содержащие указанных звуков, при записи обозначаются прочерком; содержащие один из звуков обозначаются одной соответствующей буквой; содержащие оба звука – двумя буквами в той последовательности, в какой они следуют в составе слов. Если один из звуков встречается в слове дважды, то и буква повторяется.

Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.

Последовательность во времени звуков и слогов, составляющих слово, а также временная последовательность слов, составляющих фразу, в письме находит отражение в соответствующей пространственной последовательности букв, слогов, слов, располагающихся на строках тетради или записи. Упражнения в определении последовательности в пространстве и времени создают основу для воспитания звуко-слогового и морфемного анализа слов.

Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в пространстве, ориентировка в окружающем «малом» пространстве

Своеобразным продолжением развития пространственных дифференцировок становиться изучение темы «Предлоги» (тех из них, которые имеют конкретное пространственное значение).

Во всех упражнениях главной целью является закрепление связи между фонемой – артикулемой – графемой – кинемой.

Упражнения:

Гласные звуки

- Узнавание гласного звука (на слух)

- Вычленение гласного звука (на слух)

- Из ряда гласных (в начальной позиции).

Из серии слогов с повторяющимся гласным звуком:

Из слова (в начальной позиции, под ударением).

Согласные звуки.

Рассмотреть артикуляцию отдельных согласных звуков,произношение которых доступно всем учащимся (выделить существенные артикуляторные признаки для формирования звукопроизносительных дифференцировок).

Узнавание согласного звука (на слух)

Для этого может проводиться ряд упражнений: уточнение артикуляции парных звуков, сопоставление звуковпо артикуляции (что общее и чем отличаются), соотнесение звуков с буквой, чтение слогов хором, поэлементна запись букв с проговариванием, выборочный диктант слогов.

Здесь также проводятся занятия по вычленению фонем из слогов, из слов, запись их под диктовку, сопоставление слов-паронимов по смыслу и звучанию. Проводится запись текстов для графического диктанта. Запись слов в две колонки по наличию парных звуков. Как итоговое занятие на фонетическом уровне проводятся слуховые диктанты.

Коррекционная работа на лексическом уровне.

Начинать эту работу следует с выяснения и пополнения объема словарного запаса у учеников на предлагаемом примерном перечне тем. Основные задачи лексической работы:

1) количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их значений);

2) качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и словосочетаний);

3) Очищение словаря от искаженных, просторечных и жаргонных слов.

Ученики упражняются в слоговом и морфемном анализе и синтезе слов; наблюдают явления многозначности, синонимии, антонимии и омонимии, как слов, так и морфем.

Проводиться работа по выявлению активного словарного запаса учащихся.Для этого проводиться ряд игр – заданий – сравнить: по вкусу, цвету, ширине и т.д., назвать действия с перекидыванием мяча (метель что делает? – метет).

Проводиться работа по уточнению и расширению словарного запаса учащихся:

–синонимы (в словосочетаниях указать близкие по значению слова, указать 4-е «лишнее» слово);

–антонимы (найти в тексте слова, имеющие противоположное значение, указать слова-антонимы в пословицах, подбор антонимов в тексте);

–омонимы (из словосочетаний составить предложения), в тексте найти слова, звучащие одинаково, объяснить значение выделенных слов в тексте, в пословицах объяснить прямой и переносный смысл выражений).

При обучении слоговому анализу и синтезу слов проводиться ряд занятий: составление слов и слогов, деление слов на слоги.

Для этого проводиться ряд упражнений:

Деление на слоги, добавь слог, чтобы получилось слово, игра «много-один», «цепочка слов».

Проводиться работа по теме «Ударение в слове», по безударным гласным, по составу слова (корень слова, приставка, суффикс).

Коррекционная работа на синтаксическом уровне.

Основные задачи работы;

1) Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, усвоение ими сочетаемости слов, осознанное построение предложений.

2) Обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций.

Помните!

Не так важно научить детей, как важно создать ситуацию, в которой ребенок просто не сможет не учиться и будет делать это с удовольствием.

Американский психолог К. Роджерс

Библиография

- Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. «Особенности восприятия пространства у детей» – М.: Просвещение, 1964.

- Боскис P.M., Левина Р.Е. «Нарушения письма при некоторых расстройствах артикуляции», М.: Известия АПН РСФСР, 1948, с.167–191.

- Бернштейн И.А. «О построении движения», М., Медгиз, 1947.

- М.В. Безруких «Леворукий ребенок в школе и дома»

- Визель Т.Г. «Аномалии речевого развития ребенка» – М., 1995.

- Волоскова Н.А. «Трудности формирования навыка письма у учащихся начальных классов», М., 1996.

- «Логопедия», Учеб. для студ. Дефектол. Фак. Пед. Высш. Учеб. заведений, /Под ред. Волковой Л. С, с.439, М., «Владос», 2002.

- «Логопедия» Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. Фак. Пед. Вузов / Под ред. Л.С.Волковой, Нарушение письменной речи: Дислексия. Дисграфия. – 304с. – М.: «Владос», 2003.

- Гвоздев А.Н. «Вопросы изучения детской речи» – М., 1961.

- Грушевская М.С. «Результаты массового изучения письма младших школьников», Дефектология, 1981, №3с.32 -37.

- Гольперин П.Я. «Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий» /Исследование мышления в Советской психологии// Под ред. Е.В. Шорохова, М., 1966.

- «Выявление недостатков речи у детей» – в сборнике: «Недостатки речи у учащихся начальных классов массовых школ». / Под ред. Р.Е, Левиной – М., «Просвещение», 1965, с.150–165.

- Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. «Исправление и предупреждение дисграфии у детей». Москва 1972.

- Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов» – «Владос», 2004.

- Жинкин Н.И. «Механизмы речи» М., 1958.

- Жинкин Н.И. «Язык. Речь. Творчество» М., «Лабиринт» 1998.

- Жуйков С.Ф. «Формирование орфографических действий у младших школьников» М.: «Просвещение», 1965, 355с.

- Жуйков С.Ф. «Пути повышения эффективности обучению грамматике и правописанию» – в книге: «Пути повышения качества усвоения знаний в начальных классах» /Под ред. Д.И.Богоявленского и Н.А.Менчинской – М: АНН РСФСР, 1962, с.28–95.

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего недоразвития у дошкольников» – М., 1990.

- Зиндер Л.Р. «Языковая система речевой деятельности» /Под ред. ЩербаЛ.В., сб. работ 1974.

- Зиндер Л.Р. «Очерк общей теории письма», Л., 1987.

- «Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция»: Учебное пособие / Под общ. Ред. Канд. Пед. наук, доцента О.Б.Иншаковой – М.: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001.

- Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5–7 лет» – М., Владос, 2003.

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» – М., 2000

- Каноныкин Н.П., ЩербаковаН.А. «Методика преподавания русого языка в начальной школе». Пособие для учителей начальной школы. Изд. 5-е, перераб.,: Учпедгиз, 1955, 644с.

- Корнев А.Н. «Нарушения чтения и письма у детей», С-П, Дом «МиМ», 1997.

- Каше Г.А. «Формирование произношения у детей с общим недоразвитием речи» – М: АПИ РСФСР, 1962, с.106.

- Каше Г.А. «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения», Реф. докладов совещания – семинара по вопросам логопедической работы в массовой школе, М. 1963, с.17–20.

- Колповская И.К., Спирова Л.П. «Характеристика нарушений чтения и письма» – в книге: «Основы теории и практики логопедии» – М.: «Просвещение», 1968, с 166–190.

- Лалаева Р.И. «Нарушения чтения и письма, их коррекция у младших школьников», С-П, Союз, 1999.

Дата публикации 26 июля 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Дисграфия — расстройство навыков письма, которое проявляется невозможностью или трудностью в соотнесении звуков устной речи и букв, их звучания и начертания. Например, ребёнок заменяет графически сходные буквы при написании (ш-щ, т-ш, в-д, м-л), пропускает и переставляет буквы и слога в словах.

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических ошибок, не связанных с применением орфографических правил.

Выделяется три группы специфических ошибок:

- ошибки на уровне буквы и слога;

- ошибки на уровне слова;

- ошибки на уровне предложения.

Возникновение таких ошибок у школьников не связано со снижением интеллектуального развития, выраженными нарушениями слуха и зрения или нерегулярностью школьного обучения.

Нарушение письма может быть обусловлено задержкой в формировании определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи. Такая задержка возникает в результате воздействия неблагоприятных факторов в разные периоды развития ребёнка [7].

К неблагоприятным факторам раннего периода можно отнести:

- отягощённая беременность — хронические заболевания матери, гестоз, анемия, многоплодная беременность;

- рождение ребёнка на сроке беременности до 35 недель;

- перинатальная патология центральной нервной системы (ЦНС);

- церебральная гипоксия (ишемия) — острое повреждение головного мозга в результате его недостаточного кровоснабжения во время беременности, родов или в течение первого месяца жизни;

- родовая травма ЦНС;

- инфекции ЦНС (токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус, краснуха);

- системные метаболические нарушения (билирубиновая энцефалопатия, гипогликемия, гипокальциемия, гипо- и гипермагниемия, гипо- и гипернатриемия).

Причины, которые могут привести к дисграфии в более старшем возрасте (после 2 лет):

- черепно-мозговые травмы;

- нейроинфекции;

- патологии внутренних органов (пиелонефрит, гастрит, пневмония, ревматизм);

- нарушения сердечно-сосудистой системы;

- онкология;

- выраженная психологическая травма, обусловленная сложной семейной обстановкой, низким социальным статусом, конфликтами со сверстниками, одиночеством.

Эти патологические состояния приводят к астении нервной системы и могут осложнять освоение письменной речи.

Часто встречается наследственная предрасположенность к дисграфии. Кроме того сложности с письмом могут возникнуть у ребёнка, пишущего левой рукой или переученного с левой руки на правую. Нередко дисграфией страдают дети, для которых язык, на котором они учатся писать, не является родным.

Вероятность дисграфии велика при общем недоразвитии речи. Расстройство может провоцировать логоневроз (заикание и запинания в речи) и сниженный темп созревания психических функций (например, на фоне хронических болезней или социальной дезадаптации).

При обследовании письма и чтения у 186 учащихся первых классов дисграфия была обнаружена у 21 % детей [3].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дисграфии

Дисграфия проявляется ошибками в письме, которые регулярно повторяются у детей без сопутствующих патологий (умственной отсталости или снижения слуха).

Ошибки на уровне букв и слогов обусловлены несформированностью звукового анализа слова (пропуски, перестановки, вставки, повторы как букв, так и слогов). Например: «снки-санки» или «кичат-кричат».

Ошибки на уровне слова связаны с затруднением вычленения из речевого потока речевых единиц и их элементов (слитное написание слов, предлогов со словами, либо раздельное написание приставки со словом). Например: «и дут», «по дкроватью», «светилалуна».

Ошибки на уровне предложений связаны с недостаточностью языкового обобщения, это не позволяет школьникам уловить различия частей речи. Это приводит к нарушению структуры предложения. Например: «гуси вышли изадвора пощли на прут» [7].

У школьников с дисграфией часто формируется неразборчивый почерк, написание букв неаккуратное — так проявляется неуверенность ребёнка и боязнь ошибки. Буквы разной высоты и наклонены в разные стороны, выходят за строчку. При письме ребёнок напрягается, сильно надавливает на ручку и от этого быстро устаёт и не может ускорить темп письма. При написании диктантов школьник старается писать неразборчиво, чтобы учитель не заметил ошибки, при этом регулярно получает неудовлетворительные оценки. Это приводит невротизации ребёнка и ещё больше усугубляет его проблемы. Возникает внутренний страх ошибки, формируется неуверенность в себе, появляется замкнутость, пропадает мотивация к учёбе.

Проявления дисграфии также может сочетаться с неврологическими нарушениями — снижением памяти и внимания, гиперактивностью, нарушением поведения.

Важно помнить, что в первом классе многие дети с трудом осваивают письмо, делая большое количество ошибок, но это нормальный путь становления письменной речи.

Патогенез дисграфии

Для правильной работы сложной системы, отвечающей за речевое развитие ребёнка, необходим неповреждённый мозг и равномерное созревание речевых центров и анализаторов.

При воздействии неблагоприятных факторов могут возникать отклонения в созревании и работе отделов мозга, отвечающих за речевое развитие и за письменную речь в частности. Патологическое влияние на развивающийся мозг может быть оказано в разные временные периоды: от внутриутробного развития до школьного возраста. К таким факторам относятся внутриутробные инфекции, родовая травма, порок сердца, хирургические вмешательства, соматические заболевания, черепно-мозговая травма. Негативный фактор может повлиять не только на отдельные центры, входящие в речевые зоны, но и на весь речевой комплекс, что приведёт к общему недоразвитию речи (ОНР).

От степени, силы и длительности патологического воздействия на речевые зоны зависят клинические проявления дисграфии у детей — от лёгких форм, корректирующихся занятиями с логопедом, до тяжёлых нарушений, требующих комплексного подхода к терапии.

В настоящее время существует несколько основных подходов к патогенезу дисграфии. Корнев А. Н. выделяет в патогенезе нарушений письменной речи три аспекта [3]:

- нарушение в развитии психических функций;

- неоднородность развития индивидуальных сенсомоторных и интеллектуальных функций;

- частное недоразвитие ряда умственных функций.

Лалаева Р. И. считает, что у детей с дисграфией не сформированы отдельные психические функции [4]:

- зрительный анализ и синтез;

- пространственные представления;

- слухопроизносительная дифференциация звуков;

- фонематический, слоговый анализ и синтез;

- деление предложений на слова;

- лексико-грамматический строй речи;

- расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.

Классификация и стадии развития дисграфии

Учитывая сложность патогенеза дисграфии и разные подходы к его пониманию, вопрос с классификацией также неоднозначный.

Токарева О. А. разработала классификацию, которая учитывает степень вовлечения анализаторов [8]:

- оптическая дисграфия — обусловлена недоразвитием у детей зрительных систем коры головного мозга, что приводит к неустойчивости зрительных впечатлений и представлений, некоторые буквы не узнаются и не соотносятся со звуками;

- акустическая дисграфия — вызвана недостаточностью фонематического слуха, при которой страдает дифференциация звуков и нарушаются звукобуквенные соотношения;

- моторная дисграфия — возникает при задержке в созревании мелкой моторики рук, происходит нарушение в соотношении моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами.

Сотрудники кафедры логопедии РГПУ им. Герцена под руководством Лалаевой Р. И. разработали классификацию, основанную на степени несформированности языковых операций [4]:

- Артикуляторно-акустическая дисграфия. Ведущий симптом — дефектное произношение звуков (замены, смешения, пропуски).

- Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания.

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза:

- нарушение звукобуквенного анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза на уровне предложений.

- Аграмматическая дисграфия. Обусловлена недоразвитием лексико-грамматического строя речи, несформированностью морфологических и синтаксических обобщений.

- Оптическая дисграфия. Связана с недоразвитием зрительного анализа и синтеза пространственных представлений

Классификация Ахутиной Т. В. составлена на основании учения Лурия А. Р. о трёх функциональных блоках мозга:

- I блок — регуляция тонуса и бодрствования (уровень непроизвольной саморегуляции и самоорганизации);

- II блок — приём, переработка и хранение информации (операциональный уровень);

- III блок — программирование, регуляция и контроль сложных форм деятельности (уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации) [5].

Ахутина Т. В. выделяет три вида дисграфии:

- Регуляторная — дисфункция III блока, связанная со слабостью функций программирования и контроля.