Соблюдая принципы и требования рандомизированных исследований, мы обратились к данным некоторых хирургических учреждений в Кыргызстане. При этом отобрали нужное количество историй болезней больных с осложненным острым аппендицитом из расчета 5% от общего числа больных с осложненным острым аппендицитом, госпитализированных в эти учреждения. Было, таким образом, предъявлено для изучения 828 историй болезни. Для контроля статистических данных и в целях общей оценки ситуации мы провели анализ 2716 историй болезни больных с данной патологией. Преследуя задачу установления структуры ошибок и осложнений в указанных группах, мы отобрали 693 истории болезни больных с осложненным острым аппендицитом, у которых были установлены те или иные предпосылки ошибок и осложнений.

По сводным данным, в целом по республике за 10-летний период с 1989 по 1995 год выполнено 146080 аппендэктомий. Причем у 85,3% больных аппендэктомия была выполнена по поводу осложненного острого аппендицита. Количество неоперированных больных составило 0,86%. 79,6% больных были прооперированы в течении 24 часов, а 19,4% больных – свыше 24 часов с момента заболевания. При этом общая летальность составила 0,15%. Послеоперационная летальность у больных острым аппендицитом, поступивших и оперированных в сроки до и после 24 часов составила, соответственно 0,09% и 0,09%.

Говоря о диагностических ошибках в стационарных отделениях, следует заметить, что в условиях стационара, независимо от его профиля, любое острое хирургическое заболевание должно распознаваться незамедлительно. Однако это не подтверждается практикой деятельности инфекционных и терапевтических отделений. Так, ошибочные диагнозы, с которыми были направлены больные, страдающие острым аппендицитом, из приемных отделений, в стационарах указанных профилей подтверждены в среднем у 33,3%, то есть у 1/3 всех больных, что свидетельствует об отсутствии должной настороженности врачей данных стационаров в отношении острых хирургических заболеваний.

Касательно того, каковы же сроки установления истинного диагноза у госпитализированных в лечебные учреждения различной категории, выяснено следующее: в первые 6 часов острый аппендицит распознан в областных больницах только у 66,3% больных, в городских больницах – у 62,5%, в ЦРБ – у 54,6%, в участковых больницах – у 40,9% больных.

Сроки распознавания острого аппендицита у больных с ошибочными диагнозами зависят от дня недели поступления на стационарное лечение. В худшем положении оказываются лица, госпитализированные в пятницу. У 21% больных, поступивших на стационарное лечение в этот день недели, правильный диагноз устанавливается позже 48 часов.

Трудности диагностики острого аппендицита на фоне отдельных проявлений инфекционных и внутренних заболеваний отрицать нельзя. Диагностические ошибки могут быть связаны и с атипичным расположением червеобразного отростка, что, по нашим данным, наблюдалось у (19,2%) больных. Немаловажное значение, вероятно, имело и то обстоятельство, что многим больным, госпитализированным в инфекционные или терапевтические отделения, назначалось интенсивное лечение в соответствии с установленными диагнозами.

В инфекционных отделениях, как правило, применялись антибиотики, дезинтоксикационная терапия, гемотрансфузия, а в терапевтических – широко использовались сердечные, общеукрепляющие средства, гормональные препараты. Все это, с учетом возраста больных, должно было сказаться положительно на их состоянии. И можно допустить, что такая терапия оказывает тормозящее влияние на развитие патоморфологических изменений в червеобразном отростке. Диагностические ошибки явились следствием неполного обследования (28,4%), недооценки анамнестических данных (44,9%), стремления выполнить операцию без промедления (22,3%) и пренебрежения хирургами мнением врачей, осматривающих больных на догоспитальном этапе (13,4%).

Таким образом, по разным причинам допущено достаточно большое количество диагностических ошибок, в основе которых лежат субъективные моменты. Если говорить о диагностических ошибках, допущенных хирургами стационарных учреждений вследствие пренебрежения мнением врачей внебольничной сети, можно отметить следующее: истинные диагнозы установлены фельдшерами у 51128 больных (35%), врачами скорой, медицинской помощи – у 83120 (56,9%), участковыми терапевтами – у 77715 (53,2%), хирургами поликлиник – у 116864 (80%), инфекционистами – у 19283 (13,2%). В результате из направленных на госпитализацию отказано в ней 17091 больным (11,7%). Среди ошибочных диагнозов значатся: пищевая токсикоинфекция, острый гастрит, острая дизентерия, грипп, брюшной тиф и другие заболевания. Из-за диагностической ошибки показанная операция задержана на 10 и более суток у 0,2% больных, от 5 до 10 суток – у 0,8%, от 2 до 5 суток – у 1,8%, от 1 до 2 суток – у 4,2%, от 12 до 24 часов – у 20% больных. Хотя приведенные данные и представляют хирургов не с лучшей стороны, было бы неправильно считать, что острый аппендицит они диагностируют хуже, чем участковые врачи, работники скорой медицинской помощи и тем более фельдшеры.

Мы склонны считать, что основной причиной несвоевременного распознавания острого аппендицита является все чаще и чаще наблюдаемое атипичное течение этого заболевания. К сожалению, нет таких методов, применяя которые можно было бы в считанные часы с уверенностью подтвердить или отвергнуть диагноз острый аппендицит. Острый аппендицит следовало бы считать хирургическим заболеванием лишь в лечебном плане, а в диагностическом он выходит далеко за пределы хирургической специальности. И очень важно, чтобы о вариантах его атипичного проявления знали все медицинские работники. В этой связи следовало бы пересмотреть учебники, руководства и различные пособия, так как в большинстве из них клиника острого аппендицита освещена в классическом варианте.

Итак, диагностическая ошибка при остром аппендиците может быть обусловлена проявлением его отдельными признаками инфекционных и внутренних заболеваний. Ошибочный диагноз предопределялся неправильной интерпретацией анамнестических данных и выявлением у больных редко наблюдаемых при остром аппендиците симптомов. Особое значение при этом придается сведениям об употреблении недоброкачественной пищи, многократной рвоте, частом жидком стуле, высокой температуре, признакам гриппа и пневмонии.

Многократная рвота, частый жидкий стул, считающиеся не патогномоничными для острого аппендицита, при осложненных формах наблюдаются относительно часто. Ошибки в диагностике острого аппендицита, проявляющегося отдельными признаками инфекционных и внутренних заболеваний, относительно часто допускают и хирурги. Это объясняется не только атипичным течением острого аппендицита, но и чрезмерной настороженностью хирургов в отношении инфекционных, некоторых внутренних заболеваний и неполноценным обследованием больных.

Сроки распознавания острого аппендицита у больных, госпитализированных в терапевтические и инфекционные стационары, зависят от дня недели. Истинный диагноз в наиболее поздние сроки устанавливается у больных, поступивших на стационарное лечение в пятницу, субботу, воскресенье, что объясняется неполноценным обследованием их в указанные дни. Диагностические ошибки, допускаемые на догоспитальном этапе, как правило, должны выявляться в приемных отделениях больниц. Но приемные отделения (а это важнейшее подразделение лечебного учреждения) до сих пор не узаконены соответствующим положением, чем объясняются наблюдаемые в большинстве случаев серьезные недостатки в организации их работы. И до тех пор, пока им не будут определены четкие функции, между амбулаторно-поликлиническими учреждениями, скорой медицинской помощью и больницами не будет надежного барьера для больных, направляемых на стационарное лечение с ошибочными диагнозами.

За указанный срок по поводу острых заболеваний женской сферы оперированы 32576 женщин, из которых умерли 25, а осложнения наблюдались у свыше 18,6%. При этом следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что в 12,3% случаев имела место так называемая осложненная пельвиоабдоминальная патология. Кстати говоря, данный термин не столько гинекологический, сколько хирургический. Операция по меркам, принципам и тактике гинекологов в связи с этим не всегда оказывается адекватной. Ибо речь идет о девиации кишечника, вторичных острых аппендицитах, перитонитах и т.д. Нас интересовала ситуация со вторичными острыми аппендицитами, в частности, какова частота содружественного изменения червеобразного отростка. Как часто обнаруживают их гинекологи и как часто выполняются аппендэктомии по поводу него? Как часто выставляется справедливый диагноз вторичного острого аппендицита.

Оказалось, что на догоспитальном этапе ошибки допускались фельдшерами у 65% больных, врачами скорой медицинской помощи у 43,1% больных, участковыми терапевтами у 46,8% больных, хирургами поликлиники у 20% больных, инфекционистами у 86,8% больных. В результате из направленных на госпитализацию отказано в госпитализации 11,7% больным. Наиболее частая встречаемость заболевания приходится на возрастную группу 19-26 лет, а с увеличением возраста и давности заболевания начинают преобладать деструктивные формы острого аппендицита. Распределения всех количественных признаков асимметричные, ненормальные. Отмечается тесная взаимосвязь между группами диагнозов и группами осложнений, причем наиболее сильно эта связь проявляется для острого флегмонозного и острого гангренозного аппендицита.

Аппендицит

Сильная боль в животе может говорить об аппендиците — воспалении в кишечнике. В отличие от многих других заболеваний органов брюшной полости, аппендицит требует экстренного оперативного лечения.

СОДЕРЖАНИЕ

Прогноз и профилактика аппендицита

Аппендицит при беременности

Что такое аппендицит

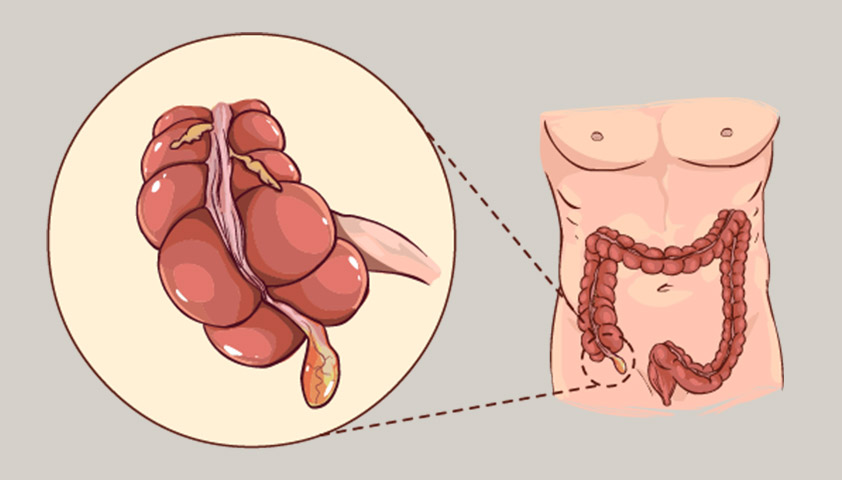

Аппендицит — это воспаление аппендикса, небольшого отростка на стыке толстой и тонкой кишки. Аппендикс расположен в нижней части живота справа, его длина около 10 см.

Учёные до сих пор не пришли к согласию, какую функцию выполняет аппендикс: одни считают, что в нём хранится запас полезных бактерий, которые помогают кишечнику восстанавливаться после расстройства; другие — что аппендикс производит антитела; третьи — что эта часть тела выродилась в процессе эволюции и уже не несёт значимых функций. Удаление аппендикса не вызывает видимых изменений в работе организма.

Виды аппендицита

Аппендицит классифицируют по форме течения, а также по наличию и по типу осложнений.

По форме течения:

- катаральный (простой, поверхностный);

- флегмонозный (гнойный);

- сопровождающийся эмпиемой (значительным скоплением гноя);

- гангренозный (с отмиранием тканей);

- вторичный (возникающий на фоне другого заболевания, например воспаления в брюшной полости).

По наличию осложнений:

- Острый неосложнённый аппендицит. Это самый благоприятный вариант течения заболевания. Удаление аппендикса в таком случае считается рутинной операцией, после которой пациент относительно быстро восстанавливается и возвращается к обычному образу жизни.

- Острый осложнённый аппендицит. Эта форма, как правило, развивается, если не удалось вовремя поставить диагноз и начать лечение. В этом случае процесс удаления становится более сложным, а прогноз — менее благоприятным.

По характеру осложнений:

- перфорация червеобразного отростка (нарушение целостности его стенки с распространением воспаления в брюшную полость);

- аппендикулярный инфильтрат (выявленный до или во время операции);

- периаппендикулярный абсцесс (отграничение гнойного образования);

- перитонит (воспаление брюшины);

- пилефлебит (тромбоз вены, по которой кровь течёт от желудка и кишечника к печени);

- забрюшинная флегмона (нагноение и отмирание тканей в забрюшинном пространстве).

Причины аппендицита

Воспаление возникает, если просвет аппендикса перекрыт. Такое состояние могут вызвать:

- порция затвердевшего кала,

- инородное тело,

- воспалённые ткани или лимфоузлы,

- опухоль,

- паразиты.

Иногда причины воспаления аппендикса остаются неуточнёнными.

Скопившиеся в замкнутом пространстве бактерии быстро размножаются, в результате чего аппендикс воспаляется и наполняется гноем.

Если аппендицит не начать лечить как можно скорее, это может привести к опасным для жизни состояниям.

Кто в группе риска

С аппендицитом сталкивается от 7 до 12% населения России. Воспаление может развиться в любом возрасте, но у детей до 2 лет встречается крайне редко. Наиболее часто аппендицит развивается в возрасте от 10 до 30 лет.

Симптомы аппендицита

Главный признак аппендицита — боль в животе. Чаще всего она возникает в районе пупка, а затем смещается ниже и нарастает с развитием воспаления. Боль при аппендиците усиливается при кашле или чихании, резких движениях или смене положения во сне.

Несмотря на то что аппендикс у большинства людей находится в нижней правой части живота, он также может иметь атипичное расположение: в левой половине брюшной полости, правой поясничной области или в малом тазу. Это значит, что болевые ощущения могут также локализоваться в других частях живота.

Сильная боль в животе — это повод немедленно обратиться к врачу. Своевременная диагностика аппендицита снижает вероятность опасных осложнений.

Распространённые симптомы и признаки аппендицита:

- боль в животе;

- отсутствие аппетита;

- тошнота или рвота, следующая за резкой болью в животе;

- вздутие живота;

- постепенное повышение температуры тела.

Более редкие симптомы аппендицита:

- острая или тупая боль в спине,

- боль при мочеиспускании,

- сильные спазмы в животе,

- запор или диарея.

При подозрении на аппендицит нельзя пить и есть, принимать препараты от изжоги или слабительное. Нельзя использовать местное тепло (прикладывать к животу грелку). Нельзя принимать обезболивающие препараты без разрешения врача.

Диагностика аппендицита

Диагностировать аппендицит бывает непросто. Его симптомы могут напоминать обострение жёлчнокаменной или мочекаменной болезни, воспаление мочевыводящей системы или болезнь Крона, кишечную инфекцию, гастрит, воспаление яичников.

Для диагностики аппендицита врач проводит полный осмотр пациента, обращая внимание на следующие признаки:

- температура тела (37–38 °C при неосложнённом аппендиците, озноб при гнойном воспалении);

- учащение сердцебиения;

- состояние живота.

Во время осмотра врач обращает внимание на особые признаки, которые указывают на аппендицит.

Специфические признаки аппендицита:

Положение пациента. Обычно человек с аппендицитом принимает позу эмбриона (лёжа на правом боку с согнутыми и подтянутыми к животу ногами). При этом форма живота, как правило, не изменена. Если заболевание только началось, передняя брюшная стенка участвует в дыхании. Но чем сильнее развивается воспаление, тем больше при дыхании отстаёт правая половина передней брюшной стенки.

Симптом Мак-Берни. При пальпации живота пациента врач надавливает на точку, расположенную посередине между пупком и передним верхним костным выступом на конце крыла подвздошной кости справа. Болезненность при нажатии на эту точку называется симптомом Мак-Берни.

Перитонеальные симптомы

Для диагностики аппендицита врач оценивает перитонеальные симптомы — болезненность при пальпации живота. Она указывает на перитонит (воспаление брюшины), которым может сопровождаться аппендицит.

Симптом Щёткина — Блюмберга — острая боль при резком отведении руки от передней брюшной стенки;

Симптом Воскресенского — боль при быстром проведении ладонью по передней брюшной стенке поверх одежды;

Симптом Ровзинга — боль в правой подвздошной области при толчкообразном движении во время глубокой пальпации левой подвздошной области;

Псоас-синдром: если поднять разогнутую правую ногу лёжа на левом боку, возникает боль внизу живота справа;

Ослабление перистальтических шумов в правой половине живота по сравнению с левой.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований

Для подтверждения диагноза используют лабораторные и инструментальные исследования:

- общий анализ крови, а также исследование на С-реактивный белок (чтобы понять, есть ли в организме воспаление),

- анализ мочи (позволяет исключить инфекции мочевыделительной системы),

- компьютерную томографию брюшной полости,

- ультразвуковое исследование брюшной полости.

3.9.1. Вен. кровь (+220 ₽)

Вен. кровь (+220 ₽) 1 день

1.50. Вен. кровь (+220 ₽)

Вен. кровь (+220 ₽) Колич. 1 день

9.1.

1 день

В некоторых случаях, когда невозможно определить природу боли в животе, врач может назначить диагностическую лапароскопию, даже если не уверен, что причина в воспалённом аппендиксе.

Осложнения аппендицита

Аппендицит может вызвать осложнения — чаще всего они встречаются, если человек обратился за помощью слишком поздно или если врач поставил неверный диагноз.

Разрыв аппендикса

В некоторых случаях аппендикс разрывается от нарастающего давления и гной поступает в брюшную полость.

Симптомы разрыва аппендикса:

- боль перестаёт локализоваться в правой части живота и распространяется по всей брюшной полости;

- температура тела резко повышается (может доходить до 40 °C).

Это состояние опасно для жизни, нужно немедленно обратиться к врачу.

Перитонит

Это редкое осложнение является одним из самых опасных.

Выход гноя в брюшную полость после разрыва аппендикса в некоторых случаях вызывает воспаление оболочки, выстилающей брюшную полость (брюшины). Это состояние может привести к угрожающим жизни последствиям.

Лечение аппендицита

Подавляющее большинство случаев аппендицита требуют срочного оперативного вмешательства. Если осложнения не позволяют провести операцию сразу, назначают антибактериальную терапию и отвод гноя через дренаж.

Удаление аппендикса

Удаление аппендикса нужно произвести как можно скорее: откладывать опасно для жизни. Одновременно с операцией назначают курс антибактериальной терапии, чтобы снять воспаление. Удаление проводят под общим наркозом.

Предпочтительный метод операции — лапароскопический. Это значит, что для удаления аппендикса хирургические инструменты вводятся через три небольших прокола в брюшной полости. Но в некоторых случаях требуется полостная операция.

Аппендикс удаляют открытым способом (полостная операция) или через несколько проколов в брюшной стенке (лапароскопическая операция)

Осложнения после операции и их симптомы

Если после операции по удалению аппендикса возник один из следующих симптомов, нужно срочно обратиться к врачу:

- неконтролируемая рвота;

- нарастающая боль в животе;

- головокружение, предобморочное состояние;

- кровь в рвоте или моче;

- усиливающаяся боль и покраснение в области операционного шрама;

- повышение температуры;

- нагноение в ране.

Диета после операции

Главная цель диеты после удаления аппендикса — избежать образования запоров и боли в кишечнике и помочь организму скорее восстановиться. В течение месяца после завершения лечения рекомендуется:

- ограничить потребление овощей и фруктов;

- исключить из рациона продукты, богатые эфирными маслами, тугоплавкие жиры, жареные блюда, продукты, богатые холестерином и пуринами;

- чтобы исключить проблемы со стулом, рекомендуется пить много жидкости и отдавать предпочтение мягкой, обработанной пище.

Прогноз и профилактика аппендицита

Предотвратить аппендицит невозможно, но, так как успешность лечения зависит от своевременной диагностики, важно знать о симптомах воспаления и вовремя обращаться за помощью.

Чем быстрее провести операцию по удалению аппендикса, тем меньше вероятность осложнений. Осложнения вероятны, если с момента возникновения острого воспаления прошло более двух суток.

Аппендицит встречается реже у людей, в рационе которых содержится много клетчатки. Источники клетчатки — это фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Аппендицит при беременности

Острый аппендицит во время беременности требует экстренного хирургического вмешательства. Своевременное удаление воспалённого участка позволяет спасти жизнь матери и плода.

Симптомы аппендицита у беременных

У беременных женщин боль при аппендиците может ощущаться в верхней части живота, так как расположение аппендикса по мере роста плода меняется.

Диагностика аппендицита у беременных

Чтобы избежать ошибки, диагностика аппендицита у беременных проводится совместно с акушером-гинекологом. Применяется физический осмотр, лабораторные и инструментальные исследования.

Аппендицит у детей

Как правило, аппендицит возникает у детей и подростков в возрасте 5–20 лет. У малышей это состояние встречается гораздо реже.

У детей и взрослых симптомы, диагностика и методы лечения аппендицита похожи.

Послеоперационное восстановление у детей

Восстановление после операции при неосложнённом аппендиците проходит достаточно быстро. Боль в области раны может доставлять сильный дискомфорт, в этом случае предлагают обезболивающие на основе парацетамола или ибупрофена.

После удаления аппендикса ребёнок может нормально есть, пить и принимать душ. К занятиям в школе возвращаются в среднем через неделю после выписки.

Послеоперационные осложнения у детей

После лечения аппендицита есть риск развития воспаления или непроходимости кишечника и нагноения раны. Нужно обратиться к врачу, если появились такие симптомы:

- повышение температуры тела выше 38,5 °C;

- покраснение, нагноение или боль в области послеоперационного шва;

- нарастающая боль, при которой не помогают обезболивающие средства.

Частые вопросы

Аппендицит — это острое воспаление, которое сопровождается выраженной нарастающей болью в правой нижней части живота. При диарее или рвоте боль выражена не так сильно: она имеет временный характер и обычно проходит после опорожнения кишечника. Но так как определить причину боли в животе бывает сложно, а аппендицит может провоцировать опасные для жизни состояния, важно обратиться к врачу как можно скорее, чтобы он поставил точный диагноз.

Аппендицит возникает, если червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс) перекрыт затвердевшей порцией кала, инородным телом или опухолью. В этом случае бактерии, не имея выхода, скапливаются в перекрытом аппендиксе и вызывают воспаление, которое сопровождается острой нарастающей болью, потерей аппетита и повышением температуры.

Аппендицит — это опасное состояние, пытаться диагностировать его самостоятельно не нужно. При малейшем подозрении на аппендицит нужно сразу обращаться к врачу. Аппендицит имеет схожие симптомы независимо от возраста и пола. Заподозрить аппендицит можно при появлении нарастающей ноющей боли в правых отделах живота, вздутии живота, отсутствии аппетита и повышении температуры тела. Боль может усиливаться при кашле или чихании, резких движениях или смене положения во сне. При аппендиците важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее: со временем воспаление нарастает, а лечение становится более сложным.

Аппендикс (или червеобразный отросток слепой кишки) находится с правой стороны в нижней части живота, на стыке тонкого и толстого кишечника. Именно там чаще всего локализуется боль во время воспаления (аппендицита). Но иногда аппендикс имеет нетипичное расположение (например, под печенью или в левой части живота), поэтому локализация боли может меняться. В начале воспаления боль может возникать в районе пупка, постепенно смещаясь книзу.

Аппендицит — это опасное состояние, пытаться диагностировать его самостоятельно не нужно. При малейшем подозрении на аппендицит нужно сразу обращаться к врачу. Заподозрить аппендицит можно при появлении нарастающей ноющей боли в правых отделах живота, вздутии живота, отсутствии аппетита и повышении температуры тела. Боль может усиливаться при кашле или чихании, резких движениях или смене положения во сне. Болевые ощущения могут быть выражены слабее или сильнее в зависимости от особенностей течения воспаления, поэтому определить аппендицит бывает непросто. При аппендиците важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее: со временем воспаление нарастает, а лечение становится более сложным.

При неосложнённом аппендиците диету рекомендуют соблюдать в течение месяца после окончания лечения.

Операция длится от 40 минут. Продолжительность зависит от метода (лапароскопический или полостной) и наличия осложнений, а также веса пациента, особенностей расположения аппендикса и некоторых других факторов.

По Международной классификации болезней болезни аппендикса имеют номера с K35 по K38: острый аппендицит по МКБ-10 имеет код K35, другие виды аппендицита (хронический, рецидивирующий) по МКБ-10 имеют код K36, неуточнённый аппендицит по МКБ-10 имеет код K37, другие заболевания аппендикса (гиперплазия аппендикса, камни аппендикса, свищ аппендикса и другие болезни) имеют по МКБ-10 код K38.

Информацию проверил

врач-эксперт

Информацию проверил врач-эксперт

Екатерина Кашух

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Оцените статью:

Полезная статья? Поделитесь в социальных сетях:

ВАЖНО

Информация из данного раздела не может служить достаточным основанием для постановки диагноза или назначения лечения. Решение об этом должен принимать врач на основании всех имеющихся у него данных.

Diagnostic errors in the diagnosis of acute apepiditis in young children

- Authors:

Samusenko A.A.1, Rayanov N.V.1 -

Affiliations:

- Sovetskaya district hospital

- Issue: Vol 10, No 1 (2018)

- Pages: 86-88

- Section:

Reviews - URL: https://journals.eco-vector.com/vszgmu/article/view/8818

- DOI: https://doi.org/10.17816/mechnikov201810186-88

Cite item

Full Text

- Abstract

- Full Text

- About the authors

- References

- Supplementary files

- Statistics

Abstract

Acute appendicitis in children — the most common acute surgical disease of the abdominal cavity is found at any age. For children of the first 3 years of life, acute appendicitis is considered a rare disease and, according to various authors, occurs in 0.5-2% of cases. It is in young children that the diagnosis of acute appendicitis is complex and difficult, especially at the prehospital stage and therefore diagnostic errors are allowed.

Keywords

Full Text

Острый аппендицит у детей — самое распространенное острое хирургическое заболевание органов брюшной полости, встречается в любом возрасте. Для детей первых трех лет жизни острый аппендицит считается редким заболеванием и, по данным различных авторов, встречается в 0,5–2 % случаях [1, 2]. Именно у детей раннего возраста диагностика острого аппендицита сложна и затруднительна, особенно на догоспитальном этапе, и поэтому могут быть допущены диагностические ошибки [3].

Описанный клинический случай подтверждает то, что диагноз острого аппендицита у детей раннего возраста вызывает затруднения.

Мать ребенка М., 1 год 2 мес., 25 июля 2017 г. обратилась в детскую поликлинику Советской районной больницы ХМАО с жалобами на вздутие живота, задержку стула, беспокойство, слабость, плохой сон. Из анамнеза известно, что ребенок заболел 3 дня тому назад, когда впервые повысилась температура до 38 °С, возникли двукратная рвота и жидкий стул. В первые сутки мать в больницу не обращалась, самостоятельно давала жаропонижающие препараты, но состояние не улучшилось, в связи с чем на второй день вызвала скорую помощь. Ребенок доставлен в приемное отделение с предварительным диагнозом «ОРВИ с абдоминальным синдромом». Ребенок осмотрен дежурным врачом-педиатром и с диагнозом «ротовирусная инфекция» с рекомендациями отправлен домой. Осмотра и консультации хирурга не было, анализы мочи и крови не были сделаны, не проведено УЗИ брюшной полости.

В связи с прогрессивным ухудшением состояния — усиление боли в животе, вздутие живота, подъем температуры до 39 °С, плохой сон — обратились к детскому хирургу поликлиники. При осмотре ребенка общее состояние тяжелое, сознание ясное, положение вынужденное — лежит на спине, резкая вялость. Кожные покровы чистые, горячие на ощупь, температура тела 38,7 °С. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Миндалины гипертрофированы, зев спокойный. Над легкими дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД — 20 уд. в минуту. Сердечные тоны ясные, ритмичные, ЧСС — 122 уд. в минуту.

Живот равномерно вздут во всех отделах, правая половина отстает в акте дыхания. При пальпации резкая болезненность и напряжение в правой подвздошной области. Симптом Щеткина – Блюмберга резко положителен. Со слов матери, второй день нет стула, мочится хорошо. В экстренном порядке проведено УЗИ брюшной полости, обзорная рентгенография органов брюшной полости — отклонений не обнаружено, общий анализ крови с развернутой лейкоформулой (в клиническом анализе крови отмечается лейкоцитоз 14,2 · 109/л) и анализ мочи — без патологии.

С диагнозом «острый аппендицит, перитонит» срочно направлен в хирургическое отделение. После кратковременной предоперационной подготовки (инфузионная терапия, установление назогастрального зонда) ребенок под интубационным наркозом взят на операцию. Срединная лапаротомия — при вскрытии брюшной полости петли тонкого кишечника резко вздуты, серозный выпот между петлями кишечника, фибринные наложения на стенке тонкой кишки. При дальнейшей ревизии брюшной полости в правой подвздошной области обнаружен гангренозно-перфоративный аппендицит: длина до 5 см, темно-багрового цвета, резко утолщен, напряжен и с перфорационным отверстием на верхушке отростка, откуда поступает в брюшную полость жидкий гной (рис. 1).

Рис. 1. Удаленный гангренозно-перфоративный аппендицит (макропрепарат)

Произведена типичная аппендэктомия с погружением культи червеобразного отростка в просвет слепой кишки. Брюшная полость осушена, произведено дренирование брюшной полости в правой подвздошной области. Наложены послойные швы на рану передней брюшной стенки, асептическая повязка. Послеоперационный диагноз: «острый гангренозно-перфоративный аппендицит, разлитой гнойный перитонит». В послеоперационном периоде больной в течение суток находился в реанимационном отделении, где произведены инфузионная, антибактериальная терапия, обезболивание, стимуляция кишечника. О состоянии ребенка доложено в ОДКБ г. Нижневартовска и рекомендовано для дальнейшего лечения перевести ребенка по санитарной авиации в окружную детскую больницу. С 26 июля по 9 августа 2017 г. ребенок находился в ОДКБ, где проведена консервативная терапия (глюкозо-электролитные растворы, антибактериальная терапия — мерексид, амикацин, медикаментозная стимуляция кишечника прозерином, обезболивание ненаркотическими анальгетиками — анальгин и димедрол при болях). На фоне терапии состояние ребенка стабилизировалось. Повторного оперативного вмешательства не потребовалось. Швы передней брюшной стенки сняты 7 августа, заживление раны первичным натяжением. Общий анализ крови при выписке: эритроциты — 5,07 · 1012/л, гемоглобин — 129 г/л, лейкоциты — 13,29 · 109/л, тромбоциты — 512 · 109/л, гематокрит — 37 %, нейтрофилы — 14,9 %, лимфоциты — 76,9 %, моноциты — 6,3 %, эозинофилы — 1,7 %, СОЭ — 4 мм/ч. УЗИ брюшной полости — свободной жидкости, инфильтратов в брюшной полости не выявлено. В удовлетворительном состоянии 9 августа ребенок выписан домой.

Ребенок осмотрен детским хирургом 11 августа. Со слов матери, жалоб нет, кушает, пьет, тошноты, рвоты нет. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Язык чистый, влажный. Над легкими везикулярное дыхание. ЧД — 18 уд. в минуту, сердечные тоны ясные, ритмичные. ЧСС — 98 уд. в минуту. Живот овальной формы, в акте дыхания участвует равномерно, мягкий при пальпации, патологических образований не пальпируется. Шов передний брюшной стенки чистый. По словам матери, стул оформленный, ежедневно, мочится хорошо.

Ребенок осмотрен повторно через месяц. Мать жалоб не предъявляет. Общее состояние ребенка удовлетворительное, активный, ходит. Кожные покровы физиологической окраски. Язык чистый, влажный. Живот не вздут, мягкий, патологических образований не пальпируется. Со слов матери, стул и мочеиспускание в норме. Послеоперационный рубец передней брюшной стенки чистый.

Выводы

- Описанный клинический случай подтверждает, что острый аппендицит встречается в любом возрасте, в том числе и у детей первых лет жизни. Чаще всего острый аппендицит у детей раннего возраста проявляется общими симптомами — ухудшением самочувствия, слабостью, повышением температуры тела до высоких цифр, рвотой и жидким стулом.

- На догоспитальном этапе врачом-педиатром из-за незнания особенностей общих проявлений заболевания и сложности диагностики имели место диагностические и тактические ошибки: ребенок не осмотрен хирургом, не сделаны минимальные обследования — анализ крови, мочи и УЗИ брюшной полости.

- Лишь правильно собранный анамнез, физикальные и клинико-лабораторные данные и привлечение нужных специалистов позволяют не допускать ошибок при диагностике острого аппендицита у детей раннего возраста.

References

- Баиров Г.А. Неотложная хирургия детей. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Медицина, 1983. – 406 с. [Bairov GA. Neotlozhnaya khirurgiya detey. 2nd ed. Leningrad: Meditsina; 1983. 406 p. (In Russ.)]

- Исаков Ю.Ф. Острый аппендицит у детей. – М.: Медицина, 1980. – 110 c. [Isakov YuF. Ostryy appenditsit u detey. Moscow: Meditsina; 1980. 110 p. (In Russ.)]

- Дронов А.Ф. Эндоскопическая хирургия у детей. – М.: Медицина, 2002. – 150 с. [Dronov AF. Endoskopicheskaya khirurgiya u detey. Moscow: Meditsina; 2002. 150 p. (In Russ.)]

Supplementary files

Supplementary Files

Action

1.

Fig. 1. Remote gangrenous-perforated appendicitis (macro preparation)

Copyright (c) 2018 Samusenko A.A., Rayanov N.V.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 — 71733 от 08.12.2017.

Выпускник медицинского факультета УЛГУ. Интересы: современные медицинские технологии, открытия в области медицины, перспективы развития медицины в России и за рубежом.

Хотя симптомы аппендицита знает студент любого медицинского ВУЗа, болезнь не всегда так легко диагностировать. Иногда это удаётся сделать только после второго или даже третьего обращения пациента.

В неправильной постановке диагноза виноваты больные и врачи

Согласно данным исследований, проведённых в штате Мичиган (США) и опубликованных в журнале «JAMA Network Open», во время первого посещения отделения неотложной помощи аппендицит не был диагностирован у 6,0% взрослых и 4,4% детей.

Причина неправильной диагностики – отсутствие явных признаков болезни. Врачи могут пропустить диагноз аппендицита, потому что жалобы часто неспецифичны. У пациентов наблюдаются боли в животе, запоры, тошнота, рвота, лихорадка, жидкий ступ, которые могут иметь другие причины.

Чаще всего неправильный диагноз ставится больным, страдающим запорами, болезнями кишечника, мочевыводящей системы и патологиями женских половых органов. Врачи «списывают» имеющиеся симптомы на проявления других заболеваний. В этом бывают виноваты и сами больные, которые пьют обезболивающие и спазмолитические препараты, «смазывая» клиническую картину.

В результате пациентов отправляют домой, выписывая слабительные и противовоспалительные препараты, а также средства для лечения заболеваний мочевыводящих путей. Больные после такого лечения через некоторое время поступают повторно уже с гнойным аппендицитом.

Иногда к этому моменту червеобразный отросток прорывается с образованием локального перитонита (воспаления брюшины). Лечить таких пациентов сложнее, поскольку присутствует риск развития тяжелого гнойного процесса, грозящего летальным исходом.

Поставить правильный диагноз поможет УЗИ

Избежать ситуации можно, назначив УЗИ брюшной полости и КТ брюшной полости, на которых виден воспаленный червеобразный отросток. УЗИ в этом плане более предпочтительно, поскольку не несет лучевой нагрузки и может применяться у детей и беременных женщин. К тому же, стоимость УЗИ значительно ниже КТ.

Поэтому в США и других странах планируется сделать УЗИ или КТ-диагностику обязательным этапом диагностики аппендицита. Эти методы не только позволят поставить диагноз на раннем сроке, но и определить расположение отростка, которое может быть нестандартным. В том случае симптомы болезни еще сильнее похожи на запор, нарушение работы мочевыводящих путей и воспаление придатков.

Больным рекомендовано при болях в животе не принимать обезболивающие и спазмолитические препараты, которые могут «смазать» клиническую картину. Нужно сразу обратиться к врачу и пройти УЗИ брюшной полости. Тогда есть возможность провести операцию малоинвазивным хирургическим методом через проколы в брюшной стенке и избежать тяжелых осложнений.

Нет другого такого опасного для жизни заболевания, настолько часто поражающего людей трудоспособного возраста, как острый аппендицит! Как не стать его жертвой? Эксперт портала Sibmeda – Евгений Михайлович Благитко, д.м.н., Заслуженный врач РФ, профессор кафедры госпитальной хирургии НГМУ, куратор хирургического отделения ГНОКБ.

Cмертельная статистика

Уровень заболеваемости составляет 4-5 случаев на 1000 человек в год, причём мужчины болеют в 2 раза реже женщин. Летальность, обусловленная острым аппендицитом, в среднем – 0,1-0,3%, то есть такой процент пациентов с данным заболеванием погибает. Вроде бы, небольшое число, однако, сопоставив его с заболеваемостью, становится понятно, что это сотни смертей ежегодно.

Решающие 24 часа

Первостепенное значение, определяющее летальность, имеет фактор позднего выявления болезни. Это во многом зависит от позднего обращения пациента за помощью и поздней операции – более 24 часов от обнаружения первых признаков. Эти сутки при аппендиците – решающие. Как говорили врачи «старой закалки»: «Над больным с острым аппендицитом, как и над роженицей, солнце не должно взойти дважды».

Среди поступивших в больницу в первые 6 часов от начала болезни летальность менее 0,02%, а позже 24 часов уже 1% (в 50 раз выше). Соответственно, возрастает и число осложнений.

Немного анатомии

Что же собой представляет этот червеобразный отросток слепой кишки – аппендикс? Длина его в среднем 7-10 см, однако описаны случаи и до 40 см. Диаметр аппендикса не превышает 1 см. У него есть мышечная стенка, слизистая оболочка, покрыт он брюшиной и соединяется с просветом слепой кишки, из-за чего в этот отросток попадает всё, что содержится в толстом кишечнике.

Значительное развитие лимфатического аппарата в виде многочисленных лимфатических фолликулов в стенке определяет функцию аппендикса: он – часть иммунокомпетентной системы, участвует в продукции иммуноглобулинов.

Отросток очень богат нервными элементами (имеет 4 хорошо развитых нервных сплетения). Расположение его в брюшной полости весьма вариабельно, что может отражаться на проявлениях и течении болезни: подпечёночное, тазовое, медиальное, позади слепой кишки и др. В редких случаях он может оказаться в левом подреберье, а иногда даже в противоположном месте – левой подвздошной области. Это бывает при обратном расположении внутренних органов, когда сердце обнаруживается справа, печень слева и т.д.

В каком возрасте риск больше?

Возрастные особенности строения аппендикса определяют частоту появления аппендицита в разные годы жизни. У маленьких детей, до 2-х лет, аппендикс имеет форму воронки, постепенно сужающуюся к верхушке. Это способствует быстрому его опорожнению. Окончательное формирование аппендикса происходит к 11-16 годам.

После 30 лет начинается обратный процесс. В связи с этими факторами различается частота появления аппендицита в разных возрастных группах. В возрасте до 1 года аппендицит встречается исключительно редко, относительно редко – среди детей младшей возрастной группы и стариков. Чаще всего острый аппендицит бывает у пациентов трудоспособного возраста.

Причина неизвестна, но подозреваемые имеются

Одну единственную причину воспаления аппендикса назвать сложно, скорее всего, её нет. Но известны факторы, предрасполагающие к появлению острого аппендицита. В их число входят:

— инородные тела в просвете аппендикса, повреждающие слизистую;

— повышенное давление в отростке как следствие перекрытия его просвета (инородные тела, копролиты, рубцы, паразиты и пр.);

— застой каловых масс в отростке из-за снижения моторики кишечника и аппендикса как его части;

— нарушения кровообращения в сосудах, питающих аппендикс;

— обилие лимфоидной ткани;

— внешние факторы: при резком падении атмосферного давления увеличивается частота гангренозной формы;

— питание: чаще встречается у людей, предпочитающих мясную пищу.

Причины возникновения данной патологии продолжают уточняться учёными. В 2010 году опубликовано исследование американских врачей. Они обобщили данные за 36 лет о заболеваемости острым аппендицитом и часто встречающимися вирусными инфекциями (грипп и др.). Обнаружили, что для него свойственны вспышки, какие характерны для вирусных инфекций. Это позволило высказать гипотезу о вирусе как причинном факторе аппендицита.

Разновидности острого аппендицита

Начальная форма воспаления аппендикса называется катаральный аппендицит. При дальнейшем прогрессировании он становится флегмонозным, сильно повышается риск осложнений – разрыва стенки отростка с поступлением всего содержимого, гноя в брюшную полость. Это уже перитонит, воспаление брюшины, вначале – местный, а позже и распространенный. Следующая стадия – гангренозный аппендицит: некроз стенки отростка, осложнения почти неизбежны. Бывает и с самого начала гангрена аппендикса, когда происходит нарушение кровотока по его артерии.

Как всё начинается?

Самые первые проявления острого аппендицита часто появляются совсем не в том месте, где располагается отросток. Классическое начало – это появление среди полного здоровья желудочного дискомфорта. Это может быть тяжесть в области желудка (под ложечкой) или в области пупка, чувство давления, некоторые больные воспринимают это как боль. Затем появляется тошнота и рвота, чаще всего однократная, после которой тошнота уменьшается, но улучшения состояния не происходит.

Эта симптоматика обусловлена существующими нервными связями. При появлении воспаления в области аппендикса развивается рефлекторное нарушение работы желудка. Больные нередко ошибочно связывают появление этих болей с погрешностями в диете.

На этом этапе собственно в месте нахождения аппендикса может совсем не быть ощущений. Хотя у части пациентов там ощущается повышенная кожная чувствительность. Постепенно, в течение 1-3 часов, симптомы со стороны желудка стихают, а боль мигрирует в правую нижнюю область живота – подвздошную, где и находится воспалённый червеобразный отросток.

В основном, боль постоянная, редко боль схваткообразная или в виде приступов. Характерно её усиление в положении лёжа на левом боку, при кашле, ходьбе. При типичном течении процесса боль никуда не отдаёт. Там же, в правой подвздошной области, возникает напряжение мышц, ощущаемое при надавливании на живот.

Такое начало аппендицита весьма характерно, хотя и бывает не у 100% пациентов. Врач при обследовании пациента может не раз уточнять именно порядок появления симптомов, так как это очень важно для установления точного диагноза. И очень хорошо, если пациент может точно всё вспомнить и описать.

Позже появляется повышенная (37,5 – 38,0°С) температура. Может нарушаться походка, так как боль усиливается при опоре на правую ногу.

Проф. Е. М. Благитко: «Начало аппендицита в большинстве случаев типичное, появляется боль в эпигастральной области, то есть «под ложечкой», а потом перемещается в правую подвздошную область, и это называется симптом Волковича-Кохера. Но не всегда это так. Не зря давным-давно профессор Склифосовский назвал аппендицит хамелеоном – он может протекать под разными масками.

Боль может зависеть от того, как расположен отросток. Если он расположен по медиальной части слепой кишки, у больного может случиться понос, боли внизу живота. Такого больного, как правило, отправляют в инфекционную больницу и заболевание лечат, как дизентерию или энтероколит. Тут многое зависит от того, в какую больницу помещён пациент, организовано ли там круглосуточное дежурство врачей, чтобы больной находился под постоянным наблюдением. Важно своевременно распознать и скорректировать диагноз, тактику лечения. Не так всё просто с острым аппендицитом, как население привыкло думать. Атипичные формы аппендицита были, есть и будут».

В чём сложность диагностики?

Благодаря своей анатомии, отросток может располагаться в нетипичном месте, касаться других органов брюшной полости. При воспалении клинические проявления будут различаться, что реально может затруднить диагностику. В процессе постановки диагноза врачу приходится проводить разграничение сразу нескольких болезней, которые могут иметь сходные симптомы, это называется дифференциальная диагностика.

При остром аппендиците клиническая картина бывает похожа на другие заболевания. К ним относится целый ряд урологических болезней: камни в правом мочеточнике или почке, опущение правой почки, острый пиелонефрит. Целый ряд заболеваний в малом тазу может походить на острый аппендицит: воспаление придатков матки, разрыв (апоплексия) яичника, перекрут кисты яичника. Острые холецистит и панкреатит, непроходимость кишечника, прободение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки также относятся к болезням, которые может симулировать острый аппендицит.

Аппендицит иногда даже походит на терапевтические болезни – например, на правостороннюю пневмонию в нижних сегментах лёгкого и даже инфаркт миокарда. Для точной диагностики приходится выполнять дополнительные обследования: ФГС, рентгенографию, ЭКГ и т.д. Когда пациенту предлагают остаться в больнице для наблюдения, для этого всегда есть веские основания.

Проф. Е. М. Благитко: «Существует приказ №46, который ещё с 1982 года действует и до сегодняшнего дня: если у больного появилась боль в животе, то независимо, кто его первым смотрел – медсестра, фельдшер или терапевт – больного обязаны направить к хирургу. Только он может принимать решения при остром животе.

Хирург диагноз или снимает, или оставляет пациента под наблюдением, госпитализирует. Он обязан в течение 2-х часов принять решение. Если за это время врач не может вынести решение об операции, он должен применить дополнительные методы обследования (УЗИ, лапароскопия) или вызвать заведующего отделением. Пациент должен осматриваться врачом каждые 2 часа, так как процесс может развиваться очень быстро и закончиться печально».

50 симптомов. Счёт продолжается

Если ещё добавить, что клиническая картина острого аппендицита имеет свои особенности у детей, пожилых и беременных, то становится понятно, что диагноз острого аппендицита иногда представляет реальную трудность. В разное время было предложено более 50-ти симптомов, выявляемых врачом при обследовании пациента с подозрением на острый аппендицит, помогающих установить точный диагноз.

И, похоже, процесс обнаружения новых симптомов аппендицита не закончен. Кстати, не так давно учёные предложили новый симптом острого аппендицита – усиление боли в животе при тряской транспортировке пациента, за что получили Шнобелевскую премию.

Проф. Е. М. Благитко: «Аппендицит у беременных трудно диагностировать, особенно во второй половине беременности, когда матка большая, поднимает слепую кишку кверху. И уже те симптомы аппендицита, которые могли быть до беременности, вы не найдёте. Боли появляются в подреберье, это уводит мысль врача в другую сторону – возможно, это холецистит.

Получается иногда «три в одном» – может такие боли дать холецистит, камни в правой почке или пиелонефрит беременных, а может червеобразный отросток. У пожилых пациентов свои особенности, там склероз сосудов, в том числе, в брюшной полости. Может быть сразу гангренозный аппендицит, процесс быстрее протекает, но при этом интенсивность боли у таких пациентов гораздо ниже, чем в среднем возрасте. Врачу приходится дополнительно выяснять многие моменты: что предшествовало появлению заболевания, какие были ещё нарушения и так далее».

Современная диагностика острого аппендицита

Ценным подспорьем в диагностике острого аппендицита являются ультразвуковая диагностика (УЗИ) и компьютерная томография (КТ). При проведении КТ можно определить признаки воспаления аппендикса – он увеличен в диаметре, с утолщённой стенкой. Метод УЗИ также применяют в комплексе диагностики аппендицита, однако он, в целом, довольно субъективен. Очень точный метод диагностики данной патологии – лапароскопия, однако он относится к разряду инвазивных и не всегда доступен.

Проф. Е. М. Благитко: «На сегодняшний день гораздо легче стало работать хирургу, не то что 30-40 лет назад, появились вспомогательные методы диагностики. Однако надо понимать: нет в медицине ничего стопроцентного. Казалось бы, есть возможность сделать УЗИ, МРТ, КТ, но есть разные аппараты по своим характеристикам, и только человек интерпретирует то, что получил. Всегда есть фактор субъективности.

В областной больнице КТ для диагностики острого аппендицита, как правило, не выполняют. УЗИ делается, но и при этом методе диагностики не так просто поставить диагноз. Лучше других методов диагностики – лапароскопия. В целом, в России острый аппендицит по УЗИ плохо диагностируют, мы ещё не приучены к этому, нет большого навыка выполнения УЗИ при остром аппендиците. И много зависит от уровня аппаратуры и врача, его личного опыта в таких исследованиях. Поэтому, если остаются сомнения, лучше сделать лапароскопию и разрешить сомнения окончательно».

Во многом диагноз острого аппендицита остаётся истинно врачебным, клиническим, зависящим от умения точно опросить пациента, осмотреть, сопоставить полученные данные. При этом на кону стоит многое, так как поздно выявленный острый аппендицит имеет опасные для жизни осложнения.

Скидки на лечение |

Системно-информационное представление о характере ошибок в диагнозе аппендицитаСоблюдая принципы и требования рандомизированных исследований, мы обратились к данным некоторых хирургических учреждений в Кыргызстане. При этом отобрали нужное количество историй болезней больных с осложненным острым аппендицитом из расчета 5% от общего числа больных с осложненным острым аппендицитом, госпитализированных в эти учреждения. Было, таким образом, предъявлено для изучения 828 историй болезни. Для контроля статистических данных и в целях общей оценки ситуации мы провели анализ 2716 историй болезни больных с данной патологией. Преследуя задачу установления структуры ошибок и осложнений в указанных группах, мы отобрали 693 истории болезни больных с осложненным острым аппендицитом, у которых были установлены те или иные предпосылки ошибок и осложнений. По сводным данным, в целом по республике за 10-летний период с 1989 по 1995 год выполнено 146080 аппендэктомий. Причем у 85,3% больных аппендэктомия была выполнена по поводу осложненного острого аппендицита. Количество неоперированных больных составило 0,86%. 79,6% больных были прооперированы в течении 24 часов, а 19,4% больных – свыше 24 часов с момента заболевания. При этом общая летальность составила 0,15%. Послеоперационная летальность у больных острым аппендицитом, поступивших и оперированных в сроки до и после 24 часов составила, соответственно 0,09% и 0,09%. Говоря о диагностических ошибках в стационарных отделениях, следует заметить, что в условиях стационара, независимо от его профиля, любое острое хирургическое заболевание должно распознаваться незамедлительно. Однако это не подтверждается практикой деятельности инфекционных и терапевтических отделений. Так, ошибочные диагнозы, с которыми были направлены больные, страдающие острым аппендицитом, из приемных отделений, в стационарах указанных профилей подтверждены в среднем у 33,3%, то есть у 1/3 всех больных, что свидетельствует об отсутствии должной настороженности врачей данных стационаров в отношении острых хирургических заболеваний. Касательно того, каковы же сроки установления истинного диагноза у госпитализированных в лечебные учреждения различной категории, выяснено следующее: в первые 6 часов острый аппендицит распознан в областных больницах только у 66,3% больных, в городских больницах – у 62,5%, в ЦРБ – у 54,6%, в участковых больницах – у 40,9% больных. Сроки распознавания острого аппендицита у больных с ошибочными диагнозами зависят от дня недели поступления на стационарное лечение. В худшем положении оказываются лица, госпитализированные в пятницу. У 21% больных, поступивших на стационарное лечение в этот день недели, правильный диагноз устанавливается позже 48 часов. Трудности диагностики острого аппендицита на фоне отдельных проявлений инфекционных и внутренних заболеваний отрицать нельзя. Диагностические ошибки могут быть связаны и с атипичным расположением червеобразного отростка, что, по нашим данным, наблюдалось у (19,2%) больных. Немаловажное значение, вероятно, имело и то обстоятельство, что многим больным, госпитализированным в инфекционные или терапевтические отделения, назначалось интенсивное лечение в соответствии с установленными диагнозами. В инфекционных отделениях, как правило, применялись антибиотики, дезинтоксикационная терапия, гемотрансфузия, а в терапевтических – широко использовались сердечные, общеукрепляющие средства, гормональные препараты. Все это, с учетом возраста больных, должно было сказаться положительно на их состоянии. И можно допустить, что такая терапия оказывает тормозящее влияние на развитие патоморфологических изменений в червеобразном отростке. Диагностические ошибки явились следствием неполного обследования (28,4%), недооценки анамнестических данных (44,9%), стремления выполнить операцию без промедления (22,3%) и пренебрежения хирургами мнением врачей, осматривающих больных на догоспитальном этапе (13,4%). Таким образом, по разным причинам допущено достаточно большое количество диагностических ошибок, в основе которых лежат субъективные моменты. Если говорить о диагностических ошибках, допущенных хирургами стационарных учреждений вследствие пренебрежения мнением врачей внебольничной сети, можно отметить следующее: истинные диагнозы установлены фельдшерами у 51128 больных (35%), врачами скорой, медицинской помощи – у 83120 (56,9%), участковыми терапевтами – у 77715 (53,2%), хирургами поликлиник – у 116864 (80%), инфекционистами – у 19283 (13,2%). В результате из направленных на госпитализацию отказано в ней 17091 больным (11,7%). Среди ошибочных диагнозов значатся: пищевая токсикоинфекция, острый гастрит, острая дизентерия, грипп, брюшной тиф и другие заболевания. Из-за диагностической ошибки показанная операция задержана на 10 и более суток у 0,2% больных, от 5 до 10 суток – у 0,8%, от 2 до 5 суток – у 1,8%, от 1 до 2 суток – у 4,2%, от 12 до 24 часов – у 20% больных. Хотя приведенные данные и представляют хирургов не с лучшей стороны, было бы неправильно считать, что острый аппендицит они диагностируют хуже, чем участковые врачи, работники скорой медицинской помощи и тем более фельдшеры. Мы склонны считать, что основной причиной несвоевременного распознавания острого аппендицита является все чаще и чаще наблюдаемое атипичное течение этого заболевания. К сожалению, нет таких методов, применяя которые можно было бы в считанные часы с уверенностью подтвердить или отвергнуть диагноз острый аппендицит. Острый аппендицит следовало бы считать хирургическим заболеванием лишь в лечебном плане, а в диагностическом он выходит далеко за пределы хирургической специальности. И очень важно, чтобы о вариантах его атипичного проявления знали все медицинские работники. В этой связи следовало бы пересмотреть учебники, руководства и различные пособия, так как в большинстве из них клиника острого аппендицита освещена в классическом варианте. Итак, диагностическая ошибка при остром аппендиците может быть обусловлена проявлением его отдельными признаками инфекционных и внутренних заболеваний. Ошибочный диагноз предопределялся неправильной интерпретацией анамнестических данных и выявлением у больных редко наблюдаемых при остром аппендиците симптомов. Особое значение при этом придается сведениям об употреблении недоброкачественной пищи, многократной рвоте, частом жидком стуле, высокой температуре, признакам гриппа и пневмонии. Многократная рвота, частый жидкий стул, считающиеся не патогномоничными для острого аппендицита, при осложненных формах наблюдаются относительно часто. Ошибки в диагностике острого аппендицита, проявляющегося отдельными признаками инфекционных и внутренних заболеваний, относительно часто допускают и хирурги. Это объясняется не только атипичным течением острого аппендицита, но и чрезмерной настороженностью хирургов в отношении инфекционных, некоторых внутренних заболеваний и неполноценным обследованием больных. Сроки распознавания острого аппендицита у больных, госпитализированных в терапевтические и инфекционные стационары, зависят от дня недели. Истинный диагноз в наиболее поздние сроки устанавливается у больных, поступивших на стационарное лечение в пятницу, субботу, воскресенье, что объясняется неполноценным обследованием их в указанные дни. Диагностические ошибки, допускаемые на догоспитальном этапе, как правило, должны выявляться в приемных отделениях больниц. Но приемные отделения (а это важнейшее подразделение лечебного учреждения) до сих пор не узаконены соответствующим положением, чем объясняются наблюдаемые в большинстве случаев серьезные недостатки в организации их работы. И до тех пор, пока им не будут определены четкие функции, между амбулаторно-поликлиническими учреждениями, скорой медицинской помощью и больницами не будет надежного барьера для больных, направляемых на стационарное лечение с ошибочными диагнозами. За указанный срок по поводу острых заболеваний женской сферы оперированы 32576 женщин, из которых умерли 25, а осложнения наблюдались у свыше 18,6%. При этом следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что в 12,3% случаев имела место так называемая осложненная пельвиоабдоминальная патология. Кстати говоря, данный термин не столько гинекологический, сколько хирургический. Операция по меркам, принципам и тактике гинекологов в связи с этим не всегда оказывается адекватной. Ибо речь идет о девиации кишечника, вторичных острых аппендицитах, перитонитах и т.д. Нас интересовала ситуация со вторичными острыми аппендицитами, в частности, какова частота содружественного изменения червеобразного отростка. Как часто обнаруживают их гинекологи и как часто выполняются аппендэктомии по поводу него? Как часто выставляется справедливый диагноз вторичного острого аппендицита. Оказалось, что на догоспитальном этапе ошибки допускались фельдшерами у 65% больных, врачами скорой медицинской помощи у 43,1% больных, участковыми терапевтами у 46,8% больных, хирургами поликлиники у 20% больных, инфекционистами у 86,8% больных. В результате из направленных на госпитализацию отказано в госпитализации 11,7% больным. Наиболее частая встречаемость заболевания приходится на возрастную группу 19-26 лет, а с увеличением возраста и давности заболевания начинают преобладать деструктивные формы острого аппендицита. Распределения всех количественных признаков асимметричные, ненормальные. Отмечается тесная взаимосвязь между группами диагнозов и группами осложнений, причем наиболее сильно эта связь проявляется для острого флегмонозного и острого гангренозного аппендицита. Источник: www.rmj.ru Версия для печати |