Главная

>

Выпуск № 14

>

Ошибка грамматическая или речевая?

Лариса Фоминых

Ошибка грамматическая или речевая?

Необходимость различать грамматические и речевые ошибки в творческих работах учащихся диктуется существующими нормами. Первый тип ошибок входит составной частью в оценку за грамотность, второй (как одна из составляющих) – за содержание. Во время проверки сочинений ЕГЭ (часть С) они также должны быть разграничены. Однако на практике нередко возникают затруднения в их дифференциации. Цель данной заметки – помочь учителю в определении характера названных недочетов.

Грамматическая ошибка – это нарушение структуры языковой единицы: неправильное словообразование (такого слова нет в языке); неверное образование форм слов; ошибки в построении словосочетаний и предложений. Нарушения такого рода составляют около 31% .

Грамматическая ошибка, в зависимости от ее характера, может быть допущена в слове, в словосочетании или в предложении. Для ее обнаружения не требуется контекст. В отличие от орфографической или пунктуационной, грамматическую ошибку можно обнаружить и на слух, а не только в письменном тексте, тогда как ошибку в правописании – только на письме.

Рассмотрим основные типы грамматических ошибок.

I. Ошибочное словообразование: пироженое; пондравилось; жевачка; проявил равнодушество.

II. Ошибки в образовании форм разных частей речи:

1) имен существительных (род; формы именительного и родительного падежей множественного числа; склонение несклоняемых существительных): где второй тапок? мое день рожденье; наши инженера; настоящих дружб мало; катались на понях;

2) имен прилагательных (двойная сравнительная или превосходная степень): менее удачнее; самый красивейший фонтан; более привлекательнее;

3) имен числительных (неправильное образование падежных форм количественных числительных; ошибки в употреблении порядковых и собирательных числительных): свыше восемьсот метров; семеро лыжниц; на странице тридцать восемь;

4) местоимений: до скольки часов занятия? с ихними соседями; евонная книга;

5) глаголов: ложат стены; хочем есть; стеру с доски; чишет пять раз подряд; захлапывать дверь; ехайте прямо; завтра буду прибираться (стираться); сюда же относится нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм в предложении: Когда наступил декабрь, погода резко изменяется.

6) причастий (у них нет формы будущего времени; они не употребляются с частицей бы; нельзя смешивать возвратные и невозвратные формы): каждый, напишущий реферат, получит зачет; тут нет ни одной книги, привлекшей бы наше внимание; изучил всю имеющую информацию; войска, сражающие с неприятелем;

7) деепричастий: шел, озирая по сторонам; приложа мазь к ране; купивши сервиз;

Ш. Синтаксические ошибки – нарушения в построении словосочетаний и предложений:

1) ошибки в управлении: описывает о сражении; жажда к власти; не дождусь до отъезда;

2) в согласовании: молодежь стремятся учиться; народ полагают, что жизнь лучше не станет; с группой туристов, увлекающимися сплавом по горным рекам;

3) двойное подлежащее: Это состояние, оно необходимо для разработки роли;

4) в построении предложений с однородными членами:

а) как однородные употреблены член предложения и придаточная часть: Хочу показать значение спорта и почему я его люблю;

б) при двух глаголах-сказуемых есть общее дополнение, которое не может быть употреблено в такой форме с одним из них: Мы помним и восхищаемся подвигами героев;

в) неточное использование двойного союза: Как старики, а также и дети были эвакуированы первыми (надо: как…, так и…). Я не только готовился самостоятельно, а также посещал факультатив (не только…, но и…);

5) в употреблении причастных оборотов: Между записанными темами на доске разница невелика;

6) деепричастных оборотов: Покатавшись на катке, у меня болят ноги. А затем, готовясь к экзаменам, его словно подменили.

7) в построении сложных предложений (искажение союзов; употребление двух подчинительных союзов одновременно; «нанизывание» однотипных придаточных): Прозвенел звонок, то нужно собираться домой. Все стали хвалить выступающих, что как будто те были настоящими артистами. Он сказал то, что не знал про этот случай. Я слышала, что ты просила передать мне, что скоро приедешь.

Однако следует помнить о явлении парцелляции, когда автор намеренно расчленяет предложение для придания ему большей выразительности или выделения мысли: Сама мысль о предательстве мне неприятна. Потому что это претит моим убеждениям.

9) смешение прямой и косвенной речи: А.С. Пушкин пишет, что чувства добрые я лирой пробуждал.

Основные виды речевых ошибок

Речевые ошибки – это ошибки, связанные с нарушением требований правильной речи. Причиной их является бедность словаря учащихся, невыразительность речи, неразличение паронимов, несоблюдение лексической сочетаемости слов, речевые штампы и др. С точки зрения грамматики нарушений нет, все формы слов, синтаксические конструкции соответствуют языковой норме, однако в целом текст работы свидетельствует о бедности речи ученика.

1) Употребление слов в несвойственном им значении: Пафосом его творчества является смех – грозное оружие писателя. Монолог ветра и дерева…

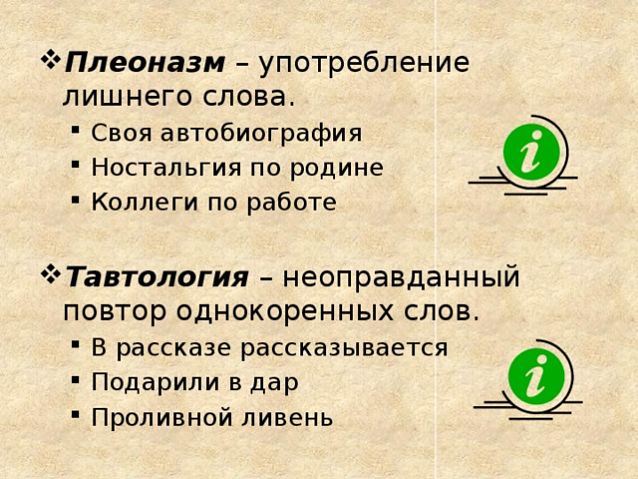

2) тавтология (повторение однокоренных слов в одном предложении): Противник приближался все ближе. По названию улицы был назван молодой район города. Писатель ярко описывает события Великой Отечественной войны.

Следует заметить, что употребление однокоренных слов в одном предложении может быть вполне допустимым. В русском народном языке существует ряд выражений типа: всякая всячина, шутки шутить, делать свое дело, ревмя реветь, воем выть, стоном стонать. Не то стоя простоять, не то сидя просидеть, не то лежа пролежать. (пословица)

Многие из них уже стали фразеологизмами или приближаются к ним. В художественных произведениях автор может сознательно прибегнуть к тавтологии:

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. (А.С. Пушкин)

Дым из трубок в трубу уходит. (А.С. Пушкин)

Я желаю тебе и себе больше гордости, меньше гордыни. (К. Ваншенкин)

3) плеоназм (скрытая тавтология): основной лейтмотив его творчества; приглашаем встретить новогодние праздники вдали от стуж, вьюг и холодов; специфическая особенность творчества; коллеги по работе;

4) смешение паронимов: представители высшего света вели праздничную жизнь; после ссоры между соседями установились вражеские отношения; это блюдо очень сытое;

5) нарушение лексической сочетаемости: кругом злорадствует голод, разруха; ухудшился уровень жизни населения;

6) пропуск нужного слова (или речевая недостаточность): здесь мы нарушаем конкретно; забил уже на третьей минуте;

7) речевые штампы: теперь поговорим по отоплению; в летний период мы любим отдыхать на море; экзамен может проводиться по завершении освоения предмета;

9) смешение лексики разных исторических эпох: Марья Кирилловна и князь поехали венчаться в загс. Лиза служила домработницей у Фамусова;

10) неоправданный повтор одинаковых слов в рядом стоящих предложениях (обычно это глаголы движения, бытия, говорения): Мальчик был одет в прожженный ватник. Ватник был грубо заштопан. И были на нем поношенные штаны. А солдатские сапоги были почти новые.

Такой недочет следует отличать от повтора как стилистического приема, что активно используют поэты и писатели:

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

И напрасный цветок на пруду. (Ю. Мориц)

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака. (Ф. Тютчев)

11) неудачное употребление личных и указательных местоимений как средства связи предложений (в результате чего создается двусмысленность): Не давай служебную машину жене. Она может попасть в аварию. — Мы посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него у нас осталось хорошее впечатление.

12) неудачный порядок слов: Добролюбов купцов из пьес Островского назвал представителями «темного царства». Прелюдию и ноктюрн для левой руки Скрябина исполнила Маргарита Федорова.

Чтобы удобнее было пользоваться классификацией указанных ошибок, представим их в сокращенном виде на таблице:

| Грамматические ошибки | Речевые ошибки |

| 1) ошибочное словообразование: удовольство жить; бодровство; посигновение на жизнь; | 1) употребление слова в несвойственном ему значении: В аллергической форме Горький рассказывает нам о Буревестнике. |

| 2) ошибки в образовании форм слов: нет местов; более строже; пятиста рублей; подождя; ихний; | 2) нарушение лексической сочетаемости: дешевые цены; он постоянно пополняет свой кругозор; |

| 3) нарушение видовременной соотнесенности глаголов: сидела за столом и не разговаривает со мной; | 3) тавтология: Все были настроены на деловой настрой. Рост преступности вырос на пять процентов. |

| 4) ошибки в согласовании и управлении: из прочитанного мной части романа; | 4) плеоназм: коллеги по работе; пернатые птицы; |

| 5) нарушение согласования подлежащего и сказуемого: Человечество борются за мир. Молодежь в автобусе толкаются и шумят. | 5) неоправданные повторы слова в рядом стоящих предложениях: Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес. Ребята пошли в лес по полевой дороге. |

| 6) ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов: Катаясь на санках, у меня заболела голова. Читая книги, жизнь становилась разнообразнее. | 6) Неудачное употребление личных и указательных местоимений, создающее двусмысленность: На голове у девушки шляпка. Она выглядит кокетливо. |

| 7) ошибки в построении сложных предложений: Перед тем чтобы ехать, мы отправились на реку. | 7) употребление слова иной стилевой окраски: Чтобы травить Ленского, Онегин ухаживает за Ольгой. |

смешение прямой и косвенной речи: Губернатор сказал нефтяникам, что мы ценим ваш вклад в экономику области. смешение прямой и косвенной речи: Губернатор сказал нефтяникам, что мы ценим ваш вклад в экономику области. |

смешение лексики разных исторических эпох: Герасим вернулся в деревню и стал работать в колхозе. смешение лексики разных исторических эпох: Герасим вернулся в деревню и стал работать в колхозе. |

Тренировочные задания

1. Найдите в предложениях грамматические ошибки и определите их тип.

1. Бревна были тяжелые, поэтому их ложили на палки и несли.

2. Авария произошла на пятисот одиннадцатом километре от Москвы.

3. Руководство организации надеется, что таким образом они могут остановить рост очереди в детские сады.

4. А у нас во дворе сделали новую качель!

5. Писав отзыв, Искандер употребил риторический вопрос.

6. Эти планы нуждаются и заслуживают всяческой поддержки.

7. Но отец отвечал, что ты еще мал для такой работы. Пылкие речи Чацкого обращены к дворянству, которые не хотят и даже боятся изменений.

8. Теперь способы очистки воды становятся более совершеннее.

9. Ярко светит весеннее солнце, и пели птицы.

10. Поднявшись на свой этаж, у нашей квартиры была открыта дверь.

11. Издали были видны плывущие бревна по воде.

12. Сыновья Тараса слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе.

2. Найдите речевые ошибки, определите их тип.

1. Мы заранее предвидели все трудности похода.

2. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

3. Л.Н. Толстой все глубже и глубже проникает в глубь своей проблемы.

4. Маша очень любила свою сестру. Она была добрая, заботливая.

5. Брат очень бережный человек.

6. У расточительного хозяина всякой вещи найдется применение.

7. Хватит тебе теребить старые раны.

8. Уровень благосостояния народа увеличивается.

9. Художник изобразил букет сирени. Он хорошо изобразил буйство красок у сирени. Сирень изображена на зеленом фоне.

10. Троекуров был хотя и не глуп, но немного с приветом.

11. Премьер-министра охраняют порядка двухсот стражей порядка.

12. Успех пришел не сразу. Этому сопутствовали долгие годы.

Проверочные задания

3. Укажите номера предложений с грамматическими ошибками.

1. Онегин скучает в светских гостиницах.

2. Когда Онегин ушел, Татьяна пишет ему послание. Которое пышет жаром любви.

3. Пугачев сказал, что я проучу Швабрина.

4. Зеркальный карп разводится в прудах. Если пруд плохой, то его подкармливают.

5. Наш праздник начнется с чтения пасторали «Пастух и пастушка», написанного Астафьевым.

6. Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

7. Игрок, который играет в команде «Зенита», получил замечание судьи.

8. Когда у него спросили, что какой твой любимый герой, он ответил, что еще не знает.

9. Если весной пойти в лес, то можно даже услышать, как лопаются почки и радостное чириканье птиц.

10. Печорин не раз проявлял бесстрашность.

11. Катерина рассказывает о своей жизни в доме матери Варваре.

12. Профилактика предупреждения преступлений – наша главная задача.

4. Укажите номера предложений с речевыми ошибками.

1. В двухтысячном десятом году лето было засушливым.

2. Пушкин рос и воспитывался няней Ариной Родионовной.

3. Надо устранить все причины, тормозящие подъему производства.

4. Из путешествия мы привезли много памятных сувениров.

5. Прошли те времена, когда капиталисты безнаказанно грабили другие народы, разыгрывали кровавые бойни.

6. Тяжелое впечатление на него оказала карикатура и разговор с Коваленко.

7. За использование этими сервисами не взимается никакой дополнительной платы.

8. Лосиха с лосенком побежали. За ними побежала стая волков. Лоси побежали к сторожке.

9. Когда Дубровский убил медведя, Троекуров не обиделся, а только велел снять с него шкуру.

10. Однако вратарь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию отказался.

11. Рассевшись по машинам, заработали моторы.

12. Никто из коллег не поддерживает его взглядов.

5. Укажите номера предложений, в которых допущены два разных недочета.

1.Но, встретившись с Наташей, мысли Болконского снова вернулись к жизни.

2.На совещании обсудили, что нужно сделать в ближайшую перспективу.

3. Эта работа ведется не для галочки, а для того, чтобы обеспечить нормальную работу городского транспорта.

4.Старую больную лошадь вела санитарка; она спотыкалась на каждом шагу.

5.Пугачев мне понравился как крутой и хороший возглавитель бунта.

6.В текущем году наша лаборатория успешно работает над выведением новых сортов элитарной пшеницы.

7.Выражаю свою глубокую благодарность библиотекарше, помогшей мне подобрать литературу к реферату.

8.Автор «Слова» упрекает князей в том, что «вы своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую».

9.А.П. Чехов, он родился в 1860 году в Таганроге.

10.О фамилии Н. Зимятова с восхищением произносят его друзья, который завоевал три золотые медали.

11.Солнце показалось из-за леса и освещает верхушки деревьев.

12.В этом квартале основное внимание было обращено физической подготовке.

Комментарий к заданию 1.

1. Глагола ложили нет; этот глагол употребляется только с приставками, или надо употребить слово клали.

2. В порядковых числительных склоняется только последнее слово: на пятьсот одиннадцатом.

3. Слово руководство надо заменять местоимением оно, а не они.

4. Слово качели имеет форму только множественного числа.

5. Ошибка в употреблении деепричастия: нет формы писав.

6. У глаголов общее дополнение, но они по-разному управляют существительным; получилось словосочетание нуждаются поддержки.

7. Смешение прямой и косвенной речи.

8. Употреблена двойная сравнительная степень прилагательного; надо сказать: более совершенными или совершеннее.

9. Нарушение видовременной связи: светит и пели; надо: светит и поют.

10. Ошибка в употреблении деепричастного оборота. Надо: Когда мы поднялись на свой этаж…

11. Разорван причастный оборот. Надо: плывущие по воде бревна.

12. Придаточное определительное предложение должно стоять сразу после определяемого слова: Сыновья Тараса, которые учились…

Комментарий к заданию 2.

1. Плеоназм: заранее предвидели; слово заранее – лишнее, так как предвидеть – это предполагать заранее.

2. Во времена Гоголя аэропортов не было.

3. Тавтология: глубже, глубь.

4. Местоимение она может относиться и к Маше, и к сестре; возникает двусмысленность.

5. Вместо бережный надо было употребить слово бережливый.

6. Слово расточительный употреблено неверно; надо – рачительный.

7. Неправильное употребление фразеологизма. Раны можно бередить, а не теребить.

8. Нарушение сочетаемости слов: благосостояние может повышаться, а не увеличиваться.

9. Неоправданный повтор слов изобразил и сирень.

10. Употребление разговорно-просторечного слова с приветом неуместно в данном стиле.

11. Тавтология и канцеляризм (порядка двухсот).

12. Нарушение лексической сочетаемости слов: не сопутствовали, а предшествовали.

Ответы к заданиям:

№3: 2, 3, 5, 8, 9, 10;

№4: 4, 5, 6, 8, 9, 12. 11;

№5: 1, 5, 7, 10.

Литература

1.Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена по русскому языку / И.П.Цыбулько, В.Н.Александров, Ю.Н.Гостева и др. – М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2009.

2.Иванова Т.Б., Баженова Е.А., Дускаева Л.Р. Орфографические, пунктуационные, речевые нормы русского языка в таблицах и тестах: Учебное пособие. Перм. ун-т. – Пермь, 2000.

Плеоназм — это речевое излишество, употребление сочетания слов, в котором смысл одного слова уже заложен в значении другого. Плеоназм в русском языке — это лексическая ошибка.

В письменной и разговорной речи незнание точного значения слова, особенно заимствованного русским языком, часто сопровождается допущением лексических ошибок, одной из которых является плеоназм. В лингвистике этот термин восходит к греческому слову pleonasmos, что буквально значит «переизбыток».

Что такое плеоназм в русском языке

Узнаем, что такое плеоназм в русском языке. Разберемся, в чем состоит суть этой речевой ошибки, используя конкретные примеры словосочетаний.

В разных сферах нашей жизнедеятельности нам часто встречается словосочетание «сервисное обслуживание». Его употребляют для обозначения качественного обслуживания. Давайте задумаемся, насколько правомерно объединяются эти слова с точки зрения лексических норм русского литературного языка?

Прилагательное «сервисное» образовано от слова «сервис», заимствованного из английского языка, в котором service значит «бытовое обслуживание».

Значит, значение слова «сервисный» уже входит в семантику русского слова «обслуживание» и является лишним в этой паре лексем.

Рассмотрим словосочетание «меню блюд». Французское слово «меню» обозначает «подбор блюд для завтрака, обеда и т. д.», а также «лист с перечнем предлагаемых блюд, напитков в ресторане, кафе, столовой». И в этом сочетании слов допущена речевая ошибка — плеоназм.

Как видим, эта ошибка возникает тогда, когда говорящий или пишущий не вникает в значение слов или не знает точного их значения и вкрапляет в свою речь лишние с точки зрения смысла слова.

Определение

Укажем, какое определение этой речевой ошибке дает Википедия.

Определение

Плеоназм (от др.-греч. πλεονασμός — излишний, излишество) — оборот речи, в котором происходит дублирование некоторого элемента смысла; наличие некоторых языковых форм, выражающих одно и то же значение в пределах законченного отрезка речи или текста, а также языковое выражение, в котором имеется подобное дублирование.

Таким образом, плеоназм — это более широкое понятие, которое включает не только употребление отдельных лишних слов, а целых оборотов речи и даже фраз, которые можно упростить или изъять из текста вообще.

Примеры плеоназмов

Чаще всего указанной речевой ошибкой страдают сочетания прилагательных с существительными, причем значение прилагательного дублирует смысл определяемого им слова:

- главный приоритет;

- первый дебют;

- ценные сокровища;

- наружная внешность;

- необычный феномен;

- пернатые птицы;

- полное фиаско;

- равная половина;

- неожиданный сюрприз;

- памятный сувенир;

- сегодняшний день;

- ответная реакция;

- предельный лимит;

- начальные азы;

- ладонь руки;

- государственный чиновник;

- уникальный раритет;

- взаимная помощь;

- передовой авангард;

- утренний рассвет;

- полный аншлаг;

- эмоциональные чувства.

В качестве главного слова в сочетании выступает глагол, в значении которого уже заложен смысл лишнего слова:

- упасть вниз;

- подпрыгнуть вверх;

- впервые познакомиться;

- вернуться обратно;

- сжать кулак;

- импортировать из-за рубежа;

- госпитализировать в стационар;

- предупредить заранее.

Плеоназм и тавтология. Отличия

В лексикологии разновидностью плеоназма считается тавтология (греч. tauto «то же самое» + logos «слово»).

Тавтология — это непреднамеренное употребление однокоренных слов в словосочетании или в одной фразе, а также необоснованный повтор одного и того же слова.

Все спортсмены должны сгруппироваться в небольшие группы по трое.

Ему надо прыгнуть прыжок прямо сейчас.

Петр озадачил всех сотрудников этой трудной задачей.

Авторская речь — это речь автора.

Исходя из того, что в плеоназме дублируется смысл языковых единиц, составляющих словосочетание, но лексемы не являются однокоренными, можно утверждать, что плеоназм — это скрытая смысловая тавтология.

Наше совместное сотрудничество было плодотворным.

Сотрудничество — это действие, работа вместе, участие в общем деле.

Плеоназм создается в речи, когда другим словом обозначается одно и то же понятие, уже названное лексемой, составляющей с ним сочетание или фразу.

Тавтология же является речевой ошибкой, где явно употребляются однокоренные слова, создающие излишний назойливый повтор лексем с одинаковым или похожим смыслом. С этой точки зрения тавтология — это открытое языковое излишество в речи.

Примеры тавтологии

- спросить вопрос;

- заработанная зарплата;

- проливной ливень;

- звонок звонит;

- дымится дымом;

- вновь возобновить;

- городской градоначальник.

Тавтология бывает оправдана только в текстах, написанных в официально-деловом или научном стиле, где повтор одного и того же слова необходим по смыслу высказывания.

Размещение недоброкачественной рекламы с данным содержанием в данном месте данным способом запрещено законодательством страны.

В отличие от плеоназма в поэтическом языке тавтология используется как один из видов повторов, усиливающих эмоциональность и выразительность речи. Повторяются либо однородные по своему звучанию и по смыслу слова (греет — погревает, веет — повевает), либо повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (знает — ведает, плачет — тужит, море-океан, тоска-печаль).

Если в рифме повторяется одно и то же слово в изменённом его значении, такую рифму называют тавтологической:

Вот на берег вышли гости,

Царь Салтан зовёт их в гости.

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане

Уровень культуры человека неразрывно связан с культурой речи и мышления. Культура речи определяет любовь к своему родному языку, который постараемся не засорять излишествами, жаргоном и просторечными словами.

Словарик плеоназмов

Примечание

Лишнее слово в словарике осталось невыделенным.

| А | |

| автоматический рефлекс | акватория водных объектов |

| активная деятельность | антагонистическая борьба |

| ареал обитания | ароматные духи |

| арсенал оружия | атмосферный воздух |

| Б | |

| бесполезно пропадает | бесплатный подарок |

| бестселлер продаж | биография жизни |

| большое и видное место | большое человеческое спасибо |

| бывший экс — чемпион | букет цветов |

| В | |

| взаимоотношения между супругами | взаимный диалог |

| водная акватория | возобновиться вновь |

| ведущий лидер | вернуться назад |

| взлетать вверх | видел своими глазами |

| визуальное изображение | всенародный референдум |

| VIP-персона | возвращаться обратно |

| воспоминания о былом | в конечном итоге |

| внутренний интерьер | впервые дебютировал |

| впервые знакомиться | впереди лидирует |

| временная отсрочка | все и каждый |

| выплаченная (заработная) плата | |

| Г | |

| героический подвиг | гибель человеческих жертв |

| гигантский/огромный исполин | главная суть |

| главный лейтмотив | главный приоритет |

| гнусная ложь | голубая синева |

| госпитализация в больницу | |

| Д | |

| депиляция волос | демобилизоваться из армии |

| действия и поступки (одно слово лишнее) действующий акт | движущий лейтмотив |

| долгий и продолжительный (одно лишнее) дополнительный бонус | дополнительный овертайм |

| другая альтернатива | |

| Е | |

| единогласный консенсус | |

| Ж | |

| жестикулировал руками | живут скучной жизнью |

| З | |

| заданные данные | заведомая клевета |

| заезжий гастарбайтер | злоупотребление пьянством/алкоголизмом/наркоманией |

| занудный и скучный (одно слово лишнее) | захватывающий триллер |

| И | |

| избитая банальность | изобиловал большим количеством |

| имеет место быть | импортировать из-за рубежа |

| инкриминировать вину | интервал перерыва |

| интерактивное взаимодействие | информационное сообщение |

| исключительно эксклюзивный | истинная подоплёка |

| истинная правда | истинная реальность |

| IT — технологии | |

| К | |

| карательная репрессия | кивнул головой |

| коллега по работе/по профессии | коммуникативное общение |

| консенсус мнений | короткое мгновение |

| коррективы и поправки (одно слово лишнее) | крайне экстремистский |

| краткое резюме | круглосуточный нон – стоп |

| Л | |

| ладони рук | ледяной айсберг |

| линия ЛЭП | лично я |

| лицо в анфас | локальные места |

| М | |

| маршрут движения | международный интернационализм |

| мемориальный памятник | меню блюд |

| местный абориген | мёртвый труп |

| молодая девушка | молодой юноша |

| монументальный памятник | морально — этический (одно слово лишнее) |

| моргнул глазами | молчаливая пауза |

| моя автобиография | мизерные мелочи |

| минус три градуса мороза ниже нуля | минута времени |

| мимика лица | мужественный и смелый (одно слово лишнее) |

| Н | |

| на высоком профессиональном уровне | наглядно демонстрировать |

| надо закончить/завершить начатую работу | наиболее оптимальный |

| на сегодняшний день = на сегодня | наследие прошлого |

| народный фольклор | на удивление странно |

| начальные азы | негодовать от возмущения |

| незаконные бандформирования | неиспользованные резервы |

| необоснованные выдумки | необычный феномен |

| немного приоткрыть | неподтверждённые слухи |

| неприятно резать слух | нервный тик |

| неустойчивый дисбаланс | ностальгия по тебе |

| ностальгия по родине | |

| О | |

| объединённый союз | объединиться воедино |

| огромная махина | осколок сломанной (вещи) |

| онлайн – вебинары в Интернете | опытно – экспериментальный (одно лишнее) |

| опытный эксперт | основной лейтмотив |

| отара овец | ответная контратака |

| ответная реакция | отступать назад |

| очень крохотный | |

| П | |

| памятный сувенир | патриот родины |

| первая премьера | пережиток прошлого |

| период времени | пернатые птицы |

| перманентное постоянство | перспектива на будущее |

| печатная пресса | письменное делопроизводство |

| повторить снова | подводный дайвинг |

| подняться вверх по… | повседневная обыденность |

| пожилой старик | полное право |

| полный карт-бланш | полностью уничтожен |

| по направлению к (место) | планы на будущее |

| помог и поспособствовал (одно слово лишнее) | по моему личному мнению |

| популярный шлягер | посетить/побывать с визитом |

| поступательное движение вперед | предварительное планирование |

| предварительная предоплата | предварительный анонс |

| предчувствовать заранее | предупредить заранее |

| прейскурант цен, тарифов | приснилось во сне |

| производство работ | простаивать без дела |

| проливной ливень | промышленная индустрия |

| прошлый опыт | полный аншлаг |

| полное фиаско | попытка покушения |

| популярный шлягер | потрясающий шок |

| почтовая корреспонденция | путеводная нить Ариадны |

| пять рублей (любой другой вариант) денег | |

| Р | |

| равная половина | рассказчик рассказывал (другой глагол) |

| реальная действительность | революционный переворот |

| регистрационный учет | реорганизация организации |

| рыбная уха | |

| С | |

| самовольный прогул | самое ближайшее время |

| самое выгоднейшее | саммит на высшем уровне |

| самый лучший | сатирическая карикатура |

| свободная вакансия | секретный шпион |

| сенсорный датчик | сервисная служба |

| сервисные услуги | сжатый кулак |

| СD — диск | система СИ |

| система GPS | скоростной экспресс |

| скриншот с экрана монитора | смешивать вместе |

| SMS — сообщение | совместная встреча |

| совместное соглашение | совместное сотрудничество |

| соединить воедино | спуститься вниз по … |

| странный парадокс | страсть к графомании |

| строгое табу | суеверная вера |

| существенная разница | счёт на оплату |

| Т | |

| так, например (одно слово лишнее) | тайный аноним |

| тем не менее, однако (одно слово лишнее) | темнокожая негритянка |

| тестовые испытания | тёмный мрак |

| толпа людей | только лишь (одно из слов лишнее) |

| топтать ногами | травматическое повреждение |

| тридцать человек строителей (и другие варианты) | трудоустройство на работу |

| торжественная церемония инаугурации | |

| У | |

| увидеть своими глазами | увидеть собственными глазами |

| уже имеющийся | уже существовал |

| умножить во много раз | услышать своими ушами |

| упал вниз | установленный факт |

| устойчивая стабилизация | утренний рассвет |

| Ф | |

| финальный конец | форсирует ускоренными темпами |

| Х | |

| храбрый герой | хронометраж времени |

| Ц | |

| целиком и полностью (одно лишнее) | ценные сокровища |

| цейтнот времени | |

| Ч | |

| человеческое общество | человеческое спасибо |

| честолюбивые амбиции | чрезвычайно громадный |

| Ш | |

| шоу – показ (одно слово лишнее) | |

| Э | |

| экспонаты выставки | эмоциональные чувства |

| энергичная деятельность | эпицентр событий |

| Ю | |

| юная молодёжь | |

| Я | |

| я знаю, что | январь (и любой другой) месяц |

Видео «ПЛЕОНАЗМ. ЕГЭ по русскому языку. Как исправить лексическую ошибку?»

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

Классификация ошибок

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).

Привет, друзья! Давайте сегодня отвлечемся от горячего обсуждения интервью и поговорим о такой лексической ошибке, как плеоназм.

Плеоназм – это речевая избыточность, т.е. когда в предложении использовано два одинаковых или близких по значению слова. Он может быть хорошим (реже) и плохим (как правило).

Плеоназм – не всегда ошибка, но…

Хороший, нужный плеоназм встречается:

- В русском фольклоре, сказках: “Жили-были дед и баба”; “За морями-океянами”, “отправился в путь-дорогу”, “окружен со всех сторон”, собственными глазами видел”, “знать не знаю”, “тянет-потянет, вытянуть не может”, “как тебя звать-величать?”, “на дворе – тьма тьмущая!”

- В шутках: “шутка юмора такая”, “морда лица”, “согласен целиком и полностью!” Из названия “Самый лучший фильм” сразу понятно, что это шутка и фильм комедийный.

- В песнях: у “Короля и Шута”, например, “Утренний рассвет, солнце поднималось над землей…” И никто не придерется 😉 «Самый лучший день у нас сегодня был…» (И. Тальков)

- В художественной литературе: “Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мёртвого человека.” (А. П. Чехов). «В самом деле, чрезвычайно странно! – сказал чиновник, – место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!» (Н. В. Гоголь). «Давешний страх опять охватил его всего, с ног до головы» (Ф. М. Достоевский).

Читайте также: Откуда произошли и что значат популярные фразеологизмы

Но чаще встречается ненужный плеоназм, и если задуматься, таких ошибок вокруг – действительно тьма тьмущая!

Распространенные речевые ошибки

Давайте разберем первую десятку:

- Наиболее оптимальный вариант. Слово “оптимальный” уже включает по смыслу “самый подходящий”. Вижу этот плеоназм постоянно.

- Обязательно необходимо. Во многих статьях авторы так хотят убедить читателя, но достаточно одного слова.

- Главный приоритет. Приоритет – это первенство, важность, он и есть главный.

- Полное фиаско. Фиаско означает “полную неудачу”, не нуждается в усилении прилагательным “полное”.

- Неожиданный сюрприз. Сюрприз по определению всегда неожиданный.

- Памятный сувенир. По определению сувенир – это предмет, который о чем-то напоминает, мы покупаем его на память.

- Ответная реакция. Реакция – это уже то, что возникает в ответ на что-то.

- Государственный чиновник. Чиновник – это и есть государственный служащий.

- Полный аншлаг. Аншлаг уже означает, что все билеты проданы, т.е. зал будет полный.

- Предупредить заранее. Достаточно одного слова “предупредить”, оно всегда подразумевает заранее.

Читайте также: Синонимы, которые не синонимы. Что делать с повторами в тексте

А дальше, вооружившись словарем или Вики, посмотрим, что здесь не так:

- первый дебют;

- ценные сокровища;

- необычный феномен;

- предельный лимит;

- начальные азы;

- уникальный раритет;

- вечерний закат;

- импортировать из-за рубежа;

- водная акватория;

- информационное сообщение;

- коммерческая торговля;

- опытный эксперт;

- прейскурант цен;

- свободная вакансия;

- сервисные услуги;

- транспортные перевозки;

- молодая девушка;

- пожилой старик;

- бесплатный подарок;

- другая альтернатива;

- совместное сотрудничество;

- своя автобиография;

- коллега по работе;

- внутренний интерьер;

- атмосферный воздух;

- депиляция волос;

- дополнительный бонус;

- местный абориген;

- основной лейтмотив;

- перспективы на будущее;

- популярный хит;

- строгое табу;

- январь-декабрь месяц;

- конечный итог;

- временная отсрочка;

- жестикулировать руками;

- кивнуть головой;

- главная суть;

- имеет место быть;

- короткое мгновение;

- неподтверждённые слухи;

- отступать назад;

- полностью уничтожен;

- смешивать вместе;

- совместная встреча;

- трудоустройство на работу;

- возвращаться обратно;

- профессиональные специалисты;

- неприятный инцидент;

- трудовая деятельность;

- счет на оплату;

- отличительные особенности;

- простой и обычный;

- модный и невероятно популярный стиль;

- функциональный, практичный интерьер;

- час времени;

- выглядит в виде.

К плеоназмам будем относить и избыточные местоимения:

- В своей статье хочу обратиться…

- Что выберете лично вы…

- Написал свою автобиографию…

- Анкета, заполненная лично вами…

Таких ошибок очень много, особенно в СМИ, ко многим мы уже привыкли даже не видим, что здесь что-то не так.

Чтобы выявить плеоназм, нужно посмотреть толковое значение слова по словарю и сделать вывод: не повторяем ли мы дважды одно и то же.

С некоторыми плеоназмами можно спорить, например, так ли все однозначно в таких фразах?

- Букет цветов.

- Воспоминания о былом.

- Заработная плата.

- Заданные данные.

- Захватывающий триллер.

- Истинная правда.

- Краткое резюме.

- На сегодняшний день.

- Денежные средства.

А какие часто встречающиеся плеоназмы вы вспомнили, прочитав эту статью? Не раздражают ли вас такие ошибки в СМИ? ?

Избыточная избыточность: подборка самых популярных плеоназмов!

При проверке и оценке экзаменационных работ учитывается грамотность выпускника. Приведенный ниже материал поможет при квалификации разных типов ошибок. А умение распознать ошибки поможет научиться не допускать их. Также очень важно знать, что такое грубые, негрубые, повторяющиеся ошибки, поскольку количество баллов напрямую зависит от типа ошибки.

Из критериев 7 и 8 в 2023 году исключили понятие «негрубой ошибки». Это значит, что негрубые ошибки вообще не будут учитываться. Учитываются только ГРУБЫЕ. Положение о повторяющихся, однотипных ошибках сохраняется и учитывается при оценивании сочинения. Также сохраняется положение об ошибках, которые не учитываются при проверке.

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она может быть допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции (для гласных – в безударном положении, для согласных – на конце слова или перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях, например: на площаде, о синим карандаше, небыл, кто то, полапельсина.

1) в исключениях из правил;

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными ипричастиями, выступающими в роли сказуемого;

4) в написании -и -ы после приставок;

5) в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался!Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как …; ничто иное не …; не что иное, как … и др.).

Каждая негрубая ошибка в 2022 г. оценивалась в 0,5 баллов, в 2023 негрубые ошибки не учитываются при проверке.

Повторяющаяся ошибка — ошибка, которая повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов (считается за 1 ошибку).

Однотипная ошибка на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие ошибки:

1. В переносе слов.

2. Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта).

3. В названиях, связанных с религией: М (м)асленица, Р (р)ождество, Б (б)ог.

4. При переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

5. В собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

6. Сложные существительные без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь- минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй- город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант).

7. На правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную).

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. различные описки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Например, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля). Эти ошибки связаны с графикой, т.е. средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания и шрифтовые выделения.

Одиночные графические ошибки НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ при проверке, но если таких ошибок больше 5 на 100 слов, то работу следует признать безграмотной.

*При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи глухих и слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», (опускании предлогов, неправильном согласовании слов в роде, числе, «телеграфный стиль» и пр.), которые должны рассматриваться как однотипные ошибки.

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака препинания или его употребление там, где он не требуется, а также необоснованная замена одного знака препинания другим.

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по русскому языку» исправляются, но не учитываются следующие пунктуационные ошибки:

1) тире в неполном предложении;

2)обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

4) различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

5) в передаче авторской пунктуации.

Среди пунктуационных ошибок следует выделять негрубые, которые ранее оценивали в

С 2023 года негрубые пунктуационные ошибки приравниваются к грубым.

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на пунктуацию не распространяется.

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической. Для обнаружения грамматической ошибки не нужен контекст, и в этом ее отличие от ошибки речевой, которая выявляется в контексте. Не следует также смешивать ошибки грамматические и орфографические.

Грамматические ошибки состоят:

- в ошибочном словообразовании (нарушении структуры слова);

- ошибочном образовании форм частей речи;

- в нарушении согласования, управления, видо-временной соотнесенности глагольных форм, неправильном употреблении предлогов;

- в нарушении связи между подлежащим и сказуемым;

- ошибочном построении предложения с деепричастным или причастным оборотом, однородными членами, а также сложных предложений

- в смешении прямой и косвенной речи;

- в нарушении границ предложения и др.

Примеры:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство (здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс);

- без комментарий вместо без комментариев, едь вместо поезжай, более легче (неправильно образована форма слова, т.е. нарушена морфологическая норма);

- заплатить за квартплату, удостоен наградой (нарушена структура словосочетания: не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю (неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т.е. нарушены синтаксические нормы).

Наиболее типичные морфологические и словообразовательные ошибки:

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (норма для употребленного в тексте значения глагола движет);

2) неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует …даст.., научит… или …дает…, учит…);

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует стекавшие);

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма выйдя);

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма тут);

6) ошибки, связанные с нарушением закономерностей и правил грамматики, возникающие под влиянием просторечия и диалектов.

Наиболее типичные синтаксические ошибки:

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (правильно это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (вместо нужны смелость, знания, честность);

2) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы (ограничительная частица всего должна стоять перед подлежащим: … всего две проблемы);

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Речевая (в том числе стилистическая) ошибка – это ошибка не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных сыновей. Само по себе слово одноименный (или единственный) ошибки не содержит, оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст, не сочетается по смыслу со своим ближайшим окружением.

К основным речевым (в том числе стилистическим) ошибкам следует относить:

1) употребление слова в несвойственном ему значении;

2) употребление иностилевых слов и выражений;

3) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств;

4) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и выражений, жаргонизмом

5) смешение лексики разных исторических эпох;

6) нарушение лексической сочетаемости (слова в русском языке сочетаются друг с другом в зависимости от их смысла; от традиций употребления, вызванных языковой практикой (слова с ограниченной сочетаемостью);

7) неразличение (смешение) паронимов;

9) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу синонимов без оправданной необходимости (тавтология);

10) необоснованный пропуск слова;

11) бедность и однообразие синтаксических конструкций;

12) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения.

13) ошибки в употреблении синонимов, антонимов и др.

14) не устраненная контекстом многозначность.

Разграничение видов речевых (в том числе стилистических) ошибок особенно важно при оценивании работ отличного и хорошего уровня. В то же время следует помнить, что соблюдение единства стиля – самое высокое достижение пишущего. Поэтому отдельные стилистические погрешности, допущенные школьниками, предлагается считать стилистическими недочетами.

Речевые ошибки следует отличать от ошибок грамматических (об этом см. далее).

1. Неразличение (смешение) паронимов: Хищное (вместо хищническое) истребление лесов привело к образованию оврагов; В конце собрания слово представили (вместо предоставили) известному ученому; В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно имеет при себе дополнение с предлогом на: взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь, а глагол заглянуть, который необходимо употребить в этом предложении, имеет дополнение с предлогом в).

2. Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены).

3. Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует четкости и точности в сопоставлении контрастных слов, а не веселый и мажорный не являются даже контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных проявлений одного и того же признака).

4. Нарушение лексической сочетаемости: В этом книжном магазине очень дешевые цены; Леонид вперед меня выполнил задание; Узнав об аварии, начальник скоропостижно прибыл на объект.

ЭТИКО-РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ – это нарушения этических, в частности, этикетных норм при построении устной или письменной речи (монолога или диалога). Этико-речевые нормы, в свою очередь, входят в понятие риторического (речевого) идеала, представления о котором извлекаются из национальной философии, национальных речевых традиций, а также из универсальных (общечеловеческих) постулатов речевого общения и правил речевого этикета.

Этические ошибки совершаются тогда, когда говорящий или пишущий игнорирует этико-эстетический компонент речевой культуры, который в русской речевой традиции «подразумевает особую роль категорий гармонии, кротости, смирения, миролюбия, негневливости, уравновешенности, радости, а реализуется в диалогическом гармонизирующем воздействии, риторических принципах немногословия, спокойствия, правдивости, искренности, благожелательности, ритмической мерности, отказе от крика, клеветы, сплетни, осуждения ближнего» (Михальская А.К., 1996. С. 400).

Чтобы не нарушать этические нормы следует отказаться от:

- речевой агрессии, навешивания «ярлыков»

- инвективы (ругательств)

- жаргона и вульгаризмов

Важно помнить о том, что с этической точки зрения недопустимы никакие высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и тем более циничное отношение к человеческой личности, его национальной принадлежности, культуре, религии и т.д. Подбирая слова, следует также помнить и об этикетных формулах.

На уровень этичности общения оказывают существенное влияние не только коммуникативная компетентность общающихся, но и их личностные качества. Этические нормы нарушают чаще всего люди, которым свойственны вспыльчивость, раздражительность, пристрастность, придирчивость, высокомерие, пренебрежительность, эгоцентризм и некоторые другие негативные качества. Тем не менее критическое отношение к своим речевым поступкам, самоконтроль и самодисциплина дают возможность минимизировать их отрицательное воздействие на культуру общения.

Это разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что говорящий или пишущий, недостаточно хорошо владея информацией по обсуждаемой теме, приводит факты, противоречащие действительности, например: «Ленский вернулся в свое имение из Англии». Фактическая ошибка может состоять не только в полном искажении (подмене) факта, но и в его преувеличении или преуменьшении, напр.:«Маяковский – вдохновитель народа в борьбе с интервенцией»;

Фактические ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому работа по исправлению и предупреждению ошибок такого рода связана с повышением интеллектуального и культурного уровня. Говорящий или пишущий в своих рассуждениях должен использовать только достоверную информацию.

- Если в работе допущена одна негрубая фактическая ошибка, не связанная с пониманием проблемы исходного текста, то по критерию К12 выставляется 1 балл.

- Если негрубая фактическая ошибка повторяется в работе экзаменуемого, то она считается за 0,5 ошибки.