Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова

В

процессе литературного редактирования

рукописи редактору часто приходится

отмечать ошибки в словоупотреблении.

Неправильный выбор слова делает речь

неточной, а порой искажает смысл

высказывания: Погода сопутствовала

хорошему отдыху (вместо благоприятствовала);

У куниц скоро появится наследство

(имеется в виду потомство); Я хочу

продолжить семейную династию и потому

решил стать офицером (вместо традицию).

В таких случаях говорят об использовании

слова без учета его семантики. Подобные

лексические ошибки возникают в результате

стилистической небрежности автора,

невнимательного отношения к слову или

плохого знания языка. Так, в газетной

статье читаем: Новые железные дороги

возникнут в трудных для освоения районах.

Слово «возникнуть» означает «появиться,

начаться, образоваться, зародиться»,

оно не подходит для наименования

действия, которое требует значительных

усилий. Возникнуть могут подозрение,

тревога, сомнение (состояния

самопроизвольные), возникают трудности,

препятствия… Железные дороги не могут

возникнуть, их прокладывают люди.

Употребление

слов без учета их семантики меняет

значение высказывания: Начало 1992 года

было отмечено ухудшением климатических

условий — метелями, резким понижением

температуры. Автор имел в виду, конечно,

погодные условия (плохую погоду), климат

не мог измениться за один год.

При

чтении рукописи редактору приходится

взвешивать каждое слово, устраняя

подобные ошибки. Стилистическая правка

в таких случаях часто сводится к простой

лексической замене:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

|

3. |

3. |

Однако

иногда, добиваясь точности и ясности,

приходится прибегать к более сложным

видам правки, обновляя лексический

состав предложения, изменяя формулировки,

перестраивая конструкцию. Рассмотрим

примеры такой стилистической правки:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

Употребление

слов без учета их семантики может стать

причиной алогичности и даже абсурдности

высказывания.

В

одном очерке было написано: «…И стоят

наши дальневосточные березки в своем

подвенечном саване» (автор перепутал

саван и фату).

Подобные

ошибки возникают под влиянием ложных

ассоциаций. На вступительном экзамене

в Академию печати юноша написал в

сочинении: «Я знаю, что еще живы предки

А.С. Пушкина» (конечно, он имел в виду

потомков поэта). Абсурдность высказывания

в подобных случаях придает фразе

комическое звучание.

Неточность

словоупотребления объясняется не только

низкой речевой культурой автора; иногда

сознательно не хотят употребить то или

иное слово, чтобы завуалировать

отрицательный смысл высказывания.

Пишут: фантазирует вместо врет, принимал

подарки вместо брал взятки и т.д. Вспомним

эпизод из рассказа А.И. Куприна «Дознание»:

«Спроси его, взял он у Есипаки голенища?

Подпоручик

опять убедился в своей неопытности и

малодушии, потому что из какого-то

стыдливого и деликатного чувства не

мог выговорить настоящее слово «украл».

Слова и выражения, смягчающие грубый

смысл речи, называются эвфемизмами (от

гр. eu — хорошо, phēmi

— говорю). Эвфемистичность речи нередко

объясняется стремлением автора притупить

критическую остроту высказывания при

описании негативных явлений нашей

жизни. Например, в местной газете

корреспондент сообщал: Правление колхоза

уделяло мало внимания охране общественной

собственности, в то время как следовало

бы признать, что правление колхоза

безответственно отнеслось к охране

общественной собственности (или закрывало

глаза на расхищение общественной

собственности). Неточность речи в

подобных случаях уводит читателя от

истины, искажает смысл.

Неправильный

выбор слова может стать причиной

различных речевых ошибок. Так, из-за

неточного словоупотребления может

возникнуть анахронизм (нарушение

хронологической точности при употреблении

слов, связанных с определенной исторической

эпохой): В Древнем Риме недовольные

законами плебеи устраивали митинги

(слово «митинг» появилось значительно

позднее, причем в Англии); В XVIII веке в

Ленинграде было закрыто несколько

типографий (название города на Неве,

которое употребил автор, было неизвестно

в XVIII веке, следовало написать: в

Петербурге).

Неправильное

словоупотребление нередко приводит и

к логическим ошибкам. В числе их назовем

алогизм — сопоставление несопоставимых

понятий, например: Синтаксис

энциклопедических статей отличен от

других научных статей. Получается, что

синтаксис сравнивается с научными

статьями. Устраняя алогизм, можно

написать: Синтаксис энциклопедических

статей отличается от синтаксиса других

научных статей, или: Синтаксис

энциклопедических статей имеет ряд

особенностей, несвойственных синтаксису

других научных статей. Часто выявление

алогизма не вызывает затруднений,

стилистическая правка в этих случаях

проста:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

|

3. |

3. |

Однако

иногда алогизмы не столь очевидны, и,

чтобы устранить их, приходится значительно

изменять авторский текст. Например:

Наши знания о богатствах недр земли

являются лишь незначительной частью

скрытых, еще больших богатств. Можно

предложить такие варианты стилистической

правки этой фразы: Мы еще так мало знаем

о богатейших залежах полезных ископаемых,

тайну которых хранят недра земли; В

недрах земли скрыты огромные богатства,

о которых мы еще так мало знаем; Наши

знания о полезных ископаемых еще так

неполны! Мы знаем лишь о незначительной

части богатств, скрытых в недрах земли.

Причиной

нелогичности высказывания может стать

подмена понятия, которая часто возникает

в результате неправильного словоупотребления:

Плохо, когда во всех кинотеатрах города

демонстрируется одно и то же название

фильма. Конечно, демонстрируется фильм,

а не его название. Можно было написать:

Плохо, когда во всех кинотеатрах города

демонстрируется один и тот же фильм.

Подобные ошибки в речи возникают и

вследствие недостаточно четкой

дифференциации понятий, например:

Приближения дня премьеры коллектив

театра ждет с особым волнением (ждут не

приближения премьеры, а когда состоится

премьера).

В

случае подмены понятия стилистическая

правка может быть различной: иногда

достаточно заменить неудачно употребленное

слово, в других случаях лексическая

замена сочетается с использованием

новых, уточняющих слов, наконец, порой

необходимо переделать предложение,

чтобы верно передать авторскую мысль.

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

|

3. |

3. |

Нелогичной

нашу речь делает и неоправданное

расширение или сужение понятия,

возникающее вследствие смешения родовых

и видовых категорий: При хорошем уходе

от каждого животного можно надаивать

по 12 л молока (следовало употребить не

родовое наименование -животное, а видовое

— корова); В любое время суток медицина

должна прийти на помощь ребенку. Надо

было написать: В любое время суток

медицина должна прийти на помощь больному

(ведь в медицинской помощи нуждаются

не только дети).

Особенно

часто приходится наблюдать употребление

родового наименования вместо видового,

и это не только лишает речь точности,

приводит к утрате тех конкретных

сведений, которые составляют живую

ткань повествования, но и придает стилю

официальную, подчас канцелярскую,

окраску. Родовые наименования нередко

представляются говорящим более

значительными, создают впечатление

«важности» высказывания. Поэтому, как

заметил писатель П. Нилин, «человек,

желающий высказаться «некультурнее»,

не решается порой назвать шапку шапкой,

а пиджак пиджаком. И произносит вместо

этого строгие слова: головной убор или

верхняя одежда» (Нилин П. Опасность не

там // Новый мир. — 1958. — № 4.). К.И. Чуковский

в книге «Живой как жизнь» вспоминал,

как при подготовке радиопередачи

«отредактировали» выступление молодого

литератора, который собирался сказать:

«Прошли сильные дожди». «Заведующий

клубом поморщился:

—

Так не годится. Надо бы литературнее.

Напишите-ка лучше вот этак: «Выпали

обильные осадки».

К

сожалению, это необоснованное пристрастие

к родовым наименованиям становится

своеобразным трафаретом: некоторые

авторы, не задумываясь, отдают предпочтение

атмосферным осадкам перед дождями,

ливнями, изморосью, снегом, метелью;

зеленым насаждениям — перед сиренью,

жасмином, рябиной, черемухой; водоемам

— перед озерами, прудами, реками, ручьями…

Замена видовых категорий родовыми

делает нашу речь бесцветной, казенной.

Не случайно большой художник слова С.Я.

Маршак обращался к своим современникам

с горьким упреком: «…Обеды, ужины мы

называли пищей, а комната для нас

жилплощадью была».

Причина

нелогичности высказывания, искажения

его смысла иногда кроется и в нечетком

разграничении конкретных и отвлеченных

понятий, например: Нужно подумать о

кормах на зиму для общественного

животноводства (имеются в виду, конечно,

корма для животных, скота).

Рассмотрим

примеры стилистической правки предложений,

в которых нелогичность высказывания

является следствием неоправданного

расширения понятия или его сужения,

замены конкретного понятия отвлеченным:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

|

3. |

3. |

Искажение

смысла и даже абсурдность высказывания

возникают в результате несоответствия

посылки и следствия, например: Быстрота

размножения вредителей зависит от того,

насколько упорно и планомерно ведется

с ними борьба. Получается, что чем больше

борются с вредителями, тем быстрее они

размножаются. В этом случае следовало

бы писать не о размножении вредителей,

а об уничтожении, тогда мысль была бы

сформулирована правильно. Приемлемы

различные варианты стилистической

правки предложения: Быстрота уничтожения

вредителей зависит от того, насколько

упорно и планомерно ведется с ними

борьба; Настойчивая борьба с вредителями

ведет к более быстрому их уничтожению;

Чтобы быстрее уничтожить вредителей,

надо вести с ними упорную и планомерную

борьбу; При упорной борьбе с вредителями

можно быстрее добиться их уничтожения

и т.д.

Логические

ошибки в речи — большое зло: они не только

порождают неясность высказывания,

искажают его смысл, но и ведут к

абсурдности, неуместному комизму речи.

Пародийное звучание тех или иных

утверждений в подобных случаях сводит

на нет их информативную ценность. Одна

реклама, расхваливая таблетки для тех,

кто хочет похудеть, утверждает: Фирма

гарантирует уменьшение веса на сто

процентов.

Еще

пример. Работая над рукописью статьи

«Физкультура и здоровье», редактор

находит в ней рассуждение:

Страшна

не старость, а дряхлость, поэтому лучше

умереть молодым и здоровым. Так думают

многие.

Абсурдность

высказывания в этом случае возникла

из-за того, что автор не заметил подмены

понятия, употребив слово умереть, а

следовало написать: Хорошо бы остаться

до конца жизни молодым и здоровым или:

Сохранить бы до глубокой старости

бодрость и здоровье. Внимательное

отношение к лексике, правильный выбор

слова, вдумчивый анализ логической

стороны речи помогут автору и редактору

избежать подобных ошибок.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В процессе литературного редактирования рукописи редактору часто приходится отмечать ошибки в словоупотреблении. Неправильный выбор слова делает речь неточной, а порой искажает смысл высказывания. Погода сопутствовала хорошему отдыху (вместо благоприятствовала); У куниц скоро появится наследство (имеется в виду потомство); Я хочу продолжить семейную династию и потому решил стать офицером (вместо традицию). В таких случаях говорят об использовании слова без учета его семантики. Подобные лексические ошибки возникают в результате стилистической небрежности автора, невнимательного отношения к слову или плохого знания языка.

Употребление слов без учета их семантики меняет значение высказывания. Начало 1992 года было отмечено ухудшением климатических условий — метелями, резким понижением температуры. Автор имел в виду, конечно, погодные условия (плохую погоду), климат не мог измениться за один год. При чтении рукописи редактору приходится взвешивать каждое слово, устраняя подобные ошибки. Стилистическая правка в таких случаях часто сводится к простой лексической замене. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень калорийны. — Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень полезны. Однако иногда, добиваясь точности и ясности, приходится прибегать к более сложным видам правки, обновляя лексический состав предложения, изменяя формулировки, перестраивая конструкцию. Рассмотрим примеры такой стилистической правки. После звонка людям трудно пробраться в зал, приходится долго стоять в очереди из-за узкой двери. — После звонка люди толпятся возле узкой двери и долго не могут войти в зал. Употребление слов без учета их семантики может стать причиной алогичности и даже абсурдности высказывания.

Неправильный выбор слова может стать причиной различных речевых ошибок. Так, из-за неточного словоупотребления может возникнуть анахронизм (нарушение хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой). В Древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали митинги (слово «митинг» появилось значительно позднее, причем в Англии).

Неправильное словоупотребление нередко приводит и к логическим ошибкам. В числе их назовем алогизм — сопоставление несопоставимых понятий, например. Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. Получается, что синтаксис сравнивается с научными статьями. Устраняя алогизм, можно написать: Синтаксис энциклопедических статей отличается от синтаксиса других научных статей, или: Синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, несвойственных синтаксису других научных статей. Часто выявление алогизма не вызывает затруднений, стилистическая правка в этих случаях проста.

Однако иногда алогизмы не столь очевидны, и, чтобы устранить их, приходится значительно изменять авторский текст. Например: Наши знания о богатствах недр земли являются лишь незначительной частью скрытых, еще больших богатств. Можно предложить такие варианты стилистической правки этой фразы: Мы еще так мало знаем о богатейших залежах полезных ископаемых, тайну которых хранят недра земли; В недрах земли скрыты огромные богатства, о которых мы еще так мало знаем.

Причиной нелогичности высказывания может стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название фильма. Конечно, демонстрируется фильм, а не его название. Можно было написать: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм. Подобные ошибки в речи возникают и вследствие недостаточно четкой дифференциации понятий, например: Приближения дня премьеры коллектив театра ждет с особым волнением (ждут не приближения премьеры, а когда состоится премьера).

В случае подмены понятия стилистическая правка может быть различной: иногда достаточно заменить неудачно употребленное слово, в других случаях лексическая замена сочетается с использованием новых, уточняющих слов, наконец, порой необходимо переделать предложение, чтобы верно передать авторскую мысль.

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное расширение или сужение понятия. Особенно часто приходится наблюдать употребление родового наименования вместо видового, и это не только лишает речь точности, приводит к утрате тех конкретных сведений, которые составляют живую ткань повествования, но и придает стилю официальную, подчас канцелярскую, окраску. Родовые наименования нередко представляются говорящим более значительными, создают впечатление «важности» высказывания.

Логические ошибки в речи — большое зло: они не только порождают неясность высказывания, искажают его смысл, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму речи. Пародийное звучание тех или иных утверждений в подобных случаях сводит на нет их информативную ценность. Внимательное отношение к лексике, правильный выбор слова, вдумчивый анализ логической стороны речи помогут автору и редактору избежать подобных ошибок.

Голуб И. Б.

Стилистика русского языка

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

Логические ошибки (Л) – связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания).

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

Определите характер речевой ошибки.

1. Произведя ряд расчетов, задача была решена.

2. Владельцам вишневого сада грозит разорительство.

3. Прочитав «Слово о полку Игореве», наше государство невольно представилось мне русским княжеством.

4. Я очень сожалею за случившееся.

5. Наша группа была сплоченная, дружна.

6. Новая бухгалтерша приступит к работе с понедельника.

7. Мы подготовили около двухста специалистов, но только третья часть из них сдала экзамены.

8. Некоторые люди, особенно с нашего поколения, не воспринимают современной музыки.

9. Перед праздником магазин проводит распродажу чулок и носок.

10. Я себя чувствую себя более скромнее телевизионным ведущим, нежели музыкантом.

11. Не все хотят оплачивать за услуги, которые государство предоставляет населению.

12. Она взяла его под руку и сказала, что вы лучший из людей, которых я знала в жизни.

13. Сердце его стучало, губы ссохлись, и он облизнул их языком.

Исправьте ошибки: пример об успехах ученых; описывать о детстве; возглавить движение; верность к мужу; озабочен о здоровье детей; кануть в историю; взаимное уважение друг друга; коснуться о теме любви; он похож с сестрой; указать о недостатках; посвятить жизнь на благо родины; сформулировать тему; выразить свой ответ; занять звание чемпиона; должность заведующего кафедры, познакомиться с местными аборигенами, задержаться благодаря плохой погоде, оказать вред.

Определите вид ошибки (речевая или грамматическая).

1.К концу жизни мировоззрения поэта изменились.

2.Он понимает о необходимости помочь народу.

3. Прочитав о боях, мне сразу же представилась вся эта картина.

4. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах.

5. У Толстого каждый персонаж имеет свои индивидуальные черты.

6. Для документов необходимо фотографироваться анфас.

7. На подмосток вышел мужчина с букетом цветов в скромном костюме.

8. Ему было не совсем удобно докладывать всего того, что говорили подчиненные.

9. Певица призналась, что ничего не может одеть на себя из своего гардероба, потому что поправилась.

10.Граф в задумчивости повертел в руках свое протеже и убрал его в изящный футляр.

11.Вместо конкретных предложений докладчик говорил общие фразы и перебирал из пустого в порожнее.

12.Урожай в этом году собрали отменный – более четыреста пятидесяти тонн зерна.

13.Эти строки Лескова адресованы в адрес не милиционера, а квартального, так что сравнение здесь неуместно.

14.Неизвестный осведомился у Ивана, что какие сигареты он предпочитает.

15.Во время ремонта мастера тщательно аннулировали все неровности стен.

16.Его простые, идущие от сердца слова сыграли свое дело.

17.В преддверии предстоящего боя солдаты проверяли амуницию, чистили оружие.

18.Главный режиссер считает, что без финансовых поддержек театр существовать не может.

19.Большой театр отправил его на пенсию, на которой он больше не танцевал.

20.В заключение слово для доклада представили директору завода.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ:

1. Наша шахматистка отстала от своей соперницы в развитии. (нарушение лексич. сочетаем.)

2. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. (употребление слова в несвойств. значении)

3. Автор увеличивает впечатление. (нарушение лексической сочетаемости)

4. Молодой юноша очень прекрасный. (употребление лишнего слова)

5. Мысль развивается на продолжении всего текста. (употребление слова в несвойств. значении)

6. Автор использует художественные особенности. (нарушение лексической сочетаемости)

7. Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. (употребл. лишнего слова)

8. Погода сопутствовала хорошему отдыху. (употребление слова в несвойств. значении)

9. Этот невероятный случай, оставивший след в моей памяти, случился со мной в юности. (повтор)

10. На празднике ветеранам вручили памятные сувениры и ценные подарки. (плеоназм)

1. Произведя ряд расчетов, задача была решена. (построение предл. с ДО)

2. Владельцам вишневого сада грозит разорительство. (ошибочное словообразование)

3. Прочитав «Слово о полку Игореве», наше государство невольно представилось мне русским княжеством. (построение предл. с ДО)

4. Я очень сожалею за случившееся. (неправильный выбор падежной формы)

5. Наша группа была сплоченная, дружна. (одновременное употребление полной и краткой ф. прил.)

6. Новая бухгалтерша приступит к работе с понедельника. (ошибочное словообразование)

7. Мы подготовили около двухста специалистов, но только третья часть из них сдала экзамены. (ошибочное словообразование)

8. Некоторые люди, особенно с нашего поколения, не воспринимают современной музыки. (неправильный выбор падежной формы)

9. Перед праздником магазин проводит распродажу чулок и носок. (ошибочное словообразование)

10. Я себя чувствую себя более скромнее телевизионным ведущим, нежели музыкантом. (ошибочное словообразование)

11. Не все хотят оплачивать за услуги, которые государство предоставляет населению. (неправильный выбор падежной формы)

12. Она взяла его под руку и сказала, что вы лучший из людей, которых я знала в жизни. (смешение прямой и косвенной речи)

13. Сердце его стучало, губы ссохлись, и он облизнул их языком. (ошибочное словообразование)

Исправьте ошибки: пример успехов ученых; описывать детство; возглавить движение; верность мужу; озабочен здоровьем детей; кануть в лету; взаимное уважение; коснуться темы любви; он похож на сестру; указать на недостатки; посвятить жизнь во благо родины; сформулировать тему; выразить свою мысль; завоевать звание чемпиона; должность заведующего кафедрой, познакомиться с аборигенами, задержаться ввиду плохой погоды, нанести вред.

Определите вид ошибки (речевая или грамматическая).

1.К концу жизни мировоззрения поэта изменились. (грамматическая)

2.Он понимает о необходимости помочь народу. (грамматическая)

3. Прочитав о боях, мне сразу же представилась вся эта картина. (грамматическая)

4. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах. (речевая)

5. У Толстого каждый персонаж имеет свои индивидуальные черты. (речевая)

6. Для документов необходимо фотографироваться анфас. (грамматическая)

7. На подмосток вышел мужчина с букетом цветов в скромном костюме. (речевая)

8. Ему было не совсем удобно докладывать всего того, что говорили подчиненные. (грамматическая)

9. Певица призналась, что ничего не может одеть на себя из своего гардероба, потому что поправилась. (грамматическая)

10.Граф в задумчивости повертел в руках свое протеже и убрал его в изящный футляр. (речевая)

11.Вместо конкретных предложений докладчик говорил общие фразы и перебирал из пустого в порожнее. (речевая)

12.Урожай в этом году собрали отменный – более четыреста пятидесяти тонн зерна. (грамматическая)

13.Эти строки Лескова адресованы в адрес не милиционера, а квартального, так что сравнение здесь неуместно. (речевая)

14.Неизвестный осведомился у Ивана, что какие сигареты он предпочитает.(грамматическая)

15.Во время ремонта мастера тщательно аннулировали все неровности стен. (речевая)

16.Его простые, идущие от сердца слова сыграли свое дело. (речевая)

17.В преддверии предстоящего боя солдаты проверяли амуницию, чистили оружие. (речевая)

18.Главный режиссер считает, что без финансовых поддержек театр существовать не может. (грамматическая)

19.Большой театр отправил его на пенсию, на которой он больше не танцевал. (грамматическая)

20.В заключение слово для доклада представили директору завода. (речевая)

Нормы русского литературного языка: учебное пособие (4 стр.)

К неточности речи часто приводят логические ошибки. К числу таких ошибок относятся, например, алогизмы (сопоставление несопоставимых понятий). Часто выявление алогизма не вызывает затруднений, просто говорящему или пишущему человеку надо внимательнее относиться к своей речи, например, легко исправить ошибку в следующем предложении:

Поведение Чацкого отличается от остальных героев пьесы. Правильно: Поведение Чацкого отличается от поведения остальных героев пьесы.

Часто неправильно сопоставляются элементы в конструкциях с перечислением: В митинге-концерте участвовали певцы, музыканты, артисты. Получается, что певцы и музыканты – не артисты. Правильно: В митинге-концерте участвовали певцы, музыканты и другие артисты.

Иногда сопоставление несопоставимого является намеренным приемом, например, в художественной литературе для создания юмористического эффекта. В одном из рассказов А.П. Чехова читаем: «Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу». В современной рекламе можно обнаружить множество примеров таких ошибок: «Магазин «Карелия». Все для отдыха и дайвинга» или: «Обслуживание свадеб и торжеств» (из объявления).

Еще одна распространенная логическая ошибка – подмена понятия: Приближения дня премьеры коллектив театра ждет с особым волнением (не приближения дня премьеры, а саму премьеру).

Недопустимо также смешение в одной фразе реального и идеального планов, конкретного и отвлечённого:

Учительница подошла к доске и попросила детей внимательно прочитать содержание таблицы. Конечно, читать надо было не содержание, а саму таблицу.

Ошибкой является и необоснованное употребление родового понятия вместо видового, что не только лишает речь точности, конкретности, выразительности, но и придает стилю канцелярскую окраску (когда говорят головной убор вместо шапка, шляпа или фуражка, зелёные насаждения вместо парк или аллея, атмосферные осадки вместо снег или дождь). На такие ошибки указывал К.И. Чуковский в своей книге о русском языке «Живой как жизнь».

Задание 1. Найдите речевые ошибки и устраните неточность речи в следующих предложениях.

1. За бесплатный проезд штраф 10 рублей.

2. Если вы хотите сделать подарок своим близким, приходите в наш магазин: только у нас супердешевые цены на всю бытовую технику.

3. В жилищно-коммунальном хозяйстве города за последние два года произошли глобальные изменения.

4. Руководители предприятий стремятся к тому, чтобы объем инвестиций в производство стал выше.

5. Ваше предположение ни на чем не обосновано.

6. Эта борьба ведется под тезисом защиты прав человека.

7. Данный вопрос не входит в нашу миссию.

8. У нас работают настоящие патриоты своего дела, трудоголики в самом лучшем смысле этого слова.

9. Он не только писал стихи, но и повести.

10. Погода сопутствовала хорошему отдыху.

11. Пишите свои инициалы полностью.

12. Эта проблема с каждым днем ухудшается.

Полисемия (многозначность)

Слова необходимо употреблять точно, в соответствии с их значениями – этого прежде всего требуют нормы словоупотребления. Значения слов зафиксированы в словарях русского языка. В них содержатся толкования слов, даются грамматические, стилистические и другие характеристики слова. Трудность соблюдения норм словоупотребления связана с тем, что для большей части слов русского языка характерна многозначность.

Многозначность (полисемия) – это способность слова употребляться в нескольких значениях. У некоторых слов – 2–3 значения, у других – до 5-10 значений. Интересно, что в русском языке самыми многозначными словами являются глаголы. Язык постоянно пополняется новыми значениями, которые не сразу успевают фиксировать словари.

Одно из значений слова является основным, другие – производными. В словарях основное значение слова указывается первым.

Производные значения развиваются из основного под влиянием сочетания данного слова с другими, а также в результате ассоциаций по сходству и смежности (низкий забор, низкое место, низкое давление, низкие цены, низкое качество, низкий поступок, низкий поклон, низкое происхождение и т. д.).

Для того, чтобы эти значения проявились, их нужно употребить в речи. При употреблении многозначных слов очень важен контекст. Значения многозначных слов реализуются в разных контекстах и разграничиваются на основе их различной сочетаемости с другими словами.

Многозначность свидетельствует о неограниченных возможностях языка, использование многозначных слов делает нашу речь богатой.

Задание 2. Проанализируйте структуру словарной статьи в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова или «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Уточните по словарю значение следующих слов.

Идти, золотой, море, соль, жизнь.

Задание 3. В приведенных ниже шутках выделите многозначные слова и составьте с ними словосочетания или предложения, употребив слова в других значениях.

1. Отпуск не проведешь: он всегда кончается вовремя.

2. Жаль, что и близкие бывают недалекими.

3. Мыльные пузыри всегда жалуются, когда их надувают.

4. В связи с тем, что у меня обнаружен склад ума, прошу выставить охрану.

5. Не бросайтесь словами – соблюдайте технику безопасности.

6. Перья у писателя были, ему не хватало крыльев.

Задание 4. Найдите многозначные слова в следующих предложениях, проанализируйте их значения. Объясните, о чем идет речь.

1. Последний выстрел был совсем неудачным: пуля попала в молоко.

2. Водитель не заметил, что там был кирпич.

3. «Проходимцы российских дорог» (заголовок статьи о новых отечественных автомобилях).

4. «Мода загоняет нас в клетку» (заголовок одной из газетных статей).

5. «Спрей «Для нос». Эффективное средство по вашим средствам».

Задание 5. Исправьте предложения.

1. Моя семья никакого отношения к музыке не имела. Я родился в нормальной семье.

2. Поручите нам свои заботы – и мы сократим ваше время (из рекламы).

3. Дуэлянта и задиру Долохова произвели в солдаты.

4. Даже я, закоренелая москвичка, путаюсь в этих автобусных маршрутах.

5. Выстрел попал не в собаку, а в проходившего по дороге сторожа.

6. На выставке представлено вооружение, которым партизаны вели борьбу с немецкими захватчиками.

Омонимия

От многозначности следует отличать омонимию. Омонимы слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разное значение. Например: ключ (студеный ключ) и ключ (стальной ключ); лук (зеленый лук) и лук (тугой лук). В современном русском языке зафиксировано значительное количество слов-омонимов, причем с развитием языка их становится все больше и больше. Лексическая омонимия бывает полной и неполной. Собственно лексические омонимы необходимо отграничить от омоформ, омофонов и омографов.

Омофоны (фонетические омонимы) – слова, имеющие одинаковое звучание, но различное графические изображение на письме (пруд – прут; род – рот; развевать – развивать).

Омоформы (грамматические омонимы) – это совпадение отдельных форм слов (например: лечу от лететь и лечу от лечить).

Омографы (графические омонимы) отличаются друг от друга ударением (замок – замок, орган – орган, характерный – характерный и т. д.).

Задание 6. Составьте с каждым словом по два предложения, употребляя слова в разных значениях.

Свет, среда, брак, нота, мир, пар, наряд, прослушать, просмотреть, почитать, отобрать, махнуть, вязать, занять, отстоять.

Задание 7. Укажите причины возникновения двусмысленности в данных предложениях. Устраните неясность.

1. В верхнем ящике стола лежали марки.

2. В 25 лет он остепенился.

3. Сегодня футболисты покинули поле стадиона без голов.

4. Николай тебя не узнает.

5. Эту особенность поведения модели просмотрели.

6. По выходным я вожу детей в парк.

7. После повторного анализа были получены отличные результаты.

Паронимы

Паронимами называются близкие, но не тождественные по звучанию однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге, относимые к одной грамматической категории, к одной части речи, к одному числу, роду (или виду, если это глаголы и их формы) и обозначающие разные понятия (например, факт – фактор, осудить – обсудить, конструкторский – конструктивный).

Сходность в звучании приводит к смешению паронимов в речи, в результате чего возникают:

• искажение смысла (Беседа прошла в обстановке откровения и дружбы; Книга – источник познания);

• нарушение лексической сочетаемости (красивая и практическая обувь);

• ложные ассоциации (апробировать – опробовать; статус – статут).

Лингвисты различают три разновидности лексических паронимов: полные, неполные и частичные.

Как оплатить штраф за безбилетный проезд

1. Какой проезд считается безбилетным?

Проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро считается неоплаченным (безбилетным):

- если при входе в наземный транспорт или метро вы не списали поездки/средства со своего проездного билета либо, если вы имеете право на льготный или бесплатный проезд, не приложили к валидатору или турникету свою карту москвича, социальную карту жителя Московской области или карту москвича обучающегося, студента, ординатора, аспиранта, ассистента-стажера ;

- если при валидации вы воспользовались картой москвича или социальной картой жителя Московской области и отказываетесь или не можете предъявить контролеру документ, подтверждающий ваше право на льготный или бесплатный проезд;

- если вы не можете предъявить контролеру проездной билет или свою карту москвича, социальную карту жителя Московской области;

- если срок действия транспортной карты или карты, дающей право на льготный или бесплатный проезд, истек;

- если у вас ранее использованный проездной;

- если у вас поддельные или поврежденные (с испорченной магнитной полосой) проездные документы.

Исключение составляют дети в возрасте до 7 лет и пассажиры, сопровождающие инвалидов I группы (III степени ограничения способности к трудовой деятельности) или детей-инвалидов. Они могут пользоваться городским транспортом без билета.

У вас также могут проверить билет на оплату провоза багажа, номенклатура и размеры которого определены правилами пользования наземным городским транспортом или Московским метрополитеном. Обратите внимание: проездные документы для категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд или проезд с неполной оплатой проезда, не дают право на бесплатный провоз багажа или ручной клади.

2. Кто имеет право штрафовать безбилетников?

Проверить проездные документы и документы, подтверждающие право на льготный или бесплатный проезд, могут:

- контролеры ГУП «Мосгортранс», которые работают в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев на маршрутах, указанных у них в наряде-задании. Они не штрафуют за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа. Но их полномочий достаточно, чтобы обязать вас приобрести у них посадочный талон или оплатить провоз багажа. В случае отказа вы обязаны покинуть салон на следующей остановке. Кроме того, они имеют право изъять поддельный проездной документ или документ, дающий право на бесплатный проезд или проезд с неполной оплатой проезда, если у вас не будет при себе документа, подтверждающего льготу;

- контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Они могут работать как в наземном городском транспорте, так и в метрополитене. В их функции, согласно должностной инструкции, входит выявление факта безбилетного проезда и возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с безбилетным проездом. То есть они могут вас оштрафовать. При этом поддельные проездные билеты либо карты москвича и социальные карты жителей Московской области контролеры ГКУ «Организатор перевозок» не изымают, но направляют информацию о неправомерном использовании карты в ГУП «Московский социальный регистр».

При исполнении своих обязанностей все контролеры должны быть одеты в форменную одежду, иметь служебное удостоверение и предъявлять его в развернутом виде по первому требованию пассажира, называть свою фамилию.

Статья «Лексические нормы современного литературного языка»

Данная методическая разработка будет интересна преподавателям русского языка и литературы при объяснении лексических норм русского литературного языка.

Общество, в котором свобода слова стала осознаваться в качестве одной из высших ценностей, пришло к пониманию того, что владение родным языком, умение общаться, вести гармоничные диалоги и добиваться успеха в процессе коммуникации – важные составляющие умений и навыков в различных сферах человеческой деятельности. Вот почему в настоящее время предъявляются высокие требования к уровню среднего и высшего образования, параметры которого определены в концепции модернизации российского образования, развивающей основные принципы образовательной политики в России на период до 2010 года.

Из опыта общественной жизни очевидно, что умение говорить во многих профессиях становится решающим. К перечню этих профессий относятся все специалисты, работающие с людьми, в том числе врачи, медсестры, акушеры.

О культуре речи можно говорить только при условии владения нормами языка, ведь понятие нормы является стержнем, основным признаком литературного языка. Традиционно выделяются два уровня речевой культуры: речь правильная, грамотная, в основе которой лежит соблюдение всех норм современного языка, и речь «хорошая», т. е. ясная, точная, логичная, выразительная, действенная, уместная, чистая и т. д. Качества хорошей речи базируются на твердом фундаменте норм. Только полная уверенность говорящего в том, что его речь правильна, дает ему возможность сосредоточиться не на словах, а на содержании своего высказывания.

Овладение нормами современного литературного языка есть только первый этап формирования осознанного отношения к ресурсам родного языка социально активной личности, умения пользоваться ими в данный момент и в данной ситуации со всеми оттенками и вариантами, которые дает русская речь.

Речевая культура не ограничивается только понятием правильности речи, она не может быть сведена, по словам В.Г.Костомарова, к перечню запретов и догматическому определению «правильно-неправильно». Понятие культура речи тесно связано с закономерностями и особенностями развития и функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Оно включает в себя еще и определенную, предоставляемую языковой системой возможность находить для выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого общения новую речевую форму.

Для человека, считающего себя культурным, необходимо понимать:

- Всю красоту и величие русского национального языка, его роль в становлении государства;

- Отличие письменной речи от устной ;

- Разновидности устной речи;

- Функциональные стили

Характеристика хорошей речи:

- Правильность речи, т. е. соответствие принятым в определенную эпоху литературно-языковым нормам: произношения, ударения, образования и употребления грамматических форм, словоупотребления.

- Точность – коммуникативное качество речи, проявляющееся в использовании слов в полном соответствии с их значением.

- Ясность – качество речи, обеспечивающее адекватное понимание сказанного. «Говори так, чтобы тебя нельзя было не понять», – писал еще в античные времена римский учитель красноречия Квинтилиан.

- Уместность – соответствие слов и выражений целям и условиям общения.

- Логичность речи, то есть соответствие законам логики. Небрежность языка обусловливается нечеткостью мышления. «Что неясно представляешь, то неясно и выскажешь; неточность и запутанность выражений свидетельствует только о запутанности мыслей» (Чернышевский).

- Простота речи, т. е. безыскусственность, естественность, отсутствие вычурности, «красивостей» слога. «Под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается пустота содержания» (Л. Толстой).

- Чистота речи, т. е. устранение из нее слов нелитературных, диалектных, жаргонных, просторечных, вульгарных.

- Живость речи, т. е. отсутствие шаблонов; выразительность, образность, эмоциональность.

- Благозвучие речи, т. е. соответствие требованиям приятного для слуха звучания, подбор слов с учетом их звуковой стороны

Соответствие этим требованиям повышает культуру речи, делает человека более компетентным, и, в конечном счете, более успешным.

Рассмотрим основные технологии формирования ключевых компетенций обучаемых. .

Прежде, чем перейти непосредственно к занятию, необходимо обосновать не только выбор темы, но и технологии, позволяющие достигнуть запланированного результата.

По мнению Г.А.Селевко, «педагогические технологии — это целенаправленный процесс от цели до результата». Методика становится технологией только тогда, когда она дает высокий устойчивый результат. Всегда ли можно этого добиться? К этому следует стремиться. Поэтому нами была выбрана технология сотрудничества, базирующаяся на развивающем обучении. Ее основные элементы:

- Мотивация студентов.

- Хорошая обратная связь.

- Наличие командной работы, при которой преподаватель является членом команды.

- Уважение чужого мнения.

- Показ перспектив для каждого студента.

- Создание заинтересованной атмосферы на занятиях

- Развитие искомых компетентностей

- Получение результата.

Исходя из выбранной нами технологии, подбор форм и методов направлен на активизацию студентов и достижение поставленных целей.

Представляем Вашему вниманию небольшой фрагмент. учебно-методического комплекса по теме: «Лексические нормы современной культуры речи».

Дисциплина: «Русский язык и культура речи».

Аудитория: студенты акушерского колледжа.

Время занятия – 2 академических часа

Форма занятия: развивающая, практикоориентированная лекция

Основная технология: развивающего обучения с элементами сотрудничества.

Основные формы учебной работы: командная работа, эстафета, практическая работа

Основные методы: объяснение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, диалог, информационные.

Формируемая компетентность: профессиональная.

Для формирования профессиональной компетентности студентов необходимо включить развитие компетенций, к которым мы относим социальную и коммуникативную . Данные компетенции базируются на определенных знаниях и умениях. Если профессиональная компетентность в основном развивается при изучении предметов медицинского цикла, то гуманитарные предметы развивают духовно-нравственную сферу человека, которая через систему компетенций повышает профессионализм специалиста.

После изучения раздела студент должен знать:

- Основные понятия темы;

- Отличие письменной речи от устной речи;

- Основные речевые ошибки

- Приемы саморазвития

- Роль речи в деятельности профессионала.

Студент должен уметь:

- Использовать лексические нормы русского языка.

- Исправлять ошибки в речи

- Пользоваться словарями и другой литературой

- Применять приемы саморазвития

- Актуализировать полученные знания.

Исходя из вышесказанного, предлагаются следующие цели занятия:

- Развить понимание значимости лексических норм в культуре речи

- Сформировать основные понятия.

- Продолжить развитие умений говорить правильно.

- Развить мотивацию к самосовершенствованию.

- Продолжить формирование профессиональной, коммуникативной и социальной компетентностей студентов.

- Обоснование темы и цели занятия. Мотивация студентов.

- Актуализация опорных знаний.

- Объяснение с практическими упражнениями.

- Рекомендации к самостоятельной работы.

- Обобщение.

- Итоговое тестирование.

- Анализ проведенного занятия.

- Определение перспектив.

.Вопросы для обсуждения:

- Понятие «лексические нормы современной русской литературной речи».

- Языковые факторы, лежащие в основе формирования лексических норм языка.

- Основные причины речевых ошибок:

2.1. Лексические нормы языка.

Лексика (от греч. — словесный, словарный) — словарный состав, совокупность слов языка. Наука, изучающая лексический состав языка, называется лексикологией..

Лексические нормы речи – это правила употребления слов в речи, т.е. точность выбора слова соответственно смыслу высказывания и уместность применения его в общественном значении и общепринятых сочетаниях.

Максим Горький писал о том, что слово следует употреблять с точностью самой строгой. Слово должно использоваться в том значении ( прямом или переносном), которое оно имеет и которое зафиксировано в словарях русского языка .Нарушения лексических норм приводят к искажению смысла высказывания. Точность словоупотребления и состоит в соблюдении лексических норм русского литературного языка, в умении пользоваться точными словами в устной и письменной речи.

2.2..Речевые ошибки.

Существует несколько причин неправильного употребления слов.

- Непонимание значения слова.

- Нарушение лексической сочетаемости.

- Многословие (плеоназм; использование лишних слов; тавтология; расщепление сказуемого; слова-паразиты).

- Лексическая неполнота высказывания.

- Незнание точного значения и неправильное употребление новой и устаревшей лексики; слов иноязычного происхождения.

- Неуместное употребление лексики ограниченного употребления и стилистически маркированной лексики.

- Неправильное употребление многозначных слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов

Можно привести много примеров неточного использования слов в языке. Давайте подумаем, что означает наречие «где-то» Много ли у него значений? Оказывается, всего одно: « неизвестно, в каком месте» Вспомните, как вы можете употребить это наречие. Правильно: « где-то заиграла музыка; открыли окно, зашумел ветер». Примеры неправильного использования этого наречия: «Где-то в 80-х годах прошлого века», «Где-то на следующий год», «План выполняется где-то на 104%», «Явка избирателей где-то %60».

Грубой речевой ошибкой является употребление глагола «ложить» вместо « положить, класть»

Что означает глагол «гарцевать»7. Посмотрим в словаре: «Гарцевать- искусство ездить верхом» .К.Ф.Рылеев писал: «По сторонам на скакунах танцуют удальцы лихие». А вот в одной из заметок встречается: « Ионыч гарцует на бричке с ленивым кучером на козлах» Можно ли гарцевать на бричке, естественно, нет. А у Чехова Ионыч едет на тройке с бубенцами и все встает на свои места. Таким образом, если мы не знаем значения слова необходимо обратиться к словарю или поискать в Интернете.

Найдите речевые ошибки и устраните неточность речи в следующих предложениях.

- За бесплатный проезд — штраф 10 рублей.

- Если вы хотите сделать подарок своим близким, приходите в наш магазин: только у нас супердешевые цены на всю бытовую технику.

- В жилищно-коммунальном хозяйстве города за последние два года произошли глобальные изменения.

- Руководители предприятий стремятся к тому, чтобы объем инвестиций в производство стал выше.

- Ваше предположение ни на чем не обосновано.

- Эта борьба ведется под тезисом защиты прав человека.

- Данный вопрос не входит в нашу миссию.

- У нас работают настоящие патриоты своего дела, трудоголики в самом лучшем смысле этого слова.

- Он не только писал стихи, но и повести.

- Погода сопутствовала хорошему отдыху.

- Пишите свои инициалы полностью.

- Эта проблема с каждым днем ухудшается.

Вам, конечно, известно сочетание “проливной дождь”. Здесь слово “проливной” значит “очень сильный”. Найдите прилагательное, которое передает такой же смысл в сочетании с такими словами: брюнет, друг, враг, ошибка, тьма, восторг.

Проверили работы друг друга, проанализировали, сделали выводы.

Таким образом, мы понимаем, что ясность и точность речи необходимы, так как являются одной из главных составляющих культурного человека. А проверить себя можно, если заглянуть в словарь или задать вопрос в Интернете

Ясность, понятность речи зависит и от правильного употребления в ней иностранных и заимствованных слов. Всегда ли нужны иностранные слова? Можно ли найти слово с таким же значением , но отечественного происхождения? Попытки заменить иностранные слова аналогичными русскими предпринимались неоднократно. Так, российский ученый и филолог В.И.Даль в свой знаменитый словарь почти не включил заимствованные слова. Он считал, что их следует заменить областными, просторечными или вновь созданными. Идея не прижилась, и сейчас никто не говорит самоход вместо автомат, хорошуха вместо кокетка, побудок вместо инстинкт.

Заимствование – это нормальное, естественное явление для любого языка. Слова входят в язык вместе с возникновением новых предметов, понятий. (глобус, цирк, бутерброд, режиссер, митинг).

Другой причиной заимствования является стремление говорящих к уточнению и разграничению смысловых оттенков при помощи исконных и заимствованных слов. Так, широкое значение русского слова вывоз – всякая доставка, отправление, перевозка, и более узкое специальное значение, заимствованное из английского языка: экспорт- вывоз товара за границу. Широкое значение слова «сообщение» — любой рассказ, уведомление, извещение, и более узкое значение, заимствованное из французского языка: «коммюнике» — официальное извещение о каких-либо переговорах.

Наконец, слово могут заимствовать для обозначения того, для чего в нашем языке есть несколько слов; например, «кросс» — бег по пересеченной местности, или «снайпер» — меткий стрелок.

Неправильное использование иностранных слов чаще всего связано с непониманием их смысла.

Вот что мне удалось прочитать: «Его представили этаким полиглотом: он и физик, и математик, и поэт». В чем здесь ошибка? Правильно! Обратимся к словарю. «Полиглот – это человек, владеющий многими языками». Значит, в другом контексте это слово употреблять нельзя. Давайте откроем методическое пособие Обернихиной и найдем аналогичные примеры. Например, некоторые толкуют слово «приоритет» как уважение, хотя словари толкуют приоритет как первенство в открытии. Придумаем предложение с этим словом.

В книжной и особенно научной речи иностранные слова уместны и необходимы в качестве специальных терминов. А вот в обычной речи, тем более разговорной, иноязычное слово может оказаться неуместным.

А теперь обратимся к практической работе, которую проведем в форме эстафеты.

Каждый подбирает к одному иноязычному слову равнозначное русское и передает эстафету следующему. В это время первый обосновывает свой выбор.

- акцентировать (подчеркивать ,выделять)

- аналогичный (сходный, соответственный)

- варьировать (видоизменять, разнообразить)

- дезинформировать (давать неверные сведения)

- доминировать (господствовать, преобладать)

- инертный (бездеятельный, неподвижный)

- кардинальный (основной, главнейший, важнейший)

- компромисс (соглашение на основе взаимных уступок)

- мемуары (воспоминания)

- персонаж (действующее лицо в литературном произведении)

- превалировать (преобладать, иметь перевес)

Проверяем, исправляем ошибки.

Найдите ошибки при использовании иноязычных слов:

- Ничто не может вывести Обломова из его баланса.

- Между Павлом Петровичем и Базаровым постоянно возникают диспуты.

- В композиции романа важную роль играет пейзаж местности

- На классном форуме были обсуждены неотложные вопросы успеваемости и дисциплины.

- Писатель продемонстрировал подлинную сущность «кровопийцы» Иудушки.

- В поэме отчетливо виден весь антагонизм противоречий между помещиками и простым народом.

- Постановка пьесы на сцене была большим прогрессивным шагом вперед в развитии нашей драматургии.

- Монолог Сатина – это хвалебный дифирамб человеку.

Выпишите из орфографического словаря 10–15 слов, начинающихся с буквы а. Найдите слова, которые стали настолько привычными, что уже не воспринимаются как иностранные.

Одна из распространенных ошибок – это недостаточное разграничение однокоренных слов. Например, слово «заглавный» имеет значение « содержащий заглавие или указывающий на действующее лицо, именем которого названы пьеса, опера, фильм и т.д.» Проанализируем следующее высказывание великого российского актера Н.Черкасова: «Мне была поручена заглавная роль в новой постановке – в Дон Кихоте».

Как вы считаете, правильно ли актер употребил термин?. Обоснуйте ваше мнение.

Такие слова – сходные по своему звучанию и морфологической структуре, но совершенно различные по смыслу, называются паронимы.

А теперь попробуем определить разницу в лексическом значении слов:

- Доверительный – доверчивый

- Лирический – лиричный

- Нестерпимый – нетерпимый

- Удачливый – удачный

- Наследство — наследие

- Целый – цельный

- Ярый – яростный

- Советник – советчик

- Чужой – чуждый

- Эффективный — эффектный

К каждому из слов этой пары подберите сочетание. Например, лирический герой, лиричная музыка

Нарушение лексической сочетаемости также приводит к речевым ошибкам. Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, не сочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. Слово «львиный» в значении «самый большой, лучший» в русском языке сочетается со словом « доля». В.Н..Ажаев пишет: «Львиную долю технических материалов мы изыскали на месте».

Подумайте, есть ли в данном предложении речевая ошибка:

«Львиная часть субсидий пришлась на специалистов высшего звена, в то время, как среднему медперсоналу достались крохи».

Вам, конечно, известно сочетание “проливной дождь”. Здесь слово “проливной” значит “очень сильный”.

Найдите прилагательное, которое передает такой же смысл в сочетании с такими словами: брюнет, друг, враг, ошибка, тьма, восторг.

Вредит нашей речи и многословие.

Как часто мы слышим, что даже при формулировке вопроса, следует пространное введение, и лишь затем сам вопрос.

Встречаются следующие виды многословия:

- Плеоназм (от греч. pleonasmos — избыток, чрезмерность) — употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

- Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

- Тавтология (от греч. tauto- то же самое logos — слово) — повторение однокоренных слов или одинаковых морфем.

- Расщепление сказуемого. Замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием.

- Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы и отдельные слова, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием Неуместное употребление лексики ограниченного употребления и стилистически маркированной лексики.

Ошибкой является любое языковое новшество, если оно затрудняет понимание людьми друг друга.

Рассмотрим подробнее ошибки многословия:

Так, плеоназм предполагает применение лишних слов, не дополняющих и не усиливающих смысл сказанного. Например, «Павка впервые познакомился с Таней» лишним является слово «впервые», так как знакомство уже предполагает первую встречу.

Теперь несколько упражнений на закрепление сказанного.

Отметьте, в каких случаях употребление «лишнего» слова является средством передачи логического ударения или средством создания речевой выразительности, а в каких – лексической ошибкой:

Какому поэту принадлежат эти строки. Зачем он два раза повторяет одно и то же слово?

- «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…»

- Эта девушка оставила о себе очень прекрасное впечатление.

- Эта работа проводилась стихийно, без определенной системы.

- Родильный дом объявил о вакансии на место медсестры.

Считаются ли неправильными следующие сочетания?

- Странный парадокс,

- Свободная вакансия

- Первый дебют

- Памятные сувениры

- Старый ветеран.

- Биография жизни

- Главная суть

- Вернуться обратно

- Упасть вниз

- Взаимоотношения друг с другом

- В июне месяце

- Неиспользованные резервы

- Простаивать без дела

- Мы дорожим каждой минутой времени

- Отступить назад на два шага

- Необычный феномен

- Забавный курьез

- Ведущий лидер

При небрежном построении фразы может возникнуть нежелательная двузначность, мешающая восприятию речи. Это явление получило название омонимия. Например, «Экскурсанты прослушали объяснения руководителя группы. ( слушали они его внимательно или пропустили все его разъяснения)

Укажите причины возникновения двусмысленности в данных предложениях. Устраните неясность.

- В верхнем ящике стола лежали марки.

- В 25 лет он остепенился.

- Сегодня футболисты покинули поле стадиона без голов.

- Николай тебя не узнает.

- Эту особенность поведения модели просмотрели.

- По выходным я вожу детей в парк.

- После повторного анализа были получены отличные результаты.

Определенную опасность таит и синтаксическая омонимия.

Предложения «Назначение председателя всем показалось удачным; Характеристика Васильева точно соответствовала действительности; Газеты сообщили об отъезде гостя из Сенегала». Как вы думаете, почему не следует так строить предложения?

Нам давно известно такое понятие, как синонимы, которые очень украшают и обогащают нашу речь. Давайте вспомним, что же такое синонимы. Приведите примеры.

Синонимы – это слова, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое лексическое значение. Богатство синонимов в русском языке дает возможность избегать однообразия речи, сделать ее более яркой и выразительной. Но при этом нельзя забывать, что , несмотря на всю похожесть синонимов, они отличаются друг от друга оттенками лексического значения, экспрессивной окрашенностью, стилистической закрепленностью.

Сравним, например, слова, обозначающие одно и то же: глаза, очи, зенки, буркала. Кто сможет сказать, чем отличаются эти синонимы?

Правильно, глаза – это простое обозначение понятия, не несущее экспрессивной окраски; Например, «Они, не мигая смотрели в глаза друг другу» или у А. С.Пушкина « И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз». И хотя сама фраза очень эмоциональна, слово глаза не несет этой эмоциональной нагрузки.

Слово «очи» носит характер некоторой торжественности, парадности. Мы говорим: «У нее не глаза, а очи в пол лица», тем самым подчеркивая красоту глаз.

Слово «очи» часто употребляется в русской поэзии, олицетворяя для авторов народ. Так, М. Исаковский писал: «Где ж вы, где ж вы, очи карие, где ж ты, мой родимый край?.

Слово «зенки» и «буркала» имеют оттенок крайней резкости, грубости, употребляются либо в жаргонной, либо в ненормированной лексике.

М.Горький писал: « Старая хозяйка говорит мне: «Погоди, книгожора, лопнут зенки-то».

Обычно каждый из синонимов имеет особый оттенок значения, отличающий его от других синонимов.

А теперь самостоятельно выполним упражнение:

Перепишите, вставляя вместо точек подходящие по смыслу слова, данные в скобках.

1. Ученики внимательно …….. в микроскоп каплю жидкости.

Дети бесцеремонно ……..приезжего (разглядывать, рассматривать)

2. Древние египтяне ……..огромные пирамиды.

На берегу реки недавно …….. купальню.

Из палатки и весел туристы быстро …….. носилки. (соорудить, воздвигнуть, построить)

3. Наш попутчик рассказал …….. историю.

У него оказался пытливый и …….. ум. ( любознательный, любопытный)

4. Вы …….. на здоровье – радушно угощала нас хозяйка.

Мы сели к столу и стали с аппетитом ……..(есть, кушать).

Проверяем упражнение, анализируем предложения, обосновываем свою точку зрения.

Следующее задание.

В произведениях А. И. Солженицына широко используется диалектная лексика. В данных ниже предложениях из произведений писателя определите целесообразность употребления диалектных слов, приемы их введения в текст.

- Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба – и старела в ней беспритульная Матрена.

- Она начала рассказывать, сперва в общих чертах, однако он потребовал дотонка.

- “Да чего говорить, обапол!” – сердилась Матрена на кого-то невидимого.

- Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха, за жменею снега для обтирания.

Слова ограниченного употребления (диалектная, специальная и жаргонная лексика) должны быть сведены к минимуму, так как употребление их делает речь непонятной.

Диалектизмы — слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка. Некоторые диалектные слова со временем могут стать общеупотребительными.

Термины — это слова, которые являются точным обозначением определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п.

Широкая пропаганда научных знаний в печати, по радио, ТВ способствует активному проникновению терминов в устную речь. В настоящее время происходит, с одной стороны, терминологизация литературного языка, с другой, — «олитературивание» терминов. По утверждению языковедов, широкое употребление терминов является общеевропейской современной тенденцией. Именно поэтому проблема употребления терминов требует особого внимания. Не должно быть «иллюзии понятности» — несоответствия нашего понимания смысла слов его действительному содержанию при уверенности в правильном понимании слова. Неумение дать определение слову — главный критерий «иллюзии понятности».

Профессионализмы — слова, которыми традиционно принято обозначать тот или иной предмет в профессиональной сфере. Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов. Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно.

Жаргоны — своеобразные социальные диалекты, свойственные профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Это обиходно-бытовая лексика и фразеология, характеризующаяся социально ограниченным употреблением. Жаргон представляет собой стилистически сниженную лексику и находится за пределами литературного языка. Разговорная лексика входят в лексическую систему литературного языка, но употребляется преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения.

Просторечие — слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты.

Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

- Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов — на Дону, 1998

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. М.,2010.

- Греков В.Ф. ,Крючков С.Е., Чешко А.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. М. 2008.

- Золотарева И.В.,Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку к УМК А.И.Власенкова.

- Обернихина Г.А. Учебно-методический комплекс для профессионального образования. М.. 2010.

- Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 2008

- Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. Дидактические материалы по русскому языку, М., 2010.

- Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М.,2009.

- Советский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова.,М.2000.

- Аргументы и факты. 2010-2011.

Полный текст материала Статья «Лексические нормы современного литературного языка» смотрите в скачиваемом файле.

На странице приведен фрагмент.

источники:

http://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-oplatit-shtraf-za-bezbiletnyy-proezd/

http://pedsovet.su/load/28-1-0-51546

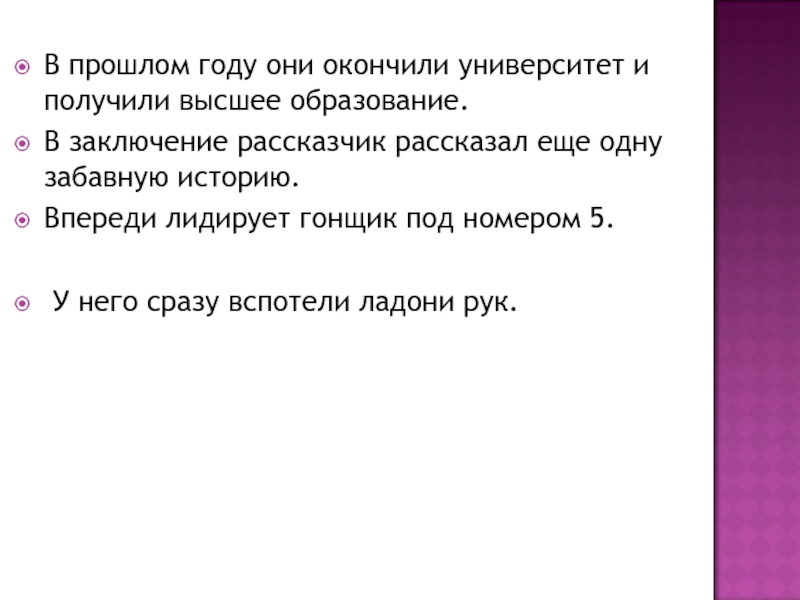

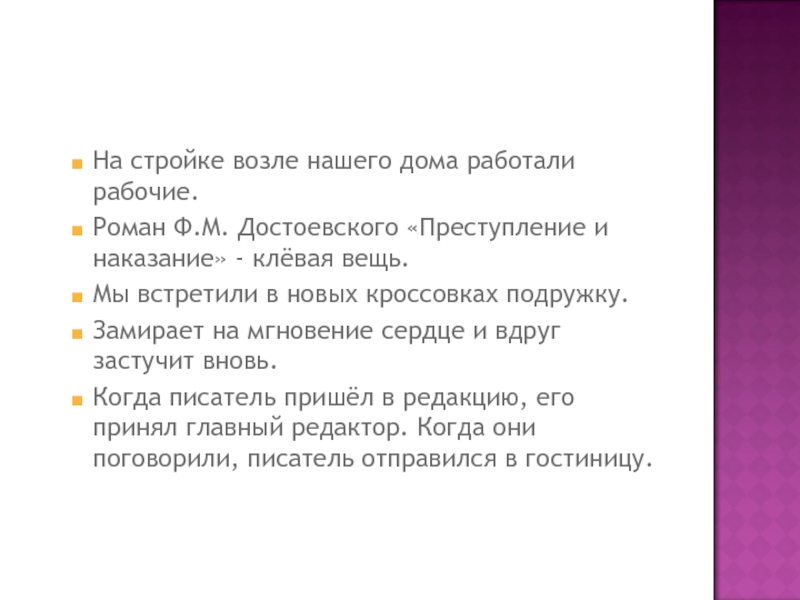

Слайд 3

Молодой юноша очень прекрасный.

/плеоназм/

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Употребление слова в

несвойств. значении

Автор увеличивает впечатление.

нарушение лексической сочетаемости

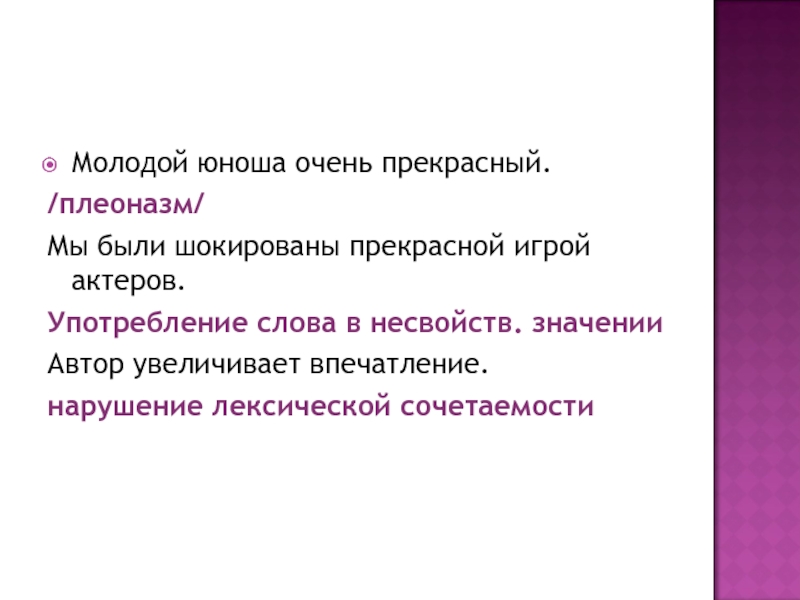

Слайд 4

Погода сопутствовала хорошему отдыху.

Употребление слова в несвойств. значении

Этот невероятный случай, оставивший

след в моей памяти, случился со мной в юности.

повтор

На празднике ветеранам вручили памятные сувениры и ценные подарки

плеоназм

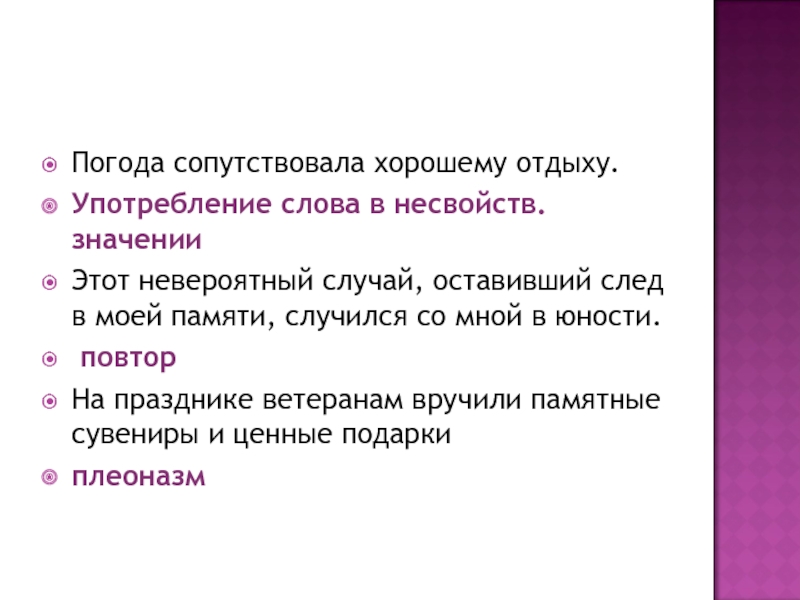

Слайд 5

Поэт рассказывал о себе, о своей жизни, размышляет о творчестве.

Автор

высмеивает Митрофанушку, считая его обжорой и болваном.

Данный текст написал Ф.Искандер. Он относится к художественному стилю.

Автор увеличивает впечатление.

Я заявляю о своём твёрдом намерении не отвечать на вопросы учителя на этом уроке.

Слайд 6

На стройке возле нашего дома работали рабочие.

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и

наказание» — клёвая вещь.

Мы встретили в новых кроссовках подружку.

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Когда писатель пришёл в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

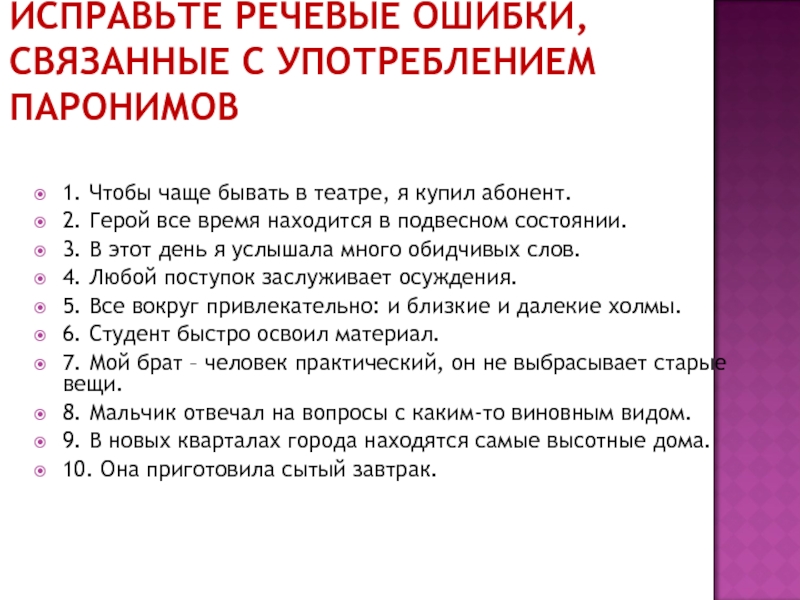

Слайд 7ИСПРАВЬТЕ РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПАРОНИМОВ

1. Чтобы чаще бывать в театре,

я купил абонент.

2. Герой все время находится в подвесном состоянии.

3. В этот день я услышала много обидчивых слов.

4. Любой поступок заслуживает осуждения.

5. Все вокруг привлекательно: и близкие и далекие холмы.

6. Студент быстро освоил материал.

7. Мой брат – человек практический, он не выбрасывает старые вещи.

8. Мальчик отвечал на вопросы с каким-то виновным видом.

9. В новых кварталах города находятся самые высотные дома.

10. Она приготовила сытый завтрак.

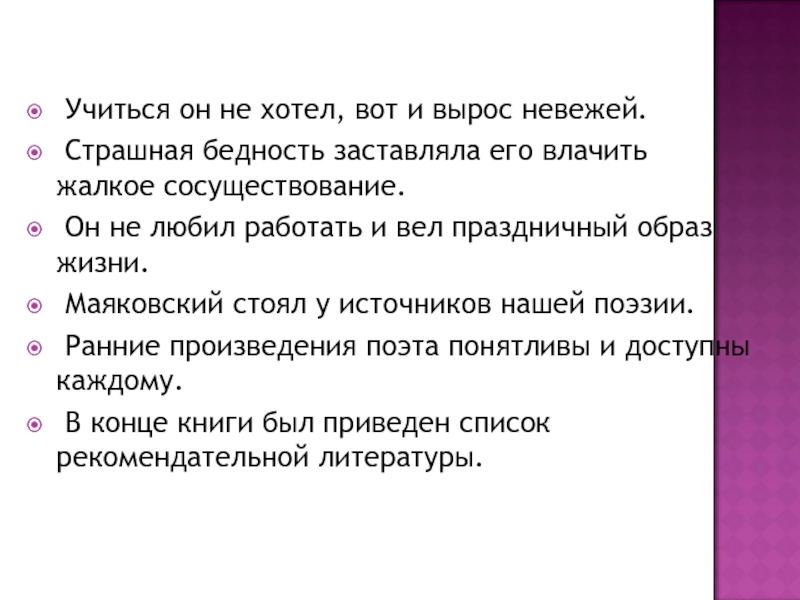

Слайд 8 Учиться он не хотел, вот и вырос невежей.

Страшная бедность заставляла его

влачить жалкое сосуществование.

Он не любил работать и вел праздничный образ жизни.

Маяковский стоял у источников нашей поэзии.

Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.

В конце книги был приведен список рекомендательной литературы.

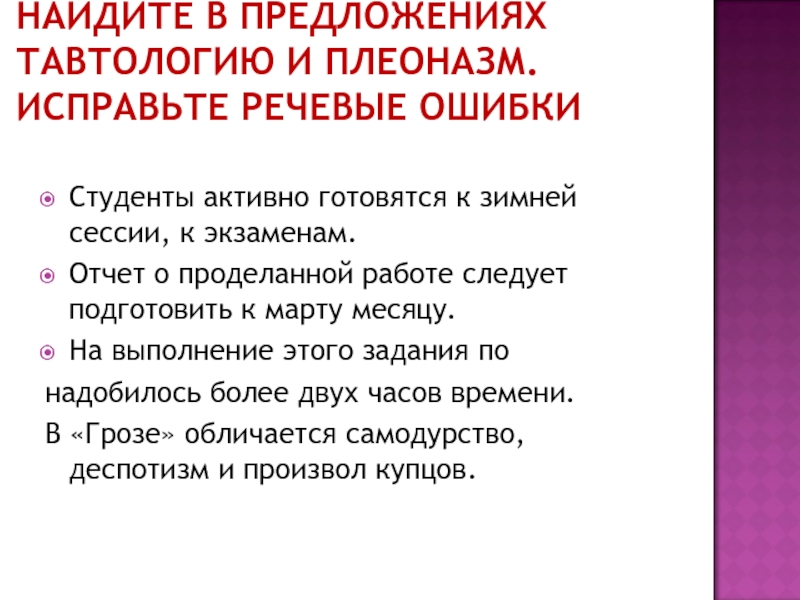

Слайд 9НАЙДИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ТАВТОЛОГИЮ И ПЛЕОНАЗМ. ИСПРАВЬТЕ РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ

Студенты активно готовятся

к зимней сессии, к экзаменам.

Отчет о проделанной работе следует подготовить к марту месяцу.

На выполнение этого задания по

надобилось более двух часов времени.

В «Грозе» обличается самодурство, деспотизм и произвол купцов.

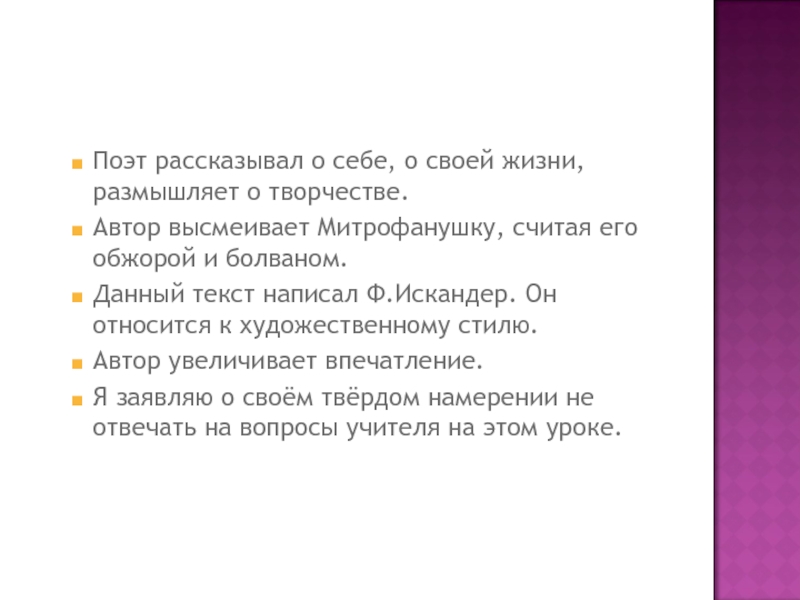

Слайд 10В прошлом году они окончили университет и получили высшее образование.

В заключение

рассказчик рассказал еще одну забавную историю.

Впереди лидирует гонщик под номером 5.

У него сразу вспотели ладони рук.