Психотерапией называют

самые различные методы целенаправлен¬

ного психологического воздействия на

пациента (посредством слова, эмоциональных

отношений, совместной деятельности),

направленные на улучшение состояния

его здоровья и повышение устойчивости

к стрессу.

В частности, различают

директивные и недирективные методики

Директивные методы

заключаются в том, что врач активно

навязы¬вает предлагаемый им способ

выхода из ситуации, не позволяет боль¬

ному высказать свое мнение, действует

с высоты своего авторитета.

Недирективные методы

основаны на расспросе пациента, изучении

его мнения, вовлечении его в самоеьный

поиск выхода из ситуации. Такие методы

развивают в пациенте незавясимость,

уверенность, что он сам в случае

необходимости способен помочь себе.

Принципиальным

является разделение методов психотерапии

на экспрессивные и суппортивные.

Психотерапия может

проводиться индивидуально или в группе.

Групповые методики особенно полезны

для комплексного воздействия на личность

пациента, вскрытия тех ее черт, которые

мешают адаптации И служат источником

психосоматических страданий. Так, в

группе обнаруживаются незрелость,

эгоцентризм. Индивидуальная терапия

позволяет обсудить с пациентом весьма

интимные проблемы, уделить больше

внимания отдельному симптому. Также

хороша для замкнутых пациентов, не

умеющих раскрыть себя в общении.

Патогенетическая

психотерапия. Ее называют также

«личностно-ориентированной

(реконструктивной) психотерапией. Общая

цель и психоанализа, и патогенетической

психотерапии заключается в осознании

пациентом источников его болезни. Однако

если психоанализ считает, что источники

болезни лежат в биологических влечениях,

в мифическом материале бессознательного,

то патогенетическая психотерапия

усматривает их в действительных жизненных

отношениях, в реальном материале

индивидуальной жизни и развития личности

в определенных социальных условиях.

Симптоматическая

психотерапия (греч. symptōma — совпадение,

признак) — неотъемлемая часть

индивидуальных психотерапевтических

программ (наряду с причинной,

патогенетической психотерапией),

ориентированная на устранение и

ослабление симптоматики заболевания.

1. Несуггестивные

методы

а) разъяснительная

психотерапия

б) рациональная

психотерапия

в) сократический

диалог

2. Суггестивные, методы

а) гипнотерапия

б) аутогенная тренировка

в) косвенное внушение

г) самовнушение

3. Комбинированные

методы

а) Терапия игнорирования

б) пренебрежение

симптомом

в) субординарно-авторитарные

реакции

89. Основные теоретические направления патогенетической психотерапии. Показания к психотерапии, границы терапевтической эффективности.

Методы патогенетической

и этиологической (личностно ориентированной)

психотерапии

1. Методы, корригирующие

задатки личности

а) первичный крик

б) второе рождение

2. Методы, развивающие

способности личности (Маслоу)

а) актуализация

нереализованных способностей

б) творческое

самовыражение (Бурно)

в) библиотерапия

г) арттерапия

3. Методы коррекции

темперамента

а) коррекция сензитивности

б) психотерапевтическая

косметика

4. Методы коррекции

характера

а) методы психоаналитических

направлений

• психоанализ (Фрейд)

и коррекция эдипова комплекса

• индивидуальная

психология (Адлер) и коррекция комплекса

неполноценности

• гештальттерапия и

принцип психологического дозревания

• другие психоаналитические

методики

б) сценарный анализ

(Берн)

в) коррекция системы

отношений личности (Мясищев, Карвасарский)

г) сценарное

перепрограммирование (М.Е. Лит-вак)

5. Коррекция направленности

а) коррекция мотивационной

сферы

• коррекция защитных

мотивов (Обуховский)

• экзистенциальный

анализ (Франкл)

• аксиолологическая

модель (М.Е. Литвак) — коррекция

малоадаптивных мыслей и желаний

(когнитивная терапия)

б) коррекция моральных

ценностей (Фромм), лечение любовью

(эротоанализ) (И.М. Литвак)

в) коррекция деятельности

• поведенческая

терапия

• методики групповой

психотерапии

• психологической

айкидо

• обучение управлению

• обучение публичному

выступлению с основами ораторского

искусства

6. Комплексные методы

психотерапии

а) нейролигвистическое

программирование

б) позитивная

психотерапия

в) прочие синтетические

методы

Показания для

психотерапии

• Психореактивные

расстройства: реакции на стресс

(«стрессовое заболевание»), сомато-психические

расстройства (психические реакции на

(тяжелые) соматические заболевания

(например, у онкологических или диализных

пациентов или в трансплантационной

медицине))

• «Психоневрозы»:

страхи, фобии, обсессии, дистимия

(«невротическая депрессия»)

• «Неврозы»: —

диссоциативные расстройства (конверсионные

расстройства)

— соматоформные

расстройства (нарушение соматизации,

ипохондрическое расстройство);

соматоформное болевое расстройство

(психалгия), например, головная боль

вазомоторного характера

• Психосоматические

заболевания

• «Невротический

характер»/личностные расстройства: —

пограничные расстройства (слабость

«Я», основное расстройство самосознания,

незрелые формы противостояния конфликту

(«расщепление»), нестабильность

переживаний, поведения и в межличностных

отношениях) — нарциссичсские личностные

расстройства (нереалистичная самооценка,

эгоцентризм)

Соседние файлы в предмете Психиатрия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Мануал для вчерашних студентов-психологов

Конспект лекции, прочитанной на одной из интервизорских групп в

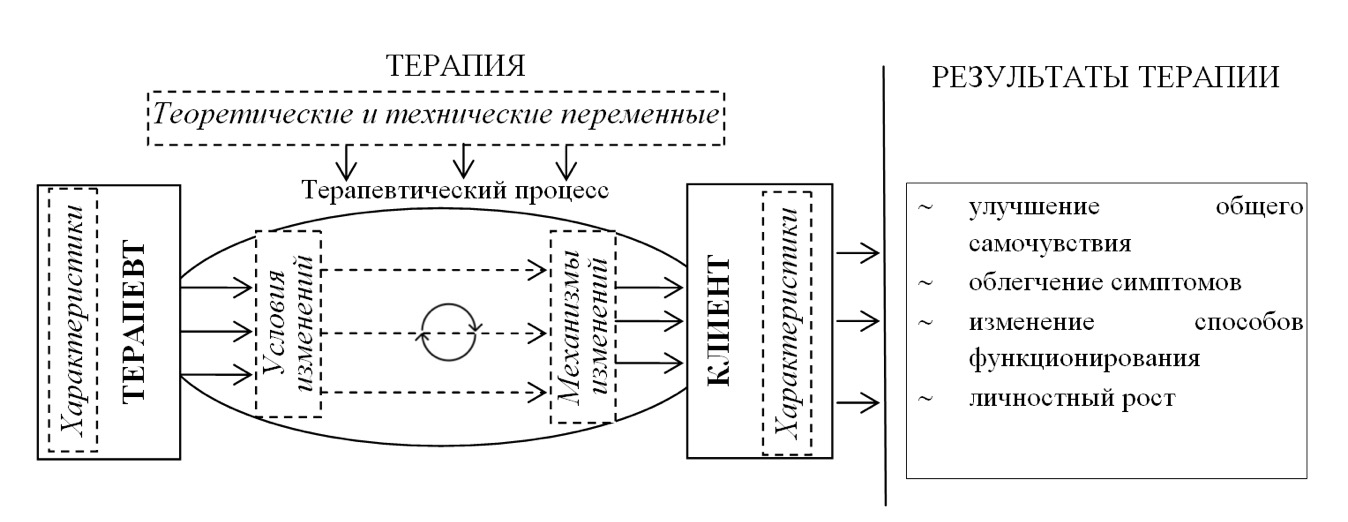

Возьму на себя риск и пять минут порассуждаю о том, что такое

хорошая психотерапия. На мой взгляд, хорошая психотерапия, это

психотерапия эффективная и безопасная. Если мы будем условно

считать эффективность психотерапии (далее-терапии) ее внутренним

качеством, то безопасность терапии можно условно считать

качеством ее границ. Безусловно, терапия может быть опасной и

внутри самого своего процесса, но этого мы сейчас касаться не

будем. Так вот, сочетание двух этих качеств терапевтической

ситуации (эффективность и безопасность) дает в результате

терапию, которая приносит максимально возможную пользу и

минимально возможный вред. Это я и называю хорошей

терапией.

Эффективность терапии — широкое понятие, включающее в себя

навыки, опыт и личную проработанность терапевта. Разворачивание

дискуссии на эту тему («что такое эффективная терапия?»)

предполагает наличие неограниченного свободного времени у меня и

у вас, а также — изрядный полемический задор, каковым я никогда

не могла в должной мере похвастаться. Посему, оставлю рассуждения

об эффективности терапии на суд самих терапевтов, их клиентов и

супервизоров, и предлагаю рассмотреть, что такое «границы» и

какие бывают виды границ.

Представим себе, что терапевтическое пространство условно

ограничено местом терапии, временем и событиями, происходящими

внутри него. (Рис 1) Тогда хорошими границами терапии будут такие

ее границы, в которых происходит терапия, не выходящая ни за

какие пределы ее границ. В этом случае терапевтический процесс

будет максимально очищен от посторонних смыслов, постороннего

материала и других, мешающих терапевтическому пространству,

факторов. В этом случае у терапевта и клиента есть максимальная

возможность изучать без чужеродных примесей материал клиента, а

также — феномены, возникающие между терапевтом и клиентом.

Например, терапевт (то есть, я) счел, что пришло время сказать

созависимому клиенту, что он не бросает жену-алкоголичку не из-за

«любви«, а потому, что ему нравится быть»спасителем».

Одновременно с этим я прошу клиента подъехать на своем грузовике

и помочь мне вывезти на свалку мой старый диван (он сам

предложил!), а сама благодарю его при помощи пришивания

оторванной пуговицы. За конфронтацию насчет жены он зол на меня и

вообще расстроен, за пуговицу — растроган, а благодаря вывозу

моего дивана — счастлив и чувствует себя «спасителем». Далее он

приходит на терапию, где я еще месяц разбираюсь, какие из этих

чувств (злость, печаль, гордость, тепло) относятся к его

ситуации, а какие — созданы мной, потому что я допустила бартер

(диван и пуговица).

Виды границ

1.Физические границы терапии. Виды физических границ

— Начнем с того, что границы тела терапевта и клиента

неприкосновенны, если терапевтическая ситуация не предполагает

иное (например, терапевт практикует телесные методы, обучен им, с

клиентом законтрактированы прикосновения, терапевт совершает физ.

действия с согласия клиента, ставится законтрактированный

эксперимент, др).

Важно учесть, что разные культуры предполагают наличие разного

размера приватной зоны вокруг тела человека, в которую можно

входить не всем и не всегда. И даже разные части тела в разных

культурах обладают разного размера приватными зонами, и связаны с

правилами разного рода, ограничивающими прикосновения к ним и

даже — движения руками в этих зонах. Договоримся, что мы работаем

в американских (европейских) терапевтических традициях. Тогда нам

важно знать, что в этих культурах табуированы спонтанные

прикосновения к лицу, шее, груди, ногам, ягодицам, а также —

другим зонам, могущим быть эрогенными: живот, низ спины, др.

Также табуированы жесты, входящие в зоны вокруг указанных

областей, например, жесты у лица или груди собеседника, др. Проще

говорить о том, что условно легализованы короткие дружеские

объятия (hug), короткие прикосновения к кисти руки не выше

запястья, но уместность этих прикосновений сильно зависит от

контекста. Еще проще говорить так: сомневаетесь — не трогайте

клиента. Посоветуйтесь вместо этого со своим супервизором.

Вообще, любой свой импульс терапевту гораздо терапевтичнее не

отреагировать, а озвучивать. Тогда вместо наращивания

трансферентных и контртрансферентных реакций это может стать

плодотворным исследованием вместе с вашим клиентом. Все заметные

телесные импульсы терапевта (как и другие релевантные теме беседы

сильные внутренние феномены) нужно вербализовывать и обсуждать в

той мере, в какой это может быть терапевтически целесообразно. А

также — обсуждать все импульсы, возникающие у клиента в ответ,

причем обсуждение здесь противопоставляется отреагированию.

Спонтанное нарушение терапевтом телесных границ клиента может

провоцировать регресс и другие трансферентные реакции, и является

нарушением безопасности терапевтического пространства. Секс, а

также любые эротические взаимодействия с клиентом неприемлемы, и

если это происходит, терапия окончена. По большому счету, ваша

карьера окончена тоже, если, конечно, об этом кто-нибудь

узнает.

— Время и длительность сессии должны точно соблюдаться

терапевтом. Правила и возможности переносов и отмен сессий обоими

участниками (!) обсуждаются на первой встрече, либо клиенту дают

прочесть/подписать терапевтический контракт, где описаны все эти

правила: тайм-ауты, отпуска, пропуски по болезни и без, а также

штрафы. Отдельно обсуждаются правила окончания терапии (1

встреча, несколько встреч). Отношение терапевта к оборванной

терапии должно быть прозрачным и озвучено с самого начала.

— Стоимость сессии, а также — правила изменения цены сессии и

штрафов однозначно оговариваются на 1й встрече и четко

соблюдаются обеими сторонами. Способ оплаты обсуждается один раз

и соблюдается в неизменном виде. Бесплатная терапия, терапия в

долг, а также бартер неприемлемы (см. пример выше). Потому, что

если терапия оплачивается не деньгами, а услугами, вы не можете

однозначно понять, кто из вас кому, что и сколько должен.

— Место работы оговаривается заранее, и по умолчанию остается

неизменным каждый раз. Изменение места работы терапевт

оговаривает с клиентом минимум за 1 встречу с объяснением причин.

Терапия не может проходить на территории клиента ни при каких

обстоятельствах. Также терапия не может происходить в местах, не

предназначенных для нее: в кафе, на улице, в парке, на пляже, в

бассейне, самолете, бане, массажном салоне, кинотеатре, постели,

др. Терапевтический кабинет должен свободно вмещать минимум двух

комфортно сидящих людей, быть огражден от чужого присутствия и

оптимально звукоизолирован. Спонтанное появление в

терапевтической ситуации третьих лиц неприемлемо. Крайне

нежелательны телефонные звонки (смс, емейлы, др) во время сессии,

происходящие с участием любого из ее участников. Прерывание

сессии возможно только при условии, что это обговаривается по

необходимости, а не как система. Курение во время терапии

неприемлемо, поскольку все мы согласимся, надеюсь, что курение —

это ретрофлексия импульса.

— Работоспособность. Терапевт и клиент встречаются в рабочее

время, в нормальном состоянии здоровья, с гарантией отсутствия в

организме веществ, могущих влиять на их восприятие и

работоспособность, а также на тестирование реальности обоими

участниками терапевтической ситуации. Это, конечно, смешной

пункт, но я обязана была его внести. Вдруг кто-нибудь до сих пор

думает, что марихуана или LSD помогают открывать чакры?

2. Этические границы терапии. Терапевт не поддерживает любые

виды двойных отношений с клиентом, до, после и во время терапии.

Не сочетает терапию с другими видами связи с клиентом: не

оказывает и не принимает услуг, подарков, цветов, избегает других

ситуаций смешения своего и клиентского контекстов. Не оказывает

терапевтических услуг в двух и более ролях (индивидуальная

терапия и супервизия, индивидуальная и парная терапия, обучающая

программа и супервизия, обучающая программа и терапия). А также —

не оказывает терапию своим партнерам, друзьям, родным, друзьям

или знакомым друзей, партнеров или родных. Также терапевт

ограждает клиента от возможного проникновения к нему лишней

информации о терапевте. Важна адекватная презентабельность

терапевта в Сети Интернет. Добавлять клиентов в закрытые круги

социальных сетей сильно не рекомендуется. В противном случае

терапевт должен фильтровать всю информацию, которую он публикует,

таким образом, чтобы быть в состоянии ответить за каждую

незначительную упомянутую им деталь. Терапевт отвечает за

конфиденциальность терапии: он открыто гарантирует клиенту

конфиденциальность всей информации, прозвучавшей на терапии и

соблюдает ее. Исключением являются супервизорские и инервизорские

ситуации, о чем клиент должен быть предупрежден.

3. Профессиональные границы терапии. Терапевт своевременно

заботится о получении профессиональной поддержки в ситуации

непредвиденного смещения каких-либо терапевтических границ и

уменьшения в связи с этим терапевтической безопасности. Терапевт

не берет в работу клиента, если не уверен в своей компетенции.

При необходимости терапевт согласовывает стратегию своей работы с

конкретным клиентом с психиатром, и затем принимает решение о

том, работать ли ему с клиентом самому, в паре с врачом или же —

передать клиента врачу или другому терапевту.

P.S. Я давно привыкла к тому, что есть определенный срез

людей, реагирующих раздражением на тексты, которые я пишу.

Поскольку данный текст адресован в первую очередь коллегам,

нижайше прошу вас. Пожалуйста, прежде чем выразить мне свои гнев,

презрение, сарказм и глум, возьмите пять минут на рефлексию. И

перечитайте пункт №3 этой статьи. Возможно, ваши чувства

относятся вовсе не ко мне?

Тема занятия №12. Психологические основы психотерапии

Место проведения: учебная аудитория.

Продолжительность: 2 часа

Цель: Ознакомить с основными направлениями психотерапии. Изучить основные методы психотерапии. Представить обзор современных направлений.

Студент должен знать:

- Виды психологической помощи

- Цели и методы психотерапии

- Показания к психотерапии

- Личностный подход в психотерапии

- Групповая психотерапия

- Основные направления в психотерапии

- Современные направления психотерапии

Студент должен уметь:

- Различать виды психологической помощи применительно к больному.

- Вести учет личностных особенностей при использовании любых психотерапевтических методов.

- Подобрать методы психотерапии исходя из проблемы больного.

Темы проектов, рефератов:

- Методы психотерапии с детьми.

- Влияние психотерапии на состояние личности.

- Аналитическая терапия. Основы и методы.

- Арт-терапия. Основные направления.

- Виды и методы современной психотерапии.

- Нейролингвистическое программирование в рамках психотерапии.

- Семейная психотерапия.

- Групповая психотерапия.

- Телесно-ориетированная и танцевальная терапия.

- Трансактный анализ.

- Гуманистическое (экзистенциально-гуманистическое, феноменологическое) направление в психотерапии.

- Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия.

- Поведенческое направление в психотерапии.

- Классический психоанализ

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

- П.И. Сидоров, А.В. Парняков. Клиническая психология. — М., 2008.

- Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. — М., 2005.

- В.Н. Ананьев. Психология здоровья. — СПб., 2006.

- Л.Хьелл, Д.Зиглер. Теории личности. — Питер 2005.

- Г.С. Абрамова. Практическая психология. — М., 1997. — 368 с.

- А.А. Александров. Современная психотерапия. — М., 1998. — 335 с.

- Б.Д. Карвасарский. Психотерапия. — М., 1985. — 304 с.

Дополнительная литература:

- В.Н Ананьев. Психология здоровья. — СПб., 2006.

- В.Н.Ананьев. Практикум по психологии здоровья. — СПб.,2007.

- Л.Хьелл, Д.Зиглер. Теории личности. — Питер 2005.

- Г.С. Абрамова. Практическая психология. — М., 1997. — 368 с.

- А. А. Александров. Современная психотерапия. — М., 1998. — 335 с.

- Э.Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М., 1988 — 400 с.

- Б.Д. Карвасарский. Психотерапия. — М., 1985. — 304 с.

- В.Т. Кондратенко, Д.И. Донской. Общая психотерапия. — Минск, 1997. — 464 с.

- В.Д. Менделевия, Д.А. Авдеев, С.В.Киселев. Психотерапия «здравым смыслом», Чебоксары, 1992. — 76 с.

- Н. Пезешкиан. Психотерапия повседневной жизни. — М., 1995. — 336 с.

- Ю.С. Шевченко. Психокоррекция: теория и практика. — М., 1995. — 224 с.

- С. Уолен, Р. Дигусепп, Р. Уэсслер. Рационально-эмотивная психотерапия. — М., 1997. -257 с.

- В. Франкл. Человек в поисках смысла. — М., 1990. — 368 с.

- Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий. Семейная психотерапия. — Л., 1990. -192 с.

- К. Юнг. Психологические типы. — М., 1995. — 616 с.

Исходный контроль уровня знаний:

- Дайте определение психотерапии.

- Что вы понимаете под психологической помощью?

- Какие виды психотерапии вы знаете?

- Способы воздействия психотерапевта на человека?

- Когда и по отношению к кому можно применить психотерапию?

Виды психологической помощи

Оказание психологической помощи — одна из наиболее значимых проблем в клинической психологии. Она необходима здоровым людям (клиентам) с разнообразными житейскими проблемами, находящимся в кризисном состоянии, а также больным (пациентам) с различными психическими и соматическими заболеваниями, имеющими психологические проблемы, невротические и психосоматические расстройства, а также характерологические и личностные отклонения.

Психологическая помощь — область практического применения психологии, ориентированная на повышение социально-психологической компетентности людей. Она может адресовываться как отдельному субъекту, так и группе, организации.

В клинической психологии психологическая помощь включает предоставление человеку информации о его психическом состоянии, причинах и механизмах появления у него психологических или психопатологических феноменов, а также активное целенаправленное психологическое воздействие на индивида с целью гармонизации его психической жизни, адаптации к социальному окружению, купированию психопатологической симптоматики и реконструкции личности для повышения порога фрустрационной толерантности, формирования стрессо- и неврозоустойчивости.

Основными способами оказания психологической помощи в клинической психологии являются психологическое консультирование, психологическая коррекция (психокоррекция) и психотерапия. Все они направлены на различные стороны личности, но различаются по целям и способам воздействия. Все виды психологической помощи могут применяться раздельно и в сочетании.

Психологическое консультирование- главной целью его является научно организованное информирование клиента (пациента) о его психологических проблемах с учетом его личностных ценностей и индивидуальных особенностей с целью формирования активной личностной позиции, специфического мировоззрения и взгляда на жизнь (принципиальные и непринципиальные стороны человеческого существования, формирование иерархии ценностей). Консультирование помогает человеку выбирать и действовать по своему усмотрению, помогает человеку выбирать и действовать по своему усмотрению, помогает обучаться новому поведению, способствует развитию личности.

Консультирование в большей степени ориентируется на психологическое воздействие, так как учитывает цели пациента. Вследствие этого в процессе консультирования с помощью специальных методов воздействия осуществляется нормализация психического состояния индивида, расширение представлений о себе, ситуации, вариантах преодоления жизненных сложностей, внутриличностных конфликтов и приобретения навыков психологической защиты и компенсации.

Психологическая коррекция (псикоррекция)- понимается как деятельность специалиста по исправлению (корректировке) тех особенностей личности, психического развития клиента, которые не являются оптимальными для него. Ее целью является выработка и овладения навыками адекватной для индивида и эффективной для сохранения здоровья и психической деятельности, способствующей личностному росту и адаптации человека в обществе.

Психокоррекция в большей степени ориентируется на процессы манипулирования, управления и формирования, что обычно связано с неспособностью человека самостоятельно (даже при приобретении знаний и навыков саморегуляции) изменить параметры своей психической деятельности в силу аномалий или дефектов психики.

Психотерапия— система комплексного лечебного вербального и невербального воздействия на эмоции, суждения, самосознание человека при различных заболеваниях (психических, нервных, психосоматических). Основной своей задачей психотерапия ставит купирование психопатологической симптоматики, посредством чего предполагается достижение внутренней и внешней гармонизации личности.

В психотерапии обычно имеет место стремление к глубокому анализу проблем пациента с ориентацией на бессознательные процессы, структурную перестройку личности.

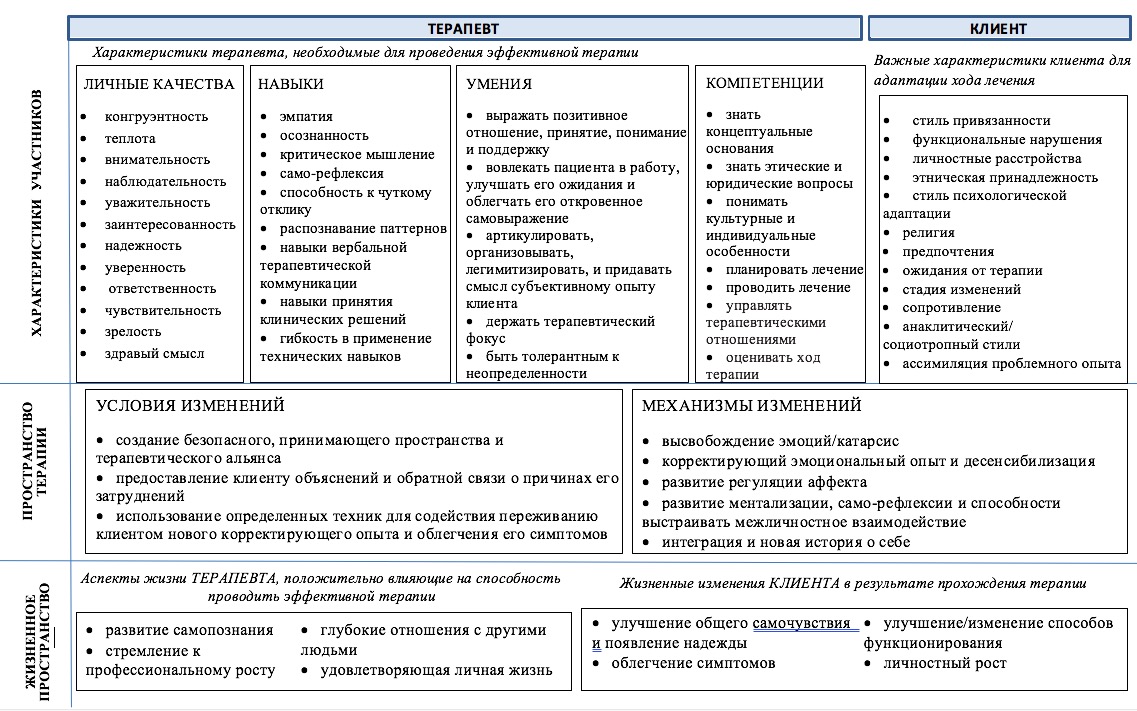

Цели и методы психотерапии

Общую для большинства психотерапевтических подходов цель психотерапии можно сформулировать следующим образом: общая цель психотерапии состоит в помощи пациентам изменить свое мышление и поведение таким образом, чтобы стать более счастливыми и продуктивными. При работе с пациентами эта цель дифференцируется на ряд задач, а именно:

1) терапевт помогает пациенту лучше понять свои проблемы;

2) устраняет эмоциональный дискомфорт;

3) поощряет свободное выражение чувств;

4) обеспечивает пациента новыми идеями или информацией о том, как решать проблемы;

5) помогает пациенту в проверке новых способов мышления и поведения за пределами терапевтической ситуации.

При решении этих задач терапевт прибегает к трем основным методам.

1. Во-первых, терапевт обеспечивает психологическую поддержку. Прежде всего, это значит сочувственно выслушать пациента и дать ему взвешенный совет в кризисной ситуации. Поддержка также заключается в том, чтобы помочь пациенту осознать и использовать свои силы и умения.

2. Второй метод терапии состоит в устранении дезадаптивного поведения и формировании новых, адаптивных стереотипов.

3. И наконец, терапевт содействует инсайту (осознанию) и самораскрытию (самоэксплорации), в результате чего пациенты начинают лучше понимать свои мотивы, чувства, конфликты, ценности.

Несмотря на различия в теориях, целях и процедурах, психологическое лечение сводится к тому, что один человек пытается помочь другому (даже в том случае, когда речь идет о групповой психотерапии, при которой каждый участник является своего рода психотерапевтом по отношению к другому члену группы).

Показания к психотерапии

Комплексный подход в лечении различных заболеваний, учитывающий наличие в этиопатогенезе трех факторов (биологического, психологического и социального), обусловливает необходимость корригирующих воздействий, направленных на каждый фактор, соответствующий его природе. Это означает, что психотерапия как основной или дополнительный вид терапии может применяться в комплексной системе лечения пациентов с самыми разнообразными заболеваниями. Показания к психотерапии определяются ролью психологического фактора в этиопатогенезе заболевания, а также возможными последствиями перенесенного ранее или текущего заболевания.

Наиболее существенным показанием к психотерапевтической работе с конкретным пациентом является роль психологического фактора в возникновении и течении болезни. Чем более выражена психогенная природа заболевания (то есть чем более выражена психологически понятная связь между ситуацией, личностью и болезнью), тем более адекватным и необходимым становится применение психотерапевтических методов. Показания к психотерапии также обусловлены возможными последствиями заболевания. Понятие «последствия заболевания» можно конкретизировать. Они могут быть связаны с клиническими, психологическими и социально-психологическими проблемами. Во-первых, это возможная вторичная невротизация — манифестация невротической симптоматики, вызванная не первичными психологическими причинами, а психотравмирующей ситуацией, в качестве которой выступает основное заболевание. Во-вторых, это реакция личности на болезнь, которая может как способствовать процессу лечения, так и препятствовать ему. Неадекватная реакция личности на болезнь (например, анозогнозическая или, напротив, ипохондрическая) также нуждается в коррекции психотерапевтическими методами. В-третьих, возможны психологические и социально-психологические последствия. Тяжелая болезнь, изменяющая привычный образ жизни пациента, может приводить к изменению социального статуса; невозможности реализации и удовлетворения значимых для личности отношений, установок, потребностей, стремлений; к изменениям в семейной и профессиональной сферах; сужению круга контактов и интересов; снижению работоспособности, уровня активности и мотивационных компонентов; неуверенности в себе и снижению самооценки; формированию неадекватных стереотипов эмоционального и поведенческого реагирования. В-четвертых, в процессе хронического заболевания возможна динамическая трансформация личностных особенностей, то есть формирование в ходе болезни личностных особенностей (повышенной сенситивности, тревожности, мнительности, эгоцентричности), нуждающихся в корригирующих воздействиях. Безусловно, что в каждом конкретном случае показания к психотерапии определяются не только нозологической принадлежностью, но и индивидуально-психологическими особенностями пациента, в том числе, его мотивацией к участию в психотерапевтической работе.

Личностный подход в психотерапии

Личностный подход — это подход к больному человеку как к целостной личности с учетом ее многогранности и всех индивидуальных особенностей.

Личностный подход в психотерапии реализуется в трех основных направлениях: 1) изучение личности больного, закономерностей ее развития и специфики нарушений в целях оптимизации психотерапевтических воздействий; 2) учет личностных особенностей при использовании любых психотерапевтических методов; 3) ориентация психотерапевтического процесса на личностные изменения. Первые два аспекта касаются использования практически всех психотерапевтических методов. Третий относится к психотерапевтическим направлениям, целью которых является достижение личностных изменений.

Изучение личности больного, закономерностей ее развития и специфики нарушений в целях оптимизации психотерапевтических воздействий. Психотерапия является инструментом реализации личностного подхода. Поэтому психотерапевтическое воздействие предполагает знание врачом основ клинической (медицинской) психологии, объект изучения которой — личность больного. Развитие психотерапии тесно связано с разработкой учения о личности, ее механизмах, закономерностях и расстройствах ее функционирования. Реализация личностного подхода в психотерапии предполагает детальное изучение личности больного, особенностей его эмоционального реагирования, мотивации, особенностей поведения и их трансформации в процессе заболевания. Такая информация необходима как для решения задач патогенетической и дифференциальной диагностики, так и в ходе лечебно-восстановительной, психотерапевтической и психокоррекционной практики, а также лечебно-профилактической работы в соматической клинике с учетом психосоциальных реакций на соматические болезни и их последствия. Одной из узловых проблем является разграничение преморбидных особенностей личности и характеристик, привнесенных заболеванием. Другая важная задача исследования личности больного состоит в определении участия психологического компонента в генезе различных форм патологии: от большого круга болезней, в этиопатогенезе которых психологическому фактору принадлежит решающая (неврозы) или существенная роль (другие пограничные расстройства, психосоматические заболевания и др.) до заболеваний, в которых психический фактор проявляется как реакция личности на болезнь, приводящий к изменению психологического функционирования индивида в связи с соматическим расстройством.

Учет личностных особенностей при использовании любых психотерапевтических методов. Понятие «личностный подход» в данном аспекте является более широким и распространяется на все психотерапевтические методы, в том числе и на симптомоцентрированные, решающие скорее тактические задачи. Это означает, что любое психотерапевтическое воздействие должно учитывать личностные особенности пациента и специфику личностных нарушений, анамнез жизни и болезни, установки и отношения, особенности поведения и эмоционального реагирования.

Групповая психотерапия

Групповая и индивидуальная психотерапия представляют собой две основные формы психотерапии. Специфика групповой психотерапии как лечебного метода заключается в целенаправленном использовании в психотерапевтических целях групповой динамики в лечебных целях (то есть всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участниками группы, включая и группового психотерапевта).

Групповая психотерапия имеет прежде всего лечебные цели и в рамках конкретного психотерапевтического направления решает те же задачи, что и индивидуальная, но с помощью своих средств. Если психотерапия направлена на раскрытие и переработку внутреннего психологического конфликта и коррекцию неадекватных, нарушенных отношений личности, обусловливающих его возникновение и субъективную неразрешимость, то эта цель является общей и для индивидуальной, и для групповой психотерапии. Таким образом, индивидуальная и групповая формы психотерапии решают общие психотерапевтические задачи (раскрытие и переработку внутреннего психологического конфликта и коррекцию нарушенных отношений личности, обусловивших возникновение и субъективную неразрешимость конфликта, а также фиксирующих его), используя свою специфику.

Отличие индивидуальной психотерапии и групповой, при наличии общих задач, заключается в том, что индивидуальная психотерапия в большей степени ориентирована и акцентирует внимание на историческом (генетическом) аспекте личности пациента, но учитывает при этом и реальную ситуацию взаимодействия, а групповая — в большей степени на межличностных аспектах, но обращается и к историческому плану личности пациента. Иными словами, групповая психотерапия раскрывает внутриличностную проблематику пациента преимущественно на основании анализа того, как она представлена и раскрывается в процессе межличностного взаимодействия пациента в группе. Однако «преимущественно» не означает «исключительно». В групповой психотерапии внутренний психологический конфликт и коррекция нарушенных отношений личности раскрываются через их непосредственное отражение в реальном поведении пациента в группе.

Один из важнейших механизмов лечебного действия групповой психотерапии — возникновение и переживание пациентом в группе тех эмоциональных ситуаций, которые были у него в реальной жизни в прошлом и являлись субъективно неразрешимыми и неотреагированными (то есть такими, с которыми он не смог справиться), — предполагает переработку прошлого негативного опыта, проявляющегося в актуальной эмоциональной ситуации в группе, без которого невозможно достичь позитивных, достаточно глубинных личностных изменений. Адекватное самопонимание также не может быть достигнуто вне общего контекста формирования развития личности пациента. Как групповая психотерапия не ограничивается межличностным уровнем, так и индивидуальная психотерапия не сводится только к осознанию на основе генетического (исторического) анализа.

Основные направления в психотерапии. Психодинамическое направление в психотерапии

Основано на теории 3. Фрейда о динамическом бессознательном и психологическом конфликте. Человек заболевает неврозом в результате интрапсихического конфликта между требованиями инстинктивной жизни и сопротивлением им. Человек может войти в конфликт с многочисленными социалъными ограничениями и табу-запретами. Главная цель терапии заключается в том чтобы помочь больному осознать бессознательные конфликты (очаги скрытого напряжения в бессознательном), которые основаны на нереализованных детских желаниях и проявляются как болезненные симптомы, а также содействовать развитию более разумных, присущих взрослым моделей поведения.

Классический психоанализ. При психоаналитическом лечении произвол поиск очага скрытого напряжения (его вспоминание), осторожное его вскрытие (перевод информации в словесную форму — вербализация), переоценка (изменение системы установок) с переживанием проблемы в соответствии с новой значимостью и забывание (ликвидация очага напряжения). «Вспоминание» вытесненного в бессознательное, введение скрытой проблемы в осознания позволяет выработать алгоритм преодоления возникших трудностей.

Пациент посещает врача 3-5 раз в неделю в течение ряда лет, каждый прием длится обычно несколько часов. Больной лежит на кушетке, аналитик сидит у изголовья, вне поля зрения пациента. Анализируемый старается говорить свободно, без ограничений все, что ему приходит в голову в виде свободных ассоциаций, для того чтобы аналитик смог проследить мысли пациента вплоть до самых их истоков. Сюда входят ассоциации, которые возникают в процессе анализа в связи со снами или перенесением чувств. Психоаналитик использует интерпретацию и уточнение, с тем чтобы помочь пациенту осознать и разрешить конфликты, которые влияют на его жизнь на подсознательном уровне. От пациента при терапии требуется стабильность терапевтического сотрудничества и психологическая заинтересованность в результатах. Он также должен быть в состоянии перенести стресс, возникающий в процессе терапии, без психологических срывов, импульсивности и регрессии.

Психоаналитическая психотерапия. Имеет менее интенсивный характер, в отличие от классической аналитической терапии, и может проводиться в форме или экспрессивной психотерапии, ориентированной на адекватную :амооценку, или психотерапии отношений, которая направлена на психологическую поддержку пациента в сложных психологических ситуациях. Сеансы терапии проводятся 1-2 раза в неделю, пациенты сидят лицом к психотерапевту. Цели терапии аналогичны таковым при классическом анализе (решение бессознательного конфликта), но основной акцент делается на повседневную реальность и меньшее значение придается развитию трансферных отношений.

Круг показаний для проведения психоаналитической терапии существенно расширен. В частности, поддерживающая психотерапия показана пациентам с уязвимой психикой, находящимся в кризисных состояниях, страдающих расстройствами личности и психическими заболеваниями. Эта терапия может продолжаться длительно (годы), особенно в хронических случаях. Поддержка может иметь форму совета, переубеждения, ограничений, усиления чувства реальности и помощи с формированием социальных навыков.

Кратковременная динамическая психотерапия. При данном варианте число психоаналитических сеансов (обычно 10-40) оговаривается с пациентом до начала лечения. Предварительно избирается и специфическая конфликтная сфера, которая актуальна для пациента и должна быть в центре терапии. Этот вид психотерапии требует от врача большей активности в направлении ассоциаций пациента в сторону конфликтной сферы. К пациенту также предъявляются более высокие требования по поводу заинтересованности его в лечении, способности выдержать психологическое напряжение и усиление тревоги во время терапии. Метод не подходит для пациентов с суицидальными мыслями, проявлениями импульсивности, склонности к психотическим состояниям, злоупотреблению психоактивными веществами.

Гуманистическое (экзистенциально-гуманистическое, феноменологическое) направление в психотерапии

Это направление менее однородно, в его рамках существует множество методов и технологий. Представители гуманистического направления склонны видеть человека существом прирожденно активным, стремящимся к позитивному личностному росту, самоактуализации. Патология понимается ими как уменьшение этих возможностей для самовыражения, подавление внутренних переживаний или потери соответствия (конгруэнтности) им, поэтому все усилия психотерапевта направлены на личностный рост и интеграцию личности пациента, а не просто на лечение болезни.

В гуманистическом направлении можно выделить три основных психотерапевтических подхода:

1. Философско-психологический подход использует преимущественно экзистенциальные принципы (значение смысла своего существования и возможности самоактуализации) через эмпатическое обращение к другому человеку при проведении терапии. Интеграция «Я» достигается «здесь и теперь» в процессе встреч пациентов с психотерапевтом и взаимного диалога (логотерапия В. Франкля, клиент-центрированная терапия К. Роджерса и др.).

2. Соматический подход использует невербальные техники интеграции «Я» через тело с помощью сосредоточения внимания на телесных ощущениях физических и двигательных способах отреагирования чувств и т.п.(гештальт-терапия Ф. Перлса, биоэнергетический анализ Лоуэна и др.)

3. Духовный подход при «Я»-интеграции предполагает приобщения к духовному, трансперсональному опыту с помощью медитации, других техник «расширения» (трансцендирования) сознания до «космического» уровня «трансцендентальная медитация, психосинтез Р. Ассаджоли и др.).

Поведенческое направление в психотерапии

Личность, с точки зрения научения, — это тот поведенческий опыт, который человек приобрел в течение жизни. Поведенческая (бихевиористская) психотерапия также базируется на принципах теории научения, включая выработку оперантного условного рефлекса (Торндайк Е., Скиннер Б.) и условного рефлекса по методу И.П. Павлова. Этот вид терапии основывается на предположении о том, что для дезадаптивных форм поведения не обязательно понимать определяющие его причины. Поведенческая терапия наиболее эффективна при четко определенных, структурированных дезадаптивных поведенческих расстройствах, например таких, как фобии, компульсивные действия, переедание, табакокурение, заикание или сексуальные дисфункции. При лечении гипертонической болезни, бронхиальной астмы и других болезней, где существенное место в возникновении и проявлениях болезни занимают аффективно-психологические факторы, широко используются поведенческие методы для обеспечения релаксации и снижения влияния усугубляющих эти состояния стрессов.

На первых этапах под термином «поведение» в поведенческой (бихевиористской) терапии понималось все, что имеет внешне наблюдаемые характеристики. В настоящее время в понятие «поведение» включаются эмоционально- субъективные, мотивационно-аффективные, когнитивные и вербально-когнитивные проявления. Попытка учесть эти «промежуточные переменные», расположенные между стимулом и реакцией в психотерапии привела к созданию в 1960-1970-х годах методик, получивших название «скрытое кондиционирование» («скрытое обусловливание», саморегуляция). Их суть заключается в тренировках мысленного представления пациентом того поведения, которое кажется ему нежелательным. Это помогает ему натренировать эмоциональный ответ, чтобы в реальной обстановке уменьшить психотравмируюшее воздействие ситуации. Метод применяется для лечения фобий, повышенной тревожности и неуверенности в себе.

Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия

В настоящее время как за рубежом, так и в нашей стране отмечается все большая тенденция к обобщению положительного опыта различных психотерапевтических школ и направлений. Примером такого синтеза в нашей стране явилась личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия, имеющая в своей основе систему патогенетической психотерапии, опирающейся на «Я»-концепцию и систему межличностных отношений (по В.Н. Мясищеву). Поэтапное осознание и эмоциональное отреагирование психотравмирующей ситуации в системе патогенетической психотерапии служит основой регуляции потребностей, которая на своих высших уровнях связана с самовоспитанием, формированием сознательных отношений (Мясищев В.Н., 1960). Определение «реконструктивная» рассматривается в плане воссоздания прошлого опыта пациента для понимания причин, которые привели к тупику в развитии личности с последующей разработкой стратегии восстановления и дальнейшего строительства будущего.

Целями и задачами личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии являются.

1. Глубокое и всестороннее изучение личности больного, особенностей его эмоционального реагирования, мотивации, функционирования системы отношений.

2. Выявление и изучение механизмов, способствующих возникновению и сохранению состояния дезадаптации личности (невротической симптоматики).

3. Достижение у пациента осознания и понимания причинно-следственной связи между особенностями его системы отношений и его заболеванием (проблемой).

4. Помощь пациенту в разумном разрешении психотравмирующей ситуации, изменении отношения к ней, коррекция неадекватных реакций форм поведения.

5. Помощь пациенту в изменении отношений в сторону их зрелости, ведет к восстановлению полноценности его социального функционирования

В личностно-ориентированной психотерапии сам психотерапевтический процесс основан на сбалансированном использовании воздействий на когнитивные, эмоциональные и поведенческие механизмы функционирования целостной личности . Полагают, что изменения на каком-либо одном уровне влекут соответствующие перестройки на других и, как следствие, — ликвидацию конкретных симптомов с восстановлением психосоциального функционирования. Сфера воздействия с учетом трех плоскостей ожидаемых изменений, определяет выбор методов, принятых в соответствующих направлениях психотерапии. На каждом численных уровней решаются соответствующие задачи, как для индивидуальной, так и для групповой психотерапии.

В течение всего курса психотерапии постоянно осуществляются два взаимосвязанных процесса — осознание и реконструкция отношений личности. Осознание (инсайт) является главной задачей в личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии и заключается в постепенном расширении

сферы самосознания больного в плане понимания им истинных источников своих болезненных симптомов, конфликтов. Осознание и эмоциональное отреагирование психотравмирующей ситуации является основой для регуляции перестройки отношений личности на познавательном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Глубина осознания может быть разного уровня:

1-й уровень может касаться только некоторых представлений пациента о своем дезадаптивном поведении в условиях патогенной ситуации:

2-й уровень отражает осмысление пациентом тех неадекватных отношений, которые лежат в основе его невротического поведения;

3-й уровень глубины понимания генеза своего невроза пациентом связан с осознанием им нарушений в сфере мотивов и потребностей, в силу их неадекватного формирования с детства в ходе развития личности и процесса формирования системы отношений.

Настроенность на самоанализ, рефлексия и достаточный уровень интеллекта прогностически благоприятны в плане возможности достижения более высоких уровней осознания в ходе психотерапии.

Современные основные направления психотерапии

Экзистенциальная психотерапия — одно из направлений гуманистической психологии, как направление возникла на базе экзистенциальной философии и психологии. Основной акцент делается не на изучении проявлений психики человека, а на самой его жизни в неразрывной связи с миром и другими людьми (тут-бытие, бытие-в-мире, бытие-вместе). Основоположником экзистенциализма стал Серен Кьеркегор (1813-1855), который сформулировал и обосновал понятие экзистенции (уникальной и неповторимой человеческой жизни). Он же обратил внимание на поворотные моменты в человеческой жизни, открывающие возможность жить далее совершенно иначе, чем жилось до сих пор.

Системная семейная психотерапия — одна из самых молодых психотерапевтических школ, развивающихся в последнее время. Концептуальную основу системной семейной психотерапии составила общая теория систем, вытекающая из «организмического взгляда на мир». Человек в этом подходе не является объектом воздействия и клиентом. Клиентом является вся семья, вся семейная система, именно она — объект психотерапевтического воздействия. Семейная система — это группа людей, связанная общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное — взаимоотношениями. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений и желаний людей, входящих в эту семейную систему, потому что жизнь в семье регулируется свойствами системы как таковой. Семейная психотерапия ни в коем случае не ставит своей задачей менять людей, составляющих семью. Все люди, какими бы они ни были, могут жить более счастливо в своей семье. Препятствие этому не в том, что люди вокруг плохи, а в том, что сама семейная система функционирует неправильно. Вот это функционирование и можно изменить с помощью системной семейной психотерапии. Пионерами семейной психотерапии являются Мюррей Боуэн, Джей Хейли, Вирджиния Сатир, Карл Витакер, Сальвадор Минухин и другие.

Клиент-центрированный подход — направление психотерапии, характеризующееся ориентацией терапевта на рефлексию и приятие непосредственных переживаний клиента, стимулированием к свободному выражению мыслей клиента. Клиент — центрированная терапия, изначально разработанная в 40-х годах Карлом Роджерсом (1902-1987), представляет собой постоянно развивающийся подход к человеческому росту и изменению. Ее центральная гипотеза заключается в том, что потенциал любого индивида к росту имеет тенденцию к раскрытию в отношениях, в которых тот, кто оказывает помощь, испытывает и выражает подлинность, реальность, заботу, глубокое и точное безоценочное понимание. Клиент-центрированный подход применим в любой сфере приложения человеческих усилий, где целью является психологический рост индивида.

Трансактный (транзактный) анализ — направление в психологии и психотерапии, созданное Э. Берном. Его теория трансактного анализа и сценарного программирования зарекомендовала себя как эффективное средство решения различных проблем пациентов. По аналогии с классическим психоанализом трансактный анализ ориентирован на выявление «сценариев» жизненных планов индивида, которые часто навязываются родителями. Этот анализ был расширен за счет «структурного анализа», при помощи которого в Я индивида, находящегося в различных коммуникативных ситуациях, выделяются три состояния: Родитель, действующий по типу отношения родителя к ребенку, Взрослый, объективно оценивающий реальность, и Ребенок, действующий по типу отношения ребенка к родителям.

Гештальт-терапия — (от нем. Gestalt — образ, форма, структура) — форма психотерапии, разработанная в рамках гештальтпсихологии Ф.Перлзом (1893 — 1970). Гештальт-терапия — это направление психотерапии, которое ставит своими целями расширение осознания человека и посредством этого лучшее понимание и принятие человеком себя, достижение большей внутриличностной целостности, большей наполненности и осмысленности жизни, улучшение контакта с внешним миром, в том числе с окружающими людьми. В результате гештальт-терапии клиент приобретает способность сознательно выбирать свое поведение, испульзуя различные аспекты своей личности, сделать свою жизнь более наполненной, избавиться от невротических и других болезненных симптомов. Человек становится устойчивым к манипуляциям других людей и сам способен обходиться без манипуляций другими.

Телесно-ориентированная психотерапия — одно из направлений психотерапии, имеющее свою историю развития, свои школы. ТОП объединяет разнообразные теоретические и методологические подходы к воздействию на психику посредством изменений, производимых с телом. Основная идея ТОП — неотделимость тела от сознания, убеждение в том, что тело является проявлением личности и между ними имеется функциональное единство. Телесная психотерапия обращается к глубинным взаимосвязям, представляющим собой психо-телесные процессы, уделяя при этом одинаковое внимание как телесному, так и психическому компоненту. ТОП обладает большим набором техник (от «катарсических» до «телесной гомеопатии»): методами работы с дыханием, прикосновением, мышечным тонусом, позой, движением, чувственным осознаванием, образами, языком и т.д., с помощью которых осознаются, изучаются и принимаются вытесненные аспекты опыта личности с целью его последующей интеграции.

Классический психоанализ — направление психотерапии, основанное на учении З. Фрейда, ставящее в центр внимания движущие силы душевной жизни, мотивы, влечения, смыслы. З.Фрейд разработал структурную схему психики, в которой выделил три уровня: сознательный, подсознательный и бессознательный. Для опосредования отношения бессознательного с другими уровнями служит цензура, которая вытесняет осуждаемые личностью чувства, мысли и желания в область бессознательного и не допускает обратный прорыв в сознание вытесненного содержания. Но бессознательное все же проявляется в поведении и психике человека — в обмолвках, описках, ошибках памяти, сновидениях, несчастных случаях, неврозах. Осознание этого в процессе психоаналитической терапии ведет к устранению болезненных симптомов.

Нейролингвистическое программирование — это своеобразная психотерапевтическая система, позволяющая посредством слова программировать себя и затем изменять эти программы. Здесь уместна аналогия с компьютером, начиненным различным программным обеспечением. У человека, помимо генетического программирования, формирование различных поведенческих стереотипов осуществляется условиями внешней среды, в том числе внушениями значимых лиц, а также самопрограммированием, особенно после переживания стрессовых ситуаций.

Позитивная психотерапия — синтезирует психодинамический, поведенческий и когнитивный подходы. Позитивная психотерапия исходит из того, что болезнь содержит в себе не только негативные, но позитивные аспекты. Нарушения рассматриваются как проявления односторонних форм переработки конфликтов, сложившихся в динамике семейного опыта и культуральных влияний. В работе с пациентом важны три главных принципа: надежд, баланса (гармонизации) и консультирования. Они же соответствуют и трем этапам работы с пациентом.

Арт-терапия представляет собой совокупность психокоррекционных методик, имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью, технологией психокоррекционного лечебного применения.

Поскольку арт-терапия обеспечивается воздействием средствами искусства, то ее систематизации основываются, прежде всего, на специфике видов искусства (музыка — музыкотерапия; изобразительное искусство — изотерапия; театр, образ — имаготерапия; литература, книга — библиотерапия, танец, движение — кинезитерапия, сказкатерапия). В свою очередь каждый вид арт-терапии подразделяется на подвиды.

Однако было бы неверно рассматривать видовые различия арт-терапии только с точки зрения принадлежности к видам искусства. Виды арт-терапии в медицине и психологии дифференцируются в зависимости от лечебного и коррекционного воздействия на человека и формы его организации (индивидуальная, групповая). Однако основой для всех видов арт-терапии является художественная деятельность субъекта, посредством активизации которой осуществляется коррекция тех или иных нарушений в развитии человека.

Практическая часть

1. Упражнение «5 шагов»

Цель упражнения — повысить готовность участников выделять приоритеты при планировании своих жизненных и профессиональных перспектив, а также готовность соотносить свои профессиональные цели и возможности.

Среднее время на упражнение — 30-40 минут.

Процедура включает следующие этапы:

1. Ведущий предлагает группе определить какую-либо интересную профессиональную цель, например, поступить в какое-то учебное заведение, оформиться на интересную работу, а может даже — совершить в перспективе что-то выдающееся на работе. Эта цель, так как ее сформулировала группа, выписывается на доске (или на листочке).

2. Ведущий предлагает группе определить, что за воображаемый человек должен достичь эту цель. Участники должны назвать его основные (воображаемые) характеристики последующим позициям: пол, возраст (желательно, чтобы этот человек был сверстником играющих), успеваемость в школе, материальное положение и социальный статус родителей и близких людей. Это все также кратко выписывается на доске.

3. Каждый участник на отдельном листочке должен выделить основные пять этапов (пять шагов), которые обеспечили бы достижение намеченной цели. На это отводится примерно 5 минут.

4. Далее все делятся на микрогруппы по 3-4 человека.

5. В каждой микрогруппе организуется обсуждение, чей вариант этапов достижения выделенной цели наиболее оптимальный и интересный (с учетом особенностей обозначенного выше человека). В итоге обсуждения каждая группа на новом листочке должна выписать самые оптимальные пять этапов. На все это отводится 5-7 минут.

6. Представитель от каждой группы кратко сообщает о наиболее важных пяти этапах, которые выделены в групповом обсуждении. Остальные участники могут задавать уточняющие поп росы. Возможна небольшая дискуссия (при наличии времени).

7. При общем подведении итогов игры можно посмотреть, насколько совпадают варианты, предложенные разными микрогруппами (нередко совпадение оказывается значительным). Также в итоговой дискуссии можно оценить совместными усилиями, насколько учитывались особенности человека, для которого и выделялись, пять этапов достижения профессиональной цели. Важно также определить, насколько выделенные этапы (шаги) реалистичны и соответствуют конкретной социально-экономической ситуации в стране, т.е. насколько общая ситуация в обществе позволяет (или не позволяет) осуществлять те или иные профессиональные и жизненные мечты. Вполне возможно проведение данного игрового упражнения и по другим процедурным схемам. К примеру, сначала каждый выделяет пять этапов на своих листочках, затем 2-3 желающих (добровольца) выходят к доске и выписывают свои предложения, после чего в общем, обсуждении рассматриваются по порядку этапы, выписанные этими участниками и выделяется наиболее оптимальный вариант. В другом случае, можно сразу разбить учащихся на группы и предложить им (без индивидуальной предварительной работы) составить общий вариант программы достижения намеченной цели (выписать пять шагов-этапов) для данного человека.

2. Упражнение «В детстве я хотел быть…»

Цель упражнения: формирование в группе доверительных отношений, пробуждение интереса к теме профессионального самоопределения.

Каждому участнику в течение трех минут предлагается написать на карточке, кем он хотел быть в детстве и почему. Затем анонимные карточки сдаются ведущему, который их перемешивает и вновь раздает участникам в случайном порядке. Каждый участник должен «вжиться» в полученный образ неизвестного автора, зачитать написанное, предположить, изменилось ли его мнение сейчас, когда он встал взрослее. Если изменилось, то почему? Остальные участники внимательно слушают, задают вопросы

Тестовый контроль знаний

1. К способам психологической помощи относятся все нижеперечисленные за исключением:

а) психологического консультирования

б) психологической коррекции

в) психологической защиты

г) психотерапии в узком смысле

д) психотерапии в широком смысле

2. Способ психологической помощи, при котором происходит формирование «личностной позиции» называется:

а) психологическим консультированием

б) психологической коррекцией

в) психологической защитой

г) психотерапией в узком смысле

д) психотерапией в широком смысле

3. В рамках психологической коррекции происходит формирование:

а) личностной позиции

б) навыков адаптивного поведения

в) неврозоустойчивости

г) фрустрационной толерантности

д) стрессоустойчивости

4. Психотические психопатологические симптомы и синдромы требуют использования:

а) психологического консультирования

б) психологической коррекции

в) психотерапии в узком смысле

г) психотерапии в широком смысле

д) ни один из ответов неверен

5. Изменение психической реальности человека в соответствии с целями и задачами кого-либо или чего-либо называется:

а) манипулированием

б) управлением

в) воздействием

г) психокоррекцией

д) формированием

6. Информирование клиента является существенным методом психологической помощи при:

а) психологическом консультировании

б) психологической коррекции

в) психотерапии в узком смысле

г) психотерапии в широком смысле

д) ни один из ответов неверен

7. Перевод одного вида «энергии» (например, сексуальной) в другой с формированием замещающей деятельности называется:

а) вытеснением

б) сублимацией

в) проекцией

г) переносом

д) канализацией

8. Логотерапия — это:

а) суггестивная психотерапия

б) психотерапия с помощью поиска утраченного смысла бытия

в) метод лечения заикания

г) метод коррекции речи

д) метод глубинного психоанализа

Ответы

|

Номер вопроса |

Ответ |

Номер вопроса |

Ответ |

|

1 |

3 |

6 |

5 |

|

2 |

1 |

7 |

4 |

|

3 |

5 |

8 |

4 |

|

4 |

2 |

||

|

5 |

1 |

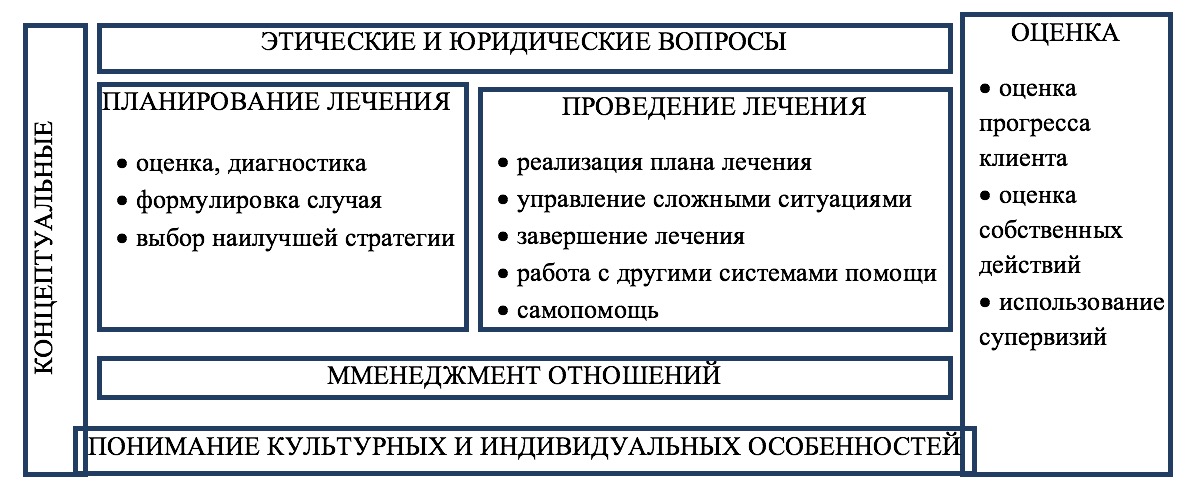

В своей статье «Систематика ошибок психотерапевта» профессор, доктор медицинских наук Валентин Анатольевич Абабков систематизирует ошибки, совершаемые психотерапевтом при организации и проведении психотерапии. Данная систематика создана на основании анализа научной литературы и обобщения собственного многолетнего опыта научной и психотерапевтической работы. Выделены четыре основные группы ошибок, которые разделены на подгруппы и конкретные ошибки.

К настоящему времени в научной литературе, посвященной психотерапии, представлены сотни различных методов, форм и систем психотерапии. Количество статей и монографий в этой области исчисляется десятками тысяч. При этом число научных работ, прямо сообщающих об ошибках, совершаемых психотерапевтами, составляет всего лишь несколько десятков. В большинстве из них описываются только отдельные ошибки, свойственные психотерапевту при реализации того или иного метода психотерапии. Вероятно, психотерапевты, всегда предпочитающие, чтобы пациенты были максимально откровенными, стремятся умалчивать о своих ошибках, о том, как не надо поступать.

Задачей настоящего исследования является уточнение систематики ошибок, совершаемых психотерапевтом при организации и проведении психотерапии как медицинской и клинико-психологической дисциплины. Данная систематика создана на основании анализа специальной научной литературы и обобщения опыта многолетней научной и психотерапевтической работы в отделении неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.

В кратком литературном анализе упоминаются лишь те работы, которые прямо свидетельствуют об ошибках и недостатках при проведении психотерапии. Следуя исторической последовательности, можно выделить одну из наиболее ранних работ в исследуемой области B. Mittelmann [29], в которой представлены следующие типы неудач при лечении психосоматических расстройств:

- внешние стрессы делают невозможным психотерапевтический успех и органическое расстройство сохраняется;

- органическое расстройство слишком быстро прогрессирует, несмотря на психотерапевтический успех;

- серьезные ошибки в лечении ведут к неудаче психотерапии;

- психопатологические расстройства пациента настолько выражены, что существующие методы лечения оказываются безуспешными.

A. Yanovski, H. A. Rashkis [39] считают, что планирование адекватных мероприятий по адаптации больных с психопатологией строится на выборе промежуточного направления между сверхгенерализацией и сверхдискриминацией, между псевдоаналогиями и псевдоразличиями. Противоположное ведет к неудачам. H. Baum [5] оспаривает утверждения о том, что факторами, предопределяющими результат психотерапии, являются способность пациента к самоисследованию и ригидность структуры его характера.

В общем, психотерапия остается незавершенной, если нет идеального психотерапевта и идеального пациента. Сопротивление обеих сторон «знанию» и «желанию знать» должно преодолеваться, что далеко не всегда реализуется.

S. Camenietzki, W. Albott [12] описывают способы, которые приводят к провалам психотерапии у больных шизофренией. К ним относятся такие серьезные ошибки, как использование психологического жаргона, неадекватный диагноз, поддержание пристрастий клинициста в большей степени, чем здоровья пациента, передача для ведения наиболее сложных пациентов персоналу с наименьшим уровнем профессиональной подготовки и частая замена психотерапевта.

R. J. Usandivaras [38] указывает на семь наиболее часто встречающихся в практике групповой психотерапии ошибок:

- неспособность выявить специфические показания для групповой, в отличие от индивидуальной, психотерапии;

- неудача в подборе пациентов для группы в соответствии с психотерапевтическими критериями;

- непринятие во внимание психотерапевтических аспектов групповой динамики при переоценке роли психотерапевта;

- ложное предположение, что интерпретации являются единственным валидным средством психотерапевтической интервенции;

- ошибка направления интерпретаций исключительно к группе и никогда — к пациенту;

- неспособность принимать во внимание психотерапевта как члена группы;

- неумение признавать валидность и пользу краткосрочной психотерапии для определенных пациентов в противовес групповой психотерапии с открытым сроком завершения.

A. R. Bodenheimer [7] предупреждает о недостаточной социальной направленности психотерапии, ее неспособности выполнять социальные задачи. Психотерапия часто занимается восстановлением здоровья, а не формированием адекватного общения, пытается знать человека, но не понимать его. Она занимает ригидные позиции по вопросам оплаты, финансирования, страховки и т.п. Все это является серьезными ошибками, поскольку может вести к изоляционизму и стремлению к исключительности.

L. S. Benjamin [6] подтверждает наличие сильного влияния семьи на индивида и представляет модель социальной интеракции, согласно которой поведение человека связано со структурой личности; генетические и внешние (со стороны окружения) влияния взаимодействуют с процессами развития личности. Клинические проблемы, проблемы терапии часто связаны с отсутствием точной дифференциации представленных автором факторов.

H. H. Strupp [36] анализирует причины успеха и неудачи в случаях применения ограниченной во времени психотерапии при тревожно-депрессивных и связанных с ограничением социальных контактов расстройств. Результат существенно зависит от способности пациента извлечь выгоду от взаимоотношений с психотерапевтом. И, наоборот, неудача связана со слабым использованием этой возможности. Важными факторами были реакции контрпереноса, которые вмешивались в процесс успешной конфронтации и разрешения негативного переноса пациента.

L. Millen, S. Roll [28] исследуют случай суицида 69-летней женщины и приходят к выводу, что неудачи психотерапии в таких случаях могут зависеть от неготовности психотерапевта к работе с такими пациентами, невозможности подключения быстрой медицинской помощи, невключенности психотерапевта в психотерапию, отсутствия постоянного мониторинга возможности суицида и консультации психотерапевта с близкими пациента.

K. R. Lang [24] исследует сложности психотерапии супружеских пар. Проблемы возникают при переходе от индивидуальной к совместной психотерапии и обратно; от индивидуальной психотерапии к более сложной, с участием котерапевта. Автор указывает на необходимость выяснения возможности неосознанного сговора супружеской пары, что влияет на психотерапевтический процесс.

C. Buddeberg [9] обсуждает мнение психотерапевта и пациента о раннем окончании психотерапии. В то время как психотерапевт обычно рассматривает преждевременное прекращение психотерапии в качестве неудачи, пациент может иметь к этому положительное отношение, интерпретируя такое окончание как готовность принять ответственность за свое заболевание. Прерванная психотерапия может быть успешной формой кратковременной психотерапии, поощряющей психотерапевта к исследованию факторов психотерапии.

J. F. Bugental [10] полагает, что любой курс психотерапии включает элементы успеха и неудачи. Последние случаются тогда, когда психотерапевт не включается в психотерапию настолько, насколько это нужно пациенту, а также в случаях «объектификации» пациента. Элементы неудачи не означают, что весь курс психотерапии был неуспешным.

E. Kaschak [23] критикует семейную психотерапию за то, что ее параметры часто определяются таким образом, что исключают реальность факторов влияния в семье и при психотерапевтическом вмешательстве.

D. W. Young [40] показывает, что психотерапия с подростками может подвергаться опасности в случае, когда она ставит под сомнение стабильность семейного образа в понимании пациента. Психотерапия взрослых может потерпеть неудачу в случае подрыва основ дистонического, но близкого пациенту представления о себе. Для психологической стабилизации таких негативных представлений пациентов предлагается включение эмпатии психотерапевта.

Отвечая на неуспех ограниченной по времени динамической психотерапии, M. Snyder [34] предлагает рассматривать эмпатию как проникновение во внутренний мир другого человека, а не просто сопереживание текущего психологического состояния. Это, по мнению автора, значительно уменьшает риск психотерапевта быть запрограммированным пациентом к реализации только похвальных ответов.

N. Harpaz [20] полагает, что неудачи в групповой психотерапии могут зависеть от страха психотерапевтов быть отвергнутыми или поглощенными. Помощь в преодолении таких страхов связывается с использованием теоретических подходов и психотерапевтических систем, которые имеют научный смысл, а также с включением психотерапевтов в поддерживающие профессиональные сообщества.

G. Stricker [35] считает, что неудачи психотерапии могут обсуждаться в нескольких направлениях: как рассматривается проблема неудачи, источник неудачи, перспективы достижения успеха. Предполагается, что в некоторых случаях, несмотря на любые усилия психотерапевта, достичь успеха невозможно.

D. H. Powell [31] в качестве общих тем неудач психотерапии представляет: неудачи в формировании психотерапевтического союза; отсутствие симптома, функционально автономного и свободного от вторичной выгоды; трудности в оценке или контроле гнева пациента; появление мыслей и чувств, связанных с контрпереносом (как позитивных, так и негативных); применение нового вида психотерапии, который вызывает возбуждение психотерапевта; отсутствие интегративной стратегии.

S. D. Hollon [21] указывает: когда психотерапия завершается неудачей, психотерапевт должен задаваться вопросом о теории, которая лежала в основе психотерапии, и способе, которым теория реализовалась.

J. R. Gold [18] причины неудач психотерапии определяет тем, что психотерапевт не точно знает, каковы его убеждения о теории, методе и пациенте. A. C. Bohart [8] подчеркивает активную природу пациента, его независимость, устойчивость и считает, что механическая манера применения психотерапевтической техники обычно не работает. Он также говорит о вероятности расхождения мнений об эффекте психотерапии: пациент не всегда считает неудачей психотерапию, безуспешную с точки зрения психотерапевта.

S. D. Hollon и V. Devine [22] описывают неудачу когнитивной психотерапии у депрессивной женщины с хроническим избегающим стилем поведения. Психотерапия вскоре превратилась в серию болезненных конфликтов с психотерапевтом. Положительные изменения произошли после того, как котерапевт включил в психотерапию обсуждение динамики семейных взаимоотношений пациентки.

J. R. Gold [17] приводит случай неудачи, которая зависела не только от особенностей жизни пациентки, психопатологии и примененной психотерапии, но также и от ее социального окружения.

W. M. Epstein [15] придерживается позиции, согласно которой психотерапия, вероятно, неэффективна и, возможно, вредна преимущественно при наркомании и депрессии. Автор считает, что социальные проблемы зависят от основных социальных институтов: семьи, общества, образовательных и связанных с работой. Не психотерапевты, а гуманитарные службы могут компенсировать неудачи социальных институтов, но такой подход требует новых ресурсов и перераспределения существующих, что делает его крайне непопулярным в психотерапевтической среде.

J. McLennan [27] на основании анализа литературы о неудачах психотерапии приходит к общему выводу, что такие неудачи являются результатом неспособности психотерапевта понять и принять потребности конкретного пациента.

F. Caspar [13] считает, что основной проблемой нормального функционирования информационных процессов психотерапевта является формирование гипотез. Это зависит от того, какой опыт (успешный или нет) психотерапевт приобрел в способности разбираться с предписывающими психотерапевтическими рекомендациями и понятиями.

R. Levinson [25] анализирует случай сложной психотерапии у женщины, которая прекращала психотерапию даже при появлении лечебного успеха. Автор обсуждает свои чувства контрпереноса и приходит к выводу, что даже в этом случае психотерапию нельзя оценивать как неудачу. Иначе говоря, снова показана возможность разных оценок исхода психотерапии со стороны пациента и психотерапевта.

Согласно L.-M. Frazao [16], процесс мышления в гештальт-терапии должен учитывать не только сложности жизни и нездоровое поведение пациента, но также другие аспекты его здоровья: силы, ресурсы, успехи в различных областях, способности, качества, энергию и др. Для избежания ошибок требуются заботливое отношение к пациенту, поиск необходимого посредством искренних, уважительных взаимоотношений.

D. A. Clark [14] акцентирует внимание на свойственной многим психотерапевтам неспособности верной концептуализации клинических случаев и преодоления сопротивления пациентов. N. D. Macaskill, A. Macaskill [26] указывают на высокую вероятность ошибочной диагностики, заключающейся в неумении выявить депрессию у пациентов,которые направляются для проведения психотерапии. Из 80 обследованных больных у 31 был пропущен диагноз психотической депрессии.

A. Sands [32] говорит о существовании контрпродуктивных и вредных, с точки зрения пациентов, психотерапевтических подходов и техник для решения этических и практических проблем психотерапии. J. C. Norcross и соавт. [30] приводят результат дискуссии психотерапевтов различных направлений по поводу клинической оценки и лечения одного пациента и сообщают о ряде противоречий.

E. Burman [11] полагает, что проблемы психотерапии как мыслительной деятельности в целом связаны с поляризацией правдивого и ложного, правовой и реальной психотерапевтической правды, профессиональной компетентности и дисциплинарных процедур.

S. R. Thorp [37] описывает интервью с 20 клиницистами по поводу «плохой» психотерапии. Общими темами явились: низкая результативность психотерапии, неудача в установлении психотерапевтических взаимоотношений, недостатки планов лечения, применение устаревших методов, негибкость и самоуверенность психотерапевта. Также обсуждались агрессивность психотерапевта по отношению к пациенту и обвинения пациента.

G. Goodman [19] говорит о состоянии беспомощности и некомпетентности, которое испытывают обучающиеся и начинающие психотерапевты-психоаналитики. Его причины связываются с незавершенной интеграцией внутреннего мира психоаналитика. Пациенты такого специалиста реагируют уклонением или уходом от психотерапии.

Специалист должен быть осведомлен об ограничениях психотерапевтической техники. Для повышения успешности психотерапии необходима интерпретация проективной идентификации. Другие меры для достижения успеха касаются серьезной подготовки в лечении тяжелой психопатологии, эксплорации собственных интрапсихических конфликтов, участия в клинической супервизии.

В своей монографии, которая явилась ключевой для данного исследования, B. Schwartz, J. V. Flowers [33] рассматривают общие причины ошибок при психотерапии: отсутствие обучения распознаванию собственных ограничений, незавершенность оценок, игнорирование научных исследований, нарушение взаимоотношений с пациентом, установление неподходящих границ, неверное завершение психотерапии, «выгорание» психотерапевта. Также приводится перечень конкретных причин неудач в психотерапии.

В отечественной литературе (помимо руководств и учебников по психиатрии, психотерапии, где говорится о правилах и нормах проведения психотерапии, свойствах и навыках психотерапевта, что также косвенно свидетельствует о возможных ошибках) обращают на себя внимание следующие источники.

В.И. Бородин, Н.В. Миронова, Д.Д. Новиков [3] дают обзор нежелательных явлений в процессе психотерапии и таким образом сообщают о возможности ошибочных действий психотерапевта. А.П. Иерусалимский, В.Г. Постнов, Л.А. Митрохина [4], анализируя логические ошибки в клинической неврологии, выделяют как их источники, так и виды. Результаты работы были адаптированы нами для психотерапии [2].

В целях систематизации научного и практического опыта нами предложена четырехкомпонентная система взаимоотношений в психотерапевтическом процессе [1]. В связи с этим возможно выделение четырех основных групп ошибок, совершаемых психотерапевтами, и их разделение на подгруппы.

Систематика ошибок психотерапевта

I. Ошибки, связанные с оценкой пациента

1. Диагностические и дифференциально-диагностические ошибки, возникающие вследствие:

- ограниченности медицинских сведений о больном, в том числе из-за неправильного поведения психотерапевта в период обследования;

- атипичного течения расстройства;

- отсутствия знаний о патоморфозе болезни;

- отсутствия учета коморбидности;

-

логических ошибок врача-психотерапевта в рассуждениях о пациенте, болезни, результатах исследований:

- поспешное обобщение;

- ошибка ложной причины — заключение о причинной связи вытекает из факта: после того, следовательно, по этой причине;

- ошибочное применение аналогий, ошибка относительно следствия — игнорирование возможности множественности причин одного явления;

- ошибка произвольного вывода — доказываемое ложное положение вытекает из аргументов, которые свидетельствуют о другом положении;

- ложное основание — доказываемое положение выводится из ложных посылок или аргументов.

2. Ошибки, связанные с психологической диагностикой:

- игнорирование «стадии изменений» или уровня обязательств пациента;

- недооценка психологического сопротивления пациента;

- неудача в выявлении и оспаривании «ошибочного самодиагноза» пациента;

- игнорирование ресурсов пациента;

- игнорирование культурного уровня пациента;

- игнорирование многообразия психологических методов исследования.

II. Ошибки, связанные с выбором и проведением психотерапии

1. Ошибки, связанные с игнорированием научных данных:

- пренебрежение к научным фактам (научная обоснованность психотерапевтического метода, оценка эффективности и др.);

- достижение теоретической ригидности (выбор психотерапевтом одной теоретической позиции для всех случаев).

2. Ошибки начального этапа психотерапии:

- необращение внимания на характер ожиданий пациента; неудача в формировании ожиданий успеха пациентом;

- игнорирование предшествующего опыта пациента в психотерапии;

- неудача в подготовке пациента к выраженности и разнообразию эмоций, которые может вызвать психотерапия.

3. Исключение сотрудничества с пациентом:

- постановка односторонних задач;

- неудача в развитии целей сотрудничества в первые психотерапевтические сессии;

- невключение пациента в планирование психотерапевтических сессий.

4. Разрушение взаимоотношений «психотерапевт — пациент»:

- акцентирование техники психотерапии в ущерб построению взаимоотношений;