ТЕОРЕМА Шифрование с открытым ключом корректно, то есть в предыдущих обозначениях Р; = Яь Доказательство Легко видеть, что Р; = (Я;)ьв шос1 и. Покажем, что ЧМ < и М» = М шод п. Действительно, числа д и е взаимно обратны по модулю (р — 1)(д — 1), то есть ед = 1+ й(р — 1)(д — 1) при некотором к. Если М ф О (шод р), то по малой теореме Ферма имеем: ,, щч-ы М»‘аз М(М~к ‘1) = — М.1Щ’ ‘> гв М (пюд р). Если М аа О (шод р), то сравнение Мев еа М (гпод р), очевидно, выполняется. Таким образом, УО<М<пМ»‘квМ (пюдр).

Совершенно аналогично имеем ЧО<М< М»=— М ( дд), Глава б. Кодирование и по следствию к китайской теореме об остатках ЧМ < и М'» ш М (щог1 и). Поскольку Яг < и и Р; < и, заключаем, что т'( Р; = Яо Пример Генерация ключей: 1. р:=3, д:=11; 2. и: = )л) = 3 * 11 = 33; 3. (р — 1) (д — 1) = 2 * 10 = 20, е: = 7; 4, 8:=7 г щос1 20 = 3, (7*3 шог) 20 = 1), Пусть, Я,: = 3, Яз . = 1, Яз .

.= 2 (Я„Яз, Яз-< и = 33). Тогда код определяется сле- дующим образом. 1. Сг . = 3″ тог1 33 = 2187 щоб 33 = 9; 2. Сэ.=1т щод 33 = 1 щод 33 =1; 3. Сз.=2″ мог) 33= 128 щог( 33 = 29. При расшифровке имеем: 1. Рг..=йз шог( ЗЗ = 729 шог1 33 = 3; 2.

Рз’,=1э тог1 33= 1 мог)33=1; 3. Рз . = 29э аког( 33 = 24389 щоб 33 = 2. ОТСТУПЛЕНИЕ Шифры с открытым ключом сравнительно просты в реализации, очень практичны (поскольку нет необходимости пересылать по каналам связи закрытый ключ н можно безопасно хранить его в одном месте) и в то же время обладают высочайшей криптостойкостью. Кажется, что дешифровать сообщение несложно; достаточно разложить открыто опубликованное число и на множители, восстановив числа р и Гь и далее можно легко вычислить секретный ключ 4.

Однако дело заключается в следующем. В настоящее время известны эффективные алгоритмы определения простоты чисел, которые позволяют за несколько минут подобрать пару очень больших простых чисел (по 100 и больше цифр в десятичной записи). В то же время неизвестны эффективные алгоритмы разложения очень больших чисел на множители. Разложение на множители числа в 200 и больше цифр потребовало бы сотен лет работы самого лучшего суперкомпьютера. При практическом применении шифров с открытым ключом используют действительно большие простые числа (не менее 100 цифр в десятичной записи, а обычно значительно больше).

В результате вскрыть этот шифр оказывается невозможно, если не существует эффективных алгоритмов разложения на множители (что очень вероятно, хотя и не доказано строго). 187 6.5. Шифрование 6.6.6. Цифровая подпись Шифр с открытым ключом позволяет выполнять и многие другие полезные операции, помимо шифрования и посылки сообщений в одну сторону. Прежде всего, для организации многосторонней секретной связи каждому из участников достаточно сгенерировать свою пару ключей (открытый и закрытый), а затем сообщить всем партнерам свой открытый ключ.

Заметим, что операции зашифровки и расшифровки по существу одинаковы, и различаются только показателем степени, а потому коммутируют: М = (М’)з пюс1 и = Мьа пюй и = М»‘ гносео и = (М’)~ шогг и = М. Это обстоятельство позволяет применять различные приемы, известные как цифровал (или электроянал) подпись. Рассмотрим следующую схему взаимодействия корреспондентов Х и У.

Отправитель Х кодирует сообщение Я своим закрытым ключом (С: = М» щи и) и посылает получателю У пару (Я,С), то есть подписанное сообщение. Получатель У, получив такое сообщение, кодирует подпись сообщения открытым ключом Х, то есть вычисляет Я’: = С’ шог( и. Если оказывается, что Я = Я’, то это означает, что (нешифрованное!)’ сообщение Я действительно было отправлено корреспондентом Х. Если же Я ф Я’, то сообщение было искажено при передаче или фальсифицировано. ОТСТУПЛ Е НИ Е В подобного рода схемах возможны различные проблемы, которые носят уже не математический, а социальный характер.

Например, допустим, что злоумышленник Я имеет техническую возможность контролировать всю входящую корреспонденцию У незаметно для последнего. Тогда, перехватив сообщение Х, в котором сообщался открытый ключ е, злоумышленник Я может подменить открытый ключ Х своим собственным открытым ключом. После этого злоумышленник сможет фальсифицировать все сообщения Х подписывая их своей цифровой подписью, и, таким образом, действовать от имени Х. Другими словами, цифровая подпись удостоверяет, что сообщение Я пришло из того же источника, из которого был получен открытый клгоч е, но не более того.

Можно подписывать и шифрованные сообщения. Для этого отправитель Х сначала кодирует своим закрытым ключом сообщение Я, получая цифровую подпись С, а затем кодирует полученную пару (Я, С) открытым ключом получателя У. Получив такое сообщение, У сначала расшифровывает его своим закрытым ключом, а потом убеждается в подлинности полученного сообщения, сравнив его с результатом применения открытого ключа Х к подписи С. ЗАМЕЧАНИЕ К сожалению, лаже эти меры нс смогут защитить от злоумышленника Я, сумевшего полменить открытый ключ Х.

Конечно, в-этом случае я не сможет дешифровать исходное сообщение, но он сможет подменить исходное сообщение фальсифицированным. Глава 6. Кодирование 1ВВ Комментарии Вопросы, затронутые в этой главе, очень существенны для практических инфориационных технологий, которые невозможны без кодирования, сжатия данных б шифрования.

Разумеется, в реальных современных программах применяются Ьолее изощренные, по сравнению с описанными здесь простейшими вариантаии, методы. Общие вопросы кодирования достатоино подробно описаны в [17] и [25]. По вопросам сжатия данных, помимо сцецнальной литературы, см. 116]. Шифрованию посвящено множество специальных монографий. Лаконичное изаожение основных идей можно найти в [16]. Алгоритм 5.1 общеизвестен. Прочие алгоритмы этой главы заимствованы (в переработанном виде) из [17].

Упражнения 6.1. Является ли схема алфавитного кодирования (а -+ О,Ь -+ 10,с -+ 011,Н -+ 1011,е -б 1111) префиксной? разделимой? 6.2. Построить оптимальное префиксное алфавитное кодирование для алфавита (а,Ь,с,б() со следующим распределением вероятностей появления букв; р = 1/2, рь = 1/4, р = 1/В рб = 1/8.

6.3. Показать, что для несимметричных ошибок функция об((3 (3 ) 2 пйп шах шш [Е~((3’„(3’а)[, ппп, [а. ((3″‘,(3а)[, (д'»ее 1 ч,(еб(В’ д»‘ Ц ™ (ебйк» В»Л1 является расстоянием. 6А. Проследить работу алгоритма сжатия Лемпела — Зива на примере следующего исходного текста: аЬааЬаааЬ. 6.5. Пусть в системе программирования имеется процедура йапдош(хе, которая получает целочисленный параметр и инициализирует датчик псевдослучайных чисел, н функция без параметров Япб, которая выдает следующее псевдослучайное число в интервале [О, Ц, Составить алгоритмы шифровки и расшифровки с закрытым ключом.

ГЛАВА 7 Графы Эта глава открывает вторую часть книги, целиком посвященную графам и алгоритмам на них. Среди дисциплин и методов дискретной математики теория графов и особенно алгоритмы на графах находят наиболее широкое применение в программировании. Как показано в разделе 7.5, между понятием графа и понятием отношения, рассмотренным в главе 1, имеется глубокая связь — в сущности зто равнообъемные понятия. Возникает естественный вопрос, почему же тогда графам оказывается столь явное предпочтение? Дело в том, что теория графов предоставляет очень удобный язык для описания программных (да и многих других) моделей. Этот тезис можно пояснить следующей аналогией.

Понятие отношения также можно полностью выразить через понятие множества (см. замечание в подразделе 1,5.1 и далее). Однако независимое определение понятия отношения удобнее — введение специальных терминов и обозначений упрощает изложение теории и делает ее более понятной. То же относится и к теории графов. Стройная система специальных терминов и обозначений теории графов позволяют просто и доступно описывать сложные и тонкие вещи. Особенно важно наличие наглядной графической интерпретации понятия графа (подраздел 7.1.4).

Само название «граф» подразумевает наличие графической интерпретации. Картинки позволяют сразу «усмотреть» суть дела на интуитивном уровне, дополняя и украшая утомительные рациональные текстовые доказательства и сложные формулы. Эта глава практически полностью посвящена описанию языка теории графов. 7.1. Определения графов Как зто ни удивительно, но для понятия «граф» нет общепризнанного единого определения. Разные авторы, особенно применительно к разным приложениям, называют «графом» очень похожие, но все-таки различные объекты. Здесь используется терминология [23), которая была выбрана из соображений максимального упрощения определений и доказательств. Глава 7.

Графи 190 7.1.1. История теории графов Теория графов многократно переоткрывалась разными авторами при решении различных прикладных задач. 1. Задача о Кенигсбергских мостах. Обойти все четыре части суши, пройдя по каждому мосту один раз, и вернуться в исходную точку (рнс. 7.1). Эта задача была решена Эйлером’ в 1736 году Рис. 7.1. Иллюстрация к задаче с Кенигсбергских мостах 2. Задача о трех домах и трех колодцах. Имеется трн дома и три колодца.

Провести от каждого дома к каждому колодцу тропинку так, чтобы тропинки не пересекались (рис. 7.2). Эта задача была решена Куратовскимз в 1930 году. Рис. 7.2. Иллюстрация к задаче о трех домах и трех колодцах 3. Задача о четырех красках. Любую карту на плоскости раскрасить четырьмя красками так, чтобы никакие две соседние области не были закрашены одним цветом (рис.

7.3). тдеонарл Эйлер (1707-1783) аиуратовский (1896-1979) 7Л. Определеиил графов Рис. 7.3. Иллюстрация к задаче о четырех красках 7.1.2. Основное определение Графом С(1; Е) называется совокупность двух множеств — непустого множества ‘тг (множества вершин) и множества Е неупорядоченных пар различных элементов множества тг (Š— множество ребер). С(Ъ;Е)=(У;Е), Ъ’фе, Ес)гхЪ», Е=Е т. Число вершин графа С обозначим р, а число ребер — д р:=р(С):=Р~, т=я(С):=’1Е). 7Л.З. Смежность Пусть е,, ез — вершины, е = (ет,ез) — соединяющее их ребро. Тогда вершина ет и ребро е иниидвнтнны, вершина ез и ребро е также инцидентны.

Два ребра, инцидентные одной вершине, называются смежными; две вершины, инцидентные одному ребру, также называются смежными. Множество вершин, смежных с вершиной е, называется множвсглвом смежттостяи вершины е и обозначается Г+(е): Г»(е):=(ин’тг((и,е) ЕЕ), Г(е):=Г'(е):=Г+(е)0(е), и н Г(е) с=Ф е н Г(и). ЗАМЕЧАНИЕ Если ие оговорено противное, то подразумевается Г+ и обозначается просто Г. Если А с ‘т’ — множество вершин, то Г(А) — множество всех вершин, смежных с вершинами из А Г(А): = (и Н ‘т’ ~ 3е с А и с Г(е)) = Ц Г(е). .сх 192 ГлаВа 7. Графы 7.1.4. Диаграммы Обычно граф изображают диаграммой: вершины — точками (или кружками), ребра — линиями.

Пример На рис. 7.4 приведен пример диаграммы графа, имеющего четыре вершины и пять ребер. В этом графе вершины е, и ез, их и ез из и е«, с«и оы ег и е« смежны, а вершины ог и оз не смежны. Смежные ребра: ег и ез, ег и ез, ез и е«, е« и еы ег и ез, ег и ез, ез и ею е« и ез. Несмежные ребра: е, и ез, ег не«. Рис. 7.4. Диаграмма графа 7.1.5. Другие определения Часто рассматриваются следующие родственные графам обьекты. 1. Если элементами множества Е являются упорядоченные пары, то граф называется ориентированным (илн орграфои).

Цифровая подпись

Шифр

с открытым ключом позволяет выполнять

и многие другие полезные операции,

помимо шифрования и посылки сообщений

в одну сторону. Прежде всего, для

организации многосторонней секретной

связи каждому из участников достаточно

сгенерировать свою пару ключей (открытый

и закрытый), а затем сообщить всем

партнерам свой открытый ключ.

Заметим,

что операции зашифровки и расшифровки

по существу одинаковы, и различаются

только показателем степени, а потому

коммутируют:

М

= (Me)d

mod

n = Мed

mod

n

= Mde

mod

n = (Me)d

mod

n

= M.

Это

обстоятельство позволяет применять

различные приемы, известные как цифровая

(или

электронная)

подпись.

Рассмотрим

следующую схему взаимодействия

корреспондентов X

и

Y.

Отправитель

X

кодирует

сообщение S

своим

закрытым ключом (С:

= Md

mod

n)

и посылает получателю Y

пару

<S,

С>, то

есть подписанное сообщение. Получатель

Y,

получив

такое сообщение, кодирует подпись

сообщения открытым ключом X,

то

есть вычисляет S‘:

= Ce

mod

п.

Если

оказывается, что S

= S»,

то это означает, что (нешифрованное!)

сообщение S

действительно

было отправлено корреспондентом X.

Если

же S

S‘,

то

сообщение было искажено при передаче

или фальсифицировано.

В

подобного рода схемах возможны различные

проблемы, которые носят уже не

математический, а социальный характер.

Например, допустим, что злоумышленник

Z

имеет

техническую возможность контролировать

всю входящую корреспонденцию Y

незаметно

для последнего. Тогда, перехватив

сообщение X,

в

котором сообщался открытый ключ е,

злоумышленник

Z

может

подменить открытый ключ X

своим

собственным открытым ключом. После

этого злоумышленник сможет фальсифицировать

все сообщения X

подписывая

их своей цифровой подписью, и, таким

образом, действовать от имени X.

Другими

словами, цифровая подпись удостоверяет,

что сообщение S

пришло из того же источника, из которого

был получен открытый ключ е, но не более

того.

Можно

подписывать и шифрованные сообщения.

Для этого отправитель X

сначала

кодирует своим закрытым ключом сообщение

5, получая цифровую подпись С,

а

затем кодирует полученную пару <S,

С> открытым

ключом получателя У. Получив такое

сообщение, У сначала расшифровывает

его своим закрытым ключом, а потом

убеждается в подлинности полученного

сообщения, сравнив его с результатом

применения открытого ключа X

к

подписи С.

К

сожалению, даже эти меры не смогут

защитить от злоумышленника Z,

сумевшего

подменить открытый ключ X.

Конечно,

в этом случае Z

не

сможет дешифровать исходное сообщение,

но он сможет подменить исходное сообщение

фальсифицированным.

Вопросы,

затронутые в этой главе, очень существенны

для практических информационных

технологий, которые невозможны без

кодирования, сжатия данных и шифрования.

Разумеется, в реальных современных

программах применяются более изощренные,

по сравнению с описанными здесь

простейшими вариантами, методы.

Упражнения

1. Является ли схема

алфавитного кодирования

<а

0,

b

10, c

011, d

1011, е

1111>

префиксной?

разделимой?

6.2.

Построить оптимальное префиксное

алфавитное кодирование для алфавита

{а,

b,

с, d}

со

следующим распределением вероятностей

появления букв:

ра

= 1/2,

pb

= 1/4,

pс

= 1/8,

pd

= 1/8.

6.3. Показать, что

для несимметричных ошибок функция

является расстоянием.

6.4.

Проследить работу алгоритма сжатия

Лемпела—Зива на примере следующего

исходного текста: abaabaaab.

6.5.

Пусть в системе программирования имеется

процедура Randomize,

которая получает целочисленный параметр

и инициализирует датчик псевдослучайных

чисел, и функция без параметров Rnd,

которая выдает следующее псевдослучайное

число в интервале [0,1]. Составить алгоритмы

шифровки и расшифровки с закрытым

ключом.

|

|

Макеты страниц

На примере рассмотренных в разд. 9.3 и 9.4 сигналов с однонаправленной ЧМ было проиллюстрировано влияние определяемого соотношениями (9.28) и (9.29) коэффициента частотно-временной связи на рост теоретических среднеквадратичных ошибок измерения в условиях, когда ищутся совместные оценки нескольких параметров или когда производится оценка одного параметра при априорном незнании других, влияющих на результат измерения параметров. Если коэффициент связи равен нулю, среднеквадратичные ошибки измерения минимальны. В этом отношении наиболее наглядным примером является сигнал, у которого

При условии, что

Соотношение (9.62) означает, что закон модуляции частоты является четной функцией времени. Свойство сигналов этого типа давать оценки с минимальной ошибкой отмечалось несколькими авторами [8, 9, 14]. Характерными примерами, удовлетворяющими указанному критерию, являются сигналы

Рис. 9.13. Несимметричные двунаправленные функции ЧМ.

Кроме того, предполагается, что они имеют одинаковую среднюю частоту. Теперь в качестве условия нулевой связи имеем

где

Составляющая величины

Используя (9.64, б) в (9.28), аналогичным образом получаем составляющую величины

Обозначим длительность первого отрезка

Отсюда вытекает, что для рассмотренных отрезков произведения длительностей на их полосы обратно пропорциональны отношению их длительностей. Рассматривая в качестве второго примера показанный на рис. 9.13, б сигнал с параболической ЧМ, получаем соответствующие выражения для функций ЧМ:

или

где

где

Рис. 9.14. Несимметричная

На рис. 9.14 показана несимметричная двунаправленная ЧМ, удовлетворяющая условию отсутствия связи между оценками дальности и скорости. Для сигнала с такой функцией ЧМ на рис. 9.16 показаны автокорреляционная функция и функция взаимной корреляции при наличии допплеровского смещения частоты. Исходя из этого рисунка, можно сделать заключение, что функции неопределенности сигналов с несимметричной двунаправленной ЧМ обладают свойством нечетной симметрии. При достаточно больших отношениях сигнал/шум это интересное свойство можно использовать для различения в отдельном канале сигналов с противоположными знаками допплеровского смещения частоты (при условии, что в окружающей среде плотность мешающих отражателей невелика). Если для получения информации о радиальной скорости перемещающейся одиночной цели используется только один согласованный фильтр, то мерой величины скорости является расстояние между лепестками сигнала. Форма же лепестков, как показано на рис. 9.15, служит индикатором направления радиальной скорости. Для изолированных объектов в качестве чувствительного к скорости цели сигнала был предложен сигнал с

Используя полученные в данной главе общие соотношения, можно оценить влияние на условие равенства нулю коэффициента частотно-временной связи того обстоятельства, что отрезки функции ЧМ сигнала имеют различные средние частоты. В таком случае это условие сводится к следующему:

где

в данной главе сигналов они могут быть определены исходя из табл. 9.1. Уравнение (9.70) переходит в (9.67) при

Рис. 9.15. (см. скан) Корреляционные функции сигнала с частотной модуляцией, показанной на рис. 9.14.

Если

коэффициента связи. При этом, если оба отрезка достаточно продолжительны, а частота постоянна, то, как показал Келли 18], получается сигнал, близкий по точности измерения дальности к оптимальному в классе сигналов с ограниченным спектром. В этом случае вид функции ЧМ в каждом отрезке будет оказывать слабое влияние на точность измерения дальности, которая зависит от величины

Оглавление

- Предисловие редактора

- ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СОГЛАСОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И СЖАТИЯ ИМПУЛЬСОВ

- 1.2. Принцип согласованной фильтрации

- 1.3. Исторические предпосылки появления теории сжатия импульсов

- 1.4. Эвристическое определение основных параметров сжатия импульсов

- 1.5. Характеристики согласованного фильтра для ЧМ сигнала произвольного вида

- ГЛАВА 2. ОПТИМАЛЬНАЯ ДОДЕТЕКТОРНАЯ ОБРАБОТКА И ТЕОРИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ФИЛЬТРОВ

- 2.2. Критерий отношения сигнал/шум

- 2.3. Критерий отношения правдоподобия и статистическая теория решений

- 2.4. Критерий отношения правдоподобия и теория оценки параметров

- 2.5. Критерий обратной (апостериорной) вероятности

- ГЛАВА 3. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЧМ СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВИДА

- 3.2. Принцип стационарной фазы

- 3.3. Приложение принципа стационарной фазы к сложным сигналам общего вида

- 3.4. Приложение теории построения сигналов к сложным ЧМ сигналам

- 3.5. Функция неопределенности согласованного фильтра

- ГЛАВА 4. ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА

- 4.2. Комплексное представление сигнала

- 4.3. Допплеровская аппроксимация

- 4.4. Общее представление функции неопределенности

- 4.5. Свойства функции неопределенности

- 4.6. Теорема единственности

- 4.7. Объем свободной области и средний уровень боковых лепестков

- 4.8. Обобщение теоремы о функциях неопределенности

- 4.9. Функция неопределенности вблизи начала координат

- 4.10. Обобщение принципа неопределенности сигнала

- 4.11. Постоянная разрешения по времени

- 4.12. Примеры функций неопределенности

- 4.12а. Сигналы с гауссовой огибающей и синусоидальным или ЛЧМ. заполнением

- 4.12б. Сигналы с прямоугольной огибающей

- 4.12в. Сигналы с прямоугольной огибающей и с синусоидальным или ЛЧМ заполнением

- 4.12г. Сигналы с функцией ЧМ более высоких порядков и прямоугольной огибающей

- 4.12д. Импульсы с V-образной ЧМ

- 4.12е. Эрмитовы сигналы

- 4.13. Применение принципа стационарной фазы для анализа функции неопределенности

- 4.14. Заключение

- ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ

- 5.2. Параметры радиолокационного сигнала

- 5.3. Проблема оценки параметров

- 5.4. Неравенство Крамера – Рао

- 5.5. Пространство выборок

- 5.6. Ошибки несмещенной совместной оценки параметров радиолокационного сигнала

- 5.7. Теоретическое значение эффективной полосы сигналов, амплитудные и/или фазовые характеристики которых имеют ступенчатую форму

- 5.8. Метод максимального правдоподобия

- ГЛАВА 6. ЛЧМ СИГНАЛ И СОГЛАСОВАННЫЙ ФИЛЬТР

- 6.2. Согласованная фильтрация ЛЧМ сигнала

- 6.3. Характеристики фильтра, согласованного с ЛЧМ сигналом

- 6.4. Сравнение идеализированного согласованного фильтра и его практической реализации

- 6.5. Формирование ЛЧМ сигналов

- 6.6. Влияние рассогласования линейного изменения задержки на вид сжатого сигнала

- 6.7. Методы обработки сигналов с большими значениями произведения длительности на полосу

- 6.8. Допплеровские искажения ЛЧМ Сигналов с большим значением произведения полосы на длительность

- ГЛАВА 7. ПОДАВЛЕНИЕ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА

- 7.2. Спектральные характеристики, обеспечивающие необходимые свойства сложных сигналов

- 7.3. Сравнение частотных и временных методов весовой обработки с целью уменьшения боковых лепестков ЛЧМ сигналов

- 7.4. Влияние весовой обработки на отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра

- 7.5. Влияние частотной весовой обработки на характеристики сжатого импульса

- 7.6. Влияние точности спектра ЛЧМ сигнала на форму сжатого взвешенного импульса

- 7.7. Предыскажение закона ЧМ

- 7.8. Реализация весовой обработки с помощью трансверсальной фильтрации

- 7.9. Согласованные фильтры с нелинейной ЧМ, используемые для уменьшения боковых лепестков

- ГЛАВА 8. ДИСКРЕТНО-КОДИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

- 8.2. Последовательности импульсов с постоянной несущей частотой (группа I)

- 8.3. Бинарные фазовые коды (группа II)

- 8.4. Многофазные коды (группа II)

- 8.5. Дискретные частотные последовательности (группа III)

- 8.6. Согласованные фильтры для дискретно – кодированных сигналов

- 8.7. Допплеровская коррекция дискретно-кодированных сигналов

- 8.8. Заключение

- ГЛАВА 9. ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛОЖНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ И КРИТЕРИЙ ВЫБОРА СИГНАЛОВ

- 9.2. Минимальные дисперсии ошибок измерения времени и частоты для некоторых радиолокационных сигналов с большим произведением длительности на полосу

- 9.3. Влияние коэффициента частотно-временной связи на величину теоретических ошибок измерения

- 9.4. Сигналы с нелинейной и скачкообразной ЧМ, обеспечивающие малые среднеквадратичные ошибки измерения

- 9.5. Некоторые соображения относительно улучшения точности измерения при использовании сигналов с однонаправленной ЧМ

- 9.6. Условия минимальности ошибок при совместных оценках дальности и скорости

- 9.7. Коэффициент частотно – временной связи для дискретно-кодированных сигналов

- ГЛАВА 10. КРИТЕРИЙ ВЫБОРА СИГНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ

- 10.2. Некоторые соображения относительно сигнала для случая протяженных распределений полуизолированных движущихся рассеивателей

- 10.3. Оптимизация сигнала при неподвижных или медленно движущихся пассивных отражателях

- 10.4. Сравнение эффективности различных сигналов в случае неподвижных или медленно движущихся пассивных отражателей

- 10.5. «Оптимальный» фильтр длярежекции пассивной помехи

- 10.6. Соображения относительно структуры сигнала при плотных распределениях движущихся рассеивателей

- 10.7. Некоторые замечания относительно общей проблемы синтеза сигналов

- ГЛАВА 11. ВЛИЯНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ СОГЛАСОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ

- 11.2. Анализ искажений методом парных эхо

- 11.3. Искажения временнбй задержки как мера фазовых искажений

- 11.4. Модуляционные искажения, наблюдаемые на выходе согласованного фильтра

- 11.5. Сложные функции модуляционного искажения

- 11.6. Источники модуляционных искажений фазы

- 11.7. Представление искаженных временных функций на выходе согласованного фильтра для произвольных сигналов

- 11.8. Оценки потерь в разрешающей способности при случайных фазовых ошибках

- 11.9. Компенсация искажений

- ГЛАВА 12. УСТРОЙСТВА С ДИСПЕРСИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. ЦЕПОЧКИ Т-ОБРАЗНЫХ ЗВЕНЬЕВ

- 12.2. Фазосдвигающие цепи

- 12.3. Приближенное выражение для задержки в фазосдвигающем фильтре

- 12.4. Преобразование скрещенного четырехполюсника к несбалансированному виду

- 12.5. Пример, иллюстрирующий расчет схемы линейной задержки

- 12.6. Коррекция ошибок согласованного фильтра

- ГЛАВА 13. УСТРОЙСТВА С ДИСПЕРСИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ

- 13.2. Распространение ультразвуковых волн в изотропной упругой среде

- 13.3. Дисперсионные характеристики задержки при распространении поперечных волн в полосковой линии

- 13.4. Дисперсионные характеристики задержки при продольном распространении в полосковых линиях

- 13.5. Проволочные дисперсионные линии задержки

- 13.6. Характеристики преобразователей для тонких полосковых линий задержки

- 13.7. Требования к дисперсионным ультразвуковым линиям задержки

- 13.8. Дисперсионные устройства типа дифракционных решеток

- ГЛАВА 14. ОПТИЧЕСКИЕ И СВЧ МЕТОДЫ СОГЛАСОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

- 14.2. Ленточная меандровая линия

- 14.3. Расчет фазосдвигающего гибридного кольца

- 14.4. СВЧ фильтры сжатия на основе многоотводных линий задержки

- 14.6. Непрерывные дисперсионные структуры СВЧ диапазона

- 14.6. Оптическая обработка сигнала — пространственная фильтрация

- 14.7. Применение оптических согласованных фильтров в радиолокации

- 14.8. Ультразвуковой модулятор света

I’m not sure this question really belongs here, but you mention the word «astronomy», and I’m an astronomer and I have an opinion on how to add numbers with asymmetric uncertainties:

Inherent ambiguity in a solution

If you have the full probability distribution functions (PDFs) of two asymmetric distributions, they should be added by a convolution. This will give you an exact result if you can do it analytically, or — in case this isn’t possible — a numerical, almost-exact result. The Monte Carlo solution that you mention belongs to the latter.

However, if you’re only handed out values such as $5^{+3}_{-2}$ and $2^{+2}_{-1}$, there are infinitely many distributions which can be described by three such numbers (i.e. a central value $x_0$, an upper error $sigma_{+}$, and a lower error $sigma_{-}$), and hence no «correct» way to add them, neither analytically nor numerically.

Additionally, you should be aware what the «central value» actually means; does it represent the mean, the mode, or the median? All three examples are common in the literature.

As an example, consider the distribution below.

Talking about a distribution, I think many consider the mean to be the «characteristic» value. But looking at a distribution like this, I think many will think of the peak as the characteristic value describing this distribution, i.e. the mode. On the other hand, if a confidence interval (CI) is defined as the area between the 16th and the 84th percentile (as for a normal distribution), only the median is guaranteed to lie inside the CI. Depending on your preferences, you could then describe the PDF in this example as

$3.1_{-1.4}^{+1.4}$ (mean),

$2.1_{-0.5}^{+2.4}$ (mode), or

$2.7_{-1.1}^{+1.8}$ (median).

Asymmetric errors are not Gaussian

Nevertheless, whatever you do, don’t add upper and lower errors in quadrature. Despite being common in the literature, this approach has no statistical justifications, and is only correct for normal (Gaussian) distributions, which are not asymmetric. That is,

$$

5^{+3}_{-2} + 2^{+2}_{-1} ne 7^{+sqrt{3^2+2^2}}_{-sqrt{2^2+1^2}}.

$$

That this is wrong, can be seen from the central limit theorem: In the limit of many distributions of the same asymmetry, the combined PDF should approach a Gaussian distribution. In contrast, errors added in quadrature never decrease in asymmetry.

An approximate solution

However, it turns out that, even if you don’t know the full PDFs, there are ways too add numbers that do make… if not sense, then at least more sense than adding in quadrature.

One method, described by Barlow (2003), circumvents the problem by first transforming the asymmetric numbers to symmetric numbers in a clever way, then adding these in quadrature, then transforming back. Exactly how to do this transformation is, again, ambiguous, but it turns out that, for a wide range of different functional forms of asymmetric PDFs, this method is typically much better than just adding in quadrature in the «usual» way.

Based on this approach, I wrote an easy-to-use Python function add_asym, available on GitHub that does this, with the option of two different transformations. It is described and tested in detail in <blatant self-promotion> Laursen et al. (2019) (Appendix B) </blatant self-promotion>.

The following figure (from my paper) shows how the ratio between the upper and lower error declines, when correctly adding (i.e. convoluting) a large number (up to 25) of diverse PDFs, which are all described by a median ${x_0}_{-sigma_{-}}^{+sigma_{+}} = 0_{-2}^{+3}$.

Specifically, from the bottom and up, the $color{blue}{mathsf{blue}}$ curves show the addition of skewed Gaussians, Weibull, lognormal, Fréchet, and loglogistic distributions.

The two different transformations ($color{green}{mathsf{green}}$ and $color{olive}{mathsf{olivetext{-}ish}}$) are seen to be 1) quite consistent with each other, and 2) an acceptable match to (most of) the «true» results.

For comparison, the «usual», but wrong, method of adding errors separately in quadrature is shown in $color{red}{mathsf{red}}$, never departing from $sigma_{+}/sigma_{-}=1.5$.

Relation to astronomy… -ish

So far I’ve only been talking mathematics. The reason I wrote the code mentioned above is that I needed to add asymmetric uncertainties in my work with galaxies. Galaxy masses, like galaxy luminosities, galaxy radii, gas cloud sizes, city populations, forest areas, and many, many other entities in nature, are distributed highly asymmetrically.

Various scaling relations tend to make astrophysical quantities (and other quantities in nature) well described by power laws, and thus it is often better to consider the distribution of the logarithm of some quantity, although there’s not always a physical justification to do this. For this reason I prefer referring to a PDF using the median, with the 16th and the 84th percentiles as the lower and upper limits for the CI, because this is same in linear and logarithmic space.

I’m not sure this question really belongs here, but you mention the word «astronomy», and I’m an astronomer and I have an opinion on how to add numbers with asymmetric uncertainties:

Inherent ambiguity in a solution

If you have the full probability distribution functions (PDFs) of two asymmetric distributions, they should be added by a convolution. This will give you an exact result if you can do it analytically, or — in case this isn’t possible — a numerical, almost-exact result. The Monte Carlo solution that you mention belongs to the latter.

However, if you’re only handed out values such as $5^{+3}_{-2}$ and $2^{+2}_{-1}$, there are infinitely many distributions which can be described by three such numbers (i.e. a central value $x_0$, an upper error $sigma_{+}$, and a lower error $sigma_{-}$), and hence no «correct» way to add them, neither analytically nor numerically.

Additionally, you should be aware what the «central value» actually means; does it represent the mean, the mode, or the median? All three examples are common in the literature.

As an example, consider the distribution below.

Talking about a distribution, I think many consider the mean to be the «characteristic» value. But looking at a distribution like this, I think many will think of the peak as the characteristic value describing this distribution, i.e. the mode. On the other hand, if a confidence interval (CI) is defined as the area between the 16th and the 84th percentile (as for a normal distribution), only the median is guaranteed to lie inside the CI. Depending on your preferences, you could then describe the PDF in this example as

$3.1_{-1.4}^{+1.4}$ (mean),

$2.1_{-0.5}^{+2.4}$ (mode), or

$2.7_{-1.1}^{+1.8}$ (median).

Asymmetric errors are not Gaussian

Nevertheless, whatever you do, don’t add upper and lower errors in quadrature. Despite being common in the literature, this approach has no statistical justifications, and is only correct for normal (Gaussian) distributions, which are not asymmetric. That is,

$$

5^{+3}_{-2} + 2^{+2}_{-1} ne 7^{+sqrt{3^2+2^2}}_{-sqrt{2^2+1^2}}.

$$

That this is wrong, can be seen from the central limit theorem: In the limit of many distributions of the same asymmetry, the combined PDF should approach a Gaussian distribution. In contrast, errors added in quadrature never decrease in asymmetry.

An approximate solution

However, it turns out that, even if you don’t know the full PDFs, there are ways too add numbers that do make… if not sense, then at least more sense than adding in quadrature.

One method, described by Barlow (2003), circumvents the problem by first transforming the asymmetric numbers to symmetric numbers in a clever way, then adding these in quadrature, then transforming back. Exactly how to do this transformation is, again, ambiguous, but it turns out that, for a wide range of different functional forms of asymmetric PDFs, this method is typically much better than just adding in quadrature in the «usual» way.

Based on this approach, I wrote an easy-to-use Python function add_asym, available on GitHub that does this, with the option of two different transformations. It is described and tested in detail in <blatant self-promotion> Laursen et al. (2019) (Appendix B) </blatant self-promotion>.

The following figure (from my paper) shows how the ratio between the upper and lower error declines, when correctly adding (i.e. convoluting) a large number (up to 25) of diverse PDFs, which are all described by a median ${x_0}_{-sigma_{-}}^{+sigma_{+}} = 0_{-2}^{+3}$.

Specifically, from the bottom and up, the $color{blue}{mathsf{blue}}$ curves show the addition of skewed Gaussians, Weibull, lognormal, Fréchet, and loglogistic distributions.

The two different transformations ($color{green}{mathsf{green}}$ and $color{olive}{mathsf{olivetext{-}ish}}$) are seen to be 1) quite consistent with each other, and 2) an acceptable match to (most of) the «true» results.

For comparison, the «usual», but wrong, method of adding errors separately in quadrature is shown in $color{red}{mathsf{red}}$, never departing from $sigma_{+}/sigma_{-}=1.5$.

Relation to astronomy… -ish

So far I’ve only been talking mathematics. The reason I wrote the code mentioned above is that I needed to add asymmetric uncertainties in my work with galaxies. Galaxy masses, like galaxy luminosities, galaxy radii, gas cloud sizes, city populations, forest areas, and many, many other entities in nature, are distributed highly asymmetrically.

Various scaling relations tend to make astrophysical quantities (and other quantities in nature) well described by power laws, and thus it is often better to consider the distribution of the logarithm of some quantity, although there’s not always a physical justification to do this. For this reason I prefer referring to a PDF using the median, with the 16th and the 84th percentiles as the lower and upper limits for the CI, because this is same in linear and logarithmic space.

В математике функция ошибок (также называемая Функция ошибок Гаусса ), часто обозначаемая erf, является сложной функцией комплексной определяемой как:

- erf z = 2 π ∫ 0 ze — t 2 dt. { displaystyle operatorname {erf} z = { frac {2} { sqrt { pi}}} int _ {0} ^ {z} e ^ {- t ^ {2}} , dt.}

Этот интеграл является особой (не элементарной ) и сигмоидной функцией, которая часто встречается в статистике вероятность, и уравнения в частных производных. Во многих из этих приложений аргумент функции является действительным числом. Если аргумент функции является действительным, значение также является действительным.

В статистике для неотрицательных значений x функция имеет интерпретацию: для случайной величины Y, которая нормально распределена с среднее 0 и дисперсия 1/2, erf x — это вероятность того, что Y попадает в диапазон [-x, x].

Две связанные функции: дополнительные функции ошибок (erfc ), определенная как

- erfc z = 1 — erf z, { displaystyle operatorname {erfc} z = 1- operatorname {erf} z,}

и функция мнимой ошибки (erfi ), определяемая как

- erfi z = — i erf (iz), { displaystyle operatorname {erfi} z = -i operatorname {erf} (iz),}

, где i — мнимая единица.

Содержание

- 1 Имя

- 2 Приложения

- 3 Свойства

- 3.1 Ряд Тейлора

- 3.2 Производная и интеграл

- 3.3 Ряд Бюрмана

- 3.4 Обратные функции

- 3.5 Асимптотическое разложение

- 3.6 Разложение на непрерывную дробь

- 3,7 Интеграл функции ошибок с функцией плотности Гаусса

- 3.8 Факториальный ряд

- 4 Численные приближения

- 4.1 Аппроксимация с элементарными функциями

- 4.2 Полином

- 4.3 Таблица значений

- 5 Связанные функции

- 5.1 функция дополнительных ошибок

- 5.2 Функция мнимой ошибки

- 5.3 Кумулятивная функци я распределения на

- 5.4 Обобщенные функции ошибок

- 5.5 Итерированные интегралы дополнительных функций ошибок

- 6 Реализации

- 6.1 Как действующая функция действительного аргумента

- 6.2 Как комплексная функция комплексного аргумента

- 7 См. Также

- 7.1 Связанные функции

- 7.2 Вероятность

- 8 Ссылки

- 9 Дополнительная литература

- 10 Внешние ссылки

Имя

Название «функция ошибки» и его аббревиатура erf были предложены Дж. В. Л. Глейшер в 1871 г. по причине его связи с «теорией вероятности, и особенно теорией ошибок ». Дополнение функции ошибок также обсуждалось Глейшером в отдельной публикации в том же году. Для «закона удобства» ошибок плотность задана как

- f (x) = (c π) 1 2 e — cx 2 { displaystyle f (x) = left ({ frac {c } { pi}} right) ^ { tfrac {1} {2}} e ^ {- cx ^ {2}}}

(нормальное распределение ), Глейшер вычисляет вероятность ошибки, лежащей между p { displaystyle p}

- (c π) 1 2 ∫ pqe — cx 2 dx = 1 2 (erf (qc) — erf (pc)). { displaystyle left ({ frac {c} { pi}} right) ^ { tfrac {1} {2}} int _ {p} ^ {q} e ^ {- cx ^ {2} } dx = { tfrac {1} {2}} left ( operatorname {erf} (q { sqrt {c}}) — operatorname {erf} (p { sqrt {c}}) right).}

Приложения

Когда результаты серии измерений описываются нормальным распределением со стандартным отклонением σ { displaystyle sigma}

Функции и дополнительные функции ошибок возникают, например, в решениях уравнения теплопроводности, когда граничные ошибки задаются ступенчатой функцией Хевисайда.

Функция ошибок и ее приближения Программу присвоили себе преподавателей, которые получили с высокой вероятностью или с низкой вероятностью. Дана случайная величина X ∼ Norm [μ, σ] { displaystyle X sim operatorname {Norm} [ mu, sigma]}![X sim operatorname {Norm} [ му, sigma]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/84024bc6827355ec6d23a062283a26d54b29698d)

- Pr [X ≤ L ] = 1 2 + 1 2 erf (L — μ 2 σ) ≈ A ехр (- B (L — μ σ) 2) { Displaystyle Pr [X Leq L] = { frac {1} {2 }} + { frac {1} {2}} operatorname {erf} left ({ frac {L- mu} {{ sqrt {2}} sigma}} right) приблизительно A exp left (-B left ({ frac {L- mu} { sigma}} right) ^ {2} right)}

где A и B — верх числовые константы. Если L достаточно далеко от среднего, то есть μ — L ≥ σ ln k { displaystyle mu -L geq sigma { sqrt { ln {k}}}}

- Pr [X ≤ L] ≤ A exp (- B ln k) = A К B { displaystyle Pr [X leq L] leq A exp (-B ln {k}) = { frac {A} {k ^ {B}}}}

, поэтому становится вероятность 0 при k → ∞ { displaystyle k to infty}

Свойства

Графики на комплексной плоскости

Свойство erf (- z) = — erf (z) { displaystyle operatorname {erf} (-z) = — operatorname {erf} (z)}

Для любого комплексное число z:

- erf (z ¯) = erf (z) ¯ { displaystyle operatorname {erf} ({ overline {z}}) = { overline { operatorname {erf} (z)}}}

где z ¯ { displaystyle { overline {z}}}

Подынтегральное выражение f = exp (−z) и f = erf (z) показано в комплексной плоскости z на рисунках 2 и 3. Уровень Im (f) = 0 показан жирным зеленым цветом. линия. Отрицательные целые значения Im (f) показаны жирными красными линиями. Положительные целые значения Im (f) показаны толстыми синими линиями. Промежуточные уровни Im (f) = проявляются тонкими зелеными линиями. Промежуточные уровни Re (f) = показаны тонкими красными линиями для отрицательных значений и тонкими синими линиями для положительных значений.

Функция ошибок при + ∞ равна 1 (см. интеграл Гаусса ). На действительной оси erf (z) стремится к единице при z → + ∞ и к −1 при z → −∞. На мнимой оси он стремится к ± i∞.

Серия Тейлора

Функция ошибок — это целая функция ; у него нет сингулярностей (кроме бесконечности), и его разложение Тейлора всегда сходится, но, как известно, «[…] его плохая сходимость, если x>1».

определяющий интеграл нельзя вычислить в закрытой форме в терминах элементарных функций, но путем расширения подынтегрального выражения e в его ряд Маклорена и интегрирована почленно, можно получить ряд Маклорена функции ошибок как:

- erf (z) = 2 π ∑ n = 0 ∞ (- 1) nz 2 n + 1 n! (2 n + 1) знак равно 2 π (z — z 3 3 + z 5 10 — z 7 42 + z 9 216 — ⋯) { displaystyle operatorname {erf} (z) = { frac {2} { sqrt { pi}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {(-1) ^ {n} z ^ {2n + 1}} {n! (2n + 1)}} = { frac {2} { sqrt { pi}}} left (z — { frac {z ^ {3}} {3}} + { frac {z ^ { 5}} {10}} — { frac {z ^ {7}} {42}} + { frac {z ^ {9}} {216}} — cdots right)}

, которое выполняется для каждого комплексного числа г. Члены знаменателя представляют собой последовательность A007680 в OEIS.

Для итеративного вычисления нового ряда может быть полезна следующая альтернативная формулировка:

- erf (z) = 2 π ∑ n = 0 ∞ (z ∏ К знак равно 1 N — (2 К — 1) Z 2 К (2 К + 1)) знак равно 2 π ∑ N = 0 ∞ Z 2 N + 1 ∏ К = 1 N — Z 2 К { Displaystyle OperatorName { erf} (z) = { frac {2} { sqrt { pi}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} left (z prod _ {k = 1} ^ {n} { frac {- (2k-1) z ^ {2}} {k (2k + 1)}} right) = { frac {2} { sqrt { pi}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {z} {2n + 1}} prod _ {k = 1} ^ {n} { frac {-z ^ {2}} {k}}}

потому что что — (2 k — 1) z 2 k (2 k + 1) { displaystyle { frac {- (2k-1) z ^ {2}} {k (2k + 1))}} }

Функция мнимой ошибки имеет очень похожий ряд Маклорена:

- erfi (z) = 2 π ∑ n = 0 ∞ z 2 n + 1 n! (2 n + 1) знак равно 2 π (z + z 3 3 + z 5 10 + z 7 42 + z 9 216 + ⋯) { displaystyle operatorname {erfi} (z) = { frac {2} { sqrt { pi}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {z ^ {2n + 1}} {n! (2n + 1)}} = { frac {2} { sqrt { pi}}} left (z + { frac {z ^ {3}} {3}} + { frac {z ^ { 5}} {10}} + { frac {z ^ {7}} {42}} + { frac {z ^ {9}} {216}} + cdots right)}

, которое выполняется для любого комплексного числа z.

Производная и интеграл

Производная функция ошибок сразу следует из ее определения:

- ddz erf (z) = 2 π e — z 2. { displaystyle { frac {d} {dz}} operatorname {erf} (z) = { frac {2} { sqrt { pi}}} e ^ {- z ^ {2}}.}

Отсюда немедленно вычисляется производная функция мнимой ошибки :

- ddz erfi (z) = 2 π ez 2. { displaystyle { frac {d} {dz}} operatorname {erfi} (z) = { frac {2} { sqrt { pi }}} e ^ {z ^ {2}}.}

первообразная функции ошибок, которые можно получить посредством интегрирования по частям, составляет

- z erf (z) + е — z 2 π. { displaystyle z operatorname {erf} (z) + { frac {e ^ {- z ^ {2}}} { sqrt { pi}}}.}

Первообразная мнимой функции ошибок, также можно получить интегрированием по частям:

- z erfi (z) — ez 2 π. { displaystyle z operatorname {erfi} (z) — { frac {e ^ {z ^ {2}}} { sqrt { pi}}}.}

Производные высшего порядка задаются как

- erf (k) (z) = 2 (- 1) k — 1 π H k — 1 (z) e — z 2 = 2 π dk — 1 dzk — 1 (e — z 2), k = 1, 2, … { Displaystyle operatorname {erf} ^ {(k)} (z) = { frac {2 (-1) ^ {k-1}} { sqrt { pi}}} { mathit {H} } _ {k-1} (z) e ^ {- z ^ {2}} = { frac {2} { sqrt { pi}}} { frac {d ^ {k-1}} {dz ^ {k-1}}} left (e ^ {- z ^ {2}} right), qquad k = 1,2, dots}

где H { displaystyle { mathit {H}}}

ряд Бюрмана

Расширение, которое сходится быстрее для всех реальных значений x { displaystyle x}

- erf (x) = 2 π sgn (x) 1 — e — x 2 (1 — 1 12 ( 1 — e — x 2) — 7 480 (1 — e — x 2) 2 — 5 896 (1 — e — x 2) 3 — 787 276480 (1 — e — x 2)) 4 — ⋯) знак равно 2 π знак (x) 1 — e — x 2 (π 2 + ∑ k = 1 ∞ cke — kx 2). { displaystyle { begin {align} operatorname {erf} (x) = { frac {2} { sqrt { pi}}} operatorname {sgn} (x) { sqrt {1-e ^ {-x ^ {2}}}} left (1 — { frac {1} {12}} left (1-e ^ {- x ^ {2}} right) — { frac {7} {480}} left (1-e ^ {- x ^ {2}} right) ^ {2} — { frac {5} {896}} left (1-e ^ {- x ^ {2 }} right) ^ {3} — { frac {787} {276480}} left (1-e ^ {- x ^ {2}} right) ^ {4} — cdots right) \ [10pt] = { frac {2} { sqrt { pi}}} operatorname {sgn} (x) { sqrt {1-e ^ {- x ^ {2}}}} left ({ frac { sqrt { pi}} {2}} + sum _ {k = 1} ^ { infty} c_ {k} e ^ {- kx ^ {2}} right). end {выровнено}}

Сохраняя только первые два коэффициента и выбирая c 1 = 31 200 { displaystyle c_ {1} = { frac {31} {200}}}

- erf (x) ≈ 2 π sign (x) 1 — e — x 2 (π 2 + 31 200 e — x 2 — 341 8000 e — 2 х 2). { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно { frac {2} { sqrt { pi}}} operatorname {sgn} (x) { sqrt {1-e ^ {- x ^ {2 }}}} left ({ frac { sqrt { pi}} {2}} + { frac {31} {200}} e ^ {- x ^ {2}} — { frac {341} {8000}} e ^ {- 2x ^ {2}} right).}

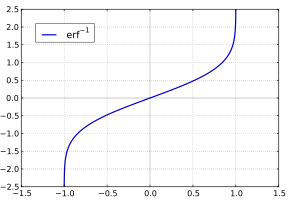

Обратные функции

Учитывая комплексное число z, не существует уникального комплексного числа w, удовлетворяющего erf (w) = z { displaystyle operatorname {erf} (w) = z}

- erf (erf — 1 ( х)) = х. { displaystyle operatorname {erf} left ( operatorname {erf} ^ {- 1} (x) right) = x.}

Обратная функция ошибок обычно определяется с помощью домена (- 1,1), и он ограничен этой областью многих систем компьютерной алгебры. Однако его можно продолжить и на диск | z | < 1 of the complex plane, using the Maclaurin series

- erf — 1 (z) знак равно ∑ К знак равно 0 ∞ ck 2 k + 1 (π 2 z) 2 k + 1, { displaystyle operatorname {erf} ^ {- 1} (z) = sum _ {k = 0} ^ { infty} { frac {c_ {k}} {2k + 1}} left ({ frac { sqrt { pi}} {2}} z right) ^ {2k + 1},}

где c 0 = 1 и

- ck = ∑ m = 0 k — 1 cmck — 1 — m (m + 1) (2 m + 1) = {1, 1, 7 6, 127 90, 4369 2520, 34807 16200,…}. { displaystyle c_ {k} = sum _ {m = 0} ^ {k-1} { frac {c_ {m} c_ {k-1-m}} {(m + 1) (2m + 1) }} = left {1,1, { frac {7} {6}}, { frac {127} {90}}, { frac {4369} {2520}}, { frac {34807} {16200}}, ldots right }.}

Итак, у нас есть разложение в ряд (общие множители были удалены из числителей и знаменателей):

- erf — 1 (z) = 1 2 π ( z + π 12 z 3 + 7 π 2 480 z 5 + 127 π 3 40320 z 7 + 4369 π 4 5806080 z 9 + 34807 π 5 182476800 z 11 + ⋯). { displaystyle operatorname {erf} ^ {- 1} (z) = { tfrac {1} {2}} { sqrt { pi}} left (z + { frac { pi} {12} } z ^ {3} + { frac {7 pi ^ {2}} {480}} z ^ {5} + { frac {127 pi ^ {3}} {40320}} z ^ {7} + { frac {4369 pi ^ {4}} {5806080}} z ^ {9} + { frac {34807 pi ^ {5}} {182476800}} z ^ {11} + cdots right). }

(После отмены дроби числителя / знаменателя характерми OEIS : A092676 / OEIS : A092677 в OEIS ; без отмены членов числителя в записи OEIS : A002067.) Значение функции ошибок при ± ∞ равно ± 1.

Для | z | < 1, we have erf (erf — 1 (z)) = z { displaystyle operatorname {erf} left ( operatorname {erf} ^ {- 1} (z) right) = z}

обратная дополнительная функция ошибок определяется как

- erfc — 1 (1 — z) = erf — 1 (z). { displaystyle operatorname {erfc} ^ {- 1} (1-z) = operatorname {erf} ^ {- 1} (z).}

Для действительного x существует уникальное действительное число erfi — 1 (x) { displaystyle operatorname {erfi} ^ {- 1} (x)}

Для любого действительного x, Метод Ньютона можно использовать для вычислений erfi — 1 (x) { displaystyle operatorname {erfi} ^ {- 1} (x)}

- erfi — 1 (z) = ∑ k = 0 ∞ (- 1) ККК 2 К + 1 (π 2 Z) 2 К + 1, { Displaystyle OperatorName {erfi} ^ {- 1} (г) = сумма _ {к = 0} ^ { infty} { гидроразрыва {(-1) ^ {k} c_ {k}} {2k + 1}} left ({ frac { sqrt { pi}} {2}} z right) ^ {2k + 1},}

, где c k определено, как указано выше.

Асимптотическое разложение

Полезным асимптотическим разложением дополнительные функции (и, следовательно, также и функции ошибок) для больших вещественных x

- erfc (x) = e — x 2 x π [1 + ∑ n = 1 ∞ (- 1) n 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋯ (2 n — 1) (2 x 2) n] = e — x 2 x π ∑ n = 0 ∞ (- 1) п (2 п — 1)! ! (2 х 2) n, { displaystyle operatorname {erfc} (x) = { frac {e ^ {- x ^ {2}}} {x { sqrt { pi}}}} left [1 + sum _ {n = 1} ^ { infty} (- 1) ^ {n} { frac {1 cdot 3 cdot 5 cdots (2n-1)} {(2x ^ {2}) ^ {n}}} right] = { frac {e ^ {- x ^ {2}}} {x { sqrt { pi}}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} ( -1) ^ {n} { frac {(2n-1) !!} {(2x ^ {2}) ^ {n}}},}

где (2n — 1) !! — это двойной факториал числа (2n — 1), которое является произведением всех нечетных чисел до (2n — 1). Этот ряд расходуется для любого конечного x, и его значение как асимптотического разложения состоит в том, что для любого N ∈ N { displaystyle N in mathbb {N}}

- erfc (Икс) знак равно е — Икс 2 Икс π ∑ N знак равно 0 N — 1 (- 1) N (2 N — 1)! ! (2 х 2) n + RN (x) { displaystyle operatorname {erfc} (x) = { frac {e ^ {- x ^ {2}}} {x { sqrt { pi}}}} sum _ {n = 0} ^ {N-1} (- 1) ^ {n} { frac {(2n-1) !!} {(2x ^ {2}) ^ {n}}} + R_ {N} (x)}

где остаток в нотации Ландау равен

- RN (x) = O (x 1 — 2 N e — x 2) { displaystyle R_ {N} ( x) = O left (x ^ {1-2N} e ^ {- x ^ {2}} right)}

при x → ∞. { displaystyle x to infty.}

Действительно, точное значение остатка равно

- R N (x): = (- 1) N π 2 1 — 2 N (2 N)! N! ∫ Икс ∞ T — 2 N e — T 2 dt, { Displaystyle R_ {N} (x): = { frac {(-1) ^ {N}} { sqrt { pi}}} 2 ^ { 1-2N} { frac {(2N)!} {N!}} Int _ {x} ^ { infty} t ^ {- 2N} e ^ {- t ^ {2}} , dt,}

который легко следует по индукции, записывая

- e — t 2 = — (2 t) — 1 (e — t 2) ′ { displaystyle e ^ {- t ^ {2}} = — (2t) ^ {- 1} left (e ^ {- t ^ {2}} right) ‘}

и интегрирование по частям.

Для достаточно больших значений x, только первые несколько этих асимптотических разностей необходимы, чтобы получить хорошее приближение erfc (x) (в то время как для не слишком больших значений x приведенное выше разложение Тейлора при 0 обеспечивает очень быструю сходимость).

Расширение непрерывной дроби

A Разложение непрерывной дроби дополнительные функции ошибок:

- erfc (z) = z π e — z 2 1 z 2 + a 1 1 + a 2 z 2 + a 3 1 + ⋯ am = м 2. { displaystyle operatorname {erfc} (z) = { frac {z} { sqrt { pi}}} e ^ {- z ^ {2}} { cfrac {1} {z ^ {2} + { cfrac {a_ {1}} {1 + { cfrac {a_ {2}} {z ^ {2} + { cfrac {a_ {3}} {1+) dotsb}}}}}}}} qquad a_ {m} = { frac {m} {2}}.}

Интеграл функции ошибок с функцией плотности Гаусса

- ∫ — ∞ ∞ erf (ax + б) 1 2 π σ 2 е — (Икс — μ) 2 2 σ 2 dx знак равно erf [a μ + b 1 + 2 a 2 σ 2], a, b, μ, σ ∈ R { displaystyle int _ {- infty} ^ { infty} operatorname {erf} left (ax + b right) { frac {1} { sqrt {2 pi sigma ^ {2}}}} e ^ {- { frac {(x- mu) ^ {2}} {2 sigma ^ {2}}}} , dx = operatorname {erf} left [{ frac {a mu + b } { sqrt {1 + 2a ^ {2} sigma ^ {2}}} right], qquad a, b, mu, sigma in mathbb {R}}

Факториальный ряд

- Обратное:

-

- erfc z = e — z 2 π z ∑ n = 0 ∞ (- 1) n Q n (z 2 + 1) n ¯ = e — z 2 π z (1 — 1 2 1 (z 2 + 1) + 1 4 1 (z 2 + 1) (z 2 + 2) — ⋯) { displaystyle { begin {align} operatorname {erfc} z = { frac {e ^ {- z ^ {2}}} {{ sqrt { pi}} , z}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {(-1) ^ {n} Q_ {n}} {{(z ^ {2} + 1)} ^ { ba r {n}}}} \ = { frac {e ^ {- z ^ {2}}} {{ sqrt { pi}} , z}} left ( 1 — { frac {1} {2}} { frac {1} {(z ^ {2} +1)}} + { frac {1} {4}} { frac {1} {(z ^ {2} +1) (z ^ {2} +2)}} — cdots right) end {align}}}

- erfc z = e — z 2 π z ∑ n = 0 ∞ (- 1) n Q n (z 2 + 1) n ¯ = e — z 2 π z (1 — 1 2 1 (z 2 + 1) + 1 4 1 (z 2 + 1) (z 2 + 2) — ⋯) { displaystyle { begin {align} operatorname {erfc} z = { frac {e ^ {- z ^ {2}}} {{ sqrt { pi}} , z}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {(-1) ^ {n} Q_ {n}} {{(z ^ {2} + 1)} ^ { ba r {n}}}} \ = { frac {e ^ {- z ^ {2}}} {{ sqrt { pi}} , z}} left ( 1 — { frac {1} {2}} { frac {1} {(z ^ {2} +1)}} + { frac {1} {4}} { frac {1} {(z ^ {2} +1) (z ^ {2} +2)}} — cdots right) end {align}}}

- сходится для Re (z 2)>0. { displaystyle operatorname {Re} (z ^ {2})>0.}

Здесь

- Q n = def 1 Γ (1/2) ∫ 0 ∞ τ (τ — 1) ⋯ ( τ — n + 1) τ — 1/2 е — τ d τ знак равно ∑ К знак равно 0 N (1 2) к ¯ s (n, k), { displaystyle Q_ {n} { stackrel { text {def}} {=}} { frac {1} { Gamma (1/2)}} int _ {0} ^ { infty} tau ( tau -1) cdots ( tau -n + 1) tau ^ {-1/2} e ^ {- tau} d tau = sum _ {k = 0} ^ {n} left ({ frac {1} {2}} right) ^ { bar {k}} s (n, k),}

- Q n = def 1 Γ (1/2) ∫ 0 ∞ τ (τ — 1) ⋯ ( τ — n + 1) τ — 1/2 е — τ d τ знак равно ∑ К знак равно 0 N (1 2) к ¯ s (n, k), { displaystyle Q_ {n} { stackrel { text {def}} {=}} { frac {1} { Gamma (1/2)}} int _ {0} ^ { infty} tau ( tau -1) cdots ( tau -n + 1) tau ^ {-1/2} e ^ {- tau} d tau = sum _ {k = 0} ^ {n} left ({ frac {1} {2}} right) ^ { bar {k}} s (n, k),}

- zn ¯ { displaystyle z ^ { bar {n}}}

обозначает возрастающий факториал, а s (n, k) { displaystyle s (n, k)}

обозначает знаковое число Стирлинга первого рода.

- Представление бесконечной суммой, составляющей двойной факториал :

-

- ERF (Z) знак равно 2 π ∑ N знак равно 0 ∞ (- 2) N (2 N — 1)! (2 N + 1)! Z 2 N + 1 { Displaystyle OperatorName {ERF} (г) = { frac {2} { sqrt { pi}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {( -2) ^ {n} (2n-1) !!} {(2n + 1)!}} Z ^ {2n + 1}}

- ERF (Z) знак равно 2 π ∑ N знак равно 0 ∞ (- 2) N (2 N — 1)! (2 N + 1)! Z 2 N + 1 { Displaystyle OperatorName {ERF} (г) = { frac {2} { sqrt { pi}}} sum _ {n = 0} ^ { infty} { frac {( -2) ^ {n} (2n-1) !!} {(2n + 1)!}} Z ^ {2n + 1}}

Численные приближения

Приближение элементов сарными функциями

- Абрамовиц и Стегун дают несколько приближений с точностью (уравнения 7.1.25–28). Это позволяет выбрать наиболее быстрое приближение, подходящее для данного приложения. В порядке увеличения точности они следующие:

-

- erf (x) ≈ 1 — 1 (1 + a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + a 4 x 4) 4, x ≥ 0 { displaystyle имя оператора {erf} (x) приблизительно 1 — { frac {1} {(1 + a_ {1} x + a_ {2} x ^ {2} + a_ {3} x ^ {3} + a_ { 4} x ^ {4}) ^ {4}}}, qquad x geq 0}

- erf (x) ≈ 1 — 1 (1 + a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + a 4 x 4) 4, x ≥ 0 { displaystyle имя оператора {erf} (x) приблизительно 1 — { frac {1} {(1 + a_ {1} x + a_ {2} x ^ {2} + a_ {3} x ^ {3} + a_ { 4} x ^ {4}) ^ {4}}}, qquad x geq 0}

- (максимальная ошибка: 5 × 10)

- , где a 1 = 0,278393, a 2 = 0,230389, a 3 = 0,000972, a 4 = 0,078108

-

- erf (x) ≈ 1 — (a 1 t + a 2 t 2 + a 3 t 3) e — x 2, t = 1 1 + px, x ≥ 0 { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно 1- (a_ {1} t + a_ {2} t ^ {2} + a_ {3} t ^ {3}) e ^ {- x ^ {2}}, quad t = { frac {1} {1 + px}}, qquad x geq 0}

(максимальная ошибка: 2,5 × 10)

- erf (x) ≈ 1 — (a 1 t + a 2 t 2 + a 3 t 3) e — x 2, t = 1 1 + px, x ≥ 0 { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно 1- (a_ {1} t + a_ {2} t ^ {2} + a_ {3} t ^ {3}) e ^ {- x ^ {2}}, quad t = { frac {1} {1 + px}}, qquad x geq 0}

- где p = 0,47047, a 1 = 0,3480242, a 2 = -0,0958798, a 3 = 0,7478556

-

- erf (x) ≈ 1 — 1 (1 + a 1 x + a 2 x 2 + ⋯ + a 6 x 6) 16, x ≥ 0 { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно 1 — { frac {1} {(1 + a_ {1} x + a _ {2} x ^ {2} + cdots + a_ {6} x ^ {6}) ^ {16}}}, qquad x geq 0}

(максимальная ошибка: 3 × 10)

- erf (x) ≈ 1 — 1 (1 + a 1 x + a 2 x 2 + ⋯ + a 6 x 6) 16, x ≥ 0 { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно 1 — { frac {1} {(1 + a_ {1} x + a _ {2} x ^ {2} + cdots + a_ {6} x ^ {6}) ^ {16}}}, qquad x geq 0}

- , где a 1 = 0,0705230784, a 2 = 0,0422820123, a 3 = 0,0092705272, a 4 = 0,0001520143, a 5 = 0,0002765672, a 6 = 0,0000430638

-

- erf (x) ≈ 1 — (a 1 t + a 2 t 2 + ⋯ + a 5 t 5) e — x 2, t = 1 1 + px { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно 1- (a_ {1} t + a_ {2} t ^ {2} + cdots + a_ {5} t ^ {5}) e ^ {- x ^ {2}}, quad t = { frac {1} {1 + px}}}

(максимальная ошибка: 1,5 × 10)

- erf (x) ≈ 1 — (a 1 t + a 2 t 2 + ⋯ + a 5 t 5) e — x 2, t = 1 1 + px { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно 1- (a_ {1} t + a_ {2} t ^ {2} + cdots + a_ {5} t ^ {5}) e ^ {- x ^ {2}}, quad t = { frac {1} {1 + px}}}

- , где p = 0,3275911, a 1 = 0,254829592, a 2 = −0,284496736, a 3 = 1,421413741, a 4 = −1,453152027, a 5 = 1,061405429

- Все эти приближения действительны для x ≥ 0 Чтобы использовать эти приближения для отрицательного x, викорируйте тот факт, что erf (x) — нечетная функция, поэтому erf (x) = −erf (−x).

- Экспоненциальные границы и чисто экспоненциальное приближение для дополнительных функций задаются как

-

- erfc (x) ≤ 1 2 e — 2 x 2 + 1 2 e — x 2 ≤ e — x 2, x>0 erfc ( х) ≈ 1 6 е — х 2 + 1 2 е — 4 3 х 2, х>0. { displaystyle { begin {align} operatorname {erfc} (x) leq { frac {1} {2}} e ^ {- 2x ^ {2}} + { frac {1} {2} } e ^ {- x ^ {2}} leq e ^ {- x ^ {2}}, qquad x>0 \ имя оператора {erfc} (x) приблизительно { frac {1} { 6}} e ^ {- x ^ {2}} + { frac {1} {2}} e ^ {- { frac {4} {3}} x ^ {2}}, qquad x>0. end {align}}}

- erfc (x) ≤ 1 2 e — 2 x 2 + 1 2 e — x 2 ≤ e — x 2, x>0 erfc ( х) ≈ 1 6 е — х 2 + 1 2 е — 4 3 х 2, х>0. { displaystyle { begin {align} operatorname {erfc} (x) leq { frac {1} {2}} e ^ {- 2x ^ {2}} + { frac {1} {2} } e ^ {- x ^ {2}} leq e ^ {- x ^ {2}}, qquad x>0 \ имя оператора {erfc} (x) приблизительно { frac {1} { 6}} e ^ {- x ^ {2}} + { frac {1} {2}} e ^ {- { frac {4} {3}} x ^ {2}}, qquad x>0. end {align}}}

-

- erfc (x) ≈ (1 — e — A x) e — x 2 B π х. { displaystyle operatorname {erfc} left (x right) приблизительно { frac { left (1-e ^ {- Ax} right) e ^ {- x ^ {2}}} {B { sqrt { pi}} x}}.}

- erfc (x) ≈ (1 — e — A x) e — x 2 B π х. { displaystyle operatorname {erfc} left (x right) приблизительно { frac { left (1-e ^ {- Ax} right) e ^ {- x ^ {2}}} {B { sqrt { pi}} x}}.}

- Они определили {A, B} = {1.98, 1.135}, { displaystyle {A, B } = {1.98,1.135 },}

, что дает хорошее приближение для всех x ≥ 0. { displaystyle x geq 0.}

- Одноканальная нижняя граница:

-

- erfc (x) ≥ 2 e π β — 1 β е — β Икс 2, Икс ≥ 0, β>1, { Displaystyle OperatorName {erfc} (x) geq { sqrt { frac {2e} { pi}}} { frac { sqrt { beta -1}} { beta}} e ^ {- beta x ^ {2}}, qquad x geq 0, beta>1,}

- erfc (x) ≥ 2 e π β — 1 β е — β Икс 2, Икс ≥ 0, β>1, { Displaystyle OperatorName {erfc} (x) geq { sqrt { frac {2e} { pi}}} { frac { sqrt { beta -1}} { beta}} e ^ {- beta x ^ {2}}, qquad x geq 0, beta>1,}

- где параметр β может быть выбран, чтобы минимизировать ошибку на желаемом интервале приближения.

- Другое приближение дано Сергеем Виницким с использованием его «глобальных приближений Паде»:

-

- erf (x) ≈ sgn (x) 1 — exp (- x 2 4 π + ax 2 1 + ax 2) { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно Operatorname {sgn} (x) { sqrt {1- exp left (-x ^ {2} { frac {{ frac {4} { pi) })} + ax ^ {2}} {1 + ax ^ {2}}} right)}}}

- erf (x) ≈ sgn (x) 1 — exp (- x 2 4 π + ax 2 1 + ax 2) { displaystyle operatorname {erf} (x) приблизительно Operatorname {sgn} (x) { sqrt {1- exp left (-x ^ {2} { frac {{ frac {4} { pi) })} + ax ^ {2}} {1 + ax ^ {2}}} right)}}}

- где

-

- a = 8 (π — 3) 3 π (4 — π) ≈ 0, 140012. { displaystyle a = { frac {8 ( pi -3)} {3 pi (4- pi)}} приблизительно 0,140012.}

- a = 8 (π — 3) 3 π (4 — π) ≈ 0, 140012. { displaystyle a = { frac {8 ( pi -3)} {3 pi (4- pi)}} приблизительно 0,140012.}

- Это сделано так, чтобы быть очень точным в окрестностях 0 и добавление бесконечности, а относительная погрешность меньше 0,00035 для всех действительных x. Использование альтернативного значения ≈ 0,147 снижает максимальную относительную ошибку примерно до 0,00013.

- Это приближение можно инвертировать, чтобы получить приближение для других функций ошибок:

-

- erf — 1 (x) ≈ sgn (x) (2 π a + ln (1 — x 2) 2) 2 — ln (1 — x 2) a — (2 π a + ln (1 — x 2) 2). { displaystyle operatorname {erf} ^ {- 1} (x) приблизительно operatorname {sgn} (x) { sqrt {{ sqrt { left ({ frac {2} { pi a}} + { frac { ln (1-x ^ {2})} {2}} right) ^ {2} — { frac { ln (1-x ^ {2})} {a}}}} — left ({ frac {2} { pi a}} + { frac { ln (1-x ^ {2})} {2}} right)}}.}

- erf — 1 (x) ≈ sgn (x) (2 π a + ln (1 — x 2) 2) 2 — ln (1 — x 2) a — (2 π a + ln (1 — x 2) 2). { displaystyle operatorname {erf} ^ {- 1} (x) приблизительно operatorname {sgn} (x) { sqrt {{ sqrt { left ({ frac {2} { pi a}} + { frac { ln (1-x ^ {2})} {2}} right) ^ {2} — { frac { ln (1-x ^ {2})} {a}}}} — left ({ frac {2} { pi a}} + { frac { ln (1-x ^ {2})} {2}} right)}}.}

Многочлен

Приближение с максимальной ошибкой 1,2 × 10-7 { displaystyle 1,2 times 10 ^ {- 7}}

- erf ( x) = {1 — τ x ≥ 0 τ — 1 x < 0 {displaystyle operatorname {erf} (x)={begin{cases}1-tau xgeq 0\tau -1x<0end{cases}}}

с

- τ = t ⋅ exp (- x 2 — 1,26551223 + 1,00002368 t + 0,37409196 t 2 + 0,09678418 t 3 — 0,18628806 t 4 + 0,27886807 t 5 — 1,13520398 t 6 + 1,48851587 t 7 — 0,82215223 t 8 + 0,17087277 t 9) { displaystyle { begin {align} tau = t cdot exp left (-x ^ {2} -1,26551223 + 1,00002368 t + 0,37409196t ^ {2} + 0,09678418t ^ {3} -0,18628806t ^ {4} вправо. \ left. qquad qquad qquad + 0,27886807t ^ {5} -1,13520398t ^ {6} + 1,48851587t ^ {7} -0,82215223t ^ {8} + 0,17087 277t ^ {9} right) end {align}}}

и

- t = 1 1 + 0,5 | х |. { displaystyle t = { frac {1} {1 + 0,5 | x |}}.}

Таблица значений

| x | erf(x) | 1-erf (x) |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 |

| 0,02 | 0,022564575 | 0,977435425 |

| 0,04 | 0,045111106 | 0,954888894 |

| 0,06 | 0,067621594 | 0, 932378406 |

| 0,08 | 0.090078126 | 0,909921874 |

| 0,1 | 0,112462916 | 0,887537084 |

| 0,2 | 0,222702589 | 0,777297411 |

| 0,3 | 0,328626759 | 0,671373241 |

| 0, 4 | 0,428392355 | 0,571607645 |

| 0,5 | 0,520499878 | 0,479500122 |

| 0,6 | 0.603856091 | 0,396143909 |

| 0,7 | 0,677801194 | 0,322198806 |

| 0,8 257> | 0,742100965 | 0,257899035 |

| 0,9 | 0,796908212 | 0,203091788 |

| 1 | 0,842700793 | 0, 157299207 |

| 1,1 | 0,88020507 | 0,11979493 |

| 1,2 | 0,910313978 | 0,089686022 |

| 1,3 | 0,934007945 | 0,065992055 |

| 1,4 | 0.95228512 | 0,04771488 |

| 1,5 | 0, 966105146 | 0,033894854 |

| 1,6 | 0,976348383 | 0,023651617 |

| 1,7 | 0,983790459 | 0,016209541 |

| 1,8 | 0,989090502 | 0,010909498 |

| 1,9 | 0,992790429 | 0,007209571 |

| 2 | 0,995322265<25767> | 0,00477 |

| 2.1 | 0.997020533 | 0.002979467 |

| 2.2 | 0.998137154 | 0,001862846 |

| 2,3 | 0,998856823 | 0,001143177 |

| 2,4 | 0,999311486 | 0,000688514 |

| 2,5 | 0.999593048 | 0.000406952 |

| 3 | 0.99997791 | 0,00002209 |

| 3,5 | 0,999999257 | 0,000000743 |

Связанные функции

Дополнительная функция

дополнительная функция ошибок, обозначается erfc { displaystyle mathrm {erfc}}

- erfc (x) = 1 — erf (x) = 2 π ∫ x ∞ e — t 2 dt знак равно е — Икс 2 erfcx (х), { displaystyle { begin {выровнено} OperatorName {erfc} (x) = 1- operatorname {erf} (x) \ [5p t] = { frac {2} { sqrt { pi}}} int _ {x} ^ { infty} e ^ {- t ^ {2}} , dt \ [5pt] = e ^ {- x ^ {2}} operatorname {erfcx} (x), end {align}}}

, который также определяет erfcx { displaystyle mathrm {erfcx} }

- erfc (x ∣ x ≥ 0) = 2 π ∫ 0 π / 2 exp (- x 2 sin 2 θ) d θ. { displaystyle operatorname {erfc} (x mid x geq 0) = { frac {2} { pi}} int _ {0} ^ { pi / 2} exp left (- { frac {x ^ {2}} { sin ^ {2} theta}} right) , d theta.}

Это выражение действительно только для положительных значений x, но его можно использовать вместе с erfc (x) = 2 — erfc (−x), чтобы получить erfc (x) для отрицательных значений. Эта форма выгодна тем, что диапазон интегрирования является фиксированным и конечным. Расширение этого выражения для erfc { displaystyle mathrm {erfc}}

- erfc (x + y ∣ x, y ≥ 0) = 2 π ∫ 0 π / 2 ехр (- x 2 sin 2 θ — y 2 cos 2 θ) d θ. { displaystyle operatorname {erfc} (x + y mid x, y geq 0) = { frac {2} { pi}} int _ {0} ^ { pi / 2} exp left (- { frac {x ^ {2}} { sin ^ {2} theta}} — { frac {y ^ {2}} { cos ^ {2} theta}} right) , d theta.}

Функция мнимой ошибки

мнимой ошибки, обозначаемая erfi, обозначает ошибки как

- erfi (x) = — i erf (ix) Знак равно 2 π ∫ 0 xet 2 dt знак равно 2 π ex 2 D (x), { displaystyle { begin {align} operatorname {erfi} (x) = — i operatorname {erf} (ix) \ [ 5pt] = { frac {2} { sqrt { pi}}} int _ {0} ^ {x} e ^ {t ^ {2}} , dt \ [5pt] = { frac {2} { sqrt { pi}}} e ^ {x ^ {2}} D (x), end {align}}}

где D (x) — функция Доусона (который можно использовать вместо erfi, чтобы избежать арифметического переполнения ).

Несмотря на название «функция мнимой ошибки», erfi (x) { displaystyle operatorname {erfi} (x)}

Функция Когда ошибки оценивается для произвольных сложных аргументов z, результирующая комплексная функция ошибок обычно обсуждается в масштабированной форме как функция Фаддеева :

- w (z) = e — z 2 erfc (- iz) = erfcx (- iz). { displaystyle w (z) = e ^ {- z ^ {2}} operatorname {erfc} (-iz) = operatorname {erfcx} (-iz).}

Кумулятивная функция распределения

Функция ошибок по существующей стандартной стандартной функции нормального кумулятивного распределения, обозначаемой нормой (x) в некоторых языках программного обеспечения, поскольку они отличаются только масштабированием и переводом. Действительно,

- Φ (x) = 1 2 π ∫ — ∞ xe — t 2 2 dt = 1 2 [1 + erf (x 2)] = 1 2 erfc (- x 2) { displaystyle Phi (x) = { frac {1} { sqrt {2 pi}}} int _ {- infty} ^ {x} e ^ { tfrac {-t ^ {2}} {2}} , dt = { frac {1} {2}} left [1+ operatorname {erf} left ({ frac {x} { sqrt {2}}} right) right] = { frac {1} {2}} operatorname {erfc} left (- { frac {x} { sqrt {2}}} right)}

или переставлен для erf и erfc:

- erf ( x) = 2 Φ (x 2) — 1 erfc (x) = 2 Φ (- x 2) = 2 (1 — Φ (x 2)). { displaystyle { begin {align} operatorname {erf} (x) = 2 Phi left (x { sqrt {2}} right) -1 \ operatorname {erfc} (x) = 2 Phi left (-x { sqrt {2}} right) = 2 left (1- Phi left (x { sqrt {2}} right) right). End {выравнивается} }}

Следовательно, функция ошибок также тесно связана с Q-функцией, которая является вероятностью хвоста стандартного нормального распределения. Q-функция может быть выражена через функцию ошибок как

- Q (x) = 1 2 — 1 2 erf (x 2) = 1 2 erfc (x 2). { displaystyle Q (x) = { frac {1} {2}} — { frac {1} {2}} operatorname {erf} left ({ frac {x} { sqrt {2}}) } right) = { frac {1} {2}} operatorname {erfc} left ({ frac {x} { sqrt {2}}} right).}

Обратное значение из Φ { displaystyle Phi}

- пробит (p) = Φ — 1 (p) = 2 erf — 1 (2 p — 1) = — 2 erfc — 1 (2 p). { displaystyle operatorname {probit} (p) = Phi ^ {- 1} (p) = { sqrt {2}} operatorname {erf} ^ {- 1} (2p-1) = — { sqrt {2}} operatorname {erfc} ^ {- 1} (2p).}

Стандартный нормальный cdf чаще используется в вероятности и статистике, а функция ошибок чаще используется в других разделах математики.

Функция ошибки является частным случаем функции Миттаг-Леффлера и может также быть выражена как сливающаяся гипергеометрическая функция (функция Куммера):

- erf (х) знак равно 2 х π M (1 2, 3 2, — х 2). { displaystyle operatorname {erf} (x) = { frac {2x} { sqrt { pi}}} M left ({ frac {1} {2}}, { frac {3} {2 }}, — x ^ {2} right).}

Он имеет простое выражение в терминах интеграла Френеля.

В терминах регуляризованной гамма-функции P и неполная гамма-функция,

- erf (x) = sgn (x) P (1 2, x 2) = sgn (x) π γ (1 2, x 2). { displaystyle operatorname {erf} (x) = operatorname {sgn} (x) P left ({ frac {1} {2}}, x ^ {2} right) = { frac { operatorname {sgn} (x)} { sqrt { pi}}} gamma left ({ frac {1} {2}}, x ^ {2} right).}

sgn (x) { displaystyle operatorname {sgn} (x)}

Обобщенные функции ошибок

π { displaystyle scriptstyle { sqrt { pi}}}

Некоторые авторы обсуждают более общие функции:

- E n (x) = n! π ∫ 0 Икс е — Т N д т знак равно N! π ∑ п знак равно 0 ∞ (- 1) п Икс N п + 1 (N п + 1) п!. { displaystyle E_ {n} (x) = { frac {n!} { sqrt { pi}}} int _ {0} ^ {x} e ^ {- t ^ {n}} , dt = { frac {n!} { sqrt { pi}}} sum _ {p = 0} ^ { infty} (- 1) ^ {p} { frac {x ^ {np + 1}} {(np + 1) p!}}.}

Примечательные случаи:

- E0(x) — прямая линия, проходящая через начало координат: E 0 (x) = xe π { displaystyle textstyle E_ {0} (x) = { dfrac {x} {e { sqrt { pi}}}}}

- E2(x) — функция, erf (x) ошибки.

После деления на n!, все E n для нечетных n выглядят похожими (но не идентичными) друг на друга. Аналогично, E n для четного n выглядят похожими (но не идентичными) друг другу после простого деления на n!. Все обобщенные функции ошибок для n>0 выглядят одинаково на положительной стороне x графика.

Эти обобщенные функции могут быть эквивалентно выражены для x>0 с помощью гамма-функции и неполной гамма-функции :

- E n (x) = 1 π Γ (n) (Γ (1 n) — Γ (1 n, xn)), x>0. { displaystyle E_ {n} (x) = { frac {1} { sqrt { pi}}} Gamma (n) left ( Gamma left ({ frac {1} {n}} right) — Gamma left ({ frac {1} {n}}, x ^ {n} right) right), quad quad x>0.}

Следовательно, мы можем определить ошибку функция в терминах неполной гамма-функции:

- erf (x) = 1 — 1 π Γ (1 2, x 2). { displaystyle operatorname {erf} (x) = 1 — { frac {1} { sqrt { pi}}} Gamma left ({ frac {1} {2}}, x ^ {2} right).}

Итерированные интегралы дополнительных функций

Повторные интегралы дополнительные функции ошибок определения как

- inerfc (z) = ∫ z ∞ in — 1 erfc (ζ) d ζ i 0 erfc (z) = erfc (z) i 1 erfc (z) = ierfc (z) знак равно 1 π е — z 2 — z erfc (z) я 2 erfc (z) = 1 4 [erfc (z) — 2 z ierfc (z)] { displaystyle { begin {align } operatorname {i ^ {n} erfc} (z) = int _ {z} ^ { infty} operatorname {i ^ {n-1} erfc} ( zeta) , d zeta \ имя оператора {i ^ {0} erfc} (z) = operatorname {erfc} (z) \ operatorname {i ^ {1} erfc} (z) = operat orname {ierfc} (z) = { frac { 1} { sqrt { pi}}} e ^ {- z ^ {2}} — z operatorname {erfc} (z) \ operatorname {i ^ {2} erfc} (z) = { frac {1} {4}} left [ operatorname {erfc} (z) -2z operatorname {ierfc} (z) right] \ end {выровнено}}

Общая рекуррентная формула:

- 2 ninerfc (z) = in — 2 erfc (z) — 2 цинк — 1 erfc (z) { displaystyle 2n operatorname {i ^ {n} erfc} (z) = operatorname {i ^ { n-2} erfc} (z) -2z operatorname {i ^ {n-1} erfc} (z)}

У них есть степенной ряд

- в erfc (z) = ∑ j = 0 ∞ (- Z) J 2 N — JJ! Γ (1 + N — J 2), { displaystyle i ^ {n} operatorname {erfc} (z) = sum _ {j = 0} ^ { infty} { frac {(-z) ^ { j}} {2 ^ {nj} j! Gamma left (1 + { frac {nj} {2}} right)}},}

из следуют свойства симметрии

- i 2 m ERFC (- Z) знак равно — я 2 m ERFC (Z) + ∑ Q знак равно 0 мZ 2 д 2 2 (м — д) — 1 (2 д)! (м — д)! { displaystyle i ^ {2m} operatorname {erfc} (-z) = — i ^ {2m} operatorname {erfc} (z) + sum _ {q = 0} ^ {m} { frac {z ^ {2q}} {2 ^ {2 (mq) -1} (2q)! (Mq)!}}}

и

- i 2 m + 1 erfc (- z) = i 2 m + 1 erfc (г) + ∑ ä знак равно 0 ìZ 2 ä + 1 2 2 ( м — д) — 1 (2 д + 1)! (м — д)!. { displaystyle i ^ {2m + 1} operatorname {erfc} (-z) = i ^ {2m + 1} operatorname {erfc} (z) + sum _ {q = 0} ^ {m} { гидроразрыва {z ^ {2q + 1}} {2 ^ {2 (mq) -1} (2q + 1)! (mq)!}}.}

Реализации

Как действительная функция вещественного аргумента

- В операционных системах, совместимых с Posix, заголовок math.h должен являть, а математическая библиотека libm должна быть функция erf и erfc (двойная точность ), а также их одинарная точность и расширенная точность аналоги erff, erfl и erfc, erfcl.

- Библиотека GNU Scientific предоставляет функции erf, erfc, log (erf) и масштабируемые функции ошибок.

Как сложная функция комплексного аргумента

- libcerf, числовая библиотека C для сложных функций, предоставляет комплексные функции cerf, cerfc, cerfcx и реальные функции erfi, erfcx с точностью 13–14 цифр на основе функции Фаддеева, реализованной в пакете MIT Faddeeva Package

См. также

Связанные ции

- интеграл Гаусса, по всей действительной прямой

- функция Гаусса, производная

- функция Доусона, перенормированная функция мнимой ошибки

- интеграл Гудвина — Стона

по вероятности

- Нормальное распределение

- Нормальная кумулятивная функция распределения, масштабированная и сдвинутая форма функций ошибок

- Пробит, обратная или квантильная функция нормального CDF

- Q-функция, вероятность хвоста нормального распределения

Ссылки

Дополнительная литература

- Abramowitz, Milton ; Стегун, Ирен Энн, ред. (1983) [июнь 1964]. «Глава 7». Справочник по математическим функциям с формулами, графики и математическими таблицами. Прикладная математика. 55 (Девятое переиздание с дополнительными исправлениями; десятое оригинальное издание с исправлениями (декабрь 1972 г.); первое изд.). Вашингтон.; Нью-Йорк: Министерство торговли США, Национальное бюро стандартов; Dover Publications. п. 297. ISBN 978-0-486-61272-0. LCCN 64-60036. MR 0167642. LCCN 65-12253.

- Press, William H.; Теукольский, Саул А.; Веттерлинг, Уильям Т.; Фланнери, Брайан П. (2007), «Раздел 6.2. Неполная гамма-функция и функция ошибок », Числовые рецепты: Искусство научных вычислений (3-е изд.), Нью-Йорк: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521- 88068-8

- Темме, Нико М. (2010), «Функции ошибок, интегралы Доусона и Френеля», в Олвер, Фрэнк У. Дж. ; Лозье, Даниэль М.; Бойсверт, Рональд Ф.; Кларк, Чарльз В. (ред.), Справочник NIST по математическим функциям, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-19225-5, MR 2723248

Внешние ссылки

- MathWorld — Erf

- Таблица интегралов функций ошибок

[c.150]

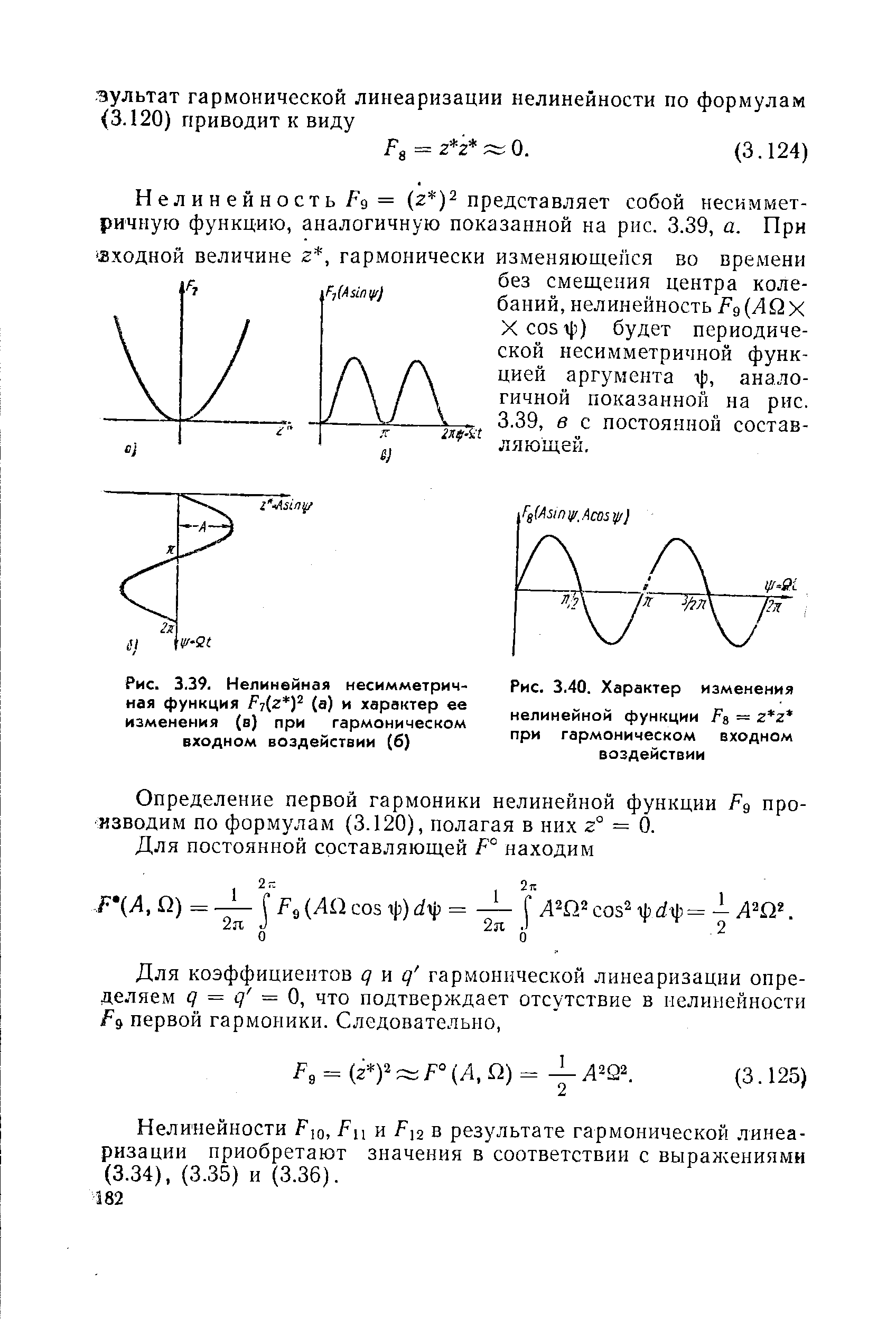

Нелинейность F- = (г у представляет собой несимметричную функцию вида, показанного на рис. 3.39, а. Согласно принятому виду решения (3.118) входная величина z этой нелинейности гармонически изменяется во времени без смещения центра колебаний (рис. 3.39, б). В этом случае нелинейность F- будет периодической несимметричной функцией аргумента ijj (рис. 3.39, в) с постоянной составляющей.

[c.181]

Н ел и н е й н о ст ь Fg = (2 ) представляет собой несимметричную функцию, аналогичную показанной на рис. 3.39, а. При

[c.182]

| Рис. 3.39. Нелинейная несимметричная функция Fj z y (а) и характер ее изменения (в) при гармоническом входном воздействии (б) |  |

Произведем гармоническую линеаризацию нелинейности Fn = которая представляет несимметричную функцию вида,

[c.225]

Здесь,, очевидно, неточность. Те же авторы в [48] релаксацию структуры проводили с помощью потенциала, который представлял собой обычный потенциал Морзе, модифицированный сферически несимметричной функцией, учитывающей направленность связей. Прим. ред.

[c.94]

Несимметричные функции. Как пример различия между сверткой и корреляцией рассмотрим две функции, показанные на рис. 5, а и

[c.85]

На рис. 6, в приведена результирующая функция после интегрирования. Сравнивая рисунки 5, б и 6, в, мы видим, что в случае несимметричных функций операции свертки и корреляции приводят к совершенно разным результатам.

[c.88]

Для решения конкретных задач надо знать свойства функций и , т]). Многие из них можно вывести без привлечения сложного аппарата аналитических функций. Для этой цели используется метод перегруппировки членов ряда (3-21), который связан с несимметричностью функции V С , Т1) относительно своих переменных. От способа группировки членов ряда зависит форма выражения II(%, Л) через известные функции.

[c.137]

Для несимметричных функций (л ) с диапазоном (0 +1) т = п — 1.

[c.98]

Здесь и далее до конца этого раздела греческие буквы при первом их появлении означают произвольные функции своих аргументов. Несимметричность равенства (2.12) компенсируется тем, что циклическая перестановка в парах переменных (х,у) и (и, v) не меняет систему уравнений (2.7)-(2.9).

[c.186]

Вообще говоря, нет никаких физических причин, в силу которых для реальной пружины зависимость силы от смещения не должна содержать членов выше первой степени, т. е. х или х , а следовательно, потенциальная энергия—соответственно членов или х. Функция потенциальной энергии для реальной пружины может быть и несимметричной относительно положения равновесия. Если потенциальная энергия пружины выражается соотношением

[c.238]

К этим трем семействам алгебраических функций Ф относятся, в частности, все те функции, которые могут соответствовать (в качестве потенциала Ф) течениям, не имеющим никаких особенностей в физической плоскости. Именно, для таких течений все члены разложения Ф вблизи несимметричной точки линии перехода (первые два члена которого даются формулой

[c.624]